ВЕЛИКАЯ РУСЬ - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mikle1.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??79678d30, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mikle1.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??79678d30, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Не Леопольд, а Леопард |

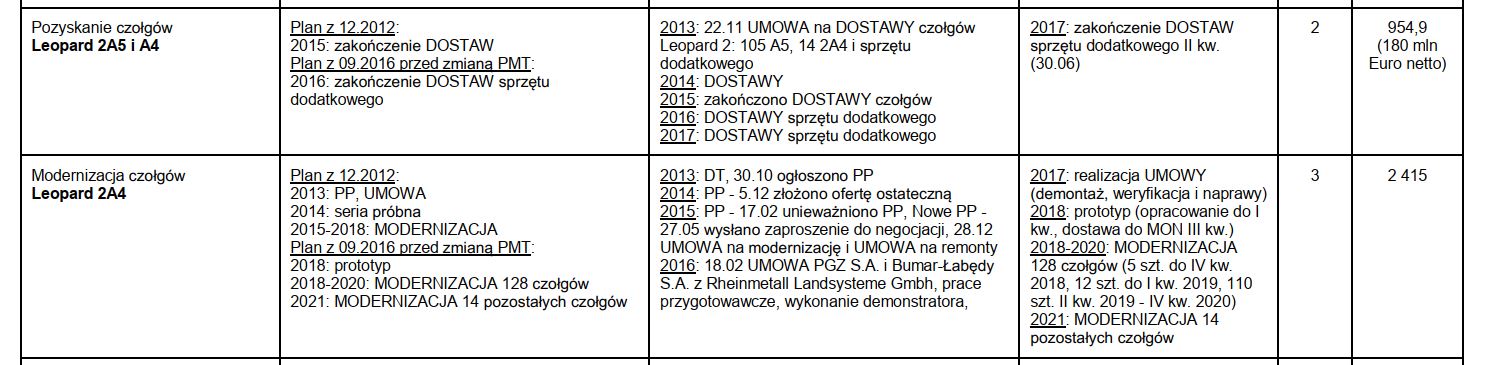

В 2003-2004 годах немцы передали полякам 128 «Леопард 2А4» и 10 БРЭМ «BpZ 2». Сами боевые машины были построены примерно в 1985-1987 годах, поэтому едва ли их можно было назвать новыми. Однако самой Польше они достались практически бесплатно. Польская сторона оплатила только доставку данных машин, а также за их восстановление и ремонт.

В 2013 году был заключен очередной контракт на приобретение у Германии дополнительных 14 «Леопардов 2А4» и 105 «Леопард 2А5».

В 2012 году в рамках «Программы технической модернизации» была разработана программа модернизации закупленных танков у Германии. В рамках программы к 2021 году глубокую модернизацию должны были пройти все 142 «Леопардов 2А4».

В частности в конце 2015 года с консорциумом польских оборонных компаний был подписан контракт на модернизацию приобретенных 128 «Леопардов 2А4». Чуть позже к ним присоединились оставшиеся 14 немецких танков. Так, в 2016-2017 годах модернизацию должны были пройти 6 танков. Остальные машины должны были пройти улучшения в 2019-2020 году. Позже контракт продлили до 2023 года, а потом и до 2030 года.

На данный момент известно о 5-6 модернизированных экземплярах «Леопрад 2PL». По совокупности улучшений танк фактически доведен до уровня «Леопард 2А6». Однако имеются и негативные факторы. Прежде всего, вес машины возрос до 60 тон, что существенно снизило ее манёвренность. Также некоторые эксперты заявляют о недостаточном уровне защиты «Леопарда», которая может быть легко поражена современными противотанковыми средствами. Кроме того, при испытаниях прототипа также были проблемы с ходовой частью, ремонт которой затягивал процесс испытаний, а это означало, что серийное производство не могло быть начато.

Вместе с тем с 2013 года на программу модернизации было потрачено до 4 млрд злотых (750 млн евро). Итог программы модернизации поляками немецких танков – создание шести недоработанных «Леопрад 2PL» стоимостью более 140 млн евро каждый.

Интересным фактом является еще и то, что немцы изначально даже не передавали документацию на танки «Леопард». Вероятно, в Берлине считали, что Варшава забирает их на металлолом. Позже конечно отдали журналы и инструкции, которые приближенная к польской власти фирма перевела. Несколько тысяч страниц переводили более двух лет, а стоимость одной страницы, даже пустой, составила около 10 евро.

Как видим, Польша за время своей независимости так и не научилась, не только производить, но даже модернизировать военную технику. Здесь свою роль сыграли и внутренняя коррупция, и вмешательство западных оружейных лобби. В итоге, в интересах укрепления обороноспособности Польша заключает контракты на закупку крупных партий американского вооружения. Так, вчера министр обороны Мариуш Блащак подписал очередной контракт на поставку из США 116 б/у танков «Абрамс». Контракт включает в том числе 112 тыс. бронебойных подкалиберных боеприпасов с урановым сердечником.

Вместе с тем Войско Польское столкнулось с огромной проблемой. Так, польским военным приходится эксплуатировать несовместимые между собой советские Т-72, РТ-91 «Тварды», немецкие «Леопард 2А4» и «Леопард 2А5», корейские К2, а вскоре прибудут еще и «Абрамс». Однако Варшава нашла выход из этой ситуации. Она передает боевикам ВСУ устаревшее вооружение и технику. Весной 2022 года поляки отправили на Украину 232 танка Т-72 и, вероятно, столько же танков PT-91 «Тварды».

В настоящее время в Польшу начали прибывать первые корейские танки К2. Вскоре прибудут и американские «Абрамсы». У польских военных возникла очередная проблема – куда же сбыть 142 ржавых немецких «Леопард 2А4».

Решение пришло мгновенно – отдать Украине. Так, 21 декабря польский НГШ Раймунд Анджечак посетил Украину и провел встречу с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Вероятно, в ходе их общения обсуждались детали передачи в ВСУ польских «Леопард 2А4». Со своей стороны Киев, для отвлечения внимания, давит на руководство ФРГ по тем же поставкам танков. Между тем, пока весь мир гадает каков будет ответ «унылой ливерной колбасы», поляки активно готовят танки к передаче ВСУ. Тем более, в Польше созданы центры по подготовке бандеровских боевиков. Скорее всего, именно там немецкую ржавчину закрашивают фашистскими крестами, после чего отправят прямиком на Донбасс.

Более того, на днях и Буданов сообщил, что ВСУ весной начнут масштабное наступление. Видимо, его смелые заявления и планы связаны и с тем, что польские «Леопарды» к концу февраля будут находиться уже на Украине.

Первоисточник: https://vpk.name/blog/29gxly6s

В 2013 году был заключен очередной контракт на приобретение у Германии дополнительных 14 «Леопардов 2А4» и 105 «Леопард 2А5».

В 2012 году в рамках «Программы технической модернизации» была разработана программа модернизации закупленных танков у Германии. В рамках программы к 2021 году глубокую модернизацию должны были пройти все 142 «Леопардов 2А4».

В частности в конце 2015 года с консорциумом польских оборонных компаний был подписан контракт на модернизацию приобретенных 128 «Леопардов 2А4». Чуть позже к ним присоединились оставшиеся 14 немецких танков. Так, в 2016-2017 годах модернизацию должны были пройти 6 танков. Остальные машины должны были пройти улучшения в 2019-2020 году. Позже контракт продлили до 2023 года, а потом и до 2030 года.

На данный момент известно о 5-6 модернизированных экземплярах «Леопрад 2PL». По совокупности улучшений танк фактически доведен до уровня «Леопард 2А6». Однако имеются и негативные факторы. Прежде всего, вес машины возрос до 60 тон, что существенно снизило ее манёвренность. Также некоторые эксперты заявляют о недостаточном уровне защиты «Леопарда», которая может быть легко поражена современными противотанковыми средствами. Кроме того, при испытаниях прототипа также были проблемы с ходовой частью, ремонт которой затягивал процесс испытаний, а это означало, что серийное производство не могло быть начато.

Вместе с тем с 2013 года на программу модернизации было потрачено до 4 млрд злотых (750 млн евро). Итог программы модернизации поляками немецких танков – создание шести недоработанных «Леопрад 2PL» стоимостью более 140 млн евро каждый.

Интересным фактом является еще и то, что немцы изначально даже не передавали документацию на танки «Леопард». Вероятно, в Берлине считали, что Варшава забирает их на металлолом. Позже конечно отдали журналы и инструкции, которые приближенная к польской власти фирма перевела. Несколько тысяч страниц переводили более двух лет, а стоимость одной страницы, даже пустой, составила около 10 евро.

Как видим, Польша за время своей независимости так и не научилась, не только производить, но даже модернизировать военную технику. Здесь свою роль сыграли и внутренняя коррупция, и вмешательство западных оружейных лобби. В итоге, в интересах укрепления обороноспособности Польша заключает контракты на закупку крупных партий американского вооружения. Так, вчера министр обороны Мариуш Блащак подписал очередной контракт на поставку из США 116 б/у танков «Абрамс». Контракт включает в том числе 112 тыс. бронебойных подкалиберных боеприпасов с урановым сердечником.

Вместе с тем Войско Польское столкнулось с огромной проблемой. Так, польским военным приходится эксплуатировать несовместимые между собой советские Т-72, РТ-91 «Тварды», немецкие «Леопард 2А4» и «Леопард 2А5», корейские К2, а вскоре прибудут еще и «Абрамс». Однако Варшава нашла выход из этой ситуации. Она передает боевикам ВСУ устаревшее вооружение и технику. Весной 2022 года поляки отправили на Украину 232 танка Т-72 и, вероятно, столько же танков PT-91 «Тварды».

В настоящее время в Польшу начали прибывать первые корейские танки К2. Вскоре прибудут и американские «Абрамсы». У польских военных возникла очередная проблема – куда же сбыть 142 ржавых немецких «Леопард 2А4».

Решение пришло мгновенно – отдать Украине. Так, 21 декабря польский НГШ Раймунд Анджечак посетил Украину и провел встречу с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Вероятно, в ходе их общения обсуждались детали передачи в ВСУ польских «Леопард 2А4». Со своей стороны Киев, для отвлечения внимания, давит на руководство ФРГ по тем же поставкам танков. Между тем, пока весь мир гадает каков будет ответ «унылой ливерной колбасы», поляки активно готовят танки к передаче ВСУ. Тем более, в Польше созданы центры по подготовке бандеровских боевиков. Скорее всего, именно там немецкую ржавчину закрашивают фашистскими крестами, после чего отправят прямиком на Донбасс.

Более того, на днях и Буданов сообщил, что ВСУ весной начнут масштабное наступление. Видимо, его смелые заявления и планы связаны и с тем, что польские «Леопарды» к концу февраля будут находиться уже на Украине.

Первоисточник: https://vpk.name/blog/29gxly6s

|

Метки: Польша Украина Армия Танки |

Промежуточные итоги специальной военной операции и задачи на перспективу |

Задачи сторон

На 11-й месяц войны стороны продолжают наращивать усилия для военных действий прокси-характера на территории Украины, отрицая саму возможность перехода к ядерному или прямому конвенциональному конфликту между Россией и Западом. Выход на большие переговоры и сделку будет определяться результатами на поле боя. По обе стороны линии фронта уверены, что им хватит ресурсов для достижения приемлемого результата. Но вряд ли речь может идти о капитуляции.

Для Украины и Запада декларируемая задача — выжать российские войска с бывшей территории Украины, включая Крым и Донбасс. Однако учитывая ядерный и военно-промышленный потенциал России рационален более скромный ориентир: нанесение болезненного поражения российской армии, которое приведет к договоренностям на условиях Запада и в перспективе может повлечь за собой серьезные внутриполитические риски для Москвы. Задача-максимум — запуск процессов по дезинтеграции России. В этом контексте территориальный вопрос (какими в итоге будут границы Украины) вторичен и в большей степени зависит от линии фронта на момент сделки.

Россия также вполне определенно обозначает переговорную позицию. После референдумов четыре новых региона страны не могут фигурировать в качестве разменной монеты — часть этих территорий, в том числе за Днепром, еще предстоит освободить. Цели демилитаризации и денацификации, статуса русского языка считаются по-прежнему актуальными, но как это воплотить в жизнь, уже вопрос возможных компромиссов. Нейтральный статус Украины теперь вопрос принципиальный, но за это и воевали. В то же время сохраняется задача выйти на переговоры с НАТО о глобальных зонах влияния и ядерном сдерживании. Собственно, с чего и начинался «вход» в данный конфликт в конце 2021 года.

С учетом принципиальной позиции сторон на данный момент нет никаких перспектив для ситуативных «договорняков», перемирий или заморозки военных действий. Однако можно заметить принципиальную дихотомию военных стратегий основных игроков.

Для Украины с точки зрения среднесрочных результатов важны исключительно наступательные инициативы: необходимо наращивать давление на ВС РФ и постоянно захватывать новые территории. Вялотекущий конфликт с заморозкой фронта для Киева губителен, так как усталость на Западе от дорогой во всех смыслах истории только нарастает.

Европа поставила себя в крайне невыгодное положение, поскольку с ходу отвергла рациональный концепт в конфликте с Россией. Теперь любая договоренность с Москвой, в основе которой будут территориальные уступки Украины, для европейских политиков означают прежде всего идеологическое поражение, за котором неизменно последуют вопросы о цене экономических потерь Старого Света и благосостояния его граждан, которые поставили на кон непримиримой позиции.

Задача Соединенных Штатов проще: им предстоит балансировать затраты и выгоды данного конфликта, включая бонусы от деиндустриализации и потери конкурентоспособности европейской промышленности.

Напомним, что общие военные расходы американцев в Афганистане с октября 2001 года по сентябрь 2019 года составили 778 млрд долларов. Нынешние 40-50 млрд в год на Украину пока вполне укладываются в допустимый ущерб, учитывая, что речь идет о прокси-войне с принципиальным противником. Правда, нужно не перестараться и не толкнуть Москву в объятия Пекину. Да и выгоды от полного разгрома России под вопросом. Поэтому оказывать Украине чрезмерную поддержку США не будут.

Как недавно написал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, «предпочтительный исход для некоторых — это Россия, ставшая бессильной в результате войны. Я не согласен. Россия более полувека вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил. Ее историческая роль не должна принижаться. Военные неудачи России не устранили ее глобального ядерного потенциала, что позволяет ей угрожать эскалацией в Украине. Даже если этот потенциал будет уменьшен, распад России или уничтожение ее способности проводить стратегическую политику может превратить ее территорию, охватывающую 11 часовых поясов, в спорный вакуум».

Россия, в свою очередь, может пока отложить задачу восстановления целостности своих западных регионов в зоне СВО, сфокусировавшись на обороне и наращивании тылового обеспечения, а также изматывания войск и тыла противника. Как известно, защищаться проще, чем нападать, по потерям и вовсе несопоставимо. Это выгодная позиция здесь и сейчас, но она не обозначает перспективу.

Рано или поздно Москве предстоит забирать инициативу и решать вопрос с зияющей раной на западных границах. Замороженный конфликт, который в любой момент может вспыхнуть с новой силой, вряд ли можно расценивать как победу. Строительство новой армии, возможно, не единственный, но фундаментальный рецепт для окончательного разрешения украинского кризиса.

Первоисточник: https://expert.ru/expert/2023/01/zachem-rossiya-stroit-novuyu-armiyu/

|

Метки: Россия Война Армия |

Стратегия и тактика Спецоперации |

Интервью на Питерском канале Соловьёва об итогах 22-го года и перспективах 23-го

|

Метки: Видео |

Вопросы истории |

В. Н. Татищев в своём главном труде заметил: «естьли бы кто хотел в Руской Истории толковать, что значит Новогородцы, Поморие или Украйна, то б было излишнее, для того, что и младенцы оныя знаменованиа знают». Таким замечанием наш «последний летописец» хотел указать на очевидность для его современников смысла «оных знаменований» и их относительное значение как имен собственных. И действительно, сам он прилагал слово Украйна к различным местностям: в 1714 г. «едучи я из Германии через Польшу в Украине заехал в Лубны»; «Иоанн вторый и Грозный… в Украине по Донцу и другим рекам Белгород и другие построил»; «Мартиниере равномерно погрешил, сказуя Авхет в Украине Руской».

Однако то, что младенцы XVIII в. «знали» о слове «Украина», их многие потомки из XX–XXI вв. явно предали забвению. В самом деле, достаточно сравнить содержание источников по истории юго-западной России, особенно XVII–XVIII вв., с сопутствующими им комментариями издателей и с самими названиями публикаций, чтобы это обнаружилось во всей своей исторической неадекватности. То же наблюдается в публикациях свидетельств иностранцев о юго-западной России и в историографии. Сочинений такого рода, вольно или невольно искажающих историю России и понятие о ее пределах, за последние более чем сто лет издано немереное число. Из недавних изданий отметим книгу «История Украины», вышедшую в петербургском издательстве «Алетейя». В этом произведении, авторов которого, согласно «Введению», «отличает, прежде всего, приверженность к академическому подходу», особенно выделяются своим исторически неадекватным украинством главы, написанные «профессором Института истории Санкт-Петербургского государственного университета» Т. Г. Таировой-Яковлевой. Например, из ее сочинения «студенты вузов» и «широкий круг читателей» могут узнать о таких «научных» открытиях про «судьбу Украины»: «После 1569 года… Украина… делилась на шесть воеводств: Руськое, Подольское, Брацлавское, Волынское, Киевское и Черниговское» (с. 100–101); «Многие принципы “шляхетской республики” были впоследствии использованы при создании модели казацкого государства Украинского Гетманства» (с. 102); «Авторами гетманства были, прежде всего, Б. Хмельницкий и И. Выговский — православные украинские шляхтичи, получившие хорошее образование и воспитание на ценностях шляхетской республики» (с. 156); «Безусловно, гетман и старшина признавали вассалитет царя» (с. 166); «Русско-польская война… имела и серьезные культурные последствия. Алексей Михайлович был сильно удивлен, встретившись с представителями западной культуры», т. е. жителями «Украины» (с. 168); «Развитие Новороссии и вторая успешная русско-турецкая война поставили точку на автономии Украины» (с. 228)» и т. д.: плетение словес всё в таком «академическом стиле».

Особенностью подобного рода «исторического» творчества является частое забвение имен русь/Русь, или руский/росийский народ, Руская земля, или Росия, Малая Росия (Малоросия), росияне и малоросияне, руский язык, представленных обильно в памятниках русской письменности, и соответствующих им слов в многочисленных иноязычных источниках. Взамен того находим в сочинениях украинистов и украинствующих написание значительно реже упоминаемых источниками слов украина/Украина и украинский или редко встречаемых в актах и повествованиях имен украинец и украинцы. При этом смысл этих «украинских» слов в письменности XV–XVIII вв., по обыкновению, украинистами или не учитывается в силу традиции их употребления, или намеренно искажается. И более того, под Россией и русскими подразумеваются только жители Московского Государства («Русского государства»), которые противопоставляются жителям «Украины», прежде всего «днепровским», иначе «украинским», казакам. Вместе с тем вопрос о смысле имени украина/Украина был поставлен еще киевским историком А. В. Стороженко в связи с событиями на юго-западе России в 1917–1918 гг., ознаменовавшимися объявлением «Украины» не Россией. И в дальнейшем неоднократно этот вопрос поднимался в историографии, недавно, в частности, Ф. А. Гайдой, который указал на многочисленные украины и на «пограничный» смысл слова украинцы. При этом надо отметить, что о различных русских украинах как о пограничных областях было хорошо известно и в XIX — начале XX в., о чем свидетельствует словарная литература того времени.

Между тем проблема исторической оправданности использования слова Украина вместо одной из частей России — Малой России — и производных от него для обозначения и характеристики общественных явлений XV–XVIII вв. в историографии до сих пор поставлена и решена не была. В посильном решении этой задачи автор настоящей статьи и усматривает свою научную цель. Смысл слова выясняется, в связи с другими словами того или иного исторического времени, через рассмотрение его систематического употребления в известном языке, через обнаружение его толкования носителями данного языка и, обычно при новизне слова, наблюдателями иноязычными, а также через соответствие его в переводах словам других языков. Пренебрежение таким, системно-историческим, осмыслением слова влечет за собой его неадекватное времени использование, что с неизбежностью приводит к искажению исторической действительности, а соответственно и к недостоверности изустного или письменного текста, претендующего на научность. Особенно это часто наблюдается в отношении имен родовых (народных) и земских. Слово украина (оукраина, украйна, вкраина) и происходившие от него имена, впервые редко встречаемые в рукописях XIV — первой половины XV в. великих княжеств, а «украинными людьми» и «украиньниками» — их жители. Многочисленные доказательства тому находим затем в памятниках письменности конца XV–XVII вв. Вот малая толика их.

После «стояния на Угре» один татарский «царевич хоте имати украину за Окою», но «избави Бог Рускую землю от поганых Татар». И в 1498 г. у рязанского князя были села «в мордве на цне и на украине». А в XVI в. крымские татары приходили «на украину, на Белеву и на Белевские места и на Одоевские и на Козельские», «имав на Украине много полону», и на «великого князя украину, около города Тулы и Безпуты» реки; а также «на великого князя украйну на Рязанскую», «под великого князя украйну к Северскому Донцу», на «Рязанскые украйны», «Тульские украйны» и «Мценские украйны». И в 1609 г. жители Вятки отписали в Великий Устюг: «…а для бережения от Черемис, собрав мы на Вятке ратных людей, и послали с сотнями на Вятскую Украйну, да и все люди по головам на Вятке в сборе…».

В жалованной грамоте царя Федора Ивановича Соловецкому монастырю от 1584 г. говорится, что игумен Иаков с братьею били челом о том, что у них «на берегу в волостях от Свейские украйны Немецких людей приходы живут частые, зиме и лете». Да и сам «город Соловецкой» в 1621 г. был «место украинное». Но также Печенский монастырь на Кольском полуострове, по известию 1675 г., «стоит на украйнена Студеном море». И еще в XIX в. жители Беломорского Поморья называли «сторонку» свою «украйной», а часть побережья Кольского полуострова — «Терской украйной».

В «Истории о Казанском царстве», известной по спискам XVII в., обнаруживаются такие известия: царь Болгарский Саин «обрете место на Волге на самои украине Рускои», или «Руския земли», «на сеи стране Камы реки»; ордынский царь Улуахмет после победы у Суздаля в 1445 г. над великим князем Василием Васильевичем «прииде от места того, с побоища подале, на другую страну Руских предел и украины», или «на другую страну Руския земля украины», «перелезше Волгу, и засяде пустую Казань, Саинов юрт»; один из князей казанских Чюра говорил царю Шигалею: «побегну аз к украинам Руским», и «побежа к Василю граду, к Руским украинам»; в видении во сне царю Ивану Васильевичу град Свияжск является как «некое пособие… украинам Руским, и воем хрестьянским крепость».

А перед тем «воевали Казанцы… по украйнам государя нашего, никым возбраняеми, и много хрестьянства погубиша грады пусты сотвориша…: Новгород Нижней, Муром, Мещеру, Гороховец, Балахну, половину Володимеря, Шую, Юрьевець Волской, Кострому, Заволжие, Галичь со всем, Вологду, Тотму, Устюг, Пермь, Вятку».

В свою очередь из Разрядных книг узнаем, что с 1539 по 1584 г. была «роспись воеводам от Казанские украины (Казанские Украины)» или «по Украинам от Казанския Украины», а именно: во Владимире, Муроме, Нижнем Новгороде, Костроме, Галиче, Арзамасе, Чебоксарах, Кинешме и других городах. Но вскоре началось «покорение Сибири», и в начале царствования Михаила Федоровича в Москве знали о том, что до монгольского «Алтын царя ходу от нашего от сибирского украинного от Томсково города через многие кочевые орды недель с осмьнадцать сухим же путем». И в 1680 г. били челом царю Феодору Алексеевичю «холопи твои дальние сибирские украины бедные и разореные до конца от кыргызских воинских людей красноярские детишка боярские… и все служилые люди конные и пешие казачишка». Да и в 1703 г. Ф. А. Головин писал И. С. Мазепе про «далную украину — Сибирь». И в XIX в. сохранялась память о «сибирской украйне». А в середине XVII в. власть русского царя простерлась уже и на Забайкалье, так что, вероятно, вскоре после того была сочинена песня с такими словами: «Во сибирской во украине во даурской стороне».

Но в статейном списке хождения в «Китайское царство» (1654–1657) Ф. Байков поведал, что, когда «мунгальцы» покорили это царство, «царевы китайские люди отъехали в украйные городы». И в 1670 г. «богдойские» люди «приезжали в Нерчинский острог» и «приходили на Шилку реку» «из украинных юрт». И в грамотах 1700 г. говорилось про «подданых китайских людей украинных мунгальцов, которые стоят под Селенгинском», и наказывалось «смотреть и проведывать», чтобы «табунутцкие люди» не учинили «какой шатости к стороне царского величества над украинными городами».

А в 1558 г. «Ливонские Немьцы… забыли, на чем крест целовали из начала и ныне, что им платить» царю «всеа Русии» и «царь благоверной» Иван Васильевич собирался «правды искати в их земле», «рати велел на украину збиратца». И действительно, на границе с Ливонией находились «Новгородская украина», «Псковская украина» или «Немецкая Украина», о чем свидетельствуют Разрядные книги за 1564–1668 гг.

В свою очередь в «Новом летописце» (1630-е гг.), в главе «О поставлении Украйных городов», говорится, что царь Федор Иванович велел поставить «на степи городы: Белгород, Оскол, Валуйку и иные городы; а до тех городов поставиша на Украйне городы: Воронеж, Ливну, Куреск, Кромы». А перед тем приходили «на государеву Украйну царевичи Крымские безвестно, на Рязанские и на Коширские и на Тулские места».

А в начале Смуты «окаянный Гришка, собрався с Литовскими людми и с Черкасы,.. прииде на Украйну под град Чернигов», тогда приграничный город Московского Государства. «И пришол тот вор Гришка Отрепьев… на украину Московского государства в северские городы безвестно. А царь Борис… в северских городех от литовские украины прибылых ратных людей не держал». И в 1608 г. польские послы говорили московским боярам, что когда тот самозванец «был при князю Вишневецком, было с вашее украины… писано и присылано на нашу украину»; слались грамоты «с украины Московской на украину короля»; а потом «тот чоловек Дмитрей Иванович вборзе из Кракова отъехавши… к украине Московской». Когда же он стал царем и великим князем всеа Русии, «посла на украйну во град Елец с нарядом и со всякими запасы». А еще «Божьим гневом учинился был на Московском Государстве вор розстрига Гришка Отрепьев волгався в государское имя, и он был, как Московское Государство с Казы Гиреем царем и с Крымом ссорил, хотел ити войною на Азов и на Казы Гирееву цареву украйну…».

А потом «сам король и паны рада… устремились в Московском Государстве смуту делати…, выслав на украину Московского Государства на Северскую землю иново вора, родом жидовина…». Согласно «Вестям-Курантам» за 1666 г., заключавшим переводы или пересказы из европейских газет, «из Стеколны» (Стокгольма), «по указу королевского величества посланы различные воиска на Украину Датцкую и Норвецкую», находившуюся на юге Скандинавского полуострова. Голландский источник этого известия предстает таким: «Door ordre van‘t Hof werden veele troupen op de Frontieren tegen Denemarcken en Noorwegen gesonden». Как очевидно, здесь de Frontieren (границы) переведено как Украина.

Имеем пример и обратного перевода слова украина — с русского на иностранный язык. В 1661 г. в Москву приезжал цесарский посол А. Мейерберг и оставил о Московском Государстве сочинение с латинским переводом «Соборного Уложения» 1649 г. И в этом переводе находим такие соответствия тексту русскому: «ex ciuitatibus limitaneis, in districtibus Ukrainae» — «украинных городов»; «in limitibus» — «на украине»; «indistrictibus Ukrainae» — «украинных городов». Излишне доказывать, что в «Соборном Уложении» речь шла об украине и украинных городах Московского Государства.

В «Повести об Азовском осадном сидении», известной по спискам конца XVII в., донские казаки из взятого ими Азова пишут туркам: «А государь наш великий… на вас на всех босурман велел быть войною одной своей украине, которые люди живут в украинских городех по валу от рубежа крымского и нагайского, и тут бы собралось его государевых руских людей с одной той украины болши легеона тысящь. Да и такия ево государевы люди руския украиньцы, что они жестоки на вас будут и алчны, аки львы яростные и неукротимые».

И в 1647 г. донские атаманы говорили, что «меж де… Богучару и Казанскаго перелаза на реке на Дону городу быть можно… и им де всей украине тот город годен». Затем из царской грамоты 1684 г. узнаем, что и тогда была «Донских казаков Украйна». А в 1645 г. воеводы из города Вольнова отписали в Москву государю, что «пошел де черкашенин атаман Петрошенко… на твою государеву украйну войною на Мордву… И по вся де лета литовские люди на твою государеву украйну в мордовские места ходят». Из записки же дьяка Г. Кунакова «О Черкаской войне» (март 1649 г.) узнаем, что крымский хан «прислал на украйны панства Польского мурз своих и Татар». И «те Крымские Татаровя, сложась с… воры казаки» запорожскими, «украины короны Польские и великого княжства Литовского» разграбили. А «если то гультяйство и Татаровя похотят вомкнутьца в украины царского величества,.. а только придут в украины королевского величества», надо бы «промышлять» над ними «сопча за один, чтоб их разогнать и обоих государств украины от войны оберечь». Узнаем затем, что в 1651 г. «указал Государь быть воеводам на Украйне, для Крымских и Нагайских людей приходу, по городам»: в Туле, Одоеве, Кропивне, Веневе, Переславле Рязанском и Мценске; и «от поля от Крымские Украйны»: в Орле, Туле, Ельце, Белгороде, Чугуеве, Воронеже, Тамбове, Калуге, Курске и других городах; а «от Литовские Украйны» в Путивле. «А будет придут царь или царевичи» крымские «на государевы Украйны, и итти на Татары боярам и воеводам».

Во второй же половине XVII в., когда в Московском Государстве вошло в обыкновение подразделять Россию на Великую, Малую и Белую, его юго-западная Украина стала называться «велико-российской». И еще И. С. Тургенев о своих родных местах писал: «Читатель, знакомы ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, которыми, двадцать пять, тридцать лет тому назад, изобиловала наша великороссийская Украйна?». Как известно, ее самая южная часть — с городами-слободами Ахтырка, Чугуев, Харьков, Сумы, Острогожск, — в которых с XVII в. размещались слободские украинские казачьи полки, состоявшие из малороссийских выходцев, иначе черкасов, — в 1687– 1700 гг. находилась в ведомстве Приказа Великия Росии. В 1765– 1780 и 1796–1835 гг. в основном земли этих полков заключала Слободская Украинская Губерния, откуда пошло имя Слободская Украина. Здесь же в 1732 г. была заложена Украинская линия и для ее прикрытия квартировался Украинский ландмилицкий корпус. Он формировался в основном из жителей Великороссийской Украины, в том числе из дворян и однодворцев, которые в XVII– XVIII вв. назывались «украинцами» или «рускими украиньцами». Да и первым известным украинцем, вероятно, был сын боярский Федор Андреев сын Лукин, живший в середине XVI в. на Рязанской Украине. По родословной росписи конца XVII в., он имел прозвище «Украинец», и его потомки со второй половины XVI в. известны были под фамилией «Украинцов». В свою очередь с конца XVI в. в польской словесности, а с сере[1]дины XVII в. и в русской слово украинец (украинцы) изредка начинает прилагаться к разного происхождения жителям украинных воеводств Короны Польской. При этом замечаем, что русские тексты — это либо собственно московские грамоты, либо сделанные в Москве переложения с «белоруского писма», каковым считали в Московском Государстве XVII в. все западные и юго-западные наречия русского языка. Между тем в одном из переводных западнорусских произведений конца XV в. говорится о пути «через оуси земли и королевства и оукраины».

На западе же Русской земли, на Волыни, в Пересопницком монастыре было переложено Евангелие «изь языка блъгарского на мову роускою». И в этом так называемом «Пересопницком Евангелии» читаем, например, о том, что Иисус «жиль в‘капер’наоуме за моремь. на оукраина(х) заоулон’скыхь, и неоалим’скыхь», а затем «шель до оукраинь тир‘ьски [!] и сидоньскихь» и «пришоль въ оукраины иоудейскыя». А в другом памятнике западной русской словесности, «Хронографе», который известен по рукописям конца XVI и первой половины XVII в., говорится о том, что Аттила, собрав «с полунощных украин людие», «опусташил Влоские украйны». Сама же «Влоска украйна вся есть в Европии, речена Италия». А еще здесь упоминаются «украины» времен Александра Македонского «на границе Кападокеи», «Сабинских королей украйна», «украины Францужския и Баворския», «Чесские», «Немецкие», «Словенские и Угорские», «Арменския» и «множество мест и украин в велицей Азии».

Нетрудно догадаться, что в последних трех памятниках под украиной подразумевалась вообще любая земля-страна, и в таком смысле она соответствовала южнославянскому и польскому слову krajna-kraina, имевшего во втором значении смысл «земли-страны». В то же время и наоборот слово украина в значении любого пограничья заимствуется из русского языка в язык польский. У М. Стрыйковского, например, читаем, что княгиня Ольга взяла в свое управление «Panstwa Ruskie, Wielkonowogrodzkie y Kijowskie», вручив воеводам «ukrajne obrony»; а также, что «Albricht mistrz Pruski… czynil szkody na ukrainie Polskiej i zmodzkiej ziemi», т. е. на польском и литовском севере. Король же Стефан (Баторий) в грамоте от 1580 г. обращался к «starostom, podstaroscziem, dzierzawzom, xirzetom, panom y ryczerstwu na ukrainie ruskiey, kijowskiey, wolynskiey, podolskiey y braczlawskiey mieskainczem (живущим)». В свою очередь в 1592 г. Сигизмунд III писал к подданным «ktori na Ukrainach mieszkacie» о том, что «doszlo do usza naszych, yz na Ukrainie woiewodsztw Wolynskiego, Kiiowskiego, y Braslawskiego… nieslychane szkody… bywail». А в 1656 г. пан Станислав Викентий Орда, instigator (прокурор) Великого Княжества Литовского, упоминал о владениях князя И. Вишневецкого «na Ukrainach, Podolu, Wolyniu y w Rusi», т. е. в Русском воеводстве. Другой современник, поляк С. Грондский, сообщает, что Великое Княжество Русское (magnum Ducatum Russiae) Короны Польской делится на шесть воеводств: Подольское, Брацлавское, Киевское, Черниговское, Волынское и собственно Русское (palatinatus Russiae) с главным городом Львовом. Их жителей он называет «русью» (Russi), или «русским народом» (gens Russorum), из которого происходили и казаки, «донские», «заднепрские» (левобережные), «запорожские» и «украинские» (Ukrainscii) — правобережные. И «украинские» казаки, «так названы потому, что живут в тех областях, которые расположены как бы в приграничье Польского Королевства… Приграничье ведь по-польски — Край, отсюда Украйна, как бы область, расположенная у пределов королевства». От себя же добавим, что в год написания сочинения Грондского (1676 г.) Украйна, или пограничная земля, Короны Польской как раз находилась к западу от Днепра. И в 1678 г. сотник киевский М. Степановский доносил своему полковнику К. Солонине «вести, от господина подчашего Сиратцкого присланные», что «украина те места значатца, которые крайние и граничат от полских, в которых казаки живали издавна будто на сторожье от Татар. А места те Рашков, Чечельник, Умань, Капустина Долина, Олховец, Чечерин и иные по Черкасы. А от полской стороны, которые есть места не украина…; а те волости и подданные там панов полских, не казаки живут, как то: Винница, Бряславль, Калник, Немиров, Белая Церковь и иные по Канев». Или вот в латинском переводе одного польского сочинения 1683 г. определяется: «Украиной, в силу словопроизводства, называются рубежи или границы королевства в направлении диких полей».

Впрочем, с конца XVI в. слово Украина стало обнаруживаться, с разъяснением его смысла как нового имени и в других европейских языках, а также на картах. Произошло это потому, что подданные Короны Польской и Великого Княжества Литовского употребляли его чаще всего по отношению к южному пограничью из-за часто происходивших там казачьих восстаний и войн с крымскими татарами и турками. Самое раннее из таких толкований находим в дневнике Э. Лясоты, в 1594 г. ездившего посланцем от цесаря Римского Рудольфа II к запорожским казакам. На переговорах он просил запорожцев для пополнения своих рядов подняться «вверх по Днепру, на Украину, или в пограничные земли» (dem Nepr hinauff, an die Ukrayna oder landesgr"anzen). Сам же Лясота, идя Днепром, называет его правый берег «русской стороной» (Reutzischen Seiten), а левый — «стороной московской» и, ниже по течению, «татарской». Затем в донесении некоего иезуита, посланном в 1610 г. в Рим из Польши, читаем: «Украния… есть крайняя часть Польского Королевства: обширная полоса, которая через пустынные просторы полей тянется… от реки Днестра в Волошской земле до самого Днепра».

Из сочинения же французского инженера Г. Боплана, служившего в 1630–1640-е гг. в воеводствах Киевском и Брацлавском, — «Описание Укрании, то есть некоторых областей Польского Королевства, простирающихся от границ Московских до рубежей Семиградских…», — читатель мог узнать, что татары не только «входят… в Окранию» (entrent… dans l’Ocranie), но, направляясь туда же, «входят… в границу» (entrent… dans la frontiere). И действительно, другой француз, П. Шевалье, в своем повествовании о казацко-польской войне середины XVII в., самовидцем которой он был, прямо утверждал, что «область, в которой обитают казаки, называется Украиной, что означает граница».

А еще читатель Бопланова сочинения просвещался в том, что жители l’Vkranie/Ocranie называются по вероисповеданию «русскими греками» (Les Grecs Russiens), «русским дворянством, или шляхтой» (La Noblesse Russe) и «русью» (Rus). Он ведет «речь о наших руси или казаках» (le discours de nos Rus ou Cosaques). Невольников, которых захватывают татары в землях Польской и Московской, он называет «русскими», или «русью» (Roux esclaues, Rus), и рассказывает о «des amours des Rus». Сообщает, что подданные Короны Польской казаки по вероисповеданию «греки», а по своему языку — «русь» (Ils sont Grecs de Religion appellez en leurs langues Rus). В Киеве Боплан обнаруживает погребения «князей России» (Princes de Russie), «русских монахов» (Moines Russiens) и «патриарха всея России» (le Patriarche de toute la Russie). И он разыскивает «des Histoires des Rus». Берег Днепра, на котором расположены Киев, Канев, Черкассы, называется им, как ранее и Лясотой, «боком России» (cost'e de la Russie), а противоположный, левый, — «московским» (cost'e de Moscouie). При этом «русский бок» Днепра он определяет как «весьма высокий» (fort haut), каковым и является правый берег этой реки. Трехтемировский монастырь, располагавшийся на правом берегу, он называет «русским» (Tretemirof Cloistre des Roux). Описывая днепровские «пороги» (Poro"uy), Боплан отмечает, что это «русское слово» (un mot Russien). Остров Томаковка у правого берега Днепра он помещает ближе к «России» (Russie), нежели к «земле Татарской» (Tartarie), находившейся на левом берегу Днепра, в его нижнем течении.

Точно так же, как «граница» (confine) — «Si dice questo paese Ucraina, cio`e confine», — в 1656 г. разъяснил имя Ucraina побывавший у Б. Хмельницкого посланец «Речи Посполитой Венецейской» А. Вимина. Отсюда становится понятен и смысл слова confine в другом сочинении Вимины, в котором имя Ucraina отсутствует, как-то в «Истории гражданской войны в Польше». Здесь итальянский писатель под «confine della Russia» и «Confini della Russia» разумел украину и украины России, находившейся под властью Короны Польской, а под «Confinanti Ruteni» — «украинский русский народ» или «украинцев русь», которые и «la natione de’Cosacchi».

Таким образом, германские и романские иностранцы XVI– XVII вв., как и поляки, под именем l’Ocranie/Vkranie/Ukraina подразумевали пограничную область — южную украину/Украину России в Короне Польской. К этому добавим, что тогда в Европе хорошо знали о пределах Россия.

Так, С. Герберштейн писал, что Россия (Russia, Rosseia) находится между Карпатскими горами и Польшей на западе и средним течением Волги на востоке, «Северным морем» на севере и по течению рек Днестра и Днепра на юге. И барон Мейерберг около 1676 г. свидетельствовал, что «имя России простирается широко, ибо охватывает всё, что от гор Сарматских (Карпатских) и реки Тиры, для туземцев Нистры (Днестра), восходя по той и другой Волыни к Днепру и Полоцкой земле, пограничной малой Польше, древней Литовской земле и Ливонии, тянется до Финского залива, и всё, что, начиная от карел и лопи, а также северного Океана на обширном пространстве пределов Скифских, нисходит к татарам Нагайским, Волжским и Перекопским. Под великой московские люди разумеют то пространство, которое находится в пределах между Ливонией, Белым морем, татарами и Днепром, и оно в просторечии называется Московской землей. Под малой — области Брацлавскую, Подольскую, Галицкую, Санокскую, Перемышльскую, Львовскую, Белзскую с Холмской, Волынскую и Киевскую между пустынями Скифскими, реками Борисфеном, Припятью и Вепрем, малой Польшей и горами Карпатскими. А под белой — между реками Припятью, Днепром и Двиной Новогрудок, Минск, Мстиславль, Смоленск, Витебск и Полоцк с их областями».

Далi буде.

Первоисточник: https://iarex.ru/articles/88426.html

|

Метки: История Украины |

Конец эпохи |

Санкции долгое время были любимым экономическим оружием США, но эпохе их господства приходит конец. Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира – Россия и Китай уже одержали как минимум одну победу в борьбе с ними, пишет американский журнал Foreign Affairs.

В условиях, когда Вашингтон все больше полагается на санкции, многие государства, являющиеся их объектами, начали укреплять свою экономику против таких ограничений. Три события, произошедшие за последнее десятилетие, особенно сильно убедили их в такой необходимости. В 2012 году Соединенные Штаты отключили Иран от SWIFT, глобальной системы обмена банковскими сообщениями, которая обеспечивает практически все международные платежи, в попытке изолировать страну в финансовом отношении. И другие соперники США сразу же обратили на это внимание, задаваясь вопросом, не станут ли они следующими. Затем, в 2014 году, западные страны ввели санкции против России после того, как она присоединила Крым, что естественным образом побудило Москву сделать экономическую автономию своим главным приоритетом. Наконец, в 2017 году Вашингтон начал торговую войну с Пекином, которая вскоре перекинулась на высокотехнологический сектор. Ограничив экспорт своих ноу-хау в области полупроводников в Китай, Соединенные Штаты поставили всех своих противников в известность о том, что и их доступ к важнейшим технологиям может быть лимитирован.

Эти три эпизода способствовали возникновению нового явления: организованного сопротивления санкциям. Способность Соединенных Штатов налагать санкции на другие страны проистекает из примата доллара США в мировой торговле и высокой степени контроля Америки над глобальными финансовыми каналами.

В связи с этим у противников Соединенных Штатов появляется большой смысл в поисках таких финансовых инноваций, которые уменьшают эти американские преимущества. Все чаще такие страны находят их в соглашениях о валютных свопах, платежных системах, альтернативных SWIFT и цифровых валютах.

Один из способов, которым страны сделали себя более устойчивыми к санкциям, являются двусторонние валютные свопы, которые позволяют им обходить доллар США. Сделки по валютным свопам напрямую связывают центральные банки друг с другом, устраняя необходимость использования третьей валюты для торговли.

В 2020 году Китай впервые рассчитывался более чем по половине своей торговли с Россией в валюте, отличной от доллара США, что сделало большинство этих коммерческих обменов не подпадающими под американские санкции. То, что Россия и Китай разработают платежные каналы с использованием юаня и рубля, не должно было ни для кого стать неожиданностью. В марте 2020 года Шанхайская организация сотрудничества, международная политическая организация, членами которого являются Китай, Индия и Россия, отдала приоритет развитию платежей в своих национальных валютах в попытке обойти доллар и санкции США.

Растущее желание Китая отказаться от доллара США понятно, учитывая катастрофическое состояние отношений между Вашингтоном и Пекином. Но и союзники США заключают сделки по обмену валюты.

В 2019 году Индия закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Общая сумма сделки составила 5 миллиардов долларов. При этом Дели и Москва возродили соглашение о валютных свопах, существовавшее еще в советские времена. Индия купила российские ракеты, использовав смесь рублей и индийских рупий, и тем самым избежала американских санкций, которые могли быть использованы для срыва сделки.

Еще один способ, которым страны защищают себя от санкций, – это разработка незападных платежных систем. Пока страны мира продолжают использовать западные финансовые каналы, особенно SWIFT, они не будут в безопасности от рестрикций. Полное отключение доступа страны к SWIFT – это «ядерный вариант» в арсенале ограничительных мер США. Он был использован только один раз, против Ирана. Поэтому Китай и Россия в срочном порядке активно готовят собственные альтернативы системе обмена финансовыми сообщениями на случай, если западные страны решат полностью отключить их от SWIFT.

Китайская альтернатива, известная как Трансграничная межбанковская платежная система (Cross-Border Interbank Payment System), пока не может конкурировать со SWIFT.

Третьим инструментом, который противники США используют для обхода санкций, является цифровая валюта. В этой области Китай лидирует. Около 300 миллионов китайцев уже используют цифровой юань более чем в 20 городах страны, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Эта цифровая валюта выпускается центральным банком Китая и хранится на мобильных телефонах граждан Китая. Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине стали испытательным полигоном для новой валюты: на олимпийских объектах платежи должны были производиться картой Visa или цифровыми юанями. Механизм цифровой китайской валюты быстро развивается: по прогнозам, к 2030 году уже один миллиард человек будет использовать цифровой юань.

Цифровой юань защищен от санкций. У США нет возможности ограничить использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны.

ЦБ Китая не скрывает своих амбиций к тому, чтобы цифровой юань бросил вызов гегемонии доллара США. Но этот путь пока представляется весьма крутым. Цифровой юань остается незначительным глобальным явлением, даже если он и набирает обороты. Более того, недавний экономический спад в Китае в сочетании с недостаточной конвертируемостью юаня снижает привлекательность страны для инвесторов.

Расширение фрагментированного мирового финансового ландшафта угрожает как американской дипломатии, так и национальной безопасности США. Помимо подрыва эффективности санкций, появление защищенных от них финансовых каналов означает, что у Соединенных Штатов будет все больше «слепых зон» в том, что касается выявления незаконной глобальной международной финансовой деятельности. Отслеживание финансовых транзакций, которые имеют подозрительные особенности или происходят из определенных стран, имеет жизненно важное значение в борьбе с терроризмом. Выявление финансовых переводов между субъектами, которые способствуют распространению ядерного оружия, также помогает отслеживать вопросы нераспространения.

Но все-таки все это в совокупности означает, что в течение ближайшего десятилетия односторонние санкции США будут утрачивать свою эффективность. Более действенной альтернативой им могут стать многосторонние меры, поддержанные Японией, США, странами Евросоюза и другими державами-единомышленниками. Эти санкции труднее разработать, но странам, на которые они направлены, гораздо тяжелее их обойти. Даже Китай не смог бы позволить себе потерять доступ к европейским, американским и японским рынкам одновременно. В успешном варианте введение многосторонних санкций будет способствовать созданию глобальной системы для повышения их эффективности. Существующие подобные институты уже занимаются вопросами, требующими глобального сотрудничества, такими как морское право, война с наркотиками и расселение беженцев. Почему бы не создать еще один такой международный институт именно для санкций?

Такая организация будет анализировать сопротивление санкциям с прицелом на адаптацию западных финансовых каналов для решения возникающих в связи с этим задач. Она также будет изучать последствия санкций, уделяя особое внимание развивающимся странам. Китай прекрасно понимает, что решение развивающихся стран придерживаться западных финансовых каналов или отказаться от них будет иметь решающее значение для реализации его стремления подорвать финансовую гегемонию США.

Первоисточник: https://iarex.ru/articles/88286.html

В условиях, когда Вашингтон все больше полагается на санкции, многие государства, являющиеся их объектами, начали укреплять свою экономику против таких ограничений. Три события, произошедшие за последнее десятилетие, особенно сильно убедили их в такой необходимости. В 2012 году Соединенные Штаты отключили Иран от SWIFT, глобальной системы обмена банковскими сообщениями, которая обеспечивает практически все международные платежи, в попытке изолировать страну в финансовом отношении. И другие соперники США сразу же обратили на это внимание, задаваясь вопросом, не станут ли они следующими. Затем, в 2014 году, западные страны ввели санкции против России после того, как она присоединила Крым, что естественным образом побудило Москву сделать экономическую автономию своим главным приоритетом. Наконец, в 2017 году Вашингтон начал торговую войну с Пекином, которая вскоре перекинулась на высокотехнологический сектор. Ограничив экспорт своих ноу-хау в области полупроводников в Китай, Соединенные Штаты поставили всех своих противников в известность о том, что и их доступ к важнейшим технологиям может быть лимитирован.

Эти три эпизода способствовали возникновению нового явления: организованного сопротивления санкциям. Способность Соединенных Штатов налагать санкции на другие страны проистекает из примата доллара США в мировой торговле и высокой степени контроля Америки над глобальными финансовыми каналами.

В связи с этим у противников Соединенных Штатов появляется большой смысл в поисках таких финансовых инноваций, которые уменьшают эти американские преимущества. Все чаще такие страны находят их в соглашениях о валютных свопах, платежных системах, альтернативных SWIFT и цифровых валютах.

Один из способов, которым страны сделали себя более устойчивыми к санкциям, являются двусторонние валютные свопы, которые позволяют им обходить доллар США. Сделки по валютным свопам напрямую связывают центральные банки друг с другом, устраняя необходимость использования третьей валюты для торговли.

В 2020 году Китай впервые рассчитывался более чем по половине своей торговли с Россией в валюте, отличной от доллара США, что сделало большинство этих коммерческих обменов не подпадающими под американские санкции. То, что Россия и Китай разработают платежные каналы с использованием юаня и рубля, не должно было ни для кого стать неожиданностью. В марте 2020 года Шанхайская организация сотрудничества, международная политическая организация, членами которого являются Китай, Индия и Россия, отдала приоритет развитию платежей в своих национальных валютах в попытке обойти доллар и санкции США.

Растущее желание Китая отказаться от доллара США понятно, учитывая катастрофическое состояние отношений между Вашингтоном и Пекином. Но и союзники США заключают сделки по обмену валюты.

В 2019 году Индия закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Общая сумма сделки составила 5 миллиардов долларов. При этом Дели и Москва возродили соглашение о валютных свопах, существовавшее еще в советские времена. Индия купила российские ракеты, использовав смесь рублей и индийских рупий, и тем самым избежала американских санкций, которые могли быть использованы для срыва сделки.

Еще один способ, которым страны защищают себя от санкций, – это разработка незападных платежных систем. Пока страны мира продолжают использовать западные финансовые каналы, особенно SWIFT, они не будут в безопасности от рестрикций. Полное отключение доступа страны к SWIFT – это «ядерный вариант» в арсенале ограничительных мер США. Он был использован только один раз, против Ирана. Поэтому Китай и Россия в срочном порядке активно готовят собственные альтернативы системе обмена финансовыми сообщениями на случай, если западные страны решат полностью отключить их от SWIFT.

Китайская альтернатива, известная как Трансграничная межбанковская платежная система (Cross-Border Interbank Payment System), пока не может конкурировать со SWIFT.

Третьим инструментом, который противники США используют для обхода санкций, является цифровая валюта. В этой области Китай лидирует. Около 300 миллионов китайцев уже используют цифровой юань более чем в 20 городах страны, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Эта цифровая валюта выпускается центральным банком Китая и хранится на мобильных телефонах граждан Китая. Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине стали испытательным полигоном для новой валюты: на олимпийских объектах платежи должны были производиться картой Visa или цифровыми юанями. Механизм цифровой китайской валюты быстро развивается: по прогнозам, к 2030 году уже один миллиард человек будет использовать цифровой юань.

Цифровой юань защищен от санкций. У США нет возможности ограничить использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны.

ЦБ Китая не скрывает своих амбиций к тому, чтобы цифровой юань бросил вызов гегемонии доллара США. Но этот путь пока представляется весьма крутым. Цифровой юань остается незначительным глобальным явлением, даже если он и набирает обороты. Более того, недавний экономический спад в Китае в сочетании с недостаточной конвертируемостью юаня снижает привлекательность страны для инвесторов.

Расширение фрагментированного мирового финансового ландшафта угрожает как американской дипломатии, так и национальной безопасности США. Помимо подрыва эффективности санкций, появление защищенных от них финансовых каналов означает, что у Соединенных Штатов будет все больше «слепых зон» в том, что касается выявления незаконной глобальной международной финансовой деятельности. Отслеживание финансовых транзакций, которые имеют подозрительные особенности или происходят из определенных стран, имеет жизненно важное значение в борьбе с терроризмом. Выявление финансовых переводов между субъектами, которые способствуют распространению ядерного оружия, также помогает отслеживать вопросы нераспространения.

Но все-таки все это в совокупности означает, что в течение ближайшего десятилетия односторонние санкции США будут утрачивать свою эффективность. Более действенной альтернативой им могут стать многосторонние меры, поддержанные Японией, США, странами Евросоюза и другими державами-единомышленниками. Эти санкции труднее разработать, но странам, на которые они направлены, гораздо тяжелее их обойти. Даже Китай не смог бы позволить себе потерять доступ к европейским, американским и японским рынкам одновременно. В успешном варианте введение многосторонних санкций будет способствовать созданию глобальной системы для повышения их эффективности. Существующие подобные институты уже занимаются вопросами, требующими глобального сотрудничества, такими как морское право, война с наркотиками и расселение беженцев. Почему бы не создать еще один такой международный институт именно для санкций?

Такая организация будет анализировать сопротивление санкциям с прицелом на адаптацию западных финансовых каналов для решения возникающих в связи с этим задач. Она также будет изучать последствия санкций, уделяя особое внимание развивающимся странам. Китай прекрасно понимает, что решение развивающихся стран придерживаться западных финансовых каналов или отказаться от них будет иметь решающее значение для реализации его стремления подорвать финансовую гегемонию США.

Первоисточник: https://iarex.ru/articles/88286.html

|

Метки: Экономика |

Русский с китайцем братья навек! |

Традиционная предновогодняя видеовстреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла на фоне новостей о смене главы МИД КНР. Вместо Ван И министром стал экс-посол в США Цинь Ган, пробывший, впрочем, в этой должности менее полутора лет. Событие, экстраординарное не только тем, что произошло в день переговоров лидеров, но и спецификой преемственности внешнеполитических дел. И Ван И, и Цинь Ган тесно связаны с Тяньцзинем. Новый министр в нем родился и вырос. Бывший, сам родом из Пекина, - женат на уроженке Тяньцзиня Цянь Вэй, дочери Цянь Цзядуна, секретаря одного из основателей КНР и многолетнего бессменного премьера Госсовета Чжоу Эньлая, считающегося основателем северного, континентального вектора китайской геополитики, в противовес южному вектору, ориентированному на глобализационные тенденции. (Наиболее яркими представителями южных элит в руководстве КНР служат Дэн Сяопин, малой родиной которого являлась юго-западная провинция Сычуань, и Е Цзяньин с его тремя сыновьями, занимавшими крупные посты в центральных структурах власти, в военной разведке и в руководстве наиболее развитой южной провинции Гуандун). И хотя служебная специализация и прохождение у Ван И и Цинь Гана связаны с разными странами – соответственно Японией и Великобританией, северный вектор – это то, что их объединяет, не вызывая сомнений в преемственности курса, подчеркнутой назначением именно в день переговоров Си и Путина. Очевидно, китайский лидер сделал этот символический шаг, чтобы подчеркнуть жесткость линии, занимаемой Пекином вместе с Москвой на американском направлении, ибо Цинь Ган считается в этом вопросе «козырной картой» Си.

Специалисты обращают внимание на некоторые интересные черты биографии нового министра, многое раскрывающие:

Китай – Николай Вавилов

- до назначения послом в США (2021-2022) в стране не работал и не занимался этим направлением в МИД (только в рамках руководство департаментами);

- Цинь Ган, в отличие от своего предшественника в США (Цуй Тянькая, связанного с комсомолом – В.П.), проводил более жесткую линию в отношении США. Высшее руководство США активно игнорировало возможность встреч с Цинь Ганом;

- Цинь Ган был выбран в ЦК (на XX съезде КПК – В.П.) без нахождения в статусе кандидата ЦК. Министр считается выдвиженцем Си Цзиньпина. Плановая замена главы МИД ожидалась после сессии парламента ВСНП в марте.

Последний момент очень важен. Какие такие «чрезвычайные обстоятельства» побудили китайского лидера осуществить кадровые перемены в МИД за два месяца до сессии ВСНП, решением парламентского Постоянного комитета? По-видимому это тот случай, когда нужно не догадываться, а знать. Поскольку знающих единицы, и автор этих строк к ним не относится, остается выдвигать версии. При этом оговоримся, что о недоверии прежнему министру никакой речи ни в коем случае не идет. Ван И на прошедшем партийном съезде и последующем пленуме ЦК избран сначала в состав ЦК, а затем Политбюро; с высочайшей, почти безоговорочной долей вероятности он сменит на своем посту патриарха китайской дипломатии Ян Цзечи, заняв пост руководителя Канцелярии ЦК КПК по международным делам. Значит, речь идет не о персоналиях. А о мизансцене, в которую смена министра вписана сразу после переговоров с российским лидером. На них, помимо открытой части, разумеется, была и закрытая, связанная с новыми задачами, поставленными «перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки», как Си охарактеризовал современность в разговоре с Путиным.

Попытаемся конкретизировать этот тезис. Возможны две версии. Сторонники мнения о «сложном» отношении Пекина к российской СВО, постоянно пеняющие на поддержку китайскими субъектами экономики западных санкций, скажут, что назначение министром посла в США задает шкалу приоритетов. И она-де связана с широкой эксплуатацией темы «закулисных договоренностей» Си Цзиньпина с Джо Байденом на Бали. В русле которых (якобы) на XX съезде КПК прозвучала мысль о «биполярном мире». Однако на «двадцатке» ничего подобного не происходило; итоговый документ, подписанный китайским лидером, на чем любят спекулировать, подписала и российская сторона, добившись включения в него оговорок, что по спорным вопросам, в том числе по «украинскому», существуют разные позиции. Ничего про «биполярность» на самом деле не говорил и Си в отчетном политическом докладе, а последние события, связанные с разговором на днях еще прежнего министра Ван И с американским коллегой Энтони Блинкеном, вообще вызвали нешуточный скандал. Попытавшись выяснить содержание переговоров Си с немецким президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и Дмитрием Медведевым, посланником российского лидера Владимира Путина, госсекретарь США получил от собеседника жесткий выговор. Блинкена можно понять: в Вашингтоне явно заподозрили Германию в готовности поучаствовать вместе с Китаем в урегулировании кризиса вокруг бывшей УССР, и госсеку нужны были факты. Но поскольку фактов он не получил, становится ясно, что никаких позитивных подвижек в китайско-американских отношениях не предвидится. Все обстоит, скорее, наоборот, и это вторая, уже авторская версия, которая опирается на возросшие в эти дни масштабы военной активности вокруг Тайваня, что явно не способствует урегулированию претензий Пекина к Вашингтону.

Совсем недавно в США был принят «закон о расходах на оборону», в котором сепаратистскому режиму в Тайбэе отряжается помощь в размере около 2 млрд долларов. Сумма, беспрецедентная за все время существования американского закона об отношениях с Тайванем. Напомним, что он был принят в 1979 году в ответ на разрыв Вашингтоном с островом официальных дипломатических отношений в рамках согласованной с КНР политики «одного Китая». Правда, в новом законе содержится оговорка, что 2 млрд – это в случае, если Тайбэй и сам будет поднимать свои военные расходы, но это вопрос состоявшийся. Хотя бы ввиду обнародованного на днях решения увеличить с 2024 года срок срочной службы в островной армии с четырех месяцев до одного года. Кроме того, США приняли еще и решение дополнительно помочь вооружению сепаратистов поставками им списанного из американской армии морально устаревшего вооружения и военной техники. Точь-в-точь как режиму Зеленского в Киеве. А еще речь в «законе о военных расходах» идет о дополнительном усилении американского военного присутствия в АТР.

Своеобразным ответом не только Китая, но и России послужили проходящие сейчас крупные совместные морские учения военно-морских флотов России и Китая «Морское взаимодействие». Проходят они вблизи Тайваньского пролива. Тем самым демонстрируется, что Москва не стоит в стороне от американских угроз, с которыми сталкивается Пекин. Иначе говоря, сто процентов разговоров на Западе о российско-китайском военном и военно-техническим взаимодействии приходится на тему конфликта в бывшей УССР, а на самом деле существуют и другие, не менее важные темы, о которых западная пропаганда распространяться не спешит. Со стороны же России и Китая можно предположить, что в той части переговоров Путина и Си, которая не протоколировалась для широкой публикации, речь шла не только о китайских поставках в Россию (например, тех же микрочипов производства компании Foxconn в Чжэнчжоу, провинция Хэнань). Но и о более широком взаимодействии, связанном с общим для двух стран Дальневосточным ТВД, в котором ситуация обостряется буквально по часам, что проявляется в связи не только с Тайванем, но и с Корейским полуостровом. А также с фактической отменой «мирных» положений конституции Японии с выводом финансирования Сил самообороны (ССО) этой страны на третий в мире уровень расходов. И еще это связывается с двусмысленной позицией ряда японских страховых компаний, отказывающихся страховать с нового года военные риски по периметру российских территориальных вод. Не только в Черном и Азовском морях, но и на Дальнем Востоке и вдоль побережья Северного морского пути (СМП).

Таким образом, в условиях, когда сполохи нового большого военного конфликта, в том числе в Арктике, вспыхивают все чаще, логично предположить, что динамика российско-китайских отношений направлена на предотвращение и парирование этих угроз, о чем, видимо, подробно и поговорили Путин и Си Цзиньпин. И именно этот тренд отражается досрочной кадровой перестановкой в китайском МИД.

И последнее. Недельной давности поездка в Пекин главы российского Совбеза Дмитрия Медведева, передавшего китайскому лидеру послание от его российского коллеги, показательно совпадает не с шумным явлением главного киевского шоумена Зеленского американским конгрессменам, о чем столько написано. А с таким же блиц-визитом в Турцию председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Так ли неправы представители экспертного сообщества, усматривающие в этом начало в российской внешней политике нового этапа, частью которого и стала вчерашняя видеоконференция Владимира Путина и Си Цзиньпина?

Первоисточник: https://iarex.ru/articles/88296.html

|

Метки: Россия Китай |

Промежуточные итоги специальной военной операции и задачи на перспективу |

Новая армия России

В конце года Владимир Путин объявил, что специальная военная операция на Украине может стать «длительным процессом». С учетом смены стратегии СВО эти слова не стали сюрпризом. В то же время очевидно, что конфронтация России и Запада продолжится вне зависимости от ситуативных результатов на Украине. И стороны перестраиваются в рамках логики долгой «потеплевшей» войны.

Вообще, за последний год на головы российского командования — и военного, и политического — пало немало критических молний. Дефицит общения с нацией при этом только усугублял поле недопонимания.

Например, операцию ВС РФ первых двух месяцев кампании почему-то принято считать однозначно неудачной с точки зрения разведки и растянутых коммуникаций. А поход на Киев видится едва ли не попыткой захвата столицы и психологической атакой на Владимира Зеленского. Однако уже есть серьезные научные работы, естественно непубличные, которые говорят, что с учетом дисбаланса сил только такой формат СВО в тот момент и был возможен, поскольку подразумевал глубокий охват узлов обороны противника и стягивание резервов с юга, центра, а главное, с востока страны.

Это позволило провести удачные операции по захвату черноморского побережья, пробить сухопутный коридор в Крым и взять Мариуполь, попутно разгромив сильнейшую группировку ВСУ в этом районе. В иных войнах этого было бы достаточно для выхода на переговоры, но Запад решил вложиться в уничтожение Украины, которая вместе с Луганском и Донецком окончательно потеряла еще два региона — Херсон и Запорожье.

В то же время ход дальнейшей кампании показывает, что высшее руководство проанализировало недочеты уже на старте СВО, поскольку еще весной соответствующие распоряжения получил ВПК: к осени мы получили новую технику, запас ракет и много беспилотников. Тогда же начаты переговоры с Ираном о развитии военно-технического сотрудничества. Осенью, одновременно с реорганизацией командования СВО, была выстроена правительственная вертикаль поддержки тыла и военной промышленности. Это не могло не сказаться на фронте.

На передовой отмечают, что наравне с гигантской помощью от волонтеров в войска наконец начали поступать в полном объеме современные коптеры, аптечки, шлемы, бронежилеты, разгрузки, прицелы, противодронные ружья, снайперские винтовки, прицелы, устройства ночного видения по линии Минобороны. Улучшилась работа артиллеристов: теперь они быстрее и напрямую получают данные наведения от разведки и дронов, а решение открыть огонь принимает командир батареи. Только в армии знают, как непросто дается такая реорганизация.

Еще более внушительные перемены объявлены под занавес года на расширенной коллегии МО РФ: по сути, государство начало строительство новой армии, частично возвращая эффективные наработки прошлого, частично по результатам анализа СВО. Например, окончательно признан неэффективным батальонный принцип построения Сухопутных сил. Армия возвращается к дивизионной структуре: полк — дивизия — армия — фронт, что более всего соответствует масштабам крупных военных конфликтов.

Численность армии увеличат до полутора миллионов человек, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек. Возраст призыва поднимут с 18 до 21 года, а предельный повысят с 27 до 30 лет. Будут дополнительно созданы Московский и Ленинградский военные округа. В Воздушно-десантных войсках появятся две новые десантно-штурмовые дивизии. Еще три мотострелковые дивизии в Херсонской области и Запорожье, и армейский корпус в Карелии. Поступил серьезный заказ на вертолеты, самолеты, артиллерию.

В то же время Владимир Путин подчеркнул: «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо, а там, где и не надо было на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее не требуют этого, нам этого просто не нужно».

Ранее о планах реорганизации военного хозяйства объявили и страны НАТО. Бюджет самой организации увеличится на четверть по сравнению с 2022 годом — почти до 2 млрд долларов. При этом государства Альянса расширяют собственный военный потенциал. Германия планирует в ближайшие пять лет потратить 100 млрд евро на перевооружение и получить самую большую армию в ЕС. США увеличивают оборонный бюджет до 858 млрд долларов, а Украине собираются направить в 2023 году 45 млрд долларов.

Отмечается, что номенклатура поставок оружия будет только расширяться, в том числе за счет современных видов западного образца, включая дальнобойные ракеты, ЗРС Patriot, вероятно, далее могут последовать танки и самолеты. По подсчетам Генштаба РФ, с февраля западные страны поставили на Украину 350 танков, 30 вертолетов, 700 артсистем, 100 РСЗО, более 5000 БПЛА и 5300 ПЗРК. Вся помощь Киеву оценивается в 100 млрд долларов.

Рассчитывать, что этот поток быстро обмелеет, пока рано. И все же серьезные проблемы с заменой советских образцов вооружения на западные — это главный вызов для ВСУ на ближайший год.

Отсюда: https://expert.ru/expert/2023/01/zachem-rossiya-stroit-novuyu-armiyu/

|

Метки: Россия Армия |

Минутка безудержного оптимизма |

В 2022 году Россия показала, что она – подлинно великая держава. Россия – центр современного мира, от того, что она делает, зависит мир. Это ещё не про победу. Это пока – про первый шаг к победе.

Давным-давно, в 2009 году, Муаммар Каддафи, вождь Ливийской арабской джамахирии, страны, которую в те дни уничтожали натовские самолёты, с тоской и болью сказал:

Четыре месяца, – четыре месяца! – вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь ещё в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но её нет, её нет, и вы торжествуете. А зря. Вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем.

Всё, на что тогда хватило России – это воздержаться вместе с Китаем при голосовании в Совбезе ООН о "бесполётной зоне". С точки зрения несчастной Ливии и её лидера России в мире всё равно что не было. Но, как и сказал Каддафи, жизнь умеет разворачиваться. 2022 год стал для России годом начала тяжёлой открытой войны с объединённым Западом. Годом, когда выяснилось, что настоящая Россия не просто существует, – на деле, а не только на словах являясь одним из мировых центров силы. Подлинной великой державой, на которую ориентируется каждый, кто отстаивает свою свободу.

Опасна для Запада

Как это часто бывает, лучше всех о новой роли России в мире говорят не друзья, а враги. Тем более что к врагам, по понятным в России каждому причинам, больше прислушиваешься. Как-то лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн сказал Владимиру Путину:

Вы контролируете и организуете стабильность во всем мире.

Его слова были восприняты, скорее, с иронией. Ну да, русские поддерживают нынешнее правительство Мьянмы, те в ответ стремятся польстить. Когда Александр Лукашенко на заседании глав стран ОДКБ сказал, что от того, одержит Россия победу или проиграет, зависит само существование организации и входящих в неё стран, это было воспринято более серьёзно – но тоже как слова младшего союзника России, которому от Москвы, в общем, некуда деваться. Проиграет Россия – и союзников сожрут, никакая многовекторность не спасёт.

Нет, дорого стоит в наших глазах только вражеское признание. И вот оно. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявляет, что Россия очень опасна для Запада, потому что "перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию". Иначе говоря, правда, которую говорит Москва, находит отклик во многих сердцах. Информационная война, которую ведут против России, не достигает своей цели.

Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: "Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасёшь нас!" Это шокирует!

– сказал Боррель и добавил, что африканцы, наверное, даже и не знают, где находится Россия и Донбасс.

Но африканцы отлично это знают. Президент России счёл необходимым ответить высокопоставленному европейскому чиновнику. Путин сказал так:

В Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма… Если бы те люди, о которых вы говорили, знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, тогда не препятствовали бы поставкам на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависят урожай и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти.

Против Запада – значит, за свободу

Путин отвечал Боррелю, имея в виду лицемерную позицию Запада по зерновой сделке, которая нужна была якобы для того, чтобы украинское зерно получили голодающие в бедных странах. Но на деле зерно им поставляет Россия. Но соль ответа в другом. В 2022 году наша страна, придя на помощь Донбассу и приступив к освобождению Украины, начала таким образом освобождение всего не западного человечества от диктата Запада. Начала процесс спасения разнообразных земных цивилизаций от того, чтобы быть уничтоженными и поглощёнными одной, самой агрессивной и наглой. Да к тому же ещё и самоубийственно стремящейся к вымиранию человечества.

Россия Владимира Путина в 2022 году для всего населения планеты Земля стала символом борьбы за жизнь против колониализма. Борьбы за разнообразие против западных порядков. Борьбы за международное право против "мира, основанного на правилах". Борьбы с оружием в руках. Словом и делом.

Это звучит, как победная песнь, как попытка польстить лидеру России. Но на самом деле это просто констатация факта: кроме Путина, никто не посмел бы противостоять смертельной угрозе, исходящей от Запада. Никто не посмел бы единолично стать символом борьбы.

В конце года среди многих статистических выкладок были подведены и итоги по запросам в Google о самых известных мировых лидерах в разных сферах. Путин – на первом месте среди политиков. Он – самый популярный мировой лидер. Именно мировой – с ним во главе Россия не может оставаться периферией. С ним во главе Россия – в центре мира.

Что с того?

Ещё раз. Не надо победных песен. Россия возглавила свободный мир, мир разнообразных цивилизаций. Россия вступила в войну, которая будет долгой и тяжёлой – гораздо более тяжёлой, чем кажется нам сейчас. И в которой перед конечной победой будут и обидные, и страшные поражения. И заплатим мы за победу дорого. И отнюдь не только снижением уровня жизни, как сегодня кажется по обе стороны фронта. Но всё-таки итог 2022 года – Россия в центре мира, Россия воюет за весь свободный мир. Это факт.

Первоисточник: https://tsargrad.tv/articles/smena-lidera-svobodnogo-mira-imperija-nanesla-otvetnyj-udar_685594

|

Метки: Африка Россия |

Вопросы истории |

Великобритания в начале Второй мировой войны собиралась при поддержке Франции выпустить сборник подтасованных материалов, с помощью которых на СССР возлагалась бы ответственность за развитие событий, приведших к тому глобальному конфликту, говорится в рассекреченных материалах из архива СВР.

При этом Лондон, Париж и Варшава вопреки правде оказывались бы «в белом».

Отмечается, что англичане должны были выпустить так называемую «Голубую книгу» об англо-советских переговорах 1939 года, которая состояла бы из ряда специально подобранных и фальсифицированных «документов».

Согласно этим документам, «Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт», а большевики всё время «вели двойную игру» и подписанием советско-немецкого договора «развязали европейскую войну».

«Авторам книги необходимо доказать, что белое — это чёрное и вообще поставить всё вверх дном», — подчёркивалось в сообщении.

Рассекреченный документ размещён на сайте Президентской библиотеки в рамках проекта «Вторая мировая война в архивных документах».

Ранее СВР рассекретила архивные документы, в которых говорится о планах Великобритании и Франции нанести удар по СССР из Финляндии в начале 1940 года.

Первоисточник: https://russian.rt.com/world/news/1094230-svr-velikobritaniya-vtoraya-mirovaya-voina

При этом Лондон, Париж и Варшава вопреки правде оказывались бы «в белом».

Отмечается, что англичане должны были выпустить так называемую «Голубую книгу» об англо-советских переговорах 1939 года, которая состояла бы из ряда специально подобранных и фальсифицированных «документов».

Согласно этим документам, «Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт», а большевики всё время «вели двойную игру» и подписанием советско-немецкого договора «развязали европейскую войну».

«Авторам книги необходимо доказать, что белое — это чёрное и вообще поставить всё вверх дном», — подчёркивалось в сообщении.

Рассекреченный документ размещён на сайте Президентской библиотеки в рамках проекта «Вторая мировая война в архивных документах».

Ранее СВР рассекретила архивные документы, в которых говорится о планах Великобритании и Франции нанести удар по СССР из Финляндии в начале 1940 года.

Первоисточник: https://russian.rt.com/world/news/1094230-svr-velikobritaniya-vtoraya-mirovaya-voina

|

Метки: История Англия Вторая мировая |

Планов громадье |

Страны Африки, Латинской Америки способны объединиться в новую организацию — Южноатлантический договор или альянс, которая может задать новый вектор многополярного устроения мира, став альтернативой Североатлантическому альянсу стран. Как будет меняться внешняя политика России в 2023 году обсудили в пресс-центре «Парламентской газеты».

Главная страна ЕС — это США