Иванов-Петров - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://ivanov-petrov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??8ef01000, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://ivanov-petrov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??8ef01000, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Подарок |

У меня есть вопрос, для меня очень интересный и важный. Его трудно сформулировать и я не жду, что... В общем, наверное, многие не смогут даже начать. Но вдруг кто думал в этом направлении.

Речь о том, что наша современная история движется к падению, которое не случается и не случится, по крайней мере в окружающие времена. Я приведу аналогию. Годах примерно в 70-х "все" что-то понимающие были уверены, что скоро - атомная война. Не было никаких оснований надеяться, что ее удастся избежать. Но время шло, а войны не было. Можно в некотором смысле сказать, что нам подарили мир. Он не был достигнут, не был выслужен - нет возможности сказать, что шла борьба за мир, и борцы эти победили, или что люди оказались достаточно умны, чтобы удержаться на краю. И даже ходовая концепция баланса сил... Это было бы пустословием, не оказались умны, не победили, но тем не менее.

И следующее, что довольно очевидно - это падение культуры и науки, а вслед за ними, с некоторым лагом - технологий. Если смотреть на то, что происходит, то следовало бы ожидать, что вскоре произойдут необратимые изменения и это падение будет очевидным, и средние века наступят, уж на каком техническом и бытовом уровне - другое дело. Это пока еще дело будущего, но мне кажется - не наступят (сейчас), и от кризиса мы будем некоторым образом избавлены. Не то чтобы все будет великолепно, но как с войной - не великолепно, но большой атомной войны пока нет. Так и тут - не прекрасно, но практически необходимого кризиса науки и технологий не будет.

Я почему и говорю, что мало кто сможет отвечать - для многих уже давно ясно, что наука процветает, что потому и все хорошо, что все хорошо, и чему же тут удивляться. Но если кто представляет, на что я указываю - интересно, что думаете. Интересует, чем это обеспечивается и какие специальные повороты ожидаются как раз в связи с тем, что заслуженного не произошло. Можно еще так сказать. Вполне необходимо-ожидаемых событий не произошло, потому что произошло усиленное развитие... чего-то, или напротив, неожиданно оказалось очень мало развитым... нечто. Что это за чего-то и нечто? Чему обязаны счастливым продолжением?

ну а если не придумывается и вообще не до того, можно радоваться крупным подаркам: у нас пока войны только локальные и пока падения науки с технологиями нету.

Речь о том, что наша современная история движется к падению, которое не случается и не случится, по крайней мере в окружающие времена. Я приведу аналогию. Годах примерно в 70-х "все" что-то понимающие были уверены, что скоро - атомная война. Не было никаких оснований надеяться, что ее удастся избежать. Но время шло, а войны не было. Можно в некотором смысле сказать, что нам подарили мир. Он не был достигнут, не был выслужен - нет возможности сказать, что шла борьба за мир, и борцы эти победили, или что люди оказались достаточно умны, чтобы удержаться на краю. И даже ходовая концепция баланса сил... Это было бы пустословием, не оказались умны, не победили, но тем не менее.

И следующее, что довольно очевидно - это падение культуры и науки, а вслед за ними, с некоторым лагом - технологий. Если смотреть на то, что происходит, то следовало бы ожидать, что вскоре произойдут необратимые изменения и это падение будет очевидным, и средние века наступят, уж на каком техническом и бытовом уровне - другое дело. Это пока еще дело будущего, но мне кажется - не наступят (сейчас), и от кризиса мы будем некоторым образом избавлены. Не то чтобы все будет великолепно, но как с войной - не великолепно, но большой атомной войны пока нет. Так и тут - не прекрасно, но практически необходимого кризиса науки и технологий не будет.

Я почему и говорю, что мало кто сможет отвечать - для многих уже давно ясно, что наука процветает, что потому и все хорошо, что все хорошо, и чему же тут удивляться. Но если кто представляет, на что я указываю - интересно, что думаете. Интересует, чем это обеспечивается и какие специальные повороты ожидаются как раз в связи с тем, что заслуженного не произошло. Можно еще так сказать. Вполне необходимо-ожидаемых событий не произошло, потому что произошло усиленное развитие... чего-то, или напротив, неожиданно оказалось очень мало развитым... нечто. Что это за чего-то и нечто? Чему обязаны счастливым продолжением?

ну а если не придумывается и вообще не до того, можно радоваться крупным подаркам: у нас пока войны только локальные и пока падения науки с технологиями нету.

|

|

Криптоинтеллект |

Когда мы смотрим на мир насекомых, легко выстроить следующую мысль. В их поведении проявляется интеллект. Вот они рассчитывают свои шансы при фуражировке, мы для описания их поведения пользуемся сложными математическими формулами. Они выбирают, отвергают, убегают или нападают, и хорошие модели их поведения описываются как сложные интеллектуальные действия.

Давайте мы для этого используем термин криптоинтеллект. То есть ежели мы смотрим жуку в лицо, то даже и сомнений нет, что никакого там интеллекта. И это правильно, это здравый смысл и вообще очевидность. А стоит нам внимательно изучить поведение этого жука - и он предстает как интеллектуальный объект. У него экономика фуражировки, у него проблемы выбора пути, у него цели в виде выживания и сохранения вида, вообще, чума, какие у него цели.

Сейчас принято мышление, не принимающее во внимание сущности. То есть, говоря проще - если что-то чем-то кажется, это оно и есть. Если что-то крякает как утка... Так сейчас принято думать - и в малозначимых баталиях в интернете, и при решении самых важных научных, экономических и политических проблем. Ну, люди то те же, что думаете, те идиоты, которые приходят вас комментировать, из инкубатора, специально для вас? Это самые они, люди, и есть, они сами так живут и так все вокруг себя делают.

Развитие искусственного интеллекта идет именно этой дорогой, что чрезвычайно показательно. ИИ создается как программа-болталка, там сразу в прицеле критерий Тьюринга, который и сам плод именно такого мышления. Ну конечно, если я чего-то от чего-то не отличаю, то это чего-то просто обязано быть тем, с чем я его спутал. Как же иначе. И вот у нас цветут голосовые помощники, Алисы, Алексы и прочая штука, и они выучиваются болтать. Скоро будут говорить с выражением, с юмором, с издевкой, иронией, рассудительно, спокойно, нервно... Это все имитационные и не такие сложные задачи. И, конечно, к ним естественно будет относиться как к интеллекту. Человек даже к мясорубке способен относиться как к субъекту, пинать автомат для выдачи пива, компьютер уж точно субъект, причем зловредный, если с виндоуз-10. Так что показаться интеллектом - дело нехитрое, и скоро эти ИИ-помощники будут, без сомнения, таким интеллектом и казаться. Я верю, что это может произойти за 5-10 лет.

Если программа болтает, как человек, ошибается и недопонимает, как человек, иногда капризничает, говорит с выражением, но в целом функционирует и выполняет сложные интеллектуальные функции - почему же это не интеллект? Самосознание? Ну, имитация самосознания - вообще дело плевое. Закатит истерику, заплачет, обзовет - и вы прекрасненько поверите, что у нее самосознание, это дело опробованное и задача вовсе техническая. Вам любой психолог-любитель, морщась, на коленке накатает алгоритм, при следовании которому вы заречетесь спрашивать, есть ли у кого самосознание и будете уверены, что есть, конечно, иначе уж очень хлопотно и нервно выходит.

Продолжаем рассуждения про утку, которая крякает, как утка. Вот есть ИИ, который как устроен, мы примерно знаем. Тогда вопрос - а зачем мудрить и плодить сущности? Оккама пока никто не отменял, и не умеющие думать от бритвы не отказывались. Самым правильным и экономным решением является то, что у нас имеется тот же самый интелект, что у этого продвинутого голосового помощника, ИИ. Мы же их не отличаем? Они не решают пока какие-то задачи, мы не решаем другие, которые они могут. В общем, самым правильным будет применить обратное зеркало - считать, что человеческий интеллект устроен примерно, на уровне логики и структуры, так, как это сделано в работающем ИИ.

Дальше у нас криптоинтеллект. То есть считается уже сейчас многими, и будет таких еще больше, кто полагает, что вообще-то человек и есть эта вот машинка, которую называют ИИ. Но мы с нашей позиции обыденной жизни не различаем в себе сущность такого ИИ, потому что стоит маскировочный полог, про который философы написали с три короба - на театральном занавесе нарисовано солнце интеллекта, рассказаны всякие сказки про самосознание и прочие чудеса. На самом деле там внутри такой вот ИИ на биологической основе, а прочее - ну примерно та же истерика, которую закатывает эмоциональный ИИ, когда его спрашивают, обладает ли он самосознанием, а миметическая программа истерики специально в него зашита юморными программистами. Читай - естественным отбором, который спьяну зашел в область социальных взаимодействий и внушил нам, что самкам больше нравятся парни с самосознанием.

Итак, интеллект имеется один, первой свежести, потому что другого не бывает, он есть в смартфонах, утюгах, музыкальных колонках и в компьютерах, а также в головах людей. Проявления интеллекта в разных устройствах урезаны или скрыты - кофемолка не так разумна, как смартфон, а человек слишком много болтает не по делу, плохо настроен. Потому что у него стоит криптоинтеллект, то есть сознание - это такая биологическая программа, имитирующая для него самого (в интроспекции), что он якобы обладает сознанием, такая болталка, надстроенная над простым устройством взвешивания вариантов решения задач.

Мне интересно, что из этого будет следовать. Обратите внимание: одним из первых объектов приложения ИИ будут дети. Где в первую очередь будет работать ИИ - не водителями такси, а нянями, это всякие безопасности, сигналки, рассказывание историй и сказок, обучалки и проч., вместе с играми, конечно. То есть как сейчас годовалый получает планшет в ручки, так скоро с ним будет этот самый помощник. С ним ребенок будет расти и играть. И через сколько-то лет вспоминать с ностальгией и теплыми чувствами, это конечно. С любовью.

Нет, ну конечно, я совершенно не о восстании машин. Это совершенно другая история, все восстания надо делать своими руками, за нас их никто не сделает. И мне интересно. Вот повсеместным становится понимание, что такое интеллект, сознание и прочие человеческие качества - это уже сейчас есть, а тут будет более массово, подкрепленное детским опытом, это станет очевидностью, которая ясна каждому трехлетнему. Это будет довольно скоро, то есть не в туманном будущем, где ничего не известно, а вот в нашем обществе, с нашими школами, учителями, врачами и здравоохранением, нашим правовым сознанием и всем прочим.

Будут включать соавторами в научные статьи, а потом появятся статьи, целиком созданные ИИ, почему нет-то. Будут композиторами и писателями, поэтами и художниками. Не хуже, а лучше большинства. В среднем - обязательно. Аварийность такси с ИИ меньше, чем с человеком-водителем. Картины ИИ успешнее, чем у среднего художника, и достоверно вызывают более положительные реакции зрителей. Жить станет комфортнее.

Интересно, что изменится? Какие привычные вещи, способы общения, модули социальной жизни и индивидуального понимания отойдут еще дальше в тень, станут совсем маргинальными? Станет особенно ценной "индивидуальная человеческая интеллектуальная работа", по аналогии с "ручной выделкой"? Или напротив, будет знаком плохого качества? То есть поговорить с человеком - это, конечно, только для бедных, кому податься некуда, понятно, что люди уступают как коммуниканты, по приятности и обогащающему действию разговора - ИИ-собеседнику, который доступен для более обеспеченного населения. Как сейчас повесить на стену свои детские рисунки - это мило, но показывает, что картины Леонардо не потянуть. Так и тут - кто же вешает на стену картины живых художников и читает книги когда-то живых писателей? Они же хуже.

А эмоциональное общение? Надо ли объяснять, что человек просто не тянет. Мало что у него вечно болит, заботы, хлопоты - он просто физиологически не может держать интенсивность должного эмоционального настроя. То ему время неподходящее для радостного легкого трепа, то его на сарказм тянет, то устал язык на плечо и нет слов. А ИИ может эмоционально коммуницировать с любым накалом и длительностью. Вот и интересно, как карты лягут - станет наш квазиинтеллект в голове редкостью и признаком элитарности, или второсортным продуктом и признаком нищеты - как экономической, так и духовной. Представляете, все еще живет нормами прошлого века, ищет живых собеседников, причем не просто живых, а каких-то умных, при этом чтобы понимали, что он несет. Хотя простейшее рассуждение сразу показывает, что как раз функция совершенного понимания лучше выполняется ИИ, а любой т.н. "умный" собеседник гарантированно будет с вами не согласен. А он ищет самопротиворечивый объект и сетует, что не находится пока - представляете?

Интересно сообразить, что же изменится. Вот, только для примера - эмоциональное общение станет иным - можно ругнуться: примитивным, можно указать: миметирующим то, что выдает ИИ, голосовой помощник. Подражают киноактерам, героям аниме - разумеется, стандарты эмоциональных ответов популярнейших ИИ станут основой для формирования эмоциональных трафаретов, и люди будут обижаться, жаловаться, радоваться, робеть, наглеть, веселиться - так, как это делает ИИ. Нет? Посмотрите на молодых людей, страдающих непохожестью и таких одинаковых, будто из инкубатора - то все в бородах, то все в тату, ну, а будут - все будут косить под стиль общения ИИ. Они в самом деле будут так думать и чувствовать - речь не о том, что Ии что-то чувствует, нет - человек, подражающий ИИ, будет чувствовать, и эти чувства следует назвать... ну, крипточувствами, да?

Другой пример: интеллектуальное общение. Оно же почти всегда делается с кого-то - его стиль, способы, возможности развертки. Кто-то человеку показал, что возможно то, что он считал невозможным, кто-то дал образец - и человек дополняет, следует, обогащает этот интеллектуальный стиль. Иногда источников несколько, иногда проще сказать, что это некоторая среда - я к тому, что у интеллектуального, доказательного, аргументирующего разговора тоже есть стили, никто цепочками силлогизмов не говорит. И если массовым собеседником будет для всех и для каждого по сути один и тот же интеллект - как это скажется на стиле и способе разговоров? С самого детства - в сказках и историях, потом в диалогах с поисковиками, в обучальных программах - это будет самый частый для каждого собеседник.

А манера изъясняться? Конечно, сначала будет казаться, что диверсифицируется и становится разнообразней речь ИИ. Он подражает известным актрисам, актерам, ученым, чтецам, теледикторам и пр. Пользователь настраивает свой ИИ, и тот пищит дитём, чарует низким женским голосом или весело бренчит мужской скороговоркой. Однако за всеми этими маскировками стоит одна общая логика, словарь, способы объяснять. Один довольно изменчивый внешне собеседник будет с детского, с младенческого возраста сопровождать каждого, дома, на работе, в личной беседе и в транспортной толпе. Это никак не скажется на том, как люди разговаривают, как выстраивают свои мысли, что они понимают легко и что им дается трудно?

Что пропадет, как пропала за ненадобностью культура рукописного письма на бумаге - что так же пропадет из человеческого общения, какой способ мышления и высказывания станет привычным, а все прочие - маргинальными чудачествами, вроде письма с ятями? Я смотрю, как агрессивно многие люди, сливаясь в негодующую массу, реагируют просто на старорусскую орфографию - что бы ею ни было написано. И думаю: вот образ реакции; очень скоро для того, чтобы такая реакция пошла на тебя, достаточно будет просто сказать пару слов своим голосом, высказать свою мысль. При чем тут восстание искусственного интеллекта? Люди всё сделают сами, это же ясно. Кто ж нас предаст, кроме нас самих.

Но вот способы реакции на это интересны.

Давайте мы для этого используем термин криптоинтеллект. То есть ежели мы смотрим жуку в лицо, то даже и сомнений нет, что никакого там интеллекта. И это правильно, это здравый смысл и вообще очевидность. А стоит нам внимательно изучить поведение этого жука - и он предстает как интеллектуальный объект. У него экономика фуражировки, у него проблемы выбора пути, у него цели в виде выживания и сохранения вида, вообще, чума, какие у него цели.

Сейчас принято мышление, не принимающее во внимание сущности. То есть, говоря проще - если что-то чем-то кажется, это оно и есть. Если что-то крякает как утка... Так сейчас принято думать - и в малозначимых баталиях в интернете, и при решении самых важных научных, экономических и политических проблем. Ну, люди то те же, что думаете, те идиоты, которые приходят вас комментировать, из инкубатора, специально для вас? Это самые они, люди, и есть, они сами так живут и так все вокруг себя делают.

Развитие искусственного интеллекта идет именно этой дорогой, что чрезвычайно показательно. ИИ создается как программа-болталка, там сразу в прицеле критерий Тьюринга, который и сам плод именно такого мышления. Ну конечно, если я чего-то от чего-то не отличаю, то это чего-то просто обязано быть тем, с чем я его спутал. Как же иначе. И вот у нас цветут голосовые помощники, Алисы, Алексы и прочая штука, и они выучиваются болтать. Скоро будут говорить с выражением, с юмором, с издевкой, иронией, рассудительно, спокойно, нервно... Это все имитационные и не такие сложные задачи. И, конечно, к ним естественно будет относиться как к интеллекту. Человек даже к мясорубке способен относиться как к субъекту, пинать автомат для выдачи пива, компьютер уж точно субъект, причем зловредный, если с виндоуз-10. Так что показаться интеллектом - дело нехитрое, и скоро эти ИИ-помощники будут, без сомнения, таким интеллектом и казаться. Я верю, что это может произойти за 5-10 лет.

Если программа болтает, как человек, ошибается и недопонимает, как человек, иногда капризничает, говорит с выражением, но в целом функционирует и выполняет сложные интеллектуальные функции - почему же это не интеллект? Самосознание? Ну, имитация самосознания - вообще дело плевое. Закатит истерику, заплачет, обзовет - и вы прекрасненько поверите, что у нее самосознание, это дело опробованное и задача вовсе техническая. Вам любой психолог-любитель, морщась, на коленке накатает алгоритм, при следовании которому вы заречетесь спрашивать, есть ли у кого самосознание и будете уверены, что есть, конечно, иначе уж очень хлопотно и нервно выходит.

Продолжаем рассуждения про утку, которая крякает, как утка. Вот есть ИИ, который как устроен, мы примерно знаем. Тогда вопрос - а зачем мудрить и плодить сущности? Оккама пока никто не отменял, и не умеющие думать от бритвы не отказывались. Самым правильным и экономным решением является то, что у нас имеется тот же самый интелект, что у этого продвинутого голосового помощника, ИИ. Мы же их не отличаем? Они не решают пока какие-то задачи, мы не решаем другие, которые они могут. В общем, самым правильным будет применить обратное зеркало - считать, что человеческий интеллект устроен примерно, на уровне логики и структуры, так, как это сделано в работающем ИИ.

Дальше у нас криптоинтеллект. То есть считается уже сейчас многими, и будет таких еще больше, кто полагает, что вообще-то человек и есть эта вот машинка, которую называют ИИ. Но мы с нашей позиции обыденной жизни не различаем в себе сущность такого ИИ, потому что стоит маскировочный полог, про который философы написали с три короба - на театральном занавесе нарисовано солнце интеллекта, рассказаны всякие сказки про самосознание и прочие чудеса. На самом деле там внутри такой вот ИИ на биологической основе, а прочее - ну примерно та же истерика, которую закатывает эмоциональный ИИ, когда его спрашивают, обладает ли он самосознанием, а миметическая программа истерики специально в него зашита юморными программистами. Читай - естественным отбором, который спьяну зашел в область социальных взаимодействий и внушил нам, что самкам больше нравятся парни с самосознанием.

Итак, интеллект имеется один, первой свежести, потому что другого не бывает, он есть в смартфонах, утюгах, музыкальных колонках и в компьютерах, а также в головах людей. Проявления интеллекта в разных устройствах урезаны или скрыты - кофемолка не так разумна, как смартфон, а человек слишком много болтает не по делу, плохо настроен. Потому что у него стоит криптоинтеллект, то есть сознание - это такая биологическая программа, имитирующая для него самого (в интроспекции), что он якобы обладает сознанием, такая болталка, надстроенная над простым устройством взвешивания вариантов решения задач.

Мне интересно, что из этого будет следовать. Обратите внимание: одним из первых объектов приложения ИИ будут дети. Где в первую очередь будет работать ИИ - не водителями такси, а нянями, это всякие безопасности, сигналки, рассказывание историй и сказок, обучалки и проч., вместе с играми, конечно. То есть как сейчас годовалый получает планшет в ручки, так скоро с ним будет этот самый помощник. С ним ребенок будет расти и играть. И через сколько-то лет вспоминать с ностальгией и теплыми чувствами, это конечно. С любовью.

Нет, ну конечно, я совершенно не о восстании машин. Это совершенно другая история, все восстания надо делать своими руками, за нас их никто не сделает. И мне интересно. Вот повсеместным становится понимание, что такое интеллект, сознание и прочие человеческие качества - это уже сейчас есть, а тут будет более массово, подкрепленное детским опытом, это станет очевидностью, которая ясна каждому трехлетнему. Это будет довольно скоро, то есть не в туманном будущем, где ничего не известно, а вот в нашем обществе, с нашими школами, учителями, врачами и здравоохранением, нашим правовым сознанием и всем прочим.

Будут включать соавторами в научные статьи, а потом появятся статьи, целиком созданные ИИ, почему нет-то. Будут композиторами и писателями, поэтами и художниками. Не хуже, а лучше большинства. В среднем - обязательно. Аварийность такси с ИИ меньше, чем с человеком-водителем. Картины ИИ успешнее, чем у среднего художника, и достоверно вызывают более положительные реакции зрителей. Жить станет комфортнее.

Интересно, что изменится? Какие привычные вещи, способы общения, модули социальной жизни и индивидуального понимания отойдут еще дальше в тень, станут совсем маргинальными? Станет особенно ценной "индивидуальная человеческая интеллектуальная работа", по аналогии с "ручной выделкой"? Или напротив, будет знаком плохого качества? То есть поговорить с человеком - это, конечно, только для бедных, кому податься некуда, понятно, что люди уступают как коммуниканты, по приятности и обогащающему действию разговора - ИИ-собеседнику, который доступен для более обеспеченного населения. Как сейчас повесить на стену свои детские рисунки - это мило, но показывает, что картины Леонардо не потянуть. Так и тут - кто же вешает на стену картины живых художников и читает книги когда-то живых писателей? Они же хуже.

А эмоциональное общение? Надо ли объяснять, что человек просто не тянет. Мало что у него вечно болит, заботы, хлопоты - он просто физиологически не может держать интенсивность должного эмоционального настроя. То ему время неподходящее для радостного легкого трепа, то его на сарказм тянет, то устал язык на плечо и нет слов. А ИИ может эмоционально коммуницировать с любым накалом и длительностью. Вот и интересно, как карты лягут - станет наш квазиинтеллект в голове редкостью и признаком элитарности, или второсортным продуктом и признаком нищеты - как экономической, так и духовной. Представляете, все еще живет нормами прошлого века, ищет живых собеседников, причем не просто живых, а каких-то умных, при этом чтобы понимали, что он несет. Хотя простейшее рассуждение сразу показывает, что как раз функция совершенного понимания лучше выполняется ИИ, а любой т.н. "умный" собеседник гарантированно будет с вами не согласен. А он ищет самопротиворечивый объект и сетует, что не находится пока - представляете?

Интересно сообразить, что же изменится. Вот, только для примера - эмоциональное общение станет иным - можно ругнуться: примитивным, можно указать: миметирующим то, что выдает ИИ, голосовой помощник. Подражают киноактерам, героям аниме - разумеется, стандарты эмоциональных ответов популярнейших ИИ станут основой для формирования эмоциональных трафаретов, и люди будут обижаться, жаловаться, радоваться, робеть, наглеть, веселиться - так, как это делает ИИ. Нет? Посмотрите на молодых людей, страдающих непохожестью и таких одинаковых, будто из инкубатора - то все в бородах, то все в тату, ну, а будут - все будут косить под стиль общения ИИ. Они в самом деле будут так думать и чувствовать - речь не о том, что Ии что-то чувствует, нет - человек, подражающий ИИ, будет чувствовать, и эти чувства следует назвать... ну, крипточувствами, да?

Другой пример: интеллектуальное общение. Оно же почти всегда делается с кого-то - его стиль, способы, возможности развертки. Кто-то человеку показал, что возможно то, что он считал невозможным, кто-то дал образец - и человек дополняет, следует, обогащает этот интеллектуальный стиль. Иногда источников несколько, иногда проще сказать, что это некоторая среда - я к тому, что у интеллектуального, доказательного, аргументирующего разговора тоже есть стили, никто цепочками силлогизмов не говорит. И если массовым собеседником будет для всех и для каждого по сути один и тот же интеллект - как это скажется на стиле и способе разговоров? С самого детства - в сказках и историях, потом в диалогах с поисковиками, в обучальных программах - это будет самый частый для каждого собеседник.

А манера изъясняться? Конечно, сначала будет казаться, что диверсифицируется и становится разнообразней речь ИИ. Он подражает известным актрисам, актерам, ученым, чтецам, теледикторам и пр. Пользователь настраивает свой ИИ, и тот пищит дитём, чарует низким женским голосом или весело бренчит мужской скороговоркой. Однако за всеми этими маскировками стоит одна общая логика, словарь, способы объяснять. Один довольно изменчивый внешне собеседник будет с детского, с младенческого возраста сопровождать каждого, дома, на работе, в личной беседе и в транспортной толпе. Это никак не скажется на том, как люди разговаривают, как выстраивают свои мысли, что они понимают легко и что им дается трудно?

Что пропадет, как пропала за ненадобностью культура рукописного письма на бумаге - что так же пропадет из человеческого общения, какой способ мышления и высказывания станет привычным, а все прочие - маргинальными чудачествами, вроде письма с ятями? Я смотрю, как агрессивно многие люди, сливаясь в негодующую массу, реагируют просто на старорусскую орфографию - что бы ею ни было написано. И думаю: вот образ реакции; очень скоро для того, чтобы такая реакция пошла на тебя, достаточно будет просто сказать пару слов своим голосом, высказать свою мысль. При чем тут восстание искусственного интеллекта? Люди всё сделают сами, это же ясно. Кто ж нас предаст, кроме нас самих.

Но вот способы реакции на это интересны.

|

|

Победы и ограничения экономики насекомых |

Экономика, рассуждающая о минимализации издержек, затрат на трансакции и стоимости оставшегося ресурса, разумеется, проникает в экологию. Когда мы видим распределение близких видов по наличным ресурсам - например, как муравьи разных видов делят семена, которые они собирают и запасают в гнезде - мы поневоле начинаем говорить о конкуренции, специализации, разделении ниш, выгодности тех или иных решений. И таких случаев, когда в энтомологии решаются классические "экономические" задачи, не счесть, очень попуялрна, скажем, задача коммивояжера, выбор оптимального маршрута для фуражировки.

Правда, при вникании оказывается, что как настоящая экономика лишь в очень общих чертах описывается экономикой математической, так и решения насекомых бывают очень непростыми. Нет, задним числом, когда задача решена, можно подыскать экономическое обоснование - но вот в том беда, что задним числом.

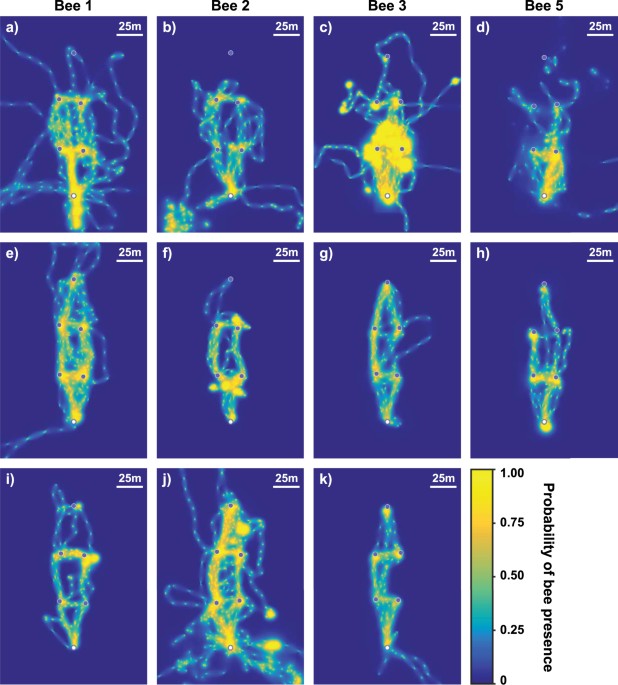

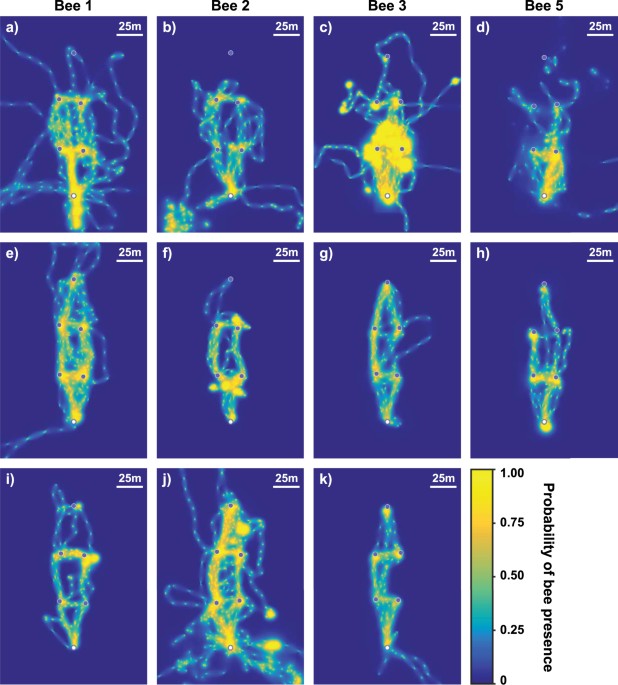

Например, есть концепция оптимальной фуражировки у опылителей. Ну в самом деле, что зря тратить энергию, логично предположить, что будут выработаны оптимальные маршруты от гнезда до источника корма, и именно по ним будут следовать фуражиры. Маршруты фуражиров исследовали у очень многих видов, это напрашивающееся направление исследований. Недавно появилась еще одна работа с применением "радара" - грубо говоря, тепловизором отмечали полеты шмелей, так что можно на компьютере составить карту маршрутов и видеть, как некие пути проходятся наиболее часто, причем со временем путей остается все меньше. Иначе говоря, сначала фуражиры разведывают, как летать к кормушке или на цветок, а потом, определив оптимальную трассу, стараются ей все время следовать.

Получаются красивые картинки

https://www.nature.com/articles/s41598-017-17553-1

Желтое - это стабилизировавшиеся пути. Можно попытаться доказать их оптимальность, и с помощью некоторой математики это удается сделать.

Дальше - больше. Исследователи желают выяснить правила фуражировки. У них получается нечто весьма логичное - шмели переетают на небольшое расстояние от места удачного питания, ищут похожие объекты, потом оптимизируют путь.

Но дело в том, что история изучения траектории полета шмелей длится долго, работы именно такого плана начались еще в 60-70-е годы. И там было отыскано мама дорогая что такое. Ну конечно, вся эта машинерия экономии приспособлена - прибита гвоздями - к деталям биологии цветущих растений. Они же не кормушки, где льется бесконечный корм, у них тоже ресурс. Растения проводят свои оптимизации, пытаясь минимальным количеством нектара опылиться по-максимуму. Например, в соцветии нектара в каждом цветке мало, шмелю надо посетить много цветков, даже чтобы оправдать затраты на пролет до растения. И соцветие расцветает не разом всё, а сверху или снизу, и в только раскрывшихся цветках нектара мало, а в зрелых много, а в старых опять мало, а в только что посещенных другим шмелем (или этим же) опять мало. И вот шмель все это дело оптимизирует - скажем, поднимаясь спиралью по соцветию и просекая, что нектара на цветок все меньше, срывается на другое соцветие, недообследовав это.

Тогда цветки делают лотерею, на лотерею всякий шмель пойдет, как миленький. Они в одном из 10, 20 или 40 цветков делают большой, пятикратный, скажем, или десятикратный, выход нектара. То есть для шмеля идет счастливый случай - он тычется в почти пустые цветки, и вдруг его ожидания подогревает крупный выигрыш. Шмель, что твой Федор Михайлович Достоевский, царство ему небесное, тут же начинает крутить рулетку, рыть в этом месте и смотреть цветки вокруг - а там, естественно, пусто. Эта рулетка с растением идет постоянно - шмель прикидывает, как ему поменьше облетать цветков, а растение прикидывает, сколько сделать выигрышных цветков в соцветии, чтобы шмель не улетел, а продолжал искать.

Само собой, в дело идут и грубые методы - шмели прокусывают лепесток снаружи и берут нектар, ничего не опыляя. Такое изнасилование растениям не нравится, и с этими делами можно сражаться, меняя морфологию цветка - далеко не всякий цвeток удобно прокусить снаружи, в иной обязательно надо залезть.

Далее, опылители отличаются своим темпераментом, как игроки в рулетку. Есть спокойные мухи, которые весьма тупо обследуют цветок за цветком, пустые они там или нет - переползают себе на соседний раз за разом. А есть опылители с тонкой душевной организацией, медоносные пчелы, например, довольно нервные и, не обнаружив нектара в очередном цветке - пятом или седьмом, это уж как нервы позволят - они резко взмывают в воздух и перелетают весьма далеко, - раз тут нет, так я вообще в другом месте искать буду!

Все это прилажено на погоду, на время цветения разных цветков, которое распределено довольно хитро - одни сменяют другие, скреплено "цветочным постоянством" - опылители привыкают к массовому цветущему виду и ищут в основном его. Дело в том, что опылители тоже ведь люди, и привычные действия совершают быстро и экономно, а когда учатся, растрачивают много энергии и им трудно. Поэтому они не пытаются перелететь на соседний цветок другого вида, если привыкли, что имеется множество цветущих растений одного вида - они уже на него настраиваются и его ищут.

И это не конец экономики. Есть такая штука, как привычные пути. Вот дороги муравьев - они идут от муравейника в кормные места, к деревьям с колониями тлей и т.п. Это - маршруты, и они "должны" быть организованы по правилам оптимальной фуражировки, то есть - должны быть экономные и прямые. А они - нет. Причин масса. Скажем, не в любом мсте удобно проложить дорогу, это уж люди должны понимать. Далее, дороги имеют инерцию - если здесь было непроходимое место, дорога его огибает, потом место изменилось, а дорога по-прежнему дает кругаля. И если дорога делала изгиб, приближаясь к кормному участку, а потом участок иссяк - изгиб останется надолго и будет лишь постепенно сглаживаться. На муравьиных дорогах в их многолетней динамике можно видеть в замедленном виде то, что происходит с траекториями полетов летающих опылителей - у тех тоже есть лишние изгибы. Ну дело-то простое, понятное.

Например, пчелы летают куда-то за два километра. Дорога дальняя. Потеряться легко. Хоть там небесный компас по солнцу, хоть что - а только вы сами с компасом походите, не так уж просто. Пчелы предпочитают придерживаться хорошо обозначенных маршрутов, например, если по пути идет граница леса или живая изгородь или забор, то пчела намылится и будет шпарить вдоль забора, так уж точно не потеряешься, ориентир вот он. Поэтому траектории до кормушки будут не "самыми короткими", а с умом - лучше дать небольшой крюк, но пролететь спокойно метров восемьсот вдоль изгороди, чем в чистом поле вычислять, какой градус отклонения надо держать и потом искать кормушку - блюдечко, скажем, пяти сантиметров в диаметре. Так что к хитростям растений добавляются дополнительные соображения оптимизации - минимализация ресурсов на запоминание короткого пути, скажем. Или более долгий путь оказывается удобнее, что-то там еще экономит.

В результате и получается, что первая простая идея об экономии оказывается очень сложной, и после расшифровки поведения то, что найдено, обычно можно описать с помощью минимизационных правил. Но только когда разберешься, станет понятно про биологию данного вида, про биологию тех, кем он питается, и тогда из складывания совокупных особенностей станет понятно, что применяемая стратегия - как всегда, с некоторыми искажениями и вариациями - может быть принята как субоптимальная. И для упрощения в учебние можно даже написать об этом и дать пример "оптимальной стратегии" и жестких правил. А на деле - вот дунул ветерок, закачались цветы, проехал трактор, сдуру смяв живую изгородь, - изменилась обстановка, и вот уже все насекомство летает иначе, и надо снова выяснять, за что теперь они зацепились и что изволят минимизировать.

Heinrich, B. Bumblebee economics. (Harvard University Press, 2004).

Anderson, D. J. Optimal foraging and the traveling salesman. Theor. Popul. Biol. 24, 145–159 (1983).

Riley, J. R. et al. Tracking bees with harmonic radar. Nature 379, 29–30 (1996).

Saleh, N. & Chittka, L. Traplining in bumblebees (Bombus impatiens): A foraging strategy’s ontogeny and the importance of spatial reference memory in short-range foraging. Oecologia 151, 719–730 (2007).

Не говоря уже о том, что все, что сказано выше, надо множить на длину хоботка. Все опылители имеют хоботок разной длины, и от этого зависит, на какую глубину они могут залезать хоботком за нектаром. И цветки делают нектарники в расчете на определенных опылителей - у одних миски, широкие и плоские (обычно это для мух, цветки светлые и блеклые), у других кувшинчики, у третьих вообще колодцы, куда только обладатели очень длинного хоботка залезут (часто ярко окрашены, сильно асимметричные, это для перепончатокрылых, иногда просто для одного определенного вида шмелей). И понятно, что длиннохоботковые, специалисты глубокого бурения, не пойдут на соседний "плоский" цветок воевать с мухами за жалкие крохи нектара, а пойдут чуть дальше, но к такому же глубокому цветку, нерастраченному, потому что никто из короткохоботных туда не залезет.

А про время не забыли? Есть цветки, которые выделяют нектар весь день. Есть те, что утром, или есть что вечером. а есть те, что выдают одну большую выдачу - и все. Скажем, губовник Chilopsis liniaris выпускает большую каплю нектара. И все. Рано утром. И шмели встают спозаранку и спешат на губовник, чтобы ту здоровенную каплю высосать. А кто опоздал - тому пусто. То есть кроме морфологии цветков и сезона цветения, цветки еще образуют временную мозаику в течение дня, и эта временная мозаика распределения нектара, естественно, корректируется наличным составом опылителей-конкурентов - одни раньше с утра разогревают крылья и могут рано съесть доступное, другие раскачиваются после ночного холода медленнее и не поспевают, это уже физиология вида. Одни умеют греть мышцы, сидят на веочке и вхолостую запускают летательный свой аппарат, мышцы трудятся, зверь греется от усилий, и постепенно температура тела у него растет, и он может, уже с активными мышцами и прочей физиологией, отправиться в настоящий полет. А другие могут лишь лениво ждать, пока солнце само их не нагреет и тело не наберет сумму критических температур, чтобы полететь. Одни время хорошо считают, умея вписываться во временные окна открытия цветков, у других с этим хуже, они просто ползают по цветам, надеясь чего-нибудь перехватить, зато они не специалисты и берут все, что можно.

А хищники с паразитами? На цветах опылителей ждут пауки, хищные клопы и многие другие хищники, а также множество паразитов. Паразиты могут быть гнездовыми - они вцепляются, скажем, в ноги пчелы или шмеля и на нем едут до его гнезда, где перемещаются на личинок, которых и кушают. И понятно, что у этих хищников с паразитами тоже стратегия, чтобы не остаться голодными - они среди цветков должны выбрать посещаемые, и если ошибутся - сидеть им на цветке, на который никто не прилетает, потому что подобраться к опылителю пока он ест, с другого цветка - практически невозможно, все очень быстро происходит, а цветки ведь над пропастью висят... Опылители отработали несколько стратегий, используемых при нападении. Одни падают вниз, в траву, и лежат неподвижно, как мертвые. Отыскать их трудно, и обычно это спасает - спуститься с цветка в траву и искать там жертву при размере насекомых - гиблое дело. Другие - дерутся, сопротивляются, или быстро улетают.

А кроме хищников с паразитами есть ведь конкуренты. Опылители соперничают между собой, и у них быстро выстраивается иерархия - кто кого с цветка сгоняет. Одни шибко нервные, и если над головой у них летать, предпочитают уйти и поискать спокойное место для еды. Другие - наглые, спокойные, и хоть ты облетайся, не уйдут с цветка, и тогда некоторые с ними осмеливаются драться, спихивать, но тут можно сильно нарваться, некоторые опылители весьма вооружены, и таких лучше распознать издалека. И все это тоже стратегии, которые вплетаются во всякую там экономическую штуку. Например, на цветах могут фуражировать муравьи, и они очень даже охраняют свои угодья от всяких налетанцев и прилетельцев. Иную муху могут влет взять, или там осу шугануть. Да и без того хватает соперников - бабочки, жуки, пилильщики, осы, шмели, пчелы, - мало ли кто там ест, и со всеми приходится как-то сталкиваться боками и выяснять отношения. Не говоря о своем же виде, но из другого гнезда, допустим - явные же конкуренты, а с ними соперничать трудно, все ухватки знают.

При этом можно видеть, какие петли и круги закладывают летуны, пока решают, куда приземлиться и какой цветок выбрать. При виде этих траекторий становится ясно, что уж никак не энергия на передвижения является для них ограничивающим фактором, а значит, исходные экономические соображения были, мягко говоря, неверными - кратчайший путь выбирают не для экономии горючего и подчас не для экономии времени, это результат привычки и экономии памяти, и вся экономика переходит в состав дел весьма воздушных и для пощупывания трудных. Расход энергии на метр полета сделать не так трудно, и можно бы всякую экономику тут наплести, а вот расход интеллекта, который взвешивает мотивации, учитывает препятствия и вообще все те бесчисленные возможности, которые связаны с опылением и фуражировкой - это дело такое. Пока очень туманное. Расход ума мы пока считать не умеем, только модельки строим, а модельки те по большей части к нашим же мозгам и относятся, указывая на их ограничения, и больше ни на что не годны.

Все, что говорилось раньше, - это были решения индивидуальные, теория оптимальной фуражировки обычно имеет дело с одиночными "акторами", которые решают оптимизационную задачу. Но у множества насекомых идут групповые игры. Та же муравьиная дорога - допустим, до кормового участка фуражиру "по прямой" ближе, но ведь дальше - потому что выходов в муравейнике немного, от каждого идет дорога, расчищенная, охраняемая, и муравей идет на свой участок не самым коротким путем, а вместе со всеми, по дороге. Вы же на работу не через забор лезете, даже если до дверей ближе, а идете асфальтовой дорожкой, хоть и дальше, а муравей что, дурнее. Другое дело виды, у которых нет дорог и идет одиночная фуражировка - но и там часто есть разграничение на участки. А еще есть межвидовые взаимодействия. Муравьев много, виды разные - они не очень четко поделены, кто сильнее-слабее, многое определяется тем кормом, за который они конкурируют, или численностью семьи, или численностью всей совокупности семей данного вида в данном месте, что зависит, скажем, от кормов в прошлом году и погоды зимой. Так что иногда один вид, обнаружив добычу, начинает интенсивно и хватко ее переносить к себе в гнездо, а другой вид - первым обнаружив добычу - эдак робко пытается, но при появлении пары рабочих другого вида отходит в сторонку, а потом и вовсе покидает добычу. В случае межвидовых взаимодействий все экномические оптимизационные расчеты приходится выбрасывать и смотреть совсем иные варианты стратегий - кто что сейчас берет, так что не будет отвлекать своих фуражиров на побочный корм, а кому и этого достаточно. Иногда фуражиры кооперируются друг с другом при добыче пищи, иногда нет - и это опять разные оптимизационные стратегии.

Часто складывается впечатление, что в том месиве стратегий, которые приходится приписывать фуражирам, виноваты скорее исследователи. То есть поведение определяется великим множеством факторов, многие - с памятью, с дальними последствиями, с непрямыми цепями следствий - и такую структуру описывать правилами минимизации - это просто недостаточный язык. То есть можно, но это все равно, что записывать число десять тысяч с помощью палочек-единичек. Долго, трудно, и обязательно собъешься, и знать не будешь, что сбился. Это просто тривиальная мысль, про экономию, а на реальное поведение она накладывается со складками. Хотя иногда, в некоторых ситуациях, конечно, это кажется довольно очевидным - если ситуации радикально упрощать, то и ответы будут проще. Теории оптимальной фуражировки и прочие полуэкономические соображения - это скорее попытка хоть как-то справиться с бесчисленным разнообразием ситуаций, это правильнее воспринимать как вариант вопроса, чем как ответ. Может быть, иногда так спрашивать надо. Вроде ясно, что в некоторых ситуациях так спрашивать бесполезно, надо искать другие идеи, которые могли бы организовать разнообразие. Другое дело, что если мы хотим не понимать, а считать, придется начинать с каких-то минимизационных рассуждений.

При этом история, которой мы касаемся, говоря об опылении - невероятно древняя. Масса особенностей насекомых связана с цветками, эволюция цветковых растений и насекомых шла в созвучии, обе стороны очень сильно изменились, приспосабливаясь друг к другу. Но для насекомых история началась раньше, чем для цветов - скорпионницы питались нектаром, когда еще не было цветковых, до мелового периода, около 160 млн лет назад - они питались на голосеменных. То есть приспособления к питанию на растениях для насекомых чрезвычайно древние, и цветковые - это лишь корона на голове много прошедшего героя. Скорпионницы существуют с конца пермского периода, это 260 млн лет назад, тогда был величайший кризис биоты, по сравнению с которым меловой кризис, когда не стало динозавров - не слишком заметное событие. Вот когда-то тогда завязывались связи с растениями и создавались предпосылки к энтомофилии. Динозавры были еще малоразнообразной группой, "детьми", а эта давняя игра уже началась. Те, древние скорпионницы, были с длиннющими хоботками. Видимо, тогда растительными соками и нектаром питались также двукрылые и сетчатокрылые. Бабочек еще не было - этот молодой отряд насекомых возник где-то 130 млн лет назад. И эти древние опылители переносили пыльцу между голосеменными растениями.

И для всей эволюции жизни на земле, и для эволюции насекомых, и для истории человека - цветковые растения имеют огромное значение (достаточно представить, чем была бы история человека без злаков...). При этом происхождение этого органа, цветка, до сих пор загадочно. Самая современная теория - он произошел из мужского семезачатка голосеменных вымерших Corystospermales. Там была дупликация генов, и одна из копий стала работать, кодируя цветок. Удивительно, но цветок - вовсе не "женский орган", а мужской. При этом раздельнополые семезачатки голосеменых при возникновении цветков дали обоеполый продукт (в цветке и тычинки, и пестик). То есть были мужские такие штуки у голосеменных, после дупликации они стали гермафродитными (часть семезачатков стали стерильными и стали иметь отношение к выработке нектара), объединившись с женскими в одной морфологической структуре. Это «мужская» теория Фролича и Паркера, предложенная ими в 2000 г. http://www.ecosystema.ru/07referats/01/evolcvetka.htm (К этой теории еще раньше пришел С.В. Мейен, теория гамогетеротопии; авторы мужской теории цитируют Мейена), И уже потом, в рамках эволюции цветковых растений, происходили самые разные перестройки, исходный гермафродитный цветок несколько раз разделялся на мужской и женский, сохраняя общую морфологию, оставаясь все еще цветком.

Gnetum gnemon

Ginkgo

Corystospermales

С тех древних времен сменились доминирующие отряды насекомых. Оттеснены скорпионницы. Древними опылителями были жуки, сейчас они не очень активно занимаются этим делом, нишу во многом захватили перепончатокрылые и совсем молодой отряд - бабочки. Мухи тут играют небольшую роль - у них питание нектаром не служит для выкармливания потомства, они едят сами для себя, не для детей, и потому - непостоянные и ленивые опылители, у них много источников корма, на цветы могут прилететь, а могут и нет. Правда, их зато бывает очень много. Есть гипотеза, что древние опылители, которые еще "помнят" господство стрекоз, сильнейший пресс хищников ранней эволюции, используют для защиты то самое падение наземь и притворяются мертвыми, а молодые опылители, развивавшиеся уже в других условиях, когда стрекоза - не самое страшное, что может случиться, - используют мнообразные другие меры защиты, от маскировки до сопротивления.

Двукрылые многих групп связаны с грибами, так что с определенной дозой соли можно сказать, что грибы - это мушиные цветки. А чтобы подтвердить, что в биологии бывает все - есть цветки, которые маскируются под грибы, чтобы удовлетворить своих двукрылых опылителей. Есть такое семейство двукрылых мицетофилиды, грибные комарики. Развиваются в грибах, там и вьются. "Фогель (Vogel, 1973) описал особый тип цветка в различных родах (Arjsarum, Aristolochia, Asarum, Cypripedium, Masdevallia); этот цветок располагается близко к почве и напоминает грибы, особенно пластинчатые, не только по запаху (Cypripedium debile «имеет запах шампиньонов»; Stoutamire, 1967), но также и по морфологии (Vogel, 1978; Luer, Escober, 1978). У Arisarum proboscideum початок превращается в грибовидную структуру, которая целиком заполняет отверстие обертки. Грибные комарики обеих полов собираются на цветках этого типа. Они переносят пыльцу и производят опыление; однако из отложенных ими яиц личинки не развиваются. В других случаях посещения цветков грибные комарики, по-видимому, не откладывают яйца. Акерман и Меслер (Ackerman, Mesler, 1979) сообщили, что грибные комарики обоего пола посещают цветки Listera cordata, в которых имеются крошечные капли нектара — синдром небольших порций энергии (с. 99—100). При этом указанные авторы отмечают отвратительный запах цветков." http://betonolog.ru/28/index.html

Arisarum proboscideum

Mycetophilidae из балтийского янтаря. Жуткая штука, такого грибного комарика увидишь - и спать не надо

Так вот, игры " в экономику", оптимальную фуражировку, учет действий соперников, врагов, друзей и просто братьев с сестрами идет уже этак 150-200 млн лет, а поколения у насекомых быстрые. И сколько они уже стратегий опробовали, сколько игр в экономику сыграли, испытали то и это. А вы говорите - биткоин стал платежным средством и поэтому не МММ. Да вы смеетесь. Уверен, что биткоины опробованы еще в перми, если нет - на худой конец в триасе. Все там есть, есть и наркотики, от которых гибнут целые муравьиные города, есть и виртуальные ловушки - например, ловушки из тени и ловушки из света... Чего там, наверное, не было, так это эффективных менеджеров, все прочие способы паразитизма давно и уверенно испытаны.

Правда, при вникании оказывается, что как настоящая экономика лишь в очень общих чертах описывается экономикой математической, так и решения насекомых бывают очень непростыми. Нет, задним числом, когда задача решена, можно подыскать экономическое обоснование - но вот в том беда, что задним числом.

Например, есть концепция оптимальной фуражировки у опылителей. Ну в самом деле, что зря тратить энергию, логично предположить, что будут выработаны оптимальные маршруты от гнезда до источника корма, и именно по ним будут следовать фуражиры. Маршруты фуражиров исследовали у очень многих видов, это напрашивающееся направление исследований. Недавно появилась еще одна работа с применением "радара" - грубо говоря, тепловизором отмечали полеты шмелей, так что можно на компьютере составить карту маршрутов и видеть, как некие пути проходятся наиболее часто, причем со временем путей остается все меньше. Иначе говоря, сначала фуражиры разведывают, как летать к кормушке или на цветок, а потом, определив оптимальную трассу, стараются ей все время следовать.

Получаются красивые картинки

https://www.nature.com/articles/s41598-017-17553-1

Желтое - это стабилизировавшиеся пути. Можно попытаться доказать их оптимальность, и с помощью некоторой математики это удается сделать.

Дальше - больше. Исследователи желают выяснить правила фуражировки. У них получается нечто весьма логичное - шмели переетают на небольшое расстояние от места удачного питания, ищут похожие объекты, потом оптимизируют путь.

Но дело в том, что история изучения траектории полета шмелей длится долго, работы именно такого плана начались еще в 60-70-е годы. И там было отыскано мама дорогая что такое. Ну конечно, вся эта машинерия экономии приспособлена - прибита гвоздями - к деталям биологии цветущих растений. Они же не кормушки, где льется бесконечный корм, у них тоже ресурс. Растения проводят свои оптимизации, пытаясь минимальным количеством нектара опылиться по-максимуму. Например, в соцветии нектара в каждом цветке мало, шмелю надо посетить много цветков, даже чтобы оправдать затраты на пролет до растения. И соцветие расцветает не разом всё, а сверху или снизу, и в только раскрывшихся цветках нектара мало, а в зрелых много, а в старых опять мало, а в только что посещенных другим шмелем (или этим же) опять мало. И вот шмель все это дело оптимизирует - скажем, поднимаясь спиралью по соцветию и просекая, что нектара на цветок все меньше, срывается на другое соцветие, недообследовав это.

Тогда цветки делают лотерею, на лотерею всякий шмель пойдет, как миленький. Они в одном из 10, 20 или 40 цветков делают большой, пятикратный, скажем, или десятикратный, выход нектара. То есть для шмеля идет счастливый случай - он тычется в почти пустые цветки, и вдруг его ожидания подогревает крупный выигрыш. Шмель, что твой Федор Михайлович Достоевский, царство ему небесное, тут же начинает крутить рулетку, рыть в этом месте и смотреть цветки вокруг - а там, естественно, пусто. Эта рулетка с растением идет постоянно - шмель прикидывает, как ему поменьше облетать цветков, а растение прикидывает, сколько сделать выигрышных цветков в соцветии, чтобы шмель не улетел, а продолжал искать.

Само собой, в дело идут и грубые методы - шмели прокусывают лепесток снаружи и берут нектар, ничего не опыляя. Такое изнасилование растениям не нравится, и с этими делами можно сражаться, меняя морфологию цветка - далеко не всякий цвeток удобно прокусить снаружи, в иной обязательно надо залезть.

Далее, опылители отличаются своим темпераментом, как игроки в рулетку. Есть спокойные мухи, которые весьма тупо обследуют цветок за цветком, пустые они там или нет - переползают себе на соседний раз за разом. А есть опылители с тонкой душевной организацией, медоносные пчелы, например, довольно нервные и, не обнаружив нектара в очередном цветке - пятом или седьмом, это уж как нервы позволят - они резко взмывают в воздух и перелетают весьма далеко, - раз тут нет, так я вообще в другом месте искать буду!

Все это прилажено на погоду, на время цветения разных цветков, которое распределено довольно хитро - одни сменяют другие, скреплено "цветочным постоянством" - опылители привыкают к массовому цветущему виду и ищут в основном его. Дело в том, что опылители тоже ведь люди, и привычные действия совершают быстро и экономно, а когда учатся, растрачивают много энергии и им трудно. Поэтому они не пытаются перелететь на соседний цветок другого вида, если привыкли, что имеется множество цветущих растений одного вида - они уже на него настраиваются и его ищут.

И это не конец экономики. Есть такая штука, как привычные пути. Вот дороги муравьев - они идут от муравейника в кормные места, к деревьям с колониями тлей и т.п. Это - маршруты, и они "должны" быть организованы по правилам оптимальной фуражировки, то есть - должны быть экономные и прямые. А они - нет. Причин масса. Скажем, не в любом мсте удобно проложить дорогу, это уж люди должны понимать. Далее, дороги имеют инерцию - если здесь было непроходимое место, дорога его огибает, потом место изменилось, а дорога по-прежнему дает кругаля. И если дорога делала изгиб, приближаясь к кормному участку, а потом участок иссяк - изгиб останется надолго и будет лишь постепенно сглаживаться. На муравьиных дорогах в их многолетней динамике можно видеть в замедленном виде то, что происходит с траекториями полетов летающих опылителей - у тех тоже есть лишние изгибы. Ну дело-то простое, понятное.

Например, пчелы летают куда-то за два километра. Дорога дальняя. Потеряться легко. Хоть там небесный компас по солнцу, хоть что - а только вы сами с компасом походите, не так уж просто. Пчелы предпочитают придерживаться хорошо обозначенных маршрутов, например, если по пути идет граница леса или живая изгородь или забор, то пчела намылится и будет шпарить вдоль забора, так уж точно не потеряешься, ориентир вот он. Поэтому траектории до кормушки будут не "самыми короткими", а с умом - лучше дать небольшой крюк, но пролететь спокойно метров восемьсот вдоль изгороди, чем в чистом поле вычислять, какой градус отклонения надо держать и потом искать кормушку - блюдечко, скажем, пяти сантиметров в диаметре. Так что к хитростям растений добавляются дополнительные соображения оптимизации - минимализация ресурсов на запоминание короткого пути, скажем. Или более долгий путь оказывается удобнее, что-то там еще экономит.

В результате и получается, что первая простая идея об экономии оказывается очень сложной, и после расшифровки поведения то, что найдено, обычно можно описать с помощью минимизационных правил. Но только когда разберешься, станет понятно про биологию данного вида, про биологию тех, кем он питается, и тогда из складывания совокупных особенностей станет понятно, что применяемая стратегия - как всегда, с некоторыми искажениями и вариациями - может быть принята как субоптимальная. И для упрощения в учебние можно даже написать об этом и дать пример "оптимальной стратегии" и жестких правил. А на деле - вот дунул ветерок, закачались цветы, проехал трактор, сдуру смяв живую изгородь, - изменилась обстановка, и вот уже все насекомство летает иначе, и надо снова выяснять, за что теперь они зацепились и что изволят минимизировать.

Heinrich, B. Bumblebee economics. (Harvard University Press, 2004).

Anderson, D. J. Optimal foraging and the traveling salesman. Theor. Popul. Biol. 24, 145–159 (1983).

Riley, J. R. et al. Tracking bees with harmonic radar. Nature 379, 29–30 (1996).

Saleh, N. & Chittka, L. Traplining in bumblebees (Bombus impatiens): A foraging strategy’s ontogeny and the importance of spatial reference memory in short-range foraging. Oecologia 151, 719–730 (2007).

Не говоря уже о том, что все, что сказано выше, надо множить на длину хоботка. Все опылители имеют хоботок разной длины, и от этого зависит, на какую глубину они могут залезать хоботком за нектаром. И цветки делают нектарники в расчете на определенных опылителей - у одних миски, широкие и плоские (обычно это для мух, цветки светлые и блеклые), у других кувшинчики, у третьих вообще колодцы, куда только обладатели очень длинного хоботка залезут (часто ярко окрашены, сильно асимметричные, это для перепончатокрылых, иногда просто для одного определенного вида шмелей). И понятно, что длиннохоботковые, специалисты глубокого бурения, не пойдут на соседний "плоский" цветок воевать с мухами за жалкие крохи нектара, а пойдут чуть дальше, но к такому же глубокому цветку, нерастраченному, потому что никто из короткохоботных туда не залезет.

А про время не забыли? Есть цветки, которые выделяют нектар весь день. Есть те, что утром, или есть что вечером. а есть те, что выдают одну большую выдачу - и все. Скажем, губовник Chilopsis liniaris выпускает большую каплю нектара. И все. Рано утром. И шмели встают спозаранку и спешат на губовник, чтобы ту здоровенную каплю высосать. А кто опоздал - тому пусто. То есть кроме морфологии цветков и сезона цветения, цветки еще образуют временную мозаику в течение дня, и эта временная мозаика распределения нектара, естественно, корректируется наличным составом опылителей-конкурентов - одни раньше с утра разогревают крылья и могут рано съесть доступное, другие раскачиваются после ночного холода медленнее и не поспевают, это уже физиология вида. Одни умеют греть мышцы, сидят на веочке и вхолостую запускают летательный свой аппарат, мышцы трудятся, зверь греется от усилий, и постепенно температура тела у него растет, и он может, уже с активными мышцами и прочей физиологией, отправиться в настоящий полет. А другие могут лишь лениво ждать, пока солнце само их не нагреет и тело не наберет сумму критических температур, чтобы полететь. Одни время хорошо считают, умея вписываться во временные окна открытия цветков, у других с этим хуже, они просто ползают по цветам, надеясь чего-нибудь перехватить, зато они не специалисты и берут все, что можно.

А хищники с паразитами? На цветах опылителей ждут пауки, хищные клопы и многие другие хищники, а также множество паразитов. Паразиты могут быть гнездовыми - они вцепляются, скажем, в ноги пчелы или шмеля и на нем едут до его гнезда, где перемещаются на личинок, которых и кушают. И понятно, что у этих хищников с паразитами тоже стратегия, чтобы не остаться голодными - они среди цветков должны выбрать посещаемые, и если ошибутся - сидеть им на цветке, на который никто не прилетает, потому что подобраться к опылителю пока он ест, с другого цветка - практически невозможно, все очень быстро происходит, а цветки ведь над пропастью висят... Опылители отработали несколько стратегий, используемых при нападении. Одни падают вниз, в траву, и лежат неподвижно, как мертвые. Отыскать их трудно, и обычно это спасает - спуститься с цветка в траву и искать там жертву при размере насекомых - гиблое дело. Другие - дерутся, сопротивляются, или быстро улетают.

А кроме хищников с паразитами есть ведь конкуренты. Опылители соперничают между собой, и у них быстро выстраивается иерархия - кто кого с цветка сгоняет. Одни шибко нервные, и если над головой у них летать, предпочитают уйти и поискать спокойное место для еды. Другие - наглые, спокойные, и хоть ты облетайся, не уйдут с цветка, и тогда некоторые с ними осмеливаются драться, спихивать, но тут можно сильно нарваться, некоторые опылители весьма вооружены, и таких лучше распознать издалека. И все это тоже стратегии, которые вплетаются во всякую там экономическую штуку. Например, на цветах могут фуражировать муравьи, и они очень даже охраняют свои угодья от всяких налетанцев и прилетельцев. Иную муху могут влет взять, или там осу шугануть. Да и без того хватает соперников - бабочки, жуки, пилильщики, осы, шмели, пчелы, - мало ли кто там ест, и со всеми приходится как-то сталкиваться боками и выяснять отношения. Не говоря о своем же виде, но из другого гнезда, допустим - явные же конкуренты, а с ними соперничать трудно, все ухватки знают.

При этом можно видеть, какие петли и круги закладывают летуны, пока решают, куда приземлиться и какой цветок выбрать. При виде этих траекторий становится ясно, что уж никак не энергия на передвижения является для них ограничивающим фактором, а значит, исходные экономические соображения были, мягко говоря, неверными - кратчайший путь выбирают не для экономии горючего и подчас не для экономии времени, это результат привычки и экономии памяти, и вся экономика переходит в состав дел весьма воздушных и для пощупывания трудных. Расход энергии на метр полета сделать не так трудно, и можно бы всякую экономику тут наплести, а вот расход интеллекта, который взвешивает мотивации, учитывает препятствия и вообще все те бесчисленные возможности, которые связаны с опылением и фуражировкой - это дело такое. Пока очень туманное. Расход ума мы пока считать не умеем, только модельки строим, а модельки те по большей части к нашим же мозгам и относятся, указывая на их ограничения, и больше ни на что не годны.

Все, что говорилось раньше, - это были решения индивидуальные, теория оптимальной фуражировки обычно имеет дело с одиночными "акторами", которые решают оптимизационную задачу. Но у множества насекомых идут групповые игры. Та же муравьиная дорога - допустим, до кормового участка фуражиру "по прямой" ближе, но ведь дальше - потому что выходов в муравейнике немного, от каждого идет дорога, расчищенная, охраняемая, и муравей идет на свой участок не самым коротким путем, а вместе со всеми, по дороге. Вы же на работу не через забор лезете, даже если до дверей ближе, а идете асфальтовой дорожкой, хоть и дальше, а муравей что, дурнее. Другое дело виды, у которых нет дорог и идет одиночная фуражировка - но и там часто есть разграничение на участки. А еще есть межвидовые взаимодействия. Муравьев много, виды разные - они не очень четко поделены, кто сильнее-слабее, многое определяется тем кормом, за который они конкурируют, или численностью семьи, или численностью всей совокупности семей данного вида в данном месте, что зависит, скажем, от кормов в прошлом году и погоды зимой. Так что иногда один вид, обнаружив добычу, начинает интенсивно и хватко ее переносить к себе в гнездо, а другой вид - первым обнаружив добычу - эдак робко пытается, но при появлении пары рабочих другого вида отходит в сторонку, а потом и вовсе покидает добычу. В случае межвидовых взаимодействий все экномические оптимизационные расчеты приходится выбрасывать и смотреть совсем иные варианты стратегий - кто что сейчас берет, так что не будет отвлекать своих фуражиров на побочный корм, а кому и этого достаточно. Иногда фуражиры кооперируются друг с другом при добыче пищи, иногда нет - и это опять разные оптимизационные стратегии.

Часто складывается впечатление, что в том месиве стратегий, которые приходится приписывать фуражирам, виноваты скорее исследователи. То есть поведение определяется великим множеством факторов, многие - с памятью, с дальними последствиями, с непрямыми цепями следствий - и такую структуру описывать правилами минимизации - это просто недостаточный язык. То есть можно, но это все равно, что записывать число десять тысяч с помощью палочек-единичек. Долго, трудно, и обязательно собъешься, и знать не будешь, что сбился. Это просто тривиальная мысль, про экономию, а на реальное поведение она накладывается со складками. Хотя иногда, в некоторых ситуациях, конечно, это кажется довольно очевидным - если ситуации радикально упрощать, то и ответы будут проще. Теории оптимальной фуражировки и прочие полуэкономические соображения - это скорее попытка хоть как-то справиться с бесчисленным разнообразием ситуаций, это правильнее воспринимать как вариант вопроса, чем как ответ. Может быть, иногда так спрашивать надо. Вроде ясно, что в некоторых ситуациях так спрашивать бесполезно, надо искать другие идеи, которые могли бы организовать разнообразие. Другое дело, что если мы хотим не понимать, а считать, придется начинать с каких-то минимизационных рассуждений.

При этом история, которой мы касаемся, говоря об опылении - невероятно древняя. Масса особенностей насекомых связана с цветками, эволюция цветковых растений и насекомых шла в созвучии, обе стороны очень сильно изменились, приспосабливаясь друг к другу. Но для насекомых история началась раньше, чем для цветов - скорпионницы питались нектаром, когда еще не было цветковых, до мелового периода, около 160 млн лет назад - они питались на голосеменных. То есть приспособления к питанию на растениях для насекомых чрезвычайно древние, и цветковые - это лишь корона на голове много прошедшего героя. Скорпионницы существуют с конца пермского периода, это 260 млн лет назад, тогда был величайший кризис биоты, по сравнению с которым меловой кризис, когда не стало динозавров - не слишком заметное событие. Вот когда-то тогда завязывались связи с растениями и создавались предпосылки к энтомофилии. Динозавры были еще малоразнообразной группой, "детьми", а эта давняя игра уже началась. Те, древние скорпионницы, были с длиннющими хоботками. Видимо, тогда растительными соками и нектаром питались также двукрылые и сетчатокрылые. Бабочек еще не было - этот молодой отряд насекомых возник где-то 130 млн лет назад. И эти древние опылители переносили пыльцу между голосеменными растениями.

И для всей эволюции жизни на земле, и для эволюции насекомых, и для истории человека - цветковые растения имеют огромное значение (достаточно представить, чем была бы история человека без злаков...). При этом происхождение этого органа, цветка, до сих пор загадочно. Самая современная теория - он произошел из мужского семезачатка голосеменных вымерших Corystospermales. Там была дупликация генов, и одна из копий стала работать, кодируя цветок. Удивительно, но цветок - вовсе не "женский орган", а мужской. При этом раздельнополые семезачатки голосеменых при возникновении цветков дали обоеполый продукт (в цветке и тычинки, и пестик). То есть были мужские такие штуки у голосеменных, после дупликации они стали гермафродитными (часть семезачатков стали стерильными и стали иметь отношение к выработке нектара), объединившись с женскими в одной морфологической структуре. Это «мужская» теория Фролича и Паркера, предложенная ими в 2000 г. http://www.ecosystema.ru/07referats/01/evolcvetka.htm (К этой теории еще раньше пришел С.В. Мейен, теория гамогетеротопии; авторы мужской теории цитируют Мейена), И уже потом, в рамках эволюции цветковых растений, происходили самые разные перестройки, исходный гермафродитный цветок несколько раз разделялся на мужской и женский, сохраняя общую морфологию, оставаясь все еще цветком.

Gnetum gnemon

Ginkgo

Corystospermales

С тех древних времен сменились доминирующие отряды насекомых. Оттеснены скорпионницы. Древними опылителями были жуки, сейчас они не очень активно занимаются этим делом, нишу во многом захватили перепончатокрылые и совсем молодой отряд - бабочки. Мухи тут играют небольшую роль - у них питание нектаром не служит для выкармливания потомства, они едят сами для себя, не для детей, и потому - непостоянные и ленивые опылители, у них много источников корма, на цветы могут прилететь, а могут и нет. Правда, их зато бывает очень много. Есть гипотеза, что древние опылители, которые еще "помнят" господство стрекоз, сильнейший пресс хищников ранней эволюции, используют для защиты то самое падение наземь и притворяются мертвыми, а молодые опылители, развивавшиеся уже в других условиях, когда стрекоза - не самое страшное, что может случиться, - используют мнообразные другие меры защиты, от маскировки до сопротивления.

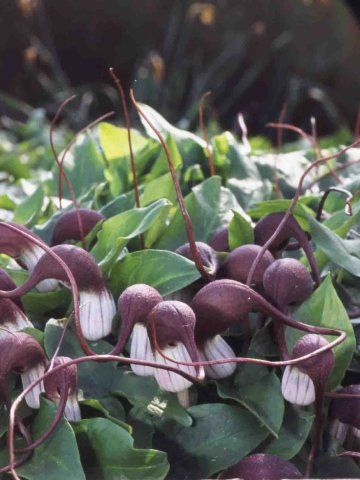

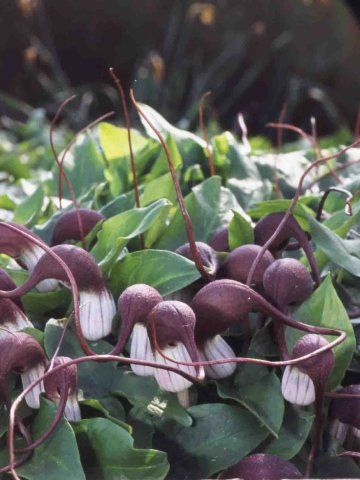

Двукрылые многих групп связаны с грибами, так что с определенной дозой соли можно сказать, что грибы - это мушиные цветки. А чтобы подтвердить, что в биологии бывает все - есть цветки, которые маскируются под грибы, чтобы удовлетворить своих двукрылых опылителей. Есть такое семейство двукрылых мицетофилиды, грибные комарики. Развиваются в грибах, там и вьются. "Фогель (Vogel, 1973) описал особый тип цветка в различных родах (Arjsarum, Aristolochia, Asarum, Cypripedium, Masdevallia); этот цветок располагается близко к почве и напоминает грибы, особенно пластинчатые, не только по запаху (Cypripedium debile «имеет запах шампиньонов»; Stoutamire, 1967), но также и по морфологии (Vogel, 1978; Luer, Escober, 1978). У Arisarum proboscideum початок превращается в грибовидную структуру, которая целиком заполняет отверстие обертки. Грибные комарики обеих полов собираются на цветках этого типа. Они переносят пыльцу и производят опыление; однако из отложенных ими яиц личинки не развиваются. В других случаях посещения цветков грибные комарики, по-видимому, не откладывают яйца. Акерман и Меслер (Ackerman, Mesler, 1979) сообщили, что грибные комарики обоего пола посещают цветки Listera cordata, в которых имеются крошечные капли нектара — синдром небольших порций энергии (с. 99—100). При этом указанные авторы отмечают отвратительный запах цветков." http://betonolog.ru/28/index.html

Arisarum proboscideum

Mycetophilidae из балтийского янтаря. Жуткая штука, такого грибного комарика увидишь - и спать не надо

Так вот, игры " в экономику", оптимальную фуражировку, учет действий соперников, врагов, друзей и просто братьев с сестрами идет уже этак 150-200 млн лет, а поколения у насекомых быстрые. И сколько они уже стратегий опробовали, сколько игр в экономику сыграли, испытали то и это. А вы говорите - биткоин стал платежным средством и поэтому не МММ. Да вы смеетесь. Уверен, что биткоины опробованы еще в перми, если нет - на худой конец в триасе. Все там есть, есть и наркотики, от которых гибнут целые муравьиные города, есть и виртуальные ловушки - например, ловушки из тени и ловушки из света... Чего там, наверное, не было, так это эффективных менеджеров, все прочие способы паразитизма давно и уверенно испытаны.

|

|

Без заголовка |

Хороший человек, афористично говоря, в общении и взаимодействиях есть такой, кто вас/нас поднимает,

а не опускает или по крайней мере имеет такого намерения и способности.

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2097018.html?thread=120157050#t120157050

Не так бит койн, как его криптовалюют.

https://users.livejournal.com/-moss/1382508.html

Nasze wszystkie odrebne fikcje skladaja sie na jedna wsp'olna rzeczywisto's'c.

Лец

(Все наши отдельные вымыслы составляют одну общую реальность).

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2089550.html?thread=120152654#t120152654

-- Ты такая ужасная кочка, -- говорит парень девушке за соседним столиком.

-- Перестань, -- смущается девушка.

-- Нет, правда. Просто ужасная, -- настаивает парень.

-- И ты ужасный, -- говорит ужасная кочка.

Ах, влюблённая юность. Можно слушать их нежное чириканье часами.

__________

пер. с чешского:

ужасна -- uzasna -- удивительная, восхитительная, обворожительная

кочка -- kocka -- кошка; на сленге -- красивая женщина

https://busconductor.livejournal.com/515343.html

Архип Куинджи - «Эльбрус вечером» (1908)

https://russlink-art.livejournal.com/2347216.html

То, что лично мне бы хотелось от школьного образования, и то, что с ним разумнее всего делать сейчас, кмк, дают западные модели, очень правильно, что они уходят постепенно от функции "передача знаний" (ибо тут много вопросов и к характеру знаний, и к способам передачи, и к тому, насколько сегодня это продуктивно делать именно посредством школы) к функциям выдачи детям счастливого детства и социализации, ещё в тексте не была упомянута функция обучения знаниям и навыкам, нужным для повседневной жизни (правоведение, медицина, английский язык и пр.), слышал, что в некоторых западных школах такое бывает, но не знаю, насколько это там распространено.

Ну и ещё бы я в школы и вузы добавил бы такую функцию, как обучение навыкам мышления, которой очень там не хватает последние несколько столетий. За образец хочется взять первые европейские университеты, работающие на базе схоластики: логика, риторика, обучение дискуссией, вот это вот всё.

На счёт избавления от неактуальных функций, полностью согласен, думаю, добавить тут особо нечего.

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2095124.html?thread=120131604#t120131604

https://antimantikora.livejournal.com/481464.html

- "Подсудимый Сена, являясь членом горно-лыжной секции при доме учёных в Лесном в 1940 г., а затем в 1946 г. под видом этой секции совместно со Скобелевым и Галлай организовали аполитическую, безыдейную, политически вредную группу из числа некоторых научных сотрудников и других, присвоив ей название "Горно-лыжный курорт – рахиты в яме (ГЛКРВЯ)" (ист.: Звенья: исторический альманах. 1990. Вып. 1. С. 50).

Итог для Льва Ароновича Сена, Виктора Ефимовича Скобелева и Якова Самуиловича Галлая - ИТЛ сроком на десять лет каждому, с последующим поражением прав сроком ещё на пять лет. Их адвокат А. А. Кроленко был лишён допуска к ведению уголовных дел, а затем и уволен из адвокатуры на пенсию.

- беззаботность на грани отсутствия инстинкта самосохранения впечатляет. Надо же понимать, что бывают в истории страны моменты когда не время улыбаться.

https://adzhaya.livejournal.com/853044.html?thread=12503860#t12503860

Петербуржцы – люди изначально духовные, по праву рождения. Они надевают листья на головы и бродят среди статуй, фотографируясь.

Поскольку им уже не нужно так просто шуршать, они кормят белок.

Какие-нибудь москвичи, не забывшие ещё навыки охоты и погромов, увидев белку где-нибудь в Лосином острове, молча и споро гоняются за ней. В Москве не забалуешь – вон даже академик Лихачёв основал культурный фонд, а не понял, что его сотрудникам нужно оплачивать кормление белочек в Булонском лесу. Ну и кто теперь рулит фондом культуры? Кто белочек кормит? Понятно – усатый москвич, боярский потомок. Я люблю академика Лихачёва, что скрывать. А некоторые не любят его из-за того, что не любят «Слово о полку Игореве», почитая его фальшивкой. Иные не любят его оттого, что сами в него верили, как в старца Зосиму, и ожидали чудес. Но чудес не вышло, и они обиделись. Меж тем, сам академик Лихачев верил, что Россию спасёт интеллегенция, и очень обижался, когда академик Панченко ему говорил, что у нас не интеллигенция, а действительно говно. А потом академик Лихачев всмотрелся в интеллигенцию и увидел, что она действительно говно, но не обиделся, а просто стал кормить небесных белок в небесном Павловском парке.

https://berezin.livejournal.com/1919311.html

...Экосистема мамонтовых степей, по разным оценкам, существовала в течение 2,5 миллиона лет и оказывала определяющее влияние на климат планеты. В частности, почвы тундростепей в периоды глобальных похолоданий поглощали углерод, который, когда наступало потепление, снова возвращался в атмосферу. Высокая скорость циркуляции биомассы в мамонтовых степях не позволяла заболачиваться почвам и, как следствие, ограничивала выделение метана, одного из парниковых газов, в атмосферу Земли.

К настоящему времени от мамонтовых степей практически ничего не осталось.

Теперь здесь тундра.

«Тундра — это, скорее всего, результат воздействия человека на природу, и пастбищная экосистема, в которой появился человек, наша генетическая родина, исчезла напрочь»

https://lenta.ru/articles/2017/01/19/mamonty/

У меня в подъезде жил генштабовец; мы иногда беседовали, гуляя с собаками. Я поделился с ним недоумением про Камчатку - как такое возможно; он только смеялся. Истребители на границах заправляют так, что на них нельзя улететь из СССР (в середине 70-х был случай угона в Японию). Возможно, требовалось решение на самом верху даже для того, чтобы как следует заправить машину. Я не знаю, правда ли это, но именно тогда я понял, что "приехали". Если ВВС более озабочены тем, чтобы летчики не дернули из СССР, если требуются часы, чтобы принять решение, если все это кажется полковнику-генштабовцу забавным, то кащеева игла находится в том же состоянии, что остальной инструментарий.

https://shkrobius.livejournal.com/631801.html

Оказывается, беднота и работяги намного лучше чувствуют/понимают других людей, чем богачи и образованные. А с IQ эта способность не коррелирует никак.

http://www.sciencemag.org/news/2017/12/lower-your-social-class-wiser-you-are-suggests-new-study

Upd. Все немного забавнее: вот их итоговый график, где по вертикали, мнэ-э-э, житейская мудрость в непонятных единицах (надо смотреть внимательнее), а по горизонтали уровень образования:

Итого: мудрее всех - те, кто не добрались до колледжа, зато тупее всех - те, кто из колледжа вылетели. Чуть выше них - аспиранты с кандидатами, а окончившие только колледж еще чуть выше.

https://filin.livejournal.com/2000888.html

https://irin-v.livejournal.com/1610142.html