-Метки

-Рубрики

- История (288)

- Статьи (257)

- Культура (255)

- Традиции (246)

- Балясы обо всем (233)

- Воины,оружие (232)

- Творчество (200)

- Новости (105)

- Галерея (55)

- Кухня (13)

-Музыка

- Любо, братцы, любо

- Слушали: 3371 Комментарии: 8

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Статистика

Вторая Гражданская на Дону |

"С приходом немцев в станицы и хутора казаки-изменники создавали отряды по собственной инициативе и переходили к ним на службу. Вскоре к организации казачьих частей приступил штаб Войска Донского во главе с атаманом С.В.Павловым. С октября 1942 г. была введена мобилизационная система. Под ружье ставились все казаки от 20 до 45 лет. В ноябре Краснов призвал Павлова к формированию казачьих частей для вермахта общей численностью до 100 тыс. чел.. С конца 1942 г. готовые части бросались навстречу наступавшим советским войскам.

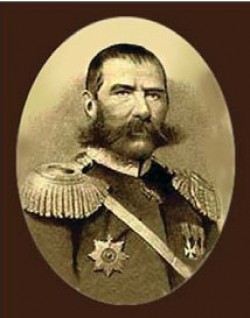

Полковник Казачьих войск и генерал-майор Вермахта Павлов С.В.

15 ноября 1942 г. Павлов направил германскому правительству декларацию Войска Донского. Напомнив о плодотворном сотрудничестве Всевеликого Войска Донского с немцами в 1918 г., когда «Германия признала де-факто существование Донской республики», атаман заявлял: «Ныне Войско Донское объявляет о восстановлении своей самодеятельности и воссоздает свою государственность, руководствуясь Основными Законами Всевеликого Войска Донского». Далее декларация выражала просьбу к германскому правительству «признать суверенитет Дона и вступить в союзные отношения с Донской Республикой для борьбы с большевиками». Объявлялось, что воссоздаваемая казачья армия «имеет свою историческую форму, прежние знаки военного различия», а Донское Войско – «свой национальный флаг: синяя, желтая и красная продольные полосы» и герб – «олень, пронзенный стрелой». Атаман считал, что в качестве первых и неотложных мер, способствующих «установлению союзных отношений», германское правительство должно немедленно освободить из всех лагерей и направить в штаб походного атамана военнопленных казаков всех казачьих войск, отпустить из вермахта всех казаков, принудительно не отправлять молодежь в Германию из казачьих земель, отозвать хозяйственных комиссаров и собирать продовольствие для Германии на договорных началах, признать конные табуны неприкосновенной собственностью Войска Донского.

В ответ на декларацию немцы создали в Берлине Казачье управление. Вскоре все казаки и казачки, находившиеся в Германии на положении восточных рабочих, получили статус свободных рабочих. Начали решаться вопросы, поставленные декларацией Войска донского. Полковник Павлов создал в Ростове-на-Дону Особую комиссию по казачьим делам во главе с проф. М.А. Миллером, включив в нее также и других профессоров – Богачева, Иванова, Краснянского и др. Однако заниматься им уже не пришлось. Возрастающий напор Красной армии уже в середине декабря 1942 г. вызвал массовую панику среди изменнически настроенных казаков Дона. 2 января 1943 г. Э. фон Клейст образовал Кавказский штаб по эвакуации беженцев. Казаки и горцы Терека, Ставрополья и Кубани бросились в отступление. 29 января был оставлен Краснодар.

Согласно регистрации Казачьего комитета Дона, Кубани и Терека, созданного в конце июля 1943 г. под председательством полковника Г.П. Тарасенко, с 25 января по 20 февраля 1943 г. с Дона и Северного Кавказа эвакуировались 312550 чел. (мужчин, женщин, детей), в том числе 135850 донских казаков, 93957 кубанских, 23520 терских, 11865 ставропольских, 15780 калмыков-казаков и 31578 горцев. Таким образом, тогда с немцами бежали из родных краев 280972 казака . Из строевых казаков и мелких казачьих подразделений Э. фон Клейст приказал спешно формировать крупные кавалерийские и пластунские части и немедленно вводить их в бой .

7 февраля 1943 г. войска Южного фронта перешли в наступление. Казаки-изменники сражались с исключительной ожесточенностью. 2-я гвардейская, 44-я армии, конно-механизированная группа генерала-лейтенанта Н.Я. Кириченко, форсировав в ночь на 8 февраля 1943 г. покрытые льдом реки Дон и Мертвый Донец, вышли на железную дорогу и шоссе Ростов-Таганрог, где натолкнулись на упорное сопротивление врага.

Плечом к плечу с 79-й пехотной дивизией вермахта стояли 1-й Донской казачий полк походного атамана Павлова (около 900 чел.), казачий отряд № 201 Абвера (около 1000 чел.), 17-й Донской казачий пластунский полк Бударина, Отдельный казачий конный полк Шведова, приблизительно 2000 неорганизованных казаков и др.

Не-наши казаки

В тяжелейших боях Красная армия разбила немецко-казачьи вражеские позиции. Но на это потребовалась целая неделя. В итоге 11-я Гвардейская донская казачья дивизия генерала С.И. Горшкова ворвалась в пригород Ростова-на-Дону со стороны станицы Нижнегниловской. А в это время казаки Павлова яростно атаковали красноармейцев конным строем в районах Хотунка и завода «Локомотив» - предместьях Новочеркасска. Но, потеряв около 40% своего состава, 13 феврали бежали в сторону Матвеева Кургана, к реке Миус. В ночь с 13 на 14 февраля, сметая бударинский полк, цеплявшийся за завод «Ростсельмаш», 28-я армия генерал-лейтенанта В.Я. Герасименко вступила в Ростов. Вместе с немцами предательские части казаков, являя упорство и внося свой вклад в разрушение города, стояли до самого последнего. Но 14 февраля советские воины, в том числе казаки-патриоты, полностью овладели городом. Противник отступил в сторону Таганрога .

Двое суток преследовала Красная армия отступавшего врага. Но на реке Миус натолкнулась на сильнейшее сопротивление. ... Уже установлено, что там заняли боевые позиции казачий пластунский полк Бударина, Отдельный казачий конный полк, полк Шведова, сформированный непосредственно на Миусе, 6-й Семигорьевский казачий пластунский полк, 1-й Донской казачий полк имени графа М.И.Платова (1500 чел.)

Тогда же Паннвицем интенсифицировалось формирование 1-й Казачьей кавалерийской дивизии. Приказом начальника Генштаба сухопутных войск генерала Цейтцлера в апреле 1943 г. штаб ее был передислоцирован в Польшу, на учебный полигон Млава (Милау), где с довоенных времен находился огромный склад снаряжения польской кавалерии. В дивизию зачислялись донцы, кубанцы, терцы, уральцы, астраханцы, семиреченцы, амурцы, оренбуржцы, уссурийцы, забайкальцы, сибиряки. Сформированные части Паннвиц немедленно перебрасывал на Миус-фронт. Согласно регистрации штаба формирования казачьих войск Дона, Кубани и Терека (а также казачьего комитета) в подчинении штаба с 10 июля по 10 октября 1943 г. находилось 71 368 казаков. В том числе на Кубанском предмостье под командованием Э. фон Клейста сражались 9 тыс. казаков, оттягивая на себя значительные силы советских войск.

Надеясь переломить ход боев в пользу своих хозяев и таким образом удержаться в родных краях, казаки беспощадно дрались за каждую пядь земли. ... Особенно кровопролитный характер бои обрели на Миусском фронте и под Таганрогом в июле-августе. В конце августа Красная армия окружила под Таганрогом 29-й армейский корпус и два отдельных казачьих полка вермахта. Однако ценой огромных потерь им удалось вырваться из котла."

И еще, по поводу Варшавского восстания:

"Как установил П.Крикунов, в числе жесточайших погромщиков выступали Казачий полицейский батальон СС (более 1000 чел.), Конвойно-охранная сотня СД (250 чел.), Казачий батальон 57-го охранного полка, 5-й Кубанский полк, 3-й казачий пеший полк. Не исключается и участие 572-го, 631-го казачьих батальонов. П.Н.Краснов в специальном приказе отметил особое усердие 3-го казачьего пешего полка, который, по его словам, «с неутомимым усердием, мужеством и доблестью сражался в течение семи недель в кровавых и утомительных уличных боях с повстанцами… Пятая часть полка кровью запечатлела служение делу освобождения Европы от большевизма»

Источник:

Александр Козлов "Великая Отечественная война и казаки"

А то мне тут уже все уши прожужжали какие латыши и эстонцы плохие...

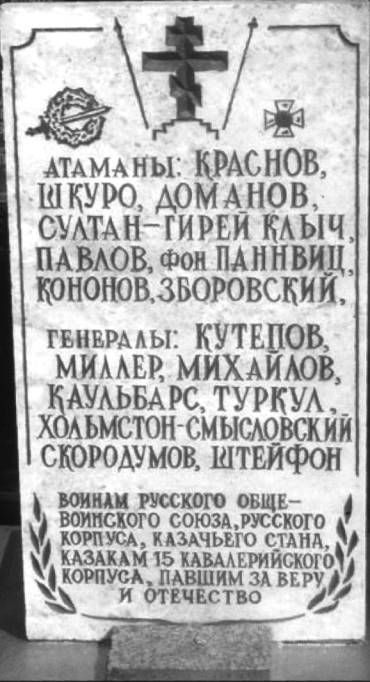

А вот, кстати, тот самый скандальный памятник

|

|

Памяти генерала Николая Юденича |

28 марта активисты Московской региональной и Тульской региональной организаций Движения «Народный Собор» приняли участие в панихиде по русскому генералу, герою Первой мировой войны Николаю Николаевичу Юденичу. Мероприятие состоялось на территории кладбища Донского монастыря у могил генералов А.И.Деникина, В.О.Каппеля и великого русского мыслителя И.А.Ильина.

Поминальная церемония была приурочена ко Дню поминовения усопших, к 93-летию завершения Эрзерумской, Трапезундской и Эрзинджанской операций, проведенных генералом Юденичем в 1915-16 гг.

читать далее...

Метки: народный собор соборное дело генерал юденич |

Расказачивание |

О расказачивании (памятка для нынешних "казачков-патриотов").

Циркулярно, секретно

Последние события на различных фронтах в казачьих районах - наши продвижения в глубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск - заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:

|

|

Голодомор на Кубани |

Голодомор на Кубани: без грифа «Совершенно секретно»

|

|

Казачий Холокост. Великая Гражданская война 1941-1945 |

|

|

Цитата сообщения Tor-Vic

Красивая казачья песня |

Цитата |

Точнее, подозреваю, что это не казачья песня, а городской романс, он же, жестокий романс, и родилась эта песня в среде офицеров. Задача жестокого романса, например, "Шумел камыш", разжалобить слушателя, выжать алкогольную слезу. Народная песня такой цели не имела.

Вообще, интересный литературный приём: петь не о том, что было или что есть, а о том, что могло бы быть, но не произойдёт.

Несколько раз смотрел ролик и всматривался в лица казаков - сейчас таких людей уже нет.

Казачество - это лучшее, что было в русском народе. Когда говорят "русские былины", то следует говорить "казачьи былины", сказки и так далее". Ибо русский народ утратил значительную часть своего фольклора во времена крепостного права. А сохранили его для нас казаки и поморцы.

Когда говорят, что русские завоевали Сибирь, надо говорить, что казаки завоевали Сибирь. Ибо завоёвывали её, а потом и Кавказ, именно казаки.

Сейчас все сходят с ума от самураев и нинзь. Представляю, чтобы было с сотней самураев, году в 1860-м, если бы они встретились с сотней казаков.... :) Японцы раскручены и мифолегизированны. А при этом, у казаков, и донских, и запорожских, и терских, были свои уникальные методики воспитания детей, ведения деверсионной войны, своя воинская честь...

|

|

Комментарии (0) |

Запорожские казаки |

Войско запорожских казаков, которое действовало на пограничной территории за днепровскими порогами, можно действительно назвать отрядом специального назначения, а запорожского воина — современным термином «спецназовец». Жизнь в условиях дикой степи и плавневых дебрей Великого Луга (так раньше называли плавни в нижнем течении Днепра) выработала в казаках особые умения и приемы проведения разведывательных операций, наступательных и оборонительных боев, сделала из них настоящих закаленных следопытов, чей опыт выживания в экстремальных природных условиях (добыча и приготовление еды, защита от непогоды, диких зверей) весьма ценен для нас и сегодня.

|

|

Генерал Келлер (единственный из высших чинов, отказавшийся присягать новой в |

|

|

Убрать имя Свердлова из названия Екатеринбургской области |

90 лет назад, 24 января 1919 года в обход центральных органов государственной власти и государственного управления РСФСР, минуя Пленум и Политбюро ЦК РКП(б), ВЦИК с его Казачьим отделом, Я. М. Свердлов - руководитель Оргбюро ЦК РКП(б) - подписал и организовал исполнение постановления следующего содержания:

«О РАСКАЗАЧИВАНИИ»

«Последние события на различных фронтах в казачьих регионах - наши продвижения в глубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск заставляют нас дать указания партийным работникам о характере работы при воссоздании и укреплении Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путём поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно;

провести беспощадный массовый террор по отношению вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких- либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Применять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном и во всех других отношениях.

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6 Выдавать оружие только надёжным элементам из иногородних.

7. Вооружённые отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твёрдость и неуклонно проводить настоящие указания.

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.

Я. Свердлов».

(журнал «Известия ЦК КПСС» (1989, № 6. С. 177-178).

Читать далее

|

|

Казаки в "неказачьих" регионах |

Возрождение казачества: надежды и опасения

Татьяна Таболина

Казаки в "неказачьих" регионах

В наши дни казачество нарождается не только в регионах исторических войск, существовавших перед Октябрьской революцией, но и в тех городах и сельских местностях, где раньше никогда объединений казаков не было.

Поскольку информация о возникновении казачьих структур в исторически нетрадиционных местах проживания зачастую недостаточна и остается на уровне констатации, представляется целесообразным подробнее остановиться на объединениях казаков, созданных в некоторых из таких регионов.

Москва

Поздней осенью 1989 г. в Москве на Варварке в помещении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры собрались выходцы из разных казачьих земель, различные по убеждениям, интересам, возрасту, социальному положению. Но всех их заботило одно - объединить и поднять казаков 1. Постепенно сформировалось инициативное ядро, и 5 января 1990 г. произошло организационное оформление движения. На первом круге Московского землячества, собравшем 70 человек, был принят устав, избрано первое правление: А. Жигайлов, Г. Кокунько, В. Латынин, Е. Лосев, В. Скунцев, П. Ткаченко. Атаманом стал Г. Немченко.

Казаки начали каждую среду собираться в Братском корпусе на Варварке. На этих встречах звучали воспоминания, разгорались споры, отшлифовывались первые конструктивные предложения. Организовали Шолоховский вечер, это эмоционально зажгло, придало сил. И тогда занялись обсуждением реальных возможностей проведения Учредительного круга. В апреле в доме Мострансагентства на ул. Кирова, 45 собрался организационный комитет, на который приехали представители от восьми исторических войск. Возможность проведения круга казаков стала превращаться в реальность.

Учредительный съезд (круг) Союза казаков проходил в Москве 28-30 июня 1990 г. в клубе завода "Серп и молот". Приехали 263 делегата от 80 тыс. потомков казаков и более 450 гостей. Председатель Верховного совета РСФСР Б. Ельцин на телеграмму-приглашение от подготовительного комитета по проведению круга не откликнулся. Правила ведения круга воссоздавали по историческим документам и воспоминаниям стариков. Священник Михаил Дронов благословил круг, дежурным есаульцем избрали Б. Алмазова (впоследствии - атаман землячества "Невская станица"). Все вопросы согласовывались с советом стариков. На круге шли споры о том, с чего начинать. С просветительской деятельности - переиздавать литературу по истории казачества, издавать "Энциклопедию казачества", "Историю казачьих войск", выпускать газеты и журналы? Создавать военно-патриотические клубы, продолжать работу в уже существующих или начать с решения экономических вопросов?

Среди приоритетных задач выделялась необходимость обращения к духовным и культурным ценностям - восстанавливать храмы, казачьи святыни, кладбища, создавать музеи, вести архивную работу. В экономической сфере - начать развитие хозяйственных структур. И при этом помнить о восстановлении традиционной казачьей экологической культуры.

Было высказано также отношение к политической деятельности: "...и с другими существующими и вновь создающимися партиями и движениями Союз казаков должен поддерживать самые тесные отношения и со всеми искать точки соприкосновения в деле возрождения народных традиций, поднятия экономики" 2.

Объединение потомков казаков в единый союз объяснялось уже тогда желанием сохранить разваливающуюся страну. Поэтому правление как исполнительный орган (выполняющий решения круга и совета атаманов) решили разместить в Москве для взаимодействия с руководством страны, различными организациями, для оперативной координационной деятельности с казачьими областями. В этом вопросе на круге единодушия не было. Первоначально Московское землячество казаков не считало необходимым размещать атаманское правление в столице. Об этом говорили на совещании по созданию оргкомитета и три дня спорили на круге. Все же делегаты единогласно проголосовали за размещение штаб-квартиры Союза казаков и атаманского правления в Москве.

Конечно, круг представлял собой в какой-то степени ритуальное действо. Но основы были заложены: создана структура, заявлена программа деятельности, избраны правление, совет атаманов, суд чести, посольский круг, т. е. названы люди, пришедшие к руководству движением. Также была сформулирована задача - необходимость создания региональных структур, объединения их, выработка скоординированной программы действий 3.

А за кулисами шла борьба за статусные позиции, и на глянце благих намерений начали появляться еле заметные морщины, превратившиеся затем в трещины и разломы. Все это привело к поляризации позиций лидеров. Затем различные политические силы: компартия, "ДемРоссия", НТС стали вносить свою лепту в разъединение казаков. И, казалось бы, ставшее уже тривиальным разделение казаков на "белых" и "красных" сыграло не последнюю роль. И тогда прошел еще один Учредительный круг - Союза казачьих войск России (СКВР).

На круге (съезде) представителей казачьих объединений России, состоявшемся 20-21 июля 1991 г. в Знаменском соборе в Москве, 65 делегатов от 25 организаций казаков объявили о воссоздании Союза казачьих войск России. Избрали штаб, начальника штаба Е. Ефремова, его заместителя Г. Кокунько. В принятом на круге "Обращении к казакам России" декларировались цели возрождения казачества, в целом схожие с заявленными Союзом казаков. Отмечалось, что "возрождающееся казачество пытаются поставить на службу коммунистических и прочих партийных интересов" 4. Таким образом, СКВР отмежевывался от Союза казаков как организации, исторически не существовавшей, к созданию которой причастны коммунисты, "красные". Лидеры СКВР заявили о своей организации как преемнице Союза казачьих войск 5.

Интересно, что, поднимаясь на общих патриотических идеях сохранения и защиты отечества, казаки сразу же раскололись. В действительности же реальной неустранимой причины для решительного размежевания не было. Все разногласия были преодолимы. Демократическая власть в борьбе за самоутверждение приняла на вооружение идеологию раскола на всех уровнях. Оказались втянуты в нее и казаки. Потомки продолжают политику, погубившую предков. Похоже, только трагедия может излечить от болезни самоуничтожения. В казачестве - социально-политической системе, которая самодостаточно уравновешивает свои полюса противопоставления и противостояния, - парадоксально сочетаются дезинтеграция и интеграция.

В 1996 г. в Москве было уже зарегистрировано 38 общественных организаций казаков, к началу 1998 г. - более 40. В их числе землячества, станицы, созданные потомками тех или иных казачьих войск (Донская, Кубанская), заставы, фонды, детские казачьи центры и т. д. Организации, имеющие статус городских, регистрируются Управлением юстиции Москвы. В то же время в столице расположены штабы (представительства) четырех казачьих организаций, имеющих международный статус, и двух общероссийских (зарегистрированы Минюстом).

По федеральному закону "Об общественных объединениях", принятому Государственной думой 14 апреля 1995 г. и утвержденному президентом 19 мая 1995 г., общероссийские и международные общественные объединения теперь регистрируются Минюстом, межрегиональные - "органами юстиции по месту нахождения постоянно действующего руководящего органа", региональные и местные - "органами юстиции соответствующих субъектов Российской Федерации" (ст. 21). В соответствии с этим законом должна быть проведена государственная перерегистрация общественных объединений не позднее 1 июля 1999 г.

Представляется, что не все организации при перерегистрации смогут хотя бы подтвердить свой статус, так как по прошествии известного времени учредители могли исчезнуть, перегруппироваться, сменить ориентации.

В столице с 17 января 1994 г. введена должность уполномоченного по делам казачества при Правительстве Москвы. Начальник Правового управления мэрии С. Донцов стал первым уполномоченным по казачеству (на общественных началах). Тогда зарождались многие идеи, обсуждались с казаками предложения, которые сегодня воплощаются в реальные дела. С 1997 г. уполномоченным по казачеству стал И. Ченцов 6. Был создан аппарат уполномоченного, сформирован оргкомитет, члены которого осуществляли помощь казакам по оформлению Московского городского казачьего общества (МГКО) и вхождению его в госреестр 7.

В декабре 1996 г. заместитель премьера Правительства Москвы Э. Бакиров провел совещание с руководителями подразделений Правительства Москвы, префектур и общественных казачьих организаций о выполнении указов президента по формированию казачьих обществ и привлечению их членов к государственной и иной службе. Участники совещания сочли целесообразным объединить действующие в Москве официально зарегистрированные казачьи объединения (в то время их было более 30) в единое Московское городское казачье общество с фиксированным списочным составом. Обсудили также условия и порядок использования членов городского казачьего общества в решении важных для жителей города задач. На совещании было поддержано предложение о создании в структуре Правительства Москвы сектора по делам казачества. В 1997 г. руководителем сектора был назначен Г. Кокунько 8.

Московское городское казачье общество взяло на себя обязанности государственной и иной службы в интересах города. Раньше сделать такой шаг мешало нежелание атаманов московских казачьих общественных объединений (в Москве их зарегистрировано более 40) брать на себя какие-либо серьезные обязанности и входить в государственную казачью структуру.

На круге в зале Московской мэрии казаки Москвы и Центральной России, решившие в соответствии с указами президента взять на себя исполнение государственной и иной службы, приняли устав МГКО, предварительно согласованный с ГУВД столицы, Мосгорвоенкоматом. Казаки МГКО приняли решение кроме основных обязанностей государственной службы (подготовки и направления на службу в Вооруженные силы, пограничные и внутренние войска) взять на себя несение охранной службы, а также поставлять в столицу продукты питания и сельскохозяйственное сырье с Кубани, Дона, Ставрополья и из других казачьих регионов. В МГКО вошла в качестве структурного подразделения Московская экологическая застава.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил настоятеля Сретенского монастыря о. Владимира Хорунжего духовно окормлять казаков столицы.

Одна из первых акций МГКО по призыву молодежи в армию - комплектование казаками экипажа подводной лодки "Святой князь Даниил Московский", дислоцированной в Мурманске.

После того, как Устав Московского городского казачьего общества был подписан мэром Москвы Ю. Лужковым, он был передан в ГУКВ на утверждение.

Затем в здании мэрии Москвы 29 ноября 1997 г. прошел круг МГКО. Заместитель начальника ГУКВ И. Агарков вручил членам МГКО свидетельство #35 о регистрации общества. Атаманом МГКО утвердили С. Донцова (избран на круге в 1997 г.).

Члены МГКО взяли на себя обязанности по охране правопорядка, экологической службе. Начато сотрудничество с УВД: член правления МГКО А. Силин сформировал отдельный отряд специального назначения при ГАИ, который действует в двух районах Москвы. Патрульно-постовую службу на улицах несут 45 казаков этого отряда.

В станице Преображенской функционирует отряд по пресечению незаконной торговли в Восточном округе и охране муниципальной собственности.

Достигнута договоренность с военным комиссаром Москвы генералом Сорокиным (кубанским казаком) о службе казаков в конных полках внутренних войск и милиции.

Мурманская область

Первоначально в Мурманске сформировалась инициативная группа из 13 казаков, самому старшему в 1991 г. было 62 года, самому молодому - 34 9. Потом образовался оргкомитет по созданию Союза казаков Мурмана 10 при Мурманском отделении Всероссийского фонда культуры. Были обозначены цели союза: объединение потомков российского казачества, установление связей с казаками страны, изучение истории казачества, путей казаков на Север и каждого оказавшегося на Севере казачьего рода, разработка предложений по реабилитации казачества, строительство сначала Мурманской станицы, а затем других станиц, оказание помощи казакам в возвращении на родину, в первую очередь на Дон, Кубань 11. Затем, как это сформулировано в уставе, принятом на Учредительном круге 12 января 1992 г., "потомками казачьих родов, проживающих на территории Мурманской области" (п. 1.1), было создано землячество казаков Мурманска, которое структурно вошло в Союз казаков.

В соответствии с уставом предусматривалось, что членами организации могут быть с 16 лет потомки казачьих родов - выходцы из традиционных казачьих земель, а также неказаки, "родом интересов и практической деятельностью связанные с казачеством", с правом совещательного голоса на кругах и равным правом с казаками на участие в культурной и хозяйственной деятельности. Декларировалось дистанцирование от политической деятельности (не вступать ни в какие партии), хотя спектр личных политических пристрастий в организации широк - от монархических до коммунистических. В то же время признавалось необходимым участвовать в формировании органов государственной власти и управления (п. 6.1). С самого начала была заявлена специфическая цель организации - выявление вклада казаков "в освоение северных территорий" 12.

В соответствии с намерением казаков помочь стабилизации экономического и внутриполитического положения на Кольском полуострове, вести борьбу с антиобщественными проявлениями устав предусматривал создание собственных формирований для охраны общественного порядка, государственной границы, несения таможенной службы. В прессе Мурманской области появились интервью с лидерами казаков, заявивших, что создается полувоенная общественно-политическая организация. Казаки высказывались в том смысле, что "в политике уважают силу, националист - звучит гордо и надо требовать у Украины возвращения исконных казачьих земель, а если не отдаст - отбить оружием" 13. Это вызвало настороженность и пристальное внимание к организации со стороны общественности и местных властей, что, впрочем, было характерно и для других регионов страны. Тем не менее землячество было зарегистрировано отделом юстиции Мурманского облисполкома 12 февраля 1992 г. как областное объединение. Большой круг, определивший направления деятельности союза, прошел 14 февраля 1992 г. в гарнизонном Доме офицеров Мурманска.

До того, как организация вышла за пределы города, были созданы станицы в трех районах, на которые делится Мурманск. На 16 февраля 1992 г. по всем трем станицам численность по списочному составу была 128 человек. Списочный состав организации на июнь 1994 г. 375 человек. Большинство составляли и составляют потомки донских и кубанских казаков. Вначале численно преобладали донские казаки, в 1994 г. больше стало кубанских.

Представляет интерес механизм самоидентификации казаков по "малой родине" и появляющейся на наших глазах своеобразно конструируемой географической самоидентификации, характерной, по предварительным данным, и для казаков, предки которых оказались в нетрадиционном регионе более двух столетий назад, и для приезжих неказаков. Некоторые потомки казаков, социализировавшиеся в советское время, никогда не задумывались о своих корнях, не поддерживали связей с изначальной родиной предков, не знали, из какой станицы, хутора, войска ведет начало их род. Некоторые вообще не выезжали за пределы Мурманской области. Импульс к мобилизации исторической памяти появился с возникновением казачьих структур в регионе. К этой же категории относят себя и неказаки, прибывшие в регион с волнами экономической миграции советского времени. Они включаются в деятельность казачьих организаций, становятся своего рода "приписными казаками".

В Ростинской станице (Ленинский район) зарегистрировались 45 человек. Из них причислили себя к донским казакам 13, к кубанским - 23, к уральским - 1, к терским - 1, к запорожским - 2, к забайкальским - 1, к сибирским - 1, к мурманским - 1. Вошедшие в станицу 6 женщин отнесли себя к кубанским казачкам. В Георгиевской станице (Октябрьский район) зарегистрировались 40 человек. Из них причислили себя к донским казакам 16, к кубанским - 17, к уральским - 1, к башкирским - 1 (этнический башкир), к терским - 1, к ставропольским - 1 14, к сибирским - 1, к мурманским - 2. Из 9 женщин отнесли себя к донским казачкам 4, к кубанским - 3, к мурманским - 1. В Романовской станице (Первомайский район) зарегистрировались 43 человека. Из них отнесли себя к донским казакам 15, в том числе к хоперским - 1 15, к кубанским - 16, к сибирским - 1, к запорожским - 3, к мурманским - 1, к терским - 4, к волжским - 1, неясно по списку происхождение одного 16.

С расширением за пределы города организация была 25 мая 1993 г. переименована в Войсковой союз казаков Мурмана (ВСКМ). В 1994 г. он состоял из пяти организаций (станиц): три охватывали три района Мурманска, две - региональные станицы в Мурманской области - Кольскую и Североморскую, а также хутор Александровский (Полярный). В каждой станице - по одной казачьей сотне и конвойная сотня при атамане. Планировалось оформление еще двух районных организаций - Полярнинской и Кандалакшской, а также трех городских в Апатитах, Мончегорске, Кировске и одной в рыболовецком поселке Умба.

Специфика ВСКМ, созданного в неказачьем городе, заключается в том, что здесь много "морских казаков" (рыбопромысловиков, военных моряков с подводных лодок, пограничников, военнослужащих), большую часть времени находящихся в плавании. Это затрудняет общение и включает организацию казаков Мурмана в действенное решение социальных проблем. Море зачастую ломает людей. А несменяемость экипажей на наших судах ("человек все выдержит") в отличие, например, от американских, приводит к появлению не устроенных в бытовом плане людей, алкоголиков, бомжей. К этому следует прибавить экстремальные условия приарктической зоны: как гласит местная поговорка, "десять месяцев зима, остальное - лето". Полная акклиматизация людей происходит после третьего поколения, а первое адаптируется только к 60 годам. Старение и смерть наступают раньше из-за электромагнитного поля Приполярья, цинги, других "северных" болезней. Поэтому, по мнению атамана А. Ефремова, главное - укрепление хозяйственной базы казачьей организации Мурманска, чтобы всегда можно было прийти на помощь: "Называем себя братьями. Так надо братьями и стать, а то волками стали" 17.

Постепенно "потомки тех, кого так беспощадно раскидала судьба, вырвав с корнем с родных краев" 18, начали находить друг друга. Красноречивы выдержки из писем с просьбами о приеме в организацию казаков, которые передают настроения казаков Кольского полуострова. Капитан "Севрыбхолодфлота" А. Милехин писал, что попал в эти края из Ессентуков, а деды его "...с хоперских хуторов... были в свое время раскулачены и выселены, однако полагаю, что это не может быть помехой для моего желания действенной помощи в возрождении Руси". Капитан отмечал, что когда жил на Северном Кавказе, "имел возможность наблюдать консолидацию кавказских и закавказских народов, чего, к сожалению, нельзя сказать в полной мере о русских... Идет постоянный отток русских. Так, например, станица Суворовская 19 практически превратилась в армяно-греческую...... Кисловодск - в армянский город. Я не расист, однако такое положение вещей не может не тревожить. Поэтому я считаю необходимым всеми возможными способами сплачивать, соединять славянское население в лучшем смысле этого слова" 20.

Люди, много лет прожившие в Мурманске, подписывая письма, указывали свою принадлежность к тому или иному историческому войску, станице: забайкальский казак, казак станицы Урюпинской Хоперского округа войска Донского. Откликнулись и казачки. Так, В. Русанова, работавшая секретарем в школе, прочитав статью в газете "Рыбный Мурман", предложила свою помощь СКМ, "даже если это чисто мужской союз". Она писала, что давно приехала в Мурманск из Ростова, но всегда "оставалась верна нашему казачеству" и, живя в Мурманске, с гордостью говорит, что "она донская казачка" 21.

На мурманской земле живут не только потомки казаков, репрессированных в годы советской власти. Казаков в эти края начали ссылать при Екатерине II: 3 февраля 1775 г. в Колу на вечное поселение были сосланы десять сподвижников Е. Пугачева. Среди них был А. Абеляев, выкравший Е. Пугачева из Казанской тюрьмы, Т. Мясников, командовавший личной гвардией Е. Пугачева. В 1778 г. на поселение в Колу прибыли четыре семьи донских казаков-иконоборцев, затем еще три. Амнистия Александра I не коснулась пугачевцев, и никто из них в родные края не вернулся. Удалось выявить 25 семей из числа потомков сосланных пугачевцев, по сей день проживающих главным образом в Коле, близ Мурманска 22.

С появлением горячих точек в разных регионах СНГ несколько отошел в тень вопрос об интересах России на этом участке северо-западной границы. Напомню, что военно-политическое равновесие сил на Скандинавском полуострове держится на трех составляющих: нейтралитете сильной Швеции, нейтралитете Финляндии (с которой СССР имел договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1948 г.), участии Дании, Норвегии, Исландии в НАТО. После второй мировой войны разрабатывалась концепция "северного баланса" в целях безопасности на севере Европы. Отношение к советско-финляндскому договору на Западе было и настороженным, и опасливым, и резко отрицательным до неприятия. В свое время только возникшая вероятность того, что СССР предложит заключить аналогичное соглашение с другими Скандинавскими странами, вызвала шквал дискуссий в Норвегии, Дании, Швеции. США и Великобритания однозначно негативно высказались по поводу подобной возможности.

Организации казаков на Кольском полуострове сразу привлекли внимание в Скандинавских странах. Особый интерес проявили к казакам шведы. Казаки появились в Коле и Калининграде (морская база южнее шведского Карлскруна). А между Колой и Норботтеном не более трех десятков километров. И даже штаб казаков находился в одном доме с кафе "Юность", купленным гражданином Швеции на проспекте Ленина в Мурманске. Пока казаки выразили готовность выступать личной охраной скандинавских коммерсантов, шведы пытались заглянуть в это "временное окно" и сформулировать свое отношение к деятельности казаков, спрогнозировать, как будет работать военный элемент в казачестве. С казаками Мурманска регулярно встречаются журналисты из Скандинавских стран, пытаясь получить ответ на вопрос: "Казаки - угроза Западу?". Так и назвал шведский корреспондент Л. Йюлленхаль одну из своих статей. Повторяя расхожий западный стереотип: казаки - "это так называемые древние русские рыцари, или, другими словами, самураи", он писал, что после того, как "...коммунисты сделали свое "благое" дело для уничтожения казачества, использовав для своих целей сначала "красных" казаков, немногие на Западе предполагали, что казачество сможет воскреснуть... с тем же образом жизни, что и 75 лет назад". И вдруг добровольные казачьи соединения из различных областей России "совершенно спокойно" поддержали русских в войне в Молдавии, "вокруг загадочного города Бендеры, совсем неизвестного шведам". Л. Йюлленхаль размышлял, не играет ли русская армия с огнем, привлекая казаков к службе на границах. И оставил открытым для читателя вопрос: "появились ли кольские "казаки" для того, чтобы их стало больше, или для того, чтобы постоянно иметь доступ к оружию?" 23. Пока пытались разобраться, что представляют собой казаки Кольского полуострова, они начали создавать свои структуры по всей Мурманской области, в которой, по данным ВСКМ, проживает более 3 тыс. казаков.

Калининградская область

Хотелось бы привлечь внимание читателя еще к одному неказачьему региону - Калининградской области 24. И не только потому, что здесь создана казачья структура, объединившая потомков всех традиционных казачьих войск. Эта самая маленькая по площади область на крайнем Западе России, шестая с конца по населению (менее 1 млн человек), демонстрирует, какие неожиданные последствия имел распад СССР, к каким непредвиденным результатам может привести непродуманное перекраивание границ и где может возникнуть еще одна "горячая точка". Опасность превращения "Калининградского анклава в новый источник напряженности в Европе" отмечалась и в процессе обсуждений, проходивших в январе - сентябре 1997 г. в рамках Балтийского круглого стола Московского Центра Карнеги 25. Отсеченная от России тремя границами и шестью таможнями, Калининградская область превратилась в эксклав, единственный в стране. Соответственно нет и опыта взаимоотношений с подобным пограничьем без границ. До уникальной анклавной зоны Барле - Нассау - Хертог 26 отсюда ближе, чем до Москвы. Казаки оказались в самом центре Европы. В Калининградской области сложилось неординарное сочетание рыночных настроений и консерватизма. Идет массированное проникновение немецкого капитала: туристические фирмы, совместные предприятия. Калининград расцвечен немецкими вывесками, по телевидению постоянно демонстрируются немецкие фильмы, выходит журнал на немецком языке "Кенигсбергский курьер". В то же время, область чрезвычайно милитаризирована: здесь штаб Балтийского флота, 11-я ударная армия, спецгруппа погранвойск. Тут осталось немало вышедших в отставку офицеров и ушедших на пенсию местных штабных работников. После подписания постановления Правительства России от 25 сентября 1992 г. Калининградская область обладала, пожалуй, наиболее благоприятными условиями для развития свободной экономической зоны ("Янтарь") 27.

Один из участков новой западной границы пролег по бывшей линии административного деления Калининградской области с Литовской ССР. Литва почти сразу установила свои государственные кордоны. Россия начала позже, после создания Краснознаменной Калининградской группы погранвойск 28. Спешно созывали сюда пограничников из Литвы, Латвии, Эстонии - нужно было построить более двух десятков застав и пропускных пунктов. Большинство военнослужащих группы превратились в беженцев на земле, которую они призваны охранять.

С учетом сложившейся ситуации потомки казаков, проживающие в Калининградской области, решили объединить усилия для выживания в сложных экономических условиях. Инициативная группа собралась 11 июля 1992 г. для "создания общественного объединения казаков как базовой основы казачества на самом западном рубеже России". Организация создавалась "как гарант мира и покоя в регионе, экономического благополучия казаков". Предложили считать будущую организацию региональным отделением Союз казачьих войск России 29.

Первый круг Балтийского окружного союза казаков был приурочен ко дню святого Андрея Первозванного и состоялся 12 декабря 1992 г. в гарнизонном Доме офицеров Калининграда. Атаманом избрали майора одной из частей Калининградского гарнизона Л. Локтионова. Казаки Калининградской области заявили, что они "не политическая организация, но для достижения своих задач действуют и политическими методами". Изначально была готовность сотрудничать с политическими структурами: "С другими патриотическими организациями и движениями мы в состоянии на самом деле возродить на данной земле казачество как гарант стабильности и надежности в защите российских интересов на ее самом Западном рубеже" 30.

Несмотря на то что местные власти настороженно отнеслись к объединению казаков и устав долго не регистрировался в отделе юстиции Калининградской области 31, организация начала функционировать, в нее стали вступать казаки: военнослужащие из состава войск, выводимых из ближнего зарубежья, ставшие бездомными или безработными военные, среди которых немало потомков выходцев из традиционных казачьих земель. В обращении ко всем казакам страны было заявлено: "Мы, потомки славных казачьих родов, в ответ на бездумную, а скорее предательскую деятельность далеких от российских интересов чиновников всех мастей... что угодно продающих, грабящих народом нажитое, готовы противопоставить такой казачий Союз, от которого захолонут в страхе поганые сердца стервятников-временщиков" 32. Выступавшие на круге отмечали, что казачество в Калининградской области самоорганизуется в условиях, когда "СССР уже не существует... Правительство за нас наши проблемы решать не будет... Главная задача - создать казачество на первом рубеже"; "казаки появляются там, где тревожно для государства Российского", "казаки там, где Родина не хочет отдать пядь своей земли. А на нашу область много желающих" 33.

Казаки Калининграда сформулировали и конкретные задачи: оказание помощи в становлении низовым организациям и подразделениям (хуторам, фермам, куреням и станицам), решение острых социальных проблем казаков-военнослужащих, составивших основу союза, забота о престарелых и одиноких казаках и казачках, воспитание и обучение молодежи выживанию в экстремальных условиях. Для решения этих задач необходима материальная база. Поэтому казаки намерены максимально использовать возможности, которые дает статус свободной экономической зоны: принимать участие в акционировании морского порта, жилищном строительстве на селе, заниматься сельским хозяйством, коневодством, служебным собаководством, торговлей, туристическим бизнесом, реставрировать памятники истории и культуры. Для реализации подобных программ уже установлены контакты с казаками других регионов, властными, коммерческими и производственными структурами области.

Однако от намерений до реальных дел и результатов путь оказался нелегким. И здесь не обошлось без борьбы и расколов.

В 1997 г. в Калининградской области действовали и были зарегистрированы: объединение казаков Калининградской области "Балтийская станица", объединение казаков города Калининграда, Балтийский казачий союз, Балтийский хутор искусств, Гвардейская станица.

В состав "Балтийской станицы" вошли отделения в городах: Калининграде, Гусеве, Черняховске, Полесске, Гурьевске, Зеленоградске, Балтийске и поселках Корневе и Добровольском. Точная численность казаков неизвестна, ориентировочно - 5 тыс. человек. В объединениях казаков - 330-350 человек.

Казаки создали ансамбли "Играй, гармонь", "Станица", детский казачий ансамбль. Интересно, что именно в Калининграде живет один из самых известных в России автор и исполнитель современных казачьих песен донской казак А. Мелехов.

Своеобразие Калининградской области выразилось и в том, что постановлением главы области от 31 января 1996 г. #58 в областной администрации была создана единственная в своем роде структура - совет атаманов казачества, проживающего на территории Калининградской области при отделе по национальным отношениям (в администрациях других субъектов Федерации имеются комитеты, отделы, ответственные сотрудники по казачеству).

В апреле 1997 г. совет атаманов Калининградской области принял решение объединить казачьи организации области для совместной работы. Теперь ежемесячно проводится совет атаманов в Крестовоздвиженском казачьем соборе. Атаманы председательствуют по очереди. Раз в неделю заседает правление совета атаманов области. По мнению начальника отдела по национальным вопросам и казачеству администрации области В. Трофименко, "это первый шаг к объединению казаков" 34. Казаки области изъявили желание нести государственную и иную службу. В настоящее время идет подготовительная работа по вхождению в государственный реестр. Естественно, при решении этой задачи особое положение области и сопряженный с этим комплекс геополитических, военных, международных проблем стимулирует поиск нестандартных подходов к объединению с казачьими структурами других регионов страны.

Санкт-Петербург

Все больше казачьих организаций возникает в городах: сегодня более 50% казаков - горожане, представляющие интересы различных социальных групп. Они не собираются возвращаться к традиционному казачьему образу жизни, сочетать, как прежде, роли пахаря и воина.

Потомки казаков, проживающие в С.-Петербурге и Ленинградской области, реально ощутили, что и они живут на фронтире. До новообразованной границы с Эстонией 147 км по асфальтированному шоссе, а граница практически оголена. Землячество казаков "Невская станица" возникло на основе военно-патриотического клуба "Лейб-гвардии казачий полк" в 1990 г. еще в Ленинграде, структурно вошло в Союз казаков.

Это была первая общественная организация, которая начала работу по возрождению казачества на Северо-Западе России. Первым атаманом землячества был избран потомок донских казаков Б. Алмазов 35. Целью создания "Невской станицы" было заявлено "возрождение казачества как самобытной социально-этнической формации" 36. Основные направления ее деятельности включали целевые программы культурно-этнического и духовного возрождения казачества по следующим направлениям: "Храм", "Земля", "Становление казака", "Дети", "Милосердие и гостеприимство", "Здоровье", "Казачьи взаимосвязи и взаимоотношения", "Защита и управление" 37. Деятельность землячества планировалось строить с учетом традиций, сложившихся у казаков С.-Петербурга до революции, в частности, имелся в виду клуб "Донской курень" 38. В землячество вошли районные подразделения - "хутора", которые охватывали Центральный, Выборгский, Красносельский, Кировский, Фрунзенский, Московский, Василеостровский, Красногвардейский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый и Петроградский районы.

Творческая натура атамана порой восставала против организационной работы. Возникли неизбежные в начале любого дела трения по поводу целей, задач и путей их реализации. После мучительных споров, борьбы, расколов 13 марта 1993 г. состоялся внеочередной круг казаков, на котором было принято решение о независимости землячества по отношению как к Союзу казаков, так и к Союзу казачьих войск России. Вместо Б. Алмазова атаманом был избран Е. Поляков 39. Тогда в С.-Петербурге существовали Феодоровская станица, Казачий благотворительный фонд, Александро-Невская станица 40.

В то же время казаки ряда объединений начали создавать общественную организацию "Северо-Западный округ Союза казаков", собрание учредителей которой состоялось 16 июня 1993 г. Председателем правления был избран Б. Алмазов. В округ вошли организации казаков С.-Петербурга, Таллина, Пскова, Северодвинска, Мурманска, Луги, Гатчины, Соснового Бора, Республики Коми и Карелии.

Первый совет атаманов Северо-Западного округа Союза казаков прошел в Сыктывкаре 1 декабря 1993 г. Перечислю организации, представители которых приняли участие в этом заседании. Это дает представление о том, как формировался (структурно и регионально) новый округ: Казачье землячество Северодвинска, Псковский казачий союз, Союз казаков Воркуты, казачье землячество Инты, Сосногорское землячество казаков, Смоленский казачий Союз. Были делегат от казаков, проживающих в Латвии, делегат землячества казаков Эстонии, представители организаций Шлиссельбурга и Кировска, посланцы казаков Карелии, казачье землячество Луги, казачье землячество Выборга, Воздвиженская станица "Сосновый Бор", Петроградский хутор "Невской станицы", Усть-Ижерский хутор "Невской станицы", Выборгский хутор "Невской станицы", Приморский хутор "Невской станицы", Люсиновский хутор "Невской станицы", Балтийский союз казаков.

По мере роста землячества "Невская станица" некоторые хутора стали самостоятельными общественными организациями. К 1997 г. в С.-Петербурге было зарегистрировано 11 общественных объединений казаков, в Ленинградской области - 5 общественных объединений и 4 станицы.

Для совершенствования структуры управления совет атаманов землячества "Невская станица" принял решение создать единое руководство казачьими организациями Северо-Запада России. Для этого была создана и 3 июня зарегистрирована управлением юстиции Ленинградской области общественная организация "Ленинградский казачий округ" (ЛКО), которая включила в себя зарегистрированные казачьи общественные организации С.-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, а затем Выборга, Волосова, Кингисеппа, Ивангорода. В состав ЛКО вошло и землячество казаков Псковщины. На втором круге ЛКО 23 марта 1996 г. было принято решение переименовать округ в "Невский казачий округ".

У казаков С.-Петербурга есть три фольклорных коллектива: казачий ансамбль песни и пляски, казачий ансамбль "Живая старина", казачий ансамбль "Невская станица", для сохранения казачьих традиций в одежде создан Фонд высокой моды под руководством казачки М. Самариной 41. С 1991 г. периодически издается газета "Невские казачьи ведомости" 42.

По данным атамана Е. Полякова, в С.-Петербурге насчитывалось в 1997 г. от 40 до 60 тыс. потомков казаков. В состав "Невского казачьего округа" входили представители самых разных социальных групп: рабочие, интеллигенция, военнослужащие.

В мае 1995 г. в С.-Петербурге была создана ассоциация "Казачья стража" (атаман С. Свиристелев), которая объединила охранные предприятия "Гром", "Бирич", "Русич", "Л и С". Учредители ассоциации: Октябрьская железная дорога, Казачий благотворительный фонд, Православный центр духовного возрождения, Невский казачий округ, казачья охранная служба "Гром". Ассоциация получила благославление митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. Организация провозгласила цели: возрождение казачества в России; развитие и поддержка организаций, которые специализируются на охране безопасности личности и предпринимательской деятельности, охране общественного порядка на территории С.-Петербурга и Северо-Запада России. Предприятия - члены ассоциации осуществляют охрану объектов государственной, муниципальной, частной собственности.

Акционерное общество закрытого типа "Гром" было создано еще в феврале 1994 г. Тогда же было определено основное направление деятельности: возрождение охраны железных дорог казаками, конкретно - обеспечение безопасности пассажирских перевозок на поездах Октябрьской железной дороги московского и мурманского направлений. В 1995 г. Министерство путей сообщения передало под охрану "Грома" ряд поездов московского направления и поезд Москва - Хельсинки - Москва. Работа была организована совместно с Управлением внутренних дел на транспорте. Казаки "Грома" ведут охрану вместе с сотрудниками линейных отделений милиции. Эта служба не имеет аналогов в России.

После выхода указа президента России от 9 августа 1995 г. #835 "О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации" в результате соглашения между Северо-Западным управлением внутренних дел на транспорте (начальник - генерал-майор В. Власов), управлением Октябрьской железной дороги и ассоциацией "Казачья стража" была создана региональная служба обеспечения общественного порядка на поездах в Северо-Западном регионе. Здесь нашли работу офицеры, уволенные в запас из Вооруженных сил и органов МВД. По линии казачьих обществ этот опыт начал продвигаться в регионы: налажено сотрудничество с казачьими обществами Кубани, Дона, Урала, многие из которых являются членами ассоциации. Представительства "Казачьей станицы" открыты в Пскове, Новгороде, Мурманске.

С января 1995 г. казаки охранного предприятия "Гром" охраняли общественный порядок на территории Выборгского района С.-Петербурга. Их поддержал глава районной администрации А. Коган. В сентябре 1995 г. был заключен договор, в соответствии с которым начала работать территориальная дружина "Казачья стража". В начале 1996 г. такая же служба создана в Курортном районе С.-Петербурга.

Сейчас речь идет уже о создании муниципальной казачьей службы общественной безопасности в регионе и привлечении казачьих обществ к государственной службе.

Ассоциация "Казачья стража" использует свой потенциал следующим образом:

• на основе опыта сотрудничества муниципального подразделения ассоциации "Казачья стража" Выборгского района с Выборгским РУВД формируются структуры на территории нескольких регионов города и пригородов;

• в сотрудничестве с Северо-Западным управлением внутренних дел на транспорте создается единая муниципальная служба безопасности на вокзалах города;

• в ночное время казаки специализированного подразделения ассоциации "Казачья стража" на основе договора с государственным предприятием "Транском" ведут работу по охране общественного порядка на пригородных поездах и перронах Октябрьской железной дороги.

"Казачья стража" не только осуществляет охранные функции. На ее попечении детский дом #18, ПТУ #80, учебно-производственное объединение "Аванти". Достигнуто соглашение и о сотрудничестве "Казачьей стражи" с Управлением по охране окружающей среды.

В связи с вхождением в государственный реестр на основе ассоциации было создано Санкт-Петербургское городское казачье общество "Казачья стража".

Псковская область

В Псковской области только два больших города - Псков и Великие Луки и в то же время нет ни одного сельского райцентра. В прошлом этот регион был житницей Северо-Запада России. А сегодня, став новым пограничьем, Псковская область должна решать новые проблемы: обустраивать и охранять границы, расширять социальную инфраструктуру приграничья, регулировать миграционные процессы, устранять нехватку электроэнергии, модернизировать перерабатывающую промышленность. Россия все время запаздывает, по сравнению со странами Балтии, с приданием своим границам государственных атрибутов. И все же в шести районах Псковской области, смежных с Эстонией и Латвией, установлена 1 сентября 1993 г. пограничная зона до 5 км шириной. Перед закрытием границы началась "медная лихорадка". Исчезало все: от проводов до колоколов. В Невеле пропал бронзовый Пушкин. Пограничные правила своеобразны: жителям Прибалтики, имеющим советские паспорта, визы не нужны. Жителям России обязательно нужна платная виза, получаемая в Москве или С.-Петербурге.

В Печорском районе вспомнили о проблеме сету. Эстонцы обещают в случае возвращения Печорского района Эстонии создать уезд Сетумаа с центром в Печорах. В 20-х годах на просьбу создать в Эстонии автономию сету последовал ответ: "Сету нет, есть эстонцы". Тем не менее в Эстонии создано земское движение и общество "Петсеримаа" (прежнее название Печорского района), которые пытались провести 14-16 мая 1993 г. агитационный велопробег вдоль границы по Печорскому и другим районам Псковской области. Эстонцам в селе Бярски (Печорский район) выданы паспорта граждан Эстонии. Латвия и Эстония осуществляют картографическую экспансию, изображая спорные территории как собственные. А жители Печор создали общественный комитет за сохранение Печорского района в составе России.

Заключив соглашение от 29 июля 1991 г. о сотрудничестве в экономическом и социально-культурном развитии Калининградской области, Россия и Литва признали нерушимость существующей границы 43, т. е. Россия отказалась от претензий к Литве.

Латвия и Эстония считают, что на России лежит обязательство вернуть территории, в том числе часть Псковской и Ленинградской областей. Дело в том, что в 1944-1945 гг. были произведены изменения в территориальном разграничении между РСФСР, Латвийской и Эстонской республиками в соответствии с указом Президиума Верховного совета СССР "Об образовании Псковской области в составе РСФСР" от 23 августа 1944 г. Ряд волостей Абренского уезда (в том числе Вышгородская, Кочановская, Тучковская с абсолютным большинством русского населения в то время) были переданы из Латвии в состав Псковской области. Бывшая административная граница ныне превратилась в государственную. Законодательными актами Верховного совета СССР от 23 августа 1944 г. территория Петсеримааского уезда Эстонской СССР также была включена в состав Псковской области. Современная государственная граница на этом участке соответствует историческому разграничению между бывшими Лифляндией и Псковской губернией. В 1944 г. территории волостей (с компактным проживанием русских) на восточном берегу Нарвы (исторически принадлежавшие России) были включены в Ленинградскую область. Современная граница здесь также соответствует исторически сложившемуся разграничению бывших территорий Эстляндии и С.-Петербургской губернии. Этнический состав населения в последние десятилетия особенно не менялся. Русские составляют 99% населения Печорского и Пыталовского районов Псковской области.

После провозглашения Латвией независимости в 1990 г. Верховный совет этой республики признал недействительными все правовые акты о вхождении в СССР и последующих изменениях границ. В одностороннем порядке 15 августа 1990 г. Совет министров Латвии принял решение о восстановлении границ, существовавших до 16 июня 1940 г.

Как отмечали эксперты Г. Куц и П. Иванчишин, "образ постоянного врага "с Востока" активно используется прибалтами как элемент "консолидации" общества, получения экономической и военной помощи от Запада. Просматривается и расчет прибалтов "давить" на предполагаемую боязнь России выглядеть не очень благоприятно в глазах других стран в связи с их повышенной чувствительностью к прибалтийским проблемам. Наверное, именно этим можно объяснить их желание при любом удобном случае выносить спорные вопросы на высокий политический уровень, блокировать нормальную работу по договорно-правовому оформлению Государственной границы России и стран Балтии, нормализации обстановки, установлению добрососедских отношений с пограничным режимом наибольшего благоприятствования и доверия" 44. В такой обстановке на Псковщине, в местах исторически сплошного помещичьего землепользования, заявили о себе потомки казаков. Объединились, провели круг и объявили: есть граница, есть и казаки.

В 1997 г. в Псковской области существовали и были зарегистрированы шесть общественных объединений казаков: казачье общество "Землячество казаков Псковщины", казачье общество "Станица Середкинская", общественная организация Пскова казачье общество "Станица Великорецкая", Псковская городская общественная организация казачье общество "Станица Донская", Палкинская районная общественная организация казачье общество "Станица Смолинская", Псковская областная общественная казачья организация (округ).

В апреле 1997 г. состоялся круг Псковской городской казачьей организации, в работе которого участвовали представители Северо-Западного казачьего округа, администрации области, казачьих обществ Пскова и Новгорода, общественной организации "Афганвет". По традиции работу круга благословил о. Иоанн, настоятель Ильинского храма. Круг одобрил действия казаков станицы "Смолинская" по объединению с городским казачьим обществом для вхождения в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. В результате такого объединения начало действовать областное казачье общество "Землячество казаков Псковщины", атаманом которого на круге был избран А. Ткачук 45.

Казачество становится формой самоопределения тех граждан распадающейся страны, которые желают обрести национальное достоинство.

Примечания

1 Первое объявление о том, что состоялось Учредительное собрание Московского землячества казаков, опубликовала "Московская правда" (1990. - 11 янв.).

2 Казачьи ведомости. - М., 1990. - С. 2.

3 29 июня 1990 г. на круге был избран атаман Союза казаков А. Мартынов - донской казак из станицы Гниловской Черкасского округа Области войска Донского. Он принес присягу: "Вступая в должность атамана Союза казаков, на святом и животворящем кресте и Евангелии присягаю честному казачеству и клянусь: беречь казачью честь, служить верно и самоотверженно казачеству и отечеству нашему, не жалея сил и живота своего. Аминь!".

4 Обращение к казакам России // Яицкая воля. - 1991. - Окт. - С. 1-2.

5 Напомню, что после Февральской революции в Петрограде казаки раскололись на две организации: на 1-м съезде казачьих войск 23 марта (5 апреля) 1917 г. был создан "буржуазный" Совет "Союза казачьих войск". Председателем на 2-м съезде казачьих войск в Петрограде 7 (20) июня 1917 г. был избран А. Дутов. В противовес первому 25 марта (7 апреля) 1917 г. образовался "пролетарский" Центральный совет казаков. Председателем избрали казака станицы Таманской Кубанского казачьего войска В. Костенецкого.

6 Первый уполномоченный по делам казачества при Правительстве Москвы - С. Донцов. После его перехода в ГУКВ уполномоченным стал И. Ченцов (распоряжение премьера правительства Москвы от 10 февраля 1997 г. #118-рп).

7 Московское городское казачье общество зарегистрировано 10 ноября 1997 г., свидетельство о регистрации вручено 29 ноября 1997 г.

8 Г. Кокунько - атаман, один из создателей Московского землячества (независимого) казаков в 1989 г., член правления МГКО.

9 Данные приводятся по списку инициативной группы Союза казаков Мурмана. Ксерокопия с подписанного и удостоверенного печатью ВСКМ машинописного оригинала (архив автора).

10 Мурман - старинное название Кольского полуострова.

11 Протокол заседания оргкомитета Союза казаков Мурмана, 15 декабря 1991 г. Ксерокопия с подписанного машинописного оригинала (архив автора).

12 Устав Войскового союза казаков Мурмана (архив автора).

13 Рыбный Мурман // Мурманск. - 1992. - 25 дек.

14 Видимо, этот человек переехал из Ставропольского края и мало осведомлен о своих казачьих корнях.

15 Интересно, что этот человек отнес себя не к донским, а к хоперским казакам, т. е., акцентируя свою "малую родину", отметил, что он потомок выходцев с Хопра, из Хоперского казачьего округа Области войска Донского. Обычно современные казаки сначала идентифицируют себя с историческим войском, а потом уточняют округ, станицу.

16 Источник: Списки лиц, зарегистрированных по трем районам Мурманска, от 16 февраля 1992 г. Ксерокопия с заверенного печатью ВСКМ машинописного оригинала (архив автора).

17 Запись беседы с атаманом А. Ефремовым. Москва, 30 июня 1994 г. А. Ефремов окончил Военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского, капитан первого ранга, служил на атомной подводной лодке, участвовал в военных действиях в Египте. Возглавлял АО "Север-техград". Избран атаманом ВСКМ 15 мая 1994 г.

18 Обращение СКМ о проведении Большого казачьего круга (архив автора).

19 Имелась в виду станица Суворовская Предгорного района Ставропольского края.

20 Приводится по подписанному машинописному подлиннику письма А. Милехина атаману СКМ И. Малютину (архив автора).

21 Приводится по подписанному машинописному подлиннику письма В. Русановой атаману СКМ И. Малютину (архив автора).

22 По данным атамана ВСКМ А. Ефремова (запись беседы от 19 мая 1994 г.).

23 Gyllenhaal L. Kosackvдsendet - hot mot vдst? // OFB (Officersfцrbundsbladet) [Stockholm]. - 1993. - #3. - Еrgеng 61. - S. 5-7.

24 Калининградская область была создана в 1946 г., когда по Потсдамскому соглашению треть Восточной Пруссии отошла к СССР, а остальная часть - к Польше. Место выселенных немцев заняли русские, белорусы, украинцы.

25 Тренин Д. Балтийский шанс: Страны Балтии, Россия и Запад в складывающейся Большой Европе / Моск. Центр Карнеги. - М., 1997. - С. 11.

26 Самая насыщенная анклавами территория в мире: 21 бельгийский анклав на территории Нидерландов и 7 нидерландских анклавов на территории Бельгии. См.: Brekelmans F. A. De Belgische Enclaves in Nederland, Bijdragem lot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. - Tilburg: Stichting Brabants Historish Contact, 1965; Catudal H. M. Jr. The Enclave Problem in International Law // Rev. de Drait Intern., de Sciences diplomatiques et politiques. - 1972. - Vol. 50. - #1. - Р. 20-36; Cuypers J. Baarle-Hertog, Belgische Eilanden // Turnhout. - 20 June 1985 - 22 Mei 1989. - Р. 3-8, 23-24; 34-44.

27 Калининградская область получила льготное налогообложение, снижение таможенных пошлин, право вывоза прибыли внешних инвесторов.

28 Граница России. - 1994. - #1. - Янв. - С. 5.

29 Протокол #1 собрания (схода) казачьей инициативной группы по Калининграду и Калининградской области от 11 июля 1992 г. Ксерокопия с подписанного машинописного оригинала (архив автора).

30 Обращение атамана Балтийского союза казаков Л. Локтионова "Братья-казаки!". Ксерокопия с подписанного машинописного оригинала (архив автора).

31 Запись беседы с атаманом Л. Локтионовым 12 мая 1993 г.; см. также: Страж Балтии [Калининград]. - 1993. - 25 февр.

32 Обращение атамана... - С. 2.

33 Акт Балтийского окружного Союза казаков (о проведении круга 12 декабря 1992 г.). Ксерокопия с подписанного рукописного подлинника (архив автора).

34 Страж Балтии. - 1997. - 16 апр.

35 Б. Алмазов - атаман землячества "Невская станица" с 27 сентября 1990 г. по 15 февраля 1993 г. Литератор, диссидент-шестидесятник, издал памятки казака "Слава тебе, господи, что мы казаки!". Инициатор создания Информационного казачьего центра в С.-Петербурге.

36 Устав казачьего землячества "Невская станица". Принят собранием учредителей 27 сентября 1990 г., утвержден решением исполкома Ленсовета от 21 января 1991 г. #33. Машинописная копия (архив автора). См. также: Таболина Т. В. Возрождение казачества: 1989-1994: Истоки. Хроника. Перспективы. - М., 1994. - Т. 1. Центр. - Разд. 4. - С. 525-537.

37 Казачий путь [С.-Петербург]. - 1991. -#1. - С. 2.

38 "Донской курень" - клуб казаков, существовавший перед революцией в Петрограде. Инициатор создания и первый атаман - профессор И. Мушкетов. Из этого клуба в марте 1916 г. возник Союз казачьих войск и его исполнительный орган Совет Союза казачьих войск (находился в Петрограде).

39 Намеренно не останавливаюсь подробно на взаимных обвинениях враждующих группировок о правомочности круга. Фиксирую лишь факт размежевания, послужившего дополнительным катализатором создания Северо-Западного округа, атаманом которого стал Б. Алмазов.

40 Феодоровская станица выделилась из Невской станицы. По данным Б. Алмазова, в С.-Петербурге в 1993 г. было 23 казачьи структуры, которые ничего не знали друг о друге (диктофонная запись выступления Б. Алмазова на Совете атаманов Союза казаков, январь 1993 г.).

41 См.: Казаки на службе России / Информ. бюл. ГУКВ. - 1997. - #2. - С. 40.

42 Там же. - С. 26.

43 До вхождения Литвы в СССР 23 мая 1939 г. Германия отторгла от нее Клайпеду (Мемель). При вхождении в СССР Литве был передан Вильнюс (Вильно), а затем возвращена Клайпеда.

44 Куц Г., Иванчишин П. Россия - Прибалтика: кризис назрел // Граница России. - 1994. - #4. - С. 6-7. Г. Куц был председателем подкомиссии по пограничным вопросам Комитета по вопросам безопасности Верховного совета Российской Федерации, профессор П. Иванчишин - главным специалистом Комитета по вопросам безопасности Верховного совета Российской Федерации.

45 Новости Пскова. - 1997. - 16 апр.

http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/36319.htm

Метки: казачество русские традиции казаков |

Восточно-Казахстанская область: новое казачество |

Возрождение казачества: надежды и опасения

Александр Алексеенко

Восточно-Казахстанская область: новое казачество

Образование Сибирского казачьего войска связано c присоединением Верхнего Прииртышья к России. Строительство Омской, Ямышевской, Железинской, Семипалатинской и Усть-Каменогорской крепостей, ряда форпостов и редутов положило начало Иртышской линии. В середине ХVIII в. образовалась Колывано-Кузнецкая линия (от Усть-Каменогорска до Кузнецка) и Новая Ишимская или Пресногорьковская (Горькая) линия.

Линейное сибирское казачество формировали городские сибирские казаки, мещеряки, "штрафованные" и сосланные люди, каторжники, ссыльные, солдатские дети, люди, преследовавшиеся за религиозные убеждения, государственные крестьяне, насильно зачисленные в войско, а также донские, уральские, запорожские казаки (отставшие от своих отрядов, высланные и т. д.).

Все это население было принудительно объединено в рамках сословия, из которого никто не имел права выйти. По указу 1797 г. сибирское казачество стало замкнутым сословием.

Расселение казаков по Иртышской, Колывано-Кузнецкой, Ишимской линиям завершилось образованием в 1808 г. Сибирского линейного казачьего войска. В том же году из Сибири были выведены регулярные войска. Охрана крепостей в основном была возложена на казаков.

В ХIХ в. Сибирское казачество резко обособилось от других групп населения. Положение 1846 г. определило особые сословные повинности казачества: всеобщую воинскую повинность (не способные к несению службы уплачивали особый взнос), особый порядок отбывания военной службы, обязанность являться на службу с собственным обмундированием, вооружением и лошадью.

Казачество получило особое управление. Во главе войска стоял войсковой атаман с подчиненным ему войсковым правлением. Войско состояло из отделов во главе с атаманами. Отделы объединяли несколько станиц, каждая из которых имела станичного атамана, сбор (сходку) и суд. Казачеству были выделены лучшие земли и угодья по значительно бЛльшим нормам, чем крестьянам.

Положение 1846 г. ограничивало право властей принудительно переселять казаков по мере продвижения границы. Для того, чтобы подвигнуть казаков на переселение, им предоставлялась двухлетняя отсрочка от службы и некоторые другие льготы. В 1848 г. началось массовое переселение 9-го полка в Семиречье. Было положено начало Семиреченскому казачьему войску.

Реформа 1861 г. освободила сибирских казаков от принудительного труда на войсковых хозяйственных заведениях, ввела льготный порядок службы по нарядам (два года в строю, три-четыре года льготы), как это было принято на Дону, Урале, Кубани. Но казаки по-прежнему не имели права выходить из сословия и свободно перемещаться. Тем не менее по сравнению с крестьянами они были привилегированным сословием.

Население Сибирского казачьего войска пополнялось как за счет зачисления различных категорий населения России, так и за счет естественного прироста. К 1914 г. численность Сибирского казачьего войска в Акмолинской и Семипалатинской губерниях достигла 169,8 тыс. человек обоего пола 1. После Октябрьской революции сибирское казачество прекратило существование.

История современного казачества Восточного Казахстана - история расколов и внутренней борьбы. В 1992 г. был создан Союз казаков Восточного Казахстана. Его организатор и первый атаман - И. Запорожец. Союз был зарегистрирован, юридически оформлен и объединял 25 человек. Первоначальной задачей являлось возрождение обычаев и традиций казачества, поиск и объединение потомков казаков и т. д. Казаки всегда старались действовать вместе с церковью, активно помогали восстанавливать Троицкий храм. Но часть лидеров союза не ограничилась культурно-исторической деятельностью. Полулегально была выпущена брошюра "Русские, казахи и Алтай", где предпринималась попытка доказать (часто в довольно резкой форме), что территория востока Казахстана - истинно русская, казачья. Реакция властных структур была однозначно негативной. Еще более явно выраженной она стала после того, как часть казаков поехала воевать в Приднестровье (15 из них были награждены крестом "За оборону Приднестровья").

В среде казаков усиливалось брожение. Все большее влияние приобрела группа, предлагавшая активизировать политическую деятельность. Закончилось это в 1993 г. переизбранием атамана. Им стал Ф. Черепанов, давший новое название казачьей организации - Верхиртышская казачья община (ВИРКО).

Атаман четко обозначил политическую линию общины - автономия Восточного Казахстана или его присоединение к России. В 1993-1994 гг. эта тема была популярна в Казахстане. Осенью 1994 г. вопрос об автономии северных областей республики активно обсуждался на сессии городского маслихата Павлодара. Ф. Черепанов являлся депутатом городского маслихата Усть-Каменогорска и часто демонстрировал сепаратистский настрой. В октябре 1994 г. должен был состояться "круглый стол" по проблеме автономии Восточно-Казахстанской области. Но перед его проведением атаман исчез. Было объявлено, что он похищен и похитителями выдвинуто условие - возвращение состоится только в случае очищения территории Казахстана от казаков. Обстановка в Усть-Каменогорске (и в области в целом) накалялась, так как явно обозначилась национальная принадлежность "похитителей" и возможные последствия случившегося. Казаки объявили походный сбор. Началось объединение патриотических сил вокруг казачества. В это время прозвучало новое заявление, совершенно отличное по смыслу от первого, - выкуп в размере 900 тыс. долл. Проблема переходила в иное, вненациональное русло. Начались активные поиски пропавшего, на ноги были подняты все силовые структуры города. И тут объявился сбежавший от похитителей Ф. Черепанов. Что произошло на самом деле, неясно. Во всяком случае, официальная версия отсутствует до сих пор.

Напряженность начала спадать. Последовала новая попытка обратить на себя внимание. На 4 декабря 1994 г. славянские организации области назначили вече. И хотя власти не санкционировали его проведение, вече состоялось. На нем обсуждались вопросы автономии, двойного гражданства, языковой политики государства и др. В целом было высказано недоверие правительству Казахстана. После этого Ф. Черепанов уехал в Россию, сложив с себя полномочия атамана. Таким образом, в декабре 1994 г. завершился "радикальный" период истории ВИРКО, когда казаки многими воспринимались как политическая сила.

Следующий период (назовем его "лояльным") начался после избрания атаманом на Большом круге В. Шаронова (18 декабря 1994 г.). Видение перспектив казачества новым атаманом существенно отличалось от линии, проводившейся Ф. Черепановым. Во главу угла В. Шаронов поставил предпринимательскую деятельность, политику примирения с властями, возрождения быта, традиций, обычаев казачества. В связи с тем, что в среде казаков имелась довольно большая патриотически настроенная группа, тут же ставшая в оппозицию новой "генеральной линии", произошел новый раскол, повлекший за собой резкий спад казачьего движения в регионе. Началось брожение казаков между "шароновцами" и "чулковцами" (по фамилии лидера оппозиции).

Некоторый всплеск интереса к казачеству вызвал состоявшийся в мае 1996 г. суд над С. Чулковым, воспринятый как суд над движением в целом. Обвинение гласило, что казаки - военизированное формирование, что противоречит Конституции Казахстана. Казаков поддержали все славянские организации (даже коммунисты). Суд закончился практически ничем, на С. Чулкова был наложен штраф в размере 4800 тенге (примерно 70 долл.). Произошла лишь некоторая консолидация оппозиционных сил. На этой волне было принято решение найти точки соприкосновения враждующих группировок, объединить силы казачества, поднять его авторитет.

Но разговор на совете атаманов не получился. В результате "дискуссии" скончался от инфаркта старейшина Шемонаихинского округа. Казаки округа приняли решение не подчиняться В. Шаронову. Атаман официально заявил, что вышедшие из-под его контроля - не казаки. Раскол еще более углубился в период обсуждения Конституции и досрочных выборов президента Казахстана. В. Шаронов от имени всего казачества поддержал на выборах кандидатуру Н. Назарбаева, одобрил текст Конституции, хотя совет атаманов имел иную точку зрения (обсуждался вариант проведения альтернативных выборов).

Представители многих казачьих округов предложили провести Большой круг и выяснить отношения. В марте 1997 г. состоялся внеочередной Большой круг (обычно он проводится в декабре каждого года). Атаманом на нем был избран Г. Коровин, товарищем атамана стал С. Чулков. Хотя между ними существуют определенные разногласия (Г. Коровин - за лояльное отношение к властям, С. Чулков - в большей степени радикал), в казачестве сейчас сравнительно нормальная обстановка.

В настоящее время ставка делается на работу с молодежью, подготовку к службе в армии (в первую очередь на границе). Организуются массовые театрализованные праздники (4 декабря отмечается День памяти казачьей матери, в 20-х числах декабря - годовщина Сибирского казачьего войска и т. д.). На эти праздники приглашаются все желающие.

Но даже такого рода мероприятия часто воспринимаются негативно. Надо помнить, что живут и действуют казаки в Казахстане, где у многих сохраняется эйфория суверенитета. На недоверие общественности и власти налагается национальное противостояние. В самом деле, слова присяги "Служу России и русскому народу" в Казахстане воспринимаются иначе, чем в Российской Федерации. Да и заявления типа "казаки находятся на своей исторической родине и никуда отсюда уезжать не собираются" в сочетании с требованием служить в российской армии большого энтузиазма у казахов не вызывают.

Казачество не имеет и организационного единства. Фактически у ВИРКО нет постоянной связи с Сибирским казачьим войском (Омск, атаман Калетин). Общение и с казаками Сибирского войска в Казахстане (северный Казахстан) ограничивается случайными поездками. ВИРКО отделена от североказахстанских казаков вакуумом Семипалатинской области, где казачества фактически нет. В настоящее время предпринимаются робкие попытки объединить Казахстанское Сибирское казачье войско вокруг Павлодарской общины (атаман Н. Шибанов).

Фактически нет связи между семиреченскими и уральскими казаками. В Казахстане в целом нет единого казачества. До недавнего времени обсуждался вопрос о создании Союза казаков Казахстана как координатора деятельности казачества. Но затем возникли опасения, что его лидеры попадут под влияние властей.

Нет единства и внутри ВИРКО, как идейного (политическое и "культурно-обрядовое" течения), так и организационного - некоторые округа (Шемонаихинский, Риддерский, Таврический) проводят самостоятельную линию. Сейчас в ВИРКО насчитывается около 600 казаков, средний возраст которых 40-50 лет, молодежи совсем немного.