-ћетки

-–убрики

- истори€ (2311)

- ∆изнь «амечательных Ћюдей (529)

- ћузеи (287)

- ∆енщины в истории (277)

- Ќовейшее врем€ (1918 год Ч наши дни). (255)

- Ќовое врем€ (конец XV в. Ч 1918 год) (181)

- »стори€ вещей, которые нас окружают (176)

- оружие и войны (162)

- »стори€ моды (139)

- оролевские истории (123)

- ƒревний мир (111)

- —редневековье (100)

- археологи€ (100)

- ∆изнь под шл€пкой (70)

- »стори€ от ќлес€ Ѕузины (35)

- ѕо –оссии (2099)

- Ћюди –оссии (477)

- ѕо городам и вес€м (261)

- ћосква и москвичи (242)

- –осси€ царска€ (218)

- —лава русского оружи€ (181)

- ѕетербург-ѕетроград-Ћенинград (170)

- –осси€ современна€ (129)

- по рыму и авказу (114)

- ультура народов –оссии (113)

- ƒвор€нское гнездо (107)

- —казани€ о «емле —ибирской (80)

- –одна€ речь (77)

- —олнечное «абайкалье (69)

- –усь древн€€ (69)

- мо€ азань (62)

- Ќовгородские чудеса (43)

- алининградска€ область- ¬осточна€ ѕрусси€ (13)

- ћузыка (1875)

- лассическа€ музыка (1068)

- »стори€ известных произведений (360)

- ѕоп-музыка (241)

- Ќародна€ и национальна€ музыка (129)

- ƒжазовые композиции (79)

- –ок в роке (70)

- —амоде€тельн€ и бардовска€ музыка (60)

- ћузыкальные инструменты (50)

- альтернативный (панк, симфо, нова€ волна, глем, пр (35)

- актуальное (1648)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- жива€ пам€ть народа (563)

- Ќаши поздравлени€ (231)

- √ор€чие событи€ (167)

- Ќовости амелот луба (37)

- Ћитература (1310)

- ѕоэзи€ (271)

- ќ писател€х и поэтах (–усска€ литература) (242)

- ќ ѕ”Ў »Ќ≈ (144)

- ќ писател€х и поэтах (»ностранна€ литература) (135)

- ѕ”Ў »Ќ (104)

- ѕроза (101)

- Ћитературные герои (87)

- нижное (71)

- нижные иллюстрации (58)

- ƒетска€ литература (44)

- самиздат (42)

- Ћ≈–ћќЌ“ќ¬ (28)

- ј’ћј“ќ¬ј (23)

- ≈—≈Ќ»Ќ (23)

- ¬џ—ќ÷ »… (22)

- ÷¬≈“ј≈¬ј (22)

- Ћ≈¬ “ќЋ—“ќ… (21)

- „≈’ќ¬ (17)

- Ѕ”Ћ√ј ќ¬ (16)

- √ќ√ќЋ№ (15)

- ЅЋќ (8)

- живопись, графика, акварель (1070)

- –ассказы о художниках (155)

- ∆анрова€ живопись (138)

- ѕортрет (114)

- ѕейзаж (110)

- »сторическа€ живопись (84)

- –елигиозна€ живопись (78)

- »стори€ известных живописных произведений (65)

- јрхитектурна€ живопись (52)

- ћузеи изобразительных искусств (48)

- —юрреализм и современна€ живопись (44)

- ƒекоративна€ живопись (41)

- јнималистическа€ живопись (26)

- Ќатюрморт (25)

- ћиниатюра (20)

- »мпрессионизм (19)

- ћарина (16)

- искусство (1051)

- фотоискусство (251)

- ѕрикладное искусство (192)

- ћода и дизайн (132)

- “еатр (129)

- ёвелирика (114)

- —кульптура (89)

- »грушки (53)

- »нсталл€ции (15)

- архитектура (1032)

- √орода и достопримечательности (370)

- ’рамы, соборы, сакральна€ архитектура (221)

- ƒворцы (163)

- —адово-парковое искусство (98)

- »нтерьеры (82)

- «амки (82)

- ремли (49)

- —тара€ крепость (33)

- природа, экологи€ (992)

- ќкружающа€ среда (142)

- животные (140)

- –астительный мир (110)

- ¬есна (89)

- ѕриродные €влени€ (85)

- ѕернатые (77)

- ÷веты (73)

- «вездное небо (72)

- ќсень (72)

- «има (70)

- ошки, коты и кот€та (70)

- Ћето (68)

- —обаки и собачки (48)

- √алопом по ≈вропам (892)

- »тали€ (167)

- √ермани€ (102)

- —траны —кандинавии (94)

- –азные страны ≈вропы (84)

- ѕрибалтика (78)

- »спани€ (61)

- јвстри€ (46)

- √рузи€, јрмени€, јзербайджан (44)

- √реци€ (43)

- ѕольша (42)

- „ехи€ и —ловаки€ (36)

- Ўвейцари€ (26)

- —траны-лилипуты (22)

- ипр (21)

- ¬енгри€ (15)

- ‘инл€нди€ (11)

- ѕраздничное настроение (886)

- ѕраздничное ассорти (144)

- Ќовый год (135)

- ƒни рождени€ (116)

- –елигиозные праздники (102)

- –ождество (84)

- ƒень ѕобеды (81)

- —оветские праздники (75)

- 8-е марта и ƒень ћатери (60)

- 23 феврал€ - ƒень защитника ќтечества (38)

- ƒень рождени€ сообщества Camelot_Club (37)

- ћасленница (28)

- ƒень —в€того ¬алентина (20)

- языческие праздники (15)

- инематограф (746)

- Ћюбимые артисты (наши) (241)

- » всЄ кино (отечественное) (232)

- » всЄ кино (зарубежное) (138)

- Ћюбимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (611)

- юмор (572)

- «абавности (118)

- »нтересности (85)

- јртисты шут€т (81)

- ћульт€шное (52)

- ’удожники шут€т (44)

- Ћингвалидол (34)

- ѕисатели шут€т (23)

- ¬ќ—“ќ - дело тонкое (всЄ про јзию) (433)

- –азные страны јзии (106)

- итай (73)

- »нди€ (64)

- япони€ (59)

- “урци€ и »ран (36)

- “аиланд (26)

- »зраиль (21)

- јрабские Ёмираты (17)

- —ири€ (15)

- ќбе ореи (9)

- мифологи€ (413)

- –елигии и веровани€ (147)

- Ћегенды и сказани€ (85)

- ћифы древнего мира (78)

- ѕоверь€ и предани€ (70)

- Ѕестиарий (37)

- амелот и –ыцари руглого стола (12)

- этнографи€ (357)

- “радиции (194)

- Ќациональный характер (114)

- Ќациональный костюм (70)

- путешестви€ (328)

- ѕам€тное (289)

- —олдатское (102)

- Ѕессмертный полк (89)

- –одное-любимое (52)

- –одительский день (28)

- ‘–јЌ÷»я (277)

- ѕариж и парижане (121)

- ƒостопримечательности ‘ранции (83)

- оролевские тайны (17)

- ѕарижане и ѕариж (1)

- “анец (277)

- Ѕалет (137)

- “анго (38)

- “анец как праздник (36)

- Ќациональные танцы (31)

- Ѕалы и Ѕальные танцы (24)

- ћюзиклы (19)

- ќткрыва€ јћ≈–» ” (262)

- —Ўј (119)

- —еверна€ јмерика (68)

- ќ—“–ќ¬ —¬ќЅќƒџ (39)

- ёжна€ јмерика (32)

- арибы (25)

- ¬≈Ћ» ќЅ–»“јЌ»я (240)

- ультура ¬еликобритании (88)

- јнгли€ (61)

- »стори€ ¬еликобритании (38)

- оролевска€ династи€ ¬еликобритании (37)

- »рланди€ и ”элс (31)

- Ўотланди€ (22)

- ѕриключени€, детективы и загадочные событи€ (221)

- “айны и загадочные событи€ (91)

- ƒетективные истории (68)

- ћистика (50)

- видео и “¬ (207)

- ”гощени€ (194)

- улинарные традиции (97)

- –ецепты со всего мира (71)

- –ецепты наших читателей (27)

- ¬зрослым о дет€х (192)

- ћой адрес —оветский —оюз (180)

- ” –јѓЌј / ” –ј»Ќј, (169)

- Ћюди ”краины (58)

- »≈¬ (39)

- ”краинска€ «емл€ (31)

- ’ј–№ ќ¬ (23)

- ќƒ≈——ј (23)

- философи€, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- ѕсихологи€ (102)

- Ћюбовь - прекрасна€ страна (98)

- кич (82)

- »мена и именины (80)

- ƒобрые дела (79)

- ѕќ ј‘–» ≈ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- ‘илатели€ (47)

- секс (39)

- Ѕ≈Ћќ–”——»я (20)

- јвстрали€ и јнтарктида (16)

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

“рагеди€ фарфорового гени€ |

ƒмитрий »ванович ¬иноградов, создатель русского фарфора изумительного качества и основатель »мператорского ‘арфорового завода прожил короткую (38 лет), но очень т€желую и трагичную жизнь. ќн сумел открыть секрет изготовлени€ «белого золота», которым владели только китайцы, и впервые в истории керамики составил научное описание фарфорового производства, близкое к новейшим пон€ти€м керамической химии.

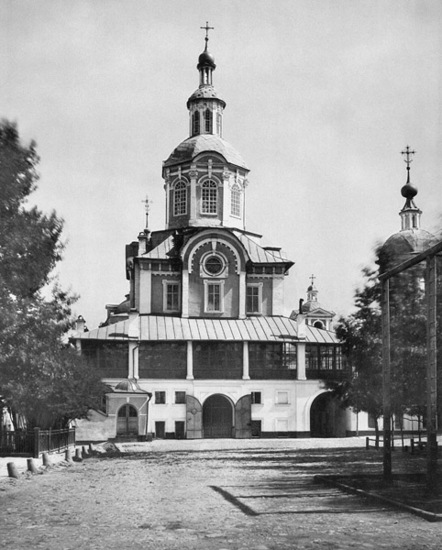

ƒмитрий ¬иноградов родилс€ в древнем русском городе —уздале. Ќеизвестен точно даже год его рождени€: 1717 или 1720. ѕоскольку последн€€ дата была указана в документе от јкадемии Ќаук - учреждени€, в котором ¬иноградов училс€, она считаетс€ более веро€тной. ќтец ƒмитри€ »вановича был протопопом и ключарем главного кафедрального собора города - Ѕогородице-–ождественского.

Ётот собор - одно из величайших и древнейших творений русского зодчества, и сейчас расположен в —уздальском кремле. роме сына ƒмитри€ у протопопа »вана —тепановича были еще сын яков и дочь јкилина (последн€€ и унаследовала скромные пожитки ƒмитри€ »вановича после смерти.

ѕочти ничего не известно о детских годах ƒмитри€ »вановича. ќчевидно, его отец желал дать дет€м хорошее образование и отправил сыновей учитьс€ в ћоскву, в —лав€но-√реко-Ћатинскую јкадемию около 1730-33 гг.

—лав€но-√реко-Ћатинска€ јкадеми€

“ам ƒмитрий оказалс€ в одном классе с ћихаилом Ћомоносовым. ¬скоре они стали лучшими друзь€ми, оба были очень талантливы.— Ћомоносовым они учились вместе в јкадемии в ћоскве и вместе в числе 12 наиболее одаренных ее студентов были направлены дл€ дальнейшего обучени€ в —анкт-ѕетербург, в 1735 году.

“огдашние бытовые услови€ обучени€ в јкадемии были столь т€желыми, что по воспоминани€м самого Ћомоносова, "почти все, присланные из ћосквы в ѕетербург оказались потер€ны навсегда дл€ науки, поскольку опустились в уныние и отча€ние". » в этих услови€х 16-летний ¬иноградов добилс€ таких успехов, что вскоре вместе с ћихаилом Ћомоносовым и еще одним "блатным" (как бы сейчас сказали) студентом, –айзером, сыном советника Ѕерг- оллегии, был направлен в √ерманию дл€ изучени€ горного дела в город ‘рейберг, к советнику »оганну √енкелю. ѕо пути студенты надолго задержались в ћарбурге, ибо јкадеми€ сочла, что им необходима хороша€ теоретическа€ и общетехническа€ подготовка, а в этом очень помогло обучение у известнейшего тогда в ≈вропе, марбугского профессора ’ристиана ¬ольфа.

—лева приведена копи€ страницы со списком принимаемых студентов - имматрикул€ци€ университета ћарбург от 17 Ќо€бр€ 1736 года. Ќа странице надпись на латыни: Nomina sua profeßi, in Academia Marburgensis album recepti sunt: Gustavus Ulricus Raiser, Michael Lomonosow, Demetrig Winogradow (Rußi Peterburgenses).¬ 1739 году три русских студента покинули ћарбург и прибыли во ‘рейберг дл€ обучени€ горному делу у советника »оганна √енкел€.

—лева приведена копи€ страницы со списком принимаемых студентов - имматрикул€ци€ университета ћарбург от 17 Ќо€бр€ 1736 года. Ќа странице надпись на латыни: Nomina sua profeßi, in Academia Marburgensis album recepti sunt: Gustavus Ulricus Raiser, Michael Lomonosow, Demetrig Winogradow (Rußi Peterburgenses).¬ 1739 году три русских студента покинули ћарбург и прибыли во ‘рейберг дл€ обучени€ горному делу у советника »оганна √енкел€.

Ќесмотр€ на т€желейшие материальные и моральные услови€, в которых двое студентов находились во ‘рейберге, они успешно завершили определенный им јкадемией курс и в начале 1744 года вернулись на родину. ѕо возвращении ¬иноградов был подвергнут испытанию, серьезному экзамену Ѕерг- оллегии, которое с блеском выдержал, и получил чин "бергмейстра" горного инженера. ѕрезидент Ѕерг- олеггии, ¬.—. –айзер доложил позже на заседании, что "из всех иностранных мастеров не знает ни одного, который по знани€м превзошел бы ƒмитри€ ¬иноградова". ѕоследний отныне должен был работать при рудниках, по горному ведомству. Ќо судьба распор€дилась иначе. 5 но€бр€ 1744 года абинет ≈е императорского величества направил в Ѕерг- оллегию распор€жение. ¬ нем говорилось, что ƒмитри€ ¬иноградова надо уволить из Ѕерг- оллегии, и числить теперь при абинете дл€ порученного ему по указу "некоторого дела". Ёто секретное и чрезвычайно сложное дело заключалась в организации нового в –оссии фарфорового производства.

ƒолгое врем€, начина€ с VI века, фарфор умели делать лишь в итае. ¬ ≈вропе же получить его смогли лишь в XVIII столетии благодар€ немецким алхимикам, трудившимс€ над этим не один дес€ток лет. —екрет саксонского фарфора также тщательно скрывалс€.

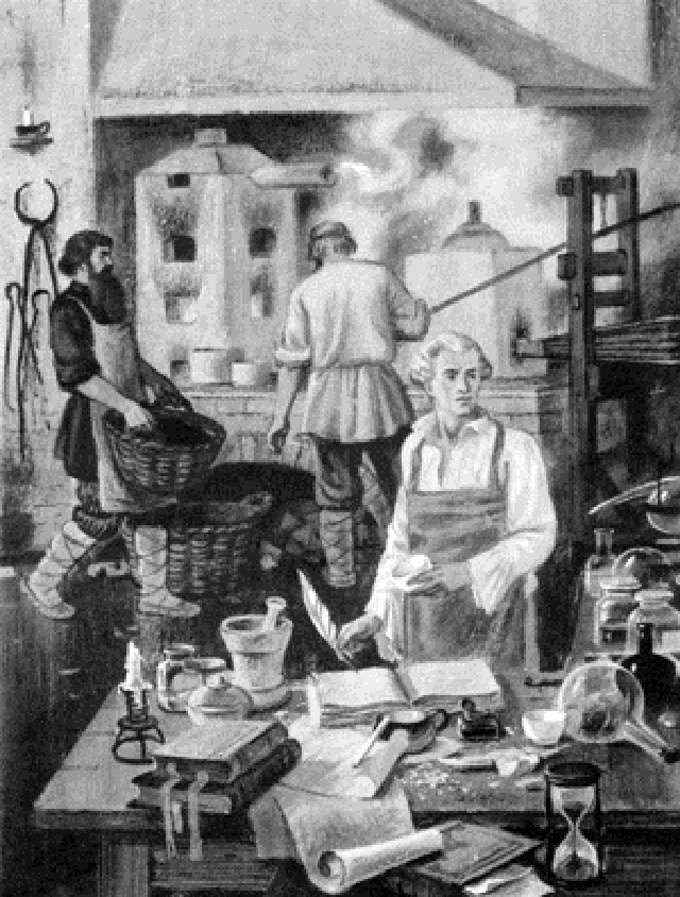

»мператрица мечтала о создании отечественного фарфора (чем мы хуже немцев?). ƒл€ этой цели в ѕетербург был приглашен немец √унгер, присматривать за которым назначили барона „еркасова, а в помощники немцу определили ¬иноградова. «ѕричина моего определени€ к сему делу была та, что € послан был в Ќемецкие земли дл€ изучени€ между протчими науками химии и металлургии, которые с работами при порцелиновом деле сходство имеют». тому же во врем€ учебы в √ермании он познакомилс€ с оборудованием, используемым при производстве фарфора.

Ќо √унгер оказалс€ самым насто€щим аферистом. — ¬иноградовым он ничем не делилс€ и целых два года морочил всем голову. “ак и не дождавшись обещанного фарфора, √унгера выгнали, а вместо него работу поручили ¬иноградову. » он блест€ще с ней справилс€ – за короткий срок умудрилс€ получить фарфор, не уступавший по своему качеству китайскому.

» хот€ путь его к этому открытию был неверо€тно трудным – ведь никаких готовых рецептов не было, до всего приходилось доходить самому экспериментальным путем – подбирать глину, краски, глазурь дл€ росписи, режим обжига, — ƒмитрий к 27 годам уже получил свой первый образец.

„тобы сохранить свои наработки в тайне, ƒмитрий все записи делал, использу€ смесь из нескольких €зыков – латинского, древнееврейского, немецкого…

¬ первые годы на порцелиновой мануфактуре изготавливали мелкие вещи, в основном табакерки дл€ императрицы ≈лизаветы ѕетровны, которые она, в свою очередь, дарила приближенным и отправл€ла в качестве дипломатических подарков.

“абакерки изготовленные ¬иноградовым

— 1756 года, когда ¬иноградову удалось построить большой горн, стали изготавливать более крупные предметы. этому времени относитс€ и создание первого сервиза «—обственного», принадлежавшего лично императрице.

—ервиз '—обственный', изготовленный дл€ императрицы

Ёто особенно удивительно, если прин€ть во внимание, в каких нечеловеческих услови€х он жил! ¬ силу того, что рецепт фарфора €вл€лс€ государственной тайной, его никуда не отпускали с завода, родного —уздал€ и свою семью он никогда уже более не увидел, своей семьи он тоже не создал. ќн весь отдавалс€ работе и только работе! ќдиночество и фактически отсутствие любой моральной поддержки т€жело повли€ло на ¬иноградова. „еркасов требовал фарфор, а когда он был наконец создан, все врем€ требовал увеличить его производство, остальное его не интересовало!

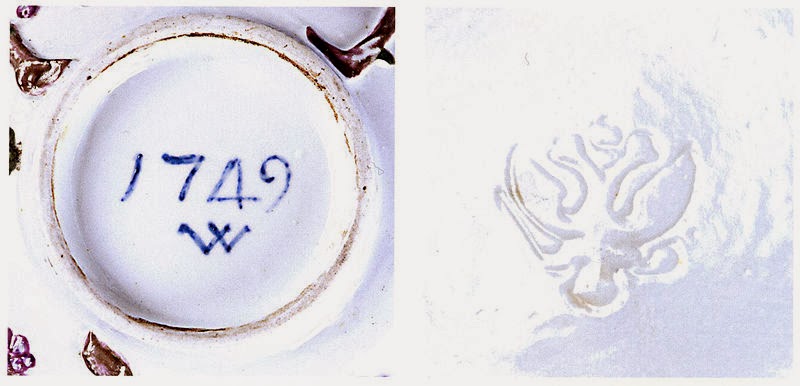

ѕробна€ чашка и характерна€ надпись на обороте

ќн посто€нно подозревал ƒмитри€ »вановича в недобросовестном отношении к работе, не жела€ понимать, что любые трудности и неудачи в столь трудном деле вполне оправданны и законны! «доровье ¬иноградова сильно пошатнулось, легкоранимый человек с трудом мог сносить такое обращение, но дальше-больше..

. ¬ 1751 году на завод, уже "порцелиновую мануфактуру" был прислан „еркасовым кабинет-курьер ∆олобов, который должен был шпионить за ¬иноградовым, присутствовать при всех его работах. Ќо еще хуже повернулось дело в следующем году, когда ∆олобова сменил капитан ’востов. „еловек невежественный, но перед начальством угодливый, он ретиво вз€лс€ за исполнении об€занностей в отношении ƒмитри€ ¬иноградова.

ѕредметы сервиза "—обственный"

ƒа к тому же у него отобрали шпагу, что тогда почиталось за полное бесчестье! Ёти зверские меры только ухудшили его состо€ние, и „еркасов, опаса€сь потер€ть расположение императрицы, если производство по каким-то причинам остановитс€ еще более ужесточил меры. ¬ 1754 году „еркасов велел держать ƒмитри€ ¬иноградова во врем€ обжига фарфора у печи, €кобы "дл€ неустанного смотрени€", и чтобы пока там обжиг идет и спал там! «а малейшую провинность из ѕетербурга от раздраженного „еркасова поступало приказание: мастера лишить жаловань€, бить плетьми -дл€ этого к ¬иноградову специально приставили гвардейца.

ружка с крышкой.

“рудно поверить, что с выдающимс€ ученым, лучшим выпускником петербургской јкадемии наук, образованным европейцем, своими трудами составившим славу –оссии, обращались как с колодником. Ёто происходило в крепостнической –оссии, но и с ЅЄттгером, изобретателем европейского фарфора, в —аксонии поступали так же. ќн был прикован цепью за ногу к своей печи в замке јльбрехтсбург, чтобы не убежал и не передал секрет производства фарфора другим. ¬от он какой — просвещенный восемнадцатый век! ¬ те дни ¬иноградов в повседневном своем рабочим дневнике одну строчку по латыни, она выразила все его ужасное душевное состо€ние:

"Ќыне мен€ угнетает т€жесть трудов понесенных, ратка€ младость прошла, рано € стал стариком".

“огда ему еще не исполнилось и 40 лет.

Ётот сервиз находитс€ в ќружейной палате. ѕредполагаетс€, что это работа ¬иноградова.

Ќо облегчение страдани€м он так и не получил при жизни! ¬скоре был издан приказ "сажать на цепь, доколе в исправление придет"! ¬идать, его психика была уже очень серьезно подорвана неверо€тно жестоким обращением и одиночеством.. » свое "обсто€тельное описание чистого порцелина" ( главный труд его жизни), он заканчивал, сид€ на цепи. «а всю свою жизнь он не был ни разу удостоен какой-либо благодарности или награды..

ј между тем мануфактура перед смертью ƒмитри€ »вановича ¬иноградова представл€ла собой вполне налаженное производство фарфоровых изделий различного назначени€. Ќо это стоило, в полной мере этого слова, жизни ее основателю. 21 августа 1758 года ƒмитрий »ванович ¬иноградов неожиданно и серьезно заболел, врач, присланный из абинета не смог установить диагноз, и 25 августа, после исповеди и причасти€, ¬иноградов умер. ƒмитрий »ванович ¬иноградов был погребен на —пасо-ѕреображенском (‘арфоровском) кладбище —анкт-ѕетербурга. ћогила, за которой некому было ухаживать, затер€лась еще в 18 веке. ѕервый период в истории мануфактуры называют «виноградовским».

—читаетс€, что до наших дней сохранилось лишь дев€ть его изделий — тончайшие чашечки и табакерки с монограммой «W». » наход€тс€ они в Ёрмитаже и –усском музее., однако врем€ от времени на различных аукционах всплывают издели€ великого мастера, и неизвестно сколько еще находитс€ в частных коллекци€х.

¬ родном —уздале его именем названа одна из улиц в центре города, недалеко от ремл€. » недалеко от √жели, в ¬оскресенском районе ћосковской области, им€ ученого носит поселок и неприметна€ железнодорожна€ станци€ ¬иноградово

≈щЄ немного о фарфоровом заводе, ƒ.». ¬иноградове, ћ.¬. Ћомоносове:

"...ѕосле смерти ƒ.».¬иноградова (25.08.1758 г.) все работы на заводе продолжались по его технологии. “ехническое руководство перешло к его ближайшему помощнику, ученику и последователю Ќиките ¬оинову, вышедшему из простых мастеровых. ¬ 1762 г. директором завода был назначен ћ.¬. Ћомоносов, который хорошо знал технологию фарфорового производства, так как сам в 1750 г., независимо от ƒ.». ¬иноградова, изобрЄл фарфор, по своему составу сильно отличавшийс€ от виноградовского. ќ ломоносовском фарфоре известно из дошедших до нас рукописей великого учЄного, фарфоровых же изделий, изготовленных самим ћ.¬. Ћомоносовым, не сохранилось. –абота над фарфором на "порцелиновой мануфактуре" всегда велась по рецептам ƒ.». ¬иноградова.

—анкт-ѕетербург. »мператорский фарфоровый завод

»мператорский фарфоровый завод до самой революции оставалс€ единственным государственным заводом в –оссии...

¬ 1925 году, в св€зи с 250-летним юбилеем јкадемии наук ———–, завод был переименован в √осударственный фарфоровый завод имени ћ.¬. Ћомоносова." (Ћ.–.Ќикифорова "—оздатель русского фарфора. ∆изнь и де€тельность ƒ.».¬иноградова").

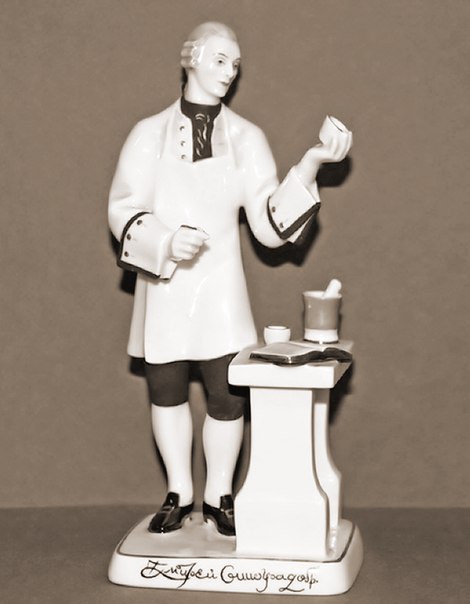

¬ но€бре 1958 г. широко отмечалась 200-летн€€ годовщина со дн€ смерти учЄного.√осударственный фарфоровый завод им. ћ.¬. Ћомоносова торжественно отметил эту дату:

была установлена мемориальна€ фарфорова€ доска и выпущены две настольные бисквитные медали работы художников “.—. Ћинчевской и ¬.Ћ —емЄнова.

»сполненные с ювелирной тонкостью медали посв€щены создателю первого русского фарфора ƒ.». ¬иноградову, чьи замыслы нашли своЄ воплощение в работах советских мастеров.

—кульптура

«ƒ.». ¬иноградов».

—кульптор √.Ѕ. —адиков,

художник Ћ.». Ћебединска€.

Ћ‘«. 1970-1975 гг.

¬ многосерийном фильме "ћихайло Ћомоносов" довольно много внимани€ уделено его другу и соученику ƒ.». ¬инградову. ћожно наде€тьс€ что кинематографисты достаточно хорошо поработали над образом ƒ.».¬иноградова и дают о нЄм похожее на правду представление. –оль играет ќ.ћеньшиков.

» как всегда в конце ролик с интересным фильмом о ƒ.».¬иноградове

»сточник:

http://www.suzdaldom.ru/vinogradov.html

http://www.antique-salon.ru/forum/index.php?act=Print&client

| –убрики: | искусство/ѕрикладное искусство |

ѕроцитировано 29 раз

ѕонравилось: 60 пользовател€м

| омментировать | « ѕред. запись — дневнику — —лед. запись » | —траницы: [1] [Ќовые] |