-Метки

-Рубрики

- полезная информация (1433)

- Праздники (1334)

- День Ангела (1001)

- молитвы (611)

- иконы (548)

- цитаты (106)

- ссылочки (65)

- Храм (16)

- вопрос-ответ (7)

- знакомство (3)

- Таинства (3)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

Когда мы грешим- Богу больно

Мои сообщества- Наши друзья-  По всем вопросам обращаться к  |

молитвы |

глас 4

Боже отец наших,/ творяй присно с нами по Твоей кротости,/ не отстави милость Твою от нас,/ но молитвами их/ в мире управи живот наш.

Кондак святителей Епифания и Германа

глас 4

Священноначальник чудную двоицу восхвалим, вернии, по долгу,/ с Германом Божественнаго Епифания:/ сии бо попалиша безбожных языки,/ догматы премудрейшия возложше всем,/ православно поющим присно благочестия великое таинство.

Тропарь священномученика Ермогена

глас 4

Приспе день светлаго торжества,/ град Москва радуется,/ и с ним Русь Православная ликовствует/ песньми и пеньми духовными:/ днесь бо священное торжество/ в явлении честных и многоцелебных мощей/ святителя и чудотворца Ермогена,/ якоже солнце незаходимое, возсия светозарными лучами,/ разгоняя тьму искушений же и бед/ от вопиющих верно:// спасай нас, яко предстатель наш, великий Ермогене.

Кондак священномученика Ермогена

глас 6

Темницею и гладом изнуряем,/ даже до смерти верен пребыл еси, блаженне Ермогене,/ малодушие от сердец людей твоих отгоняя/ и на общий подвиг вся призывая./ Темже и нечестивых мятеж низложил еси и страну нашу утвердил еси,/ да вси зовем ти:// радуйся, заступниче Российския земли.

Тропарь преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского

глас 3

Земная, прельщающая очеса миролюбцев,/ возненавидел еси, отче Богоносне Дионисие,/ за уметы та вменив,/ шествуя путем скорбным,/ и в терпении добр воин Христов явился еси,/ победив страсти мира,/ был еси до кончины непоколебимый благочестия поборник./ Темже мы днесь, совершая священную память твою,/ духовными тя песньми ублажаем и смиренно молим,/ да, предстоя Престолу Господа Бога,/ ходатайствуеши о спасении душ наших.

Ин тропарь преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского

глас 4

Благости научився от Вышняго благодати,/ измлада подвизався благою совестию,/ Дионисие преподобне,/ терпения столп был еси/ и слова Божия проповедник,/ благочестия догматы утвердив и суеумных мудрование упразднив,/ темже и пострадал еси за истину, радуяся,/ образ страдальцем собою показав,/ но, яко имея дерзновение ко Христу Богу,/ не престай моляся о нас,/ любовию чтущих святую память твою.

Кондак преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского

глас 6

Свет Трисиянный, вселивыйся в душу твою,/ сосуд избран показа тя,/ вещающа Божественная людем,/ исповедник Божия Слова явился еси,/ и прилагающих Божеству вещественный огнь/ явственно обличил еси,/ и злославных смыслы, яко паучинное прядение, растерзал еси,/ благочестия столп и забрало твердое мирови показался еси/ и сего ради от Вселенскаго Патриарха дивне похвален был еси./ Мы же благодарными гласы, веселящеся, вопием ти:/ радуйся, отче наш, Дионисие преподобне.

Ин кондак преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского

глас 4

Правило веры, столп благочестия/ был еси, Богоносне Дионисие,/ явив в себе образ и пример/ преуспеяния добродетели и подвигов:/ сею Евангельскою мрежею/ многих уловил еси подражателей,/ подай блестящею на Небеси славою своею/ ревность к содействованию на пользу правоверных./ Темже мы, ныне воспевающе сия, молим тя,/ да ходатайствуеши о стране нашей/ и о всем Церкви исполнении.

|

24 мая |

День постный.

Разрешается рыба.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомСвт. Епифания, еп. Кипрского (403). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомСвт. Германа, патриарха Константинопольского (740). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1913).

Сщмч. Петра, пресвитера (1937).

Свтт. Савина, архиеп. Кипрского (V) и прочих свтт. Кипрских. Свт. Полувия, еп. Ринокирского (V). Прп. Дионисия Радонежского (1633). Мч. Иоанна Валаха (1662). Второе обретение мощей прав. Симеона Верхотурского (1992).

|

Равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители Словенские,- 24 мая |

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл - его монашеское имя) - самым младшим. Святой Мефодий был сначала в военном звании и был правителем в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп. Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория БогословаЖитие.. Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский.Икона. Святитель Григорий Богослов, архиепископ КонстантинопольскийМолитвыХрамы. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему святому Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.

|

Процитировано 2 раз

молитвы |

глас 2

Твердаго и Богодохновеннаго учения/ просвещая мир пресветлыми зарями,/ обтече, яко молния, вселенную, Кирилле святе,/ разсевая Божие слово на западе, и севере, и юзе,/ мир просвещая учением, святе.

Ин кондак на молебне

глас 2

Пресветло житие возлюби, святе,/ зарями трисолнечными Божества освещаемь,/ прииде, яко молния, во всю вселенную,/ северную и южную земли просвещая,/ западным же свет незаходим явися./ Темже и ныне мрак греховный прогнав, святе,/ свыше испроси благодать духовную,/ имаши бо дерзновение к Богу.

Тропарь равноапостольных Мефодия и Кирилла

глас 4

Яко апостолом единонравнии/ и словенских стран учителие,/ Кирилле и Мефодие богомудрии,/ Владыку всех молите,/ вся языки словенския утвердити в Православии и единомыслии,// умирити мир и спасти души наша.

Кондак равноапостольных Мефодия и Кирилла

глас 3

Священную двоицу просветителей наших почтим,/ Божественных писаний преложением источник богопознания нам источивших,/ из негоже даже доднесь неоскудно почерпающе,/ ублажаем вас, Кирилле и Мефодие,/ Престолу Вышняго предстоящих// и тепле молящихся о душах наших.

Тропарь священномученика Мокия

глас 4

И нравом причастник,/ и престолом наместник апостолом быв,/ деяние обрел еси, Богодухновенне,/ в видения восход;/ сего ради, слово истины исправляя,/ и веры ради пострадал еси даже до крове,/ священномучениче Мокие./ Моли Христа Бога/ спастися душам нашим.

Кондак священномученика Мокия

глас 8

Вооружився щитом веры,/ нечестивых ополчения стерл еси, священномучениче,/ и венец от Христа взял еси, Мокие,/ тем и, со Ангелы радуяся, спасай от бед поющия тя,/ моля непрестанно о всех нас.

Тропарь священномученика Иосифа, митрополита Астраханского

глас 6

Подвигом добрым подвизався,/ жизнь твою страданиями за правду увенчав,/ преселился еси в Небесныя обители,/ идеже предстоя Престолу Святыя Троицы,/ моли, святителю Иосифе,/ граду Астрахани и отечеству нашему в мире спастися.

Кондак священномученика Иосифа, митрополита Астраханского

глас 2

Яко звезда пресветлая,/ возсиял еси, святителю Иосифе, во Астрахани,/ идеже родился и воспитался еси/ и за верность Богу и властем законным мученическую смерть приял еси./ Мы же, чтуще страдания твоя, зовем ти:/ святителю Иосифе, от мятежников убиенный,/ моли Христа Бога о душах наших.

|

24 мая |

Седмица 6-я по Пасхе. Глас 5.

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомСщмч. Мокия (ок. 295). Равноапп. Совершается всенощное бдениеМефодия (885) Совершается всенощное бдениеи Кирилла (869), учителей Словенских. Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомРавноапостольного Ростислава, князя Великоморавского (870).

Сщмч. Михаила пресвитера (1920). Сщмч. Александра, архиеп. Харьковского (1940).

Прп. Софрония, затворника Печерского (XIII). Свт. Никодима, архиеп. Сербского (1325). Сщмч. Иосифа, митр. Астраханского (1672). Мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших (XVII).

День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

|

С ПРАЗДНИКОМ! |

|

Понравилось: 2 пользователям

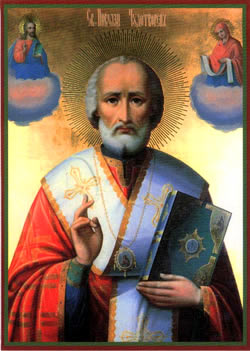

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец. |

Святитель Николай, архиеписко

|

|

Метки: Николай Угодник |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

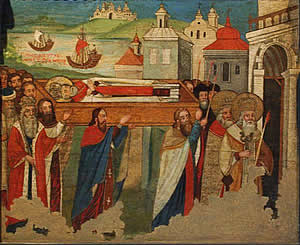

Перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари. |

|

Перенесение мощей Святителя Николая Прошло семьсот с лишним лет после блаженной кончины Угодника Божия Николая, великого Мирликийского Чудотворца. Ликия стала подвергаться частым нашествиям сарацин. В конце XI века сарацины обрушились на восточные области Римской империи: они прошли от Херсона до Антиохии и Иерусалима. Лежавшие на их пути города, села, церкви и монастыри они разоряли или уничтожали, превращая некогда благодатные места в дикую пустыню. Опустели древние Миры: уцелевшие жители переселились в другое место, в тридцати стадиях (около трех километров) от прежнего города. Там еще оставался Сионский храм, таивший в себе сокровище - честные мощи Святителя Николая, охраняемые лишь немногими монахами. Предав на разорение город, прославленный мощами Угодника Божия, Господь предопределил перенести их в многолюдный город - Бар (Бари), в Италию. Угодно же было Господу сделать это перенесение мощей, по словам святителя Димитрия Ростовского, "чтобы мощи такого светильника миру, душа которого в светлостях небесных приемлет достойную себе честь, и на земле не были без почитания и под спудом, и чтобы обильный источник чудесных исцелений не был без почерпающих из него", а также "чтобы и Западу не лишиться благодеяний Божиих, получаемых благодаря ходатайству великого архиерея". |

|

| Самое перенесение мощей произошло при следующих обстоятельствах. В 1087 году, при царе Алексее I Комнине (1081-1118) и патриархе его Николае III Грамматике (1083-1111), Святитель Христов Николай явился во сне одному честному и благоговейному священнику Апулийского города Бара, бывшего двести лет средоточием греческой власти в Италии и только незадолго перед тем покорившегося норманнам. "Поди и скажи клиру и народу, - повелел явившийся Святитель священнику, - чтобы они взяли из Мир Ликийских мощи мои и перенесли в здешний город; ибо Господу не угодно, чтобы я оставался там в пустыне". Утром священник пошел в церковь и рассказал о своем видении клиру церковному и народу. Все бывшие в церкви, услышав о такой милости к ним Господа и Его Угодника Святителя Николая, исполнились великой радости. "Господь послал теперь Свою милость на людей и город наш", - говорили они. | |

|

Немедленно снарядили они корабли и отправили на них священников, клириков и других благочестивых и богобоязненных мужей для перенесения мощей Святителя Николая. Всех, отправившихся за мощами Угодника Божия, по словам западного летописателя Сигеберта, современника перенесения мощей, было сорок семь человек, не считая прислуги и матросов. Благополучно достигли они Антиохии. Но здесь они получили неприятное для себя известие, что венецианские купцы, находившиеся в это время в Антиохии, также намерены отправиться в Миры для перенесения мощей Святителя Николая в свой город. Надеясь опередить последних, баряне немедленно отплыли от берегов Антиохи, благодаря попутному ветру благополучно достигли берегов Ликии и остановились в Андриаке, пристани города Мир. Отсюда они послали на берег двух иерусалимских паломников: один родом был грек, другой француз. Надо было разузнать, нет ли близ местонахождения мощей Угодника турок. Паломники, не заметив в городе ничего подозрительного, возвратились на корабли, объявили барянам, что те безприпятственно могут осуществить свое желание. Сорок семь барян взяли оружие и, оставив матросов и прислугу стеречь свои суда, отправились в храм Святителя Николая. Достигнув цели, они смиренно вошли в храм и поклонились святому Престолу. Мощи святого Угодника Божия охраняли только четыре сторожа-монаха. Баряне открыли монахам свое намерение - перенести мощи чудотворца в Апулию, а чтобы скорее получить их согласие, предложили триста золотых. Монахи отказались от денег и даже вознамерились известить о происходящем жителей Мир. Но баряне, разгадав намерение монахов, связали их и поставили своих сторожей у дверей храма. |

|

Один из двух барских пресвитеров, прибывших в храм святого Николая, держал в руках своих стеклянный сосуд, наполненный святой влагой. Он пожелал принять участие в переговорах со сторожами и поставил пузырек на верх не очень высокой колонны в преддверии алтаря. Случилось невероятное: пузырек со звоном упал на мрамор. На необычный звук прибежали и баряне, и монахи - пузырек не разбился. Все присутствующие подивились этому и воздали хвалу Богу. В этом знамении они увидели выражение воли святого Угодника на немедленное перенесение его мощей. Смелый юноша по имени Матфей стал угрожать сторожу смертью, если тот не укажет местонахождения мощей. Другой сторож, желая избавить упрямца от смерти, указал рассвирепевшему юноше, где они находились. При этом он рассказал, что попытки перенести святые мощи предпринимали даже императоры, но тщетно. Очевидно, Святителю было неугодно оставить Миры. Однако в прошлом году Святитель явился в видении трем человекам, и каждому приказал объявить жителям Мир, которые из страха перед турками покинули город, чтобы они вернулись, в противном же случае пообещал переселиться в другое место. Теперь, заключил сторож, святой Николай решил исполнить свое обещание. Вдохновленный этим рассказом, Матфей железным молотком разбил мраморную плиту помоста. Убрав осколки мрамора, баряне начали рыть под ней землю и скоро обнаружили белый саркофаг, покрытый каменной треугольной крышкой. Когда Матфей снял крышку, то увидел, что рака полна святой влаги, распространяющей такое благоухание, что всем присутствующим невольно показалось, будто они находятся в раю. Этот чудный запах благодаря внезапно подувшему ветру достиг берега моря в трех милях от храма. Всем стало ясно, что Угодник Божий согласен на перенесение мощей. |

|

|

Сторожа, видя, что святой угодник дает согласие на перенесение его мощей, стали горько сетовать… Между тем юноша вынул мощи из раки и передал пресвитеру, который тщательно завернул их в новые одежды. Кто-то из барян хотел взять с собой из храма еще и древнюю чудотворную икону Святителя Николая, но сделать этого ему не удалось. Святой Угодник не хотел окончательно покинуть Ликию.

Радостные баряне с мощами Святителя Николая отправились к своим кораблям. Они восхвалили всемогущего Бога, увенчавшего их благое намерение успехом. Между тем жители Мир, узнав о перенесении святыни на корабль барян и увидев в этом волю святого Угодника, собрались на берегу моря. Они рыдали и прямо в одежде и обуви бросались в море, хватались за весла с криками: |

"Праздник Перенесения мощей свт. Николая в Бари" Гвидо Рени. Лувр |

|

Баряне утешали, как могли, плачущих мирян, говорили, что у них остается гроб Святителя, полный святой влаги, икона его, которая дает исцеления. Долго еще слышался плач оставшихся на берегу жителей Мир. 8 мая баряне прибыли на пристань святого Георгия, Христова мученика, находившуюся в четырех милях от Бара. Отсюда они дали знать жителям города о скором прибытии мощей знаменитого чудотворца Востока, а сами занялись приготовлением деревянного ковчега, в который и были положены мощи Святителя. Молва о прибытии барян с мощами великого чудотворца разнеслась по всему городу, и на следующий день, 9 мая, у пристани собралась огромная толпа. Барское духовенство вышло принять мощи святого Угодника Божия. Мореплаватели сообщили согражданам, что когда брали святые мощи угодника Христова, то дали священный обет воздвигнуть в честь Божия Угодника церковь на дворе господском, называемом Катапани. Тут возник спор: большинство одобрило обещание смельчаков, другие же хотели, чтобы Святитель Николай был погребен в городском соборе. |

|

|

Желая мирным путем устранить разногласие, Илья, настоятель Бенедиктинского монастыря, уговорил мореплавателей перенести мощи Угодника в церковь его обители, чтобы они находились там, пока построят новую. Мореплаватели, зная Илью как человека благочестивого, согласились. О святыне дали знать Барскому архиепископу Урсону (в то время его не было в городе). Он поспешил в Бар-град и первым делом поклонился мощам великого Угодника, но настоятельно потребовал перенести мощи в собор и воспротивился возведению нового храма. Спор перерос в вооруженное столкновение, в результате которого погибло четыре человека. А между тем моряки через потайные ворота в монастыре вынесли мощи Угодника Божия и поставили их в церкви святого мученика Евстахия, близ Катапанских чертогов. Раздоры прекратились сами собой. Архиепископ разрешил строить новый храм и торжественно шествовал в сопровождении множества епископов, соборного духовенства и огромной толпы народа до церкви мученика Евстахия на поклонение мощам великого Угодника. |

Как только мощи святого Угодника Христова прибыли в Бар-град, стали происходить чудеса. Многочисленные недужные - хромые, слепые, глухие, бесноватые, - прикоснувшись к мощам, получали исцеление.

Чудеса от мощей подвигли барян построить новую каменную церковь в честь Святителя Николая. Спустя два года, в 1089 году, храм был возведен. К этому же времени для мощей Святителя приготовили серебряную, с драгоценными камнями, раку.

Построив церковь, клир и жители города отправили в Рим к папе Урбану II просьбу, чтобы он со священным собором посетил Бар-град и освятил новый храм во имя Святителя Николая и своими священными руками положил в новую раку честные мощи Угодника Божия. Папа Урбан II с радостью согласился исполнить эту просьбу и 1 октября со всем священным собором прибыл в Бар-град.

|

Здесь он переложил мощи в новую раку, перенес ее в храм Святителя Николая и поставил в алтарь. В новой церкви поставили и гроб, в котором ранее лежали мощи святого Угодника Божия и в котором была положена частица его мощей. Затем была освящена нижняя церковь, в которой и до сих пор находятся мощи Святителя Николая. (Верхнюю церковь епископ Вюрцбургский Конрад с разрешения папы Целестина III (1196-1198) освятил 22 июня 1197 года). Некоторое время спустя Святитель Николай явился во сне одному благочестивому монаху и сказал: "Благословением всесильного Бога я пришел к вам в город Бар; теперь я хочу, чтобы мощи мои были положены под Престолом". Воля святого Угодника Божия немедленно была исполнена, мощи его положены под Престол, где находятся и доныне. Источник: "Николай Чудотворец. Житие и чудеса Святителя Николая", ОЛМА-ПРЕСС, М.,2002 |

Мраморный престол над мощами свт. Николая в крипте (нижнем храме) Базилики Сан Никола (г. Бари, Италия) |

Метки: Николай Угодник |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Перенесение мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского, Чудотворца. |

К 925-летию ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАРГРАД

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец

Икона начала XX века. Храм Успения Пресвятой Богородицы (с. Насла́вча, Молдавия)

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец (перенесение мощей из Мир Ликийских в Бар). Сведения о житии помещены 6 декабря.

В ХI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и села, убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром.

В 792 году калиф Аарон Аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить остров Родос. Опустошив этот остров, Хумейд отправился в Миры Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но вместо нее он взломал другую, стоявшую рядом с гробницей Святителя. Едва святотатцы успели это сделать, как на море поднялась страшная буря и почти все суда были разбиты.

Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и западных христиан. Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в Италии, среди которых было много греков. Жители города Бар, расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя Николая.

В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те и другие предполагали на обратном пути взять мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе – все тихо, а в церкви, где покоится величайшая святыня, они встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая, монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница святого, где, по обычаю, чужестранцев помазывали миром от мощей святителя. Монах рассказал при этом о явлении накануне святителя Николая одному старцу. В этом видении Святитель приказывал бережнее хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барян; они увидели для себя в этом явлении соизволение и как бы указание Святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп – 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей своих сторожей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей, желавший как можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В нетерпении он разбил крышку и баряне увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили литию, после которой тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром саркофага мощи Святителя. Это происходило 20 апреля 1087 года.

Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого завернул мощи в верхнюю одежду и в сопровождении барян перенес их на корабль. Освобожденные монахи сообщили городу печальную весть о похищении иностранцами мощей Чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно...

8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому угоднику Божию. Через год была построена церковь во имя святителя Николая и освящена папой Урбаном II.

Событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание Чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника 9 мая. Вначале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями итальянского города Бар. В других странах Христианского Востока и Запада он не был принят, несмотря на то, что о перенесении мощей было широко известно. Это обстоятельство объясняется свойственным средним векам обычаем чествования преимущественно местных святынь. Кроме того, Греческая Церковь не установила празднования этой памяти, потому что потеря мощей Святителя была для нее событием печальным.

Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже упрочившегося почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием христианства. Слава о чудотворениях, явленных Святителем на земле и на море, была широко известна русскому народу. Их неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи великого святого страждущему человечеству. Образ Святителя, всесильного Чудотворца-благотворителя, стал особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил глубокую веру в него и надежду на его помощь. Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера русского народа в неоскудеваемую помощь Угодника Божия. В отечественной письменности очень рано составилась о нем значительная литература. Сказания о чудесах Святителя, совершенных на русской земле, стали записываться еще в глубокой древности. Вскоре после перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар град, появилась русская редакция жития и повести о перенесении его святых мощей, написанной современником этого события. Еще ранее было написано слово похвальное Чудотворцу. Еженедельно, каждый четверг, Русская Православная Церковь особо чтит его память.

В честь святителя Николая воздвигались многочисленные храмы и монастыри, русские люди называли его именем своих детей при Крещении. В России сохранились многочисленные чудотворные иконы великого Святителя. Наиболее известные среди них образ Можайский, Зарайский, Волоколамский, Угрешский, Ратный. Нет ни одного дома и ни одного храма в Русской Церкви, в котором не было бы образа святителя Николая Чудотворца. Значение благодатного предстательства великого угодника Божия выражает древний составитель жития, по словам которого святитель Николай «многа великая и преславная чудеса сотвори на земли и на мори, в бедах сущим помогая и от потопления спасая, и из глубины морския на сухо износя, от тления восхищая и принося в дом, от уз и темниц избавляя, от мечнаго посечения заступая и от смерти свобождая, многим многая подаде исцеления: слепым зрение, хромым хождение, глухим слышание, немым глаголание. Многих в убожестве и нищете последней страдающих обогати, гладным пищу подаде и всякому во всякой потребе готовый помощник, теплый заступник и скорый предстатель и защитник показася, и овым такожде призывающим его помогает и от бед избавляет. Весть (знает) великаго Чудотворца сего Восток и Запад и все концы земнии ведят чудотворения его».

http://calendar.rop.ru/svyat1/may09-nikolaj-chudotvorec.html

Метки: икона Николай Угодник |

Процитировано 6 раз

Понравилось: 1 пользователю

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец. Иконография жития. |

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийский, Чудотворец

Память святителя (345 г.) празднуется дважды в году — 19 декабря (Никола Зимний) и 22 мая н. ст. (Никола Вешний — перенесение мощей святителя из Мир Ликийских в Бари в 1087 г.).

Никола оплечный

Школа или худ. центр: Русский Север

XVI в.

- Ростово-суздальская живопись 1970: Конец XV в.

Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей заповедник, Владимир, Россия

Николай поясной с житием

Школа или худ. центр: Русский Север

XV в.

- Ростово-суздальская живопись 1970: Начало XVI в.

Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей заповедник, Владимир, Россия

Метки: Николай Угодник иконы |

Процитировано 1 раз

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец. Иконография (Палех). |

Святитель Николай Мир Ликийских, Чудотворец.

По степени близости к народной жизни Мирликийский святитель не имеет себе равных. Особая роль ему была уготована в России. Нравственный авторитет Николы Угодника пронизывает все стороны национального сознания. Почти стерлись реалии его далекой от России и еще более далекой во времени жизни — остался верный помощник, строгий страж православных устоев, заступник и чудотворец. Ему, как никому другому, «по четвергам и в каждую неделю положена особая служба наряду с апостолами», — свидетельствует И. П. Калинский в своем «Церковно-народном месяцеслове на Руси» (СПб., 1877). Он же писал: «Исстари ни одному угоднику в православной Руси не воздвигалось столько храмов и приделов» — «от Холмогоры до Колы тридцать три Николы».

Как бы ни отличались по таланту и мастерству многие иконописцы — изощренные царские мастера и народные умельцы, они всегда создавали легко узнаваемый образ Чудотворца. Он мог быть на иконах добрым и гневным, простодушным и грозным, защитником униженных — «отвратным» и философом, но всегда Никола оставался близким, родным каждому.

В палехской иконе Никола предстает полным суровой сдержанности. Покрытый густой сетью морщин лик строго вглядывается в молящегося. В тонком декоре облачения особо выделяется омофор. Художник пишет изящные спирали зеленоватых акантов, расчлененных крестами, словно вспоминая о мастерской лепнине на плафонах ампирных дворцов.

Память святителя (345 г.) празднуется дважды в году — 19 декабря (Никола Зимний) и 22 мая н. ст. (Никола Вешний — перенесение мощей святителя из Мир Ликийских в Бари в 1087 г.).

Красилин М. М. Иконопись и декоративно прикладное искусство

Святитель Николай Чудотворец

Школа или худ. центр: Палех

Первая треть XIX в.

Дерево, темпера.

34 × 30 см

Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Москва, Россия

Святитель Николай Чудотворец, с четырьмя святыми на полях

Последняя треть XIX в.

Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Москва, Россия

При сохранении иконографической близости с предыдущей иконой, в этом произведении больше черт народного творчества. Иконописец мог принадлежать к числу тех мастеров, которые артелями ходили по стране. Их труды были типичны для низовой религиозной культуры XIX в., подобные иконы можно было найти в любой крестьянской избе. Приписанные на полях святые — Гурий, Авив, Самой и Георгий — вместе с Николой создавали пантеон, охраняющий семью.

Николай Чудотворец

Школа или худ. центр: Палех

Начало XX в.

Дерево, левкас, яичная темпера, золото.

44.5 × 37 см

Государственный музей палехского искусства, Палех, Россия

Николай Чудотворец

Школа или худ. центр: Палех

Вторая половина XVIII в.

Государственный музей палехского искусства, Палех, Россия

(дом П. Д. Корина)

Николай Чудотворец

Школа или худ. центр: Палех

XVII в.

Государственный музей палехского искусства, Палех, Россия

Николай Чудотворец в житии и чудесах

Школа или худ. центр: Палех

XVII в. — средник; середина XVIII в. — рама со сценами жития и чудес

- Kotov, Taktashova 1981: XVIII — начало XIX вв.

- Иконопись Палеха 1994: XVII — середина XVIII вв.

Дерево, левкас, яичная темпера, золото. Оклад: серебро, перегородчатая эмаль.

124 × 84 см — общий размер; 29.1 × 26 см — средник; 31 × 29.3 см — оклад

Государственный музей палехского искусства, Палех, РоссияРеставрация: 1952 — ВХНРЦ им. Грабаря

Никола с житием

Хохлов Василий Александрович (начало XX в., Палех)

Школа или худ. центр: Палех

1903 г.

Дерево, левкас, яичная темпера, золото.

22.5 × 18 см

Государственный музей палехского искусства, Палех, Россия

Николай Чудотворец с житием

Школа или худ. центр: Тверь(?)

XIV в.

- Kotov, Taktashova 1981: XIV–XV вв.

- Иконопись Палеха 1994: XIV в.

Дерево, левкас, яичная темпера.

134 × 94 см

Государственный музей палехского искусства, Палех, Россия

Реставрация: 1951 — ВХНРЦ им. Грабаря

Николай Чудотворец с житием

Школа или худ. центр: Новгород

XV в.

Дерево, левкас, яичная темпера.

86 × 67 см

Государственный музей палехского искусства, Палех, Россия

Николай Можайский

Школа или худ. центр: Палех

XVII в.

Дерево, левкас, яичная темпера, золото.

34.5 × 28 см

Государственный музей палехского искусства, Палех, Россия

(дом П. Д. Корина)

Николай Чудотворец с житием

Школа или худ. центр: Палех (рама)

XVII в. — средник; середина XIX в. — рама со сценами жития

Дерево, левкас, яичная темпера, золото.

Оклад: металл, чеканка. Рама: дерево, левкас, яичная темпера, золото, чеканка по левкасу.

31 × 26.5 см — общий размер; 16.2 × 13.8 см — средник; 16.4 × 14 см — оклад

Николай Можайский с житием

Школа или худ. центр: Палех XVII в.

Дерево, левкас, яичная темпера.

110 × 80 см

Государственный музей палехского искусства, Палех, Россия

Реставрация: 1979 — ВХНРЦ им. Грабаря

http://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&top_...e=img&sort=time&page=1

Метки: Святитель Николай Мир Ликийский иконы |

Процитировано 2 раз

молитвы |

глас 4

Приспе день светлаго торжества,/ град Барский радуется,/ и с ним вселенная вся ликовствует/ песньми и пеньми духовными:/ днесь бо священное торжество/ в пренесение честных и многоцелебных мощей/ святителя и чудотворца Николая,/ якоже солнце незаходимое, возсия светозарными лучами,/ разгоняя тьму искушений же и бед/ от вопиющих верно:// спасай нас, яко предстатель наш, великий Николае.

Ин тропарь святителя Николая

глас 4

Отечество свое, Миры Ликийския, не оставль духом,/ во прежирный град Барский преславно телом пренесеся, архиерею Николае./ И оттуду множество человеческое своим пришествием возвеселил еси/ и болящия исцелил еси./ Темже тя молим, святителю Николае,/ моли Христа Бога,/ да спасет души наша.

Кондак святителя Николая

глас 3

Взыде, яко звезда, от востока до запада/ твоя мощи, святителю Николае,/ море же освятися шествием твоим,/ и град Барский приемлет тобою благодать:/ нас бо деля явился еси чудотворец изящный,// предивный и милостивый.

Тропарь пророка Исаии

глас 2

Пророка Твоего Исаии память, Господи, празднующе,/ тем Тя молим:/ спаси души наша.

Кондак пророка Исаии

глас 2

Пророчества дарование прием, пророкомучениче, Исаие Богопроповедниче,/ всем изъяснил еси вочеловечение Господне,/ возгласив велегласно концем:/ се Дева во чреве приимет.

Тропарь мученика Христофора

глас 4

Одеждами от кровей украшался,/ Господеви предстоиши, Царю сил, Христофоре приснопамятне,/ отонудуже со Безплотными и мученики поеши/ трисвятым и страшным сладкопением./ Темже молитвами твоими спасай стадо твое.

Кондак мученика Христофора

глас 2

Свыше, премудре, звание приял еси,/ Христу тезоименит быв, Христофоре славне,/ мучеником Божественная доброто./ С ними же всегда моли/ согрешений разрешение даровати нам.

Тропарь преподобного Шио Мгвимского

глас 8

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу,/ приим бо крест, последовал еси Христу,/ и, дея, учил еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней./ Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Шио, дух твой.

Кондак преподобного Шио Мгвимского

глас 4

Житие твое служением Господним исправил еси/ и, взем крест, оставил еси вся житейская,/ красото пустыни, преподобне Шио./ Кого убо паче тя, и по смерти жива суща/ страна Иверская почитает/ и мощми твоими, от гроба явленными услаждается,/ темже не престай моляся о нас ко Господу.

|

22 мая |

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрор. Исаии (VIII до Р.Х.). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМч. Христофора (ок. 250). Совершается служба с полиелеемПеренесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари (1087). Прп. Иосифа Оптинского (1911).

Сщмч. Димитрия пресвитера (1938). Сщмч. Василия пресвитера (1939).

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрп. Шио Мгвимского (VI).

|

Слово в день памяти Иоанна Богослова и святителя Тихона |

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше (1 Кор. 13, 1-2, 13).

Святой апостол и Евангелист Иоанн Богослов. Византийская миниатюра

Святой апостол и Евангелист Иоанн Богослов. Византийская миниатюра

Други наши, сегодня день преставления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и сегодня же день прославления святителя Тихона — Патриарха Московского и всея России.

Святая Церковь празднует память апостола и евангелиста Иоанна Богослова три раза в году, и память о нем всегда неизменно согревает души наши.

Долго, очень долго он один был властителем нашего внимания и любви в этот день, 26 сентября. Но вот три года назад Промысел Божий властно поставляет рядом с апостолом любви еще одного своего избранника — Первосвятителя, Патриарха Московского и всея России Тихона. Прославление Первосвятителя, состоявшееся именно в этот день, и память о нем, ожившая обретением нетленных его мощей, вливаются в мощный поток церковной памяти, хранящей волей Божией предания о каждом человеке, жившем Богом, жившем Церковью, и особо поставляющей на свещ-нице праздников церковных имена тех, кто во всей полноте исполнили жизнью своей волю Божию и учение Божие.

Итак, две свечи горят ныне в Церкви нетленным Фаворским светом, освещая и нам своей жизнью путь к небу.

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов — первое звено в неразрывной цепи благодатного преемства от Самого Господа Иисуса Христа в I веке христианства, и звено последнее — святитель-мученик Тихон, на двадцать столетий удаленный от дней пребывания Христа Спасителя на земле.

И не возникнет ли у нас вопрос, почему так соединил Господь двух избранников Своих здесь, на земле? Не единым ли сердцем, не единым ли умом жили они, хотя в разное время и в разных условиях, не единое ли дело исполнили, живя на земле, чтобы соединиться и в вечности и на земле в памяти людей. Посмотрим пристальнее на жизнь их и почерпнем из источника приснотекущего живую воду, дающую бессмертие душе.

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

молитвы |

глас 2

Апостоле, Христу Богу возлюбленне,/ ускори избавити люди безответны,/ приемлет тя припадающа/ Иже падша на перси приемый./ Егоже моли, Богослове,/ и належащий облак языков разгнати,// прося нам мира и велия милости.

Кондак апостола Иоанна Богослова

глас 2

Величия твоя, девственниче, кто повесть?/ Точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления,/ и молишися о душах наших,// яко Богослов и друг Христов.

Тропарь преподобного Арсения

глас 8

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси,/ и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси,/ и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Арсение отче наш,// моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобного Арсения

глас 3

От Рима возсиял еси, якоже солнце великое,/ и к Царскому граду достигл еси, преблаженне,/ словесы твоими просвещая сего и делы,/ всяку неразумия мглу отгоня./ Сего ради тя почитаем,// отцев славо, Арсение преподобне.

Тропарь преподобного Арсения трудолюбивого

глас 8

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси,/ и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси,/ и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Арсение отче наш,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобного Арсения трудолюбивого

глас 8

Яже на земли оставль, Христовым стопам последовал еси тепле/ и, Того, славне, на рамо взем честный крест,/ умертвил еси труды постническими телесныя желания, треблаженне./ Темже зовем ти: радуйся, отче Арсение.

|

21 мая |

Поста нет.

Совершается всенощное бдениеАпостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрп. Арсения Великого (449-450). Мч. Никифора (1942).

Прпп. Пимена постника (XII) и Арсения трудолюбивого (XIV), Печерских.

|

молитвы |

глас 8

Креста Твоего образ ныне паче солнца возсия,/ егоже от горы святыя даже до лобнаго места простерл еси/ и в нем Твою, Спасе, крепость уяснил еси./ сим укрепляя нас/ и спасай выну в мире/ молитвами Богородицы, Христе Боже, и спаси нас.

Кондак в честь воспоминания явления на небе Креста Господня

глас 4

Отверзый небеса заключенная,/ на небеси пресветлыя лучи,/ на земли возсия пречистый Крест;/ Темже сияний Его действа приемше,/ к незаходимому наставляемся свету/ и во бранех имамы Его оружие мира/ непобедимую победу.

Тропарь преподобного Нила Сорского

глас 4

Удалився бегая Давидски мира,/ и вся яже в нем яко уметы вменив,/ и в месте безмолвне вселився,/ духовныя радости исполнился еси, отче наш Ниле:/ и Единому Богу изволив служити,/ процвел еси яко финикс,/ и яко лоза благоплодна умножил еси чада пустыни./ Темже благодарственно вопием:/ слава Укрепившему тя в подвизе пустынножительства,/ слава Избравшему тя в России отшельником уставоположника изрядна,/ слава молитвами твоими и нас Спасающем.

Ин тропарь преподобного Нила Сорского

глас 1

Мирскаго жития отвергся/ и мятежа житейскаго бегая,/ преподобне и Богоносне отче наш Ниле,/ не обленился еси собрати цветы райския от писаний отеческих/ и, в пустыню вселився,/ процвел еси, яко крин сельныи,/ отонюду же прешел еси и в Небесныя обители;/ научи и нас, честно почитающих тя,/ твоим царским путем шествовати/ и молися о душах наших.

Кондак преподобного Нила Сорского

глас 8

Любве ради Христовы удалився мирских смущений,/ радостною душею вселился еси в пустыни,/ в нейже подвизався добре,/ яко Ангел на земли, отче Ниле, пожил еси:/ бдением бо и постом тело свое изнурил еси вечныя ради жизни./ Еяже ныне сподобився,/ во свете неизреченныя радости Пресвятей Троице со святыми предстоя,/ моли, молимтися, припадающе, чада твоя,/ сохранитися нам от всякаго навета и злых обстояний/ видимых и невидимых враг/ и спастися душам нашим.

Ин кондак преподобного Нила Сорского

глас 3

Терпя, потерпел еси суетныя обычаи/ и мирския нравы братии твоих,/ обрел еси пустынное безмолвие, преподобне отче,/ идеже постом, бдением и непрестанною молитвою в трудех подвизався,/ ученьми твоими правыя стези указал еси нам/ шествовати ко Господу./ Темже и почитаем тя, всеблаженне Ниле.

Тропарь преподобного Шио Мгвимского

глас 8

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу,/ приим бо крест, последовал еси Христу,/ и, дея, учил еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней./ Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Шио, дух твой.

Кондак преподобного Шио Мгвимского

глас 4

Житие твое служением Господним исправил еси/ и, взем крест, оставил еси вся житейская,/ красото пустыни, преподобне Шио./ Кого убо паче тя, и по смерти жива суща/ страна Иверская почитает/ и мощми твоими, от гроба явленными услаждается,/ темже не престай моляся о нас ко Господу.

|

20 мая |

Поста нет.

Совершается служба на шестьВоспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (351). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМч. Акакия сотника (303).

Прпп. Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, еп. Некресского, Антония Марткопского, Давида Гареджийского, Зенона Икалтского, Фаддея Степанцминдского, Исе, еп. Цилканского, Иосифа, еп. Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского, Шио Мгвимского (VI) Прп. Нила Сорского (1508). Обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского (1815).

Любечской (XI) и Жировицкой (1470) икон Божией Матери.

|

молитвы |

глас 1

Богатство видев добродетелей Иовлих,/ украсти кознствоваше праведных враг,/ и, растерзав столп телесе,/ сокровище не украде духа,/ обрете бо вооружену непорочнаго душу,/ мене же и обнажив плени:/ предварив убо мя прежде конца,// избави мя льстиваго, Спасе, и спаси мя.

Ин тропарь праведного Иова Многострадального

глас 2

Память праведнаго Твоего Иова, Господи, празднующе,/ тем Тя молим:/ избави нас от наветов и сетей лукаваго диавола/ и спаси души наша, яко Человеколюбец.

Кондак праведного Иова Многострадального

глас 8

Яко истинен и праведен, богочестив и непорочен,/ освящен же явлься, всеславне, Божий угодниче истинный,/ просветил еси мир в терпении твоем, терпеливейший и доблейший.// Темже вси, богомудре, память твою воспеваем.

Тропарь мученика Варвара, бывшего

глас 4

Мученик Твой, Господи, Варвар,/ во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего:/ имеяй бо крепость Твою,/ мучителей низложи,/ сокруши и демонов немощный дерзости./ Того молитвами/ спаси души наша.

Кондак мученика Варвара, бывшего разбойника

глас 3

От Бога данныя ти благодати,/ страстотерпче Варваре святе,/ яко многоценным миром, нас посещай целебне,/ да вопием ти:/ радуйся, испивый сладостне чашу Христовых страстей.

Тропарь преподобного Иова игумена Почаевского

глас 4

Многострадальнаго праотца долготерпение стяжав,/ Крестителеву воздержанию уподобляяся,/ Божественныя же ревности обою приобщаяся,/ тех имена достойно прияти сподобился еси/ и истинныя веры был еси проповедник безбоязнен;/ темже монахов множества ко Христу привел еси,/ и вся люди в Православии утвердил еси,/ Иове преподобне отче наш,/ моли спастися душам нашим.

Кондак преподобного Иова игумена Почаевского

глас 4

Явился еси Истинныя веры столп,/ Евангельских же заповедей ревнитель,/ гордыни обличение, смиренным же предстатель и научение:/ темже и ублажающим тя грехов отпущение испроси/ и обитель твою невредиму сохрани,/ Иове отче наш,/ Многострадальному подобный.

Тропарь преподобного Михея Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского

глас 4

Иго Господне на рамо взем,/ последовал еси Христови со учителем своим преподобным Сергием,/ с нимже и сподобился еси видети Пресвятую Богородицу./ И слышал еси пресладкий глас Ея,/ яко обещася неотступна быти места сего,/ но, о преподобне Михее,/ молися о чтущих святую память твою.

Кондак преподобного Михея Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского

глас 8

Приидите, монашествующих собори и постников лицы,/ сошедшеся, похвалим блаженнаго Михея,/ спостника преподобнаго Сергия,/ с нимже предстоит Святей Троице/ и молится спастися душам нашим.

|

Понравилось: 1 пользователю

19 мая |

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрав. Иова Многострадального (ок. 2000-1500 до Р.Х.).

Мчч. Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия (ок. 362). Прп. Михея Радонежского (1385). Прп. Иова Почаевского (1651). Мч. Варвара, бывшего разбойника. Мч. Вукашина (1943).

|

Икона Божией Матери Неупиваемая Чаша. |

Икона Божией Матери Неупиваемая Чаша

«Я слышу, что некоторые говорят: если бы не было вина, мы не были бы пьяницами! О, безумные! Люди грешат, а мы презираем дар Божий! Неужели вино — причина такого зла? Нет, не вино, а невоздержание тех, которые злоупотребляют вином. Итак, лучше скажи: «О, если бы не было пьянства!» А если скажем: лучше не было бы вина, — то можем и далее сказать: лучше не было бы железа, потому что есть человекоубийцы; лучше бы не было ночи, потому что есть воры; лучше бы не было света, потому что есть клеветники. Таким образом ты все, наконец, захочешь истребить. Но ты не поступай так, потому что это — сатанинский дух. Не презирай вина, но презирай пьянство».

Свт. Иоанн Златоуст

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» – одна из чудотворных икон, явленная во Владычнем монастыре в городе Серпухове в 1878 г.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» – одна из чудотворных икон, явленная во Владычнем монастыре в городе Серпухове в 1878 г.

История явления этой иконы связана с жизнью одного отставного солдата Тульской губернии, который беспробудно пил и не мог бросить, несмотря на постигшую его нищету и болезни. От пьянства у него даже отнялись ноги, но он продолжал пить. Однажды этот опустившийся человек увидел сон, в котором ему явился старец, повелевший отслужить молебен перед иконой Божией Матери в Серпухове – во Владычнем монастыре.

Не сразу пошел в монастырь этот человек: и денег нет, и ноги не ходят. Но сон повторился еще 2 раза, тогда уже пополз старик в монастырь. В монастыре никто не знал иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» и не мог подсказать, перед какой иконой служить молебен. Тогда кто–то предположил, что это речь идет об иконе с изображением Чаши, которая висит в проходе из соборного храма в ризницу. На обратной стороне иконы действительно увидели надпись: “Неупиваемая Чаша”!

Новообретенный образ был перенесен в храм и перед ним совершен молебен. Из Серпухова бывший пьяница возвращался совершенно здоровым. Он получил не только исцеление больных ног, самое главное — он перестал испытывать непреодолимую тягу к губительной чаше вина.

Скоро эта благая весть вышла за стены обители, и к новоявленному образу стали приезжать толпы людей из города Серпухова, а потом и со всей Руси.

Перед этой иконой православные христиане молятся об исцелении от алкоголизма и наркомании – в церкви засвидетельствовано множество чудесных исцелений по молитв перед этой иконой.

Так, например, вся икона, находящаяся во Владычнем монастыре увешана золотыми украшениями – в знак благодарности за исполненные прошения, за исцеления от недуга, по древней традиции со временем из этих даров иконам изготавливались драгоценные оклады, эти украшения – зримое свидетельство об исполненных молитвенных прошениях.

Иконографически образ восходит к типу Богородицы-Оранты: Младенец Христос изображен стоящим в чаше, которая символизирует Чашу Причащения. Богородица на иконе с поднятыми вверх руками молится за грешников и призывает к неистощимому источнику духовной радости и утешения.

Сегодня в России существует много центров помощи больным алкоголизмом во имя иконы Неупиваемая чаша. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» определяют основную причину алкоголизма и наркомании как духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров.

В конце 2005 года Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II дал благословение на создание при храмах Москвы групп самопомощи для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

http://www.pravmir.ru/ikona-bozhiej-materi-neupivaemaya-chasha/

Метки: икона Божией Матери |

Процитировано 10 раз

Понравилось: 1 пользователю

Чудотворная икона «Неупиваемая Чаша». |

Чудотворная икона «Неупиваемая Чаша».

"Неупиваемая Чаша" икона Божией Матери. Галерея икон Щигры.

Как известно, образов Божией Матери более трёхсот. Каждый имеет свою историю, широкое христианское почитание, а как следствие - каждый чудотворный образ внесён в общецерковный список чудотворных икон.

Чудотворный образ Божией Матери "Неупиваемая Чаша" явленный во Владычнем женском монастыре в середине ХIХ века праздновался 10 декабря (по новому стилю) и остался местно чтимым, то есть малоизвестным по причине, что такого повального пьянства в России как в ХХ веке не было, а о наркомании вообще не имели представления. Потому этот явленный чудотворный образ "Неупиваемая Чаша" не был внесён в общецерковный список чудотворных икон Божией Матери. То есть не успел общецерковно прославиться.

После исчезновения явленного во Владычнем монастыре чудотворного образа «Неупиваемая Чаша» в революционной мясорубке, в безбожное советское время, об этой иконе просто все забыли.

"Неупиваемая Чаша" икона Божией Матери в окладе с камнями. Галерея икон Щигры.

Метки: икона Божией Матери |

Процитировано 5 раз

Понравилось: 3 пользователям

Сказание о явлении чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». |

Сказание о явлении чудотворной иконы Божией Матери

«Неупиваемая Чаша».

Сказание это, по справедливости, принадлежит всему Владычнему монастырю, но более оно все-таки есть сказание монахини Елизаветы (ум. 1910), потому что она была церковницей при том храме, где обретена была чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» и в то самое время. Святой иконе она прислуживала до самой своей кончине. Вот ее рассказ.

Случившееся произошло в первый год игуменства матушки Марии (1878 г.). Один крестьянин Тульской губернии Евфремовского уезда, отставной николаевский солдат, с пенсией, имел слабость к вину. Он пропивал все в доме и всю пенсию и дошел до нищенского состояния. В довершение бедственности у него отнялись ноги. Но и при этом он не переставал пить. Находясь в таком разладе душевном, телесном и материальном, он видит однажды сон: приходит к нему старичок благообразного вида и говорит ему: «Иди в Серпухов, во Владычний монастырь, там в Георгиевском храме есть икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», отслужи перед ней молебен и будишь здоров и душою и телом».

![]()

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Икона из храма Иверской Божией Матери на Всполье, г.Москва.

Но крестьянин, несмотря на то, что сон, видимо, был необыкновенный, не пошел в Серпухов, потому что не знал, как добраться туда без ног и без гроша денег. Тогда тот же старец явился ему во второй и в третий раз и уже настолько грозно потребовал исполнить его приказание, что наш крестьянин решился немедленно отправиться в путь. Двигался он на четвереньках. По лежащим на пути селениям останавливался для отдыха и подкрепления пищей.

На одной из таких остановок старушка-крестьянка приняла его на ночлег, напоила и, в облегчение болезненности ног, растерла их и уложила больного и усталого путника на печь. И вот что тогда случилось: ночью, проснувшись, путник почувствовал приятное ощущение в ногах и тут же с большой осторожностью, спуская их с печи, пробует встать на ноги. Хотя и очень слабо но он может стоять на ногах! И с нетерпением ждет утра, что бы отправиться в дальнейший путь: теперь уже, может быть, не на четвереньках, а на ногах, хотя и с помощью палок!

Серпуховский Высоцкий монастырь. Икона «Неупиваемая Чаша».

Но добрая старушка удержала его еще на сутки и опять на ночь растерла ему ноги. Видимо больному стал лучше. И он действительно теперь уже идет, правда, сначала с двумя палками, а потом уже и с одной. Так дошел он до Серпухова и до Владычнего монастыря. Обут был в теплые валеные сапоги, несмотря на июль месяц.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Икона из Серпуховского Высоцкого монастыря, г.Серпухов.

Во Владычнем монастыре он поведал о своих дивных сновидениях послушнице Захарии (в последствии монахиня Елизавета) церковнице при храме великомученника Георгия и настойчиво просил, чтобы отслужен был молебен Матери Божией перед ее иконой «Неупиваемая Чаша». Последним он вводил всех в большое затруднение, потому что в монастыре никто не знал иконы Божией Матери с таким наименованием. Тогда явилась мысль: уж не та ли это икона, которая висит в проходе из Георгиевского храма на колокольню или в ризницу. На ней есть изображение чаши.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Серпуховский Высоцкий монастырь, г.Серпухов.

И каково же было удивление всех, когда на обратной стороне этой иконы действительно усмотрели надпись: «Неупиваемая Чаша». Знаменательно было и то, что когда нашего путника подвели к раке преподобного строителя Варлаама, то в его святом лике он сразу же признал того благолепного старца, который явился ему во сне и повелел идти в Серпухов во Владычний монастырь к Матери Божией «Неупиваемая Чаша».

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», Покровский храм Серпуховского Высоцкого монастыря, г.Серпухов.

Весть о чудном явлении быстро распространилась по городу Серпухову и затем по ближним и дальним весям Серпуховского уезда и далеко за его пределами. Стали приходить и приезжать одержимые пьянственной страстью, чтобы помолиться Матери Божией пред ее новоявленною иконою. Некоторые же являлись снова, чтобы благодарить Царицу Небесную за ее великие милости, за исцеления. Как на одно из таких исцелений от пьянственной страсти после моления Матери Божией перед ее иконой «Неупиваемая Чаша» можно указать на совершенное избавление от запоя одного московского купца, Стефана Федоровича Федорова, который в благодарном чувстве соорудил прекрасный иконостас для иконы, возложил на нее сребропозлащенную ризу, взамен фольговой и для своего дома имеет теперь точную копию с чудотворной иконы Матери Божией. Вскоре после прославления святая икона «Неупиваемая Чаша» из ее прежнего помещения была перенесена в соборный храм и поставлена на чрезвычайно удобном месте.

![]()

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Серпуховский Высоцкий монастырь, г.Серпухов.

Святая икона «Неупиваемая Чаша» прекрасного старинного письма. Лик Матери Божией совершенно как живой. Что изображает эта икона? По-видимому, это точное изображение «Знамения Божией Матери». Только Богомладенец написан стоящим в чаше. Чаша с благословляющим Богомладенцем – это Чаша Святого Причащения. Чаша эта воистину есть неупиваемая или неиспиваемая, потому что агнец ее есть «всегда ядомый и никогда неиждиваемый.».

А Матерь Божия с воздетыми вверх пречистыми руками, как могучий первосвященник очевидно ходатайствует, что бы жертва сия - Святая Чаша – была принята в Принебесный Жертвенник за грешный род человеческий. И так же нет другого наиболее верного средства приобрести нам любовь и благоволение Матери Божией, как тоже через Причащение Святых Христовый Таин.

Священномученик Иаков Брилиантов, 1912г. г. Серпухов. Напечатано с сокращениями.

О дне празднования иконы «Неупиваемая Чаша»

К сожалению неизвестен тот день, в который была явлена икона. В XIX веке празднование иконы «Неупиваемая Чаша» совершалось 27 ноября (ст.ст.) / 10 декабря (н.ст.) в один день с иконой Божией Матери «Знамение», так как эти иконы схожи по иконографии.

В конце XX века, когда было восстановлено почитание иконы «Неупиваемая Чаша», ее празднование было приурочено ко дню преставления преподобного Варлаама Серпуховского – 18 мая (н.ст.), так как иконы была явлена через предстательство этого святого. В 1997 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II было установлено совершать общецерковное празднование иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 18 мая (н.ст.).

Сейчас во Владычнем монастыре по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия наряду с общецерковным почитанием возрождается традиция празднования иконы «Неупиваемая Чаша» 10 декабря (н.ст.), как это было в XIX веке.

http://www.vidania.ru/skazanie_ob_ikone_neupivaemaya_chasha.html

Метки: икона Божией Матери |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Серпуховский Пречистыя Богородицы Высоцкий мужской монастырь. Святыни монастыря. |

Святыни Высоцкого монастыря.

На сегодняшний день в Высоцком монастыре собрано немало святынь, среди которых главное место занимает чудотворный образ Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Бесчисленные паломники притекают к этому всероссийски известному чудотворному образу, который находится в Покровском храме обители, с верою и надеждою прося помощи у Царицы Небесной в исцелении телесных и душевных недугов, в особенности страсти пьянства, наркомании и курения. "И не тщетны отходят, Пречистая, от Неупиваемыя Чаши Твоих Божественных дарований", о чем свидетельствуют многие драгоценные дары, принесенные в благодарность за исцеление, которые украшают святой образ. В левый нижний угол иконы вставлен ковчежец с частицей пояса Пресвятой Богородицы.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», находящаяся в Покровском храме Серпуховского Высоцкого мужского монастыря. Написана иконописцем А.Соколовым с благословения архимандрита Иосифа в 1993 году.

Ежедневно в Покровском храме Высоцкого мужского монастыря перед чудотворным образом совершаются водосвятные молебны, на которых возносятся молитвы за страждущих и за всех тех, кто испрашивает милости у Царицы Небесной перед Ее святой иконой.

Чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Братия монастыря, несмотря на свои скромные возможности, старается принять и дать приют всем приходящим в святую обитель. Особенно много богомольцев собирается на молебны по воскресным дням. Самое торжественное богослужение перед иконой Небесной Заступницы совершается в день празднования ей — 18 мая (по новому стилю).

Следующей по значимости святыней Высоцкого монастыря являются мощи преподобного Афанасия Младшего.

Рака с мощами преподобного Афанасия Высоцкого Младшего.

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия были проведены работы по определению места погребения и открытию святых останков преподобного Афанасия Младшего.

Метки: монастырь |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Серпуховский Пречистыя Богородицы Высоцкий мужской монастырь. История монастыря. |

Серпуховский Высоцкий мужской монастырь.

Серпуховский Высоцкий монастырь был основан в 1374 году устроением серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, двоюродного брата и сподвижника великого князя Дмитрия Донского. Князь Владимир избрал для обители возвышенность к югу от Серпухова на левом берегу реки Нары, недалеко от ее впадения в Оку, и обратился за благословением к самому преподобному Сергию Радонежскому, духовный авторитет которого в то время уже был чрезвычайно велик. Преподобный лично прибыл в Серпухов.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», находящаяся в Покровском храме Серпуховского Высоцкого мужского монастыря. Написана иконописцем А.Соколовым с благословения архимандрита Иосифа в 1993 году.

Метки: монастырь история монастыря |

Процитировано 6 раз

Понравилось: 3 пользователям

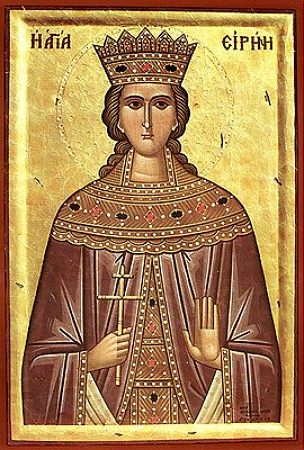

молитвы |

глас 4

Агница Твоя, Иисусе, Ирина/ зовет велиим гласом:/ Тебе, Женише мой, люблю,/ и, Тебе ищущи, страдальчествую,/ и сраспинаюся, и спогребаюся Крещению Твоему,/ и стражду Тебе ради,/ яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя,/ да и живу с Тобою,/ но яко жертву непорочную приими мя,/ с любовию пожершуюся Тебе.// Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

Кондак мученицы Ирины

глас 4

Девства добротами преиспещренна, дево,/ страдальчеством была еси краснейшая, Ирино,/ кровьми твоими истекшими обагрена,/ прелесть же низложившая безбожия.// Сего ради и прияла еси почести победы рукою Создателя твоего.

Тропарь преподобного Иакова Железноборовского

глас 4

Небеснаго желая,/ земная возненавидел еси/ и, взем крест свой, последовал еси Христу/ и от Него прием дарования чудес,/ исцеляти недужныя;/ но, яко имея дерзновение ко Святей Троице,/ испроси православным Христианом здравие и спасение,/ на враги же победу/ и не забуди, посещая чад своих,/ припадающих к цельбоносному гробу твоему,/ Иакове, преподобне отче наш.

Кондак преподобного Иакова Железноборовского

глас 8

Сердечная очи, досточудне, ко Господу вперив/ и телесныя страсти из корене исторгая,/ неболезненную жизнь в болезнех восприял еси, преподобне,/ болезнем же лютым даеши исцеление просящим с верою у тебе,/ темже молим тя, досточудне,/ исцели наша болезни душевныя и телесныя, да зовем ти:/ радуйся, Иакове Богомудре, отче наш.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Неупиваемая чаша

глас 4

Днесь притецем вернии/ к Божественному и пречудному образу Пресвятыя Богоматери,/ напояющей верных сердца/ небесною Неупиваемою Чашею Своего милосердия/ и людем верным чудеса показующей./ Яже мы видяще и слышаще/ духовно празднуем и тепле вопием:/ Владычице премилостивая,/ исцели наша недуги и страсти/ молящи Сына Твоего Христа Бога нашего/ спасти души наша.

|

Процитировано 4 раз

Святая великомученица Ирина, 18 мая |

Святая великомученица Ирина жила в I веке и до крещения носила имя Пенелопа. Она была дочерью язычника Ликиния, правителя города Мигдонии (Македония, или Фракия). Ликиний построил для дочери отдельный роскошный дворец, где она жила со своей воспитательницей Карией, окруженная сверстницами и слугами. Ежедневно к Пенелопе приходил наставник по имени Апелиан, который обучал ее наукам. Апелиан был христианином; во время учения он говорил девице о Христе-Спасителе и наставил ее христианскому учению и христианским добродетелям. Когда Пенелопа подросла, родители стали думать о ее замужестве. В этот период жизни Господь вразумил ее чудесным образом: к ней в окно прилетали одна за другой три птицы - голубь с масличной веткой, орел с венком и ворон со змеей. Учитель Пенелопы Апелиан объяснил ей значение этого знамения: голубь, означавший добродетели девицы - смирение, кротость и целомудрие, - принес масличную ветвь - благодать Божию, получаемую в крещении; орел - знамение высоты духа, достигаемой через Богомыслие, - принес венок за победу над невидимым врагом как награду от Господа. Ворон же принес змею в знак того, что диавол ополчится на нее и будет доставлять печали, скорби и гонения. В конце беседы Апелиан сказал, что Господь желает обручить ее Себе и что Пенелопа претерпит многие страдания за своего Небесного Жениха. После этого Пенелопа отказалась от замужества, приняла крещение от руки апостола ТимофеяЖитие.. Святой апостол ТимофейИкона. Тимофей АпостолМолитвы, ученика святого апостола ПавлаЖитие.. Апостол ПавелИкона. Апостол ПавелМолитвыХрамы, и была наречена Ириной. Она стала убеждать и своих родителей принять христианскую веру. Мать радовалась обращению дочери ко Христу; отец вначале не препятствовал дочери, но затем стал требовать от нее поклонения языческим божествам. Когда же святая Ирина твердо и решительно отказалась, то разгневанный Ликиний велел связать свою дочь и бросить под копыта свирепых коней. Но кони остались неподвижными, лишь один из них оторвался от привязи, бросился на Ликиния, схватил его за правую руку, вырвал ее из плеча, а самого Ликиния сбил и начал топтать. Тогда святую деву развязали, и по ее молитве Ликиний в присутствии очевидцев встал невредимый, со здоровой рукой. Видя такое чудо, Ликиний с женой и множеством народа, числом около 3000 человек, уверовал во Христа и отрекся от языческих богов. Оставив управление городом, Ликиний поселился во дворце своей дочери, намереваясь посвятить себя служению Господу Иисусу Христу. Святая же Ирина начала проповедовать учение Христово среди язычников и обращала их на путь спасения. Она жила в доме своего учителя Апелиана. Узнав об этом, Седекия, новый правитель города, призвал Апелиана и спросил об образе жизни Ирины. Апелиан отвеил, что Ирина, как и другие христиане, живет в строгом воздержании, в непрестанной молитве и чтении Божественных книг. Седекия призвал к себе святую и начал убеждать ее прекратить проповедь о Христе и принести жертву богам. Святая Ирина бестрепетно исповедала свою веру перед правителем, не устрашившись его угроз и готовясь достойно претерпеть страдания за Хриcта. По приказанию Седекии она была брошена в ров, наполнении змеями и гадами. 10 дней пробыла во рву святая и осталась невредима, ибо Ангел Господень сохранил ее и приносил ей пищу. Седекия приписал это чудо волшебству и предал святую на страшную пытку: приказал перепилить ее железной пилой. Но пилы ломались одна за другой и не причиняли вреда телу святой девы. Наконец, четвертая пила обагрила тело мученицы кровью. Седекия со смехом сказал мученице: "Где же Бог твой? Если у Него есть сила, пусть Он тебе поможет". Внезапно поднялся вихрь, блеснула ослепительная молния, поразившая многих мучителей, раздался гром, и полился сильный дождь. Видя такое знамение с Неба, многие уверовали во Христа Спасителя. Седекия не вразумился явным проявлением силы Божией и предал святую новым пыткам, но Господь сохранил ее невредимой. Наконец народ возмутился, глядя на страдания невинной девы, восстал против Седели и изгнал его из города. Сменившие Седекию правители также подвергали святую Ирину разным жестоким мукам, во время которых силой Божией она продолжала оставаться невредимой, а народ под влиянием ее проповеди и совершавшихся чудес всё в большем числе обращался ко Христу, оставляя поклонение бездушным идолам. Всего святой Ириной было обращено свыше 10 000 язычников. Из своего родного города Мигдонии святая перешла в город Каллиполь и там продолжала проповедовать о Христе. Правитель города по имени Вавадон подверг мученицу новым казням, но, увидев, что святая остается невредимой, вразумился и уверовал во Христа. Вместе с ним уверовало большое число язычников, которые все приняли святое крещение от апостола ТимофеяЖитие.. Святой апостол ТимофейИкона. Тимофей АпостолМолитвы. После этого святая Ирина посетила и другие города Фракии - Константину, Месемврию с проповедью о Христе, творя чудеса, исцеляя больных и претерпевая страдания за Христа. В городе Ефесе Господь открыл ей, что приблизилось время ее кончины. Тогда святая Ирина в сопровождении своего учителя старца Апелиана и других христиан удалилась за город к горной пещере и, осенив себя крестным знамением, вошла в нее, указав своим спутникам закрыть вход в пещеру большим камнем, что и было исполнено. Когда на четвертый день после этого христиане посетили пещеру, то тела святой в ней не обрели. Так преставилась святая великомученица Ирина.

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 9 раз

Понравилось: 4 пользователям

18 мая |

День постный.

Разрешается рыба.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомВмц. Ирины (I-II).

Обретение мощей прп. Иакова Железноборовского (1422).

Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" (1878).

|

молитвы |

глас 4

Агница Твоя, Иисусе, Пелагия/ зовет велиим гласом:/ Тебе, Женише мой, люблю,/ и, Тебе ищущи, страдальчествую,/ и сраспинаюся, и спогребаюся Крещению Твоему,/ и стражду Тебе ради,/ яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя,/ да и живу с Тобою,/ но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе./ Той молитвами,/ яко Милостив, спаси души наша.

Кондак мученицы Пелагии

глас 3

Временная презревши/ и Небесных благ причастница бывши,/ венец страдания ради приимши,/ Пелагие всечестная,/ яко дар принесла еси кровныя потоки Владыце Христу./ Моли от бед избавити нас,/ твою память почитающих.

Тропарь Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде

глас 1

Послушаша Господня гласа,/ добрии рачители бывше,/ благий Его ярем на ся вземше,/ усердно понесосте/ и постничества путь достигше,/ преподобнии отцы, святии чудотворцы,/ воини Небеснаго Царя Христа,/ Никито, Кирилле, Никифоре, Клименте и Исаакие,/ сего ради от Вседержительныя десницы венцы неувядаемыми увязостеся,/ и Небесною славою одеястеся,/ и чудотворении обогатистеся,/ темже и о нас молите не престайте,/ да получим вечных благ,/ мы же сице взываем:/ слава Давшему вам к подвигу крепость,/ слава Венчавшему вас,/ слава Дающему вами всем исцеления.

Тропарь святых братьев Алфановых

глас 1

Послушаша Господня гласа,/ добрии рачители бывше,/ благий Его ярем на ся вземше,/ усердно понесосте/ и постничества путь достигше,/ преподобнии отцы, святии чудотворцы,/ воини Небеснаго Царя Христа,/ Никито, Кирилле, Никифоре, Клименте и Исаакие,/ сего ради от Вседержительныя десницы/ венцы неувядаемыми увязостеся, и Небесною славою одеястеся,/ и чудотворении обогатистеся,/ темже и о нас молити не престайте,/ да получим вечных благ,/ мы же сице взываем:/ слава Давшему вам к подвигу крепость,/ слава Венчавшему вас,/ слава Дающему вами всем исцеления.

Ин тропарь Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде

глас 8

Светильницы светлии явльшеся,/ доброту земную мудренно оставиша,/ и всю добродетель извыкли есте,/ и обретоша безсмертие,/ постом и бдением и прочим воздержанием себе приношаху,/ и ныне со Ангелы на Небесех Престолу Христову предстоите,/ молитеся Богу, мудрии,/ Никито, Кирилле, Никифоре, Клименте и Исаакие преподобный,/ умирити мир и спасти души наша, поющих,/ и согрешающим оставление грехов даровати,/ чтущим святую память вашу.

Кондак Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде

глас 8

Благодать приемше исцелением,/ простираете здравие сущим в болезнех,/ преподобнии отцы и чудотворцы славнии,/ Никито чудне, и Кирилле блаженне,/ и Никифоре пречестне, Клименте святе и Исаакие преподобне,/ но молитвами ваю противных шатание разорите,/ и болезни наша исцелите,/ и грехов прощение испросите,/ да благодарив воззовем вам:/ радуйтеся, великому Новуграду похвало и утверждение.

Ин кондак Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде

глас 8

К Богу все свое умное желание вперисте/ и к Тому невозвратно от души последовали есте,/ ангельское житие на земли поживше,/ и многим бысте путь ко спасению,/ отсюду же и Христос вас прослави и даром чудес обогати,/ темже вси, притекающе к мощем вашим, зовем:/ радуйтеся, преподобнии отцы, Никито, Кирилле, Никифоре, Клименте и Исаакие,/ молитвенницы теплии о душах наших.

Кондак святых братьев Алфановых

глас 8

Благодать приемше исцелением,/ простираете здравие сущим в болезнех,/ преподобнии отцы и чудотворцы славнии,/ Никито чудне, и Кирилле блаженне, и Никифоре пречестне,/ Клименте святе и Исаакие преподобне,/ но молитвами вашими противных шатание разорите,/ и болезни наша исцелите,/ и грехов прощение испросите,/ да благодарив воззовем вам:/ радуйтеся, великому Новуграду похвала и утверждение.

|

17 мая |

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМц. Пелагии, девы Тарсийской (ок. 290).

Сщмч. Иоанна пресвитера (1942). Сщмч. Николая диакона (1943).

Сщмч. Еразма, еп. Формийского (303). Сщмч. Альвиана, еп. Анейского, и учеников его (304). Сщмч. Сильвана, еп. Газского, и с ним 40 мучеников (311). Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде (XIV-XV).

Старорусской иконы Божией Матери (1570).

|

Икона Божией Матери Свенская (Печерская), 16 мая |

Икона Божией Матери Свенская (Печерская).

Празднование 3/16 мая, 17/30 августа.

О Пречудная, Пресвятая Владычице, Богородице, Мати Христа Бога нашего! Услышь глас молитвы моей и дай мне, Госпоже, прозреть очами и узреть свет и Твой чудотворный образ. Все, что я зрю с места сего во все четыре стороны, это я отдам дому Твоему. Я созижду храм и обитель на этом месте, которое Ты возлюбила.

Молитва Черниговского князя

Романа Михайловича

Сын святого мученика князя Михаила Черниговского, зверски замученного в Орде за то, что отказался изменить православной вере, Роман молился перед дивным древним образом Свенской (Печерской) Богоматери. По преданию, эта чудотворная написана самим преподобным Алипием, который учился иконописному художеству у византийских мастеров, украшавших в Киеве Великую церковь — ныне Успенский собор Киево-Печерской лавры. Печерский инок, которому Господь судил стать первым русским иконописцем, почил около 1114 года.

Удивительной красоты Свенский (Печерский) образ. На золотом троне с подножьем в виде арок восседает Пречистая; правая стопа Ея покоится на небольшом камне, а левая стоит на амвоне. На коленях Богоматери — Предвечный Младенец с благословляющими руками. По сторонам трона стоят преподобные отцы — основатели русского иночества: справа от Пречистой — Феодосий Печерский, а слева — Антоний Печерский; в руках у обоих свитки с письменами. Преподобный Феодосий пишется на этой иконе без клобука, с непокрытой головой, в мантии и епитрахили, а преподобный Антоний — в полном схимническом облачении.

|

Процитировано 7 раз

Понравилось: 1 пользователю

молитвы |

глас 8

Возвысився на добродетель, измлада возлюбив монашеское житие,/ к желанию доблественне достиг, вселился еси в пещеру/ и, украсив житие твое пощением и светлостию,/ в молитвах, яко безплотен, пребывал еси,/ в Российстей земли, яко светлое светило, просияв, отче Феодосие,// моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобного Феодосия

глас 3

Звезду Российскую днесь почтим,/ от востока возсиявшую и на запад пришедшую,/ всю бо страну сию чудесы и добротою обогатившу и вся ны/ содеянием и благодатию монашескаго устава,// блаженнаго Феодосия.

Кондак мучеников Тимофея чтеца и Мавры

глас 4

Многообразныя язвы претерпевше/ и венцы от Бога приемше,/ о нас молитеся ко Господу,/ память всесвященную вашу совершающих,/ превеликий Тимофее и преславная Мавро,/ еже умирити град и люди,/ Той бо есть верных утверждение.

Тропарь мучеников Тимофея чтеца и Мавры

глас 4

Мученицы Твои, Господи,/ во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего,/ имуще бо крепость Твою,/ мучителей низложиша,/ сокрушиша и демонов немощныя дерзости./ Тех молитвами/ спаси души наша.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Печерской

глас 4

Днесь светло торжествует Печерская обитель/ и радуется явлением образа Богоматере/ безмерный лик Печерских отцев,/ с нимиже и мы непрестанно вопием:/ радуйся, Благодатная, Печерская похвало.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Свенской

глас 4

Днесь светло торжествует Свенская обитель;/ и радуется явлением образа Богоматери;/ Безмерный лик Печерских отцев/ с ними же и мы непрестанно вопием:/ Радуйся Благодатная Свенская Похвало.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Печерской

глас 3

Дева днесь невидимо предстоит в церкви/ и с лики Печерских отцев молится о нас,/ благоговейно величающих Ей безмерную милость к роду нашему,/ явльшуюся в чудном образе Ея,/ обитель Печерскую украшающем.

|

16 мая |

День постный.

Разрешается рыба.

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМчч. Тимофея и Мавры (ок. 286). Совершается служба с полиелеемПрп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074).

Сщмч. Николая пресвитера (1941).

Прп. Петра чудотворца, еп. Аргосского (X). Свт. Феофана Перифеорийского (после 1353). Прпп. Иулиании (1393) и Евпраксии (1394) Московских.

Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из Царьграда (1073), Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием Печерскими) (1085) и Свенской (1288).

|

Святые страстотерпцы Борис и Глеб: к истории канонизации и написания житий |