-Метки

-Рубрики

- полезная информация (1433)

- Праздники (1334)

- День Ангела (1001)

- молитвы (611)

- иконы (548)

- цитаты (106)

- ссылочки (65)

- Храм (16)

- вопрос-ответ (7)

- знакомство (3)

- Таинства (3)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

Когда мы грешим- Богу больно

Мои сообщества- Наши друзья-  По всем вопросам обращаться к  |

Святая вода: церковные традиции и околоцерковные суеверия.Вопросы и ответы. |

Вода занимает важное место в нашей повседневной жизни. Однако она имеет и высшее значение: ей свойственна целебная сила, о чем неоднократно говорится в Священном Писании.

В Новозаветное время вода служит духовному возрождению человека в жизнь новую, благодатную, очищению от грехов.

В разговоре с Никодимом Христос Спаситель говорит:

"Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие" (Ин. 3, 5).

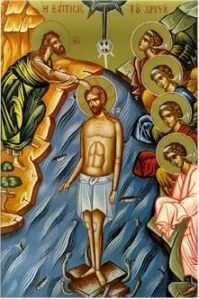

Сам Христос в начале Своего служения принял Крещение от пророка Иоанна Предтечи в водах реки Иордан.

В песнопениях службы этому празднику говорится, что Господь

"очищение водою роду человеческому дарует";

"Струи освятил еси Иорданския, державу сокрушил еси греховную, Христе Боже наш...".

Как освящают воду?

Метки: Крещение |

Процитировано 5 раз

Евангелие о Крещении Господа. |

Евангелие о Крещении Господа

|

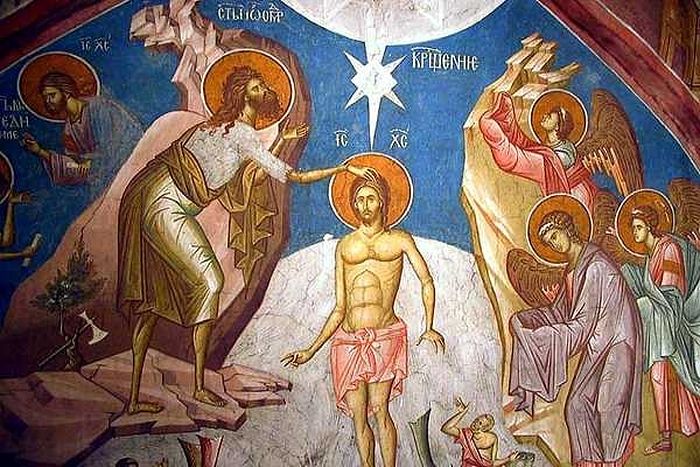

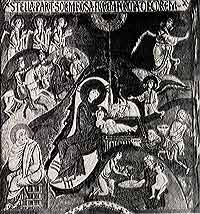

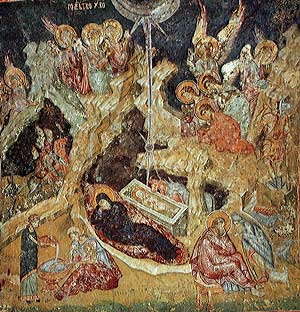

| Богоявление. XIV век, Монастырь Высокие Дечаны, Сербия |

И явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это (Ис.40:5).

В давние времена Господь обещал явиться во славе великой. Люди услышали — и забыли. Но Господь не забыл слова Своего. Ибо слова Господни подобны твердыням каменным, нерушимым. Господь обещал прийти; однако Он пришел не тогда, когда Он нам менее всего нужен, а тогда, когда Он нам нужен более всего. Доколе Господа мог заменить пророк или ангел, дотоле Господь посылал вместо Себя пророков и ангелов. Но когда зло в мире возросло настолько, что ни ангел не мог попалить его своим светом, ни пророк — умалить своим глаголом, тогда Господь исполнил Свое древнее обетование и явился на земле. Но как явился Господь во славе? В неизреченном смирении и послушании. Так, что ангелы Его казались светлее Него, а пророки Его — более Него. Когда на Иордане стояли пророк и Владыка, пророк был заметнее, нежели Владыка. Иоанн Предтеча выглядел более дивным и великим, чем Господь наш Иисус Христос. За двумя тяжелыми завесами скрыл Христос Свою славу и величие: за телом человеческим и за смирением. Потому люди не заметили и не познали Его, в то время как очи всех небесных сил были устремлены на Него больше, нежели на весь сотворенный мир. Облеченный в истинное тело и истинное смирение, Господь Иисус Христос приходит из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.

Метки: Крещение Господне проповедь |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Как провести Крещенский Сочельник. |

Крещенский сочельник

Крещенский сочельник

18 января в Русской Православной Церкви день Навечерия Крещения Господня, или, Крещенский сочельник.

До 5 века было принято вспоминать рождение и крещение Сына Божия в один день - 6 января и назывался этот праздник Феофанией – Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в водах Иорданских. Перенесено празднество Рождества Христова на 25 декабря (по Юлианскому календарю, или старому стилю) было уже позже, в 5 веке. Так было положено начало новому церковному явлению – святкам, заканчивающимся навечерием, или сочельником праздника Крещения.

Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а второе название — сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво

Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила пост. Именно отсюда и пошла традиция варить сочиво, которая не является обязательной, но настолько удобна, что вошла в традицию повсеместно. Разумеется, в наши дни не у всех есть такая возможность, но пост соблюсти всё же необходимо: «Сице убо окормляеми Божиею Благодатию, лихоимства свободимся», говорит нам Типикон. Под лихоимством понимается всё, что вкушается сверх нужды и пусть мерилом здесь будет каждому его совесть.

Меру поста верующие определяют индивидуально, по силам и благословению духовника. В этот день, как и в Рождественский сочельник , не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.

В сочельник, после литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава, с 11-12 века водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры «дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога».

При этом читается молитва: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь». При недугах или нападениях злых сил пить воду можно и нужно, не колеблясь, в любое время.

Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой.

Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного отношения. При благоговейном отношении святая вода не портится многие годы. Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

Метки: Крещение святая вода Крещенский сочельник |

Процитировано 15 раз

Понравилось: 2 пользователям

Крещенский сочельник. |

Крещение Господне или Богоявление совершается 19 января (6 января по старому стилю). Накануне праздника Церковью предписан строгий пост, так же как и в Рождественский сочельник. В Крещенский сочельник утром совершается литургия Василия Великого, в начале которой торжественно читаются пророчества о первом Пришествии Господа Иисуса Христа. Также в этот день происходит первое Великое освящение воды - Агиасма.

Именно поэтому крещенская вода называется Великая Агиасма. Она обладает удивительными свойствами - прежде всего духовными, укрепляющими и просветляющими человека. Ею освящают жилища и иконы. Крещенская вода приобретает определенные физические свойства и не портится под воздействием времени. А в народе существовало поверье, что если в полночь с 18 на 19 января прийти на реку и вырубить прорубь, вода как бы вскипает - это Дух Святой сходит на нее. На Руси в канун праздника принято было делать "иордань" (от реки Иордан): на реках вырубали большие крестообразные проруби, в верхней части которых строили ледяные скульптуры в виде креста, голубя, других христианских символов. Такая практика распространена и сегодня. Например, на Московском подворье Оптиной Пустыни после Крещенского богослужения освящается вода Останкинского пруда, после чего прихожане, в том числе и дети, купаются в нем. Литургия Василия Великого основывается на древней литургии, составленной, по преданию, апостолом Иаковом, которая была в IV в. переработана соответственно св. Василием Великим и св. Иоанном Златоустом. В дальнейшем чин Василия Великого неоднократно дополнялся: в V в. в чин литургии было введено пение трисвятого и Символа веры. Литургия Василия Великого более продолжительна. Она совершается накануне праздников Рождества Христова и Богоявления, в день памяти св. Василия Великого - 14 января (1 января ст. ст.), в первые пять воскресений Великого поста, в Великий Четверток и Великую Субботу. Чин литургии состоит из трех частей - проскомидии (подготовительной), литургии оглашенных (на которой разрешается присутствовать оглашенным) и литургии верных (на которой им не разрешается присутствовать). 18 января всегда почитался на Руси как канун одного из величайших праздников года. Этот день являлся подготовкой к Богоявлению, а потому большинство традиций и обычаев подводят итог двенадцатидневного святочного цикла. В первую очередь, в знак завершения святочного периода, в канун Крещения из дома удалялись все символы рождественских праздников, украшения и символы плодородия, такие как солома, обрядовый хлеб. У восточных и западных славян из избы выносили сено, пролежавшее на столе все святки, сербы и болгары собирали с пола рождественскую солому и развешивали ее по постройкам, в садах и огородах, иногда на плодовых деревьях и на полях, украинцы и русские развязывали и выносили из дома рождественский сноп.

Во многих местах в сочельник снимали святочные украшения, выносили из дома накопившийся святочный мусор и пепел из очага, а также вытаскивали не успевшую сгореть до этого дня часть бадняка (обрядового полена, горевшего все святки) и зарывали ее в землю посреди поля либо прятали в укромное место и хранили до следующего Рождественского сочельника. Обрядовый хлеб, лежавший в "красном углу" в продолжение святок, скармливали скоту и домашней птице, кое-где то же самое делали и с остатками святочной пищи.

В русских селах в канун Крещения воду освящали в храмах, в колодцах или прямо на реке. Воду, освящаемую в церкви накануне праздника Богоявления, приносили домой и окропляли ею жилые здания, людей, хлева, домашних животных, разные хозяйственные принадлежности и подсобные.

Совершались накануне Богоявления и другие ритуалы, в основном из числа тех, которые приурочивались также к кануну Рождества и Нового года. Например, во многих местах принято было в "Крещенский вечерок" ходить по домам колядовать. В Македонии и некоторых других местах в это время совершались заключительные обходы русалий. У восточных славян в Крещенский сочельник славили плуг. Этот обряд должен был благотворно воздействовать на плодородие земли.

Языческими всегда признавались Церковью гадания, совершаемые в сочельник (как на Рождество, так и на Крещение) как в последний срок присутствия на земле нечистых духов и время активности потусторонних сил вообще.

И все же, несмотря на многочисленные и многообразные народные традиции, имеющие свои корни в языческом и околохристианском мире, можно со всей определенностью говорить о том, что русский народ, как и все славянские народы, несомненно считал гораздо более важной и значимой для него религиозную сторону этого праздника. А потому большую часть сочельника все старались провести в храме - на необыкновенно красивых, духовно всеобъемлющих, мокрых, а потому, можно сказать, и веселых службах кануна Крещения Господня.

http://www.zavet.ru/news/news020119.htm

Метки: Крещение святая вода |

Процитировано 5 раз

День Богоявления. |

Метки: Крещение святая вода |

Процитировано 3 раз

молитвы |

глас 1. Подобен: Лик ангельский:

Звезды светлыя, яко двунадесятем способницы, / Христос вас яви, премудрии, / озаряющия мир светом проповеди/ и в веру приведшия множество безчисленно язык, апостоли Божественнии./ Сего ради днесь восхваляем верою вашу память,/ молите спастися душам нашим.

Тропарь апостолов

глас 3

Апостоли святии,/ молите Милостиваго Бога,/ да прегрешений оставление// подаст душам нашим.

Кондак апостолов

глас 2

Христовых учеников лик седмьдесят/ Божественно, вернии, в песнех восхвалим,/ теми бо вси навыкохом Троицу почитати Нераздельную,// и пребывают светильницы Божественныя веры.

|

Собор 70-ти апостолов-завтра, 17 января |

Кроме празднования Собора святых апостолов, Церковь совершает память каждого из них втечение года: [апостола Иакова, брата Господня] (23 октября), [Марка евангелиста] (25 апреля), [Луки, евангелиста] (18 октября), [Клеопы], брата [Иосифа Обручника], [Симеона], сына его (27 апреля), [Варнавы] (11 июня), [Иосии], или Иосифа, называемого Варсавою или Иустом (30 октября), [Фаддея] (21 августа), [Анании] (1 октября), Стефана, архидиакона (27 декабря), [Филиппа] из [7 диаконов] (II октября), [Прохора] из 7 диаконов (28 июля), [Никанора] из 7 диаконов (28 июля и 28 декабря), [Тимона] из 7 диаконов (28 июля и 30 декабря), [Пармена] из 7 диаконов (28 июня), [Тимофея] (22 января), [Тита] (25 августа), [Филимона] (22 ноября и 19 февраля), [Онисима] (15 февраля), [Епафраса] и [Архиппа] (22 ноября и 19 февраля), [Силы], [Силуана], [Крискента], или Криска (30 июля), [Криспа] и [Епенета] (30 июля), [Андроника] (17 мая и 30 июля), [Стахия], [Амплия], [Урвана], [Наркисса], [Апеллия] (31 октября), [Аристовула] (31 октября и 16 марта), [Иродиона], или Родиона (8 апреля и 10 ноября). [Агава], [Руфа], [Асинкрита], [Флегонта] (8 апреля), [Ерма] (5 ноября и 31 мая), [Патрова] (5 ноября), [Ермия] (8 апреля), [Лина], [Гаия], [Филолога] (5 ноября), [Лукия] (10 сентября), [Иасона] (28 апреля), [Сосипатра] (28 апреля и 10 ноября), [Олимпа] или Олимпана (10 ноября), [Тертия] (30 октября и 10 ноября), [Ераста], [Куарта] (10 ноября), [Евода] (7 сентября), [Онисифора] (7 сентября и 8 декабря), [Климента] (25 ноября), [Сосфена] (8 декабря), [Аполлоса] (10 сентября и 8 декабря), [Тихика], [Епафродита] (8 декабря), [Карпа] (26 мая), [Кодрата] (21 сентября), [Марка], он же Иоанн, [Зины] (27 сентября), [Аристарха] (15 апреля и 27 сентября), [Пуда], [Трофима] (15 апреля). [Марка], племянника [Варнавы], [Артема] (30 октября), [Акилы] (14 июля), [Фортуната], [Ахаика] (4 января).

По сошествии Святого Духа апостолы проповедовали в разных странах, и некоторые сопутствовали апостолам из 12-ти, как святые евангелисты [Марк] и [Лука], сподвижник святого апостола [Павла] [Тимофей], ученик святого евангелиста [Иоанна Богослова] святой [Прохор] и другие. Многие из них были узниками за Христа, многие приняли венец мученической смерти.

К 70-ти апостолам причислены еще два - святые апостолы [Кифа], которому явился Господь по Воскресении [(1 Кор. 15, 5 - 6)], и [Симеон], по прозванию Нигер [(Деян. 13, 1)], так как они тоже прославились апостольской проповедью.

Особо Церковь почитает и восхваляет 70 апостолов за то, что они научили почитать Троицу Единосущную и Нераздельную.

В IX веке Православная Церковь приняла от [Иосифа Песнописца] [канон на день Собора 70-ти апостолов Христовых].

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 2 раз

17 января- завтра |

Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1.

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПредпразднство Богоявления. Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомСобор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы(Иосифа), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика, Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера,(Кифы, Кесаря, Алфея, Варсавы(Иуста, Иосифа, Иосии)). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрп.Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомСвт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).

Сщмчч. Александра, Стефана и Филиппа пресвитеров (1933). Сщмч. Николая пресвитера (1939). Сщмч. Павла пресвитера (1941).

Прмч. Зосимы, пустынника Киликийского и мч. Афанасия комментарисия (III-IV). Прп. Ахилы, диакона Печерского (XIV).

|

Освящение воды. |

Освящение воды

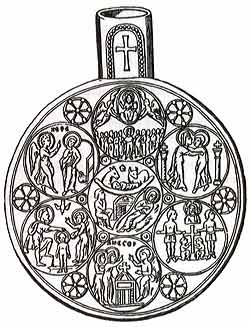

Особенность праздника составляют два великих водоосвящения, в отличие от малых, которые могут совершаться в любые другие дни.

Первое водоосвящение проводится в сочельник, в храме.

Второе водосвятие проводится в день праздника под открытым небом. После богослужения в храме совершается крестный ход с иконами и распятием к ближайшему источнику воды — к реке, озеру, пруду. Во льду источника заранее делается прорубь в виде креста, называется она Иордань (в память о реке Иордань — месте крещения Христа).

Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой.

Под влиянием Иерусалимского устава, с 11-12 века водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления - богоявленская вода. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Во дворах храмах тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя собственно святой такую воду считать нельзя. На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину - великим Иорданским освящением и называется крещенской. Есть такое греческое слово - «агиасма», переводится оно как святыня. И отношение к ней, к великой святыне, должно быть особое.

Вкушается она натощак, по ложечке. Встал человек, перекрестился, испросил благословение у Господа на начавшийся день, умылся, помолился и принял великую агиасму. Если предписан прием лекарства натощак, то сначала принимают святую воду, а за ней и лекарство. А уж потом завтрак и прочие дела. Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Часто духовники «прописывают» своим приболевшим чадам крещенскую водичку - каждый час по ложечке, с верой, конечно, а без веры хоть полканистры выпей. Ею и умывать больного можно, и постель кропить. Правда, женщинам в критические дни принимать крещенскую воду не благословляется. Но это если женщина в остальном здорова. А если она больна, то даже сие обстоятельство роли не играет. Крещенская вода да будет ей в помощь!

Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник ее не надо. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. Кроме того, капля святыни море освящает. Можно взять обыкновенную, неосвященную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и освятится.

Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая ее, ссориться ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого святая вода теряет святость, а зачастую попросту разливается.

По греческим обычаям, крещенский обряд совершался у моря. Священник бросал крест в волны, желающие ныряли за ним, и тот, кто отыщет крест, считался очень удачливым человеком. Счастье будет сопутствовать ему весь год. Окруженный толпой, он проносил крест по улицам города.

Освящение воды в древние времена часто проводилось на реке. Там же, где вода замерзала, делали проруби.

Обряд освящения воды совершался в Москве с большим торжеством и пышностью, в присутствии самого царя. Праздничная процессия шла через все улицы к Москве-реке. Возглавляли шествие два дьякона с хоругвями, на одной из которых было изображение Пречистой Девы, а на другой — Святого Михаила, поражающего змия. Далее следовали другие дьяконы и московские священники, по два в ряд, одетые в ризы, с образами на груди. За священниками шли епископы в полном облачении, потом монахи и игумены и, наконец, патриарх в богатом одеянии, с шаром на вершине митры в знак его верховной власти над Церковью. Позади их всех шел царь с дворянами. Подойдя к реке, участники процессии делали большую прорубь во льду на назначенном месте и ограждали его. Потом патриарх начинал читать молитвы, заклиная дьявола выйти из воды, и бросив в нее соли и окурив ее ладаном, освящал таким образом воду во всей реке.

Когда церемония заканчивалась, царские телохранители, а потом и все городские обыватели подходили со своими ведрами и ушатами зачерпнуть освященной воды. Обычно бывала большая давка, так как крестьяне считали: чем раньше они почерпнут освященной воды, тем лучше.

Женщины погружали своих детей с головой в воду. И многие мужчины и женщины бросались в прорубь. После молебна на реке в ней купались раздетые: больные — излечиться от болезней, а нарядившиеся в маски и считавшие себя грешниками — чтобы избавиться от греха. И все без исключения старались умыться только что освященной водой.

Метки: святая вода крещение |

Процитировано 3 раз

Святая вода: церковные традиции и околоцерковные суеверия. |

Зачем освящают воду?

Зачем освящают воду?

Вода занимает важное место в нашей повседневной жизни. Однако она имеет и высшее значение: ей свойственна целебная сила, о чем неоднократно говорится в Священном Писании.

В Новозаветное время вода служит духовному возрождению человека в жизнь новую, благодатную, очищению от грехов. В разговоре с Никодимом Христос Спаситель говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Сам Христос в начале Своего служения принял Крещение от пророка Иоанна Предтечи в водах реки Иордан. В песнопениях службы этому празднику говорится, что Господь «очищение водою роду человеческому дарует»; «Струи освятил еси Иорданския, державу сокрушил еси греховную, Христе Боже наш…».

Как освящают воду?

Водоосвящение бывает малое и великое: малое совершается в течение года неоднократно (во время молебнов, совершения Таинства Крещения), а великое — только в праздник Крещения Господня (Богоявления). Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.

Великое водоосвящение совершается по Уставу в конце литургии, после заамвонной молитвы, в самый день Богоявления (6/19 января), а также и в навечерие Богоявления (5/18 января). В самый день Богоявления водоосвящение совершается с торжественным крестным ходом к источникам воды, известным под названием «хода на Иордан».

Повлияют ли необычные погодные условия в России на ход праздника Крещения и освящение вод?

В любом церковном празднике необходимо различать его смысл и сложившиеся вокруг него традиции. В празднике Крещения Господня главное – это Богоявление, это Крещение Христа Иоанном Предтечей, гласа Бога Отца с небес «Сей есть Сын мой возлюбленный» и Духа Святого, сходящего на Христа. Главное для христианина в этот день – это присутствие на церковной службе, исповедь и Причащение Святых Христовых Таин, причащение крещенской воды.

Сложившиеся традиции купания в холодных прорубях не имеют прямого отношения к самому Празднику Крещения Господня, не являются обязательными и, что особенно важно, не очищают человека от грехов, о чем, к сожалению, много говорится в СМИ.

К подобным традициям не нужно относиться как к магическим обрядам – праздник Крещения Господня празднуют православные и в жарких Африке, Америке, и в Австралии. Ведь и пальмовые ветви праздника входа Господня в Иерусалим были заменены вербами в России, а освящение виноградных лоз на Преображение Господне – благословением урожая яблок. Также и в день Крещения Господня будет освящены все воды независимо от их температуры.

протоиерей Игорь Пчелинцев, пресс-секретарь Нижегородской епархии

Как пользоваться святой водой?

Применение святой воды в повседневной жизни православного христианина достаточно многоразлично. К примеру, ее употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры (особенно это относится к великой агиасме (воде, освященной накануне и в самый день праздника Крещения Господня), кропят свое жилище.

Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой.

Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного отношения.

Святую воду принято употреблять с молитвой: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».

Хотя и желательно — из благоговения к святыне — принимать Богоявленскую воду натощак, но по особой нужде в помощи Божией — при недугах или нападениях злых сил — пить ее можно и нужно, не колеблясь, в любое время. При благоговейном отношении святая вода остается свежей и приятной на вкус долгое время. Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

Различна ли по своим свойствам вода, освященная в день Крещения и в крещенский сочельник?

Различна ли по своим свойствам вода, освященная в день Крещения и в крещенский сочельник?

– Абсолютно никакого отличия нет! Вернемся во времена патриарха Никона: он специально уточнял у Антиохийского патриарха, нужно ли освящать воду в сам день Крещения Господня: ведь накануне, в сочельник, уже воду освятили. И получил ответ, что греха в том не будет, это можно сделать еще раз, чтобы все могли взять воды. А у нас сегодня приходят за одной водой, а назавтра за другой – дескать, тут вода сильнее. А чем же она более сильная? Так и видим, что люди даже не слушают молитвы, которые читаются на освящении. И не знают, что вода освящается одним чином, читаются одни и те же молитвы.

Святая вода абсолютно одинакова в оба дня – и в день Крещения, и в сочельник Крещенский.

священник Михаил Михайлов

Правда ли, что купание в проруби на Крещение очищает все грехи?

Это не так! Купание в проруби (иордани) — это старинный добрый народный обычай, который не является все же церковным таинством. Оставление грехов, примирение с Богом и Его Церковью возможно только в таинстве покаяния, во время исповеди в храме.

Бывает ли, что святая вода «не помогает»?

Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и др., включая Святейшее Причастие Тела и Крови Христовых,— имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет, она не действует автоматически, как талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан (без добродетелей)».

Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и они бесчисленны. Но чудесных действий святой воды удостаиваются лишь те, кто приемлет ее с живой верой в обетования Божия и силу молитвы Святой Церкви, те, кто имеет чистое и искреннее желание изменения жизни, покаяния, спасения. Бог не творит чудес там, где хотят видеть их только из любопытства, без искреннего намерения воспользоваться ими к своему спасению. «Род лукавый и прелюбодейный,— говорил Спаситель о своих неверующих современниках,— ищет знамения; и знамение не дастся ему».Чтобы святая вода принесла нам пользу, будем заботиться о чистоте души, о высоком достоинстве наших помыслов и поступков.

Действительно ли вода всю неделю является крещенской?

Крещенская вода является таковой с момента своего освящения и год, и два и более, пока не иссякнут ее запасы дома. Взятая в храме в любой день, она никогда не теряет своей святости.

архимандрит Амвросий (Ермаков)

Бабушка привезла мне крещенскую воду, которую ей дала знакомая, но она отдает затхлостью и я боюсь ее пить. Что делать в таком случае? София

Уважаемая София, в силу разных обстоятельств, хотя и весьма редко, бывает так, что вода приходит в состояние, не допускающее внутреннее употребление. В таком случае ее следует вылить в какое-то непопираемое место, — скажем, в проточную реку, или в лесу под дерево, и сосуд, в котором она хранилась, больше не пускать в бытовое употребление.

протоиерей Максим Козлов

Почему святая вода может испортиться?

Такое случается. Воду надо набирать в чистые емкости, в которых вода не должна портиться. Поэтому, если мы раньше в этих бутылках хранили что-то, если они не очень чистые, не нужно в них набирать святую воду. Помню, летом одна женщина стала наливать святую воду в бутылку из-под пива…

Часто прихожане любят делать замечания: например, одному нашему священнику стали объяснять, что освящал он воду неправильно – до дна бака не достал… Из-за этого, мол, вода не освятится… Что же, батюшка водолазом должен быть? Или что крест не серебряный… Не надо до дна доставать и крест может быть деревянный. Не нужно делать из святой воды культ, но и относиться нужно благочестиво! У одного моего знакомого священника, году в 1988, была бутылочка с водой, которая хранилась у него с 1953 или 1954 года…

Нужно относиться к воде благочестиво и аккуратно и самому вести благочестивую жизнь.

священник Михаил Михайлов

Можно ли употреблять некрещеным святую воду, освященное на мощах святых масло и просфоры?

С одной стороны, можно, потому что ну какой же может быть вред человеку от того, что он попьет святой воды, или помажется маслицем, или употребит просфору? Но только нужно задумываться, с какой стороны это может быть ему полезно.

Если это некоторое приближение человека к ограде церковной, если он, еще не решаясь креститься, скажем, быв в прошлом воинствующим атеистом, теперь, по молитвам своей жены, матери, дочери или кого-нибудь еще из близких, уже не отвергает хотя бы этих внешних как бы знаков церковности, то это добро и педагогически это будет подводить его к более существенному в нашей вере — к поклонению Богу в духе и истине.

А если же таковые действия воспринимаются как своеобразного рода магия, как некое «церковное лекарство», но при этом человек вовсе не стремится к тому, чтобы воцерковиться, чтобы стать православным христианином, только успокаивает себя, что вот я нечто такое совершаю и это послужит каким-то оберегом, то такого рода сознание провоцировать не нужно. Вот исходя из этих двух возможностей вы решайте применительно к вашей конкретной ситуации, нужно или не нужно предлагать кому-либо из ваших близких святынечки церковные.

протоиерей Максим Козлов

Метки: святая вода |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

молитвы |

глас 8 Подобен: Избранной:

Яко Ангел послужил еси, всеблаженне, / и сподобися преди будущая вещати,/ Господне бо вочеловечение всем уяснил еси,/ темже вопием ти: / радуйся, пророче Божий Малахие, приснопамятне.

Кондак пророка Малахии

глас 4

Пророчества дарованием богатея, пророче,/ Христово предвозвестил еси пришествие яве и мирови спасение,// Егоже сиянием мир просветися.

|

Святой пророк Малахия-завтра, 16 января |

Святой пророк Малахия жил за 400 лет до Рождества Христова, во времена возвращения иудеев из плена Вавилонского. Малахия был последним из ветхозаветных пророков, поэтому святые отцы называют его "печатью пророков". Являясь образцом душевной доброты и благочестия, он приводил в удивление народ и был назван Малахией, то есть ангелом, или вестником. В канон Священных книг входит его пророческая книга, в которой он обличал иудеев, предсказывая пришествие Иисуса Христа и Его ПредтечиЖитие.. Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн.Икона. Иоанн ПредтечаМолитвыХрамы и последний Суд (3, 1 - 5; 4, 1 - 6).

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 2 раз

16 января |

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПредпразднство Богоявления. Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрор. Малахии (ок. 400 г. до Р.Х.). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМч. Гордия (IV).

|

Пророчества преподобного Серафима Саровского чудотворца. |

Пророчества преподобного

Серафима Саровского чудотворца

Пророчество о Воскрешении

Мне, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи русские так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что даже и важнейшему догмату Христовой Веры - Воскресению Христову и всеобщему Воскресению веровать не будут, то посему Господу Богу угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея превременныя жизни взять и затем во утверждение догмата воскресения, воскресить меня, и воскрешение мое будет, яко воскрешение седми отроков в пещере Охлонской во времена Феодосия Юнейшего. По воскрешении же моем я перейду из Сарова в Дивеев, где буду проповедовать всемирное покаяние. И на сие великое чудо соберутся в Дивееве люди со всех концов земли и там, проповедуя им покаяние, я открою четверо мощей и сам между ними пятым лягу. Но тогда уж настанет и конец всему Не то диво, что не дошло за 100 саженей до моей хижины, а то диво, что моя смерть будет подобно смерти отроков Ефесских, 300 лет спавших в пещере. Как они восстали во уверение Всеобщего Воскресения, так и я восстану перед последним концом и возлягу в Дивееве. Дивеево будет называться не по селу Дивеево, а по всемирному Диву.Тогда Дивеев будет диво всемирное, ибо из него изведет Господь Бог Свет Спасения не только для России, но и для всего мира во времена антихриста.

Пророчество о последнем православном Царе

Приедет к нам Царь и вся Фамилия! Дивеево-то Лавра будет, Вертьяново - город, а Арзамас- губерния! Станут все приходить к нам , запираться для отдыха-то будем; станут деньги давать, только берите; в оградку станут кидать, а нам уже не нужно, много своих тогда будет А как Царская-то Фамилия у нас побывает, то весь Дивеев-то - диво будет всему свету! Села тут уже не будет, а город. И земля вся, и вокруг все наше будет, и жители кругом все нам служить станут!В последнее же время будет у вас изобилие во всем, но тогда уже будет всему конец. Но эта радость будет на самое короткое время: что далее будет такая скорбь, чего от начала мира не было!Тогда жизнь будет краткая. Ангелы едва будут успевать брать души!При светопреставлении вся земля сгорит , и ничего не останется. Только три церкви по всему свету, со всего света будут взяты целиком, неразрушенными, на небо: одна-то в Киевской Лавре, другая (уж, право, не вспомню), а третья-то ваша, Казанская. Кто в Дивееве у меня живет, не для чего ему никуда ходить, ни в Иерусалим, ни в Киев, пройди по канавке-то с четочками, прочти полтораста Богородиц, - тут у меня и Иерусалим и Киев! Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то; нигде не допустит канавка, так прочь и уйдет! Когда придет антихрист, ему на землю всюду доступ будет, а как дойдет до места, где Ее (Богородицы) Пречистые стопочки прошли, так и не переступит, а обитель на небо поднимется.Подойдет антихрист, а он (Казанский собор) весь на воздух и поднимется и не сможет взять его. Достойные, которые взойдут в него, останутся в нем, а другие, хотя и взойдут, но будут падать на землю. Так и не сможет достать вас антихрист-то; все равно как в Киев приходили разбойники, а церковь-то поднялась на воздух; достать-то они ее не могли. Так вот и собор ваш и канавка поднимуться тоже до неба и защитят вас и ничего не сможет сделать антихрист.Все пройдет и кончится. И обители уничтожатся, а у убогого Серафима в Дивееве до самого дня пришествия Христова будет совершаться Безкровная жертва! Будет некогда царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого царя и самодержавия, но Бог царя возвеличит. До рождения антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Произойдет гибель множества верных отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей; осквернение церквей Господних; уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе.Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле Русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты Православия, и за это Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их помиловал. Но Господь ответил: Не помилую их: ибо они учат учениям человеческим, и языком чтут Меня, а сердце их далеко отстоит от Меня. Но не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться до конца земле русской, потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще Православие и остатки благочестия христианского. Ради сих добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие сих врата адовы не одолеют.Перед концом времен Россия сольется в одно великое море с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами всех святых:Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское Гога и Магога, пред которым в трепете все народы будут. И все это все равно как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрекший о нем и его грозном владычестве над землею.

Метки: преподобный серафим саровский |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 2 пользователям

молитвы |

глас 4

От юности Христа возлюбил еси, преподобне,/ и Тому Единому поработати пламенне вожделел еси,/ в пустыннем житии твоем непрестанною молитвою и трудом подвизался еси,/ умиленным сердцем любовь Христову стяжав,/ Небесным Серафимом в песнословии споборниче,/ в любви притекающим к тебе Христу подражателю,/ темже избранник возлюблен Божия Матере явился еси,/ сего ради вопием ти:/ спасай нас молитвами твоими, радосте наша,/ теплый пред Богом заступниче,/ Серафиме блаженне.

Молитва преподобному Серафиму Саровскому

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любы твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Тем же и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже беспреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь.

|

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского-завтра, 15 января |

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца. В начале прошлого века на свещнице Русской Православной Церкви возгорелась новая яркая свеча. Господь благоволил послать земле нашей великого молитвенника, подвижника и чудотворца.

В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима Саровского, через 70 лет после его кончины. (Житие святого помещено 2 января, в день его преставления). 19 июля, в день рождения святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим становится одним из самых любимых святых православного русского народа, так же как и Преподобный Сергий Радонежский.

Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом, саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. Восемь лет послушнических трудов и восемь лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности (например, молитва на камне в течение тысячи дней и ночей), гармонично и просто входят в жизнь святого.

Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима, но он оставил Церкви еще одно богатство - краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана "Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни", состоявшаяся в конце ноября 1831 г., за год с небольшим до его преставления. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской жизни, в ней содержится новое изъяснение многих важнейших мест Священного Писания.

"Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, - учил Преподобный, - сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святаго Божия". Однажды, находясь в Духе Божием, преподобный видел всю Русскую землю, и была она наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся ко Господу.

В описаниях жизни и подвигов святого Серафима приводится много свидетельств благодатного дара прозрения, которым он пользовался для возбуждения в людях раскаяния во грехах и нравственного исправления.

"Господь открыл мне, - сказал он, - что будет время, когда архиереи Земли Русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения Православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут стоять далеко от Меня".

Являя благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим назидал приходивших к нему, как идти узким путем спасения. Он заповедал своим духовным детям послушание и сам до конца жизни был верен ему. Проведя всю жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он советовал идти святоотеческим "царским (средним) путем" и не брать на себя чрезмерно трудных деяний: "выше меры подвигов принимать не должно; а стараться, чтобы друг - плоть наша - был верен и способем к творению добродетелей".

Самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа Преподобный считал молитву. "Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает блага Духа Святого, но... молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякому исправлять".

Преподобный Серафим советовал во время Богослужения стоять в храме то с закрытыми глазами, то обращать свой взор на образ или горящую свечу и, высказывая эту мысль, предлагал прекрасное сравнение жизни человеческой с восковой свечой.

Если святому старцу жаловались на невозможность исполнять молитвенное правило, то он советовал молиться постоянно: и во время труда, и шествуя куда-либо, и даже в постели. А если кто располагает временем, говорил Преподобный, пусть присоединяет и другие душеполезные молитвословия и чтения канонов, акафистов, псалмов, Евангелия и Апостола. Советовал святой изучать порядок Богослужения и держать его в памяти.

Преподобный Серафим считал необязательным длинные молитвенные правила и своей Дивеевской общине дал правило легкое. Божия Матерь запретила о. Серафиму обязывать послушниц чтению долгих акафистов, чтобы этим не наложить лишней тяжести на немощных. Но при этом святой строго напоминал, что молитва не должна быть формальной: "Те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутренней, не монахи, а черные головешки!" Знаменитым стало Серафимово правило для тех мирян, которые в силу жизненных обстоятельств не могут читать обычные утренние и вечерние молитвы: утром, перед обедом и вечером трижды читать "Отче наш", трижды - "Богородице Дево, радуйся", единожды "Верую"; занимаясь необходимыми делами, с утра до обеда творить молитву Иисусову: "Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного" или просто "Господи, помилуй", а от обеда до вечера - "Пресвятая Богородице, спаси мя грешного" или "Господи, Иисусе Христе, Богородицею помилуй мя грешного".

"В молитвах внимай себе, - советовал подвижник, - т. е. ум собери и соедини с душею. Сначала день, два и больше твори молитву сию одним умом, раздельно, внимая каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати Своей и соединит в тебе оную в един дух: тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя..." Преподобный говорил, что, исполняя это правило со смирением, можно достигнуть христианского совершенства и в мирской жизни.

"Душу снабдевать надобно Словом Божиим. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От сего бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением Божественным", - наставлял святой подвижник Саровский, сам постоянно прочитывавший весь Новый Завет в течение недели.

Каждое воскресенье и каждый праздник неопустительно приобщаясь Святых Таин, преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к Причащению, ответил: "Чем чаще, тем лучше". Священнику Дивеевской общины Василию Садовскому он говорил: "Благодать, даруемая нам Приобщением, так велика, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, и будет очищаться благодатию Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется".

"Верую, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и на роде причащающегося..." Святой, однако, не всем давал одинаковые наставления относительно частого причащения. Многим он советовал говеть во все четыре поста и во все двунадесятые праздники. Необходимо помнить его предупреждение о возможности приобщения в осуждение: "Бывает иногда так: здесь на земле и приобщаются; а у Господа остаются неприобщенными!"

"Нет хуже греха и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния, - говорил святой Серафим. Он сам светился радостию духовной, и этой тихой, мирной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: "Радость моя! Христос воскресе!" Всякое жизненное бремя становилось легким вблизи подвижника, и множество скорбящих и ищущих Бога людей постоянно толпилось около его келлии и пустыньки, желая приобщиться благодати, изливающейся от угодника Божия. На глазах всех подтверждалась истина, высказанная самим святым в великом ангельском призыве: "Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи". Эта заповедь о стяжании мира возводит к учению о стяжании Святого Духа, но и сама по себе является важнейшей ступенью на пути духовного возрастания. Преподобный Серафим, опытно прошедший всю древнюю православную науку аскетического подвига, провидел, каким будет духовное делание грядущих поколений, и учил искать мир душевный и никого не осуждать: "Kто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары". "Для сохранения мира душевного... всячески должно избегать осуждения других... Чтобы избавиться от осуждения, должно внимать себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему мертву".

Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему, наставляла и укрепляла его. Еще в начале своего пути он услышал, как Божия Матерь, указывая на него, лежавшего на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: "Сей от рода нашего".

По выходе из затвора преподобный много сил отдал устроению девичьей монашеской общины в Дивееве и сам говорил, что ни одного указания не давал от себя, делал все по воле Царицы Небесной.

Преподобный Серафим стоит в начале поразительного взлета русской православной духовности. С великой силой звучит его напоминание: "Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему; вот престол, на котором Он любит восседать и являться в полноте Своей пренебесной Славы. "Сыне, даждь Ми сердце твое, - говорит Он, - а все прочее Я Сам приложу тебе", - ибо в сердце человеческом Царство Божие вмещаться может".

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 5 раз

Понравилось: 1 пользователю

15 января-завтра |

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПредпразднство Богоявления. Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомСвт. Сильвестра, Папы Римского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Совершается служба с полиелеемПреставление (1833), Совершается служба с полиелеемвторое обретение (1991) мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.

Мч. Василия (1942).

Сщмч. Феогена, еп Парийского (ок. 320). Прп. Сильвестра Печерского (XII).

|

Память и почитание преподобного Серафима Саровского семьей святого Царя-страстотерпца Николая II. |

Память и почитание преподобного Серафима Саровского

семьей святого Царя-страстотерпца Николая II.

Старец Саровской пустыни Серафим почитался святым уже при жизни. Слава о нем как об истинном Угоднике Божием pacпостранялась по всей России. Для советов, духовных бесед, исцелений от болезней к Старцу приходили множество людей, и знатных, и простых (Старец скончался в 1833 году).

Духовные наставления преподобного Серафима были изданы в Москве уже в 1839 году вместе с Жизнеописанием Саровского старца и пустынника схимонаха Марка, а первое Житие старца Серафима под названием «Сказание о жизни и подвигах блаженныя памяти отца Серафима, Саровской пустыни иеромонаха и затворника», составленное иеромонахом Саровской пустыни Сергием (после кончины старца Серафима подвизавшимся в Троице-Сергиевой Лавре), издано в Москве в 1841 году.

Выходу в свет первого Жития старца Серафима много способствовали духовный ученик Преподобного, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Антоний (Медведев), которому Старец предсказал, что ему Промыслом Божиим будет вверена «обширная Лавра», и митрополит Московский Филарет, глубоко почитавший старца Серафима.

Старец Серафим был известен Царскому Дому Романовых задолго до канонизации Преподобного, совершившейся в 1903 году. По бытовавшей в народе легенде, с преподобным Серафимом встречался Император Александр I, весть о Саровском подвижнике, обладавшем глубоким смирением, дарами пророчества и прозорливости, могла дойти до Царя от посещавших Преподобного особ шатпых русских фамилий. Многие пророчества Старца были связаны с судьбой России и русских Госусударей. Некоторые из них приведены в письме титулярною советника Н. A. Мотовилова (исцеленного старцем Серафимом) от 9 марта 1854 году к Государю Императору Николаю I, письмо было прочитано Императором, оно сохранилось с его пометами карандашом. Еще ранее Н. А. Мотовилов извещал в докладной записке министру Двора графу В. Ф. Адлербергу о том, что Преподобный в 1832 году открыл ему "всю жизнь Его Императорского Величества - и заповедал всеподданейше доложить о словах его не иначе, как лично Самому Великому Государю Императору".

|

Из письма известно, что Старец говорил о помощи Божией Императору Николаю I в делании на пользу «Церкви Святой Православной нашей и единой во всей вселенной истинной - непорочно Апостольской Вселенской Церкви Христовой» (об отце Императора Николая I Императоре Павле I - «не многия из царей русских подобно ему послужили Церкви Божией»), благополучном царствовании «Благочестивейшаго Государя Императора Николая Павловича», несмотря на злоумышления и измены («по-русски - Декабризма, а по-вселенски - Масонства» 4 ), врагов внутренних и внешних, которые «будут всячески возстановлять Землю русскую противу Государя», о том, что невидимою Своею десницею Господь «даст полную победу поднявшим оружие за Него за Церковь и за благо нераздельности Земли русской». Семья Императора Александра II (сына Императора Николая I) также почитала Саровского пустынника Серафима, прославившегося многочисленными чудотворениями не только при жизни, но и по смерти. Во время тяжелой болезни единственной дочери Царя Великой Княжны Марии Александровны в 1860 году в Александровский Дворец Гликерией Занятовой (впоследствии игуменьей Серафимо-Понетаевского монастыря Евпраксией) была доставлена полумантия старца Серафима, от которой малолетняя Княжна получила исцеление. При последовавшей вскоре кончине Императрицы Александры Феодоровны полумантия Преподобного была положена на постель умирающей, которая получила облегчение и простилась с приближенными. Святыня хранилась у «друга Серафима», уже старого протоиерея Назария Добронравина, настоятеля дворцового храма в Гатчине. |

|

В Деянии Святейшего Синода от 29 января 1903 года было приведено выраженное желание Государя: «дабы доведено было до конца начатое уже в Святейшем Синоде дело о прославлении благоговейнаго старца». Святейший Синод постановил: «благоговейнаго старца Серафима, почивающаго в Саровской пустыни, признать в лике святых, благодатию Божией прославленных, а всечестные останки его - святыми мощами и положить оные в особо уготованную усердием Его Императорскаго Величества гробницу для поклонения и чествования от притекающих к нему с молитвою». Тысячи людей в июльские дни 1903 года, дни прославления преподобного Серафима, собрались в Московском Кремле, заполнив не только Соборную площадь, но и Царскую около колокольни Ивана Великого, а также пространство у Чудова монастыря, располагавшегося недалеко от Спасских ворот, через которые проходили многочисленные богомольцы. В Успенском соборе рядом с иконой новопрославленного Святого в особом драгоценном ковчеге для поклонения была помещена малая монашеская полумантия преподобного Серафима , доставленная из домовой церкви московского генерал-губернатора Великого Князя Сергея Александровича (дяди Императора Николая II). Это была полумантия, от которой получила исцеление дочь Императора Александра II Великая Княжна Мария Александровна и которая сохранялась теперь у сына Императора Александра II Великого Князя Сергея Александровича. Вокруг Успенского собора Московского Кремля были совершены во главе с митрополитом Московским Владимиром торжественные крестные ходы, в которых носилась полумантия Святого. Доступ в Успенский собор не прекращался с 18 по 20 июля днем и ночью. |

Икона святого Царя-страстотерпца Николая II с образом Серафима Саровского |

|

Их Императорские Величества Государь Император Николай II и Государыня Императрица Александра Феодоровна прибыли 17 июля на открытие святых мощей Преподобного в Саровский монастырь. Их ждали с огромным нетерпением. Среди Высочайших Особ присутствовали также мать Царя Государыня Императрица Мария Феодоровна, Великая Княгиня Ольга Александровна с Августейшим Супругом, Великий Князь Сергей Александрович с Супругою Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной, а также высшие государственные сановники. Исполнилось пророчество преподобного Серафима о посещении Сарова и Дивеева Царской Фамилией. Толпы, стены народа, приехавшего как из Средней России, так и из отдаленных мест Российской Империи, Сибири, Кавказа, стояли по пути следования Государя. Народ заполнил все пространство около монастыря, внутри него. В Сарове с особой силой проявилась любовь православного народа к Святому и Царю. «Русь Православная - это нераздельно: Царь и народ» , «куда Царь с Царицами, - туда и народ со своими котомками за спиной ... прорвалась русская натура и, - тихая обитель оглушена, и перед самым собором, громовым - «ура...». До прибытия Государя, утром 17 июля, к Саровскому монастырю подошли крестные ходы из Дивеевского и Понетаевского монастырей. 18 июля во время Всенощного бдения совершилось прославление Преподобного. Святые мощи старца Серафима были поставлены в Успенском соборе Саровского монастыря. При перенесении их в собор весь народ с зажженными свечами в руках опустился на колени. Гроб Святого во время величественного крестного хода, совершенного вокруг храмов обители, нес впереди Государь. 19 июля во время Божественной Литургии при пении «Приидите, поклонимся» святые мощи Угодника Божия были обнесены вокруг престола и положены в мраморную раку под высокой пятиглавой удивительной красоты сенью, изготовленных по Царскому заказу. После Божественной Литургии вновь был совершен крестный ход со святыми мощами вокруг монастырских церквей. Как и накануне, в народе слышались плач и рыдания, молитвенные воздыхания к преподобному Серафиму. В эти дни совершились многочисленные исцеления болящих. В один день у источника преподобного Серафима было собрано до пятнадцати костылей, оставленных исцелившимися хромыми. Царская Чета молилась у святых мощей Угодника Божия Серафима в дни его прославления в Саровском монастыре о даровании ей Наследника Престола. Царица Александра Феодоровна ночью купалась в целебном источнике святого Серафима. 20 июля Царь с Царицей посетили Серафимо-Дивеевский монастырь, блаженную Прасковью Ивановну (Пашу Саровскую), предсказавшую рождение Наследника, и жену Н.А. Мотовилова Елену Ивановну, которая, по преданию, передала письмо преподобного Серафима, адресованное тому Государю, который приедет в Дивеево. Позднее Царь Николай II говорил: «Что касается святости и чудес святого Серафима, то уже в этом я так уверен, что никто никогда не поколеблет мое убеждение. Я имею к этому неоспоримые доказательства». В начале XX в., около 1903 года, в Москве был изготовлен хранившийся в Александровском Дворце Царского Села, деревянный, обложенный серебром и украшенный жемчугом и сапфирами складень-ларец для реликвий старца Серафима (Государственный Эрмитаж) , принадлежавший Царской Семье. На левой створе складня - живописное изображение благословляющего преподобного Серафима в рост, в белом балахоне, чуть согбенного, с большим медным крестом - материнским благословением (в такой иконографии Преподобного часто изображали в XIX в., в том числе на полотнах живописной мастерской Серафимо-Дивеевского монастыря). В ковчеге правой створы складня хранились: вверху засушенные цветы из Сарова (их части под слюдой сохранились), а также, что следует из архивного описания, скуфья Святого. |

http://www.abc-people.com/shop/seraphim-sarov.htm

Метки: преподобный серафим саровский |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 1 пользователю

Святой преподобный Серафим Саровский. |

15 января (2 января по с.ст.) Церковь празднует память преподобного Серафима Саровского в день его преставления

Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник Русской Церкви, родился 19 июля 1754 года. Родители преподобного, Исидор и Агафия Мошнины., были жителями Курска. Исидор был купцом и брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей в сыне глубокую веру. После смерти мужа Агафия Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым. Юный Прохор, обладая прекрасной памятью, вскоре выучился грамоте. Он с детства любил посещать церковные службы и читать своим сверстникам Священное Писание и Жития святых, но больше всего любил молиться или читать Святое Евангелие в уединении. Как-то Прохор тяжело заболел, жизнь его была в опасности. Во сне мальчик увидел Божию Матерь, обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел крестный ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы; мать вынесла Прохора на руках, и он приложился к святой иконе, после чего стал быстро поправляться. Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь распятием, которое преподобный всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение Печерским угодникам. Преподобный Серафим Саровский Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться там. Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и родными. 20 ноября 1778 года он пришел в Саров, где настоятелем тогда был мудрый старец, отец Пахомий. Он ласково принял юношу и назначил ему в духовники старца Иосифа. Под его руководством Прохор проходил многие послушания в монастыре: был келейником старца, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря, и всё исполнял с ревностью и усердием, служа как бы Самому Господу. Постоянной работой он ограждал себя от скуки - этого, как позже он говорил, "опаснейшего искушения для новоначальных иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что рождается оно от малодушия, беспечности и празднословия". Уже в эти годы Прохор, по примеру других монахов, удалявшихся в лес для молитвы, испросил благословение старца в свободное время тоже уходить в лес, где в полном одиночестве творил Иисусову молитву. Через два года послушник Прохор заболел водянкой, тело его распухло, он испытывал тяжкие страдания. Наставник, отец Иосиф, и другие старцы, любившие Прохора, ухаживали за ним. Болезнь длилась около трех лет, и ни разу никто не услышал от него слова ропота. Старцы, опасаясь за жизнь больного, хотели вызвать к нему врача, однако Прохор просил этого не делать, сказав отцу Пахомию: "Я предал себя, отче святый, Истинному Врачу душ и телес - Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери...", и желал, чтобы его причастили Святых Тайн. Тогда же Прохору было видение: в несказанном свете явилась Матерь Божия в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: "Сей - от рода нашего". Затем она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость, наполнявшая тело, стала вытекать через образовавшееся отверстие, и он быстро поправился. Вскоре на месте явления Божией Матери была построена больничная церковь, один из приделов которой был освящен во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Престол для придела преподобный Серафим соорудил своими руками из кипарисового дерева и всегда приобщался Святых Тайн в этой церкви. Пробыв восемь лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, столь хорошо выражавшим его пламенную любовь ко Господу и стремление ревностно Ему служить. Через год Серафим был посвящен в сан иеродиакона. Горя духом, он ежедневно служил в храме, непрестанно совершая молитвы и после службы. Господь сподобил преподобного благодатных видений во время церковных служб: неоднократно он видел святых Ангелов, сослужащих братии. Особенного благодатного видения преподобный сподобился во время Божественной литургии в Великий Четверг, которую совершали настоятель отец Пахомий и старец Иосиф. Когда после тропарей преподобный произнес "Господи, спаси благочестивыя" и, стоя в царских вратах, навел орарь на молящихся с возгласом "и во веки веков", внезапно его осенил светлый луч. Подняв глаза, преподобный Серафим увидел Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных дверей храма, в окружении Небесных Бесплотных Сил. Дойдя до амвона. Господь благословил всех молящихся и вступил в местный образ справа от царских врат. Преподобный Серафим, в духовном восторге взирая на дивное явление, не мог ни слова проговорить, ни сойти с места. Его увели под руки в алтарь, где он простоял еще три часа, меняясь в лице от озарившей его великой благодати. После видения преподобный усилил подвиги: днем он трудился в обители, а ночи проводил в молитве в лесной пустынной келлии. В 1793 году, в возрасте 39 лет, преподобный Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и продолжал служение в храме. После смерти настоятеля, отца Пахомия, преподобный Серафим, имея его предсмертное благословение на новый подвиг - пустынножительство, взял также благословение у нового настоятеля - отца Исаии - и ушел в пустынную келлию в нескольких километрах от монастыря, в глухом лесу. Здесь стал он предаваться уединенным молитвам, приходя в обитель лишь в субботу, перед всенощной и, возвращаясь к себе в келлию после литургии, за которой причащался Святых Тайн.

Молитвы Серафима Саровского на камне

Преподобный проводил жизнь в суровых подвигах. Свое келейное молитвенное правило он совершал по уставу древних пустынных обителей; со Святым Евангелием никогда не расставался, прочитывая в течение недели весь Новый Завет, читал также святоотеческие и Богослужебные книги. Преподобный выучил наизусть много церковных песнопений и воспевал их в часы работы в лесу. Около келлии он развел огород и устроил пчельник. Сам себе добывая пропитание, преподобный держал очень строгий пост, ел один раз в сутки, а в среду и пятницу совершенно воздерживался от пищи. В первую неделю Святой Четыредесятницы он не принимал пищи до субботы, когда причащался Святых Тайн. Святой старец в уединении настолько иногда погружался во внутреннюю сердечную молитву, что подолгу оставался неподвижным, ничего не слыша и не видя вокруг. Навещавшие его изредка пустынники - схимонах Марк Молчальник и иеродиакон Александр, застав святого в такой молитве, с благоговением тихо удалялись, чтобы не нарушать его созерцания. В летнюю жару преподобный собирал на болоте мох для удобрения огорода; комары нещадно жалили его, но он благодушно терпел это страдание, говоря: "Страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольными, или посылаемыми Промыслом". Около трех лет преподобный питался только одной травой снитью, которая росла вокруг его келлии. К нему всё чаще стали приходить, кроме братии, миряне - за советом и благословением. Это нарушало его уединение. Испросив благословение настоятеля, преподобный преградил к себе доступ женщинам, а затем и всем остальным, получив знамение, что Господь одобряет его мысль о полном безмолвии. По молитве преподобного, дорогу в его пустынную келлию преградили огромные сучья вековых сосен. Теперь только птицы, слетавшиеся во множестве к преподобному, и дикие звери посещали его. Преподобный из рук кормил медведя хлебом, когда из монастыря приносили ему хлеб. Видя подвиги преподобного Серафима, враг рода человеческого вооружился против него и, желая принудить святого оставить безмолвие, решил устрашать его, но преподобный ограждал себя молитвой и силой Животворящего Креста. Диавол навел на святого "мысленную брань" - упорное продолжительное искушение. Для отражения натиска врага преподобный Серафим усугубил труды, взяв на себя подвиг столпничества. Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и молился с воздетыми руками, взывая: "Боже, милостив буди мне грешному". Днем же он молился в келлии, также на камне, который принес из леса, сходя с него только для краткого отдыха и подкрепления тела скудной пищей. Так молился преподобный 1000 дней и ночей. Диавол, посрамленный преподобным, задумал умертвить его и наслал грабителей. Подойдя к святому, работавшему на огороде, разбойники стали требовать от него деньги. У преподобного в это время был в руках топор, он был физически силен и мог бы обороняться, но не захотел этого делать, вспомнив слова Господа: "Взявшие меч мечом погибнут" (Мф. 26, 52). Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и молился с воздетыми руками Молитвы Серафима Саровского на камне Святой, опустив топор на землю, сказал: "Делайте, что вам надобно". Разбойники стали бить преподобного, обухом проломили голову, сломали несколько ребер, потом, связав его, хотели бросить в реку, но сначала обыскали келлию в поисках денег. Всё сокрушив в келлии и ничего не найдя в ней, кроме иконы и нескольких картофелин, они устыдились своего злодеяния и ушли. Преподобный, придя в сознание, дополз до келлии и, жестоко страдая, пролежал всю ночь. Наутро с великим трудом он добрел до обители. Но преподобный не от врачей получил исцеление: Царица Небесная явилась ему в тонком сне с апостолами Петром и Иоанном. Коснувшись головы преподобного, Пресвятая Дева даровала ему исцеление. Весной 1810 года он возвратился в обитель после 15 лет пребывания в пустыни. Не прерывая молчания, он к этому подвигу прибавил еще и затвор и, никуда не выходя и никого у себя не принимая, непрестанно находился в молитве и Богомыслии. В затворе преподобный Серафим приобрел высокую душевную чистоту и сподобился от Бога особых благодатных даров - прозорливости и чудотворения. Тогда Господь поставил Своего избранника на служение людям в самом высшем монашеском подвиге - старчестве. Явление Богоматери Серафиму Саровскому

Явление Богоматери Серафиму Саровскому

25 ноября 1825 года Матерь Божия вместе с празднуемыми в этот день двумя святителями явилась в сонном видении старцу и повелела ему выйти из затвора и принимать у себя немощные души человеческие, требующие наставления, утешения, руководства и исцеления. Благословившись у настоятеля на изменение образа жизни, преподобный открыл двери своей келлии для всех. Старец видел сердца людей, и он, как духовный врач, исцелял душевные и телесные болезни молитвой к Богу и благодатным словом. Приходившие к преподобному Серафиму чувствовали его великую любовь и с умилением слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям: "радость моя, сокровище мое". Старец стал посещать свою пустынную келлию и родник, называемый Богословским, около которого ему выстроили маленькую келлейку. Выходя из келлии, старец всегда нес за плечами котомку с камнями. На вопрос, зачем он это делает, святой смиренно отвечал: "Томлю томящего меня". В последний период земной жизни преподобный Серафим особенно заботился о своем любимом, детище - Дивеевской женской обители. Еще в сане иеродиакона он сопровождал покойного настоятеля отца Пахомия в Дивеевскую общину к настоятельнице монахине Александре, великой подвижнице, и тогда отец Пахомий благословил преподобного всегда заботиться о "Дивеевских сиротах". Он был подлинным отцом для сестер, обращавшихся к нему во всех своих духовных и житейских затруднениях. Ученики и духовные друзья помогали святому окормлять Дивеевскую общину - Михаил Васильевич Мантуров, исцеленный преподобным от тяжкой болезни и по совету старца принявший на себя подвиг добровольной нищеты; Елена Васильевна Мантурова, одна из сестер Дивеевских, добровольно согласившаяся умереть из послушания старцу за своего брата, который был еще нужен в этой жизни; Николай Александрович Мотовилов, также исцеленный преподобным. Н. А. Мотовилов записал замечательное поучение преподобного Серафима о цели христианской жизни. В последние годы жизни преподобного Серафима один исцеленный им видел его стоявшим на воздухе вовремя молитвы. Святой строго запретил рассказывать об этом ранее его смерти. Все знали и чтили преподобного Серафима как великого подвижника и чудотворца. За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, преподобный Серафим еще раз сподобился явления Царицы Небесной в сопровождении Крестителя Господня Иоанна, апостола Иоанна Богослова и двенадцати дев, святых мучениц и преподобных. Пресвятая Дева долго беседовала с преподобным, поручая ему Дивеевских сестер. Закончив беседу, Она сказала ему: "Скоро, любимиче Мой, будешь с нами". При этом явлении, при дивном посещении Богоматери, присутствовала одна Дивеевская старица, по молитве за нее преподобного. В последний год жизни преподобный Серафим стал заметно слабеть и говорил многим о близкой кончине. В это время его часто видели у гроба, стоявшего в сенях его келлии и приготовленного им для себя. Преподобный сам указал место, где следовало похоронить его, - близ алтаря Успенского собора. 1 января 1833 года преподобный Серафим в последний раз пришел в больничную Зосимо-Савватиевскую церковь к литургии и причастился Святых Тайн, после чего благословил братию и простился, сказав: "Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся". Второго января келейник преподобного, отец Павел, в шестом часу утра вышел из своей келлии, направляясь в церковь, и почувствовал запах гари, исходивший из келлии преподобного; в келлии святого всегда горели свечи, и он говорил: "Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром". Когда двери открыли, оказалось, что книги и другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед иконой Божией Матери в молитвенном положении, но уже бездыханный. Его чистая душа во время молитвы была взята Ангелами и взлетела к Престолу Бога Вседержителя, верным рабом и служителем Которого преподобный Серафим был всю жизнь.

http://www.abc-people.com/shop/seraphim-sarov.htm

Метки: преподобный серафим саровский |

Процитировано 3 раз

Житие преподобного Серафима Саровского - чудотворца. |

|

Житие преподобного Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник Русской Церкви, родился 19 июля 1754 года. Родители преподобного, Исидор и Агафия Мошнины, были жителями Курска. Исидор был купцом и брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей в сыне глубокую веру. После смерти мужа Агафия Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым. Юный Прохор, обладая прекрасной памятью, вскоре выучился грамоте. Он с детства любил посещать церковные службы и читать своим сверстникам Священное Писание и Жития святых, но больше всего любил молиться или читать Святое Евангелие в уединении. Как-то Прохор тяжело заболел, жизнь его была в опасности. Во сне мальчик увидел Божию Матерь, обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел крестный ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы; мать вынесла Прохора на руках, и он приложился к святой иконе, после чего стал быстро поправляться.

ще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь распятием, которое преподобный всю жизнь носил на груди. Е Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение Печерским угодникам. Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться там. Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и родными. |

Исцеление преподобного Серафима Саровского от иконы Пресвятой Богородицы |

|

|

Метки: преподобный Серафим Саровский |

Процитировано 4 раз

Отрезать от себя грех. |

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

По закону Моисееву, закону, данному Самим Господом еще Аврааму, всякий, кто хотел быть членом народа Израильского, избранного Богом народа, должен был подвергнуться особой кровавой операции. Это распространялось на все лица мужского пола. Совершалось так называемое обрезание. Знак обрезования оставался на всю жизнь. Он был напоминанием того, что этот человек является членом народа Израильского.

По закону Моисееву, закону, данному Самим Господом еще Аврааму, всякий, кто хотел быть членом народа Израильского, избранного Богом народа, должен был подвергнуться особой кровавой операции. Это распространялось на все лица мужского пола. Совершалось так называемое обрезание. Знак обрезования оставался на всю жизнь. Он был напоминанием того, что этот человек является членом народа Израильского.

Но почти все, что совершалось в Ветхом Завете, являлось лишь тенью, указывавшей на предмет, который должен вот-вот появиться. Ветхий Завет все время говорит о грядущем Новом Завете. Многое, происходившее в В. Завете, иногда явно, иногда прикровенно указывало на события, которые должны были совершиться в пришествие Спасителя нашего Господа Иисуса Христа и после Него. Так и обрезание телесное служило знаком нового обрезания в Новом Завете, обрезания уже не телесного, а духовного. В чем состоит это духовное обрезание? Господь Иисус Христос неоднократно говорил: «Кто хочет идти по Мне, — т.е. за Господом Иисусом Христом в Царствие Божие, в славу Божию, — тот должен отвергнуться себя, и, взяв свой крест, следовать за Мной». Вот это отвержение себя и есть духовное обрезание. Но что значит отвергнуться себя? — Это значит отвергнуться греха, который так проник в душу и тело каждого человека, что отвергнуть грех равносильно тому, как будто человек должен самого себя отвергнуться.

Человек преисполнен всяких страстей, которые въелись в него, как рак — болезнь въедается в тело человека, растет за счет его и лишь тяжелая и болезненная операция может спасти человека. Так и грех необходимо как бы оперировать, обрезать, то есть отрезать от себя, вырезать его, чтобы человек остался здоровым.

Ибо, как без обрезания, которое совершалось в Ветхом Завете на 8-ой день после рождения младенца, человек не мог войти в общество избранного народа, так и без духовного обрезания христианин не может войти в Царствие Божие.