-Метки

-Рубрики

- полезная информация (1433)

- Праздники (1334)

- День Ангела (1001)

- молитвы (611)

- иконы (548)

- цитаты (106)

- ссылочки (65)

- Храм (16)

- вопрос-ответ (7)

- знакомство (3)

- Таинства (3)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

Когда мы грешим- Богу больно

Мои сообщества- Наши друзья-  По всем вопросам обращаться к  |

сочельник |

глас 4

Написовашеся иногда со старцем Иосифом,/ яко от семене Давидова,/ в Вифлееме Мариам,/ чревоносящи безсеменное Рождение./ Наста же время рождества,/ и место ни единоже бе обиталищу,/ но якоже красная палата/ вертеп Царице показашеся.// Христос раждается прежде падший воскресити образ.

Кондак предпразднства

глас 3

Дева днесь превечное Слово/ в вертепе грядет родити неизреченно:/ ликуй, вселенная, услышавши,/ прослави со Ангелы и пастырьми/ хотящаго явитися// Отроча Младо, Превечнаго Бога.

|

6 января |

Рождественский (Филиппов) пост. Строгий пост.

Пища с растительным маслом.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомНавечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262).

Прмч. Иннокентия (1928). Сщмч. Сергия пресвитера (1942).

Прп. Николая монаха (IX).

|

Иконы Рождество Христово. Часть 2. |

Метки: Рождество Христово |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Иконы Рождество Христово. |

Метки: Рождество Христово |

Процитировано 5 раз

Понравилось: 2 пользователям

Рождество. Святки. |

Христос Рождается - славьте!

Снег ровным покровом ложится на землю... Морозная звёздная ночь... Кажется, что небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается огонёк надежды на то, что мир вокруг нас станет лучше. Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, потому что через несколько дней наступит Праздник Рождества! Рождество Христово - удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда... И это чудо происходит!.. «Христос рождается, славите!» - несётся над Вселенной, - «Христос с небес, встречайте!» - весь мир воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий род - вместе прославляют Того, Чья любовь не имеет границ. И, наверное, поэтому Рождество Христово называют «Зимней Пасхой». Каждый из нас старается провести этот день не так, как любой другой: подарить добро и любовь близкому человеку, стать лучше, а самое главное - ближе к Богу. Период от Рождества Христова до Крещения называют Святыми днями, или Святками . По сути, это продолжение Праздника Рождества, когда-то эти два события отмечались одновременно и назывались Богоявлением.

Уже в уставе VI века преподобного Саввы Освященного пишется, что в дни святок не полагается класть поклоны и совершать венчание. Вторым Туронским Собором 567 года все дни от Рождества Христова до Богоявления названы праздничными. В первые дни празднества по традиции принято посещать знакомых, близких, друзей, дарить подарки - в воспоминание о дарах, принесенных Богомладенцу волхвами.

Хозяйки красиво накрывают столы, готовят лучшие угощения. Также принято вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. В древние времена в святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и давали заключенным милостыню.

Особой традицией святок на Руси являлось колядование, или славление. Молодежь и дети наряжались, ходили по дворам с большой самодельной звездой, исполняя церковные песнопения - тропарь и кондак праздника, а также духовные песни-колядки, посвященные Рождеству Христову. Обычай колядования был распространен повсеместно, но в разных районах страны он имел свои особенности.

В некоторых районах России звезду заменяли «вертепом» - своеобразным кукольным театром, в котором представляли сцены Рождества Христова. Празднование святок богато отражено в фольклоре и литературном творчестве. Рождественские дни становятся, по выражению великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, «днями семейного сбора», днями милосердия и примирения. Рассказы о добрых, чудесных событиях, происходящих с людьми в Рождество, получили название святочных историй.

Святки на Руси праздновались ярко и торжественно: все поздравляли друг друга, славили Христа, проводили время в делах Богоугодных - милосердия и помощи ближним . В эти дни каждый понимал, что Господь стал к нему ближе... Казалось бы, Рождение Христа свершилось давно, более 2000 лет назад, а Церковь снова и снова воспевает: «Христос рождается!». И душа каждого из нас может стать пещерой таинства, а сердце - яслями, в которых родится Младенец - Христос!

Источник: http://rojdestvo.paskha.ru/

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Рождество Христово в России. |

Рождество Христово называют «матерью всех праздников». Значение этой святой ночи столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление ведем мы от Рождества Христова. А на Руси этот Праздник был особенно любим.

В сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений «Волсви же со звездою путешествуют», ничего не ели и не садились за стол. Родители рассказывали детям о том, как волхвы пришли поклониться новорожденному Иисусу Христу и принесли ему дорогие подарки. Ребятишки с малых лет перенимали от старших не только народную мудрость, но и сложившиеся веками традиции и обычаи.

В домах украшали любимую с детства рождественскую елку.

Кстати, лесная красавица пришла в Россию из Германии относительно недавно - при Петре I. Вечная зелень ели и других растений (можжевельника, лавра, омела) была символом неувядающей жизни. Поэтому и стали у нас украшать еловыми ветками дома и храмы.

А в ночь на 25 декабря по всей стране, в малых и больших церквах, совершалось торжественное Богослужение.

С самого утра Великого дня Рождества славили Христа : ходили «со звездой» по домам, пели церковные гимны и народные колядки о рождении Младенца от Девы, о простых пастухах и мудрых волхвах.

Об обычаях празднования Рождества до Революции с любовью и грустью вспоминал в эмиграции в Париже русский писатель Иван Шмелев.

Любовь к празднику выражалась и числом храмов и монастырей, возводимых в честь праздника Рождества Христова.

Самый известный храм в России, посвященный этому Празднику - храм Рождества Христа Спасителя в Москве. На Рождество Христово, 25 декабря 1812 года, император Александр I подписал высочайший Манифест о создании в честь победы над армией Наполеона храма «...в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели... Да простоит сей Храм многие веки, и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовию и подражанием к делам их предков».

С 1917 года, в атеистическом советском государстве, о Рождестве и упоминать запрещалось, не только праздновать. Вифлеемскую звезду заменили на пятиконечную (и строго следили, чтобы у любой изображаемой звезды было только пять лучей), зеленая ель также была подвергнута опале, как рождественский символ. Люди, пережившие те лихие времена, рассказывают, как тайком проносили зеленые веточки в дом и прятали их в дальних комнатах от посторонних глаз. В 1933 году специальным Указом правительства ель вернули людям, но уже как новогоднюю.

В годы репрессий Рождественские службы совершали тайно в домах, в лагерях, тюрьмах и ссылках. Рождество праздновали в самых невероятных условиях, рискуя потерять работу, свободу и даже жизнь.

Незабываемое Рождество Христово провел в лагере на Соловках писатель Борис Ширяев на нарах общежития, устроенного в руинах Преображенского собора. Из воспоминаний киевлянки Валентины Яснопольской видно, какого мужества требовало от верующих прийти в эти годы на службу в храм.

История России продолжается, Постановлением президента РСФР 1991 года Рождество Христово вновь является официальным праздничным днем для всех народов Российской Федерации.

Источник: http://rojdestvo.paskha.ru/Russia/

|

Процитировано 10 раз

Понравилось: 1 пользователю

Рождественский сочельник. |

Сочельник

СОЧЕЛЬНИК (сочевник), навечерие Рождества Христова. По заведенному обычаю, русский народ в Рождественский сочельник — 24 декабря/6 января — постился до позднего вечера, именно до появления звезды. В Западной и Южной России, как только является на небе вечерняя звезда, все семейство приступало к св. рождественской вечери. Пред самым началом этой трапезы хозяева дома затепляли лампаду у образов, ставили пред иконами восковые свечи, читали вслух молитвы, и затем все семейство, заключив молитву благожеланиями, принималось угощаться, и от обильного угощения Рождественский сочельник обыкновенно назывался Щедрым вечером или Богатою кутьею.

Важнейшей принадлежностью стола на Рождественский сочельник служили кутья и взвар. Первая обыкновенно приготовлялась из зерновой вареной пшеницы, ячменя, риса с сытою; взвар состоял из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Самый стол, на котором располагалась трапеза, устилался сеном или соломой. Кутья и взвар как главные принадлежности на Рождественский сочельник имели символическое значение: кутья есть неотъемлемая пища при похоронах и поминовении покойников, а взвар обыкновенно варится при рождении дитяти. Легко отсюда заключить, что наши предки в вечери Рождества Христова этими двумя блюдами соединяли воспоминание о рождении и смерти Спасителя. Вспомним, что и смирна, которую волхвы принесли в дар новорожденному Христу, также знаменовала смерть Христову. Сено или солома, которыми устилался стол и прилавок, напоминали собою те ясли, в которых положен был Спаситель.

Наши предки старались Рождественский сочельник ознаменовать делами христианской благотворительности. Так, царь Алексей Михайлович накануне Рождества Христова рано утром ходил тайно в тюрьмы и богадельни, раздавал там щедрую милостыню; он делал такие же подаяния на улицах нищим и разного рода бедным. Вместе с указанными благочестивыми обычаями у наших предков совершались и такие обряды, которые были остатком дохристианской древности. Так, например, в Стоглаве говорится, что “в навечерии Рождества Христова... мужи и жены и дети в домах по улицам отходя и по водам глумы творят всякими играми и песньми сатанинскими и многими видами скаредными”. Нет сомнения, что эти беснования и игры были остатками празднества языческой Коляды, празднества, которое с разными пиршествами и весельем совершалось 24 и 25 декабря. В к. XVII ст. патр. Иоаким сильно восставал против этого празднества и даже указом своим запрещал скверные и бесовские действия и игрища, которые совершались в Москве и других городах в навечерие Рождества Христова.

И.П. Калинский

Источник: http://www.hrono.ru/religia/pravoslav/sochelnik.php

По заведенному обычаю, русский народ в Рождественский сочельник - 24 декабря/6 января - постился до позднего вечера, именно до появления звезды. В Западной и Южной России, как только являлась на небе вечерняя звезда, все семейство приступало к рождественской вечери.

Перед самым началом этой трапезы хозяева дома затепляли лампаду у образов, ставили пред иконами восковые свечи, читали вслух молитвы, и затем все семейство, заключив молитву благожеланиями, принималось угощаться, и от обильного угощения Рождественский сочельник обыкновенно назывался Щедрым вечером или Богатою кутьею.

Важнейшей принадлежностью стола на Рождественский сочельник служили кутья и взвар. Первая обыкновенно приготовлялась из зерновой вареной пшеницы, ячменя, риса с сытою; взвар состоял из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде.

Самый стол, на котором располагалась трапеза, устилался сеном или соломой. Кутья и взвар как главные принадлежности на Рождественский сочельник имели символическое значение: кутья есть неотъемлемая пища при похоронах и поминовении покойников, а взвар обыкновенно варится при рождении дитяти.

Отсюда легко заключить, что наши предки в вечери Рождества Христова этими двумя блюдами соединяли воспоминание о рождении и смерти Спасителя. Вспомним, что и смирна, которую волхвы принесли в дар новорожденному Христу, также знаменовала смерть Христову. А сено или солома, которыми устилался стол и прилавок, напоминали собою те ясли, где лежал Спаситель.

Сочиво (коливо, кутья)

200 г очищенной пшеницы,

150 г мака,

50 г очищенных орехов,

50 г изюма,

ванильный сахар,

мед по вкусу,

сахар по вкусу.

Пшеницу перебрать, промыть, залить водой и варить до готовности, отцедить, остудить. Мак заварить кипятком и держать на огне до тех пор, пока он не будет легко растираться пальцами. Отцедить на сите, пропустить через мясорубку. Перемешать с пшеницей, добавить измельченные орехи, ошпаренный кипятком и отцеженный изюм, мед и сахар по вкусу, ванильный сахар. Переложить в блюдо. Подавать охлажденной.

Пшеничная с медом

Целые зерна лущеной пшеницы (можно пшеничной крупы) залить холодной водой, варить до размягчения и откинуть на дуршлаг. Мед (200 г) развести 4 стаканами воды, залить пшеницу, поставить на слабый огонь, довести до кипения и охладить.

Из риса

500 г риса перебрать, промыть, залить холодной водой, довести до кипения, откинуть на сито или дуршлаг и промыть холодной водой. Затем рис снова залить большим количеством холодной воды и варить до готовности, не мешая. Воду слить, рис охладить. Ошпаренный кипятком сладкий миндаль растереть, добавить сахарный песок, размешав, развести небольшим количеством воды и соединить с рисом. Все перемешать, добавить вымытый и ошпаренный кипятком изюм (200 г), корицу и снова тщательно перемешать. Выложить на большую тарелку и посыпать по вкусу сахарной пудрой. Отдельно подать фруктовый кисель.

Источник: http://rojdestvo.paskha.ru/kitchen/Sochelnik/

Рождественский Сочельник - День празднования: 6 января.

На службе в этот день стараются быть все верующие. Сразу после литургии служится великая вечерня, после отпуска которой из алтаря выносят большую зажженную свечу – символ Вифлеемской звезды.

Существует традиция в Рождественский сочельник не вкушать пищу до первой звезды, а затем есть «сочиво». От «сочиво» предположительно и происходит название праздника. «Сочиво» или «коливо» - это вареные цельные зерна риса или пшеницы с медом. Некоторые называют сочивом вареные без масла овощи.

Вкушать «сочиво» положено после завершения богослужения, но многие верующие воздерживаются от пищи до тех пор, пока на небе не загорятся первые звезды. Эта традиция связана с явлением звезды на Востоке (Мф. 2:2), возвестившей о рождении Христа. Поэтому верующие ждут появление на небе первой звезды, которая когда-то возвестила волхвам о рождении Спасителя.

7 января заканчивается Рождественский пост, весь мир празднует Рождество Христово, и после ночного богослужения люди садятся за праздничный стол. Начинаются святки, которые продлятся до 18 января – Крещенского сочельника. В святочные дни отменяется пост в среду и пятницу. Верующие празднуют рождение Спасителя.

Источник: http://www.sofija.ru/faq/encyclopedia/dvunadesyatye_prazdniki/1118/

Метки: Сочельник |

Процитировано 1 раз

Поздравительные Рождественские открытки. |

Зажглась звезда на небе зимнем

И мир преобразился.

Звезда явилась та знамением:

То Божий сын родился.

С тех пор, кого ты не спроси,

Кто слышит Божье слово,

Мы отмечаем на Руси

Рождение Христово.

Желаем мира и добра

Своим врагам и близким,

И радуемся, что тогда

Зимой Христос родился!

Метки: Рождество |

Процитировано 6 раз

Понравилось: 2 пользователям

Поздравительные открытки с Рождеством. |

Морозной ночью зимней, снежной,

Мы ждем с надеждой каждый год,

Что над планетой нашей грешной

Звезда Спасителя взойдет.

За те грехи, что мы свершили

За этот долгий трудный год,

Христос простит, что согрешили,

И, так надеемся, поймет.

А мы покаемся, и снова

С надеждой глядя на восток,

Родным, всем близким и знакомым

Мы скажем гордо: С нами Бог!

И целый год стараться будем

Прощать, любить и не грешить.

Хоть нелегко, но нужно, люди.

По Божеским законам жить.

Метки: Поздравительные открытки с Рождеством |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

молитвы |

глас 4

Победоноснаго Воскресения/ истинноименитая наречена еси, мученице Христова,/ победы на враги поставила еси мук терпением,/ Христа ради, Жениха твоего,/ Егоже возлюбила еси.// Того моли спасти души наша.

Кондак великомученицы Анастасии

глас 2

Во искушениих и скорбех сущии,/ к твоему храму притекающе,/ приемлют честная дарования/ от живущия в тебе Божественныя благодати, Анастасие:// ты бо присно миру точиши исцеления.

|

Святая великомученица Анастасия Узорешительница- завтра, 4 января |

Святая великомученица Анастасия Узорешительница (+ ок. 304) пострадала во время правления римского императора Диоклитиана (284-305). Родилась в Риме, в семье сенатора Претекстата. Отец был язычник, мать Фавста — тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону (+ ок. 304 г.; память 22 декабря). Хрисогон учил Анастасию Священному Писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.

В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников, — умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник два года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии, Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. Святая писала своему учителю: «Муж мой... томит меня как противницу его языческой веры в столь тяжком заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвою». В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури.

Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан, полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хрисогона отправили в Аквилею (город в верхней Италии) на суд к императору Диоклитиану, — Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его мученической кончины, по Божественному откровению, было сокрыто пресвитером Зоилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Зоилу и предсказал о близкой кончине трех юных христианок, живших недалеко, — Агапии, Хионии и Ирины (( 304; память 16 апреля). И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество трех дев перед предстоящими им пытками. После кончины мучениц, она сама похоронила их тела.

Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и названа Узорешительницей. В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой-христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах.

Стало известно, что Анастасия — христианка, ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклитиану. Расспросив Анастасию, Диоклитиан узнал, что она все свои средства истратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки: «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному Жениху моему — Христу...» Прежде, чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но, как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти анфипатом (начальником области) Никитием в их родном городе Никее (( ок. 304; память 29 июля и 22 декабря). Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученице являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христиан Евтихиан (( ок. 304; память 22 декабря). Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа — святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, игемон приказал казнить всех новокрещеных. Святую Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Узорешительница.

Тело святой осталось невредимым, — похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь.

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

4 января |

Рождественский (Филиппов) пост.

Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомВмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).

Сщмчч. Димитрия и Феодора пресвитеров (1938).

Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 304).

|

молитвы |

Православныя веры поборниче. /

Земли Российския печальниче, /

пастырем правило и образе верным, /

покаяния и жизни во Христе проповедниче. /

Божественных таин благоговейный служителю /

и дерзновенный о людех молитвенниче, /

отче праведный Иоанне, /

целителю и предивный чудотворче, /

граду Кронштадту похвало /

и церкви нашея украшение, /

моли всеблагаго Бога /

умирити мир и спасти души наша.

|

Святой праведный Иоанн Кронштадтский |

Святый праведный отец наш Иоанн, Кронштадтский Чудотворец, родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии - на далеком севере России, в семье бедного сельского дьячка Илии Сергиева и жены его Феодоры. Новорожденный казался столь слабым и болезненным, что родители поспешили тотчас же окрестить его, причем нарекли его Иоанном, в честь преподобного Иоанна Рыльского, в тот день Св. Церковью празднуемого. Вскоре после крещения младенец Иоанн сталь заметно поправляться. Благочестивые родители, приписав это благодатному действию св. таинства крещения, стали с особою ревностью направлять его мысль и чувство к Богу, приучая его к усердной домашней и церковной молитве. Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и тем воспитал в нем особенную любовь к богослужению.

Живя в суровых условиях крайней материальной нужды, отрок Иоанн рано познакомился с безотрадными картинами бедности, горя, слез и страданий. Это сделало его сосредоточенным, вдумчивым и замкнутым в себе и, вместе с тем, воспитало в нем глубокое сочувствие и сострадательную любовь к беднякам. Не увлекаясь свойственными детскому возрасту играми, он, нося постоянно в сердце своем память о Боге, любил природу, которая возбуждала в нем умиление и преклонение пред величием Творца всякой твари.

На шестом году отрок Иоанн, при помощи отца, начал учиться грамоте. Но грамота вначале плохо давалась мальчику. Это его печалило, но это же подвигло и на особенно горячие молитвы к Богу о помощи. Когда отец его, собрав последние средства от скудости своей, отвез его в Архангельское приходское училище, он, особенно остро почувствовав там свое одиночество и беспомощность, все утешение свое находил только в молитве. Молился он часто и пламенно, горячо прося у Бога помощи. И вот, после одной из таких горячих молитв, ночью, мальчика вдруг точно потрясло всего, "точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове", "легко и радостно так стало на душе": ему ясно представился учитель того дня, его урок, он вспомнил даже, о чем и что он говорил. Чуть засветлело, он вскочил с постели, схватил книги - и о, счастие! Он стал читать гораздо лучше, стал хорошо понимать все и запоминать прочитанное.

С той поры отрок Иоанн стал отлично учиться: одним из первых окончил училище, первым окончил Архангельскую духовную семинарию и был принят на казенный счет в С.-Петербургскую Духовную Академию.

Еще учась в семинарии, он лишился нежно любимого им отца. Как любящий и заботливый сын, Иоанн хотел было прямо из семинарии искать себе место диакона или псаломщика, чтобы содержать оставшуюся без средств к существованию старушку-мать. Но она не пожелала, чтобы сын из-за нее лишился высшего духовного образования, и настояла на его поступлении в академию.

Поступив в академию, молодой студент не оставил свою мать без попечения: он выхлопотал себе в академическом правлении канцелярскую работу и весь получавшийся им скудный заработок полностью отсылал матери.

Учась в академии, Иоанн первоначально склонялся посвятить себя миссионерской работе среди дикарей Сибири и Северной Америки. Но Промыслу Божию угодно было призвать его к иного рода пастырской деятельности. Размышляя однажды о предстоящем ему служении Церкви Христовой во время уединенной прогулки по академическому саду, он, вернувшись домой, заснул и во сне увидел себя священником, служащим в Кронштадтском Андреевском соборе, в котором в действительности он никогда еще не был. Он принял это за указание свыше. Скоро сон сбылся с буквальной точностью. В 1855 году, когда Иоанн Сергиев окончил курс академии со степенью кандидата богословия, ему предложено было вступить в брак с дочерью протоиерея Кронштадтского Андреевского собора К. Несвитского Елисаветою и принять сан священника для служения в том же соборе. Вспомнив свой сон, он принял это предложение.

12 декабря 1855 года совершилось его посвящение в священника. Когда он впервые вошел в Кронштадтский Андреевский собор, он остановился почти в ужасе на его пороге: это был именно тот храм, который задолго до того представлялся ему в его детских видениях. Вся остальная жизнь о. Иоанна и его пастырская деятельность протекала в Кронштадте, почему многие забывали даже его фамилию "Сергиев" и называли его "Кронштадтский", да и сам он нередко так подписывался.

Брак о. Иоанна, который требовался обычаями нашей Церкви для иерея, проходящего свое служение в миру, был только фиктивный, нужный ему для прикрытия его самоотверженных пастырских подвигов: в действительности он жил с женой, как брат с сестрой. "Счастливых семей, Лиза, и без нас много. А мы с тобою давай посвятим себя на служение Богу", - так сказал он своей жене в первый же день своей брачной жизни, до конца дней своих оставаясь чистым девственником.

Хотя однажды о. Иоанн и говорил, что он не ведет аскетической жизни, но это, конечно, сказано было им лишь по глубокому смирению. В действительности, тщательно скрывая от людей свое подвижничество, о. Иоанн быль величайшим аскетом. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. Его замечательный дневник "Моя Жизнь во Христе" ярко свидетельствует об этой его аскетической борьбе с греховными помыслами, этой "невидимой брани", которую заповедуют всем истинным христианам древние великие отцы-подвижники. Строгого поста, как душевного, так и телесного, требовало естественно от него и ежедневное совершение Божественной литургии, которое он поставил себе за правило.

При первом же знакомстве с своей паствой о. Иоанн увидел, что здесь ему предстоит не меньшее поле для самоотверженной и плодотворной пастырской деятельности, нежели в далеких языческих странах. Безверие, иноверие и сектантство, не говоря уже о полном религиозном индифферентизме, процветали тут. Кронштадт был местом административной высылки из столицы разных порочных людей. Кроме того, там много было чернорабочих, работавших главным образом в порту. Все они ютились, по большей части, в жалких лачугах и землянках, попрошайничали и пьянствовали. Городские жители немало терпели от этих морально опустившихся людей, получивших название "посадских". Ночью не всегда безопасно было пройти по улицам, ибо был риск подвергнуться нападению грабителей.

Вот на этих-то, казалось, нравственно погибших людей, презираемых всеми, и обратил свое внимание исполненный духа подлинной Христовой любви наш великий пастырь. Среди них-то он и начал дивный подвиг своего самоотверженного пастырского делания. Ежедневно стал он бывать в их убогих жилищах, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал им материально, раздавая все, что имел, нередко возвращаясь домой раздетым и даже без сапог. Эти кронштадтские "босяки", "подонки общества", которых о. Иоанн силою своей сострадательной пастырской любви опять делал людьми, возвращая им утраченный ими было человеческий образ, первыми "открыли" святость о. Иоанна. И это "открытие" очень быстро восприняла затем вся верующая народная Россия.

Необыкновенно трогательно рассказывает об одном из таких случаев духовного возрождения благодаря о. Иоанну один ремесленник: "Мне было тогда годов 22-23. Теперь я старик, а помню хорошо, как видел в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена потихоньку по миру сбирала. Жили в дрянной конурке. Прихожу раз не очень пьяный. Вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка был, как Христос на картинке "Благословение детей". Я было ругаться хотел: вот, мол, шляются... да глаза батюшки ласковые и серьезные меня остановили: стыдно стало... Опустил я глаза, а он смотрит- прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не смею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там всегда и тепло и хорошо, и о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел он, я сижу и молчу... Не плачу, хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит... И вот с тех пор я человеком стал..."

Такой необычный пастырский подвиг молодого пастыря стал вызывать нарекания и даже нападки на него со всех сторон. Многие долго не признавали искренности его настроения, глумились над ним, клеветали на него устно и печатно, называли его юродивым. Одно время епархиальное начальство воспретило даже выдавать ему на руки жалование, так как он, получив его в свои руки, все до последней копейки раздавал нищим, вызывало его для объяснений. Но все эти испытания и глумления о. Иоанн мужественно переносил, ни в чем не изменяя в угоду нападавшим на него принятого им образа жизни. И, с Божией помощью, он победил всех и вся, и за все то, над чем в первые годы пастырства над ним смеялись, поносили, клеветали и преследовали, впоследствии стали прославлять, поняв, что перед ними истинный последователь Христов, подлинный пастырь, полагающий душу свою за овцы своя.

"Нужно любить всякого человека и в грехе его и в позоре его, - говорил о. Иоанн. - Не нужно смешивать человека - этот образ Божий - со злом, которое в нем"... С таким сознанием он и шел к людям, всех побеждая и возрождая силою своей истинно пастырской состраждущей любви.

Скоро открылся в о. Иоанне и дивный дар чудотворения, который прославил его на всю Россию и даже далеко за пределами ее. Нет никакой возможности перечислить все чудеса, совершенные о. Иоанном. Наша неверующая интеллигенция и ее печать намеренно замалчивали эти бесчисленные явления силы Божией. Но все же очень много чудес записано и сохранено в памяти. Сохранилась точная запись рассказа самого о. Иоанна о первом его чуде своим сопастырям-священникам. Глубоким смирением дышит этот рассказ. "Кто-то в Кронштадте заболел, - так рассказывал об этом о. Иоанн. - Просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда уже была такая привычка: никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии, прося у Господа исполнения над болящим Его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая женщина, проведшая свою жизнь по-христиански и в страхе Божием кончившая свое земное странствование. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался: как я могу - думал я - иметь такое дерзновение? Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедал пред Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость Свою - он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога - молиться за тех, кто будет этого просить".

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

По молитве о. Иоанна действительно совершалось и теперь, по его блаженной кончине, продолжает совершаться множество дивных чудес. Излечивались молитвою и возложением рук о. Иоанна самые тяжкие болезни, когда медицина терялась в своей беспомощности. Исцеления совершались как наедине, так и при большом стечении народа, а весьма часто и заочно. Достаточно было иногда написать письмо о. Иоанну или послать телеграмму, чтобы чудо исцеления совершилось. Особенно замечательно происшедшее на глазах у всех чудо в селе Кончанском (Суворовском), описанное случайно находившейся тогда там суворовской комиссией профессоров военной академии (в 1901 г.). Женщина, много лет страдавшая беснованием и приведенная к о. Иоанну в бесчувственном состоянии, через несколько мгновений была им совершенно исцелена и приведена в нормальное состояние вполне здорового человека. По молитве о. Иоанна прозревали слепые. Художником Животовским описано чудесное пролитие дождя в местности, страдавшей засухой и угрожаемой лесным пожаром, после того как о. Иоанн вознес там свою молитву. О. Иоанн исцелял силою своей молитвы не только русских православных людей, но и мусульман, и евреев, и обращавшихся к нему из-за границы иностранцев. Этот великий дар чудотворения естественно был наградой о. Иоанну за его великие подвиги - молитвенные труды, пост и самоотверженные дела любви к Богу и ближним.

И вот скоро вся верующая Россия потекла к великому и дивному чудотворцу. Наступил второй период его славной жизни, его подвигов. Вначале он сам шел к народу в пределах одного своего города, а теперь народ сам отовсюду, со всех концов России, устремился к нему. Тысячи людей ежедневно приезжали в Кронштадт, желая видеть о. Иоанна и получить от него ту или иную помощь. Еще большее число писем и телеграмм получал он: кронштадтская почта для его переписки должна была открыть особое отделение. Вместе с письмами и телеграммами текли к о. Иоанну и огромные суммы денег на благотворительность. О размерах их можно судить только приблизительно, ибо, получая деньги, о. Иоанн тотчас же все раздавал. По самому минимальному подсчету, чрез его руки проходило в год не менее одного миллиона рублей (сумма по тому времени громадная!). На эти деньги о. Иоанн ежедневно кормил тысячу нищих, устроил в Кронштадте замечательное учреждение - "Дом Трудолюбия" со школой, церковью, мастерскими и приютом, основал в своем родном селе женский монастырь и воздвиг большой каменный храм, а в С.-Петербурге построил женский монастырь на Карповке, в котором и был по кончине своей погребен.

К общей скорби жителей Кронштадта, во второй период своей жизни, период своей всероссийской славы, о. Иоанн должен был оставить преподавание Закона Божия в Кронштадтском городском училище и в Кронштадтской классической гимназии, где он преподавал свыше 25-ти лет. А был он замечательным педагогом-законоучителем. Он никогда не прибегал к тем приемам преподавания, которые часто имели место тогда в наших учебных заведениях, то есть ни к чрезмерной строгости, ни к нравственному принижению неспособных. У о. Иоанна мерами поощрения не служили отметки, ни мерами устрашения - наказания. Успехи рождало теплое, задушевное отношение его как к самому делу преподавания, так и к ученикам. Поэтому у него не было "неспособных". На его уроках все без исключения жадно вслушивались в каждое его слово. Урока его ждали. Уроки его были скорее удовольствием, отдыхом для учащихся, чем тяжелой обязанностью, трудом. Это была живая беседа, увлекательная речь, интересный, захватывающий внимание рассказ. И эти живые беседы пастыря-отца с своими детьми на всю жизнь глубоко запечатлевались в памяти учащихся. Такой способ преподавания он в своих речах, обращаемых к педагогам перед началом учебного года, объяснял необходимостью дать отечеству прежде всего человека и христианина, отодвигая вопрос о науках на второй план. Нередко бывали случаи, когда о. Иоанн, заступившись за какого-нибудь ленивого ученика, приговоренного к исключению, сам принимался за его исправление. Проходило несколько лет, и из ребенка, не подававшего, казалось, никаких надежд, вырабатывался полезный член общества. Особенное значение о. Иоанн придавал чтению житий святых и всегда приносил на уроки отдельные жития, которые раздавал учащимся для чтения на дому. Характер такого преподавания Закона Божия о. Иоанном ярко запечатлен в адресе, поднесенном ему по случаю 25-летия его законоучительства в Кронштадтской гимназии: "Не сухую схоластику ты детям преподавал, не мертвую формулу - тексты и изречения - ты им излагал, не заученных только на память уроков ты требовал от них; на светлых, восприимчивых душах ты сеял семена вечного и животворящего Глагола Божия".

Но этот славный подвиг плодотворного законоучительства о. Иоанн должен был оставить ради еще более плодотворного и широкого подвига своего всероссийского душепопечения.

Надо только представить себе, как проходил день у о. Иоанна, чтобы понять и прочувствовать всю тяжесть и величие этого его беспримерного подвига. Вставал о. Иоанн ежедневно в 3 часа ночи и готовился к служению Божественной литургии. Около 4 часов он отправлялся в собор к утрени. Здесь его уже встречали толпы паломников, жаждавших получить от него хотя бы благословение. Тут же было и множество нищих, которым о. Иоанн раздавал милостыню. Заутреней о. Иоанн непременно сам всегда читал канон, придавая этому чтению большое значение. Перед началом литургии была исповедь. Исповедь, из-за громадного количества желавших исповедываться у о. Иоанна, была им введена, по необходимости, общая. Производила она - эта общая исповедь - на всех участников и очевидцев потрясающее впечатление: многие каялись вслух, громко выкрикивая, не стыдясь и не стесняясь, свои грехи. Андреевский собор, вмещавший до 5.000 чел., всегда бывал полон, а потому очень долго шло причащение и литургия раньше 12 час. дня не оканчивалась. По свидетельству очевидцев и сослуживших о. Иоанну, совершение о. Иоанном Божественной литургии не поддается описанию. Ласковый взор, то умилительный, то скорбный, в лице сияние благорасположенного духа, молитвенные вздохи, источники слез, источаемых внутренне, порывистые движения, огонь благодати священнической, проникающий его мощные возгласы, пламенная молитва - вот некоторые черты о. Иоанна при богослужении. Служба о. Иоанна представляла собою непрерывный горячий молитвенный порыв к Богу. Во время службы он был воистину посредником между Богом и людьми, ходатаем за грехи их, был живым звеном, соединявшим Церковь земную, за которую он предстательствовал, и Церковь небесную, среди членов которой он витал в те минуты духом. Чтение о. Иоанна на клиросе - это было не простое чтение, а живая восторженная беседа с Богом и Его святыми: читал он громко, отчетливо, проникновенно, и голос его проникал в самую душу молящихся. А за Божественной литургией все возгласы и молитвы произносились им так, как будто своими просветленными очами лицом к лицу видел он пред собою Господа и разговаривал с Ним. Слезы умиления лились из его глаз, но он не замечал их. Видно было, что о. Иоанн во время Божественной литургии переживал всю историю нашего спасения, чувствовал глубоко и сильно всю любовь к нам Господа, чувствовал Его страдания. Такое служение необычайно действовало на всех присутствующих. Не все шли к нему с твердой верой: некоторые с сомнением, другие с недоверием, а третьи из любопытства. Но здесь все перерождались и чувствовали, как лед сомнения и неверия постепенно таял и заменялся теплотою веры. Причащающихся после общей исповеди бывало всегда так много, что на святом престоле стояло иногда несколько больших чаш, из которых несколько священников приобщали верующих одновременно. И такое причащение продолжалось нередко более двух часов.

Во время службы письма и телеграммы приносились о. Иоанну прямо в алтарь, и он тут же прочитывал их и молился о тех, кого просили его помянуть.

После службы, сопровождаемый тысячами верующих, о. Иоанн выходил из собора и отправлялся в Петербург по бесчисленным вызовам к больным. И редко когда возвращался домой ранее полуночи. Надо полагать, что многие ночи он совсем не имел времени спать.

Так жить и трудиться можно было, конечно, только при наличии сверхъестественной благодатной помощи Божией!

Но и самая слава о. Иоанна была его величайшим подвигом, тяжким трудом. Подумать только, что ведь всюду, где бы он ни показался, около него мгновенно вырастала толпа жаждавших хотя бы лишь прикоснуться к чудотворцу. Почитатели его бросались даже за быстро мчавшейся каретой, хватая ее за колеса с опасностью быть изувеченными.

По желанию верующих о. Иоанну приходилось предпринимать поездки в разные города России. Эти поездки были настоящим триумфом смиренного Христова служителя. Стечение народа определялось десятками тысяч, и все бывали объяты чувствами сердечной веры и благоговения, страхом Божиим и жаждою получить целительное благословение. Во время проезда о. Иоанна на пароходе толпы народа бежали по берегу, многие при приближении парохода становились на колени. В имении "Рыжовка", около Харькова, где поместили о. Иоанна, уничтожены были многотысячной толпой трава, цветы, клумбы. Тысячи народа проводили дни и ночи лагерем около этого имения. Харьковский собор во время служения о. Иоанна 15 июля 1890 года не мог вместить молящихся. Не только весь собор, но и площадь около собора не вместила народа, который наполнял даже все прилегающие улицы. В самом соборе певчие принуждены были поместиться в алтаре. Железные решетки оказались всюду сломанными от давки. 20 июля о. Иоанн совершал молебен на Соборной площади - народу было более 60.000. Точно такие же сцены происходили в поволжских городах: в Самаре, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде.

О. Иоанн находился в царском дворце в Ливадии при последних днях жизни Императора Александра III, и самая кончина Государя последовала в его присутствии. Больной Государь встретил о. Иоанна словами: "Я не смел пригласить вас сам. Благодарю, что вы прибыли. Прошу молиться за меня. Я очень недомогаю"... Это было 12 октября 1894 года. После совместной коленопреклонной молитвы Государя наедине с о. Иоанном последовало значительное улучшение здоровья больного и явились надежды на его полное выздоровление. Так продолжалось пять дней; 17 октября началось снова ухудшение. В последние часы своей жизни Государь говорил о. Иоанну: "Вы - святой человек. Вы - праведник. Вот почему вас любит русский народ". "Да, - отвечал о. Иоанн, - Ваш народ любит меня". Умирая, по принятии Св. Таин и таинства елеосвящения, Государь просил о. Иоанна возложить свои руки на его голову, говоря ему: "Когда вы держите руки свои на моей голове, я чувствую большое облегчение, а когда отнимаете, очень страдаю - не отнимайте их". О. Иоанн так и продолжал держать свои руки на главе умирающего Царя, пока Царь не предал душу свою Богу.

Достигнув высокой степени молитвенного созерцания и бесстрастия, о. Иоанн спокойно принимал богатые одежды, преподносимые ему его почитателями, и облачался в них. Это ему даже и нужно было для прикрытия своих подвигов. Полученные же пожертвования раздавал все, до последней копейки. Так, например, получив однажды при громадном стечении народа пакет из рук купца, о. Иоанн тотчас же передал его в протянутую руку бедняка, не вскрывая даже пакета. Купец взволновался: "Батюшка, да там тысяча рублей!" - "Его счастие", - спокойно ответил о. Иоанн. Иногда, однако, он отказывался принимать от некоторых лиц пожертвования. Известен случай, когда он не принял от одной богатой дамы 30.000 рублей. В этом случае проявилась прозорливость о. Иоанна, ибо эта дама получила эти деньги нечистым путем, в чем после и покаялась.

Был о. Иоанн и замечательным проповедником, причем говорил он весьма просто и чаще всего без особой подготовки - экспромтом. Он не искал красивых слов и оригинальных выражений, но проповеди его отличались необыкновенной силой и глубиной мысли, а вместе с тем и исключительной богословской ученостью, при всей своей доступности для понимания даже простыми людьми. В каждом слове его чувствовалась какая-то особенная сила, как отражение силы его собственного духа.

Несмотря на всю свою необыкновенную занятость, о. Иоанн находил, однако, время вести как бы духовный дневник, записывая ежедневно свои мысли, приходившие ему во время молитвы и созерцания, в результате "благодатного озарения души, которого удостаивался он от всепросвещающего Духа Божия". Эти мысли составили собою целую замечательную книгу, изданную под заглавием: "Моя жизнь во Христе". Книга эта представляет собою подлинное духовное сокровище и может быть поставлена наравне с вдохновенными творениями древних великих отцов Церкви и подвижников христианского благочестия. В полном собрании сочинений о. Иоанна издания 1893 г. "Моя жизнь во Христе" занимает 3 тома в 1000 с лишком страниц. Это - совершенно своеобразный дневник, в котором мы находим необыкновенно поучительное для каждого читателя отражение духовной жизни автора. Книга эта на вечные времена останется ярким свидетельством того, как жил наш великий праведник и как должно жить всем тем, кто хотят не только называться, но и в действительности быть христианами.

Замечательным памятником святой личности о. Иоанна и не исчерпаемым материалом для назидания являются также три тома его проповедей, содержащие общим счетом до 1800 страниц. Впоследствии накопилось еще очень много отдельных сочинений о. Иоанна, издававшихся отдельными книжками в огромном количестве. Все эти слова и поучения о. Иоанна - подлинное веяние Св. Духа, раскрывающее нам неисследимые глубины Премудрости Божией. В них поражает дивное своеобразие во всем: в изложении, в мысли, в чувстве. Каждое слово - от сердца, полно веры и огня, в мыслях - изумительная глубина и мудрость, во всем поразительная простота и ясность. Нет ни одного лишнего слова, нет "красивых фраз". Их нельзя только "прочитать" - их надо всегда перечитывать, и всегда найдешь в них что-то новое, живое, святое.

"Моя жизнь во Христе" уже вскоре после своего выхода в свет настолько привлекла к себе всеобщее внимание, что была переведена на несколько иностранных языков, а у англиканских священников сделалась даже любимейшей настольной книгой.

Основная мысль всех письменных творений о. Иоанна - необходимость истинной горячей веры в Бога и жизни по вере, в непрестанной борьбе со страстьми и похотьми, преданность вере и Церкви Православной как единой спасающей.

В отношении к нашей Родине - России о. Иоанн явил собою образ грозного пророка Божия, проповедующего истину, обличающего ложь, призывающего к покаянию и предрекающего близкую кару Божию за грехи и за богоотступничество. Будучи сам образом кротости и смирения, любви к каждому человеку, независимо от национальности и вероисповедания, о. Иоанн с великим негодованием относился ко всем тем безбожным, материалистическим и вольнодумным либеральным течениям, которые подрывали веру русского народа и подкапывали тысячелетний государственный строй России.

"Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству... Господь вверил нам, русским, великий спасительный талант православной веры... Восстань же, русский человек!.. Кто вас научил непокорности и мятежам бессмысленным, коих не было прежде в России... Перестаньте безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу - и вам и России". И грозно прорекает: "Царство Русское колеблется, шатается, близко к падению". "Если в России так пойдут дела и безбожники и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония". "Бедное отечество, когда-то ты будешь благоденствовать?! Только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и Отечеству и чистоты нравов".

Последующие события кровавой русской революции и торжества безбожного человеконенавистнического большевизма показали, насколько был прав в своих грозных предостережениях и пророческих предвидениях великий праведник земли русской.

К тяжелому подвигу служения людям в последние годы жизни о. Иоанна присоединился мучительный личный недуг- болезнь, которую он кротко и терпеливо переносил, никому никогда не жалуясь. Решительно отверг он предписания знаменитых врачей, пользовавших его, - поддерживать свои силы скоромной пищей. Вот его слова: "Благодарю Господа моего за ниспосланные мне страдания для предочищения моей грешной души. Оживляет - Святое Причастие". И он приобщался по-прежнему каждый день.

10 декабря 1908 года, собрав остаток своих сил, о. Иоанн в последний раз сам совершил Божественную литургию в Кронштадтском Андреевском соборе. А в 7 час. 40 мин. утра 20 декабря 1908 года великий наш праведник мирно отошел ко Господу, заранее предсказав день своей кончины.

В погребении о. Иоанна участвовали и присутствовали десятки тысяч людей, а у гробницы его и тогда и в последующее время совершалось немало чудес. Необычайные то были похороны! На всем пространстве от Кронштадта до Ораниенбаума и от Балтийского вокзала в Петербурге до Иоанновского монастыря на Карповке стояли огромные толпы плачущего народа. Такого количества людей не было до того времени ни на одних похоронах - это был случай в России совершенно беспримерный. Похоронное шествие сопровождалось войсками со знаменами, военные исполняли "Коль славен", по всей дороге через весь город стояли войска шпалерами. Чин отпевания совершал С.-Петербургский Митрополит Антоний во главе сонма епископов и многочисленного духовенства. Лобызавшие руку покойного свидетельствуют, что рука оставалась не холодной, не окоченевшей. Заупокойные службы сопровождались общими рыданиями людей, чувствовавших себя осиротевшими. Слышались возгласы: "Закатилось наше солнышко! На кого покинул нас, отец родной? Кто придет теперь на помощь нам, сирым, немощным?" Но в отпевании не было ничего скорбного: оно напоминало собою скорее светлую пасхальную заутреню, и чем дальше шла служба, тем это праздничное настроение у молящихся все росло и увеличивалось. Чувствовалось, что из гроба исходит какая-то благодатная сила и наполняет сердца присутствующих какою-то неземною радостью. Для всех ясно было, что во гробе лежит святой, праведник, и дух его незримо носится в храме, объемля своею любовью и ласкою всех собравшихся отдать ему последний долг.

Похоронили о. Иоанна в церкви-усыпальнице, специально устроенной для него в подвальном этаже сооруженного им монастыря на Карповке. Вся церковка эта замечательно красиво облицована белым мрамором; иконостас и гробница - тоже из белого мрамора. На гробнице (с правой стороны храма) лежит Св. Евангелие и резная митра, под которой горит неугасаемый розовый светильник. Множество дорогих художественно исполненных лампад постоянно теплятся над гробницей. Море света от тысяч свечей, возжигаемых богомольцами, заливает этот дивный сияющий храм.

Ныне великое дело церковного прославления нашего дивного праведника, милостью Божией, совершилось. О, если бы это радостное событие воскресило в сердцах всех православных русских людей важнейший завет приснопамятного о. Иоанна и побудило их со всей решительностью последовать ему: «Нам необходимо всеобщее, нравственное очищение, всенародное, глубокое покаяние, перемена нравов языческих на христианские: очистимся, омоемся слезами покаяния, примиримся с Богом - и Он примирится с нами!»

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 7-8 июня 1990 года св. прав. Иоанн Кронштадтский был канонизован, и установлено совершать его память 20 декабря / 2 января - в день блаженной кончины святого праведника.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

\

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

2 января |

Рождественский (Филиппов) пост.

Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПредпразднство Рождества Христова. Совершается служба на шестьСщмч. Игнатия Богоносца (107). Совершается служба с полиелеемПрав. Иоанна Кронштадского, чудотворца (1908). Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846).

Свт. Филогония, еп. Антиохийского (323). Свт. Даниила, архиеп. Сербского (1338). Прп. Игнатия, архим. Печерского (1435).

Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой "Спасительница утопающих", икон Божией Матери.

|

С НОВЫМ ГОДОМ!! |

Поздравляю Вас с НОВЫМ 2012 ГОДОМ! !!

Желаю Вам счастья, здоровья обязательно, любви, успехов во всех начинаниях и продолжениях!

Цените друг друга и уважайте!

Веры, любви Вам!

Спасибо, что здесь. Спасибо , что с нами.=)

С ПРАЗДНИКОМ!

Ваша Ира;)

|

Понравилось: 2 пользователям

Новогодние открытки, поздравления и пожелания. |

Много праздников есть разных,

Но любимый – Новый год.

Говорят, он очень важный,

Кто как встретит – так живет!

Лучше встретить его дома,

За столом в кругу семьи,

Пригласить друзей, знакомых,

Самых близких из родни.

Стол накрыт, и для начала

Мы проводим старый год,

Было в нем всего немало,

Он ушел – ему почет.

Новый год идет на смену,

Мы его с надеждой ждем,

Чтобы были перемены

Только к лучшему во всем!

Пусть Новый год вам принесет

Со снегом - смех,

С морозом - бодрость,

В делах успех,

А в духе - твердость.

Пусть все заветное свершится

И, пересилив даль дорог,

Надежда в дверь к вам постучится

И тихо ступит на порог.

А вслед за ней войдет удача

С бокалом праздничным в руке,

Вбегут, ребячась и играя,

Сюрприз и шутка налегке.

Я от души вам всем желаю

Любви и радостных хлопот.

Пусть вас ничем не огорчает

2012-й год!

Метки: поздравительные открытки |

Понравилось: 1 пользователю

молитвы |

глас 4

Днесь радуется славная страна Сибирь,/ обрет святыя мощи твоя внутрь себе./ Архиереи, священницы и весь сонм людский/ духовне веселящеся, вопием ти: о Богомудре Симеоне!/ Избави нас, иже к тебе прибегающих, от всех бед,/ просяще податися всем по коегождо прошению,/ и избавитися стране сей и граду от огненнаго запаления и поганскаго нашествия и междоусобныя брани и от всякаго зла./ Темже и мы вси чтем ныне честных и многоцелебных мощей твоих пренесение новый целебниче, и вопием :/ слава Дающему тобою всем исцеление!

Ин тропарь на прославление праведного Симеона Верхотурского

глас 4

Мирскаго мятежа бегая, все желание обратил еси к Богу,/ да в видения восход обрящеши горе,/ отнюдуже не уклонився в лукавствия сердца,/ но очистив душу и тело, приял еси благодать точити цельбы верным и неверным, притекающим к тебе, праведный Симеоне./ Темже, по данному ти дару, испроси у Христа Бога исцеление нам, болящим душевными страстьми, / и моли спасти души наша.

Кондак на пренесение мощей праведного Симеона Верхотурского

глас 4

Наста днесь всечестная память новаго целебника праведнаго Симеона,/ созывает же людие в пречестный храм святаго Божия архиереа Николаа,/ идеже радостно сошедшеся благочестивых множества,/ весело празднуют пренесение честных и многоцелебных мощей твоих праздник./ Ты бо явился еси граду нашему, и всей Сибири врачевство безмездное,/ подавая исцеление с верою приходящим к тебе, Симеоне всеблаженне!/ Но яко имеяй дерзновение ко Владыце Христу,/ Того моли спасти град и люди, молящияся тебе,/ паче же ходатай буди ко Господу во дни нашествия печали рабом твоим,/ да зовем ти: радуйся, Сибирстей стране похвале и утверждение граду нашему.

Ин кондак на прославление праведного Симеона Верхотурского

глас 2

Мира суетнаго отверглся еси, да блага вечныя жизни наследиши,/ возлюбив незлобие и чистоту души и тела./ Снискал еси, еже возлюбил, свидетельствуют бо о сем гроб и нетление мощей твоих, и благодать чудотворения наипаче./ Точиши бо цельбы всем притекающим к тебе и непросвещенным, Симеоне блаженне, чудотворче предивный.

Молитва праведному Симеону Верхотурскому

О святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в небесных обителех в лице святых водворяяйся, на земли же с нами неотступно пребывая! По данней ти благодати от Господа молитися о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием к тебе притекающих, и испроси нам от Бога прощение согрешений наших, в няже впадаем множицею во вся дни жития нашего. И якоже прежде овым убо от очныя зельныя болезни ни мало зрети могущим исцеление очес, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многая преславная благодеяния даровал еси: сице избави и нас от недугов душевных и телесных и от всякия скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему и к вечному спасению благопотребная нам от Господа испроси, да тако твоим предстательством и молитвами стяжавше вся нам полезная, аще и недостойнии, благодарне восхваляюще тя, прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

18 декабря (Прославление)

Тропарь праведного Симеона Верхотурского

глас 4

Мирскаго мятежа бегая, все желание обратил еси к Богу,/ да в видения восход обрящеши горе,/ отнюдуже не уклонився в лукавствия сердца,/ но очистив душу и тело, приял еси благодать точити цельбы верным и неверным, притекающим к тебе, праведный Симеоне./ Темже, по данному ти дару, испроси у Христа Бога исцеление нам, болящим душевными страстьми, / и моли спасти души наша.

Кондак праведного Симеона Верхотурского

глас 2

Мира суетнаго отверглся еси, да блага вечныя жизни наследиши,/ возлюбив незлобие и чистоту души и тела./ Снискал еси, еже возлюбил, свидетельствуют бо о сем гроб и нетление мощей твоих, и благодать чудотворения наипаче./ Точиши бо цельбы всем притекающим к тебе и непросвещенным, Симеоне блаженне, чудотворче предивный.

|

Праведный Симеон Верхотурский |

Праведный Симеон Верхотурский (+ 1642) был дворянином, но скрывал свое происхождение и вел смиренную жизнь бедняка. Он ходил по деревням и бесплатно шил полушубки и другую верхнюю одежду, преимущественно для бедных. При этом он сознательно что-нибудь не дошивал - или рукава, или воротник, за что терпел поношения от заказчиков. Подвижник много странствовал, но чаще всего жил на погосте села Меркушинского недалеко от города Верхотурья (Пермский край). Святой Симеон любил уральскую природу и, радостно созерцая ее величественную красоту, возводил мысленный взор к Создателю мира. В свободное от трудов время любил святой в тиши уединения удить рыбу, ибо это напоминало ему об учениках Христовых, дело которых он продолжал, наставляя в истинной вере местных жителей. Его беседы были тем благодатным семенем, из которого постепенно возросли обильные плоды духа на Урале и в Сибири, где преподобный особенно почитается.

Праведный Симеон Верхотурский преставился в 1642 году, когда ему было лишь 35 лет. Он был погребен на Меркушинском погосте при храме Архистратига МихаилаЖитие.. Архистратиг Михаил.Икона. Архангел МихаилХрамы.

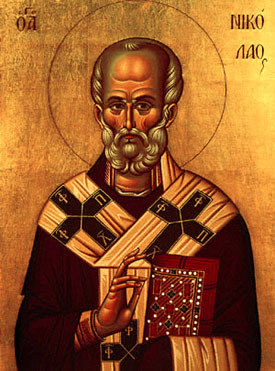

12 сентября 1704 года, по благословению митрополита Тобольского Филофея, было совершено перенесение святых мощей праведного Симеона из храма Архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя НиколаяЖитие.. Святитель Николай Мирликийский, чудотворецИкона. Святитель НиколайМолитвыХрамы.

Праведный Симеон совершил множество чудес после кончины. Он нередко являлся во сне больным и исцелял их, вразумлял впавших в порок пьянства. Особенность в явлениях святого та, что с исцелением телесных немощей он преподавал и наставления для души.

Память праведному Симеону Верхотурскому празднуется также 18 декабря, в день прославления (1694 г.).

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 1 пользователю

31 декабря |

Рождественский (Филиппов) пост.

Разрешается рыба.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМчч. Севастиана и дружины его: Никострата (казнохранителя), жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 287 или 304).

Мч. Виктора (1936). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомСщмч. Фаддея, архиепископа Тверского (1937). Сщмчч. Николая, архиеп. Великоустюжского, Илии, Иоанна, Владимира и Николая пресвитеров (1937). Сщмч. Сергия диакона и мц. Веры (1942).

Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского (633-634). Прп. Флора, еп. Амийского (VII). Прп. Михаила исп (ок. 845). Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500). Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694).

|

молитвы |

Вышняго красотою явственно украшаяся, /

постническими бо труды подвизася преподобная София, /

и бысть наследница Небесному Царствию, /

и вниде в Небесный Чертог насладитися Христовы красоты, /

Его же моли спастися граду Суждалю /

от поганых нахождений и междоусобныя брани /

и подаждь душам нашим велию милость.

|

Преподобная София |

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

29 декабря |

Рождественский (Филиппов) пост.

Пища с растительным маслом.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрор. Аггея (500 до Р.Х.).

Сщмч. Владимира пресвитера (1918). Сщмчч. Аркадия, еп. Бежецкого, Илии, Павла, Феодосия, Владимира, Александра пресвитеров, прмч. Макария (1937). Сщмч. Петра пресвитера (1937).

Мч. Марина (III). Блж. царицы Феофании (893-894). Прп. Софии Суздальской (1542).

|

Поздравления, пожелания и открытки с Новым годом. |

Ходят месяцы по кругу

Очень быстро друг за другом.

Завершил год свой виток,

Можно подвести итог.

Перед встречей с годом новым

Вспомним старый добрым словом.

Люди делали дела,

Жизнь своим порядком шла.

Новый год мы ждем с надеждой,

Верим в лучшее, как прежде,

Не к лицу пред ним испуг,

Бог даст, будет он нам друг.

Знаем мы, что в его власти

Принести нам радость, счастье.

Без удачи нам нельзя.

С Новым годом вас, друзья!

Пусть будет щедрым новый год,

Пусть он на счастье не скупится,

Пусть зажигает звезды в срок,

Чтоб всем твоим желаньям сбыться.

Пусть новый год звездой счастливой

Войдет в семейный ваш уют,

Со старым годом торопливо

Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет

И много счастья принесет,

И все сомнения развеет

Пришедший в полночь Новый год!

Метки: поздравление открытки |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ › При женском недомогании |

Версия текста для печати

Тропарь, глас 8-й:

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо Крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со ангелы срадуется, преподобне Давиде, дух твой.

Кондак (из акафиста):

О, великий богоугодниче и чудотворче, блаженнейший авва Давиде Гареджели! Гора еси ты небесная, и сем мы, долу преклоненные и удаленные от тебе грехми нашими, но душею и сердцем прилепленные тебе, возсылаем со дерзновением сие малое хвалебное пение. Приими воздыхания наша и умоли, милосерде, всех Творца помиловати и спасти ны от огня геенскаго и прещения по грехам нам достойнаго, наипаче же по велицей милости Его наследовати Царствия Небеснаго, идеже выну благодаряще воспевати: Аллилуиа.

Молитва:

О, всесветле, богохвальне авва Давиде, святче Божий! Ты силою благаго Законоположителя явился еси нам, кознями лукавого связанным и обуреваемым, яко наставник в покаянии и помощник в молитве. Того ради дано тебе много даров благодати и чудотворения, разрешения грехов наших и прегрешений оставление, болезней исцеление и диавольских наветов отгнание. Темже твоею отеческою милостию в богоцарственном разумении, многотрудными молитвами и моленьми твоими, наипаче же непрестанным твоим заступлением о нас, да возставит Господь Бог ны, во грех впадшия, силою Своею непобедимою на всякаго видимаго и невидимаго врага, дабы благодаряще совершая святую память твою, желанием возжелали мы покланятися Превечному Богу в Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

|

Процитировано 1 раз

27 декабря |

Рождественский (Филиппов) пост.

Пища с растительным маслом.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМчч. Фирса, Левкия и Каллиника (249-251). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМчч. Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха (286-251).

Сщмч. Николая пресвитера (1937). Свт. Вассиана исп., архиеп. Тамбовского (1940).

|

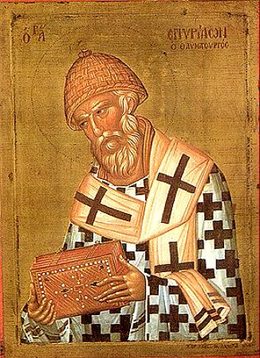

Святитель Спиридон Тримифунтский. |

25 декабря / 12 декабря ст.стиль - память святителя Спиридона Тримифунтского

Святитель Спиридон за свою добродетельную жизнь из простых земледельцев был поставлен в епископы. Он вел очень простую жизнь, сам работал на своих полях, помогал бедным и несчастным, исцелял больных, воскрешал мертвых. В 325 году святитель Спиридон принимал участие в Никейском Соборе, где была осуждена ересь Ария, отвергавшего Божественное происхождение Иисуса Христа и, следовательно, Пресвятую Троицу. Но святитель чудным образом явил против ариан наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышли из него вверх огонь, вода вниз, а глина осталась в руках чудотворца. Простые слова благодатного старца для многих оказались убедительней изысканных речей ученых мужей. Один из философов, придерживающийся арианской ереси, после разговора со святым Спиридоном сказал: «Когда вместо доказательства от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее... устами его говорил Сам Бог».

Святитель Спиридон имел великое дерзновение пред Богом. По его молитве народ избавлялся от засухи, исцелялись больные, изгонялись демоны, сокрушались идолы, воскресали мертвые. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Опять святитель воздел руки к небу, призывая Бога. Потом сказал умершей: «Воскресни и встань на ноги!» Она встала, точно пробудившись от сна, и взяла своего живого сына на руки.

Известен из жизни святого и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел зажечь лампады и свечи, и начал Богослужение. Находившиеся неподалеку люди были удивлены ангелоподобным пением, доносившимся из храма. Привлеченные чудесными звуками, они направились к церкви. Но когда они вошли в нее, то не увидели никого, кроме епископа с немногими церковнослужителями. В другой раз во время богослужения по молитве святого угасавшие лампады сами собой стали наполняться елеем. У святителя была особая любовь к нищим. Еще не будучи епископом, он все свои доходы тратил на нужды ближних и странников. В сане епископа Спиридон не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. Однажды к нему пришел бедный земледелец, прося взаймы денег. Святитель, обещав удовлетворить его просьбу, отпустил земледельца, а утром сам принес ему целую груду золота. После того как крестьянин с благодарностью возвратил свой долг, святитель Спиридон, направившись к своему саду, сказал: «Пойдем, брат, и вместе отдадим Тому, Кто так щедро дал нам взаймы». Святитель стал на молитву и просил Бога, чтобы золото, ранее превращенное из животного, приняло опять свой первоначальный вид. Кусок золота вдруг зашевелился и превратился в змею, которая стала извиваться и ползать. По молитве святителя Господь низвел на город ливень, который размыл житницы богатого и немилосердного торговца, продававшего хлеб во время засухи по очень высоким ценам. Это спасло многих бедняков от голода и нищеты.

Однажды, отправляясь на помощь к невинно осужденному человеку, святитель был остановлен неожиданно разлившимся от наводнения ручьем. По повелению святого водная стихия расступилась, и святитель Спиридон со своими спутниками беспрепятственно продолжили путь. Услышав об этом чуде, неправедный судья немедленно освободил невинно осужденного. Стяжав в себе кротость, милосердие, чистоту сердца, святитель как мудрый пастырь иногда обличал с любовию и кротостию, иногда собственным примером приводил к покаянию. Однажды он отправился в Антиохию к императору Константину, чтобы молитвой помочь страдающему от болезни царю. Один из стражников царского дворца, увидев святого в простой одежде и приняв его за нищего, ударил его по щеке. Но мудрый пастырь, желая вразумить обидчика, по заповеди Господа подставил другую щеку; служитель понял, что перед ним стоит епископ и, сознав свой грех, смиренно просил у него прощения.

Известен рассказ Сократа Схоластика о том, как воры решили похитить овец святителя Спиридона. Пробравшись в овчарню, разбойники остались там до утра, не имея возможности оттуда выбраться. Святитель простил разбойников и уговаривал их оставить беззаконный путь, потом подарил им по овце и, отпуская, сказал: «Пусть же вы не напрасно бодрствовали». Подобным образом он вразумил и одного купца, пожелавшего купить у архипастыря сто коз. Так как святой не имел обычая проверять отданные деньги, то купец утаил плату за одну козу. "Отделив сто коз, он выгнал их за ограду, но одна из них вырвалась и опять прибежала в загон. Несколько раз пытался купец вернуть упрямую козу в свое стадо, но животное не слушалось. Увидев в этом вразумление Божие, купец поспешил покаяться святителю Спиридону и возвратил ему утаенные деньги.

Имея любвеобильное сердце, святитель в то же время был строг, когда видел нераскаянность и упорство во грехе. Так он предсказал тяжелую кончину женщине, не раскаявшейся в тяжком грехе прелюбодеяния и однажды наказал временной болезнью диакона, гордившегося красотой своего голоса. Скончался святитель Спиридон около 348 года и был погребен в церкви святых апостолов в г. Тримифунте. Его нетленные мощи в VII веке были перенесены в Константинополь, а в 1460 году – на греческий остров Керкира (Корфу), где почивают и по ныне, в храме, устроенном в честь его имени. В России святителю Спиридону молятся об обретении жилья и об отдаче долгов, греки почиют его как покровителя путешествующих.

Источник: http://www.pravmir.ru/printer_3603.html

Метки: святые |

Процитировано 3 раз

Святитель Спиридон Тримифунтский. |

25 декабря / 12 декабря ст.стиль - память святителя Спиридона Тримифунтского