-Метки

-Рубрики

-Музыка

- Элгар Эдуард Уильям — «Salut d’Amour» («Liebesgruss»), для скрипки с фортепиано (Найджел Кеннеди)

- Слушали: 118 Комментарии: 0

- Russell Watson - Amore e musica

- Слушали: 3065 Комментарии: 0

- Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни

- Слушали: 1770 Комментарии: 0

- Сергей Прокофьев - Монтекки и Капулетти

- Слушали: 8883 Комментарии: 2

- Романтическая мелодия

- Слушали: 394923 Комментарии: 2

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Генри Пёрселл |

Генри Пёрселл родился в Лондоне в 1659 году в музыкальной семье. Его отец Томас Пёрселл был при Стюартах придворным музыкантом: певцом капеллы, лютнистом, хорошо играл на виоле.

Генри Пёрселл с детства был связан с придворными кругами. Появившись на свет в канун Реставрации, он еще в раннем детстве обнаружил блестящие музыкальные способности. С шести- или семилетнего возраста он пел в хоре королевской капеллы, обучался там вокальному искусству, композиции, играл на органе и харпсихорде (разновидность английского клавесина крыловидной формы, наподобие современного пианино). Его учителями в капелле были отличные музыканты — капитан Кук, Джон Блоу и знаток французской музыки Пельгам Гемфри. Пёрселлу было двадцать лет, когда его блистательная игра проложила ему путь к широкому признанию. В 1679 году он стал органистом Вестминстерского аббатства, а в первой половине 1680-х годов и придворная капелла, где он еще недавно пел скромным мальчиком, пригласила его на этот пост. Его слава как виртуоза росла. Плебейские слои столицы — музыканты и ремесленники, поэты и рестораторы, актеры и торговцы — составляли один круг его знакомств и заказчиков. Другим был королевский двор с его аристократической и чиновной периферией. Вся жизнь Пёрселла, раздваиваясь, проходила между этими полюсами, но именно к первому он тяготел неизменно.

В 1680-х годах, на исходе Реставрации, наступил стремительный и блестящий расцвет его композиторского гения. Он писал с какой-то лихорадочной поспешностью, обращаясь к самым разнообразным жанрам, подчас далеким и даже противоположным друг другу. Его бытовые одноголосые и полифонические песни рождались на гуляньях, в тавернах и кэтч-клубах, за дружеской пирушкой, в обстановке сердечности, вольнодумства, а порою и разгула. Пёрселл был завсегдатаем в этой среде; известно, что одна из лондонских таверн была украшена его портретом. Некоторые песни тех лет не оставляют сомнения в том, что патриархальный консерватизм, свойственный когда-то Томасу Пёрселлу, не был унаследован его сыном. Но рядом с этими песенными созданиями — демократичными, шаловливыми, сатирическими — возникали патриотические кантаты, оды и приветственные песни, написанные нередко для королевской семьи и знатных вельмож к их юбилейным датам и празднествам.

Количество созданных им песен огромно. Вместе с теми, которые написаны для театра, оно исчисляется сотнями. Пёрселл — один из крупнейших композиторов-песенников. Некоторые его песенные мелодии еще прижизненно приобрели едва ли не всеанглийскую популярность.

|

Метки: Пёрселл |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Леопольд Ауэр |

Леопольд Семёнович Ауэр (также Лев Семёнович; нем. Leopold Auer, венг. Auer Lipót; 7 июня 1845, Веспрем, Венгрия — 15 июля 1930, Лошвиц, близ Дрездена) — скрипач венгерского происхождения, педагог, дирижёр и композитор.

Ученик Йозефа Иоахима. Является основателем так называемой русской скрипичной школы. Воспитал свыше 300 учеников (Константин Горский, М. Б. Полякин, Я. Хейфец, Е. Цимбалист, М. Эльман, Иосиф Ахрон, Д. Бертье, Цецилия Ганзен и другие). Преподавал в Петербургской консерватории с 1868 по 1918 год. В 1918 году эмигрировал в США.

Биография

Леопольд Семёнович Ауэр родился в Австро-Венгрии в еврейской семье (впоследствии принял православное христианство). Сын бедных родителей (отец — маляр), он рано обнаружил музыкальные способности. Будучи ещё четырёхлетним ребёнком, он мог уже маршировать, отбивая такт на барабане, впереди войск, возбуждая во время революции 1849 года патриотический энтузиазм в зрителях. С 14-ти лет как «вундеркинд»-гастролёр уже содержал семью. Музыкальное образование Ауэр получил вначале в Пештской консерватории, где он обучался игре на скрипке у Давида Ридли-Коне. Затем перешёл в Венскую консерваторию к профессору Донту и совершенствовался у Иоахима, жившего в Ганновере.

Состоял концертмейстером в Дюссельдорфе, потом в Гамбурге. В 1868 году он вступил первым скрипачом в знаменитый квартет братьев Мюллер, но вскоре оставил его, получив приглашение в Санкт-Петербургскую консерваторию профессором по классу скрипичной игры, на место ушедшего Генрика Венявского.

|

Метки: скрипачи |

Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов |

Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (настоящая фамилия — Ива́нов; 1859, Гатчина — 1935, Москва) — русский композитор, дирижёр.

Жена — оперная певица В.М. Зарудная, помогавшая мужу в его творческой и педагогической работе.

Родился будущий композитор в Гатчине, близ Петербурга, 7 ноября (19 ноября по новому стилю) 1859 года.

Первоначальное музыкальное образование получил в музыкальных классах для малолетних певчих при Исаакиевском соборе в Петербурге (1872—1875), затем в Петербургской консерватории, в которой в 1882 году он закончил класс композиции Н. А. Римского-Корсакова.

С 1882 по 1893 годы работал в Тифлисе (ныне — Тбилиси) в качестве руководителя основанного им отделения Русского музыкального общества, оперно-симфонического дирижёра и преподавателя музыкального училища. В Тифлисе в классе М. М. Иполитова-Иванова начинает свое музыкальное образование польский композитор и педагог Витольд Малишевский. В 1895 году, на основе армянских народных мелодий, записанных им в Нахичевани, композитор создает симфонию «Армянская рапсодия», а в 1933 году он пишет 4 пьесы на армянские народные темы для струнного квартета.

С 1893 года по приглашению Чайковского Ипполитов-Иванов — профессор Московской консерватории, а в 1906—1922 годах — её директор. В 1899—1906 годах дирижёр Московской частной русской оперы Саввы Мамонтова и Оперы Зимина, а с 1925 — Большого театра. Под его руководством впервые были исполнены следующие оперы: «Царская невеста», «Кащей Бессмертный» и др.

Умер 28 января 1935 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Большое значение имела педагогическая деятельность Ипполитова-Иванова. Среди его учеников А. М. Баланчивадзе, С. Василенко, Р. Глиэр, А. Гольденвейзер, Р. Меликян, К. Закарян, К. Игумнов.

|

Метки: Ипполитов-Иванов композиторы |

Понравилось: 1 пользователю

Романсы Александра Даргомыжского |

Александр Даргомыжский вместе с Глинкой является основоположником русского классического романса. Камерная вокальная музыка была для композитора одним из главных жанров творчества.

Он сочинял романсы и песни в течение нескольких десятилетий, и если в ранних произведениях было много общего с сочинениями Алябьева, Варламова, Гурилева, Верстовского, Глинки, то поздние некоторыми чертами предвосхищают вокальное творчество Балакирева, Кюи и особенно Мусоргского. Именно Мусоргский называл Даргомыжского «великим учителем музыкальной правды».

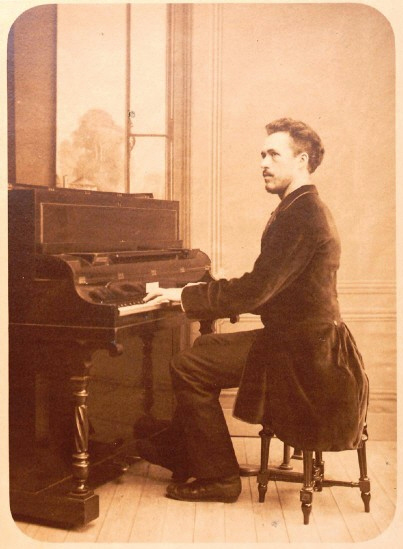

Портрет работы К. Е. Маковского (1869)

Даргомыжский создал более 100 романсов и песен. Среди них — все популярные вокальные жанры того времени — от «русской песни» до баллады. Вместе с тем Даргомыжский стал первым русским композитором, который воплотил в своем творчестве темы и образы, взятые из окружающей действительности, и создал новые жанры — лирико-психологические монологи («И скучно, и грустно», «Мне грустно» на слова Лермонтова), народно-бытовые сценки («Мельник» на слова Пушкина), сатирические песни («Червяк» на слова Пьера Беранже в переводе В. Курочкина, «Титулярный советник» на слова П. Вейнберга).

Несмотря на особую любовь Даргомыжского к творчеству Пушкина и Лермонтова, круг поэтов, к стихам которых обращался композитор, весьма разнообразен: это Жуковский, Дельвиг, Кольцов, Языков, Кукольник, поэты-искровцы Курочкин и Вейнберг и другие.

Вместе с тем композитор неизменно проявлял особую требовательность к поэтическому тексту будущего романса, тщательно отбирая лучшие стихотворения. При воплощении поэтического образа в музыке он по сравнению с Глинкой использовал иной творческий метод. Если для Глинки важным было передать общее настроение стихотворения, воссоздать в музыке основной поэтический образ, и для этого он использовал широкую песенную мелодию, то Даргомыжский следовал за каждым словом текста, воплощая свой ведущий творческий принцип: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Поэтому наряду с песенно-ариозными чертами в его вокальных мелодиях так велика роль речевых интонаций, которые часто становятся декламационными.

Фортепианная партия в романсах Даргомыжского всегда подчинена общей задаче — последовательному воплощению слова в музыке; поэтому в ней часто присутствуют элементы изобразительности и живописности, она подчеркивает психологическую выразительность текста и отличается яркими гармоническими средствами.

«Шестнадцать лет» (слова А. Дельвига). В этом раннем лирическом романсе сильно проявилось влияние Глинки. Даргомыжский создает музыкальный портрет прелестной, грациозной девушки, используя изящный и гибкий ритм вальса. Краткое фортепианное вступление и заключение обрамляют романс и строятся на начальном мотиве вокальной мелодии с его выразительной восходящей секстой. В вокальной партии преобладает кантилена, хотя в некоторых фразах ясно слышны речитативные интонации.

Романс построен в трехчастной форме. Со светлыми и радостными крайними разделами (до мажор) отчетливо контрастирует средний со сменой лада (ля минор), с более динамичной вокальной мелодией и взволнованной куль-минацией в конце раздела. Роль фортепианной партии состоит в гармонической поддержке мелодии, а по фактуре она представляет собой традиционный романсовый аккомпанемент.

«Шестнадцать лет»

|

Метки: Даргомыжский романс |

Понравилось: 1 пользователю

Леопольд Моцарт |

В памяти потомков он остался в основном как отец своего знаменитого сына. Но, по словам Альфреда Эйнштейна, «сияние, окружающее Вольфганга Амадея, падает и на отца, и вырывает его из тьмы времён». Его образ, со всеми светлыми и тёмными чертами, закончен и пластичен. Честолюбие, воля, энергия высоко поднимают Леопольда Моцарта над многими его современниками.

Леопольд Моцарт (нем. Leopold Mozart; 14 ноября 1719, Аугсбург — 28 мая 1787, Зальцбург) — австрийский скрипач, композитор. Отец и учитель В. А. Моцарта, оказал значительное влияние на его творческое формирование.

|

Метки: Моцарт Леопольд композиторы |

Понравилось: 3 пользователям

Николай Метнер |

Николай Карлович Метнер (24 декабря 1879 (5 января 1880), Москва ― 13 ноября 1951, Лондон) ― русский композитор и пианист.

Биография

Предки Метнера имели скандинавское происхождение (отец ― датское, мать ― шведско-немецкое), но ко времени его рождения семья уже на протяжении многих лет жила в России. Первые уроки игры на фортепиано он получил в возрасте шести лет от матери, затем учился у своего дяди, Фёдора Гедике (отца Александра Гедике). В 1892 Метнер поступил в Московскую консерваторию, где обучался в классах А. Галли, П. Пабста, В. Сапельникова и В. Сафонова, и в 1900 окончил её с большой золотой медалью. Композицией Метнер занимался самостоятельно, хотя в студенческие годы брал уроки теории у Кашкина и гармонии ― у Аренского.

Вскоре после окончания консерватории Метнер принял участие в конкурсе пианистов имени Рубинштейна, на котором заслужил почётный отзыв от влиятельного жюри, однако, по совету Сергея Танеева и своего старшего брата Эмилия вместо концертной карьеры серьёзно занялся композицией, выступая лишь изредка, и в основном с собственными сочинениями. В 1903 году некоторые из его произведений появились в печати. Соната f-moll привлекла внимание известного польского пианиста Иосифа Гофмана, своё внимание на музыку молодого композитора обратил Сергей Рахманинов (ставший в более поздние годы одним из ближайших друзей Метнера). В 1904―1905 и 1907 годах Метнер выступил с концертами в Германии, но не произвёл на критиков особого впечатления. В то же время в России (и в особенности в Москве) у него появилось немало почитателей и последователей. Признание Метнера как композитора пришло в 1909 году, когда ему была присуждена Глинкинская премия за цикл песен на слова Гёте. Метнер принимал активное участие в деятельности «Дома песни». Вскоре он получил место профессора фортепианного класса Московской консерватории, а в 1916 ― ещё одну Глинкинскую премию за фортепианные сонаты. Н. К. Метнер состоял членом совета Российского музыкального издательства, учреждённого в 1909 г. Сергеем Кусевицким, в котором помимо него состояли также А. Ф. Гедике, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин (позднее его место занял А. В. Оссовский), Н. Г. Струве .

|

Метки: Метнер композиторы |

Прасковья Жемчугова - графиня Шереметева |

Прасковья (Параша) Ивановна Ковалёва-Жемчугова, графиня Шереметева (31 июля 1768, Ярославская губерния — 23 февраля 1803, Санкт-Петербург) — русская актриса и певица, крепостная графов Шереметевых.

Николай Иванович Аргунов (1771 — после 1829), русский художник. Портрет Прасковьи Ивановны Жемчуговой-Шереметевой (1803)

Биография

Родилась 20 [31] июля 1768 года в Ярославской губернии, в семье кузнеца Ивана Степановича Горбунова (известен также как Кузнецов, Ковалёв), перешедшей в собственность к Петру Шереметеву с приданым его супруги, Варвары Алексеевны Черкасской.

В возрасте семи лет была взята на воспитание княгиней Марфой Михайловной Долгорукой в Кусково, подмосковную усадьбу Шереметевых. У девочки рано обнаружились способности к музыке, и её начали готовить для труппы крепостного театра. Дебютировала 22 июня 1779 года в роли служанки в опере Андре Гретри «Опыт дружбы». На следующий год вышла на сцену в роли Белинды в опере Антонио Саккини «Колония, или Новое поселение» уже под именем Жемчуговой.

Обладала красивым лирико-драматическим сопрано, хорошо играла на клавесине и арфе, была выучена итальянскому и французскому языкам. Училась у Елизаветы Сандуновой и Ивана Дмитриевского, которые обучали пению и драматическому искусству крепостных актёров шереметевского театра.

В.Боровиковский

Портрет Н.Шереметева

Холст, масло

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Бернхард Ромберг. 247 лет со дня рождения |

Ромберг (Romberg) Бернхард (11 ноября 1767, Динклаге - 13 августа 1841, Гамбург) - немецкий виолончелист и композитор. Сын фаготиста Антона Ромберга (игравшего также на виолончели) - его первого учителя. В 1774 выступил в концерте вместе с двоюродным братом Андреасом Ромбергом, с которым до 1799 гастролировал по странам Европы и в 1790-93 служил (одновременно с Л. Бетховеном) в Боннской придворной капелле. В Бонне играл в квартете с Ф. Рисом, Андреасом Р. и Л. Бетховеном. В 1801-02 профессор Парижской консерватории; в 1805-06, а затем в 1816-19 солист Берлинской придворной капеллы. Затем жил в Гамбурге, много концертировал, в т. ч. в России (впервые в 1807); в последние годы выступал как оперный дирижёр. Концертно-исполнительская деятельность Ромберга, продолжавшаяся более 50 лет и во многом способствовавшая популяризации виолончели как сольного инструмента, ознаменовала новую ступень в развитии техники игры на этом инструменте.

Ромберг владел виртуозной техникой и мощным красивым звуком. Его игра славилась благородством фразировки, была лишена какой-либо сентиментальности. Ромберга высоко ценили Л. Бетховен, Э. Т. А. Гофман, а в России - В. Ф. Одоевский, М. Ю. Виельгорский (ученик Ромберга) и др. Ромберг-композитор, подобно Л. Шпору, проявил себя как представитель раннеромантического стиля. Автор опер "Die wiedergefundene Statue" (между 1791 и 1793, Бонн), "Ulysses und Circe" (1807, Берлин), "Rittertreue" (1817) и др., 5 симфоний и камерных произведений (в т. ч. 16 струнных квартетов). Педагогическое значение сохранили его виолончельные сочинения, среди которых 10 концертов, 6 концертино, сонаты, дуэты, фантазии, дивертисменты, вариации и др. Концерты, входящие в современные учебные программы, отражают виртуозное мастерство Ромберга и особенно развитую им технику левой руки (техника "ставки"). Значительный интерес представляют вариации на темы песен разных авторов, а также на темы русских народных песен (ор. 14, 19, 20, 52). Русские темы Ромберг использовал также в "Каприччо на русские песни" (ор. 38) и фантазии "Воспоминание о Санкт-Петербурге" (ор. 77). В 1840 была издана Школа для виолончели Ромберга ("Methode de violoncelle").

Bernhard Romberg - Симфония № 2 ми-бемоль мажор, Op.28

|

Метки: композиторы |

Евстигней Ипатович Фомин - крупнейший оперный композитор России XVIII в |

Е. Фомин принадлежит к числу талантливых русских музыкантов XVIII в., чьими усилиями в России создавалась национальная композиторская школа. Вместе со своими современниками — М. Березовским, Д. Бортнянским, В. Пашкевичем — он заложил основы отечественного музыкального искусства. В его операх и в мелодраме «Орфей» проявилась широта интересов автора в выборе сюжетов и жанров, мастерское владение различными стилями оперного театра того времени. История была несправедлива к Фомину, как, впрочем, и к большинству других русских композиторов XVIII в. Трудно складывалась судьба талантливого музыканта. Безвременно окончилась его жизнь, и вскоре после смерти имя его оказалось надолго забытым. Не сохранились и многие сочинения Фомина. Лишь в советское время возрос интерес к творчеству этого замечательного музыканта, одного из создателей русской оперы. Усилиями советских ученых были возвращены к жизни его произведения, найдены некоторые скудные данные его биографии.

Фомин родился в семье канонира (солдата-артиллериста) Тобольского пехотного полка. Он рано потерял отца, и когда ему исполнилось 6 лет, его отчим И. Федотов, солдат лейб-гвардии Измайловского полка, привел мальчика в Академию художеств. 21 апреля 1767 г. Фомин стал учеником архитектурного класса прославленной Академии, основанной императрицей Елизаветой Петровной. В Академии учились все знаменитые художники XVIII в. — В. Боровиковский, Д. Левицкий, А. Лосенко, Ф. Рокотов, Ф. Щедрин и др. В стенах этого учебного заведения обращалось внимание на музыкальное развитие учащихся: воспитанники обучались игре на разных инструментах, пению. При Академии был организован оркестр, ставились оперы, балеты, драматические спектакли.

|

Метки: русские композиторы Фомин |

Понравилось: 1 пользователю

Скоморохи - музыканты Древней Руси |

Скоморохи (скомрахи, глумцы, гусельники, игрецы, плясцы, весёлые люди) — странствующие актёры в Древней Руси, выступавшие как певцы, острословы, музыканты, исполнители сценок, дрессировщики, акробаты. Согласно словарю В. Даля, скоморох — «музыкант, дудочник, сопельщик, гудочник, волынщик, гусляр; промышляющий этим, и пляской, песнями, шутками, фокусами; потешник, ломака, гаер, шут; медвежатник; комедиант, актёр и пр.»

Скоморохи были носителями синтетических форм народного искусства, соединявших пение, игру на музыкальных инструментах, пляски, медвежью потеху, кукольные представления, выступления в масках, фокусы. Скоморохи были постоянными участниками народных празднеств, игрищ, гуляний, различных обрядов: свадебных, родильно-крестильных, похоронных. «Скоморохи сочетали в своём искусстве мастерство исполнения со злободневным репертуаром, который включал шуточные песни, драматические сценки — игрища, социальную сатиру — глумы, исполняемые в масках и «скоморошьем платье» под аккомпанемент домры, сопели, волынки, сурны, бубна. Скоморохи непосредственно общались со зрителями, с уличной толпой, вовлекали в игру».

|

Метки: история музыки скоморохи |

Понравилось: 1 пользователю

Концерт № 1 для клавира с оркестром (ре минор) BWV 1052 И.С. Баха |

Клавирные концерты И. С. Баха

|

Метки: Бах концерт для клавира с оркестром |

Понравилось: 2 пользователям

Композитор Александр Борисович Журбин |

Александр Борисович Журбин (род. 7 августа 1945, Ташкент) — российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов, Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей и Союза писателей. С 2007 года — ведущий телепередачи «Мелодии на память» на НТВ, автор и ведущий радиопередач «Звуки мюзикла» (2008—2011) и «Музыкальные перекрёстки» (с 2011) на радиостанции «Орфей», колумнист газеты «Известия» (с 2010). Лауреат Национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучшая музыка (композитор)» (2007).

Биография

Родился в Ташкенте в семье инженеров Бориса Марковича Гандельсмана и Ады Александровны Литвак-Журбиной (1920—2013). До 1972 года носил фамилию отца. Окончил Республиканскую среднюю специальную музыкальную школу-десятилетку имени В. А. Успенского в 1963 году и Ташкентскую консерваторию по классу виолончели, затем — Институт им. Гнесиных по классу композиции, а также аспирантуру Ленинградской консерватории (диссертация посвящена поздним симфониям Густава Малера). Учился у таких мастеров, как Н. И. Пейко, Г. И. Литинский, А. И. Хачатурян, С. М. Слонимский и Ю. Г. Кон.

|

Метки: композиторы российские композиторы Журбин |

Амилькаре Понкьелли |

Амилькаре Понкьелли (31 августа 1834 — 16 января 1886) — итальянский оперный композитор.

Родился в Падерно-Фазоларо (впоследствии переименованное в Падерно-Понкьелли) близ Кремоны. В возрасте девяти лет он выиграл стипендию на получение музыкального образования в Миланской консерватории. Уже в десять лет он написал свою первую симфонию. Диплом об окончании консерватории он получил 1854 году. Два следующих года он служил органистом в кремонской церкви Сант-Иларио.

В 1856 году Понкьелли написал свою первую оперу I promessi sposi (по роману Алессандро Мандзони «Обручённые»). Первые постановки прошли практически незамеченными, что заставило композитора перебиваться малыми заработками в некрупных городах. Он сочинил более 200 произведений для духового оркестра, праздничные и похоронные марши, вариации на народные песни. Но в 1872 году постановка его первой оперы в Милане, наконец, принесла автору успех и заказы. С ним заключил контракт музыкальный издатель «G. Ricordi & Co.», в знаменитом Ла Скала также для него нашлось место. В 1873 году он упрочил свой успех балетом Le Due Gemelle («Близнецы»).

Слава оперного композитора закрепилась за Понкьелли. Он сочинил такие оперы, как I Lituani («Литовцы», 1874), La Gioconda («Джоконда», 1876), Il figliuol prodigo (1880), Марион Делорм (1885). Его творчество оказало значительное влияние на итальянскую музыкальную культуру, а среди его учеников числились Джакомо Пуччини и Пьетро Масканьи.

Умер Понкьелли в возрасте 51 года в Милане.

Amilcare Ponchielli Sinfonia No 1 " Moderato-Allegro vivo"

|

Метки: Понкьелли композиторы |

Шопеновский путь Яна Экера |

Экер (Ekier) Ян (р. 29.08.1913, Краков)

- польский пианист и композитор. Обучался в Краковской и Варшавской консерватории; по композиции ученик К.Сикорского. Лауреат Международного конкурса пианистов им. Шопена (Варшава, 1937). Концертировал во многих странах. С 1955г. профессор Высшей музыкальной школы в Варшаве. Автор "Горной сюиты" для камерного оркестра (премирована в 1936); 2 фортепианных концертов; "Цветных мелодий" для смешанного хора и оркестра (отмечены премией в 1951); пьес для оркестра; "Вариаций и фуги" для струнного квартета; произведения для фортепиано; песен. Экер - редактор нового издания полного собрания сочинений Шопена.

История: Воспоминания Яна Экера о войне

О значении музыки в ходе Второй мировой войны рассказывает известный польский композитор, пианист и шопеновед.

За свою долгую жизнь, польский композитор, пианист и шопеновед профессор Ян Экер, которому исполнилось в этом году 100 лет, убедился в том, что музыка является одной из важных необходимостей в жизни человека. Больше всего это ощущалось в период Второй мировой войны, когда несмотря на бомбардировки и обстрелы у людей было огромное желание слушать музыку. Ян Экер рассказывает о том, почему он не прервал своей профессиональной деятельности в военный период.

Chopin / Jan Ekier, 1950s: Nocturnes, Op. 48, Nos. 1 and 2

|

Метки: Экер Ян композиторы Шопен |

Понравилось: 1 пользователю

Иоганн Штраус и Ольга Смирнитская |

Иоганн Штраус и Ольга Смирнитская

"Ольга Смирнитская - адресат ста любовных писем Иоганна Штрауса" - так назвал свою книгу австрийский музыковед доктор Томас Айгнер. История романтической и драматически оборвавшейся любви, сага о том, как король вальсов, искрометный Штраус навсегда оставил в России свое сердце.

Автор: Светлана Гладыш

Молодой, но уже необычайно популярный в Вене композитор впервые приезжает в Россию в 1856 году. По контракту, подписанному им на довольно выгодных условиях с Дирекцией Царско-Сельской железной дороги, Штраусу предстояло в течение летнего сезона дирижировать своим оркестром шесть раз в неделю в павловском павильоне "Воксал". Одиннадцать сезонов в общей сложности Штраус был ангажирован в Павловске.

"Живут лишь в России!" - так пишет Штраус на родину из яркого нарядного Павловска. Композитор был восторженно принят русской публикой и стал украшением короткого северного лета. Темпераментная фигура молодого музыканта, его манера дирижировать, его внешность - все заставляло говорить о нем, обсуждать, критиковать, восторгаться... "Северная пчела", "Отечественные записки", "Искра", "Голос" и другие издания публиковали статьи, карикатуры, фельетоны о молодом маэстро. Музыкальные магазины Петербурга наполнились нотами "очаровательных", "изящных", "мелодичных" произведений полюбившегося композитора. Штрауса приглашают ко двору играть на балах его величества, его хвалят и одаривают высочайшие особы. Восторженный композитор посвящал членам русской императорской фамилии марши и вальсы.

|

Метки: Штраус Смирнитская Ольга композиторы |

Мориц Мошковский. 160 лет со дня рождения |

Польский пианист и композитор. Родился 23 августа 1854 в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша). Преподавал игру на фортепиано в Берлинской новой музыкальной академии (т.н. Академии Куллака), затем переехал в Париж (1897). Автор оперы "Боабдил" (Boabdil, 1892), балета "Лаурин" (Laurin, 1896), Скрипичного концерта, симфонической поэмы "Жанна д'Арк" (Jeanne d'Arc), Фортепианного концерта, двух оркестровых сюит, трех пьес для виолончели и множества сочинений для фортепиано в две и в четыре руки (в том числе двух тетрадей "Испанских танцев"). Мошковский много выступал с концертами как пианист-виртуоз и как дирижер. Умер Мошковский в Париже 4 марта 1925.

Интересные факты

1. уточнение

Мориц Мошковский встретил на улице своего ученика, который просто сиял от радости.

- Знаете ли, дорогой учитель, - сообщил он, - что я даю уроки по шестьдесят франков в час?

- Ну и что? Я тоже даю уроки по такой цене, - ответил Мошковский и, подумав, уточнил: - Только никто их не берет!

2. прекратите безобразничать!

Во время гастролей в Англии Мошковский дирижировал Лондонским филармоническим оркестром. Желая придать звуку трубы возможно большую отдаленность, он посадил первого трубача на галерку.

Однако в нужный момент вместо звонкого сигнала раздался отрывистый звук.

Мошковский не растерялся и подал знак второму трубачу в оркестре, который и сыграл требуемый сигнал. В антракте дирижер накинулся на первого трубача:

- Что вы наделали? Почему не подали сигнала? Ведь вы могли сорвать мне всю увертюру.

- Простите, - смущенно пробормотал тот, - но едва я поднес трубу к губам, как появился капельдинер и вырвал у меня ее из рук, прибавив: "Как вам не стыдно. Ведь дирижирует знаменитый Мошковский!"

3. всего две, но очень серьезные...

Мошковский любил повторять:

- У дирижера только две проблемы: первая - заставить оркестр начать, вторая - остановить его.

4. сложный вопрос

Как-то раз приятель спросил у Мошковского про неких двух братьев-пианистов - которого из них он считает лучшим музыкантом, Мошковский надолго задумался, а потом ответил:

- Честно говоря, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Вот если бы меня спросили, кто из них хуже, я бы сказал, не задумываясь..!

Moszkowski. Spanish Dances, op. 12.

|

Метки: Мошковский композиторы |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Бенжамен Луи Поль Годар |

Бенжамен Луи Поль Годар (фр. Benjamin Louis Paul Godard; 18 августа 1849, Париж — 10 января 1895, Канны) — французский скрипач и композитор эпохи романтизма.

В 1863 г. поступил в Парижскую консерваторию, ученик Анри Вьётана (скрипка) и Анри Ребера (композиция). Дважды гастролировал по Германии вместе со своим учителем Вьётаном.

В 1876 г. в серии Concerts Populaires был исполнен его «Романтический концерт», а затем и другие его крупные произведения. В 1878 г. Годар стал одним из обладателей главного приза Prix de la Ville de Paris за драматическую симфонию Le Tasso. В 1887 году получил профессорский пост в Парижской консерватории, а в 1889 г. стал кавалером ордена Почётного легиона.

Список произведений Годара включает в себя 8 опер, 3 симфонии, «Романтический концерт» для скрипки с оркестром, два фортепианных концерта, три струнных квартета, четыре сонаты для скрипки и фортепиано, соната для виолончели и фортепиано, два фортепианных трио, более ста песен и др.

Наиболее известной оперой Годара является «Жоселин» (1888), среди фортепианных произведений выделяются Вторая мазурка, Второй вальс, Au Matin, Postillon, En Courant, En Train, и Les Hirondelles.

Годар скончался от туберкулёза и был похоронен в семейном склепе в Таверни, недалеко от Парижа. К середине XX века его произведения практически вышли из классического репертуара (хотя Давид Ойстрах и исполнял Канцонетту из Романтического концерта для скрипки с оркестром Op. 35). На рубеже XX—XXI веков определённый интерес к творчеству Годара возник вновь: его сочинения для скрипки с оркестром записала Хлоя Ханслип, записаны и три его фортепианных трио.

Оперы

- Les bijoux de Jeannette, opéra, f.p. 1878, Paris.

- Les Guelfes, grand opéra (5 acts, L. Gallet), ms. 1880-82, f.p. 17 January 1902, Théâtre des Arts, Rouen.

- Pedro de Zalamea opéra (4 acts, L. Détroyat & A. Silvestre, after P. Caldéron de la Barca), f.p. 31 January 1884, Théâtre Royal, Antwerp.

- Jocelyn, op. 100, opéra (4 acts, Capoul & Silvestre, after A. de Lamartine), f.p. 25 February 1888, Théâtre de la Monnaie, Brussels.

- Dante, op.111, drame lyrique (4 acts, E. Blau) f.p. 13 May 1890, Opéra Comique (Favart), Paris.

- Jeanne d’Arc, op. 125, drame historique (5 acts, J. Fabre) f.p. 13 January 1891, Théâtre de la Châtelet, Paris.

- Ruy Blas, 1891, unperformed.

- La vivandière, opéra comique (3 акта, либретто Анри Каэна, не закончена)

Второй вальс Годара был одним из самых любимых музыкальных произведений Александра Грина. Его первая жена Вера Павловна писала в воспоминаниях:

Иногда я играла Александру Степановичу на рояле, ему больше всего нравился Второй вальс Годара. Однажды, прослушав его, Александр Степанович сказал:

— Когда я слушаю этот вальс, мне представляется большой светлый храм. Посреди танцует девочка.

Benjamin Godard - Violin Concerto No. 2 in G minor, Op. 131 (1/2)

|

Метки: композиторы |

Понравилось: 2 пользователям

Эдвард Армас Ярнефельт - финский композитор и дирижёр |

Эдвард Армас Я́рнефельт (швед. Edvard Armas Järnefelt; 14 августа 1869, Выборг, Финляндия — 23 июня 1958, Стокгольм, Швеция) — финский композитор и дирижёр.

Сын генерала Августа Александра (Александра Густавовича) Ярнефельта и его жены Елизаветы Константиновны, урождённой Клодт фон Юргенсбург, племянницы скульптора Петра Клодта; среди его восьми братьев и сестёр — писатель Арвид Ярнефельт, художник Эро Ярнефельт и Айно Сибелиус, жена Яна Сибелиуса. Был женат на певице Майкки Ярнефельт.

Ярнефельт учился у Ферруччо Бузони в хельсинкский период жизни последнего, затем в Берлине у Альберта Беккера (1890—1893) и в Париже у Жюля Массне (1893—1894). В 1898—1903 гг. дирижёр оркестра Выборгского музыкального общества, в 1904—1907 гг. оперный дирижёр Национального театра Финляндии, одновременно в 1906—1907 гг. директор Хельсинкского института музыки. С 1907 г. преимущественно в Швеции, в 1909 г. получил шведское гражданство. Был дирижёром, а с 1923 г. главным дирижёром Стокгольмской оперы. В 1932—1936 гг. директор Финской оперы, в 1942—1943 гг. возглавлял Хельсинкский филармонический оркестр.

Ярнефельт считался одним из главных пропагандистов творчества Рихарда Вагнера в северных странах. В 1904 г. им была осуществлена первая вагнеровская постановка в Финляндии («Тангейзер»), в дальнейшем он много ставил Вагнера в Стокгольме.

На фото: Армас Ярнефельт с дочерью Евой

Сочинения: для хора и оркестра - 12 кантат, в т. ч. цикл Лик родины (Fosterlandets anlete; 1922-40), Песнь Вуоксе (Laulu Vookselle); для opкестра - симфоническая поэма Корсхольм (Korsholm, 1894), симфоническая фантазия Звуки родины (Heimatklang, 1895), оркестровая сюита Форсферден (из музыки к кинофильму "Песня об огненно-красном цветке", 1919), программная оркестровая пьеса Происхождение финна (Suomen synty), фантазии, серенады; 20 мужских хоров a cappella; пьесы для фортепиано, около 50 романсов, музыка к спектаклям драм. т-ра и кинофильмам, в т. ч. к пьесе Аристофана "Птицы" (1928).

Pois meni merehen päivä

|

Метки: Ярнефельт композиторы |

Музыка итальянского барокко: Джованни Легренци |

Джованни Легренци (итал. Giovanni Legrenzi; 1626 год, Клузоне, республика Венеция — 27 мая 1690 года, Венеция, республика Венеция) — итальянский композитор и органист, сыгравший важную роль в развитии стиля барокко в музыке на севере Италии.

Джованни Легренци родился в августе 1626 года в Клузоне, недалеко от Бергамо, в республике Венеция в семье скрипача Джованни Марии Легренци и Анджелы Рицци. Начальное музыкальное образование получил у отца. С 1639 по 1643 год обучался в Академии мариан в Бергамо, где его учителем был Джованни Баттиста Кривелли.

30 августа 1645 года был принят на место органиста в церковь Санта Мария Маджоре в Бергамо. Здесь познакомился с Маурицио Каццати. В 1651 году был рукоположен в сан священника, а в мае того же года избран в капелланы хора церкви, где служил органистом до 30 декабря 1654 года, когда был уволен по неизвестной причине, но восстановлен 23 февраля 1655 года.

В 1654—1656 годах Джованни Легренци опубликовал свои первые четыре сборника, два из которых содержали церковные песнопения для нескольких голосов — Опус I. «Церковные концерты» (итал. Concerti per uso di chiesa; издан в Венеции в 1654 году, с посвящением Карло Нембрини) и Опус III. «Гармония божественного почитания» (итал. Harmonia di affetti devoti; издан в Венеции в 1655 году, с посвящением Алессандро Фарнезе), а два других сборника содержали инструментальные сочинения — Опус II. «Сонаты для двух и трёх» (итал. Sonate a due e tre; издан в Венеции в 1655 году, c посвящением Джованни Карло Саворньяну) и Опус IV. «Церковные и камерные сонаты, концерты, былеты, алеманы и сарабанды для трёх: двух скрипок и виолончели» (итал. Sonate da chiesa, da camera, correnti, balletti, alemane e sarabande a tre, due violini e violone; издан в Венеции в 1656 году, с посвящением Георгу Вильгельму и Эрнесту Августу Брауншвейгским).

|

Метки: Легренци Джованни композиторы |

Каватина |

Кавати́на (итал. cavatina, уменьшительное от итал. cavata) — небольшая лирическая оперная ария. Произошла от каваты. С конца XVIII века часто - выходная ария в опере (каватина Фигаро в опере «Севильский цирюльник», каватины Князя, Алеко). Небольшая и несложная песенная форма в небыстром темпе в духе арии с одной нежной темой. В XIX—XX вв. наряду с виртуозной (каватина Розины и др.) распространена каватина созерцательного плана в умеренно-медленном темпе, с песенной мелодикой (две каватины в оратории «Времена года» Й. Гайдна; каватины Агаты, Антониды; каватина Невесты в симфонии-кантате «На поле Куликовом» Шапорина; каватина Тома в опере «Похождения повесы» Стравинского). Некоторые каватины являются развёрнутыми ариями (каватины Людмилы, Кончаковны, Владимира Игоревича). Каватинами иногда называют певучие инструментальные пьесы.

Rossini The Barber of Seville - Rosina's Cavatina

|

Метки: каватина |

Понравилось: 1 пользователю