Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

[Перевод] ES8: основные новшества |

Если вы не ищете лёгких путей — можете сразу перейти к веб-версии или к PDF-варианту нового стандарта. Кроме того, полезные сведения о возможностях ES8 можно найти на сайте MDN, материалы которого использовались и при подготовке этого обзора. Тех же, кто хочет быстро ознакомиться с основными нововведениями ES8 и взглянуть на примеры кода, приглашаем под кат.

Дополнение строк до заданной длины

Эта возможность реализована с помощью двух методов объекта

String: padStart() и padEnd(). Слова «Начало» и «Конец» в названиях функций намекают на их роли в деле обработки строк. А именно, они позволяют задавать параметры дополнения строк до достижения ими заданной длины. Метод padStart() дополняет строку с её начала (слева), padEnd() — с конца (справа). Строки можно дополнять заданными одиночными символами, другими строками, или, по умолчанию, пробелами. Вот синтаксис функций, о которых идёт речь:str.padStart(targetLength [, padString])

str.padEnd(targetLength [, padString])Как видите, первый параметр этих функций —

targetLength. Он представляет собой целевую длину результирующей строки. Второй параметр, необязательный padString, это строка, которой будет дополняться исходная строка. Без указания этого параметра для дополнения будет использоваться пробел. Если длина строки, к которой применяется один из этих методов, превышает заданную, исходная строка остаётся неизменной.Вот несколько примеров:

'es8'.padStart(2); // 'es8'

'es8'.padStart(5); // ' es8'

'es8'.padStart(6, 'woof'); // 'wooes8'

'es8'.padStart(14, 'wow'); // 'wowwowwowwoes8'

'es8'.padStart(7, '0'); // '0000es8'

'es8'.padEnd(2); // 'es8'

'es8'.padEnd(5); // 'es8 '

'es8'.padEnd(6, 'woof'); // 'es8woo'

'es8'.padEnd(14, 'wow'); // 'es8wowwowwowwo'

'es8'.padEnd(7, '6'); // 'es86666'

Поддержка в браузерах (MDN)

Методы Object.values() и Object.entries()

Метод

Object.values() возвращает массив собственных перечисляемых свойств переданного ему объекта в том же порядке, в котором это делает цикл for…in. Синтаксис метода предельно прост:Object.values(obj)Параметр

obj — это тот объект, свойства которого надо получить. Он может быть объектом или массивом (иными словами, объектом с индексами наподобие [10, 20, 30] -> { 0: 10, 1: 20, 2: 30 }). Вот пример кода:const obj = { x: 'xxx', y: 1 };

Object.values(obj); // ['xxx', 1]

const obj = ['e', 's', '8']; // то же самое, что и { 0: 'e', 1: 's', 2: '8' };

Object.values(obj); // ['e', 's', '8']

Поддержка Object.values() в браузерах (MDN)

Метод

Object.entries() возвращает массив собственных перечисляемых свойств объекта в формате [ключ, значение], в том же порядке, что и Object.values(). Синтаксис метода аналогичен Object.values(), да и в остальном эти методы похожи:Object.entries(obj)Вот примеры:

const obj = { x: 'xxx', y: 1 };

Object.entries(obj); // [['x', 'xxx'], ['y', 1]]

const obj = ['e', 's', '8'];

Object.entries(obj); // [['0', 'e'], ['1', 's'], ['2', '8']]

const obj = { 10: 'xxx', 1: 'yyy', 3: 'zzz' };

Object.entries(obj); // [['1', 'yyy'], ['3', 'zzz'], ['10': 'xxx']]

Object.entries('es8'); // [['0', 'e'], ['1', 's'], ['2', '8']]

Поддержка Object.entries() в браузерах (MDN)

Метод Object.getOwnPropertyDescriptors()

Метод

Object.getOwnPropertyDescriptors() возвращает дескриптор собственного свойства переданного объекта. Собственное свойство определено непосредственно в объекте, а не получено через цепочку прототипов. Вот синтаксис метода:Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, prop)Аргумент

obj — это объект, данные по свойству которого надо получить, аргумент prop — это имя свойства, дескриптор которого нас интересует. В результате успешного выполнения этого метода будет возвращён объект, в котором могут быть следующие ключи:configurable — true— если тип дескриптора свойства может быть изменён и если свойство может быть удалено из содержащего его объекта, иначеfalse.

enumerable—true— если свойство доступно при перечислении свойств объекта, иначе —false.

writable—true— если значение ассоциированное со свойством, может быть изменено, иначеfalse(для дескрипторов данных)

get— функция, возвращающая значение свойства, либо, если она отсутствует —undefined(для дескрипторов доступа)

set— функция, изменяющая значение свойства, либо, если она отсутствует —undefined(для дескрипторов доступа)

value— значение, ассоциированное со свойством (для дескрипторов данных).

Вот пример кода:

const obj = { get es8() { return 888; } };

Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'es8');

// {

// configurable: true,

// enumerable: true,

// get: function es8(){}, //функция-геттер

// set: undefined

// }Дескрипторы данных весьма важны для таких механизмов языка, как декораторы.

Поддержка браузерами (MDN)

Завершающие запятые в параметрах функций

Использование завершающих запятых способно упростить редактирование кода и облегчить работу с системами контроля версий. Подобная возможность уже присутствовала в языке для литералов массивов (с самого начала) и объектов (начиная с ES5). Например:

[10, 20, 30,] и { x: 1, }.Теперь завершающие запятые поддерживаются в списках параметров функций. Раньше появление запятой в конце списка параметров вызывало ошибку

SyntaxError. Теперь же этого не происходит. Вот пример объявления функции, в списке параметров которой есть завершающая запятая:function es8(var1, var2, var3,) {

// ...

}Завершающая запятая может появиться и при вызове функции:

es8(10, 20, 30,);Асинхронные функции

Ключевое слово

async позволяет определить асинхронную функцию, которая возвращает объект AsyncFunction. Внутри их работа во многом похожа на то, как работают генераторы.Вот пример кода:

function fetchTextByPromise() {

return new Promise(resolve => {

setTimeout(() => {

resolve("es8");

}, 2000));

});

}

async function sayHello() {

const externalFetchedText = await fetchTextByPromise();

console.log(`Hello, ${externalFetchedText}`); // Hello, es8

}

sayHello();Вызов

sayHello() приведёт к выводу в лог строки «Hello, es8» с задержкой в 2 секунды, при этом главный поток выполнения не блокируется. Вот как это выглядит:console.log(1);

sayHello();

console.log(2);В консоли, после выполнения этого кода, появится следующее:

1 // немедленно

2 // немедленно

Hello, es8 // через 2 секундыКак видно, два вызова

console.log() выполняются один за другим, а асинхронная функция, не блокируя главный поток, выполняется через 2 секунды.Обратите внимание на то, что асинхронные функции всегда возвращают промисы, и ключевое слово

await можно использовать только в функциях, определённых с использованием ключевого слова async.

Поддержка браузерами (MDN)

Разделяемая память и объект Atomics

Если несколько потоков пользуются общей памятью, они могут одновременно писать в неё данные и читать данные из неё. Атомарные операции позволяют обеспечить целостность данных и предсказуемость результатов выполнения операций. То есть, например, гарантировать то, что некая операция завершится до того, как начнётся другая, или то, что некая операция не будет прервана. Подобную функциональность в ES8 обеспечивают новые механизмы языка. Во-первых — это объект SharedArrayBuffer, во-вторых, объект Atomics, содержащий набор статических методов.

Объект

Atomics нельзя использовать как конструктор, он, в этом плане, похож на Math. Существуют методы объекта Atomics, которые позволяют выполнять различные безопасные операции с элементами типизированных массивов, служащих для доступа к объектам SharedArrayBuffer. Среди них, например, метод Atomics.add() для прибавления указанного числа к тому, что хранится в заданной позиции массива. Есть в Atomics и методы для организации управления блокировками, в частности, это Atomics.wait() и Atomics.wake().

Поддержка браузерами (MDN)

Заглянем в будущее: расширение возможностей тегированных шаблонных строк в ES9

В ES6 появились тегированные шаблонные строки. Вывод таких шаблонов можно изменять с помощью функций, подчиняя его некоей необходимой нам логике. Например:

const esth = 8;

helper`ES ${esth} is `;

function helper(strs, ...keys) {

const str1 = strs[0]; // ES

const str2 = strs[1]; // is

let additionalPart = '';

if (keys[0] == 8) { // 8

additionalPart = 'awesome';

}

else {

additionalPart = 'good';

}

return `${str1} ${keys[0]} ${str2} ${additionalPart}.`;

}Если в

esth записано число 8, функция возвратит «ES 8 is awesome». Если же в esth будет 7, то функция вернёт «ES 7 is good».Однако, до сих пор на тегированные шаблоны накладываются некоторые ограничения. Они связаны с escape-последовательностями. Например, это касается подстрок, начинающихся на

\u или \x. В частности, например, после \u должен следовать код символа Unicode, иначе появится сообщение об ошибке. Ожидается, что в ES9 это ограничение будет снято.

Поддержка браузерами (MDN)

Итоги

JavaScript — это язык, который используется в неисчислимом множестве работающих веб-проектов, и он, при этом, постоянно обновляется. Процесс этот отлично организованный и сбалансированный. На последней стадии принятия новшеств, их одобряет комитет TC39, после чего их реализуют разработчики JS-движков. Надо сказать, что большинство нововведений ES8 уже поддерживает TypeScript, их поддерживают многие браузеры, в некоторых случаях помогают полифиллы, поэтому новые возможности JavaScript можно пустить в дело прямо сейчас.

Уважаемые читатели! Пользуетесь ли вы новшествами ES8?

|

Метки: author ru_vds javascript блог компании ruvds.com es8 новые возможности |

В IBM создали новое поколение транзисторов из углеродных нанотрубок |

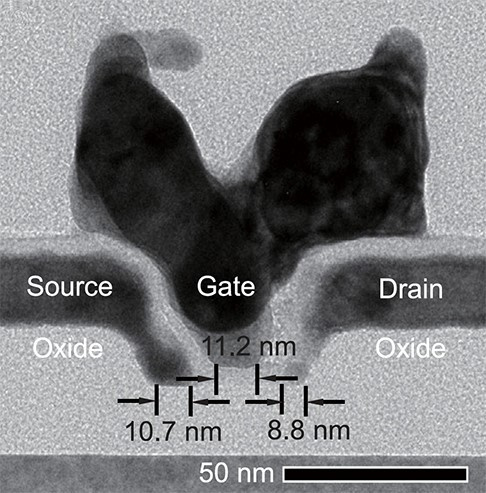

Не так давно мы публиковали статью о создании 5нм техпроцесса, позволяющего создавать более производительные и экономичные процессоры. Сегодня IBM публикует еще одну важную новость — дело в том, что специалисты корпорации, используя материалы нового типа, создали транзисторы, которые меньше всех прочих транзисторов по размеру и в то же время быстрее.

Новый материал — это углеродные нанотрубки, свернутые листы атомов углерода толщиной в 1 нанометр. О существовании данного материала известно давно, но вот создавать что-то либо из него было сложно из-за ряда его особенностей. Существующие технологии позволяли делать транзисторы из углеродных нанотрубок, но в этом случае размер элементов был бы даже больше, чем размер существующих кремниевых транзисторов.

Для того, чтобы достичь желаемого и уменьшить размер наноуглеродных транзисторов, ученые использовали новый тип схемы построения контактов, обеспечивающей возможность пропускать ток через нанотрубки. Новый метод предусматривает возможность создания контактов из молибдена, которые связываются с концами нанотрубок, делая их меньше. Добавляется также кобальт для возможности работы всей системы при более низкой температуре. Это, в свою очередь, позволило сократить расстояния между контактами.

В основе этой технологии — разработка Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL), которая позволяет отделять полупроводящие нанотрубки от металлический с высокой точностью — вплоть до 99,9%. Специалисты из IBM, в свою очередь, создали собственную технологию размещения нанотрубок, которые плавают в растворе, на определенных местах с использованием особого рода полимеров.

Теперь для того, чтобы провести ток от одного контакта к другому, нужно не более нескольких наноуглеродных трубок. В каждом транзисторе специалисты компании добавили несколько параллельных трубок, которые расположены близко друг к другу. В итоге общий объем транзистора составил всего 40 нанометров. Производительность таких транзисторов выше производительности обычных.

В итоге базовая форма процессора, созданного по новой технологии, получилась. Но, к сожалению, это лишь прототип, который нельзя использовать. В итоге было решено создать отдельные транзисторы, и это себя оправдало. Каждый из 192 транзисторов получился рабочим. После этого ученые разработали опытную схему кольцевого генератора, которая заработала. Получилось 55 кольцевых генераторов с общей производительностью в 2,8 ГГц. Правда, не все генераторы получились рабочими, поскольку всего было сделано около 160 попыток.

Но через несколько лет активной работы технологию можно довести до возможности практического ее использования.

|

Метки: author ibm высокая производительность блог компании ibm транзисторы разработка электроники устройства процессоры |

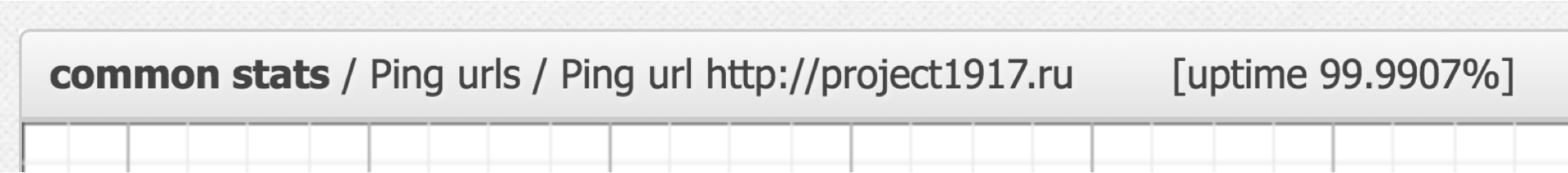

Как сделать сложное простым. История создания «Проекта1917» |

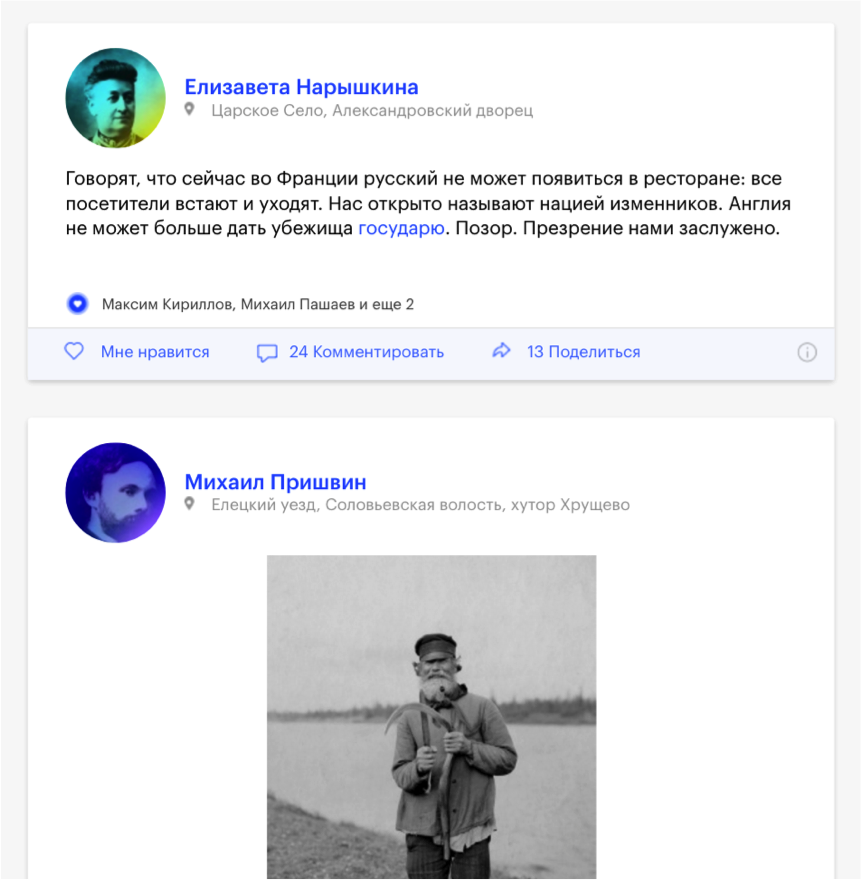

Создатели проекта говорят, что это лучшая социальная сеть в истории — потому что все ее пользователи давно умерли. Это сайт в формате социальной сети, где пользователями являются реальные исторические личности, которые пишут о событиях, происходивших ровно сто лет назад. Все материалы основаны на реальных исторических документах, письмах, публицистических материалах, используются данные из фотоархивов, из видеоархивов. Читатели нашего времени могут комментировать эти записи, лайкать, делиться ими в социальных сетях.

Изучив задачу, мы поняли, что она вполне реализуема, и можно успеть ее сделать в обозначенный срок. Несмотря на то, что наш основной профиль — администрирование и поддержка высоконагруженных проектов, мы начинали с веб-разработки, и до сих пор иногда занимаемся разработкой (кто, как не мы, лучше знает, как должна быть устроена инфраструктура сайта, рассчитанного на большой трафик).

Ключевой момент: у нас была несдвигаемая дата дедлайна — с точностью до минуты. Это 15:00 14 ноября — в это время в СМИ уйдут пресс-релизы, Яндекс опубликует проект у себя, на Красной площади человек с мегафоном сделает официальный анонс проекта. Вероятность сдвинуть дедлайн хотя бы на час была равна нулю.

На этапе согласования работ с клиентом мы определили четкий график реализации проекта. Понятно, что материалов очень много, и сайт наполнить контентом нужно не за час до релиза, а гораздо раньше. В начале августа мы решили выкатить в продакшн админку и начать верстать. В сентябре — доработать админку и начать привязывать данные, в октябре реализовать взаимодействие с пользователями нашего времени (сделать авторизацию, реализовать шеры, лайки, комментарии). 7 ноября (хорошая дата) было решено провести нагрузочное тестирование. 14 ноября — запуск проекта, спустя неделю после запуска мы реализовываем пуш-уведомления, чтобы возвращать пользователя на сайт. В декабре сайт должен был быть переведен на английский язык.

Формируем команду и начинаем работу

3 июля мы подписали договор, план работ и сделали первый коммит в репозитории.

В сложном проекте с жестким дедлайном очень важно, чтобы команда не стала выглядеть, как эта: Вася, который работает, и над ним десять менеджеров

Первый принцип — no rocket science (никаких ракетных технологий), хотя сроки и сжаты. Мы строим не ракету, которая должна прилететь на Марс и спасти человека, у которого закончилась картошка. Мы всего лишь делаем социальную сеть.

Если в процессе решения какой-то задачи в каком-то из рабочих чатов появлялся такой стикер, это значило: «Ребята, что-то у вас идет не так, нужно разбить задачу на более мелкие подзадачи, решать по отдельности и не усложнять себе жизнь».

В команде у нас были менеджер проекта, три программиста, два админа, два тестера, и в определенный момент было принято решение команду разделить на две географических зоны: часть ребят уехала из Иркутска работать в Москву, чтобы обеспечить длинный рабочий день (у нас главный офис в Иркутске, и разработка сначала велась там).

Какой был выбран стэк? Каждый день появляются новые технологии, и во всем этом очень легко заблудиться, включить что-то ненужное, просто потому, что это модно. Так делать не надо — не забывайте старую русскую поговорку: «Чем круче джип, тем дольше идти за трактором». И в программировании эта поговорка применима.

Как мы решили построить стэк? В качестве веб-сервера мы поставили Nginx с PHP-FPM, для базы был выбран MySQL 5.7, в качестве фреймворка для бэкенда мы выбрали Laravel — это наш рабочий фреймворк. Фреймворком для фронтенда был выбран Angular 1.5.

Один из главных принципов, почему Angular 1.5 — мы используем только то, что хорошо знаем, или сможем быстро найти ответ, если что-то не знаем. Первая более-менее стабильная версия второго Ангуляра вышла спустя две недели после того, как мы начали разработку, и нам было уже не до того, чтобы все переписывать. До этого с версиями 1.5, 1.4 мы работали достаточно много, знали все подводные камни, поэтому решили делать на том, чем мы умеем пользоваться.

Для работы с графикой мы взяли Imagemagic, для работы с видеоматериалами и с гифками мы взяли FFmpeg, обязательно используем Memcached, для сбора и работы со статикой мы используем Gulp с собственными, нами написанными тасками.

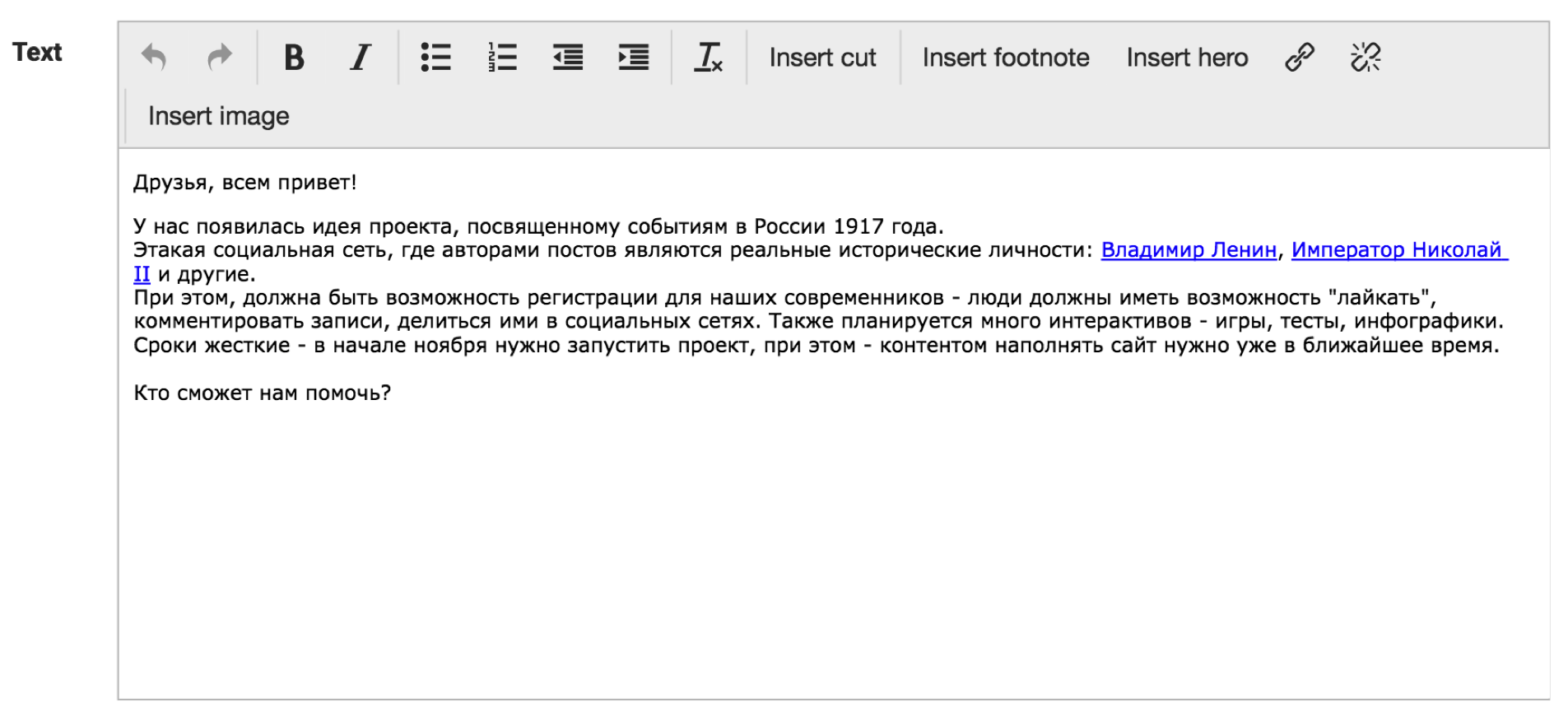

Делаем админку и верстаем

Через месяц мы уже выдали админку. Как построили админскую часть, как сайт наполняется контентом? За основу мы в бэкенде положили пакет L5-repository — это пакет для Laravel, который позволяет буквально тремя командами реализовывать нам RESTful API, делать нам все модели, создавать из коробки миграции со сложными отношениями, одним рутом генерировать нам полностью контроллер для работы с данными. Фронтенд админки был выполнен как одностраничное веб-приложение: активно используется сервис ngResource, чтобы взаимодействовать с API. На стороне фронтендa мы попытались реализовать самописный JS-cache, чтобы из админки данные постоянно не запрашивались с сервера, если мы что-то один раз загрузили, и с этим работаем на клиенте. Вся админка построена на Angular-компонентах.

Очень важно было обсудить с клиентом, как они хотят построить работу редакции. Идеальный вариант админки — когда над каким-нибудь разделом работает одновременно пять человек: кто-то обновил название, кто-то — текст. Клиент запланировал последовательную работу: будут ответственный за текст поста и ответственный за порядок постов. Мы сделали так, что компоненты не пересекаются между собой, и обновляют только те данные, с которыми они работают. В среднем на разработку компонента мы тратили где-то час, и какой-то принципиально новый раздел в админке выкатывали за день.

Самый простой наш компонент — текстовый редактор. Понятно, что это обычный TinyMCE, но немного доработанный. Видно, что у нас есть кнопки «вставить ссылку», «вставить героя» и сразу в тексте видно, что в текст будет вставлена, например, ссылка на Владимира Ленина, где будет потом красивый попап с его фотографией, и так далее.

Вот так вот выглядела редакция, которая в первый раз увидела нашу админку — они очень радовались, им было очень удобно и настолько просто, что можно научить ей пользоваться даже собаку:

Дорабатываем админку и привязываем данные

Итак, админку мы сделали, подбираемся к публичной части проекта — к фронтенду. Так получилось, что макеты нам дали чуть позже, каждый день на ходу менялись задачи. Это был первый тревожный звоночек: мы можем не успеть. Решили сразу верстать и адаптироваться на живые данные.

Как мы решили реализовать фронтенд? Для поисков, фильтрации, сортировок мы так же используем пакет, который используем в админке, — L5-репозиторий, то есть работаем со всеми данными как с репозиторием. Какие-то блоки на сайте с точки зрения PHP-кода мы выделяем в отдельные сервисы, они подключаются как объекты-одиночки, и нужно выстроить их так, что если понадобится вытащить из сайта один компонент и вставить его куда-то в другое место, все должно работать.

Например, есть у нас такой базовый компонент — календарь. Сразу же от этого компонента у нас выходит компонент «шапка». Это красивая картинка с популярными постами, с возможностью поделиться:

Дальше у нас идет лента постов, которая «общается» с календарем и смотрит, «какой день надо нарисовать».

От ленты зависят блоки рекомендаций и блок подписки. От календаря зависят такие блоки, как погода, валюты, дни рождения. Почти как в настоящем Фэйсбуке можно посмотреть всю картину дня сразу.

На бэкенд, то есть на сервер, можно было предсказать нагрузку — в ТЗ обозначили определенное количество RPS, а вот то, с каких устройств будут просматривать сайт, мы предсказать не можем. Поэтому было решено публичную часть фронтенда делать максимально просто.

Во-первых, вся статика у нас сразу запрашивается из кэша, для динамической уникальной пользовательской информации мы используем API, которое не кэшируется. Вся динамическая загрузка работает через HTML. Сервер генерирует статичную ленту, например, прокрутили — пришла новая страница в HTML, то есть, данные не в JSON. Если вдруг все равно нам надо как-то работать на странице с JavaScript, мы либо оптимизируем, либо минимизируем использование AngularJS, и активно используем библиотеку Bindonce, которая позволяет реализовывать одноразовые связывания. Все изображения оптимизируются средствами Nginx, с помощью модуля http_image_filter, и в случае каких-то пиковых нагрузок мы раздачу статики переводим на CDN.

Делаем лайки, шеры, комментарии

Их реализовали за неделю. Во-первых, что такое, например, лайк или комментарий? По сути, с точки зрения базы данных, это обычная таблица, которая реализует связь many-to-many: есть, например, post id, есть user id. Мы решили подойти по-другому, и работать с этим отношением не как с отношением, то есть, например, что у нас пост имеет комментарии, мы выделили комментарии в отдельную сущность, которая имеет hasOne пост, hasOne автор. При этом, в Гугле по запросу «как написать лайки» предлагают использовать такую связь, например, как morph-by-many. Когда таблица хранит не два айдишника объектов, которые она связывает, а like-type, like-id. Например, хотите вы делать лайки для постов, для видео — вам предлагают сделать like-type, like-id. Мы решили, что это лишнее — у нас будет только одна таблица лайков.

Дальше. Активно использовали методы-мутаторы, чтобы, например, на странице одной строчкой получить число шеров, например, это у нас вк-шер, ок-шер, фб-шер. На фронтенде используется Localstorage, который в случае, например, неподдерживаемости браузером может опуститься до уровня кук. Там мы, например, храним информацию о том, что пользователь лайкнул пост, то есть, чтобы каждый раз мы не делали запросы в базу, не получали список постов. Мы сохраняем один раз все в Localstorage, страница срендерилась, сердечко закрасилось, лишний запрос в базу мы не делаем.

Мы не кэшируем API для работы с пользователем — он должен в реальном времени получать, например, актуальные комментарии. Нельзя сказать пользователю: Извини, у нас пять минут кэша, через пять минут твой комментарий появится». И если вдруг нам понадобится какое-то, например, динамическое общение с сервером, мы спокойно можем использовать события с каналами из Laravel, которые работают уже с Node.js.

Теперь о шеринге. Многие спрашивают, почему мы не используем какое-то готовое решение для этого. Дело в том, что помимо контента у нас очень много спецпроектов, где человек может пройти тест, загрузить фотографию, ему сгенерируется открыточка, он ее шерит в социальную сеть. При этом, если другой человек увидел в ленте у своего друга эту картинку, он на нее нажимает и должен попасть на страницу теста. То есть, на уровне Ngnix мы ботов отправляем на заглушки, а не редиректим ботов туда, куда нам надо.

Также в нашей системе шеринга мы реализовали свой механизм подсчета. Для всех подобного рода систем очень важно выводить акуальную информацию (число репостов), а также хранить их в базе для подсчета определенных статистик, рейтингов и прочее. Очень часто программисты, сталкивающеся с шерингом первый раз, реализуют подсчет следующим образом: по заданиям в cron бэкенд делает запросы к апи социальных сетей, получает свежие данные, сохраняет. У этого подхода есть два серьезных недостатка — во-первых, информация в текущий момент времени может быть не актуальна (например, крон раз в 10 минут обновляет данные о 1000 постов), во-вторых за частые обращения к апи социальных сетей с одного IP-адреса вас могут забанить.

Мы пошли другим путем. В момент, когда пользователь шерит пост в свою социальную сеть, мы паралельно с попапом шеринга делаем запрос к api социальной сети из js-кода (соответственно — с ip-адреса клиента), получаем актуальное число репостов, прибавляем к этому числу 1 (пользователь же еще не пошерил) и сохраняем в базу данных. Соответственно, мы постоянно поддерживаем базу количества шерингов в актуальном состоянии, и даже возникает такой эффект, что, например, ты пошерил, а число увеличилось на 10, значит, кто-то с тобой вместе сейчас шерит, ты такой: «О, круто, все в реальном времени работает, как мне это нравится!».

Разрабатываем пуш-уведомления и запускаем

Приближалось 14 ноября, ничего не предвещало беды, мы спокойно прошли нагрузочное тестирование, полностью подготовили сайт к релизу, как в 9 вечера по Москве появилось такое сообщение. Ребята передумали и решили сдвинуть разработку пушей на сейчас. Пик трафика ожидался как раз в день запуска, и базу подписчиков нужно было собрать уже в этот день. Когда люди разрабатывают пуш-уведомления, они не обращают внимания на главную проблему: цена ошибки при разработке — это новый домен и потерянная база подписчиков. Например, вы долго-долго колдовали и наконец-то добились того, что у вас в браузере появилась вот эта вот плашка «я подтверждаю отправку мне уведомлений». Если код у вас выглядел в этот момент вот так (больше человек эту плашечку никогда в своей жизни не увидит, пока в настройках не сбросит пермишены на пуши):

Вы не сохранили токен, а просто его законсолили

Как мы решили реализовывать пуши. За основу был взят сервис Google Fairbase. Так как времени оставалось мало, мы обязательно смотрим документацию и делаем все по ней. В случае, если человек не был авторизован на сайте, решили делать очень просто. Мы генерируем какую-то уникальную cookie этому человеку, и в базу сохраняем токен с ней. Потом человек авторизовался на сайте, мы посмотрели, что у него есть cookie, в базе есть токен с ней, перепривязываем токен на конкретного пользователя, и потом уже ему рассылаем какие-то персональные уведомления.

В качестве рассыльщика решили использовать пакет Laravel-FCM. Тот, кто работал с FCM или Firebase, знает, что, для того, чтобы отправить сообщение, нужно все поделить на пачки по тысяче токенов, сделать отдельно запросы. Laravel-FCM это берет на себя. При этом он очень просто позволяет нам генерировать payload в пуши, делать какую-то персональную картинку для человека, персональный заголовок, персональный текст, персональную ссылку и так далее.

Мы успели. Выкатили пуши за час до релиза. На следующий вечер про проект написали The Village, Медуза, CNN, BBC, в «Третьяковской галерее» устроили банкет для СМИ, на который нас пригласили. И такая небольшая ирония: до декабря 2016 года главный офис нашей компании официально располагался посреди леса. Представьте, как круто — вы сделали проект, о котором написали в CNN, а сделали вы его в лесу.

Делаем локализацию

Итак, мы запустили проект, он работает, баги поправили, на дворе декабрь, нам надо делать локализацию. Локализовали проект за два дня.

Хранить в базе данных информацию о двух языковых версиях мы решили так. Для каждой сущности, которая может быть переведена на другой язык (пост, герой, группа, видео, геолокация) мы добавили поля: lang, которое хранит язык — 0русский/1английский) и поле mirror_id, куда сохраняется id записи «дублера» при копировании.

При таком копировании, например, если у объекта есть какие-то отношения (автор у поста, геолокация), все его дочерние сущности тоже скопируются, причем если сущность уже копировалась (mirror_id не пусто), то у копируемой записи перепривяжутся отношения на эту сущность, если нет, то сначала скопируется она и потом перепривяжется.

Например, в русской версии есть два поста, написанных Николаем II, при копировании первого поста скопируется и пост, и автор, при копировании второго — только второй пост, а автором назначится уже скопированный ранее Николай II.

Что дальше?

Как вообще проект живет сейчас. Основную функциональность мы уже разработали, практически ничего не меняется, делаем спецпроекты (игры, тесты), и до сих пор у всех возникает желание все переписать. Энергию направляем в мирные цели — если был какой-то спецпроект, и что-то сделали не идеально, мы это не переписываем, а реализуем уже в новом спецпроекте.

Например, из спецпроектов мы сделали:

- игру «Не пусти Ленина в Россию» — это известная логическая игра про кошку, только надо было ловить Ленина;

- «Тиндер1917» — сервис знакомств с героями революции;

- тест «Кто ты в 1917 году?» — самый топовый, люди заходили толпами, сгенерировано порядка полутора миллионов результатов.

Выводы

- Сложное сделать простым легко, усложнить что-то и сделать простую вещь сложной еще легче.

- Помните историю, революция не всегда приводит к хорошим результатам.

- Учитесь на своих ошибках. Пока вы сами не положите сервер, не поймете, из-за чего он лег. Пока вы сами не допустите какую-то сложную ошибку, не поймете, почему что-то сломалось. Потерянный домен в пушах — это не самое страшное, что может случиться.

- Не гонитесь за модой. Следите за своим стэком, не создавайте там больших огородов. Если вам нужно решить какую-то новую задачу, посмотрите, есть ли у вас уже инструмент, который для нее подходит, не надо находить новый модный фреймворк, документация к которому есть только на китайском языке, вы такой: «О, это модно, давайте попробуем». Так делать не надо.

- И цифра аптайма 99,99 – это не предел. Всегда можно это улучшить.

|

Метки: author eapotapov laravel angularjs блог компании itsumma разработка |

Продуктивность и юзабилити |

Терминология

Юзабилити — удобство пользования. В оффлайне близкий по смыслу термин эргономичность.

Продуктивность — насколько сайт хорошо работает для достижения своей цели. Аллегория с большой натяжкой — КПД двигателя.

Тезисы

1) Продуктивность на порядок более объемное понятие, чем юзабилити, второе входит в первое некоторой частью. В моей методике оценки продуктивности удобству пользования отведен один пункт из 22-х.

2) Не всегда улучшение юзабилити повышает продуктивность, часто наоборот.

Например, для контент-проектов с точки зрения юзабилити реклама не нужна, она только мешает. Для продуктивности же рекламы надо поставить больше, пойдя на компромиссы с удобством пользования. И всем владельцам_сайтов это хорошо понятно.

Другой пример: форма регистрации в #ecommerce-сайте. Добавили регистрацию через соцсети, стало региться больше людей. Но, часть пользователей в базе теперь без e-mail. Рассылка стала работать хуже. Юзабилити повысилось, продуктивность упала.

3) У юзабилити более размытые критерии т.к. нет четко определенной цели. Ок, допустим мы убрали все явные косяки и глюки. Что дальше? Что именно будет цифровым показателем удобства? Скажем, глубина просмотра: чем удобней сайт, тем по нему лучше ходят. Хорошо, давайте разделим контент на части и поставим листалку. Глубина повысилась. А удобство? Вопрос.

4) Если с помощью юзабилити заниматься изменением показателей бизнеса (например, конверсией), то это уже не удобство пользования, а продуктисность, но в сильно урезанном виде.

Резюме

П и Ю не одно и то же и вообще слабо связанные вещи. Никак нельзя терминологически и фактически подменять одно понятие другим, что сейчас на рынке и происходит.

|

Метки: author izhanov управление проектами управление продуктом управление e-commerce юзабилити сайтов |

Ссылочная TCP/IP стеганография |

|

Метки: author scidev разработка систем связи ненормальное программирование криптография информационная безопасность стеганография tcp/ip программирование |

[Из песочницы] Тестирование в Openshift: введение |

Здравствуйте уважаемые участники ИТ сообщества. Меня зовут Олег, я работаю в компании, которая занимается разработкой ПО. Я занимаюсь ручным и автоматизированным тестированием Linux и Unix продуктов и я хотел бы поделиться положительным опытом автоматизированного тестирования в Openshift Origin.

Цели, которые я преследую:

- Донести до русскоязычного сообщества особенности работы с Openshift Origin в контексте тестирования.

- Рассказать о преимуществах и недостатках тестирования в контейнерах.

- Агрегировать и актуализировать свои знания о Kubernetes/Openshift.

Весь материал изложен в трёх статьях:

- Тестирование в Openshift: Введение

- Тестирование в Openshift: Внутреннее устройство кластера

- Тестирование в Openshift: Автоматизированное тестирование

Примечание: хотелось бы сразу заметить, что излагаемый материал касается Openshift v3, а не Openshift v2 (когда компания Red Hat еще не начала использовать Kubernetes в качестве ядра для своих продуктов и сервисов).

Почему был выбран Openshift Origin:

Так случилось, что после трудоустройства на текущее место работы, выяснилось, что автоматизированного тестирования нет в принципе. Проработав несколько месяцев в ручном режиме пришло понимание о необходимости двух вещей: инструмента для развертывания и поддержки тестируемых сред, framework для написания тестов.

На первоначальном этапе для развертывания и поддержки сред был организован автоматически обновляемый репозиторий Vagrant (VirtualBox), который обновляет и упаковывает различные ОС в автоматическом режиме. Это стало подспорьем не только для тестирования, но и для разработки, потому как: виртуальные машины были сконфигурированы согласно выработанным требованиям; виртуальные машины были обновлены, были предустановлены необходимые инструменты; имелись сценарии Vagrant для развертывания сложных окружений. Стоит отметить, что все среды Vagrant разворачиваются на локальных машинах участников разработки, а не в выделенном IaaS, что ожидаемо вызывало проблемы производительности рабочих станций.

Было выиграно время, стало удобнее работать, появились некий стандарт и предсказуемость, но главная проблема оставалась — долгое развертывание тестируемых сред (полная виртуализация, различные дистрибутивы Linux, дополнительные сервисы (которые участвуют в тестировании)). Развертывание тестируемых сред могло занимать десятки минут, в то время как сам тест проходил за считанные секунды. При этом количество автоматизированных тестов росло и ожидать результатов приходилось всё дольше.

Закономерным стал вопрос об организации обособленного IaaS, в котором происходили бы все задачи тестирования, но данный подход был не идеален: всё так же использовалась бы полная виртуализация, для построения IaaS требовались бы финансовые вложения на покупку аппаратного обеспечения (небольшой парк слабых рабочих станции присутствовал).

Следующим этапом стала проработка быстрого (в контексте быстродействия окружений) CI/CD c учетом новых требовании, а именно (основные, согласно приоритетам):

- Open Source решение без каких-либо затрат на покупку ПО.

- Быстрая скорость развертывания тестируемых сред. Связность и осведомленность о существовании сервисов между средами. Встроенная поддержка и контроль запусков тестов внутри окружения. Высокая плотность размещения для удовлетворения пункта 4.

- Активное сообщество, популярный проект с прогнозируемым будущем, репутация владельца, наличие документации.

- Отсутствие дополнительных вложений в аппаратную составляющую.

Я не буду утруждать читателей подробным пересказом о тернистом пути поиска подходящих продуктов, но хочу ознакомить со списком рассмотренного ПО (февраль 2016):

- Замена полной виртуализации: Docker, LXC, OpenVZ, kvmtool.

- Оркестрация и управление кластером: Kubernetes, Nomad, Openshift, Openstack, Swarm.

- Поддержка в Jenkins: Docker plugin, Kubernetes plugin, Openshift plugin

Одни инструменты плохо управлялись или требовали слишком много поддержки и обслуживания, другие плохо интегрировались с Jenkins и не предоставляли нужного функционала, третьи только начинали свой путь. Однозначным лидером вырисовывалась Kubernetes и её производные (коих не мало), но в чистом виде платформа от Google была сложна в освоении и развертывании (разработчики прилагают большие усилия для упрощения использования данной платформы).

Своими словами oб Openshift Origin:

Openshift Origin — это в первую очередь Open Source платформа для разработки и публикации ПО, которая базируется на платформе оркестрации контейнеров Kubernetes. Платформа расширяет возможности Kubernetes с помощью специальных объектов и механизмов.

Кластер:

Кластер может быть развернут или обновлен с помощью сценариев Ansible. Внутри кластера может использоваться как встроенный так и внешний Docker регистр. Узлы кластера могут быть закреплены на основе специальных меток за отдельными проектами. Присутствует сборщик мусора и настраиваемый планировщик. Кластер может быть развернут внутри Openstack и интегрирован с ним с целью автоматического масштабирования и предоставления хранилища данных. Среды могут быть осведомлены об опубликованных сервисах и других узлах с помощью переменных окружений и DNS имен. Возможна проверка доступности сервисов через HTTP/TCP запрос и/или через выполнение команды внутри контейнера. Ресурсы кластера могут быть квотированы на уровне проектов (процессор, память, количество объектов и т.д.). Присутствует возможность мониторинга кластера на уровне контейнеров и рабочих узлов.

Данные:

В качестве способа харанения данных могут выступать временные или постоянные тома, которые монтируются непосредственно в контейнеры. Backend для данных томов могут выступать: NFS, GlusterFS, OpenStack Cinder, Ceph RBD, AWS Elastic Block Store (EBS), GCE Persistent Disk и т.д. Присутствует возможность (hostPath) монтирования локального каталога того рабочего узла, на котором запущен контейнер.

Сеть:

По умолчанию все коммуникации осуществляются с помощью Open vSwitch, но существует поддержка других сетевых решений через систему плагинов Kubernetes. По умолчанию все среды могу коммуницировать друг с другом, но возможна изоляция на уровне проектов. Поддерживается разрешение DNS имен сервисов с помощью встроенной службы SkyDNS. Опубликованные внутри кластера сервисы могут быть доступны извне. Всю функциональность по изоляции и функциям NAT берет на себя Iptables.

Безопасность:

Разграничение прав пользователей на основе ролей. Изоляция контейнеров с помощью SELinux (и не только). Поддержка секретов, которые используются для доступа к различным ресурсам. Все коммуникации между рабочими узлами кластера и мастером осуществляется через шифрованные соединения (создается CA, выдаются клиентские сертификаты).

Управление:

Доступны интерфейсы API как для самого Openshift, так и для Kubernetes. Доступен кроссплатформенный консольный клиент. Доступен веб-интерфейс, с помощью которого пользователи могут: работать в изолированных проектах с учетом их полномочий, взаимодействовать с запущенными в кластере контейнерами, обозревать созданные объекты, отслеживать события и т.д.

Заключение:

Несмотря на обилие технологий и продуктов, которые представлены на рынке, найти подходящий инструмент достаточно сложно. Балансируя между унификацией и интеграцией процессов CI/CD, учитывая сложность сопровождения, отслеживая цепочки задействованных технологий, всё же была найдена Kubernetes, а затем и Openshift Origin. В отличии от базовой платформы оркестрации контейнерами Kubernetes, Openshift привносит необходимые элементы для удобной и эффективной работы.

|

Метки: author livelace анализ и проектирование систем openshift тестирование |

IceCash 2.0 Web АРМ Кассира и АИС по обмену данными с кассами под Linux на Python |

Как-то меня спросили: «Зачем писать то, что уже написано многократно и на более профессиональном уровне? То что ты сделаешь будет заведомо хуже и лишено грамотной поддержки». Я тогда ответил просто: «Мне хочется, чтоб под линух и чтоб код свободный. Чтоб драйвера не покупать для кассы».

Да, Линуксовая касса под GPL. В этих словах, собственно и заключается точное описание этой поделки. Это абсолютно свободный код, части которого можно легко отделить и использовать в своих разработках. Вторая версия была ответом на все нововведения в рознице. Сейчас, можно сказать, что всем этим новым требованиям касса отвечает и продолжает существовать в альтернативном пространстве самописного кодинга.

Нафига козе боян?

Вообще, конечно, «зачем?» это очень важный вопрос. Им нужно озадачится заранее. Прежде чем что-то писать, нужно оценить необходимость, полезность, чтобы самому было не обидно потом. Я после, не раз оценивал зачем я делаю этот проект, находил умные объяснения, но на самом деле… просто чтобы под Linux и чтобы код свободный. Ну и, конечно, драйвера для фискальных аппаратов — это слабо понимаемый мной бизнес.

Итак, хотелось сделать некоторую основу для кассового рабочего места, которую можно было бы изменять под свои задачи. Как ни крути, а очень многие дорабатывают кассы «под себя». Касса должна была бы работать под Linux, в веб браузере, а ее серверная часть могла бы располагаться теоретически где угодно. Сейчас фискальные регистраторы уже «почти» обязаны иметь сетевой интерфейс, а значит серверная часть может быть вообще где угодно. Хоть у вас дома в тумбочке на raspberry. Это сейчас уже не новость, касса мутирует. Интерфейс кассы перелезает на планшеты и телефоны.

Вообще, найти почти бесплатное и почти свободное кассовое ПО можно. Что-то будет не полностью свободное, не всегда бесплатное, громоздкое и не отделимое от собственной системы. Так часто бывает, что простой проект усложняется и создает целую свою среду, от которой ее потом не отодрать. Найти нужное ПО именно с веб интерфейсом не получилось. Ну тогда я закатал рукава, а через месяц и глаза… И предстал предо мной кодерский

Первая версия. С дикими глазами и маниакальным трудолюбием.

Первую версию, я смастерил быстро. Об этом, я писал статью на хабре когда-то. Да там было много ошибок и ужасный код. Но это выполняло на тот момент задачу минимум. В начале это был легкий и слабенький (практически HTML) сайт на PHP и несколько утилит на питоне. База данных в MySQL, транспорт данных перл-скриптами. На бэкофисе тоже сайт для просмотров чеков и производных отчетов. Свободный драйвер для Штрих-М, написанный неким кодером, был прилеплен к моей системе. Хотя, если быть справедливым, то правильнее сказать, что основой послужил этот драйвер и без него ничего бы не вышло. Именно тогда я уяснил основную проблему самописного свободного кассового ПО — свободных драйверов для ФРК нет.

Я постоянно дописывал сайт, как обычно, опаздывая с рефакторингом и код обрастал уже сложным каллокодием. Так бывает, когда не понятно в какую сторону и насколько далеко начнет уходить концепция. А швыряло ее в разные стороны не по детски. Различные акции, бонусы, призовые системы. Сложность возрастала, энтропия съедала проект изнутри. Минусы системы, с которыми больше не было возможности мириться, в конце концов заставили меня все это переписать. Помимо наведения порядка в коде, необходимо было разделить в кассе все подсистемы, которые уже начали склеиваться друг с другом, умножая хаос.

Нам всем пришел ЕГАИС! И не только..

К тому моменту, когда назрело написание второй версии, уже во всю трубили о том, что не долог век обычных фискальных аппаратов. Напомню, что за последние два года были существенные изменения в законодательстве в области учета розничной торговли. И долгое время не меняющееся положение дел в этом секторе нехило тряхнуло рядом нововведений. Первым пришел ЕГАИС. Да, моя организация занималась торговлей пивом и алкогольной продукцией. Мои коллеги из других организаций, также как и мы, с «радостью» встретили единый электронный документооборот. Я не буду ныть по поводу изъянов этой системы. Сейчас, все как-то более или менее нормально. Конечно, момент внедрения это всегда особенно яркие и запоминающиеся дни и ночи… Все было как обычно — сумасшедшие сроки, невозможность нормального тестирования, сложность регистрации, отсутствие техподдержки и Новый год ). Сейчас мне кажется, что все что мы делали, это какая-то нереалистичная комедия, участники которой делают вид что это всерьез.

В общем, на рынке появилось не мало решений, с помощью которых можно было это требование исполнить. Однако нам было необходимо на каждой кассе поставить ключ JaCarta и обеспечить этот документооборот через программу УТМ (Универсальный транспортный модуль). На момент внедрения, как это обычно бывает, ПО было только под Windows. Поэтому, какие бы фантастические сюжеты не рисовали новаторы сего дела, рассказывая нам о том как все будет легко и просто и под любую систему, на деле оказалось мягко говоря не так.

В общем, к сроку, оборудовать торговые точки новыми системами ПО под ЕГАИС мы не успели. Но, честно говоря, менять ПО на пятидесяти объектах, покупая попутно лицензионный Windows и кассовое ПО, не очень-то хотелось. Только на ключи JaCarta пришлось единовременно выкинуть приличные средства. А ведь многие тогда вообще отказались от торговли алкоголем. Почесав репу, мы сделали по старинке. Был быстренько накидан веб-сервис, который взаимодействовал с единственной копией УТМ и десятками аккаунтов на торговых объектах, где осуществлялось подтверждение приходных документов. Связка пятидесяти ключей jaCarta была вручена специально подготовленной сотруднице. Ей был поставлен комп с мастдаем и нужным ПО. Перетыкая каждый день (на протяжении полугода) ключи и тыкая мышкой на сайте в нужные места, новоявленный внештатный провайдер ЕГАИСА осуществлял обмен документами. Думаю мы не единственные в этом идиотизме, некоторые так делают по сей день.

Продажа алкоголя предполагает работу с ЕГАИС в момент продажи каждого чека, а это уже требовало доработки кассового ПО. До момента внедрения было всего полгода. Так что работая на нехитрой времянке по приему документов ЕГАИС, мы быстро быстро начали делать вторую версию нашей кассы.

Пишем по феншую.

Итак полгода для разработки это много. Загвоздка в том, что разработчик по сути один. В помощь ему только сисадмин. Ну и никто нас от текущей работы не освобождал. Но сделать новую версию очень хотелось, поэтому я вновь с жадностью начал прогать. Теперь было уже понимание того из каких независимых частей должен состоять проект и как эти части реализовывать.

Итак, мы остановились на следующей схеме.

СЕРВЕР ДРАЙВЕРОВ

Помимо существующего драйвера для Штрих-М, нужно было реализовать драйвер для FPRINT (Атол) и драйвер термо-принтеров. Все эти драйвера унифицировать одинаковыми методами печати и единым дизайном чека.

Вообще, идея подключить еще и термо-принтеры, коих у нас было навалом, мне показалась удачной. Я же не знал что спустя два года будет возможна печать только фискальных чеков на обновленных ФРК, подтвержденных онлайн у оператора фискальных данных. Хотя впоследствии, вариант, при котором термо-принтер всерьез пытался прикинуться ФРК+ОФД оказался кстати в моменты, когда фискальник был сломан.

Управление фискальными рестораторами и термо-принтерами, поддерживающими протокол ESCPOS должно было осуществляться через отдельный web-сервис. То есть, все что касается взаимодействия с оборудованием отделяем в отдельное независимое приложение, взаимодействие с которым должно осуществляться по XML протоколу.

Все это было написано и оттестировано за пару месяцев. Мне повезло, что я писал подобную задачу на заказ. То есть реализация печати на термо-принтерах по XML была реализована накануне. Оставалось только написать атоловский драйвер и как-то унифицировать весь этот

САЙТ КАССЫ

Также как и в первой версии, основой должен стать web-сайт. Только теперь без apache и PHP — только Python. Интерфейс кассира должен стать более дружелюбным ). Также необходимо было навернуть админских функций к интерфейсу и сервисных функций по инициализации обмена данными и прочим полезностям.

Веб-касса, понятное дело, должна была взаимодействовать с сервером драйверов, сервисом обмена данными, бонусным сервером и рядом других бекофисных сервисов.

Данные решили также хранить в MySQL. От системы хранения транзакций (как у Штрих-М) я решил уйти. Теперь в БД хранились именно чеки, целиком. Все необходимые дополнительные данные об операциях с чеком оседали в виде значений полей заголовка или содержимого чека. Это я хотел сделать уже давно. Выборки из такой БД были просты и лаконичны. Расчет зет отчетов прозрачен и без заморочек.

Структура программы-сайта должна была быть максимально разделена внутри на отдельные модули, содержащие объекты подзадач. ЕГАИС модуль, бонусный модуль, модуль обработки чека, модуль БД запросов и т.д.

Важным дополнением должна была стать реализация ЕГАИС. Во первых, в части получения и подтверждения приходов, во вторых в части реализации алкоголя. Вообще, ЕГАИС, в дальнейшем оказался большим и нескончаемым потоком различных документов, запросов и обновлений. Сейчас, я бы его выделил в отдельный модуль над УТМ. Сама программа UTM постоянно менялась, менялся и протокол. Недавно (1юля 2017) ввели его вторую версию. Не удобным осталось обновление ключа на токене JaCarta. Хотя сейчас, многие организации предлагают это сделать удаленно, для Linux+JaCarta это пока еще сложновато. Поэтому обновляем мы ключи, подключая их в ноутбук с Windows. Думаю, эту часть можно было бы доработать, а то слишком хлопотно получается.

Я долго колебался, на счет того, как именно реализовать выгрузку чеков. Если сказать проще, то мучил вопрос: «Сколько онлайна нужно кассе?». Будет ли она иметь режимы онлайн, оффлайн, как будет проходить обмен? В итоге касса была реализована отдельно от функции обмена. Сайт откликается на команды выгрузки чеков, зет отчетов или загрузки данных с сервера. Процессы обмена, запускаемые с нужной частотой из crontab не влияют на работу кассы. Нет связи — не беда, как появится, накопленные данные по отбитым чекам уйдут, прайс обновится.

Как показала практика самый сложный узел — это обработка чека. И это не только печать, это, главным образом последовательный расчет чека. Именно здесь всевозможные доработки логики разных акций, бонусов, розыгрышей сделали расчет чека в первой версии абсолютно не понимаемой черной дырой. Поэтому в новой версии я решил все, что касается чека максимально детерминировать и красиво разложить на методы объекта.

Код был написан, как мне кажется, достаточно хорошо. Всегда можно лучше, разумеется. Но того, что было сделано надолго хватало для стабильного усложнения проекта без опаски съехать в

На замечания сисадмина Вовки по поводу ядовитости цветов, я только бурнул, что надо написать несколько разных CSS расцветок. Но в итоге была добавлена еще только одна — серая, она и стала основной. А ядовитая стала админской. Это было полезно для того, чтобы не путаться в сессиях кассы.

Из плюсов было то, что все оказалось разделено на максимально независимые программные модули, любой из которых можно безопасно переписать, не затрагивая основного кода. Вообще, этот подход мне показался очень правильным. При такой мозаике кода, можно собирать разные конструкции, ориентируясь только на протоколы взаимодействия. Однако есть один важный момент — протоколы должны быть изначально хорошо продуманы, чтобы их потом было легко дорабатывать и не менять основу.

Одновременная работа разными пользователями с кассой-сайтом сделало возможным торговлю с различных устройств в торговом зале. Позже я дорабатывал модуль к кассе для того, чтобы можно было работать с заказами в стиле обслуживания очереди кафе быстрого питания. Все оказалось легко дорабатываемо и масштабируемо.

Еще оказалось полезным быстро подключаться к текущему интерфейсу кассира, фактически наблюдая за его действиями онлайн через браузер или набивая себе самому отложенный чек, чтобы не стоять в очереди ).

Вообще скорость администрирования существенно увеличилась. Стало возможно вмешиваться в процесс оплаты, настроек, управление драйвером с браузера в телефоне (через VPN). Хотя VNC и ssh никто не отменял и все инструменты активно использовались. Некоторые настройки были глобальными и кассы сами их забирали с сервера, заодно отсылая информацию о самих себе (существенные параметры настроек, ip-адрес, время подключения, версия ПО). Со временем на кассе образовался богатый crontab и скрипты всякой самодиагностики и отсылки отчетов на сервер. Но тут особо хвалиться нечем, так делают все.

СЕРВЕР УПРАВЛЕНИЯ КАССАМИ

Для эффективного администрирования касс, необходимо было создать, собственно сервер управления кассами. Как минимум, в него должны были собираться все чеки с касс и через него должно было происходить обновление ПО. Как показала практика, это очень важная задача в самописном проекте.

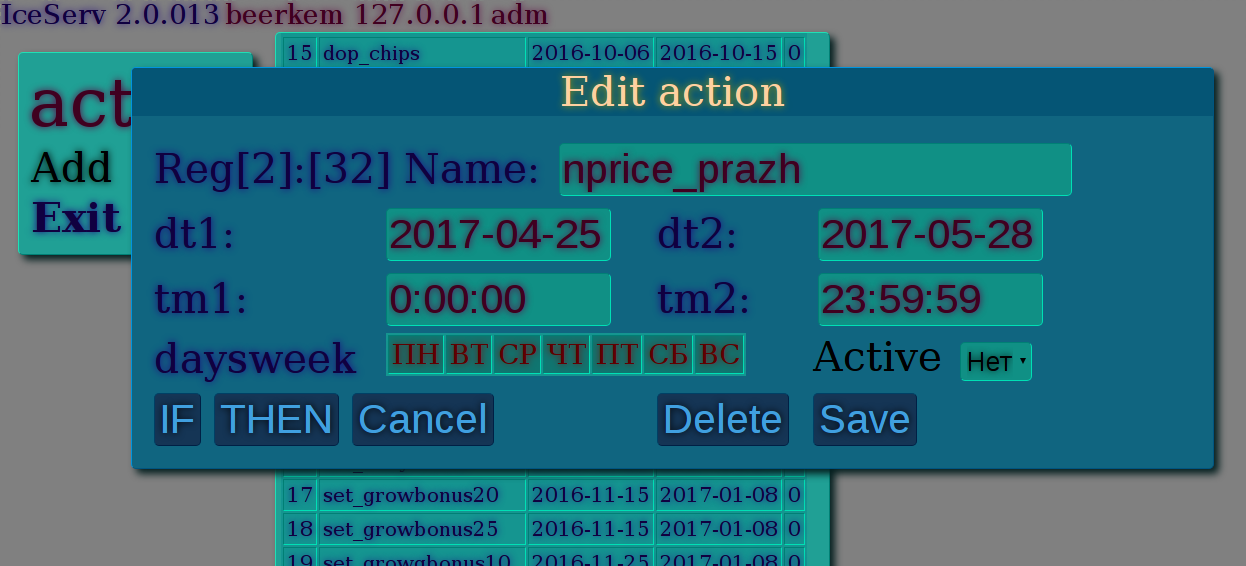

По сути это был еще один web-сервис и сайт. В него должны были заноситься основные справочники: организаций, прайсов, групп товаров., кассы и их тип прайса. Кассы должны были быть разделены по организациям (филиалам), которых может быть любое множество. Позже, сюда добавилась акционная система — это написание и раздача кассам акционных скриптов. Ну и что-то типа своего языка этих самых акций пришлось изобрести.

Первая важная функция этого сервера — принимать и раздавать кассам новые прайсы, с нее я и начал. Прайсы должны были привязываться к кассам. То есть на самом сервере мы указываем для каждой кассы свой прайс из имеющихся. Касса же просто обращается к серверу сообщая свой идентификационный номер. В ответ, сервер дает добро на GET скачивание zip-архива. Если скачивание было успешно, то сервер сам у себя помечает время последнего скачивания для этого клиента и больше ему прайс не дает. Ну, разумеется, пока новый прайс не будет загружен на сам сервер.

А загрузка файла на сервер это тоже обычная PUT HTTP операция, только нужно указать идентификатор филиала и самого прайса. Позже, мой товарищ, которому мы на работе тоже внедряли часть моей системы, на 1С написал нужную обработку для выгрузки прайса сразу на сервер. Заодно им были написаны обработки для загрузки JSON зет-отчетов с этого же сервера.

Вторая важная функция — это сбор данных с касс. Зет отчеты и чеки. Вообще я пришел к тому, что зет-отчеты на кассе стала формировать сама касса. То есть уже готовые, сгруппированные по товарам, с нужными итоговыми параметрами, зет отчеты находятся в БД. И в веб-интерфейсе их можно детально изучить. На ранней стадии написания кассы, я все реализовывал без сервера сбора данных, поэтому касса и сервер содержат идентичные функции по выдаче зет отчетов и чеков по запросу извне. Получается, что при желании можно обойтись без сервера, просто запрашивать данные у кассы напрямую. Итак, касса, по запросу формирует два потока данных в json — поток не выгруженных зет-отчетов и поток не выгруженных чеков. Данные загружаются на сервер, а оттуда по запросу, выгружаются для 1С. Как вариант, были написаны скрипты, которые выгружают зет отчеты в специализированные текстовые файлы, наподобие фалов Штрих-М.

Из самого интерфейса сервера можно было просматривать чеки. Но функционал этот был неудобный и недостаточно мощный. Поэтому, позже, я написал еще один сайт ), через который можно было делать различные выборки из БД чеков. Этот сайт я планировал развить, добавив туда возможность просмотра зет-отчетов и прочие наработки по существующим рабочим веб-приложениям, ориентированным на прошлую версию IceCash. Но увы, на это не хватило времени, это так и остался сайт одного отчета.

Также на сервер была возложена функция обновления кассового ПО. Обновления были двух типов: обновление системы и обновление программы. Любое обновление начинается с отслеживания версий. Версии, которые мы вводим в эксплуатацию (prod), просто устанавливаются глобальными переменными на сервере (update и upgrade). Все серверные переменные автоматически раздаются кассам. Сюда же могут входить и любые интересующие нас глобальные параметры для всех касс, требующие постоянной репликации. Например, у меня так раздается температура воздуха. Каждый филиал может иметь свой набор переменных и значений, так что погода раздается регионально. Это потребовалось не ради забавы. Была такая акция — по погоде, там формула скидки ориентировалась на температуру.

Так, вот, версия предписанная для установки обновления также раздается переменными, регионально. Это удобно, для ступенчатого тестирования. Сначала на одной кассе, затем на маленьком филиале, на следующий день — на большом. Ну это если все по феншую, у нас то по началу были частенько авралы, связанные с непоследовательным накатом версии.

Обновление программы, это фактически скачивание нужной версии и замена старой, с перезапуском сервисов. Версия работающей программы, программа знает из константы в коде. На сервере можно выставить любую бОльшую, чем работающая, версию и касса ее подхватит.

Обновление системы это tbz архив, содержащий нужные файлы и bash скрипт обновления. Эти обновления выполняются последовательно. Необходимы все архивы на сервере, для того чтобы касса могла последовательно их установить, актуализируя свое состояние до требуемого.

Дело в том, что мы кассу устанавливаем путем распаковки дампа рабочей системы, которая не всегда..., а точнее всегда недостаточно свежая. Поэтому во избежание конфликтов приложения и среды исполнения, вновь распакованный образ сам последовательно накатывает обновления системы.

Кроме этих задач, в итоге была еще изобретена система создания, хранения и раздачи скриптов акций. Современная розница не может без этих акций жить. Я не знаю насколько они действительно нужны, но для программистов розницы есть специальное место в аду — акционная система. Акции постоянно входят в конфликт:

- Сами с собой.

- С бонусной системой.

- Системой ограничений, основанной на прайсах.

- Со всеми системами, работающими с чеком.

Акции капризны и коварны. При этом они всегда в почете у менеджеров, а директор обязательно затребует детальный анализ по их эффективности, от которого вскипает мозг. И это еще не все, акции просто не хотят быть однотипными. Каждая не хочет походить на остальных и норовит вырвать лишние часы вашего внимания, чтобы понять и оттестировать эту заразу. И да, важно не забыть выставить актуальный срок ее работы.

В общем, мои попытки автоматизировать процесс создания акций в первой версии не привел ни к чему, кроме растраты времени и нервов. Поэтому во второй версии я напрочь отказался создания веб-форм с миллионом галочек для менеджеров, потому что следующая акция потребует миллион первую галочку. Вместо этого я написал отдельный модуль в котором реализовал мини-язык этих акций. И уже этим языком я последовательно описывал каждую акцию своим скриптом. Условие чека, выборка, группировка, замена и добавление позиций, и т.д.

Иногда приходилось лишь чуть чуть поменять скрипт, иногда дописать команду. Но зато теперь все менеджеры и интерфейсы для них шли лесом. Нервозатраты точно сократились, стало понятнее как это все работает. А на уговоры сделать интерфейсы для менеджеров я не соглашался, но в шутку предлагал изучить язык акций и писать на нем скрипты.

Дополнительные сервисы

У нас уже была разработана своя бонусная система в виде сервиса на Python+Mysql. Поэтому, был лишь дописан модуль для взаимодействия с ним. Также, была система розыгрышей призов. Это что-то типа лотереи на сервере, где каждая касса после оплаты чека инициирует розыгрыш. Для этого тоже был написан отдельный модуль. А призовая система на точке включалась определенной акцией.

Все эти сервисы, включая и основной сервер обмена были завернуты в свою openvpn сеть, это был самый простой способ обезопасить систему. Кроме того, на кассах работал свой фаервол.

OPENVPN ключ для кассы можно использовать один, если нет необходимости точно закрепить ее за конкретным адресом. Весь пул уже сгенерированных ключей, с закрепленными за ними адресами мы трогать не стали. Но в теории, сервер обмена данными всегда знает какая касса, под каким адресом к нему подключилась.

Оператор фискальных данных

Да, мы справились. Но было еще предостаточно пространства для творческого маневра. Нам бы немного времени, чтобы запилить все красиво. Но… Пришла вторая волна изменений. Тем кто знаком с требованием ФЗ-54, объяснять не надо. Сначала запустили страшилки от налоговых органов. Попутно, как обычно,

Бизнес медленно и фырча от недовольства сплевывал горький привкус предвкушаемых затрат и пробовал на вкус незрелые плоды от бистро-автоматизаторов. А мы тоскливо посмотрели на сибирские сугробы и криво улыбались — до лета нам было чем скоротать время.

Самое неприятное во всех этих масштабных изменениях, что все плевать хотели на таких разработчиков как мы. Документации ноль, сроки сжаты. К тестированию допущены только белые люди. Пощупать новый ФРК удалось не скоро. Итак, вариантов для нас было несколько:

- Новый АТОЛ

- Новый Штрих-М

- Старый Штрих-М с комплектом доработки.

По идее, производители фискальных аппаратов должны были поменять ЭКЛЗ на Фискальный накопитель и реализовать отправку данных в ОФД, снабдив фискальник возможностью взаимодействовать с каналом интернет связи. Но выполнить одну и туже задачу можно миллионами способов. И, конечно, их будет в итоге хотя-бы несколько. Итак, были фискальники без LAN гнезда. С помощью специального драйвера, можно было создать LAN over USB и радоваться жизни… если ты под windows или если у тебя много времени. Но, у меня этого времени не было. Поэтому от новой дешевой поделки от Штрих-М РИТЭЙЛ-01 пришлось отказаться.

Зато вариант с комплектом доработки вполне себе подошел. Фискальнику делали шунтирование, вставляли новые мозги и LAN выход. Однако, Штрих не работал как сетевой принтер, он подключался двумя хвостами. Одним, как и раньше, к компьютеру, другим (LAN) к роутеру. Таким образом, он самостоятельно отправлял данные в ОФД и работал с драйвером привычным образом. Но драйвер немного пришлось доработать.

У Атола решение было поинтереснее. Принтер вообще можно было сделать сетевым и обращаться с кассы к нему по LAN. Здесь, в драйвере тоже пришлось сделать некоторые доработки.

Надо сказать, что все тестирование и доработки по драйверу совпали у меня со сменой работы и переездом в другой регион. Однако это не стало катастрофой. Я доработал драйвера удаленно и сейчас все это сносно функционирует на пятидесяти объектах. Правда, одна организация, которую я до введения ОФД перевел на IceCash, все таки отказалась от дальнейшего сотрудничества со мной и, наверное, перескочила на другое ПО.

Все прелести внедрения новых фискальных аппаратов меня тоже не коснулись, мой бывший напарник Вовка хлебнул этого счастья сполна. Потому я и не знаю подробностей о регистрации и настройке новых ФРК. Но об этом не мало написано.

Пилите, Шура, мне не жалко.

Так получилось, что сейчас я работаю программистом в крупной компании и нахожусь далеко от региона, где внедрена касса IceCash. Я что-то дописываю, но у меня жуткий напряг со временем. Требования к ПО тоже не стоят на месте, развивается ЕГАИС, возникают новые потоки документов. Жалко будет, если вдруг очередная розничная сеть прекратит свое существование, а вместе с ней и проект. Возможно, кому-то приглянется эта поделка, его часть, модуль, кусок кода. Может, тогда удастся поддержать, развить проект или создать хороший форк.

Я попытался сделать все так, чтобы стороннему разработчику было легко взять любую часть проекта, отделить ее свободно, не увлекая за ней весь зоопарк изобретенного функционала. В общем, пилите кому надо ;)

Ссылки

Здесь выложен код IceCash2 на git GIT ICECASH2

Сервер обмена GIT ICESERV

Вики, которую я не дописал: WIKI

|

Метки: author redeyser разработка под linux python linux касса арм web егаис офд |

Linux Foundation представила бесплатный вводный онлайн-курс по Kubernetes |

Новый курс ориентирован на команды, которые только начинают внедрять Kubernetes (или задумываются об этом) для оркестровки контейнеров. Авторы обещают рассказать о базовых концепциях Kubernetes, архитектуре этой системы, решаемых проблемах и о модели, которая используется для развёртывания контейнеров и масштабирования инфраструктуры.

Практические навыки, которые получат слушатели:

- как настраивать и использовать кластер Kubernetes с помощью Minikube (т.е. локально);

- как можно запускать приложения в обычном окружении Kubernetes и получить доступ к развёрнутым приложениям;

- какую помощь можно найти в сообществах Kubernetes и как в них поучаствовать.

По более продвинутым возможностям Kubernetes будет дан краткий обзор.

Курс, разумеется, на английском языке и, что примечательно, бесплатен (с возможностью получить сертификат об успешном прохождении за 99 USD). Продолжительность курса — 4—5 недель (в неделю потребуется тратить по 2—3 часа). Заявки на участие подаются на странице курса.

P.S.

В прошлом месяце организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF) и The Linux Foundation объявили о наборе энтузиастов на бета-тестирование их первого сертификационного экзамена по Kubernetes (его содержимое). Регистрация проводилась до 23 июня, и мы подали заявки, однако никаких новостей от организаторов с тех пор не поступало — ждём…

Читайте также в нашем блоге:

- «Наш опыт с Kubernetes в небольших проектах (обзор и видео доклада)» (включает в себя краткое знакомство с Kubernetes);

- «Зачем нужен Kubernetes и почему он больше, чем PaaS?».

|

Метки: author shurup системное администрирование devops блог компании флант kubernetes обучение linux foundation edx |

МТС ищет лучших IT-специалистов |

Мы ищем разработчиков для Android, iOS, Java, системных аналитиков, специалистов по информационной безопасности и системных архитекторов для работы по всей стране. Наши главные ИТ-хабы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре, но и этими городами география поисков IT-кадров не ограничивается.

Обновленная IT-команда МТС будет развивать инновационные продукты для десятков миллионов наших клиентов (и десятков — не наших :) ). Сейчас в центре интересов МТС — решения в области интернета вещей, Big Data, облачных технологий, системной интеграции, электронной коммерции, финансовых услуг. Мы уже предлагаем своим клиентам более 20 мобильных приложений, тестируем телемедицинский сервис, планируем запуск продуктов в области онлайн-образования и киберспорта. И во всем этом вы можете поучаствовать. Скучно точно не будет! И, вполне возможно, следующее направление для разработки сервисов предложите нам именно вы.

Совсем скоро все наши новые вакансии можно будет найти здесь!

|

|

Яндекс.Такси и Uber поедут вместе |

Хочу рассказать вам об очень важной новости. Мы, Яндекс.Такси и Uber, решили объединить наши сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Вместе мы будем строить “персональный общественный транспорт” – альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро.

Вот как выглядит объединенная платформа в цифрах за июнь:

– 127 городов, 6 стран

– 35 млн поездок в месяц

– 7,9 млрд рублей суммарная стоимость поездок в месяц

Эксперты оценивают совокупную стоимость поездок легальных перевозчиков в России в 501 млрд рублей в 2016 году (VTB Capital). При этом “теневой” сегмент был оценен Аналитическим центром при Правительстве РФ в 116 млрд рублей в 2015 году. Таким образом, доля объединенной компании в России в 2016 году была бы примерно 5-6% по этому показателю.

Потребление такси непрерывно растет, и мы являемся свидетелями этого процесса. Многим из нас кажется, что все уже давно пересели на такси, но на самом деле мы находимся только в самом начале пути. Наша цель создать платформу, удобство и доступность которой будут сравнимы как с личным автомобилем, так и с общественным транспортом.

Теперь о том, как это будет выглядеть. После объединения для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения – Яндекс.Такси и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от Яндекс.Такси, так и от Uber. Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Всё это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам – сохранить доступную стоимость поездки.

“Под капотом” будут работать наши алгоритмы распределения заказов и навигационно-картографические технологии Яндекса. За последний год мы совершили несколько качественных скачков в технологиях, которые обеспечивают оптимальную загрузку машин. Например, теперь в час пик водители совершают на 30% больше поездок, чем ранее. Объединение платформ даст возможность совершить еще один рывок в качестве сервиса и эффективности водителей.

Кроме того, мы с Uber договорились о роуминговом соглашении по всем странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок вы сможете из приложения Яндекс.Такси заказать Uber, а туристы из Парижа – заказать Яндекс.Такси из приложения Uber.

Также мы продолжим разработку технологии беспилотного автомобиля, первые успехи которой были опубликованы несколько недель тому назад. Мы используем многолетний накопленный опыт наших инженеров, их знания в компьютерном зрении, распознавании образов и машинном обучении. Надеюсь, что скоро будет чем похвастаться :)

UberEATS продолжит свое развитие в новой компании. Это сложнейший логистический сервис, в котором нам поможет международный опыт UberEATS и технологии пешей маршрутизации Яндекс.Карт.

Uber и Яндекс приняли решение проинвестировать в новую компанию 225 и 100 млн долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 млрд долларов. На 59,3% компания будет принадлежать Яндексу, на 36,6% – Uber, а на 4,1% – сотрудникам объединенной компании. Наши команды будут объединены. Я становлюсь генеральным директором объединенной компании.

Отдельно хочу поблагодарить команду Яндекс.Такси, которая построила невероятный сервис и успешный бизнес. Это одна из самых сильных команд, в которых я когда-либо работал. Теперь к нам присоединяется талантливая и не менее успешная команда Uber – и мы очень этому рады! Важной задачей для меня и для всех нас после объединения будет сплотить две команды в одну, объединив наш опыт и лучшие идеи.

Сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов.

Тигран Худавердян

CEO

Яндекс.Такси

|

Метки: author tigran блог компании яндекс такси общественный транспорт транспорт сервисы такси uber яндекс яндекс.такси |

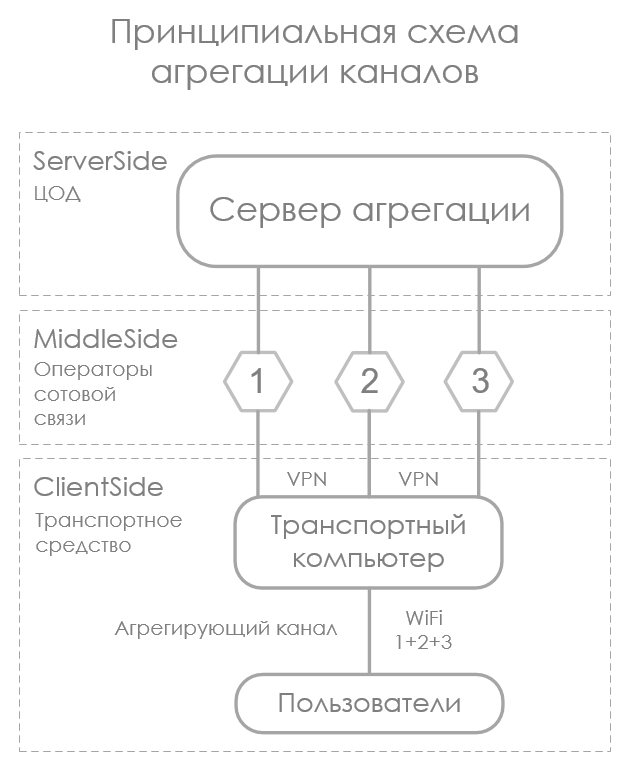

Подготовка IT-инфраструктуры иностранного банка для переезда информационных систем в Россию |

Наверное, уже все слышали, что в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях" необходимо организовать хранение и обработку персональных данных в России. Тема, конечно же, коснулась почти всех зарубежных финансовых организаций, представленных у нас в стране. Колесо завертелось и волею судьбы мы выиграли на исполнение проект одного зарубежного банка по созданию ИТ-инфраструктуры под миграцию его информационных систем (ИС) в Россию. Сорри, контракт включает NDA, поэтому назвать банк не можем. Но можем рассказать, как все это мы реализовали, какое решение предложили, архитектуру, СПД, какие вендоры – в общем, весь наш опыт передаем ниже.

Немного подробнее о предпосылках задачи

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании этой информации физическому лицу. Сюда подпадает широкий класс данных в информационных системах. Практическая любая информация о клиентах в том или ином виде может быть отнесена к персональным данным.

Эта тема актуальна для иностранных представительств и дочерних компаний иностранных организаций, работающих в России. Представительствам и дочерним компаниям требуется интеграция для обмена данными с информационными системами материнской компании. Часто они пользуются ИТ-инфраструктурой материнской компании, которая консолидируется в нескольких дата-центрах по всему миру. В этих дата-центрах, почти как во внутреннем хостинге, размещаются информационные системы для множества представительств компании в различных странах целого региона.

Итак, с одной стороны для выполнения закона ФЗ-242 перед зарубежными компаниями встал вопрос переноса информационных систем, обрабатывающих персональные данные, на территорию РФ. В тоже время, на территории этих компаний работают бизнес-критичные ИС, которые содержат максимально важные для заказчика данные и обеспечивают работу бизнес-критичных процессов. Такие системы клиенты старались держать за границей ради консолидации и обеспечения защиты от пресловутых рисков в России, таких как рейдерские захваты и нежданные проверки различных органов или «слив» конфиденциальной информации конкурентам.

В частности, вопрос бесперебойной работы этих ИС встает очень остро для банков. Банки оказывают не только множество различных услуг в режиме 24x7x365 частным и корпоративным клиентам, но и должны предоставлять большое количество отчетности проверяющим органам на ежедневной, еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной основе. В случае простоя ИС, банки несут как прямые потери – штрафы за не сдачу отчетности, так и косвенные – например, репутационные, вызванные потерей лояльности и оттоком клиентов.

Далее перейдем к конкретной задаче, которую нам пришлось решить для зарубежного банка ввиду вступившего в силу ФЗ.

Задача банка

Итак, задачу, которую поставил перед нами банк, можно сформулировать так — создать необходимую ИТ-инфраструктуру для работы переносимых бизнес-критичных информационных систем с заданными показателями производительности и надежности.

Требования

1. Новая ИТ-инфраструктура для переносимых информационных систем должна была обеспечивать непрерывность бизнеса, как в случаях локальных сбоев, так и в случае катастрофы. Иначе говоря, нужно было обеспечить высокую доступность и катастрофоустойчивость.

По показателям:

RPO (Recovery point objective – сколько данных будет потеряно при аварийном восстановлении) – в нашем случае заказчик хотел получить восстановлении RPO = 0 в случае локальных сбоев, и RPO стремящееся к 0 в случае катастрофы в основном ЦОД. Иными словами, в случае локального сбоя не должно быть потери данных, а в случае глобального сбоя потеря данных должна быть минимальна.

RTO (Recovery time objective – время, за которое возможно восстановить ИТ-систему) — заказчик хотел время восстановление <= 1 часа в случае самого худшего локального сбоя и RTO <= 2 часов в случае катастрофы в основном ЦОД.

Технические решения для обеспечения таких параметров стоят очень не дешево и «кусаются», но простои в работе дочерней организации крупного международного банка в течение 1 дня могут исчисляться убытками в миллионы долларов, что говорит само за себя.

2. Достаточная производительность информационных систем на новом оборудовании не хуже, чем до переезда. Это должно было обеспечиваться со всех точек зрения – например, как вычислительных ресурсов, так и с точки зрения СХД.

Часть ИТ-систем заказчика работала на платформе IBM Power. Для этой платформы мы собрали статистику использования ресурсов с учетом средней и пиковой нагрузки. При сайзинге важно знать, насколько могут отклоняться показатели от среднего значения в течение дня, недели или года, чтобы ИТ-системы сохраняли работоспособность даже в худшем случае максимальной нагрузки в случае пиковых нагрузок, например, при закрытии квартала.

Можно также посчитать производительность в неких условных синтетических показателях, таких как количество IOPS с определенным блоком и соотношением чтения к записи. Эти метрики мы учитывали при сайзинге нового оборудования.

Стоит правда сказать, что представителям бизнеса со стороны заказчика интереснее видеть более реальные показатели ИС, такие как время выполнения типовых операций до миграции и после. Эти показатели были замерены на старой платформе до начала миграции и использовали в качестве эталонных при сдаче проекта клиенту. Стояла задача, чтобы в новой системе при ограниченном бюджете эти показатели как минимум не ухудшились, а также был запас для роста производительности.

3. Эффективное вложение денег и эффективное использование оборудования. Заказчик ставил задачу с точки зрения бизнеса обеспечить выполнение требований №1 и №2 в минимальный бюджет. При этом в отличие от многих проектов российских заказчиков учитывалась не только стоимость первоначальных вложений – CAPEX, но и OPEX — стоимость поддержки и сопровождения решения в течение 5 лет.

Решение

ЦОДы и резервирование

Когда заказчик говорит о непрерывности в случае как локальных, так и глобальных сбоев, необходим резервный ЦОД. Если что-то в основном ЦОДе сгорит, то через некоторое время системы смогут возобновить работу, развернувшись на новом месте.

В нашем же случае ИТ-инфраструктура должна была быть готова не позднее 2 часов с момента сбоя. Поэтому холодный резерв в виде альтернативной площадки в лучшем случае с пустыми серверами нам не подходил.

Соответственно, требовался либо «теплый» резерв, либо «горячий». Заказчики, как нормальные иностранцы, предъявляли требования, чтобы между ЦОДами было не менее 100 км для исключения всякого влияния (веерного отключения ЛЭП или, например, глобальной катастрофы в Москве). С экономической точки зрения синхронная репликация была не целесообразна, так как потребовались бы существенные инвестиции в канал между ЦОД, трафик по которому должен был быть зашифрован. С технической точки зрения задержки на таком расстоянии между ЦОД уже могли начать влиять на скорость работы информационных систем, поэтому был выбран вариант с асинхронной репликацией между ЦОД.

«Железо» и ПО под RISC-системы

Для информационных систем, работающих на архитектуре RISC, были выбраны сервера E870 на платформе IBM Power. Они предназначены для размещения бизнес-критичных нагрузок с самым высоким уровнем доступности и обладают полным набором функционала RAS (Reliability, Availability and Serviceability).