-ћетки

-÷итатник

ћаски от морщин вокруг глаз ожа вокруг глаз тонка€ и практически лишена подкожной жировой кле...

”бавки и прибавки дл€ крючка (помощь дл€ тех кто в€жет крючком) - (0)”бавки и прибавки дл€ крючка (помощь дл€ тех кто в€жет крючком) —трана ћам → ”бавки и при...

Ўпаргалка дл€ в€зальщиц - (0)Ўпаргалка дл€ в€зальщиц. ѕ–»≈ћџ ¬я«јЌ»я –ё„ ќћ. ќписание и видео.ќ„≈Ќ№ ”ƒќЅЌќ - ќћѕј “Ќќ »«Ћќ∆≈Ќќ...

ќригинальный жилет спицами - (1)ќригинальный жилет спицами ќригинальный жилет спицами ѕоказать картинку ...

–оковые женщины: они сводили мужчин с ума. - (0)–оковые женщины: они сводили мужчин с ума. http://pogovorim.mirtesen.ru/blog/43579371730/Rokov...

-ѕриложени€

я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо

я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо —качать музыку с LiveInternet.ruѕроста€ скачивалка песен по заданным урлам

—качать музыку с LiveInternet.ruѕроста€ скачивалка песен по заданным урлам- “оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов“оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни Ѕитвы” кого лучше дизайн ногтей? то мужественнее? то больше Ёћќ? ” кого друзь€ неверо€тнее отрываютс€? Ё“ќ –≈Ў»“ Ѕ»“¬ј!!

Ѕитвы” кого лучше дизайн ногтей? то мужественнее? то больше Ёћќ? ” кого друзь€ неверо€тнее отрываютс€? Ё“ќ –≈Ў»“ Ѕ»“¬ј!!

-–убрики

- (0)

- (0)

- јвстрали€ (2)

- Ѕан€ (3)

- Ѕарсучий жир (1)

- Ѕереза (4)

- Ѕисер (1)

- Ѕлюда из картофел€ (4)

- Ѕлюда из м€са (10)

- Ѕлюда из овощей и грибов (4)

- Ѕлюда из рыбы (2)

- Ѕолезни органов дыхани€ , ”хо-√орло-Ќос (3)

- Ѕутерброды (3)

- Ѕухгалтери€ (6)

- ¬еликобритани€ (1)

- ¬округ света (22)

- ¬олгоградска€ область (8)

- ¬се о монетах (2)

- ¬торые блюда (3)

- ¬ыпечка (26)

- ¬€зание крючком (8)

- ¬€зание на спицах (38)

- √адание, предсказани€ (7)

- ƒень влюбленных (7)

- ƒень —в€того ¬алентина 14 феврал€ (7)

- ƒети (5)

- ƒиета (7)

- ƒом, дача (26)

- ƒомашн€€ аптечка (22)

- ƒревн€€ –усь (8)

- ∆акеты (7)

- ∆елудок (5)

- ∆ивотные, птицы (19)

- «акуски из морепродуктов и их польза (3)

- «амки (2)

- «асолка рыбы (2)

- «веробой (2)

- «доровье (92)

- »збавлени€ от живота (5)

- »здели€ из теста (1)

- »коны (11)

- »стории о деревн€х (11)

- »стории писателей (2)

- »сторические событи€ (27)

- »стори€ –оссии (14)

- »стори€ ”рала (1)

- …ога (3)

- аша (3)

- ниги, истории, рассказы (4)

- омнатные растени€ (9)

- оневодство (2)

- онсервирование, заготовки, солень€ (2)

- осметика своими руками (31)

- улинарные рецепты (11)

- Ћекарственные растени€ болот и водоемов (2)

- Ћекарственные растени€ леса (12)

- Ћекарственные растени€ луга (9)

- Ћекарственные растени€ пустыни (2)

- Ћекарственные растени€ степи (3)

- Ћепка (1)

- Ћипа (3)

- ћаникюр, педекюр, маки€ж (2)

- ћед (5)

- ћедицина (20)

- ћифы и легенды разных стран (7)

- ћифы –уси (2)

- ћода (3)

- ћолитвы (6)

- ќдежда, обувь (0)

- ќружие (1)

- ќхота (5)

- ѕервые блюда (9)

- ѕироги (8)

- ѕирожки (3)

- ѕицца (2)

- ѕоздравлени€ (3)

- ѕолезные советы (7)

- ѕостные рецепты (2)

- ѕравославные праздники (7)

- ѕраздники (4)

- ѕрирода (8)

- ѕрически и уход за волосами (22)

- ѕтицы (3)

- ѕутешестви€ (9)

- ѕчеловодство (3)

- –ак (3)

- –елиги€ (5)

- –есницы (2)

- –укодели€ (7)

- –улеты (1)

- —алаты (15)

- —в€тые (17)

- —в€тые места, родники (4)

- —делай сам (1)

- —емь€ (0)

- —ердечно - сосудистые заболевани€ (7)

- —оки, напитки, чаи (10)

- —осна (2)

- —порт (6)

- —тихи (3)

- —уставы (2)

- “орты (3)

- “равы (14)

- ”пражнени€ дл€ глаз, бровей, лица, шеи (3)

- ”пражнени€ дл€ позвоночника (9)

- ”пражнени€ дл€ фигуры (23)

- ”роки рисовани€ (7)

- ”ход за кожей век (5)

- ”ход за лицом, шеи (24)

- ”чимс€ рисовать (8)

- ‘итнес (11)

- ‘ото (1)

- ‘рукты, овощи, лесные €годы (9)

- ’очу все знать (16)

- ’рамы, соборы, монастыри (8)

- ’удеем (25)

- ÷веты (10)

- ÷елюлит (5)

- „ага гриб (2)

- Ўитье блузок (2)

- Ўитье, выкройки (20)

- ёмор (2)

-—сылки

-я - фотограф

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписи с меткой позвоночник

(и еще 16302 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

бухгалтерский учет ведение дневника волгоградска€ область все о даче все о св€том валентине выкройка плать€ в€зание гимнастика диета жакеты животный мир жилеты здоровье иконы истории истори€ древней руси кашель косметика крема в косметологии кулинари€ лекарственные растени€ лечение лечение рака лечение сахарного диабета липа маска дл€ лица маски дл€ волос молитвы пироги позвоночник простуда птицы рамки рисуем рукодели€ русь салаты спицы стройна€ фигура травоведение травы узоры на спицах упражнени€ уход за волосами уход за кожей уход за лицом хобби хочу все знать худеем шитье

–ецепты от боли в шеи |

Ёто цитата сообщени€ макошь311 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ћучшее средство от боли - тепло, легкий массаж, облегченные физические упражнени€ и профилактика - индивидуальные упражнени€ дл€ шеи 1-5 мин. в день, сто€ или сид€.

Ћучшее средство от боли - тепло, легкий массаж, облегченные физические упражнени€ и профилактика - индивидуальные упражнени€ дл€ шеи 1-5 мин. в день, сто€ или сид€.

ћетки: гимнастика позвоночник ше€ |

”пражнени€ дл€ осанки детей и родителей |

ƒневник |

«дравствуйте уважаемые читатели! ƒанна€ стать€ будет очень полезна дл€ всех родителей, которые, несомненно стараютс€ сохранить здоровье своего малыша. » с помощью весЄлых упражнений вы подарите ребЄнку не только красивую осанку, но и много положительных эмоций. ј как известно, проблемы с осанкой уже возникают в подростковом возрасте. »скривленна€ спина не только портит внешность, но также может служить причиной плохого самочувстви€ и некоторых заболеваний. –одител€м заранее нужно побеспокоитьс€ о красивой осанке своего ребенка. —ледующие упражнени€ дл€ осанки можно делать всей семьей. ќни не т€желые, скорее забавные, это прекрасна€ возможность вместе поиграть, посоревноватьс€ и даже подурачитьс€. «ато регул€рное выполнение зар€дки по укреплению спины укрепит здоровье не только ребенка, но и родителей. Ќе об€зательно делать все упражнени€ из списка за один раз. аждый раз можно пробовать разные, а в дальнейшем остановитьс€ на наиболее полюбившихс€.

ƒл€ начала посмотритесь все вместе в зеркало. —сутультесь насколько это возможно. Ќекрасиво? ј теперь расправьте плечи. ак ребенку больше нравитс€? “еперь, когда есть стимул, начинайте зар€дку.

»так, упражнени€ дл€ осанки:

1. ѕриготовьте по две гантели на каждого участника. ѕоложите их на плечи и походите с ними. ѕоходка должна быть гордой. ѕредставл€йте себ€ т€желоатлетами на соревновани€х. ѕериодически поднимайте гантели на выт€нутых руках, а потом возвращайте груз на плечи. ѕосоревнуйтесь друг с другом: у кого гантели упадут раньше, тот проиграл. »нтересно, на сутулых плечах груз долго лежать не сможет.

2. ѕриготовьте палки с длиной шире плеч. Ёто будет подобие коромысла. “акже надо позаботитьс€ и о «ведрах». ƒл€ этого подойдут любые одинаковые емкости небольшого размера. √лавное, чтобы их было удобно цепл€ть на «коромысла». —мыл упражнени€ в том, чтобы носит воду в ведрах на коромысле и не разлить ее.

3. ј теперь к полету готовы самолеты: ноги прижаты, руки расправлены по уровню плеч. «—амолеты» наклон€ютс€ вместе с «крыль€ми» вправо-влево и гуд€т.

4. —амолеты приземлились пр€мо на боксерский ринг. ¬се дружно боксируют с невидимым соперником. –одител€м внимательно следить, чтобы не началась насто€ща€ потасовка!

5. —тойка с расставленными ногами. ќдна рука на по€се, друга€ описывает круги от пола до потолка. “емп посто€нно растет. —делав несколько кругов по очереди разными руками можно оп€ть посоревноватьс€. то сможет делать такие движени€ одновременно обеими руками, тот и выиграл.

6. ѕредставл€ем рубку дров. ¬оображаемым топором колем чурбаны как минимум дес€ть раз.

7. –аздайте всем участникам корзинки или пакеты и собирайте м€чики. онечно, их надо предварительно раскидать по полу, разложить по высоким полкам. ƒети должны как нагибатьс€, так и вставать на цыпочки. ¬ыиграл тот, у кого корзина раньше наполнитс€.

8. осим траву воображаемой косой. „тобы «косари» не посбивали друг друга, надо предварительно определить индивидуальное пространство каждого.

9. Ќа полу размещаем обручи. ¬ центр каждого обруча станов€тс€ участники зар€дки и слегка расставл€ют ноги. ќдна рука вверху, друга€ сзади. ќпущенной рукой надо так сильно взмахнуть, чтобы повернутьс€ вокруг своей оси. ¬ыигрывает тот, кто не упал и не вышел на пределы своего обруча.

10. ”бираем обручи и достаем оп€ть гантели. ¬се ложатс€ животом на пол. «а спиной обеими руками держитс€ гантель. —уть упражнени€ в том, что надо поднимать голову как можно выше и смотреть вперед. ак только получаетс€ смотреть пр€мо, надо усложнить упражнение поворотами головы в стороны. √лавное условие – не выпускать гантель и держать ее тесно прижатой к телу.

11. ќстаемс€ лежать на животе, но гантель выпускаем. ќдна рука прижата к телу сбоку. ƒруга€ рука делает козырек над глазами. ¬нимательно рассматриваем окрестности. ћен€ем руки и продолжаем «лежать в дозоре».

12. Ќаход€сь в дозоре, все заметили птицу. –азводим руки в стороны (при этом продолжаем лежать на животе). Ќоги и бедра тесно прижаты к полу. ћашем руками и одновременно поднимаем голову и грудь. —мотрим только вперед, плечи высоко не поднимаем.

13. “ак же на животиках подползаем друг к другу, образовыва€ пары (голова к голове). ѕодбираем гантель, котора€ осталась от предыдущих упражнений. «адача состоит в том, чтобы подн€ть гантель вдвоем как можно выше. ƒл€ этого придетс€ синхронно встать, выт€нутьс€ на цыпочки. ѕотом требуетс€ гантель вернуть на пол так же синхронно. ƒл€ этого упражнени€ на пары разбиваютс€ по сходному росту.

14. —то€ выт€гиваем руки вперед. ¬ таком положении опускаемс€ сначала на колени, а потом садимс€ на п€тки. ѕродолжаем опускать торс, опира€сь на пол руками. Ќосом принюхиваемс€, как собака, вз€вша€ след. ќп€ть садимс€ на п€тки. ѕотом «собачки» ход€т на четвереньках, стара€сь колен€ми достать до носа. ѕериодически собачка останавливаетс€ и поворачивает туловище с головой по сторонам. ¬ыиграл тот, кто не упал.

15. “еперь на охоту выходит кошка! ѕолзем по-пластунски, выт€гива€ по очереди руки и ноги. то тише всех (то есть не распугал всех мышей), тот и выиграл.

16. –аздайте всем чашки с водой. «адача состоит в том, чтобы сесть на п€тки, выт€нуть руки с чашкой над головой и в таком положении медленно стать на колени. √олову от чашки отводить нельз€. ѕроиграл тот, кто расплескал воду.

17. –ебенку предоставл€етс€ возможность исполнить роль сюрприза. ƒл€ этого надо сначала его спр€тать. ћалыш садитс€ на п€тки, закрывает лицо и опускает его к полу. «а врем€ лежани€ ничком он должен придумать, каким же именно сюрпризом он €вл€етс€. ѕотом ребенок резко подпрыгивает, выбрасыва€ руки вверх и называет сюрприз. ¬се присутствующие должны издавать характерные звуки. Ќапример, если сюрпризом €вл€етс€ поезд, то все говор€т: «ту-ту». —юрприз оп€ть падает ничком, придумыва€ новое слово.

18. ј теперь самое врем€ поплавать на лодке! ¬се сад€тс€ на пол и складывают ноги по-турецки. –уками-веслами гребем вперед-назад, оставл€€ спину неизменно ровной. ≈сли надоела лодка, то можно пересесть на плот. Ќадо сесть на колени, руки упереть перед ними и сильно оттолкнутьс€ назад. ѕерепробовав надводные средства передвижени€, пора поплавать как насто€щие рыбы. Ћожимс€ на пол солдатиком, руки выт€гиваем вперед. ѕоднимаем руки и опускаем их. ѕотом пытаемс€ делать волнообразные движени€ от ног к голове.

19. —оревнование по толканию кубиков. ”частники ход€т на колен€х с прогнутой вниз спиной. убик толкать нужно руками, но спину при этом поднимать нельз€. ќбратную дистанцию можно проходить на ногах, спина при этом согнута так, чтобы на нее можно было положить кубик. ќб€зательно голова подн€та, а руки разведены. ” кого кубик упал, тот проиграл.

20. ѕоиграем в лошадки! —ев на корточки, опираемс€ на пол руками. ѕодкидываем ноги вверх, носочки т€нем. ѕриземл€емс€ на ступни, носом не клюем, голова пр€ма€. ¬се сопровождаетс€ веселым ржанием. «Ћошадки» могут перет€гивать палку или гантель. Ёто можно делать сто€ спинами друг к другу. ѕлечи опущены, а спина выгнута.

21. ≈ще одно веселое упражнение дл€ осанки — соревнование по перет€гиванию. “олько дл€ этого нужно сидеть по-турецки спинами друг к другу. ƒержа гантель или палку на выт€нутых руках, надо наклон€ть торс так, чтобы перет€нуть предмет на свою сторону. ≈сли участник отвел глаза или голову с предмета, то победа ему не засчитываетс€.

22. ѕревращаемс€ в качели! Ћожимс€ на живот, сгибаем ноги и обхватываем руками щиколотки. ѕерекатываемс€ от головы к колен€м, как можно более выгнув торс.

¬ыполн€йте упражнени€ дл€ осанки со своим малышом регул€рно и сохраните здоровье. Ѕудьте здоровы!

»сточник: http://

ћетки: позвоночник дети гимнастика |

¬рожденные заболевани€ позвоночника |

ƒневник |

1. Ёкзогенные факторы (факторы внешней среды). Ёкзогенным факторам необоснованно приписывалось основное количество врожденных аномалий. ≈ще со времен √иппократа многие считали, что причиной р€да врожденных деформаций позвоночника €вл€етс€ вынужденное положение плода, местное механическое давление (из‑за больших размеров плода или узости полости матки) и т. д. Ќельз€ полностью отрицать и значение экзогенных факторов, однако их удельный вес значительно меньше, чем считалось ранее. ¬ происхождение р€да пороков нельз€ исключить вли€ние, которое может оказать на плод ненормальна€ форма матки, индураци€ плаценты, амниотические сращени€, обвитие пуповиной и другие, но эти факторы большого значени€ не имеют, как и легка€ однократна€ травма (без отслойки плаценты). “акже определенную роль может сыграть неудачное хирургическое вмешательство, когда происходит механическое повреждение эмбриона или плодной оболочки.

‘изические факторы

–азличные термические воздействи€ могут вызывать задержку развити€ ребенка в период беременности (замедление окислительных и ферментативных процессов). ¬ысокие температуры обуславливают нарушение метаболических процессов и, как следствие, повреждение плода и возникновение различных уродств, аномалий, а иногда и гибель плода.

–адиоактивные факторы

ќпределенное значение в тератогенном действии (угнетающих действий на плод некоторых химических веществ (к ним относ€тс€ также некоторые лекарственные препараты) и биологических агентов (например, вирусов), способных вызвать серьезные патологии и аномалии у плода в период внутриутробного развити€) имеют рентгеновские лучи, гамма‑лучи, ионизирующие излучени€. ¬рожденные аномалии возникают чаще всего в результате суммарного действи€ рентгеновских лучей (доза в 100 рад в течение двух мес€цев достаточна, чтобы вызвать врожденное уродство). „аще всего это вли€ет на развитие микроцефалий (недоразвитие головного мозга). ѕодтверждением этого факта можно считать наблюдени€ медиков и ученых за новорожденными после взрыва атомных бомб в ’иросиме и Ќагасаки.

’имические факторы

”же давно всем известно тератогенное действие алкогол€, р€да препаратов (сульфаниламиды, снотворные вещества), солей лити€, магни€ и других химических средств. Ќедостаток кислорода, способный нарушить активность ферментных систем, синтез нуклеиновых кислот и т. п. может вызвать неправильное развитие плода.

»нфекционные факторы

Ќа данный момент уже полностью доказана роль плацентарного барьера (барьер между матерью и плодом в плаценте) дл€ различных инфекций как вирусного характера (корь, краснуха, грипп, паротит и другие), так и паразитарного происхождени€. ѕомимо пороков развити€ позвоночника, инфекционные факторы могут вызвать и поражени€ внутренних органов, а также р€д других нарушений в организме плода. »нфекционные агенты могут действовать на плод как токсинами (продуктами жизнеде€тельности агентов), так и непосредственно инфекционным началом. ѕреодолева€ плацентарный барьер, эти факторы оказывают сложное действие на развивающийс€ плод, привод€ к развитию уродств.

‘акторы питани€

Ќедостаток белков и витаминов, а также солей кальци€, фосфора, железа, йода способствует рождению детей с различными врожденными пороками. ¬рожденные пороки не передаютс€ следующим поколени€м, так как вызваны алиментарными факторами, в отличие от дефектов, вызванных проникающей реакцией, которые в р€де случаев станов€тс€ наследственными и передаютс€ от поколени€ к поколению. Ёто обсто€тельство доказывает различный механизм действи€ тератогенных факторов на организм.

2. Ёндогенные факторы. эндогенным факторам относ€т врожденные пороки самой матки, такие как инфантильность (недоразвитие матки), двурога€ форма, а также миомы, полипы и т. д. »зменение амниома вследствие воспалительного процесса в эндометрии и миометрии могут вли€ть на формирование отдельных частей тела. Ќемалое значение в патологии беременности и формировании врожденных уродств имеет токсикоз. “акже играют определенную роль различные функциональные расстройства матки, нарушение кровообращени€ в результате варикозного расширени€ венпупочного канатика и т. д.

«аболевани€ матери

—юда, прежде всего, нужно отнести гипертоническую болезнь (болезнь, св€занную со стойким спазмом кровеносных сосудов и про€вл€ющуюс€ повышением артериального давлени€), когда спазм капилл€ров проводит к недостаточному снабжению кислородом плода и как следствие этого – нарушение окислительных и ферментативных процессов. Ёто вызывает аномалии позвоночника, задержку развити€, внутриутробную асфиксию и нередко гибель плода. јналогичное вли€ние оказывает ревматический порок сердца, когда обменные процессы значительно нарушаютс€.

√ормональные расстройства

” женщин, страдающих сахарным диабетом, наблюдаетс€ бесплодие, выкидыши. ” новорожденных детей часто отмечаютс€ аномалии опорно‑двигательного аппарата. Ћечение гормональными препаратами во врем€ беременности, а также процесс старени€ организма будущей матери (это св€зано с гормональными расстройствами) может привести к прерыванию беременности или порокам развити€ плода.

»ммунобиологические отношени€

“канева€ несовместимость будущего ребенка и матери по группе крови, резус‑фактор может €вл€тьс€ пр€мым тератогенным фактором. ѕри резус‑конфликте происходит нарушение плацентарного барьера, что облегчает проникновение многих других тератогенных факторов.

3. √енетические факторы. ”же давно замечено, что некоторые аномалии опорно‑двигательного аппарата могут передаватьс€ по наследству. Ќаследственна€ передача может происходить как по доминантному, так и по рецессивному типу. Ќарушение хромосомных аберраций возможно вследствие изменени€ посто€нного числа хромосом (23 пары), повреждени€ или нерасхождени€ их при делении клеток. ѕодобные изменени€ могут привести к порокам развити€ половой сферы, а также патологии позвоночника. ¬ основе р€да врожденных пороков лежит недостаток определенных ферментов, изменени€ обмена завис€т от наследственного недостатка активности ферментов, это так называемый ген‑фермент, оказывающий вли€ние на биохимические реакции организма. “акже большое значение имеет то, в какой период внутриутробного развити€ фактор оказывает свое тератогенное действие. ≈сли это период заложени€ тканей, то пороки будут более выражены, нежели если бы это происходило в более поздний период. ƒругой не менее частой причиной боли в спине €вл€ютс€ дистрофические деформации в позвоночнике. дистрофическим заболевани€м в позвоночнике относ€т остеохондроз – дистрофическое поражение костной и хр€щевой ткани в любом месте организма. ќстеохондроз затрагивает все отделы позвоночника, но чаще всего встречаетс€ в самых подвижных его част€х – шейном и по€сничном отделах, причем каждый из них в наиболее функционально загруженных сегментах), хондроз. ’ондроз – дистрофическое изменение хр€ща, чаще всего межпозвонкового или суставного, его истончение, потер€ тургора, то есть упругости и замена гиалинового хр€ща волокнистой, фиброзной тканью, обызвествление и окостенение сло€, прилегающего к кости; хондроз практически всегда предшествует остеохондрозу. ¬виду полиэтиологичности (множества факторов заболевани€) причину остеохондроза не всегда удаетс€ установить. —уществует несколько теорий о происхождени€ дистрофических заболеваний в позвоночнике.

1. »нфекционна€ теори€ (причиной дальнейшего дегенеративного процесса €вл€етс€ кака€‑либо инфекци€).

2. –евматоидна€ теори€ (дегенеративные изменени€ в позвоночнике аутоиммунного характера, св€занные с заражением организма гемолитическим стрептоккоком группы ¬).

3. јутоиммунна€ теори€ (св€зано с образованием антител к собственным антигенам).

4. “равматическа€ теори€ (предшественником дистрофического процесса в позвоночнике €вл€етс€ травма).

5. јномалии развити€ позвоночника и статические нарушени€ (это могут быть как пороки внутриутробного развити€, так и какие‑либо рахитические €влени€ в позвоночнике).

6. »нволютивна€ теори€. (Ёто теори€ об обратном развитии сегментов позвоночника, т. е. о его дегенерации).

7. Ёндокринна€ и обменна€ теории (многие ученые считают, что дистрофические €влени€ в позвоночнике св€заны с эндокринными расстройствами, такими как недостаточное количество половых гормонов в пубертатном периоде (периоде полового созревани€)).

8. Ќаследственна€ теори€, так как строение позвоночника €вл€етс€ полигенным признаком (т. е. признаком, формирующимс€ несколькими генами), то предрасположение к дегенеративным процессам может передаватьс€ по наследству. “акже к деформаци€м позвоночника относ€т спондилолиз – расщелина дужки позвонка. –асщелина бывает в участке межсуставной дужки позвонка, в области его перешейка (перехода от тела позвонка к дуге).

ѕричинами спондилолиза могут быть следующие:

1) врожденна€ (зависит от отсутстви€ вли€ни€ €дер окостенени€ дужки позвонка);

2) приобретенна€ (щель в межсуставной части дужки возникает под действием микротравмы);

3) смешанна€ (обусловлена образованием щели в результате аномалии развити€ и микротравматизации).

“акже частыми причинами болей в спине €вл€ютс€ воспалительные заболевани€ в позвоночнике. ¬оспалительные заболевани€ позвоночника, спондилиты, могут возникать после любого общего инфекционного заболевани€. —уществует несколько причин возникновени€ воспалительных заболеваний позвоночника. »х можно условно разделить на две группы – причины, св€занные с человеком и с окружающим его миром. первой группе относитс€ состо€ние защитных сил организма, которые завис€т от возраста, сопутствующих заболеваний, наличи€ очагов хронического воспалени€ (тонзиллиты, кариозные зубы). —егодн€ не вызывает сомнени€ факт, что очаги дремлющей инфекции могут приводить к генерализации инфекции. провоцирующим факторам относ€тс€ предшествующие воспалению позвоночника травмы, ожоги, переохлаждени€, переутомлени€ и нервные срывы, оперативные вмешательства. ¬озникающее на фоне стресса ослабление защитных барьеров организма способствует проникновению условно‑патогенных (опасных дл€ организма только в определенных услови€х, например, при пониженном иммунитете) микроорганизмов в ткани человека.

—пондилиты могут быть как первичными, так и вторичными. “о есть они могут быть как самосто€тельными заболевани€ми позвоночника, так и осложнением какого‑либо другого заболевани€ инфекционной природы. —пондилиты могут протекать как остро, так и хронически. ¬ клинической картине спондилитов существуют существенные различи€, обусловленные локализацией воспалительного процесса в позвоночнике и генерализацией (распространенностью) костных разрушений. —амым частым инфекционным заболеванием позвоночника, протекающим в большинстве случаев хронически, €вл€лс€ туберкулез. “уберкулез развиваетс€ после распространени€ микобактерий (возбудителей туберкулеза) гематогенным путем (через кровь) во врем€ первичного инфицировани€. –азвитие специфического воспалительного процесса в кости может быть следствием обострени€ длительно существовавшего латентного очага после перенесенной первичной инфекции. остно‑суставна€ форма туберкулеза может возникнуть и в результате гематогенной диссеминации (распространение инфекции через кровь) при хронически протекающем первичном туберкулезе или при генерализации процесса, т. е. вовлечение в воспалительный процесс других органов и систем. —амым редким и наиболее т€желым воспалительным заболеванием позвоночника €вл€етс€ остро протекающий остеомиелит. “е трансформации, которые развиваютс€ при туберкулезном спондилите в течение длительного времени (недель, мес€цев и лет), при остром остеомиелите позвоночника могут разыгрыватьс€ всего за несколько дней. ћежду этими крайними формами воспалительных заболеваний позвоночника лежат спондилиты.

—пондилиты развиваютс€ после таких инфекционных заболеваний как тиф, паратиф, сифилис, гоноре€, актиномикоз, бруцеллез и др. ѕодвижность позвоночника при спондилите любого происхождени€ бывает резко нарушена рефлекторным напр€жением паравертебральных мышц (мышц, соедин€ющих позвонки и удерживающих позвоночный столб в вертикальном положении), блокирующих движени€ позвоночника во всех плоскост€х (концентрическое ограничение подвижности). Ќи одно из заболеваний позвоночника не имеет такого разлитого и резко выраженного рефлекторно‑болевого ограничени€ движений, как спондилит.

ќстрый неспецифический остеомиелит – еще одна т€жела€ болезнь преимущественно детского возраста: в 80–90 % случаев заболевают дети. ¬ сезонности заболевани€ преобладает осень и весна. ¬еро€тно, это св€зано с недостаточностью защитных сил у детей, увеличением в эти периоды простудных заболеваний. ќднако в последние годы отмечаетс€ тенденци€ к нарастанию спондилитов у пожилых людей, особенно имеющих такие сопутствующие заболевани€, как сахарный диабет, бронхиальна€ астма. Ќередки случаи гнойных поражений костей у наркоманов. ѕоражение тел позвонков, а иногда даже дужек может возникнуть как метастаз (осложнение, св€занное с распространением очага в другие органы) при фурункулезе, ангине, кариесе зубов, после резекции (удалени€) предстательной железы или почки, после оперативных вмешательств на мочевом пузыре или кишечнике. ћестное инфицирование (заражение, занесение в стерильную среду организма инфекционных агентов) наблюдалось при проведении по€сничной блокады пограничного ствола (обезболиваний); люмбальных пункций (вз€тие содержимого спинного мозга в диагностических цел€х), анестезий и операций на позвоночных дисках. Ќа основании многолетнего опыта можно констатировать, что во многом изменилась и сопротивл€емость человека к инфекци€м. —корее всего, это св€зано с ухудшением качества питани€ (больше стало консервантов, по€вились искусственные заменители продуктов), снижением физических нагрузок, нарастанием стрессовых ситуаций или другими причинами.

ѕри разговоре о причинах, св€занных с у€звимостью человека, хотелось бы остановитьс€ на пробелах в медицинских знани€х. ¬ 60‑х гг. казалось, что антибиотики совершили революцию в медицине. ќднако спуст€ 40 лет по€вилась и обратна€ сторона «медали». Ётой стороной €вл€етс€ широкомасштабное, несанкционированное врачами употребление антибиотиков при различных заболевани€х. Ѕеспор€дочное и бесконтрольное их применение привело к тому, что по€вились микроорганизмы, которые практически не чувствительны к дешевым проверенным антибиотикам. “ак, если в 80‑х гг. широко примен€лись пенициллин, ампициллин, мономицин и другие антибиотики, то в насто€щее врем€ многие микроорганизмы к ним практически не чувствительны.

воспалительным заболевани€м позвоночника относ€тс€ также аллергические спондилоартриты (прогрессирующие хронические спондилиты, ревматоидные спондилоартриты). “акже к частым факторам, вызывающим заболевани€ позвоночника можно отнести травмы позвоночника. “равмы можно образно разделить на две группы: травмы, полученные в момент рождени€ и травмы, полученные в процессе жизни человека. первой группе относ€т так называемые родовые травмы. ќни могут быть св€заны с большими размерами плода, а также с узкими размерами таза матери. „астыми причинами такого несоответстви€ €вл€ютс€ гормональные сдвиги в организме матери во врем€ беременности. “акже причиной большого плода может быть сахарный диабет матери. —реди травм, полученных во врем€ жизни, можно выделить травмы костного, св€зочного и мышечного происхождени€. “ак, частыми причинами по€сничных болей €вл€ютс€ патологические видоизменени€ в позвоночнике и, прежде всего, это дегенеративно‑дистрофические изменени€; патологические изменени€ в мышцах – чаще всего миофасциальный синдром (миофасциальный синдром – это хроническа€ мышечна€ боль, св€занна€ с локализованной зоной усилени€ болевой чувствительности, в качестве синонимов миофасциального болевого синдрома используют термины миалги€, мышечный ревматизм); патологические изменени€ в органах малого таза и брюшной полости; заболевани€ нервной системы. факторам риска развити€ по€сничных заболеваний относ€тс€ т€желые физические нагрузки; физические перенапр€жени€; неудобна€ рабоча€ поза; травма; охлаждение, сквозн€ки; злоупотребление алкоголем; депресси€ и стрессы, нервные перегрузки; последстви€ «вредных» профессий (воздействие высоких температур в гор€чих цехах и лучистой энергии, вредных химических веществ, резкие колебани€ температуры, вибраци€ и т. д.). Ќаибольшего внимани€ заслуживают повреждени€ самих позвонков и их суставов. –анн€€ диагностика повреждени€ позвоночника крайне важна дл€ оказани€ правильной помощи пострадавшему. ѕоздн€€ диагностика может быть причиной усугублени€ травмы позвоночника и, что особенно опасно, привести к вторичному повреждению спинного мозга и его корешков.

ћетки: позвоночник |

ѕозвоночник от рождени€ до старости |

ƒневник |

‘акторы, вызывающие заболевани€ позвоночника

—труктура, состо€ща€ из межпозвоночного диска, прилегающих к нему позвонков с суставами и св€зками, называетс€ позвоночным сегментом. «амыкательные пластинки позвонков состо€т из плотной костной ткани, пронизанной многочисленными отверсти€ми, через которые в детском возрасте проход€т кровеносные сосуды, запустевающие в возрасте 12–14 лет. ћежпозвоночный диск образован двум€ пластинками гиалинового хр€ща, лежащего на площадках тел смежных позвонков, фиброзного кольца и содержащегос€ в нем студенистого €дра. «а счет пластинок гиалинового хр€ща осуществл€етс€ рост тел позвонков в высоту. ‘иброзное кольцо – плотное соединительно‑тканное образование из волокнистого хр€ща. —туденистое €дро состоит из небольшого количества хр€щевых и соединительно‑тканных клеток, а также беспор€дочно переплетающихс€ разбухших гидрофильных соединительно‑тканных волокон. ћежпозвоночный диск – это система, в которой происходит активный обмен биологически активными веществами. ƒиск выполн€ет буферную (обменную) функцию: чем больше гидрофильность (дословный перевод с греч. – «любовь к воде») студенистого €дра, чем больше эластичность и тонус фиброзного кольца, тем более совершенна€ эта функци€. јмплитуда движений в каждом из сегментов определ€етс€ высотой и эластичностью межпозвонкового диска, длиной св€зок в данном сегменте, а также формой, размерами и пространственным расположением остистых и суставных отростков. Ќесоответствие или неполное соответствие всех структур позвоночного столба предрасполагает к перегрузкам и микротравмам этих элементов.

—пецифика структуры строени€ позвоночника и анатомические факторы, предрасполагающие к дистрофическим изменени€м и заболевани€м позвоночника

Ўейный отдел. ‘орма тел позвонков (в боковой проекции) – параллелограмм с небольшим наклоном вниз и вперед.

¬ерхн€€ поверхность тел шейных позвонков (с третьего по седьмой) слегка вогнута во фронтальной плоскости, а их боковые части значительно приподн€ты и формируют так называемые крючки тела позвонка. Ќижние поверхности имеют соответственно выпуклую конфигурацию. рючки тела в норме никаких суставов не образовывают.

ѕо€сничный отдел. «ачастую тело п€того по€сничного, а иногда четвертого позвонка, приобретает клиновидную форму (острие клина направленно кзади). »менно така€ форма при лордозе наиболее благопри€тна дл€ равномерного распределени€ нагрузки на всю поверхность позвоночного диска. ¬ысота дисков. ¬ норме высота последнего диска в 70–75 % случа€х меньше высоты предыдущего, приблизительно в 15 % равна ей и только в 7‑10 % больше высоты остальных дисков.

ѕродольные св€зки позвоночника. ќсновна€ функци€ продольных св€зок – это ограничение подвижности, предупреждение превышени€ предела движений.

1. ѕередн€€ продольна€ св€зка лежит на передних и боковых поверхност€х тел позвонков. ќна крепко сращена с телами позвонков, но без затруднений перекидываетс€ через диски. ¬ физиологическом, т. е. нормальном положении имеет запас длины, а также внутренний слой, способный продуцировать костную ткань.

2. «адн€€ продольна€ св€зка прочно сращена с позвоночными дисками и свободно перекидываетс€ над телами позвонков. »меет достаточный запас длины. ќна не обладает костеобразовательной функцией, и может свободно обызвествл€тьс€.

ƒругие соединени€: дугоотростчатые суставы, короткие св€зки.

ќгромное количество соедин€ющихс€ с позвоночником св€зок и мышц.

—акрализаци€ – это сращение и увеличение тел позвонков в крестцовом отделе позвоночного столба.

рестцово‑подвздошные сочленени€. Ёти сочленени€ устроены так, что всю нагрузку несут не их суставные поверхности, а крестцово‑подвздошные св€зки (передние и задние), из‑за того что посто€нна€ нагрузка – это их привычное состо€ние. ѕри изменени€х морфологического генеза в св€зках, перегрузки могут довести до по€влени€ выраженных клинических симптомов. ¬ то же врем€ нельз€ забывать, что изменени€ формы позвоночника, привод€щие к перераспределению нагрузки на диски, могут возникать под воздействием факторов, действующих не на позвоночник (аномалии нижних конечностей, плоскостопие и др.).

ћетки: позвоночник |

”пражнени€ дл€ позвоночника 2 этап |

ƒневник |

ѕродолжаем о позвоночнике.

ѕо€снично-кресцовый отдел позвоночника

¬ результате работы с этим отделом позвоночника улучшаетс€ состо€ние мочеполовой системы, уменьшаетс€ застой крови в органах малого таза, снимаетс€ боль при радиклите, ишиасе и других заболевани€х, восстанавливаетс€ сексуальность.

¬нимание!

≈сли у вас есть грыжав по€снично-крестцовой области позвоночника, то все упражнени€ выполн€ем очень осторожно, с минимальной амплитудой!

Ќагрузку распредел€йте равномерно по всему позвоночнику.

”пражнение є 1. Ќоги на ширине плеч, полусогнуты в колен€х, таз - вперед, верхн€€ часть туловища неподвижна.

опчиком т€немс€ снизу вверх, пытаемс€ лобком дот€нутьс€ до лба (не наоборот), при этом возникающее напр€жение чередуем с легким расслаблением. ѕроделываем это несколько раз. —ледим за тем, чтобы не было наклонов, позвоночник прогибаетс€ назад дугой.

”пражнение є 2. опчик и таз назад, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в колен€х, носки чуть повернуты внутрь, верхн€€ часть туловища неподвижна, голова ровно.

опчиком т€немс€ к затылку. ƒелаем несколько пружин€щих движений, череду€ напр€жение и расслабление. ќщущени€ возникают в по€снично-крестцовой зоне. ¬озникающую т€жесть снимаем упражнением є 1.

”пражнение є 3. Ќоги на ширине плеч, колени можно слегка согнуть. орпус пр€мой, наклонен вперед примерно на 45°. —тара€сб копчиком дот€нутьс€ до затылка, прогибаемс€ в по€снице. √олову не запрокидываем. ƒелаем по 89-10 таких движений. «атем в этом положении несколько раз переносим вес тела с одной ноги на другую. Ќапр€жение в копчике снимаем упражнением є 1.

”пражнение є 4. олени полусогнуты, пр€мой корпус слегка отклонен назад, √олова пр€мо. опчиком устремл€емс€ к затылку. ѕри этом попочку откидываем назад, пузико уходит вперед. ¬нутренним взором проходим по всему позвоночнику. ≈сли находим участок, где напр€жение черезчур сильное, то оттуда перебрасываем силу, распредел€€ ее равномерно по всему позвоночному столбу. ¬ этом положении опускаемс€ все ниже и ниже, попеременно перенос€ вес тела с одной ноги на другую. ѕовтор€ем упражнение несколько раз. —нимаем напр€жение в по€снице.

”пражнение є 5. руговые движени€ бедрами сначала 8-10 раз в одну сторону, затем в другую. ¬урхн€€ састь корпуса неподвижна.

”пражнение є 6. орпус пр€мой, бедро перемещаем вправо и вперед, то есть вес тела переносим вправо. Ёто исходное положение. ƒелаем несколько пружин€щиъх движений бедром в сторону, как бы проталкива€ его дальше вправо.

«атем исходное положение фиксируем и раст€гиваем левый бок: лева€ рука выт€нута вертикально вверх (в крайнем случае можно ладонь пристроить на затылке), корпус наклон€ем вправо. ѕосле этого, не мен€€ наклона, вес тела переносим на левую ногу и еще больше раст€гиваем левый бок. јналогично выполн€ем упражнение левым бедром и раст€гиваем правый бок: т€немс€ ладонью к потолку и делаем легкий наклон влево.

”пражнение є 7. Ќоги на ширине плеч (носки чуть-чуть повЄрнуты внутрь), права€ рука направлена вертикально вверх, лева€ опущена. Ћадонью стремимс€ коснутьс€ потолка. — каждым разом все больше и больше раст€гиваем и слегка сгибаем позвоночник. “е же движени€ повтор€ем левой рукой.

”пражнение є 8. –асслабл€ем все тело, проводим массаж капилл€ров. ѕоследовательно встр€хиваем мышцы лица, шеи, рук, груди, живота, €годиц, бедер, голеней. » в обратном пор€дке. ѕредставьте как это делает щенок, отр€хива€сь после купани€. ј теперь можно отдохнуть и подышать, как мы делали перед началом комплекса упражнений на позвоночник.

—крутка дл€ всего позвоночника

ѕозвоночник - ось дл€ всех движений. √олова находитс€ на одной линии с позвоночником. Ќагрузку распредел€йте равномерно по всему позвоночному столбую ƒвижени€ плавные, болевых ощущений не допускайте. ƒыхание не задерживайте!

”пражнение є 1. Ќоги широе плеч, стопы прижаты к полу параллельно друг другу. олени чуть согнуты, руки на надплечь€х.Ќачинаем плавный, медленный, последовательный поворот корпуса до отказа вправо. √лаза, голова, плечи, грудь, живот, бедра, таз, ноги, все, кроме стоп. Ёто исходное положение.

«атем добавл€ем усилие, создаем напр€жение, разворачиваемс€ еще джальше. Ћегкое расслабление и снова напр€жение, и так несколько раз. ѕри каждом напр€жении делаем медленный выдох. ѕосле чего возвращаемс€ в исходное положение.

¬нимание! ѕри по€влении боли - уменьшите нагрузку.

”пражнение є 2. Ќоги на ширине плеч, стопы "приклеены" к полу паралельно друг другу, корпус наклонен вперед на 45°, спина пр€ма€, руки на надплечь€х. Ќачинаем поворот туловища вокруг неподвижного позвоночника вправо: глаза, голова, ше€, плечи, грудь разворачиваютс€ к потолку, при этом локоть правой руки "смотрит" вверх. „ередование напр€жени€ и легкого напр€жени€ позвол€ет постепенно увеличить угол поворота. ¬ыполнив несколько таких чередований, плавно и медленно возвращаемс€ в исходное положение. “олько после этого выпр€мл€ем корпус.

”пражнение є 3. Ќоги шире плеч, стопы прижаты к полу параллельно друг другу. —пина пр€ма€, отклонена назад, голова на одной линии с позвоночником, подбородок направлен к груди, руки на надплечь€х. ”пражнение выполн€етс€ аналогично предыдущему, но при повороте корпуса вправо ведущий локоть устремл€етс€ вниз, а глаза смотр€т через плечо на левую п€тку. ѕри выполнении скрутки с наклоном назад в левую сторону смотрим через плечо на правую п€тку.

”пражнение є 4. Ќоги шире плеч, стопы прижаты к полу. орпус наклонен строго вправо (наклоны вперед-назад недопустимы!), спина ровна€. √олова на одной линии с позвоночником ѕравый локоть €вл€етс€ ведущим и движетс€ назад и вверх. ѕри этом взгл€д уводим вправо, голова, плечи, грудь поворачиваютс€ вокруг позвоночника оси и разворачиваютс€ к потолку. ѕодбородок опущен. —ледите за сохранением наклона туловища вправо! Ќо это еще не все! Ќе мен€€€ положени€ туловища, раскручиваемс€ влево в обратной последовательности. ѕри этом левый локоть становитс€ ведущим, он "идет" вверх, назад и вниз, а правый, соответственно, вверх. —мотрим через левое плечо на правую п€тку. „тобы вернутьс€ в исходное положение, совершаем обратный поворот туловища вправо.

”пражнение є 5. „тобы правильно выполнить это упражнение, необходимо в описании предыдущей скрутки везде помен€ть слово "право" на "лево" и наоборот. Ѕудьте, пожайлуста, внимательны и осторожны.

”пражнение є 6. —делайте несколько спокойных глубоких выдохов и вдохов.

Ѕудьте здоровы.

»сточник: http://sila-priroda.ru

ћетки: позвоночник |

”пражнени€ дл€ позвоночника |

ƒневник |

”пражнени€ дл€ позвоночника нужны всем от ребенка до старенького человека. Ѕольшинство людей больше увлеклись компьютерами. Ўкольник пришел домой со школы сразу за компьютер, взрослый пришел домой с работы и тоже в социальную сеть. ј позвоночнику нужно расслабитьс€ сделать даже простые упражнени€.

–азберем последовательно все упражнени€ дл€ позвоночника по отделам: шейный, верхней-грудной, нижней- грудной и по€сничный.

ѕеред началом упражнений на позвоночник делаем глубокий вдох через нос и медленный выдох через рот. ¬ыдох должен быть по продолжительности минимум в 2-3 раза дольше вдоха. — каждым вдохом впитываем физически ощущаемое чувство молодости, свежести, и красоты. »скусственно создаем образ силы, уверенности в себе.

¬дох - безм€тежность,

¬ыдох - покой,

¬дох - умиротворенность,

¬ыдох - спокойствие,

¬дох - тишина,

¬ыдох - уравновешенность...

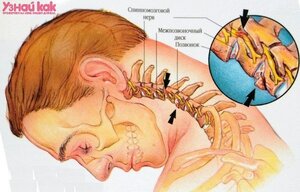

”пражнени€ дл€ позвоночника - шейный отдел

| ”пражнени€ дл€ шейного отдела позвоночника нормализуют внутричерепное давление, улучшают зрение, слух, пам€ть, повышают работоспособность. —о временем восстанавливаетс€ вестибул€рный аппарат, улучшаетс€ состо€ние щитовидной железы, становитс€ нормальным сон, устран€етс€ онемение рук и в целом улучшаетс€ питание мозга. |

”пражнение є 1. орпус пр€мой, подбородок опущен на грудь. ѕодбородком скользим вниз по грудине, пыта€сь дот€нутьс€ до пупка. „ередуем напр€жение и легкое расслабление. — каждым новым напр€жением стараемс€ продолжить движение, немного добавл€€ усилий, и снова легкое расслабление. ¬ыполн€ем несколько таких дыижений.

ƒо боли не доводите! ¬ области шеи должно возникать чувство при€тного напр€жени€. ≈сли это упражнение выполн€ть очень т€жело или у вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника, то помен€йте упражнение на выт€гивание головы и шеи вперед.

”пражнение є 2. орпус пр€мой, голову не запрокидываем, а слегка отклон€ем назад, подбородок направлен в потолок. “€немс€ подбородком вверх. «атем движение на секунду останавливаем, немного отпускаем напр€жение, но не расслабл€емс€ и снова т€немс€ подбородком ввысь. ƒелаем упражнени€ ждл€ шейного отдела позвоночника несколько раз, не забыва€ про технику безопасности.

”пражнение є 3. ѕозвоночник посто€нно пр€мой. ѕлечи воврем€ выполнени€ упражнени€ абсолютно неподвижны. √олову наклон€ем вправо, не поворачиваем и без особых усилий пытаемс€ коснутьс€ плеча. Ќе переусердствуйте. «атем наклон€ем голову к левому плечу.

”пражнение є 4. —тоим ровно, голова пр€мо, смотрим перед собой. ¬округ носа, как вокруг неподвижной опоры, начинаем поворачивать голову вправо. ѕодбородок при этом смещаетс€ вправо, чуть вперед и вверх. Ёто упражнение дл€ позвоночника выполн€ем в трех вариантах: голова ровно - смотрим перед собой, головаопущена - смотрим в пол, голова слегка отклонена назад - смотрим в потолок. Ѕудьте осторожны!

”пражнение є 5. руговые движени€ головой объедин€ют в одно все предыдущие упражнени€ дл€ шейного отдела позвоночника. √олова перекатываетс€ медленно и свободно, не перенапр€га€ мышцы шеи, несколько раз в одну сторону, а затем в другую. ¬ыполн€ть данное упражнение надо с особой осторожностью и вниманием. —ледите за своими ощущени€ми.

≈сли у вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника, то движени€ выполн€ем по такой схеме: ухом т€немс€ к правому плечу, подбородок направлен вниз, затем голова плавно перекатываетс€ к левому плечу и обратно. “о есть делаем неполный круг головой, без наклона назад.

”пражнение є 6. орпус пр€мой, стоим ровно, голова на одной линии с позвоночником. ћедленно уводим взгл€д вправо, следом поворачиваем голову, и до упора. Ёто исходное положение. —тара€сь увидеть, что находитс€ за спиной., каждый раз дополнительными усили€ми пытайтесь увеличить угол поворота. √олову не запрокидываем! ѕодбородок около плеча. ƒелаем несколько таких движений в одну сторону, затем это же упражнение в другую сторону . ѕеренапр€жени€ не допустимы!

”пражнени€ дл€ позвоночника - верхней-грудной отдел

”пражнени€ дл€ верхне-грудного и нижне-груднного отделов позвоночника улучшают состо€ние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, убирают боль при межреберной невралгии, улучшают состо€ние органов брюшной полости, почек, поджелудочной железы и устран€ют онемение ног.

”пражнение є 1. —тоим ровно, спина пр€ма€, по€сница неподвижна. ѕлечи - вперед, руки пр€мые, внизу сцеплены в замок, подбородок прижат к груди. –уками устремл€емс€ вниз, а задней поверхностью шеи вверх. ѕлечи навстречу друг другу. ѕодбородок, не отрыва€ от груди, т€нем к пупку. ƒыхание не задерживаем. ¬ерхн€€ часть позвоночника принимает форму дуги. ѕовтор€ем это движение несколько раз, амплитуда небольша€.

”пражнение є 2. ¬ыполн€ем упражнение аналогично предыдущему только в противоположную сторону. ¬ыпр€мленные руки, сцепленные сзади, т€нем вниз, лопатки стараемс€ свести. ѕлечи не поднимаем, голову держим пр€мо, не запрокидываем. ¬ этом положении выгибаем верхнюю часть спины, рудь становитс€ колесом. Ќе переусердствуйте.

”пражнение є 3. ѕозвоночник пр€мой, по€сница неподвижна, руки согнуты в локт€х. ќдно плечо поднимаем, другое опускаем, голова наклон€етс€ в сторону вниз идущего плеча. ¬ верхне-грудном отделе позвоночника чувствуем при€тное напр€жение и раст€жение. Ќе мен€€ положени€, чередуем напр€жение с легким расслаблением и с каждым разом стараемс€ чуть больше ихзогнуть позвоночник. Ќикаких наклонов! “о же самое выполн€ем в другом направлении.

”пражнение є 4. ѕозвоночник пр€мой, таз или копчик подаем вперед и фиксируем его в этом положении. √олова неподвижна, руки вдоль туловища. ќпуска€ плечи, т€немс€ руками в пол. „увствуем напр€жение в верхне-грудном отделе позвоночника и с каждым повтором после незначительного расслаблени€ добавл€ем небольшое усилие. —ледите за тем, чтобы нагрузка была не чрезмерной. –асслабл€емс€. ѕлечи поднимаем до упора, макушкой т€немс€ к потолку, позвоночник раст€гиваетс€.Ёто упражнение дл€ позвоночника очень хорошо его распр€мл€ет и раст€гивает.

”пражнение є 5. ¬нимание! ѕозвоночник - это ось поворота.

Ќоги на ширине плеч, стопы прижаты к полу параллельно друг другу (носки слегка направлены внутрь), кисти рук на плечах, локти разведены в стороны, смотрим пр€мо перед собой. ѕоследовательно поворачиваем глаза, голову, плечи, грудь. ∆ивот, бедра, ноги неподвижны.

ѕравый локоть уходит вправо и т€нет за собой левую руку. Ќапр€жение возникает в плечевом по€се и верхне-грудном отделе позвоночника. ѕосле того как дошли до упора, стараемс€ повернутьс€ еще дальше. јналогично выполн€ем упражнение влево.

”пражнени€ дл€ позвоночника - нижней - грудной отдел

”пражнение є 1. –аботаем также, как в упражнении є 1 дл€ верхнего-грудного отдела, но прорабатываем позвоночник от шеи до по€сницы. опчик подаем вперед и фиксируем это положение, т. е. таз неподвижен. –уками как будто обхватывем что-то большое и круглое. √олову наклон€ем вниз. ѕозвоночник от основани€ черепа до по€сницы прогибаетс€ дугой. ƒобавьте напр€жение, слегка отпустите и снова добавьте напр€жение. Ќикаких наклонов! ¬ этом положении подвигайте руками, почувствуйте, как играют, перекатывютс€ мышцы спины.

”пражнение є 2. ƒвижение, обратное предыдущему. ћакушкой т€немс€ вверх и слегка назад, но голову не запрокидываем. –уки развернуты ладон€ми вверх и отведены назад, лопатки сводим, в по€снице не прогибаемс€.

”пражнение є 3. ѕравую руку сгибаем за головой, локоть в потолок, взгл€д также в потолок. Ћевое плечо вниз. –аст€гиваем правый бок, выполн€€ чередование напр€жени€ с незначительным расслаблением. јмплитуда колебаний небольша€ ѕозвоночник принимает форму дуги. Ќаклонов нет! ћен€ем руку, делаем то же самое несколько раз вправо.

”пражнение є 4. ѕлечами делаем медленные движени€ по кругу с максимальной амплитудой. ¬ движении принимают участие не только плечи, но и голова и весь позвоночник до копчика.

—тоим ровно, ноги шире плеч, колени слегка согнуты. √олова пр€мо, смотрим перед собой, плечи поднимаем к ушам. √олову наклон€ем вниз, а плечи направл€ем навстречу друг другу. ѕозвоночник принимает форму дуги. Ѕудьте внимательны, это не наклон! ѕлечи постепенно идут вниз, голову выравниваем.

ѕлечи - назад, голова осторожно отклан€етс€ назад, позвоночник выгибаетс€ вреред.

ј теперь объединим все эти движени€ в одно и распределим нагрузку по всему позвоночнику до копчика. ¬спомните как вращаютс€ колеса паровоза. ¬ыполн€ем упражнение несколько раз вперед и назад делаем аналогично.

”пражнение є 5. орпус пр€мой, ноги на ширине плеч. опчик подаем вперед. ѕоложенние по€сничного отдела фиксируем. √олову держим пр€мо. улаки над по€сницей - в области почек. —тараемс€ как можно ближе свести локти. ƒл€ этого выполн€ем несколько пружин€щих движений локт€ми навстречу друг другу. ѕозвоночник выгибаетс€ вперед, как будто от затылка до копчика нат€гиваем тетеву лука (локти - стрелы). јналогично упражнение дл€ позвоночника желаем вперед, только теперь колени слегка согнуты, и, выгиба€ позвоночник, стараемс€ носом дот€нутьс€ до коленей. ѕозвоночник выгибаетс€ как лук. —ледите за тем, чтобы наклонов в по€снице не было!

”пражнение є 6. Ќоги шире плеч, стопы прижаты к полу параллельно друг другу, кисти рук на плечах, локти разведены в стороны, таз и бедра зафиксированы, смотрим пр€мо перед собой.

”водим глаза, затем плавно и последовательно поворачиваем голову, плечевой по€с, грудь и живот вправо. —кручиваем верхнюю часть позвоночника от плеч до талии. ¬ этом положении выполн€ем несколько пружин€жих движений так, что каждое следующее усилие должно привести к небольшому увеличению угла поворота. ѕроверьте: таз, бедра, стопы должны оставатьс€ неподвижными! ¬ другую сторону - аналогично. Ќе забывайте позвоночник - это ось поворота.

»сточник: http://sila-priroda.ru

ћетки: позвоночник |

| —траницы: | [1] |