-–убрики

- ѕриродные камни дл€ заточки и доводки (511)

- –азмышлени€ (90)

- “ечение жизни.. ѕовседневное... (85)

- Images (75)

- ћакро и микрофото (63)

- „Єрно-белое... (30)

- ѕри€тные событи€ и встречи (27)

- ѕоездки, путешестви€ (13)

- „айное (8)

- »зобразительное искусство (8)

- ѕр€ности, кофе и прочее.. (6)

- —татьи ƒмитрича (¬асильев ¬.ƒ.) (5)

- ќ книгах... (5)

- избранные фото (823)

- ќ заточном деле (760)

- об опасных бритвах (207)

- —воими руками (682)

- ќ ножах (212)

- ¬идео (72)

- ћузыкальное (131)

- «абавное (161)

-ћузыка

- Mourning Palace...

- —лушали: 133 омментарии: 2

- ѕробуждение...

- —лушали: 187 омментарии: 5

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-—татистика

«аписей: 2157

омментариев: 3932

Ќаписано: 8972

ƒругие рубрики в этом дневнике: „Єрно-белое...(30), „айное(8), “ечение жизни.. ѕовседневное...(85), —татьи ƒмитрича (¬асильев ¬.ƒ.) (5), —воими руками(682), –азмышлени€(90), ѕр€ности, кофе и прочее..(6), ѕри€тные событи€ и встречи(27), ѕриродные камни дл€ заточки и доводки(511), ѕоездки, путешестви€(13), об опасных бритвах(207), ќ ножах(212), ќ книгах...(5), ќ заточном деле(760), ћузыкальное(131), ћакро и микрофото(63), »зобразительное искусство(8), «абавное(161), ¬идео(72), Images(75)

‘отосъЄмка в ультрафиолете (продолжение) |

ƒневник |

¬ продолжение поста https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post464898390/

—делал пару макрофото в ультрафиолете, применив дл€ отсечени€ видимого спектра светодиода 365nm другой светофильтр - ZWB2.

—равнительные графики полосы пропускани€ светофильтров ZWB и ‘—-1, с которым сделаны снимки в предыдущем посте:

Ќу а теперь фотопримеры:

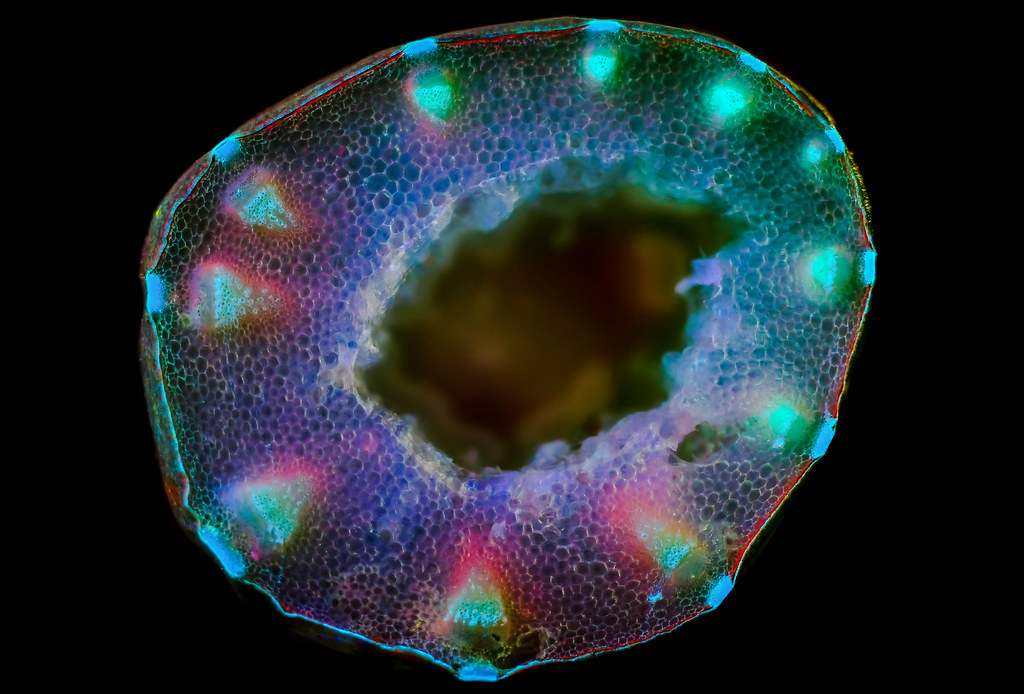

Leaf lettuce. Macro. Fluorescence

Leaf lettuce. Macro. Fluorescence

Ёто листик салата. ќбъектив вз€л Vivitar-LU 50mm f3.5 от фотоувеличител€, следу€ рекомендации в одной из статей по съЄмке в ультрафиолете, о том, что имеет смысл примен€ть объективы с малым количеством линзовых компонентов, дл€ лучшего пропускани€ на границе видимого спектра - действительно, если бы не зажимал диафрагму до f/8 ради √–»ѕ, то на открытой, можно было бы использовать выдержку намного короче, вполне в рамках "обычного освещени€" (впрочем, как и в случае с предыдущим примером в посте выше, также с объективом от фотоувеличител€), т.е. простенький тессар легко на открытой берЄт интенсивность свечени€ при сравнительно небольшом рассто€нии от него до матрицы камеры - конечно, € сделал HDR и постобработку, но картина не сильно отличаетс€ по €ркости и контрасту от того, что можно наблюдать в реальном времени невооружЄнным (но защищЄнным от ”‘-излучени€) глазом.

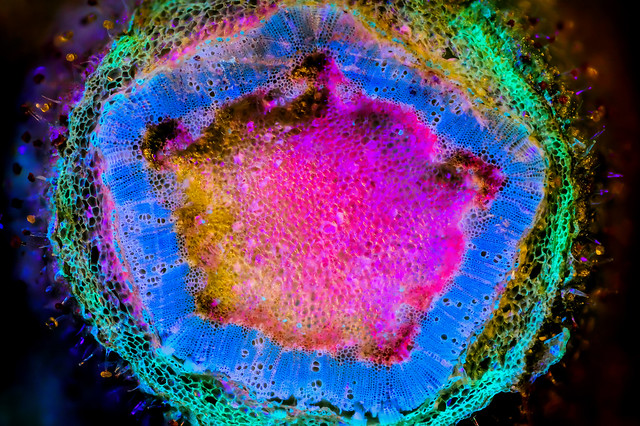

≈щЄ проба со светофильтром ZWB2. —тебель укропа в разрезе.

ћакро с объективом Schneider Kreuznach Componon-S 50mm F/2.8 в пр€мом положении с макрокольцами, флуоресценци€, HDR:

The stem of the dill. Fluorescence

The stem of the dill. Fluorescence

— этим светофильтром менее контрастно, чем с ‘—-1, но и зато более "спокойный" окрас, без избытка фиолетового оттенка.

—труктура объекта не сама€ детальна€ вышла, но это из-за довольно скромного масштаба съЄмки - тут чуть меньше, чем 2:1, так как стебель сам по себе очень толстый был - € его вз€л в рассчЄте, что он будет медленнее в€нуть под освещением, однако всЄ равно этот процесс был достаточно быстрым - по кра€м среза очень заметно..

|

—ъЄмка в ультрафиолете, флуоресценци€, люминесценци€ |

ƒневник |

ƒавно мен€ посещала иде€, немного поизучать съЄмку в ультрафиолете. ¬ общем-то, в стать€х в интернете, вроде бы недостатка нету, но как обычно и бывает - вн€тных мало.

ћен€, в первую очередь интересовало это в ракурсе помощи определению и изучению абразивов, но на этом поприще € пока не продвинулс€, к сожалению. Ќо буду пробовать и пытатьс€ изучать вопрос. “ак что пока примеры, которые € приведу - не касаютс€ заточного дела и абразивов.

я обратилс€ к специальной литературе, чтобы пон€ть дл€ себ€ суть €влени€ и как с ним быть. —обственно, хот€ и полно есть восторженных статей, в частности переводных и довольно свежих, о том, как где-то кто-то "придумал такое ноу-хау в фотосъЄмке буквально вчера", однако это не так - наблюдени€ и фотографирование в ”‘ давным-давно известны и примен€ютс€ в исследовательских цел€х.

“ак что начал € с прочтени€ инструкций к люминесцентным микроскопам и изучени€ специализированных статей. ¬ частности, вполне достаточно дл€ того, чтобы пон€ть, как всЄ это работает и какие есть принципиальные варианты и методы съЄмки - прочитать статью "“ехника фотографировани€ в ”‘-зоне спектра":

https://studopedia.ru/12_80273_tehnika-fotografirovaniya-v-uf-zone-spektra.html

¬от уже далее имеет смысл порытьс€ в стать€х более "общего употреблени€". ≈щЄ немаловажно поискать информацию о светофильтрах, их характеристиках. Ќапример вот:

http://elektrosteklo.ru/Elektrosteklo_Color_Glass_Spectral_Transmittance.pdf

http://istoriya-foto.ru/books/item/f00/s00/z0000018/st013.shtml

ѕервые мои пробы (кстати, в случае с органикой, практика показала, что имеет смысл дл€ начала какое-то врем€ просто освещать ”‘ объект съЄмки, чтобы видима€ флуоресценци€ €внее про€вилась - врем€ такой экспозиции с разными объектами различно, при съЄмке срезов растений это ещЄ усложн€етс€ тем, как сочетаетс€ со скоростью ув€дани€ и подсыхани€ объекта, но приноровитьс€ можно):

“ут перед объективом ставил на пробу ∆—-10 в качестве запирающего фильтра - при нЄм и люминесцирующие волокна были видны и ещЄ засветились жЄлтые полосочки и ромбики, а также примен€л ќ—-14 - при нЄм все волокна засветились оранжево-жЄлтым на общей красноватой картинке, просто с разной интенсивностью, а вот при склейке - вышло то, что вышло. слову, € ещЄ пробовал склеить те же кадры в ’еликоне, как стэкинг - картина в целом сходна€, но там ещЄ про€вились красноватые и желтоватые п€тна более €ркие, но в HDR результат мне понравилс€ больше, получилс€ более контрастный.

Banknote macro. Luminescence, HDR

Banknote macro. Luminescence, HDR

¬ ультрафиолете + HDR. ћакро с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5

јпельсин. ћакро с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5

—клейка 4 кадра в HDR, видима€ флуоресценци€:

Cтебель томата в разрезе) —тэкинг, HDR, флуоресценци€. ќбъектив Ћомо 4,7х0.11 ѕ:

The stem of the tomato. Fluorescence

The stem of the tomato. Fluorescence

ѕыльники тычинок граната. ћакро с киносъЄмочным объективом Ћомо ќ —1-22-1 в реверсном положении, стэкинг, HDR:

Anthers of pomegranate stamens in ultraviolet

Anthers of pomegranate stamens in ultraviolet

≈щЄ очень рекомендую тему о люминесценции, на специализированном форуме:

http://www.forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=6&t=1864

» главное - считаю необходимым об этом написать - если кто решит попробовать - в первую очередь надо позаботитьс€ о технике безопасности и защитить зрение! Ћично € пользуюсь компьютерными очками центра ‘Єдорова, полностью блокирующими ”‘-спектр:

https://www.med-magazin.ru/shop/product/Kompyyuter...futlyare_s_salfetkoy_ArtAF023/

Ёти очки, правда, маловато закрывают по площади, лучше бы что-то другое, но если соблюдать разумную осторожность, то всЄ в пор€дке.

»спользую светодиод 10w с длиной волны 365 нанометров, обреза€ видимый спектр диода (не полностью, конечно, но и не всегда это надо) светофильтром ‘—-1. ѕитание, правда, у мен€ дл€ него не оптимальное, слабоватое, но пока едет более подход€щее - нынешнего хватает, по крайней мере его достаточно, чтобы снимать с длинными выдержками с тем же объективом Ћомо 4,7х0.11 ѕ, правда трудновато наводитьс€ на резкость. Ќекоторые пробы делал и с Ћомо ѕлан 10х0.22 - в принципе, при iso125 и выдержке до 20 секунд - снимать можно. ƒругое дело, что мо€ старенька€ уже беззеркалка самсунг, если делать стэкинг при таких выдержках, достаточно сильно греет матрицу и под конец съЄмки возрастает цифровой шум и количество гор€щих пикселей, но пока уж что есть, то есть.

—ветофильтры покупал тут:

|

Ўирокоугольна€ насадка на объектив Raynox DCR-732 Wide Angle conversion lens 0.7x |

ƒневник |

Ќекоторое врем€ назад, решил опробовать такую редко примен€емую, суд€ по крайне скупым примерам в интернете именно в фото, вещь, как широкоугольна€ насадка на объектив. ѕо результатам найденной информации, всЄ-таки в основном их если всерьЄз и примен€ют, то дл€ видеосъЄмки. ќбзоры же таких девайсов дл€ фото, обычно насыщены сожалени€ми о потраченных впустую деньгах, правда и речь в основном идЄт о дешЄвом китайском барахле, на которое не жаль потратить копейки, ради тестов. Ќо как и в любом деле, оценивать возможности и качество целой пле€ды девайсов на основании результатов проб наиболее дешЄвых и низкокачественных представителей их и\или нацепленных на абы что, без понимани€, как примен€ть - не сама€ лучша€ иде€. ѕотому € остановил свой выбор на достаточно уже серьЄзной модели, а именно, на Raynox DCR-732 Wide Angle conversion lens 0.7x.

–азумеетс€, прирост дисторсии имеет место, однако важно понимать, что выраженность этого эффекта сильно зависит как от объектива с которым примен€ть насадку, так и от дистанции фокусировки с ними выбора диафрагмы - один и тот же объектив может про€вл€ть еЄ больше или меньше на разных дистанци€х и при разных значени€х диафрагмы по-разному, и степень прироста этого €влени€ при применении широкоугольной насадки, особенно если не брать фишай, а что-то более умеренное, также не будет одинакова.

“еперь более конкретно. Ќасадка сделана чисто и качественно, имеет прекрасное просветление, прироста хроматических аберраций € не заметил - они довольно хорошо исправлены. ѕравда, тут важно понимать, что как и в случае с применением макронасадок, степень ’ј и некоторых других аберраций, находитс€ в пр€мой зависимости от того, с каким именно объективом примен€ть насадку - часто сама она некоторых аберраций не привносит, но может усилить малозаметные таковые от объектива - тут всегда некотора€ лотере€ в том, кака€ в результате получаетс€ оптическа€ схема и то, как происходит недо- и пере- или (при наилучшем раскладе) максимально полна€ компенсаци€ аберраций в ней.

¬ес насадки - субъективно кажетс€ достаточно большим, но не чрезмерно. ачество комплектных переходников - удовлетворительное, но не более. ¬ целом € бы сказал что цена соответствует качеству и комплектации.

я брал еЄ дл€ применени€ с объективом Fujinon XF 35mm f/2 R WR и осталс€ вполне доволен полученными результатами. онечно, прирост дисторсии заметен, однако, как € уже говорил, отчасти это "заслуга" и объектива - у него она достаточно выраженна€, правда хорошо правитс€ при про€вке равов, а в некоторых случа€х € даже и не исправл€ю еЄ - иногда мне именно дисторси€, умеренна€, требуетс€ дл€ достижени€ нужного результата. Ќасадка несколько утрирует этот эффект, само собою, но оп€ть-таки, "€ знал на что шЄл" и мен€ устраивает то, какой диапазон возможностей открываетс€ при еЄ использовании.

¬ качестве примеров использовани€ приведу некоторые кадры:

¬от тут дисторси€ не правилась, € хотел получить от неЄ определЄнный характер снимка:

Small pumpkin

Small pumpkin

ƒа, все фото кликабельны, перейд€ по клику можно посмотреть EXIF.

—ледующий пример - тут тоже не правилась дисторси€, также ради моего видени€ этого кадра:

Vintage

Vintage

— одной стороны, сопоставив EXIFы, можно предположить, что "значительное изменение значени€ диафрагмы не отразилось на €вности дисторсии - снижени€ еЄ не произошло", но есть нюанс - как € уже писал выше - много зависит и от дистанции фокусировки - на следующем примере, дисторси€ практически незаметна, хот€ тут диафрагма не f/13, как на примере выше, а f/11:

Pomegranate and spices

Pomegranate and spices

≈щЄ нельз€ обойти вниманием вариант применени€ широкоугольной насадки в св€зке с макронасадкой - некоторые конторы даже выпускают такие комплекты, где можно примен€ть их либо по отдельности, либо вместе, сразу. я попробовал применить данную широкоугольную насадку в св€зке с макронасадкой Raynox DCR-150, предположив, что раз они принадлежат к одной серии девайсов (DCR), то предположительно, должны неплохо "подружитьс€". “ак и оказалось - ещЄ раз отмечу прекрасное качество просветлени€, разрешающей способности и хорошо исправленных ’ј в этих насадках, и некритичные потери по свету - €сно, что добавление в оптическую схему дополнительных стЄкол, всегда отражаетс€ на этом аспекте, однако чисто практически, € не ощутил каких-либо неудобств, св€занных с этим.

¬от снимок, сделанный с тем же объективом и св€зкой насадок Raynox DCR-150 macroconversion lens + Raynox DCR-732 Wide Angle conversion lens 0.7x:

In the evening

In the evening

¬ общем - € получил именно то, что хотел.

онечно, в качестве примеров, снимки, сделанные и обработанные в определЄнном стиле - не самые информативные, но в общем, то о чЄм € говорю, тут увидеть и оценить вполне можно. –ади разнообрази€, без нарочитой постобработки, приведу следующий пример, сн€тый такой же св€зкой:

Maple leaves

Maple leaves

Ќу и конечно, какой же обзор без примера на открытой диафрагме на ћƒ‘, такой же св€зкой:

Golden autumn

Golden autumn

Ћично € очень доволен тем, как тут эта св€зка отработала - оп€ть-таки, нужный мне характер кадра € получил.

¬ общем, резюмиру€, € бы сказал, что свою нишу в моЄм арсенале оптики, эта насадка зан€ла, и € доволен ею.

|

ѕробы Raynox в качестве тубусной линзы под микроскопные объективы системы "бесконечность". |

ƒневник |

ћои объективы Nikon CFI E-Plan 4х0.10 и 10х0.25 на бесконечность, рассчитаны на тубусную линзу с фокусным рассто€нием F=200mm.

ћакронасадки € пробовал в реверсном положении, выставив с помощью макромеха либо макроколец + геликоид нужное рассто€ние от матрицы камеры до собственно макронасадки. «а нужное рассто€ние € принимал такое, при котором макронасадка в реверсном положении фокусировалась на бесконечность. ѕосле чего цепл€л ко всему этому микроскопный объектив и пробовал сделать тестовые снимки с объективом 10х.

–азумеетс€, первым делом € попробовал макронасадку с фокусным рассто€нием, наиболее близким к рассчЄтному - 208мм., и с нею, результирующий масштаб съЄмки вышел ~10.9:1

¬ качестве тестового объекта вз€л стальную линейку - она конечно далеко не плоска€ и шероховатость еЄ груба, но именно с неидеальными объектами чаще приходитс€ иметь дело, так что это как раз то, что надо. ќсветитель по мотивам осветител€ Ѕелых, один кадр без редактуры:

Tube Lens. Test photograph

Tube Lens. Test photograph ѕо ссылке доступен полноразмер:

https://farm2.staticflickr.com...20214bb79_o.jpg

“ри угла +- нормальные, левый верхний хуже всего, но это погрешности самого объекта съЄмки. ¬ целом - всЄ нормально и с хроматикой ситуаци€ получше, чем при применении телевика в качестве “Ћ.

ѕришЄл черЄд попробовал другую макронасадку, с фокусным... 125мм. –азумеетс€, € ранее пробовал примен€ть с никоновскими объективами и телевики, например, на 135мм. и в целом картина была весьма прилична€ - иногда бывает нужно уменьшить масштаб съЄмки и с телевиками это получалось симпатично. ј вот с этим райноксом что-то мне такое не понравилось - как будто бы поле покривее получаетс€.

“ак что такой вариант применени€ этой макронасадки € пока отложил в сторону. Ќо тут мне пришло в голову, а почему бы не попробовать сделать из еЄ F=125mm - F=250mm.? “аким немудр€щим способом, как применение телеконвертера.

онечно, примен€€ фотографический телевик в качестве “Ћ, такие фокусы не пройдут, по крайней мере с бюджетными телевиками, однако с весьма выдающейс€ по разрешению макронасадкой, к тому же имеющей прекрасное просветление и очень хорошую коррекцию ’ј - это намного более перспективно.

¬ообще € уже убедилс€, что телеконвертер штука полезна€, иногда, однако он всЄ равно дл€ мен€ €вл€лс€ паллиативом - например с микроскопными объективами на фиксированный тубус. артинка с ним получаетс€ более-менее прилична€ только условно, и дл€ технической съЄмки, особенно металлических объектов - на мой взгл€д, не годитс€, в оригинальном размере кадра "мыло", а удовлетворитьс€ вн€тной детальностью лишь на превьюшках и ресайзах - это мен€ не устраивает.

—обственно, не секрет, что телеконвертер даЄт нормальный результат только тогда, когда у основного объектива с которым он применЄн - есть существенный запас по разрешению, детальности, светосиле и пр. ≈сли же объектив и так работает на пределе своих возможностей, то от телеконвертера толку мало, даже если он весьма приличный.

Ќесмотр€ на весьма спорный результат соединени€ телеконвертера с микроскопными объективами на конечный тубус, € подумал, что если у тубусной линзы есть определЄнный запас по разрешающей способности и пр., то в таком варианте применени€, может получитс€ что-то сто€щее. ћожет конечно дело не в этом или не только в этом, но € получил результат который мне понравилс€.

—обственно вышла така€ конструкци€: на камеру прикручен телеконвертер Vivitar 2х - далее макрокольца + геликоид - далее реверсно RAYNOX DCR-250 - далее Nikon CFI E Plan 10х0.25.

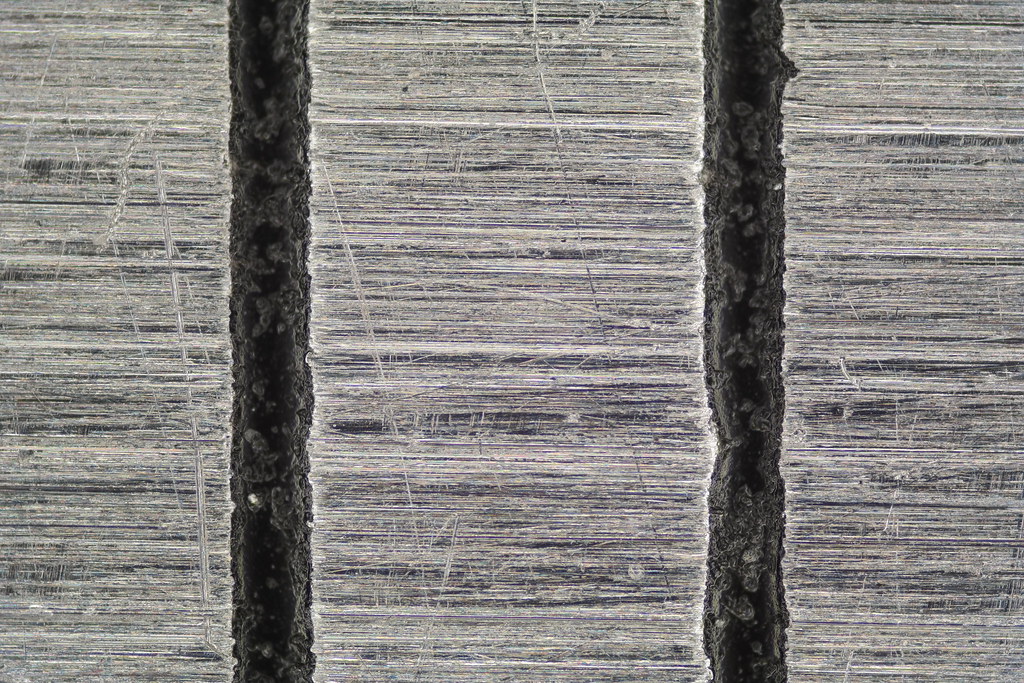

—н€л линейку при той же выдержке и iso, что и на предыдущем снимке - удивительно мало потер€лось света, кстати, ну и оп€ть-таки не все углы одинаково нормальны, но снова повторюсь - дело в кривизне самого объекта - вот что получилось:

Tube Lens. Test photograph

Tube Lens. Test photographпо ссылке доступен позноразмер:

https://farm2.staticflickr.com...caf44e13f_o.jpg

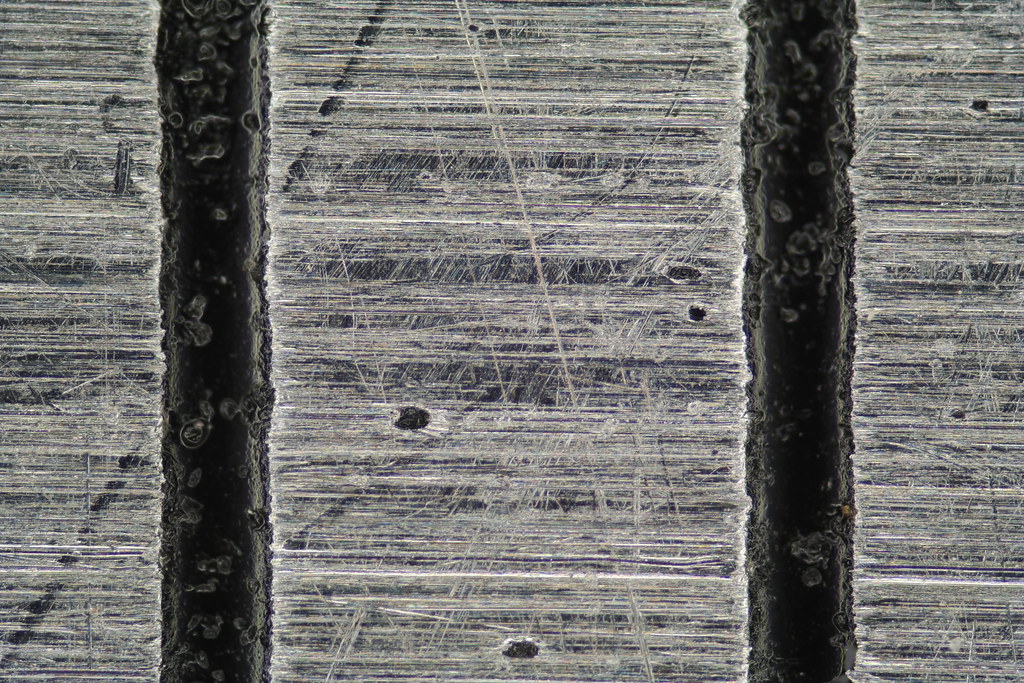

Ќу и заодно сн€л абразивный брусок на основе электрокорунда 24а с зерном м28, т.е. довольно грубый объект дл€ такого масштаба съЄмки (да, масштаб получилс€ ~ 13.4:1), что мне было нужно дл€ проверки зоны нерезкости на предмет хроматики - ранее, с телевиком, она хоть и была слабее на неметаллических объектах, но всЄ равно про€вл€лась заметно, а теперь еЄ стало значительно меньше, и она более блЄкла€:

Tube Lens. Test photograph

Tube Lens. Test photographѕо ссылке доступен полноразмер:

https://farm2.staticflickr.com...db47bd904_o.jpg

я доволен результатами, у мен€ есть теперь новые варианты применени€ объективов на тубус-бесконечность, и с определЄнной вариативностью по масштабу съЄмки.

¬ продолжение проб с применением в качестве тубусной линзы макронасадки RAYNOX DCR-250 в реверсном положении и с телеконвертером Vivitar 2х, сделал фото с объективом Nikon CFI E Plan 4х0.10, масштаб съЄмки получилс€ 5,1:1 и по горизонтали кадра это 4,6мм. стэкинг 21 кадр, осветитель Ѕелых.

ќбъект съЄмки - Abrasive Sandpaper Aluminium Oxide P40 (400-500чm):

Abrasive Sandpaper Aluminium Oxide P40 (400-500чm)

Abrasive Sandpaper Aluminium Oxide P40 (400-500чm)

|

ѕробы красной €шмы. |

ƒневник |

Red jasper honing oilstone

Red jasper honing oilstone ћакро поверхности в масштабе 1:2

Red jasper honing oilstone

Red jasper honing oilstoneћикрофото в масштабе 10:1 (кроп, 1мм. по горизонтали):

Red jasper honing oilstone

Red jasper honing oilstone» сразу микрофото первой пробы камн€ на нержавейке - ранее нож не имел микрофаски, заточен был на ќј м28 и несколько раз правилс€ на ’Ѕ стропе с порошком карбида кремни€ м10 с маслом.

яшмой € выполнил микроподвод и проработал его - 1мм. по горизонтали:

Finish sharpening on jasper. Microbevel

Finish sharpening on jasper. Microbevel амушек мне понравилс€. —убъективно есть впечатление, что плотность его чуть-чуть ниже, чем у зелЄной €шмы, ну и однородность пониже, хот€ тактильно ничего такого не ощущалось, а паразитна€ риска на микрофаске скорее продиктована тем, что ранее клинок был грубо заточен, карбиды хрома торчали, и по мере работы, несколько раз что-то скрипело под фаской, но легко удал€лось вместе с почерневшим маслом и работа далее на том же участке камн€ уже не демонстрировала какой-либо неоднородности таковой.

ƒа, ещЄ субъективно показалось, что эта красна€ €шма и чутка побыстрее, но и чутка погрубее зелЄной - "напилить" микрофаску, да ещЄ по довольно грубо ранее обработанному и уже подсевшему клинку, удалось весьма оперативно, € даже немного удивилс€. ¬ышло довольно остренько - волос застругиваетс€ охотно, кромка тактильно весьма агрессивна. я ещЄ попробую притереть еЄ потоньше, но в принципе особой нужды в том не вижу - шероховатость сейчас сходна с тем, что получаетс€ на порошке F600, если притирать, не довод€ до дроблени€ до полной деградации зерна.

ќчень симпатичный камушек, порадовал!

|

ћакронасадка RAYNOX DCR-150 MACRO CLOSE-UP LENS F=208mm. +4.8 диоптрий. |

ƒневник |

RAYNOX DCR-150

RAYNOX DCR-150 ѕока что не успел особо опробовать, нацепил еЄ на... √елиос-44-2 1981 года и сн€л монетку - —ерби€, 2 динара 2008 года:

—ерби€ 2 динара 2008 года

—ерби€ 2 динара 2008 года ƒиафрагму на гелиосе зажал до F/8, но вообще € удивилс€ и при€тно - думал с ним будет хуже. Ќо мне результат нравитс€ - вообще, по-моему эта макронасадка более сбалансирована в плане √–»ѕ и прироста масштаба съЄмки, нежели более сильна€ DCR-250, о которой € писал ранее.

будет врем€ - наконец приступлю к пробам DCR-150 в качестве тубусной линзы...

|

Raynox DCR-250 макронасадка. F=125mm. +8 диоптрий. |

ƒневник |

ќднако, –айнокс - друга€ истори€.

¬о-первых это не одна линза, а практически целый объектив - производитель указывает три элемента в двух группах - полагаю, ахроматическа€ склейка + что-то ещЄ.

¬о-вторых, это нормальное €понское оптическое стекло с прекрасным просветлением (как оказалось) и с очень хорошо исправленными хроматическими аберраци€ми. —феричка конечно есть, это да.

ѕока что ко мне приехала только RAYNOX DCR-250 Super Macro Conversion CLOSE-UP LENS с оптической силой +8 диоптрий. ќ ней и будет идти речь - успел немного попробовать. —обственно, сам девайс:

Raynox DCR-250

Raynox DCR-250ѕо коплектации всЄ просто - сама макронасадка в оправе и пластиковый держатель на объективы, куда она вкручиваетс€, позвол€ющий цепл€ть еЄ на таковые с диаметрами светофильтров 52 - 62мм. пружинки распорок держател€ умеренно тугие и производ€т впечатление достаточно надЄжных.

„то касаемо области применени€ - макронасадка актуальна дл€ применени€ на объективах со сравнительно небольшим диаметром передней линзы, иначе будет виньетирование, и с фокусным рассто€нием от 50мм. и более. –азумеетс€, наиболее заметный "макро-эффект" будет на более длиннофокусных объективах. —обственное фокусное рассто€ние Raynox DCR-250 - 125мм.

ѕопробовал еЄ нацепить на несколько объективов. —начала на китовый Samsung NX 18-55mm f/3.5-5.6 OIS - вот данные по нему:

http://lens-club.ru/lenses/item/c_7665.html

ќжидаемо, получилась ерунда - во-первых виньетирование, во-вторых кривизна пол€. ƒа, на "длинном конце" что-то можно сн€ть и затем кадрировать, но это всЄ довольно убого. Ќо виноват именно китовый объектив - он и сам демонстрирует наличие кучи аберраций и в т.ч. кривизну пол€, но хотелось убедитьс€ - убедилс€.

ƒалее попробовал прицепить на ёпитер-37ј 135mm. f/3.5 - вот это уже интереснее. ¬полне прилична€ картинка - хорошее просветление райнокса позвол€ет зажать диафрагму ёпитера до f/8 без катастрофы со светом, ну а меньше, чем до f/8 как-то показалось зажимать "тухло" по √–»ѕ.

ѕоле не полностью плоское, сферичка заметна, однако - ’ј в сферичке про€вл€ютс€ слабо, и в основном зелен€т, и не€рко. “акие вещи легко прав€тс€ при простейшей постобработке.

Ќадо отметить, что винить исключительно макронасадку в аберраци€х на картинке - не корректно. огда она работает в св€зке с основным объективом - все стЄкла взаимодействуют друг с другом и так или иначе компенсируют или недо- или пере- компенсируют те или иные аберрации и искажени€. “.е. заранее сказать как насадка поведЄт себ€ с тем или иным стеклом в св€зке - невозможно, это надо провер€ть практически.

„то порадовало, что с ёпитером, равно как и с объективами, о которых € упом€ну далее, аберрации были минимальны или вовсе отсутствовали даже при тестовых снимках с автоматическим балансом белого, что при€тно удивило.

ѕопробовал прицепить еЄ к Olympus OM-System Zuiko Auto-S 50mm f/1.8 - в общем картина по аберраци€м сходна с результатом ёпитера и ещЄ чуть лучше, картинка в целом светлее и контрастнее (само собой!).

Ќаконец попробовал прицепить к моему любимому и основному макрообъективу Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5, который даЄт (на кропе по крайней мере) идеально плоское поле и шикарную резкость и контраст и хорошую √–»ѕ начина€ с открытой диафрагмы, но при том не люб€щий макрокольца, например, плоскость пол€ тут же "уезжает", пусть и немного совсем, и более-менее удачно "дружащий" с телеконвертером хорошего качества - Komura Telemore 95 II 2x. ак показали пробы, Raynox DCR-250 с этим объективом вполне можно состыковать, если вдруг под рукой ничего не оказалось, а нужно чутка увеличить масштаб съЄмки. ѕравда, всЄ равно оптимальное поле получаетс€ при зажатии диафрагмы до f/8, что мен€ несколько расстроило, но потом € убедилс€ что и до f/5.6 можно "спуститьс€", если нет задачи сн€ть плоский объект на максимально большую площадь кадра.

ѕо хроматическим аберраци€м, с этим объективом вышло лучше всего - просто отлично € считаю. —делал два тестовых снимка - на первом тест на кривизну пол€ зрени€ - сн€л заточной брусок на основе карбида кремни€ на керамической св€зке, выровненный и притЄртый - на плоскостность проверен по сторонам и диагонал€м с помощью поверочного угольника:

Sharpening stone macro. Test photograph

Sharpening stone macro. Test photographѕо-моему вполне информативно, структура не замылена, резкость и контраст на уровне, при том, что € не заморачивалс€ с тщательным выставлением угла падени€ света. ≈сли чутка кадрировать, обрезать сферичку, то всЄ равно останетс€ вполне приличного "размера" плоский участок объекта съЄмки. “.е. дл€ рабочих "технических" фото абразивных брусков и камней, такой вариант вполне может подойти.

Ќу и попробовал той же св€зкой сн€ть что-то "покрасивше" - один кадр, редактуры практически никакой, цветокоррекцию не трогал, хроматику убирать и не потребовалось - очень показательно, что там где засветка на стальной поверхности, в т.ч. далеко от зоны резкости - на хроматику нет и намЄка, что очень порадовало:

Vintage Pen. Test photograph

Vintage Pen. Test photograph¬ общем и целом, € бы сказал что макронасадка добротна€ и весьма недурного качества, своих денег стоит. ќднако навр€д ли € стану примен€ть еЄ именно "в рассчЄтном режиме", так как в первую очередь и эту насадку, и едущую ко мне DCR-150 (+4.8 диоптрий, фокусное рассто€ние 208мм.), € предполагал использовать в реверсном положении с макромехом или кольцами, в качестве тубусной линзы дл€ микроскопных объективов на систему "бесконечность". “ем более, что именно такое применение –айнокса 150, указано во многих рекомендаци€х микрофотографов, чьи работы мне очень понравились. “ак что буду ещЄ делать обзоры о именно таком применении.

ћетки: Raynox DCR-250 макронасадка макрофото макро макрофотографи€ oldtor фото macro macrophotography macrolens Macro Conversion CLOSE-UP LENS |

ћикрофото. Ќовые работы. |

ƒневник |

ристаллы салициловой кислоты на предметном стекле - многовато слева пустоты, но мне понравилс€ контраст на снимке - чем-то напомнило фейерверк:

Polarization. ристаллы в пол€ризации

Polarization. ристаллы в пол€ризации ристаллы аспирина, растворЄнные в спирте, в качестве компенсатора фрагмент коробочки —ƒ-диска - этакие "ветки" получились:

Polarization. ристаллы в пол€ризации

Polarization. ристаллы в пол€ризации ѕопробовал тему "веток" развить и немного "похулиганить" - инвертировал контраст и цвета:

Polarization. Inversion. ристаллы в пол€ризации

Polarization. Inversion. ристаллы в пол€ризации Ќу и, на мой взгл€д лучшие "ветки" получились вот такие - вроде удалось сделать более-менее объЄмную картинку:

Polarization. ристаллы в пол€ризации

Polarization. ристаллы в пол€ризации ј тут попробовал добавить ещЄ верхнюю подсветку, при не полностью кристаллизовавшемс€ растворе (нека€ многослойность картинки обусловлена тем, что раствор присутствует ещЄ и на нижней стороне предметного стекла):

Polarization. ристаллы в пол€ризации

Polarization. ристаллы в пол€ризации » напоследок - "геометри€" - эдакие "осколки в пустоте":

Polarization. ристаллы в пол€ризации

Polarization. ристаллы в пол€ризации

|

√воздика, макро. |

ƒневник |

√воздика

√воздика

ћетки: индустар-50у-1 50 mm f/ 3.5 макро макрофото макросъЄмка макрообъектив объектив дл€ фотоувеличител€ oldtor фото гвоздика macrophotography macro macrolens |

‘ото через микроскоп. ристаллы. |

ƒневник |

ристалл карбида кремни€ чЄрного F60

ристалл карбида кремни€ чЄрного F60  —ахар на предметном стекле

—ахар на предметном стекле

ћетки: биолам с-12 Ѕиолам микрофото микрофотографи€ ломо план 3.5х0.10 фото через микроскоп биолам с-12 oldtor oldtor фото microphotography crystal |

Nakayama. ‘ото. |

ƒневник |

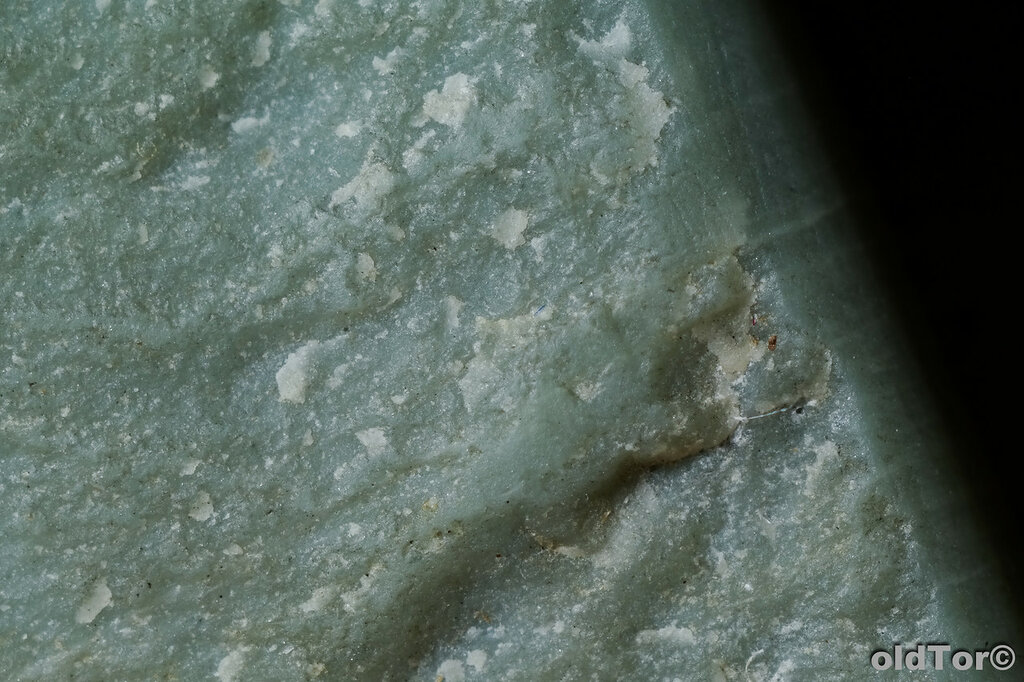

Nakayama 5.

Nakayama 5.» заодно вспомнил, как трудно было еЄ отфотографировать. ѕоверхность при любом практически освещении и выбранном объективе, желает "мутнеть" и давать эффект "мыла", в больших увеличени€х вовсе не удалось с этим справитьс€ достаточно хорошо, но зато в скромных что-то получилось, и удалось рассмотреть новое в поверхности этого камн€ - перво-наперво масштаб 1:2, с обычным олимпусовским макрообъективом:

Nakayama 5.

Nakayama 5. ѕопробовал с фуджиноном 55мм. без диафрагмы - 1,7:1 масштаб:

Nakayama 5.

Nakayama 5.¬ообще, дл€ бќльших масштабов, грубовата поверхность камн€ кажетс€. —лишком много переотражающих частиц и как бы "хлопьев" на поверхности. ѕри том что камень не притиралс€ уже чЄрт знает сколько времени, и последнее врем€ использовалс€ с собственной суспензией или суспензией умегахата и чистый и поверхность кажетс€ довольно гладкой и бритву доводит тонко. ј в увеличении - вот така€ вот истри€ - как будто только что притЄрли на порошке пор€дка F600....

ѕопробовал тем же фуджиноном и в том же масштабе, сн€ть скол:

Nakayama 5.

Nakayama 5.- по-моему красиво вышло!

¬ообще, была мысль притереть и может даже попробовать шлифануть рабочую поверхность, т.е. подготовить еЄ дл€ съЄмки в "серьЄзном увеличении", но во-первых было лень, а во-вторых - упр€мство заело) ак же так - мне интересна поверхность именно в еЄ "рабочем состо€нии", а не в каком-то ещЄ, а сн€ть нормально не получаетс€...

¬ общем ковыр€лс€ с разными объективами и светом, в результате некоторый приемлемый оптимум между масштабом съЄмки и шероховатостью и характером поверхности камн€, был найден в применении объектива ќ —1-22-1 реверсно с макрокольцами, с масштабом съЄмки "всего" 5,7:1. Ќемного кропнул фотку, по горизонтали 3мм.:

Nakayama 5.

Nakayama 5. Ќу вот так ещЄ куда ни шло... стати, хоть и невн€тно, но у левого кра€ тоже виден след от того моллюска "крыло ангела", который в таких камн€х иногда попадаетс€.

Fujinon-EFC 55mm. ѕродолжение проб без диафрагмы. |

ƒневник |

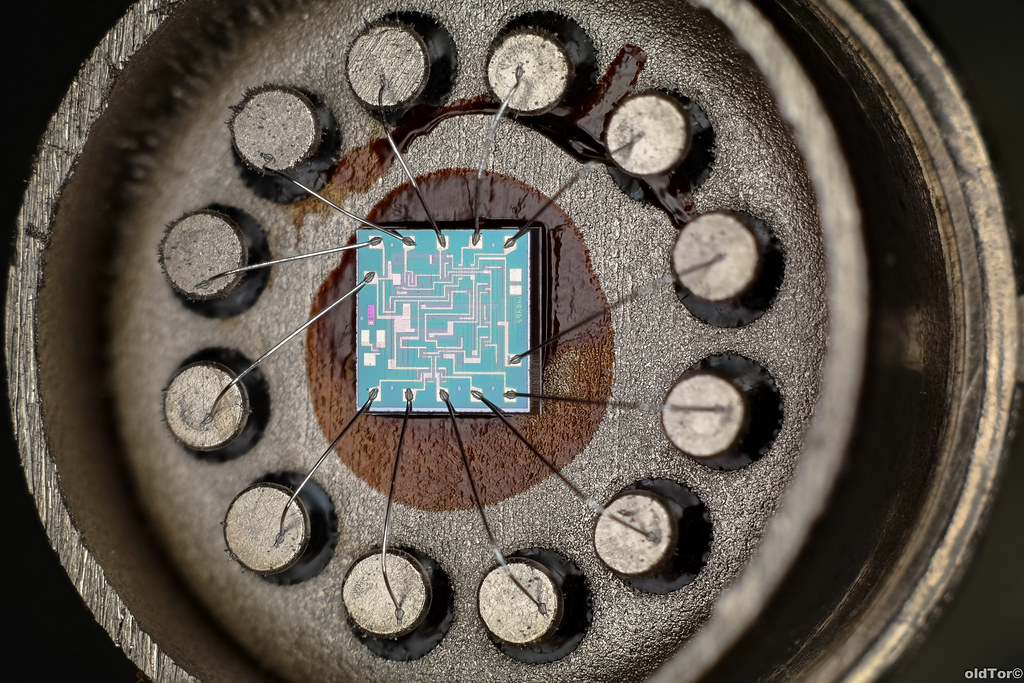

¬ качестве примера, поснимал транзистор 1“308¬ - стэкинг 10 и стэкинг 9 кадров соответственно:

1“308¬ транзистор

1“308¬ транзистор  1“308¬ транзистор

1“308¬ транзистор ќчень удивилс€, что при столь "софт" картинке, стэкинг отработал нормально и при том всЄ видно и выгл€дит не скучно.

Ќу и отдельно тестовый снимок боке:

Ѕоке ボケ

Ѕоке ボケ ј если масштаб делать побольше и приближатьс€ к уже "микроскопным длинам тубусов", так сказать, то характер картинки мен€етс€, он становитс€ пожЄстче и порезче - в качестве примера микросхема —573–‘2:

—573–‘2 ћикросхема

—573–‘2 ћикросхема

|

Fujinon-EFC 1:6/72 ѕара макрофото. |

ƒневник |

ћетки: fujinon-efc 1:6/72 Fujinon macrophotography macro apple cherry macrolens oldtor фото макрофото макро мануальные объективы объектив от минилаба |

Ёксперименты по получению дымчатой поверхности. ”8 с зонной закалкой. |

ƒневник |

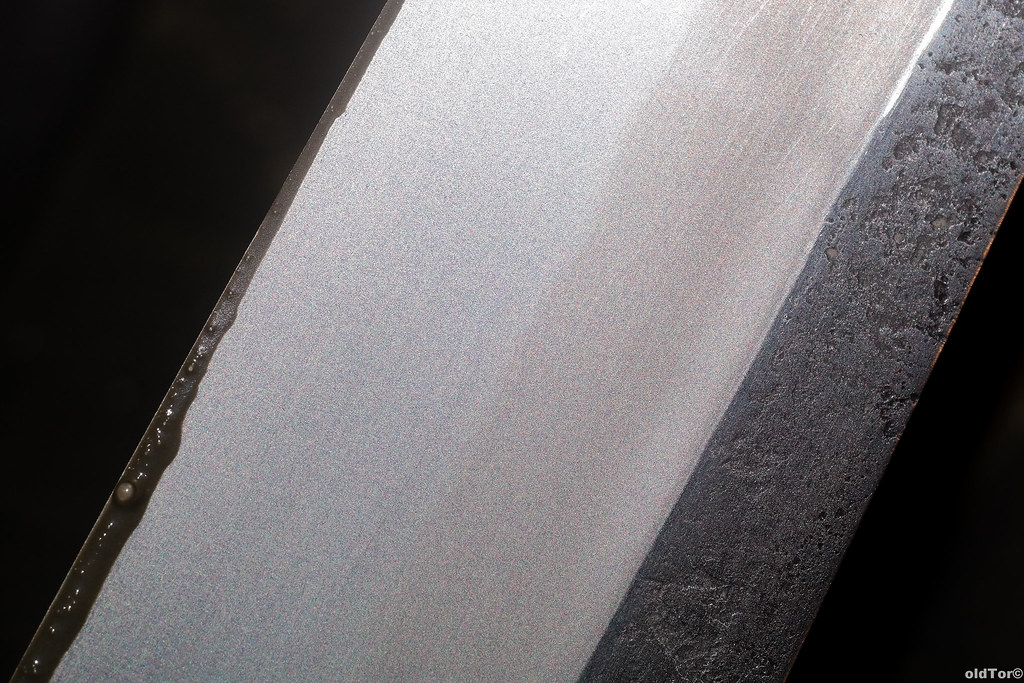

линок когда-то был грубовато отполирован, травлЄн слегка в хлорном железе. ѕеред пробами, его поверхность выгл€дела вот так:

—таль ”8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

—таль ”8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности ѕопробовал € обработать на суспензии јото - м€гкого, но не очень грубого и с частицами, дроб€щимис€, как мне показалось, легче, чем у других слуриков јото что у мен€ есть. ¬ качестве камн€-основы вз€л довольно плотный сланец, притЄртый достаточно грубовато - это бывший у мен€ на пробах ранее (писал € про него обзор вот тут: http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=414 ) сланец из “урции. ѕоскольку можно было при сегодн€шних пробах ограничитьс€ относительно небольшим участком рабочей поверхности, вкраплени€ пирита не мешали. —обственно, € работал на очень скромном участке камушка, так как посто€нно держал под спуском клинка "подушку" из суспензии - т.е. размазывать работу по всему камню не было никакой нужды.

–аботал сначала на густой суспензии јото, под конец работы слегка еЄ разбавив - получилс€ такой вот результат - общий план и поближе:

—таль ”8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

—таль ”8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности —таль ”8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

—таль ”8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности ¬ целом, € считаю дл€ грубоватого этапа симпатично, хот€ риски поперЄк клинка € так и не убрал - работал-то € только вдоль клинка переменными движени€ми вперЄд-назад, и наде€лс€ что царапины старые поперЄк клинка уйдут, но они не ушли - дл€ проб сгодитс€, но вообще потом надо будет переделать всЄ и удалить сначала на синтетиках эти кос€ки.

ƒальше € вз€л вот такой вот не особо твЄрдый €понский камень:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=425

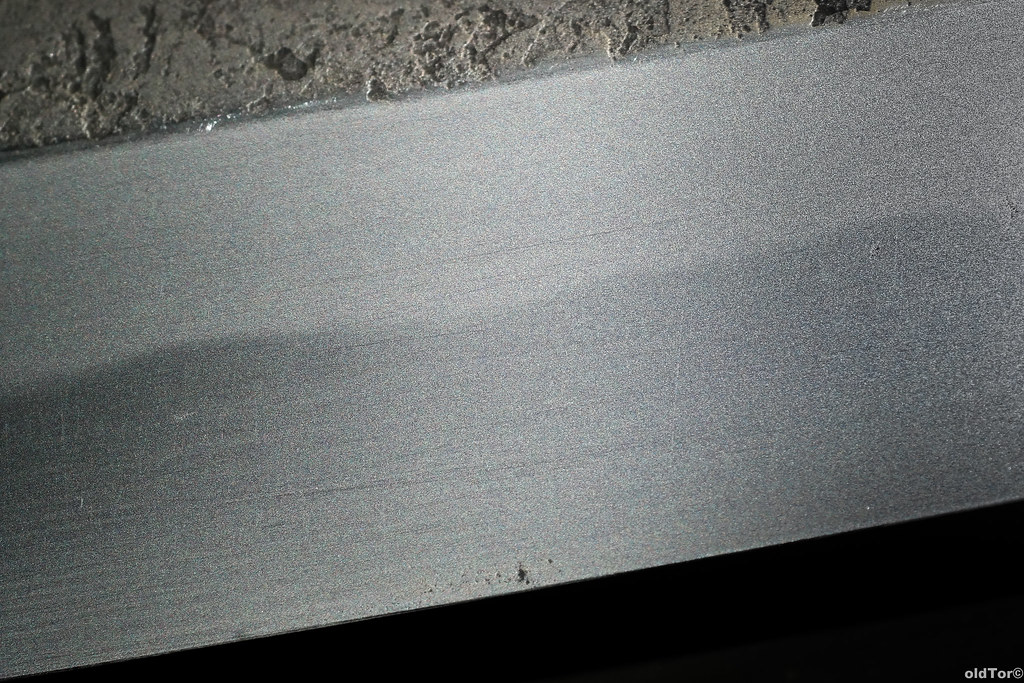

Ќа нЄм работал с его собственной суспензией, получилс€, € считаю, удачный шаг после предыдущего этапа. ѕоработал сколько-то таким же манером как и ранее, затем тампоном из ватного диска, которым стирал суспензию с клинка, набирал еЄ с камн€ и натирал спуски - вышло вот так - общий план и поближе:

—таль ”8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

—таль ”8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности  —таль ”8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

—таль ”8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности∆ивьЄм выгл€дит вполне пристойно по однородности, попробую такой же сет применить ещЄ на каком-нибудь клинке. »дти дальше по тонкости обработки € считаю на данном ноже было бессмысленно - слишком много на нЄм кос€ков и царапок старых - сначала надо всЄ это вывести, и тогда на нЄм можно будет контрольно пробовать снова этот сет абразивов и пробовать идти дальше по тонкости обработки.

ћетки: дымчата€ поверхность природные камни дл€ заточки и доводки ножи нож ”8 oldtor фото своими руками о заточном деле |

ѕробы суспензии Uchigumori 内曇 (”чигумори) в заточке бритвы на „арнли ‘орест. |

ƒневник |

ое-какие впечатлени€ есть, но нужно ещЄ несколько проб сделать, чтобы суммировать их и сделать какой-то вывод, так как разумеетс€, одна проба и на одном камне, совершенно недостаточна€ практика дл€ делани€ выводов.

Ѕритва - стара€ "немка", углеродка. ¬ качестве основы под суспензии, вз€л чарнли форест, на фото он второй справа:

https://img-fotki.yandex.ru/get/48069/14043766.2c/0_168ba4_100dd7d9_XL.jpg

—разу скажу что кроме как тактильным откликом, мне работа на нЄм с суспензией учигумори - не понравилась. я перебирал варианты консистенции суспензии довольно долго, и так и не сумел от неЄ добитьс€, чтобы она "запустилась" быстро и активно. “олько под конец обработки на очередной порции в очередной консистенции, стал заметен существенный прогресс. ѕоначалу, казалось, что при отсутствии съЄма, поверхность фаски тем не менее приобретает ожидаемый от работы свободного зерна характер и равномерность. ѕо мере процесса, как будто бы однородность пострадала. “о ли дело во вли€нии камн€, на котором суспензи€ была применена, тем более что он не особо-то тонко притЄрт, кажетс€ последний раз € его притирал на порошке F800, то ли ещЄ в чЄм - результат получилс€ не самый однородный, хот€ он не сильно отличаетс€ от работы на этом же камне суспензии тэнзЄ нагура. ќднако, тэнзЄ на нЄм работает намного быстрее, темнеет сразу, запах углеродки по€вл€етс€ быстро и €вный, времени нужно намного меньше и достаточно одной порции суспензии, чтобы получить тот же результат и более однородный. ќстрота после тэнзЄ - выше.

¬ общем, после учигумори получилс€ вот такой результат - микрофото с объективом Ћомо ѕлан 10х0.22, пр€ма€ проекци€ на матрицу, кроп, 1мм. по горизонтали, фото кликабельны:

«аточка опасной бритвы

«аточка опасной бритвыя старалс€ поймать такой угол падени€ света, чтобы было видно отдельные более глубокие риски - € правда не очень уверен, все ли они, результат работы суспензии - весьма веро€тно, что часть их от собственно камн€-основы, который, как € уже писал выше, был притЄрт не особо тонко.

ƒа, далее € попробовал поработать на чистом чарнли, немного, чтобы немного "про€вить" поверхность - параметры фото те же:

«аточка опасной бритвы

«аточка опасной бритвыѕричЄм, на чистом € сделал по паре проходов вдоль кромки, после чего работал в одном направлении на зерно. “.е. все оставшиес€ в других направлени€х более глубокие риски (и €мки от свободного зерна тоже, да, и не самые маленькие) - остатки от работы на суспензии. ѕри том чистый камень не дал паразитки, что наводит на мысль, что всЄ-таки она по€вилась из-за суспензии учигомори, а не из-за недостаточно тщательно и тонко притЄртого камн€, хот€ с другой стороны - утверждать этого € не могу - поверхность камн€ тоже находитс€ в динамике, когда на ней работаешь с суспензией, и если на ней что-то выступало, то могло сгладитьс€ в процессе.

¬ общем, пока неоднозначно, и не впечатл€ет - да, можно и так заточить бритву, всЄ получилось, но по сравнению с работой на тэнзЄ нагура - всЄ медленее, менее однородно. Ќо необходимо продолжить пробы, пока выносить окончательный вердикт крайне рано.

|

Vintage transistor macro |

ƒневник |

“ранзистор ѕ702ј

“ранзистор ѕ702ј

ћетки: transistor “ранзистор ѕ702ј Fujinon-EFC 55mm f/6.0 объектив от минилаба макрофото макро oldtor фото macrophotography macrolens |

Ќемного о √–»ѕ |

ƒневник |

ќднако, иногда намного целесообразнее оказываетс€ сн€ть в меньшем масштабе, но на достаточно качественный и резкий "обычный" фотографический, а не какой-нибудь специальный, макрообъектив и добитьс€ нужной √–»ѕ под объект съЄмки чисто за счЄт разумного зажати€ диафрагмы. ƒалеко не все "обычные" объективы, позвол€ют вольно с ней обращатьс€, спецобъективы вообще показывают довольно жЄсткие рамки по выбору "дырки" дл€ того или иного масштаба съЄмки с ними (именно потому, веро€тно, часто имеют вообще фиксированную диафрагму под рассчЄтный дл€ них режим работы, и тут, примен€€ такой объектив в нерассчЄтом режиме, приходитс€ ставить другие диафрагмы или вовсе вынимать имеющуюс€, что конечно ограничивает рамки применени€ объектива в разных масштабах, не меньше, чем другие их параметры.

ѕотому, исход€ из особенностей объекта съЄмки, весьма актуально ориентироватьс€ на его шероховатость\рельеф и выбирать объектив и масштаб съЄмки, которые позвол€ют вместить это в √–»ѕ.

ѕо этой причине, например результаты заточки на станке, € предпочЄл снимать с объективом 4х0.10, а не 10х0.22 или 10х0.25, а тонкую заточку и обычную доводку и финиш - с объективами 10х0.22 и 10х0.25, а не 20х0.40, который нужен достаточно редко - если ну никак не обойтись, а снимать надо что-то, что будет обладать столь малой шероховатостью, что в √–»ѕ такого объектива она поместитс€. —обственно, и при таком раскладе нередко приходитс€ прибегать к стекингу, но чаще из-за неплоскостности объекта съЄмки или например желани€ "зацепить" при съЄмке заточки не только доводочную фаску, но и заточную - дл€ полноты картины. Ќо всЄ равно, шероховатость основной наблюдаемой поверхности должна укладыватьс€ в √–»ѕ - это обеспечивает наиболее удачную картинку (и свет поставить проще, и редактировать и пр.).

ѕри съЄмке брусков и камней, когда надо посмотреть характер скола - та же истори€. »ногда лучше сделать более скромный масштаб съЄмки, но зато получить нужную глубину резко изображаемого пространства сразу, а не склеивать долго и муторно множество кадров. ќднако - объектив при том должен обеспечивать достаточную резкость, детальность, контраст и разрешение. ¬от к примеру - скол на камушке, масштаб всего 1,46:1 -

“акого масштаба оказалось вполне достаточно, чтобы увидеть всЄ, что нужно в плане характера скола и при том, вместить нужный участок камн€ в √–»ѕ "одним выстрелом". ќднако, использовалс€ "спецобъектив".

ћетки: olympus om zuiko auto-macro 50mm. f/ 3.5 oldtor macro microchip macrophotography macrolens макрофото объективы дл€ макро своими руками |

Leitz Wetzlar Focotar 50mm f/4.5 ѕродолжение проб. |

ƒневник |

—нимал с макромехом в чуть разных масштабах и немного по-разному освеща€, и под разным углом. ѕо-моему объектив показал себ€ хорошо:

ћикросхема 140”ƒ501ј

ћикросхема 140”ƒ501ј  ћикросхема 140”ƒ501ј

ћикросхема 140”ƒ501ј  ћикросхема 140”ƒ501ј

ћикросхема 140”ƒ501ј

|

ѕрогресси€ на – при направке на кожаном ремне, пример на опасной бритве. |

ƒневник |

Ќо вот решил показать что там происходит, в очередной раз, и более того - попробовал более нарочито показать происход€щее, создав больше контраст между состо€нием бритвы перед направкой и после.

—н€л не особо удачно, правда, но всЄ-таки.

ѕервый снимок - бритва после обработки на Ќака€ма ћаруичи с суспензией м€гкого довольно арасу - после работы круговыми и сеткой, последние движени€ в одном направлении (следы "сетки" практически незаметны, разве что намЄком, если открыть фото по клику и пригл€детьс€ как следует):

ѕрогресси€ – бритвы при направке. ѕеред ремнЄм, после Ќака€ма ћаруичи с суспензией арасу

ѕрогресси€ – бритвы при направке. ѕеред ремнЄм, после Ќака€ма ћаруичи с суспензией арасуЌа втором снимке - результат дальнейшей направки на чистом кожаном ремне из лошадки, самопальном - так как бритва подготовлена нарочито грубовато к направке, то сделал проходов на сторону больше обычного - 40.:

ѕрогресси€ – бритвы при направке. ѕосле кожаного чистого ремн€ 40 проходов на сторону

ѕрогресси€ – бритвы при направке. ѕосле кожаного чистого ремн€ 40 проходов на сторону ‘ото сделаны с объективом Ћомо-ѕлан 9х0.20, кроп, 1мм. по горизонтали, фото кликабельны.

ак можно видеть, ремень частично "сн€л", "стащил" с зоны – всЄ лишнее, сгладил и фаску в зоне – и саму кромку, про€вил оставшиес€ риски от работы "сеткой", которую € не старалс€ выводить, выполн€€ последние движени€ на суспензии в одном направлении.

¬ общем - € считаю хороший пример того, как работает чистый кожаный ремень, и насколько сильно он может вли€ть на характер кромки, да и фаски в зоне – .

ћетки: microphotography razor oldtor микрофото микрофотографи€ направка бритвы ремень дл€ бритвы ломо план 9х0.20 |

ѕробы создани€ дымчатой отделки поверхности фаски. |

ƒневник |

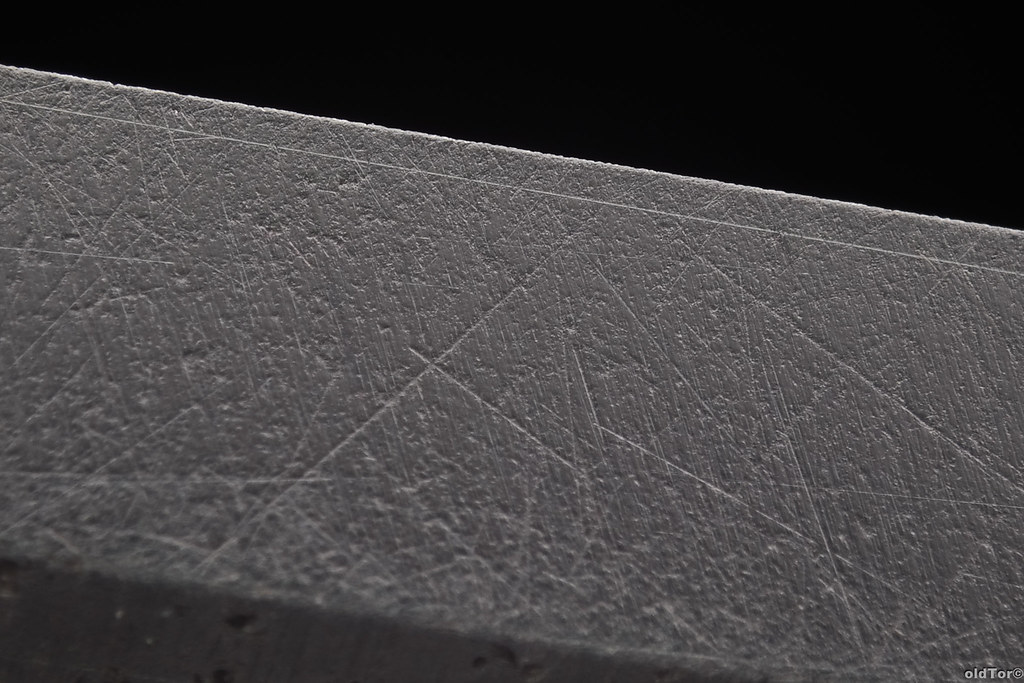

я вз€л кос€чок из cts-bd1, переточил по заточной фаске в линзу, и приступил к подготовке к попытке получить "дымку". ¬з€л √риталон м14 ст3, затем √риталон м3 ст1. Ќа этой стали м14 показал результат столь же хороший, что и на других стал€х вт.ч. попроще, по однородности работы, а м3 показал работу существенно однороднее, чем на более простых стал€х.

ƒалее самое интересное - € прикинул что вз€ть, и решил вз€ть Tam'o'Shanter c суспензией другого, более м€гкого - подумалось, что его характер работы и его суспензии, справитс€. —обственно, так и оказалось. Ќемного поэкспериментировал с выбором консистенции суспензии и манерой работы, и в общем получил вполне приличный расклад.

онечно не идеально и местами есть недовыведенные риски, но в целом, € считаю, неплохо. ћикрофото не стал делать - там всЄ выгл€дит вполне привычно и предсказуемо дл€ обработки подобных сталей свободным зерном, а поскольку всЄ сделано в линзу, то если снимать в микро, то надо заморачиватьс€ со стэкингом, так что ограничилс€ скромным макро, попутно убедившись, что снимать такую поверхность € совершенно не умею (ну зато вот будет повод поучитьс€ это делать):

ƒымчата€ поверхность на стали cts-bd1

ƒымчата€ поверхность на стали cts-bd1  ƒымчата€ поверхность на стали cts-bd1

ƒымчата€ поверхность на стали cts-bd1 ƒымчата€ поверхность на стали cts-bd1

ƒымчата€ поверхность на стали cts-bd1 ƒа, поверхность при своей матовости, под любым углом отражает и примерно одинаково:

ƒымчата€ поверхность на стали cts-bd1

ƒымчата€ поверхность на стали cts-bd1

ћетки: там-о-шантер шотландские природные камни шотландский камень дымчата€ поверхность отделка клинка oldtor TOS Tam'o'Shanter фото |