-Метки

агиография александр невский анекдоты археология архитектура африка балет биографии гороскопы графика живопись игры иконопись интернет искусство историография история источники кино книги креатив легенды литература мемуары мифология мода москва музеи музыка мультфильмы поэзия прерафаэлиты приколы скульптура сми сны средние века театр тесты фигурное катание философия фотографии хоккей цитаты юмор

-Рубрики

- Про искусство (1080)

- Вернисаж (750)

- Тематические подборки в живописи (263)

- Из истории одной картины (69)

- Живопись,архитектура,скульптура в поэзии/прозе (48)

- Исторические зарисовки (39)

- Истории из истории (487)

- Интересности (400)

- ЖЗЛ (363)

- О себе любимой (357)

- Мысли вслух (306)

- Для памяти (194)

- Достопримечательности (187)

- Шутка юмора (165)

- Поэзия (140)

- Книжная полка (117)

- Мой город (108)

- Москва, которой нет (14)

- Муза гения (83)

- Образ женщины в искусстве прерафаэлитов (19)

- Фильмотека (47)

- Мои поездки (30)

-Музыка

- Fleur - Шелкопряд

- Слушали: 510 Комментарии: 3

- bebe - Siempre Me Quedara

- Слушали: 1034 Комментарии: 4

- Bebe - Pa Mi Casa

- Слушали: 174 Комментарии: 4

- Dalida — Je suis malade

- Слушали: 1936 Комментарии: 5

- В.Златоустовский - От героев былых времен - из к/ф "Офицеры"

- Слушали: 1959 Комментарии: 8

-Фотоальбом

- Я и мои друзья

- 02:09 06.01.2010

- Фотографий: 53

- Эти забавные зверушки

- 22:14 02.06.2009

- Фотографий: 7

- Всяко-разно

- 23:04 07.05.2009

- Фотографий: 3

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Друзья

Друзья онлайн

Stephanya

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

affinity4you

Agnieszka75

alexandre75

Art_Dealer

ASorel

BatashN

carminaboo

Cherry_LG

Elena_ARVIK

Feigele

Felisata

Galyshenka

gedichte

Heler

Helgi_M

Hobbittt

Jam_reporter

Jo-Ann

masyanova

milana07

Mischell

moleskine

MsTataka

Nataiv

nomad1962

Pirattika

robot_marvin

Sedov09

sunsan

Thanakwill

TimOlya

turagai

ValeZ

Vor_Name

ВЕЗУХА

ВЕнеРИН_БАШМАЧОК

Водяной_1956

Даник2211

Дикий_котёнок_В

Долли_Дурманова

Екатерина_Коробова

Лаконика

Майя_Пешкова

Муми-мама

Наташа_Ходош

РыбкаГалка

ТАМа_-_Идущая_к_СВЕТУ

Томаовсянка

Эльдис

Юрий-Киев

-Постоянные читатели

ASorel Andre_Art Cherry_LG DElussion Elena_ARVIK Feigele Handbalancing Harkovskaja Hobbittt JBekkie Miss_Dauria NAT-White NatalNata PUCHKOVA Radmila50 SPACELilium Stevia Thanakwill Veriity aksinya_ya alexandre75 gallaluna m-khabiroff masyanova nadyavit robot_marvin sunsan ВЕЗУХА Водяной_1956 Вьюгитта Даль_Светлая Даник2211 Дикий_котёнок_В Долли_Дурманова Ела2012 Лаконика Лезгафт Муми-мама Наташа_Ходош Руронна СЕМЬЯ_И_ДЕТИ Светлана_Лякутина Светунья Таисия_Цаликова Томаовсянка Туристка Эльдис галина_лада_ирина_и елин прагматик

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Загадочный поступок Чаадаева и драма Шиллера "Дон Карлос" |

Современников, а затем и историков неоднократно ставил в тупик поступок Чаадаева, вышедшего в отставку в самом разгаре служебных успехов после свидания с царем в Троппау в 1820 г. Как известно, Чаадаев был адъютантом командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта Васильчикова. После "семеновской истории" он вызвался отвезти Александру I, находившемуся на конгрессе в Троппау, донесение о бунте в гвардии. Современники увидели в этом желание выдвинуться за счет несчастья товарищей и бывших однополчан (в 1812 г. Чаадаев служил в Семеновском полку).

Ш. Козина. Портрет П. Я. Чаадаева

Если такой поступок со стороны известного своим благородством Чаадаева показался необъяснимым, то неожиданный выход его в отставку вскоре после свидания с императором вообще поставил всех в тупик. Сам Чаадаев в письме к своей тетке А. М. Щербатовой от 2 января 1821 г. так объяснял свой поступок:

"На этот раз, дорогая тетушка, пишу вам, чтобы сообщить положительным образом, что я подал в отставку <...> Моя просьба вызвала среди некоторых настоящую сенсацию. Сначала не хотели верить, что я прошу о ней серьезно, затем пришлось поверить, но до сих пор никак не могут понять, как я мог решиться на это в ту минуту, когда я должен был получать то, чего, казалось, я желал, чего так желает весь свет и что получить молодому человеку в моем чине считается самым лестным <...> Дело в том, что я действительно должен был быть назначен флигель-адъютантом по возвращении Императора, по крайней мере по словам Васильчикова. Я нашел более забавным пренебречь этой милостью, чем получить ее. Меня забавляло выказать мое презрение людям, которые всех презирают".

А. Лебедев считает, что этим письмом Чаадаев стремился "успокоить тетушку" , якобы весьма заинтересованную в придворных успехах племянника. Это представляется весьма сомнительным: родной сестре известного фрондера кн. М. Щербатова не нужно было объяснять смысл аристократического презрения к придворному карьеризму.

Если бы Чаадаев вышел в отставку и поселился в Москве большим барином, фрондирующим членом Английского клуба, поведение его не казалось бы современникам загадочным, а тетушке - предосудительным. Но в том-то и дело, что его заинтересованность в службе была известна, что он явно домогался личного свидания с государем, форсируя свою карьеру, шел на конфликт с общественным мнением и вызывал зависть и злобу тех сотоварищей по службе, которых он "обходил" вопреки старшинству. (Следует помнить, что порядок служебных повышений по старшинству службы был не писаным. но исключительно строго соблюдавшимся законом продвижения по лестнице чинов. Обходить его противоречило кодексу товарищества и воспринималось в офицерской среде как нарушение правил чести). Именно соединение явной заинтересованности в карьере - быстрой и обращающей на себя внимание - с добровольной отставкой перед тем, как усилия должны были блистательно увенчаться, составляет загадку поступка Чаадаева.

Ю. Н. Тынянов считает, что во время свидания в Троппау Чаадаев пытался объяснить императору связь "семеновской истории" с крепостным правом и склонить Александра на путь реформ. Идеи Чаадаева, по мнению Тынянова, не встретили сочувствия у царя, и это повлекло разрыв. "Неприятность встречи с царем и доклада ему была слишком очевидна". Далее Тынянов называет эту встречу "катастрофой". К этой гипотезе "присоединяется и А. Лебедев.

Догадка Тынянова, хотя и убедительнее всех других предлагавшихся до сих пор объяснений, имеет уязвимое звено: ведь разрыв между императором и Чаадаевым последовал не сразу после встречи и доклада в Троппау. Напротив того, значительное повышение по службе, которое должно было стать следствием свидания, равно как и то, что после повышения Чаадаев оказался бы в свите императора, т. е. был бы к нему приближен, свидетельствует о том, что разговор императора п Чаадаева не был причиной разрыва и взаимного охлаждения.

Доклад Чаадаева в Троппау трудно истолковать как служебную катастрофу. "Падение" Чаадаева, видимо, началось позже: царь, вероятно, был неприятно изумлен неожиданным прошением об отставке, а затем раздражение его было дополнено упомянутым выше письмом Чаадаева к тетушке, перехваченным на почте. Хотя слова Чаадаева об его презрении к людям, которые всех презирают, метили в начальника Чаадаева, Васильчикова, император мог их принять на свой счет. Да и весь тон письма ему, вероятно, показался недопустимым. Видимо, это и были те "весьма" для Чаадаева "невыгодные" сведения о нем, о которых писал кн. Волконский Васильчикову 4 февраля 1821 г. и в результате которых Александр I распорядился отставить Чаадаева без производства в следующий чин. Тогда же император "изволил отзываться о сем офицере весьма с невыгодной стороны", как позже доносил вел. кн. Константин Павлович Николаю I.

Таким образом, нельзя рассматривать отставку как результат конфликта с императором, поскольку самый конфликт был результатом отставки.

Думается, что сопоставление с некоторыми литературнымп сюжетами способно прояснить загадочное поведение Чаадаева.

А. И. Герцен посвятил свою статью "Император Александр I и В. Н. Каразин" Н. А. Серно-Соловьевичу - "последнему нашему Маркизу Позе". Поза, таким образом, был для Герцена определенным типом и русской жизни.

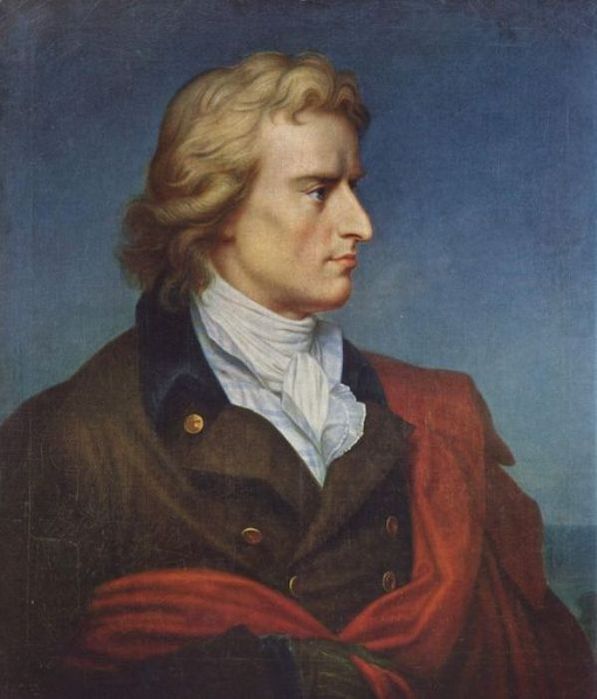

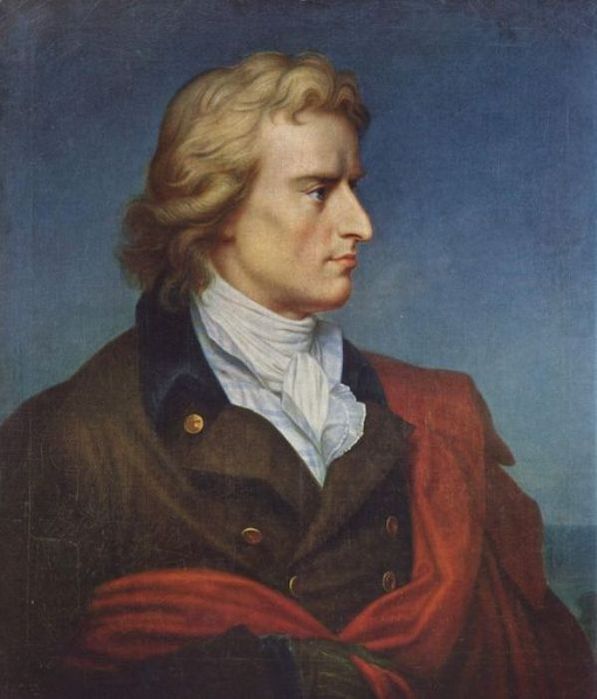

Герхарда фон Кюгельген. Портрет Фридриха Шиллера

Думается, что сопоставление с шиллеровским сюжетом может многое прояснить в загадочном эпизоде биографии Чаадаева. Прежде всего, вне всяких сомнений знакомство Чаадаева с трагедией Шиллера: Карамзин, посетив в 1789 г. Берлин, смотрел на сцене "Дона Карлоса" и дал о нем краткий, но весьма сочувственный отзыв в "Письмах русского путешественника", выделив именно роль маркиза Позы.

В Московском университете, куда Чаадаев вступил в 1808 г., в начале XIX в. царил настоящий культ Шиллера. Через пламенное поклонение Шиллеру прошли и университетский профессор Чаадаева А. Ф. Мерзляков, и его близкий друг Н. Тургенев. Другой друг Чаадаева - Грибоедов - в наброске трагедии "Родамист и Зенобия" вольно процитировал знаменитый монолог Маркиза Позы. Говоря об участии республиканца "в самовластной империи", он писал: "Опасен правительству и сам себе бремя, ибо иного века гражданин" .

Это перефразировка автохарактеристики Позы: "Я гражданин грядущего века" ("Дон Карлос", III действие, явл. 9).

Предположение, что Чаадаев своим поведением хотел разыграть вариант "русского маркиза Позы" (как в беседах с Пушкиным он примерял роль "русского Брута" и "русского Перикла"), проясняет "загадочные" стороны его поведения. Прежде всего оно позволяет оспорить утверждение А. Лебедева о расчете Чаадаева в 1820 г. на правительственный либерализм: "Надежды на «добрые намерения» царя вообще были, как известно, весьма сильны среди декабристов и продекабристски настроенного русского дворянства той поры". Здесь известная неточность: говорить о наличии какого-то постоянного отношения декабристов к Александру I, не опираясь на точные даты и конкретные высказывания, весьма опасно. Известно, что к 1820 г. обещаниям царя практически не верил уже никто. Но важнее другое: по весьма убедительному предположению М. А. Цявловского, поддержанному другими авторитетными исследователями, Чаадаев в беседах с Пушкиным до своей поездки в Троппау обсуждал проекты тираноубийства, а это трудно увязывается с утверждением, что вера в "добрые намерения" царя побудила его скакать на конгресс.

Филипп у Шиллера - не царь-либерал. Это тиран. Именно к деспоту, а не к "добродетели на престоле" обращается со своей проповедью шиллеровский Поза. Подозрительный двуличный тиран опирается на кровавого Альбу, который мог вызывать в памяти Аракчеева. Но именно тиран нуждается в друге, ибо он бесконечно одинок. Первые слова Позы Филиппу - слова о его одиночестве. Именно они потрясают шиллеровского деспота.

Современникам - по крайней мере тем, кто мог, как Чаадаев, беседовать с Карамзиным, - было известно, как страдал Александр Павлович от одиночества в том вакууме, который создавали вокруг него система политического самодержавия и его собственная подозрительность. Современники знали и то, что, подобно шиллеровскому Филиппу, Александр I глубоко презирал людей и остро страдал от этого презрения. Александр не стеснялся восклицать вслух: "Люди мерзавцы! ... О, подлецы! Вот кто окружает нас, несчастных государей!".

Дж. Доу. Портрет Александра I

Чаадаев прекрасно рассчитал время: выбрав минуту, когда царь не мог не испытывать сильнейшего потрясения, он явился к нему возвестить о страданиях русского народа, так же как Поза - о бедствиях Фландрии. Если представить себе Александра, потрясенного бунтом в первом гвардейском полку, восклицающим словами Филиппа:

Теперь мне нужен человек. О, боже,

Ты много дал мне, подари теперь

Мне человека!

- то слова: "Сир, дайте нам свободу мысли!" - сами приходили на язык. Можно себе представить, что Чаадаев по пути в Троппау не раз вспоминал монолог Позы.

Но свободолюбивая проповедь Позы могла увлечь Филиппа I лишь в одном случае - король должен был быть уверен в личном бескорыстии своего друга. Не случайно маркиз Поза отказывается от всяких наград и не хочет служить королю. Всякая награда превратит его из бескорыстного друга истины в наемника самовластия.

Добиться аудиенции и изложить царю свое кредо было лишь половиной дела - теперь следовало доказать личное бескорыстие, отказавшись от заслуженных наград. Слова Позы: "Ich kann nicht Furstendiener sein" - становились для Чаадаева буквальной программой. Следуя им, он отказался от флигель-адъютантства. Таким образом, между стремлением к беседе с императором и требованием отставки не было противоречий - это звенья одного замысла.

Как же отнесся к этому Александр I? Прежде всего - понял ли он смысл поведения Чаадаева? Для ответа на этот вопрос уместно вспомнить эпизод, может; быть и легендарный, но в этом случае весьма характерный, сохраненный для нас Герценом:

"В первые годы царствования Александра I <...> у императора Александра I бывали литературные вечера <...> В один из этих вечеров чтение длилось долго; читали новую трагедию Шиллера. Чтец кончил и остановился.

Государь молчал, потупя взгляд. Может, он думал о своей судьбе, которая так близко прошла к судьбе Дон-Карлоса, может о судьбе своего Филиппа. Несколько минут продолжалась совершенная тишина; первый прервал ее князь Александр Николаевич Голицын; наклоня голову к уху графа Виктора Павловича Кочубея, он сказал ему вполслуха, но так, чтобы все слышали:

- У нас есть свой Маркиз Поза!".

Голицын имел в виду В. Н. Каразина. Однако нас в этом отрывке интересует не только свидетельство интереса Александра I к трагедии Шиллера, но и другое: по мнению Герцена, Голицын, называя Каразина Позой, закидывал хитрую петлю придворной интриги, имеющей целью "свалить" соперника, - он знал, что император не потерпит никакого претендента на роль руководителя.

Александр I был деспот, но не шиллеровского толка: добрый от природы, джентльмен по воспитанию, он был русским самодержцем - следовательно, человеком, который не мог поступиться ничем из своих реальных прерогатив. Он остро нуждался в друге, причем в друге абсолютно бескорыстном (известно, что даже тень подозрения в "личных видах" переводила для Александра очередного фаворита из разряда друзей в презираемую им категорию царедворцев). Шиллеровского тирана пленило бескорыстие, соединенное с благородством мнений и личной независимостью. Друг Александра должен был соединить бескорыстие с бесконечной личной преданностью, равной раболепию. Известно, что от Аракчеева император снес и несогласие принять орден, и дерзкое возвращение орденских знаков, которые Александр при особом рескрипте повелел своему другу на себя возложить. Демонстрируя неподкупное раболепие, Аракчеев отказался выполнить царскую волю, а в ответ на настоятельные просьбы императора согласился принять лишь портрет царя - не награду императора, а подарок друга.

Однако стоило искренней любви к императору соединиться с независимостью мнений (важен был не их политический характер, а именно независимость), как дружбе наступал конец. Такова история охлаждения Александра к политически консервативному, лично его любящему и абсолютно бескорыстному, никогда для себя ничего не просившему Карамзину. Тем более Александр не мог потерпеть жеста независимости от Чаадаева, сближение с которым только что началось. Тот жест, который, окончательно, привлек сердце Филиппа к маркизу Позе, столь же бесповоротно оттолкнул царя от Чаадаева. Чаадаеву не было суждено сделаться русским Позой, так же как и русским Брутом пли Периклесом.

По книге М. Ю. Лотмана "Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века)"

Ш. Козина. Портрет П. Я. Чаадаева

Если такой поступок со стороны известного своим благородством Чаадаева показался необъяснимым, то неожиданный выход его в отставку вскоре после свидания с императором вообще поставил всех в тупик. Сам Чаадаев в письме к своей тетке А. М. Щербатовой от 2 января 1821 г. так объяснял свой поступок:

"На этот раз, дорогая тетушка, пишу вам, чтобы сообщить положительным образом, что я подал в отставку <...> Моя просьба вызвала среди некоторых настоящую сенсацию. Сначала не хотели верить, что я прошу о ней серьезно, затем пришлось поверить, но до сих пор никак не могут понять, как я мог решиться на это в ту минуту, когда я должен был получать то, чего, казалось, я желал, чего так желает весь свет и что получить молодому человеку в моем чине считается самым лестным <...> Дело в том, что я действительно должен был быть назначен флигель-адъютантом по возвращении Императора, по крайней мере по словам Васильчикова. Я нашел более забавным пренебречь этой милостью, чем получить ее. Меня забавляло выказать мое презрение людям, которые всех презирают".

А. Лебедев считает, что этим письмом Чаадаев стремился "успокоить тетушку" , якобы весьма заинтересованную в придворных успехах племянника. Это представляется весьма сомнительным: родной сестре известного фрондера кн. М. Щербатова не нужно было объяснять смысл аристократического презрения к придворному карьеризму.

Если бы Чаадаев вышел в отставку и поселился в Москве большим барином, фрондирующим членом Английского клуба, поведение его не казалось бы современникам загадочным, а тетушке - предосудительным. Но в том-то и дело, что его заинтересованность в службе была известна, что он явно домогался личного свидания с государем, форсируя свою карьеру, шел на конфликт с общественным мнением и вызывал зависть и злобу тех сотоварищей по службе, которых он "обходил" вопреки старшинству. (Следует помнить, что порядок служебных повышений по старшинству службы был не писаным. но исключительно строго соблюдавшимся законом продвижения по лестнице чинов. Обходить его противоречило кодексу товарищества и воспринималось в офицерской среде как нарушение правил чести). Именно соединение явной заинтересованности в карьере - быстрой и обращающей на себя внимание - с добровольной отставкой перед тем, как усилия должны были блистательно увенчаться, составляет загадку поступка Чаадаева.

Ю. Н. Тынянов считает, что во время свидания в Троппау Чаадаев пытался объяснить императору связь "семеновской истории" с крепостным правом и склонить Александра на путь реформ. Идеи Чаадаева, по мнению Тынянова, не встретили сочувствия у царя, и это повлекло разрыв. "Неприятность встречи с царем и доклада ему была слишком очевидна". Далее Тынянов называет эту встречу "катастрофой". К этой гипотезе "присоединяется и А. Лебедев.

Догадка Тынянова, хотя и убедительнее всех других предлагавшихся до сих пор объяснений, имеет уязвимое звено: ведь разрыв между императором и Чаадаевым последовал не сразу после встречи и доклада в Троппау. Напротив того, значительное повышение по службе, которое должно было стать следствием свидания, равно как и то, что после повышения Чаадаев оказался бы в свите императора, т. е. был бы к нему приближен, свидетельствует о том, что разговор императора п Чаадаева не был причиной разрыва и взаимного охлаждения.

Доклад Чаадаева в Троппау трудно истолковать как служебную катастрофу. "Падение" Чаадаева, видимо, началось позже: царь, вероятно, был неприятно изумлен неожиданным прошением об отставке, а затем раздражение его было дополнено упомянутым выше письмом Чаадаева к тетушке, перехваченным на почте. Хотя слова Чаадаева об его презрении к людям, которые всех презирают, метили в начальника Чаадаева, Васильчикова, император мог их принять на свой счет. Да и весь тон письма ему, вероятно, показался недопустимым. Видимо, это и были те "весьма" для Чаадаева "невыгодные" сведения о нем, о которых писал кн. Волконский Васильчикову 4 февраля 1821 г. и в результате которых Александр I распорядился отставить Чаадаева без производства в следующий чин. Тогда же император "изволил отзываться о сем офицере весьма с невыгодной стороны", как позже доносил вел. кн. Константин Павлович Николаю I.

Таким образом, нельзя рассматривать отставку как результат конфликта с императором, поскольку самый конфликт был результатом отставки.

Думается, что сопоставление с некоторыми литературнымп сюжетами способно прояснить загадочное поведение Чаадаева.

А. И. Герцен посвятил свою статью "Император Александр I и В. Н. Каразин" Н. А. Серно-Соловьевичу - "последнему нашему Маркизу Позе". Поза, таким образом, был для Герцена определенным типом и русской жизни.

Герхарда фон Кюгельген. Портрет Фридриха Шиллера

Думается, что сопоставление с шиллеровским сюжетом может многое прояснить в загадочном эпизоде биографии Чаадаева. Прежде всего, вне всяких сомнений знакомство Чаадаева с трагедией Шиллера: Карамзин, посетив в 1789 г. Берлин, смотрел на сцене "Дона Карлоса" и дал о нем краткий, но весьма сочувственный отзыв в "Письмах русского путешественника", выделив именно роль маркиза Позы.

В Московском университете, куда Чаадаев вступил в 1808 г., в начале XIX в. царил настоящий культ Шиллера. Через пламенное поклонение Шиллеру прошли и университетский профессор Чаадаева А. Ф. Мерзляков, и его близкий друг Н. Тургенев. Другой друг Чаадаева - Грибоедов - в наброске трагедии "Родамист и Зенобия" вольно процитировал знаменитый монолог Маркиза Позы. Говоря об участии республиканца "в самовластной империи", он писал: "Опасен правительству и сам себе бремя, ибо иного века гражданин" .

Это перефразировка автохарактеристики Позы: "Я гражданин грядущего века" ("Дон Карлос", III действие, явл. 9).

Предположение, что Чаадаев своим поведением хотел разыграть вариант "русского маркиза Позы" (как в беседах с Пушкиным он примерял роль "русского Брута" и "русского Перикла"), проясняет "загадочные" стороны его поведения. Прежде всего оно позволяет оспорить утверждение А. Лебедева о расчете Чаадаева в 1820 г. на правительственный либерализм: "Надежды на «добрые намерения» царя вообще были, как известно, весьма сильны среди декабристов и продекабристски настроенного русского дворянства той поры". Здесь известная неточность: говорить о наличии какого-то постоянного отношения декабристов к Александру I, не опираясь на точные даты и конкретные высказывания, весьма опасно. Известно, что к 1820 г. обещаниям царя практически не верил уже никто. Но важнее другое: по весьма убедительному предположению М. А. Цявловского, поддержанному другими авторитетными исследователями, Чаадаев в беседах с Пушкиным до своей поездки в Троппау обсуждал проекты тираноубийства, а это трудно увязывается с утверждением, что вера в "добрые намерения" царя побудила его скакать на конгресс.

Филипп у Шиллера - не царь-либерал. Это тиран. Именно к деспоту, а не к "добродетели на престоле" обращается со своей проповедью шиллеровский Поза. Подозрительный двуличный тиран опирается на кровавого Альбу, который мог вызывать в памяти Аракчеева. Но именно тиран нуждается в друге, ибо он бесконечно одинок. Первые слова Позы Филиппу - слова о его одиночестве. Именно они потрясают шиллеровского деспота.

Современникам - по крайней мере тем, кто мог, как Чаадаев, беседовать с Карамзиным, - было известно, как страдал Александр Павлович от одиночества в том вакууме, который создавали вокруг него система политического самодержавия и его собственная подозрительность. Современники знали и то, что, подобно шиллеровскому Филиппу, Александр I глубоко презирал людей и остро страдал от этого презрения. Александр не стеснялся восклицать вслух: "Люди мерзавцы! ... О, подлецы! Вот кто окружает нас, несчастных государей!".

Дж. Доу. Портрет Александра I

Чаадаев прекрасно рассчитал время: выбрав минуту, когда царь не мог не испытывать сильнейшего потрясения, он явился к нему возвестить о страданиях русского народа, так же как Поза - о бедствиях Фландрии. Если представить себе Александра, потрясенного бунтом в первом гвардейском полку, восклицающим словами Филиппа:

Теперь мне нужен человек. О, боже,

Ты много дал мне, подари теперь

Мне человека!

- то слова: "Сир, дайте нам свободу мысли!" - сами приходили на язык. Можно себе представить, что Чаадаев по пути в Троппау не раз вспоминал монолог Позы.

Но свободолюбивая проповедь Позы могла увлечь Филиппа I лишь в одном случае - король должен был быть уверен в личном бескорыстии своего друга. Не случайно маркиз Поза отказывается от всяких наград и не хочет служить королю. Всякая награда превратит его из бескорыстного друга истины в наемника самовластия.

Добиться аудиенции и изложить царю свое кредо было лишь половиной дела - теперь следовало доказать личное бескорыстие, отказавшись от заслуженных наград. Слова Позы: "Ich kann nicht Furstendiener sein" - становились для Чаадаева буквальной программой. Следуя им, он отказался от флигель-адъютантства. Таким образом, между стремлением к беседе с императором и требованием отставки не было противоречий - это звенья одного замысла.

Как же отнесся к этому Александр I? Прежде всего - понял ли он смысл поведения Чаадаева? Для ответа на этот вопрос уместно вспомнить эпизод, может; быть и легендарный, но в этом случае весьма характерный, сохраненный для нас Герценом:

"В первые годы царствования Александра I <...> у императора Александра I бывали литературные вечера <...> В один из этих вечеров чтение длилось долго; читали новую трагедию Шиллера. Чтец кончил и остановился.

Государь молчал, потупя взгляд. Может, он думал о своей судьбе, которая так близко прошла к судьбе Дон-Карлоса, может о судьбе своего Филиппа. Несколько минут продолжалась совершенная тишина; первый прервал ее князь Александр Николаевич Голицын; наклоня голову к уху графа Виктора Павловича Кочубея, он сказал ему вполслуха, но так, чтобы все слышали:

- У нас есть свой Маркиз Поза!".

Голицын имел в виду В. Н. Каразина. Однако нас в этом отрывке интересует не только свидетельство интереса Александра I к трагедии Шиллера, но и другое: по мнению Герцена, Голицын, называя Каразина Позой, закидывал хитрую петлю придворной интриги, имеющей целью "свалить" соперника, - он знал, что император не потерпит никакого претендента на роль руководителя.

Александр I был деспот, но не шиллеровского толка: добрый от природы, джентльмен по воспитанию, он был русским самодержцем - следовательно, человеком, который не мог поступиться ничем из своих реальных прерогатив. Он остро нуждался в друге, причем в друге абсолютно бескорыстном (известно, что даже тень подозрения в "личных видах" переводила для Александра очередного фаворита из разряда друзей в презираемую им категорию царедворцев). Шиллеровского тирана пленило бескорыстие, соединенное с благородством мнений и личной независимостью. Друг Александра должен был соединить бескорыстие с бесконечной личной преданностью, равной раболепию. Известно, что от Аракчеева император снес и несогласие принять орден, и дерзкое возвращение орденских знаков, которые Александр при особом рескрипте повелел своему другу на себя возложить. Демонстрируя неподкупное раболепие, Аракчеев отказался выполнить царскую волю, а в ответ на настоятельные просьбы императора согласился принять лишь портрет царя - не награду императора, а подарок друга.

Однако стоило искренней любви к императору соединиться с независимостью мнений (важен был не их политический характер, а именно независимость), как дружбе наступал конец. Такова история охлаждения Александра к политически консервативному, лично его любящему и абсолютно бескорыстному, никогда для себя ничего не просившему Карамзину. Тем более Александр не мог потерпеть жеста независимости от Чаадаева, сближение с которым только что началось. Тот жест, который, окончательно, привлек сердце Филиппа к маркизу Позе, столь же бесповоротно оттолкнул царя от Чаадаева. Чаадаеву не было суждено сделаться русским Позой, так же как и русским Брутом пли Периклесом.

По книге М. Ю. Лотмана "Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века)"

| Рубрики: | Про искусство/Вернисаж Истории из истории Книжная полка |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

При всем либерализме монархий в первой четверти 19-го в. кое-какой аппарат контроля у них имелся.

Для меня понятна реация Александра на потомственного масона Чаадаева вообще и, особенно, в конкретной обстановке. (Что такое именно семеновский полк для трона почему-то избегают упомянуть).

Занятные были отношения у императора с элитой, которая была хуже врагов. Смешно, но Сталин оказался в похожем положении в конце 20-х -начале 30-х. Это так, к слову.

А вообще-то, мифы о декабристах и иже с ними в качестве неприкасаемых святынь на протяжении 20-го века породили кучу искусственных посылов. Не монографии и мемуары, а документы и незабитый мусором чердак (по Ш.Холмсу) позволяют искать ответы на вопросы.

Лотман - прекрасный писатель советского времени, когда куча уродов и старперов цензурировала каждое слово. Спасибо ему, но нам не стоит воспринимать разрешенное тогда за конечное вообще.

Спасибо за пост.

С поклоном

Для меня понятна реация Александра на потомственного масона Чаадаева вообще и, особенно, в конкретной обстановке. (Что такое именно семеновский полк для трона почему-то избегают упомянуть).

Занятные были отношения у императора с элитой, которая была хуже врагов. Смешно, но Сталин оказался в похожем положении в конце 20-х -начале 30-х. Это так, к слову.

А вообще-то, мифы о декабристах и иже с ними в качестве неприкасаемых святынь на протяжении 20-го века породили кучу искусственных посылов. Не монографии и мемуары, а документы и незабитый мусором чердак (по Ш.Холмсу) позволяют искать ответы на вопросы.

Лотман - прекрасный писатель советского времени, когда куча уродов и старперов цензурировала каждое слово. Спасибо ему, но нам не стоит воспринимать разрешенное тогда за конечное вообще.

Спасибо за пост.

С поклоном

К личности Александра I у меня всегда было стойкое неприятие и таком субъективно-подсознательном уровне. Не могу избавиться от мысли, что большего лицемера среди наших императоров при всех их причудах не было.

Безусловно, он человек большого ума. Безусловно, он талантливый дипломат. Безусловно, отмахнуться от "дней александровских прекрасного начала" трудно, но... Не знаю.

Не зря же само движение декабристов, вокруг которого до сих пор столько мифов, сформировалось именно в его правление.

А от мифов о декабристах, созданных в советское время, сейчас постепенно отказываются. Только вот обаяние ряда личностей все равно остается. Но известно, куда ведет дорого, выложенная благими намерениями.

Перешагивать Лотмана не предлагал. У меня лично, пардон, штаны лопнут. И заменять не надо. Он незаменим, как все настоящие исследователи и писатели.

Предлагалось лишь не ограничиваться его материалами и выводами.

Насчет Адександра и декабристов - отдельный разговор. Будет время - можно продолжить.

С поклоном

Предлагалось лишь не ограничиваться его материалами и выводами.

Насчет Адександра и декабристов - отдельный разговор. Будет время - можно продолжить.

С поклоном

Да при изучении любой темы нельзя ограничиваться чем-то одним=)

Хотя, знаете, последние несколько лет назад уже возникали мысли, что семиотика как таковая постепенно себя изживает и не дает ничего нового для исследования.

Хотя, знаете, последние несколько лет назад уже возникали мысли, что семиотика как таковая постепенно себя изживает и не дает ничего нового для исследования.