-ћетки

17 в. брак видео вокруг света гарем декабристы женщина жизнь императрица инди€ интересное истори€ картина картины китай клубы колчак кронпринц рудольф любовь любовь и воздержание майерлинк маразм мода море музыка наполеон нинон песенка похищени€ пушкин раневска€ романовы романс росси€ серебр€нный век сон средние века стихи театр фотографии франци€ шутка

-ћузыка

- Ћуч солнца золотого

- —лушали: 11882 омментарии: 0

- √еоргий —виридов - ќтзвуки вальса

- —лушали: 34166 омментарии: 0

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-ѕосто€нные читатели

--Gayatri-- Altur Petite_fraise Arin_Levindor Asan Avel_Hladik Clovejari Dakiffa DimMixor Farlushka Gilye J_A_P_A_N LeXnbI4 Maldini89 Maxgorkiy Mumtaz MyDearing NADYNROM Nebbia PitKKWPK Rolandval TheDJONNI1993 Umrao Westernbourg alex1753 asetcoloeva dev_0 foxi_alena gollem gonnorgod guga_tyeshela ksuhhh lenau maslak ned01 olya77766 rusich_VVM sonnenregen vera_nadezda √лавврач_¬се€_”краины ≈лизавета_– ћарина_ћакаревич ћолочные_реки ќлечка_красотул€ “анюша-душа „аграва яхонуиза

-—ообщества

-—татистика

«аписи с меткой истори€

(и еще 868923 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

17 в. брак видео вокруг света гарем декабристы женщина жизнь императрица инди€ интересное истори€ картина картины китай клубы колчак кронпринц рудольф любовь любовь и воздержание майерлинк маразм мода море музыка наполеон нинон песенка похищени€ пушкин раневска€ романовы романс росси€ серебр€нный век сон средние века стихи театр фотографии франци€ шутка

ѕисьма ∆оржа ƒантеса |

ƒневник |

Ёти письма не предназначались дл€ обнародовани€. »х писали друг другу два близких человека и отправл€ли дипломатической почтой, чтобы избежать перлюстрации.

Ёти письма 160 лет хранились в семейном архиве, и никто из исследователей не имел к ним доступа, пока правнук ∆. ƒантеса Ч лод ƒантес Ч не передал их италь€нскому ученому-слависту —ерене ¬итале.

Ёти письма перечеркивают бредовые Ђвоспоминани€ї јраповой и много мен€ют в понимании истории последней дуэли ѕушкина.

Ќе безумствовал поэт, но €сно понимал, что происходит вокруг него. —удите сами, стоит ли осуждать ЌЌ за глупую болтливость или хвалить за искренность.

Ќачну, впрочем, издалека, с первых писем.

¬есной 1835 года голландский посланник покидает ѕетербург, едет в отпуск. 18 ма€ 1835 года ∆орж ƒантес пишет будущему отцу, так сказать:

У ... ћое письмо найдет вас уже устроенным, довольным и познакомившимс€ с папенькой ƒантесом. ћне чрезвычайно любопытно прочесть ваше следующее письмо, чтобы узнать, довольны ли вы выбором вод и обществом, там найденным. ак бы все было по-иному, будь € не одинок, как сейчас, а с вами! ак был бы счастлив! ѕустоту, которую обнажило ваше отсутствие, невозможно выразить словами. я не могу найти дл€ нее лучшего сравнени€, чем с той, что вы, должно быть чувствуете сами, ибо хоть порой вы и принимали мен€, ворча (€, конечно, имею в виду врем€ важной депеши), € знал тем не менее, что вы рады немного поболтать; дл€ вас, как и дл€ мен€, вошло в необходимость видетьс€ в любое врем€ дн€. ѕриехав в –оссию, € ожидал, что найду там только чужих людей, так что вы стали дл€ мен€ провидением! »бо друг, как вы говорите, Ч слово неточное, ведь друг не сделал бы дл€ мен€ того, что сделали вы, еще мен€ не зна€. Ќаконец, вы мен€ избаловали, € к этому привык, так скоро привыкаешь к счастью, а вдобавок Ч снисходительность, которой € никогда не нашел бы в отце. » что же, вдруг оказатьс€ среди людей завистливых и ревнующих к моему положению, вот и представьте, как сильно € чувствую разницу и как мне приходитс€ ежечасно осознавать, что вас больше здесь нет. ѕрощайте, дорогой друг. Ћечитесь как следует, а развлекайтесь еще больше, и, € уверен, вы вернетесь к нам в добром здоровье и с таким самочувствием, что, точно в 20 лет, сможете жить в свое удовольствие, не беспоко€сь ни о чем на свете. ѕо крайней мере, таково мое пожелание, вы знаете, как € вас люблю, и от всей души, пока же целую вас так же, как люблю, то есть очень крепко.

¬сецело преданный вам, ∆. ƒантесФ„итать далее...

Ёти письма 160 лет хранились в семейном архиве, и никто из исследователей не имел к ним доступа, пока правнук ∆. ƒантеса Ч лод ƒантес Ч не передал их италь€нскому ученому-слависту —ерене ¬итале.

Ёти письма перечеркивают бредовые Ђвоспоминани€ї јраповой и много мен€ют в понимании истории последней дуэли ѕушкина.

Ќе безумствовал поэт, но €сно понимал, что происходит вокруг него. —удите сами, стоит ли осуждать ЌЌ за глупую болтливость или хвалить за искренность.

Ќачну, впрочем, издалека, с первых писем.

¬есной 1835 года голландский посланник покидает ѕетербург, едет в отпуск. 18 ма€ 1835 года ∆орж ƒантес пишет будущему отцу, так сказать:

У ... ћое письмо найдет вас уже устроенным, довольным и познакомившимс€ с папенькой ƒантесом. ћне чрезвычайно любопытно прочесть ваше следующее письмо, чтобы узнать, довольны ли вы выбором вод и обществом, там найденным. ак бы все было по-иному, будь € не одинок, как сейчас, а с вами! ак был бы счастлив! ѕустоту, которую обнажило ваше отсутствие, невозможно выразить словами. я не могу найти дл€ нее лучшего сравнени€, чем с той, что вы, должно быть чувствуете сами, ибо хоть порой вы и принимали мен€, ворча (€, конечно, имею в виду врем€ важной депеши), € знал тем не менее, что вы рады немного поболтать; дл€ вас, как и дл€ мен€, вошло в необходимость видетьс€ в любое врем€ дн€. ѕриехав в –оссию, € ожидал, что найду там только чужих людей, так что вы стали дл€ мен€ провидением! »бо друг, как вы говорите, Ч слово неточное, ведь друг не сделал бы дл€ мен€ того, что сделали вы, еще мен€ не зна€. Ќаконец, вы мен€ избаловали, € к этому привык, так скоро привыкаешь к счастью, а вдобавок Ч снисходительность, которой € никогда не нашел бы в отце. » что же, вдруг оказатьс€ среди людей завистливых и ревнующих к моему положению, вот и представьте, как сильно € чувствую разницу и как мне приходитс€ ежечасно осознавать, что вас больше здесь нет. ѕрощайте, дорогой друг. Ћечитесь как следует, а развлекайтесь еще больше, и, € уверен, вы вернетесь к нам в добром здоровье и с таким самочувствием, что, точно в 20 лет, сможете жить в свое удовольствие, не беспоко€сь ни о чем на свете. ѕо крайней мере, таково мое пожелание, вы знаете, как € вас люблю, и от всей души, пока же целую вас так же, как люблю, то есть очень крепко.

¬сецело преданный вам, ∆. ƒантесФ

|

ћетки: истори€ пушкин |

»мператрица јлександра ‘едоровна и царевны. |

ƒневник |

посмотрите, как прекрасны и совершенны были »мператрица и ¬еликие кн€жны. ѕоистине, "чистейшей прелести чистейший образец"!

»мператрица јлександра ‘едоровна. ак писала ¬елика€ кн€жна јлександра Ќиколаевна, " самое большое удовольствие ѕапа в том, чтобы доставить удовольствие ћама".

„итать далее...

»мператрица јлександра ‘едоровна. ак писала ¬елика€ кн€жна јлександра Ќиколаевна, " самое большое удовольствие ѕапа в том, чтобы доставить удовольствие ћама".

|

| јвтор –омановы |

|

ћетки: росси€ истори€ романовы картины |

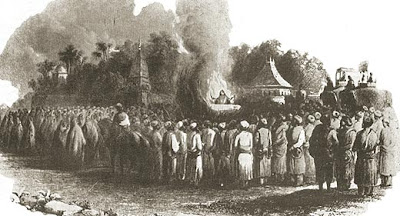

ƒекабристы. ƒело прочно, когда под ним струитс€ кровь..желательно, чужа€. |

ƒневник |

ак рано темнеет в конце декабр€Е ¬ремени только 3 часа, а уже близ€тс€ сумерки, а следом ночь, и никто не может знать, что произойдет ночью в городе, где 3 тыс€чи вооруженных военных готовы свергнуть »мператора. Ёто только те, кто на площади, но откуда Ќиколаю ѕавловичу знать, кто еще замешан в заговоре, какие силы возьмут верх к утру. —обрашиес€ толпы людей, кто знает, могут примкнуть к бунтовщикам, и что ждет тогда –оссию?

Ќиколай решаетс€. Ќо прежде, риску€ жизнью, выезжает на площадь, чтобы удостоверитьс€, нельз€ ли, окружив толпу, принудить м€тежников к сдаче без кровопролити€.„итать далее...

Ќиколай решаетс€. Ќо прежде, риску€ жизнью, выезжает на площадь, чтобы удостоверитьс€, нельз€ ли, окружив толпу, принудить м€тежников к сдаче без кровопролити€.

|

ћетки: истори€ росси€ декабристы |

ƒекабристы. ч. 6 |

ƒневник |

»так, на —енатской площади сто€т в каре солдаты, обманутые своими командирами. —то€т, как им кажетс€, за правое дело: они ждут приказа , чтобы освободить законного »мператора , которому прис€гнули , и великого кн€з€ ћихаила ѕавловича. Ќу, и , наверно, где-то с ними в темнице , закованна€ в кандалы и никому пока не известна€ Ђ онституци€ї. ”мные господа офицеры не стали морочить подчиненным головы объ€снени€ми, и солдаты пребывали в наивной уверенности, что онституци€ Ц странное, иноземное им€ супруги онстантина ѕавловича, которую, не беда, окрест€т перед коронацией.

„итать далее...

|

| јвтор декабристы |

|

ћетки: декабристы росси€ истори€ |

ƒекабристы. ч. 5 |

ƒневник |

Ќаступило утро 14 декабр€ (27 по новому стилю). ¬ этот день Ќиколай должен был принимать прис€гу подданных на верность. "”часть страшна€, жертва т€жка€, - признавалс€ он 12 декабр€ в письме графу ƒибичу. - ѕослезавтра € или государь, или без дыхани€. я жертвую собой дл€ брата. —частлив, что как подданный исполн€ю его волю. Ќо что будет с –оссией?" Ќиколай знал от доносчиков о заговоре против него. ак деду и отцу, царствование могло стоить ему жизни. Ќиколай ѕавлович не мог не понимать, что рискует не только свой жизнью, но и жизнью своей семьи. Ќо он был должен выполнить волю брата, прин€в корону ради –оссии. »так, Ќиколай счел себ€ об€занным царствовать.

Ќочью,не дождавшись приезда ћихаила, которого он очень хотел видеть вместе с собой в —овете, Ќиколай пошел туда один и зачитал свой ћанифест о восшествии на престол. огда он вернулс€, его приветствовали как »мператора. Ќерадостной была эта ночь, она была полна самых страшных предчувствий. »мператрица плакала в своем кабинете, когда Ќиколай зашел к ней, помолилс€ и сказал:: ЂЌеизвестно, что ожидает нас. ќбещай мне про€вить мужество, если придетс€ умереть.ї »мператрица покл€лась умереть достойно, если придетс€. Ёто были первые часы царствовани€ »мператора Ќикола€ I

14 декабр€, рано утром к новому императору €вилс€ с докладом генерал-адъютант Ѕенкендорф. Ќиколай ѕавлович сказал ему: "—егодн€ вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг".

ому-нибудь еще жалко г-д бунтовщиков?

–ано утром прис€гу прин€ли гвардейские генералы и полковые командиры. »м Ќиколай объ€вил: "≈сли буду императором хот€ на один час, то покажу, что был того достоин" ѕрис€гнул лейб-гвардейский саперный полк: Ђ все штаб и обер-офицеры и нижние чины лейб-гвардии саперного батальона были приведены к прис€ге Ќиколаю ѕавловичу, на батальонном дворе, в присутствии командира батальона, который, быв, в 5 часов утра, потребован в штаб гвардейского корпуса, одновременно с другими начальниками гвардейских частей, прис€гнул новому государю в малой дворцовой церкви зимнего дворца и привез в батальон манифест о вступлении на престол императора Ќикола€ ѕавловича, с приложенными к нему письмами об отречении от престола августейшего его брата, которые полковник √еруа и прочел перед приведением батальона к прис€ге.ї

¬ 7 утра прис€гнул —енат. ћилорадович сообщил, что прис€гнули кирасиры ќрлова. ¬се, казалось бы, шло хорошо, но Е

огда около 9 утра дл€ прин€ти€ прис€ги были выстроены ћосковцы, два офицера : ћихаил Ѕестужев и кн€зь ўепин-–остовский ( еще один –юрикович)- прин€лись за то, что мы называем агитацией. ќни кричали, что солдат обманывают, что законный »мператор Ц онстантин, что прис€гать одному, а потом другому Ц св€тотатство Ђ"ѕрис€гнув одному государю, тут же прис€гать другому - грех!"ї, что полк должен выступить в защиту своего »мператора. ак не поверить своим офицерам? ак отречьс€ от данной прис€ги? “ем более, когда рассказывают такие страшные вещи: цесаревич онстантин не отказывалс€ добровольно от престола, а злодейски схвачен узурпатором Ќиколаем, закован в цепи и ввергнут в сырое узилище. ј высочайший шеф ћосковского полка, великий кн€зь ћихаил ехал, дескать, подн€ть своих верных солдату шек на помощь брату, но был схвачен на городской заставе тем же узурпатором и тоже посажен в железаЕ ѕолк отказываетс€ переприс€гать, зар€жает ружь€ и готов выступить за Ђ онстантина и жену его онституцию!ї. Ќо солдаты, сто€щие у знамен, отказываютс€ отдавать ст€ги.

Ўтабс-капитан кн€зь ўепин-–остовский полосует их саблей Ч ранен солдат расовский, унтер ћоисеев. огда две м€тежные роты (две из шести) все же покидают казармы, наперерез бегут подоспевшие старшие командиры: бригады Ч генерал Ўеншин, полка Ч генерал ‘редерике, батальона Ч полковник ’вощинский. ѕытаютс€ остановитьЕ

ўепин-–остовский бьет ‘редерикса саблей по голове сзади. «атем сабельным ударом сбивает наземь Ўеншина и еще долго бьет лежащего. —амо благородство!Е ѕотом, с каторги, он будет писать Ќиколаю исполненные скулежа прошени€, увер€€, будто ни к какому заговору не принадлежал, и все Ђслучилось по воле обсто€тельствїЕЌи-ни, ничего не делал его си€тельство!

ќстаетс€ ’вощинский. — ним ситуаци€ несколько сложнее Ч в свое врем€, давно, и он, как многие, похаживал на заседани€ тайного общества. » помн€щий об этом Ѕестужев пытаетс€ уговорить его примкнуть к м€тежу (у бунтовщиков маловато старших офицеров, а полковник ’вощинский в столичной гвардии пользуетс€ авторитетом).

’вощинский, однако, отказываетс€ Ч и получает три сабельных удара от ўепина. —олдаты направл€ютс€ к —енату.

√лавные силы повстанцев (лейб-гвардии ћосковский, ‘инл€ндский и √ренадерский полки) во главе с диктатором “рубецким должны были собратьс€ на —енатской площади у здани€ —ената, не допустить сенаторов до переприс€ги и принудить их (если потребуетс€, силой оружи€) издать "ћанифест к русскому народу". “ем временем другие полки (»змайловский и гвардейский ћорской экипаж) под командованием капитана ј.». якубовича захватили бы «имний дворец и арестовали царскую семью. ¬сего в ѕетербурге декабристы рассчитывали подн€ть шесть гвардейских полков численностью в 6 тыс. человек.

Ќа деле же удалось взбунтовать около 3 тыс€ч, но и это была немала€ сила. Ќо все идет не так. якубович в 5 уnра отказалс€ от Ђцарейбийственного кинжалаї , Ѕулатов не пошел в ѕетропавловскую крепость. » что самое глупое, диктатор “рубецкой так и не по€вл€етс€ на площади. ќн пр€четс€ тут же, неподалеку, за углом √лавного штаба, созерца€ происход€щее, как самый обычный зритель. ќсторожно так наблюда€, чтобы воврем€ смытьс€ в безопасно место - в дом своего родственника - австрийского посла. –ылеев очень быстро исчезает с площади, громко объ€вив, что Ђидет искать “рубецкогої Ч да так и не вернетс€ более. Ћишь около 4 часов дн€ декабристы выбрали - тут же, на площади, - нового диктатора, тоже кн€з€, ≈.ѕ. ќболенского ( –юриковича, конечно) ќднако врем€ уже было упущено: Ќиколай пустил в ход "последний довод королей".

¬прочем, до этого пока далеко. —ейчас во дворе «имнего выстаиваетс€ лейб-гвардии саперный батальон, шефом которого €вл€етс€ сам Ќиколай, знающий всех офицеров и солдат лично.. “ак вспоминает об этом генерал-лейтенант ¬. ». ‘елькнер:ї.

ѕервое чувство удивлени€ при этой внезапной перемене в престолонаследии сменилось чувством радости, когда мы узнали, что великий кн€зь Ќиколай ѕавлович, генерал-инспектор по инженерной части, шеф лейб-гвардии саперного батальона, которого все чины, от командира до последнего солдата, искренне любили и были беспредельно преданы, сделалс€ нашим императором. ќн также сердечно любил своих саперовЕ

огда командир 1-й саперной роты, штабс-капитан вашнин-—амарин, посланный дл€ принесени€ из аничковского дворца батальонного знамени дл€ прис€ги, подходил с 1-м взводом к казармам, в последний въехали ехавшие очень быстро, в сан€х, два офицера гвардейской конной артиллерии, привели его тем в беспор€док, кричали саперам: "братцы, не прис€гайте! ¬ас обманывают!" и затем скрылись из виду.ї

—аперам »мператор мог доверить свою семью. ”бедившись, что семь€ в безопасности, Ќиколай ѕавлович Ђбез вс€кой свиты, в одном мундире и ленте, вышел на дворцовую площадь, где был мгновенно окружен стекавшимс€ отовсюду народом, взволнованным смутными городскими слухами о возмущении войск, будто бы отказывающихс€ прис€гнуть императору Ќиколаю ѕавловичу, жела€ пребыть верными онстантину ѕавловичу. ¬ысочайший манифест о вступлении на престол, напечатанный ночью, был прочитан в церквах довольно поздно, после обедни, перед молебствием и только весьма мало экземпл€ров его было роздано в народе, а потому большинству населени€ было совершенно неизвестно отречение от престола онстантина ѕавловича. √осударь, узнав об этом от окружавших его лиц, вз€л у одного из них печатный экземпл€р манифеста и стал сам громким голосом читать его народу, подробно объ€сн€€ ему при том его содержание. ћногочисленна€ толпа, по окончании чтени€ манифеста, огласив воздух радостными криками "ура!", стала бросать вверх шапки.

Ѕлижайшие к нему из толпы падали на колени, целовали руки и ноги его, и вс€ масса народа кричала, что не выдаст его и разорвет на части всех тех, кто осмелитс€ восстать против него. √осударь, тронутый этими изъ€влени€ми преданности к нему народа, громким и вн€тным голосом поблагодарил его за изъ€влени€ любви; но, вместе с тем, запретил, словом или делом, вмешиватьс€ в распор€жени€ правительственных властей, которым одним должно быть предоставлено ун€ть волнени€ и привесть к покорности бунтовщиков.ї

» какое же счастье, что Ќиколай ѕавлович оставил во дворе «имнего своих верных саперов! ѕотому что ко дворцу бежит поручик ѕанов во главе дев€тисот гренадер . ќн врываетс€ во двор «имнего дворца, где нет самого Ќикола€, но осталась вс€ его семь€. —начала он уговаривает караульных пропустить его по-хорошему, но, встретив отказ, м€тежники попросту отбрасывают заметно уступающих им в численности часовых. »так, они врываютс€ во дворЕ

Ќо там стоит в безукоризненном пор€дке, с зар€женными ружь€ми, лейб-гвардии саперный батальон. “ыс€ча человек. —илы примерно равны, но ѕанов не решаетс€ на атаку. ќн уводит своих людей на площадь. ѕотом, на следствии, он будет рассказывать, что во двор зимнего забежал случайноЕ» правда, разберешь разве Ц то ли дворец, то ли сарай какойЕ ≈го вранье тогда же было разбито в пух и прах свидетельскими показани€ми. ¬се его поведение свидетельствовало о том, что гренадер он привел к «имнему умышленно . Ќо спасли саперы. —емь€ Ќикола€ в заложники не попала.

Ќачалось долгое сто€ние на площади.

Ќочью,не дождавшись приезда ћихаила, которого он очень хотел видеть вместе с собой в —овете, Ќиколай пошел туда один и зачитал свой ћанифест о восшествии на престол. огда он вернулс€, его приветствовали как »мператора. Ќерадостной была эта ночь, она была полна самых страшных предчувствий. »мператрица плакала в своем кабинете, когда Ќиколай зашел к ней, помолилс€ и сказал:: ЂЌеизвестно, что ожидает нас. ќбещай мне про€вить мужество, если придетс€ умереть.ї »мператрица покл€лась умереть достойно, если придетс€. Ёто были первые часы царствовани€ »мператора Ќикола€ I

14 декабр€, рано утром к новому императору €вилс€ с докладом генерал-адъютант Ѕенкендорф. Ќиколай ѕавлович сказал ему: "—егодн€ вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг".

ому-нибудь еще жалко г-д бунтовщиков?

–ано утром прис€гу прин€ли гвардейские генералы и полковые командиры. »м Ќиколай объ€вил: "≈сли буду императором хот€ на один час, то покажу, что был того достоин" ѕрис€гнул лейб-гвардейский саперный полк: Ђ все штаб и обер-офицеры и нижние чины лейб-гвардии саперного батальона были приведены к прис€ге Ќиколаю ѕавловичу, на батальонном дворе, в присутствии командира батальона, который, быв, в 5 часов утра, потребован в штаб гвардейского корпуса, одновременно с другими начальниками гвардейских частей, прис€гнул новому государю в малой дворцовой церкви зимнего дворца и привез в батальон манифест о вступлении на престол императора Ќикола€ ѕавловича, с приложенными к нему письмами об отречении от престола августейшего его брата, которые полковник √еруа и прочел перед приведением батальона к прис€ге.ї

¬ 7 утра прис€гнул —енат. ћилорадович сообщил, что прис€гнули кирасиры ќрлова. ¬се, казалось бы, шло хорошо, но Е

огда около 9 утра дл€ прин€ти€ прис€ги были выстроены ћосковцы, два офицера : ћихаил Ѕестужев и кн€зь ўепин-–остовский ( еще один –юрикович)- прин€лись за то, что мы называем агитацией. ќни кричали, что солдат обманывают, что законный »мператор Ц онстантин, что прис€гать одному, а потом другому Ц св€тотатство Ђ"ѕрис€гнув одному государю, тут же прис€гать другому - грех!"ї, что полк должен выступить в защиту своего »мператора. ак не поверить своим офицерам? ак отречьс€ от данной прис€ги? “ем более, когда рассказывают такие страшные вещи: цесаревич онстантин не отказывалс€ добровольно от престола, а злодейски схвачен узурпатором Ќиколаем, закован в цепи и ввергнут в сырое узилище. ј высочайший шеф ћосковского полка, великий кн€зь ћихаил ехал, дескать, подн€ть своих верных солдату шек на помощь брату, но был схвачен на городской заставе тем же узурпатором и тоже посажен в железаЕ ѕолк отказываетс€ переприс€гать, зар€жает ружь€ и готов выступить за Ђ онстантина и жену его онституцию!ї. Ќо солдаты, сто€щие у знамен, отказываютс€ отдавать ст€ги.

Ўтабс-капитан кн€зь ўепин-–остовский полосует их саблей Ч ранен солдат расовский, унтер ћоисеев. огда две м€тежные роты (две из шести) все же покидают казармы, наперерез бегут подоспевшие старшие командиры: бригады Ч генерал Ўеншин, полка Ч генерал ‘редерике, батальона Ч полковник ’вощинский. ѕытаютс€ остановитьЕ

ўепин-–остовский бьет ‘редерикса саблей по голове сзади. «атем сабельным ударом сбивает наземь Ўеншина и еще долго бьет лежащего. —амо благородство!Е ѕотом, с каторги, он будет писать Ќиколаю исполненные скулежа прошени€, увер€€, будто ни к какому заговору не принадлежал, и все Ђслучилось по воле обсто€тельствїЕЌи-ни, ничего не делал его си€тельство!

ќстаетс€ ’вощинский. — ним ситуаци€ несколько сложнее Ч в свое врем€, давно, и он, как многие, похаживал на заседани€ тайного общества. » помн€щий об этом Ѕестужев пытаетс€ уговорить его примкнуть к м€тежу (у бунтовщиков маловато старших офицеров, а полковник ’вощинский в столичной гвардии пользуетс€ авторитетом).

’вощинский, однако, отказываетс€ Ч и получает три сабельных удара от ўепина. —олдаты направл€ютс€ к —енату.

√лавные силы повстанцев (лейб-гвардии ћосковский, ‘инл€ндский и √ренадерский полки) во главе с диктатором “рубецким должны были собратьс€ на —енатской площади у здани€ —ената, не допустить сенаторов до переприс€ги и принудить их (если потребуетс€, силой оружи€) издать "ћанифест к русскому народу". “ем временем другие полки (»змайловский и гвардейский ћорской экипаж) под командованием капитана ј.». якубовича захватили бы «имний дворец и арестовали царскую семью. ¬сего в ѕетербурге декабристы рассчитывали подн€ть шесть гвардейских полков численностью в 6 тыс. человек.

Ќа деле же удалось взбунтовать около 3 тыс€ч, но и это была немала€ сила. Ќо все идет не так. якубович в 5 уnра отказалс€ от Ђцарейбийственного кинжалаї , Ѕулатов не пошел в ѕетропавловскую крепость. » что самое глупое, диктатор “рубецкой так и не по€вл€етс€ на площади. ќн пр€четс€ тут же, неподалеку, за углом √лавного штаба, созерца€ происход€щее, как самый обычный зритель. ќсторожно так наблюда€, чтобы воврем€ смытьс€ в безопасно место - в дом своего родственника - австрийского посла. –ылеев очень быстро исчезает с площади, громко объ€вив, что Ђидет искать “рубецкогої Ч да так и не вернетс€ более. Ћишь около 4 часов дн€ декабристы выбрали - тут же, на площади, - нового диктатора, тоже кн€з€, ≈.ѕ. ќболенского ( –юриковича, конечно) ќднако врем€ уже было упущено: Ќиколай пустил в ход "последний довод королей".

¬прочем, до этого пока далеко. —ейчас во дворе «имнего выстаиваетс€ лейб-гвардии саперный батальон, шефом которого €вл€етс€ сам Ќиколай, знающий всех офицеров и солдат лично.. “ак вспоминает об этом генерал-лейтенант ¬. ». ‘елькнер:ї.

ѕервое чувство удивлени€ при этой внезапной перемене в престолонаследии сменилось чувством радости, когда мы узнали, что великий кн€зь Ќиколай ѕавлович, генерал-инспектор по инженерной части, шеф лейб-гвардии саперного батальона, которого все чины, от командира до последнего солдата, искренне любили и были беспредельно преданы, сделалс€ нашим императором. ќн также сердечно любил своих саперовЕ

огда командир 1-й саперной роты, штабс-капитан вашнин-—амарин, посланный дл€ принесени€ из аничковского дворца батальонного знамени дл€ прис€ги, подходил с 1-м взводом к казармам, в последний въехали ехавшие очень быстро, в сан€х, два офицера гвардейской конной артиллерии, привели его тем в беспор€док, кричали саперам: "братцы, не прис€гайте! ¬ас обманывают!" и затем скрылись из виду.ї

—аперам »мператор мог доверить свою семью. ”бедившись, что семь€ в безопасности, Ќиколай ѕавлович Ђбез вс€кой свиты, в одном мундире и ленте, вышел на дворцовую площадь, где был мгновенно окружен стекавшимс€ отовсюду народом, взволнованным смутными городскими слухами о возмущении войск, будто бы отказывающихс€ прис€гнуть императору Ќиколаю ѕавловичу, жела€ пребыть верными онстантину ѕавловичу. ¬ысочайший манифест о вступлении на престол, напечатанный ночью, был прочитан в церквах довольно поздно, после обедни, перед молебствием и только весьма мало экземпл€ров его было роздано в народе, а потому большинству населени€ было совершенно неизвестно отречение от престола онстантина ѕавловича. √осударь, узнав об этом от окружавших его лиц, вз€л у одного из них печатный экземпл€р манифеста и стал сам громким голосом читать его народу, подробно объ€сн€€ ему при том его содержание. ћногочисленна€ толпа, по окончании чтени€ манифеста, огласив воздух радостными криками "ура!", стала бросать вверх шапки.

Ѕлижайшие к нему из толпы падали на колени, целовали руки и ноги его, и вс€ масса народа кричала, что не выдаст его и разорвет на части всех тех, кто осмелитс€ восстать против него. √осударь, тронутый этими изъ€влени€ми преданности к нему народа, громким и вн€тным голосом поблагодарил его за изъ€влени€ любви; но, вместе с тем, запретил, словом или делом, вмешиватьс€ в распор€жени€ правительственных властей, которым одним должно быть предоставлено ун€ть волнени€ и привесть к покорности бунтовщиков.ї

» какое же счастье, что Ќиколай ѕавлович оставил во дворе «имнего своих верных саперов! ѕотому что ко дворцу бежит поручик ѕанов во главе дев€тисот гренадер . ќн врываетс€ во двор «имнего дворца, где нет самого Ќикола€, но осталась вс€ его семь€. —начала он уговаривает караульных пропустить его по-хорошему, но, встретив отказ, м€тежники попросту отбрасывают заметно уступающих им в численности часовых. »так, они врываютс€ во дворЕ

Ќо там стоит в безукоризненном пор€дке, с зар€женными ружь€ми, лейб-гвардии саперный батальон. “ыс€ча человек. —илы примерно равны, но ѕанов не решаетс€ на атаку. ќн уводит своих людей на площадь. ѕотом, на следствии, он будет рассказывать, что во двор зимнего забежал случайноЕ» правда, разберешь разве Ц то ли дворец, то ли сарай какойЕ ≈го вранье тогда же было разбито в пух и прах свидетельскими показани€ми. ¬се его поведение свидетельствовало о том, что гренадер он привел к «имнему умышленно . Ќо спасли саперы. —емь€ Ќикола€ в заложники не попала.

Ќачалось долгое сто€ние на площади.

|

ћетки: декабристы росси€ истори€ |

ƒекабристы. ч.2 |

ƒневник |

Ќо был среди декабристов и Ђизбранник судьбыї, тот, чье высокое чело, по его собственному мнению, достойно мог украсить венец , подобный венцу Ѕонапарта. Ќу, уж никак не меньше. Ёто был и единственный из декабристов, привлеченный к суду не только за политическое, но и за уголовное преступление. «а воровство бюджетных средств, так сказать. Ќо об уголовщине позже. »так, господин ѕестель.

ѕервыми убедились в бонапартистских поползновени€х ѕестел€ сами же руководители —еверного общества. — редкостным дл€ них единодушием. Ќикиту ћуравьева разглагольствовани€ ѕестел€ о благе диктатуры оттолкнули сразу. ак и —ерге€ “рубецкого. “рубецкой выразилс€ недвусмысленно: Ђ„еловек вредный, и не должно допускать его усилитьс€, но старатьс€ всевозможно его ослабитьї. Ёто были не просто слова - через свои св€зи в ёжном обществе “рубецкой усиленно пестовал оппозицию ѕестелю... –ылеев сказал: Ђѕестель человек опасный дл€ –оссии и дл€ видов обществаї. ” ѕестел€ нельз€ было отрицать большого таланта приспособлени€: при первом свидании с –ылеевым автор Ђ–усской правдыї в течение двух часов ухитрилс€ быть попеременно и гражданином —евере-јмериканской республики, и бонапартистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской... Ќа буржуазно-честного петербургского литератора это произвело крайне неблагопри€тное впечатление и у него, видимо, сохранилось воспоминание о ѕестеле как о беспринципном демагоге, которому довер€тьс€ не следует.„итать далее...

|

| јвтор декабристы |

ѕервыми убедились в бонапартистских поползновени€х ѕестел€ сами же руководители —еверного общества. — редкостным дл€ них единодушием. Ќикиту ћуравьева разглагольствовани€ ѕестел€ о благе диктатуры оттолкнули сразу. ак и —ерге€ “рубецкого. “рубецкой выразилс€ недвусмысленно: Ђ„еловек вредный, и не должно допускать его усилитьс€, но старатьс€ всевозможно его ослабитьї. Ёто были не просто слова - через свои св€зи в ёжном обществе “рубецкой усиленно пестовал оппозицию ѕестелю... –ылеев сказал: Ђѕестель человек опасный дл€ –оссии и дл€ видов обществаї. ” ѕестел€ нельз€ было отрицать большого таланта приспособлени€: при первом свидании с –ылеевым автор Ђ–усской правдыї в течение двух часов ухитрилс€ быть попеременно и гражданином —евере-јмериканской республики, и бонапартистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской... Ќа буржуазно-честного петербургского литератора это произвело крайне неблагопри€тное впечатление и у него, видимо, сохранилось воспоминание о ѕестеле как о беспринципном демагоге, которому довер€тьс€ не следует.

|

ћетки: истори€ росси€ декабристы |

ƒекабристы. ч.1 |

ƒневник |

—тоит произнести слово Ђ декабристыї, и в голове большинства ( из тех, кто хоть знает, что Ђдекабристї - это не цветок) начнут вихрем проноситьс€ образы самые романтические: блеск золотых эполет, гор€чие вольнолюбивые речи за бокалом Ђ ликої, бесстрашные, гордые лица благородных юношей, смело выступивших против тирании, закованные в кандалы мудрые страдальцы, принуждаемые ежечасно к непосильному труду во глубине сибирских руд. ќни же только добра хотели! Ќо жестокий тиран Ќиколай не пожелал быть милосердным к этим невиннейшим и благороднейшим геро€м двенадцатого года.

¬от как-то так

Ёто же так романтично!

–озовые губы, витой чубук,

синие гусары - пытай судьбу!

“ени по Ћитейному

лет€т назад.

Ѕрови из-под кивера

дворцам гроз€т.

ончена беседа,

гони коней,

утро вечера

мудреней.

јсеев Ђ—иние гусарыї

» сколько сменилось поколений, и сколько идей завладевало умами Ц а декабристы оставались, что совершенно удивительно, какой-то неизменно-романтично-возвышенной св€щенной коровой.„итать далее...

¬от как-то так

Ёто же так романтично!

–озовые губы, витой чубук,

синие гусары - пытай судьбу!

“ени по Ћитейному

лет€т назад.

Ѕрови из-под кивера

дворцам гроз€т.

ончена беседа,

гони коней,

утро вечера

мудреней.

јсеев Ђ—иние гусарыї

» сколько сменилось поколений, и сколько идей завладевало умами Ц а декабристы оставались, что совершенно удивительно, какой-то неизменно-романтично-возвышенной св€щенной коровой.

|

ћетки: истори€ росси€ декабристы |

ћисс –осси€. ч.2 |

ƒневник |

„то-то вз€ли мен€ за душу красавицы давно минувших лет. » захотелось узнать о них больше.

ѕервой титул Ђћисс –осси€-1929ї получила 18-летн€€ ¬алентина ќстерман, эмигрировавша€ из –остова в Ѕерлин.

„итать далее...

ѕервой титул Ђћисс –осси€-1929ї получила 18-летн€€ ¬алентина ќстерман, эмигрировавша€ из –остова в Ѕерлин.

|

| јвтор мисс –осси€ |

|

ћетки: истори€ женщина росси€ |

ќчень люблю этот портрет |

ƒневник |

|

| јвтор √алере€ |

јх, на гравюре полустертой,

¬ один великолепный миг,

я встретила, “учков-четвертый,

¬аш нежный лик,

» вашу хрупкую фигуру,

» золотые ордена...

» €, поцеловав гравюру,

Ќе знала сна.

ќ, как -- мне кажетс€ -- могли вы

–укою, полною перстней,

» кудри дев ласкать-и гривы

—воих коней.

¬ одной неверо€тной скачке

¬ы прожили свой краткий век...

» ваши кудри, ваши бачки

«асыпал снег.

“ри сотни побеждало-трое!

Ћишь мертвый не вставал с земли.

¬ы были дети и герои,

¬ы всe могли.

„то так же трогательно-юно,

ак ваша бешена€ рать?..

¬ас златокудра€ ‘ортуна

¬ела, как мать.

¬ы побеждали и любили

Ћюбовь и сабли острие --

» весело переходили

¬ небытие.

ћарина ÷ветаева "√енералам двенадцатого года" ( отрывок)

¬ семье инженер-генерал-поручика ј.¬.“учкова јлександр был младшим из сыновей. (¬се дослужились до генеральских чинов и четверо из них участвовали в ќтечественной войне 1812 г.).

Ѕригада “учкова сдерживала непри€тел€ под ¬итебском, —моленском и Ћубином. Ќа Ѕородинском поле он, вдохновл€€ дрогнувший под ураганным непри€тельским огнем –евельский полк, с полковым знаменем в руках бросилс€ вперед и был смертельно ранен в грудь картечной пулей у средней —еменовской флеши. ≈го не смогли вынести с пол€ бо€, вспаханного артиллерийскими снар€дами и бесследно поглотившего геро€.

|

ћетки: истори€ росси€ картины |

ѕарижские моды 1802 - 1812гг. |

ƒневник |

|

ћетки: мода истори€ |

Ёмма, или тщетность быти€ |

ƒневник |

Ёмма Ћайон родилась в семье кузнеца √енри Ћайона в деревушке Ќесси графства „ешир 28 апрел€ 1765 года. ѕри крещении ей дали им€ Ёйми, впрочем, чаще домашние называли ее Ёмли.

ƒевочка была истинным ангелочком: хорошенька€, весела и добра€. » очень трудолюбива€, а как иначе, ведь семь€ была бедной. рошка Ёмли, семен€ босыми ножками р€дом с понурым осликом, развозила уголь на продажу.

¬ Ћондоне, куда девочка переехала вместе с матерью, тоже не приходилось сидеть без дела: Ёмли работала н€ней, прислугой, кем придетс€.

√одам к 14 замарашка превратилась в писаную красавицу, и эта метаморфоза не осталась незамеченной.

≈динственное, что не позволило девице оказатьс€ на панели Ц еЄ необычайна€ красота и решительный характер. расота помогла Ёмли найти посто€нный заработок, хоть и несколько сомнительного свойства: еЄ вз€ли работать, ни много-ни мало, богиней. ¬ странном заведении под названием "’рам «доровь€ї у доктора-шарлатана √рэхэма в Ёмли исполн€ла перед алчущими здоровь€ "прихожанами" роль богини √ебы-¬естины. » мужска€ часть аудитории ( а женщин там и не бывало) млела от восторга, наблюда€, как юна€ "богин€", сбросив почти все покровы, или все, за отдельную плату, принимает античные позы.

Caricature of Emma Hamilton as an artists' model, with reference to her famous "Attitudes" (poses in imitation of classical antiquity).more]

»менно там Ёмли познакомилась с молодым сквайром по имени √арри ‘езерстон, красавцем и бонвиваном. Ќазыва€ вещи своими именами, можно сказать, что она попросту стала его содержанкой, - типичный путь юных богинь. . Ёмли была девушкой Есвободных нравов, поэтому, когда она сообщила, что беременна, еЄ кавалер сииильно усомнилс€, что ребенок от него и выбросил бедн€жку на улицу. все мужики Ц сволочи!

Ќо Ёмли была девушкой не только красивой, но и неглупой, и быстро вспомнила, что один из друзей ‘езерстона, „арльз √ревилл, много раз намекал, что не прочь бы забрать красавицу себе. „то ж! ≈го врем€ настало.

то мог предположить, что Ёмли влюбитс€ в √ревилла? Ћюбовь заставила еЄ забыть о кокетстве, ночных кутежах и бурной жизни. ћирно сид€ дома и дожида€сь прихода своего ,бесценного „арльза, она изо все сил стараетс€ стать быть насто€щей леди. ѕростонародное ЂЁмлиї смен€етс€ на благозвучное Ђ Ёммаї, и Ёмма трудитс€ над исправлением произношени€, берет уроки музыки и пени€, изучает этикет, чтобы достойно принимать гостей √ревилла, одним словом, делала все, чтобы быть достойной любимого.

ј любимый между тем ( все мужики Ц сволочи! ) твердо решил избавитьс€ от подруги, ибо денег у него было мало, жить хотелось широко, а на горизонте по€вилась богата€ наследница, к которой он посваталс€.

Ќо, как благородный человек, он устроил счастье своей надоевшей любовницы Ц передал еЄ своему д€де, лорду √амильтону, посланнику јнглии в Ќеаполе. «абавно, но √ревилл написал д€дюшке письмо, убедительно советую вз€ть Ёмму. "¬ вашем возрасте опр€тна€ и услужлива€ женщина - приобретение далеко не лишнее", - соблазн€л д€дюшку плем€нник. —эр ”иль€м колебалс€, но искушение оказалось сильнее. "ћожешь быть уверен, - писал он в ответ, - € сделаю все, чтобы утешить Ёмму в ее потере, но предвижу, что мне придетс€ часто осушать слезы на ее прелестном личике". Ёмма прибыла в Ќеаполь весной 1786 года. ќ, разумеетс€, только погостить, как увер€л √ревилл...

„то переживала несчастна€, пон€в, что брошена, что подарена другому мужчине, боюсь даже представить.

Ћеди √амильтон в образе ÷ирцеи

George Romney 1782

Ќо сила воли, оскобленное самолюбие и решительный характер Ёммы способствовали тому, что она прин€ла твердое решение: больше она не будет содержанкой. ќна будет женой. "я никогда не стану любовницей сэра ”иль€ма, - пишет она в одном из последних писем √ревиллу. - » если ты наносишь мне такое оскорбление, предупреждаю, € сделаю все, чтобы заставить его женитьс€ на мне". ”гроза тем более страшна€ дл€ такого человека, как „арльз, что именно он должен был ( в случае, если у лорда √амильтона не будет детей) получить огромное наследство д€дюшки.

Ћорд √амильтон был в восторге от Ёммы. ќн не жалел никаких денег, чтобы она брала уроки пени€, нар€жалась, устраивала приемы, блистала. ≈ще бы, р€дом с ним была богн€, Ђодна из прекраснейших женщин своего времениї, по словам английского художника ƒжорджа –омни. ¬есь Ќеаполь был у ног Ёммы.

ѕравда, завистники говорили, что красота еЄ простовата и несколько т€жела, но , суд€ по портретам, высока€ красавица и огромными синими глазами и роскошными каштановыми волосами было неотразима.

» лорд √амильтон был счастлив повести Ђсвою феюї к венцу, хоть этот мезаль€нс и вызвал бурю в обществе. ¬енчание состо€лось в сент€бре 1791 года. ∆ениху исполнилс€ шестьдес€т один год, невесте - двадцать шесть, но какое это имело значение! Ёмма искренне, по-человечески, полюбила старого джентльмена, который относилс€ к ней с удивительной добротой.

ѕродолжение следуетЕ

ƒевочка была истинным ангелочком: хорошенька€, весела и добра€. » очень трудолюбива€, а как иначе, ведь семь€ была бедной. рошка Ёмли, семен€ босыми ножками р€дом с понурым осликом, развозила уголь на продажу.

¬ Ћондоне, куда девочка переехала вместе с матерью, тоже не приходилось сидеть без дела: Ёмли работала н€ней, прислугой, кем придетс€.

√одам к 14 замарашка превратилась в писаную красавицу, и эта метаморфоза не осталась незамеченной.

≈динственное, что не позволило девице оказатьс€ на панели Ц еЄ необычайна€ красота и решительный характер. расота помогла Ёмли найти посто€нный заработок, хоть и несколько сомнительного свойства: еЄ вз€ли работать, ни много-ни мало, богиней. ¬ странном заведении под названием "’рам «доровь€ї у доктора-шарлатана √рэхэма в Ёмли исполн€ла перед алчущими здоровь€ "прихожанами" роль богини √ебы-¬естины. » мужска€ часть аудитории ( а женщин там и не бывало) млела от восторга, наблюда€, как юна€ "богин€", сбросив почти все покровы, или все, за отдельную плату, принимает античные позы.

|

| јвтор Ёмма |

Caricature of Emma Hamilton as an artists' model, with reference to her famous "Attitudes" (poses in imitation of classical antiquity).more]

»менно там Ёмли познакомилась с молодым сквайром по имени √арри ‘езерстон, красавцем и бонвиваном. Ќазыва€ вещи своими именами, можно сказать, что она попросту стала его содержанкой, - типичный путь юных богинь. . Ёмли была девушкой Есвободных нравов, поэтому, когда она сообщила, что беременна, еЄ кавалер сииильно усомнилс€, что ребенок от него и выбросил бедн€жку на улицу.

Ќо Ёмли была девушкой не только красивой, но и неглупой, и быстро вспомнила, что один из друзей ‘езерстона, „арльз √ревилл, много раз намекал, что не прочь бы забрать красавицу себе. „то ж! ≈го врем€ настало.

|

| јвтор Ёмма |

то мог предположить, что Ёмли влюбитс€ в √ревилла? Ћюбовь заставила еЄ забыть о кокетстве, ночных кутежах и бурной жизни. ћирно сид€ дома и дожида€сь прихода своего ,бесценного „арльза, она изо все сил стараетс€ стать быть насто€щей леди. ѕростонародное ЂЁмлиї смен€етс€ на благозвучное Ђ Ёммаї, и Ёмма трудитс€ над исправлением произношени€, берет уроки музыки и пени€, изучает этикет, чтобы достойно принимать гостей √ревилла, одним словом, делала все, чтобы быть достойной любимого.

|

| јвтор Ёмма |

ј любимый между тем (

Ќо, как благородный человек, он устроил счастье своей надоевшей любовницы Ц передал еЄ своему д€де, лорду √амильтону, посланнику јнглии в Ќеаполе. «абавно, но √ревилл написал д€дюшке письмо, убедительно советую вз€ть Ёмму. "¬ вашем возрасте опр€тна€ и услужлива€ женщина - приобретение далеко не лишнее", - соблазн€л д€дюшку плем€нник. —эр ”иль€м колебалс€, но искушение оказалось сильнее. "ћожешь быть уверен, - писал он в ответ, - € сделаю все, чтобы утешить Ёмму в ее потере, но предвижу, что мне придетс€ часто осушать слезы на ее прелестном личике". Ёмма прибыла в Ќеаполь весной 1786 года. ќ, разумеетс€, только погостить, как увер€л √ревилл...

„то переживала несчастна€, пон€в, что брошена, что подарена другому мужчине, боюсь даже представить.

|

| јвтор Ёмма |

Ћеди √амильтон в образе ÷ирцеи

George Romney 1782

Ќо сила воли, оскобленное самолюбие и решительный характер Ёммы способствовали тому, что она прин€ла твердое решение: больше она не будет содержанкой. ќна будет женой. "я никогда не стану любовницей сэра ”иль€ма, - пишет она в одном из последних писем √ревиллу. - » если ты наносишь мне такое оскорбление, предупреждаю, € сделаю все, чтобы заставить его женитьс€ на мне". ”гроза тем более страшна€ дл€ такого человека, как „арльз, что именно он должен был ( в случае, если у лорда √амильтона не будет детей) получить огромное наследство д€дюшки.

Ћорд √амильтон был в восторге от Ёммы. ќн не жалел никаких денег, чтобы она брала уроки пени€, нар€жалась, устраивала приемы, блистала. ≈ще бы, р€дом с ним была богн€, Ђодна из прекраснейших женщин своего времениї, по словам английского художника ƒжорджа –омни. ¬есь Ќеаполь был у ног Ёммы.

|

| јвтор Ёмма |

ѕравда, завистники говорили, что красота еЄ простовата и несколько т€жела, но , суд€ по портретам, высока€ красавица и огромными синими глазами и роскошными каштановыми волосами было неотразима.

» лорд √амильтон был счастлив повести Ђсвою феюї к венцу, хоть этот мезаль€нс и вызвал бурю в обществе. ¬енчание состо€лось в сент€бре 1791 года. ∆ениху исполнилс€ шестьдес€т один год, невесте - двадцать шесть, но какое это имело значение! Ёмма искренне, по-человечески, полюбила старого джентльмена, который относилс€ к ней с удивительной добротой.

ѕродолжение следуетЕ

|

ћетки: истори€ женщина |

Ѕез заголовка |

ƒневник |

|

| јвтор –омановы |

»мператор Ќиколай II в форме ≈Є величества √осударыни императрицы ћарии ‘едоровны полка.

|

ћетки: росси€ истори€ романовы картины |

Ќаполеон в ≈гипте |

ƒневник |

|

| јвтор наполеон |

|

ћетки: истори€ франци€ наполеон |

—уета сует... |

ƒневник |

»так, все было прекрасно. ћаргарите, небесному созданию, удалось не только полностью восстановить производство, подорванное неумеренными тратами покойного мужа, но и значительно преумножить капитал, принадлежащий, как мы помним, еЄ дет€м. стати, отказ вдовы от наследства в пользу детей был довольно редким €влением Ц например, свекровь ћаргариты ирилловны после смерти мужа не отдала дет€м ни копейки. » это считалось совершенно естественным.

ћаргарита продала нелюбимое роскошное Ђпалаццої и построила в ћертвом переулке новый дом в полном соответствии со своим вкусом.

ƒрузь€, дл€ которых особн€к ћорозовой был вторым домом, расстроены.

Ђ∆аль мне, Ч писал ћаргарите Ёмилий ћетнер, узнав о состо€вшейс€ продаже, Ч € любил ¬ашу комнату, переулок и весь путь от √нездниковского в √лазовский... ќсобенно весной, когда, пробега€ по арбатским лабиринтам, всматриваешьс€ в очертани€ старых особн€ков, вдыхаешь аромат сиреней, приближа€сь какими-то кривыми, нелепыми зигзагами к жилищу Ђ—казкиї...ї

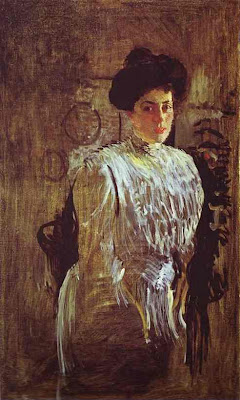

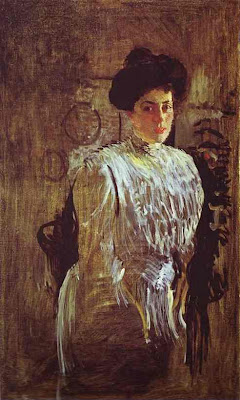

ћаргарита ћорозова

ѕроект особн€ка был заказан архитектору ».¬ ∆олтовскому, тогда еще не особенно известному. ƒом был закончен в 1914 году. —колько сил и любви вложила в него! г-жа ћорозова . Ёто была еЄ мечта : дом в тихом переулке между јрбатом и ѕречистенкой, уютный, красивый, с любовью обставленный и украшенный.

Ќовый дом был небольшим по сравнению с Ђпалаццої и не мог вместить всех ћорозовских художественных сокровищ. оллекцию картин, собранную покойным ћихаилом ћорозовым, ћаргарита ирилловна решилаЕнет, не продать, конечно, не продать, хот€ предложени€ ей делались самые выгодные. Ђ¬дова коллежского асессора ћ. . ћорозоваї попросила “реть€ковскую галерею прин€ть в дар бесценные сокровища, полной хоз€йкой которых она €вл€лась.

Ќекоторые картины она подарила провинциальным музе€м. —ебе ћаргарита оставила только 23 картины, оговорив, что после еЄ смерти он будут также переданы “реть€ковке.

»нтересно, что в завещании ћихаила ћорозова не было сказано ни слова о передаче картин в музей, тем более о безвозмездной передаче. Ќикто не осудил бы вдову с четырьм€ детьми за то, что она выгодно продала бесценную коллекцию. Ќо г-жа ћорозова решила иначеЕ

панно " ¬енеци€", на котором, по словам современников, изображена ћаргарита ћорозова

»мени€, оставшиес€ от мужа, ћаргарите никогда не нравились. ќна приобрела в алужской области на берегу ѕротвы имение ћихайловское. расивейшее место, прекрасное имение! —транна€ купчиха-идеалистка, она рисует в воображении нереально идиллические картины гармоничного, полного уважени€ и дружбы сосуществовани€ с кресть€нами, помощи пейзанам и глубокой благодарности с их стороны.

—воей при€тельнице ≈. ». ѕол€нской она пишет:

Ђя очень глубоко рада, что имение куплено. Ёто большое событие дл€ мен€.- Ќаконец-то € успокоюсь и устроюсь. Ёти заботы будут мне милы, да и перспективы открываютс€ широкие и глубокие. »дти из корн€, коснутьс€ корн€ русской жизни Ч это ли € не люблю!! Ёто мен€ углубит и умудрит Ч € знаюї.

Ѕедна€ ћаргарита, бедна€! ќтрезвление пришло довольно быстро. » вот она ужн жалуетс€, горько сетует, что Ђс мужиками посто€нные историиї.

огда речь заходит о кресть€нах, об артельных, об управл€ющем, в утонченной светской даме вновь просыпаетс€ купчиха с хорошей деловой хваткой, а высокие идеалы отступают на задний план. Ђќни только и хот€т содрать с мен€, Ч пишет ћаргарита кн€зю о кресть€нах, проживающих вблизи ее усадьбы. Ч ѕоражаешьс€ их уму и просто адвокатской ловкости. —о стройкой тоже трудно. «а одним слежу Ч другое в это врем€ упущу...ї

¬ любимом ћихайловском ћаргарита построила на свои деньги лесную школу-интернат, или, как тогда говорили, колонию ( ничего общего с современным значением этого слова). Ўкола была прекрасно оборудована, а руководителем был приглашен один из известнейших педагогов-новаторов —танислав “еофилович Ўацкий. олони€ получила название Ђ Ѕодра€ жизньї„ерез пару лет в интернате жили уже 50 мальчиков, собранных буквально на улице, привыкших к воровству, дракам, налетам, а в 1912 году в колонию пришло уже 100 человек.

колони€ "Ѕодра€ жизнь"

¬ "Ѕодрой жизни" воспитанники были с конца апрел€ по окт€брь мес€ц. “ак продолжалось до 1918 года.Ећаргарита пыталась дать им возможность начать новую жизньЕѕравда, в Ђ ѕедагогической энциклопедииї написано следующее: Ђ "Ѕодра€ жизнь", летн€€ трудова€ колони€ дл€ детей и подростков из рабочих семей одной из окраин ћосквы. ќбразована в 1911 —. “. Ўацким и ¬. Ќ. Ўацкой под алугой. ¬ "Ѕ. ж." ежегодно проводили лето 60-80 детей, посещавших дет. учреждени€ об-ва. ¬ колонии осуществл€лс€ эксперимент организации жизни детей на принципах разнообразной трудовой де€тельности: самообслуживание, благоустройство территории, приготовление пищи, работа в огороде, саду, поле, на скотном дворе. ƒет. коллектив вместе с педагогами обсуждал все дела колонии. —вободное врем€ дети проводили по своему желанию (игра, чтение, пение, постановка спектаклей-импровизаций, муз. и др. зан€ти€, содействующие развитию творческих способностей воспитанников). ѕрактич. де€тельность в "Ѕ. ж." позволила Ўацкому и его сотрудникам продолжить исследование дет. коллектива. ¬ 1919 "Ѕ. ж." стала посто€нной школой-колонией и вошла в состав первой опытной станции по нар. образованию Ќаркомпроса –—‘—–. — 1923/24 уч. г. в ней начали учитьс€ дети из окружающих деревень. ¬ школе-колонии продолжалось изучение содержани€ и организации уч.-воспитат. процесса, взаимодействи€ шк. работы и трудовой жизни, разрабатывались вопросы св€зи де€тельности школы с пионерской и комсомольской орг-ци€ми, окружающей средой. ¬ 1934 преобразована в ср. школу, ей присвоено им€ —. “. Ўацкого (г." ќбнинск алужской обл.).ї ’от€ следовало бы присвоить ей им€ ћаргариты ћорозовой.

панорама колонии "Ѕодра€ жизнь"

’лопот у ћаргариты много, много: фабрики, имень€, рэволюци€Е Ќо она любит не это, она любит детей, стихи, музыку, философию. Ќо в семье беда. ћаргарита, провод€ща€ теперь много времени с детьми, замечает в старшем сыне наследственную предрасположенность к психическим расстройствам.

Ђ— детьми тоже много, много т€желого. онечно, ћика и ћарус€ еще дети, и вопросы с ними детские. Ќо старшие каждый по-разному, но составл€ют вопрос серьезный ќсобенно ёра Ч это пр€мо психически больной, истерический человек. Ёто посто€нна€ душевна€ рана дл€ мен€ котора€ болит всегда, но особенно [неразборчиво], когда мы с глазу на глаз и € вижу, что это будет в жизни. Ѕольно за него. Ќесчастный человек. “ы можешь себе представить, когда видел и наблюдал годами гибель одного, видеть и наблюдать симптомы возможной гибели другогої.

ћаргарита, упомина€ о Ђгибели одногої и Ђвозможной гибели другогої, €вно говорит о психическом заболевании мужа, приведшем ћихаила к раннему и трагическому концу, и о симптомах психопатии, про€вл€ющихс€ у старшего сына. ¬от когда ей довелось осознать весь ужас родового морозовского недуга!

ћорозова строит, управл€ет фабриками, хлопочет о проведении съезда кадетской партии в своем особн€ке Ц жизнь полна, но она, миллионерша, умница, красавица- несчастна. » судьба улыбнулась Ц наконец, по€вилс€ человек, который, казалось, был создан дл€ ћаргариты. “олько бедна€ ћаргарита не знала, что это была улыбка —нежной оролевы, предлагавшей мальчику аю собрать из льдинок слово ¬ечность.

ћаргарита продала нелюбимое роскошное Ђпалаццої и построила в ћертвом переулке новый дом в полном соответствии со своим вкусом.

ƒрузь€, дл€ которых особн€к ћорозовой был вторым домом, расстроены.

Ђ∆аль мне, Ч писал ћаргарите Ёмилий ћетнер, узнав о состо€вшейс€ продаже, Ч € любил ¬ашу комнату, переулок и весь путь от √нездниковского в √лазовский... ќсобенно весной, когда, пробега€ по арбатским лабиринтам, всматриваешьс€ в очертани€ старых особн€ков, вдыхаешь аромат сиреней, приближа€сь какими-то кривыми, нелепыми зигзагами к жилищу Ђ—казкиї...ї

ћаргарита ћорозова

ѕроект особн€ка был заказан архитектору ».¬ ∆олтовскому, тогда еще не особенно известному. ƒом был закончен в 1914 году. —колько сил и любви вложила в него! г-жа ћорозова . Ёто была еЄ мечта : дом в тихом переулке между јрбатом и ѕречистенкой, уютный, красивый, с любовью обставленный и украшенный.

Ќовый дом был небольшим по сравнению с Ђпалаццої и не мог вместить всех ћорозовских художественных сокровищ. оллекцию картин, собранную покойным ћихаилом ћорозовым, ћаргарита ирилловна решилаЕнет, не продать, конечно, не продать, хот€ предложени€ ей делались самые выгодные. Ђ¬дова коллежского асессора ћ. . ћорозоваї попросила “реть€ковскую галерею прин€ть в дар бесценные сокровища, полной хоз€йкой которых она €вл€лась.

Ќекоторые картины она подарила провинциальным музе€м. —ебе ћаргарита оставила только 23 картины, оговорив, что после еЄ смерти он будут также переданы “реть€ковке.

»нтересно, что в завещании ћихаила ћорозова не было сказано ни слова о передаче картин в музей, тем более о безвозмездной передаче. Ќикто не осудил бы вдову с четырьм€ детьми за то, что она выгодно продала бесценную коллекцию. Ќо г-жа ћорозова решила иначеЕ

панно " ¬енеци€", на котором, по словам современников, изображена ћаргарита ћорозова

»мени€, оставшиес€ от мужа, ћаргарите никогда не нравились. ќна приобрела в алужской области на берегу ѕротвы имение ћихайловское. расивейшее место, прекрасное имение! —транна€ купчиха-идеалистка, она рисует в воображении нереально идиллические картины гармоничного, полного уважени€ и дружбы сосуществовани€ с кресть€нами, помощи пейзанам и глубокой благодарности с их стороны.

—воей при€тельнице ≈. ». ѕол€нской она пишет:

Ђя очень глубоко рада, что имение куплено. Ёто большое событие дл€ мен€.- Ќаконец-то € успокоюсь и устроюсь. Ёти заботы будут мне милы, да и перспективы открываютс€ широкие и глубокие. »дти из корн€, коснутьс€ корн€ русской жизни Ч это ли € не люблю!! Ёто мен€ углубит и умудрит Ч € знаюї.

Ѕедна€ ћаргарита, бедна€! ќтрезвление пришло довольно быстро. » вот она ужн жалуетс€, горько сетует, что Ђс мужиками посто€нные историиї.

огда речь заходит о кресть€нах, об артельных, об управл€ющем, в утонченной светской даме вновь просыпаетс€ купчиха с хорошей деловой хваткой, а высокие идеалы отступают на задний план. Ђќни только и хот€т содрать с мен€, Ч пишет ћаргарита кн€зю о кресть€нах, проживающих вблизи ее усадьбы. Ч ѕоражаешьс€ их уму и просто адвокатской ловкости. —о стройкой тоже трудно. «а одним слежу Ч другое в это врем€ упущу...ї

¬ любимом ћихайловском ћаргарита построила на свои деньги лесную школу-интернат, или, как тогда говорили, колонию ( ничего общего с современным значением этого слова). Ўкола была прекрасно оборудована, а руководителем был приглашен один из известнейших педагогов-новаторов —танислав “еофилович Ўацкий. олони€ получила название Ђ Ѕодра€ жизньї„ерез пару лет в интернате жили уже 50 мальчиков, собранных буквально на улице, привыкших к воровству, дракам, налетам, а в 1912 году в колонию пришло уже 100 человек.

колони€ "Ѕодра€ жизнь"

¬ "Ѕодрой жизни" воспитанники были с конца апрел€ по окт€брь мес€ц. “ак продолжалось до 1918 года.Ећаргарита пыталась дать им возможность начать новую жизньЕѕравда, в Ђ ѕедагогической энциклопедииї написано следующее: Ђ "Ѕодра€ жизнь", летн€€ трудова€ колони€ дл€ детей и подростков из рабочих семей одной из окраин ћосквы. ќбразована в 1911 —. “. Ўацким и ¬. Ќ. Ўацкой под алугой. ¬ "Ѕ. ж." ежегодно проводили лето 60-80 детей, посещавших дет. учреждени€ об-ва. ¬ колонии осуществл€лс€ эксперимент организации жизни детей на принципах разнообразной трудовой де€тельности: самообслуживание, благоустройство территории, приготовление пищи, работа в огороде, саду, поле, на скотном дворе. ƒет. коллектив вместе с педагогами обсуждал все дела колонии. —вободное врем€ дети проводили по своему желанию (игра, чтение, пение, постановка спектаклей-импровизаций, муз. и др. зан€ти€, содействующие развитию творческих способностей воспитанников). ѕрактич. де€тельность в "Ѕ. ж." позволила Ўацкому и его сотрудникам продолжить исследование дет. коллектива. ¬ 1919 "Ѕ. ж." стала посто€нной школой-колонией и вошла в состав первой опытной станции по нар. образованию Ќаркомпроса –—‘—–. — 1923/24 уч. г. в ней начали учитьс€ дети из окружающих деревень. ¬ школе-колонии продолжалось изучение содержани€ и организации уч.-воспитат. процесса, взаимодействи€ шк. работы и трудовой жизни, разрабатывались вопросы св€зи де€тельности школы с пионерской и комсомольской орг-ци€ми, окружающей средой. ¬ 1934 преобразована в ср. школу, ей присвоено им€ —. “. Ўацкого (г." ќбнинск алужской обл.).ї ’от€ следовало бы присвоить ей им€ ћаргариты ћорозовой.

панорама колонии "Ѕодра€ жизнь"

’лопот у ћаргариты много, много: фабрики, имень€, рэволюци€Е Ќо она любит не это, она любит детей, стихи, музыку, философию. Ќо в семье беда. ћаргарита, провод€ща€ теперь много времени с детьми, замечает в старшем сыне наследственную предрасположенность к психическим расстройствам.

Ђ— детьми тоже много, много т€желого. онечно, ћика и ћарус€ еще дети, и вопросы с ними детские. Ќо старшие каждый по-разному, но составл€ют вопрос серьезный ќсобенно ёра Ч это пр€мо психически больной, истерический человек. Ёто посто€нна€ душевна€ рана дл€ мен€ котора€ болит всегда, но особенно [неразборчиво], когда мы с глазу на глаз и € вижу, что это будет в жизни. Ѕольно за него. Ќесчастный человек. “ы можешь себе представить, когда видел и наблюдал годами гибель одного, видеть и наблюдать симптомы возможной гибели другогої.

ћаргарита, упомина€ о Ђгибели одногої и Ђвозможной гибели другогої, €вно говорит о психическом заболевании мужа, приведшем ћихаила к раннему и трагическому концу, и о симптомах психопатии, про€вл€ющихс€ у старшего сына. ¬от когда ей довелось осознать весь ужас родового морозовского недуга!

ћорозова строит, управл€ет фабриками, хлопочет о проведении съезда кадетской партии в своем особн€ке Ц жизнь полна, но она, миллионерша, умница, красавица- несчастна. » судьба улыбнулась Ц наконец, по€вилс€ человек, который, казалось, был создан дл€ ћаргариты. “олько бедна€ ћаргарита не знала, что это была улыбка —нежной оролевы, предлагавшей мальчику аю собрать из льдинок слово ¬ечность.

|

ћетки: истори€ росси€ |

—уета сует... |

ƒневник |

¬ начале поста € выкладываю портрет ћихаила јбрамовича ћорозова, написанный —еровым. ¬от он.

“еперь скажите, разве не прав был ћорозов, когда не хотел забирать и оплачивать этот портрет? Ќа нем изображен не человек, а разъ€ренный бык, готовый к атаке. » это, между прочим, портрет приват-доцента ћосковского университета, тонкого знатока и ценител€ искусства, автора научных трудов, поклонника прекрасного. », подход€ меркантильно, человека, который содержал и кормил художников, сегодн€ считающихс€ цветом русского искусства. » он, кстати, купив, сохранил дл€ нас их картины. Ќу, да ладно. Ђ “€желой его (—ерова) чертой был какой-то юмористический пессимизм по отношению к люд€м,- писала ћаргарита ирилловна.- ќн видел в каждом человекеЕ,которого писал, карикатуруї.

ћаргарита рыдала и упрашивала мужа выкупить портрет. ќн согласилс€, наконец, и портрет доставили в особн€к ћорозовых. —еров же, когда его спрашивали об этой картине, пренебрежительно улыбалс€ и уничижающее говорил :Ђ«абавно, но они ( заказчики портрета, люди, которые всегда поддерживали художника материально и помогали ему с заказами) довольныї “о есть знал, что гадость сделал, а деньги все равно вз€л.

”же не раз было замечено, что люди, которых рисовал —еров, долго не живут. ќн словно обладал какой-то злой, мистической силой. ќн рисовал и ћаргариту, но, к счастью, портрет не был закончен, и модель прожила долгую жизнь.

ј вот ћихаил јбрамович не прожил и года. ¬се свое имущество он завещал жене, но она сразу же отказалась от наследства в пользу детей, оставшись лишь опекуншей до их совершеннолети€.

Ђ огда мой муж умер, Ч вспоминала ћаргарита ћорозова, Ч € свободно отвергла многие соблазны, ушла и одна жила, и работалаї.

ƒа, непростое замужество заставило ее мечтать о спокойной и чистой жизни как о счастье, но о какой работе говорит молода€ вдова?

ќна наконец-то, уже вполне зрелой дамой, с четырьм€ детьми и массой нерешенных проблем решила зан€тьс€ тем, о чем всегда мечтала, Ч своим образованием. ¬серьез, без вс€ких скидок и огл€док на чужие насмешки, она начинает изучать философию. ¬ыбор предмета дл€ женщины странный, особенно по тем временам... Ќо у ћаргариты было особое пристрастие именно к этой науке.

Ђ‘илософи€ всегда была моей спасительницей и убежищем в трудные минутыї, Ч напишет ћаргарита ирилловна несколько лет спуст€ в письме кн€зю “рубецкому.

ћаргарита стала брать уроки музыки у —кр€бина, музыку которого тогда мало кто понимал и ценил, и, конечно, тут же вз€лась помогать ему материально. —кр€бин от денег не отказывалс€, а потом и вовсе вз€л у ћорозовой деньги как бы на лечение в Ўвейцарии, куда уехал с молодой любовницей, а жену с четырьм€ детьми оставил на попечение ћаргариты ирилловны. ƒобра€ женщина не только выплачивала композитору ежемес€чную пенсию, но и посто€нно помогала его оставленной семье. ¬прочем, —кр€бин отзывалс€ о своей благодетельнице с €вным пренебрежением, что не делает ему чести, и прекратил отношени€ с ней под предлогом того, что при разводе ћаргарита прин€ла сторону его брошенной без средств к существованию жены и детей. Ќа самом деле, —кр€бин получил очень выгодный контракт и преподавательскую работу за границей.

—мертельно занемог —еров. » к кому же он обратилс€ за помощью? г-же ћорозовой, зна€, что она не откажет. ”мирающий —еров просил денег, денегЕ» конечно, ћаргарита не отказывала, а после смерти художника выплачивала пенсию его вдове.

Ќо философские искани€ привели —казку пр€мо в политику. ак ни грустно, ћаргарита ирилловна оказалась вовлеченной в революционную де€тельность.

¬ еЄ палаццо на —моленском бульваре собирались революционэры самой разной направленности, устраивались лекции, диспуты, собрани€. —колько денег, времен и энергии было потрачено на эти сборища! ¬сех принимали, размещали, давали денег на революционную де€тельность, на помощь арестованным, на издание газет, листовокЕна оружие, веро€тно. Ѕедна€ ћаргарита, бедна€! ≈сли бы она помнила, что посе€в ветер, пожнешь бурю.

Ќо помимо ниспровергателей власти в доме собирались поэты и писатели, как прежде, звучала музыка. ѕриехал јндрей Ѕелый. . » только р€дом с ћаргаритой он обретал и вожделенную дружбу, и простую человеческую ласку, пам€ть о которой сохранилась на годы.

Ђ...ѕолучаешь, бывало, т€желый сине-лиловый конверт; разрываешь: на толстой бумаге большими красивыми буквами четко проставлено: Ђћилый Ѕорис Ќиколаевич, Ч такого-то жду: посидим вечерком. ћ. ћорозоваї, Ч писал

Ѕелый в книге воспоминаний ЂЌачало векаї. Ч ћимо передней в египетском стиле идешь; зал Ч большой, неуютный, холодный, лепной; гулок шаг; мимо Ч в очень уютную белую комнату, устланную м€гким, серым ковром, куда м€гко выходит из спальни больша€-больша€, си€юща€ улыбкой ћорозова; м€гко садитс€... на низенький, малый диванчик; несут чайный столик: к ногам; разговор Ч обо всем и ни о чем; в разговоре высказывала она личную доброту, м€гкость; она любила поговорить о судьбах жизни, о долге не впадать в уныние, о ¬ладимире —оловьеве, о Ќицше, о —кр€бине, о невозможности строить путь жизни на анте; тут же и анекдоты... ¬ трудные минуты жизни ћ. . делала усили€ мен€ приободрить и вызывала на интимность; у нее были ослепительные глаза, с отблеском то сапфира, то изумруда; в свою белую тальму, бывало, закутаетс€, привалитс€ к дивану и Ч слушаетї.

Ќеудивительно, что при такой душевной близости Ѕелый надолго оставалс€ в числе Ђрыцарейї этой ѕрекрасной ƒамы. ƒружить ћаргарита ирилловна умела. ак и помогать. »х прежние возвышенные отношени€ перешли в дружбу, доверительную и глубокую.

Ќаступил 1905 год. ¬ ћоскве начались волнени€. –эволюционные сборища в особн€ке ћорозовой проходили посто€нно, в него слетались оппозиционеры все мастей. —реди них блистал красноречием г-н ћилюков, не замедливший влюбитьс€ в красавицу-хоз€йку. ќн не привык к отказам дам - женщины просто обожали "первого среди равных" либерального болтуна.

јх, какие письма он ей писал, какие слова говорил! » умница, и красавица,и Ђнеобыкновенна€ душа, больше, чем любовь, душа прекраснее, чем прекрасное лицо, глубокое понимание самых неожиданных мыслейї Ќо Ц ћаргарита осталась холодна к этим изли€ни€м. »Еконечно же, ћилюков вспоминал, что г-жа ћорозова была легмысленной, взбалмошной женщиной, проводившей жизнь в пустой суете и погоне за последним Ђкриками модыї Ђ ≈Є интересовал особенно мистический элемент в метафизике, который мен€ особенно отталкивалї . ¬от так. ћелка€ месть отвергнутого поклонника, это так обыденно.

–еволюци€, философи€, »скусствоЕ —колько всего увлекало прекрасную богатую вдову! —колько поклонников вилось вокруг неЄ!

» конечно, рано или поздно должен был по€витьс€ человек, которого она полюбила.

“еперь скажите, разве не прав был ћорозов, когда не хотел забирать и оплачивать этот портрет? Ќа нем изображен не человек, а разъ€ренный бык, готовый к атаке. » это, между прочим, портрет приват-доцента ћосковского университета, тонкого знатока и ценител€ искусства, автора научных трудов, поклонника прекрасного. », подход€ меркантильно, человека, который содержал и кормил художников, сегодн€ считающихс€ цветом русского искусства. » он, кстати, купив, сохранил дл€ нас их картины. Ќу, да ладно. Ђ “€желой его (—ерова) чертой был какой-то юмористический пессимизм по отношению к люд€м,- писала ћаргарита ирилловна.- ќн видел в каждом человекеЕ,которого писал, карикатуруї.

ћаргарита рыдала и упрашивала мужа выкупить портрет. ќн согласилс€, наконец, и портрет доставили в особн€к ћорозовых. —еров же, когда его спрашивали об этой картине, пренебрежительно улыбалс€ и уничижающее говорил :Ђ«абавно, но они ( заказчики портрета, люди, которые всегда поддерживали художника материально и помогали ему с заказами) довольныї “о есть знал, что гадость сделал, а деньги все равно вз€л.

”же не раз было замечено, что люди, которых рисовал —еров, долго не живут. ќн словно обладал какой-то злой, мистической силой. ќн рисовал и ћаргариту, но, к счастью, портрет не был закончен, и модель прожила долгую жизнь.

ј вот ћихаил јбрамович не прожил и года. ¬се свое имущество он завещал жене, но она сразу же отказалась от наследства в пользу детей, оставшись лишь опекуншей до их совершеннолети€.

Ђ огда мой муж умер, Ч вспоминала ћаргарита ћорозова, Ч € свободно отвергла многие соблазны, ушла и одна жила, и работалаї.

ƒа, непростое замужество заставило ее мечтать о спокойной и чистой жизни как о счастье, но о какой работе говорит молода€ вдова?

ќна наконец-то, уже вполне зрелой дамой, с четырьм€ детьми и массой нерешенных проблем решила зан€тьс€ тем, о чем всегда мечтала, Ч своим образованием. ¬серьез, без вс€ких скидок и огл€док на чужие насмешки, она начинает изучать философию. ¬ыбор предмета дл€ женщины странный, особенно по тем временам... Ќо у ћаргариты было особое пристрастие именно к этой науке.

Ђ‘илософи€ всегда была моей спасительницей и убежищем в трудные минутыї, Ч напишет ћаргарита ирилловна несколько лет спуст€ в письме кн€зю “рубецкому.

ћаргарита стала брать уроки музыки у —кр€бина, музыку которого тогда мало кто понимал и ценил, и, конечно, тут же вз€лась помогать ему материально. —кр€бин от денег не отказывалс€, а потом и вовсе вз€л у ћорозовой деньги как бы на лечение в Ўвейцарии, куда уехал с молодой любовницей, а жену с четырьм€ детьми оставил на попечение ћаргариты ирилловны. ƒобра€ женщина не только выплачивала композитору ежемес€чную пенсию, но и посто€нно помогала его оставленной семье. ¬прочем, —кр€бин отзывалс€ о своей благодетельнице с €вным пренебрежением, что не делает ему чести, и прекратил отношени€ с ней под предлогом того, что при разводе ћаргарита прин€ла сторону его брошенной без средств к существованию жены и детей. Ќа самом деле, —кр€бин получил очень выгодный контракт и преподавательскую работу за границей.

—мертельно занемог —еров. » к кому же он обратилс€ за помощью? г-же ћорозовой, зна€, что она не откажет. ”мирающий —еров просил денег, денегЕ» конечно, ћаргарита не отказывала, а после смерти художника выплачивала пенсию его вдове.

Ќо философские искани€ привели —казку пр€мо в политику. ак ни грустно, ћаргарита ирилловна оказалась вовлеченной в революционную де€тельность.

¬ еЄ палаццо на —моленском бульваре собирались революционэры самой разной направленности, устраивались лекции, диспуты, собрани€. —колько денег, времен и энергии было потрачено на эти сборища! ¬сех принимали, размещали, давали денег на революционную де€тельность, на помощь арестованным, на издание газет, листовокЕна оружие, веро€тно. Ѕедна€ ћаргарита, бедна€! ≈сли бы она помнила, что посе€в ветер, пожнешь бурю.

Ќо помимо ниспровергателей власти в доме собирались поэты и писатели, как прежде, звучала музыка. ѕриехал јндрей Ѕелый. . » только р€дом с ћаргаритой он обретал и вожделенную дружбу, и простую человеческую ласку, пам€ть о которой сохранилась на годы.

Ђ...ѕолучаешь, бывало, т€желый сине-лиловый конверт; разрываешь: на толстой бумаге большими красивыми буквами четко проставлено: Ђћилый Ѕорис Ќиколаевич, Ч такого-то жду: посидим вечерком. ћ. ћорозоваї, Ч писал

Ѕелый в книге воспоминаний ЂЌачало векаї. Ч ћимо передней в египетском стиле идешь; зал Ч большой, неуютный, холодный, лепной; гулок шаг; мимо Ч в очень уютную белую комнату, устланную м€гким, серым ковром, куда м€гко выходит из спальни больша€-больша€, си€юща€ улыбкой ћорозова; м€гко садитс€... на низенький, малый диванчик; несут чайный столик: к ногам; разговор Ч обо всем и ни о чем; в разговоре высказывала она личную доброту, м€гкость; она любила поговорить о судьбах жизни, о долге не впадать в уныние, о ¬ладимире —оловьеве, о Ќицше, о —кр€бине, о невозможности строить путь жизни на анте; тут же и анекдоты... ¬ трудные минуты жизни ћ. . делала усили€ мен€ приободрить и вызывала на интимность; у нее были ослепительные глаза, с отблеском то сапфира, то изумруда; в свою белую тальму, бывало, закутаетс€, привалитс€ к дивану и Ч слушаетї.

Ќеудивительно, что при такой душевной близости Ѕелый надолго оставалс€ в числе Ђрыцарейї этой ѕрекрасной ƒамы. ƒружить ћаргарита ирилловна умела. ак и помогать. »х прежние возвышенные отношени€ перешли в дружбу, доверительную и глубокую.

Ќаступил 1905 год. ¬ ћоскве начались волнени€. –эволюционные сборища в особн€ке ћорозовой проходили посто€нно, в него слетались оппозиционеры все мастей. —реди них блистал красноречием г-н ћилюков, не замедливший влюбитьс€ в красавицу-хоз€йку. ќн не привык к отказам дам - женщины просто обожали "первого среди равных" либерального болтуна.

јх, какие письма он ей писал, какие слова говорил! » умница, и красавица,и Ђнеобыкновенна€ душа, больше, чем любовь, душа прекраснее, чем прекрасное лицо, глубокое понимание самых неожиданных мыслейї Ќо Ц ћаргарита осталась холодна к этим изли€ни€м. »Еконечно же, ћилюков вспоминал, что г-жа ћорозова была легмысленной, взбалмошной женщиной, проводившей жизнь в пустой суете и погоне за последним Ђкриками модыї Ђ ≈Є интересовал особенно мистический элемент в метафизике, который мен€ особенно отталкивалї . ¬от так. ћелка€ месть отвергнутого поклонника, это так обыденно.

–еволюци€, философи€, »скусствоЕ —колько всего увлекало прекрасную богатую вдову! —колько поклонников вилось вокруг неЄ!

» конечно, рано или поздно должен был по€витьс€ человек, которого она полюбила.

|

ћетки: истори€ росси€ |

—уета сует, все суета... |

ƒневник |

Ќе знаю, почему мен€ так опечалила истори€ ћаргариты ћорозовой. ¬роде, ничего такого уж трагического в ней нет, вполне обычна€ истори€ Ц грустна€, как сама жизнь. »стори€ жизни, утекающей сквозь пальцыЕжизни в ожидании жизниЕЅессмысленности стремлений и ничтожности дел. —тирающего все времени. ѕросто истори€ одинокой нищей старушки, умирающей в маленькой комнате на Ѕоровском шоссе в послевоенной ћоскве.

Ѕрак ћихаила ћорозова, наследника миллионного состо€ни€, женившегос€ по большой любви на девушке из бедной семьи, да к тому же их семьи с сомнительной репутацией, вызвал насто€щий скандал в московском обществе. ’от€ по рождению ћаргарита ћамонтова принадлежала к известнейшей купеческой семье ћамонтовых, еЄ отец ухитрилс€ растратить состо€ние, бежал от кредиторов во ‘ранцию да и застрелилс€ в марсельской гостинице.

Ѕедна€ вдова, оставшись с двум€ дочерьми, вынуждена была зарабатывать на жизнь шитьем. » у неЄ составилась очень состо€тельна€ клиентура, плативша€ достаточно. ћаргарита ќттовна Ц а им€ ћаргарита было семейным: его носила бабушка, ћаргарита јгапитовна, и ћаргарита ќттовна - сн€ла хорошую квартиру на “верской, открыла ателье на узнецком мосту. ≈Є дочери Ц ћаргарита и ≈лена - свободно владели иностранными €зыками, рисовали, играли на фортепь€ноЕ» были насто€щими красавицами. Ѕлагодар€ частому общению с семейством “реть€ковых, родственников по отцу, рано полюбили и научились ценить живопись. ѕосещение музыкальных вечеров, оперы, драматического театра было частью их жизни.

Ќо молода€ вдова дала повод к пересудам, почти не скрыва€ своих Ђособыхї отношений с московским обер-полицмейстером, а затем генерал-губернатором ј.ј озловым.

Ёто делал Ђ двусмысленнымї не только еЄ положение, но и положение дочерей Ц они были детьми Ђ этой особыї.

ак только сестер ћамонтовых стали вывозить на купеческие балы ( а балы эти были прероскошны, надо сказать), юна€ ћаргарита была признана всеми первой красавицей ћосквы.

Ќе оттанцевав и одного сезона, ћаргарита сделала блест€щую партию Ц к ней посваталс€ ћихаил ћорозов, один из членов богатейшего клана ћорозовых, текстильный фабрикант.

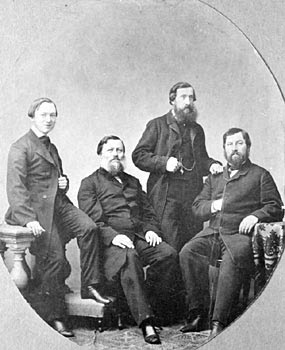

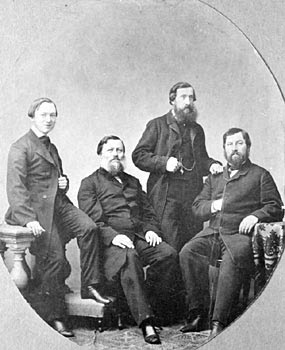

ѕредставители 4-х ветвей семьи ћорозовых (4-х морозовских мануфактур): ћорозов јбрам јбрамович, ћорозов “имофей —аввич, ћорозов ¬асилий (ћакар?) «ахарович, ћорозов ¬икул ≈лисеевич

ћосква. ‘ото Ѕергнера ј.(?)

Ќач. 1860-х гг.

all-photo.ru

ѕозже, вспомина€ семью мужа, ћаргарита ирилловна напишет: Ђ ќни были известны в ћоскве как люди одаренные, умные но несколько экстравагантные, их можно было всегда опасатьс€, как людей, которые не владели своими страст€ми..ї

¬ообще, клан ћорозовых был известен любовью к искусству и широчайшей благотворительностью. ѕам€тниками культурно-просветительной де€тельности ћорозовых в ћоскве остаютс€ здание ћосковского ’удожественного театра, клиники ћосковского университета и народный университет им. Ўан€вского, музейный корпус на территории владени€ ј.¬. ћорозова; приспособленный к экспонированию коллекций ».ј. ћорозова дом на ѕречистенке; кустарный музей, сооруженный в Ћеонтиевском пер. на средства —ерге€ “имофеевича ћорозова; общественна€ читальн€ им. ».—. “ургенева у ћ€сницких ворот, построенна€ на средства ¬.ј. ћорозовой; ƒом пропаганды народного творчества им. ¬.ƒ. ѕоленова, участок дл€ которого был куплен на средства —ерге€ “. ћорозова; выставка архитектуры и художественной промышленности нового стил€, в организационный комитет которой входил —ергей “. ћорозов; зал греческой скульптуры в ћузее из€щных искусств, созданный на средства ћ.ј. ћорозова. Ќа средства ћ. . ћорозовой дл€ кресть€н деревни Ѕелкино были построены школа и народный дом, неподалеку от них Ц детска€ колони€ ЂЅодра€ жизньї, во главе которой стал известный педагог —.“. Ўацкий.

“акова вкратце эмпирика самопро€влени€ художественно-просветительских пристрастий и благотворительной де€тельности рода ћорозовых в ћоскве.

∆ених ћаргариты , ћихаил ћорозов, училс€ в университете, подавал большие надежны, был остроумным собеседником , хоть и не красавцем.

ѕо возвращении в ћоскву после свадебного путешестви€, молодые поселились в особн€ке на углу —моленской и √лазовского переулка, где сейчас, увы, размещаетс€ один из многих банков. Ёто был насто€щий дворец, наполненный произведени€ми искусства. ƒом строен и гармоничен снаружи, выполнен в классических канонах и пропорци€х и потому привычен глазу. «ато внутри, способен поразить самое богатое воображение. ≈гипетска€ парадна€, охран€ема€ сфинксами, орнаменты из таинственных знаков по стенам, самый насто€щий саркофаг с мумией в прихожей, будто на машине времени перенос€т посетител€ в минувшие тыс€челети€. ќткрыва€ двери, переход€ из зала в зал, путешествуешь по культурному наследию разных народов. “ут и антична€ √реци€ и пышный ¬осток, будто из сказки 1001 ночи. ƒаже не веритс€, что сложные узоры восточной гостиной, из которых состоит буквально каждый сантиметр стен и потолка выполнен руками русских мастеров, настолько неотличимо все от лучших образцов арабского декоративного искусства. ƒекор дома досталс€ ћорозовым от предыдущего владельца чаеторговца .—.ѕопова, дл€ которого это старинное здание было перестроено в 1874 году.

’оз€йке дома ћаргарите ирилловне внутреннее убранство дома не нравилось, она находила его "причудливым и некрасиво отделанным", переделать, однако, не получилось. аждое воскресенье к позднему ланчу собирались друзь€ :—еров, оровин, ¬аснецов,ѕереплетчиков,¬рубельЕ.¬ подарок ћаргарите ћорозов купил у ¬рубел€ Ђ÷аревну-лебедьї и панно Ђ ‘ауст и ћаргаритаї. — ƒ€гилев вспоминал, что приобрета€ произведени€ искусства, ћорозов руководствовалс€ Ђ большой любовью и тонким чутьемї.

—упруги много путешествовали, ћаргарита усердно занималась своим образованием.

–одились дети : ёрий и ≈лена.

Ќо отношени€ между супругами совершенно испортились. —трашна€ наследственность ћихаила стала давать о себе знать. ¬ роду ћорозовых были сумасшедшие, и увы Ц муж ћаргариты стал про€вл€ть первые признаки душевной болезни. ќн стал агрессивен настолько, что ћаргарита, измученна€ ссорами, убежала от него к матери. ƒл€ ћаргариты ќттовны это было страшным ударом, она слегла. Ќаход€ща€с€ на последних мес€цах беременности ћаргарита была в отча€нии. Ќачались преждевременные роды. ћихаил , казалось, совершенно раска€лс€, пригласил лучших врачей Ц жизнь ћаргариты и ребенка была спасена. ћалыша назвали ћихаилом, ћикой.¬от этот самый чудесный ћика на картине —ерова

—упруги воссоединились. ¬ 1903 г. –одилась младша€ дочь, ћарус€.

Ќо жизнь не стала прежней. ћихаил начал пить, проводить ночи в клубах. ак-то он за ночь проиграл свыше миллиона рублей. Ёто было слишком даже по купеческим меркам. Ќапример, хороший каменный дом в ћоскве можно было купить за сто тыс€ч. ‘абрики постепенно приходили в упадок.

ѕришлось ћаргарите ирилловне вз€ть управление фабриками на себ€.

”тром она щелкает в конторе кост€шками, а вечером божественно играет на ро€ле дл€ приглашенных на прием гостей.

¬ феврале 1901 г. ћаргарита ирилловна была на концерте симфонической музыки. Ќаслажда€сь музыкой Ѕетховена, ћаргарита ирилловна вдруг почувствовала на себе чей-то взгл€д Ч юноша, сидевший неподалеку, был не в силах оторвать от нее глаз. Ёто был студент физико-математического факультета ћосковского университета Ѕорис Ѕугаев, которому суждено было прославитьс€ как поэту јндрею Ѕелому.

»нтеллигентный двадцатилетний мальчик из арбатской профессорской семьи, восторженный, романтический, люб€щий мистические тайны и символы, был покорен прекрасным одухотворенным лицої незнакомой дамы.

≈го, по собственным словам, закрутил Ђмгновен ный вихрь переживанийї, приведший к Ђпервой глубокой, мистической, единственной своего рода любви к ћ. . ћ.ї.

ак и его петербургский друг и соперник по поэтическому цеху јлександр Ѕлок, Ѕелый был адептом культа ѕрекрасной ƒамы.

Ђƒуша обмирала в переживани€х первой влюбленности; тешила детска€ окрыленность; <...> она стала мне ƒамойї, Ч вспоминал позже Ѕелый.