100 лучших книг |

Это цитата сообщения [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

100 романов, которые, по мнению коллектива редакции «НГ - Ex libris», потрясли литературный мир и оказали влияние на всю культуру

1. Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532–1553).

Феерия душевного здоровья, грубых и добрых шуток, пародия пародий, каталог всего. Сколько столетий прошло, а ничего не изменилось.

2. Мигель де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605–1615).

Пародия, пережившая на много веков пародируемые произведения. Комический персонаж, ставший трагическим и нарицательным.

3. Даниель Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим» (1719).

Предельно точное воплощение в художественной форме идей гуманизма эпохи Возрождения. Беллетризованное доказательство того, что отдельно взятая личность имеет самостоятельную ценность.

4. Джонатан Свифт. «Путешествия Лемюэла Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726).

Жизнеописание человека, столкнувшегося с невероятными формами разумной жизни – лилипутами, великанами, разумными лошадьми – и нашедшего не только общий с ними язык, но и много общих черт со своими соплеменниками.

5. Аббат Прево. «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731).

На самом деле «Манон...» – это повесть, вставная глава в многотомный роман «Записки знатного человека, удалившегося от света». Но именно эта вставная глава и стала шедевром любовного романа, поразившим не столько современников, сколько потомков, шедевром, затмившим все остальное, написанное Прево.

6. Иоганн Вольфганг Гёте. «Страдания молодого Вертера»(1774).

Говорят, в XVIII веке молодые люди кончали жизнь самоубийством, прочтя этот роман. И сегодня история ранимого человека, не способного отстоять свое «я» пред лицом враждебной действительности, никого не оставляет равнодушным.

7. Лоренс Стерн. «Жизнь и убеждения Тристрама Шенди» (1759—1767).

Обаятельная игра в ничто и в никогда. Тонкий постмодернизм, веселая и легкая борьба остроумного и рискованного. Весь текст – на грани, отсюда, из мнений джентльмена Шенди, возник не только Саша Соколов, не только Битов, но даже и Сигизмунд Кржижановский, увы, рассказчик, а не романист.

8. Шодерло де Лакло. «Опасные связи» (1782).

Нравоучительный роман в письмах из жизни куртуазного XVIII века. Порок плетет хитроумные интриги, заставляя восклицать: «О времена! О нравы!» Однако добродетель все-таки торжествует.

9. Маркиз де Сад. «120 дней Содома» (1785).

Первая в истории мировой литературы компьютерная игра с отрезанными частями тел и душ кукольных персонажей, многоуровневая резалка-душилка-сжигалка. Плюс черный-черный юмор в черной-черной комнате черной-черной ночью. Страшно, аж жуть.

10. Ян Потоцкий. «Рукопись, найденная в Сарагосе» (1804).

Лабиринтоподобный роман-шкатулка в новеллах. Читатель попадает из одной истории в другую, не успевая перевести дух, а их всего 66. Удивительные приключения, драматические события и мистика высшей пробы.

11. Мэри Шелли. «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818).

Готическая история, выпустившая на волю целый «выводок» тем и персонажей, впоследствии подхваченных многими и эксплуатируемых до сих пор. Среди них и искусственный человек, и творец, несущий ответственность за свое произведение, и трагически одинокий монстр.

12. Чарльз Мэтьюрин. «Мельмот-скиталец» (1820).

Настоящий готический роман, полный тайн и ужасов. Парафраз на тему Вечного Жида Агасфера и Севильского Обольстителя Дон-Жуана. А также роман искушений, разнообразных и неодолимых.

13. Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа» (1831).

Самый страшный роман Бальзака, первого и лучшего на сегодняшний день автора сериалов. «Шагреневая кожа» – тоже часть его большого сериала, просто кусочек все меньше и меньше, дочитывать очень не хочется, но влечет в пропасть уже неудержимо.

14. Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери» (1831).

Апология романтики и социальной справедливости на материале французского Средневековья, до сих пор имеющая массу поклонников – хотя бы в виде одноименного мюзикла.

15. Стендаль. «Красное и черное »(1830–1831).

Достоевский сделал из этого – из газетной криминальной хроники – тенденциозный обличительный памфлет с философией. У Стендаля вышла любовная история, где все виноваты, всех жалко, и главное – страсти!

16. Александр Пушкин. «Евгений Онегин» (1823–1833).

Роман в стихах. История любви и жизни «лишнего человека» и энциклопедия русской жизни, о чем благодаря критику Белинскому нам известно со школы.

17. Альфред де Мюссе. «Исповедь сына века» (1836).

«Герой нашего времени», написанный Эдуардом Лимоновым, только без мата и любвеобильных афроамериканцев. Любвеобильности, впрочем, довольно и здесь, полно тоски, отчаяния и жалости к себе, но есть и трезвый расчет. Сволочь я последняя, говорит лирический герой. И он безусловно прав.

18. Чарльз Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837).

На удивление смешное и позитивное произведение английского классика. Вся старая Англия, все лучшее, что в ней было, воплотилось в образе благородного, добродушного и оптимистичного старика – мистера Пиквика.

19. Михаил Лермонтов. «Герой нашего времени» (1840).

История «лишнего человека», ставшего тем не менее, а точнее, именно поэтому примером для подражания многих поколений юношей бледных.

20. Николай Гоголь. «Мертвые души »(1842).

Трудно найти более масштабную картину русской жизни на самом глубинном, мистическом ее уровне. Да еще написанную с таким сочетанием юмора и трагизма. В ее героях видят и точные портреты, написанные с натуры, и изображения злых духов, отягощающих нацию.

21. Александр Дюма. «Три мушкетера» (1844).

Один из самых известных историко-авантюрных романов – энциклопедия французской жизни эпохи Людовика XIII. Герои-мушкетеры – романтики, кутилы и дуэлянты – до сих пор остаются кумирами юношей младшего школьного возраста.

22. Уильям Теккерей. «Ярмарка тщеславия»(1846).

Сатира, только сатира, никакого юмора. Все против всех, снобы сидят на снобах и обвиняют друг друга в снобизме. Некоторые современники смеялись, потому что не знали, что над собой смеялись. Сейчас тоже смеются, и тоже потому, что не знают, что изменилось время, а не люди.

23. Герман Мелвилл. «Моби Дик» (1851).

Роман-притча об американских китобоях и последствиях одержимости одним-единственным несбыточным желанием, целиком порабощающим человека.

24. Гюстав Флобер. «Мадам Бовари» (1856).

Роман, попавший на скамью подсудимых еще в виде журнальной публикации – за оскорбление нравственности. Героиню, принесшую в жертву любви семейные узы и репутацию, так и тянет назвать французской Карениной, но «Мадам» опередила «Анну» на двадцать с лишним лет.

25. Иван Гончаров. «Обломов» (1859).

Самый русский герой самого русского романа о русской жизни. Нет ничего прекраснее и губительнее обломовщины.

26. Иван Тургенев. «Отцы и дети» (1862).

Антинигилистическая сатира, ставшая революционным руководством к действию, потом снова сатирой, скоро опять будет руководством. И так без конца. Потому что Енюша Базаров вечен.

27. Майн Рид. «Всадник без головы» (1865).

Самый нежный, самый американский, самый романтический из всех американских романов. Потому, наверное, что писал британец, действительно влюбленный в Техас. Он нас пугает, а нам не страшно, за это мы его еще больше любим.

28. Федор Достоевский. «Преступление и наказание» (1866).

Роман контрастов. Наполеоновские планы Роди Раскольникова приводят его к вульгарнейшему преступлению. Ни размаха, ни величия – только мерзость, грязь и неприятный привкус во рту. Даже краденым он не может воспользоваться.

29. Лев Толстой. «Война и мир» (1867–1869).

Война, мир и обитаемая вселенная человеческого духа. Эпопея о любой войне, о любой любви, о любом обществе, о любом времени, о любом народе.

30. Федор Достоевский. «Идиот» (1868–1869).

Попытка создать образ положительно прекрасного человека, которую можно считать единственно удавшейся. А что князь Мышкин – идиот, так это как раз нормально. Как и то, что все кончается крахом.

31. Леопольд фон Захер-Мазох. «Венера в мехах» (1870).

Работу по эротизации страдания, начатую Тургеневым, продолжил его австрийский почитатель. В России, где страдание относится к «самым главным, самым коренным духовным потребностям» (если верить Федору Достоевскому), роман вызывает неослабевающий интерес.

32. Федор Достоевский. «Бесы» (1871–1872).

О русских революционерах – атеистах и нигилистах – второй половины XIX века. Пророчество и предупреждение, которым, увы, не вняли. А кроме того, убийства, самоубийства, причуды любви и страсти.

33. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» (1876) / «Приключения Гекльберри Финна» (1884).

Роман из двух книг. Предтеча постмодернизма: одни и те же события показаны глазами двух мальчиков – помладше (Том) и постарше (Гек).

34. Лев Толстой. «Анна Каренина» (1878).

Яростная любовная история, бунт замужней женщины, ее борьба и поражение. Под колесами поезда. Плачут даже воинствующие феминистки.

35. Федор Достоевский. «Братья Карамазовы» (1879–1880).

Отцеубийство, в котором – так или иначе – замешаны все сыновья Федора Карамазова. Фрейд прочитал и придумал Эдипов комплекс. Для русских же главное: есть ли Бог и бессмертие души? Если есть, то не все дозволено, а если нет, то извините.

36. Михаил Салтыков-Щедрин.«Господа Головлевы» (1880–1883).

Вершина литературной деятельности самого жесткого русского сатирика XIX века, окончательный приговор крепостническому строю. Необычайно рельефное изображение уродливого семейства – людей, исковерканных совокупностью физиологических и общественных условий.

37. Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея» (1891).

Волшебная, сказочная, чудесная, трогательная и воздушная история стремительного превращения молодого негодяя в старую сволочь.

38. Герберт Уэллс. «Машина времени» (1895).

Один из столпов современной социальной фантастики. Первым продемонстрировал то, что по времени можно передвигаться взад и вперед, а также то, что легкий жанр способен поднимать очень даже серьезные проблемы.

39. Брэм Стокер. «Дракула» (1897).

Мостик между размеренной викторианской литературой и энергичной приключенческой прозой ХХ века. Произведение, сначала превратившее мелкого православного князька, балансировавшего между исламской Турцией и католической Германией, в воплощение абсолютного Зла, а потом сделавшее его кинозвездой.

40. Джек Лондон. «Морской волк »(1904).

Морская романтика – только фон для портрета капитана Ларсона, удивительной личности, сочетающей грубую силу и философскую мысль. Позже такие люди становились героями песен Владимира Высоцкого.

41. Федор Сологуб. «Мелкий бес »(1905).

Самая реалистическая вещь из всей декадентской литературы. История о том, до чего доводят зависть, злость и предельный эгоизм.

42. Андрей Белый. «Петербург» (1913–1914).

Роман в стихах, написанный прозой. К тому же про террористов и российскую государственность.

43. Густав Майринк. «Голем» (1914).

Завораживающий оккультный роман, действие которого происходит на грани яви и сна, мрачных улочек пражского гетто и запутанных лабиринтов авторского сознания.

44. Евгений Замятин. «Мы» (1921).

Идеальное тоталитарное государство, увиденное глазами математика. Литературное доказательство того, что социальную гармонию невозможно проверить алгеброй.

45. Джеймс Джойс. «Улисс» (1922).

Роман-лабиринт, из которого на сегодняшний день еще никто не сумел выбраться живым. Ни один литературный Тесей, ни один литературный Минотавр, ни один литературный Дедал.

46. Илья Эренбург. «Необычайные похождения Хулио Хуренито» (1922).

Сатира, в которой в качестве главного героя Хулио Хуренито выведен XX век. Книга, некоторые страницы которой оказались пророческими.

47. Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» (1921–1923).

Здравый смысл во время чумы. Герой, которого объявляют идиотом за то, что он – единственный нормальный. Самая смешная книга про войну.

48. Михаил Булгаков. «Белая гвардия» (1924).

Тонущий корабль прошлого ничто и никто не может спасти. Тем заманчивее игрушечный домик, где будут по-настоящему убиты настоящие солдаты, проигравшие войну против своего народа.

49. Томас Манн. «Волшебная гора» (1924).

Завтра была война. Только Первая мировая. А так и впрямь – Волшебная гора. Там, наверху, где горы, хочется отсидеться, убежать от чумы (любой, она во все времена и во всех странах примерно одинакова), да только нельзя. Волшебство не работает, внизу уже ждут, и у них очень хорошие аргументы.

50. Франц Кафка. «Процесс» (1925).

Один из самых сложных и многоплановых романов XX века, породивший сотни взаимоисключающих интерпретаций во всем диапазоне от занимательно рассказанного сновидения до аллегории метафизического поиска Бога.

51. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Великий Гэтсби» (1925).

Роман эпохи американского «Джазового века». Литературоведы до сих пор спорят: то ли автор похоронил в нем великую американскую мечту, то ли просто сожалеет о вечном опоздании сегодняшнего дня, зажатого между памятью о прошлом и романтическим обещанием будущего.

52. Александр Грин. «Бегущая по волнам» (1928).

Прекраснодушная романтическая феерия, помогающая вот уже которому по счету поколению молодых людей и девушек пережить пубертатный период и обрести веру в Добро и Свет и в собственное высшее предназначение.

53. Илья Ильф, Евгений Петров. «Двенадцать стульев» (1928).

Плутовской роман эпохи построения социализма с главным героем-авантюристом Остапом Бендером. Сатира на советское общество 1920-х – на грани антисоветчины, к счастью, почти не замеченной цензорами тех лет.

54. Андрей Платонов. «Чевенгур» (1927–1929).

История построения коммунизма в отдельно взятом селе. Может быть, самый тревожный роман о взрыве мессианских и эсхатологических настроений в первые послереволюционные годы.

55. Уильям Фолкнер. «Шум и ярость» (1929).

Скромное обаяние волшебного американского Юга. Легенды, сказки, мифы. Они не отпускают, они до сих пор аукаются американцам, потому что надо бояться прошлого. Фолкнер придумывает американский Зурбаган, только там и можно спастись.

56. Эрнест Хемингуэй. «Прощай, оружие!» (1929).

Военная проза, заокеанская военная проза. Война без войны, мир без мира, люди без лиц и глаз, зато со стаканами. Стаканы полны, но пьют из них медленно, потому что мертвые не пьянеют.

57. Луи Фердинанд Селин. «Путешествие на край ночи» (1932).

Стильная и утонченная чернуха. Без надежды. Трущобы, нищета, война, грязь, и никакого просвета, никакого луча, одно темное царство. Даже трупов не видно. Но они есть, путешествие должно продолжаться, пока Харону весело. Специально для толерантных оптимистов.

58. Олдос Хаксли. «О, дивный новый мир» (1932).

Интерпретаторы спорят: утопия это или антиутопия? Как бы то ни было, Хаксли удалось предвосхитить блага и язвы современного «общества потребления».

59. Лао Шэ. «Записки о Кошачьем городе» (1933).

Кошки тут ни при чем. Даже лисы, традиционные для китайцев, тоже ни при чем. Это власть, это читатели в штатском пришли и стучат в дверь. Начинается весело и аллегорично, кончается китайской камерой пыток. Очень красиво, очень экзотично, только хочется выть и рычать, а не мяукать.

60. Генри Миллер. «Тропик Рака» (1934).

Стон и вой самца, тоска по городам и годам. Самое физиологически грубое стихотворение в прозе.

61. Максим Горький. «Жизнь Клима Самгина» (1925–1936).

Почти эпопея, политическая листовка, написанная почти стихами, агония интеллигенции начала века – актуальная и в конце его, и в середине.

62. Маргарет Митчелл. «Унесенные ветром» (1936).

Гармоничное сочетание женской прозы с эпической картиной американской жизни времен Гражданской войны Севера и Юга; вполне заслуженно стал бестселлером.

63. Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» (1936–1937).

Один из самых известных романов на тему «потерянного поколения». Люди, прошедшие через горнило войны, не могут уйти от призраков прошлого, но именно военное братство сплотило трех товарищей.

64. Владимир Набоков. «Дар» (1938–1939).

Пронзительная тема изгнания: русский эмигрант живет в Берлине, пишет стихи и любит Зину, а Зина любит его. Знаменитая IV глава – жизнеописание Чернышевского, лучшее из всех существующих. Сам автор говорил: «Дар» не о Зине, а о русской литературе.

65. Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита» (1929–1940).

Уникальный синтез сатиры, мистерии и любовной истории, созданный с дуалистических позиций. Гимн свободному творчеству, за которое обязательно воздастся – пусть даже после смерти.

66. Михаил Шолохов. «Тихий Дон» (1927–1940).

Казачья «Война и мир». Война во времена Гражданской войны и мир, который до основанья мы разрушим, чтобы потом ничего и никогда больше не строить. Роман умирает ближе к концу романа, удивительный случай в литературе.

67. Роберт Музиль. «Человек без свойств» (1930–1943).

Много лет Музиль подгонял одну к другой до предела отшлифованные строки. Неудивительно, что филигранный роман так и остался недописанным.

68. Герман Гессе. «Игра в бисер» (1943).

Философская утопия, написанная в разгар самой страшной войны XX века. Предвосхитила все основные черты и теоретические построения эпохи постмодернизма.

69. Вениамин Каверин. «Два капитана» (1938–1944).

Книга, призывавшая советскую молодежь «бороться и искать, найти и не сдаваться». Однако романтика дальних странствий и научного поиска пленяет и притягивает до сих пор.

70. Борис Виан. «Пена дней» (1946).

Изящный французский Хармс, иронист и постмодернист, вывалял всю современную ему культуру в перьях и алмазах. Культура не может отмыться до сих пор.

71. Томас Манн. «Доктор Фаустус» (1947).

Композитор Адриан Леверкюн продал душу дьяволу. И стал сочинять великолепную, но ужасающую музыку, где звучат адский хохот и чистый детский хор. В его судьбе отражается судьба немецкой нации, уступившей соблазну нацизма.

72. Альбер Камю. «Чума» (1947).

Роман-метафора о «чуме XX века» и той роли, которую вторжение зла играет в экзистенциальном пробуждении человека.

73. Джордж Оруэлл. «1984» (1949).

Антиутопия, проникнутая затаенным страхом западного общества перед советским государством и пессимизмом в отношении человеческой способности противостоять социальному злу.

74. Джером Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи» (1951).

Трогательный подросток Холден Колфилд, который не хочет (и не может) быть как все. Именно за это его все сразу и полюбили. Как в Америке, так и в России.

75. Рей Бредбери. «451 по Фаренгейту» (1953).

Антиутопия, которая давно сбылась. Книги сейчас не сжигают, их просто не читают. Перешли на другие носители информации. Бредбери, который всегда писал про деревню (ну пусть марсианскую или какую еще, но все равно – деревню), тут особенно яростен. И абсолютно прав в своей ярости.

76. Джон Р. Р. Толкин. «Властелин колец» (1954–1955).

Трехтомная сага-сказка о борьбе Добра и Зла в вымышленном мире, предельно точно отразившая чаяния людей ХХ века. Заставила миллионы читателей переживать за судьбы гномов, эльфов и мохноногих хоббитов, как за своих соплеменников. Сформировала жанр фэнтези и породила множество подражателей.

77. Владимир Набоков. «Лолита» (1955; 1967, русская версия).

Шокирующая, но литературно изощренная история о преступной страсти взрослого мужчины к малолетке. Однако похоть здесь странным образом оборачивается любовью и нежностью. Много трогательного и забавного.

78. Борис Пастернак. «Доктор Живаго» (1945–1955).

Роман гениального поэта, роман, получивший Нобелевскую премию по литературе, роман, убивший поэта – убивший физически.

79. Джек Керуак. «На дороге» (1957).

Одно из культовых сочинений культуры битников. Поэтика американской автострады во всем ее грубом обаянии. Погоня за хипстером, которая оканчивается ничем. Но гнаться интересно.

80. Уильям Берроуз. «Голый завтрак» (1959).

Еще одно культовое сочинение культуры битников. Гомосексуальность, извращения, глюки и прочие ужасы. Интерзона, населенная тайными агентами, безумными докторами и всевозможными мутантами. А в целом – истерический рапсод, отталкивающий и завораживающий.

81. Витольд Гомбрович. «Порнография» (1960).

Несмотря на то что провокационное название не соответствует содержанию, никто из тех, кто осилил этот чувственно-метафизический роман, не остался разочарованным.

82. Кобо Абэ. «Женщина в песках» (1962).

Русская тоска без русских просторов. Побег по вертикали. Из небоскребов в песочную яму. Побег без права вернуться, без права остановиться, без права передохнуть, без каких бы то ни было прав вообще. Женщина может только укрыть песком, только засыпать. Что она и делает. Побег считается удачным: беглец не найден.

83. Хулио Кортасар. «Игра в классики» (1963).

Роман, сотканный из романов. Интерактивные игры, позвоните, господин читатель, в прямой эфир, я сделаю, как вы скажете. Латиноамериканцы любят играть, они очень азартны. Этот роман – игра в азартные литературные игры по-крупному. Некоторые выигрывают.

84. Николай Носов. «Незнайка на Луне» (1964–1965).

Роман-сказка. Только здесь очень мало сказки, но очень много смешного и страшного. Самая точная, самая сбывшаяся антиутопия ХХ века. И сейчас еще эта книга все сбывается и сбывается.

85. Джон Фаулз. «Волхв» (1965).

Жизнь и ужасающие приключения души и смысла современных робинзонов крузо на, увы, обитаемом острове сплошных кошмаров. Никто никогда не простит никому и ничего.

86. Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества» (1967).

Полная драматизма история вымышленного города Макондо, основанного пассионарным лидером-тираном, интересующимся мистическими тайнами Вселенной. Зеркало, в котором отразилась реальная история Колумбии.

87. Филип К. Дик. «Снятся ли роботам электроовцы» (1968).

Произведение, задавшееся вопросом «А те ли мы, за кого себя принимаем, и такова ли реальность, какой ее видят наши глаза?». Заставило обратиться к фантастике серьезных философов и культурологов и заодно заразило специфической паранойей несколько поколений писателей и кинематографистов.

88. Юрий Мамлеев. «Шатуны» (1968).

Метафизический роман о таинственном эзотерическом кружке, члены которого разными способами пытаются вырваться из обыденного мира в запредельное.

89. Александр Солженицын. «В круге первом» (1968).

Роман о «хорошем» лагере, роман о том, что, казалось бы, не так страшно, оттого, видимо, и действует так сильно. В полном кошмаре уже ничего не чувствуешь, а здесь – когда «можно жить» – здесь и понимаешь, что жизни нет и быть не может. Роман даже не лишен юмористических сцен и от этого тоже действует еще сильнее. Не забудем, что круг, может, и первый, но это не спасательный круг, а один из кругов колымского ада.

90. Курт Воннегут. «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (1969).

Смешной и безумный роман в шизофренически-телеграфном стиле. Бомбардировка Дрездена американцами и англичанами в 1945-м, инопланетяне, уволакивающие Билли Пилигрима на планету Тральфамадор. И «такие дела», произносимые всякий раз, когда кто-нибудь умирает.

91. Венедикт Ерофеев. «Москва–Петушки» (1970).

Подпольная энциклопедия русской духовной жизни второй половины ХХ века. Смешная и трагическая Библия дервиша, алкоголика и страстотерпца – кому что ближе.

92. Саша Соколов. «Школа для дураков» (1976).

Один из тех редких романов, в которых важнее не что, а как. Главный герой отнюдь не мальчик-шизофреник, а язык – сложный, метафоричный, музыкальный.

93. Андрей Битов. «Пушкинский дом» (1971).

Об обаятельном конформисте, филологе Леве Одоевцеве, который уходит из гнусных «совковых» 1960-х в золотой XIX век, дабы не замараться. Воистину энциклопедия советской жизни, органичная часть которой – великая русская литература.

94. Эдуард Лимонов. «Это я – Эдичка» (1979).

Роман-исповедь, ставший одним из самых шокирующих книг своего времени благодаря предельной авторской откровенности.

95. Василий Аксенов. «Остров Крым» (1979).

Тайваньский вариант российской истории: Крым в Гражданскую не достался большевикам. Сюжет фантастический, но чувства и поступки героев – настоящие. И благородные. За что им и приходится заплатить очень дорого.

96. Милан Кундера. «Невыносимая легкость бытия» (1984).

Интимная жизнь на фоне политических катаклизмов. А вывод – любой выбор неважен, «то, что произошло однажды, могло совсем не происходить».

97. Владимир Войнович. «Москва 2042» (1987).

Самое изощренное сочинение писателя. Четыре утопии, вставленные друг в друга, как матрешки. Трюки с хронотопом и прочие забавы. А также – самые эксцентричные проявления российского менталитета во всей красе.

98. Владимир Сорокин. «Роман» (1994).

Книга прежде всего для писателей. Роман, герой «Романа», приезжает в типично русскую деревню, где живет типично деревенской жизнью – все как в реалистических романах ХIХ века. Но финал – особый, сорокинский – символизирует конец традиционного романного мышления.

99. Виктор Пелевин. «Чапаев и Пустота» (1996).

Буддийский триллер, мистический боевик о двух эпохах (1918 год и 1990-е). Которая из эпох настоящая – неизвестно, да и не важно. Острое чувство жизни в разных измерениях, сдобренное фирменной иронией. Иногда даже захватывает дух. Страшно и весело.

100. Владимир Сорокин. «Голубое сало» (1999).

Самый скандальный роман этого автора. Бурный сюжет, водоворот событий. Завораживающая игра с языком – как в симфонии. Китаизированная Россия будущего, Сталин и Гитлер в прошлом и много еще чего. А в целом, когда дочитаешь, пробивает до слез.

|

Метки: книга произведение рейтинг роман самые |

Что значат Е-коды на продуктах? |

Это цитата сообщения [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Коды под буквой "Е" на продуктах питания, которые мы покупаем, означают, что в них присутствуют те или иные пищевые добавки. И многие из них могут нанести вред нашему организму. Чтобы этого не допустить, нужно уметь расшифровывать Е-коды.

Е100-199-красители.

Е102, Е120 - вызывают аллергию - крапивницу;

Е124 - провоцируют приступы астмы;

Е171-173 - приводят к заболеваниям печени и почек.

Е200-299-консерванты.

Е250, Е251 - вызывают рак, аллергию, головную боль, печеночные колики;

Е230-232 - провоцируют развитие рака;

Е231-232 - вредны для кожи;

Е270 - опасен для детей и людей с лактозной недостаточностью.

Е300-399-антиокислители.

Е311, 320, 321 - вызывают аллергию и приступы астмы, повышают холестерин в организме.

Е400-499-загустители, стабилизаторы.

Е407, 447 - вызывают заболевания печени и почек;

Е461-466 - заболевания желудочно-кишечного тракта;

Е421 - очень вреден для зубов.

Е450 - способствует развитию остеопороза.

Е500-599-эмульгаторы.

Е508-512 - вызывают развитие рака.

Е510, 513, 527 - отрицательно влияют на печень, могут вызвать сильное расстройство желудка.

Е600-699-усилители вкуса.

Е621 - оказывает неблагоприятное воздействие на сетчатку глаза, вызывает головные боли, повышенное сердцебиение, слабость в мышцах.

Е900-999-глазирователи, пеногасители, подсластители, разрыхлители.

Е951 - вызывает образование злокачественных опухолей, аллергию, головную боль, депрессию.

Е952 - провоцирует почечную недостаточность.

Пищевые добавки запрещенные в России.

Е121, Е123, Е124, Е127, Е128, Е173, Е240, Е216, Е217, Е622

Безвредные добавки.

Е100, Е300, Е326, Е406, Е440

|

Метки: красители пищевые добавки |

Дежавю |

Это цитата сообщения [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Здесь я уже был! Вот здесь сидел и видел все, что вокруг меня. Все это было... Но как и когда?" Практически у каждого человека рано или поздно возникает ощущение, что то или иное мгновение жизни уже было пережито ранее во всех деталях. Мы вспоминаем помещения, в которых никогда не были, людей, которых никогда не видели. Именно это уникальное явление и называется эффектом "дежавю".

Термин "дежавю" (deja vu - уже виденное) впервые был использован французским психологом Эмилем Буараком (1851-1917) в книге "Психология будущего". До этого исторического момента странное явление характеризировалось либо как "ложное узнавание", либо "парамнезия" (обманы памяти при нарушении сознания), либо "промнезия" (синоним "дежа вю").

Существуют сходные явления: deja vеcu ("уже пережитое"), deja entendu ("уже слышанное"), jamais vu ("никогда не виденное"). Противоположный "дежавю" эффект - "жамэвю" - характеризуется тем, что человек не узнает знакомые вещи. "Жамэвю" отличается от обычной потери памяти тем, что такое состояние наступает совершенно внезапно: например, ваш приятель во время беседы неожиданно покажется вам совершенно незнакомым. Все знания об этом человеке просто исчезают. Однако "жамэвю" встречается не так часто, как "дежавю".

Подобные эффекты касаются исключительно человеческих ощущений, чувств, поэтому ученым очень сложно их изучать. Ведь причина этих явлений, с физиологической точки зрения, находится в головном мозге. Экспериментировать в этой сфере очень сложно, так как даже малейшее вмешательство может сделать человека слепым, глухим или парализованным.

Изучение "дежавю"

Научное изучение явления "дежавю" проходило не очень активно. В 1878 году в немецком психологическом журнале было выдвинуто предположение, что ощущение "уже увиденного" возникает, когда процессы "восприятия" и "осознания", которые обычно происходят одновременно, так или иначе рассогласовываются в силу, например, усталости . Это объяснение стало одной стороной теории, которая предполагает причину возникновения "дежавю" в загруженности мозга. Иными словами, "дежавю" возникает, когда человек очень устал, и в головном мозге возникают своеобразные сбои.

Другая сторона теории предполагает, что "дежавю" - результат, наоборот, хорошего отдыха головного мозга . Тогда процессы происходит быстрее в несколько раз. Если мы можем обрабатывать образ легко и быстро, наш мозг подсознательно интерпретируют это как сигнал того, что мы видели это прежде. "Когда мы видим странный объект, - писал в 1889 году американский физиолог Уильям Х.Бернхам, который и выдвинул данную теорию, - его незнакомый вид в значительной степени обусловлен трудностью, с которой мы сталкиваемся при осознании его характеристик. [Но] когда мозговые центры "окончательно отдохнули", восприятие странной сцены может протекать настолько легко, что вид происходящего покажется знакомым".

Некоторые люди склонны объяснять свои "дежавю" тем, что видели незнакомые места или вещи во сне. Ученые не исключают и этой версии. В 1896 году Артур Аллин, профессор психологии в Университете штата Колорадо в Булдере, выдвинул теорию, что эффект "дежавю" напоминает нам о фрагментах забытых сновидений. Наши эмоциональные реакции на новый образ могут порождать ложное чувство узнавания. "Дежавю" возникает, когда наше внимание внезапно на короткий момент отвлекается во время нашего первого знакомства с новым образом.

Далее за изучение "дежавю" взялся Зигмунд Фрейд и его последователи. Ученый полагал, что чувство "уже виденного" возникает у человека в результате спонтанного воскрешения в его памяти подсознательных фантазий . Последователи Фрейда предпочитали считать, что "дежавю" является бесспорным доказательством борьбы "Я" с "Оно" и "Супер-Я".

Герман Сно, психиатр из Нидерландов, в 1990 году выдвинул предположение, что следы памяти хранятся в головном мозгу человека в виде неких голограмм. В отличие от фотографии, каждый фрагмент голограммы содержит всю информацию, необходимую для восстановления целого изображения. Но чем мельче такой фрагмент, тем более расплывчата воспроизводимая картина. Согласно Сно, чувство "уже виденного" возникает в том случае, когда какая-то небольшая деталь сложившейся ситуации тесно совпадает с неким фрагментом памяти, вызывающим в воображении неясную картину прошлого события.

Нейропсихиатр Пьер Глур, проводивший эксперименты в 1990-х годах, упорно настаивал на том, что память использует особые системы "восстановления" (retrieval) и "узнавания" (familiarity). В работе, опубликованной в 1997 году, он рассуждал о том, что феномен "дежавю" проявляется в редкие моменты, когда наша система узнавания активизирована, а система восстановления – нет . Другие ученые доказывают, что система восстановления не отключена полностью, но просто рассогласована, что напоминает теорию усталости, выдвинутую столетием раньше.

Физиологическое объяснение

Тем не менее, ученым удалось разобраться, какие части головного мозга задействованы в то время, когда человек испытывает "дежавю". Дело в том, что разные части мозга отвечают за разные варианты памяти. Лобная часть отвечает за будущее, височная за прошлое, а основная - промежуточная - за настоящее. Когда все эти части выполняют свою обычную работу, в нормальном состоянии сознания, ощущение, что что-то должно произойти, может появиться только тогда, когда мы думаем о будущем, беспокоимся о нем, предупреждаем его или строим планы.

Но не все так просто. В мозге существует такая область (амигдала), которая задает эмоциональный "тон" нашему восприятию. Например, когда вы разговариваете с собеседником и видите, как меняется его выражение лица, именно амигдала в считанные доли секунды дает сигнал, как на это изменение реагировать. Фактически, продолжительность "настоящего" по неврологическим понятиям так коротка, что мы не переживаем столько, сколько запоминаем. Короткая память хранит информацию в течение нескольких минут. За это отвечает гиппокампус (hippocampus): воспоминания, связанные с тем или иным событием, разбросаны по разным чувственным центрам мозга, но соединяются в определенном порядке гиппокампусом. Также существует и долгосрочная память, расположенная на поверхности мозга, вдоль височной части.

В действительности, справедливо отметить, что прошлое, настоящее и будущее существует в нашем мозге, не имея четких границ . Мы переживаем что-то в настоящем, сравниваем с похожим прошлым и решаем, как будем реагировать на происходящее в ближайшем будущем. В этот момент и включаются необходимые области мозга. Если связей между кратко- и долговременной памятью слишком много, настоящее может восприниматься как прошлое и возникать эффект "дежавю".

Для объяснения этого феномена можно привлечь и, как называют их психологи, модели глобального сопоставления. Ситуация может казаться человеку знакомой либо потому, что она сильно напоминает хранящееся в его памяти прошлое событие, либо из-за того, что обладает сходством с большим количеством удерживаемых в памяти событий. То есть вы находились в идентичных и сильно похожих ситуациях уже не раз. Ваш мозг суммировал, сопоставил эти воспоминания и узнал похожую на них картинку.

Реинкарнация или перезагрузка в "Матрице"?

Многие люди склонны видеть в эффекте "дежавю" какие-то загадочные или даже мистические корни. Ведь ученым не удается толком объяснить, как он возникает. Парапсихологи склонны объяснять "дежавю" теорией реинкарнации: если каждый человек проживает не одну жизнь, а несколько, то он вспоминает эпизоды одной из них.

В реинкарнацию верили древние греки, ранние христиане и даже знаменитый швейцарский психолог Карл Густав Юнг, который полагал, что проживает две параллельные жизни. Одну - свою, а другую - жизнь доктора, жившего в XVIII веке. Также о моментах "дежавю" упоминал и Лев Толстой.

Тина Тёрнер, приехав в Египет, неожиданно увидела знакомые пейзажи и предметы и вдруг "вспомнила", что во времена фараонов была подругой знаменитой царицы Хатшепсут. Нечто подобное испытала певица Мадонна во время посещения императорского дворца в Китае.

Некоторые полагают, что "уже увиденное" является генетической памятью . В этом случае, неловкое чувство "уже увиденного" объясняется воспоминанием о жизни предков.

Психологи полагают, что данное явление может быть элементарной функцией самозащиты человека . Когда мы попадаем в незнакомое место или неловкую ситуацию, мы автоматически начинаем искать знакомые вещи или предметы, чтобы хоть как-то поддержать свой организм в момент психологического стресса.

"Дежавю" - явление достаточно распространенное. Специалисты утверждают, что 97% людей хотя бы раз испытывали это чувство. Бывают такие уникальные случаи, когда "дежавю" переживается чуть ли не ежедневно. Обычно это явление сопровождается легким дискомфортом, хотя кого-то может пугать.

Психиатры предупреждают, что постоянно возникающее "дежавю" может быть симптомом временно-долевой эпилепсии. В большинстве случаев это неопасно. Более того, некоторые исследования показали, что "дежавю" можно вызвать искусственно - либо при помощи гипноза, либо электрической стимуляцией височных долей мозга.

Даже физики пытаются объяснить это удивительное явление. Существует экстатическая концепция, согласно которой прошлое, настоящее и будущее происходят одновременно. А наше сознание способно воспринимать лишь то, что мы называем "теперь". Феномен "дежавю" физики объясняют небольшим сбоем во времени.

Схожее объяснение "дежавю" дали создатели культового фильма "Матрица". В картине главный герой Нео видит, как черный кот проходит мимо него два раза подряд. Ему объясняют, что "дежавю" - это обычный сбой в "матрице", он происходит, когда "матрица" изменяет виртуальную реальность. Правда, на деле получается, что Нео не испытывает эффекта "дежавю", потому что точно знает, что кот уже проходил мимо него.

Как бы ни было странно и загадочно это явление, коль оно не представляет опасности для человека, а значит, каждый сам может объяснить для себя, почему тот или иной предмет кажется ему столь знакомым. Возможно, вы и впрямь его видели мельком по телевизору или просто читали о нем в книге.

|

Метки: Дежавю уже увиденное |

Загадка лондонского монстра |

Это цитата сообщения [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дело Джека-Потрошителя является самым громким из нераскрытых преступлений прошлого...

Грязный квартал

В наши дни лондонский квартал Ист-Энд — вполне респектабельный район, застроенный современными многоэтажными домами, магазинами и кафе. Своим возрождением он обязан Второй мировой войне — бомбежки разрушили старинные трущобы, в которых когда-то творились страшные дела — насилие, проституция, разбой, воровство. Именно здесь, в этом квартале, где издавна обитали все отбросы лондонского общества — проститутки, алкоголики, наркоманы, в конце XIX века развернулась кровавая драма.

31 августа 1888 года на одной из самых запущенных улочек Ист-Энда был обнаружен труп сорокадвухлетней проститутки Мэри-Энн Николе. Это была совершенно опустившаяся женщина алкоголичка, берущая за свои услуги несколько жалких пенсов. Но наказание за ее преступления оказалось слишком жестоким — горло женщины было перерезано ножом сильным ударом от уха до уха, а живот вспорот. Для полицейских, прибывших на место преступления, убийства и поножовщина в Ист-Энде считались делом привычным. Но и их поразила особая жестокость, с которой расправились с несчастной проституткой. Труп осмотрели, отвезли на экспертизу, похоронили... и забыли — мало ли проституток погибло в этих страшных трущобах. Но кошмар для Скотленд-Ярда и всего Лондона еще только начинался.

8 сентября в Ист-Энде был обнаружен новый труп с перерезанным горлом. Жертвой убийцы опять стала проститутка — сорокасемилетняя Энни Чапмен. Как и в первом случае, экспертиза показала, что сексуальному насилию убитая не подвергалась. Жертва была опять зверски распотрошена, и ее вынутые внутренности лежали рядом с телом. Полиция установила, что убийца был хорошо знаком с анатомией и хирургией — внутренние органы были вырезаны со знанием дела.

Страшные письма

Эта смерть показала Скотленд-Ярду, что полиция имеет дело с серийным убийцей, скорей всего, тяжело больным психически. Начались усиленные поиски возможного душегуба. Несколько человек были арестованы по подозрению в убийствах, и полиция утверждала через газеты, что маньяк уже пойман. Но в конце сентября в гостиных Лондона зашептались о том, что неизвестный маньяк прислал письмо. Действительно, неведомый убийца написал в лондонское агентство новостей послание. Его текст, обнародованный значительно позже, гласил: «Со всех сторон до меня доходят слухи, что полиция меня поймала. А они до сих пор даже не вычислили меня. Я охочусь на женщин определенного типа и не перестану их резать до тех пор, пока меня не повяжут. Последнее дело было великолепной работой. Леди не успела даже вскрикнуть. Я люблю такую работу и готов ее повторить. Скоро вы вновь узнаете обо мне по забавной проделке. Закончив последнее дело, я прихватил с собой чернила в бутылочке из-под имбирного лимонада, чтобы написать письмо, но они вскоре загустели как клеи, и я не смог ими воспользоваться. Вот я и решил, что взамен подойдут красные чернила. В следующий раз я отрежу уши и отошлю их в полицию, просто так, ради шутки». Под письмом стояла подпись, которая вскоре стала известна всему миру: «Джек-Потрошитель».

Вскоре в полицию пришло еще одно письмо. Точнее, посылка. В ней находилась половина человеческой почки и записка, в которой говорилось, что вторая половина съедена отправителем...

Кстати, вскоре полиция была завалена другими письмами, но все они явно принадлежали любителям поразвлечься и людям с психическими отклонениями. Подлинным письмом Джека-Потрошителя считается именно первое послание...

Мужчина в шляпе

Волны страха охватили Лондон. Полиция была настороже — усиленные наряды в Ист-Энде, вооруженные защитники закона на каждом углу, агенты, переодетые проститутками... Но предпринятые меры не помогли — уже 30 сентября был найден новый труп — сорокачетырехлетней проститутки Элизабет Страйд. У женщины тоже было перерезано горло, но больше никаких следов насилия и увечий не имелось. Полиция решила, что преступник отказался от зверств, но в тот же день все предположения рухнули: был обнаружен еще один труп — сорокалетней проститутки Кэтрин Эдоус. Она была обезображена так, что стало плохо видавшим виды полицейским и врачам — лицо изуродовано ножом, живот глубоко вспорот, внутренности вынуты и разложены по телу. Кроме того, у нее были отрезаны оба уха.

9 ноября произошло еще одно убийство, ставшее последним в череде зверств. Почерк его несколько отличался от предыдущих. Жертва — двадцатипятилетняя проститутка Мэри Кэлли — была моложе остальных и убита в собственной комнате. Ее труп был изувечен и обезображен гораздо сильнее предыдущих — убийца в замкнутом пространстве чувствовал себя более спокойно, чем на улице, и убивал свою жертву с наслаждением, не торопясь... Кстати, вскрытие показало, что проститутка была на третьем месяце беременности.

Товарки Мэри по профессии утверждали, что она ушла вчера ночью с высоким, темноволосым, усатым мужчиной в низко надвинутой на глаза шляпе. •,Это была единственная зацепка в поиске убийцы. Но полиции, тем не менее, она ничем не помогла.

Кто убийца?

Полиция сбивалась с ног в поисках преступника, но он так никогда и не был найден. Череда преступлений, однако, прекратилась, и никто не знал, с чем это связано.

Выдвигались различные версии того, кем же был таинственный Джек-Потрошитель. Одним из подозреваемых являлся внук королевы Виктории принц Альберт, герцог Кларенский. Тогда в обществе много говорили об его сумасшествии, странных сексуальных наклонностях, поэтому кандидатура принца показалась многим вполне подходящей. Но никаких прямых улик против него не было. Тем не менее королевская семья предпочла отправить, принца куда подальше.

Полиция искала и среди врачей — уж очень профессионально были разделаны трупы. Джека-Потрошителя среди них не нашли, но все же обнаружили убийцу, который тоже расправлялся с проститутками, правда, не столь бесчеловечно. Врач Томас Нил не выдержал допросов и признался, что отравил нескольких проституток — раньше считалось, что они умерли своей смертью.

Под подозрение попадали многие, но все обвинения распадались из-за отсутствия доказательств и неопровержимых алиби подозреваемых.

Тогда по городу начали ходить уже совершенно фантастические слухи: якобы убийца — это огромная обезьяна, разгуливающая по Лондону с ножом. Предположение было совершенно абсурдным, но тем не менее в городе были закрыты несколько цирков, и зоопарк.

Ищите женщину!

Знаменитый писатель Артур Конан Дойл выдвинул тогда предположение, которое показалось фантастическим — Джеком-Потрошителем являлась, женщина! Его версия не нашла должного отклика — казалось странным, что дама может так зверски расправляться с представительницами своего пола. Но тем не менее эта версия в наши дни нашла свое научное подтверждение.

В мае 2006 года СМИ облетела сенсационная весть. Йен Финдлей, профессор-биолог из Австралии, провел новый «следственный эксперимент». Он использовал метод анализа ДНК, который позволяет «расшифровать» гены в остатках даже очень старых живых тканей. Для анализа достаточно всего лишь одной клетки кожи.

Профессор обратился в Национальный архив Великобритании, где хранится письмо Джека-Потрошителя. На сургучной печати письма были обнаружены микроскопические остатки тканей, отправителя. Финдлей с помощью специальной аппаратуры собрал их и привез в Австралию, в свою лабораторию. Результаты исследования показали — ДНК принадлежит женщине!

Тут же вспомнили про единственную женщину, подозреваемую в деле Джека-Потрошителя — ведь раньше женская версия всерьез не рассматривалась. В 1890 году была повешена некая Мэри Пирси, убившая жену своего любовника способом, похожим на тот, каким убивал своих жертв Джек-Потрошитель, — она перерезала сопернице горло. После исследований профессора Финдлея очень велика вероятность того, что именно эта дама являлась загадочным убийцей, державшим в страхе Лондон в конце XIX века...

|

|

Кот-убийца |

Это цитата сообщения Mages_Queen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: кот кошка юмор |

20 ремейков |

Это цитата сообщения SneznyBars [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

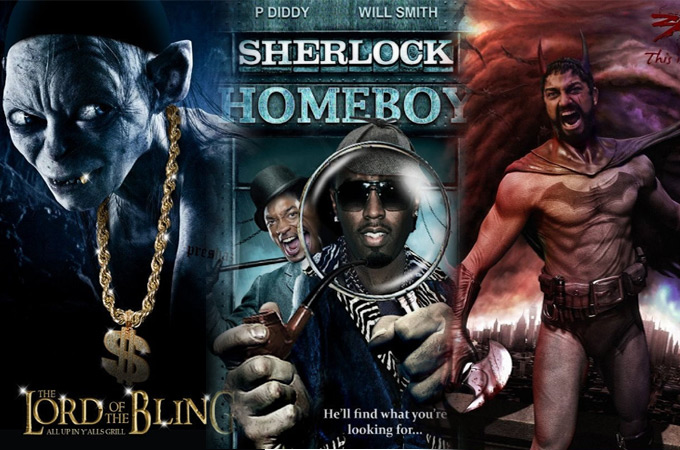

Новый взгляд на известные фильмы) Интересно, что получиться если смешать стили, жанры (причем совершенно противоположные) и героев разных фильмов? Лично я думаю, получилось бы весьма весело!

Я бы такие фильмы посмотрела)

|

Метки: юмор фильм ремейк |

Рене Магритт |

Рене Магритт известный бельгийский художник-сюрреалист. Родился 21 ноября 1898 года в городе Лессине.

На его картинах изображены обычные, всем нам знакомые предметы. Однако их необычное сочетание между собой заставляет задуматься над самой тайной вещей. Его картины являются как бы борьбой против обманчивой самоочевидности обыденного. Магритт постоянно говорит об обманчивости видимого, его скрытой таинственности, которую мы обычно не замечаем.

1. Препятствие пустоты. 1965 год.

2. Стеклянный ключ. 1959 год.

3. Влюбленные. 1928 год.

4. Империя света. 1954 год.

5. Сын человеческий. 1964 год.

6. Философия будуара. 1948 год.

7. Запрещенное изображение. 1937 год.

|

Метки: живопись магритт картина |

Дневник Mad_star |

|

|

| Страницы: [1] Календарь |