Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Классика советской эротики |

olga_p988 в Классика советской эротики

olga_p988 в Классика советской эротикиРимантас Дихавичюс — советский фотограф и прирожденный романтик. Именно романтический налет и помог ему стать первым фотохудожником, выпустившим в Советском Союзе издание, прославляющее женскую красоту. Авторский альбом назывался "Цветы среди цветов" и был представлен на международной книжной ярмарке в Москве в 1987 году. Сборник произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Римантас Дихавичюс вспоминает: "Была тотальная цензура. Эта тема была запрещена, и ни одна западная книга такая не попала на ярмарку, ни одна. И вдруг — на советском стенде, на литовском... Потом эту книгу даже забрали вовнутрь, потому что стенд бы посетители снесли. Ревнители строгих нравов на меня не нападали. Просто было удивление — не до критики."

Иностранные эксперты удивлялись: откуда мог появиться такой высокий уровень мастерства в стране, где фотографии в жанре "ню" были 70 лет под запретом?

Римантас Дихавичюс не задумывался об этом. Он просто делал поэтичные, высококлассные фотографии ускользающей красоты. Не она, говорил фотограф, спасет мир, а мы сегодня должны спасать красоту.

Солнце

Приснилось

Забыться

На ладонях

Бабочка

Взгляд

Полдень

Пена дней

Собирая

Спящая

Пристань

Русалка

Силуэт

Живая

Рожь

Тень

Свет

Венера

Сухоцвет

Кудри

Взято отсюда

|

Метки: 80- е годы |

ЦСКА - территория славы |

01. Аллея славы ЦСКА была открыта 29 апреля 1983 года и приурочена к 60-летию клуба. На ней можно увидеть бюсты таких легендарных спортсменов, как В.Третьяк, В.Бобров, Б.Михайлов, И.Роднина, В.Куц, А.Завьялов и других

02.

03.

04. Легкоатлетическо-футбольный комплекс - открыт в ноябре 1979 года. Размеры комплекса - 318 метров в длину, 190 – в ширину, 21 – в высоту.

05.

06. Дворец тенниса - построен в 1966 году и возводился под патронатом министра обороны СССР А.Гречко

07. Дворец спортивных единоборств - построен в 1971 году. На его помост выходили такие известные тяжелоатлеты, как Жаботинский и Власов

08. Ледовая арена - открыта 21 сентября 1991 года

09.

10. Плавательный бассейн - построен в 1954 году при помощи Василия Сталина. Именно здесь снимался один из эпизодов телесериала "Московская сага" с сыном вождя и его возлюбленной Капой

11.

12. Гимнастический зал - построен в 1935 году. Сначала это был авиационный ангар, в котором, как говорят был и личный самолёт Василия Сталина. Затем здесь расположилась автокоманда. И только в 1958 году здание стало Гимнастическим залом. Также знаменито тем, что именно здесь была изобретена гимнастическая яма. Дело было так. В 1972 году Ольге Корбут Международная федерация спортивной гимнастики пыталась запретить её знаменитое сальто, расценивая его как очень рискованный элемент. Однако когда комиссии в этом зале было продемонстрировано, что даже маленькие дети могут совершенно безопасно его делать, мягко приземляясь в яму, то все вопросы были сняты.

13.

14.

|

Метки: Москва спорт |

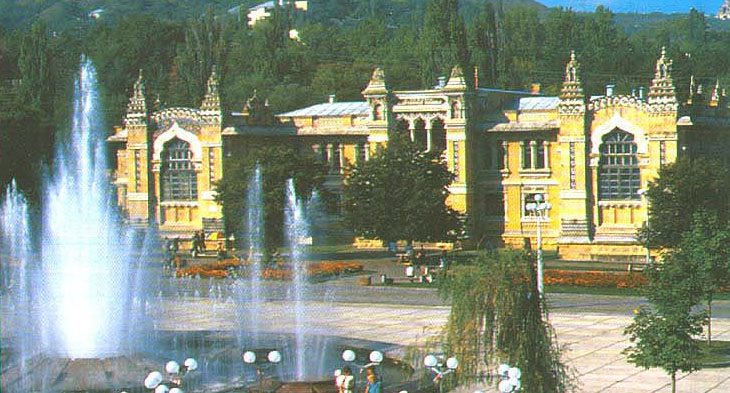

Кисловодск в 80-е годы XX века. Часть 6 |

dubikvit в Кисловодск в 80-е годы XX века. Часть 6

dubikvit в Кисловодск в 80-е годы XX века. Часть 6

Главные нарзанные ванны. Фото А. Мусина

Барельеф В. И. Ленина на Красных камнях. Фото А. Мусина

Нарзанная галерея. Фото А. Мусина

Вход в курортный парк. Фото А. Мусина

Вид на Эльбрус. Фото Ю. Жванко

ул. 50 лет Октября. Фото Г. Костенко

Санаторий "Эльбрус". Фото Ю. Жванко

Пансионат "Кругозор". Фото Г. Костенко

Санаторий "Пикет". Фото Г. Костенко

Пансионат "Электрон". Фото Ю. Жванко

Широкоформатный кинотеатр "Россия". Фото Г. Костенко

Колоннада в парке. Фото А. Мусина

В парке. Фото А. Мусина

В верхнем парке. Фото Ю. Жванко

Окрестности Кисловодска. Джинальский хребет. Фото Ю. Жванко

Окрестности Кисловодска. Турбаза "Долина нарзанов". Фото А. Мусина

Источник: © Комплект открыток "Кисловодск". Издательство "Кавказская здравница". Минводы. 1982

Смотрите также:

|

||||

| Кисловодск в 80-е годы XX века. Часть 1 | Кисловодск в 80-е годы XX века. Часть 2 | Кисловодск в 80-е годы XX века. Часть 3 | Кисловодск в 80-е годы XX века. Часть 4 | Кисловодск в 80-е годы XX века. Часть 5 |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: 80- е годы курорты |

Самоделка |

1969 год. По дорогам страны колесят немногочисленные (по сегодняшним меркам) Волги ГАЗ-21, Москвичи-407, горбатые "Запорожцы", ещё есть и "Победы", но и новомодные "Москвич 408" и "ушастый" "Запорожец". И вдруг - автопробег самодельных автомобилей Москва - Киев, организованный редакцией журнала "Техника - молодежи" и его Великим редактором В.Д. Захарченко. По мере продвижения из Москвы автопробег обрастал всё новыми и новыми конструкциями и до Киева добрались более сотни самоделок (пишу по памяти, если я не прав - извините и поправьте). Самобеглые коляски, с мото и авто двигателями, смелого и экономичного (из чего было) дизайна на "ура" встречали во всех промежуточных пунктах автопробега. Данное фото - остановка в Курске, на Красной площади. Ни названия, ни, тем более авторов этих авто, сообщить не могу, ибо в ту пору мне самому было всего 15 лет. Хорошо, что и эти фотографии сохранились.

Продолжение следует.

|

Метки: автомобили СССР |

Камчатка. |

К сожалению,будучи маленьким,я таки добрался до чердака и до ящика с письмами,это было целое богатство,много открыток,конверты,что-то ещё,я не помню в какой момент всё это исчезло,наверное,тогда когда я заболел и надолго слёг в больницу,возможно открытки и письма постигла участь газет и журналов,они ушли на растопку печки.

Позже остатки открыток разбазарила моя сестра,взяв коробку с подписаными открытками поиграть с подружками,оставила их на улице под дождём...

Из всего многообразия,сохранились лишь две неподписанные открытки издательства Планета,скорее всего это набор типа "Путешествие по Камчатке".

Хочу показать эти две открытки.

1970 год.

ХХ век пришел в Долину гейзеров. фото Н.Гридина

Путешествие подходит к концу. фото Н.Гридина.

|

Метки: открытка 70- е-годы |

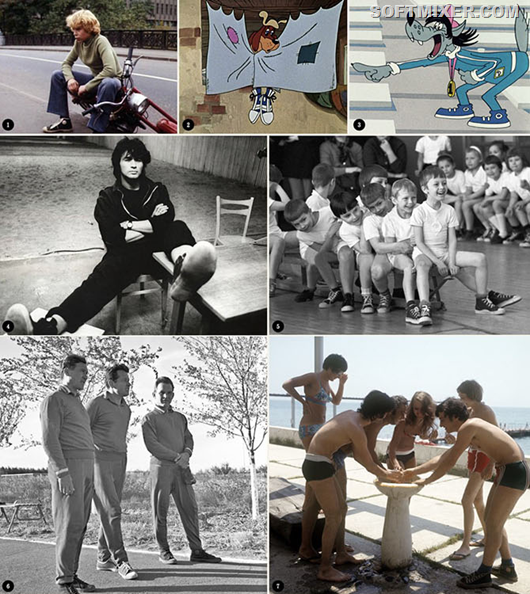

Воскресный позитив. Фото из нашего детства. Часть 2. |

aloban75 в Воскресный позитив. Фото из нашего детства. Часть 2.

aloban75 в Воскресный позитив. Фото из нашего детства. Часть 2.

|

Метки: 70- е годы 80-е годы 60- е годы |

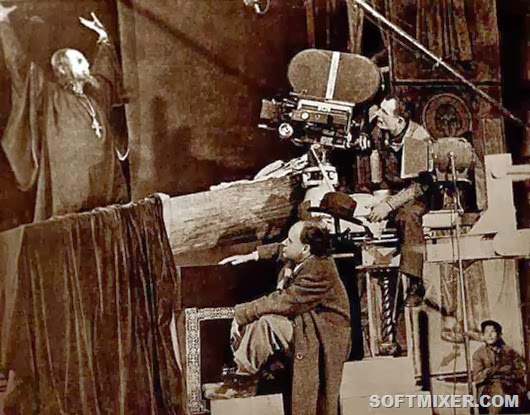

Как на "Мосфильме" немцев топили… |

jurashz в Как на "Мосфильме" немцев топили…

jurashz в Как на "Мосфильме" немцев топили…

22 января в 1898-м году родился Сергей Михайлович Эйзенштейн. Тот самый, который вложил в уста Александра Невского великие, почти библейские слова. "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Помните? Так вот, не говорил Александр ничего похожего. Но это уже значения не имеет… В день рождения великого режиссера мы вспоминаем главный фильм Эйзенштейна - "Александр Невский"…

По мнению историков, вернувшись после битвы в освобожденный Псков, Александр Невский обратился не к пленным, а к самим псковичам. В переводе со старославянского его слова звучали так: "О, псковитяне! Если забудете Александра, если самые отдаленные потомки мои не найдут у вас верного пристанища в злополучии: то вы будете примером неблагодарности". Согласитесь, смысл совсем не тот. Но, на данный момент, это уже не важно.

Кадр из кинофильма "Александр Невский"

Фильм "Александр Невский" выходил в прокат дважды: в 1938-м и 1941-м годах. И если первый раз зритель просто был поражен эпическим размахом, то в самом начале войны картина была призвана поднять боевой дух граждан. Стоит отметить, что оба раза картина имела сумасшедший успех.

Кадр из кинофильма "Александр Невский"

Сергей Эйзенштейн пытался соблюсти историческую точность при изготовлении доспехов князя и его дружины. Он самолично следил за процессом изготовления декораций и костюмов и даже предоставил для изучения художникам предметы подлинного вооружения русских воинов XIII века из Эрмитажа.

Однако, несмотря на это, до сих пор ходят слухи о том, что тевтонцы были экипированы шлемами, сделанными из обычных ведер. А псковский воевода-предатель Твердило носил в фильме самый дешевый вид азиатского шлема, который надевать ему было не по чину. Последний факт - чистейшая правда. Но, как мы уже договорились, не все в этой жизни имеет принципиальное значение.

Кадр из кинофильма "Александр Невский"

Заснеженные бескрайние берега Чудского озера снимали возле "Мосфильма". Для этого заасфальтировали пустырь и засыпали искусственным снегом из нафталина мела и соли. Кое-где даже использовали жидкое стекло. А вот сцены, где тевтонские рыцари проваливались под лед, были запечатлены уже в павильонах киностудии. Там построили огромные бассейны и запустили в них "льдины" из покрашенной фанеры и пенопласта.

Кадр из кинофильма "Александр Невский"

Гениальную музыку к этому фильму написал Сергей Прокофьев. Звуковой ряд "Александра Невского" состоит из симфонической и хоровой музыки, которая позднее была объединена в самостоятельную кантату. Однако, сам кинофильм был выпущен с некачественно записанной звуковой дорожкой.

Дело в том, что И. В. Сталин увидел фильм с "черновым" звуком и сразу же утвердил его к показу. После этого Эйзенштейн уже побоялся вносить правки. Но разве это важно?

Сценарист, режиссёр, художник, преподаватель, теоретик искусства – это он. Он снял шедевральные фильмы своего времени, он эпатировал своим внешним видом и был тем, кого называют странным человеком искусства.

Сергей Михайлович Эйзенштейн родился 10 (22) января 1898 года в Риге в семье архитектора. Родители были состоятельными и очень занятыми людьми, поэтому мальчик жил в достатке, но одиноким. В 1907 семья жила в Париже.

Серёже давали хорошее образование: он изучал три иностранных языка, играл на рояле, фотографировал, рисовал. В 1912-м родители мальчика развелись и он остался с папой. В 1915 году Эйзенштейн окончил реальное училище, поступил в петроградский Институт гражданских инженеров.

В 1918 году он был призван на военную службу и зачислен в школу прапорщиков инженерных войск, позже, вступает в Красную Армию. Там у него был роман с балериной Марией Пушкиной. Во время службы участвовал в самодеятельности: актёр и режиссёр.

В 1920 немного учился на курсах переводчиков (японский язык), и перешел работать в театр Пролеткульта. В 1921—1922 годах Эйзенштейн был слушателем и режиссером-стажером Государственных высших режиссерских мастерских под руководством В. Э. Мейерхольда. С 1923 года Эйзенштейн руководил театральными мастерскими Пролеткульта, преподавал там.

В 1928-м вместе со съёмочной группой едет за границу, для ознакомления со звуковым кино. В 1930 году он заключил контракт с кинокомпанией Paramount Pictures на экранизацию романа Теодора Драйзера "Американская трагедия". Но, от его сценария вскоре отказались.

В 1932 году по возвращению домой, Эйзенштейн стал заведующим кафедрой режиссуры Государственного института кинематографии, а в 1935 году получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Продолжал снимать фильмы, особенно в период Второй Мировой войны.

В 1948-м Сергей Михайлович умер от сердечного приступа.

Фильмография:

1923 — Дневник Глумова

1924 — Стачка

1925 — Броненосец "Потёмкин" ("1905 год")

1927 — Октябрь

1929 — Штурм Ля Сарраса

1929 — Старое и новое

1930 — Сентиментальный романс

1931 — документальный фильм о Мексике "Землетрясение в Оахаке"

1931 — незаконченный фильм "Да здравствует Мексика!"

1933 — Эйзенштейн в Мексике

1933 — Буря над Мехико

1934 — День смерти

1935—37 — Бежин луг

1938 — Александр Невский

1940 — Время на Солнце/

1941 — Мексиканская симфония

1941 — Свободная земля

1941 — Идол надежды

1941 — Обретение креста

1941 — Семена Свободы

1944 — Иван Грозный (1-я серия)

1945 — Иван Грозный (2-я серия, сказ второй — "Боярский заговор")

1946 — Иван Грозный (неоконченный, 3-я серия)

Награды и премии:

Сталинская премия первой степени (1941) — за фильм "Александр Невский" (1938)

Сталинская премия первой степени (1946) — за 1-ю серию фильма "Иван Грозный" (1944)

заслуженный деятель искусств РСФСР (1935)

орден Ленина (1939) — за фильм "Александр Невский" (1938)

орден "Знак Почёта"

Источник|

Метки: фотографии СССР кинофильмы |

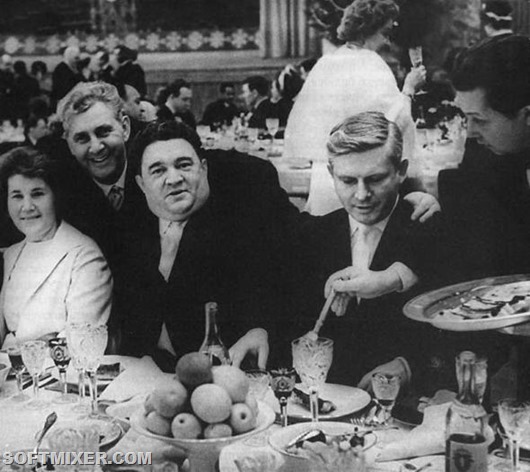

Паёк для наркома |

jurashz в Паёк для наркома

jurashz в Паёк для наркома

Властный общепит достался большевикам в наследство от царского режима, причем в буквальном смысле слова. После переезда Совнаркома в Москву оказалось, что в Кремле сохранились и императорские сервизы, и императорская прислуга…

"Низший состав оставался на местах,— вспоминал Троцкий.— Они принимали нас с тревогой. Режим тут был суровый, крепостной, служба переходила от отца к сыну. Среди бесчисленных кремлевских лакеев и всяких иных служителей было немало старцев, которые прислуживали нескольким императорам.

Один из них, небольшой бритый старичок Ступишин, человек долга, был в свое время грозой служителей… За обедом нам подавали жидкие щи и гречневую кашу с шелухой в придворных тарелках с орлами. „Что он делает, смотри?” — шептал Сережа (Сергей Седов, младший сын Троцкого ) Старик тенью ходил за креслами и чуть поворачивал тарелки то в одну, то в другую сторону. Сережа догадался первый: двуглавому орлу на борту тарелки полагается быть перед гостем посередине".

В столовые преобразовали и рестораны при крупнейших московских гостиницах, которые в те годы служили общежитиями для красного чиновничества и назывались Домами советов.

По поводу качества питания сохранились самые противоречивые воспоминания. В одних говорится, что большевики чуть ли не ежедневно ели черную икру фунтами, в других — что клейкую и омерзительную кашу, приготовленную в столовой одного из Домов советов, даже с голодухи невозможно было взять в рот.

Истина, как обычно, была и проще. и интереснее. Как свидетельствуют фотографии, сделанные в третьем Доме советов, где в 1921 году жили и столовались делегаты X съезда РКП(б), на завтрак им полагались бутерброды на тончайших ломтиках черного хлеба, а за чаем выстраивались длинные очереди. Однако далеко не все большевики питались столь же скудно. Члены Политбюро получали дополнительный паек.

И, как вспоминал видный деятель Коминтерна, а впоследствии академик Евгений Варга, не все мирились с таким положением. "Во время голода,— писал Варга,— высшим руководителям партии полагалась небольшая добавка к пайку. Однако пролетарская солидарность еще была так сильна, что Бухарин отказывался получать дополнительные продукты; специальным решением Политбюро его заставили брать их".

Подобная ситуация смущала не только Бухарина. Поэтому вскоре кремлевскую столовую формально подчинили лечсанупру Кремля, а также стыдливо начали именовать столовой лечебного питания. Довольно скоро ее передали в подчинение и снабжение Наркомату торговли РСФСР, но на бланках и талонах на питание "кремлевка" многие годы продолжала именоваться лечебной и лечсанупровской.

В годы НЭПа, когда частные торговцы снабжали Москву товарами лучше любого Госснаба, кремлевская столовая могла бы приказать долго жить. Однако в дело вмешался пресловутый партмаксимум зарплаты гос- и партчиновников и лечебный обед оказался неплохим средством подъема уровня жизни зарождавшейся номенклатуры. Ко всему прочему порции были такими, что. по воспоминаниям ветеранов, их хватало на двух-трех человек.

ФОТОГРАФИИ С № 1-5 С 10 СЬЕЗДА РКП(б)

ФОТОГРАФИИ С № 1-5 С 10 СЬЕЗДА РКП(б)

Обедающих в столовой стало гораздо меньше — большинство предпочитало уносить домой готовые блюда в специальных тройных судках, а высоким руководителям судки с горячей едой прислуга доставляла прямо на кремлевские квартиры.

В 1920-е годы кремлевскую столовую разделили: небольшая часть, обслуживавшая живших в Кремле руководителей, осталась на прежнем месте, а для остальных выделили помещение на улице Грановского (ныне Романов переулок). Формальных критериев для прикрепления аппаратчика к столовой в первые годы советской власти не существовало.

КЛИМ ВОРОШИЛОВ С ЖЕНОЙ

КЛИМ ВОРОШИЛОВ С ЖЕНОЙ

Как рассказывал мне бывший управляющий делами Совмина СССР Михаил Смиртюков. его прикрепили к столовой без какой-либо просьбы с его стороны:

"Примерно через год после моего прихода на работу в Кремль мне позвонили из отдела кадров и сказали, что вот с такого-то числа вы можете ходить на улицу Грановского в столовую. Мне дали книжку талонов на месяц, что-то я за нее позднее заплатил. В первое время, как мне казалось, народу туда ходило немного — человек сто, наверное. А потом людей становилось все больше и больше.

На столах стояла капуста квашеная. И квас — сколько хочешь. У меня из книжки оторвали талончики на обед и на ужин. Дали три блюда, я пообедал. Потом дали продукты на ужин — французскую булку, кусок колбасы, сливочного масла кусочек. Так и пошло. На выходные дни давали курицу.

Там была интересная штука. Перед обеденным залом был зал поменьше. Там давали булку, и можно было посидеть и попить чаю. Так это место облюбовали старые большевики. После обеда засиживались там, гоняли чаи и обсуждали текущий момент. Ну, некоторые высказывались довольно резко по адресу руководства. Кто-то доложил наверх, и эти чаепития были прикрыты".

Литерный паек

В 1932 году на каждого прикрепленного выделялось ежемесячно по 4 кг мяса и колбасы, 6 кг рыбы и 2 кг сельди, 1 кг кетовой икры, 2 кг сыра, 1,5 кг сливочного сахара, муки и круп, 8 банок консервов, 20 яиц, 50 г чая и 2 куска мыла. Кроме того, ежедневно полагалось по 800 г хлеба и по литру молока.

Однако далеко не все аппаратчики были прикреплены к кремлевской столовой. Большая часть высокопоставленных чиновников питались в столовых и покупали продукты в магазинах системы ГОР-Та (Государственного объединения роз¬ничной торговли). Для покупок в этих магазинах чиновникам выделялись талоны.

Высоким руководителям — от члена коллегии наркомата и выше, а также соответствовавшим им по рангу партчиновникам выделялись талоны лите¬ра "А", что позволяло купить ежемесячно продуктов на 147 рублей. Начальники главков и все, кто стоял ниже, получали талоны литера "Б", где разрешенная к отовариванию сумма была вдвое ниже.

Естественно, получать талоны и лечебное питание стремились все более широкие массы чиновников; к столовой и распределителям пытались прикрепиться известные ученые и артисты. В итоге к середине 30-х паек получали 4,5 тыс. человек, а литера "Б" — 41,5.

С учетом ученых и персональных пенсионеров общее количество получавших пайки превышало 55 тыс. человек. И в Политбюро решили навести порядок в распределении продовольственных благ.

В течение 1935 года в СССР постепенно была отменена карточная система, и 25 мая 1936 года СНК СССР принял постановление "О порядке расходования средств на бытовые нужды работников народных комиссариатов и других центральных учреждений Союза ССР". Оно предусматривало отказ от литерных талонов и прикрепление чиновников, имевших ранее литеру "А", к ведомственным столовым закрытого типа.

На питание каждого прикрепленного впредь выделялась дотация в размере 100 рублей в месяц, а количество работников наркомата, пользующихся этой льготой, утверждалось Совнаркомом. Однако эта кампания по экономии госсредств нисколько не коснулась членов Политбюро. Наоборот, с середины 1930-х годов для каждого из них был устапродуктов — 8 тыс. рублей в месяц.

Собственно, моду в этом вопросе устанавливал Сталин. До тех пор пока в еде он был аскетом, ему подражали все остальные. Но после смерти жены долгие обеды Сталина с соратниками превратились в очень долгие, а сам вождь, как вспоминал Анастас Микоян, пристрастился к кулинарным экспериментам.

"Он любил выдумывать и заказывать блюда, неизвестные нам. Например, стал заказывать поварам и постепенно совершенствовать одно блюдо — не то суп, не то второе. В большом котле смешивались баклажаны, помидоры, картошка, черный перец, лавровый лист, кусочки нежирного бараньего мяса. Это блюдо подавалось в горячем виде. Туда добавляли кинзу и другие травы. Сталин дал ему название „Арагви”".

Будет и на нашем столике праздник

В конце 1947 года "продовольственный коммунизм" для членов Политбюро был отменен. Но с тех пор пищевая табель о рангах стала принимать все более четкие очертания.

Прежде всего разделение касалось обслуживания высокопоставленных персон. Членов и кандидатов в члены Политбюро, а также секретарей ЦК кормило управление охраны госбезопасности, которое имело для этой цели особую базу. Как рассказывал командовавший этой базой полковник Геннадий Коломейцев, на питание членам Политбюро в 1960-70-е годы выделялась дотация 400 рублей, кандидатам в члены и секретарям ЦК — 200 рублей.

Разница была и в количестве обслуживающих руководящую персону поваров: секретарю ЦК и его семье готовил один повар, кандидату в члены Политбюро — два, члену Политбюро — три, генерального секретаря обслуживали целые бригады поваров. Продукты, правда, как утверждал Коломейцев, поступали на особую базу 9-го главка КГБ из тех же хозяйств и спеццехов, которые обслуживали и столовую на Грановского и ее филиал в знаменитом Доме на набережной.

Но многие руководители ведомств, которым такое обслуживание не полагалось, считали, что в "девятке" все толще, слаще и длиннее. Бывший председатель Гостелерадио Николай Месяцев рассказывал, например, что даже на общих приемах генеральному секретарю и членам Политбюро подавали совершенно особые продукты, недоступные обычным министрам:

"Приехали они к нам принимать Останкинскую телебашню. Прошлись везде, поднялись на лифтах в ресторан. Брежнев, Косыгин и Подгорный сидели за одним столиком, я со своими замами — за другим. Их обслуживали официанты из управления охраны КГБ, и продукты дляних ребята из „девятки” привезли с собой. Смотрю, на их столик принесли замечательный балык.

Я официанту говорю: „Принесите и на наш столик балыка”. Никакой реакции. Я еще раз, третий… Подгорный зовет этого официанта и говорит ему: „Слушай, принеси ему балыка, чего он все время канючит!” Принесли".

Остальные руководители страны по традиции пользовались "лечебным питанием". Новшеством по сравнению с первыми годами существования кремлевской столовой было то, что в начале 1940-х прикрепленные все чаще стали получать по своим талонам вместо обедов продукты.

В карточках не говорилось, в какой именно день нужно использовать талон на обед и ужин. И сначала аппаратчики стали просить выдать продукты вперед, уезжая в отпуск, а потом это стало общей практикой.

В 1941 году кремлевскую столовую эвакуировали вслед за большей частью правительства и ЦК в Куйбышев. Остававшихся в Москве аппаратчиков кормили, причем достаточно скудно, в самом Кремле, а затем организовали им обе ды в ресторанах в центре Москвы.

В 1950-е годы система прикрепления и дотаций в столовой на Грановского и ее филиале сложилась окончательно. Кому получать обеды и их заменители, а кому нет, решала комиссия во главе с председателем Центральной ревизионной комиссии КПСС. В состав комиссии входили управляющие делами ЦК и Совмина, а также представитель Минторга РСФСР, которому подчинялась столовая.

Секретарь комиссии собирал ходатайства из различных ведомств, и раз в месяц комиссия принимала по ним решения. О прикреплении народных артистов полагалось просить Министерству культуры, а за ученых ходатайствовали Академия наук СССР и Военно-промышленная комиссия.

Сумма, на которую получали обеды или продукты, была одинакова для всех— 142 рубля 60 копеек. Но ответственные работники платили за это благо только 70 рублей, еще меньше — прикрепленные к "кремлевке" персональные пенсионеры.

Несмотря на то что комиссия достаточно строго относилась к отбору кандидатов, количество прикрепленных росло с каждым годом (см. график). И для персональных пенсионеров пришлось открыть отдельную столовую в Комсомольском переулке в Москве.

Но тут же возникло недовольство у старых большевиков Питера — пришлось особое питание и для них. Кроме столовой, существовала еще и система заказов продуктов за полную стоимость (которая, правда, была значительно ниже существовавшей в госторговле).

Раз в десять дней или две недели министр или завотделом ЦК мог заказать определенное количество продуктов. Находились руководители, которые пытались заказывать продукты чаще, но в этом случае их заказы просто не исполнялись.

С исчезновением продовольственного дефицита кремлевский общепит потерял свое былое значение. Престижность сошла к нулю, а цены и качество оставляют желать много лучшего.

Недавно один знакомый ветеран — естественно,под большим секретом — рассказал о существовании полузакрытого магазина при подсобном хозяйстве правительства РФ: мол, все натуральное и, как раньше, потрясающего вкуса.

Любопытство победило, и я отправился за город. Признаться, я давненько не видел в продаже таких огромных огурцов, таких неспелых помидоров и таких гигантских старых кур,за которыми стояла очередь из пожилых дам, всем своим видом напоминавших о былом величии их мужей.

(с) А. Зиновьев

Источник

|

Метки: фотографии СССР |

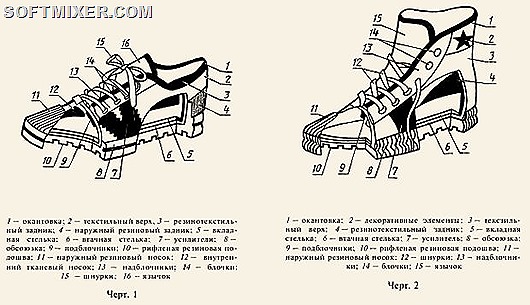

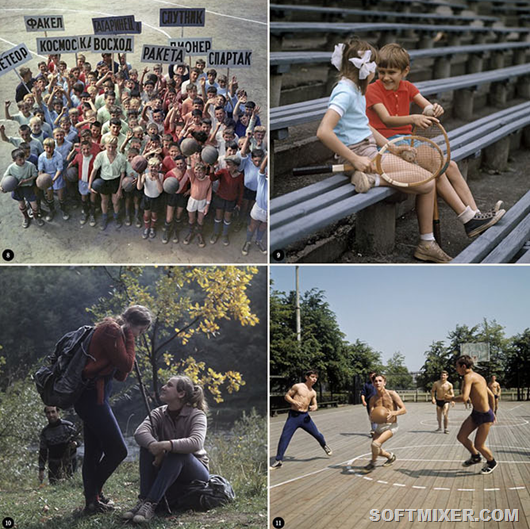

Наши кеды — славные победы |

jurashz в Наши кеды — славные победы

jurashz в Наши кеды — славные победы

В СССР кеды получили широкое распространение после "Шестого всемирного фестиваля молодежи и студентов", который проходил в 1957 году. Фестиваль стал во всех смыслах значимым и взрывным событием для молодёжи – он пришёлся на середину хрущёвской оттепели и запомнился своей открытостью. Приехавшие иностранцы свободно общались с москвичами, и это не преследовалось. Тогда первые "Ked’s" и попали в Советский Союз…

Отечественная промышленность, недолго думая освоила выпуск подобной обуви. Позднее появился ГОСТ 9155 "Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная. Технические условия".

Уже к середине 1960-х кеды носило подавляющее большинство советской молодежи. Надоевшие всем "чешки" и сандалии были позабыты. Изделие стало продаваться в СССР в циклопических объемах.

ГОСТ 9155-88

Советскому стандарту (возможно, и с политической точки зрения) идеально соответствовали китайские и северокорейские варианты легкой спортивной обуви.

В течение нескольких десятилетий носили и вьетнамские кеды и полукеды, которые практически не отличались от американской "классики", — с высоким матерчатым верхом, на белой резиновой подошве, с белыми прорезиненными мысками и кружками по бокам, защищающими косточки лодыжек, — они были очень крепкими, а стоили всего несколько рублей.

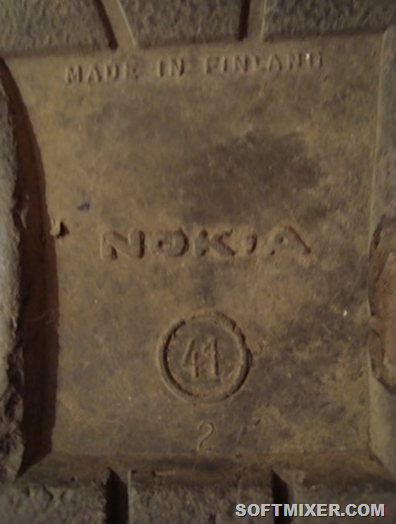

С 1968 года кеды стали импортировать и финны — кеды завозились под брендом Nokia, известного сегодня на рынке мобильных устройств. Причем дизайн логотипа с 1960-х не претерпел никаких изменений.

В СССР кеды не были дефицитом. В 1960-е их носил каждый школяр. Купить пару всегда можно было в соседнем магазине спорттоваров, поэтому их без колебаний носили круглые сутки и зимой и летом, тем более что они оказалась намного удобней устаревших чешек.

Врачи вели борьбу с постоянным ношением кед помимо занятий спортом и физкультурой, так как считалось, что ноги в них сильно потеют. Впрочем, некоторые умудрялись носить кеды зимой, надевая их на толстые шерстяные носки.

В 1963 году в СССР на экраны вышел фильм "Возьмите нас с собой, туристы", в котором прозвучала песня "Кеды" на стихи Леонида Дербенёва:

По всей земле пройти мне в кедах хочется

Увидеть лично то что, то что вдалеке,

А ты пиши мне письма мелким почерком

Поскольку места мало в рюкзаке…

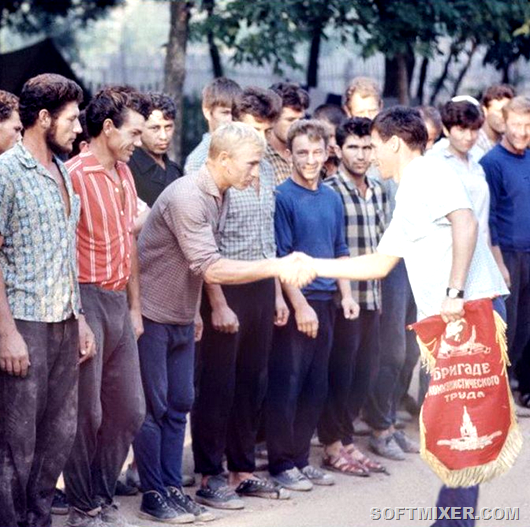

Спустя десять лет после фестиваля молодежи кеды уже настолько укоренились в советской жизни, что стали ее неотъемлемым атрибутом, а каждый школьник на физкультуре становился в линейку именно в них.

В 1967 году в страну приехал американский репортер Билл Эппридж, который снял здесь известный репортаж Soviet Youth, и на снимках видно, что большинство советских юношей уже носит кеды.

Фотографии Билла Эпприджа из репортажа Soviet Youth, 1967 год:

В 1979-м в романе "Это я, Эдичка" Эдуард Лимонов называет их на свой лад "сникерсами" и в таком виде отдает им место и в советской литературе. А Виктор Цой, также полюбивший сникерсы, укоренил их и в музыкальной культуре страны.

Кеды проникли и в советское кино — мальчик-андроид Электроник, авантюристы Петров и Васечкин, Шарик из "Простоквашино" и разбитной мульт-Волк из "Ну, погоди!" — все они изображали не лощеные кинообразы, а рядовых парней в кедах.

1. Сыроежкин в кедах. 2. Шарик из "Простоквашино". Вместо полезных в хозяйстве вещей купил себе кеды и фоторужье. 3. Волк из "Ну, погоди!". 4. Виктор Цой в кедах. 5. Школьники на физре. 6. Классический советский спортивный лук. 7. Обладатели "Двух мячей" не расставались с ними даже на пляже. 8. Пацаны в лагере. 9. Мальчик в китайских кедах "Два мяча" заигрывает с девочкой в менее престижных литовских кедах Inkaras Kaunas. 10. Кеды на аутдоре. 11. Парни играют в стритбол.

Советские кеды имели подошву светлых или красных оттенков с четко обозначенным швом, переходящую в текстильный верх как правило синего или черного цвета.

Шнурки чаще всего были белыми и имели металлические наконечники. У большинства советских моделей на внутренней стороне в районе щиколотки виднелись защитные круглые нашивки, стилизованные под мяч.

Особым шиком считались кеды "Два мяча". Они производились в Китае и, как это ни странно звучит сегодня, отличались высочайшим качеством. Достать их было сложнее, а расцветки и дизайн при этом отличались от распространенных моделей, что и сделало их предметом культа.

Кеды синего цвета отличались более прочной подошвой зеленого цвета, а отделка, мысок и шнурки были белыми. С внутренней стороны, в районе косточки, располагалась круглая эмблема с двумя мячами — футбольным и баскетбольным.

Самым драгоценным товаром были полностью белые кеды "Два мяча". Они стоили четыре рубля, а похожие на них китайские Warrior и вьетнамские Forward — три.

|

Метки: обувь фотографии спорт |

Понравилось: 1 пользователю

"Фонари Ленинграда". 1977 |

Далее в моем блоге...

|

|

Марки СССР |

s16_n425 в Марки СССР

s16_n425 в Марки СССР

(источник изображения)

Интересно, а почему марка "Отрочество Мадонны" стоила 4 копейки, а "Портрет Оливареса" - 50 копеек. Набор один, тираж один...

Кто определял в СССР, и на основании чего, что эта марка стоит 4 коп., а эта - 50 ?

А вообще, помнится, многие в 80-е считали, что выпускавшиеся в то время марки будут лет так через 20-30 стоить очень дорого :) Жаль, что они сейчас стоят "копейки" :)

|

Метки: марки 80- е годы |

Видео из Томска 80-90 |

Соревнования по фристайлу в Томске. 1985 год

Каргасокский аэропорт в 1985 году

Презентация новой магнитолы "Томь". 1987 год

|

Метки: СССР |

Сочи в 80-е годы ХХ века. Часть 8 |

Сочи является центром парусного спорта. Здесь создан тренировочный центр по подготовке яхтсменов

Использованы текст Ярыша В. И. и фото Бергольцева Л. Е., Панова В. И., Зимнюх С. Б. из фотоальбома Липодаева Ю. И. "Сочи. Курорты СССР". Издательство "Планета", Москва - 1987 г.

Оригинал взят у

dubikvit в Сочи в 80-е годы ХХ века. Часть 8

dubikvit в Сочи в 80-е годы ХХ века. Часть 8Смотрите также:

Мои предыдущие посты:

|

Метки: 80- е годы курорты |

Открытки с юга |

С удовольствием рассматриваю весточки из мест отдыха или командировок, которые в советские годы отправляли мои родственники. Писали, в основном, о повседневном, но именно это и вызывает наибольший интерес. Кроме того, в 60-70-е мало у кого была возможность делать любительские цветные фотографии, так что почтовые открытки еще и показывают популярные места отдыха в цвете.

Адлер. Пансионат "Адлер". Бассейн детского сказочного городка

Так, о турбазе "Утро" в районе Сочи можно узнать, что домик на четверых делили с совершенно незнакомыми девушками из Волгограда. Питание было вполне себе столовское. Например, завтрак мог состоять из вермишели с сарделькой, какао и кусочка масла. О культурном досуге отдыхающих тоже не забывали - показывали, в том числе, кино. В один из дней демонстрировалась "Пармская обитель", но высидеть весь фильм оказалось невозможным из-за широких и неудобных лавок.

Адлер. Парк совхоза "Южные культуры"

Непосредственно на турбазе можно было заказать и экскурсии. Выезд в Гагры, Пицунду и на озеро Рица стоил 5 рублей 40 копеек. Экускурсия, кстати понравилась. Парк в Гаграх запомнился павлинами на деревьях, лебедями и пеликанами. И куда же без вина! Так что на берегу озера Рица наши курортники вкушали Чхавери.

Сочи. Санаторий им. Орджоникидзе

Отдых на Черном море, видимо, был не настолько обременителен для кошелька, потому что можно было не только захотеть, но и съездить из Геленджика в Крым на 5 дней. Путешествие на теплоходе "Молдавия" обошлось в 32 рубля.

Теплоходы "Таджикистан" и "Осетия"

А еще сложилось ощущение, что проблем с приехать-уехать не было вообще никаких. Спокойно говорится о желании сдать билет и задержаться еще, причем с полной уверенностью, что сложностей с покупкой нового проездного документа не будет. Сейчас же билеты на поезда в сторону юга разобраны чуть ли не на полтора месяца вперед.

Туапсе. Дворец культуры моряков

|

Метки: открытка отдых 70- е-годы курорты |

Школьные годы чудесные |

|

|

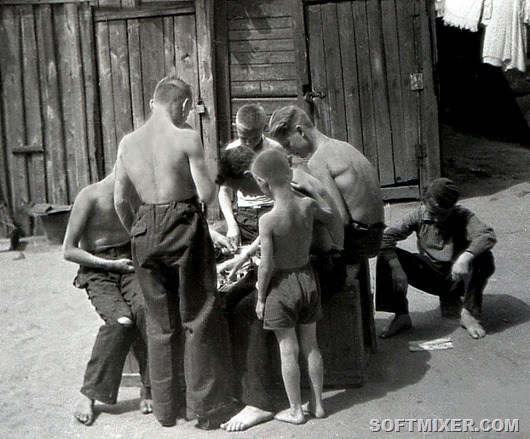

“Дворовые затеи” советских детей |

jurashz в “Дворовые затеи” советских детей

jurashz в “Дворовые затеи” советских детей

Советские дети готовились к лету заблаговременно. Проверялась упругость камер для купания, выкатывался велик с трещотками, из двух линеек мастерился бумеранг, и ежедневно придумывались все новые и новые затеи…

Альтернатива пейнтболу

Летом одним из любимых развлечений становились водные баталии. В качестве "оружия" выступала самодельная альтернатива водным пистолетам – "брызгалки". Смастерить устройство было просто, главное – подкараулить, когда в ванной закончится шампунь в пластиковом флаконе или проследить, чтобы мать не выбросила бутылку от "Белизны".

Раскаленным на плите гвоздем делалось отверстие, куда вставлялась шариковая ручка без стержня. Чтобы ничего не протекало, в месте соединения лепился пластилин. Всё! "Оружие" к бою готово! Первая партия воды обычно набиралась дома, а затем на колонках или в реке. Чем больший объем воды вмещался в "брызгалку", тем она была ценнее.

Кстати, у "оружия" была и еще одна функция: с ее помощью можно отлично утолить жажду в момент затишья "боя". А затем наступила эра одноразовых шприцов и водных пистолетов, но с их доступностью ушло все очарование водных забав.

Пластилиновые войны

Менее эстетичным устройством для нанесения морального вреда повсеместно становились "харкалки". Существовало два варианта этого нехитрого приспособления: крутой и обычный. Для первого требовалась стальная трубочка – достать ее было не просто, поэтому такая "харкалка" считалась особенно ценным приобретением. Прямо на нее налепливался пластилин – чем больше, тем лучше.

Принцип действия нехитрого девайса был примитивен. Маленькие кусочки пластилина заправляли в трубку и "выстреливали" во всё подряд: в девчонок, в зазевавшихся ворон, самые отчаянные стреляли в прохожих.

Почти всегда позволяющий "злоумышленнику" оставаться незамеченным, более компактный и доступный был второй вариант "харкалки". Он стал неизменным атрибутом любого мальчишки с моментом появления в продаже гелиевых ручек. Вместо пластилина обычно использовались различные крупы, чаще гречка.

Без “чиркаша”, как без рук

Чиркаш на ботинке долгое время оставался одним из обязательных атрибутов дворового стиля. Оснастить собственную обувь чиркашом можно было в считанные минуты. Всё, что требовалось, - фильтр от сигареты, спичечный коробок и отсутствие родителей дома. Сигаретный фильтр обычно размещался на внутренней стороне торца подошвы.

Затем его поджигали, и в тот момент, когда он становился темным, быстро прикладывали ребро спичечного коробка с серой, которая удивительным образом оставалась на ботинке. Подойти к компании, сидящей на спинке скамейки, закинуть ногу на сиденье и эффектно поджечь спичку о ботинок, - подобными умениями обладали почти все мальчишки во дворе. Главное, чтобы дождя на улице не было.

Младшие использовали чиркаш для "запаливания кострика", более взрослые – для прикуривания сигарет.

Тяжелый металл

Гаражи или сараи, особенно если их было много, заменяли во многих дворах детские площадки. В узких проходах между металлическими (или деревянными) постройками дни напролет гонялись друг за другом на великах или демонстрировали скоростное прохождение этапов.

А еще именно рядом с гаражами можно было найти аккумуляторы. В любую металлическую посуду, а чаще просто консервную банку, из аккумулятора выколачивали пластинки свинца.

Затем емкость нагревали на костре и с восторгом смотрели, как плавится и сверкает серебристая тяжелая жидкость. Из нее можно было сделать всё, что угодно. Достаточно было сделать в глине или плотной земле углубление нужной формы.

"Волшебный" карбид

Узнаваемый запах и "волшебные" качества – находка карбида становилась настоящим событием во дворе. Если рядом работают газосварщики, шансы стать героем дня увеличивались многократно. Главное – улучить момент, когда работяги вытряхнут карбид из баллона, и оказаться на месте сразу после их ухода.

В куче грязновато-белого порошка почти всегда удавалось найти несколько камушков, с которыми можно было проделывать разные "фокусы".

Можно было поджечь лужу или согреть руки, сжав карбид и погрузив его в воду (чаще обычную лужу). А еще помещали его в бутылку с водой, затыкали пробкой и долго наблюдали за происходящей внутри реакцией.

Но с наибольшей эффективностью карбид использовался в самодельных пушках, которые мастерили из пустых баллонов "Дихлофоса". Срезали горлышко, на дне делали отверстие, внутрь клали карбид, слегка смачивали его водой, замазывали все отверстия, кроме донного, трясли минут пять, а затем подносили к дырке на дне зажженную спичку.

Эффект от взрыва пару дней обсуждал весь двор, снова и снова пересказывая историю с новыми "всплывающими в памяти" подробностями подобных ужасающих экспериментов с карбидом и реальными жертвами.

А город подумал: ученья идут

Игры с карбидом были весьма опасным развлечением, но это придавало затее остроты. То же самое касается и незатейливых игр с шифером. Материал был очень распространен, и найти его фрагменты, а, если повезет, и целые листы, не составляло большого труда. Развлечение состояло в том, чтобы закинуть шифер в костер, а затем "залечь в укрытии" и дождаться, когда шифер начнет "стрелять".

Зачастую к концу "забавы" от костра мало что оставалось: "взрывающийся" шифер просто раскидывал его в разные стороны. Чтобы округа сотряслась от резкого взрыва, можно было использовать и пустой флакон от любого аэрозоля, на котором написано "Осторожно! Огнеопасно! Не подвергать нагреванию".

В детстве многие поступали с точностью наоборот. В лучшем случае игры заканчивались приводом в комнату милиции и беседой с участковым, в худшем – трагедией.

Арсенал

Каждый уважающий себя пацан должен был подготовить к лету минимальный арсенал из самострела, "бомбочек" и дротиков, на крайний случай, - запастись пистонами от игрушечного револьвера. Проще всего было сделать дротики, которые по своим качествам иногда превосходили магазинные аналоги.

Для изготовления древнейшего метательного оружия требовался небольшой лист бумаги (страницы из школьного дневника отлично подходили), спички, иголка, клей и нитки. Умельцы мастерили дротики из сварочного электрода, заточенного об асфальт. Для большего шика такое оружие украшалось птичьими перьями.

![asd1_thumb[11] asd1_thumb[11]](http://lh5.ggpht.com/-RQI_vgnxZZc/U8p3KossJ8I/AAAAAAAHgIo/pmNHZl6wtKo/asd1_thumb%25255B11%25255D_thumb%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800)

Стать обладателем самого примитивного самострела было еще легче. На один конец подходящей рейки приматывалась прищепка, на другой – прикреплялся жгут (или любой другой эластичный материал). Стрельба велась горящими спичками.

Единственный минус – "оружие" было однозарядным. Послушные отпрыски, помнившие о родительских наставлениях, что спички детям не игрушка, мастерили из бумаги водные метательные снаряды – "бомбочки", которыми швырялись с балконов в любые движущиеся мишени. Если мастерить "бомбочки" было лень, сбрасывали обычные пакеты, наполненные водой. Весело было всем, кроме тех, рядом с кем "разрывался" "снаряд".

Фаина Шатрова

|

Метки: деТИ фотографии СССР |

Вёдра СССР |

an_vlad в Вёдра СССР

an_vlad в Вёдра СССР

В нашей семье эм. вёдра использовались для засолки грибов и доставки их из деревни в славный город Ленинград. Также, отец в них квасил капусту, когда с грибами не получалось. Ну, а оцинкованное, для хозяйственных нужд.

Знаете, сколько стоила крышка к эмалированному ведру?

ТТХ и лейблы. :)

|

|

По волнам нашей памяти! Дворы нашего детства |

dubikvit в По волнам нашей памяти! Дворы нашего детства

dubikvit в По волнам нашей памяти! Дворы нашего детства

Двор моего детства был сосредоточием всего, всех забав и игр, всех правил и понятий, мерилом отношений и грибницей дружб, как потом выяснилось на всю жизнь… Двор жил, как большой единый организм. Зимой впадал в спячку, за исключением малышни, что день-деньской крутилась возле большой горки, которую строили всем миром и заливали. С первых весенних, теплых дней он просыпался для активной жизни, что затихала только к поздней осени. Двор был Вселенной.

И деревней с патриархальным, узаконенным укладом, не смотря на то, что центр города и жил здесь пролетариат.

Все всё друг про друга знали, вплоть до сокровенных мелочей. По сути, та же коммуналка в расширенном формате. Шила в мешке не утаишь. Ни радости, ни горя тоже. Помню несколько шумных свадеб, что справлялись прямо во дворе, куда со всей округи сносились стулья и столы. Помню громкие скандалы с выносом на публику. Все было обыденно и просто, как в фильме "Брак по-итальянски". Валять ваньку и ломать комедию, не было нужды…

Во дворе царила строгая иерархия возрастов и ценностей. Приподьездные скамейки оккупировали бабки. Мужики сидели за двумя большими деревянными столами, мусоля карты, звучно шмякая костяшки домино или мудря над шахматами. Молодежь группировалась по интересам, и каждая из групп имела свой угол для занятий. Но все ж, все вместе, все на виду. Был также "задний двор", весь в зарослях акаций и густой травы.

Для пацанят, вроде меня, это была полузапретная, влекущая страна, изнанка. Там взрослым дозволялось выпивать и вставлять в речь крепкое словцо, обсуждая насущные вопросы. Во дворе было нельзя.

Любой из взрослых, видя лажу, мог сделать замечание любому младше возрастом, и никто б не поднял бучу: "Как ты посмел моему, моей чего-то там указывать!" Наоборот, еще б поблагодарили, что вовремя одернул. Картинка из молокососов, пьющих пиво в песочнице или на качелях, как сегодня, была уму непостижима. Даже Куря, главный боец двора и атаман всех пацанов, которому в ту пору было восемнадцать стеснялся во дворе курить, хотя ему по рангу было можно. Что уж говорить тут про бухло. Сам бы Куря накостылял любому шкету за одну попытку попробовать запретные плоды…

Не припоминаю бессмысленного толченья во дворе. Дел было всегда по горло. Помимо футболяна, "напильничков", лапты и — разновидность городков — "царя", мы разбивались на отряды, чтоб поиграть в войнушку. Жаркий спор лишь вызывала дележка на "своих" и "немцев". Быть "немцами", само собою, было западло. Решал все жребий. Вооруженные ружьями из палок и игрушечными пистолетами, мы начинали затяжную операцию по выслеживанию друг друга. Кто первым незамеченным накрыл другого, тот и победил. Тактика и стратегия требовала рейдов в соседние дворы, хоть это нам не то, что запрещалось, но, скажем, не приветствовалось.

Летом возле каждого дома на асфальте мелом расчерченные клетки. Это классики. Так называлась игра, в которую играли девчонки. А как серьезно относились к “Казакам разбойникам”. Усаживались на скамейки, играли в испорченный телефон, или складывали руки лодочкой и что-то нужно было тайно переложить друг другу. Девочки постоянно, прыгали через резинку, что-то вязали, вышивали и вели свои разрисованные тетрадки с интересными стишками, анкетами для подружек и гадалками.

У мальчишек так же были свои игры. Характерными их особенностями было использование чего-то запрещенного, неодобрение взрослых и опасность для здоровья. И это не наркотики и секс, как подумают многие. Пацанские забавы – это, рогатки, самопалы, тарзанки и, конечно же перочинный нож! Нож являлся символом причастности к силе и его использовали для игр вне стен школы. Самая известная игра с ножом называлась "Земля". Два игрока рисовали на земле большой круг, разделенный пополам. Нужно было метать нож в кусок земли противника и по его положению определялось, какой кусок тверди будет отходить оккупанту. Играли до того момента, пока одному из игроков не оставалось на земле места куда можно поставить ногу.

Но стали раздаваться голоса: Саша, домой, Лена, домой. Это родители созывают своих детей по домам. Расходились нехотя, но знали, что завтра встретимся опять.

Вечером выходили подростки, собирались в беседках, болтали, хихикали, мальчишки бренчали на гитарах. Появлялись первые симпатии, влюбленности.

Двор был Вселенной в квадрате. Он был площадкой любых игр, которые только могло нам подсказать воображение. "Палки-стукалки сам за себя", "Лапта", "Рыбак и рыбки", "Пятнашки". Так же очень популярными были игры с мячом, такие как "Квадрат", "Десяточка" и "Вышибалы".

За основу сюжетно-ролевых игр брали самые "модные" на тот момент фильмы "Неуловимые мстители", "Чингачгук" или "Три мушкетера". Все эти игры были захватывающие, со сценарием пленения и очень подвижные. А после показа по телевизору "Робин Гуда" весь двор стрелял из самодельных луков.

А когда в соседских садах начинали созревать яболоки начиналась операция по отслеживанию "тыблок", что уже не вызывают оскомину и судорогу от кислоты. Сьедобные плоды тут же становились страшной тайной от соседских конкурентов, яблоню "пасли". До драк не доходило, но "право собственности" отстаивалось жестко. Так или иначе, яблоки вызревать не успевали, хоть никакого недостатка в витаминах не было. Просто игра и узы братства, плюс охотничий азарт.

Особым мраком тайны, в прямом и переносном смысле, были покрыты набеги на подвалы, где были общие кладовки. Стоило добыть ключ или найти лазейку в зарешеченном окне, как мы тут же становились флибустьерами, берущими дощатые, щелястые кладовки на абордаж. Жильцы складировали там всякий нужный и ненужный хлам. Верхом пиратского везенья была трехлитровка с компотом или вареньем. Это был пир горой вплоть до поноса.

Сказать, чтоб взрослые не ведали об очередном набеге и его предполагаемых участниках, нельзя. Но как бы закрывали на то глаза, списывая на неизбежный возрастной период. Красть-то, по большому счету, там было нечего… Гораздо круче могло влететь за несанкционированное проникновенье на чердак, откуда "слуховые окна" вели на крышу. Вот тут держись! Только пару раз мы в компании взрослых парней лежал на покатой, теплой крыше, слушая рассказы и млея от страха и восторга…

На пограничной территории между нашим и соседними дворами находился овощной.

И, начиная с августа на салабонов, то есть нас, возлагалась огромная ответственность – отслеживать прибытие грузовиков с арбузами. Едва завидев, надо было подорваться и оповестить старших пацанов, покуда не набежали конкуренты. Пять-шесть ребят помогали двум пьяным грузчикам кидать арбузы, за что нам позволялось откатить, сколько унесем. С трудом, короткими рывками, дотаранив бесценный груз до заднего двора, мы усаживались в круг, и начинался жор. "Разведке" полагалась доля наравне. Главное было не лопнуть и не обоссаться раньше, чем дойдешь до дома…

Еще одними красными днями в календаре были совместные походы в кинотеатр. Премьеры тогда были не часты, да нас и не на все водили. Поэтому любое посещение киношки сносило крышу напрочь.

Двор жил дальше, каждый день даря сюрпризы и открытия. Вспоминая сегодняшним умом этот уютный мир, невольно сравниваешь… Ах, как тогда он многим казался тесным, как докучал этот коллективный быт и власть "народного контроля". Так хотелось уединенности и личного мирка, куда не сунет нос никто. Ну, вот, имеем…

Только опять же сегодняшним умом осознаешь, что никакой бы террорист с авоськой гексогена или педофил — тогда и слово-то такого никто не ведал — не прошел бы не замеченным. Да, что там, мышь не проскочила бы. Все на виду и в курсе. Любовь и ненависть, дружба, зависть – все из одного котла.

Помнишь детство своё… Синяки на коленках…

Руки в свежих царапинах, лица в пыли…

Как всей дружной гурьбой мастерили тележки

Из тех старых колёс, что на свалке нашли.

И под ветра гуденье летели с горушки,

Непременно в крапиве терялся наш след…

А потом из колонки шипящую воду

Пили быстро, взахлёб…Как был нежен рассвет…

Помнишь яркие краски на наших кроватках,

Между прочим, с высоким наличьем свинца.

Чёрный хлеб за 16 (всего – то!) копеек,

Вентилятор, что летом жужжит без конца.

Мы весь день проводили в немыслимых спорах,

Возвращались домой, как зажгут фонари…

Мы до дрожи, подолгу плескались на речке

И почти до икоты смеяться могли.

Уходили с утра проглотивши свой завтрак,

И никто никогда нас не мог отыскать,

Ведь мобильников не было (это же надо!)…

Мы могли бесконечно во что - то играть!

Мы могли объедаться пирожными вдоволь,

Но никто на толстел – мы носились всегда…

А какой была вкусной, всего за копейку,

В жаркий день в автомате у рынка вода!

Мы в колхозном саду воровали черешню,

Нам от мам доставалось нередко потом.

И, сопя всей ватагой, строгали игрушки,

И играли в футбол нашим дружным двором,

И никто не катался на велике в шлеме,

Мы дрались, руки – ноги ломали порой,

И никто не бежал, если вдруг что случалось,

С грозной жалобой в суд… В общем, мир был другой.

У нас не было видиков, телеприставок,

И компьютеров тоже… Но были друзья…

Мы летели без спросу к ближайшему дому

Посмотреть детский фильм… Мы не знали "нельзя"…

У нас не было в школах, как нынче, охраны,

Домофонов и кодов подъездных дверей…

Как бы выжить смогли мы сейчас в этом мире,

Жизнь отныне не та… что – то треснуло в ней.

Покатилось, рассыпалось, съехало с трассы

И увязло в размытой дождём колее…

У тогдашних, у нас, было право на выбор,

Было право на риск, на ошибку – вдвойне.

Мы учились отстаивать в жарких дебатах

Убеждения, взгляды и мысли свои…

Мы учились творить, восхищались прекрасным,

В рощах пели для нас по ночам соловьи.

Наше детство и юность закончилось раньше

До того как правительство сделку свершив,

Обменяв на свободу - сухарики, чипсы,

Интернет – на порывы ребячьей души.

Нет, сейчас всё для блага и только с согласья…

На экране ТV запрещённого нет…

Я устало смотрю на безбедное детство,

Прижимая к груди мой счастливый билет

Текст к посту частично взят из источник

Стихи Сергея Парамонова:

© Copyright: Сергей Парамонов 3, 2011

Свидетельство о публикации №111081402176

Смотрите также другие посты из серии "По волнам нашей памяти!":

Мои предыдущие посты:

|

Метки: 70- е-годы 80- е годы Дети СССР 90- |

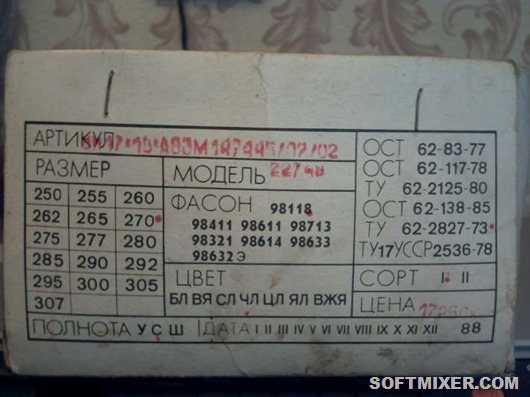

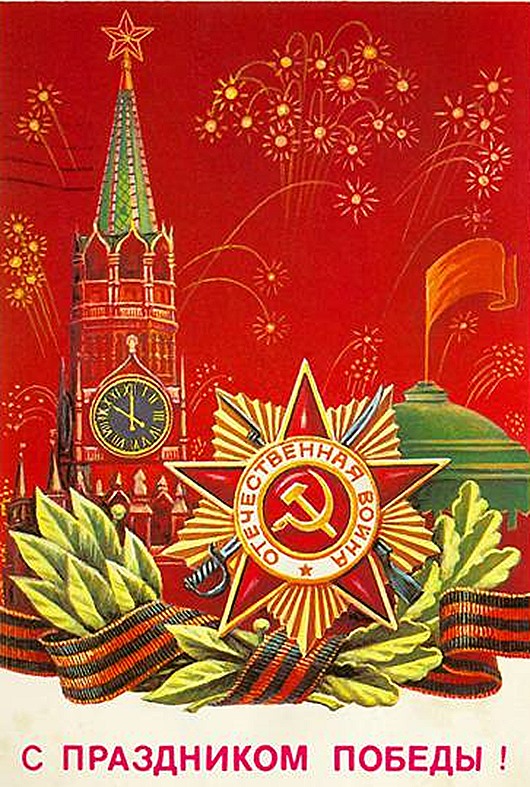

Что “копили” дети в советские времена |

jurashz в Что “копили” дети в советские времена

jurashz в Что “копили” дети в советские времена

Да, именно речь пойдет о том, что мы копили. Не коллекционировали, а именно копили. Потому как, часто так и говорили – “а дай мне эту марку – я их коплю”. Думаю, эта часть будет не менее трогательная, ведь то, что мы копили, было для нас на втором месте по святости. После мамы, естественно. Итак, начнём…

Марки

По-моему, не собирал марки только ленивый. Уж хотя бы марки от конвертов, отклеенные на пару, но они были у всех. У меня тоже был заветный альбомчик. Часть марок досталась от старшего брата, часть я выменял или купил сам на карманные деньги.

Я просто обожал свои марки: самолёты, корабли, машины, живопись средневековых мастеров, по которым я познавал строение женского тела, ягоды, птицы, люди, лица, города – это был целый мир в одном альбоме.

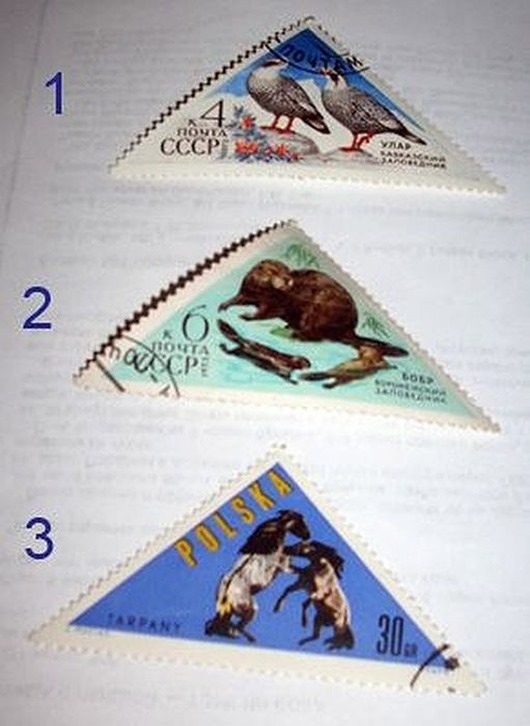

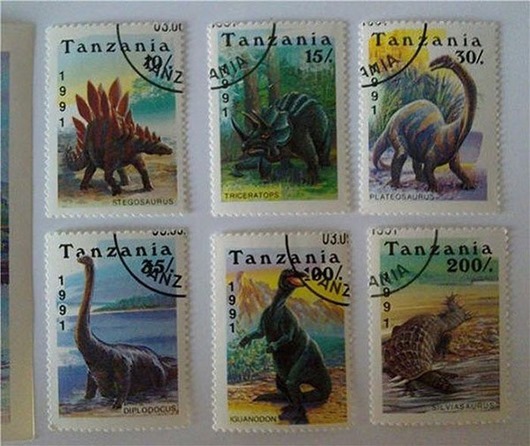

Советские, польские, кубинские…

Причем, CUBA всегда и непременно читалась как “СИВА” и я не имел ни малейшего представления, что оно есть.

Вот такой альбомчик был и у меня

Но самые ценные – это треугольные и негашёные, т.е. без штампа.

Одной из моих любимых серий была вот эта

А самой-самой – вот эта

Значки

Не сказать, что я страстно копил значки, но всё же у нас их было полно – в шкатулке с пуговицами, на ковре, на вымпелах, на груди, под диваном, в игрушках…

Среди моих друзей значки особо не ценились, поэтому понравившийся значок запросто можно было выпросить в подарок.

В СССР любили значки. Любили их делать, любили вручать по любому поводу, любили покупать. Родители на работе постоянно получали какие-то значки. То почётные дружинники, то за соц.соревнование, то за участие в выставке…

Система мотивации была крайне примитивной и дешёвой. Отличился – получи значок и гордись. И гордились. Работали не за деньги, а за идею. И значок. Поэтому значков было не сказать чтобы много – их было очень много. Разных. И даже смешных

И даже такие….

С приходом девяностых советские алюминиевые штампованные значки потеряли свою актуальность. К нам пришли новые мультяшки, которые сменили Волка, Ежика, Зайца и других героев. Наши груди и портфели облепили герои Диснея

Мы росли, а вместе с нами “росли и взрослели” значки. “Я купил себе значок…”. Какая глубокая мысль…

Монеты

Как и марки, иностранные или старинные монетки были у каждого. Не поверю, если вы скажете, что у вас не было ГДРовских пфеннигов, болгарских стотинок или польских грошей. Монет стран соцлагеря в народе ходило очень много – кто-то служил, кто-то отдыхал, кто-то просто был. И все везли монеты, которые быстро расходились по рукам.

А кто, найдя среди данных мамой на хлеб монет дореформенного “трояка” или “пятака”, не откладывал его в свою заветную копилку? Эти монетки 30-50х годов как-то отличались от постреформенных. Завитушки, другое количество лент на гербе, другие буквы, шрифт… Помните легендарный фильм “Менялы” – он как раз об этих монетках.

Монетки менялись на марки, значки и обратно. А еще монетками играли в “чик”, но уже ходовыми, зарабатывая себе на мороженное, сигареты, жвачки и сосачки. Свою коллекцию монет я зачем-то закопал в землю, начитавшись пиратских романов… А сейчас жалею – там были такие классные…

Сувенирки

Ну, девочкам это, наверное, будет не так интересно, а вот мальчикам….

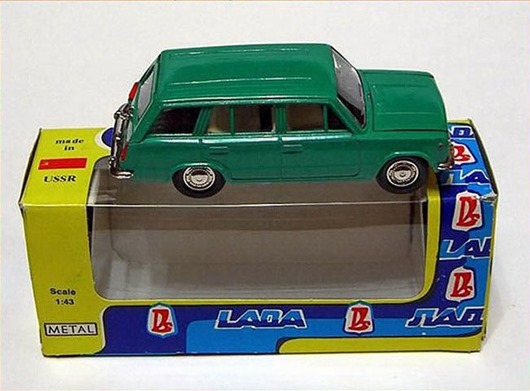

Что вы испытываете от вида этих машинок? Тоже, что и я?

А вот так?

Слюни потекли? Дааа, это знатные коллекции. У меня не было и половины этого. Но они были самым драгоценным, что у меня было. В прямом и переносном смысле слова. Стоили они немало. К примеру, “Волга ГАЗ-2402 Аэрофлот” была мне куплена за 10 рублей

И “Нива” тоже была не дешева

Открытки

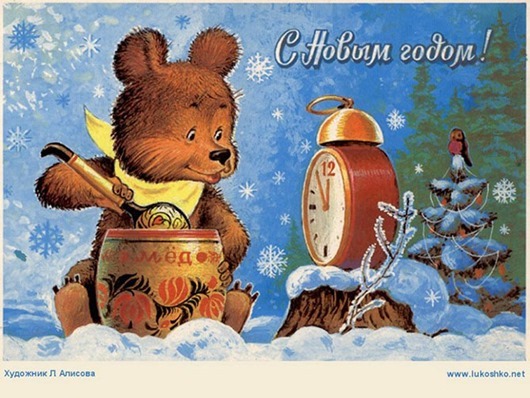

А вот теперь девочки могут опять к нам вернуться – вспоминаем свои несметные сокровища

Не знаю, отправляете ли вы сейчас своим родным и друзьям открытки по обычной почте? По-моему, современная молодежь уже может и не понять, как это и зачем, если есть сервисы Яндекс, Mail и другие.

А ведь мы ценили каждую открытку, которую обнаруживали у себя в почтовом ящике перед 8 марта, 23 февраля, 1 мая, днём рождения и Новым годом. Каждая открытка была по-своему уникальна. Теплые слова, “Здравствуйте, мои дорогие” в начале, “целую” в конце… Кусочек тепла, души и сердца… Они были красивые.

Добрые.

Весёлые.

Смешные.

Серьёзные.

И вообще, их было много. Так много, что мы их копили.

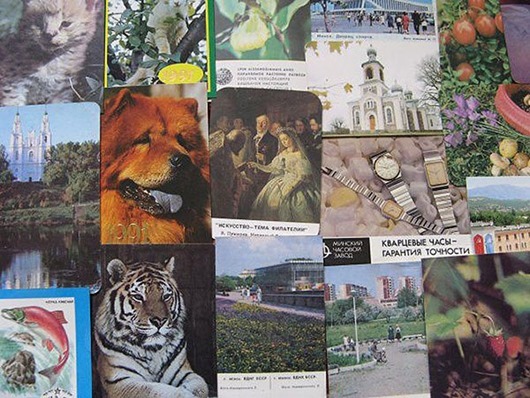

Календарики

У нас не было календарей в iPhone, компе и телефоне. Поэтому дни рождения мамы, папы, сестры, брата, друга, подружки, куклы и свой, наконец, мы отмечали ручкой в бумажных календариках. Их тоже было достаточно много, чтобы начать их собирать.

Календарики, как и значки, выпускались по любому поводу. На них были и герои мультфильмов

И няшные котики-собачки, и социальная реклама, вроде “Спички детям – не игрушка”. Или “При пожаре – звони 01″.

Были виды городов

И другая всячина…

Но самые крутые – это стерео… Мы их называли “переливающиеся”. Повернешь под одним углом – одна сцена, под другим – вторая. Как мини-комиксы.

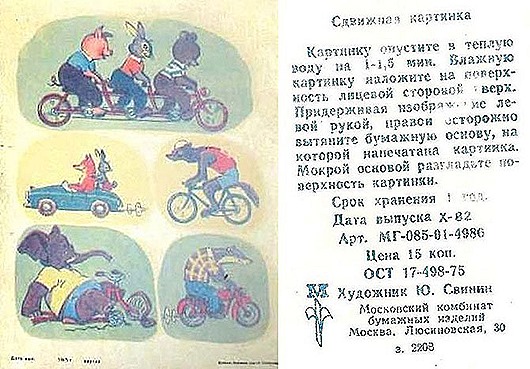

Наклейки-переводилки

Еще одним модным увлечением было собирание и наклеивание, куда только можно картинок, которые назывались “переводилки”. Технология их наклеивания была непроста и требовала сноровки

Я частенько “запарывал” часть картинки, т.к. плёнка была чрезвычайно тонкой и нежной. Но это ничуть не омрачало радости от лицезрения новой картинки…

…на стенке кухни…

…на тумбочке в прихожке….

… на кафеле в ванной…

..на хлебнице…

Очень популярны были переводилки с ликами разных тётенек. Девчонки клеили их себе на обложки своих дневников. А мне нравились герои мультиков. Сначала советских

Потом диснеевских

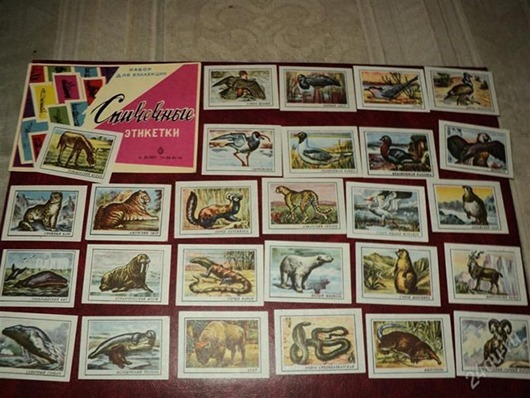

Спичечные этикетки и цветные спички

А еще я копил этикетки со спичечных коробков. И их даже совсем не нужно было отрывать – коллекционирование этих маленьких картинок в СССР было вполне “легальным” – в “Союзпечати” запросто можно было купить наборчик этикеток.

Конечно, наборы быстро надоедали и это было “не спортивно”, поэтому обдирание этикеток с коробков было более интересным способом накопления.

А еще мне нравилось собирать цветные спички. Они были большой редкостью, ведь кроме коричневых мы практически других не видели.

Бутылочные пробки

Они были всегда стандартные – грязно-золотистые. Будь-то пиво или лимонад – жестянка, а под ней белая резиночка, их которой делали фотографию, плотно прижимая к изображению в газете. Посему крайне редко попадающиеся на улице цветные пробки были на вес золота.

Сигаретные пачки

Чувствуете, приближаемся к главному? Поговорим о пачках.

Екнуло в груди? Названия 90х: “ПэллМэлл”, “Магна”, “Соверейн”, “Файн 120″, “Лаки Страйк”, “Море”

Кто во сколько начал покуривать, признавайтесь. Я – в 13. В том же году и бросил. Навсегда. Первыми моими купленными сигаретами были “Родопи” (“курите, девочки, Родопи, чтоб титьки не росли на ж.пе”, “курите, мальчики, ПалМал, чтоб что-то там не отпал”).

А до этого, стыдно признаться, собирали бычки, крошили остатки в газетку и смолили под балконом. За счастье было найти с ментолом… Блин, давайте колитесь – вы так делали? Или мы одни такие нищеброды были? 8-0 Стыдно вспоминать даже…

А вот тут есть довольно крутые пачечки – такие мало у кого были

Кстати, где-то среди коллекции заныкано полпачки Camel. Я специально ее законсервировал: положил силикагель внутрь и запаял полиэтиленом. Почему-то была уверенность, что от времени сигареты только крепче и ценнее… Проверить что ли?…

БАНОЧКИ!

Баночки! Баночки!

Такой “стене” можно было искренне завидовать!

Но среди моих друзей ни у кого столько не было. Было примерно так

Баночкам всегда отводилось самое почётное место в комнате. Эдакий, красный угол. Чтобы все приходящие друзья сразу видели коллекцию.

Много баночек подбирали на улице. Брали даже сильно помятые и сплющенные – все легко выпрямлялось, дай только время и карандаш. На мятую редкую баночку не жалко было потратить и вечер – выпрямленная она ценилась не меньше.

Баночки разделялись по форме: “домиком”, “прямая”, “длинная” (0,5). “Домиком” – это самая распространенная и обычная форма. “Прямые” были редкостью – у них не было сужения в верхней и нижней части (ровный цилиндр).

Фантики и обёртки

Девчонки часто собирали фантики от конфет. Из разноцветных золотинок делали “секретики” в земле, которые мы, мальчишки, с гордостью уничтожали как мины. И даже девчоночьи слёзы нас не трогали…

Друзья, а кто помнит знаменитые шоколадные батончики “Каникулы Бонифация”??? Они были райским наслаждением! Возили их только из Москвы, выдавали дома строго порционно.

Как сейчас помню: внутри белая, нежная нуга, тоненькая фруктовая пастилка и толстый-толстый слой шоколада. И красивейший фантик с разными сценами из мультика

ВКЛАДЫШИ

Среди советских жвачек конечно не было такого разнообразия, которое появилось с приходом 90х. Однако они были. Думаю, никто не затруднится вспомнить ротфронтовские "Кофейный аромат", "Мятная", "Апельсиновая", "Клубничная":

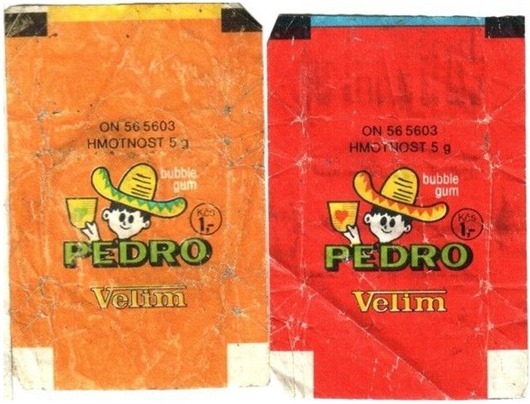

Фантики от советской жвачки были скучными и не представляли коллекционного интереса. Другое дело, "Pedro":

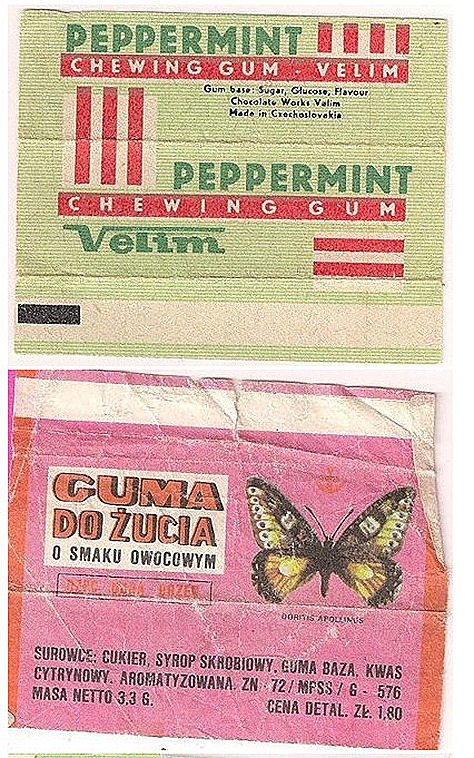

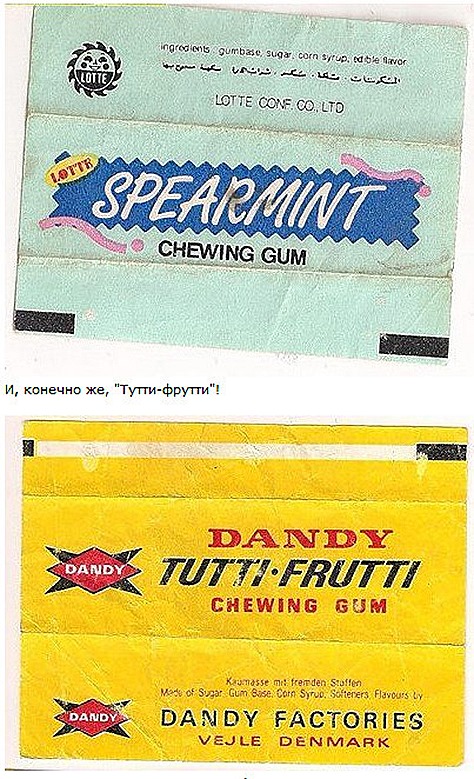

Купить или выиграть её можно было в заезжих луна-парках. Вкладышей там, как правило, не было. Да мы и не знали о них еще ничего. Они придут позже, в 90х. Среди "забугорных" жвачек, привозимых знакомыми из-за границы были распространены такие:

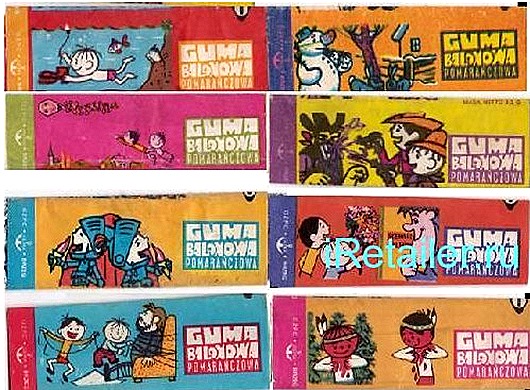

Это польская жвачка. Тоже упаковка с пятью пластинками, однако, с более интересными картинками. Называли мы их "смешинками". Они рассказывали о приключениях героев популярного тогда одноименного польского мультика. У моего старшего брата было много таких, а у друзей - не было. Видимо, эта жвачка была распространена в 70х-начале 80х.

Мне ужасно нравились эти истории. Брат всегда шутливо звал меня Лёликом-болеком, поэтому я считал, что на картинках изображён я :)

Еще в коллекции брата были вот такие обёртки:

link

|

Метки: фотографии СССР |

Три школьных фотографии. |

albinos76 в Три школьных фотографии.

albinos76 в Три школьных фотографии.

|

Метки: 60- е годы счастливое детство комсомол Дети школьная форма 70- школа пионеры |