Предметы советской жизни - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Компьютеры советской эпохи. Личный взгляд-3 |

Краткое содержание предыдущих серий:

В школе автор научился работать на Мерседесе и Рейнметалле, прослушал курс программирования на ЭВМ «Урал-1» и наделал дырочек на кинопленке.

В ВУЗе автор прослушал курс программирования с использованием малоизвестного алгоритмического языка, изучал компьютер «Днепр» и очень секретную ЭВМ военного применения, сдал все необходимые зачеты и экзамены, а затем всё благополучно забыл за ненадобностью.

Компьютеры наступают

В первой серии я упоминал, что придя на работу в КБ обнаружил там в пыльном углу никому не нужный то ли Мерседес, то ли Рейнметалл. Дело в том, что попал я в отдел надежности, который был образован лет 8 до того, и в первые годы его существования все наперебой вычисляли надежность. К моменту моего прихода ажиотаж спал, вектор научной деятельности изменил направление и делать оценки надежности стали реже, причем уже всем стало понятно, что точность вычислений не влечет за собой точность оценок. Вместо грохочущего и тяжелого Рейнметалла в отделе появился электронный калькулятор фирмы Toshiba. Он был раза в полтора-два меньше Рейнметалла по габаритам и намного легче. Я не нашел картинку точно такого, какой был у нас, но вот этот похож, более ранняя модель.

Toshiba «Toscal» BC-1411 Desktop Calculator

Калькулятор мог запомнить последовательность нажатия клавиш (порядка 15) и если все эти позиции были заполнены, переходил в циклический режим, который можно было остановить только через выключение. Память была энергозависимой, записанная программа после выключения пропадала. Была придумана программа, выполнение которой сопровождалось красивыми эффектами на табло.

Буквально через пару недель в отдел поступил новый калькулятор, «научный», «Sharp». Кроме квадратного корня он мог вычислять тригонометрические функции. Он был меньше Toshib’ы, и в него можно было записать более длинную программу (имеется в виду последовательность нажатий клавиш). Было 8 ячеек памяти для запоминания чисел.

Sharp PC-1001 Programmable Scientific Desktop Calculator

Мне было поручено освоить его и перевести на русский инструкцию (хорошо что не с японского). Попутно у этой заморской штучки был обнаружен баг. При записи длинной программы содержимое ячеек памяти чисел портилось, причем при вызове содержимого вместо некоторых цифр высвечивались какие-то кракозябры. Года через три я попал в Сокольники на международную выставку, где обнаружилась следующая модель калькулятора «Sharp», рс1002. Мои попытки переговорить с японцем успехом не увенчались: наших общих знаний английского на это не хватило (скорее всего моих знаний). Я продемонстрировал японцу этот баг. Он стал что-то балаболить, но я гордо удалился ;)

Как видите, наша контора хорошо снабжалась импортными калькуляторами.

Возвращаюсь к основной теме своего повествования.

Проработав три года в отделе надежности я перешел из категории молодых специалистов в старшие инженеры. И тут же попал под реорганизацию с переводом во вновь образованный отдел, с некоторым изменением в направлении работы. По времени это совпало с началом посещения годичных курсов повышения квалификации по заявке, поданной еще в прежнем отделе. Курсы, как сейчас бы сказали, компьютерной грамотности. Программирование на Алголе, Фортране и PL/1. Пока я сидел на старом месте мое отсутствие полтора дня в неделю (лекции и семинары) было незаметным. А вот когда пришлось переехать со своим скарбом в соседний корпус, в общую комнату, на мою учебу стали косо смотреть. В июне, когда надо было сдать на курсах пару зачетов и курсовую работу, меня выпихнули на 40 дней в командировку. Бог бы с этими курсами, зачетами и корочкой – чему-то я там все-таки научился, но применить эти навыки для пользы общего дела было негде, хотя я и пытался. Никому это было не нужно. А работы было много, иногда очень интересной, но не требующей умения программировать и применять ЭВМ. Я написал несколько программ для моей несостоявшейся курсовой, отладил их на БЭСМ-6, и всё это куда-то сгинуло без следа и пользы.

Еще, помнится, на рубеже 80-х были потуги создать базу данных используя ЭВМ СМ-4, которую разместили прямо в нашем корпусе. Но загрузка по основной работе, трудности с переносом данных с заполненных рукописью картонных карточек, как то свели всё это на нет, база данных так и осталась в мечтах на десятилетия. Вдобавок, создаваемая база данных имела огромные пробелы, при этом, как выяснилось, опять же никому это было не надо, а трудозатраты на эту базу требовались большие.

Тем временем наступала эра персональных компьютеров, динозавры и мастодонты вычислительной техники начали отмирать. Вместо японских калькуляторов появились ПЭВМ IBM, Wang и Olivetti. За ними, на закате перестройки, «Правец» и отечественные ПЭВМ ЕС-1841 и т.п.

Компьютеры фирмы Wang появились первыми, еще в конце 70-х. Это в общем-то не совсем ПЭВМ, а система рабочих станций (у станций тоже имелся свой процессор и выглядела станция как полноценный компьютер). Рабочие станции объединялись через главный процессор, находившийся у администратора системы. Там имелся и жесткий диск, и гибкие диски (8 дюймовые) и главное, ради чего все затевалось – принтер(ы). Система была предназначена для обработки и печати текстов. Компьютизированная канцелярия. Word Processing System.

Первоначально её закупили в США (подсмотрели у американцев в процессе подготовки полета Союз-Аполлон) для составления и печати бортовой документации космонавтов.

Так выглядела рабочая станция WPS Wang, закупленная в конце 70-х

Следующее поколение рабочей станции WPS Wang появилось в начале 80-х

После того, как WPS Wang была освоена по первоначальному назначению, была закуплена её следующая модификация, а старую выдали для обучения работы на ней в инженерную массу. Я попал в первый поток и к концу 1985 г. всю свою работу уже выполнял «на Wang’е». В декабре, на юбилей начальника отдела, я изготовил поздравительный адрес, напечатанный на каком-то нетканом материале. Было очень необычно и ново.

Масса работавших «на Wang’е» росла и вскоре был оборудован зал, в котором стояло штук 10-12 рабочих станций. Отделам были выделены конкретные рабочие станции, составлялись графики работы исполнителей них. Кроме рабочих станций WPS появилась и графическая станция, на которой рисовались графики. Появился даже IBM-совместимый компьютер Wang.

Параллельно в подразделения начали поступать ПЭВМ. Нам достался болгарский «Правец-16» с зеленым люминофором экрана.

Гордость нашего сектора

Жесткий диск 10 Мегабайт, 5" дисковод, Тетрис, Арканоид и Диггер.

С помощью ПЭВМ Wang (был режим рабочей станции Wang и имелась программа перекодировки) появилась возможность обмена файлами. Как говорится, жизнь налаживалась.

Потом появился второй компьютер, получше Правца, но тоже с ч/б экраном, 20 Мб винчестер. Кажется ЕС-1841.

Но тут наступил 1991 год и советская эпоха закончилась.

Закончилась и моя эпопея. Как говорится, извините за внимание.

В школе автор научился работать на Мерседесе и Рейнметалле, прослушал курс программирования на ЭВМ «Урал-1» и наделал дырочек на кинопленке.

В ВУЗе автор прослушал курс программирования с использованием малоизвестного алгоритмического языка, изучал компьютер «Днепр» и очень секретную ЭВМ военного применения, сдал все необходимые зачеты и экзамены, а затем всё благополучно забыл за ненадобностью.

Компьютеры наступают

В первой серии я упоминал, что придя на работу в КБ обнаружил там в пыльном углу никому не нужный то ли Мерседес, то ли Рейнметалл. Дело в том, что попал я в отдел надежности, который был образован лет 8 до того, и в первые годы его существования все наперебой вычисляли надежность. К моменту моего прихода ажиотаж спал, вектор научной деятельности изменил направление и делать оценки надежности стали реже, причем уже всем стало понятно, что точность вычислений не влечет за собой точность оценок. Вместо грохочущего и тяжелого Рейнметалла в отделе появился электронный калькулятор фирмы Toshiba. Он был раза в полтора-два меньше Рейнметалла по габаритам и намного легче. Я не нашел картинку точно такого, какой был у нас, но вот этот похож, более ранняя модель.

Toshiba «Toscal» BC-1411 Desktop Calculator

Калькулятор мог запомнить последовательность нажатия клавиш (порядка 15) и если все эти позиции были заполнены, переходил в циклический режим, который можно было остановить только через выключение. Память была энергозависимой, записанная программа после выключения пропадала. Была придумана программа, выполнение которой сопровождалось красивыми эффектами на табло.

Буквально через пару недель в отдел поступил новый калькулятор, «научный», «Sharp». Кроме квадратного корня он мог вычислять тригонометрические функции. Он был меньше Toshib’ы, и в него можно было записать более длинную программу (имеется в виду последовательность нажатий клавиш). Было 8 ячеек памяти для запоминания чисел.

Sharp PC-1001 Programmable Scientific Desktop Calculator

Мне было поручено освоить его и перевести на русский инструкцию (хорошо что не с японского). Попутно у этой заморской штучки был обнаружен баг. При записи длинной программы содержимое ячеек памяти чисел портилось, причем при вызове содержимого вместо некоторых цифр высвечивались какие-то кракозябры. Года через три я попал в Сокольники на международную выставку, где обнаружилась следующая модель калькулятора «Sharp», рс1002. Мои попытки переговорить с японцем успехом не увенчались: наших общих знаний английского на это не хватило (скорее всего моих знаний). Я продемонстрировал японцу этот баг. Он стал что-то балаболить, но я гордо удалился ;)

Как видите, наша контора хорошо снабжалась импортными калькуляторами.

Возвращаюсь к основной теме своего повествования.

Проработав три года в отделе надежности я перешел из категории молодых специалистов в старшие инженеры. И тут же попал под реорганизацию с переводом во вновь образованный отдел, с некоторым изменением в направлении работы. По времени это совпало с началом посещения годичных курсов повышения квалификации по заявке, поданной еще в прежнем отделе. Курсы, как сейчас бы сказали, компьютерной грамотности. Программирование на Алголе, Фортране и PL/1. Пока я сидел на старом месте мое отсутствие полтора дня в неделю (лекции и семинары) было незаметным. А вот когда пришлось переехать со своим скарбом в соседний корпус, в общую комнату, на мою учебу стали косо смотреть. В июне, когда надо было сдать на курсах пару зачетов и курсовую работу, меня выпихнули на 40 дней в командировку. Бог бы с этими курсами, зачетами и корочкой – чему-то я там все-таки научился, но применить эти навыки для пользы общего дела было негде, хотя я и пытался. Никому это было не нужно. А работы было много, иногда очень интересной, но не требующей умения программировать и применять ЭВМ. Я написал несколько программ для моей несостоявшейся курсовой, отладил их на БЭСМ-6, и всё это куда-то сгинуло без следа и пользы.

Еще, помнится, на рубеже 80-х были потуги создать базу данных используя ЭВМ СМ-4, которую разместили прямо в нашем корпусе. Но загрузка по основной работе, трудности с переносом данных с заполненных рукописью картонных карточек, как то свели всё это на нет, база данных так и осталась в мечтах на десятилетия. Вдобавок, создаваемая база данных имела огромные пробелы, при этом, как выяснилось, опять же никому это было не надо, а трудозатраты на эту базу требовались большие.

Тем временем наступала эра персональных компьютеров, динозавры и мастодонты вычислительной техники начали отмирать. Вместо японских калькуляторов появились ПЭВМ IBM, Wang и Olivetti. За ними, на закате перестройки, «Правец» и отечественные ПЭВМ ЕС-1841 и т.п.

Компьютеры фирмы Wang появились первыми, еще в конце 70-х. Это в общем-то не совсем ПЭВМ, а система рабочих станций (у станций тоже имелся свой процессор и выглядела станция как полноценный компьютер). Рабочие станции объединялись через главный процессор, находившийся у администратора системы. Там имелся и жесткий диск, и гибкие диски (8 дюймовые) и главное, ради чего все затевалось – принтер(ы). Система была предназначена для обработки и печати текстов. Компьютизированная канцелярия. Word Processing System.

Первоначально её закупили в США (подсмотрели у американцев в процессе подготовки полета Союз-Аполлон) для составления и печати бортовой документации космонавтов.

Так выглядела рабочая станция WPS Wang, закупленная в конце 70-х

Следующее поколение рабочей станции WPS Wang появилось в начале 80-х

После того, как WPS Wang была освоена по первоначальному назначению, была закуплена её следующая модификация, а старую выдали для обучения работы на ней в инженерную массу. Я попал в первый поток и к концу 1985 г. всю свою работу уже выполнял «на Wang’е». В декабре, на юбилей начальника отдела, я изготовил поздравительный адрес, напечатанный на каком-то нетканом материале. Было очень необычно и ново.

Масса работавших «на Wang’е» росла и вскоре был оборудован зал, в котором стояло штук 10-12 рабочих станций. Отделам были выделены конкретные рабочие станции, составлялись графики работы исполнителей них. Кроме рабочих станций WPS появилась и графическая станция, на которой рисовались графики. Появился даже IBM-совместимый компьютер Wang.

Параллельно в подразделения начали поступать ПЭВМ. Нам достался болгарский «Правец-16» с зеленым люминофором экрана.

Гордость нашего сектора

Жесткий диск 10 Мегабайт, 5" дисковод, Тетрис, Арканоид и Диггер.

С помощью ПЭВМ Wang (был режим рабочей станции Wang и имелась программа перекодировки) появилась возможность обмена файлами. Как говорится, жизнь налаживалась.

Потом появился второй компьютер, получше Правца, но тоже с ч/б экраном, 20 Мб винчестер. Кажется ЕС-1841.

Но тут наступил 1991 год и советская эпоха закончилась.

Закончилась и моя эпопея. Как говорится, извините за внимание.

|

Метки: воспоминания 80- е годы ЭВМ |

Бренды Советской эпохи: "МАЗ" |

Оригинал взят у  aloban75 в Бренды Советской эпохи:"МАЗ"

aloban75 в Бренды Советской эпохи:"МАЗ"

aloban75 в Бренды Советской эпохи:"МАЗ"

aloban75 в Бренды Советской эпохи:"МАЗ"

|

Метки: автомобиль |

Советские цирковые плакаты из Музея циркового искусства и цирка Чинизелли. |

|

|

1980 год, Олимпийская деревня Москвы почти готова |

Оригинал взят у  visualhistory в 1980 год, Олимпийская деревня Москвы почти готова

visualhistory в 1980 год, Олимпийская деревня Москвы почти готова

visualhistory в 1980 год, Олимпийская деревня Москвы почти готова

visualhistory в 1980 год, Олимпийская деревня Москвы почти готоваПродолжение. Начало здесь

1980 год, Олимпийская деревня Москвы почти готова — живописные берега речки Самородинки под горой у бывшей деревни Никольская заковали в бетон, превратив в "Олимпийские пруды":

КРУПНО

Фото Юрия Абрамочкина, РИА Новости.

Работали ударно, через пару месяцев на голых склонах уже пробивалась молодая травка:

С тех пор там всё заросло, а окрестности парка застроены илитной недвижимостью.

Жаль не смог найти современных снимков в таком же ракурсе, никто туда с квадрокоптером ещё не добрался.

1980 год, Олимпийская деревня Москвы почти готова — живописные берега речки Самородинки под горой у бывшей деревни Никольская заковали в бетон, превратив в "Олимпийские пруды":

КРУПНО

Фото Юрия Абрамочкина, РИА Новости.

Работали ударно, через пару месяцев на голых склонах уже пробивалась молодая травка:

С тех пор там всё заросло, а окрестности парка застроены илитной недвижимостью.

Жаль не смог найти современных снимков в таком же ракурсе, никто туда с квадрокоптером ещё не добрался.

|

Метки: Москва 80- е годы Олимпиада-80 старые фотографии |

Личный взгляд-2 на компьютеры советской эпохи |

В предыдущей серии «Компьютеры в средней школе» автор научился работать на Мерседесе и Рейнметалле, прослушал курс программирования на ЭВМ «Урал-1» и наделал дырочек на кинопленке.

Компьютеры в высшей школе

В промежутке между первой и второй сериямиавтор я упустил свой шанс стать специалистом в IT, то есть не стал поступать на компьютерный факультет МИФИ, справедливо полагая, что изучение чистой математики (а что еще могла предложить советская высшая школа на компьютерном факультете?) иссушает мозг. Я человек с конкретным мышлением и плохо вникаю в абстрактные понятия, не имеющие физического смысла. В итоге я поступил в бывшее императорское техническое училище на специальность автоматика. Выбор был обусловлен юношеской наивностью, поэтому от чистой математики без физического смысла я никуда не ушел, но это удалось, с Божьей помощью, преодолеть.

На четвертом семестре имелся курс компьютерных наук, окончившийся зачетом. Курс был короткий, на ЭВМ мы не работали, но нам что-то показали и научили какому-то посконному языку программирования под названием «Инженер», область применения которого не выходил за пределы этой учебной кафедры. Я теперь подобрал название к этому языку, которое очень хорошо к нему подходит: Суржик.

На третьем курсе, после значительного отсева студентов, не преодолевших гранит общеинженерных дисциплин, мы начали изучать специальные дисциплины. В начале курса перед нами держал тронную речь заведующий кафедрой Чемоданов (это фамилия такая). На вопрос почему у нас стипендия 35 рублей, а на соседних кафедрах факультета 45, завкафедрой ответил словами священного писания – «Не хлебом единым» (вот гад!). И еще он пояснил, что для нас будет крайне полезным, если кроме специальных дисциплин, которые нам будут преподавать на нашей кафедре, мы еще ознакомимся с вычислительной техникой. С этой целью он договорился с военной кафедрой, чтобы мы тренировались там не по нашей основной специальности (какая автоматика может быть в вооруженных силах?) а в части вычислительной техники, которую там уже начали с успехом внедрять (вот гад!!).

Конечно, этому профессору Чемоданов были глубоко фиолетовы и мы, и вычислительная техника. Потому что пользы от такого решения было ничтожно мало:

1. Наши девушки не обучались на военной кафедре, вычислительную технику им не преподавали и они без этого прекрасно обошлись.

2. В то время вычислительные методы в области автоматики только-только начинали внедряться, ясности в этом вопросе еще не было.

3. Военные только эксплуатировали ЭВМ в своих системах, их самих еще надо было учить и учить. Они мало вдавались в принципы работы и в математическое обеспечение. Эксплуатация предусматривает только поддержание исправного состояния техники.

4. Многие мои однокурсники после окончания получили распределение в советскую армию (нас выучили на лейтенантов) и потом выяснилось, что большинство служили совсем по другим военно-учетным специальностям.

5. И я, и многое другие выпускники по распределению, а отслужившие два года в армии – почти все, стали работать не в той специализации, которая прописана у нас в дипломе.

У одного из моих друзей отец был полковником и распределенного в армию сына он пристроил в военном НИИ в Москве, где тот так и прослужил больше 20 лет. Что самое интересное – именно в области вычислительной техники. Как раз в то время было принято решение ограничить в СССР разработку оригинальных ЭВМ (их было очень много разных типов) и перейти к единой серии (ЕС ЭВМ), взяв за основу линейку фирмы IBM. Долгие годы мой друг занимался внедрением ЕС ЭВМ и системой команд IBM-360.

На четвертом курсе военные обучали нас работе на ЭВМ «Днепр» (не помню, был ли там номер или нет, у меня путаница в голове с магнитофонами с таким же названием). В отличие от «Урал-1» эта ЭВМ была трехадресной. Соответственно можно было одной командой произвести действие над двумя числами из разных ячеек, а результат поместить в третью ячейку. Машина была уже на полупроводниках (на транзисторах) и работала гораздо быстрее и намного надежнее. Это был прототип ЭВМ, применявшихся в системах ПВО. На печатном устройстве «Днепра» была заграничная надпись «Сonsul», кушал он бумажную перфоленту. Программу на перфоленте можно было склеивать, делать дырочки, заклеивать дырочки, если не хотелось ее вручную перебивать.

Честно говоря в голове от всего этого предмета ничего не сохранилось. Время было потрачено зря. Когда я дожил до персональных ЭВМ (или настольных компьютеров, как их ещё называли), все мои приобретенные знания в этой области ничего не стоили. А вот то, что я освоил пишущую машинку (печатаю по двухпальцевой системе), как раз очень пригодилось.

---------------------------

Картинки? Их нет у меня ;(

В сети нашел изображение «Днепра»

Компьютеры в высшей школе

В промежутке между первой и второй сериями

На четвертом семестре имелся курс компьютерных наук, окончившийся зачетом. Курс был короткий, на ЭВМ мы не работали, но нам что-то показали и научили какому-то посконному языку программирования под названием «Инженер», область применения которого не выходил за пределы этой учебной кафедры. Я теперь подобрал название к этому языку, которое очень хорошо к нему подходит: Суржик.

На третьем курсе, после значительного отсева студентов, не преодолевших гранит общеинженерных дисциплин, мы начали изучать специальные дисциплины. В начале курса перед нами держал тронную речь заведующий кафедрой Чемоданов (это фамилия такая). На вопрос почему у нас стипендия 35 рублей, а на соседних кафедрах факультета 45, завкафедрой ответил словами священного писания – «Не хлебом единым» (вот гад!). И еще он пояснил, что для нас будет крайне полезным, если кроме специальных дисциплин, которые нам будут преподавать на нашей кафедре, мы еще ознакомимся с вычислительной техникой. С этой целью он договорился с военной кафедрой, чтобы мы тренировались там не по нашей основной специальности (какая автоматика может быть в вооруженных силах?) а в части вычислительной техники, которую там уже начали с успехом внедрять (вот гад!!).

Конечно, этому профессору Чемоданов были глубоко фиолетовы и мы, и вычислительная техника. Потому что пользы от такого решения было ничтожно мало:

1. Наши девушки не обучались на военной кафедре, вычислительную технику им не преподавали и они без этого прекрасно обошлись.

2. В то время вычислительные методы в области автоматики только-только начинали внедряться, ясности в этом вопросе еще не было.

3. Военные только эксплуатировали ЭВМ в своих системах, их самих еще надо было учить и учить. Они мало вдавались в принципы работы и в математическое обеспечение. Эксплуатация предусматривает только поддержание исправного состояния техники.

4. Многие мои однокурсники после окончания получили распределение в советскую армию (нас выучили на лейтенантов) и потом выяснилось, что большинство служили совсем по другим военно-учетным специальностям.

5. И я, и многое другие выпускники по распределению, а отслужившие два года в армии – почти все, стали работать не в той специализации, которая прописана у нас в дипломе.

У одного из моих друзей отец был полковником и распределенного в армию сына он пристроил в военном НИИ в Москве, где тот так и прослужил больше 20 лет. Что самое интересное – именно в области вычислительной техники. Как раз в то время было принято решение ограничить в СССР разработку оригинальных ЭВМ (их было очень много разных типов) и перейти к единой серии (ЕС ЭВМ), взяв за основу линейку фирмы IBM. Долгие годы мой друг занимался внедрением ЕС ЭВМ и системой команд IBM-360.

На четвертом курсе военные обучали нас работе на ЭВМ «Днепр» (не помню, был ли там номер или нет, у меня путаница в голове с магнитофонами с таким же названием). В отличие от «Урал-1» эта ЭВМ была трехадресной. Соответственно можно было одной командой произвести действие над двумя числами из разных ячеек, а результат поместить в третью ячейку. Машина была уже на полупроводниках (на транзисторах) и работала гораздо быстрее и намного надежнее. Это был прототип ЭВМ, применявшихся в системах ПВО. На печатном устройстве «Днепра» была заграничная надпись «Сonsul», кушал он бумажную перфоленту. Программу на перфоленте можно было склеивать, делать дырочки, заклеивать дырочки, если не хотелось ее вручную перебивать.

Честно говоря в голове от всего этого предмета ничего не сохранилось. Время было потрачено зря. Когда я дожил до персональных ЭВМ (или настольных компьютеров, как их ещё называли), все мои приобретенные знания в этой области ничего не стоили. А вот то, что я освоил пишущую машинку (печатаю по двухпальцевой системе), как раз очень пригодилось.

---------------------------

Картинки? Их нет у меня ;(

|

Метки: воспоминания ВУЗ 70- е годы |

Вопрос к модераторам |

mihpetrov попросил меня обратиться к Вам.

Он не может больше ничего написать в сообщество и даже оставлять комментарии.

Может быть - это ошибка, если нет - можете ли объяснить причину?

Заранее благодарю за ответ!

Он не может больше ничего написать в сообщество и даже оставлять комментарии.

Может быть - это ошибка, если нет - можете ли объяснить причину?

Заранее благодарю за ответ!

|

|

Открытки Сочи (1956 год) |

Новая Мацеста.

Санаторий имени Ворошилова.

Санаторий «Светлана».

Гостиница «Приморская».

В дендрарии.

Городской театр.

Морской пейзаж.

А парке имени Фрунзе.

Пляж.

Санаторий имени «Правды».

На глиссерной станции.

Море ночью.

Проспект.

Прогулка по морю на глиссерах.

|

Метки: открытка 50- е годы фотография |

Фотоаппарат "Чайка - 3". |

Фотоаппарат "Чайка-3" является продолжением линейки фотоаппаратов "Чайка" и "Чайка-2". Имя фотоаппараты получили в честь первого в мире полёта в космос женщины-космонавта Валентины Терешковой, который состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6. "Чайка" - это позывной В.Терешковой в радиообмене.

Полуформатная камера (позволяет снять 72 кадра форматом 18х24 мм на обычной 35 мм пленке), снабжалась жестковстроенным объективом "Индустар-69" 2,8/28 с фокусировкой по шкале расстояний. Камера имеет встроенный экспонометр, работающий на базе экспонометра "Зенита-Е". Выпускалась с 1973 по 1973 гг.. Выпущено 600 тыс. шт.

|

Метки: космос 70- е годы фотоаппараты |

5 из 36 |

Оригинал взят у  mihpetrov в 5 из 36

mihpetrov в 5 из 36

mihpetrov в 5 из 36

mihpetrov в 5 из 36Азартных игр в Советском Союзе не было. Нет, были конечно карты и некоторые индивиды играли в них и даже на деньги, но в обиходе это не шло дальше преферанса по копейке, по слухам существовало какое то закрытое для простых людей сообщество где разыгрывались какие то немыслимые суммы (подпольное конечно). Лично я дальше обыкновенного дурака не пошел. Еще существовала игра на бегах, но например среди моих знакомых на ипподром никто не ходил. Это хотя и было официально разрешено, но не одобрялось. В кино (в основном в детективах) на бегах играли исключительно отрицательные персонажи и на их примере показывалось как под действием азарта люди теряют человеческий облик и к каким нехорошим последствиям это приводит.

И идруг появляется спортлото. Лотерея несомненно азартная по своей сути. Народ сразу же подхватил идею обогащения за счет собственной удачливости и умения угадывать номера. Уже существующая государственная лотерея не несла в себе такого азартного начала - купи билет и через месяц или даже больше проверь выигрыш в газете. Где интерес? Практически на нуле. А тут - сам выбираешь выгрышные номера и победа зависит только от себя (наверное). Народ азартно заполнял карточки,у каждого была своя система, свои любимые номера на которые непременно должен упасть выигрыш.

В нашей компании идеологом игры в спортлото был Ленька Радин. Он вообще был азартным человеком и у него всегда была масса идей. Например он мечтал организовать собственную рок-группу, при том, что играть ни на чем никто из нас не умел, разве только Андрей Пушкарев знал три блатных аккорда на гитаре и считался поэтому крутым музыкантом. Так вот, Леня уговорил нас, это вместе с ним пять человек, Скинуться по трояку в месяц и играть коллективно. Пять раз по три рубля это будет пятнадцать. Прицене билета 30 копеек - 200 билетов. Если играть каждую неделю - по 50 билетов в розыгрыш. Вполне прилично. Самое главное - определить выигрышные номера. Ленька вел суровую статистику. Против каждого числа было написано сколько раз оно выпадало в розыгрышах и когда последний раз попадалось. Самое главное, что все эти гаврики от участия в составлении выигрышных комбинаций самоустранились, мол деньги дал а дальше не мое дело. Не, как пиво пить например, то это всегда пожалуйста. Правда пивные путчи мы устраивали не часто, раз в два-три месяца, да и то... Как говорится нам пить только для запаха - дури и своей хватает. Так что я остался с нашим идеологом наедине. Каждое число рассматривалось с точки зрения частоты выпадания и даты последнего появления в таблице розыгрыша. Нужно было определить 15 номеров. Не помню уж почему, но мы решили так с самого начала. Я знал и сейчас знаю, что на математическую вероятность все это не влияет, но почему бы не порадовать тараканов в голове приятеля? Потом брались бочонки от лото и методом вытаскивания из мешка определялось как заполнять карточки. Обычно угадывали по 3-4 номера в нескольких карточках. Небольшой, а все-таки доход. Один раз сдуру угадали 5 номеров, это уже выиигрыш около 1000 рублей, на пятерых - по 200. Сумасшедшие деньги. Но самое главное - Ленька ходил важный как индюк и говорил, что ведь работает система, а вы не верили. В общем этот дурдом продолжался года два, а потом как то завял.

В от так народ продолжал просаживать деньги, в журнале "Крокодил" печатали юмористические рассказы и фельетоны о чересчур увлекающихся людях и даже Гайдай снял фильм "Спортлото 82". Со временем интерес стал уменьшаться. Придумали лото 6 из 49, ввели дополнительный выигрышный шар, но это уже не то. И все современные лотереи, которые продвигают и рекламируют - это лишь бледное подобие спортлото.

И идруг появляется спортлото. Лотерея несомненно азартная по своей сути. Народ сразу же подхватил идею обогащения за счет собственной удачливости и умения угадывать номера. Уже существующая государственная лотерея не несла в себе такого азартного начала - купи билет и через месяц или даже больше проверь выигрыш в газете. Где интерес? Практически на нуле. А тут - сам выбираешь выгрышные номера и победа зависит только от себя (наверное). Народ азартно заполнял карточки,у каждого была своя система, свои любимые номера на которые непременно должен упасть выигрыш.

В нашей компании идеологом игры в спортлото был Ленька Радин. Он вообще был азартным человеком и у него всегда была масса идей. Например он мечтал организовать собственную рок-группу, при том, что играть ни на чем никто из нас не умел, разве только Андрей Пушкарев знал три блатных аккорда на гитаре и считался поэтому крутым музыкантом. Так вот, Леня уговорил нас, это вместе с ним пять человек, Скинуться по трояку в месяц и играть коллективно. Пять раз по три рубля это будет пятнадцать. Прицене билета 30 копеек - 200 билетов. Если играть каждую неделю - по 50 билетов в розыгрыш. Вполне прилично. Самое главное - определить выигрышные номера. Ленька вел суровую статистику. Против каждого числа было написано сколько раз оно выпадало в розыгрышах и когда последний раз попадалось. Самое главное, что все эти гаврики от участия в составлении выигрышных комбинаций самоустранились, мол деньги дал а дальше не мое дело. Не, как пиво пить например, то это всегда пожалуйста. Правда пивные путчи мы устраивали не часто, раз в два-три месяца, да и то... Как говорится нам пить только для запаха - дури и своей хватает. Так что я остался с нашим идеологом наедине. Каждое число рассматривалось с точки зрения частоты выпадания и даты последнего появления в таблице розыгрыша. Нужно было определить 15 номеров. Не помню уж почему, но мы решили так с самого начала. Я знал и сейчас знаю, что на математическую вероятность все это не влияет, но почему бы не порадовать тараканов в голове приятеля? Потом брались бочонки от лото и методом вытаскивания из мешка определялось как заполнять карточки. Обычно угадывали по 3-4 номера в нескольких карточках. Небольшой, а все-таки доход. Один раз сдуру угадали 5 номеров, это уже выиигрыш около 1000 рублей, на пятерых - по 200. Сумасшедшие деньги. Но самое главное - Ленька ходил важный как индюк и говорил, что ведь работает система, а вы не верили. В общем этот дурдом продолжался года два, а потом как то завял.

В от так народ продолжал просаживать деньги, в журнале "Крокодил" печатали юмористические рассказы и фельетоны о чересчур увлекающихся людях и даже Гайдай снял фильм "Спортлото 82". Со временем интерес стал уменьшаться. Придумали лото 6 из 49, ввели дополнительный выигрышный шар, но это уже не то. И все современные лотереи, которые продвигают и рекламируют - это лишь бледное подобие спортлото.

|

|

Компьютеры. Личный взгляд на советскую эпоху |

Я не помню где и когда я услышал эту историю, не знаю место действия, но произошло это в военном институте.

На исходе советского времени отмечали юбилей начальника института, генерала, доктора и лауреата. Генерал-либерал не принимал поздравляющих в своем кабинете, а совершил обход своих подразделений, совместив рутинную процедуру обхода с получением поздравлений и подарков. Этим он также расширил круг поздравляющих и попутно обошел щекотливую проблему употребления спиртных напитков с подчиненными в служебных помещениях и в рабочее время. Тогда с этим было строго: борьба с зелёным змием.

Конечно, посетил он и вычислительный центр. Минут 10 занял обход, еще минут пять выслушивание поздравлений и, поблагодарив присутствующих, генерал повернулся к выходу.

— Одну секунду, товарищ генерал, пожалуйста, нажмите вот эту кнопку.

Генерал нажал. Тут же застрекотала БПМ (быстропечатающая машина) и из неё стала выползать широкая компьютерная распечатка. Это был портрет генерала, выполненный набором печатных символов. Генерал был расстроган. И, чрезвычайно довольный, удалился. Один из сопровождавших, заместитель генерала, полковник, задержался.

— А можно мне тоже нажать кнопку? — спросил он, надеясь получить свой портрет.

— Это только для генералов, — последовал ответ, которым полковник был полностью удовлетворен.

-----------------------------

Вы сейчас прочитали преамбулу моего сочинения, теперь будет амбула, по традиции не имеющая никакого отношения к преамбуле.

Моя линия жизни периодически подводила меня к компьютерам, а затем неуклонно отдаляла от них.

Компьютеры в средней школе

В ранней юности, окончив обычную восьмилетнюю школу, я поступил учиться дальше в весьма продвинутую школу в математический класс. Было это – Боже мой! – 50 лет назад.

Математику нам преподавал 10 часов в неделю специально приглашенный (не знаю, может быть и сам он напросился со своей какой-то целью) преподаватель из пединститута, Георгий Георгиевич. Очень серьезный и солидный человек. Мне запомнилось два его выражения:

Это всё равно что умножить сапоги на папиросы.

Не все люди Иваны, есть еще и Георгии.

Школа по инерции еще имела в своем названии слово «политехническая» - атавизм хрущевских одиннадцати классов. Предполагалось, что выпускники средней школы вместе с аттестатом приобретут рабочую специальность. Никиту погнали в 1964 году, а через два года состоялся последний выпуск 11-х классов. В том же году был и первый выпуск 10-х классов, то есть этот двойной объем выпускников создал адский конкурс для поступления в ВУЗ. В связи с тем, что срок обучения сократился на год, а объем школьной программы не уменьшился, а наоборот, имел тенденцию к росту, на производственное обучение повсеместно забили. Но не в моей школе. Все-таки она была лучшая в городе. Или одной из двух самых хороших.

Старших (9 и 10) классов в школе было по шесть штук от А до Е. И брали туда не всех подряд. Троечников у нас практически не было. Один класс был «физический», туда почему-то попадали ученики послабее, в основном мальчики. Для девочек был «химический» класс (почему химический?). Остальные четыре класса были «математические». Математики приобретали рабочую профессию программиста. Не знаю, что под этим понимало наше руководство, в школе никаких компьютеров не имелось.

Зато раз в неделю был урок программирования, где обучали… Все-таки 50 лет прошло, уже почти всё забыл. Припоминаю, что нас учили восьмиричной системе исчисления: перевод чисел из десятичной системы в восьмиричную и обратно, сложение умножение и прочее с восьмиричными числами и прочее такое малополезное. Когда эту восьмиричную хренотень вбили в головы, перешли к практическим занятиям. Натурально, эти занятия к восьмиричной системе никакого отношения не имели.

Забыл сказать, что наше политехническое образование базировалось на местном университете, на его вычислительном центре. И в начале нас стали тренировать на малых вычислительных машинах. Слыхали о таких? Нет, это не персональные компьютеры, до них было ещё лет 15. Это были дети и внуки Феликса. Для тех, кто не в курсе вот вам арифмометр Феликс, механический калькулятор.

Нас стали учить считать на электромеханических калькуляторах, где не надо было крутить ручку как на швейной машине. Там были электромоторы и сложнейшая механика. Результат считывался с цифр в маленьких окошках (как в электросчетчике, только там окошечек было полтора-два десятка). Калькуляторы были двух типов, «Рейнметалл» (их было побольше) и «Мерседес», внешне очень схожие. Судя по названиям, это была ещё трофейная техника. Работала она со страшным грохотом, но считала быстро и точно. Как вы можете понять, электронных калькуляторов тогда тоже еще не было.

А тут этот чудо-арифмометр представлен в интерьере.

Овладев малыми машинами, мы стали обучаться работе на больших ЭВМ, сначала теоретически. В университете была такая учебная ЭВМ «Урал-1». В то время эта одна из первых советских ЭВМ уже морально устарела, но еще работала и кормила свой обслуживающий персонал. Для вычислений в интересах университета служила более современная ЭВМ «Урал-4», нам её издали показали. Она была вдвое крупнее немаленькой «Урал-1».

Для обучения программированию ЭВМ не требовалась. Программы писали ручкой на бумаге. Потом её набивали на машинном носителе. И уже этот машинный носитель засовывали в ЭВМ и та считала. Или не считала и останавливалась. Она останавливалась когда заканчивала программу, когда программа была неправильная и ЭВМ попадала в ступор или когда просто ломалась. Имевшиеся ЭВМ «Урал» были выполнены на лампах, этих ламп было в них до чёрта, а лампы не очень надежная вещь, причем с ограниченным ресурсом. Среднее время наработки на отказ было около одного часа. То есть работала машина несколько минут – и останавливалась. Потом, после устранения неисправности, она могла проработать пару часов, потом снова остановка. Вокруг ЭВМ крутилось несколько инженеров и техников, обеспечивая её работу и ремонт.

ЭВМ «Урал-1» была одноадресная машина. Это значит, что в одной строке программы можно было записать команду и только один адрес, то есть число, имевшееся по данному адресу в машине. Число записывается в ячейку, а ячейка имеет уникальный адрес. Всякая команда, выполняемая ЭВМ, имеет код. А строка программы содержит код команды и адрес. Для выполнения арифметических действий одного адреса (числа) недостаточно, поэтому имеются еще и специальные ячейки без адреса. Главная из них – так называемый сумматор. Итак, имея перечень команд (точнее их кодов) можно уже, например, написать простую программу сложения двух чисел. Для этого нам потребуется четыре команды. Алгоритм будет такой:

Послать первое число в сумматор.

Сложить число из сумматора с числом в ячейке. При этом результат сложения будет находиться в сумматоре.

Послать результат (число из сумматора) в ячейку.

Напечатать результат.

Печатающее устройство напечатает результат. Или можно считать результат на пульте, но там результат будет в двоичной системе (которая элементарно пересчитывается в восьмиричную систему). – оно нам надо? И может случиться, что мы не успеем это сделать, потому что ЭВМ уже считает что-то другое, причем с большой скоростью.

Забыл сказать, что программы пишутся в восьмиричной системе. А выглядят строки команды как число: первые три цифры – код команды, затем адрес. Адрес ячеек назначается программистом исходя из выданного ему для работы адресного пространства ЭВМ. А как вы думали? Одна (работающая) ЭВМ в ВЦ, а программистов может быть много и каждый суёт в ЭВМ свою программу.

Закончив теоретический курс программирования и, одновременно 9-й класс, мы отправились на недельную практику на ВЦ университета. Предварительно были выданы задания: небольшая арифметическая формула, которую мы должны были вычислить, то есть написать программу для её вычисления.

Программы были написаны, далее надо было их перенести на машинный носитель. Носитель на «Урал-1» был архаичен – 35 миллиметровая зачерненная кинопленка. Перфоратор в соответствии с записанными в программе числами пробивал на пленке прямоугольные отверстия. Дырочка – единица, пропущенное место – ноль. На одной строчке помещалось десять дырочек. Одна дырочка – метка начала строки и три восьмиричных числа в двоичной системе. Одна строка программы занимала три строчки на пленке.

Пришли мы в университет. Нам показали, что положено. Стали набивать пленку. С грехом пополам набили. Потом проверяли, перебивали. Настал момент запустить наши программы на ЭВМ.

Ага! «Урал-1» не работает. Стали ремонтировать. Запустили. ЭВМ поморгала лампочками и остановилась. Опять ремонт. И так всю нашу неделю. От нечего делать я стал составлять квазипрограммы, которые на пленке выглядели как буквы, составленные в слова. Это и был результат моего годичного обучения программированию.

В 10 классе никакого программирования уже не было. Были только экзамены на аттестат зрелости.

Кроме отдельных слов из терминологии мне потом в моей жизни ничего не пригодилось.

И ещё. Через 7 лет после описанной практики на ВЦ я пришел молодым инженером на работу в КБ. В углу на шкафу пылился «Мерседес», вроде того, что на картинке выше. Когда-то на нем делали расчеты. Через пару месяцев наш отдел переехал в другое помещение, а «Мерседес» был брошен на старом месте.

Возвращаясь к преамбуле что можно сказать? Офицеры из ВЦ военного института сделали портрет начальника, что-то в таком стиле:

А я, будучи школьником, занимался на ВЦ университета тем же самым, только уровень и техники, и мастерства в моем случае был несоизмеримо ниже.

--------------------

Продолжение? Может быть…

На исходе советского времени отмечали юбилей начальника института, генерала, доктора и лауреата. Генерал-либерал не принимал поздравляющих в своем кабинете, а совершил обход своих подразделений, совместив рутинную процедуру обхода с получением поздравлений и подарков. Этим он также расширил круг поздравляющих и попутно обошел щекотливую проблему употребления спиртных напитков с подчиненными в служебных помещениях и в рабочее время. Тогда с этим было строго: борьба с зелёным змием.

Конечно, посетил он и вычислительный центр. Минут 10 занял обход, еще минут пять выслушивание поздравлений и, поблагодарив присутствующих, генерал повернулся к выходу.

— Одну секунду, товарищ генерал, пожалуйста, нажмите вот эту кнопку.

Генерал нажал. Тут же застрекотала БПМ (быстропечатающая машина) и из неё стала выползать широкая компьютерная распечатка. Это был портрет генерала, выполненный набором печатных символов. Генерал был расстроган. И, чрезвычайно довольный, удалился. Один из сопровождавших, заместитель генерала, полковник, задержался.

— А можно мне тоже нажать кнопку? — спросил он, надеясь получить свой портрет.

— Это только для генералов, — последовал ответ, которым полковник был полностью удовлетворен.

-----------------------------

Вы сейчас прочитали преамбулу моего сочинения, теперь будет амбула, по традиции не имеющая никакого отношения к преамбуле.

Моя линия жизни периодически подводила меня к компьютерам, а затем неуклонно отдаляла от них.

Компьютеры в средней школе

В ранней юности, окончив обычную восьмилетнюю школу, я поступил учиться дальше в весьма продвинутую школу в математический класс. Было это – Боже мой! – 50 лет назад.

Математику нам преподавал 10 часов в неделю специально приглашенный (не знаю, может быть и сам он напросился со своей какой-то целью) преподаватель из пединститута, Георгий Георгиевич. Очень серьезный и солидный человек. Мне запомнилось два его выражения:

Это всё равно что умножить сапоги на папиросы.

Не все люди Иваны, есть еще и Георгии.

Школа по инерции еще имела в своем названии слово «политехническая» - атавизм хрущевских одиннадцати классов. Предполагалось, что выпускники средней школы вместе с аттестатом приобретут рабочую специальность. Никиту погнали в 1964 году, а через два года состоялся последний выпуск 11-х классов. В том же году был и первый выпуск 10-х классов, то есть этот двойной объем выпускников создал адский конкурс для поступления в ВУЗ. В связи с тем, что срок обучения сократился на год, а объем школьной программы не уменьшился, а наоборот, имел тенденцию к росту, на производственное обучение повсеместно забили. Но не в моей школе. Все-таки она была лучшая в городе. Или одной из двух самых хороших.

Старших (9 и 10) классов в школе было по шесть штук от А до Е. И брали туда не всех подряд. Троечников у нас практически не было. Один класс был «физический», туда почему-то попадали ученики послабее, в основном мальчики. Для девочек был «химический» класс (почему химический?). Остальные четыре класса были «математические». Математики приобретали рабочую профессию программиста. Не знаю, что под этим понимало наше руководство, в школе никаких компьютеров не имелось.

Зато раз в неделю был урок программирования, где обучали… Все-таки 50 лет прошло, уже почти всё забыл. Припоминаю, что нас учили восьмиричной системе исчисления: перевод чисел из десятичной системы в восьмиричную и обратно, сложение умножение и прочее с восьмиричными числами и прочее такое малополезное. Когда эту восьмиричную хренотень вбили в головы, перешли к практическим занятиям. Натурально, эти занятия к восьмиричной системе никакого отношения не имели.

Забыл сказать, что наше политехническое образование базировалось на местном университете, на его вычислительном центре. И в начале нас стали тренировать на малых вычислительных машинах. Слыхали о таких? Нет, это не персональные компьютеры, до них было ещё лет 15. Это были дети и внуки Феликса. Для тех, кто не в курсе вот вам арифмометр Феликс, механический калькулятор.

Нас стали учить считать на электромеханических калькуляторах, где не надо было крутить ручку как на швейной машине. Там были электромоторы и сложнейшая механика. Результат считывался с цифр в маленьких окошках (как в электросчетчике, только там окошечек было полтора-два десятка). Калькуляторы были двух типов, «Рейнметалл» (их было побольше) и «Мерседес», внешне очень схожие. Судя по названиям, это была ещё трофейная техника. Работала она со страшным грохотом, но считала быстро и точно. Как вы можете понять, электронных калькуляторов тогда тоже еще не было.

А тут этот чудо-арифмометр представлен в интерьере.

Овладев малыми машинами, мы стали обучаться работе на больших ЭВМ, сначала теоретически. В университете была такая учебная ЭВМ «Урал-1». В то время эта одна из первых советских ЭВМ уже морально устарела, но еще работала и кормила свой обслуживающий персонал. Для вычислений в интересах университета служила более современная ЭВМ «Урал-4», нам её издали показали. Она была вдвое крупнее немаленькой «Урал-1».

Для обучения программированию ЭВМ не требовалась. Программы писали ручкой на бумаге. Потом её набивали на машинном носителе. И уже этот машинный носитель засовывали в ЭВМ и та считала. Или не считала и останавливалась. Она останавливалась когда заканчивала программу, когда программа была неправильная и ЭВМ попадала в ступор или когда просто ломалась. Имевшиеся ЭВМ «Урал» были выполнены на лампах, этих ламп было в них до чёрта, а лампы не очень надежная вещь, причем с ограниченным ресурсом. Среднее время наработки на отказ было около одного часа. То есть работала машина несколько минут – и останавливалась. Потом, после устранения неисправности, она могла проработать пару часов, потом снова остановка. Вокруг ЭВМ крутилось несколько инженеров и техников, обеспечивая её работу и ремонт.

ЭВМ «Урал-1» была одноадресная машина. Это значит, что в одной строке программы можно было записать команду и только один адрес, то есть число, имевшееся по данному адресу в машине. Число записывается в ячейку, а ячейка имеет уникальный адрес. Всякая команда, выполняемая ЭВМ, имеет код. А строка программы содержит код команды и адрес. Для выполнения арифметических действий одного адреса (числа) недостаточно, поэтому имеются еще и специальные ячейки без адреса. Главная из них – так называемый сумматор. Итак, имея перечень команд (точнее их кодов) можно уже, например, написать простую программу сложения двух чисел. Для этого нам потребуется четыре команды. Алгоритм будет такой:

Послать первое число в сумматор.

Сложить число из сумматора с числом в ячейке. При этом результат сложения будет находиться в сумматоре.

Послать результат (число из сумматора) в ячейку.

Напечатать результат.

Печатающее устройство напечатает результат. Или можно считать результат на пульте, но там результат будет в двоичной системе (которая элементарно пересчитывается в восьмиричную систему). – оно нам надо? И может случиться, что мы не успеем это сделать, потому что ЭВМ уже считает что-то другое, причем с большой скоростью.

Забыл сказать, что программы пишутся в восьмиричной системе. А выглядят строки команды как число: первые три цифры – код команды, затем адрес. Адрес ячеек назначается программистом исходя из выданного ему для работы адресного пространства ЭВМ. А как вы думали? Одна (работающая) ЭВМ в ВЦ, а программистов может быть много и каждый суёт в ЭВМ свою программу.

Закончив теоретический курс программирования и, одновременно 9-й класс, мы отправились на недельную практику на ВЦ университета. Предварительно были выданы задания: небольшая арифметическая формула, которую мы должны были вычислить, то есть написать программу для её вычисления.

Программы были написаны, далее надо было их перенести на машинный носитель. Носитель на «Урал-1» был архаичен – 35 миллиметровая зачерненная кинопленка. Перфоратор в соответствии с записанными в программе числами пробивал на пленке прямоугольные отверстия. Дырочка – единица, пропущенное место – ноль. На одной строчке помещалось десять дырочек. Одна дырочка – метка начала строки и три восьмиричных числа в двоичной системе. Одна строка программы занимала три строчки на пленке.

Пришли мы в университет. Нам показали, что положено. Стали набивать пленку. С грехом пополам набили. Потом проверяли, перебивали. Настал момент запустить наши программы на ЭВМ.

Ага! «Урал-1» не работает. Стали ремонтировать. Запустили. ЭВМ поморгала лампочками и остановилась. Опять ремонт. И так всю нашу неделю. От нечего делать я стал составлять квазипрограммы, которые на пленке выглядели как буквы, составленные в слова. Это и был результат моего годичного обучения программированию.

В 10 классе никакого программирования уже не было. Были только экзамены на аттестат зрелости.

Кроме отдельных слов из терминологии мне потом в моей жизни ничего не пригодилось.

И ещё. Через 7 лет после описанной практики на ВЦ я пришел молодым инженером на работу в КБ. В углу на шкафу пылился «Мерседес», вроде того, что на картинке выше. Когда-то на нем делали расчеты. Через пару месяцев наш отдел переехал в другое помещение, а «Мерседес» был брошен на старом месте.

Возвращаясь к преамбуле что можно сказать? Офицеры из ВЦ военного института сделали портрет начальника, что-то в таком стиле:

А я, будучи школьником, занимался на ВЦ университета тем же самым, только уровень и техники, и мастерства в моем случае был несоизмеримо ниже.

--------------------

Продолжение? Может быть…

|

Метки: 60- е годы школа |

Фантомас |

Оригинал взят у  mihpetrov в Фантомас

mihpetrov в Фантомас

Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас.

В госкино и не подозревали, какую бомбу они подложили под советскую идеологию, закупив для показа кинокомедию Луи де Фюнеса "Фантомас". Какая там комедия! Мальчишки во всем СССР смотрели фильм как настоящий фантастический боевик. Какая у Фантомаса классная маска! Какие у него приспособления! Машинка со взрывчаткой, летающий автомобиль, подводная лодка! Как остроумно он обманывает полицию во главе с придурочным комиссаром Жювом. Как этот гад Фантомас издевается над Фандором. И как замечательно Фандор побеждает в конце концов Фантомаса! Фильм оставлял надежду на продолжение и среди ребят ходили слухи о дальнейших похождениях Фантомаса, о каких то неизвестных сериях любимого фильма. По всей стране мальчишки набирали телефонный номер и смеялись в трубку фирменным "фантомасовским" смехом. Ха-ха-ха. Причем каждый был уверен. что у него этот смех получается лучше, чем у других. В почтовые ящики соседей подбрасывались "угрожающие" записки подписанные Фантомасом. В общем, госкино совершенно неожиданно породил культовый фильм и спровоцировал неукротимую активность у детей.

У современных детей избалованных кинопрокатом и компьютерными играми такой реакции быть уже не может.

И мне очень их жалко.

mihpetrov в Фантомас

mihpetrov в Фантомас

Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас.

В госкино и не подозревали, какую бомбу они подложили под советскую идеологию, закупив для показа кинокомедию Луи де Фюнеса "Фантомас". Какая там комедия! Мальчишки во всем СССР смотрели фильм как настоящий фантастический боевик. Какая у Фантомаса классная маска! Какие у него приспособления! Машинка со взрывчаткой, летающий автомобиль, подводная лодка! Как остроумно он обманывает полицию во главе с придурочным комиссаром Жювом. Как этот гад Фантомас издевается над Фандором. И как замечательно Фандор побеждает в конце концов Фантомаса! Фильм оставлял надежду на продолжение и среди ребят ходили слухи о дальнейших похождениях Фантомаса, о каких то неизвестных сериях любимого фильма. По всей стране мальчишки набирали телефонный номер и смеялись в трубку фирменным "фантомасовским" смехом. Ха-ха-ха. Причем каждый был уверен. что у него этот смех получается лучше, чем у других. В почтовые ящики соседей подбрасывались "угрожающие" записки подписанные Фантомасом. В общем, госкино совершенно неожиданно породил культовый фильм и спровоцировал неукротимую активность у детей.

У современных детей избалованных кинопрокатом и компьютерными играми такой реакции быть уже не может.

И мне очень их жалко.

|

|

ЗИС-110. Музейные заметки. |

В прекрасном городе Верхняя Пышма, есть шикарный музей "Боевая слава Урала". Но не смотря на название, экспозиция музея многогранна.

Отдельное место в экспозиции занимает автомобильная техника СССР. Один из моих любимых автомобилей - это ЗИС-110. Это яркий и монументальный автомобиль, подстать своей эпохе.

Обилие хрома и рояльного глянца.

Плавность линий.

Стремительность.

Величие.

Масштабность

Элегантность.

Помпезность.

Внимание к деталям.

Корабль!

Отдельное место в экспозиции занимает автомобильная техника СССР. Один из моих любимых автомобилей - это ЗИС-110. Это яркий и монументальный автомобиль, подстать своей эпохе.

Обилие хрома и рояльного глянца.

Плавность линий.

Стремительность.

Величие.

Масштабность

Элегантность.

Помпезность.

Внимание к деталям.

Корабль!

|

Метки: автомобиль |

"TALLINN-RAHU-1987" |

***

Мой маленький радиоприёмник необычной формы - ему уже почти 30 лет.

Выпущен в СССР в 1987 году на "Пунане РЭТ".

Этот радиозавод работал в Таллине с 1935 года по адресу Нарвское шоссе, д.1.

Предприятие прекратило своё существование в 1993-м...

Цена приёмника была в то время 38 рублей .

Никак не соберёмся найти для него новые батарейки - может быть, ещё удастся услышать его голос ....

"Глобус" довольно неплохо работал, с небольшими помехами, но всё прощалось ему за приятную наружность - дети обожали под музыку "Радио Швеции" рассматривать на его блестящих боках разные страны и океаны .....

Сейчас пока стоит на книжной полке, отдыхает.

***

|

Метки: радиоприёмник 80- е годы Эстония |

Москва, Новосибирск, Якутск. |

Оригинал взят у  avp23649 в Москва, Новосибирск, Якутск.

avp23649 в Москва, Новосибирск, Якутск.

avp23649 в Москва, Новосибирск, Якутск.

avp23649 в Москва, Новосибирск, Якутск.Скан фотоплёнки, автор неизвестен, год съёмки 1960.

1.Москва,1-й Академический проезд (сейчас ул. Вавилова)

На заднем плане Городская больница №64

2. То же самое место, что и на предыдущем снимке.

3. Снимок сделан непосредственно на проезжей части.

На заднем плане виден столб с плакатом-он хорошо виден на 2-ой фотографии.

4. А это уже Новосибирск на Центральный универмаг на площади Ленина.

Подробнее про универмаг здеь.

5. Тоже площадь Ленина.

6. Площадь Ленина.

7. И опять Площадь Ленина.

8. Новосибирский театр оперы и балета

9. И вновь площадь Ленина, получается, что все снимки с 4-ого по 9-ый сделаны, практически с одной точки.

10. Красный проспект, справа видно здание, где сейчас находится мэрия города.

Перед зданием идет заплаточный ремонт дороги.

11. Аэропорт Киренска, город в Иркутской области.

12. А это уже Якутск, как я понимаю...

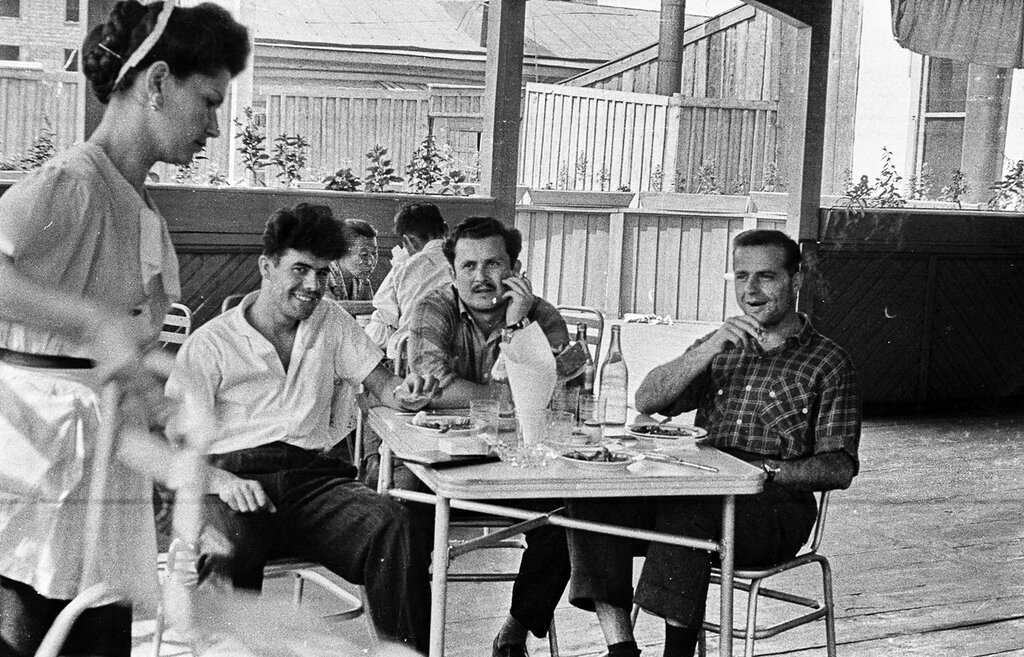

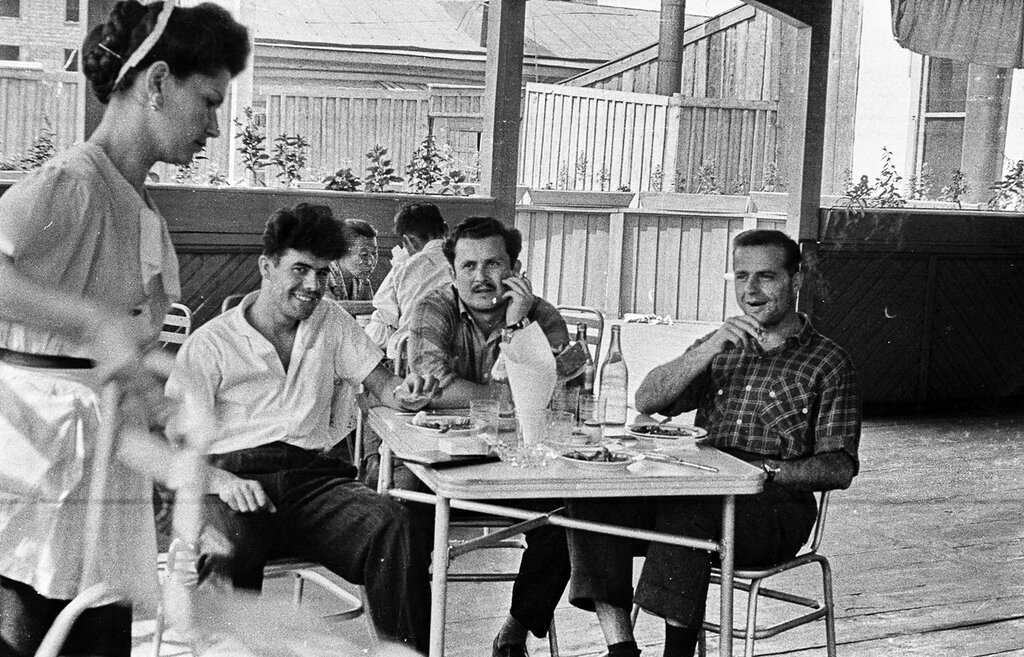

13. Мужичины распивають спиртные напитки

14. И курят в общественном месте.

15. На улице Ярославского, справа здание Национального художественного музея (история музея).

16. Частный сектор

17. Мужчина бреется опасной бритвой сидя за столом с шахматами, рядом банка из-под повидла.

18. Где-то в Якутске, мужчина в очках уже встречался на этой плёнке.

19. Частный сектор

20.

21. река Лена, скорее всего...

22.

23.

24.

25. Упаковке плёнки, надпись:"Москва, Новосибирск, Якутск, люди проверенно"

На самом деле это небольшой фотоархив-штук шесть плёнок, но там во основном виды северной природы, видимо. это была материалы научной экпедиции.

1.Москва,1-й Академический проезд (сейчас ул. Вавилова)

На заднем плане Городская больница №64

2. То же самое место, что и на предыдущем снимке.

3. Снимок сделан непосредственно на проезжей части.

На заднем плане виден столб с плакатом-он хорошо виден на 2-ой фотографии.

4. А это уже Новосибирск на Центральный универмаг на площади Ленина.

Подробнее про универмаг здеь.

5. Тоже площадь Ленина.

6. Площадь Ленина.

7. И опять Площадь Ленина.

8. Новосибирский театр оперы и балета

9. И вновь площадь Ленина, получается, что все снимки с 4-ого по 9-ый сделаны, практически с одной точки.

10. Красный проспект, справа видно здание, где сейчас находится мэрия города.

Перед зданием идет заплаточный ремонт дороги.

11. Аэропорт Киренска, город в Иркутской области.

12. А это уже Якутск, как я понимаю...

13. Мужичины распивають спиртные напитки

14. И курят в общественном месте.

15. На улице Ярославского, справа здание Национального художественного музея (история музея).

16. Частный сектор

17. Мужчина бреется опасной бритвой сидя за столом с шахматами, рядом банка из-под повидла.

18. Где-то в Якутске, мужчина в очках уже встречался на этой плёнке.

19. Частный сектор

20.

21. река Лена, скорее всего...

22.

23.

24.

25. Упаковке плёнки, надпись:"Москва, Новосибирск, Якутск, люди проверенно"

На самом деле это небольшой фотоархив-штук шесть плёнок, но там во основном виды северной природы, видимо. это была материалы научной экпедиции.

|

Метки: 60- е годы Москва старые фотографии |

вынул ножик из кармана... |

Оригинал взят у  mihpetrov в вынул ножик из кармана...

mihpetrov в вынул ножик из кармана...

Обязательной принадлежностью каждого уважающего себя мальчишки был перочинный ножик. Для чего - непонятно. Перочинные ножи (во всяком случае доступные мальчишкам) делались из дрянного металла, были маленькие по размеру, сантиметров пять от силы и не очень хорошо держались в открытом состоянии.

Ими можно было, конечно играть в ножички, но что то резать было затруднительно, для этого было проще взять рабочий нож у отца. Высоко ценились ножики в которых было много предметов. Тоже непонятно почему, понты сплошные. Ценились ножи со штопором, совершенно бесполезная для нас вещь, поскольку пьющих детей тогда практически не было, а когда дорастали до интереса к алкоголю, то пили естественно самый дешевый портвейн который закупоривался пластмассовой пробкой.

Драк на ножах не случалось, да с таким "оружием" нечего было и пытаться. Так что вещь была скорее статусная, показать, что ты тоже не лыком шит и у тебя есть кое что в запасе.

mihpetrov в вынул ножик из кармана...

mihpetrov в вынул ножик из кармана...

Обязательной принадлежностью каждого уважающего себя мальчишки был перочинный ножик. Для чего - непонятно. Перочинные ножи (во всяком случае доступные мальчишкам) делались из дрянного металла, были маленькие по размеру, сантиметров пять от силы и не очень хорошо держались в открытом состоянии.

Ими можно было, конечно играть в ножички, но что то резать было затруднительно, для этого было проще взять рабочий нож у отца. Высоко ценились ножики в которых было много предметов. Тоже непонятно почему, понты сплошные. Ценились ножи со штопором, совершенно бесполезная для нас вещь, поскольку пьющих детей тогда практически не было, а когда дорастали до интереса к алкоголю, то пили естественно самый дешевый портвейн который закупоривался пластмассовой пробкой.

Драк на ножах не случалось, да с таким "оружием" нечего было и пытаться. Так что вещь была скорее статусная, показать, что ты тоже не лыком шит и у тебя есть кое что в запасе.

|

Метки: прикладное искусство |

кино |

Оригинал взят у  mihpetrov в кино

mihpetrov в кино

mihpetrov в кино

mihpetrov в киноКино всегда с момента своего возникновения было важной составной частью культурной жизни города.

Главным кинотеатром Москвы да и всего Советского Союза был кинотеатр "Россия". Сейчас его переименовали в "Пушкинский", по моему зря. Все главные премьеры страны проходили в нем. В "России" был, да и сейчас есть большой зал. Там кроме партера есть еще балкон не намного уступающий основному залу вместимостью. Еще в нем был зал документального кино, наверно единственный в Москве. И конечно был малый зал в котором показывали мультфильмы. Кроме мультиков там было самое вкусное в Москве мороженое. Нет, мороженое было в общем обыкновенное, все дело в стаканчике - мороженое в стаканчики раскладывали непоседственно перед продажей и они не успевали промокнуть и замечательно хрустели. Фойе в малом зале не было и мороженое продавали прямо в зале. Все об этом знали и ребятня заранее выстраивалась в очередь вдоль стеночки и поджидала буфетчицу с лотком. Все мороженое сметали моментально и сеанс начинался под хруст стаканчиков. Другим главным был "Октябрь" на Калининском, сейчас - Новый Арбат, тоже по моему дурацкое название - с настоящим Арбатом он не имеет ничего общего. В "Октябре" был зал стереокино. Стереофильмов было очень мало,я сейчас помню только "Ученик лекаря" и "Черный монах". Перед началом сеанса всем раздевали специальные поляризованные очки, а после при выходе все складывали их в ящик. Самый большой экран был в "Мире" на Цветном бульваре. Экран был чудовищно огромным и на первый взгляд казалось. что его невозможно охватить взглядом. Но зато спецэффекты на нем смотрелись потрясающе. Рядом с "Миром" находится Старый Цирк, воплощая тем самым в жизнь слова В.И Ленина: важнейшими искусствами для нас являются кино и цирк. Был еще Дом Кино, но это заведение закрытое "только для своих" по приглашениям. Я впервые попал туда когда познакомился с Ириной, ее мама работала на Мосфильме и приглашения у нее были. Ну, что? Ничего особенного, если не считать обилие знаменитостей в зале и хорошего буфета. Да, мультики. Был замечательный кинотеатрик "Баррикады" маленький и уютный. Зрительный зал располагался на втором этаже и в него надо быдо карабкаться по узкой лестнице. И еще мультфильмы там шли без титров, только название оставалось. Поэтому в такой же сеанс фильмов влезало больше. Рядом буквально за углом был кинотеатр "Пламя" известный тем. что когда вышел фильм Абуладзе "Покаяние" в течение года там показывали только его причем при постоянно полном зале. У нас недалеко от дома был кинотеатр "Звездный" ценное место потму, что это был кинотеатр предварительного показа - там шли филмы которые по Москве будут показывать недели через две. Особым местом был "Иллюзион" в нем показывали кино из Госфильмофонда начиная с немых и далее. Все киношедевры можно было увидеть в нем. Все киногурманы постоянно околачивались там, там была своя мафия и попасть туда было совсем непросто. И конечно в каждом районе был свой кинотеатр, как правило - типовой. они были хорошие - удобные и вместительные. И народ конечно ходил в кино недалеко от дома. Ах, да, чуть не забыл, конечно же "Ударник" - часть знаменитого Дома На Набережной. Там всегда шли только хорошие фильмы и он пользовался большой популярностью, несмотря на то, что был не совсем удобно расположен. Добраться до него можно было только на троллейбусе и лучше от "Библиотеки Ленина",

чтобы не переходить площадь.

.Так что кино было все нормально несмотря на очереди, котрые образовывались на самые популярные фильмы. Посмотреть удавалось все. И хотя не было 3D и прочих новомодных прибамбасов, но кино все таки было!

Dixi

Главным кинотеатром Москвы да и всего Советского Союза был кинотеатр "Россия". Сейчас его переименовали в "Пушкинский", по моему зря. Все главные премьеры страны проходили в нем. В "России" был, да и сейчас есть большой зал. Там кроме партера есть еще балкон не намного уступающий основному залу вместимостью. Еще в нем был зал документального кино, наверно единственный в Москве. И конечно был малый зал в котором показывали мультфильмы. Кроме мультиков там было самое вкусное в Москве мороженое. Нет, мороженое было в общем обыкновенное, все дело в стаканчике - мороженое в стаканчики раскладывали непоседственно перед продажей и они не успевали промокнуть и замечательно хрустели. Фойе в малом зале не было и мороженое продавали прямо в зале. Все об этом знали и ребятня заранее выстраивалась в очередь вдоль стеночки и поджидала буфетчицу с лотком. Все мороженое сметали моментально и сеанс начинался под хруст стаканчиков. Другим главным был "Октябрь" на Калининском, сейчас - Новый Арбат, тоже по моему дурацкое название - с настоящим Арбатом он не имеет ничего общего. В "Октябре" был зал стереокино. Стереофильмов было очень мало,я сейчас помню только "Ученик лекаря" и "Черный монах". Перед началом сеанса всем раздевали специальные поляризованные очки, а после при выходе все складывали их в ящик. Самый большой экран был в "Мире" на Цветном бульваре. Экран был чудовищно огромным и на первый взгляд казалось. что его невозможно охватить взглядом. Но зато спецэффекты на нем смотрелись потрясающе. Рядом с "Миром" находится Старый Цирк, воплощая тем самым в жизнь слова В.И Ленина: важнейшими искусствами для нас являются кино и цирк. Был еще Дом Кино, но это заведение закрытое "только для своих" по приглашениям. Я впервые попал туда когда познакомился с Ириной, ее мама работала на Мосфильме и приглашения у нее были. Ну, что? Ничего особенного, если не считать обилие знаменитостей в зале и хорошего буфета. Да, мультики. Был замечательный кинотеатрик "Баррикады" маленький и уютный. Зрительный зал располагался на втором этаже и в него надо быдо карабкаться по узкой лестнице. И еще мультфильмы там шли без титров, только название оставалось. Поэтому в такой же сеанс фильмов влезало больше. Рядом буквально за углом был кинотеатр "Пламя" известный тем. что когда вышел фильм Абуладзе "Покаяние" в течение года там показывали только его причем при постоянно полном зале. У нас недалеко от дома был кинотеатр "Звездный" ценное место потму, что это был кинотеатр предварительного показа - там шли филмы которые по Москве будут показывать недели через две. Особым местом был "Иллюзион" в нем показывали кино из Госфильмофонда начиная с немых и далее. Все киношедевры можно было увидеть в нем. Все киногурманы постоянно околачивались там, там была своя мафия и попасть туда было совсем непросто. И конечно в каждом районе был свой кинотеатр, как правило - типовой. они были хорошие - удобные и вместительные. И народ конечно ходил в кино недалеко от дома. Ах, да, чуть не забыл, конечно же "Ударник" - часть знаменитого Дома На Набережной. Там всегда шли только хорошие фильмы и он пользовался большой популярностью, несмотря на то, что был не совсем удобно расположен. Добраться до него можно было только на троллейбусе и лучше от "Библиотеки Ленина",

чтобы не переходить площадь.

.Так что кино было все нормально несмотря на очереди, котрые образовывались на самые популярные фильмы. Посмотреть удавалось все. И хотя не было 3D и прочих новомодных прибамбасов, но кино все таки было!

Dixi

|

|

Ах эта свадьба,свадьба...(часть третья). |

Оригинал взят у  albinos76 в Ах эта свадьба,свадьба...(часть третья).

albinos76 в Ах эта свадьба,свадьба...(часть третья).

albinos76 в Ах эта свадьба,свадьба...(часть третья).

albinos76 в Ах эта свадьба,свадьба...(часть третья).

|

Метки: свадьба 80- е годы |

КВН 49 |

Оригинал взят у  mihpetrov в КВН 49

mihpetrov в КВН 49

Вот он, красавчик! Если честно: кто помнит такой телевизор? А вот я помню. Именно такой был у моей бабушки. У нас дома был естественно тоже черно-белый с маленьким экраном, но марка его совершенно забылась ввиду незначительности. А КВН - первый советский массовый телевизор, мечта простого человека. Экранчик крохотный, с почтовую открытку. Для увеличения изображения перед ним ставили линзу с водой, но ведь показывал же! А звук, насколько помню был хороший, сочный.

mihpetrov в КВН 49

mihpetrov в КВН 49

Вот он, красавчик! Если честно: кто помнит такой телевизор? А вот я помню. Именно такой был у моей бабушки. У нас дома был естественно тоже черно-белый с маленьким экраном, но марка его совершенно забылась ввиду незначительности. А КВН - первый советский массовый телевизор, мечта простого человека. Экранчик крохотный, с почтовую открытку. Для увеличения изображения перед ним ставили линзу с водой, но ведь показывал же! А звук, насколько помню был хороший, сочный.

|

|