Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://p-i-f.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??d3664cd0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Химера |

Ученые нашли в куске янтаря из Мьянмы паука, жившего на Земле 100 миллионов лет назад. От сегодняшних сородичей он отличается длинным хвостом, который мог служить сенсором для сбора информации об окружающем мире.

На сегодняшний день известно 47 тысяч живущих и 1,3 тысячи вымерших видов пауков. Древние паукообразные, ископаемые отряда Uraraneida, встречались еще в девонский период, около 380 миллионов лет назад. Внешне они напоминали современных пауков, однако отличались от них длинным жгутиковым тельсоном (концевой членик брюшка). Кроме того, несмотря на то, что Uraraneida могли производить шелк, у них отсутствовали паутинные бородавки, которые используются при формировании нитей. Считалось, что представителей отряда Uraraneida и современных арахнид могло соединять некоторое переходное звено и теперь ученые под руководством британского палеонтолога Пола Селдена (Paul Selden) из Канзасского университета нашли подтверждение этой гипотезы.

Новый вид, названный Chimerarachne (в честь Химеры из древнегреческих мифов), на один шаг ближе к современным паукам. Он все еще обладает хвостом, но уже имеет прядильный аппарат. Размеры тельца животного совсем невелики — около 2,5 миллиметров, в то время как длина жгутика составляет 3 миллиметра. Как и пауки, Chimerarachne имеют хелицеры с когтями, четыре пары ног, педипальпы и паутинные бородавки на брюшке.

Четыре представителя нового вида были обнаружены в осколках янтаря из Мьянмы, принадлежащих к среднему мелу. По оценкам ученых, возраст паукообразных составляет около 100 миллионов лет. Из–за того, что образцы были найдены в янтаре, биологи предполагают, что животные могли жить на стволах деревьев или рядом с ними. Кроме того, они не исключают, что родственники Chimerarachne до сих пор могут встречаться в Мьянме.

|

Метки: Жизнь |

11 современных художников, которые восхищают своими картинами |

Несмотря на то, что история масляной живописи уходит корнями вплоть до VII века до н.э., в Европе она начала активно применяться лишь вначале XV столетия. Практически сразу рисование маслом обрело огромную популярность. Именно с помощью данной техники было создано большинство живописных шедевров, которыми восхищается весь мир. Картины маслом по сей день привлекают к себе огромное внимание. Мало того, ряд живописцев продолжает экспериментировать и создавать работы, потрясающие воображение не только ценителей живописи, но и экспертов.

1. Солнечные зайчики Лорана Парселье

Творчество француза Лорана Парселье — это импрессионизм, архитектура, граничащая с природой. В его картинах нет места для тоски и уныния, зато много солнечного света и ярких красок. Они буквально пропитаны любовью к жизни и природе. Глядя на полотна, кажется, будто они сотканы из многочисленных солнечных бликов.

2. Объемные пейзажи Юстины Копаня

Живописец из Варшавы Юстина Копаня знает, как передать в своих работах атмосферу того мира, который вырисовывается в ее воображении. Мастер не жалеет красок, наносит их слой за слоем, поэтому ее картины выглядят объемно, насыщенно, глубоко и размашисто. Польская художница умеет запечатлеть на холсте прозрачность тумана и легкость паруса, передать плавное покачивание бригантины на волнах и полет чаек.

3. Скромное обаяние Валентина Губарева

Белорусский художник-примитивист Валентин Губарев не стремится завоевать мировую известность, но его работы уже пользуются огромной популярностью далеко за пределами родного Минска. Мастер предпочитает делать зарисовки простых людей, чуждых до чтения умных книг, не имеющих стремления разбогатеть, но искренних и чистых сердцем. В 90-ее гг талант Валентина по достоинству оценили французские эксперты и заключили с ним контракт на 16 лет. Европейским ценителям пришлись по вкусу творчество белорусского живописца. Его картины можно было увидеть на выставках во многих странах Старого Света: Швейцарии, ФРГ, Британии и т.д.

4. Реализм и женская эстетика Сергея Маршенникова

Петербургский художник-классик является последователем традиционной русской школы портретного реализма. С помощью пера он отображает внутреннюю и внешнюю красоту женского тела. Его главной музой и натурщицей является любимая супруга Наталья.

5. Живопись вне традиций Филипа Барлоу

Мимо творчества южноафриканского художника-традиционалиста Филипа Барлоу невозможно пройти. Его картины заставляют внимательно присматриваться, чтобы уловить суть в размытой реальности, туманных силуэтах и ярких бликах на холсте, опираясь не только на зрение, но и другие органы чувств. Создается впечатление, будто живописец своей рукой старается передать мир глазами людей, страдающих близорукостью.

6. Противоречивость городской жизни Джереми Манна

Джереми Манн пишет исключительно на древесных панелях. Его творчество затрагивает городские пейзажи и людей, оно уникально и вместе с тем консервативно. Мастер любит использовать абстрактность форм и линий, играть на контрасте тонов, создавая противоречивые шедевры. С одной стороны, это суета городской жизни, с другой — чувство спокойствия, которое возникает, глядя на красоту городов.

7. Мир иллюзий Нила Саймона

В глазах британца Нила Саймона мир выглядит иначе. Его творчество — это чередующиеся друг с другом формы и игра теней, способные обмануть зрение, и раздвинуть границы восприятия мира. На его полотнах все двусмысленно и взаимосвязано.

8. Любовный драматизм Жозефа Лорассо

Жозеф родился в США, но вырос на творчестве итальянских великих мастеров. Он рисует обычных людей в их повседневной жизни. Моменты любви, страсть, нежные порывы и жгучие желания — все эти эмоции можно наблюдать в творчестве американца итальянского происхождения.

9. Сельские пейзажи Дмитрия Лёвина

Художник-пейзажист является типичным представителем школы русского реализма. Его главная муза — природа, неотрывной частью которой он себя ощущает.

10. Яркий восток Валерия Блохина

Восток — дело тонкое. Это знает Валерий Блохин, считающий, что там все по-другому. И это действительно так. Другие ценности и жизнь, реальность которой куда сказочнее вымысла. Его работы — это яркие краски и абстракции. Художник любит экспериментировать и всегда начинает писать от абстрактных пятен, впоследствии дорисовывая реалистичные предметы.

11. Экспрессивная романтика Алексея Чернигина

Работы Алексея Чернигина всегда излучают теплоту. Художник умело передает красоту человеческих чувств и романтических отношений. Особое внимание он уделяет женским образам — желанным, страстным и притягивающим взгляд. Алексей является сыном известного живописца Александра Чернигина. Отец и сын каждый год организовывают показ своих работ в родном Нижнем Новгороде.

|

Метки: Искусство |

Где находятся и что известно про Шамбалу, Гиперборею, Лукоморье и другие страны, которые сложно найт |

Свою мечту об идеальном обществе люди часто представляли себе в виде отдельной страны, реализовавшей все самые светлые мечты человечества. В разные эпохи и в разных культурах существовали легенды о прекрасных затерянных странах. Ради поиска этой светлой мечты многие тратили годы своей жизни и многомиллионные состояния, причем речь идет о серьезных исследователях и не таких уж далеких временах (последние экспедиции для поиска Шамбалы, например, были организованы в XX веке).

Атлантида

Несомненно, самой известной из мифических стран является загадочная Атлантида. Первым автором, подробно описавшим ее, был Платон. Однако, по его словам, местоположение страны было указано очень неопределенно: "на западе от Геркулесовых столбов, напротив гор Атласа". Сильное землетрясение и трагическая гибель прекрасного острова произошли, по его мнению, девять тысяч лет назад (т.е. около 9500 г. до н.э.). Упоминалась Атлантида и у других античных авторов. Наверное, ни одну страну не искали так упорно. Существует множество гипотез о ее местонахождении, причем далеко не все они сегодня полностью опровергнуты. Не меньше существует и околонаучных, оккультных трактовок этой легенды.

Места в Атлантическом океане, куда различные исследователи помещали Атлантиду и Карта Атлантиды Афанасия Кирхера, 1669 год

Версии о местоположении легендарной страны невероятно многообразны. Большинство ученых, конечно, пытались искать Атлантиду в Атлантическом океане – ведь именно там она располагалась по мнению Платона. Другие пытались связать эту легенду с реальным извержением вулкана на острове Санторини и последующим упадком высокоразвитой минойской цивилизации в Средиземном море или с Черноморским потопом – резким подъемом уровня Черного моря, которое, по мнению некоторых исследователей, произошло около 7,5 тысяч лет назад. Самые необычные гипотезы предполагают, что Атлантида – это Антарктида, Бразилия или пытаются поместить ее в Перу (на плато Альтиплано в Южной Америке). В искусстве образ этой мифической страны эксплуатируется с таким постоянством, что превратился уже в слегка заезженный штамп. Несмотря на это, все новые поколения писателей-фантастов "осваивают" этот остров-континент в своих произведениях.

Профессор Аронакс и капитан Немо среди развалин Атлантиды (иллюстрация к роману Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой")

Гиперборея

Это еще одна мифическая страна, описанная древнегреческими авторами. Считалось, что ее жители были народом, близким к богам. Жизнь свою они проводили в пирах и развлечениях, хотя, являясь жрецами Апполона, находили время и для молитв. Плиний Старший в своей "Естественной истории" писал о гипербореях:

"… счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. (…) Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью (…) Нельзя сомневаться в существовании этого народа."

Арктический континент на карте Герарда Меркатора 1595 года

Много позднее различные исследователи пытались найти эту легендарную страну и помещали ее в самые разнообразные области: в Гренландию, недалеко от Уральских гор, на Кольский полуостров, в Карелию и на Таймыр. Последние экспедиции по поиску Гипербореи были организованы советским писателем и философом Валерием Дёминым в 1997 и 1998 годах. Поиски велись на крайнем севере нашей страны.

Лемурия

Лемурией назвали огромный континент, который якобы располагался и впоследствии затонул в Индийском океане. Такую гипотезу выдвинул уже не древнегреческий автор, а зоолог Филип Склейтер в 1864 году. Несуществующий остров-континент был необходим ему чтобы объяснить ареалы обитания лемуров в Африке, Мадагаскаре, Индии и островах Индийского океана (в отличие от современных представлений, за лемуров тогда принимали и несколько разных видов обезьян). Около ста лет эта теория существовала как вполне научная. Ее опровергли полностью только в 1960-м году доказав возможность дрейфа материков, однако за это время гипотеза о Лемурии уже использовалась в нескольких оккультных учениях.

Карта Лемурии в ее поздний период, изображенная поверх современного расположения материков. Приложение к первому изданию книги У. Скотта-Эллиота "История Лемурии и Атлантиды" (1896)

Оккультист и основательница теософии Елена Блаватская еще в конце XIX века поместила исчезнувший континент в основу своих эзотерических построений, дав ему роль колыбели человечества. Так появился миф о лемурийцах — обезьяноподобных гуманоидах-гермафродитах, которые размножались, откладывая яйца. Закат этой расы, по утверждению оккультистки, произошел в момент появления у них полового диморфизма. После публикации такой яркой идеи Лемурия стала популярным (почти необходимым) элементом множества эзотерических учений. Позднее лемурийцев пытались найти на островах Тихого океана, и, как ни странно, на горе Шаста в Северной Калифорнии (последний миф, кстати, оказался необычайно живучим).

Шамбала

Источником современных легенд об этой мифической стране стали древние тибетские и индуистские тексты. Самбхала — мифическая деревня селение, упоминается еще в "Махабхарате". Здесь мы видим пример того, как две великие религии заимствовали друг у друга идею, а у них, в свою очередь, позаимствовала ее опять все та же Блаватская. В ее учении Шамбала стала местом нахождения великих учителей, продвигающих эволюцию человечества. Впрочем, история изучения этого мифа связана и с именами других известных тибетологов, востоковедов и общественных деятелей. В разное время поисками ее увлекались, например, Лев Гумилёв и Николай Рерих. Существует версия о том, что именно Шамбалу искала на Тибете экспедиция нацистов. В мифической стране они, якобы, пытались найти обнаружить истоки арийской расы.

Николай Рерих, "Путь в Шамбалу"

Лукоморье

Само название означает всего лишь "морскую луку" — залив, бухту, изгиб морского берега. Однако в мифологии восточных славян это было совершенно особенное место. Лукоморьем называлась заповедная страна на окраине мира (либо, по другой трактовке, наоборот, в его центре), где стоит мировое древо. Соединяя небо, землю и подземное царство, эта ось мироздания позволяла богам спускаться в наш мир. Собиратели фольклора находили и другие предания, например те, где так же называлось далекое северное царство. Люди в этой мифической стране впадали в спячку на полгода.

Фрагменты карт Московии и Татарии, составленные в 1685 и 1706 году

Интересно, что местность с таким названием мы можем найти на старинных европейских картах. Авторы постоянно помещали Лукоморье на берегу Обской губы. А вот в "Слове о полку Игореве" упоминается совсем другое его местоположение — как одно из мест обитания половцев. Ученые определяют эту область предположительно возле излучин Азовского и Чёрного морей, в низовьях Днепра. Сегодня, кстати, существует географический объект с таким названием – это коса вблизи поселка городского типа Безыменное Новоазовского района Донецкой области, расположенная на берегу Азовского моря в 30 км восточнее Мариуполя и в 80 км западнее от Таганрога.

Наверное, мифические страны ищут с таким упорством, потому что иногда моря и океаны действительно преподносят людям сюрпризы, давая возможность заглянуть в Затонувшие города, которые в отличие от Атлантиды, реально существуют

|

Метки: Мир |

Как за изумруд в три центнера охотились торговцы, жулики и сантехники |

2001 год, Бразилия, штат Баия. Местные горняки возвращались с плоскогорья домой по дикому тропическому лесу. В повозке, запряженной мулами была весомая добыча — огромный изумруд весом почти три с половиной центнера.

Но, как ни странно, доперев самородок до Сан-Паулу, мужчины просто бросили его у себя в сарайке до поры до времени, не очень заботливо прикрыв тряпьем — огромные камни все-равно никогда не продавались так уж хорошо. Возможно, он бы еще долго пылился никому не нужным, если бы один из горняков не вспомнил о знакомом бизнесмене из Калифорнии по имени Кен Конетто.

Обмануть всех

Кен был авантюристом, задумавшим разбогатеть на кремниевых месторождениях, но так и не добившимся успеха — последний десяток лет Конетто проживал в трейлере со столетней мамой. В друзьях у него тогда имелся такой же горе-бизнесмен Тони Томас, вложивший кучу денег в никак не желавший окупаться стартап. Сговорившись, эти двое решили по дешевке купить в Латинской Америке изумруды, а затем продать их и выручить около двадцати пяти миллионов долларов, чтобы выгодно вложить их под проценты.

Прилетев в Бразилию, они обнаружили, что нужных им камней у горняков нет — по телефону их заверяли в обратном. И вот тогда работяги показали им редкую находку — изумруд из Баия. Конетто совсем не впечатлил обломок породы, на который в тот момент как раз писала кошка, а вот Томас сразу влюбился в самый большой изумруд в мире. Он уговорил приятеля купить это "сокровище" у бразильцев за шестьдесят тысяч долларов. Как про Томаса сказал один из горняков:

— Он выглядел так, будто нашел сокровища Али-Бабы.

Тони Томас

Естественно, с собой таких денег у парней не оказалось. Дальше показания бывших друзей расходятся: Томас утверждает, что вернувшись в США, перевел деньги за изумруд, но так и не дождался бандероли с вожделенным камнем, а Конетто говорит, будто ничего он не получал, а поэтому и отправлять было нечего. Попутно бразильские горняки всячески пытались поднять стоимость изумруда — один эксперт сказал Тони, будто данный редкий экземпляр может стоить около миллиарда.

Все это продолжалось четыре года, пока Конетто таки не отправил зеленую глыбу в свой калифорнийский дом. В декларации он написал: "Камень. Стоимость сто долларов", а своему партнеру по приезду объявил, будто изумруд был похищен на границе с Мексикой.

Информация для справки

Изумруд является прозрачной разновидностью берилла, окрашенной в травянисто-зеленый цвет оксидом хрома или оксидом ванадия, иногда с примесью оксида железа. Идеальным считается прозрачный камень с равномерной насыщенной окраской. Крупные бездефектные изумруды густого тона весом от пяти карат ценятся дороже алмазов.

Но Баия — это огромный конгломерат, соединение множества низкокачественных кристаллов. Он хрупкий, его рассекает сеть трещин, прожилок и включений. Также как и с другими громадными самоцветами первого порядка из-за таких дефектов использовать его в ювелирном деле невозможно, а продать их удается только чудаковатым коллекционерам.

В случае с изумрудами их рыночная стоимость зависит только от наглости продавца и финансовых возможностей покупателя — это не алмазы, чья цена жестко регулируется крупными поставщиками. В этой игре будущий владелец зеленого камушка рискует переплатить за свое приобретение, и часто такие владельцы в итоге начинают подыскивать еще более наивного простачка, чтобы сбыть с рук сокровище.

Как пчелы на мед

Возвратившись в штаты, Конетто нашел себе нового компаньона — некоего Ларри Биглера, представлявшегося крупным предпринимателем. Биглер как и Томас потерял голову от сказочного изумруда, сулившего баснословные барыши, поэтому он сразу согласился стать посредником при продаже, договорившись с едва знакомым ему Конетто поделить добычу пополам.

Однако, Ларри оказался тем еще фруктом. Успешный воротила на самом деле был жуликоватым сантехником. Компания, в которой ремонтировал трубы Биглер, имела одну звезду рейтинга в поисковиках и отзывы вроде: "Наняли Ларри, внесли задаток, в итоге остались без денег и посудомойки".

Этот проныра решил привлечь настоящего дельца из Нью-Йорка, пообещав тому 10%, если удастся продать изумруд больше чем за двадцать пять миллионов долларов.

Единственный нормальный бизнесмен во всей этой истории быстренько создал аукцион на eBay, но реальное предложение о покупке поступило только одно, да и то на какие-то "жалкие" девятнадцать миллионов. Ларри эта цена категорически не устраивала, поэтому он запретил продавать Баию.

После неудачи с аукционом Биглер связался с прогоревшим агентом по недвижимости Джерри Феррарой. Джерри тогда приходилось туго: он ночевал в машине и воровал завтраки в гостиницах. Поэтому отчаявшегося мужчину было нетрудно уговорить стать поверенным для продажи увесистого драгоценного камня.

Бесполезная драгоценность

Пока Феррара безуспешно искал покупателей на самый большой изумруд в мире, неугомонный Биглер почти за полтора миллиона долларов продал мормону из Айдахо Киту Моррисону несуществующие бриллианты. В качестве депозита Кит получил Баию и в довесок самого Феррару, с которым они даже подружились, пытаясь теперь вместе обратить проклятый изумруд в реальные деньги.

Конетто и Биглер втайне тоже работали над этим. Лежавший в банковской ячейке самородок показывали потенциальным покупателям, среди которых, по словам Конетто, был и Бернард Мейдофф, создатель нескольких крупнейших в мире финансовых пирамид. Но буквально через пару дней после демонстрации Мейдоффу его арестовали, и наши герои опять остались ни с чем.

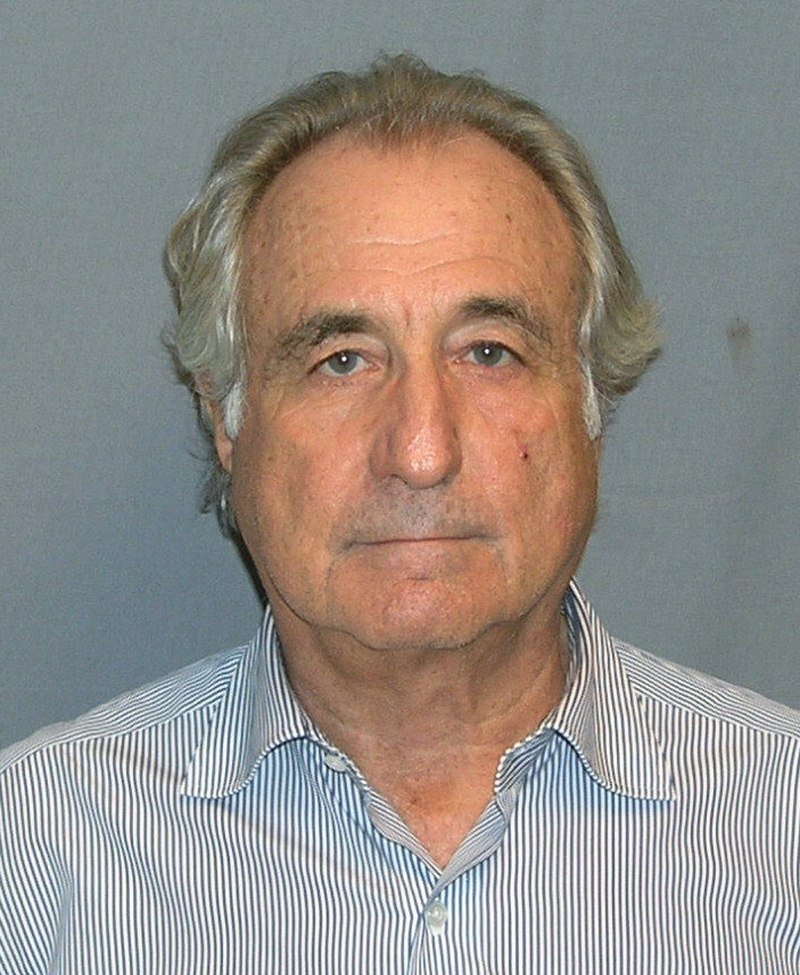

Бернард Мейдофф, полицейский снимок

В конце 2008 года Биглер сообщил Ферраре, что его похитила бразильская мафия и требует выкуп. Новость насторожила даже простодушного Феррару, и он решил наконец-таки навести справки о партнере. Тут-то и выяснилось, кем на самом деле являлся его компаньон.

Взбешенные Моррисон и Феррара забрали из банка Баию и отправились с ним в Лас-Вегас. Через несколько часов проверить изумруд в ячейке явился Биглер, но, не обнаружив камень на месте, он тут же обратился с заявлением в полицию. Особо не задумываясь, он выложил копам историю о своем чудесном освобождении из лап бразильской мафии и обвинил в краже драгоценности своего поверенного.

Полицейские, изумленные от услышанной истории, решили установить слежку за домом Феррары и уговорили его жену пойти на контакт. Супруга сумела убедить его и Моррисона отдать камень в обмен на свободу — Феррара назначил встречу в Вегасе, где всех и накрыли.

После изъятия Баии потянулись бесконечные иски — судились все против всех. Феррара и Моррисон, решив повысить свои шансы на право владения изумрудом, объединились в компанию "ФМ Холдингс". Через семь лет тяжб Высший суд Лос-Анджелеса признал их право на Баию.

Однако получить злополучную драгоценность они не успели — окружной суд Колумбии наложил на него запрет из-за претензий Бразилии, заявившей о том, что камень из страны вывезли нелегально. Поэтому до сих пор трехсоткилограммовый минерал занимает почетное место в сейфе с вещдоками окружного шерифа Лос-Анджелеса.

|

Метки: Камни Деньги |

Кроваво, стыдно и грешно: каким был первый крестовый поход |

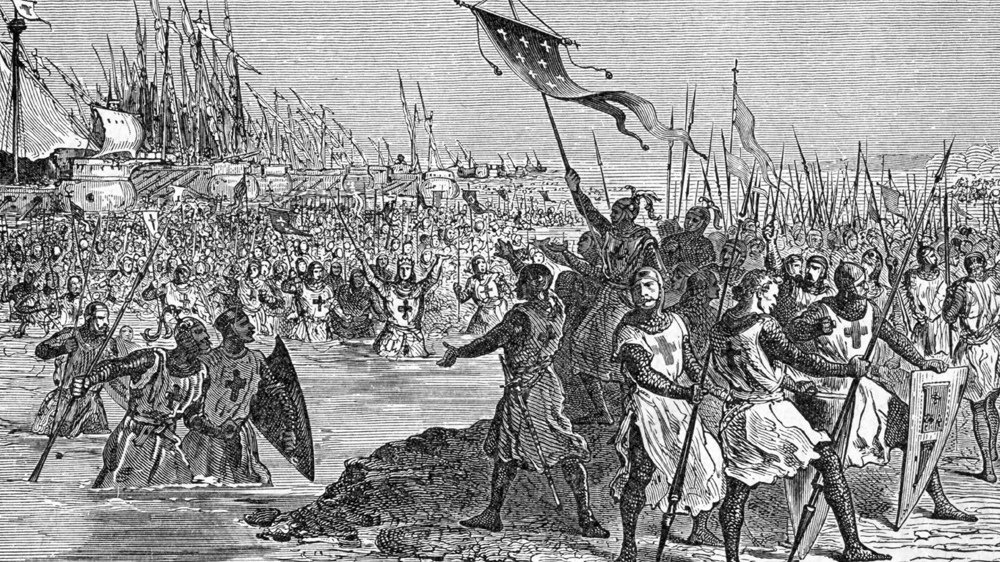

27 ноября 1095 года папа римский Урбан II на Клермонском соборе во Франции провозгласил первый крестовый поход. Это событие было столь эпохальным, что о нем есть сведения не только в западных хрониках, а также арабских и сельджукских источниках, но и в нашей Повести временных лет. Это было глобальное событие, принесшее множество страданий и смертей не только мусульманам и иудеям Ближнего Востока, но и восточным, а также европейским христианам. Рассказываем, как все было.

Предпосылки и цели похода

Папа римский Урбан II благословляет крестовый поход

В основе такого глобального события естественно лежало множество объективных причин. В это время на Ближнем Востоке арабские правители подверглись нападению и завоеванию турков-сульджуков, тоже мусульман. Поэтому территория, куда в дальнейшем двинулся крестовый поход, была ареной постоянных междоусобных войн между различными мелкими и крупными правителями.

Одним из поводов для объявления первого похода была просьба о помощи, с которой обратился византийский император Алексей I Комнин к папе римскому. Уже до этого некоторое время византийцы использовали отряды западноевропейских рыцарей в качестве наемников против арабов и сельджуков, поэтому император, видимо, ожидал, что на помощь придет сильное войско, которое он стравит со своими врагами и их руками отвоюет территории обратно. Однако, он просчитался.

Для самих крестоносцев, начиная с феодальных и церковных верхов и заканчивая последним крестьянином, крестовый поход стал просто подарком. Поскольку в Европе к тому времени все мало-мальски пригодные земли были поделены, огромное количество малоземельных или безземельных рыцарей занимались тем, что грабили купцов или нападали на других рыцарей ради выкупа. Надо сказать, что незадолго до Клермонского собора, самому папе Урбану пришлось освобождать епископа Ламберта Аррасского, ехавшего на этот самый собор и захваченного таким вот любителем наживы.

Поэтому для церковных и светских властей, кроме поднятия своего авторитета, важно было перенаправить грабительские интересы огромного количества таких вот воинственных рыцарей в чужие земли. Естественно, все высшие феодалы, отправившиеся в этот поход, рассчитывали и на захват земель и сокровищ.

Крестовый поход бедноты, еврейские погромы и бесславный конец

Крестовый поход бедняков. Миниатюра Жана Коломба

Но тут случился казус, на который, видимо, не рассчитывал и сам папа Урбан. Его пламенная проповедь, да и слова других священников так вдохновили беднейшее крестьянство, что те, тут же дешево распродав свое добро, двинулись освобождать Иерусалим.

При этом наивные люди предполагали, что стены города сами падут перед ними, и одновременно бежали от нищеты и крепостной зависимости, господствовавшей тогда в Европе, и при этом вдохновлялись религиозным рвением и проповедями нищенствующих монахов, таких как Петр Пустынник, который и возглавил один из отрядов крестьян. Надо сказать, что к ним быстро присоединились самые бедные рыцари и множество воров и жулья, рассчитывавших под шумок обделать свои грязные делишки.

Естественно, что наивные крестьяне не обладали никакими знаниями о географии и не представляли, где находится их цель. Доходило до того, что каждый большой город они принимали за вожделенный Иерусалим.

Петр Пустынник указывает крестоносцам путь в Иерусалим

Огромную толпу вооруженных топорами и вилами людей возглавлял монах на осле, впереди которого шли гусь и коза, по каким-то неизвестным историкам мотивам, ставшими символами для отряда Петра Пустынника.

Все это выглядело бы весело и забавно, если бы оголодавшие крестьяне при поддержке и подстрекательстве ворья и рыцарей не грабили, не насиловали и не убивали местное, вполне себе христианское население, за что часть крестоносцев в одной из церквей просто сожгли заживо. Надо ли говорить, что подошедшие после отряды других крестоносцев полностью вырезали население захваченного города.

В это же время особо предприимчивые крестоносцы соединили силы с фанатиками и бросились вырезать местных евреев, перебив по разным оценкам от пяти до двенадцати тысяч иудеев и взяв огромный выкуп с тех, кто выжил или перешел в христианство.

Внешняя логика была такова — раз это тоже нехристиане, тем более их предки распяли Спасителя, нужно им отомстить. А некоторые додумывались до еще более "логичного" хода — раз все неверные попадут в ад, то нужно их заставить стать христианами, а если не захотят — убить. Так мы спасем их души! Многие евреи отказывались менять веру и сами убивали своих детей и женщин, после чего совершали суицид.

Реальная логика событий, кроме фанатизма, была гораздо прозаичней — многие рыцари были должны денег евреям и так расправлялись со своими кредиторами. А многие просто грабили богатых иноверцев, тем более был "хороший" повод.

Венгерские и болгарские правители, взбешенные грабежами и убийствами, уничтожили несколько отрядов этих крестоносцев, а впоследствии, когда в поход отправилась знать, брали заложников, чтобы уберечь собственные земли.

Надо ли говорить, что как только горе-крестоносцы пришли в Константинополь, император быстренько переправил их на другой берег, чтобы избавиться от таких союзников, и их тут же разбили турки-сельджуки, продав выживших в рабство. Правда, Петр Пустынник был дальновиден и заранее сбежал к императору.

Поход знати и взятие Никеи

В августе 1096 года в поход выдвинулось рыцарство. Они шли гораздо организованней, и, хотя тоже грабили, с ними уже приходилось считаться местным властям. Сам император Византии был вынужден приказать наемникам-печенегам обстреливать тех крестоносцев, которые грабили его население, а с некоторыми даже вступил в битву. Да и сами предводители крестоносцев показали себя в Константинополе не с лучшей стороны. Один из них прямо приказал своим людям воровать фураж у местных, а другой, во время приема во дворце императора, уселся на трон, демонстрируя, что Алексей I для него ровня.

Император, приведя большинство предводителей крестоносцев к вассальной присяге, отправил их в Малую Азию, где 14 мая 1097 года они осадили Никею. Через некоторое время осады крестоносцы были неприятно удивлены, когда во время очередного штурма союзные византийские войска были беспрепятственно допущены в город. Это случилось, потому что император, понимая, что никто ему город не отдаст, за спиной крестоносцев договорился с сельджуками, и те сдали город ему, чем защитили себя от смерти и разграбления. Но этим поступком император окончательно разбил и так не особо сильные союзнические настроения западных рыцарей.

Первое государство крестоносцев

Вход Балдуина в Эдессу

После взятия Никеи и нескольких сражений, в которых были разбиты силы сельджуков, крестоносцы, идя по Малой Азии, захватывали города и даже умудрились передраться между собой.

Проигравший в бою Болдуин Булонский 6 февраля 1098 года въехал в богатый армянский город Эдессу, где так пришелся ко двору местного правителя Тороса, что тот усыновил его и сделал наследником и соправителем. Что не помешало Болдуину возглавить мятеж врагов Тороса и, убив его, стать правителем первого государства крестоносцев — графства Эдесского.

Взятие Антиохии и чудо святого копья

Осада Антиохии

Другие же крестоносцы еще 21 октября 1097 года осадили важный стратегический город-порт Антиохию. Но сил взять его у них не было, и они начали осаду, страдая от голода и жажды, при этом некоторые хронисты утверждают, что доходило и до каннибализма, а ослов и лошадей съели почти всех.

Положение крестоносцев было столь отчаянным, что вдохновитель крестьян Петр Пустынник снова решил вернуться к императору, и только поймавшие его и приведшие снова в лагерь воины помешали святому монаху навострить лыжи подальше от Антиохии. При этом осаждающее войско было вынуждено еще и сражаться с сельджуками, пытавшимися деблокировать город.

Тут крестоносцы проявили себя не только как сильные воины, но и как бесчестные грабители. Дождавшись, пока мусульмане похоронят своих погибших и уйдут, они тут же вскрыли свежие могилы и поснимали драгоценности с трупов.

Адемар Монтейльский (в красном слева от Раймунда Тулузского)

После многомесячной осады с помощью предательства армянского оружейника Фируза, который помог крестоносцам попасть за крепостные стены, Антиохия была взята и началась резня. Погибли как мусульмане, так и евреи, и местные христиане.

В это время к Антиохии подошел сельджукский правитель Кербога с большим войском и теперь уже крестоносцы оказались в осаде. И тут очень вовремя произошло чудо — монах Пьер Бартелеми во сне увидел Апостола Андрея, который поведал ему где лежит копье, которым на кресте добили Христа. Епископ Адемар, присутствующий в войске, очень удивился, так как недавно видел эту реликвию в Константинополе. Тем не менее, Раймунд Тулузский, еще один предводитель крестоносцев, приказал найти копье — и его таки нашли.

Войско воодушевилось и, напав на сельджуков, полностью их разбило. Правда, позже, когда основные силы ушли из Антиохии, Пьера Бартелеми по его просьбе, подвергли испытанием огнем, так как сомневались в его словах. И он скончался от ожогов.

Взятие Иерусалима

Завоевание Иерусалима крестоносцами

7 июня 1099 года крестоносцы, наконец, добрались до своей вожделенной цели — Иерусалима. Но стены его не спешили падать — наоборот, были укреплены и из-за них недобро смотрели местные мусульмане. Тем не менее, в стане крестоносцев был духовный подъем — многие истово молились, увидев перед глазами цель своего похода.

Проведя несколько неудачных штурмов, войско приступило к осаде. Начались голод и болезни, и военачальники поняли, что нужно брать город, не дожидаясь ухудшения положения. И тут снова произошло чудо — одному из монахов привиделся епископ Адемар, умерший год назад в Антиохии. Он предписал устроить крестный ход, молиться и поститься, и тогда город падет. Множество воинов вместе с предводителями выполнили волю Адемара на глазах у удивленных защитников города.

После этого 14 июля состоялся финальный штурм, окончившийся успехом. А потом начались тотальная резня и разграбление. Все население любого вероисповедания было перебито, евреи сожжены в синагоге, а, по словам хронистов, на улицах было некуда ступить от трупов. Любой воин, заходя в дом, вешал перед входом свой щит, и дом становился его собственностью. Западные хронисты заявляют о десяти тысячах трупов, мусульманские источники говорят о потерях в десять раз больше.

Таким образом, 14 июля 1099 года взятием Иерусалима закончился Первый крестовый поход, ознаменовав собой начало новой эпохи мировой истории — эпохи крестовых походов, времени противостояния Запада и Востока в святом для трех мировых религий месте — городе Иерусалиме.

|

Метки: История |

10 самых дорогих автомобилей, проданных в 2019 году |

10. Ferrari F2002 Race Car 2002

Продан на аукционе RM Sotheby’s в Абу Даби 30 ноября 2019 года за 6 643 750 $

Это боевой болид Михаэля Шумахера, обеспечивший Красному барону три победы в Чемпионате 2002 года (Сан-Марино, Австралия и Франция), закончившегося триумфом Шумахера, пятым по счету! Ну а вообще на счету F2002 15 побед, 11 поул-позиций и 15 быстрых кругов в 19 гонках.

9. Ferrari 250 GT PF Cabriolet 1958

Продан на аукционе Gooding & Company в Калифорнии 17 августа 2019 года за 6 800 000 $

Красивый и изысканный автомобиль с хорошей историей владения, хоть и не добрался до верхнего предела оценочной стоимости в 7 000 000 долларов, все равно принес много денег бывшему (счастливому) владельцу.

8. Pagani Zonda 2017

Продан на аукционе RM Sotheby’s в Абу Даби 30 ноября 2019 года за 6 812 500 $

Купить автомобиль Pagani очень сложно. Очередь на новые расписана на годы вперед, а на "вторичке" они обычно продаются частным образом — среди своих. За последние три года на аукционы были выставлены только 7 Pagani и только один из них был Zonda (как раз этот). Автомобиль из редкой лимитированной серии превысил оценочную стоимость в 4,5 миллиона долларов, что подчеркивает решительность коллекционеров, когда речь идет о редких итальянских гиперкарах.

7. Ferrari 250 GT SWB Coupe 1963

Продан на аукционе Gooding & Company в Аризоне 19 января 2019 года за 7 595 000 $

Ferrari 250 GT SWB зачастую стоят и дороже, дальше будет еще один ;)

6. Ford GT40 Roadster Prototype 1965

Продан на аукционе RM Sotheby's в Калифорнии 16 августа 2019 года за 7 650 000 $

Этот прототип легендарного гоночного автомобиля в 2014 году стоил 6,93 миллиона долларов, в 2019 — 7,65 миллиона, а с выходом в прокат отличного фильма "Ford против Ferrari" цена GT40 рискует взлететь до небес!

5. Ferrari 250 GT SWB Coupe 1962

Продан на аукционе RM Sotheby’s в Калифорнии 17 августа 2019 года за 8 145 000 $

Ferrari 250 GT SWB — одна из самых уважаемых моделей итальянского бренда, однако за последний год эти автомобили подешевели примерно на 22 % (информация Hagerty Price Guide), что очень печально для коллекционеров… Этот великолепно отреставрированный экземпляр отлично демонстрирует ситуацию с рынком — стоимость упала на 1,2 миллиона долларов (!) ниже цены тремя годами ранее в Пэббл-Бич на аукционе Gooding & Company в 2016 году (9,3 миллиона долларов). Беда…

4. Lamborghini Veneno Roadster 2014

Продан на аукционе Bonhams в Швейцарии 29 сентября 2019 года за 8 337 182 $

Аукционный дом Bonhams провел одну из самых странных распродаж 2019 года, где было реализовано 25 автомобилей, принадлежавших Теодоро Нгуэме Обиангу Манге (вот так имя!) — сыну президента Экваториальной Гвинее, погрязшему в коррупции. Среди автомобилей, конфискованных в рамках уголовного дела об отмывании денег, были в основном современные гиперкары с минимальным пробегом, включая этот родстер Veneno. Один из семи выпущенных автомобилей пробил оценочную стоимость в 5,5 миллионов долларов и стал самым дорогим Lamborghini когда-либо проданным публично!

3. Ferrari 250 California LWB Spider 1958

Продан на аукционе Gooding & Company в Калифорнии 16 августа 2019 года за 9 905 000 $

2019 год был не очень хорошим для владельцев классических Ferrari — по данным Hagerty их сокровища подешевели на 6 процентом (в целом), самое большое ежегодное падение на последние 10 лет! Но спайдеры эта тенденция обошла стороной, хотя и они подешевели в среднем на 2 %… Данный пример последний раз продавался в 2016 году и стоил 9,4 миллиона долларов, сейчас чуть дешевле, но тоже не плохо.

2. Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta 1939

Продан на аукционе Artcurial в Париже 8 февраля 2019 года за 18 563 605 $

8C — жемчужина истории Alfa Romeo и одна из самых ценных моделей бренда. Перед войной Alfa 8C 2900 была самым быстрым серийным автомобилем на рынке. Выпущено менее 50 экземпляров, а таких Touring Berlinetta только 5 — отсюда и цена больше миллиарда (боже!) рублей. Но это уже не машина — это произведение искусства.

1. McLaren F1 LM Coupe 1994

Продан на аукционе RM Sotheby’s в Калифорнии 16 августа 2019 года за 19 805 000 $ — примерно 1,445 миллиарда рублей.

McLaren F1 с номером шасси # 018 являющийся одним из двух экземпляров легендарного суперкара, оснащенных комплектом сверхвысокой прижимной силы (Extra-High Downforce Kit) и 680-сильным LM-spec V12 — самый дорогой автомобиль, проданный на аукционе в 2019 году. Это 14-й из самых дорогих автомобилей, когда-либо проданных публично! Рейтинг самых дорогих автомобиле 2019 года возглавил крайне достойный экземпляр! Хоть и оценивали его дороже (21-23 миллиона долларов).

5 из 10 самых дорогих автомобилей — Ferrari, 8 из 10 — итальянские, 6 из 10 проданы в США — вот такие результаты!

|

Метки: Авто |

Есть ли жизнь на Венере: там не так ужасно, как кажется |

Мы постоянно слышим об исследовательских программах на планете Марс, о новых запусках, поисках примитивной жизни и будущей колонизации. Но почему исключительно Марс, а не Венера, например? Почему мы так мало внимания уделяем этой планете, и что научный мир думает о жизни на Венере? Оказывается, она вполне возможна, по мнению авторитетных специалистов.

Кажется, что современная космическая отрасль потеряла интерес к Венере, после того как оказалось, что там ужасно жарко и токсичная атмосфера. Даже направляемые к планете научные станции не могут долго работать у ее поверхности — несколько часов и они выходят из строя. СССР запустил к планете 19 аппаратов, США — 6, все они позволили получить некоторые сведения о нашей раскаленной соседке. В 60-80-х годах прошлого века на Венеру каждые 1-2 года запускали новые исследовательские аппараты, но потом интерес пропал. Справедливости ради скажем, что Венеру не совсем забросили: с 2006 по 2015 год на орбите работал спутник Европейского космического агентства, а в настоящее время там функционирует японский зонд "Акацуки". Что же удалось выяснить за 60 лет изучения, и возможна ли жизнь в раскаленном мире серной кислоты и углекислого газа?

Анализ условий, которые сложились в атмосфере планеты, показывает, что примитивные формы жизни могут существовать в густых и плотных облаках Венеры. Здесь, среди паров серной кислоты и умеренной по меркам планеты температуры (около плюс 60ºС) может существовать простая жизнь наподобие земных бактерий, которые обитают в аналогичных условиях. Здесь могут жить хемосинтезирующие бактерии, которым достаточно той воды, углекислого газа и серной кислоты, которые содержатся в облаках. Аналогичные существа обитают на нашей планете вблизи вулканов и горячих источников. О том, что облака Венеры подходят для простых форм жизни, можно судить по данным, полученным с советских аппаратов, а также с иностранных исследовательских зондов. Российские ученые и их зарубежные коллеги полагают, что в атмосфере Венеры вполне возможна жизнь, пусть не в такой форме, в какой мы ее привыкли видеть на Земле, но она возможна.

Но есть и боле интересная версия, согласно ей, жизнь существует на поверхности планеты и не в виде примитивных одноклеточных организмов. Например, российские ученые из РАН обработали и тщательно изучили снимки с летательных аппаратов советского периода, запущенных к Венере, и обнаружили около 20 необычных объектов, напоминающих разных живых существ. Насколько это реально? Если абстрагироваться от привычных для нас земных условий и принять тот факт, что жизнь на основе полимерных молекул может существовать в других формах и с другим набором основных химических элементов, то можно согласиться с тем, что условия Венеры не так уж невероятны для жизни. Работа по изучению снимков была опубликована в журнале "Успехи физических наук", и у авторов есть как сторонники, так и противники. В любом случае необходимы дополнительные доказательства, новые снимки с поверхности, которые могут быть получены в ходе последующих миссий к Венере.

Источник: https://travelask.ru/blog/posts/22524-est-li-zhizn-na-venere-tam-ne-tak-uzhasno-kak-kazhetsya

|

Метки: Космос |

10 фильмов, которые должны были выйти в апреле |

Пожалуй, именно апрель стал бы самым ярким месяцем весны в плане кинопремьер, если бы не карантин. Нас ждали зрелищные ленты, о выходе которых многие мечтали годами. Как это часто бывает, на весну придется пик показа кинокомиксов. С самых громких из них мы и начнем свой обзор кинопремьер апреля 2020 года.

1. “Тайлер Рейк: Операция по спасению”

Жанр: боевик

Наёмнику Тайлеру Рейку поручают освободить сына международного преступника. Мальчик — пешка в войне двух наркобаронов, и его держат в заложниках в городе Дакка, столице государства Бангладеш и одном из самых неприступных мест в мире. Скачать фильм можно по ссылке выше.

2. "Новые мутанты" (The New Mutants)

Жанр: супергеройский кинокомикс.

В ролях: Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон и другие.

Этот фильм поклонники комиксов ждали несколько лет. Сюжет покажет, как непросто юным мутантам приходится в мире, где одни жаждут сжить их со свету, а другие ставят над ребятами эксперименты, желая превратить их в смертоносные орудия. Пятерых молодых мутантов держат против их воли в одном секретном месте, где им никто не может помочь. Их способности проявились и они попытаются выбраться из этого ужасного места, однако им чинят препятствия. Смогут ли ребята начать жить спокойной жизнью без этих жутких опытов?

3. "Не время умирать" (No Time To Die)

Жанр: боевик, приключения.

В ролях: Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду и другие.

Юбилейный 25 фильм в культовой франшизе о приключениях агента 007, созданной по мотивам романов Яна Флеминга. Уже в пятый раз роль Бонда досталась Дэниелу Крейгу, который похож на книжного прототипа, как шарпей на ягуара. Что, впрочем, не умоляет его актерского таланта. Сюжет соответствует классическим историям бондианы: Джеймс ввязывается в опасную миссию, противостоит коварному злодею, а еще рассекает улицы на шикарной машине (рядом с которой бэтмобиль нервно выпускает выхлопные газы в стороне). И, конечно, мистер Бонд очаровывает очередную роковую красотку!

4. "Черная Вдова" (Black Widow)

Жанр: супергеройский кинокомикс, боевик.

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни младший, Рэйчел Уайз и другие.

По неясным причинам, весна всегда становится урожайным временем для кинокомиксов. В этот раз сюжет сосредоточен на жизни одной из самых знаковых героинь комиксов – на Черной Вдове. Мы узнаем секреты жизни Наташи Романофф – непревзойденной российской шпионки, которая присоединилась к группе "Мстителей". Тем, кто истосковался по Тони Старку, смотреть обязательно, ведь Железный Человек сыграет свою роль в сюжете.

5. "Побег из Претории" (Escape from Pretoria)

Жанр: драма, биография.

В ролях: Дэниел Рэдклифф, Иэн Харт и другие.

Полная трагизма лента, в основу которой легла правдивая история о людях, прошедших все круги ада в африканской тюрьме. Печально только одно: вот как случилась беда с белыми парнями, так сразу все кинулись кино снимать. А сколько там местных страдает, м? Где ленты о них? Кроме "Отель “Руанда”" ничего и на ум не приходит… И все же лента явно заслуживает похвал, даже судя по трейлерам. Это история Тимоти Дженкина и Стивена Ли, которые стали узниками из-за своих взглядов, шедших вразрез с политикой южноафриканских властей. Очутившись в застенках тюрьмы Претории, мужчины решаются на дерзкий побег.

6. "Мисс Плохое поведение" (Misbehaviour)

Жанр: драма, биография.

В ролях: Гугу Мбата-Роу, Кира Найтли и другие.

На дворе 1970-й год, группа рассерженных феминисток пытается сорвать двадцатый конкурс красоты "Мисс Мира" . Лондон ждет великая война полов. Одни девушки считают, что этот конкурс – публичное унижение женщин, для других же он наоборот становится способом заявить о себе миру. У каждого своя правда и свое видение ситуации. Примечательно, что в основу сюжета легли реальные события.

7. "Спутник"

Жанр: научная фантастика.

В ролях: Федор Бондарчук, Оксана Акиньшина и другие.

12 апреля празднуется потрясающее событие – День космонавтики. Многие поклонники астронавтики мечтали бы в этот период увидеть тематический фильм. Не ждите биографической драмы, сюжет будет фантастическим. События разворачиваются в 1983 году. Нам покажут бункер, который находится в одном секретном городе. Вешняков – советский космонавт, после очередного прилета на Землю находит в своем теле инопланетный организм. Врач пытается спасти мужчину от инородного тела. Но его спасение усложняется тем, что врач влюбляется в космонавта и не может совладать со своими чувствами.

8."Няня" (The Turning)

Жанр: мистика, ужасы.

В ролях: Финн Вулфард, Бруклин Принс и другие.

Помните бестселлер американского писателя Генри Джеймса "Поворот винта", в котором после смерти родителей двоих детей их дядя становится опекуном и начинает управлять жизнями подопечных? Этот фильм – современный взгляд на данное произведение. Сюжет разворачивается вокруг двух сирот и их молодой гувернантки. Девушка замечает, что с детьми творится что-то неладное. Посмотрим, насколько сильно сюжеты фильма и книги будут различаться.

9. "Эмма" (Emma)

Жанр: мелодрама, комедия.

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Джемма Уилан и другие.

Эмма никогда не думала, что выйдет замуж, поэтому беспокоится о личной жизни своих подруг больше, чем о своей. Однажды она настраивает свою подругу против одного парня, потому что тот ужасно себя вел по отношению к ней. К великой неожиданности, Эмму угораздило влюбиться в него, а он взаимно начал питать светлые чувства к девушке. Этот фильм – очередная экранизация романа Джейн Остин.

10. "Киллер по вызову" (Lucky Day)

Жанр: боевик, комедия.

В ролях: Люк Брейси, Нина Добрев, Криспин Гловер и другие.

Нас явно ждет отменная пародия на боевики, в трейлере которой поклонники жанра уже нашли отсылки к таким шедеврам, как "Криминальное чтиво" и цикл о Джоне Уике. В центре сюжета непутевый бывший коп, который собирался начать новую тихую жизнь, но прошлое не хочет его отпускать.

|

Метки: Кино |

Истории людей, которые месяцами жили в пещере и не сошли с ума |

Представьте, что бы вы делали, оказавшись на несколько месяцев запертыми в изолированной пещере. Здесь есть источник света, вода и пропитание, есть пара заплесневелых книг — и все. Смогли бы вы побороть приступы паники и не сойти с ума? Вот три примера людей, которые сумели остаться в своем уме, сидя в уединенных пещерах. И один, гораздо более печальный, когда этот эксперимент довел человека до самоубийства.

Стефания Фоллини

Живя в пещере, занималась дзюдо. Спасла разум благодаря своей интровертности

Случай Стефании Фоллини — самый известный пример эксперимента над циркадными (то есть суточными) ритмами человека. В 1989 году она провела без солнечного света 4 месяца, прожив в пещере по заданию NASA. Ее биологические часы сбились, а менструальный цикл остановился. Под землей Стефания впала в чернейшую меланхолию, но выдержала испытание и смогла сохранить разум. У этой женщины определенно есть чему поучиться.

В 1989 году итальянке Стефании было 27 лет. Она почти не знала английского и работала дизайнером интерьеров, так что подав заявку на участие в эксперименте не особо надеялась на то, что ее выберут. Однако присущие Стефании свойства характера заставили организаторов остановить выбор именно на ней. Суть опытов заключалась в том, чтобы проверить, собьются ли внутренние часы человека, если он проживет в длительной изоляции, не имея возможности узнать о течении времени снаружи.

Выяснилось, что Фоллини обладает "интроспективным характером" и "умственной дисциплиной" — проще говоря, она интровертна и при этом сильна духом.

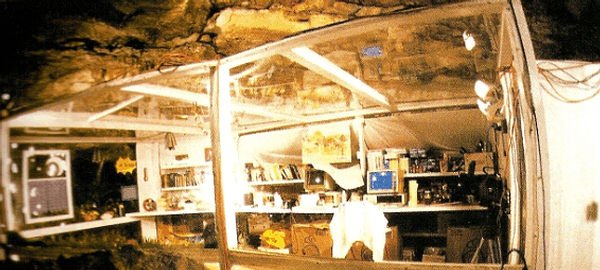

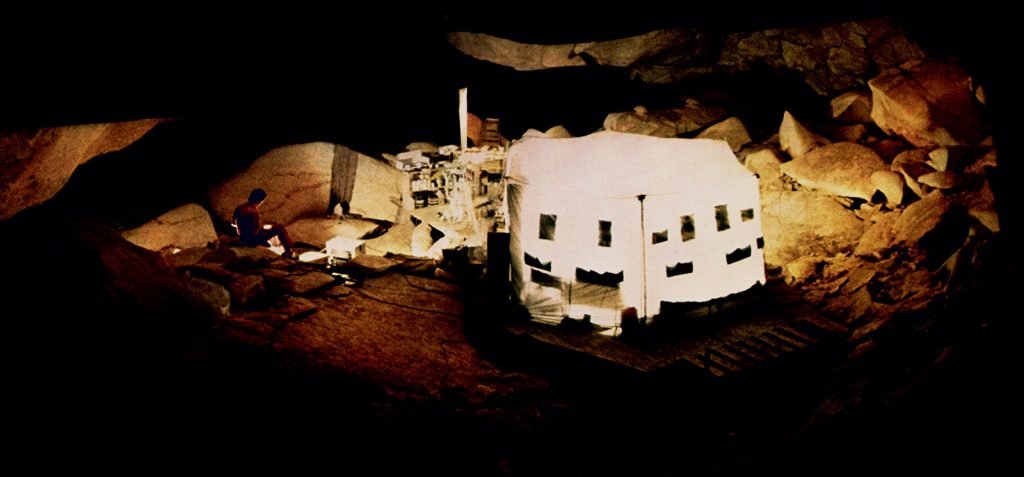

Эксперимент длился с 13 января 1989 года до 22 мая 1989 года. Стефания жила в пластиково-плексиглазовом кубе, возведенном в пещере с весьма крутым названием — Затерянная (Lost Cave) — в американском штате Нью-Мексико. Единственными ее развлечениями были книги, учебники по английскому и компьютер, с помощью которого она могла общаться с кураторами (впрочем, весьма ограниченно). Ее единственной компанией были две мыши, которых она назвала Джузеппе и Николетта, а также несколько жаб и кузнечиков — тоже участники эксперимента. Любая информация о проведенном в пещере времени Стефании была недоступна.

Довольно быстро ее внутренние часы начали выходить из строя.

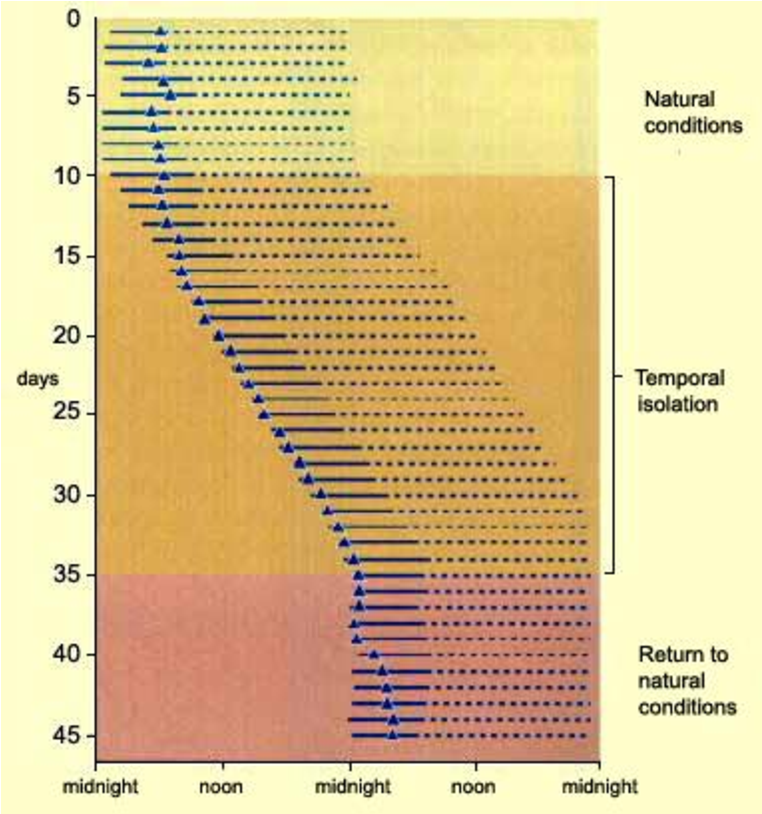

Ее условные "день" и "ночь" начали удлинняться: живя в пещере, она в среднем бодрствовала 20 часов, а затем спала 10. Под конец эксперимента ее "суточный" цикл составлял 31 час бодрствования и 21 час сна. Изоляция оказалась таким сильным ударом по циркадным ритмам, что у Стефании полностью прекратилась менструация (после эксперимента она восстановилась). В какой-то момент девушка впала в ужасающую тоску, но справилась с ней. Стефания занималась гимнастикой и дзюдо, подтянула английский, и последующие тесты над ней выявили, что за эти 4 месяца она сильно развила в себе навык концентрации. Сама Фоллини говорит, что изменилась и форма ее мышления:

Сначала Стефания предавалась спасительным воспоминаниям, словно листала бесконечный фотоальбом, но потом ее мышление стало напоминать "путешествие в космосе".

Что конкретно это значит — не совсем понятно. Однако для девушки этот опыт оказался освободительным: она больше не чувствовала себя взаперти и перестала ощущать тоску. Правда, на ее организме эксперимент сказался не лучшим образом: Фоллини испытывала нехватку витамина D (из-за отсутствия солнечного света), похудела на 7 килограммов, а ее иммунитет сильно ослаб. Любопытно, что выходя наружу она была уверена в том, что прошло всего 2 месяца.

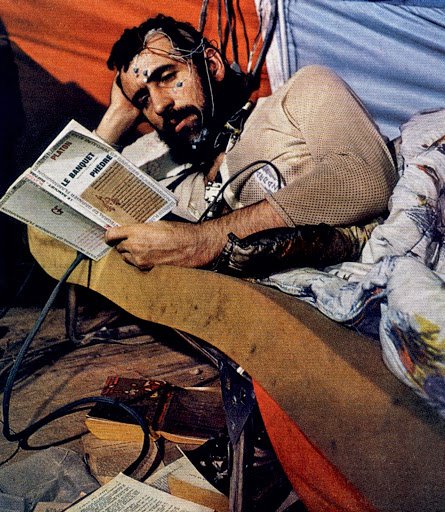

Мишель Сиффре

Пионер хронобиологии. Прожил в пещерах годы. Не сошел с ума благодаря рациональному складу ума

Справедливости ради, француз Мишель Сиффре сделал для исследования циркадных ритмов и совокупно прожил в пещерах больше, чем остальные подопытные из этой статьи. Однако, как настоящий геолог, он был весьма немногословен в интервью и конкретен в своих исследованиях.

Его подземная "Одиссея" началась в 1962, в разгар Карибского кризиса. Холодная война оказалась идеальным временем для диковинных и даже безумных экспериментов. Мишель, бывший спелеологом и исследовавший горные породы Альп, давно вынашивал идею о длительной жизни в пещере. Французское правительство поддержало его грантами (сначала скромными, потом внушительными), и Сиффре принялся исследовать границы своих возможностей. Причем сразу в хардкорном варианте — без всяких щадящих промежуточных вариантов.

Во время первого же эксперимента он прожил несколько недель в замерзшей пещере в альпийском леднике.

Там было холодно, промозгло (Сиффре вспоминает, что его ноги постоянно были сырыми), было мало света и еды, и под конец температура его тела упала до 34 градусов по Цельсию. Но он не переживал: снаружи, у входа в пещеру, жили его друзья, которые снабжали его едой и передавали записки.

Значительную часть времени он провел, исследуя здешние породы (геолог остается геологом всегда), организуя мысленные эксперименты в духе Галилео Галилея и размышляя о работе и собственном будущем. В общем, Мишель не расслаблялся и пытался держать свой разум остро заточенным. Однако даже он столкнулся с феноменом ускорения времени. Когда друзья все же пришли за ним, он думал, что прошла лишь половина эксперимента. А ведь он даже не перешел на 48-часовые "сутки" как остальные участники подобных опытов.

О 48-часовых сутках стоит рассказать подробнее. Мишель Сиффре проводил опыты не только на себе, но и на своих товарищах, которые также жили в изолированных пещерах, иногда по два месяца и более. И во всех случаях они постепенно и неосознанно приходили к этому ритму: примерно 36 часов бодрствования на 12 часов сна. Это касалось всех (и Стефании из предыдущей истории). Но не самого Сиффре. По какой-то причине именно его подземные сутки никак не желали устаканиваться. Они тоже становились длиннее, но не стабилизировались.

Сиффре провел множество экспериментов: он жил в пещерах Европы и Америки, неоднократно курировал подобные опыты, проведенные его товарищами и учениками. Но он так и не смог создать внятную теорию о циркадных ритмах, в чем честно признался журналистам. Он даже проводил похожие опыты уже будучи стариком, чтобы выяснить, как старение отражается на ощущении времени в глубокой изоляции. Единственное, к чему он пришел:

Судя по всему, во время жизни в пещере у человека начинает страдать кратковременная память. Провалы в ней приводят к потере ощущения времени.

Так что даже если вы не перейдете на 48-часовые сутки, вам будет казаться, что время в пещере течет в два раза быстрее (хотя, казалось бы, оно должно тянуться целую вечность). А теперь самый забавный факт: французские спецслужбы интересовались работой Мишеля Сиффре не просто так, их крайне заинтересовала возможность человеческого тела переходить в подобный режим. В одном из интервью исследователь признается, что правительство мечтало создать наркотик, который позволит солдатам постоянно жить в 48-часовом цикле. Надо полагать, ничего у них так и не вышло; с окончанием Холодной войны гранты от государства иссякли.

Маурицио Монталбини

Провел целый год в пещере, сидя в темноте. Не свихнулся благодаря гедонизму и оптимизму

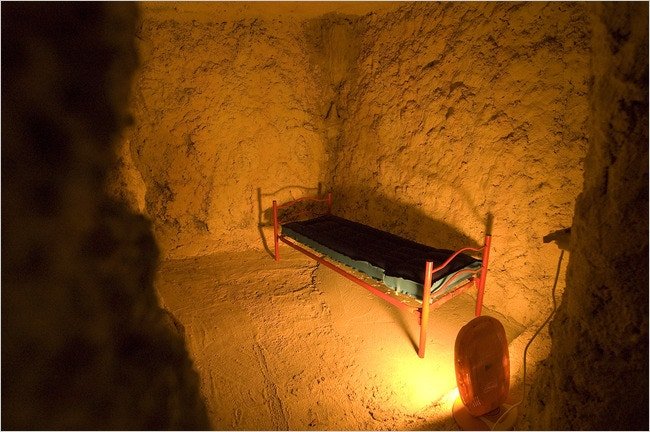

Упомянутый Мишель Сиффре провел больше всех времени, живя в пещерах. Но это если считать в общей сложности. Рекорд единовременного пребывания под землей принадлежит итальянцу Маурицио Монталбини. Он смог продержаться целый год, причем был настолько крут, что почти все это время сидел в темноте, включая свет лишь на несколько минут в день.

По образованию Маурицио был социологом. До 80-х годов он работал с наркоманами, пытаясь найти для них новые способы реабилитации.

Как вы уже догадались, его увлечение спелеологией пошло именно отсюда. Заинтересовавшись феноменом сенсорной депривации, он сделал вывод о том, что радикальная изоляция может иметь терапевтический эффект. А там было недалеко и до экспериментов с жизнью в пещерах. Довольно круто, что в мире биохронологии существует два таких разных столпа, как Сиффре и Монталбини. Один был технарем до мозга костей и интровертом, другой — гуманитарием и экстравертом.

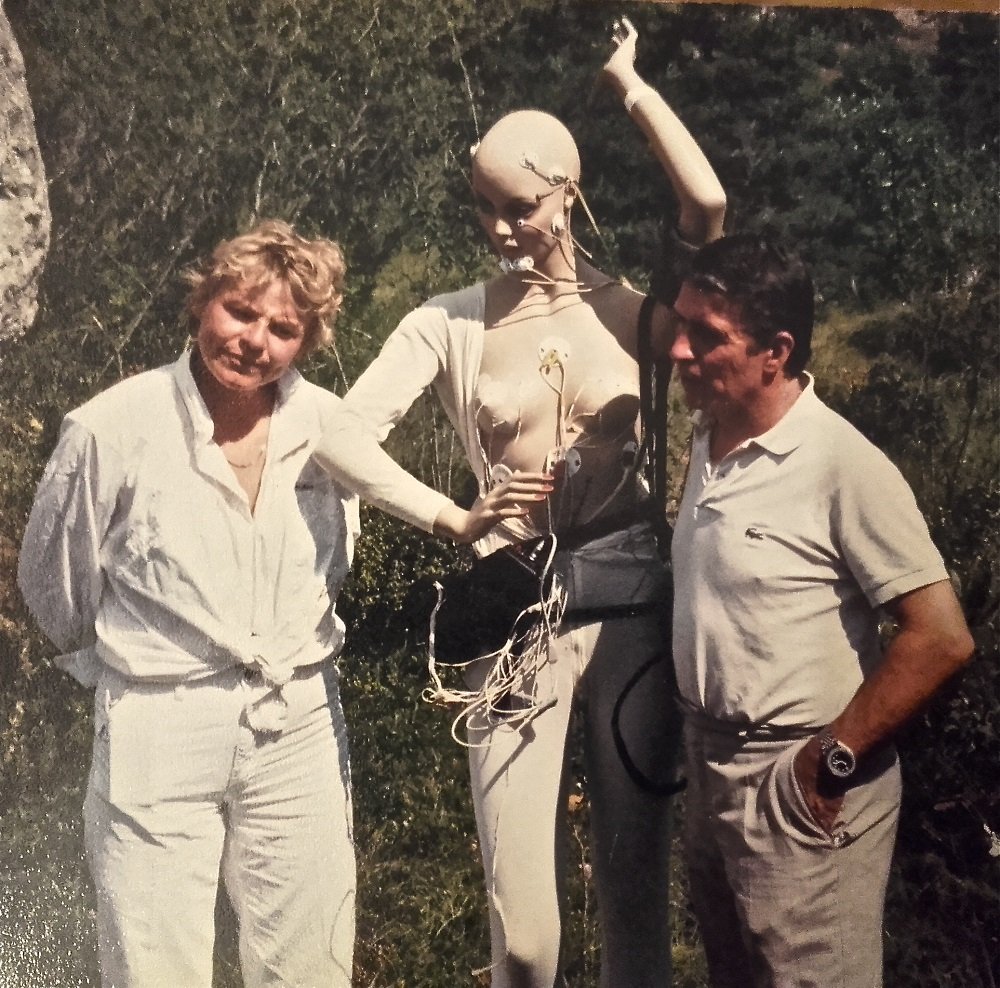

Маурицио, который поначалу шел по стопам Сиффре, решил идти немного иной дорогой — больше экспериментируя, а также ударяясь то в полный аскетизм, то в гедонизм. В 1987 году он побил рекорд предшественника, проведя в пещере в Аппенинских горах 210 дней. Год спустя он возглавил международную команду из 14 спелеологов, которые провели под землей 48 дней. В том же 1988 он был куратором эксперимента уже известной нам Стефании Фолини. Причем именно Маурицио настоял на том, чтобы выбрать именно ее. Во время предварительных тестов он завел ее в пещеру и оставил там на несколько часов в полной темноте. Когда он вернулся, девушка безмятежно медитировала. Монталбини понял, что она — лучший кандидат.

Когда заключение Стефании подошло к концу, он решил разыграть ее и обратился по аудиосвязи: "Стефания, я твой Бог, и я разговариваю с тобой!".

К счастью, у нее оказалась довольно устойчивая психика, и Стефания восприняла это с юмором, хотя это была первая человеческая речь, которую она услышала за 4 месяца в изоляции.

В 1992 год Монталбини провел целый год в пещере Пезаро, а в 2006 году, уже будучи весьма пожилым человеком, просидел 235 дней в обледеневшем гроте Гротта Фредо. И в обоих случаях он жил практически без света, сидя в полной тишине и медитируя. На несколько часов (а иногда и вовсе минут) в день он включал лампу, чтобы почитать книгу. Но как он справался, будучи весьма экстравертным человеком? Маурицио позволял себе маленькие удовольствия: шоколад, мед и сигареты.

За год в Пезаро он выкурил 8 000 сигарет. Причем из-за особенностей пещеры ему это не особо повредило — влажный подземный воздух подействовал как фильтр.

Еще в 87-м году Маурицио сформулировал для себя правило: "Нельзя бороться с одиночеством, нужно подружиться с ним". Медитируя в темноте месяцами напролет, он в итоге стал более цельной, открытой и общительной личностью. В свободное от экспериментов время Монталбини держал собственный ресторан, расположенный в пещере. Довольно самоиронично, тем более, что в его заведении царили кутеж, живая музыка и эпикурейство.

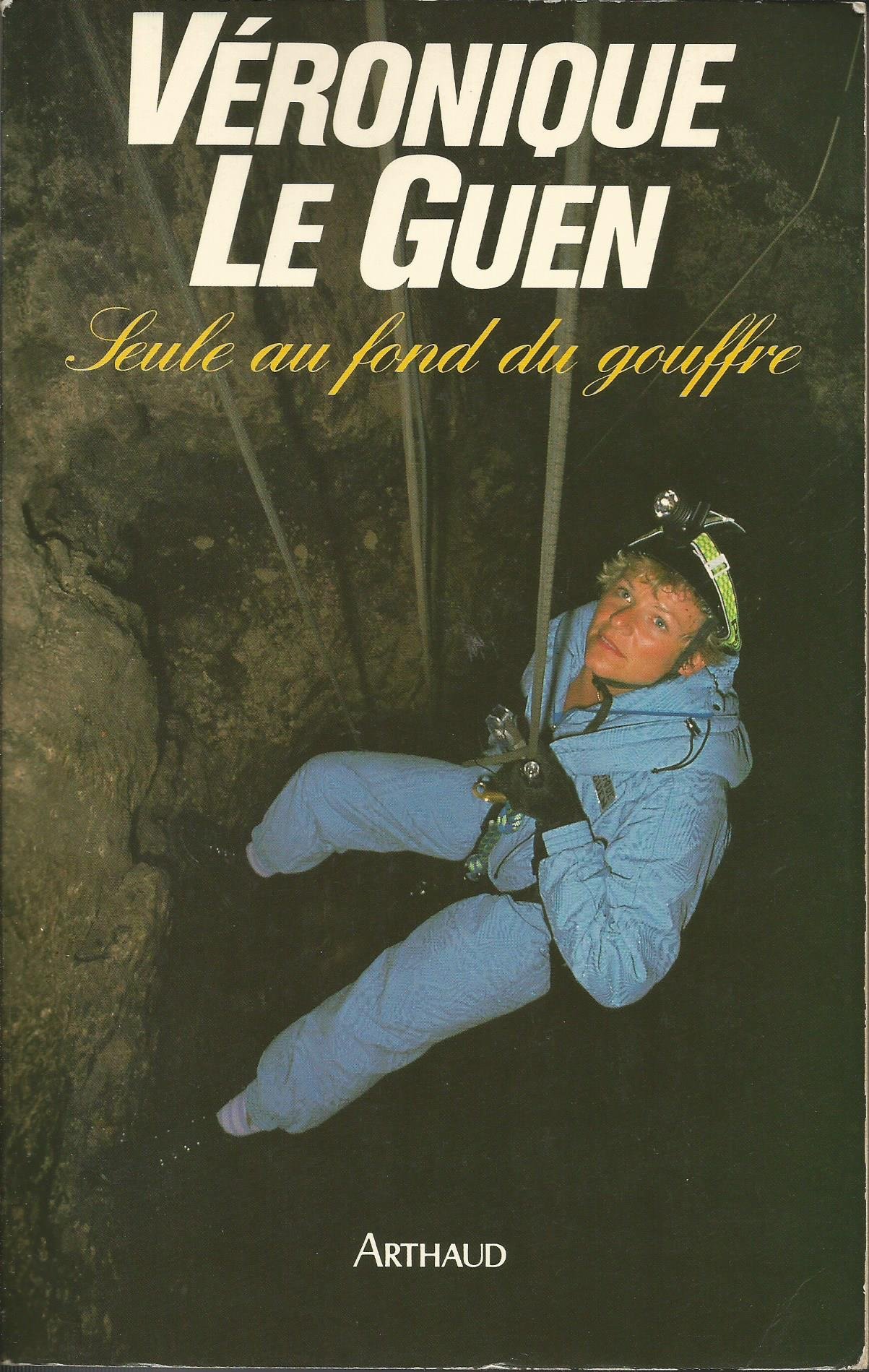

Вероника Ле Гуэн

В пещере пересмотрела свои жизненные ценности — и совершила самоубийство

История Вероники Ле Гуэн — это темное отражение эксперимента над Стефанией Фоллини. Куратором Стефании был жизнерадостный Маурицио Монталбини, и все окончилось хорошо. Веронике меньше повезло с руководителем — им стал мрачноватый Мишель Сиффре, и все кончилось плохо.

Да, вот так эта история и зациклилась: все упомянутые в этой статье люди в итоге оказались участниками одной и той же научной секты.

Вероника Ле Гуэн была опытным спелеологом, но, как показало окончание этой истории, Сиффре неверно оценил особенности ее характера. Это едва не стоило ему научной карьеры: после самоубийства подопытной его начали считать воплощением отвратительного и эгоистичного научрука. Возможно, проблема была в самой Веронике, возможно, в том, как был поставлен эксперимент. Так или иначе, за 111 дней жизни в пещере она возненавидела Мишеля. Он требовал от нее постоянных отчетов, а также анализов крови и мочи; настаивал на том, чтобы она как можно чаще носила на себе провода датчиков и заполняла анкеты. Ле Гуэн это доводило до бешенства.

Она ненавидела все эти приборы и начала воспринимать их как инструменты пыток. Сиффре виделся ей каким-то злонамеренным богом, который заключил ее под землей из садизма.

На одной из стен пещеры она нарисовала портрет своего научника, в который кидала дротики и камни. Жизнь взаперти, несмотря на то, что у Вероники была библиотека из 900 книг и послабление в виде возможности говорить по телефону, стала для нее адом:

"Я находилась в подвешенном состоянии, больше не понимала, какие у меня ценности и зачем я вообще живу, — рассказывала она в интервью после окончания эксперимента. — Одна в пещере, я была своим собственным судьей. Человек сам себе наисуровейший арбитр. Себе нельзя врать, или все пойдет прахом. Самое важное, что я вынесла из-под земли наружу — осознание, что в жизни больше не потерплю вранья".

После возвращения Вероники Ле Гуэн ее муж заметил, что она стала отстраненной, словно в ней возникла пустота, которую она никак не могла заполнить.

Спустя год депрессия привела ее к самоубийству: исследовательница заперлась в своей машине и приняла большую дозу барбитуратов. Ей было 34 года. За два дня до этого, принимая участие в шоу на радио она призналась: "Главный риск этого эксперимента — сойти с ума".|

Метки: Люди |

10 вредных привычек на кухне |

Когда дело доходит до приготовления пищи, у вас могут оказаться вредные привычки, о которых вы даже не подозреваете. Некоторые из них лишь мешают вам довести блюдо до совершенства, другие же могут быть даже опасными для здоровья. Ниже приведены 10 самых распространенных привычек, от которых вам следует избавиться. Ну, или попытаться…

1. Нагревание масла, пока оно не задымится

Большинство рецептов начинаются с нагревания масла на сковороде. Обычно требуется немного времени, чтобы печь нагрелась, поэтому мы наливаем масло и поворачиваемся спиной к сковороде, чтобы сделать что-то еще, пока она нагревается. И когда со сковороды начинают подниматься струйки дыма, означающие, что сковорода нагрелась, вы начинаете готовить, правильно? Вовсе нет!

Мало того, что многие масла становятся неприятными на вкус, когда их слишком перегрели, но когда масла подвергаются повторному разогреву, они начинают разрушаться, уничтожая свои полезные антиоксиданты, и формируя вредные соединения.

Тем не менее, температура герения масел имеет довольно большой диапазон (у оливкового масла, например, между 185 ° и 216 ° С), а не конкретную цифру, так как на химические свойства масла влияют многие факторы. Вы можете спокойно готовить без вреда для здоровья с любым маслом, но - не нагревая его до появления дыма.

Делать правильно: Чтобы получить масло, на котором можно готовить, нагрейте его, пока оно не станет слегка шипеть.

2. Слишком частое перемешивание

Заманчиво перемешивать еду постоянно, чтобы она не подгорела, но слишком частое перемешивание может оказаться не очень хорошей идеей. Постоянное вторжение не дает еде поджариться, делает ее рассыпчатой, и в результате у вас получается настоящая каша.

Делать правильно: Постарайтесь не мешать еду слишком часто, если только это не требуется по рецепту.

3. Выкладывание слишком большого количества ингредиентов на сковородку.

Иногда приготовление пищи требует от нас немного терпения. Возможно, легче и быстрее заполнить сковороду до краев ингредиентами, но в действительности, это может замедлить приготовление пищи. К тому же, в результате вы получите большую кучу неопределимой каши.

Если вы хотите обжарить продукты в масле, то, чтобы получить хрустящую корочку, не следует выкладывать на сковороду все сразу, иначе вместо жареной картошки у вас получится картофель на пару.

Тоже самое относится к приготовлению мяса. Если положить в сковороду слишком много мяса, то температура сковороды снизится слишком быстро, это приведет к прилипанию мяса, а также к ряду других проблем.

Делать правильно: Лучший выход –готовить все партиями. Дополнительное время, которое вы вложите в приготовление, сделает вашу еду гораздо вкуснее.

4. Нарезание мяса сразу же, как сняли его с гриля

Вы голодны и хотите вгрызться в ваш стейк, как только сняли его с гриля. Подождите! Оставьте ваше мясо полежать несколько минут. Пока оно так лежит, соки равномерно распределятся по всему куску и он будет гораздо сочнее. Если же вы начнете резать его сразу же, то весь сок стечет на разделочную доску и не задержится в мясе.

Делать правильно: Небольшие кусочки мяса следует оставлять на более короткое время (скажем, от 5 до 10 минут), а куски побольше на более длительное время (до 20 минут, если речь, например, идет о целой индейке).

5. Промывка мяса перед приготовлением

Промывка мяса в раковине помогает избавиться от слизи, это факт. Но этот процесс одновременно загрязняет вашу раковину бактериями, которые потенциально могут вызвать болезни пищевого происхождения.

Делать правильно: Промокните мясо бумажным полотенцемпо большей части этого достаточно.

6. Использование сковородки с антипригарным покрытием на сильном огне

Убавьте огонь при использовании сковородки с антипригарным покрытием. Высокая температура может привести к выделению ПФУ (перфтоуглеродов) из антипригарного покрытия в виде паров. ПФУ приводят к повреждению печени и проблемам пищеварения.

Делать правильно: Обратитесь к производителю сковороды, чтобы узнать, какую температуру они рекомендуют.

7. Использование металлических лопаток

Использовать металлические лопатки со сковородками с антипригарным покрытием – плохая идея. Вы можете случайно поцарапать поверхность сковороды, а эта царапина может стать причиной того, что вы будете глотать ПФУ, которую выделяет антипригарная подкладка.

Делать правильно: Используйте деревянные или жаростойкие резиновые лопатки, когда готовите на сковородках с антипригарным покрытием.

8. Смешивание горячих жидкостей без снятия ограничителя

Вам нужно только смешать горячие жидкости (например, в супах-пюре) или же дать им взорваться, разлететься по всей кухне и попасть на вас? Бесспорно, неизгладимые воспоминания вам обеспечены. Но неужели вы этого хотите? Большинство блендеров оснащены съемным ограничителем наверху. Если вас когда-либо обжигала горячая жидкость из блендера, то, скорее всего потому, что вы забыли снять ограничитель до того, как начали смешивать жидкости. Пар, образуемый горячей жидкостью, создает давление, которое буквально взрывает крышку, если ограничитель оставлен на месте.

Делать правильно: Чтобы ослабить давление, снимите ограничитель и закройте отверстие сложенным полотенцем, чтобы жидкость не разлеталась при смешивании.

9. Использование жаропрочной посуды на открытом огне

Жаропрочная посуда идеальна для запекания, например цыпленка. Но если ваш рецепт требует жарки на огне – используйте металлическую сковороду. Жаропрочная посуда не предназначена для жарки на открытом огне. Если ее слишком перегреть, то она разлетится вдребезги, и вам придется убирать осколки и мыть печь.

10. Слишком долгое перемешивание теста.

Когда вы делаете тесто для выпечки (или что-нибудь с большим количеством муки), вы хотите, чтобы все было хорошо перемешано. И для этого вы его мешаете. Но слишком долгое смешивание не означает, что все идет правильно. Механическое воздействие на тесто при смешивании становится причиной образования клейковины в муке, и выпечка получается твердой.

Делать правильно: Поэтому мягко перемешайте смесь до образования однородной массы, а затем отложите миксер в сторону. "Довести" тесто до нужной кондиции лучше руками.

|

Метки: Здоровье |

5 самых странных и грязных мифов народов мира |

Люди — творческие и одновременно безумные существа. Чтобы найти тому подтверждение, не обязательно углубляться в перипетии современного искусства, книги Уильяма Берроуза или фильмографию Светланы Басковой (хотя это неплохие варианты провести вечер). Достаточно взглянуть на некоторые легенды и мифы, созданные человечеством тысячелетия тому назад, тут и там, от Скандинавии до Японии.

Боги и герои творят такое, что краснеют самые откровенные порнографы, а Квентин Тарантино крутит пальцем у виска от бессмысленной жестокости. Итак, не претендуя на полный охват, рассмотрим несколько ярких примеров и заодно попытаемся понять, какую мораль древние люди должны были вынести из всей этой дичи.

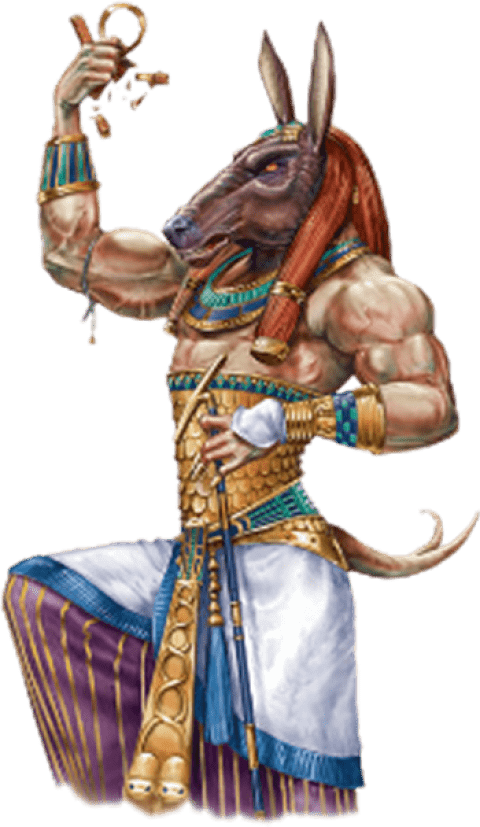

Египет — Сет пытается трахнуть Гора

Основной миф, в рамках которого разворачивается эта упоительная история, широко известен. Добрый бог-фараон Осирис в древности правил Египтом, но его брат Сет, бог злой и настолько мерзкий, что ему даже голову пририсовывают от какого-то непонятного зверя (то ли осла, то ли шакала) решил узурпировать трон. Обманом Сет убил Осириса, потом разрезал его тело на куски и разбросал по всему Египту. На помощь пришла жена (и сестра) доброго бога, Исида: кропотливо собрала останки мужа, сложила воедино, и каким-то образом зачала от его тела сына по имени Гор. Осирис при этом оставался мертвым.

Дальше Исида родила, Гор победил Сета и восстановил справедливость, а Осирис в некотором роде воскрес и стал править миром мертвых. Но есть нюансы.

Как сообщают папирусы из Кахуна периода Среднего Царства, Сет, после того как Гор вырос, предложил ему гомосексуальную связь, желая таким образом подчинить его своей воле: "Желает Сет соединиться со Мной", — говорит Гор матери. Исида в ответ его предостерегает и предлагает военную хитрость, которую молодой бог с успехом применяет против дяди. Процитируем фрагмент без комментариев:

"И Гор сказал ему: Согласен, я согласен. И вот затем, в вечернюю пору, им постелили, и они легли, эта пара. И вот ночью Сет укрепил свой член и направил его между ляжек Гора. А Гор всунул обе свои руки между своих ляжек и принял семя Сета. И Гор отправился сказать своей матери Исиде: Приди ко мне, Исида, моя мать! Приди, и ты увидишь, что Сет сделал со мной. Он раскрыл свою руку и показал ей семя Сета. Она громко закричала, схватила свой нож, отрезала ему руку, бросила ее в болото и достала ему равноценную руку".

"И Гор сказал ему: Согласен, я согласен. И вот затем, в вечернюю пору, им постелили, и они легли, эта пара. И вот ночью Сет укрепил свой член и направил его между ляжек Гора. А Гор всунул обе свои руки между своих ляжек и принял семя Сета. И Гор отправился сказать своей матери Исиде: Приди ко мне, Исида, моя мать! Приди, и ты увидишь, что Сет сделал со мной. Он раскрыл свою руку и показал ей семя Сета. Она громко закричала, схватила свой нож, отрезала ему руку, бросила ее в болото и достала ему равноценную руку".

После этого Исида, взяв семя своего сына, с помощью садовника подмешивает его в пищу Сету, в итоге Гор побеждает в этом странном противостоянии: внутри у него спермы Сета нет, а злой бог глотает его семя. В итоге оба отправились на суд других богов в поисках ответа на вопрос, кто кого отдоминировал. Суд "позвал" семя Сета и семя Гора, и оказалось, что первое в болоте, а второе вышло из лба Сета в образе золотого диска и воссияло. Гор выиграл тяжбу — но после этого богам пришлось еще и сразиться по-нормальному. Не все же время заниматься какими-то странными фрейдистскими состязаниями.

О чем это на самом деле:

Конечно, секс между двумя богами-мужиками здесь играет символическую роль: Сет, бог смерти, пытается уничтожить Гора хитростью, "влив" в него часть своей отвратительной сущности, но терпит поражение, и животворящее, светлое семя Гора его самого прожигает изнутри. Кстати, во время битвы Гор ему еще и оторвал яйца (Сет племяннику, в свою очередь вырвал глаз). Разумеется, подобные мифологические конструкции говорят об очень свободном отношении к сексуальности у древних египтян.

Скандинавия — Локи рожает от коня

Если развлечения Сета и Гора закончились относительно невинно, то Локи, богу-плуту из скандинавского пантеона, однажды пришлось серьезно отдуваться за свои проделки. Хотя, честно говоря, в этой истории наибольшими козлами выглядят его коллеги, боги Асгарда (асы).

Если развлечения Сета и Гора закончились относительно невинно, то Локи, богу-плуту из скандинавского пантеона, однажды пришлось серьезно отдуваться за свои проделки. Хотя, честно говоря, в этой истории наибольшими козлами выглядят его коллеги, боги Асгарда (асы).

Вскоре после сотворения мира и его разделения (Асгард — город богов, Мидгард — земля, где живут люди, Йотунхейм — сфера обитания ледяных великанов и т.д.), боги во главе с Одином озаботились вопросами безопасности. Как бы сделать так, чтобы в Асгард не лезли люди, не говоря уже об опасных великанах? Вдруг появился строитель и заявил, что готов возвести вокруг огромного Асгарда прочные и высокие стены, так что и муха не проскочит. Правда, он сам был великаном, да и цену потребовал немаленькую: солнце, луну и богиню красоты Фрейю в придачу.

Асы, которым было очень уж лень самим возиться со стройкой, посовещались и выдвинули свои условия: строитель сможет это все получить только если закончит работу за лето и не воспользуется помощью ни одного человека. Тот согласился, но попросил, чтобы ему разрешили помощь хотя бы собственного коня. Боги, чувствуя подвох, засомневались, но Локи всех успокоил: "Много ли он с одним конем построит!". Заключили договор.

Тоже Локи

Оказалось, что конь у великана был волшебный, удивительной силы жеребец Свадильфари, который так быстро таскал гигантские камни, что работа спорилась очень быстро. До конца лета оставались дни, а строитель уже почти возвел стену. Боги очень испугались и единогласно решили: кто-то должен исправлять ситуацию, и это будет Локи, на которого они очень удачно свалили всю вину и пообещали жестоко убить, если он что-нибудь не придумает.

Радостный Один на Слейпнире

Зажатый в угол Локи придумал изящный, но экзотический выход: превратился в кобылицу неземной красоты и, когда в последний день работ Свадильфари тащил очередные глыбы, соблазнил его. Жеребец, вспомнив, что есть на свете дела приятнее, чем таскать каменюки, взбеленился, бросил камни и хозяина и поскакал за кобылицей. В одиночку строитель не успел достроить последний фрагмент стены и асы, ухмыляясь, отказали ему в оплате. А потом Тор вообще убил его молотом.

Зато жеребец Свадильфари догнал-таки Локи-кобылицу, животные вдоволь повеселились и тот (та) вскоре родил(а) восьминогого жеребенка. Его назвали Слейпниром, а когда тот вырос, стал верным конем Одина. Хотя, казалось бы, при чем тут Один?

О чем это на самом деле:

Перед нами один из многих скандинавских мифов, которые показывают двойственную природу Локи. С одной стороны, он ввергает асов в множество проблем, с другой — он единственный среди асов, кто способен их решить, потому что находчив и не гнушается ничем. У Локи, кстати, есть и другие нечеловеческие дети: гигантский волк Фенрир, мировой змей Йормунгард и богиня-владычица мира мертвых Хель, которые вместе с батей восстанут против богов и устроят Рагнарек – конец света.

Греция — Аполлон сдирает шкуру с конкурента

Даже в целомудренном, PG-13 изложении Николая Куна греческие мифы, если вдуматься, выглядят как бесконечный поток спермы пополам с кровью. Олимпийские боги истребляют людей пачками, насылают на них зловещие проклятия, насилуют и похищают смертных женщин и нимф и вообще веселятся на полную катушку, как бы доказывая роду человеческому: если ты бог, твори, что хочешь.

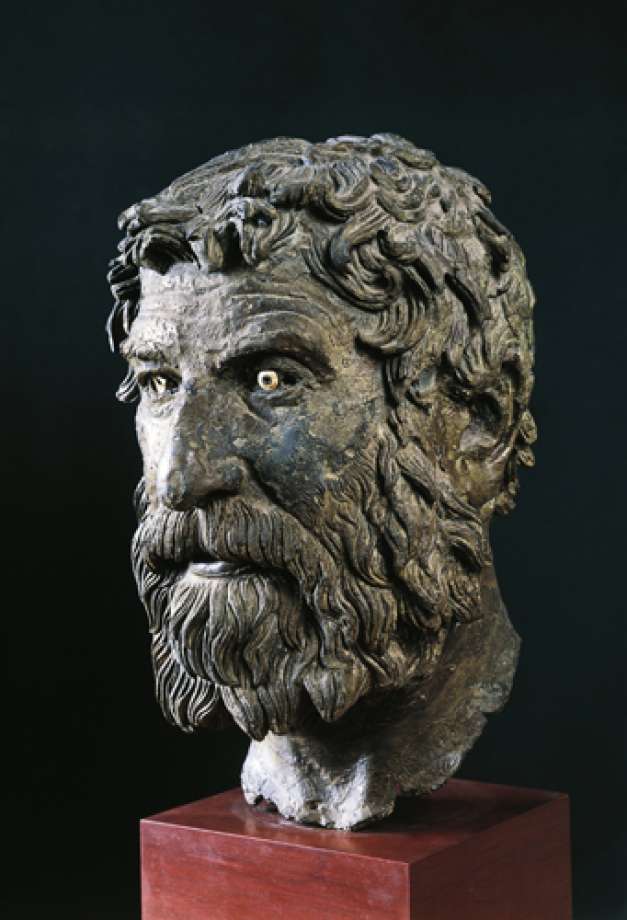

Мой персональный фаворит здесь — печальная история сатира Марсия. Этот мохнатый гражданин жил себе, пастушествуя по полям и лесам, пока, на свою беду, не начал музыкальную карьеру. Он нашел флейту, точнее авлос, духовой инструмент, смахивающий на гобой, который прежде бросила богиня мудрости Афина (это она его изобрела, но рассердилась, увидев, что ее прекрасное лицо выглядит как-то тупо, когда она играет с надутыми щеками). Марсий из-за внешнего вида не заморачивался и быстро стал мастером-флейтистом, играл друзьям и лесным нимфам, вызывая восхищение.

Соревнование Аполлона и Марсия.

Дальше он совершил фатальную ошибку: возгордился настолько, что вызвал на музыкальный поединок самого Аполлона, бога солнца, музыки и поэзии. Аполлон согласился, выбрав в качестве инструмента лиру-кифару. Первый раунд состязания, который судили сами Музы, прошел вничью, но во втором бог применил не очень-то честный прием: к виртуозной игре добавил еще и сладкозвучное пение. Марсий, понятно, петь и дуть во флейту одновременно не мог, так что Музы присудили победу Аполлону. После чего Аполлон, златокудрый бог света, покровитель изящных искусств и лирической любви, подвесил Марсия на сосне и заживо содрал с него кожу.

О чем это на самом деле:

Как и десятки других греческих мифов, легенда о Марсии учит смертных не идти против воли богов и даже не надеяться сравняться с ними. Потому что боги античности — это жестокосердные, безжалостные и похотливые тираны. То есть максимально человекоподобные создания.

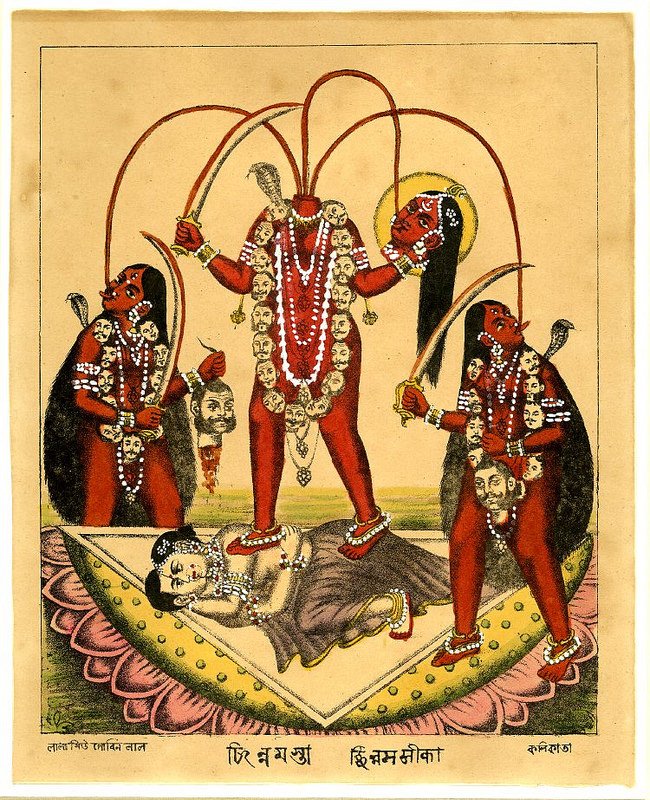

Индия — жена Шивы отрубает себе голову и поит кровью подруг

Чиннамаста, малоизвестная богиня из индуистского пантеона, где несколько тысяч богов, которые то и дело перевоплощаются друг в друга, отождествляются, сливаются и вновь делятся, была бы и вовсе никому не известна, если бы ее каноническое изображение не выглядело настолько безумно.

Картина маслом: женщина, которая держит в одной из рук собственную отрубленную голову, а из шеи бьют три потока крови. Один попадает в раскрытый рот головы, еще два — прямиком в лица двух ее спутниц (но они выглядят довольными и радостно пьют). В качестве вишенки на торте, стоит при этом Чиннамаста на спинах пары, занимающейся сексом. Самый логичный вопрос, возникающий у любого человека, не знакомого с тонкостями индуизма: "Боже, что за хрень?!".

Имя Чиннамаста дословно означает "та, у которой отсечена голова", так что сюрпризов здесь нет. Эта богиня, по сути, — одно из множества отражений многоликой Шакти или Парвати, жены Шивы. Шива, как вы помните, был богом разрушения, так что и у Шакти хватало кровожадных воплощений, к примеру, черная от ярости многорукая Кали, которую рисуют с мечами и отрубленными головами в руках. Что касается Чиннамасты, текст легенды сообщает следующее о случившемся:

"Однажды Парвати с двумя спутницами пошла совершить омовение в реке. После купания кожа великой богини почернела, потому что она была возбуждена. Через некоторое время спутницы попросили ее: "Дай нам какой-нибудь еды. Мы голодны". Она ответила: "Я накормлю вас, но пожалуйста подождите". Прошло еще немного времени, и они вновь подступили к ней с просьбой. На этот раз она отвечала: "Подождите еще, я размышляю сейчас". Подождав недолго, они взмолились к ней: "Ты Мать Вселенной. Ребенок просит чего угодно у своей матери. Мать дает своим чадам не только еду, но и одежду для тела. Поэтому мы просим у тебя пищи. О, прославленная за свою милость, накорми нас!".

Тогда Парвати-Чиннамаста, в порыве невероятного радушия, отсекла себе голову (иногда рисуют меч, но в одной из версии упоминают, что сделала она это просто ногтями) и напоила подруг, а заодно и саму себя, алой кровью. После чего (богиня все-таки) без всяких серьезных последствий вернула себе прежний вид, и они спокойно вернулись домой.

О чем это на самом деле:

Упоминание возбуждения (видимо, сексуального) не случайно, к тому же Чиннамаста не зря попирает ногами любовников, как правило, их изображают похожими на богов любви Каму и Рати. Образ Парвати-Чиннамасты по своей сути целомудренный и жертвенный: она не только подавляет собственную похоть, но и отсекает голову ради помощи подругам. Очень поучительно. Тем не менее, не пытайтесь повторить это дома.

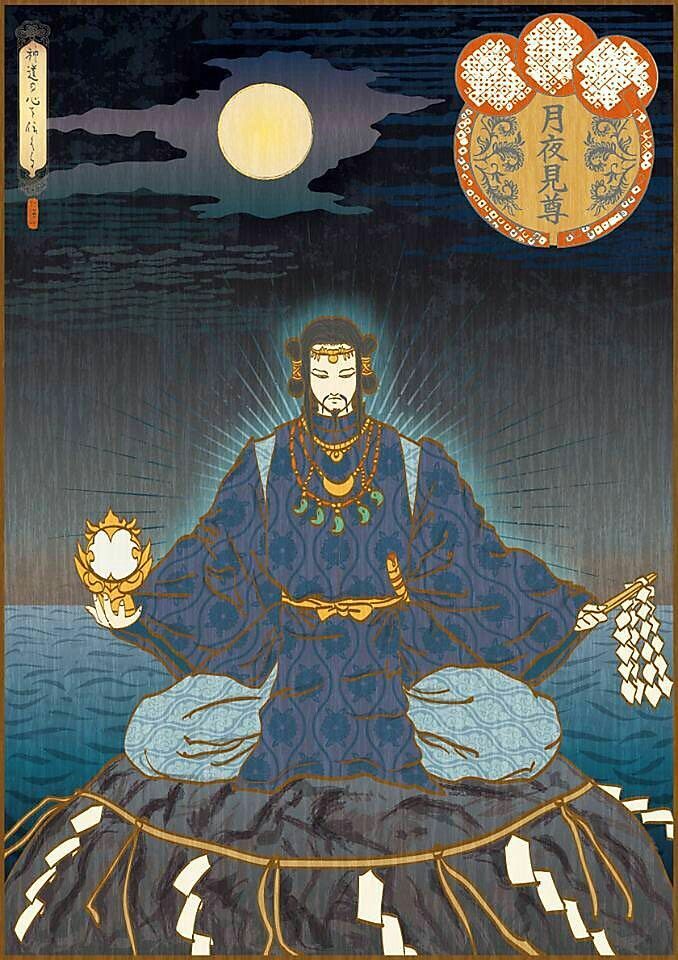

Япония — бог луны убивает хозяйку за выблевывание еды

Аматэрасу

В синтоистской традиции два первых бога, от которых пошли все остальные — супружеская пара Идзанаги и Идзанами, великие-боги творцы. Они сотворили и упорядочили землю и породили множество богов поменьше, но тремя самыми старшими и главными были "три драгоценных ребенка": богиня Солнца Аматэрасу, бог Луны Цукуеми и бог ветра Сусаноо. Разумеется, эта троица божественных мажоров не замедлила устроить разборки из-за того, кто все же главный из них и будет править миром (богам-родителям эти мелочи были не интересны, они давно отошли от дел).

Сначала конфликт пролег между Аматэрасу, хозяйкой небесных чертогов Такамагахара, и буйным Сусаноо. Не желая покидать небо, хотя боги на общем совете решили, что из-за скандального поведения ему там не место, младший брат устроил соревнования с сестрой — кто сотворит больше прекрасных вещей — а проиграв, начал дебоширить. Сначала он в буквальном смысле засрал небеса, а потом, словно этого было мало, содрал с пегого жеребца шкуру (еще гуманно по сравнению с Аполлоном) и бросил в ткацкий зал Аматэрасу.