"Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его" (Мф. 10:34,35,36).

"Они были по-настоящему одним целым. Но им вдвоем было тесно в одном теле. Неважно, любили они друг друга, или ненавидели". Аксель Блэкмар. Аризонская мечта. Э.Кустурица

Где проходит граница между адекватными материнско-дочерними отношениями, и как различить естественную эмоциональную привязанность в диаде "мать-дочь" и ее экстремальные, извращенные формы? Кто в ответе за эту границу, и как ее размывание скажется на женской истории дочери? Какая оптимальная граница необходима в материнско-дочерних отношениях, которая в дальнейшем позволит дочери, однажды ставшей женщиной, быть и чувствовать себя самой собой, и, в большей или меньшей степени, реализованной?

Иногда можно услышать от женщин разного возраста, что лучшей подругой для них является их собственная мать. С присущим этим женщинам простодушием глубоко деструктивные отношения не только не воспринимаются как такие, но и часто являются поводом для гордости и возводятся в ранг идеала отношений мать-дочь. Чаще всего дочь воспринимает дружеские действия матери и прилагает усилия, чтобы поддержать в целостности такой "благостный дружеский" тип отношений с матерью, который, на самом деле, является перверсивной формой связи между матерью и дочерью.

21 век характеризируется как повышено эмоциогенный, предъявляющий, соответственно, повышенные требования к эмоционально-волевой регуляции личности, а проблемой человека, живущего в эпоху постмодерна, является проблема "свободной незрелости" [Липовецки Ж. Эра пустоты. Очерки современного индивидуализма и др.]. Незрелая личность получает свободу, и в то же время, не знает, как собой распорядиться. Сегодня в интимной жизни с её возрастающей свободой, насыщенностью и спонтанностью женщина сталкивается с растущей сложностью материнской сферы.

Трансформация интимности, как указывает Э. Гидденс, относится и к сексу, и к гендеру, однако не ограничивается только ими: (…) "проблема здесь заключается в базовом сдвиге этики личной жизни как целого. Люди вынуждены вырабатывать новые способы взаимодействия с родственниками и при этом конструировать новую этику повседневной жизни" [Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах, С. 69].

Проанализирую категорию интимности, как одну из предпосылок рассмотрения заявленной проблематики. Интимность определяется через категории взаимности, ранимости и открытости [ Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Интимность, С.15].

Интимность требует способности, с одной стороны, находиться вместе, с другой, – сохранять сепаратность и индивидуальность в интимных отношениях. Интимность невозможна без способности отделения своего Я от Я другого человека. Отношения, основанные на интимности, характеризируются наличием аттачмента, взаимозависимостью, длительностью, повторяющимися интеракциями, чувством принадлежности друг другу [там же, С. 16].

Далее авторы указывают, что отношения интимности требуют взаимности, взаимопонимания, "прозрачности" на сознательном и на бессознательном уровне. Между находящимися в интимных отношениях людьми происходит бессознательный диалог, обмен "тайными знаками" [там же, С.27]. В рамках заявленной темы здесь необходимо зафиксировать внимание на "прозрачности" и "обмене тайными знаками".

Подчеркивается, что поддержка и сохранение интимных отношений на длительное время требует зрелых эмоций, развитого эмоционального и межличностного осознания. Интимность не может быть достигнута без способности не только быть вместе, но и уметь отделяться друг от друга, его отсутствие является формой симбиоза, а не интимностью, хотя чувства близости в этих состояниях подобны.

Э. Эриксон, рассматривая континуум "изоляция – интимность", определяет интимность как способность "слить воедино вашу идентичность с идентичностью другого человека без опасения, что вы теряете нечто в себе" [Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности, С.231].

При рассмотрении интимности для P. Mellody [Mellody P. The Intimacy factor, С.231] на первый план выходит вопрос о внутренних и внешних границах, которые позволяют личности реализовывать интимность, при этом сохраняя собственную целостность и целостность партнера. Выделяется три типа границ: 1) целая, неповрежденная система границ; 2) стена; 3) нет границ.

Отношения интимности возможны только в случае целой и неповрежденной системы границ. В случае, когда вместо границы выступает стена, человек неспособен выразить свои чувства, мысли, близость, или принять их от партнера. В случае отсутствия границ человек не может контролировать ни собственных проявлений по отношению к партнеру, что может привести к насилию над личностью последнего, ни проявлений партнера, что может привести к нарушению его собственной целостности.

Таким образом, взгляды разных исследователей на проблему интимности сходятся на том, что способность вступать в интимные отношения требуют зрелости, осознанности и наличия четко очерченных, неповрежденных границ. При этом чувства близости при симбиозе и интимности подобны, теоретически различение этих состояний проводится, опять-таки, при помощи категории границ.

Интимность обладает свойством "транспарентности", предполагает интеракцию "тайных знаков" и по мере своего развития взаимное познание.

Проанализирую ряд выделенных понятий: "границы", "транспарентность", "тайный знак", "познание".

Транспарентность (от лат. trans – "прозрачный", "насквозь" и рагео – "быть очевидным") — прозрачность, проницаемость. Прозрачность (синонимы - хрустальность, чистота, кристальность, проницаемость) — это свойство объекта, когда внутренние связи и информация доступны внешним по отношению к объекту субъектам. Сущность прозрачности в том, что она дает видеть НЕвидимое, делает его ОЧЕвидным, проницаемым для наблюдателя. Прозрачность выводит на чистую воду, ничего не утаивая.

Достижения психологической интимности необходим сознательный акт "транспарентности" для другого при сохранности демаркации границ Я. В интимности тайное становится явным, происходит "рассекречивание" внутреннего мира и, как следствие, его познание. Познание является актом перехода от неизвестного к известному, от непостижимого к постижимому, от недоступного к доступному.

Сущность познания не всегда безопасна, она неразрывно связана с вероятностью нарушения запрета, установленного, чтобы обозначить любые границы. Сошлюсь на Библию: Адам и Ева вкушают запретный плод с древа познания добра и зла: "и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги…" (Быт.3:7), за что изгоняются из сада Эдемского.

Познание несет опасность еще и потому, что связано с сексуальностью; в древних текстах глагол "познавать" используется по отношению к половому акту: "Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа" (Быт.4:1).

Трагедию Софокла "Царь Эдип" У. Бийон понимает как драму познания – Эдип стремится узнать тайну собственного происхождения, и, в конце концов, ослепляет себя, потому что знание, которое ему открылось, является для него невыносимым [Bion W. Learning from Experience, Bion W. A theory of thinking].

Стало быть, в интимности осуществляется акт перехода границы, которая является вне отношений с объектом интимной связи непроходимой.

Н. Браун различала физические, психофизиологические и психологические типы границ, выделяя флексибильные и ригидные «границы Я», а также градации границ от ослабленных до здоровых [Вrown N.W. The Destructive narcissistic pattern]. По мнению автора, личное пространство также определяется психологическими границами. Н. Браун отмечает, что и физические, и психофизиологические, и психологические границы могут быть достаточно ригидными; селективные ригидные (психофизиологические) границы служат тем же целям: защищать от потенциальной угрозы и/или вреда, который может быть нанесен личности; это границы, которые зависят от времени, места и/или условий; флексибильные границы – это подвижные границы Я, потенциально отражающие психологический статус человека среди людей и безусловность самопринятия.

В гештальт-подходе граница является центральным понятием, разделяющим и соединяющим среду и организм, это - не только линия, которая разделяет или соединяет Я и не-Я, но и является важнейшим полем их взаимодействия. Границы, место контакта составляют Эго только там и тогда, когда Я встречает "чужого", Эго вступает в силу, начинает свое существование, определяет границы между личным и неличным "полем". Контакт - процесс взаимодействия, обмена человека с окружающей средой. Граница контакта – граница, отделяющая Я от не-Я, осуществляющая регулирование обмена. При здоровом контакте с окружающей средой граница функциональна – открыта для обмена и прочна для автономии. Цикл контакта – это процесс удовлетворения потребностей, создания и разрушения фигур [Перлз Ф., Гудман П. Теория гештальт-терапии].

В теории объектных отношений считается, что изначально ребенок не различает свое тело и тело матери. Формирование психологических границ происходит в контексте отделения ребенка от матери. В понимании Д. Винникотта формирование границ Я происходит в раннем детстве и определяется качеством материнства – при хорошем материнстве формируются целостные психологические границы между Я и внешним миром [Винникот Д.В. Маленкькие дети и их матери].

М. Малер связывает формирование границ Я с обретением идентичности, что происходит в процессе сепарации и индивидуации ребенка из изначально единой диады "мать-ребенок" [Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития].

В Я-структурной модели личности Г. Аммона используется идея "подвижных, гибких границ Я", которые являются "периферическим органом восприятия", обеспечивающие ребенку в ходе своего развития переживание и осознавание собственной идентичности, отмежевываясь как от окружающего мира, так и от мира своих фантазий. В построении "подвижных" границ Я, позволяющих ребенку выделить себя из раннего симбиоза с матерью, осуществляется первый творческий акт в собственном опыте идентичности [Очерки динамической психиатрии / Под.ред: Кабанов М. М., Незнанов Н.Г.].

Психологическая граница должна рассматриваться как функциональный орган, это означает, что психологическая граница имеет качество не субстанциональное, а энергийное. Характеристики психологической границы возникают как временное сочетание сил по осуществлению конкретного взаимодействия человека с миром. Мысля границу диалектически, можно заключить о её неопределенности, процессуальности, постоянном становлении, неустойчивости и ситуативной обусловленности.

Граница создается перед тем, о чем нельзя помыслить, перед невыразимым и пролегает там, где мышление теряет ориентиры. Позволю себе условно разделить пространство материнско-дочерних отношений сферой возможного, а то, что заграницей, – сферой невозможного. Отсюда напрашивается вывод, что преодоление этой границы – есть акт трансгрессии (трансгрессия от греч. trans – сквозь, через; gress – движение; термин, фиксирующий феномен перехода непроходимой границы, прежде всего, границы между возможным и невозможным), буквально означающий "выход за пределы".

Что стоит на страже выхода за пределы возможного?

По М. Хайдеггеру [Хайдеггер М. Парменид], стыд может быть стражем бытия, метафора "страж" указывает на охрану границ. Стыд, как пограничный феномен, указывает на прямую связь с границами; этот сложный концепт в различных дискурсах так, или иначе маркирует сферу интимности.

Интимность в контексте стыда может быть понята как вынужденное пребывание во власти того, что нельзя принять. Стыд предполагает выведение на сцену непубличного оголенного тела. Так, одежда – пограничный знак, который отделяет интимную сферу от той, что предъявляется другим, внутреннее от внешнего, а стыд - сигнал нарушения этой границы. Одеться – значит скрыть свою подноготную. Раздеться – значит оказаться уязвимым, буквально "разоблаченным", "обнаруженным", выставленным напоказ.

В приведенном ранее фрагменте Бытия зафиксирована точная этиология стыда – это знание о Добре и Зле, полученное нарушением запрета, которое приводит к стыду от обнаружения собственной наготы.

М. Якоби утверждает, что уже первобытные люди прикрывали свою наготу и делает вывод, что данный аспект поведения внутренне присущ человечеству как виду. Для человека "неестественно вести себя естественно в отношении своего физического естества" [Якоби М. Стыд и истоки самоуважения, С. 26].

Г. Вилер, соглашаясь с Г. Кауфманом, цитирует последнего: "Стыд сам по себе является входом в Self ... Никакой другой аффект не находится так близко к переживаемой самости. Ничто не является настолько центральным для чувства идентичности" [Lee R. G., Wheeler G. Shame and the Gestalt model, Р.45].

Позволю себе напомнить, что феноменологически стыд переживается как ощущение себя "видимым", импульс к тому, чтобы "провалиться сквозь землю", стать невидимым. То есть, стыд может быть рассмотрен как в качестве уничтожителя интимности, то есть в своей отрицательной сути; так и как естественный момент в дебюте сближения – в этом смысле стыд теряет образ чудовища и приобретает позитивный смысл, в частности смысл регуляции дистанции в отношениях в зависимости от готовности к сближению. Сошлюсь также на Б. Килборна: "Стыд находится на границе между Я и другими. Если он непереносим, возникает огромная тревога, что "сокровенную суть" увидят "неприкрытой" [Килборн Б. Исчезающие люди: Стыд и внешний облик, С.262].

Известный прозаик и эссеист М. Кундера, рассматривая тревогу видимости, в эссе «Нарушенные завещания» указывает на одну из причин стыда: "Стыд: эпидермическая реакция, направленная на защиту личной жизни; на требование повесить занавески на окна (…), одна из азбучных ситуаций перехода к взрослому возрасту, один из первых конфликтов с родителями – это притязание на отдельный ящик для своих писем, своих записных книжек, притязание на ящик, запирающийся на ключ; мы входим во взрослый возраст, бунтуя от стыда" [Кундера М. Нарушенные завещания: Эссе, С.264].

Восьмью годами ранее тема стыда поднимается М. Кундерой в романе «Невыносимая легкость бытия». В доме героини романа Терезы "не существовало стыда": "Мать ходила по квартире в одном белье, подчас без лифчика, а в летнюю пору и вовсе голая» [Кундера М. Невыносимая легкость бытия: Роман, С.53]; мать настаивает на том, чтобы дочь осталась с ней в мире бесстыдства, «(…) где весь мир не что иное, как один огромный концентрационный лагерь тел, похожих одно на другое, а души в них неразличимы [там же, С. 55], (...) "маршировать в строю голой – для Терезы основной образ ужаса. Когда она жила дома, мать запрещала ей запираться в ванной. Этим она хотела, как бы сказать ей: твое тело такое же, как и остальные тела; у тебя нет никакого права на стыд; у тебя нет повода прятать то, что существует в миллиардах одинаковых экземпляров" [там же, С. 67].

Стыд заставляет перестать двигаться дальше, затормозить, остановиться. В чем состоит функция этой остановки? Стыд – показывает человеку его пределы, знание которых определяет его место и является внутренним регулятором в определении дозволенного/возможного и недозволенного/невозможного.

Стыд обеспечивает сохранность и неприкосновенность границ, отражает вторжение на внутреннюю территорию (свою и чужую). Стыд усиливает межличностные различия, ощущение собственной идентичности и уникальности. Таким образом, стыд стоит на «входе» в зону интимности.

Еще раз обращусь к категории тайны. Тайна – это то, что находится во внутреннем плане; представляет собой нечто глубокое, непостижимое, непроницаемое, сокровенное, семантически значимое, исключаемое из процесса общения, то, что связано с табу. По З. Фрейду, цель табу – оградить психику от контакта со слишком сильными переживаниями, защитить от стыда и чувства вины. В качестве одного из самых распространенных и серьезных запретов З. Фрейд рассматривает табу на инцест.

В Помпеях, в Замке Мистерий, хранится серия фресок, которые по поверью изображают женскую инициацию в дионисийской мистерии. На одной из завершающих серию картин есть следующая сцена: инициирующаяся женщина, полуобнаженная, стоит на коленях рядом с одетой женщиной, положив ей голову на колени. Позади нее изображена ангелоподобная женская фигура с крыльями, в поднятой правой руке она держит хлыст. В сцене, предшествующей бичеванию, изображена женщина, стоящая на коленях, пытающаяся поднять покрывало с корзины, где находится фаллос, а значит и бог. Это действие рассматривается как предосудительное и кощунственное. А. Мэйуи предположил, что крылатая фигура с хлыстом, воплощает богиню Aidos, имя которой означает «стыдливость». Инициирующуюся женщину бичует стыд, чтобы придать ей смирение и вернуть ей истинное представление о ее естественных рамках, ее человечности и смертности.

Антрополог М. Дуглас, исследуя архаические представления об осквернении и табу, показывает, что в первобытных культурах основополагающей была вера в то, что переход запретной черты табуированной области порождает нечистоту и опасность. В концепции М. Дуглас грязь – что-то отвратительное, по сути своей беспорядок. М. Дуглас полагает, что правила разделения, дифференцирования предполагают идею целостности и завершенности, перверсия же представляет собой смешивание и нарушение порядка и чистоты [Дуглас М. Чистота и опасность: Анализ представлений об осквернении и табу].

Концепция М. Дуглас получила развитие в идеях об отвращении Ю. Кристевой [Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении], которая рассматривает отвратительное как отвергаемое обществом в силу того, что это несет "нечистоту" и "нездоровье", нарушающее заданный порядок, установленные границы и правила, то есть базовую идентичность. "В отвращении, – пишет Ю. Кристева,- есть что-то от неудержимого и мрачного бунта человека против того, что пугает его, против того, что угрожает ему извне или изнутри, по ту сторону возможного, приемлемого, мыслимого вообще: «(…) Оно настойчиво будит, беспокоит, будоражит желание. Но желание не соблазняется. В испуге отворачивается. С отвращением отказывается (…) Грубое и резкое вторжение чужеродного (…) преследует меня как совершенно чуждое, отдельное и мерзкое (…) Отвратительное и отвращение — то ограждение, что удерживает меня на краю. Опоры моей культуры» [там же, С. 36]. И далее: "(…) отвратительное – это то, что взрывает самотождественность, систему, порядок. То, что не признает границ, положений дел, правил". Отвращение, согласно Ю.Кристевой, является, безусловно, границей [там же, С. 39, 45, 51].

А. Вербарт указывает на основную опасность стирания границ и отмены табу: "Для архаических слоев нашего Эго послание, что все может быть изображено, имеет тенденцию сводиться к тому, что все так же может быть сделано" [Werbart A. Our need for taboo: Pictures of violence and mourning difficulties, Р. 14].

"Табу почти не осталось, все наши границы скоро исчезнут" [цит. по Скэрдеруд Ф. Беспокойство: Путешествие в себя, С. 25].

Исследуя табу инцеста, Ю. Кристева обращается к логике отделения, зафиксированном в запрете: "Не вари козленка в молоке матери его" (Исход, 23:19; 34:26; Второзаконие 14:21).

Использование молока не в жизненных нуждах, а согласно кулинарной фантазии, устанавливающей ненормальную связь между матерью и ребенком, является, по Ю.Кристевой, метафорой инцеста. Как запрет инцеста можно понимать и запрет "ни коровы, ни овцы не закалайте в один день с порождением ее" (Левит 22:28).

Одна из основных тенденций пубертата – переориентация общения с родителей, учителей и вообще старших на ровесников, более или менее равных по положению. Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает у детей и с возрастом усиливается, являясь важным специфическим каналом информации, по которому подростки узнают необходимые вещи, которых по тем или иным причинам им не сообщают взрослые. Большую часть информации по вопросам отношений между полами подросток получает от сверстников, поэтому их отсутствие может задержать его психосексуальное развитие или придать ему нездоровый характер.

Общение с себе подобными – это специфический вид эмоционального контакта, который облегчает подростку автономизацию от взрослых и дает ему чувство благополучия и устойчивости. Подростковая дружба – это средство самораскрытия, индивидуальность человека, которая создается, прежде всего, наличием некоей тайны.

Основным противопоставлением, на котором базируются результаты анализа П. Джиордано, является контраст между близкой дружбой и отношениями с родителями: в отличие от дружбы и ее эгалитарной природы, отношения с родителями всегда обладают некоторой иерархичностью; друзья являются более "понимающими", чем родители. С. Брэйни с соавт. отмечают, что дружба более стабильна в подростковый период, чем в детстве. В период с позднего детства до юности акцент постепенно перемещается с проведения совместного времени, игр, досуга на разделение общих секретов, тайн, переживаний, поэтому увеличивается значимость доверия.

Воспитывать ребенка – это, прежде всего, уметь отделяться от него. Гармония зависит от материнской способности устанавливать дистанцию между однородными и сближать разнородных. Когда отличие матери от дочери состоит лишь в морщинках вокруг глаз, а все остальные символические признаки, в том числе и одежда, схожи (Дж. Фаулз, выдающийся писатель и эссеист в статье "Собирайтесь вместе, о вы, старлетки!" пишет: "Когда-то дочери стремились одеваться так же, как их матери; теперь матери хотят одеваться так же, как дочери" [Фаулз Дж. Собирайтесь вместе, о вы, старлетки!]), их роли взаимно заменяемы и трудно различить, где мать, а где дочь, то почему такое же смешение не будет происходить и в их сексуальных функциях? Когда мать и дочь начинают играть одну и ту же роль (подруги), сложно предсказать, как далеко это зайдет.

Мать-подруга совершает акт эксцесса, излишества, злоупотребления, преодолевающий предел возможного, преступающий через него и прерывающий тем самым ход нормального развития и становления дочери. Когда мать становится подругой, она, по сути, перестает быть матерью, роли матери и подруги функционально совершенно разные.

Мать должна освоить статус матери, матерью не рождаются, ею можно только стать; для оптимального развития дочери достаточно быть матерью, не примеряя на себя иные роли, роли которые принадлежат иным. Мать, ставшая подругой, узурпирует (нарушает закон), занимает чужое место, выполняет не свойственную ей роль и нарушает право дочери на то, чтобы иметь естественные отношения с другим человеком.

Задачи матери – кормить, защищать, воспитывать, устанавливать правила и отпускать; задачи дочери – слушаться, расти, не соглашаться, идти дальше, продолжать род.

Что происходит, если в этой системе все переворачивается с ног на голову?

Если мать дочери-подростку открывает сокровенное, тем самым она вытаскивает дочь из системы "дети" и помещает в систему "взрослые", "партнеры" и "равные"; происходит осуществление перверсии поколенческих принципов.

Мать форсирует вхождение дочери во взрослую жизнь, нарушая законы возрастной психической гигиены. Приведу пример. Мать тринадцатилетней Зои заявляет дочери о том, что она уже выросла и ей пора заменить прическу на более взрослую; мать ведет дочь в парикмахерскую, где девочке делают короткую стрижку и красят волосы. Придя домой, Зоя закатывается в истерике не сколько от непринятия своего "взрослого" облика и насильственного вытягивания ее из детского состояния во взрослое, сколько от перверсивных действий матери, что выражается в брошенной Зоей фразе: "Ты не мать, у всех матери, как матери, а ты не нормальная". Желание матери преждевременно сделать дочь взрослой вызывает у дочери глубокое потрясение, так как ее мать – не-мать; не-нормальная мать. Для матери важно принять статус матери и признать своего ребенка ребенком, доверяя естественному ходу развития дочери, принимая ее возраст и не нарушая возрастную экологию. Приведенный выше пример насильственного форсирования взросления дочери является травматичным воспоминанием для обеих, что обнаруживает их частое обращение к этому воспоминанию. Для матери обвинение в том, что она не-мать – болезненное открытие, гораздо более болезненное, чем если бы она была обвинена в том, что является плохой матерью, но определяя мать не-матерью, не-нормальной матерью, дочь прямо указывает на перверсию материнского действия.

У ребенка есть право не знать о том, что его напрямую не касается. Так, для благополучного развития ребенка важно, чтобы сексуальная жизнь его родителей была ему недоступна, при этом также важно, чтобы ребенок мог знать, что она существует. В случае, когда ребенок напрямую сталкивается с сексуальной жизнью родителей, это нарушает границы его психических представлений, незрелая психика не в состоянии усвоить такое знание.

До состояния партнера нужно, что называется, дорасти, дружба – это отношения равных, природа дружбы эгалитарна. Приведу еще один пример. Мать Яны посвящала дочь в свои амурные дела, делилась своими тайнами, переживаниями. В ходе терапии Яна осознала, что такие откровения мамы ей были не нужны, мать фактически сделала ее сообщницей чреды адюльтеров, боль от неправомерного вторжения матери жила в ней долгие годы и выливалась иногда в непонятные для самой Яны приступы агрессии, возникающие после отсутствия матери по ее возвращении. Яна вспоминает, что мать ей говорила: "Тебе повезло, многие хотели бы иметь такую мать", но правда состояла в том, что Яна хотела (в чем долго не признавалась себе) иметь как раз не "такую мать", по сути Яна хотела, чтобы рядом была МАТЬ.

Дружба между матерью и дочерью является одной из модальностей психологического инцеста (инцест, не реализуемый в сексуальных действиях, по Альдо Наури). Для нормального развития ребенка любого пола необходимо выстраивание треугольной структуры объектных отношений, создание психических представлений о супружеской паре родителей и о собственном месте ребенка. Д. Винникотт утверждал, что необходимо отделение от матери, чему призван благоприятствовать переходный объект, тот третий, который позволит существовать дочери вне матери [3]. Появление и присутствие такого объекта возможно, если мать способна организовывать оптимально свободную зону между собой и дочерью.

Согласно К.Эльячефф с соавт. [Эльячефф К, Эйниш Н. Дочки–матери. Третий лишний?], дистанция между матерью и дочерью должна быть установлена максимальным уважением, особенно в сексуальной сфере, что является знаковым условием, что связь мать-дочь останется животворной. Приведу пример, к которому обращаются вышеуказанные авторы. Дочь замечает своей подруге: "Я не хочу ничего знать о том, что делает моя мать со своим любовником. Не хочу, чтобы она знала, что я сама делаю с моими любовниками, ни, тем более, чтобы она видела меня пьяной" [там же, С.275].

Это правило психической гигиены в отношениях мать-дочь иллюстрирует разговор двух подруг в возрасте приблизительно 15-16 лет. Одна из подруг рассказывает о наблюдаемой картине, как мать под руку вела пьяную дочь: "Она была сильно пьяная, но мне казалось, ее состояние было не таким, чтобы не понимать, что ее ведет мать, тем не менее, она спокойно шла", на что вторая подруга отвечает репликой: "Ужас! Я бы ползла, но не шла бы с мамой".

Приведу сон 24-летней Жанны. "Мы с мамой находимся в кафе, в окно мы видим надвигающуюся огромную волну, которая движется в направлении здания, в котором находимся мы. В страхе мы бежим от окна, но волна врывается в кафе, вбрасывает нас в туалетную кабинку, в которой мы с матерью оказываемся обнаженными на полу, стараемся встать, но вода сбивает нас с ног, я вижу мать совершенно голой и беспомощной". Это был кризисный этап в жизни Жанны, она впервые влюбилась после 7 лет полного отсутствия интереса к мужчине (к конкретному мужчине, желания быть с мужчиной "вообще" были), обратилась за психологической помощью, закончила институт, и пыталась трудоустроиться. Фабула и символы сна достаточно понятны: врывающаяся волна символизирует разрушение защит Жанны, женскую энергию, и на поверхности этой воды мы видим всплывшее смешение субстратов – кафе-туалет (нечто несовместимое), кафе-место удовлетворения потребности в оральном удовольствии, символ орально-материнской проблематики; туалетная кабинка–интимное место, место, связанное со стыдом и нашими границами, то, что связано с нашим человеческим. Сновидение вскрывает, что отношения с матерью – это зависимые отношения, зависимые безгранично, "оголенные" (обе голые), а стало быть одинаковые, между телом матери и телом дочери стоит знак равенства, тело Жанны не исключительно. Фактически сон "разоблачает" отношения с нарушенными границами. Желание "встать" в жизни Жанны реализуется появлением мужчины, обращением за психологической помощью и поиском работы, но вода сбивает с ног, вода, как символ женской энергии, одна на двоих, не дает встать, Жанна видит мать голой и беспомощной, можно думать, что беспомощной, а потому и голой, но тут я остановлюсь в "препарировании" сновидения Жанны, так как важнее ее ответ на вопрос: "Какие чувства вызывает сновидение?". Жанна начала ответ, сказав, что финал сна ей "неприятен", «неприятно» быть голой, видеть мать голой и безуспешно пытаться встать "неприятно", туалет этот - "неприятно". Вначале Жанна говорит "мягко", преуменьшая эмоцию, заменяя, ее на размытое "неприятно". Когда снизилась тревога, Жанна говорит "отвратительно".

Отвращение всегда сопутствует любому ПРЕступлению, так особо острое отвращение мы испытываем к преступлениям нацизма. Нацистский беспредел, направленный на уничтожение человеческого в человеке, представлен в воспоминании остарбайтера, связанном с "туалетной тематикой": "(…) Там был туалет. В него было два входа: в один заходили ребята, а в другой девушки. Но когда мы попали внутрь, оказалось, что туалет не разделен, и в туалет мы ходили рядом. К нам относились как к стаду животных"[Бугло И.Г. «Вот так я прожил свою жизнь…»/ В кн.: Спогади-терни. Про моє життя німецьке…, С.58].

Вообще рейх Гитлера служит примером тоталитарного государства, ослабляющего развитие личности, делающего из сопротивляющейся взрослой личности ребенка, силой инфантилизирующего человека, добивающегося его регресса до ребенка, еще не научившегося пользоваться горшком, или вовсе до животного, подавляющего индивидуальность, чтобы все слились в единую аморфную массу. Когда же внешний контроль в той или иной форме начинает касаться интимной жизни человека (как это было в гитлеровском государстве), становится непонятным, что остается в человеке личного, особенного, уникального.

"Тотальный контроль над всеми сферами жизни человека, вплоть до сексуальной, оставляет человеку только возможность некоего отношения к подобной эмаскуляции"[Беттельхeйм Б. Просвещенное сердце Исследование психологических последствий существования в экстремальных условиях страха и террора, С.15].

Нигде перверсия не проявлялась столь тотально, как в преступлениях нацизма. Любая диктатура перверсивна, как и диктатура материнской любви. Материнской любовью часто оправдывают любую несостоятельность матерей. Даже разоблачение несостоятельности может быть истолковано в благоприятном смысле для матери. Материнство вызывает экзальтированные чувства, материнская любовь все объясняет, ей можно все простить и оправдать и даже найти позитивный смысл содеянного. Между тем, материнская любовь, "не знающая границ", что часто воспринимается как норма и больше - идеал, может быть не менее разрушительной, чем недостаток любви. Ответственная личность несет ответственность за результат своих действий, а не за их намерения.

Тут позволю себе несколько отклониться от темы и обратиться к фильму "Пианистка" М. Ханеке, поставленному по роману Э. Елинек, лауреата Нобелевской премии по литературе, в гротескной форме повествующем о настоящем извращении в отношениях мать (Анни Жирардо) - дочь (Изабель Юппер). Эрика (дочь) была произведена на свет после долгих и нелегких лет замужества матери. "Отец не мешкая передал эстафету дочери и исчез со сцены. Эрика появилась, а отец пропал" [Елинек Э. Пианистка: Роман, С.7] - ребенок "вытеснил" отца; дочь переместилась на место отца. Эрика растет в герметично закупоренном пространстве материнских предписаний.

По словам Изабель Юппер: "Эрика — взрослая женщина и одновременно девочка, подавленная своей матерью".

Мать «живет» в дочери, что демонстрирует сцена, когда Эрика ложиться спать рядом с матерью, хотя кровати отдельны, но одинаковы и близко придвинуты друг к другу (намек режиссера на инкорпорированный образ матери?; другие сцены - на первом плане безмолвная Эрика, фигура матери видна смутно, зато отчетливо слышен ее беспощадный монолог; или темная фигура матери, стучащаяся в дверь комнаты, в которой забаррикодировались Эрика и пианист-хоккеист Вальтер, лишена физической данности, «плоти и крови», выглядит тенью, также заставляют озадачиться этом вопросом). В сцене, предшествующей этой, Эрика говорит: "Мама, если мне не изменяет память, то в молодости у тебя было точно такое же платье", что указывает на культивирование внутри себя образа матери. Финал романа Э. Еллинек однозначен. Эрика возвращается к матери: "Эрике известно направление, в котором она идет. Она идет домой. Она идет и постепенно ускоряет шаги" [там же, С. 397].

Финал фильма, на мой взгляд, психологически тоньше – сошлюсь на предположение Ричарда Липпе [по wikipedia.org/wiki/Пианистка_(фильм)#cite_note-wood-5], по мнению которого Эрика сознательно травмирует мышцу (удар ножом в предплечье), управляющую движениями руки, чем ставит крест на своей карьере пианистки; тем самым, Эрика отказывается от безопасности и социальной уверенности (искоренение пагубного пристрастия к первичному источнику безопасности).

На сегодняшний день представлена широкая вариативность декодирования сплава женского безумия, представленного в "Пианистке". Очевидно, что Эрика остро нуждается в сепарации, в связи с чем попытаюсь рассмотреть сюжетную линию "Пианистки" в ее движении сквозь призму и фильтр, взросления, инициации и внутреннего роста героини. Первая попытка установить границы собственного Я связана с погружением в музыкальный мир, который позволяет проложить дистанцию между матерью, которая в музыке не разбирается, и собой; вторая попытка – это создание мира насилия, который воплощен в образе Вальтера пианиста-хоккеиста; третья – отказ от безопасности и гарантий вообще. В специальной литературе еще со времен З.Фрейд генитальный секс рассматривается как индикатор взрослой психики.

Эта динамика сексуальной жизни Эрики детально предъявлена режиссером: сначала Эрика сидит в закрытой кабине порно-салона, нюхая салфетки, оставшиеся от мужчины, получившим в той же кабине оргазм; после она подглядывает за сексом незнакомых пар; затем Эрика дорастает до непосредственных сексуальных контактов с Вальтером, которые сведены к незрелым формам сексуальных контактов - разглядывание, прикосновения, оральный секс. Генитальный дебют с пианистом-хоккеистом осуществляется, когда мать блокируется за дверью (заперта на ключ) в соседней комнате: "Это мое сокровенное желание - лежать в запертой комнате, а моя мать за дверью не может до меня добраться", - сообщает Эрика Вальтеру в письме. "Забери все ключи от всех комнат, ни одного не оставь", - просит героиня. Данная сцена демонстрирует, что все естественные свободы Эрики блокированы матерью, и только ее жестокое изгнание позволяет открыть "вход", "вход", который блокирует та деструктивная, прочно увязшая в психике Эрики субличность матери.

Дочери необходима "достаточно хорошая мать", которая обеспечивает необходимый доступ к ней, чтобы не провоцировать тревогу, но при этом мать должна быть ненавязчива, дабы не подавлять креативность и независимость дочери.

Для разрыва инцестуозной связи и воссоздания идентификационного пространства женщины, необходимого каждой, чтобы проложить границы между собой и другими, необходим третий, коим может выступать, в том числе, и подруга. Подруга, в определенный момент онтогенеза, – это один из тех разделителей, который создает барьер, позволяя избежать смешения идентичностей.

В измерении "мать+дочь = подруги" образование пары происходит в результате исключения третьего. Парные отношения на основе исключения третьего могут образовываться путем общей тайны, что становится одной из составляющих инцестуозной ситуации. Тайна, как следует из проделанного анализа, – это то, что изначально связано с границей, выводящее возможно опасное за пределы «видимого», сохраняющее баланс, посредством чего границы выстраиваются. Раскрытие тайны всегда связанно с изменением границ и преступлением запрета.

Для более глубокого понимания проблемы перверсии границ материнско-дочерних отношений стоит обратиться к работе Ж. Шассге-Смиржель "Перверсия и всеобщий закон", которая представляет извращения, как попытку человека избежать своего состояния. Извращенный человек, указывает автор, пытается освободить себя от отцовского мира и закона. Ж. Шассге-Смиржель считает, что перверсия – это один из неотъемлемых путей и способов, которых касается человек, чтобы отодвинуть границы допустимого и преступить реальность.

Автор видит в перверсии не только беспорядок сексуальной природы, но и величину человеческой натуры в общем, как соблазн разума, присущий всем [Chassege-Smirgel J. «Perversion and the Universal Law»].

Таким образом, существование измерения "мать+дочь=подруги" неизменно вскрывает также нарушения в отношениях с мужской фигурой, которая в силу тех или иных причин не выполняет функции маркировки пространства границ.

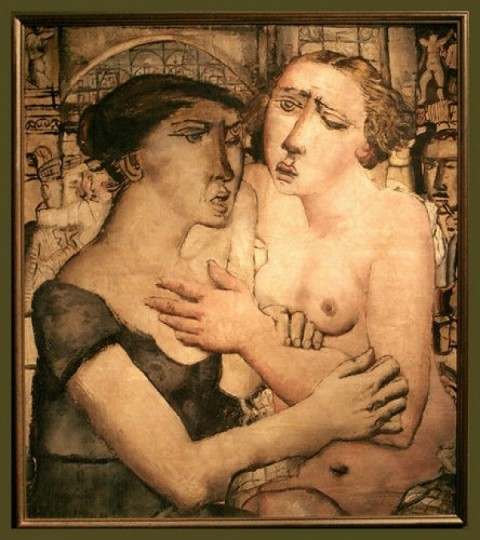

В киноленте Марко Феррери «История Пьеры» главная героиня картины Пьера (Изабель Юппер) растет в экстремально неблагополучной семье: отец девочки (Марчелло Мастрояни) достаточно состоятелен, но слабоволен и не способен держать "в кулаке" свою жену (Ханна Шигулла), устанавливать правила и маркировать границы (в одной из сцен Пьера запросто входит в ванную комнату, где отец моет свою супругу, восхищаясь ее телом). Отец прикрывается профессиональными обязанностями и на этом основании не замечает измен супруги, смиряется с ролью второго плана, и в итоге оставлен доживать свой срок в доме престарелых. В финальной сцене фильма Пьера вместе с матерью, обе обнажённые, сливаются в поцелуе на берегу моря. Море, как символ женского начала, вероятно, намек на доминирование женского над слабым мужским (самоустранение отца, помещение в престарелый дом, смерть). Отец, как известно, вносит в мир ребенка определенность, различие, сепарацию и внешнюю реальность, чего несостоятельный отец Пьеры не осуществляет.

Между матерью и дочерью отношения инцестуозного типа образуются еще проще, нежели между матерью и сыном, так как они принадлежат к одному полу. У женщин более явно выражена их бисексуальная природа, они более открыты гомосексуальным импульсам. Мать становится зеркалом для дочери, которая, в свою очередь, – нарциссической проекцией матери. В таких случаях наблюдается почти телепатическое общение, которое потакает "смешению идентичностей между матерью и дочерью, их взаимной склонности поверять друг другу все свои мысли и чувства, обмениваться одеждой и т.п., вплоть до ощущения, будто у них одна кожа на двоих, а все различия и границы между ними стерты" [Эльячефф К, Эйниш Н. Дочки–матери. Третий лишний?, С.67].

Разрушение межличностных границ, с одной стороны, и исключение третьего, с другой, являются взаимодополняющими факторами. И в том, и в другом случае граница между двумя личностями не совпадает с границей между двумя реально существующими людьми - матерью и дочерью. Она пролегает между сформированной ими унитарной сущностью и всем остальным миром.

У самой такой матери существует дефицит эмоциональных связей, которые она компенсирует отношениями с дочерью. Для дочери отказ от такой дружбы чреват появлением чувства вины, в результате мнимого предательства материнской любви. Чувство вины также связано с феноменом границ. Если стыд является блокатором сближения, то вина предстает как пограничный контроль "по ту сторону" границы, это чувство появляется на выходе из слияния. Человек, разрушающий слияние, чувствует вину. Смысл вины может быть понят в контексте удерживания себя от движения к автономии. Именно чувство вины так долго заставляло Яну продолжать тяготившую ее связь с матерью.

Взаимозависимость матери и дочери, однако, не говорит о соразмерности их позиций. Структурная иерархия отношений, на которую указывают К.Эльячефф и Н.Эйниш, утверждает неустранимое преимущество матери над своим ребенком, так как мать появляется на свет раньше, предшествует ему в жизни и генеалогическом дереве, где ее позиция располагается над позицией ребенка. Именно мать является инициатором таких отношений, выстраивая их форму; поэтому культура материнско-дочерних границ исходит ни от кого иного, как от матери.

Обретение матерью собственной идентичности требует индивидуального творчества в обработке символических границ. Женщина, ставшая матерью, должна отказаться от своего внутреннего ребенка и признать своего ребенка ребенком, что становится невозможным в случае инфантильности матери, ее нежелания стареть и отказаться от роли ребенка.

По Ф. Дольто: "Мать должна стремиться достичь исключительного понимания своего ребенка с эмоциональной точки зрения…она не должна оставаться слишком молодой и незрелой…" [цит. по Эльячефф К, Эйниш Н. Дочки–матери. Третий лишний?, С.420-421].

Приведу несколько примеров из практики. Нехватка эмоционально-сексуальных переживаний с мужем матери Веры вынуждает ее превратиться в мать-подругу, помогающую вести "календарь месячных" дочери с целью избежать нежелательной беременности последней, это чистый акт трансгрессии, а также не только платонический инцест между матерью и дочерью, но и переход к символическому инцесту второго типа (по К.Эльячефф, когда у матери и дочери один и тот же любовник).

Данный пример также указывает на то, что под маской дружбы между матерью и дочерью может скрываться контроль над жизнью дочери; однако это переводит обсуждение в плоскость о типах матерей-подруг, среди которых можно в первом приближении выделить позиции матери "контролера", "старшей подруги", "равной подруги", "подчиненной подруги", что расширяет первоначальную идею обсуждения и требует отдельного рассмотрения.

Приведу еще один пример, указывающий на важность соблюдения границ в материнско-дочерних отношениях. Инна вспоминает, что в возрасте около 10 лет случайно услышала фрагменты из разговора матери со своей подругой, из которого поняла, что в молодости у матери был некий важный для нее мужчина, отношения с которым закончились драматично. Разговор заинтересовал Инну и она, спустя какое-то время, попросила мать рассказать эту историю. Ответом матери, вспоминает Инна, было категорическое "нет", что удивило Инну, так как мать была достаточно открыта в общении с дочерью. Инна вспоминает, что изредка, позднее, она повторяла свою просьбу, но ответ матери не менялся. Инна вспоминает, что последний интерес она проявила к этой теме в возрасте приблизительно 17-18 лет и снова не была посвящена в тайну, после этого эту тему Инна больше не поднимала. На момент рассказа Инне было 29 лет. Эта история стала доступной для воспоминания Инне в процессе психотерапии, в ходе которой Инна обнаруживала много обиды на мать, высказывала сомнения по поводу материнской компетентности, обвиняла ее в неудавшихся отношениях. В процессе трансформации инфантильной позиции трансформировались воспоминания и нарративы Инны, появилась способность к отделению от матери, отпусканию материнских "грехов". Это воспоминание она прокомментировала следующим образом: "Мама меня от чего-то охраняла, она знала, что эту историю мне лучше не знать, это материнское знание, инстинкт. Я, видимо, в какой-то момент также осознала, что "Кесарю кесарево, а Богу Богово", это не мое дело, интерес исчез". Это воспоминание, появившееся во время психотерапии, манифестировало выстраивание нарушенных некогда границ в отношениях Инны с матерью, дебют в выстраивании новых функциональных отношений.

Следующее сновидение Яны также повествует о восстановлении границ в отношениях с матерью и красноречиво указывает на важность подруги. Мать Яны звонит ей и рассказывает о том, что уже давно потеряла паспорт и просит Яну восстановить его. Далее сновидица оказывается в родильном доме, где встречает женщину, в которой узнает девочку, с какой она была дружна в санатории, где была с матерью в возрасте 9 лет, которая дает ей конверт. Яна обращает внимание, что подруга одета в кофточку, как у ее терапевта. Когда Яна открывает конверт, она с удивлением обнаруживает в нем два паспорта, один из которых – матери, а второй – самой Яны. Когда сновидица приходит к матери, она застает мать за шитьем, что удивляет Яну (мать, в свое время, закончила швейное училище, но не работала по специальности, так как считала это "нудным" занятием). Яна понимает, что мать шьет себе саван из белой ткани.

На вопрос, понятен ли сон, Яна ответила, что не очень понятен, но сон, несмотря на присутствие савана, не напугал ее. В эмоциональном отношении сновидение пронизано эмоцией удивления. Удивление сигнализирует о появлении чего-то непривычного, чем может являться звонок матери Яны накануне увиденного сна (через две недели молчания с обеих сторон, после очередного тяжелого разговора с матерью, во время которого мать обвиняла Яну в том, что она "идет на поводу у своего терапевта, который заставляет ее ненавидеть мать" и "палит деньги") и приглашения поужинать. Во время ужина мать вела себя спокойно, а в конце встречи извинилась за то, что обвиняла Яну в пустой трате денег: "Делай, что считаешь нужным, не думай о деньгах, деньги не важны, важна ты". Этот жест матери во сне символизирует "уже давно" утерянный паспорт (паспорт - удостоверение личности; удостоверение утерянной самоидентификации матери), который она поручает восстановить Яне, т.е. восстановить принадлежность к материнскому "гражданству"; наконец, согласие, что психотерапия Яне нужна, во сне – процесс психотерапии дает шанс на "второе рождение" (родильный дом), на получение "сертификата" идентичности как для матери, так и для дочери. Паспорт выдает давняя подруга Яны, что указывает на восстановление важного канала для самоидентичности женщины, фигура подруги – это символ мира равных женщин, признания Яны в нем; подруга, облаченная в кофточку терапевта, – процесс сгущения образов подруги и терапевта, тех фигур, которые служат разделителями между дочерью и ее матерью.

И, наконец, финал сновидения – мать, шьющая себе саван из белой ткани, т.е. мать готовая "умереть" – символ трансформации, преображения матери (признание важности терапии и ее возможных последствий). "Белая ткань", белый – цвет, не скрывающий другого цвета (теневых моментов в отношениях мать-дочь), символ очищения и перехода в новую жизнь, а также призыв к примирению. Важным, в ходе анализа сновидения, является не собственно его анализ (разложение, адекватная интерпретация, часто "удобная" для сновидца или, что хуже, терапевта), не "вскрытие" смыслов, а "чувство сна". "Чувством сна" для Яны было "ощущение" чистоты, "невинности", упорядоченности, что отсылает к восстанавливаемым границам Яны.

Нарушение границ в отношениях мать-дочь могут в обыденном наивном сознании на уровне Эго маскироваться под доверительные, дружеские отношения, которые от меры размывания этих границ, можно думать, имеют разную степень патогенности.

Дружеские отношения между матерью и дочерью являются модальностью платонического инцеста, травматичны по своей природе, разрыв которого предполагает наличие третьего лица.

Функциональные отношения наполнены уважением к границам друг друга, предполагают осознание собственной психической реальности, отдельной от другой. И это осознание дает возможность, сохраняя ощущение отдельности, друг от друга, выстраивать общность и создавать интимность.

И матери, и дочери необходимо взаимное доверие, взаимная поддержка и советы, но при условии исключения теневых сторон, что составляет основу психологического здоровья каждой. Подруга, в частности, выступает тем третьим, который позволяет разорвать инцестуозную связь и воссоздать идентификационное пространство женщины.

Мать-подруга осуществляет неправомерное и перверсивное действие по отношению к дочери, нарушая закон психической гигиены.

Современная культурно-историческая эпоха породила определенный набор жизненных доминант, которые воспринимаются как норма, стиль и образ жизни. Современная культивация вечной молодости является маркером выхода проблематики зрелости за рамки отдельной судьбы и становится «нозоформой», присущей современной незрелой женщине, психологические проблемы которой попадают в благую почву социокультурной реальности.

Если невротические или психические отклонения укоренены во внутренних проблемах человека, то внешние их симптомы отзеркаливают природу общества. Сегодня отдельная судьба в большей мере, чем когда либо, подвержена перверсии границ материнско-дочерних отношений.

Ослабленная функция "мужского", или ее полное отсутствие, потенцирует риск психологического инцеста между матерью и дочерью, который может восприниматься как проявление свободы, современности и рядиться в одежду особой добродетели вместо нормального естественного чувства.

Интимность с прочной системой границ, охраняющих внутреннюю психическую экологию дочери, возможна при условии наличия у матери интегрированной целостности, имеющей центр, систему функций, в том числе и регулятивных, сосредоточенных на обеспечении эффективности развития дочери.

Мать должна быть достаточно пластична и чувствительна к тому, где пролегает граница, препятствующая вторжению во внутреннюю жизнь дочери. От матери также требуется контроль и учет подвижности собственной границы как для адаптации к законным, но не статичным, собственным нуждам, так и к внутренним, меняющимся с ходом жизни, требованиям дочери.

Ликвидировать тренд современной эпохи невозможно, людям, матерям, дочерям, их подругам и мужьям жить в современном мире, строить отношения, свойственные этой эпохе, но я убеждена, что необходимо сохранение базовых установок предыдущих культур.

Отношения мать-дочь должны основываться на разумном доверии, подчиняться дифференциальному императиву и, если хотите, настоянию Иисуса Христа: "(...) не мир пришел Я принести, но меч; Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее" (Мф. 10:34,35).

ТНС, кроме того, снижает воспалительные процессы и позитивно воздействует на аппетит. Но за эти бонусы приходится платить риском формирования зависимости, а кроме того — синдрома циклической рвоты, повышения сердечного ритма, панических атак, развития тревожности. В то же время, CBD имеет целых четыре эксклюзивных преимущества, а возможные побочные эффекты от него сводятся к повышенной утомляемости и зависимости.

ТНС, кроме того, снижает воспалительные процессы и позитивно воздействует на аппетит. Но за эти бонусы приходится платить риском формирования зависимости, а кроме того — синдрома циклической рвоты, повышения сердечного ритма, панических атак, развития тревожности. В то же время, CBD имеет целых четыре эксклюзивных преимущества, а возможные побочные эффекты от него сводятся к повышенной утомляемости и зависимости. Музыка сопровождает каждую нашу жизненную веху - от присвоения ребенку имени до женитьбы и поминальной службы. Она есть у всех народностей на земле. Но записана ли она в мозгах или в генах?

Музыка сопровождает каждую нашу жизненную веху - от присвоения ребенку имени до женитьбы и поминальной службы. Она есть у всех народностей на земле. Но записана ли она в мозгах или в генах? Ребенок, о котором лучше заботятся, с большей вероятностью выживет в зрелом возрасте и имеет лучшие шансы на размножение. И это приводит к вопросу, который напряженно обсуждается эволюционными биологами, психологами, и нейробиологами. Если способность оценивать музыку "зашита в мозгах", значит, способность к продуцированию музыки развилась под воздействием естественного отбора? Или это сродни языку и способностью решать сложные проблемы, атрибутам, которые расширяют наши шансы в естественном отборе. Или это просто "слуховой творожный пудинг", как выразился когнитивный психолог Стивен Пинкер из Массачусетского Технологического института -явление, которое нажимает "кнопки удовольствия" без реальной эволюционной необходимости.

Ребенок, о котором лучше заботятся, с большей вероятностью выживет в зрелом возрасте и имеет лучшие шансы на размножение. И это приводит к вопросу, который напряженно обсуждается эволюционными биологами, психологами, и нейробиологами. Если способность оценивать музыку "зашита в мозгах", значит, способность к продуцированию музыки развилась под воздействием естественного отбора? Или это сродни языку и способностью решать сложные проблемы, атрибутам, которые расширяют наши шансы в естественном отборе. Или это просто "слуховой творожный пудинг", как выразился когнитивный психолог Стивен Пинкер из Массачусетского Технологического института -явление, которое нажимает "кнопки удовольствия" без реальной эволюционной необходимости.

/zhenray.ru/wp-content/uploads/2017/09/main-nichebrod-bogach-1-1-300x157.png" target="_blank">https://zhenray.ru/wp-content/uploads/2017/09/main-nichebrod-bogach-1-1-300x157.png 300w,

/zhenray.ru/wp-content/uploads/2017/09/main-nichebrod-bogach-1-1-300x157.png" target="_blank">https://zhenray.ru/wp-content/uploads/2017/09/main-nichebrod-bogach-1-1-300x157.png 300w,