Тоже "Бригада" |

Это цитата сообщения Art_Dealer [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

фотографии из альбома " Песочные часы " (из частных архивов членов СХ Узбекистана )

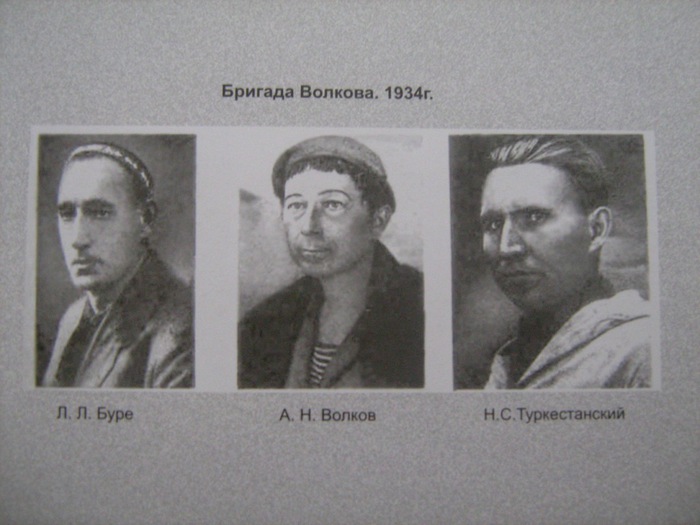

Бригада А.Волкова....

1.

Это старое художественное училище им. Бенькова. Сквозь листву можно разглядеть учебный корпус. Цитата отсюда http://mytashkent.uz/2009/05/16/gde-byil-etot-pamyatnik/ Комментирует Art68:

Это старое художественное училище им. Бенькова. Сквозь листву можно разглядеть учебный корпус. Цитата отсюда http://mytashkent.uz/2009/05/16/gde-byil-etot-pamyatnik/ Комментирует Art68:

Этот памятник стоял в дворе старого Респубиканского Художественного училища им. П.П. Бенькова на ул. Байнал-Минал.Фото сделано зимой, позади виден корпус общеобразоваетльных дисциплин. Сейчас на том месте газон зеленый и ничего не напоминает о том времени.

|

|

Мика Морозов в Советском Союзе. |

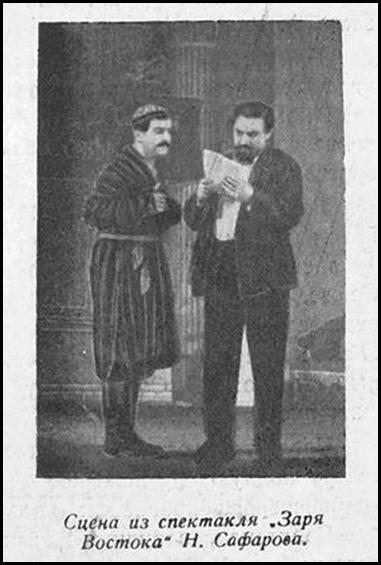

Заря Востока» на сцене театра имени Горького История

Воскресенье, 22 сентября 2013 (6 дней назад) | 224 просм. | EC

Звезда Востока История Театр

Gangut: Отправляю вам рецензию на спектакль «Заря Востока» напечатанную в одиннадцатом номере журнала «Звезда Востока» за 1950 год.

М.Морозов

Весной нынешнего года в русском драматическом театре имени Горького в Ташкенте мне пришлось видеть спектакль пьесы Назира Сафарова „Заря Востока\". С тех пор прошло уже несколько месяцев, но образы спектакля продолжают жить в памяти. И вот сейчас, снова возвращаясь к этим образам, ясно сознаешь, что мы, зрители, в тот вечер много получили от театра. Это не просто проходящее театральное „впечатление\". Тут было что-то более значительное.

Эта значительность определяется, прежде всего, темой пьесы. Жизнь советских людей проникнута сознанием величия переживаемого нами времени. Родился новый мир, мир впервые в истории человечества свободных людей и справедливых человеческих отношений. Из тьмы векового угнетения восстали народы, на которые господствующие классы и чиновники, колонизаторы царской России смотрели как на обреченных на вечное бесправие «туземцев». Эти народы зажили по-новому, Они отстраивают свои города, превращают мертвые пески пустынь в цветущие долины, создают свои академии наук, свою литературу, свое театральное искусство. Благодаря победе мудрой ленинско-сталинской национальной политики угнетенные бесправные народы обрели свободу и счастье.

За свободу и счастье они вели мужественную борьбу. О том, как происходила эта борьба, мы знаем, к сожалению, еще слишком мало. Советский театр и советское кино еще далеко не полностью развернули перед зрителями огромную, разнообразную, богатую событиями картину этой борьбы, Ведь каждая „деталь" картины,— „деталь", которая иногда имела решающее значение для судьбы целого народа, — представляет огромную ценность. Пьеса Сафарова «3аря Востока» раскрывает перед нами яркие страницы, служащие как бы введением в историю советского Узбекистана. Пьеса рассказывает о том, как в 1917 году узбекский народ боролся за свое счастье, как помогал ему русский рабочий класс, как руководила этой борьбой и вдохновляла ее партия большевиков. Тема пьесы ясно высказана в ее заключительных словах:

Пулат. Вся ночь прошла в боях. Вот и рассвет. Шумилов. Да, друзья, рассвет. Но сегодня он необычен. Это рассвет свободы. Этот рассвет зовет народы Востока к пробуждению после долгой и темной ночи. Эго заря пробуждающегося Востока. Она несет людям солнце и счастье!

Вместе с тем «Заря Востока» — пьеса о нерушимой, испытанной в совместной борьбе дружбе народов русского и узбекского. Сафаров рассказал о событиях просто и правдиво, без „театральной" аффектации. Его пьеса проникнута той благородной скромностью, которой прежде всего учит искусство социалистического реализма. Постановщик Ю.С.Иоффе и актерский коллектив русского театра имени Горького поняли значительность темы, оценили достоинства пьесы и создали интересный и содержательный спектакль.Вместе с тем «Заря Востока» — пьеса о нерушимой, испытанной в совместной борьбе дружбе народов русского и узбекского. Сафаров рассказал о событиях просто и правдиво, без „театральной" аффектации. Его пьеса проникнута той благородной скромностью, которой прежде всего учит искусство социалистического реализма. .В центре пьесы и спектакля — Николай Васильевич Шумилов руководитель ташкентских большевиков. Шумилова с присущим ему мастерством и обаянием играет Н. Д. Никомаров. Он создает образ мужественного, непреклонного борца за революцию, человека большого ума и большого сердца. Ясно вспоминается, С каким глубоким чувством цитирует Никомаров-Шумилов слова товарища Сталина. Сидя в зрительном зале, мы в тот вечер впервые знакомились с Шумиловым. И хотелось больше, гораздо больше узнать о нем. Как протекла его молодость? Как захватило его революционное движение? Какие любил он книги? — много возникало таких вопросов, когда мы непосредственно, но все же еще далеко не полно воспринимали образ Шумилова, Как нам кажется, автор недостаточно раскрыл биографию Шумилова (ведь это можно сделать несколькими репликами), недостаточно сказал об истории действующего лица до его появления па сцене.

Если, таким образом, образ Шумилова написан автором слишком скупыми чертами, то, с другой стороны, в пьесе попадаются ненужные лишние штрихи. Такова, например, сцена смерти старика Сохиба. «Пятьдесят лет думал о куске хлеба, а умираю от непосильного труда и голода» — говорит Сохиб. В этих словах уже сказано все: и о жизни Сохиба, и о близкой его смерти. К чему же было показывать на сцене саму смерть Сохиба! Мы бы не останавливались на этом эпизоде, если бы он не имел некоторого общего значения. Театральные пьесы, как нам приходилось наблюдать, часто теряют в отношении выразительности потому, что слишком много показывают на сцене.

Искусство драматургии требует сконцентрированной лаконичности. Этой лаконичностью Сафаров безусловно владеет. Взять хотя бы следующий небольшой пример. На сцене — яркое летнее утро. Русский рабочий Григорий и узбек Бахрам прикрепляют к стене лозунг: «Вся власть Советам!» Потом они отходят, смотрят на лозунг и улыбаются:

"Григорий. Хорошо, Бахрам.

Бахрам. Очень хорошо!"

Как это кратко, выразительно и как это живо! Но не везде в пьесе есть эта лаконичность. Так, например, из-за отсутствия лаконичности много теряет образ молодой служанки Гульнор. Достаточно прочитать роль Гульнор и относящиеся к ней ремарки, чтобы убедиться в том, что у Гульнор слишком много движений. Гульнор заставляют смотреться в зеркало, «Гульнор плачет», «Гульнор убегает», «Гульнор бросается к арыку», она опять плачет, „Муаттар тащит Гульнор",«Гульнор бросается к Бахраму», снова «бросается к Бахраму» и т. д. Все это придает образу какую-то суетливость, которая мельчит образ, мешает сосредоточить внимание на личности Гульнор. Два-три „движения", вместо ненужного их изобилия, сказали бы гораздо больше о глубоких переживаниях этой девушки, образ которой занимает видное место в общей картине произведения. Вообще образ Гульнор кажется нам в художественном отношении наименее удачным в хорошо написанной> интересной пьесе.ственном отношении наименее удачным в хорошо написанной> интересной пьесе.

Все это, конечно, частные недостатки. В целом же Сафарову удалось — и в этом особенно ценное качество его пьесы — сочетать в созданных им образах типические черты с индивидуальным своеобразием. Постановщик и исполнители передали зрителям это качество пьесы. Вот почему через несколько месяцев после спектакля,— а ведь время в данном отношении лучший судья,— отчетливо вспоминается почти вся галлерея действующих лиц.

Большим достоинством спектакля является то, что выступающие в нем русские актеры замечательно играют узбеков. Без фальшивой экзотики", без внешнего подражания бытовым мелочам они сумели уловить типичное в чувствах и реакциях, а следовательно в интонациях и движениях. Добиться такой правдивости можно было, конечно, лишь на основе серьезного и внимательного отношения к жизни узбекского народа, Сам спектакль, таким образом,— хочется особенно подчеркнуть эту заслугу постановщики и всего коллектива,— является живым свидетельством дружбы народов русского и узбекского.ношения к жизни узбекского народа, Сам спектакль, таким образом,— хочется особенно подчеркнуть эту заслугу постановщики и всего коллектива,— является живым свидетельством дружбы народов русского и узбекского.

Хорошо играет А.И. Рубан узбека-рабочего Пулата. Представители контрреволюции боятся Пулата. „Нам нужно убедить Пулата. Он опаснее тысячи врагов, за ним идет беднота" — говорит Закрие-коры, председатель националистического общества «Шуро Исламии». Но Пулата нельзя убедить, что нужно „запереть свободу в клетку". Он весь, вся душа его — в следующих простых и сильных словах: «Думы моего народа — мои думы. Я с ними до смерти. Свободу в своем сердце принесли нам русские рабочие» говорит Пулат. Исполнитель продуманно и четко играет эту роль.

Есть искры настоящего темперамента у Ю.С.Филиппова, который исполняет интересно задуманную автором роль молодого работника Максуда, Но темперамент актера во многом, так сказать, еще невоэделан, ещё «сырой».

Мы уже говорили об отсутствии в спектакле фальшивой экзотики". Спектакль сделан постановщиком в строгих тонах. Но не в слишком ли строгих? Где-то не хватило в спектакле улыбки, веселой узбекской шутки — даже в самую трудную минуту опасности. Тот, кто побывал в Узбекистане, даже не зная языка, не понимая содержания разговора, не мог не заметить, как умеют улыбаться узбеки, как-то вдруг сразу освещающей лицо улыбкой. Без этой улыбки чего-то недостает в спектакле. Нам кажется, что и в самой пьесе не хватает носителя узбекского народного юмора. А между тем русский народный юмор имеет в пьесе своего носителя — солдата 1-го Сибирского полка Маркова, которого очень живо и без „нажима", без наигрыша играет К.Н.Поздняк.

Выразительны и образы врагов революции. Типичен в исполнении П.С.Давыдова крупный торговец Аэизбай, душитель народа, смотрящий на зависимых от него народа, смотрящий на зависимых от него работников как на подъяремный скот и тупо, не понимая назревающих событий, уверенный в своей силе. „Многие, спорившие со мной,— грозит Аэизбай,— сломали себе поясницу". Эту жестокую тупость Азизбая очень верно передает исполнитель.

Тонко играет В. К. Козлов, один из одареннейших актеров коллектива, роль „святого ишана" Салохитдина, он же — английский разведчик Джемс. Но, как нам кажется, в созданном актером образе не хватает существенных черт. Артист убедительно показывает притворство Джемса, который ловко умеет прикинуться «святым» мусульманином. Однако исполнителем недостаточно подчеркнут цинизм Джемса. Невольно вспоминаются мемуары известного английского разведчика, матерого хищника-авантюриста, „полковника" Лоуренса, С наслаждением, со „вкусом' описывает этот негодяй, как расстреливал он из пулемета беззащитных женщин и детей. К своим сообщникам, прислужникам английского империализма из числа „туземных" богачей и знати, Лоуренс относился с затаенным злобным презрением, как с существам «низшей расы». Да и в будущность английского империализма, которому он служил, Лоуренс, в сущности, не верил. Ему было все равно. Подобно чудовищу-гангстеру, герою современного американского или английского детектива, его увлекал самый процесс „трюков с переодеваниями, шантажей, убийств, кровопролития. Самим процессом разрушения наслаждался этот садист. Исполнителю роли Джемса нужно ясней выявить этот подтекст (тут один жест, одна интонация могут сказать многое). Умно и живо играет Р. С. Плескачевская роль агента турецкой разведки Гульчехры.

Во всех деталях запомнилось исполнение Д. А. Алексеевым роли начальника карательной экспедиции генерала Коровиченко, присланного Временным правительством для подавления реакции. Алексеев — актер широкого творческого диапазона. Мы видели его в различных ролях, как Сибиряков («Зеленая улица» Сурова) и Вальтер Кидд („Голос Америки" Лавренева). В каждой из этих двух ролей он нашел верный путь к перевоплощению. По единодушному мнению видевших спектакль, который мы, к сожалению, не застали в Ташкенте, Алексеев очень удачно сыграл Петруччио в «Укрощении строптивой» Шекспира. Как нам кажется, Алексеев прежде всего — характерный актер. Генерала Коровиченко он играет превосходно, Перед зрителями возникает, «ядреный» тип черносотенного громилы, с уст которого не сходят слова: „арестовать", „расстрелять, „карать". Это в подлинном смысле слова зоологический тип, какое-то ископаемое, экземпляр из кунсткамеры истории. И все это сделано актером без штампа, без шаржа. Б.А. Сабуров, актер своеобразного, остро комического дарования, со свойственным ему юмором играет коммерсанта Миротворского, мелкого и дрянного человечка, который кажется особенно ничтожным на фоне описанных в пьесе больших, героических событий.

Богатый дарованиями коллектив русского театра имени Горького создал под руководством серьезного вдумчивого постановщика интересный в нужный спектакль. Театр сумел верно прочитать содержательную пьесу Сафарова. Тридцать три года прошло со времени описанных в пьесе событий, Но пьеса и сегодня смотрится с волнением, Мы убеждены в том, что с тем же волнением смотрелась бы она и за пределами Узбекистана — на драматических сценах и на экранах кино.

Пьеса Сафарова говорит о прошлом и живет в настоящем. Она сохранит свое значение и в будущем. „Придет время, — говорит в конце пьесы Шумилов,— и наши беспокойные дни будут изучать потомки". Историческая эпоха изучается не только по документам, но и по художественным произведениям, Хочется пожелать драматургу, чтобы он продолжил свою работу и шаг за шагом проследил бы славную борьбу узбекского народа за своё счастье, за победу коммунизма. Если он при этом не забудет о том лаконизме, о котором мы говорили, и, оставаясь верным большой ведущей теме, кое-где согреет, если можно так выразиться, ткань своего повествования огоньками народного юмора, он, несомненно, создаст значительную эпопею. Удачное и многообещающее начало этой эпопее уже положено. Завершение ее — важная и почетная задача.

«Звезда Востока», № 11, ноябрь, 1950 год.

1.

2.

3.

|

|

Ученики и учителя. |

«Где в школе Песталоцци знанья

Семья друзей приобрела,

Стоит теперь жилое зданье

Из камня, стали и стекла»

Миша Протодьяконов.

(с.172)

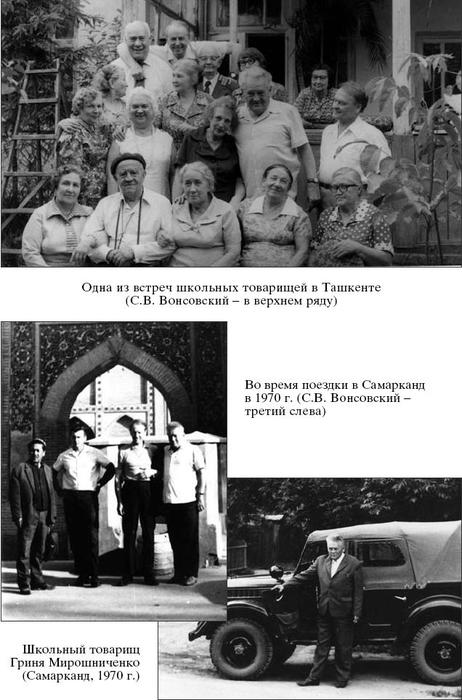

Уроженцы планеты Ташкент1910 года. Выпускники школы № 4

им. ПЕСТАЛОЦЦИ 1927-го года, 9А класс. Одноклассники переписывались, встречались

в Ташкенте, в Москве, не забывали друг-друга целую долгую жизнь и…

три исторические эпохи. Они родились в Российской Империи, строили сначала социализм, потом коммунизм, последние из них уходили в иной мир вместе с двадцатым веком.

Письма, фотографии сохранил и издал Сергей Васильевич Вонсовский во второй части своих воспоминаний «Магнетизм науки», увидевших свет уже в третьем тысячелетии. Собственно, эта вторая часть - сплошной эпистолярный роман. Письма, записки, поздравления и соболезнования от самых

разных адресатов: родных – не родных, знакомых - едва знакомых. Как я понимаю, многие были разочарованы содержанием долгожданной книги. От столпа советской физики ждали откровений, а он оставил пачку пожелтевших писем… Наверное, переписка эта даёт возможность талантливому профессионалу написать несколько разных произведений: роман в духе Гранина, научную публицистику, повесть о дружбе и верности, истории любви, взаимной и безответной. У меня задача была скромная. Найти всё, что можно, о школе им.Песталоцци. Не все фамилии удалось установить. Кого-то друзья называют только по имени или только по фамилии. Так что ошибки возможны. Но, лиха беда – начало. Надеюсь, что книгой займутся знатоки ташкентского бытия первой половины 20-го века. Меня интересовали письма, дружеские «вирши», которые к поэзии отношения не имеют, но содержат имена выпускников исчезнувшей школы, имена их учителей, иногда даже отрывочные сведения о дальнейшей жизни этих людей. Вот мои выписки. Цифры после имён –номера страниц.

Школа №4 им. Песталоцци. Выпуск 1927 года. 9»А» класс.

Валя Львовская(221, 235, 260), Люся Самвелова(221), Галя Морозова(221, 260), Алёша Горбачёв(221), Оксана Знойко(221, 235), Гриня Мирошниченко(174, 225, 236), Аня Дурановская(221), Дина Котляр(221), Евгения Кравченко(221), Женя Чигринский(174, 221, 235), Нина Мирецкая(174), Абрам Кензер(172, 221, 225, 236), Елена (Ляля) Михайловна Кензер(172, 221, 225, 236), Юля Кузичкина(221, 236), Тамара Чернышёва(221, 225), Миша Протодьяконов(174, 221, 235), Злата Протодьяконова-Тимофеева(221, 225), Серёжа Тимофеев(221), Лёва Мелодиев(221, 225, 235), Ира Барташевская (221, 225, 236), Сергей Вонсовский(172, 260), Кира Протодьяконова(260), Маруся Кузьмина?(56,235)…Зина(225), Терситская(225), Генель(225), Винницкая(225), Батурин(225), Нина Мелодиева(221, 225, 235) - ученица из другого класса.

Школьное прозвище «Абляля или Аб+Ляля» прилепилось к Кензерам на всю жизнь. Абрам и Елена Кензеры стали для друзей Аблялями.

Страница из первой части "Воспоминаний". Сергей Васильевич приводит полный список своих одноклассников.

АЙ!!!! Сергей Васильевич пропустил Елену Михайловну Кензер,неоднократно упоминаемую в письмах... Неотъемлемую часть прозвища АБ+Ляля! Увы!

“Друзьям одноклассникам из 9«А» класса школы

им. Песталоцци!

Как много дней прошло с момента,

Когда, закончив школьный путь,

Мы улетели из Ташкента,

Чтоб в жизни горы повернуть!

Промчались сорок и три года.

Иных друзей на свете нет.

Неумолимая природа –

Таков известный всем ответ.

Война всю землю опалила.

Ташкент смело с лица земли –

Землетрясение не сломило

Людей советских – всё снесли!

Где в школе Песталоцци знанья

Семья друзей приобрела,

Стоит теперь жилое зданье

Из камня, стали и стекла.

Суров Василий был Семёныч,

А Углицких всех нас любил,

В сердца мальчишек и девчонок

Он жажду знанья заронил.

9 А наш был искусник

Прозванья меткие давать:

Ляйляк, Тюя Слёдка, Суслик,

Кобыла, Дьяк – всех не назвать!

Профессий много есть хороших,

Своею каждый увлечён:

Сергей Вонсовский – академик.

Абляля Кензер стал певцом!

Среди нас много кандидатов,

Сельскохозяйственники есть,

Плановики и финансисты –

Профессий всех не перечесть!

Мирецкой Нины путь нежданный

Когда-то всех интриговал.

Он в альбион завёл туманный.

У Детердинга след пропал.

Чигринский Женя по призванью

Конька любимого взнуздал:

На ежегодные собранья

Он одноклассников сзывал!

Меня сегодня с вами нету,

Но класс наш в памяти сидит.

Я не хочу пролезть в поэты,

Но лщусь, что тоже не забыт!

Так пусть же в день Победы каждый

Про юность вспомнит и вздохнёт,

Бокал поднимет не однажды,

А валидол – пусть подождёт!

Миша Протодьяконов (Дьяк или Поп) 1 мая 1970 г.”

Стр.172,174

«5 мая Миша Протодьяконов прислал из Москвы результат

коллективного творчества наших одноклассников из Ташкента:

«Дорогие наши одноклассники Оксана, Миша, Галя, Серёжа, Зина,

Валя! Поздравляют вас друзья Лев, Мария, Нина, Женя, Юля, Ев-

гений,

235

Ира, Гриня, Я (Аб + Ляля). Поздравляем с Днём победы, днём

великим – торжества над врагом, принесшим беды человечеству

тогда.

Мы сегодня отмечаем

День окончания школьных лет

И, конечно, вспоминаем

Живых и тех, кого уж нет.

Класс наш был весьма талантлив,

Весел и задирист был,

Острословьем прославлен,

Но и очень дружен был.

Дружбу мы не потеряли,

А задиристость прошла.

Года беспечности умчались,

Пора степенности пришла.

Да! Юность, молодость ушла,

А старость … быстро подошла,

Теперь уж мы остепенились,

Друг другу прозвищ не даём…

Наверно, все мы изменились,

Но узы дружбы всё ж не рвём.

А в памяти живут поныне

Ребячьих прозвища потех:

Тюя, Моржиха, Аблялька, Лев,

Мы бережём их как святыню,

Они так дороги для всех.

О детство! Юность! Где теперь вы?

Года те больше не вернуть,

И лишь в день нашей тёплой встречи

О них мы сможем вспомянуть.

И этот день – день нашей встречи

Мы очень ждём, так жадно ждём,

Чтоб вновь увидеть юность в лицах!…

И этим дружбу бережём.

Друзья! Ещё раз поздравляем,

От всех сердечный шлём привет!

Вам вечной юности желаем!

И миру мир на сотни лет!!!

Нина, Ира, Женя, Юля, Маруся, Гриня, Евгений и Аб + Ляля».

1985. ( С.236)

«14 августа три мои одноклассницы прислали мне стихотворное

поздравление с днём рождения. Вот оно:

Мы нижеподписавшиеся,

ещё на земле задержавшиеся,

смотрим в далёкое, дальнее,

в юное, первоначальное,

На пятнышко дальнего света,

на тени родного Ташкента,

в наше родное когда-то,

на наши высокие парты.

И разом откинув крышки,

встают балаганя мальчишки,

и девочки в бантиках тут

встают, и встают, и встают.

Прими же от нас поздравленье

с далёким твоим Днём Рожденья,

такой ли, сякой – растаковский,

для нас ты – Серёжа Вонсовский,

участник школьных ристалищ,

хороший, любимый товарищ!!!

Юнеет, не старится время…

забудь седину, Академик!

Галли Морозова.

Валя Львовская

Кира Протодьяконова»

1988. с.260

Зрители театра им.Навои, мои сверстники, определённо знакомы с солистом А. Кензером. В 60–е он пел небольшие партии «характерного баса». Обычно в классической опере -это яркие, часто комедийные персонажи. Фамилия забывается, а образ остаётся в памяти. «Абляля Кензер стал певцом…».

«Супруги Кензеры в письме от 3 февраля также благодарят за книгу Путилова. Им особенно приятно было читать о моих школьных годах. В своем P.S. Елена Михайловна не может удержаться, чтобы не рассказать одну смешную историю из далёкого прошлого Ташкента: «Во время пребывания в Ташкенте на гастролях Григория Пирогова, он, исполняя партию Демона, дважды пустил “петуха” в фразе: “И будешь ты царицей мира…” В рецензии на этот спектакль М.Н. Кулябко-Корецкий написал, что Пирогов взялся петь не свою партию. Выходя на заключительный концерт на сцену, Пирогов увидел сидящего в первом ряду Кулябко-Корецкого и громко сказал ведущему концерт: “Уберите из зала этого Тяпкина-Ляпкина, тогда я буду петь, – и ушёл со сцены. Вообще Пирогов отличался буйным темпераментом».

1982. с.217

«18 января 1986 г. мне написали из Ташкента Аб+Ляля. Они радуются моим поездкам за рубеж. Читали и перечитывали мои описания поездок. Поздравляют с увеличением нашей семьи за счёт правнуков. Их правнуку вчера исполнился год. Шустрый, бегает вовсю, но пока ничего не говорит. Абляля всё время болеет. Дважды был в больнице, но диагноз так и не поставили. Ряды наших одноклассников редеют. 25 декабря 1985 г. умер Лёва Мелодиев. Им часто звонят по телефону Ира Барташевская, Нина Мелодиева и Гриня. Очень рады моим письмам и просят не забывать их».

1986. с.235

«5 октября 1974 г. от одного из самых близких моих школьных

товарищей Миши Протодьяконова я получил в подарок книжку

о его папе, крупнейшем советском учёном-горняке профессоре

Михаиле Михайловиче Протодьяконове, которого я очень хоро-

шо знал, поскольку в школьные годы и позже часто бывал в их

домике и даже зачастую у них ночевал. Михаил Михайлович и

его супруга Зоя Николаевна ласково и внимательно всегда ко

мне относились. Долгое время Михаил Михайлович жил и работал

в Екатеринославле. В конце 1918 г. он, несмотря на тяжёлую

болезнь позвоночника, переехал с семьей в Ташкент и стал

активно работать: сначала в Туркестанском народном универ-

ситете, а с сентября 1920 г., после декрета Ленина об организа-

ции Туркестанского государственного университета, – в нём.

В 1921 г. университет переименовали в Среднеазиатский госуни-

верситет (САГУ), где я начинал своё высшее образование. В

САГУ М.М. Протодьяконов проработал до своей кончины 5 ап-

реля 1930 г. в возрасте всего 55 лет, будучи полным мечтаниями

о развитии любимой горной науки».

1974. с.198

1 февраля 1981 г. мне написал письмо Миша Протодьяконов.

Вот оно:

«Дорогой Серёжа! Меня очень тронула твоя телеграмма

в связи с моим 70-летием! Так приятно получить позд

равление от друга детства и юности, о которых у меня сох

ранилось самое лучшее воспоминание. Лет прошло много,

и многих из одноклассников уже нет на этом свете. Однако

я получил поздравления от многих из одноклассников: от

Юли Кузичкиной, Лёвы и Нины Мелодиевых (хотя Нина

была и не из нашего класса), от Абляли Кензера, от Тама-

ры Чернышёвой, от Иры Барташевской, Вали Львовской,

Люси Самвеловой, Гали Морозовой, Алёши Горбачёва и,

конечно, от Златы и Серёжи Тимофеевых. Есть у меня пе-

реписка и с ленинградцами – Ксаной Знойко, Аней Дура-

новской и Диной Котляр. А вот найти, где живет Женя

Кравченко, так и не смог. Мне дали её адрес в Чернигове. Я

написал туда, но ответа не получил и решил, что, возможно,

её уже нет в живых. Хочется отдать должное роли Жени Чигринского,

отдавшего много сил и забот чтобы связать бывших одноклассников,

которых жизнь разбросала в разные стороны. Как жаль, что

он уже умер! Я храню досих пор письмо, полученное из Свердловска

от Василия Семёновича. Громадное тебе спасибо за добрую память. Желаю

тебе здоровья, здоровья и здоровья. Миша Протодьяконов.

1 февраля 1981 г.

P.S. Извини за опечатки, видимо, сказывается возраст,

внимание ослаблено».

с.221

«В июне получил письмо от Миши Протодьяконова:

«Дорогой Серёжа! Очень рад восстановлению дружеских

встреч. Дело не только в школьной дружбе. И ты, и я за-

интересованы в судьбе Златиной дочки Тани. Мы оба хотим

ей помочь. Хотелось, чтобы ты почаще бывал у нас. Мы

всегда будем тебе рады… Мало нас уже осталось – однокла

ссников. Твой Миша Протодьяконов. 30 июня 1983 г.».

с.226

Письмо от Нины Мелодиевой уже времен «перестройки»:

«Милый Серёжа! Давным-давно, очень давно тебя на-

зывают Сергеем Васильевичем, но в памяти о днях далёкой

юности моей ты был и продолжаешь оставаться Серёжей,

мальчиком с ясными синими глазами и доброй улыбкой на

лице, ещё даже не покрытом мальчишеским пушком. Видела

тебя недавно по телевизору, при беседе с Михаилом Гор-

бачёвым. Что же, узнать, как видишь, можно, но время не

щадит никого. Я давно не писала, болела, а недавно случилось

ещё одно несчастье – бандиты убили мужа моей внуч-

ки, с которой мы вместе живём. Это происшествие совсем

выбило из колеи. Осталась девочка вдовой в 33 года. Обид-

но и очень, очень горько.

Встреча одноклассников в этом году уже не состоялась,

и, очевидно, больше встреч не будет. Так пусть хоть редкие

письма или открытки напоминают о далёком прошлом, о

людях, которые навек оставили след в душе и сердце. Раз-

вороченное прошлое страны, разрушенные авторитеты, в

которые верили, с именами которых жили и работали, пока

зали, какими же слепыми были целые поколения людей,

и дай Бог, чтобы хотя бы нашим правнукам достался кусо-

чек счастливой жизни. Но знаешь, Серёжа, оглядываясь на-

зад на всё многотрудное время, думается, а жили мы

все-таки хорошо и интересно. Мне искренне жаль современное

поколение, обидно за его бездуховность, злобу, бездушие,

какую-то обречённость. Поражает отсутствие интересов,

глубоких мыслей, вещизм и страсть к обеспеченной жизни

без труда и ответственности. Любовь к “зелёному змию”,

наркотикам и сексу. Даже дети не умеют играть в обыкно-

венные жмурки, пятнашки, прятки, казаки-разбойники.

Вспоминаю наш школьный двор, экскурсии, походы…

Звонил Гриня, он тоже уже сдаёт – болят ноги, уже не

бегает, а главное, слепнет – катаракта. Операцию делать

боится, да и врачи говорят, что рано. Ждёт осени. Ну, вот и

всё. Всего тебе хорошего. Ира Барташевская тебе передаёт

привет и удивляется, что ты не отвечаешь. Будь здоров –

это главное. Знай, что встречи не будет. Целую тебя. Нина

Мелодиева».

с.171,174

225

«В письме от 20 августа 1982 г. Ира Янау (Барташевская) пи-

шет, что наши одноклассники похоронили Тамару Чернышёву.

В мае все, кто остался жив, были на юбилее и золотой свадьбе

У Кензеров. Хорошо все встретились. Сильно болеет Злата

Протодьяконова-Тимофеева».

1982. с.225

«15 мая 1987 г. мне пишет Ира Барташевская:

«Дорогой Серёжа! По поручению 9а класса пишу тебе, так

как давно о тебе ничего не знаем. Жизнь друзей течёт

так быстро, что успеваешь только отсчитывать уходящие

годы, а с этим и терять друзей. 10 мая мы собирались, но

было грустно, что вместо 25 человек, как в первые годы,

собралось 6 человек. Гриня – молодец, похудел благодаря

трусце и рыбалке, работает немного, дежурит плюс к

пенсии. Юля уходит на пенсию, начинает болеть. Терситская

по хозяйству, нянчит правнука и помогает на огоро-

де зятю. Генель ходит с палочкой, немеют ноги, недавно

похоронила дочь в 52 года. Ляля Кензер – 80 лет, всё пла-

чет. Собирались у меня, все остались довольны, пригото-

вила вкусное. Ведь нам было на 60 лет меньше, когда мы

кончили школу. Всех вспомнили добрым словом, а ушед-

ших памятью. Только школа с её прекрасными препода-

вателями могла нам привить такую дружбу, чтобы столь-

ко лет встречаться и помнить друг друга. Батурин, Виниц-

кая, Мелодиевы очень болеют и быть не могли. Я работаю,

Стася болеет уже 6 лет, ты знаешь его болезнь – лежит.

Все гости заходили к нему, он всех знает, было очень

Все гости заходили к нему, он всех знает, было очень

приятно. Ну вот, Серёжа, о всех друзьях школы тебе на-

писала, думаю, тебе будет небезынтересно читать. О тебе

давно ничего не знаем, как ты живешь, здоровье, работа.

Прошёл о тебе слух, мы все порадовались за тебя – одному

трудно, но оказалось, что это неверно. Погода у нас

уже весенняя, частые дожди замывают старые постройки

и приносят много беды, а так всё цветёт и спеет. Приезжай

кушать редиску. Будем все живы здоровы, 10 мая

встречаемся, подъедешь и ты. Ну, будь здоров, если будет

желание и минута, черкни о себе, всем будет интересно.

Привет от всех друзей 9а класса, лично от меня и моей

семьи. Ира».

1987. с.225

Сергею Вансовскому, сыну учителя Василия Вансовского, писали не только его одноклассники.

Благодаря этим письмам мы кое-что знаем и о других выпускниках.

Ученики школы из класса Вонсовского: Николай Белоусов(189), Ашот Саркисов(188, 189), Володя Стригин(189), Инас Акаев(189).

Ученик В.С. Вансовского - А.Дружкин (165).

Школу №4 им. Песталоцци заканчивал и Мурат Ходжаев(«коммисар» просвещения Узбекистана)

«22 октября 1973 г. я получил большое письмо от бывшего па-

пиного школьного ученика Ашота Аракеловича Саркисова, ны-

не академика. Его письмо я тоже хочу привести полностью, поскольку

оно является прекрасным памятником моему дорогому

папочке. Вот оно:

«Уважаемый Сергей Васильевич! Сознавая Вашу боль-

шую занятость ответственными делами по руководству

УНЦ и научной работой, решил всё же написать это пись-

мо. Сразу же представлюсь: я один из многих учеников на-

шего дорогого и незабвенного Василия Семёновича Вонсов

ского. Недавно, будучи в командировке в Москве, слу-

чайно стал свидетелем телевизионной передачи, посвящённой

Уральскому научному центру. В этой передаче много

рассказывалось о Вас и между прочим сообщалось, что Вы

сын школьного учителя физики из Ташкента. При этом пока

зали фотокарточку Василия Семёновича. Я и раньше

с.188

встречался с Вашей фамилией в журналах и на обложках

монографий, предполагая, что Вы являетесь сыном Василия

Семёновича, тем более что он ещё до войны рассказы-

вал немного о Вас нам, ученикам старших классов.

В течение ряда лет до выпуска Василий Семёнович был

куратором нашего класса и самым любимым учителем. Несмот

ря на его строгость и даже внешнюю суровость обра-

щения с нами, мы не могли не видеть в Василии Семёнови-

че душевного и доброго человека. Как искренне он радовался

тем или иным нашим успехам и достижениям и как эмо-

ционально огорчался при тех или иных неудачах! Почти все

мы, выпускники 1941 г., в годы войны были на фронте. Мои

родные, остававшиеся в это время в Ташкенте, рассказыва-

ли, как интересовался Василий Семёнович нашей судьбой.

Из мальчиков выпуска 1941 г. (класса Василия Семёновича)

лишь несколько человек осталось в живых. Встречаясь

(а это бывает нечасто) со своими бывшими одноклассника-

ми, мы вспоминали школьные годы, друзей, учителей и все-

гда возвращались к образу самого уважаемого и авторитетного

из них – Василия Семёновича. В эти дни я, используя лишь

свой отпуск, приехал в Ташкент к своим родным.

Сегодня перебирал школьные карточки, на которых

класс сфотографирован вместе с Василием Семёновичем.

Как много времени прошло с тех пор. Многих уже нет в

живых, а оставшимся уже под пятьдесят лет! Я больше

знаю о том, как сложилась жизнь у наших парней. Все честно

трудятся, многие достигли больших успехов в своём

деле. Обидно, что мы не можем отчитаться Василию Семёнов

ичу за прожитую половину века. Вот только несколько

иллюстраций: Николай Белоусов проявил себя отличным

организатором и активным коммунистом. Он был главным

инженером завода, секретарём обкома партии, а сейчас за-

меститель председателя Ташкентского облисполкома.

Владимир Стригин – сейчас полковник-инженер, кандидат

технических наук, старший преподаватель Военно-инжене

рной академии имени Можайского. Инас Акаев – доктор

биологических наук, заместитель директора по научной

работе Всесоюзного научно-исследовательского института

биофизики в Пущино на Оке. У меня судьба сложилась не

совсем обычно. Являясь уроженцем сугубо сухопутного

Ташкента, я всё же связал себя с морем. Сразу после войн

ы (а я в течение 4 лет был на фронте) поступил в Высшее

военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени

Дзержинского. Окончил его в 1950 г., затем плавал на

боевых кораблях. В 1956 г. защитил кандидатскую диссер-

тацию и с того времени перешёл на научно-педагогическую

работу в системе высших военно-морских учебных заведений.

С.189

Несколько лет тому назад защитил докторскую

диссертацию, сейчас в звании контр-адмирала-инженера

руковожу Севастопольским высшим военно-морским учили

щем. Список выпускников – наших одноклассников, кото

рые так или иначе связаны с наукой, можно продолжить.

Почему же в числе только 25 выпускников более 10 чело-

век (это ведь очень много!) оказались представителями

творческого труда? И здесь я снова должен вернуться к Ва-

силию Семёновичу.

У меня нет никакого сомнения, что именно он привил

нам вкус к углублённому анализу явлений природы, к твор-

ческому образу мышления. Занятия, проводимые Василием

Семёновичем, не отличались ни особой яркостью, ни осо-

бой четкостью, ни особой занимательностью. Он не читал

лекции, а беседовал с нами и в ходе беседы вовлекал в актив

ную работу по поиску правильных ответов и решений.

Дух творчества и состязательности (а Василий Семёнович

умел похвалить за глубокий и правильный ответ), который

царил на уроках физики, побуждал нас заниматься самостоятельно, тщательно готовиться к новым занятиям. У меня два сына

а, один из которых уже окончил школу, другой

учится в 8 классе. Даже сравнивать нельзя уровень вооружённости

сегодняшних школьников с тем, что имели мы.

По существу, кроме стабильного учебника (сейчас Фалеева

и Пёрышкина, а затем Соколова) и очень скромной лабора-

тории, мы ничем не располагали. Теперь в распоряжении

школьников прекрасный журнал “Квант”, десятки отечест-

венных и переводных курсов физики, задачников, прилично

оснащённых лабораторий. И всё же наши дети порой не

имеют самого главного, что определяет их подготовку, зна-

ния, навыки, не имеют таких прекрасных педагогов, отсутств

ие которых не может быть компенсировано никакой

технической вооружённостью. Именно таким педагогом

был для нас Василий Семёнович. Уважаемый Сергей Васильевич!

Написать это письмо побудила меня потребность

высказать слова глубочайшей благодарности Василию Семёнов

ичу. Когда мы учились, он был уже в преклонном воз-

расте и часто болел. Но любовь к своему делу, уважение к

нам, ученикам, исключительная ответственность определяли

высокую эффективность его деятельности, которую мы

ощущаем до сих пор и будем чувствовать всегда. Мы, ученики

Василия Семёновича, рады Вашим успехам, как радо-

вались бы успехам и счастью Василия Семёновича. Разре-

шите пожелать Вам новых достижений в труде и благополу

чия в жизни. Я был бы очень рад, если бы Вы нашли возможность

при благоприятных обстоятельствах приехать ко

мне в гости. 25 октября я возвращаюсь домой. Мой адрес:

с.190

Севастополь-15, ул. Курчатова, 18, кв. 10. Домашний телефон:

9-12-61. Служебный адрес: Севастополь-33. Саркисо-

ву Ашоту Аракеловичу. Служебный телефон: 6-62-39. До

свидания, с глубоким уважением А.Саркисов. 22.10.73 г.»

с.191

Ещё одно письмо – от бывшего ученика папы А. Дружкина:

«Глубокоуважаемый Сергей Васильевич! От свердлов-

чан, побывавших в Москве, я узнал о кончине Вашего отца

и нашего учителя физики Василия Семёновича. Разрешите

выразить Вам своё соболезнование, хотя и с опозданием.

На днях я получил весьма подробное и тёплое письмо от

Л.С. Мелодиева – нашего земляка и бывшего ученика школы

Песталоцци, в которой и мы с Вами учились. В этом

письме Лев Сергеевич пишет и о том, что получил у Вас

некоторую консультацию о моей работе. Боюсь, что она была

недостаточной. А ещё один ташкентец проф. Б.А. Удо-

виченко информировал Льва Сергеевича о том, что я занимаюсь

чуть ли не телепатией. На самом же деле и в Институте

интроскопии, и в секции физики МОИЛ, председателем

которой я являюсь, занимаюсь теорией поля и разра-

боткой её новых методов, которые я пытаюсь применять в

различных отраслях науки и техники. Одновременно с этим

письмом посылаю Вам выпуск материалов с небольшими

моими публикациями. Буду рад видеть Вас у себя в Москве.

с.165

Мои телефоны: 241-58-59 дом. и 245-54-80 служ. В про-

шлом году я был в командировке в Ташкенте. Здания на-

шей доброй старой школы уже нет, и вообще город очень

сильно изменился. Последний раз перед землетрясением я

был там в 1953 г. Примите мои наилучшие пожелания.

С уважением А.Дружкин

9.06.69г.» c.166

«Папа в приписке к маминому письму сообщает, что

комиссар просвещения Мурат Ходжаев – бывший ученик школы

Песталоцци и поэтому к папе очень хорошо относится».

1945. с.55

То, что фамилия ученицы 9 «А» Маруси – Кузьмина, это только моё предположение. Просто в жизни стариков Вонсовских перед отъездом из Ташкента появляется врач Маруся Кузьмина. До этого случая всех докторов они называют по фамилии или имени - отчеству. К 1945-му году одноклассница сына Маруся вполне могла стать опытным врачом, но для своих учителей остаться Марусей.

«Переезд мамы с папой к нам в Свердловск был назначен на лето, на мой отпуск. Новый год мама с папой с разрешения Маруси Кузьминой (врача) встречали у Фёдоровых. Кроме них на встрече никого не было. Время провели спокойно и уютно. Таким образом, первый мамин выход на улицу прошел благополучно. Мама просит меня и Надюшу вместе обсудить вопрос об их переезде в Свердловск. Она беспокоится о продаже вещей, которые не подлежат перевозке, и покупке папе зимней и осенней одежды для наших свердловских холодов. Рояль хотят продать и купить для перевозки в Свердловск пианино (меньше места займёт). Итак, меня ждут во время моего отпуска. Маруся Кузьмина нашла улучшение у мамы в сердце, но нервы в ужасном состоянии».

1946 с.56

Об учителях мы знаем гораздо меньше.

Директор школы, преподаватель физики, математики, астрономии Вонсовский Василий Семёнович в 1913 - статский советник, в 1940 -Заслуженный учитель УзССР(188-190, 172); Углицких Константин Николаевич - любимый учитель(46, 172) Короткова Люция Юльевна - учительница французского языка(53); Павел Иванович (Коротков?) -учитель черчения(53).

«В открыточке от 5 июня папа пишет о кончине Константина Николаевича Углицких, одного из моих любимых учителей. Он был на 7 лет моложе папы. Папа, несмотря на болезнь ног, все же пошел на кладбище и сказал последнее слово. Он тоже очень любил Константина Николаевича»

1943. с.46

«Вот мамино письмо от 26 июня 1945 г., где она пишет, что Люция Юльевна Короткова (это наша учительница французского языка) приходила к нам со знакомой покупать у нас французские книги. Мамочка пишет, что всегда жалко расставаться с книгами. Муж Люции Юльевны Павел Иванович – наш учитель черчения – очень высокого мнения о моих знаниях, он считает, что во мне совершенно нет налёта провинциальности, что я выгляжу совершенно столичным учёным».

1945 с.53

Теперь можно точно указать место, где находилась школа:

«Где в школе Песталоцци знанья

Семья друзей приобрела,

Стоит теперь жилое зданье

Из камня, стали и стекла».

Ну вот там она и стояла. Может, кто-нибудь сфотографирует это место на улице Пушкинской? Первый квартал от Сквера, нечётная сторона. Жилое здание из камня, стали и стекла между бывшим горкомом и профтехучилищем.

Электронный вариант книги С.В.Вонсовского «Магнетизм науки. Воспоминания. Часть 2»

Екатеринбург. 2010 http://www.twirpx.com/file/443397/ А вот недавняя находка . Фотография школы Песталоцци из архива Бориса Голендера.

1.А вот недавняя находка . Фотография школы Песталоцци из архива Бориса Голендера..

|

|

Процитировано 1 раз

Семья Вонсовских. Родословная. |

Академик Вонсовский: из прошлого в будущее.

По мотивам круглого стола на кафедре философии УРОРАН, посвящённого 100-летию со дня рождения учёного.

Происхождение.

Нельзя сказать, чтобы в советские годы подробности начала биографии академика Вонсовского составляли тайну за семью печатями, но что они не популяризировались – это точно. Валентину Юрьевичу Ирхину запомнилось, как во время предвыборной кампании (в 1963– 1971 годах С. В. Вонсовский трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР) на столбах висели предвыборные плакаты, и про Сергея Васильевича там было сказано, что он «сын крестьянина из Ташкента». «Потом, – рассказывает Ирхин, – стали исправлять: дескать, сын учителя из Ташкента. Это было ближе к правде. Но учителем его отец был необычным…»

Тут уместно разговор за круглым столом дополнить информацией из других источников. Б. А. Путилов, написавший в советское время документальную повесть об академике Вонсовском, тоже сделал акцент на демократическом происхождении ученого. Дескать, его отец познал «голодное, полунищее детство», а «уже с третьего класса Смоленской гимназии, куда за редкие способности был определен на казенный кошт, стал давать уроки по богатым семьям, помогал многодетному отцу». После окончания Московского университета Василий Семенович не принял предложение остаться на кафедре, а, «движимый высокими идеалами», отправился работать на ниве просвещения в Туркестан: «вышедший из народа, он вернулся к нему отдать долг». И о Софье Ивановне, матери Сергея Васильевича, писатель говорит как о «личности не менее замечательной». Ее отец был земским врачом и погиб от тифа, спасая больных турок, взятых в плен под Плевной. А потом у нее появился отчим – «сельский учитель-самородок Н. С. Федотьев», который уже в преклонном возрасте был определен по протекции профессора В. Р. Вильямса сторожем-смотрителем Политехнического музея в Москве. И вот неразгаданный знак судьбы: памятник русским гренадерам, погибшим под Плевной, оказался прямо под окнами его служебной квартиры. Все это более или менее соответствует реальности, дело только в акцентах и, так сказать, в густоте красок: в советское время не обо всем полагалось говорить вслух и договаривать до конца.

В этом плане В. Ю. Ирхин, уже не связанный идеологическими условностями и не имеющий нужды что-то недоговаривать, рисует картину хоть внешне и похожую, но по смыслу существенно иную. Про отца Сергея Васильевича: «Он был самоучка, но достиг высоких чинов; он был директором школы имени Песталоцци. А мать тоже была женщина совершенно незаурядная. Она происходила из дворянской семьи с очень глубокими корнями. Родословную этой семьи можно найти в книге воспоминаний С. В. Вонсовского. Есть там и немецкие корни, есть и герб фамилии Гильтебрандтов…» Поскольку Валентин Юрьевич апеллирует к книге самого С. В. Вонсовского, то какие-то детали, пожалуй, лучше прямо по ней и уточнить. О достатке семьи, из которой вышел его отец, Сергей Васильевич говорит сдержанно: «У папы была большая семья. У него было три брата и сестра, и жили они довольно бедно. Поэтому вряд ли родители могли дать детям хорошее образование. Но тут нашелся добрый человек – священник их церкви (к сожалению, я не знаю его имени), который видел, что папа имеет хорошие способности к ученью, и он на свой счет (а не на казенный, как у Путилова! – В. Л.) отправил его учиться в гимназию в Смоленск. После окончания гимназии в Смоленске папа захотел учиться и дальше и получить высшее образование. Он уже самостоятельно поехал в Москву и поступил в Московский университет…» Кстати, подрабатывал Василий Семенович домашними уроками, уже будучи студентом (что характерно для той поры). Занимался он, между прочим, с детьми Анны Тимофеевны Морозовой, купеческой дочери и сестры известного купца Саввы Морозова. Семейство было не бедное, так что платили ему щедро; из этого приработка получалось и отцовской семье помогать. Насчет возвращения в народ под воздействием высоких идеалов – красивая легенда, невесть когда и как возникшая; на самом деле все было прозаичней и проще. Из документов, которые приводит С. В. Вонсовский в своих воспоминаниях, следует, что после окончания университета Василий Семенович чуть больше полутора месяцев поработал преподавателем женской школы при общине сестер милосердия в Москве, после чего принял предложение занять должность преподавателя физики и математики Ташкентской женской гимназии № 1. С хождением в народ это назначение не имело ничего общего, но обстоятельства, его сопровождавшие, заслуживают того, чтоб рассказать о них чуть подробнее. В гимназии почему-то освободилось место учителя. Директор гимназии В. Ошанин обратился телеграммой к профессору Московского университета Анучину с просьбой порекомендовать на это место выпускника математического факультета. Тот ответил тоже телеграммой: дескать, отправиться к вам согласился выпускник прошлого года Вонсовский. Связавшись по телеграфу уже с самим Василием Семеновичем и обсудив с ним вопрос о подъемных и прогонных, директор гимназии обратился с рапортом к Главному инспектору училищ инспектору училищ Туркестанского края. Так, поднимаясь с одной бюрократической ступеньки на другую, дело о переводе учителя В. С. Вонсовского из московской школы в ташкентскую гимназию достигло почти заоблачных высот. В конце концов приказ о новом назначении Василия Семеновича подписал «и. д. Туркестанского генерал-губернатора генерал- лейтенант Иванов». Текст приказа завершался замечательной фразой: «Объявляю об этом по Туркестанскому краю» Иными словами, назначение выпускника университета (сегодня сказали бы: молодого специалиста) на должность рядового гимназического учителя было подано широкой общественности как событие, значимое для всего огромного региона

. Можно рассуждать о том, было ли оно на самом деле столь масштабным; можно клеймить извечную российскую бюрократию: чтобы принять на работу учителя, пришлось подняться аж на уровень генерал-губернатора, но нельзя отрицать главное: статус учителя признавался, не в пример нынешним временам, очень высоким. Соответственно и преподавательский коллектив даже в рядовой гимназии формировался неординарный: это была интеллектуальная элита общества того времени. Не только в столицах были замечательные учителя, но и в провинциальном Ташкенте. Вот вам и «самая темная околица России»… Эта история не отступление от темы круглого стола: к теме она имеет самое прямое отношение. По ней читатель может хотя бы косвенно судить о том, в какой среде начиналась жизнь сына гимназического учителя – будущего академика Вонсовского. Добавим еще к сказанному, что свой долг на ниве просвещения Вонсовский старший исполнял ответственно и с большой отдачей, за что был уважаем коллегами, любим учениками, а также удостоен нескольких государственных наград и высокого чина статского советника (5-й разряд в табели о рангах – уровень вицегубернатора!). Кстати, и в советское время талантливый педагог В. С. Вонсовский не был обделен вниманием и почетом: были у него и правительственные награды, и звание заслуженного учителя республики.Опыт отцовской жизни, несомненно, поспособствовал накоплению стартовой нравственной энергии, позволившей будущему академику с первых шагов в большую жизнь ставить перед собой высокие цели.

Что касается Н. С. Федотьева, деда Сергея Васильевича по материнской линии, то читателю воспоминаний достаточно взглянуть на его, вместе с супругой Юлией Андреевной, фотографию, помещенную в книге, чтобы понять, насколько он, читатель, ошибся, если оценил должность «сторожа» Политехнического музея по нынешним меркам: даже по внешнему виду этой почтенной супружеской четы можно заключить, что это люди обеспеченные и занимающие достаточно высокое общественное положение. На самом деле, «сельский учитель-самородок» из села Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии столь же мало походил на скромного и безвестного провинциала, как сторож-смотритель уникального музея на нынешнего старичка пенсионера, дремлющего ночами у телефона на вахте какой-нибудь конторы ради малой прибавки к пенсии. Николай Степанович был настоящим энтузиастом просвещения. «У него, – как пишет в своих воспоминаниях академик С. В. Вонсовский, – были большие интересы в жизни, которые существенно выходили за рамки интересов обычного сельского учителя» Он не только «обучал письму, арифметике, пенью и в простых рассказах начальным основаниям русской истории и географии» своих учеников, но и уполномочен был земской управой, ввиду признания его учительских талантов и успехов, «осматривать все сельские школы в Пронском уезде, делать надлежащие замечания и указания», которыми руководители школ обязаны были руководствоваться. Кроме того, Н. С. Федотьев учредил при школе в Гулынках метеостанцию, которой заведовал в течение 24 лет, а собранные сведения посылал в ряд ведущих метеоцентров страны, за что был удостоен звания корреспондента Главной физической обсерватории Академии наук в Петербурге. Николай Степанович сотрудничалсотрудничал и с другими научными учреждениями, благодаря чему пользовался широкой и заслуженной известностью, неоднократно поощрялся разными наградами, был произведен в чин коллежского регистратора – самый низкий в табели о рангах, но уже дворянский и вполне престижный для сельского учителя. По делам просвещения и иным общественным делам Николай Степанович тесно сотрудничал с владельцем гулынкинского поместья А. В. Головниным – сыном известного русского мореплавателя В. М. Головнина и видным общественным деятелем либерального толка (в 1861–1866 годах Александр Васильевич был министром народного просвещения России), вел соживленную переписку, пользовался его поддержкой в разнообразных своих начинаниях. А в последнее десятилетие своей жизни в Гулынках Николай Степанович увлекся выращиванием (в Центральной-то России!) тутовых деревьев и разведением шелковичных червей. На этом интересе к шелководству он познакомился и сошелся с профессором В. Р. Вильямсом, братом знаменитого академика-почвоведа директором Политехнического музея, который и «перетащил» энтузиаста в Москву, когда тот вышел в отставку по годам с должности учителя. По рождению Н. С. Федотьев принадлежал к духовному сословию, его отец служил дьяконом в городе Касимове.

А вот жена его, Юлия Андреевна, происходила из поместных дворян, ее девичья фамилия – Гильтебрандт; родовые корни этого семейства уходили далеко в глубь немецкой истории. Одна родственница Сергея Васильевича проследила родословную Гильтебрандтов аж с 1530 года Гильтебрандты жили в Швабии, в Померании, в Штеттине, в Вормсе на Рейне и в других немецких городах. Лишь во второй половине XVIII века первый представитель этого рода, доктор медицины Иван Дорофеевич Гильтебрандт, поступил на русскую службу. Сыновья его, рожденные уже в России, тоже были медиками. Один из них, Иван Андреевич Гильтебрандт, был прямым предком Софьи Ивановны, матери С. В. Вонсовского.

Все эти факты не проговаривались вслух за круглым столом, но всеми имелись в виду, потому что едва ли кто из участников разговора не читал цитируемой выше книги воспоминаний. А вот читатель нашего отчета о круглом столе вполне мог ее и не читать, поскольку вышла она хоть и в прекрасном полиграфическом исполнении, но обидно маленьким тиражом – всего-то 300 экземпляров, вот мы и сочли уместным ее здесь процитировать. Но раз книга существует, то достать и прочитать ее в принципе возможно. Поэтому не будем больше злоупотреблять ее пересказом и цитированием Зададимся вместо того уже назревшим у читателя вопросом: а в чем смысл этого переосмысления родословия академика?

Пробуждение души.

Сразу подчеркнем: смысл вовсе не в том, что стало предметом моды и престижа на нынешнем переломе эпох. Ведь в 90-х годах все у нас вдруг занедужили ностальгией по «России, которую мы потеряли », углубились в изучение своих родословных в надежде обнаружить дворянские корни; заговорили о варварстве боль- шевиков таким тоном, будто те разорили именно им, воздыхателям по прошлому, принадлежавшие родовые поместья… Читатель помнит эти настроения – не о них сейчас речь. Но С. В. Вонсовский даже малым намеком не дал понять, что в нем взыграла «голубая кровь», потому что не было этого. Во вступлении к книге воспоминаний он выражает надежду, что «не очень ординарная» жизнь его родителей будет «достаточно интересной для любого читателя», и это действительно так. А интересна их жизнь более всего тем, что дает возможность очень наглядно увидеть, какие процессы исподволь совершались в социокультурном фундаменте российского общества в предреволюционные десятилетия и как они потом преломились в советские времена. Это не просто любопытно – это мировоззренчески важно!

Те, кто постарше, еще помнят анкеты советских времен: одним из ключевых был в них пункт о социальном происхождении. Ну как же: всерьез считалось, будто «рабочекрестьянское происхождение делает человека «полноценным», а если он из презренной породы «эксплуататоров», то, стало быть, относится ко второму сорту. Деятели, занимавшиеся предвыборной кампанией С. В. Вонсовского в начале 60-х годов, наивно пытались представить «кандидата блока коммунистов и беспартийных» крестьянским сыном, видимо, не затем, чтоб скрыть от широкой публики «неудобные» подробности его происхождения (кто стал бы тогда вникать?), а чтобы добавить позитивных красок в его облик: мол, уж этот по всем статьям «свой»!

С начала 90-х (даже еще и чуть раньше) наши «социальные генетики» кинулись в другую крайность: дескать, «рабоче- крестьянское» происхождение – значит, низменное и бесплодное, «кухаркины дети». А если кто-то из великих граждан России оказывался вдруг выходцем из «кухаркиных детей», это a priori объявлялось ошибкой биографов или пропагандистским мифом большевиков. Копните, мол, поглубже его родословную – и обязательно наткнетесь на струйку «голубой крови». И находились энтузиасты, которые «копали», «облагораживая» то А. Д. Меншикова, то М. В. Ломоносова... Так вот, С. В. Вонсовский в эти игры не играл. Ему были равно интересны и крестьянские корни его талантливого отца, и сын касимовского дьякона Н. С. Федотьев, его дед по матери, и уходящий в седую древность немецкий род Гильтебрандтов (которые кстати, были не потомственными аристократами, а нормальными бюргерами и тружениками – по большей части аптекарями и лекарями).

В то же время не менее интересны были ему люди всех сословий, которые окружали отца и мать их молодые годы, которых и он частично застал. Ему была интересна культурная среда, в которой Вонсовские жили в Ташкенте и часть которой сами составляли. Так что не из «рабоче-крестьянской » и не из «эксплуататорской» среды вышел ученый, а, как очень точно подчеркнул В. Ю. Ирхин, выразив общую мысль участников разговора, «из семьи, очень богатой духовными традициями». В этих традициях и коренится главная тайна его личности. В сущности, Валентин Юрьевич сформулировал одну из ключевых мыслей круглого стола, подхваченную и в ряде других выступлений, но не стал развивать ее подробно лишь потому, что слушали его люди, безусловно, читавшие книгу воспоминаний С. В. Вонсовского. А она почти вся (но особенно два первых раздела – «Мои родители» и «Жизнь в Ташкенте») посвящена культурной среде, в которой будущий ученый возрос. Есть там, в частности, главы «Музыкальная жизнь Ташкента», Музыка и моя жизнь», где с подробностями, которые уже сами по себе говорят о том, насколько эта тема близка душе мемуариста, рассказывается, как перед Сергеем Васильевичем с самого детства раскрывался мир музыки. В этом рассказе фигурируют и местные – весьма неординарные – музыканты, и замечательные гастролеры (в их числе впоследствии всемирно известный «Левочка Оборин»), и музыкант, музыковед, сосед по дому и близкий друг семьи Вонсовских Михаил Николаевич Кулябко-Корецкий, от которого будущий физик «получил много в смысле понимания музы ки, ее философского содержания, особого “чувства” музыки, ее именно философского осмысливания жизни». Но особенно много в плане музыкального воспитания Сергей Васильевич перенял от своей матери Софьи Ивановны, талантливой пианистки и музыкального педагога. Музыкантом Вонсовский все же не стал, о чем впоследствии даже сожалел; но музыку полюбил на всю жизнь. Тот же В. Ю. Ирхин, много и близко общавшийся с ученым в последние годы его жизни, свидетельствует в недавней публикации: «С. В. очень любил классическую музыку, особенно Рахманинова, сам играл на фортепиано (этому он учился в детстве), сам пробовал сочинять. Известный в семейном кругу музыкальный этюд С. В. в его собственном исполнении звучит документальном фильме “Выбывший оставил вещи…”»

Но культурный кругозор, обретенный С. В. Вонсовским в ташкентские годы, не ограничивался музыкой. Тому много способствовала духовная атмосфера в школе имени Песталоцци, в которой он учился и директором которой был его отец. Наверно, не каждый читатель вспомнит, что швейцарский педагог И. Г. Песталоцци был энтузиастом совмещения обучения с воспитанием; оттого, вероятно, во времена еще не погашенного революционного энтузиазма его иноземным именем и назвали школу в Ташкенте. Воспитание отличается от обучения, в частности, тем, что для него нужна среда. И там, в ташкентской школе, сумели создать среду – прежде всего ученическую. Достаточно сказать, что уже на склоне жизни (лет через 70 после выпуска! И какими событиями были наполнены эти 70 лет!) Сергей Васильевич в своих мемуарах вспомнил фамилии, имена, а в большинстве случаев даже и отчества всех сорока двух своих одноклассников Тем более поименно и со всеми подробностями помнил он и своих учителей, и это понятно: они не «оказывали образовательные услуги», а пестовали человека, будучи сами прекрасными педагогами и духовно богатыми людьми. В эпоху, когда человеческое достоинство ученика и учителя раздавлено железной пятой бюрократического ЕГЭ, вестью из другого мира, более радостного, чем наш, звучит оценка классным руководителем успехов своего подопечного, записанная, между прочим, в каком-то вполне официальном документе: «Вонсовский Сергей, ученик 5-го класса, в первом полугодии оказал успехи: Русский яз. – удовл., устно – хорошо, письм. раб. слабее, но старается». И т. д. Кстати, там же: «Франц. яз. – хорошо, Немец. яз. – удовл.». Приобщали сразу к двум языкам – формировали широкий взгляд на культуру!

Такое отношение к ученику, такая атмосфера в школьном коллективе нынче кажутся похожими на утопический вымысел, но это была реальность: учеников ташкентской государственной школы имени Песталоцци не натаскивали на проверку с помощью формальных, а часто и нелепых тестов, эта педагогическая задача была решена в отношении С. В. Вонсовского, можно судить хотя бы по свидетельству Людмилы Николаевны Петровой. Так сложились обстоятельства, что она имела возможность наблюдать ученого с более близкого расстояния, нежели другие участники круглого стола: «Мой муж и мой Семеновной…» В общем, общались они по-семейному. И вот что наблюдала Людмила Николаевна с самого близкого расстояния: «Он очень любил поэзию. Особенно поэзию Серебряного века. Очень любил Гумилева. Сам писал – не на профессиональном уровне, но, во всяком случае, это был человек поэтического склада». Впрочем, любовь к поэзии, к поэзии, к Гумилеву в частности, не была тайной для узкого круга и темой семейных преданий – о том вспоминают многие, кому довелось общаться с С. В. Вонсовским в разные годы И хоть сам Сергей Васильевич прямо о том не говорит, но читателю его воспоминаний очевидно, что широкий культурный кругозор академика Вонсовского идет не только от семьи, в которой он появился на свет и вырос, но и от культурной жизни города Ташкента, а во многом – и от школы имени Песталоцци, которую, впрочем, тоже можно рассматривать в русле семейных традиций, поскольку директором и, скажем так, идеологом ее был его отец. Но следует говорить не просто о культурном кругозоре: там, в Ташкенте – в семье, в ближайшем окружении семьи, в культурной жизни города, в школе им. Песталоцци,- сформировалось то качество личности академика Вонсовского, которое непременно отмечали все, кому довелось общаться с ученым в разные годы, – глубокая, подлинная и безупречная интеллигентность.

Изложил и прокомментировал В.П.Лукьянин. Вестник УОРАН 2010. №3 (33)

1.

2.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

София Вонсовская, жена Василия Вонсонского |

Софья Ивановна Вонсовская родилась в д. Гулынки Пронского узезда Рязанской губернии в семье Ивана Николаевича Никульшина, земского врача, и Юлии Андреевны, дочери крупного помещика Андрея Ивановича Гильтебрандта.

После окончания гимназии в г. Рязани была воспитательницей в Рязанском Епархиальном училище.

В 1897 г. вместе со своим первым мужем В. В. Федотьевым - военным - уехала в Среднюю Азию. В этом же году родился первый сын - Николай. Через два года муж умер. Софья Ивановна осталась в г. Ташкенте, где с 1900 г. начала работать в женской гимназии в качестве классной надзирательницы. К этому же времени относится начало ее активной работы в музыкальной жизни Ташкента. Она давала частные уроки музыки, принимала участие в организации музыкально-вокальных вечеров, часто выступала концертмейстером в программах известных музыкантов, стала одним из директоров Ташкентского музыкального общества.

В 1908 г. Софья Ивановна вышла замуж за Василия Семеновича Вонсовского. Через два года - 2 сентября 1910 г.- родился второй сын, в последующем выдающийся ученый - академик Сергей Васильевич Вонсовский (см. ниже).

В течение всей дальнейшей жизни в Ташкенте С. И. Вонсовская, наряду с работой в гимназии, продолжала музыкально-концертную деятельность. В 1946 г. переехала в г. Свердловск к сыну. В связи с ухудшением состояния здоровья уже не смогла работать.

Ист. инф.: Материалы З. С. Шубиной.

|

Метки: мать и жена |

Кое-что о школе им.Песталоцци. |

ПОЛЯ ВОНСОВСКОГО

Еженедельная газета научного сообщества №37 (1111). 10 сентября 2010 г. 10

Сергей Васильевич Вонсовский происходит из очень интеллигентной семьи. Его отец, Василий Семенович, был

учителем физики в гимназии. Мать Софья Ивановна - преподавателем и классной дамой в женской гимназии. Софья Ивановна мечтала сделать измладшего сына Сергея музыканта. Сама занималась с ним.Но первое время он саботировал музыкальные уроки. Душа стремилась к другому - к технике. На это повлияло одно событие - поездка Софьи Ивановны с Сережей в Москву в1916 году к ее отчиму Федотьеву, который был смотрителем Политехнического музея.Он жил прямо в музее и водил внука по залам, показывая уникальные экспонаты. Сергей Вонсовский часто вспоминал об этом. Политехнический музей был до революции замечательным просветительским учреждением, в его становлении большую роль играл физик Столетов.

Посещения музея, видимо,дали большой толчок развитию интересов Сережи. В Ташкенте он убегал из дома и ездил на трамвае к городской электростанции. Большие окна ее почти везде были растворены настежь, и мальчик днями стоял, наблюдая за работой машины. Особенная страсть у него была к паровозам. Он ездил

на вокзал и смотрел, как они работают. К шестому классу он знал о тогдашних паровозах все - их марки, устройство, скорость. Но неожиданно и музыка нашла дорогу к его сердцу. Он уже музицировал

с удовольствием, участвовал в концертах. В кабинете-музее С.В. в Институте физики металлов лежат ноты Рахманинова, по которым он часто играл.У Вонсовского дома было много музыкальной классики.

Он слушал ее через наушники проигрывателя обычно поздно вечером, перед сном.Известно, что многое в ха-

рактере человека формируется в детские годы. У Сережи было вполне счастливое детство. Он был окружен любовью родителей - людей тонких и образованных. Благодаря им он вырос интеллигентным, доброжелательным, приветливым, обладающим чувством юмора человеком. Свою ответную лю-

бовь к ним он пронес через всю жизнь. После окончания войны, в 1946 году, С.В. перевез их из Ташкента в свою семью, и они долго прожили вместе.

В Ташкенте Вонсовский учился в гимназии им. Песталоцци. Директором был его отец Василий Семенович, пре-

подаватели остались еще из дореволюционной России. Класс был очень дружный. Потом каждый год 9 мая С.В. ездил в Ташкент встречаться со своими одноклассниками. В 1928 году С.В. оканчивает школу. Он решает ехать

в Ленинград поступать в Ленинградский политехнический институт на факультет машиностроения, чтобы заниматься своими любимыми паровозами. Перед отъездом Софья Ивановна, встревоженная недомоганиями сына, болями в груди, одышкой при беге, заставила его пойти к врачу. Диагноз был серьезным: порок сердца. Стало ясно, что на машиностроительный факультет его не возьмут. Тогда он решил поступать на физико-механический, но прием туда был исключительно по путевкам от отделов просвещения с мест. У С.В. такой путевки не было, и он вынужден возвратиться в Ташкент и стать вольнослушателем физико-математического факультета Среднеазиатского госуниверситета, поскольку на вступительные экзамены опоздал. Позже

сдал экзамены за первый курс, и его перевели на второй уже полноправным студентом. Но в 1929 году САГУ ликвидируют (период американизации высшей школы: нужны узкие специалисты - инженеры), и в 1930-м С.В. переводится в Ленинградский университет, на 3-й курс физмата. Ему повезло с учителями: в ЛГУ его

профессорами были выдающиеся люди. По окончании университета Вонсовского распределили в сельскохозяйственный техникум в Омске. Однако уже после распределения по рекомендации профессора

ЛГУ П.Лукирского и при содействии А.Иоффе Сергей и еще несколько выпускников, в том числе А.Смирнов, Я.Шур, М.Носков и другие, получили назначение в новый Уральский научно-исследовательский фи-

зический институт, созданный в 1932 году в недрах ЛФТИ во главе с 26-летним директором М.Михеевым. Этих теоретиков включили в группу УралФТИ, руководителем теоретического отдела был назначен С.Шубин.

Встреча с Семеном Шубиным стала главным событием, определившим научную карьеру Вонсовского. У них была разница в возрасте всего в два года, но Шубин очень быстро состоялся как ученый, и к 25 годам, когда был назначен научным руководителем теоретического отдела УралФТИ, он уже многого достиг. С.В.

считал его своим учителем в науке. В короткий (всего 5,5 лет), но очень плодотворный период деятельности Шубина в Свердловске Вонсовский становится его ближайшим помощником. Они вместе разрабатывают многоэлектронную теорию металла и создают полярную модель. В апреле 1937 года Шубина арестовали. Около года он был в следственном изоляторе, пытался работать в камере с заключенными. Потом его сослали на Колыму, где он умер в конце 1938 года. У его жены, Любови Абрамовны, на руках остались трое детей. Старшему было 4 года, младшая Зина родилась, когда Шубин уже сидел в тюрьме. С.В. взял на себя заботу о семье Шубина и в военные годы усыновил его детей, женившись на Любови Абрамовне. Благодарность к своему учителю Вонсовский пронес через всю жизнь. Он постоянно боролся за реабилитацию Шубина, во всех публичных выступлениях подчеркивал его приоритетную роль в становлении теоретической физики на Урале, в создании полярной модели.

В 1958 году в журнале “Успехи физических наук” выходит Personаlуе в связи с 50-летием Шубина. На титульном листе своего капитального труда“Магнетизм” Вонсовский помещает посвящение: “Светлой памяти С.П.Шубина, учителя и друга”. В 1991 году по инициативе и под редакцией С.В. выходит книга “С.П.Шубин: Избранные труды по теоретической физике. Очерк жизни. Воспоминания. Статьи”. В ней собраны все труды Шубина, в том числе и ранее не опубликованные. Вонсовский многократно пытался довести до сведения международного сообщества приоритет Шубина в создании многоэлектронной теории металлов. Работы Шубина и Вонсовского были опубликованы перед войной и оказались вне поля зрения западных физиков. Надо сказать, эти труды сильно опередили время. Спустя 30 лет после них появилась серия статей Хаббарда, где ряд их результатов был переоткрыт, и теперь то, что Шубин и Вонсовский называли “полярная модель”, в литературе именуется моделью Хаббарда. Успеху и бурному развитию модели Хаббарда способствовало три обстоятельства. Во-первых, она была сформулирована на языке вторичного квантования, ставшем общим языком в теории многих тел. Во-вторых, Хаббард максимально упростил модель, оставив в ней лишь самое необходимое -взаимодействие электронов на одном узле. В-третьих, к началу 1960-х годов появилось много реальных систем, к которым она оказалась применимой. Это различные классы узкозонных магнетиков и ВТСП-материалы. В общем, пришло ее время. Однако три главных результата были получены еще в полярной модели: переход из металлического состояния в диэлектрик при увеличении кулоновского отталкивания (моттовский переход); дробность атомного магнитного момента благодаря конкуренции внутриатомного обмена и перескоков электронов с узла на узел; кинетический

В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

В начале сентября исполнилось 100 лет

со дня рождения выдающегося российско-

го ученого, основателя уральской школы

физиков-теоретиков и теории магнетизма,

председателя Президиума Уральского на-

учного центра в 1971-1985 годах академика

Сергея Васильевича Вонсовского.

К знаменательной дате его последователи

и коллеги из Института физики металлов

УрО РАН начали готовиться заранее: ей

были посвящены XXXIII Международная

зимняя школа физиков-теоретиков “Коу-

ровка” в феврале и IV Евроазиатский сим-

позиум по проблемам магнетизма в июне.

Издан второй том воспоминаний Сергея

Васильевича. Три года назад мы говорили

о предстоящем столетии корифея ураль-

ской науки с его учеником академиком

Юрием ИЗЮМОВЫМ, которому тогда, в

2007-м, была присуждена Золотая медаль

им. С.В.Вонсовского. Юрий Александро-

вич считал исключительно важным достой-

но отметить юбилей и собирался принять

в этом самое деятельное участие. Не дожил.

Но успел написать статью, посвященную

учителю. Ее, с некоторыми сокращениями,

мы предлагаем вниманию читателей.

|

|

Старый театр в Ташкенте. 1953год |

С добрым утром, прогульщики и прогульщицы! Подозреваю, что бродить по ТЕАТРУ вам уже надоело. Потерпите немного... Смотрите! В задней стене сцены открываются огромные створки дверей. Во всех российских театра их называют "царскими воротами". Но цари здесь ни при чём. Через них выносят и вносят декорации. Но нам туда не надо. Нам вот сюда, вверх по ступенькам в узкий коридорчик, в котором запрещено курить по-русски и по-узбекски(на латинице). И вот тут предлагаю поделиться по интересам. Мальчишки пойдут к реквизиторам в ближайшую дверь, а девчонки на второй этаж в костюмерный цех. В реквизите много всякой бытовой хурды-мурды (посуда, всякие предметы быта, веера, сделанные бутафорами, стопки книг из папье - маше) и оружие(!). Вот от него вас, пацанов, не оторвёшь. В годы революции много чего поднакопилось, так много, что излишки свезли в театр. Винтовки, пистолеты, револьверы, кинжалы, шашки, сабли, рапиры и т.д. Да ещё в красивых ножнах и с дарственными надписями. Где же были тогда этнографы и краеведы? Девчонки, за мной! На второй этаж по узкой лестнице, мимо каморки сапожника! За дверью костюмерного склада полутьма и запах театральных костюмов. Длинные платья подвешены к высоким палкам. Можно выбрать себе любое, поднырнуть под подол, залезть в него, как в палатку, и мечтать. Здесь тоже много интересных вещей, отобранных у буржуев. Шляпы, перчатки, накидки, сюртуки и фраки. А вот это цилиндр-шапокляк. Жёсткий чёрный диск на вид, а если хватит сил встряхнуть его или щёлкнуть по нему как следует, откроется блестящий шёлковый цилиндр. Парчи довольно много, как и в других театрах. Церковные облачения достались Мельпомене. Ну пошли дальше? От дверей костюмеров поворот влево и мы... в аду! Короткий узкий коридор. По обе стороны двери в довольно тесные гримёрки. В них очень всё по-спартански. Вдоль стены общий прилавок с выдвижными ящиками, маленькие зеркала, в углу чудом притулилось трюмо. Актёры мчатся во весь опор на сцену и со сцены, костюмеры машут огромными утюгами... На сегодняшний взгляд, условия чудовищные, но тогда всё казалось в порядке вещей. Если дышать нечем, можно выбраться на маленькую балхону в конце коридора. Кстати, за последней дверью справа - владения инспектора сцены Мирского. Организация творческого процесса, а также тащить и не пущать, пресекать всякое баловство и вольности в рабочее время -это его служебные обязанности. Он блестяще их исполнял. Как же его все боялись, даже дети! А вот на первом этаже в углу, в двух закутках, побольше и поменьше, сидели почтенные дамы, ведущие актрисы, служащие в театр с момента основания или около того. Кто они? Жрицы, властительницы дум или рабыни ТЕАТРА? Всё в их судьбах давно и без сожаления брошено на алтарь искусства... Сильные характеры, большие страсти и одиночество... Возле самой лестницы комнатка гримёров: парики на деревянных болванах, плойки, килограммы гумоза для фальшивых носов. Здесь могли всё! Но это совсем другая история... А нам пора на солнышко, через небольшой актёрский дворик за зелёным забором попадаем в типично восточный внутренний двор с фонтаном. Сюда мы уже заглядывали. Вот по этой дурацкой лестнице карабкаются на крышу довольно пожилые портные. Невероятно, но именно там расположен большой скворечник-пошивочный цех. По правую руку остаются двери фойе, а нам налево. Мы снова в здании театра, но теперь в его правом крыле. Там поначалу и находился буфет, продавали мороженое в стаканчиках и газированную воду. Напротив столба с четырьмя зеркалами -две двери. За правой -большой, светлый зал, угловое помещение. Окна смотрят на К.М. Здесь театр кончается. Изначально это репетиционный зал, но его оккупировали художники. Растянули на полу большой кусок холста и пишут вполне реалистический пейзаж. Природа в натуральную величину. Мода тогда была на "писаные задники". За левой дверью, через коридорчик-кабинеты главного режиссёра и директора и второй репетиционный зал, холодный и неудобный. Но народу там сегодня полно. В ТЯТРГОРЬКАВА затеяли ставить трагедию Шекспира "Ромео и Джульетта". Вот пригласили профессора Абрама Эфроса, театроведа, переводчика, преподавателя театрального института. Беседа на тему "Шекспир и его время". Тссс! Пока все на лекции, заглянем в кабинет директора. Кошмар в духе Стивена Кинга! В красный небольшой кабинет каким-то образом затолкали гарнитур в стиле ампир. Тяжеленные кресла, стол и диван с бронзовыми скульптурными нашлёпками. Двуглавые орлы, львиные морды, когтистые лапы вместо ножек! Просто можно сойти с ума! Откуда это богатство? Не иначе из резиденции генерал-губернатора. А какая здесь библиотека!!! Брокгауз и Ефрон, Метерлинк, Кнут Гамсун ... Пытливое око борцов с крамолой никогда не заглядывало в эти шкафы. Ну всё, прогульщики и прогульщицы, пора по домам! Выходим на Карла Маркса через тот же тёмный вестибюль. Что это за задрипанная грузовичка стоит перед входом? Какие-то люди во всём сереньком, в кепочках и платочках, залезают через борт в кузов... Да это же актёры и актрисы театра им. Максима Горького на выездной спектакль в Чирчик отправляются. А автобуса у театра ещё нет, на грузовике колесят по пыльным дорогам.

P.S. Колонный портик и боковое фойе со стороны двора пристроили в 1955г.

|

|

Маршак Маршаку не брат? |

Маршак Маршаку не брат?

Дорогой, любимый ТЯТРГОРЬКАВА, театр моего детства, так и оставшийся для меня лучшим местом на земле. Детским раем что ли? Пока я крутилась под ногами , всем мешая и отвлекая от дела, пряталась под стульями, путешествовала в подполье, сколько ярких, талантливых ног пронеслись, прошаркали, прошествовали мимо меня! Самое обидное, что время идёт и многих «ноговладельцев» уже забыли. Но как мне быть? Ведь мои впечатления- детские! Взрослые совсем иначе относились к каким-то событиям, личностям. Сейчас, наверное, и я сменила бы «культурные вехи». Но иного выхода нет! В 65 лет постараюсь взглянуть на прошлое глазами второклашки. От "маршаковского периода" у меня даже программок не сохранилось, поэтому полагаюсь на остатки своей памяти. Там, где не слишком уверена в "действующих лицах и исполнителях", буду ставить вопросительный знак.