Без заголовка |

|

|

Пилявские в Красноярске. |

Все источники дружно утверждают, что Станислав Пилявский в Красноярск был сослан ? Но из книги С.Скоркина следует, что в Сибирь он отбыл в поисках работы???

Пилявский Станислав Станиславович.

Из книги: К.Скоркин. Структура НКВД РСФСР 1917-1930 http://skorkin.nablawiki.ru/NKVD_RF/NKVD_RSFSR_151.htm

(1882, г. Седлец Польша - 26.11.1937).

Родился в семье врача. Поляк.

В КП с 10.1903. Образование: высшее.

Примечания: Отец умер в 1887 году. Мать С.С.Пилявского вышла замуж. Новая семья уехала из Польши в Виленскую губернию. С.С.Пилявского воспитывал отчим – офицер, помещик. Мать была фанатично религиозна и противилась светскому образованию сына. В 1895 году мать пыталась забрать С.С.Пилявского из гимназии, но он решительно этому воспротивился. Тогда мать прекратила платить за учебу и С.С.Пилявский начал зарабатывать себе на учебу и жизнь уроками; С.С.Пилявский стал убежденным атеистом в гимназии по влиянием учителя французского языка; в Енисейской губернии близко познакомился с большевиками: М.И.Фрумкиным, В.Н.Соколовым, Е.Е.Фрумкиной, Я.Ф.Дубровинским, А.Г.Шлихтером, Е.С.Шлихтер, Н.Л.Мещеряковым, А.И.Мещеряковой, Ф.В.Гусаровым; в 1917 году в Красноярске познакомился с Е.Д.Стасовой, Е.Г.Смиттен, В.И.Акуловым, А.С.Енукидзе, Б.Я.Шумяцким, С.В.Малышевым и Верой Швейцер; в 1917-1918 работал в городской управе в Петрограде вместе с А.В.Луначарским, И.А.Теодоровичем, Соболевым, Д.З.Мануильским, М.К.Владимировым, Фалькнер-Смит; в качестве зав отдела общественной безопасности Польского ревкома работал под личным руководством Ф.Э.Дзержинского. В качестве зав отделом ведал вопросами внутренних дел и борьбу с контрреволюцией. До этого момента с Ф.Э.Дзержинским близко знаком не был (до 1917 года С.С.Пилявский с Ф.Э.Дзержинским вообще не встречался); Жена: Смиттен Елена Густавовна, член КП.

Источники: РГАСПИ, регбланк 1936.; РГАСПИ, ф.124, оп.2, д.1501 (лд).

Родился в семье врача. Поляк.

В КП с 10.1903. Образование: высшее.

Учился в русской начальной школе, окончил; учился во 2-й гимназии, г. Вильно, окончил 1902; в социал-демократический кружок вступил в последнем классе гимназии; 1.05.1901 принял участие в нелегальной сходке, г. Вильно; член социал-демократической партии Литвы и Королевства Польши 1901-1903; учился на юрфаке Петербургского университета 1902-1903;в 03.1903 принял участие в нелегальной студенческой сходке, за что был исключен из университета без права восстановления в течении 2-х лет; вел нелегальную партийную работу в г. Петербурге под руководством Н.Н.Крестинского и Эсфири Сольц; агитатор РСДРП в рабочих кружках, Петербургская сторона г. Петербург с осени 1904 (партийная кличка «Фома»); член студенческой большевистской группы РСДРП, г. Петербург 09.1905-1906; летом 1905 на нелегальной партийной работе, г. Вильно; в 09.1905 вернулся в г. Петербург, где продолжил нелегальную партийную работу; агитатор, организатор Котловского подрайона Петербургского комитета РСДРП, г. Петербург 09.1905-4.01.1906; арестован 4.01.1906 в Петербурге на рабочем собрании вместе с О.Н.Равич и Самсоновым; сидел в пересыльной тюрьме, г. Петербург 01.906-06.1906; освобожден из заключения под гласный надзор полиции; вел нелегальную партийную работу, гг. Вильно, Ковно (кличка «Игнатий») 07.1906-09.1906; агитатор Василеостровского подрайона Петербургского комитета РСДРП, г. Петербург 10.1906-01.1907; арестован в 01.1907 в Петербурге; выслан из города в административном порядке; по ходатайству профессора Брауна в 03.1907 был восстановлен студентом юрфака Петербургского университета; учился на юрфаке Петербургском университета 03.1907-1909, окончил; получил чин присяжного поверенного; пом присяжного поверенного Петербургского округа судебной палаты, г. Петербург 12.1909-05.1910;

уехал в поисках работы в Сибирь;

производитель работ переселенческого комитета, Енисейская губерния 05.1910-08.1917; вел в Енисейской губернии нелегальную партийную работу, принимал участие в выборах в 4 Государственную Думу; член исполнительного бюро комитета общественной безопасности, г. Красноярск 03.17-07.17; член Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Красноярск 03.17-08.17; комиссар губернского Правления Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов 04.17-05.17; в 1917 году организовал в Красноярске Польскую социал-демократическую организацию; делегат Сибирской конференции РСДРП(б), г. Красноярск 04.1917; по заданию Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов организовывал Советскую власть в Урянхае (ныне территория Республики Тыва) 05.17-07.17; гласный Городской Думы, г. Красноярск 07.17-08.17;

член Центральной городской управы (от РСДРП), г. Петроград 08.17-03.18; член Городской Думы, г. Петроград 08.17-10.17; член городской управы, г. Петроград 10.17-03.18; член коллегии комиссариата юстиции Петроградской трудовой коммуны, г. Петроград 4.04.18-29.04.18; зам комиссара юстиции Союза коммун Северной области 29.04.18-08.18; комиссар юстиции Союза коммун Северной области 08.18-04.19; член президиума Петроградской ЧК 10.18-07.19; зав отделом юстиции Петросовета 04.19-07.19; член правления Центросоюза РСФСР, г. Москва 07.19-07.20; уполном. СО ВЧК по кооперации (по совместительству с работой в Центросоюзе) 07.19-12.19; представитель СНК РСФСР в Центросоюзе 09.19-07.20; в распоряжении Польского бюро ЦК РКП(б), Западный фронт 07.20-08.20; зав отд. общественной безопасности Польского ревкома 08.20-10.20; нач. тыла 1 Конной армии 08.20-10.20; уполном. наркомзема и наркомнаца РСФСР по делам союзных и автономных советских республик, г. Москва 10.20-12.20; нач. Польского отд. полит. управления РККА 12.20-02.21; особоуполном. НКВД РСФСР по делам военнопленных, г. Москва 02.21-04.21; решением коллегии НКВД РСФСР 29.01.21 С.С.Пилявскому поручено курировать ГУПР и Центроэвак; пред. Центроэвака НКВД РСФСР 6.04.21-1.09.21; член русско-украинской и русско-польской комиссии по обмену военнопленными 04.21-10.21; член, инспектор-докладчик Особой комиссии СНК РСФСР по международным долгам 11.21-04.22; ст. секретарь советской делегации в Генуе 04.22-06.22; зам наркома юстиции Киргизской АССР, г. Оренбург 07.22-05.22; зам наркома юстиции Киргизской АССР, г. Оренбург 05.22-09.22; врид нарком юстиции Киргизской АССР, г. Оренбург 09.22-13.10.22; зам наркома юстиции Киргизской АССР, г. Оренбург 13.10.22-05.23; пом прокурора РСФСР, зав отд. прокуратуры, зав отд. общего надзора 06.23-09.25; прокурор Верховного Суда РСФСР 24-09.25; руководитель пропагандистской группы ЦК ВКП(б), г. Пермь 09.25-06.26; директор курсов переподготовки пропагандистов Уральского обкома ВКП(б), г. Пермь 06.26-09.26; руководитель пропагандистской группы ЦК ВКП(б), г. Нижний Новгород 09.26-02.27; член подготовительной комиссии СНК СССР 02.27-12.28; в командировке в республике Немцев в Поволжье для организации перевыборной компании, г. Энгельс 12.28-01.29; зам прокурора Верховного Суда СССР 01.29-01.33; ст. пом. прокурора СССР 01.33-12.35; пред. Спецколлегии Верховного Суда СССР 01.36-07.37; член Всесоюзного общества старых большевиков с 1922; делегат 8 съезда партии; арестован 13.09.37; осужден ВК Верховного Суда СССР 25.11.37 к ВМН; приговор исполнен 26.11.37; реабилитирован".

https://www.litmir.me/br/?b=182950&p=1 София Пилявская. "Грустная книга"

Издательство "Вагриус" выпустило в свет воспоминания Софьи Пилявской "Грустная книга" (М., 2001, предисловие Юрия Белявского).ГРУСТНАЯ КНИГАО Красноярском детстве.

Я родилась в мае 1911 года в Красноярске. Родители мои поляки. Отец — Станислав Станиславович Пилявский — родился в 1883 году в семье врача. Воспитывал его отчим, потому что моя бабушка, овдовев в 21 год и оставшись с четырьмя детьми, вскоре вышла замуж за богатого польского помещика Феликса Козловского.

Еще в Виленской гимназии отец вступил в нелегальный марксистский кружок. Этим кружком руководил Иван Осипович Клопов — офицер, преподаватель гимнастики (совсем как Родэ у Чехова в «Трех сестрах»). Только офицер Клопов сотрудничал в газете «Искра» и, кажется, занимался ее распространением.

После окончания гимназии отец поступил в Петербургский университет на юридический факультет, где через некоторое время вместе с Николаем Николаевичем Крестинским (в гимназии они учились в одном классе и дружили всю жизнь) стал в свою очередь руководить подпольным марксистским кружком.

В 1903 году отец вступил в партию большевиков. В 1905 году был первый раз арестован и пробыл в заключении около года. Из университета его исключили. После освобождения был в Ковно и Вильно на подпольной работе (кличка — Фома). Какое-то время жил у родителей.

Моя мать Софья Иосифовна, урожденная Стоковская, тоже человек не совсем обычной биографии. Ее мать — моя бабушка Стоковская — родилась в аристократической польской семье, очень молодой влюбилась в небогатого «шляхтича», тайно с ним обвенчалась, за что и была изгнана из семьи и проклята родителями. Мама была третьей и самой младшей дочерью, дед (мамин отец) умер, когда ей не было и месяца. Воспитывалась мама у одной из своих родственниц — сестры грозной моей прабабки, так и не сменившей гнев на милость.

Как и когда встретились мои родители, я не знаю. Венчались они уже в Петербурге, потому что благодаря знакомству отчима с ректором Петербургского университета отец вновь был принят туда и окончил в 1908 году юридический факультет. В 1907 году родился мой брат Станислав.

В конце 1908 года отца опять арестовали, судили и выслали на вечное поселение в Красноярск. Мама с моим братом тоже вскоре уехала к отцу. Вот почему я стала сибирячкой.

В том же году деятельность офицера Клопова была раскрыта. Его судили, лишили офицерского звания и приговорили к высылке за пределы европейской части России. Списавшись с моим отцом, Клопов и его жена с двумя молоденькими дочками переехали на постоянное жительство в Красноярск. Мои родители были очень дружны с этой семьей.

Красноярск я помню смутно, в ту далекую пору он был заштатным городом. В центре одна мощеная улица — Дворянская, тротуары деревянные. На площади собор, аптека, театр и кондитерская «Жорж Борман». Кондитерскую помню по пирожным и лимонаду. Смутно помню и городской театр, где я даже изображала однажды роль мухи в детском любительском спектакле.

Ссыльные называли город «Ветропыльск».

Жили мы на окраине (иначе нельзя было), наша улица называлась Узенькая.

Одноэтажный деревянный, в несколько окон со ставнями на улицу дом. Парадная дверь с козырьком. В холодных сенях — большое окно во двор. В те времена такой дом считался солидным и стоил недешево.

Квартира в несколько комнат. Кухня с русской печью и плитой, из кухни ход в сени и во двор. А там — будка и большой рыжий пес Цезарь, который иногда возил меня в санках.

В одной из комнат с окном во двор всегда жил или ночевал кто-нибудь посторонний. Освещение — конечно, керосиновые лампы и свечи. Удобства самые примитивные: воду носили ведрами (привозил водовоз), но была «умывальня» с тазами, кувшинами и рукомойниками.

Из прислуги были у нас кухарка, дворник и няня Зося, которую вывезли из Польши. Прислугу мои родители могли содержать потому, что мать и отчим отца высылали нам деньги, как и мамина старшая сестра — очень состоятельная женщина. Деньги высылались на имя мамы; она не была под надзором полиции и даже преподавала в местной женской гимназии музыку или пение.

Когда мне исполнилось 11 месяцев, мама повезла меня крестить в Польшу, в имение Козловских. Пока доехали до места, я уже пошла. По словам мамы, во время крестин я вела себя буйно. Крещена я тремя именами, как и полагается в католических дворянских семьях. У девочек первое имя материнское, у мальчиков — по отцу. Таким образом, я — София Аделаида Антуанета.Детство, особенно раннее, обычно вспоминается светлым и радостным. Так и у меня: радость от катания на санках во дворе, радость от украшенной горящими свечами елки с подарками под ней (а до этого клеились разноцветные цепи, золотились орехи и делались какие-то игрушки). И вот наконец праздник. В гостиной что-то готовилось, а мы и наши гости Ира и Боба Мазинги (их отец, барон фон Мазинг, тоже был выслан в Красноярск) стояли под дверью, стараясь заглянуть в замочную скважину, и с нетерпеньем ждали марша или полонеза, который мама играла на пианино, — это был знак того, что сейчас откроется дверь.

Вспоминая сейчас то бесконечно далекое время, я понимаю, что мой очень активный, выражаясь мягко, характер доставлял родителям и всем близким много хлопот. Мой брат Станислав был кротким, воспитанным мальчиком, во всем мне уступавшим.

Обычно после мытья головы нам каждый раз закручивали волосы на папильотки нитками: маме хотелось, чтобы мы были в «локонах». Однажды, в знак протеста, я, раздобыв ножницы, срезала почти все свои волосы, устроив маме сюрприз. В результате нас обоих остригли почти наголо — есть фотография.

Хорошо помню воскресные завтраки и за столом, кроме членов семьи, большого, рыжего человека с добрыми, какими-то сияющими глазами — дядю Авеля. Его очень усердно потчевали, и он с аппетитом ел. Один раз, глядя на него, я спросила: «А вы не лопнете?» — повергнув маму в панику, а отца в смущение. А дядя Авель только хохотал. Это был Авель Сафронович Енукидзе, член партии большевиков с 1898 года, тоже не по своей воле оказавшийся на берегу Енисея. Он содержался не то в крепости, не то в казармах под Красноярском, и по субботам начальство отпускало его до утренней поверки в понедельник.

В субботу к вечеру он пешком приходил к нам, ночевал в комнате с окном во двор и утром, умытый и выбритый, в чистой суконной рубашке появлялся к завтраку.

Мы, дети, очень его любили. Почти все воскресенье он возился с нами, выдумывая различные игры, катал меня на закорках, я — к ужасу мамы — запускала обе руки в его пышную огненную шевелюру, а он смеялся.

Авель Сафронович был очень добрым и мужественным человеком. Говорили, что я родилась, когда он находился у нас в доме.

Сразу после моего рождения бабушка Стоковская опять проявила храбрость и упорство. Она приехала в далекий и «дикий» Красноярск и прожила с нами около года. По маминым рассказам я знаю, что именно мое появление было причиной ее смелого поступка: она тогда была уже старой.

Зимой нас, детей, будили обычно в одно время. Вставали при свече. После завтрака становилось уже светло, нас снаряжали на прогулку и отправляли на улицу, даже если мороз достигал 45°. Но была одна ужасная процедура — лицо и руки под очень теплыми варежками густо мазали гусиным салом.

Мой отец, будучи ссыльным, не имел права служить, но был обязан каждую субботу являться к приставу для отметки. Его использовали только во время сибирской переписи населения и внутринадельного размежевания в Енисейской губернии. Это было связано с дальними разъездами. Отец прекрасно ездил верхом, иногда ему приходилось сплавляться на плотах по Енисею — там, где из-за многочисленных порогов река не была судоходной. Это было небезопасно. Поэтому во время отсутствия отца все очень волновались.

На лето наша семья выезжала на дачу. На нескольких телегах везли мебель, домашнюю утварь, даже пианино. Дача стояла на берегу Енисея. Место это называлось «За монастырем». Помню круглую клумбу и в середине ее большой стеклянный шар. Очевидно, тогда так было модно. Дача была большая, и кроме нас там жили Мазинги, а где-то рядом семья доктора Гусарова. Очень крупный, красивый, светло-русый, всегда элегантный (это я поняла гораздо позднее, по фотографиям), эдакий красноярский доктор Астров, он лечил всех и от всего. Меня он принимал на свет. Я болела, кажется, всеми детскими болезнями, а в три года даже натуральной оспой. Это ему я обязана выздоровлением и тем, что оспин на лице осталось немного.

Потом я узнала, что доктор Гусаров не только лечил, но и помогал ссыльным. Он имел отношение к распространению «Искры» в Сибири. Мой отец не мог заниматься делами газеты — у него были свои, особые задачи.

Величественный Енисей тогда никакого впечатления на меня не производил — река как река, в которой меня иногда купали у берега.

Хорошо помню «тот» берег, где стояла скала Столбы. Кругом была тайга. В памяти мелькают обрывки рассказов взрослых о пустынности и опасности «того» берега.

Через 50 лет после того, как меня увезли из Сибири, летом я прилетела сниматься в Дивногорск, где достраивалась Красноярская ГЭС.

По дороге с аэродрома я жадно смотрела по сторонам. Дорога почти все время вилась по берегу Енисея. Тут я вполне оценила всю красоту этой могучей реки.

Дивногорск, совсем тогда юный город, спускался террасами к Енисею. Длинная набережная с современными магазинами, а в конце ее — прекрасная гостиница. Меня поразил вестибюль, где прямо из пола, во всю вышину лестничного проема, росла чудесная белоствольная береза, а в ее кроне щебетали птахи. Работники гостиницы очень гордились этой березой.

Окна моего номера выходили на Енисей. Виднелись только вода и «тот» берег, тогда еще не застроенный. Смешанный лес красоты необыкновенной, и кое-где пестрые, яркие поляны — красные, лиловые, желтые, — это цвели маки, ирисы и еще какие-то цветы.

Мне любезно предоставили машину и водителя-красноярца. Весь день мы кружили по Красноярску. Искали Узенькую улицу. Попадались похожие деревянные особнячки, но того, главного для меня, так и не нашли.

Не зря новый город около Красноярской ГЭС назван Дивногорском — это воистину чудо, гигант, а за ним — Красноярское море. Возили меня на глиссере и по Енисею, и по Красноярскому морю, которое разлилось на многие километры, затопив старинные сибирские села.

И вновь я возвращаюсь больше чем на половину столетия назад, на нашу Узенькую улицу.

Было мне лет пять, когда в комнате с окном во двор появилась молодая красивая женщина — Елена Густавовна Смиттен, тоже член партии, высланная в Красноярск. Она, как и все до нее, столовалась вместе с нами. Мы, дети, звали ее Лена.

Очевидно, это был конец 1916 года. Дядя Авель больше у нас не показывался. А в самом начале 1917 года уехал в Петроград отец, а с ним и Елена Смиттен. Мои родители разошлись.

Мы, дети, ничего не знали, внешне все было привычно благополучным. «Папа уехал на службу, и мы тоже скоро уедем в Петроград», — так нам было сказано.

Как я понимаю теперь, уехал он нелегально, накануне Февральской революции.

В Красноярске с нами осталась старшая сестра отца, Аделаида Станиславовна, отважно решившаяся на такое далекое и трудное путешествие — из Польши в Сибирь, чтобы убедиться, что и там можно жить. Приехала и осталась надолго, а когда уехал отец, она не сочла возможным оставить маму и нас. Воспитанная в женском монастыре (по моде того времени), она была восторженной, доброй и прилежной католичкой, совсем не приспособленной к повседневности, много молилась, всего пугалась. Нас она очень полюбила, и мы отвечали ей тем же, но совсем ее не слушались. После отъезда отца она часто плакала — тогда мы не понимали, почему.

Летом 1917 года мы не поехали на дачу, а в доме началась какая-то суета. Каждый приход почтальона вызывал большое волнение взрослых, долгие разговоры за закрытой дверью мамы и тети Адели.

Начали упаковывать вещи, их оказалось много — накопилось за 8 лет и мебели, и всякой домашней утвари. Дворник заколачивал ящики. Моя наивная мама думала взять с собой и пианино. Но постепенно выяснилось, что придется оставить не только его.

Хозяйственные люди посоветовали маме заготовить и везти продукты. Вялилось мясо, заказывалась соленая рыба и как-то по-особенному, в огромном чугуне в русской печи, варился мясной бульон до образования очень твердого куска, похожего на столярный клей.

И вот в конце лета настал день отъезда. Было пыльно и жарко. Вещи погрузили на ломовую телегу, в нашем распоряжении были два извозчика. Вокзал в Красноярске располагался тогда в пяти верстах от города. С нами уезжала и няня Зося.

Дорога от Красноярска до Питера почти совсем не запомнилась. Помню только, что вагон, в котором мы ехали, был мягкий. Моя непоседливость и тут доставила много хлопот: на меня опрокинулся чайник с кипятком. Я не помню боли, но в памяти осталась плачущая тетя Аделя, а на бедре — след от ожога.

В Питере меня поразил огромный дом в самом конце Каменноостровского проспекта (потом Кировского), в котором нам предстояло жить.

|

|

Пилявские в Красноярске. |

Все источники дружно утверждают, что Станислав Пилявский в Красноярск был сослан ? Но из книги С.Скоркина следует, что в Сибирь он отбыл в поисках работы???

Пилявский Станислав Станиславович.

Из книги: К.Скоркин. Структура НКВД РСФСР 1917-1930 http://skorkin.nablawiki.ru/NKVD_RF/NKVD_RSFSR_151.htm

(1882, г. Седлец Польша - 26.11.1937).

Родился в семье врача. Поляк.

В КП с 10.1903. Образование: высшее.

Примечания: Отец умер в 1887 году. Мать С.С.Пилявского вышла замуж. Новая семья уехала из Польши в Виленскую губернию. С.С.Пилявского воспитывал отчим – офицер, помещик. Мать была фанатично религиозна и противилась светскому образованию сына. В 1895 году мать пыталась забрать С.С.Пилявского из гимназии, но он решительно этому воспротивился. Тогда мать прекратила платить за учебу и С.С.Пилявский начал зарабатывать себе на учебу и жизнь уроками; С.С.Пилявский стал убежденным атеистом в гимназии по влиянием учителя французского языка; в Енисейской губернии близко познакомился с большевиками: М.И.Фрумкиным, В.Н.Соколовым, Е.Е.Фрумкиной, Я.Ф.Дубровинским, А.Г.Шлихтером, Е.С.Шлихтер, Н.Л.Мещеряковым, А.И.Мещеряковой, Ф.В.Гусаровым; в 1917 году в Красноярске познакомился с Е.Д.Стасовой, Е.Г.Смиттен, В.И.Акуловым, А.С.Енукидзе, Б.Я.Шумяцким, С.В.Малышевым и Верой Швейцер; в 1917-1918 работал в городской управе в Петрограде вместе с А.В.Луначарским, И.А.Теодоровичем, Соболевым, Д.З.Мануильским, М.К.Владимировым, Фалькнер-Смит; в качестве зав отдела общественной безопасности Польского ревкома работал под личным руководством Ф.Э.Дзержинского. В качестве зав отделом ведал вопросами внутренних дел и борьбу с контрреволюцией. До этого момента с Ф.Э.Дзержинским близко знаком не был (до 1917 года С.С.Пилявский с Ф.Э.Дзержинским вообще не встречался); Жена: Смиттен Елена Густавовна, член КП.

Источники: РГАСПИ, регбланк 1936.; РГАСПИ, ф.124, оп.2, д.1501 (лд).

Родился в семье врача. Поляк.

В КП с 10.1903. Образование: высшее.

Учился в русской начальной школе, окончил; учился во 2-й гимназии, г. Вильно, окончил 1902; в социал-демократический кружок вступил в последнем классе гимназии; 1.05.1901 принял участие в нелегальной сходке, г. Вильно; член социал-демократической партии Литвы и Королевства Польши 1901-1903; учился на юрфаке Петербургского университета 1902-1903;в 03.1903 принял участие в нелегальной студенческой сходке, за что был исключен из университета без права восстановления в течении 2-х лет; вел нелегальную партийную работу в г. Петербурге под руководством Н.Н.Крестинского и Эсфири Сольц; агитатор РСДРП в рабочих кружках, Петербургская сторона г. Петербург с осени 1904 (партийная кличка «Фома»); член студенческой большевистской группы РСДРП, г. Петербург 09.1905-1906; летом 1905 на нелегальной партийной работе, г. Вильно; в 09.1905 вернулся в г. Петербург, где продолжил нелегальную партийную работу; агитатор, организатор Котловского подрайона Петербургского комитета РСДРП, г. Петербург 09.1905-4.01.1906; арестован 4.01.1906 в Петербурге на рабочем собрании вместе с О.Н.Равич и Самсоновым; сидел в пересыльной тюрьме, г. Петербург 01.906-06.1906; освобожден из заключения под гласный надзор полиции; вел нелегальную партийную работу, гг. Вильно, Ковно (кличка «Игнатий») 07.1906-09.1906; агитатор Василеостровского подрайона Петербургского комитета РСДРП, г. Петербург 10.1906-01.1907; арестован в 01.1907 в Петербурге; выслан из города в административном порядке; по ходатайству профессора Брауна в 03.1907 был восстановлен студентом юрфака Петербургского университета; учился на юрфаке Петербургском университета 03.1907-1909, окончил; получил чин присяжного поверенного; пом присяжного поверенного Петербургского округа судебной палаты, г. Петербург 12.1909-05.1910;

уехал в поисках работы в Сибирь;

производитель работ переселенческого комитета, Енисейская губерния 05.1910-08.1917; вел в Енисейской губернии нелегальную партийную работу, принимал участие в выборах в 4 Государственную Думу; член исполнительного бюро комитета общественной безопасности, г. Красноярск 03.17-07.17; член Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, г. Красноярск 03.17-08.17; комиссар губернского Правления Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов 04.17-05.17; в 1917 году организовал в Красноярске Польскую социал-демократическую организацию; делегат Сибирской конференции РСДРП(б), г. Красноярск 04.1917; по заданию Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов организовывал Советскую власть в Урянхае (ныне территория Республики Тыва) 05.17-07.17; гласный Городской Думы, г. Красноярск 07.17-08.17;

член Центральной городской управы (от РСДРП), г. Петроград 08.17-03.18; член Городской Думы, г. Петроград 08.17-10.17; член городской управы, г. Петроград 10.17-03.18; член коллегии комиссариата юстиции Петроградской трудовой коммуны, г. Петроград 4.04.18-29.04.18; зам комиссара юстиции Союза коммун Северной области 29.04.18-08.18; комиссар юстиции Союза коммун Северной области 08.18-04.19; член президиума Петроградской ЧК 10.18-07.19; зав отделом юстиции Петросовета 04.19-07.19; член правления Центросоюза РСФСР, г. Москва 07.19-07.20; уполном. СО ВЧК по кооперации (по совместительству с работой в Центросоюзе) 07.19-12.19; представитель СНК РСФСР в Центросоюзе 09.19-07.20; в распоряжении Польского бюро ЦК РКП(б), Западный фронт 07.20-08.20; зав отд. общественной безопасности Польского ревкома 08.20-10.20; нач. тыла 1 Конной армии 08.20-10.20; уполном. наркомзема и наркомнаца РСФСР по делам союзных и автономных советских республик, г. Москва 10.20-12.20; нач. Польского отд. полит. управления РККА 12.20-02.21; особоуполном. НКВД РСФСР по делам военнопленных, г. Москва 02.21-04.21; решением коллегии НКВД РСФСР 29.01.21 С.С.Пилявскому поручено курировать ГУПР и Центроэвак; пред. Центроэвака НКВД РСФСР 6.04.21-1.09.21; член русско-украинской и русско-польской комиссии по обмену военнопленными 04.21-10.21; член, инспектор-докладчик Особой комиссии СНК РСФСР по международным долгам 11.21-04.22; ст. секретарь советской делегации в Генуе 04.22-06.22; зам наркома юстиции Киргизской АССР, г. Оренбург 07.22-05.22; зам наркома юстиции Киргизской АССР, г. Оренбург 05.22-09.22; врид нарком юстиции Киргизской АССР, г. Оренбург 09.22-13.10.22; зам наркома юстиции Киргизской АССР, г. Оренбург 13.10.22-05.23; пом прокурора РСФСР, зав отд. прокуратуры, зав отд. общего надзора 06.23-09.25; прокурор Верховного Суда РСФСР 24-09.25; руководитель пропагандистской группы ЦК ВКП(б), г. Пермь 09.25-06.26; директор курсов переподготовки пропагандистов Уральского обкома ВКП(б), г. Пермь 06.26-09.26; руководитель пропагандистской группы ЦК ВКП(б), г. Нижний Новгород 09.26-02.27; член подготовительной комиссии СНК СССР 02.27-12.28; в командировке в республике Немцев в Поволжье для организации перевыборной компании, г. Энгельс 12.28-01.29; зам прокурора Верховного Суда СССР 01.29-01.33; ст. пом. прокурора СССР 01.33-12.35; пред. Спецколлегии Верховного Суда СССР 01.36-07.37; член Всесоюзного общества старых большевиков с 1922; делегат 8 съезда партии; арестован 13.09.37; осужден ВК Верховного Суда СССР 25.11.37 к ВМН; приговор исполнен 26.11.37; реабилитирован".

https://www.litmir.me/br/?b=182950&p=1 София Пилявская. "Грустная книга"

Издательство "Вагриус" выпустило в свет воспоминания Софьи Пилявской "Грустная книга" (М., 2001, предисловие Юрия Белявского).

ГРУСТНАЯ КНИГАО Красноярском детстве.

Я родилась в мае 1911 года в Красноярске. Родители мои поляки. Отец — Станислав Станиславович Пилявский — родился в 1883 году в семье врача. Воспитывал его отчим, потому что моя бабушка, овдовев в 21 год и оставшись с четырьмя детьми, вскоре вышла замуж за богатого польского помещика Феликса Козловского.

Еще в Виленской гимназии отец вступил в нелегальный марксистский кружок. Этим кружком руководил Иван Осипович Клопов — офицер, преподаватель гимнастики (совсем как Родэ у Чехова в «Трех сестрах»). Только офицер Клопов сотрудничал в газете «Искра» и, кажется, занимался ее распространением.

После окончания гимназии отец поступил в Петербургский университет на юридический факультет, где через некоторое время вместе с Николаем Николаевичем Крестинским (в гимназии они учились в одном классе и дружили всю жизнь) стал в свою очередь руководить подпольным марксистским кружком.

В 1903 году отец вступил в партию большевиков. В 1905 году был первый раз арестован и пробыл в заключении около года. Из университета его исключили. После освобождения был в Ковно и Вильно на подпольной работе (кличка — Фома). Какое-то время жил у родителей.

Моя мать Софья Иосифовна, урожденная Стоковская, тоже человек не совсем обычной биографии. Ее мать — моя бабушка Стоковская — родилась в аристократической польской семье, очень молодой влюбилась в небогатого «шляхтича», тайно с ним обвенчалась, за что и была изгнана из семьи и проклята родителями. Мама была третьей и самой младшей дочерью, дед (мамин отец) умер, когда ей не было и месяца. Воспитывалась мама у одной из своих родственниц — сестры грозной моей прабабки, так и не сменившей гнев на милость.

Как и когда встретились мои родители, я не знаю. Венчались они уже в Петербурге, потому что благодаря знакомству отчима с ректором Петербургского университета отец вновь был принят туда и окончил в 1908 году юридический факультет. В 1907 году родился мой брат Станислав.

В конце 1908 года отца опять арестовали, судили и выслали на вечное поселение в Красноярск. Мама с моим братом тоже вскоре уехала к отцу. Вот почему я стала сибирячкой.

В том же году деятельность офицера Клопова была раскрыта. Его судили, лишили офицерского звания и приговорили к высылке за пределы европейской части России. Списавшись с моим отцом, Клопов и его жена с двумя молоденькими дочками переехали на постоянное жительство в Красноярск. Мои родители были очень дружны с этой семьей.

Красноярск я помню смутно, в ту далекую пору он был заштатным городом. В центре одна мощеная улица — Дворянская, тротуары деревянные. На площади собор, аптека, театр и кондитерская «Жорж Борман». Кондитерскую помню по пирожным и лимонаду. Смутно помню и городской театр, где я даже изображала однажды роль мухи в детском любительском спектакле.

Ссыльные называли город «Ветропыльск».

Жили мы на окраине (иначе нельзя было), наша улица называлась Узенькая.

Одноэтажный деревянный, в несколько окон со ставнями на улицу дом. Парадная дверь с козырьком. В холодных сенях — большое окно во двор. В те времена такой дом считался солидным и стоил недешево.

Квартира в несколько комнат. Кухня с русской печью и плитой, из кухни ход в сени и во двор. А там — будка и большой рыжий пес Цезарь, который иногда возил меня в санках.

В одной из комнат с окном во двор всегда жил или ночевал кто-нибудь посторонний. Освещение — конечно, керосиновые лампы и свечи. Удобства самые примитивные: воду носили ведрами (привозил водовоз), но была «умывальня» с тазами, кувшинами и рукомойниками.

Из прислуги были у нас кухарка, дворник и няня Зося, которую вывезли из Польши. Прислугу мои родители могли содержать потому, что мать и отчим отца высылали нам деньги, как и мамина старшая сестра — очень состоятельная женщина. Деньги высылались на имя мамы; она не была под надзором полиции и даже преподавала в местной женской гимназии музыку или пение.

Когда мне исполнилось 11 месяцев, мама повезла меня крестить в Польшу, в имение Козловских. Пока доехали до места, я уже пошла. По словам мамы, во время крестин я вела себя буйно. Крещена я тремя именами, как и полагается в католических дворянских семьях. У девочек первое имя материнское, у мальчиков — по отцу. Таким образом, я — София Аделаида Антуанета.

Детство, особенно раннее, обычно вспоминается светлым и радостным. Так и у меня: радость от катания на санках во дворе, радость от украшенной горящими свечами елки с подарками под ней (а до этого клеились разноцветные цепи, золотились орехи и делались какие-то игрушки). И вот наконец праздник. В гостиной что-то готовилось, а мы и наши гости Ира и Боба Мазинги (их отец, барон фон Мазинг, тоже был выслан в Красноярск) стояли под дверью, стараясь заглянуть в замочную скважину, и с нетерпеньем ждали марша или полонеза, который мама играла на пианино, — это был знак того, что сейчас откроется дверь.

Вспоминая сейчас то бесконечно далекое время, я понимаю, что мой очень активный, выражаясь мягко, характер доставлял родителям и всем близким много хлопот. Мой брат Станислав был кротким, воспитанным мальчиком, во всем мне уступавшим.

Обычно после мытья головы нам каждый раз закручивали волосы на папильотки нитками: маме хотелось, чтобы мы были в «локонах». Однажды, в знак протеста, я, раздобыв ножницы, срезала почти все свои волосы, устроив маме сюрприз. В результате нас обоих остригли почти наголо — есть фотография.

Хорошо помню воскресные завтраки и за столом, кроме членов семьи, большого, рыжего человека с добрыми, какими-то сияющими глазами — дядю Авеля. Его очень усердно потчевали, и он с аппетитом ел. Один раз, глядя на него, я спросила: «А вы не лопнете?» — повергнув маму в панику, а отца в смущение. А дядя Авель только хохотал. Это был Авель Сафронович Енукидзе, член партии большевиков с 1898 года, тоже не по своей воле оказавшийся на берегу Енисея. Он содержался не то в крепости, не то в казармах под Красноярском, и по субботам начальство отпускало его до утренней поверки в понедельник.

В субботу к вечеру он пешком приходил к нам, ночевал в комнате с окном во двор и утром, умытый и выбритый, в чистой суконной рубашке появлялся к завтраку.

Мы, дети, очень его любили. Почти все воскресенье он возился с нами, выдумывая различные игры, катал меня на закорках, я — к ужасу мамы — запускала обе руки в его пышную огненную шевелюру, а он смеялся.

Авель Сафронович был очень добрым и мужественным человеком. Говорили, что я родилась, когда он находился у нас в доме.

Сразу после моего рождения бабушка Стоковская опять проявила храбрость и упорство. Она приехала в далекий и «дикий» Красноярск и прожила с нами около года. По маминым рассказам я знаю, что именно мое появление было причиной ее смелого поступка: она тогда была уже старой.

Зимой нас, детей, будили обычно в одно время. Вставали при свече. После завтрака становилось уже светло, нас снаряжали на прогулку и отправляли на улицу, даже если мороз достигал 45°. Но была одна ужасная процедура — лицо и руки под очень теплыми варежками густо мазали гусиным салом.

Мой отец, будучи ссыльным, не имел права служить, но был обязан каждую субботу являться к приставу для отметки. Его использовали только во время сибирской переписи населения и внутринадельного размежевания в Енисейской губернии. Это было связано с дальними разъездами. Отец прекрасно ездил верхом, иногда ему приходилось сплавляться на плотах по Енисею — там, где из-за многочисленных порогов река не была судоходной. Это было небезопасно. Поэтому во время отсутствия отца все очень волновались.

На лето наша семья выезжала на дачу. На нескольких телегах везли мебель, домашнюю утварь, даже пианино. Дача стояла на берегу Енисея. Место это называлось «За монастырем». Помню круглую клумбу и в середине ее большой стеклянный шар. Очевидно, тогда так было модно. Дача была большая, и кроме нас там жили Мазинги, а где-то рядом семья доктора Гусарова. Очень крупный, красивый, светло-русый, всегда элегантный (это я поняла гораздо позднее, по фотографиям), эдакий красноярский доктор Астров, он лечил всех и от всего. Меня он принимал на свет. Я болела, кажется, всеми детскими болезнями, а в три года даже натуральной оспой. Это ему я обязана выздоровлением и тем, что оспин на лице осталось немного.

Потом я узнала, что доктор Гусаров не только лечил, но и помогал ссыльным. Он имел отношение к распространению «Искры» в Сибири. Мой отец не мог заниматься делами газеты — у него были свои, особые задачи.

Величественный Енисей тогда никакого впечатления на меня не производил — река как река, в которой меня иногда купали у берега.

Хорошо помню «тот» берег, где стояла скала Столбы. Кругом была тайга. В памяти мелькают обрывки рассказов взрослых о пустынности и опасности «того» берега.

Через 50 лет после того, как меня увезли из Сибири, летом я прилетела сниматься в Дивногорск, где достраивалась Красноярская ГЭС.

По дороге с аэродрома я жадно смотрела по сторонам. Дорога почти все время вилась по берегу Енисея. Тут я вполне оценила всю красоту этой могучей реки.

Дивногорск, совсем тогда юный город, спускался террасами к Енисею. Длинная набережная с современными магазинами, а в конце ее — прекрасная гостиница. Меня поразил вестибюль, где прямо из пола, во всю вышину лестничного проема, росла чудесная белоствольная береза, а в ее кроне щебетали птахи. Работники гостиницы очень гордились этой березой.

Окна моего номера выходили на Енисей. Виднелись только вода и «тот» берег, тогда еще не застроенный. Смешанный лес красоты необыкновенной, и кое-где пестрые, яркие поляны — красные, лиловые, желтые, — это цвели маки, ирисы и еще какие-то цветы.

Мне любезно предоставили машину и водителя-красноярца. Весь день мы кружили по Красноярску. Искали Узенькую улицу. Попадались похожие деревянные особнячки, но того, главного для меня, так и не нашли.

Не зря новый город около Красноярской ГЭС назван Дивногорском — это воистину чудо, гигант, а за ним — Красноярское море. Возили меня на глиссере и по Енисею, и по Красноярскому морю, которое разлилось на многие километры, затопив старинные сибирские села.

И вновь я возвращаюсь больше чем на половину столетия назад, на нашу Узенькую улицу.

Было мне лет пять, когда в комнате с окном во двор появилась молодая красивая женщина — Елена Густавовна Смиттен, тоже член партии, высланная в Красноярск. Она, как и все до нее, столовалась вместе с нами. Мы, дети, звали ее Лена.

Очевидно, это был конец 1916 года. Дядя Авель больше у нас не показывался. А в самом начале 1917 года уехал в Петроград отец, а с ним и Елена Смиттен. Мои родители разошлись.

Мы, дети, ничего не знали, внешне все было привычно благополучным. «Папа уехал на службу, и мы тоже скоро уедем в Петроград», — так нам было сказано.

Как я понимаю теперь, уехал он нелегально, накануне Февральской революции.

В Красноярске с нами осталась старшая сестра отца, Аделаида Станиславовна, отважно решившаяся на такое далекое и трудное путешествие — из Польши в Сибирь, чтобы убедиться, что и там можно жить. Приехала и осталась надолго, а когда уехал отец, она не сочла возможным оставить маму и нас. Воспитанная в женском монастыре (по моде того времени), она была восторженной, доброй и прилежной католичкой, совсем не приспособленной к повседневности, много молилась, всего пугалась. Нас она очень полюбила, и мы отвечали ей тем же, но совсем ее не слушались. После отъезда отца она часто плакала — тогда мы не понимали, почему.

Летом 1917 года мы не поехали на дачу, а в доме началась какая-то суета. Каждый приход почтальона вызывал большое волнение взрослых, долгие разговоры за закрытой дверью мамы и тети Адели.

Начали упаковывать вещи, их оказалось много — накопилось за 8 лет и мебели, и всякой домашней утвари. Дворник заколачивал ящики. Моя наивная мама думала взять с собой и пианино. Но постепенно выяснилось, что придется оставить не только его.

Хозяйственные люди посоветовали маме заготовить и везти продукты. Вялилось мясо, заказывалась соленая рыба и как-то по-особенному, в огромном чугуне в русской печи, варился мясной бульон до образования очень твердого куска, похожего на столярный клей.

И вот в конце лета настал день отъезда. Было пыльно и жарко. Вещи погрузили на ломовую телегу, в нашем распоряжении были два извозчика. Вокзал в Красноярске располагался тогда в пяти верстах от города. С нами уезжала и няня Зося.

Дорога от Красноярска до Питера почти совсем не запомнилась. Помню только, что вагон, в котором мы ехали, был мягкий. Моя непоседливость и тут доставила много хлопот: на меня опрокинулся чайник с кипятком. Я не помню боли, но в памяти осталась плачущая тетя Аделя, а на бедре — след от ожога.

В Питере меня поразил огромный дом в самом конце Каменноостровского проспекта (потом Кировского), в котором нам предстояло жить.

|

|

https://iskra-kungur.ru/all/2019/06/18/24078/ "ИСКРА". |

Народная артистка России Екатерина Мокиенко была замужем за бойцом Кунгурского полка

Их познакомил и подружил театр. В Кунгур она приехала вслед за мужем-артистом, который служил в 416-м стрелковом полку. Он погиб, а она, сохранив память о нём, стала известной российской актрисой…

► По следам Кунгурского полка

Любовь и звезда Александра Мокиенко

Эта история мне стала известна благодаря нашему земляку Евгению Петрову, капитану 2 ранга запаса, ветерану военной службы, который, живя в Новороссийске, активно участвует в воссоздании истории боевого пути 416-го, Кунгурского, стрелкового полка 112 СД. И вот выяснилось, что известная артистка, имеющая звания Заслуженной и Народной, Екатерина Ивановна Мокиенко (1921-2014) в 1940-1941 годах жила в нашем городе.

Владислав Одегов

ВСЛЕД ЗА МУЖЕМ

В Кунгур Екатерина, уроженка маленькой алтайской деревушки Миловановки, приехала вслед за мужем, Александром Мокиенко (1917-1941), который в 1940 году был призван на срочную службу в 416-й стрелковый полк. С Александром она познакомилась в Новоросиийске, когда училась на последнем курсе в силикатном техникуме. О том, как это произошло, она рассказала театральному обозревателю интернет-журнала krskdaily Елене Коноваловой (интервью «У артистов одна настоящая болезнь – сцена», отрывки из которого мы будем и дальше цитировать, опубликовано 29 декабря 2014 года):

«В техникуме занималась в самодеятельности. А когда училась на последнем курсе, позвали в гости артистов праздновать Новый год – тогда-то я и познакомилась с Сашей Мокиенко, актером из театра «Красный факел». Он в меня без памяти влюбился, сразу же давай замуж звать».

Поженились. В 1940 году Александра призвали в армию, и Екатерина, закончив первый курс Новосибирского театрального училища, поехала вслед за ним – в Кунгур.

«В ПОЛКУ ЗВАЛИ ЧИЛИТОЙ»

В 416-м полку Александра, поскольку он был артистом, поставили заведовать библиотекой.

«Первое время мы жили прямо в библиотеке, спали на одном столе, - рассказала Екатерина Ивановна. - Потом сняли квартиру. Я ведь и в армии себе применение быстро нашла, бойкая была. Создала военный ансамбль – у меня в нём было 100 бойцов! И еще один коллектив, с командирскими женами. В полку меня нежно звали Чилитой – очень уж я любила петь эту песенку из репертуара Клавдии Шульженко. Помните? «Кто в нашем крае Чилиту не знает?» Я и сейчас её пою в спектакле «Деревья умирают стоя», хоть и голос уже не тот. А тогда заводилой была! Нас с Сашей даже на разные конкурсы приглашали, телеграфировали: «Пришлите двоих Мокиенко с аккомпаниатором».

РАССТАВАНИЕ

В середине июня 1941 года, Кунгурский полк, где служил Александр Мокиенко, отбыл на западную границу. Простились. Думали – на время, оказалось – навсегда. Перед расставанием у Екатерины Ивановны был короткий разговор с командиром Кунгурского полка Александром Будановым:

«Командир полка велел возвращаться к родителям: «Катя, если это не война, мы пришлем за тобой двух бойцов».

Но это была война. Печальное известие о смерти любимого Екатерина получила уже в Новосибирске:

«А вскоре пришло письмо от его друга: «Катя, не жди Сашу, он скончался у меня на руках – пуля попала ему прямо в голову».

Произошло это в августе на территории Калининской области.

Александру Мокиенко, который тоже бы мог стать звездой театра, был всего 24 года… Скупые данные ОБД «Мемориал» рассказывают о нём: уроженец Алейского района Алтайского края, артист, член КПСС, призван в армию в 1939 году, красноармеец, последнее место службы – 416 СП, пропал без вести. Последнее письмо от него жена получила в августе 1941 года.

БОЛЬ УТРАТЫ

Получив страшное известие о смерти мужа, Екатерина «год проплакала, никак не могла успокоиться – все из рук валилось...» Но надо было жить. Она устроилась на работу директором магазина. Но «у самой душа к торговле не лежала», и она написала письмо в театр «Красный факел», где до армии служил Александр, и скоро получила ответ – приезжайте. «Так вот с октября 42-го и служу на профессиональной сцене, - сказала она обозревателю интернет-журнала krskdaily Елене Коноваловой, которая брала у неё интервью в 2007 году, накануне 65-летия творческой деятельности!

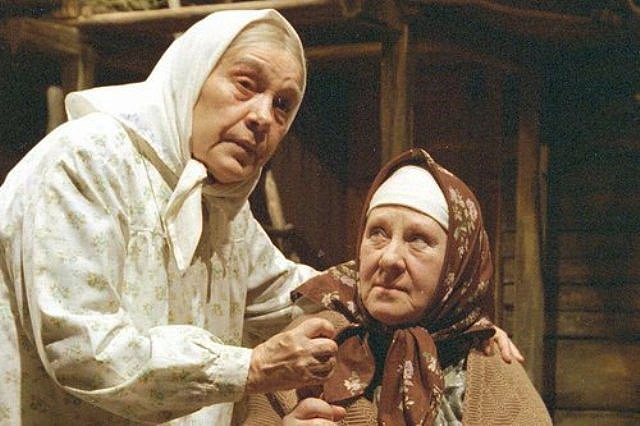

Екатерина Мокиенко в спектаклях «Последний срок» и «Деревья умирают стоя» (её последняя роль в театре)

Фото: krskdaily.ru

ЛЮБОВЬ - НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Долгий творческий и жизненный путь Заслуженной и Народной артистки России Екатерины Ивановны Мокиенко-Гельфанд (на сцене она играла до 89 лет!) достаточно подробно освещён на сайтах «Страстной бульвар», «Красноярский рабочий», «Кино СССР» и других, а также энциклопедии «ВикипедиЯ».

Спустя годы после гибели на войне Александра Мокиенко, Екатерина вторично вышла замуж - за Ефима Львовича Гельфанда (1911-1991), театрального актёра, режиссёра и педагога. С ним Екатерина познакомилась в Норильске, куда он, будучи режиссером театра, пригласил её сыграть роль Нилы Снежко в пьесе «Барабанщица»… Они поженились через несколько лет в Смоленске, после смерти жены Гельфанда, с которой Екатерина Ивановна, по её собственному признанию, «очень дружили». Но, став женой другого человека, Екатерина Ивановна светлую память об Александре Мокиенко – в фамилии своего первого мужа-артиста, под которой она в 1940-1941 годах выступала в Кунгуре, под которой вошла в историю российского театра.

|

|

Почтим память неизвестного актёра... |

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=28437902 Женский хор русской народной песни. Художественный руководитель Мокиенко Е.И. (первый ряд сверху, первая справа). С автографом командира полка Буданова. 8 марта 1941 г. Кунгур? Из собрания Красноярского Краеведческого Музея. Качество снимка в ГОСКАТАЛОГЕ ужасное.

В Светлый День Праздника Победы вспомним Сашу Мокиенко, начинающего актёра Новосибирского Театра "Красный Факел". Уроженец Алтайского села Дубровино успел в этой жизни окончить театральную студию, жениться на девушке Кате (тоже с Алтая, выпускнице силикатного техникума) и ПОГИБНУТЬ ЗА РОДИНУ. В 1939 году был призван в Красную Армию и отправился на Урал, к месту службы. А Катя, хоть и сама мечтала о сцене, бросила всё и помчалась за ним. В Кунгуре пришла к ним первая известность, выступали они с Катей в воинских частях и на клубной сцене. И пользовались успехом! Но в 1941г. стрелковый полк передислоцировали на Запад, а тут грянула война ... Солдат Александр Мокиенко сгинул в первых боях. Ничего не осталось: ни похоронки, ни фотографий, ни программок спектаклей с его участием. А безутешная Катя, по русской традиции, "подумала, подумала и пошла в актрисы". Вернулась в Новосибирск и поступила в театр, под крыло к легендарному режиссёру Вере Павловне Редлих. Екатерина Ивановна выросла в большую актрису, Народную Артистку России, "наше всё" в Красноярском Драматическом Театре им.Пушкина. До последних дней своих выступала она под фамилией МОКИЕНКО в память об Александре.

Эта печальная история упоминается во всех биографических очерках.. Но какова была глубина потрясения, можно судить по рассказу Ольги Никифоровой, оброненному в одном из комментариев:

"Вот, не понимаю, как это происходит? Дня три назад, я вдруг вспомнила Екатерину Ивановну ( каюсь, не вспоминала несколько лет). Вспомнила, что написала ей монолог на юбилейный вечер, кажется 75 лет. Она попросила меня зайти к ней в гримерку. Захожу, Екатерина Ивановна держит в руках листки с моим текстом и говорит: "Ты что, хочешь, чтобы я сдохла?". У меня подкосились ноги. "Нет", - промямлила я. "У меня же сердце выскочит, если я всё это произнесу", говорит она. " Но вы же сами рассказали мне свою жизнь, а я только написала на основе вашего рассказа этот монолог", - запричитала я. А мы, готовясь к юбилею, немало времени просидели у нее дома, перебирая фотографии и мне доверили, как мне кажется, очень сокровенные истории. Я с пылом и жаром всё запечатлела на бумаге. "Я - говорит Екатерина Ивановна, - на сцене могу любую трагедию сыграть, но не трагедию своей жизни". Текст она оставила себе, черновика у меня не было. А сейчас , прочитав, что театр отмечает 100-летие потрясающей актрисы, я задохнулась. Ничего нас не связывало с Екатериной Ивановной, кроме этой недели задушевных разговоров, я проработала в театре Пушкина один сезон, так что подружиться мы не успели. И вдруг, именно в эти дни я вспоминаю о ней и даже пересказываю мужу эту историю. Просто, мистика, какая-то. Покойтесь с миром дорогая Екатерина Ивановна. А всё, что Вы мне рассказали, осталось между нами, как Вы и просили".

Так вспомним ПАВШЕГО ЗА РОДИНУ солдата Александра Фёдоровича Мокиенко. Вечная ему СЛАВА.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72843944/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%26first_name%3D%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%26middle_name%3D%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D51b439bf468c86917244b9575ca4f947v4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1&search_view_id=memorialchelovek_pechatnoi_knigi_pamyati405081257

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie71417615/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%26first_name%3D%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%26middle_name%3D%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D51b439bf468c86917244b9575ca4f947v4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1&search_view_id=memorialchelovek_pechatnoi_knigi_pamyati405081257

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati405081257/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%26first_name%3D%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%26middle_name%3D%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D51b439bf468c86917244b9575ca4f947v4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1&search_view_id=memorialchelovek_pechatnoi_knigi_pamyati405081257

PS. О Екатерине Ивановне Мокиенко написано много и интересно. Я не стала пространно цитировать, чтобы яркая судьба актрисы не заслонила лёгкую тень Саши Мокиенко.

http://screenstage.ru/?p=14392 Е.Коновалова. "Век Екатерины";

статья о молодых Мокиенко появилась в Кунгуре.https://iskra-kungur.ru/all/2019/06/18/24078/;

http://ptj.spb.ru/blog/ekaterina-neistovaya-baba-katya/ опять Елена Коновалова.

https://newslab.ru/info/dossier/mokienko-gelfand-ekaterina-ivanovna. Биографическая справка.

Екатерина Мокиенко в спектакле по пьесе Саенко и Рыжова "Вечный бой" (реж. Николай Хомяков). 1978г.

Екатерина Мокиенко в спектакле по пьесе Саенко и Рыжова "Вечный бой" (реж. Николай Хомяков). 1978г.

|

|

Взято из книги «В боях и походах». Свердловское книжное издательство. 1959 ЕВДОКИМо |

Ветеран форума    Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 820 Пользователь №: 4 Регистрация: 8.09.2008 Рейтинг: (0%)  | Взято из книги «В боях и походах». Свердловское книжное издательство. 1959 http://forum.po-miry.ru/index.php?showtopic=546 ЕВДОКИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ— член КПСС с 1917 года, принимал активное участие в установлении Советской власти в Верх-Нейвинске. В 1919 году был председателем Верх-Нейвинского волисполкома и военно-революционного комитета. После гражданской войны — на ответственной советской и хозяйственной работе. ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ Бурные революционные события 1917 года застали меня на фронте, в Румынии. К тому времени я уже имел опыт подпольной работы среди солдат, участвовал в создании дивизионной большевистской партийной организации, руководил полковым военно-революционным комитетом. Как только совершилась революция, полковые товарищи посоветовали мне ехать домой, в родные края, помогать землякам быстрее налаживать новую жизнь. И вот я в солдатской теплушке. Товарный состав с грехом пополам продвигается в сторону Киева. Вагоны до отказа переполнены солдатами. Страна бурлит. Народ — за большевиков, за Ленина. А на станциях хорохорятся недобитые богатеи. Придет, мол, и на нашу улицу праздник. Товарищи снабдили меня на дальний путь деньгами и продовольствием. Выдали документ, удостоверяющий, что я был в 668-м Тысменицком полку организатором откомандирован для революционной работы на Урале. В родные края добирался более двух недель. Всю дорогу пытался представить себе, что делается в нашем Верх-Нейвинске. В поселок приехал под вечер 19 января 1918 года. Верх-Нейвинск показался мне притихшим, затаившимся. Улицы были пустынны. В окнах домов лишь изредка мерцали самодельные коптилки. «Живут, как в окопах»,— подумал я. Но тишина оказалась обманчивой. Борьба, развернутая большевиками, захватила и небольшие уральские поселки. Только убедился я в этом несколько позднее. На другой же день после прибытия направился в Совет, полагая, что он находится в здании бывшего волостного правления. Подхожу к этому зданию и глазам своим не верю: над парадным подъездом висит старая-престарая вывеска «Земская управа». Поднимаюсь на второй этаж, где, по всем расчетам, должен находиться председатель Совета, и вижу: сидят прежние чиновники, будто и не свершился в Петрограде Октябрьский переворот и не дул по стране свежий революционный ветер. Поздоровался с чиновниками и не удержался заметить: — Шел в Совет, а пришел к черту на рога. — Не совсем так,— ответили мне.— Здесь располагается твердая власть, а Совет — на задворках, в петуховской конторке. Знал я эту конторку. Находилась она на территории завода. В свое время в ней смотритель горных работ Петухов выдавал наряды, занимался раскомандировкой ра-бочих. Так за конторкой и сохранилось название «петуховская». Делать в земской управе мне было нечего, и я, не задерживаясь, направился на завод. У проходной встретил однополчанина Максима Ивановича Вашляева. На фронте мы воевали в одном взводе. Его ранило, и он вернулся домой раньше. Вашляев держал винтовку. На солдатской шапке красовалась красная ленточка. Я усмехнулся: — Здорово живешь, Максим. Красную ленту нацепил, в руках винтовка, а земская управа живет и здравствует. По всей стране власть берут Советы, а у нас? - Давно бы надо ликвидировать управу, да старшие не велят,— ответил Вашляев. Вместе мы направились в петуховскую конторку. В маленькую комнатушку набилось много народу. Стоял полумрак из-за густого табачного дыма. Среди собравшихся я увидел большевика Филиппа Григорьевича Тююшава, Федора Алексеевича Веревкина, Фирса Макурина, Скороходова. Были тут и многие молодые товарищи. — Здравия желаю, Совет рабочих депутатов! — приветствовал я земляков. Старики партийцы обрадовались встрече. Они рассказали, что земская управа находится под контролем большевиков и выполняет все указания Совета. Однако разделение власти между Советом и земской управой вызывало в народе путаницу. Кое у кого возникали сомнения в прочности нового строя. «Пора земскую управу ликвидировать!» К этому склонялось большинство активистов Совета. Голоса фронтовиков звучали особенно веско. Пока намечали план действий, в конторку протиснулся какой-то человек в железнодорожной фуражке, со связкой литературы. — Ваш земляк Андреев Василий Гаврилович. Член партии. Кличка—Ангел,— отрекомендовался он и показал партийный билет, выданный Екатеринбургской организацией РСДРП (б). Андреева в Верх-Нейвинске знали. Он имел свой дом на берегу пруда, но в нем не жил, так как последние годы работал на железной дороге в Екатеринбурге. С собой Ангел принес большевистскую литературу. Встретили его с возгласами: «Одним партийцем больше будет!» Никто и не предполагал, каким он окажется впоследствии. На следующее утро активисты Совета забрали из петуховской конторки все свои документы, несгораемый ящик и направились к зданию земской управы. Сняли старую вывеску и повесили под одобрительные возгласы собравшегося народа новую: «Совет рабочих и солдатских депутатов». На шпиле водрузили красный флаг. Занятие главного административного здания в поселке прошло мирно, так как законность избранного народом Совета никто не оспаривал. Руководство Советом народ доверил наиболее авторитетным людям. Председателем избрали большевика Филиппа Григорьевича Тююшева. В состав президиума вошли В. П. Порошин, Н. Н. Ушаков, Ф. А. Веревкин, А. И. Костромин, П. А. Фирсов. Мне поручили ведать военным отделом и одновременно вести секретарскую работу. Не успели мы обосноваться на новом месте, как народ валом повалил в Совет: одному нужен пропуск, другому—удостоверение и т. д. Так в январе 1918 года началась нормальная жизнь местного органа законной народной власти. Потекли дни, полные забот и волнений. Активисты до самозабвения отдавались новому делу. Совет разъяснял положение молодой Советской республики. Народ созывали, правда, по старинке: звонили в большой медный колокол, висевший на башне здания, в котором мы располагались. Люди знали условное значение колокольного звона и сходились на площадь перед Советом. Тут выступали с докладами на политические темы коммунисты. Говорили, конечно, кратко, про самое главное, но речи получались яркие, зажигательные. Здесь -же Совет объявлял свои постановления и декреты выше-стоящих органов. Радио еще не было. Газет поступало мало. Основной формой политического воспитания масс являлись собрания и митинги. По решению Совета в поселке началось создание Красной гвардии. Верх-Нейвинский красногвардейский отряд одним из первых выехал на дутовский фронт. С отрядом ушли наши лучшие силы. А враги не дремали. В аппарат Совета на должность фининспектора по сбору налогов тихой сапой пробрался бывший офицер царской армии Бочкарев В. Н. Он спутался с эсеро-меньшевистскими заговорщиками, поднявшими в июне 1918 года восстание в Невьянске, и шпионил за членами Совета. Однажды утром я, как обычно, собирался на работу. Вдруг слышу: гудит наш медный колокол, гудит тревожно. Со стороны площади доносятся выстрелы. Не успел выскочить на улицу, как меня схватили какие-то вооруженные люди, скрутили и поволокли к зданию Совета. В комнате, куда меня толкнули, уже находи-лись Ф. Г. Тююшев, Павел Фирсов, Михаил Басков — всего около 20 человек. На площади толпился народ. В наш адрес раздавались враждебные выкрики, угрозы. Это выползли из своих нор бывшие офицеры, кулацкие сынки, торговцы. Среди них были Андрей Порошин, А. П. Аристов, Тимофей Якорнев, Полузадов и другие. Тут же крутился, нацепив погоны, предатель Бочкарев. — Да, проглядели мы негодяя,— сокрушался Филипп Григорьевич Тююшев. Главным организатором контрреволюционного выступления в Верх-Нейвинске был управитель завода эсер Печковский. Он суетился больше всех, организуя охрану и т. п. Контрреволюционеры захватили членов Совета врасплох, бросив гранату в окно комнаты, куда собирались активисты на заседание. Особого вреда людям граната не причинила, но неожиданный взрыв вызвал замешательство. Этим и воспользовались мятежники. Арестовав основную группу большевиков, враги тотчас же начали устанавливать свою власть. Вместо красных флагов вытащили старые царские флаги. Объявили новый состав земской управы. Первым актом этой новоявленной власти было преследование большевиков. Из здания Совета нас под усиленным конвоем препроводили в здание заводской конторы и упрятали в подвал. Просидели мы там трое суток, а на четвертые услышали артиллерийскую стрельбу. Огонь вели орудия прибывшей на станцию железнодорожной охраны. Один снаряд угодил в церковь, второй — в школьное здание. Мятежники переполошились. В подвальное окно нам было видно, как они начали собираться с оружием возле заводской конторы. Железнодорожники спешили к нам на выручку, но сил у них оказалось маловато. — Ну, ребята, конец нам!—невольно вырвался возглас у Павла Фирсова, когда он услышал, что мятежники собираются открывать подвал. Прикокошат, как миленьких! — Да не скули ты! — резко оборвал его Михаил Басков.— Еще посмотрим, чья возьмет! Михаил Басков родился и вырос в Петрограде, а его отец раньше жил в Верх-Нейвинске. Семья Басковых вернулась в родной поселок после Октябрьской революции. Михаил был боевым парнем и стойким большевиком. Своим поведением, выдержкой и незнанием страха он влиял на всю группу арестованных. Нас под охраной повели в Невьянск, где находился штаб контрреволюционеров, возглавляемый капитаном Елисеенко. Арестантские помещения в Невьянске были уже переполнены, в них томились невьянские большевики. Нас закрыли в нижнем этаже дома Пискунова. На окна навесили решетки. Выставили часовых. Контрреволюционеры не имели опоры в народе. Их зверства вызывали негодование. Приходилось заигрывать с людьми. Использовались самые разнообразные средства, лишь бы успокоить общественное мнение. В Невьянске к нам пришел офицер из штаба Елисеенко. — Есть среди вас фронтовики? — Восемь человек,— ответили ему. — Выберите уполномоченного. Направим его в Верх-Нейвинск просить общество о снисхождении к вам. Все арестованные указали на меня. В штабе белогвардейцев Елисеенко собственноручно выдал мне удостоверение-пропуск. На железнодорожную станцию я пошел нарочно через весь город. Всюду видел недовольные лица рабочих. Народ был против заговорщиков. По городу разъезжали казаки, одетые в шаровары с красными лампасами. Я поинтересовался: — Откуда сотня? — Забайкальцы! 0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) 0 Пользователей:

|

|

|

Как убрать надписи. |

1.https://theinpaint.com/editor/457090546/jwneibrWt/ [url]

2 .https://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post241126518/

3 https://theinpaint.com/editor/830332341/UUf8f4HwD/

|

|

Новогоднее. Леонид Щеглов. |

У хороших людей зажигаются яркие ёлки,

У хороших людей за столами светло и тепло.

Нехороших людей съели страшные серые волки

И следы от волков новогодней пургой замело.

По весёлой Земле ходят добрые Деды Морозы -

Из огромных мешков беспрерывно подарки дарят.

Разноцветными бусами сделались детские слёзы

И на лапах еловых нарядно и ярко горят.

И не то чтобы пьян, но "Шампанского" брызгами взвинчен,

Поднимает хозяин научно-разбойничий тост.

И смеётся в ответ со стены Леонардо да`Винчи,

Словно самый учёный на этой Земле Дед Мороз.

Прославляю тебя, новогодняя пёстрая полночь,

В серпантинах твоих, в мишуре конфетти и конфет.

А когда мы устанем, придёт незаметно на помощь

Незнакомого года загадочный первый рассвет.

Побледнеют в лучах фонари на притихнувшей ёлке,

И, своё отгостив, я на первый троллейбус уйду…

Нехороших людей съели страшные серые волки

И следы от волков замело ещё в прошлом году.

Леонид Щеглов. НОВОГОДНЕЕ

|

|

Георгий Новицкий - Третий (и единственный?). |

,

Новицкий Георгий Арсеньевич!

Хороший актёр был! Внешние данные великолепные! В любой труппе желанный гость... Но вдруг как будто исчез со страниц театральной жизни. В кино-театр ру. появилась, наконец, страничка Георгия Арсеньевича. https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/284512/bio/ Попробуем и мы что-нибудь вспомнить с помощью ОЗЫ (Зои Богуславской). Вот что она пишет о своём первом браке: "В Томске случилось еще одно важное событие – случайно проходя мимо театрального института, я прочитала объявление о наборе на первый курс. Стою в задумчивости, и вдруг кто-то мне говорит из-за плеча бархатным голосом: «Зачем вам какой-то набор? Вас и так примут такую хорошенькую…» Я была тогда худенькая, беленькая, в веснушках, очень непосредственная. Думаю, что я и привлекла обладателя этого бархатного голоса именно естественностью и прямодушием. Молодого человека звали Георгий Новицкий, он уже работал актером в театре, который приехал в Томск на гастроли. Георгий пригласил меня на свой спектакль. Мы пошли всей ватагой, с подружками. Спектакль мне очень понравился, и Георгий – тоже. А если честно, то я от него потеряла голову настолько, что забрала документы из технического вуза, куда, на радость отцу, уже поступила, сдав невероятно сложный сопромат, – и отнесла их в театральный. Отец долго мне не мог простить этого поступка, считал, что я пошла в проститутки. Так я стала студенткой Ленинградского театрального института (в Томске он находился в эвакуации), а Георгий вскоре – моим первым мужем, лишив меня невинности. Он сделал мне предложение, когда мне было 19 лет, а ему почти тридцать. Любила я его без памяти. Еще бы! Красив до невозможности, весь город за ним бегает, а он выбрал меня… " Это 1942-43гг. Значит, родился актёр в 1913 или 1914г. Всё приблизительно, конечно.

1.

2. Газета "ФРУНЗЕВЕЦ" от 20августа 1957г. Заметка на 4-ой странице. Г.Н.Новицкий в роли Лусиндо. Он и Евгений Яворский потом перешли в труппу Театра им. Горького. А К.Ламочкина уехала в Свердловск. Е.Н.Паевская - на Дальний Восток.

.

4. https://iknigi.net/.../113123-velikie.../read/page-2.html Зоя Богуславская и Жорка (Георгий Новицкий).

5. https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=949563 Кутузов - Г.А. Новицкий. "История пустой души" ("Жизнь Клима Самгина" ) (Пост. А.О. Гинзбург, худ. И.Я. Вальденберг и Д.В. Ушаков.). Ташкент, Государственный русский драматический театр им. Горького. 1958г. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина.

1955-1957 гг.». Афиша спектакля. "Бешеные деньги" (Режиссер - Коврижных Б.И. Художник - Попов В.В.). Узбекистан, Ташкент.

Среди исполнителей -Новицкий Г.А,

Период создания:1956 г. 1956г.

|

|

Сулейман - сын Марьям. |

Из воспоминаний замечательной актрисы Марьям Якубовой. Опубликовала в ФБ Барно Икрамова.

Чудесное исцеление.

Марьям Якубова: «Случилось самое страшное – во время моей стажировки в Москве, в театре В. Э. Мейерхольда, сын заболел корью, которая дала осложнение на легкие. Состояние ребенка было очень тяжелым. Врачи констатировали двустороннее воспаление легких и сказали: «Если хотите сохранить жизнь ребенка, срочно выезжайте в теплые края». Конечно, я сразу выехала в свой родной Ташкент. Здесь профессор Гершанович лечил сына три месяца, после чего сказал: «Заберите ребенка. Есть только один шанс из тысячи, что он выживет. У него гнойный плеврит, и необходима сложная операция, которую он вряд ли выдержит – нужно пилить ребра, а он крайне истощен». Состояние мое было ужасным. Иметь детей – большая ответственность, а тем более в тех условиях, в каких приходилось существовать нам, актерам, беспрерывно разъезжавшим по городам, поселкам и кишлакам на арбах. И вот теперь, когда он подрос и окреп, я могла потерять его. Но на мое счастье в то время был жив еще мой свекор Карим Ходжи. Это был человек незаурядный, умудренный жизнью. У него был громадный сад в той части Ташкента, где сейчас располагается улица Усто Ширин в Рабочем городке. Он, словно Мичурин, постоянно экспериментировал, скрещивал различные сорта растений и выращивал в своем саду такие фрукты, каких ни у кого не было. У него росли разные сорта винограда, инжир, клубника, гранаты, кизил, дыни, арбузы. Он прекрасно играл на тамбуре. Ему было 80 лет, но все зубы были целые и даже не пожелтевшие. Имя Карима Ходжи я всегда произношу с большим уважением и гордостью. Он был настоящим мудрецом и, видимо, большим психологом, но тогда я была совсем молодая и многого недооценивала и недопонимала. И вот этот мудрец сказал: «Доченька, я тебе даю три дня сроку, подумай и реши. Твои профессора все равно сказали – надежды нет. А теперь разреши мне, я сам буду лечить его. Если сердце выдержит, он останется жить, если нет – тогда конец!» Меня сразу бросило и в жар, и в дрожь. Да как же так? «Успокойся, доченька, ведь он у тебя температурит уже около года и почти не спит, а от моего лечения он сразу уснет, и резко упадет температура до 35–34 градусов, то есть наступит кризис. Я надеюсь, что на твое счастье он выживет». Конечно, я долго не могла решиться: а вдруг он умрет, потом всю жизнь меня будет совесть мучить, словно я своего ребенка собственноручно убила. Я не могла заснуть ночами, мучили кошмары. Что делать, как

быть? На третий день я, не придя ни к какому решению, не выдержала нервного напряжения и начала реветь. Свекор гладил меня по голове, подбадривал: «Ты пойми, ты мучаешь ребенка. Он сейчас, как живой труп – не спит, не ест и уже целый год, как перестал ходить, а когда он вылечится, то сразу попросит кушать, спать будет...»

Уговорил. «Ладно, согласна», – скрепя сердце, сказала я. Хочу описать эту процедуру подробно, потому что все было как в сказке, но это чистая правда. А может, кому понадобится такой метод лечения, хотя сейчас уже медицина по сравнению с тем временем шагнула далеко вперед.

Стояли жаркие июньские дни. Сначала люльку, обшитую брезентом, затем все простынки, одеяльце развесили на солнце. Свекор нарвал в саду целое ведро листьев скороспелого винограда («чиллаки»), выстлал ими

люльку, быстро раздел ребенка, положил его на эти листья и затем сверху насыпал очень много листьев. Одним словом, закопал ребенка в листья с головы до ног и сел в изголовье, держа в одной руке часы, а в другой – маленькое зеркало. Через десять минут ребенок уснул. Свекор мне велел выжать в стакан сок неспелого, совсем еще кислого винограда «чиллаки». Я все приготовила, стараясь унять дрожь в руках. А он каждые три-пять минут подносил ко рту ребенка

зеркало – проверял, дышит мой Славик (так мы его называли) или нет, и спокойно говорил: «Кажется, дышит». Наверное, если бы ему в тот момент делали операцию на сердце, мне не было бы так страшно. Минут через 45 дно люльки снаружи намокло, я забеспокоилась, что ребенок обмочился, а ведь он за все время, пока болеет, ни разу в постельке не мочился. «Он вспотел, – успокоил меня свекор. – Значит, резко спала температура, вот теперь самый решающий момент, если сердце выдержит – он твой». А у меня еще сильнее забилось сердце. «Сколько еще надо времени?», – спросила я. «Видишь, твой сын, все время стонавший, так тихо, сладко спит. Через полчаса мы его возьмем из люльки. Теперь его жизнь будет зависеть от тебя. Ты пока приготовь ему горячую постель». Вдруг свекор крикнул: «Вот, он открыл глаза! Теперь будет жить. Только надо согреть скорее мальчика. Он весь холодный».

Моему пока неуверенному счастью не было границ. Неужели он выживет? Мы его быстро завернули в нагревшиеся на солнце простынки и одеяло, а он сразу стал просить пить. Дед немедленно дал ему кислого виноградного соку, приговаривая: «У него сейчас вспотело все нутро и легкие, а теперь мы его напоим этим соком, чтобы очистились и вспотели кишочки, потом через каждые два часа будем давать кушать только свежие сливки». У нас была своя корова. Под вечер дед дал Славику два печенья с горячим сладким чаем. Он очень жадно съел все и попросил еще. «Ну вот, теперь он не умрет, будет жить до глубокой старости, теперь только успевай подавать кушать. Только сразу помногу давать нельзя. Впрочем, дней 15–20 я сам буду его кормить, пока его температура не нормализуется» (у него пока держалась температура 34 градуса).

Ребенок мой был так истощен, что остались кожа да кости, настоящий скелет, даже копчик был виден. Через 15 дней он ожил, поправился и стал гулять в саду. Через 20 дней я повезла его к Гершановичу. Профессор своим глазам не верил, пригласил всех врачей. Мне задавали вопросы и просили точно рассказать, как и чем мы его лечили. Я все рассказала, как было. Все врачи были крайне удивлены.

Мой сын до 45 лет больше ничем не болел, а в 45 ему сделали операцию аппендицита. Ему сейчас исполнилось 52 года, он работает музыкальным педагогом. До этого Сулейман Вахидович Якубов был аккордеонистом-виртуозом, работал солистом в ансамбле Тамары Ханум, в эстрадном оркестре Узбекистана с Батыром Закировым, с Рашидом Бейбутовым в Баку и т. д. В середине 60-х он решил уйти со сцены и целиком заняться преподавательской деятельностью. Я помню, как тогда Батыр Закиров просил меня, чтобы я уговорила его не уходить из оркестра: «Ведь один его аккордеон звучит, как целый оркестр» – говорил он. Но, к сожалению, Славик был непреклонен, говорил, что ему надоело постоянно разъезжать. Я считаю, что он все-таки рано ушел со сцены.

То, как он стал музыкантом – отдельная история. В семь лет я отдала его в музыкальную школу, но он походил немного без особой охоты и вскоре заявил, что не хочет учиться музыке. Я его неволить не стала, не хочет – не надо. Прошли годы, сын мой подрос, ему было уже лет 14–15, это было время, когда солдаты, уцелевшие после войны, возвращались домой, и многие из них везли с собой трофеи – кто что смог вывезти из побежденной Германии. Наш сосед привез своему сыну немецкий аккордеон. Мой Славик, как только услышал этот инструмент, буквально потерял покой. Он все время пропадал у этих соседей, при любой возможности старался поиграть на инструменте, подбирал популярные мелодии. Через некоторое время он стал просить меня купить ему аккордеон. Я, видя, что он увлекся музыкой не на шутку, купила немецкий аккордеон Hohner на 80 басов, а через некоторое время отвела его к известному в то время в Ташкенте музыкальному педагогу Сапфирскому. Но Сапфирский даже прослушать его не захотел: «Вы же сами человек из мира искусства. Неужели же мне нужно вам объяснять, что в таком возрасте поздно начинать учиться музыке – для школы он переросток, а об училище и говорить не приходится, ведь он даже нот не знает». С большим трудом, но все же я уговорила его послушать, как играет мой сын. Когда Славик сыграл 2–3 вещи, Сапфирский, пораженный, спросил: «Неужели он это все сам подобрал? Вы знаете, ведь у него абсолютный слух. Я берусь за несколько месяцев подготовить его для поступления в училище». Так все и получилось – сын поступил в музыкальное училище имени Хамзы, которое успешно окончил, а преподавать там начал, будучи еще студентом-старшекурсником». https://www.facebook.com/groups/nepredumannieistor... ....Он жил с нами в Доме актеров за кинотеатром "Родина" и был солистом оркестра в этом кинотеатре. Пела там и Седа Бабаева, мама Ксаны Бабаян. Когда под видом реконструкции стали ломать этот кинотеатр, чтобы построить там театр им.Хамзы, нам дали на Шота Руставели квартиру, а брат, будучи уже женатым, получил в соседнем доме.

1.С сыном Славиком (1937 г.)

2.Марьям Якубова с братом Хуршидом и сыном Сулейманом.

3.Сулейман Вахидович Якубов. На лацкане значок Третьей Декады Литературы и Искусства УзССР. 1959.

4. Роман Ткачук и ...неизвестный молодой человек, очень похожий на Славика Якубова. Но как пишет Тамара Якубова:" Здравствуйте, Лидия! Фото я вижу впервые, и этот человек действительно похож на моего брата, но все же, мне кажется, это не он". Так что, пока - Сулейман Якубов ???

|

|