-Рубрики

- Сокровища мудрости (39)

- Обзор Нового Завета (31)

- Краткий толковый словарь к Синодальному переводу Б (27)

- Эти строки помогут вам, когда вы: (26)

- Слова истины и здравого смысла. (11)

- Это интересно (5)

- Заказ христианской литературы (5)

- ссылки (4)

- Когда сердца касается Бог. (3)

- ...о жизни... (2)

- Им нужна Ваша помощь! (1)

- РЕННЕРЫ. НАСТАВЛЕНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ, СПАСЕНИЕ (1)

- Благотворительные фонды. (0)

-Постоянные читатели

-Статистика

Ц |

цевница-в Дан 3:5:15 этим словом обозначен какой-то струнный инструмент.

целомудренный-в Синодальном переводе это слово означает «благоразумный», «здравомыслящий». 1 Тим 3:2

цитра-струнный инструмент. 2 Цар 6:5

|

Ч |

чада света (слав.)-см. сыны света. Еф 5:8

часы-в Римской империи день делился на двенадцать «часов»:

третий час-середина утра. Мк 15:25

шестой час-полдень. Мф 27:45

девятый час-середина вечера Мф 27:46

одиннадцатый час-конец вечера. Мф 20:9

человекохищник-тот. кто похищает людей, чтобы продать их в рабство; работорговец. 1 Тим 1:10

червлёный-ярко-красный, багровый, окрашенный в красный цвет. Исх 25:4; Евр 9:19

череда, чреда-букв. «очередь». 1 Пар 25:8 24 семейства иерусалимских священников храмовых музыкантов служили в Храме поочередно (1 Пар гл. 24-25) и поэтому именуются в Библии «чредами». Езд 6:18; Лк 1:5

Чермное море (слав.)-Красное море. Исх 15:4; Деян 7:36

чернуха (слав.)-чернушка, травянистое растение с черными семенами, которые используются как пряность. Ис 28:25

четвертовластник (слав.)-титул правителя одной из нескольких областей, на которые делилась Палестина во времена Иисуса. Мф 14:1

чресла (слав.)-поясница, бедра. Исх 12:11; Мф 3:4

чтущий Бога-см. боящийся Бога.

|

Э |

эпикурейские философы (эпикурейцы)-последователи одной из философских школ античности. Деян 17:18

|

Я |

язва (слав.)-в Синодальном переводе Библии это слово может иметь значения «рана». «болезнь», «эпидемия», «бедствие». Втор 28:59; Откр 9:20

язык (слав.)- в Синодальном переводе это слово может употребляться в значении «народ». Дан 3:7; Откр 5:9

ясли (слав.)-кормушка для скота. Притч 14:4; Лк 2:7

яспис (греч.)-декоративный камень (яшма). Исх 28:20; Откр 4:3

ятра (слав.)-мужские яички. Втор 23:1

яхонт (греч.)-драгоценный камень (возможно, рубин). Исх 28:19

|

Центральное ядро открытой истины |

Иисус Христос является Божественным, вечным Сыном Божьим, ставшим членом человеческой расы через рождение от девы. Он вел безгрешную жизнь, умер на кресте, как удовлетворяющая Бога жертва за грехи человечества, был погребен и воскрес в теле из могилы на третий день. Он вознесся на небеса, откуда Он вернется на землю судить живых и мертвых.

Каждый, кто покается в грехах и уверует в жертву Иисуса, получает прощение грехов и дар вечной жизни.

|

В оковах сатаны. (Мерзость перед Богом). |

Жертвоприношения детей; прорицатели; толкование примет; колдовство; заклинатели. Заговаривание бородавок; заговаривание зубной и другой боли; «пасхальная» вода и другие магические методы лечения; «небесные» и «огненные» письма; «шестая и седьмая книги Моисея»; предсказание, гадание на картах; спиритизм; вращение чашки; магнетизм; опасность публичных экспериментов; гипноз; «голоса света»; спиритуализм; астрология.

ПОСЛЕДСТВИЯ.

Отсутствие радости в молитве, отсутствие мира, мысли о самоубийстве, порочные мысли, непонимание Слова Божьего, мысли об убийстве.

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ГРЕХА ОККУЛЬТИЗМА.

1. ОСОЗНАНИЕ ГРЕХА.

Прежде всего надо осознать, что речь идет о тяжком грехе, который закрывает доступ к небу, о чем ясно написано в Библии:

«Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Левит 19:31).

«И если какая душа обратиться к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лицо Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее» (Левит 20:6).

«Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них» (Левит 20:27).

«Ворожеи не оставляй в живых» (Исход 22:18).

«Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находится у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающих духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то, мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим» (Второзаконие 18:9-13).

«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение 21:8).

«А вне-псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду» (Откровение 22:15).

Эти слова Священного Писания свидетельствуют, что речь идет о мерзости перед Богом, о грехе, за который следует побитие камнями, изгнание из народа и из нового Иерусалима.

Еще раз подчеркиваю: в первую очередь надо осознать, что это тяжкий грех. Многие этого не делают, потому что расценивают подобное занятие как развлечение. Когда говоришь с ними об этом, они со смехом отвечают: «Ах, глупости! С грехом это не связано. Это не от сатаны!» Некоторые говорят, что они занимались этим по глупости и что не могут себе даже представить, что из-за этого над их жизнью может нависнуть опасность. Многие же считают, что это была безобидная, невинная игра, и она не может иметь серьезных последствий. «Так поступать мне советовал мой богобоязненный, благочестивый отец, блаженная мать моя сама этим занималась, это не может быть чем-то плохим», говорят они. Доходит до того, что получаешь такое письмо: «Вы должны раскаяться и открыто заявить, что не считаете заговаривание волшебством. Это библейское средство лечения, пришедшее к нам от апостолов. Это ясно доказывается тем, что оно помогает, если ты в него веришь. Ведь исцеление получаешь именем Бога».

Те, кто так рассуждает, кто считает это занятие безобидным, кто принимает его за невинную шутку, за библейское целебное средство, не считая это грехом, естественно не раскаиваются. А кто не раскаивается к причастности к колдовству, тот. разумеется, и не может освободиться от оков, связывающих его жизнь. Слово Божие указывает нам, что здесь речь идет о грехе колдовства, о грехе волшебства, который, если мы в нем не раскаялись, закрывает для нас небо. Заговаривать и быть заговоренным-это грех волшебства. Заниматься вращением чашек, вызывать духов умерших и вступать в общение с духами умерших, чтобы получить от них сведения о потустороннем мире,-это грех волшебства.

Кто осознает, что всякий вид волшебства и колдовства есть грех, тот вряд ли захочет иметь дело с любым действием подобного рода, каким бы безобидным оно ни выглядело. Такой человек не боится числа 13 или крика совы, не ждет счастья от найденной и прибитой над порогом подковы или от четырехлепесткового листка клевера, он не плюнет через левое плечо, отвечая на вопрос о своем здоровье, что все в порядке.

Это не такие безобидные вещи, какими они выглядят. Наше счастье и благополучие определяются не листочком клевера или найденной подковой, но исключительно Богом. Ждать счастья от таких вещей-значит отвергнуть надежду на Бога и его отеческую заботу. И это «тьфу-тьфу» или постукивание по дереву есть не что иное, как частица язычества. Это означает-не сглазить хорошее, как будто наш Бог завистливый и не желает людям добра и здоровья. Это «тьфу-тьфу» выражает ту же мысль, которую высказал Шиллер в балладе «Поликратов перстень»: «Меня страшит зависть богов».

Можем ли, смеем ли мы так думать о нашем Боге и Отце? Допустимо ли огорчать Его языческими суевериями?! Долой все суеверные страхи перед числами, днями и силуэтами облаков. «Совершенная любовь изгоняет всякий страх, так как страх приносит страдание».

Есть и дети Божии, которые привержены подобным суевериям. Они просто не задумывались над этим, не уяснили истинного его значения, но любое суеверие есть грех, есть отрицание истинного Бога.

Поэтому первое, что следует сделать, это осознать, что любой ыид волшебства-очень серьезный и тяжелый грех.

2. ПОКАЯНИЕ-ИЗМЕНЕНИЕ СОЗНАНИЯ.

Кто это осознал, тот будет каяться. Это следующий шаг. Что такое покаяние? Покаяние есть изменение сознания. Кающийся меняет свое сознание. Он не смеет больше думать, что волшебство безобидно, что это лишь шутка. Он должен просить прощения у Бога за то, что так Его огорчил и так обесчестил Его святое имя. Слава Богу, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает от всякого греха, следовательно, она очищает и от греха волшебства.

Да, но кающийся может сказать: «Я не добровольно давал себя заговаривать, меня заговаривали, когда я был ребенком. Я не знал и не хотел того, что со мною произошло».

Возможно. Но все равно это был грех. И если это был не собственный грех. это был грех родителей. И факт остается фактом: ДАЖЕ ТОТ, КТО БЕЗ СВОЕЙ ЛИЧНОЙ ВОЛИ В ДЕТСТВЕ БЫЛ ЗАГОВОРЕН, НАХОДИТСЯ ВО ВЛАСТИ ДЬЯВОЛА. Дьявол-враг чудовищный. Для него нет разницы, попал человек в его сети по своей или чужой воле. С жестокостью пользуется он своими правами, которые получил над связавшимися с ним через грех колдовства.

Как часто я видел людей, находящихся во власти дьявола, страшно мучимых богохульными мыслями, желанием самоубийства, терзаемых приступами тоски только потому, что они в раннем детстве были заговорены.

Лишь одного страшится дьявол: Крови Иисуса Христа-есть знак спасения и избавления. Призывающий Иисуса, вставший под прикрытие Крови Агнца защищен от губителя, как некогда народ Израиля в пустыне.

Поэтому ищи защиту в Крови Агнца и проси Господа спасти и очистить тебя Его драгоценною Кровью.

3. ВЕРА И МОЛИТВА.

Молитва о спасении посредством Крови Иисуса должна сопровождаться верой в то, что Кровь Иисуса действительно очищает. Согласно Посланию к Ефесянам, «...мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Ефесянам 1:7). Молитва должна быть основана на вере в то, что Иисус раздавил голову древнему змею, что там лишил Он дьявола власти. И здесь многие вновь совершают большую ошибку. Подсчитано, что в Библии имеется 36 тысяч обетований. Но все эти обетования, вместе взятые, ничего не значат, если дьявол сумеет внушить: «У тебя ничего не получится, ты все равно погибнешь!» Тогда это одно слово для человека, находящегося под его властью, имеет большее значение, чем все обетование Иисуса Христа! Уясни же себе наконец, что ты делаешь, веря дьяволу! Этим ты выставляешь Иисуса лжецом. Разве Он этого заслужил? Не сказал ли Он: «Я есмь путь и истина и жизнь»? Разве это не истина, что все обетования Божии в Нем? И аминь! Дьявол же, напротив, лжец от начала и отец лжи. Он обманывает и лжет душам. Разве ты этого еще не уяснил?

До нашего согрешения дьявол изображает то, чего мы хотели бы достичь греховным путем, очень заманчивым, а когда мы согрешим, он издевается:

«Твой грех слишком велик, чтобы его можно было простить». Разве это не явный обман? И поэтому обманщику ты можешь верить? Его слово значит для тебя больше, чем Слово Божие? Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И далее: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей». Кому ты теперь намерен верить: дьяволу или Господу?

Поверь, это истинно так, как сказал Иисус: «Совершилось!» Поверь тому, о чем свидетельствует апостол Павел: «...мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Поверь же Господу! Он тебя не обманывает. Он говорит тебе правду. На Его слово ты можешь положиться- «Слово Господне пребывает вовек».

И не связывайся больше с дьяволом, не обращай внимания на его шепот! Иаков сказал: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Когда он придет. чтобы пробудить сомнения, скажи ему ясно и определенно: «Написано!» Ссылайся на слово Божие, и он вынужден будет бежать.

Итак, не верь больше дьяволу, который тебя обманывает, верь Господу. Он говорит тебе истину! Он есть истина!

4. МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА.

Здесь мы сталкиваемся с печальной действительностью: можно знать, что грех волшебства прощен, но чары тем не менее тяготеющие над человеком не сломлены, не устранены. Человек зачастую знает, что прошлые грехи ему прощены, но «ветхий человек» все еще тянет его назад, к старому греху, вновь и вновь проявляются прежние слабости. Что же делать, если это происходит?

Апостол Иаков советует: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иакова 5:16).

Кто не может самостоятельно вырваться и стать свободным, тот должен искать молитвенную поддержку, должен просить совместного молитвенного общения с духовными братьями.

Иисус обещал совместному молитвенному общению особое благословение: «...если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Матфея 18:19). И далее он продолжает: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них» (Матфея 18:20). Где объединяются в молитве двое, чтобы просить у Господа по слову Его и по воли Его, там незримо присутствует Иисус. Он слышит и помогает. Так Он обещал. Поэтому ищи молитвенного общения. Ищи его не один раз, ищи его часто, ищи его вновь и вновь. Я знаю из наблюдений, что такая молитва помогает на определенное время, но потом опять может появиться сила врага. Поэтому совместную молитву надо повторять. Это похоже на тяжелое заболевание. Недостаточно один раз взять ложку лекарства. Его надо принимать вновь и вновь, пока болезнь не будет побеждена.

5. ПОСТ.

Иисус сказал: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Это означает: посредством усиленной молитвы, сокрывшись от мира и впитывая силу свыше. Например. большое благословение приносит временное пребывание в христианском доме отдыха, где чувствуется Дух Божий и властвует сила веры, с ежедневным посвящением времени Слову Божьему и молитве с верою. Многие по милости Господней освободились от оков сатаны в таких душепопечительских приютах.

Если есть такая возможность, побывай в таком уединенном, благословенном месте.

6. МОЛИТВА С ВОЗЛОЖЕНИЕМ РУК.

Было бы очень хорошо, если бы возможно было получить помощь посредством молитвы с возложением рук. Я часто убеждаюсь в том, что это хорошее средство для того, чтобы сломить чары дьявола. Приведу только один пример, подтверждающий, как благословенна молитва с возложением рук. Одна женщина писала мне, что ее муж, находясь во власти сатаны из-за своей матери, которая увлекалась гаданием на картах, страдал приступами тоски. Я ей посоветовал: как только у него начнется очередной приступ, молиться и возложить на него руки, так как молитва с возложением рук является делом не только руководителя общины, ибо написано, что те, кто верит, могут и должны возлагать руки. Через несколько месяцев она ответила мне: «Примечательно, что мой муж был особенно терзаем в тот день, когда пришло ваше письмо. Мы вместе встали на колени, и я возложила на него руки, призывая Кровь Иисуса. Казалось, что с него неожиданно сняли тяжелое бремя, устранили какое-то физическое давление. Тоска исчезла и в течение 6 месяцев не возвращалась».

Следующий отрывок о молитве с возложением рук из Марбургской тетради №4 Гергарда Кульмана показывает значение ее в деле заботы о душе.

«Кто должен возлагать руки? У Иакова читаем: «Болен ли кто из вас, пусть призовет присвитеров церкви» (Иакова 5:14). Среди них следует прежде всего искать тех, которые в святости, с полной силою могут провести молитву с возложением рук. С другой стороны, число верующих, обладающих этим даром, не ограничено кругом подобных служителей. В каждой общине есть исполненные благодати братья, наделенные такой властью. Однако следует помнить, что возложение рук проводится людьми, тесно связанными с общинами, а не путешествовавшими лекарями-чудотворцами. Следует остерегаться возлагающих рук, но не принадлежащих к какой-либо определенной общине. Только таким образом возможно правильное душепопечительство и исключена ошибочная оценка внутреннего состояния души. Братья вообще лучше знают внутреннее состояние человека, желающего молитвы над ним с возложением рук.

Пост и молитва имеют исключительное значение для получения ясности о возможности возложения рук. (Деяния 13:2, 3). Этому служению в Ветхом Завете придается большое значение. Так, имевший перелом рук не допускался к служению у алтаря (Левит 21:19). В свете Нового Завета это значит, что человек, который сознательно грешит, не может участвовать в передаче благословения. Поэтому предварительно должно произойти внутреннее очищение. И только тогда, когда человек искренне хочет подчинить свою волю Богу, Бог может благословить молитву с возложением рук. В противном случае существует серьезная опасность передать другому дух греха возлагающего руки, стать передатчиком не благословения, а греха. Потрясающая история о сынах первосвященника Скевы (Деяния 19:13 и далее) показывает, что сатанинские силы могут одолеть того, кто хочет помочь одержимому человеку, не заручившись зашитой и оружием у Бога. Приносить чужой огонь пред Господом опасно для жизни (Левит10:1), поэтому считаю необходимым напомнить слова апостола Павла: «Рук ни на кого не возлагай поспешно» (1 Тимофею 5:22). Нет сомнения, что Павел намеренно добавил предостережение: «Не делайся участником в чужих грехах...»

7. БЛАГОДАРЕНИЕ.

Часто оковы сатаны проявляются в том, что человека мучают богохульные мысли. Как от них освободиться? Для таких ситуаций хочу дать следующий совет. Если враг диктует тебе мысли и ты уверен, что они исходят не из твоего сердца, следует постараться тут же изменить ход своих мыслей. Надо размышлять о Голгофском Кресте и совершенном на нем спасении, благодарить за это спасение. Написано: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие» (Псалом 49:23). Писание постоянно учит нас не забывать молиться. В послании к Ефесянам (5:20) Павел напоминает, что мы должны постоянно и за все благодарить Бога. Фессалоникийцам он пишет, что мы должны быть благодарны за все, потому что такова воля Божья.

Я уверен: постоянная благодарность за спасение есть верное средство против богохульных мыслей. Если наша жизнь наполнена хвалой и благодарностью, то враг теряет свою власть над нами. Поэтому будем учиться всегда и за все благодарить Господа. А если такие мысли придут, то молитва благодарности за Крест и Кровь Иисуса Христа быстро прогонит мысли, продиктованные врагом. Истинны слова поэта: «Сатана убегает, когда видит нас под Крестом».

8. ПРИЗВАТЬ ИМЯ ИИСУСА.

Если богохульная мысль все же настигла тебя так неожиданно, так быстро, что ты не в состоянии молиться, призови имя Иисуса. Это самое действенное средство. Написано: « Имя Господа-надежная крепость, верующий в ней укрывается». В минуту душевной нужды, в смятении сердца лишь только ты призвал, произнес имя Иисуса, тут же оказался в спасительной крепости, где ты надежно укрыт, где враг не может настичь тебя. А если ты не можешь ни молиться, ни говорить, ни думать, произнеси имя «Иисус». И ты увидишь-враг отступит!

И чем чаще ты будешь таким образом давать отпор, тем слабее будет влияние дьявола.

9. НЕ ПРОИЗНОСИТЬ БОГОХУЛЬНЫЕ МЫСЛИ.

Хочу сказать тебе, читатель, в утешение то, о чем не следует забывать,-Бог знает все. Он знает, что богохульные мысли исходят не из твоего сердца, что они противны тебе. Поэтому Он не возлагает на тебя ответственность за то, что они могут прийти тебе в голову. Но ты можешь прогнать их и несешь полную ответственность, если ты эти мысли произнесешь вслух. Некоторые жаловались мне, что их мучительно преследуют такие мысли, но они всегда остерегались записывать их. Другие же не обладали той осторожностью и деликатностью и излагали в письмах эти мерзкие письма. Мне приходилось тотчас спешить под прикрытие Крови Иисуса, чтобы эти грязные мысли не оставались в моей памяти. Когда такие мысли произнесены вслух или написаны на бумаге, они приобретают силу.

10. УНИЧТОЖИТЬ КНИГИ И ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ГАДАНИЯ.

Следующий совет связан с предыдущим: все, что у тебя есть из предметов или книг, имеющих отношение к гаданию,-немедленно в огонь! Во времена Павла в Ефесе было пробуждение, и «многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм» (Деяния 19:18-19). Если у тебя в доме есть что-то подобное, брось все в огонь! Если у тебя есть «шестая и седьмая книги Моисея»-немедленно сожги их. Может, у тебя есть «Семь небесных замков» или «небесное» письмо? Все-в огонь! Туда же пусть идут сонники и книги с заклинаниями. У тебя к порогу прибита подкова? Убери, выбрось ее. Может быть, на цепочке часов у тебя висит четырехлепестковый трилистник? Убери его. Может быть, у тебя есть карты или так называемые планшеты», на которых пишут духи? Сожги. Пусть никакого гороскопа не будет в твоем доме! Все, что как-то связано с этими темными делами, ты должен уничтожить. Необходимо все сжечь до последней нити, связывавшей тебя с врагом.

11. УСЕРДНОЕ ЧТЕНИЕ БИБЛИИ.

Порвав все нити, связывавшие тебя с врагом, следует усердно укреплять связи с Господом, надо чаще общаться с Господом. Бог должен войти в твою в повседневную жизнь. Для этого ты должен в первую очередь ежедневно читать Библию. Я отлично знаю, чем ты возразишь мне на этот совет: «Читая, я ничего не понимаю. Для меня Библия совершенно закрытая книга. Как только я настраиваюсь на чтение Библии, в моей душе разгорается борьба. Меня начинают мучить богохульные мысли. Чтобы избежать этой борьбы, я лучше совсем оставлю чтение Библии».

Ты заметил, чего этим достиг враг? Он хочет через страдания отобрать у тебя Библию. Зачем? Потому что она хлеб для твоей души. Ежедневно с усердием читая Библию, человек черпает силу противостоять греху.

Через страдания дьявол вновь и вновь старается оттолкнуть нас от чтения Библии. Он пытается нас убедить, что для этого нет времени или, по крайней мере, сейчас не время ее читать. Тут же возникнут помехи, из-за которых чтение Библии становится невозможным. В таком случае врагу надо противопоставить твердую, укоренившуюся привычку. Этому можно научиться у Даниила, который три раза в день вставал на колени и молился. Он взял это себе за твердое правило и не оставлял его, даже когда за молитву грозило наказание. Привычка молиться стала для него защитой. Эта привычка станет защитой для нас, тогда враг даже посредством страданий не сможет заставить нас прекратить чтение Библии. Выработай у себя твердую привычку читать Слово Божие в определенное время, лучше всего рано утром; перед этим проси Святого Духа, чтобы Он раскрыл тебе Слово, чтобы ты понимал Слово и мог применять в своей жизни.

Даже если ты считаешь, что для тебя более понятными являются христианские книги и брошюры, они не должны заменять тебе ежедневное чтение Библии. Вскоре ты увидишь, что пелена, закрывавшая от тебя Слово Божие, спадет, и ты почувствуешь, как вместе с псалмопевцем можешь сказать:

«Слово Твое,-светильник ноге моей и свет стезе моей» (Псалом118:105), и ты будешь славить вместе сч ним: «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль» (Псалом 118:162).

12. ПОСТОЯНСТВО В МОЛИТВЕ.

Чтению Библии должна сопутствовать молитва. Сейчас для тебя это трудно. Порою тебе кажется, будто враг зажимает тебе рот, рассеивает твои мысли, ты засыпаешь, как только начинаешь молиться. Но пусть все это не заставит тебя отказаться от молитвы. И если твои мысли рассеиваются, если ты при этом засыпаешь, произнеси слова молитвы вслух, молись громко! Не думай о том, что молитва должна быть красивой. Красивые слова ничего не значат, Господь видит твое сердце. И если речь твоя сбивчива, это не играет роли. Молись искренне, говори Господу простыми словами, что у тебя на сердце.

Если ты не знаешь, о чем молиться, то пусть Слово Божье пошлет тебе необходимые мысли. Пусть прочитанное в Библии станет твоей молитвой. Читая Слово, задавай себе вопросы: «Имею ли я это? Есть ли это во мне? Знаю ли я об этом?» И если ты этого еще не имеешь, если этого тебе еще не достает, тогда молись об этом. Так ты научишься молиться. Чтение Библии будет всегда побуждать тебя к молитве.

13. ОБЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ БОЖИИМИ.

Стремись к постоянному общению с детьми Божими. Если в том месте, где ты живешь, имеется община, присоединись к ней и проси братьев и сестер помочь тебе, молиться с тобой и за тебя, используй любую возможность встречи с детьми Божьими, чтобы вместе с ними читать Слово Божье и молиться. Ты увидишь: это дает силу душе, это помогает росту твоего внутреннего человека.

Если же там, где ты живешь, нет ни общины, ни библейского кружка, то в некоторой степени их может заменить какое-либо серьезное периодическое христианское издание или посещение христианских конференций, которые время от времени проводятся в различных городах страны. Эти конференции часто являются началом целых потоков благословения. Многие нашли своего Спасителя на таких собраниях, многие ощутили новый прилив жизненных сил. Такие конференции стоят того, чтобы потратить на них свое время.

Пребывай рядом с Иисусом! Вспомни рассказанную Иисусом историю о дьяволе, который вышел из сердца человека. Он ходил по пустынным местам, пока не вернулся и не нашел свой прежний дом прибранным и украшенным. Тогда он позвал семь своих приятелей, и человеку стало хуже. чем было раньше. Эта история предостерегает, чтобы мы все время оставались вблизи Иисуса, тогда враг может прийти вновь-и начнутся прежние страдания.

14. СОЮЗ С ГОСПОДОМ.

Если ты хочешь навсегда уйти от чар дьявола, то ты должен заключить союз с Господом и оставаться в этом союзе постоянно. Молись со мною: «Я Твой! Скажи на это Свое аминь! Пусть Твое имя, Иисус, глубоко запечатлится в моем сердце, с Тобою хочу все делать. с Тобою жить, с Тобою умереть. Пусть это будет наш путь и наш союз до последнего часа». Мужайся, полное освобождение сатаны от оков возможно. Многие свидетельствуют об этом, основываясь на собственном опыте.

Вот одно из таких свидетельств. «Двенадцать лет назад я из глупого любопытства решил погадать себе на картах, а за четыре года до того мне заговаривали рожистое воспаление на лице. Я в эти вещи не верю, и заговоры мне не помогли. Но несколько месяцев спустя после гадания на картах на меня внезапно нашло такое сильное желание покончить собой, что я был на волоске от того, чтобы без всякой причины выпрыгнуть из окна. С тех пор мысли о самоубийстве приходили вновь и вновь, иногда мне казалось, что в борьбе с ними я теряю рассудок или частично уже потерял его. Внешне же жизнь протекала тихо, спокойно, если не сказать-прекрасно. Последний раз борьба с мыслями о самоубийстве произошла в августе прошлого года: будто кто-то силой тянул меня в озеро. И тут я услышал, вернее, прочитал, о чарах, о власти темных сил, под влияние которых попадает человек, занимающийся колдовством, заговорами, гаданием. Я очень рассердился из-за тех глупостей, которые внушаются человеку. В конце концов во мне настолько возросло возбуждение, меня настолько охватили беспокойство и душевные муки, что пришлось прибегнуть к усиленной молитве. Чтобы не потерять рассудок и жизнь, я молился день и ночь. И тогда, в одну из бессонных ночей, пришло избавление, и я, наконец, поверил, что освободился от оков. Неожиданно все внутри у меня возликовало. Я почти физически ощутил освобождение от цепей. Меня объяли невыразимый покой и твердая уверенность в спасении, которые я так долго искал, о которых так усиленно молился. С тех пор во мне живет что-то новое. Я чувствую себя защищенным и знаю, что нахожусь под защитой Господа. Теперь я в состоянии бороться со вспыльчивостью и нетерпением, раньше мне это не удавалось. Я оглядываюсь назад, исполненный радостью и благодарностью, и смотрю вперед с великой надеждой».

|

Я сделала выбор (свидетельство). |

Я родилась и выросла в городе Ленске (Якутия). В детстве я читала сказки о волшебниках, которые творили чудеса, исполняли желания и могли влиять на других людей. И мне очень хотелось иметь волшебную палочку, знать магическое заклинания, а пуще всего я хотела сама стать колдуньей и иметь такую силу, которой нет у других. Дьявол обольщает людей с самого детства, чтобы впоследствии поймать в свои сети, как и случилось со мной. И чтение страшных сказок про Бабу Ягу, лешего, водяного, как и других нечистей, не проходит бесследно. Я боялась темноты, боялась оставаться одна. Мне с детства снились кошмары, и я часто просыпалась и плакала от страха. То, что подобное происходит с большинством детей могут засвидетельствовать многие родители. Но они не знают истинную причину таких страхов, считая, что это просто выдумки и фантазия ребенка.

Когда я подросла, то узнала, что в наше время существуют люди, которые могут предсказывать будущее, читать чужие мысли и творить чудеса. И этого можно достичь, обучаясь оккультным вещам: гипнозу, магии, астрологии, спиритизму и тому подобному. Я стала читать об этом все, что мне попадалось, собирала гороскопы и толкования снов, ворожила и гадала на картах, вызывала под Новый год духов умерших, обращалась за советом к цыганке и к хироманту (человек, который предсказывает судьбу по линиям руки). Когда у меня появилась книга «Тайны руки», я сама стала разбирать эти «тайны». Когда болела, обращалась за помощью к экстрасенсам и сама пробовала заниматься биоэнергетикой. В детстве меня часто водили к моей тете. которая лечила меня молитвами и заговорами от испуга, от сглаза и других напастей. Позже я сама научилась этому. Я думала. что это от Бога, потому что такое «лечение» заканчивалось молитвой и словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я х отела заниматься «белой магией» для того, чтобы помогать людям, лечить их болезни, а «черной магией»-чтобы отомстить своим врагам. В то время я еще не знала, что И ТО И ДРУГОЕ ИМЕЕТ ОДИН ИСТОЧНИК. Все эти явления настолько распространены в обществе, в котором я живу, что такие занятия считаются нормальными.

О, если бы я тогда знала, что все это является мерзостью пред Богом! Как сатана сумел обольстить меня гордостью житейской, желанием быть не такой, как все! Последствия моих увлечений были ужасными. Я все больше и больше попадала под власть греха и дьявола.

Я всегда верила, что существует Бог. Но Он мне представлялся суровым и карающим, потому что часто от людей можно было услышать выражение: «Бог наказал». В детстве меня крестили в православной церкви, и я считала, что верить в Бога и быть крещенной достаточно для того, чтобы попасть в рай. Но я никогда не задумывалась над тем, живу ли я так, как хочет Бог?

В школе училась хорошо и была активной участницей школьных мероприятий. Дома была совсем не ангел. Я часто раздражалась, кричала и грубила родителям. Если окружающие люди относились ко мне хорошо, от меня можно было ждать добра, а если-плохо, я платила тем же. Вообще я старалась по возможности помогать людям. Меня всегда возмущала несправедливость, царящая в мире. Я часто мечтала о светлом и добром. В мыслях стремилась к хорошему, а попала в какое-то болото, которое засасывало все глубже и глубже...

Еще учась в старших классах, я начала выпивать в компаниях и постоянно пропадала на дискотеках. После окончания школы стала курить. В Иркутске, куда я уехала учиться, попала в компанию, где травили себя наркотиками. Я стала делать то же. Многие в этой компании резали себе вены. Однажды, когда мне было тяжело, и я это сделала. Я боюсь вида крови и тяжело переношу физическую боль, но в стрессовой ситуации не могла успокоиться, пока не увижу свою кровь. Я делала лезвием бритвы глубокие надрезы на своей руке, плакала от боли и страха, когда видела, как течет кровь. Но каждый раз сатана вновь заставлял меня брать в руки бритву.

В общежитии я познакомилась с Олегом. Через год мы поженилась.

Мне особенно нравилось смотреть фильмы ужасов. Потом по ночам мне снились кошмары, будто лицо мое изменяется, как лицо вампира, и в меня вселяется дьявол, у меня нет сил сопротивляться ему, и я становлюсь орудием в его руках. Он хочет, чтобы я вышла на улицу и убивала, убивала всех. Я боялась спать в темноте, и всю ночь у нас горел свет, но ничего не помогало. Такие сны часто повторялись. Я настолько явственно чувствовала во сне одержимость, что мне даже страшно было засыпать. Стоило мне уснуть, как дьявол приходил опять. Вскоре действия дьявола стали еще реальнее. Однажды ночью какой-то голос мне шептал, чтобы я задушила Олега. Я проснулась и плачу. Олег спрашивает: «Что случилось?» Я говорю: «Мне кто-то велел тебя убить. Мне страшно». Оставаться одной в квартире было жутко. Казалось, что кто-то постоянно за мной наблюдает. Меня даже душил дьявол: я начала засыпать, как вдруг сквозь полудрему увидела нематериальное существо. как бы состоящее из белой дымки, которое с рычанием вылезло из-под дивана, подошло ко мне и стала душить. Я не могла ни пошевелиться, ни закричать, потому что тело было парализовано, а голос пропал. Меня объял ужас. Когда я с огромным усилием перекрестилась, все исчезло. Тогда я еще не знала других методов борьбы с темной силой.

В Иркутском кинотеатре мы посмотрели фильм «Иисус». Раньше об Иисусе я почти ничего не знала, кроме того, что слышала, как все на Пасху говорят: «Христос воскрес!» И я автоматически повторяла эти слова, совсем не вникая в их истинный смысл. Из фильма я многое узнала о Христе, о Его жизни и смерти. Я узнала, что Иисус-это Сын Божий и что Он жив и сегодня. Но самого главного я не поняла тогда, что Христос там, на кресте, страдал лично за меня, что за мои грехи Он принял такую страшную и позорную смерть.

Я повторила за диктором молитву покаяния, но эта была молитва разумом, а не сердцем. Я вернулась к прежней обыденной жизни. Но молитва была произнесена, и я согласна со словами этой молитвы. Дух Святой уже тогда начал работу в моем сердце. Господь вел меня.

Через некоторое время мы переехали жить в Ленск. Здесь у нас родился ребенок. Я узнала, что в нашем городе есть церковь евангельских христиан. У меня появилось огромное желание пойти туда. Господь послал нам Новый Завет. Когда я начала читать его, то нашла ответы на многие волнующие меня вопросы. Вскоре я пошла в церковь на богослужение. Пела вместе со всеми гимны, слушала проповеди. Когда все склонили колени для молитвы, я тоже встала на колени, хотя совсем не умела молиться. Я почувствовала, как будто свет и тепло пронизывали меня, и я подумала: «Истинно здесь живет Бог». После собрания беседовала с пресвитером, задавала множество вопросов. Пастор указал мне на Христа и на Библию как на истину. Вернувшись домой, я все рассказала мужу. Впечатление от беседы было огромное, и я с растерянностью спросила: «Неужели все, чем я увлекалась в своей жизни-ложно, обманчиво и пагубно? Я прочитала столько книг, и они не могли ответить на мои вопросы. Неужели одна эта книга Библия сможет это сделать?»

Я продолжала читать Новый Завет и духовную литературу, слушала христианские песни, забросила все свои мирские кассеты. После духовных эти песни казались мне пустыми и глупыми.

В результате чтения Библии и слушания проповедей я знала о том, что все люди-грешники и нет ни одного праведного. Пьянство, курение, ложь, сквернословие-далеко не полный список моих грехов. Я поняла, как виновата перед Богом и что заслуживаю вечного наказания в аду за свои грехи. На мой вопрос: как же мне спастись, Библия отвечает: «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деяния 17:30). И спасение возможно только через Иисуса Христа, потому что нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). Иисус Сам говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6). Теперь нужно было сделать этот шаг, но дьявол все держал меня в своих оковах и шептал: «Успеешь, это можно сделать завтра». Так прошло несколько дней, пока я в Библии не прочитала, что скоро Иисус придет на землю, чтобы судить мир, и никто не знает день и час Его пришествия. Он может прийти в любой момент, и я могу опоздать. Или жизнь моя может прерваться, и тогда я умру без покаяния без Христа и попаду в ад, потому что написано: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евреям 9:27). Сегодня здесь, на земле я должна сделать выбор, где я буду проводить вечность. Дальше откладывать я не стала, я тут же опустилась на колени в молитве: «ИИСУС, Я ВЕРЮ, ЧТО ТЫ УМЕР НА КРЕСТЕ ЗА МЕНЯ И СВОЕЙ КРОВЬЮ ЗАПЛАТИЛ ЗА МОИ ГРЕХИ. ТЫ НУЖЕН МНЕ. ПРОСТИ МЕНЯ, ВОЙДИ В МОЕ СЕРДЦЕ, В МОЮ ЖИЗНЬ. ПРОШУ ТЕБЯ, СДЕЛАЙ МЕНЯ ТАКОЙ, КАКОЙ ХОЧЕШЬ ВИДЕТЬ». Я приняла Иисуса Христа как Своего Господа и Спасителя. Теперь я была уверена, что грехи мои прощены, потому что так говорит Библия: «Если исповедуем грехи наши, то Он будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9). Теперь я радовалась своему спасению и благодарила Бога за то, что Он подарил мне вечную жизнь. Иисус сказал: «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24).

Но дьявол снова обманул меня: я давала читать гороскопы молодым сестрам. А он нашептывал: «Ну вот, ты теперь верующая и можешь помогать людям. Ты будешь их лечить теми молитвами и заговорами, которые знаешь». Но тот, кто приходил к Иисусу, не остается в неведении. Господь Сам говорит: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоанна 8:12). И только прочитав всю Библию, я полностью осознала ужас и мерзость своих грехов.

Ибо через Свое Слово Господь обращается ко мне: «Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых и волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их» (Левит 20:27). «Не ворожите и не гадайте» (Левит 19:26). «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я господь, Бог ваш» (Левит 19:31). «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Второзаконие18:10-12). «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровения 21:8).

Я исповедовалась перед Иисусом именно в этих грехах и отреклась от них. И еще я прочитала в Библии из Деяний апостолов 19:19: «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои сожгли...» Мы с мужем собрали все гороскопы, сонники, книги по магии, йоге, хиромантии, экстросенсорике, эротические книги и плакаты, карты, все гадательные принадлежности и во имя Иисуса бросили в костер.

Иисус вошел в мое сердце. Жизнь моя изменилась. Раньше я смотрела «видики» и считала это приятным времяпрепровождением. Если бы я знала, к чему это приводит... Это занятие не так безобидно, как оно кажется на первый взгляд. Еще я стала замечать, как в нашем городе после просмотра боевиков, сцен эротики и ужасов увеличивалось число убийств, насилий и грабежей. Молодежь тянет к разврату. Люди кончают жизнь самоубийством. Я поняла, что посредством таких фильмов дьявол достигает своих целей. Телевизор в руках сатаны-это эффективное орудие, которым он пользуется для обольщения людей для того, чтобы помешать им задуматься о вечности, а нам, чадам Божиим, возрастать духовно. Уже будучи верующей, я все еще смотрела телевизор. Но потом стала замечать, что, даже если молюсь и читаю Библию, у меня все равно не хватает сил бороться с искушениями. Я не жила победной жизнью во Христе. Поняла, что невозможно смотреть одним глазом на Христа, а другим-в телевизор. Иисус ЖЕЛАЕТ БЫТЬ ПОЛНЫМ ГОСПОДИНОМ В МОЕЙ ЖИЗНИ. И КОГДА Я СКЗАЛА ЕМУ НА ЭТО «ДА». Он избавил меня от этой привязанности. Я НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЛА, НАОБОРОТ, ПОЛУЧИЛА ОБИЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ ГОСПОДА.

Раньше я была очень суеверной, боялась порчи и сглаза, верила во все приметы, какие только есть. А теперь жизнь моя в Божьих руках, и я доверяюсь Ему. Что мне могут сделать темные силы, когда в моем сердце живет Иисус?! Господь-моя защита и мое упование. Я познала, что Бог есть любовь. Бог любит каждого человека и зовет: «Придите ко Мне все...» Я люблю Иисуса и желаю жить для Бога и исполнять волю Его. Я благодарна Господу, Он нашел меня, а я нашла то, что искала: истину. Я хочу закончить стихом из Библии, который мне очень нравится: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоанна 8:36).

|

ПРЕДИСЛОВИЕ |

Среди Евангельских верующих всегда бытовало глубокое убеждение, что широкое знание Библии-неотъемлемая часть общего образования. То, чему человек учится дома или при церкви, должно быть закреплено академическими знаниями, чтобы молодой верующий мог утвердится в вере. Для этой цели многие христианские просветительные учреждения создали библейские курсы, которые обязан пройти каждый поступающий в них студент.

Обзор Библии ложится в основу всякого ее изучения. Студент, желающий понять какую-то одну часть или доктрину Библии, должен знать, чему она учит в целом. Каждая книга-часть целого и может постигаться только в связи с полным течением Божественного откровения, которое начинается книгой Бытия и оканчивается книгой Откровения.

Суть Нового Завета постижима лучше всего с помощью знаний о мире, в котором этот Завет появился впервые. Литературный, политический, общественный, экономический и религиозный фон первого века представляет собою контекст откровения Бога в Иисусе Христе. Термины, которыми пользовались апостолы, и их помощники, были взяты из обыденной жизни их времени и были хорошо знакомы каждому прохожему на улицах Александрии, Антинохии и Рима. По мере того. как эти термины становятся понятными современному читателю, содержание нового Завета становится все более ясным.

Толкование Нового Завета, тем не менее, зависит не только от знания древности. Его предписания обязательны не потому, что современная цивилизация случайно повторяет культуру греко-римского мира, а потому, что отношение человека к Богу всегда одинаково, и потому, что вечный Бог неизменен в Своем отношении к человеку. Жизненность Слова Божьего не зависит от случайного сходства двух эр. Его вечное качество превосходит местные условия пространства, времени и общества. Для правильно понявшего значение слов Писания эти слова навсегда останутся истинными и никогда не будут отвергнуты, как отжившие мнения погибшей цивилизации. Они и сегодня все еще передают жаждущим душам грешников в Живое Евангелие вечного Бога.

В этой книге Новозаветные Писания представлены на фоне окружающей их обстановки и в таком порядке, что читатель может легко увидеть их главную мысль. Цель книги не в том, чтобы заменить подобные откровения ученика мнением автора, но скорее в том, чтобы представить самые главные факты, чтобы с их помощью читатель мог сам понимать Библию. Подобно эфиопскому евнуху, которому кто-то должен был разъяснить Писания, современный студент нуждается в помощнике, который помог бы ему разобраться в возникающих перед ним сложностях.

Технические проблемы введения и богословия не обсуждаются здесь подробно, потому что это не входит в курс обзора. Для исследования этих областей студент может обратиться к соответствующим трудам. Несущественные пункты толкования не включаются, поскольку данная книга не претендует на полный комментарий. Чтобы не смущать непрофессионального читателя, количество ссылок ограничено. Единственная цель-дать общий подход, который мог бы лучше понять и полюбить Новый завет. Глядя на то, как Божье откровение действовало в первом веке, искренний верующий сможет применить эти знания к своей жизни и окружающей его обстановке.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕРАБОТАННОМУ ИЗДАНИЮ

Со времени первого издания этой книги произошло много изменений в области изучения Нового Завета. Эта переработка была подсказана новыми открытиями, такими, как свитки Мертвого моря с их богатейшей информацией о религии в Палестине во времена Христа, изменением точки зрения богословов относительно проблем Нового Завета и пополнившейся библиографией. Отклик читателей на этот труд послужил основанием для дальнейших изменений в содержании для совершенствования его широты и полезности.

Был включен новый материал относительно Евангелий и свитков Мертвого моря, добавлена глава о тексте и его передаче из поколения поколение и была приведена в соответствие с современным состоянием библиография. Новшества в типографии и включение иллюстраций должно сделать книгу более полезной и в целом более привлекательной.

Автор выражает благодарность друзьям за предложения, которые послужили толчком к новому изданию этого труда.

М. С. Т.

|

Часть 1 МИР НОВОГО ЗАВЕТА. Глава 1 ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИР. |

Римская империя

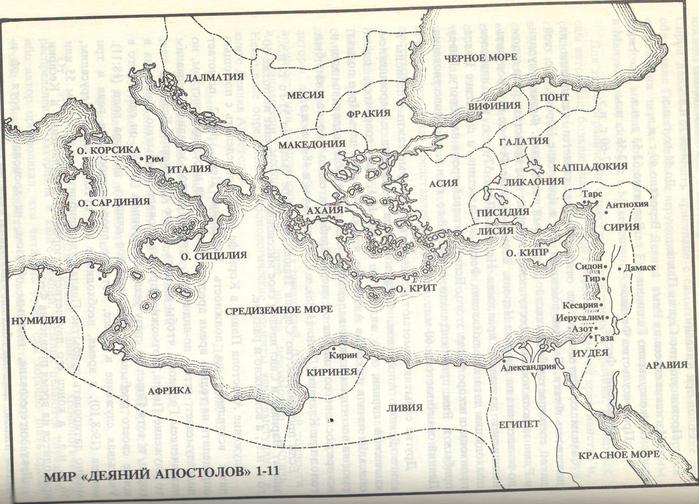

Когда писался Новый Завет, весь цивилизованный мир, за исключением малоизвестных государств Дальнего Востока, находился во владении Рима. От Атлантического океана на западе до реки Евфрат и Красного моря на востоке, и от Роны до Дуная, Черного моря и Кавказских гор на севере до Сахары на юге простиралась одна необъятная империя, находящаяся в сущности под диктаторской властью императора, которого Новый Завет называет как «царем» (1 Петра 2:17), так и «Августом» (Луки 2:1).

Римская империя получила свое название от столицы Италии, первоначального поселения, разросшегося в Римское государство. Основанное в 753-м году до н. э., оно было вначале союзом небольших селений вблизи Рима и управлялось царем. Приблизительно к началу V века до н. э. Рим полностью завладел Апеннинским полуостровом. Захваченные народы были обязаны по договору хранить мир и постепенно перешли во владение Рима.

В последующие два столетия Рим вел ожесточенную борьбу с Карфагеном — главной морской силой западного Средиземноморья. Когда-то Карфаген был финикийской колонией, но после того, как Александр сверг там власть метрополии, колония была вынуждена действовать независимо. Следуя образцу финикийцев, она превратилась в богатую и могучую державу. Ее корабли обеспечивали торговлю всего Средиземноморья. Цивилизация Карфагена была по характеру восточной, его общество было олигархией, охраняемой наемной армией, а во главе стоял самодержавный правитель. Расширяясь, Рим столкнулся со сторожевыми постами Карфагенской империи. Помимо того, что обе цивилизации были чужды одна другой по расовому происхождению и в политическом отношении — им просто стало тесно на одной и той же территории — она должна была уступить другой. Войны между ними прекратились в 146-м году до н. э., когда римский полководец Сципион Эмилиан захватил город Карфаген и сравнял его с землей. Таким образом Рим завладел Испанией и Северной Африкой. В то же самое время Македония была сделана Римской провинцией, а после разорения Коринфа в том же году (146-й г. до н. э.) Ахаия тоже попала во власть Рима. В 133 г. до н. э. царь Пергама Атталий III умер и завещал свои владения Риму. Из них они создали провинцию Асию. Войны в восточных районах Малой Азии продолжались до тех пор, пока Помпей не окончил захват Понта и Кавказа. В 63-м г. до н. э. он сделал Сирию провинцией и присоединил Иудею. Между 58-м и 57-м г. до н. э. Цезарь вел свои знаменитые войны в Галлии и сделал ее частью Римского государства. Таким образом за 500 лет почти непрерывных войн Рим разросся из неизвестного поселения на берегу Тибра в правящую мировую империю.

Однако быстрое территориальное расширения внесло значительные изменения в жизнь жителей Рима. Пом мере того, как военные вожди входили во вкус власти, они начинали пользоваться войсками не только для захвата чужих земель, но и для утверждения своей власти дома. Столетие между захватом Карфагена и Греции и смертью Юлия Цезаря было отмечено рядом гражданских войн. Марий, Сулла, Цезарь, Антоний и Октавиан — один за другим добивались власти над Римским государством, пока, наконец, Октавиану или Августу, как его называл сенат, не удалось разделаться с противниками в 30-м году до н. э. и стать первым императором.

Август — 27 г. до н. э.-14 г. н. э.

Под его властью римская империя была полностью утверждена и государство окончательно создано. Народ, устав от войны, жаждал мира. Август стал принцепсом или первым гражданином страны. Он правил мудро и хорошо. В политическом отношении новый принципат был компромиссом между старым республиканским строем и сменившим его диктаторством, сторонником которого был Юлий Цезарь. Сенат сохранялся как формальное правительство. В 27-м г. до н. э. он назначил Августа на пост главнокомандующего войсками всей империи. В 23-м г. до н. э. ему была дана пожизненная трибунская власть, то есть контроль над народными собраниями, и позже он был назначен постоянным представителем народа. Ему была также дана привилегия выдвигать главную тему для обсуждения в сенате и право созывать его. Все эти права основывались на конституции, а не на каком-то произвольном захвате власти.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Statue-Augustus.jpg

Множество реформ было проведено во время правления Августа. Сенат был очищен от недостойных членов. Большая часть армии была демобилизована, и отпущенные ветераны были поселены в колониях или на купленных ими земельных участках. Была создана регулярная профессиональная армия, которая стала школой для граждан. По окончании военной службы ветераны получали премии и поселялись колониями в провинциях, где могли хорошо зарабатывать и, кроме того, занимать посты верных общественных руководителей.

Август стремился также к улучшению морального состояния народа. Он возродил государственную религию и реставрировал многие храмы. В провинции был введен культ империи-поклонение Риму как государству. Во многих местах народ поклонялся самому императору как «Dominus et Deus» (Господу и Богу), хотя он не требовал такого поклонения. Юлианские законы 19-го и 18-го г. до н. э. попытались восстановить семейную жизнь народа, поощряя к вступлению в брак и созданию семьи.

Для закрепления империи в общем и целом он провел перепись населения и имущества, чтобы облегчить процесс призыва в армию и введение налогов. Были подчинены Испания, Галлия и Альпийские районы. Август укрепил охрану границ, хотя его войска понесли сокрушительное поражение в столкновении с германцами в Тевтобергском лесу. Август организовал полицию и пожарные команды в Риме и назначил надзирателя над зерновыми запасами.

Август гордился тем, что он нашел Рим кирпичным и сделал его мраморным. За 41 год своего правления он создал порядок из хаоса. Он восстановил доверие к правительству, пополнил казну, ввел управление по общественным работам и содействовал миру и процветанию.

Тиберий — 14-37 г. н. э.

После смерти августа его приемный сын Тиберий занял его пост. Полученная Августом, согласно конституции временная власть перешла к Тиберию пожизненно. Ему было 56 лет. Всю свою жизнь он провел на государственной службе, так что в политике он не был новичком. К сожалению, Август в свое время настоял на том, чтобы Тиберий развелся с женой, которую он любил, и женился на дочери Августа Юлии, откровенно распущенной женщине. Горечь этого опыта навсегда испортила характер Тиберия. Он был холоден, горд, подозрителен и вспыльчив. Несмотря на то, что в политических решениях он был беспристрастным и мудрым, его боялись и не любили, и он так никогда и не сделался популярным в народе. Во время его правления Римская армия понесла несколько поражений в Германии, так что ему пришлось переместить границу к Рейну. Неурядицы внутри страны омрачили его последние годы. В 26-м г. н. э. он удалился на остров Капри и оставил правление страной в руках городского префекта. Отсутствие Тиберия предоставило возможность капитану гвардии Элию Сеяну разработать заговор захвата принципата. К 31-му г. н. э. он почти осуществил свой план, когда Тиберий раскрыл его. Сеян был казнен, заговор не удался, но последствия его оказались для Тиберия губительными. Он сделался еще более подозрительным и жестоким, так что малейший навет на кого-нибудь навлекал бедствие на несчастного. Когда он умер в 37-м г. н. э., сенат мог опять дышать свободно.

Калигула — 37-41 г. н. э.

Гай Калигула или «Сапожки», как его ласково называли военные, был назначен сенатом на место Тиберия. С самого начала его карьеры он был настолько же популярен в народе. насколько Тиберий был непопулярен. Он помиловал политических заключенных, понизил налоги, устраивал народные развлекательные представления и вообще полюбился народу. Однако весьма скоро он стал проявлять признаки слабоумия. Он потребовал к себе поклонения как божеству, что сразу же вызывало отчужденность со стороны евреев его государства. Когда Ирод Агриппа посетил Александрию, жители публично оскорбили его и его последователей, а потом еще пытались принудить евреев поклоняться картинам с изображениями Гая. Евреи пожаловались императору, который не только не послушал их, но приказал своему сирийскому послу воздвигнуть свою статую в храме в Иерусалиме. Посол был достаточно мудрым, чтобы отсрочить исполнение повеления, во избежание вооруженного восстания, а смерть Калигулы в 41-м г. н. э. предотвратила наступающий кризис. Некоторые думают, что упоминание евангелистом Марком «мерзости запустения» (Марка 13:14) отражают угрозу воздвижения статуи императора в Иерусалимском храме.

Безрассудная расточительность Калигулой средств, бережно накопленных Августом и Тиберием, привела к быстрому опустошению казны. Чтобы пополнить ее, он прибегал к жестоким мерам: конфискации частного имущества к принудительным отказам от наследства в пользу казны и к вымогательствам всякого рода. Его тирания сделалась, наконец, настолько невыносимой, что он был убит трибуном императорской гвардии.

Клавдий — 41-54 г. н. э.

После смерти Калигулы сенат обсуждал восстановление республики, но вопрос был быстро решен, когда преторианская гвардия избрала на должность императора Тиберия Клавдия Германика. Он жил в сравнительной неизвестности во время правления Тиберия и Калигулы и не принимал участия в политической деятельности Рима. Болезнь детства, возможно, какой-то вид младенческого паралича, оставила его настолько расслабленным, что его внешность была почти что посмешищем, потому что его неуклюжая фигура и слюнявый рот придавали ему идиотский вид. Однако, он не был умственно отсталым, он был хорошим ученым и показал себя более способным правителем, чем ожидали его современники.

http://pics.livejournal.com/lukashyk/pic/00093c6e/s320x240

Быстро растущая империя нуждалась в новом роде правительства для более успешного развития. В правление Клавдия Рим сделался бюрократическим государством, управляемым комиссиями и секретами. Он распространил привилегию гражданства на население провинций. Его полководцам удалось укрепится в Британии и захватить ее на севере до самой реки Темзы. В это время Фракия, после смерти ее князя, который был союзником Рима, была превращена в провинцию.

Клавдий сделал решительную попытку восстановить древнюю римскую религию в ее прежнем виде. Он питал сильную антипатию к чуждым культам. Светоний говорит, что при Клавдии евреи были изгнаны из Рима из-за каких-то восстаний, которые происходили «по подстрекательству некоего Хреста». Не ясно, смешивал ли Светоний этого Хреста со Христом и имел ввиду беспорядки среди евреев, вызванные проповедью Иисуса Христа, или Хрестом назывался какой-то действительный мятежник. Так или иначе, приказ об изгнании вызвал, вероятно, удаление из Рима Акиды и Прискиллы (Деяния 18:2).

Под влиянием одного из своих освобожденных рабов по имени Паллас, Клавдий поддался уговорам жениться на своей племяннице Агриппине. Она стала его четвертой женой. Она твердо решила добиться престолонаследия для своего сына Домития от прежнего брака. Домитий был официально усыновлен Клавдием под именем Нерона Клавдия Цезаря. В 53-м г. н. э. Нерон женился на Октавии, дочери Клавдия. Спустя год Клавдий умер, оставив Нерону в наследство престол Римской империи.

Нерон — 54-68 г. н. э.

Первые пять лет правления Нерона были мирными и успешными. С Афранием Бурром, префектом преторианской гвардии, и Луцием Аннем Сенекой, философом и писателем, в роли советников, Нерон хорошо управлял своими владениями. Агриппина, его мать, пыталась сохранить свое доминирующее влияние над ним, чем и он и его советники были недовольны. В 59-м г. н. э. он распорядился убить свою мать, после чего взял управление империей полностью в свои руки.

По характеру и темпераменту Нерон был скорее художник, чем администратор. Карьера артиста на сцене влекла его гораздо больше, чем политическая администрация. Его небрежность и расточительство опустошили казну и он, как Калигула прибегнул к угнетению и жестокости, чтобы пополнить ее. Так поступая, он возбудил ненависть сената, члены которого боялись, что в любой момент он может издать приказ об их казни и конфискации их имущества.

В 64-м г. н. э. в Риме вспыхнул ужасный пожар, который уничтожил большую часть города. Нерона заподозрили в умышленном поджоге с целью расчистить место для своего нового Золотого Дома, великолепного дворца, который он построил на Эсквилинском холме. Чтобы снять с себя вину, он обвинил в пожаре христиан. То, что они держались в стороне от язычников и говорили о конечном уничтожении мира огнем, дало основание для такого обвинения. Многие из них были привлечены к суду и после смертью умерли смертью мучеников. Предание говорит, что Апостолы Петр и Павел оба погибли при этом гонении, которое впервые было проведено самим правительством.

Не достаточно данных о масштабах этого гонения. Вероятно. оно не пошло дальше Рима и ближайших к нему районов, хотя провинции, возможно, тоже подверглись его угрозе. (Ср. с 1 Петра 4:12-19)

Тем временем излишество и невоздержанность Нерона делали его все менее и менее популярным. Несколько заговоров против него были раскрыты. Наконец, восстание войск и жителей Галии и Испании имело успех. Нерон бежал из Рима и был убит одним освобожденным им рабом по собственному приказу во избежание плена.

Гальба — 68 г.н. э.

Восстание легионов показало, что империя на деле управляется армией, потому что она могла выдвинуть и воцарить своего кандидата без обращения к сенату. Преемник Нерона Гальба не был избран легионами единогласно. Когда он наметил в себе в приемники Лупия Кальпурния Писо, Отто, который ранее поддерживал его в надежде самому стать императором, уговорил преторианскую гвардию убить Гальбу, а его сделать императором.

Отто — 69 г. н. э.

Правление Отто было кратковременным. Сенат согласился с его назначением, но представитель Германии Вителлий совершил нашествие на Рим со своими войсками. Отто был убит в сражении и Вителий, занял его место.

Вителий — 69 г. н. э.

Вителий был признан сенатом, но не был в состоянии ни подчинить себе военных, ни создать прочное правительство. Восточная армия вмешалась в государственные дела и сделала своего полководца Веспасиана императором. В это время Веспасиан был занят осадой Иерусалима. Возложив ее на своего сына Тита, он двинулся в Египет, завладел страной и отрезал продовольственное снабжение Рима. Его заместитель Мициан двинулся на Италию. Несмотря на мужественное сопротивление войск Вителлия, партизаны Веспасиана захватили и разграбили Рим. Вителий был убит и Веспасиан был провозглашен правителем.

Веспасиан — 69-79 г. н. э.

Веспасиан был простой старый солдат, который был умерен в привычках и энергичен в администрации. Он подавил восстания среди батавцев и среди галлов, между тем как Тит завершил разрушение Иерусалима. Город был полностью разрушен и провинция попала под управление военного представителя. Веспасиан укрепил границы, сделав зависимые от него княжества провинциями. Казна стала платежеспособной благодаря строгой экономике и введению новых налогов. Он построил знаменитый Колизей. Умер он в 79 г. н. э., оставив свой престол Титу, которого сделал еще при жизни своим соправителем. Он был первый из династии Флавиев, включавшей его сыновей Тита и Доминициана.

Тит — 79-81 г. н. э.

Краткость правления Тита не позволила ему совершить что-либо примечательное. Однако, несмотря на это, он был одним из наиболее популярных императоров Рима. Великолепие публичных развлечений, покровителем которых он был, и его личная щедрость обезоружили потенциальную враждебность сената, который боялся, что он будет таким же диктатором, каким был его отец.

Во время его правления произошло катастрофическое уничтожении Помпеи и Геркулания, селений на берегу Неаполитанского залива, после извержения Везувия. Тит назначил комиссию и сделал все, что было в его силах, для спасения возможно большего числа жертв. Спустя несколько месяцев Рим снова пострадал от сильного пожара, который уничтожил новый Капитолий, Пантеон и купальни Агриппы. Тит продал даже часть собственной мебели, чтобы сделать вклад в фонд по покрытию общей нужды. Он воздвиг новые здания, включая большой амфитеатр.

Домициан — 81-96 г. н. э.

Тит умер в 81-м г. н. э., не оставив после себя сына, и сенат передал власть над империей его младшему брату Домициану. Домициан был подлинным самодержцем. Он пытался поднять моральный уровень римского общества путем ограничения моральной безнравственности в римском театре и запрещения публичной проституции. Храмы древних богов были восстановлены и чужие религии запрещены, особенно те, которые старались обращать в свою веру. Ему приписывали гонения на христиан, хотя нет никакого доказательства, что была какая-либо законодательная деятельность против них во время его правления. Он требовал поклонение себе и настаивал на том,чтобы его величали «Dominus et Deus» (Господь и Бог). В экономическом отношении он был хорошим правителем. Дела империи велись умело его подчиненными.

Домициан был строгим по природе и подозрительным к соперникам. Не обладая сердечностью своего брата Тита, он нажил немало врагов. Когда их заговоры раскрывались, он был немилосердным к своей мести. Последние годы его правления были кошмаром для сенаторов, которые держались в постоянном страхе перед шпионами и доносчиками. Даже его собственная семья не чувствовала себя в безопасности, и, наконец, ради самозащиты они подстроили его убийство.

Нерва — 96-98 г. н. э.

Преемник Домициана Нерва был избран сенатом. Он был пожилым человеком с мягким характером, и, вероятно, сенаторы считали его «безопасным» кандидатом. Его правление было в общем мягким и сравнительно лишенным внутренних напряжений. Армия возмущалась убийством Домициана, потому что Флавии пользовались популярностью в военных кругах. Однако Нерва был достаточно проницательным, чтобы назначить своим преемником Траяна, способного держать войска в подчинении и могучею рукой управлять страной.

Траян — 98-117 г. н. э.

Нерва умер в 98-м г. н. э.. и на его место стал Траян. Он был испанцем по рождению, солдатом по профессии, энергичным и агрессивным по темпераменту. Он присоединил Докию, на севере от Дуная, и приступил к расширению границ на востоке путем захвата Армении, Ассирии и Месопотамии. Восстание евреев на Ближнем Востоке было подавлено в 115-м г. н. э., но новые мятежи в Африке, Британии и на Дунайской границе послужили причиной его вызова в Рим. Он умер на пути в столицу в Каликии в 117-м г. н. э.

В обстановке расширения империи христианство разрослось из неизвестной еврейской секты в мировую религию. Иисус родился во время правления Августа (Луки 2:1); его служение и смерть произошли при Тиберии (Луки 3:1); великий период миссионерского распространения происходил при Клавдии (Деяние 18:2) и Нероне (Деяния 25:11-12). Согласно преданию, книга Апокалипсиса писалась при Домициане; упоминание в ней императорской и правительственной тирании были, вероятно, отражением преобладающих условий того времени.

Сравнительно редкое упоминание в Новом Завете событий, относящихся к периоду Римской империи, не удивительно. Евангелия и большая часть Деяний Апостолов, представляющие собою основные исторические труды Нового Завета, сосредоточены на иудаизме, а не на Риме. Более того, Новозаветная весть направляется к внутренней жизни ее читателей, а не к их внешним обстоятельствам. Ударение ставится на духовном, а не на политическом, на вечном, а не на временном. Тем не менее, время от времени Новый Завет соприкасается с политической окружающей обстановкой I века, и его историческая важность должна рассматриваться в связи с ней.

Провинциальное правительство

Римская империя была смесью независимых городов, государств и территорий, и все они подчинялись одному центральному правительству. Некоторые из них стали частью империи на добровольных началах, другие были присоединены путем завоеваний. По мере того, как Рим распространял свою суверенную власть над этими союзными или подчиненными народами, его правительственный аппарат разрастался также в Римскую провинциальную систему.

Слово провинция означало первоначально должность, дающую право вести войну или занимать руководящее положение. Власть полководца, занимающего эту должность, распространялась на завоеванную им территорию, которая становилась его провинцией. Когда Рим захватил новые области, они образовались в провинции, которые становились частью общей имперской системы.

Приобретение Римом провинций с Сицилии, которая была захвачена у Карфагена в первой Пунической войне (246-241 г. до н. э.). Потом была прибавлена Сардиния (237-й г. до н. э.), две провинции в Испании (197-й г. до н. э.), Македония (146-й г. до н. э.). Азия не была захвачена силой, но была передана римскому народу ее царем в 133-м г. до н. э. и была организована в провинцию в 129-м г. до н. э. Трансальпийская и Цизальпинская Галлия были присоединены приблизительно в 118-м г. до н. э. Кирена была подарена Риму в 96-м г. до н. э. и Вифиния была также отдана Риму в 75 г. до н. э. В 67-м г. до н. э. Помпей присоединил Киликию и Крит, а в 63-м г. до н. э. он захватил Палестину и сделал ее провинцией Сирии. За исключением самой Италии. большая часть Римского мира состояла из территорий под провинциальной властью.

Власть эта делилась на два вида: провинции, которые были сравнительно мирны и лояльны по отношению к Риму, управлялись проконсулами (Деяния 13:7), ответственными перед Римским сенатом. Более неспокойные провинции были под властью императора, который часто расквартировывал в них армии, и они были под началом префектов, прокураторов или пропреторов, назначаемых императором, и которые были непосредственно ответственны перед ним. К первым относилась Ахаия, проконсулом которой был Галион, когда Апостол Павел посетил ее (Деяния 18:12). Палестина во времена Христа была подвластна императору, представителем которого был прокуратор Понтий Пилат (переведено «правитель» в Матфея 27:11). Проконсулы назначались на один год и, как правило, сменялись каждый год. Прокураторы и пропреторы служили столько, сколько хотелось императору держать их на данном посту.

Под управлением этих начальников провинции пользовались значительной свободой. Отдельные города-государства могли сохранять свою местную независимость и даже чеканить монету. Римляне никогда не вмешивались в религию подчиненных им народов, так что местные культы обычно сохранялись. Правители Рима обычно принимали советы провинциальных администраций. Начальники, которые грабили своих подчиненных, могли подвергнутся суду и смещению. Несмотря на то, что некоторые проконсулы и прокураторы занимались укоренившимся с веков взяточничеством, большинство из них, вероятно, вносило больше вклада в общество, чем грабило его. Строились дороги, воздвигались государственные учреждения и быстро росла и развивалась торговля.

Для того. чтобы сблизить провинции с Римской столицей, в их стратегических центрах начали поселять римлян. Постепенно Римская культура распространилась так, что со временем провинции сделались более римскими, чем сам Рим. Во II веке, когда Рим еще пользовался греческим языком как наиболее распространенным, Галия, Испания и Африка пользовались главным образом латинским.

Культ империи имел больше всего поклонников в провинциях. Поклонение Римской империи и правящему императору началось с Августа. Он приказал, чтобы римские граждане, проживающие в Ефесе и Никее, воздвигли храмы в честь Юлия Цезаря, и позволил подданным других народов на территории Римской империи империи построить места поклонения в честь его самого. Поклонение Государству поощрялось местными советами, которые брали на себя ответственность за руководство местными культами.

Хороший пример провинциального совета встречается в Деяниях 19:31, где упоминаются «Асийские начальники». Они были членами городского магистра, считались ответственными руководителями провинции и возможно, служили жрецами в поклонении государству. В книге Деяний Апостолов представлено их дружеское отношение к Павлу, потому что они предупредили о том, чтобы он не подвергал себя опасности. показываясь перед толпой в театре.

В Новом Завете встречаются следующие Римские провинции: Испания (Римлянам 15:24), Галлия (2 Тимафию 4:10, вариант чтений), Иллирик (Римлянам 15:19), Македония (Деяния 16:9), Ахаия (Римлянам 15:26), Асия (Деяния 20:4), Понт (1 Петра 1:1), Каликия (Галатам 1:21, Деяния 6:9), Сирия (Галатам 1:21), Иудея (Галатам 1:22), Кипр (Деяния 13:4), Памфилия (Деяния 3:13) и Ликия (Деяния 27:5). Некоторые из этих провинций упоминаются более одного раза, как например в случае с Иллириком, более позднее название которого Далматия встречается в пасторских посланиях (2 Тимофею 4:10). Павел обычно пользовался только названием Римских провинций, между тем как Лука называл также и национальные группы. Провинции часто включали более чем одну этническую группу, как, например, ликаонцы из Листры и Дервии (Деяния 14:6, 11), которые жили в Галатийской провинции.

Государственные служащие добивались управления провинциями, потому что это было хорошим источником дохода. Некоторые из этих правителей были настолько жадными, что их провинции быстро обнищали из-за непосильных налогов. Другие, более заинтересованные в благосостоянии народа, мудро употребляли собранные налоги на строительство дорог и портов, так что торговля процветала и повышался общий экономический уровень жизни. Рим считал провинции предоставленным ему по праву полем эксплуатации. До времен Константина они платили дань центральному правительству и никогда не считались равноправными федеративными государствами.

Эллинистические царства

Культурная атмосфера I века была обязана своим существованием не только политической организации Рима, но также распространению греческого духа, которым были пропитаны как Запад, так и Восток. Римские завоевания поглотили также греческие колонии, расположенные вдоль морского побережья Галлии и Испании, на острове Сицилии и на нижней части самого Апеннинского полуострова. Захват Ахаии, окончившийся разгромом Коринфа, в 146-м г. до н. э., открыл римлянам несметные сокровища искусства, которые они увозили домой для украшения своих вилл. Греческие рабы, из которых многие были более образованными, чем их господа, вошли в семьи римлян. Часто они занимались не только черным трудом, но служили учителями, врачами, счетоводами и управляющими по хозяйству и торговле. Более того, греческие университеты в Афинах, Родосе, Тарсе и других городах посещались аристократической молодежью Рима, которая усваивала греческий язык почти также, как англичане IXI века усваивали французский, язык дипломатии и культуры. Побежденные греки настолько покорили своих победителей в культурном отношении, что сам Рим сделался городом, говорящим по-гречески. Ювенал, один из знаменитых сатириков своего времени, однажды пожаловался: «Я не могу, сограждане римляне, переносить города, полностью греческого».

Завоевания Александра

http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/alexanderthegreat.jpe

На восточной половине римского мира где происходило большинство Новозаветных событий, распространение греческой цивилизации началось греческими торговцами, которые повсюду распространяли Пелопоннесскую торговлю. Уже в 600-м г. до н. э. в Вавилоне были известны греческие музыкальные инструменты и оружие, и греческие наемники воевали в армиях Кира, о чем свидетельствует Ксенофонт в своем известном произведении «Анабасис». Эллинизация Востока значительно ускорилась благодаря походам Александра Македонского. Его отец Филипп, царь Македонии, сплотил македонцев в единое военное государство. Из крепких мужиков и пастухов своей гористой страны он организовал необычайно подвижную и выносливую армию. За двадцать лет Филиппу удалось подчинить Македонии все греческие независимые города. Ко времени его смерти в 337-м г. до н. э. Филипп успел заключить союз с греками, с помощью которых он надеялся предпринять завоевание Азии.

Александр обладал агрессивностью и военным гением своего отца и находился под сильным влиянием греческой культуры. Он воспитывался на «Илиаде» Гомеля под руководством Аристотеля, и поэтому глубоко восхищался эллинистическими традициями и идеалами.В 334 г. до н. э. он перешел за Геллеспонт в Малую Азию и победил персидское войско в битве у реки Граник. Он освободил эллинские города на побережье, а затем проник вглубь страны. Он снова разбил персов в битве за город Исса, что дало ему власть над всей Малой Азией, а затем повернул на юг вдоль побережья к Египту, где основал город Александрию.

Покорив Сирию и Египет, он двинулся на восток и нанес решительный удар персидской армии у Арбелы. Быстро и успешно он оккупировал Вавилон и столицы Персии Сузу и Персеполь.

Последующие три года прошли в укреплении новой империи. Александр поощрял своих воинов жениться на восточных женщинах. Он начал учить тридцать тысяч персов греческому языку. Дальнейшие походы на Индию расширили границы до реки Инд. Он учредил множество колоний и исследовал страну, которую до тех пор европейцы не видели.

По возвращении в Вавилон Александр начал готовиться к захвату Аравии, но ему было не суждено совершить его. Если ему удалось частично эллинизировать Восток, то Востоку частично удалось предать ему азиатский характер. Он все больше и больше принимал образ правления азиатского деспота и становился все более своевольным и подозрительным. Роскошь и кутежи в Вавилоне ослабили его организм, он заболел горячкой и умер в 324-м г. до н. э. в возрасте тридцати двух лет.

Империя Александра не намного пережила его. Он не оставил наследников, которые были бы способны управлять ею, и она была, в конце концов, разделена между его полководцами. Птолемей взял Египет и Южную Сирию; Антигон забрал большую часть территории северной Сирии и западную Вавилонию; Лисимах взял Фракию и западную часть Малой Азии, а Кассандр управлял Македонией и Грецией. Территорию Антигона захватил Селевик I после битвы при Ипсе в 301-м г. до н. э.; Лисимаха тоже слилось с территорией Селевкидов.

Постоянные распри между Селевкидами Сирии Птолемеями Египта держали Палестину как между молотом и наковальней. Прибрежная равнина Сарона была коридором, по которому армии этих двух держав ходили на войны. В зависимости от того, на чьей стороне был перевес, Палестина попадала под власть то одной, то другой державы.

Селевкиды в Сирии

Власть Селевкидов в Малой Азии постепенно уменьшалась. по мере того, как местные народы отстаивали свою независимость и основывали свои царства. В Сирии, однако, власть Селевкидов удержалась, и их влияние на политической арене Палестины было сильным. В 201-200-м г. до н. э. Антиох III, Сирийский, называемый Великим, разгромил египетскую армию под командованием генерала Скопаса в Паниасском сражении у истоков Иордана на севере Палестины. За два года Антиоху III удалось захватить власть над всей Палестиной и сделаться властелином над евреями. Его попытка эллинизировать евреев привела к Маккавейскому восстанию, которое привело к возрождению Иудейского государства. Их власть прекратилась, когда Помпей в 63-м г. до н. э. превратил Сирию в Римскую провинцию.

Последствия владычества Селевкидов были колоссальными. Столица их владений Антинохия, стала третьим по величине городом в Римской империи и местом для встречи Запада с Востоком. Греческий язык и литература широко распространились по Ближнему Востоку и сделались объединяющими факторами между восточными и западными народами. Во многих городах Палестины, особенно в Галлилее, жители говорили на двух языках и поклонялись как восточным так и западным божествам.

Птолемеи в Египте

Царствование Птолемеев в Египте было во многом подобно карьере Селевкидов в Сирии. Вражда между этими двумя царствами была острой и привела ко многим воинам с различными исходами. Со смертью Клеопатры в 30-м г. до н. э. поколение Птолемеев вымерло, и Рим присоединил к себе Египет, чтобы тот служил ему житницей. Город Александрия приобрел известность и сделался отличным торговым рынком и центром просвещения. Под покровительством Птолемеев была основана громадная библиотека, в которой хранились главные литературные сокровища древности. Библиотекарями в ней были известные ученые, инициаторы изучения греческой грамматики и текстологии.

Еврейское влияние в Александрии было сильным от начала ее основания. Сам Александр Выделил место для еврейских колонистов и дал им полноправное гражданство. При Птолемее Филадельфе (285-246 г до н.э.) еврейские Писания были переведены на греческий язык. Этот перевод, известный под названием Септуагинта, стал популярной Библией для евреев в рассеянии; им же; в основном, пользовались Новозаветные авторы. Прибегая к Ветхому Завету, они, обычно, приводили цитаты из Септуагинты. Не в каждой книге Септуагинты качество греческого языка одинаково. Часть перевода отшлифована, а часть буквальна. Но тем не менее, это — полезное пособие для сегодняшнего изучения Библии, потому что оно показывает, как переводчики толковали еврейские Писания, и иногда их перевод обнаруживает еврейский текст, который значительно отличается от дошедшего до нас текста.

Постоянные войны Селевкидов и Птолемеев привели к радикальному повышению налогов в их странах. У;течка из казны была настолько сильной, что земледельцы, на которых налоги ложились особенно тяжелым бременем, были доведены до крайней нищеты. Пунические войны Рима погубили западные рынки Египта, и в результате торговля зачахла. Народное волнение против правительства достигло размеров восстания и оставления имущества, которое стало нерентабельным из-за чрезмерных налогов. В I веке перед пришествием Христа оба царства переживали значительный упадок, чем, вероятно, и объясняется та легкость, в которой Рим покорил их.

Культурные влияния