То,что не было записано, того не существовало.

Юрий Кувалдин

старый дневник "Наша улица"

http://www.liveinternet.ru/users/4515614/

СТРОКА ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТНАЯ, КАК ПУЛЯ, ЛЬЕТСЯ ИЗ СВИНЦА |

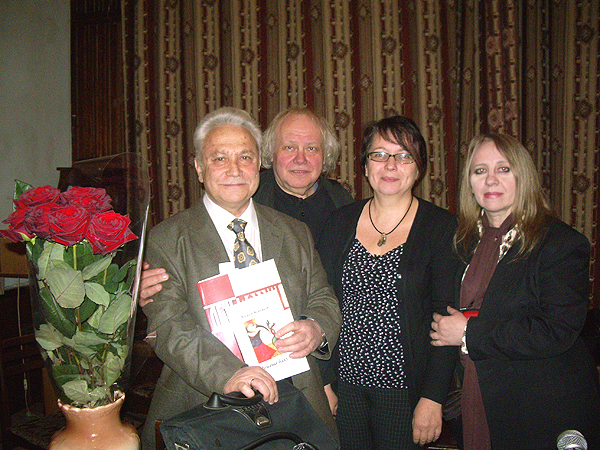

На снимке: Юрий Кувалдин и Александр Тимофеевский

Александр Тимофеевский

РАССЫПАННЫЙ НАБОР

(Стихи 1949 - 2007)

ГИМН СМЕРТНИКОВ

Мы живем в большой тюрьме -

Вы, я, он и ты.

Наш грозный стражник смерть

Охраняет все посты.

Час, день, сутки, год -

Одиночных камер ряд,

Ровно три шага вперед

И три - назад.

Едва лишь тьма

Подкрадется из-за туч,

Вся огромная тюрьма

Запирается на ключ.

Опустилась ночи темь,

Клонит узников ко сну.

Лишь я целый день

Головой долблю стену.

Ах, зачем в этой тьме

Вечно камни я долблю -

Ведь на воле и в тюрьме

Нету той, что так люблю.

Но нельзя сутки, год,

Может сотни лет подряд -

Ровно три шага вперед

И три назад.

Бей лбом, лома нет.

За решеткою - ни зги,

Бей лбом по стене,

Чтоб прочистились мозги.

Лишь раз за всю жизнь

Выпускают нас во двор.

За моей спиной (РАЗ)

Глухо щелкает затвор.

В полукруг - взвод. (ДВА)

Я, взятый на прицел,

Дулам заглянул в глаза,

Песню гордую запел,

"Мы живем в большой тюрьме -

Вы, я, он и ты.

Наш грозный стражник - смерть

Охраняет все посты..."

И в ответ - залп (ТРИ)

Мне - вечной ночи жуть.

Сквозь решетку не смотри,

Как я, скорчившись, лежу.

Кто там подпоет:

"Одиночных камер ряд

Ровно три шага вперед

И три назад..."

Кто, прокляв тюрьму,

Камни будет век долбить,

Если даже ему.

Больше нечего любить.

Пусть бьет, хоть нет

За решеткою ни зги,

Бьет лбом по стене,

Чтоб прочистились мозги.

Потому что нельзя:

Годы, сотни лет подряд -

Ровно три шага вперед,

И три назад.

1952

***

Знаешь, что такое старость -

Старость, когда в сердце лед,

Водка с праздников осталась,

Но ее никто не пьет.

2006

***

Был вечер звездами прострочен.

Богатый силой нерастраченной,

Казалось, он набросок ночи,

Ночь нарисованная начерно.

Ветра капризничали, дулись,

И облака в платочки комкали.

Дома на спинах сонных улиц

Болтались душными котомками,

В них с лицами осоловелыми

И затуманенными взорами

Из окон выглянуть не смели мы,

Обмануты своими шторами.

1949

***

Поможем зимующим птицам,

Раз в жизни послжим добру,

Сведем их к веселым девицам,

Дадим им коньяк и икру.

Зимующим птицам поможем,

Устроим им лето зимой,

Охотника съездим по роже,

И всех их отправим домой.

Пускай им не лепят измену,

Пускай им срока не дают,

Пусть едут в австрийскую Вену,

Еврейские песни поют.

1986

***

Не люби меня за то, что

Взгляд, мой полный жадной власти,

Заблестит порою точно

В нем жива тоска по счастью.

Словно слов не надо лишних,

Словно я зову к такому,

Что не вычитаешь в жизни,

Не узнаешь у знакомых,

Словно спрашиваю взглядом,

Словно требую ответа,

Я прошу тебя - не надо,

Не люби меня за это,

Просто я вскочил со стула,

Сделал резкое движенье,

И в глазах моих мелькнуло

Яркой лампы отраженье.

1972

***

Я все кого-то искушаю,

Кирпич за пазухой таю,

Чужое счастье разрушаю,

А своего - не создаю.

Я все стучусь в чужие двери,

И на чужой огонь бегу,

Чтоб кто-то так в меня поверил,

Как сам я верить не могу.

Поверил жертвенно и строго,

Ну, хоть на час, на полчаса,

Поверил бы в меня как в бога,

Чтоб стал я делать чудеса.

И мучусь нощно я денно

Тщеславной праздною мечтой,

И все надеюсь, что одену

Сухую жердь живой листвой.

1961

СЕКС

Дышало море ласково как телка,

Пылал звездами черный небосвод,

В гирляндах как рождественская елка

Куда-то плыл какой-то теплоход.

А женщина спиной ко мне стояла,

Открывши зад без всякого стыда,

И мимо проезжающим кричала. -

Эй, вы! А вас никто так никогда!

1975

ДОНОС

Климу Ворошилову

Письмо я написал -

Товарищ Ворошилов,

Народный комиссар!

Слышал я, соседи

Затеяли войну,

Хотят они разрушить

Нам дверь или стену.

Товарищ Ворошилов!

Соседей проучи,

Они в душе евреи

И тайные врачи.

1952

МОСКВА В 1961 ГОДУ

А город мой в буржуи лезет,

Он зол т моложав на вид,

Он на задворках куролесит,

А на проспектах деловит.

Он моден и вполне вульгарен,

Как Евтушенко и Гагарин,

Лишь я в него входу как в терем,

Не замечая перемен,

И даже толком не уверен,

Что, в общем, я абориген.

1961

***

По дорогам ветрами и солнцем спаленным

Спотыкаясь и падая и сбиваясь с пути

Вечно буду искать я свое, ненайденное,

То, которое мне никогда не найти.

1952

***

Я исчерпал свой срок,

Иссяк - и стоп машина.

Моих земных дорог

Осталось три аршина.

В Астапово. Тайком.

Все бросив. Третьим классом.

Простыть под сквозняком,

Отведав хлебца с квасом,

И, уходя во тьму

И смертную истому,

Успеть шепнуть Ему,

Ну, все... теперь я дома.

1990

***

Молитва должна быть безмолвной.

Безмолвно молитесь в тиши.

Иначе он будет неполным -

Момент возвышенья души.

Такая случается штука,

Вдруг мокро щеке и тепло.

Не надо ни слова, ни звука,

Чтоб сердце в любви истекло.

1980

***

Я сижу в доме один

В красоте свих седин.

Вдруг приходят два мента,

Вынимают два винта

И мине стреляют в грудь,

Чтоб я закончил свой жизненный путь.

Тут приходят Кеп и Боб

И мине все ложат в гроб,

Чтоб я в ем лежал один

В красоте своих седин.

2005

***

Я так устал всю жизнь калечить слово,

Я так устал от вечных распрь с судьбой.

От неба беспросветно голубого,

От беспросветной глупости людской.

Вот говорят, что мой талант зачах,

А был ли смысл в отделке и отточке.

Когда я лгу во всех своих стихах

И даже в этой, самой честной строчке.

Давным-давно за тысячу морей,

За море губ и ласковых отметин

Остался я у хлопнувших дверей

Влюбленный в самую хорошую на свете.

Но мне не грустно, я, пожалуй, рад,

Что не построены еще у нас в Союзе

Машины, уводящие назад,

В далекий мир мечтаний и иллюзий,

В стране, какую в век не исходить,

Как к материнской кофточке поношенной

Хотел я лоб горячий приложить

И в громком крике сердце растворить

Для всех людей - пустых, дрянных, хороших.

Но что им я - они услышат звук...

А мысль! Ведь мысль острее, тоньше, выше!

За сотни верст, за тыщи верст вокруг

Нет никого, кто мог бы мысль услышать.

1952

***

Ю.Н.

Цивилизация кончается.

Землетрясения, цунами,

Несчастный шарик наш качается,

И, видимо, Господь не с нами.

Не так пробил в яичке дырочку,

Не ту включил, должно быть, музыку -

Крутнет штатив, возьмет пробирочку,

И вместе со всем миром - в мусорку.

Потом очистит стол от копоти,

Протрет его сухою тряпочкой,

Досье о неудачном опыте

Допишет и уложит в папочку.

Закончены дебаты-прения,

Прощайте, девочки и мальчики,

Останется лишь слава гения,

Как бабочки пыльца на пальчике.

2005

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ УРОЛОГА

Я сегодня всем доволен,

Просто праздник у меня,

Если спросят, чем ты болен? -

Я отвечу, - так, хуйня.

2006

***

Непрочитанные поэты -

Все мы пасынки злой судьбы,

Перед нами склеп интернета,

Блогов сумрачные гробы.

В них лежат стихов наших тени -

Отшумевших страстей итог -

Ждут, что, может быть, их заденет

Мышки остренький коготок.

2007

***

Из киоска жирною улиткой,

Яростным фламандским натюрмортом

Вылезла старуха одесситка,

Руки в боки упирая гордо.

Но какой Ван Дейк, какою кистью

Описал бы рук ее небрежность,

Камбалы коричневые листья

И креветок розовую нежность.

Мир, где бабы в фартуках засаленных

О бычках кричат на все лады,

Где лазурной скумбрией завалены

Долгие рыбацкие ряды.

1953

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I

Я наблюдал движение светил

На нашем низком зыбком небосклоне

И грозный их парад не пропустил,

Знамений в небесах не проворонил.

Твои стихи несут какую весть,

О чем они? - друзья меня спросили.

Я отвечал - пишу о том, что есть,

Мои стихи как небо над Россией.

II

Я рассказал, я не умел таиться

Про то, как мир сводил меня с ума.

В моих стихах мелодия таится

И, может быть, поэзия сама.

Но заняты другим казненных внуки

И внуки стукачей и палачей,

Им не нужны и на фиг эти звуки,

И не понятен смысл моих речей.

2006

***

Меня за что, я сам не знал,

За нрав, должно быть, мой

Судил небесный трибунал

По "пятьдесят восьмой".

За то, что лишнее сболтнул

В гостях навеселе

Отбыть я должен жизнь одну

На каторжной земле.

Я здесь, друзья, в последний раз,

К концу идет мой срок.

А вот на сколько жизней вас

Сослал на землю Бог?

1957

ЧТО Я УВИДЕЛ, КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ УШЛИ В ТЕАТР

Глянь на небо - птички летят,

колокольчики звенят

(Из свадебного обряда)

Горизонта просто нету -

Даль настолько далека.

По всему пространству неба

Разметались облака.

Облака с землей согласны

И плывут белым-белы.

Словно ангелы прекрасны

И как дети веселы.

Вы - в театре, я - в театре,

То, что видим, делим на три -

Поле, лес и небосвод.

В небе птички-невелички,

Колокольчики и птички,

Глянь, и никаких забот.

В новом небе небывалом

Ходят тучки нагишом.

Вы - в театре очень малом,

Ну, а я - в большом, большом.

2007

"НАША УЛИЦА" № 100 (3) март 2008

|

|

ЭПИЧЕСКИЙ ВАГРАМ КЕВОРКОВ. ВРЕМЯ ПРОХОДИТ. СЛОВО ОСТАНАВЛИВАЕТ МГНОВЕНЬЕ. |

17 апреля 2008 года в 18-30 писатель Ваграм Кеворков начал длительное празднование своего 70-летнего юбилея торжественным литературно-художественным вечером в Центральном доме литераторов под руководством писателя Юрия Кувалдина. Обладая жизненным опытом на двадцать томов, Ваграм Борисович Кеворков начал штурм литературы в последнее десятилетие, воплотив этот яростный и прекрасный штурм в превосходную книгу высокохудожественной прозы. Впрочем, ранние писательские старты или поздние не имеют равно никакого значения для обретения бессмертия души. Его отец армянин Багдасар Геворкян стал выдающимся русским артистом Борисом Кеворковым. Аромат чудесной прозы пятигорца Ваграма Кеворкова напоминает мне лирическую стилистику чегемца Фазиля Искандера. Для меня ясно одно - писатель Ваграм Кеворков сразу занял свое почетное место среди бессмертных. Чтобы убедиться в этом, читайте мое послесловие к его выдающейся книге "Романы бахт" (Цыганское счастье).

Юрий КУВАЛДИН

Писатель Ваграм Кеворков надписывает свою книгу "Романы бахт"

Писатель Юрий Кувалдин и писатель Ваграм Кеворков у афиши вечера

Писатель Ваграм Кеворков у стенда с его книгой среди других книг в фойе ЦДЛ

Писатель Ваграм Кеворков и писатель Юрий Кувалдин в президиуме вечера

Заслуженный артист России Александр Чутко

Заслуженный артист России Александр Чутко, писатель Андрей Яхонтов, поэтесса Нина Краснова

Писатель Ваграм Кеворков, артист Александр Чутко, писательница Людмила Чутко, поэтесса Нина Краснова

Писатель Юрий Кувалдин и академик рецептуализма Слава Лён

Писатель Юрий Кувалдин и писатель Сергей Михайлин-Плавский

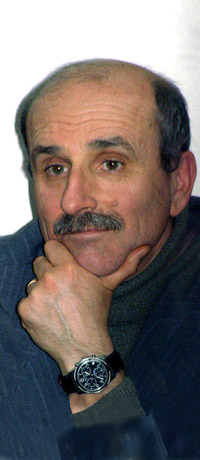

Писатель Виктор Кузнецов-Казанский

Академик Слава Лён и скульптор Ольга Победова

Журналист, публицист, поэт Виктор Широков и писатель Александр Хорт

Писатель, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Скребицкий, писательница Людмила Чутко, на дальнем плане - писатель Андрей Яхонтов и артист Александр Чутко

Жена художника Александра Трифонова - Татьяна Трифонова, директор издательства МХТ им. А.П.Чехова Анна Анатольевна Ильницкая, ведущий редактор Центрального телевидения Наталья Молчанова

Художник Александр Трифонов рассказывает о замысле оформления книги писателя Ваграма Кеворкова "Романы бахт" и воплощении в жизнь этого замысла

Художник Александр Трифонов у праздничного стола, накрытого писателем Ваграмом Кеворковым в год своего 70-летия в ЦДЛ

Художник Александр Трифонов ведет телевизионную запись вечера

Художник Александр Трифонов, его жена Татьяна Трифонова, писатель Андрей Яхонтов, директор издательства МХТ им. А.П.Чехова Анна Анатольевна Ильницкая, ведущий редактор Центрального телевидения Наталья Молчанова

Член-корреспондент Российской академии художеств скульптор Ольга Победова, художник Валерий Петрович Валюс, писательница Марина Сальтина, писатель Виктор Кузнецов-Казанский

Писатель Андрей Яхонтов, поэтесса Нина Краснова

Писатель Юрий Кувалдин и писатель Ваграм Кеворков возглаляют юбилейное застолье

|

|

монография о личности Федора Крюкова |

Нина Краснова

ФЕДОР КРЮКОВ и ЮРИЙ КУВАЛДИН

эссе

“Певец Тихого Дона Федор Крюков” - это не статья в привычном смысле слова, а художественная монография о личности Федора Крюкова и о его творчестве.

“В 1970-х годах в просвещенном литературном кругу”, в который входил и Кувалдин, “только и разговоров было, что об авторстве “Тихого Дона”. Авторство это в течение всего советского времени официально приписывалось Шолохову, который отхватил за этот роман Нобелевскую премию и вошел в сонм советских классиков. Но, как писал Солженицын в 1974 году, мог ли полуграмотный парень с 4-мя классами начальной школы, “юный продкомиссар... московский чернорабочий и делопроизводитель домоуправления на Красной Пресне”, в 23 года создать “произведение на материале, превосходящем свой жизненный опыт и свой уровень образованности”? Когда и сам Толстой не мог в 23 года написать такое? И сам Пушкин? Нет, такой труд “мог быть подготовлен только долгим общением (автора) со многими слоями дореволюционного донского общества”. И этим автором был не малограмотный представитель социальных низов, который не знал, в какой руке и с какого конца ручку держать, который еще не только писать, но и читать не научился, - люмпен, казак не казак, - а просвещенный, интеллигентный человек, высочайшей культуры и образованности, казак высокого ранга, сын донского атамана, окончивший Петербургский университет, преподаватель русской словесности, учитель поэта Серебряного века Тинякова, член 1-й Государственной Думы, автор множества книг и статей о тихом Доне (тихий Дон - это старинная идиома, а не неологизм автора “Тихого Дона”), о казачестве, о жизни казачества, которые он написал задолго до самого романа, автор, а потом и сотрудник журнала Короленко “Русское богатство”, оцененный и самим Короленко, и Горьким, и земляком и приятелем Крюкова Серафимовичем еще тогда, когда Шолохов, который был на 35 лет моложе его, под стол пешком ходил, Федор Крюков. Но он был белогвардеец, служил в армии Деникина, был врагом советской власти и, естественно, не подходил под марку советского писателя по своей биографии, был “не в формате”, как сказали бы сейчас, не укладывался в схему. Он умер от сыпного тифа в 1920 году, на Кубани, в 50 лет, когда отступал с войсками Деникина к Новороссийску. И когда умирал, больше всего волновался о сундучке со своими рукописями, который он возил с собой. Он боялся, что они пропадут. Среди них (или среди других его бумаг, которые остались в Петербурге?) была и рукопись романа “Тихий Дон”, над которым он работал все последние годы и который, по словам Боцяновского, однокурсника Крюкова, был главным делом его жизни. Но рукописи не горят. Ими воспользовались литературные фабрикаторы (так и хочется сказать - литературные “бандиты”) во главе с Серафимовичем, автором “Железного потока”, литературные “кузнецы”, которые ковали не “ключи” “счастия”, а, так сказать, писателей из народа, “романистов от сохи”, для галочки, чтобы показать и доказать миру силу советской власти, то есть они делали из тех, “кто был ничем”, тех, кто “станет всем” (а по сути - все равно никем: “кто был ничем, тот стал никем”), и вот через восемь лет, в 1928 году, откуда ни возьмись, в печати появился роман “Тихий Дон”, но только не под фамилией Крюкова, а под фамилией Шолохова, о котором и слыхом не слыхивали в литературной среде. Это как если бы роман Кувалдина “Родина” появился под фамилией какого-нибудь пэтэушника или пусть не пэтэушника, а молодого автора с высшим образованием, но который никак не мог бы написать такой роман, ни в двадцать с лишним лет, ни в пятьдесят, даже если бы от природы и был талантлив. Кувалдин не один год работает с авторами своего журнала “Наша улица”, и его на мякине не проведешь.

Целых 30 лет он по крохам собирал материалы о Крюкове, из разных источников. И собрал бесценные материалы. И использовал их в своей монографии, как летописцы использовали в своих летописях материалы других летописей и включали их в свои. У Кувалдина его монография получилась как сводная летопись. И как докторская диссертация. Там есть все, что касается Федора Крюкова, и читателям не надо рыться в разных источниках, в разных библиотеках и архивах и по крохам собирать сведения о нем. Они все найдут у Кувалдина.

В 1988 году по инициативе Кувалдина “Советская Россия” начала готовить, а в 1990 году издала толстую книгу рассказов и публицистики Федора Крюкова, тиражом 100 тысяч экземпляров. И Кувалдин звонил об этом писателе во все колокола...

В своей монографии о нем он подробно анализирует его прозу, которая говорит о том, что перед нами “истинный художник”, который в совершенстве владеет русским языком и все время работает над словом, над фразой, над образом, над композицией... “поэт прозы”, которая во многом близка к ритмической и имеет свою кантилену, как, например, в отрывке о родном крае:

“Кресты родных моих могил, и под левадой дым кизячий, и пятна белых куреней в зеленой раме рощ вербовых, гумно с буреющей соломой и журавец, застывший в думе, - волнуют сердце мое сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованья...”

А с каким мастерством Крюков изображает в своей прозе любовь между женщиной и мужчиной, которая является у него там “первопричиной жизни”, и любовные сцены между ними, и красоту обнаженного тела женщины. Кувалдин показывает это, цитируя, например, такие отрывки из рассказа Крюкова “Зыбь”:

“Хотелось ему сказать ей что-нибудь ласковое, от сердца идущее, но он конфузился нежных, любовных слов. Молчал и с застенчивой улыбкой глядел в ее глаза... Потом, молча, обнял ее, сжал...

...Она быстрым движением расстегнула и спустила (свою) рубаху с левого плеча. Голое молодое тело, свежее и крепкое, молочно-белое при лунном свете, небольшие, упругие груди с темными сосками, блеснувшие перед ним бесстыдно-соблазнительной красотой, смутили вдруг его своей неожиданной откровенностью”.

А как Крюков строит диалоги своих героев. Кувалдин и это показывает:

“ - ...свекор, будь он проклят, лютой, как тигра... Бьет (меня), туды его милость!..

- Вот сукин сын! - снисходительно-сочувствующим тоном проговорил он после значительной паузы. - За что же?

- За что! Сватается... а я отшила...”

Кувалдин всегда обращает внимание “не на то, что говорит персонаж, а на то, как он это говорит”. На этом “как” и проверяется художник - художник он или нет. Кувалдин навскидку выбрал несколько примеров из разных вещей Крюкова, чтобы было видно, кто как у него в прозе говорит. И выписал эти примеры в столбик, 18 примеров. Студент (“Казачка”) заговорил у Крюкова, “вставая с места”... Старичок (“Встреча”) заговорил у него, “быстро и оживленно поглядывая своими проворными и наивными глазками на стоявших и сидевших вокруг тачки людей”. Старший надзиратель (“Полчаса”) кричит “тонким, раздраженным голосом” и, “несколько понизив голос, прибавляет длинное непечатное слово”. Бунтиш (“Счастье”) говорит “всхлипывающим голосом”, “утирая нос пальцами”. Уляшка (“Душа одна”) говорит, “сверкая зубами и глазами, изгибаясь от смеха”. Никиша (“Зыбь”) говорит “грустно”, “прислушиваясь к ровному шуму ветра в голых ветвях и монотонному чиликанью какой-то серенькой птички”. И т. д.

Кувалдин самими текстами Крюкова, а не голыми словами показал, какой это крупный художник. И что только такой художник, а не безграмотный ликбезовец, который даже информацию в газету путем не мог черкнуть и двух слов не мог связать, только писатель ранга Крюкова и мог написать “Тихий Дон”.

И такого писателя “шолоховеды” (от шелухи? “шелухисты”?) пытались “запхать” и спрятать в мешок, чтобы никто никогда не узнал о нем. Но шила мешке не утаишь, а крупного писателя и подавно. И все тайное когда-нибудь станет явным. Вот оно и стало явным. Кувалдин в своей монографии, которую он написал по принципу “выжженной местности”, то есть так, что после него и добавить больше нечего, расставил все точки над “і” и закрыл тему авторства - и соавторства - “Тихого Дона”. Доказал, кто автор, а кто - всего-навсего непрошеный соавтор-самозванец, который присвоил себе плоды чужого труда, да еще испортил их. Все пытался подделать их под себя. Но, как говорит Кувалдин, “подделать можно все, что угодно, кроме тональности, кантилены”. И потому не надо быть большим ученым, чтобы обнаружить “расслоение текста” в “Тихом Доне” и отделить овнов от козлищ, текст Крюкова от текста не Крюкова, а Шолохова со товарищи (или - точнее - Серафимовича со товарищи).

Композитор Глазунов дописал за Бородина его оперу “Князь Игорь”, которую тот не успел дописать. Но он не выдавал себя за автора этой оперы и даже за соавтора. И многие композиторы дописывали за своих друзей их сочинения, но никто не приписывал себе их авторство.

А взять чужое произведение - шедевр, изломать, испортить его своим малоталантливым, если не бездарным пером (и чужими такими же перьями) и выдать себя за его автора, а истинного автора убить и похоронить, чтобы никто никогда не откопал и не вспомнил его и даже имени его не знал... для этого надо быть не просто мелким воришкой и мошенником, а особо опасным преступником, ООП.

Кувалдин ставит Федора Крюкова в один ряд с такими писателями, как Андрей Платонов, Осип Мандельштам, Михаил Булгаков... И по праву. В этом же ряду стоит и сам Кувалдин.

В сокращенном варианте “Певец Тихого Дона” Кувалдина напечатан в “Независимой газете” прямо в день рождения Крюкова, 3 февраля 2005 года, а в полном варианте - во 2-м - февральском номере - журнале “Наша улица” за этот же год.

“Терпи, казак, атаманом будешь”... - гласит народная пословица. А Короленко писал Крюкову в печальное для своего младшего коллеги время: “Терпи, казак, будучи одним из атаманов “Русского богатства”. А “Независимая газета” озаглавила эссе Кувалдина о Крюкове “Терпи, казак, ты же - атаман”. Все вытерпел казак Крюков. И вот он поднялся из гроба и “вскочил на коня своего” и въезжает на этом белом коне в большую литературу... Едет “шагом по улице, “плавно покачиваясь” в седле, оглядывается на своих читаталей, которые смотрят на него “с любопытством дикарей”. И с “левой стороны” лица у него “лихо” торчит “чуб”, а лицо у него “наивно-добродушное”... И читатели кричат ему “ура” и поздравляют его со 135-летием! А кто-то в это же самое время поздравляет Шолохова с его 100-летием, в том числе все шолоховеды, которые семьдесят лет кормились им, своими трудами о нем, и кто-то гордится тем, что когда-то заснялся с ним вместе на фото, а кто-то гордится тем, что заснял его для фотогалереи Союза писателей СССР как живого классика.

...Один из авторов журнала “Наша улица”, доктор филологических наук Валерий Сердюченко под впечатлением монографии Кувалдина “Певец “Тихого Дона Федор Крюков” написал статью “Шолохов и вокруг. В последний раз”, где он разделяет взгляд и мнение Кувалдина на проблему авторства романа и подкрепляет все это соответствующими дополнительными фактами.

"НАША УЛИЦА", № 5-2005

|

|

КТО МОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬ ТЕБЯ |

Юрий Кувалдин

ПЛАЧ ПО КРЕМЛЮ

рассказ

У меня за спиной шелестел нарисованный рай…

Александр Еременко

Хороши же придворные прорицатели, которые предсказывают лишь назад, рисуют картину русского величия, правопреемства от жреца фараонов Моисея, сделав русскую историю самой древней на земле! Патриоты из кунсткамеры! Заглубление патриотизма проще пареной репы! Наворачивай пустопорожнее и гламурное! Но при этом прорицатели не могли сказать ни слова вперед, когда рухнет империя, чтобы предотвратить падение России, и изрекали откровения ложные, приведшие государство к падению. Так и надо. Ибо не будет больше на земле государств. И прокляты будут те, кто обороняют границы от подобных себе, тормозят дело любви Господа к воссоединению России с Америкой, Китая с Польшей, Полинезии с Антарктидой… Руки вздымают к небу народы, идущие к одному языку, к миру без границ. А пока свищут и качают головою своею гастарбайтеры в Москве, говоря: "Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?" Разинули на тебя пасть свою все враги твои из вертикали власти, свищут и скрежещут зубами, говорят: "Поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели!" Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал чиновникам порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих.

Я сидел на горе, нарисованной там, где гора.

У меня под ногой (когда плюну - на них попаду)

шли толпой бегуны в непролазном и синем аду,

и, как тонкие вши, шевелились на них номера…

Чей это голос был? О, я узнал этот голос. Это голос великого поэта из водоохранной зоны Патриарших прудов Александра Еременко. Велик город Москва, но как одиноко в нем поэту, незаконно сочиняющему стихи в водоохранной зоне. Кремль на Москве-реке строился без разрешения с самого начала. Проще говоря, построен был Кремль в водоохранной зоне Москвы-реки с грубыми нарушениями природоохранного законодательства. Так, по данным татаро-монгольских ведомств, в документах отсутствовало положительное заключение варяжской экологической экспертизы, а также обязательные согласования с Ватиканом и тевтонским орденом. Несмотря на это, Кремль огородился крепостной кирпичной стеной самовольно. Вот так без всяких разрешительных документов доисторическая деревенька на Москве-реке между Яузой и Неглинкой превратилась в центр угрозы просвещенной Европе, и даже заокеанской Америке. Исходя из приведенных фактов, "город", или Кремль, подлежат сносу как самовольное строение в водоохранной зоне. Как помрачил Господь во гневе своем сына Москвы, с небес поверг на землю красу России и не вспомнил о поэте в день гнева своего!

У меня за спиной шелестел нарисованный рай,

и по краю его, то трубя, то звеня за версту,

это ангел проплыл или новенький, чистый трамвай,

словно мальчик косой с металлической трубкой во рту…

Над никогда ни в какие морозы не замерзающей Москвой-рекою, отравленной нефтью и химическими реагентами, одиноко стоит Москва, некогда многомиллионная. Потому что Москва никому не нужна. Все поехали основывать новую столицу в Орду, юридически по постановлению Басманного суда принадлежащей России. Сердце их вопиет к Господу: стена плача Кремля, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя с флагами в руках, с портретами членов политбюро, не спускай зениц очей твоих! Вставай, взывай ночью, при начале каждой смены почетного караула; изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа; простирай к нему руки твои о душе поэтов твоих, издыхающих без похмелки на углах всех улиц! "Воззри, Господи, и посмотри: кому ты сделал так, чтобы поэты сидели без водки, воспетой ими, чтобы убиваемы были в святилище не рожденные еще строки и целые стихотворения? Дактили и хореи лежат на земле по улицам; сонеты мои и поэмы пали от немоты; трезвость убивала их в день гнева твоего, заколола без пощады.

И пустая рука повернет, как антенну, алтарь,

и внутри побредет сам с собой совместившийся сын,

заблудившийся в мокром и дряблом строенье осин,

как развернутый ветром бумажный хоккейный вратарь…

Ты срочно созвал отовсюду, как на престольный праздник, галлюцинационные ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел; тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил. Сложные явления миража с резким искажением вида предметов носят название Плача у стен Кремля. О, стена Кремля, стена плача! Я человек, испытавший горе от жезла гнева властей. Они повели меня и ввели во тьму, а не во свет. Так, они обратились на меня и весь день обращают руку свою; измождили плоть мою и кожу мою, сокрушили кости мои; огородили меня и обложили горечью и тяготою; посадили меня в темное место, как давно умерших; окружили меня стеною, чтобы я не вышел, отяготили оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживали меня; каменьями преградили дороги мои, извратили стези мои.

Кто сейчас расчленит этот сложный язык и простой,

этот сложенный вдвое и втрое, на винт теоремы

намотавшийся смысл. Всей длиной, шириной, высотой

этот встроенный в ум и устроенный ужас системы…

Они стали для меня как бы медведи в засаде, как бы медведи в Думе; извратили пути мои и растерзали меня, привели меня в ничто; натянули лук свой и поставили меня как бы целью для стрел; послали в меня стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнью их. Господь пресытил меня горечью пива, напоил меня полынью вермута. Сокрушил воблой зубы мои, покрыл меня пеплом «беломора». И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа.

Вот болезненный знак: прогрессирует ад.

Концентрический холод к тебе подступает кругами.

Я смотрю на тебя - загибается взгляд,

и кусает свой собственный хвост. И в затылок стучит сапогами.

Я обновляюсь каждое утро; велика верность твоя! Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющемуся на него, к душе, ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго творчества своего; сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него; полагает уста свои в прах, помышляя: "Может быть, еще есть надежда"; подставляет щеку свою бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь.

И в орущем табло застревают последние дни.

И бегущий олень зафиксирован в мерзлом полене.

Выплывая со дна, подо льдом годовое кольцо растолкни -

он сойдется опять. И поставит тебя на колени,

Как часто люди сегодня, сделав дело так, что не могут себя ни в чем упрекнуть, бывают этим удовлетворены. Но это элементарная установка. Ибо в творчестве дело не заключается в упреках или в их отсутствии, а в объективном созерцании текста книги и объективного хода метафор произведения, развития характеров. Поэтому именно на почве духовного служения должна быть подчеркнута призрачность вещного мира, когда мы говорим, что поэт подготовляет свое преображение, как он его подготовляет и как он должен к нему относиться. В подобных вопросах дело совсем не заключается в том, чтобы говорить себе: «Мы сделали то, либо это, и теперь нам не в чем упрекнуть себя», - но мы должны познавать суть дела субъективно. Мы должны познавать то, что действует в произведении, и в соответствии с этим строить наше отношение к построению следующего произведения, поводом к которому является жизнь как таковая. Судить правильно человек может сегодня лишь в том случае, если скажет себе, что он ходит между двух крайностей: между поэтическим ослеплением и прозаическим галлюцинационным переживанием внутреннего. Дело заключается в том, чтобы поэтическое и прозаическое рассматривать как две чаши весов, обе должны присутствовать. Коромыслом же весов, которые пребывают в равновесии, должен быть сам художник. В этом все дело. Но как нам себя воспитать для этого? А так, что, когда в нас выступит поэтическое, мы должны сильно пронизать его прозаическим элементом. Что поэтически выступает в современном человеке? Наиболее поэтическим является материальное познание внешнего мира, ибо это лишь простой обман чувств. Но если мы можем этим одухотворяться, развить к этому интерес, ужасно заинтересоваться тем, какие иллюзии встают перед нами из химии, физики, из астрономии и так далее, тогда нечто такое, что должно бы принадлежать поэту, мы уносим от него благодаря нашему собственному прозаическому интересу. Еще раз говорю, что благо человеку, когда он несет иго творчества своего; ни единого дня не проводит без строчки; сидит уединенно и молчит; полагает уста свои в прах, помышляя: "Может быть, еще есть надежда".

где трехмерный колодец не стоит плевка,

Пифагор по колени в грязи, и секущая плоскость татар.

В этом мире косом существует прямой пистолетный удар,

но, однако, и он не прямей, чем прямая кишка.

Помысли о моем страдании и бедствии моем, о пиве и портвейне. Твердо помнит это душа моя и падает во мне. Это лишь галлюцинационные моменты, при которых на сюжет произведения накладывается особое психофизиологическое состояние ума, близкое к тому, при котором реализуется настоящая созидающаяся из ничего проекция и различные индуктивные психофизические явления. Это связано с тем, что в процессе творчества у человека как бы снимается блокировка его потенциальных волевых способностей необходимых для эффективной реализации данных явлений. Именно этим объясняется то, что в творческих актах человек испытывает не просто ощущение полёта, а фантастическую способность летать и перемещаться сверхсильным мысленным усилием в любое нужное ему место, а также реализовывать какие-либо творческие задачи. Это как бы демонстрация психикой наших нереализованных, потенциальных способностей. Поскольку в творчестве наша психика тратит силы в отношении различных великих целей, постольку никакие настоящие явления жизни при этом с ними сравниться по значимости не могут. Жизнь второстепенна по отношению к художественному произведению. Поэтому предвидение в художественном произведении оказывает целевое влияние на реальные события. Слово созидает жизнь, и управляет жизнью. Как напишем, так и будет! Жизнь совершается по написанному. В принципе, также возможной является и спонтанная телепатия в творческом акте, и это весьма распространенное явление. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось.

И в пустых небесах небоскреб только небо скребет,

так же как волкодав никогда не задавит пустынного волка,

и когда в это мясо и рубку (я слово забыл) попадет

твой хребет - пропоет твоя глотка.

Бронзу расплавили, и советских поэтов не осталось. Лишь великий поэт, мудрец из мудрецов Александр Еременко построил себе великий и бессмертный памятник, как завещал Гаврила Романович Державин, в стихах:

Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил,

что мой взгляд, прежде чем до тебя добежать, раздвоится.

Мы сейчас, как всегда, разыграем комедию в лицах.

Тебя не было вовсе, и, значит, я тоже не был...

Погубил Господь зубчатую стену, не пощадил, разрушил в ярости своей Кремль, поверг на землю соборы древние, отверг политбюро и администрацию президента, как нечистых: в пылу гнева сломил все строения в Кремле, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в поэте, как палящий огонь, пожиравший все вокруг; натянул лук свой, как неприятель, направил десницу свою, как враг, и убил все в Кремле, вожделенное для глаз; на кремлевские стены, стоящие без документов из Орды в запрещенной водоохранной зоне, излил ярость свою, как огонь. Великая между всеми народами земли Москва, угроза всему капитализму, сделалась большой деревней, о которой пророчествовал поэт:

Мы не существовали в неслышной возне хромосом,

в этом солнце большом или в белой большой протоплазме.

Нас еще до сих пор обвиняют в подобном маразме,

в первобытном бульоне карауля с поднятым веслом…

В это время из-за прибрежных ив вышел Николай Карамзин в образе князя Игоря, в кольчуге, и еще раз подтвердил, что именно он в упрочение славы России после победы над Наполеоном написал «Слово о полку Игореве». Исполать тебе, великий Николай Михайлович, слава в веках за сочинение сей древней поэмы, записанной в разных поэмах Библии, а «Плач Ярославны» под названием «Плач Иеремии»! Господь стал как неприятель, истребил самострой Кремля, разорил все чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у временщиков сетование и плач. И отнял ограду свою, как у сада; разорил свое место тоталитарное, заставил Господь забыть празднества на Красной площади у кремлевских стен; и в негодовании гнева своего отверг даже могилы кремлевские. Отверг Господь Кремль, отвратил сердце свое от самозванцев, предал в руки судебных приставов стены чертогов; в доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стены зубчатые, протянул вервь, не отклонил руки своей от разорения; истребил внешние укрепления, и башни Спасские и Никольские и прочия вместе разрушены. Ворота Кремля вдались в землю. Господь разрушил и сокрушил запоры их; генеральный секретарь и члены цэка - среди изгнанников; не стало закона, и пророки не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы, посыпали пеплом свои головы, препоясались вретищем; опустили к земле головы свои. Конечно, об этом не мог не знать наш великий поэт, осудивший кремлевский самострой:

Мы сейчас, как всегда, попытаемся снова свести

траектории тел. Вот условие первого хода:

если высветишь ты близлежащий участок пути,

я тебя назову существительным женского рода…

Москва-река у красных стен Кремля тихими волнами золотится на заре. И сразу после этого громогласно вступает хор Большого театра трижды реставрируемого Союза:

На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ,

зегзицею незнаема рано кычеть:

"Полечю, - рече, - зегзицею по Дунаеви,

омочю бебрянъ рукавъ въ Каяле реце,

утру князю кровавыя его раны

на жестоцемъ его теле"...

Горько плачет Александр Еременко ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех, любивших его; все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Переселились по причине бедствия и тяжкого рабства в заморские страны, поселились среди католиков и буддистов, и не нашли покоя; все, преследовавшие его, настигали его в тесных местах. Пути поэта сетуют, потому что нет идущих на праздник; все ворота Кремля опустели; бюрократы рыдают, думцы в отчаяньи, горько и ему самому.

Ярославна рано плачетъ

въ Путивле на забрале, аркучи:

"О ветре, ветрило!

Чему, господине, насильно вееши?

Чему мычеши хиновьскыя стрелкы

на своею нетрудною крилцю

на моея лады вои?

Мало ли ти бяшетъ горе подъ облакы веяти,

лелеючи корабли на сине море?

Чему, господине, мое веселие

по ковылию развея?"…

Враги поэта стали во главе, холуи и стукачи вышли в начальники, неприятели его благоденствуют, потому что Басманный суд наслал на него горе за стихи его; строки его пошли в подполье. Вспомнила Москва во дни бедствия своего и страданий своих о всех драгоценностях своих, какие были у неё в прежние дни, и никто не помогает ей; неприятели смотрят на неё и смеются над разрушенным Кремлем, построенном без разрешительных документов.

Ярославна рано плачеть

Путивлю городу на забороле, аркучи:

"О Днепре Словутицю!

Ты пробилъ еси каменныя горы

сквозе землю Половецкую.

Ты лелеял еси на себе Святославли носады

до плъку Кобякова.

Възлелей, господине, мою ладу къ мне,

а быхъ не слала къ нему слезъ

на море рано"...

Тяжко согрешила Москва, за то и сделалась отвратительной; все, прославлявшие ее, смотрят на нее с презрением, потому что увидели наготу ее; и сам Александр Еременко вздыхает и отворачивается назад, говоря:

Я, конечно, найду в этом хламе, летящем в глаза,

надлежащий конфликт, отвечающий заданной схеме.

Так, всплывая со дна, треугольник к своей теореме

прилипает навечно. Тебя надо еще доказать…

Не знала правая рука вертикали власти, что творит левая, поэтому в голове у вертикали была нечистота, но власть никогда не помышляет о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизилась, отобрав у людей выборы и фальсифицировав все бюллетени, и нет у неё утешителя. "Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился!" Враг простер руку свою на все самое драгоценное; чиновники входят во святилище Ярославны и Иеремии, о которых Господь заповедал, чтобы они не вступали в собрание их. Весь народ вздыхает, ища смысла жизни, отдает драгоценности свои за поэтический сборник «Плач по Кремлю», чтобы подкрепить душу. "Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен!" Да не будет этого с вами, все проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего?! Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими; раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Поэт плачет на зубчатой красной стене:

Тебя надо увешать каким-то набором морфем

(в ослепительной форме осы заблудившийся морфий),

чтоб узнали тебя, каждый раз в соответственной форме,

обладатели тел. Взгляд вернулся к начальной строфе...

Ярмо вертикальных беззаконий связано в руке Его; они сплетены и поднялись на шею мою; он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться.

Ярославна рано плачетъ

въ Путивле на забрале, аркучи:

"Светлое и тресветлое сълнце!

Всемъ тепло и красно еси:

чему, господине, простре горячюю свою лучю

на ладе вои?

Въ поле безводне жаждею имь лучи съпряже,

тугою имъ тули затче?"…

Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить стихи мои. Об этом плачу я; око мое, око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою; дети мои разорены, потому что враг превозмог. Поэт простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление о поэте врагам его окружить его. Праведен Господь, ибо я непокорен был слову его. Послушайте все народы, и взгляните на болезнь мою: ямбы мои и хореи не спасли от тяжелых возлияний. Зову друзей моих, но они обманули меня; вдохновение мое издыхает в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить себя. Воззри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе; отвне обесчадил меня плач, а дома - как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет; услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты сделал это: о, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобою, и они стали бы подобными мне! Да предстанет пред лицом твоим вся злоба их; и поступи с ними так же, как ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает.

Я смотрю на тебя из настолько далеких... Игра

продолжается. Ход из меня прорастет, как бойница.

Уберите конвой. Мы играем комедию в лицах.

Я сидел на горе, нарисованной там, где гора…

Кто это говорит: "И то бывает, чему Господь не повелел быть"? Не от уст ли поэта происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах: мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил.

Прысну море полунощи,

идутъ сморци мьглами.

Игореви князю богъ путь кажетъ

изъ земли Половецкой

на землю Рускую,

къ отню злату столу.

Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю вино моё от гибели Кремля моего, когда алкающие умирают от холода среди городских улиц. Приставам судебным говорят они: "Где водка и вино?", умирая, подобно раненым, на улицах городских, изливая души свои на порогах пивных. Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, сын Москвы, чему уподобить тебя, когда ты видишь, как рушатся стены незаконно возведенного в водоохраной зоне Кремля под напором новейшего экскаватора с весовой категорией 40 тонн и способностью оперировать стальными гидромолотами и гидроножницами на максимальной высоте в 21 метр, а не как раньше с металлическим шаром, подвешенным на тросе к стреле канатного экскаватора, чтобы утешить тебя, поэт, ибо рана твоя велика, как море; кто может исцелить тебя?!

“Наша улица” №124 (3) март 2010

|

|

Истина абсолютная: Шолохова не было ни писателя, ни деятельного плагиатора: его именем, как клеймом, обозначали плагиат других людей |

Анатолий Иванович Сидорченко родился 11 сентября 1940 года в Щербиновке (Дзержинске) Донецкой области. Окончил философский факультет Ленинградского университета. Кандидат философских наук. Исследователь плагиата "Тихого Дона". Первым научно доказал, что Михаил Шолохов был неграмотным аферистом, не участвовавшим ни в одной операции по изготовлению плагиата, кроме курьерских обязянностей по перевозке рукописей с Дона в Москву. Именем Михаила Шолохова, как клеймом, авторизовали исковерканный семейством Громославских роман Федора Крюкова "Тихий Дон".

Анатолий Сидорченко

"ТИХИЙ ДОН" СОЗДАЛ ФЁДОР КРЮКОВ

ЭССЕ

"Для решения проблемы настоящего Авторства искореженного плагиат-кражей белоказачьего романа необходим еще белогвардейский менталитет и жажда обязательнейшей реабилитации жертвенно-героического Белого движения против варварского большевизма. У меня этого предостаточно: считаю плагиат "Тихого Дона" продолжением геноцида против казачества. И в деле борьбы за Авторство Крюкова отношу к себе по праву слова поэта Вадима Цыганова, пропетые Викой Цыгановой:

Пусть гремит барабан, ветер треплет знамена,

Наши мысли ясны, наша совесть чиста.

Перед строем Господь всех назвал поименно,

И поручик поднял знамя с ликом Христа!..

И еще для успешного решения проблемы "Тихого Дона" нужно быть преданным нашему Православному христианству так же, как ему был предан писатель Крюков, чтобы ощутить и слова из религиозной песни как относящиеся к твоим личным душевным качествам:

... Белые церкви светлеются издали,

Благовествуя о мире ином.

Живы еще проповедники Истины -

Радость моя, не скорби ни о чем!

Живы еще проповедники Истины -

Радость моя, не скорби ни о чем!..

Истина моей работы состоит в том, что я покончил со всеми загадками и тайнами "Тихого Дона" и провозгласил конец коммунистической лжи вокруг неоконченного Крюковым романа, восстановил на веки вечные светлое имя Автора на обложке романа, а лжеписателя Шолохова перевел в ряд самых знаменитых преступников в истории человечества. Пусть этот невежественный криминал-шалопай больше не позорит "цех Пушкина", а достойно пребывает в цехе "всяких Япончиков, Ленек Пантелеевых и Андреев Чикатило", где он собственно и пребывал всю свою сознательную жизнь, но только был законспирирован Сталиным и КПСС в плохо им исполняемом "образе писателя". В постижении этой великой Истины я оказался "впереди планеты всей", о чем мне с восторгом сообщил 9 декабря 1999 Александр Солженицын. То, что мне сказал этот великий русский писатель, для меня - заслуженный пропуск к мировой славе. "На исчерпе лет" Солженицын меня отметил и на подвиг новый вдохновил! Это вышло совсем не случайно: он всегда был для меня Мировоззренческим Учителем, у которого любой писатель может учиться целеустремленности, жизнестойкости и волезакаленности. В течение всего 1999 я передавал ему частями свою работу о Крюкове: тиходонское преступление советского тоталитаризма органично может быть вплетено в два фундаментальных труда Солженицына: в "Архипелаг ГУЛаг" и в "Красное колесо". И не удивительно, что он несколько глав "Красного колеса" посвятил писателю Крюкову. Закономерно и то, что он признался мне, что я ему "сообщил много сотрясательно-нового и научно-сенсационного относительно тиходонского преступления против Крюкова и фактически начисто срезал советскую мифологию о Шолохове, обеспечил мародеру-плагиатору-стукачу литературную смерть, о которой долго мечтали передовые умы России".

Окрыленный такими словами Солженицына, я именно в его день рождения 11 декабря вывел решение тиходонской проблемы на государственный уровень - отправил две телеграммы Ельцину - Путину с просьбой "начать зачистку" нашей литературы от грязного имени Шолохова и "псевдотворчества" его многочисленных пособников и холуев. А ровно через год, в день 82-летия Солженицына завершил опубликованием работу о великом создателе "Тихого Дона": "Тиходонская" трагедия писателя Крюкова".

Но как ни трудно делать мировые открытия, передавать их стране и миру еще труднее. Мой "подвиг благородный" усиленно замалчивается даже моими не столь талантливыми и не столь решительными предшественниками. Все они, включая и великого Солженицына и выдающегося Роя Медведева, в деле разоблачения тиходонского преступления, разогнавшись - тут же тормозили и постоянно в чем-то сомневались. Их разоблачительность Шолохова была лишь фрагментарной, по сути - вежливо-оппортунистической, она сохраняла и развивала в себе новую мифологию о Шолохове. Мифология эта заключается в том, что никто из моих предшественников не оказался способным познать Шолохова до конца и прийти к заключению: он не только не был писателем, но не был даже читателем, не имел малейшей склонности к "чтению - лучшему учению" (Пушкин), был только буквенно-грамотным, не освоил синтаксис и орфографию; чтобы скрыть свою малограмотность, дико невежественный Шолохов никогда прилюдно не писал даже коротких записок; от Шолохова после его смерти не осталось никаких писательских бумаг, пустым был письменный стол, пустые тумбочки, а в "его библиотеке" невозможно было сыскать ни одной книги с его отметками и закладками. Никогда его не видели работающим в библиотеке или в архивах. Таким образом, те "разоблачители", которые говорили или писали, что Шолохов сделал то-то и то-то, обнаружили незнание плагиатора: Шолохов был способен выполнять только курьерские поручения, а плагиат "Тихого Дона" и всего остального т. н. "творчества Шолохова" - все виды плагиата выполняли другие люди, в основном - жена и ее родственники Громославские. Приписывать Шолохову плагиаторскую работу - значит, заниматься созданием мифологии плагиатора, который был во всех отношениях литературно-невменяемой личностью. Оттого его жена Мария и раздувала легенду о том, что у нее с мужем почерки "одинаково красивые", оттого и сфальсифицированный "его архив" написан разными почерками и разными людьми. Истина абсолютная: Шолохова не было ни писателя, ни деятельного плагиатора: его именем, как клеймом, обозначали плагиат других людей. Шолохова писателем можно было называть только один раз в год в качестве первоапрельской шутки. Он и был кровавой шуткой Сталина, преступным продуктом преступного строя, чумовым испражнением революционного Октября и журнала "Октябрь", незаконнорожденным выродком Октября во всех смыслах. Назначать Шолохова автором "Тихого Дона" - это все равно, что назначать паралитика на роль чемпиона мира по прыжкам в высоту, скажем, на роль Валерия Брумеля, а потом с помощью расстрелов заставлять верить людей в такого "чемпиона-паралитика".

Так что - Плагиат-капут, капут!

Скоро все это поймут.

Плагиат тот - фьюти-фьють!"

"Историческая проблема "Тихого Дона" решается по линии: Сталин - Сидорченко - Путин. Сталин устроил грандиозный обман-лохотрон вокруг "Тихого Дона", Сидорченко разоблачил всю эту кровавую химеру и вылечил человечество от "тиходонской чумы", а Путин теперь как глава России обязан принять достижения русской науки на заданную тему. Поэтому я и засыпал Кремль телеграммами, как природа засыпает тайгу снегом. Как мне сказали, вы с Михаилом Фрунзе установили различные, прямо противоположные рекорды по телеграфированию в Кремль: у Фрунзе - самая короткая телеграмма в ноябре 1920: "Москва, Кремль, Ленину: Южный фронт ликвидирован", а у меня телеграмма самая длинная: на 26 телеграфных листах... Я рад, что не стал - один против всего мира! Меня активно поддержал Председатель "Комитета общественного движения в защиту творчества Крюкова" и по моим рецептам готовит выпуск "Тихого Дона" под именем Федора Крюкова. В связи с этим выражу здесь удовлетворение своей судьбой, используя измененные слова гениального Лермонтова и поэтов-современников:

Ничего от жизни уж не жду я,

И не жаль мне прошлого ничуть.

Не ищу я славы беспокойной,

Лишь хочу всем Крюкова вернуть!..

Конечно же, по жизни не святой я,

Но доброе не путаю со злом,

И исключительным талантом обладаю:

Разоблачать - величайшее искусство

И чудное от Бога мастерство!..

Эй, казаки, пришпорьте лошадей!

На этот раз наш эскадрон

В Ростов без выстрелов ворвется:

Из плена вырван настоящий "Тихий Дон",

Недаром вольным Дон у нас зовется!..

Москва слезам не верит, а в лже-писателя Шолоха до сих пор верит

В Москву с Дона через станцию Грязи

Из станицы Букановской ехали две мрази.

Ехали в Москву тамбовским лесом -

За каким-то темным интересом!..

Как я уже рассказывал в первой книге о Крюкове, после совершения уголовного преступления в 1922 и суда в марте 1923 Шолохов принял предложение экс-атамана станицы Букановской Петра Яковлевича Громославского совершить плагиат "большой литературной вещи" о донских казаках, но прежде породниться через женитьбу на его первой дочери от второго брака - Марии Петровне Громославской (1898-1992).(Александр Солженицын. Евреи в СССР и в будущей России. Анатолий Сидорченко. "Тиходонская" трагедия писателя Федора Крюкова", 2000.)

Разумеется, все бумаги Крюкова Громославский выдавал за свои собственные. Для писательского просперити необходимо было иметь какой-то уровень образования. У запланированного зятя-плагиатора не было и намека на образованность - он был малограмотным да к тому же не имел склонности к чтению книг. Будущий тесть считал, что все это поправимо, если Шолохов поступит в ВУЗ, станет нужным человеком для Советской власти через такую мощную организацию, как ГПУ-ОГПУ - наследницу ВЧК. Приобщение к такой организации со временем заметет следы судимости и преступной деятельности при исполнении должности налогового продинспектора в Букановской. Как правило, на учебу способные ребята из Верходонья ехали в Ростов-на-Дону. Но там трудно было Шолохову замести следы от "пушистого хвоста" своего преступления. Надо было иметь такое место плагиаторской деятельности, где нет риска встретиться с земляками или просто знакомыми. Географический фактор намечаемого преступления был решен чисто по-еврейски: "Приезжайте в Москву, здесь легко можно стать знаменитым!", Решено было, что Михаил поедет в Москву и решит там следующие задачи: поступит на "подготовительный курс" какого-нибудь рабфака, неважно какого - лишь бы "зацепиться за Москву"; обязательно он должен стать агентом ГПУ и с помощью этой всесильной организации опубликовать несколько примитивных фельетонов - архипросоветских! Если что-то из всего этого "проклюнется", тогда отец даст согласие на брак с атаманской дочкой-перестаркой. Что такое девушка-перестарка на Дону, Крюков поясняет так: казачки обычно выходят замуж в 16-18 лет. В 20 лет - уже считается она перестаркой. Любимой старшей дочери Громославского было уже 25. Жениху - 20. Но чтобы его не расстреляли за преступление, его сделали моложе на два года, "тройка" легко переправляется на "пятерку" - так Шолохов, рожденный 24 мая 1903 года, "переродился" и стал 1905 года рождения. Мария, будучи старше жениха на 5 лет, стала теперь старше на 7. Поэтому, если будете на могилах знаменитых литературных обманщиков-лохотронщиков-плагиаторов, не удивляйтесь, что у этих "двух М" нет никаких дат прихода и ухода из нашего грешного мира.

Никто из шолоховской семьи не был посвящен в плагиат-будущее Михаила. Как говорится, в их, Громославских, тесный круг не каждый попадал. Все дочери Громославского - Мария, Лидия, Полина, Анна и сын Иван, второй ребенок от второго брака экс-атамана, - были учителями начальных школ. На них-то и была возложена задача осваивания "творческого наследия" Крюкова. Никто не знал, что из всего этого получится, или, как говорил Шолохов, он "не знал, что получится из этой затеи", вначале Громославские хотели только одного - "заработать на покушать", т. е. жить безбедно с помощью использования литературных достижений "Гомера донского казачества", то есть - Крюкова Федора Дмитриевича.

Учителя Громославские подготовили, конечно, под руководством П. Я. для Москвы два фельетона, которые потом выйдут в свет под названием "Испытание" и "Три", Когда "дело пошло", то дослали в Москву еще "Ревизора". 24 мая отметили заговорщики 20/18-летие Шолохова, а через два дня он отправился в столицу, получив строгие наставления как от своей невесты, так и от своего почти тестя, Петра Громославского.

Поступить на "подготовительный курс" рабфака Шолохов не смог: ни комсомольского направления на учебу, ни необходимых знаний у него не было. Он стал агентом ГПУ, оформил его Мирумов (Мирумян). Он же помог Шолохову пристроить три фельетона в газету "Юношеская правда" ("Юный ленинец"). Никогда Шолохов не бил камни на мостовой, не работал ни грузчиком, ни "таскальщиком кулей" на вокзале, работал по своей первой специальности - делопроизводителем (подшивателем бумаг) в одной из жилконтор на Красной Пресне. Мирумов и оказал содействие в получении комнаты в коммуналке в одном из домов в Георгиевском переулке.

Он жил в центре Москвы и осваивал опыт проталкивания чужих фельетонов под своим именем "Мих. Шолох", то есть учился мельтешить-ошиваться в каких-то редакциях, в каких-то околописательских кругах. Никогда никто нигде не видел в этот период Шолохова с книгой в руках (тогда еще не было необходимости у него, красуясь и фасоня, фотографироваться-позировать перед объективом - все это будет потом, когда "процесс пойдет"), читающим или посещающим библиотеку.

Все это за него будут всю жизнь делать другие люди.

А опубликованные три фельетона "весьма смачны" именно тем, что они - каждый в определенной степени! - подтверждают все вышесказанное. Они же и являются публичными свидетелями того, что в 1923 в станице Букановской Громославскими был кнопкой "пуск!" включен при создании фельетонии-идиотии литературно-тиходонской лохотрон. Фельетонный замысел в Москве был реализован: деревня начала успешно обманывать великий город - столицу СССР Москву. Но Шолохов начисто был лишен дара фельетониста и никогда и ничем этого "бездарного дара людей, изготовивших ему фельетоны" больше нигде не проявлял.

Он не любил все то, что было до опубликования "Тихого Дона". Потому что "все то" могло служить (а в моей работе и сослужило) только разоблачению плагиата-кражи "Тихого Дона". Анализ трех фельетонов - ярчайшее тому подтверждение. Поэтому-то свою фельетонию-идиотию в своих кратчайших автобиографиях Шолохов будет всегда затушевывать, писать об этом периоде лживо и абстрактно: "Писать начал в 1923. с этого же года начал печататься в комсомольских газетах и журналах. Первую книжку издал в 1925 году". (М. Шолохов. СС в 8-ми томах. Том 8. с. 32, Москва, 1986.)