То,что не было записано, того не существовало.

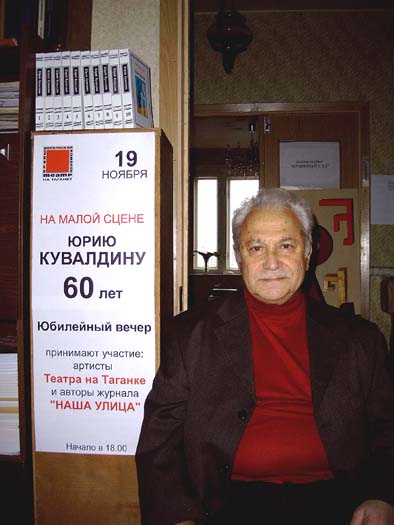

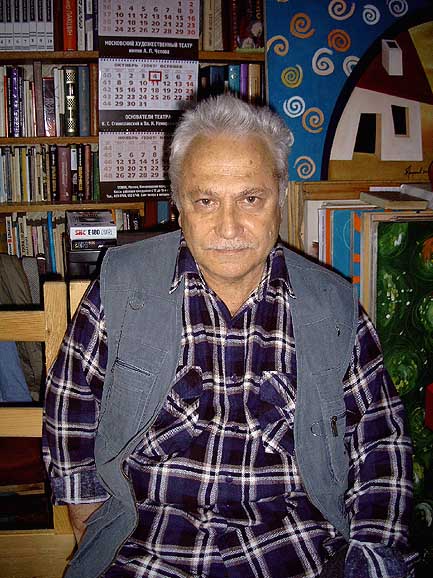

Юрий Кувалдин

старый дневник "Наша улица"

http://www.liveinternet.ru/users/4515614/

Юрий Кувалдин "Фёдор Крюков и Фёдор Достоевский" |

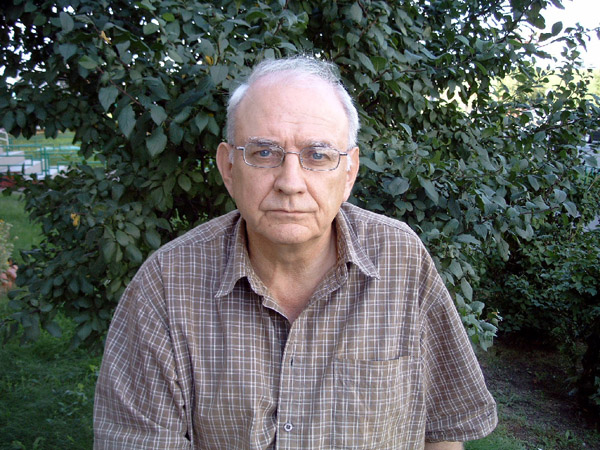

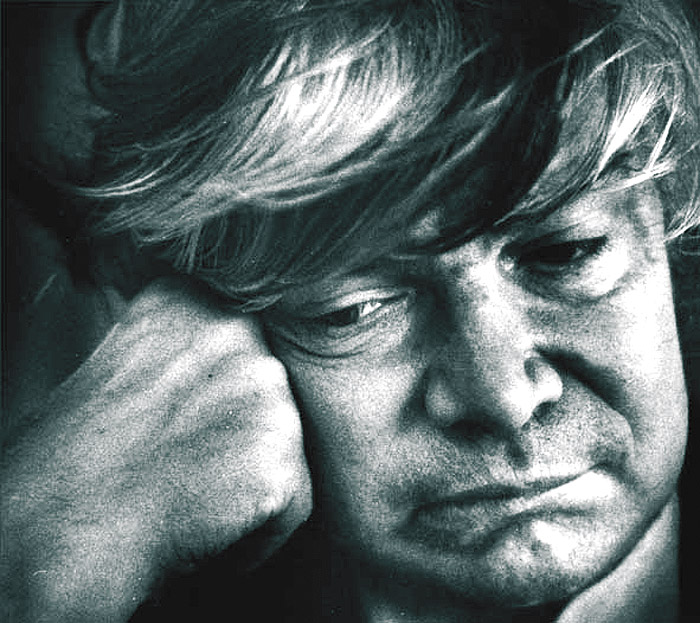

Юрий Кувалдин

ФЁДОР КРЮКОВ И ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ

миниатюрное эссе

Фёдор Дмитриевич Крюков (1870-1920) и Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881)

Нужно быть Фёдором Достоевским, чтобы, пройдя публичную смертную казнь, отсидев 10 лет в тюремных батальонах, написать своих "Бесов". Так уж повелось, в России нужно сильно пострадать, чтобы стать писателем. Я всю свою жизнь, с детства, знал, что роман "Тихий Дон" написал белогвардеец Фёдор Крюков. В 1974 году жадно мы проглатывали книгу "Стремя "Тихого Дона" Ирины Медведевой-Томашевской с предисловием Александра Солженицына. В 1984 году я написал это миниатюрное эссе. Мало кто из нас верил в то, что красная чума будет уничтожена. Великий русский писатель Фёдор Крюков выходит из тени и уверенно занимает место среди классиков. Писатель Федор Дмитриевич Крюков родился 2 февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа земли Войска Донского. Окончил Петербургский историко-филологический институт. Статский советник. Депутат Первой государственной Думы. Заведующий отделом литературы и искусства журнала "Русское богатство" (редактор В. Г. Короленко). В Гражданскую войну выступал на стороне белых. Секретарь Войскового круга. В 1920 году, собрав в полевые сумки рукописи, чтобы издать их за рубежом, отступал вместе с остатками армии Деникина к Новороссийску. В дороге Федор Крюков заболел сыпным тифом и умер 20 февраля. Автор романа "Тихий Дон" и других произведений, положенных в основу так называемого "писателя Шолохова".

Юрий КУВАЛДИН

Федор Достоевский и Федор Крюков, два гения русской литературы, ведут своих героев к красоте, которая спасет мир, через мрак преступлений. В романе Федора Крюкова "Тихий Дон", если смотреть широко, изображение тяжелых, иногда безысходных противоречий достигает напряженного накала в образе Григория Мелехова. В эпизодах "Тихого Дона", рисующих развитие восстания против большевистской нечисти во многих донских станицах, и в том числе в родной станице Григория Мелехова, Глазуновской, проходит множество разных фигур по ту и по эту сторону баррикад. Картина развертывается широкая и хотя не многоплановая, но за нею чувствуется вся страна "от финских хладных скал до пламенной Колхиды". Иногда как будто вскользь, бегло, а в то же время ярко, отчетливо передано ощущение большого, борющегося за независимый Дон казачества. Не всегда можно отдать себе отчет в том, как, какими художественными средствами достигнуто это непрерывное ощущение. Но задача эта особая, и решать ее нужно не здесь. И если зашла о ней речь, то лишь для того, чтобы повторить сказанное уже не раз и многими о романе Федора Крюкова, что героем его является казачество Дона. Если бы этого не было, то нельзя было бы решить тему, которая в последней книге романа, и чем дальше к концу, тем больше, становится важнейшей для автора и которую можно было выразить словами Григория Мелехова: "А главное - против кого веду? Против народа... Кто же прав?"

Григорий Мелехов становится такой фигурой, в которой сходятся все нити сюжета. Гениальный художник Федор Крюков ставит перед собой задачу нарисовать личное и общее в образе Григория Мелехова - идея одета, так сказать, в местную казачью форму, что придает ей особую, несравненную выразительность с художественной стороны, но содержание ее - борьба с иногородними. Во время восстания Григорий Мелехов получает повышение по службе, он командует дивизией. К победам против иногородних, ранее записанным на его счет, каждый его "подвиг" прибавляет все новые. Чем больше разъедает его душу сомнение в правоте той борьбы, в которой он участвует на стороне белых, тем исступленнее расправляется он со своими братьями по земле и труду. Он весь в крови, - Федор Крюков не находит нужным хоть в чем-то уменьшить или не столь явственно показать вину своего героя перед народом, чтобы не лишить его совсем сочувствия читателя. А сочувствие все же есть, и к концу романа оно даже возрастает. В чем же тут дело?

После того как своей рукой Григорий зарубил четырех матросов-большевиков, он "...кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами, страшно застонал и с исказившимся лицом стал рвать на себе застежки шинели. Не успел сотенный и шага сделать к нему, когда Григории - как стоял, так и рухнул ничком, оголенной грудью на снег. Рыдая, сотрясаясь от рыданий, он, как собака, стал хватать ртом снег, уцелевший под плетнем. Потом, в какую-то минуту чудовищного просветления, попытался встать, но не смог и, повернувшись мокрым от слез, изуродованным болью лицом к столпившимся вокруг пего казакам, крикнул надорванным, дико прозвучавшим голосом:

- Кого же рубил!.. - И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: - Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради бога... в бога мать... Смерти... предайте!..

Сотенный подбежал к Григорию, со взводным навалились на него, оборвали на нем ремень шашки и полевую сумку, зажали рот, придавили ноги. Но он долго еще выгибался под ними дугой, рыл судорожно выпрямлявшимися ногами зернистый снег и, стоная, бился головой о взрытую копытами, тучную, сияющую черноземом землю, на которой родился и жил, полной мерой взяв из жизни - богатой горестями и бедной радостями - все, что было ему уготовано".

Как же дорого даются Григорию эти короткие минуты "чудовищного просветления", по выражению Федора Крюкова! Так же дорого давались минуты просветления Родиону Раскольникову Федора Достоевского. Два гениальных Федора решают одну и ту же проблему, если Бога нет, то все дозволено?

1984

"Наша улица” №135 (2) февраль 2011

|

|

ДИАЛОГ |

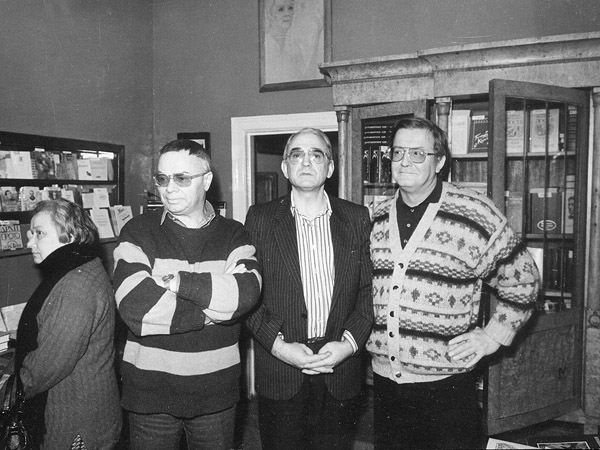

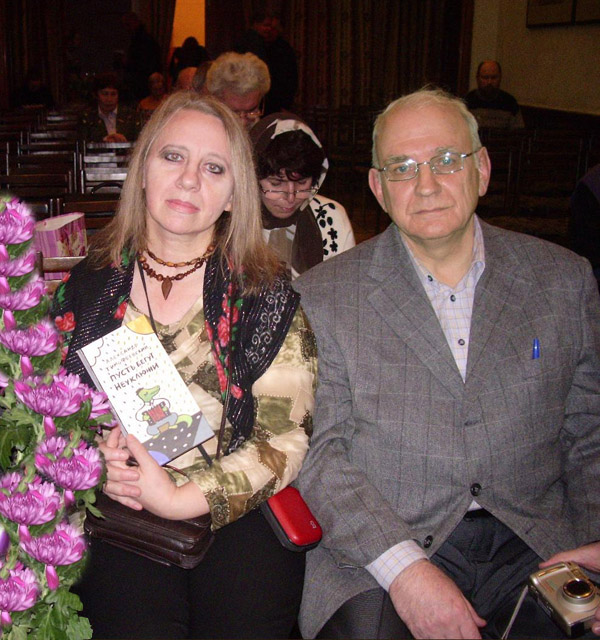

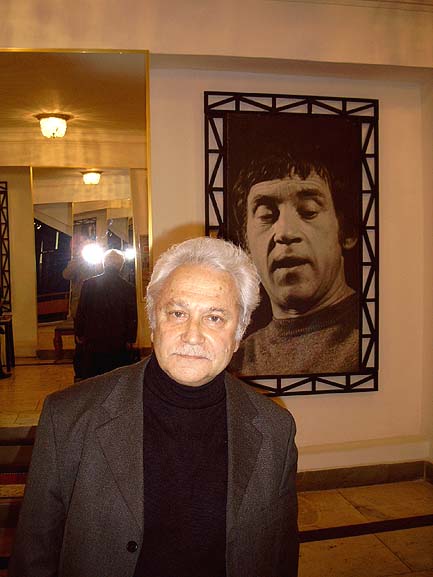

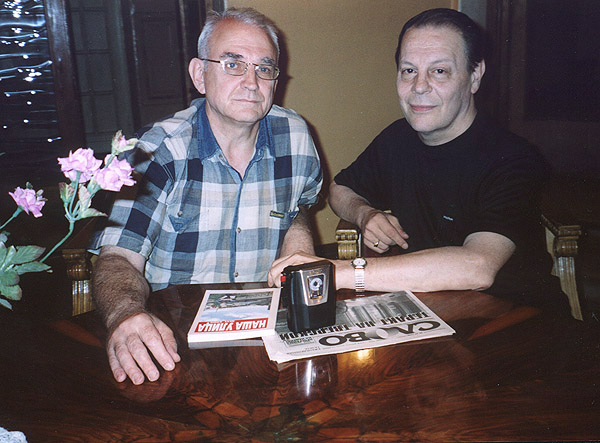

Юрий Кувалдин и сын Василия Иосифовича Сталина Александр Бурдонский (2003)

- У Марии Осиповны Кнебель была, насколько я знаю, тоже очень сложная судьба. Тут мы нащупали тему, которая в искусстве, в литературе очень важна: не останавливаться перед препятствиями. То есть, осуществляется тот, кто умеет преодолевать препятствия, не опускает руки от неудач, как бы компенсирует, доказывает. Вот у вас, Александр Васильевич, судьба так и складывается. Постоянно жизнь ставит перед вами препятствия, вы их преодолеваете. А вам уже новое препятствие готово...

- Вы знаете, Юрий Александрович, по молодости преодолевать препятствия было легче. Хотя, у кого судьба была несложная? Вообще, грубо говоря, несложная судьба никому не интересна, особенно в театре, где конфликт кладется в основу успеха. Но препятствий сейчас стало больше. Вот как стали писать обо мне, узнали, допустим, какая у меня родословная, и, честно говоря, мне стало сложнее. Допустим, похвалить меня боятся. Серьезно как бы ко мне отнестись, многие тоже считают это не нужным. Знаете, когда я первые годы работал в театре, то мне говорили: “Саша, как же так это может быть, что ты такой человек, внук Сталина, а работаешь в театре. Ты такой умный человек, зачем ты в театр пошел?” Этим как бы предполагали, что в театре работают не совсем умные люди. Или актеры меня спрашивали, когда я что-нибудь им интересное расскажу: “Откуда ты все это знаешь?” Сейчас так уже не говорят, видимо, привыкли, а в первые годы все время спрашивали. Казалось, что я пришел откуда-то из другого мира, я был человеком со стороны. Однажды произошел такой курьезный случай, если его, разумеется, можно назвать “курьезным”, потому что за такие дела сажили, мне притащил двоюродный брат огромную кипу машинописи, двухсторонней, “В круге первом” Солженицына, и я читаю запоем, даже тогда, когда в автобусе ехал в ГИТИС. Я читаю, читаю, одна часть в руках, другая в папке. Моя остановка. Я закрываю эту штуку, свертываю, и выскакиваю из автобуса. И бегу в ГИТИС, и когда бегу, то понимаю, что у меня нет папки. А в папке лежит вся остальная книга. Боже мой, я прихожу в ГИТИС, к Марии Осиповне. И говорю: “Мария Осиповна, беда!” Она: “Что такое?” Я объясняю: “Оставил папку с частью рукописи романа Солженицына в автобусе!” Она спрашивает: “А что там еще в папке?” Я говорю: “Студенческий билет, паспорт, ключи от квартиры, ну, пятнадцать копеек там денег... Может, туда обратиться, в автобусный парк?” Она говорит: “Нет. Надо ждать”. Прошла неделя. Звонок в дверь, утром, я был в душе, выскакиваю, открываю дверь, возле моей квартиры стоит моя папка. Там лежит Солженицын, мои документы, ключи от моей квартиры, и пятнадцать копеек... Ну, все цело! Мария Осиповна говорит: “Подождите еще немного. Вдруг это провокация!” Но все обошлось. Я окончил ГИТИС в 1971 году. И пришел сначала в театр на Малой Бронной. Меня позвал туда Анатолий Эфрос играть Ромео. Вообще-то, когда я оканчивал ГИТИС, меня приглашал Завадский с Анисимовой-Вульф играть Гамлета, были переговоры. А Эфрос - Ромео. И я очень хотел быть артистом в то время, но Мария Осиповна меня отговорила заниматься этим делом. Она была моя вторая мама, и она, вообще, человек колоссальной культуры, что говорить, таких сейчас нет, из педагогов таких даже близко нет. Мария Осиповна очень чувствовала человека, она чувствовала мои комплексы, она чувствовала мою зажатость, мою боязнь, такую запуганность, я бы даже сказал, нежелание кого-то обидеть, не дай бог, сказать что-нибудь, чтобы сказанное мною кого-то задело. Она как бы помогала мне выбраться вот из этой скорлупы, из этого кокона. Я очень боялся выходить на этюды, скажем. Хотелось мне, но боялся. И вот я ловил на себе ее взгляд, она на меня смотрела и прикрывала глаза и чуть опускала голову, что означало полную веру ее в мою удачу. И этого было достаточно, чтобы я успешно делал этюд. И уже через полгода со сцены меня увести было невозможно. У меня было такое состояние, как будто я научился плавать, или говорить научился. Сначала мы упражнениями занимались, потом мы делали этюды по картинам художников каких-нибудь, чтобы затем прийти мизансцене. Следом мы делали этюды по мотивам каких-нибудь рассказов. Все развивало фантазию. Вот у меня была очень хорошая работа, Мария Осиповна даже всем показывала, из ВГИКа приглашала людей смотреть, это был рассказ Юрия Казакова “Вон бежит собака”. Тогда мы все были увлечены Казаковым. “Двое в декабре” вышла книга, “Голубое и зеленое”, “Северный дневник”. Мария Осиповна мне говорила: “Саша, это очень хорошая литература, но совершенно не сценичная”. Но получился очень хороший отрывок. Потом я играл “Что окончилось” Хемингуэя, из удач таких, тоже очень любили эту работу. Через какое-то время была тоже достаточно серьезная работа по “Выигрышу” Александра Володина. А затем уже стали как бы отрывки делать посложнее, даже водевили играли, через это нужно было пройти. Набравшись опыта, стали играть Шекспира, и ставили, и играли, чтобы и через это пройти. Играл я в “Как вам это понравится” Орландо, а ставил отрывок из “Ричарда Третьего”, сцену Ричарда и Анны. Надо сказать, что я играл еще многое из Шекспира, уже не помню сейчас, если было десять отрывков, то в девяти я играл. Вот, стало быть, мы проходили через такие этапы. А потом уже были дипломные спектакли. У нас их было два. Это были “Чудаки”, его ставили педагоги, я там играл Мастакова. А я возглавлял работу, которую мы делали сами, студенты, “Годы странствий” Арбузова. Это был наш диплом, где мы были и режиссерами, и актерами, где я играл Ведерникова. Из тех, кто со мной учился, назову очень интересного немца Рудигера Фолькмара, у него сейчас своя студия, даже нечто вроде института, в Германии. Со мной вместе учился японец Ютака Вада, он впоследствии ставил здесь в Художественном театре, и восемь лет ассистентом был у Питера Брука. На одном курсе со мной училась и моя жена Даля Тумалявичуте, литовка, она была главным режиссером в Молодежном театре, она привозила свой театр сюда, у нее начинал Некрошюс, знаменитый теперь. Она народная артистка, много ездила со своим театром в Америку, в Англию, в Швецию... После того, как Литва отделилась, ей как бы не прощали то, что она выкормлена в московских институтах. Прекрасная Елена Долгина есть, обладающая редким даром объединения людей, она заслуженный деятель искусств, в Молодежном театре работает, и режиссером, и заведующей литературной частью. Наталья Петрова, которая преподает в Щепкинском училище при Малом театре и выпустила уже немало курсов, очень умный и талантливый человек, и совершенно грандиозный педагог. Так что, вот, видите, уже какое-то набираю количество талантливых моих однокурсников, которые в дальнейшем проявились. Еще одного сокурсника вспомню, Николая Задорожного. Он был очень талантливый человек, хочу о нем два слова, буквально, сказать, потому что это очень показательно. Тонкий, умный, не просто лидер, а человек, который создан для того, чтобы лепить, делать, создавать коллектив, плохое слово, но, тем не менее, он очень увлекал людей. Он работал в Энгельсе в последнее время и умер от голода. Мы этого ничего не знали. Он работал, получал там какие-то копейки, когда вся эта трудная жизнь началась. Он весил, по-моему, тридцать пять килограмм. Талантливейший человек был, но который никогда не стремился быть в театре руководителем. Ему важнее было возиться с молодыми актерами, к нему тянулись, много его учеников потом учились у Лены Долгиной, у Наташи Петровой. Он вечно ставил “Буратино”, как такую драму деревянных человечков, спасайте деревянных человечков. Это наша общая трагедия. С Юрием Ереминым мы очень дружили. Он параллельно на актерском курсе учился. Ольга Остроумова училась, и у меня в “Чайке” изображала Нину Заречную. С Володей Гостюхиным играли вместе в отрывках, потом я его сюда в театр перетащил, потом он ушел сниматься, и вот он стал популярным человеком, сейчас в Белоруссии первый актер. Он человек со своей позицией, со своей точкой зрения, можно, конечно, как угодно к этому относиться, но в нем нельзя не уважать цельности такого простого человека из народа. Ольга Великанова работает в театре Станиславского, тоже наша однокурсница, она была очень талантлива как актриса. Какой это театр был яркий в конце шестидесятых, начале семидесятых годов, когда там был Львов-Анохин. Тогда Бурков впервые появился, он гениально играл Поприщина в “Записках сумасшедшего”. Хотя параллельно играл Калягин в Ермоловском театре, немножко не то. Поприщин Буркова - это полная адекватность Гоголю. Но тогда ведь, надо это подчеркнуть, и весь театр имени Станиславского был интересен очень. Потому что Борис Александрович Львов-Анохин был выдающимся режиссером и педагогом. Он и состав актеров подобрал потрясающий. Одна Римма Быкова чего стоила, изумительная актриса! Урбанский почти еще не играл. А Лиза Никищихина какая была! Недавно она ушла из жизни как-то незаметно. Я с Лизой дружил очень. И очень я любил театр Львова-Анохина, и его спектакли в Театре Армии. Как тихо он ушел, лег и умер! Борис Александрович, царство ему небесное, тонкий был человек, блестяще знал мир театра. Я вообще очень ценю людей, которые занимаются театром, скажем, я узко так говорю - театром, когда понимают театр, знают его историю, - таким человеком был Борис Александрович Львов-Анохин. А на Малой Бронной я поработал очень немного, буквально, может быть, месяца три. В меня вцепился Александр Леонидович Дунаев, главный режиссер и чудесный человек, он хотел, чтобы я работал с ним как режиссер. И мы начали даже делать “Варваров” Горького, а в это время Мария Осиповна позвала меня в Театр Армии ставить спектакль “Тот, кто получает пощечину” Леонида Андреева. Мария Осиповна предложила мне быть ее сорежиссером. И я пошел. Но до этого я ставил в Литве. А в Москве я начал ставить вместе с Кнебель. Мы начали работу над спектаклем в 1971-м году, а выпустили в 1972-м. Этот спектакль шел на большой сцене, и сразу Андрей Попов, Зельдин, Майоров, ведущие актеры, вся такая великолепная когорта, знаете, была занята в этом спектакле! Я единственно, что тогда понимал уже прекрасно, что я никогда, я дал маме слово, не буду ни главным режиссером, потому что такие предложения тоже были, когда я окончил ГИТИС и выпустил два спектакля, преддипломный и дипломный. Мне предлагали в Министерстве культуры должность главного режиссера в какой-нибудь провинции. Видимо, сбагрить меня куда-нибудь хотели. Но я не хотел ничем руководить. И мне, в общем-то, повезло, что я первый такой вход в театр делал вместе Марией Осиповной Кнебель. А потом Андрей Попов предложил мне остаться в Театре Армии. И я остался. А дружба с Олегом Ефремовым была огромным куском жизни. В дальнейшем речь с ним шла, Олег был уже во МХАТе, когда я окончил ГИТИС, чтобы я что-нибудь у него поставил, но Мария Осиповна меня отговорила. Она мне говорила: “Я знаю Ефремова, он все равно очень легко может через вас, - она ко мне на “вы” обращалась, - перешагнуть. Это может сломать вас”. И я ей поверил, потому что я в Олеге эту его жесткость тоже знал. Поэтому во МХАТ я даже на постановку не пошел. Ефремов приходил ко мне в Театр Армии на мои первые спектакли, и вроде бы с симпатией к ним относился. Олег Ефремов сильная личность, и талантливая бесконечно. И актер талантливейший был, не состоявшийся, может быть, по такому большому счету, в театре, как ему прочили. Но, конечно, он человек, поцелованный Богом. И обаяния невероятного, магии такой, шарма потрясающего. И как художник, и как человек. Я считаю, что мне вообще необычайно повезло, потому что судьба меня свела с лучшими режиссерами: Кнебель, Эфрос, Львов-Анохин, Ефремов... Даже сон мне приснился однажды, как будто бы я плыву, знаете, как подводная лодка в море черном, я один на этой лодке нахожусь, никакого люка нет, я не могу нигде укрыться, волны бушуют, и вдруг из этих волн навстречу мне в огне встает черный крест, горящий, и из-за него появляется Ефремов, который ведет меня за руку, и какая-то широкая освещенная арена открывается. Вот эту картину я просто помню, после института сразу она мне приснилась. Когда я окончил ГИТИС, оставлять меня в Москве или нет, не знали, как себя по отношению ко мне вести. А Дунаев и Эфрос на это не обратили никакого внимания, на мою анкету, что очень важно. Очень умные люди, как и Мария Осиповна Кнебель, кстати говоря. Были режиссеры, которые попали в волну, которая шла вверх, это Ефремов, Львов-Анохин, Товстоногов, Эфрос. А когда мы окончили институт, волна уже шла вниз, и мы это, кстати сказать, понимали. И то, что мы, несмотря на это, состоялись, хотя я к этому очень условно тоже отношусь, потому что, скажем, я целый рад пьес не мог ставить, потому что мне бы туда приплели то, о чем я никогда бы и не подумал, и все сходило прекрасно, когда я ставил как бы что-то нейтральное, “Даму с камелиями”, например. И тут главное, мне кажется, было не плыть по течению, а уметь задуматься и оглядеться, подвергнуть сомнению правильность принятого решения и опять искать, искать тот единственно верный путь в творчестве, то единственное дело, которому не жалко отдавать всю жизнь без остатка.

Беседовал Юрий Кувалдин

“Наша улица”, № 3-2004

|

|

У ПОДЪЕЗДА |

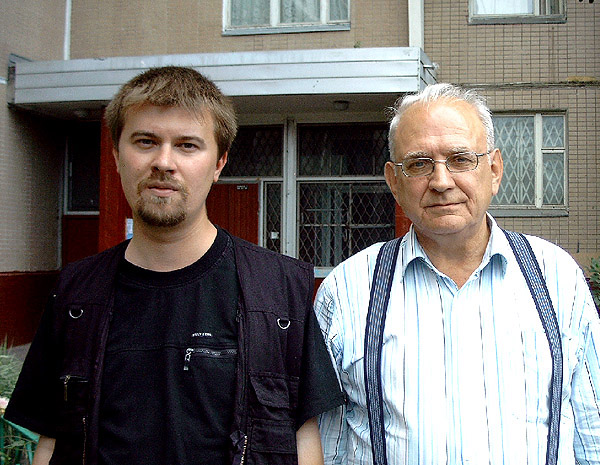

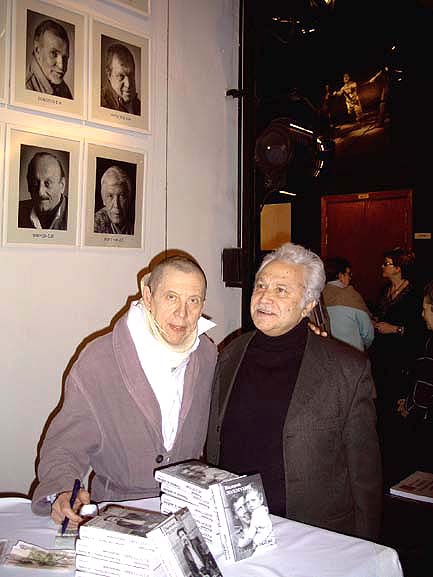

Критик Михаил Эдельштейн и Юрий Кувалдин, 31 марта 2010 года.

|

|

У КАЖДОГО ЕСТЬ ШАНС |

Александр Викторович Ерёменко родился 25 октября 1950 в деревне Гоношиха Алтайского края в крестьянской семье. Окончил школу в алтайском городе Заринске. Работал литературным сотрудником в районной газете, каменщиком. В 1977 приехал в Москву и поступил в Литературный институт им. А.М.Горького (не окончил курса). Входил в московский клуб «Поэзия». В конце 1970-х – начале 1980-х годов часто выступал на формальных и неформальных встречах вместе с И.Ф.Ждановым и А.М.Парщиковым, и критики пытались объединить творчество этих поэтов разными терминами: «метареализм», «метафоризм», «метаметафоризм» и т.п. В периодике Еременко начал печататься в 1986, первая книга вышла в 1990. В 1990-е годы почти не писал стихов, однако на протяжении всего десятилетия воспринимался как активный участник литературного процесса, что во многом объясняется появлением большого количества подражателей его «интертекстуальной» («цитатной», «центонной») поэтической техники. Юрий Кувалдин написал эссе о творчестве Александра Ерёменко, и опубликовал в "Нашей улице" лучшую подборку его стихов.

Александр Еременко

У КАЖДОГО ЕСТЬ ШАНС

***

В. ВысоцкомуЯ заметил, что, сколько ни пью,

все равно выхожу из запоя,

Я заметил, что нас было двое.

Я еще постою на краю.Можно выпрямить душу свою

в панихиде до волчьего воя.

По ошибке окликнул его я, -

а он уже, слава Богу, в раю.Я заметил, что сколько ни пью -

В эпицентре гитарного боя

словно поле стоит силовое:

"Я еще постою на краю..."Занавесить бы черным Байкал!

Придушить всю поэзию разом.

Человек, отравившийся газом,

над тобою стихов не читал.Можно даже надставить струну,

но уже невозможно надставить

пустоту, если эту страну

на два дня невозможно оставить.Можно бант завязать - на звезде.

И стихи напечатать любые.

Отражается небо в лесу, как в воде,

и деревья стоят голубые...

***

Туда, где роща корабельная

лежит и смотрит, как живая,

выходит девочка дебильная,

по желтой насыпи гуляет.Ее, для глаза незаметная,

непреднамеренно хипповая,

свисает сумка с инструментами,

в которой дрель, уже не новая.И вот, как будто полоумная

(хотя вообще она дебильная),

она по болтикам поломанным

проводит стершимся напильником.Чего ты ищешь в окружающем

металлоломе, как приматая,

ключи вытаскиваешь ржавые,

лопатой бьешь по трансформатору?Ей очень трудно нагибаться.

Она к болту на 28

подносит ключ на 18,

хотя ее никто не просит.Ее такое время косит,

в нее вошли такие бесы...

Она обед с собой приносит,

а то и вовсе без обеда.Вокруг нее свистит природа

и электрические приводы.

Она имеет два привода

за кражу дросселя и провода.Ее один грызет вопрос,

она не хочет раздвоиться:

то в стрелку может превратиться,

то в маневровый паровоз.Ее мы видим здесь и там.

И, никакая не лазутчица,

она шагает по путям,

она всю жизнь готова мучиться,но не допустит, чтоб навек

в осадок выпали, как сода,

непросвещенная природа

и возмущенный человек!

ПЕРЕДЕЛКИНОГальванопластика лесов.

Размешан воздух на ионы.

И переделкинские склоны

смешны, как внутренность часов.На даче спят. Гуляет горький

холодный ветер. Пять часов.

У переезда на пригорке

с усов слетела стая сов.Поднялся вихорь, степь дрогнула.

Непринужденна и светла,

выходит осень из загула,

и сад встает из-за стола.Она в полях и огородах

разруху чинит и разбой

и в облаках перед народом

идет-бредет сама собой.Льет дождь... Цепных не слышно псов

на штаб-квартире патриарха,

где в центре англицкого парка

Стоит Венера. Без трусов.Рыбачка Соня как-то в мае,

причалив к берегу баркас,

сказала Косте: "Все вас знают,

а я так вижу в первый раз..."Льет дождь. На темный тес ворот,

на сад, раздерганный и нервный,

на потемневшую фанерку

и надпись "Все ушли на фронт".На даче сырость и бардак.

И сладкий запах керосина.

Льет дождь... На даче спят два сына,

допили водку и коньяк.С крестов слетают кое-как

криволинейные вороны.

И днем и ночью, как ученый,

по кругу ходит Пастернак.Направо - белый лес, как бредень.

Налево - блок могильных плит.

И воет пес соседский, Федин,

и, бедный, на ветвях сидит -И я там был, мед-пиво пил,

изображая смерть, не муку,

но кто-то камень положил

в мою протянутую руку.Играет ветер, бьется ставень.

А мачта гнется и скрыпит.

А по ночам гуляет Сталин.

Но вреден север для меня!

***

Бессонница. Гомер ушел на задний план.

Я Станцами Дзиан набит до середины.

Система всех миров похожа на наган,

работающий здесь с надежностью машины.Блаженный барабан разбит на семь кругов,

и каждому семь раз положено развиться,

и каждую из рас, подталкивая в ров,

до света довести, как до самоубийства.Как говорил поэт, "сквозь револьверный лай"

(заметим на полях: и сам себе пролаял)

мы входим в город-сад или в загробный рай,

ну а по-нашему - так в Малую Пралайю.На 49 Станц всего один ответ,

и занимает он двухтомный комментарий.

Я понял, человек спускается как свет,

и каждый из миров, как выстрел, моментален.На 49 Станц всего один прокол:

Куда плывете вы, когда бы не Елена?

Куда ни загляни - везде ее подол,

Во прахе и крови скользят ее колена.Все стянуто ее свирепою уздою

куда ни загляни - везде ее подол.

И каждый разговор кончается - Еленой,

как говорил поэт, переменивший пол.Но Будда нас учил: у каждого есть шанс,

никто не избежит блаженной продразверстки.

Я помню наизусть все 49 Станц,

чтобы не путать их с портвейном "777".Когда бы не стихи, у каждого есть шанс.

Но в прорву эту все уносится со свистом:

и 220 вольт, и 49 Станц,

и даже 27 бакинских коммунистов...

***

Идиотизм, доведенный до автоматизма.

Или последняя туча рассеянной бури.

Автоматизм, доведенный до идиотизма,

мальчик-зима, поутру накурившийся дури.Сколько еще в подсознанье активных завалов,

тайной торпедой до первой бутылки подшитых.

Как тебя тащит: от дзэна, битлов - до металла

и от трегубовских дел и до правозащитных.Я-то надеялся все это вытравить разом

в годы застоя, как грязный стакан протирают.

Я-то боялся, что с третьим искусственным глазом

подзалетел, перебрал, прокололся, как фраер.Все примитивно вокруг под сиянием лунным.

Всюду родимую Русь узнаю, и противно,

думая думу, лететь мне по рельсам чугунным.

Все примитивно. А надо еще примитивней.Просто вбивается гвоздь в озверевшую плаху.

В пьяном пространстве прямая всего конструктивней.

Чистит солдат асидолом законную бляху

долго и нудно. А надо - еще примитивней.Русобородый товарищ, насквозь доминантный,

бьет кучерявого в пах - ты зачем рецессивный?

Все гениальное просто. Но вот до меня-то

не дотянулся. Подумай, ударь примитивней.И в "Восьмистишия" гения, в мертвую зону,

можно проход прорубить при прочтенье активном.

Каждый коан, предназначенный для вырубона,

прост до предела. Но ленточный глист - примитивней.Дробь отделения - вечнозеленый остаток,

мозг продувает навылет, как сверхпроводимость.

Крен не заметен на палубах авиаматок,

только куда откровенней простая судимость.Разница между "московским" очком и обычным

в том, что московское, как это мне ни противно,

чем-то отмечено точным, сугубым и личным.

И примитивным, вот именно, да, примитивным.Как Пуришкевич сказал, это видно по роже

целой вселенной, в станине токарной зажатой.

Я это знал до потопа и знать буду позже

третьей войны мировой, и четвертой, и пятой.Ищешь глубокого смысла в глубокой дилемме.

Жаждешь банальных решений, а не позитивных

С крыши кирпич по-другому решает проблемы -

чисто, открыто, бессмысленно и примитивно.Кто-то хотел бы, как дерево, встать у дороги.

Мне бы хотелось, как свиньи стоят у корыта,

к числам простым прижиматься, простым и убогим,

и примитивным, как кость в переломе открытом.

"Наша улица", № 9-2000

|

|

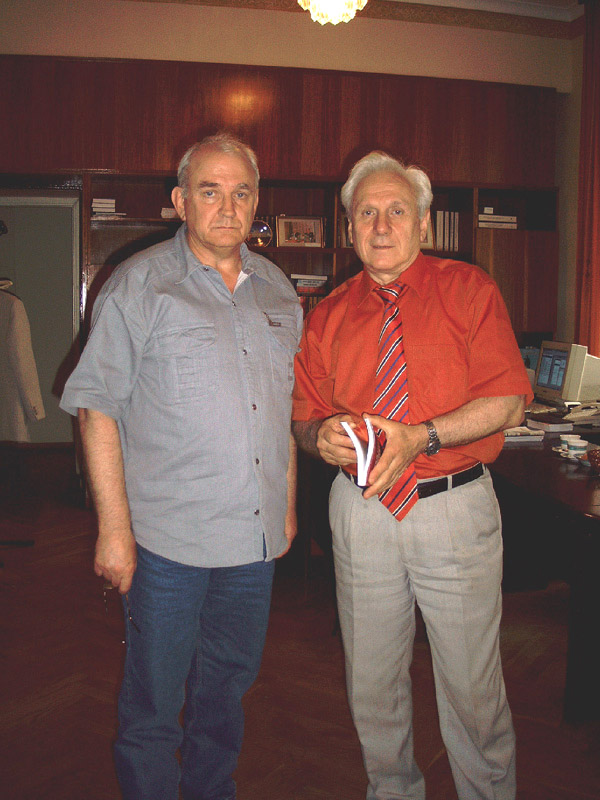

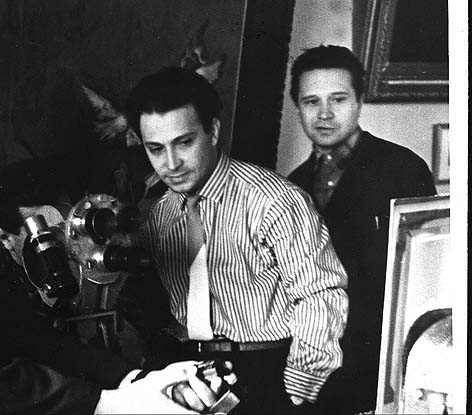

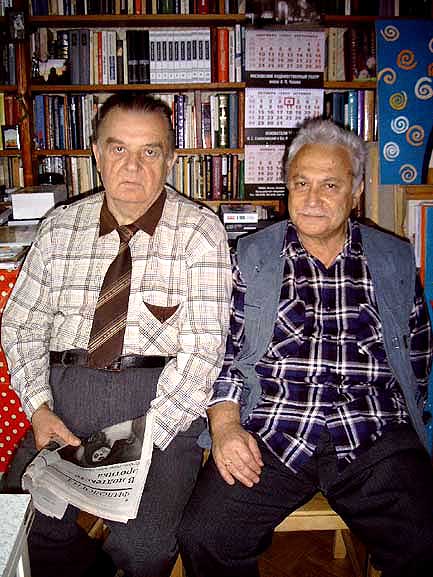

Юрий Кувалдин, Пит и Евгений Бачурин (2002) |

Юрий Кувалдин, Пит и Евгений Бачурин (2002)

|

|

ДОМ ПОЭТА |

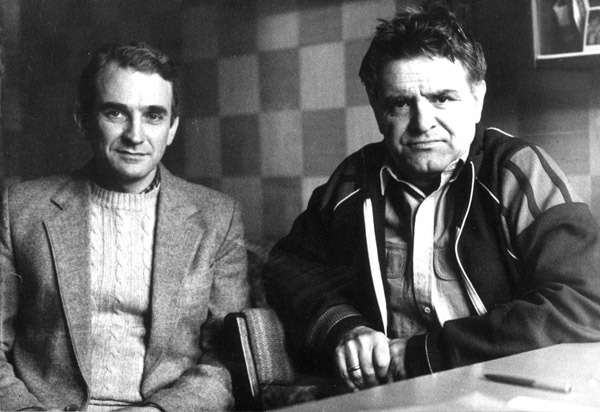

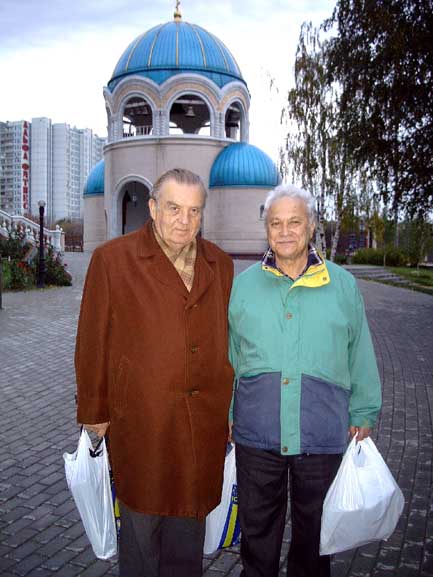

Юрий Кувалдин, Роза и Владимир Купченко на башне дома Волошина в Коктебеле (1979)

|

|

ДОСТОЕВСКИЙ - ВЕНИЧКА - КАЧЕНОВСКИЙ – КУВАЛДИН |

Венедикт Васильевич Ерофеев родился 24 октября 1938 на ст.Пояконда Мурманской обл. Отец - начальник железнодорожной станции, в 1939 был репрессирован. Школьные годы Ерофеев большей частью провел в детском доме г.Кировска Мурманской обл. Окончив школу с золотой медалью, в 1955 поступил на русское отделение филологического факультета Московского университета. Отчисленный в феврале 1957 за демонстративное непосещение занятий, до конца жизни оставался разнорабочим.

Неустроенность была для Ерофеева жизненным принципом и стимулом его писательства, которое постепенно приобретало характер религиозного поиска, причем основным средством поиска было культурно насыщенное слово, сопоставленное с советской действительностью. Это превращение словесного творчества в религиозный опыт очевидно на примере первого юношеского произведения Ерофеева Записки психопата, создававшегося в 1956-1957, впервые напечатанного (в сокращении) в 2000 и вызвавшего читательский интерес и критический отклик.

Самое значительное из произведений Ерофеева, написанное в 1969 и получившее с начала 1970-х годов широчайшее хождение в "самиздате" (машинопись и фотокопии), - прозаическое сочинение Москва - Петушки. Это было весьма насыщенное литературными и, в частности, поэтическими аллюзиями повествование от первого лица о злополучном путешествии в электричке за 125 километров от Москвы в городок Петушки. Путешествие это, включающее псевдосерьезные и откровенно комические размышления и признания, гротескные бытовые зарисовки, видения, фантасмагории и откровения и как бы адекватное целой жизни, является по сути дела целостным осмыслением советской действительности в религиозно-христианском ключе. В конце концов повествователь становится мучеником этой действительности; он опознан как "чужак", приговорен без суда и следствия и подвергнут линчеванию на советско-уголовный манер. Но прежде он выказывает себя тонким и внимательным наблюдателем и остроумным соучастником абсурдистских перипетий, складывающихся в узнаваемый на бытовом уровне образ советского существования людей, рабов и сынов Божиих. В "поэме" нет ни обличительности, ни отстранения от действительности; вероятно, поэтому она приобрела популярность во всех читательских слоях.

Написанной случайно и по заказу и вместе с тем глубоко закономерной, суммирующей его постоянную работу над словом, очевидную в записных книжках, явилась его Проза из журнала "Вече", перепечатывавшаяся под не-авторским заглавием Василий Розанов глазами эксцентрика. Это большой рассказ о религиозном озарении, достигнутом с помощью чтения Уединенного и Опавших листьев В.В.Розанова, - озарении, дающем силы и способность весело переносить абсурд советского существования.

Этот дикий абсурд с особой выразительностью и полнотой представлен в комической "трагедии в пяти актах" Вальпургиева ночь, или Шаги командора (1985), где действительность ограничена палатой психиатрической лечебницы, а действующие лица исполняют социально мотивированные роли визионеров-пациентов, изуверов-врачей и садистов-надзирателей. Действо имитирует действительность и постепенно превращается в пляску смерти, призванную "внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней". Безысходно мрачный конец трагедии несет, однако, религиозный катарсис - освобождение, и не случайно одна из театральных постановок трагедии завершалась символическим восхождением пациентов к небесам.

Опубликованный в 2000 канонический состав творческого наследия Ерофеева со всей очевидностью свидетельствует о религиозной направленности и христианской подоплеке его творчества. В 1985 Ерофеев принял католическое крещение, перед смертью исповедовался и причастился согласно обрядам римско-католической церкви.

Умер Ерофеев в Москве 11 мая 1990.

Юрий Кувалдин

ДОСТОЕВСКИЙ - ВЕНИЧКА - КАЧЕНОВСКИЙ – КУВАЛДИН

рассказ

Академия Рецептуализма - Искусства Третьего Тысячелетия

(Рецептуализм - управление будущим на основе Золотого, Серебряного и Бронзового веков русской культуры)

Основатель и Президент Академии рецептуализма

академик Юрий КУВАЛДИН

Бронзовый век русской культуры (1953-1987)

ОБОСНОВАНИЕ ДАТИРОВКИ

1953

5 марта - смерть Сталина

1987

Полет немецкого летчика Матиаса Руста над СССР в мае 1987 года. Тогда пилот-любитель преодолел многочисленные кордоны ПВО и сел прямо на Красной площади. Молодой человек утверждал, что его полет не имел никакого политической подоплеки, а москвичи назвали главную площадь страны "Шереметьево-3" и рассказывали, что у фонтана в ГУМе поставили специальный милицейский пост, опасаясь, что оттуда выплывет американская подводная лодка.

5 февраля 1987 года совет министров СССР принял судьбоносное постановление, разрешающее гражданам советского союза создавать кооперативы. Событие по настоящему революционное. В стране, строящей коммунизм, власть после семидесяти лет своего существования признала, что человек обязан работать не только на государство, но может трудиться и на самого себя.

1.

Вместо того чтобы из метро "Савеловская" сразу идти по указателю к торговому центру на Станколите подземным переходом, тесным, узким, с торговыми ларьками, возле которых постоянно толпятся небритые типы, стоящие в проходах, мешающие движению остальных, и с поблескивающими пустотой выпученными глазами дураки, ибо умных тут не бывает, а если и попадется умный на миллион, то он мышью проскочит все эти двери, лестницы, переходы, дабы поскорее выскользнуть в уединение. В проходах стоят только дураки. Я продрался сквозь липкую толпу, поднялся, проклиная бестолковщину обывательской московской жизни, поглядывая с ненавистью по сторонам на стоящих на лестнице и, разумеется, мешающих, раздражающих торговок зеленью, квашеной капустой, солеными огурцами и семечками, на площадь Савеловского вокзала. И наперекор толпе решил отправиться туда, куда толпа не ходит.

Наступила весна, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя. И особенно она грязна в местах дикого скопления людей. Эскалатор вытаскивает из-под земли нескончаемый поток этих безвестных мучеников жизни, пустых, никому не нужных существ, осуществляющих свои материальные потребности. Колбаса, водка, селедка... ну, для разнообразия, стул, компьютер, "мерседес", гроб... ну, еще для ассортимента коттедж с видом на реку, квартира на Арбате и вилла в Монако... Особой популярностью пользуются среди толп прямоходящих гробы. Теперь в морге, как на выставке, десятки моделей гробов, от простых, затянутых красным сатином, до полированных из красного дерева, с открывающейся дверью, как на дорогом автомобиле.

На улице стояло серое, постоянно московское слезливое утро. Русские земли - это непригодные для жизни земли изгнанных за варварское поведение из цивилизованных стран людей. Поэтому всегда была и есть для нас сверхзадача возвыситься до культурной Европы, подавить в себе зверя... Темно-серые со свинцовым отливом, точно грязью вымазанные, облака всплошную заволакивали небо и своею неподвижностью наводили тоску. Казалось, не существовало солнца, ибо оно в продолжение нескольких месяцев ни разу не взглянуло на толпы серых в черных куртках и в черных вязаных шапочках, все на одно лицо, вернее, безликих пешеходов, на бесконечные пробки из чумазых иномарок и обляпанных глиной "жигулей", на московский грязный с черным снегом асфальт, как бы боясь испачкать свои лучи в жидкой грязи...

Дождевые капли со снегом и градом барабанили по распахнутому зонту с особенной силой, ветер плакал в подворотнях и выл, как собака, сбежавшая с прекратившего существование завода "Станколит"... Что этот "Станколит" лил? Да как и вся страна под свинцовым шинельным тоталитарным небом отливала в аду литейных цехов танки, чтобы броня была крепка, и эти танки, которые грязи не боятся, были быстры, и чтобы в строю стояли советские танкисты... Не видно было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы прочесть либо шопинговой лихорадки, говорящей, что этот тип рожден лишь для того, чтобы что-то постоянно покупать, либо отчаянной скуки тех, кто уже сегодня что-то купил, хотя бы бутылку пива, чтобы пить ее прямо из горла посреди потока, заслоняя путь остальным. Я увидел как бы себя со стороны в развевающемся сером плаще с погонами, в черной вельветовой кепке, сдвинутой на глаза, в золотистых узких очках, с вечным издательским коричневым с двумя медными замками портфелем, и подумал, что лучше сама шопинговая одержимость или даже отчаянная скука, чем та непроходимая философская печаль, которая светилась в это утро на лице Юрия Кувалдина. Вот так и пишу спокойно о себе в третьем лице. Я и авторам моего журнала бубню постоянно, что мы лишь приспособления для изготовления текстов, мы подобны загружаемым новыми программами компьютерам.

Шлепая по жидкой грязи, Кувалдин и я в одном лице отправились на Миусское кладбище. Я знал, что там похоронен всего-навсего один известный человек - Каченовский. Огромное количество людей, отшагавших по жизни, зарыты там, а знаем одного. Для чего же шагали остальные? Для фона, для того, чтобы стали предметом моего исследования и изображения. А так они ничего не знают. Идет какой-нибудь гражданин в шляпе, в черной кожаной куртке на "молнии", с опухшим красным лицом, а я ему задаю вопрос:

- Скажите, любезный, как раньше называлась Складочная улица?

Он лупит на меня ничего не понимающими стеклянными красными глазами и недоуменно дрожащим баском спрашивает:

- А где это?

- Ну, там, где "Динамо" на "Станколите"? - поясняю я вежливо, с надеждой услышать что-либо содержательное.

- Это - туды! - отбрехивается он и машет рукой в сторону Останкинской башни.

Я вежливо придерживаю его за локоть и разъясняю:

- Складочная улица раньше называлась Филаретовской, а улица Двинцев, на которой мы стоим, именовалась 1-й Новотихвинской.

- Да хуй с ней! - бросает мне пешеход, отдергивает руку и спешит по своим делам, по-видимому, за бутылкой (что может быть важнее для живущего один раз человека похода за бутылкой!?).

А Кувалдин о каком-то Каченовском вспомнил! Подумаешь! Умник нашелся. Давить таких надо, чтобы не мешали колупаться смертным в их кратком веселом, разноцветном, как конфетные фантики, цыганистом смертном времени, не препятствовали их шопингу, бля!

В эту минуту я даже имя-отчество Каченовского не вспомнил. Но как радостно стало на душе, что я иду не туда, куда все, а туда, куда боятся заглядывать простые смертные - на кладбище. На кладбище не страшно только бессмертным.

2.

Имя Каченовского запало мне в душу с тех пор, как я в юности по дореволюционному изданию впервые познакомился с "Историей государства Российского" Карамзина (в СССР Карамзин был под запретом), а потом одним из первых издал "Историю" (12 томов в 6 книгах) в начале 90-х. А Каченовский в "Вестнике Европы" выступал с критикой "Истории государства Российского". Он отверг мнение Карамзина о высокой степени развития Киевской Руси. В полемике с последним и определялись взгляды Каченовского на предмет исторической науки и методы работы с источниками. В своих лекциях он отстаивал точку зрения Шлецера о подложности "Слова о полку Игореве". По этому поводу между ним и Пушкиным, отстаивавшим подлинность древнерусского эпоса, вспыхнул спор. В адрес историка Пушкин направил ряд язвительных эпиграмм.

К "Слову о полку Игореве" я тоже приложился, издав книгу скульптора Владимира Буйначева, который дал свой перевод и назвал автором самого князя Игоря. Честно говоря, сам я считаю, как и Каченовский, "Слово" прекрасной по мастерству исполнения подделкой. А Буйначев изваял маленького Пушкина, который притулился незаметно на Крымском валу у Дома художников.

На кладбище стояла тревожная, вздрагивающая тишина, только едва доносился шум с Сущевского вала, ставшего частью Третьего автомобильного кольца. В глубине кладбища, у одной из могил, священник в черном с серебряными вкраплениями одеянии, в очках, лицо молодое, с жидкой бородкой, читал заупокойный текст среди старушек на одной из могил. Могильщик в грязной робе и в резиновых сапогах опирался на лопату, которой только что закопал урну с прахом. Среди голых ветвей просматривалась желтая церковь "Вера, Надежда, Любовь". На мемориальной табличке сообщалось, что она построена в 30-40-х годах XIX века. Я снял кепку и вошел в церковь...

Тихие уголки, навевающие элегическое настроение, найдутся на каждом кладбище, но на многих там рядом царят пышные мавзолеи, известные имена покойников невольно наводят на иные мысли. Ничего этого нет на небольшом Миусском кладбище, оно все олицетворенная элегия. Здесь всюду слышится -

...говор зеленых ветвей:

Устал ты и ищешь покою!

Усни здесь и мы над могилой твоей

Раскинемся тенью густою.

Налево от главной дорожки, там, где кладбище разбито на небольшие аллейки плакучих берез, где могилы еще не громоздятся одна на другую, там тихо и спокойно. Там не только слышится говор зеленых ветвей, там чувствуется и неуловимое приглашение к себе уже ушедших в вечную беспробудную тишину.

Я стоял у могилы Каченовского, как вдруг ко мне подошел человек в морской черной форме с прищуренным одним глазом. И золотисто-черный кортик в ножнах на цепочке сбоку. Я даже немного испугался столь неожиданному появлению офицера.

Он кротко приветствовал меня и достаточно естественно, как бывает только на кладбищах, разговорился.

Возник Каченовский, у которого было другое преимущество: он был невидим. Но именно Каченовский, по словам черного морского человека, стал причиной появления великого поэта. Не было бы Каченовского, не было бы и Пушкина. Дело в том, что Каченовский тайно разрабатывал одну трансцендентную тему по выращиванию неких поэтинов, способных из обычного новорожденного создавать гения. Поэтины, поселившиеся на наиболее утонченных частях нейронов мозга, в течение суток давали, приблизительно, столько же поколений этих поэтинов, сколько мировая история числила за человечеством на протяжении всей нашей эры; таким образом, обладая более, как выразился морской офицер, компактным временем, Каченовский, выступивший в роли, так сказать, метафизического родителя великого поэта, мог, постепенно меняя термические и химические воздействия, добиться в мире поэтинов тех результатов, какие при опытах, скажем, с прирученными животными потребовали бы тысячелетий.

Короче, ему удалось вывести особый вид расцветающих в мозгу микроорганизмов, названных им поэтинами. Поэтины, введенные Каченовским особой инъекционной иглой под мозговые оболочки новорожденного Пушкина, тотчас же, стремительно множась, нападали, как пчелы на цветы вишневого сада, на разветвления выводящих нервов, скучиваясь, главным образом, у места их выхода из-под мозговой коры.

Смотришь на нагробия далеких веков в окружении кремлевских циферблатов; и почти на каждом - семьдесят семь минут сорокового. Пробовал не смотреть, но золотые стрелы, внутри черных - черных - золотых обводов, тянулись к глазу черными остриями, а проклятые диски ударяли лаковой чернотою по глазам все тем же цифросочетанием. И я прятался от улиц в туннелях метро или за оградами кладбищ.

Я достал папиросу и закурил.

Но и там, даже во снах, не было забвения: из ночи в ночь мне снилось мертвое безлюдье улиц. Забиты досками окна. Погашены огни. Пуст тротуар; и только я иду от Тихвинской к Складочной один, среди сотен, тысяч черных дисков, облепивших стены, и на каждом диске одни и те же цифры; и между одних и тех же цифр под одним и тем же углом вправо скошенные стрелки; и у остриев их - всюду-всюду - семьдесят семь минут сорокового - семьдесят семь минут сорокового - сорокового семьдесят семь минут.

- Да, - прервал я живо, - и мне бы хотелось знать как вы объясняете это?

Но собеседник не отвечал, он стоял, еще глубже запрятав голову в плечи, видимо, отдаваясь воспоминаниям.

Предутренний ветер качнул тенями деревьев и снова положил их на место, у наших ног. Каченовский вышел из забытья:

- Да, все это осталось там, позади. Вскоре порог моей низкой и тесной лаборатории, со всей ее жалкой утварью и книжными методами, тоже отошел назад. Я сдернул с себя потолок и стал приучать мысль покрываться одним лишь небом. Проблема ставилась так: у моря свои отливы, и у бытия - тоже. Чувство бытия может быть дано двояко: как есмь и есть. "Я" знает себя как есмь. "Не-я" известно ему как некое есть. Скажите, не были ли вы, хоть раз за всю жизнь, в трех примкнутых друг к другу моментах. Первый: есмь и есть. Второй: есмь. И только. Третий: есть в есмь. Путано? Разве Пушкин не писал - "из моей души вышел другой человек, сочиняющий стихи". Он был поэтом и не знал, что это больше чем метафора. И если бы...

Каченовский вдруг оборвал на полуслове и резким движением протянул руку вперед.

- Взгляните.

Уйдя в слушание, я и не заметил: ночь отошла. Заря проступала узкою алою дугой между землей и небом. Медленно-медленно ширилась. Звезды втягивали в себя свои лучи. И ночь, ища укрытий под сводами и нависями, уже разорвалась на черные лоскутья теней.

С шумом пролетела ворона, держа в клюве пакет из-под молока.

Поэтины не были, в точном смысле этого слова, ни вдохновителями, ни гасителями творчества Пушкина, - пробираясь внутрь нейронов, крохотные пчелки эти собирали не материю, а энергию, то есть питались энергетическим разрядом нервных клеток: заполняя все выходы нервной энергии, застив мозгу все его окна в мир, поэтины эти как бы перехватывали мозговые сигналы и разряды, перерабатывая вибрации нервных волн в движенья своих крохотных телец. Открытие это давало возможность Каченовскому приступить, наконец, к опыту, к которому он готовился всю жизнь.

Надо вам знать, что человек этот всю жизнь лелеял мысль дать опытное обоснование давно, казалось бы, схороненной и забытой философической легенде о "врожденных идеях". "Стоит двинуть на новорожденный мозг в обгон первым ощущениям армию моих поэтинов, - думал Каченовский, - и они, не повреждая материальной субстанции мозга и его ответвлений, не пустят, перехватят мир, втекающий по нервным приводам в мозг - тогда душа расскажет нам свои врожденные идеи. Что и случилось с Пушкиным. Он сразу стал большим и бронзовым!"

Я оглянулся, офицер исчез.

Спокойно мы в могилах наших тлеем.

Нам не восстать из них на голос суеты,

И о тебе мы, бедный, сожалеем:

Еще волнуешься, еще страдаешь ты?

Миусское кладбище бедно во всех отношениях, поэтому нельзя претендовать и на его благоустройство. Содержится оно все же в полном порядке, несмотря на очень плохой сырой и глинистый грунт, делающий дорожки при малейшем дожде грязными и скользкими. Это, пожалуй, главное неудобство, впрочем, оно отчасти устраняется проложенными по аллеям досками.

Немного не доходя до церкви по центральной дорожке, налево, близко от края, находится могила историка, критика и издателя "Вестника Европы" - М. Т. Каченовского. На ней невысокая гранитная колонна, перерезанная кубом, с надписями:

Здесь погребено тело

Михаила Трофимовича

КАЧЕНОВСКОГО

заслуженного профессора

Императорского Московского университета

действительного статского советника и кавалера

родился 1 ноября 1775 года

скончался 19 апреля 1842 года.

И возвратися перст в землю

яко же бе и дух возвратися

к Богу иже даде его.

Не строгим Господи ему будь судией,

но суд Твой сотвори по милости твоей.

Праху незабвенного супруга

и чадолюбивого отца

признательное семейство.

Как историк, Каченовский был основателем русской скептической школы, возникшей в противовес Карамзину и другим его подражателям. Каченовский не принимал на веру то, что считал неубедительным для его разума, и в этом, несомненно, заслуживает признательности потомства. Как издатель "Вестника Европы" и журналист, Каченовский подвергался нападкам Пушкина, преследовавшего его злыми эпиграммами. Всем известна его ядовитая эпиграмма:

Как, жив еще курилка-журналист? -

Живехонек! все так же сух и скучен,

И груб, и глуп, и завистью замучен;

Все тискает в свой непотребный лист

И старый вздор, и вздорную новинку. -

Фу! надоел курилка-журналист!

Как загасить вонючую лучинку?

Как уморить курилку моего?

Дай мне совет. - Да... плюнуть на него.

Иван Александрович Гончаров, автор "Обломова", слушатель Каченовского, так рисует его образ: "Это был тонкий аналитический ум, скептик в вопросах науки и, отчасти, кажется, во всем. При этом - строго справедливый и честный человек... Особенно обширны были его познания в истории и во всем, что входит в ее сферу - археологии и пр. Когда он касался спорного в истории вопроса, щеки его, обыкновенно бледные, загорались алым румянцем и глаза блистали сквозь очки, а в голосе слышался задор редактора "Вестника Европы". Он мысленно видел перед собой своих ученых противников и поражал их стрелами своего неумолимого анализа. И всю историю так читал, точно смотрел в нее глубоко, как и бездну, сквозь свои критические очки..."

Из всех городских кладбищ, сохранившихся до нашего времени, Миусское пострадало от сознательного разрушения и времени больше всех. В 1930-х годах кладбищенский храм был закрыт, колокольня снесена, разрушено большинство могил, на месте которых выстроены различные постройки. Старые могилы одиноки среди новых, их немного. Основная масса старых погребений второй половины XIX - начала XX в. в виде небольших мраморных саркофагов, все поросшие мхом. Сложно указать на Миусском кладбище погребения известных деятелей науки и культуры, поскольку большинство могил новые и людей малоизвестных.

Памятник Кочановскому сохранился почти полностью, если не считать отсутствия креста, обычного для такого типа памятников (4-й уч.).

3.

Каченовский Михаил Трофимович - журналист и профессор, родился 1 ноября 1775 г. в Харькове. Отец его, Трофим Демьянович Качони, был грек, выселившийся из Балаклавы и приписавшийся к мещанскому обществу города Харькова. Рано лишившись отца, Каченовский, при помощи добрых людей, был пристроен в Харьковский коллегиум, в 13 лет окончил курс в этом среднем учебном заведении и поступил урядником в Екатеринославское казачье ополчение. Пять лет спустя он перешел в Харьковский губернский магистрат канцеляристом, но через два года (1795) опять вернулся в военную службу. Получив (1798) должность квартирмейстера, Каченовский попал под суд по обвинению в недочете казенного пороха, но был оправдан. В 1799 и 1801 годы он выступил в журнале "Иппокрена" с несколькими оригинальными и переводными статьями, написанными в духе тогдашнего сентиментализма. Сидя под арестом во время следствия, Каченовский прочел сочинения Болтина (Иван Никитич Болтин (1735-1792) - историк, государственный деятель), возбудившие в нем мысль о критической разработке источников русской истории. Вскоре по оставлении военной службы (1801) Каченовский сделался известен графу Алексею Кирилловичу Разумовскому и поступил к нему библиотекарем. Получив место попечителя Московского университета, граф Разумовский привез с собой Каченовского в Москву и сделал его правителем своей личной канцелярии. С этих пор Каченовский начинает усиленно работать для журналов. Из "Новостей русской литературы" (1803) он переходит в "Вестник Европы" (1804), только что оставленный Карамзиным для исторических занятий. Фактически, а с 1805 г. и формально, Каченовский становится редактором-издателем "Вестника Европы", которым и заведует до его прекращения (1830 г.). В 1805 г. отставной квартирмейстер получает ученую степень магистра философии, в следующем году становится доктором философии и изящных искусств, в 1810 г. экстраординарным, а в 1811 г. - ординарным профессором. До 1821 г. Каченовский преподавал теорию изящных искусств и археологию, затем перешел на кафедру истории, статистики и географии и оставался на ней до введения устава 1835 г. (в 1830-1831 гг. преподавал, сверх того, российскую словесность, а также всеобщую историю и статистику). Последние семь лет своей жизни Каченовский занимал кафедру истории и литературы славянских наречий. Ясный и трезвый природный ум и деловитость, приобретенная на службе, не могли заменить Каченовскому школьной подготовки. При всей своей разнообразной начитанности он не мог сделаться самостоятельным ученым ни в одной из тех отраслей знания, которых ему так много пришлось переменить в течение своей профессорской карьеры. Тоже приходится сказать и о занятиях Каченовского русской историей, его любимым предметом, к которому он всего охотнее возвращался. До назначения на кафедру русской истории его исторические статьи не носят никаких следов самостоятельного изучения предмета; он просто популяризирует Шлецера и прилагает его общую точку зрения к суждениям о частных вопросах. Как последователь критического направления Шлецера, он является противником националистического взгляда Карамзина и восстает против изображения прошлого в чертах современности. В 20-х годах Каченовский начинает специально заниматься источниками русской истории. Под влиянием Нибура, он ставит своей целью освободить историю от тех черт, которые внесены в источники позднее изображаемого в них периода и поэтому недостоверны. Древний период истории представляется Каченовскому состоянием полной дикости. Вслед за Шлецером, он подозревал и прежде, что древнейшая Русь не знала ни письменности, ни торговли и денежных знаков; но, исходя из этой мысли, Каченовский идет теперь гораздо дальше Шлецера. Свои собственные оригинальные рассуждения он основывает на догадке, что денежные знаки, упоминаемые в наших древних юридических и исторических памятниках ("Русская Правда" и "Летопись"), перешли на Русь только в XIII в., от более цивилизованной Ганзы ("О кожаных деньгах"). Из этой догадки Каченовский делает смелый вывод, что и самые источники, употребляющие эту денежную систему, составлены не ранее XIII в. Попытку доказать этот вывод ученым образом Каченовский сделал в другом своем исследовании, о "Русской Правде". Здесь он доказывает, что ни законов, ни городских общин, которые могли бы издавать законы, не существовало до XIII-XIV вв. не только в России, но и в остальной Европе. Окончательных своих заключений Каченовский не решался договорить в названных ученых работах; но он излагал эти заключения на лекциях студентам. Вся древняя русская история баснословна, потому что источники этой истории подделаны не ранее XIII в. Выводы Каченовского совпали с новыми идеями исторической и философской критики. Молодое поколение с жадностью ухватилось за эти выводы; слушатели развили его положения в ряде статей, напечатанных Каченовским; имя Каченовского на несколько лет сделалось чрезвычайно популярным. Популярность эта, однако, скоро прошла, так как по форме лекции Каченовского были довольно сухи и монотонны, а по содержанию далеко не были тождественны философским идеям, которыми увлекалась молодежь. Наиболее талантливые из временных последователей Каченовского печатно отметили разницу между "формальной" критикой Шлецера, на которой остановился их учитель, и "реальной" критикой, вытекавшей из современного им мировоззрения. С той и другой точки зрения летопись можно было признать недостоверной; но "формальная" критика Каченовского доказывала это тем, что летопись есть подлог, сделанный в XIII столетии, а "реальная" критика лучших последователей Каченовского выводила недостоверность памятника из самых свойств младенческого миросозерцания его автора. Летописные легенды они считали не "выдумкой", которую надо обличить, а "мифом", который требует объяснения. Некоторые из противников Каченовского отвергали его выводы не только во имя науки, но и во имя патриотизма. В глазах Каченовского составитель летописи был обманщиком. Во имя авторитета седой старины должен был замолкнуть свободный голос критики. Замена научного вопроса вопросом о благонадежности отразилась на самом положении Каченовского в университете: при введении нового устава министр Уваров перевел Каченовского на кафедру славянских наречий, а кафедру русской истории отдал Погодину. Такой поворот дела обеспечил Каченовскому покровительство просвещенного попечителя Московского университета, графа Строганова; молодые профессора 30-х годов также относились к нему с почтительным сочувствием, но сочувствие это оставалось платоническим. Служебные привычки Каченовского делали его совершенно неподходящим к общественной атмосфере 30-х годов, а по складу своих воззрений он оставался чужд новым литературным и философским идеям. Каченовский умер 19 апреля 1842 г., сильно опустившийся и почти одинокий.

4.

***

Словесность русская больна.

Лежит в истерике она

И бредит языком мечтаний,

И хладный между тем зоил

Ей Каченовский застудил

Теченье месячных изданий.

НА КАЧЕНОВСКОГО

Бессмертною рукой раздавленный зоил,

Позорного клейма ты вновь не заслужил!

Бесчестью твоему нужна ли перемена?

Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?

Уймись - и прежним ты стихом доволен будь,

Плюгавый выползок из гузна Дефонтена!

Эпиграмма вызвана статьей Каченовского ("Вестник Европы", 1818, № 13), направленной против Карамзина. Пушкин напоминает "зоилу" о давнишней эпиграмме на него И. И. Дмитриева, "Ответ" (1800):

Нахальство, Аристарх, таланту не замена;

Я буду все поэт, тебе наперекор!

А ты - останешься все тот же крохобор,

Плюгавый выползок из гузна Дефонтена.

Наш Тацит. - Пушкин так называет Карамзина - по имени древнеримского историка I-II вв. Аббат Дефонтен-один из литературных врагов Вольтера. Концовка стихотворения Дмитриева, процитированная в эпиграмме Пушкина, является буквальным переводом стиха Вольтера из его сатиры "Le pauvre diable" ("Бедняга").

НА КАЧЕНОВСКОГО

Хаврониос! ругатель закоснелый,

Во тьме, в пыли, в презренье поседелый,

Уймись, дружок! к чему журнальный шум.

И пасквилей томительная тупость?

Затейник вол, с улыбкой скажет глупость,

Невежда глуп, зевая, скажет ум.

Эта эпиграмма вызвана, вероятно, враждебными рецензиями на "Руслана и Людмилу" в "Вестнике Европы". Пушкин предполагал, что он автор этих статей. Первое слово эпиграммы, переделанное на греческий лад, намекает на греческое происхождение Каченовского (он был родом из семьи Качони).

НА КАЧЕНОВСКОГО

Клеветник без дарованья,

Палок ищет он чутьем,

А дневного пропитанья

Ежемесячным враньем.

5.

Владимир Михайлович Каченовский (1826-1892), литератор, мемуарист, сын известного историка М. Т. Каченовского, учился вместе с Достоевским в Москве в пансионе Л. И. Чермака с 1834 г., когда и состоялось их знакомство, до 1837 г., хотя виделись они еще раньше, совсем маленькими мальчиками в Мариинской больнице для бедных в Москве. "Мы, дети, спешили в тенистый сад больницы и вмешивались в группы играющих детей местных медиков и служащих, - вспоминал Каченовский. - Как теперь помню в числе их двух белокурых мальчиков, один из них был немного старше меня, другой - лет на пять. Для игр они выбирали себе более подходящих к ним по возрасту товарищей и становились их руководителями. Авторитет их между играющими был заметен и для меня ребенка. Это дети были Федор и Михаил Достоевские... Прошло года два, в течение которых я ближе сошелся с обоими братьями, которые мне и сообщили, что они уже учатся в пансионе.

Из опасения быть не точным, я не определяю годов этих детских воспоминаний, которые становятся точными лишь с 1834 года. В этот год я поступил в пансион Леонтия Карловича Чермака, пользовавшийся лучшею репутацией как по бдительному надзору за учащимися, так и по составу преподавателей. Достаточно сказать, что в числе их были Д. М. Перевощиков, А. М. Кубарев, К. М. Романовский, лучшие учителя того времени.

В первый же день поступления, когда я, оторванный от семьи, окруженный чужими для меня лицами и, как новичок, даже обижаемый ими, предавался порывам детского отчаяния, во время рекреации послышался в среде резвившихся вокруг меня детей знакомый голос... Это был Федор Михайлович Достоевский, который, увидев меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне. С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководя моими занятиями, а во время рекреаций облегчал занимательными рассказами тоску мою по родительском доме. Он был ко мне очень приветлив и ласков.

В это время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах: это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона - А. М. Ломовским, Ф. и Ал. Мильгаузенами, Д. и А. Шумахерами и П. Перевощиковым..."

После окончания в 1843 г. 2-й московской гимназии Каченовский поступил в Московский университет, но в 1845 г. был сослан рядовым на Кавказ за то, что во время выступления балерины Е. И. Андреевой бросил ей на сцену дохлую кошку. Оставив военную службу в 1859 г. в чине штаб-ротмистра, Каченовский после службы в различных учреждениях вышел в отставку. Печататься начал в 1862 г.

"Прошли десятки лет и, вот, прибыв в Москву в 1874 году, - помнится по расчетам за свои издания с книгопродавцами, - и узнав от кого-то из чермаковцев, что я состою здесь на службе, - вспоминал Каченовский, - Достоевский приехал ко мне на квартиру... Это было часа в два дня. Не сказав прислуге своей фамилии, он просил доложить о себе, что желает меня видеть, и вошел в зал. Перед мной стоял худощавый, бледный, болезненный господин с бородою. Я долго всматривался в его умное, выразительное лицо, в его приветливо устремленные на меня глаза, и не узнавал стоявшего предо мною, хотя в чертах его припоминалось мне что-то знакомое, как бы родное. Когда объяснилось, кого я вижу, мы уселись, и около двух часов прошло в оживленной беседе. Посвятив несколько времени воспоминаниям о далеком прошлом и расспросам о старых товарищах, Федор Михайлович отвечал на мои расспросы о нем. С тихим, ясным чувством говорил он мне о своем семейном счастии: "Хорошо и как хорошо жилось бы мне, - сказал он, - если бы не злые недруги, которые часто меня беспокоят". При прощании мы товарищески с ним обнялись. Вообще как в разговоре, так и в письмах, он любил употреблять слово "старый товарищ" и был очень сердечен.

Между тем весть о том, что у меня в гостях Достоевский, распространилась по всему дому, в котором поблизости от него 2-й гимназии и Технического училища квартировало много учащейся молодежи, и потому когда Федор Михайлович, сопровождаемый мною, стал сходить с лестницы на крыльцо, он увидел ряды техников и гимназистов, которые при появлении его почтительно ему кланялись. Федор Михайлович приветливо отвечал на их поклоны. С того времени я уже не видал его... Во время Пушкинского юбилея я был у него, не застав в номере. На празднествах, данных Москвою в честь Пушкина, на которых он занимал такую выдающуюся роль, я по разным обстоятельствам быть не мог; когда же получил возможность снова посетить Федора Михайловича, его уже не было в Москве.

В конце истекшего лета представилась мне необходимость хлопотать в Петербурге по одному существенному для меня делу. Не имея ни материальной, ни физической по болезни глаз возможности туда ехать, я, вспомнив сказанные мне некогда Федором Михайловичем слова, чтобы в случае какой-либо надобности я обращался к нему, и зная, что у него слова нераздельно с делом, я написал ему в Петербург письмо, обстоятельно изложив мою просьбу. Долго не получал я ответа и считал уже мое письмо потерянным - другой причины предполагать я не мог, - как вдруг получил ответ. Дело в том, что он, не предполагая пробыть в Старой Руссе, где лечился, долее известного времени, не распорядился о пересылке адресуемых на его имя в Петербург писем. "Мне очень жаль, старый товарищ, - пишет он, - если вы думаете, что я отнесся к вашему письму холодно и невнимательно".

За дело мое он принялся с энергией. Отрываясь от трудов, он ездил неоднократно к тому лицу, от которого зависело решение интересовавшего меня дела. Между нами возникла целая переписка, и в тех случаях, когда Федору Михайловичу писать было некогда, он поручал писать мне своей супруге - его, как он выражается, "всегдашнему секретарю и стенографу". Смерть Федора Михайловича помешала ему довести дело мое до конца.

До чего покойный был предупредителен ко всякому даже намеку на какую-либо просьбу, видно из следующего. Я ему писал как-то, между прочим, что кончившая в прошлом году курс учения дочь моя не читала из его сочинений "Подростка", и он мне отвечает: " "Подростка" вышлю милой читательнице моей, дочери вашей". И выслал книгу с собственноручной надписью по первой же почте.

В газетах смерть Федора Михайловича относят к разрыву сердца или легочных артерий. Так ли это? Предчувствуя свою кончину, он в письме от 16 октября писал мне: "Я человек весьма нездоровый, с двумя неизлечимыми болезнями, которые очень меня удручают: падучею и катаром дыхательных путей, так что дни мои, сам знаю, сочтены. А между тем беспрерывно должен работать без отдыха".

Кроме отличной библиотеки, после Федора Михайловича осталась большая коллекция автографов наших замечательных писателей, художников и общественных деятелей. Это я знаю из написанного по поручению покойного А. Г. Достоевской письма ко мне от 18 октября, которым просил доставить для его коллекции какое-либо письмо моего отца, Михаила Трофимовича, "если возможно характерное, если же нельзя, то хотя записку или подпись".

Я тотчас же выслал письмо. Вот рассказ о моих отношениях к почившему товарищу детских лет..."

После смерти Достоевского Владимир Каченовский прислал его вдове А. Г. Достоевской письмо 18 февраля 1881 г.: "... Печальное событие, как Божий гром поразившее всю мыслящую Россию, потрясло меня донельзя. Первою мыслию моею было писать вам, но разве существует на языке человеческом слова для утешения вас в вашем горе? Если что и может несколько облегчить вашу великую скорбь, то это сознание, что вы были в течение многих лет истинным счастием и радостию великого человека, мученика правды..."

6.

Леонтий Иванович Чермак (1770-1849), чех, известен тем, что содержал пансион в Москве, на Новой Басманной улице, в котором Федор Михайлович Достоевский и его брат Михаил Достоевский учились с осени 1834 по весну 1837 года, а позже там учился их младший брат Андрей Достоевский, который вспоминал:

"Пансион Леонтия Ивановича Чермака был одним из старинных частных учебных заведений в Москве, по крайней мере в то уже время он существовал более 20 лет... В заведение это принимались дети большею частью на полный пансион, то есть находились там в течение целой недели, возвращаясь домой (ежели было куда) на время праздников.

Подбор хороших преподавателей и строгое наблюдение за исправным и своевременным приходом их и в то же время - присутствие характера семейственности, напоминающего детям хотя отчасти их дом и домашнюю жизнь, вот, по-моему, идеал закрытого воспитательного заведения. Пансион Л. И. Чермака был близок к этому идеалу... Сам Леонтий Иванович, человек уже преклонных лет, был мало или совсем необразован, но имел тот такт, которого часто недостает и директорам казенных учебных заведений. В начале каждого урока он обходил все классы, якобы для того, чтобы приветствовать преподавателей, если же заставал класс без преподавателя, то оставался в нем до приезда запоздавшего учителя, которого и встречал добрейшей улыбкой, одною рукою здороваясь с ним, а другою вынимая свою золотую луковицу, как бы для справки. При таких порядках трудно было и манкировать! Но, главное, наш старик был человек с душою. Он входил сам в мельчайшие подробности нужд вверенных ему детей, в особенности тех, у которых не было в Москве родителей или родственников и которые жили у него безвыездно... Отличных по успехам учеников, т. е. каждого получившего четыре балла (пятичная система баллов тогда еще не существовала), он очень серьезно зазывал к себе в кабинет и там вручал ему маленькую конфетку. Случалось иногда, что подобные награды давались и учеником старших классов, потому что всякий знал, что Леонтий Иванович - старик добрый и что над ним смеяться грешно!

Пища в пансионе была приличная. Сам Леонтий Иванович и его семейство (мужского пола) постоянно имели стол общий с учениками. По праздникам же, вследствие небольшого количества оставшихся пансионеров, и весь женский персонал его семейства обедал за общим пансионским столом.

Чермак содержал свой почти образцовый пансион более чем 25 лет; ученики из его пансиона были лучшими студентами в университете, и в заведении его получили начальное воспитание люди, сделавшиеся впоследствии видными общественными деятелями. Помимо двух Достоевских (Федора и Михаила Михайловичей) я могу указать на Губера, Геннади, Шумахера (впоследствии сенатора), Каченовского (литератора, сына проф. М. Т. Каченовского) и Мильгаузена (бывшего потом профессором Московского университета).

Я слышал впоследствии, что Л. И. Чермак в конце 40-х годов принужден был закрыть свой пансион и умер в большой бедности".

Слова А. М. Достоевского подтверждаются внуком Чермака: "Вероятно, расходы по пансиону превышали доходы, и Леонтий Иванович вынужден был его передать, вероятно в начале сороковых годов, вскоре после чего он умер".

Переселение Чермака из Вены в Россию было связано с происшествием периода оккупации Вены войсками Наполеона, когда Чермак вступился за ограбленного крестьянина и ему удалось освободиться из-под стражи с условием покинуть Вену. Перед вступлением братьев Достоевских в пансион Чермака в нем было 68 учащихся, а к первой половине 1836 г. - уже 90.

В. С. Нечаева справедливо отмечает, что "атмосфера пансиона Чермака способствовала их [братьев Достоевских] любви к книге, так как там они встретили юношей, несомненно начитанных, одаренных и в дальнейшем выдвинувшихся научной деятельностью". Учившийся вместе с братьями Достоевскими А. Д. Шумахер вспоминал о пансионе Чермака: "По окончании домашнего учения, под руководством отца, я поступил в средние классы одного из лучших в Москве частных пансионов с полным гимназическим курсом и даже обоими древними языками, именно в пансион, содержавшийся чехом Чермаком. Там я имел сверстниками несколько воспитанников, получивших впоследствии более или менее громкую известность". В. М. Каченовский, учившийся вместе с Достоевским в пансионе Чермака, отмечал в своих воспоминаниях: "В первый же день поступления, когда я, оторванный от семьи, окруженный чужими для меня лицами и, как новичок, даже обижаемый ими, предавался порывам детского отчаяния, во время рекреации послышался в среде резвившихся вокруг меня детей знакомый голос... Это был Федор Михайлович Достоевский, который, увидев меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне. С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководя моими занятиями, а во время рекреаций облегчил занимательными рассказами тоску мою по родительском доме.

Он был ко мне очень приветлив и ласков. В это время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах: это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона..."

Дочь писателя Л. Ф. Достоевская, вероятно, со слов своей матери, свидетельствует: "Когда старшие сыновья закончили обучение в пансионе Сюшара, дед поместил их в подготовительное училище Чермака, одно из лучших частных учебных заведений Москвы, относительно дорогое, в котором учились сыновья московских интеллигентов. Он отдал их туда на пансион, чтобы они могли делать уроки под присмотром учителей; домой они приходили только в воскресенье и праздничные дни. Дворяне Москвы в те времена предпочитали отдавать своих детей в частные школы, так как в казенных учебных заведениях применялись довольно жестокие телесные наказания. Училище Чермака сохраняло патриархальный характер, там стремились создать подобие семейной жизни. Сам Чермак питался вместе с учениками и обращался с ними по-доброму, как с собственными сыновьями. Для преподавания в своем училище он пригласил лучших учителей Москвы, и занятия там велись очень серьезно".

Сама же жена писателя А. Г. Достоевская в 1876-1877 гг. записывает: "Сначала у Драшусова, потом у Чермака. Кормили дурно" жена немка пекла удивительные пироги по воскресеньям, сладкие. У них дочь Тина Леонтьевна разливала чай всем, вышла замуж за профессора математики. Другая, Анна Леонтьевна, за Ломовского. Провизия хорошая, но приготовлена дурно". 16 октября 1880 г. Достоевский писал В. М. Каченовскому: "Да, наших чермаковцев немного, а я всех помню. В жизни встречал потом лишь Ламовского и Толстого. С Шумахерами никогда не пришлось увидеться, равно как и с Мильгаузенами. С Анной Леонтьевой Чермак (Ломовской) встретился с большим удовольствием. Бывая в Москве, мимо дома в Басманной всегда проезжаю с волнением. И Вас очень помню. Вы были небольшого росту мальчик с прекрасными большими темными глазами".

Впечатления о жизни в пансионе Чермака отразились в замысле романа "Житие великого грешника" и в романе "Подросток". В пансионе Достоевский знакомится со старшими воспитанниками: французом Евгением Ламбертом - его имя Достоевский дает персонажу романа "Подросток", Николаем Брусиловым, встречается с Алексеем Альфонским. Все они упоминаются в подготовительных материалах к романам "Житие великого грешника" и "Подросток". Двоих из гувернеров пансиона, К. Тайдера и Манго, Достоевский упоминает в записях к "Житию великого грешника".

7.

Тут я для полного и объективного объединения времен "Житие великого грешника" по-своему преподнесу, через бронзовую фигуру Венички Ерофеева. На Савеловском вокзале в 1970-м году мы с ним оказались случайно. Шли на завод "Станколит" за червонцем к редактору заводской газеты, а тот нас не дождался, укатил в типографию на Чистые пруды. А Веничка не любил Савеловский вокзал. Все время мне повторял: "Юрик (он меня все время Юриком называл), пойдем на Курский. Там Кремль стоит на перроне". Мы отошли в сторонку, до Бутырского рынка. Там Веничка почувствовал себя попросторнее, со стакана пылинку сдул, и выпил элегантно сто пятьдесят вермута розового, на который у нас только и хватило. Я в то время писал какой-то роман. Было поветрие у молодых писателей: писать романы. Ну, как "Мастер и Маргарита", к примеру. Рассказы, считалось, писать не по чину. А Веничка о какой-то женщине повел рассказ, сказав мне, что он пишет рассказ. Я так поразился этому, что даже не спросил, мол, почему не роман? Между тем, Веничка плавно пьянеющим голосом рассказывал: "Видите - четырех зубов не хватает?" - "Да где же зубы-то эти?" - "А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу - у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба..."

Тут к нам подошла какая-то бабка и уставилась на бутылку вермута. Мы срочно допили и отдали ей пустую бутылку. В голове наступала романтическая ясность. Даже не думали о тех, кто неподалеку сидит в Бутырской тюрьме. Веничка смахнул челку на правый от него бочок, а от меня на левый, и сказал: "Юрик, представляешь, она принялась вдумчиво рассказывать, и вот каков был стиль ее рассказа...

- Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: "Мой чудный взгляд тебя томил?" Я говорю: "Ну, допустим, томил..." Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок - я ходила все дни сама не своя, все твердила: "Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался". "Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин". А потом опять: "Пушкин-Евтюшкин"...

И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: "Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?" Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: "Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! Детишек - не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!" А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в то время осень была, и я ему вот что тогда заорала: "Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! Уходи!" А он все трясется и чернеет: "Сердцем, - орет, - сердцем - да, сердцем люблю твою душу, но душою - нет, не люблю!"

И как-то дико, рассмеялся, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Да! А через месяц он вернулся. А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: "Ага! - закричала. - Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек..." А он - не говоря ни слова - подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола..."

Веничка замолк и внимательно посмотрел на меня. Я бодро сказал: "У меня есть рубль". Веничка ответствовал: "Юрик, смотри, и у меня сейчас будет". Он воодушевленно встал с подвальной решетки, на которой мы выпивали, сделал три шага и преградил путь прохожему в фетровой шляпе со словами, которые я легко расслышал: "Альбом мюнхенской пинакотеки 35 рублей стоит. А у нас, - Веничка кивнул в мою сторону, - тридцать два. Не субсидируете молодых литераторов троячком?!" - и ведь произнес это таким убедительным тоном, что солидный гражданин, сначала было замешкавшийся, извлек из внутреннего кармана твидового пиджака толстую пачку сложенных красных, с Лениным, десяток, отлистнул одну и пришлепнул ее на протянутую ладонь будущего автора поэмы "Москва-Петушки".

Некоторое время спустя, мы шли, обнявшись и сильно покачиваясь, в сторону стадиона "Автомобилист" и пели на всю Вятскую улицу:

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой...

8.

Бронзовый памятник автору поэмы "Москва-Петушки" Венедикту Ерофееву стоит на площади Борьбы, которая до переворота семнадцатого года называлась Александровской площадью. Так что в редакцию "Нашей улицы" следует ходить так: метро "Новослободская" - ул. Достоевского (памятник Достоевскому работы Меркурова, который снимал посмертную маску с Михаила Афанасьевича Булгакова) - площадь Борьбы, Веничка - Тихвинская улица, 37/7 (Вадковский пер. 7/37) Представительство Святого Престола /Посольство Ватикана/, - подземный переход на Сущевском валу - Миусское кладбище, Каченовский Михаил Трофимович - ул. Двинцев (бывшая 1-я Новотихвинская), Складочная улица (бывшая Филаретовская) - "Наша улица", Юрий Кувалдин.

"НАША УЛИЦА", № 76 (3) март 2006

Юрий Кувалдин Собрание сочинений в 10 томах Издательство "Книжный сад", Москва, 2006, том 8, стр. 278.

|

|

ЮРИЙ КУВАЛДИН - РОМАН ЩЕПАНСКИЙ Радиостанция "Говорит Москва", 24 мая 2006 г. |

ЮРИЙ КУВАЛДИН - РОМАН ЩЕПАНСКИЙ

Радиостанция "Говорит Москва", 24 мая 2006 г.

"Русские в поисках смысла" с Романом Щепанским.

Тема передачи: "Жизнь в тексте"

Роман ЩЕПАНСКИЙ:

17 часов в Москве... Добрый вечер. У микрофона ведущий Роман Щепанский. А в гостях у меня писатель, философ Юрий Александрович Кувалдин. Добрый вечер.

Юрий КУВАЛДИН:

Здравствуйте. Мне особенно приятно находиться в студии с Романом Щепанским, постольку-поскольку мы с ним лет пятнадцать назад вели блестящие передачи, еще с улицы Качалова.

Роман ЩЕПАНСКИЙ:

Это было в прошлой жизни, в другом мире. А тема у нас сегодня такая - "Жизнь в тексте". Это очень любопытно. Ну, все мы знаем, что жизнь нам дается только один раз", и так далее и тому подобное...

Юрий КУВАЛДИН:

Да, кстати, вы цитируете, как я понимаю...

Роман ЩЕПАНСКИЙ:

...Николая Островского...

Юрий КУВАЛДИН: