-Рубрики

- Рукоделие (1977)

- Вязание (886)

- разности (213)

- Шьем (163)

- книги и журналы (127)

- Скрапбукинг (108)

- Бисер (81)

- полимерная глина (41)

- свечи (21)

- валяние (13)

- Это интересно (1135)

- книги (243)

- История (217)

- Кино (142)

- Психология (133)

- Юмор (58)

- Путешествия (51)

- Притча (31)

- Фото (29)

- живопись (18)

- Красота (12)

- Животные (5)

- Кулинария (360)

- Выпечка (81)

- Консервирование (41)

- закуски, салаты (39)

- вторые блюда (31)

- напитки, вино (27)

- Десерт (8)

- СВЧ (8)

- кулинарные полезности (6)

- первые блюда (6)

- Стихи (255)

- Красота и здоровье (168)

- Здоровье (44)

- фитнес (40)

- все для красоты лица и тела (36)

- народная медицина (18)

- худеем вместе (12)

- традиционная медицина (7)

- Детская комната (110)

- Дом (75)

- Музыка (57)

- Компьютер (53)

- Все для дневника (22)

- Дача (53)

- Мода (17)

-Цитатник

Ирина Мельникова "Формула одиночества" - (0)

Ирина Мельникова "Формула одиночества" Впервые за много лет археолог Марина вырвалась в отпуск ...

Без заголовка - (0)Вышивка полос на трикотаже.

Без заголовка - (0)Свитер спицами.

Клипарт Рождественский. - (0)Клипарт Рождественский.

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Железнодорожный вокзал |

1908 г.

1973 г.

Старый пешеходный мост

1964 г.

Метки: Саратов |

Вторая мужская гимназия |

ул. Е. И. Пугачева, 123

История школы № 67 берет свое начало в XIX веке, когда в 1896 году из Казанского учебног округа в городскую управу пришло официальное сообщение об учреждении в Саратове с июля 1897 года 2-ой мужской класической гимназии на казенные средства и обещанное денежное пособие от города.

Первоначально, было решено подыскать дом и с минимальными затратами на переустройство отдать его под гимназию. Наиболее подходящим было признано здание бывшего духовного училища па Старо-Соборной площади ныне русская классическая гимназия па Музейной площади).

Учебниый год гимназия начала в составе шести классов с общим числом гимназистов более, двухсот, li первый же год губернскому инженеру Л.II. Клементьеву (1852-1919) было поручено составление' проекта и сметы для постройки здания открытой гимназии. Уже шла работа над проектом здания гимназии, а место для него еще не было определено. После долгих споров было принято решение- строить на пустыре, на углу улиц Московской и Царевскной (нынеПугачевской). Для ускорения строительства городская дума обратилась кжителям Саратова помочь доброхотными пожертвованиями. 'Гак с помощьюгосударственной казны, городского бюджета и пожертвований необходимаясумма была собрана.24 сентября 1900 года на выделенном месте в торжеемтвенной обстановке был заложен первый камень в фундамент будущей гимназии, и уже 20 сентября 1902 года 2-я мужская гимназия продолжила учебный год в новом двухэтажном здании, li нем расположилось 14 просторных классных комнат, актовый зал на 600 человек, специально оборудованные кабинеты- физический, естественнонаучный, рисовальный, две библиотеки(фундаментальная и ученическая). Несомненная заслуга в формировании традиций гимназии принадлежит директору , преподавателю английского языка Л.Л. К'азаринову (1897-1907).

История школы № 67 берет свое начало в XIX веке, когда в 1896 году из Казанского учебног округа в городскую управу пришло официальное сообщение об учреждении в Саратове с июля 1897 года 2-ой мужской класической гимназии на казенные средства и обещанное денежное пособие от города.

Первоначально, было решено подыскать дом и с минимальными затратами на переустройство отдать его под гимназию. Наиболее подходящим было признано здание бывшего духовного училища па Старо-Соборной площади ныне русская классическая гимназия па Музейной площади).

Учебниый год гимназия начала в составе шести классов с общим числом гимназистов более, двухсот, li первый же год губернскому инженеру Л.II. Клементьеву (1852-1919) было поручено составление' проекта и сметы для постройки здания открытой гимназии. Уже шла работа над проектом здания гимназии, а место для него еще не было определено. После долгих споров было принято решение- строить на пустыре, на углу улиц Московской и Царевскной (нынеПугачевской). Для ускорения строительства городская дума обратилась кжителям Саратова помочь доброхотными пожертвованиями. 'Гак с помощьюгосударственной казны, городского бюджета и пожертвований необходимаясумма была собрана.24 сентября 1900 года на выделенном месте в торжеемтвенной обстановке был заложен первый камень в фундамент будущей гимназии, и уже 20 сентября 1902 года 2-я мужская гимназия продолжила учебный год в новом двухэтажном здании, li нем расположилось 14 просторных классных комнат, актовый зал на 600 человек, специально оборудованные кабинеты- физический, естественнонаучный, рисовальный, две библиотеки(фундаментальная и ученическая). Несомненная заслуга в формировании традиций гимназии принадлежит директору , преподавателю английского языка Л.Л. К'азаринову (1897-1907).

|

Третья женская гимназия МНП |

3-я женская гимназия Министерства Народного Просвещения. Здание построено в 1877 по заказу Очкина Г.В. Архитерктор - Салько А.М. В разное время здесь находились образовательные учреждения. 1877-1890 Александро-Мариинское мужское реальное училище. 1890-1910. Сдавалось в аренду РУЖД. 1911-1912 Саратовская женская фельдшерская школа 1912-1917 3-яя женская гимназия. 1918-1942. Трудовая школа 2 ступени, далее с.ш. № 29. 1943-1948. С.ш. № 19. Далее - с.ш.№ 4. 1985-2000. Пед.училище. 2001 - по наст. время - кадетская школа.

Источник:

книга "Ученье свет"

1912-1917 г.

Источник:

книга "Ученье свет"

1912-1917 г.

Метки: Саратов |

Особняк Виноградова |

1966 г.Особняк Виноградова, построенный, как предполагают по почерку, самим архитектором Салько. Тут располагалось почтово-телеграфное управление. А после постройки главпочтампта это здание стало жилым домом. Вплоть до его сноса для реконструкции. Галерея "Каштан" была построена по его образцу - вышло очень похоже, но всё же у старого дома побольше красивых деталей.

Метки: Саратов |

Музей Федина |

Сретенское мужское училище

Здание на пересечении улиц Октябрьской и Чернышевской было построено в середине XVIII века как сторожевое укрепление на окраине города при выезде на Царицынский тракт. С первой половине XIX здесь находится полицейское управление,давшее название улице (ул. Октябрьская – бывшая ул. Полицейская). В XIX веке была осуществлена перестройка здания, надстроен третий этаж; первый этаж к этому времени –Со второй половины XIX века в здании располагается Сретенскоолуподвальное помещение.е мужское училище. В конце XIX века здесь преподает и снимает казенную квартиру двоюродный дед писателя Константина Федина. Сам же Константин Федин учился здесь с 1899 по 1901 годы. В советское время Сретенское училище перепрофилируется в начальную школу. Во второй половине XX века вместо школы в здании открывается сначала детский сад, потом - молочно-торговая база. В 1980 году – памятник архитектуры готовился под снос, которого впоследствии удалось избежать. В июне 1981 года здесь был открыт Государственный музей К. А. Федина. По материалам статьи Ткачевой И. В., Лаврентьевой Л. А., Сыромятниковой Т. И. "Государственный музей им. Федина – памятник истории и архитектуры".

|

Митрофановский базар. 1914 г. |

Метки: Саратов |

Салько Алексей Маркович (1839-1918) |

Инженер-архитектор.

Кто же он, этот скромный труженик, почти безвестный в большом мире архитектуры специалист, обладавший, однако, собственным, своеобразным, если не стилем, то почерком, в шутку именуемым его земляками "салькоко"?

Шла вторая половина XIX века. Капиталистический способ производства вызывал коренные преобразования всей экономической культурной жизни российского общества. Говорят, что в архитектуре на смену остаткам русского классицизма в это время пришел эклектический стиль, призванный решать новые задачи архитектурного строительства и вооруженный новыми возможностями в виде более совершенной строительной техники и новых строительных материалов. Он и стал тем направлением, которого придерживался в своей работе Салько, будучи зодчим своего времени. Отдавая должное деловой целесообразности возводимых зданий, архитектор заботился и о внешней привлекательности домов, украшая фасады орнаментами, барельефами, меандрами. Почерку Алексея Марковича свойственны ненавязчивые ритмы полуколонн, разделяющих высокие, закругленные вверху окна, полуовальные наличники, изящные консоли, оригинальные рельефные карнизы и панели.

Первая большая работа Салько-дом Вакурова, построенный в 1874 году, где вскоре была открыта гостиница "Столичная"(УЛИЦА РАДИЩЕВА, 37/1).

Представляется, что в этом проекте архитектором еще не найдены оптимальные пропорции между элементами формы и содержания. Здание выглядит тяжеловесным, явно страдает неоправданной перегруженностью барельефов на фасаде. Видимо, отсутствие опыта помешало Алексею Марковичу объективно оценить будущее впечатление от своей работы, когда выполненный на ватмане чертеж обретет реальные контуры. Но уже следующее творение Салько во многом свободно от недостатков первого проекта. Огромное здание окружного суда (1879 г.) выглядело респектабельным, деловым и привлекательным. Здесь уже чувствуется рука опытного мастера, умеющего сочетать рациональность с нарядностью, четкую строгость композиции с мягкостью оформления. Именно это отличает все лучшие сооружения, возведенные по проектам Салько: глубокое понимание нужного соотношения целесообразности и эстетичности, простоты и выдумки.(УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, 64)

аков, к примеру, дом, спроектированный Алексеем Марковичем для фельдшерской школы, выстроенной в 1899 году на углу Никольской и Б. Сергиевской улиц. В связи с этим саратовская пресса единодушно поздравила горожан "с новым великолепным зданием", назвав его одним из лучших в Саратове и признав, что оно делает честь его создателю. С такой оценкой вполне можно согласиться. Действительно, этот хорошо знакомый нам дом - несомненная творческая удача архитектора.(УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 151)

В обликах некоторых зданий Салько чувствуется традиционно русский мотив, влияние отечественной архитектурной школы: затейливые орнаменты из кирпича, декоративные карнизы, веселые кокошники, башенки - что-то от старинных боярских палат, от расписной новгородской избы, от знаменитой кремлевской зубчатки.

Не об этом ли вспоминается при взгляде на причудливую мозаику краснокирпичных узоров, на башенку с флюгером, на балконы с хитросплетенным литьем перильцев, украшающих фасад гостиницы "Московская"?

Большим знатоком старорусского зодчества и незаурядным мастером проявил себя Алексей Маркович в церковном строительстве. Возведенный по его проекту в 1889 году на Полтавской площади Княже- Владимирский собор в честь 900-летия крещения Руси (к сожалению, не сохранившийся до нашего времени) явился подлинным архитектурным шедевром Саратова, одним из лучших творений Салько, сумевшего воплотить в облике храма мощь и величие России, ее размах, и широту, и удаль, и миролюбие, и веселый добрый нрав.

Одна из наиболее значительных работ архитектора, его "лебединая песня" - здание управления РУЖД, законченное постройкой в 1914 году. Впечатляющее своими размерами сооружение (кстати, самое большое в Саратове до сегодняшнего дня), задуманное Салько как чисто деловой офис, отличающийся внешними строгостью и сдержанностью, внутренним удобством, вместительностью, простым, но эстетичным оформлением...

За время своего пребывания на должности городского архитектора, по самым скромным подсчетам, Салько подготовил проекты 120 крупных зданий, а кроме того, проектировал склады, дамбы, мосты, бойни, руководил устройством канализации, расширением водопровода, выполняя и мелкие проекты по надстройке и расширению домов. Бурная деятельность Алексея Марковича захватывала и уездные города и деревни, где по его замыслам возведено множество церквей - каменных и деревянных. В связи с этим в одном из номеров "Саратовского дневника" за 1902 год упоминается, что городской архитектор "мотается по губернии, проводя в Саратове два дня в неделю".

Поражает работоспособность Алексея Марковича. Можно предположить, что в творческой мастерской архитектора у него были толковые и оперативные помощники, ибо одному человеку такой гигантский труд просто физически не под силу. Но даже и при этом обстоятельстве, при условии осуществления только руководства проектированием, работа Алексея Марковича впечатляет своим объемом. К тому же штат технического отдела городской управы, в ведении которого находились архитектурные дела, в 1910 году насчитывал всего восемь человек: три архитектора (Салько, Стерлигов, Люкшин) и пять техников. Так что в любом случае оказываемая Алексею Марковичу помощь могла быть очень скромной.

Работал архитектор в основном дома, в своем рабочем кабинете, где была установлена чертежная доска, а на письменном столе красовались стаканчики с остро отточенными карандашами, лежали угольники, лекала и прочий чертежный инструмент. Книжные шкафы и ящики стола были забиты справочниками, пособиями, трудами по архитектуре и строительству. Рабочий день Салько начинался, как правило, утром, в 8-9 часов, и продолжался до вечера. После ужина Алексей Маркович отдыхал, проводя время с гостями или занимаясь дома с детьми.

Перу городского архитектора принадлежит несколько небольших трудов специального характера. В Саратове были изданы его руководства к устройству церквей, больниц, школ.

До глубокой старости Алексей Маркович продолжал работать. Последнее здание, проект которого он подготавливал, было выстроено в год ухода Салько с поста городского архитектора. К этому времени Алексей Маркович имел за плечами пятьдесят один год непрерывного напряженного труда. Заявление об отставке Салько подал в 1914 году, будучи уже семидесятишестилетним стариком, в полной мере ощущая тяготы преклонного возраста - усталость и нездоровье. Специальным решением управы определено "сохранить 1-му городскому архитектору его жалованье 4000 рублей в год в качестве пенсии, выдать 1000 рублей на лечение и за исключительные заслуги Салько повесить его портрет в помещении думы".

Помимо редкой работоспособности и таланта, Алексей Маркович отличался большой добротой, человечностью, порядочностью. Он был необыкновенно скромен, честен, мягок и отзывчив. Невысокого роста, с лукавым прищуром светло-голубых глаз, седой шевелюрой и бородой, умным интеллигентным лицом, одетый обычно в черную суконную пару при белой рубашке и неизменной бабочке - таким представляется нам сегодня наш замечательный земляк Алексей Маркович Салько.

В 1915 году он тяжело заболел и через три года скончался от кровоизлияния в мозг восьмидесяти лет от роду. Похоронен он был в Саратове, но место его захоронения до сих пор не установлено.

Архитектурное наследие Алексея Марковича столь значительно, что даже простое перечисление всех его работ составит длинный список. Саратов обязан этому человеку целым рядом великолепных зданий, некоторые из которых украшают городские улицы вот уже более века. И здания эти все так же радуют глаз и выполняют замысел их создателя. Учебные корпуса, школы, больницы, гостиницы, управления, жилые дома прошли самую серьезную из проверок - проверку временем. Это ли не свидетельство одаренности специалиста, который проектировал свои сооружения не в угоду сиюминутной конъюнктуры, но в расчете на долговременное их назначение, на вечные понятия красоты и гармонии? И странно сознавать, что имя архитектора не живет ныне в памяти города, как живут его творения. Думается, что беспрецедентный вклад Алексея Марковича в формирование архитектурного облика нашего города, в его культурное развитие заслуживает того, чтобы именем архитектора была названа одна из городских улиц. Это будет достойно памяти Алексея Марковича, это будет исторически и человечески оправданно и даже красиво. Улица архитектора Салько!

В заключение приводим список сооружений, возведенных в городе Саратова по проектам архитектора А.М. Салько:

Городской театр (1865 г.) -- ныне капитально реконструированное здание театра оперы и балета

Дом Вакурова (1874 г.) - старый корпус сельхозинститута

Паровая мукомольная мельница (1878 г.) - ул. Вольская у Волги

Окружной суд (1879 г.) -- ныне школа-интернат №3. на углу ул.Московской и Радищева

Ново-Покровская церковь (1885 г.)-колокольня снесена. Купола церкви снесены, в оставшемся здании - мастерские Саратовского отделения Союза скульпторов. Улица Горького около Б. Горной

Дом Мещерякова (1881 г.) - в двухэтажном виде. Ныне дом надстроен. Угол пр. Кирова и Горького, "Гастроном"

Как производитель работ участвовал в строительстве музея им. Радищева (1885 г.)

Княже-Владимирский собор (1889 г.)-ныне снесен. Располагался на территории нынешнего детского парка

Дом Никитина (1890 г.)-ныне служебное помещение Управления МВД. Угол ул.Вольской и пр. Кирова

Городская больница (1890 г.) - ныне старый корпус 1-й Советской больницы

1-е реальное училище (1890 г.) -ныне школа №19, ул. Мичурина

Общественные бойни (1891 г.) - 2-я Садовая у Волги

Лазарет Мариинского института (1893 г.) - ныне пристройка к клубу им.К.Либкнехта

Духовное православное училище (1893 г.) - ныне госпиталь на ул.Советской, угол Рахова

Дворянский пансион (1895 г.) - ныне школа №8, Коммунарная улица

Пристройка к зданию биржи (1905 г.) -ныне корпус университета на Театральной площади

Лавки на Верхнем базаре (1894-1897 гг.) - ныне снесены

Новые казармы (1898 г.)-ныне корпус университета и военное училище на Московской ул. между Аткарской и Ст. Разина

Фельдшерская школа (1899 г.) -ныне медицинское училище на углу Радищева и Чернышевского

Родильный дом (1899 г.) -не установлен

Дом Шмидта (1899 г.)- т.н. Парсамовская больница, угол ул.Московской и Коммунарной

Казенные винные склады - совместно с Климентьевым и Стерлиговым (1899 г.) - Университетская улица

Дом общества взаимного кредита - гостиница "Московская"(1901 г.)

Перестройка здания городской управы с надстройкой третьего этажа (1901 г.)-ныне институт "Промпроект" на углу Октябрьской и Московской улиц

Новая музыкальная беседка в Липках (1902г.)

Коммерческое училище (1905 г.)-ныне институт механизации сельского хозяйства

Управление РУЖД (1909-1914 гг.)-ныне управление Приволжской железной дороги на Музейной площади

Московская, 125. Дом художника

Кто же он, этот скромный труженик, почти безвестный в большом мире архитектуры специалист, обладавший, однако, собственным, своеобразным, если не стилем, то почерком, в шутку именуемым его земляками "салькоко"?

Шла вторая половина XIX века. Капиталистический способ производства вызывал коренные преобразования всей экономической культурной жизни российского общества. Говорят, что в архитектуре на смену остаткам русского классицизма в это время пришел эклектический стиль, призванный решать новые задачи архитектурного строительства и вооруженный новыми возможностями в виде более совершенной строительной техники и новых строительных материалов. Он и стал тем направлением, которого придерживался в своей работе Салько, будучи зодчим своего времени. Отдавая должное деловой целесообразности возводимых зданий, архитектор заботился и о внешней привлекательности домов, украшая фасады орнаментами, барельефами, меандрами. Почерку Алексея Марковича свойственны ненавязчивые ритмы полуколонн, разделяющих высокие, закругленные вверху окна, полуовальные наличники, изящные консоли, оригинальные рельефные карнизы и панели.

Первая большая работа Салько-дом Вакурова, построенный в 1874 году, где вскоре была открыта гостиница "Столичная"(УЛИЦА РАДИЩЕВА, 37/1).

Представляется, что в этом проекте архитектором еще не найдены оптимальные пропорции между элементами формы и содержания. Здание выглядит тяжеловесным, явно страдает неоправданной перегруженностью барельефов на фасаде. Видимо, отсутствие опыта помешало Алексею Марковичу объективно оценить будущее впечатление от своей работы, когда выполненный на ватмане чертеж обретет реальные контуры. Но уже следующее творение Салько во многом свободно от недостатков первого проекта. Огромное здание окружного суда (1879 г.) выглядело респектабельным, деловым и привлекательным. Здесь уже чувствуется рука опытного мастера, умеющего сочетать рациональность с нарядностью, четкую строгость композиции с мягкостью оформления. Именно это отличает все лучшие сооружения, возведенные по проектам Салько: глубокое понимание нужного соотношения целесообразности и эстетичности, простоты и выдумки.(УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, 64)

аков, к примеру, дом, спроектированный Алексеем Марковичем для фельдшерской школы, выстроенной в 1899 году на углу Никольской и Б. Сергиевской улиц. В связи с этим саратовская пресса единодушно поздравила горожан "с новым великолепным зданием", назвав его одним из лучших в Саратове и признав, что оно делает честь его создателю. С такой оценкой вполне можно согласиться. Действительно, этот хорошо знакомый нам дом - несомненная творческая удача архитектора.(УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 151)

В обликах некоторых зданий Салько чувствуется традиционно русский мотив, влияние отечественной архитектурной школы: затейливые орнаменты из кирпича, декоративные карнизы, веселые кокошники, башенки - что-то от старинных боярских палат, от расписной новгородской избы, от знаменитой кремлевской зубчатки.

Не об этом ли вспоминается при взгляде на причудливую мозаику краснокирпичных узоров, на башенку с флюгером, на балконы с хитросплетенным литьем перильцев, украшающих фасад гостиницы "Московская"?

Большим знатоком старорусского зодчества и незаурядным мастером проявил себя Алексей Маркович в церковном строительстве. Возведенный по его проекту в 1889 году на Полтавской площади Княже- Владимирский собор в честь 900-летия крещения Руси (к сожалению, не сохранившийся до нашего времени) явился подлинным архитектурным шедевром Саратова, одним из лучших творений Салько, сумевшего воплотить в облике храма мощь и величие России, ее размах, и широту, и удаль, и миролюбие, и веселый добрый нрав.

Одна из наиболее значительных работ архитектора, его "лебединая песня" - здание управления РУЖД, законченное постройкой в 1914 году. Впечатляющее своими размерами сооружение (кстати, самое большое в Саратове до сегодняшнего дня), задуманное Салько как чисто деловой офис, отличающийся внешними строгостью и сдержанностью, внутренним удобством, вместительностью, простым, но эстетичным оформлением...

За время своего пребывания на должности городского архитектора, по самым скромным подсчетам, Салько подготовил проекты 120 крупных зданий, а кроме того, проектировал склады, дамбы, мосты, бойни, руководил устройством канализации, расширением водопровода, выполняя и мелкие проекты по надстройке и расширению домов. Бурная деятельность Алексея Марковича захватывала и уездные города и деревни, где по его замыслам возведено множество церквей - каменных и деревянных. В связи с этим в одном из номеров "Саратовского дневника" за 1902 год упоминается, что городской архитектор "мотается по губернии, проводя в Саратове два дня в неделю".

Поражает работоспособность Алексея Марковича. Можно предположить, что в творческой мастерской архитектора у него были толковые и оперативные помощники, ибо одному человеку такой гигантский труд просто физически не под силу. Но даже и при этом обстоятельстве, при условии осуществления только руководства проектированием, работа Алексея Марковича впечатляет своим объемом. К тому же штат технического отдела городской управы, в ведении которого находились архитектурные дела, в 1910 году насчитывал всего восемь человек: три архитектора (Салько, Стерлигов, Люкшин) и пять техников. Так что в любом случае оказываемая Алексею Марковичу помощь могла быть очень скромной.

Работал архитектор в основном дома, в своем рабочем кабинете, где была установлена чертежная доска, а на письменном столе красовались стаканчики с остро отточенными карандашами, лежали угольники, лекала и прочий чертежный инструмент. Книжные шкафы и ящики стола были забиты справочниками, пособиями, трудами по архитектуре и строительству. Рабочий день Салько начинался, как правило, утром, в 8-9 часов, и продолжался до вечера. После ужина Алексей Маркович отдыхал, проводя время с гостями или занимаясь дома с детьми.

Перу городского архитектора принадлежит несколько небольших трудов специального характера. В Саратове были изданы его руководства к устройству церквей, больниц, школ.

До глубокой старости Алексей Маркович продолжал работать. Последнее здание, проект которого он подготавливал, было выстроено в год ухода Салько с поста городского архитектора. К этому времени Алексей Маркович имел за плечами пятьдесят один год непрерывного напряженного труда. Заявление об отставке Салько подал в 1914 году, будучи уже семидесятишестилетним стариком, в полной мере ощущая тяготы преклонного возраста - усталость и нездоровье. Специальным решением управы определено "сохранить 1-му городскому архитектору его жалованье 4000 рублей в год в качестве пенсии, выдать 1000 рублей на лечение и за исключительные заслуги Салько повесить его портрет в помещении думы".

Помимо редкой работоспособности и таланта, Алексей Маркович отличался большой добротой, человечностью, порядочностью. Он был необыкновенно скромен, честен, мягок и отзывчив. Невысокого роста, с лукавым прищуром светло-голубых глаз, седой шевелюрой и бородой, умным интеллигентным лицом, одетый обычно в черную суконную пару при белой рубашке и неизменной бабочке - таким представляется нам сегодня наш замечательный земляк Алексей Маркович Салько.

В 1915 году он тяжело заболел и через три года скончался от кровоизлияния в мозг восьмидесяти лет от роду. Похоронен он был в Саратове, но место его захоронения до сих пор не установлено.

Архитектурное наследие Алексея Марковича столь значительно, что даже простое перечисление всех его работ составит длинный список. Саратов обязан этому человеку целым рядом великолепных зданий, некоторые из которых украшают городские улицы вот уже более века. И здания эти все так же радуют глаз и выполняют замысел их создателя. Учебные корпуса, школы, больницы, гостиницы, управления, жилые дома прошли самую серьезную из проверок - проверку временем. Это ли не свидетельство одаренности специалиста, который проектировал свои сооружения не в угоду сиюминутной конъюнктуры, но в расчете на долговременное их назначение, на вечные понятия красоты и гармонии? И странно сознавать, что имя архитектора не живет ныне в памяти города, как живут его творения. Думается, что беспрецедентный вклад Алексея Марковича в формирование архитектурного облика нашего города, в его культурное развитие заслуживает того, чтобы именем архитектора была названа одна из городских улиц. Это будет достойно памяти Алексея Марковича, это будет исторически и человечески оправданно и даже красиво. Улица архитектора Салько!

В заключение приводим список сооружений, возведенных в городе Саратова по проектам архитектора А.М. Салько:

Городской театр (1865 г.) -- ныне капитально реконструированное здание театра оперы и балета

Дом Вакурова (1874 г.) - старый корпус сельхозинститута

Паровая мукомольная мельница (1878 г.) - ул. Вольская у Волги

Окружной суд (1879 г.) -- ныне школа-интернат №3. на углу ул.Московской и Радищева

Ново-Покровская церковь (1885 г.)-колокольня снесена. Купола церкви снесены, в оставшемся здании - мастерские Саратовского отделения Союза скульпторов. Улица Горького около Б. Горной

Дом Мещерякова (1881 г.) - в двухэтажном виде. Ныне дом надстроен. Угол пр. Кирова и Горького, "Гастроном"

Как производитель работ участвовал в строительстве музея им. Радищева (1885 г.)

Княже-Владимирский собор (1889 г.)-ныне снесен. Располагался на территории нынешнего детского парка

Дом Никитина (1890 г.)-ныне служебное помещение Управления МВД. Угол ул.Вольской и пр. Кирова

Городская больница (1890 г.) - ныне старый корпус 1-й Советской больницы

1-е реальное училище (1890 г.) -ныне школа №19, ул. Мичурина

Общественные бойни (1891 г.) - 2-я Садовая у Волги

Лазарет Мариинского института (1893 г.) - ныне пристройка к клубу им.К.Либкнехта

Духовное православное училище (1893 г.) - ныне госпиталь на ул.Советской, угол Рахова

Дворянский пансион (1895 г.) - ныне школа №8, Коммунарная улица

Пристройка к зданию биржи (1905 г.) -ныне корпус университета на Театральной площади

Лавки на Верхнем базаре (1894-1897 гг.) - ныне снесены

Новые казармы (1898 г.)-ныне корпус университета и военное училище на Московской ул. между Аткарской и Ст. Разина

Фельдшерская школа (1899 г.) -ныне медицинское училище на углу Радищева и Чернышевского

Родильный дом (1899 г.) -не установлен

Дом Шмидта (1899 г.)- т.н. Парсамовская больница, угол ул.Московской и Коммунарной

Казенные винные склады - совместно с Климентьевым и Стерлиговым (1899 г.) - Университетская улица

Дом общества взаимного кредита - гостиница "Московская"(1901 г.)

Перестройка здания городской управы с надстройкой третьего этажа (1901 г.)-ныне институт "Промпроект" на углу Октябрьской и Московской улиц

Новая музыкальная беседка в Липках (1902г.)

Коммерческое училище (1905 г.)-ныне институт механизации сельского хозяйства

Управление РУЖД (1909-1914 гг.)-ныне управление Приволжской железной дороги на Музейной площади

Московская, 125. Дом художника

Метки: Саратов |

Колбасная фабрика товарищества Кизнер и Блок |

Здание построено в стиле псевдоготики, находится на пересечении улиц Челюскинцев и Октябрьской. Это бывшая колбасная фабрика товарищества Кизнер и Блок, существовавшего в Саратове около 100 лет назад.

Расположенно близ Глебучева оврага на бывшей Полицейской (ныне Челюскинцев) улице.

___________________________________________________

Была в конце 19 века в Саратове Полицейская улица. Потомки первых немецких колонистов Кизнер и Блок организовали товарищество и построили на Полицейской (Челюскинцев), 58 колбасную фабрику. А прежде к промышленным постройкам подходили творчески. Вот и товарищество Кизнер и Блок оставило нам не просто помещение колбасной фабрики, а образец переселенческой промышленной архитектуры. Судя по сохранившимся фотографиям, здание, построенное в стиле ретроспективной промышленной готики, было действительно изумительным.

В отличие от многих других, здание колбасной фабрики Кизнер и Блок выделяется талантливостью архитектуры и яркостью образа. Несложный технологический процесс не мог индивидуализировать внешность этого объекта – оставались чисто архитектурные средства выразительности. Это чудеса кирпичной кладки, бегущие дорожки карнизов, островерхие башенки, люкарны, крутой хребет кровли… Но нет ничего непомерного, нарочитого, назойливого. Камерность здания, сбалансированность его частей, безупречность деталей делают фабричную постройку органичной, уместной в старом городе и даже как будто приветливой.

Расположенно близ Глебучева оврага на бывшей Полицейской (ныне Челюскинцев) улице.

___________________________________________________

Была в конце 19 века в Саратове Полицейская улица. Потомки первых немецких колонистов Кизнер и Блок организовали товарищество и построили на Полицейской (Челюскинцев), 58 колбасную фабрику. А прежде к промышленным постройкам подходили творчески. Вот и товарищество Кизнер и Блок оставило нам не просто помещение колбасной фабрики, а образец переселенческой промышленной архитектуры. Судя по сохранившимся фотографиям, здание, построенное в стиле ретроспективной промышленной готики, было действительно изумительным.

В отличие от многих других, здание колбасной фабрики Кизнер и Блок выделяется талантливостью архитектуры и яркостью образа. Несложный технологический процесс не мог индивидуализировать внешность этого объекта – оставались чисто архитектурные средства выразительности. Это чудеса кирпичной кладки, бегущие дорожки карнизов, островерхие башенки, люкарны, крутой хребет кровли… Но нет ничего непомерного, нарочитого, назойливого. Камерность здания, сбалансированность его частей, безупречность деталей делают фабричную постройку органичной, уместной в старом городе и даже как будто приветливой.

|

Рабочая/Вольская |

Полвека назад на месте хрущёвки располагался особняк в стиле модерн. Дом с мезонином на дальнем плане пока всё ещё сохранился

Метки: Саратов |

Городской театр |

Сегодня в Саратове проходит великое множество мероприятий, посвящённых дню города. Может быть увидимся на некоторых из них. А пока я предлагаю вам статью известного краеведа Евгения Константиновича Максимова о городском театре, которая вышла в августе в "Газете недели". В ней развенчание некоторых саратовских мифов...

Поздним летним вечером 1862 года в Саратове сгорело недавно построенное деревянное здание городского театра на Театральной площади. Выдающийся русский актер и режиссер П. М. Медведев писал в воспоминаниях: «В конце июля, во время спектакля [в загородном театре Шехтеля] мы увидели в городе огромное зарево пожара. Сказали, что горит зимний театр». Но Саратов был театральным городом. Получить сюда ангажемент считалось почетным. Новое здание зимнего городского театра решили строить каменным. Проектирование было поручено Карлу Васильевичу Тидену (1830-1885).

По окончании строительного училища Тиден был направлен в Прибалтику, в Курляндскую губернию в строительную и дорожную комиссию. В 1857 году Карла Васильевича переводят в Саратовскую губернию архитектором строительных работ, а с 1862 года назначают губернским архитектором. Карл Тиден уже имел опыт строительства театрального здания, которое он соорудил в городе Митаве в Латвии. Составленный архитектором проект саратовского театра был отправлен в Петербург. Там вид театра показался несколько суховатым. Эксперт Министерства путей сообщения Д. И. Гримм подправил виды фасада здания, и проект был утвержден. Началось строительство каменного здания городского театра.

Осенью 1865 года здание было готово. Местная газета сообщала, что «наружным видом наш театр походит на один из театров Вены, а внутреннее его устройство уподоблено Малому театру в Москве». Внутренняя отделка интерьеров была проста и изящна. В зрительном зале — «…золотые, с безукоризненным рисунком по белому фону барьеры, голубая обивка кресел. Золоченые бра для свечей, приличная мебель составляют гармоничное целое, похожее на чудесный дворец. Все это приятно поражало зрителей».

1936

После смерти Карла Тидена прошел слух, что театр проектировал не он, а городской архитектор Алексей Маркович Салько. Эта версия бытует и поныне. Однако Салько не мог быть проектантом, ибо он только в 1862 году окончил строительное училище, был назначен архитекторским помощником в Саратов. Никакого проектировочного и строительного опыта у него не имелось, и вряд ли местные власти могли доверить ему такое строительство. Сохранившиеся в Государственном архиве Саратовской области документы сообщают, что Салько поручили пересчет сметы сооружения театра, возможно, связанный с повышением цен на строительные материалы. В ведомостях на оплату работ фамилии Салько нет.

1955

1959, начало реконструкции

с 1958 года началась реконструкция театра. Поскольку ломать театр было запрещено под реконструкцией скрывалась постройка практически нового здания поверх старого, а затем разбор старых частей.

1967, после реконструкции, без скульптурной группы наверху

Ну и примерно таким мы сейчас видим здание нынешнего театра оперы и балета. За последние 40 лет оно мало изменилось.

Поздним летним вечером 1862 года в Саратове сгорело недавно построенное деревянное здание городского театра на Театральной площади. Выдающийся русский актер и режиссер П. М. Медведев писал в воспоминаниях: «В конце июля, во время спектакля [в загородном театре Шехтеля] мы увидели в городе огромное зарево пожара. Сказали, что горит зимний театр». Но Саратов был театральным городом. Получить сюда ангажемент считалось почетным. Новое здание зимнего городского театра решили строить каменным. Проектирование было поручено Карлу Васильевичу Тидену (1830-1885).

По окончании строительного училища Тиден был направлен в Прибалтику, в Курляндскую губернию в строительную и дорожную комиссию. В 1857 году Карла Васильевича переводят в Саратовскую губернию архитектором строительных работ, а с 1862 года назначают губернским архитектором. Карл Тиден уже имел опыт строительства театрального здания, которое он соорудил в городе Митаве в Латвии. Составленный архитектором проект саратовского театра был отправлен в Петербург. Там вид театра показался несколько суховатым. Эксперт Министерства путей сообщения Д. И. Гримм подправил виды фасада здания, и проект был утвержден. Началось строительство каменного здания городского театра.

Осенью 1865 года здание было готово. Местная газета сообщала, что «наружным видом наш театр походит на один из театров Вены, а внутреннее его устройство уподоблено Малому театру в Москве». Внутренняя отделка интерьеров была проста и изящна. В зрительном зале — «…золотые, с безукоризненным рисунком по белому фону барьеры, голубая обивка кресел. Золоченые бра для свечей, приличная мебель составляют гармоничное целое, похожее на чудесный дворец. Все это приятно поражало зрителей».

1936

После смерти Карла Тидена прошел слух, что театр проектировал не он, а городской архитектор Алексей Маркович Салько. Эта версия бытует и поныне. Однако Салько не мог быть проектантом, ибо он только в 1862 году окончил строительное училище, был назначен архитекторским помощником в Саратов. Никакого проектировочного и строительного опыта у него не имелось, и вряд ли местные власти могли доверить ему такое строительство. Сохранившиеся в Государственном архиве Саратовской области документы сообщают, что Салько поручили пересчет сметы сооружения театра, возможно, связанный с повышением цен на строительные материалы. В ведомостях на оплату работ фамилии Салько нет.

1955

1959, начало реконструкции

с 1958 года началась реконструкция театра. Поскольку ломать театр было запрещено под реконструкцией скрывалась постройка практически нового здания поверх старого, а затем разбор старых частей.

1967, после реконструкции, без скульптурной группы наверху

Ну и примерно таким мы сейчас видим здание нынешнего театра оперы и балета. За последние 40 лет оно мало изменилось.

Метки: Саратов |

Пассаж Лаптева на Московской |

В России пассажи распространения не получили, в отличие от европейских городов, где многие из них до сих пор сохранились. Оттого саратовский пассаж был достопримечательностью.

Первые европейские пассажи, придуманные в конце XVIII века, стали местами торговли, где, как ни странно, сама по себе купля-продажа была важной, но не основной составляющей. Если рынок ценился за практическое удобство, а ярмарка была событием праздничным, то пассаж не только совмещал в себе оба этих свойства, но и добавлял к ним много нового.

фактически в универмаге классики русской литературы: Тургенев, Некрасов, Достоевский, Чернышевский; Кроме того, торговые галереи стали одним из первых общественных мест, где женщине было прилично появиться в одиночестве – подобная прогулка, скажем, в парке была бы в те времена подозрительна, а на улице – почти недопустима.

Лаптевская постройка отличается от подобных столичных зданий своим архитектурным типом, представляя собой часть торгового дома и имея Г-образный план. Два 3-этажных дома по Московской и 1 по Радищева (тогда - Никольской).

Здание было выполнено в стиле эклектики, что дало основания считать его автором саратовского архитектора А.М. Салько, известного своей приверженностью данному стилевому направлению. Тем не менее, из архивных документов следует, что автор этого проекта – техник Саратовской Городской Управы Н.А. Старченко.

Пассаж использовали для устройства в нем торговых помещений, расположенных на двух этажах по обе стороны от главного прохода. Крыша над ним была сделана стеклянной, помещения были красиво отделаны деревом, зеркалами, лепниной. Здание отапливалось паром (паровой котел располагался в подвале). Магазины внутри и снаружи имели зеркальные витрины.

Открытие Пассажа в декабре 1881 г. привлекло внимание многих торговцев и предпринимателей, устроивших в торговом зале свои магазины.

Первым хозяином торговых мест был купец Ефим Константинович Лаптев. В газете «Саратовский Дневник» за 1880 год сообщалось: «На углу Московской и Театральной площади местным купцом г. Лаптевым положено основание громадному зданию с пассажем. Дом строится в 33 окна по Московской и в 17-ть по Никольской улице в 4 этажа снаружи и в 5-ть со двора… Отличительная особенность дома и совершенная новинка для Саратова – это крытый пассаж, проходящий во всю длину здания с выходами на обе улицы и недорогими помещениями для 18-ти магазинов. Таким образом дом г. Лаптева, строящийся по образцу новейших столичных зданий, с паровым отоплением, теплыми ватер-клозетами и т.п., дает Саратову то, чего он не имеет: массу дешевых торговых помещений и несколько удобных и комфортабельных квартир».

Верхние этажи Пассажа сдавались, как правило, в аренду разным учреждениям - страховым и нотариальным конторам, столичным агентам разных торговых домов. А в 1910-1913 гг. здесь размещались учебные классы медицинского факультета Саратовского университета. В 1917-1918 гг. помещение Пассажа арендовали Высшие государственные мастерские театрального искусства.

Трагична судьба владельцев Пассажа. Первый его хозяин Е.К.Лаптев, уже через год после устройства Пассажа, в пух и прах проигрался в карты и вынужден был продать свое заведение своей сестре, рязанской купчихе. А в 1892 году у нее Пассаж приобрел крупный ростовщик Иван Евсеевич Юренков. В 1910 году Юренков был убит своим должником А.А.Саловым, помещиком Петровского уезда - в приступе отчаяния, после просьб об отсрочке долга. Юренкова похоронили на старообрядческом кладбище, а Салова приговорили к церковному покаянию, сочтя, что совершил он убийство в "нервном припадке".

Помещение перешло к старшей дочери Юренкова – Матрене Ивановне Сибриной, но уже в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны часть пассажа занял лазарет. После революции 1917 года здание было национализировано.

В советское время здесь располагались магазины «Кулинария», «Фототовары», «Торгреклама, «Ремодежды №18»; в подвалах долгое время находился местный винный завод.

От прежней шикарной крыши в настоящее время к сожалению ничего уже не осталось. А на стене бывшего пассажа появились две памятные таблички – одна содержит неверную информацию о времени постройки и архитекторе: "Здание начала XX века. Архитектор А.М. Салько"; другая – посвящена легендарному герою Великой Отечественной войны Ивану Васильевичу Панфилову, который, будучи подростком, работал здесь в обойно-художественном магазине купца Соколова.

Первые европейские пассажи, придуманные в конце XVIII века, стали местами торговли, где, как ни странно, сама по себе купля-продажа была важной, но не основной составляющей. Если рынок ценился за практическое удобство, а ярмарка была событием праздничным, то пассаж не только совмещал в себе оба этих свойства, но и добавлял к ним много нового.

фактически в универмаге классики русской литературы: Тургенев, Некрасов, Достоевский, Чернышевский; Кроме того, торговые галереи стали одним из первых общественных мест, где женщине было прилично появиться в одиночестве – подобная прогулка, скажем, в парке была бы в те времена подозрительна, а на улице – почти недопустима.

Лаптевская постройка отличается от подобных столичных зданий своим архитектурным типом, представляя собой часть торгового дома и имея Г-образный план. Два 3-этажных дома по Московской и 1 по Радищева (тогда - Никольской).

Здание было выполнено в стиле эклектики, что дало основания считать его автором саратовского архитектора А.М. Салько, известного своей приверженностью данному стилевому направлению. Тем не менее, из архивных документов следует, что автор этого проекта – техник Саратовской Городской Управы Н.А. Старченко.

Пассаж использовали для устройства в нем торговых помещений, расположенных на двух этажах по обе стороны от главного прохода. Крыша над ним была сделана стеклянной, помещения были красиво отделаны деревом, зеркалами, лепниной. Здание отапливалось паром (паровой котел располагался в подвале). Магазины внутри и снаружи имели зеркальные витрины.

Открытие Пассажа в декабре 1881 г. привлекло внимание многих торговцев и предпринимателей, устроивших в торговом зале свои магазины.

Первым хозяином торговых мест был купец Ефим Константинович Лаптев. В газете «Саратовский Дневник» за 1880 год сообщалось: «На углу Московской и Театральной площади местным купцом г. Лаптевым положено основание громадному зданию с пассажем. Дом строится в 33 окна по Московской и в 17-ть по Никольской улице в 4 этажа снаружи и в 5-ть со двора… Отличительная особенность дома и совершенная новинка для Саратова – это крытый пассаж, проходящий во всю длину здания с выходами на обе улицы и недорогими помещениями для 18-ти магазинов. Таким образом дом г. Лаптева, строящийся по образцу новейших столичных зданий, с паровым отоплением, теплыми ватер-клозетами и т.п., дает Саратову то, чего он не имеет: массу дешевых торговых помещений и несколько удобных и комфортабельных квартир».

Верхние этажи Пассажа сдавались, как правило, в аренду разным учреждениям - страховым и нотариальным конторам, столичным агентам разных торговых домов. А в 1910-1913 гг. здесь размещались учебные классы медицинского факультета Саратовского университета. В 1917-1918 гг. помещение Пассажа арендовали Высшие государственные мастерские театрального искусства.

Трагична судьба владельцев Пассажа. Первый его хозяин Е.К.Лаптев, уже через год после устройства Пассажа, в пух и прах проигрался в карты и вынужден был продать свое заведение своей сестре, рязанской купчихе. А в 1892 году у нее Пассаж приобрел крупный ростовщик Иван Евсеевич Юренков. В 1910 году Юренков был убит своим должником А.А.Саловым, помещиком Петровского уезда - в приступе отчаяния, после просьб об отсрочке долга. Юренкова похоронили на старообрядческом кладбище, а Салова приговорили к церковному покаянию, сочтя, что совершил он убийство в "нервном припадке".

Помещение перешло к старшей дочери Юренкова – Матрене Ивановне Сибриной, но уже в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны часть пассажа занял лазарет. После революции 1917 года здание было национализировано.

В советское время здесь располагались магазины «Кулинария», «Фототовары», «Торгреклама, «Ремодежды №18»; в подвалах долгое время находился местный винный завод.

От прежней шикарной крыши в настоящее время к сожалению ничего уже не осталось. А на стене бывшего пассажа появились две памятные таблички – одна содержит неверную информацию о времени постройки и архитекторе: "Здание начала XX века. Архитектор А.М. Салько"; другая – посвящена легендарному герою Великой Отечественной войны Ивану Васильевичу Панфилову, который, будучи подростком, работал здесь в обойно-художественном магазине купца Соколова.

Метки: Саратов |

Особняк Рейценштейн |

Особняк Рейценштейн, постройки 1870-х годов на углу Соборной и Бабушкиного взвоза.

Метки: Саратов |

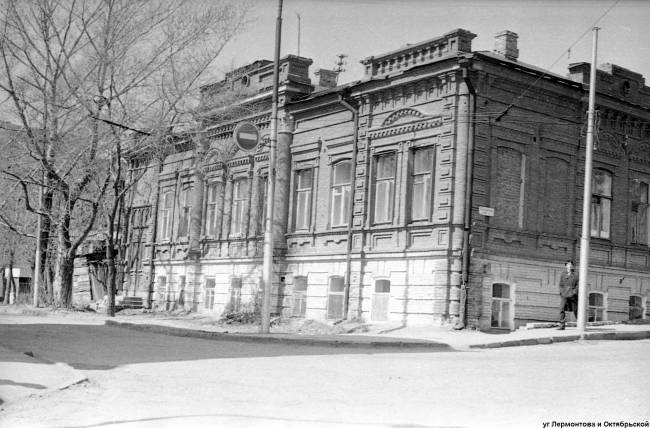

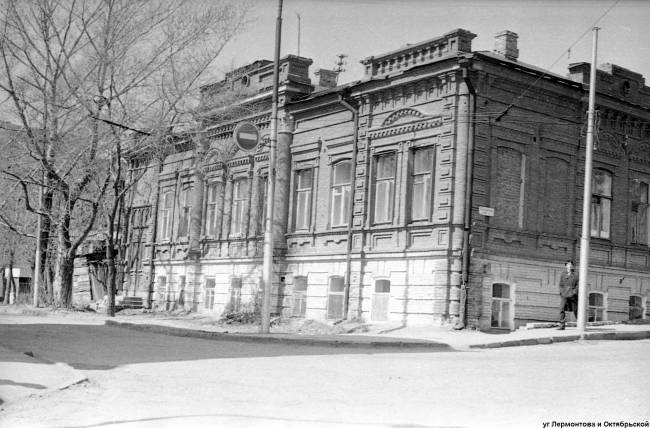

Особняк Дашковского А.И. |

Дом А. И. Дашковского – бывший купеческий особняк, ныне ресторан, архитектурная достопримечательность Саратова.

Адрес

Здание расположено у волжской набережной на улице Лермонтова, дом 5 (пересечение с Октябрьской улицей) (W).

История

Во второй половине XIX века этой частью квартала владел купец первой гильдии и будущий городской голова А. И. Недошивин, которому также принадлежал каменный двухэтажный дом, на месте которого в начале XX века выстроил свой особняк аткарский мещанин, купец второй гильдии и видный деятель саратовского пароходства Алексей Иванович Дашковский, выкупивший старый дом и земельный участок в 1903 году. Особняк Дашковского был прекрасно и со вкусом обставлен, ежегодно для детей служащих пароходства в нём устраивались новогодние ёлки с представлениями и подарками.

Советской властью национализированное здание было передано сначала Саратовскому губернскому архивному бюро, а затем районному жилуправлению1. Ныне в бывшем особняке Дашковского, памятнике архитектуры регионального значения, размещается кафе-ресторан "SOHO".

В этом особняке жил с семьёй саратовский купец 2-й гильдии Алексей Иванович Дашковский (1857 – 1924). Этот аткарский мещанин, выгодно женился на дочери саратовского купца И.И.Селиванова, и вскоре стал хозяином собственного дела – извоз, лесная торговля; владельцем пароходов и судов. В 1918 году Дашковский сумел избежать ареста – отделался выселением из собственного дома. Два года его обедневшая семья снимала угол в одном из домов на Панкратьевской улице. Но в 1921 году Дашковского обвинили в укрывательстве драгоценностей и посадили в тюрьму. Там он и умер в 1924 году от сердечного приступа.

Адрес

Здание расположено у волжской набережной на улице Лермонтова, дом 5 (пересечение с Октябрьской улицей) (W).

История

Во второй половине XIX века этой частью квартала владел купец первой гильдии и будущий городской голова А. И. Недошивин, которому также принадлежал каменный двухэтажный дом, на месте которого в начале XX века выстроил свой особняк аткарский мещанин, купец второй гильдии и видный деятель саратовского пароходства Алексей Иванович Дашковский, выкупивший старый дом и земельный участок в 1903 году. Особняк Дашковского был прекрасно и со вкусом обставлен, ежегодно для детей служащих пароходства в нём устраивались новогодние ёлки с представлениями и подарками.

Советской властью национализированное здание было передано сначала Саратовскому губернскому архивному бюро, а затем районному жилуправлению1. Ныне в бывшем особняке Дашковского, памятнике архитектуры регионального значения, размещается кафе-ресторан "SOHO".

В этом особняке жил с семьёй саратовский купец 2-й гильдии Алексей Иванович Дашковский (1857 – 1924). Этот аткарский мещанин, выгодно женился на дочери саратовского купца И.И.Селиванова, и вскоре стал хозяином собственного дела – извоз, лесная торговля; владельцем пароходов и судов. В 1918 году Дашковский сумел избежать ареста – отделался выселением из собственного дома. Два года его обедневшая семья снимала угол в одном из домов на Панкратьевской улице. Но в 1921 году Дашковского обвинили в укрывательстве драгоценностей и посадили в тюрьму. Там он и умер в 1924 году от сердечного приступа.

Метки: Саратов |

Здание "Больница водников" |

Здание "Больница водников". Больница, обслуживающая работников водного транспорта.

Памятник архитектуры. Приходская богадельня им. П.С. Миловидова церкви Сергия Радонежского. Архитектор Зыбин П.М.

Построен 1909-1910 г.г. ул.Чернышевского, 150

Памятник архитектуры. Приходская богадельня им. П.С. Миловидова церкви Сергия Радонежского. Архитектор Зыбин П.М.

Построен 1909-1910 г.г. ул.Чернышевского, 150

Метки: Саратов |

Особняк М.В. Готовицкого |

Особняк М.В. Готовицкого. Построен в начале XX века.

ул. Григорьева,45

ул. Григорьева,45

Метки: Саратов |

Особняк А.И. Скворцова |

Знаменитый дом со сфинксами. Особняк А.И. Скворцова.

ул. Григорьева 49

Один из самых знаменитых домов Саратова был построен в 1906 году на углу Введенской и Гимназической улиц (ныне – Григорьева и Некрасова). Примечателен он тем, что на угловом фасаде здания была изображена голова сфинкса. По легенде хозяин дома, модный адвокат Скворцов, так решил увековечить образ своей супруги. Впрочем, эта версия ничем не подтверждается. Так или иначе, а среди саратовчан здание известно, как «дом со сфинксами». Известно, что до революции в этом доме бывал Александр Керенский – адвокат и будущий глава Временного правительства дружил с коллегой Скворцовым. Последнему в революцию не повезло – он был расстрелян в местной ЧК. Сегодня это строение – многоквартирный жилой дом.

Когда-то особняк принадлежал гласному Саратовской городской думы, члену дирекции музыкального общества, присяжному поверенному Александру Ивановичу Скворцову. В этом доме якобы останавливался А. Ф. Керенский, когда приезжал в Саратов. По одной из городских легенд, у каменного лица «сфинкса» просматривались очевидные черты сходства с женой хозяина дома Верой Петровной. А вот каким остался в веках «портрет» самого Скворцова: «Буржуй до корня волос, с ярко выраженными буржуазными позывами к жизни, эстет с сильным уклоном к изящным искусствам, к всевозможным «радостям жизни», страстный любитель пожуировать, всегда одевавшийся по последнему крику моды...»

Скворцов был «одержим недугом республиканизма», но, по мнению коллег, даже его политические увлечения являлись не более как данью моде. Он любил афишировать свои революционные настроения. У себя на квартире он устраивал конспиративные собрания рабочих, концерты в помощь революционерам, появлялся на концертах музыкального общества с красной гвоздикой в петлице. В годы Гражданской войны Скворцов оказался в стане белых. По иронии судьбы под Астраханью он попал в плен к красным. Он мастерски сумел сыграть англичанина-коммивояжера, но в то время, когда «иностранца» уже хотели отпустить, Скворцов «погорел» на найденной у него записной книжке с записями на русском языке. Александр Скворцов был расстрелян представителями той самой власти, установлению которой в свое время он так активно содействовал.

Говорят, что жилище человека несёт на себе отпечаток личности хозяина. Дом Александра Ивановича бросок, необычен для провинциального поволжского города. На него невозможно не обратить внимания. Весь элегантно-лаконичный облик здания, от кирпичной облицовки молочного цвета до стройных рядов больших окон, – воплощение торжества аристократизма и безупречного вкуса автора (к сожалению, он до сих пор не установлен). Здесь нет ничего лишнего; даже изящный декор и украшения в виде «головы сфинкса» (египетской маски) и барельефных изображений нахохлившихся птиц с печально опущенными клювами не делают дом чересчур вычурным и помпезным.

В советское время особняк Скворцова был превращен в многоквартирный дом. С ним связано имя известного в городе врача-окулиста, почетного гражданина Саратова Ольги Александровны Гордеевой. Здесь она прожила много лет. В квартире на втором этаже располагалась и её замечательная коллекция, которую она формировала несколько десятилетий. Собрание включало часы, мебель, зеркала необыкновенной красоты. Но основу коллекции составляли фарфоровые изделия XVIII–XX вв. Среди них были произведения Императорского фарфорового завода, продукция частных российских предпринимателей, западноевропейских заводов. В 1970 году, по завещанию Ольги Александровны, часть её уникальной коллекции – свыше 500 предметов декоративно-прикладного искусства – перешла в музей им. А. Н. Радищева. Уже в следующем году в музее прошла выставка произведений из собрания Гордеевой. Проводись подобные выставки в 1994-м и 2001-м гг. В настоящее время многие предметы из этой коллекции входят в постоянную экспозицию Радищевского музея.

Шли годы. Дом Скворцова ветшал, терял былой лоск и респектабельность. Постепенно забылась фамилия его первого владельца. В восьмидесятые годы, когда планировалось возведение пристройки к зданию издательства «Коммунист», над ним нависла реальная угроза. Заодно чуть не снесли особняк Бореля, в котором сейчас располагается городской ЗАГС. Если бы не вмешательство общества охраны памятников, мы могли безвозвратно потерять два архитектурных шедевра нашего города.

В 1990-е годы здание на углу улиц Григорьева и Некрасова капитально оторемонтировали, и дому Скворцова была дана вторая жизнь.

ул. Григорьева 49

Один из самых знаменитых домов Саратова был построен в 1906 году на углу Введенской и Гимназической улиц (ныне – Григорьева и Некрасова). Примечателен он тем, что на угловом фасаде здания была изображена голова сфинкса. По легенде хозяин дома, модный адвокат Скворцов, так решил увековечить образ своей супруги. Впрочем, эта версия ничем не подтверждается. Так или иначе, а среди саратовчан здание известно, как «дом со сфинксами». Известно, что до революции в этом доме бывал Александр Керенский – адвокат и будущий глава Временного правительства дружил с коллегой Скворцовым. Последнему в революцию не повезло – он был расстрелян в местной ЧК. Сегодня это строение – многоквартирный жилой дом.

Когда-то особняк принадлежал гласному Саратовской городской думы, члену дирекции музыкального общества, присяжному поверенному Александру Ивановичу Скворцову. В этом доме якобы останавливался А. Ф. Керенский, когда приезжал в Саратов. По одной из городских легенд, у каменного лица «сфинкса» просматривались очевидные черты сходства с женой хозяина дома Верой Петровной. А вот каким остался в веках «портрет» самого Скворцова: «Буржуй до корня волос, с ярко выраженными буржуазными позывами к жизни, эстет с сильным уклоном к изящным искусствам, к всевозможным «радостям жизни», страстный любитель пожуировать, всегда одевавшийся по последнему крику моды...»

Скворцов был «одержим недугом республиканизма», но, по мнению коллег, даже его политические увлечения являлись не более как данью моде. Он любил афишировать свои революционные настроения. У себя на квартире он устраивал конспиративные собрания рабочих, концерты в помощь революционерам, появлялся на концертах музыкального общества с красной гвоздикой в петлице. В годы Гражданской войны Скворцов оказался в стане белых. По иронии судьбы под Астраханью он попал в плен к красным. Он мастерски сумел сыграть англичанина-коммивояжера, но в то время, когда «иностранца» уже хотели отпустить, Скворцов «погорел» на найденной у него записной книжке с записями на русском языке. Александр Скворцов был расстрелян представителями той самой власти, установлению которой в свое время он так активно содействовал.

Говорят, что жилище человека несёт на себе отпечаток личности хозяина. Дом Александра Ивановича бросок, необычен для провинциального поволжского города. На него невозможно не обратить внимания. Весь элегантно-лаконичный облик здания, от кирпичной облицовки молочного цвета до стройных рядов больших окон, – воплощение торжества аристократизма и безупречного вкуса автора (к сожалению, он до сих пор не установлен). Здесь нет ничего лишнего; даже изящный декор и украшения в виде «головы сфинкса» (египетской маски) и барельефных изображений нахохлившихся птиц с печально опущенными клювами не делают дом чересчур вычурным и помпезным.

В советское время особняк Скворцова был превращен в многоквартирный дом. С ним связано имя известного в городе врача-окулиста, почетного гражданина Саратова Ольги Александровны Гордеевой. Здесь она прожила много лет. В квартире на втором этаже располагалась и её замечательная коллекция, которую она формировала несколько десятилетий. Собрание включало часы, мебель, зеркала необыкновенной красоты. Но основу коллекции составляли фарфоровые изделия XVIII–XX вв. Среди них были произведения Императорского фарфорового завода, продукция частных российских предпринимателей, западноевропейских заводов. В 1970 году, по завещанию Ольги Александровны, часть её уникальной коллекции – свыше 500 предметов декоративно-прикладного искусства – перешла в музей им. А. Н. Радищева. Уже в следующем году в музее прошла выставка произведений из собрания Гордеевой. Проводись подобные выставки в 1994-м и 2001-м гг. В настоящее время многие предметы из этой коллекции входят в постоянную экспозицию Радищевского музея.

Шли годы. Дом Скворцова ветшал, терял былой лоск и респектабельность. Постепенно забылась фамилия его первого владельца. В восьмидесятые годы, когда планировалось возведение пристройки к зданию издательства «Коммунист», над ним нависла реальная угроза. Заодно чуть не снесли особняк Бореля, в котором сейчас располагается городской ЗАГС. Если бы не вмешательство общества охраны памятников, мы могли безвозвратно потерять два архитектурных шедевра нашего города.

В 1990-е годы здание на углу улиц Григорьева и Некрасова капитально оторемонтировали, и дому Скворцова была дана вторая жизнь.

Метки: Саратов |

Физико Технический Лицей №1 |

Активное строительство общественных зданий для нужд города вело в то время Общество саратовских купцов и мещан. Благодаря стараниям этого общества массово строились богадельни, приюты, школы, здания для государственных учреждений.

В 1894 году возник вопрос о строительстве нового здания для дома призрения (приюта) престарелых купцов и мещан. Один дом призрения в то время уже существовал на Никольской (Радищевской) улице, но Общество лишь арендовало здание, а размеры его не соответствовали необходимым. Появлению нового здания город во многом обязан подвижнику – мещанскому старосте Якову Попову. Именно он впервые обращатился к членам общества с идеей строительства нового здания, которая была в итоге принята.

Для постройки нового дома было выбрано место на Московской улице, принадлежавшее на условиях аренды Обществу, рядом с конторой «Дома трудолюбия». В течение двух лет велась подготовка к строительству: выбиралось место, готовился проект, закупались необходимые строительные материалы. На строительство было собрано около 15 тысяч рублей, поскольку предполагалось выстроить двухэтажный дом с кладкой стен в два кирпича и полуподвалом для хозяйственных нужд.

После проведения всех подготовительных работ состоялось заседание мещанской управы, на котором члены управы, выслушав мещанского старосту, вынесли решение "для призрения престарелых и дряхлых мещан выстроить новый двухэтажный каменный дом шириной по улице 6 сажень 2 аршина (25,56 м) и во дворе 12 сажень (14,2), дом должен быть выстроен на месте, занимаемом постройками Осколковой по грани с местом Никитина. На означенную постройку поручить старосте составить смету расходов и план, каковые предоставить на усмотрение общества. Постройку эту снять с торгов, как каменную и деревянную в отдельности каждую. Заготовку деревянного материала дома производить хозяйственным способом".

Закончив подготовительные работы, мещанская управа в лице старосты Я.А. Попова обратилась в губернское строительное отделение с прошением: "Мещанская управа имеет честь покорнейше просить губернское правление разрешить постройку дома призрения для престарелых и дряхлых мещан города Саратова согласно представленному проекту с копией на месте общества купцов и мещан в 1й части Саратова в 91 планом квартале по Московской улице. Августа 22 дня 1896 года".

Карта Саратова с делением на полицейские участкиРассмотрев проект, строительная комиссия в составе губернского инженера - статского советника Александра Николаевича Клементьева, губернского архитектора - коллежского советника Сергея Ивановича Тихомирова, младшего архитектора - надворного советника Дмитрия Федоровича Стерлигова, младшего инженера - коллежского ассесора Юрия Николаевича Терликова признала, что проект в техническом отношении был выполнен правильно и для улучшения его в техническом отношении направила его своему архитектору Д.Ф. Стерлигову. Он осуществлял технический и полицейский надзор за постройками, возводимыми в Саратове в 1-й полицейской части города.

Сохранился и протокол того заседания за номером №263 от 24 августа 1896 года. В нем отмечается, что саратовский мещанский староста Попов обратился в губернское правление с прошением и "предоставил проект богадельни с копией и 2 копиями приговоров Саратовского мещанского общества от 8 марта и 14 июня сего года относительно постройки означенного дома". Строительное отделение постановило означенный проект утвердить и оригинал возвратить мещанскому старосте.

tl_files/images/FTL_views/800px-PTL_1_Korp_I.JPGГубернский инженер А.Н. Клементьев обратился с поручением к архитектору Д.Ф. Стерлигову: "Строительное отделение имеет честь препроводить прием к Вам на рассмотрение и заключение проект здания мещанской богадельни в г. Саратове, утвержденный строительным отделением по протоколу от 27 августа 1896 года №263 с показанием на нем красными чернилами предполагаемых изменений".

Архитектор Д.Ф. Стерлигов предоставил Строительному отделению свое заключение по проекту 13 марта 1897 года. Проект был окончательно утвержден строительной комиссией 21 марта 1897 года. В комиссию входили следующие лица: губернский инженер Калашников, губернский архитектор Тихомиров, младший архитектор Стерлигов, младший инженер Терликов.

После утверждения проекта началось строительство самого здания, которое было возведено за один строительный сезон и в конце 1897 года открыло свои двери для нуждавшихся в лечении и заботе.

Архитектурная ценность здания

Стилевое решение здания - эклектика с некоторыми элементами зарождающегося стиля "модерн" - стало, по сути дела, образцом для постройки многих других сохранившихся и поныне строений.

tl_files/images/history/Ped5 korpus.jpgПо тому же архитектурному образцу в 1910-х годах было построено, например, здание Торговой школы на Плац-Параде (архитектор Г. Плотников). Сейчас в этом здании по адресу ул. Заулошнова, 1 располагается корпус Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Здание Торговой школы было также построено на средства Саратовского общества купцов и мещан. Между двумя строениями действительно есть много общего в фасадной части. Главное отличие - в оформлении окон: у школьного здания верхние окна прямые, нижние завершаются полуциркулем, а у Торговой школы наоборот.

Элементы архитектурного декора, такие как скошенные навершия окон, были применены при строительстве здания трамвайного парка на пересечении улиц Московской и Астраханской (1908-1910 гг., архитектор Ю.Н. Терликов) и здания народного училища на улице Степана Разина, 32 (1908-1910 гг., архитектор Г. Г. Плотников). Сейчас в последнем располагается средняя школа №1.tl_files/images/FTL_views/razina.jpg

Именно поэтому долгое время в краеведческих кругах бытовало мнение, что здание на улице Московской было выстроено в 1910-х гг. в стиле модерн, а архитектором его был предположительно Г. Г. Плотников. Однако следует отметить, что в здании на Московской до проведенного в 2012 году капитального ремонта сохранялись первоначальные деревянные перекрытия, и лишь подвальные потолки были частично выполнены из железобетона в примитивной технике конца XIX века. В остальных же упомянутых зданиях все перекрытия выполнены из железобетона, что явно свидетельствует об их более поздней постройке.

Вид здания

Средняя школа №13 в 1960-х годахДо капитального ремонта в 2012 году здание имело четыре капитальные несущие кирпичные стены толщиной в два кирпича, на внутренние кирпичные стены опирались деревянные перекрытия, перегородки внутри здания также были выполнены из дерева. Так как элементы конструкции здания на улице Московской заготавливались хозяйственным способом, в архивах не сохранилось подрядов на поставку готовых изделий. Например, ступеньки для лестниц внутри здания были выполнены на заводе Парусиновых в Саратове, а остальные элементы были сделаны на месте, исходя из внутренней планировки.

Поскольку право частной собственности в те времена строго охранялось законодательством и постройки не могли сноситься без разрешения владельцев, то дом был выстроен в глубине двора, в который имелся вход с Московской улицы. Кроме самого дома, во дворе находились различные постройки для хозяйственных нужд и для персонала, некоторые из которых сохранились и поныне - как примеру, жилой флигель. Первоначальный же официальный адрес этого здания писался так: "Московская улица, дом 133".

Здание Дома призрения, очевидно, было одним из первых в Саратове специализированных сооружений, выстроенных согласно всем санитарно-гигиеническим нормам того времени. В нем имелось достаточное количество окон, была система вентиляции помещений, достаточная высота потолков и комнаты-палаты, расчитанные на определенное количество человек. Именно поэтому Губернское строительное отделение с такой тщательностью проверяло проект перед его утверждением. Здания, занимаемые до этого под богадельни и больницы, зачастую были просто перестроены из обычных частных строений, а иногда и просто арендовались обществами или городскими властями. Позднее те же самые санитарно-гигиенические нормы были соблюдены при постройке советских школ-дворцов.

Из архивных источников доподлинно известно, что с 1897 по 1915 годы в здании на улице Московской находился дом призрения престарелых и убогих мещан. Здесь могло одновременно расположится 130 человек. Смотрителем этого дома с момента постройки и до 1913 года был А.К. Кузьмин, а в 1914-1915 годах домом заведовал мещанин И.В. Романовский. Полное название этого заведения в адрес-календарях 1910-х годов звучало так: "Богадельня общества мещан г. Саратова. Московская улица, д. 133".

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, возникла необходимость в новых помещениях для эвакуационных госпиталей. Дом призрения, как и многие другие общественные здания Саратова, был освобожден для нужд госпиталя. В 1916-1917 в здании располагался "Госпиталь военный 97 сводный эвакуационный", а также 297 и 298 запасные эвакуационные госпиталя. Интересно, что уже тогда в здании имелся телефон (в справочнике-календаре "Весь Саратов" за 1916 год указан его номер: 2-26).

После октябрьской революции 1917 года все общественные и государственные здания, принадлежавшие городской управе и обществам, были муниципализированы советской властью и переданы в ведение Исполнительного комитета саратовского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губисполком). Здание на улице Московской было передано в ведение отдела здравоохранения комитета саратовского уездного совета трудящихся (из фонда 232. Опись 1. 1919-1928 годы).

До революции в городе уже существовали амбулатории (праобразы современных поликлиник), всего их было пять. После революции некоторые из них сохранили свое предназначение, а некоторые стали на время гражданской войны эвакогоспиталями. Поэтому остро встал вопрос о новом месте для амбулатории, которая и стала располагаться в бывшем доме призрения на улице Московской. В первые годы советской власти (1918-1922) это была 1-ая амбулатория, а с окончанием гражданской войны и введением бесплатных услуг здравоохранения, она стала 1-ой страховой амбулаторией. К этому времени город стал делится не на участки, а на районы.

В 1922 году 1-ая страховая амбулатория переехала на ул. Шелковичную, а освободившееся здание на ул. Московской заняли мелкие частные фирмы, повсеместно возникавшие в городе в период НЭПа. Согласно адрес-календарям, в 1922-1923 годах в доме на Московской находились торговые лавки Карамышева и Кочетова (торговля красками, лаками и олифой), Бурашникова и Евсеева (кожевенная торговля), Бай (фабрично-заводское оборудование), "Тюктеев и К" (мебельный магазин). Однако с 1924 года решением Городского совета здание на улице Московской вновь заняла Первая страховая амбулатория, а сама улица была переименована из Московской в Ленинскую.

Городские справочники 1920-х годов указывают, что Первая страховая амбулатория располагалась на Ленинской улице, между Камышинской (Рахова) и Пугачевской. Заведовал ей врач Ф.Ф. Иордан, сын известного до революции провизора Ф.И. Иордана - владельца одной из первых саратовских аптек. В 1920-е годы в больнице работал Григорий Николаевич Стадницкий, специалист по внутренним болезням, сын одного из первых университетских профессоров - профессора анатомии Николая Григорьевича Стадницкого. Рядом на углу Ленинской и Камышинской улиц для нужд больных находилась аптека №2.

Амбулатория располагалась в здании до 1928 года и относилась к городскому отделу здравоохранения. В 1928 году страховые амбулатории были упразднены и переименованы в диспансеры. В здании на Московской расположился Единый диспансер №1, который в 1935 году был переименован в Первую городскую поликлинику.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в здании располагались школа шифровальщиков и эвакуационный госпиталь.

В 1953 году в здание на Московской, 143 окончательно переехала школа, которая с 1931 года располагалась в небольшом двухэтажном здании на улице Гоголя, 42. В 1943 году школа была преобразована в женскую, получила статус средней и 13-й номер, а с 1954 года в ней снова было введено смешанное обучение.

В 1894 году возник вопрос о строительстве нового здания для дома призрения (приюта) престарелых купцов и мещан. Один дом призрения в то время уже существовал на Никольской (Радищевской) улице, но Общество лишь арендовало здание, а размеры его не соответствовали необходимым. Появлению нового здания город во многом обязан подвижнику – мещанскому старосте Якову Попову. Именно он впервые обращатился к членам общества с идеей строительства нового здания, которая была в итоге принята.

Для постройки нового дома было выбрано место на Московской улице, принадлежавшее на условиях аренды Обществу, рядом с конторой «Дома трудолюбия». В течение двух лет велась подготовка к строительству: выбиралось место, готовился проект, закупались необходимые строительные материалы. На строительство было собрано около 15 тысяч рублей, поскольку предполагалось выстроить двухэтажный дом с кладкой стен в два кирпича и полуподвалом для хозяйственных нужд.

После проведения всех подготовительных работ состоялось заседание мещанской управы, на котором члены управы, выслушав мещанского старосту, вынесли решение "для призрения престарелых и дряхлых мещан выстроить новый двухэтажный каменный дом шириной по улице 6 сажень 2 аршина (25,56 м) и во дворе 12 сажень (14,2), дом должен быть выстроен на месте, занимаемом постройками Осколковой по грани с местом Никитина. На означенную постройку поручить старосте составить смету расходов и план, каковые предоставить на усмотрение общества. Постройку эту снять с торгов, как каменную и деревянную в отдельности каждую. Заготовку деревянного материала дома производить хозяйственным способом".

Закончив подготовительные работы, мещанская управа в лице старосты Я.А. Попова обратилась в губернское строительное отделение с прошением: "Мещанская управа имеет честь покорнейше просить губернское правление разрешить постройку дома призрения для престарелых и дряхлых мещан города Саратова согласно представленному проекту с копией на месте общества купцов и мещан в 1й части Саратова в 91 планом квартале по Московской улице. Августа 22 дня 1896 года".

Карта Саратова с делением на полицейские участкиРассмотрев проект, строительная комиссия в составе губернского инженера - статского советника Александра Николаевича Клементьева, губернского архитектора - коллежского советника Сергея Ивановича Тихомирова, младшего архитектора - надворного советника Дмитрия Федоровича Стерлигова, младшего инженера - коллежского ассесора Юрия Николаевича Терликова признала, что проект в техническом отношении был выполнен правильно и для улучшения его в техническом отношении направила его своему архитектору Д.Ф. Стерлигову. Он осуществлял технический и полицейский надзор за постройками, возводимыми в Саратове в 1-й полицейской части города.

Сохранился и протокол того заседания за номером №263 от 24 августа 1896 года. В нем отмечается, что саратовский мещанский староста Попов обратился в губернское правление с прошением и "предоставил проект богадельни с копией и 2 копиями приговоров Саратовского мещанского общества от 8 марта и 14 июня сего года относительно постройки означенного дома". Строительное отделение постановило означенный проект утвердить и оригинал возвратить мещанскому старосте.

tl_files/images/FTL_views/800px-PTL_1_Korp_I.JPGГубернский инженер А.Н. Клементьев обратился с поручением к архитектору Д.Ф. Стерлигову: "Строительное отделение имеет честь препроводить прием к Вам на рассмотрение и заключение проект здания мещанской богадельни в г. Саратове, утвержденный строительным отделением по протоколу от 27 августа 1896 года №263 с показанием на нем красными чернилами предполагаемых изменений".

Архитектор Д.Ф. Стерлигов предоставил Строительному отделению свое заключение по проекту 13 марта 1897 года. Проект был окончательно утвержден строительной комиссией 21 марта 1897 года. В комиссию входили следующие лица: губернский инженер Калашников, губернский архитектор Тихомиров, младший архитектор Стерлигов, младший инженер Терликов.

После утверждения проекта началось строительство самого здания, которое было возведено за один строительный сезон и в конце 1897 года открыло свои двери для нуждавшихся в лечении и заботе.

Архитектурная ценность здания

Стилевое решение здания - эклектика с некоторыми элементами зарождающегося стиля "модерн" - стало, по сути дела, образцом для постройки многих других сохранившихся и поныне строений.

tl_files/images/history/Ped5 korpus.jpgПо тому же архитектурному образцу в 1910-х годах было построено, например, здание Торговой школы на Плац-Параде (архитектор Г. Плотников). Сейчас в этом здании по адресу ул. Заулошнова, 1 располагается корпус Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Здание Торговой школы было также построено на средства Саратовского общества купцов и мещан. Между двумя строениями действительно есть много общего в фасадной части. Главное отличие - в оформлении окон: у школьного здания верхние окна прямые, нижние завершаются полуциркулем, а у Торговой школы наоборот.

Элементы архитектурного декора, такие как скошенные навершия окон, были применены при строительстве здания трамвайного парка на пересечении улиц Московской и Астраханской (1908-1910 гг., архитектор Ю.Н. Терликов) и здания народного училища на улице Степана Разина, 32 (1908-1910 гг., архитектор Г. Г. Плотников). Сейчас в последнем располагается средняя школа №1.tl_files/images/FTL_views/razina.jpg

Именно поэтому долгое время в краеведческих кругах бытовало мнение, что здание на улице Московской было выстроено в 1910-х гг. в стиле модерн, а архитектором его был предположительно Г. Г. Плотников. Однако следует отметить, что в здании на Московской до проведенного в 2012 году капитального ремонта сохранялись первоначальные деревянные перекрытия, и лишь подвальные потолки были частично выполнены из железобетона в примитивной технике конца XIX века. В остальных же упомянутых зданиях все перекрытия выполнены из железобетона, что явно свидетельствует об их более поздней постройке.

Вид здания

Средняя школа №13 в 1960-х годахДо капитального ремонта в 2012 году здание имело четыре капитальные несущие кирпичные стены толщиной в два кирпича, на внутренние кирпичные стены опирались деревянные перекрытия, перегородки внутри здания также были выполнены из дерева. Так как элементы конструкции здания на улице Московской заготавливались хозяйственным способом, в архивах не сохранилось подрядов на поставку готовых изделий. Например, ступеньки для лестниц внутри здания были выполнены на заводе Парусиновых в Саратове, а остальные элементы были сделаны на месте, исходя из внутренней планировки.