-Рубрики

- Рукоделие (1977)

- Вязание (886)

- разности (213)

- Шьем (163)

- книги и журналы (127)

- Скрапбукинг (108)

- Бисер (81)

- полимерная глина (41)

- свечи (21)

- валяние (13)

- Это интересно (1135)

- книги (243)

- История (217)

- Кино (142)

- Психология (133)

- Юмор (58)

- Путешествия (51)

- Притча (31)

- Фото (29)

- живопись (18)

- Красота (12)

- Животные (5)

- Кулинария (360)

- Выпечка (81)

- Консервирование (41)

- закуски, салаты (39)

- вторые блюда (31)

- напитки, вино (27)

- Десерт (8)

- СВЧ (8)

- кулинарные полезности (6)

- первые блюда (6)

- Стихи (255)

- Красота и здоровье (168)

- Здоровье (44)

- фитнес (40)

- все для красоты лица и тела (36)

- народная медицина (18)

- худеем вместе (12)

- традиционная медицина (7)

- Детская комната (110)

- Дом (75)

- Музыка (57)

- Компьютер (53)

- Все для дневника (22)

- Дача (53)

- Мода (17)

-Цитатник

Ирина Мельникова "Формула одиночества" - (0)

Ирина Мельникова "Формула одиночества" Впервые за много лет археолог Марина вырвалась в отпуск ...

Без заголовка - (0)Вышивка полос на трикотаже.

Без заголовка - (0)Свитер спицами.

Клипарт Рождественский. - (0)Клипарт Рождественский.

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Старый Саратов |

"Саратов со стороны товарной станции" Художник Ф. Корнеев. 1880-е годы.

зеленый массив впереди - это городской парк. Красная церковь левее - это Князе-Владимирская (Князе-Владимирский собор, собор Св. Владимира), на месте детского парка.

Значит , дорога идущая в сторону зрителя- улица Астраханская

зеленый массив впереди - это городской парк. Красная церковь левее - это Князе-Владимирская (Князе-Владимирский собор, собор Св. Владимира), на месте детского парка.

Значит , дорога идущая в сторону зрителя- улица Астраханская

Метки: Саратов |

Старый Саратов |

Проспект Кирова от Чапаева к Вольской. 1927-1931г. Слева - деревянный дом на месте будущего Союзнефтеторга (Гипрониигаз)

Проспект Кирова (c 1917 по 1935гг. - улица Республики). Слева - Здание нефтяного техникума (“Союзнефтеторг”, сейчас “Гипрониигаз”). Снимок был сделан в 1934 году.

Фрагмент статьи

«Анализ конструктивных особенностей зданий подвергавшихся реконструкции в период эксплуатации на примере здания ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» в г. Саратове»

… первого октября 1930 года в Саратове по решению «Союзнефти» было принято постановление об открытии «техникума нефтескладского хозяйства» с двумя отделениями: строительным и административно-хозяйственным. Собственного здания техникум не имел, и в декабре 1931 года решено было его построить на углу улиц Чапаева (бывшая Ильинская) и Республики (бывшей Немецкой, ныне пр. Кирова).

В середине марта 1932 года Управление Нижневолжского района Союзнефтеторга заключило договор с инженером Горплана В.М. Когановичем о подготовке проекта 4-х этажного здания для Нефтяного Техникума и Управления, со сроком окончания не позднее 31 марта 1932 года. Автором проекта стал саратовский архитектор Владимир Павлович Дыбов. В соответствии с нормативно-правовой документацией того времени «Приказ, утвержденный сектором надзора за непромышленным строительством» при проектировании и строительстве зданий не допускалось никаких архитектурных изысков. Проект был разработан вовремя и в конце апреля 1932 года указанный участок земли был передан застройщику.

В тридцатых годах ХХ века в нашей стране в гражданском строительстве преобладала двухпролётная конструктивная схема. Вновь возведённое здание нефтяного техникума было также выполнено в духе времени. По конструктивной схеме здание было смешанного типа с несущими продольными наружными стенами и каркасом из кирпичных столбов и деревянных балок.

Фундаменты под несущие стены здания были выполнены ленточными мелкого заложения, монолитными из бутожелезобетона. Фундаменты под несущие столбы – отдельно стоящие столбчатого типа, мелкого заложения, монолитные из бутожелезобетона. Наружные и внутренние продольные несущие и поперечные стены выполнены из полнотелого рядового одинарного силикатного и керамического кирпича на сложном растворе. Толщина несущих стен составляла 640 мм и 510 мм. Внутренние несущие стены толщиной 380 мм. По практике тех лет фасады были выполнены в технике открытого кирпича. Междуэтажные перекрытия были выполнены из цельно деревянных элементов. Так как здание предназначалось для учебного заведения, по фасадам были предусмотрены большие прямоугольные оконные проёмы. В торцевой части здания были также запроектированы открытые террасы и галереи с ленточным заполнением проёмов. Надоконные перемычки – армокирпичные с применением полосовой стали. Покрытие в здании выполнено в виде стропильной системы наслонного типа из цельнодеревянных элементов.

Общие принципы строительства того периода отличались «облегчённостью» в прямом и переносном смысле несущих и ограждающих конструкций. Наверное, в связи с этим, одним из пунктов договора застройки значилось «…Застройщик обязуется возвести из вполне доброкачественного материала, согласно утверждённого в установленном порядке проекта указанные строения со всеми необходимыми при них службами…». Строительство было закончено в два года. Но, невзирая на указанный пункт договора, Застройщик всё же использовал при возведении здания «не вполне доброкачественные материалы». В актах технического состояния здания последующих лет отмечалось в частности «…Стены здания выложены из кирпича старого и нового образцов, в основном силикатного, на тощем романцементном растворе…». В результате чего спустя два года после завершения строительства в 1936 году здание было признано аварийным, и в период с 1936 по 1939 годы в нём проводился капитальный ремонт несущих конструкций. В частности были уменьшены оконные проёмы, путём возведения дополнительных простенков, в результате чего из протяжённых оконных проёмов были образованы спаренные оконные проёмы меньшей площади. Это хорошо просматривается при сравнении фотографии 1934 года и фотографий выполненных в более поздний период. Открытые галереи и террасы были ликвидированы и вместо них организованы помещения с обычными двустворчатыми оконными переплётами. В несущих стенах были устроены армопояса, а также заменены отдельные участки деревянных перекрытий, которые после реконструкции представляли собой балочную систему из цельнодеревянных элементов с опиранием на железобетонные балки, которые, в свою очередь, опирались теперь на железобетонные колонны, установленные вместо кирпичных столбов. Перекрытия над лестничными клетками и в санузлах полностью заменили на монолитные железобетонные. И кроме всего прочего, для того чтобы предотвратить опрокидывание стены в дворовой части, был пристроен дополнительный объём здания, выполняющий функции контрфорсов. После реконструкции уличные фасады были оштукатурены.

В процессе последующей эксплуатации здание подвергалось частичной перестройке и перепланировке помещений, так как после реконструкции 1936-39 годов и до 1948 года в здании размещались различные общественные организации, а на верхних этажах располагались жилые квартиры. В августе 1948 года здание было возвращено нефтяному техникуму. Пришлось ещё раз делать капитальный ремонт, в процессе которого, в том числе, был выполнен выборочный ремонт ограждающих конструкций, и поэтому на дворовом фасаде хорошо видны хаотичные включения керамического кирпича в кладку из силикатного кирпича. В декабре 1958 года было передано на баланс вновь созданного института «Гипрониигаз» со всеми пристройками….

Проспект Кирова (c 1917 по 1935гг. - улица Республики). Слева - Здание нефтяного техникума (“Союзнефтеторг”, сейчас “Гипрониигаз”). Снимок был сделан в 1934 году.

Фрагмент статьи

«Анализ конструктивных особенностей зданий подвергавшихся реконструкции в период эксплуатации на примере здания ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» в г. Саратове»

… первого октября 1930 года в Саратове по решению «Союзнефти» было принято постановление об открытии «техникума нефтескладского хозяйства» с двумя отделениями: строительным и административно-хозяйственным. Собственного здания техникум не имел, и в декабре 1931 года решено было его построить на углу улиц Чапаева (бывшая Ильинская) и Республики (бывшей Немецкой, ныне пр. Кирова).

В середине марта 1932 года Управление Нижневолжского района Союзнефтеторга заключило договор с инженером Горплана В.М. Когановичем о подготовке проекта 4-х этажного здания для Нефтяного Техникума и Управления, со сроком окончания не позднее 31 марта 1932 года. Автором проекта стал саратовский архитектор Владимир Павлович Дыбов. В соответствии с нормативно-правовой документацией того времени «Приказ, утвержденный сектором надзора за непромышленным строительством» при проектировании и строительстве зданий не допускалось никаких архитектурных изысков. Проект был разработан вовремя и в конце апреля 1932 года указанный участок земли был передан застройщику.

В тридцатых годах ХХ века в нашей стране в гражданском строительстве преобладала двухпролётная конструктивная схема. Вновь возведённое здание нефтяного техникума было также выполнено в духе времени. По конструктивной схеме здание было смешанного типа с несущими продольными наружными стенами и каркасом из кирпичных столбов и деревянных балок.

Фундаменты под несущие стены здания были выполнены ленточными мелкого заложения, монолитными из бутожелезобетона. Фундаменты под несущие столбы – отдельно стоящие столбчатого типа, мелкого заложения, монолитные из бутожелезобетона. Наружные и внутренние продольные несущие и поперечные стены выполнены из полнотелого рядового одинарного силикатного и керамического кирпича на сложном растворе. Толщина несущих стен составляла 640 мм и 510 мм. Внутренние несущие стены толщиной 380 мм. По практике тех лет фасады были выполнены в технике открытого кирпича. Междуэтажные перекрытия были выполнены из цельно деревянных элементов. Так как здание предназначалось для учебного заведения, по фасадам были предусмотрены большие прямоугольные оконные проёмы. В торцевой части здания были также запроектированы открытые террасы и галереи с ленточным заполнением проёмов. Надоконные перемычки – армокирпичные с применением полосовой стали. Покрытие в здании выполнено в виде стропильной системы наслонного типа из цельнодеревянных элементов.

Общие принципы строительства того периода отличались «облегчённостью» в прямом и переносном смысле несущих и ограждающих конструкций. Наверное, в связи с этим, одним из пунктов договора застройки значилось «…Застройщик обязуется возвести из вполне доброкачественного материала, согласно утверждённого в установленном порядке проекта указанные строения со всеми необходимыми при них службами…». Строительство было закончено в два года. Но, невзирая на указанный пункт договора, Застройщик всё же использовал при возведении здания «не вполне доброкачественные материалы». В актах технического состояния здания последующих лет отмечалось в частности «…Стены здания выложены из кирпича старого и нового образцов, в основном силикатного, на тощем романцементном растворе…». В результате чего спустя два года после завершения строительства в 1936 году здание было признано аварийным, и в период с 1936 по 1939 годы в нём проводился капитальный ремонт несущих конструкций. В частности были уменьшены оконные проёмы, путём возведения дополнительных простенков, в результате чего из протяжённых оконных проёмов были образованы спаренные оконные проёмы меньшей площади. Это хорошо просматривается при сравнении фотографии 1934 года и фотографий выполненных в более поздний период. Открытые галереи и террасы были ликвидированы и вместо них организованы помещения с обычными двустворчатыми оконными переплётами. В несущих стенах были устроены армопояса, а также заменены отдельные участки деревянных перекрытий, которые после реконструкции представляли собой балочную систему из цельнодеревянных элементов с опиранием на железобетонные балки, которые, в свою очередь, опирались теперь на железобетонные колонны, установленные вместо кирпичных столбов. Перекрытия над лестничными клетками и в санузлах полностью заменили на монолитные железобетонные. И кроме всего прочего, для того чтобы предотвратить опрокидывание стены в дворовой части, был пристроен дополнительный объём здания, выполняющий функции контрфорсов. После реконструкции уличные фасады были оштукатурены.

В процессе последующей эксплуатации здание подвергалось частичной перестройке и перепланировке помещений, так как после реконструкции 1936-39 годов и до 1948 года в здании размещались различные общественные организации, а на верхних этажах располагались жилые квартиры. В августе 1948 года здание было возвращено нефтяному техникуму. Пришлось ещё раз делать капитальный ремонт, в процессе которого, в том числе, был выполнен выборочный ремонт ограждающих конструкций, и поэтому на дворовом фасаде хорошо видны хаотичные включения керамического кирпича в кладку из силикатного кирпича. В декабре 1958 года было передано на баланс вновь созданного института «Гипрониигаз» со всеми пристройками….

Метки: Саратов |

Старый Саратов |

Самое раннее свидетельство о Саратове - описание его Ф. А. Котовым в 1623 г.: «А на Саратове город стоит на луговой стороне, стоячий острог и башни рубленые, круглые дворы и ряды в городе, а за городом стрелецкие дворы и рыбные лавки и амбары, где кладут с судов запасы». Несколько позже луговой Саратов зарисовал Олеарий.

«Вид города Саратова при закате солнца» 1860. Художник Н.Г. Чернецов.

Соборная площадь в центре г. Саратова. Собор Александра Невского. Акварель А.Н. Минха. 1853 год. ГАСО.

Угол Горького и Мичурина

Особняк инженера Тимофеева

Угол Московской и Александровской

Доходный дом Яхимовича

Особняк братьев Грингофф

Саратовский вокзал. Художник П. Жуков.

Консерватория. Картина В. Курсеева.

Гостиница Астория. Художник В. Курсеев.

Аптека Фридолина. Картина В. Курсеева.

Пристани. Картина В. Курсеева.

Бабушкин взвоз. Картина В. Курсеева.

Рисунок Спасо-Преображенского мужского монастыря 1818 года

Картина В. Курсеева "Яхтклуб в Саратове 1917 год"

Картина В. Курсеева "Скобелевская улица в Саратове"

"В июле 1883 года городская дума сделала попытку назвать Немецкую улицу именем генерала М. Д. Скобелева. Решение думы было отправлено в Петербург на утверждение, а между тем по всем учреждениям Саратова разослали извещение о переименовании улицы. Городская управа даже вывесила таблички с новым названием улицы. В январе 1884 года саратовский полицмейстер просит управу снять новые таблички и заменить на старые с надписью «Немецкая улица»: министр внутренних дел отклонил ходатайство думы.

После Февральской революции 1917 года городская дума переименовала Немецкую улицу в улицу Республики." sarrest.ru

"Таковой она и оставалась вплоть до 1914 года, когда по требованию некоторых гласных городской думы был поднят вопрос о переименовании главной улицы Саратова — дабы хоть этим выразить свое осуждение зачинщиков военной мясорубки. Предлагались названия — Славянская, Петра Первого, Волжский проспект. В результате жарких дебатов назвали ее именем генерала Скобелева, отличившегося в Балканской кампании 1877—78 годов. И хотя данное решение высшими инстанциями утверждено не было, тем не менее в течение трёх лет официальное название бывшей Немецкой было Скобелевская."

Работа художника Андрея Тихомирова

|

Бывший дом Ананьина. (Ул. Вольская, д. 97) |

Это внушительное сооружение было построено в 1913 году по проекту архитектора М. А. Пульмана на принадлежавшем владельцу мыловаренного завода Ананьину Арсентию Александровичу (1849 – до 1903) дворовом месте, выходившем на три улицы. А.А. Ананьин, купец второй гильдии, бывший цеховой, выросший в преуспевающего предпринимателя, производил различные сорта мыла – дорогие и дешевые (пальмовое, кокосовое, ядреное, мраморное, простое, туалетное), а также некоторые сорта масел, включая технический глицерин. Производство его, основанное в 1870 году, со временем достигло 80 тысяч пудов в год, удостаивалось наград на выставках 1889 и 1896 годов и приносило доход до 300 тысяч рублей в год.

Кроме Ананьина аналогичный бизнес вели в Саратове купцы Ардабацкий, Красников, Лубошников, Оленев, братья Тугушевы. К 1917 году некоторые из них не выдержали конкуренции и сошли со сцены. Действующими остались производства Ананьиных и Арно, а также купца Ардабацкого, к которым присоединились немногие новые заведения – Генина, братьев Крестовниковых, Иванова, Никифорова и некоторых других. Но торговый дом «Ананьин и Арно» оставался самым крупным. На заводе и в лавке у них были телефоны, что в те времена было редким явлением.

По поводу строительства компаньонами доходного дома саратовские газеты сообщали в 1913 году: «Местный коммерсант Ананьин, родственник Красулина, строит на углу Вольской и Часовенной улиц громадный дом с подъемными машинами и всеми последними техническими и строительными усовершенствованиями. Здание проектируется в 5 этажей. Ананьин ассигновал 1 миллион рублей». Для начала XX века дом был действительно самый современный – с канализацией, водопроводом, электричеством и лифтом. Окна первого этажа были из сплошного стекла, на фронтоне здания висел термометр Реомюра, на него бегали смотреть обыватели со всей округи.

Дом этот имеет отношение и к постреволюционным событиям в нашем городе. В мае 1918 года в Саратове вспыхнул контрреволюционный мятеж, в котором приняли участие солдаты и офицеры располагавшихся в городе воинских частей. Руководил этой акцией капитан Викторов, командир артиллерийской батареи, занимавшей казармы Деконского на Ильинской площади. В ходе мятежа орудиябыли выставлены на линию Ильинской улицы и было принято решение об обстреле здания Губисполкома, который размещался в бывшем Крестьянском банке на Константиновской (Советской) улице – там, где впоследствии находился обком КПСС. Первые залпы из артиллерийских орудий дали существенный перелет, угодив в дом Ананьина и проделав бреши в его торцовой части, обращенной к югу. Затем стрельба была скорректирована, и снаряды мятежной батареи достигли здания Губисполкома, повредив его фасад. Но мятеж был подавлен, и упоминание о нем в советские времена не практиковалось. А вот следы этого события до 2006 года сохранялись на торцевой части дома Ананьина. Образовавшиеся бреши от разрывов были заложены, но отличались по рисунку и цвету от изначального оформления здания. Лишь в 2005 году новый владелец большой квартиры в верхнем этаже здания оборудовал ее в два уровня, приспособив и чердак под жилое помещение. В брандмауэре здания появилось окно, а следы артобстрела скрылись под новой штукатуркой.

Дом был оборудован массивными дверьми на этаж и в подвал (частично сохранившимися и поныне), решетками со стороны дворового фасада. Квартиры в этом доме снимали обеспеченные постояльцы: преуспевающие адвокаты, модные врачи, крупные городские чиновники, инженеры Управления РУЖД.

Дом этот имеет отношение и к постреволюционным событиям в нашем городе. В мае 1918 года в Саратове вспыхнул контрреволюционный мятеж, в котором приняли участие солдаты и офицеры располагавшихся в городе воинских частей. Руководил этой акцией капитан Викторов, командир артиллерийской батареи, занимавшей казармы Деконского на Ильинской площади. В ходе мятежа орудиябыли выставлены на линию Ильинской улицы и было принято решение об обстреле здания Губисполкома, который размещался в бывшем Крестьянском банке на Константиновской (Советской) улице – там, где впоследствии находился обком КПСС. Первые залпы из артиллерийских орудий дали существенный перелет, угодив в дом Ананьина и проделав бреши в его торцовой части, обращенной к югу. Затем стрельба была скорректирована, и снаряды мятежной батареи достигли здания Губисполкома, повредив его фасад. Но мятеж был подавлен, и упоминание о нем в советские времена не практиковалось. А вот следы этого события до 2006 года сохранялись на торцевой части дома Ананьина. Образовавшиеся бреши от разрывов были заложены, но отличались по рисунку и цвету от изначального оформления здания. Лишь в 2005 году новый владелец большой квартиры в верхнем этаже здания оборудовал ее в два уровня, приспособив и чердак под жилое помещение. В брандмауэре здания появилось окно, а следы артобстрела скрылись под новой штукатуркой.

В 1920х годах в здании располагался Губземотдел и союз «Губ совтрест», позднее здесь помещался военный комиссариат Саратова. С 1930х годов здание используется, в основном, как жилое помещение. Первый и подвальный этажи в настоящее время в аренде у различных торговых организаций и услуговых фирм (рестораны, магазины).

Источники:

Семенов В.Н., Давыдов В.И. Саратов историко-архитектурный. Издание 2-е уточненное и дополненное , Cаратов, 2012 г.

Максимов Е.К. Имя твоей улицы. – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2007 г.

Информационный портал «Фотографии строго Саратова» [Электр. ресурс]. – Режим доступа: https:// oldsaratov.ru

Кроме Ананьина аналогичный бизнес вели в Саратове купцы Ардабацкий, Красников, Лубошников, Оленев, братья Тугушевы. К 1917 году некоторые из них не выдержали конкуренции и сошли со сцены. Действующими остались производства Ананьиных и Арно, а также купца Ардабацкого, к которым присоединились немногие новые заведения – Генина, братьев Крестовниковых, Иванова, Никифорова и некоторых других. Но торговый дом «Ананьин и Арно» оставался самым крупным. На заводе и в лавке у них были телефоны, что в те времена было редким явлением.

По поводу строительства компаньонами доходного дома саратовские газеты сообщали в 1913 году: «Местный коммерсант Ананьин, родственник Красулина, строит на углу Вольской и Часовенной улиц громадный дом с подъемными машинами и всеми последними техническими и строительными усовершенствованиями. Здание проектируется в 5 этажей. Ананьин ассигновал 1 миллион рублей». Для начала XX века дом был действительно самый современный – с канализацией, водопроводом, электричеством и лифтом. Окна первого этажа были из сплошного стекла, на фронтоне здания висел термометр Реомюра, на него бегали смотреть обыватели со всей округи.

Дом этот имеет отношение и к постреволюционным событиям в нашем городе. В мае 1918 года в Саратове вспыхнул контрреволюционный мятеж, в котором приняли участие солдаты и офицеры располагавшихся в городе воинских частей. Руководил этой акцией капитан Викторов, командир артиллерийской батареи, занимавшей казармы Деконского на Ильинской площади. В ходе мятежа орудиябыли выставлены на линию Ильинской улицы и было принято решение об обстреле здания Губисполкома, который размещался в бывшем Крестьянском банке на Константиновской (Советской) улице – там, где впоследствии находился обком КПСС. Первые залпы из артиллерийских орудий дали существенный перелет, угодив в дом Ананьина и проделав бреши в его торцовой части, обращенной к югу. Затем стрельба была скорректирована, и снаряды мятежной батареи достигли здания Губисполкома, повредив его фасад. Но мятеж был подавлен, и упоминание о нем в советские времена не практиковалось. А вот следы этого события до 2006 года сохранялись на торцевой части дома Ананьина. Образовавшиеся бреши от разрывов были заложены, но отличались по рисунку и цвету от изначального оформления здания. Лишь в 2005 году новый владелец большой квартиры в верхнем этаже здания оборудовал ее в два уровня, приспособив и чердак под жилое помещение. В брандмауэре здания появилось окно, а следы артобстрела скрылись под новой штукатуркой.

Дом был оборудован массивными дверьми на этаж и в подвал (частично сохранившимися и поныне), решетками со стороны дворового фасада. Квартиры в этом доме снимали обеспеченные постояльцы: преуспевающие адвокаты, модные врачи, крупные городские чиновники, инженеры Управления РУЖД.

Дом этот имеет отношение и к постреволюционным событиям в нашем городе. В мае 1918 года в Саратове вспыхнул контрреволюционный мятеж, в котором приняли участие солдаты и офицеры располагавшихся в городе воинских частей. Руководил этой акцией капитан Викторов, командир артиллерийской батареи, занимавшей казармы Деконского на Ильинской площади. В ходе мятежа орудиябыли выставлены на линию Ильинской улицы и было принято решение об обстреле здания Губисполкома, который размещался в бывшем Крестьянском банке на Константиновской (Советской) улице – там, где впоследствии находился обком КПСС. Первые залпы из артиллерийских орудий дали существенный перелет, угодив в дом Ананьина и проделав бреши в его торцовой части, обращенной к югу. Затем стрельба была скорректирована, и снаряды мятежной батареи достигли здания Губисполкома, повредив его фасад. Но мятеж был подавлен, и упоминание о нем в советские времена не практиковалось. А вот следы этого события до 2006 года сохранялись на торцевой части дома Ананьина. Образовавшиеся бреши от разрывов были заложены, но отличались по рисунку и цвету от изначального оформления здания. Лишь в 2005 году новый владелец большой квартиры в верхнем этаже здания оборудовал ее в два уровня, приспособив и чердак под жилое помещение. В брандмауэре здания появилось окно, а следы артобстрела скрылись под новой штукатуркой.

В 1920х годах в здании располагался Губземотдел и союз «Губ совтрест», позднее здесь помещался военный комиссариат Саратова. С 1930х годов здание используется, в основном, как жилое помещение. Первый и подвальный этажи в настоящее время в аренде у различных торговых организаций и услуговых фирм (рестораны, магазины).

Источники:

Семенов В.Н., Давыдов В.И. Саратов историко-архитектурный. Издание 2-е уточненное и дополненное , Cаратов, 2012 г.

Максимов Е.К. Имя твоей улицы. – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2007 г.

Информационный портал «Фотографии строго Саратова» [Электр. ресурс]. – Режим доступа: https:// oldsaratov.ru

Метки: Саратов |

Завод «Серп и молот» |

История известного саратовского завода «Серп и Молот» довольно интересна. Ранее называемый «Сотрудник», он славился в новостных листках, а позже и в краеведческой литературе множественными забастовками рабочих. Тяжёлые условия труда, 12-ти часовой рабочий день побуждали рабочих активно бороться за свои права. Имея на своём счёту организацию Первомайской городской демонстрации, активное участие рабочих в гражданской войне, за большие революционные заслуги, завод получил гордое название «Сотрудник Революции». Чаще всего именно эти исторические сведенья приходят на ум саратовчанину при упоминании о заводе.

Кажется, что может быть важнее и интересней этих событий, однако предшествующее всему этому время, когда в 1887 году в Саратов приехал германский предприниматель Отто Эдуардович Беринг чтобы основать здесь свое собственное дело, было не менее интересным и вполне заслуживает более пристального рассмотрения.

Вторая половина XIX века ознаменовалась освободительными реформами Александра II, которые дали мощнейший толчок к развитию и техническому переоснащению разнообразных отраслей саратовского предпринимательства. Активно строятся паровые мельницы, совершенствуют производство маслобойные фабрики, меняют облик Волги пароходы и возникают новые предприятия.

Владелец будущего завода, Отто Эдуардович Беринг прибыл в Россию в 1876 году в качестве техника на завод своего соплеменника немецкого предпринимателя Бенке в Самаре. Завод специализировался на фабричных и мельничных принадлежностях, насосах, трубах, рукавах, и Беринг успешно на нем трудился, сумев накопить капитал для основания своей собственной фирмы.

Сам Отто Эдуардович был родом из Восточной Пруссии, с городка Заальфельд. Успешно окончив в Берлине политехникум, он получает приглашение на самарское механическое предприятие. Имея от природы организаторские способности, а теперь также соответствующее образование и опыт Беринг в 1887 году отправляется в Саратов, где покупает участок земли на стыке Белоглинского оврага и будущей Астраханской улицы и возводит производственные помещения.

Уже в ноябре в «Саратовском листке» красовалось объявление :«Открыт механический и чугунолитейный завод Отто Эдуардовича Беринга. Приготовляет разного рода земледельческие орудия, принимает полное устройство мельниц, маслобойных, пивоваренных, винокуренных заводов и соответствующих машин и аппаратов. Исполняет разного рода медное и чугунное литье. Принимает так же на починку различные машины и пароходы. Цены на все работы самые умеренные, с ручательством на аккуратное и добросовестное исполнение».

Сразу открылись три главных цеха – литейный, механический и сборочный, однако производство на первых порах было небольшим, а продукция завода технически несложной. В основном выполнялись ремонтные работы на мельницах, маслобойках, при пароходных обществах, а так же делались памятники и ограды на кладбищах, балконы, навесы, инструменты и всевозможные простые металлоконструкции: дверные и оконные приборы, трубы, краны, задвижки, замки, рессоры и т. п. В 1890 году на заводе работало 95 человек.

Реагируя на экономическую ситуацию, завод вскоре переориентировался на изготовление нефтяных и газовых двигателей. Уже в 1900 году завод пополнился новым оборудованием и начал выпускать горизонтальный нефтяной четырехтактный двигатель «Горнсби-Акройд». С ликвидацией в Саратове в 1904-1905 гг. Волжского сталелитейного завода Беринг приобрел крупные лобовые станки для производства большеразмерных изделий. Общее число станков достигло 80, а штат возрос до 400 человек. В дальнейшем дела пошли еще лучше. Будучи в Австрии и Германии Беринг приобрел чертежи горизонтального двухтактного двигателя мощностью от 3 до 50 л. с., их начали выпускать с 1912 года под названием «Силач».

В 1913 году, в пик своего расцвета, завод выпустил свыше 200 двигателей общей мощностью более 5000 л.с. Однако не все в работе завода было так гладко, как может показаться. Помимо забастовок в 1908 году на нем вспыхнул пожар и принёс заводу большие убытки.

С началом мировой войны объем продукции начал падать в связи с уходом рабочих на фронт и переориентацией на сугубо военные заказы. Деятельность завода оказалась под контролем Военно-промышленного комитета, который предписал производство снарядов, гранат, мин для нужд действующей армии. Беринг практически был отстранен от управления заводом. В 1916 году, после освоения выпуска примитивных металлоизделий , деталей станков и механизмов, завод вновь начал приносить прибыль.

После гражданской революции, в 1921 году завод был переименован на «Сотрудник революции», а в 1941 году, с приездом в наш город харьковчан-металлургов, предприятие стало именоваться заводом «Серп и молот». В дальнейшем профиль деятельности завода почти не изменился. Он выпускал детали тракторов, машин и механизмов – продукцию менее сложную, чем в начале XX века. В настоящее время ОАО «Саратовский завод «Серп и молот» производит компоненты трансмиссии, карданные валы, шарниры равных угловых скоростей, распределительные валы и др.

Что касается основателя завода, Отто Эдуардовича Беринга, то его следы теряются в событиях послевоенной разрухи и гражданской войны. Будучи германским подданным, возможно, Беринг добился выезда на родину после окончания войны.

Источники:

Горчаков А.Н. Заводы и время. Воспоминания. – Саратов: Издательство Саратовской губернской торгово-промышленной палаты, 2005. 448 с.

2. Энциклопедия промышленности, строительства и бизнеса Саратовской области. – Саратов: ОАО «Приволжск. кн. изд-во», 2005. -328 с.

3. Семенов В.Н., Семенов Н.Н. Саратов купеческий. – Саратов: Изд.журнала «Волга», 1995. – 352

4. ГАСО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 2. Л. 2 – 3 об.

Кажется, что может быть важнее и интересней этих событий, однако предшествующее всему этому время, когда в 1887 году в Саратов приехал германский предприниматель Отто Эдуардович Беринг чтобы основать здесь свое собственное дело, было не менее интересным и вполне заслуживает более пристального рассмотрения.

Вторая половина XIX века ознаменовалась освободительными реформами Александра II, которые дали мощнейший толчок к развитию и техническому переоснащению разнообразных отраслей саратовского предпринимательства. Активно строятся паровые мельницы, совершенствуют производство маслобойные фабрики, меняют облик Волги пароходы и возникают новые предприятия.

Владелец будущего завода, Отто Эдуардович Беринг прибыл в Россию в 1876 году в качестве техника на завод своего соплеменника немецкого предпринимателя Бенке в Самаре. Завод специализировался на фабричных и мельничных принадлежностях, насосах, трубах, рукавах, и Беринг успешно на нем трудился, сумев накопить капитал для основания своей собственной фирмы.

Сам Отто Эдуардович был родом из Восточной Пруссии, с городка Заальфельд. Успешно окончив в Берлине политехникум, он получает приглашение на самарское механическое предприятие. Имея от природы организаторские способности, а теперь также соответствующее образование и опыт Беринг в 1887 году отправляется в Саратов, где покупает участок земли на стыке Белоглинского оврага и будущей Астраханской улицы и возводит производственные помещения.

Уже в ноябре в «Саратовском листке» красовалось объявление :«Открыт механический и чугунолитейный завод Отто Эдуардовича Беринга. Приготовляет разного рода земледельческие орудия, принимает полное устройство мельниц, маслобойных, пивоваренных, винокуренных заводов и соответствующих машин и аппаратов. Исполняет разного рода медное и чугунное литье. Принимает так же на починку различные машины и пароходы. Цены на все работы самые умеренные, с ручательством на аккуратное и добросовестное исполнение».

Сразу открылись три главных цеха – литейный, механический и сборочный, однако производство на первых порах было небольшим, а продукция завода технически несложной. В основном выполнялись ремонтные работы на мельницах, маслобойках, при пароходных обществах, а так же делались памятники и ограды на кладбищах, балконы, навесы, инструменты и всевозможные простые металлоконструкции: дверные и оконные приборы, трубы, краны, задвижки, замки, рессоры и т. п. В 1890 году на заводе работало 95 человек.

Реагируя на экономическую ситуацию, завод вскоре переориентировался на изготовление нефтяных и газовых двигателей. Уже в 1900 году завод пополнился новым оборудованием и начал выпускать горизонтальный нефтяной четырехтактный двигатель «Горнсби-Акройд». С ликвидацией в Саратове в 1904-1905 гг. Волжского сталелитейного завода Беринг приобрел крупные лобовые станки для производства большеразмерных изделий. Общее число станков достигло 80, а штат возрос до 400 человек. В дальнейшем дела пошли еще лучше. Будучи в Австрии и Германии Беринг приобрел чертежи горизонтального двухтактного двигателя мощностью от 3 до 50 л. с., их начали выпускать с 1912 года под названием «Силач».

В 1913 году, в пик своего расцвета, завод выпустил свыше 200 двигателей общей мощностью более 5000 л.с. Однако не все в работе завода было так гладко, как может показаться. Помимо забастовок в 1908 году на нем вспыхнул пожар и принёс заводу большие убытки.

С началом мировой войны объем продукции начал падать в связи с уходом рабочих на фронт и переориентацией на сугубо военные заказы. Деятельность завода оказалась под контролем Военно-промышленного комитета, который предписал производство снарядов, гранат, мин для нужд действующей армии. Беринг практически был отстранен от управления заводом. В 1916 году, после освоения выпуска примитивных металлоизделий , деталей станков и механизмов, завод вновь начал приносить прибыль.

После гражданской революции, в 1921 году завод был переименован на «Сотрудник революции», а в 1941 году, с приездом в наш город харьковчан-металлургов, предприятие стало именоваться заводом «Серп и молот». В дальнейшем профиль деятельности завода почти не изменился. Он выпускал детали тракторов, машин и механизмов – продукцию менее сложную, чем в начале XX века. В настоящее время ОАО «Саратовский завод «Серп и молот» производит компоненты трансмиссии, карданные валы, шарниры равных угловых скоростей, распределительные валы и др.

Что касается основателя завода, Отто Эдуардовича Беринга, то его следы теряются в событиях послевоенной разрухи и гражданской войны. Будучи германским подданным, возможно, Беринг добился выезда на родину после окончания войны.

Источники:

Горчаков А.Н. Заводы и время. Воспоминания. – Саратов: Издательство Саратовской губернской торгово-промышленной палаты, 2005. 448 с.

2. Энциклопедия промышленности, строительства и бизнеса Саратовской области. – Саратов: ОАО «Приволжск. кн. изд-во», 2005. -328 с.

3. Семенов В.Н., Семенов Н.Н. Саратов купеческий. – Саратов: Изд.журнала «Волга», 1995. – 352

4. ГАСО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 2. Л. 2 – 3 об.

Метки: Саратов |

Дом на Ильинской площади № 1 |

Город Саратов не раз подвергался большим пожарам, в особенности грандиозным был пожар, произошедший в 1811 году, в котором погибло более тысячи домов и разных строений.

Эти события способствовали тому, что все жилые и нежилые постройки в Саратове стали проектироваться в пределах утверждённых планных кварталов города правильными квадратами с прямыми улицами и переулками. План на новый Саратов был Высочайше конфирмован Государем Императором Александром I-м в 1812 году.

Государство ввело развёрнутые «серии образцовых» фасадов для массового частного строительства, поэтому городские кварталы Саратова на новых территориях проектировались как комплексы одинаковых участков усадебного типа с жилыми домами, вынесенными на красную линию улиц, и хозяйственными постройками, располагавшимися по периметру участка в строгом порядке.

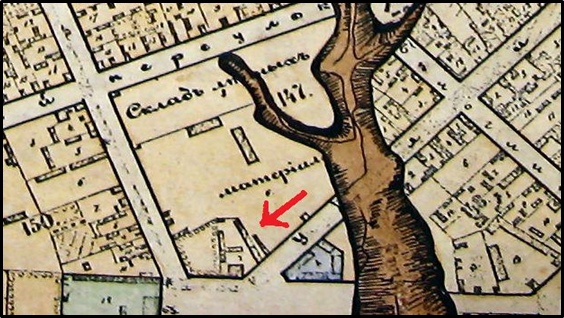

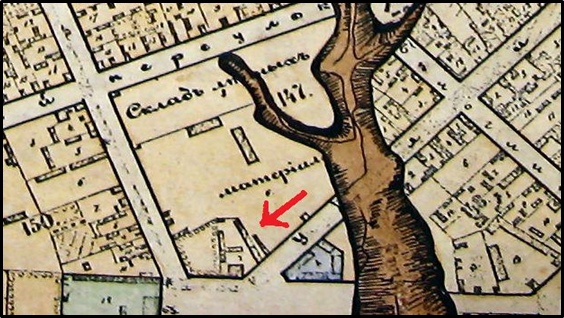

Вот под один такой участок и было отведено место на южной окраине Саратова, выходящее красной линией на Ильинскую площадь. В виду присутствия Белоглинского оврага застройка этой местности шла неохотно и практически весь квартал длительное время занимали лесные склады.

Интересующее нас дворовое место начало формироваться в 1850 гг. XIX века, в I г. Саратова части, в 147 планном квартале, на углу Ильинской площади, Шелковичной и Ильинской( ныне Чапаева) улиц. Оно состояло из каменного одноэтажного дома, снизу с подвалом, сверху с мезоном, жилого деревянного флигеля по улице Ильинской, за флигелем имелись деревянные пристройки под службы, сарай и отхожее место.

На переломе 1870-х, начала 1880-х годов домовладельцем этого дворового места значился саратовский купец Иван Петрович Четвериков, а стоимость его составляла 12760 р. В начале 1880- х гг. домовладелец сменился и им стал Ярославский купец Лукьян Иванович Бердников, со стоимостью дворового места уже в 17000 р.

Важным периодом в истории дома значатся 1890 – е гг., когда в нем, в 1895- м году было открыто 14-тое мужское начальное училище.

Активизация городского самоуправления в плане народного образования пришлась на последнюю треть XIX века, после введения в действие Высочайшим повелением от 16-го июня 1870 года Городового Положения. Содержание городских начальных училищ, в основном, ложилось на плечи Городской Думы и Управы. С введением «Городового положения» Городскою Думою была образована Городская Училищная Комиссия, которая состояла из попечителей городских школ под председательством члена уездного училищного совета от города В.Д.Вакурова. Дома для училищ выкупались, сдавались в аренду или выстраивались изначально под нужды училищ.

Один такой дом был приобретен Городскою Думою для мужского училища на Ильинской площади. 18 июня 1895 года в журнале очередного собрания Саратовской Городской Думы значиться, что: «По докладу Исполнительной училищной комиссии о покупке домов для городских училищ Дума постановила: приобрести дом Бердникова с дворовым местом и со всеми на нем постройками под помещение 14-го мужского училища». В этом же году при нем было открыто параллельное отделение, а так же училищу «Высочайшим повелением» было присвоено имя Его Императорского Величества Государя Николая Александровича. Попечителем 14-го мужского училища стал Илья Афанасьевич Медведев, законоучитель – священник Николай Парфенович Горизонтов, учителя и учительницы: Н. С.Алевьев, Е.А.Лепаева, М.А.Тараканова, О.Н.Франтасьева.

По плану дворового места на 1898 год во владении училища было каменное здание с подвалом и мезонином, с тремя отделениями на первом этаже (два средних отделения и одно младшее), с раздевальней и учительской. Мезонин на втором этаже был обустроен для еще одного среднего отделения. Вход на территорию училища находился слева, со стороны площади. Основной вход в училище находился во дворе с парадным крыльцом, выходящим на левый фасад здания. Училище с левой и правой стороны было окружено палисадниками. Во дворе, в «задах» дворового места находились службы и отхожее место.

Революции 1917 года не изменили функциональную принадлежность здания. Начались структурные преобразования, завершившиеся «Решением Отдела средних и высших начальных школ Совета Народного Образования Саратовской Губернии» училище стало школой под номером 28, заведовал ею П.Д. Масаков.

В послевоенное время и до начала 1980-х годов в этом здании размещался Дворец пионеров Октябрьского района, также там находился избирательный участок на период выборов.

В 1980-х г. здание на Ильинской площади хотели снести, но общественности с трудом удалось отстоять этот дом, который после капитального ремонта был отдан детям, и в нем разместился Дом творчества юных Октябрьского района. На данный момент здание пустует.

Эти события способствовали тому, что все жилые и нежилые постройки в Саратове стали проектироваться в пределах утверждённых планных кварталов города правильными квадратами с прямыми улицами и переулками. План на новый Саратов был Высочайше конфирмован Государем Императором Александром I-м в 1812 году.

Государство ввело развёрнутые «серии образцовых» фасадов для массового частного строительства, поэтому городские кварталы Саратова на новых территориях проектировались как комплексы одинаковых участков усадебного типа с жилыми домами, вынесенными на красную линию улиц, и хозяйственными постройками, располагавшимися по периметру участка в строгом порядке.

Вот под один такой участок и было отведено место на южной окраине Саратова, выходящее красной линией на Ильинскую площадь. В виду присутствия Белоглинского оврага застройка этой местности шла неохотно и практически весь квартал длительное время занимали лесные склады.

Интересующее нас дворовое место начало формироваться в 1850 гг. XIX века, в I г. Саратова части, в 147 планном квартале, на углу Ильинской площади, Шелковичной и Ильинской( ныне Чапаева) улиц. Оно состояло из каменного одноэтажного дома, снизу с подвалом, сверху с мезоном, жилого деревянного флигеля по улице Ильинской, за флигелем имелись деревянные пристройки под службы, сарай и отхожее место.

На переломе 1870-х, начала 1880-х годов домовладельцем этого дворового места значился саратовский купец Иван Петрович Четвериков, а стоимость его составляла 12760 р. В начале 1880- х гг. домовладелец сменился и им стал Ярославский купец Лукьян Иванович Бердников, со стоимостью дворового места уже в 17000 р.

Важным периодом в истории дома значатся 1890 – е гг., когда в нем, в 1895- м году было открыто 14-тое мужское начальное училище.

Активизация городского самоуправления в плане народного образования пришлась на последнюю треть XIX века, после введения в действие Высочайшим повелением от 16-го июня 1870 года Городового Положения. Содержание городских начальных училищ, в основном, ложилось на плечи Городской Думы и Управы. С введением «Городового положения» Городскою Думою была образована Городская Училищная Комиссия, которая состояла из попечителей городских школ под председательством члена уездного училищного совета от города В.Д.Вакурова. Дома для училищ выкупались, сдавались в аренду или выстраивались изначально под нужды училищ.

Один такой дом был приобретен Городскою Думою для мужского училища на Ильинской площади. 18 июня 1895 года в журнале очередного собрания Саратовской Городской Думы значиться, что: «По докладу Исполнительной училищной комиссии о покупке домов для городских училищ Дума постановила: приобрести дом Бердникова с дворовым местом и со всеми на нем постройками под помещение 14-го мужского училища». В этом же году при нем было открыто параллельное отделение, а так же училищу «Высочайшим повелением» было присвоено имя Его Императорского Величества Государя Николая Александровича. Попечителем 14-го мужского училища стал Илья Афанасьевич Медведев, законоучитель – священник Николай Парфенович Горизонтов, учителя и учительницы: Н. С.Алевьев, Е.А.Лепаева, М.А.Тараканова, О.Н.Франтасьева.

По плану дворового места на 1898 год во владении училища было каменное здание с подвалом и мезонином, с тремя отделениями на первом этаже (два средних отделения и одно младшее), с раздевальней и учительской. Мезонин на втором этаже был обустроен для еще одного среднего отделения. Вход на территорию училища находился слева, со стороны площади. Основной вход в училище находился во дворе с парадным крыльцом, выходящим на левый фасад здания. Училище с левой и правой стороны было окружено палисадниками. Во дворе, в «задах» дворового места находились службы и отхожее место.

Революции 1917 года не изменили функциональную принадлежность здания. Начались структурные преобразования, завершившиеся «Решением Отдела средних и высших начальных школ Совета Народного Образования Саратовской Губернии» училище стало школой под номером 28, заведовал ею П.Д. Масаков.

В послевоенное время и до начала 1980-х годов в этом здании размещался Дворец пионеров Октябрьского района, также там находился избирательный участок на период выборов.

В 1980-х г. здание на Ильинской площади хотели снести, но общественности с трудом удалось отстоять этот дом, который после капитального ремонта был отдан детям, и в нем разместился Дом творчества юных Октябрьского района. На данный момент здание пустует.

Метки: Саратов |

Дом Саратовского уездного земства |

Дом Саратовского уездного земства со складом семян и сельско-хозяйственных орудий на Аничковской улице (ныне Рабочей). Здание было построено во второй четверти XIX века. В 1850-1860 годы в нем жил саратовский отставной генерал Алексей Александрович Шахматов. После смерти помещика дом перешел в наследство его дочери Наталье Алексеевне Трироговой и ее мужу В.Г. Трирогову. Именно здесь встретились Эльпидифор Мусатов, крепостной, камердинер Шахматова и Евдокия Гавриловна, Дуняша Коноплева, камеристка Марии Федоровны Шахматовой. В том же доме они проживут первые годы семейной жизни, здесь появится на свет их сын Виктор. Позднее в особняке разместилась саратовская уездная Земская управа. В 1910 году она надстроила третий этаж и сделала внешнюю отделку дома. А в первые годы советской власти здесь размещалось много сменявших друг друга учреждений. С 1983 года здание занимает театральный факультет Саратовской консерватории.

Метки: Саратов |

Саратовская православная духовная семинария |

Саратовская православная духовная семинария

Здание семинарии расположено на пересечении улиц Мичурина и Горького

В 1770 году в Саратове, входившем в Астраханскую епархию, открылось духовное мужское училище (семинария). Однако уже в начле 1777 года в связи с открытием в Астрахани новой семинарии его упразднили, и о духовном образовании в Саратове пришлось на долгие годы забыть, несмотря на многочисленные инициативы возродить училище. Не изменило ситуацию и образование в 1799 году Саратовской епархии, фактическим центром которой стала Пенза. Лишь в 1820 году в Саратове основали начальное духовное училище. Долгожданное открытие семинарии состоялось в 1830 году. Торжественная церемония прошла 26 октябpя в Тpоицком собоpе: после молебна участники прошли крестным ходом к соседнему зданию1 (бывший дом Котенева и затем Устинова, ныне Русская классическая гимназия), выкупленному для семинарии Святейшим Синодом годом ранее. Также занятия проводились и в стоявшем рядом другом особняке Устиновых (ныне краеведческий музей)2, где помимо учебных классов разместилось общежитие семинарии1. В 1870-х годах было принято решение о строительстве нового просторного здания, первые проекты которого выполнил А. М. Салько. Утверждён в конечном итоге был проект синодального архитектора Н. Н. Маркова, после чего Салько подготовил смету на строительство, начатое в 1882 году подрядчиком купцом А. И. Селивановым. В 1885 году новый учебный корпус семинарии с больницей, баней и службами был сдан в эксплуатацию. В том же году 6 октября епископ Саратовский и Царицынский Павел освятил в семинарии домовую цеpковь во имя Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На нижнем этаже нового здания размещались квартиры ректора, инспектора и преподавателей, правление, библиотека, физический кабинет и приёмная. В бельэтаже располагались классные комнаты, гимнастический и рекреационный залы и домовая церковь, выходившая задним крылом во двор. На верхнем этаже были обустроены спальни, умывальни и комнаты помощников инспектора семинарии. Иконостас в домовом храме был дубовый резной, расписанный академиком живописи Л. С. Игоревым. В 1894 году во дворе возвели небольшую колокольню на средства А. И. Селиванова2. В 1899 году при семинарии начало работу Общество вспомоществования недостаточным воспитанникам Саратовской семинарии, целью которого была поддержка малоимущих учащихся, многие из которых были выходцами из бедных сёл. В Первую русскую революцию 6 марта 1906 года воспитанники семинарии присоединились к общегородскому протесту учащихся учебных заведений против решения Военного суда по делу эсерки Анастасии Биценко, убившей в доме губернатора В. В. Сахарова. Эти события повлекли за собой определённые реформы в семинарии, инициатором которых был епископ Гермоген. В годы Первой мировой войны семинарское здание было большей частью передано под нужды армии1.

С приходом к власти большевиков в марте 1918 года семинария была закрыта, а её здание передали военной организации при Саратовском комитете РСДРП и партийным курсам пропагандистов и агитаторов. Впоследствии в нём многие годы размещался педагогический институт2. Возрождение же семинарии состоялось лишь 16 ноября 1947 года усилиями епископа Саратовского и Вольского Бориса (Вика). Разместились учебные классы и домовая церковь во имя Серафима Саровского в специально приобретённом доме на углу улиц Посадского и Университетской. Под общежитие епископ передал свой двухэтажный дом на углу улиц Валовой и Мичурина, в полуподвальном помещении которого устроили Крестовую церковь в честь Феодосия Черниговского и столовую для семинаристов. Также часть учащихся жила в бывшем доме протоиерея В. М. Спиридонова в районе Глебучева оврага на Октябрьской улице. При Н. С. Хрущёве гонения на веру были возобновлены и в 1960 году саратовскую семинарию вновь закрыли.

Третье рождение семинарии состоялось уже после развала СССР в 1992 году в здании архиерейского дома на площади Чернышевского. Через несколько лет под семинарию также освободили первый этаж бывшей духовной консистории на соседней площади Столыпина. В 2003 году семинария перешла на пятилетнюю систему обучения и через год получила статус учреждения высшего профессионального религиозного образования. Историческое здание на улице Мичурина было возвращено семинарии в 2007 году благодаря активным действиям Преосвященнейшего Лонгина, Епископа Саратовского и Вольского, после чего начался его масштабный ремонт. 22 декабря 2011 года первый проректор игумен Варфоломей (Денисов) в сослужении протоиерея Димитрия Полохова и иеромонаха Германа (Лытуса) совершил чин освящения купола и креста храма во имя Иоанна Богослова. 9 октября 2013 года Митрополит Лонгин отслужил в восстановленном храме первую Божественную литургию. К 2014 году здание семинарии было прекрасно отреставрировано с сохранением исторического облика. Сегодня учебное заведение имеет очное и заочное отделения, располагает библиотекой и выпускает ежегодный "Сборник трудов Саратовской православной духовной семинарии". Для учащихся регулярно организуются паломнические поездки, в преподавательский состав входят как священнослужители, так и миряне.

1913 г.

Здание семинарии расположено на пересечении улиц Мичурина и Горького

В 1770 году в Саратове, входившем в Астраханскую епархию, открылось духовное мужское училище (семинария). Однако уже в начле 1777 года в связи с открытием в Астрахани новой семинарии его упразднили, и о духовном образовании в Саратове пришлось на долгие годы забыть, несмотря на многочисленные инициативы возродить училище. Не изменило ситуацию и образование в 1799 году Саратовской епархии, фактическим центром которой стала Пенза. Лишь в 1820 году в Саратове основали начальное духовное училище. Долгожданное открытие семинарии состоялось в 1830 году. Торжественная церемония прошла 26 октябpя в Тpоицком собоpе: после молебна участники прошли крестным ходом к соседнему зданию1 (бывший дом Котенева и затем Устинова, ныне Русская классическая гимназия), выкупленному для семинарии Святейшим Синодом годом ранее. Также занятия проводились и в стоявшем рядом другом особняке Устиновых (ныне краеведческий музей)2, где помимо учебных классов разместилось общежитие семинарии1. В 1870-х годах было принято решение о строительстве нового просторного здания, первые проекты которого выполнил А. М. Салько. Утверждён в конечном итоге был проект синодального архитектора Н. Н. Маркова, после чего Салько подготовил смету на строительство, начатое в 1882 году подрядчиком купцом А. И. Селивановым. В 1885 году новый учебный корпус семинарии с больницей, баней и службами был сдан в эксплуатацию. В том же году 6 октября епископ Саратовский и Царицынский Павел освятил в семинарии домовую цеpковь во имя Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На нижнем этаже нового здания размещались квартиры ректора, инспектора и преподавателей, правление, библиотека, физический кабинет и приёмная. В бельэтаже располагались классные комнаты, гимнастический и рекреационный залы и домовая церковь, выходившая задним крылом во двор. На верхнем этаже были обустроены спальни, умывальни и комнаты помощников инспектора семинарии. Иконостас в домовом храме был дубовый резной, расписанный академиком живописи Л. С. Игоревым. В 1894 году во дворе возвели небольшую колокольню на средства А. И. Селиванова2. В 1899 году при семинарии начало работу Общество вспомоществования недостаточным воспитанникам Саратовской семинарии, целью которого была поддержка малоимущих учащихся, многие из которых были выходцами из бедных сёл. В Первую русскую революцию 6 марта 1906 года воспитанники семинарии присоединились к общегородскому протесту учащихся учебных заведений против решения Военного суда по делу эсерки Анастасии Биценко, убившей в доме губернатора В. В. Сахарова. Эти события повлекли за собой определённые реформы в семинарии, инициатором которых был епископ Гермоген. В годы Первой мировой войны семинарское здание было большей частью передано под нужды армии1.

С приходом к власти большевиков в марте 1918 года семинария была закрыта, а её здание передали военной организации при Саратовском комитете РСДРП и партийным курсам пропагандистов и агитаторов. Впоследствии в нём многие годы размещался педагогический институт2. Возрождение же семинарии состоялось лишь 16 ноября 1947 года усилиями епископа Саратовского и Вольского Бориса (Вика). Разместились учебные классы и домовая церковь во имя Серафима Саровского в специально приобретённом доме на углу улиц Посадского и Университетской. Под общежитие епископ передал свой двухэтажный дом на углу улиц Валовой и Мичурина, в полуподвальном помещении которого устроили Крестовую церковь в честь Феодосия Черниговского и столовую для семинаристов. Также часть учащихся жила в бывшем доме протоиерея В. М. Спиридонова в районе Глебучева оврага на Октябрьской улице. При Н. С. Хрущёве гонения на веру были возобновлены и в 1960 году саратовскую семинарию вновь закрыли.

Третье рождение семинарии состоялось уже после развала СССР в 1992 году в здании архиерейского дома на площади Чернышевского. Через несколько лет под семинарию также освободили первый этаж бывшей духовной консистории на соседней площади Столыпина. В 2003 году семинария перешла на пятилетнюю систему обучения и через год получила статус учреждения высшего профессионального религиозного образования. Историческое здание на улице Мичурина было возвращено семинарии в 2007 году благодаря активным действиям Преосвященнейшего Лонгина, Епископа Саратовского и Вольского, после чего начался его масштабный ремонт. 22 декабря 2011 года первый проректор игумен Варфоломей (Денисов) в сослужении протоиерея Димитрия Полохова и иеромонаха Германа (Лытуса) совершил чин освящения купола и креста храма во имя Иоанна Богослова. 9 октября 2013 года Митрополит Лонгин отслужил в восстановленном храме первую Божественную литургию. К 2014 году здание семинарии было прекрасно отреставрировано с сохранением исторического облика. Сегодня учебное заведение имеет очное и заочное отделения, располагает библиотекой и выпускает ежегодный "Сборник трудов Саратовской православной духовной семинарии". Для учащихся регулярно организуются паломнические поездки, в преподавательский состав входят как священнослужители, так и миряне.

1913 г.

Метки: Саратов |

Мужская гимназия Добровольского |

1913-1914 г

ул. Радищева, 20.Дом Очкина, построен в 1880-е гг. Музыкальные классы Саратовского отделения русского императорского музыкального общества

Из воспоминаний С.К.Экснера : «Саратовское отделение и его музыкальные классы были открыты в 1873 году, благодаря инициативе и содействию Михаила Николаевича Галкина-Враского, который тогда был саратовским губернатором. Первые годы оно существовало благополучно, но с 1879 г. начался период упадка, а в 1883-м даже был возбужден вопрос о закрытии Саратовского отделения и классов. Однако, прежде чем окончательно порешать вопрос о закрытии, дирекция отделения обратилась за содействием в главную дирекцию, которая по предложению К.Ю. Давыдова, директора С.-Петербургской консерватории, командировала меня в Саратов с тем, чтобы спасти погибающее отделение.

Я застал 80 учащихся. Помещение классов находилось в доме Очкина на Никольской улице на третьем этаже, где занимало четыре комнаты. Мне в память врезались особо характерные явления: после ученических вечеров, музыкальных собраний считались обязательным дополнением программы танцы.

Иногда даже после хоровых спевок ко мне являлись депутаты с просьбой разрешить потанцевать.

Все эти крайне нежелательные явления пришлось немедленно удалить к большому огорчению и неудовольствию многих лиц.

Я выработал программу художественных предметов, открыл класс теории, гармонии, сольфеджио и совместной игры. Особенное внимание обратил на составление программы квартетных собраний, которые до моего прихода имели совершенно непозволительный характер. Как видно из сохранившихся программ за 1882-1883 годы, в музыкальных собраниях исполнялись сцены из комедий «Жених из ножевой линии», куплеты «Боль ревматизма» и пр.

Во время хоровых спевок ученики грызли семечки. Крупное изменение характера программ музыкальных собраний имело последствием отлив платных слушателей: продавалось по 3-4 билета на собрание, членов же посетителей было всего 10 человек. Но это меня не смущало. Я неуклонно преследовал свою цель, и любовь к серьезной музыке все больше и больше прививалась, число членов-посетителей постепенно начало расти и к 1911 году достигло цифры 360 человек.

В 1887 году программы наших квартетных и симфонических собраний уже обратили внимание столичной прессы.»

* * *

Цезарь Кюи в своем обозрении деятельности Императорского русского музыкального общества в провинции ставит программы Саратовского отделения в пример столичным отделениям.

В 1885 г. приехал в Саратов по делам службы тогда чиновник особых поручений при Министерстве финансов А.Н. Виноградский.

С прибытием этого талантливого человека, которого мне удалось уговорить вступить в число наших директоров Саратовского отделения ИРМО, мы решили организовать ряд симфонических оркестров.

Вначале предполагалось выписать специального дирижера, но, по моей настойчивой просьбе, А.Н. Виноградский согласился взяться за палочку и с первого же концерта проявил выдающиеся способности.

Концерты эти требовали огромных затрат, непосильных для саратовского отделения. А.Н. Виноградский погашал их из личных средств.

Упорядочение дела преподавания в музыкальных классах имело своим последствием усиленный прилив учащихся, так что дирекция в конце восьмидесятых годов возбудила ходатайство о преобразовании музыкальных классов в музыкальное училище. Благодаря заботам и содействию председательницы княгини Мещерской и М.Н. Галкина-Враского ходатайство это увенчалось успехом.

Метки: Саратов |

Дыбов Владимир Павлович |

Дыбов Владимир Павлович (1891-1948г. ) - родился в Саратове в семье служащих, архитектор, член Союза архитекторов СССР. Окончил 2-е реальное училище. В 1911-1917 гг. прослушал курс наук в Петербургском институте гражданских инженеров. Защитив диплом в 1921 г., начал работать архитектором и по совместительству преподавать. В 1935-1945 гг. – главный архитектор треста «Саратовгражданпроект». С 1935 г. член Союза архитекторов СССР. В основном, разрабатывал проекты для г. Саратова, среди которых - здание акушерско-гинекологической клиники мединститута «на фундаментах К. Мюфке», реконструкция здания Крытого рынка. В соавторстве с Д.В. Карповым – проекты 1-ого и 3-ого жилых домов краевого исполнительного комитета, проект Дома книги. Также выполнял проекты зданий для Ртищева, Аткарска, Балашова, жилого поселка в Энгельсе. Умер 15 апреля 1948 г. Похоронен на Воскресенском кладбище Саратова.

Метки: Саратов |

Василий Алексеевич Люкшин |

Василий Алексеевич родился в 1872 году в безвестном селе одной из верхневолжских губерний. Родом он был из мещан. Завершив среднее образование, Люкшин уехал в Петербург где со второй попытки поступил в институт гражданских инженеров, полный курс которого Василий Алексеевич закончил в 1901 году.

В течение двух последующих лет молодой архитектор работал на железной дороге, проживая в Томске, а в 1903 году был приглашен на должность городского архитектора в Саратов.

Основная деятельность Люкшина в дореволюционный период связана с подготовкой и исполнением проекта саратовского Крытого рынка, над которым он начал работать уже в 1906 году.

Василий Алексеевич выполнил еще несколько проектов выстроенных в Саратове зданий. В числе их:

· 1914-1916 годы - Городской крытый рынок.

· гинекологическая лечебница Медведевых (1908 г.)-ныне клиника профессиональных болезней института сельской гигиены на Волжской улице;

· частная больница Грасмик и Бухгольц (1913 г.) -ныне детская больница на улице Коммунарной, д. 23;

· дом профессора Ивановского - ныне жилой дом на ул. Мичурина, № 140.

Коснулась рука архитектора и саратовской церковной реликвии - Троицкого собора, переделка боковых входов которого в 1904 году осуществлена по плану Люкшина. Кроме того, Василий Алексеевич принимал участие в строительстве корпусовСаратовского университета. Им были сделаны расчеты железобетонных перекрытий университетских зданий и под его наблюдением произведена их установка.

После революции Василий Алексеевич продолжал долгие годы работать в строительстве. Однако профиль его деятельности изменился. Непосредственно составлением проектов архитектор не занимался, перейдя на административную и преподавательскую работу в Саратовский строительный техникумом имени Ленина .

С 1928 года по 1932 год - краевой архитектор Нижне-Волжского края в Сталинграде; 1932-1934 - директор Саратовского филиала "Крайгипрогора".С 1934 г. и до кончины в 1945 был городским архитектором Саратова.

Высокий профессионализм, увлеченность, талант и трудолюбие Люкшина выдвигают его в число тех наших земляков, память о ком не померкнет в сознании сменяющихся поколений Саратова еще многие десятки, если не сотни лет.

В течение двух последующих лет молодой архитектор работал на железной дороге, проживая в Томске, а в 1903 году был приглашен на должность городского архитектора в Саратов.

Основная деятельность Люкшина в дореволюционный период связана с подготовкой и исполнением проекта саратовского Крытого рынка, над которым он начал работать уже в 1906 году.

Василий Алексеевич выполнил еще несколько проектов выстроенных в Саратове зданий. В числе их:

· 1914-1916 годы - Городской крытый рынок.

· гинекологическая лечебница Медведевых (1908 г.)-ныне клиника профессиональных болезней института сельской гигиены на Волжской улице;

· частная больница Грасмик и Бухгольц (1913 г.) -ныне детская больница на улице Коммунарной, д. 23;

· дом профессора Ивановского - ныне жилой дом на ул. Мичурина, № 140.

Коснулась рука архитектора и саратовской церковной реликвии - Троицкого собора, переделка боковых входов которого в 1904 году осуществлена по плану Люкшина. Кроме того, Василий Алексеевич принимал участие в строительстве корпусовСаратовского университета. Им были сделаны расчеты железобетонных перекрытий университетских зданий и под его наблюдением произведена их установка.

После революции Василий Алексеевич продолжал долгие годы работать в строительстве. Однако профиль его деятельности изменился. Непосредственно составлением проектов архитектор не занимался, перейдя на административную и преподавательскую работу в Саратовский строительный техникумом имени Ленина .

С 1928 года по 1932 год - краевой архитектор Нижне-Волжского края в Сталинграде; 1932-1934 - директор Саратовского филиала "Крайгипрогора".С 1934 г. и до кончины в 1945 был городским архитектором Саратова.

Высокий профессионализм, увлеченность, талант и трудолюбие Люкшина выдвигают его в число тех наших земляков, память о ком не померкнет в сознании сменяющихся поколений Саратова еще многие десятки, если не сотни лет.

Метки: Саратов |

Владимир Константинович Карпенко |

Потомственный дворянин Владимир Константинович Карпенко родился в 1873 году в Ижевске, где его отец работал техническим мастером на оружейном заводе. С 1884 по 1894 годы Карпенко-младший проучился в реальном училище в Кременчуге Полтавской губернии. В 1902 году окончил архитектурное отделение Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

В Саратов, с которым ему было суждено связать свою жизнь до конца дней, Владимир Карпенко прибыл в 1902 году, став младшим архитектором службы пути Управления Рязано-Уральской железной дороги. В 1904-м он сделался губернским земским архитектором и параллельно начал преподавать в Боголюбовском рисовальном училище. В 1911 году по поручению губернского земства Карпенко организовал в Саратове школу огнестойкого строительства, которую возглавлял и до, и после революции 1917-го года, вплоть до 1929-го (с 1918-го она стала называться строительным техникумом имени Ленина). В 1921-м Карпенко был избран профессором политехнического института, а в 1930-м возглавил кафедру строительного искусства саратовского автодорожного института, который известен нам сейчас как Технический университет. Иными словами, Владимир Карпенко стоял у истоков саратовской архитектурной школы. Он был одним из организаторов и членов правления саратовского отделения Союза советских архитекторов. На его счету более сотни проектов. Причем 90 из них были воплощены в камне в разных городах, включая Балашов, Хвалынск, Вольск, Астрахань и другие города. В Саратове творения Карпенко входят в число знаковых зданий города.

Одно из них, наиболее известное большинству горожан и гостей Саратова, - это бывший торговый дом «Андрей Бендер и сыновья» на углу улиц Первомайской и Радищева, расположенный по соседству с художественным музеем и Областной думой. Много лет в нем находится администрация г.Саратова.

Владимир Карпенко, вероятнее всего, является автором овальной пристройки к изящному желто-белому бывшему особняку Сибриной (Московская, 99, поблизости от пересечения с Вольской).

А также бывшего доходного дома на Московской, 85 (напротив здания академии наук), который запоминается двухэтажным эркером в центре фасада, поддерживаемым крылатым демоном. Эти здания сам Карпенко не включил в перечень своих работ, который составил за полгода до смерти. Однако его авторство этих построек подтверждается другими источниками и свидетельствами.

На улице Провиантской можно увидеть красно-желтый двухэтажный жилой дом - бывший особняк Поляк, автором которого был Карпенко

Из других проектов Владимира Карпенко, которые до сих пор исправно служат Саратову и его жителям, стоит упомянуть корпуса психиатрической больницы, здания бывшей саратовской селекционной сельхозстанции (ныне НИИ с/х Юго-Востока), строения военных городков в районе бывшего ракетного училища в Саратове и в Энгельсе. Кроме того, по проектам Карпенко были выполнены интерьеры главного вестибюля и большой аудитории бывшего САДИ - то есть, нынешнего СГТУ.

Образец эпохи модерна авторства Владимира Карпенко - бывший особняк и контора братьев Грингоф на улице Шевченко, в котором много лет работает центральная детская музыкальная школа г. Саратова.

Другое здание авторства Владимира Карпенко, также востребованное муниципальными организациями, - бывший филиал санкт-петербурского ломбарда, расположенный в центре проспекта Кирова, напротив гостиницы «Волга». Уже много лет в нем находится городской комитет по градостроительству и управление по культуре.

В Саратов, с которым ему было суждено связать свою жизнь до конца дней, Владимир Карпенко прибыл в 1902 году, став младшим архитектором службы пути Управления Рязано-Уральской железной дороги. В 1904-м он сделался губернским земским архитектором и параллельно начал преподавать в Боголюбовском рисовальном училище. В 1911 году по поручению губернского земства Карпенко организовал в Саратове школу огнестойкого строительства, которую возглавлял и до, и после революции 1917-го года, вплоть до 1929-го (с 1918-го она стала называться строительным техникумом имени Ленина). В 1921-м Карпенко был избран профессором политехнического института, а в 1930-м возглавил кафедру строительного искусства саратовского автодорожного института, который известен нам сейчас как Технический университет. Иными словами, Владимир Карпенко стоял у истоков саратовской архитектурной школы. Он был одним из организаторов и членов правления саратовского отделения Союза советских архитекторов. На его счету более сотни проектов. Причем 90 из них были воплощены в камне в разных городах, включая Балашов, Хвалынск, Вольск, Астрахань и другие города. В Саратове творения Карпенко входят в число знаковых зданий города.

Одно из них, наиболее известное большинству горожан и гостей Саратова, - это бывший торговый дом «Андрей Бендер и сыновья» на углу улиц Первомайской и Радищева, расположенный по соседству с художественным музеем и Областной думой. Много лет в нем находится администрация г.Саратова.

Владимир Карпенко, вероятнее всего, является автором овальной пристройки к изящному желто-белому бывшему особняку Сибриной (Московская, 99, поблизости от пересечения с Вольской).

А также бывшего доходного дома на Московской, 85 (напротив здания академии наук), который запоминается двухэтажным эркером в центре фасада, поддерживаемым крылатым демоном. Эти здания сам Карпенко не включил в перечень своих работ, который составил за полгода до смерти. Однако его авторство этих построек подтверждается другими источниками и свидетельствами.

На улице Провиантской можно увидеть красно-желтый двухэтажный жилой дом - бывший особняк Поляк, автором которого был Карпенко

Из других проектов Владимира Карпенко, которые до сих пор исправно служат Саратову и его жителям, стоит упомянуть корпуса психиатрической больницы, здания бывшей саратовской селекционной сельхозстанции (ныне НИИ с/х Юго-Востока), строения военных городков в районе бывшего ракетного училища в Саратове и в Энгельсе. Кроме того, по проектам Карпенко были выполнены интерьеры главного вестибюля и большой аудитории бывшего САДИ - то есть, нынешнего СГТУ.

Образец эпохи модерна авторства Владимира Карпенко - бывший особняк и контора братьев Грингоф на улице Шевченко, в котором много лет работает центральная детская музыкальная школа г. Саратова.

Другое здание авторства Владимира Карпенко, также востребованное муниципальными организациями, - бывший филиал санкт-петербурского ломбарда, расположенный в центре проспекта Кирова, напротив гостиницы «Волга». Уже много лет в нем находится городской комитет по градостроительству и управление по культуре.

Метки: Саратов |

Школа героев |

В 1908 году городской думой было объявлено введении в течение 10 лет всеобщего начального образования. Для этих целей в разных частях города начали строить школы. Просторные классы, высокие потолки, широкие коридоры и лучшие архитекторы Саратова и индивидуальный образ каждого здания - всё это сыграло роль в формировании местного термина «школа-дворец».

Здание школы на углу Жандармской (ныне – Хользунова) и Панкратьевской (ныне - Мичурина) было построено за один строительный сезон году по проекту архитектора Семена Акимовича Каллистратова. Она строилась в память 300-летия дома Романовых.

4 мая 1914 года произошла закладка фундамента школы, а к сентябрю 1914 года строительство стен школы закончилось, и началась внутренняя отделка. Первых учеников школа приняла в сентябре 1915 года. (на фото: сейчас и сразу после постройки)

В годы первой мировой войны в здании школы располагался 120-й эвакогоспиталь, в период революции – курсы красных командиров, а затем школа 1 ступени № 65. C 1921 года - первая школа-девятилетка, с 1928 года - школа-семилетка №11, в 1930-е годы – неполная средняя школа №11. Во время Великой Отечественной войны в школе работал эвакогоспиталь. С 1944 по 1945 год – Нефтяной техникум, с 1946 года здании разместилась женская школа №2, которая в 1952-57 годах стала смешанной, а с 1958 года – средней школой №2.

Как и ко многим старым школам города, ей не удалось избежать дополнительных пристроек. (вид с улицы Хользунова)

Здание школы на углу Жандармской (ныне – Хользунова) и Панкратьевской (ныне - Мичурина) было построено за один строительный сезон году по проекту архитектора Семена Акимовича Каллистратова. Она строилась в память 300-летия дома Романовых.

4 мая 1914 года произошла закладка фундамента школы, а к сентябрю 1914 года строительство стен школы закончилось, и началась внутренняя отделка. Первых учеников школа приняла в сентябре 1915 года. (на фото: сейчас и сразу после постройки)

В годы первой мировой войны в здании школы располагался 120-й эвакогоспиталь, в период революции – курсы красных командиров, а затем школа 1 ступени № 65. C 1921 года - первая школа-девятилетка, с 1928 года - школа-семилетка №11, в 1930-е годы – неполная средняя школа №11. Во время Великой Отечественной войны в школе работал эвакогоспиталь. С 1944 по 1945 год – Нефтяной техникум, с 1946 года здании разместилась женская школа №2, которая в 1952-57 годах стала смешанной, а с 1958 года – средней школой №2.

Как и ко многим старым школам города, ей не удалось избежать дополнительных пристроек. (вид с улицы Хользунова)

Метки: Саратов |

Мельница Богословского |

Паровая мельница Богословского в Улешах, построенная в 1899 году! В 1901 году на мельнице было перемолото 150 тысяч пудов пшеницы и 60 тысяч пудов ржи. В 1902 году мельница была модернизирована и ее производительность выросла почти вдвое. По данным на 1909 год рабочих — 80 чел. Мельница перемалывает 10000 пудов пшеницы и 2000 пудов ржи в сутки. Зерно поставляется из Саратовской и Самарской губернии. Сортов муки—10. Сбыт производился на месте, в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Рыбинске, Финляндии и др. городах. Вот так она выглядела в 1902 году.

В списках выявленных объектов культурного наследия Саратова здание числится как "Здание мельницы, кон.XIX в",

Василий Васильевич Богословский поначалу был владельцем ряда трактиров и занимался водочным производством. Производство зависело от поставок хлебного зерна, видимо по этой причине он стал ещё и хлеботорговцем. Имея 9 барж и буксир «Коля», он скупал пшеницу у немецких колонистов и на волжских пристанях и поставлял её саратовским мукомолам.

Следующим направлением свей деятельности он логично выбрал мукомольное производство. В районе Улешей он построил пятиэтажное здание мельницы, которая весной 1900 года дала первый помол. Продажу муки с мельницы Богословский осуществлял в поволжских городах, а потом расширил границы сбыта на весь центр России и зарубежье.

В 1912 году в мельнице случился пожар, но это не остановило владельца ряда медалей за свою продукцию. На время восстановления мельницы, он арендовать паровую мельницу у наследников купца Н.В. Скворцова. Через два года собственная мельница Богословского была восстановлена, но грянула Первая мировая война, что отрицательно сказалось на любом производстве. Рабочих рук не хватало – многие мужчины были призваны на службу. А потом произошла революция, и все мельницы были национализированы.

Судьба В.В. Богословского и его семьи осталась неизвестной. А вот мельница удивительным образом дожила до наших дней. Удивительным – потому что промышленные помещения были переделаны в жилые, и крепкая мельница с толстыми стенами из красного кирпича до сих пор выполняет функцию жилого дома

Метки: Саратов |

Дом Богословского |

ул. Мичурина 188.

Дом Богословского В.В. 1880-х годов постройки.

Для исторической застройки Малой Сергиевской улицы, ныне Мичурина, характерными являются одно- и двухэтажные особняки, многие из которых в XXI веке уже утрачены, а другие пребывают в ветхом состоянии. В число хорошо сохранившихся зданий входит изящный одноэтажный угловой дом купца Василия Васильевича Богословского, сделавшего состояние на производстве и торговле водочными изделиями и мукой. Построен он был в 1870-х годах и принадлежал И. Е. Рождественскому, у которого Богословский работал и сначала снимал, а затем выкупил этот особняк (перешедший к тому времени уже к вдове Рождественского).

Советская власть здание национализировала и переобустроила под коммунальные квартиры1. В 2000-е годы бывший особняк был отреставрирован, с 2005 года в нём открыто кафе "В сетях русалки"

Дом Богословского В.В. 1880-х годов постройки.

Для исторической застройки Малой Сергиевской улицы, ныне Мичурина, характерными являются одно- и двухэтажные особняки, многие из которых в XXI веке уже утрачены, а другие пребывают в ветхом состоянии. В число хорошо сохранившихся зданий входит изящный одноэтажный угловой дом купца Василия Васильевича Богословского, сделавшего состояние на производстве и торговле водочными изделиями и мукой. Построен он был в 1870-х годах и принадлежал И. Е. Рождественскому, у которого Богословский работал и сначала снимал, а затем выкупил этот особняк (перешедший к тому времени уже к вдове Рождественского).

Советская власть здание национализировала и переобустроила под коммунальные квартиры1. В 2000-е годы бывший особняк был отреставрирован, с 2005 года в нём открыто кафе "В сетях русалки"

Метки: Саратов |

Дом на М. Сергиевской, 100 (ныне ул. Мичурина, 69) |

Дом Тихонова С.Г