-Метки

-Рубрики

- Гороскопы (337)

- астропрогнозы (178)

- Аспекты планет (48)

- Планеты в знаках (24)

- Зодиакальная астрология (21)

- Транзиты (13)

- Синастрия (7)

- Планеты в Домах (6)

- Структурный гороскоп (4)

- Лунный календарь (3)

- Книги. (194)

- Рецензии, критика, отзывы (109)

- Зарубежная литература (88)

- Новинки литературы (54)

- Литературные герои (17)

- Российские писатели (11)

- Книжные цитаты (10)

- Зарубежные писатели (7)

- Русская литература (5)

- История моды. (192)

- Родословная вещей (47)

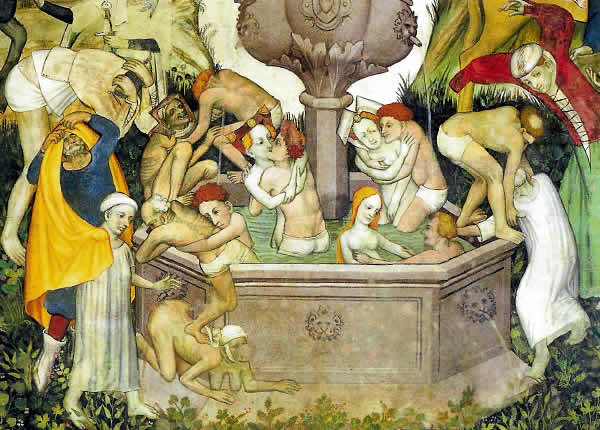

- Средние века (29)

- Возрождение (22)

- Античность (17)

- 20 век (15)

- 17 век (14)

- 19 век (14)

- 18 век (8)

- Барокко (3)

- Древний мир (1)

- Изобразительное искусство (119)

- Тематические подборки (47)

- Графика (46)

- Живопись (37)

- Путешествие в картину (5)

- О художниках (1)

- Художественная культура (118)

- Фотография (75)

- Скульптура (17)

- Декоративно-прикладное искусство (16)

- Креатив (5)

- Современное искусство (4)

- Архитектура (3)

- История. (112)

- Эпоха и нравы. (40)

- Предметы из прошлого (12)

- Великие личности (5)

- Изобретения человечества (3)

- Памятники древности (1)

- Кругосветка (108)

- Европа (37)

- Памятники, фонтаны и скульптуры (27)

- достопримечательности (25)

- Азия (6)

- Америка (6)

- Памятники природы, парки и заповедники (4)

- музеи мира (4)

- Россия (4)

- В мире женщин (73)

- Знаменитые женщины прошлого. (39)

- Секреты красоты (15)

- Женские типы и профессии (13)

- Идеал эпохи (8)

- Магические штучки. (73)

- Исполнение желания (15)

- Гадания (14)

- Привлечение денег (13)

- Домашняя магия (7)

- Легенды, предания, суеверия. (6)

- Привлечение любви (4)

- Волшебство простых вещей (4)

- нумерология (2)

- Заговоры (1)

- Обретение здоровья (1)

- Семейная магия (1)

- Психология (61)

- Взаимоотношения (35)

- Саморазвитие (11)

- Детская психология (1)

- женская типология (1)

- мужская типология (1)

- Все для оформления дневника. (53)

- Рамочки (23)

- Мода (52)

- Женские штучки (22)

- Словарь моды (6)

- Азбука стиля (5)

- Прически (3)

- Знаменитые кутюрье (2)

- Кино. (39)

- Знаменитые актрисы (12)

- Зарубежные фильмы (9)

- Отечественное кино (4)

- Советское кино (3)

- Снимается кино... (1)

- Экранизация (1)

- Сериалы (1)

- Юмор (38)

- Лирика (35)

- Стихи (21)

- Коротко о главном. (6)

- Рецепты блюд. (30)

- Сладкая выпечка (11)

- Салаты и закуски (4)

- Домашнее консервирование (2)

- Кухня разных стран (1)

- Детская тема (29)

- сказочные места для отдыха с детьми (5)

- игрушки (5)

- мультики (2)

- Воспитание без наказания (1)

- Зверье мое (24)

- Кошки (14)

- Собаки (1)

- всякие полезности (23)

- Советы (15)

- Нужные ссылки (3)

- Этника (21)

- Культура и быт. (5)

- Национальный костюм (5)

- Национальные праздники (3)

- Народные традиции и обычаи (3)

- Советская эпоха (20)

- Наша жизнь (7)

- Советское детство (6)

- Старые фотографии (6)

- Символы эпохи (4)

- Мудрые мысли. (19)

- О любви (3)

- О счастье. (2)

- Праздники (12)

- Новый Год (7)

- Пасха (1)

- Тесты (12)

- Интересное (11)

- Общество (11)

- Истории из жизни (7)

- Неопознанное (10)

- Призраки и духи (5)

- Инопланетные цивилизации (1)

- Эзотерика (8)

- Ручная работа (4)

- вязание (2)

- (0)

- (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Средневековая семья. |

В раннее средневековье доминирующим типом семьи была большая семья, которая включала в себя, наряду с супругами, их родственников – часто несколько поколений.

Малая супружеская семья как самостоятельная ячейка, существующая уже в этот период, начинает укрепляться с XIII века. При перечислении членов семьи упоминаются не только муж, жена, дети, но и домочадцы – родственники, проживающие в доме, включая незаконных детей, слуги, приживальцы.

На XII-XIII века приходится расцвет линьяжа – родственного коллектива на основе кровнородственных связей и брачных союзов, совместного владения собственностью. Линьяж отличали такие черты, как нераздельностью земельного надела и семейное самосознание. Очень хорошо об этом написано у Ясребицкой.

Однако с конца II века большие семейные группы среди знати начинают терять активность, и всё более уступают место малой семье. Неверно было бы думать, что внутри линьяжа царил мир. На самом деле соперничество между братьями и кузенами, между сыновьями и отцами подчас выливалось в убийство. Как красочно замечает французский историк Ж. Ле Гофф, «феодальный линьяж воспитывал своих воинов». Вместе с тем в пределах линьяжа вырастали и неполноправные лица. Это были, прежде всего, побочные сыновья, признанные, но не имевшие права притязать на долю, равную с законными наследниками.

Социальная организация дома носила иерархический характер; во главе иерархии стоял отец, которому подчинялись все остальные. Ступенью ниже находились жена и официально признанные дети; затем все проживающие в доме родственники – по крови или по браку; и, наконец, слуги.

Безусловное подчинение в браке – одно из требований к женщине. Нарушение установленного порядка осуждалось. Так, во многих регионах Европы в деревнях существовал обычай оседлания осла – мужа, над которым господствует жена, заставляли проехать на осле задом наперёд по деревне на виду у всех. В случае неповиновения жены допускалось физическое наказание и принуждение силой. Но реальной властью в доме обладала и жена. Отличительной чертой средневековых жён была их способность не только вести домашнее хозяйство, но и заниматься управлением поместья мужа в его отсутствие – когда он был в крестовом походе, на войне или в судах, разбирая тяжбы. Хозяйке замка также приходилось воспитывать не только своих детей, но и девочек, присланных сюда из соседних замков и богатых домов. Женщина – хозяйка дома отвечала за расходы хозяйства, следила за закупкой, хранением и использованием продовольственных запасов.

Самостоятельность и компетентность женщин в финансовых вопросах доказывают сохранившиеся амбарные книги. Известнейшими из такого рода источников являются записи Маргариты Пастон и знатной дамы Алисы де Брайен (Англия XV век), где отмечаются каждодневные расходы хозяйства.

Хозяйка была также своего рода информационным центром семьи. К ней стекались сведения о функционировании домашней экономики, о поведе¬нии слуг. Дидактические трактаты об управлении семьей рекомендуют женщине каждый день рассказывать мужу о том, что происходит в доме, и советоваться с ним по принципиальным вопросам, причем окончательное решение важнейших вопросов должно быть за главой семьи. Ещё одна функция женщины в доме – быть эмоциональным центром семьи. Она заботится о муже, детях, слугах, обеспечивает мир и согласие во всей семье.

Важнейшее место в жизни женщины занимало материнство. Уровень рождаемости и степень участия матери в воспитании детей у различных слоев существенно отличались.

У аристократок и богатых горожанок детей рождалось больше, и среди них больше выживало. Можно назвать ряд причин высокой рождаемости в этих слоях. Во-первых, девушек из богатых и знатных семей выдавали замуж в более раннем возрасте и потому их репродуктивный период длился дольше. Во-вторых, они почти не кормили детей грудью, а отдавали их кормилицам и тем самым увеличивали возможность наступления новой беремен¬ности. Женщины же из бедных семей не только вскармливали своих детей, но часто после этого становились кормилицами отпрысков знатных фамилий.

Пока ребенок находился у кормилицы (в среднем 1,5-2 года, но это могло продолжаться и дольше), мать почти не вспоминала о нем. На севере Франции в среде знати в XII веке в среднем выживало от 5 до 7 детей, в Лозанне —6-7, в Англии —. 4-6. Но это лишь выжившие дети, рождений же было больше. Скажем, королева Бланка Кастильская перенесла десять беременностей с интервалом приблизительно в два года.

С XIV века в общественном сознании укрепляется идея ответственности матерей за детей. Это выражается и в особых запретах церкви матерям и кормилицам, и в широко распространявшейся пропаганде пользы и необходимости для детей грудного вскармливания. За страстным призывом к матерям самим кормить своих детей стоит забота о нравственном и физическом здоровье детей, о взаимной любви матери и ребенка.

Какую роль играли матери в дальнейшем воспитании детей? Детство было кратким периодом; в семилетнем возрасте дети крестьян начинали трудиться вместе с родителями, а дети горожан шли обучаться ремеслу. Сыновья знатных родителей в отрочестве часто отсылались на воспитание в дом к своему сюзерену, а девочки рано выдавались замуж. Лишь пока дети находились дома, мать играла в их воспитании важную роль. Она, как правило, несла полную ответственность за воспитание девочек: учила их управлению домом и трудовым навыкам. Воспитанием же мальчиков после семилетнего возраста занимались отцы. Вместе с тем необходимо отметить, что в ряде работ содержаться наставления матерям учить сыновей грамоте, отвечать за их нравственное воспитание.

В гуманистической педагогике тезис об особенностях материнской любви проявился в суждении об издержках материнского воспитания, особенно воспитания сыновей. Альберти, например, настаивал на том, чтобы "мальчики с ранних лет воспитывались среди мужчин, где они могут научиться больше добродетелям, чем порокам, отвыкая от обычаев и манер женщин". По мнению другого итальянского гуманиста, Маффео Веджо, излишняя материнская жалость, нежность портит ребенка, матери дают детям слишком большую вольность, сюсюкают и чрезмерно нежничают с ними и тем самым портят сыновей, ослабляя их мужскую твердость, мешают им стать мужественными и сильными людьми.

Интимная сфера жизни женщины зависела как от взглядов на природу сексуальности, так и от определяемой этими взглядами регламентации половой активности. Отношение к сексуальности диктовалось и первую очередь концепцией первородного греха: влечение пришло в мир вместе с грехопадением, которое есть следствие преступления Евы; безгрешность же прародителей трактовалась как асексуальность.

Доминирующую среди церковных авторов оценку плотской любви можно представить следующим образом. Наилучшее состояние для человека, которое способствует его спасению, — это преодоление сексуальности и сохранение целомудрия; похоть же, вожделение, является грехом и серьезной помехой спасению. Однако церковь была вынуждена признать допустимость сексуальных отношений, но при условии, что они имеют целью зачатие ребенка и "свободны от похотливых устремлений". Так, Тертуллиан пишет, что "брак имеет плохие средства — секс, но добрую цель — детей"; Бернардино указывает, что грехом против природы является каждое соитие, исполь¬зуемое без цели зачатия. Августин переносил положительную оценку деторождения как цели брака на сексуальность вообще, которая, как он писал, есть Божий дар, поскольку необходима для зачатия, однако только через зачатие греховный акт, сексуальность может стать добром.

Точка зрения медиков становится все более влиятельной с развитием университетов. Примирить теологические и медицинские взгляды на природу сексуальности пытался Альберт Великий (1208—1280). Он трактовал сексуальность как часть божественного творения, как изначальное устремление, природа которого не изменилась в результате первородного греха. Пример взгляда, отличного от общепринятого, демонстрирует и Гуго Сен-Викторский, который верил, что секс устанавливает эмоциональную связь между супругами. Богословы и медики были едины в том, что женщина обладает большей сексуальностью, чем мужчина. Тезис о ненасытном сексуальном аппетите женщины — общее место в средневековой картине мира. В медицинских трактатах представление о большей женской сексуальности аргументируется различиями физиологии полов. Женщина больше наслаждается в процессе соития, чем мужчина, — ведь она не только выделяет семя, но и принимает его в свое лоно. Зачатие же показывает, что женщина достигла вершины сексуального наслаждения.

Церковь активно вмешивается в интимную сферу жизни средневекового человека. В многочисленных пенитенциалиях, пособиях для исповедников, содержится немало вопросов, касающихся этой стороны жизни средневековой женщины. Регулировалась частота интимных отношений. Греховными являлись слишком частые контакты с противоположным полом — считалось, что из-за этого дети рождаются порочными.

Устанавливалось, что внебрачные связи есть грех. Единственная форма регламентации супружеских отношений, которую признавали церковные ортодоксы, касалась установления периодов, запретных для брачного соития. Со временем раннего средневековья эти периоды охватывали не только основные религиозные праздники (пасху, троицу, рождество), воскресные дни, среду, пятницу, субботу, но и периоды регул, значительную часть срока беременности и кормления. При строгом соблюдении всех этих запретов для соития ежегодно оставалось лишь несколько десятков дней (в среднем 5-6 дней в месяц).

Церковные установления касались и тех условий, в которых мужчина и женщина вступали в интимные отношения. Например, греховным считалось соитие при свете дня; запрещалось полностью раздеваться. Приемлемой считалась только «классическая» для христианского мира позиция, наиболее способствующая, как полагали, зачатию.

Однако как раз в XI-XII веках церковная регламентация супружеских отношений смягчается. Контроль за соблюдением подобных запретов возлагался на священников. В пенитенциалиях Бурхардта Вормсского (XI век) священнику рекомендовалось спрашивать женщин о всех проявлениях половой активности. Причем исповедуемые могли быть принуждены назвать имя своего сексуального партнера и в случае необходимости назначать наказание.

Пенитенциалии свидетельствуют о том, что церковной санкцией за нарушение этих норм обычно являлось покаяние: от нескольких дней до годичного или двухгодичного поста. Необходимо подчеркнуть, что за супружескую неверность женщина наказывалась более строго — и из-за угрозы беременности, и потому, что "женская добродетель имела рыночную стоимость". По итальянским городским статутам, мужья, уличенные в измене, штрафовались; замужние же женщины могли быть приговорены к физическому наказанию иди к публичному позору — им могли обрить головы и выслать из города. В испанских фуэрос утверждалась такая норма: если муж застанет жену на месте преступления, он вправе лишить ее жизни.

Трациан определил четыре вида сексуальных грехов: похоть, измена, инцест, "противоестественные отношения". Среди последних для женщин упоминаются, в частности, мастурбация, однополая любовь и использование контрацепции. Борьба с ними проходит особой линией в пенитенциалиях. Что касается мастурбации, то отношение к ней было сравнительно терпимым. Возможно, сыграла свою роль позиция средневековой медицины, утверждавшей, что потеря женского семени несет меньший вред сохранению человеческого рода, чем потеря мужского. Наказание за этот грех ограничивалось не слишком продолжительным покаянием. О женском гомосексуализме свидетельств в источниках немного. Из редких высказываний явствует все же, что эта практика существовала. Так, Августин предупреждал монахинь, чтобы любовь их не была телесной, поэтому они должны избегать бесстыдной игры друг с другом. В дальнейшем пенитенциалии содержат рекомендации о назначении наказания за этот трех. Оно было, как правило, мягче, чем наказание за мужской гомосексуализм.

Еще одним грехом против природы считалось использование контрацепции. Так, в кодексе Грациана утверждалось, что использование любых средств для предотвращения зачатия является пороком; это было доминирующей позицией церкви на протяжении всего средневековья. В 1256 году аборт, произведенный после 40 дней развития зародыша, когда, по христианским воззрениям, душа уже дарована Богом, приравнивался к убийству и должен был соответственно наказываться. Аборт запрещался даже тогда, когда под угрозой была жизнь матери.

С XIII века вопрос о контрацепции решался не столь однозначно, что во многом было связано с развитием медицинских знаний.

И в сочинениях церковных авторов также появляется мысль о необходимости смягчения запретов контрацепции. Обращалось внимание на то, что предотвращение зачатия есть меньшее зло по сравнению с детоубийством-абортом. Впрочем, и аборт наказывается теперь не столь сурово; в 1409 году германскую женщину, прервавшую посредством снадобий беременность у нескольких матрон, всего лишь потребовали изгнать за Рейн и взять с нее обещание не возвращаться в течение трех лет без специального разрешения.

При оценке данного проступка учитывался брачный статус согрешивших: использование контрацепции женатыми людьми — и мужчинами, и женщинами — каралось более сурово, чем неженатыми.

Насколько широко контрацепция вошла в жизнь средневековой женщины?

Уже в раннее средневековье в варварских правдах упоминаются противозачаточные средства, в первую очередь травяные отвары. В качестве противозачаточных средств использовалось, в том числе аналоги современных презервативов, внутриматочные и абортивные средства (настои из трав, гимнастические упражнения с целью вызвать выкидыш, горячие ванны). Однако в целом использование контрацепции не было широко распространенным; до XIV века противозачаточными средствами пользовалось подавляющее меньшинство населения, по преимуществу во внебрачных связях.

Источник. http://www.proza.ru/2009/08/01/72

Женский пояс верности.

Так называлось устройство, механически предотвращающее половой акт.

Истории о рыцарях, уходящих в Крестовый поход и надевающих пояса верности на своих жен или возлюбленных, скорее всего, являются вымыслом. Во-первых, никаких сколько-нибудь достоверных свидетельств использования поясов целомудрия в раннем средневековье нет. Во-вторых, рыцари в таких походах обычно погибали (в одном из походов участвовали 300 тысяч рыцарей; из них 260 тысяч умерли от чумы и других болезней, 20 тысяч пали в бою и только 20 тысяч вернулись домой). А главное — пояс верности невозможно было носить больше нескольких дней: трение железа о кожу и половые губы, да еще вкупе с постоянным загрязнением в этом месте, вызвало бы заражение крови. Тем не менее, пояс верности мог использоваться как защита от изнасилования во время краткосрочных набегов.

Первые дошедшие до нас пояса верности датируются XVI веком, в частности, найденный в могиле XVI века скелет молодой женщины с поясом верности. В этом веке и началось их массовое производство.

Серия сообщений "Эпоха и нравы.":

Часть 1 - Древнегреческие гетеры.

Часть 2 - Древнегреческая свадьба.

...

Часть 10 - Права женщин в эпоху средневековья.

Часть 11 - Средневековая проституция.

Часть 12 - Средневековая семья.

Часть 13 - Образование в эпоху средневековья.

Часть 14 - Положение средневековой женщины в в бюргерской традиции.

...

Часть 54 - Викторианская эпоха: нормы морали

Часть 55 - Мойтесь, купайтесь, ныряйте! (История купаний и купальников)

Часть 56 - Наши предки спали не так, как мы

| Рубрики: | История. |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |