-–убрики

- јстрономи€ (4026)

- Ќаблюдени€, гражданска€ астрономи€ (102)

- јстероиды и ÷ерера (51)

- ¬енера (33)

- √алактики (269)

- «атмени€ (53)

- јстро‘отографи€ (833)

- «везды и скоплени€ (264)

- «онды, обсерватории (447)

- осмонавтика (154)

- «емл€ из космоса (85)

- «одиакальный свет (8)

- ометы, метеорные потоки (209)

- осмические объекты и €влени€ (170)

- Ћуна (111)

- ћарс (174)

- ћеркурий (30)

- ћлечный путь (40)

- Ќептун (14)

- ѕлутоиды и “Ќќ (69)

- ѕол€рное си€ние (146)

- —атурн и спутники (159)

- —еребристые облака (16)

- —олнечна€ система (38)

- —олнце (123)

- “реки звезд (40)

- “уманности (276)

- ”ран (16)

- „Єрные дыры (71)

- Ёкзопланеты (196)

- ёпитер и спутники (53)

- ‘изика (183)

- ‘Ё„ (123)

- проч. (50)

- ѕрочее научное (143)

- ёмор (293)

- посмотреть (199)

- почитать (91)

- ‘ото (290)

- ќблака (30)

- Ќаучное фото (16)

- Beautiful World (8)

- Color! (28)

- Smile (6)

- √еральдика (13)

- ќружие (14)

- »зобразительное искусство (248)

- Digital (16)

- »ллюстрации (29)

- ќбложки старых журналов (10)

- ’удожники (89)

- Ќатюрморт (28)

- –етро-открытки (73)

- ¬се, что движетс€ (49)

- Navy (8)

- јвто (14)

- ѕаровые суда (7)

- по небу (20)

- Ёпоха великих лайнеров (3)

- јрхитектура, скульптура, куклы (58)

- ћебель (7)

- ‘арфор, столовое серебро (15)

- арты (52)

- Ћитература (58)

- ѕоэзи€ (33)

- ѕроза (12)

- ино, тв, театр (24)

- ћузыка (118)

- ”крашени€ (50)

- лассика (23)

- Ёксперименты (27)

- ∆ивотные (142)

- отэ (36)

- Ќасекомые (32)

- ѕомощь бездомным животным (2208)

- ошки (982)

- —обаки (1152)

- ѕоиск ѕропавших Ѕез ¬ести (1124)

-÷итатник

Ѕез заголовка - (0)

ќн проводит экскурсии "Ќевский проспект: ќт дома до дома". –асне𠬈чеслав –оманович. —охраните е...

Ќј…ƒ≈Ќј ∆≈Ќў»Ќј! —анкт-ѕетербург, ¬ыборгский район. ѕросим распространить ориентировку! –епост! - (0)2 июн€ 2018 года в 10:47 госпитализирована с адреса ул.≈сенина, 32, корп. 2 (—анкт-ѕетербург, ¬ыбо...

ѕоможем маленькому котику? —рочный репост! - (0)ѕоможем маленькому котику? —рочный репост! ƒрузь€, мы же все любим котиков, правда? Ќужен макс...

ѕомочь лиру-котику! - (0)ѕомочь лиру-котику! ≈сть котики на фотках, есть котики на улицах. ≈сть небольша€ категори€ котик...

ѕ–ќѕјЋј ƒ≈¬”Ў ј! ¬ера оролькова, 22 года, ћосква, ћќ. ѕросим распространить ориентировку! –епост! - (0)√руппа ѕоиск ѕропавших ƒетей - ћосква —сылка на ориентировку в вк —ообщество Ђѕоиск ѕропавших ƒе...

-—сылки

-ћетки

67p alma curiosity dawn eso hd видео juno new horizons rosetta анимаци€ астероиды астрономи€ астрофото астрофотографи€ башкири€ башкортостан бесплатно в дар в добрые руки в хорошие руки венера взаимодействующие галактики вода на марсе всеволожский район галактики горы диона животные забайкальский край звездное небо звездообразование звездопад звезды земл€ земл€ из космоса зима кассини кольца сатурна комета чурюмова-герасименко кометы космическа€ среда космонавтика космонавты кот€та кошки красносельский район ленинградска€ область луна лунное затмение марс меркурий метеорный поток мкс млечный путь москва наблюдени€ научный юмор нижегородска€ область нижний новгород новогоднее новые горизонты нужен перепост нужна помощь нужны добровольцы персеиды плутон пол€рное си€ние помощь бездомным животным приморский край приморский район пропал ребенок пропал человек репост розетта санкт-петербург сатурн сверхновые северное си€ние серебристые облака скоплени€ галактик собаки солнечна€ система солнечное затмение солнце титан туманности украина уфа физика филы харон церера черные дыры чита щенки экзомарс экзопланеты энцелад юнона юпитер

-ћузыка

- Virmire Ride

- —лушали: 58 омментарии: 0

- Unkle - With You In My Head (feat. The Black Angels)

- —лушали: 197 омментарии: 0

- Morrowind Theme

- —лушали: 959 омментарии: 0

- Matthew Good - Weapon

- —лушали: 244 омментарии: 0

- Akira Yamaoka - True ( OST Silent Hill 2)

- —лушали: 536 омментарии: 0

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

ƒрузь€ оффлайн ого давно нет? ого добавить?

Alseyn_Balveda

ameli7ka

amiya

ATC_Moskva_Otzyvy

Aynare_Emanahitu

BrunLi

Darren_Bennett

Death_Mystery

duyunov-otzyvy

El-ena-k

eole-69

Fractus_Somnus

hasmikkirakosyan

HomeShoppingRussiaotzyvy

Inkog_Into

keb59

Ksantipushka

Libertad_Salvatierra

mario-berluchi-otzyvy

mjv

Neka_Neka

olga_ryabichenko

oranjeviy-ray-otzyvy

Otatuana

pani_helenka

Sciurus_Belko

Sezar_group_otzyvy

Varvara_vrn

wallstreetenglishotzyvy

yukib

Zefirkin

Zirgelis

јрбатский_Ѕазар_отзывы

Ѕусильда50

ƒЌ ќћ_отзывы

≈ленка_—ѕб

ћаргарита_Ѕылинина_курс

ћелешечка

ћое_ƒело_ќтзывы

ћурчелла

–аƒужЌое

—анлайт_отзыв_сотрудника

среди-земное

стара€_nester

“аньти

“ут_зарыт_клад

”льса

÷зю_¬эй_ћао

„ерный_кот_2012

Ўкола_»нны_Ћюбимовой

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

„итатель сообществ

(¬сего в списке: 5)

—сылочки_мал€там

KREATIF

»ркутск

LVIV

ѕоиск_ѕропавших_Ѕез_¬ести

-“рансл€ции

«аписи с меткой астрономи€

(и еще 16154 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

hd видео анимаци€ астрономи€ астрофото астрофотографи€ бесплатно в дар в добрые руки в хорошие руки венера галактики животные звездное небо звезды земл€ из космоса комета чурюмова-герасименко космонавтика кот€та кошки ленинградска€ область луна марс метеорный поток мкс млечный путь нижегородска€ область нижний новгород новые горизонты нужен перепост нужна помощь нужны добровольцы плутон пол€рное си€ние помощь бездомным животным пропал ребенок пропал человек репост розетта санкт-петербург сатурн собаки солнце титан туманности украина уфа физика щенки экзопланеты юпитер

”никальный телескоп позволил найти около галактики M101 семь ранее невидимых карликовых галактик |

ƒневник |

»спользу€ уникальный тип телескопа, астрономы из …ельского университета (—Ўј) обнаружили семь карликовых галактик, окружающих всем известную √алактику ¬ертушка (M101). »сследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters (http://arxiv.org/abs/1406.2315)

—пиральна€ галактика M101, также известна€ под названием Ђ√алактика ¬ертушкаї находитс€ на рассто€нии 21 миллионов световых лет от нашей планеты в созвездии Ѕольша€ ћедведица. Ѕыла открыта 27 марта 1781 года французским астрономом ѕьером ћешеном.

ƒл€ своих наблюдений астрономы использовали телескоп ЂDragonfly Telephoto Arrayї, который использует восемь объективов со специальным покрытием, подавл€ющим рассе€ние света. онструкци€ линз телескопа напоминает глаза насекомого, поэтому его в шутку называют Ђстрекозаї. “акой телескоп позвол€ет увидеть не€ркие объекты, свет от которых рассеиваетс€ в космосе.

“елескоп ЂDragonfly Telephoto Arrayї. ‘ото Yale University

¬ результате исследователи обнаружили вокруг галактики M101 семь карликовых галактик, которые ранее не фиксировались не одни из телескопов. “еперь к делу должен подключитьс€ флагман телескопов Ц космический телескоп Ђ’абблї, что бы установить наверн€ка, принадлежат ли открытые объекты к M101 или просто наход€тс€ на одном луче зрени€.

јстрономы уверены, что если открытие подтвердитс€, то эти ранее невидимые галактики могут стать новым многочисленным классом объектов, которые могут дать ученым важную информацию как о загадочной темной материи, так и пролить свет на эволюции галактик в нашей ¬селенной.

»сточник: http://news.yale.edu/2014/07/10/hi-ho-astronomers-discover-seven-dwarf-galaxies

ѕеревод: http://kosmos-x.net.ru/news/unikalnyj_teleskop_poz...ovykh_galaktik/2014-07-12-3201

—пиральна€ галактика M101, также известна€ под названием Ђ√алактика ¬ертушкаї находитс€ на рассто€нии 21 миллионов световых лет от нашей планеты в созвездии Ѕольша€ ћедведица. Ѕыла открыта 27 марта 1781 года французским астрономом ѕьером ћешеном.

ƒл€ своих наблюдений астрономы использовали телескоп ЂDragonfly Telephoto Arrayї, который использует восемь объективов со специальным покрытием, подавл€ющим рассе€ние света. онструкци€ линз телескопа напоминает глаза насекомого, поэтому его в шутку называют Ђстрекозаї. “акой телескоп позвол€ет увидеть не€ркие объекты, свет от которых рассеиваетс€ в космосе.

“елескоп ЂDragonfly Telephoto Arrayї. ‘ото Yale University

¬ результате исследователи обнаружили вокруг галактики M101 семь карликовых галактик, которые ранее не фиксировались не одни из телескопов. “еперь к делу должен подключитьс€ флагман телескопов Ц космический телескоп Ђ’абблї, что бы установить наверн€ка, принадлежат ли открытые объекты к M101 или просто наход€тс€ на одном луче зрени€.

јстрономы уверены, что если открытие подтвердитс€, то эти ранее невидимые галактики могут стать новым многочисленным классом объектов, которые могут дать ученым важную информацию как о загадочной темной материи, так и пролить свет на эволюции галактик в нашей ¬селенной.

»сточник: http://news.yale.edu/2014/07/10/hi-ho-astronomers-discover-seven-dwarf-galaxies

ѕеревод: http://kosmos-x.net.ru/news/unikalnyj_teleskop_poz...ovykh_galaktik/2014-07-12-3201

ћетки: астрономи€ Dragonfly Telephoto Array √алактика ¬ертушка M101 |

јстрофотки дн€. „ерно-белый мир... |

ƒневник |

valley of the shadow: Corona minus the Sun, photographed by Solar Dynamics Observatory, 22nd April 2014.

18 images taken over 9 hours, in 17.1 nm light - emitted by matter in the Уquiet coronaФ at 630,000 kelvin.

Image credit: NASA/SDO, AIA/EVE/HMI. Animation: AgeOfDestruction.

Ocultacion Luna - Saturno

Buenos Aires, Argentina - 07.07.2014

© Carlos Di Nallo

„ерно-бела€ фотографи€ «емли, сделанна€ во врем€ возвращени€ јполлона 11 на «емлю с Ћуны. (NASA)

ћетки: астрономи€ |

Hubblecast 75. √алактики-творцы звезд |

ƒневник |

ћногие галактики во ¬селенной формируют звезды. Ќо нет ничего более продуктивного, чем галактики-творцы звезд, в которых идет бурное образование звезд.

ѕри помощи ’аббла астрономы исследовали некоторые самые маленькие и наиболее богатые из таких галактик, начина€ с того времени, когда сформировалось большинство звезд во ¬селенной.

Ёто карликовые галактики-творцы звезд ранней ¬селенной, которые оказались важнее, чем мы предполагали.

ѕри помощи ’аббла астрономы исследовали некоторые самые маленькие и наиболее богатые из таких галактик, начина€ с того времени, когда сформировалось большинство звезд во ¬селенной.

Ёто карликовые галактики-творцы звезд ранней ¬селенной, которые оказались важнее, чем мы предполагали.

ћетки: астрономи€ галактики карликовые галактики Hubblecast |

јстрофотки дн€. Ќеземна€ «емл€... |

ƒневник |

Christopher Georgia Photography / Time Lapse

www.cmgfoto.com/capture-the-stars-astrophotography-workshops.html

'Look to the Stars'

Knate Myers Photography

"VLA and Milky Way"

Looks better here: http://500px.com/photo/76159069/vla-and-milky-way-by-knate-myers?from=user_library

If interested in purchasing a print / supporting my work click here: http://bit.ly/1rYbsMd

As always, feel free to share.

—еребристые облака над Ћондоном

јвторы и права: ристоф ћалин (ћир ночью)

http://www.astronet.ru/db/msg/1317030

Goldpaint Photography

Mono Lake

You can read all about it here: http://bit.ly/1w1QgSZ

ћетки: астрономи€ астрофотографи€ |

ћарс: оперенные гребни дюн |

ƒневник |

амера высокого разрешени€ HiRISE ћарсианского орбитального разведчика (MRO) продолжает снимать разные интересные места на поверхности ћарса.

Ќовый снимок, полученный HiRISE, показывает длинную узкую долину, заполненную целым набором линейных дюн. ƒюны такого вида часто называютс€ Ђпоперечными эоловыми гребн€миї, они бывают различных форм. ¬ данном случае гребни лежат под пр€мым углом к направлению долины, поскольку ветры здесь обычно дуют вдоль ее ложа.

—нимок был сделан MRO 9 ма€ 2014 года с рассто€ни€ 265.3 км, разрешение снимка 26.5 см на пиксель. —олнце освещает местность под углом 33∞ к горизонту. ћестное врем€ соответствует 3 часам 32 минутам после полудн€.

„итать далее...

Ќовый снимок, полученный HiRISE, показывает длинную узкую долину, заполненную целым набором линейных дюн. ƒюны такого вида часто называютс€ Ђпоперечными эоловыми гребн€миї, они бывают различных форм. ¬ данном случае гребни лежат под пр€мым углом к направлению долины, поскольку ветры здесь обычно дуют вдоль ее ложа.

—нимок был сделан MRO 9 ма€ 2014 года с рассто€ни€ 265.3 км, разрешение снимка 26.5 см на пиксель. —олнце освещает местность под углом 33∞ к горизонту. ћестное врем€ соответствует 3 часам 32 минутам после полудн€.

ћетки: астрономи€ марс дюны |

“елескоп Ђ’абблї показал сли€ние двух гигантских эллиптических галактик |

ƒневник |

јстрономы уже многое увидели в далеком космосе и их трудно уже чем-либо удивить. ќднако новое изображение от космического телескопа Ђ’абблї демонстрирует воистину прекрасное зрелище, на котором мы можем увидеть сли€ние двух гигантских эллиптических галактик.

¬ центре этого изображени€ наход€тс€ две гигантские эллиптические галактики, которые принадлежат галактическому скоплению SDSS J1531 +3414. ажда€ из галактик имеет размер в 330 тыс€ч световых лет. » что самое интересное, они наход€тс€ в процессе сли€ни€.

—читаетс€, что эллиптические галактики довольно инертны по отношению к звездообразованию, так как внутри их очень мало газа. ќднако эта галактическа€ пара демонстрирует необычайно мощный всплеск звездообразовани€, которое мы видим в виде голубой изломанной горизонтальной полосы, котора€ состоит из 19 звездных Ђсгустковї и Ђнитейї. ¬се это молодые звезды, которые образовались в результате процессов сли€ни€ галактик. —труктура прот€нулась на 100 тыс€ч световых лет, то есть по размерам она как наша галактика ћлечный путь. стати, если подключить воображение, то можно увидеть, как две большие желтые Ђжемчужиныї и много голубых, создают гигантское Ђжемчужное ожерельеї.

≈ще более гигантска€ структура из разноцветных дуг, которые кольцом охватывают место сли€ни€ галактик, €вл€етс€ следствием гравитационного линзировани€. “ак как масса двух галактик очень больша€, то они серьезно деформируют пространство вокруг себ€, создава€ эти причудливые узоры, Ђразмазыва€ї свет от галактик, которые наход€тс€ дальше по лучу зрени€.

ќригинал изображени€ доступен на сайте космического телескопа Ђ’абблї по этой ссылке http://www.spacetelescope.org/news/heic1414/

http://kosmos-x.net.ru/news/teleskop_khabbl_pokaza...skikh_galaktik/2014-07-11-3197

ћетки: астрономи€ галактики взаимодействующие галактики SDSS J1531 +3414 скоплени€ галактик |

акого размера Ћуна? |

ƒневник |

ѕеревод by DrMichael

"∆ива€ ¬селенна€"

ћетки: астрономи€ луна |

осмический зонд, запущенный 36 лет назад, снова на св€зи |

ƒневник |

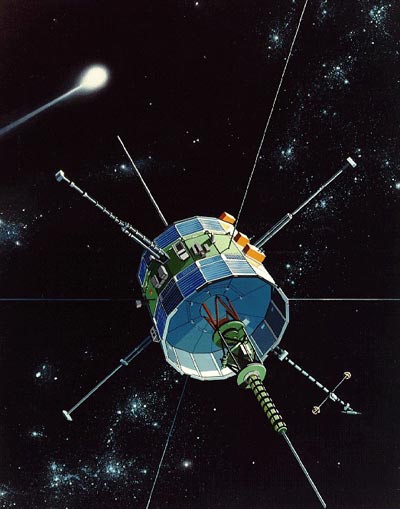

»нженеры и ученые при помощи радиотелескопа, расположенного в јресибо (ѕуэрто-–ико), пробуют включить двигатели аппарата ISEE-3 и направить его к Ћуне.

»нженеры и ученые при помощи радиотелескопа, расположенного в јресибо (ѕуэрто-–ико), пробуют включить двигатели аппарата ISEE-3 и направить его к Ћуне. ” межпланетных аппаратов, как и у людей, очень разна€ судьба. ≈сть станции, которые приковывали к себе внимание задолго до запуска, но после успешного выполнени€ миссии о них быстро забывали. ќднако есть и обратные примеры.

«апуск ISEE-3 (International Sun/Earth Explorer) в 1978 году прошел без какой-либо помпы: обычна€ станци€ дл€ изучени€ солнечно-земных св€зей. Ќеобычной была только ее Ђорбитаї. ¬ отличие от других станций этого типа, она была выведена не на орбиту искусственного спутника «емли, а в точку Ћагранжа L1 системы «емл€-—олнце.

ƒанна€ точка, наход€ща€с€ на линии, соедин€ющей центры «емли и —олнца, отстоит от «емли на 1,5 млн км. ¬ ней прит€жени€ планеты и звезды компенсируют друг друга, относительно нее —олнце и «емл€ занимают одно и то же положение на небе, что очень удобно и дл€ наблюдени€ за светилом, и дл€ св€зи с домом. ISEE-3 оказалс€ первым зондом в данной точке Ћагранжа.

јппарат ISEE-3 без каких-либо проблем проработал четыре года, а в 1982 году у него по€вилась нова€ мисси€. Ѕыло решено послать его к комете ƒжакобиниЧ÷иннера, а в дальнейшем и к комете √алле€.

ћетки: астрономи€ ISEE-3 |

јстрономы определили возраст солнцеподобных звезд |

ƒневник |

Ќа орбите экзопланеты в системе солнцеподобной звезды в представлении художника. »ллюстраци€: David A. Aguilar (CfA)

“рудно определить, как формируютс€ солнцеподобные звезды. “акие параметры, как температура, масса, спектральный класс у солнцеподобных звезд, должны быть схожими с параметрами —олнца. ќжидаетс€, что и возраст должен составл€ть около 4,5 млрд. лет. ќднако, измерить возраст далекой звезды весьма трудно, поэтому астрономы обычно пренебрегают этим показателем, когда говор€т, что та или ина€ звезда €вл€етс€ солнцеподобной.

“ем не менее, астрономы смогли определить последнее: дл€ этого они воспользовались методом гирохронологии. ќб этом сообщаетс€ на сайте √арвард —митсоновского центра астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA). Ќа сегодн€шний день астрономы установили возраст 22 солнцеподобных звезд.

ћетки: астрономи€ солнцеподобные звезды |

¬ыбери им€ дл€ экзопланеты |

ƒневник |

ћеждународный астрономический союз (IAU) объ€вл€ет краудсорсинговый конкурс, по результатам которого 305 экзопланет и звезд, вокруг которых они обращаютс€, получат имена вместо аббревиатур из букв и цифр. Ќазвани€ будут даны экзопланетам, которые были открыты до 31 декабр€ 2008 года включительно.

онкурс стартует в сент€бре 2014 года, когда на специальном портале IAU начнетс€ регистраци€ представителей астрономических клубов и некоммерческих организаций. —пуст€ мес€ц им будет предложено проголосовать за список из 10Ц20 экзопланет, которым они хотели бы дать названи€.

¬ декабре зарегистрированные участники конкурса должны послать придуманные ими названи€ в ћеждународный астрономический союз с переводом на родной €зык и обоснованием своего выбора. –азрешено предлагать им€ только дл€ одной системы.

— марта 2015 года за присланные названи€ сможет проголосовать каждый желающий. ѕобедители голосовани€ станут известны в июле 2015 года, а официально их оглас€т во врем€ 29 √енассамблеи IAU, котора€ пройдет с 3 по 14 августа 2015 года в √онолулу.

ќжидаетс€, что в конкурсе примет участие до нескольких тыс€ч астрономических клубов и некоммерческие организации. —айт проекта располагаетс€ по адресу http://nameexoworlds.org/, там же можно ознакомитьс€ со списком экзопланет и звезд, которые представл€ют 260 систем.

http://scientificrussia.ru/news/ekzoplanetam-prisvoyat-nazvaniya

http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1404/

http://nameexoworlds.org/

ћетки: астрономи€ экзопланеты IAU ћеждународный астрономический союз |

јстрофотки дн€. “емна€ сказка... |

ƒневник |

(Betelgeuse)Orion, Sirius and Jupiter[1280X848][OC]

Silhouettes under the milky in the Chilean Atacama desert [OC] [2048]

by IanP

MilkyWay Centre & Antares

ћетки: астрономи€ астрофото |

осмическа€ среда от 9 июл€ 2014 года |

ƒневник |

≈женедельна€ интернет-программа Ђ осмическа€ средаї телестудии –оскосмоса.

¬ыпуск 74. ¬ программе от 9 июл€ 2014 года:

- —тарт Ђјнгарыї

- ¬злЄт Ђћетеораї

- «наете ли ¬ы: »стори€ обратного отсчЄта

- јнонс программы Ђ осмонавтикаї на 12 июл€ 2014

- упол ¬селенной: ‘естиваль астрономии в рыму.

¬ыпуск 74. ¬ программе от 9 июл€ 2014 года:

- —тарт Ђјнгарыї

- ¬злЄт Ђћетеораї

- «наете ли ¬ы: »стори€ обратного отсчЄта

- јнонс программы Ђ осмонавтикаї на 12 июл€ 2014

- упол ¬селенной: ‘естиваль астрономии в рыму.

ћетки: астрономи€ космонавтика осмическа€ среда |

¬ихри и кольца |

ƒневник |

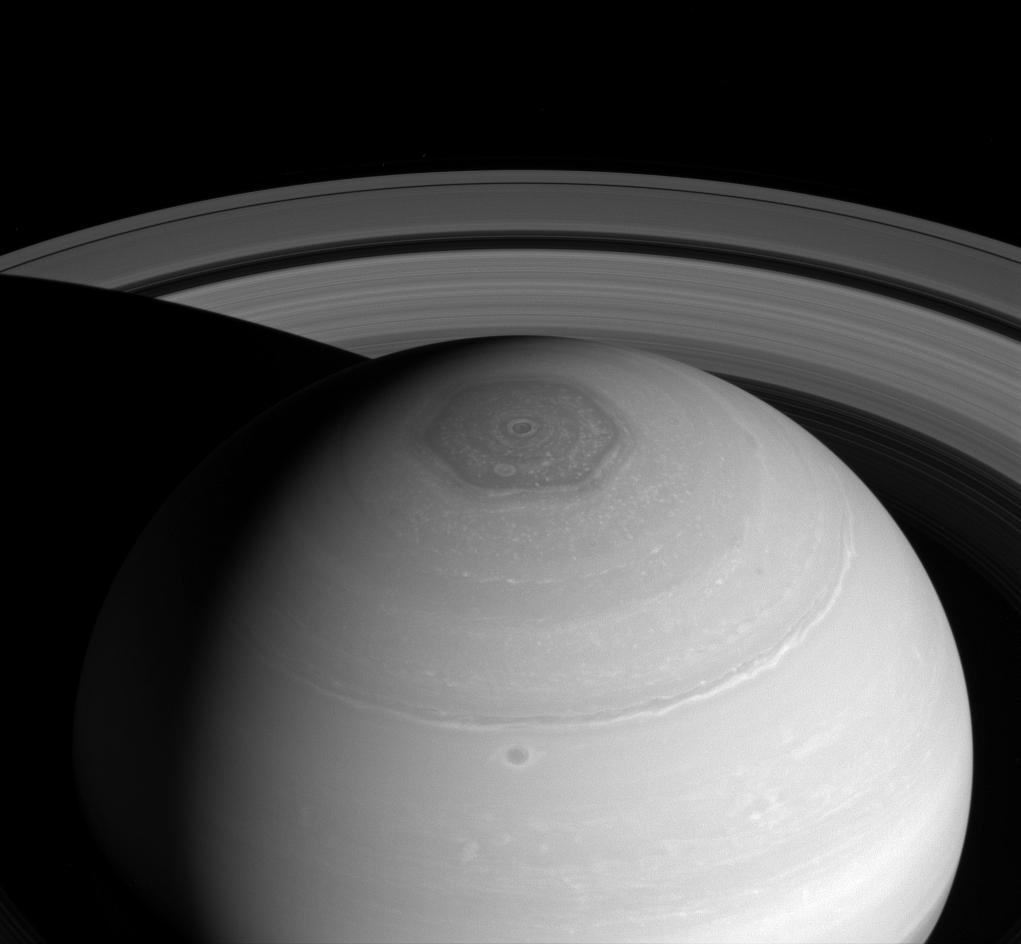

ј Ђ ассиниї на одном снимке запечатлел сразу три достопримечательности —атурна: северный пол€рный вихрь, гексагон и кольца.

√ексагон, чь€ прот€женность превышает два диаметра «емли, об€зан своей формой мощному воздушному течению в атмосфере —атурна, расположенному на 77∞ северной широты. Ќеустойчивости в этом потоке привод€т к по€влению в нем сто€чих волн, придающих ему столь необычную шестиугольную форму.

»зображение, представленное ниже, было получено јћ— Ђ ассиниї 2 апрел€ 2014 года с рассто€ни€ 2.2 млн. км, разрешение снимка 131 км в пикселе. Ўирокоугольна€ камера станции смотрит на освещенную сторону колец под углом 37∞. —ъемка велась в лучах ближнего инфракрасного диапазона с длиной волны 752 нм.

»сточник: http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/imagedetails/index.cfm?imageId=5057

ѕеревод: ¬ладислава јнаньева http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&tx_ttnews[t...9683f71bac76d3a5e629d2a56e7d66

√ексагон, чь€ прот€женность превышает два диаметра «емли, об€зан своей формой мощному воздушному течению в атмосфере —атурна, расположенному на 77∞ северной широты. Ќеустойчивости в этом потоке привод€т к по€влению в нем сто€чих волн, придающих ему столь необычную шестиугольную форму.

»зображение, представленное ниже, было получено јћ— Ђ ассиниї 2 апрел€ 2014 года с рассто€ни€ 2.2 млн. км, разрешение снимка 131 км в пикселе. Ўирокоугольна€ камера станции смотрит на освещенную сторону колец под углом 37∞. —ъемка велась в лучах ближнего инфракрасного диапазона с длиной волны 752 нм.

»сточник: http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/imagedetails/index.cfm?imageId=5057

ѕеревод: ¬ладислава јнаньева http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&tx_ttnews[t...9683f71bac76d3a5e629d2a56e7d66

ћетки: астрономи€ сатурн северный пол€рный вихрь гексагон кольца сатурна |

»стори€ ¬есты записана в ее минералах |

ƒневник |

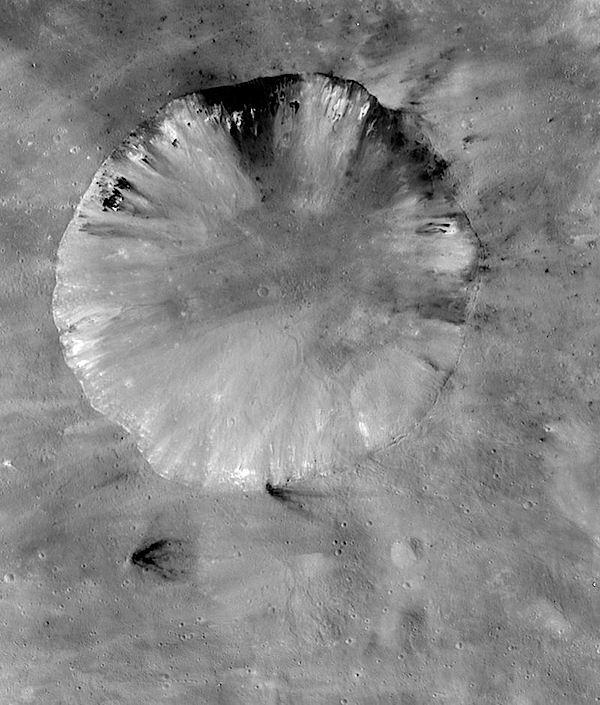

«агадочное Ђтемное веществої ¬есты содержит серпентин Ц а это значит, что оно никогда не нагревалось выше 400∞—. »сследователи из »нститута ћакса ѕланка показали, что Ђтемное веществої было принесено на ¬есту примитивными астероидами, причем их столкновени€ с поверхностью протопланеты происходили на невысокой скорости.

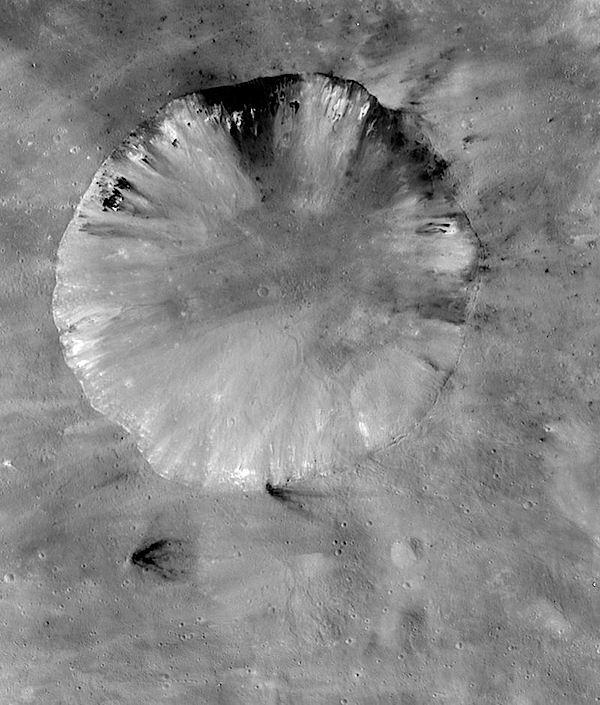

“емное вещество на склонах кратера Ќумиси€ (Numisia) и за его пределами.

амни Ц безмолвные рассказчики: поскольку каждый минерал образуетс€ только при определенных услови€х, минеральный состав небесного тела позвол€ет нам пон€ть его происхождение и эволюцию. ”ченые из »нститута ћакса ѕланка (√ермани€) начали читать историю ¬есты, основыва€сь на изучении загадочного Ђтемного веществаї, иногда встречающегос€ на ее поверхности. — помощью данных, полученных јћ— Dawn, они смогли идентифицировать минерал, вход€щий в состав темного вещества Ц им оказалс€ серпентин. Ёто открытие положило конец дискусси€м о происхождении темного вещества: оно было принесено на ¬есту вместе с примитивными астероидами.

„итать далее...

“емное вещество на склонах кратера Ќумиси€ (Numisia) и за его пределами.

амни Ц безмолвные рассказчики: поскольку каждый минерал образуетс€ только при определенных услови€х, минеральный состав небесного тела позвол€ет нам пон€ть его происхождение и эволюцию. ”ченые из »нститута ћакса ѕланка (√ермани€) начали читать историю ¬есты, основыва€сь на изучении загадочного Ђтемного веществаї, иногда встречающегос€ на ее поверхности. — помощью данных, полученных јћ— Dawn, они смогли идентифицировать минерал, вход€щий в состав темного вещества Ц им оказалс€ серпентин. Ёто открытие положило конец дискусси€м о происхождении темного вещества: оно было принесено на ¬есту вместе с примитивными астероидами.

ћетки: астрономи€ веста астероиды |

VLT раскрывает пыльные тайны |

ƒневник |

Ќовые наблюдени€ помогают пон€ть, как образуетс€ пыль вокруг сверхновых

√руппе астрономов удалось проследить в реальном времени процесс образовани€ межзвездной пыли после взрыва сверхновой звезды. ”ченые впервые показали, что на этих Ђфабриках по производству космической пылиї процесс образовани€ пылинок состоит из двух стадий, начина€сь вскоре после взрыва и продолжа€сь в течение длительного времени. √руппа анализировала излучение сверхновой SN2010jl на стадии медленного падени€ блеска, использу€ ќчень Ѕольшой “елескоп ESO (VLT) в северном „или. Ќовые результаты публикуютс€ онлайн в журнале Nature 9 июл€ 2014 г.

„итать далее...

√руппе астрономов удалось проследить в реальном времени процесс образовани€ межзвездной пыли после взрыва сверхновой звезды. ”ченые впервые показали, что на этих Ђфабриках по производству космической пылиї процесс образовани€ пылинок состоит из двух стадий, начина€сь вскоре после взрыва и продолжа€сь в течение длительного времени. √руппа анализировала излучение сверхновой SN2010jl на стадии медленного падени€ блеска, использу€ ќчень Ѕольшой “елескоп ESO (VLT) в северном „или. Ќовые результаты публикуютс€ онлайн в журнале Nature 9 июл€ 2014 г.

ћетки: астрономи€ взрывы сверхновых пыль |

јстрофотки дн€. ј вон оно - дерево... |

ƒневник |

Michael Shainblum

"The Edge Of Perception"

High Quality: http://500px.com/photo/75950735/

ћетки: астрономи€ астрофотографи€ |

јстрофотки дн€. —вечение... |

ƒневник |

музыка из блога Fractus Somnus

Natural power generator

Constantine Emmanouilidi

Noctilucent clouds

Radomsko/Poland 2014-07-04

Copyright: Hubert Dróżdż

http://www.hubertdrozdz.pl

Capturing The Night- Photography by Greg Gibbs

"View From The Top Repro"

Please feel free to share. Full screen view for best quality.

ћетки: астрономи€ астрофотографи€ молни€ пол€рное си€ние серебристые облака |

¬изит —атурна |

ƒневник |

ћоделирование ситуации - а как ¬ластелин олец будет выгл€деть на земном небе с рассто€ни€ 50 млн км? — рассто€ни€ Ћуны? ј еще ближе?

ћетки: астрономи€ сатурн |

HiRISE | ¬ ожидании песчаных дъ€волов |

ƒневник |

—мерчи - свойство не только земных пустынь. ¬ —олнечной —истеме их можно найти и на других планетах - скажем, на ћарсе - физика процесса везде одинакова€.

амера высокого разрешени€ HiRISE внимательно следит за их рождением и бурной жизнью.

амера высокого разрешени€ HiRISE внимательно следит за их рождением и бурной жизнью.

ћетки: астрономи€ марс песчаные дь€волы смерчи |

јстрофотки дн€. ƒвижение во ¬селенной... |

ƒневник |

NGC 6188 - The Dragons

Copyrights: Vincent Cheng, Roberto Colombari and Oliver Czernetz

ћетки: астрономи€ астрофотографи€ |