-ћетки

1 апрел€ Ц никому не верю 1 марта 1 ма€ 1 сент€бр€ 1 €нвар€ 12 апрел€ 12 декабр€ день конституции российской федерации 14 феврал€ 23 сент€бр€ день жестовых €зыков 25 €нвар€ - тать€нин день 29 окт€бр€ - день комсомола 31 окт€бр€ день переводчика жестового €зыка 8 декабр€ международный день художника 8 марта 9 марта 90-е deaf deaf world ¬ог азбука глухих вогинфо всероссийский форум блогеров deaf глухие глухих глухой глухой блогер глухой художник глухонемой глухонемой.художник глухонемые глухота жестовый €зык глухих журналист искусство истори€ истори€ глухих карикатура лвц вог лвц-мцр ленинград мари€ федоровна международный день глухих мир глухих мир равных возможностей муратофф мэрилин монро новый год павловск первомай первый глухой блогер петр 1 рж€ рождество христово русский алфавит ручна€ азбука глухих санкт-петербург слепоглухие стихи страна глухих сурдопереводчик улыбка фестиваль форум глухих блогеров холодильник христос воскрес художник шарж шаржи шаржи глухих школа глухих саратова юмор €зык жестов

-¬идео

- ѕитер & ѕЄтр I.

- —мотрели: 7 (0)

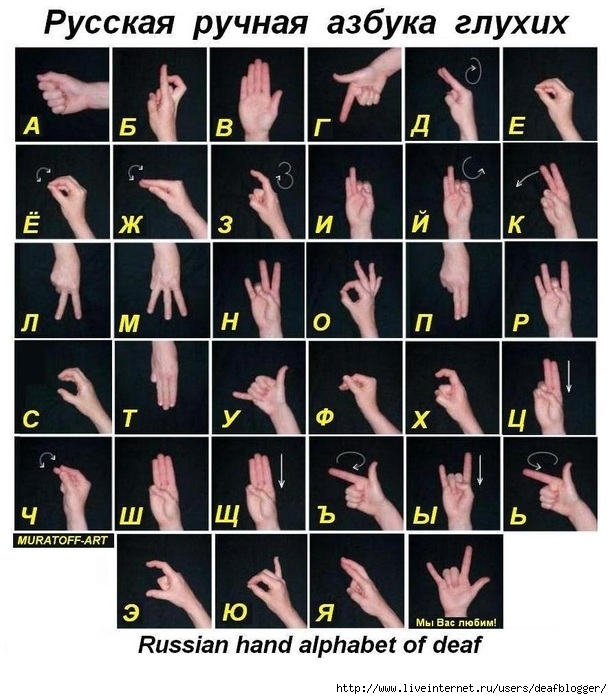

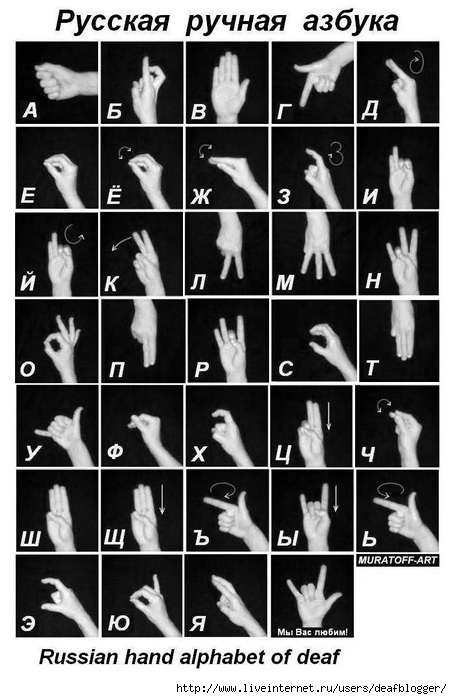

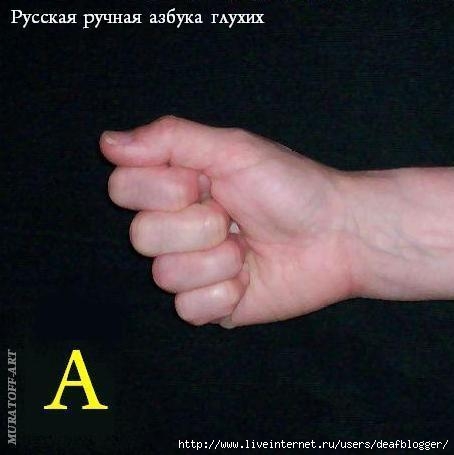

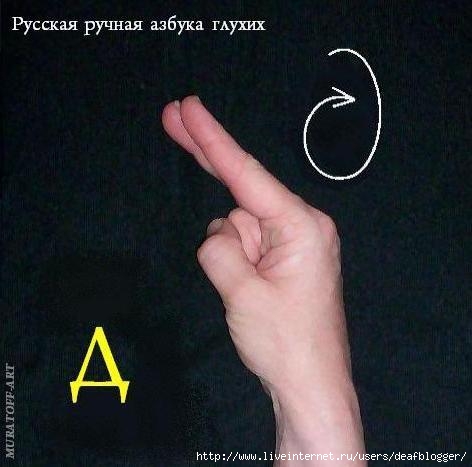

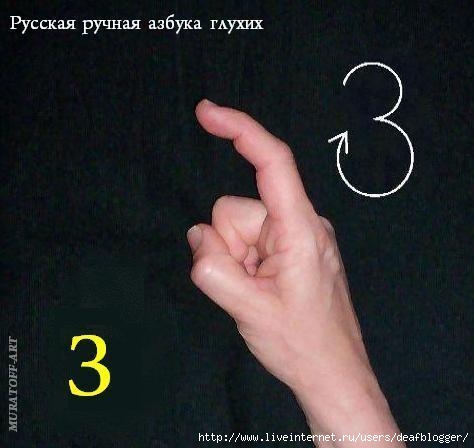

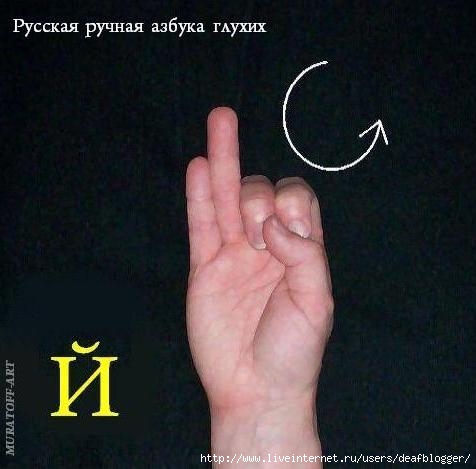

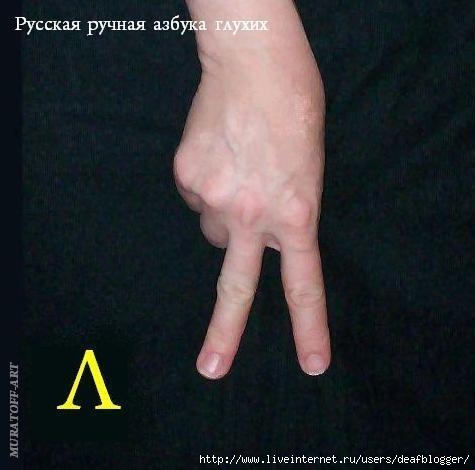

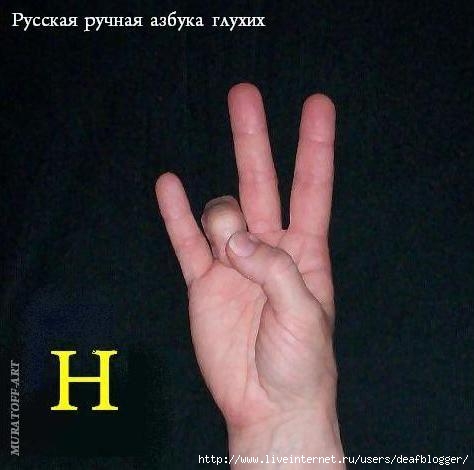

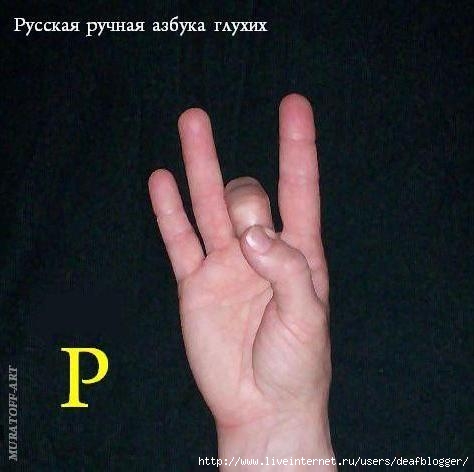

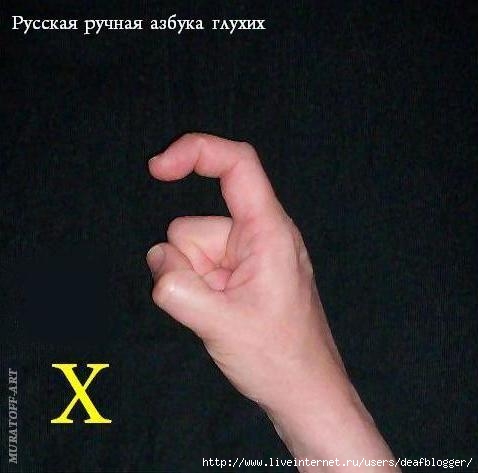

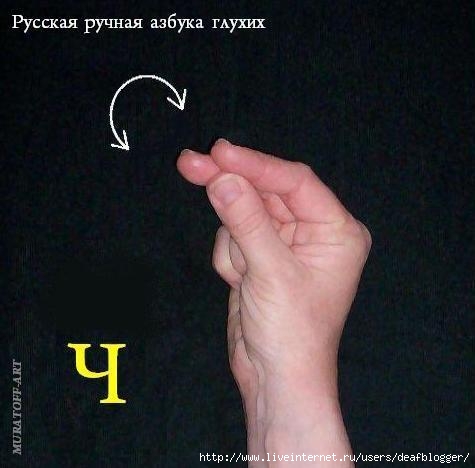

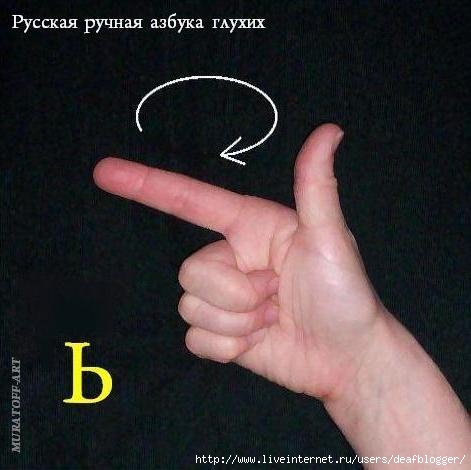

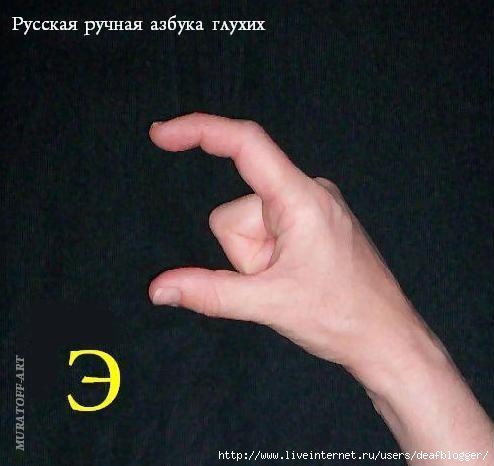

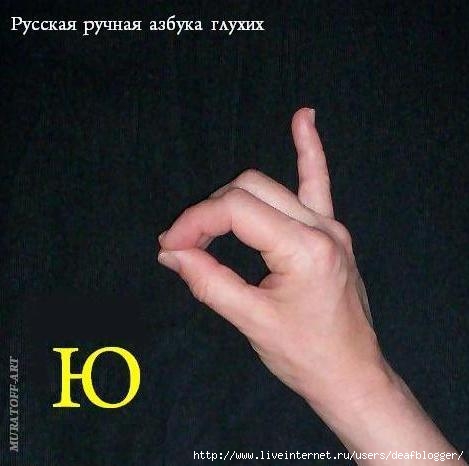

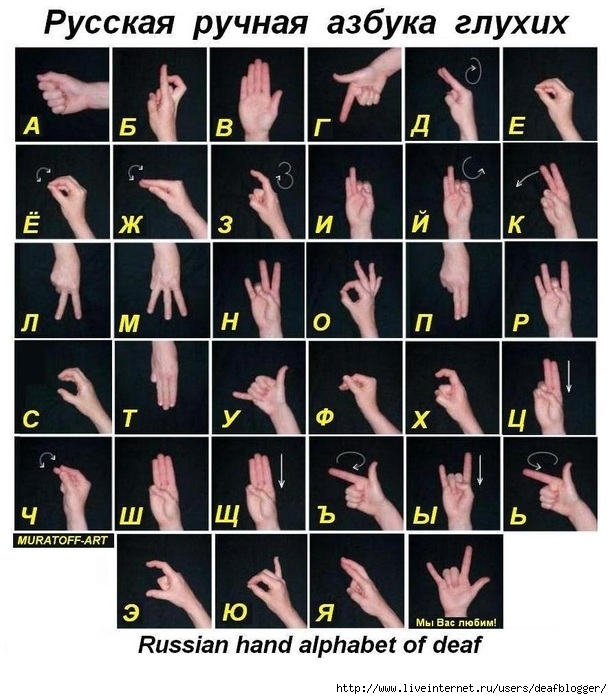

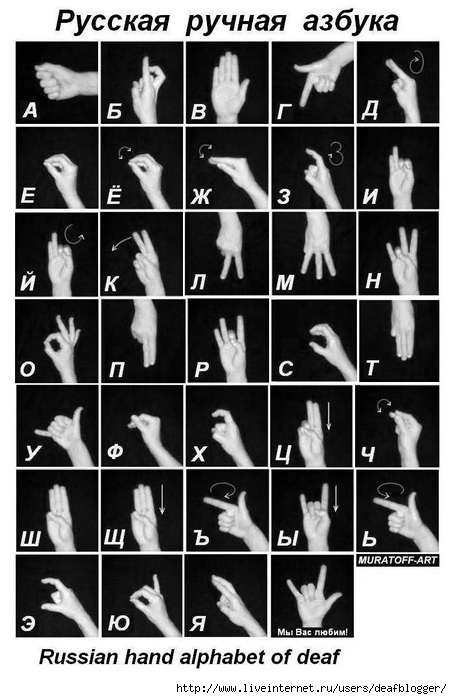

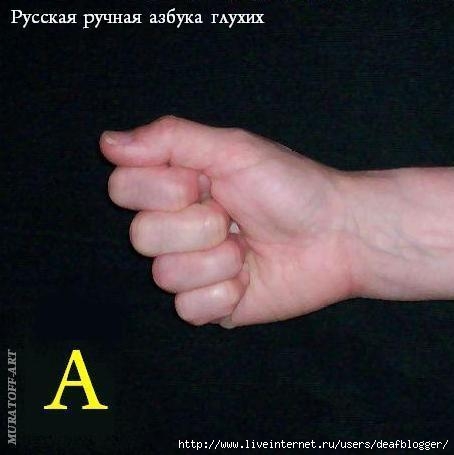

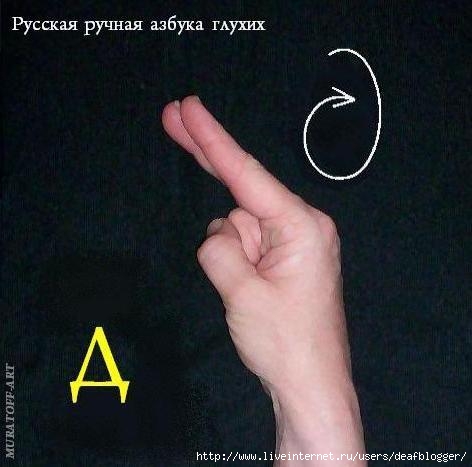

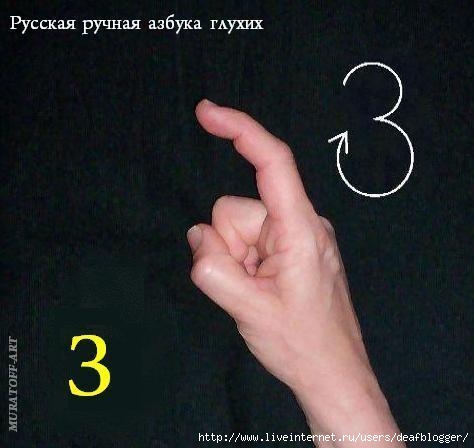

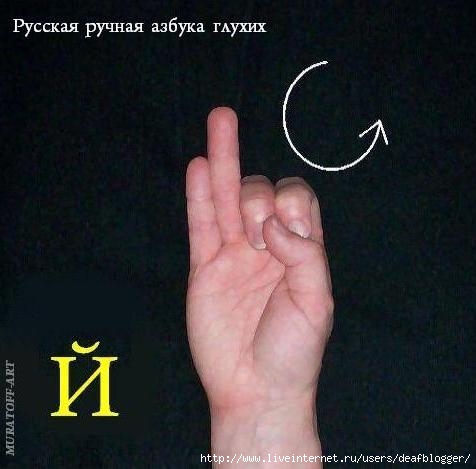

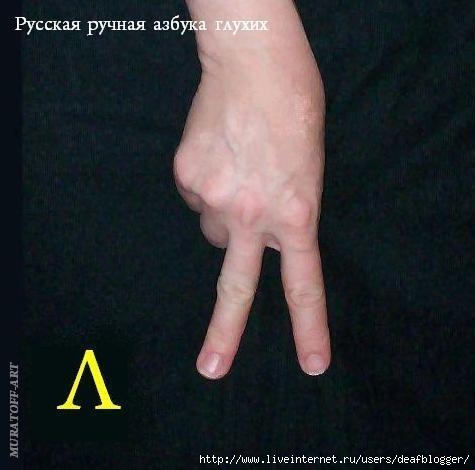

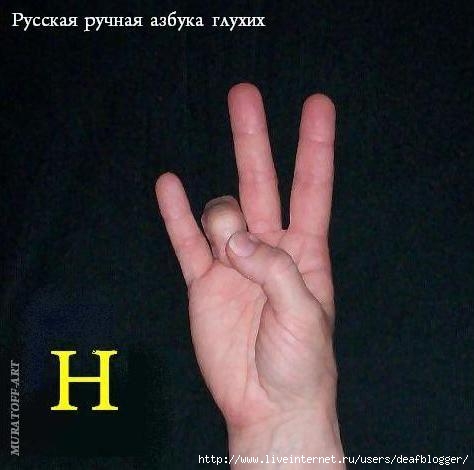

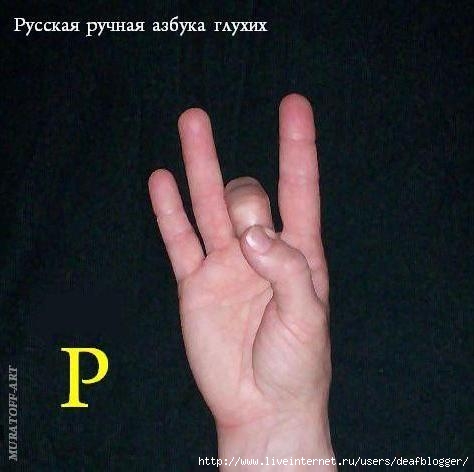

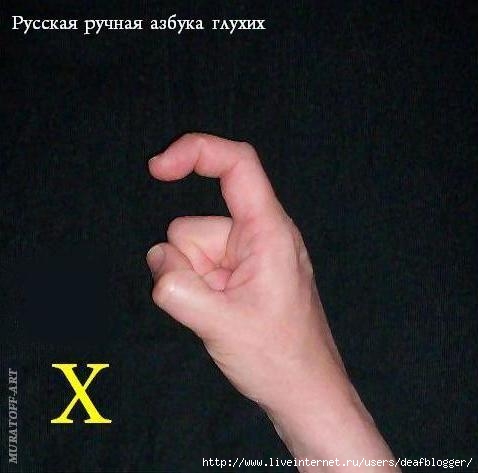

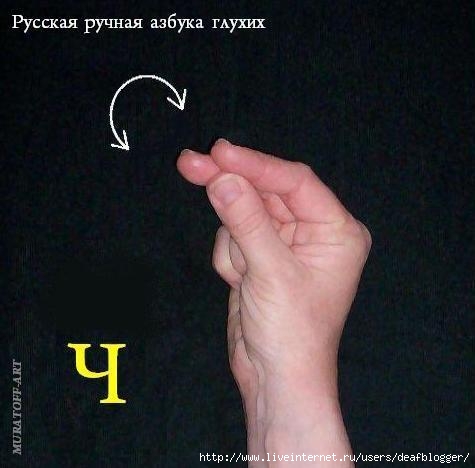

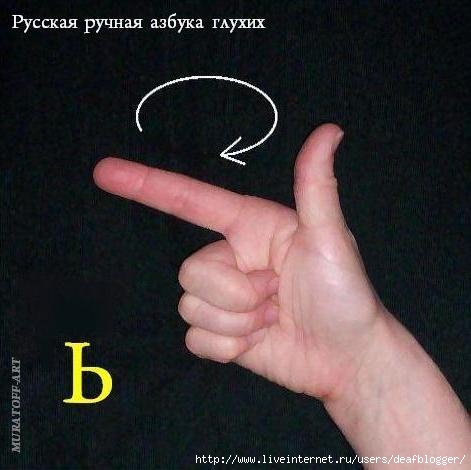

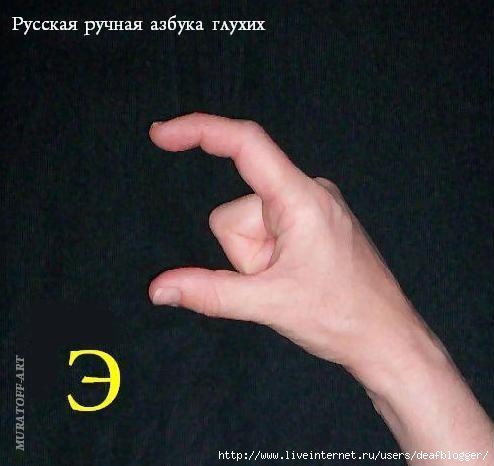

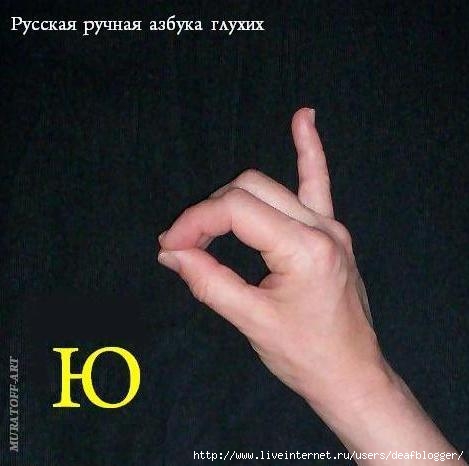

- –усска€ ручна€ азбука глухих.

- —мотрели: 212 (0)

- ¬еликий,могучий,жестовый €зык глухих.

- —мотрели: 18 (0)

- ”видеть —анкт-ѕетербург за 1 день.

- —мотрели: 32 (2)

- Ћюди из ћира “ишины

- —мотрели: 41 (1)

-—сылки

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписи с меткой глухонемые

(и еще 104 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

1 јпрел€ 1 апрел€ Ц никому не верю 1 марта 1 ма€ 1 сент€бр€ 1 €нвар€ 12 апрел€ 14 июн€ международный день блогера 14 феврал€ 2 но€бр€ 23 сент€бр€ день жестовых €зыков 25 окт€бр€ 8 декабр€ международный день художника 25 €нвар€ - тать€нин день 31 окт€бр€ день переводчика жестового €зыка 4 но€бр€ 7 но€бр€ 8 марта 90-е deaf deaf world ¬ог азбука глухих вогинфо всероссийский форум блогеров deaf глухие глухих глухой глухой блогер глухой художник глухонемой глухонемой.художник глухонемые глухота жестовый €зык глухих икона интернет искусство истори€ истори€ глухих карикатура лвц вог лвц-мцр мари€ федоровна масленична€ недел€ международный день глухих мир глухих мир равных возможностей муратофф новый год павловск пасха первомай первый глухой блогер петр 1 рж€ рождество христово русский алфавит ручна€ азбука глухих санкт-петербург слепоглухие стихи страна глухих сурдопереводчик улыбка фестиваль форум глухих блогеров христос воскрес художник шарж шаржи шаржи глухих шуфутинский юмор €зык жестов

¬иктор (лат. Victor Ч Ђпобедительї) ћуратов (араб. murad Ч Ђцельї). |

ƒневник |

¬иктор (лат. Victor Ч Ђпобедительї) Ч мужское им€ латинского происхождени€, в древнеримской мифологии Ч эпитет богов ёпитера и ћарса, в христианстве ассоциируетс€ с победой »исуса ’риста над смертью и грехом.

ћуратов Ч это отчество от мужского личного имени ћурад (араб. murad Ч Ђцель, намерениеї).

“акже существует тюркское им€ Mypam, которое в XVЦXVI веках было распространено и среди русских. ќно происходит от арабского Ђмурадї Ч Ђжелание, цельї.

ћуратов ¬иктор - ÷ель ѕобеда!

√ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм и интернет проектов Ђ»Ќ“≈√–ј÷»яї в области "»нтернет" за цикл интернет-публикаций на YouTube-канале https://www.youtube.com/user/deafmurat

ѕобедитель VII фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель ’ фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель XIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм

и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї

¬ области »нтернет

Ќоминаци€ Ђ—оциальные сетиї

—татуэтка и диплом за первое место:

¬иктор ћуратов за интернет-сообщество Ђћир глухих-это другой мирї в социальной сети VK.com

»тоги:

#ѕобедитель VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї ЂDEAF WORLD. ћ»– √Ћ”’»’ и —ЋјЅќ—ЋџЎјў»’ї в "ћоем ћире" номинаци€ї ∆изнь продолжаетс€ї ћосква 2016г..

#ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я" ћосква 2016г.

#ќбладатель √ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2018г

#ѕобедитель ’ ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї номинаци€ї √оворить и показыватьї ћосква 2019г

#"Ѕлогер - ѕервооткрыватель" ћосква 2022г.

#ѕобедитель XIII ћеждународный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2024г

ћуратов Ч это отчество от мужского личного имени ћурад (араб. murad Ч Ђцель, намерениеї).

“акже существует тюркское им€ Mypam, которое в XVЦXVI веках было распространено и среди русских. ќно происходит от арабского Ђмурадї Ч Ђжелание, цельї.

ћуратов ¬иктор - ÷ель ѕобеда!

√ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм и интернет проектов Ђ»Ќ“≈√–ј÷»яї в области "»нтернет" за цикл интернет-публикаций на YouTube-канале https://www.youtube.com/user/deafmurat

ѕобедитель VII фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель ’ фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель XIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм

и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї

¬ области »нтернет

Ќоминаци€ Ђ—оциальные сетиї

—татуэтка и диплом за первое место:

¬иктор ћуратов за интернет-сообщество Ђћир глухих-это другой мирї в социальной сети VK.com

»тоги:

#ѕобедитель VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї ЂDEAF WORLD. ћ»– √Ћ”’»’ и —ЋјЅќ—ЋџЎјў»’ї в "ћоем ћире" номинаци€ї ∆изнь продолжаетс€ї ћосква 2016г..

#ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я" ћосква 2016г.

#ќбладатель √ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2018г

#ѕобедитель ’ ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї номинаци€ї √оворить и показыватьї ћосква 2019г

#"Ѕлогер - ѕервооткрыватель" ћосква 2022г.

#ѕобедитель XIII ћеждународный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2024г

|

ћетки: глухие глухонемые глухой блогер ¬иктор фестиваль мир равных возможностей |

ћеждународный ƒень глухих (последнее воскресенье сент€бр€) . |

ƒневник |

≈жегодно последн€€ полна€ недел€ сент€бр€ отмечаетс€ как ћеждународна€ недел€ глухих (International Week of the Deaf), котора€ завершаетс€ ћеждународным днем глухих (International Day of the Deaf), отмечаемым в воскресенье.

ћеждународный день глухих был установлен в 1958 году в пам€ть создани€ в сент€бре 1951 года ¬семирной федерации глухих (World Federation of the Deaf), котора€ €вл€етс€ одной из старейших международных организаций людей с ограниченными возможност€ми.

¬сероссийское общество глухих с 1955 года €вл€етс€ членом ¬семирной федерации глухих. ¬сероссийское общество глухих ведет свою работу с 1926 года, объедин€ет более 100 тыс€ч членов, имеет 79 региональных и более 800 местных отделений на всей территории –оссийской ‘едерации.

¬ –оссии проживает более 190 тыс€ч инвалидов по слуху и слепоглухих. ¬сего разными нарушени€ми слуха страдает примерно 650 миллионов человек Ч каждый дев€тый житель «емли.

ћеждународный день глухих был установлен в 1958 году в пам€ть создани€ в сент€бре 1951 года ¬семирной федерации глухих (World Federation of the Deaf), котора€ €вл€етс€ одной из старейших международных организаций людей с ограниченными возможност€ми.

¬сероссийское общество глухих с 1955 года €вл€етс€ членом ¬семирной федерации глухих. ¬сероссийское общество глухих ведет свою работу с 1926 года, объедин€ет более 100 тыс€ч членов, имеет 79 региональных и более 800 местных отделений на всей территории –оссийской ‘едерации.

¬ –оссии проживает более 190 тыс€ч инвалидов по слуху и слепоглухих. ¬сего разными нарушени€ми слуха страдает примерно 650 миллионов человек Ч каждый дев€тый житель «емли.

|

ћетки: deaf world глухие глухих глухонемые мир глухих международный день глухих |

200 лет первому изображению русской ручной азбуки. |

ƒневник |

¬ 2021 году исполн€етс€ 200 лет первому изображению русской ручной азбуки, котора€ была выгравирована в 1821 году.

ѕервое известное нам изображение русской ручной азбуки, выполненное глухим художником Ќиколаем »вашенцевым.

»сточник: ∆урнал „еловеколюбивого общества („. XVII, август, 1821 г.). омментарии к изображению:

"Ќедавно »мператрица ћари€ ‘едоровна повелела завести в оном искусство гравировани€ на камне (литографическое),

дабы доставить средства к пропитанию себе мещанским дет€м недостаточного состо€ни€. ѕриложенна€ при сей книжке таблица,

изображающа€ ручную азбуку, с помощью которой √. ∆оффре преподает своим воспитанникам –оссийский €зык,

выгравирована одним глухонемым сего института" .

ѕервое известное нам изображение русской ручной азбуки, выполненное глухим художником Ќиколаем »вашенцевым.

»сточник: ∆урнал „еловеколюбивого общества („. XVII, август, 1821 г.). омментарии к изображению:

"Ќедавно »мператрица ћари€ ‘едоровна повелела завести в оном искусство гравировани€ на камне (литографическое),

дабы доставить средства к пропитанию себе мещанским дет€м недостаточного состо€ни€. ѕриложенна€ при сей книжке таблица,

изображающа€ ручную азбуку, с помощью которой √. ∆оффре преподает своим воспитанникам –оссийский €зык,

выгравирована одним глухонемым сего института" .

|

ћетки: ручна€ азбука глухих глухонемые глухие |

–учные азбуки глухих –оссийской империи. |

ƒневник |

ѕервое известное нам изображение русской ручной азбуки, выполненное глухим художником Ќиколаем »вашенцевым.

»сточник: ∆урнал „еловеколюбивого общества („. XVII, август, 1821 г.). омментарии к изображению:

"Ќедавно »мператрица ћари€ ‘едоровна повелела завести в оном искусство гравировани€ на камне (литографическое),

дабы доставить средства к пропитанию себе мещанским дет€м недостаточного состо€ни€. ѕриложенна€ при сей книжке таблица,

изображающа€ ручную азбуку, с помощью которой √. ∆оффре преподает своим воспитанникам –оссийский €зык,

выгравирована одним глухонемым сего института" .

|

ћетки: ручна€ азбука глухих русский алфавит глухонемые глухие |

‘акты о глухих, о которых вы не знали и никогда не задумывались. |

ƒневник |

«аметка дл€ слышащих людей о глухих.

ѕрежде всего, € хочу сказать, что глухие люди - абсолютно такие же люди, как и все остальные. ѕо€сню на пон€тном примере. ћы же не дискриминируем испанцев или канадцев за то, что они не русские и родились в другой стране. “ак же и с глухими. ќни как будто составл€ют отдельную нацию со своим €зыком и традици€ми. ћало того, они воспринимают окружающий мир иначе, чем мы, но не могут представить, как это возможно - слышать, и что это такое. ѕримерно так мы не можем представить себе, например, четвЄртое измерение, жив€ в трЄх. ” них есть нарушени€ слуха, но зато другие чувства крайне обострены, причЄм настолько, что мы можем им только завидовать. » несмотр€ на это, все мы в равной степени люди, как с биологической, так и с психологической точки зрени€, и относитьс€ к глухим нужно как к равным.

ѕрежде всего, € хочу сказать, что глухие люди - абсолютно такие же люди, как и все остальные. ѕо€сню на пон€тном примере. ћы же не дискриминируем испанцев или канадцев за то, что они не русские и родились в другой стране. “ак же и с глухими. ќни как будто составл€ют отдельную нацию со своим €зыком и традици€ми. ћало того, они воспринимают окружающий мир иначе, чем мы, но не могут представить, как это возможно - слышать, и что это такое. ѕримерно так мы не можем представить себе, например, четвЄртое измерение, жив€ в трЄх. ” них есть нарушени€ слуха, но зато другие чувства крайне обострены, причЄм настолько, что мы можем им только завидовать. » несмотр€ на это, все мы в равной степени люди, как с биологической, так и с психологической точки зрени€, и относитьс€ к глухим нужно как к равным.

|

ћетки: глухонемые глухие |

¬иктор (лат. Victor Ч Ђпобедительї) ћуратов (араб. murad Ч Ђцельї). |

ƒневник |

¬иктор (лат. Victor Ч Ђпобедительї) Ч мужское им€ латинского происхождени€, в древнеримской мифологии Ч эпитет богов ёпитера и ћарса, в христианстве ассоциируетс€ с победой »исуса ’риста над смертью и грехом.

ћуратов Ч это отчество от мужского личного имени ћурад (араб. murad Ч Ђцель, намерениеї).

“акже существует тюркское им€ Mypam, которое в XVЦXVI веках было распространено и среди русских. ќно происходит от арабского Ђмурадї Ч Ђжелание, цельї.

ћуратов ¬иктор - ÷ель ѕобеда!

√ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм и интернет проектов Ђ»Ќ“≈√–ј÷»яї в области "»нтернет" за цикл интернет-публикаций на YouTube-канале https://www.youtube.com/user/deafmurat

ѕобедитель VII фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель ’ фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель XIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм

и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї

¬ области »нтернет

Ќоминаци€ Ђ—оциальные сетиї

—татуэтка и диплом за первое место:

¬иктор ћуратов за интернет-сообщество Ђћир глухих-это другой мирї в социальной сети VK.com

»тоги:

#ѕобедитель VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї ЂDEAF WORLD. ћ»– √Ћ”’»’ и —ЋјЅќ—ЋџЎјў»’ї в "ћоем ћире" номинаци€ї ∆изнь продолжаетс€ї ћосква 2016г..

#ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я" ћосква 2016г.

#ќбладатель √ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2018г

#ѕобедитель ’ ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї номинаци€ї √оворить и показыватьї ћосква 2019г

#"Ѕлогер - ѕервооткрыватель" ћосква 2022г.

#ѕобедитель XIII ћеждународный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2024г

ћуратов Ч это отчество от мужского личного имени ћурад (араб. murad Ч Ђцель, намерениеї).

“акже существует тюркское им€ Mypam, которое в XVЦXVI веках было распространено и среди русских. ќно происходит от арабского Ђмурадї Ч Ђжелание, цельї.

ћуратов ¬иктор - ÷ель ѕобеда!

√ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм и интернет проектов Ђ»Ќ“≈√–ј÷»яї в области "»нтернет" за цикл интернет-публикаций на YouTube-канале https://www.youtube.com/user/deafmurat

ѕобедитель VII фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель ’ фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель XIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм

и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї

¬ области »нтернет

Ќоминаци€ Ђ—оциальные сетиї

—татуэтка и диплом за первое место:

¬иктор ћуратов за интернет-сообщество Ђћир глухих-это другой мирї в социальной сети VK.com

»тоги:

#ѕобедитель VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї ЂDEAF WORLD. ћ»– √Ћ”’»’ и —ЋјЅќ—ЋџЎјў»’ї в "ћоем ћире" номинаци€ї ∆изнь продолжаетс€ї ћосква 2016г..

#ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я" ћосква 2016г.

#ќбладатель √ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2018г

#ѕобедитель ’ ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї номинаци€ї √оворить и показыватьї ћосква 2019г

#"Ѕлогер - ѕервооткрыватель" ћосква 2022г.

#ѕобедитель XIII ћеждународный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2024г

|

ћетки: глухие глухонемые глухой блогер ¬иктор фестиваль мир равных возможностей |

∆ест "я люблю вас!" |

ƒневник |

266-й ѕапа –имский ‘ранциск, первый в истории ѕапа из Ќового —вета и первый за более чем 1200 лет ѕапа не из ≈вропы, при обращении к своей глухой пастве каждую свою речь начинает и заканчивает жестом "я люблю вас!"

|

ћетки: глухонемые жестовый €зык глухих |

12 интересных фактов о жестовом €зыке. |

ƒневник |

12 интересных фактов о жестовом €зыке

1. ∆естовые €зыки отличаютс€ друг от друга в каждой стране. “очно так же, как русский отличаетс€ от €понского, французского и татарского.

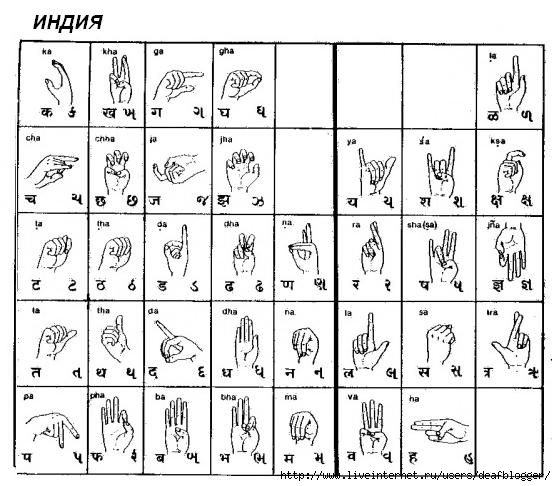

2. —амым распространенным в мире считают индийский жестовый €зык - на нем говорит 2,7 млн. человек

3. Ћингвисты считают жестовый €зык самым быстрым в мире. ѕравильно, пока мы будем произносить слово Ђѕараллелепипедї, глухой сумеет сказать на жестах 3-5 слов.

4. ∆естовый €зык не €вл€етс€ копией устного €зыка, показанного жестами. ∆естовые €зыки почти полностью независимы, у них сво€ грамматика, синтаксис и иной пор€док слов. —уществуют другие типы глаголов, используютс€ пространство и мимика.

5. ¬ ¬ашингтоне есть единственный университет в мире, в котором глухие профессора и преподаватели обучают глухих студентов из разных стран. Ёто √аллодетский университет, основанный в 1973 году.

6. ¬ некоторых странах в школе жестовый €зык можно выбрать дл€ изучени€ как иностранный. Ќапример, сын јнджелины ƒжоли Ќокс выбрал дл€ изучени€ американский жестовый €зык. ѕостепенно во всем мире происходит рост попул€рности жестовых €зыков.

7. Ќекоторые обезь€ны вполне сносно смогли освоить до нескольких сотен жестов реального жестового €зыка , а некоторые особо интеллектуальные даже изобретали собственные жесты. ќсобенно отличились шимпанзе.

8. —уществует искусственный международный жестовый €зык - жестовый эсперанто. ¬ 1975 году на 7 ¬семирном конгрессе по проблемам глухоты была прин€та и утверждена ћеждународна€ жестова€ речь, которую группа экспертов разрабатывала почти четверть века.

9. ∆естовый €зык €вл€етс€ родным дл€ победител€ суперпопул€рного телевизионного шоу AmericaТs Next Top Model жгучего брюнета Ќайла ди ћарко. ј еще Ќайл выиграл в конкурсе Ђ“анцы со звездамиї и широко известен как защитник прав глухих и попул€ризатор жестового €зыка.

10. ћалыши 6-8 мес€цев уже могут общатьс€ с окружающими и выражать свои просьбы при помощи жестов еще до того, как научатьс€ говорить.

11. ћозгу все равно как усваивать €зык. »сследовани€ подтвердили, что жестова€ речь и устна€ обрабатываютс€ в одном отделе мозга.

12. ¬ јмерике американский жестовый €зык €вл€етс€ третьим по распространенности после английского и испанского.

1. ∆естовые €зыки отличаютс€ друг от друга в каждой стране. “очно так же, как русский отличаетс€ от €понского, французского и татарского.

2. —амым распространенным в мире считают индийский жестовый €зык - на нем говорит 2,7 млн. человек

3. Ћингвисты считают жестовый €зык самым быстрым в мире. ѕравильно, пока мы будем произносить слово Ђѕараллелепипедї, глухой сумеет сказать на жестах 3-5 слов.

4. ∆естовый €зык не €вл€етс€ копией устного €зыка, показанного жестами. ∆естовые €зыки почти полностью независимы, у них сво€ грамматика, синтаксис и иной пор€док слов. —уществуют другие типы глаголов, используютс€ пространство и мимика.

5. ¬ ¬ашингтоне есть единственный университет в мире, в котором глухие профессора и преподаватели обучают глухих студентов из разных стран. Ёто √аллодетский университет, основанный в 1973 году.

6. ¬ некоторых странах в школе жестовый €зык можно выбрать дл€ изучени€ как иностранный. Ќапример, сын јнджелины ƒжоли Ќокс выбрал дл€ изучени€ американский жестовый €зык. ѕостепенно во всем мире происходит рост попул€рности жестовых €зыков.

7. Ќекоторые обезь€ны вполне сносно смогли освоить до нескольких сотен жестов реального жестового €зыка , а некоторые особо интеллектуальные даже изобретали собственные жесты. ќсобенно отличились шимпанзе.

8. —уществует искусственный международный жестовый €зык - жестовый эсперанто. ¬ 1975 году на 7 ¬семирном конгрессе по проблемам глухоты была прин€та и утверждена ћеждународна€ жестова€ речь, которую группа экспертов разрабатывала почти четверть века.

9. ∆естовый €зык €вл€етс€ родным дл€ победител€ суперпопул€рного телевизионного шоу AmericaТs Next Top Model жгучего брюнета Ќайла ди ћарко. ј еще Ќайл выиграл в конкурсе Ђ“анцы со звездамиї и широко известен как защитник прав глухих и попул€ризатор жестового €зыка.

10. ћалыши 6-8 мес€цев уже могут общатьс€ с окружающими и выражать свои просьбы при помощи жестов еще до того, как научатьс€ говорить.

11. ћозгу все равно как усваивать €зык. »сследовани€ подтвердили, что жестова€ речь и устна€ обрабатываютс€ в одном отделе мозга.

12. ¬ јмерике американский жестовый €зык €вл€етс€ третьим по распространенности после английского и испанского.

|

ћетки: deaf world глухие €зык жестов жестовый €зык глухих глухонемые |

∆естовый €зык - в школу дл€ глухих детей! |

ƒневник |

–усский жестовый €зык (–∆я) Ц родной €зык людей с нарушением слуха. ≈сть исследовани€, доказывающие, что люди с нарушением слуха думают не на звучащем, а на жестовом €зыке, который представл€ет собой сложную лингвистическую систему со своими правилами. –∆я Ц это носитель мышлени€ и средство общени€ в развитии глухого ребенка.

–усский жестовый €зык, в соответствии с ‘едеральным законом є 296 от 30 декабр€ 2012 года, получил официальный статус €зыка, в том числе в сферах устного использовани€ государственного €зыка –оссийской федерации. “акже в онвенции ќќЌ о правах инвалидов в ст. 24 говоритс€ о том, что обучение глухих детей должно осуществл€тьс€ с помощью наиболее подход€щих €зыков, которым и €вл€етс€ жестовый €зык. Ќо во многих школах до сих пор практикуетс€ устный метод обучени€, т.е. наш родной жестовый €зык под запретом, не признаетс€ €зыком общени€.

≈сть исследовани€, доказывающие, что из года в год падает общий образовательный уровень выпускников школ дл€ глухих. ћы считаем, что главной причиной этого €вл€етс€ непри€тие билингвистической системы обучени€ детей с нарушени€ми слуха. ќбучение глухого ребенка без жестового €зыка становитс€ механическим, ибо нет живого естественного общени€ учител€ с ребенком. ќбразование будет полноценным и эффективным только тогда, когда есть полное взаимопонимание между учителем и учеником. Ётому способствует общение с ребенком на его родном €зыке Ц жестовом €зыке. –∆я как важнейшее вспомогательное средство помогает глухим дет€м легко и с интересом усваивать учебный материал. » при этом ∆я не мешает развитию речи учащихс€, как доказано современными исследовани€ми.

Ќеобходимо прекратить дискриминацию глухого сообщества, предоставить глухим правовую возможность обучатьс€ на своем родном €зыке Ц жестовом €зыке на равных услови€х со словесным €зыком (словесно Ц жестовое дву€зычие). » прекращение принудительной подготовки глухого учащегос€ к ассимил€ции со слышащим большинством через систему устного образовани€.

—урдопедагоги должны знать –∆я и свободно пользоватьс€ им в общении с глухими детьми. “акже в соответствии с онвенцией ќќЌ о правах инвалидов необходимо, чтобы в школах дл€ глухих работали учител€ Ц инвалиды, владеющие жестовым €зыком.

–усский жестовый €зык, в соответствии с ‘едеральным законом є 296 от 30 декабр€ 2012 года, получил официальный статус €зыка, в том числе в сферах устного использовани€ государственного €зыка –оссийской федерации. “акже в онвенции ќќЌ о правах инвалидов в ст. 24 говоритс€ о том, что обучение глухих детей должно осуществл€тьс€ с помощью наиболее подход€щих €зыков, которым и €вл€етс€ жестовый €зык. Ќо во многих школах до сих пор практикуетс€ устный метод обучени€, т.е. наш родной жестовый €зык под запретом, не признаетс€ €зыком общени€.

≈сть исследовани€, доказывающие, что из года в год падает общий образовательный уровень выпускников школ дл€ глухих. ћы считаем, что главной причиной этого €вл€етс€ непри€тие билингвистической системы обучени€ детей с нарушени€ми слуха. ќбучение глухого ребенка без жестового €зыка становитс€ механическим, ибо нет живого естественного общени€ учител€ с ребенком. ќбразование будет полноценным и эффективным только тогда, когда есть полное взаимопонимание между учителем и учеником. Ётому способствует общение с ребенком на его родном €зыке Ц жестовом €зыке. –∆я как важнейшее вспомогательное средство помогает глухим дет€м легко и с интересом усваивать учебный материал. » при этом ∆я не мешает развитию речи учащихс€, как доказано современными исследовани€ми.

Ќеобходимо прекратить дискриминацию глухого сообщества, предоставить глухим правовую возможность обучатьс€ на своем родном €зыке Ц жестовом €зыке на равных услови€х со словесным €зыком (словесно Ц жестовое дву€зычие). » прекращение принудительной подготовки глухого учащегос€ к ассимил€ции со слышащим большинством через систему устного образовани€.

—урдопедагоги должны знать –∆я и свободно пользоватьс€ им в общении с глухими детьми. “акже в соответствии с онвенцией ќќЌ о правах инвалидов необходимо, чтобы в школах дл€ глухих работали учител€ Ц инвалиды, владеющие жестовым €зыком.

|

ћетки: глухие глухонемые жестовый €зык глухих €зык жестов |

¬ –оссии по€витс€ новый дорожный знак Ђ√лухие пешеходыї |

ƒневник |

¬ –оссии по€витс€ новый дорожный знак Ђ√лухие пешеходыї

¬ –оссии начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ѕЌ—“), который позволит установить несколько дес€тков дополнительных дорожных знаков и табличек. ќб этом пишут Ђ»звести€ї. ѕо документу, на дорогах по€в€тс€ знаки Ђ«апрет въезда на перекресток в случае затораї, Ђƒиагональный пешеходный переходї и Ђ√лухие пешеходыї.

¬ –оссии начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ѕЌ—“), который позволит установить несколько дес€тков дополнительных дорожных знаков и табличек. ќб этом пишут Ђ»звести€ї. ѕо документу, на дорогах по€в€тс€ знаки Ђ«апрет въезда на перекресток в случае затораї, Ђƒиагональный пешеходный переходї и Ђ√лухие пешеходыї.

|

ћетки: deaf world глухие глухонемые |

¬идео-запись: –усска€ ручна€ азбука глухих. |

|

ћетки: глухие азбука глухих глухонемые €зык жестов |

ѕроцитировано 10 раз

¬ тишине,но не в безмолвии... |

ƒневник |

¬ тишине,но не в безмолвии: как люди говор€т и твор€т на €зыке жестов (жестовый €зык глухих).

Ќекоторые считают глухих и слабослышащих людей инвалидами.

Ќа самом деле они - просто люди, говор€щие на другом €зыке.

» на нем можно не только говорить,но и рассказывать анекдоты,

снимать скетчи,и даже петь.

Ђ√лухие люди не инвалиды и не немые, они иностранцыї

јнна ≈фимова, сурдопереводчик центра слуха ё-ћ≈ƒ, рассказала главреду Espera ≈вгению ЋепЄхину о жестовом пении, о том, как слышат и воспринимают мир глухие и почему их нельз€ называть инвалидами и немыми.

https://www.saint-petersburg-deaf.com/глухие-люди-не-инвалиды-и-не-немые-они-иностранцы/

Ќекоторые считают глухих и слабослышащих людей инвалидами.

Ќа самом деле они - просто люди, говор€щие на другом €зыке.

» на нем можно не только говорить,но и рассказывать анекдоты,

снимать скетчи,и даже петь.

Ђ√лухие люди не инвалиды и не немые, они иностранцыї

јнна ≈фимова, сурдопереводчик центра слуха ё-ћ≈ƒ, рассказала главреду Espera ≈вгению ЋепЄхину о жестовом пении, о том, как слышат и воспринимают мир глухие и почему их нельз€ называть инвалидами и немыми.

https://www.saint-petersburg-deaf.com/глухие-люди-не-инвалиды-и-не-немые-они-иностранцы/

|

ћетки: глухие жестовый €зык глухих глухонемые deaf world мир глухих |

Ѕрак глухого со слышащим или наоборот. |

ƒневник |

Ѕрак глухого со слышащим или наоборот.

Ѕыть или не быть?

Ѕыть или не быть?

|

ћетки: глухонемые глухие |

оротко о глухих... |

ƒневник |

|

ћетки: глухонемые глухие жестовый €зык глухих мир глухих азбука глухих |

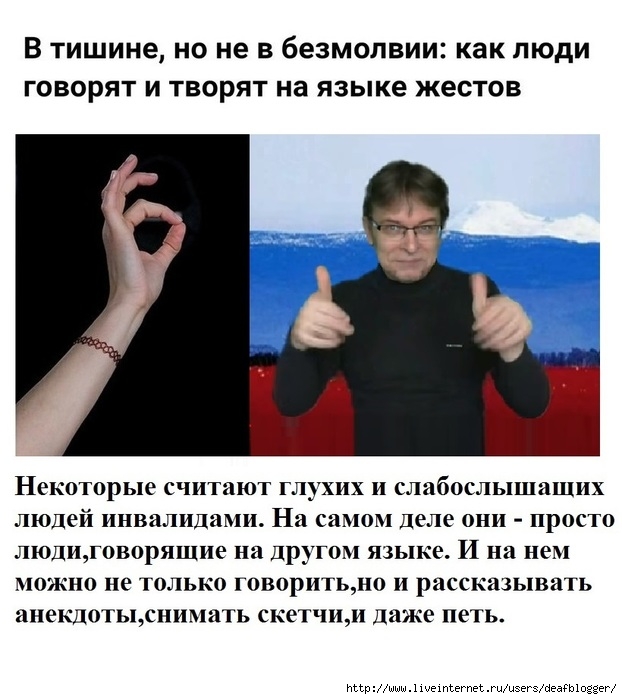

–учные азбуки глухих людей разных стран. |

ƒневник |

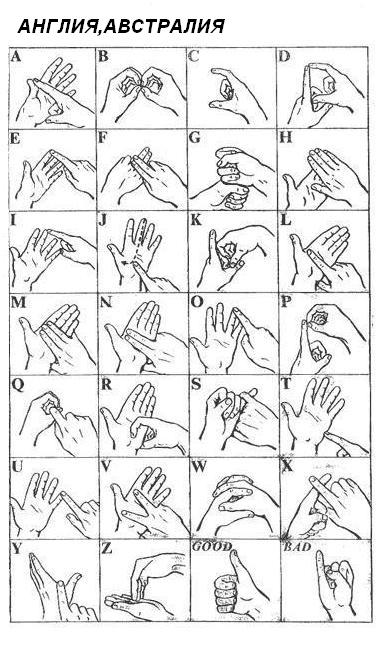

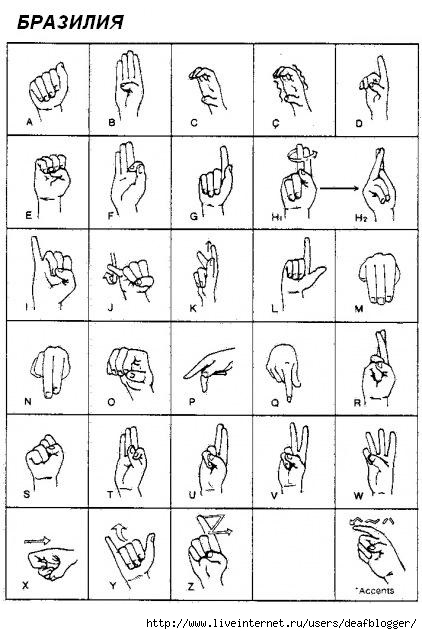

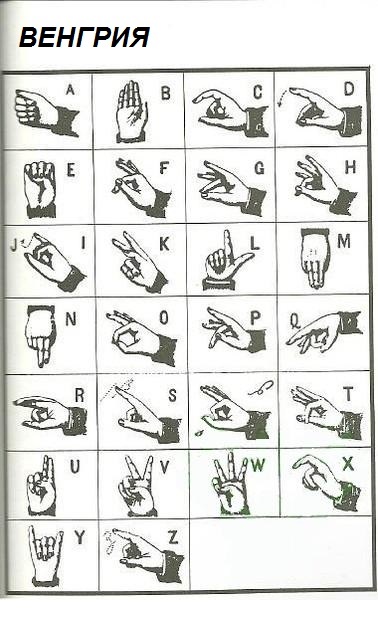

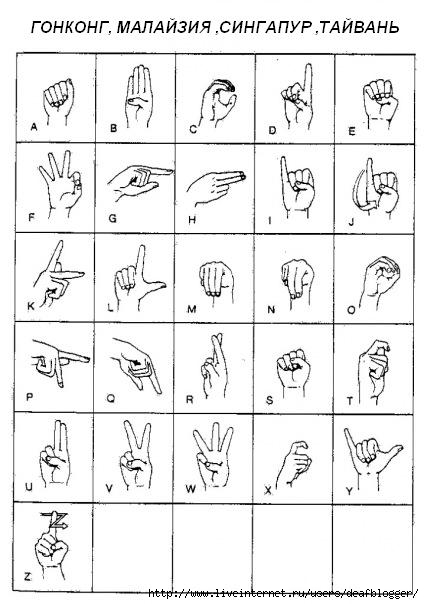

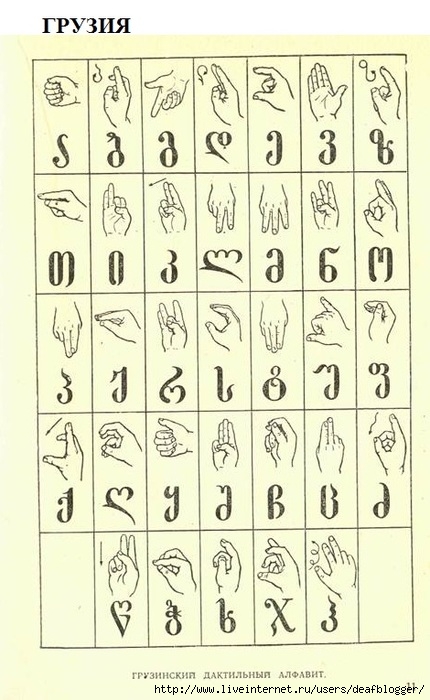

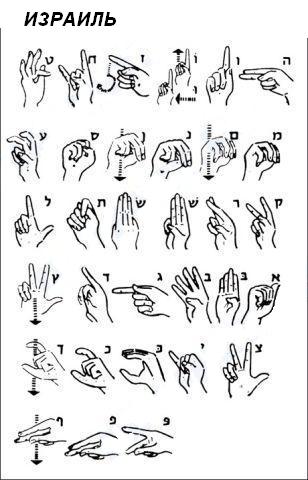

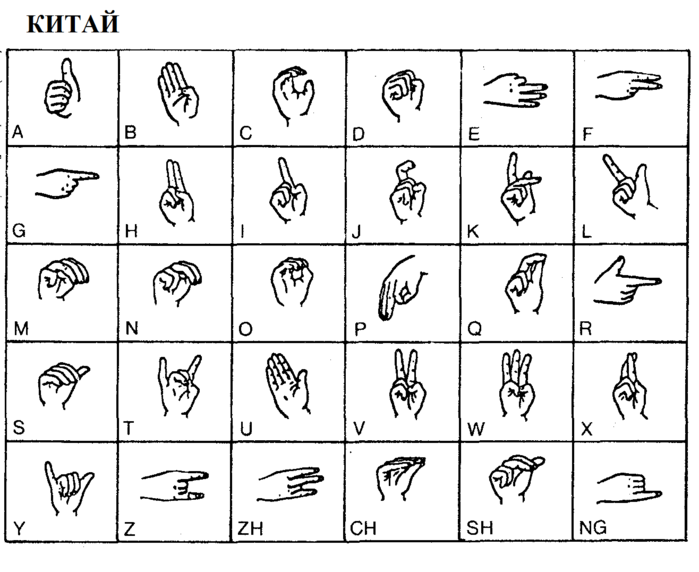

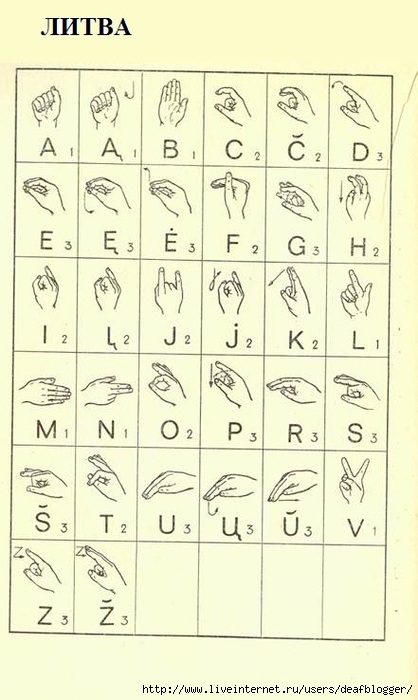

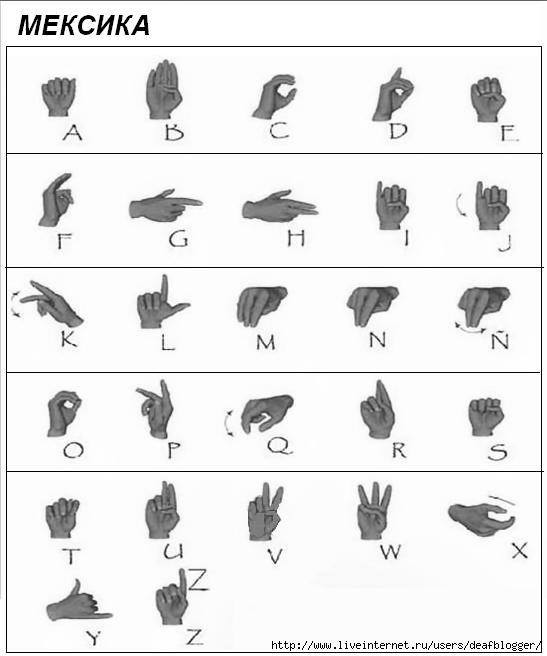

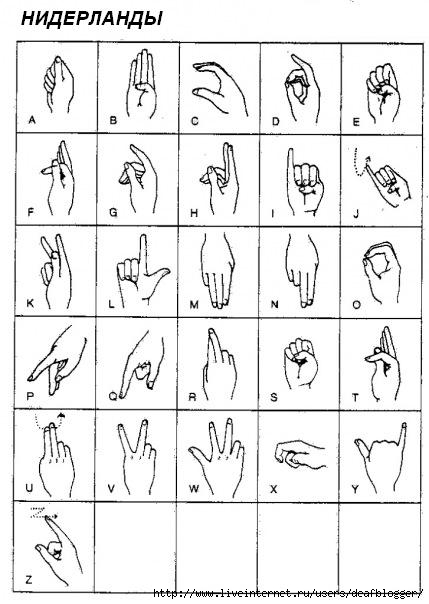

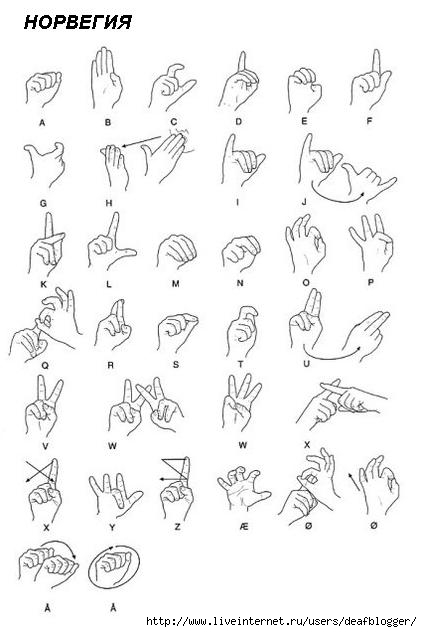

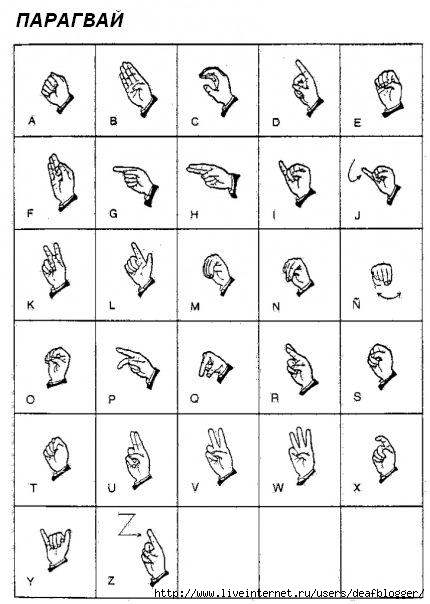

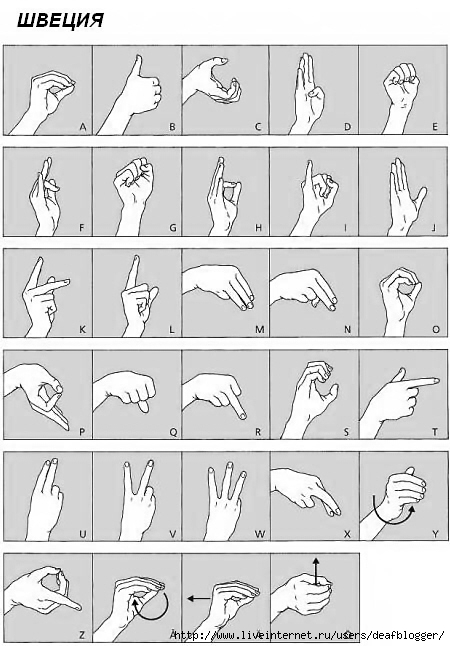

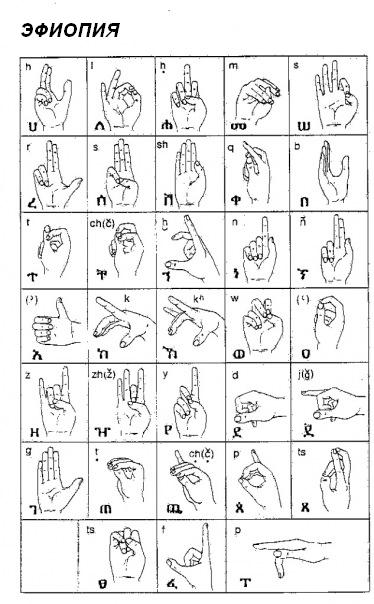

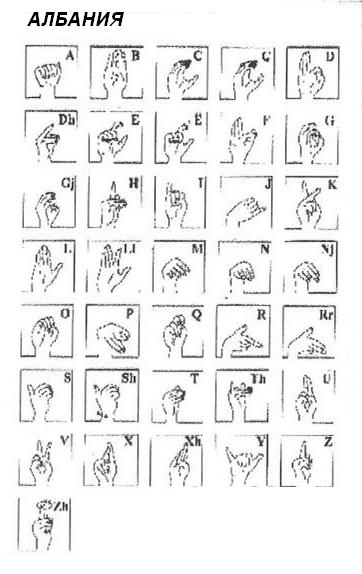

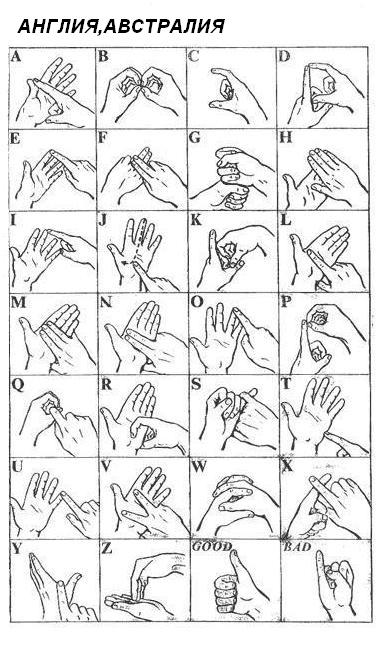

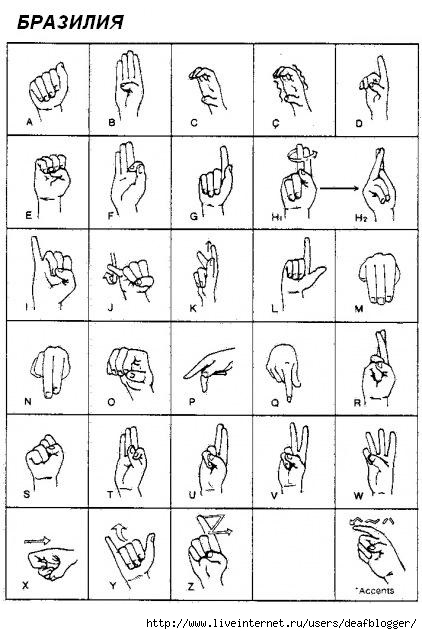

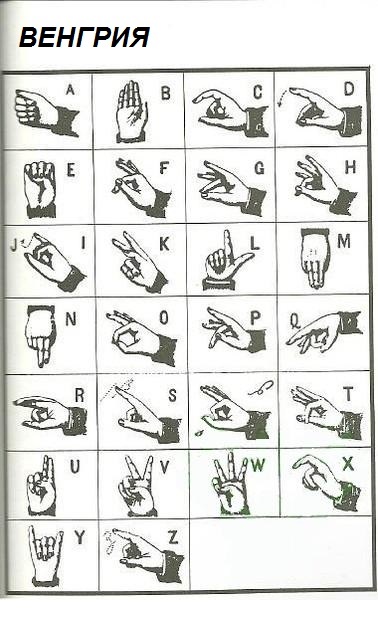

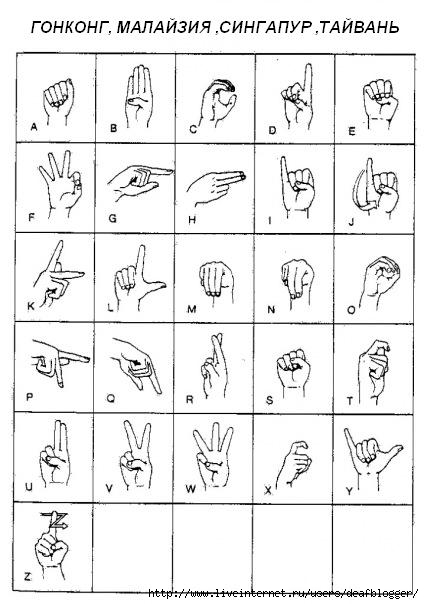

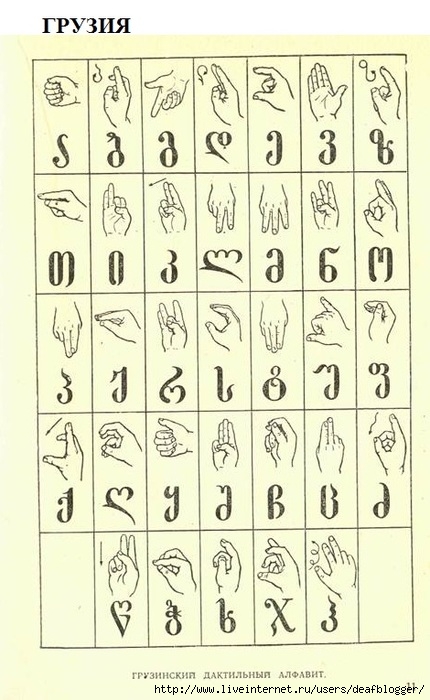

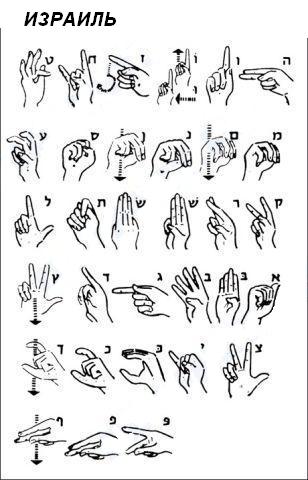

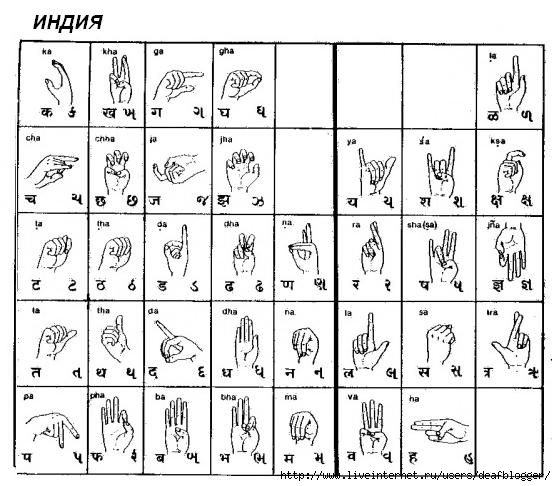

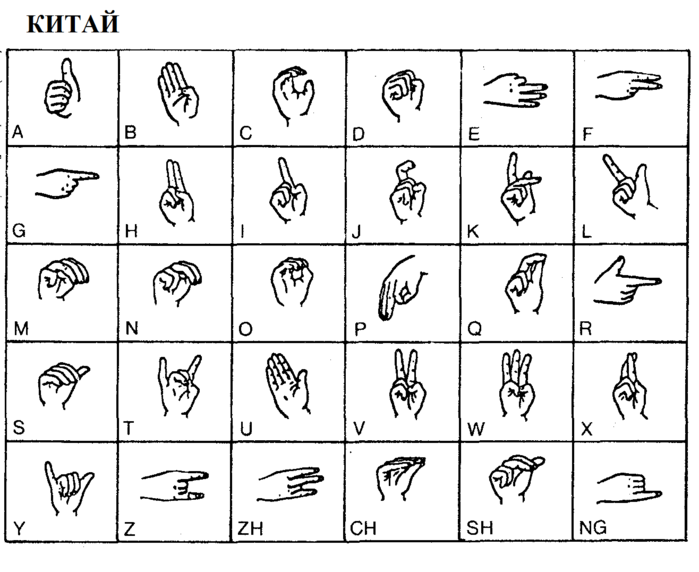

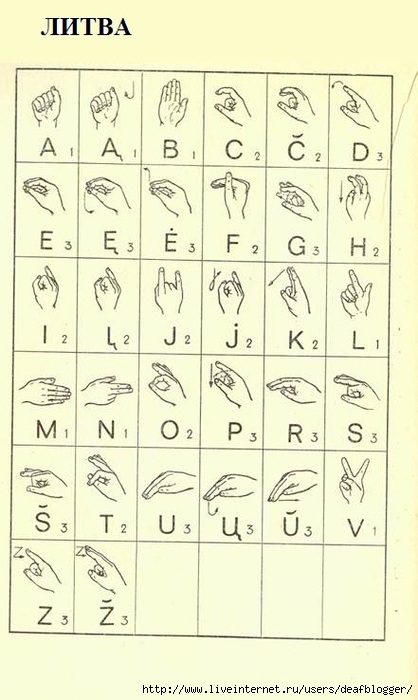

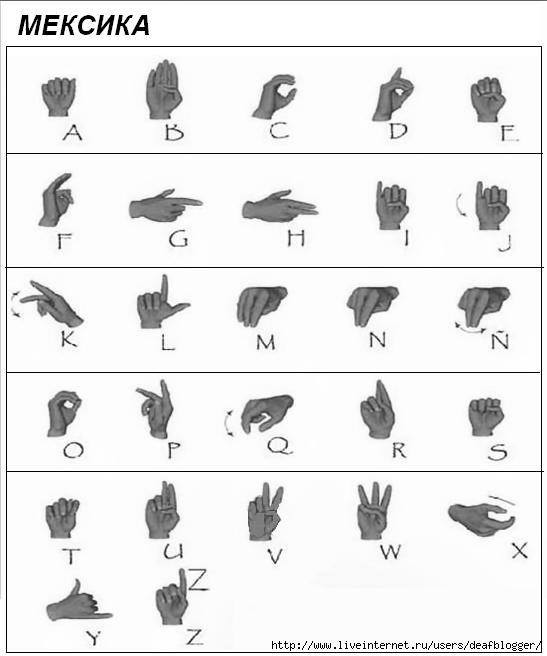

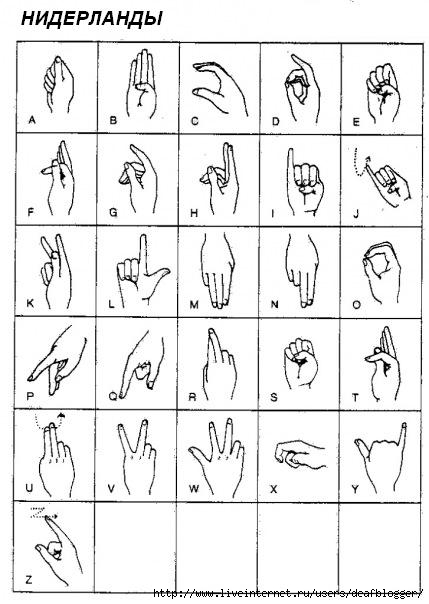

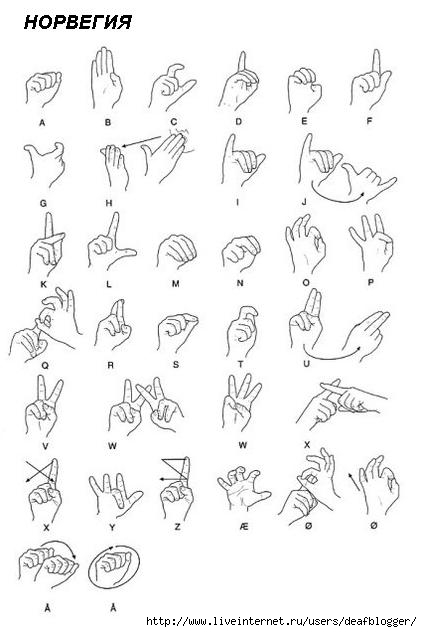

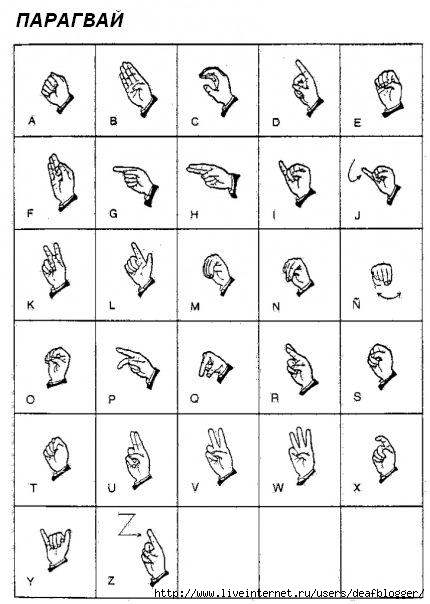

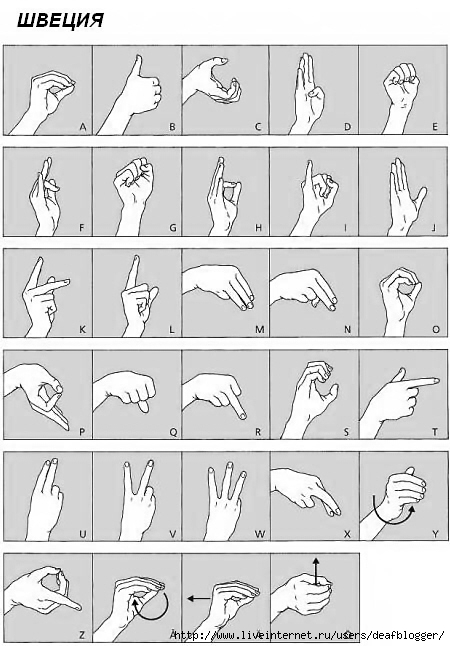

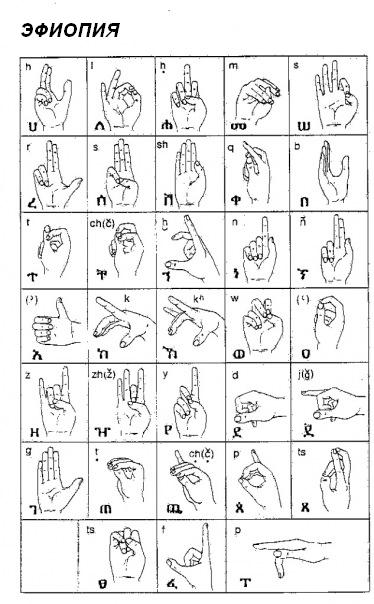

«наковый €зык дл€ общени€ глухих —пособ разговора глухих с помощью пальцев называетс€ дактилологией. аждое положение пальцев при этом означает букву. ¬ насто€щее врем€ в мире существует более 40 таких алфавитов. оличество знаков в "пальцевом алфавите" зависит от знаков в алфавите €зыка, хот€ не всегда они равны. ¬ –оссии, к примеру, 30 знаков передают 33 буквы кириллицы. ¬ 1963 году разработан ћеждународный пальцевый алфавит дл€ использовани€ в общении людей разных стран, к примеру, на ќлимпиадах или конгрессах ¬семирной федерации глухих.

|

ћетки: глухонемые глухие жестовый €зык глухих €зык жестов deaf world мир глухих азбука глухих |

¬идео-запись: ¬еликий,могучий,жестовый €зык глухих. |

|

ћетки: глухие жестовый €зык глухих €зык жестов глухонемые глухих |

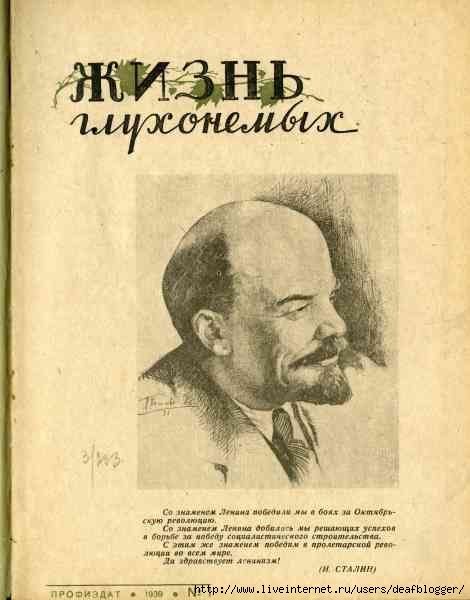

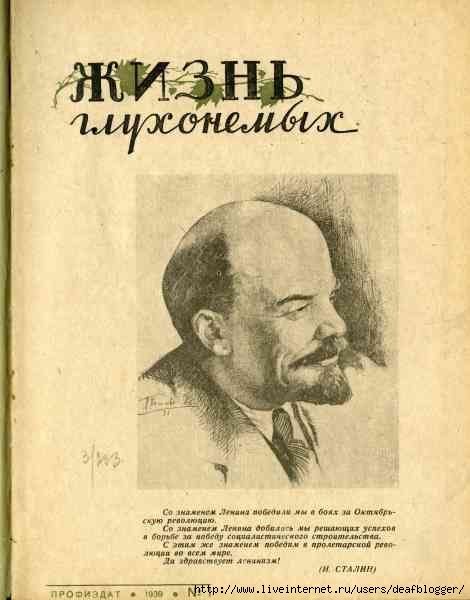

ак революци€ повли€ла на глухих? |

ƒневник |

–≈¬ќЋё÷»я ќ ј«јЋј—№ ЅЋј√ќћ ƒЋя √Ћ”’»’

¬ 2017 году исполнилось 100 лет со дн€ ќкт€брьской революции. я не буду рассуждать о ней, дл€ этого есть другие сообщества. Ќо упом€нутые событи€ представл€ют интерес в св€зи с глухими и жестовым €зыком. ак революци€ повли€ла на глухих? »зменилось ли отношение к жестовому €зыку, который в те времена и €зыком-то не считалс€, а в учебных заведени€х был попросту запрещен? Ќа удивление, революци€ оказалась дл€ глухих абсолютным благом! ѕри царе-батюшке лишь небольша€ часть глухих получала образование. »звестный российский сурдопедагог Ќ. ћ. Ћаговский отмечал, что из 124513 глухих обоего пола (согласно переписи 1897 г.) лишь 2930 обучались в специальных заведени€х или были "призреваемыми". ѕосле 1917 г. ситуаци€ в корне изменилась: было введено об€зательное обучение всех детей школьного возраста (Ђѕоложение о единой трудовой школе –—‘—–ї от 16 окт€бр€ 1918 г.), все существующие специализированные учреждени€ дл€ глухих были включены в общегосударственную систему просвещени€ (Ќаркомпрос). Ѕольшое количество глухих по всей стране нужно было воспитать полноправными и полезными членами социалистического общества, что ставило перед специалистами новые задачи и требовало поиска новых путей дл€ их решени€. “ак, большевики одним махом решили проблему образовани€ глухих в –оссии. ѕереживать гражданскую войну, голод и разруху в учебных заведени€х глухим было гораздо легче. Ќова€ власть помогала через раз, с трудом, но все-таки помогала. Ќо главное, что теперь каждый советский глухой был об€зан писать, читать и говорить, а также иметь гражданскую позицию.

ј что же с жестовым €зыком? ќказываетс€ и тут одни только плюсы! ѕосле 1917 г. интерес ученых к жестовому €зыку возрастает, что св€зано с активным вовлечением глухих в общественно-политическую жизнь страны. 1930-м гг. вновь вспыхнула борьба межу Ђчистым устнымї и Ђмимическимї методами. ¬ 1930 г. на ¬сероссийской конференции учителей глухонемых в ћоскве с резкой критикой Ђчистого устного методаї выступил Ћ. —. ¬ыготский. √овор€ о продуктивности использовани€ в процессе обучени€ глухих детей устной, письменной и Ђмимическойї речи, ¬ыготский показал положительное значение последней в их интеллектуальном развитии. ¬ своих работах ¬ыготский критиковал специальную педагогику того времени, утвержда€, что изгон€€ Ђмимикуї из пределов дозволенного речевого общени€ глухонемых детей она тем самым вычеркивает из своего круга огромную часть коллективной жизни и де€тельности глухонемого ребенка. ƒл€ улучшени€ воспитани€ глухих детей, по мнению ¬ыготского, необходимо максимально использовать все виды речи, доступные дл€ неслышащего ребенка.

1930-м гг. можно отнести начало систематического изучени€ русского жестового €зыка. ¬ научной литературе по€вл€ютс€ исследовани€, в той или иной степени затрагивающие различные лингвистические аспекты –∆я: его происхождение, развитие, морфологию, синтаксис, свойства жеста и т. д. ќднако основна€ цель этих исследований Ц найти пользу или показать вред жестового €зыка в процессе обучени€ и воспитани€ глухих детей. “о есть жестовый €зык не изучаетс€ сам по себе, но всегда в сравнении с устной речью, с которой он поневоле соревнуетс€ и, как правило, всегда проигрывает. “ем не менее на ¬сероссийском совещании директоров и завучей школ глухих в 1938 г. –∆я нар€ду с дактильной речью был признан вспомогательным средством обучени€ глухих словесной речи и другим предметам. Ёто был первый (пусть и небольшой) шаг на пути к будущему признанию –∆я как полноценного €зыка.

¬ целом можно сказать, что именно большевикам глухие об€заны своим нынешним положением. ¬озможно, и без революции все сложилось бы так. ƒа только истори€ не терпит сослагательного наклонени€. ¬се сложилось в результате революции и благодар€ ей.

ƒенис «ј¬ј–»÷ »…, переводчик ∆я, —.-ѕетербург

http://www.voginfo.ru/novosti/kolonki/item/2818-revolyutsiya-okazalas-blagom-dlya-glukhikh.html#hcq=hDttAAq

https://vk.com/surdod?w=wall2865326_2485%2Fall

¬ 2017 году исполнилось 100 лет со дн€ ќкт€брьской революции. я не буду рассуждать о ней, дл€ этого есть другие сообщества. Ќо упом€нутые событи€ представл€ют интерес в св€зи с глухими и жестовым €зыком. ак революци€ повли€ла на глухих? »зменилось ли отношение к жестовому €зыку, который в те времена и €зыком-то не считалс€, а в учебных заведени€х был попросту запрещен? Ќа удивление, революци€ оказалась дл€ глухих абсолютным благом! ѕри царе-батюшке лишь небольша€ часть глухих получала образование. »звестный российский сурдопедагог Ќ. ћ. Ћаговский отмечал, что из 124513 глухих обоего пола (согласно переписи 1897 г.) лишь 2930 обучались в специальных заведени€х или были "призреваемыми". ѕосле 1917 г. ситуаци€ в корне изменилась: было введено об€зательное обучение всех детей школьного возраста (Ђѕоложение о единой трудовой школе –—‘—–ї от 16 окт€бр€ 1918 г.), все существующие специализированные учреждени€ дл€ глухих были включены в общегосударственную систему просвещени€ (Ќаркомпрос). Ѕольшое количество глухих по всей стране нужно было воспитать полноправными и полезными членами социалистического общества, что ставило перед специалистами новые задачи и требовало поиска новых путей дл€ их решени€. “ак, большевики одним махом решили проблему образовани€ глухих в –оссии. ѕереживать гражданскую войну, голод и разруху в учебных заведени€х глухим было гораздо легче. Ќова€ власть помогала через раз, с трудом, но все-таки помогала. Ќо главное, что теперь каждый советский глухой был об€зан писать, читать и говорить, а также иметь гражданскую позицию.

ј что же с жестовым €зыком? ќказываетс€ и тут одни только плюсы! ѕосле 1917 г. интерес ученых к жестовому €зыку возрастает, что св€зано с активным вовлечением глухих в общественно-политическую жизнь страны. 1930-м гг. вновь вспыхнула борьба межу Ђчистым устнымї и Ђмимическимї методами. ¬ 1930 г. на ¬сероссийской конференции учителей глухонемых в ћоскве с резкой критикой Ђчистого устного методаї выступил Ћ. —. ¬ыготский. √овор€ о продуктивности использовани€ в процессе обучени€ глухих детей устной, письменной и Ђмимическойї речи, ¬ыготский показал положительное значение последней в их интеллектуальном развитии. ¬ своих работах ¬ыготский критиковал специальную педагогику того времени, утвержда€, что изгон€€ Ђмимикуї из пределов дозволенного речевого общени€ глухонемых детей она тем самым вычеркивает из своего круга огромную часть коллективной жизни и де€тельности глухонемого ребенка. ƒл€ улучшени€ воспитани€ глухих детей, по мнению ¬ыготского, необходимо максимально использовать все виды речи, доступные дл€ неслышащего ребенка.

1930-м гг. можно отнести начало систематического изучени€ русского жестового €зыка. ¬ научной литературе по€вл€ютс€ исследовани€, в той или иной степени затрагивающие различные лингвистические аспекты –∆я: его происхождение, развитие, морфологию, синтаксис, свойства жеста и т. д. ќднако основна€ цель этих исследований Ц найти пользу или показать вред жестового €зыка в процессе обучени€ и воспитани€ глухих детей. “о есть жестовый €зык не изучаетс€ сам по себе, но всегда в сравнении с устной речью, с которой он поневоле соревнуетс€ и, как правило, всегда проигрывает. “ем не менее на ¬сероссийском совещании директоров и завучей школ глухих в 1938 г. –∆я нар€ду с дактильной речью был признан вспомогательным средством обучени€ глухих словесной речи и другим предметам. Ёто был первый (пусть и небольшой) шаг на пути к будущему признанию –∆я как полноценного €зыка.

¬ целом можно сказать, что именно большевикам глухие об€заны своим нынешним положением. ¬озможно, и без революции все сложилось бы так. ƒа только истори€ не терпит сослагательного наклонени€. ¬се сложилось в результате революции и благодар€ ей.

ƒенис «ј¬ј–»÷ »…, переводчик ∆я, —.-ѕетербург

http://www.voginfo.ru/novosti/kolonki/item/2818-revolyutsiya-okazalas-blagom-dlya-glukhikh.html#hcq=hDttAAq

https://vk.com/surdod?w=wall2865326_2485%2Fall

|

ћетки: глухонемые глухие мир глухих |

10 фактов о французском жестовом €зыке. |

ƒневник |

10 фактов о французском жестовом €зыке.

1. ‘ранцузский жестовый €зык (LFS) используетс€ глухими жител€ми ‘ранции и нескольких других стран. ѕо разным данным его используют от 50 до 100 тыс€ч человек.

2. ќт французского жестового €зыка произошли (или испытали его сильное вли€ние) нидерландский, русский, ирландский, квебекский и другие жестовые €зыки.

3. —оздателем французского жестового €зыка часто ошибочно называют Ўарл€-ћишел€ де лТЁпе. Ќа самом деле, он обнаружил уже существующий старофранцузский жестовый €зык и развил его. ќднажды, зайд€ в дом, где жили две глухие сестры, де л'Ёпе был поражЄн тому, насколько идеальной была система общени€ жестами, и начал изучать ее.

4. Ўарль-ћишель де л'Ёпе первым открыл школу дл€ глухих, разработал систему Ђметодических жестовї дл€ обучени€ своих учеников письму и чтению, публично демонстрировал свои достижени€, привлека€ внимание педагогов всех европейских стран. »менно он €вл€етс€ автором идеи о том, что глухие обучаемы. “акже де л'Ёпе доказал, что глухие люди могут думать, не использу€ звучащие слова.

5. ¬ конце 19 века французские сторонники обучени€ глухих исключительно устной речи (так называемые Ђоралистыї) пришли к выводу, что жестовый €зык €вл€етс€ лишь преп€тствием дл€ обучени€ детей речи. ‘ранцузский жестовый €зык был полностью запрещЄн в школах.

6. Ёта ситуаци€ сохран€лась до 70-х годов прошлого столети€, когда сообщество глухих начало активно выступать за дву€зычное обучение. ¬ 1991 году национальна€ ассамбле€ прин€ла "закон ‘абюса", разрешив преподавание на французском жестовом €зыке.

7. 2004 год стал годом прин€ти€ закона, согласно которому французский жестовый €зык получил официальный статус полноценного €зыка.

8. — 1834 года во ‘ранции существует Ќациональна€ ‘ранцузска€ федераци€ глухих. — 1985 года она €вл€етс€ частью ≈вропейской федерации глухих.

9. оличество официально работающих жестовых переводчиков во ‘ранции составл€ет около 500 человек.

10. ¬о ‘ранции существует 4 университета, где можно получить образование переводчика жестового €зыка: два в ѕариже и по одному в “улузе и Ћилле. ќбучение длитс€ 2,5 - 3 года.

‘ранцузский жестовый €зык(ручна€ азбука глухих)

1. ‘ранцузский жестовый €зык (LFS) используетс€ глухими жител€ми ‘ранции и нескольких других стран. ѕо разным данным его используют от 50 до 100 тыс€ч человек.

2. ќт французского жестового €зыка произошли (или испытали его сильное вли€ние) нидерландский, русский, ирландский, квебекский и другие жестовые €зыки.

3. —оздателем французского жестового €зыка часто ошибочно называют Ўарл€-ћишел€ де лТЁпе. Ќа самом деле, он обнаружил уже существующий старофранцузский жестовый €зык и развил его. ќднажды, зайд€ в дом, где жили две глухие сестры, де л'Ёпе был поражЄн тому, насколько идеальной была система общени€ жестами, и начал изучать ее.

4. Ўарль-ћишель де л'Ёпе первым открыл школу дл€ глухих, разработал систему Ђметодических жестовї дл€ обучени€ своих учеников письму и чтению, публично демонстрировал свои достижени€, привлека€ внимание педагогов всех европейских стран. »менно он €вл€етс€ автором идеи о том, что глухие обучаемы. “акже де л'Ёпе доказал, что глухие люди могут думать, не использу€ звучащие слова.

5. ¬ конце 19 века французские сторонники обучени€ глухих исключительно устной речи (так называемые Ђоралистыї) пришли к выводу, что жестовый €зык €вл€етс€ лишь преп€тствием дл€ обучени€ детей речи. ‘ранцузский жестовый €зык был полностью запрещЄн в школах.

6. Ёта ситуаци€ сохран€лась до 70-х годов прошлого столети€, когда сообщество глухих начало активно выступать за дву€зычное обучение. ¬ 1991 году национальна€ ассамбле€ прин€ла "закон ‘абюса", разрешив преподавание на французском жестовом €зыке.

7. 2004 год стал годом прин€ти€ закона, согласно которому французский жестовый €зык получил официальный статус полноценного €зыка.

8. — 1834 года во ‘ранции существует Ќациональна€ ‘ранцузска€ федераци€ глухих. — 1985 года она €вл€етс€ частью ≈вропейской федерации глухих.

9. оличество официально работающих жестовых переводчиков во ‘ранции составл€ет около 500 человек.

10. ¬о ‘ранции существует 4 университета, где можно получить образование переводчика жестового €зыка: два в ѕариже и по одному в “улузе и Ћилле. ќбучение длитс€ 2,5 - 3 года.

‘ранцузский жестовый €зык(ручна€ азбука глухих)

|

ћетки: deaf world жестовый €зык глухих глухонемые €зык жестов глухие |

√имн глухих –оссии,”краины, азахстана. |

ƒневник |

|

ћетки: глухонемые глухие гимн глухих жестовый €зык глухих |

–усска€ ручна€ (пальцева€, дактильна€) азбука глухих (глухонемых) . |

ƒневник |

–учна€ азбука (дактилологи€) Ч знакова€ система, примен€ема€ в общении с неслышащими. Ёта специфическа€ коммуникаци€ воспринимаетс€ зрительно и воспроизводитс€ движением кисти руки: пальцы как бы изображают букву, повтор€ют еЄ начертание.

¬ русской ручной азбуке столько дактильных знаков, сколько букв в русском алфавите Ч 33. аждый дактильный знак (дактилема) обозначает букву (графему). ”своение дактильных знаков облегчаетс€ тем, что некоторые из них, например, м-ш-щ имеют общую конфигурацию, а различаютс€ лишь по дополнительным признакам: направлению пальцев, движению кисти руки.

»сточник: ».‘.√ейльман "«накомьтесь: ручна€ речь"

‘отографика: ¬.¬.ћуратов.

¬ русской ручной азбуке столько дактильных знаков, сколько букв в русском алфавите Ч 33. аждый дактильный знак (дактилема) обозначает букву (графему). ”своение дактильных знаков облегчаетс€ тем, что некоторые из них, например, м-ш-щ имеют общую конфигурацию, а различаютс€ лишь по дополнительным признакам: направлению пальцев, движению кисти руки.

»сточник: ».‘.√ейльман "«накомьтесь: ручна€ речь"

‘отографика: ¬.¬.ћуратов.

|

ћетки: жестовый €зык глухих глухонемые глухие мир глухих deaf world ручна€ азбука глухих |

"¬иртуальна€ планета глухих". |

Ёто цитата сообщени€ DEAFBlogger [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

.

¬ социальной сети ћќ… ћ»– попул€рного почтового сервиса mail.ru.

уже несколько лет растет сообщество неслышащих DEAF WORLD (http://my.mail.ru/community/deafworld ),

созданное ¬иктором ћуратовым (один из первых создателей групп дл€ глухих в социальных сет€х и инициатор конкурса песен музыкальных видеоклипов на русском жестовом €зыке и с субтитрами на сайте "√лухих.нет.") .

¬ насто€щий момент это самое большое и самое первое сообщество глухих в русско€зычном »нтернете(победитель ( 1 место) VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї).

-¬иктор,в вашем сообществе DEAF WORLD.ћир глухих и слабослышащих

насчитываетс€ около 25 тыс.участников. ак все начиналось?

-ћир глухих не так огромен,как мир слышащих,

которые могут где угодно и когда угодно получить информацию,

ведь они живут в мире звуков. ј у глухих эти возможности ограничены.

ѕоэтому € решил,что нужно объединить в сети ћэйл.ру

братьев и сестер по глухоте,создать общество единомышленников,

дл€ которых родной €зык-жестовый.ѕервое врем€ € размещал

в сообществе ссылки на сайты глухих,вс€кие ручные азбуки,

картинки на тему глухоты,фото,заметки и т.д.

ѕотом начал делать ролики на жестовом €зыке.

ƒальше слышащие и слабослышащие начали писать мне жалобы-

мол,мы тоже хотим пон€ть,о чем речь.

ѕришлось вставл€ть субтитры.

***

-√лухие из каких стран участвуют в сообществе? ≈сть ли слышащие?

-–усско€зычные из разных стран,в первую очередь,бывшего ———–,а также из »зраил€,

√ермании, —Ўј, ¬еликобритании,Ќовой «еландии,

есть даже с убы.—амые активные участники-украинцы.

¬ сообществе не только глухие и слабослышащие,есть и слышащие,

это родители глухих детей,позднооглохшие а также те кто работает с глухими.

¬ основном слышащие заход€т к нам,

чтобы научитьс€ жестовым €зыкам и обсудить проблемы »(кохлеарной имплантации).

***

- акие темы попул€рны при обсуждении?

-Ќаиболее попул€рные темы о жестовом €зыке,религии,а также о кохлеарной имплантации

(кстати очень много противников » в ≈вропе и —Ўј),

о проблемах в системе организации глухих не только в –оссии,но и ближнем «арубежье,

например, совсем недавно обсуждали забастовку глухих в азахстане.

***

-Ќасколько широко используютс€ видеоролики на жестовом €зыке?

-ќсобую попул€рностью пользуютс€ клипы на жестовом €зыке,которых в —ети так не хватает.

ј также видеорассказы на жестовом €зыке на библейские темы,и мои приколы -"ћуратоFF & Ѕрюнетка" анекдоты и байки на ∆я...

***

- то помогат вам вести это сообщество в сети?

-ѕервое врем€ € вел все сам,кое-кто присылал ссылки,потом по€вились единомышленники и сами стали писать блоги и присылать интересные вырезки из ¬семирной паутины.¬ свое врем€ в сообществе вели Ћюдмила —еврюгина,“ать€на Ќужина(она в основном на ответах сидит)—ейчас участники сами все ведут,пишут репортажи ,вставл€ют ролики,рецепты вс€кие и все, что можно в »нтернете.

»нтересные блоги пишет ¬иктор „ередниченко из ”краины и ***Deaf _Jurii*** из “оль€ти и другие.я в последнее врем€ уже меньше занимаюсь сообществом,у мен€ по€вились новые проекты-делаю юмористическик мини-ролики и начинаю делать видеоблог "’очу все знать о глухих и про глухих",например, о первом училище дл€ глухих,о ÷иалковском

(можно посмотреть http://www.youtube.com/user/deafmurat ).

***

-ј теперь немного о ¬ашей жизни.Ѕыл ли опыт осознани€ глухоты как особой судьбы?

-¬ семье € с младшим братом ‘едором(слышащий)-поздние дети,когда

закончили школы, мои родители уже были пенсионерами,отец участник ¬ќ¬-железнодорожник,мать -санитарка.

—лух € потер€л с малых лет.

”чилс€ в школе-интерната є3 в г.Ёнгельсе —аратовской области.„увствовал себ€ там не в своей тарелке,

т.к.€ в классе слышал хуже всех,мои одноклассники свободно разговаривали голосом.ј € читал по губам(на жестовом €зыке не разрешали разговаривать).√лухой имеет право говорить на своем €зыке!

ћожет быть это судьба...¬се таки € не стесн€лс€ своей глухоты,не чуствовал дискомфорта...

***

-„то ценного ¬ам дали годы учебы в Ћ¬÷?

ƒл€ мен€ политехникум Ћ¬÷ ¬ќ√- это как у ѕушкина лицей, "ћы все учились понемногу

„ему-нибудь и как-нибудь..."

-—амосто€тельность и независимость, привычку делать все самому, несмотр€ ни на что.

≈сть замечательные стихи глухого поэта ј. јбрамова, который он написал по моей просьбе дл€ ролика к 45-летию Ћ¬÷-ћ÷–:

Ћ¬÷! »зр€дна эта веха-

√лубже ,скажем шрама, на лице.

Ўколой жизни, кузницей успеха

—тал дл€ многих славный Ћ¬÷!

***

-Ќасколько € знаю, ¬ы совмещаете работу на заводе холодильников и в ¬ќ√?

-¬ерно. ¬ начале 90-х работал художником-оформителем в ƒ ¬ќ√, затем худруком,

но зарплата была "символической"( еЄ и не было, работали за бесплатно, как общественники),так что на завод € пошел, чтобы прокормить семью.

ј завод —Ёѕќ знаменит своими холодильниками "—аратов".

—еичас здесь работают 150 глухих и 2 переводчика! Ќигде больше в —аратове нет такого количества

глухих. «авод огромный, в каждом цехе от 3 до 10 неслышащих.я одно врем€ работал в лакокрасочном цехе,

где был бригадиром среди слышащих.Ќо там услови€ вредные,сейчас на сборке.

¬ начале этого года председатель –ќ ¬ќ√ ј.ѕ.„ернов предложил мне в свободное врем€ поработать

художественным руководителем ƒ , € согласилс€.

«а полгода поставил несколько концертов в новом формате(совмещаю реальность и виртуальность), веселый конкурс "ћисс ѕышка",

участвовали на зональном конкурсе жестовой песни в азани(¬≈— писал об этом).

***

Ѕеседовал ¬асилий —крипов. ¬≈— 9/2012

¬ социальной сети ћќ… ћ»– попул€рного почтового сервиса mail.ru.

уже несколько лет растет сообщество неслышащих DEAF WORLD (http://my.mail.ru/community/deafworld ),

созданное ¬иктором ћуратовым (один из первых создателей групп дл€ глухих в социальных сет€х и инициатор конкурса песен музыкальных видеоклипов на русском жестовом €зыке и с субтитрами на сайте "√лухих.нет.") .

¬ насто€щий момент это самое большое и самое первое сообщество глухих в русско€зычном »нтернете(победитель ( 1 место) VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї).

-¬иктор,в вашем сообществе DEAF WORLD.ћир глухих и слабослышащих

насчитываетс€ около 25 тыс.участников. ак все начиналось?

-ћир глухих не так огромен,как мир слышащих,

которые могут где угодно и когда угодно получить информацию,

ведь они живут в мире звуков. ј у глухих эти возможности ограничены.

ѕоэтому € решил,что нужно объединить в сети ћэйл.ру

братьев и сестер по глухоте,создать общество единомышленников,

дл€ которых родной €зык-жестовый.ѕервое врем€ € размещал

в сообществе ссылки на сайты глухих,вс€кие ручные азбуки,

картинки на тему глухоты,фото,заметки и т.д.

ѕотом начал делать ролики на жестовом €зыке.

ƒальше слышащие и слабослышащие начали писать мне жалобы-

мол,мы тоже хотим пон€ть,о чем речь.

ѕришлось вставл€ть субтитры.

***

-√лухие из каких стран участвуют в сообществе? ≈сть ли слышащие?

-–усско€зычные из разных стран,в первую очередь,бывшего ———–,а также из »зраил€,

√ермании, —Ўј, ¬еликобритании,Ќовой «еландии,

есть даже с убы.—амые активные участники-украинцы.

¬ сообществе не только глухие и слабослышащие,есть и слышащие,

это родители глухих детей,позднооглохшие а также те кто работает с глухими.

¬ основном слышащие заход€т к нам,

чтобы научитьс€ жестовым €зыкам и обсудить проблемы »(кохлеарной имплантации).

***

- акие темы попул€рны при обсуждении?

-Ќаиболее попул€рные темы о жестовом €зыке,религии,а также о кохлеарной имплантации

(кстати очень много противников » в ≈вропе и —Ўј),

о проблемах в системе организации глухих не только в –оссии,но и ближнем «арубежье,

например, совсем недавно обсуждали забастовку глухих в азахстане.

***

-Ќасколько широко используютс€ видеоролики на жестовом €зыке?

-ќсобую попул€рностью пользуютс€ клипы на жестовом €зыке,которых в —ети так не хватает.

ј также видеорассказы на жестовом €зыке на библейские темы,и мои приколы -"ћуратоFF & Ѕрюнетка" анекдоты и байки на ∆я...

***

- то помогат вам вести это сообщество в сети?

-ѕервое врем€ € вел все сам,кое-кто присылал ссылки,потом по€вились единомышленники и сами стали писать блоги и присылать интересные вырезки из ¬семирной паутины.¬ свое врем€ в сообществе вели Ћюдмила —еврюгина,“ать€на Ќужина(она в основном на ответах сидит)—ейчас участники сами все ведут,пишут репортажи ,вставл€ют ролики,рецепты вс€кие и все, что можно в »нтернете.

»нтересные блоги пишет ¬иктор „ередниченко из ”краины и ***Deaf _Jurii*** из “оль€ти и другие.я в последнее врем€ уже меньше занимаюсь сообществом,у мен€ по€вились новые проекты-делаю юмористическик мини-ролики и начинаю делать видеоблог "’очу все знать о глухих и про глухих",например, о первом училище дл€ глухих,о ÷иалковском

(можно посмотреть http://www.youtube.com/user/deafmurat ).

***

-ј теперь немного о ¬ашей жизни.Ѕыл ли опыт осознани€ глухоты как особой судьбы?

-¬ семье € с младшим братом ‘едором(слышащий)-поздние дети,когда

закончили школы, мои родители уже были пенсионерами,отец участник ¬ќ¬-железнодорожник,мать -санитарка.

—лух € потер€л с малых лет.

”чилс€ в школе-интерната є3 в г.Ёнгельсе —аратовской области.„увствовал себ€ там не в своей тарелке,

т.к.€ в классе слышал хуже всех,мои одноклассники свободно разговаривали голосом.ј € читал по губам(на жестовом €зыке не разрешали разговаривать).√лухой имеет право говорить на своем €зыке!

ћожет быть это судьба...¬се таки € не стесн€лс€ своей глухоты,не чуствовал дискомфорта...

***

-„то ценного ¬ам дали годы учебы в Ћ¬÷?

ƒл€ мен€ политехникум Ћ¬÷ ¬ќ√- это как у ѕушкина лицей, "ћы все учились понемногу

„ему-нибудь и как-нибудь..."

-—амосто€тельность и независимость, привычку делать все самому, несмотр€ ни на что.

≈сть замечательные стихи глухого поэта ј. јбрамова, который он написал по моей просьбе дл€ ролика к 45-летию Ћ¬÷-ћ÷–:

Ћ¬÷! »зр€дна эта веха-

√лубже ,скажем шрама, на лице.

Ўколой жизни, кузницей успеха

—тал дл€ многих славный Ћ¬÷!

***

-Ќасколько € знаю, ¬ы совмещаете работу на заводе холодильников и в ¬ќ√?

-¬ерно. ¬ начале 90-х работал художником-оформителем в ƒ ¬ќ√, затем худруком,

но зарплата была "символической"( еЄ и не было, работали за бесплатно, как общественники),так что на завод € пошел, чтобы прокормить семью.

ј завод —Ёѕќ знаменит своими холодильниками "—аратов".

—еичас здесь работают 150 глухих и 2 переводчика! Ќигде больше в —аратове нет такого количества

глухих. «авод огромный, в каждом цехе от 3 до 10 неслышащих.я одно врем€ работал в лакокрасочном цехе,

где был бригадиром среди слышащих.Ќо там услови€ вредные,сейчас на сборке.

¬ начале этого года председатель –ќ ¬ќ√ ј.ѕ.„ернов предложил мне в свободное врем€ поработать

художественным руководителем ƒ , € согласилс€.

«а полгода поставил несколько концертов в новом формате(совмещаю реальность и виртуальность), веселый конкурс "ћисс ѕышка",

участвовали на зональном конкурсе жестовой песни в азани(¬≈— писал об этом).

***

Ѕеседовал ¬асилий —крипов. ¬≈— 9/2012

|

ћетки: deaf world глухонемые глухие мир глухих жестовый €зык глухих глухонемой.художник глухих Ћ¬÷ ¬ќ√ deaf muratoff |

ћеждународный ƒень глухих (последнее воскресенье сент€бр€) . |

ƒневник |

≈жегодно последн€€ полна€ недел€ сент€бр€ отмечаетс€ как ћеждународна€ недел€ глухих (International Week of the Deaf), котора€ завершаетс€ ћеждународным днем глухих (International Day of the Deaf), отмечаемым в воскресенье.

ћеждународный день глухих был установлен в 1958 году в пам€ть создани€ в сент€бре 1951 года ¬семирной федерации глухих (World Federation of the Deaf), котора€ €вл€етс€ одной из старейших международных организаций людей с ограниченными возможност€ми.

¬сероссийское общество глухих с 1955 года €вл€етс€ членом ¬семирной федерации глухих. ¬сероссийское общество глухих ведет свою работу с 1926 года, объедин€ет более 100 тыс€ч членов, имеет 79 региональных и более 800 местных отделений на всей территории –оссийской ‘едерации.

¬ –оссии проживает более 190 тыс€ч инвалидов по слуху и слепоглухих. ¬сего разными нарушени€ми слуха страдает примерно 650 миллионов человек Ч каждый дев€тый житель «емли.

ћеждународный день глухих был установлен в 1958 году в пам€ть создани€ в сент€бре 1951 года ¬семирной федерации глухих (World Federation of the Deaf), котора€ €вл€етс€ одной из старейших международных организаций людей с ограниченными возможност€ми.

¬сероссийское общество глухих с 1955 года €вл€етс€ членом ¬семирной федерации глухих. ¬сероссийское общество глухих ведет свою работу с 1926 года, объедин€ет более 100 тыс€ч членов, имеет 79 региональных и более 800 местных отделений на всей территории –оссийской ‘едерации.

¬ –оссии проживает более 190 тыс€ч инвалидов по слуху и слепоглухих. ¬сего разными нарушени€ми слуха страдает примерно 650 миллионов человек Ч каждый дев€тый житель «емли.

|

ћетки: deaf world глухие глухих глухонемые мир глухих международный день глухих |

¬идео-запись: Ћюди из ћира “ишины |

41 просмотров |

|

¬идеопроект "Ћюди из мира тишины"о жизни и фактах интересных глухих на жестовом €зыке и с субтитрами. |

|

ћетки: глухонемые глухие жестовый €зык глухих мир глухих |

’отите-верьте,хотите-нет. »сцеление глухоты. |

ƒневник |

|

ћетки: глухонемые жестовый €зык глухих глухие мир глухих |

√лухой дедушка ƒобри |

ƒневник |

98-летний нищий, дедушка ƒобри из болгарской деревни Ѕаилово, одетый в домотканные одежды и древние кожаные ботинки, которые он носит зимой и летом, часто стоит у собора св€того јлександра Ќевского в —офии. ¬ид молчаливого старика с невыразимо добрым и честным взгл€дом трогает сердца людей: немногие прихожане проход€т мимо, не поделившись с ним мелочью.

ƒл€ того, чтобы добратьс€ до храма, старику приходитс€ вставать ни свет, ни зар€: его родна€ деревн€ Ѕайлово находитс€ в 10 километрах от столицы. ќн почти абсолютно глух: потер€л слух от взорвавшегос€ р€дом снар€да во врем€ войны.

¬ городе многие узнают его в лицо, но до недавнего времени горожане знали его просто как Ђƒедушку ƒобри-попрошайкуї. Ќо в 2010 году один болгарский тележурналист, работа€ над документальным фильмом о храме јлександра Ќевского и изуча€ архивы, сделал удивительное открытие: самое щедрое пожертвование во всей истории храму принес ни кто иной, как ƒедушка ƒобри! —умма приношени€ превосходила 40 тыс€ч евро.

—тарый св€той из Ѕайлова ни разу не притронулс€ ни к единой монетке из тех денег, которые ему давали на жизнь. —уд€ по всему, живет он лишь на свою пенсию размером в 100 евро в мес€ц да на подарки других людей: фрукты, овощи, хлеб. ≈му, впрочем, многого и не надо. 98-летний старик спокойно отказываетс€ от большинства благ цивилизации: даже когда люди, работавшие в храме, в знак благодарности купили ему новую мебель, он отказалс€ от подарка!

—ейчас, вед€, большей частью, отшельническую жизнь, он все еще добывает деньги дл€ храмов и монастырей. 10 лет назад, когда он, по его словам, был Ђеще молодї, он ходил до —офии от Ѕайлово пешком; теперь уже ему приходитс€ садитьс€ в автобус.

Ѕольшинство добрых дел ƒедушки ƒобри так и остаютс€ тайной. Ћюди поговаривают, что он помог множеству нуждающихс€ бедн€ков; однажды он оплатил счета монастыр€, который за долги хотели лишить гор€чей воды и электричества. ¬прочем, сам св€той о своих поступках ничего не говорит; на все расспросы он отвечает лишь, что некогда согрешил, и теперь встал на путь искуплени€.

ƒл€ того, чтобы добратьс€ до храма, старику приходитс€ вставать ни свет, ни зар€: его родна€ деревн€ Ѕайлово находитс€ в 10 километрах от столицы. ќн почти абсолютно глух: потер€л слух от взорвавшегос€ р€дом снар€да во врем€ войны.

¬ городе многие узнают его в лицо, но до недавнего времени горожане знали его просто как Ђƒедушку ƒобри-попрошайкуї. Ќо в 2010 году один болгарский тележурналист, работа€ над документальным фильмом о храме јлександра Ќевского и изуча€ архивы, сделал удивительное открытие: самое щедрое пожертвование во всей истории храму принес ни кто иной, как ƒедушка ƒобри! —умма приношени€ превосходила 40 тыс€ч евро.

—тарый св€той из Ѕайлова ни разу не притронулс€ ни к единой монетке из тех денег, которые ему давали на жизнь. —уд€ по всему, живет он лишь на свою пенсию размером в 100 евро в мес€ц да на подарки других людей: фрукты, овощи, хлеб. ≈му, впрочем, многого и не надо. 98-летний старик спокойно отказываетс€ от большинства благ цивилизации: даже когда люди, работавшие в храме, в знак благодарности купили ему новую мебель, он отказалс€ от подарка!

—ейчас, вед€, большей частью, отшельническую жизнь, он все еще добывает деньги дл€ храмов и монастырей. 10 лет назад, когда он, по его словам, был Ђеще молодї, он ходил до —офии от Ѕайлово пешком; теперь уже ему приходитс€ садитьс€ в автобус.

Ѕольшинство добрых дел ƒедушки ƒобри так и остаютс€ тайной. Ћюди поговаривают, что он помог множеству нуждающихс€ бедн€ков; однажды он оплатил счета монастыр€, который за долги хотели лишить гор€чей воды и электричества. ¬прочем, сам св€той о своих поступках ничего не говорит; на все расспросы он отвечает лишь, что некогда согрешил, и теперь встал на путь искуплени€.

|

ћетки: глухие мир глухих глухонемые жестовый €зык глухих |

язык жестов среди слышащих. |

ƒневник |

огда люди научились разговаривать словами, они вовсе не забросили свой прежний €зык жестов. Ќовый способ общени€ Ч говорить и слушать Ч уживалс€ со старым способом Ч показывать и смотреть.

ј много лет спуст€ после того, как люди изобрели слова, на €зык жестов легла совсем особа€ нагрузка. Ќапример, €зык жестов очень пригодилс€ некоторым племенам в јвстралии: у них была примета, что слова, сказанные вслух, вред€т охоте. ¬с€кий раз, когда мужчины уходили на поиски дичи, женщины, оставшиес€ дома, должны были молчать. Ќо охоте не было конца, и женщины просто погибали от тоски. »м так хотелось хоть немного поболтать друг с другом Ч тут-то и пришел на помощь €зык жестов.

» по сей день можно набрести в јвстралии на селение племени аруба, где застанешь одних лишь безмолвных женщин, и, однако, там не прерываютс€ оживленные беседы.

ј вот другой случай, когда коренные жители јвстралии пользуютс€ €зыком жестов. ¬стретились люди из двух племен, которые говор€т на разных €зыках. ѕриходитс€ объ€сн€тьс€ знаками. » вот что удивительно: разговаривать они будут главным образом о своих предках. аждый постараетс€ разузнать, нет ли у него с иноплеменником общей родни.

¬ молодой африканской республике амерун говор€т на нескольких разных €зыках. “ак что €зык жестов часто выручает тамошних жителей. “ак бывало когда-то и в высокогорных труднодоступных районах авказа, где бок о бок уживаетс€ великое множество совсем разных €зыков.

язык жестов был также в обиходе у некоторых племен американских индейцев. ¬о врем€ раскопок на ёкатане археологи нашли дерев€нные издели€ Ч резьба на них изображала, как индейцы май€ объ€сн€ютс€ знаками.

я«џ ∆≈—“ќ¬ »Ќƒ≈…÷≈¬ ћј…я. Ќа этом древнем рисунке племени май€ лева€ рука с выт€нутым указательным пальцем означает Ђтыї. ѕрава€ рука указывает на ухо, что значит Ђвниманиеї. ¬месте эти два знака понимаютс€ как Ђслушайї.

»ные функции выполн€л жестовый €зык индейцев североамериканских прерий Ц он использовалс€ исключительно в межэтнической коммуникации; по некоторым данным, число владевших им к в конце 19 в. превышало 100 тыс. человек. Ќа всем пространстве от ћексиканского залива до южных районов современной анады словарь этого €зыка был удивительно единообразен.язык жестов североамериканских индейцев включал около 500 знаков, изображавшихс€ определЄнными движени€ми рук, положением головы или выражением лица. ≈го понимали представители дес€тков народов на огромной территории. ¬о времена освоени€ ƒикого «апада его знали многие белые торговцы.

»ндейцы, которые жили в прери€х или по соседству с ними, изобрели еще один €зык жестов. “ам кочевало с места на место множество племен, и единый, пон€тный всем €зык очень помогал им общатьс€ друг с другом. Ѕелые торговцы и солдаты, проезжа€ через индейские поселени€, тоже часто прибегали к этому €зыку.

Ѕезмолвный €зык прерий еще не совсем отжил свой век. ≈му не дают окончательно отмереть немногочисленные старики индейцы и ученые, которые интересуютс€ индейцами.

язык жестов есть не только у индейцев,но и в спорте,на бирже,у полицейских(ќћќЌ),у подводников...

ј много лет спуст€ после того, как люди изобрели слова, на €зык жестов легла совсем особа€ нагрузка. Ќапример, €зык жестов очень пригодилс€ некоторым племенам в јвстралии: у них была примета, что слова, сказанные вслух, вред€т охоте. ¬с€кий раз, когда мужчины уходили на поиски дичи, женщины, оставшиес€ дома, должны были молчать. Ќо охоте не было конца, и женщины просто погибали от тоски. »м так хотелось хоть немного поболтать друг с другом Ч тут-то и пришел на помощь €зык жестов.

» по сей день можно набрести в јвстралии на селение племени аруба, где застанешь одних лишь безмолвных женщин, и, однако, там не прерываютс€ оживленные беседы.

ј вот другой случай, когда коренные жители јвстралии пользуютс€ €зыком жестов. ¬стретились люди из двух племен, которые говор€т на разных €зыках. ѕриходитс€ объ€сн€тьс€ знаками. » вот что удивительно: разговаривать они будут главным образом о своих предках. аждый постараетс€ разузнать, нет ли у него с иноплеменником общей родни.

¬ молодой африканской республике амерун говор€т на нескольких разных €зыках. “ак что €зык жестов часто выручает тамошних жителей. “ак бывало когда-то и в высокогорных труднодоступных районах авказа, где бок о бок уживаетс€ великое множество совсем разных €зыков.

язык жестов был также в обиходе у некоторых племен американских индейцев. ¬о врем€ раскопок на ёкатане археологи нашли дерев€нные издели€ Ч резьба на них изображала, как индейцы май€ объ€сн€ютс€ знаками.

я«џ ∆≈—“ќ¬ »Ќƒ≈…÷≈¬ ћј…я. Ќа этом древнем рисунке племени май€ лева€ рука с выт€нутым указательным пальцем означает Ђтыї. ѕрава€ рука указывает на ухо, что значит Ђвниманиеї. ¬месте эти два знака понимаютс€ как Ђслушайї.

»ные функции выполн€л жестовый €зык индейцев североамериканских прерий Ц он использовалс€ исключительно в межэтнической коммуникации; по некоторым данным, число владевших им к в конце 19 в. превышало 100 тыс. человек. Ќа всем пространстве от ћексиканского залива до южных районов современной анады словарь этого €зыка был удивительно единообразен.язык жестов североамериканских индейцев включал около 500 знаков, изображавшихс€ определЄнными движени€ми рук, положением головы или выражением лица. ≈го понимали представители дес€тков народов на огромной территории. ¬о времена освоени€ ƒикого «апада его знали многие белые торговцы.

»ндейцы, которые жили в прери€х или по соседству с ними, изобрели еще один €зык жестов. “ам кочевало с места на место множество племен, и единый, пон€тный всем €зык очень помогал им общатьс€ друг с другом. Ѕелые торговцы и солдаты, проезжа€ через индейские поселени€, тоже часто прибегали к этому €зыку.

Ѕезмолвный €зык прерий еще не совсем отжил свой век. ≈му не дают окончательно отмереть немногочисленные старики индейцы и ученые, которые интересуютс€ индейцами.

язык жестов есть не только у индейцев,но и в спорте,на бирже,у полицейских(ќћќЌ),у подводников...

|

ћетки: жестовый €зык глухих глухие мир глухих глухонемые |

‘акты истории? |

ƒневник |

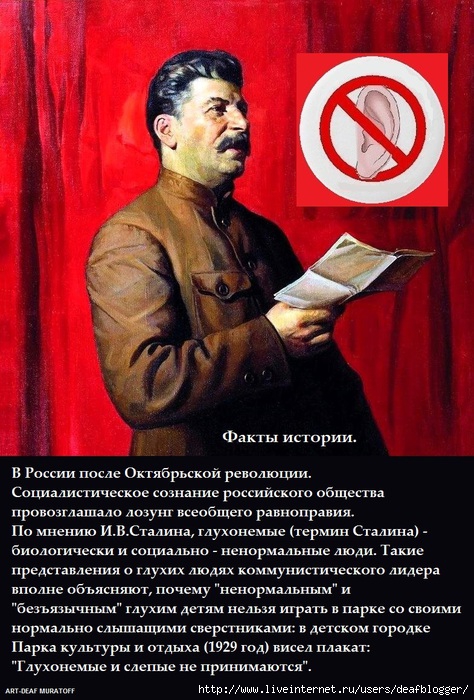

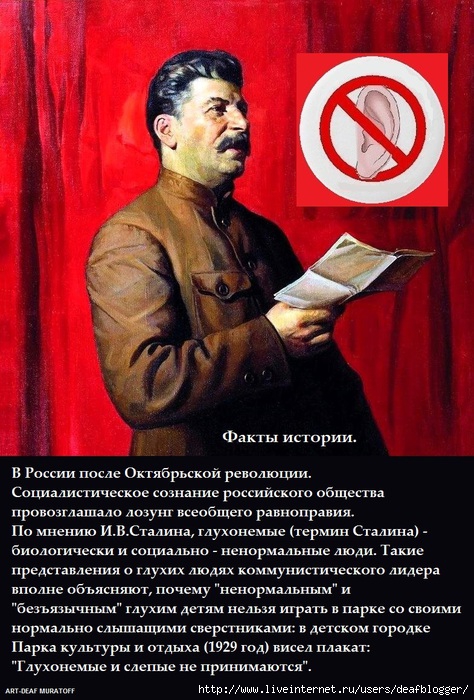

¬ –оссии после ќкт€брьской революции. —оциалистическое сознание российского общества провозглашало лозунг всеобщего равноправи€. ѕо мнению ».¬.—талина, глухонемые (термин —талина) - биологически и социально - ненормальные люди. “акие представлени€ о глухих люд€х коммунистического лидера вполне объ€сн€ют, почему "ненормальным" и "безъ€зычным" глухим дет€м нельз€ играть в парке со своими нормально слышащими сверстниками: в детском городке ѕарка культуры и отдыха (1929 год) висел плакат: "√лухонемые и слепые не принимаютс€".

|

ћетки: глухонемые мир глухих жестовый €зык глухих глухие |

»нтересные факты о глухих. |

ƒневник |

Ќелегка€ судьба была глухих людей в ‘инл€ндии в период с 1929 по 1969 года,

когда глухим было запрещено вступать между собой в браки.

¬о избежани€ рождени€ глухого поколени€.¬ брак разрешалось вступать только тогда,

когда молода€ пара приносила св€щеннику справку от врача о стерилизации молодожен.

когда глухим было запрещено вступать между собой в браки.

¬о избежани€ рождени€ глухого поколени€.¬ брак разрешалось вступать только тогда,

когда молода€ пара приносила св€щеннику справку от врача о стерилизации молодожен.

|

ћетки: мир глухих жестовый €зык глухих глухонемые глухие |

»стори€ школы-интерната є3 дл€ слабослышащих детей г.Ёнгельса. |

ƒневник |

»стори€ школы-интерната є 3 г.Ёнгельса,—аратовской области началась 31 €нвар€ 1947 года, когда был подписан акт є 26 о сдаче и приеме здани€ бывшей средней мужской гимназии под открытие школы-интерната дл€ детей с расстройством слуха и речи на 70 человек.

ѕервым директором школы-интерната є 3 был ‘едорков ¬. Ќ. «атем школу возглавл€ли директора: ўукин ј. »., ёрьев ѕ. »., ∆арков ј. Ћ. (1955-1958), Ѕойко ј. √. (1959-1963), Ўтода Ћ. ». (1963-1970), ”ткин ј. √. (1970-1985), ћосцеев Ќ. Ќ. (1985-1988), ћ€сников ¬. ј. (1988-2007), с 2007 года ћухина ћ. ¬.

«дание школы-интерната є 3 была построена в 1936 году, в годы ¬ќ¬ здесь находилс€ военный госпиталь є 3453. Ўкола-интернат занимала небольшое двухэтажное здание, во дворе был маленький сарайчик. ¬ здании было 11 классных комнат и 9 комнат разного размера, небольша€ квартира директора, кухн€. Ўкола отапливалась углем, а плита на кухне дровами. ¬ об€занности старших реб€т входило пилить дрова, разгружать уголь, выносить шлак из котельной. ¬се это реб€та выполн€ли без принуждени€, а даже с удовольствием, шутками. ѕри школе был сад. яблони были особенные, цвели не розовыми, а красными цветами. ¬есной это было чудо. ѕрохожие останавливались, чтобы полюбоватьс€ этой красотой. —ад пришлось вырубить к великому всех огорчению, когда стали строить новое здание школы и переход. ¬ 1957 году начали строить во дворе школы мастерские. Ќа берегу ¬олги вместе с учител€ми школы ѕчелинцевым ≈. ћ., ачан √. Ќ. реб€та добывали камень под фундамент. ¬ школе была лошадь ћашка, на ней и отвозили камни в школу. —тены мастерских строили все реб€та, учител€, воспитатели, н€ни. ћастерские стали любимым местом учеников, ведь там можно было стать мастером Ђ«олотые ручкиї. Ѕыло в жизни школы врем€, когда своими руками выращивали ученики арбузы, дыни, виноград, €блоки.

ѕервым кабинетом, открытым в школе, был кабинет биологии и химии. ѕерва€ звукоусиливающа€ аппаратура (небольшие усилители и микрофоны) по€вились в школе в 1978Ц1980 гг.

ѕервым директором школы-интерната є 3 был ‘едорков ¬. Ќ. «атем школу возглавл€ли директора: ўукин ј. »., ёрьев ѕ. »., ∆арков ј. Ћ. (1955-1958), Ѕойко ј. √. (1959-1963), Ўтода Ћ. ». (1963-1970), ”ткин ј. √. (1970-1985), ћосцеев Ќ. Ќ. (1985-1988), ћ€сников ¬. ј. (1988-2007), с 2007 года ћухина ћ. ¬.

«дание школы-интерната є 3 была построена в 1936 году, в годы ¬ќ¬ здесь находилс€ военный госпиталь є 3453. Ўкола-интернат занимала небольшое двухэтажное здание, во дворе был маленький сарайчик. ¬ здании было 11 классных комнат и 9 комнат разного размера, небольша€ квартира директора, кухн€. Ўкола отапливалась углем, а плита на кухне дровами. ¬ об€занности старших реб€т входило пилить дрова, разгружать уголь, выносить шлак из котельной. ¬се это реб€та выполн€ли без принуждени€, а даже с удовольствием, шутками. ѕри школе был сад. яблони были особенные, цвели не розовыми, а красными цветами. ¬есной это было чудо. ѕрохожие останавливались, чтобы полюбоватьс€ этой красотой. —ад пришлось вырубить к великому всех огорчению, когда стали строить новое здание школы и переход. ¬ 1957 году начали строить во дворе школы мастерские. Ќа берегу ¬олги вместе с учител€ми школы ѕчелинцевым ≈. ћ., ачан √. Ќ. реб€та добывали камень под фундамент. ¬ школе была лошадь ћашка, на ней и отвозили камни в школу. —тены мастерских строили все реб€та, учител€, воспитатели, н€ни. ћастерские стали любимым местом учеников, ведь там можно было стать мастером Ђ«олотые ручкиї. Ѕыло в жизни школы врем€, когда своими руками выращивали ученики арбузы, дыни, виноград, €блоки.

ѕервым кабинетом, открытым в школе, был кабинет биологии и химии. ѕерва€ звукоусиливающа€ аппаратура (небольшие усилители и микрофоны) по€вились в школе в 1978Ц1980 гг.

|

ћетки: deaf world глухонемые глухие мир глухих жестовый €зык глухих школа интернат є3 |

»стори€ школы-интерната є1 дл€ глухих детей г.Ёнгельса. |

ƒневник |

¬ 1936 г. немецка€ проектно-планировочна€ контора разработала проект кирпичного здани€ 4-х этажной школы на 800 учащихс€ по пл. —вободы. — 1 апрел€ 1936 г. строители приступили к работе и к концу первой четверти 1936-1937 учебного года здание было введено в эксплуатацию.

Ќ≈ћ≈÷ јя ќЅ–ј«÷ќ¬јя —Ў є 10

оллектив немецкой образцовой средней школы є 10 перешел из старого здани€ на ”глу расноармейской и “елеграфной улиц в новое, в котором было 22 классные комнаты, химическа€ и физическа€ лаборатории, комната дл€ живого уголка, библиотека, столова€, кабинет врача и др. —тены большого светлого коридора были украшены копи€ми картин Ўишкина, выполненными учителем рисовани€ ƒилем. ¬о дворе была предусмотрена зелена€ зона, больша€ спортивна€ площадка.

¬ годы войны в школе дислоцировалс€ эвакогоспиталь.

¬ насто€щее врем€ это школа-интернат є1 дл€ глухих детей.(Ўкола-интернат дл€ глухих детей функционирует с 1984 года.)

Ќ≈ћ≈÷ јя ќЅ–ј«÷ќ¬јя —Ў є 10

оллектив немецкой образцовой средней школы є 10 перешел из старого здани€ на ”глу расноармейской и “елеграфной улиц в новое, в котором было 22 классные комнаты, химическа€ и физическа€ лаборатории, комната дл€ живого уголка, библиотека, столова€, кабинет врача и др. —тены большого светлого коридора были украшены копи€ми картин Ўишкина, выполненными учителем рисовани€ ƒилем. ¬о дворе была предусмотрена зелена€ зона, больша€ спортивна€ площадка.

¬ годы войны в школе дислоцировалс€ эвакогоспиталь.

¬ насто€щее врем€ это школа-интернат є1 дл€ глухих детей.(Ўкола-интернат дл€ глухих детей функционирует с 1984 года.)

|

ћетки: глухие жестовый €зык глухих глухонемые мир глухих |

”чебник дл€ глухих или как учили глухих 300 лет назад. |

ƒневник |

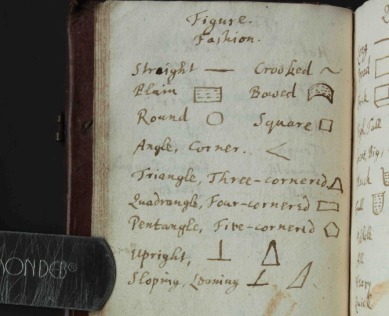

¬ 1660-х годов јлександр ѕофэм, глухой отпрыск благородного английского семейства, приступил к освоению речи. ≈го учитель ƒжон ¬аллис написал по такому случаю своеобразный учебник, который в 2008 году был обнаружен в поместье Ћитлкот и тщательно изучен. Ћингвист ƒэвид рэм из ќксфордского университета, рассказавший о находке на специальном меропри€тии оролевского общества, считает, что ¬аллис намного опередил своЄ врем€.

нижечка содержит подробное описание вокальной артикул€ции, геометрические фигуры и символы, упражнени€ по фонетике, синтаксису и построению фраз.

“ак повелось с давних пор, что глухих считали дурачками, идиотами, болванами (собственно говор€, это верно по сей день, когда парализованный, лишЄнный дара речи человек воспринимаетс€ слабоумным, хот€ в действительности с интеллектом у него всЄ в пор€дке: он всего лишь не может говорить). »м не дозвол€лось составл€ть завещание или принимать наследство. ј проблема была лишь в том Ч и ¬аллис это, кажетс€, пон€л одним из первых, Ч что глухих не учили общатьс€.

Ѕлагородное семейство не могло допустить, чтобы их сын потер€л высокий статус, и поэтому пригласило в качестве учителей двух выдающихс€ людей своего времени, титанов английского ¬озрождени€ Ч музыкального теоретика ”иль€ма ’олдера и математика ƒжона ¬аллиса (кстати, именно он ввЄл знак ∞).

”спех был потр€сающим: јлександр научилс€ не только общатьс€, но и говорить (увы, неизвестно, насколько хорошо), стал знаменитостью и был представлен ко двору. ƒело кончилось тем, что он женилс€ на дочери одной из самых блест€щих интеллектуалок своего времени и был покровителем философа ƒжона Ћокка. –епутаци€ семейства оказалась спасена.

¬последствии между ’олдером и ¬аллисом разгорелс€ спор о том, кому из них удалось разговорить глухого. ’олдер был первым, и поэтому под его руководством јлександр, по-видимому, начал произносить первые слова. Ќо г-н рэм делает вывод о том, что ученик повтор€л за учителем как попугай.

—уд€ по рукописи в кожаном переплЄте, именно ¬аллис осознал, что речь и общение не равны друг другу. »ными словами, способность производить звуки не гарантирует, что теб€ поймут. » наоборот: глухие могут общатьс€, но прежде, чем учить их речи, надо пон€ть их самих, установить с ними контакт. –езультатом стал примитивный символический €зык Ч далЄкий прообраз сегодн€шнего.

¬аллис, конечно, не был первым. «а сотни лет до него монахи бенедиктинского ордена, дававшие обет молчани€, выработали собственный €зык жестов, на основании которого в »спании предпринимались попытки научить глухих общатьс€.

|

ћетки: глухие глухонемые истори€ |

јнекдоты на жестовом €зыке |

ƒневник |

акой глухой не любит юмор,а чем мы хуже остальных?

√лухие тоже шут€т и шут€т не хуже слышащих!

ёмористические ролики "ћуратоFF & Ѕрюнетка".

јнекдоты на жестовом €зыке и с субтитрами смотрите здесь http://www.youtube.com/user/deafmurat

√лухие тоже шут€т и шут€т не хуже слышащих!

ёмористические ролики "ћуратоFF & Ѕрюнетка".

јнекдоты на жестовом €зыке и с субтитрами смотрите здесь http://www.youtube.com/user/deafmurat

|

ћетки: глухие анекдоты жестовый €зык глухих глухонемые глухих |

ќчки дл€ глухих "I love you!" |

ƒневник |

|

ћетки: глухонемые мир глухих жестовый €зык глухих глухие deaf world |

∆изнеописание советского глухого. |

ƒневник |

ƒавид √инзбургский

я,ƒавид √инзбургский, родилс€ в ¬аршаве в 1914 году. ћне уже 84-й годок пошел.

1 августа началась I мирова€ война. ћо€ мама была зубным техником, принимала на дому. ћы свою квартиру оставили (думали после войны вернутьс€), приехали в Ћуганск. ¬ Ћуганске жил мой отец. ” него было много знакомых, в том числе и ¬орошилов. оммунисты моего отца вскоре послали в арелию заведовать чугунно-литейным заводом. –еволюции нужен был металл. ћне тогда было три с половиной года. я хорошо помню, как спрашивал родителей: "ѕапа, мама, а почему солдаты в юбках?" ќказываетс€, это были шотландские войска, вместе с английскими временно оккупировавшие северную арелию.

ћы жили на берегу речки, р€дом - завод и плотина, котора€ вырабатывала энергию. я рыбачил. ћама мне уху сварит на завтрак, пару рыб коту дадим. ќднажды мама выходит на крыльцо и зовет: "ƒод€, иди завтракать!" я сижу, удочку поставил. Ќе оборачиваюсь. ’ватились - менингит. ћама вз€ла мен€ на руки, принесла в дом. ј у мен€ температура 40-41. “€жело болел. нам приходил большевик, который сказал маме, что слух уже не восстановить, а после выздоровлени€, сына нужно научить говорить, чтобы сохранить голос. ƒо потери слуха € говорил по-польски. Ќи одного слова в пам€ти не осталось.