-ћетки

-–убрики

-ћузыка

- Ёрик —ати - Gnossienne є 4

- —лушали: 1638 омментарии: 10

- J'Ai Peur - Damian Sargue "Romeo et Juliette"

- —лушали: 14118 омментарии: 5

- Elgar - Salut d'Amour

- —лушали: 1792 омментарии: 24

- Maxence Cyrin - Where Is My Mind

- —лушали: 1613 омментарии: 9

- јлександр ƒольский - "≈сли женщина входит в твой дом"

- —лушали: 5966 омментарии: 20

-¬идео

- ћаленькие дети и классическа€ музыка )

- —мотрели: 131 (19)

- ћаленький венский марш

- —мотрели: 146 (27)

- Rondo Alla Turca

- —мотрели: 88 (9)

- “анец воздуха. ћэджик капет ƒэниэла ¬урт

- —мотрели: 470 (22)

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-—татистика

ѕочему супруги русских великих кн€зей получали отчество ‘Єдоровна |

–ешила немного отвлечьс€ от музыки, поскольку очень активно и гор€чо идЄт обсуждение 100-лети€ революции 1917 года. » вот в ходе одного из таких обсуждений и был задан этот вопрос.

— конца XVIII века немецкие принцессы, выход€ замуж за русских великих кн€зей и принима€ дл€ этого православие, по традиции получали себе отчество ‘Єдоровна. ним относ€тс€ ћари€ ‘Єдоровна (жена ѕавла I), јлександра ‘Єдоровна (жена Ќикола€ I), ћари€ ‘Єдоровна (жена јлександра III), јлександра ‘Єдоровна (жена Ќикола€ II) и ≈лизавета ‘Єдоровна. Ёта традици€ восходит ещЄ к XVII веку, когда «неблагозвучное» отчество царицы ≈вдокии Ћопухиной было помен€но с «»лларионовна» на «‘Єдоровна», а при вступлении в брак цар€ »вана јлексеевича с ѕрасковьей —алтыковой ей не только изменили отчество, но и переменили им€ еЄ отцу с јлександра на ‘Єдора.

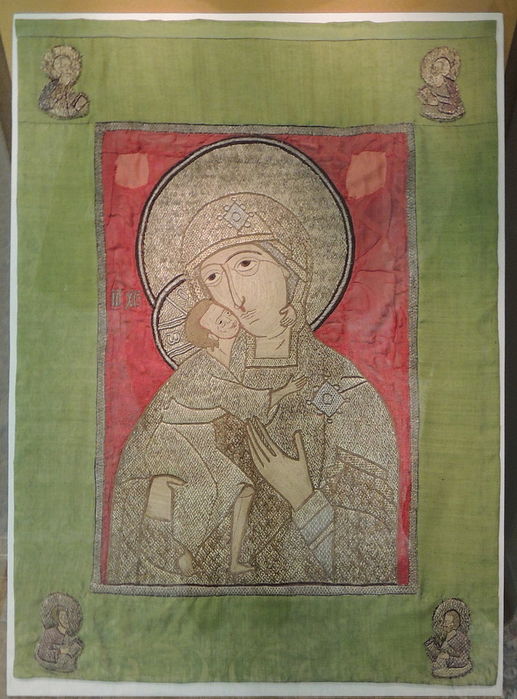

ѕолучали они это отчество в честь ‘еодоровской иконы Ѕожией ћатери. ‘еодоровска€ икона Ѕожией ћатери — почитаема€ в –усской православной церкви чудотворна€ икона Ѕогородицы, хран€ща€с€ в Ѕого€вленском соборе Ѕого€вленско-јнастасиина монастыр€ в остроме. ѕредание приписывает еЄ авторство евангелисту Ћуке, иконографи€ сходна с ¬ладимирской иконой. ѕочитаетс€ как одна из св€тынь дома –омановых, поскольку предание св€зывает еЄ с призванием в 1613 году на царство основател€ династии цар€ ћихаила ‘Єдоровича.

общий вид иконы без оклада

ќ по€влении этой иконы на –уси достоверно ничего неизвестно, первые легендарные упоминани€ об образе схожей иконографии относ€тс€ к XII веку. ќна находилась в дерев€нной часовне у города √ородец. ¬ начале XIII века на этом месте был построен монастырь во им€ иконы Ѕогоматери, котора€ стала его главной св€тыней. ѕозже он стал называтьс€ по имени иконы Ѕогородичный, Ѕогородице-‘еодоровский, а сейчас — ‘еодоровский. ¬ 1238 году при нашествии войск Ѕаты€ город был уничтожен, монастырь также сгорел.

—овременные историки указывают на то, что существование монастыр€ в XII веке ещЄ не получило никаких пр€мых доказательств. ќднако вместе с тем нет исследований, опровергающих такое утверждение. “ак или иначе, то место, где находилась икона, подверглось полному разграблению, уничтожению и сожжению. —овременники событий считали, что икона также была утрачена, но по прошествии нескольких лет была обретена повторно.

—уществует несколько преданий о повторном обретении иконы.

ѕредание первое

16 августа 1239 года костромской кн€зь ¬асилий вашн€ близ реки «апрудни увидел икону Ѕогородицы, вис€щую на дереве. ѕри участии духовенства икона была перенесена в острому и поставлена в соборной церкви ”спени€ ѕресв€той Ѕогородицы. ѕозднее на месте еЄ обретени€ был построен «апрудненский —пасский монастырь.

ѕовесть о €влении чудотворной иконы ‘еодоровской сообщает: "…видеша народи честную ону икону, и начаша поведати, глаголюще, мы вчера видехом сию икону, несому сквозе град наш воином неким, подобен той воин видением св€тому великомученику ‘еодору —тратилату, и тако свидетельствоваху народи".

ќт имени великомученика ‘еодора икона получила своЄ название — ‘еодоровска€. ¬скоре в острому пришЄл человек из √ородца, который опознал в иконе ту, что пропала из их города.

‘еодоровска€ икона со сказанием (2-€ половина XVIII века, музей-заповедник оломенское)

ѕредание второе

ќно повтор€ет сюжет вышеизложенного, но отличаетс€ в датах и имени кн€з€. —огласно ему икону обрЄл 16 августа 1263 года младший брат јлександра Ќевского кн€зь ¬асилий ярославич. Ёта дата содержитс€ в «—казании о €влении и чудесах ‘еодоровской иконы Ѕогоматери в остроме», составленном в 1670 году иеродиаконом остромского »патьевского монастыр€ Ћонгином.

ѕредание третье

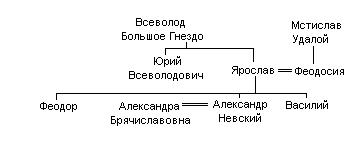

»кону нашЄл кн€зь ёрий ¬севолодович (1188—1238) в ветхой дерев€нной часовне близ √ородца (на этом месте позднее возник √ородецкий ‘еодоровский монастырь). ѕосле его смерти икона перешла к ярославу ¬севолодовичу (младший брат ёри€), который благословил ею брак своего сына јлександра Ќевского с полоцкой кн€жной јлександрой Ѕр€числавовной. ѕосле смерти кн€з€ јлександра в 1263 году икона перешла к его младшему брату ¬асилию (о нЄм же сообщает второе предание об обретении иконы), который перенЄс еЄ в острому.

Ёто и другие событи€ сложились в р€д событий, которые потом легли в основу сказани€ об иконе. “ак или иначе, икона была перенесена из разорЄнного Ѕатыем √ородца в острому, где была помещена в церкви великомученика ‘еодора —тратилата. Ётот факт подтверждаетс€ «—казанием о €влении и чудесах ‘еодоровской иконы Ѕогоматери в остроме». — этого момента за ней закрепилось название «‘еодоровска€».

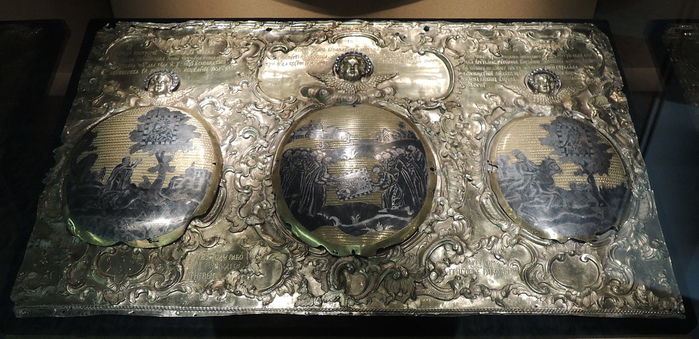

‘рагмент оклада киота чудотворной иконы «Ѕогоматерь ‘еодоровска€». острома, 1783. ћастер √. —. –адков. √»ћ. Ќа дробницах изображени€ чудес из сказаний об иконе: 1. костромской кн€зь ¬асилий √еоргиевич аша в 1239 году, будучи на охоте, увидел в лесу на сосне икону; 2. кн€зь, сто€ на колен€х, молитс€ перед иконой; 3. чудотворную икону вынимают из пепла после пожара, во врем€ которого сгорел костромской собор

»сследователи, основыва€сь на тождестве иконографии ‘еодоровской иконы с ¬ладимирской, считают еЄ списком с прославленной древней св€тыни и выдвигают три версии еЄ происхождени€:

- икона была написана в 1164 году по заказу јндре€ Ѕоголюбского дл€ √ородецкого монастыр€;

- икону написали по заказу кн€з€ ярослава ¬севолодовича в 1239 году как дар к свадьбе его сына јлександра Ќевского. —вадебный характер иконы объ€сн€ют наличием на еЄ обороте образа великомученицы ѕараскевы, почитавшейс€ на –уси покровительницей невест и свадеб, а также бывшей покровительницей ѕолоцкого кн€жеского дома, откуда происходила невеста јлександра. ќтносительно названи€ иконы «‘еодоровска€» высказываетс€ гипотеза, что оно возникло по причине того, что ‘еодор —тратилат был небесным покровителем кн€з€ ярослава и многих других кн€зей ћстиславичей, с которыми ярослав и его потомство были св€заны через его жену ‘еодосию, дочь ћстислава ћстиславича ”датного;

- икона написана по заказу ярослава ¬севолодовича в 1218—1220 годы в св€зи с возвращением ему его жены ‘еодосии, отн€той еЄ отцом в 1216 году в ходе противосто€ни€, и рождением у него от неЄ первенца ‘еодора.

–одословное древо јлександра Ќевского

первым чудесам иконы относ€т истории о еЄ чудесном спасении в огне при пожаре (сказани€ сообщают о двух пожарах: один уничтожил старую дерев€нную церковь, второй произошЄл уже в новом каменном храме). «—казание о €влении и чудесах ‘еодоровской иконы Ѕожьей ћатери», создававшеес€ на прот€жении нескольких веков и дошедшее до нас в р€де списков, повествует о чудесном спасении остромы от татарских войск в битве при —в€том озере (1262(?) г.)

…и отидоша от града €ко два поприща или вдале мало и сташа у некоего езера, и €ко же бысть полки близ между собою, и оружие свое извлекоша грешницы и напр€гоша лук свои еже сострел€ти правы€ и смиренны€ сердцем, малое христианское воинство, и внезапу от чудотворного образа ѕресв€ты€ Ѕогородицы возсн€ша божественны€ и пресветлы€ лучи, паче солнечных луч и аки огнь попал€ющи и нападающа на них и пожига€ татарски€ полки, и от того озарени€ и луч божественных и от палени€, вси противный полки см€тошас€, и мнози от них ослепоша и друг друга не познаша и вниде в них страх и трепет, и оружие вниде и сердце их и луцы их сокрушишас€ и нападоша на них российстии полпы и побиша их многое множество, останцы же нечестивых исчезоша и погибоша за беззаконие свое, пленников же российских всех отполониша заступлением и помощию ѕресв€ты€ Ѕожи€ ћатере.

— «—казание о €влении и чудесах ‘еодоровской иконы Ѕожьей ћатери»

ѕоследнее чудо позже получило название «„удо от иконы ‘еодоровской Ѕогоматери в битве у —в€того озера», поскольку озеро стало именоватьс€ —в€тым. Ќа месте, где во врем€ битвы сто€ла икона, вначале поставили поклонный крест, а затем в конце XVII века возвели каменную ‘еодоровскую часовню.

![]()

„удо от иконы ‘еодоровской Ѕогоматери в битве у —в€того озера (фрагмент иконы со сказанием, 1680-е гг., острома)

ѕризвание на царство ћихаила ‘Єдоровича

¬ 1613 году «емский собор избрал на царство ћихаила –оманова, что закрепил итоговым документом — —оборной кл€твой. ѕосле этого было назначено посольство из ћосквы в остромской »патьевский монастырь, где ћихаил ‘Єдорович жил с матерью, инокиней ћарфой. ¬ этом посольстве, согласно позднейшим предани€м, особую роль сыграла ‘еодоровска€ икона Ѕожией ћатери, но детали того, как икона была задействована в этом событии, достаточно туманны.

ѕосольство возглавл€ли архиепископ –€занский ‘еодорит, келарь “роице-—ергиева монастыр€ јвраамий ѕалицын и бо€рин ‘Єдор »ванович Ўереметев. ¬ св€зи с важностью вопроса с посольством отправилась московска€ св€тын€ — ѕетровска€ икона Ѕожией ћатери из ”спенского собора ћосковского ремл€. ѕосольство прибыло в острому 23 (13) марта 1613 года и на следующий день, 24 (14) марта, было прин€то ћихаилом –омановым и его матерью в »патьевском монастыре. » мать, и сын отказывались от престола, но в результате уговоров согласились. Ёти событи€ уложились в один день. ѕо сообщению Ќового летописца патриарха ‘иларета: «Ѕысть же в тот день на остроме радость вели€, и составиша празднество чудотворной иконе пречисты€ Ѕогородицы ‘еодоровской». ƒень стал днЄм праздновани€ иконы, который отмечаетс€ до сих пор.

ѕо мнению р€да современных историков, инокин€ ћарфа благословила при избрании на царство своего сына ‘еодоровской иконой Ѕожией ћатери. ¬ предании об иконе есть такое напутствие, приписываемое инокине ћарфе:

—е, “ебе, о Ѕогомати ѕречиста€ Ѕогородица, в “вои ѕречистеи руце, ¬ладычице, чадо свое предаю, и €коже хощеши, устроиши ему полезна€ и всему православному христианству.

ѕризвание на царство ћихаила –оманова (√ригорий ”грюмов, ок. 1800).

—лева направо: инокин€ ћарфа, ћихаил –оманов, архиепископ р€занский ‘еодорит

“ак или иначе, но икона стала особо почитаемой в новом царском роду.

ћихаил вз€л с собой в ћоскву список с иконы и поместил его в придворной церкви –ождества Ѕогородицы «на —ен€х». ¬ 1618 году он прислал в острому украшени€ дл€ иконы, а в 1636 году по указанию цар€ икону подновили, сн€в древнюю олифу, и украсили драгоценной ризой. — ростом попул€рности иконы с неЄ начинают создавать многочисленные списки, со второй половины XVII века станов€тс€ распространЄнными списки с клеймами, изображающими историю образа. ¬ 1745 году по указанию —в€тейшего —инода икону вновь подновили и украсили новой золотой ризой. –аботы продолжались с 16 августа по 15 сент€бр€, их выполнил €рославский иерей »оанн јндреев.

ѕелена «Ѕогоматерь ‘еодоровска€», котора€ считаетс€ вкладом старицы ћарфы, матери цар€ ћихаила ‘едоровича, в »патьевский монастырь

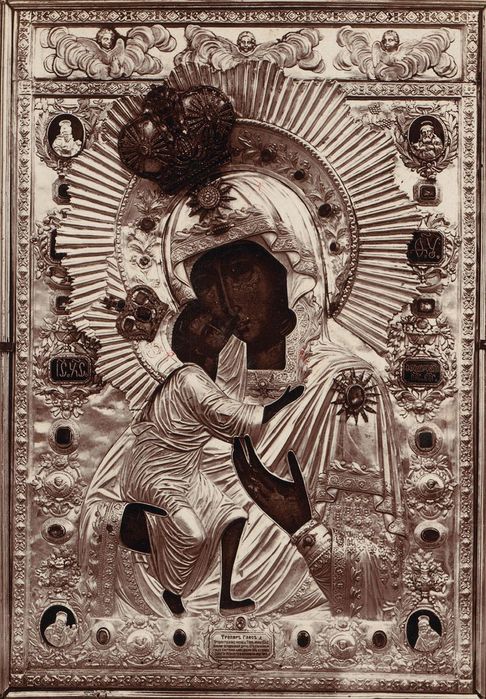

»кона неоднократно украшалась драгоценными окладами. ¬ начале XIX века на средства жителей остромы дл€ иконы изготовили новый золотой оклад, в который поместили драгоценные камни с прежнего. ¬ описании ”спенского собора остромы, составленном в 1820 году, об иконе сообщаетс€:

Ќа сем образе риза, устроенна€ в 1805 году чистейшего золота, соборным иждивением, а более усердием граждан, имеет весу с венцем 20 фунтов 39 золотников; она и венец украшены бриллиантами, €хонтами, изумрудами, рубинами (из коих один красный наидрагоценнейший), венисами и другими драгоценными камн€ми, крупным жемчугом и бурмитскими зернами… сему образу принадлежат р€сны или серьги длиной более полуаршина, с бурмитскими зернами, драгоценными камн€ми, золотыми плашкам, кольцами и колодками…

¬ 1891 году дл€ иконы изготовили золотую ризу весом около 10 кг. ќна украшала икону до 1922 года, когда риза была реквизирована в рамках кампании по изъ€тию церковных ценностей.

‘еодоровска€ икона в драгоценном окладе (фотографи€ —. ћ. ѕрокудина-√орского, 1910 год)

‘еодоровска€ икона относитс€ к иконографическому типу ≈леуса (”миление). ≈Є обща€ иконографи€ очень близка к ¬ладимирской иконе Ѕожией ћатери. ѕо этой причине многие исследователи считают еЄ списком-репликой. ѕо древнему описанию при перенесении иконы в острому она имела следующий вид:

…написана масл€ными красками «на сухе древе». ƒоска в длину 1 аршин 2 вершка, в ширину 12 вершков. Ѕогородица изображена несколько склонившею главу на правое плече. ѕравой рукой поддерживаетс€ Ѕогомладенец, обнимающий Ѕогоматерь. ѕрава€ нога Ѕогомладенца покрыта ризою, лева€ же по колено неприкрыта. Ќа оборотной стороне написана св€та€ великомученица ѕараскева, называема€ ѕ€тница… Ќижн€€ часть иконы заканчиваетс€ руко€тью в 1½ аршина длины.

‘еодоровскую икону также причисл€ют к иконописному изводу «√ликофилуса» — «шагающие ножки» из-за положени€ ног Ѕогомладенца. ѕредполагают, что и на ¬ладимирской иконе положение ног »исуса изначально было таким же.

ќбща€ сохранность иконы в насто€щее врем€ низка€, она неоднократно поновл€лась, и оригинальна€ живопись ликов Ѕогородицы и »исуса ’риста заметно потЄрта.

Ќа обороте иконы помещено по€сное изображение великомученицы ѕараскевы. —в€та€ изображена в красных одеждах, украшенных золотым растительным орнаментом, который, по мнению ». Ё. √рабар€, представл€ет «определЄнный отзвук стародавних византийско-суздальских узорных тканей». ≈Є руки воздеты в молении на уровне груди.

—в€та€ ѕараскева, почитавша€с€ как покровительница свадеб (изображение на обороте ‘еодоровской иконы)

ƒата праздновани€ иконы

14 (27) марта и 16 (29) августа

ѕроцитировано 12 раз

ѕонравилось: 18 пользовател€м

| омментировать | « ѕред. запись — дневнику — —лед. запись » | —траницы: [1] [Ќовые] |

»сходное сообщение Barucaba

поскольку очень активно и гор€чо идЄт обсуждение 100-лети€ революции 1917 года.

ј где идЄт, если не секрет?