-Рубрики

- (0)

- Анекдоты. юмор (1)

- Артисты Росси (9)

- аудиороманы (4)

- Барнаул (1)

- Валерий Леонтьев (391)

- Екатерина Рождественская (1)

- Здоровье (4)

- История (1)

- Календарь (3)

- кино (4)

- КОМПЬЮТЕР (36)

- Литература (13)

- Мои путешествия (100)

- Мой театр (30)

- Петербург (5)

- Рецепты (43)

- Фильмы (1)

- Школа (1)

-Музыка

- Мой вороной

- Слушали: 1050 Комментарии: 0

- Это любовь - Валерий Леонтьев

- Слушали: 779 Комментарии: 0

- Моя музыка - В.Леонтьев

- Слушали: 1995 Комментарии: 0

- В.Леонтьев - Я уже там был (Негромкий блюз)-2015

- Слушали: 509 Комментарии: 0

- Я УЖЕ ТАМ БЫЛ

- Слушали: 672 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 16.12.2014

Записей: 791

Комментариев: 1017

Написано: 2633

Записей: 791

Комментариев: 1017

Написано: 2633

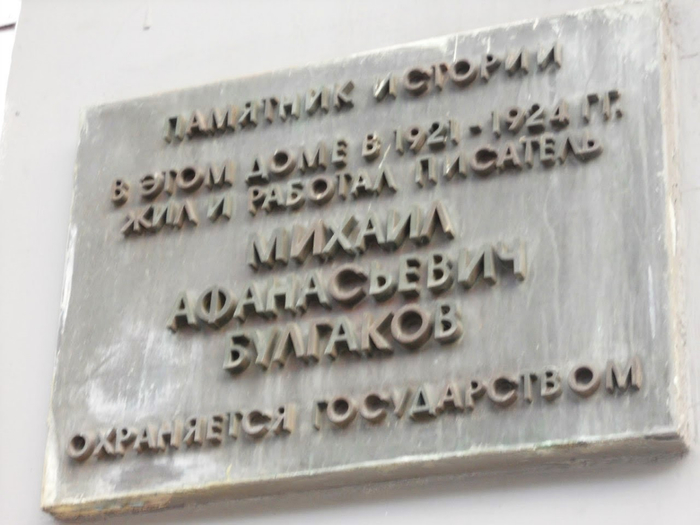

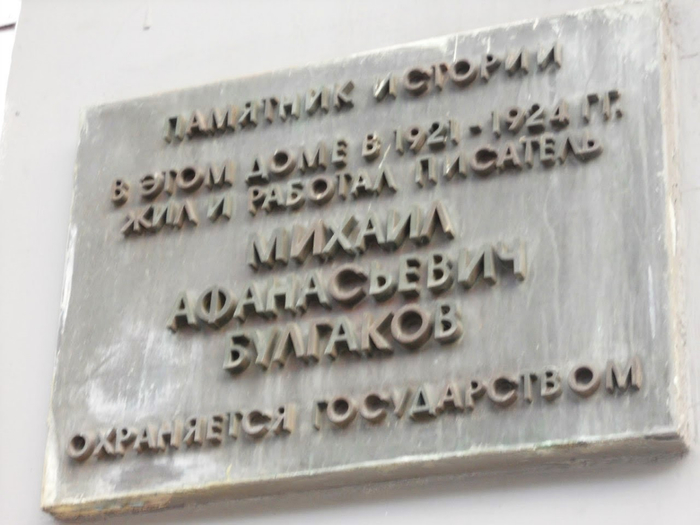

Экскурсия в Булгаковский дом и "Нехорошую квартиру" 2017, 7.07.2019 |

Сразу оговорюсь, что многие описания взяла здесь:

https://vk.com/@-182995763-interesnye-fakty-o-neho...kvartire-muzei-bulgakova-moskv

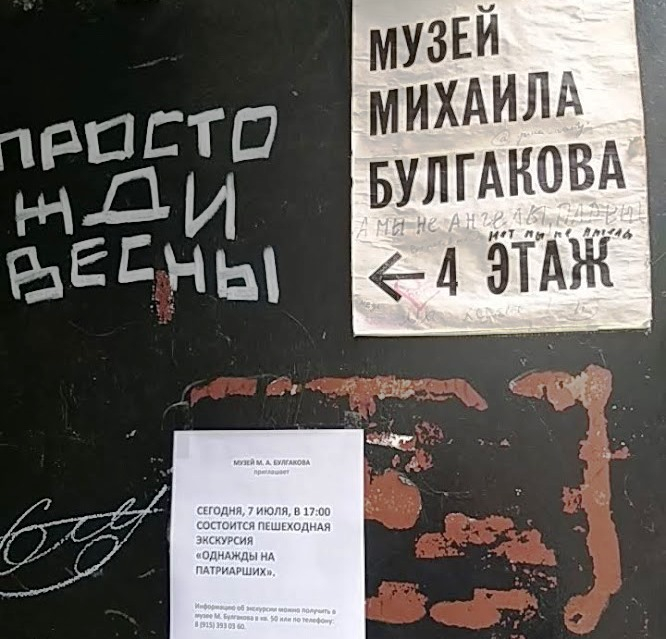

Точный адрес «Нехорошей квартиры»: улица Большая Садовая, дом 10, 6 подъезд, 4 этаж, комната №50;

В романе «Мастер и Маргарита» указано, что Воланд проживает по адресу: квартира №50, улица Большая Садовая, дом 10 302-бис. Что такое, три последних числа? На самом деле это зашифрованный по формуле номер здания (3+2)х2.

НО фотографии все мои)

1.

2.

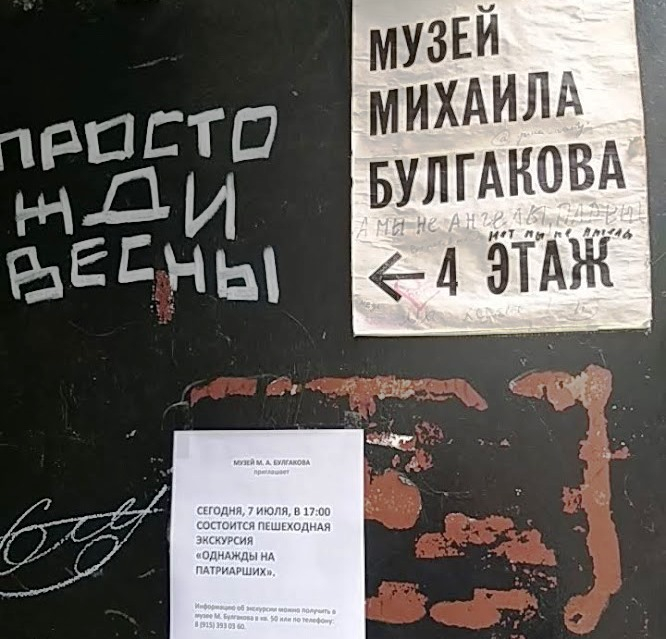

Как добраться: Едем на метро до станции Маяковская. Следуем по указателю «К музею М.А. Булгакова». Выходим к к/з имени Чайковского. Идём по улице Большой Садовой мимо театра Сатиры, Моссовета, Военного университета МО.

4.

5.

Подходим к дому №10 и ищем самый дальний подъезд; Это единственный в России мемориальный музей, который посвящён жизни, творчеству величайшего русского писателя. Находится недалеко от Патриарших прудов

5.

В музее имеется кинозал, театр, лекторий. Здесь проводятся культурологические семинары, интерактивные занятия-экскурсии

6.

В доме №10 на самом деле два музея писателя: «Нехорошая квартира» и «Булгаковский дом». Многие не доходят до первой. Я в «Булгаковском доме» была в 2017, покатались на трамвайчике по булгаковским местам а «Нехорошая кв. уже в 16.00 была закрыта, но летом 2019 я приехала именно в неё

9.

10.

11.

Чтобы зайти в подъезд, необходимо позвонить по домофону в квартиру №50

10.

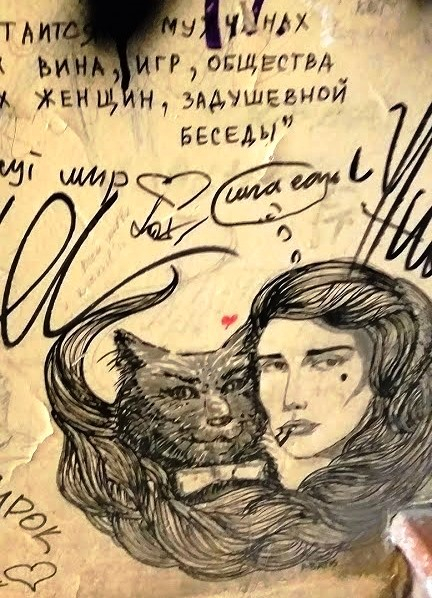

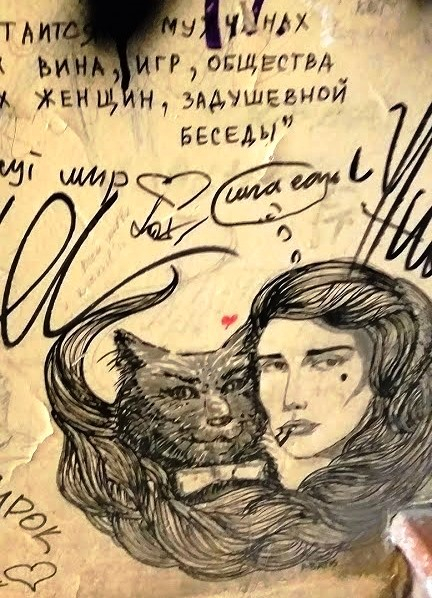

Музей Булгакова начинается с лестницы и исписанных стен подъезда. Это поклонники постарались. Здесь можно найти и цитаты из романов, рисунки (в особенности, кота Бегемота), полемику между ненавистниками и любителями мистического произведения. Есть и тривиальные надписи.

11.

18.

19.

20.

21.

22.

Пройдя по данной галерее, вы наткнетесь на квартиру №50.

Михаил и его жена Татьяна жили здесь вплоть до 1924 года.

Михаил называл дом № 10 проклятым. Булгаков не любил своё первое жильё. Называл его «гнусной комнатой гнусного дома». Причинами такого отношения к квартире были пьяные, поющие, орущие и дерущиеся соседи, ужасные условия быта. Здесь не имелось отопления, ванной комнаты. Плохое водоснабжение и грязь в местах общего пользования.

Это сооружение — первое в Москве здание-коммуна. Именно сюда позже заселяли новых советских граждан, в том числе и сотрудников типографии Ивана Машистова. В его компанию и попал Булгаков, когда переехал с юга страны в Москву. Это произошло в 1921 году. Поселили писателя и его жену в квартиру № 50.

Сооружение появляется и в других произведениях писателя: «Зойкина квартира», «Записки на манжетах», «№13 — Дом Эльпит-Рабкоммуна», «Тайному другу».

В одной коммуналке имелось 7 комнат и одна кухня;

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Соседями Булгакова и его жены были коммунист, семья милиционера, девушка Дуся, Анна Горячева (53 года, прототип Аннушки, погубившей Берлиоза) с сыном и рабочие. Разборки в коммуналке — обычная вещь для дома №10. Анна часто ругала своего мальчика, а тот кричал. Мужчины собирались в одной комнате и пили. После дрались. Конечно же, чтобы разнять алкоголиков, женщины звали на помощь. Единственным не пьющим человеком был Булгаков. Он и вызывал милицию, дабы прекратить дебош. Но, увы, не помогало. Когда приезжали милиционеры, хитрые соседи запирались в комнатах и сидели тихо. Булгакова же чуть не оштрафовали за ложные вызовы.

Кажется, что такая плохая обстановка помогала писателю творить. Именно здесь он создал «Дьяволиаду», «Записки юного врача», «Морфий», «Роковые яйца», «Белую гвардию», «Дни Турбиных» и «Мастера и Маргариту». В квартиру № 50 он в последнем произведении мысленно поселил свиту Воланда;

Коммуналка № 34 — это прообраз «Нехорошей квартиры» из «Мастера и Маргариты». Туда переехал Булгаков с женой в 1924 году. В ней было 5 комнат. Три помещения занимала одна семья Манасевичей с их прислугой. В четвёртой и пятой комнатах жила Кибель с сыном. Все поселенцы данной квартиры похожи на героев романа Булгакова. Директор театра варьете Лиходеев — это вылитый финансист Артур Борисович Манасевич. У него была прислуга Груня. Здесь же есть похожий на Берлиоза житель.

Дом просуществовал в качестве коммуны вплоть до краха СССР. Но ещё в 1940-ом году здание начало понемногу пустеть.

Помог сохранить здание Сталин. Он создал генеральный план, который пощадил дом Булгакова.

Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы разбомбили почти все здания, находившиеся на Большой Садовой, но дом №10 выстоял. Мистика да и только.

В 90-е тут ненадолго обосновалось инженерное бюро.

Молодёжь никогда не была равнодушна к данному месту. Здесь в 70-х устраивались посиделки под гитару. В 90-х собирались рок-музыканты. Играли импровизированные концерты.

В конце 20 века дом превратился в настоящий притон. Здесь жили нелегально неформалы, хиппи. Один раз они устроили пожар, и милиция навсегда выгнала шпану из дома. И в этом есть мистика. Ведь Булгаков не раз сжигал дом в своих произведениях. Так сильно не любил соседей.

Большая Садовая — популярная улица как в прошлом, так и сейчас. Именно здесь возводились новые и реконструировались старые здания. Однако дом №10 не трогали вплоть до 2000 года.

В 2000 году от здания остались лишь развалины. Так как данное сооружение считалось значимым местом для многих жителей Москвы, то его решили все же реконструировать и превратить в музей. Правда, поначалу у Фонда имени Булгакова это сделать не получилось. Однако в 2007-ом он добился своего.

Однажды в «Ночь музеев» в «Нехорошую квартиру» выстроилась очередь на сотни метров и тянулась аж вдоль Садового кольца. Никто не равнодушен к произведению «Мастер и Маргарита» Булгакова.

В коммуналке писателя как при его жизни, так и после смерти висит на одном и том же месте предмет. Это книжная полка, которую поддерживают две русалки.

24.

Рядом с входом в подъезд расположены статуи Бегемота и Коровьева (скульптура 2011 года), которые приглашают людей насладиться мистикой и жизнью самого писателя

25.

В коммуналке имеются предметы мемориальной мебели, личные вещи из последней квартиры Булгакова. Она находилась в переулке Нащокинском.

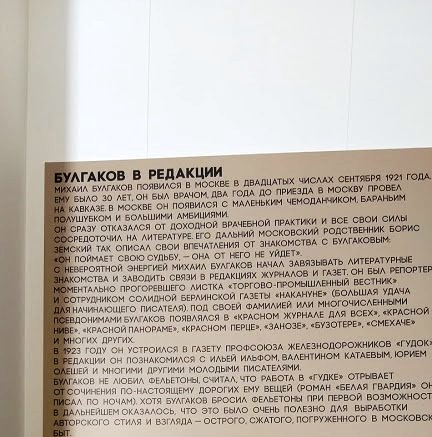

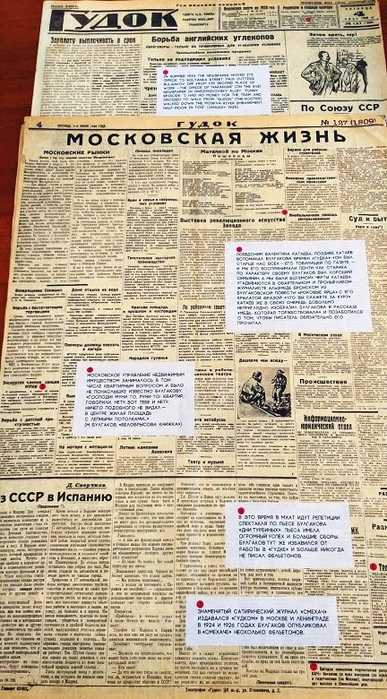

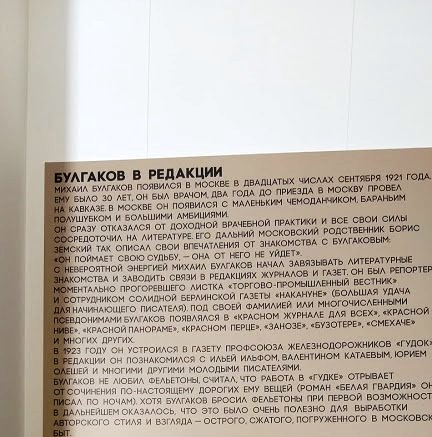

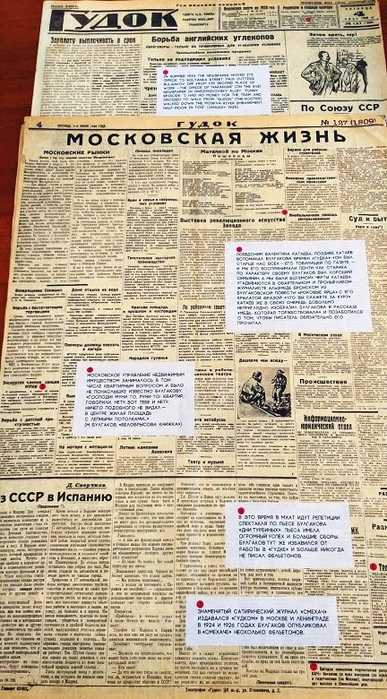

Одна из комнат в «Нехорошей квартире» посвящена легендарной редакции газеты «Гудок». В ней в 1920 году работал Булгаков, Олеша, Маяковский и другие:

28.

29.

30.

Писатель мечтал иметь синий кабинет (любимый цвет) в коммуналке, где бы смог сочинять свои романы. Такой появился, но в другой квартире, а позже и здесь

29.

30.

А вдруг это зеркало видело М.А.?

31.

Люди, которым довелось жить в квартире самого писателя, уверяли, что с наступлением ночи начинает скрипеть старинный паркет, слышатся глухие шаги, чьё-то дыхание, вскрики

Маляры, перекрашивавшие стены в «Нехорошей квартире», рассказывали, как наутро сквозь слой побелки проступил силуэт кота. Вначале рабочие подумали, что пропустили участок и не обработали его. Перебелили стену вновь. На другое утро с изумлением маляры обнаружили силуэт кота на том-же месте. Пробовали спрятать это пятно под несколькими слоями побелки, но оно снова проступило поверх известки. Тогда в ужасе рабочие отказались от проведения ремонта в музее, а по их совету не стали красить стены и остальные отделочники;

Жители тоже пытались побелить стены в подъезде. Но силуэты персонажей проступали сквозь краску. Тогда один мужчина разозлился и замазал чёрным стену, где был изображён Воланд. Силуэт дьявола и там прорисовался.

Согласно свидетельствам очевидцев, они неоднократно наблюдали, как из одного дома в районе Тверской выходит полупрозрачный фантом огромного чёрного кота, бесшумно переходит на другую сторону и так же бесследно исчезает в стене здания напротив. Происходит данное событие два раза в месяц. Поэтому появление кота смогли увидеть многие, что и дало возможность занести призрак Бегемота в Международный справочник по привидениям;

Не смотря на реконструкцию музея в интерьере квартиры удалось сохранить подлинные рамы с фурнитурой, двери, покрытия полов и планировку.

У «Нехорошей квартиры» есть свой сайт: https://bulgakovmuseum.ru/

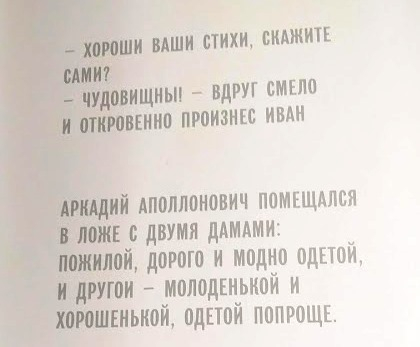

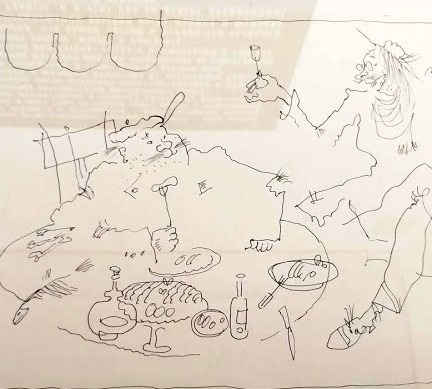

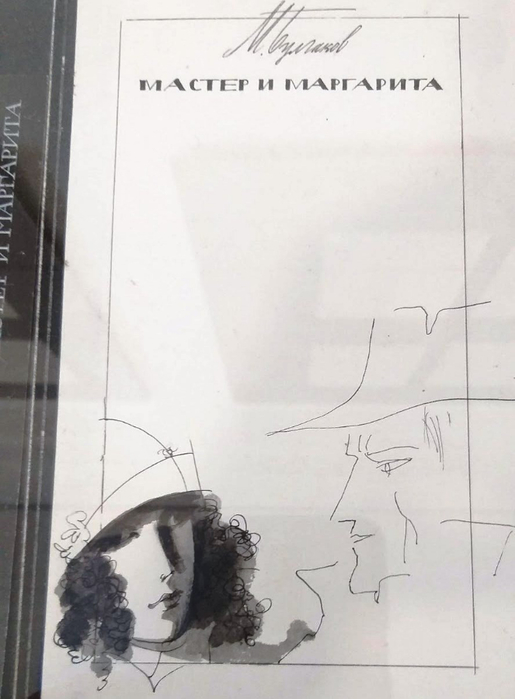

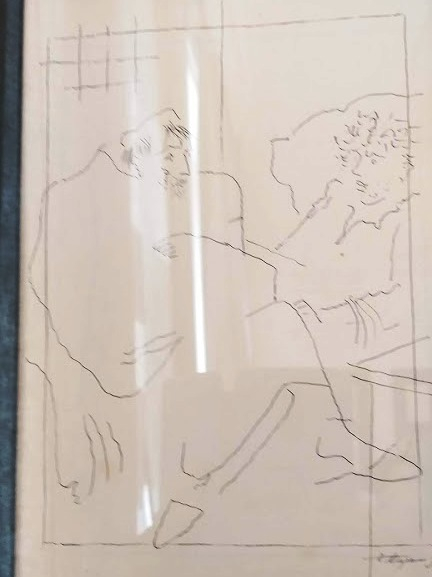

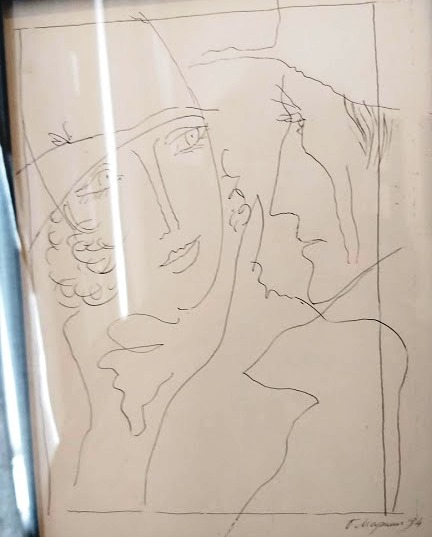

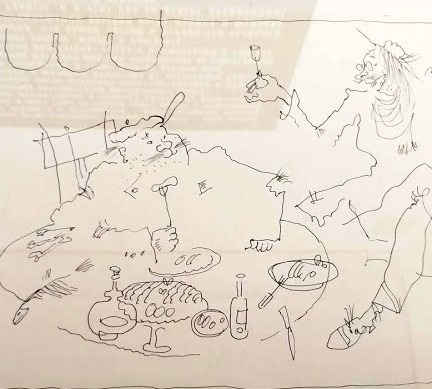

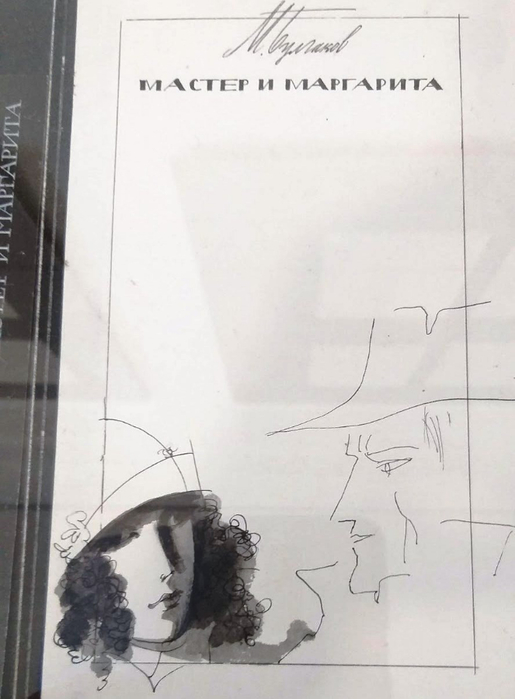

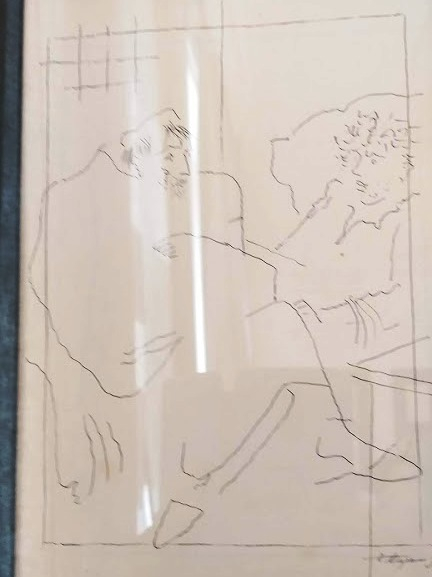

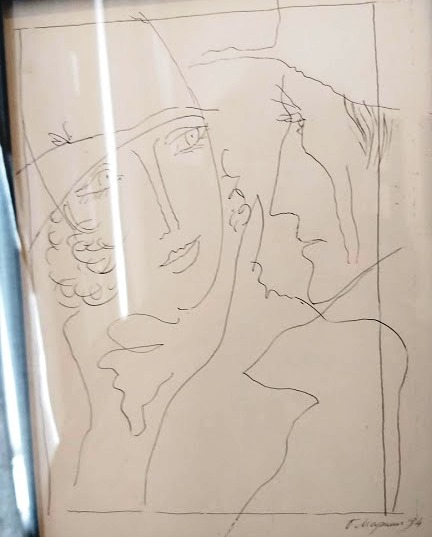

Иллюстрации к роману "Мастер и Маргарита":

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Моё видео:

https://vk.com/@-182995763-interesnye-fakty-o-neho...kvartire-muzei-bulgakova-moskv

Точный адрес «Нехорошей квартиры»: улица Большая Садовая, дом 10, 6 подъезд, 4 этаж, комната №50;

В романе «Мастер и Маргарита» указано, что Воланд проживает по адресу: квартира №50, улица Большая Садовая, дом 10 302-бис. Что такое, три последних числа? На самом деле это зашифрованный по формуле номер здания (3+2)х2.

НО фотографии все мои)

1.

2.

Как добраться: Едем на метро до станции Маяковская. Следуем по указателю «К музею М.А. Булгакова». Выходим к к/з имени Чайковского. Идём по улице Большой Садовой мимо театра Сатиры, Моссовета, Военного университета МО.

4.

5.

Подходим к дому №10 и ищем самый дальний подъезд; Это единственный в России мемориальный музей, который посвящён жизни, творчеству величайшего русского писателя. Находится недалеко от Патриарших прудов

5.

В музее имеется кинозал, театр, лекторий. Здесь проводятся культурологические семинары, интерактивные занятия-экскурсии

6.

В доме №10 на самом деле два музея писателя: «Нехорошая квартира» и «Булгаковский дом». Многие не доходят до первой. Я в «Булгаковском доме» была в 2017, покатались на трамвайчике по булгаковским местам а «Нехорошая кв. уже в 16.00 была закрыта, но летом 2019 я приехала именно в неё

9.

10.

11.

Чтобы зайти в подъезд, необходимо позвонить по домофону в квартиру №50

10.

Музей Булгакова начинается с лестницы и исписанных стен подъезда. Это поклонники постарались. Здесь можно найти и цитаты из романов, рисунки (в особенности, кота Бегемота), полемику между ненавистниками и любителями мистического произведения. Есть и тривиальные надписи.

11.

18.

19.

20.

21.

22.

Пройдя по данной галерее, вы наткнетесь на квартиру №50.

Михаил и его жена Татьяна жили здесь вплоть до 1924 года.

Михаил называл дом № 10 проклятым. Булгаков не любил своё первое жильё. Называл его «гнусной комнатой гнусного дома». Причинами такого отношения к квартире были пьяные, поющие, орущие и дерущиеся соседи, ужасные условия быта. Здесь не имелось отопления, ванной комнаты. Плохое водоснабжение и грязь в местах общего пользования.

Это сооружение — первое в Москве здание-коммуна. Именно сюда позже заселяли новых советских граждан, в том числе и сотрудников типографии Ивана Машистова. В его компанию и попал Булгаков, когда переехал с юга страны в Москву. Это произошло в 1921 году. Поселили писателя и его жену в квартиру № 50.

Сооружение появляется и в других произведениях писателя: «Зойкина квартира», «Записки на манжетах», «№13 — Дом Эльпит-Рабкоммуна», «Тайному другу».

В одной коммуналке имелось 7 комнат и одна кухня;

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Соседями Булгакова и его жены были коммунист, семья милиционера, девушка Дуся, Анна Горячева (53 года, прототип Аннушки, погубившей Берлиоза) с сыном и рабочие. Разборки в коммуналке — обычная вещь для дома №10. Анна часто ругала своего мальчика, а тот кричал. Мужчины собирались в одной комнате и пили. После дрались. Конечно же, чтобы разнять алкоголиков, женщины звали на помощь. Единственным не пьющим человеком был Булгаков. Он и вызывал милицию, дабы прекратить дебош. Но, увы, не помогало. Когда приезжали милиционеры, хитрые соседи запирались в комнатах и сидели тихо. Булгакова же чуть не оштрафовали за ложные вызовы.

Кажется, что такая плохая обстановка помогала писателю творить. Именно здесь он создал «Дьяволиаду», «Записки юного врача», «Морфий», «Роковые яйца», «Белую гвардию», «Дни Турбиных» и «Мастера и Маргариту». В квартиру № 50 он в последнем произведении мысленно поселил свиту Воланда;

Коммуналка № 34 — это прообраз «Нехорошей квартиры» из «Мастера и Маргариты». Туда переехал Булгаков с женой в 1924 году. В ней было 5 комнат. Три помещения занимала одна семья Манасевичей с их прислугой. В четвёртой и пятой комнатах жила Кибель с сыном. Все поселенцы данной квартиры похожи на героев романа Булгакова. Директор театра варьете Лиходеев — это вылитый финансист Артур Борисович Манасевич. У него была прислуга Груня. Здесь же есть похожий на Берлиоза житель.

Дом просуществовал в качестве коммуны вплоть до краха СССР. Но ещё в 1940-ом году здание начало понемногу пустеть.

Помог сохранить здание Сталин. Он создал генеральный план, который пощадил дом Булгакова.

Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы разбомбили почти все здания, находившиеся на Большой Садовой, но дом №10 выстоял. Мистика да и только.

В 90-е тут ненадолго обосновалось инженерное бюро.

Молодёжь никогда не была равнодушна к данному месту. Здесь в 70-х устраивались посиделки под гитару. В 90-х собирались рок-музыканты. Играли импровизированные концерты.

В конце 20 века дом превратился в настоящий притон. Здесь жили нелегально неформалы, хиппи. Один раз они устроили пожар, и милиция навсегда выгнала шпану из дома. И в этом есть мистика. Ведь Булгаков не раз сжигал дом в своих произведениях. Так сильно не любил соседей.

Большая Садовая — популярная улица как в прошлом, так и сейчас. Именно здесь возводились новые и реконструировались старые здания. Однако дом №10 не трогали вплоть до 2000 года.

В 2000 году от здания остались лишь развалины. Так как данное сооружение считалось значимым местом для многих жителей Москвы, то его решили все же реконструировать и превратить в музей. Правда, поначалу у Фонда имени Булгакова это сделать не получилось. Однако в 2007-ом он добился своего.

Однажды в «Ночь музеев» в «Нехорошую квартиру» выстроилась очередь на сотни метров и тянулась аж вдоль Садового кольца. Никто не равнодушен к произведению «Мастер и Маргарита» Булгакова.

В коммуналке писателя как при его жизни, так и после смерти висит на одном и том же месте предмет. Это книжная полка, которую поддерживают две русалки.

24.

Рядом с входом в подъезд расположены статуи Бегемота и Коровьева (скульптура 2011 года), которые приглашают людей насладиться мистикой и жизнью самого писателя

25.

В коммуналке имеются предметы мемориальной мебели, личные вещи из последней квартиры Булгакова. Она находилась в переулке Нащокинском.

Одна из комнат в «Нехорошей квартире» посвящена легендарной редакции газеты «Гудок». В ней в 1920 году работал Булгаков, Олеша, Маяковский и другие:

28.

29.

30.

Писатель мечтал иметь синий кабинет (любимый цвет) в коммуналке, где бы смог сочинять свои романы. Такой появился, но в другой квартире, а позже и здесь

29.

30.

А вдруг это зеркало видело М.А.?

31.

Люди, которым довелось жить в квартире самого писателя, уверяли, что с наступлением ночи начинает скрипеть старинный паркет, слышатся глухие шаги, чьё-то дыхание, вскрики

Маляры, перекрашивавшие стены в «Нехорошей квартире», рассказывали, как наутро сквозь слой побелки проступил силуэт кота. Вначале рабочие подумали, что пропустили участок и не обработали его. Перебелили стену вновь. На другое утро с изумлением маляры обнаружили силуэт кота на том-же месте. Пробовали спрятать это пятно под несколькими слоями побелки, но оно снова проступило поверх известки. Тогда в ужасе рабочие отказались от проведения ремонта в музее, а по их совету не стали красить стены и остальные отделочники;

Жители тоже пытались побелить стены в подъезде. Но силуэты персонажей проступали сквозь краску. Тогда один мужчина разозлился и замазал чёрным стену, где был изображён Воланд. Силуэт дьявола и там прорисовался.

Согласно свидетельствам очевидцев, они неоднократно наблюдали, как из одного дома в районе Тверской выходит полупрозрачный фантом огромного чёрного кота, бесшумно переходит на другую сторону и так же бесследно исчезает в стене здания напротив. Происходит данное событие два раза в месяц. Поэтому появление кота смогли увидеть многие, что и дало возможность занести призрак Бегемота в Международный справочник по привидениям;

Не смотря на реконструкцию музея в интерьере квартиры удалось сохранить подлинные рамы с фурнитурой, двери, покрытия полов и планировку.

У «Нехорошей квартиры» есть свой сайт: https://bulgakovmuseum.ru/

Иллюстрации к роману "Мастер и Маргарита":

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Моё видео:

Метки: Булгаков Москва экскурсия булгаковский дом |

Спектакль Алтайского драмтеатра "Кроткая" (Ф. М. Достоевский) |

На экспериментальной сцене Театра драмы состоится премьера спектакля «Кроткая» 23 апреля 2019г, 24, 25 и 30 апреля на экспериментальной сцене краевого театра драмы состоялась премьера спектакля «Кроткая» по повести Достоевского.

Я посмотрела только сегодня, 3.11.2019. Готовилась упорно:

1) прочитала Повесть Ф. М.

2) Две серьёзных критических статьи

3) посмотрела фильм 1960 г с Ией Саввиной в главной роли https://youtu.be/X-5Z017VFuo

и вот сходила сегодня. Очень рада, что так приготовилась. Было интересно всё: и игра любимых актёров, и антураж сцены, и неожиданное участие Антонины Южаковой и Дмитрия Плеханова

Режиссёр Рачи Махатаев.

.

«АП» побывала на репетиции и побеседовала с молодым режиссером о том, чего ждать зрителям от премьеры. – Для меня самого приглашение на лабораторию было полной неожиданностью, – признается Рача Махатаев, который тогда как раз заканчивал учебу в Российском государственном институте сценических искусств (бывший СПбГАТИ). – В предоставленном нам на выбор списке произведений Достоевского были большие романы, и я подумал, что за неделю лаборатории с ними будет сложно что-то сделать. А повесть «Кроткая» мне тогда показалась цельной, лаконичной, можно было попытаться ее осмыслить и взять эту историю целиком – от начала до конца. Но еще меня привлекла ее парадоксальность, вообще свойственная Достоевскому. Когда люди совершают вроде бы добродетельные поступки, за которыми скрывается много ужасного, и все это приводит к катастрофическим последствиям. И сейчас, когда у нас было гораздо больше времени, мы попытались подробнее, детальнее протоптать этот путь – путь смерти.

Анастасия репетирует: учится рисовать:

Отзывы о спектакле берегу давно. Вот они:

Это история женщины, вышедшей замуж за ростовщика, которого никогда не любила и даже презирала, а однажды почти решилась на убийство своего мучителя.

Любить Достоевского может не каждый. А наш зритель, филолог АлтГУ Елена Сафронова, Достоевского и любит, и знает, и понимает. Вот какой отзыв о спектакле "Кроткая" оставила она на своей странице в ВК:

- Спектакль получился тонкий и неординарный, яркий и запоминающийся, местами вызывающий восхищение или протест, но не оставляющий равнодушным, заставляющий задуматься. Молодой и очень талантливый режиссер Рача Махатаев считает, что "театр – это пространство смысла". И в этом спектакле он продемонстрировал именно экспериментальный характер постановки, новое прочтение классики, петербургскую школу, с легкостью объединяющую разные произведения Достоевского в единый метатекст. В спектакле внимательный зритель увидит мотивы «Записок из подполья», романа «Бедные люди», «Преступление и наказания», «Бесы» и др. произведений автора. Хотя лично меня покоробил портрет Достоевского в углу справа с заклеенными красной полоской глазами. Хотя возможно именно так, через дерзость, протест, эпатаж режиссеру и удается достучаться до современной «сытой» аудитории.

Сценический минимализм противопоставлен глубине психологической драмы, происходящей между героями. Спектакль пролетает на едином дыхании, ростовщик (Константин Кольцов) держит зрителя очень цепко, не отпуская ни на секунду. Прекрасно играет Она (Лена Кегелева). Удивительны еще два персонажа – современное Добро (в белом Дмитрий Плеханов) и Зло в красном – в толстовке и кроссовках, с увесистой битой (Анастасия Южакова). Рисунки мелом на стенах создают ощущение раздвигающейся реальности, погружая персонажей в пространство всего Петербурга, России, придавая происходящему типичность и универсальный характер. И режиссеру и актерам удалось необычно соединить комическое и трагическое. Комические моменты (а их довольно много: распитие водки, нарисованная фата, манипуляции с ящиками) снимают напряжение на секунду, дают психологическую разрядку зрителям и заставляют пережить узнавание: в классическом произведении увидеть вариацию собственного опыта. Мечты ростовщика о любви, несостоявшемся счастье и гармонии семейной жизни с любимой женой звучат очень современно и остро. Ушел на 2 часа, чтобы сделать загранпаспорта и наконец подарить любимой любовь, море, Булонь, а в итоге опоздал всего на 5 минут, которые оказались для них роковыми.

Финал спектакля нестандартный, неожиданный, яркий. Выстрел, символизирующий конечность бытия человека на земле. В итоге происходит катарсис, а это и есть самое главная цель театра.

Роли исполнили: Лена Кегелева, Константин Кольцов, Дмитрий Плеханов и Анастасия Южакова:

Лена Кегелева (Она):

Константин Кольцов (ростовщик):

Дмитрий Плеханов (современное Добро):

Анастасия Южакова (Зло в красном – в толстовке и кроссовках, с увесистой битой:

Любить Достоевского может не каждый. А наш зритель, филолог АлтГУ Елена Сафронова, Достоевского и любит, и знает, и понимает. Вот какой отзыв о спектакле "Кроткая" оставила она на своей странице в ВК:

- Спектакль получился тонкий и неординарный, яркий и запоминающийся, местами вызывающий восхищение или протест, но не оставляющий равнодушным, заставляющий задуматься. Молодой и очень талантливый режиссер Рача Махатаев считает, что "театр – это пространство смысла". И в этом спектакле он продемонстрировал именно экспериментальный характер постановки, новое прочтение классики, петербургскую школу, с легкостью объединяющую разные произведения Достоевского в единый метатекст. В спектакле внимательный зритель увидит мотивы «Записок из подполья», романа «Бедные люди», «Преступление и наказания», «Бесы» и др. произведений автора. Хотя лично меня покоробил портрет Достоевского в углу справа с заклеенными красной полоской глазами. Хотя возможно именно так, через дерзость, протест, эпатаж режиссеру и удается достучаться до современной «сытой» аудитории.

Сценический минимализм противопоставлен глубине психологической драмы, происходящей между героями. Спектакль пролетает на едином дыхании, (Константин Кольцов) держит зрителя очень цепко, не отпуская ни на секунду. Прекрасно играет Она (Лена Кегелева). Рисунки мелом на стенах создают ощущение раздвигающейся реальности, погружая персонажей в пространство всего Петербурга, России, придавая происходящему типичность и универсальный характер. И режиссеру и актерам удалось необычно соединить комическое и трагическое. Комические моменты (а их довольно много: распитие водки, нарисованная фата, манипуляции с ящиками) снимают напряжение на секунду, дают психологическую разрядку зрителям и заставляют пережить узнавание: в классическом произведении увидеть вариацию собственного опыта. Мечты ростовщика о любви, несостоявшемся счастье и гармонии семейной жизни с любимой женой звучат очень современно и остро. Ушел на 2 часа, чтобы сделать загранпаспорта и наконец подарить любимой любовь, море, Булонь, а в итоге опоздал всего на 5 минут, которые оказались для них роковыми.

Финал спектакля нестандартный, неожиданный, яркий. Выстрел, символизирующий конечность бытия человека на земле. В итоге происходит катарсис, а это и есть самое главная цель театра.

Из "Алтайской правды":

А Дмитрий Плеханов и Анастасия Южакова взяли на себя функцию некоего внутреннего раскола, раздрая в главном герое. Нам важно было ощутить внутреннее противоборство самого Достоевского: то ли его ростовщик – тиран, то ли он благодетель и мы чего-то не понимаем и есть какая-то надежда на этого человека. – Сценическое оформление выглядит аскетично. – Мы отталкивались от автора. Материал очень жесткий, беспощадный и к зрителю, и к актерам. В конце концов, театр не увеселительное заведение, а пространство, где нужно что-то осмыслить и преодолеть свои внутренние ограничения. Так что Достоевский задает нам тон этого сурового отношения. Некая идея оформления у меня была изначально, но художник Ильшат Вильданов сейчас создает визуальную цельность всего спектакля за счет этих стен с классической петербургской рустовкой (облицовка четырехугольными камнями или её имитация. – Прим. ред.). Костюмы будут достаточно условными, без привязки к конкретному времени – дело ведь не в том, что эта история произошла в XIX веке! Наш спектакль вообще предполагает большую театральную условность, это скорее философская драма. Кстати, актриса Лена Кегелева после репетиции рассказала нам, что еще на лаборатории была удивлена, получив роль Кроткой: – Я уж и не помню, когда в последний раз играла покорных (смеется). Даже мама очень удивилась: «Кроткая? Ты?!» Но моя героиня, конечно, отнюдь не кроткая – это муж посчитал ее таковой. Он делал предложение, не узнав ее, и надеялся, что совершит красивый жест. А семейная жизнь показала, что не стоит использовать супруга в своих интересах. В итоге мне понравилась эта роль. Единственное неудобство – босиком играть весь спектакль, но так пожелал режиссер!

Источник: https://www.ap22.ru/paper/Na-experimental-noy-stse...taklya-Krotkaya.html?_utl_t=vk

– Тут затронута самая основная тема, как мне кажется, человека – отношения мужчины и женщины, где должна быть соблюдена основная заповедь «любите друг друга». И что следует за тем, если она нарушена.

В этой постановке много вопросов, которые зритель непременно задаст сам себе. Некоторым, возможно, придётся переоценить свои взаимоотношения с самыми близкими людьми.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Она вовсе не кроткая

Шла на премьерный спектакль по одноименному рассказу Федора Ивановича Достоевского «Кроткая» и молилась, хоть бы режиссер (Рача Махатаев) оказался почитателем классики и не испортил Достоевского. Ведь что не говори, а серьезные произведения на сцене драмтеатра сегодня редкость. Комедии, в основном. И тут такая удача.

На малой сцене минимум декораций, два то ли клоуна, то ли ангела – белый (Дмитрий Плеханов) и красный (Анастасия Южакова) – ходят по сцене. Один иконы на стене рисует, другой какого-то японского мафиози. Потом еще подпись под портретом сделал: Федор. До меня не сразу дошло. О чем это он.

Сразу оговорюсь, этих персонажей в рассказе Достоевского не было. У меня две версии, почему их ввел режиссер. Первая – хотел, чтобы они стали резонерами – выразителями режиссерского или авторского отношения к происходящему в спектакле. Вторая – ввели постоянных персонажей, следящих за тем, чтобы из зала не раздавались звонки мобильного. Красный ангел-клоун даже подошел с битой к одному из таких зрителей-забывах… В общем, вторая версия мне нравится больше.

Через некоторое время появился один из главных героев – муж (актер Константин Кольцов), он был страшно расстроен. Пока его не было дома, жена выбросилась из окна. Главный герой переживает и оправдывается, что все это не из-за него. Первыми ему не поверили ангелы-клоуны, потом зрители. Он – процентщик. Его постоянные клиенты – бедняки, он не только обирает их до нитки, предлагая копеечную выручку за вещи и драгоценности, но и глумится над ними. Для них он царь и бог, захочет, спасет, не захочет – обречет на голод и нищету.

Его будущая жена (актриса Елена Кегелева) - та самая кроткая, в честь которой назван рассказ Достоевского, тоже его клиентка. Сирота, живет у злых тетушек на иждивении. Последнее, что унесла в заклад – икону. И вдруг процентщик решает ее облагодетельствовать, предлагает выйти за него замуж.

Вместе с замужеством на бедную девушку сваливается еще работа мужа, теперь она берет вещи в залог. Но сердце у нее доброе, и за вещи она дает адекватную цену. В результате – ссоры с мужем, истерики, болезнь. Но своим несогласием, молчанием, слезами она пробивает толстую броню, за которой спрятано ранимое сердце героя.

В конце спектакля он прозревает, мирится с женой и даже хочет отвезти ее к морю, где они будут жить безбедно. Но она не дожила до счастливого финала. Выбросилась из окна.

В чем мораль? Спешите делать добрые дела здесь и сейчас. Для кого-то завтра может и не наступить.

Накануне премьеры Рача Махатаев говорил, что считает Достоевского великим парадоксалистом и что для него самого главный парадокс — это жизнь. Поэтому для воплощения «Кроткой» режиссер задумал пространство с аскетичным оформлением,отсутствием закулисья и без жесткой привязки к эпохе. В итоге «зацепить» барнаульскую публику ему удалось.

«Чувств столько, что пока не хватает слов, — рассказывает зрительница Татьяна Рогачева. — История про жизнь и смерть, про любовь и ненависть, про мужчину и женщину, про расчет и настоящие чувства, про то, что иногда бывает слишком поздно сказать. И тогда остается только гробовое молчание. Да, я порыдала».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А сейчас, после спектакля, сидя над этой страничкой своего дневничка, зашла на сайт театра в ВК И:

«Кроткая» в программе фестиваля Достоевского!

3 ноября, сразу после очередного показа на родной сцене, спектаклю «Кроткая» предстоит отправиться в дальнюю дорогу. Постановка Алтайского краевого театра драмы вошла в программу престижного международного форума - театрального фестиваля Ф.М. Достоевского, где его увидят 12 ноября. Фестиваль в 23-ий раз пройдет Великом Новгороде и Старой Руссе, впервые в программе значится спектакль из Алтайского края.

Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского приурочен к дню рождения писателя 11 ноября. В этом году он пройдет с 6 по 13 ноября, представив на различных площадках, связанных с жизнью и творчеством Достоевского, панораму спектаклей, созданных по прозе знакового русского классика.

Премьера «Кроткой» состоялась в апреле нынешнего года, это первая за 40 лет постановка в АКТД по произведениям Достоевского. И она, конечно, не смогла пройти незамеченной у отборщиков фестиваля. Режиссерский дебют на профессиональной сцене выпускника Российского государственного института сценических искусств (СПбГАТИ) Рачи Махатаева сразу обратил на себя внимание неоднозначным подходом и глубиной прочтения и как настоящая работа приобрел и яростных противников, и горячих поклонников.

Спектаклю Рачи Махатаева повезло: он не просто вошел в программу фестиваля Достоевского, но и будет показан на сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского 12 ноября, сразу же после дня рождения писателя. Будем считать, что оба обстоятельства станут удачными для творческой команды спектакля, к которой в Великом Новгороде присоединится и сам режиссер. Кстати, Новгородский театр драмы носит имя Федора Михайловича Достоевского с 1997 года. В этих местах Достоевский работал над «Бесами», «Подростком», «Братьями Карамазовыми».

Отметим, что в этом году значительно расширилась география и количество участников фестиваля. Вместе с Алтайским краевым театром драмы в фестивальной афише еще 20 театров из России, Франции, Польши, Финляндии, Турции, Северной Македонии, Армении, Беларуси, среди них такие известные как Московский театр на Таганке, Российский академический молодежный театр. Показы будут проходить одновременно на 7 площадках Великого Новгорода и Старой Руссы.

В основе постановок популярные в театре «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Кроткая», а также «Село Степанчиково и его обитатели», «Неточка Незванова», «Дядюшкин сон». Организаторы обещают как остросовременные экспериментальные постановки, так и традиционные костюмные драмы и комедии.

Какое место в программе фестиваля займет спектакль «Кроткая», как оценят его зрители и эксперты в столице театрального Достоевского? – это вопросы предстоящего фестиваля. А пока, 3 ноября, приглашаем зрителей посмотреть спектакль и пожелать артистам счастливого пути и звездного показа на фестивале!

Полностью программу фестиваля можно посмотреть здесь:

https://vk.com/@dostoevskyfestival-programma-festival..

#altdrama #театрбарнаул #встретимсявдраме #увидимсявдраме

И 3 видео объединила в одно:

Во-первых, экзотично, во-вторых - увлекательно.

Чем еще поразила КРОТКАЯ Рача Махатаев зрителей XXIII Международного театрального фестиваля имени Достоевского, только что завершившегося в Великом Новгороде?

#altdrama #Достоевский #ФестивальДостоевского #DTF #Dostoevsky👍🏻

.

Мария Клапатнюк

вчера в 7:07

"Кроткая" Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина в программе прошедшего театрального фестиваля стояла выгодным особняком.

Во-первых, экзотично на фоне вариаций по великому пятикнижию мастера. А во-вторых, свежая и актуальная подача классики - это всегда увлекательно, в нашем же случае ещё и очень уместно.

Свой спектакль, несмотря на тоскливо-трагический сюжет, лежащий в основе, гости из Барнаула разыграли динамично, с иронией, в молодёжном ключе, нисколько при этом не оскорбив первоисточник.

Как удалось это сделать, я объяснить не смогу. Но точно знаю, что и хулиганские граффити, появляющиеся на стенах по ходу спектакля, и пластиковые контейнеры, используемые как конструктор и легко организующие пространство, и фигуры двух ангелов нашего времени - завсегдатаев улиц с битой в руке и собственной, жестокой правдой, даже забытый портрет Достоевского, брошенный в углу условной питерской подворотни, объединившись вместе, явили нам необыкновенную "Кроткую".

И сама Кроткая безусловно хороша в своей наивной, обречённой решимости. А в свадебном венце, криво нарисованном на стене мелом, просто великолепна и до комка в горле трогательна.

Крик чаек, шум моря, заключительный монолог Ростовщика, снова ставшего одиноким - наполняет классический сюжет простором, делает его более объёмным, чем у Достоевского, позволяет вдохнуть глубоко, чтобы двигаться дальше.

Вот мы и будем двигаться.

XXIII Международный театральный фестиваль Достоевского прошёл. За восемь дней я посмотрела десять с половиной спектаклей. Есть личный, но далеко не абсолютный рекорд. Впереди, надеюсь, следующий ноябрь.

#Достоевский #ФестивальДостоевского #DTF #Dostoevsky

Маринка Воробьёва (фото)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Я посмотрела только сегодня, 3.11.2019. Готовилась упорно:

1) прочитала Повесть Ф. М.

2) Две серьёзных критических статьи

3) посмотрела фильм 1960 г с Ией Саввиной в главной роли https://youtu.be/X-5Z017VFuo

и вот сходила сегодня. Очень рада, что так приготовилась. Было интересно всё: и игра любимых актёров, и антураж сцены, и неожиданное участие Антонины Южаковой и Дмитрия Плеханова

Режиссёр Рачи Махатаев.

.

«АП» побывала на репетиции и побеседовала с молодым режиссером о том, чего ждать зрителям от премьеры. – Для меня самого приглашение на лабораторию было полной неожиданностью, – признается Рача Махатаев, который тогда как раз заканчивал учебу в Российском государственном институте сценических искусств (бывший СПбГАТИ). – В предоставленном нам на выбор списке произведений Достоевского были большие романы, и я подумал, что за неделю лаборатории с ними будет сложно что-то сделать. А повесть «Кроткая» мне тогда показалась цельной, лаконичной, можно было попытаться ее осмыслить и взять эту историю целиком – от начала до конца. Но еще меня привлекла ее парадоксальность, вообще свойственная Достоевскому. Когда люди совершают вроде бы добродетельные поступки, за которыми скрывается много ужасного, и все это приводит к катастрофическим последствиям. И сейчас, когда у нас было гораздо больше времени, мы попытались подробнее, детальнее протоптать этот путь – путь смерти.

Анастасия репетирует: учится рисовать:

Отзывы о спектакле берегу давно. Вот они:

Это история женщины, вышедшей замуж за ростовщика, которого никогда не любила и даже презирала, а однажды почти решилась на убийство своего мучителя.

Любить Достоевского может не каждый. А наш зритель, филолог АлтГУ Елена Сафронова, Достоевского и любит, и знает, и понимает. Вот какой отзыв о спектакле "Кроткая" оставила она на своей странице в ВК:

- Спектакль получился тонкий и неординарный, яркий и запоминающийся, местами вызывающий восхищение или протест, но не оставляющий равнодушным, заставляющий задуматься. Молодой и очень талантливый режиссер Рача Махатаев считает, что "театр – это пространство смысла". И в этом спектакле он продемонстрировал именно экспериментальный характер постановки, новое прочтение классики, петербургскую школу, с легкостью объединяющую разные произведения Достоевского в единый метатекст. В спектакле внимательный зритель увидит мотивы «Записок из подполья», романа «Бедные люди», «Преступление и наказания», «Бесы» и др. произведений автора. Хотя лично меня покоробил портрет Достоевского в углу справа с заклеенными красной полоской глазами. Хотя возможно именно так, через дерзость, протест, эпатаж режиссеру и удается достучаться до современной «сытой» аудитории.

Сценический минимализм противопоставлен глубине психологической драмы, происходящей между героями. Спектакль пролетает на едином дыхании, ростовщик (Константин Кольцов) держит зрителя очень цепко, не отпуская ни на секунду. Прекрасно играет Она (Лена Кегелева). Удивительны еще два персонажа – современное Добро (в белом Дмитрий Плеханов) и Зло в красном – в толстовке и кроссовках, с увесистой битой (Анастасия Южакова). Рисунки мелом на стенах создают ощущение раздвигающейся реальности, погружая персонажей в пространство всего Петербурга, России, придавая происходящему типичность и универсальный характер. И режиссеру и актерам удалось необычно соединить комическое и трагическое. Комические моменты (а их довольно много: распитие водки, нарисованная фата, манипуляции с ящиками) снимают напряжение на секунду, дают психологическую разрядку зрителям и заставляют пережить узнавание: в классическом произведении увидеть вариацию собственного опыта. Мечты ростовщика о любви, несостоявшемся счастье и гармонии семейной жизни с любимой женой звучат очень современно и остро. Ушел на 2 часа, чтобы сделать загранпаспорта и наконец подарить любимой любовь, море, Булонь, а в итоге опоздал всего на 5 минут, которые оказались для них роковыми.

Финал спектакля нестандартный, неожиданный, яркий. Выстрел, символизирующий конечность бытия человека на земле. В итоге происходит катарсис, а это и есть самое главная цель театра.

Роли исполнили: Лена Кегелева, Константин Кольцов, Дмитрий Плеханов и Анастасия Южакова:

Лена Кегелева (Она):

Константин Кольцов (ростовщик):

Дмитрий Плеханов (современное Добро):

Анастасия Южакова (Зло в красном – в толстовке и кроссовках, с увесистой битой:

Любить Достоевского может не каждый. А наш зритель, филолог АлтГУ Елена Сафронова, Достоевского и любит, и знает, и понимает. Вот какой отзыв о спектакле "Кроткая" оставила она на своей странице в ВК:

- Спектакль получился тонкий и неординарный, яркий и запоминающийся, местами вызывающий восхищение или протест, но не оставляющий равнодушным, заставляющий задуматься. Молодой и очень талантливый режиссер Рача Махатаев считает, что "театр – это пространство смысла". И в этом спектакле он продемонстрировал именно экспериментальный характер постановки, новое прочтение классики, петербургскую школу, с легкостью объединяющую разные произведения Достоевского в единый метатекст. В спектакле внимательный зритель увидит мотивы «Записок из подполья», романа «Бедные люди», «Преступление и наказания», «Бесы» и др. произведений автора. Хотя лично меня покоробил портрет Достоевского в углу справа с заклеенными красной полоской глазами. Хотя возможно именно так, через дерзость, протест, эпатаж режиссеру и удается достучаться до современной «сытой» аудитории.

Сценический минимализм противопоставлен глубине психологической драмы, происходящей между героями. Спектакль пролетает на едином дыхании, (Константин Кольцов) держит зрителя очень цепко, не отпуская ни на секунду. Прекрасно играет Она (Лена Кегелева). Рисунки мелом на стенах создают ощущение раздвигающейся реальности, погружая персонажей в пространство всего Петербурга, России, придавая происходящему типичность и универсальный характер. И режиссеру и актерам удалось необычно соединить комическое и трагическое. Комические моменты (а их довольно много: распитие водки, нарисованная фата, манипуляции с ящиками) снимают напряжение на секунду, дают психологическую разрядку зрителям и заставляют пережить узнавание: в классическом произведении увидеть вариацию собственного опыта. Мечты ростовщика о любви, несостоявшемся счастье и гармонии семейной жизни с любимой женой звучат очень современно и остро. Ушел на 2 часа, чтобы сделать загранпаспорта и наконец подарить любимой любовь, море, Булонь, а в итоге опоздал всего на 5 минут, которые оказались для них роковыми.

Финал спектакля нестандартный, неожиданный, яркий. Выстрел, символизирующий конечность бытия человека на земле. В итоге происходит катарсис, а это и есть самое главная цель театра.

Из "Алтайской правды":

А Дмитрий Плеханов и Анастасия Южакова взяли на себя функцию некоего внутреннего раскола, раздрая в главном герое. Нам важно было ощутить внутреннее противоборство самого Достоевского: то ли его ростовщик – тиран, то ли он благодетель и мы чего-то не понимаем и есть какая-то надежда на этого человека. – Сценическое оформление выглядит аскетично. – Мы отталкивались от автора. Материал очень жесткий, беспощадный и к зрителю, и к актерам. В конце концов, театр не увеселительное заведение, а пространство, где нужно что-то осмыслить и преодолеть свои внутренние ограничения. Так что Достоевский задает нам тон этого сурового отношения. Некая идея оформления у меня была изначально, но художник Ильшат Вильданов сейчас создает визуальную цельность всего спектакля за счет этих стен с классической петербургской рустовкой (облицовка четырехугольными камнями или её имитация. – Прим. ред.). Костюмы будут достаточно условными, без привязки к конкретному времени – дело ведь не в том, что эта история произошла в XIX веке! Наш спектакль вообще предполагает большую театральную условность, это скорее философская драма. Кстати, актриса Лена Кегелева после репетиции рассказала нам, что еще на лаборатории была удивлена, получив роль Кроткой: – Я уж и не помню, когда в последний раз играла покорных (смеется). Даже мама очень удивилась: «Кроткая? Ты?!» Но моя героиня, конечно, отнюдь не кроткая – это муж посчитал ее таковой. Он делал предложение, не узнав ее, и надеялся, что совершит красивый жест. А семейная жизнь показала, что не стоит использовать супруга в своих интересах. В итоге мне понравилась эта роль. Единственное неудобство – босиком играть весь спектакль, но так пожелал режиссер!

Источник: https://www.ap22.ru/paper/Na-experimental-noy-stse...taklya-Krotkaya.html?_utl_t=vk

– Тут затронута самая основная тема, как мне кажется, человека – отношения мужчины и женщины, где должна быть соблюдена основная заповедь «любите друг друга». И что следует за тем, если она нарушена.

В этой постановке много вопросов, которые зритель непременно задаст сам себе. Некоторым, возможно, придётся переоценить свои взаимоотношения с самыми близкими людьми.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Она вовсе не кроткая

Шла на премьерный спектакль по одноименному рассказу Федора Ивановича Достоевского «Кроткая» и молилась, хоть бы режиссер (Рача Махатаев) оказался почитателем классики и не испортил Достоевского. Ведь что не говори, а серьезные произведения на сцене драмтеатра сегодня редкость. Комедии, в основном. И тут такая удача.

На малой сцене минимум декораций, два то ли клоуна, то ли ангела – белый (Дмитрий Плеханов) и красный (Анастасия Южакова) – ходят по сцене. Один иконы на стене рисует, другой какого-то японского мафиози. Потом еще подпись под портретом сделал: Федор. До меня не сразу дошло. О чем это он.

Сразу оговорюсь, этих персонажей в рассказе Достоевского не было. У меня две версии, почему их ввел режиссер. Первая – хотел, чтобы они стали резонерами – выразителями режиссерского или авторского отношения к происходящему в спектакле. Вторая – ввели постоянных персонажей, следящих за тем, чтобы из зала не раздавались звонки мобильного. Красный ангел-клоун даже подошел с битой к одному из таких зрителей-забывах… В общем, вторая версия мне нравится больше.

Через некоторое время появился один из главных героев – муж (актер Константин Кольцов), он был страшно расстроен. Пока его не было дома, жена выбросилась из окна. Главный герой переживает и оправдывается, что все это не из-за него. Первыми ему не поверили ангелы-клоуны, потом зрители. Он – процентщик. Его постоянные клиенты – бедняки, он не только обирает их до нитки, предлагая копеечную выручку за вещи и драгоценности, но и глумится над ними. Для них он царь и бог, захочет, спасет, не захочет – обречет на голод и нищету.

Его будущая жена (актриса Елена Кегелева) - та самая кроткая, в честь которой назван рассказ Достоевского, тоже его клиентка. Сирота, живет у злых тетушек на иждивении. Последнее, что унесла в заклад – икону. И вдруг процентщик решает ее облагодетельствовать, предлагает выйти за него замуж.

Вместе с замужеством на бедную девушку сваливается еще работа мужа, теперь она берет вещи в залог. Но сердце у нее доброе, и за вещи она дает адекватную цену. В результате – ссоры с мужем, истерики, болезнь. Но своим несогласием, молчанием, слезами она пробивает толстую броню, за которой спрятано ранимое сердце героя.

В конце спектакля он прозревает, мирится с женой и даже хочет отвезти ее к морю, где они будут жить безбедно. Но она не дожила до счастливого финала. Выбросилась из окна.

В чем мораль? Спешите делать добрые дела здесь и сейчас. Для кого-то завтра может и не наступить.

Накануне премьеры Рача Махатаев говорил, что считает Достоевского великим парадоксалистом и что для него самого главный парадокс — это жизнь. Поэтому для воплощения «Кроткой» режиссер задумал пространство с аскетичным оформлением,отсутствием закулисья и без жесткой привязки к эпохе. В итоге «зацепить» барнаульскую публику ему удалось.

«Чувств столько, что пока не хватает слов, — рассказывает зрительница Татьяна Рогачева. — История про жизнь и смерть, про любовь и ненависть, про мужчину и женщину, про расчет и настоящие чувства, про то, что иногда бывает слишком поздно сказать. И тогда остается только гробовое молчание. Да, я порыдала».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А сейчас, после спектакля, сидя над этой страничкой своего дневничка, зашла на сайт театра в ВК И:

«Кроткая» в программе фестиваля Достоевского!

3 ноября, сразу после очередного показа на родной сцене, спектаклю «Кроткая» предстоит отправиться в дальнюю дорогу. Постановка Алтайского краевого театра драмы вошла в программу престижного международного форума - театрального фестиваля Ф.М. Достоевского, где его увидят 12 ноября. Фестиваль в 23-ий раз пройдет Великом Новгороде и Старой Руссе, впервые в программе значится спектакль из Алтайского края.

Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского приурочен к дню рождения писателя 11 ноября. В этом году он пройдет с 6 по 13 ноября, представив на различных площадках, связанных с жизнью и творчеством Достоевского, панораму спектаклей, созданных по прозе знакового русского классика.

Премьера «Кроткой» состоялась в апреле нынешнего года, это первая за 40 лет постановка в АКТД по произведениям Достоевского. И она, конечно, не смогла пройти незамеченной у отборщиков фестиваля. Режиссерский дебют на профессиональной сцене выпускника Российского государственного института сценических искусств (СПбГАТИ) Рачи Махатаева сразу обратил на себя внимание неоднозначным подходом и глубиной прочтения и как настоящая работа приобрел и яростных противников, и горячих поклонников.

Спектаклю Рачи Махатаева повезло: он не просто вошел в программу фестиваля Достоевского, но и будет показан на сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского 12 ноября, сразу же после дня рождения писателя. Будем считать, что оба обстоятельства станут удачными для творческой команды спектакля, к которой в Великом Новгороде присоединится и сам режиссер. Кстати, Новгородский театр драмы носит имя Федора Михайловича Достоевского с 1997 года. В этих местах Достоевский работал над «Бесами», «Подростком», «Братьями Карамазовыми».

Отметим, что в этом году значительно расширилась география и количество участников фестиваля. Вместе с Алтайским краевым театром драмы в фестивальной афише еще 20 театров из России, Франции, Польши, Финляндии, Турции, Северной Македонии, Армении, Беларуси, среди них такие известные как Московский театр на Таганке, Российский академический молодежный театр. Показы будут проходить одновременно на 7 площадках Великого Новгорода и Старой Руссы.

В основе постановок популярные в театре «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Кроткая», а также «Село Степанчиково и его обитатели», «Неточка Незванова», «Дядюшкин сон». Организаторы обещают как остросовременные экспериментальные постановки, так и традиционные костюмные драмы и комедии.

Какое место в программе фестиваля займет спектакль «Кроткая», как оценят его зрители и эксперты в столице театрального Достоевского? – это вопросы предстоящего фестиваля. А пока, 3 ноября, приглашаем зрителей посмотреть спектакль и пожелать артистам счастливого пути и звездного показа на фестивале!

Полностью программу фестиваля можно посмотреть здесь:

https://vk.com/@dostoevskyfestival-programma-festival..

#altdrama #театрбарнаул #встретимсявдраме #увидимсявдраме

И 3 видео объединила в одно:

Во-первых, экзотично, во-вторых - увлекательно.

Чем еще поразила КРОТКАЯ Рача Махатаев зрителей XXIII Международного театрального фестиваля имени Достоевского, только что завершившегося в Великом Новгороде?

#altdrama #Достоевский #ФестивальДостоевского #DTF #Dostoevsky👍🏻

.

Мария Клапатнюк

вчера в 7:07

"Кроткая" Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина в программе прошедшего театрального фестиваля стояла выгодным особняком.

Во-первых, экзотично на фоне вариаций по великому пятикнижию мастера. А во-вторых, свежая и актуальная подача классики - это всегда увлекательно, в нашем же случае ещё и очень уместно.

Свой спектакль, несмотря на тоскливо-трагический сюжет, лежащий в основе, гости из Барнаула разыграли динамично, с иронией, в молодёжном ключе, нисколько при этом не оскорбив первоисточник.

Как удалось это сделать, я объяснить не смогу. Но точно знаю, что и хулиганские граффити, появляющиеся на стенах по ходу спектакля, и пластиковые контейнеры, используемые как конструктор и легко организующие пространство, и фигуры двух ангелов нашего времени - завсегдатаев улиц с битой в руке и собственной, жестокой правдой, даже забытый портрет Достоевского, брошенный в углу условной питерской подворотни, объединившись вместе, явили нам необыкновенную "Кроткую".

И сама Кроткая безусловно хороша в своей наивной, обречённой решимости. А в свадебном венце, криво нарисованном на стене мелом, просто великолепна и до комка в горле трогательна.

Крик чаек, шум моря, заключительный монолог Ростовщика, снова ставшего одиноким - наполняет классический сюжет простором, делает его более объёмным, чем у Достоевского, позволяет вдохнуть глубоко, чтобы двигаться дальше.

Вот мы и будем двигаться.

XXIII Международный театральный фестиваль Достоевского прошёл. За восемь дней я посмотрела десять с половиной спектаклей. Есть личный, но далеко не абсолютный рекорд. Впереди, надеюсь, следующий ноябрь.

#Достоевский #ФестивальДостоевского #DTF #Dostoevsky

Маринка Воробьёва (фото)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Метки: Алтайскийдрамтеатр #altdrama Достоевский КРОТКАЯ |

Экскурсия в квартиру-музей Ф.М. Достоевского, Москва, 7.07.2019 |

Как добраться: от метро «Достоевская» 300 м пешком по правой стороне ул. Достоевского. Московский музей-квартира Д. находится на ул Божедомка, 2, а ныне носящей имя писателя.

Не могу не показать метро:

1.

2.

3.

4.

Потом, переходим улицу и идём мимо Театра Советской Армии. Громадного, красивого:

8.

9.

10.

11.

Музей разместился в одном из боковых флигелей бывшей Мариинской больницы для бедных, построенных архитектором И. Жилярди и А. Михайловым по проекту Д. Кваренги в стиле позднего русского классицизма в начале 19 в.. Именно здесь занимала небольшую квартиру семья лекаря М. А. Достоевского, отца будущего писателя.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЕВ МОСКВЫ и первый в мире музей Достоевского, открыт 11 ноября 1928 года, ко дню рождения писателя. В 1940-х годах вошел в состав Государственного литературного музея.

Квартира детства писателя на Божедомке никогда не перестраивалась. Очень аутентичное место. Обстановка мало изменилась за полтора века. Можно увидеть несколько предметов, к которым реально прикасался писатель. Например, диван, на котором он вносил правки в "Преступление и наказание", пребывая на даче у сестры в Люблино.

10.

11.

В квартире на Новой Божедомке, которая с 1954 года носит его имя, Федор Достоевский прожил с 1823 по 1837 год. Интересно, что помещение никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при жизни писателя.

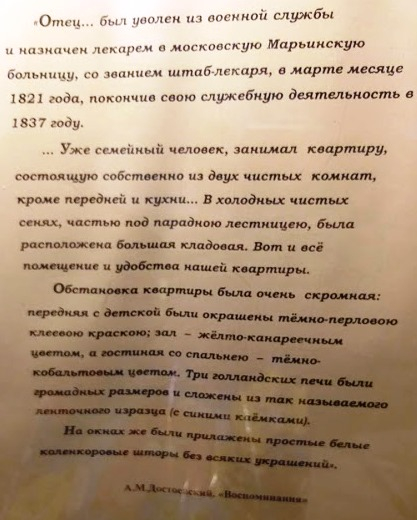

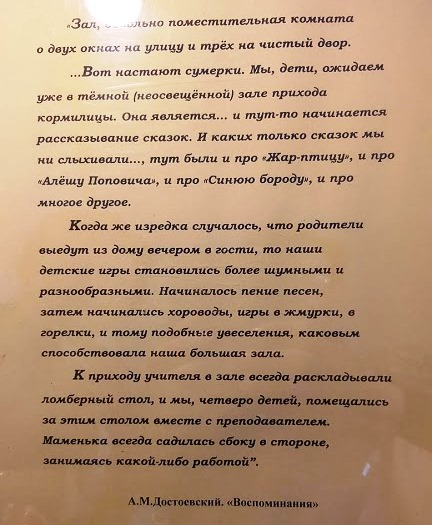

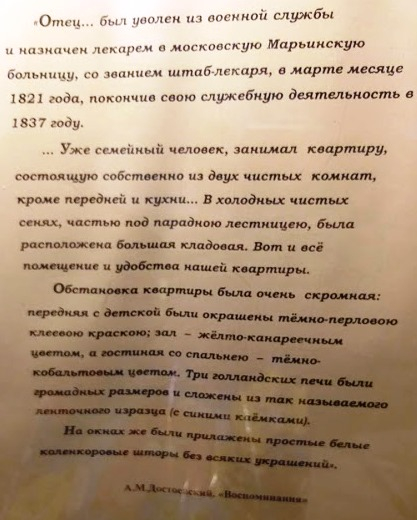

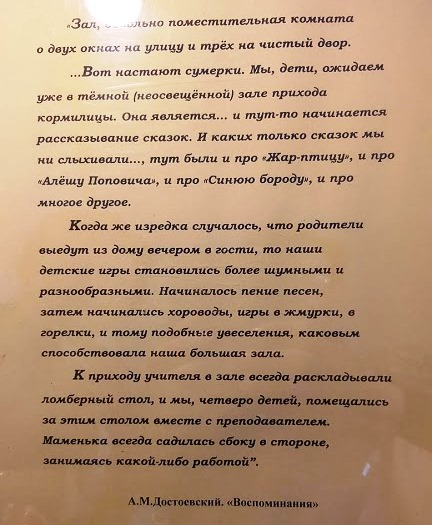

Исторический интерьер квартиры воссоздан в 1980 году на основе мемуаров младшего брата Ф. М. Достоевского — А. М. Достоевского, оставившего подробное описание квартиры детства, включая чертежи и схемы. Среди мемориальных предметов экспозиции — преддиванный овальный стол, книжный шкаф, портреты родителей и предков, бронзовые канделябры из коллекции А. М. Достоевского.

12.

13.

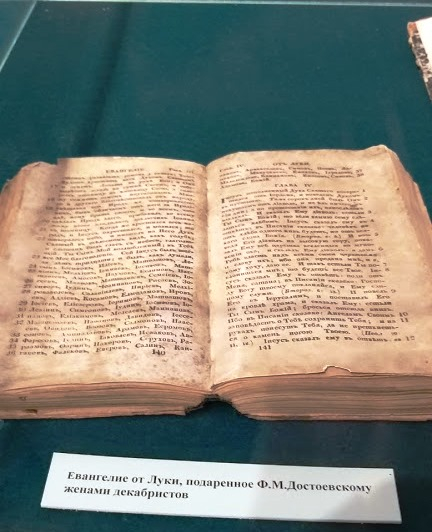

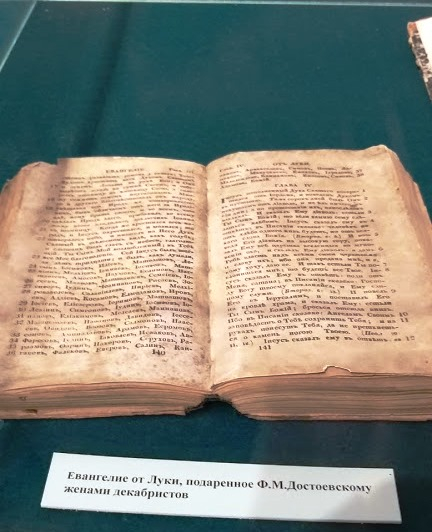

Евангелие, подаренное жёнами декабристов в 1850 году, визитные карточки писателя, коробку с гильзами для папирос.

13.

Представлены семейные портреты: родители писателя, предки и близкие родственники с материнской стороны, сыгравшие особую роль в его жизни и творчестве, послужившие прототипами его героев. Небольшая портретная галерея напоминает о скрещении в генеалогии писателя разных социально-бытовых культурных линий, укладов и о духовной книжной традиции.

Сохранились мебель, принадлежавшая Достоевским: книжный шкаф, преддиванный овальный стол, канделябры и другие предметы в гостиной. За овальным столом бывали семейные чтения. На полках книжного шкафа – сочинения русских и европейских авторов: Пушкина, Жуковского, Карамзина, В. Скотта. Тома «Библиотеки для чтения» В эти гг складывались литературные интересы юного Достоевского. Так, зародившуюся здесь любовь к Пушкину он пронёс через всю жизнь. – это особенно сказалось в его знаменитой речи, произнесённой в Москве в 1880 г на пушкинских торжествах.

24.

25.

В доме не переводились лубочные издания сказок, деревянные народные игрушки, которые мастерили в традиции Сергия Радонежского. Их покупали во время поездок в Троице-Сергиевскую лавру. Сохранились учебники, по которым дети Достоевских занимались математикой, латынью, историей.

18.

20.

21.

На гравюрах и литографиях Москва, которую любил Достоевский. Город русского средневековья с соборами, Троице-Сергиева лавра – издревле духовный центр Руси. Здесь, по его словам, облегчен «возврат к народному

А за порогом лекарской квартиры рядом была московская окраина, больница для бедных.

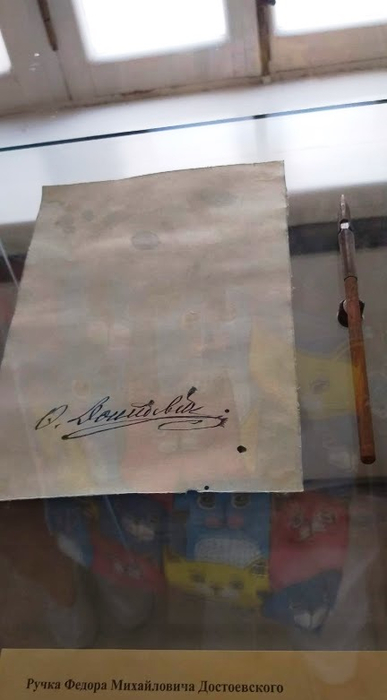

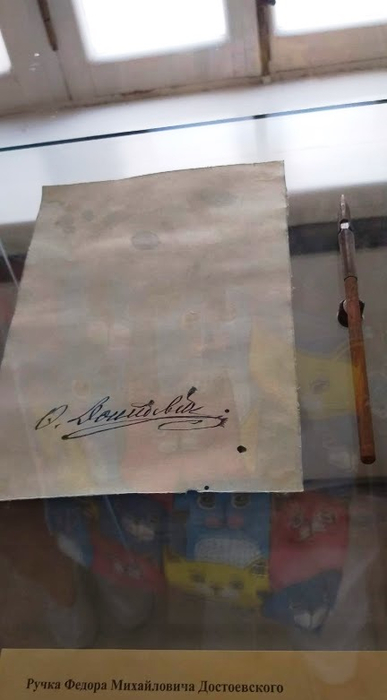

Коридор Мариинской больницы, а в конце его стенд стеклянный с ручкой Ф. М. и автографом писателя:

20.

21.

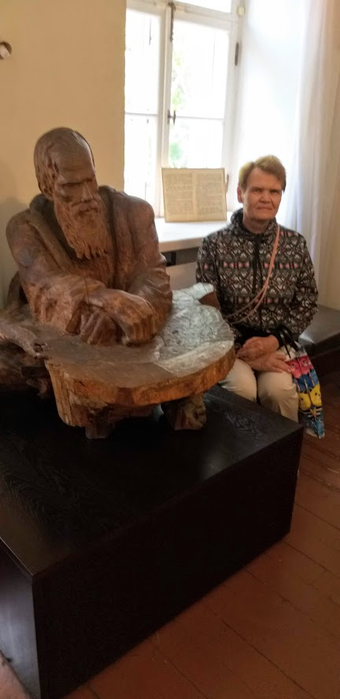

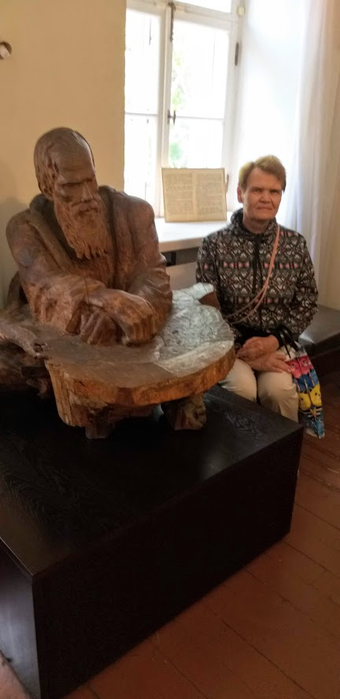

И подарок С. Т. Коненкова (дерево) 1955 г.:

22.

23.

Впечатления детства пронизывают произведенияя Д-го.

На стенах музея воспоминания брата Ф. М. Александра Михайловича Достоевского:

28.

29.

30.

31.

Моё видео:

Не могу не показать метро:

1.

2.

3.

4.

Потом, переходим улицу и идём мимо Театра Советской Армии. Громадного, красивого:

8.

9.

10.

11.

Музей разместился в одном из боковых флигелей бывшей Мариинской больницы для бедных, построенных архитектором И. Жилярди и А. Михайловым по проекту Д. Кваренги в стиле позднего русского классицизма в начале 19 в.. Именно здесь занимала небольшую квартиру семья лекаря М. А. Достоевского, отца будущего писателя.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЕВ МОСКВЫ и первый в мире музей Достоевского, открыт 11 ноября 1928 года, ко дню рождения писателя. В 1940-х годах вошел в состав Государственного литературного музея.

Квартира детства писателя на Божедомке никогда не перестраивалась. Очень аутентичное место. Обстановка мало изменилась за полтора века. Можно увидеть несколько предметов, к которым реально прикасался писатель. Например, диван, на котором он вносил правки в "Преступление и наказание", пребывая на даче у сестры в Люблино.

10.

11.

В квартире на Новой Божедомке, которая с 1954 года носит его имя, Федор Достоевский прожил с 1823 по 1837 год. Интересно, что помещение никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при жизни писателя.

Исторический интерьер квартиры воссоздан в 1980 году на основе мемуаров младшего брата Ф. М. Достоевского — А. М. Достоевского, оставившего подробное описание квартиры детства, включая чертежи и схемы. Среди мемориальных предметов экспозиции — преддиванный овальный стол, книжный шкаф, портреты родителей и предков, бронзовые канделябры из коллекции А. М. Достоевского.

12.

13.

Евангелие, подаренное жёнами декабристов в 1850 году, визитные карточки писателя, коробку с гильзами для папирос.

13.

Представлены семейные портреты: родители писателя, предки и близкие родственники с материнской стороны, сыгравшие особую роль в его жизни и творчестве, послужившие прототипами его героев. Небольшая портретная галерея напоминает о скрещении в генеалогии писателя разных социально-бытовых культурных линий, укладов и о духовной книжной традиции.

Сохранились мебель, принадлежавшая Достоевским: книжный шкаф, преддиванный овальный стол, канделябры и другие предметы в гостиной. За овальным столом бывали семейные чтения. На полках книжного шкафа – сочинения русских и европейских авторов: Пушкина, Жуковского, Карамзина, В. Скотта. Тома «Библиотеки для чтения» В эти гг складывались литературные интересы юного Достоевского. Так, зародившуюся здесь любовь к Пушкину он пронёс через всю жизнь. – это особенно сказалось в его знаменитой речи, произнесённой в Москве в 1880 г на пушкинских торжествах.

24.

25.

В доме не переводились лубочные издания сказок, деревянные народные игрушки, которые мастерили в традиции Сергия Радонежского. Их покупали во время поездок в Троице-Сергиевскую лавру. Сохранились учебники, по которым дети Достоевских занимались математикой, латынью, историей.

18.

20.

21.

На гравюрах и литографиях Москва, которую любил Достоевский. Город русского средневековья с соборами, Троице-Сергиева лавра – издревле духовный центр Руси. Здесь, по его словам, облегчен «возврат к народному

А за порогом лекарской квартиры рядом была московская окраина, больница для бедных.

Коридор Мариинской больницы, а в конце его стенд стеклянный с ручкой Ф. М. и автографом писателя:

20.

21.

И подарок С. Т. Коненкова (дерево) 1955 г.:

22.

23.

Впечатления детства пронизывают произведенияя Д-го.

На стенах музея воспоминания брата Ф. М. Александра Михайловича Достоевского:

28.

29.

30.

31.

Моё видео:

Метки: Достоевский Ф.М. дом-музей Москва экскурсия |

Понравилось: 1 пользователю

Экскурсия в Коломенское 4.07.2019 |

Музей-заповедник «Коломенское» живописно раскинулся на территории бывшей резиденции русских царей в шаговой доступности от станций метро "Коломенская" и "Каширская".

Парк занимает территорию 390 гектар. Самое значимое из всех царский резиденций.

Дата постройки: 1667-1672 гг. Воссоздан в 2010 году.

Адрес: Андропова просп., д. 39

Коломенское помнит войско Дмитрия Донского, возвращавшегося с Куликова поля. Именно здесь отмечали нашу победу. В XVI веке Иван Грозный праздновал в этих местах присоединение Астраханского царства.

В 1667-1672 гг. в Коломенском был возведен уникальный деревянный дворец, демонстрирующий все достижения деревянной архитектуры.

Новый дом для царя и его семейства получился грандиозным. 270 покоев, 3000 окошек. На фасадах — затейливые наличники, многоцветные детали и фигурные композиции.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

Царь Алексей Михайлович, царствовавший с 1645 по 1676 гг., любил усадьбу и в течение тридцати лет ежегодно приезжал сюда на летний отдых. Сначала для соколиной охоты, потом как в пышную загородную резиденцию.

После того, как столицу перенесли из Москвы в Петербург, здание пришло в упадок, и в 1768 г. дворец разобрали.

В 2007 году началось строительство нового здания. Работы длились три года и были закончены в 2010 году. Воссозданный дворец является точной копией дворца Алексея Михайловича. Единственное отличие - его месторасположение: современный дворец находится в южной части Коломенского, тогда как дворец Алексея Михайловича располагался гораздо севернее, на берегу Москвы-реки. Сейчас во дворце Алексея Михайловича размещается музей, где воссозданы интерьеры и предмета быта царской семьи.

Входная дверь с гербами княжеств:

18.

19.

20.

Общая площадь царского дворца составляет 7230 кв.м, всего воссоздано 24 интерьера допетровской эпохи. Он состоит из весьма сложной системы отдельных деревянных помещений, соединенных переходами. Будучи исключительно богато украшенными, эти палаты вызывали восхищения как у наших соотечественников, так и у иностранцев. Сейчас можно посетить покои царя, царицы, а также царевен и царевичей.

22.

23.

25.

24.

25.

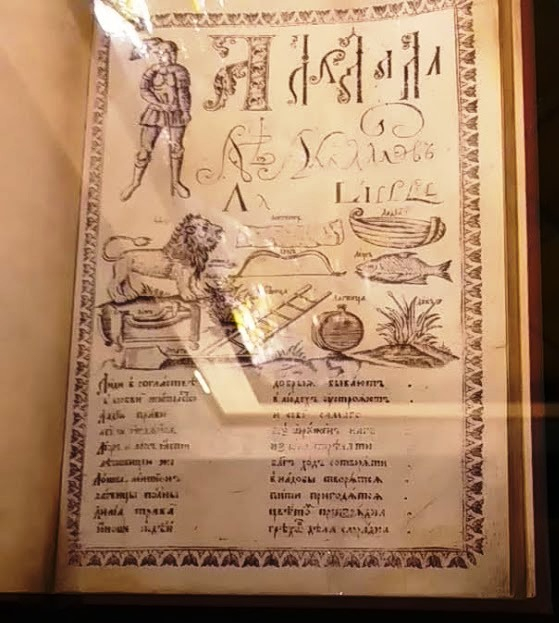

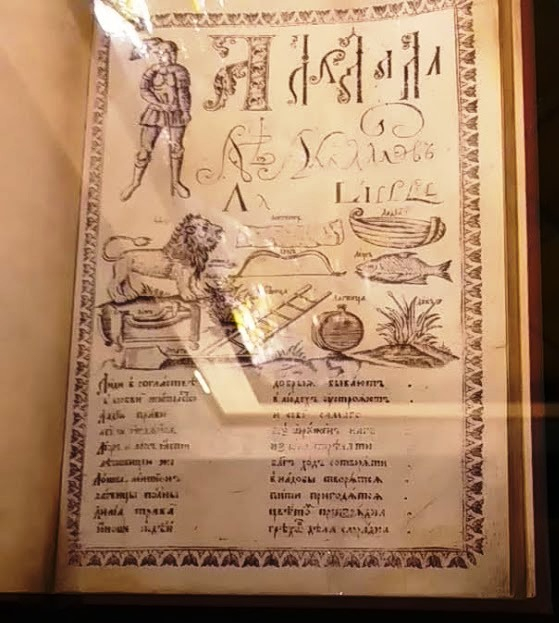

Букварь детей Алексея Михайловича:

25.

Щит боевой "Калкан", Османская империя 18 век:

26.

В кабинете Алексея Михайловича:

Для работы с книгами и бумагами он использовал очки, современная копия:

27.

В Думной палате, или Передней комнате, выполнявшей роль приёмной. По утрам в ней собирались думные люди. В Думной палате выдавались жалование и награды:

28.

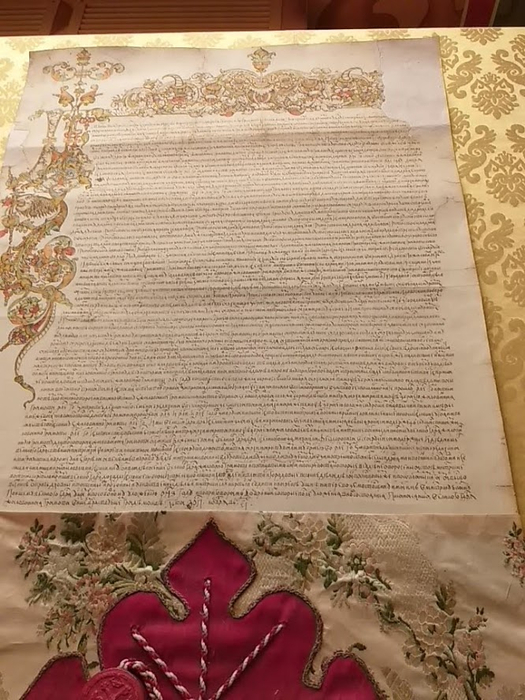

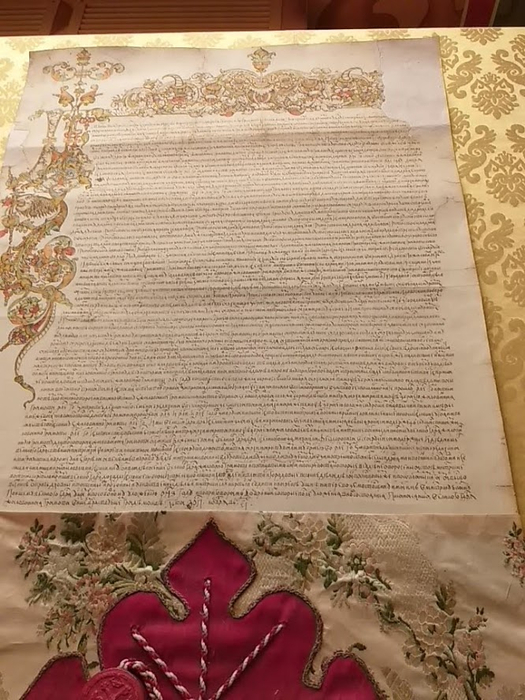

Уложение царя Алексея Михайловича (Соборное уложение) - свод законов Российского государства, принятый на Земском соборе 1649 года:

29.

Столовая палата:

32.

33.

34.

33.

Посуда:

1) ендова

2) кувшин, конец 19 в., стилизация под 17 век

3) бл.до, РОссия, медь, 17 в.

4,5) ендова

6) перечница, 18 век

7) чаша, Москва, начало 20 в, стилизована под 17 в.

8) братина, начало 20 в., Москва, стилизация под 17 в

9) Кувшин, Западная Европа, 18 в.

34.

35.

Шкаф, Западная Европа, конец 17 в. Орех, бук, сосна:

36.

Передние сени хором царя. Здесь гости ожидали. Справа располагались Сени перед столовой палатой, потом сама столовая палата, слева - Думная и Престольная палаты:

38.

39.

Конечно, даже неспециалисту понятно, что дворец Алексея Михайловича — новодел. Однако, согласимся, что это строение не вызывает неприязни, как некоторые его "ровесники", а лишь восхищение работой двух сотен мастеров, сумевших воссоздать и показать современникам дворец, впечатлявший царей, иностранных послов и простых москвичей сотни лет назад.

Дворец вызывает яркие эмоции, он абсолютно ассиметричен и на первый взгляд кажется лишенным цельности и вообще какой-либо логики. Он состоит из разных по форме, высоте и оформлению построек. Эта архитектурная «куча мала» соединена сенями и переходами. Всего во дворце 26 хором высотой от двух до четырех этажей. Постепенно из всего этого разнообразия начинает вырисовываться нечто единое — если не по форме, то по сути. И дворец кажется гигантской резной деревянной шкатулкой.

43.

45.

46.

Главной чертой, объединявшей внешний вид дворца и его внутреннее убранство, была праздничность, нарядность. Каждый квадратный метр резиденции был чем-нибудь украшен, на полах — дорогие персидские ковры, на стенах — иконы тончайшей работы. В общем, получилось богато.

Прилегающая территория тоже «свежая»: совершенно ровная, тщательно вычищенная, с аккуратными дорожками.

Парк занимает территорию 390 гектар. Самое значимое из всех царский резиденций.

Дата постройки: 1667-1672 гг. Воссоздан в 2010 году.

Адрес: Андропова просп., д. 39

Коломенское помнит войско Дмитрия Донского, возвращавшегося с Куликова поля. Именно здесь отмечали нашу победу. В XVI веке Иван Грозный праздновал в этих местах присоединение Астраханского царства.

В 1667-1672 гг. в Коломенском был возведен уникальный деревянный дворец, демонстрирующий все достижения деревянной архитектуры.

Новый дом для царя и его семейства получился грандиозным. 270 покоев, 3000 окошек. На фасадах — затейливые наличники, многоцветные детали и фигурные композиции.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

Царь Алексей Михайлович, царствовавший с 1645 по 1676 гг., любил усадьбу и в течение тридцати лет ежегодно приезжал сюда на летний отдых. Сначала для соколиной охоты, потом как в пышную загородную резиденцию.

После того, как столицу перенесли из Москвы в Петербург, здание пришло в упадок, и в 1768 г. дворец разобрали.

В 2007 году началось строительство нового здания. Работы длились три года и были закончены в 2010 году. Воссозданный дворец является точной копией дворца Алексея Михайловича. Единственное отличие - его месторасположение: современный дворец находится в южной части Коломенского, тогда как дворец Алексея Михайловича располагался гораздо севернее, на берегу Москвы-реки. Сейчас во дворце Алексея Михайловича размещается музей, где воссозданы интерьеры и предмета быта царской семьи.

Входная дверь с гербами княжеств:

18.

19.

20.

Общая площадь царского дворца составляет 7230 кв.м, всего воссоздано 24 интерьера допетровской эпохи. Он состоит из весьма сложной системы отдельных деревянных помещений, соединенных переходами. Будучи исключительно богато украшенными, эти палаты вызывали восхищения как у наших соотечественников, так и у иностранцев. Сейчас можно посетить покои царя, царицы, а также царевен и царевичей.

22.

23.

25.

24.

25.

Букварь детей Алексея Михайловича:

25.

Щит боевой "Калкан", Османская империя 18 век:

26.

В кабинете Алексея Михайловича:

Для работы с книгами и бумагами он использовал очки, современная копия:

27.

В Думной палате, или Передней комнате, выполнявшей роль приёмной. По утрам в ней собирались думные люди. В Думной палате выдавались жалование и награды:

28.

Уложение царя Алексея Михайловича (Соборное уложение) - свод законов Российского государства, принятый на Земском соборе 1649 года:

29.

Столовая палата:

32.

33.

34.

33.

Посуда:

1) ендова

2) кувшин, конец 19 в., стилизация под 17 век

3) бл.до, РОссия, медь, 17 в.

4,5) ендова

6) перечница, 18 век

7) чаша, Москва, начало 20 в, стилизована под 17 в.

8) братина, начало 20 в., Москва, стилизация под 17 в

9) Кувшин, Западная Европа, 18 в.

34.

35.

Шкаф, Западная Европа, конец 17 в. Орех, бук, сосна:

36.

Передние сени хором царя. Здесь гости ожидали. Справа располагались Сени перед столовой палатой, потом сама столовая палата, слева - Думная и Престольная палаты:

38.

39.

Конечно, даже неспециалисту понятно, что дворец Алексея Михайловича — новодел. Однако, согласимся, что это строение не вызывает неприязни, как некоторые его "ровесники", а лишь восхищение работой двух сотен мастеров, сумевших воссоздать и показать современникам дворец, впечатлявший царей, иностранных послов и простых москвичей сотни лет назад.

Дворец вызывает яркие эмоции, он абсолютно ассиметричен и на первый взгляд кажется лишенным цельности и вообще какой-либо логики. Он состоит из разных по форме, высоте и оформлению построек. Эта архитектурная «куча мала» соединена сенями и переходами. Всего во дворце 26 хором высотой от двух до четырех этажей. Постепенно из всего этого разнообразия начинает вырисовываться нечто единое — если не по форме, то по сути. И дворец кажется гигантской резной деревянной шкатулкой.

43.

45.

46.

Главной чертой, объединявшей внешний вид дворца и его внутреннее убранство, была праздничность, нарядность. Каждый квадратный метр резиденции был чем-нибудь украшен, на полах — дорогие персидские ковры, на стенах — иконы тончайшей работы. В общем, получилось богато.

Прилегающая территория тоже «свежая»: совершенно ровная, тщательно вычищенная, с аккуратными дорожками.

Метки: Коломенское моя экскурсия 4.07.2019 |

"Любовь и голуби" Музыкальный театр Алтая |

⠀

12 октября

Оля – Александра Карпова

Люда – Юлия Башкатова

Лёнька – Илья Бурмистров

Шура – Дарья Хомутская

Раиса Захаровна – засл.арт. РФ Виктория Гальцева

Над спектаклем работал режиссер Татьяна Столбовская. Она говорит, что в театре и кино у актеров разные способы существования в роли, так что не надо ожидать, что постановка будет копией фильма: «все совпадения случайны». Впрочем, если внутренняя логика персонажа будет ухвачена правильно, то и ощущения у зрителя совпадут.

«Любовь и голуби» в формате мюзикла до барнаульского театра ставили лишь дважды — в Иркутске и Москве.

Эффект новизны

Отличием барнаульского спектакля станет музыка, специально написанная для постановки Андреем Семеновым на стихи Сергея Плотова. «Очень светлая и добрая музыка, — говорит Столбовская. — Какая-то она, знаете, из детства».

В пьесе Гуркина достаточно сцен, которые не вошли в фильм, а многие были вырезаны уже после монтажа. Так что, по словам режиссера, нового будет много.

Хронометраж киноленты составляет чуть больше 1 часа 40 минут. Постановка Музыкального театра занимает 2:30. Некоторые сцены специально делали непохожими на «киношные», чтобы не повторяться.

Большая ответственность

Столбовская говорит, что долго не решалась взять в работу пьесу Гуркина, понимая огромную ответственность.

Режиссер выбирала артистов по принципу попадания в характер, потому что «давать роль „на сопротивление“ — жестоко». Правильный подбор актеров — почти половина успеха,считает режиссер.

Главных героев играют Дмитрий Иванов (Вася), Ирина Басманова (Надя), Виктория Гальцева и Татьяна Ремизова (Раиса Захаровна) — любимчики барнаульской публики.

Если Дмитрий Иванов ни внешне, ни игрой вовсе не похож на Александра Михайлова в культовом кино, то Ирина Басманова «соблюдает» все, что делала Нина Дорошина в роли Нади.

Знаменитые цитаты

«Сейчас, незадолго до премьеры — самые волнительные моменты, когда чувствуешь, как к тебе приходит роль, — говорит Ирина Басманова. — Она мне близка, я очень эмоциональный и сопереживающий человек, как и моя героиня Надежда».

Басманова обещала, что в спектакле воспроизведет все фразы, которыми цитируют фильм, включая знаменитейшую: «Людк, а Людк!»

Ирина говорит, что много раз смотрела кино, но перед работой над ролью пересматривать не стала, чтобы сохранить внутренние ощущения от роли и все же не копировать игру Нины Дорошиной.

В основе сюжета классический курортный роман и его влияние на судьбу отдельно взятой семьи. Несмотря на горечь ситуации, она «юморная». Здесь и проявляется настоящий талант артиста — быть смешным.

дирижёр музыкальной комедии в двух актах «Любовь и голуби» – заслуженный артист РФ, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Эхтибар Ахмедов.

⠀

Учился на дирижерско-хоровом факультете Бакинской консерватории, в 1994-1996 годах стажировался в Новосибирской консерватории, а в 2000 году окончил там аспирантуру оперно-симфонического факультета.

⠀

Сейчас Эхтибар Ахмедов – доцент кафедры оперной подготовки Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, приглашённый дирижёр Новосибирского симфонического оркестра, а также дирижёр-постановщик спектаклей в Томске, Иркутске и других городах.

⠀

С Музыкальным театром Эхтибар Ахмедович работает в третий раз – он уже знаком нам по спектаклям «Бабий бунт» (премьера 2012 года) и «Сорочинская ярмарка» (премьера 2013 года).

⠀

Дирижёр приближающейся премьеры поделился:

⠀

«Рождение спектакля всегда подразумевает то, что все, кто над ним работают, должны слушать друг друга и, конечно, любить музыку, ведь «дитя» должно родиться в любви!

⠀

Создать хороший оркестр – это дело, которым можно заниматься несколько лет, но мы с музыкантами уже успели очень многое, с ними приятно работать. Прекрасная команда – постановочная, актёрская, дирекция театра во всём помогает и отзывается на просьбы – это замечательно!

⠀

Уверен, что 11 октября на сцене Алтайского государственного музыкального театра у нас сложится чудесная история, которая затронет зрительские сердца!»

1.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

12 октября

Оля – Александра Карпова

Люда – Юлия Башкатова

Лёнька – Илья Бурмистров

Шура – Дарья Хомутская

Раиса Захаровна – засл.арт. РФ Виктория Гальцева

Над спектаклем работал режиссер Татьяна Столбовская. Она говорит, что в театре и кино у актеров разные способы существования в роли, так что не надо ожидать, что постановка будет копией фильма: «все совпадения случайны». Впрочем, если внутренняя логика персонажа будет ухвачена правильно, то и ощущения у зрителя совпадут.

«Любовь и голуби» в формате мюзикла до барнаульского театра ставили лишь дважды — в Иркутске и Москве.

Эффект новизны

Отличием барнаульского спектакля станет музыка, специально написанная для постановки Андреем Семеновым на стихи Сергея Плотова. «Очень светлая и добрая музыка, — говорит Столбовская. — Какая-то она, знаете, из детства».

В пьесе Гуркина достаточно сцен, которые не вошли в фильм, а многие были вырезаны уже после монтажа. Так что, по словам режиссера, нового будет много.

Хронометраж киноленты составляет чуть больше 1 часа 40 минут. Постановка Музыкального театра занимает 2:30. Некоторые сцены специально делали непохожими на «киношные», чтобы не повторяться.

Большая ответственность

Столбовская говорит, что долго не решалась взять в работу пьесу Гуркина, понимая огромную ответственность.

Режиссер выбирала артистов по принципу попадания в характер, потому что «давать роль „на сопротивление“ — жестоко». Правильный подбор актеров — почти половина успеха,считает режиссер.

Главных героев играют Дмитрий Иванов (Вася), Ирина Басманова (Надя), Виктория Гальцева и Татьяна Ремизова (Раиса Захаровна) — любимчики барнаульской публики.

Если Дмитрий Иванов ни внешне, ни игрой вовсе не похож на Александра Михайлова в культовом кино, то Ирина Басманова «соблюдает» все, что делала Нина Дорошина в роли Нади.

Знаменитые цитаты

«Сейчас, незадолго до премьеры — самые волнительные моменты, когда чувствуешь, как к тебе приходит роль, — говорит Ирина Басманова. — Она мне близка, я очень эмоциональный и сопереживающий человек, как и моя героиня Надежда».

Басманова обещала, что в спектакле воспроизведет все фразы, которыми цитируют фильм, включая знаменитейшую: «Людк, а Людк!»

Ирина говорит, что много раз смотрела кино, но перед работой над ролью пересматривать не стала, чтобы сохранить внутренние ощущения от роли и все же не копировать игру Нины Дорошиной.

В основе сюжета классический курортный роман и его влияние на судьбу отдельно взятой семьи. Несмотря на горечь ситуации, она «юморная». Здесь и проявляется настоящий талант артиста — быть смешным.

дирижёр музыкальной комедии в двух актах «Любовь и голуби» – заслуженный артист РФ, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Эхтибар Ахмедов.

⠀

Учился на дирижерско-хоровом факультете Бакинской консерватории, в 1994-1996 годах стажировался в Новосибирской консерватории, а в 2000 году окончил там аспирантуру оперно-симфонического факультета.

⠀

Сейчас Эхтибар Ахмедов – доцент кафедры оперной подготовки Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, приглашённый дирижёр Новосибирского симфонического оркестра, а также дирижёр-постановщик спектаклей в Томске, Иркутске и других городах.

⠀

С Музыкальным театром Эхтибар Ахмедович работает в третий раз – он уже знаком нам по спектаклям «Бабий бунт» (премьера 2012 года) и «Сорочинская ярмарка» (премьера 2013 года).

⠀

Дирижёр приближающейся премьеры поделился:

⠀