-Метки

багульник венесуэла винтаж воспоминания греция декабрь дети жизнь зимушка-зима каракас квжд киев книги крит любовь люди и судьбы людмила солма майдан марш мира мемуары монмартр москва мысли народ нет войне о том о сём отдых память париж перепост подарки поэзия проза путешествие ретро россия русская атлантида русский китай сакре-кёр статуэтки стихи туризм украина фарфор философия фото франция харбин цветы этика

-Рубрики

- Миру - мир! (17)

- Россияне, которых помнишь (11)

- Багульник (2)

- SOS Венесуэла! (2)

- Задушевное (39)

- О том о сём (23)

- Арлекинада (1)

- Книжная полка (поэзия) (12)

- Книжная полка (проза) (5)

- Книги русского Китая (1)

- Судьбы русского Китая (8)

- Моя любимая шкатулка (7)

- Фарфор и керамика (12)

- Пуговицы и не только (12)

- И я здесь был(а) (13)

- Просто Париж (10)

- Просто Крит (2)

- Просто Харбин (3)

- Понравившиеся ссылки (52)

- Кулинарная тетрадь (4)

- Фото-альбом (26)

- Кукольный домик (1)

- Иль не ведают что творят? (20)

- Старые записи 2006-2013 (2)

-Музыка

- музыка для души

- Слушали: 7218 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

Спасо-Андроников монастырь |

Цитата сообщения Nataiv

Экскурсия в Спасо-Андроников монастырь

В Москве, на высоком берегу Яузы, стоит Андроников монастырь. Этот монастырь своей легкостью, широким пространством на живописнейшем взгорке, белоснежными стенами, прекрасными, легкими, как будто взлетающими в невесомости, храмами, производит неизгладимое впечатление на каждого, кто сюда приходит. Заходишь за ворота монастыря - и сразу становится совершенно спокойно, как будто переселяешься в иное, далекое уже время. Нет в этом времени ни суеты московской, ни проблемы глобализма со всеми вытекающими последствиями, ни рекламы... Как будто Сам Начальник Тишины распростер Свою руку над этим местом.

Спасо-Андроников мужской монастырь – один из древнейших в Москве. Он был основан около 1360 года великим русским святителем митрополитом Алексием при участии и по благословению преподобного Сергия Радонежского. Монастырь находится в черте Москвы у Андроньевской площади. После революции монастырь сильно пострадал. В 1919 году в нем были устроены пролетарские квартиры для рабочих Рогожско-Симоновского района. Весной 1922 года изъяли ценности и разместили там колонию для беспризорных детей. Для них на территории бывшего монастырского кладбища была устроена футбольная площадка. В 1930 году была взорвана колокольня. В 1949 году в Спасо-Андрониковом монастыре открылся музей древнерусской живописи им. Андрея Рублева. В 1989 году моностырь былснова передан Православной Церкви. В настоящее время монастырь действует как приходской храм, и богослужения проводятся регулярно. Музей Андрея Рублева работает там и сейчас.

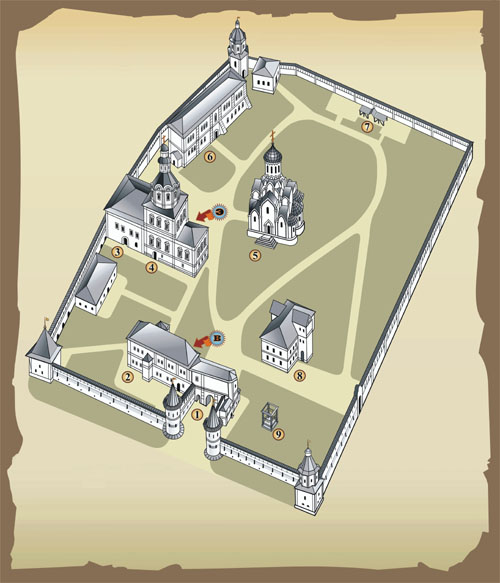

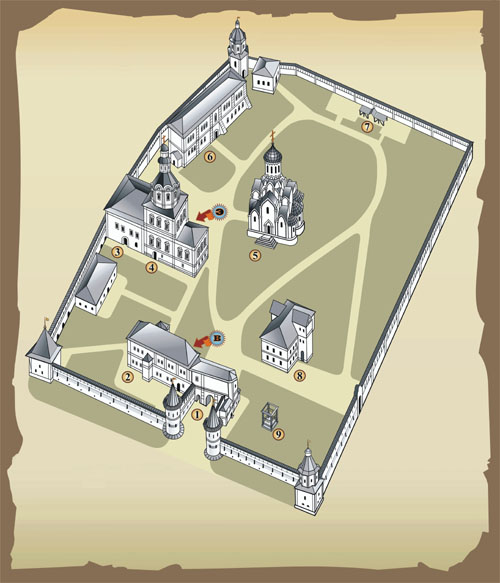

Территория монастыря

1. Святые ворота (XVII в.)

2. Настоятельские покои (XVII-XVIII вв.)

3. Трапезная палата (1504-1506)

4. Церковь Архангела Михаила и Алексия митрополита Московского (1691-1739)

5. Спасский собор (XV в.)

6. Братский корпус (XVIII в.)

7. Выставка археологии ( некрополь )

8. Духовное училище (1810-1814)

9. Звонница

История монастыря

Митрополит Алексий

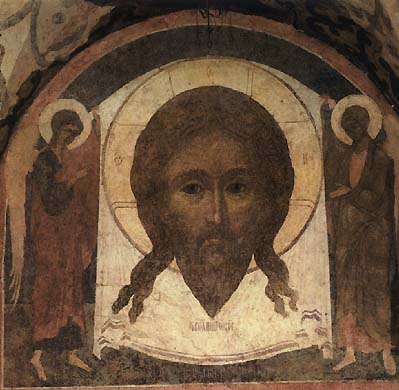

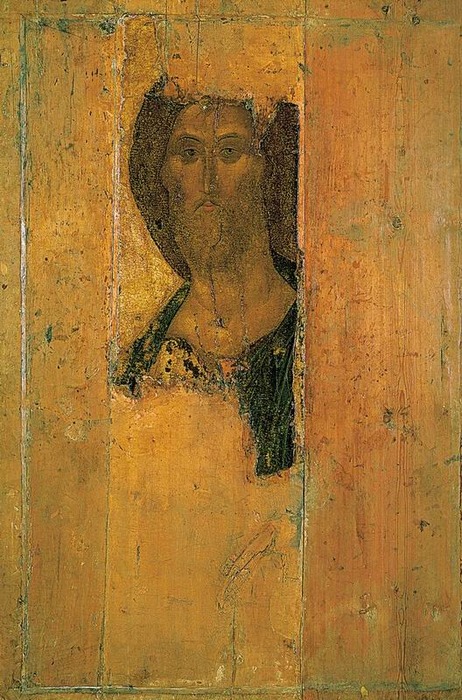

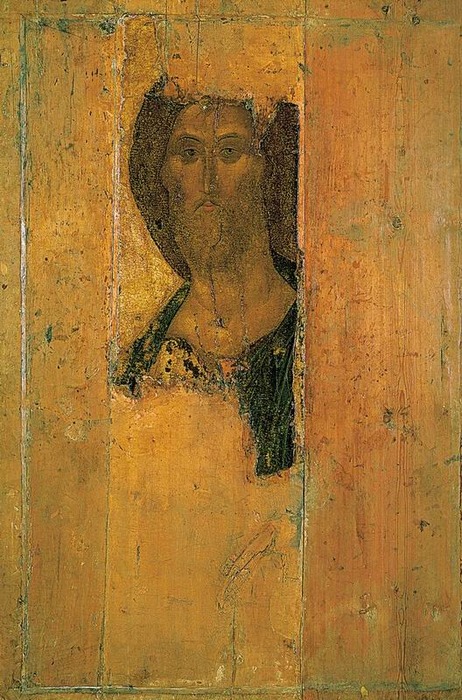

Согласно преданию, во время возвращения из Константинополя в 1356 году митрополит Алексий попал в сильный шторм на Черном море. Он дал обет, что если останется жив, то построит в Москве собор в честь того святого, чья память праздновалась в тот день. Буря застигла его в день Спаса Нерукотворного. и как раз этот образ Митрополит Алексий вез с собою на корабле из Царьграда. В советские времена он пропал. Но весной 2004 года его случайно обрели в запасниках Государственного исторического музея. Священники храма Спаса Нерукотворного и научные сотрудники боятся верить, что это тот самый образ. Сейчас он находится на экспертизе.

Спас Нерукотворный

Поэтому вернувшись в Москву, в 1361 году Алексий основал в Заяузье Спасский монастырь с главным деревянным собором в честь Спаса Нерукотворного.

Место основания обители могло быть присмотрено святителем во время одного из его путешествий в Орду с ходатайствами за московских князей: на высоком холме, у крутого поворота Яузы перед впадением ее в Москву-реку. Ручей, впадающий в Яузу (заключен в трубу в 1935 году) в память о константинопольской бухте Золотой Рог был назван Золотым Рожком (память о нем сохраняется в названии вала, набережной и переулков). Здесь же сходились два пути: один шел через Таганскую площадь на юг, в Коломну, Рязань и татарские улусы (Болванская дорога); другой путь уходил на восток – Владимир, Нижний Новгород. Это «святое» перепутье, как его называли в старину, отличалось и ландшафтными красотами, увенчанием которых и стал Спасский монастырь.

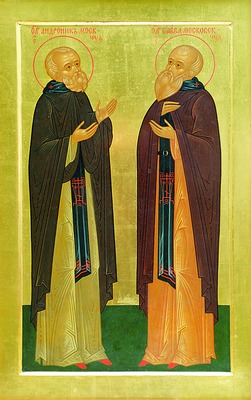

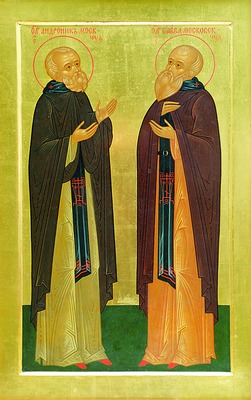

Сергий Радонежский

Именно по Владимирской дороге пришел из своей Троицкой обители игумен Сергий Радонежский благословить как сам Спасский монастырь, так и его настоятеля – своего любимого ученика Андроника. Глубокая духовная любовь связывала богоносного Сергия и братию вновь устроенного монастыря. Зримо ее выразил преподобный Андрей Рублев – «иконописец преизрядный, всех превосходящий в мудрости зельней» – в образе Святой Троицы, написанном в «похвалу отцу Сергию».

Богомудрый старец не раз посещал обитель своего ученика.

По сей день в версте от Спасо-Андроникова монастыря стоит часовня-проща, построенная на месте прощания преподобных Сергия и Андроника. В 1995 году она передана Православной Церкви и в настоящее время является действующей.

Святые ворота

Во второй половине XVII в. вместе со стенами монастыря были построены Святые ворота с надвратной церковью Рождества Богоматери, которые и доныне сохранили значение главного входа в Спасо-Андроников монастырь. Первое упоминание о тогда еще деревянной надвратной церкви с тем же названием относится к 1571 году.

Ворота были разрушены в 1930-х годах, от них сохранились только малая западная проходная арка и часть западной стены Рождественской церкви. Центральная арка и прилегающая к ней восточная часть ворот восстановлены в 1956-1960 годах.

Церковь Михаила Архангела

В 1504 году в монастыре была возведена небольшая каменная трапезная на подклете - одна из немногих сохранившихся в Москве кирпичных построек XVI века. В 1691-1694 годах к ней была пристроена трехъярусная церковь в стиле московского барокко. В ее нижнем ярусе располагается престол во имя Знамения Богоматери, во втором - престол во имя Св. Архангела Михаила, в третьем - престол во имя Св. митрополита Алексия. Обычно эту трехэтажную церковь называют просто церковью Михаила Архангела. Ее строила царица Евдокия Лопухина, первая жена Петра I, а поводом для постройки стало рождение наследника престола царевича Алексея. Радостная мать, горя желанием возблагодарить Пресвятую Богородицу, поспешила пожертвовать средства на сооружение церкви в память об этом событии - недаром один из ее престолов освящен во имя Св. Алексия. Если бы она знала, какая судьба ждет ее и ее сына... Впрочем, непростая судьба оказалась и у построенной царицей Евдокией церкви - уже практически завершенная к 1694 году, она после ссылки Евдокии в монастырь 45 лет (!) простояла не освященной, "без пения", и была освящена только в 1739 году. В подклете церкви Михаила Архангела находится фамильная усыпальница рода Лопухиных. Здесь погребены отец царицы Евдокии, боярин Федор Абрамович Лопухин, а также генерал-аншеф Василий Абрамович Лопухин, герой битвы при Гросс-Егерсдорфе (1757), смертельно раненный в этом сражении.

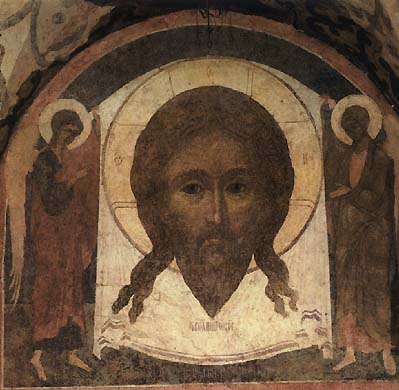

Собор Спаса Нерукотворного Образа

Между 1410 и 1427 годами, при игумене Александре, на месте деревянной церкви, срубленной преподобным Андроником, на вклад купеческого семейства Ермолиных был сооружен каменный Спасский собор.

Это самый древний из ныне существующих памятников Москвы вне Кремля. Собор, созданный при участии Андрея Рублева, поражает своим оригинальным обликом. "Зело красен" - таким было общее мнение современников. Сложенный из белого камня собор в целом повторяет тип традиционного владимиро-сузальского храма, но его внутренне содержание совершенно иное.

Дмитриевский собор во Владимире

Церковь Покрова на Нерли

Это - памятник эпохи русского национального Возрождения. Собор устремлен ввысь, и в этом застывшем в камне движении, кажется, навеки запечатлен тот взлет русской духовной жизни на рубеже ХIV-XV веков, что связан с именами Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Андрея Рублева, Епифания Премудрого, Феофана Грека.

В Спасском соборе покоились мощи св. Андроника и его преемника, второго игумена монастыря св. Саввы. Здесь же хранилась главная святыня монастыря - образ Спаса Нерукотворного, привезенный митрополитом Алексием из Царьграда.

Внутри собор был украшен фресками Андрея Рублева, но от них уцелели только крохотные фрагменты. И сам преподобный Андрей Рублев, бывший монахом Спасо-Андроникова монастыря, жил здесь, здесь скончался в 1430 году и здесь же был погребен.

Андрей Рублев

Преподобный Андрей Рублев принял постриг в этом монастыре и долгое время был его монахом. Святая жизнь и деятельность преподобного Андрея Рублева - жемчужина монастыря. Все иконы, написанные Андреем Рублевым, были чудотворными. Он не только расписал главный храм монастыря. Кисти Рублева принадлежали многие иконы иконостаса (к сожалению, они не сохранились). Его другом и саратником был Даниил Черный, вместе с которым он расписывал Спасский собор. Там же иконописцы были похоронены, по старым сведениям - в соборе на том месте, где стояла его колокольня. В настоящее время их могилы утеряны и существует миф о том, что это произошло после революции. Однако это не так. Одним из последних плиту на могиле преподобного Андрея Рублева видел историк Миллер в конце XVIII века. А уже в начале XIX века появились записи о том, что великие иконописцы были погребены под старой колокольней, которая разобрана и место сровнено с землей. Есть версия, что тогда и были утрачены их могилы. Вероятно, что это произошло тогда, когда стали возводить традиционную положенную в то время огромную надвратную колокольню и сломали старую, на территории монастыря. В 30-х годах архитектору П.Д. Барановскому удалось отыскать старинную надгробную плиту с надписью XV века. Это произошло поздним вечером, и ученый не смог разглядеть ее как следует. Он отложил изучение находки до утра, сняв только отпечаток с надписи, и просидел над ним всю ночь. Это оказалось единственным, что осталось в руках архитектора. В ту же ночь рабочие раскрошили плиту и посыпали дорожки монастыря, чтобы уберечь их от осенней слякоти. Так была потеряна единственная ниточка, которая, возможно, вела в далекую древность к могиле Андрея Рублева.

Памятник Андрею Рублеву на территории монастыря

Установить в Москве памятник Рублеву намечалось уже после 1917 года.

Примечательно, что в декрете Совнаркома об установлении в Москве

памятников революционерам, деятелям науки и искусства среди других

имён был назван и Андрей Рублев. Над проектом памятника Рублеву в 1918 году работал скульптор В. А. Ватагин. Созданную им трехметровую скульптуру намечалось установить возле Никольских ворот Кремля. Однако этого не случилось.

И только в связи с празднованием 600-летия со дня рождения Рублева

в 1967 году в сквере перед главными воротами Спасо-Андроникова

монастыря был установлен памятник Рублеву работы скульптора

В. Г. Ленской и архитектора Э. В. Яворского.

Он представлял собой фигуру иконописца, который сидит на скамье,

держа в вытянутой руке доску с рисунком будущей иконы.

В 1985 году этот памятник был заменён скульптурой, более удачной в

художественном отношении, работы известного скульптора Олега

Константиновича Комова (1932-1994 гг.). В 1988 году Андрей Рублёв был причислен к лику святых.

Реконструкция Спасского собора

Спасский собор до реставрации 1959–1961 годов. Фото и прорись П.Н.Максимова.

За шесть столетий своего существования Спасский собор много претерпел. Наиболее жестокому разгрому он подвергся в 1812 году. Пламя пожара, охватившего собор, было такой силы, что от жара рухнула глава храма. В стенах собора до сих пор можно видеть обгоревшие, закопченные камни - следы пожара 1812 года.

После изгнания Наполеона собор был восстановлен, причем к нему пристроили приделы и изменили завершение. Храм был восстановлен в первоначальных формах в 1950-1960-х годах. К сожалению, до наших дней после многочисленных поновлений и архитектурных перестроек от фресок Андрея Рублева дошли лишь два небольших фрагмента орнамента на откосах двух из трех узких алтарных окон. Они были обнаружены в период реставрации собора в 1952 году за каменной кладкой XVI века, благодаря существованию которой эти фрагменты никогда не поновлялись и на момент открытия сохраняли первоначальный колорит. Долгое время найденные фрески не публиковались и не исследовались.

Колокольня Спасо-Андрониковского монастыря

В 1795 году на средства богатейшего купца первой гильдии С.П. Васильева в Спасо-Андрониковом монастыре началось строительство огромнейшей колокольни. "По ндраву своему" купец пожелал, чтобы его сооружение было выше колокольни Ивана Великого (соревнование с Иваном Великим было прямо-таки идеей-фикс у многих жертвователей). Но пыл купца охладил император Павел I, приказавший уменьшить высоту строившейся колокольни. Ее возведение было завершено в 1803 году. Высота колокольни составила 72,5 метра, что на 8,5 метра ниже Ивана Великого. Автором проекта, как считают, был известный московский архитектор Родион Казаков. В 1930-1931 годах колокольня Спасо-Андроникова монастыря была разобрана на кирпич.

Звонничка во внутреннем дворе монастыря.

Некрополь Спасо-Андроникова монастыря

Еще в 1714 году Петр I после битвы при Гангуте отпустил средства на строительство в монастыре именно потому, что на его погосте погребались воины, погибшие в Северной войне. Век спустя здесь найдут последнее пристанище герои Отечественной войны 1812 года. В старину этот монастырь был традиционным местом погребения московской аристократической знати - и не только живших в районе Рогожской и Таганки купцов, промышленников, но и всей Москвы. Здесь были похоронены родители и родственники царицы Евдокии Лопухиной, (которая устроила в монастыре церковь св. Михаила Архангела с трапезной), Барятинские, Голицыны, Головины, Юсуповы, Толстые, Салтыковы, Нарышкины, Трубецкие. Над могилой последних надгробие выполнил известнейший московский скульптор И.Витали, автор московских фонтанов и храмовых скульптур. На территории некрополя были похоронены дед «чудо-богатыря» А.Милорадовича, П. Демидов – основатель Ярославского лицея, С. Васильев – крупнейший благотворитель Москвы, вложивший в строительство монастыря более 500000 рублей, В.П.Зубов – известный русский ученый-энциклопедист, археолог и нумизмат, Федор Волков (ум. в 1763 году) - основатель первого русского театра, П.Г. , А.А. Баратынский - отец известного поэта Е.А. Баратынского, князь Н.С. Волконский - дед Л.Н. Толстого, а также Загряжские, Головины и представители других древних родов. Но в годы советской власти это кладбище было уничтожено. В советское время кладбище было уничтожено, и только десять наиболее интересных в художественном отношении перевезены в Донской монастырь (в настоящее время хранятся в фондах Музея архитектуры им. А.В. Щусева). В 1949 году на территорию музея было привезено 18 надгробий XVII-XIX веков из Георгиевского монастыря на Большой Дмитровке. Самое древнее среди них - надгробная плита Прасковьи Юрьевны Клешниной (1615), а лучше других сохранившееся - памятник Марфы Ивановны Головиной (1654). В 1990-е годы из Георгиевского монастыря в музей были перевезены саркофаги XVIII века, типичные для стиля барокко. Надгробия экспонируются у северной стены монастыря.

Это и есть теперь некрополь...

Протопоп Аввакум

В 1653 году в Спасо-Андрониковом монастыре в течение четырех недель содержался в заточении знаменитый лидер старообрядчества, протопоп Аввакум.

Он сидел сначала трое суток в погребе, на цепи, без света и пищи. Потом его еще три месяца держали здесь взаперти в одном из помещений. В XVII веке монастырь стал "божедомским" и в нем отпевали скончавшихся внезапною или насильственой смертью.

Мощи преподобных Андроника, Саввы, Александра и Ефрема

В январе 1994 под алтарной частью Спасского собора были обретены святые мощи четырех монахов, захороненные в выдолбленных дубовых колодах и гробовинах из толстых досок. Гробовины и колоды составляют две пары параллельных захоронений, по-разному сориентированных по отношению друг к другу. Можно предположить, что имело место обретение мощей преподобных Андроника, Саввы, Александра и Ефрема.

В марте 1995 года святые мощи были переложены в новые ковчеги и помешены в алтаре храма, где они находятся по настоящее время. Для сохранности остатков гробовин и мест захоронения вокруг каждого из них были сооружены кирпичные саркофаги, накрытые мраморными крышками.

Князь Димитрий Донской

Заезжал в Спасо-Андроников монастырь перед Куликовской битвой и благоверный князь Димитрий Донской (1380), а после победы здесь было встречено русское войско. Здесь же были отпеты и похоронены погибшие Православные воины.

Внутри храма Спаса Нерукотворного

Ныне в храме размещаются экспозиционные помещения Музея древнерусского искусства имени преподобного Андрея Рублева и царит запустение. Не верится, что это небольшое помещение, наполненное чинно выстроенными в ряды стульями, было некогда храмом. Лишь тяжелая кулиса напоминает об этом, так как на ней под самым куполом укреплен огромный образ Спаса Нерукотворного, взирающего ныне на научные конференции, собираемые музеем. Эта кулиса отделяет бывший алтарь от остальной части храма.

В алтаре храма Святителя Алексия было, увы, пусто. Лишь пожарная лестница вела по стене вверх. В 1924 г. храм Архангела Михаила был закрыт, с тех пор в нем Богослужения так и не возобновлялись. сейчас решается вопрос о совместном использовании хотя бы Знаменского придела храма Русской Православной Церковью и музеем.

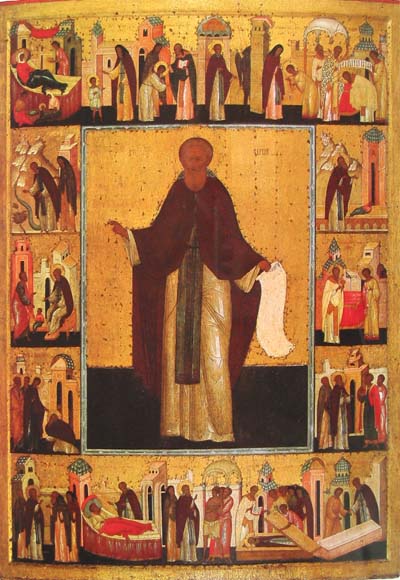

Экспозиция музея Андрея Рублева

Постоянная экспозиция Музея развернута в архитектурном комплексе церкви Архангела Михаила и трапезной палаты. В нее включены самые значительные произведения музейной коллекции, дающие целостное представление об истории и развитии русской иконописи с XII до начала XVIII столетия. Это единственный в России музей, экспозиция которого посвящена русской художественной культуре средневековья и охватывает громадный этап российской истории протяженностью более семи столетий. Здесь хранятся творения выдающихся мастеров архитектуры, иконописи, старопечатные и рукописные книги XI – начала XVIII веков. Раздел декоративно-прикладного искусства включает памятники резьбы и литья по металлу XI-XVII столетий, образцы шитья и монументальной скульптуры, в XVII-XVIII веках получившей особое распространение в церковных интерьерах. Наиболее важной частью коллекции является группа икон московского происхождения, включая эпоху Феофана Грека, Андрея Рублева (икона «Иоанн Предтеча») и Дионисия. С творчеством и традициями этих мастеров в экспозиции связано несколько великих произведений, а именно:

«Успение Богоматери» конца XV века

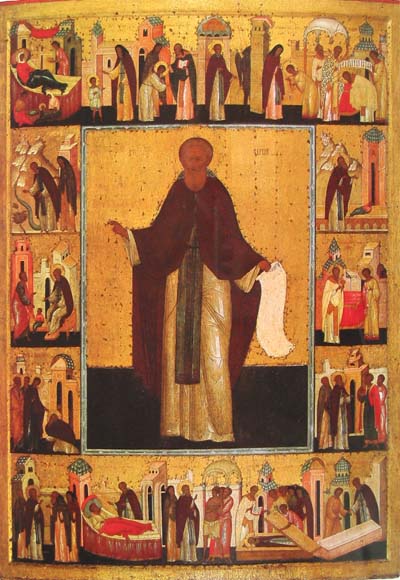

«Сергий Радонежский» с клеймами жития

«Спас Вседержитель» создана незадолго до монгольского нашествия

«Спас Нерукотворный»

Информация и фото:

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/culture/spaso-andronikov.htm

http://www.rublev-museum.ru/expo.aspx

http://rusarch.ru/zagraevsky21.htm

http://www.ratanews.ru/news/news_9022009_18.stm

В Москве, на высоком берегу Яузы, стоит Андроников монастырь. Этот монастырь своей легкостью, широким пространством на живописнейшем взгорке, белоснежными стенами, прекрасными, легкими, как будто взлетающими в невесомости, храмами, производит неизгладимое впечатление на каждого, кто сюда приходит. Заходишь за ворота монастыря - и сразу становится совершенно спокойно, как будто переселяешься в иное, далекое уже время. Нет в этом времени ни суеты московской, ни проблемы глобализма со всеми вытекающими последствиями, ни рекламы... Как будто Сам Начальник Тишины распростер Свою руку над этим местом.

Спасо-Андроников мужской монастырь – один из древнейших в Москве. Он был основан около 1360 года великим русским святителем митрополитом Алексием при участии и по благословению преподобного Сергия Радонежского. Монастырь находится в черте Москвы у Андроньевской площади. После революции монастырь сильно пострадал. В 1919 году в нем были устроены пролетарские квартиры для рабочих Рогожско-Симоновского района. Весной 1922 года изъяли ценности и разместили там колонию для беспризорных детей. Для них на территории бывшего монастырского кладбища была устроена футбольная площадка. В 1930 году была взорвана колокольня. В 1949 году в Спасо-Андрониковом монастыре открылся музей древнерусской живописи им. Андрея Рублева. В 1989 году моностырь былснова передан Православной Церкви. В настоящее время монастырь действует как приходской храм, и богослужения проводятся регулярно. Музей Андрея Рублева работает там и сейчас.

Территория монастыря

1. Святые ворота (XVII в.)

2. Настоятельские покои (XVII-XVIII вв.)

3. Трапезная палата (1504-1506)

4. Церковь Архангела Михаила и Алексия митрополита Московского (1691-1739)

5. Спасский собор (XV в.)

6. Братский корпус (XVIII в.)

7. Выставка археологии ( некрополь )

8. Духовное училище (1810-1814)

9. Звонница

История монастыря

Митрополит Алексий

Согласно преданию, во время возвращения из Константинополя в 1356 году митрополит Алексий попал в сильный шторм на Черном море. Он дал обет, что если останется жив, то построит в Москве собор в честь того святого, чья память праздновалась в тот день. Буря застигла его в день Спаса Нерукотворного. и как раз этот образ Митрополит Алексий вез с собою на корабле из Царьграда. В советские времена он пропал. Но весной 2004 года его случайно обрели в запасниках Государственного исторического музея. Священники храма Спаса Нерукотворного и научные сотрудники боятся верить, что это тот самый образ. Сейчас он находится на экспертизе.

Спас Нерукотворный

Поэтому вернувшись в Москву, в 1361 году Алексий основал в Заяузье Спасский монастырь с главным деревянным собором в честь Спаса Нерукотворного.

Место основания обители могло быть присмотрено святителем во время одного из его путешествий в Орду с ходатайствами за московских князей: на высоком холме, у крутого поворота Яузы перед впадением ее в Москву-реку. Ручей, впадающий в Яузу (заключен в трубу в 1935 году) в память о константинопольской бухте Золотой Рог был назван Золотым Рожком (память о нем сохраняется в названии вала, набережной и переулков). Здесь же сходились два пути: один шел через Таганскую площадь на юг, в Коломну, Рязань и татарские улусы (Болванская дорога); другой путь уходил на восток – Владимир, Нижний Новгород. Это «святое» перепутье, как его называли в старину, отличалось и ландшафтными красотами, увенчанием которых и стал Спасский монастырь.

Сергий Радонежский

Именно по Владимирской дороге пришел из своей Троицкой обители игумен Сергий Радонежский благословить как сам Спасский монастырь, так и его настоятеля – своего любимого ученика Андроника. Глубокая духовная любовь связывала богоносного Сергия и братию вновь устроенного монастыря. Зримо ее выразил преподобный Андрей Рублев – «иконописец преизрядный, всех превосходящий в мудрости зельней» – в образе Святой Троицы, написанном в «похвалу отцу Сергию».

Богомудрый старец не раз посещал обитель своего ученика.

По сей день в версте от Спасо-Андроникова монастыря стоит часовня-проща, построенная на месте прощания преподобных Сергия и Андроника. В 1995 году она передана Православной Церкви и в настоящее время является действующей.

Святые ворота

Во второй половине XVII в. вместе со стенами монастыря были построены Святые ворота с надвратной церковью Рождества Богоматери, которые и доныне сохранили значение главного входа в Спасо-Андроников монастырь. Первое упоминание о тогда еще деревянной надвратной церкви с тем же названием относится к 1571 году.

Ворота были разрушены в 1930-х годах, от них сохранились только малая западная проходная арка и часть западной стены Рождественской церкви. Центральная арка и прилегающая к ней восточная часть ворот восстановлены в 1956-1960 годах.

Церковь Михаила Архангела

В 1504 году в монастыре была возведена небольшая каменная трапезная на подклете - одна из немногих сохранившихся в Москве кирпичных построек XVI века. В 1691-1694 годах к ней была пристроена трехъярусная церковь в стиле московского барокко. В ее нижнем ярусе располагается престол во имя Знамения Богоматери, во втором - престол во имя Св. Архангела Михаила, в третьем - престол во имя Св. митрополита Алексия. Обычно эту трехэтажную церковь называют просто церковью Михаила Архангела. Ее строила царица Евдокия Лопухина, первая жена Петра I, а поводом для постройки стало рождение наследника престола царевича Алексея. Радостная мать, горя желанием возблагодарить Пресвятую Богородицу, поспешила пожертвовать средства на сооружение церкви в память об этом событии - недаром один из ее престолов освящен во имя Св. Алексия. Если бы она знала, какая судьба ждет ее и ее сына... Впрочем, непростая судьба оказалась и у построенной царицей Евдокией церкви - уже практически завершенная к 1694 году, она после ссылки Евдокии в монастырь 45 лет (!) простояла не освященной, "без пения", и была освящена только в 1739 году. В подклете церкви Михаила Архангела находится фамильная усыпальница рода Лопухиных. Здесь погребены отец царицы Евдокии, боярин Федор Абрамович Лопухин, а также генерал-аншеф Василий Абрамович Лопухин, герой битвы при Гросс-Егерсдорфе (1757), смертельно раненный в этом сражении.

Собор Спаса Нерукотворного Образа

Между 1410 и 1427 годами, при игумене Александре, на месте деревянной церкви, срубленной преподобным Андроником, на вклад купеческого семейства Ермолиных был сооружен каменный Спасский собор.

Это самый древний из ныне существующих памятников Москвы вне Кремля. Собор, созданный при участии Андрея Рублева, поражает своим оригинальным обликом. "Зело красен" - таким было общее мнение современников. Сложенный из белого камня собор в целом повторяет тип традиционного владимиро-сузальского храма, но его внутренне содержание совершенно иное.

Дмитриевский собор во Владимире

Церковь Покрова на Нерли

Это - памятник эпохи русского национального Возрождения. Собор устремлен ввысь, и в этом застывшем в камне движении, кажется, навеки запечатлен тот взлет русской духовной жизни на рубеже ХIV-XV веков, что связан с именами Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Андрея Рублева, Епифания Премудрого, Феофана Грека.

В Спасском соборе покоились мощи св. Андроника и его преемника, второго игумена монастыря св. Саввы. Здесь же хранилась главная святыня монастыря - образ Спаса Нерукотворного, привезенный митрополитом Алексием из Царьграда.

Внутри собор был украшен фресками Андрея Рублева, но от них уцелели только крохотные фрагменты. И сам преподобный Андрей Рублев, бывший монахом Спасо-Андроникова монастыря, жил здесь, здесь скончался в 1430 году и здесь же был погребен.

Андрей Рублев

Преподобный Андрей Рублев принял постриг в этом монастыре и долгое время был его монахом. Святая жизнь и деятельность преподобного Андрея Рублева - жемчужина монастыря. Все иконы, написанные Андреем Рублевым, были чудотворными. Он не только расписал главный храм монастыря. Кисти Рублева принадлежали многие иконы иконостаса (к сожалению, они не сохранились). Его другом и саратником был Даниил Черный, вместе с которым он расписывал Спасский собор. Там же иконописцы были похоронены, по старым сведениям - в соборе на том месте, где стояла его колокольня. В настоящее время их могилы утеряны и существует миф о том, что это произошло после революции. Однако это не так. Одним из последних плиту на могиле преподобного Андрея Рублева видел историк Миллер в конце XVIII века. А уже в начале XIX века появились записи о том, что великие иконописцы были погребены под старой колокольней, которая разобрана и место сровнено с землей. Есть версия, что тогда и были утрачены их могилы. Вероятно, что это произошло тогда, когда стали возводить традиционную положенную в то время огромную надвратную колокольню и сломали старую, на территории монастыря. В 30-х годах архитектору П.Д. Барановскому удалось отыскать старинную надгробную плиту с надписью XV века. Это произошло поздним вечером, и ученый не смог разглядеть ее как следует. Он отложил изучение находки до утра, сняв только отпечаток с надписи, и просидел над ним всю ночь. Это оказалось единственным, что осталось в руках архитектора. В ту же ночь рабочие раскрошили плиту и посыпали дорожки монастыря, чтобы уберечь их от осенней слякоти. Так была потеряна единственная ниточка, которая, возможно, вела в далекую древность к могиле Андрея Рублева.

Памятник Андрею Рублеву на территории монастыря

Установить в Москве памятник Рублеву намечалось уже после 1917 года.

Примечательно, что в декрете Совнаркома об установлении в Москве

памятников революционерам, деятелям науки и искусства среди других

имён был назван и Андрей Рублев. Над проектом памятника Рублеву в 1918 году работал скульптор В. А. Ватагин. Созданную им трехметровую скульптуру намечалось установить возле Никольских ворот Кремля. Однако этого не случилось.

И только в связи с празднованием 600-летия со дня рождения Рублева

в 1967 году в сквере перед главными воротами Спасо-Андроникова

монастыря был установлен памятник Рублеву работы скульптора

В. Г. Ленской и архитектора Э. В. Яворского.

Он представлял собой фигуру иконописца, который сидит на скамье,

держа в вытянутой руке доску с рисунком будущей иконы.

В 1985 году этот памятник был заменён скульптурой, более удачной в

художественном отношении, работы известного скульптора Олега

Константиновича Комова (1932-1994 гг.). В 1988 году Андрей Рублёв был причислен к лику святых.

Реконструкция Спасского собора

Спасский собор до реставрации 1959–1961 годов. Фото и прорись П.Н.Максимова.

За шесть столетий своего существования Спасский собор много претерпел. Наиболее жестокому разгрому он подвергся в 1812 году. Пламя пожара, охватившего собор, было такой силы, что от жара рухнула глава храма. В стенах собора до сих пор можно видеть обгоревшие, закопченные камни - следы пожара 1812 года.

После изгнания Наполеона собор был восстановлен, причем к нему пристроили приделы и изменили завершение. Храм был восстановлен в первоначальных формах в 1950-1960-х годах. К сожалению, до наших дней после многочисленных поновлений и архитектурных перестроек от фресок Андрея Рублева дошли лишь два небольших фрагмента орнамента на откосах двух из трех узких алтарных окон. Они были обнаружены в период реставрации собора в 1952 году за каменной кладкой XVI века, благодаря существованию которой эти фрагменты никогда не поновлялись и на момент открытия сохраняли первоначальный колорит. Долгое время найденные фрески не публиковались и не исследовались.

Колокольня Спасо-Андрониковского монастыря

В 1795 году на средства богатейшего купца первой гильдии С.П. Васильева в Спасо-Андрониковом монастыре началось строительство огромнейшей колокольни. "По ндраву своему" купец пожелал, чтобы его сооружение было выше колокольни Ивана Великого (соревнование с Иваном Великим было прямо-таки идеей-фикс у многих жертвователей). Но пыл купца охладил император Павел I, приказавший уменьшить высоту строившейся колокольни. Ее возведение было завершено в 1803 году. Высота колокольни составила 72,5 метра, что на 8,5 метра ниже Ивана Великого. Автором проекта, как считают, был известный московский архитектор Родион Казаков. В 1930-1931 годах колокольня Спасо-Андроникова монастыря была разобрана на кирпич.

Звонничка во внутреннем дворе монастыря.

Некрополь Спасо-Андроникова монастыря

Еще в 1714 году Петр I после битвы при Гангуте отпустил средства на строительство в монастыре именно потому, что на его погосте погребались воины, погибшие в Северной войне. Век спустя здесь найдут последнее пристанище герои Отечественной войны 1812 года. В старину этот монастырь был традиционным местом погребения московской аристократической знати - и не только живших в районе Рогожской и Таганки купцов, промышленников, но и всей Москвы. Здесь были похоронены родители и родственники царицы Евдокии Лопухиной, (которая устроила в монастыре церковь св. Михаила Архангела с трапезной), Барятинские, Голицыны, Головины, Юсуповы, Толстые, Салтыковы, Нарышкины, Трубецкие. Над могилой последних надгробие выполнил известнейший московский скульптор И.Витали, автор московских фонтанов и храмовых скульптур. На территории некрополя были похоронены дед «чудо-богатыря» А.Милорадовича, П. Демидов – основатель Ярославского лицея, С. Васильев – крупнейший благотворитель Москвы, вложивший в строительство монастыря более 500000 рублей, В.П.Зубов – известный русский ученый-энциклопедист, археолог и нумизмат, Федор Волков (ум. в 1763 году) - основатель первого русского театра, П.Г. , А.А. Баратынский - отец известного поэта Е.А. Баратынского, князь Н.С. Волконский - дед Л.Н. Толстого, а также Загряжские, Головины и представители других древних родов. Но в годы советской власти это кладбище было уничтожено. В советское время кладбище было уничтожено, и только десять наиболее интересных в художественном отношении перевезены в Донской монастырь (в настоящее время хранятся в фондах Музея архитектуры им. А.В. Щусева). В 1949 году на территорию музея было привезено 18 надгробий XVII-XIX веков из Георгиевского монастыря на Большой Дмитровке. Самое древнее среди них - надгробная плита Прасковьи Юрьевны Клешниной (1615), а лучше других сохранившееся - памятник Марфы Ивановны Головиной (1654). В 1990-е годы из Георгиевского монастыря в музей были перевезены саркофаги XVIII века, типичные для стиля барокко. Надгробия экспонируются у северной стены монастыря.

Это и есть теперь некрополь...

Протопоп Аввакум

В 1653 году в Спасо-Андрониковом монастыре в течение четырех недель содержался в заточении знаменитый лидер старообрядчества, протопоп Аввакум.

Он сидел сначала трое суток в погребе, на цепи, без света и пищи. Потом его еще три месяца держали здесь взаперти в одном из помещений. В XVII веке монастырь стал "божедомским" и в нем отпевали скончавшихся внезапною или насильственой смертью.

Мощи преподобных Андроника, Саввы, Александра и Ефрема

В январе 1994 под алтарной частью Спасского собора были обретены святые мощи четырех монахов, захороненные в выдолбленных дубовых колодах и гробовинах из толстых досок. Гробовины и колоды составляют две пары параллельных захоронений, по-разному сориентированных по отношению друг к другу. Можно предположить, что имело место обретение мощей преподобных Андроника, Саввы, Александра и Ефрема.

В марте 1995 года святые мощи были переложены в новые ковчеги и помешены в алтаре храма, где они находятся по настоящее время. Для сохранности остатков гробовин и мест захоронения вокруг каждого из них были сооружены кирпичные саркофаги, накрытые мраморными крышками.

Князь Димитрий Донской

Заезжал в Спасо-Андроников монастырь перед Куликовской битвой и благоверный князь Димитрий Донской (1380), а после победы здесь было встречено русское войско. Здесь же были отпеты и похоронены погибшие Православные воины.

Внутри храма Спаса Нерукотворного

Ныне в храме размещаются экспозиционные помещения Музея древнерусского искусства имени преподобного Андрея Рублева и царит запустение. Не верится, что это небольшое помещение, наполненное чинно выстроенными в ряды стульями, было некогда храмом. Лишь тяжелая кулиса напоминает об этом, так как на ней под самым куполом укреплен огромный образ Спаса Нерукотворного, взирающего ныне на научные конференции, собираемые музеем. Эта кулиса отделяет бывший алтарь от остальной части храма.

В алтаре храма Святителя Алексия было, увы, пусто. Лишь пожарная лестница вела по стене вверх. В 1924 г. храм Архангела Михаила был закрыт, с тех пор в нем Богослужения так и не возобновлялись. сейчас решается вопрос о совместном использовании хотя бы Знаменского придела храма Русской Православной Церковью и музеем.

Экспозиция музея Андрея Рублева

Постоянная экспозиция Музея развернута в архитектурном комплексе церкви Архангела Михаила и трапезной палаты. В нее включены самые значительные произведения музейной коллекции, дающие целостное представление об истории и развитии русской иконописи с XII до начала XVIII столетия. Это единственный в России музей, экспозиция которого посвящена русской художественной культуре средневековья и охватывает громадный этап российской истории протяженностью более семи столетий. Здесь хранятся творения выдающихся мастеров архитектуры, иконописи, старопечатные и рукописные книги XI – начала XVIII веков. Раздел декоративно-прикладного искусства включает памятники резьбы и литья по металлу XI-XVII столетий, образцы шитья и монументальной скульптуры, в XVII-XVIII веках получившей особое распространение в церковных интерьерах. Наиболее важной частью коллекции является группа икон московского происхождения, включая эпоху Феофана Грека, Андрея Рублева (икона «Иоанн Предтеча») и Дионисия. С творчеством и традициями этих мастеров в экспозиции связано несколько великих произведений, а именно:

«Успение Богоматери» конца XV века

«Сергий Радонежский» с клеймами жития

«Спас Вседержитель» создана незадолго до монгольского нашествия

«Спас Нерукотворный»

Информация и фото:

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/culture/spaso-andronikov.htm

http://www.rublev-museum.ru/expo.aspx

http://rusarch.ru/zagraevsky21.htm

http://www.ratanews.ru/news/news_9022009_18.stm

Серия сообщений "И я здесь был(а)":

Часть 1 - Ангельские трубы

Часть 2 - SOS VENEZUELA!

...

Часть 5 - Этот дивный вечерний закат

Часть 6 - Благословение Свято-Тихоновского монастыря

Часть 7 - Спасо-Андроников монастырь

Часть 8 - Точка пересечения

Часть 9 - Молитвенное предстояние

...

Часть 14 - Маньчжурская память-быль

Часть 15 - Памяти Бориса Немцова

Часть 16 - ХАНЬЯ

| Рубрики: | Задушевное |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |