-Музыка

- Koop - Islands Blues

- Слушали: 15307 Комментарии: 0

- Игорь Корнелюк - " Тема Воланда "

- Слушали: 128 Комментарии: 0

- Губами губ твоих коснусь... - Братья Заречные

- Слушали: 34655 Комментарии: 0

- Вика Цыганова Калина красная

- Слушали: 2538 Комментарии: 2

- ЛЮБЭ-

- Слушали: 1129 Комментарии: 0

-Рубрики

- БИОГРАФИИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ (31)

- Театр (21)

- АФОРИЗМЫ (13)

- Страны и народы (13)

- ДИВНАЯ РОССИЯ(цитатник) (4)

- Русская мифология (2)

- Нечистая сила,духи. (2)

- ВЛАСТЬ (0)

- Водяной (17)

- ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ (61)

- Дом и украшения участка (11)

- Огород (46)

- Цветы и цветники (3)

- Все для дневника (52)

- Отдых от компа (11)

- Открытки (3)

- Флешки (9)

- все о Бабе Яге (29)

- все о Горыныче (4)

- все о Домовом (36)

- все о Лешем (19)

- все о славянах (210)

- славянская мифология (63)

- славянские праздники (45)

- Вышивка крестиком (72)

- Города России (440)

- На букву *К* (97)

- На букву * Г * (37)

- На букву *З* (33)

- На букву *И* (21)

- На букву *Е* (14)

- На букву *Ж* (12)

- На букву *А* (52)

- На букву *Б* (82)

- На букву *В* (57)

- На букву *Д* (35)

- Дед мороз из разных стран (3)

- ЖИВОТНЫЙ МИР (6)

- ВОЗДУХ (4)

- ЗЕМЛЯ (2)

- ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ (5)

- заговоры (18)

- ЗДОРОВЫЙ ДУХ (161)

- Здоровье (156)

- ИКОНЫ (27)

- Иконы Богородицы (26)

- Иконы святых женские (1)

- интересно (114)

- поделочные и драгоценные камни (35)

- интересные люди (199)

- Графы (4)

- Дворяне (30)

- Князья (29)

- Купцы (49)

- Романовы (2)

- художники (85)

- интересные подделки (35)

- из газет (11)

- из дерева (10)

- из пластиковых бутылок (10)

- Интересные сайты (59)

- ИССКУСТВО (618)

- Зарубежная живопись (3)

- Итальянская живопись (13)

- Картины и изделия из бересты (8)

- Нидерландская живопись (58)

- Русская живопись (440)

- Русская поэзия и литература (8)

- Французская живопись (88)

- История вещей (118)

- КОЛЛЕКЦИИ (10)

- наперстки (9)

- спичечные этикетки (1)

- Краеведение (237)

- Башкирия (1)

- Богородск и окрестности (3)

- Владимирская область (34)

- Воронежская область (3)

- домодедовский район (18)

- Костромская область (33)

- Красногорье (6)

- Москва (13)

- Московская область (68)

- пермский край (13)

- свердловская область (18)

- Талдомский район (1)

- тюменская область (6)

- урал (11)

- челябинская область (9)

- кулинария (1951)

- вторые блюда из мяса (169)

- Колбасы,рулеты,копчености и ..... (31)

- Формы для кексов (10)

- Мультиварка (5)

- Котлетки и ..... (3)

- вторые блюда из овощей (183)

- вторые блюда из птицы (161)

- вторые блюда из рыбы (96)

- выпечка (167)

- Заготовки (115)

- закуски (201)

- Мороженое (30)

- напитки (112)

- национальная кухня (156)

- Немного о продуктах и кухне (33)

- первые блюда (55)

- салаты (202)

- Сборная солянка (16)

- Сервировка (7)

- соусы (49)

- торты и сладости (154)

- Шаурма (13)

- культурные объекты (110)

- города (49)

- музеи (11)

- памятники (26)

- усадьбы (24)

- МИСТИКА (15)

- байки,истории из жизни (14)

- невероятное (1)

- мифы или реальность (2)

- Мои путешествия (4)

- МОНАСТЫРИ БЕЛАРУСИИ (20)

- МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ РОССИИ (803)

- Алтайский край (15)

- Амурская область (4)

- Архангельская область (111)

- Астраханская область (18)

- Белгородская область (99)

- Брянская область (72)

- Владимирская область (68)

- Вологодская область (25)

- Воронежская область (6)

- Ивановская область (14)

- Калужская область (12)

- Карелия (11)

- Кировская область (6)

- Коми (4)

- Костромская область (11)

- Краснодарский край (7)

- Красноярский край (5)

- Курганская область (3)

- Курская область (7)

- Ленинградская область (11)

- Липецкая область (11)

- Мордовия (13)

- Московская область (38)

- Мурманская область (1)

- Нижегородская область (24)

- Новгородская область (18)

- Новосибирская область (6)

- Омская область (4)

- Орловская область (8)

- Пензенская область (9)

- Пермский край (7)

- Приморский край (3)

- Псковская область (13)

- Ростовская область (4)

- Рязанская область (11)

- Самарская область (3)

- Саратовская область (8)

- Свердловская область (15)

- Смоленская область (7)

- Ставропольский край (3)

- Тамбовская область (7)

- Татарстан (12)

- Тверская область (23)

- Тульская область (9)

- Тюменская область (4)

- Чувашия (6)

- Ярославская область (27)

- МОНАСТЫРИ УКРАИНЫ (0)

- МОСКВА (55)

- монастыри Москвы (26)

- ЯКИМАНКА (9)

- Москва,которую мы потеряли (6)

- Пешком по Москве(видео) (3)

- Старая новая Москва (10)

- МОСКВА И ОКРЕСТНОСТИ(видео) (11)

- МУЗЫКА (81)

- зарубежная (14)

- русская (58)

- Флешмоб (7)

- Обычаи и обряды (56)

- ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (133)

- ПОЛЕЗНЫЙ СОФТ (4)

- посуда (16)

- Фарфор (16)

- ПРАЗДНИКИ (16)

- католические (2)

- православные (1)

- славянские (4)

- языческие (9)

- ПРИРОДА (33)

- горы, озера,реки,водопады (20)

- пейзаж (13)

- путешествия по миру (86)

- азия (9)

- америка (4)

- европа (19)

- россия (3)

- самые-самые (51)

- религии мира (20)

- Русский календарь (305)

- СВОИМИ РУКАМИ (214)

- Хитрости для дома (25)

- ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ (209)

- жесты и приметы (43)

- мифы и легенды (26)

- ЮМОР (15)

- язычество и древность (91)

- волхвы (1)

- русский язык (69)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 7256

Комментариев: 2146

Написано: 9538

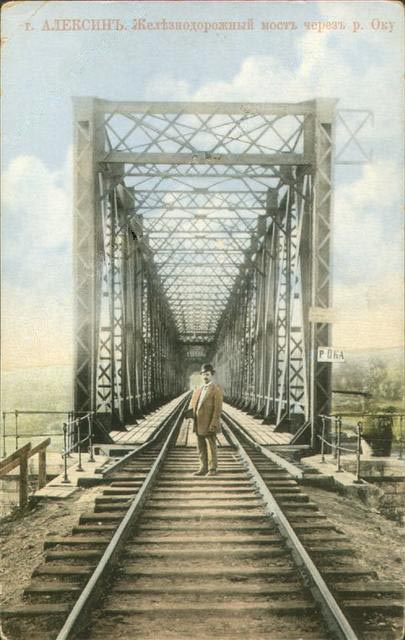

АЛЕКСИН |

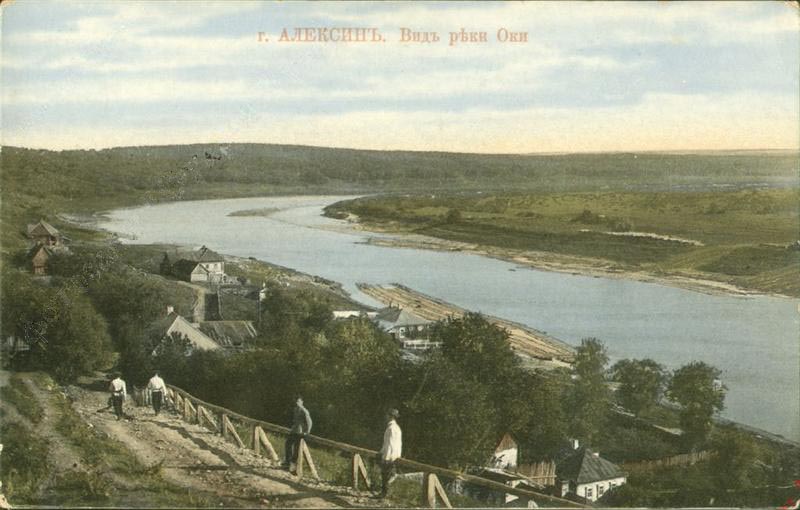

Удивительна судьба этого малого города России. Основанный в самую злогорькую пору золотоордынского ига, Алексин вместе со всей страной прошёл через многие испытания, не раз разрушался, но возрождался вновь. И теперь он гордо стоит, раскинувшись по обоим берегам Оки. Наряду с Москвой, Владимиром, Тулой он назван в числе исторических городов России.

Герб

«В червлёном (красном) поле две золотые Геркулесовы палицы накрест».

Красный цвет поля гербового щита — символ мужества, самоотверженности, геройства, справедливой борьбы и жизни.

Золотой цвет Геркулесовых палиц — символ прочности, величия, богатства, интеллекта и великодушия.

Грозная и трудная судьба была у этого приветливого, живописного городка. Заложен он был в конце XIII века как передовая крепость на западных границах небольшого Тарусского княжества. Согласно легенде, основал Алексин сын Александра Невского московский князь Даниил Александрович в 1328 году во время объезда владений. Основание нового города будто бы связано с получением здесь радостного известия о рождении княжеского сына. Трудно согласиться с этой версией. Земли по Оке не входили в то время в состав Московского княжества, да и у Даниила Александровича не было сына Алексея.

С момента своего зарождения до 1474 года Алексин располагался на Ильинской горе, в двух километрах от теперешнего своего местонахождения. Проданный в начале XIV века московскому митрополиту Петру одним из тарусских князей, город постоянно находился в зоне повышенной военной опасности, а в середине XIV века был подвержен угрозе даже двойного нападения.

К югу от города, где раскинулись просторы Дикого поля, безраздельно хозяйничали татары. В 1348 году отряд Темира выжег Алексин и "со многим полоном возвратился в Орду". Кроме того, в верхней Оке укрепился литовский князь Ольгерд, ставленник которого митрополит Роман, оспаривая власть московского митрополита Алексия над Брянском, побудил литовского государя (1361) "восстать против Алексина и разорить тамошних христиан".

Положение города стало еще опаснее к концу XIV века, когда после захвата князем Витовтом соседнего Любутска (1396) Алексин оказался на самой границе с великим княжеством Литовским. Не надеясь защитить город своими силами, митрополит Киприан передал его великому князю Василию I "с данью, и с оброками, и с судом, и разбой, и татьба (воровство) с поличным, и с душегубством, и со всеми пошлинами, и со всем тем как купил чудотворец Петр митрополит". Великий князь в свою очередь поручил оборону Алексина (около 1401 г.) князю Владимиру Андреевичу Серпуховскому, пожаловав ему город "в удел" и "в вотчину".

После феодальной войны второй четверти XV века Алексин снова оказывается в руках московского великого князя. Учитывая пограничное положение города, Василий Темный при разделе княжества между сыновьями (1462) передал Алексин старшему сыну, великому князю Ивану III. Решение было дальновидным: пройдет десять лет, и город окажет Ивану III да и всему государству неоценимую услугу.

Случилось так, что, ожидая в 1472 году очередного нападения хана Ахмета, Иван III собрал русские войска в Коломне, преградив татарам прямой путь в центральные районы страны. Но Ахмет, рассчитывая на поддержку и соединение с войсками литовского короля Казимира, двинулся к Алексину, в котором находился лишь Семен Васильевич Беклемишев "с малыми людьми".

Положение было критическим: в Алексине не было "ни пристроя градного, ни пищалей, ни самострелов". Иван III, не желая обрекать людей на верную гибель, приказал воеводе "осаду распустити, понеже не успеша запастися чем битися с татарами". И все же алексинцы приняли бой. 30 июля 1472 года они, выдержав штурм, "много татар избили". Только на следующий день войско Ахмета ворвалось в горящий город, который был покинут защитниками. Воеводы, переправившись за Оку, заняли оборону "с малыми зело людьми" и держали ее до подхода русских полков. Время было упущено, хан отступил "в поле", вторжение было предотвращено.

После событий 1472 года Алексин был возрожден на том месте, где он стоит и по сей день. По докончальной грамоте 1494 года Иван III обязал литовского короля Александра "не вступатися в Алексин, Тарусу и другие города". Литовская граница отодвинулась, и положение Алексина стало безопаснее. Однако прорыв татарской конницы через цепь украинных городов исключен не был. В 1512 году "пришли безвестно" татары к Оке "на Алексинские места" и "отошли с многим пленом".

Учитывая оборонное значение Алексина, московское правительство уделяло его укреплению постоянное внимание. В 1566 году, осматривая крепости украинных городов, Алексин посетил Иван Грозный, незадолго до этого взявший город в опричницу. С 1584 года до конца XVI века в Алексине и Мышеге почти ежегодно размещается полк правой руки.

В Смутное время в Алексине происходят драматические события. Жители города, увидев в Лжедмитрии I спасшегося царевича Дмитрия, перешли в 1605 году на сторону самозванца. Проходит немного времени, и они присягают Василию Шуйскому. Осенью 1606 года алексинский воевода П. А. Кологривов "со всякими служилыми и с посадскими и с уездными людьми" присоединился к идущим в Москву отрядам Ивана Болотникова. Очередное "пристрастие" алексинцев обходится дорого: 29 июня 1607 года город был взят с боем отрядом князя И. М. Воротынского.

Последствия Смутного времени и вызванная им разруха еще долго давали о себе знать. Только в 1642 году "по старой осыпи" (то есть на месте разрушенного) построен был вновь "стоячий острог" с семью башнями, две из которых имели ворота в сторону торга и к Оке. К воде, под гору, "рукавом" был "пригорожен другой дубовый стоячий острог" для защиты трех "колодизей" - родников. Увы, деревянная крепость была недолговечной - подгнивали нижние венцы, быстро ветшали конструкции. Тогда "всем уездом" укрепления обновлялись. В 1665 году во время "городовой поделки" острог заменили "рубленым городом", позднее вместо "прируба" сделали к воде "тайник".

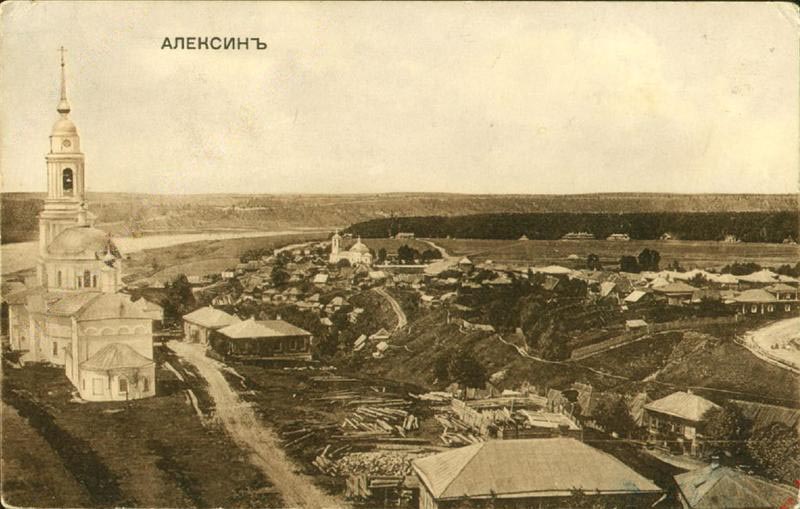

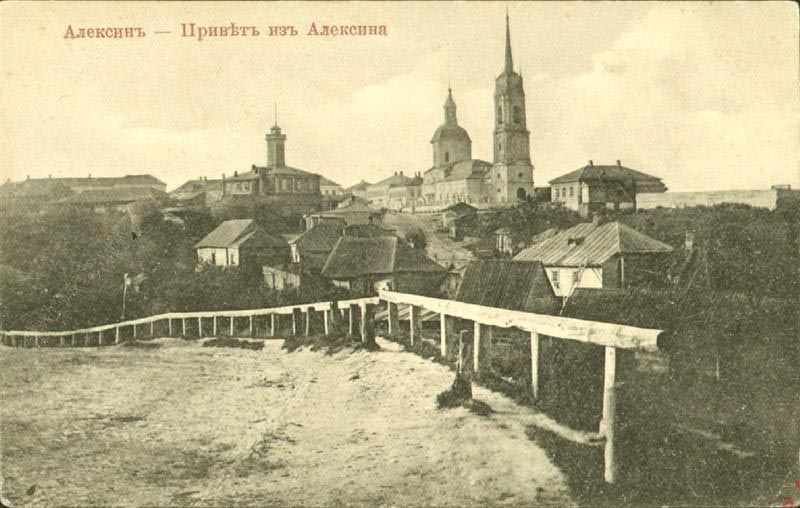

В наши дни Кремль, почти лишенный застройки, выглядит пустынным. Еще в 90-х годах 19 века на его территории разбили небольшой сад, ставший теперь густым и тенистым. А в XVII веке здесь был оживленный городской центр; среди жилых осадных дворов стояла деревянная воеводская изба с пятью "красными окнами и изразцовой печью с выводной трубой".

Рядом с ней в 1688 году на средства боярина Ивана Тимофеевича Кондырева и вдовы Татьяны Бутиковой был построен новый, каменный Успенский собор. Собор невелик. Небольшой двусветный четверик, перекрытый сомкнутым сводом, трехчастная апсида, трапезная с низким коробовым сводом принадлежат сооружению, мало похожему на современные ему величественные соборы крупных русских городов. Успенский собор - это характерный для московской архитектуры второй половины XVII века тип небольшого посадского храма, который в условиях Алексина надолго стал центральным сооружением города.

К северо-западу от собора сохранилось первое гражданское каменное здание города - "кладовая для поклажи казны". Небольшое квадратное здание, когда-то крытое "тесом с четырьмя окончиками и железными решетками у створоми дверь у нея железная", выстроено в характерных для московского зодчества середины XVIII века формах. Угловые рустованные лопатки и сложные, масштабные наличники с замочками и треугольными сандриками превращают, в сущности, простую кладовую в красивое и привлекательное сооружение.

Оно входило в небольшой административный ансамбль, выстроенный в XVIII веке на соборной площади. Его составляли деревянная воеводская канцелярия (1732), старый большой воеводский дом "в пети светлицах с сенями", несколько хозяйственных построек. В последней четверти XVIII века облик Кремля преобразился. На месте двора воеводы были выстроены (1783) в стиле раннего классицизма два симметричных каменных корпуса присутственных мест и "для житья городничего с казначеем".

Грандиозный пожар, вспыхнувший 13 июля 1768 года, уничтожил почти весь старый Алексин. "Как онаго города дома стояли не регулярные и улицы узкие, а к тому, уповательно были крыты хворостом и соломою, то бывший пожар, предвидится, оттого всему городу и несчастье причинил",- рапортовала Екатерине II Московская строительная комиссия. Сгорели избы горожан, две деревянные церкви, ратуша, купеческие лавки и остатки деревянной крепости. Живописная вязь извилистых улиц более не возрождалась.

Древнерусскую ландшафтную планировку сменила регулярная сетка кварталов, размечаемая в натуре по утвержденному в 1769 году плану. Работы продвигались довольно успешно, хотя перепланировка Алексина была связана с особыми трудностями. Дело в том, что значительную часть городского населения составляли потомки служилых людей, которые "по закоренелым обычаям называться стрельцами и пушкарями оставались". Вместе с кузнецами и рыбаками, приписавшимися после 1799 года в городское сословие, они занимались в основном хлебопашеством, а потому предстояло переселить их в специально выделенные на окраинах города слободы, где бы они смогли "загораживать гумны и ставить овины".

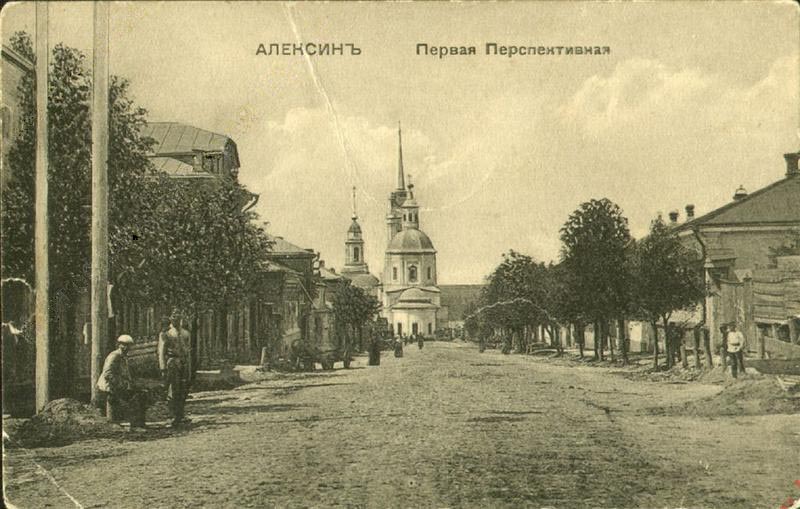

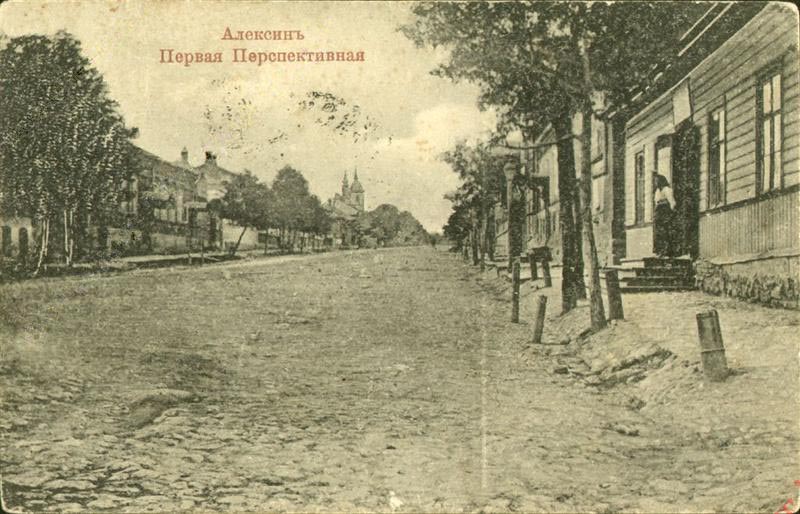

В центральных кварталах города, по Первой и Второй Перспективным улицам, селились алексинские купцы. Среди них своим богатством и масштабами торговых операций выделялись фамилии Золотаревых, Масловых, Азимовых и Рыкаловых. Тщеславные, исполненные высокомерного достоинства, за которым скрывались и плутоватая хитрость и бесстрастная изворотливость, эти "рыцари торгового капитала" по-своему видели красоту и были страстными строителями. Во второй половине XVIII - начале XIX века на средства алексинских купцов и чиновников в городе строятся основательные каменные дома и монументальные храмы.

Расположенный на Мышеге старый железоделательный завод (впоследствии Алексинский завод тяжелой Промышленной арматуры) основан в 1728 году туляком из Оружейной слободы, "железного дела промышленником" Максимом Масоловым с братьями. "Водяной железный завод" дал первую плавку чугуна в конце 1729 года. В 1744 году "по усмотрению и свидетельству на Мышегском заводе явилась домна одна, в ней горнов два, в том числе действующий от платины один доменный горн". Кроме того, "дозволенная" Маслову в 1738 году полотняная фабрика уже была отстроена: "...на одном же Мышегском заводе полотняная фабрика, в ней построено в линию светлиц десять". В конце XVIII - начале XIX века ткацкие светлицы, стоящие вдоль дороги в Алексин (ул. Некрасова), заменили каменными корпусами, семь из которых сохранились до наших дней.

В первой половине XIX века Мышегский завод приобрел широкую известность как завод фигурного литья. Здесь были отлиты решетка московского Александровского сада (1820-1822), знаменитые чугунные "одежды" Триумфальной арки в Москве (1829-1834) и памятник, посвященный войне 1812 года, в Тарутине (1834). Большое распространение во многих русских городах получили изготовлявшиеся на заводе печные приборы, ажурные зонты и ступени. Здесь было освоено производство филигранных по тонкости художественного литья пепельниц, чернильниц, полочек для нот.

Преемственность заводских умельцев - искусных резчиков по дереву в наше время нашла своеобразное воплощение. Около завода, в сосновом бору "Жалка", рабочими М. Е. Цветковым и В. Ф. Степиным создан целый парк сказочных деревянных скульптур. В лучших из них - "Аленушка", "Богатырская застава", "Змей Горыныч" и "Репка"- авторы избежали пустого натурализма. Используя богатые традиции русской народной скульптуры, резной игрушки и, конечно же, творческие достижения С. Т. Коненкова, они сумели сохранить и собственное художественное видение мира. Их скульптурные композиции развлекательны в хорошем смысле. Заложенное в них образно-игровое начало - это и есть то общее, что объединяет парковую скульптуру "Жалки".

Заводские районы Алексина, называемые Соцгородом, и старую, правобережную часть, которую теперь именуют Заречье, разделяет Ока. Прямо над рекой нависла громада кремлевского холма, возносящая на своих зеленых кручах здание городского собора. Внизу, прижавшись к береговому откосу, теснятся домики старой Рыбной слободы. Глубокий овраг с речкой Мордовкой отрезает острый, обрывистый мыс Кремля от тихого соснового бора. Когда-то между оврагом и Окой помещался весь город с двумя параллельными улицами, отходящими от Кремля, вернее, от торговой площади, устроенной у его восточной границы. Небольшая полоска старой застройки сохранилась и за оврагом, под самым бором, вдоль улицы с красивым названием Радбужская.

В 1870-х годах начала действовать Петровская каменноугольная копь. В 1898 г. открылся стекольно-зеркальный завод. Строительство этого предприятия для производства зеркального полотна стало возможно благодаря богатому Петровскому месторождению, дававшему необходимые материалы, и прежде всего кварцевый песок. Определенный отпечаток на дореволюционный Алексин, отличавший его от других уездных городов, наложило появление с 80-х годов XIX в. в окрестностях города дачников, среди которых были видные писатели, художники, артисты. Для развлечения дачников был построен летний театр.

Впервые годы прошлого столетия в Алексин на дачу стали приезжать студийцы Московской театральной студии. Среди театральной молодежи была Вера Пашенная, впоследствии народная артистка СССР, представительница русской реалистической школы искусства. В 80-х годах XIX в. в городе податным инспектором работал Михаил Павлович Чехов (6.10.1865, Таганрог - 14.11.1936, г. Ялта), русский советский писатель, брат Антона Павловича Чехова, первый его биограф. Весной 1891 г. по просьбе Антона Павловича в Алексине он снял дачу для семейства Чеховых, которое вместе с Антоном Павловичем 3 мая и приехало сюда.

В советское время в годы индустриализации вновь возросло значение Алексина как материальной базы строек и первых пятилеток, что дало импульс к промышленному развитию, как самого города, так и прилегающих поселков - Мышеги и Петровского. В 1929 г. была организована артель «Нерудоснаб», предприятие по добыче песка, гравия, бутового камня. Петровский завод сельхозмашин выпускал технику для хозяйств Центрального округа, а Мышегский завод производил чугунные водопроводные трубы, кухонную посуду и предметы домашнего обихода. В самом же Алексине был построен химкомбинат (комбинат 100).

Во время Великой Отечественной войны, в грозном 1941 г., Алексин, как и прежде, стал на защиту московских рубежей. 13 367 жителей города и района сражались на фронтах, из них 7662 пали смертью храбрых. В годы войны около четырех тысяч воинов - алексинцев были награждены орденами и медалями. Среди них - десять Героев Советского Союза, два полных кавалера орденов Славы.

О суровом военном времени на алексинской земле напоминают Мемориал славы на площади Победы в Алексине, Курган Славы на десятом километре автострады Алексин - Железня обелиски на девяти братских могилах воинов Красной армии, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории города и населенных пунктов района.

Успешно были залечены раны, нанесенные городу войной.

За послевоенные годы сильно изменился облик Алексина. Он превратился в один из крупнейших промышленных и культурных центров Тульской области.

| Рубрики: | Города России/На букву *А* |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |