-Рубрики

- "Наша Галактика" (3)

- Танцы, спорт, здоровье (1)

- Американская живопись (4)

- Артисты (15)

- Балет, танцы (4)

- Великий, могучий (14)

- Война (3)

- Вязание крючком (1)

- Дачка (33)

- Советы огородникам (11)

- Живопись Германии (1)

- Живопись Голландии (17)

- Живопись Грузии (2)

- Живопись Испании (7)

- Живопись Польши (5)

- Живопись Узбекистана (19)

- Живопись Украины (5)

- Живопись Франции (1)

- Живопись Чехии (1)

- Живопись, видео (5)

- Искусство (разные темы, музеи) (27)

- История костюма. Портрет. (21)

- История одной картины (24)

- Мое фото (5)

- Музыка (49)

- Народные промыслы (2)

- О писателях (2)

- Позитив (6)

- Поэзия (30)

- Православие (51)

- Апостолы и евангелисты (8)

- Иконы (2)

- Молитвы (5)

- Православные праздники (1)

- Притчи (8)

- Проповедники, подвижники, святители (13)

- Профессии в живописи (5)

- Рецепты (29)

- Русская живопись (26)

- Живопись страны Советов (2)

- Русская живопись 18 века (1)

- Русские художники 19 века (8)

- Русский модерн (11)

- Ташкент (9)

- Уроки (компьютер) (12)

- Храмы, монастыри (4)

- Ярославские художники (2)

- Ярославщина (2)

-Музыка

- Петр Дранга - виртуоз! Танго ночи.

- Слушали: 4215 Комментарии: 0

- Когда я буду старой женщиной...

- Слушали: 19699 Комментарии: 0

- James Last - El Condor Pasaполет кондора

- Слушали: 155 Комментарии: 0

- Френсис Гойя Nistalgy

- Слушали: 239 Комментарии: 0

- Френсис Гойя Цыганочка

- Слушали: 4211 Комментарии: 6

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

"Войди, мой гость,

Стряхни житейский прах

И плесень дум у моего порога"

Павел Филонов - "смутьян холста" |

Автопортрет

Искусство Павла Филонова (1883-1941) явилось одной из самых ярких страниц в русском изобразительном искусстве первой трети ХХ века. Оно заключало в себе во многом новое философское ощущение действительности, а также оригинальный художественный метод, не оцененные до конца ни современниками, ни историками искусства последующих десятилетий. Фигура Филонова во всей ее масштабности стала закономерной для своей эпохи. Драматическая творческая концепция мастера сложилась накануне первой мировой войны, а его основные художественные приемы возникли и оказались развитыми в полемике с мастерами европейского авангарда начала ХХ века, особенно кубизма и футуризма.

Павел Николаевич родился в Москве 27 декабря 1882 года по ст. стилю, то есть 8 января 1883 — по новому, но родители Филонова, как он сам пишет, — «мещане г. Рязани»; все многочисленные члены семьи значились в податных книгах и посемейных списках Рязанской мещанской управы до 1917 года.

Отец — Николай Иванов, крестьянин села Реневка Ефремовского уезда Тульской губернии, до августа 1880 года — «бесфамильный»; предположительно, за ним фамилия «Филонов» была закреплена при переезде семьи в Москву. П. Филонов указывает, что отец работал кучером, извозчиком. О матери, Любови Николаевне, он сообщает лишь то, что она брала белье в стирку. Так и не установлено где в Москве жили Филоновы — в городском ли доме господ Головиных или служили у них, имели ли свое дело…

1894−1897 — ученик городской («Каретнорядной») приходской школы (Москва), которую окончил с отличием; за год до того от чахотки умерла мать.

После переезда в Петербург в 1897 году Филонов поступил в живописно-малярные мастерские и по окончании оных работал «по малярно-живописному делу». Параллельно, с 1898 года он посещал вечерние рисовальные классы Общества поощрения художеств, а с 1903 года — учился в частной мастерской академика Л. Е. Дмитриева-Кавказского (1849—1916).

В 1905—1907 гг. Филонов путешествовал по Волге, Кавказу, посетил Иерусалим.

Пейзаж.Ветер 1907

Маги(мудрецы)

Икона св.Екатерины 1908-10

Бегство в Египет 1918

В 1908-1910 годах Филонов пытался завершить свое профессиональное обучение как вольнослушатель Высшего художественного училища при Академии художеств (среди его преподавателей были Г. Мясоедов и Я. Ционглинский). Но принципиальное расхождение с академической профессурой в понимании задач и метода творчества побудило его покинуть училище и начать самостоятельный путь художника.

Головы 1910

Масленица 1912-1914

Дореволюционный период творчества Филонова был очень плодотворным: молодой художник уже с конца 1910 года оказался одной из ведущих фигур объединения "Союз молодежи», в который вошли представители художественного авангарда Петербурга и Москвы. В 1913 году к Союзу примкнула группа литераторов "Гилея» - поэты-футуристы В. Хлебников, В. Маяковский, А. Крученых, В. Каменский, Д. и Н. Бурлюки и другие. Филонов участвует в работе над декорациями к трагедии «Владимир Маяковский» (1913), создает рисунки к стихам В. Хлебникова (1914) и пишет поэму «Проповедь о проросли мировой» (1915) с собственными иллюстрациями. В дореволюционный период определилась и основная интонация искусства Филонова, отразившая его неприятие гримас цивилизации, и предчувствие негативных общественных катаклизмов.

Те, кому нечего терять

Доярки 1914

Корабли 1915

В эти же годы Филоновым были созданы такие программные картины, как «Пир королей», «Мужчина и женщина», «Запад и Восток» (все 1912-1913), «Крестьянская семья» (1914), «Германская война» (1915).

Запад и Восток 1911,12-13 гг.

Пир королей 1913

Картина "Пир королей" создана за год до начала первой мировой войны, и современники восприняли её как некое пророчество, видение Апокалипсиса.

Трупы властителей современного мира, сидящие за столом,— метафора конца, распада, умирания старого мира. Поэт Велимир Хлебников сразу же уловил тревожное звучание картины и выразил его в строках: „пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобно лучу месяца бешенством скорби“

Исследователи творчества Филонова нередко приводили сравнение с "Пиром Ирода", а один из учеников художника назвал "Пир королей" демонической переработкой "Тайной вечери".

Образы, созданные кистью Филонова подчёркнуто гротескны. Пронизанное красно-синим витражным свечением красок, со скрюченной фигурой сидящего раба, напоминающего химеру готического собора, это произведение наиболее явно отражает увлечение Филонова французским средневековьем.

Мужчина и женщина 1912

Крестьянская семья 1914

или в другом ракурсе

Святое семейство 1914

Три человека за столом 1914

Извозчики 1915

Война с Германией 1915

Св.Георгий Победитель 1915

Осенью 1916 г. мобилизован на войну и направлен на Румынский фронт рядовым 2-го полка Балтийской морской дивизии. Павел Филонов принимает активное участие в революции и занимает должности председателя Исполнительного военно-революционного комитета Придунайского края в Измаиле и т. п.

В 1918 г. вернулся в Петроград и принял участие в Первой свободной выставке произведений художников всех направлений — грандиозной выставке в Зимнем дворце. Виктор Шкловский приветствует художника, отмечая «громадный размах, пафос великого мастера». На выставке были представлены работы из цикла «Ввод в мировой расцвет». Две работы: «Мать», 1916 г. и «Победитель города», 1914—1915 гг. (обе — смешанные техники на картоне или бумаге) были подарены Филоновым государству.

Мать 1916

Победитель города 1903

Рабочие 1916

Офицеры 1916-17

Им предшествовала теоретическая статья «Канон и закон» (1912), в которой Филоновым излагались принципы его аналитического искусства. В споре с П. Пикассо и кубофутуристами Филонов выдвинул идею «атомистической структуры Вселенной», ощущаемой во всех ее аспектах, частностях, внешних и внутренних процессах. «Я знаю, анализирую, вижу, интуирую, что в любом объекте не два предиката, форма да цвет, а целый мир видимых или невидимых явлений, их эманаций, реакций, включений, генезиса, бытия», - писал он. За этим основным выводом следовали остальные художник должен подражать не формам природы, а методам; с помощью которых последняя «действует», передавать ее внутреннюю жизнь «формою изобретаемою», то есть беспредметно, противопоставлять глазу про¬сто видящему «глаз знающий», истинный. В этих тезисах Филонов противостоял не только Пикассо, но и соотечественникам - В. Татлину, К. Малевичу, З. Лисицкому.

Возрождение человека 1918

Быки. Сцена из сельской жизни 1918

В первой половине 1920-х годов Филонов еще раз сформулировал свои взгляды на искусство в «Декларации мирового расцвета» (1923) и подтвердил их в ряде программных полотен: «Формула петроградского пролетариата» (1921), «Живая голова» (1923), «Животные» (1925-1926). «Упорно и точно думай над каждым атомом делаемой вещи, - писал он в «Идеологии аналитического искусства». - ... Упорно и точно вводи прорабатываемый цвет в каждый атом, чтобы он туда въедался, как тепло в тело, или органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка с цветом».

Формула революции 1920

Последний ужин 1920

Формула петроградского пролетариата 1921

В 1922 г. дарит две работы Русскому музею (в том числе — «Формулу петроградского пролетариата», 1920—1921 гг. — х., м., 154 × 117 см.).

К 1922 г. относится попытка Филонова реорганизовать живописный и скульптурный факультеты Академии художеств в Петрограде — безуспешная; идеи Филонова не находят официальной поддержки. Но Филонов прочёл ряд лекций по теории и «идеологии» аналитического искусства. Конечным результатом была «Декларация „Мирового расцвета“» — наиболее важный документ аналитического искусства. Филонов там настаивает, что, кроме формы и цвета, есть целый мир невидимых явлений, которые не видит «видящий глаз», но постигает «знающий глаз», с его интуицией и знанием. Художник представляет эти явления «формою изобретаемою», то есть беспредметно.

Живая голова 1923

Живая голова 1923

Необычайно сложную трактовку получали при таком подходе категории пространства и времени в картинах мастера. Одно из лучших полотен Филонова «Формула весны» (1929) вылилось в своеобразную симфонию отточенных, «сделанных» прикосновений-«звуков», в бурлящий кипением жизни хорал космогонического звучания.

Формула весны

Белая картина из цикла "Всемирный расцвет"

Формула Вселенной

С середины 1920-х годов Филонов вновь оказался трагическим провидцем - советской действительности конца 1920-1930-х годов. В этих аспектах его искусство можно было соотнести с экспрессионизмом (З. Мунк, М. Бэкман); в отечественной культуре близкими Филонову оставались М. Врубель, В. Чюрлёнис, А. Скрябин, А. Белый, В.Хлебников.

Педагогика 1923

Головы 1924

Попытка художника зрительно воссоздать параллельный природе мир, то есть уйти от реальности в изобретаемое, отвлечённое, несмотря на революционно-пролетарскую фразеологию Филонова, становится опасной утопией. Постепенно вокруг художника воздвигается стена изоляции и отвержения. Филонов пытается удержаться, создав группу «мастеров аналитического искусства» — МАИ в 1925 году, стремившейся утвердить его метод в живописи.

Филонов с учениками

Голод 1925

Февральская революция 1926

Симфония Шостаковича 1926

В 1927 году ученики Филонова выставились в ленинградском Доме печати и осуществили постановку «Ревизора» Н. Гоголя.

Фигура Филонова уже в 1920-е годы оказалась одиозной в представлении тех, кто, возглавляя ведомства культуры, был чуток прежде всего к интонации самовыражения художника, а также к нарушению законов «вероучения современного реализма» (выражение Филонова). В «Автобиографии» 1929 года Филонов сообщил о себе в третьем лице: «С 23 г., будучи совершенно отрезанным от возможности преподавать и выступать в печати, под планомерно проводимую на него кампанию клеветы в печати и устно, Филонов ведет исследовательскую работу в развитие ранее данных им положении ... » Травля художника в официальной прессе сопровождалась репрессивными мерами: в 1930 году была запрещена уже подготовленная большая выставка Филонова в Русском музее в Ленинграде, перед тем его лишили пенсии, обрекая на голодную смерть.

Ударники 1930

Колхозник 1931

Рабочие рекордсмены на фабрике "Красная заря" 1931

Тракторный цех 1931

ГОЭЛРО 1931

Портрет Иосифа Сталина 1936

11 голов 1938

Лица 1940

Павел Филонов умер 3 декабря 1941 года в Ленинграде, завещав все свои работы «подарить Советскому государству.

Четвертован вулкан погибших сокровищ,

великий художник,

очевидец незримого,

смутьян холста

... Картин в его мастерской бурлила тыща,

но провели кроваво-бурые лихачи дорогу крутую

- и теперь там только ветер посмертный свищет. - отозвался на его смерть поэт А. Крученых.

П. Н. Филонов похоронен на Серафимовском кладбище, на 16 участке, непосредственно около церкви св. Серафима Саровского. В той же могиле в 1980 г. захоронена его сестра Е. Н. Глебова (Филонова).

Работы Филонова были унаследованы его сёстрами, Марией и Евдокией Филоновыми, в 1970-х годах Е. Н. Глебова (Филонова) (1888—1980) передала своё собрание в дар Государственному Русскому Музею.

***

Портрет Евдокии Глебовой - сестры художника

Портрет Армана Францевича с сыном 1915

Семейный портрет 1924

Источник: Rock-Yrock

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%EB%EE%ED%EE%E2,_%CF%E0%E2%E5%EB_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7

http://www.bibliotekar.ru/kFilonov/

http://www.20art.ru/Pavel_Filonov

http://evelina-mylifeinart.blogspot.ru/2011/06/kumu.html

Серия сообщений "Русский модерн":

Часть 1 - Ю.П.Анненков (1889 - 1974)

Часть 2 - Ю.П.Анненков Сатира или эротика?

...

Часть 9 - С.Судейкин. "Другая жизнь" или "Муза муз". ч.3

Часть 10 - Алексей фон Явленский

Часть 11 - Павел Филонов - "смутьян холста"

|

|

Процитировано 10 раз

Понравилось: 37 пользователям

Альфонс Муха |

Муха (Муша -по-французски) Альфонс (Mucha Alphonse Maria,1860—1939) - чешский живописец,

декоратор, график, основатель и мастер театральной и рекламной афиши в стиле

модерн, в частности стиля Арт Нуво (Art Nouveau).

Альфонс Мария Муха родился в чешском городке Иванчице, недалеко от Брно,

в семье мелкого судебного чиновника. Здание суда, где работал отец художника, стоит до сих пор,

и сейчас в нем открыт музей Мухи-младшего.

Мальчик с детства хорошо рисовал и пытался поступить в Пражскую Академию художеств,но безуспешно.

После гимназии он работал писарем, пока не нашёл по объявлению работу помощника

художника-декоратора в венском «Рингтеатре» и не перебрался в столицу Австро-Венгрии.

В Вене по вечерам он посещал курсы рисования и делал первые иллюстрации

к народным песням. После того как театр сгорел, Альфонс вынужден был переехать в

чешский город Микулов, где писал портреты местных дворян.

Там он познакомился с графом Куэн-Беласи -человеком, сыгравшим в его жизни очень важную роль.

Муха занимался декорированием графского замка, и аристократ был очарован его работами.

В результате Куэн-Беласи стал меценатом молодого художника.

Он оплатил Альфонсу два года обучения в Мюнхенской академии изящных искусств.

В 1888 году Муха переехал в Париж и там продолжил образование.

Многие в то время стремились в столицу Франции — ведь тогда это был центр нового искусства:

Эйфель уже сконструировал трехсотметровую башню, шумели Всемирные выставки, а художники ломали

каноны и пропагандировали свободу. Однако финансовые дела графа ухудшились,

и Муха остался без средств к существованию.

В Париже Альфонс Муха впервые занялся оформительством, установил связи с издательствами,

начал создавать обложки и иллюстрации. Писал он маслом,

а его живопись переводили на язык ксилографии.

Он долгое время перебивался мелкими заказами, пока в его жизни не появилась Сара Бернар -

блистательная французская актриса.

Возможно, Муха достиг бы успеха и без нее, но кто знает…

Сара Бернар

О Саре : http://blogs.mail.ru/mail/guseva-margarita/2814EB3A9EA78E74.html

Сара Бернар

Сара Бернар на плакате Мухи к спектаклю «Жисмонда».

В 1893 году, перед Рождеством, Муха получил заказ на создание афиши к спектаклю «Жисмонда»

театра «Ренессанс», которым владела Сара Бернар.

Художник изобразил приму, игравшую в спектакле главную роль, на необычном по форме плакате —

длинном и узком. Это подчеркнуло ее царственную осанку, распущенные волосы актрисы Муха

украсил венком из цветов, в тонкую руку вложил пальмовую ветвь, а взгляду придал томность,

создав общее настроение нежности и неги. Ничего подобного до Мухи никто не делал.

Чтобы заполучить плакат, коллекционеры подкупали расклейщиков или срезали «Жисмонду» ночью с заборов.

Неудивительно, что актриса пожелала познакомиться с автором и заключила с ним контракт о сотрудничестве.

В театре Бернар Альфонс работал шесть лет. «Дама с камелиями», «Медея», «Самаритянка»,

«Лорензачио» — все эти плакатные афиши, изображавшие Бернар, были популярны не меньше «Жисмонды».

Дама с камелиями

Самаритянка

Гамлет

Он придумывал эскизы театральных костюмов и декораций, оформлял сцену и даже участвовал в режиссуре.

В конце XIX века театр был центром светской жизни, о нем беседовали и

спорили в салонах, в театре дамы демонстрировали новые туалеты и

драгоценности, а мужчины демонстрировали дам —

в общем театр был пищей для вдохновения и сплетен.

Драгоценные камни

Топаз

Аметист

Изумруд

В том же стиле Арт Нуво художником создавались и красочные графические серии :

«Времена года», 1896,"Времена суток", 1899, "Цветы», 1897, «Месяцы», 1899, «Звезды», 1900,

которые и до нашего времени широко тиражируются в виде арт-постеров.

моментально и расходились тысячными тиражами в плакатах, открытках,

игральных картах. Кабинеты светских эстетов, залы лучших ресторанов,

дамские будуары украшали шелковые панно, календари и эстампы мастера.

К художнику пришёл успех.

Поэзия

Живопись

Танец

Музыка

Чуть позднее Муха стал также сотрудничать с известным в то время

ювелиром Жоржем Фуке, который создавал по эскизам художника ювелирные

изделия. Украшения «в стиле Мухи» популярны до сих пор.

В тот же период Муха разработал множество упаковок, этикеток и

рекламных иллюстраций для товаров и продуктов самого разного рода —

начиная от дорогого шампанского Moet & Chandon и заканчивая

туалетным мылом.

Украшенный корсаж

Реклама сухого шампанского

Клеопатра

Голова византийки Блондинка

Эти две композиции, на одной из которых изображён профиль блондинки, а на другой — брюнетки,

являются одними из самых выразительных произведений Альфонса Мухи. Кроме искусно запечатлённых лиц

и богатства нюансов цвета, их очарование кроется в роскошных и фантастических головных уборах,

вызывающих в воображении исчезнувшее великолепие византийской культуры.

Голова византийки Брюнетка

За время шестилетнего сотрудничества между актрисой и Альфонсом Мухой

возникли тёплые приятельские отношения, о чём свидетельствует их

переписка. А любовь? Околдовала ли Муху Сара Бернар так же, как и

плеяды многих других мужчин? Конечно,репортеры не обошли молчанием

отношения актрисы с чешским художником, тем более, что его имя было

по-своему говорящим: так же звали персонажа комедии Дюма-сына

«Мосье Альфонс», живущего за счет любовниц.

Некоторые даже рекомендовал ему поменять имя или подписываться своим крёстным именем — Мария.

Однако Альфонсом в том значении, которое вложил в это имя Дюма, Муха не был.

В его переписке с Бернар нет и намека на то, о чем судачили в высшем свете.

Зодиак

Мечтательность

Действительно после заключения контракта с Бернар на Муху посыпались заказы,

он приобрёл просторную мастерскую, стал желанным гостем в высшем свете, куда нередко являлся

в расшитой славянофильской косоворотке, подпоясанной кушаком.

А. Муха Автопортреты

У него также появилась возможность устраивать персональные выставки.

В феврале 1897 года в Париже, в крохотном помещении частной галереи

«La Bordiniere», открывается его первая выставка — 448 рисунков, плакатов и

эскизов. Она пользовалась невероятным успехом, и вскоре жители Вены,

Праги и Лондона получили возможность увидеть все это тоже.

Aльфонс Муха был певцом женской красоты. Женщины на

его литографиях привлекательны и, как сказали бы сейчас, сексуальны.

«Les Femmes Muchas» («ле фам Мюша», «женщины Мухи») —

томные, пышные и грациозные.

Сложное сплетение складок одежды, локонов, цветов, узоров.

Безупречная композиция, совершенство линий и гармония цвета.

Чешского художника Альфонса Муху, как и многих других художников его времени,

пронзила стрела нового искусства. Интересно то, что вкусы художника потребовали от него даже

новых технических решений в области литографии. Ар-нуво, или модерн, охватил Европу с

начала 1880-х, и только Первая мировая война вернула к прозе жизни

любителей прекрасного.

Плющ

Чертополох

А тогда рушились академические нормы, громко спорили искусствоведы,в моду

входили восточные мотивы. Живописцы отказывались от прямых линий,

на полотнах цвели фантастические лилии, нарциссы и орхидеи,

порхали бабочки и стрекозы. Художники ар-нуво верили в возможность достижения

гармонии с природой, простоту и умеренность, противопоставляя их викторианской роскоши.

Выраженные в искусстве, эти добродетели должны были способствовать гармонизации

отношений между людьми — ведь красота представлялась теперь не чем-то отвлеченным,

красота стала синонимом истины.

И, конечно, фраза князя Мышкина «Красота спасет мир» была начертана на знаменах сторонников всего нового.

Цветы

Фрукты

Одним из первых теоретиков ар-нуво был английский живописец и искусствовед Джон Рескин.

Его идеи быстро подхватили британские художники-прерафаэлиты, следовавшие

традициям флорентийских мастеров раннего Возрождения («прерафаэлиты», то-есть «до Рафаэля»).

В их братстве состояли Джон Уильям Уотерхауз , Джон Эверетт Милле , Данте Габриэль Россетти …

те, кем сейчас гордится Англия. Кисть прерафаэлитов создала новый женский образ

la femme fatale («ля фам фаталь», «роковой женщины») — таинственный, мистический и прекрасный.

Музами художников были Прозерпина, Психея, Офелия, Леди из Шалотт —

жертвы трагической или неразделённой любви. А вдохновение живописцы черпали из своей бурной

личной жизни. Именно эти образы и очаровали Альфонса Муху.

Гвоздика

Принцесса Гиацинт

Луна

Созданные им серии «Сезоны», «Искусство», «Драгоценные камни», «Луна и звёзды» и

прочие интересные литографии, которые переиздавались в виде почтовых открыток,

игральных карт и расходились мгновенно — все они изображали женщин.

Муха много работал с моделями, которых приглашал в свою студию, рисовал и фотографировал их

в роскошных драпировках. Фотографии моделей он снабжал комментариями —

«красивые руки», «красивые бёдра», «красивый профиль»…

а потом из отобранных «частей» складывал идеальную картинку.

Нередко во время рисования Муха закрывал лица моделей платком, чтобы их

несовершенство не разрушало идеальный придуманный им образ.

Натура

На рубеже веков Альфонс Муха стал настоящим мэтром, к которому внимательно

прислушивались в кругах художественной общественности.

Порой даже стиль ар нуво во Франции называли "стилем Мухи".

Поэтому закономерным представляется выход в свет в 1901 году книги художника

«Декоративная документация».

Это наглядное руководство для художников, на страницах которого

воспроизведены разнообразные орнаментальные узоры, шрифты, рисунки

мебели, различной утвари, столовых наборов, ювелирных изделий, часов, гребней, брошей.

Техника оригиналов — литография, гуашь, рисунок карандашом и углём.

В 1906 году Альфонс Муха уезжает в Америку, чтобы заработать деньги,

необходимые для осуществления мечты всей его творческой жизни:

создания картин во славу своей Родины и всего славянства.

В этом же году он женится на своей ученице Марии Хитиловой, которую он страстно любил и

которая была моложе его на 22 года.

Мэтр Муха среди женских образов серии «Четыре сезона».

Изображение на стене ювелирного бутика в городе Остин, Техас.

О монументальных исторических полотнах Альфонса Мухи знают немногие,

а вот его «женскими коллекциями» мир восхищается до сих пор,

хотя сам художник считал только эти полотна главным делом своей жизни..

В 1910 году он возвращается в Прагу и все свои силы сосредотачивает

на “Славянской эпопее”. Этот монументальный цикл был передан им в дар

чешскому народу и городу Праге, но не имел успеха у критики.

На витраже собора Святого Вита В Праге Муха изобразил чествование святых Кирилла и Мефодия.

В это же время он разработал эскиз витража собора Святого Вита

и написал много портретов жены, двух дочерей , сына Иржи.

После провозглашения в 1918 г. республики, Мухе было поручено изготовление первых чехословацких

почтовых марок, денежных знаков и государственного герба.

Панно из цикла "Славянская эпопея"

Весной 1913 года Альфонс Муха отправился в Россию, чтобы собрать материалы для будущих картин цикла.

Художник побывал в Санкт-Петербурге и в Москве, где посетил Третьяковскую галерею.

Особенно сильное впечатление на него произвела Троице-Сергиева Лавра.

Выбор года путешествия в Россию был не случаен. В 1913 году отмечалось трёхсотлетие дома Романовых.

Отче наш

И еще одна очень важная сторона жизни этого великого поклонника женской красоты

(достаточно взглянуть на его поэтичные женские портреты).

Его личная, семейная жизнь. На фоне многих влюбленностей Муха всегда был

счастлив любовью к единственной. В 1906 году, уже сорокашестилетним,

прославленным, он женился в Париже на своей юной ученице и

соотечественнице Марии Шитиловой. Она была и оставалась до конца жизни

его любимой Музой, его моделью. Была младше художника на 22 года. И

обожала его. Искренне и бескорыстно. Ибо к моменту их брака его долги

были гораздо больше его состояния. Однако они оба знали: «деньги – вещь

наживная» – и при неровных, нерегулярных достатках родили и вырастили сына и

двух дочерей – рыжеволосых красавиц, так похожих лицом и статью на

ослепительную мать. Потом он рисовал и их, дочерей,и в

поющих линиях их фигур, в их чертах находил все ее же, свою обожаемую

Марию, ибо до последнего часа не хотел и не мог избавиться от ее чар.

Дочери

Дочь Ярослава

Художница

Юная девушка в моравском костюме

Женщина с горящей свечой

Муха умер в 1939 году от пневмонии. Причиной болезни послужили арест и допросы

в оккупированной немцами чешской столице: славянофильство живописца было столь известно,

что его даже включили в именные списки врагов рейха.

Судьба

Творчеству Альфонса Мухи посвящены музей в Праге,

экспозиция цикла «Славянская эпопея» в Моравски-Крумлове и выставка о ранних годах его жизни

в отреставрированном здании быв. суда в Иванчице.

Произведения Мухи входят в коллекции многих видных музеев и галерей мира.

В настоящее время разрабатываются планы строительства в пражском парке Стромовка,

недалеко от бывшего выставочного комплекса, специального здания для экспонирования «Славянской эпопеи».

В честь Альфонса Мухи назван астероид № 5122.

Серия сообщений "Живопись Чехии":

Часть 1 - Альфонс Муха

|

|

Процитировано 7 раз

Понравилось: 6 пользователям

Владимир Иванович Бурмакин |

Художники Узбекистана

Владимир Иванович Бурмакин - Академик, Заслуженный деятель искусств Узбекистана родился 9 января 1938 г. в Ташкенте.

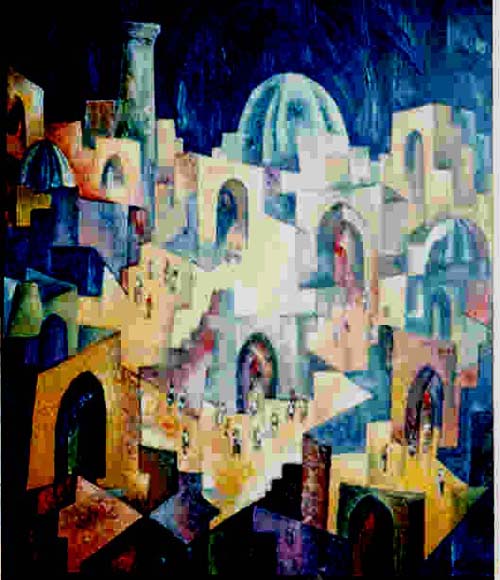

Творить новую природу, извлекать из глубины подсознания неудержимую фантазию, вплавливая её в безудержном вареве красок на упругий, сдерживающий натиск и агрессию холст, суть художника. Его духовность выросла из природы, взяв из неё самое ценное, это - осознание жизни.

Холст написан, создана еще одна реальная нереальность, которую можно пощупать, погладить, понюхать, впиться глазами во все уголки извилистых и бесконечных форм, перевернуть, если надо, с ног на голову, поставить на правый или левый бок, дав при этом импульс совершенно новому ощущению.

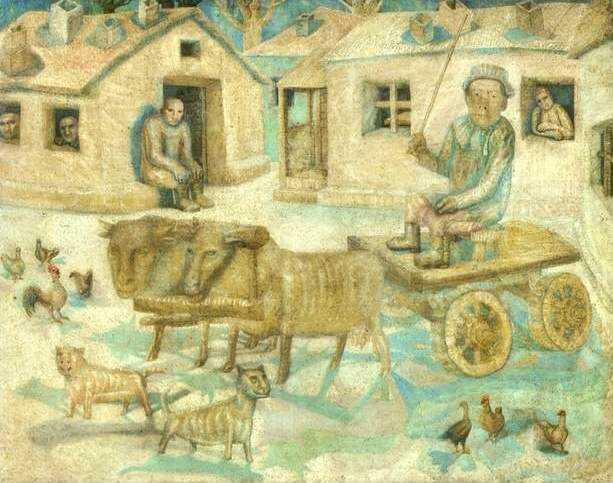

Одиннадцать лет отдано профессиональной подготовке (первые годы обучения у народного мастера, резчика по ганчу - Ташпулата Арсланкулова), затем учеба под руководством известного портретиста, Народного художника Узбекистана Абдулхака Абдуллаева. Заканчивал Владимир Бурмакин учебу в училище под руководством заслуженного деятеля искусств В.И. Жмакина, с 1959 по 1965 годы учеба в Ташкенском Театрально-художественном институте, под руководством профессора, Народного художника Узбекистана, академика Р.А. Ахмедова.

Владимир Бурмакин был одним из первых, если не сказать первым, художником в Узбекистане, которому удалось всколыхнуть устоявшее представление и стереотип мышления. Большая персональная выставка в 1969 году в зале "Дома знаний", расположенного в центре Ташкента, позволила совершенно иначе взглянуть на сам процесс творчества. Выставка ожесточила и озлобила одних и дала надежду и веру в безграничные возможности творчества другим. Три десятка лет после той выставки не ослабили внимания к творчеству этого художника, всегда оригинально мыслящего, неожиданного как для своих коллег художников, так и для поклонников его таланта. Работы Владимира Бурмакина несут в себе энергию здоровой, нравственной и духовной силы. Рожденные природой подсознания, проверенные затем логикой и разумом, они утверждают радость бытия и силу творческого духа, данную человеку Богом и природой. В этом художник видит свое предназначение.

За эти, далеко не безмятежные творческие десятилетия, художником созданы сотни живописных и графических работ. Он участвовал во многих выставках у себя на родине в Узбекистане, в России, за рубежом. Это страны: Англия, Франция, Америка, Германия, Болгария, Турция, Польша. Его работы находятся во многих музеях, галереях и частных собраниях мира. Так в Германии, под Кельном, в галерее ЭКЮ-Отеля города Гуммерсбаха собрано около 200 работ художника, куда он выезжает для творческой работы.

За годы творческой деятельности Владимир Бурмакин посетил Францию, Австрию, Швейцарию, Марокко, Индию, Маллазию, Сингапур, Болгарию, Кубу.

Он мечтает об Италии, Испании, Мексике.

Работы Бурмакина украшают дворец "Дружбы Народов", станцию метрополитена "Пахтакор", спортивный комплекс "Трудовые резервы", его росписи на фасаде ресторана "Зеравшан", его мозаики украшают ташкентский ипподром, им расписан зал аэропорта, зал сената Ташкента.

Более сорока лет художник отдал педагогической работе, преподавая в художественных заведениях Ташкента, воспитав десятки талантливых мастеров, чьи имена вошли в списки известных художников Узбекистана.

Ему присвоено звание "Заслуженного деятеля искусств Республик Узбекистан". В 1997 году Владимир Бурмакин был избран Действительным Членом Академии, ему присвоен почетный титул - Академик. В 2005 году Владимир Бурмакин награждён орденом.

http://www.orexca.com/rus/uzbekistan_painters_burmakin.shtml

Серия сообщений "Живопись Узбекистана":

Часть 1 - Узбекский художник Акмаль Нур

Часть 2 - П.П.Беньков - очарованный солнцем

...

Часть 17 - Ташкент глазами художников. ч.V

Часть 18 - Абдуллаев Абдулхак Аксакалович

Часть 19 - Владимир Иванович Бурмакин

|

Метки: живопись Узбекистан |

Абдуллаев Абдулхак Аксакалович |

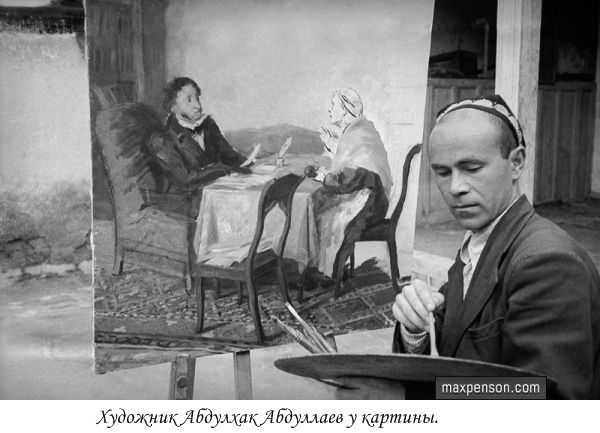

Абдуллаев Абдулхак Аксакалович

(1918.30.XII – 2001)

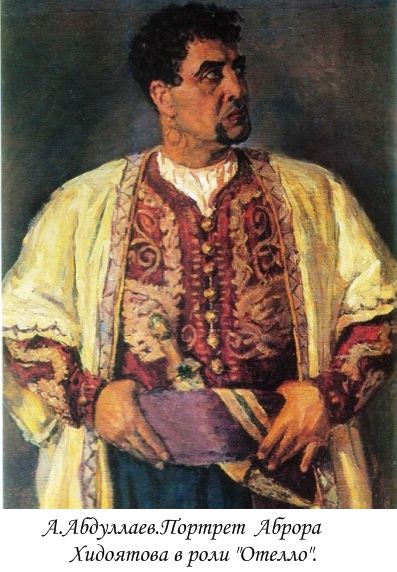

Художник –живописец.Член Союза художников СССР.Заслуженный деятель искусств УзССР(1950).Народный художник УзССР(1968).А.Абдуллаев - один из ярких представителей художников первого поколения живописцев Узбекистана, на протяжении всего творческого пути верного традициям реалистической школы живописи.Абдулхак Абдуллаев родился в 1918 в.г. Туркестане.Склонность к рисованию определилась у него в детстве. „Я очень любил животных, - вспоминает художник, - с интересом наблюдал за ними, узнавал их повадки, характер и тут же пытался вылепить их из глины или нарисовать на стенах дома углем".В 1928.г мальчик поступает в трудовую школу в Ташкенте, где наряду с другими предметами учащихся знакомили с основами рисования.В школе он начинает серьезно думать о профессии живописца.Осуществлению этого стремления помог счастливый случай: в 1931.г школа была переведена в Самарканд, где находилось художественное училище. Абдуллаев написал копию с портрета какого-то актера и, когда ее рассмотрели в училище, он был зачислен студентом без приемных экзаменов.Училище в Самарканде, обладавшее к тому времени сильным составом педагогов, считалось одним из лучших в стране.Учителями молодого художника были педагоги –Л.Л.Бурэ, З.М.Ковалевская, П.П.Беньков.Особенно большим уважением и популярностью пользовался П.П.Беньков -прекрасный педагог и замечательный художник. Он учил своих воспитанников верно видеть и правильно изображать предметы окружающего мира, требовал строгого и точного рисунка, максимального приближения к реальному цвету.В художественном училище Абдуллаев ревностно, с увлечением учится и вскоре делает успехи: в 1934.г в Москве открылась первая выставка узбекских художников, на которой была экспонирована работа молодого живописца „У хауза”. Эта работа, привлекавшая к себе внимание свежестью живописи, была приобретена Государственным музеем восточных культур.Бывая в Москве, художник посещает Третьяковскую галерею, Музей им, Пушкина и вдумчиво изучает полотна великих мастеров кисти и резца.Особенно пленяли молодого художника работы Репина. Он часами простаивал у „Протодьякона", восхищаясь могучей силой репинского гения. Именно здесь у художника зародилось желание испытать себя в жанре портрета.В 1936.г Абдулхак Абдуллаев оканчивает художественное училище с твердым намерением продолжать свое образование, В течение двух лет он мною и упорно работает, пишет портреты и пейзажи.В 1937.г, когда в Москве была организована вторая выставка произведений узбекских художников, Абдуллаев представил две работы: портреты брата и товарища.Вторая работа выделялась широкой манерой письма, стремлением раскрыть характер человека. С этого времени можно говорить о повороте Абдуллаева к искусству портрета.В 1938.г художник-поступает в Московский художественный институт, им. Сурикова. Однако закончить учебу Абдуллаеву не удалось: помешала начавшаяся Великая Отечественная война;.В начале. 40-х годов художник выполняет целую серию портретов людей колхозного кишлака.Пять лет упорного труда позволили Абдуллаеву приступить к созданию сложных портретов-образов. Первой такой работой был портрет народного артиста СССР лауреата Сталинской премии Абрара Хидоятова (1946).По собственному признанию Абдуллаева, его неизменно привлекают люди волевые, энергичные, темпераментные.Страстное желание написать портрет актера зародилось у художника тогда, когда он увидел Хидоятова в его коронной роли Отелло.Начиная писать портрет Отелло-Хидоятова, художник еще не представлял отчетливо, как изобразить актера. Хидоятов сам подсказал ему решение этой задачи, придя на сеанс в гриме и костюме Отелло. «Мне так понравилось костюм, грим, выражение и поза, которые принял Хидоятов, - вспоминает Абдуллаев, - что я, ничего не меняя, сразу же стал его писать".Портрет Абрара Хидоятова был одобрен зрителями.Ободренный успехом, Абдуллаев в том же году начал писать два портрета.Внимание художника привлекли другие видные деятели театра им. Хамзы: народная артистка СССР С. Ишантураева и народный артист республики М.Уйгур.Портрет Маннона Уйгура, законченный в 1947 году по силе выразительности, по меткости характеристики и глубине раскрытия состояния человека - один из наиболее сильных образов в творчестве Абдулхака Абдуллаева.Постоянно думающий, обуреваемый творческими замыслами и планами, таким остался в нашей памяти этот талантливый режиссер.Таким предстает перед нами Уйгур и на портрете.В 1948.г Абдуллаев создает портреты народных мастеров Усто Ширин Мурадова, Ташпулата Арсланкулова и несколько вариантов портрета знатного хлопкороба Назарали Ниязова.Стремление Абдуллаева как можно полнее и убедительнее раскрыть психологию портретируемого наиболее ясно видно в работе над образом Назарали Ниязова.Еще в те годы, когда Абдуллаев работал в колхозах, у него зародилась мысль создать портрет знатного хлопкороба.Этот образ был настолько многогранен и ярок, а творческие возможности художника в то время были еще столь скромны, что он не решался браться за эту работу. Но и позже ему не сразу удалось создать полноценный портрет.Художник написал пять различных вариантов портрета Назарали Ниязова. От портрета к портрету полнее, глубже и правдивее становился образ, четче и убедительнее композиция, выразительнее детали обстановки.Лучший из них портрет Назарали Ниязова 1949.г.Знатный хлопкороб с кетменем на плече как бы на миг остановился на краю хлопкового поля. Его еще по-молодому статная, сильная фигура четко вырисовывается на фоле неба. Он стоит опустив левую руку на пояс, а правой поддерживай кетмень, и внимательным хозяйским взглядом окидывает поле. Бронзовое от загара лицо, сухощавая и крепкая фигура, мускулистые руки, уверенная поза—все это убеждает нас, что перед нами человек труда, хозяин земли, умелый мастер своего дела, энергичный и неугомонный.Одновременно с этим полотном художник написал портрет академика Айбека. Известный узбекский писатель изображен сидящим в кресле. Собранность в фигуре, напряженность позы, острая мысль, читающаяся на лице, убедительно выражают глубокий интеллект и волнение творческого раздумий этого удивительно энергичного человека.Портреты Назарали Ниязова и Айбека, экспонированные на Всесоюзной выставке в Москве (1950), пользовались заслуженным успехом у зрителя и по достоинству были оценены художественной общественностью столиц.Не довольствуясь достигнутым, художник продолжает работу по созданию галереи знатных людей республики. Его по-прежнему интересуют люди творческого склада, многогранных и обширных интересов.Таковы портреты академика Кары-Ниязова, кинорежиссера К. Ярматова (1953).В последние годы Абдуллаев написал ряд портретов. Среди них наиболее убедителен и совершенен портрет матери художника, верно повествующий о большом и нелегком жизненном пути пожилой женщины. Нужно отметить и такие произведения художника, как „Большая семья", портрет писателя С. Абдуллы и „Девушка в саду ”, написанные на пленере.Он автор многочисленных портретов, в том числе Тамары Ханум, Джавахарлара Неру, Индиры Ганди и близких ему людей. Им создан также цикл автопортретов разных периодов жизни.Выставки работ художника состоялись в Ташкенте 1940, 1946, 1953 годах.Автор ряда статей по вопросам искусства.Преподавал в художественном училище (1950-57) и педагогическом институте им.Низами (1955-57) в Ташкенте.Полотна художника хранятся в музеях Узбекистана, России, Италии, Индии и других стран мира. Награжден орденом “Трудового Красного Знамени ” и медалями. Место захоронения :Мемориальное кладбище “Чигатай ”.

|

Серия сообщений "Живопись Узбекистана":

Часть 1 - Узбекский художник Акмаль Нур

Часть 2 - П.П.Беньков - очарованный солнцем

...

Часть 16 - Ташкент глазами художников. ч.IV

Часть 17 - Ташкент глазами художников. ч.V

Часть 18 - Абдуллаев Абдулхак Аксакалович

Часть 19 - Владимир Иванович Бурмакин

|

|

Ловис Коринт |

Автопортрет со скелетом, 1896

Ловис Коринт 1858-1925 (полное имя - Франц Генрих Луис Коринт, нем. Lovis Corinth) родился 21 июля 1858 года в Тапиау (ныне - Гвардейск). Его отец был человеком весьма решительным: так, Генрих Коринт совсем юным влюбился в женщину, чей супруг умер, оставив ей кучу долгов и пятерых детей. Генрих Коринт женился на бедной вдове. Ловис был их единственным общим ребёнком.

Генрих Коринт держал кожевенную мастерскую и имел довольно крупное фермерское хозяйство. В работе ему помогали дети жены - своему единственному и горячо любимому сыну он прочил совсем иное будущее. Поэтому отправил его, восьмилетнего, в Кёнигсберг, к тётке. Мальчик посещал Кнайпхофскую гимназию.

Серия сообщений "Живопись Германии":

Часть 1 - Ловис Коринт

|

Метки: импрессионизм экспрессионизм |

Процитировано 1 раз

Алексей фон Явленский |

Его картины, висевшие в доме Греты Гарбо, ставили в тупик экспрессивной мистикой, пока однажды не были конфискованы нацистами как "дегенеративное искусство". Сегодня они принадлежат к золотому фонду европейского авангарда, а их автор считается выдающимся художником русского зарубежья.

Женщина с пионами. 1909 г.

Алексей фон Явленский

(1864-1941)

«Немецкий художник, выходец из России» или наоборот: «русский художник, один из ярких представителей немецкого экспрессионизма» - так характеризуют Алексея Явленского энциклопедические словари. Художник большую часть жизни прожил за границей, и его имя гораздо лучше известно за пределами России, чем на родине. Явленский создал более трех с половиной тысяч произведений, его работы хранятся во многих музеях и частных коллекциях Европы и Америки, но в российских собраниях их не больше двух десятков. В то же время, чем дольше Явленский жил в Европе, тем явственней проявлялась глубинная связь его творчества с русской культурой.

'Landscape near Marseille', 1907

«Портрет танцора Александра Сахарова»

1909

Фабрика (1910)

Алексей Явленский__Автопортрет (1912)

Алексей фон Явленский родился 13 марта 1864 года в Торжке. Он был русским гвардейским офицером, но его влекла живопись. В конце концов, он решил оставить военную службу и посвятить себя целиком живописи. Алексей являлся учеником Ильи Репина при Петербургской академии художеств.

В 1896 году он переехал в Мюнхен, где вместе с Василием Кандинским поступил в художественную студию Антона Ажбе.

Имя Явленского тесно сопряжено с именем Василия Кандинского. Явленский был свидетелем того, как Кандинский в 1910 г. сделал последний шаг к беспредметному искусству, но, хотя многие работы Явленского этого периода были близки к опытам Кандинского, «его приближение к беспредметности останавливается едва ли не на последней грани» (М. Герман. «Модернизм»).

В 1902 году у него родился сын Андрей, чьей матерью была возлюбленная художника Елена Незнакомова.

После мюнхенского реализма он писал в стиле Ван Гога вплоть до 1908 года, когда под влиянием французских художников он развил свой собственный стиль цветовой гаммы, сохранённый им до начала первой мировой войны.

Melancholy in the Evening - Wasserburg on the Inn by Alexei Jawlensky

В 1909 году он основал «Новое мюнхенское художественное объединение», предшествовавшее «Синему всаднику», группе, которую создали Кандинский и Франц Марк и к которой тесно примыкал сам Явленский. Он выставлял свои работы совместно с работами художников группы. в 1912-13 гг. вошел в группу "Синий всадник".

«Дом в горах»_1912

Одиночество_1912

Примерно в это время созданные им кратины кажутся близкими марнауским опытам Кандинского.

В 1914 году, после начала войны, Явленскому пришлось покинуть Германию и переселиться в Швейцарию. Здесь он начал свои «Вариации» – цикл работ, посвящённый ландшафтной тематике.

В Висбадене Явленский познакомился с коллекционером и меценатом Генрихом Кирхгофом, который стал его материально поддерживать. С 1914 г. по 1921 г. живет в Сан-Пре (Швейцария). Здесь появляются его знаменитые "вариации": пейзажи, натюрморты, "головы". Он идет к созданию обобщающих образов, и портреты постепенно теряют необходимость сходства, превращаясь в "головы"

«Мои абстрактные головы очень красивы благодаря краскам, волшебству цвета. Я преимущественно от чего-то отказываюсь, чтобы максимально сконцентрировать духовную глубину.»

«Мне было необходимо найти такую форму для лица, чтобы я понял, что большое искусство делается только в глубоко религиозном состоянии души. И это состояние я могу передать только в человеческом лице.»

«Я выкидываю все частности, все детали, чтобы как можно яснее выразить суть моей задачи. И если я утрирую форму, то только для того, чтобы подчеркнуть каждый раз главный мотив моей эмоции.

Лицо для меня не просто лицо, но целый космос. В лице раскрывается космос.

Работы получились горящие по цвету и я был внутренне доволен…

Я писал «Лица» много лет. Я сидел в своей мастерской и писал, и природа как суфлер не была мне нужна.

Художник работает в определенной традиции, я родился русским. Моя русская душа всегда тянулась к древнерусскому искусству, русской иконе, византийскому искусству, равеннским, венецианским, римским мозаикам и романскому искусству. Все эти виды искусства моя душа встречала с трепетом, потому что я чувствовал в этом искусстве глубокую духовность. Это искусство было моей традицией."

В 1921 г. художник окончательно поселился в Висбадене.

В честь русско-немецкого гения в Висбадене назвали улицу, а местный музей, хранящий крупнейшее собрание его картин, учредил премию им. Явленского, которая вручается раз в пять лет художникам со всего мира.

Много работ здесь: http://www.artpoisk.info/artist/yavlenskiy_aleksey_georgievich_1864/gallery

http://www.canvaz.com/painters/alexei_jawlensky1.htm

С 1927 года его постоянно мучил артрит. С 1929 года у художника парализовало руки и коленные суставы. Именно в этот тяжелый период появляется серия «Медитации» - вершина всего творчества Алексея Явленского. Человеческое лицо - объект пристального внимания художника - достигает крайней степени абстракции, являясь одновременно изображением и лица, и креста.

Чтобы работать вопреки прогрессирующей болезни, Явленскому приходилось привязывать кисть к неподвижным рукам - иначе работать он уже не мог. И все же удивительнее, что за последние три года своего творчества мастер смог написать более 1600 «Медитаций».

Работы Явленского этого периода темны по колориту, а краски сильно разбавлены и словно в конвульсии разбросаны по холсту.

Meditation_1936

Grosse Meditation. January 1936

На них человеческое лицо достигает крайней степени абстракции, напоминая не то крест, не то оконную раму. Именно их видел прикованный к постели Явленский до того самого момента, как 15 марта 1941 года решил уйти из жизни. Известно, что он работал в экстазе, со слезами на глазах, творил, обратясь внутренним взором к Богу, не рассчитывая выставлять свои работы. Немецкие друзья художника называли его "Иваном Карамазовым".

"Я понял, что художник своими формами и красками должен выразить то, что есть в нем божественного. Поэтому произведение искусства – это видимый Бог, а искусство – это стремление к Богу . Я говорю с Богом, я молюсь ему в моих работах. Моя работа – это моя молитва, страстная молитва, высказанная красками ", – сказал как-то Явленский.

Явленский умер 15 марта 1941 года и похоронен в Висбадене на русском православном кладбище.

Автор: Елена a.r.b.

Источники: http://www.mariatrudler.com/?p=2982

http://culture48.ru/events/persona600.htm

http://blog.i.ua/community/1952/1277245/

![]()

Серия сообщений "Русский модерн":

Часть 1 - Ю.П.Анненков (1889 - 1974)

Часть 2 - Ю.П.Анненков Сатира или эротика?

...

Часть 8 - С.Судейкин и его Муза -"Коломбина 10-х годов"ч.2

Часть 9 - С.Судейкин. "Другая жизнь" или "Муза муз". ч.3

Часть 10 - Алексей фон Явленский

Часть 11 - Павел Филонов - "смутьян холста"

|

Метки: экспрессионизм |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Эдвард Окунь (1872-1945) |

Self-Portrait with his Wife, 1900.

Эдвард Окунь (1872-1945) — польский художник, рисовальщик,иллюстратор.Представитель польского дворянского рода герба Белина. Получил прекрасную профессиональную подготовку в области изобразительного искусства. В 1890—1891 г. обучался рисунку и живописи в варшавском Классе Рисования В. Герсона, затем в 1891—1893 — в школе изобразительных искусств в Кракове (ныне Академия

изобразительных искусств) под руководством Исидора Яблонского и Яна Матейко, продолжил совершенствоваться в академии Мюнхена (1893) и в Париже (1894). Затем вернулся в Мюнхен. С 1898 года более 20 лет провëл в Риме.

В 1925—1930 г. — профессор Школы изящных искусств им. Герсона в Варшаве, в 1933—1934 — был еë директором.Член Товарищества польских художников «Искусство» (Sztuka).16 декабря 1922 г. был свидетелем убийства на художественной выставке в Варшаве первого президента Польши Г. Нарутовича. Вместе с одним из адъютантов президента задержал убийцу Элигиуша Невядомского, критика-модерниста и художника.

Во время Второй мировой войны жил в Варшаве. После Варшавского восстания переехал в Скерневице, где в январе 1945 года был убит случайной пулей на улице.

Э. Окунь — представитель польского модерна и символизма, автор многих портретов, идиллических пейзажей с элементами фантастичности, с доминирующим чувством декоративности и внимания к колористики. Сначала он писал реалистические композиции.В отдельных случаях сам изготавливал резные рамы для своих картин.

Wojna i my

Mazurek Chopina (fragment), 1911

Philistines

Portrait of the artist’s wife, 1907

Portret Pani Herse

Jesień w Sabińskich Górach

Pejzaż włoski

Zwycięzca

Edward Okuń Gold yarn, c. 1920

Wieśniaczka z Kampani

Pomarańcze i cytryny

Ruiny nad morzem

Chrystus śnieżny

Иуда

Wodospad

Jesienne liście

Ogród - prymulki i cynerarie

Автор - Т.Тимофеева Сообщество "Картины великих художников"

Серия сообщений "Живопись Польши":

Часть 1 - Ян Матейко - исторический живописец. ч. 1

Часть 2 - Любовь и вера Яна Матейко. ч.2

Часть 3 - Максимилиан и Александр Герымские - художники-братья

Часть 4 - Мауриций Готтлиб

Часть 5 - Эдвард Окунь (1872-1945)

|

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 2 пользователям

Ефим Честняков |

Ефим Васильевич Честняков родился в 1874 году. Умер — в 1961-м.

Его творческая деятельность непосредственно как художника и поэта закончилась где-то в конце 1920-х — начале 1930-х годов, когда он стал физически слаб, остался совсем без какого-либо имущества, которое могло бы поддержать его творческую работу. У него уже не было ни красок, ни холстов, ни бумаги. Кормился он тем, что подавали соседи и приходящие за лекарской помощью крестьяне.

И тем не менее, ему была дана долгая жизнь — почти 88 лет.

Что о нем говорит википедия:

Ефи́м Васи́льевич Честняко́в (Евфи́мий Само́йлов) (1874, д. Шаблово Кологривского уезда Костромской губернии — 1961, д. Шаблово Кологривского района Костромской области) — русский художник (портреты и сказочные сюжеты в русле псевдонаивного искусства), писатель (сказки, сказания, роман в стихах, стихи, размышления), скульптор (мелкая глиняная пластика), создатель детского театра в Шаблово. Пик творчества пришёлся на первую четверть XX века.

«В самом раннем детстве сильнейшее влияние имела бабушка. Она много рассказывала сказок про старину… Дедушка был мастер рассказывать про свои приключения… Он рассказывал и сказки, и не забуду, как чудно рассказывал. От матери слушал сказки и заунывные мотивы. Отец перед праздниками вслух читал Евангелие. Поэзия бабушки баюкала, матери — хватала за сердце, дедушки — возносила дух, отца — умиротворяла…»

«Тетеревиный король»

«Тетеревиный король»

Имя этого замечательного человека стало широко известно только в 1968 году, когда летом экспедиция сотрудников Костромского музея благодаря счастливой случайности обнаружила его картины и глиняные скульптуры в деревне Шаблово, где он родился и жил. После восстановления московскими реставраторами произведения мастера были выставлены для обозрения в музеях Москвы, Петербурга, Турина, Флоренции, Парижа и всюду пользовались большим успехом: так ярки, необычны, глубоко искренни они были.

Еще не изданы многие литературные труды Честнякова: роман, повести, сказки, пьесы. Еще ничего почти не известно о последнем тридцатилетнем периоде жизни художника. Недавно ничтожно малым тиражом вышел сборник поэзии Ефима Честнякова. И сразу же будто яркий цветной луч осветил его картины, и еще заметнее стало, что лирика его и живопись вдохновлялись огнем сердечного знания.

«Детские игры»

«Детские игры»

Честняков, Ефим Васильевич родился в деревне Шаблово (Костромская губерния) 19 (31) декабря 1874 года в крестьянской семье. Первые уроки рисования получил в Кологривском уездном училище, которое окончил в 1889 году. После семинарии работал учителем в селе Здемирово, Костроме и селе Углец. В 1899 году приехал в Петербург, поступив в мастерскую живописи и рисования княгини М.К.Тенишевой, а затем в Высшее училище при Академии художеств, однако в 1903 году оставил его. С 1905 года обосновался в родной деревне.

В строгом смысле Честнякова, прошедшего профессиональную школу, нельзя считать самоучкой. Однако его "наивное искусство" ближе всего к манере тех самодеятельных мастеров, которые не следовали классико-академическому канону, поскольку просто (подобно Н.Пиросманашвили) не ведали его. Честняков этот канон знал, но в итоге отверг. Его живопись формировалась как непрерывное фольклорное действо из отдельных сцен-картин (впечатлению сценического единства способствует и тот факт, что мастер не датировал свои работы, тем самым затруднив их хронологическую оценку). Отдельные "посиделки", "свадьбы", "коляды" подчинены лейтмотиву Города всеобщего благоденствия, существующего и в виде отдельной композиции. По сути, это народный спектакль о рае, творимом средствами искусства.

«Сказочный мотив»

«Семейный портрет» (их много, и семейных портретов, и отдельных портретов и особенно детских головок)

Он мечтал стать художником и поступил в мастерскую И.Е. Репина. Маститый Репин, восхищенный его самобытным талантом, сказал, что мне тебя учить нечему, только испорчу. Ефим возвратился на родину в деревню Шаблово, Кологривского уезда, Костромской губернии, и посвятил свой дар живописца, поэта, скульптора своим землякам.

Живя в далекой российской глубинке, вспоминая свое детство, Ефим Честняков писал: «От матери слушал сказки и заунывные мотивы. Отец перед праздником вслух читал Евангелие. Поэзия бабушки баюкала, матери – хватала за сердце, дедушки – возносила дух, отца – умиротворяла… Вот обстановка моего детства…» в «деревне с ее незамкнутой, общительной свободной жизнью». Глубокие корни народной культуры на всю жизнь напитали чудодейственной силой живопись и поэзию Ефима Васильевича. Только осмысление глубокой связи духовной жизни с корнями культуры своего народа способствует преображению человека.

Кроме того, он был прекрасным скульптором, зимними вечерами лепил игрушки, которые потом становились частью небольших спектаклей, сопровождаемых собственными стихами.

Фигурки кукольного театра, который Честняков организовал для деревенских детей

Произведения художника не так просты для восприятия, как могут показаться на первый взгляд. В них столько разнообразных нюансов, поэтических метафор, символов. В своеобразных «фресках» художника оживает мир «иных измерений»: русалки, трубящие в трубы, птицы счастья, домовые, кикиморы, лешие. Весь сказочный поэтический мир так близок к жизни простого крестьянства, а участники этого удивительного действия поют радостную песнь. Здесь много детей со счастливыми улыбками и много взрослых с детскими лицами.

Кострома, топят бани

На полотнах …«возникало определенное ощущение: в изображенных сценах происходило что-то необычное, сказочное". Его «Город всеобщего благоденствия» потрясает своей глубиной и простотой. Здесь все радует, и сердце наполняется силой любви и счастья. В нем автору удалось воплотить мечту всего человечества.

Честняков — художник и педагог верил в идею пробуждения творческого начала в каждом человеке. «Вся моя жизнь усердных занятий культурного пионера края, насколько можно в моем положении, и не женат потому. Занимался день и ночь до изнеможения! — читаем в одном из его писем. — Считаю важным для страны и вообще — пробудить в человеке человека».

«Я очень люблю, когда люди играют, — другая его запись. — Мужичок, изуставший над сохой, при встрече с товарищем пошутит, расскажет побасенку, прибаутку. В том и красота, чтобы человек возвышался над жизнью в искусстве. Человек создает красоту жизни, и чем дальше, тем выше ее красота».

Честняков мечтал о гармонически развитой личности. «Начинать надо с детства-то человека строить, — говорил он. — Крестьянские дети слишком рано становятся взрослыми. Надо дать им полное детство, чтобы душа их успела наполниться радостью жизни, чтобы успела пробудиться творческая фантазия. Насколько во взрослом человеке уцелел ребенок, настолько он и личность. Человек приходит в мир гармоническим. Разбудить в детской душе творческое начало и не дать заснуть этому началу — вот что надо делать!»

Любовь к детям — ключ ко всей творческой деятельности Ефима Честнякова. Недаром он писал в одном из стихотворений: «И славы не нужно, и мнения в мире людей, и мила мне одна лишь улыбка детей».

В системе воспитания Человека, о которой всю жизнь радел Честняков, все равноценно, взаимосвязано. Недаром он никогда не продавал своих картин и рисунков, на которых изображен «Кордон обетованный». Это был своеобразный «Очаг добра», благотворно влиявший на окружающих.

В одном письме, примерно 1925 года, Честняков рассказывает: «Искусство поэзии, музыки, живописи и простой быт жизни влекли меня в разные стороны, и я был полон страданий, и думал, и изображал, и словесно, а не одним маслом писал. Только сборы у меня трудные, потому что мир искусств моих сказочный. Впереди несется фантазия, и мир такой, какого не было еще и теперь еще не нашли.

А все представляет одно, одну картину. Я назвал: "Страна обетованная". Не путай, не земля — Страна обетованная!»

Он пишет о главном своем произведении, так неудачно названном реставраторами «Город Всеобщего Благоденствия»

Вот фрагмент:

Разобранная по частям картина «Город Всеобщего Благоденствия» потрясает своей глубиной и простотой. В этой вещи Честнякову удалось воплотить мечту всего человечества.

Это тот «Рай», в который художник свято верил и о котором мечтал. Честняков – представитель «наивного искусства». Но его наивное искусство, близкое к манере самодеятельных мастеров все же очень профессионально. Живопись его формировалась как непрерывное фольклорное действие из отдельных сцен-картин, где как в жизни рождение сменяют похороны, а свадьбы – посиделки. И вся эта круговерть подчинена космическому порядку, как смена времен года. Вообще «Город Всеобщего Благоденствия» описать невозможно. Громадная картина-фреска, в которой нет привычных координат обычной картины. Честняков стремится вместить в пространство безграничного города все духовные ценности народа. По сути это народный спектакль о рае – «фреска», распадающаяся на пазлы и собирающаяся вновь, проникая в сознание зрителя. Живая субстанция, меняющаяся и вечно преображающаяся. Мечта всего человечества, воплощенная не только на холстах и бумаге, но и в сердцах зрителей, наполняющихся силой любви и счастья.

Как утверждают исследователи, три фактора Перехода отмечают Дорогу в Волшебную страну: деформация времени, деформация пространства и деформация состояния сознания.

На переднем плане картины изображены узкие врата, в которые с трудом проходит толпа народа. А за этими строениями реального плана — безграничные дали, многоцветные и радостные. Три крупные фигуры выделяются среди остальных — древний Глава рода, Муж и Жена. В коляске, катящейся по бревнам, — маленький старичок, старушка и ребенок. Это прошлое и будущее Рода.

В этой картине оживает весь мир «иных измерений», не понаслышке знакомый художнику: русалки, трубящие в трубы, птицы счастья, домовые, кикиморы, лешие — одним словом, весь поэтический сказочный мир, близкий жизни лесного крестьянства. Участники этого удивительного действа поют радостную песнь.

Художник стремится «вместить» в пространство безграничного Города все духовные ценности народа, не разделяя его на крестьян и горожан. Символичны две фигуры слева на первом плане. Бородатый крестьянин с метлой и молодой человек в городской одежде со щеткой. Они выполняют одну и ту же работу, но каждый по-своему, символизируя духовное очищение жизни. Здесь мирно сосуществуют уютные деревенские церквушки, избы и каменные городские палаты. Здесь множество детей со счастливыми лицами и игрушками в руках. «Взрослый должен быть как дитя, чтобы войти в Царство Небесное», — писал Честняков.

|

Я направляю свой поход

Туда, где Солнышка восход. Хочу до Солнышка дойти, Моря живой воды найти. И если впрок пойдут труды, Я принесу живой воды... ("За живой водой")  северо-западный фрагмент "Города.."

северо-восточный фрагмент "Город.."

|

|

...Я жду, когда труба затрубит

и всенародный будет крик. Тогда в кругу людей нарядных Войду в Грядущий Светоград. С обильных веток виноградных Срывать плоды я буду рад. ("Марко Бессчастный")  юго-восточный фрагмент "Города.."  юго-западный фрагмент "Города..." |

— Кто вам дал? — спрашивают.

— Бог дал, — отвечает дедушко.

Почали. Стали пробовать: сладкое, душистое, рассыпчатое.

«И мне, просят, и мне!» Дедушко дает всем. Вся деревня наелась, похваливаеют: такого-де дива не слыхивали. И ели дедушко и бабушка, мужик и баба и ихние ребята — парнеки и девоньки… Кушали сырым, и печеным, и в киселе, и перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем завсегда давали, особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму до самого Христова дня».

(из сказки Е.Честнякова "Чудесное яблоко")

Авторы: Елена Арб., И.Егорова

ист.: http://www.woman55plus.ru/ru/kultura/.view/id/183/

http://cyrillitsa.ru/tradition/4312-probudit-v-cheloveke-cheloveka.html

Серия сообщений "Русская живопись":

Часть 1 - Моисеенко Е.Е. (1916-1988)

Часть 2 - М. Б.Греков - художник-баталист (1882-1934)

...

Часть 4 - Pусский живописец Михаил Нестеров.

Часть 5 - О творчестве художника М.В. Нестерова

Часть 6 - Ефим Честняков

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Нетипичная картина Серова |

В. А. Серов

Похищение Европы, 1910

Используя характерный для эстетики модерна приём стилизации, Серов первым создает свою, далекую от академических канонов, версию античного сюжета.

Идея написать «Похищение Европы» приходит Серову во время его поездки с Бакстом в мае 1907 в Грецию, посещения острова Крит и изучения найденных там археологами остатков Кносского дворца, украшавших его фресок и других памятников критской культуры. Существуют многочисленные свидетельства того, что эта поездка была им предпринята в целях работы над росписями, предназначенными для Музея изящных искусств в Москве. Исследователи творчества Серова обращают внимание и на то, что художник создавал именно декоративное монументальное панно, а не станковую картину.

Сюжет картины, взятый Серовым из древнегреческой мифологии, принадлежит к одному из наиболее популярных сюжетов мирового искусства, связанных с античной культурой. Зевс влюбился в Европу, дочь финикийского царя Агенора, и явился царевне и ее подругам, гулявшим на берегу моря, в виде прекрасного быка. Девушки забавлялись игрой с быком, украшая его рога цветочными гирляндами. Когда Европа решилась сесть на спину быка, тот бросился в море и увез царевну на остров Крит, где она стала женой Зевса, родив ему впоследствии трех сыновей-героев.

Композиционное решение полотна было им найдено достаточно быстро. С высокой линией горизонта, она построена на диагональном движении форм. В 1909—1910 годах Серов лишь продолжает поиски масштабных соотношений ее элементов, подчеркивающих монументальность произведения. Он вытягивает, трансформирует силуэты быка и дельфинов, чтобы подчеркнуть динамику общего композиционного движения. Очень выразителен и особо «упругий» ритм этого произведения. Горизонталь неба и моря как бы взрыты поднимающимися волнами. Море неспокойно, оно вздымает валы. Дельфины повторяют движение плывущего Зевса, чем усиливают динамику композиции.

В колористическом решении Серов также отступил от традиции, использовав ту гамму, которая привлекала его в тот период. Так, быка вопреки сложившимся в искусстве представлениям, он сделал не белоснежным, а рыжим. Это ярко-оранжевое пятно на фоне сине-фиолетового моря необычайно красиво и выразительно. Хотя новаторский замысел остался в итоге неоконченным в связи с безвременной кончиной художника, исследователи сходятся о том, что в «Похищении Европы» Серов нашел не только свой новый изобразительный язык, но и открыл новый вариант утверждавшегося художественного стиля.

По некоторым свидетельствам, Серовым было создано 6 вариантов картины.

Помимо наиболее часто упоминаемого в источниках варианта из собрания ГТГ, существуют два одноимённых эскиза меньшего размера в той же ГТГ и ГРМ (40 х 52 см, темпера, гуашь, картон). Наиболее завершённый вариант композиции Серова (холст, темпера, 138 х 178 см) до 1996 года хранился у наследников художника. С 1996 года, по соглашению между ГТГ и наследниками, находился на временном хранении в ГТГ в экспозиции музея. В 1999 работа была приобретена у наследников для частного собрания (в качестве нового владельца называется В. Кантор).

Все варианты можно посмотреть по ссылке:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rape_of_Europa_%28Serov%29?uselang=ru

Серия сообщений "История одной картины":

Часть 1 - В.Маковский "На бульваре" История одной картины.

Часть 2 - Рафаэль Санти. Портрет Бальдассаре Кастильоне

...

Часть 21 - Иван Фирсов (1733 - после 1785)

Часть 22 - Рембрандт.Даная. История шедевра.

Часть 23 - Нетипичная картина Серова

Часть 24 - Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Рембрандт.Даная. История шедевра. |

Загадочна и трагична судьба этой картины. Не одно поколение историков и поклонников искусства пыталось узнать: кто позировал художнику и почему мастер столь вольно интерпретировал древнегреческий миф о Данае? А может, это и вообще не Даная изображена на полотне?

Итак, сюжет. Даная, дочь арагосского царя, оказалась в очень непростом положении.

Отец, узнав от оракула, что ему суждена смерть от руки внука, заключил ее в подземные покои из бронзы и камня. Чтобы никто не видел ее, не пленился красотой и не похитил. Заключить-то заключил, но от судьбы, как известно, ни спрятаться, ни скрыться. Каким-то таинственным образом красавицу узрел громовержец Зевс и воспылал к ней страстной любовью. Он проникает к ней в покои под видом золотого дождя, и там, глубоко под

землей, Даная становится его возлюбленной. От этого брака у нее родился сын, которого она назвала Персеем… Узнав об этом, разгневанный Акрисий распорядился замуровать дочь и внука в ящик и бросить в море. Но ящик был выловлен, заточенные в нем мать и сын спасены. Как рассказывается далее в легенде, Персей, обладавший огромной силой и мужеством, совершил много подвигов. Сбылось и пророчество оракула. Однажды, участвуя в соревновании по метанию диска, Персей оказался в стране своего деда. Неточно брошенным диском он убил Акрисия.

Но Персей и его подвиги — это другая история. Сейчас — о Данае, которая, надо сказать,

пользовалась популярностью у живописцев в разные, в том числе античные, времена. Есть “Даная” у Корреджо, Тициана, Тинторетто, Веронезе, Пуссена. У одних, как у Корреджо, бедра красавицы прикрыты легкой тканью, у других — Тициана — на картине роскошная молодая женщина, в сладкой истоме разбросавшаяся на ложе без каких-либо прикрытий, если не считать браслета на руке.

Тинторетто. Даная и золотой дождь.

Тицман. Даная. Государственный Эрмитаж, С.-Петербург

Корреджо. Даная. 1531 Галерея Боргезе, Рим

Но,пожалуй, самая известная “Даная” — Рембрандта. На богатом ложе возлежит молодая женщина. Она основательно открыта зрителям, ткань закрывает лишь ступни и икры ног, а все остальное во всем великолепии выписано весьма реалистично — свисающий рыхловатый живот, небольшие груди, пухлые коленки, покатые плечи. “Боже, какая красота, настоящая Даная”, — вздыхают некоторые зрители, глядя на картину. Но тут начинается самое загадочное. А Даная ли это?

Прежде чем оказаться в Эрмитаже, “Даная” достаточно напутешествовалась по свету. В 1656 году картина в числе других полотен была продана за долги Рембрандта. Она переходила от одного владельца к другому, пока не оказалась в парижской коллекции герцога Пьера Кроза. Собрание Кроза купила Екатерина II, и картина оказалась в Эрмитаже. Почти сразу же вокруг “Данаи” разгорелся ученый спор. Исследователей интересовало многое. Если это Даная, то где же золотой дождь, в образе которого перед Данаей предстает Зевс? Если нет дождя, то, естественно, нет и Зевса, а следовательно, и всего

остального. Даная должна смотреть вверх, на нисходящий дождь, но ее взгляд на картине обращен прямо перед собой. Почему на безымянном пальцелевой руки Данаи обручальное кольцо? Кто это? Девушка, заточенная в подземные покои по приказу царя, или замужняя дама?

Кольцо на безымянном пальце левой руки.

В 1836 году английские искусствоведы даже предлагали изменить название картины: вместо “Даная” — “В ожидании любовника”. Эксперты подметили и другое: по краям полотна детали тщательно проработаны, в колорите преобладают холодные тона, зато в центральной части — письмо широкое, а цвет выдержан в теплых, золотистых и коричневых, тонах, излюбленных художником в зрелый период творчества. Возможно, картина писалась в два этапа. Но кто позировал живописцу для этой картины?

С 1633 года, когда состоялась помолвка Рембрандта с Саскией ван Эйленбург, и вплоть

до ее смерти в 1642 году любимой моделью художника будет жена. Стандарта на модели тогда не было — никаких строгостей по части роста, объема талии, веса... Каждый художник выбирал ту единственную, которая отвечала его представлениям о прекрасной даме. “Это портрет моей невесты в возрасте двадцати одного года, три дня спустя после нашей помолвки”, — напишет Рембрандт под первым портретом Саскии. На нем улыбающаяся Саския в круглой шляпе, украшенной цветами. Рембрандта переполняет счастье. Он, сын мельника, женился на дочери бургомистра, принесшей ему солидное

приданое, положение в обществе, а самое главное — любовь. А Саския, став супругой Рембрандта, начнет карьеру одной из самых известных моделей в мире.

Смеющаяся Саския 1633, Дрезден Галерея старых мастеров

Rembrandt,_Harmenszoon_van_Rijn_-_Saskia_van_Uylenburgh_-_1643

С длинными распущенными волосами, в роскошном платье, украшенная драгоценностями, предстает Саския на одном полотне. На другой картине Саския запечатлена в образе римской богини Флоры. Некоторые насмехались над художником, изобразившим супругу в образе богини, которой поклонялись римские проститутки. Но Рембрандта это мало беспокоит. На полотне Саския удивительно хороша, а в украшающий ее голову убор из цветов художник вплетет тюльпан, чтобы подчеркнуть голландское происхождение богини. Еще одна картина — и вновь любимая жена, на этот раз вместе с самим художником — “Автопортрет с Саскией на коленях”

.

.

Саския в образе Флоры 1634, С.-Петербург

Флора. Саския 1635 Лондонская национальная галлерея

Не ищет Рембрандт другую модель и в год смерти Саскии, он рисует измученную болезнью супругу — с впалыми щеками, с пустым, почти безжизненным взглядом. “Юность, захваченная смертью” — назовет он свою гравюру-аллегорию. Саския умрет совсем молодой, в возрасте тридцати лет,от туберкулеза. Незадолго до этого у них родится сын Титус. А через несколько месяцев после смерти Саскии он рисует ее портрет вместе со

своим, стремясь забыть о потере любимой, оставаясь вместе с ней и после смерти.

Rembrandt_-_Saskia_with_a_Child

Титус в красном берете 1658

Спустя какое-то время в жизни Рембрандта появляется другая женщина — Гертье Диркс. Нанятая для Титуса кормилица Гертье станет любовницей Рембрандта.Ей он, кстати, подарит драгоценности Саскии. А затем у художника появится еще одна подруга жизни и модель — юная Хендрикье Стоффельс. И будет он жить одновременно с двумя женщинами — кормилицей сына и Хендрикье, чем приведет в ужас благопристойный Амстердам. Интересно отметить, что завещание Саскии будет составлено весьма своеобразно. По

нему она оставляла сорок тысяч флоринов мужу и сыну. Но, имея право распоряжаться собственностью до совершеннолетия или свадьбы Титуса, Рембрандт это право утрачивает, если вторично женится. После того,как в 1650г. Гертье Диркс оказывается в тюрьме,единственной спутницей жизни Рембранта становится Хендрикье Стоффельс . Рембрандт окончит жизнь в полной нищете, его дом будет конфискован, а в него въедет хамоватый сапожник. А надгробная плита с могилы Саскии будет продана Рембрандтом могильщикам для того, чтобы похоронить свою последнюю любовь – Хендрикье…

Гертье Диркс Женщина в постели ок. 1645 Эдинбург, ац. галерея Шотландии, Англия

Хендрикье Стоффелс в бархатном берете. 1655 Лувр, Париж

Итак, кто же изображен на полотне? Любимая жена или любовница? Ответить на этот вопрос удалось лишь в двадцатом веке. После того как был проведен рентгенографический анализ картины, оказалось, что в 1646—1647 годах Рембрандт полностью переписал центральную часть картины. На полотне оказались запечатленными две реальные женщины, две Данаи. В первом варианте “Даная” действительно была Данаей. В ее образе мастер изобразил Саскию. Мифологический сюжет подан в эффектном оформлении, но сама героиня поражала своей обыкновенностью. Здесь все было так, как того требовал миф: откуда-то с небес струится золотой дождь, и смотрит Даная не прямо перед собой, а вверх. Бедра Данаи стыдливо прикрывала ткань (художник оберегал целомудрие жены). Но спустя пять лет после смерти Саскии ее образ заменит образ Гертье Диркс. Две модели соединятся на одной картине. Какая из них проступает более явственно? Исследователи

утверждают, что Саския. Может быть, и так. Но до сих пор непонятно, зачем Рембрандту нужно было переписывать полотно, закрывая облик Саскии другим…

Рентгеновский снимок руки Данаи На рентгенограмме две поднятые руки:

Обнажённое тело молодой женщины привлекает внимание мягкими контурами, игрой света

и тени. Беззащитность и мягкость чувствуется во всей её фигуре, которая, несмотря на несоответствие современным канонам, является символом женственности и красоты.

Даная. Деталь

Радостно пробуждение Данаи. Старуха-служанка отодвигает полог ее кровати, и золотистый свет широким, ровным потоком вливается в комнату. Робко приподнимается взволнованная Даная навстречу свету. Она переживает радостное предчувствие счастья, доверчиво отдается овладевающему ею большому чувству, встречает входящего трепетной, робкой улыбкой и взглядом покорным и одновременно манящим. Свет чарует ее, вырывает из холодного окружения. Она ласково нежится в теплых лучах, доверчиво

протягивает руку вперед, в то же время слегка защищаясь от слепящего света; в этом жесте слились воедино и слабое сопротивление, и призыв.

Правая рука обращена навстречу свету

Под влиянием света, властно проникающего в спальню, все словно обновляется,становится радостным, одухотворенным. Постепенно разгорается красный цвет. Приглушенный, сдержанный тон бархатной скатерти сменяется теплотой розоватых тонов тела, интенсивным горением лент на браслетах; прозрачно просвечивают кончики пальцев протянутой руки. Бесшумно соскальзывает покрывало, обнажая женское тело. Неприбранные волосы женщины, промятая подушка, туфельки, брошенные на переднем плане,— все это придает образу оттенок задушевной интимности и отличает Данаю Рембрандта от классических женских образов Праксителя и Агесандра, Джорджоне и

Тициана.

Даная 1636-1647 холст,масло 185х203 см Эрмитаж, С.-Петербург

Даная 1636-1647 холст,масло 185х203 см Эрмитаж, С.-Петербург

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88...z._van_Rijn_026.jpg?uselang=ru большая

Эта картина — радостный гимн побеждающей любви. Счастье входит в обитель Данаи, и единственным напоминанием о днях ее тягостного одиночества остается лишь плачущий скованный амур — деревянная фигурка в изголовье ее кровати.

Над изголовьем кровати - младенец с крылышками, на лице которого застыло страдание

Рембрандт писал Данаю сам, не доверив ученикам ни мазка. 20 лет Даная провисела в

мастерской Рембрандта, а ушла с молотка, вместе с другим имуществом разорившегося художника.

Но вернемся в последние годы бурного ХХ века. 15 июня 1985 года «Даная» казалась навечно утраченной. Субботним утром, в ленинградском (ныне - санкт-петербургском) Эрмитаже в присутствии экскурсионной группы молодой мужчина выплеснул на «Данаю»

кисти Рембрандта серную кислоту из литровой банки, после чего с криком "Свободу Литве!" дважды пырнул картину ножом. Преступником оказался душевнобольной литовец Бронюс Майгис, который объяснил свои действия "политическими соображениями".

Майгис Бронюс

Дело Майгиса Бронюса.

Человеком,который обезоружил «безумного» Майгиса, оказался Василий Клешевский,

белорусский милиционер, а не сотрудник ленинградской милиции, как считалось много лет (!). Тогда еще 30-летний старшина белорусской милиции оказался в Эрмитаже один на один с вандалом в последний день своего отпуска. Благодаря его рассказу выясняется, что в тот день Майгис планировал не только уничтожить картину, но и устроить мощный взрыв.

После "покушения"

Спасать шедевр взялись мгновенно, промывая полотно водой. Но очень пострадала самая ценная часть картины – женская фигура: кислота прожгла в живописном слое глубокие борозды, которые тут же заполнили стекавшие сверху картины темные краски, перемешанные с лаком и водой. Драпировка, прикрывавшая ноги Данаи, растворилась полностью. Но к вечеру химическая реакция была остановлена. Компьютерный анализ показал, что чуть менее 30 процентов авторского письма утрачено навсегда…

По приказу Министерства культуры была создана Государственная комиссия, в которую вошли крупнейшие специалисты в области исследования и реставрации живописи и администрация музея. Проведение реставрационных работ поручили эрмитажным художникам-реставраторам Е.Н.Герасимову, А.Г.Рахману, Г.А.Широкову. Основную часть научно-методических разработок осуществляла секретарь Государственной комиссии Т.П.Алешина. Консервация картины, включавшая укрепление красочного слоя и грунта,