-Музыка

- МОЖЕТ БЫТЬ Эльфийская песня из кф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ

- Слушали: 3910 Комментарии: 17

- Karunesh – A Journey Of The Hear

- Слушали: 143 Комментарии: 0

- Печальная река (мелодия индейцев инка)

- Слушали: 9548 Комментарии: 0

- Ernesto Cortazar – Wonders Of Life

- Слушали: 533 Комментарии: 2

-Рубрики

- Турманина Валерия Ильинична-Растения рассказывают (37)

- К читателю (1)

- Зачем нам нужно знать об изменениях за тысячелетие (1)

- 1. Как по растениям узнать о событиях прошлого (9)

- 1.1. Что такое фитоиндикация? (1)

- 1.2. Растения-долгожители (1)

- 1.3. Повествуют древесные кольца (1)

- 1.4. Летопись на камнях (1)

- 1.5. Растения-пионеры (1)

- 1.6. Растительность предельных местообитаний (1)

- 1.7. Источники сведений о былой растительности (1)

- 1.8. Практические советы (1)

- 2. О природе с древнейших времен до наших дней (7)

- 2.1. Арктические пустыни и тундры (1)

- 2.2. Тайга и лесотундра (1)

- 2.3. Смешанные широколиственно-еловые леса (6)

- 2.4. Широколиственные леса и лесостепи (1)

- 2.5. Приморские степи и пустыни (3)

- 2.6. Крым и Кавказ. (4)

- 3. Использование полученных сведений (9)

- 3.1. Колебания климата за тысячелетие (1)

- 3.2. Ритмы и прогнозы (1)

- 3.3. Растительность и колебания климата (1)

- 3.4. Наши задачи и опыт связи человека с природой (1)

- 3.5. Фотографии Вейсмана Льва Ильича (1)

- 3.6. Сведения о самых старых растениях (1)

- 3.7. Рекомендуем прочитать (1)

- 3.8. Список цитируемой литературы (1)

- ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. (20)

- ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. МАРШРУТАМИ ЗАГАДОК. (1)

- ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛИМАТА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1)

- ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И. (13)

- ЭТО ИНТЕРЕСНО (5)

- ТУРМАНИНА В.И. РАССКАЗЫ О ПРИЭЛЬБРУСЬЕ (7)

- К ЧИТАТЕЛЮ (1)

- ВВЕДЕНИЕ (1)

- ДОРОГИ ГИГАНТОВ (1)

- УТРО ТВОРЕНИЯ (1)

- «БЕЛАЯ СМЕРТЬ» И ЕЕ «СВИТА» (1)

- ПОД ШУМ ГОРНЫХ ПОТОКОВ (1)

- ЗАГАДКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ИТКОЛА (1)

- ТУРМАНИНА В.И.БУКЕТ ИСТОРИЙ ТЕТУШКИ ВЕРОНИКИ (5)

- ТЕТУШКА ВЕРОНИКА И МЫ (1)

- ПАНТЕЛЕЙМОН-ЦЕЛИТЕЛЬ (1)

- ГОСТЬЯ УСАМБАРСКИХ ГОР (1)

- РАСТЕНИЯ-ПЛАКСЫ (1)

- ТУРМАНИНА В.И. ЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ ЗНАКОМЫХ МЕСТ (3)

- К ЧИТАТЕЛЮ (1)

- КАК РОЖДАЮТСЯ ИСТОРИИ (1)

- ГОЛЫГИНСКИЕ ПРИЗРАКИ (1)

- ТУРМАНИНА ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА (11)

- ЗАГАДКИ ПРЯСЛИЦ В ДОКОЛУМБОВОЙ АМЕРИКЕ (1)

- О ДЕЯНИЯХ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА (1)

- ГРЕЦИЯ. ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗА ТРИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (1)

- РАСТЕНИЯ-ИНДИКАТОРЫ: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? (1)

- О ДУБЕ С СЕРЕБРИСТОЙ КОРОЙ (1)

- Штрихи к портрету Г.К.Тушинского (1)

- В Факеево у Григория Сафоновича Карташова (1)

- ЦИВИЛЬСК И САРАЕВЫ (1)

- ТУРМАНИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА (13)

- В НАЧАЛЕ БЫЛО... (1)

- ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙ (1)

- СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ (1)

- МАРИЯ СТЕПАНОВНА ВОРОНИНА (1)

- В ОСЕЧЕНКЕ (1)

- МОЙ ДРУГ - ДЯДЯ МИТЯ КИПЛИК (1)

- ДЕТСКИЕ ГОДЫ: ГИРЕЕВО - ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ (1)

- МОИ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ИМЕНИИ ТОРЛЕЦКОГО (1)

- ВСТРЕЧИ И ПЕРЕПИСКА С ДЯДЕЙ ВАНЕЙ (1)

- РЕРБЕРГИ. ЛЕТО НА ВОЛГЕ. СТАВРОПОЛЬ. (1)

- ЛИЦА МОСКОВСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ (1)

- О ЛЕНЕ ЖУКОВСКОЙ - ДОЧЕРИ ОТЦА РУССКОЙ АВИАЦИИ (1)

- МОСКВА ИСТОРИЧЕСКАЯ (9)

- СТО ЛЕТ С УНИВЕРСИТЕТОМ (1)

- О СЕМЬЕ ОТЦА П.П.ФАЙДЫШ (1)

- О БЕЛОМ ХРИСТЕ НА ВВЕДЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ (1)

- Москва 1925-1930 годов (1)

- МОСКВА ДОВОЕННАЯ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА (1)

- МОЙ ЗВОНОК К БЕРИЯ (1)

- ЛИНДЕНБЕРГ В.А. О СТАРОМ ГИРЕЕВО (1)

- УСАДЬБА ГИРЕЕВО (1)

- УСЫПАЛЬНИЦЫ ВВЕДЕНСКОГО КЛАДБИЩА (6)

- ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ (105)

- МИФОЛОГИЯ СЛАВЯН (33)

- РАССЕЛЕНИЕ ПО ЗЕМЛЕ В БЫЛИННЫЕ ВРЕМЕНА (21)

- РУССКИЙ ЯЗЫК - ПРАЯЗЫК (18)

- СКАЗКА-ЛОЖЬ,ДА В НЕЙ НАМЕК (6)

- СЛАВЯНО-АРИЙСКАЯ КУЛЬТУРА (10)

- КАМНИ-СЛЕДОВИКИ (10)

- Каруны. (3)

- ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ (7)

- ВИДЕО (5)

- ЮМОР (1)

- Семь тел человека (1)

- МУЛЬТИКИ (1)

- ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА (1)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Камни-следовики |

По всей России можно встретить огромное количество каменных валунов, так называемых «следовиков», на которых изображены животные, рисунки иногда не очень понятного содержания, а в большинстве - отпечатки человеческих рук и ног. До сих пор ученые не могут ответить на элементарный на первый взгляд вопрос: зачем наши предки так «наследили» по всей Земле?

В России интерес к «следовикам» начал проявляться в XIX веке, когда археология и краеведение были в нашей империи на подъеме. Даже знаменитый Н.М.Карамзин в своей «Истории государства Российского» счел необходимым упомянуть подобные камни: «Памятником каменосечного искусства древних славян остались большие гладкие обделанные плиты, на коих выдолблены изображения рук, пят, копыт и проч.».

Местные жители называли следы на камнях то «чертовыми следами», то «Божьими ножками», «следами Христовыми», «стопами Богородицы». Если первые пользовались дурной славой, то последние были в почете. Считалось, что вода из «Божьих следков» является целебной, помогает излечивать от болезней.

Псковщина - край древний, и подобных валунов здесь (по самым скромным подсчетам) не менее нескольких сотен. К сожалению, не сохранился широко известный «Ольгин камень» в Выбутах, на котором был виден след изящной женской ножки. Его взорвали в 30-х годах прошлого века.

Говорят, на этом камне Ольга устраивала встречи с простыми людьми. Сейчас на его останках сооружена своеобразная пирамида из валунов, увенчанная кованым крестом.

В Печорском районе на краю колхозного поля лежал еще совсем недавно огромный камень. На нем был виден след детской ножки в обрамлении трех солнц. К этому камню в старину приносили больных детей: считалось, что если ребенок три раза умоется утренней росой с этого камня, то от него отступят все болезни.

Обнаружили его где-то в 70-х годах прямо посредине поля в цветущей ржи. Все жители были твердо уверены, что еще весной, когда поле засевали, камня там не было. После уборочной страды его трактором отволокли ближе к лесу. Но на следующую весну он опять оказался на своем старом месте посреди поля. Вот тогда-то и решили местные бабки, что камень этот не простой. А о его целебных свойствах узнали случайно. Кто-то из мальчишек на поле сильно поранил ногу. Друзья посадили парнишку на камень, перевязали ему рубашкой ногу и побежали в деревню за фельдшером. Пока тот подоспел, прошло около получаса. Какого же было всеобщее удивление, когда на ноге мальчишки вместо раны обнаружили только хорошо затянувшийся шрам. С тех пор к камню стали приносить и приводить больных людей со всей округи. Но спустя несколько лет валун исчез так же загадочно, как и появился.

Еще один случай, почти фантастический, в Островском районе. Рассказывали, что в одной из деревень в 50-е годы жил душевнобольной парень - юродивый, по-старому. Был он верующий, в церкви все время по хозяйству прислуживал, там почти и жил. А еще его частенько видели возле большого валуна, что лежал на берегу Великой. На камне том были выбиты какие-то непонятные знаки и отпечаток правой руки человека. И вот однажды местные мальчишки увязались тайно за парнем и стали следить. Этот деревенский дурачок опять привел их к реке, где долго сидел возле камня и о чем-то с ним разговаривал. А затем вдруг он встал, положил обе руки на камень и… легко, как пушинку, поднял в воздух этот тяжеленный валун, весивший, наверное, не одну сотню килограммов. Повисев несколько секунд в воздухе, камень так же очень плавно опустился на прежнее место.

Любознательные псковичи могут полюбоваться «следовиками», не покидая пределов родного города. К примеру, если прогуляться по аллее Героев возле Зеленого театра, то без труда можно обнаружить огромный камень с культовыми знаками. На поле возле радиозавода есть несколько интересных камней-чашечников с круглыми отверстиями глубиной 10 см.

Один из самых интересных камней находится на берегу Псковы, на Запсковье, напротив Финского парка.

"Комсомольская правда", Виктор Корнеев

http://culture.pskov.ru/ru/legends/object/11

Серия сообщений "КАМНИ-СЛЕДОВИКИ":

Часть 1 - КОЛОМЕНСКОЕ. ВЕЛЕСОВЫ КАМНИ СЛАВЯН

Часть 2 - Звенигородский камень, исполняющий желания.

Часть 3 - Камни-следовики

Часть 4 - Таинственные камни с горы Карабиха

Часть 5 - Пуп земли

...

Часть 8 - Камни забвения

Часть 9 - Менгиры — неразгаданная тайна огромных камней

Часть 10 - АЛАТЫРЬ! СИЯЙ! СИЯЙ!

|

Метки: Камни-следовики |

Звенигородский камень, исполняющий желания. |

Это цитата сообщения lisamiha [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Звенигородский камень, исполняющий желания.

Каждый из нас неоднократно слышал мистические истории о волшебных камнях, лесах, реках и других представителях живой природы. Нам очень хочется верить в чудеса, но мы почему-то бываем очень скептически настроены и не замечаем, что они очевидны, что они происходят буквально на наших глазах. Кто-то может и отнесется к этому, как к очередной байке, но множество людей достоверно знают, что чудеса есть, и исполняет их зачастую не мифический волшебник, а неподвижный холодный камень.

Человеческой истории известно множество примеров камней, поражающих людей своими мистическими способностями. Камни способны напоить в засуху, вылечить, защитить от бед и исполнить глубоко желаемое. Чудесные камни не остались лишь частью легенд, они исполняют свое предназначение до сих пор. Самые известные из них в наших широтах – это Синь- камень, лежащий на берегу Плещеева озера, Звенигородский камень, исполняющий желания, и Питерские камни-следовики.

Серия сообщений "КАМНИ-СЛЕДОВИКИ":

Часть 1 - КОЛОМЕНСКОЕ. ВЕЛЕСОВЫ КАМНИ СЛАВЯН

Часть 2 - Звенигородский камень, исполняющий желания.

Часть 3 - Камни-следовики

Часть 4 - Таинственные камни с горы Карабиха

...

Часть 8 - Камни забвения

Часть 9 - Менгиры — неразгаданная тайна огромных камней

Часть 10 - АЛАТЫРЬ! СИЯЙ! СИЯЙ!

|

Метки: Звенигородский камень камни-следовики валун 55 тонн |

ТУРМАНИНА В.И. ТАЙНА ЧЕВЫЛЕЦКИХ ПЛЕСОВ И СОЛОВЬЯ-РАЗБОЙНИКА |

«Цивиль, цевиль, цывыл»... Это слово звучит как клекот загадочных птиц, скрывающих в темных зарослях тропического леса или напротив - в солнечных серебристых волнах ковыля... А может быть, это путешественники из далекой Испании вспомнили свою Севилью на берегах небольшой речушки, впадающей в Волгу ниже Чебоксар?

Фото. Река Цивиль. 2 июня 2007

Для нас, детей, это была, разумеется самая большая река в мире с самым звучным названием - Цивиль. Во время школьных каникул мы проводили на ней все время, возвращаясь домой лишь на ночь. И Цивиль каждый день дарил нам сюрпризы. В знойные солнечные дни он становился таким мелким, что можно было перейти его вброд, не замочив колен. Волны чистых песков, устилавших его дно в такие дни, были словно нарисованы четким карандашом, и каждая плотвичка виделась настоящей рыбешкой, словно на нее смотрели через увеличительное стекло. Но стоит пройти ливням или после недели моросящих дождей, вода в реке мутнела, Цивиль делался злым и даже страшным. Уже не видно не только дна, но прибрежные ивняки бывали затоплены водою. Детям было невозможно прейти реку вброд - быстрое течение сбивало с ног у самого берега. Дважды затягивал меня Цивиль в свои омута, диктуя строгие правила - или учись плавать, или становись утопленником. А рассказов о водяных, русалках, сомах-гигантах, затаскивавших детей в глубокие заводи, было у каждого по десятку... В памяти же осталось самое странное и непонятное.

Почему, например, в начале августа, после Ильина дня, нельзя купаться? «Олень хвост в воду опустил», - был краткий ответ, не допускавший возражений. Почему олень? Зачем ему понадобилось опускать хвост в воду? Как вода может сразу стать холодной от одного оленьего хвоста? Но самый главный вопрос, не дававший мне покоя четыре десятилетия тому назад - почему река называется «Цивиль»? Мне не могли дать объяснения ни русские, ни чувашские подруги, ни их дедушки и бабушки.

А получила я на него ответ совершенно неожиданно в статье А.Дьякова, В.Халтурина «Долги плеса Чевылецкие», опубликованной в журнале «Вокруг света» №3 за 1988 год. «Чевыль» - воробей по «Толковому словарю» В.Даля. И авторы отождествляют Плес под Костромой с древним Чувилем (Чивилем, Чевелем), соженным по местному преданию полчищами Батыя. Однако следы славянского поселения обнаруживаются здесь лишь с ХV века, и вывод авторов таков: «плеса Чевылецкие русских былин находились в районе нынешнего города Плес, где, видимо, в ХV веке руками русских мастеров была сооружена подводная крепость».

Чувашия. Река Малый Цивиль в нижнем течении

Перечитываю словарь В.Даля и обнаруживаю, что слово «чивиль» - воробей, имеет свой двойник - «цивиль», «цевиль». Возможно, современные реки Большой и Малый Цивили и просто Цивиль, образующийся после их слияния, назывался первоначально «Чивиль». Цокающий говор, характерный для жителей Муромских лесов, расположенных западнее и доживший по глухоманям до наших дней, вероятно, переиначил былое название, данное славянами, предпочитавшими «ч». Слово «цепь», например, и на Брянщине, и в Вятских краях произносилась в прошлом как «чепь». Если принять предположение, что Волжские плесы против впадения Чивиля-Цивиля назывались «Чивелецкими» или «Чевелецкими», то тогда снимается противоречие, возникавшее, есои перенести эти плесы под Кострому.

Плавание по Волге выше впадения в нее Оки было редким явлением до ХIII века. Первоначально, в VIII - ХI веках, Волжские товары шли по Оке и ее притоку Жиздре, а далее волоком переправлялись и ее притоки, попадая в баcсейн Днепра.

Фото. Лесное озеро в национальном парке Орловское Полесье. Автор: Шпиленок Н.

В болотах и озерах Брянских полесий сближаются истоки рек, несущих свои воды в Черное и Каспийские моря. Здесь-то и жил Соловей-Разбойник, здесь он грабил путников, сидя на «девяти дубах» или «девяти суках». И поныне тут есть село «Девять дубов». Говорят, что от одного поваленного дерева, разрослись в одном месте девять дубов. Вариации былин, таким образом, вполне справедливы в обоих случаях.

В доордынский период в состав мусульман Восточной Европы вливалось множество иноэтничных элементов, в том числе и восточных славян – вятичей...

Если же переходить на язык истории, то здесь когда-то обитало племя язычников-вятичей, боровшиеся с киевскими князьями с конца Х до конца ХIII веков, владевшие знаменитым Окским путем, по которому шли товары с востока на запад и с запада на восток. Почему же летописец ни слова не написал об этом пути? Его вполне можно понять. Он творил в ту пору, когда князья-христиане рюриковичи выступали объединителями русских земель, несли им просвещение и благоустройство. А вятичи-язычники, грабившие купцов по лесным дебрям и закрывшие Окский путь, выступали не только как враги христианства, но и народа в целом, которому мешала эта вражда и поэтому симпатии сказителей были на стороне Ильи Муромца, победившего Соловья-Разбойника. Летописца нельзя судить, когда он рисует дикие нравы вятичей. Однако археологические материалы, собранные главным образом трудами советских археологов, демонстрируют большое количество арабских монет VII - ХI веков, прекрасные украшения стран Востока и западные янтари, высокое искусство местных ремесленников Окских земель времен господства язычников-вятичей. В книгах советских историков В.Л.Янина «Денежно-весовые системы русского Средневековья» (1956), А.Л.Монгайта «Рязанская земля» (1961), Т.Н.Никольской «Земля вятичей» (1981) заинтересовавшиеся могут найти подробные сведения об этом, иллюстрируемые картами.

Соловей Будимирович — герой русской былины, известной в 10 записях, из которых старейшая принадлежит Кирше Данилову.

Но вернемся к былине, где упоминаются «Чевылецкие плесы». Они встречаются только в зачине былины о сватовстве Соловья Будимировича. Мы привыкли со школьной скамьи считать его старым злодеем, но в молодсти он был иным. Прекрасные строки, полюбившиеся нам благодаря Н.А.Римскому-Корсакову, включивших их без изменений в оперу «Садко», в новгородских былинах отсутствуют. Вот текст запева, помещеный в книге Кирши Данилова «Древнейшие российские стихотворения»:

«Высота ль, высота поднебесная

Глубота, глубота окиян-моря,

Широко раздолье по всей земле,

Глубоки омута Днепровские,

Чуден крест Левонидовский,

Долги плеса Чевылецкие,

Высоки горы Сорочинские,

Темны леса Брынские...»

С этой песней к славному городу Киеву во времена княжения Владимира Ясное Солнышко подплыли загадочные гости во главе с купцом-атаманом Соловьем Будимировичем. Примечательно отчество Соловья. В северных былинах его величают «Будиминовичем», а это значит, что было забыто старое языческое имя отца - Будимир, т.е. будившего мир своим громким голосом. Вероятно, голос передался по наследству и сыну. Для старославянских имен были типичны такие имена - Владимир, Козимир, Святомир, Драгомир, Будимир. На Десне и сейчас есть селение «Будимирово». Былина о сватовстве Соловья Будимировича повествует о том, что однажды в Киев приплыли три удивительно нарядных и быстроходных корабля, которые привел купец-атаман Соловей Будимирович. Он сошел с первого корабля по серебрянным сходням, покрытым дорогими коврами и направился сразу же в княжеский терем. Дорогие приношения несли князю его молодцы - огромную мису с золотом, да еще такую же - с серебром, а третью - с жемчугом. А следом отроки несли «сорок сороков черных соболей». За такие щедрые подарки князь разрешил гостям построить терем в центре города, рядом с вишневым садом боярина Путяты. Его дочь, племянница великого князя была лучшей невестой города - на ней и задумал жениться необыкновенный гость. А кем он был, так и не удалось узнать киевлянам, поведавшим миру эту историю. За одну ночь молодцы построили терем. Было их, если верить былине, триста человек, строительных материалов было в ту пору предостаточно. И поэтому дело это было вполне возможным. Забава или Любава Путяточна была очень любопытна. Увидев поутру внезапно появившийся терем, она решилась на смелый поступок, отправившись с подругой его осматривать, а заодно взглянуть и на загадочного соседа и намекнуть ему, что она не против его сватовства. Но этим она чуть не расстроила свадьбу. Соловей отказался жениться на той, которая сама предложила себя в жены. Но князь Владимир, будучи сватом, уладил дело, и все закончилось веселым пиром на богатой свадьбе и отъездом молодых на прекрасных кораблях, в ту сторону, откуда они приплыли.

Летописцы не оставили записей о прибытии этих кораблей. Вероятнее всего это случилось «в лето 6488 от сотворения мира» или в 980 году по нашему исчислению. В следующем году Владимир ходил походом на вятичей, а в 982 году снова «поднялись вятичи войною, и пошел на них Владимир и победил их вторично». Поэтому свататься в Киев вятичи больше не приезжали. Может быть, богатые дары Соловья Будимировича были поводом к этим походам.

Но откуда у Соловья Будимировича были такие несметные богатства? Плавали ли наши предки тысячелетие назад в восточные страны? Или может быть, он был просто удачливым перекупщиком товаров? Современные люди, пожалуй, знают о наших былых мореходах меньше, чем былинные сказители в глухих деревнях Заонежья. Они донесли ло нас былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, ходивших на кораблях по синему Хвалынскому морю. Мы склонны воспринимать это как сказки. Однако, историкам прошлого и нашего века были опубликованы подробные сводки о плавании славян по Средиземному, Черному, Каспийским морям.

Речные пути Древней Руси: волжский путь отмечен красным, днепровский — фиолетовым.

Средиземное море у нас почтительно именовалось «Великим», Черное море называлось «Русским», а восточные авторы даже Крым именовали «Русским». Из наиболее крупных сводок, посвященных этому вопросу можно назвать книгу Н.П.Загоскина «Русские водные пути и судовое дело в до-Петровской России» (1910), В.В.Мавродина «Начало судоходства на Руси» (1949). Стоит упомянуть и совсем забытую книжецу А.Черткова «О Белобережье или семи островах, на которых, по словам Димешки жили руссы-разбойники» (1845). Мы зачитываемся увлекательными романами о путешествиях английских пиратов, а о наших собственных либо не знаем совсем, либо скромно умалчиваем. А ведь в те далекие времена пираты и купцы, атаманы разбойничьих шаек и мужественные защитники угнетенных не имели строгого «профессионального» разграничения. Физическая сила, умение водить корабли, победить противника и доставить богатые товары делали человека уважаемым. Поэтому всех наших мореходов именуют и купцами, и гостями, и атаманами.

Но почему же наши летописи пишут только о походах князей на Константинополь водными путями, но затем умалчивают о всех деяниях мореходов только у восточных авторов можно об этом узнать? Так в книге А.Я.Гаркави «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских...» (1870) приведено немало тому примеров. Можно предположить, что славяне-мореходы оставались язычниками, той вольницей, которая действовала самостоятельно.

Выход славян-язычников на Волгу произошел очень рано. Слово «переволока» и «переволока кораблей» встречается на картах ХVI - ХVII веков и в районе Волго-Дона и выше, в районе Самарской Луки, а о походах славян на Каспии известно с IХ века. И вполне возможно, что Соловей Будимирович сам плавал по Волге мимо Сарацинских гор - Приволжской возвышенности и Цивильских - Чивелицких плесов. Помимо археологических данных, о выходе славян-язычников на Волгу до утверждения здесь князей, продолжателей дела Андрея Боголюбского, в ХIII веке говорят и названия - «язык земли», т.е. топонимические данные. Таких названий можно привести сотни, но тогда мы совсем забудим о нашей главной цели - Чивиле. Летопись не помещает сведений о городах на Волге, даже о Старом городе, предшественнике Нового Города (Нижнего Новгорода) донесла до нас устная традиция, как и название Ярилин овраг в этом городе. Вступив в конце ХII века в борьбу с Волжской Булгарией, ставшей в ту пору мощным государством, христианские князья должны были начать войну и со славянами-язычниками, мореходами, помогавшими в перевозке товарам сначала Хазарии, а затем Болгарии. Мореходы были выгодны этим странам, скотоводческие и земледельческие традиции которых хорошо известны, но рассказов об их плаваниях до нас не дошло. Укрепление русских в Вятских землях было нужно Болгарии, так как несколько веков языческая Вятка сдерживала движение устюжан, направляемых христианской Москвой. В эту пору язычники-мореходы стали для развивающихся Залесских княжеств враждебной силой, мешавшей крестьянам спокойно трудиться на полях, ремесленникам - работать и выгодно продавать товар. Язычников перестали считать русскими людьми и тем более пречислять их города. Лишь случайные сведения о них просачивались в письменные источники. Так известно, что во время битвы при Калке из Белобережья приплыли на ладьях на помощь русским тысячи воинов, руководимых вождями с языческими именами. А во время сражения на Куликовом поле отличились Брянские князья, мать которых была язычницей и лишь потом - христианкой.

Фото. Нижний Новгород. Стрелка, где Ока впадает в Волгу. 23 июля 2009. Автор: Вячеслав Ушаков.

Итак, в Х - ХIII веках на Оке известно немало городов, созданных язычниками-вятичами, самые крупные из которых - Белев, Перемышль, Колуга, городище под Олексиным, Турово, Колтевск, Кошира, Комарев, Горки, Корабчи, Дединово, Переяславль Рязанский, Старая Рязань, Городец Мещорский, ниже Мурома начинались Стародубские земли и ниже Березополье, тянувшиеся по правому берегу до Старого города у Дятловых гор, где Ока впадает в Волгу. А ниже по Волге есть города, строившиеся великими московскими князьями - Василием, Иваном, но нет никаких сведений о старых славянских городах. И поэтому предания о Чивиле-Цивиле очень интересно. Если город стоял на Цивиле, Батый обязательно должен был идти мимо него и разрушить, так как он воевал и с русскими княжествами, и с Волжской Болгарией. Поэтому переселение оставшихся в живых жителей на пятьсот километров выше по Волге вполне объяснимое явление. Вероятно, переселенцам потребовались десятилетия, чтобы найти удобное место, обжиться там. Поэтому появление здесь крупного селения, фиксируемого археологами ХV веков, закономерное явление.

А теперь задержимся у впадения Цивиля в Волгу. Чебоксарское водохранилище превратило его в залив.

Остров Казин (Козин) окружен водой со всех сторон. Когда-то давным-давно он был частью правого берега, а теперь он постоянно уменьшается, в последние десятилетия он удалился от берега и в верхней части стал короче на 300 метров.

В нижней части острова Казин - затон.

Остров Казин - это охотничьи угодья.

Ниже по течению - легендарный остров Казин (Козин). Подобные острова намываются почти каждой рекой, выходящей на Волгу. Но этот остров раньше был особенно велик. Конфигурация подобных островов - отмелей очень изменчива. Возможно, и островом он стал не так уж давно, когда Волжские воды спрямили русло и потекли прямо мимо устья Цивиля к деревне Новинской над Волгой. Речные прорывы часто называют «Новинками», «Новинскими», «Новинковскими». Подобные же названия получают и появляющиеся рядом с прорывами деревни. По этому прямому руслу путь составлял 10-12 км, а в обход острова - более 20 км. Не это ли долгие плесы беспокоили былых мореходов?

Во времена Бориса Годунова, когда производилось описание имевшейся в те времена карты - чертежа Русских земель в «Книге Большому Чертежу» писалось о Цивиле так: «А ниже Кокшаги 10 верст пала в Волгу с Нагорной стороны река Цывила, а на ней город меже разсошен, от Волги 50 верст, город Цывильской меж Цывилей дву рек... А Цывилы реки на Волге текли от Цивильска 60 верст. А ниже Цывили реки на Волге на Нагорной стороне город Свияжский. А ниже города с Нагорной стороны пала в Волгу река Свияга». Стоит заметить, что на картах ХVI - ХVII веков и Антоний Вид, и С.Герберштейн помещают вместо Цивиля реку «Виаглу». А это значит, что место это было плохо известно. Старое название было лишь на чертеже, отдельные фрагменты которого могли быть созданы даже в ХIII веке, как убедительно было показано в книге академика Б.А.Рыбакова «Русские карты Московии ХV - ХVI века» (1974). Но почему же старое русское название существует у реки, протекающей по Чувашии, по мнению краеведов?

Исторически зафиксировано возведение города-крепости Цивильска у слияния Большего и Малого Цивилей в 1589 году. В книге В.Кочеткова и Г.Николаева «Цивильск» (Чебоксары, 1987) отмечается, что в первой половине ХV века здесь «существовало чувашское поселение Сюрбеево, где, по-видимому, проживал сотенный князек». Но еще раньше Сюрбеевские земли принадлежали «стардавнему владельцу Крымсараю». Н.М.Карамзин писал, что во времена правления казанского хана Мухамед-Эмина на «Цевели» правил Артак. Есть сведения, что во времена Ивана Грозного чувашский князь Пулат получил разрешение постротиь здесь город и посадить своего воеводу, преселив местных жителей в Новое Сюрбеево. А чуваши потом еще долго называли Цивильск «Сюрби Хола». Более ранних сведений в пределах тысячелетия о Цивилях и Цивильске нет.

Стоит напомнить, что в ХIII веке монголо-татарские завоевания уничтожили города Волжской Булгарии. В ХIII - ХVI веках в результате смешения болгар и сувар (сувазов) с финно-угорскими, в основном марийскими племенами, была сформирована чувашская народность. Но как отмечал в свое время еще академик Н.Я.Марр, примечательной особенностью чувашского языка является наличие старорусских слов, вышедших из употребления в более поздние времена. Может быть, эти старые слова как и Цивиль-Чивиль остались от славян-язычников? После укрепления Казанского Ханства, с 1439 по 1549 года, по чувашской земле 31 раз проходили походами казанские войска, направлявшиеся в русские земли. И поэтому активная помощь чуваш войску Ивана Грозного, шедшего на Казань, была вполне естественна. Но все эти бурные события затмили историю предшествующих веков и воспоминания о тех, кто дал название Цивилю-Чивилю. Очевидно только, что название это не чувашское, а, следовательно, и не болгарское.

Есть еще одно упоминание 1183 года о городе Тухчине, стоявшем на месте Цивильска. В славянских языках слово «тухнуть» в значении «угасать», «разлагаться» использовалось раньше очень широко. Может быть, название городу было дано в пору его угасания? А сам же Чивиль-Цивиль мог находиться только в низовьях реки, у впадения ее в Волгу, где-то между современным Новочебоксарском и Мариинским Пасадом.

В записях тысячелетней давности отмечается, что русские мореходы любили устраивать пристанища, и если не города, то хотя бы зимовья, на островах или полуостровах. Очень долгое время у славян был распространен культ козла. Но это был не просто козел, в шкуру которого рядятся во время калядования,а нечто более сложное. Культ его был древнегреческому Пану, римскому Фавну и Марсию. Козел был символом свободы, непокорности властям городов. Пан и его многочисленные слуги властвовали в лесах, нагоняя «панический» страх на недругов. У нас названия, связанные с козлом и козой, в том числе и «казой», выходят на первое место среди животных, если анализировать названия бассейна реки Оки.

Казин (Козин) остров.

Дикие яблоки на острове Казин.

Хмель на острове Казин (Козин).

Уж не в честь ли этого козла получил остров ниже Цивиля название «Казин»? Буквы «о» и «а», «е» и «и» в старых записях постоянно меняются, как и в нашей разговорной речи, если не находятся под ударением.

Чувашия.Козловка.Птичий полет.Волга

Селение Козловка сегодня.

Совсем недалеко, ниже по правому берегу Волги, есть селение Козловка.

А на другой стороне Волги - город Звенигово. Если считать, что это слово однозначно «Звенигороду», потерявшему в суете веков, свое окончание, то это будет четвертый, самый восточный Звенигород на пути славян. Первый находится в Подолии, второй был на Оке, третий, самый известный, Звенигород на Москва-реке и четвертый на Волге.

Тайну Чивиля-Чевеля-Цивиля можно было бы искать на былом полуострове, ставшем затем островом - Казине...

Если выдвигаемые предположения верны, то знаменитый певец древности и удачливый купец - атаман Соловей Будимирович, тысячелетие тому назад проплывал с кораблями, полными богатыми товарами, мимо бесконечных отмелей Чивиля, обходя ритуальный полуостров, посвященный Великому Козлу, и скучал, думая о предстоящем долгом плавании. Мысли его устремлялись в далекий сказочный Киев, к гостеприимному молодому князю Владимиру Ясное Солнышко. Он мечтал найти себе там не только подругу жизни, но и установить вечный мир между вятичами и киевскими князьями. И путь в двадцать верст показался ему очень долгим...

И мечты его сбывались. В пору молодости счастье как и богатство текли рекой к силачу, певцу, удачливому купцу и атаману, Соловью Будимировичу. Лишь спусть тридцать лет, когда он стал мешать честному народу, в славном городе Киеве была отрублена голова коварного злодея Соловья-Разбойника и вместе с этой головой исчезла разгадка тайны Чевылецких плесов. Но видно у былинных сказителей была еще в памяти звучная песня молодого Соловья Будимировича. Поэтому и кончалась поучительная история о казни врага православных людей неожиданной фразой: «На том Соловью и славу поют!». И если бы не запев былины его молодости, то мы бы и не вспомнили о Цевиле-Цивиле-Чевеле-Чивиле, а по-русскому - воробье, напоминавшем нам о былых селениях славян-язычников.

Турманина Валерия Ильинична

30 мая 1988 года

Серия сообщений "РУССКИЙ ЯЗЫК - ПРАЯЗЫК":Забытые корни славяно-арийского народа. Каруны. Буковник ВсеЯСветной ГрамотыЧасть 1 - А.ДРАГУНКИН - Русский язык - праязык

Часть 2 - Буковник ВсеЯСветной Грамоты

...

Часть 4 - Монография "Древняя Ведическая Русь основа сущего"

Часть 5 - Книга "Глаголы русских мудрецов"

Часть 6 - ТУРМАНИНА В.И. ТАЙНА ЧЕВЫЛЕЦКИХ ПЛЕСОВ И СОЛОВЬЯ-РАЗБОЙНИКА

Часть 7 - ТУРМАНИНА В.И. О КЛАДАХ, ОТКРЫВАВШИХСЯ ИМЕНЕМ КУДЕЯРА

Часть 8 - БУКВИЦА-КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ И ОПИСАНИЕ.

...

Часть 16 - Греческие боги родом из России?

Часть 17 - РУССКИЕ БОГИ ЕГИПТА

Часть 18 - Светлана Жарникова - культуре Русов многие тысячи лет!

|

Метки: соловей-разбойник марр батый валерия ильинична турманина цивиль соловей будимирович чебоксарское водохранилище славяне-мореходы остров казин остров козин чувашская народн |

Процитировано 4 раз

ТУРМАНИНА Е.П. МОЙ ДРУГ - ДЯДЯ МИТЯ КИПЛИК |

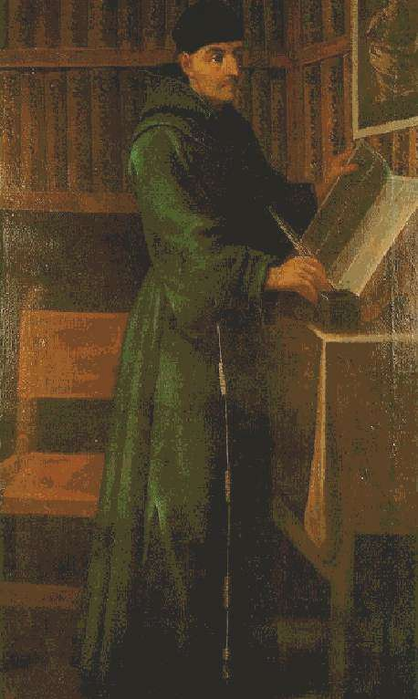

Художник Киплик Дмитрий Иосифович ПОРТРЕТ ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТОРЛЕЦКОГО. 1894

Дядя Митя [Дмитрий Иосифович Киплик (1865 — 1942) ]- это самый светлый образ моего детства. Он был художником, учился вместе с И.Е.Репиным, был двоюродным братом дяди Вани [Ивана Александровича Торлецкого]. Когда-то его семья была состоятельная, потом что-то случилось, и он стал бедняком.

На передвижной выставке - за портрет дяди Вани – Д.И.Киплик получил премию. Был командирован Академией в Италию. Был он очень скромен и не знал женщин, в Венеции он встретил натурщицу сеньору Элизу, страстно полюбил её, они поженились. Сложена она была чудесно. Когда она приехала к нам – ей было лет 18. Но я познакомилась с нею уже позднее. Сеньора Элиза была молода, весела. Входя в церковь, делала книксен [т.е. реверанс], и я выучилась и привыкла.

1899. Евгения Файдыш и дядя Ваня Торлецкий. Имение Старое Гиреево

1903. ОСЕЧЕНКА. В центре Дмитрий Иосифович Киплик рядом внизу сидит его супруга - сеньора Элиза, справа - Иван Александрович Торлецкий и Мария Степановна Воронина - тетя Евгении Файдыш.

1903. ОСЕЧЕНКА. В центре Дмитрий Иосифович Киплик рядом внизу сидит его супруга - сеньора Элиза, справа - Иван Александрович Торлецкий и Мария Степановна Воронина - тетя Евгении Файдыш.

Самые хорошие воспоминания о них. В Осеченке с дядей Митей было радостно сесть в лодку и открывать новые острова на озере. Мы высаживались с победным криком и водружали флаг. Называлось играть в Робинзона. Пикники делали тоже часто там же.

Художник Киплик Дмитрий Иосифович МАРИЯ СТЕПАНОВНА ВОРОНИНА. 1901

Тётя Мариша [Мария Степановна Воронина, урожденная Файдыш (1850-1914)- родная тетя Евгении Файдыш] и дядя Митя были заядлыми рыболовами, и вечером много было разговоров и «злоумышлений» относительно ловли рыб. С вечера ставили приманки, а на заре ехали ловить.

Этюд на Волге ЛЫСЫЕ ГОРЫ 1890-ые годы

Дядя Ваня Торлецкий через Д.И.Киплика был близок к миру художников. И вот однажды они наняли баржу, погрузили свои вещи и поплыли вниз по Волге. Где им нравились места, они останавливались и писали этюды. Дядя Ваня, или как его называл Киплик - Жан, был поваром. Они часто вспоминали эту весёлую поездку. У меня и сейчас висит маленький этюд «Лысых гор».

Жалко, что я их не расспросила, как следует, кто с ними был ещё. Кажется, с ними ездил Фёдор Иванович Рерберг (1865 - 1938). С семьей РЕРБЕРГОВ я познакомилась в начале 1900-ых годов. Они у нас жили на даче, потом мы ездили на пароходе в 1908 году с ними в их излюбленное место на Волге - Ставрополь.

Я помню, была не прочь заработать деньги.

Из разноцветных шелковинок я плела косички, завязывала кончики узлом, а самые, самые кончики распушала, и это были закладки для книг. Тётя Элиза всегда с удовольствием их покупала, и у меня были деньги, которые я отвозила грустной маме в Москву.

Первый мой заработанный гривенник был даже опасен для меня. Дело было в имении под Петербургом. Там делали плотину и были наняты все мальчишки и девчонки, в том числе и я. Мы должны были брать в корзину песок или землю, не помню сейчас, и нести её до середины реки. Мостик был не особенно широкий, а я и сейчас не могу ходить над пустым местом, будь под ногами даже устойчивый настил. Но тогда я сделала наравне со всеми ребятами изрядное количество рейсов и шлёпнулась в воду. Дядя Митя со своими длинными ногами быстро меня выудил и я, переодевшись, побежала получать деньги в контору. И какая это была радость получить серебряный гривенник! И какая была печаль, когда я его быстро потеряла.

Я вообще часто тонула. Во второй раз, на глубоком месте, во время ловли рыбы, вытащил другой двоюродный брат дяди Вани – Лёва.

Да, я отвлеклась от милой пары Кипликов. Он написал мой портрет. Я сидела в глубоком кресле и, опершись на руку, слушала Робинзона. На мне было голубое платье и бант голубой. Портрет вышел великолепно. Но судьба картин Д.И.Киплика в Гиреевской усадьбе после революции неизвестна.

Потом писал миниатюру на слоновой кости для медальона с дяди Вани. Работал с лупой и напряженно. Мне же нравилось бегать по скрипучим доскам пола, в мастерской, и его стол сотрясался. Несколько раз меня останавливали, но потом с позором выгнали. И я была очень обижена. Мне так нравился запах красок и процесс их приготовления. Дядя Митя их сам делал, растирая на стекле.

Евгения Петровна Турманина, урожденная ФАЙДЫШ на даче 1960-ые годы.

Сейчас я сама пишу масляными красками и думаю, что эта любовь к живописи пришла ко мне с детства.

Был альбом карикатур, где дядя Митя Киплик одним штрихом рисовал разговаривающих толстого дядю Ваню Торлецкого и такого же толстого управляющего Фадеева. Или тетю Маришу [Мария Степановна Воронина], сидящую с работой на диване, или мою круглую детскую мордочку, или «дикого мустанга» племянницу дяди Вани – Марину [Марина ЭрастовнаРындина (1887-1973)], дико мчавшуюся в тальме [тальма– длинный дамский плащ без рукавов] и на высоких каблуках. Была у него карикатура на И.Е.Репина. Он был изображён разносчиком товаров, с лотком на голове, и называлась «на все вкусы».

С дядей Ваней, или Жаном, как Д.И.Киплик его называл, были вечные споры, суть которых я не понимала. Часто упоминалось имя Суворина [Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912), – публицист, издатель, собственник газеты «Новое Время», владел самым большим книжным магазином в Петербурге с отделениями в провинциальных городах]. Когда дядя Ваня и дядя Митя начинали спорить и кричать друг на друга, то, помня нравы своих соотечественников итальянцев, сеньора Элиза истерически кричала: «Сеньора Мария! Уберёмте ножи!»

1904 год. Старое Гиреево. Именины Ивана Александровича Торлецкого

Фрагмент фотографии. Слева МИХАИЛ ФЕЛИЦИАНОВИЧ ХОДАСЕВИЧ(1865-1925) - присяжный поверенный Ивана Александровича Торлецкого, в центре ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ КИПЛИК и справа - старший брат ЕВГЕНИИ ФАЙДЫШ - НИКОЛАЙ ФАЙДЫШ

Именины дяди Вани всегда очень весело справлялись.

И еще из приятных воспоминаний - вместе с милой парой Кипликов мы жили зиму 1904-1905 года в Севастополе. Прибыли мы в конце 1904 года и застряли в нём на счастливые полгода. Какое было удовольствие «удрать» на катере на Северную сторону и бродить на кладбище между могил героев, защитников Севастополя.

В феврале в Севастополе зацвели в городском саду розы. Часто там бывали лотереи. В киосках много было заманчивых вещей, и один раз стояла даже «лошадь с дрожками». Играл оркестр на эстраде. Всё было чудесно. Первый раз я слушала оперу «Аскольдова могила». Она шла днём, при керосиновых лампах у рампы. Мне очень понравилась.

Художник Киплик Дмитрий Иосифович. ПОРТРЕТ ЕВГЕНИИ ФАЙДЫШ. СЕВАСТОПОЛЬ. Февраль 1905

У дяди Мити Киплика была в центре города мастерская. Не помню, что там было. Но, помню, часто видела красавца броненосца «Потёмкина» в бухте. На Графской лестнице красиво было смотреть, как приплывают шлюпки, как дружно гребли матросы, на офицеров в чёрных плащах. Мы жили на втором этаже дома генеральши Паниной. У нас был балкон. Туда зимой ставили провизию для сохранения.

В Крыму. Слева сидит Женя Файдыш, рядом Мария Степановна Воронина с сеньорой Элизой, вяжет Вера Яковлевна, справа – Дмитрий Осипович Киплик.

... По возвращению в Москву произошло много событий. Кратко - моя тетя Мария Степановна Воронина рассталась с дядей Ваней Торлецким, с которым они прожили вместе 14 лет и 3 месяца! В моем дневнике написано: 1906 года 30-го ноября мы уехали из Гиреева!?!

Началась новая московская жизнь...

Письма 1910 года Дмитрия Иосифовича Киплика к Евгении Файдыш и Марии Степановне Ворониной:

Ау! Женёк!

Откликаюсь, и извиняюсь, что откликаюсь не сейчас же по получении твоего письма, которому мы с сеньорой были обрадованы.

Я очень занят, к тому же перевозил в это время свое семейство на дачу в Финляндию, а потому совершенно не мог ответить.

Благодарим тебя и тётю Маришу за поздравление с нашей семейной радостью. Но ты несколько ошибаешься наша детка, которую зовут Ольгой, уже не новорожденная, а теперь почти 1½ года! В июле месяце будет ровно 1½ года. Мы уже ходим, уже умеем пачкать холст!

Времени действительно много утекло, очень много произошло всяких перемен, вот у меня есть собственный колобочек, которого я очень люблю и с которым очень вожусь.

А моего бывшего колобочка, т.е. тебя теперь уже не узнаешь, шутка сказать 16 лет! Ей уже 16 лет. А когда мы виделись в последний раз, то было только 11 лет!

5 лет не видались!

И за это время я никого не видел из прежних Гиреевских знакомых и родственников, только теперь, недавно у меня был М.Ф.Ходасевич.

Он мне рассказал кое-что из того, что делается на свете Божием.

Но что же ты не прислала своей фотографии, ведь, наверное, у тебя есть фотография?

Когда я хочу представить себе тебя, то мне приходит на память только, какова ты была в 11 лет.

А я тебе пришлю фотографию Люлю (т.е. Ольги).

Только, что переехали в деревню, как начался холод возмутительный, Люлю всегда прогулки сидит в колясках, и простудилась, получила насморк!

Но ты меня спрашиваешь о Леонардо, а я тебе о насморке Люлю!

Какая адская проза сказала бы, блаженной памяти Марина! Есть, есть, произведения Леонардо здесь в Петербурге в Эрмитаже, 2-3 вещи всего только.

Пока всего тебе лучшего, преуспевай в живописи. А музыка как идет? Сеньора целует тебя и тётю Марину, а я присоединяюсь к ней.

Твой Д.Киплик

Дорогая Мария Степановна!

Лиза очень извиняется, что до сих пор не могла ответить на Ваше письмо, которое она получила. Адрес наш тот же, на лето мы уезжаем на дачу в Финляндию, но квартиры своей не меняли.

Спасибо Вам за сообщения о Вас и московских новостях. …

Что сказать Вам о нас?

Живем мы так себе, скорее плохо, чем хорошо.

Относительно здоровья не важно.

Лиза уже более трех лет тому назад отравилась свинцом, пользуясь знаменитой Мечниковской лактобациллиновой простоквашей. Долго лечилась, и осталась всё же на всю жизнь искалеченной: у нее так и останется паралич одной голосовой связки, как результат бывшего свинцового отравления. Кроме того, постоянно хворает. Детишку нашу не смогла сама докормить, от истощения организма - у нее стали делаться на обоих глазах бельма! Пришлось кормить искусственно, что отозвалось на ребенке.

Только и делаем, что лечимся.

Бр, конечно, дорого стоит, а подчас бывает и не на что лечиться. Так было как раз в то время, когда Лиза болела отравлением. Я писал тогда И. Торлецкому, умолял его помочь мне денежно, просил униженно, чего я терпеть не могу вообще, но для здоровья дорогого человека, готов был и унижаться. Представьте, этот господин на мое горе даже не ответил ни слова! Письмо же мое получил, это я знаю, но он собирался с возлюбленной ехать в Крым.

Я знаю его недостатки, но никогда не думал, чтобы он был способен на такую возмутительную жестокость, этот человек – “апостольской” жизни.

Из боязни, что я расскажу кому-либо из его знакомых о его гнусном поступке, он распространил в Москве слух, что мы с женой уехали в Америку!

И все этому поверили!

И я жил с этим человеком!

Верил в его добрые чувства ко мне. Но теперь я счастлив – никаких Торлецких около меня нет и не будет. Мы ни с кем из них не поддерживаем знакомства, избави Бог от этих насквозь фальшивых людей!

Мне жалко всё же, что этим омрачаются воспоминания о прошедшем. О жизни в Гиреево и проч.

Всё это мне кажется теперь ужасно далеким и давнопрошедшим! С Гиреевым у меня сопряжено ведь масса воспоминаний, вся почти жизнь моя прошла там, и вот… Теперь даже и попасть туда уже невозможно, а если и пришлось, то было бы и тяжело и жалко.

Но не буду наводить на Вас тоски и скуки.

И Вы, и мы переживаем другой период в жизни. Будем думать, что всякое время имеет свои прелести. И будем жить!

Я писал Жене, чтобы она прислала свою карточку, но она так и не сделала этого. Я же при первой возможности пришлю карточку нашей Ольги, которая очень похожа на меня, а лучше было бы на мать.

Будьте здоровы, Лиза и я целуем Вас и желаем веселых праздников и Нового года.

Ваш Д. Киплик

...

Серия сообщений "ТУРМАНИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА ":В НАЧАЛЕ БЫЛО... ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙЧасть 1 - В НАЧАЛЕ БЫЛО...

Часть 2 - ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙ

Часть 3 - В ОСЕЧЕНКЕ.

Часть 4 - ТУРМАНИНА Е.П. МОЙ ДРУГ - ДЯДЯ МИТЯ КИПЛИК

Часть 5 - ДЕТСКИЕ ГОДЫ: ГИРЕЕВО - ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Часть 6 - МОИ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ИМЕНИИ ТОРЛЕЦКОГО

...

Часть 10 - СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ

Часть 11 - МАРИЯ СТЕПАНОВНА ВОРОНИНА, УРОЖДЕННАЯ ФАЙДЫШ

Часть 12 - 25 АВГУСТА 1868 ГОДА. ПРИДАНОЕ МАРИИ СТЕПАНОВНЫ ФАЙДЫШ

В ОСЕЧЕНКЕ. |

ИЗ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ ЕВГЕНИИ ПЕТРОВНЫ ТУРМАНИНОЙ, УРОЖДЕННОЙ ФАЙДЫШ (1893-1973)

Да, я забыла описать ещё чудесное время, проведённое в другом имении дяди Вани [Иван Александрович Торлецкий (1859-1918)], в Осеченке, под Петербургом.

В детском представлении оно выглядело так: от станции мы шли минут 15, начинался высокий сосновый лес, и в нём стояли удивительные домики замшелые, бледно-зеленые, пустые.

В одном из них дядя Ваня делал фейерверк, и туда заходить нельзя было.

Дом, где мы жили, был двухэтажный, тоже такого же цвета. На втором этаже шла кругом галерейка, а посредине стояла высокая, высокая лесенка, которая оканчивалась площадкой – это для того, чтобы видеть, не горит ли лес и где горит. Мне запрещали лазить на эту башенку, но до половины я забиралась. Над окнами жили голуби, и приятно было кормить и наблюдать за малышами.

Жили мы во втором этаже, а при входе на большой, большой площадке к стенам были прикреплены топоры, отнятые у крестьян при рубке леса. Бдительность лесников и мужицкое горе. Я очень боялась проходить мимо.

Моя комната была уединенная. У кровати или вернее под кроватью висела картина: замок, лодки с дамами в красных платьях и кавалерами с гитарами и мандолинами, кусок красивой материи свешивался в воду. Всё было красиво и нарядно. Подолгу я рассматривала эту картину, так она мне нравилась и сейчас вспоминаю с удовольствием

Сад там какой-то дикий, как и всё в этом имении.

Стояли беседки, сделанные из половины больших лодок, внутри стоял стол и скамейки, потом были гибкие, длинные скамейки, на которых как на трамплине можно было прыгать.

Рос папоротник в большом количестве, в котором в полночь Ивана-Купалы я сидела и ждала, когда распуститься на них огненный цветок, который я сорву, и он поведёт меня к кладу. А, вырыв клад, я буду богата, и мама, и дети будут всегда весёлые, а себе я куплю ослика и маленькую мышиного цвета пони… Но папоротник упорно не зацветал.

Мне дали лошадь, двуколку и девушку лет 15, и мы с ней часто делали большие прогулки по сосновому лесу.

А сколько там было грибов белых, а сколько в саду смородины и крыжовника, а сколько чудесных светлячков.

Сделали большие, хорошие качели и как было весело!

А бежать чистить рыбу на реку!

Один раз я даже плыла на плоту, что было опасно.

А купание? Пока идёшь купаться успеешь, всё с себя снять и уже в готовом виде бежишь к воде. Тётя меня выучила отойти от берега и потом плыть к нему. Так я и выучилась плавать. Но место купания было страшноватое: по рассказам здесь кучер купал лошадь, и она его убила копытом, и иногда чудилось, что вот, вот убитый схватит за ногу…

А варка варения!

Один раз приползла гадюка и чуть не укусила Ледьку (собака), но была убита и до захода солнца убитая лежала и шевелилась, а после захода перестала.

Была там плотина, и в воде неподвижно стояли щучки, и в них было интересно стрелять из пневматического ружья: они оглушённые всплывали, их я брала домой и выпускала в ведро на террасе, и там они жили.

А с дядей Митей Кипликом как было радостно сесть в лодку и открывать новые острова на озере. Мы высаживались с победным криком и водружали флаг. Называлось играть в Робинзона. Пикники делали тоже часто там же.

Тётя (Мария Степановна Воронина) и дядя Митя Киплик были заядлыми рыболовами, и вечером много было разговоров и “злоумышлений” относительно ловли рыб. С вечера ставили приманки, а на заре ехали ловить.

Это всё в старом доме, а потом выстроили дом над песчаным обрывом над рекой. Горизонт был обширный, очертания даже скрывались в тумане. Река была быстрая, прихотливо извивалась. Очень глубокая. В ней чуть не утонула наша полная повариха, но её спасла пятнадцатилетняя Маша, моя няня в прошлом, и горничная в настоящем. Она приходилась родственницей со стороны мамы и была весёлая, с ровным характером.

В новом доме “Миловиде” был цветник со стеклянными шарами и садиком, открытым для солнца. В клумбы мы наносили светлячков.

Кроме семьи Кипликов там жила семья Ходасевичей с дочкой Валей, моей подругой. Нам подарили фонарики, и мы любили провожать гостей с фонариками, которые жили на “Коровьем Броде”. То была семья дяди Т. страстного охотника. У него было много некрасивых худых собак с хвостами, как палки, и пятнами на короткой шерсти, их называли легавыми. И, кроме того, были надувные подушки, которые стали моей мечтой.

В имении под Петербургом управляющим был один из дядей, а именно дядя Илюша. Он был большой оригинал. Так, например, лошадей держал он на воле, и только на зиму, этих диких мустангов с приплодом, загоняли домой.

Вот одного из этих диких решили запречь в тарантас. Собрались ехать в лес, где растёт клюква. Все хотели уж садится, как этот дикарь, почуяв одну кобылку и приревновав её к близ стоящим лошадям, стал бурно расправляться с соседями – кусать, лягать. И прочие все лошади и люди бросились в разные стороны. Тетя Мариша (Мария Степановна Воронина) схватила меня за руку, и мы очутились с нею в курятнике. Скоро кончилась эта неразбериха, и мы поехали.

Ехали песками долго и приехали к лесу.

Там постелили скатерти, поставили самовар, и всё было необычайно вкусно и красиво. Недалеко протекала среди ярко зеленых берегов жуткая, чёрная река.

Клюквы было очень много и весело было её собирать.

Дядя Ваня только предупредил насчёт торфяных окон и рассказал, как он на охоте попал в такое. Ружьё, поперёк положенное, его спасло, но он долго кричал, пока не подошли к нему на помощь. И после этого, от холодной воды, он заболел ревматизмом.

Именины дяди Вани всегда очень весело справлялись. А в новый дом над речкой приехало много гостей из Москвы. К несчастью шёл затяжной дождь. Но это не омрачило наше детское веселье, и мы с взрослыми играли в игры “во мнение”, в фанты и ещё какие-то. Кто-то подошёл к окну и обнаружил, что на речке сидит рыболов и ловит рыбу. Это было так забавно, что все прибежали посмотреть. Через час, два, три, он всё сидел там. После обеда все подошли к окнам, а он всё сидит. Ночь скрыла его от наших глаз, а наутро все увидели его на том же месте. Это была шутка дядя Мити, хорошо исполненная.

Из развлечений был крокет, в который с увлечением играли и взрослые, и малыши. На лодке часто катались и проезжая около “рыболова” всегда смеялись. Выплывать, из-под моста в Тверцу, нам было запрещено. Так как под водой плыли набухшие брёвна и могли перевернуть лодку, но со старшими мы смело пускались в эту авантюру.

Во время гуляния, проходя мимо работающих в поле крестьян, Леночка – племянница дяди Вани, говорила им: “Бог в помощь!”. Много по дороге стояло деревянных сарайчиков с дёгтем. От него плохо пахло.

Однажды мы сделали прогулку, нечто вроде “пикника”, в деревню Лидино [1], чьи многочисленные топоры украшали дом с вышкой. Там тётя, с моста, ловила рыбу, а я с дядей Ваней просто стояли и смотрели. Вдруг ко мне из воды выбросилась крупная рыба. Мальчишка, стоящий рядом, спокойно вскрыл её и показал длиннейшего солитера и потом галантно предложил его Ледьке. Дядя Ваня был возмущён, затоптал солитера и выругал мальчика. Он был очень раздражительный, голос имел громкий и любил “поорать”, как говорила тётя (Мария Степановна Воронина). Потом мы что-то ели в избе, отдыхали и к вечеру только приехали домой. Деревня эта считалась неспокойной, в политическом отношении, и много там было бунтарей.

Дядя Илюша “дамский угодник” вставал рано утром. В лесу находил грибы и к деревьям прикреплял записочки-заметки. Потом собирал всю компанию и вёл в лес наводящим путём, и каждый, по записочке, находил грибы. А грибы были белые и мал мала меньше, и удивительно красиво росли среди яркого мха. Нигде больше такой красоты я не встречала. Так проводили время в развлечениях и веселье.

Да, забыла ещё описать маленький “хаос”, он был против прежней дачи с вышкой. Он являлся копией “хаоса” в Алупке. Его небольшие размеры скрывали множество сюрпризов: то мостик над ручейком, то грот, то неожиданный массив горы, то какое-то удивительное дерево.

Ах, хотелось бы поехать посмотреть, что там теперь.

Имение это было в 4 тысячи десятин под лесом [около 5 000 гектар], который рубили и вывозили на дровяные склады Москвы. Что осталось?

В одной яме я нашла диковинный череп и уверяла, что это череп медведя.

Дядя Митя (Киплик) сделал мне лук и стрелы, и я охотилась. В особенности мне хотелось поймать птичку. Тогда мне посоветовали посыпать птичке соли на хвост, и что тогда она не улетит. И долгое время я носила соль в кармане, не подозревая коварства больших.

Да, это было самое светлое время моего детства.

А как часто бывало, дядя Митя (Киплик) и Сеньора Элиза будили меня по утрам – кататься на лыжах с берега на пруд. Это тоже было небывалое удовольствие.

[1] Лидино (ЗАИМКА), Новгородская губерния в прошлом, сейчас Тверская область. Владельцы – Матюшкин, Фёд.Фёд.(рус. мореплаватель, адмирал) до 1872г.; затем Торлецкие; последний владелец Ходасевич Владислав Фелицианович, женатый первым браком на племяннице Торлецкого Ивана Александровича – Марине.

Серия сообщений "ТУРМАНИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА ":В НАЧАЛЕ БЫЛО... ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙЧасть 1 - В НАЧАЛЕ БЫЛО...

Часть 2 - ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙ

Часть 3 - В ОСЕЧЕНКЕ.

Часть 4 - ТУРМАНИНА Е.П. МОЙ ДРУГ - ДЯДЯ МИТЯ КИПЛИК

Часть 5 - ДЕТСКИЕ ГОДЫ: ГИРЕЕВО - ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

...

Часть 10 - СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ

Часть 11 - МАРИЯ СТЕПАНОВНА ВОРОНИНА, УРОЖДЕННАЯ ФАЙДЫШ

Часть 12 - 25 АВГУСТА 1868 ГОДА. ПРИДАНОЕ МАРИИ СТЕПАНОВНЫ ФАЙДЫШ

Метки: Евгения Петровна Турманина В осеченке Лидино Заимка Иван Александрович Торлецкий |

Понравилось: 1 пользователю

ТУРМАНИНА В.И. ДОКОЛУМБОВАЯ АМЕРИКА. ИЗОБРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ НА ВЕРЕТЕНАХ. |

История о злой колдунье, которая с помощью веретена могла остановить жизнь целого королевства, известна всем с детства по сказке о спящей царевне. Веретена и прялки, как растения и животные, дающие волокна для пряжи, были с глубокой древности предметом почитания у всех народов. Ткани и одежда, как вода и пища, были необходимы людям для жизни. Вероятно, поэтому три дочери Зевса – мойры ведали судьбами людей, а старшая из них – Клото плела нить жизни для каждого смертного. В римской мифологии эту же роль играли парки.

На Руси веретена и прялки делались из дерева и могли сохраняться лишь столетия. Самые древние прялки таят в себе еще много загадок. Там изображалось древо жизни, которое сопровождало человека от рождения до смерти. Красочные рисунки цветов и трав скрывают главную смысловую мысль художника, сохранявшего древние традиции. Для прядения также использовались керамические грузики - пряслица, изображения на которых открывают самые заветные мысли русских прядильщиц многовековой давности...

Керамика известна на Древнем Востоке более семи тысячелетий.

В Америке керамические изделия появились 3-4 тысячелетия тому назад. И здесь мысль о мистической роли прядения нашла свое выражение в создании разнообразных орнаментов на грузиках - пряслицах, укреплявшихся на веретенах.

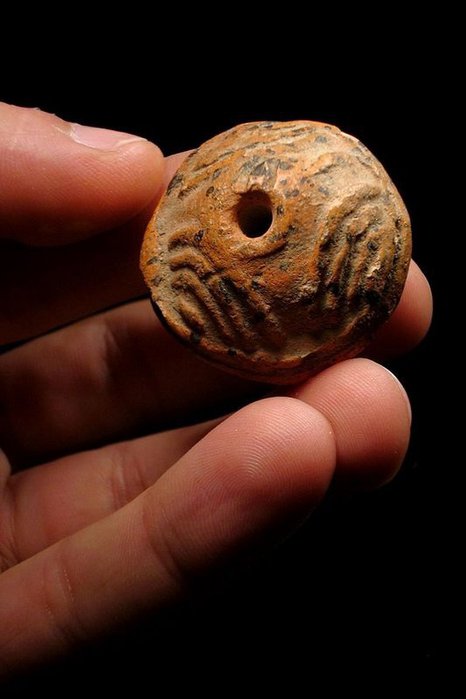

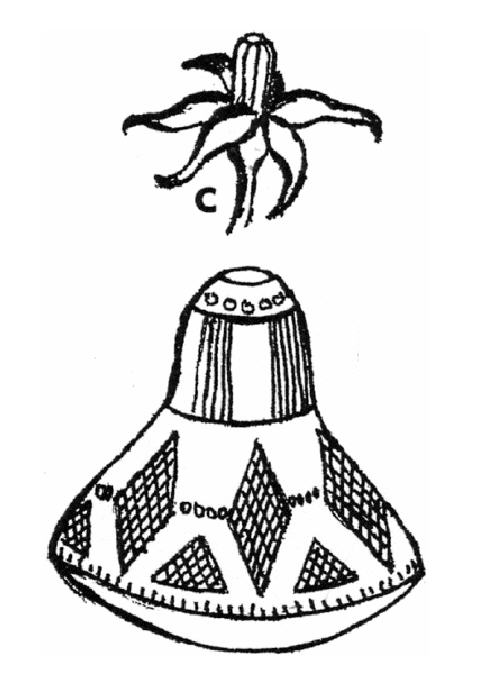

Эти грузики делались из глины, затем тщательно наносился рисунок, и после закалки они превращались в прочные керамические пряслица - диски диаметром от двух до пяти сантиметров. Изготавливались они в доколумбовой Америке от 500 до 1500 лет тому назад. Их дарили новорожденным. С ними отправляли в последний путь умерших.

До сих пор они используются для прядения хлопка и шерсти в отдаленных районах, а в туристических центрах продаются как сувениры. Тысячи таких пряслиц найдены и хранятся в музеях Мира.

Дороти Мак-Микин решила выявить знания древних ацтеков о строении цветов и плодов, нашедшее отражение на пряслицах (Dorothy McMeekin, Economic Botany, Volume 46, Number 2, pp.171-180).

Ее вдохновили на эти исследования хроники испанского монаха Бернардино де Саагун (исп. Bernardino de Sahagún ок.1499-1590), бывшего свидетелем победного шествия конкистадоров Кортеса и гибели империи ацтеков.

Бернардино де Саагун изучил язык древних ацтеков. И записал на этом языке, к примеру, гимн во славу богине проточной воды и описание рисунков на пряслицах в поэтической форме, что затрудняет понимание их смысла современным человеком. Жрецы связывали изображения на пряслицах со строением плодов, цветов, их пестиков, тычинок, лепестков и пр. Глубокие знания о растениях и культовое значение некоторых из них удивляло и пугало испанцев, воспринимавших это как дикое язычество. Так, по убеждению ацтеков, для рано умерших детей на том свете произрастает дерево, питающее их с изобилием сладким молоком.

Обширные поля амаранта (Amaranthus) давали ацтекам зерно и масло. Они лепили из растертых с медом семян амаранта священные фигуры, что особенно возмутило испанцев и побудило их запретить это растение. Семена амаранта ценились на вес золота, им кормили детей и воинов для укрепления тела и духа. Усилиями завоевателей это растение исчезло с полей. Но многим нашим цветоводам знаком амарант с темнобордовыми соцветиями «петушинный гребень» (Amaranthus Paniculatus). У нас произрастают еще 4 вида амаранта (щирицы) вдоль дорог и на полях как сорняки, не обладающие особой красотой. В голодные годы их семена употребляли в пищу, особенно ребятишки. Произрастание щирицы вблизи дорог побуждает на мысль - уж не пробралось ли это растение к нам из Америки, но с меньшей торжественностью, чем картофель, томаты, перец?

Ковры сотканные из хлопка устилали путь властителя ацтеков, когда он шел на торжественную встречу Кортеса, что поразило испанцев не меньше, чем изобилие золота и драгоценных камней в его одеянии. Изображения, связанные с хлопчатником, были ведущей темой на пряслицах у народов Центральной и севера Южной Америки. Хлопчатник (Gossypium) - интереснейшее растение. Его культивируют в Китае и Индии многие тысячелетия, что зафиксировано в древнейших записях. Письменных свидетельств в Америке не сохранилось, но виды здешнего хлопчатника (Gossypium hirsutum, Gossypium barbadense) отличается длиной и тонкостью волокон, что дало основание для его широкого внедрения в культуру в Старом Свете. Для получения же таких качеств нужен очень длительный период его возделывания и отбора лучших растений. Фантасты могли бы увязать культуру возделывания хлопчатника в Америке и Евразии, как и пирамиды, с древнейшими контактами людей нашей Планеты, по крайней мере, 10-12 тысячелетий тому назад.

На снимках слева - нераскрывшаяся коробочка хлопчатника и справа коробочки хлопчатника в поперечном разрезе,

также диаграмма цветка и рядом диск - пряслица. Современные ботаники обычно изображают цветы в форме таких диаграмм с некоторым увеличением. Такие рисунки дают возможность увидеть и тычинки, и лепестки, и другие детали цветка. Но самое интересное, что ацтеки, майя, инки упорно рисовали на дисках - пряслицах эти же детали цветов и плодов во всем их разнообразии.

Всем хорошо известно, что томаты, картофель, табак и другие растения семейства пасленовых (Solanaceae) появились в Европе после плавания Колумба. Судя по пряслицам, это семейство нередко изображалось на них.

На рисунке дан цветок томата (Lycopersicon esculentum) и его изображение на грузике - пряслице, вооспроизводящей геометрию томатного цветка (Dorothy McMeekin, 1992).

Дикорастущий красный перец (Capsicus annuum), который называют еще однолетним или стручковым, тоже принадлежит к пасленовым. Он считается родоначальником всему разнообразию современных перцев. В Мексике и Южной Америке до сих пор произрастает дико этот вид, но с мелкими и быстро опадающими плодами. На рисунке дан его цветок и изображение на древней керамике.

На фотографии слева форма пряслиц из Мексики напоминает цветок дурмана (Datura candida) и справа цветы дурмана.

До сих пор представляется загадочным, зачем так тщательно вырисовывались растения на предметах быта и амулетах. В наше время усилился интерес к этноботанике, занимающейся изучением накопленных знаний нецивилизованных племен и народов о растениях и их использовании. Снаряжаются экспедиции в леса Амазонии, высокогория Анд, малодоступные экваториальные леса Африки, пустыни Австралии. Ученые спешат наверстать упущенное, но лишь редкие старики могут рассказать о целебных свойствах растений, их пищевых возможностях. Всюду у аборигенов пользуются большим спросом современные лекарства и пищевые продукты в ярких и удобных упаковках. Целебные свойства местных растений забываются. Но можно надеяться, что усилиями этноботаников раскроются тайны древних целителей, знатоков местных растений и будут разгаданы замысловатые узоры на доколумбовых дисках - пряслицах.

Валерия Турманина,

кандидат географических наук

6 февраля 2002 года

Серия сообщений "ТУРМАНИНА ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА":

Часть 1 - ТУРМАНИНА В.И. СТО ЛЕТ С УНИВЕРСИТЕТОМ

Часть 2 - В.И.ТУРМАНИНА Штрихи к портрету Г.К.Тушинского

Часть 3 - ТУРМАНИНА В.И. ДОКОЛУМБОВАЯ АМЕРИКА. ИЗОБРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ НА ВЕРЕТЕНАХ.

Часть 4 - ТУРМАНИНА В.И. БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ О ДЕЯНИЯХ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА

Часть 5 - ТУРМАНИНА В.И. РАСТЕНИЯ-ИНДИКАТОРЫ - НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТАЗИЯ СЕДОЙ СТАРИНЫ?

...

Часть 8 - О жизни в Факеево у Григория Сафоновича Карташева

Часть 9 - ЦИВИЛЬСК И САРАЕВЫ

Часть 10 - СТЕПИ ПРИКАСПИЯ

Метки: этноботаника прялки доколумбовая америка изоб турманина валерия ильинична бернардино де саагун дороти мак-микин пряслице керамическое веретена изображение растений на веретенах |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 3 пользователям

Империя Тольтеков (Тайны Толлана) |

Это цитата сообщения REMEUR [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"Он ушел, чтобы однажды вернуться к своему народу.." Тула (Толлан) - древняя столица тольтеков, которая расположена в 70 км к северо-западу от Мехико-Сити. Сегодня Тула является небольшим провинциальным городком. В нем можно почувствовать запах кукурузных лепешек тортильи, услышать звон колоколов местных храмов, увидеть торговцев вареной кукурузой и чили. Люди в городе очень творческие, они много поют, рисуют, занимаются лепкой фигур. И при всем при этом никто долгое время не осознавал, что совсем рядом находится истинный центр древних тольтеков. В 1880-м году в Тулу приехал французский археолог Дезире Шарне, который приступил к раскопкам на окраинах города. Он обнаружил скрытую под землей величественную пирамиду, которая указывала на то, что Тула когда-то была важным религиозным центром Мексики. Однако впоследствии это открытие было забыто, и главный город тольтеков стали искать совсем в других местах. И только с середины 20-го века Тула становится местом, куда со всего мира устремляются исследователи истории. Основной этап раскопок начался в 1935-м году.

Серия сообщений "РАССЕЛЕНИЕ ПО ЗЕМЛЕ В БЫЛИННЫЕ ВРЕМЕНА":ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП.Часть 1 - Германия: Гозекский круг: древнейшая обсерватория

ВЕЛИКАЯ ТАРТАРИЯ.

Германия: Гозекский круг: древнейшая обсерватория.

Следы Русколани в Приэльбрусье.

Священная гора ариев и немецкий аэродром. Приэльбрусье.

Кто построил Великую стену?

Часть 2 - ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА В ЧЕРНОМ МОРЕ

...

Часть 8 - Русколань...забытое...

Часть 9 - Ещё раз о сокрытых фактах

Часть 10 - Империя Тольтеков (Тайны Толлана)

Часть 11 - ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦАРСТВО ЧУДИ МОНАХА ПОЛИКАРПА В ХI ВЕКЕ

Часть 12 - По Амуру, в гости к Уру

...

Часть 19 - Казаки – кто они? История казачества

Часть 20 - СКИФЫ – РУСЫ – НОСИТЕЛИ R1a1 НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ

Часть 21 - Всемирная древнейшая вера (волхвы пришли из России?)

|

Метки: Империя Тольтеков (Тайны Толлана) Тула (Толлан) |

Ещё раз о сокрытых фактах |

Это цитата сообщения REMEUR [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Серия сообщений "РАССЕЛЕНИЕ ПО ЗЕМЛЕ В БЫЛИННЫЕ ВРЕМЕНА":ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП.Часть 1 - Германия: Гозекский круг: древнейшая обсерватория

ВЕЛИКАЯ ТАРТАРИЯ.

Германия: Гозекский круг: древнейшая обсерватория.

Следы Русколани в Приэльбрусье.

Священная гора ариев и немецкий аэродром. Приэльбрусье.

Кто построил Великую стену?

Часть 2 - ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА В ЧЕРНОМ МОРЕ

...

Часть 7 - Древний храм,затонувший в песках...Варанаси...

Часть 8 - Русколань...забытое...

Часть 9 - Ещё раз о сокрытых фактах

Часть 10 - Империя Тольтеков (Тайны Толлана)

Часть 11 - ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦАРСТВО ЧУДИ МОНАХА ПОЛИКАРПА В ХI ВЕКЕ

...

Часть 19 - Казаки – кто они? История казачества

Часть 20 - СКИФЫ – РУСЫ – НОСИТЕЛИ R1a1 НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ

Часть 21 - Всемирная древнейшая вера (волхвы пришли из России?)

|

Метки: русская версия цивилизации |

Понравилось: 1 пользователю

Загадочное число сорок |

Это цитата сообщения REMEUR [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

“Когда люди свернут пространство подобно куску кожи, настанет конец горю без знания Бога” (Шветашватара - упанишады, VI, 20 (О первопричине)).

В древнем народном предании, как сообщает авторитетный толковый словарь В.И. Даля, нередко встречается число 40 и придается ему символическое значение.

Итак:

Если внимательно прислушаться к перечислению десятков от десяти до девяноста, то можно уследить следующее несоответствие в построении названий:

10 – десять (один десять или просто десять);

20 – двадцать (два десять);

30 – тридцать (три десять);

40 – сорок - ?

Знак вопроса у цифры сорок. По идее дальше должно идти не сорок, а четырдесять или четырдцать. Из общего перечня число сорок явно выбивается. Причем интересно то, что имеет оно своё, уникальное имя в пределах своего четвертого десятка – будь то исчисление от 40 до 49 или, к примеру, от 240 до 249 и т.д. А вот в составе сотен или тысяч четверка по-прежнему возвращается в свой логический ряд, и мы говорим не триста, сорокоста, пятьсот, а триста, четыреста, пятьсот.

Где и как найти ответ на столь загадочный вопрос как вопрос происхождения числа сорок?

Попробуем начать с древних времен, когда собственно и появились первые исчисления, а вместе с ними и история числа сорок.

Метки: Сорок число испытаний поста и уединения Сорок сороков 22 марта праздник Сороки или Сараки |

Сорок - одно из самых интригующих русских числительных. |

Это цитата сообщения DONNA_FLORA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Приближается древний славянский праздник Сороки - день весеннего равноденствия!

Шкурный интерес

Сорок - одно из самых интригующих русских числительных.

Числительное сорок представлено только в трёх славянских языках - русском, украинском и белорусском. В других славянских языках число 40 передаётся сочетанием числительных четыре и десять, например, болгарское четиридесет. Когда-то аналогично устроенное числительное было и в восточнославянских языках, но его вытеснило из общего употребления слово сорок.

В кириллице числовое значение буквы М (мыслете).

40 — восьмиугольное число, сумма первых четырёх пятиугольных чисел

Происхождение числительного «сорок» в русском языке

По этой версии считается, что русское числительное «сорок», не образованное по правилам других количественных числительных (два+дцать, три+дцать и т. д.), использовалось восточными славянами для обозначения мешка или рубахи (предполагается также, что «сорок» — это мужской род от слова «сорочка» в смысле «исподняя рубашка»), в котором содержалось сорок (древнее «четыре десяте») шкурок соболя, куницы и др. Один сорок — мешок с четырьмя десятками шкурок. Позже слово «сорок» вытеснило первоначальное «четыре десяте» и стало использоваться как самостоятельная счётная единица в так называемом счёте «по сорокам». Например, существовали и широко применялись сорокавёдерные бочки, 1/40 часть ведра именовалась «сороко́вка». В итоге сформировалось выражение «сорок сороков», которое образно указывало на большое, несчётное количество чего-либо.

«Встарь вели счет у нас сороками и девяностами», — этой поговорке, приведенной в Словаре В. Даля, вполне соответствует другая, не менее характерная: «Что девять сороков, что четыре девяноста — одно». Следы отразившейся здесь счетной традиции представляют немалый интерес, поскольку ее истоки восходят к далекой древности, к дохристианскому солнечному календарю. Историческая наука давно доказала существование у восточных славян солнечного летосчисления.

Даже при беглом взгляде понятно, что «девять сороков» или «четыре девяноста» по архаическому календарю составляют 360 и равняются числу дней в году Древнего мира. Эта система счета была распространена у многих народов. (Возможно, именно отсюда идут и деление круга на 360° и древневавилонская шестидесятеричная система счисления.)

Язычество

Баальбекский храм в горном Ливане, как и многие другие, имел сорок колонн.

В инкских языческих храмах изображались сорок лучей, исходящих из Храма Солнца.

Империя Инков делилась на сорок провинций; единицей переписи населения были сорок тысяч человек.

Митраизм: 40 - число дней обряда инициации, празднеств и жертвоприношений.

СОРОК — древнерусская единица счета, равна 40. Обычно употреблялась для учета мелких предметов и мехов ( сорок сороков )

Сорок - это денежная еденица в Древней Руси, предшественница и современница серебряных гривен, представляла из себя мешок или связку шкурок пушного зверя (белка, куница, соболь) количеством в четыре десятка. В Хорватии деньги называют " Куна"

Сорок недель длится беременность человека.

|

Метки: Сорок древнерусская единица счета |

3.2. Ритмы и прогнозы |

Повторяемость явлений природы стала волновать умы людей, вероятно, с той самой поры, как они стали людьми. Точность восхода и заката Солнца, появление месяца, смена времен года будоражили мысль и вселяли надежды на возможность предсказания погоды. А от успешного прогноза холодов, начала весны, разлива реки и т. п. зависело не только благосостояние, но и сама жизнь целых племен и народов. Поэтому «легендные» сведения о правильно предсказанных затмениях, разливах рек имеют столь же длинную историю, как и связанные с ними религиозные верования. Но насколько глубоко ритмичность охватывает те или иные явления природы, пока еще недостаточно выяснено, хотя над решением этих загадок бьются ученые самых разных специальностей.

Влияние суточной ритмики на растительность очевидно. Несомненны и сезонные изменения в природе, ежегодно происходящие с растительностью умеренных широт. В настоящее время учеными выделяется более четырехсот ритмически повторяющихся явлений природы. Однако только суточные и сезонные ритмы не вызывают сомнений, реальность остальных ритмов требует доказательств. В работах А. В. Шнитникова выявлена серия ритмов увлажненности, влияющих на ход гляциальных процессов длительностью от 30 до 1800— 2000 лет. Колонки глубокого бурения в Тихом океане выявили наличие крупного ритма продолжительностью в 150 млн. лет, а также подтвердили смелую гипотезу Миланковича, предложенную им еще в 20-х годах, о периодическом изменении наклона земной оси. Есть сведения об изменении солнечной радиации с интервалами в 2500 лет. И все-таки сразу же надо заметить, что все ритмы длительностью более года не имеют строго определенной продолжительности и не могут быть использованы для точного прогнозирования земных явлений. Все это свидетельствует о том, что и на нашу Галактику в целом, и на каждую пядь Земли одновременно действуют многие факторы, сложение которых мешает точному проявлению ритмов определенной продолжительности.

Влияние колебаний увлажненности и других косвенных проявлений космически обусловленных ритмов на растительность несомненно, но возможно ли выявить непосредственно контролируемую космосом ритмичность в растительном мире, обусловленную электромагнитной природой растительных организмов? Еще в 1964 г. А. В. Крылов предложил назвать «магнитотропизмом» способность растений реагировать на действие магнитного поля и считал установленным, «что магнитное поле Земли оказывает определенное влияние на ростовые процессы растений». Работы И. И. Гунара по выявлению электрофизических свойств растений для изучения физиологии раздражимости были начаты в 1953 г. Последующие работы его учеников позволили количественно охарактеризовать биоэлектрические потенциалы действия у целого ряда организмов и растений. Поскольку не только отдельные растения, но и целые сообщества растений, такие, как лес, могут рассматриваться как отдельные определенные биофизические системы, то можно предположить, что изменение электромагнитной обстановки на Земле в связи с деятельностью Солнца оказывает непосредственное влияние на растительные сообщества, однако количественно оценить величину этих воздействий пока еще, вероятно, невозможно.

Основоположник гелиобиологии А. Л. Чижевский выявил целый ряд интересных совпадений периодов солнечной активности и деятельности организмов. Еще в начале прошлого века старожилами Астрахани была замечена повторяемость колебаний уровня Каспийского моря. В «Землеописании Российской империи...», изданной в 1810 г., Е. Зябловский писал: «Старое известие, что вода в Каспийском море 30 лет прибывает, а в следующие 30 лет убывает, подтверждается свидетельством людей достоверных, которые долго жили в Астрахани». Сын немецкого ученого, проживавшего в Поволжье, Брикнер еще с детства, вероятно, заинтересовался этой загадочной ритмичностью и, став исследователем, предположил существование тридцатилетий, в течение которых повторяются пики увеличения увлажненности. Циклы эти проявляются не всюду; с выделением их многие не соглашаются, не ясна их причина. Но хочется снова вернуться к ним по следующим соображениям. В последние годы уровень Каспийского моря неожиданно для многих стал повышаться. Этот подъем еще в 60-х годах был предсказан М. С. Эйгенсоном.

Прогноз был качественным, основанным на колебаниях солнечной активности, и предполагал подъем уровня моря в 1960 - 1990 гг. Если продолжить циклы Брикнера с конца прошлого века на наш век, то очередной «пик» увеличения увлажненности попадает на 80-е годы. Обработка новейших материалов по Кустанайской области позволила М. X. Байдалу сделать заключение: «Таким образом, каждая климатическая эпоха длительностью в 30 - 35 лет характеризуется определенным замкнутым геофизическим процессом, различными показателями которого являются температура воздуха, осадки и пр.» [Байдал М. X. Колебания климата Кустанайской области в XX столетии. Л., 1971]. Тридцатилетия хорошо отражены в приростах деревьев Южного Урала. Пример этот заслуживает внимания, так как показывает, что обнаруженные практиками не вполне объяснимые ритмические совпадения оказывают довольно ощутимое воздействие на природу этого района. Урожаи зерновых на целинных землях могут возрастать или уменьшаться в несколько раз. Подъем уровня Каспийского моря на 1 м оживил рыбную «жизнь» в мелководных лиманах. Стаи фламинго снова стали прилетать на лето в места, в которых их не было несколько десятилетий. Возрастает биомасса тростников на огромных приморских отмелях.

Обширными количественными материалами, которыми располагают дендрохронологи, весьма заманчиво воспользоваться для выявления ритмических явлений, выражающихся в приросте деревьев.

Традиционным стало выявление соотношений прироста с показателями солнечной активности. Для выявления предела развития лесов на Центральном Кавказе сравнивались усредненные показатели прироста сосен с интервалами солнечной активности, при этом обнаружена была тенденция к увеличению прироста в периоды повышенной солнечной активности для деревьев приледниковых долин.

Обнаруженный для этих же мест ритм длительностью 180 лет, типичный для прироста современных деревьев, прослеживается и на погребенных деревьях в течение всего нашего тысячелетия. Стоит заметить, что минимумы прироста в нашем столетии совпадают с увеличением увлажненности в Прикаспии.

Проведенный совместно с Г. К. Тушинским анализ характера увлажненности и активности гляциальных процессов позволил прийти к выводу о трехсотлетних периодах колебания увлажненности: каждое трехсотлетие фитоценозы завершают свой цикл развития и достигают соответствия с климатическими условиями. Но в это время начинается новое климатическое трехсотлетие, и фитоценозы перестраиваются, при этом в благоприятных условиях оказываются виды, экология которых соответствует новым условиям. Может быть, потому, что цикл этот существует давно и все наши основные древесные породы дряхлеют к тремстам годам, приспособившись в процессе эволюции к этому ритму?

Каждое трехсотлетие последовательно сменяется еще двумя, а затем снова следуют условия, близкие к первому. И если принять за начало этих смен «трансгрессивную фазу» (по терминологии А. В. Шнитникова), характеризующуюся резкими контрастами, то такие фазы были в начале нашей эры и в XIII - XIV вв. За этими фазами следовали столетия с преобладанием прохладно-влажных условий и наступанием ледников в горах (IV - VIII и XVI - XIX вв.). Завершающим было трехсотлетие с повышением летних температур и уменьшением увлажненности. Если выявленные периоды верны, то нас ожидает еще одно-два столетия с теплыми сухими летними сезонами, как во времена Киевской Руси. Но в ближайшем десятилетии может быть и снижение температур, и повышение увлажненности за счет внутривековых колебаний. Однако этот прогноз весьма условен.

Серия сообщений "3. Использование полученных сведений":3.1. Колебания климата за тысячелетие. 3.2. Ритмы и прогнозы. 3.3. Растительность и колебания климата. 3.4. Наши задачи и многовековой опыт взаимодействия человека с природой. 3.5. ЦВЕТНЫЕ ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ Л.И.ВЕЙСМАНА 3.6. Сведения о самых старых растениях. 3.7. Рекомендуем прочитать. 3.7. Список цитируемой литературы.Часть 1 - 3. Для чего могут быть использованы полученные сведения

Часть 2 - 3.1. Колебания климата за тысячелетие

Часть 3 - 3.2. Ритмы и прогнозы

Часть 4 - 3.3. Растительность и колебания климата