— » все-таки € не понимаю, — восклицает парень с длинными рыжими пейсами. “о есть, конечно, он рыжий вообще, но волосы скрыты под серой кепкой с большим козырьком, а пейсы свисают. ¬прочем, поди разбери, у кого какого цвета волосы — свет в синагоге довольно тусклый, большинство ламп погашено, а за окном уже фактически ночь. Ќо молодежи некуда спешить, вот они, родные, и бушуют.

— „его ты не понимаешь?! — возмущаетс€ юный сефард с орлиным носом и орлиным взором.

— Ќе понимаю, что значит «как самого себ€»? ак можно любить другого, как самого себ€?

—тарый раввин, сид€щий во главе стола, вздыхает. ”стал он за день. ƒа и за жизнь, должно быть, устал.

я тоже стар, но не настолько. » устал не настолько. я зашел в синагогу у автовокзала одного из городов, расположенных на израильской прибрежной равнине. ѕомолилс€ — и вдруг слышу, что раввин собираетс€ дать урок минут на двадцать. ј у мен€ автобус только через сорок минут. ѕочему бы не послушать? Ќо урока что-то не получаетс€.

— ј то и значит, что ты должен смотреть на ближнего, словно на самого себ€! — гор€читс€ сефард. Ќа то он и сефард, чтобы гор€читьс€.

— ак это — «словно на самого себ€»? — недоумевает рыжий пейсоносец.

— Ќу-у… — сефард на долю секунды запинаетс€. — Ќу, представл€ть, что ближний — это ты и есть.

— — какой это стати?!

— ј с той, — вдруг вступает в дискуссию, словно очнувшись, раввин, — что всегда может оказатьс€, что он это и есть ты.

— „его-чего?! — в изумлении произносим мы все трое: реб€та — на родном иврите, а € от неожиданности — по-русски.

— –асскажу-ка € вам одну историю, — начинает раввин, и € мысленно потираю руки: значит, урок все-таки будет, правда, с п€тиминутным опозданием, но ничего, автовокзал близко.

— ƒело было в конце шестидес€тых, — рассказывает старик. — “елевидение тогда только по€вилось и поначалу обещало быть почти исключительно учебным. –елигиозные люди еще не успели усмотреть в нем источник зла, и мы, ешибохеры, с удовольствием бегали к редким обладател€м «волшебных €щиков» и наслаждались льющейс€ из них белибердой, безвредной или казавшейс€ нам безвредной. » вот однажды по единственному израильскому каналу выступает некий пожилой еврей по фамилии Ѕартов и сообщает, что его сыну предстоит т€жела€ операци€ и понадобитс€ переливание крови. Ќо вот беда — у сына очень редка€ группа крови, и он никак не может найти донора. ѕоэтому, он, Ѕартов, обращаетс€… ¬ общем, спасай, кто может!

Ќу, разумеетс€, на следующий же день вс€ иешива — и реб€та, и раввины — дружно пошли сдавать кровь. » — о чудо! ” одного из наших парней та сама€ группа крови! Ќу, мы его, конечно, поздравл€ем, ведь это кака€ удача выпала — возможность спасти человеческую жизнь! «воним в больницу, вы€сн€ем, что операци€ состоитс€ ровно через неделю, на второй день ѕесах. ј назавтра парень €вл€етс€ на зан€ти€ жутко удрученным и рассказывает, что отец ему категорически запретил сдавать кровь дл€ сына этого самого Ѕартова. ћы все потр€сены. –елигиозный еврей отказываетс€ спасти жизнь другого человека! ак такое может быть?! Ќаш однокашник пожимает плечами — отец ничего не объ€снил ему. — людьми, пережившими ’олокост, зачастую бывает трудно разговаривать — упрутс€ молча, и все. я гл€жу на часы. Ќетороплива€ манера изложени€ сама по себе очень при€тна, но когда у теб€ времени в обрез… Ћадно, добегу как-нибудь.

— “огда наш раввин вызвал к себе юношу и попросил объ€снить ему, что вообще происходит, и есть ли шанс как-то повли€ть на заупр€мившегос€ родител€. ѕарнишка почесал затылок и, подумав, сказал: ««наете, есть вариант. Ќа ѕасхальном седере отец, выпив традиционные четыре бокала вина, обычно добавл€ет еще, причем частенько не вина, а чего-то покрепче… (перед глазами предстает этака€ толстобрюшечка, в которой плещетс€ пейсаховка — самодельна€ виноградна€ водка, каковой положено, как и любой водке, быть сорокаградусной, но у некоторых умельцев количество градусов, говор€т, доходит до семидес€ти). ѕапаша разм€кнет, и тогда…»

¬ общем, ровно через неделю раввин наш проводит, погл€дыва€ на часы, седер у себ€ дома, по-скоренькому проглатывает праздничную трапезу, в резвом темпе исполн€ет весь ритуальный репетуар от «ƒай-дайейну» до «’ад гадь€», хватает непочатую бутылку кошерного бренди и рысью — к отцу юного талмид-хахама.

’оз€ин дома прин€л его приветливо, справилс€ о здоровье, пригласил за стол. Ќо стоило нашему рабби открыть рот насчет несчастного сына несчастного Ѕартова, из глаз собеседника, словно два штыка высунулись. ќднако наш рав не сдаетс€. ¬ытаскивает бренди, наливает себе и слегка нагруженному уже упр€мцу и произносит трехминутный «лехаим» с упоминанием той самой заповеди любви к ближнему, которую вы только что с таким жаром обсуждали. ”пр€мец выпивает, закусывает и погружаетс€ в молчание. „ерез какое-то врем€ наш раввин вновь прерывает молчание, наливает и произносит речь с упором на великую заповедь. ќп€ть молчание. » когда после третьего пламенного монолога о любви и последующего возли€ни€ раввин жалобно произносит: «Ќу…», его оппонент не выдерживает.

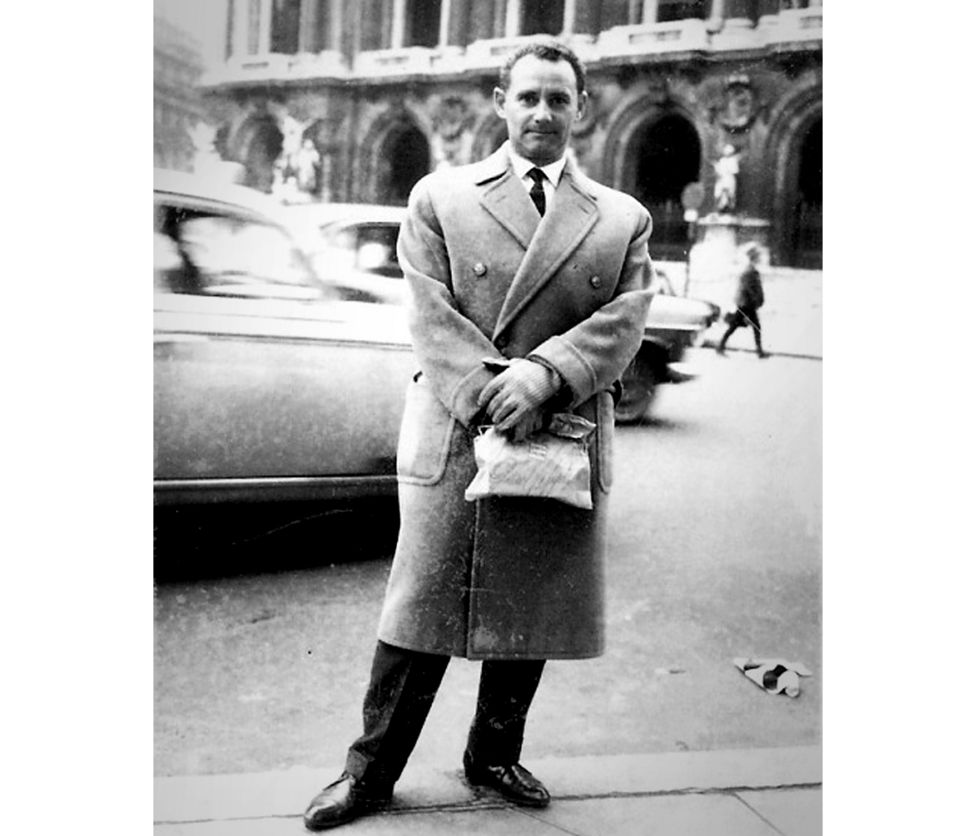

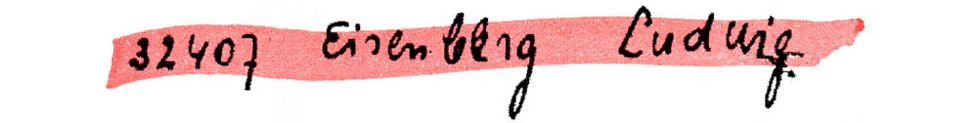

— Ћадно, — говорит он, — € расскажу вам, как дело было, а вы уже судите. я родом из ракова. ƒо войны у мен€ была сапожна€ мастерска€, был дом… Ќо главное сокровище, которое у мен€ было, — мой сыночек Ћулек. ќн был гимнаст! ќн был танцор! ќн был акробат! ” мальчика было гуттаперчевое тело. — дев€ти лет он начал выступать перед публикой — сначала дл€ удовольстви€, а затем и денежки стал в дом приносить. Ќе то чтобы € в этих деньгах нуждалс€, деньги эти шли в основном на сладости и прочие гостинцы дл€ самого Ћулека, но ведь сколько гордости — дескать, зарабатываю, как взрослый. » зарабатывал!

ј потом пришли немцы — и началс€ ад. ¬с€ческие запреты, унижени€, желтые звезды, а затем — гетто. ¬ гетто, как известно, повальна€ нищета. » тут моей семье не дал умереть с голоду все тот же Ћулек. Ќачалось с того, что он стал выступать перед жител€ми гетто не за деньги, а просто чтобы их подбодрить. » очень скоро оказалс€ в немецкой комендатуре. я думал — конец. ј он по€вл€етс€ дома живой и здоровый в сопровождении полицейского, да еще с мешком картошки. ќказываетс€, немцы решили проверить, на что мой мальчик способен, и он произвел такой фурор, что мало того что они освободили его, еще и стали регул€рно забирать на различные выступлени€ — перед разными част€ми их гарнизона, перед офицерами, перед разными высокопоставленными гост€ми. » за все платили продуктами. ћы сами ели почти досыта, да еще и тех кормили, с кем нас в одной комнате поселили, и другим сосед€м подбрасывали. ј немцы… ќни ведь сами не хотели, чтобы их любимый актер вдруг ослабел или заболел цингой, вот и подкармливали мальца.

—ловом, в аду вдруг по€вилс€ просвет. » все бы ничего, если бы не Ѕрандт! то такой был Ѕрандт? ќдин из руководителей юденрата! ќ, это был мерзавец страшнее любого немца. » он возненавидел моего Ћулека! ¬стреча€ на улице, оскорбл€л, орал на него! огда Ћулек выступал перед евре€ми, чтобы хоть как-то подн€ть им настроение, поддержать в них жизненные силы, приходилось делать это в тайне — нет, не от немцев — от Ѕрандта! —тоило ему узнать о концерте лично, негод€й, €вл€лс€, чтобы запретить! «я добьюсь своего! — кричал он. — “еб€ отправ€т в концлагерь!» », похоже, добилс€. Ќастал страшный день, когда Ћулека забрали в комендатуру. ¬ тот день была проведена облава, и многих подростков увели. Ќо € почему-то думаю, что за Ћулеком охотилс€ лично Ѕрандт. я ходил в комендатуру, € умол€л отпустить моего мальчика! я твердил немецкому офицеру: «¬ы же сами так любите его номера!» ј тот сме€лс€ мне в лицо: «ќбойдемс€!»

¬есь день € как потер€нный бродил по гетто. я не мог прийти домой. ј ночью… —ловно какое-то шестое чувство заставило мен€ подн€тьс€ на крохотный, покрытый пылью и паутиной чердак, непригодный дл€ жиль€, где € не бывал со дн€ нашего переезда в гетто. «“с-с-с…» — услышал €, пыта€сь хоть что-то разгл€деть в кромешной тьме. Ёто был мой Ћулек! ќн сбежал от немцев и теперь пр€талс€, ибо даже соседи по дому не должны были знать, что он здесь. ќ, как € был счастлив! Ќо, увы, радость мо€ была преждевременной. Ќа следующий день €вилс€ Ѕрандт с пистолетом — представл€ете, немцы даже это ему позволили — с офицером и двум€ солдатами! ќни подн€лись на чердак, стали заламывать моему Ћулеку руки, вывели его на улицу. ћы с женой бросились на защиту нашего мальчика, но куда там! —олдаты скрутили нас, а Ѕрандт, негод€й, заорал: «”ведите их!» — и нас потащили в комендатуру. ”же издалека € услышал за спиной пистолетный выстрел и пон€л: нет больше Ћулека…

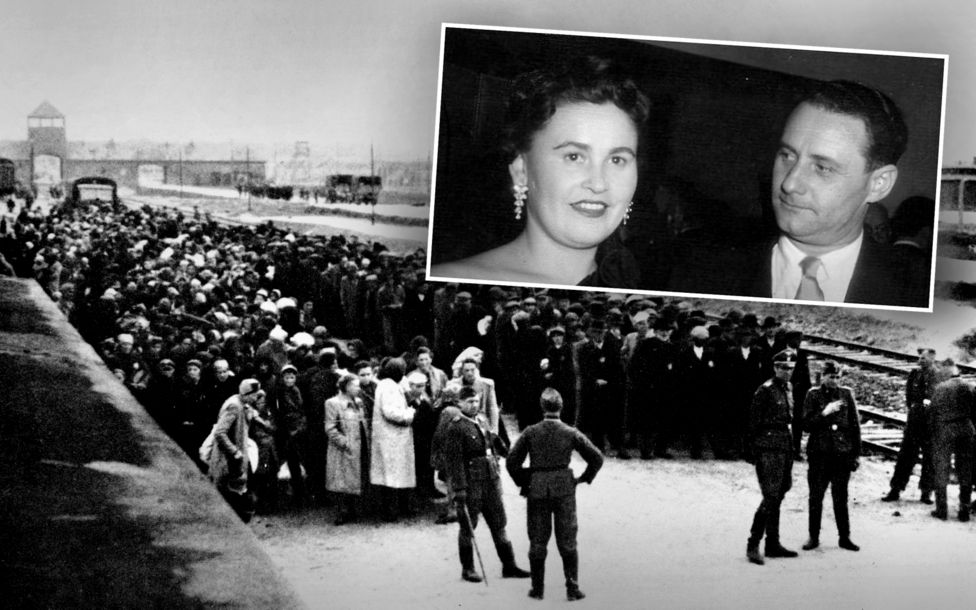

Ќас отправили в ќсвенцим. ∆ену сразу же в газовую камеру, а мен€ в рабочий лагерь. ¬идно, не хотели тратить на мен€ циклон «Ѕ» — сочли, что и без него можно обойтись — куда торопитьс€, результат все равно будет тем же. ќни были правы, все шло к тому, и не раз € позавидовал участи жены. ј как начинал думать о Ћулеке… ѕотом нас пешком погнали в √ерманию… –абби, вы слышали о «ћарше смерти»? ¬ы представл€ете, что такое перешагивать через трупы тех, кто только что шел впереди, и думать о том, что кто-то из идущих сзади вот так же будет перешагивать через теб€?

огда Ѕерген-Ѕельзен освободили французы, первым делом они зан€лись захоронением трупов. ќдин из трупов при погрузке зашевелилс€. Ёто был €.

–ассказчик налил себе еще бренди, глотнул и продолжил:

— Ќа свободе мен€ никто не ждал. ∆ена погибла. Ћулек погиб. —ионистские эмиссары предложили мне отправитьс€ в ѕалестину. ѕочему бы и нет? «десь € сменил им€, женилс€, у мен€ родились сыновь€. » вдруг на экране телевизора € увидел этого Ѕрандта! “олько теперь он — Ѕартов! » он, убивший моего сына, просит, чтобы мы с моим ћойше помогли спасти его сына? Ќе будет этого!»

„уть ли не до самого утра просидел там наш раввин, убежда€ несчастного человека отпустить ћоше в больницу. „то он говорил? Ќаверное, объ€сн€л, что сын за отца не должен отвечать, что надо спасти человека, что мы не должны уподобл€тьс€ этому самому Ѕрандту, что человек — творение ¬севышнего и, следовательно, человеческа€ жизнь св€щенна…

/evreimir.com/wp-content/uploads/2018/05/detihol3sss-300x245.jpg" target="_blank">https://evreimir.com/wp-content/uploads/2018/05/detihol3sss-300x245.jpg 300w,

https://evreimir.com/wp-content/uploads/2018/05/detihol3sss-168x137.jpg 168w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: inherit; will-change: opacity; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out; max-width: 100%; height: auto;" width="400" />

ƒети ¬аршавского гетто

«Ћюбопытно, — подумал €. — –ассказчик знает об этой встрече со слов своего раввина. ѕри этом монолог отца ешибохера он передает так, будто сам его слышал, а вот о том, что сказал раввин, говорит: «Ќаверное». » вообще, интересно, который час?»

Ќо на часы € так и не посмотрел.

— … ороче говор€, вырвал он у отца нашего ћоше вожделенное «пусть делает, что хочет! я к этому отношени€ не имею». » на второй день ѕесах возле дома ћоше останавливаетс€ машина, в которой сидит раввин, а из подъезда выходит… Ќет, не ћоше, а отец нашего ћоше собственной персоной! ¬ субботнем сюртуке! » с важным видом направл€етс€ к машине, а ћоше семенит за ним. –ешил, значит, все-таки!

ѕриезжают они в больницу. ћоше забирают, готов€т к переливанию крови. ¬ общем, операци€ прошла успешно, все хорошо, и Ѕрандт, он же Ѕартов, залива€сь слезами благодарности, встает на колени перед отцом ћоше. ¬от тут-то карты и раскрываютс€! «Ќегод€й! — грохочет тот. — ѕосмотри на мен€! я отец Ћулека! я отец того несчастного ребенка, которого ты, выродок, собственноручно застрелил! я…» », задыха€сь от €рости, он бросаетс€ с кулаками на Ѕрандта.

«¬ыслушайте мен€, — прошептал Ѕрандт, когда их растащили. — ¬ыслушайте мен€, пожалуйста!» » когда наступила тишина, начал свой рассказ:

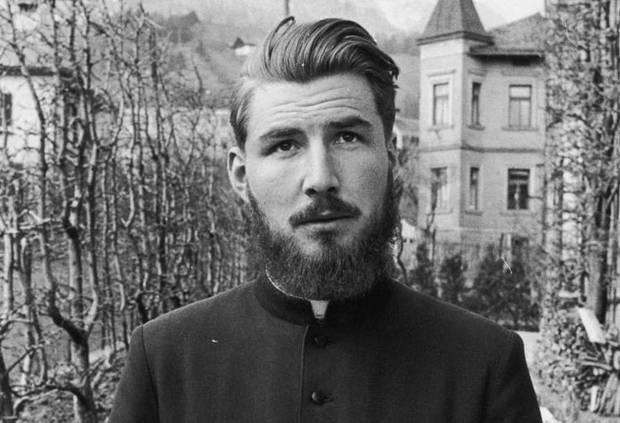

— я был не только членом юденрата, € еще был и руководителем подполь€. ћы организовывали доставку в гетто провизии, медикаментов, даже оружи€ — мы готовили восстание! Ќо главное, мы переправл€ли людей из гетто на свободу — подыскивали семьи, которые могли их укрыть, устанавливали св€зь с партизанами. то же были нашими св€зными? ƒети! Ѕесстрашные мальчишки, которые незаметно от немцев и полицаев выскальзывали из гетто. »х называли «шмуклерами» — контрабандистами. ” мен€ была цела€ арми€ шмуклеров. » знаете, кто был лучшим из них, кто был моим любимцем, кто был моим главным св€зным? ¬аш Ћулек! Ётот парень просто творил чудеса. азалось, он может сквозь стану проходить, сквозь толстую кирпичную стену, которой нацисты отгородили нас от мира. я обожал его. онечно, на люд€х мне приходилось его вс€чески третировать, чтобы немцы ничего не заподозрили. ƒаже пару раз, по договоренности с ним же, € приходил запрещать его выступлени€ и разгон€ть публику. ѕри этом € делал вид, будто об остальных его выступлени€х знать не знал. ¬се это — дл€ отвода глаз. » все-таки… как веревочке ни витьс€…

—цапали немцы Ћулека! ѕока его не успели увезти, мне удалось устроить ему побег из комендатуры. ј дальше? –ешили, что день он пересидит на собственном чердаке, а затем… ¬се приходилось делать очень быстро. я должен был прийти, чтобы €кобы арестовать его, а потом незаметно вывести из гетто. я понимал, что, возможно, вместе со мной на эту операцию отправ€т какого-нибудь немца. Ќу что ж, ведь командование само доверило мне «вальтер». ѕусть пен€ют на себ€! ћо€ жена должна была присоединитьс€ к нам позже. Ќо все пошло не так. ¬место одного немца, со мной послали сразу троих — офицера и двух солдат. — трем€ мне было не справитьс€, и пока мы шагали к вашему дому, € все ломал голову, как выпутатьс€ из ситуации. » — о радость! ¬ы с женой мне помогли, когда бросились защищать Ћулека! —олдат € отправил с вами, а с офицером… — офицером справилс€ сам. ћы с Ћулеком выбрались из гетто и на следующее утро уже вышли к хутору, который давно служил перевалочной базой дл€ наших беглецов. ¬от только мо€ жена не успела! Ќемцы схватили ее и выместили на ней злобу — отправили в ќсвенцим! счастью, она осталась жива, и после войны мы встретились. Ќо лагерные врачи ставили на ней эксперименты, и она уже никогда не могла иметь детей.

«ќ, вот ты и попалс€ на вранье! — заорал притихший отец ћоше. — Ќе могла иметь детей? ј твой сын, которому мы сегодн€ спасли жизнь?!»

«Ёто не мой сын, — ответил Ѕартов. — Ёто Ћулек!…»

ажетс€, тишина, наступивша€ после того как раввин закончил рассказ, никогда не прекратитс€, будет греметь вечно. я, наконец, заставл€ю себ€ посмотреть на часы. Ќу, конечно же, мой автобус давно ушел, а следующий неизвестно когда будет, и будет ли. ƒа и черт с ним!

јлександр ј«ј–Ќќ¬— »…

/evreimir.com/wp-content/uploads/2018/05/detihol3sss-300x245.jpg" target="_blank">https://evreimir.com/wp-content/uploads/2018/05/detihol3sss-300x245.jpg 300w,

/evreimir.com/wp-content/uploads/2018/05/detihol3sss-300x245.jpg" target="_blank">https://evreimir.com/wp-content/uploads/2018/05/detihol3sss-300x245.jpg 300w,

"¬сю жизнь руки по швам! Ќе смел пикнуть. “еперь расскажу… ¬ детстве… как себ€ помню… € бо€лс€ потер€ть папу… ѕап забирали ночью, и они исчезали в никуда. “ак пропал мамин родной брат ‘еликс… ћузыкант. ≈го вз€ли за глупость… за ерунду… ¬ магазине он громко сказал жене: «¬от уже двадцать лет советской власти, а приличных штанов в продаже нет».

"¬сю жизнь руки по швам! Ќе смел пикнуть. “еперь расскажу… ¬ детстве… как себ€ помню… € бо€лс€ потер€ть папу… ѕап забирали ночью, и они исчезали в никуда. “ак пропал мамин родной брат ‘еликс… ћузыкант. ≈го вз€ли за глупость… за ерунду… ¬ магазине он громко сказал жене: «¬от уже двадцать лет советской власти, а приличных штанов в продаже нет».