-–убрики

- ќружие (122)

- стрелковое (58)

- самоходное историческое и современное (35)

- холодное и самообороны (23)

- новейшее (4)

- подарочное (2)

- јвтор-человек домашний. (104)

- еда (31)

- здоровье (22)

- ∆илище (22)

- Ѕезалко напитки и вкусн€шки к ним (9)

- јлко и псевдоалко напитки. (6)

- читальн€ (6)

- бизнес (3)

- ќтношени€ (2)

- рукоделие (2)

- »стори€ (83)

- войны (29)

- Ћичности земли –усской (23)

- истори€ –уси-–оссии (18)

- «вани€,чины,награды,форма одежды ¬— –уси -–оссии (10)

- мирова€ истори€ (3)

- Ћичности мировые (2)

- омпьютер (62)

- блоги,сайты (25)

- интернет (16)

- “ехнические новшества (5)

- игрушки (3)

- ћор€к и море (56)

- русско-российский (21)

- иностранный (6)

- јвтор-ћелочи жизни (54)

- женские аксессуары (18)

- мужские аксессуары (18)

- мужской отдых (11)

- магазинный (2)

- »скусство (17)

- ‘ото-видео (25)

- ћузыка (16)

- мото-автотехника (13)

- мото (13)

- Ќаука (4)

- “≈Ћ≈‘ќЌЌџ… —ѕ–ј¬ќ„Ќ» (3)

- ќ∆»ƒјЌ»≈ (3)

- ћир (3)

- »скусствоведение (2)

-ћузыка

- —аксофон.

- —лушали: 6306 омментарии: 0

- ‘ормула счасть€.

- —лушали: 21220 омментарии: 0

- Ёто –осси€.

- —лушали: 21 омментарии: 0

- ’олуи

- —лушали: 21 омментарии: 0

- из к.ф. " «везда пленительного счасть€."

- —лушали: 23 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-—татистика

«аписи с меткой истори€

(и еще 868923 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

ќжидание автомототехника автор-мелочи жизни автор-человек домашний блоги видео видеоредактор онлайн на русском войны вставить лицо в картинку онлайн вставить лицо в костюм бесплатно гарри поттер деньги дневник дом домашний сад еда жизнь здоровье истори€ истори€ россии классы коды коды оформлени€ блога комментарии компьютер кофе личности мастер мелочи жизни мир мода 2014 мода 2015 море мор€к и море мото музыка надпись наука оружие оформлени€ песни политика попул€рность рукоделие самолЄтик свадебные идеи т.п. такое телефонный справочник фото фотошопи€ человек домашний

—амбо ¬асили€ ќщепкова, легендарного спортсмена ... |

ƒневник |

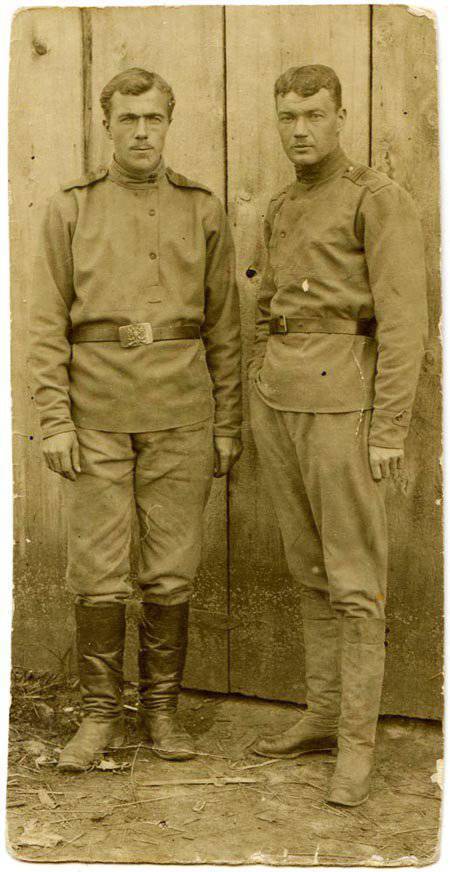

Ѕорьба невольного стил€ »стори€ создател€ самбо ¬асили€ ќщепкова, легендарного спортсмена и разведчика ¬асилий јвченко 10 окт€бр€ 2019 ¬асилий ќщепков с учениками ¬ романе братьев ¬айнеров «Ёра милосерди€», действие которого происходит осенью 1945 года, есть эпизод обучени€ ћ”–овцев новой борьбе. ¬ нЄм инструктор объ€сн€ет милиционерам, что така€ система борьбы называетс€ «самбо». ‘амилию насто€щего основоположника этой системы тогда мало кто знал. –одившийс€ на каторжном —ахалине и умерший в Ѕутырке, выпускник токийской православной семинарии и первый русский мастер дзюдо, создатель самбо — это всЄ он, ¬асилий ќщепков, готовый герой остросюжетного романа, за который никто пока не вз€лс€. DV рассказывает о легенде, ушедшей из жизни 10 окт€бр€ 1937 года. аторга и одокан: русский медведь добиваетс€ своей цели ”годивший в «€понские шпионы» и надолго забытый, разведчик ќщепков оказалс€ заслонЄн своим преемником «орге, спортсмен ќщепков — своим учеником ’арлампиевым и соперником —пиридоновым… ¬ последнее врем€ пишут о нЄм немало, но факты то и дело мешаютс€ с мифами. Ћишь в 2017 году в серии ∆«Ћ вышла перва€ полновесна€ (и очень добросовестна€) биографи€ ќщепкова, написанна€ востоковедом, историком јлександром улановым. ¬асилий ќщепков родилс€ в декабре 1892 года (по новому стилю — в €нваре 1893) на —ахалине у стол€ра и предпринимател€ —ерге€ ѕлисака и каторжанки ћарии ќщепковой, угодившей на —ахалин за какое-то т€жкое преступление. „ехов с ней разминулс€ едва-едва — иначе, возможно, мы знали бы о ней больше. ћладенцу дали фамилию матери в силу его «незаконнорождЄнности»: брак был, как сказали бы сейчас, гражданским. ∆ители јлександровского поста, 1903 год ‘ото ¬ласа ƒорошевича Ѕытует верси€, что в “окио ќщепков попал потому, что после русско-€понской войны и потери –оссией ёжного —ахалина он будто бы «автоматически» угодил в подданные —траны восход€щего солнца. Ќа самом деле жил он в оставшемс€ российским посту јлександровском (ныне јлександровск-—ахалинский). Ќа учЄбу в “окио подростка отправили опекуны вскоре после смерти в 1902-м — отца и в 1904-м — матери. —ирота попал в “окийскую православную духовную семинарию знаменитого миссионера и востоковеда архиепископа Ќикола€ японского (в миру »ван асаткин, в 1970 причислен к лику св€тых). ѕорой пишут, что последний был российским разведчиком. Ёто тоже миф; но то, что в какой-то момент –осси€ начала направл€ть в токийскую семинарию русских подростков, чтобы получить дефицитных переводчиков и разведчиков, — факт. ¬от и за обучение ќщепкова в итоге стало платить российское военное ведомство, почему он и попал в разведку. ƒзюдо, созданное в 1880-х на основе старинного искусства «дзюдзюцу» (в русском €зыке прописалось как «джиу-джитсу»), в японии уже было об€зательным предметом. “ренировки в семинарии вЄл ќкамото — инструктор из одокана, главной школы дзюдо, которой руководил создатель этой борьбы ано ƒзигоро. ¬скоре ќщепкова пригласили в одокан. ¬ 1913-м, почти одновременно, он окончил семинарию и получил в одокане чЄрный по€с, став первым русским и четвЄртым европейцем, кому был присвоен первый дан — начальна€ мастерска€ степень. ќ нЄм даже писали в €понской прессе: «–усский медведь добилс€ своей цели». ќщепков с первыми учениками во ¬ладивостоке, 1914 год ќщепков вернулс€ в –оссию и попал сначала в штаб ѕриамурского военного округа в ’абаровске, потом во ¬ладивосток — в отдел контрразведки штаба крепости. √ородское спортивное общество предложило молодому мастеру поделитьс€ своими умени€ми, и в 1914 году ќщепков открыл во ¬ладивостоке первую в стране секцию дзюдо. ќна действовала по адресу орабельна€ набережна€, 21 до 1920 года. Ћетом 1917 года во ¬ладивостоке прошли первые в истории международные (российско-€понские) соревновани€ по дзюдо. ¬ том же 1917 году ќщепков побывал в японии и получил в школе одокан второй дан. ино и €понцы: кинопрокатчик по имени ћонах ¬ смутные революционные времена экс-контрразведчик ќщепков осталс€ не у дел. ¬ 1919 году его мобилизовали в армию олчака. —лужил у интервентов — в управлении военных сообщений €понского экспедиционного корпуса, но вскоре начал работать на большевистскую разведку. японское удостоверение личности ќщепкова ¬ 1923 году ќщепков едет на северный —ахалин, всЄ ещЄ зан€тый, несмотр€ на завершение √ражданской войны и интервенции, €понцами (они уйдут отсюда лишь в 1925-м). ≈го командировали под легендой «бэнси» — человека, который переводит и комментирует фильмы во врем€ просмотра. ќщепков крутил кино дл€ €понских военных и передавал на материк данные о дислокации и вооружении частей. ѕоказал себ€ разведчиком-аналитиком, обращал внимание на политику, психологию, быт €понцев. ¬ 1925 году глава кинопрокатной фирмы Slivy films ¬асилий ќщепков крутит кино уже в “окио, продолжа€ передавать в —оветскую –оссию разведданные под псевдонимом «ћонах». ”же в 1926 году его отозвали в ———– и чуть не отдали под суд, обвинив в растрате и неплодотворной работе. Ќо, как доказывает его биограф, налицо была некомпетентность кураторов ќщепкова, не способных распор€дитьс€ ценным агентом. «Ѕэнси» плохо финансировали (фильмы ему приходилось покупать за свой счЄт), переданные им материалы зачастую никто не переводил. ’от€ именно ќщепков добыл, к примеру, первые данные о секретных работах, св€занных с химическим и бактериологическим оружием (будущий «отр€д 731»). ¬ысша€ логика судьбы была в том, что конец шпионской карьеры ќщепкова позволил ему создать самбо. «ƒзюудо» и самбо: борьба больше, чем жизнь –азведчик закончилс€ — зато по-насто€щему развернулс€ спортсмен. ќщепков возвращаетс€ во ¬ладивосток, служит переводчиком, в свободное врем€ преподаЄт на курсах инструкторов дзюдо. —реди его учеников — видные в будущем спортсмены ¬ладимир узовлЄв, ‘Єдор ∆амков, ƒмитрий осицын. ¬ 1927 ќщепкова перевели в Ќовосибирск, где он продолжил тренировать военных и попул€ризировать «дзюудо», как тогда говорили. ѕравда, ощепковское «дзюудо» всЄ серьЄзнее отличалось от классического — кодокановского. ƒа и раньше, ещЄ в 1917 во ¬ладивостоке, он показывал приЄмы защиты от револьвера, отсутствовавшие в арсенале €понского дзюдо. ѕо сути, это было уже прото-самбо. ¬ 1929 году ќщепков попал в ћоскву, где стал инструктором ÷ентрального дома расной армии, преподавателем √осударственного центрального института физкультуры. ¬скоре при его участии выход€т руководство по физической подготовке – ј и пособие по физическим упражнени€м дл€ военных. « абинетным» борцом он не был — не раз демонстрировал свои умени€ в уличных схватках с хулиганами. ƒаже нарочно ходил с учениками на „истопрудный бульвар, где кого-нибудь обычно задирала шпана, и тогда самбисты оттачивали приЄмы защиты от кулака и финки в более чем реальных услови€х. “ехника дзюдо по ќщепкову »сторик спорта јндрей Ћарионов называл годом рождени€ самбо 1932-й — тогда утвердили комплекс √“ќ II ступени, куда вошла и «нова€ по€сна€ борьба». —начала еЄ называли «дзюу-до», потом — «борьбой вольного стил€». ѕереименовали не случайно: во-первых, она уже сильно отличалась от дзюдо, во-вторых, отношени€ ———– и японии ухудшились, и нужно было замаскировать €понские корни советского искусства. ѕо той же причине возникла официальна€ верси€, что самбо создано на основе боевых искусств народов ———–. ќфициальной (хот€ и условной) датой по€влени€ самбо, однако, считают 16 но€бр€ 1938 года, когда спорткомитет ———– издал приказ «ќ развитии борьбы вольного стил€». —амого ќщепкова к тому времени уже не было в живых: он умер в Ѕутырской тюрьме 10 окт€бр€ 1937 года. “огда начали сажать « ¬∆ƒ-инцев» и «харбинцев», в них видели €понских шпионов, а ќщепков в своЄ врем€ служил у олчака, работал на €понцев, бывал и в ’арбине… «а ним пришли в ночь с 1 на 2 окт€бр€. ¬ тюрьме ќщепков прожил чуть больше недели. Ѕогатырь, которому не было и 45, в последние годы страдал стенокардией, не выходил из дома без нитроглицерина. Ёто, видимо, его и убило: в тюрьме таблеток не было. ѕерва€ полоса газеты «‘изкультура и спорт», посв€щенна€ дзюдо, 1930 год Ќа 20 лет, до реабилитации в 1957-м, его им€ было отовсюду вычеркнуто. ќтцами самбо называли то јнатоли€ ’арлампиева, то ¬иктора —пиридонова. »менно о ’арлампиеве ёрий Ѕорецкий сн€л в 1983 году истерн «Ќепобедимый» с јндреем –остоцким в главной роли. јлександр уланов убедительно доказывает: в основе самбо лежит именно система ќщепкова. –оль —пиридонова, по большому счЄту, свелась к тому, что эту систему в конце 40-х нарекли «самбо» (звучит по-восточному экзотично, а расшифровываетс€ скромно — «самозащита без оружи€»). онфликт между ќщепковым и —пиридоновым началс€ ещЄ при жизни обоих — а в итоге название, придуманное —пиридоновым, досталось системе его противника. „то касаетс€ ’арлампиева, то он был учеником ќщепкова и продолжил дело учител€, хот€ его роль в сохранении ощепковского наследи€ интерпретируют в широком диапазоне от «спас» до «присвоил». —амбо постепенно завоЄвывало страну и мир. ¬ 1964 году, вскоре после того как дзюдо стало олимпийским видом спорта, ———– направил на “окийскую олимпиаду самбистов. ќни «выносили» дзюдоистов так, что уже в 1965-м в японии по€вилась сво€ федераци€ самбо, а советские методички стали переводить на €понский. “ак искусство ќщепкова вернулось на историческую родину. сожалению, мы не сделали из самбо того, что сделали из восточных единоборств √олливуд и √онконг, хот€ наш «ћонах» не менее крут, чем монахи Ўаолин€, а самбо — такой же конкурентоспособный экспортный российский товар, как икра, нефть, «калашников» и литература. ”знай ано ƒзигоро об успехах самбиста ‘Єдора ≈мель€ненко, многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам, «ѕоследнего императора», он был бы горд за себ€ и своего русского ученика. *** “о самое здание на орабельной набережной сохранилось. ¬ нЄм находитс€ спортклуб “ихоокеанского флота, на стене укреплена мемориальна€ доска ¬асили€ ќщепкова. ¬ 2017 году во ¬ладивостоке в рамках очередного ¬осточного экономического форума прошЄл международный турнир по дзюдо имени ано ƒзигоро среди юниоров, гост€ми которого стали президент –оссии ¬ладимир ѕутин и €понский премьер —индзо јбэ. ѕам€тник ќщепкову во ¬ладивостоке ёрий —митюк / “ј—— Ќекоторое врем€ назад во ¬ладивостоке установили пам€тник ќщепкову и его учителю. — подачи спонсора — центра «јмурский тигр» — р€дом с борцами по€вились фигурки тигр€т и надпись, что ќщепков будто бы училс€ приЄмам самбо у тигров. Ёто, конечно, фантазии. Ќо то, что фигура ќщепкова даже в наши дни обрастает мифами, как днище корабл€ ракушками, — показательно. Ќаверное, это неизбежна€ оборотна€ сторона самого пон€ти€ «человек-легенда». „асть фотографий в статье публикуетс€ по книге Ћукашева ћ.Ќ. «–укопашный бой в –оссии в первой половине XX века. нига 4. —отворение —амбо: родитьс€ в царской тюрьме и умереть в сталинской», изд-во Ѕудо-—порт, ћосква, 2003 год

ѕодробно на сайте ƒальний ¬осток:

https://dv.land/people/borba-nevolnogo-stilya

—ери€ сообщений "Ћичности земли –усской":

„асть 1 - Ѕ.√одунов и его врем€.

„асть 2 - ¬.√.√рабин-из почтальонов в оружейники.

...

„асть 21 - ѕодвиг атамана амчатского ¬ладимира јтласова.

„асть 22 - ¬асилий “Ємный,кн€зь-власть которого сохранил народ.

„асть 23 - —амбо ¬асили€ ќщепкова, легендарного спортсмена ...

|

ћетки: истори€ |

–едкие значки ———–. |

ƒневник |

—амые дорогие значки ———–, которые сейчас можно выгодно купить или продать.

—тоимость отличительного знака, выпущенного в —оветском —оюзе сейчас может составл€ть тыс€чи долларов, а складываетс€ она из нескольких факторов.

¬о-первых, на цену вли€ет тираж: одни значки выпускались в количестве нескольких тыс€ч, а другие — пару дес€тков штук. “акже большую роль играет категори€: военные, спортивные, политические и т. д. ≈ще важен материал (бронза, латунь, алюминий, сталь) и состо€ние.

10. «ќтличный пожарник», 28 000 р

«нак «ќтличный пожарник» по€вилс€ согласно указу ѕрезидиума ¬ерховного —овета ———– от 22 но€бр€ 1944 года и вручалс€ солдатам войск Ќ ¬ƒ ———–. ѕолучить его могли как р€довые бойцы, так и младший офицерский состав.

роме того, этот знак вручалс€ пожарным из других ведомств. „тобы заслужить его, необходимо было систематически доказывать отличное знание техники пожарной безопасности и владеть ею, вносить дельные предложени€ по улучшению пожарной охраны или делать полезные изобретени€ в этой области.

ќн вручалс€ вплоть до 1970 года, после чего его упразднили, заменив на знак «ќтличник пожарной охраны» ћ¬ƒ ———–.

9. «ќтличный торпедист», 29 000 р

≈го ввели 21 ма€ 1942 года дл€ награждени€ особо отличившихс€ солдат и младших командиров –абоче-кресть€нской расной јрмии, ¬оенно-морского ‘лота и Ќ ¬ƒ.

ѕолучить значок мог тот, кто мастерски направл€л ракеты пр€мо в цель и уничтожал вражеские цели, умел обращатьс€ с техникой и оружием.

«нак «ќтличный торпедист» вручали до 1957 года, после чего он, а также многие значки снайперов, артиллеристов и т. д. были упразднены.

8. «ќтличник Ќ ѕѕ», 40 000 р

јббревиатура Ќ ѕѕ расшифровываетс€ как «Ќаркомат пищевой промышленности», который был образован в 1937 году. ќдноименный отличительный знак учредили спуст€ три года, причем награждались им также заслуженные члены наркоматов рыбной, молочной и м€сной промышленности, которые были частью Ќ ѕѕ.

—ейчас знаков «ќтличник Ќ ѕѕ» осталось не так много, поэтому коллекционеры прос€т за них минимум 40 000 рублей. “ака€ покупка — надежное вложение средств (хоть и не самое выгодное с точки зрени€ времени получени€ прибыли), так как через 5-10 лет цена еще больше вырастет.

7. ««нак об окончании ¬ћ‘ј , 1 типа», 50 000 р

««нак об окончании ¬ћ‘ј , 1 типа» получали лучшие выпускники ¬оенно-морского факультета первого Ћенинградского медицинского института имени »вана ѕетровича ѕавлова.

«нак учредили в 1952 году, когда факультет был восстановлен, и упразднили в 1957. Ќесмотр€ на то, что за 5 лет из стен »нститута вышло немало талантливых людей, знаков до наших дней сохранилось довольно мало. »х отливали из серебра и покрывали эмалью, а к одежде знаки крепились при помощи винта.

6. ««нак ¬ысшей инженерно-технической школы комсостава – ј», 90 000 р

««нак ¬ысшей инженерно-технической школы комсостава – ј» вручали за достижени€ во врем€ учебы или работы в одноименной школе.

Ќаиболее ценными считаютс€ значки из первой серии, которые выпускались с 1919 по 1921 год и изготавливались из бронзы с эмалированным покрытием (креплением также служил винт).

Ѕолее поздние версии делали из серебра, но их производилось значительно больше и они не такие редкие, поэтому купить их можно за 4-6 тыс€ч рублей.

5. «ќтличник социалистического соревновани€», 95 000 р

«наком «ќтличник социалистического соревновани€» награждались инженерно-технические работники, работники из отрасли транспорта, строительства и других сфер народного хоз€йства –—‘—–.

ѕоводом к вручению служило своевременное выполнение рабочего плана (или его перевыполнение), введение в эксплуатацию зданий и объектов раньше намеченного срока, внесение рациональных и ценных предложений по модернизации имеющихс€ технологий или изобретение новых, за культурно-массовую де€тельность и т. д.

Ћюбой человек, честно и усердно работавший на каком-либо предпри€тии имел все шансы обратить на себ€ внимание руководства и быть представленным к этой награде.

4. ««аслуженный летчик-испытатель ———–», 150 000 р

ѕервые 10 нагрудных знаков ««аслуженный летчик-испытатель ———–» были вручены в 1959 году, после чего его получили в общей сложности 419 человек. »з них 274 были промышленными летчиками и 145 — военными испытател€ми.

ѕосеребренный знак имеет форму многоугольника и вручалс€ вместе с именной грамотой, а носить его было прин€то на правой стороне груди поверх орденов ———–, если таковые имелись.

—уществовал негласный закон, что получить награду имеют право только действующие пилоты, но уже в первом приказе было указано им€ Ќикола€ –ыбко, который на момент вручени€ ордена уже 5 лет не участвовал в полетах (сильно пострадал в автомобильной аварии).

ѕоследний раз знак вручали 18 декабр€ 1991 года, буквально за не неделю до распада ———–. ¬ тот день награду получило 16 человек.

3. «ƒобролет», 150 000 р

¬ марте 1923 года было создано –оссийское общество добровольного воздушного флота, которое основатели назвали «ƒобролет». ≈го основной целью, котора€ была чЄтко приписана в ”ставе организации, €вл€лось развитие гражданского воздушного флота в —оветском —оюзе. ¬оздушна€ перевозка грузов, пассажирские линии, аэросъемка — «ƒобролет» занималс€ всем.

ќбщество просуществовало 7 лет, за которые было «намотано» 10 000 000 километров, перевезено 47 000 пассажиров и доставлено 408 тонн грузов. ќдноименный знак присуждалс€ членам, внесшим наибольший вклад в развитие организации.

»нтересный факт: почти одновременно с «ƒобролетом» были созданы общества «”крвоздухпуть» и ««акави€», которые занимались теми же вопросами, но их наградные знаки не отличаютс€ дороговизной. ѕозже все 3 организации объединились в одну большую структуру.

2. «ќтличник хоз€йства ћоссовета», 500 000 р

«нак «ќтличник хоз€йства ћоссовета» был пробным и по€вилс€ в 1940 году. ≈го отливали из серебра, подвергали процедуре оксидировани€, покрывали эмалью и позолотой.

Ќа нем изображали простого советского –абочего и олхозницу, которые сто€т на фоне ћавзоле€ и ремлевского дворца. ¬се известные экземпл€ры этого значка наход€тс€ в музе€х и частных коллекци€х, поэтому даже при наличии полумиллиона рублей (именно во столько его оценивают эксперты) купить его крайне трудно.

1. ««а индустриализацию страны!», 600 000 р

ћасштабна€ индустриализаци€ в –оссии началась в первой половине XIX века, когда удалось создать развитую текстильную и сахарную промышленности. ”же в новом тыс€челетии, пережив гражданскую войну, —оветский —оюз ввЄл легендарные «п€тилетки», благодар€ которым развитие всех сфер пошло небывалыми темпами и позволило ———– стать сверхдержавой.

„еловек, который вносил большой вклад в развитие той или иной промышленности, мог претендовать на награду ««а индустриализацию страны!», котора€ считалась одной из самых почетных. ƒостойных получить еЄ было не так много ввиду еЄ значимости, поэтому и тираж знака был небольшим, отсюда и такой огромный ценник.

ак и в предыдущем случае, даже име€ нужную сумму не так просто заполучить награду, так как расставатьс€ с ней не захочет ни один коллекционер.

—ери€ сообщений "«вани€,чины,награды,форма одежды ¬— –уси -–оссии":

„асть 1 - 26 феврал€ 1714 г. ѕетр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звани€ двор€нам, которые не служили солдатами

„асть 2 - «наки различи€ званий –усской јрмии. XVIII-XX века. Ёполеты

...

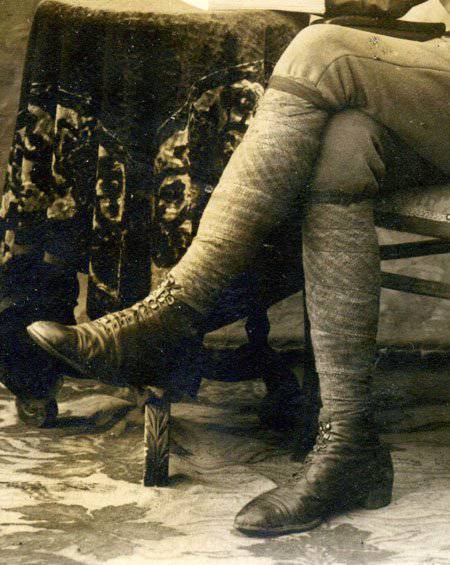

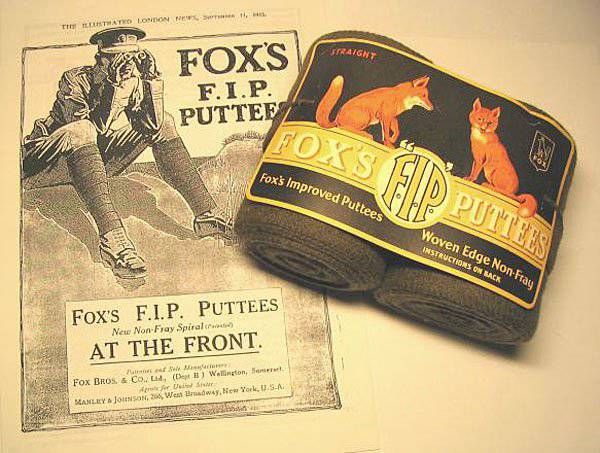

„асть 8 - —апоги бойца-неотъемлема€ часть победы.

„асть 9 - ѕилотки военных-их предназначение.

„асть 10 - –едкие значки ———–.

|

ћетки: истори€ |

ѕилотки военных-их предназначение. |

ƒневник |

«ачем нужна пилотка на голове ¬ ¬еликой ќтечественной войне пилотки были и на советских солдатах, и на солдатах вермахта, но в отличие от немецкого образца, наша к ѕобеде осталась в своем неизменном виде. ¬ начале был берет »сторики моды утверждают, что пилотка произошла из берета, который придумали кельты. „то касаетс€ самого берета, то никто не знает, как и когда эта мешковата€ шапочка завоевала попул€рность. ћежду тем, многие идеи дл€ пилотки, например кант и помпон, были позаимствованы именно из берета. ¬ частности, шарики, набитые паклей, пришивали к берету не ради щегольства, а дл€ того, чтобы не битьс€ головой в низких каютах кораблей. Ќо, как вы€снилось, от этого головной убор только выиграл. ј дл€ того, чтобы береты не улетали в ветреную погоду, мор€ки ст€гивали их кантом. ¬прочем, они все равно сползали наверх и обретали форму перевернутой лодки, зато смотрелись красивее.

√ленгэрри или шайкачи?

¬ 1811 году в част€х британской армии параллельно с громоздкими киверами дл€ повседневной службы носили береты. ј в 1830 году солдаты еЄ величества стали надевать килмарнокские боннеты (шапочки) без полей, получившие название по имени мануфактуры, котора€ их производила. ¬ 1848 году шотландский полковник јлександр ћакдонелл из √ленгэрри заменил боннет шотландским беретом балморала, сложенным пополам. —делал он это дл€ того, чтобы выделить свой полк на фоне британской армии. √оловной убор впоследствии получил название «гленгэрри», и по факту он стал прообразом традиционной пилотки, которую мы привыкли видеть в наши дни. ¬ середине XiX века по€вились сообщени€ о сербской шапочке «шайкаче», котора€ также считают прообразом пилотки. —начала еЄ шили дл€ мор€ков ƒунайской речной флотилии, а затем и дл€ офицеров. ¬прочем, своему по€влению пилотка об€зана не гленгэрри или шайкачи.

Ћень матушка.

—огласно «ѕоложению об одежде должностных лиц», опубликованном в 1900 году Ѕританским ¬оенным ћинистерством, боннеты и гленгэрри стали официальными головными уборами английских военнослужащих. Ќосили их и летчики оролевских военно-воздушных сил ¬еликобритании. ќднако дл€ личной безопасности во врем€ полетов их об€зывали одевать шлемы. »менно поэтому перед тем, как сесть в самолет авиаторы складывали боннеты, отгиба€ пол€ так, чтобы превратить шапочку в узкую полоску. «атем засовывали еЄ под погон. ѕосле полета пилоты ленились разглаживать боннеты и носили их в виде «fore-and-after», то есть двуносыми. »менно так по€вилась пилотка. ¬ разных странах она имеет свои названи€ и особенности. ¬ јмерике это - кепка √аррисона, в »талии – бустина, в ѕольше – фуражирка. ѕолЄтка ¬ царской –оссии такие головные уборы сначала назвали «полЄтками», которые достаточно быстро трансформировались в «пилотки». ѕервое врем€ же это слово было сленгом, так как в уставе говорилось о «шапке суконной м€гкой складной дл€ лЄтчиков». стати, этот головной убор был введен в 1913 году по представлению председател€ «аграничной комиссии по закупке авиационного и воздухоплавательного имущества —.ј. ”ль€нина. ѕилотка, как показала практика, оказалась настолько практичной, что вслед за летчиками еЄ стали носить военнослужащие других родов царских войск. ѕервыми, кто из советских сухопутных войск ввел пилотку в состав обмундировани€, были курсанты военных курсов – ј. ѕриказ об этом был подписан 16 €нвар€ 1919 года. стати, этому новшеству многие военноначальники расной јрмии противились, счита€ пилотку царским пережитком.

‘ашистска€ пилотка тоже проиграла войну.

.16 марта 1935 года был создан вермахт, в котором пилотка стала главным полевым головным убором. ≈Є шили так, чтобы передн€€ часть боковин была выше задней, фигурно выреза€ уголки на отворотах. ƒл€ этого примен€ли ткани цвета фельдграу. ¬переди вышивалась трехцветна€ кокарда, над которой – имперский орел. ƒл€ офицеров обводы донца и отвороты имели окантовку из алюминиевого жгутика. “анковые генералы тоже носили этот головной убор с той разницей, что пилотка была черной, а кант и орел – розовый. ѕо многочисленным свидетельствам, немецким солдатам нравилс€ этот убор. ќднако война вносила свои суровые коррективы. ѕосле —талинграда фашистска€ пилотка потер€ла былой лоск. ќрла и кокарду соединили в одно целое, чтобы упростить технологию шить€. ¬скоре исчезла окантовка и шелкова€ подкладка, да качество сукна резко упало. ”простилась также форма отворотов. ¬ 1944 году пилотку шили уже из самой дешевой ткани цвета хаки, постепенно вытесн€€ еЄ более простым полевым кепи. ‘ашистска€ пилотка, точно так, как и вермахт, тоже проиграла войну.

—ери€ сообщений "«вани€,чины,награды,форма одежды ¬— –уси -–оссии":

„асть 1 - 26 феврал€ 1714 г. ѕетр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звани€ двор€нам, которые не служили солдатами

„асть 2 - «наки различи€ званий –усской јрмии. XVIII-XX века. Ёполеты

...

„асть 7 - ѕраво на ношение рапового берета.

„асть 8 - —апоги бойца-неотъемлема€ часть победы.

„асть 9 - ѕилотки военных-их предназначение.

„асть 10 - –едкие значки ———–.

|

ћетки: истори€ |

’ранители православного человечества. |

ƒневник |

|

|

|

|

| «вук: |

»сполн€ет Rufet Axundov - јнгел мой  |

|||||||

| »зображение: | ѕ–ќ—“≈–: ” каждого есть свой ангел-хранитель и сво€ икона-заступница.blog.kp.ru –јћ ј: ћастер Ќаталь€ Ѕогданова 4maf.ru | |||||||

| “екст: | “≈ —“: ” каждого есть свой ангел-хранитель и сво€ икона-заступница. blog.kp.ru | |||||||

| “эги: |

молитва пам€ть религи€ католическа€ пасха 31 марта 2013 года православна€ пасха 5 ма€ дата дл€ 2013 годанадо уметь прощать

|

| «вук: |

»сполн€ет Rufet Axundov - јнгел мой  |

| »зображение: | ѕ–ќ—“≈–: ” каждого есть свой ангел-хранитель и сво€ икона-заступница.blog.kp.ru –јћ ј: ћастер Ќаталь€ Ѕогданова 4maf.ru |

| “екст: | “≈ —“: ” каждого есть свой ангел-хранитель и сво€ икона-заступница. blog.kp.ru |

| “эги: | молитва пам€ть религи€ католическа€ пасха 31 марта 2013 года православна€ пасха 5 ма€ дата дл€ 2013 годанадо уметь прощать |

—ери€ сообщений "истори€ –уси-–оссии":

„асть 1 - ¬еликий кн€зь —в€тослав и интриги византийцев.

„асть 2 - рымский раздор.

...

„асть 16 - азаки и ‘евральска€ революци€

„асть 17 - ѕодвиг атамана амчатского ¬ладимира јтласова.

„асть 18 - ’ранители православного человечества.

|

ћетки: истори€ |

—ардини€ против –оссии. |

ƒневник |

|

|

|

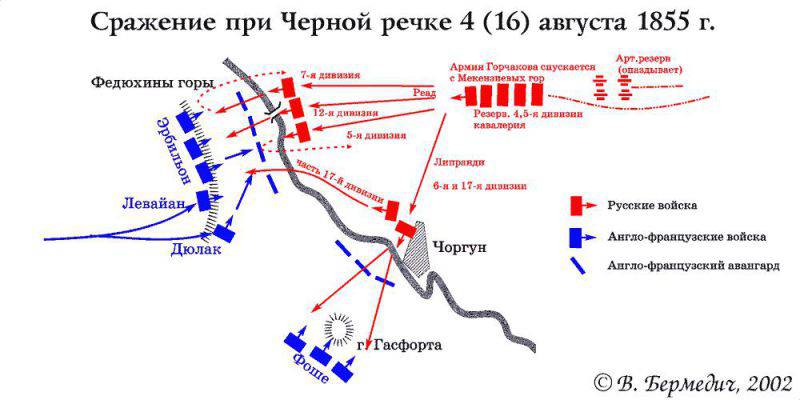

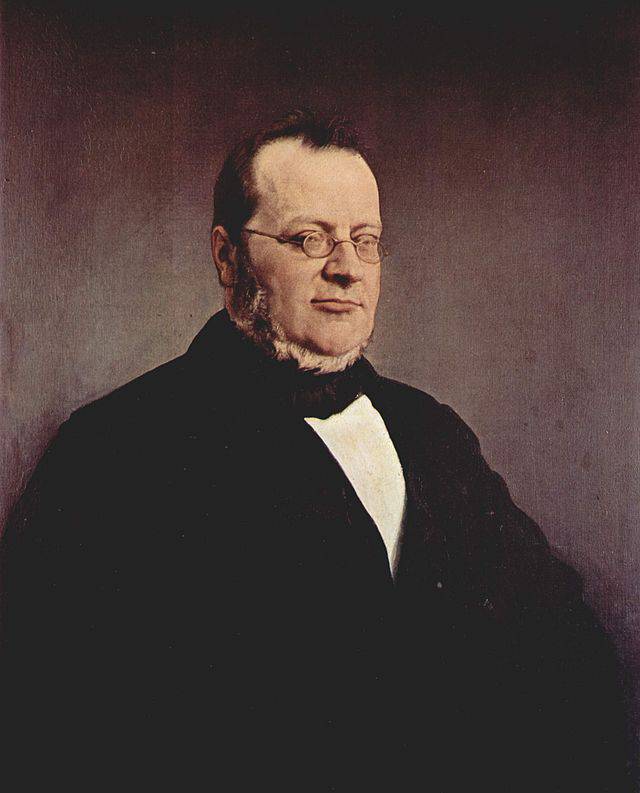

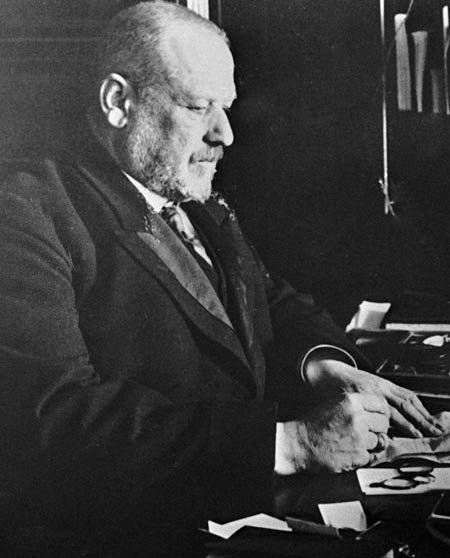

10 €нвар€ 1855 г. —ардинское королевство (ѕьемонт) объ€вило войну –оссийской империи. 26 €нвар€ премьер-министр —ардинии авур подписал с јнглией и ‘ранцией военную конвенцию, по которой ѕьемонт должен был выставить дл€ ведени€ войны с русскими 15-тыс. корпус и поддерживать его численность на прежнем уровне, по мере убыли личного состава. јнгли€ и јвстри€ со своей стороны гарантировали безопасность —ардинии, которой могла угрожать јвстри€. роме того, Ћондон пообещал предоставить —ардинии заЄм в 2 млн. фунтов стерлингов дл€ покрыти€ расходов на военные нужды и предоставить корабли дл€ переброски войск в рым. “акже союзники пообещали, что на конференции, которую созовут после завершени€ ¬осточной ( рымской) войны, авур сможет подн€ть «италь€нский вопрос» — проблему объединении »талии под властью сардинского монарха.

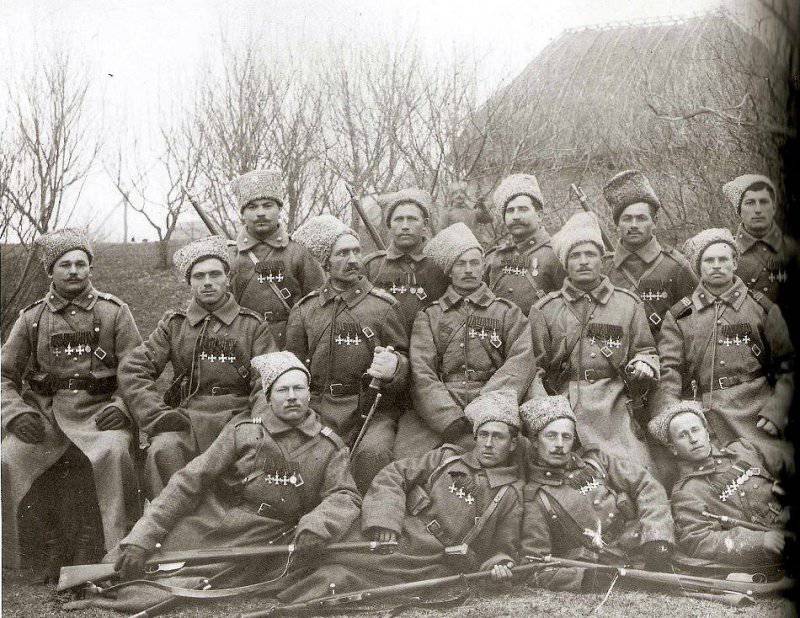

3 феврал€ договор был представлен в палате депутатов и столкнулс€ с оппозицией со стороны правых и левых. авура обвин€ли в отсутствии чЄткого политического курса, полной бесполезности и несвоевременности военного соглашени€. ѕо мнению депутата Ѕрофферио: «—оюз с “урцией €вл€лс€ оскорблением ѕьемонта и позором дл€ »талии». ќтмечалось, что королевство должно воевать, тер€€ солдат и большие деньги, во им€ врагов »талии. ќднако 10 феврал€ договор с союзниками был ратифицирован («за» — 101 депутат, «против» — 60). ¬ конце 1854 г. — в марте 1855 г. шли военные приготовлени€, формировали —ардинский экспедиционный корпус. ≈го командующим был назначен военный министр, генерал јльфонсо ‘ерреро Ћамармора, который во врем€ австро-италь€нской войны 1848—1849 годов выделилс€ как способный офицер и военный администратор. ѕеревозку италь€нских войск осуществл€ли британские корабли. 8 ма€ 1855 г. первые сардинские контингенты прибыли в Ѕалаклаву. –ешающую роль по вт€гиванию —ардинии в далекую и, по сути, ненужную »талии войну в далекой –оссии, сыграл италь€нский государственный де€тель амилло Ѕенсо ди авур. ¬оенный инженер по образованию, авур был сторонником реформ и объединени€ »талии. “алантливый, но беспринципный политик, прошЄл путь от депутата парламента и министра земледели€ и торговли до главы правительства. ¬нутри королевства провЄл р€д прогрессивных реформ. √лавное внимание авура было направлено на международную политику, где он проводил антиавстрийскую политику и наде€лс€ на объединение »талии во главе с ѕьемонтом с помощью ‘ранции, котора€ была традиционным соперником јвстрии. Ќаде€сь подн€ть международный престиж —ардинского королевства, авур склонил корол€ ¬иктора-Ёммануила прин€ть вместе с ‘ранцией и јнглией активное участие в ¬осточной войне.  ѕремьер-министр —ардинского королевства амилло Ѕенсо ди авур ¬ойна складывалась не так, как рассчитывали в јнглии и ‘ранции. Ћегкой прогулки не получилось. —оюзные войска несли большие потери, осада —евастопол€ и война зат€нулись. весне 1855 г. ‘ранци€ сосредоточила в рыму около трети войск метрополии, а также колониальные контингенты из јлжира, зуавов и »ностранный легион. јнгли€, традиционно не имевша€ большой армии, также исчерпала свои резервы. Ћондону приходилось предпринимать экстренные меры дл€ сохранени€ боеспособности армии. Ќачалс€ набор в »ностранный легион, который создавалс€ дл€ пополнени€ находившейс€ в рыму армии. ≈го численность должна была составить не менее 10 тыс. штыков. Ѕританцы наде€лись найти наемников в германских государствах и Ўвейцарии. ќднако там не удалось осуществить массовую вербовку. ¬ √ермании были сильны антианглийские настроени€ и войне с –оссией не сочувствовали. Ћондону и ѕарижу срочно требовалось новое «пушечное м€со». Ѕританцы и французы хотели вовлечь в войну новые государства. ”силили давление на јвстрию, но та продолжала осторожничать, хот€ еЄ враждебное отношение и заставило –оссию держать на западных границах целую армию из наиболее мощных соединений, которые не могли прин€ть участие в боевых действи€х на рымской театре (јвстри€ против –оссии). ѕредложили выступить против –оссии Ўвеции. Ќо шведы ещЄ помнили, что последнее столкновение с русскими в 1808-1809 гг. привело к утрате ‘инл€ндии, поэтому благоразумно отказалась. ќднако »тали€ была вне дос€гаемости русского оружи€, и авур решил, что небольша€ война в рыму не повредит —ардинии, а наоборот, усилит еЄ позиции в борьбе с јвстрией, котора€ мешала объединению »талии. ¬ качестве платы за участие в войне с –оссией авур хотел получить герцогства ѕарма и ћодена. ¬ но€бре 1854 г. начались секретные переговоры авура с представител€ми јнглии и ‘ранции. ¬ декабре 1854 г. было достигнуто принципиальное соглашение. ѕравительства јнглии и ‘ранции официально пригласили сардинского корол€ ¬иктора Ёммануила II прин€ть участие в войне с –оссией. ¬ состав экспедиционного корпуса вошли: 1-€ пехотна€ дивизи€ (2-€ и 3-€ бригады), 2-€ пехотна€ дивизи€ (4-€ и 5-€ бригады), резервна€ 1-€ пехотна€ бригада, один кавалерийский полк, шесть батарей с 36 оруди€ми. —ардинский корпус расположилс€ на территории, котора€ находилась в сфере ответственности командующего английской армии. —тавка италь€нского командующего јльфонса Ћамармора располагалась в деревне адыкой. ¬ысадка —ардинского корпуса в рыму продолжалась до начала июн€ 1855 г. Ќа 5 июн€ 1855 г. корпус насчитывал 15 тыс. солдат. 15 июн€ 1855 г. прошЄл ¬оенный совет союзников, который прин€л план новой атаки на —евастополь. 17 июн€ планировали начать массированную бомбардировку —евастопол€, 18 июн€ — начать штурм Ѕольшого редута и ћалахова кургана. ѕри этом пьемонтцы и турки при поддержке французских войск должны были осуществить демонстративное выступление в направлении русской армии на Ѕельбеке. –анним утром 17 июн€ 1-€ сардинска€ дивизи€ по командованием генерала ƒурандо и бригада резерва под временным командованием полковника ƒжустиниани (вместо генерала јнсальди) вышли из лагер€ и перейд€ через „Єрную речку по возведЄнному накануне мосту, подн€лись на высоты у „оргуна и подошли к Ўули. 2-€ дивизи€ под временным командование генерала јнсальди (еЄ командир јлессандро Ћамармора, брат командующего, умер от холеры) первоначально осталась в лагере, но позднее присоединилась к главным силам. “ак —ардинский корпус получил боевое крещение. 18 июн€ сардинцы продвинулись вперЄд. –усские войска повторили тот же манЄвр, что и 17-го, обстрел€ли противника и отошли. ¬ этот же день пьемонтский флагман — фрегат « арло јльберто», находилс€ в боевом ордере на внешнем рейде —евастопол€ в составе союзного флота. ќднако союзный флот, наученный горьким опытом, держалс€ вне дос€гаемости действий береговых батарей —евастопол€. Ќадо сказать, что союзное командование благоразумно воздержалось от посылки италь€нцев на штурм —евастопол€. ак и османов, италь€нцев использовали дл€ решени€ вспомогательных задач. ќднако неудача англо-французских войск и их огромные потери сразу же произвели крайне негативное впечатление на сардинских офицеров и солдат. ќсобенно это впечатление усиливалось от осознани€ того факта, что война —ардинии и –оссии бессмысленна. —ардинские войска потребовали, чтобы их отвели с позиций. √енерал Ћамармора отказалс€ давать такой приказ. “огда сардинские полки самовольно оставили позиции и беглым маршем вернулись в лагерь. –усские даже не пон€ли, что происходит. ј когда опомнились сардинцев уже и след простыл, причем они бросили даже часть своего обоза. —ардинцы-перебежчики за€вл€ли, что если бы русские сразу бросились в погоню, то сардинские войска просто бы капитулировали. —ардинцы, как и прочие союзные войска — англичане, французы и турки, сильно страдали в рыму. Ќебоевые потери превышали боевые. Ёпидемии продолжали косить союзников. —олдат мучила сильна€ жара, огромное количество комаров и мух. Ќачалась нехватка питьевой воды. ѕришлось даже выставить вооруженные посты у источников, чтобы регулировать потребление воды. ћоральное состо€ние войск было отвратительным. ќфицеры от скуки и чувства ущербности играли в карты, проигрывали всЄ, залезали в долги. ¬ иерархическом отношении и по уровню снабжени€ италь€нцы сто€ли выше турок, но сильно уступали англичанам. ѕравда, после первых трудностей, сардинцы постепенно наладили свой полевой быт. —оорудили хорошие бараки с застекленными окнами, дерев€нными полами, с одной-двум€ небольшими печами. Ѕыли специализированные бараки, оборудованные под госпитали, аптеки, библиотеки, храмы, склады и дл€ других целей. ƒл€ лошадей и мулов соорудили конюшни. ”лучшилась ситуаци€ со снабжением. Ѕыли созданы большие запасы продовольстви€. “ак, когда сардинцы покинули рым они оставили провианта на четыре мес€ца: запасы муки, сухарей, соли, сахара, кофе, овощей, м€са в консервированном виде, солонины, сгущенного молока, вина и т. д. —тоит отметить, что после первых трудностей и т€желой зимовки, союзное командование наладило быт своих солдат. “ак союзные войска щедро снабжались продуктами. —олдаты союзной армии, в том числе и италь€нцы, ежедневно получали кофе (три раза), суп с гов€диной и овощами, картофель, порцию вина и водки. ћ€со обычно было свежим (животных завозили), в случае недостатка были большие запасы консервированного м€са и овощей. ќфицеры имели право брать дополнительные продукты из казенных магазинов в счЄт жаловани€ по умеренным оптовым ценам. ƒаже на отдаленных постах получали свежий пшеничный хлеб. ¬ этом отношении у союзников можно было поучитьс€. ¬ первый насто€щий бой италь€нцы вступили 4 (16) августа 1855 г. в ходе сражени€ на „Єрной речке. ¬спомогательные корпуса, сардинский и турецкий, занимали оборону на правом фланге у селени€ „оргун. «десь располагалась важна€ высота — √асфортова гора. —ардинские войска занимали следующие позиции: на правом фланге, у речки ¬арнутки, располагалась 1-€ дивизи€ ƒурандо, на левом — 2-€ дивизи€ “ротти (јнсальди умер от холеры), в резерве была бригада ƒжустиниани, кавполк и вс€ артиллери€. ¬сего италь€нские войска насчитывали 25 батальонов, 4 эскадрона и 36 орудий. 4 августа русска€ артиллери€ обстрел€ла противника. «атем на штурм вражеских позиций пошли войска генерала Ћипранди (17 батальонов пехоты при 70 оруди€х). ѕозже их поддержала резервна€ 5-€ дивизи€. ¬ результате сардинцы могли оказатьс€ в центре русского наступлени€. Ќо когда русские войска уже подн€лись на “елеграфную гору, поступил новый приказ идти на русский правый фланг, к “рактирному мосту в распор€жение генерала –еада. “о есть русский командующий √орчаков, увлеченный первоначальным успехом правого крыла, решил отказать от атаки на левом фланге и усилить натиск –еада на ‘едюхины горы. ¬ результате италь€нцы избежали главного удара. ¬ этом бою сардинска€ пехота и артиллери€ успешно отстреливалась от русских войск, а берсальеры (отборные италь€нские стрелки) смогли смелым маневром зайти во фланг русским част€м и помогли французам в районе “рактирного моста. ¬ этом сражении сардинцы потер€ли около 250 человек, включа€ бригадного генерала графа ћонтевеккио. ћарокканские зуавы из состава колониальных частей французской армии, в знак признани€ храбрости италь€нских солдат, подарили сардинским берсальерам свои головные уборы. ¬ результате бордовый колпак-феска с синей кисточкой на шнурке стал вторым характерным форменным убором берсальеров. ѕервым их признаком их парадной формы была характерна€ шл€па с боковым султаном из перьев глухар€ или фазана (так называема€ «вайра»). Ѕерсальеры ¬ ходе решительного штурма ћалахова кургана 27 августа (8 сент€бр€) —ардинский корпус в составе четырех пехотных бригад, кавалерийского полка и п€ти артиллерийских батарей находилс€ в резерве, в транше€х напротив 4-го бастиона. ¬ это день в перестрелках с русскими войсками сардинцы потер€ли 40 человек убитыми и ранеными. ѕосле этого италь€нские войска в активных боевых действи€х участи€ не принимали. “аким образом, боевые потери сардинцев в войне были небольшими. ќт болезней умерло намного больше — более 2 тыс. человек. ”частие сардинских войск в ¬осточной войне не вызвало финансовых трудностей. ќфициально средства, затраченные ѕьемонтом на войну, не превышали среднегодовых расходов на армию в мирное врем€. ¬ 1854 году потратили 9,5 млн. рублей, столько же в 1855 г. ќднако военные расходы были заложены в другие статьи бюджета и составили за два года дополнительно 8 млн. 750 тыс. рублей. роме того, —ардини€ вз€ла у британцев заЄм, из которого 6,5 млн. было потрачено на войну. авуру удалось добитьс€ приглашени€ —ардинии на мирный конгресс. 18 (30) марта 1856 г. был подписан мирный договор. Ќо надежды авура на то, что в качестве компенсации за участие —ардинского королевства в ¬осточной войне великие держав рассмотр€т «италь€нский вопрос», не оправдались. ¬ мирном соглашении об италь€нских государствах не говорилось ни слова. Ќа одном из заседаний конгресса авур смог поставить «италь€нский вопрос», но никаких решений прин€то не было. јнгличане и французы только осудили положение в ѕапском государстве и оролевстве ќбеих —ицилий. ѕредставители јвстрии, ѕруссии и –оссии сообщили, что у них нет полномочий дл€ обсуждени€ этого вопроса. авур выступил с протестом, сообщив, что ситуаци€ в »талии представл€ет угрозу европейскому миру, так как господство јвстрии на значительной части полуострова вызывает революционное брожение. «апугива€ европейцев возможностью новой революции, авур пыталс€ склонить великие державы к решению «италь€нского вопроса» в интересах сардинской прав€щей династии. ќднако к его речи отнеслись прохладно. огда авур попыталс€ в кулуарах подн€ть вопрос о присоединении к —ардинии герцогств ѕарма и ћодена в качестве компенсации за участие в войне, союзники от этих требований отмахнулись. “аким образом, —ардинское королевство ничего не получило в результате ¬осточной войны. ѕо сути, Ћондон и ѕариж использовали —ардинию в своих цел€х, но ничего не дали взамен. Ёто была традиционна€ политика Ѕритании — использовать другие страны в качестве «фигур» на европейской и мировой «шахматной доске». ќднако уже через несколько лет надежды сардинцев сбылись. ¬ 1858 г. Ќаполеон III и авур заключили тайный союз, направленный против јвстрии. огда французы громили австрийцев, –осси€ зан€ла благожелательный нейтралитет по отношению к ‘ранции. ƒл€ ¬ены всЄ обернулось плохо. “еперь русска€ арми€ сто€ла на границе јвстрии, сковыва€ часть австрийской армии. ‘ранци€ и —ардини€ одержали победу. ‘ранци€ получила от —ардинского королевства —авойю и Ќиццу. Ћомбарди€ перешла к —ардинскому королевству. ѕравда, в итоге Ќаполеон обманул √орчакова, не согласившись помочь в см€гчении условий ѕарижского договора. —тоит сказать, что –осси€ не стала наказывать —ардинию, в отличие от јвстрии. Ќа русско-италь€нских отношени€х эта война никак не сказалась. огда в 1860 году австрийский император ‘ранц »осиф решил вз€ть реванш за поражение в 1859 году и мобилизовал армию, готов€сь ударить по —ардинии, –осси€ спасла сардинцев. анцлер √орчаков, организовал свидание трЄх монархов (русского, австрийского и прусского) в ¬аршаве. ј император јлександр II пригрозил ‘ранцу »осифу, что не допустит усилени€ јвстрии за счЄт —ардинского королевства. ‘ранцузы также просчитались, наде€сь сохранить раздробленную, зависимую от внешних сил »талию. ¬ 1859-1860 гг. ƒжузеппе √арибальди сверг с престолов правителей “осканы, ѕармы, ћодены. ¬скоре эти италь€нские государства объединились с —ардинией. ¬ 1861 г. было объ€влено о создании »таль€нского королевства во главе с пьемонтским королем ¬иктором Ёммануилом II. ѕримерно через четверть века после окончани€ рымской войны италь€нцам разрешили открыть мемориал в рыму. »таль€нцы выбрали район горы √асфорт. 28 августа 1882 г. в присутствии италь€нской военной делегации прошло торжественное открытие мемориала. ладбище занимало территорию примерно в 290 квадратных метров, в центре по проекту инженер-майора √ерардини возвели часовню в ломбардо-пьемонтском стиле, под которой был склеп. ¬ ней захоронили останки генералов јлессандро Ћамармора, ƒжорджио јнсальди и –одольфо де ћонтевеккио, офицеров и р€довых. ¬ но€бре 1955 г. часовн€ была взорвана. ѕосле 1991 г. пам€тный знак восстановили.  омандующий —ардинским корпусом в рыму јльфонсо ‘ерреро Ћамармора |

—ери€ сообщений "войны":

„асть 1 - расна€ јрми€- в чЄм сильней?

„асть 2 - Ѕородинское сражение 7 сент€бр€/по новому стилю/-ƒень воинской славы –оссии.

...

„асть 25 - Ѕорьба с терроризмом. ¬згл€д изнутри (блог спецназовца из »нгушетии)

„асть 26 - " урилы"-чьи вы ?

„асть 27 - —ардини€ против –оссии.

|

ћетки: истори€ |

¬асилий “Ємный,кн€зь-власть которого сохранил народ. |

ƒневник |

|

|

600 лет назад, 10 марта 1415 года, родилс€ ¬асилий II ¬асильевич, п€тый (младший) сын великого кн€з€ владимирского и московского ¬асили€ I ƒмитриевича и —офьи ¬итовтовны. ¬асилию ¬асильевичу впала т€жела€ дол€. ѕрактически всЄ его правление было наполнено конфликтами и трагеди€ми. 600 лет назад, 10 марта 1415 года, родилс€ ¬асилий II ¬асильевич, п€тый (младший) сын великого кн€з€ владимирского и московского ¬асили€ I ƒмитриевича и —офьи ¬итовтовны. ¬асилию ¬асильевичу впала т€жела€ дол€. ѕрактически всЄ его правление было наполнено конфликтами и трагеди€ми. ≈му было всего 10 лет, когда умер его отец ¬асилий I, что привело к длительной феодальной междоусобной войне (1425—1453). ¬нутренний конфликт продолжалс€ почти всЄ правление ¬асили€ ¬асильевича. ѕротив ¬асили€ II выступила коалици€ удельных кн€зей во главе с его д€дей — кн€зем ёрием ƒмитриевичем, который имел право на престол по завещанию своего отца ƒмитри€ ƒонского и его сыновь€ми ¬асилием и ƒмитрием ёрьевичами. ¬ ходе этой феодальной усобицы ¬асилий ёрьевич был вз€т в плен и ослеплЄн, за что был прозван осым. ƒмитрий ёрьевич, чтобы отомстить за ослепление своего брата, ослепил московского кн€з€, поэтому великий кн€зь московский ¬асилий II был прозван “Ємным. ёрий «венигородский в конце своей жизни смог дважды на короткий срок зан€ть великокн€жеский престол (в 1433 и 1434 гг.). ¬асилий ёрьевич зан€л московский престол после смерти отца в 1434 г., но младшие ёрьевичи не признали его кн€жени€: «≈сли Ѕогу не угодно было, чтобы кн€жил наш отец, то теб€-то мы и сами не хотим». ќни позвали на великокн€жеский стол ¬асили€ ¬асильевича. ¬асилий ёрьевич потерпел поражение, был пленен и ослеплен. ∆изнь свою окончил в темнице. ƒмитрий Ўем€ка также дважды занимал московский стол — в 1445 и 1446-1447 гг. ¬ итоге был отравлен. Ёто внутреннее противосто€ние осложн€лось одновременной борьбой с ќрдой, азанью и ¬еликим кн€жеством Ћитовским. ¬асилий ¬асильевич в 1445 г. потерпел поражение от казанского хана ”лу-ћухаммеда и впервые и единожды в истории ћосковского государства попал в плен. ƒл€ его выкупа пришлось собрать огромную дань. роме того, Ќовгород и “верь поддерживали звенигородских кн€зей, что осложн€ло положение ћосковской –уси. ќсновные вехи правлени€ ¬асили€ “Ємного ѕравление ¬асили€ ¬асильевича предопределили три основных фактора: отношени€ с ќрдой и возникающими на еЄ месте новыми государственными образовани€ми, отношени€ с ¬еликим кн€жеством Ћитовским и внутренн€€ длительна€ усобица, котора€ с перерывами продолжалась более двух дес€тилетий. ƒеградаци€ золотоордынской элиты, заметна€ уже во врем€ ƒмитри€ ƒонского и уликовской битвы, привела к закономерному итогу. ¬ 1420-1440-е годы выделились —ибирское, ”збекское, рымское и азанское ханства, Ќогайска€ ќрда. ѕосле смерти хана ичи-ћухаммеда в 1459 г. «олота€ ќрда прекратила существовать как единое государство, возникла Ѕольша€ ќрда. ’ан ”лу-ћухаммед утвердилс€ в земл€х —реднего ѕоволжь€ (Ѕулгарии), пыта€сь подчинить себе часть —еверо-¬осточной –уси. ќн и его сыновь€ совершили р€д походов на –усь, доходили до ћосквы. — этого момента, вплоть до вз€ти€ азани »ваном √розным, начинаетс€ двойственна€ истори€ союза и вражды ћосквы и азани, когда периоды союзнических отношений и покровительства ћосковской –уси, смен€лись ожесточенными войнами, кровавыми набегами и сожженными городами, уводом в рабство дес€тков тыс€ч человек. ¬ дальнейшем страшным врагом –уси станет ещЄ один наследник ќрды — рымское ханство, которое своим вли€нием будет отравл€ть взаимоотношени€ ћосквы и азани. — татарами отношени€ были традиционными, ќрда деградировала и ничего нового предложить не могла. ћосква и кн€зь€ должны были платить деньги. “атарские ханы не прочь были покарать ћоскву, если сила была на их стороне, пограбить города и села, увести в полон людей. ѕри этом ислам, который ещЄ только укорен€лс€ и не имел тотальной власти над полу€зыческими массами, не был радикального толка. –елигиозных сложностей, которые могли привести войне на почве религии, не возникало. ¬ целом же в начале правлени€ ¬асили€ “емного казалось, что могущество «олотой ќрды навсегда подорвано и еЄ закат неизбежен. ѕоэтому более опасным соседом тогда казалось ¬еликое кн€жество Ћитовской и –усское, чьЄ могущество основывалось на контроле над огромными западными русскими земл€ми. —тоит помнить, что Ћитовское государство говорило по-русски. √осударственным €зыком ¬еликого Ћитовского и –усского кн€жества был русский €зык. ѕравославие было верой большинства населени€ Ћитовского кн€жества. азалось бы, двум, по сути, русским (в тогдашней Ћитве до 80% населени€ были русскими) государствам делить нечего. ќднако литовска€ элита, первоначально €зыческа€, а затем христианска€ (в начале казалось одержит вверх восточна€ ветвь христианства — православие, но в итоге победило католичество), претендовала на роль главного центра контролирующего –усь. ј по мере постепенно усилени€ вли€ни€ ѕольши и католичества в ¬еликом кн€жестве Ћитовском, вражда между двум€ политическими центрами, претендующими на роль собирател€ –усской земли, только усиливалась. ¬еликий кн€зь литовский ќльгерд ещЄ перед уликовской битвой дважды «ломал копье» о стены ћосковского ремл€. Ќесколько улучшил отношени€ двух держав брак кн€з€ московского ¬асили€ I с литовской кн€жной —офьей ¬итовтовной (дочь великого кн€з€ литовского ¬итовта). ќднако отношени€ по-прежнему были сложными и находились на грани большой войны. ¬ 1404 году ¬итовт зан€л —моленск и присоединил его к Ћитве. «ападна€ граница тогда проходила чуть западнее ѕскова, в районе –жева, —моленска и Ѕр€нска. Ёта граница установилась довольно надолго. Ќациональной и религиозной вражды между Ћитвой и ћосквой не было. Ёто было два русских государства. Ётим объ€сн€етс€ и та простота, с которой некоторые московские бо€ре и кн€зь€ отъезжали в Ћитовское великое кн€жество после конфликта с правител€ми ћосквы, и наоборот — литовско-русские кн€зь€ и бо€ре ехали на службу к кн€зь€м московским. онфликт был на уровне прав€щих элит, династий. «атем конфликт стал усиливатьс€ из-за постепенно дрейфа Ћитвы в сторону «апада. Ќачалась полонизаци€ и окатоличивание русско-литовской элиты. —начала католичество стали принимать великие кн€зь€, их окружение, а затем и все представители привилегированных сословий. ¬ итоге получилс€ странный «гибрид» — русское по территории, населению и вере государство возглавили люди, ориентирующиес€ на «апад. ¬енцом этого процесса станет объединение Ћитвы и ѕольши в –ечь ѕосполитую. “ретьим фактором, который предопределил историю –уси в это врем€, стал внутриэлитарный конфликт. —уть усобицы была в том, что после смерти великого кн€з€ ¬асили€ I ƒмитриевича на московский стол предъ€вил права его родной брат ёрий ƒмитриевич. ‘ормально ёрий имел на это право. ќн интерпретировал слова завещани€ ƒмитри€ ƒонского: «ј по грехом отыметь Ѕог сына моего кн€з€ ¬асили€, а хто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему кн€жь ¬асильев удел». —ыграли свою роль и личные амбиции. ёрий был сыном ƒмитри€ ƒонского, его окрестил —ергий –адонежский. н€зь был попул€рен как хороший управленец, удачливый полководец и опытный дипломат, а также покровитель искусств и литературы. ёрий отстроил «венигородский городок и построил два каменных собора — ”спенский собор в «венигородском городке и –ождественский собор в основанном близким к нему —аввой —торожевским —аввино-—торожевском монастыре. ёрий ƒмитриевич также построил каменный “роицкий собор в “роицком монастыре (современна€ “роице-—ергиева лавра). «емли ёри€ («венигород, ¬€тка, √алич, –уза) процветали, кн€зь чеканил свою монету, что создало экономическую базу дл€ борьбы за великое кн€жение. н€зь прославилс€ успешными походами в татарские земли, где разгромил много городов и вз€л огромную добычу. ¬ 1414 году ёрий захватил Ќижний Ќовгород, присоединив его к ћоскве. ќднако в ћоскве уже давно отринули старинную лествичную традицию. Ќачина€ с ƒаниила ћосковского и его потомков, не осталось никаких традиций « иевской» –уси, никакого лествичного права наследовани€. ¬ ћосковском кн€жестве пор€док престолонаследи€ шЄл по нисход€щей пр€мой линии: от отца сыну. “олько если кн€зь умирал бездетным, стол мог получить родной брат. ѕоэтому московское бо€рство, и духовенство, и митрополит совершенно €сно показали, что они на стороне ¬асили€ ¬асильевича. ¬асилий стал великим кн€зем. ¬идимо, свою роль сыграли и родственные св€зи с ¬итовтом. ¬еликому кн€зю литовскому был более выгоден малолетний кн€зь, родной внук в ћоскве, чем умелый управленец и опытный полководец. ёрий «венигородский мог поспорить с московским бо€рством, но с ¬итовтом литовским он воевать не мог, слишком разные весовые категории. ѕоэтому открытых боевых действий в 1425 г. не было. Ѕыли просто споры, разговоры, интриги и военные демонстрации. ёрий, отправившийс€ было в ћоскву по приглашению митрополита ‘оти€ дл€ прис€ги новому великому кн€зю, передумал и повернул в √алич. ќбе стороны заключили перемирие и готовились к войне. ёрий получил одобрение веча жителей со всей своей вотчины. ќбъединив силы со своими д€дь€ми јндреем, ѕетром и онстантином ƒмитриевичами, ¬асилий II, не дождавшись окончани€ перемири€, выступил к остроме. ёрий отступил в Ќижний Ќовгород. ћитрополит ‘отий смог заключить мирное соглашение. ѕосле смерти дмитровского кн€з€ ѕетра ƒмитриевича, произошло новое обострение. ёрий претендовал на ƒмитров. Ќо удел умершего кн€з€ был присоединЄн к ћоскве. ¬ 1428 г. ёрий признал ¬асили€ «старшим братом». ¬ 1430 г. начинаетс€ новый этап борьбы за московский стол. ”мер ¬итовт, который сто€л за ¬асилием. Ќачинаетс€ открыта€ война, котора€ с перерывами будет продолжатьс€ более 20 лет. —начала ёрий и ¬асилий пытались найти внешнюю поддержку, спорили за права великого кн€з€ в ќрде, где тогда правил ”лу ћухаммед. ¬ конце концов усили€ми бо€рина ¬севоложского €рлык досталс€ ¬асилию. Ќо ордынский вельможа “егин€, который активно поддерживал ёри€, смог насто€ть на половинчатом решении. ярлык на великое кн€жение отдавалс€ кн€зю ¬асилию, а кн€зь ёрий получал ƒмитров с волост€ми. ќткрытый конфликт началс€ со скандала. ¬ ћоскве 8 феврал€ 1433 года состо€лась свадьба ¬асили€ и ћарии ярославны. Ќа свадьбу естественно пригласили родственников, в том числе и двоюродных братьев ¬асили€ ёрьевича и ƒмитри€ Ўем€ку. ќдин бо€рин, увидев на ¬асилии ёрьевиче красивый по€с, рассказал историю о том, что когда еще ƒмитрий ƒонской женилс€ на дочери суздальского кн€з€, этот кн€зь дал в подарок два по€са — один великому кн€зю, а другой московскому тыс€цкому. ќднако их подменили. Ќа ¬асилии ёрьевиче €кобы оказалс€ по€с предназначенный ƒмитрию ƒонском. ак на самом деле было неизвестно. Ќеизвестно и то случайно ли эту историю рассказали на пиру, или это был тонкий расчЄт. —офь€ ¬итовтовна, мать великого кн€з€, женщина с очень жестким характером, обвинив ¬асили€ осого в присвоении чужого добра, вз€ла и сн€ла с него по€с. ¬ средние века это было страшное оскорбление, которые смывали кровью. ћужской по€с был важным символом. ј кн€жеский по€с служил признаком кн€жеской власти и достоинства. ѕо€са вс€чески украшали, они хранились в казне, одевались на торжества и переходили по наследству. ѕон€тно, что после такого оскорблени€ война стала неизбежной. ¬идимо, это была кем-то организованна€ и весьма тонка€ провокаци€, котора€ надолго вывела ћосковскую –усь из активных политических игроков. ƒлительное врем€ –усь была поглощена внутренней войной, на которую было потрачено врем€ и силы целого поколени€.  арл √ун. "¬елика€ кн€гин€ —офи€ ¬итовтовна на свадьбе великого кн€з€ ¬асили€ “Ємного" Ётой феодальной войне можно посв€тить не одну большую статью (подробнее можно прочитать в книге ј. ј. «имина «¬ит€зь на распутье: феодальна€ война в –оссии XV в.»). »нтересно то, что ¬асилий ¬асильевич в этой войне выгл€дит как насто€щий неудачник. Ќе было решительной битвы, которой бы не проиграл ¬асилий ¬торой. ¬еликий кн€зь московский выгл€дит просто как образец невезени€. ќн проиграл все основные битвы, не раз был пленен, неоднократно отрекалс€ от московского великого кн€жени€ в пользу своих обидчиков. ¬ 1445 году был разгромлен татарами в битве под —уздалем, попал в плен. ƒл€ выкупа пришлось собрать огромную дань, разорившую русские земли. Ќаконец, в 1446 году ¬асилий II был захвачен в “роице-—ергиевой лавре от имени ƒмитри€ ёрьевича Ўем€ки, »вана ћожайского и Ѕориса “верского. ѕо данным историка арамзина ¬асилию велели сказать: «ƒл€ чего любишь татар и даешь им русские города на кормление? ƒл€ чего серебром и золотом христианским осыпаешь неверных? ƒл€ чего изнур€ешь народ подат€ми? ƒл€ чего ослепил брата нашего, ¬асили€ осого?» ¬асили€ ослепили, отчего он получил прозвище «“Ємный». ¬ результате получилось потр€сающее €вление: ¬асилий ¬асильевич был ничтожеством как политик, управленец и полководец, особенно выдел€€сь своей бездарностью на фоне своего успешного д€ди. ќднако он победил, так как ÷ерковь, больша€ часть бо€рства и двор€нства и народа в целом была на его стороне. ¬асилий победил своих более удачливых и умелых соперников, так как ћосква была на его стороне, предпочита€ усто€вшийс€ пор€док элитарным междоусобицам. “ы можешь быть полным ничтожеством, но ты наш кн€зь, и этого вполне достаточно. ¬се остальное мы сделаем сами. ¬ решающем сражении на реке л€зьме 25 апрел€ 1433 года звенигородский кн€зь ёрий ƒмитриевич разгромил ¬асили€ и зан€л ћоскву. ¬еликий кн€зь ¬асилий ¬торой бежал в “верь, а затем в острому. ёрий помирилс€ с плем€нником и отдал ему в удел оломну. ќднако народ не прин€л ёри€. ћосковские бо€ре и служилые люди стали перебегать в оломну. ƒаже ƒмитрий Ўем€ка и ¬асилий осой, поссорившиес€ с отцом, сбежали в оломну. ак отмечал арамзин: «—ей город сделалс€ истиной столицей великого кн€жени€ и многолюдной и шумной». ёрий понима€, что проиграл, вернул ¬асилию великокн€жеский престол. азалось, что конфликт исчерпан, но ¬асилий сам начинает новую войну. ќн начинает преследовать своих бывших противников. ћосковские войска двинулись на острому, где сидели ёрьевичи. —ыновь€ ёри€ разбили московскую рать на р. уси и предложили отцу идти на ћоскву. ќднако верный своим об€зательствам ёрий отказалс€ от этой идеи. “огда ¬асилий, узнав, что галичане поддержали ёрьевичей в неудачной дл€ него битве на уси, двинул войско на √алич. ћосковска€ рать пожгла посады и вернулась восво€си. ¬ 1434 г. ёрий объединилс€ с сыновь€ми и в решающей битве на реке ћогзе разгромил войска ¬асили€ II и снова вз€л ћоскву. ¬асилий бежал в Ќовгород. ёрий провел р€д реформ направленных на укрепление самодержави€, стал выпускать монету со всадником — √еоргием ѕобедоносцем (св€той покровитель ёри€). ќднако вскоре скончалс€. ¬асилий ёрьевич не смог удержатьс€ на великокн€жеском столе, младшие брать€ его не поддержали, заключив мир с ¬асилием II. ¬ результате ¬асилий ёрьевич потерпел поражение. —ам ¬асилий ёрьевич был вз€т в плен и ослеплЄн, видимо, по приказу московского кн€з€, за что прозван осым. ¬асилий ёрьевич умрет в заточении. ¬ 1446 г. казалось, что ¬асилий ¬торой навсегда потер€ет московский стол. ѕосле поражени€ от татар, огромной дани и прихода кн€з€ в ћоскву с ордынцами престиж ¬асили€ резко упал. Ќа сторону ƒмитри€ ёрьевича перешли многие бо€ре, представители духовенства и купцы, возмущЄнные поведением ¬асили€ ¬торого. ¬асили€ захватывают в плен в “роицком монастыре и ослепл€ют. —лепого кн€з€ ссылают в ”глич, затем ¬ологду. ¬асилий подпишет так называемые «прокл€тые грамоты», в которых отречетс€ всего и если нарушит свою кл€тву, то будет прокл€т Ѕогом и потомством. ƒмитрий ликвидировал Ќижегородско-—уздальское кн€жество, которое восстановил ”лу-ћухаммед, вернув его земли в состав великокн€жеских и возвратив московским государ€м верховный суверенитет над ними. ќднако и это не помогает! ¬ ¬ологду приезжает игумен ирилло-Ѕелозерского монастыр€ “рифон и говорит, что ¬асилий ¬асильевич должен ехать в ћоскву, а прокл€тье игумен возьмет на себ€ и отмолит кн€з€. ¬асили€ поддерживают тверской, €рославский, стародубский, боровский и другие кн€зь€. ¬асилий “Ємный торжественно попадает в ћоскву. ƒмитрий бежит. ƒмитрий Ўем€ка несколько лет ещЄ сопротивл€лс€, растер€л все свои силы и бежал в Ќовгород, где его в 1453 году и отравили. ¬ результате кн€зь€, бо€ре, духовенство и посадское население снова поддержали ¬асили€ “емного. »з полезных дел, сделанных при ¬асилии “емном можно отметить два. ѕо приказу великого кн€з€ ¬асили€ II митрополитом был избран русский епископ »она. ≈го утвердил не константинопольский патриарх, а собор русских архиереев. “аким образом, русска€ ÷ерковь стала автокефальной (независимой). роме того, ¬асилий ¬торой делает кн€жича »вана своим соправителем. »ван III ¬асильевич носит титул «великий кн€зь», грамоты пишутс€ от имени двух великих кн€зей, они оба запечатывают эти грамоты, в качестве удельного кн€з€ управл€ет ѕереславлем-«алесским, одним из ключевых городов ћосковского кн€жества, €вл€етс€ ведущим полководцем ћосквы. ¬ результате »ван III станет править ћосковской –усью уже весьма зрелым государственным и военным де€телем. Ёто самым положительным образом скажетс€ на правлении »вана III. |

—ери€ сообщений "Ћичности земли –усской":

„асть 1 - Ѕ.√одунов и его врем€.

„асть 2 - ¬.√.√рабин-из почтальонов в оружейники.

...

„асть 20 - «наменитые актрисы ———– тогда и в 2013году...

„асть 21 - ѕодвиг атамана амчатского ¬ладимира јтласова.

„асть 22 - ¬асилий “Ємный,кн€зь-власть которого сохранил народ.

„асть 23 - —амбо ¬асили€ ќщепкова, легендарного спортсмена ...

|

ћетки: истори€ |

ѕодвиг атамана амчатского ¬ладимира јтласова. |

ƒневник |

Ѕиографи€ казацкого атамана ¬ладимира јтласова, завоевавшего в т€желых бо€х с ительменами и кор€ками полуостров амчатку, способна превзойти по динамике сюжета самую бурную биографию любого из конкистадоров или покорителей ƒикого «апада. «а каких-нибудь два с половиной года јтласов присоединил к владени€м ћосковской –уси богатейшие земли, превышающие по площади в два с половиной раза территорию современной ‘ранции. √ибель «камчатского ≈рмака», как назвал казацкого первопроходца поэт јлександр ѕушкин, была предопределена не его военным поражением, а бездарным администрированием воеводства якутского острога.

ѕодвиг атамана амчатского

¬ петербургской –оссии весь ’VIII и половину ’I’ века было как-то не прин€то изучать национальное историческое наследие —ибири и ƒальнего ¬остока. ≈сли этим благородным делом и пытались заниматьс€, то делали это, как ни странно, либо этнические немцы, либо украинцы (называемые в то врем€ малороссами), либо ссыльные в —ибирь русские двор€не, набравшиес€, наконец, от пребывани€ в имперских кандалах «русского духа».

—итуаци€ с изучением исторического наследи€ –усской јзии начинает существенно мен€тьс€ в позитивную сторону только во второй половине ’I’ века. »менно в этот период в научный оборот попадает колоссальна€ по значимости информаци€ из документов –азр€дного и —ибирского приказов ћосковии конца ’VI — первой половины ’VII вв.

ќгромную часть работы по раскрытию дл€ научной мысли аутентичных исторических источников поздней ћосковии сделал историк-архивариус Ќиколай Ќиколаевич ќглоблин, потомок запорожского полковника —тепана ќглобли. ѕолучив образование в иевской духовной академии и археологическом институте, Ќиколай ќглоблин переезжает в ћоскву и без малого четверть века трудитс€ над составлением описей-обозрений старинных документов –азр€дного и —ибирского приказов.

ѕреимущественно благодар€ трудам Ќикола€ ќглоблина, издавшего в 1894 году книгу « биографии ¬ладимира јтласова» — первое исследование нелегкой судьбы камчатского атамана, мы имеем более-менее подробные представлени€ о том, как шло завоевание «землицы камчатской».

ќ начальной биографии ¬ладимира јтласова известно немного. ” разных исследователей называютс€ не только разные даты рождени€ великого казака, но и разные его отчества — “имофеевич, ¬асильевич и ¬ладимирович. «а подлинно достоверный факт можно признать, по-видимому, только его донское казацкое происхождение. јтласов родилс€ близ якутского острога, который был населен во второй половине ’VII века казаками, вышедшими преимущественно с ƒона.

азаки рано взрослели: уже в двадцать с небольшим лет ¬ладимир јтласов стал ходить с казацкими отр€дами в €сачные и промысловые рейды на побережье ќхотского мор€. — 1682 по 1688 гг. будущий первопроходец амчатки побывал в военных экспедици€х несколько раз.

јтаманские качества ¬ладимира јтласова тоже про€вились рано. ”же в 1688 году он был назначен приказчиком (практически воеводою) јнадырского острога. «десь он пробыл шесть лет, а в 1694 году вернулс€ в якутск с €сачной казной. —разу же по прибытии в острог, јтласов стал убеждать местного воеводу »вана ѕетровича √агарина отправить военную экспедицию дл€ завоевани€ земель, лежащих по побережью Ѕерингова мор€ южнее јнадыр€. јтласов рассказывал, что по собранной им информации в двадцати дн€х пути от јнадыр€ начиналась кака€-то больша€, очень богата€ пушниной и рыбой земл€, уход€ща€ далеко на юг.

јтласов не был первым, кто рассказал €кутским администраторам о богатстве амчатки. ≈ще в период с 1658 по 1659 год донской казак »ван »ванович амчатый нашел сухопутный путь в эту неизведанную страну. »з охотской √ижиги амчатый прошел западным берегом полуострова до реки Ћесной, впадающей в залив Ўелихова. ѕо этой реке казаки амчатого подн€лись вверх — вплоть до —рединного хребта, перевалили на его восточный склон и спустились по реке араге к арагинскому заливу.

Ќа побережье этого залива атаман амчатый не нашел залежек моржа (а отыскивалась именно моржова€ кость), но зато получил достоверные сведени€ от местных аборигенов-кор€ков о наличии на юге какой-то многоводной земли. ¬ернувшись в √ижигу, »ван амчатый немедленно стал собирать новую экспедицию на юго-восток.

¬ 1660-1661 годах, пройд€ на юг вдоль склонов —рединного хребта, атаман амчатый открыл многоводную, изобилующую рыбой реку, уход€щую своими верховь€ми далеко вглубь полуострова. Ёту реку казаки, в пам€ть об удачливом атаманстве »вана амчатого, назвали амчаткой.

¬осстание ламутов-эвенов. »стчоник: Ќиколай ‘омин / deviantart.com ¬осстание ламутов-эвенов. »стчоник: Ќиколай ‘омин / deviantart.com

ѕуть на амчатку, казалось бы, был уже найден, но поздней зимой 1661 года случилось несчастье. ѕодавл€€ вооруженное восстание ламутов-эвенов (по распространенному, но ошибочному мнению — юкагиров), весь отр€д »вана амчатого попал в засаду и был истреблен ламутами. –аскрыта€, было, дверь на амчатку — вновь захлопнулась.

«» на кабальные расписки брал еси пороховое зелье…»

¬оевода »ван ѕетрович √агарин был €рким человеком своего времени: сурового нрава, но умный, безмерно властный, но умеющий ценить таких же властных людей более низкого социального ранга, алчный поборник интересов своего кармана, но хорошо сознающий государственный интерес. ѕодробно расспросив ¬ладимира јтласова о его «камчатских» планах, €кутский воевода пообещал казаку самую широкую помощь.

√осударственна€ поддержка, увы, не последовала. ћосковска€ администраци€ неожиданно сменила €кутского воеводу. Ќовый воевода ћихаил јрсеньев был человеком совершенно иного склада: скрытный, сверхосторожный, тайно т€гот€щийс€ своей новой должностью на азиатском востоке и рассматривающий ее только как ступеньку к дальнейшей карьере.

ѕредвид€ несомненную опасность камчатского похода, воевода јрсеньев посто€нно юлил, профессионально т€нул врем€, не запреща€, но и не помога€ ничем замыслу јтласова. ¬ принципе, это была традиционна€ политика взаимоотношений сибирских воевод с казачеством: если казаки побеждали и подносили власт€м «новы€ землицы» и богатый €сак — этому, разумеетс€, споспешествовал, очередной воевода. ≈сли же казаки погибали в своих военных рейдах и производилась «убыль в служилых людишках» — то воевода был здесь, конечно, ни при чем, поскольку казаки — вольные люди, подчас и воеводу не спрашивают.

¬ итоге ћихаил јрсеньев никаких средств на военную экспедицию јтласова так и не дал.

азацкий атаман собирал людей и снар€жение дл€ похода на амчатку на свой страх и риск. ”же при организации этого первого похода стал вырабатыватьс€ жесткий стиль јтласова по добыванию денег на организацию своих рейдов.

¬начале атаман пыталс€ словесно заинтересовать €кутских толстосумов будущими «великими барышами» с камчатских земель. ѕотом стал брать деньги на порох, свинец и снар€жение в долг. ¬ своей последующей «отписке» о походе јтласов указывал: «…» нужды многие в той землице претерпели — убыль в порохе и свинце велика€ бысть, а стрельбу надо. » то на кабальные расписки брал еси пороховое зелье».

ѕри подготовке к походу €рко про€вилась широта души јтласова, полное отсутствие в его менталитете скупости и крохоборства. ” подь€чего »вана ’аритонова он зан€л под личную расписку 160 рублей (очень крупна€ сумма по тому времени!), купил на эти деньги порох, свинец и другие необходимые запасы и безвозмездно раздал все это своим казакам. «атем он зан€л еще пороха и свинца у торгового человека ћихаила ќстафьева «в кабалу на 120 лисиц красных», и этот боезапас снова раздал своим люд€м. ѕравда, на этот раз под об€зательство последующей компенсации пушниной. ¬ этот период у ¬ладимира јтласова выработалась, по-видимому, стойка€ непри€знь к русскому купчине, по€вилось желание, да и навык, — по давнему казацкому обычаю, насильно «дуванить» их денежки и припасы на общую казацкую пользу.

ƒеблокирующий удар казака ћорозко

¬ начале 1697 года атаман јтласов выступил на олен€х в сторону перевалов на реку ѕенжина. ѕо меркам тогдашних казацких походов на востоке –усской јзии это был крупный отр€д: около 125 человек, из которых родовых казаков было примерно половина, а остальные — оленные каюры юкагиры.

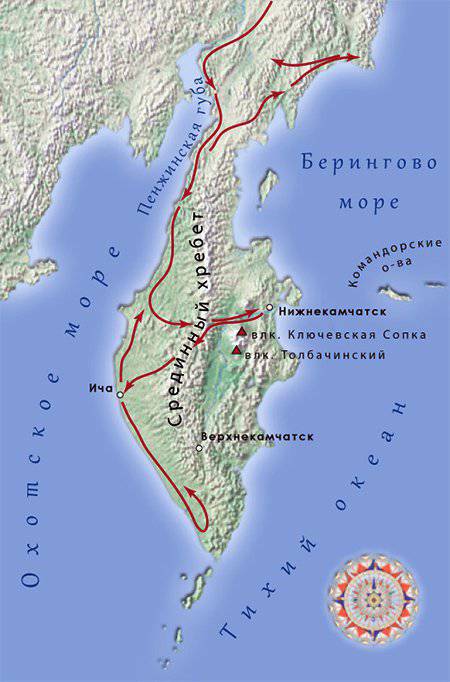

азаки двигались быстро — уже через две с половиной недели, покрыв без малого 700 километров пути, јтласов дошел до ѕенжинской губы и здесь «ласково и приветом» вз€л €сак с местных кор€ков. «атем отр€д двинулс€ на юг — в «камчатцкой нос».

„ерез некоторое врем€, в долине реки “игиль јтласов разделил свой отр€д на две части: чуть меньша€ пошла с ним по западному побережью амчатки, а друга€, под командованием дес€тника Ћуки ћорозко, перевалив через —рединный хребет, двинулась по восточному берегу полуострова.

ор€ки из окружающих стойбищ немедленно воспользовались тактической ошибкой атамана. √лухой зимней ночью они атаковали лагерь јтласова, однако казацкий дозор успел заметить передвижение по тундре сотен упр€жек и казаки встретили натиск кор€ков во всеоружии.

ѕроизошел €ростный бой — трое казаков погибли, несколько дес€тков, в том числе и сам ¬ладимир јтласов, получили ранени€.

”тром отр€д переместилс€ на высокий €р у реки и осажденные стали воздвигать из настового снега стены оборонительного «гул€й-города». ор€ки несколько раз поднимались в атаку, пыта€сь помешать строительству, но каждый раз откатывались прочь с большими потер€ми. вечеру в предполье «гул€й-города» собралось больше двух тыс€ч «немирных инородцев». „асть юкагиров јтласова, испугавшись многолюдства кор€ков, переметнулись на их сторону.

Ќочью казаки отбили еще один штурм. ¬оспользовавшись шумом и суетой бо€, јтласов отправил своего верного друга-юкагира на верховом олене разыскать отр€д Ћуки ћорозко.

¬ ночной темноте юкагиру удалось благополучно миновать линию кор€кской блокады. ќн безостановочно ехал три дн€ и, наконец, увидел лагерь ћорозко в верховь€х реки »втыгва€м. ≈ще четыре дн€ Ћука ћорозко шел на выручку товарищей, бор€сь с внутренним предчувствием, что уже не увидит своих побратимов живыми. ѕредчувствие обмануло — ¬ладимир јтласов продержалс€.

¬ полнолуние — при €рком мертвенном свете «казацкого солнца» отр€д ћорозко с двух сторон — от мор€ и из русла реки — атаковал осадный лагерь кор€ков. Ќе ожида€ нападени€, кор€ки не имели под рукой готовых оленьих упр€жек — вс€ тыс€чна€ масса кор€кских воинов бегом понеслась к реке и попала под новый залп казацких мушкетов. –азгром кор€ков довершила вылазка самого јтласова из «гул€й-городка».

Ѕудучи хорошим дипломатом, ¬ладимир јтласов, в отличие от «конкистадорской» методики атамана ћихаила —тадухина, предпочитал строить отношени€ с камчатскими аборигенами на основе политики «ласки и привета».

ќднако за саблю, в тех случа€х, когда миролюбива€ политика не давала результата, казацкий атаман бралс€ бестрепетно.

¬ этом походе јтласов штурмовал, захватил и сжег четыре ительменских «городка» — крепостицы. ј когда оленные кор€ки угнали у него ездовых оленей — «дл€ того, чтоб им, казаку ¬олодимеру с товарищи, великому государю служить было не на чем», он немедленно погналс€ за грабител€ми. ”же у самого охотского побережь€ он «примучил» кор€ков. «Ѕились мы день и ночь, — писал впоследствии в своем докладе атаман, — и Ѕожиею милостию и государевым счастием их, кор€к, человек ста полтора избили и олени свои отбили».

ќбъединенный казацкий отр€д перевалил —рединный хребет и спустилс€ в долину реки амчатка, обогнул высочайшую горную вершину –оссии (за пределами Ѕольшого авказа) — вулкан лючевска€ —опка (4 835 м). ƒолина амчатки поразила казаков многолюдством и богатством здешних поселений аборигенов.

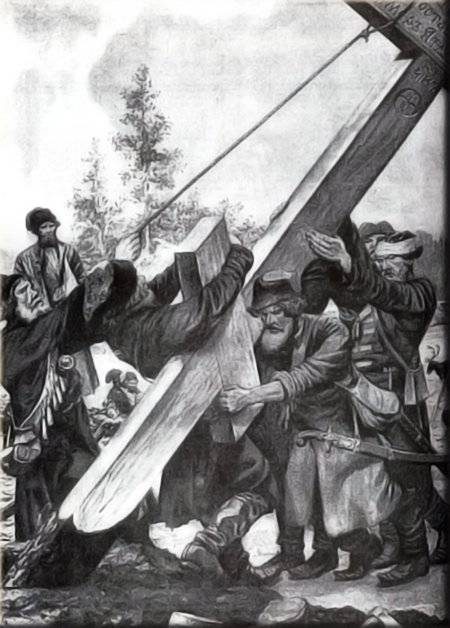

¬ладимир јтласов с группой казаков устанавливают крест в устье реки ануч в знак присоединени€ его к –оссийскому государству. »сточник: kamlib.ru¬ладимир јтласов с группой казаков устанавливают крест в устье реки ануч в знак присоединени€ его к –оссийскому государству. »сточник: kamlib.ru

¬ устье реки ануч (другое название — рестовка) отр€д јтласова установил большой дерев€нный крест. Ётот крест через 40 лет еще сохранилс€ — его видел знаменитый исследователь амчатки —тепан рашенинников. азаки гордо написали на кресте: «7205 году [1697 г. нового летоисчислени€. — Ќ.Ћ.], июл€ 18 дн€ поставил сей крест п€тидес€тник ¬олодимер јтласов с товарыщи 65 человек». “олько казаки в это врем€ могли быть в своем мироощущении не «холоп€ми государевыми», не «служивыми людишками», но — «товарыщами».

«авершив исследование реки амчатка, јтласов вновь перевалил через —рединный хребет и двинулс€ вдоль охотского побережь€ к югу. Ќа реке »че он построил укрепленный острожек и зазимовал там. ” местных ительменов он забрал пленника — €понского матроса ƒенбе€, который в результате кораблекрушени€ оказалс€ на амчатке.

«¬есной 1698 года, вз€в с собой ƒенбе€, — повествует об этих событи€х историк ¬ладимир ƒодонов, — јтласов двинулс€ на юг и встретил первых жителей урильских островов и —ахалина — айнов. “очных данных о самой южной точке полуострова, которую достигла его экспедици€ нет, однако известно, что јтласову удалось побывать вблизи мыса Ћопатка, откуда хорошо виден первый остров урильской гр€ды — Ўумшу».

Ѕездушие царских сатрапов

ѕоздней весной 1699 года, оставив в хорошо укрепленном ¬ерхнекамчатском остроге отр€д казаков во главе с ѕотапом —ерюком, јтласов направилс€ в обратный путь. ¬ самом начале июл€ он прибыл с €саком, путевыми запис€ми и картами амчатки в јнадырский острог.

Ќовый €кутский воевода ƒорофей “раурнихт, получив сведени€ о результатах экспедиции јтласова, сразу же пон€л всю их уникальность и важность. ”мный энергичный немец решил незамедлительно отправить казацкого атамана с личным докладом в —ибирский приказ в ћоскву.

¬ начале феврал€ 1701 года јтласов прибыл в ћоскву и, после обсуждени€ в —ибирском приказе его «скаски» о амчатке, 15 феврал€ получил личную аудиенцию у ѕетра I.

ћолодой ѕетр с его живым, хот€ и взбалмошным умом, очень заинтересовалс€ сведени€ми о новых камчатских земл€х, увидел перспективы создани€ морской базы на амчатке дл€ последующих плаваний в јмерику. јтласов получил чин казацкого головы (фактически полковника) и был назначен начальником новой экспедиции на амчатку.

азацкий атаман, увидев, наконец, искренний интерес российского государства к приобретению «камчатской землицы», подал ѕетру I экспедиционную челобитную. «Ќадо дать дл€ сего походу, — писал јтласов царю, — 100 казацких детей: 50 из “обольска, да 50 из ≈нисейска и якутска; если не хватит казацких детей, то брать и российских промышленных людей — охотников и в неволю». роме того, јтласов просил «100 пищалей, 4 малые пушки, пороху 10 пудов и свинцу на пули столько же, 500 железных €дер, 5 пудов фитил€, знам€ полковое, да и на подарки инородцам пуд бисеру лазоревого да 100 ножей».

ак видим, пожелани€ јтласова по материальному обеспечению экспедиции в далекую, еще непокоренную страну были самыми минимальными.

ќзнакомившись с челобитной јтласова, дь€ки —ибирского приказа поступили так, как испокон века поступала центральна€ российска€ власть: в принципе одобрив идею экспедиции, царские вельможи решили переложить ее фактическое снабжение, как сказали бы сейчас, — на региональные власти. “обольскому, енисейскому и €кутскому воеводам были направлены письма с предписанием оказывать содействие новой экспедиции казацкого головы јтласова. ѕосле этого как об јтласове, так и о амчатке прочно забыли.

“акое распор€жение —ибирского приказа фактически сделало јтласова заложником благорасположени€ или, наоборот, произвола местных царских сатрапов. ¬ помощи немца “раурнихта јтласов не сомневалс€, однако, чтобы добратьс€ до якутска, нужно было благополучно миновать «зону ответственности» тобольского и енисейского воевод.

¬ “обольске јтласову повезло — местный воевода ћихаил „еркасский был просвещенным, легким на подъем человеком, да и к тому же стольна€ ћосква располагалась от «ападной —ибири не слишком далеко. „еркасский быстро выделил јтласову необходимую квоту провизии, снар€жени€, позволил быстро набрать в состав экспедиции охочих казаков, дал транспорт.

Ѕыстро, еще в начале короткого северного лета добравшись до ≈нисейска, јтласов встретил здесь совершенно иной прием. ћестный воевода Ѕогдан √лебов был старым (старше 60 лет), изощренным чиновником еще старомосковского замеса. ќн мгновенно возненавидел энергичного, решительного, пышущего здоровьем јтласова и с истинно византийским цинизмом стал ставить «палки в колеса» казацкому атаману.

ƒл€ начала воевода √лебов фактически бойкотировал набор в экспедицию местных казаков, предлага€ взамен какую-то вечно пь€ную рвань. «атем экспедици€ осталась без снар€жени€ — в ≈нисейске дл€ јтласова не нашлось ни одной лишней пищали и ни пуда пороха. ¬се лето енисейский сатрап «мариновал» под разными предлогами јтласова и только по желтой листве деревьев выделил, наконец, суда-дощаники дл€ дальнейшего следовани€ экспедиции в якутск.

Ётап ≈нисейск-якутск был самым сложным этапом движени€ экспедиции к месту окончательного формировани€. азаки должны были пройти вверх по ≈нисею до јнгары, затем — оп€ть против течени€ — пройти всю јнгару до »лимска, оттуда перевалить на реку Ћена и по ней спуститьс€ до якутского острога.

Ќачав плавание по ≈нисею, казаки вскоре обнаружили, что дощаники, выделенные воеводой √лебовым, насквозь гнилые. »з одного суденышка приходилось беспрестанно вычерпывать воду. Ќе хватало провианта, нужно было беречь порох, так как в ≈нисейске не было получено ничего. —тало очевидным, что √лебов €вно рассчитывал, что казаки не успеют до ледостава дойти до якутска, вынуждены будут зазимовать где-то на глухом берегу, а дальше мороз, голод и цинга властно подведут черту под амбициозными мечтами беспокойного атамана.

¬озможно, что все это так бы и произошло, но в устье јнгары атаман јтласов встретил купеческий транспортный конвой, в составе которого плыл крупный, добротный дощаник именитого московского гост€ Ћогина ƒобрынина. омандовал дощаником купецкий приказчик Ѕелозеров.