-Рубрики

- Оружие (122)

- стрелковое (58)

- самоходное историческое и современное (35)

- холодное и самообороны (23)

- новейшее (4)

- подарочное (2)

- Автор-человек домашний. (101)

- еда (29)

- здоровье (22)

- Жилище (21)

- Безалко напитки и вкусняшки к ним (9)

- Алко и псевдоалко напитки. (6)

- читальня (6)

- бизнес (3)

- Отношения (2)

- рукоделие (2)

- История (83)

- войны (29)

- Личности земли Русской (23)

- история Руси-России (18)

- Звания,чины,награды,форма одежды ВС Руси -России (10)

- мировая история (3)

- Личности мировые (2)

- Компьютер (62)

- блоги,сайты (25)

- интернет (16)

- Технические новшества (5)

- игрушки (3)

- Моряк и море (56)

- русско-российский (21)

- иностранный (6)

- Автор-Мелочи жизни (54)

- женские аксессуары (18)

- мужские аксессуары (18)

- мужской отдых (11)

- магазинный (2)

- Искусство (17)

- Фото-видео (25)

- Музыка (16)

- мото-автотехника (13)

- мото (13)

- Наука (4)

- ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК (3)

- ОЖИДАНИЕ (3)

- Мир (3)

- Искусствоведение (2)

-Музыка

- Саксофон.

- Слушали: 6306 Комментарии: 0

- Формула счастья.

- Слушали: 21220 Комментарии: 0

- Это Россия.

- Слушали: 21 Комментарии: 0

- Холуи

- Слушали: 21 Комментарии: 0

- из к.ф. " Звезда пленительного счастья."

- Слушали: 23 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

"Курилы"-чьи вы ? |

Сегодня уже мало кого удивляет тот неоспоримый факт, что в приснопамятные советские времена историки зачастую замалчивали неудачи, зато нередко безмерно превозносили успехи наших Вооруженных сил в различных кампаниях. Увы, уже привыкли мы и к тому, что ныне летописцы, напротив, куда охотнее анализируют реальные и мнимые промахи и недостатки советского военного командования при проведении операций, нежели говорят о заслуженных победах. Где же истина? Ее зримые очертания начинают проступать лишь тогда, когда оцениваешь события объективно, а не в угоду конъюнктуре…

Не прошло и четверти века с тех пор, как высадка советского десанта на Курилы в 1945 году официально во всей литературе называлась закономерным и логическим ходом, подводящим своеобразный итог Второй мировой войне. Но, похоже, правы те, кто полагает, что еще никто так не изменял ход истории, как сами историки: сегодня эту военную операцию уже в полный голос объявляют бессмысленной и неоправданной. Резонный вопрос: а действительно, нужен ли был тот десант и жаркий бой на острове Шумшу спустя три дня после капитуляции Японии?

«Как называется оккупация чужой территории уже после официального подписания акта о капитуляции? — задается вопросом исследователь А. В. Чечулин. — Правильно, воровство. А если точнее, то это можно назвать и международным разбоем — кому как нравится. Так что мы отняли Южные Курилы безо всякого кровопролития и сопротивления не у сильного и вооруженного противника в Великой войне, а воспользовались той ситуацией беспомощности, в которой оказалась Япония, и умыкнули то, что нам никогда не принадлежало». И утверждает это довольно известный человек, в активе которого серьезные выступления на научных форумах! Впрочем, не он один: подобное мнение разделяет немало ученых и журналистов.

А посему истины ради — краткий экскурс в историю, которая документально свидетельствует: первой на Курилы ступила нога русского, а не японца, несмотря на то, что Южным Курильским островам географически ближе Страна восходящего солнца. Хотя в этом нет ничего удивительного, поскольку японские правители придерживались политики изоляционизма и под страхом смертной казни запрещали подданным покидать территории своих княжеств и даже строить крупные морские суда.

К сожалению, мало кому известно, что в XVIII веке не только Курилы, но и остров Хоккайдо не входил в состав Японии. Так, глава центрального правительства Японии Мацудайра Саданобу еще в 1792 году, накануне русско-японских переговоров, напомнил своим подчиненным в специальном предписании, что район Нэмуро (о. Хоккайдо) — отнюдь не японская земля.

Другим подтверждением этого факта служит любопытное прошение Екатерине II, направленное ей в 1788 году руководителем Северо-восточной американской компании И. И. Голиковым, который просил «в предупреждение покушений других держав построить крепостцу и гавань на 21-м (Шикотан) или 22-м (Хоккайдо) из Курильских островов для заведения торговли с Китаем и Японией и к способнейшим открытиям и приведении под высокую державу» императрицы «соседних островов, кои ни от какой державы, как доподлинно известно нам… поныне не зависят». Екатерина отказала, но суть в ином: никто в здравом уме не предложит вести строительство на запредельной земле!

Как же Курилы оказались у японцев? Все началось с того, что в 1853 году англо-французская эскадра уничтожила часть русских поселений на Южных Курилах. И после продажи Аляски Российско-американская компания, некоторое время влачившая жалкое существование, прекратила промыслы на островах. Потеряв вследствие этого всякий интерес к Курилам, русское правительство в 1875 году подарило их Японии в обмен на уход с Южного Сахалина японцев, пытавшихся колонизировать остров.

Однако и в начале ХХ века, если обратиться к довольно точному и объективному источнику — «Военной энциклопедии», изданной в Петербурге в 1914 году, на островах проживало всего 600 человек, стоящих «на очень низкой ступени развития». Кто именно? Народности айно, курилы, а на севере — камчадалы. И, заметьте, ни единого слова о японцах! Последние лишь в 30-х и в начале 40-х годов прошлого столетия построили на подаренной им земле немало военно-морских баз и аэродромов — явно не в мирных целях, для чего перебросили на Курилы тысячи гражданских строителей — японцев, корейцев, китайцев и представителей других национальностей. Кроме того, население выросло и за счет того, что вместе с военнослужащими прибыли их семьи, для обслуживания которых потребовалась инфраструктура — столовые, прачечные, магазины, школы, больницы…

Было ли это мирным освоением новой территории, как нередко утверждают японцы, или целенаправленным созданием военных плацдармов — судите сами. На островах Матуа, Шумшу, Итуруп и других возведены настоящие подземные города, ориентированные на военные нужды. Зато гражданские постройки представлены исключительно деревянными бараками-времянками, да еще небольшими полукустарными рыбообрабатывающими и консервными заводиками.

Показательный пример — маленький остров Матуа (Мацува), площадь которого едва превышает 70 квадратных километров. Он, кстати, не испытал на себе ужасов войны, поскольку его гарнизон — а это почти 4000 человек — сдался советским десантникам без боя. И сегодня японский аэродром на Матуа — шедевр инженерной мысли: впечатляет качество бетона — на нем почти нет трещин, несмотря на то, что прошло более шести десятилетий. Небезынтересно, что взлетные полосы подогревались местной термальной водой, которая подводилась по специальному желобу от месторождения, располагавшегося, видимо, где-то на склоне вулкана Сарычева (Фуе). Стало быть, зимой у японцев не было никаких проблем с уборкой снега.

По свидетельству очевидца, «над этими бухтами всюду нависают дзоты и огромные железобетонные доты, как пулеметные, так и артиллерийские. Здесь же широкие, углубленные капониры с бетонированным основанием, на которых стояли береговые орудия большого калибра… Толщина бетонных перекрытий над артиллерийскими дотами — почти полтора метра, внутри стены аккуратно выложены огромными, сцементированными друг с другом валунами — это даже эстетично. Поражаешься объему выполненных здесь строительных работ».

По свидетельству очевидца, «над этими бухтами всюду нависают дзоты и огромные железобетонные доты, как пулеметные, так и артиллерийские. Здесь же широкие, углубленные капониры с бетонированным основанием, на которых стояли береговые орудия большого калибра… Толщина бетонных перекрытий над артиллерийскими дотами — почти полтора метра, внутри стены аккуратно выложены огромными, сцементированными друг с другом валунами — это даже эстетично. Поражаешься объему выполненных здесь строительных работ».

Кстати, именно с Курил, со стоянки в бухте Хитокаппу (ныне бухта Касатка), японская эскадра 26 ноября 1941 года начала рейд на Перл-Харбор, а военно-морские базы Катаона и Касивабара на островах Шумшу и Парамушир японцы неоднократно использовали для действий против янки на Алеутских островах. Разумеется, и американцы не оставались в долгу и интенсивно бомбили Курилы. При этом они понесли серьезные потери. Только над крошечным Матуа было сбито около 50 американских бомбардировщиков. У этого же острова в июне 1944 года американская подводная лодка SS-233 «Херринг» всплыла на несколько минут, чтобы атаковать в надводном положении японский корабль, но была немедленно потоплена огнем береговых батарей. Удивительно, что 26 августа 1945 года, когда японцы сдали Матуа нашим десантникам, на острове почти не осталось артиллерии. До сих пор неизвестно, куда делись пушки — то ли их утопили в море, то ли спрятали в бесчисленных подземных туннелях и лабиринтах.

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции, отвечая на настоятельные просьбы американцев, Сталин четко обозначил одно из главных условий вступления СССР в войну Японией — передачу Советскому Союзу Курильских островов. Всех до единого, не исключая Хоккайдо. И есть основания полагать, что заявление это базировалось не только на желании правительства страны вернуть себе исконно русские территории, но и на достоверных разведданных о том, что США планируют оккупировать Курилы и разместить там свои базы ВВС.

И СССР выполнил свои обязательства перед союзниками: разгромив Квантунскую армию, советские войска вышли на оперативный простор в Маньчжурии. Однако даже после того, как по японскому радио передали запись выступления императора, где он сообщил о принятии условий Потсдамской декларации и о своем решении прекратить войну, артиллерийская канонада не стихла: бои продолжались и в Маньчжурии, и в Центральном Китае, и даже на Филиппинах, о захвате которых американцы поспешили сообщить миру несколькими неделями ранее.

Нужна была мощная заключительная операция, и в ночь на 15 августа главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал А. М. Василевский отдал приказ о захвате острова Шимушу (Шумшу). Для проведения рейда выделили два стрелковых полка, две артиллерийские части, отдельный истребительный противотанковый дивизион и батальон морской пехоты Петропавловской военно-морской базы, которые должны были десантироваться на остров с сорока кораблей. Огневую поддержку должны были осуществлять сторожевые корабли «Киров» и «Дзержинский», а также минный заградитель «Охотск» и подводная лодка Л-8. С воздуха операцию прикрывали 128-я смешанная авиадивизия и шесть летающих лодок МБР-2.

Фактически это было все, чем располагал Камчатский укрепрайон, части которого, к слову, до того памятного дня никогда не участвовали в подобных боевых действиях. Почему Москва заранее не перебросила на Камчатку дополнительные силы, можно только гадать. Скорее всего, этому воспрепятствовало строжайшее требование соблюдения секретности при подготовке операции. Этим и объясняется то печальное обстоятельство, что группировка изначально хромала на обе ноги: откровенно слабой, без преувеличения — символической ее артиллерии предстояло сокрушить мощные бетонные оборонительные сооружения противника.

Фактически это было все, чем располагал Камчатский укрепрайон, части которого, к слову, до того памятного дня никогда не участвовали в подобных боевых действиях. Почему Москва заранее не перебросила на Камчатку дополнительные силы, можно только гадать. Скорее всего, этому воспрепятствовало строжайшее требование соблюдения секретности при подготовке операции. Этим и объясняется то печальное обстоятельство, что группировка изначально хромала на обе ноги: откровенно слабой, без преувеличения — символической ее артиллерии предстояло сокрушить мощные бетонные оборонительные сооружения противника.

Достаточно вспомнить, что американцы в 1943–1945 годах, атакуя острова, куда менее укрепленные, чем Шумшу, подгоняли по семь и более линкоров с орудиями 356–406-мм (что втрое превосходило калибр полудюжины пушек, которыми располагали силы, поддерживающие советский десант), и несколько десятков крейсеров. А затем корабельная артиллерия и сотни тяжелых бомбардировщиков несколько недель утюжили остров, прежде чем туда высаживались морпехи.

Военно-морская база Катаока на Шумшу, приспособленная для базирования практически любых надводных судов, располагала сильной противодесантной обороной, состоящей из нескольких рубежей разветвленной системы противотанковых рвов, эскарпов, а также без малого 60 дотов и дзотов, связанных между собой подземными галереями. Почти все фортификационные сооружения имели железобетонную обшивку, толщина стен дотов достигала 3 м, а глубина подземных галерей — 70 м, что обеспечивало неуязвимость от ударов артиллерии и авиации. На острове находились 8500 солдат, почти 60 танков, около 100 орудий различного калибра и более 300 пулеметных точек. В многочисленных туннелях были оборудованы склады для хранения боеприпасов и продовольствия, госпитали, электростанции, телефонные станции и другие вспомогательные объекты. И все эта мощь была нацелена на оборону до последнего бойца…

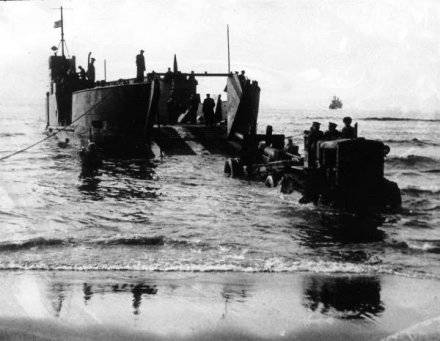

Вечером 16 августа из Петропавловска-Камчатского вышел караван с десантом и спустя более суток плавания приблизился к острову. Пока артиллерийская батарея 130-мм орудий с мыса Лопатка в течениедвух часов обстреливала о. Шумшу, походный штаб на сторожевом корабле «Киров» из-за густого тумана вынужденно корректировал координаты десантирования. В итоге войска передового отряда высадились на берег не там, где планировалось, да еще и вопреки запрету командования открыли огонь по врагу. Внезапность мгновенно перестала быть нашим союзником, поэтому командир высадки приказал кораблям начать артиллерийский обстрел противника по площадям, иначе говоря — вслепую. Один из снарядов зацепил маяк на мысе Кокутан-Саки, который, загоревшись, стал прекрасным ориентиром для наступавших.

Несмотря на довольно сильный ответный огонь, повредивший несколько судов, к 7 часам утра батальону морской пехоты и 302-му стрелковому полку удалось продвинуться в глубь острова, занять несколько господствующих высот, закрепившись на них, и дать пусть небольшую, но все-таки фору основным силам десанта. Японцы попытались контратаковать передовой отряд, но, потеряв 15 танков и около 100 человек пехоты, отошли на исходные позиции. Зато их артиллерия не умолкала ни на минуту, выводя из строя один корабль за другим (всего в ходе высадки было потоплено пять кораблей и еще около десяти получили серьезные повреждения) и прорубая бреши в боевом строю десантников. Под ее прикрытием и при поддержке танков противник провел вторую контратаку, на сей раз успешную, заметно потеснив силы авангарда. А за пару часов до полудня в воздухе появились японские самолеты, поочередно наносившие по транспорту бомбовые удары, обстреливающие бойцов из пулеметов. К сожалению, наша авиация из-за тумана так и не смогла наладить взаимодействие с десантом в районе высадки и ограничилась несколькими ударами по военно-морским базам Катаока (на Шумшу) и Касивабара (на Парамушире).

Потребовалось несколько часов, чтобы части главных сил десанта подошли к позициям, которые упорно оборонял передовой отряд, и, соединившись, советские войска перешли в наступление. Именно тогда совершил подвиг старшина 1 статьи Николай Вилков, закрывший своим телом амбразуру вражеского дота. Высоты трижды переходили из рук в руки, однако к девяти часам вечера десант окончательно овладел ими.

Потребовалось несколько часов, чтобы части главных сил десанта подошли к позициям, которые упорно оборонял передовой отряд, и, соединившись, советские войска перешли в наступление. Именно тогда совершил подвиг старшина 1 статьи Николай Вилков, закрывший своим телом амбразуру вражеского дота. Высоты трижды переходили из рук в руки, однако к девяти часам вечера десант окончательно овладел ими.

Всю ночь, пока пехота окапывалась на занятом рубеже между мысами Кокутан-Саки и Котомари-Саки, под огнем трех японских батарей продолжалась выгрузка на берег артиллерии, бронетанковой и автомобильной техники, которую удалось завершить лишь во второй половине дня.

Наутро были получены тревожные разведданные: около трех десятков японских кораблей двигались к острову Шумшу. Несколько попыток наших войск развить наступление успеха не имели. Впрочем, как вскоре выяснилось, это было уже неважно. В 16.30 командующий японскими войсками на Курилах выслал парламентера к командованию советского десанта с предложением прекратить боевые действия и начать переговоры об условиях капитуляции, акт о которой подписали спустя всего полтора часа.

Чернила на документе едва высохли, как пришло приказание командующего флотом «совместно с командующим Камчатским оборонительным районом до 25 августа оккупировать северную часть островов Курильской гряды до острова Симусиро-То [ныне остров Симушин]… Самостоятельно входить в связь с японским командованием и устанавливать порядок приема и разоружения войск противника». Было также решено рассматривать любые действия японцев, не согласованные с советской стороной, как нарушение акта о капитуляции и принимать соответствующие жесткие меры. В частности, командиры субмарин получили приказ предотвратить эвакуацию японцев с Курильских островов, после чего, к примеру, подводная лодка Л-8, прикрывавшая высадку десанта, заняла боевую позицию в Четвертом Курильском проливе в готовности к торпедированию любого японского корабля, отходившего с островов Шумшу и Парамушир вдоль восточного и западного побережья.

Согласно условиям капитуляции, советские корабли в сопровождении японского лоцмана должны были прибыть на остров и занять военно-морскую базу Катаока. Ранним утром 20 августа отряд в составе минного заградителя «Охотск», сторожевых кораблей «Киров» и «Дзержинский», тральщика Т-525, транспорта «Емельян Пугачев» и гидрографического судна «Полярный» под общим командованием капитана 1 ранга Д. Г. Пономарева в назначенный час прибыл в условленное место. Время шло, а лоцмана все не было, и тогда Пономарев решил следовать в Катаока самостоятельно.

Согласно условиям капитуляции, советские корабли в сопровождении японского лоцмана должны были прибыть на остров и занять военно-морскую базу Катаока. Ранним утром 20 августа отряд в составе минного заградителя «Охотск», сторожевых кораблей «Киров» и «Дзержинский», тральщика Т-525, транспорта «Емельян Пугачев» и гидрографического судна «Полярный» под общим командованием капитана 1 ранга Д. Г. Пономарева в назначенный час прибыл в условленное место. Время шло, а лоцмана все не было, и тогда Пономарев решил следовать в Катаока самостоятельно.

Но едва корабли вошли во Второй Курильский пролив, как неожиданно оказались в эпицентре артобстрела с островов Шумшу и Парамушир. В результате трех попаданий получил повреждения «Охотск», погибли люди… Прикрываясь дымовыми завесами и ведя ответный огонь, отряд отошел в море, где тут же был атакован японским самолетом-торпедоносцем, который вскоре обратила в бегство корабельная артиллерия.

О сложившейся ситуации сразу же доложили командующему Тихоокеанским флотом и командующему фронтом. Наступило временное затишье: японцы явно тянули с капитуляцией, наша сторона не хотела лезть на рожон. И тогда вмешалась Москва. Утром 21 августа командование десанта на Шумшу получило сообщение из штаба: «Верховный Главнокомандующий разрешил приостановить на один–два дня наступление по очистке острова Шимушу и действия флота по овладению портом Катаока. Этот дополнительный срок должен быть использован Вами для детальной подготовки к наступлению по очистке острова Шимушу к утру 23 августа. К этому сроку генерал Гречко обязан усилить свои войска на острове Шимушу переброской двух стрелковых полков с Камчатки. Операцию по овладению островом Парамушир провести немедленно после очищения острова Шимушу, базируясь на последнем».

Не дожидаясь реализации мер, предписанных И. В. Сталиным, командующий японскими войсками на северных островах Курильской гряды генерал-лейтенант Цуцуми-Фусаки 22 августа принял условия капитуляции и отвел свои части на острове Шумшу в указанные советским командованием места для сдачи в плен. Было разоружено около 14 тысяч японских солдат и офицеров, захвачены 45 танков, артиллерийские орудия и иная боевая техника. А 23 августа советские войска без единого выстрела заняли остров Шумшу и северную часть острова Парамушир. За участие в этой операции девять человек были удостоены звания Героя Советского Союза, многие награждены орденами и медалями.

Всего на Курильских островах было разоружено и пленено почти 50,5 тыс. японских солдат, офицеров и генералов, захвачено свыше 300 орудий и минометов, около 1000 пулеметов…

«Мы отняли Южные Курилы безо всякого кровопролития и сопротивления не у сильного и вооруженного противника», — утверждают А. В. Чечулин и единомышленники. Что это — заблуждение, отрицание очевидного или модная дань конъюнктуре? По сведениям Центрального военно-морского архива, мы потеряли убитыми и ранеными 1567 человек, хотя местные краеведы считают, что погибших было куда больше. И противостояло нашим войскам не легковооруженное народное ополчение, а мощная группировка, на дальнейшее использование которой у правительства Японии имелись весьма агрессивные планы: у пленных японских офицеров были обнаружены карты Камчатки с нанесенными на них важнейшими государственными и военными объектами, а в ряде случаев — со схемами нашей противодесантной обороны.

«Мы отняли Южные Курилы безо всякого кровопролития и сопротивления не у сильного и вооруженного противника», — утверждают А. В. Чечулин и единомышленники. Что это — заблуждение, отрицание очевидного или модная дань конъюнктуре? По сведениям Центрального военно-морского архива, мы потеряли убитыми и ранеными 1567 человек, хотя местные краеведы считают, что погибших было куда больше. И противостояло нашим войскам не легковооруженное народное ополчение, а мощная группировка, на дальнейшее использование которой у правительства Японии имелись весьма агрессивные планы: у пленных японских офицеров были обнаружены карты Камчатки с нанесенными на них важнейшими государственными и военными объектами, а в ряде случаев — со схемами нашей противодесантной обороны.

И еще: можно ли называть бессмысленной военную операцию, после которой многие японские гарнизоны на Курилах сдались советским десантникам без сопротивления? Разумеется, нет. Тем не менее захват остальных островов Курильской гряды не стал веселой прогулкой. Но это уже совсем другая история…

Серия сообщений "войны":

Часть 1 - Красная Армия- в чём сильней?

Часть 2 - Бородинское сражение 7 сентября/по новому стилю/-День воинской славы России.

...

Часть 24 - Смоленская война 1632-1634гг.

Часть 25 - Борьба с терроризмом. Взгляд изнутри (блог спецназовца из Ингушетии)

Часть 26 - "Курилы"-чьи вы ?

Часть 27 - Сардиния против России.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |