-Все на карте

-Всегда под рукой

-Рубрики

- (0)

- (0)

- Вязание крючком и спицами;;МАЛЮТКАМ. (381)

- 23 ФЕВРАЛЯ (5)

- анимация -картинки -смайлы (58)

- аудио (158)

- библиотека (171)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (85)

- ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ (36)

- вышивка-VYSHIVKA (217)

- вязание -крючок-спицы-АНГОРА_МОХЕР\;С МЕХОМ (346)

- вязание knitting-spokes-СПИЦЫ_ТОП_БОЛЕРО-ЖИЛЕТ (838)

- Вязание для уюта в доме; (63)

- вязание крючком ЦВЕТЫ-БАБОЧКИ-картинки (632)

- вязание крючком +спицы+ткань (169)

- вязание крючком -АНГЕЛЫ\=вязание в СССР (82)

- вязание крючком -БОЛЕРО_ШРАГ (158)

- вязание крючком -ИРЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО_ФРИФОРМ (423)

- вязание крючком -ПЛАТЬЕ_КОСТЮМЫ (863)

- вязание крючком -ПОНЧО_НАКИДКИ (141)

- вязание крючком -ТУНИКА_ТОП_МАЙКА (934)

- вязание крючком -ФИЛЕЙНОЕ (1069)

- вязание крючком и спицами -ВИДЕО УРОКИ (474)

- вязание крючком и спицами -КУПАЛЬНИКИ_БЮСТЬЕ-ПАРЕО (175)

- вязание крючком и спицами -НОСКИ_ТАПОЧКИ !САПОЖКИ= (555)

- вязание крючком и спицами -ПОДУШКИ_СИДУШКИ (203)

- вязание крючком и спицами -САЛФЕТКИ-ПРИХВАтки (326)

- вязание крючком и спицами -ЮБКИ (738)

- вязание крючком и спицами подсказки манекены обозн (332)

- вязание крючком и спицами!\\\ ОТ ГОРЛОВИНЫ И ПО КР (858)

- вязание крючком и спицами- БЕРЕТЫ_ШАПКИ_ШЛЯПЫ (1178)

- вязание крючком и спицами- ДЛЯ ДЕТЕЙ (1859)

- вязание крючком и спицами- ИГРУШКИ (5248)

- Куклы мальчики (235)

- эльфы и гоблины (91)

- растения (76)

- еда и посуда (62)

- геометрические фигуры и предметы быта (59)

- африка (52)

- земноводные (46)

- клоуны (40)

- коровки и ламы (35)

- лисички (35)

- Олени и лоси (33)

- ежики (25)

- овечки и козочки (20)

- слоны (17)

- рыбы (14)

- обезьяны (14)

- игрушки для игрушек (14)

- домики (10)

- Прелесть без описания (9)

- барсук и енот (9)

- Тигры и львы (7)

- бабушки и дедушки (7)

- Мебель Посуда Инструменты не связанные (5)

- Белочка Енот Барсук (5)

- Ослики (4)

- Для Барби (4)

- музыкальные инструменты (4)

- сумочки (4)

- Волки (3)

- Козы (2)

- верблюды (2)

- герои из сказок (2)

- инструменты (1)

- драконы (80)

- зайки и компания (20)

- заюшки разные (134)

- игрушкам мебель и интерьер (8)

- инопланитяне (3)

- крысы и хомяки (73)

- куклы (627)

- лошадки (19)

- мишки и волки (90)

- морские животные (23)

- мультики (218)

- насекомые и змеи (98)

- одежда игрушкам (106)

- оформление игрушек (89)

- планеты и облака (8)

- птицы (180)

- свинки (39)

- сердечки (11)

- собачки и кошки (192)

- Тильды с одеждой (87)

- транспорт (25)

- чудики (85)

- вязание крючком и спицами- МУЖЧИНАМ_МАЛЬЧИКАМ (1564)

- вязание крючком и спицами- ШАРФЫ_ПАЛАНТИНЫ-БАКТУС (783)

- вязание крючком и спицами-АБАЖУРЫ_ШКАТУЛКИ -зонти (69)

- вязание крючком и спицами-СУМКИ (345)

- вязание крючком и спицами-ШАЛИ (1081)

- ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ И СПИЦАМИ=КАЙМА\ШНУРЫ (249)

- Вязание крючком и спицами=ТЕНЕ ВОЕ - ПОВОРОТНОЕ (169)

- вязание крючком УЗОРЫ_СХЕМЫ_ОБРАЗЦЫ_МОТИВЫ (993)

- вязание крючком!!!СОЛОМОНОВ УЗЕЛ (27)

- вязание крючком+спицы-ВАРЕЖКИ_ПЕРЧАТКИ (235)

- вязание крючком- БЕЗ ОТРЫВА НИТИ (365)

- вязание крючком- ЖАКЕТЫ_КАРДИГАНЫ (668)

- вязание крючком- ЖИЛЕТЫ_БЕЗРУКАВКИ (487)

- вязание крючком- ЗИГЗАГИ_МИССОНИ (278)

- Вязание крючком- КОФТОЧКИ_БЛУЗЫ _ДЖЕМПЕРА_ПУЛОВЕРЫ (1134)

- вязание крючком- ЛЕНТОЧНОЕ КРУЖЕВО (108)

- вязание крючком- ПЛЕДЫ_КОВРИКИ_СКАТЕРТИ_ЗАНАВЕСКИ (690)

- вязание крючком- УРОКИ_МАСТЕР КЛАСС (365)

- вязание крючком-НА ВИЛКЕ\\НА ЛУМЕ (51)

- вязание крючком-ПАЛЬТО (49)

- вязание крючком-САРАФАН (200)

- вязание С БИСЕРОМ!КРЭЙЗИ\\ВУЛ (50)

- ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ (287)

- вязание спицами -Жаккард-ЭНТЕРЛАК_ПЭЧВОРК (1546)

- вязание спицами -УЗОРЫ_ОБРАЗЦЫ (1626)

- вязание спицами- УРОКИ_МАСТЕР КЛАСС (834)

- вязание!крючок.спицы.ШТАНЫ,ШОРТЫ,БРЮКИ (96)

- вязание- ЖУРНАЛЫ (370)

- вязание-крючок-спицы-ОБУВЬ ДЕТЯМ (170)

- вязание-крючок-спицы-ШАПОЧКИ_БЕРЕТЫ_ДЕТЯМ (696)

- вязание-спицы-ЖАКЕТ_КАРДИГАН_ПАЛЬТО (808)

- вязание-спицы-крючок-БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ (175)

- вязание-СПИЦЫ_КОФТОЧКА_ПУЛОВЕР_СВИТЕР (1169)

- вязание-СПИЦЫ_ПЛАТЬЕ_КОСТЮМЫ_ТУНИКА_САРАФАН (578)

- ВЯЗАНИЕ=КАРТИНЫ (22)

- вязание=крючком и спицами,ВОРОТНИКИ,РУКАВА (163)

- ВЯЗАНИЕ=модели с подиума;И,без схем (77)

- ДЛЯ ЖИВОТНЫХ=ВЯЗАНИЕ_ШИТЬЕ (87)

- ДОМ И САД (9)

- живопись (180)

- здоровье (66)

- ИГРЫ+РАЗВЛЕКАЛКИ (47)

- ИНТЕРЕСНОЕ\\\ДЕТКАМ (125)

- ИНТЕРНЕТ-ссылки (196)

- комп (142)

- Кулинария (1216)

- ЛЕНИВЫЙ ЖАККАРД (219)

- музыка (263)

- НОВЫЙ ГОД (384)

- ПОДЕЛКИ из папье маше,теста. (75)

- поздравления и открытки (47)

- православие (326)

- православие-блюда-вязание -украшение (115)

- разное (222)

- разное и интересное (437)

- сайты по вязанию;разное вязание (196)

- САНКТ=ПЕТЕРБУРГ (88)

- Советские Фильмы-и-другое КИНО (171)

- советы разные (162)

- СССР=НОСТАЛЬГИЯ (93)

- СТИХИ_ПРОЗА (54)

- СХЕМЫ для дневников+ (70)

- Тунисское вязание крючком!брумстик (122)

- фото (75)

- ШЬЕМ=РАЗНОЕ (83)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 42434

Комментариев: 6993

Написано: 56497

Шапка шлем |

Это цитата сообщения Ольга_Сан [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Понравилось: 2 пользователям

Необычный узор спицами. Видео |

Это цитата сообщения Иримед [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Понравилось: 2 пользователям

Законопроект Обамы о здравохранении потребует от всех американцев имплатировать микрочип или медчип |

Это цитата сообщения Mila111111 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Главной новостью уходящей недели на AOL и на бесчисленном множестве других каналов СМИ стало то, что законопроект Обамы о здравоохранении потребует от всех американских граждан и их детей имплантировать микрочип или медчип до 23 марта 2013 года. Однако еще неизвестно, будет ли требование закона о внедрении микрочипов выполнено к 2013 году или нет..

|

Шаль крючком интересная |

Это цитата сообщения Svetlana2070 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Бюстгальтер цветочный на косточках 2 |

Это цитата сообщения elfochka07 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Понравилось: 3 пользователям

- Маленькой ростовчанке срочно нужна кровь! Процитируйте! |

Это цитата сообщения Атронах_из_плоти [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Маленькой Насте срочно нужна помощь. Ростовчанке всего 1 год и 4 месяца, у нее обнаружили страшное заболевание - лейкоз тяжелой формы. Девочке необходима 1-я отрицательная группа крови.

Кровь можно сдать на станции переливания крови по адресу:г.Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63, с 10-00 до 18-00. При сдаче нужно уточнить, что кровь для Насти Кумбатовой, которая лежит в онко-гематологическом отделении областной больницы г. Ростов-на-Дону. И ещё - кровь хранится трое суток, так что для нужного графика сдачи крови пожалуйста, предварительно звоните 896О4448I5I – Елена Кумбатова, мама Насти. Также с родственницей девочки Еленой Мишиной можно связаться вконтакте http://vk.com/wall-26179224_433

Сюжет из Вестей с канала Россия 1:

Серия сообщений "нужна помощь":

Серия сообщений "Ростов-на-Дону и Ростовская область":

|

Узоры Миссони крючком. |

Это цитата сообщения helen1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

ЕСЛИ ОБИДЕЛИ В ХРАМЕ... |

Это цитата сообщения Irina_L [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

К сожалению, среди приходящих на сайт писем с определенной регулярностью встречаются горькие слова: «Больше я в наш храм не пойду». Дальше описываются разные ситуации, которые можно свести к одному – человек встретил в храме такое обращение, которого совсем не ждал. Вот фрагмент одной такой истории:

|

Понравилось: 2 пользователям

Головной убор. |

Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

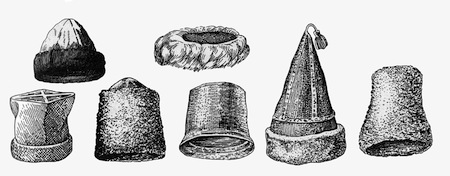

| Головной убор. | |||||||

|

В русском традиционном обществе головной убор был важной частью костюма. Появиться на людях с непокрытой головой значило опозорить себя (для женщины) и выказать неуважение к окружающим (для мужчины). Многие деревенские правила вежливости, а также обряды и ритуалы предполагали те или иные действия с головным убором. Выражения "опростоволоситься", "ломать шапку" и т.п., до сих пор не исчезли из русского языка полностью. Вместе с тем, символика, внешний вид, да, собственно, и названия русских головных уборов сейчас уже известны мало кому. Изменения в форме, материале и декоре головного убора человека отражали изменения в его жизни, связанные с деторождением и браком: возраст, брачный статус, наличие детей, и т.п. Вообще, украшение головы как маркер физиологической зрелости и готовности к размножению отмечено этнографами в практически всех традиционных культурах земного шара. Здесь и "брачные" шапки полинезийцев, и особым образом завязанные платки просватанных македонских девушек, и многое другое. Обычаи русской деревни в этом смысле исключением не были. Для начала, "младенцам" (детям до 7-8 лет, как мальчикам, так и девочкам) не полагалось покрывать голову вовсе. Это и понятно: они сами еще дети, о какой символике плодородия может здесь идти речь. В 8 лет мальчик получал первый картуз (кстати, вместе с первыми портами), а девочке повязывали скромный платок и прокалывали уши.

Требование обычая здесь было только одно: чем "пижонистее", тем лучше. Как только у парня появлялась "зазноба" (подруга, но пока еще не невеста), он начинал украшать шляпу полученными от нее небольшими "знаками внимания": кисточками, тонкими ленточками, и.т.п. После состоявшегося сватовства к ним добавлялись широкие атласные ленты, искусственные цветы, бисер - смотря по благосостоянию семьи молодого человека. Для собственно же ритуала бракосочетания в некоторых губерниях России на шляпу жениха повязывались платы (обрядовые полотенца) с вышитыми на них символами плодородия и благосостояния.

Мужские шапки были очень разнообразны по покрою, материалу и отделке. Все эти различия, разумеется, отражались и в названиях.

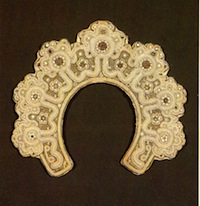

В отличие от мужских шапок, которые были все-таки довольно похожи по всей России, женские головные уборы в каждой губернии обладали совершенно особой формой, цветом, украшением и названием. Например, известный нам всем с детства по выступлениям ансамбля "Березка" девичий венец (ошибочно называемый "кокошником") носили только в Архангельской области.

В целом, богато выглядящие, украшенные жемчугом и золотым шитьем девичьи уборы на жестком (как правило, берестяном) каркасе были характерны для северных и центральных областей России. В южных губерниях "обходились" венками, лентами и повязками из дорогих тканей или просто платков, смотря по достатку семьи. Вообще, девичьи головные уборы отличались от женских тем, что оставляли открытыми темя и позволяли видеть волосы. Отсюда и названия: "повязка", "ленты", "венок", "венец", "коруна". Последние два слова, кстати, отражали еще и отношение общины к "славнице" (девушке на выданье).

Если девичий убор имел на себе вышивку - то это обязательно был не просто узор, а стилизованные изображения Древа Жизни (правда, к 1880м годам уже превратившиеся просто в цветочный орнамент). С точки зрения крестьян, это магически обеспечивало созревание девушки в здоровую и сильную мать и работницу. Просватанные девушки добавляли к причудливым переплетениям ветвей еще и изображения лебедей с выгнутыми шеями и поднятыми крыльями: лебедь по всей территории России считался символом любви, брака и молодой жены. Выйдя замуж, женщины начинали носить головные уборы, полностью закрывающие голову. Обычай прятать косу при замужестве берет начало в архаичных верованиях о том, что волосы - это средоточие женской колдовской силы. Поэтому полностью скрытые волосы (в некоторых губерниях еще вдобавок - срезанная или вырванная во время свадебного обряда прядь) означали подчинение женщины мужу. Украшения и вышивка также меняли символику. Если на девичеьм головном уборе вышивка только намекала на будущее материнство, то на женских кичках, борушках или самшурах идея деторождения выражалась прямо: либо на головной убор нашивались рога, иногда доходящие высотой до 50 см - намек на вторую ипостась Рожаниц (важенок - самок оленя), либо вышивалась золотой нитью "лягушечка" - изображение Матери Мира в позе рождения (стилизованное на образцах 19 века, но вполне натуралистичное на более древних). Названия женских головных уборов в каждой губернии России были свои. Иногда они отражали особенности покроя ("борушка", "моршень" - сморщенные, имеющие складки (боры), "повойник" - обвивающий голову), или используемый материал ("бархотка"). Но наиболее древние термины прямо указывали на связь женщины-матери с птицей: "кокошник" ("кокошь" - курица по старославянски), "птаха", "сорока". По достижении 40 лет женщины теряли право носить "рога материнства", хотя форма головного убора продолжала оставаться прежней (характерной для данной местности). Вышивка тоже становилась более скромной: вместо золотой нити "пожилые" крестьянки использовали шерсть. А после утраты способности к деторождению "старухи" надевали скромный белый или черный платок. |

|

раста-шапка |

Это цитата сообщения Занозаостра [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Автор Тётя По (![]() ushina)

ushina)

Берет вяжется крючком столбиками без накида (ст. б/н).

При выполнении узора обе нитки протягиваются вместе, но в работе участвует нужная по цвету, вторая прячется внутри ряда, прижимается столбиками.

В итоге и с лицевой и с изнаночной стороны – один узор, никаких «хвостиков».

Самое важное (мне пришлось найти методом научного тыка) - это переход между фрагментами разных цветов. Чтобы граница была ровной нужно последний столбик одного цвета закрывать ниткой следующего цвета. На фото: на крючке петля черной пряжи от предпоследнего столбика, петля черной пряжи для создания последнего столбика и накинутая петля красной пряжи, которая этот столбик закроет и перейдет в следующий фрагмент – будет лежать горизонтально над будущим красным столбиком.

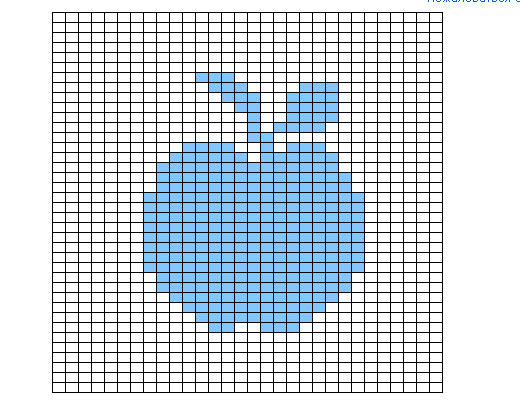

Узор создаем по схеме.

Начало работы: колечко из 4 воздушных петель.

1 ряд – 7 ст. б/н

2 ряд – 14 ст. б/н, по два из каждого столбика предыдущего ряда

3 ряд – начинаем вязание по схеме. Каждый из семи будущих секторов начинаем на двух столбиках предыдущего ряда: из первого вывязываем два ст. б/н черного цвета, из второго – один ст. б/н зеленого цвета.

Далее вяжем по схеме. Прибавления для увеличения окружности делаем сначала в цветной части сектора, до её максимальной ширины (11 ст.), затем в черной части. В каждом ряду, в каждом из семи секторов прибавляем по одному ст. б/н, кроме двух рядов, где указано «плюс 2», там прибавка – 2 ст. б/н.

Для убавления цветной части сектора, начиная с 10 ряда, в каждом ряду заменяем один цветной ст. б/н на черный, делая это по очереди с каждой стороны, то в начале, то в конце цветной части.

Пересчитывать столбики в черном участке не обязательно, но в каждом ряду после ряда «плюс 2» их количество будет увеличиваться на 2: один прибавлен, второй взят от цветной части.

Ряды вяжутся по спирали, переход от одного ряда к другому определяем по количеству столбиков в цветном секторе.

После завершения узора вяжем берет нужного размера, делая полоски по собственному желанию.

Вот, что получилось у меня.

Материалы: пряжа «Alpina. Rene» (Австрия), 100% хлопок, 105 метров на 50 гр. Крючок 3 мм.

Серия сообщений "Головные уборы, шарфы":

Часть 1 - Панамка и рюкзак

Часть 2 - Шарф "Вивьен"

...

Часть 32 - Сабрина спецвыпуск 10-2011. Шапки и шарфы

Часть 33 - Кепи МК

Часть 34 - раста-шапка

Часть 35 - Шапка с драконом. Вязание онлайн.

Часть 36 - ПОВЯЗКА НА ГОЛОВУ "Тутти-Фрутти"

...

Часть 40 - Винтажная шляпка крючком

Часть 41 - Береты крючком на лето

Часть 42 - ШАПОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ

|

Понравилось: 1 пользователю

УСПЕНСКИЙ ПОСТ |

Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Через месяц после Апостольского поста наступает многодневный Успенский пост. Он продолжается две недели - с 14 по 27 августа. Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божьей Матери, которая перед переселением своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве.

В день Преображения Господня (19 августа) разрешается рыба. Рыбный день в Успенье, если он придется на среду или пятницу.

Успение Божией Матери. Икона Новгородской школы. 1-я половина XIII в.

Этот пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели — от 1 до 15 августа (по ст. стилю).

Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства.

В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост: "Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу (Петров пост), для осени осенний — в седьмом месяце (Успенский), для зимы — зимний (Рождественский)".

Святой Симеон Солунский пишет, что "Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас".

Праведный Иоанн Кронштадтский о посте

Человек дорог у Господа, весь мир ему покорен; Сам Сын Божий сошел с небес на землю для спасения его от вечных мучений, для примирения его с Богом. Всякие плоды, разные плоти животных отданы ему в снедь, разные пития даны ему для услаждения его вкуса, — но не для пристрастия, не в единственное наслаждение. У христианина есть наслаждения великие, духовные, божественные; этим-то наслаждениям надо подчинять всегда плотские, умерять или совсем прекращать их, когда они препятствуют наслаждениям духовным.

Значит, не для опечаливания человека запрещаются пища и питие, не для стеснения его свободы, как говорят в свете, а для того, чтобы доставить ему истинное услаждение, прочное, вечное, и потому именно и запрещаются скоромные снеди и винные напитки (в пост), что человек-то очень дорог у Бога и дабы вместо Бога не прилепилось сердце его к тленному, которое его недостойно. А поврежденный грехами человек удобно прилепляется к земным удовольствиям, забывая, что истинное наслаждение его, истинная его жизнь есть Бог вечный, а не приятное раздражение плоти.

|

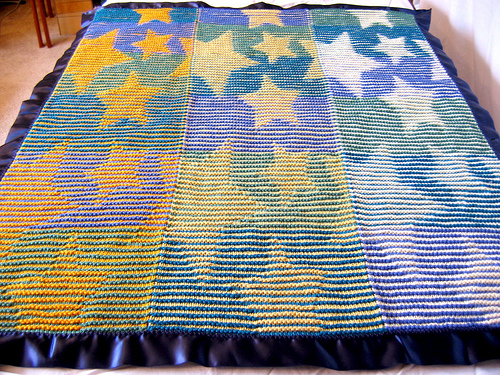

Теневое вязание. Плед "Звезда" иллюзия.!! |

Это цитата сообщения Zinaida-k [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

описание в формате PDF на английском http://www.sparkledesign.net/fidget/knitting-patterns/ Есть схема вязания.

модель от Katie Ahlquist

http://www.ravelry.com/patterns/library/star-illusion-blanket

еще модели http://www.ravelry.com/patterns/library/mona-lisa-illusion/people

|

Понравилось: 1 пользователю

ТЕНЕВОЕ ВЯЗАНИЕ, КОВРИК С РОЗАМИ. |

Это цитата сообщения Ageeva_Tania [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

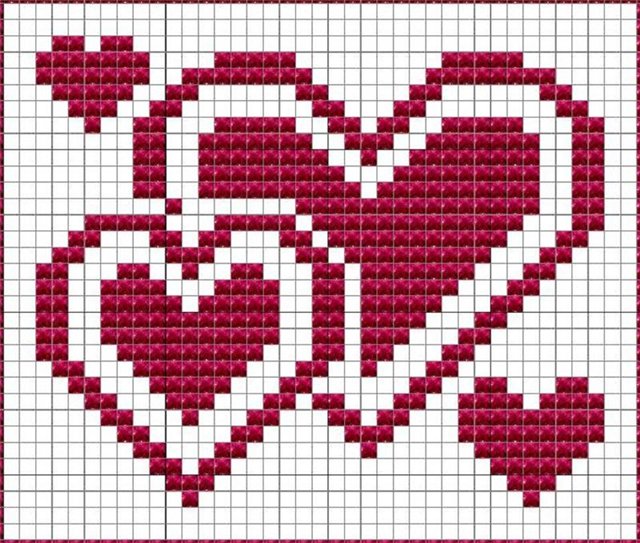

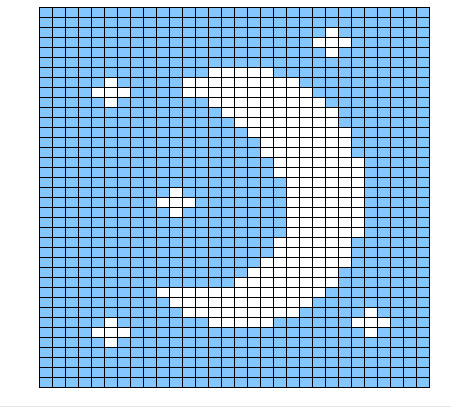

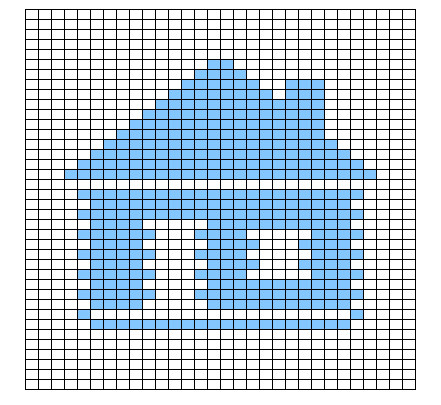

Техника теневого (иллюзорного) вязания |

Это цитата сообщения Сима_Пекер [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

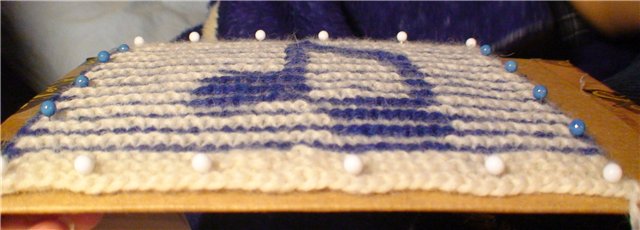

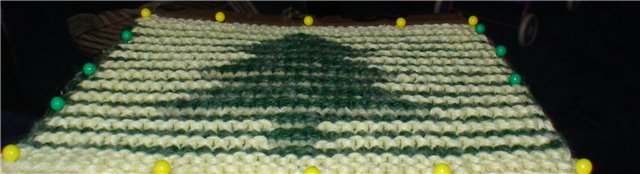

Меня давно привлекает эта интересная техника.Искала,где только могла-данных не так много.И,если они есть,то описания какие-то путанные,расплывчатые,для меня не очень понятные.И вот просветление,поняла её суть.Вот немного схем ,которые можно использовать для вязания в этой технике.

При теневом вязании обычно используют 2 цвета нитей-для фона и для узора.Я поняла,что рисунок виден четче,если вязать довольно плотно .Пряжа лучше потолще,а спицы потоньше.Каждые 2 ряда чередуем цвет нити.А внутри рядов цвет не меняется.В работе применяются только лиц. и изн. петли.

Начинаем работу нитью фона и провязываем неск. рядов плат. вязкой-все ряды лицевые петли.Например,провязали 4 ряда.Присоединяем нить рисунка,провязываем весь ряд лицевыми петлями.На схему не смотрим.Следующий ряд вяжем этой же ниткой.И вот теперь смотрим на схему.И вяжем так:считаем кол-во петель фона-вяжем их изн. петлями.Петли рисунка-лицевыми.И так чередуем весь ряд.

Переходим на нить фона,вяжем весь ряд лиц. петлями,не глядя на схему.В следующем ряду продолжаем вязать нитью фона и начинаем считать петли на схеме.Петли фона вяжем лицевыми петлями,а петли узора-изнаночными.

И так весь узор.Здесь главное-не запутаться.

Перечислю основные правила теневого вязания:

1- на схеме 1 клеточка-это 1 петля и 2 ряда.

2-цвет нити меняется каждые 2 ряда.

3.-первый ряд каждого цвета вяжем всегда лицевыми и на рисунок не смотрим.

4. -во втором ряду каждого цвета смотрим на схему и считаем петли,причем:

нить фона: петли фона -лицевые,рисунка-изнаночные

нить узора : петли фона-изнаночные,петли рисунка-лицевые.

Вот пара узоров из интернета.Эта техника интересна тем,что рисунок виден ,если смотреть на него под определенным углом.Поэтому при вязании его почти не видно.Трудно ориентироваться.

А это уже я пробовала в этой технике вязать.Как-будто получилось. Образец только со спиц,даже и не отпарила.Кстати,лучше просто накрыть на пару часов мокрым полотном,утюжить не нужно.Иначе примнутся выпуклые бороздочки узора.

Если смотреть прямо-рисунок не виден

Меняем угол просмотра

А здесь еще больший угол

И последнее.Удобней,конечно,считать петли справа налево. В этом случае в готовом полотне вывязанный узор будет зеркальным нарисованному.Как вышло и у меня.Чтобы рисунок имел такое же положение,как на схеме,можно клеточки считать слева направо.Или,что легче,на листочек в клетку перенести узор зеркально.

|

Следочки-Turkish mini bow tie slipper socks |

Это цитата сообщения Ltava [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://www.etsy.com/listing/73807213/handmade-house-slippers-socks-mini-bow

http://www.flickr.com/photos/knittyturks/6328019277/in/photostream/

|

Как приготовить пироги, которые не черствеют? Универсальное и самое вкусное... |

Это цитата сообщения Oksana_Hilles [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сегодня многие хозяйки предпочитают не связываться с дрожжевым тестом. Говорят, что оно у них не получается. Про опару даже и не вспоминают. А зря! Пироги, приготовленные по всем правилам, – это не просто еда, это общая радость, семейный праздник. Так зачем лишать своих близких приятных минут?

Сегодня поставить настоящее тесто проще простого. Торговля предлагает всевозможные свежие дрожжи, а они – залог успеха сдобного теста.

Рецептов дрожжевого теста много. Простые и сложные. Для сладких пирожков и пирогов с «серьезной» начинкой. Но у этих рецептов есть один недостаток: как бы ни была вкусна свежая выпечка, она быстро теряет свой аромат и пышность, а затем и вовсе черствеет.

Однако есть рецепт, при котором качество пирогов остается на высоте несколько дней. И он довольно прост. С ним справится даже начинающая хозяйка. Но, чтобы получились хорошие пироги, надо знать несколько хитростей и не пренебрегать ими в процессе готовки.

|

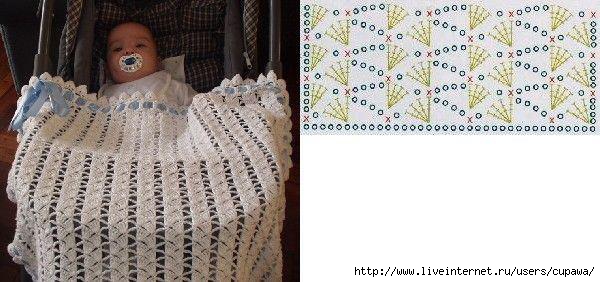

Пледик крючком......просто и изящно |

Это цитата сообщения Cupawa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Понравилось: 2 пользователям

Вяжем жакетик-реглан крючком сверху. Подробные схемы |

Это цитата сообщения Иримед [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Понравилось: 3 пользователям

Узор Розы |

Это цитата сообщения Olgaily [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Жилет с воротником. |

Это цитата сообщения rasaabu [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|