-Цитатник

Claude-Marie Dubufe (French, 1790-1864) сын художника Edouard-Louis ...

Виктория и Альберт: история королевы, умевшей любить - (1)Англия Коронационный портрет кисти Джорджа Хейтера 24 мая 1819 года родилась ...

Пауль Эмиль Якобс , 1803—1866, Германия - (0)Пауль Эмиль Якобс (Paul Emil Jacobs), 1803—1866. Германия. ...

Генри Уильям Пикерсгилл (Henry William Pickersgill), 1782-1875. Англия - (1)...

МИРИАМ ХАСКЕЛЛ: путеводная звезда для многих женщин в ювелирном дизайне - (1)Как дочь эмигрантов из России заставила американок влюбиться в бижутерию - Мириам Хаскелл. ...

-Метки

-Рубрики

- Новости (7976)

- политические новости (1381)

- События в мире (1380)

- Украина (1333)

- США (958)

- Личное мнение (957)

- Российские новости (738)

- Сирия (433)

- Погода (209)

- Выборы (184)

- Экономика (167)

- НАТО (148)

- коронавирус (113)

- Новости шоу-бизнеса (91)

- Власть и чиновники (52)

- Ближний Восток (48)

- Криминал (41)

- Великобритания (24)

- Белоруссия (10)

- Светская хроника (7)

- Климат (6)

- размышления (6135)

- История (5149)

- История России (1266)

- Царская Россия (741)

- История Франции (262)

- Новейшая история (211)

- История древнего мира (200)

- Женщины в истории (155)

- История Англии (152)

- История Российской империи (26)

- Османская империя (8)

- Исторические казусы (3)

- Интересно (4935)

- Разное (4100)

- ЖЗЛ, биографии, судьбы (3680)

- Поэзия (3507)

- Кулинария (2791)

- Выпечка (378)

- Вторые блюда (225)

- Салаты и закуски (140)

- Продукты (115)

- Торты и пирожные (105)

- Десерты (96)

- Праздничные блюда (68)

- Сборник рецептов (66)

- Напитки (41)

- Кухни народов мира (28)

- Первые блюда (26)

- Видео - рецепты (23)

- Варения (23)

- Блины (22)

- Консервирование (21)

- Питание в пост (14)

- рецепты для мультиварки (10)

- Кухня (6)

- рецепты для аэрогриля (6)

- рецепты для микроволновки (5)

- Живопись и графика (2716)

- Видео (2539)

- разное (585)

- музыкальные ролики (289)

- познавательное кино (207)

- актеры и роли (89)

- мультфильмы (18)

- Релакс (5)

- Фото (2513)

- Фото момента (221)

- Фото дня (18)

- фото-загадка (17)

- Маленькое фото (14)

- Фото из семейных архивов (8)

- Место для подумать (5)

- Фотосессия (2)

- Кино (2474)

- документальное кино (694)

- Художественное кино (626)

- Про кино (486)

- познавательное кино (248)

- Кино - Сериал (61)

- Советское кино (28)

- Новогодняя музыкальная комедия (6)

- Кино - Сказка (3)

- Мюзикл на льду (1)

- Страны и континенты (2271)

- Политика (2109)

- геополитика (321)

- Актеры и роли (1768)

- Религия (1747)

- Монастыри, соборы, храмы (662)

- Православие (257)

- Праздники (252)

- Святые (112)

- Иконы (65)

- Молитвы (50)

- Природа (1659)

- Женщина (1524)

- Женские секреты (79)

- рукоделие (18)

- Плетение, укладка волос. (4)

- Города (1421)

- Москва (170)

- Нижний Новгород (125)

- Помним... (1355)

- Скорбим (272)

- Россия (1215)

- Россия глазами иностранца (8)

- Читальный зал (1174)

- Календарь (1158)

- Народный календарь (167)

- Этот день в истории (54)

- Лунный календарь (5)

- Православный календарь (4)

- Музыка (1096)

- Животный мир (994)

- Подводный мир (40)

- Дворцы, замки и крепости (977)

- Здоровье (938)

- Диета (42)

- лекарственные растения (9)

- Путешествия и отдых (929)

- Наука и Техника (750)

- Российская армия (345)

- Космос (38)

- Сад-огород (720)

- цветы (63)

- огород (63)

- деревья, кустарники (52)

- Садовый дизайн (6)

- Афоризмы (634)

- Цитаты (231)

- Мысли вслух (136)

- Жемчужина мысли (14)

- Одностишия (5)

- Достопримечательности (599)

- Отношения, мужчина и женщина (581)

- Великая отечественная война (513)

- Герои ВОВ (127)

- Драгоценные камни и ювелирные изделия (491)

- Юмор (471)

- Пресса (463)

- Немного прессы (397)

- Архитектура (461)

- Интерьер (45)

- Домашний уют (5)

- Советы и помощь (442)

- разные советы (210)

- подсказки про Ли.Ру (61)

- Наш компьютор (17)

- Спорт (420)

- Литература (390)

- Притча (223)

- Аудиокнига (1)

- Цветы (386)

- Праздники (380)

- Искусство (347)

- Балет (72)

- Театр (16)

- Опера и оперетта (8)

- Личности (339)

- Путин (269)

- Чрезвычайные происшествия и катастрофы (302)

- Интервью (260)

- Времена года (254)

- Плейкасты (238)

- TV программы (215)

- Красота (212)

- День рождения (211)

- Сверхъестественное (210)

- НЛО (98)

- Своими руками (203)

- скульптуры и памятники (171)

- СССР (164)

- Детское (162)

- История костюма и моды (159)

- археология (158)

- Прогнозы и предсказания (141)

- Тайны мира (130)

- Поздравляю! (115)

- Сады, парки, заповедники (109)

- Исторические усадьбы России (103)

- человек (89)

- Космос (81)

- Легенды и мифы (80)

- Тесты (79)

- Личное (78)

- Танцы (77)

- Танцы народов мира (23)

- Музеи мира (74)

- Развлекалочки (61)

- Клады и сокровища (51)

- Отцы и дети (23)

- Самопознание (19)

- гифки (17)

- 100 самых красивых мест планеты (12)

- Власть, чиновники (7)

- Психология (5)

- Гороскопы (4)

- (2)

- Википедия (1)

- Политинформация (10)

-Музыка

- Нэнси Синатра. Тень твоей улыбки

- Слушали: 106659 Комментарии: 19

- Виктор Зинчук -Лолита-

- Слушали: 66531 Комментарии: 23

- Непревзойденный Paul Mauriat

- Слушали: 44829 Комментарии: 25

- Garou - Je n'attendais que Vous

- Слушали: 73997 Комментарии: 20

- Chris Rea - The blue cafe

- Слушали: 33338 Комментарии: 11

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 57642

Комментариев: 278030

Написано: 365841

Соседние рубрики: Святые(112), Праздники(252), Православие(257), Монастыри, соборы, храмы(662), Молитвы(50)

Другие рубрики в этом дневнике: Юмор(471), Чрезвычайные происшествия и катастрофы(302), Читальный зал(1174), человек(89), Цветы(386), Фото(2513), Тесты(79), Танцы(77), Тайны мира(130), Страны и континенты(2271), СССР(164), Спорт(420), Советы и помощь(442), скульптуры и памятники(171), Своими руками(203), Сверхъестественное (210), Самопознание(19), Сады, парки, заповедники(109), Сад-огород(720), Россия(1215), Религия(1747), Разное(4100), размышления(6135), Развлекалочки(61), Путешествия и отдых(929), Психология(5), Прогнозы и предсказания(141), Природа(1659), Пресса(463), Праздники(380), Поэзия(3507), Помним...(1355), Политинформация(10), Поздравляю!(115), Плейкасты(238), Отцы и дети(23), Отношения, мужчина и женщина(581), Новости(7976), Наука и Техника(750), Музыка(1096), Музеи мира(74), Личности(339), Личное(78), Литература(390), Легенды и мифы(80), Кулинария(2791), Красота(212), Космос(81), Клады и сокровища(51), Кино(2474), Календарь(1158), История костюма и моды(159), История(5149), Исторические усадьбы России(103), Искусство(347), Интересно(4935), Интервью(260), Здоровье(938), Животный мир(994), Живопись и графика(2716), ЖЗЛ, биографии, судьбы(3680), Женщина(1524), Драгоценные камни и ювелирные изделия(491), Достопримечательности(599), Детское(162), День рождения(211), Дворцы, замки и крепости(977), Гороскопы(4), Города(1421), гифки(17), Времена года(254), Власть, чиновники(7), Википедия(1), Видео(2539), Великая отечественная война(513), Афоризмы(634), Архитектура(461), археология(158), Актеры и роли(1768), TV программы(215), 100 самых красивых мест планеты(12), Политика(2109), (2)

Палех. Иконописцы. |

Дневник |

В XVII - нач. XVIII веков иконописанием занимались мастера-надомники. В середине XVIII века в Палехе появляются первые иконописные мастерские Сафоновых, Кориных, Белоусовых. Целые семьи начинают заниматься иконописным промыслом,открывая собственные мастерские: Хохловых, Париловых, Наныкина, Каравайковых. Имеются сведения, что в начале XIX века в Палехе и окрестностях иконописанием занималось более 600 человек.

Василий Карпенков "Георгий Победоносец", 2-ая пол. XIX в.

Иконописные мастерские работали в разных стилях и направлениях. Так, сафоновская мастерская работала в стиле иконописного канона. Были приверженцы "фряжского" стиля, писавшие иконы масляными красками в традициях западно-европейского барокко. Работали художники Палеха и в традициях русских художников Михаила Нестерова и Виктора Васнецова. Многие иконы были подписными, т.е. авторскими

Илья Балякин. "Не рыдай мене, мати". 1769

Читать далее

Метки: палех иконописцы |

Икона преподобного Серафима Саровского из Ново-Дивеево, США |

Дневник |

Этот подлинный портрет Преподобного, писанный при жизни угодника Божия, находится в женском монастыре "Ново-Дивеево" близ Нью-Йорка. Преподобный изображен во весь рост на склоне своих лет.

Правой рукой он опирается на посох, левой, опущенной к низу - он держит четки. Как сообщают видевшие этот портрет - "дивный лик преподобного остался совершенно неповрежденным от времени. На бледном, изможденном подвигами, лице Преподобного смотрят голубые, изумительно переданные глаза св. Старца. От этого взгляда нельзя оторваться: он смотрит прямо в душу и кажется, что взор Преподобного временами то благостный, то суровый, проникает во все уголки вашей души."

Обретение мощей св. прп. Серафима Саровского

В дни прославления Преподобного в 1905 году, перед этим образом горячо молилась вся Царская Семья. Во время разорения обители большевиками, образ был перевезен в Киев, где находился в Набережно-Никольском храме, а в 1945 году был перенесен в новооткрытый при немцах Покровский храм на Подоле. При отступлении немцев из Киева, образ в последнюю минуту был вывезен одним из переводчиков при немецкой комендатуре (русским и православным) в Лодзь, а затем передан протопресвитеру Адриану Рымаренко, который тогда был настоятелем берлинского русского Собора. В один из жестоких ночных налетов на Берлин, вернувшись из убежища, увидели, что зажигательная бомба, пробив пупол собора, упала в левый его придел. Стоявшая там плащаница и лежавший на ней образ Преподобного были объяты огнем, рядом горела подставка креста и близ находящийся образ святых Гурия, Самона и Авива, Пожар быстро потушили и поразительно, что ни плащаницы, ни образа. преп. Серафима совершенно не коснулось пламя, хотя все вокруг обгорело. Прошла ночь. Началось утреннее богослужение, но запах гари не исчезал, а наоборот все усиливался. Бросились вновь искать, и вот на чердаке собора обнаружили вторую, тлевшую зажигательную бомбу. Едва ея коснулись, как огромный сноп пламени взметнулся от нея вверх. Таким образом 12 часов тлел огонь, но не разгорался. С этого момента уже никогда более Собор не страдал от огня, хотя все вокруг него было сожжено и разрушено.

По неисповедимым путям Божиим, хлынул поток русских людей в Америку, а с ними прибыла и дивеевская святыня - образ преподобного, частица его св. мощей и кусочек его мантии. Икона-портрет не разу не реставрировалась, она в натуральный рост.

Метки: сша. |

Димитриевская родительская суббота. Поминаем усопших родителей. |

Дневник |

Икона Божией Матери ''Всех скорбящих Радость'' (XIXв. Москва)

Церковь установила особые заупокойные субботы, которые получили название родительских:

Сегодня Димитриевская родительская суббота — в Православной церкви день всеобщего поминовения усопших.

Каждый православный христианин должен стремиться исполнить свой долг перед родителями и другими отошедшими родственниками, помянуть их в этот день.

В церкви в эти дни принято подавать записки на Литургию и панихиду.

С глубокой древности установилась также традиция поминовения дома.

Помнящий свой долг любви перед усопшими родственниками может помянуть их дома.

Метки: православие |

Казанская Икона Божией Матери |

Это цитата сообщения [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). 1 октября 1552 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ночью, Иоанн IV, предводитель русских воинов, готовившихся к решительному штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест московских колоколов. Царь понял, что это - знамение милости Божией: по молитвам Взбранной Воеводы Господь восхотел обратить к Себе народ казанский.

Икона Божией Матери КазанскаяПокорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было завершено дело, начатое в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским († 1174; память 4 июля). Волга - главный водный путь страны - стала русской рекой. Из татарского плена было освобождено 60 000 русских людей. Началось просвещение татар светом Евангельской истины. Явились первые мученики - святые Петр и Стефан (память 24 марта). Новоучрежденная Казанская епархия вошла в состав Русской Церкви и вскоре просияли своими архиепископами: святителем Гурием († 1563; память 5 декабря) и святителем Германом (†1567; память 6 ноября).

Но особенно способствовало возвышению Православия среди волжских магометан явление в городе Казани 8 июля 1579 года чудотворной иконы Божией Матери.

Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедников Слова Божия, еще в земной Своей жизни разделявшая со святыми Апостолами благовестнические труды, видя старания русских миссионеров, не замедлила послать им Небесную помощь, явив Свою чудотворную икону.

Читать далее

Метки: казанская икона божией матери |

Якобштадтская Икона Божией Матери |

Это цитата сообщения [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В старинном городе Екабпилсе, в прошлом именуемом Якобштадт, имела пребывание драгоценная святыня Латвийской земли - чудотворная икона Владычицы нашей Пресвятой Девы Богородицы, именуемая по месту нахождения Якобштадтской. Икона эта, единственная прославленная чудотворениями в Латвийской стране, известна со времен глубокой старины, когда на берегах Западной Двины уже жили православные люди, стояли православные храмы и процветала православная вера. Икона Якобштадтская почиталась всегда, как чудесно явленная и прославленная чудотворениями. К этой святой иконе стекались на поклонение не только православные, но и люди иных исповеданий, молясь Пресвятой Владычице о помощи в скорбях, в болезнях и несчастиях, и, по вере своей, получали просимое.

Вот что говорит древнее предание, свято хранившееся в городе Якобштадте и Якобштадтском Свято-Духове монастыре, о происхождении этой чудотворной иконы. Чудесное обретение иконы случилось в водах Западной Двины в годы Русско-польско-шведской войны 1654-1667 годов.

Солдат саксонской армии, воевавшей на стороне шведов, Яков Гудынский (католик по вероисповеданию), переправляясь через Двину, вонзил свое копье в плывущую по реке дощечку и так вынес ее на берег. На берегу он увидел, что от дощечки по копью течет кровь. Ужас охватил его. Узрев на доске православное изображение Богоматери, солдат со слезами раскаяния отнес икону в расположенную близ этого места на берегу Двины большую слободу Гольмгоф, где жили русские люди и был православный храм св.великомученика Георгия Победоносца, а при нем - малый монастырек, где подвизались немногочисленные иноки. В этот храм Гудынский отдал икону, а сам принял святое Православие, навсегда остался в Гольмгофе и стал насельником обители. Известно, что чудесное событие это произошло ранее 1661 года, когда Швеция вышла из войны.

Читать далее

Метки: якобштадтская икона божией матери |

Якобштадтская Икона Божией Матери |

Это цитата сообщения [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В старинном городе Екабпилсе, в прошлом именуемом Якобштадт, имела пребывание драгоценная святыня Латвийской земли - чудотворная икона Владычицы нашей Пресвятой Девы Богородицы, именуемая по месту нахождения Якобштадтской. Икона эта, единственная прославленная чудотворениями в Латвийской стране, известна со времен глубокой старины, когда на берегах Западной Двины уже жили православные люди, стояли православные храмы и процветала православная вера. Икона Якобштадтская почиталась всегда, как чудесно явленная и прославленная чудотворениями. К этой святой иконе стекались на поклонение не только православные, но и люди иных исповеданий, молясь Пресвятой Владычице о помощи в скорбях, в болезнях и несчастиях, и, по вере своей, получали просимое.

Вот что говорит древнее предание, свято хранившееся в городе Якобштадте и Якобштадтском Свято-Духове монастыре, о происхождении этой чудотворной иконы. Чудесное обретение иконы случилось в водах Западной Двины в годы Русско-польско-шведской войны 1654-1667 годов.

Солдат саксонской армии, воевавшей на стороне шведов, Яков Гудынский (католик по вероисповеданию), переправляясь через Двину, вонзил свое копье в плывущую по реке дощечку и так вынес ее на берег. На берегу он увидел, что от дощечки по копью течет кровь. Ужас охватил его. Узрев на доске православное изображение Богоматери, солдат со слезами раскаяния отнес икону в расположенную близ этого места на берегу Двины большую слободу Гольмгоф, где жили русские люди и был православный храм св.великомученика Георгия Победоносца, а при нем - малый монастырек, где подвизались немногочисленные иноки. В этот храм Гудынский отдал икону, а сам принял святое Православие, навсегда остался в Гольмгофе и стал насельником обители. Известно, что чудесное событие это произошло ранее 1661 года, когда Швеция вышла из войны.

Чудесно обретенная икона имела размеры 5,5 х 4 вершка (24,75 х 18 см). Матерь Божия держит Младенца Иисуса на левой руке. В шуйце Младенца малое Евангелие, десницею Он благословляет.

В 1670 году курляндский герцог Якоб Кетлер (годы правления 1642-1682 г.г.), во владении которого находился Гольмгоф, даровал этому селению статус города и назвал его в свою честь - Якобштадт. По названию города святая икона и монастырь получили название Якобштадтских.

В 1675 году случилось чудо исцеления от иконы бесноватого, чему явился свидетелем благочестивый православный купец Яков Раткевич, находившийся в городе по торговым делам и пришедший помолиться в Георгиевскую церковь. После литургии был сюда приведен местный житель, крестьянин-латыш, для совершения над ним молитвы о его исцелении пред чудотворной иконой Божией Матери. Когда настоятель монастыря стал читать над бесноватым молитву, то присутствующие заметили, что нечистый дух вышел из бесноватого в виде белого пара и с такою силою устремился к выходу, что запертая дверь быстро растворилась и повалила двух мальчиков, стоявших возле нее. Всех присутствующих объял сильный страх, а Раткевич, пораженный чудом от иконы, пожелал построить для нее новый благолепный храм, что и было им исполнено. Новый храм был освящен в честь Св.Духа, победителя духа злого, и имела приделы в честь Рождества Пресвятой Богородицы и святых апостолов Петра и Павла.

С тех пор св.Якобштадтская икона Божией Матери не переставала подавать благодать исцелений болящим и слава о ней и о чудесах от нее распространялась все больше и больше. Особенно стекались на поклонение к этой иконе русские торговые люди, плававшие в древнее время по своим торговым делам с верховьев Западной Двины до Риги. Приезжали к чтимой иконе паломники из дальних мест, почитали ее и местные жители - латыши. Среди именитых богомольцев далекого прошлого посетил Якобштадтскую обитель выдающийся русский полководец граф Б.П.Шереметев, он оставил в монастыре свою походную икону-складень Знамения Пресвятой Богородицы и купил для обители небольшую мызу Пелит, ставшую единственным имением монастыря.

Судьба маленькой обители была нелегкой. Она страдала от войн, эпидемий, пожаров, бедности и преследований от обосновавшихся в городе униатов. Но монастырь всегда твердо и непоколебимо стоял в Православии и оставался духовным центром края. В 1774 году, при игумене Кирилле (Козловском), 36 лет управлявшим обителью, был построен первый каменный храм - Никольский, сохранившийся до наших дней. Сегодня это старейшее здание монастыря и один из старейших православных храмов Латвии.

В 1795 году Курляндия и город Якобштадт вошли в состав Российской империи, а Якобштадтская Свято-Духова обитель была причтена к Псковской епархии.

В 1812 году город и монастырь были разорены французами, хотя храмы и чтимая икона сохранились. После войны положение монастыря было настолько бедственным, что его последний настоятель иеромонах Серафим вынужден был ходатайствовать об упразднении обители. 30 апреля 1817 года указом Св.Синода монастырь был упразднен, а храмы обращены в приходские. Иеромонах Серафим был перемещен в Крыпецкую обитель, где был игуменом, но некоторые иноки остались в Якобштадте и жили при Свято-Духовской церкви, еще в 1852 году при храме жили два инока, последние насельники стариной обители.

В XIX веке знамения и чудеса от святой Якобштадтской иконы Пресвятой Богородицы не прекращались. Так, принятие латышскими крестьянами Православия началось прежде всего в ближайших местностях к Якобштадту, где всегда пребывала чудотворная икона, любимая всем местным населением. Всего за несколько месяцев второй половины 1845 и начала 1846 года православную веру в Якобштадте приняли около 400 латышей. По милости Царицы Небесной был сохранен и древний Свято-Духовский храм, как место благодатного пребывания Ее святой иконы, во время бывших в городе во второй половине XIX века опустошительных пожарах. Пожары 1878 и 1881 годов угрожали опасностью Свято-Духовскому храму, но Пречистая Владычица Богородица сохранила его; когда св.икона Ея с молебным пением была обнесена вокруг храма, направление ветра внезапно изменилось и храм остался целым и невредимым. Эти дивные знамения от иконы Пресвятой Богородицы подвигли граждан Якобштадта употребить все усилия к прославлению святой иконы и к сооружению в городе нового храма, вместо обветшавшего старого.

Заботу о строительстве нового храма взяло на себя Прибалтийское православное братство Христа Спасителя и Покрова Пресвятой Богородицы. Храм был выстроен в прежнем виде в 1883-1884 годах и освящен 1 ноября 1884 года. 16 января 1885 года храм сгорел, подожженный рукою злоумышленника, который так и не был найден. Но чудотворная икона была спасена, ее вынес из огня священник о.Родион Пойша. Прибалтийское братство сразу же начало сбор средств на строительство в Якобштадте каменного храма. За короткий срок по всей России было собрано более 62 тысяч рублей, что позволило уже в 1885 году начать строительство новой церкви по проекту рижского архитектора А.П.Кизельбаша. По архитектуре новый храм напоминал прежний деревянный. Он имел резные дубовые иконостасы и киоты, один из которых предназначался для чудотворной иконы. Иконы центрального иконостаса были написаны в Петербурге, сестрами Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря, некоторые иконы в новый храм написал рижский иконописец П.А.Зыков, в том числе иконы святых, соименных рижским Архипастырям. Одновременно по проекту архитектора Р.Ю.Пфлуга строились надвратная колокольня, часовня св.вмч.Георгия Победоносца (в память о существовавшем в XVII веке храме) и ограда. На колокольню был помещен древний колокол, пожертвованный обители в XVIII веке курляндской герцогиней Анной Иоанновной, будущей Императрицей. Было построено приходское училище, получившее название Владимиро-Мариинского, в честь Великого князя Владимира Александровича и его супруги Марии Павловны, посетивших город в 1886 году.

Храм был торжественно освящен 19 июля 1888 года епископом Рижским и Митавским Арсением (Брянцевым). В новую церковь была перенесена из Никольского храма чудотворная икона. В то время икона имела драгоценную сребропозлащенную ризу с золотыми венцами и множество драгоценных подвесок, принесенных усердием богомольцев.

Празднование иконе Якобштадтской совершалось в один день с Казанской иконою.

До I мировой войны чудотворная Якобштадтская икона ежегодно приносилась для поклонения в Ригу, Митаву и Спасо-Преображенскую пустынь, а также в женский монастырь в местечке Илуксте. Каждый раз это было большое духовное торжество, собиравшее множество богомольцев.

Обычно св.икону встречал сам рижский Архипастырь во главе многочисленного духовенства, в торжественной встрече участвовали высшие должностные лица Лифляндской и Курляндской губерний, представители ведомств, учащиеся всех учебных заведений и войска местных гарнизонов. С крестным ходом святыню приносили в собор, где с особым великолепием совершалось богослужение. С любовью и благоговением в эти дни принимали чудотворную Якобштадтскую икону в приходских храмах, в государственных учреждениях, в школах, в воинских частях и в частных домах, всюду совершались молебствия перед чтимым образом. Во время крестных ходов икону несли на специально устроенных носилках и украшали венками из живых цветов.

При посещении рижскими Преосвященными города Якобштадта перед иконою Пресвятой Богородицы обязательно совершались архиерейским священнослужением молебны, собиравшие множество молящихся.

В годы Первой мировой войны, по одной из версий, святая Якобштадтская икона Пресвятой Богородицы, ценная церковная утварь и колокола были эвакуированы из Якобштадта вглубь России, в город Ржев. В годы безбожного лихолетия все православные храмы Ржева были закрыты и разорены. Далее след святыни теряется. Возможно, она была спасена от поругания кем-то из верующих людей.

В наше время милостию Пресвятой Богородицы возобновилась старинная обитель. На заседании Синода Русской Православной Церкви, приходившем 1-2 октября 1993 года, было дано благословение на возрождение Екабпилсского Свято-Духова монастыря. Заботами Предстоятеля Латвийской Православной Церкви Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии, начался долгий и трудный процесс возрождения обители, Священно-архимандритом которой является Высокопреосвященнейший Владыка.

Торжественное открытие обители состоялось 11 августа 1996 года. В настоящее время это единственная мужская обитель в Латвии. Монастырь располагается в центральной части города Екабпилса, на берегу Западной Двины (Даугавы). Монастырский комплекс окружен каменной оградой со Святыми вратами, над которыми возведена надвратная колокольня и включает соборную церковь Св.Духа (1885-1888 г.г.), зимнюю Никольскую церковь (1774 г.), часовню св.вмч.Георгия (1887 г.) и еще несколько зданий, в том числе двухэтажное большое здание бывшего Владимиро-Мариинского училища.

В настоящее время труды по возрождению обители и обретению ее особо чтимой святыни несет Преосвященнейший Епископ Даугавпилсский Александр, викарий Рижско-Латвийской Митрополии. Он много сделал для укрепления монастыря и возрождения в нем иноческой жизни. В 2008 году по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и усердием и заботами Владыки Епископа Александра в Москве был написал дивный список Якобштадтской иконы Пресвятой Богородицы.

Святая Якобштадтская икона была доставлена в Ригу из древнего храма Московского Кремля 19 июля 2008 года. 25 июля святой образ Царицы Небесной встретили в Екабпилсском Свято-Духове монастыре, где икона вновь заняла свое место.

Верим, что благодать и благословение Пресвятой Богородицы, Владычицы нашей Приснодевы Марии будет неотступно пребывать с этою иконой и верующие православные христиане будут с любовью и упованием притекать к ней.

Метки: якобштадтская икона божией матери |

Икона Казанской Божьей Матери: загадка... |

Это цитата сообщения nataliakarelina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русская Православная Церковь знает около 250 чудотворных икон Божьей Матери. Их число значительно превышает число икон с образами Христа.

И у католиков, и у православных Матерь Сына человеческого передает весть о Спасении и тем самым является прообразом Церкви. Общим для Католической и Православной церкви является учение, согласно которому Мария как Матерь Слова Божия почитается Матерью Церкви, через которую только и осуществляется Спасение.

Конрад ОНАШ. Иконы. Чудо духовного преображения. Москва, 2001 (Перевод на русский язык Аннемария Шнипер)

Обретение и дальнейшая история иконы

После пожара в Казани в 1579, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне Онучиной явилась во сне Богородица, велевшая откопать Её икону на пепелище. В указанном месте на глубине около метра действительно была найдена икона.

День явления Казанской иконы — 8 июля по юлианскому календарю — ныне общецерковный праздник в Русской Церкви.

Читать далее

Метки: икона казанской божьей матери |

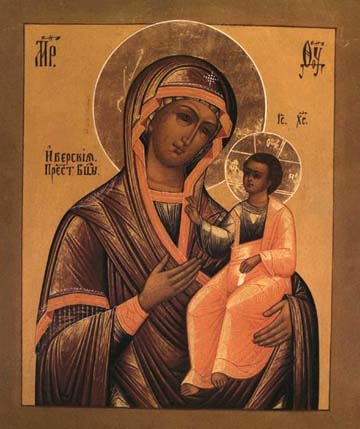

Иверская Икона Божией Матери |

Это цитата сообщения [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

…Все мы являемся свидетелями знаменательного события — Иверский образ Пресвятой Богородицы вновь обрел свое историческое место в самом центре первопрестольной Москвы, в воссозданной Иверской часовне у Воскресенских ворот. С великим трепетом и благоговением наши предки именовали Русь Домом Божией Матери. И это не было горделивым превозношением. В этих словах верующий русский народ выражал свою смиренную благодарность Царице неба и земли за Ея великие и богатые милости, свидетельствовал о них перед другими народами и выражал свою любовь к Той, Которая многократно приходила ему на помощь в трудные моменты... Совершая ныне новое сретение Иверской иконы Божией Матери, мы твердо верим, что, как в былые времена, Пресвятая Богоматерь, Которая множество раз являла Свои предстательство и милосердие в бесчисленных Своих иконах, не оставит и впредь град наш, страну нашу Российскую и народ ее Своим Покровом.

Патриарх Алексий II

По преданию Святой Горы Афон, образ Божией Матери, известный как Иверская икона, впервые явил свои чудеса в царствование греческого императора Феофила (IX век), во времена лютых иконоборческих гонений. Достоверная же история этого образа восходит к XI веку, когда иноки афонской Иверской обители узрели на морской глади достигавший до неба огненный столп и, пораженные, повторяли лишь одно: «Господи, помилуй!» Изо всех соседних монастырей сошлись к морю иноки и по усердной молитве увидели, что стоит этот столп над иконой Богоматери. Но чем ближе подходили братия к водам морским, тем далее уходила от них икона. Тогда собрались они в храм и со слезами молили Господа, чтобы дозволил Он им обрести новую святыню.

В то время подвизался в Иверской обители старец Гавриил, жизни строгой, нрава же детски простого. Летом нес он подвиг молчания на вершине неприступной скалы, зимой сходил к братии; облаченный во власяницу, вкушавший лишь овощи с водою, походил он на земного ангела, как и подобает принявшим на себя ангельский чин. Ему-то и явилась в сонном видении озаренная дивным небесным светом Владычица и повелела: «Скажи настоятелю с братией, что Я хочу дать им Свою икону, покров Свой и помощь; потом же ступай в море — иди с верою прямо по волнам, и тогда узнают все Мою любовь и благоволение к обители вашей».

Старец передал свой сон настоятелю, и наутро иноки с кадилами и лампадами отправились к берегу. Под молебное пение братии ступил Гавриил на воду и, поддерживаемый той верою, которая горами движет, чудесно прошел по волнам как по суше и принял в свои руки святую икону.

С ликованием встретили ее иноки на берегу, три дня и три ночи творя перед образом молебствия, а затем внесли в соборную церковь, где и поставили в алтаре.

На другой день монах, зажигавший лампады в храме, иконы на этом месте не нашел. Она висела над вратами обители. Образ внесли в храм, однако наутро повторилось то же самое.

И вновь было видение старцу Гавриилу, и повелела ему Владычица объявить братии: «Не хочу быть охраняемой вами, но хочу Сама быть Хранительницей вашей не только в земной, но и в небесной жизни. Испросила Я у Господа милость вам, и доколе будете видеть икону Мою в своей обители, дотоле благодать Сына Моего к вам не оскудеет».

В благодарной радости выстроили иноки во славу Пречистой храм над вратами своей обители и поставили в нем икону. Тут изначальный образ пребывает и поныне. Эта икона именуется «Портаитисса» — то есть «Вратарница», или «Привратница»; по месту же явления в Иверской обители она называется Иверской. Дивный символ, связанный с названием иконы, выражен в акафисте: «Радуйся, благая Вратарнице, двери райские верным отверзающая!»

Множество преданий связано с этой иконой. Однажды некий разбойник ударил ее мечом, и тогда из лика Богоматери исторглась кровь, доселе видимая на иконе. Разбойник покаялся и окончил свою жизнь среди братии Иверской обители, пребывая в подвиге строгого поста и молитвы.

Немало и иных чудес было явлено от Иверской иконы. И сейчас издали, с волн морских, взирают на стены монастырские русские паломники, ибо строго запрещает Устав Святой Горы ступать на ее землю праздным гостям, а нога женщины не касалась ее вот уже почти тысячу лет.

Веками отмаливали великие афонские старцы грехи нашего суетного и заблудшего мира. Потому, быть может, Господь еще и терпит нас, грешных и слабых, что доселе пребывает в нашем мире столь великие подвижники, своим молитвенным подвигом спасающие всех православных христиан.

По великой любви народа русского к Иверскому образу еще в середине XVII столетия принесено было в Россию несколько чтимых списков с него, из коих наиболее прославились образ в Иверском Валдайском монастыре и образ в московской часовне у Воскресенских ворот Китай-города, написанный по просьбе Патриарха Московского к архимандриту афонскому Пахомию. И когда в 1648 году три инока-святогорца поднесли царю Алексею Михайловичу готовый образ, то приложили к нему и письменное повествование:

«Как есми приехал Пахомий в наш монастырь, собрав всю свою братию, 365 браток, сотворили есма великое молебное пение с вечера и до света и святили есма воду со святыми мощами; святою водою обливали чудотворную икону Пресвятыя Богородицы, Старую Портаитскую (Вратарную) и в великую лохань ту святую воду собрали; собрав, паки обливали новую доску, всю из кипариса, и опять собрали ту святую воду в лохань; и потом служили Божественную литургию с великою верою, и после святой литургии дали ту святую воду и святые мощи иконописцу... И та икона новописанная не рознится ничем от первой иконы ни длиною, ни шириною, ни ликом — слово в слово новая, аки старая».

Фото с сайта hram.codis.ru

Этот самый список, известный как московская Иверская икона, встречали 13 октября 1648 года у Воскресенских ворот царь с семейством, патриарх и великое множество народа православного. Образ был помещен на воротах, которые с тех пор стали называть Иверскими. Затем, в 1669 году, перенесли его в деревянную часовню, а с 1791 года чудотворная пребывала в каменной часовне с синим, словно небо, и усеянным золотыми звездами куполом и двумя золотыми фигурами апостолов при дверях.

Иверская прославилась множеством чудес и исцелений, каковые записывались в особую книгу. Нескончаемым потоком шли к ней москвичи и гости первопрестольной, дабы помолиться и получить благословение Пречистой на свои труды. Цари и царицы благочестивые, въезжая в белокаменную, прежде Кремля заходили в Иверскую часовню. Как вспоминали старые москвичи, по ночам святую икону возили из дома в дом в закрытой карете, запряженной шестеркой лошадей, в сопровождении духовенства. Впереди скакал всадник с факелом. Кучера на козлах сидели без шапок, а в сильный мороз обвязывали головы платками.

Бытописатель старомосковского благочестия Иван Сергеевич Шмелев вспоминал, как истово готовились в замоскворецких домах к такой встрече с чудотворной:

«Новым кажется мне наш двор — светлым, розовым от песку, веселым. Я рад, что Царице Небесной будет у нас приятно. Конечно, Она все знает: что у нас под шатерчиком помойка, и лужа та же, и мусор засыпали песочком; но все же и Ей приятно, что у нас стало чисто и красиво и что для Нее все это. И все так думают. <…>

Видно передовую пару шестерки, покойной рысью, с выносным на левой… голубую широкую карету. Из дверцы глядит голова монаха. В глубине смутно золотится. <…>

Под легкой, будто воздушной, сенью, из претворенного в воздух дерева, блистающая в огнях и солнце, словно в текучем золоте, в короне из алмазов и жемчугов, склоненная скорбно над Младенцем, Царица Небесная. <…>

Вся Она — свет, и все изменилось с Нею и стало храмом. <…> Народ стережет священную карету. На ее дверцах написаны царские короны, золотые. Старушки крестятся на Ее карету, на лошадей; кроткие у Ней лошадки, совсем святые».

В 1929 году Иверскую часовню закрыли, а в 1934-м и вовсе снесли вместе с Воскресенскими воротами, дабы тревожить в дни парадов ревом бронированных чудовищ величавый покой Кремля. Пропала, думалось многим, и сама чудотворная. Тот список, который замещал Иверскую, пока она навещала дома москвичей, оказался в замоскворецкой церкви Николы в Кузнецах, где поныне пребывает в киоте перед правым клиросом Сергиевского придела.

Сама же Иверская, как полагают благочестивые прихожане, была перенесена на клирос северного придела храма Воскресения в Сокольниках. Подлинность этого образа неоднократно подтверждалась православными московскими старожилами; что же до сомнений, то в них повинны еретики-обновленцы, устроившие позднее в этом храме свое капище и тем дерзнувшие было бросить тень и на чудотворную.

Однако все возвращается на круги своя. 4 ноября 1994 года Святейший Патриарх Алексий II после Божественной литургии в новосозданном Казанском соборе на Красной площади совершил и освящение закладного камня Иверской часовни. Так промыслительно пересеклись судьбы двух чтимых всею Русью Богородичных икон, Иверской и Казанской, дивное умножение образов которых лишь прибавляло им благодатной силы.

В сентябре 1995 года Святейший Патриарх обратился к настоятелю афонского Иверона архимандриту Василию с просьбой о написании для всероссийской паствы нового списка с «общей нашей Заступницы Богоматери Вратарницы». При усердных молитвах братии Святой Горы в кратчайшие сроки таковой образ и был написан благочестивым священноиноком Лукой из афонского Ксенофонтова монастыря.

25 октября 1995 года, в канун празднования Иверской иконе, греческий самолет доставил новый список в Москву в сопровождении двенадцати насельников Святой Горы во главе с архимандритом Василием. С радостью и благоговением встретили москвичи вновь обретенную святыню у входа в Богоявленский патриарший собор, под звон колоколов и пение тропаря внеся ее под своды храма для всеобщего поклонения. Всю ночь перед Иверской непрерывно совершались молебны и читался акафист.

На следующий день, 26 октября (13-го по старому стилю), крестный ход с Иверской иконой прошел по Никольской улице в Казанский собор к началу Божественной литургии, которую возглавил Святейший Патриарх. А около часа дня святую икону пронесли через восстановленные в прежнем великолепии Воскресенские ворота к Иверской часовне, освященной патриархом в сослужении сонма иерархов и духовенства.

Этот знаменательный день положил начало неиссякаемому потоку православных христиан к чтимой иконе Заступницы и Хранительницы нашей не только в настоящей, но и в будущей вечной жизни.

Как говорил великий афонский подвижник, старец Паисий Святогорец, «есть еще люди Божии, люди молитвы, и Добрый Бог терпит нас и снова приведет все в порядок… Наилучшим образом устроит все Добрый Бог, но необходимо многое терпение и внимание… То, что происходит сейчас, продлится недолго. Возьмет Бог метлу! В 1860 году на Святой Горе было много турецких войск, и поэтому на какое-то время в монастыре Иверон не осталось ни одного монаха. Отцы ушли… Только один монах приходил издалека возжигать лампады и подметать. И внутри монастыря, и снаружи было полным-полно вооруженных турок, и этот бедняжка, подметая, говорил: “Матерь Божия! Что же это такое будет?” Однажды, с болью молясь Божией Матери, он видит приближающуюся к нему Жену, светящуюся и сияющую лицом. Это была Матерь Божия. Берет Она из его руки метлу и говорит: “Не умеешь ты хорошо подметать, Я Сама подмету”. И начала подметать, а потом исчезла внутри алтаря. Через три дня ушли все турки! Матерь Божия их выгнала… Бог в конце концов расставит все по своим местам, но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал в эти трудные годы своей молитвой, добротой… Нынешней ситуации можно противостать только духовно, а не по-мирски».

Тропарь, глас 1

От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно, с верою и любовию приходящим к ней. Тако и мою немощь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

Молитва

О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам, немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшном Суде Сына Твоего явися нам, милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.

Молитва, чтомая в часовне Иверской иконы Божией Матери,

пред Ее образом на молебне

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни, и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во Втором Пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки веков. Аминь.

Метки: иверская икона божией матери |

О чем говорят жесты на иконах? |

Это цитата сообщения Stephanya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

О чем говорят жесты на иконах?

Почему, глядя на каноническую икону, мы испытываем необычное чувство – будто мы видим особый мир, более возвышенный и светлый, чем наша повседневность? Во-первых, конечно, потому, что на иконах изображены святые жители Неба. А во-вторых, потому, что и сам способ изображения – необычный. Одна из главных его особенностей – глубокое осмысление каждой детали. Цвета, позы, выражения лиц и жесты, любой предмет – всё имеет на иконе свое значение. Сестры из иконописной мастерской Ново-Тихвинского монастыря (Екатеринбург) готовят для сайта «Православие и мир» несколько рассказов о том, что значит на иконе та или иная деталь. Первый рассказ – о жестах.

За несколько веков сложился определенный канон – как писать руки и жесты святых. Однако не нужно думать, будто строгие рамки обедняют икону. Наоборот, именно такие на первый взгляд незаметные штрихи и делают икону богословием в красках.

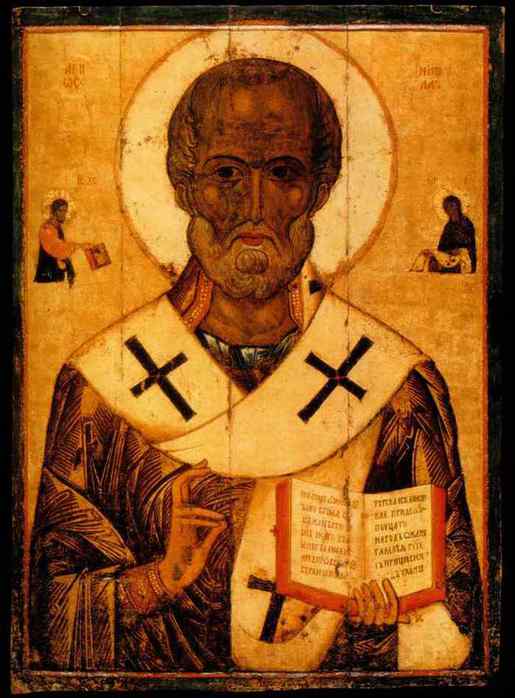

Благословляющая десница. Пальцы правой руки (десницы) сложены в виде букв I и Х (Иисус Христос) – это благословение именем Господним; также распространено троеперстное сложение – благословение именем Святой Троицы. С таким жестом изображаются святители (то есть святые епископы, митрополиты и патриархи), а также преподобные и праведные, имевшие священный сан. Например, святитель Иоанн Златоуст, который был архиепископом Константинопольским; святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских; преподобный Серафим Саровский… При жизни они каждый день благословляли этим жестом множество людей, а теперь с Небес благословляют каждого, кто обращается к ним с молитвой.

святитель Николай

Читать далее >>>

Иконы из кристаллов Сваровски (Swarovski)

Иконы ручной работы.Макраме.

Метки: жесты на иконах |

О чем говорят жесты на иконах? |

Это цитата сообщения Stephanya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

О чем говорят жесты на иконах?

Почему, глядя на каноническую икону, мы испытываем необычное чувство – будто мы видим особый мир, более возвышенный и светлый, чем наша повседневность? Во-первых, конечно, потому, что на иконах изображены святые жители Неба. А во-вторых, потому, что и сам способ изображения – необычный. Одна из главных его особенностей – глубокое осмысление каждой детали. Цвета, позы, выражения лиц и жесты, любой предмет – всё имеет на иконе свое значение. Сестры из иконописной мастерской Ново-Тихвинского монастыря (Екатеринбург) готовят для сайта «Православие и мир» несколько рассказов о том, что значит на иконе та или иная деталь. Первый рассказ – о жестах.

За несколько веков сложился определенный канон – как писать руки и жесты святых. Однако не нужно думать, будто строгие рамки обедняют икону. Наоборот, именно такие на первый взгляд незаметные штрихи и делают икону богословием в красках.

Благословляющая десница. Пальцы правой руки (десницы) сложены в виде букв I и Х (Иисус Христос) – это благословение именем Господним; также распространено троеперстное сложение – благословение именем Святой Троицы. С таким жестом изображаются святители (то есть святые епископы, митрополиты и патриархи), а также преподобные и праведные, имевшие священный сан. Например, святитель Иоанн Златоуст, который был архиепископом Константинопольским; святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских; преподобный Серафим Саровский… При жизни они каждый день благословляли этим жестом множество людей, а теперь с Небес благословляют каждого, кто обращается к ним с молитвой.

святитель Николай

Читать далее >>>

Иконы из кристаллов Сваровски (Swarovski)

Иконы ручной работы.Макраме.

Метки: о чем говорят жесты на иконах? |

Икона Святой Блаженной Ксении Петербуржской |

Это цитата сообщения Сэр_Игорь [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Блаженная Ксения родилась в начале XVIII в. у благородных и богатых родителей. В 18 лет она вышла замуж за Андрея Федоровича Петрова, придворного певчего и полковника. Брак был счастливым, но недолгим: когда Ксении было 25 лет, муж ее скончался. Ксения надела на себя мундир любимого мужа и, раздав все имущество бедным, в том числе и дом, который подарила одной знакомой, стала странницей, безродной нищенкой. Родные, решив, что она лишилась рассудка, подали прошение начальству ее покойного мужа; но те, поговорив с нею, убедились, что Ксения не безумна и вольна распоряжаться своим имуществом.

Днем блаженная бродила по Петербургской стороне, возле церкви св. Ап. Матфея, где в то время жили в деревянных домах небогатые люди, а ночью уходила за город, в поле. Здесь, молясь на коленях, она простаивала до самого рассвета, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны. Бл. Ксения неохотно отзывалась на свое имя, но всем говорила, что Ксенюшка умерла, а муж ее, Андрей Федорович, жив, и все звали блаженную «Андрей Федорович». Когда одежда мужа совсем истлела, она стала носить красную кофту и зеленую юбку и туфли на босу ногу, и Господь хранил ее в студеные и сырые петербургские ночи. Бл. Ксении предлагали теплую одежду и деньги, но она брала лишь «царя на коне» — копейки с изображением св. Георгия, которые тут же и раздавала другим нищим. Она радовалась своей нищете и, приходя куда-нибудь, замечала: «Вся я тут». Петербургские жители любили св. Ксению, чувствуя величие

ее духа, презревшего все земное ради Царствия Небесного. Когда она входила в дом, это считалось добрым предзнаменованием. Матери радовались, если она поцелует их ребенка. Извозчики просили ее хоть немножко проехать с ними: в такой день выручка была обеспечена. Торговцы на базаре старались дать ей калач или какую-нибудь другую еду, и, если блаженная брала, товар быстро раскупался. Блаженная получила и дар прозорливости. Накануне Рождества 1726 г. она всем говорила: «Пеките блины, завтра вся Россия будет печь блины»,— на другой день скончалась императрица Елизавета Петровна. Войдя в один дом, она сказала девушке: «Ты тут кофе распиваешь, а муж твой на Охте жену хоронит». Через некоторое время девушка познакомилась с вдовцом и, выйдя за него, узнала, что все так и было, как сказала блаженная. Когда на Смоленском кладбище строили церковь, бл. Ксения ночью таскала наверх кирпичи, чтобы облегчить каменщикам работу.

Блаженная скончалась в конце XVIII в., ее погребли на Смоленском кладбище, и в скором времени началось паломничество на ее могилу. По молитве бл. Ксении страждущие исцелялись, в семьях водворялся мир, а нуждающиеся получали хорошие места. Она часто являлась в видениях: предупреждала об опасности и спасала от бедствий. Со временем над могилой бл. Ксении была построена часовня, которую закрыли после революции, но не прекращающееся паломничество и происходящие чудеса заставили открыть ее снова. Вскоре бл. Ксения была прославлена.

Из книги

"О жизни православных святых, иконах и праздниках"

(согласно Церковному преданию).

Список иконы Святой Блаженной Ксении Петербуржской для Свято-Троицкого Белопесоцкого женского монастыря была написана монахиней Екатериной в Серпуховском Владычном женском монастыре в сентябре-октябре 2007 года. В сентябре 2009 года Икона Святой Блаженной Ксении Петербуржской в Свято-Троицком Белопесоцком женском монастыре замироточила.

Метки: икона святой блаженной ксении петербуржской |

Икона Святой Блаженной Ксении Петербуржской |

Это цитата сообщения Сэр_Игорь [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Блаженная Ксения родилась в начале XVIII в. у благородных и богатых родителей. В 18 лет она вышла замуж за Андрея Федоровича Петрова, придворного певчего и полковника. Брак был счастливым, но недолгим: когда Ксении было 25 лет, муж ее скончался. Ксения надела на себя мундир любимого мужа и, раздав все имущество бедным, в том числе и дом, который подарила одной знакомой, стала странницей, безродной нищенкой. Родные, решив, что она лишилась рассудка, подали прошение начальству ее покойного мужа; но те, поговорив с нею, убедились, что Ксения не безумна и вольна распоряжаться своим имуществом.

Днем блаженная бродила по Петербургской стороне, возле церкви св. Ап. Матфея, где в то время жили в деревянных домах небогатые люди, а ночью уходила за город, в поле. Здесь, молясь на коленях, она простаивала до самого рассвета, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны. Бл. Ксения неохотно отзывалась на свое имя, но всем говорила, что Ксенюшка умерла, а муж ее, Андрей Федорович, жив, и все звали блаженную «Андрей Федорович». Когда одежда мужа совсем истлела, она стала носить красную кофту и зеленую юбку и туфли на босу ногу, и Господь хранил ее в студеные и сырые петербургские ночи. Бл. Ксении предлагали теплую одежду и деньги, но она брала лишь «царя на коне» — копейки с изображением св. Георгия, которые тут же и раздавала другим нищим. Она радовалась своей нищете и, приходя куда-нибудь, замечала: «Вся я тут». Петербургские жители любили св. Ксению, чувствуя величие

ее духа, презревшего все земное ради Царствия Небесного. Когда она входила в дом, это считалось добрым предзнаменованием. Матери радовались, если она поцелует их ребенка. Извозчики просили ее хоть немножко проехать с ними: в такой день выручка была обеспечена. Торговцы на базаре старались дать ей калач или какую-нибудь другую еду, и, если блаженная брала, товар быстро раскупался. Блаженная получила и дар прозорливости. Накануне Рождества 1726 г. она всем говорила: «Пеките блины, завтра вся Россия будет печь блины»,— на другой день скончалась императрица Елизавета Петровна. Войдя в один дом, она сказала девушке: «Ты тут кофе распиваешь, а муж твой на Охте жену хоронит». Через некоторое время девушка познакомилась с вдовцом и, выйдя за него, узнала, что все так и было, как сказала блаженная. Когда на Смоленском кладбище строили церковь, бл. Ксения ночью таскала наверх кирпичи, чтобы облегчить каменщикам работу.

Блаженная скончалась в конце XVIII в., ее погребли на Смоленском кладбище, и в скором времени началось паломничество на ее могилу. По молитве бл. Ксении страждущие исцелялись, в семьях водворялся мир, а нуждающиеся получали хорошие места. Она часто являлась в видениях: предупреждала об опасности и спасала от бедствий. Со временем над могилой бл. Ксении была построена часовня, которую закрыли после революции, но не прекращающееся паломничество и происходящие чудеса заставили открыть ее снова. Вскоре бл. Ксения была прославлена.

Из книги

"О жизни православных святых, иконах и праздниках"

(согласно Церковному преданию).

Список иконы Святой Блаженной Ксении Петербуржской для Свято-Троицкого Белопесоцкого женского монастыря была написана монахиней Екатериной в Серпуховском Владычном женском монастыре в сентябре-октябре 2007 года. В сентябре 2009 года Икона Святой Блаженной Ксении Петербуржской в Свято-Троицком Белопесоцком женском монастыре замироточила.

Метки: икона святой блаженной ксении петербуржской |

ПРАВОСЛАВНЫЕ ИКОНЫ |

Это цитата сообщения Stephanya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: православные иконы |

Настоящий Дед Мороз из города Миры (Святитель Николай) |

Это цитата сообщения igorinna [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Трудно представить себе празднование Нового года без неизменных его атрибутов – украшенной гирляндами елочки, щедрого Деда Мороза и его внучки – красавицы Снегурочки. По поводу истории появления двух последних персонажей до сих пор нет единого мнения, однако большинство исследователей все же сходятся в одном: прообразом Дедушки Мороза является православный святой –

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских.

Метки: настоящий дед мороз из города миры |

День Архангела Гавриила |

Дневник |

.29 сентября 2010 года День Архангела Гавриила

Благовестник таин Божиих в иудаизме, христианстве, исламе,суфизме.

Его имя означает «Господь — моя сила» или «Человек Божий»

Согласно христианской традиции, Гавриил открывает тайное знание Бога,

сообщает Деве Марии благую весть о Рождении Иисуса Христа Благовещение.

Метки: день архангела гавриила |

| Страницы: | 2 [1] |