-Цитатник

Между Лозанной и Женевой есть очень странная гряда огромных бетонных блоков. Она тянется на пятна...

Один из великих теноров России Александр Подболотов. - (2)Те, кто слышал Подболотова, испытывают чувство, близкое к потрясению. Он может петь почти шепотом, о...

О женщинах. Игорь Губерман - (0)♥ Какие дамы нам не раз шептали: «Дорогой! Конечно, да! Но не с...

Старик на базаре жену продавал - (0)Старик на базаре жену продавал. Никто за старуху рубля не давал - Уж больно твоя старушонка ху...

Про Вышеград в Праге - (1)Крепостные стены Вышеграда - Ротонда св. Мартина - Костёл св. Петра и Павла - Мемориальное кладбище ...

-Приложения

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо- ТоррНАДО - торрент-трекер для блоговТоррНАДО - торрент-трекер для блогов

- Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

-Метки

-Рубрики

- видео (157)

- Дизайн дневника (7)

- анимации, смайлы... (4)

- Фотошоп (1)

- духовное (151)

- Афоризмы (63)

- Дети (21)

- ДОброе (10)

- религия (24)

- Здоровье (46)

- ИСТОРИИ ИЗ ИСТОРИИ (410)

- интересности (73)

- история (90)

- История литературы (43)

- История моды (12)

- Музы великих (44)

- про всех и про меня (51)

- юмор (73)

- юмор исторический (9)

- кулинария (183)

- Путешествия (327)

- Город (161)

- Панорамы (36)

- праздники и традиции (27)

- Репертуар музыкальных школ (153)

- ДЕТИ-ДЕТЯМ (32)

- методика (3)

- синтез искусств (803)

- живопись (316)

- плейкасты (5)

- иллюстрации (36)

- ИНСТРУМЕНТЫ (62)

- Комп искусство (4)

- Мои авторские работы (4)

- музыка (170)

- Статьи (43)

- стихи (123)

- танец (25)

- фото (45)

- справочник (219)

- ссылки (52)

- Фильмы и книги (74)

- Цветы (4)

-Ссылки

-Видео

- В день Памяти Пушкина

- Смотрели: 110 (3)

-Музыка

- Сурок

- Слушали: 792 Комментарии: 1

-Фотоальбом

- Общая

- 21:22 15.09.2009

- Фотографий: 5

- ночной город

- 21:22 15.09.2009

- Фотографий: 1

- Скалистые берега Исети.

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 1906

Комментариев: 1133

Написано: 5621

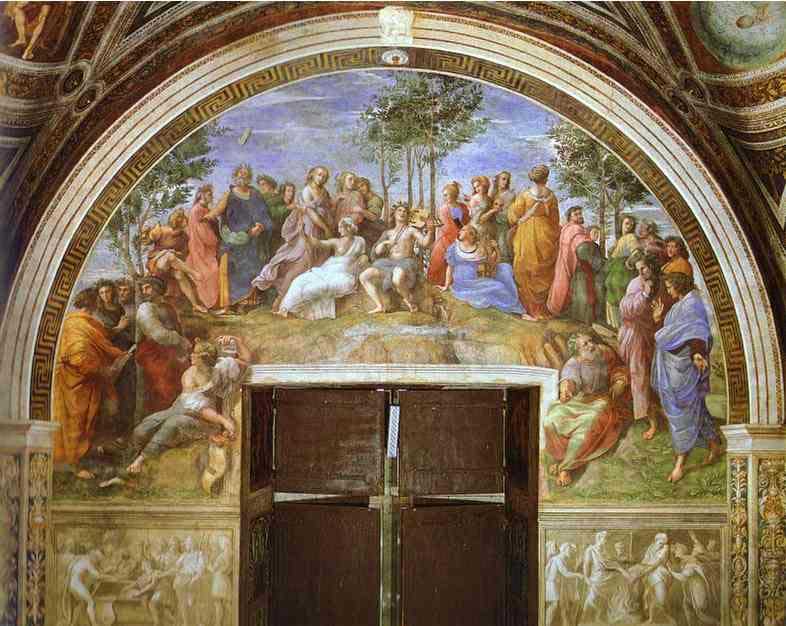

Рафаэль Санти. Фреска "Станца делла Сеньятура". "Парнас" |

Прочитанная мною книга "Рафаэль" Кристофа Тойниса очень впечатлила на этот пост. Очарована и поражена живописью эпохи Возрождения. В особенности хочется отметить произведение Станца делла Сеньятура (фреска кабинета Папы Римского).

Мир прекрасен, наш, земной мир! Таков лозунг всего искусства Возрождения.

Человек только что открыл и вкусил красоту видимого мира, и он любуется ею как великолепнейшим зрелищем, созданным для радости глаз, для душевного восторга. Он сам часть этого мира, и потому он любуется в нем и самим собой. Радость созерцания земной красоты - это радость живительная, добрая.

Дело художника - выявлять все полнее, все ярче гармонию мира и этим побеждать хаос, утверждать некий высший порядок, основа которого - мера, внутренняя необходимость, рождающая красоту. А для чего все это? Чтобы преподнести людям тот праздничный спектакль, которым они жаждут насладиться, открывая глаза на мир, но который выявляется в полном блеске только вдохновением художника. Эту задачу, величайшую задачу живописи Возрождения, за которую впервые взялись мастера треченто, завершил на заре чинквеченто Рафаэль.

Живопись Возрождения обращена к зрителю. Как чудесные видения проходят перед его взором картины, в которых изображен мир, где царит гармония. Люди, пейзажи и предметы на них такие же, какие он видит вокруг себя, но они ярче, выразительнее, красивее. Иллюзия реальности полная, однако реальность, преображенная вдохновением художника, И любуется ею, одинаково восхищаясь прелестной детской головкой и суровей старческой головой, вовсе, быть может, не привлекательной в жизни. На стенах дворцов и соборов фрески часто пишутся на высоте человеческого глаза, а в композиции какая-нибудь фигура прямо глядит на зрителя, связывая его со всеми другими.

В переводе с итальянского слово "фреска" означает "свежий", "сырой". Это живопись по сырой штукатурке, т. е. в те короткие десятки минут, пока раствор еще не "схватился" и свободно впитывает краску. Такой раствор художники-монументалисты называют "спелым". Писать по нему нужно легко и свободно, а главное, как только художник почувствует, что ход кисти теряет плавность и она начинает "боронить", краска не впитывается, а намазывается, как бы "салит" стену, надо кончать работу: все равно краски уже не закрепятся. Поэтому фреска - один из самых трудоемких видов живописи, требующий величайшего творческого напряжения и собранности, но и дающий, как сказал старейший российский мастер стенописи Н. М. Чернышев, "часы несравненной радости". Фресковой росписью занимались многие великие мастера мировой живописи - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, П. Веронезе, прославленные русские иконописцы Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, а среди художников нового времени - П. Пикассо, Ф. Леже, В. А. Фаворский. Они работали как в технике "а фреско" (т. е. по-сырому), так и способом "а секко" (т. е. по-сухому). Здесь живопись ведется по высохшей, уже твердой, известковой штукатурке, только вторично увлажненной, и красками, заранее смешанными с известью.

...Рафаэль - это завершение. Все его искусство предельно гармонично, дышит внутренним миром, и разум, самый высокий, соединяется в нем с человеколюбием и душевной чистотой. Его искусство, радостное и счастливое, выражает некую нравственную удовлетворенность, приятие жизни во всей ее полноте и даже обреченности. В отличие от Леонардо Рафаэль не томит нас своими тайнами, не сокрушает своим всевидением, а ласково приглашает насладиться земной красотой вместе с ним. За свою недолгою жизнь он успел выразить в живописи, вероятно, все, что мог, т. е. полное царство гармонии, красоты и добра.

Портрет папы Юлия II. Рафаэль. 1503-1513 гг. Флоренция, Уффиции

Папа Юлий II был личностью колоритной и незаурядной, а роль его в истории тогдашней Европы - значительной.

Этот первосвященник был нрава крутого и решительного. Несмотря на сан и на годы, он садился на коня и сам руководил папской армией в сражениях. "Долой варваров!" - таков был его боевой клич, причем под "варварами" он подразумевал испанцев и французов, грабивших и унижавших Италию. И клич этот, отзвук древнего Рима цезарей, воодушевлял итальянцев на борьбу в те немногие годы, когда казалось, что папская власть может создать единое и независимое итальянское государство. Папа завоевал Болонью, Перуджию и другие города, ранее не подчинявшиеся его воле. Политика его была не только смелой, но и гибкой. В борьбе с Венецианской республикой, население которой было тоже итальянским, он не погнушался вступить в союз с "варварами", т. е. с теми же испанцами и французами. Впрочем, как только Венеция была побеждена, он объединился с ней для борьбы против Франции.

Юлий II не был особенно тонкий ценителем искусства, но он понимал, что искусство может возродить былую славу вечного города и прославить его самого. Знаменитейшие архитекторы работают для него в Риме, и он призывает к себе на службу Микеланджело и молодого Рафаэля, прослышав о том, что Флоренция признала в них великих художников. При нем же начинается строительство собора св. Петра.

В 1508 г. Рафаэль по приглашению папы Юлия II приезжает в Рим - именно в этом городе художнику предстояло прожить до конца жизни. По приезде немедленно приступил к выполнению чрезвычайно почётного заказа - росписи парадных залов (станц) Ватикана.

В Станца делла Сеньятура находится одно из самых замечательных творений Рафаэля, представлявших четыре сферы человеческой деятельности: богословие ("Диспут"), философию ("Афинская школа"), поэзию ("Парнас"), юриспруденцию ("Мудрость, Мера и Сила") (1509-1511 гг.), а также соответствующие аллегорические фигуры, сцены на библейские и мифологические сюжеты. В этом величайшем шедевре гармонично сочетаются величие и изящество. Поэты, мудрецы, философы, богословы образуют сложные пространственные группы, размещенные среди величественных архитектурных декораций и пейзажа. Художник показывает мир, где человек величествен, мудр, уверен в себе. Рафаэль живописал мечту о совершенном человеке, свободном и благородном. На его фресках люди сильной воли и высокого достоинства. Художник предстает здесь как создатель героического стиля, прославляющего величие, грандиозность творимой им культуры.

Из окна на северной стене Станцы открывается вид на вершину Ватиканского холма; его же называли Парнасом, обителью Апполона и муз.

Рафаэль. “Парнас”

Raphael, Parnassus. C. 1509-1510. Fresco. Vaticano, Stanza della Segnatura, Rome.

Фреска посвящена теме поэзии. В центре фрески изображена гора Парнас, где вокруг Аполлона, играющего на виоле в окружении муз, собрались поэты и литераторы всех времен, от Гомера, Вергилия и Сафо до Петрарки, Данте и современников Рафаэля.

В греческой мифологии Парнас - гора в Аркадии, место обитания Аполлона и Муз. В переносном смысле Парнас - мир поэзии, поэтов. На Парнасе берет начало священный Кастальский ключ, источник поэтического вдохновения.

1-10 Аполлон и музы (в переводе с греческого — «мыслящие») - девять дочерей Зевса и богини памяти Мнемозины, покровительницы разных областей науки и искусства: Каллиопа - эпическая поэзия, Эвтерпа - лирика, Эрато - любовные песни, Мельпомена - трагедия, Талия - комедия, Терпсихора - танец, Клио - история, Урания - астрономия, Полигимния - священные гимны.

У каждой музы был свой атрибут — символический предмет, говорящий о том, с каким принципом она связана.

1 - Аполлон (Феб) - в греческой мифологии олимпийский бог, сын Зевса и Лето; целитель, пастух, музыкант, покровитель искусств, прорицатель (оракул в Дельфах). В роли бога поэзии и музыки Аполлон обитает на горе Парнас в обществе девяти муз; отсюда одно из его имен - Аполлон Мусагет.

2 - Каллиопа, муза эпической поэзии; изображается с трубой, дощечкой (вощеной) и стилем (античные письменные инструменты). (Орфей - сын Аполлона и Каллиопы)

3 - Эрато - муза любовной поэзии; изображалась с тамбурином, лирой, виолой или, реже, треугольником (один из ударных музыкальных инструментов).

4 - Мельпомена - муза трагедии; изображалась в венке из плюща с трагической маской и палицей в руке.

5 - Терпсихора - муза танца и пения; изображалась увенчанной венком, с виолой, лирой или другим - непременно струнным - инструментом.

6 - Полигимния - муза священных гимнов; частым атрибутом в живописи являются музыкальные инструменты - орган-портатив, реже лютня или другой инструмент.

7 - Клио - муза истории; изображалась увенчанной лавровым венком; с грифелем и папирусным свитком или со шкатулкой для свитков, или с книгой.

8 - Талия - муза комедии и пасторальной поэзии; изображалась со свитком, небольшой виолой, реже с другими музыкальными инструментами; начиная с XVII века - c комической маской.

9 - Эвтерпа - муза музыки, лирической поэзии; изображалась с флейтой (часто - с двойной, или авлосом) или иногда с трубой или другим музыкальным инструментом.

10 - Урания - муза астрономии; изображалась с шаром и циркулем.

Но здесь есть разночтения. Глядя на атрибуты, можно определить Каллиопу (2), Мельпомену (4), Клио (7) и Талию (8).

Слева:Каллиопа (2), Мельпомена (4), Терпсихора (5), Полигимния (6).

Справа: Эрато (3), Клио (7), Талия (8), Эвтерпа (9), Урания (10).

11-15

11-15

11

11  12

12  13

13  14

14

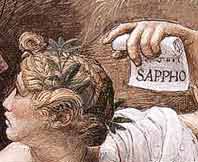

11 - Сапфо (VII - VI века до н.э.) - древнегреческая поэтесса. Жила на острове Лесбос (Малая Азия). Стояла во главе кружка знатных девушек, которых обучала музыке, слаганию песен и пляскам. В центре ее лирики - темы любви, нежного общения подруг, девичьей красоты.

12 - Алкей (VII - VI века до н.э.) - древнегреческий поэт. Был вместе с Сапфо представителем эолийского мелоса (лирической песни). Среди поэтических творений Алкея также бравурные военные песни (стасиотика), застольные песни (сколия) для аристократических пиршеств мужчин, любовные песни и гимны в честь богов.

13 - Коринна (VI - V века до н.э.; по другим данным ок. 200 до н.э.) - древнегреческая поэтесса из Танагры (Беотия). В основе произведений лежат сказания о родной Беотии; при этом поэтесса пользовалась своим родным беотийским диалектом. Ее произведения дошли до нас лишь во фрагментах.

14 - Петрарка (1304-1374), итальянский поэт и гуманист. "Канцоньере" ("Книга песен") - сонеты, канцоны, секстины, баллады, мадригалы на жизнь и смерть Лауры. Кроме этого, он написал поэмы "Африка" (1339 - 1342, на латинском языке) о 2-й Пунической войне, и "Буколики" (1346 - 1357), а также автобиографическую прозу - "Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру" (1342 - 1343), "Письмо к потомкам" (1374). Он был признан одним из самых великих ученых своего времени.

15 - Анакреон (ок. 582 - ок. 485 до н.э.) - древнегреческий поэт-лирик, "певец любви". Его поэзия сохранилась лишь во фрагментах. Ее мотивы - сознательно культивируемое наслаждение чувственными радостями жизни (в духе изящного эротизма), а эмоциональный фон - тяготы старости и предчувствие смерти.

16-20

16-20

18- Гомер - (ок. 800 до н. э.) - древнегреческий эпический поэт, которому со времен античной традиции приписывается авторство "Илиады" и "Одиссеи". Легенды рисуют Гомера слепым странствующим певцом. За честь называться родиной Гомера спорили, по преданию, семь городов.

16 - безымянный юноша. Гомер традиционно изображался слепым (в античную эпоху считалось, что его слепота была наказанием за его клевету на Елену Троянскую). Идеализированные портреты Гомера - а именно к таким относится рафаэлевское изображение - демонстрируют его седовласым старцем очень благообразной внешности, с незрячими глазами и с лавровым венком на голове. Традиция, которой в данном случае придерживался Рафаэль, предписывала изображать Гомера вместе с сопровождающим его безымянным юношей, который стилем записывает его слова на вощёную дощечку.

17 - Данте Алигьери (1265-1321) - самый великий поэт Италии, а также одна из выдающихся фигур в западноевропейской литературе. Больше всего известен как автор грандиозной эпической поэмы, первоначально называвшейся "Комедией", а, позже названной "Божественная комедия". Это гениальное творение средневековой литературы - глубокое христианское видение преходящей и вечной судьбы человека. На субъективном и личном уровне поэма отразила жизненный опыт самого Данте, изгнанного из его родного города, Флоренции. В символическом аспекте она являет собой аллегорию: Данте описывает Ад, Чистилище и Рай, как они предстают в его воображении. Поэма поражает ученостью, осведомленностью Данте во всех аспектах человеческого знания и теологии, изобретательностью языка и образов. Избрав для поэмы итальянский, а не традиционный в то время латинский, язык, Данте самым решительным образом повлиял на ход развития своего родного языка, который в течение нескольких столетий истории Западной Европы являлся ее основным литературным языком. Помимо поэтических творений, Данте написал ряд важных теоретических трактатов по широкому кругу вопросов - от риторики до моральной философии и политической мысли. Он был необычайно эрудирован в области классического (античного) наследия, широко использовал в своих трудах таких писателей, как Вергилий, Цицерон, и Боэций. Поразительно сколь широко для мирянина он использовал современную ему схоластическую философию и богословские труды. Его исследования и личная причастность к жарким политическим спорам привели его к сочинению "Монархии", одного из главных трактов средневековой политической философии.

19 - Вергилий (Публий Вергилий Марон) (70 - 19 до н. э.), римский поэт. Его сборник "Буколики" ("Пастушеские песни") рисует идиллический мир пастушеской жизни, уводящий от скорбной действительности в идеальную Аркадию. В поэме "Георгики" ("Поэма о земледелии") - осмысление тягостного крестьянского труда как необходимого звена мироздания. Героический эпос "Энеида" о странствиях троянца Энея (римская параллель древнегреческому эпосу) - вершина римской классической поэзии; прославляет историческую миссию Рима; трагизм судьбы (направляемой неведомым провидением) и самоотречения умеряется верой в верховный смысл истории и мирового закона.

Данте и Вергилий смотрят друг на друга. Соединение этих фигур представляется совершенно ясным и оправданным: в путешествии Данте по Аду и Чистилищу, описанию которого посвящены первые две части "Божественной комедии", спутником и проводником Данте был именно Вергилий.

21-28

21-28

21 - Ариосто Лудовико (1474 - 1533) итальянский поэт. Исповедовал идеалы Высокого Ренессанса в лирике на латинском и итальянском языках. Автор комедий нравов ("Шкатулка", 1508 - 25; "Чернокнижник", 1520). Главным творением является "Неистовый Роланд" (1516).

22 - Боккаччо, Джованни (1313 - 1375) - итальянский писатель. Автор поэм на сюжеты античной мифологии, пасторалей, сонетов. В книге новелл "Декамерон" (1350 - 1353, опубликован 1470) - гуманистический идеал ренессансной литературы, тип нового героя - "естественного человека", гармоничного и прекрасного от природы. В новеллах, проникнутых духом свободомыслия и антиклерикализма, неприятием аскетической морали, элементами эротики, жизнерадостным юмором, отразилась не только многоцветная панорама итальянских нравов ("плебейский мир"), но и социальная этика нового общества. Он также автор сатирической поэмы "Ворон" (1354 - 1355) и книги "Жизнь Данте Алигьери" (около 1360).

Ариосто и Боккаччо стоят рядом, как представители итальянской (в противоположность латинской) литературы: они отделены с одной сторона от группы муз, с другой - от двух античных авторов.

23 - Тибулл, Альбий (50 - 19 (17) до н. э.) - римский поэт из аристократического рода. В своих стихах воспевал любовь с присущей ей ревностью, огорчениями и разочарованием. Стихи Тибулла пронизаны сентиментальной нежностью и высокими чувствами. Чистый и в высшей степени изящный язык, которым написаны его двустишия, позволил ему уже в древности стать выдающимся римским элегиком.

24 - Проперций, Секст (ок. 47 до н. э. - 15 до н. э.) - римский поэт. Не обладая честолюбием и не стремясь ни к политической, ни к военной карьере, он жил в Риме, целиком отдаваясь поэзии. Стихи Проперция отличаются печальным настроением, сердечной эмоциональностью, душевностью, его язык порой загадочен и темен.

Тибулл и Проперций: оба поэта имеют много общего (потому они поставлены Рафаэлем рядом): они вышли из среды италийских земледельцев, пострадавших во время конфискаций гражданской войны, оба выступили с первыми книгами около 27 года до н. э., в центре творчества обоих стоит образ единственной возлюбленной - "госпожи". Но с другой стороны Тибулл и Проперций принадлежали разным, причем противостоявшим друг другу, литературным кружкам: Тибулл был близок к знаменитому вельможе Мессале Корвину, а Проперций - к Меценату (потому Рафаэль изобразил их явно спорящими друг с другом).

25 - Тибальди, Антонио (1463 - 1527) - итальянский поэт и литератор. Жил при дворах Феррари, Мантуи и, наконец, в Риме в период правления папы Льва X. Он лишился своего имущества во время разграбления Рима, оставил описание разграбления Рима, во время которого потерял все.

26 - Саннадзаро, Джакопо (1456 - 1530) итальянский поэт. Его пасторальный роман "Аркадия" (1504) был весьма популярным памятником итальянской литературы.

27 - Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65 - 8 до н.э.) - римский поэт. Сын вольноотпущенника. В книгах сатир, од, посланий - философско-моралистические рассуждения (в том числе о бренности жизни, бессмертии поэзии), наставления житейско-философского характера; воспевая доступные радости бытия (уединенная жизнь, душевный покой, дружба, любовь), утверждает культ меры и умеренности - "золотой середины" (выражение, восходящее к Горацию). Обратил на себя внимание Вергилия. Вошел в литературный кружок Мецената и пользовался его покровительством, что определило его творчество как "Августова певца". Трактат "Наука поэзии" ("Послание к Пизонам") стал теоретической основой классицизма. Знаменитый "Памятник" Горация породил множество подражаний (Г. Р. Державин, А. С. Пушкин и др.).

Саннадзаро и Гораций: соединение двух этих поэтов - ренессансного и античного - объясняется, вероятно, тем, что первый подражал второму. Для поколения Рафаэля это и было выражением идеи возрождения (античности). Заслуживает внимания то обстоятельство, что Гораций на фреске оказался крайней фигурой справа и его место в точности соответствует положению Алкея - он крайняя фигура слева; оба они изображены в профиль, Это, по-видимому, не случайно: Гораций в свою очередь подражал в своем творчестве Алкею, что Рафаэль подчеркнул - вероятно, преднамеренно - и схожестью их одежд.

28 - Пиндар (около 518 - 442 или 438 до н. э.), древнегреческий поэт-лирик. Писал хоровые песнопения, культовые гимны, похвальные песни в честь победителей на Олимпийских, Дельфийских и других спортивных играх. Поэзия Пиндара отличается сложностью строфической структуры, торжественной величавостью языка и прихотливостью ассоциативных переходов. Пиндар (28), с точки зрения композиции, безусловно, составляет пару Сапфо: она - представительница монодической мелики, он - хоровой мелики. Эти два столпа древнегреческой лирики расположились - симметрично - у основания Парнаса.

Источник - http://dama-may.livejournal.com/26480.html

| Рубрики: | синтез искусств/живопись |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |