|

lj_varandej

Среда, 21 Декабря 2022 г. 19:59 (ссылка) lj_varandej

Среда, 21 Декабря 2022 г. 19:59 (ссылка)

Не секрет, что уголь и алмаз - это почти одно и то же, разница только в структуре и примесях. Главное богатство Якутии - не золото показанного в прошлой части Алдана, а углерод в двух своих самых известных формах. За алмазы отвечает Мирный, куда в этот раз я не добрался, ну а уголь добывают в Нерюнгри - "южной столице" Республики Саха, её втором по величине городе (57 тыс. жителей) на реке Чульман в 820 километрах от Якутска.

Первый раз я увидел Нерюнгри на 4 года раньше, чем остальную Якутию - из иллюминатора самолёта Москва - Южно-Сахалинск. Нерюнгри - явный представитель того же семейства, что соседняя Тында или Усть-Илимск, Надым или маленький Кодинск: многоэтажный спальный район, построенный среди пустой тайги в 1970-80-е годы. На фото город повёрнут относительно карты градусов на 20 - главные улицы Нерюнгри проходят строго по параллелям и меридианам. Они делят город на кварталы, слева направо верхнем ряду Д, В и А (последний - неправильной формы), в среднем (за изогнутой улицей Маркса) Е, Г, Б и (у края правого облака) Л, в нижнем за широком проспектом Дружбы Народов - М, К, Н и левее них незастроенный И. В геометрическом центре города, на косой улице Маркса, можно различить белый собор с золотыми главками, а правее него проходит Южно-Якутская улица. По ней мы дошли на край города, а потом пересекли наискось второй слева в нижнем ряду квартал К, выйдя на проспект Дружбы Народов, к площади Ленина на первом слева перекрёстке. Облако в верхней части кадра скрывает Технопарк и Дворец культуры, которым мы посвятили большую часть времени в городе, а справа хорошо виден "Горняк" (2006-08) с красной крышей - не просто дворец спорта, а целый крытый стадион!

2.

В отличие от перечисленных в прошлом абзаце собратьев по жанру, Нерюнгри в своей тайге ещё и не одинок: вокруг города, как спутники вокруг планеты, расположились несколько ПГТ. В 7 километрах южнее - Беркакит (3,5 тыс. жителей), конечная станция советского Малого БАМа (1979), перпендикулярного "большой" Байкало-Амурской магистрали. Однако - это вполне полноценный БАМ, даже с шефством: Беркакит для братьев по забою строила Кемеровская область.

2а.

В 7 километрах восточнее Нерюнгри на тупиковой железнодорожной ветке Серебряный Бор (2 тыс. жителей) привлекает взгляд правильным полукольцом жилых кварталов и высокими (240м) густо дымящими трубами. Это Нерюнгринская ГРЭС (540 МВт), вместе с которой в 1979-83 годах посёлок и строился.

2б.

Наконец, самый дальний в этой системе Чульман (7,2 тыс. жителей) с обслуживающим Нерюнгри и Тынду аэропортом (1986) не был виден с того самолёта - он стоит в 25 километрах севернее. Но именно с Чульмана начиналась история освоения Южной Якутии. Испокон веков главной дорогой в этих краях служила Лена, причём дорогой скорее белой, чем голубой. Отделённая от Прибайкалья лишь невысокими холмами, она становилась чёрным ходом для степных народов, в итоге сложившихся в этнос саха, ну а в 17 веке туда проникли по волокам и русские люди. Лена выводит на Центральноякутскую равнину с её плодородными аласами, на которых ещё в дорусское время сложилась абсолютно самобытная цивилизация якутов, так и не успевшая стать государством. Россия, закрепившись там, стремилась к экспансии больше на восток и север, а вот южная Якутия от Станового хребта до Алданского нагорья во все времена оставалась углом в прямом смысле слова медвежьим. Сердцем потайного мира эвенков, с языка которых и Нерюнгри (не склоняется, а ударение на первый слог) переводят как Хариусная река. Эвенки знали о выходах чёрного камня, который, постаравшись, можно жарко поджечь, и уже в 1840-х годах об этом писал Александр Миддендорф по итогам своих экспедиций.

3а.

Но русских людей в эту тайгу смогло заманить только золото, к россыпям которого ещё до революции пытались подобраться промышленники с Амура. Они даже начали вскладчину строить колёсную дорогу от станции Большой Невер на Транссибе, в 1913-16 годах пройдя 293 километра (по другим данным - 327км), но с началом Гражданской войны та дорога заросла стланником и травой. При Советах поиски золота возобновились, и увенчались особым успехом в 1923 году на ручье Незаметном - там, где теперь стоит Алдан, в 1920-х дававший СССР почти половину добычи. В 1925-32 годах брошенная за время Гражданской войны дорога была возрождена и продолжена - теперь на 728 километров до Укуланской пристани (нынешний Томмот) с веткой к базе Чуран на Лене. Эта трасса и называлась изначально Амуро-Якутской магистралью, и со всеми станциями да постами представляла собой то ли последний русский ямской тракт, то ли эрзац железной дороги. Станция Якут в 1926 году сделалась центром Тимптонского района, но поворот в судьбе Южной Якутии случился у поста Чульман (изначально, в 1926-28 - Утёсный): в 1932 году в 12 километрах севернее дорожники с парой импортных тракторов "Кейс" наткнулись на угольный пласт. С 1936 года там наладили дОбычу для местных нужд, однако этого хватило, чтобы Чульман к 1941 году разросся до ПГТ и стал центром Тимптонского района. Выше хороший кадр годов так 1970-х - на переднем плане совершенно железнодорожный по архитектуре мост АвтоАЯМа, а поодаль дымит Чульманская ТЭЦ (1959-62) - небольшая (48 МВт), но первая работавшая на южно-якутском угле.

3.

Сам посёлок Угольный, где находилась первая штольня, теперь исчез без следа. Но судьбу каких-нибудь Сангара или Джебарики-Хая (входящими, между прочим, в совсем уж колоссальный Ленский угольный бассейн) с их одинокими шахтами для окрестных нужд Чульман не повторил, так как на Южную Якутию у СССР были свои большие планы. По аналогии с Украинским щитом, где есть Донбасс, Кривбасс, цветные металлы (включая уран) и огромное количество нерудных ископаемых, на Алданском щите советские геологи и госпланщики ожидали таких же несметных богатств. В 1950 году Чульман сделался базой читинских геологов: Чульманская экспедиция искала уголь, Эвотинская - железо, Аямская - нерудное сырьё. В 1951 году все они были сведены в Южно-Якутскую комплексную экспедицию (с 1980 - Южно-Якутская геологоразведочная экспедиция) и впоследствии полностью оправдали надежды. В основном в 1960-70-х ЮЯКЭ (ЮЯГРЭ) обнаружила крупнейшие в мире залежи флогопита (разновидность слюды), множество самоцветов вроде хромдиопсида и дианита (а вот чароит открыли близ Олёкмы чуть раньше), сравнимый с Криворожьем железорудный бассейн (освоение которого пока не началось), крупнейшее в мире (!) Эльконское месторождение урана, ещё какие-то явно упущенные мной богатства, ну и собственно уголь, наконец. Предание о его открытии слишком романтическое и чтобы быть правдой, и чтобы я мог о нём умолчать, хотя другая, не менее красивая версия, гласит, что угольный пласт случайно нашёл владикавказский студент-практикант Альфред Коваленко. Основная легенда же повествует о том, как ещё в 1951 году отряд геологов Чульманской экспедиции (базой которой был посёлок Чульмакан неподалёку) под началом 25-летней волжанки Галины Лагздиной повстречала в тайге старого эвенка Филиппа Лехнова. Тот ещё в 1910-20-х годах работал проводником и каюром со старателями, и хранил в своём чуме записку, которую много лет назад должен был передать по адресу, поехав за порохом и пулями в Алдан. Почему-то не сумев это сделать, старый охотник корил себя, но даже прочесть записку не мог в силу своей неграмотности. А вот Лагдзина прочла: "Здесь, на Нерюнгре, я нашёл уголь. Таких пластов я даже в Горловке не видел. Чистейший антрацит. Это вот и есть настоящее золото", и молодую (геолого)разведчицу вдохновили эти слова. Эвенк нарисовал ей карту, и вскоре вышедшая из Чульмакана партия нашла на Хариусной реки пласт с говорящим названием Пятиметровый. В 1953 выше по речке обнаружился пласт Мощный, так что у геологов не осталось сомнений - меж Алданским нагорьем и Становым хребтом вытянулся Южно-Якутский угольный бассейн. С него и было решено начать освоение здешних богатств.

3б.

В 1963-67 годах была налажена добыча на пласту Мощный, посёлочек которой, видимо, теперь погребён под отвалами. Город Нерюнгри начали строить лишь в 1975 году вместе с железной дорогой - это была полноценная часть Байкало-Амурского проекта, разве что без шефства на Большой земле. Первые деревянные дома Нерюнгри ещё стоят на Пионерной и Комсомольской улицах:

4.

Там же проходит проспект Геологов, ведущий в Серебряный Бор. На въезде в него можно увидеть панно, у пересечения с АЯМом - композицию "Олонхосут" (1985; одно из редких напоминаний, что здесь Якутия!), а примерно в километре от мест с этих кадров, на дальней стороне Старого города - памятник Первостроителям (1986). Но мы не увидели ни первое, ни вторую, ни третий - невыносимая жара и недостаток времени от поезда до поезда оставили в моём рассказе много дыр, которые придётся затыкать ссылками на чужие фото. В Старом городе же мы зацепились за грандиозный Дворец культуры имени 40 лет Победы... ну и 10-летия города (1985) заодно.

5.

Большую его часть занимает Театр Актёра и Куклы, вторая половина названия которого появилась в 1985 году, а первая - в 1992-м.

5а.

У второго подъезда ДК задорно щёлкал в воздухе кнутом парень в майке с Егором Летовым, не иначе как один из актёров. Увидев наши фотоаппараты, он сперва сказал "Ооой!" и нырнул в дверь под крыльцо, но вскоре вернулся и даже охотно спозировал.

6.

Девушка, смотревшая на него с крыльца, требовательно пригласил нас войти - вторую половину здания занимает Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии, учреждённый ещё в 1976, а в 1981 накопивший достаточно экспонатов, чтобы открыться. Понимая, что времени мало, а на жаре мы ещё и медлительны, я сперва вовсе сюда не собирался, а потом подумал - куплю из вежливости билет без фотосъёмки, пробегусь 10 минут по этажам и пойдём дальше. В итоге мы зависли тут на полтора часа - музеи Якутии, начиная со столичного кластера и продолжая Олёкминском, Майей или Чурапчой, и в этот раз не разочаровали.

7.

Часть кадров отсюда я включил в свои обзорные посты о Якутии, но не меньше экспонатов тут впечатляют интерьеры, разработанные (вместе со всей нынешней композицией) в 1992 году специалистами московского Исторического музея:

8.

На втором этаже - стеклянное панно с важнейшими палеонтологическими и археологическими точками на карте:

9.

Да витрина с атмосферой раскопок - первые зачатки интерактива в советской ещё экспозиции:

10.

Третий этаж с самоцветами украшает карта из разноцветных камней:

11.

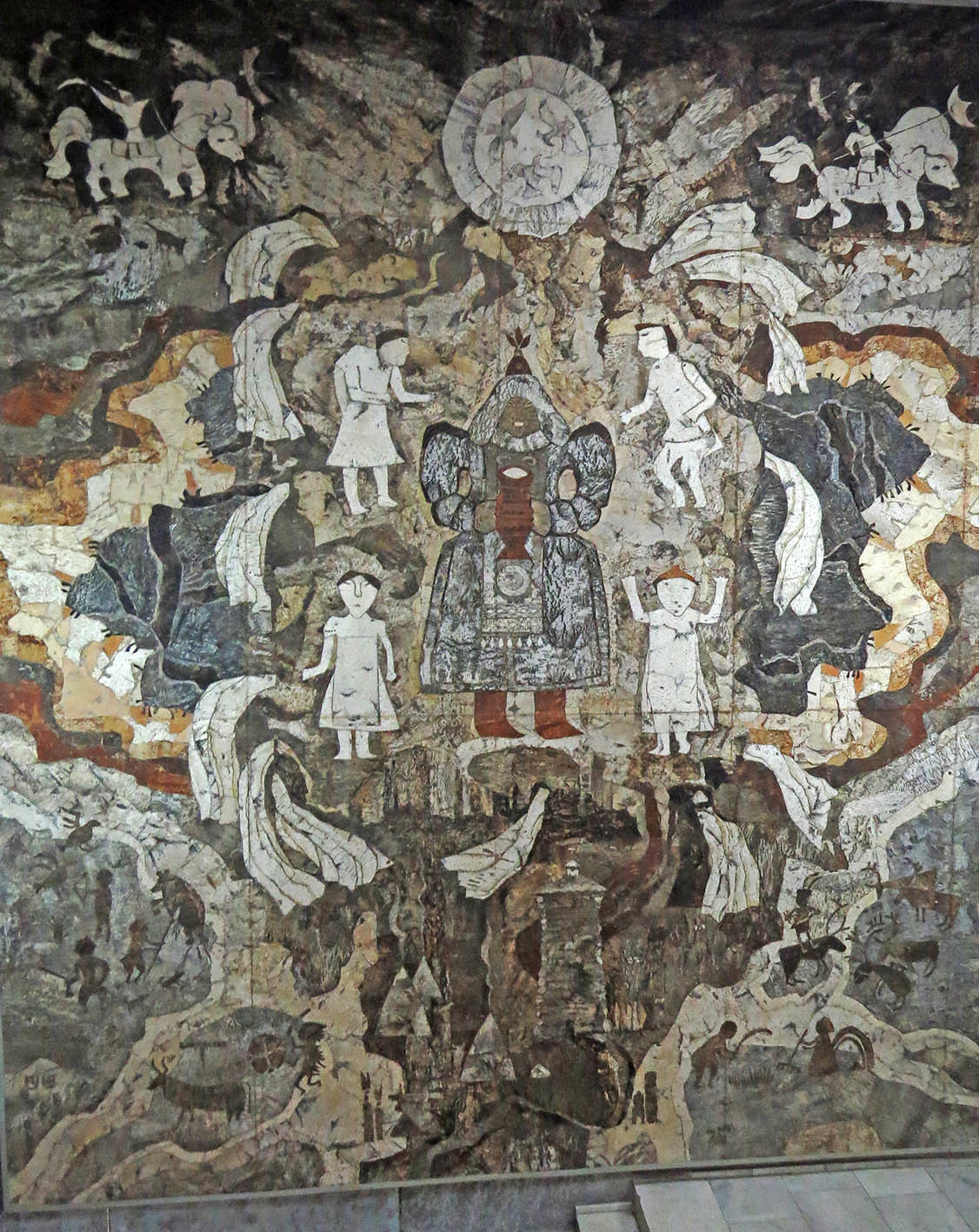

Но больше всего впечатляет огромное берестяное пано в духе "Олонхо" над лестницей, через все 3 этажа:

12.

Так и не смог найти про него каких-либо подробностей, даже имени автора. Но вероятно (и вроде бы в музее нам так и сказали), это был иркутянин Евгений Ушаков, чьи творения я прежде видел в Усть-Илимске.

13.

Если говорить про экспонаты, то здешняя коллекция минералов, конечно, проигрывает Сокровищнице Якутии, но точно превосходит Якутский музей. В этнографическом зале по трём сторонам отличные витрины якутов, русских и эвенков. О последних как коренных жителях здешней тайги Нерюнгринский музей рассказывает больше, чем любой из музеев Якутска.

14.

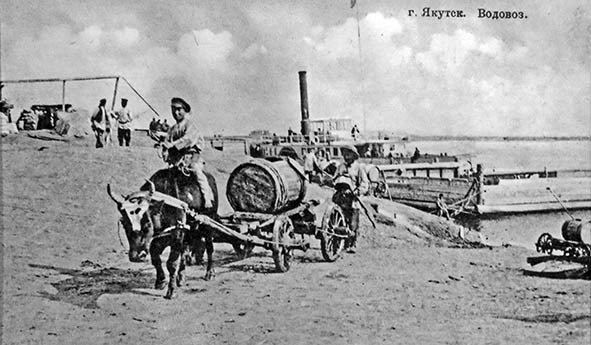

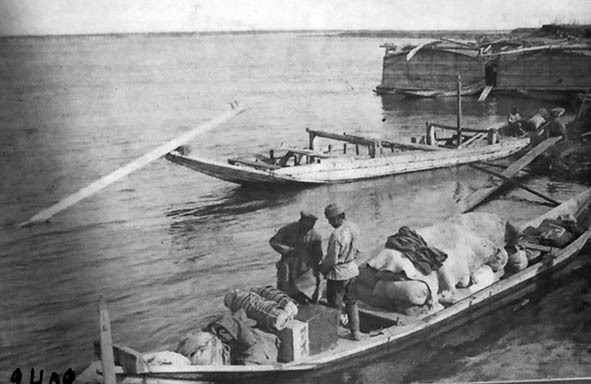

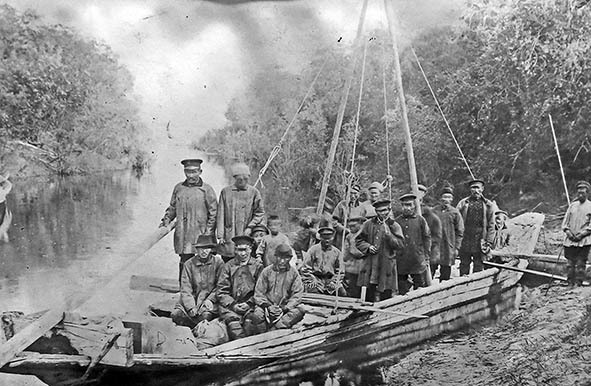

Но самая насыщенная экспозиция - про собственно освоение Южной Якутии, и именно в ней пересняты все фотографии из начала поста, а ещё больше осталось на пост об АЯМе. Вот уголок о поисках угля с инвентарём геологов середины ХХ века. Самые интересные его предметы - макет кустарной буровой вышки и один из первых советских буровых станков КАМ-500, активно использовавшийся в 1930-60-х годах в геологоразведке:

15.

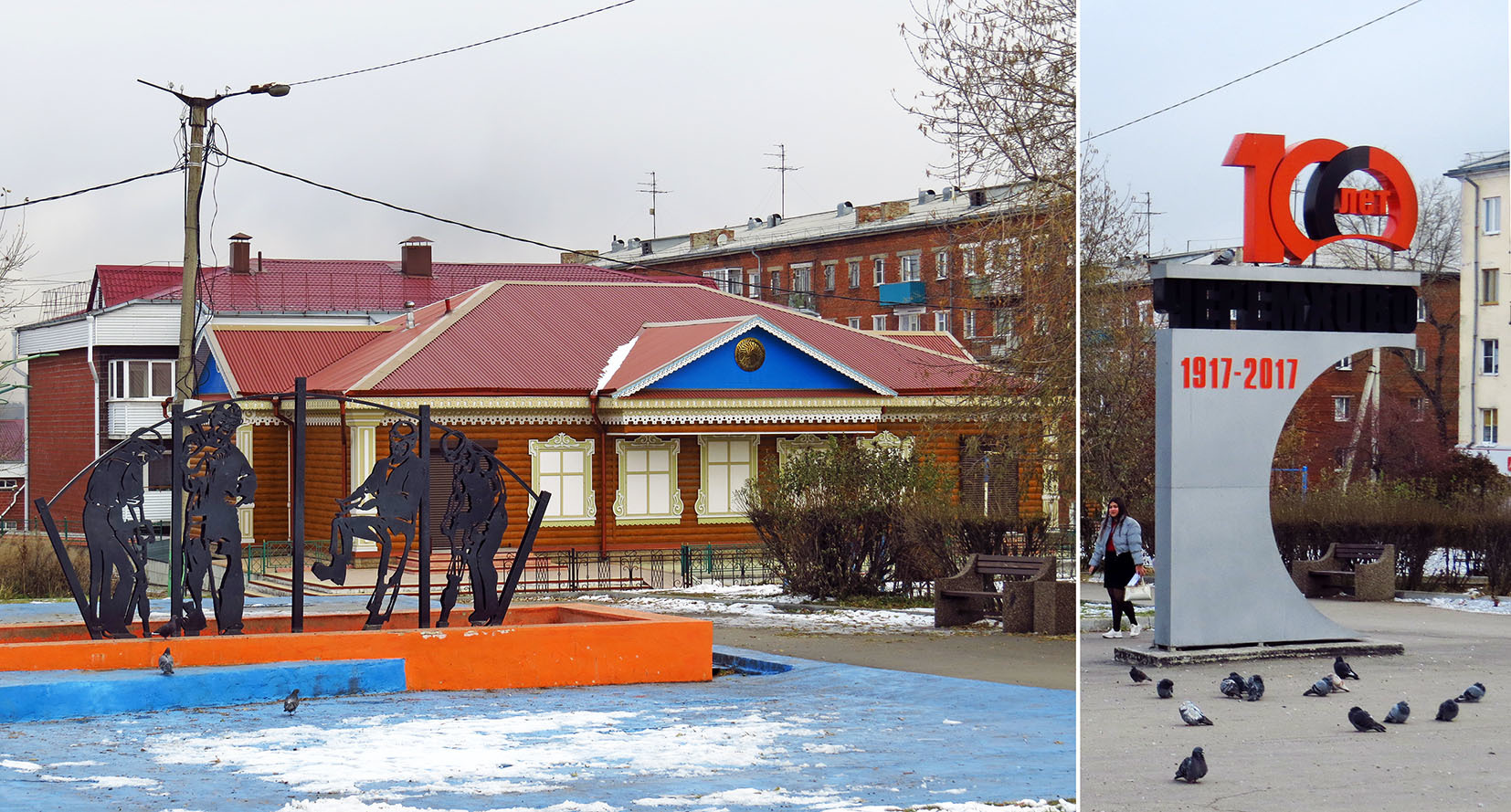

В общем, ради этого музея я пожертвовал осмотром нескольких памятников, но музей явно того стоит. Обиднее всего было не успеть в местный Парк Славы на стыке районов Е и Г с весьма необычным мемориалом "Ника" (2005) от скульпторов из братского Улан-Удэ. Вместо него мы увидели маленький памятник, видимо времён основания города, между ДК, гостиницей и полицией:

16.

Выйдя на Южно-Якутскую улицу, мы побрели в сторону центра. В этой части города ничего не цепляет взгляд, так что вот пока просто детали:

17.

Самая запоминающаяся мелкая деталь Нерюнгри - не на стенах домов или остановок, а под ногами. Алданский щит столь богат, что даже щебень тут похож на самоцветы:

18.

Осилив с полкилометра, мы поняли, что вот-вот помрём от жары, и завалились в кулинарию - как обычно и бывает в русской глубинке, перекусить в городе толком негде. Впрочем, пирожки в кулинарии оказались отменные, а интерьер её оснащён вот такой милотой:

19.

Нерюнгринский центр за улицей Кравченко начинается, внезапно, религией. В квартале А в прямой видимости друг от друга стоят две церкви - евангелистов (1995) в брутальном бетонном здании, похожем больше на ДК какой-то так и не наступившей для Союза эпохи...

20.

...и православная Казанская (1992-93), как бы не первая построенная в Якутии (кроме, разве что, музейной в Соттинцах) со времён революции.

21.

То в общем и немудрено: в шахте во время ЧП, как в окопах под огнём, атеистов не бывает, и уж во всяком случае как бы не большинство редких храмов советской эпохи были построены в 1940-50-х годах именно в шахтёрских посёлках. Здесь, конечно, уголь добывают открытым способом, но народ ехал за длинным рублём и московским снабжением из тех же Донбасса, Кузбасса, Караганды... Да и в наши дни едет: в последние годы неуклонно убывающее с пика в 77 тыс. жителей (1989) население Нерюнгри снова растёт за счёт организованного переселения квалифицированных шахтёров с Донбасса. Кроме того, Нерюнгри в Якутии - не только южная, но и русская столица: славян тут 85%, а якутов (2,5%) немногим больше, чем татар, бурят или эвенков (по 1,5-2%). Крест во дворе Казанской церкви не похож на якутские сурэхи, а пластиковую Рождественскую часовенку поставили в 2009 году "в честь всех строителей Южно-Якутского топливно-энергетического комплекса":

22.

Третьей культовой постройкой в Южной столице Якутии должна стать мечеть, которая строится теперь в несостоявшемся квартале И. Советские кварталы на прямых или плавно изогнутых (причём чаще всего - в вертикальной плоскости) улицах - это и есть большая часть Нерюнгре. В А, за церквями - гостинки:

23.

В Б за Южно-Якутской улицей - необычные пятиэтажки с высокими трубами на крыше и скруглёнными углами. Они запомнились мне "фишкой" не просто БАМа, а Малого БАМа - я видел такие в Тынде и на станциях южнее неё. Обратите внимание на корпоративный автобус: если сам Нерюнгринский угольный разрез разрабатывает "Якутуголь", то основанная в 2004 году частная компания "Колмар" в 2010-х годах построила в тайге поодаль несколько шахт и разрезов и целый Инаглинский ГОК.

24.

К и Н за проспектом Дружбы Народов застроены вот такими многоэтажками:

25.

Обводы их балконных окон запомнились мне архитектурным лицом Нерюнгри:

26.

Но при всём сходстве с Тындой, Северобайкальском или Новым Ургалом в архитектуре, планировке и самой истории строительства, атмосферой Нерюнгри совершенно на них не похож. Строить пути сквозь глухую тайгу, воспетую Иваном Ефремовым и Григорием Федосеевым, просто куда романтичнее, чем в который раз давать стране угля. Пожалуй, я бы сравнил Нерюнгри с кузбасским Междуреченском или карельской Костомукшей - зажиточный, в меру благоустроенный, далёкий в своей тайге от дрязг большего мира, но всё-таки живущий рабочими буднями обычный город горняков.

27.

На кадре выше - квартал Н, "свечки" у дороги к вокзалу и одинокая труба городской котельной. На сопке поодаль - не горнолыжка, а гранитный карьер. У перекрёстка Южно-Якутской и Дружбы Народов, на стыке кварталов Б, К, Л и Н, мы набрели на стихийный базарчик с дарами леса. В основном продавали то ли чернику, то ли голубику, в конце июля оказавшуюся незрелой и кислой. Засмотревшись на лотки, мы малость потеряли направление среди широких улиц и одинаковых домов, и вместо того, чтобы свернуть на Дружбу Народов, побрели по Южно-Якутской, пока не упёрлись в край города - гаражи на застроенном лишь с одной стороны проспекте Мира. Наша следующая цель лежала на противоположном углу квартала К, и мы пересекли его дворами. Дворы Нерюнгри переполнены машинами, приятно холмисты, а сосенки остались, видимо, от росшего тут прежде леса:

28.

В глубине квартала - симпатичное здание чего-то больничного:

29.

У перекрёстка проспектов Ленина и Дружбы Народов мы вышли к ДК имени Пушкина (1999) - главному общественному пространству в шахтёрском городе:

30.

Он выходит фасадом к площади Ленина, в пейзаже которой у здания администрации соседствуют Аал-Луук-мас и Матрёшка:

31.

Упраздненный в 1963 году и включённый в состав Алданского улуса Тимптонский район был возрождён в 1975-м уже как Нерюнгринский улус. Средний в якутских масштабах по площади (99 тыс. км², примерно с Кемеровскую или Ростовскую области), по населению (70 тыс. человек) он спорит с Мирнинским районом за первое место в Республике. И именно два района добычи двух форм углерода слагают в Якутии русское ядро - картина, удивительно знакомая по большинству стран Ближнего зарубежья! Перед администрацией - три сэргэ (якутские священные коновязи) и покровительница шахтёров Святая Варвара (2015):

32.

Ещё два памятника были изготовлены в уральском Касли (знаменитый центр чугунного литья) по заказу "Якутугля" как подарок городу - "Горняк и сын" (2017) и "Рудознатец" (2015). И если первый вполне себе наш парень, то второй на сибирского косматого геолога не очень-то похож - это копия работы немецкого скульптора Фридриха Ройша (1893), когда-то украшавшего Кёнигсберг.

33.

Мимо торца администрации мы и пошли по проспекту Ленина, высматривая какой-нибудь магазин - нам предстояла дальняя дорога на Улан-Удэ с пересадкой в Сковородино. В итоге мы снова дошли до улицы Маркса между кварталов А, Б, В и Г и там затарились в отличном магазине "Океан". По памятникам, до которых не успели дойти, я было думал покататься на такси, но вызванный водитель был угрюм, а на вопрос, где тут памятник Победы, ответил что-то вроде "понятия не имею, мне такое не интересно". На самом деле до "Ники" от "Океана" нет и полкилометра... однако не интересовался подобным в Нерюнгри и Maps.me, так что мы ни с чем уехали к вокзалу. Куда больше нам повезло с таксистом, который увозил нас с вокзала в город по утру - пожилой доброжелательный человек с мягким голосом и ориентировался прекрасно, и как нам дальше идти пешком очень хорошо объяснил. Всё показанное выше мы смотрели лишь после, а изначально с вокзала отправились к главной достопримечательности Нерюнгри - Технопарку:

34.

Так называют в обиходе Музей горнодобывающей техники, устроенный в 2010 году по соседству с больницей на сопке за пару километров от Старого города. Таксист посетовал, что всё это создавалось прошлым мэром (имя я не запомнил), при котором и на город было приятно смотреть, но с тех пор мэр ушёл и тут всё развалилось. В России, конечно, так говорят чуть менее чем про всё, и ореол созидателей водится только за бывшими мэрами, но в данном случае это выглядит похожим на правду. Вдвойне - в суровом городе шахтёров: набегам вандалов Технопарк подвергается чуть ли с момента открытия, а стоявший здесь изначально УАЗ и вовсе разобрали на запчасти. У входа - внезапная мантра:

34а.

Музей вытянут вдоль Аллеи Первостроителей, которую открывают Як-40 и экскаватор Э-2503, выпускавшийся до конца 1980-х в Воронеже. По сравнению с тем, что я видел издалека на, скажем, Ленских приисках - в общем-то даже и небольшой: объём ковша "всего" 2,5 кубометра, но можно представить, какие страсти видел этот ковш!

35.

Дальше на Аллее Первостроителей стоит среди сосенок нечто, пытающееся выдать себя за Сибирский острог:

36.

Прямо сказать - не слишком убедительно, но надо же детям, пришедшим сюда, хоть где-нибудь лазать?

36а.

Ведь дальше Технопарк вступает в права окончательно, и пожалуй самая потрясающая особенность этого музея - в том, что каждая машина тут не особь, а личность. Вот скажем колёсный бульдозер WD-600-1 справа был произведён в 1989 году японской фирмой "Комацу" специально для "Якутугля", до 2009 года работал на Нерюнгринском разрезе, а в бригаду его входили Евгений Иванов, Александр Титков, Иван Мизун и Владимир Коровин. За ним небольшой (на 30 тонн) "Белаз-75405" 1994 года выпуска с ярославским двигателем, который в 1994-2009 годах под началом Алексея Цымбала, Павла Молчанова, Джыргалбека Джидабаева и Александра Суковатого проехал по карьеру 1 084 067 км и наработал 72 313 моточасов.

37.

Справа на кадре выше - СБШ-250 (Станок буровой шарошечный) от воронежского завода "Рудгормаш": его вандалы лишили таблички, но я смог нагуглить, что само предприятие живо и такие машины производит с 1985 года до сих пор. По крайней мере производило до санкций, актуальных с учётом финских, немецких и украинских узлов. Рядом с СБШ похожей на какую-то машину из детских рисунков бульдозер-кабелепередвижчик D-355U, изготовленный в 1985 "Комацу". Он прокладывал высоковольтные кабеля и перемещал их для прохода тяжёлой техники вроде СБШ или экскаваторов, и наработал под управлением Виктора Медведева, Владимира Конюка и Сергея Щербаченко до списания в 2011 году 90 191 моточас.

38.

Миновав раскрашенный явно не вандалами "Белаз"...

39.

...выходим ещё к паре "Белазов". Вот это уже реально гиганты, и лишь непостижимостью размера в целом можно объяснить, что они кажутся почти одинаковыми. Левый "Белаз-75145" изготовлен в 2002 году, его длина 11,4м, высота 5,6м, ширина 6,2м, диаметр колёс 297 сантиметров (Наташа для масштаба!), мощность двигателя 1200 лошадиных сил, а грузоподъёмность 120 тонн при 88 тоннах собственной массы. До 2012 года он прошёл 868 752 км и наработал 63 258 моточасов под управлением Виктора Шевченко, Романа Кичула, Андрея Богомолова и Михаила Новикова.

40.

Но если вы думаете "нифига себе здоровый!", то давайте я расскажу про соседа. Правый "Белаз-75306" изготовлен в 2003-м, и его длина 13,4м, высота 6,5м, ширина 7,8м, грузоподъёмность 220 тонн при 156 тоннах собственной массы (на табличке, правда, указано 370 тонн, но как правили меня в комментариях - это с полной загрузкой). Диаметр шин - и вовсе 3,5 метра, то есть два человеческий рост. Сколько надо было проехать, чтобы так стоптать эти шины, я не знаю - табличка его висит недостаточно высоко и потому наполовину испорчена всякой мазнёй. Уцелел, однако, самый, яркий показатель работы - за 7 лет работы (2004-11) самосвал перевёз 13 миллионов 226 тысяч тонн горной породы.

40а.

Не сильно превосходя 120-тонника размером, 220-тонник тяжелее его в несколько раз. Подозреваю, что в первую очередь за счёт двигателя на 2538 лошадиных сил, в пространстве для которого мог бы поместиться салон автобуса. Вернее, собственный двигатель у "Белаза" в каждом колесе, а здесь висел фактически их общий дизель-генератор.

41.

Стоять в полный рост под брюхом автомобиля - незабываемое впечатление:

41а.

Дальше стоит штуковина, которую поиск по картинке Яндекса неизменно принимал за подбитые орудия или обломки самолётов. Немудрено - это шахтная крепь, совсем не умозрительная под открытым небом:

42а.

Шахтный комбайн, опознать модель (а с ней годы и место производства) которого вряд ли хватит компетентности и у меня, и у кого-либо из читающих эти строки. Сзади - обычный маневровый локомотив ТЭМ2, выпускавшийся в 1960-2000 годах в Брянске и Луганске.

42.

Дальше - странная конструкция из шин, на которые так и тянет забраться. Надо сказать, с человеческим ростом шина "Белаза" сравнима даже поперёк, и под моим 100-килограмовым весом они даже не сказать что прогибаются - только пружинят слегка:

43.

А в этой штуковине даже не сразу опознаётся "Белаз". Ведь "по умолчанию" этим словом называют самосвалы, которые вывозят породу при расширении и углублении карьера, а здесь - "Белаз"-углевоз для транспортировки того, что добывают. По сути это тот же 120-тонник, только с таким прицепом он вытягивается до 23 метров и набирает вес до 97 тонн. Под управлением Василия Пермякова, Михаила Назаркевича, Виктора Иващенко и Леонида Антипова машина в 1981-89 годах прошла 536 852 километров и наработала 35 641 моточас.

44.

Дальше Аллея Первостроителей выводит на круг, и по совету таксиста мы пошли этим кругом против часовой стрелки - направо тропы уходят в изумительный сосновый бор на краю косогора:

45.

Под ногами - скалы, мох да недозревшая брусника:

46.

А за опушкой - вид на долину Чульмана:

47.

Суровый и дикий сибирский пейзаж, на котором все дачки, мосты и рельсы кажутся чем-то вроде артефактов изображения:

48.

Железная дорога ведёт к Нерюнгринском разрезу, над которым клубится пыль и то и дело разносится грохот взрывов:

49.

Масштаб его проще всего оценить с самолёта - изувеченная земля вдоль речки Верхняя Нерюнгря тянется на 9 километров.

50.

Вернувшись на аллею и обойдя круг, мы вышли к пустой лыжной базе "Петровы Горы". Её территория открыта и летом, а Лыжный трон под колоннами сосен напоминает о том, что зима близко. В Якутии так всегда:

51.

Петровы горы - это мыс между Чульманом и Беркакитом, и за столь же глубокой долиной висят в мареве городские кварталы. В данном случае - Д и В:

52.

Плывущие в том же мареве горы поодаль - это Становой хребет, разделяющий бассейны двух океанов. За ним начинается Амурская область:

53.

Но интереснее виды, если пройти вдоль просеки перпендикулярно лыжному склону - она ведет к обрыву над слиянием Чульмана и Беркакита:

54.

Там дымит Нерюнгринская обогатительная фабрика (1984), очищающая поднятый уголь от примесей:

55.

Дальше по долине - какая-то ещё инфраструктура вроде автобазы или домостроительного комбината, а где-то на берегу речки немногочисленные нерюнгринские якуты отмечают свой Ысыах:

56.

Южно-Якутский уголь - один из самых качественных в России, а вот здесь показан процесс их добычи в Нерюнгри и Эльге. Около половины запасов Нерюнгринского месторождения приходятся на коксующиеся угли, а в 2012 году началась разработка их крупнейшего в стране месторождения Эльга: это в 400 километрах отсюда на восток и в 300 километрах на север от БАМа, с которого туда проведена опять же самая длинная в России (321км) частная железная дорога. Её операторы не лишены романтики - то уголь пытались возить паровозами (но увы - для их топок он не подошёл), то начинают строить Тихоокеанскую железную дорогу на 486 километров к Манорскому мысу на Охотском море. Причём - с целью организовать там частный экспортный порт, кажется ещё не зная, что для его обслуживания понадобятся ледоколы. Впрочем, Эльга - порождение уже нашей эпохи: Советы бы воздвигли там ещё один городок многоэтажных домов, помпезных ДК и улиц с красивыми названиями, а "Мечел" ограничился вахтовым посёлком, где совсем не ждёт праздных гостей. Освоение Южной Якутии продолжается...

57.

Настолько, что железные дороги тут строятся не только для угля, но и для пассажиров. В следующей части покинем самый большой регион по Амуро-Якутской магистрали.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена.

Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".

Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".

Якутск - Жиганск. Сорок островов.

Жиганск.

Жиганск - Кюсюр.

Кюсюр и Хараулахский хребет.

Ленская труба - остров Столб.

Остров Тит-Ары.

Амуро-Якутская магистраль

Алдан.

Нерюнгри.

Железная дорога Нижний Бестях - Беркакит. https://varandej.livejournal.com/1143830.html

lj_varandej

Понедельник, 12 Декабря 2022 г. 15:47 (ссылка) lj_varandej

Понедельник, 12 Декабря 2022 г. 15:47 (ссылка)

Хоть Лена и самая красивая река на Земле, а на всю её 4400-километровую длину красоты не хватает. В нижне-среднем течении, от последних Столбов до полярного круга, Лена больше похожа на Обь, где коренных берегов не видать за тальником на островах и поймах. Участок реки от устья Вилюя до устья Менкере так и называют в народе - Сорок островов, хотя по факту островов там во-первых четыреста, а во-вторых если это название растянуть от, скажем, Покровска до Жиганска - оно и этим местам вполне подойдёт. Первые 740 километров ленского круиза (почти половина!) на показанном в прошлой части белом теплоходе "Михаил Светлов" мимо конечных пунктов показанных в позапрошлой части судов - без преувеличения, самая скучная часть Лены. Хотя и здесь встречаются приметные места, как гигантское устье Алдана, шахтёрский посёлок Сангар, горы Верхоянского хребта, главный из Сорока остров Аграфены или самодельный полярный круг на утёсе.

Сам же круиз "Ленатурфлота", на который мы попали благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха, начинается не здесь: сперва теплоход идёт вверх по течению на Ленские столбы и Усть-Буотаму к бизонам, но это всё я уже показывал.

На последнем в этой серии кадре Якутского порта, да и самого Якутска с его трубами конструктивистской ТЭЦ-1 (1935-37) и обелиском Победы (1985) - отправление теплохода. Этот момента всегда торжественный, хоть с "Прощаньем славянки", хоть без. Вот тихое и отрешённое урчание двигателя становится будто настойчивее, над трубами поднимается чёрный дым, речники в своих ярких жилетах и касках снимают с кнехтов канаты в руку культуриста толщиной, и громада размером с немаленький дом приходит в движение. Между бортом и причалом ширится щель с переливающейся водой, и развернувшись, судно берёт курс к другим берегам. В нашем случае - к Краю Света:

2.

От причалов до открытой реки сперва надо пройти 4 километров Канала - так называется половина Городской протоки, которую в 1960-х годах дамба чуть выше порта превратила в залив. Канал за полтора месяца в Якутии я проходил 6 раз и уже показывал его в посте про переправу, но лишь единожды судно, выйдя из Канала, не заворачивало под острым углом к Нижнему Бестяху, а направилось вниз по реке:

3.

По левому борту остаётся Жатай (11,5 тыс. жителей), почти сросшийся с городом. Село на этом месте возникло в начале ХХ века, судя по тому, что не ясна точная дата - как бы не в Гражданскую войну. Специализацию же ему принесла война Великая Отечественная: мало того, что творилось на далёких фронтах, так ещё и ледоход в 1942 году покорёжил множество судов в Якутске. На следующий год для зимовки был выбран затон чуть ниже по течению, а уже в 1948 году Жатай получил статус ПГТ. Ныне это, наряду с Пеледуем, основная база судов ЛОРПа, в первую очередь работающих в низовьях. Переходящий в кладбище судов, Жатайский затон и летом представляет собой впечатляющее зрелище, но самое интересное там происходит зимой: судоремонт с якутской спецификой - это "выморозка". В ноябре выморозчики делают майны почти до воды (и это "почти" - особое искусство), чтобы лёд под днищем судна скорее промерзал до дна, а затем - вырубают и вытапливают в нём самые настоящие доки, за зиму вывозя из затона до 7 тыс. кубометров льда. В жатайскую спячку залегает на зиму и наш теплоход, а пока идём мимо цехов и кранов за густым тальником:

4.

Вот и первая остановка ниже Якутска - судно "Ереван":

5.

Это бункеровщик, то есть речная заправка - такие висят всю навигацию на рейдах крупных посёлков. "Михаил Светлов" подходит к "Еревану" дважды - в начале и в конце круиза: заправка длится несколько часов, но хватает её на 3000 километров пути туда-обратно или несколько плаваний к Ленским столбам.

6.

Стационарность "Еревана" хорошо видна - островитяне даже развели на борту огород:

7.

А с пассажирами "Светлова" переглядывалась очаровательная белая кошка:

7а.

По пути вниз, чтобы заправляться было не скучно, с бункеровкой совпадает Капитанский Коктейль, на котором пассажирам представляются герои прошлой части - сам молодой капитан Николай Баньков и команда сопровождения во главе с народным артистом Республики Саха Дмитрием Артемьевым.

8.

А вот на обратном пути за несколько часов до прибытия в Якутск во время бункеровки лучше неистово зажигать в баре или на Солнечной палубе - каюты по левому борту затягивает топливными парами, так что в последнее утро круиза я проснулся в раздражении и дурноте.

9.

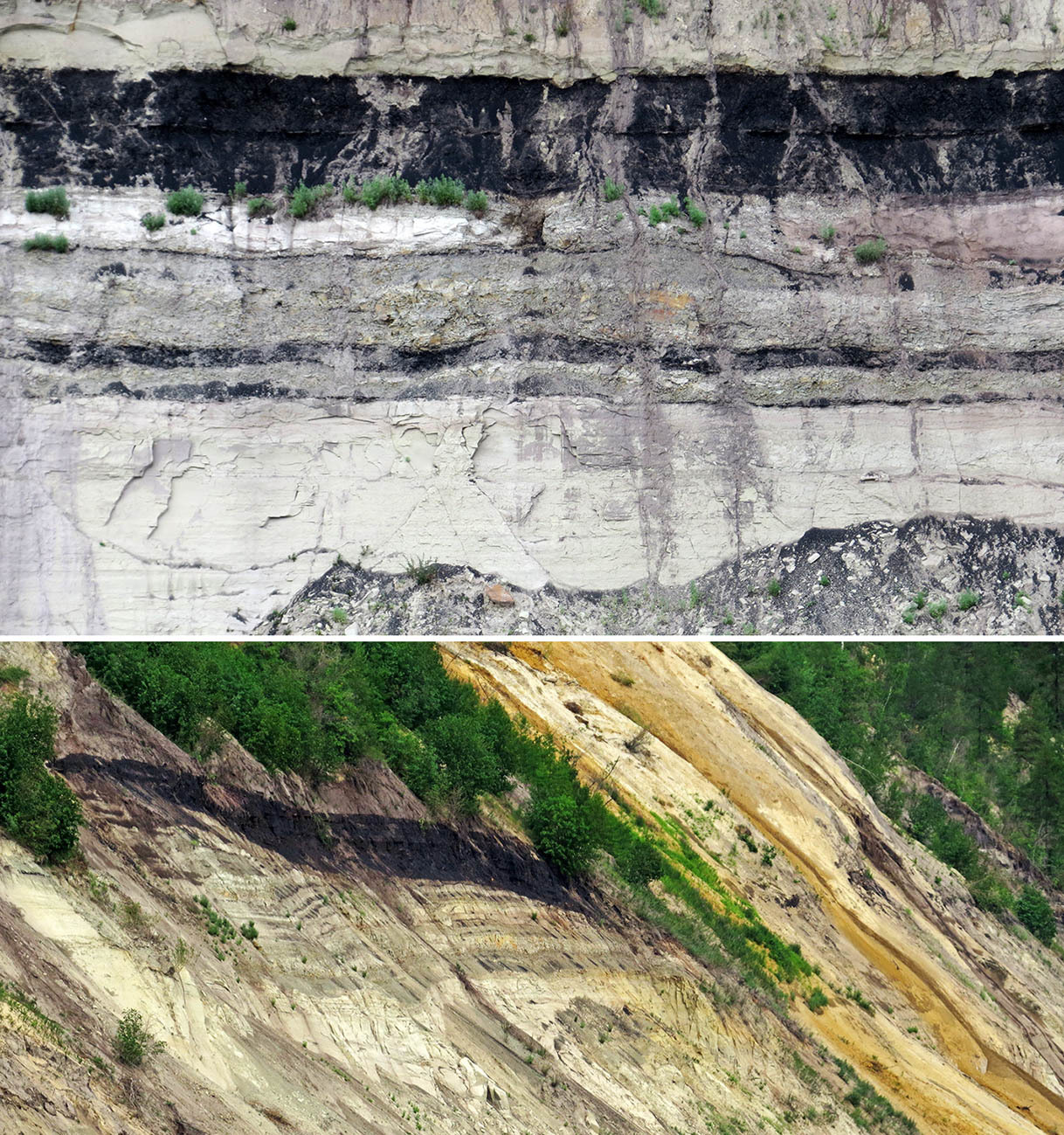

Округу Якутска, левобережную долину Туймаада, замыкает Кангаласский мыс. В его обрывах отчётливо видны чёрные прожилки угля - отголоски грандиозного Ленского бассейна, они будут сопровождать нас ещё в трёх частях.

10.

Как можно понять по высоте над водой, мыс я фотографировал не с "Михаила Светлова", а с автопарома Кангалассы - Огородтах в начале недельного пути по Заречным улусам. Это единственные в сегодняшнем рассказе кадры не из круиза, но вот сам круиз, его 10-дневная часть в низовьях - путь в обе стороны. В хронологическом порядке я рассказывал о нём в обзоре Ленского путешествия, а теперь порядок вновь географический. Так что соседние кадры могут быть сняты с разницей в неделю - по пути то туда, то назад.

11.

Так, именно на обратном пути "Михаил Светлов" подходит к единственному на маршруте капитальному причалу:

12.

Оставшемуся от нефтебазы у села Тит-Ары, от которого всего пара километров до музея "Дружба" в Соттинцах. Этот обширный скансен в потрясающе красивом месте, где первые 10 лет до переноса в 1642 году в Туймааду находился Якутский острог, я уже показывал отдельно. За десять дней до круиза мы приехали туда по отличной погоде и нам провели индивидуальную экскурсию, так что я не видел никакого смысла вновь идти туда в толпе и серой дымке. Вместо этого я разложил прямо на палубе свой ноутбук, за 9 дней в глуши истосковавшись по интернету.

13.

Здесь сходят на нет и дороги - на правом берегу они заканчиваются в Соттинцах, а по левому тянутся ещё несколько десятков километров вдоль долины Энсиэли - последней по течению и самой обширной из Ленских долин, в 11-14 веках ставших этническую колыбелью якутов.

14.

"Столица" Энсиэли - крупное село, по сути скорее небольшой городок Намцы (10,5 тыс. жителей). Он назван в честь одного из сильнейших якутских племён, чей бенефис выпал на 1630-е годы. Тогда кангалассы во главе с Тыгыном-дарханом были покорены русскими казаками, а их давние соперники борогонцы любезно предоставили казакам плацдарм, и намский тойон Мымак решил, что остался за старшего среди саха. В 1634 году Ленский острог едва выдержал осаду под его началом, но и смирившись с русским подданством, намцы оставались для Якутии "не последней спицей в колесе". Из Намской столовой был приглашён в лучшие рестораны Якутска законодатель национальный кухни Иннокентий Тарбахов, а местная школа славится на всю республику своей математикой и физикой. Сказывается и то, что Энсиэли в тупике дорог - по левому берегу тянется Якутская Ривьера с десятками турбаз на Лене, включая роскошный Графский Берег. Да и достопримечательности есть: в Никольцах - музейные старый русский дом и гужевая мельница, в Хамагатте - новый тенгрианский храм, в Хатырыке - собирательная, но очень убедительная реплика сибирского острога и отличный музей... Но с реки ничего не видать, а вниз по течению "Михаил Светлов" ещё и минует эти берега глубокой ночью:

15.

Хмурым утром после которой я вышел на палубу и увидел поразительно бескрайний водяной простор: сквозь плоские острова разверзается устье Алдана. Это крупнейшая в России река, впадающая в другую реку: по длине (2273км) и среднегодовому расходу воды (5246 м³/с) он где-то на 20% крупнее Ангары или Камы. В первой половине лета Алдан, разбухающий до 19 тыс. ежесекундных кубов вдвое превосходит Волгу. Целиком располагаясь в Якутии, он описывает фигуру наподобие серпа по её южной части, через самые богатые разведанными полезными ископаемыми Алданское нагорье и подножья хребта Сунтар-Хаята у границы с Хабаровским краем. И этот холодный рассвет - не последняя наша встреча с Алданом:

16.

За слиянием двух рек, где Лена окончательно выходит на проектную мощность, примостилось село Батамай в пару сотен жителей. Школу им, однако, в порядок привели:

17.

И даже про модный знак не забыли:

18.

С реки просматривается даже парочка памятников. Ближе, видимо, мемориал Победы, а поодаль - три сэргэ Чурапчинским переселенцам, в 1942 году отправленным на эти берега ловить рыбу для фронта и тыла. Тогда из Чурапчинского улуса выселили до трети жителей, а из них примерно треть, 2 тысячи человек, погибли от голода и холода в первую зиму на необустроенных берегах. По Чурапче эта история ударила как бы не тяжелее, чем сама война, ну а памятники Чурапчинской трагедии - неизменный атрибут сёл в низовьях.

19.

За Батамаем мы ушли в полосу тяжёлого дождя, и я вернулся досыпать в каюту - до следующего населённого пункта 7 часов пути, порядка 140 километров.

20.

Вновь выйдя на палубу, первым делом я увидел на тёмном берегу блестящее нечто, похожее на отработавшую ступень ракеты с космодрома "Восточный". Они действительно падают в окрестную тайгу, но по "принципу зебры" всё же вероятнее, что это бак водонапорки:

21.

Сквозь пелену дождя проступил скалистый мыс под сопкой Баатылы, на гребне которого можно различить небольшое кладбище:

22.

За поворотом встречает индустриальный пейзаж:

23.

Вернее, то, что от него осталось:

24.

Это Сангар - центр славного своими карасями Кобяйского улуса и конечный пункт "Ракеты" не с Восточного космодрома, а из Якутского порта (см. позапрошлую часть). Сейчас тут живёт 3,2 тыс. человек, а в лучшее время жило более 10 тысяч. В Якутии с её мозаикой мононациональных земель Сангары (именно так, во множественном числе, название произносят местные) - один из немногих двунациональных русско-якутских посёлков. В общем, всё говорит о том, что это был городок одного предприятия.

25а.

На площади обширнее любой страны Европы (750 тыс. км²) в северо-западной четверти Якутии раскинулся колоссальный Ленский угольный бассейн, в России уступающий запасами (не менее 1650 миллионов тонн) лишь соседнему Тунгусскому бассейну. Пласты Ленбасса уходят на глубину до 600 метров, но первые тонкие слои видны прямо в обрывах ленского берега. Здешнего угля могло бы хватить на несколько веков всему человечеству, но пока что Ленбасс, слава богу, работает на нужды разве что поселковых котельных. Добычу ведут шахта Джебарики-Хая выше по Алдану да разрезы Харбалах на Татте, Кангаласский близ Якутска и Кировский в 800 километрах западнее около Нюрбы. Но все они были заложены лишь в советское время, а вот к береговым пластам приглядывались ещё учёные Камчатских экспедиций и ходившие по Лене купцы, в эпоху пароходов мечтавшие хоть чем-то заменить "золотой" уголь с материка. Богатейшие из них "Наследники Анны Громовой" (см. Витим) в 1913 году организовали экспедицию под началом штейгера Льва Либермана, который определил урочище Сангар лучшим местом для закладки шахты. В 1927 году к подножью Баатылы высадилась партия уже советских геологов и строителей под началом Евгения Некипелова, прежде работавшего на Ленских приисках, и вокруг пущенного в 1937 году рудника вся жизнь Сангара крутилась последующие полвека. К 1940 году Сангар разросся до ПГТ, а вскоре помимо русской, якутской, эвенкийской речи тут зазвучала финская - ещё до чурапчинцев на Лену прибыли депортанты из под свежеприсоединённого Выборга. В основном - ловить рыбу, заготовлять дрова и дары леса: местные ушли кто на фронт, кто в забой. Под лозунгом "наш рУдник - тоже крепость, наш уголь - бомба по врагу" шахты работали на полную мощность и даже выходя за неё: в июне 1942 года взрыв метана в шахте №2 оборвал жизни 22 рабочих. Но и после войны, в отличие от многих шахт, начавших деградировать уже в 1950-х, добыча в Сангарах только росла, достигнув пика в 1990-м. Крах был стремительным: в 1997 году шахту закрыли как нерентабельную, а пелена дождя скрывает порой весьма густой дым тлеющего с 2000 года подземного пожара:

25.

Судя по чужим фотографиями, улицы Сангара, зажатого между Леной, сопкой Баатылы и озёрами Алысардах и Абычча мрачны, но по крайней мере с реки он совсем не производит впечатление города-призрака. Где-то среди его домов стоят мемориал Победы, памятники Чурапчинским переселенцам и погибшим в 1942 году шахтёрам, а на Лену глядит бюст красного финна Отто Кальвица - полярного лётчика, пионера сибирских гидропланов (см. здесь), в 1930 году разбившегося у Сангар.

26.

Но главная достопримечательность Сангара - виды с Баатылы на бескрайний простор Лены с её многочисленными островами. Ещё дальше, за сопкой, стоят гигантские металлические конструкции заброшенной тропосферной станции "Дон", аналоги которой я видел под Салехардом и Амдермой. Может, они и с реки просматриваются, но явно не в проливной дождь:

27.

На пару километров от Сангара вниз по берегу Лены уходит автодорога, напрочь изолированная от других дорог:

28а.

Она ведёт к аэродрому, начинавшемуся в 1930-х годах как гидропорт, в котором и разбился Кальвиц. В советское время сюда исправно летали самолёты вроде Ан-26 (см. здесь), но теперь он принимает только вертолёты да кукурузники из Магана, да и то лишь в межсезонья, когда тает зимник по ленскому льду, но ещё не выходит в навигацию "Ракета".

28.

Огибаем скалистую "платформу", на которой лежит аэродром:

29.

И уходим дальше в пелену дождя:

30.

Глядя на дождь, я надеялся нормально переснять это всё на обратном пути, но не тут-то было! Мало того, что Сангары (кстати, последнее вниз по Лене место, где работает мобильный интернет) "Светлов" проходит вверх по течению глубокой ночью, так ещё и вместо дождя в эти дни пришёл дым. Апокалиптические картины прошлогодней Якутии, охваченной небывалыми лесными пожарами, помнят, наверное, все. Ещё крепче их запомнили, само собой, сами якуты, месяцами изнывавшие в едком дыму, а то и потерявшие свои угодья и ягодники (последние восстанавливаются дольше всего, иногда до века). Нынешнее лето было даже жарче прошлогоднего, но видимо благодаря сознательности в обращении с огнём подобной жути удалось избежать. Зато горел север Хабаровского края, и редкий в общем здесь восточный ветер задул в конце июля и на пару недель погрузил Центральную Якутию в дымную пелену. На других притоках Алдана в это же время хлестали небывалые дожди, и в совокупности всё это порядком подпортило "Светлову" последнюю зелёную стоянку. Обычно в предпоследний полный день круиза теплоход швартуется к Тайменному острову, куда по осени в паре с "Демьяным Бедным" ходит в специальный круиз "Love is Рыбка", но в июле река поднялась так, что острова скрылись под водой, а тальник на них стал подобием мангров. Коренные берега приобрели неприятно-неряшливый вид - паводок вынес с Алдана ещё и немерено топляка. Но зелёная стоянка есть в программе, программу надо выполнять, и "Светлов" причалил куда причалилось где-то между Сангаром и Батамаем. Мы с Наташей расположились на бревне и стали готовить обед на горелке (в круиз нас взяли без питания), и каково же было наше удивление, когда по берегу на запах гречки с пеммиканом прибежала пара собак! Пассажиры, тянувшиеся мимо нас сперва в одну, а потом в другую сторону, пояснили, что лаек зовут Ласка и Север, а там дальше ещё и мамашка их Маня и её хозяин Виталий - смотритель основанного в 1997 году природного резервата "Белянка"

31.

Зашли к нему пообщаться и мы. Кордон представляет собой россыпь лодок, блаков и сараев вокруг пары домиков - жилого (кадр не получился) и гостевого, который построили несколько лет как учебный центр из материалов разобранной баржи. Чуть в стороне в лесу - могила предыдущего смотрителя, ну а русский (или метис) Виталий безвылазно живёт тут уже несколько лет, подальше от родного Сангара с его дрязгами и водкой. Порой зелёный змий приползает за ним вместе с друзьями-рыбаками, но друзей этих год от года становится меньше: по словам Виталия, "Лена не любит пьяных" и забирает их в мутные воды порой. Его кордон - на периферии странного миниатюрного мирка, где Сагары подобны Вавилону, центры жизни - несколько турбаз на островах, Якутск лежит где-то в другом измерении, а Москвы не существует вообще. Или скорее Москва, как и Нью-Йорк или Шанхай - мифический город: на кордоне есть вай-фай, через который Виталий активно общается с миром. Нить эта столь тонка, что когда однажды поломался роутер, в ожидании ремонта единственной связью стали записки, которые Виталий передавал с лодками и машинами, проезжавшими мимо по воде или льду. У кобяйских рыбаков и речь своя - в диалоге с Виталием я несколько раз записывал непонятные слова. И если вывозок (длинная леска с крючками на осетра) или пешня (пика для пробивания льда) - всё-таки термины, то вот дальше пошёл откровенный жаргон: дошираки здесь - не лапша, а резиновая обувь, уховёртка - не насекомое, а птица "вроде пеликана" - её общепринятое название смотритель тайги не знал. Друзья привозят ему продукты из города, а дичь Виталий добывает сам - для личных нужд смотритель резервата может делать это легально. Да и не для личных тут стало нечего ловить... вернее, незачем: пушной промысел, весьма прибыльный в прошлые годы, столкнулся в Сибири с самым настоящим кризисом перепроизводства - за лисью шкуру нынче дают редко более 1000 рублей. Так что затворничество Виталия теперь мало кто нарушает.

32.

Тем временем у теплохода команда жарила для пассажиров шашлыки, а на берегу сложили дрова в Костёр Дружбы. Пока шли приготовления, мы успели сходить ниже по берегу и искупаться - вода оказалась неожиданно тёплой для широты Онеги, и даже топляк не помеха - очень весело оказалось плавать верхом на бревне.

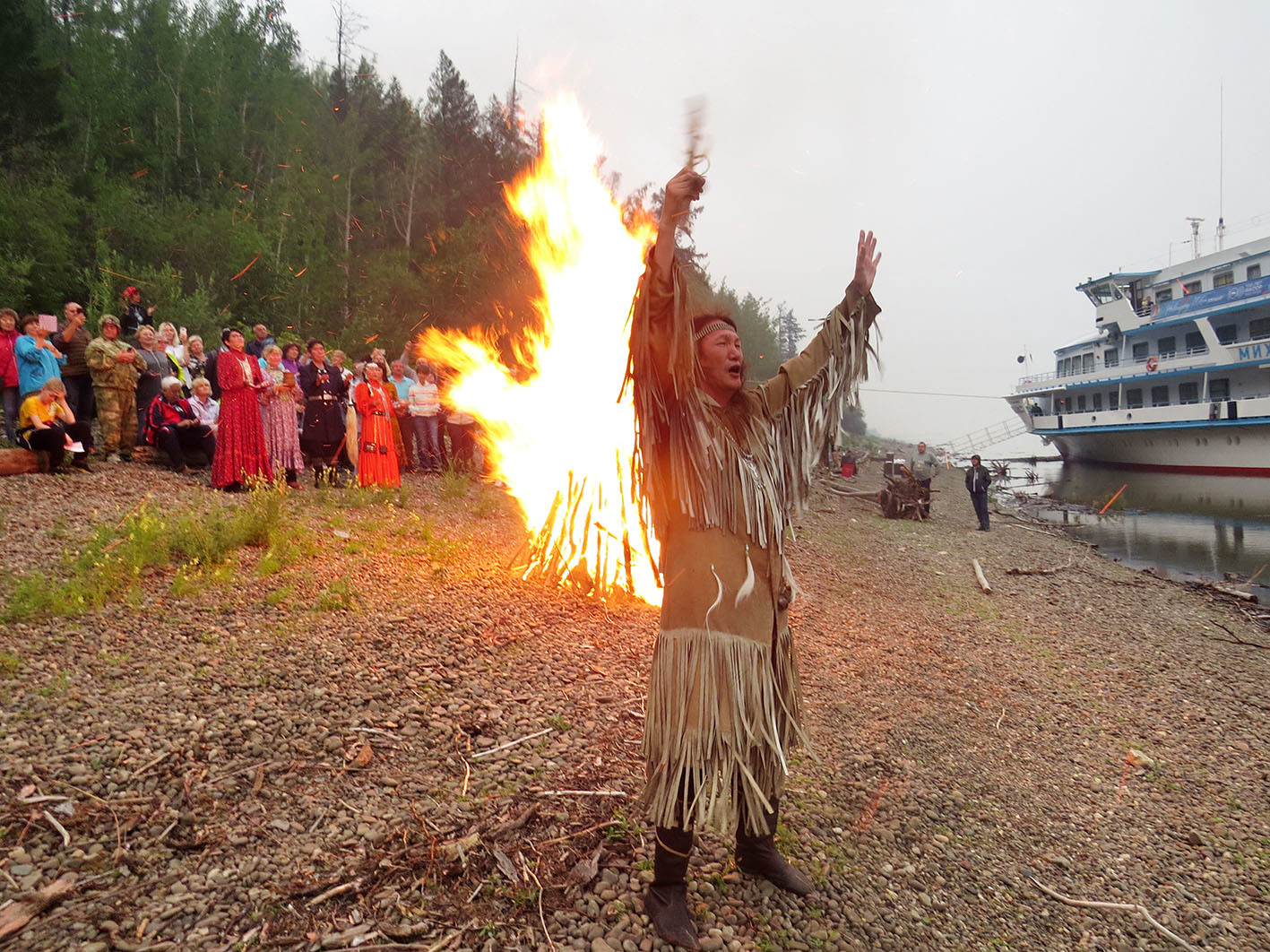

33.

Наконец, под алгыс (благословение) Дмитрия Артемьева костёр полыхнул искристо и жарко, и народ начал водить вокруг него якутский хоровод осуохай.

34.

Но из дымного пути обратно вернёмся вновь в дождливый путь туда. В сотне километров после Сангара мы прошли устье Вилюя - последнего по счёту из 4 главных ленских притоков. По расходу воды (1480 м³/с) он слегка превосходит Оку, а по длине (2650км) среди всех рек второго порядка в России уступает лишь Иртышу и Нижней Тунгуске. Выше по Вилюю будут крупнейшие в Сибири тукуланы (барханы вроде Чарских песков, там грозящие слиться в пустыню километров так 100 шириной), старинный городок Вилюйск, самые глухие уголки Саха-Сирэ, в 17 веке ставшие убежищем для непокорных племён, и наконец - драги и кимберлитовые трубки Мирного, Удачного и Айхала, дающие четверть мировой добычи алмазов, и тройка ГЭС (причём две - на одной плотине близ посёлка Чернышевского), дающих этой добыче ток. Глухой Вилюй - тема отдельного путешествия, а сквозь Сорок островов не видать его устья:

35.

Напротив, по правому берегу, тоскливый пойменный пейзаж ненадолго оживляют лесистые горы Усть-Вилюйского хребта (до 998м):

36.

Это отрог Верхоянского хребта - огромного и безлюдного нагорья, тянущегося на 1200 километров между Леной и Яной от Алдана до полярных берегов.

37.

И надо сказать, за три недели на Центральноякутской равнине (явно входящей в пятёрку крупнейших российских равнин!) мы успели забыть, как вообще выглядят горы:

38.

Больше всего же меня озадачило вот такое явление - густой пар, тёплым дымным вечером клубящийся над студёными горными речками:

38а.

Усть-Вилюйский хребет вытянут на 70 километров, но Лена задевает его лишь по касательной - быстро и совсем не заметно горы тают в дожде или дыму. Но вглядываться в правый берег можно и дальше: если старая "Ракета" ходила из Якутска в Сангар, то для VIP-"Метеора"-235 из той же позапрошлой части конечным пунктом обычно становится Лямпушка, или Ляписке - база отдыха в устье одноимённой речки. Для якутян это название звучит примерно как для москвичей Барвиха, и так и манит журналистов, мечтающих с чего-нибудь сорвать покров: визит-центр Усть-Вилюйского заповедника теоретически принимает и коммерческих (очень коммерческих!) отдыхающих, но в первую очередь это место отдыха начальства Республики и её высоких гостей.

39.

С фарватера взгляд привлекает Никольская часовня, поставленная в 2006 году сплавной экспедицией миссионеров. Кое-где пишут, что её основании заложен валун с вбитым в него кольцом, к которому в старину цеплялись речники во время штормов. Но по крайней мере издали ничего подобного не видно:

40.

Теплоход идёт сквозь пустое пространство. Урчит мотор, шлёпает волна, в баре на Шлюпочной палубе играет музыка. За корму уходят километр за километром, поворот за поворотом, остров за островом, и со всеми островами ширина реки тут достигает немыслимых 35 километров. Среди островов выделяется Эбе-Арыта, более известный как остров Аграфены:

41.

Единственный увенчанный длинным холмом (фото вблизи есть у Карпухина), на повороте реки видимый за поймой издали, во все времена он служил ориентиром. Ещё - преградой: деревянные паузки (см. Качуг) предпочитали бурному плёсу узкие тихие протоки, а вокруг Аграфены на многие километры тянутся песчаные мели. Купцы традиционно угощали здесь свою команду и бурлаков водкой, якуты - оставляли дары местным иччи и сюлюккюнам. Да и силуэт его на 4-й месяц пути напоминал купеческой команде фигуру лежащей женщины. Конечно, вокруг такого мест не могло не родиться легенд. В одних преданиях их героиней была русская старуха-колдунья-отшельница Агриппина (тем более Эбе-Арыта и значит Бабушка-остров), в других якутка Аграфена Чуонах представляется злой старой шаманкой, которая мстит людям за своё похищение женихом-тунгусом и убийство им отца - старого шамана Киктэя, чья голова после смерти ушла на прядях волос куда-то в тайгу. В других версиях Аграфена Чуонах была красавицей-дочерью злого Киктэя, что влюбилась в русском купца и утопилась в реке, когда отец сгубил её возлюблённого, наслав шторм. На "Михаиле Светлове" есть традиция проходя Сорок островов на обратном пути ставить самодеятельный спектакль по этой версии легенды:

42.

Так как больше половины пассажиров обычно были иностранцы, в начале спектакля к Аграфене сватались какие-нибудь немец, араб и китаец. В этом году национальности пришлось заменить профессиями - дары шаманской дочери приносили оленевод, врач, музыкант и блоггер. Думаю, нетрудно догадаться, кто его сыграл:

Роль Аграфены исполнила фолк-артистка Алёна Абрамова, оленевода - певец Андрей Латышев, ну а старого шамана изобразил, конечно же, сам Дмитрий Артемьев, все знакомые нам с прошлой части. Но обратите внимание на ряд деталей: во-первых, Киктэй упоминался только как "шаман" и никогда как "ойун" - общепринятое эвенкийское слово, в отличие от якутского, людей саха ни к чему не обязывает. Одеяние на Дмитрии вроде и правильное ойунское... но только без металлических оберегов, и даже бубен круглый, в то время как настоящий якутский дунгур имеет по краям от 3 до 12 (в зависимости от силы ойуна) зазубрин. Да и играть такую роль якутский актёр не станет без благословения настоящих ойунов.

43.

Между тем, мы выходим из полосы дыма и дождей навстречу прекрасным закатам:

44.

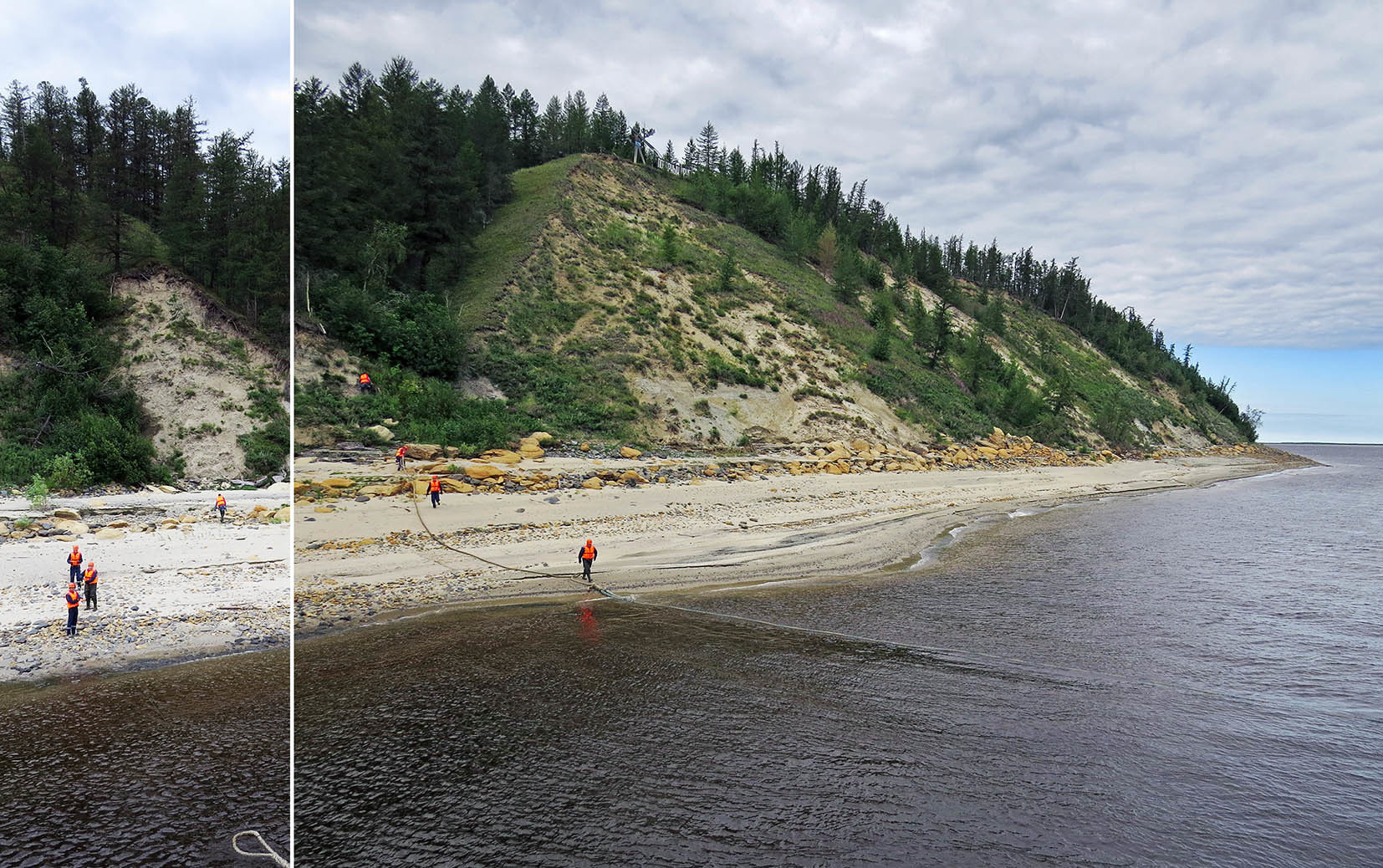

Сорок островов тянутся и за Жиганск, однако по левому берегу здесь проступают обрывы. Один из них, километрах в 40 выше Жиганска, привлекает взгляд деревянным знаком с заглавного кадра - вот и тут его можно различить на вершине треугольного яра. По пути вверх по течению теплоход встаёт здесь на ещё одну (хронологически - первую) зелёную стоянку:

45.

Команда причудливо швартует его за мощные канаты к деревьям:

46.

У трапа пассажиров ждёт капитанская уха из закупленной на Тит-Арах ленской рыбы:

46а.

Берег тут живописен и сам по себе - в первую очередь за счёт разноцветных камней:

47.

И целых пластов угля, проступающих прямо из песка на пляже:

48.

Стелу Полярного круга поставили жители Жиганска, но перелопатив пол-рунета, я так и не смог понять, в каком году (а кто-то же сто процентов с первой попытки нагуглит!). Судя по утверждённому тогда гербу Жиганского района (от исторического герба Жиганска отличается цепочкой из 5 звёздочек) - не раньше 2005 года. Ставили без измерений, там, где полярный круг определяли старики, и промахнулись в итоге на пару десятков километров. На судне мне говорили, что настоящий полярный круг проходит чезе остров Аграфены, а на самом деле истина посередине - в самом прямом смысле слова.

49.

Стела покрыта автографами круизных пассажиров:

49а.

А за ней начинается низкорослый редкий замшелый лес, последняя стадия тайги перед лесотундрой:

50.

Внизу - не поддающийся разуму ленский простор: без всяких островов тут ширина реки порядка 5 километров.

51.

Столь же не поддаётся разуму и безлюдье - на 400 километров от самых Сангар позади ни единого населённого пункта:

52.

Поперёк русла виднеется Верхоянский хребет - он так и тянется вдоль всей Нижней Лены, но километров за сто от неё. Здесь в кадре его высочайший 2-километровый хребет Орулган, а где-то чуть севернее находится и безымянная высшая точка (2283м)

52а.

Вдоль берега уходят полосатые яры с чёрными полосками угля:

53.

За ними нас ждёт Жиганск.

54.

О котором - в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена.

Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".

Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".

Якутск - Жиганск. Сорок островов.

Жиганск.

Жиганск - Кюсюр. Кастытыам.

Кюсюр.

Кюсюр - Тит-Ары. Ленская труба.

Тит-Ары - остров Столб.

Амуро-Якутская магистраль.

Нижний Бестях - Томмот.

Алдан - Могот.

Нерюнгри. https://varandej.livejournal.com/1142033.html

lj_varandej

Четверг, 04 Ноября 2022 г. 01:21 (ссылка) lj_varandej

Четверг, 04 Ноября 2022 г. 01:21 (ссылка)

Две тысячи километров на скоростных судах из Усть-Кута, две с половиной тысячи от Качуга мы двигались вдоль Лены, но сегодняшний рассказ - поперёк. От Табагинского мыса, которым я завершил обзор прошлого сегмента реки ниже Ленских столбов, до Кангаласского мыса, который также покажу сегодня, раскинулась долина Туймаада - сердце Якутии, где находится её столица. Вот только лежит эта долина на левом берегу Лены, а все дороги за пределы Республики Саха начинаются на правом берегу. Пока разговор якутянина с гостем неизбежно приводит на непостроенный мост, Якутск и показанный в прошлой части Нижней Бестях связует едва ли не самая оживлённая в России паромная переправа. Русло Лены тут похоже на рейд морского порта, а вдоль и поперёк реки я только за одно путешествие проезжал 7 раз.

За Караульным мысом, открывающим соседнюю долину Эркээни, примерно на 700 километров от Покровска до Жиганска река с женским именем теряет свою невообразимую красоту. Здесь Лена похожа на Обь - широкая, медленная, мутная и как тиной обрамлённая бескрайней поймой. Высокие берега, яры и скалы отступают, а с воды видны лишь заросли тальника на бесчисленных островах, образующих лабиринты проток разной степени судоходности. В половодье острова распадаются на архипелаги, а то и затопляются совсем, как странные северные мангры. По низкой воде, напротив, одни острова срастаются, а другие, - голые песчаные косы, - "всплывают" из ленских волн. Рельеф дна и рисунок проток течение меняет тут не то что каждый сезон, а буквально на глазах, и потому совсем не мудрено, что в старину этот участок реки называли Ленским Разбоем. Но на пристани Якутска и тогда кипела жизнь:

1а.

Ведь сама конфигурация дорог Якутии не так-то и отличалась от нынешний. Главным путём во внешний мир, трассой "Лена" тех лет служила оставалась Лена, большую часть года покрытая льдом. Тракт до Иркутска стихийно возник на ней ещё в 17 веке, а в 1743 году, по случаю Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, его оснастили почтовыми станциями, из которых позже выросло большинство приречных сёл от Якутска до Витима и даже целый город Ленск. Однако сам маршрут крупнейшей в истории тогдашнего человечества научной экспедиции определил Охотский тракт, так же накатанный ещё в 17 веке, а обустроенный даже чуть раньше Якутского тракта, в 1730-х годах. В наши дни его начало примерно до Черкёха вобрала в себя трасса "Колыма", а в 18-19 столетиях для обслуживания глухой дороги не хватало людей, да и сам Охотск, основанный во времена поморских кочей, всё хуже справлялся как порт. В 1843-52 годах Русско-Американская компания построила на Охотском море свой порт Аян, а к нему проложила Аянский тракт, укомплектовав его почтовые станции приглашёнными из Бурятии староверами. И хотя Аляску продали уже через 15 лет, инициативу быстро перехватил "Доброфлот", заодно развернувший грузопотоки тракта на 180 градусов: в 1871 году для снабжения Якутской области жизненно необходимыми товарами в ней был введён беспошлинный режим, а таможня устроена в Нохтуйске выше по Лене. В общем, и сто с лишним лет назад переправа была актуальна, а вот какими тогда были паромы:

1б.

На той стороне они причаливали в Павловск - показанное также в прошлой части старообрядческое село у начала Аянского тракта, где купцы Кушнарёвы, поднявшись на ленской торговле, устроили настоящее родовое гнездо с деревянной фамильной криптой. Хотя первые на Лене пароходы "Святой Тихон Задонский" Ивана Хаминова и "Первенец" Александра Трапезникова появились ещё в 1861-62 годах, поначалу весь паровой флот здесь принадлежал золотопромышленникам и работал в основном на снабжение приисков Бодайбо. Позже к делу подключились купцы во главе с Анной Громовой, торговавшие мануфактурой и скупавшие пушнину да мамонтову кость. Тем же, у кого были деньги, но не было своих судов, приходилось терпеть тарифы на грани вымогательства и необязательность на грани кидалова. К концу 19 века тем же тоном, что теперь о мосте, на всей Лене говорили о "срочном пароходстве". Спас дело Николай Глотов - ранее мастеровой в Нижнем Тагиле, с отменой крепостничества проделавший путь до управляющего на Абаканском заводе и наконец, с 1883 года - до владельца Николаевского железоделательного завода на Илиме, у волока в Усть-Кут, разведанного ещё первопроходцами до основания Якутска. За волоком лежал Киренский уезд, власти которого и пригласили заводовладельца к сотрудничеству: чиновники обеспечили Николаю Егорьевичу береговую инфраструктуру и госзаказы на перевозки, а Николай Егорьевич в 1890-95 годах привёл на Лену суда "Якут", "Пермяк", "Витим" и "Опыт". Формально это было лишь одно из частных пароходств, причём даже не самое крупное, но стабильность государственной поддержки в обмен на государственные же обязательства выделяла его из всех прочих. В 1917 году, когда государство сменилось, наследники Глотова договорились с Кушнарёвыми о создании "Объединённого пароходства", ну а Советы объединили это пароходство со всеми купеческими флотилиями Лены, Яны, Колымы и Индигирки в огромное "Якутское пароходство" ("Якпар"). В 1929 году его разделили сперва по речным бассейнам, на главной реке оставив "Ленгоспар" ("Ленское государственное речное пароходство"), а в 1932 и то упразднили, подчинив флот разным ведомствам вроде "Лензолота", "Алданслюды", Севморпути или "Ленанефти". Последняя сыграла ключевую роль в войну, подвозя топливо для американский самолётов, перегонявшихся в СССР своим ходом с Аляски. В 1957 году единый оператор ленской навигации был пересобран в третий раз - теперь как ЛОРП, Ленское объединённое речное пароходство, которое действует и ныне.

1в.

В 1923 году для обслуживания "Якпара" вместо затерянного в протоках Павловска был основан глубоководный (по речным меркам) порт Нижний Бестях, за сотню лет превратившийся в главный транспортный узел Якутии. Его центр на высоком берегу образовался в 1960-х годах с запуском трассы "Лена", и видимые издали Благовещенский собор (2012-16) и Дом Олонхо (2006) я показывал вблизи в самом конце прошлой части. Асфальтовая дорога около них круто спускается к берегу, и её зигзаг всегда полон машин: там - переправа.

2.

Надо заметить, при всём обилии "обломков прошлой высокоразвитой цивилизации", мостостроение - одна из отраслей, в которых нынешняя Россия превзошла Советский Союз: из десяти самых длинных мостов страны лишь два воздвигнуты с нуля не в 21 веке. Только вот "стройку века" бюджеты и кадры не тянут одновременно в нескольких местах, и с 2012 года, когда были сданы гиганты Владивостока, за новыми мостами выстроилась очередь, впереди которой - Сахалин, Салехард и Якутск. В 2014-м в Якутии начиналась было стройка моста на Табагинский мыс от правобережного села Хаптагай, но дальше случились известные события, и все силы мостостроя вне очереди отправились в Крым. Мосты через Керченский пролив были окончательно сданы только в 2020-м, и вот весной 2022 года, после ещё 2-3 лет борьбы за очередь, на Табагинском мысу и Хаптагае снова начались подготовительные работы - пока такие, которые издалека не разглядеть. Вспоминая Керченскую переправу в 2014-м, я понимаю, что Крыму мост был тогда объективно нужнее, а вот если сравнивать Нижний Бестях с соперниками, то обская переправа гораздо тише ленской, а сахалинская - гораздо сложнее. Туймаада ныне ждёт моста как ни одно место в России.

3.

Под крутым берегом Бестяха - накопитель наподобие того, что у крупных авиакомпаний в аэропортах бывает перед стойками регистрации: несколько зигзагов дороги между отбойников, где светофоры регулируют поток машин. В навигацию 2022 года на переправе работали от 9 до 15 паромов, отправлявшихся раз в полчаса с 5 утра до полуночи. Шторма, которые могут нарушить работу переправы, здесь случаются дай бог пару раз за лето. По гарантированности пересечения реки эта переправа сравнима с разводным мостом, вот только мост этот как бы в одну полосу с реверсным движением: в пиковое время прождать в накопителе можно и час, и два. Но мы приехали в Нижний Бестях под вечер, когда паром в ожидании машин изо всех сил тянул с отправлением.

4.

Путь его больше вдоль Лены, чем поперёк - 16 километров от причала до причала, то есть час-полтора хода:

5.

14 паромов - это много, и сами они стоят в очередях то у берега, то на рейде. В основном переправу обслуживают самоходные баржи СК-2000, эти паузки и карбазы нашего времени. В 1977-91 годах в Качуге и Усть-Куте было построено 89 таких судов, порядком отличающихся компоновкой: если в верховья Лены мы чаще видели СК с надстройкой у носа, то у всех здешних паромов она традиционно на корме. Реже встречаются более архаичные СПН-4 - эти строились в 1963-83 годах в Киренске и Жигалово для северо-восточных рек вроде Анадыря или Яны. Но независимо от типа судна, самая запоминающаяся особенность ленских паромов - похожая на крылья пара аппарелей с разных бортов ближе к носу и корме:

6.

Особое место на переправе занимает паром СПТ-832 - он трижды в день переправляет машины с опасными грузами вроде бензовозов. Рядом с ним в кадр попал землесос "Алдан", построенный в 1971 году на "Чешской лоденице" в далёкой Праге и вот уже полсотни лет ведущий непрерывную борьбу с Ленским Разбоем:

7.

Речной рейд немыслим без бункеровщиков (заправочных станций):

8.

А на Лене - ещё и без пассажирских судов: тут курсируют три Больших Белых теплохода (рейсовый "Механик Кулибин" и круизные "Демьян Бедный и "Михаил Светлов"), два речных трамвайчика, скоростные "Полесья", "Валдаи" и "Восходы", одинокий "Метеор", а в навигацию-2022 оставалась ещё и "Ракета". Я проходил этот участок реки четырежды на круизном теплоходе "Михаил Светлов" (тут спасибо проекту "Живое наследие", администрации Республики Саха и депутату Госдумы РФ Сардане Авксентьевой) и по разу - на пароме, скоростном "Валдае" (см. здесь) и речном трамвайчике, а потому не стоит удивляться, что на фотографиях моих то дымка, то яркое солнце, то полдень, то закат.

9.

Но о "Полесьях" и "Валдаях" я рассказывал выше по течению, о теплоходах и "Ракете" позже напишу отдельный пост, а пока что сосредоточимся на судах переправы. Два речных трамвайчика тут ещё и разных проектов: названный в честь одного основоположников советской якутской государственности "Степан Аржаков" - архаичный "омик", спущенный на воду в 1958 году:

10.

"Виктор Рукавишников", названный в честь киренчанина, руководившего в 1968-83 годах Якутским портом, годится ему в сыновья: это прозаичная "Москва" 1984 года постройки. Родина, правда, у них одна - тот самый город, в котором ничего не производят. На переправе у трамвайчиков 4 рейса в день: в 9, 12, 14:30 и 18:30 из Якутска и 10:35, 13:10, 16:00 и 19:40 из Бестяха.

11.

Как подгадать, когда какое пойдёт судно, осталось неясным. На "Омиках", в отличие от "Москвы", ездить мне прежде не доводилось, и я, конечно, надеялся на "Аржакова", но в 12 часов на речной вокзал Якутска подошёл "Рукавишников". С причалов на судно ведут боковые двери, с необорудованного берега - трап на носу, но и так, и так пассажиров встречает в просторный салон с занавесками:

12.

Ближе к корме - буфет и гальюн, который я так и не сфоткал, поскольку просто не нашёл:

13.

Зато заглянул в машинное отделение с парой китайских моторов:

14.

Ехать погожим днём куда приятнее на верхней палубе:

15.

Трамвайчик плетётся через Лену около часа, а для тех, кто очень спешит, всегда есть "марлин" - так, хотя настоящих "Марлинов" (скоростных катеров, строящихся с 2012 года в Феодосии) на переправе всего несколько штук, тут называют аквамаршрутки по заполнению. Эти домчатся на тот берег за 20-30 минут, но и берут по 500 рублей с носа.

16.

На медленных судах извечный спутник переправы - чайки, за кусочек хлеба за борт развлекающие скучающих людей:

17а.

17б.

17.

На кадре выше, за их крыльями - Нижний Бестях почти что от края до края, и бор на склонах сопок напоминает, что с якутского это название значит Сосновка. Обрыв особенно эффектно смотрится выше по течению (то есть этот кадр снят не с переправы):

18.

А ниже причала паромов цепляют взгляд краны грузового порта:

19.

За ними встречает, ни больше ни меньше, железнодорожная станция Нижний Бестях-пристань, которой ничуть не мешает отсутствие рельс: маленький речной вокзал на берегу построен "Железными дорогами Якутии" (да, у Республики Саха свой путейский оператор вместо РЖД!) в первую очередь для пересадки своих пассажиров. В вагоне поезда или кассе речного трамвайчика можно даже купить за 500 рублей единый билет между Речным вокзалом в Якутске и станцией Нижний Бестях, куда отсюда ходят автобусы-экспрессы. От центра Бестяха пассажирская пристань дальше паромной, а потому сюда пристают только "Рукавишников" и "Аржаков" да "марлины" по заказу. Загадочная надпись на обрыве обозначает Мегино-Хангаласский улус, самый маленький из районов Республики Саха с вполне "материковой" площадью 11 тыс. км². Его центром до 2020 года оставался старинный посёлок Майа, но затем районные власти прослышали о планах включить Нижний Бестях в состав Якутска и оперативно переехали сюда.

20.

Якутск становится отлично виден где-то с середины переправы, и его многоэтажки, среди мамонтовых пейзажей и вечной мерзлоты кажущиеся видением - пожалуй, единственное, что привлекает тут взгляд. С реки просматриваются лишь новостройки да трубы, чрезвычайно обильные для города, где почти нет тяжёлой индустрии. Всё это ТЭЦ, страшной якутской зимой надёжно хранящие город от духов мрака и холода.

21.

Но летом над Якутией стоит среднеазиатский зной, и можно лишь позавидовать тем местным жителям, у которых есть лодки: в жаркий день примета Ленского Разбоя - уединённые пикники на песчаных островках.

22.

Слева на кадре выше блестит куполами Градо-Якутский Преображенский собор (1826-48) в полубутафорском Старом городе - один из некогда многочисленных, но немногих теперь уцелевших исторических памятников Якутска. Ближе к левому берегу ниже по течению показывается Жатай - крупный ПГТ (11,5 тыс. жителей), почти сросшийся с городом. Село на этом месте возникло в начале ХХ века, судя по тому, что не ясна точная дата - как бы не в Гражданскую войну. Специализацию же ему принесла Великая Отечественная: мало того, что творилось на далёких фронтах, так ещё и ледоход в 1942 году покорёжил множество судов в Якутске. На следующий год для зимовки был выбран затон чуть ниже по течению, а уже в 1948 году Жатай получил статус ПГТ. Ныне это, наряду с Пеледуем, основная база судов ЛОРПа, в первую очередь работающих в низовьях:

23.

Переходящий в кладбище судов, Жатайский затон и летом представляет собой впечатляющее зрелище:  periskop.su пару лет назад обозвал его Читтагонг-на-Лене. Но самое интересное тут происходит зимой: судоремонт с якутской спецификой - это "выморозка": в надёжном прочном льду Жатая создаются настоящие сухие доки. В ноябре выморозчики делают майны почти до воды, чтобы лёд под днищем судна скорее промерзал до дна. А затем - вырубают и вытапливают в нём ходы вокруг корпуса: за зиму несколько десятков рабочих вывозят из затона до 7 тыс. кубометров льда. Работа на морозе адская, и говорят, работяги за сезон теряют по 15 кило веса, а обретают по 200-400 тысяч рублей. periskop.su пару лет назад обозвал его Читтагонг-на-Лене. Но самое интересное тут происходит зимой: судоремонт с якутской спецификой - это "выморозка": в надёжном прочном льду Жатая создаются настоящие сухие доки. В ноябре выморозчики делают майны почти до воды, чтобы лёд под днищем судна скорее промерзал до дна. А затем - вырубают и вытапливают в нём ходы вокруг корпуса: за зиму несколько десятков рабочих вывозят из затона до 7 тыс. кубометров льда. Работа на морозе адская, и говорят, работяги за сезон теряют по 15 кило веса, а обретают по 200-400 тысяч рублей.

24.

Паромы швартуются на так называемой Дамбе в Адамовской протоке на окраине Якутска, где я досадным образом не сделал ни одного кадра - но в общем там и нечего снимать: унылый низкий берег да забитый машинами накопитель. Так что едем дальше: речные трамваи, "Марлины", теплоходы и скоростные суда заворачивают в Канал, как называется в обиходе Городская протока. Её от основного русла отделяют острова Малый и Большой Хатыстах (в переводе - Осетровые), так что Якутск вроде и на Лене стоит, а от центра города до открытой реки около 4 километров. При отбытии из Якутска выход из канала на бескрайний простор Большой Лены - безусловно, самый впечатляющий момент:

25.

Берега Канала индустриальные и мрачны, а мелководье буквально завалено гниющими судами:

26.

Но разве может это всё коротким летом в самом континентальном и самом морозном уголке планеты помешать народу купаться и загорать?

27.

На кадре выше дымит Якутская ГРЭС (1970; 170 МВт). Вдоль Канала много странных сущностей, из которых более всего меня озадачила вот эта:

28.

Длина Канала - около 3 километров, но пассажирские суда плетутся по нему минут по 30-40. Понемногу приближается речной порт - вот таким вы скорее всего впервые увидите Якутск, если добираетесь в Республику Саха не самолётом:

29.

Канал - всё-таки не совсем то же самое, что Городская протока: в 1970-х годах её перекрыли глухой дамбой, надёжно защищающей от ледоходов лежащий ниже по течению порт, сделав его заливом. Со стороны Хомустаха - стоянка рабочего флота, всяких буксиров, плавкранов да землечерпалок:

30.

Да одинокий танкер на мели, превращённый в нефтебазу:

31.

За кранами порта привлекают взгляд скоростные суда, летом стоящие на берегу то ли про запас, то ли на запчасти:

32.

А вот "Ирбис" не далее как вчера, по идее, вышел на маршрут. Это крупное (до 32 пассажиров) для своего класса судно, последнее из трёх таких судов, построенных 1989, 1994 и 2002 годах году на верфи "Алмаз" в Петербурге, заменяет речные трамвайчики в ледоходы и ледоставы. На смену "Марлинам" выходят "Хивусы" - целый флот с воздушными подушками и глиссерными винтами, который нужен всего-то по паре недель весной и осенью, но без него никак не обойтись.

33.

Дальше краны расступаются, и какое бы судно вас ни везло - оно швартуется к причалу. Не так в России много городов, где главные ворота (не считая, может быть, аэропорта) - это пристань. Но Якутск - крупнейший в постсоветских странах город без железной дороги, а с автовокзала автобусы ходят не дальше окрестных долин. И пусть мрачное здание Речного вокзала (1972) давно уже занято всякой всячиной от офисов до рок-клуба, жизнь в порту кипит, и у причала стоят настоящие белые "Марлины":

34.

Над пристанями тянется мощная проезжая дамба, у начала которой стоят зазывалы, с упорством иеговистских проповедников убеждающие сесть на речную маршрутку:

35.

Настоящие "марлины" и все прочие аквамаршрутки уходят с двух разных причалов, и скорое отправление можно приметить по группе людей с рюкзаками и баулами, спускающихся за лодочниками. Те в ожидании пассажиров сами стоят наверху, о чём-то трут между собой, а разок мы чуть не стали свидетелями драки - один лодочник перепутал очередь, другой подверг его ЛГБТ-пропаганде, а третий бросился их разнимать.

36.

К белому дебаркадеру с кадра выше мостки спускаются причудливыми лабиринтом, подныривая друг под друга:

37.

Это, по сути, теперь и есть речной вокзал - в двух разных кассах продают билеты на "Механика Кулибина" и на скоростные суда до Олёкминска и Сангара. Последние можно оформить в интернете на сайте речного вокзала, а вот пассажирам "Кулибина" приходится действовать по-старинке - билеты продают только в кассе, здесь или на борту, однако заранее их можно забронировать по телефону или е-мейлу ltf.lorp@mail.ru. И на звонки, и на мейлы отвечает не унылый колл-менеджер, а обаятельная Светлана, которая явно работает в порту давно, за словом в карман не лезет и, кажется, всех пассажиров "Кулибина" давно уже знает в лицо.

38.

На трамвайчики, как и на паромы, оплата только на борту, но пассажиров сначала запускают на судно и только потом ждут оплаты - билеты тут без мест, так что уехать можно хоть стоя.

39.

Жарким летом приятнее ждать судна под навесом на улице, а вот для холодных дней зал ожидания тут явно тесноват:

40.

С белого дебаркадера отправляются речные трамвайчики и скоростные суда. Отдыхают же последние на зелёном дебаркадере, как например "Метеор", построенный в 1989 году в Зеленодольске. О том, что такое "Метеоры", я писал прежде не раз (например, на Амуре), и хотя это самые распространённые из советских "водолётов", на всю Лену он такой один.

41.

С другой стороны мне в кадр попали "Валдай" (делается с 2017 года в Нижнем Новгороде), "Восход" (построен в 1987 году в Феодосии, и до 2012 работал в Ростове-на-Дону) и архаичная "Ракета" - первенец скоростных судов Ростислава Алексеева. Такие строились в Феодосии в 1959-76 годах, и хотя всего было спущено на воду 389 "Ракет", ныне их время прошло: если каких-то 5-7 лет назад Сергей Доля проходил Лену именно на "Ракетах", то эта малого того что последняя в России, так ещё и увидел я её в последнюю навигацию. Большинство скоростных судов здесь никак не привязаны к маршрутам и спокойно подменяют друг друга от Витима до Сангар: так, с Ленских столбов я видел шедшее в Якутск "Полесье", в порту ни разу не попадавшее мне в кадр. Единственные исключения - "Метеор", раз в неделю-две курсирующий в Олёкминск вместо пары "Валдаев", и "Ракета", ходившая хоть и по очереди с чем-нибудь ещё, но - только в Сангары вниз по течению. С другой стороны зелёного дебаркадера, где пришвартована широкая, как вокзальный перрон, баржа, высится "Михаил Светлов": большие дальние теплоходы отправляются только оттуда. На заднем плане, в грузовом порту, готовятся к осенней путине рефрижераторы "Магдебург" и "Михаил Мальчиев", спущенные на воду в 1990 году на Эльбе, в тогда уже почти не ГДРовском Рослау.

42.

...Но подробнее о судах ленских низовий я позже напишу отдельный пост. Пока же поднимемся на привокзальную площадь - Речной порт отделён от кварталов Якутска полосой пустырей да промзон, так что это даже не назвать выходом в город. До жилых кварталов ещё ехать с километр на автобусе №8, к остановке которого выводит дамба, а напротив - симпатичный сквер с обелиском Победы и бюстом Николая Глотова (2009), к которому теперь возводят историю ЛОРПа.

43.