|

lj_varandej

Вторник, 06 Декабря 2022 г. 22:07 (ссылка) lj_varandej

Вторник, 06 Декабря 2022 г. 22:07 (ссылка)

Показанный в прошлой части Черкех стал самым интересным селом Якутии не только как родина её ключевых личностей, но и при самом прямом их участии. Писатель Дмитрий Сивцев, он же Суорун Омолоон, творил не только на бумаге и сцене, но и на аласах и лугах. Его произведения, понятные вне зависимости от знания якутского - несколько музеев под открытым небом. В самом крупном из них, - "Дружбе" в Соттинцах, - мы начинали маршрут по Заречным улусам, но свой первый скансен Суорун Омолоон основал в 1977 году на малой родине. Под казённым названием "Якутская политическая ссылка" скрывается огромный и отличный музей народного зодчества, где постройки дополнены историями их обитателей.

За этот пост стоит поблагодарить заведующего музеем Николая Ефимовича Попова, научную сотрудницу Изабеллу Яковлевну Жерготову и главу Таттинского улуса Михаила Сорова, стараниями которому здесь идёт масштабная реставрация. Ну и конечно администрацию Республики Саха, депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву и проект "Живое наследие".

В прошлой части я показывал часовню над могилой Дмитрия Сивцева с видом на его родной алас километрах в 20 севернее Черкёха. Там он начал жизнь "на 906-й версте пути ко второму тысячелетию", там на 99-й версте своего пути и упокоился. Он был из заурядной для этих мест семьи якутских крестьян-середняков, а молва сложила легенду о том, как в детстве мальчик упал с колокольни, и приземлившись в траву невредимым, на всю жизнь понял - Бог есть. Сам Дмитрий Кононович описывал такую история произошедшей в 1970-х годах с другим человеком, а из детства вспоминал батюшку, который на исповеди раз и навсегда внушил ему, что нельзя воровать и лгать, да русский букварь, подаренный "на 13-й версте" неким Сергеем Прокопьевым. Так воспитанный на "Олонхо", якутских легендах и сказках, Суорун Омолоон вошёл в мир православия и великой русской культуры. Культурой этой он проникся, прочувствовал её величие, но никак не противопоставил своей. "Русская литература - это наша литература, вместе мы богаче" - говорил он много десятилетий спустя. Что не мешало творить только и исключительно на родном якутском, благо перед автором в те годы лежала целина с парой робко протоптанных тропок. В 1932 Дмитрий Кононович создал первую якутскую драму "Кюкюр-уус", а в 1947 по его либретто была поставлена первая якутская опера "Ньурган-боотур Стремительный", основанная на крупнейшей из былин "Олонхо". На излёте сталинизма писатель ненадолго угодил в тюрьму, но с позднесоветской эпохи неуклонно превращался в живую легенду, мудрого старца народа саха. Первый "скансен" Якутии он создал методом народной стройки: не прося средств у государства, на субботники по благоустройству территории, переносу и воссозданию построек выходило от 150 до 400 человек. Ну а название... с одной стороны, инициатива снизу должна была укладываться в генеральную линию партии, а с другой, тот русский, что дал маленькому Сивцеву букварь, скорее всего сам был из политссыльных. Якутскую область Российской империи называли "тюрьмой без решёток", но сотни образованных и пассионарных людей в её глуши вывели якутский народ из может и прекрасного, но очевидно затянувшегося культурного Средневековья. Этот даже не воздушный, а духовный мост "Якутия - Большой мир" и попытался показать здесь Дмитрий Кононович.

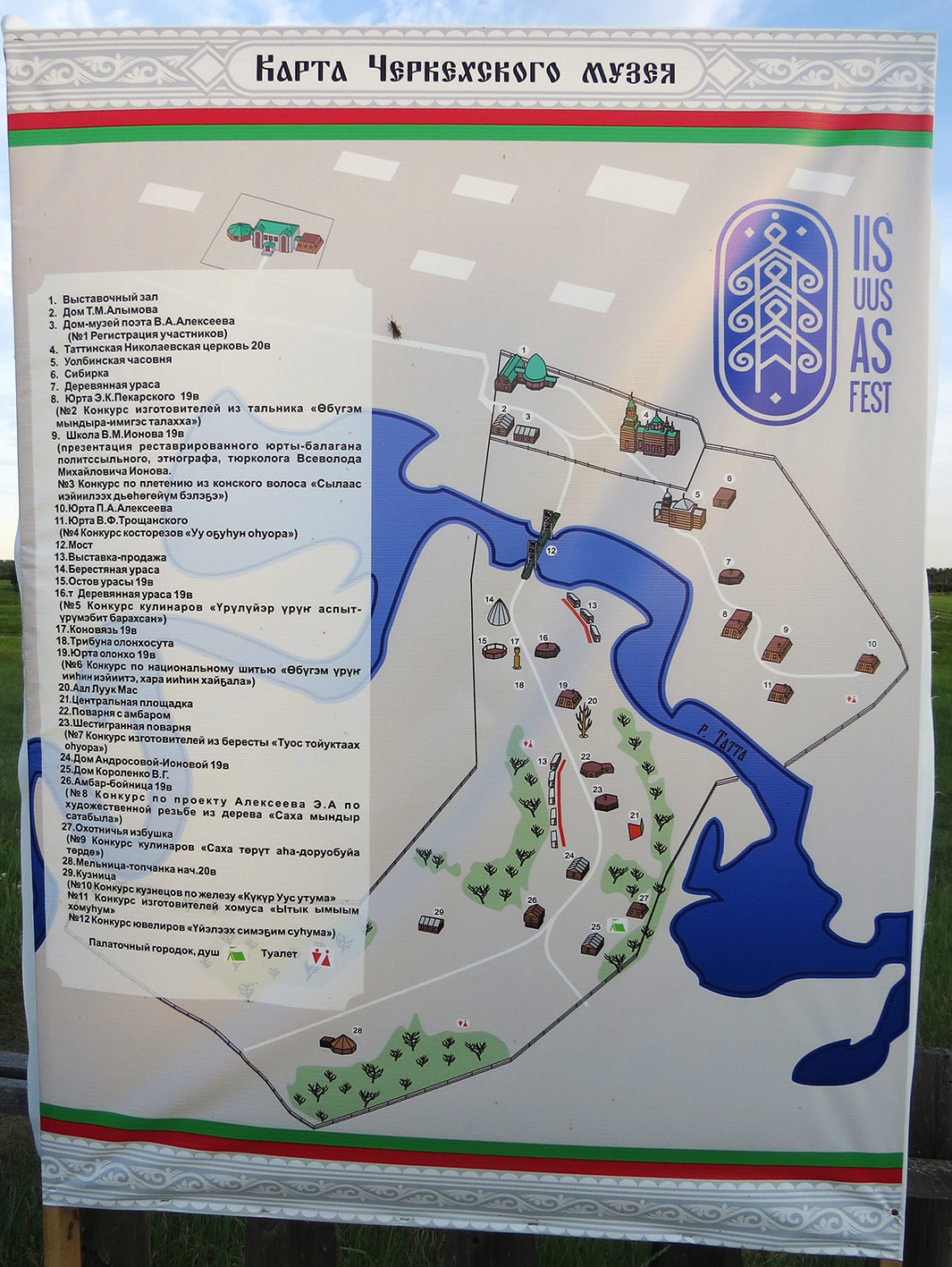

2.

Главная улица Черкеха тянется параллельно Колымской трассе, мимо новой школы и Музея Якутской государственности (см. прошлую часть), и упирается в заметный со всего села зелёный купол - основное здание Черкёхского музея. В двухэтажном корпусе находятся администрация и кухня, где мы пили чай в компании Изабеллы Яковлены, Николая Ефимовича и нашего шофёра Николая Егоровича. Там же и пара гостевых комнат - единственное место на много километров вокруг, где можно переночевать, и это большая проблема для музея в 4-6 часах (как паром пойдёт) пути от Якутска. За 600 рублей в день тут можно остановиться всем желающим, но негде размещать главный контингент отечественных музеев - школьные экскурсии. Мы жили в комнате одни и имели возможность гулять по огромной (дуга 600 на 300 метров) территории музея в любое время суток - например, ходили на закате смотреть эдельвейсы, которые я показывал в конце прошлой части. Экскурсия же рассчитана на полный день, а то и на два дня - речь якутских экскурсоводов неспешна и длинна, как рассказ у камелька зимним вечером...

3.

Новенький балаганчик отмечен на схеме как дом-музей почти современного (родился в 1949 году на Вилюе, но с 1967 года живёт на Татте) якутского поэта Василия Алексеева, фактически литературный салон при скансене:

4.

Рядом - и первый экспонат: дом Тимофея Алымова, революционера-анархиста из Средней Азии (родился в Капустином Яре, вырос в Перовске - теперешней Кызылорде), который в 1911-12 годах жил в ссылке в селе Баяга, а в 1918 на Бодайбо примкнул к большевикам и был убит в бою под Киренском. В этом же доме располагались первое в наслеге училище, откуда вышел якутский писатель начала ХХ века Николай Неустроев, и первая больница в улусе. Теперь дом, перенесённый в Черкёх в 1981 году, служит мастерской - на веранде ждут реставрации фрагменты скульптур, мебель, сани и нарты, которые Николай Ефимович настоятельно просил не снимать.

5.

Самовары же, вместе с якутской мебелью, гобеленами и всякой всячиной, знакомой по десятку музеев из прошлых частей - в круглом зале под зелёным куполом.

6.

У крыльца - вросший в землю УАЗик, последним владельцем которого, как нетрудно догадаться, был Суорун Омолоон. "Козлик" так и стоит здесь с 2005 года, негласно превратившись в полноценный экспонат - за машинкой явно следят, и лишь трава вокруг напоминает, что достигнута последняя верста.

7.

Главный вход в музей - у зелёного купола, но даже калитка на заднем дворе тут весьма симпатична. Как и сама Якутия, Черкёхский скансен делится на две части рекой - только не огромной Леной, а тихая болотистой Таттой. Мы пока на левом берегу:

8.

Над которым высится деревянная Никольская Таттинская церковь (1900-02) - исходная постройка музея. Название напоминает о том, что с момента образования Таттинского улуса в 1912 году и до 1930 года именно Черкёх был его центром:

9.

Не знаю, всё-таки падал ли Дмитрий Сивцев с колокольни. Но последней работой его, законченной в 2004-м, за год до смерти, в возрасте 98 лет, была литературная редакция "Санга кэстыл" - Нового Завета в благословлённом Церковью переводе на якутский. Вот и памятник писателю стоит у храма:

9а.

После церквей Кёрдема, Бютейдяха, Арылаха с такими же угловатыми формами и изящными наличниками как единственным украшением Никольская церковь воспринимается образцом местной школы деревянного зодчества. Абсолютно российской - но не сказать, чтобы русской:

10а.

В храме, где воссозданный иконостас дополняют портреты архиерев и миссионеров - музей якутского православия с иконами, утварью, изданиями "Санга кэстыла" и стендами про Якутский казачий полк (см. здесь в конце).

10.

Силуэт церкви в миниатюре повторяет Уолбинская часовня то ли Николая Угодника, то ли Иннокентия Иркутского (в разных местах), срубленная в 1850-х годах и перенесённая сюда в 1979-м:

11.

Сарайчик за храмами открывает тему ссылки. Это "сибирка" - сельская тюрьма-одиночка для местных смутьянов и проезжих каторжан:

12.

На кадре выше - та часть, где сидела охрана, а камера сибирки - вот:

12а.

Дальше в той стороне - навес с парой повозок:

13.

И наполовину скрывающая его в этом кадре деревянная ураса, не последняя в нашем рассказе и потому запертая. За ней - то, что можно было бы назвать Сектором ссыльных. Обилием которых, по преданию, улус обязан старосте Роману Оросину, который давал взятки губернатору за то, чтобы самых образованных изгнанников присылали на Татту:

14.

На кадре выше фигурки Наташи и Изабеллы Яковлены пестреют у входа балаган (он же юрта, он же капитальный якутский дом) Эдуарда Пекарского, перенесённый при создании музея из урочища Джеряннах:

15.

Этот поляк не столь знаменит, как Ян Черский или Александр Чекановский, в честь которых в Сибири называют города и хребты, да и путь его выглядел чуть иначе. Родившись в семье обедневшей шляхты под Минском в 1858 году, в польских восстаниях он не смог поучаствовать просто за малостью лет. Пекарский жил в Таганроге и Чернигове, проникаясь понемногу идеями социалистической революции. Приехав в Харьков учиться на ветеринара, вскоре Пекарский был отчислен политическим причинам, а после очередного эсэровского теракта его на всякий случай упекли в Сибирь. Но такова уж суть русской ссылки - "эту был энергию, да в мирных целях": на новом месте революционер стал учить якутский, и в 1895 году не очень-то заметил, что срок наказания вышел и он может вернуться домой. Лишь в 1910-х годах Пекарский уехал в Петербург, где и жил, заведуя сибирским сектором Кунсткамеры, до 1934 года.

15а.

В 1896-1930 годах он создал поистине фундаментальный труд - первый в мире словарь якутского языка.

16.

В чём помогал ему Всеволод Ионов, ссыльный народник из Астраханской губернии, попавший в Якутию в 1883 году после 5 лет каторги. Здесь он сменил несколько сёл, женился на якутской сказительнице Бэгэ Маарыйа, и везде учил грамоте местных детей. Следующий балаганчик - школа Ионова, работавшая в 1894-1901 годах:

17.

Сейчас там идёт реставрация, поэтому внутри мы не увидели ничего, кроме деревянных стен и одинокого камелька. Ионов же в 1901 году перебрался в Якутск, консультировал научные экспедиции, редактировал журналы и газеты, а в 1910-11 годах на основе трудов Пекарского создал первый якутский букварь. После чего отбыл в Киев и умер в феврале 1922 года в небезызвестной Буче.

18.

Совсем маленький балаганчик, лодка рядом с которым вроде бы (если я верно помню) осталась от съёмок какого-то кино - дом народовольца Василия Трощанского, которому якуты успели дать имя по-своему - Тараатай:

19.

Дворянин из Кишинёва, в столице он вступил в организацию "Земля и Воля", два года провёл в Петропавловской крепости за убийство жандарма и ещё 10 лет - на страшной Карийской каторге. Наконец, в 1886 году Василий Филиппович осел без права выезда в Черкёхе, где вместе с другими ссыльными издавал "Улусный сборник".

20.

Научные труды Трощанского посмертно опубликовал всё тот же Пекарский, и обереги под потолком напоминают, что важнейшим из этих трудов была "Эволюция чёрной веры шаманства у якутов", законченная в 1895 году.

20а.

В Черкёхе Тараатай прожил 12 лет, и неизменно впечатляет в этих балаганах то, что ссыльные почти не вносили корректив в найденную якутами конструкцию с наклонными стенами, лавками-завалинками (орон) и глиняным камельком (огох). Разве что придумали делать "немецкие углы", выступающие вглубь помещения:

21.

В 1898 году Трощанский здесь и умер, и его могила с раннесоветским обелиском и современным чардаатом (склепом) - на кладбище за Таттой с видом на музей:

22.

Самый дальний в Секторе ссыльных - дом Петра Алексеева, построенный в 1886 году якутскими бедняками Дмитрием Чохоровым и Никитой Хаптагаевым в местности Булгунняхтах. Вернее, его реплика, но - чрезвычайно убедительная снаружи:

23.

У юрты Алексеева была особенность - две печи: классический якутский камелёк и что-то вроде попытки его улучшить. Сын смоленский крестьян, Алексеев работал на ткацких фабриках Москвы и Петербурга, где примкнул к народникам и был арестован по "делу пятидесяти". Однако как истинный революционер, Алексеев превратил зал суда в свою трибуну, и сказанную им в 1877 году фразу "…Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда и ярмо деспотизма, ограждённое солдатскими штыками, разлетится в прах" взял на вооружение Ильич. Этого хватило, чтобы Таттинский улус, куда Пётр Алексеевич отправился в ссылку в 1884-м, назывался в 1963-90 годах Алексеевским районом.

24.

В ссылке герой-пролетарий экспериментировал с конструкцией камелька и учил якутов пользоваться косой-литовкой, пока в 1893 году на аласе Тюмэтэй его не прикончил случайный разбойник.

24а.

Теперь вернёмся ко входу в музей и перейдём по висячему мостику в Заречье, представляющее собой широкой остров меж таттинских рукавов. Эту часть скансена я бы назвал Этнографический сектор, а открывают её две урасы и сэргэ - священная коновязь, сочетавшая практические и ритуальные функции. Сэргэ в Якутии стоят всюду, но больше современные, а это - вполне историческое, поставленное в 19 веке тойоном Абрамовым из Булгунняхтаха.

25.

Огромный белый чум с чуть выгнутыми краями - это и есть ураса, или точнее могол-ураса (берестяной шатёр), летнее жилище зажиточных якутов. В данном случае, как я понимаю, просто реплика - ведь разве может якутский музей народного зодчества обойтись без главного символа этого самого зодчества?! Заодно тут выставлена утварь - кожаные бурдюки для изготовления кисломолочных продуктов, берестяная посуда для быта и чороны - резные деревянные кубки для торжественного кумысопития. Об этом всём я рассказывал здесь, а здесь показывал ещё и мастерскую чоронов.

26.

Равно как и за устройством урасы и балагана отсылаю в свой пост о "Дружбе". Между урасами двух музеев отличия только в деталях, да и то небольших. Вот например прикрытая хаппахчы - орон девушки на выданье:

27.

Рядом странная конструкция - всего лишь каркас урасы, в отличие от "целых" урас - подлинный. Кольцо из сэргэ с перемычками - круглогодичная основа, на которую летом ставились жерди и засыпались землёй ороны. Название "берестяная ураса" не вполне точное: прежде якуты делали из бересты ткань наподобие ХБ, но секрет её забылся с появлением брезента.

28.

Люди попроще ставили деревянные урасы, которые во всей Якутии я видел только в Черкёхе: конкретно эта сооружена в 1867 году. Более грубая и примитивная постройка "о 8 углах" оснащена таким же точно очагом и оконцем в крыше, но что особенно удивительно по своим временам - разделена на комнаты!

29.

Чуть дальше стоит классический якутский балаган, или зимняя юрта из местности Сасыл-Уйалааах. В Черкёхе он стал Домом Олонхо, о чём напоминают многочисленные лосиные рога, саламы (ленточки-обереги) и деревянные статуи:

30.

Внутри - обычный в общем интерьер с мощным камельком:

31.

В трубу которого я даже заглянул:

31а.

"Олонхо" - один из двух на всю Россию объект Нематериального наследия ЮНЕСКО, попавший в список в 2005 году. Якутский эпос повествует о трёх мирах - верхнем с 9 небесами богов, среднем Орто-Дойду с людьми и духами мест иччи и нижнем Аларраа-Дойду, где живут злые абасы. Ещё - о племени пралюдей Айыы-Аймагыы ("родня богов"), которое всемогущий демиург Юрюнг отправил (а не изгнал!) осваивать Орто-Дойду и изгонять абасов. "Олонхо" - это, без преувеличения, коллективная душа якутского народа: и космогония, и святое писание, и летопись. В нём чередуются рассказы, песни и театр одного актёра - речитатив с несколькими канонами: скажем, для боотура, для девушки, для разных животных вроде друга-коня или благовестника-стерха, или для мудрого старца Сээркэн-Сэсэна. Эпос слагают многочисленные былины длиной от 10 до 36 тыс. строк, исполнение которых занимало несколько суток чистого времени. То есть растягивалось на недели и месяцы - долгие тёмные зимние вечера, когда за окном несовместимая с жизнью температура, явно сыграли в якутской культуре не последнюю роль.

32.

Олонхосуты (сказители), знавшие эпос наизусть и читавшие его в подобии транса, в якутском обществе были и остаются одними из самых уважаемых людей. Свой сказитель, как кузнец или шаман, был у всякого уважающего себя рода. Олонхосутами, к которым приходили даже из других улусов, во все времена были богаты окраины Саха-Сирэ - Татта и Вилюй. В 19 веке такой славой обладали десятки имён, а слушали всё те же Пекарский, Трощанский или не отметившийся в Татте поляк Вацлав Серошевский - основоположник якутоведения. Пели "Олонхо" и "якутский Робин Гуд" Манчаары, и "красный шаман" Платон Ойунский, записавший "Ньурган-боотур" как поэму. Но в переломном ХХ веке ключевую роль в сохранении эпоса сыграл Сергей Зверев (Кыыл Уола) с Верхнего Вилюя. Потомственный сказитель, в Великую Отечественную войну он писал патриотические песни, а в 1947 году помогал Якутскому театру в постановке "Ньурган-боотура" по либретто Омолоона. Знакомый и с миром древней духовности, и с городской культурой, Кыыл Уола дал неоценимый материал фольклористам и этнографам, а главное - напомнил народу не забывать "Олонхо". Со смертью Зверева в 1973 году на передний план вышел Пётр Решетников из Черкёха - самый известный современный олонхосут. Точнее, ийэ-олонхосут - импровизатор, в рамках сюжета не воспроизводящий тексты по памяти, а сочиняющий их на ходу. Собираясь в Чёркех, я мечтал пообщаться с Пётром Егоровичем лично... но никто не сказал мне почти до начала поездки, что он ушёл в 2013 году. Лишь недавно у сказителя вдруг появилась наследница - дочь Розалия, большую часть жизни спокойно работавшая в черкёхская поликлинике и не понимавшая призвания отца. Пока в ней не проснулся некий голос: олонхосут, как и шаман - не выбор, а призвание. Николай Ефимович пригласил Розалию Решетникову выступить перед нами:

33.

Две её песни - вступительную и от лица зловредного абасы, я выкладывал в посте о духовной культуре якутов. Здесь - ещё несколько песен "Олонхо":

Голосом и мимикой Розалия Петровна здорово перевоплощалась из образа в образ. Вот например очевидный боотур:

А здесь чувствуется счастливый конец сказания:

А вот Изабелла Яковлевна в компании подрастающего поколения - внуков Розалии Петровны и просто таттинских детей, подающих надежды стать сказителями.

34.

Продолжает тему якутской мистики Аал-Луук-мас (Мировое древо), изготовленное по просьбе православного Суоруна Омолоона советским мастером Семёном Ычановым.

35.

В 21 веке Мировое древо пошло вразнос, и Николай Ефимович озаботился его спасением. Реставрация прошла в 2021-22 годах при поддержке депутатов Ил-Тумэна (якутского парламента) Якова Ефимова и Михаила Гуляева:

36.

Полюбовавшись на детали трёх миров...

37.

...вернёмся в Орто-Дойду. За древом стоят бабаарыны - ещё одна разновидность деревянных юрт. Судя по названию, похожему на русское "поварня", якуты не упростили до такого состояния деревянные урасы и не позаимствовали напрямую бурятские деревянные юрты, которые не могли не видеть по пути в Иркутск. Зато это сделали ямщики, устраивавшие в них кухни на оборудованных в 1740-е годы почтовых станциях Ленского тракта, и вот с них бабаарына уже разошлась по аласам. Урасу, более совершенную во всём, кроме простоты возведения, она почти вытеснила уже в 19 веке. Но и развалины бабаарын я видел лишь в сайылыках - временных хуторах у пастбищ и покосов:

38.

Дальняя (на кадре выше) бабаарына заперта, а в ближней, построенной в 1880 году старостой Тарсинского наслега, невооружённым глазом видны отличия от деревянной урасы - плоский глухой потолок и камелёк вместо очага.

39.

Обратите внимание на тонкие и корявые брёвна. В постах о Чурапче и окрестностях я много расписывал про совершенно неожиданный в Центральной Якутии дефицит питьевой воды: осадков тут очень мало, и деревья питается талой водой, которой мерзлота не даёт уйти глубоко в землю, людям же остаются лишь застойные озёра. Чуть менее неочевидно, что тут и с деревом не лучше - в основном якутская тайга низкорослая и корявая, а в наши дни брёвна в Якутск везут в основном из Витима.

39а.

В 19 веке якуты под русским влиянием начали строить избы - но своеобразные: с плоскими дерновыми крышами (осадков-то всего ничего!) и из тонкого бревна. За бабаарынами стоит дом-летник Марии Андросовой, которую мы тут уже встречали под именем Бэгэ Маарыйа - выйдя замуж за русского интеллигента Всеволода Ионова, сказительница превратилась в этнографа. После смерти мужа она не раз возвращалась в Якутию с экспедициями и помогала Пекарскому в работе над словарём. И только почему дома супругов разнесены так далеко, для меня так и осталось загадкой.

40.

Завершает тему ссылки дом Владимира Короленко, русского писателя и самого, пожалуй известного широкой публике из увековеченных тут людей. Выходец с Украины, в Амгинскую слободу он попал в 1881 году, впрочем, как революционер-народник, а писательский путь начал лишь в 1885 году, когда из ссылки прибыл в Нижний Новгород. Во многом - по якутским впечатлениям: Короленко жил в пристройке к избе крестьянина Захара Цикунова, из общения с которым и родился его первый рассказ "Сон Макара". Кое-где пишут, что это был якут Сакынов, ну а истина - посередине: "Макар (...) очень гордился своим званием и иногда ругал других "погаными якутами", хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах торбаса, питался в обычное время одною лепёшкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топлёного масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе". Да и разве якутская это мечта - "всё бросить и уйти на "гору". Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молоть зерно на ручном жёрнове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко, — так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику…"

41.

Рядом с юртой мы увидели памятник Короленко и кучу строительного мусора - здесь полным ходом шла реставрация. Сейчас камелёк украшает, может быть, выведенное угольком слово "СОЛЬ" - так Короленко напоминал себе, что не надо забывать солить пищу, и Николай Ефимович делился планами воссоздать эту надпись.

42.

Рядом, на опушке - тройка сэргэ, сделанных в 1927 году Платоном Ойунским:

43.

А за ним притаился в лесу охотничий домик размером меньше, чем наш УАЗ-"Патриот":

44.

Внутри те же лавки да камелёк. И специальная пробка в стене, вынув которую охотник мог сходить по нужде, не вставая:

45.

Последнюю, самую дальнюю и разреженную часть, я бы назвал Производственным сектором. Открывает его, конечно же, "башня Манчаары", корректнее - башня тойона или просто осадный амбар. На своей равнине якуты жили совсем как горцы - россыпью оседлых скотоводческих племён, а потому немудрено, что их тойоны, подобно горским князьям, сооружали защитные башни. Хранилось в них в основном добро, а хозяева укрывались лишь в случае набега. Возведение осадных амбаров продолжилось и в русскую эпоху, теперь не от междоусобиц, а от разбойников, и "виновником" последнего поколения якутских башен стал Манчаары, робингудивший й в 1830-40-х годах в теперешнем Мегино-Кангаласском улусе. В тамошней Майе я показывал самую красивую башню Пономарёвых, а это - срубленная в середине 19 века башня Марковичей из мегино-кангаласского селения Лампа:

46.

За башней - пара кузниц: в старину это были не менее чтимые места, чем святилища. Ведь предками якутов, их тюркским компонентом, считаются воинственные курыкане, в сыродутных горнах получавшие почти чистое железо и потому вооружённые до зубов. Уйдя из Прибайкалья на север, их потомки забыли письменность и колесо, но сохранили первоклассную для средних веков металлургию. Думается, именно выходы железных руд на притоках Лены определили место, где курыкане нашли новый дом. Кузнец у якутов слыл фигурой мистической, и в отличие от шамана, к которому относились скорее со страхом, пользовался безусловным почётом. Кузнецы делали и шаманские обереги, поэтому шаманы были бессильны перед их духами-покровителями, как и все айыы (боги) уважали Кудай-Бахсы - бога-кузнеца, жившего снаружи всех измерений. Всё это немудрено: именно железо обеспечило саха гегемонию в своём мамонтовом краю, как позже русским - порох.

47.

Якуты знали огнеупорную глину и строили из неё печи до 2 метров высотой и до метра в диаметре, укрытые от мороза в срубы с обычной глиной. В среднем на кило железа уходил воз древесины, поэтому заготовляли лес и добывали руду летом, а перевозили зимой, когда вставший лёд открывал нартенные пути. Одну плавильню строили и обслуживали 10-15 человек: гораздо раньше, чем на Урале, тут возникла пусть и сверх-архаичная, но - промышленность. Под навесом - реплика якутской плавильни, яма для пережигания дров на древесный уголь и печь летней кузницы вроде камелька. Последнюю подарил музею Борис Неустроев - Мандар Уус, одно из изделий которого я показывал в музее в Чурапче, а есть они и в якутском Музее Хомуса:

48.

Зимой кузнецы работали прямо в жилых балаганах, давая им дополнительное тепло, но тут зимняя кузница - в отдельном здании. Справа, обёрнутые шкурой - якутские меха:

49.

По всему помещению - инструменты:

50.

И кусок болгуо, то есть крицы. Её килограмм получался из 10 кило руды, ещё 1/3 шлаков и примесей выбивала дальнейшая перековка. На выходе получалось волокнистое железо или даже качественная сталь, но чаще - смесь того и другого. Её русские казаки и знали как "якутское железо" - гибкое, но поддающееся закалке. Качеством оно было сравнимо с уральским или даже европейским железом, а главное - у русских не получалось так же эффективно выплавлять его из местных руд, и зависимость от якутских металлургов вынуждала русскую власть быть сговорчивее в вопросах местного самоуправления и сбора ясака. Ленский тракт открыл Якутию для поставок уральского железа, но ещё в середине 19 века тут добывали порядка 50 тонн руды в год.

51.

Самое дальнее и самое уникальное сооружение музея - это миэлингсэ, мельница-топчанка. Её конструкция сложилась в 19 веке, когда якуты, посмотрев на русских, убедились, что если пахать землю, из неё не полезут абасы, и сами начали выращивать пшеницу и картофель. Эту топчанку построил в 1934 году в местности Усун-Куол Сыланского наслега Чурапчинского улуса мастер Семён Дьяконов (Сэмэн Уус) при участие братьев-кузнецов Энсии.

52.

В Якутии мало рек, да и те стоят 2/3 года; бывают ураганы, но в основном - штиль. Так что ни ветряных, ни водяных мельниц тут не было, а единсвенным источником энергии оставался гужевой. На топчанке бык не ходил по кругу, хотя сам того не понимал - животное топталось на месте по наклонной шестерне, заставляя её вращаться:

53.

Привод в здании мельницы:

54.

И жёрнов над ним, совсем маленький по сравнению со всей конструкцией:

54а.

Частью мельницы был амбар, где теперь вместо зерна - утварь. Обратите внимание, что нигде по всему музею мы не видели керамики - сделать металлическую посуду или вытесать её из дерева металлическим ножом якутам было проще, чем обжечь из глины.

55.

Ценность последней топчанки такова, что в 2019 году её реставрацию курировал лично Глава республики Айсен Николаев в рамках проекта "Сохраним памятники". Колесо, увы, пришлось заменить, но оригинальный каркас так и лежит в траве гигантской паутиной:

56.

...Суорун Омолоон планировал создать 6 музеев, но успел - только 3. По факту даже 4: небольшой скансен в селе Кёрдем собрали из построек, не отданных в "Дружбу". Музей Якутского тракта создали другие и не совсем там - Дмитрий Кононович хотел расположить его в Табаге, но в 2005 году старый ям в Еланке ближе к Ленским столбам восстановили местные жители братья Соколовы. В Якутске Суорун Омолоон хотел создать Музей естественной истории, посвящённый "природе Севера и человеку Севера", но в общем и действующие музеи вполне раскрывают эту тему. Обиднее всего за несостоявшийся музей народностей Севера, который Дмитрий Кононович хотел расположить поистине труднодоступно - в селе Тополиное за 200 километров от Колымской трассы, в тупике круглогодичной дороги вдоль Яны. Ну а последним лугово-аласным творением Суоруна Омолоона стал странный литературный скансен "Татта" в райцентре Ытык-Кюёль. Куда и отправимся в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область) - см. оглавление №1.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

https://varandej.livejournal.com/1141137.html

lj_varandej

Воскресенье, 16 Октября 2022 г. 22:53 (ссылка) lj_varandej

Воскресенье, 16 Октября 2022 г. 22:53 (ссылка)

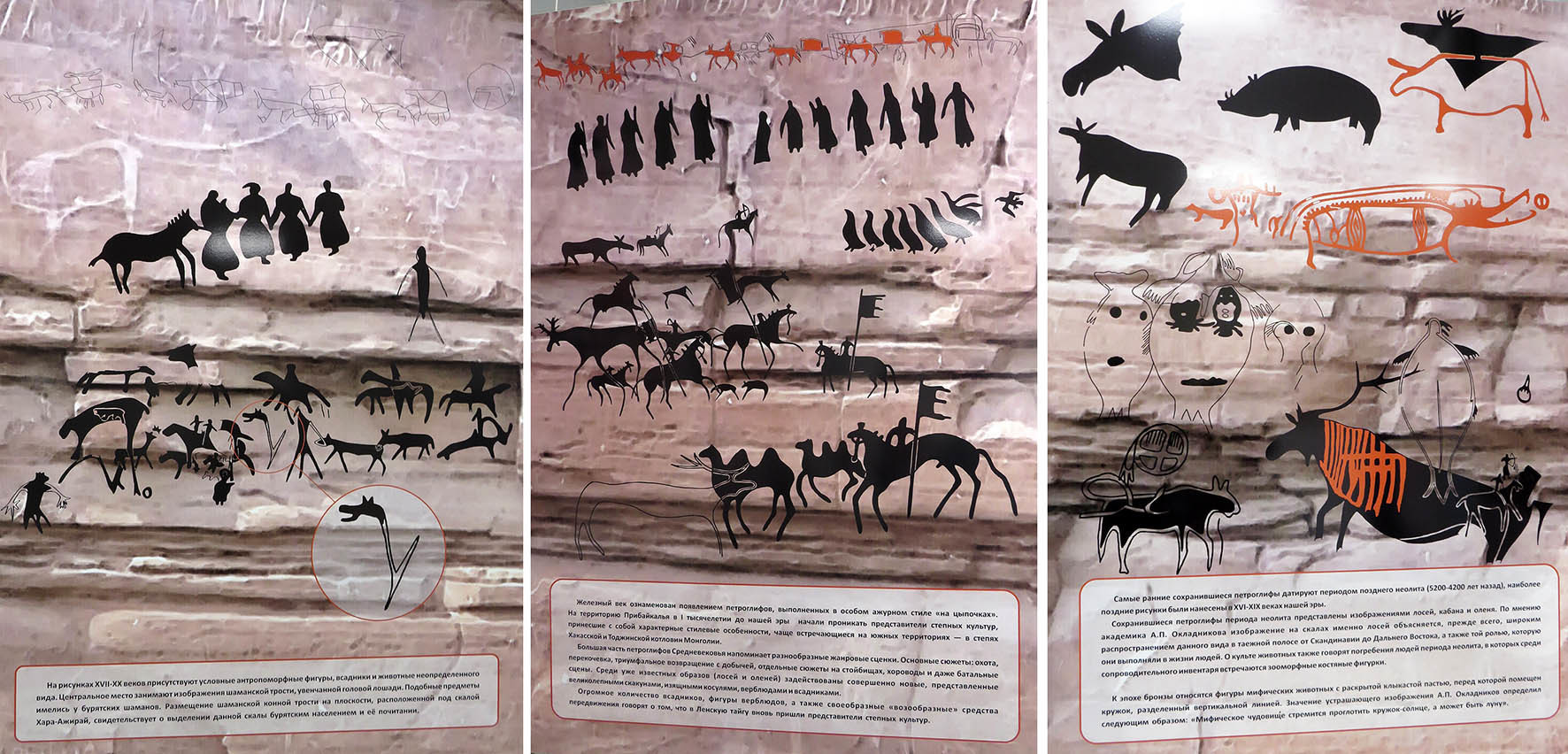

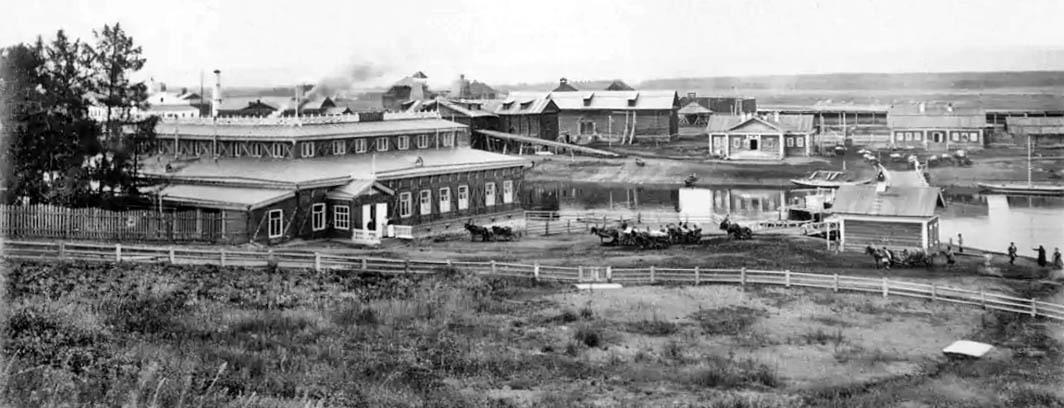

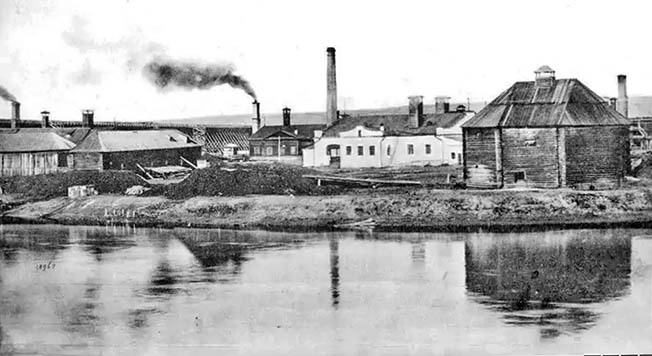

За Качугом, близ которого стоит показанная в прошлой части Анга с её потрясающим новым музеем, дорога становится набережной Лены, которая пока ещё Леночка - чистая, быстрая, маленькая река, так не похожая на свои низовья. Сухопутный Якутский тракт здесь сменялся речным путём, а древние курыкане перерождались в якутов. О первой метаморфозе напоминает в 30 километрах от Качуга старинное село (540 жителей) Верхоленск, в котором сложно разглядеть бывший уездный город, а о второй - Шишкинская писаница на полдороги к нему, важнейший в Восточной Сибири комплекс петроглифов, где есть даже герб Якутии.

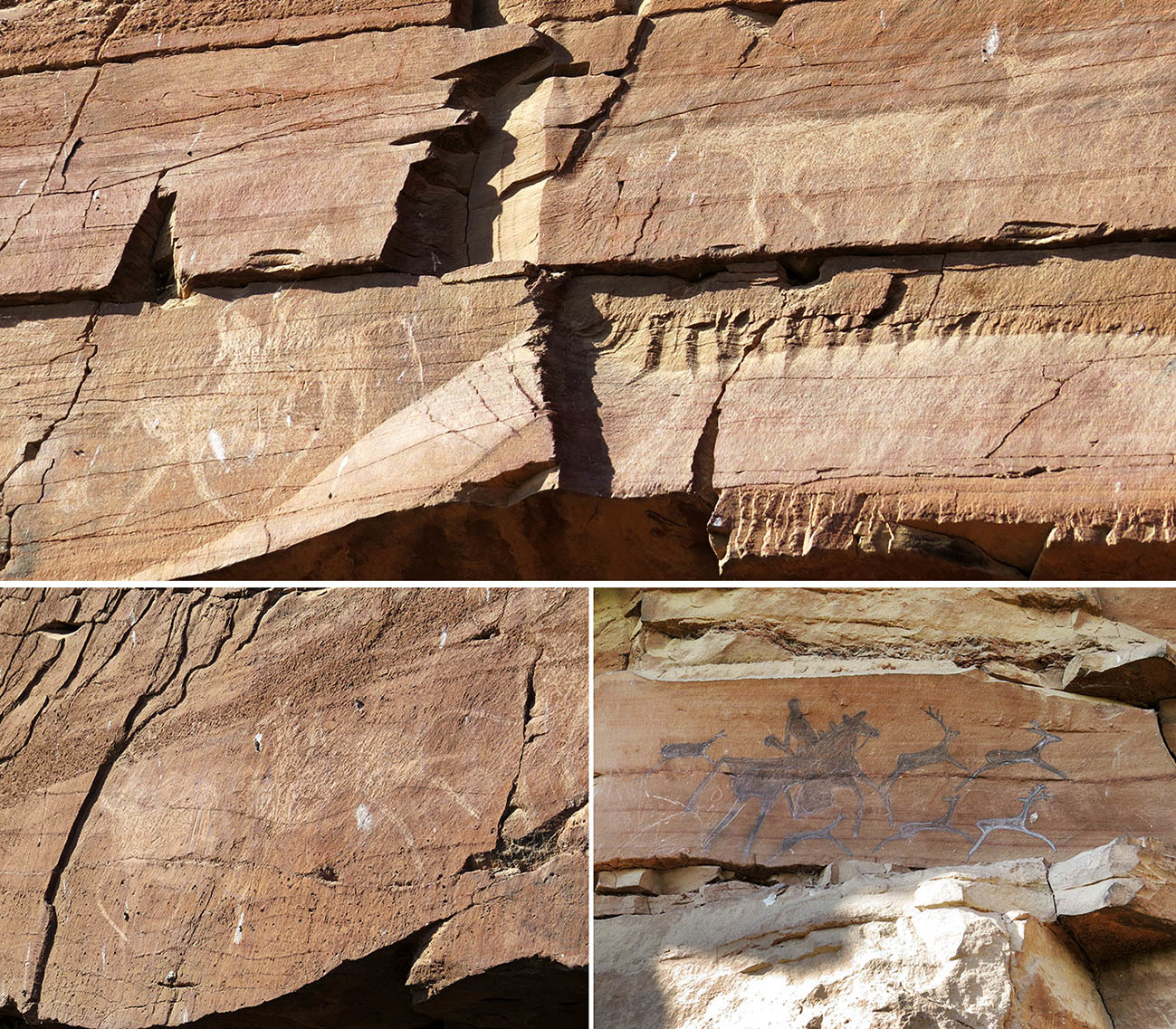

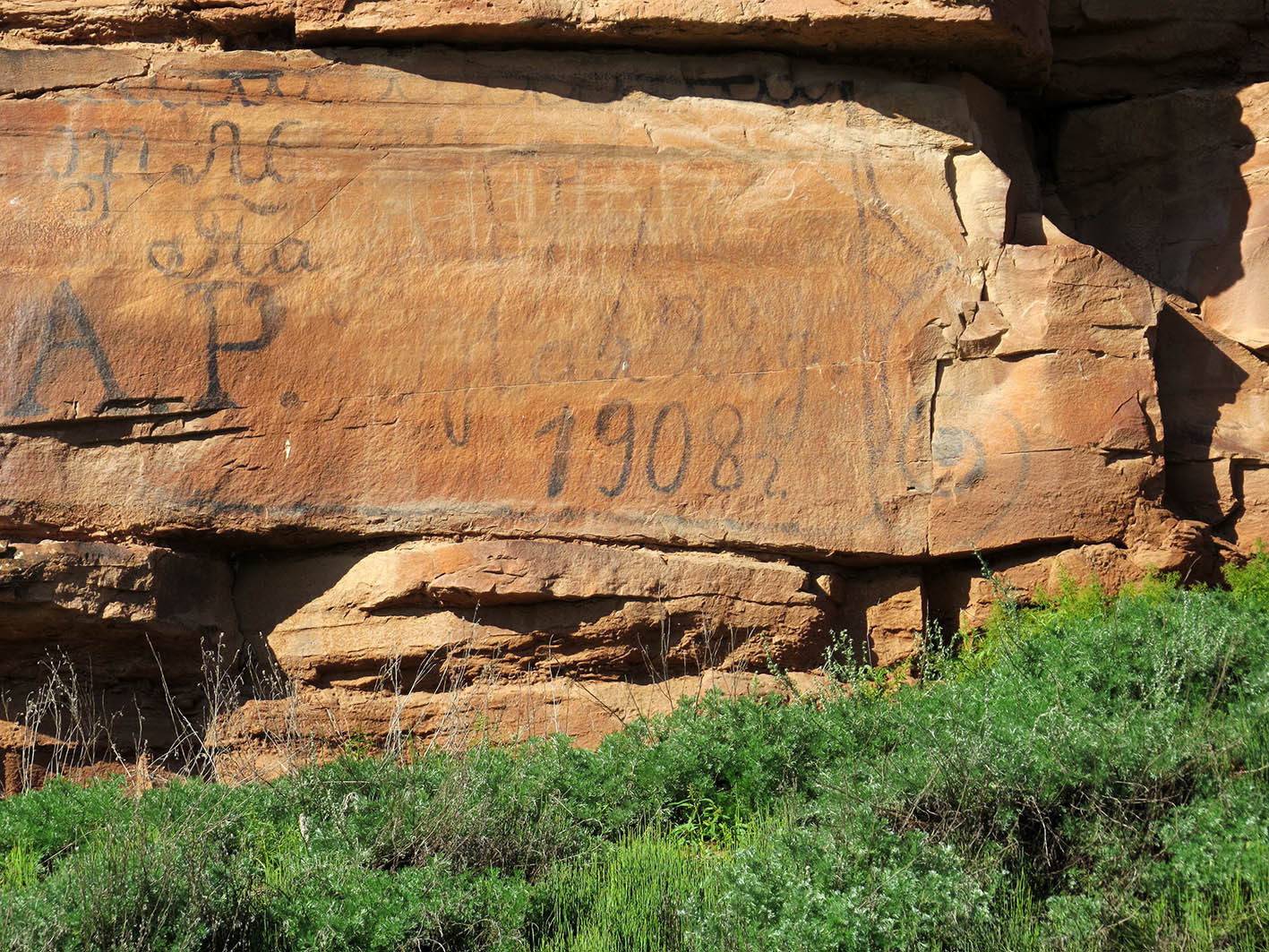

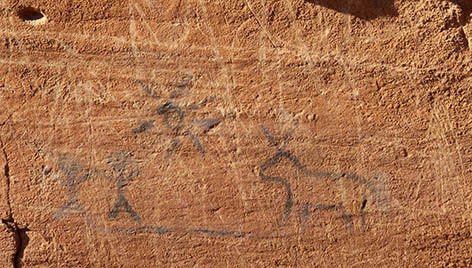

В детстве я любил приключенческие книжки про первобытных людей, и в том числе - "Листы каменной книги" Александра Линевского. Этот роман был написан по мотивам Бесовых следков в Карелии, но к Шишкинским писаницам это название тоже подходит сполна: красная скала высится над большой дорогой, и гладкие, как бумага, вертикальные обрывы испокон веков манили что-то на них написать. Не тайное святилище в глухих горах, не укромная долина одинокого племени, а гостевая книга Восточной Сибири, где старейшие записи оставлены 4-6 тыс. лет назад. Охотники каменного века, уже умевшие желаемое выдавать за действительное, но ещё не прокачавшие абстрактное мышление, рисовали мясистых быков, кабанов и лосей в натуральную величину. Люди бронзы, предки эвенков, предпочитали оленей и рисовали их маленькими, но не зря весь мир теперь знает эвенкийское слово "шаман" - тогда на каменных листах появились драконы, странные человекоподобные фигуры и плывущие по Мировой реке лодки, полные душ. Тюрки курыкане (см. здесь) пришли сюда 1500 лет назад с Саян и, благодаря металлургии и коневодству выставлявшие войско, грозное даже для Китая, рассеяли эвенков по тайге. Курыкане были преисполнены гордости от своих побед, изображая знаменосцев на резвых конях да свою добычу - караваны. Не забывали, видимо, и про жрецов - пеших людей в длинной одежде. Примерно то же, плюс юрты и знакомые по ольхонскими молебнами атрибуты шаманов, рисовали и монгольские племена, в 11-14 веках вытеснившие курыкан, или скорее их заместившие: те курыкане, что остались тут и были ассимилированы пришельцами - это предки бурят, а те, что ушли вниз по Лене, ассимилируя тамошних аборигенов, и превратились в якутов. Память об оставленной прародине и воплотилась в 1992 году в гербе Республики Саха:

Русские, глянув на всё это в 17 столетии, почесали бороду, да сказав "а мы чем хуже?!", чертили на камнях кресты, телеги и парусники из своих экспедиций. Их потомки предпочитали не выскабливать рисунки, а наносить их краской - петроглифы последней эпохи опознаются по надписями с повторяющимися элементами и фаллическим символам. Заезжий немец Герхард Миллер и его штатный художник Люрсениус в 1733 году решили не на скалах рисовать, а на бумаге - они впервые сняли копии с этих петроглифов да представили в Академии Наук. Позже исследователи не раз возвращались к Шишкинской писанице, но по-настоящему прославил её Алексей Окладников - сам уроженец деревушки Константиновка отсюда километрах в полтораста, с 1929 года он изучил памятник подробно, как никто до него. Науке известно 1762 рисунка на 298 плоскостях скалы - в разы меньше, чем казахстанский Тамгалы (4 тыс. рисунков), азербайджанский Гобустан (6 тыс.) или Саймалуу-Таш в глухих горах Киргизии (более 10 тысяч), но в разы больше, чем на скалах карельских Бесовых Следков, алтайского Калбак-Таша или амурского Сикачи-Аляна.

2.

Лучший способ попасть на Шишкинскую писаницу - экскурсия от Качугского музея: у неё символическая цена (что-то вроде 500 рублей, включая трансфер), а любые петроглифы штука такая, что без подсказок там и десятую часть не увидишь в упор. Вот только собственная машина у музея всего одна, без дела она не простаивает, и узнав об экскурсия непосредственно музее, узнали мы и то, что свободной она не будет ещё несколько дней. Общественный транспорт тут представлен парой рейсов маршрутки Жигалово - Иркутск, ехать на которой придётся в лучшем случае стоя. Так что лучше на такси (около 600 рублей до писаниц) или попутке - ведь дорога вдоль Лены неимоверно красива:

3.

То неплохой асфальт, то тряская и пыльная грунтовка, она местами идёт по самому берегу, а местами необычайно круто поднимается на бугры, обращённые к реке отвесными ярко-красными обрывами. Вот под обрывами появляется узкий карниз - значит, мы приехали:

4.

Перед скалами Шишкинской писаницы перпендикулярно реке уходит тёмная падь с парой деревянных домиков - с 1948 года, стараниями Окладникова, Шишкинсая писаница охраняется государством, которое тут представляет сторож, сменяющийся раз в пару недель.

5.

Вроде бы на скалах близ сторожки стоит искать русские петроглифы с крестами и кочами, но кажется, своими глазами их видели лишь учёные, а в основном о них известно то, что они есть. От сторожки с полкилометра до следующей пади, где в траве вытоптана парковка, а в воде - место, куда может лодка пристать. Я встал на доску и начал шарить по скалам ультразумом, сочтя, что это видовая точка, но это оказался фрагмент плота из пенопласта и досок, которым в то лето какие-то энтузиасты сплавились из самого верхнего на Лене села Бирюлька.

6.

Хотя у парковки тоже хватает плоских каменных "листов", всё же большая часть писаниц находится в паре сотен метров дальше. Лучшие главы каменной книги зачитаны до дыр - у скал причудливо сплетаются натоптанные тропы:

7.

Скалы так гладки, что в комменты ко мне наверняка придёт какой-нибудь городской сумасшедший срывать покровы с додревних цивилизаций. Ведь мы раскопали сенсацию - сюда пристал Ноев Кочвег!

8.

Плоские обрывы Шишкинской писаницы чередуются с причудливыми каменными фигурами, настраивающими на мистический лад:

9.

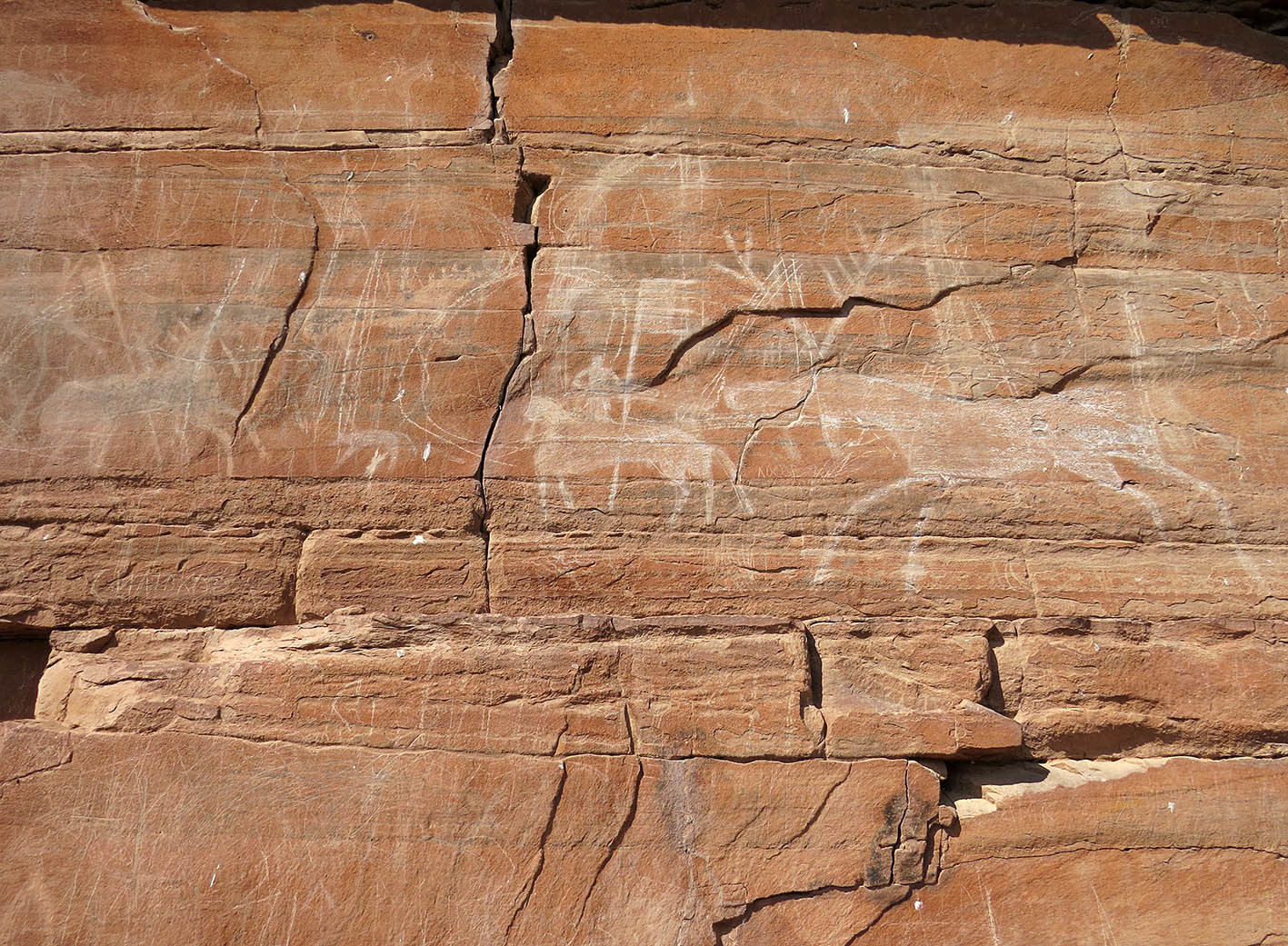

Первый петроглиф, что мы увидели, выглядел так:

9а.

А самая натоптанная из троп вывела нас прямиком к Якутскому Всаднику. Да столь чёткому, что по всему своему опыту поездок на петроглифы я сразу же вынес вердикт - новодел:

10.

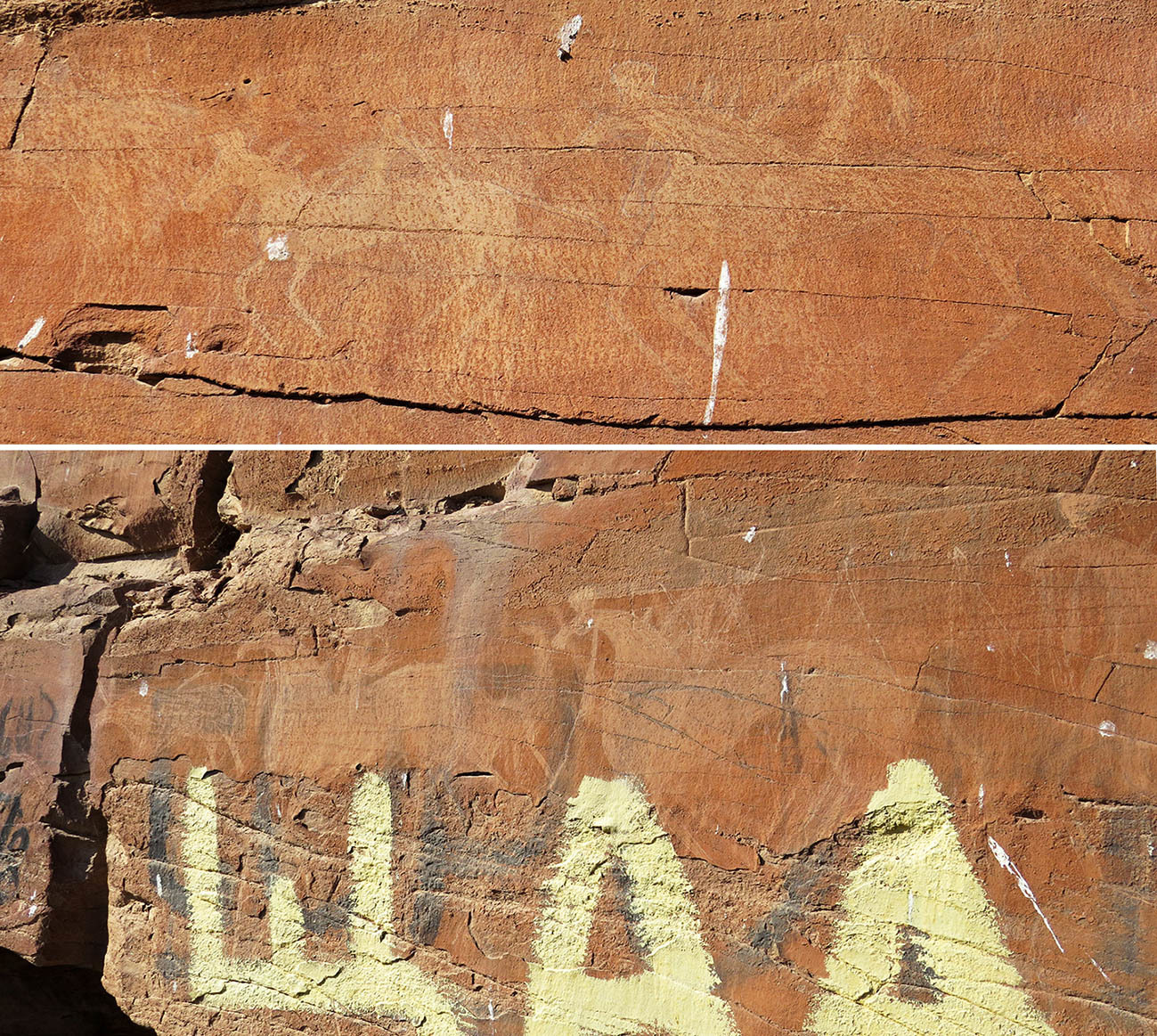

Ведь петроглифы наносили по-разному: где-то краской (сохранившейся сквозь тысячи лет в основном в пещерах, как башкирский Шульган-Таш или монгольский Гурван-Цэнхэрийн), где-то - глубокими чертами, а вот на Шишкинских писаницах применялся самый неудачный для туриста метод - выскабливание. Проще говоря, здешние петроглифы - это слегка пошарканные участки гладкой скалы, даже в упор едва различимые. А те, за кем не доглядел сторож, превратили эти скалы в подобие экрана с помехами:

10а.

Приметив ещё пару рисунков новодельного вида, мы спустились не то что разочарованным, а я бы сказал - приунывшими: разумнее было бы, наверное, смириться да ловить попутку в Верхоленск. И всё же больше для очистки совести я решил постучаться в сторожку. Сторож, интеллигентного вида пожилой человек в огромных болотниках, примостился на отбойнике и молча смотрел в ясное небо. Я устал, солнце припекло, а потому и разговор наш потёк неспешно: вопросы о петроглифах быстро отошли на второй план, и вот уже я сам не заметил, как излагаю своё путешествие. Сторож слушал, кивал, а потом из приречных кустов появился обаятельный паренёк лет 18 в таких же сапогах, с удочкой и ведёрком. Нам повезло: в те дни у сторожа гостил внук Никита, который и так лазал по скалам каждый день с подсказками деда, и вот теперь не прочь был показать свои сокровища двум заезжим туристам.

11.

По пути он рассказал, что Якутского Всадника мы видели настоящего - в доковидные времена на Шишкинскую писаницу раз в год приезжали археологи, изучали состояние рисунков, а особо ценные подводили белой краской, чтобы и туристам их находить было легче, и вандалы не калякали поверх них хотя бы случайно. Белые фигуры выглядят отвратительно новодельно - но иначе мы бы просто не смогли их рассмотреть:

12.

На кадре выше слева - пара фигур из неолита: бык с аппетитными рёбрами и похожая больше на зайца голова лосихи. Справа - лоси бронзового века и загадочная фигура, которую здесь называют Шаман. На кадре ниже - сплошь бронзовый век, и судя по странным фигурами в лодках, то не эвенки на рыбалке, а души на пути в запределье. На средней строчке обратите внимание на то, как отличаются подкрашенные и неподкрашенные петроглифы, причём добавьте сюда то, что они как правило на фото видны лучше, чем глазом. Внизу же, пожалуй, самое впечатляющее изображение Шишкинских писаниц - Дракон, пожирающий Солнце:

13.

Вот бежит неолитический бык и гонит верблюдов настоящий Якутский Всадник - на кадре №10 конь не тот, что на гербе, зато здесь совпадение полное:

14.

Рядом - загадочные символы, включая кресты - не русское ли наследие, выбитое рукой суеверного купца в попытке обезвредить бесовские письмена перед дальней дорогой?

14а.

Снова всадники на курыканских конях, "с морды похожих на верблюда":

15.

Даже с помощью Никиты, который водил нас часа полтора, а после не взял за это денег, мы увидели далеко не всё - многие ценные изображения, как например огромный караван с гужевыми повозками, сделаны так, что снизу их не разглядишь, а вплотную к ним не залезешь.

16.

Что же до надписей, то иные уже начинает облагораживать время - теперь это не вандализм, а наскальные рисунки поздне-парового и ранне-электрического веков:

17.

Кто-то из современных людей пытается продолжать дело древних:

17а.

Прошедшее лето выдалось в Сибири неимоверно жарким, и на спуске со скал нам не хотелось уже ничего, кроме воды и прохлады. Леночка тут лишь с виду тёмная из-за глинистого дна и порядочной глубины, а вблизи - ледяная и прозрачная, как горная река. По словам Никиты, вода тут питьевая, и не смутившись тем, что в 15 километрах выше стоит Качуг с его 6 тысячами жителей, мы с радостью поверили на слово: жажда валила с ног. Дальше мы решили искупаться, но я, зайдя по щиколотку, сразу забыл о жаре: в арктических низовьях Лена куда теплее. Попрощавшись с Никитой, мы пошли дальше в сторону Верхоленска, куда ещё сторож махнул нам рукой, сказав, что петроглифы тянутся "до Ажирая":

18.

Хара-Ажирай, он же Ажрай-Бухэ и Ажрай-Нойон, был мне знаком по Ольхону - в числе 13 Северных Владык он являлся на Большой тайлган, главный бурятский молебен. В легендах Ажирай обладал такой силой, что ударом ноги вышибвал дверь Царства Мёртвых, но ольхонские шаманы представили как "духа гибкости ума" и хранителя Лены. Особо чтили Ажирая эхириты - самое северное племя бурят с налимом в качестве тотема. Алтарём Ажрай-Нойона считался скальный столб, на который обвинённые соплеменниками в тяжких преступлениях буряты пытались в знак своей невиновности забраться в темноте без факела и страховки. Скалу зарисовал в 1733 году Люрсениус, но в 1847 году царские инженеры, тянувшие колёсный тракт, на всякий случай решили её опрокинуть:

18а.

Теперь буряты вряд ли помнят, что столб Ажирая стоял, но зато помнят, где. У скал ниже писаницы прибрежный луг расширяется, и трава на нём притоптана, а сэргэ (ритуальный столб) в голубых хадаках (лентах), бочки для мусора да одинокая деревянная беседка выдают поле тайлгана: хотя бурят в Верхоленье почти не осталось, представители здешних родов раз в год съезжаются к подножью Ажирая на молебен. Инструкция, как проводить обряд, изложена в петроглифах с кадра №2, которые, однако мы не сумели рассмотреть в контровом свете. Мы выглядывали 5 шкур жертвенных быков, о которых рассказывал сторож - но как оказалось, шкуры эти не растянуты по скалам, а посажены на шесты на другой стороне поля, за поворотом, где я увидел их мельком уже на обратном пути. А ещё интересный момент, явно уходящий куда-то в курыканское прошлое: якуты тоже знают Ажирая, но у них Адьарай - это дьявол.

19.

Поход к Ажираю так вымотал нас, что в ожидании обратной попутки мы валялись в траве у обочины. Но путь оправдал чёрный аист, хлопавший крыльями в тёмной воде:

20.

Дорога под Шишкинской писаницей неожиданно оживлённая, хотя трафик на ней странноват. Тут мало легковушек и много грузовиков, среди которых есть как явно местные лесовозы и самосвалы, так и могучие дальние фуры, порой с какой-нибудь техникой под брезентом. Не меньше тут ярких блестящих автобусов и минивэнов с тюками на крышах, вот только не пассажиров везут они, а рабочих на дальние вахты. Например, в Ковыкту - открытое в 1987 году газоконденсатное месторождение, крупнейшее по запасам от Енисея до Тихого океана: это под неё строилась "Сила Сибири". Постоянная добыча на Ковыкте ещё даже не началась, но одного лишь её освоения в 2010-е годы хватило, чтобы Иркутская область воспрянула на глазах. Ещё дальше строится второй путь Байкало-Амурской магистрали, в мерзлоте гор бьются железнодорожные тоннели, а в самом-самом тупике этой дороги и вовсе Ленские прииски манят блеском золота недалёких работяг. Охота, набеги, торговые экспедиции, великие стройки, вахты на месторождениях - во все времена люди ехали мимо Шишкинских писаниц на поиски лучшей доли...

21.

На закате мы поймали лесовоз и вернулись в Качуг, а утром вновь отправились этой дорогой в Верхоленск. На выезде из Качуга нас подобрал большой джип с бойкой женщиной за рулём. Она была торговым представителем фабрики мороженного "Cooltook", и работа её заключилась в поездках по дальним районам, да и хобби было сурово-сибирским - одинокая и не бедная, в своей квартире она мастерила чучела зверей вплоть до медведя, да и живых медведей на этом тракте видела не раз... Вот промоталась мимо Шишкинская писаница и остался над головой "пень" Ажирая...

22.

За поворотом дорога пересекает крошечную, но явно старую деревню Шишкинскую, где попадаются и очень красивые дома, а дальше вновь прижимается к берегу под красными обрывами:

23.

Серпантин через них приводит в широкую долину, высокие травы которой скрывают и нашу цель:

24а.

Верхоленск манил меня названием - вроде простым, но таким мелодичным. Первые землепроходцы вышли на Лену в 1620-х годах куда ниже по течению, у теперешних Усть-Кута и Киренска, а потому совсем не мудрено, что если в низовьях уже в 1632 году был основан воеводский Якутск, то верховья таили неизведанные волоки. В 1641 году отряд пятидесятника Мартына Васильева в прямом смысле слова вмёрз в лёд из-за ранних и необычайно мощных заморозков. Казакам не оставалось ничего другого, кроме как быстро возводить острожек и оставаться зимовать. За зиму, однако, они неплохо изучили окрестные горы и долины, пройдя Лену практически до истока, а может быть даже увидели с Солнцепади замёрзший Байкал. Сменивший Васильева на следующий год Курбат Иванов из Тобольска не только перенёс Верхоленский острог в более подходящее место напротив устья Куленги, но предпринял новую экспедицию. Близ нынешний Бирюльки свернув из Лены на её приток Иликту, казаки перешли за Приморский хребет в ущелье Сармы и вот уже первыми из русских людей пили воду Байкала. Путь по Ангаре с её могучими порогами и кочевьями воинственных булагатов казаки освоили лишь через десятилетия, а в 1640-х годах Верхоленский острог стал первыми воротами на Байкал, и даже разорение эхиритами в 1647 году ему в этом не помешало. Сфера влияния Верхоленска оставалась неизменно и позже, когда буряты по-буддийски смирились и приняли русскую власть, а Иркутск разросся до центра половины России. В 1816 году Верхоленск стал слободой, а в 1857 году - уездным городом Иркутской губернии. Образуя на карте почти правильную трапецию, Верхоленский уезд расширялся от Жигалова и Верхоленска на юго-восток, одним концом выходя к Ольхону, а другим - на Северный Байкал. По плодородным долинам жили русские, ещё в 17 веке образовав одну из крупнейших в Сибири старожильческих пашен, а в горах и за горами хозяевами оставались буряты, составлявшие в уезде более трети жителей.

24.

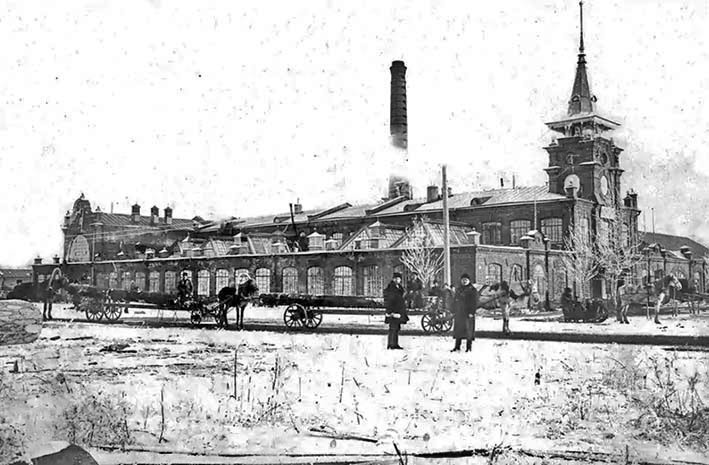

К уездному городку сходились гужевой тракт, конные тропы и малые речки: если Качуг оказался идеальным местом для изготовления одноразовых несамоходных судов, отправлявшихся в половодье, то Верхоленск в 19 веке считался крайней точкой уже полноценной навигации. Именно здесь в 1861-62 годах были собраны из бельгийских деталей первые ленские пароходы - "Святой Тихон Задонский" байкальского судовладельца Ивана Хаминова и "Первенец" бодайбинского золотопромышленника Александра Трапезникова. Но развитие пароходов увеличивало их тоннаж, и вот уже новым судам, отвозившим работяг и оборудование на Ленские прииски, в местной гавани сделалось тесно. Главным портом Лены стало безликое Жигалово, куда с начала 19 века добирались от Ангары более коротким путём из Балаганска, а где-то в 1864-80 годах тогдашний иркутский губернатор Константин Шелашников обустроил тракт официально. По переписи 1897 года с населением 1,3 тыс. жителей Верхоленск уже был меньше многих сёл в своём уезде. Последним, кажется, аккордом уездной истории стал Верхоленский Совдеп, 15 большевиков которого были расстреляны белыми 21 июля 1918 года в пади под горой Марян:

25.

Над их братской могилой в 1978 году соорудили неожиданно симпатичный памятник из красного ленского плитняка, советский флаг над которым привлекает взгляд за избами в южной части Верхоленска. Но пройти к нему можно только через луга.

26.

Совдеп запомнился потомкам лишь своей гибелью, однако успел пробудить Упырей, коими молва считала банду Черепановых. Атаманом её числился Андриан, купчина из села Картухай, крутым норовом известный и прежде - так, свою жену он забил насмерть, а наказания за это так и не понёс. Вторая жена его самого держала в страхе: Анна Черепанова, даром что работала в школе учительницей, в девичестве ходила в одиночку на медведя. В делах она быстро потеснила мужа и научилась командовать мужиками, когда возила товары в Иркутск - говорят, проштрафившихся Анна избивала сама, причём зверски. Подозреваю, кто-то из них вступил в Совдеп и, конечно, не упустил возможности с ней поквитаться. Дальше норов взял своё: лишившись пристани, особняка и капиталов, купчиха стала атаманшей. Ставкой Черепановых служила некая Офицерская сопка в тайге, ну а были новоявленные разбойники не столько грабители, сколько мстители. Работали просто: переодевшись красноармейцами, черепановцы входили в село, а затем внезапно доставали оружие и устраивали расправу над вышедшими встречать "своих" коммунистами. О жестокостях Упырихи слагали легенды - тут она семерых лично забила обухом топора, там привязала учителя к коню и протащила через всю деревню, а потом изрубила тело. Самой именитой жертвой черепановцев стал председатель СибЧК Иван Постоловский, которого Анна не стала четвертовать, а отдала на суд белым, чьи покровительством пользовалась. Крупнейший рейд черепановцев на Нижнеангарск в союзе с восставшими эвенками в декабре 1921 года оборвал жизни 38 человек. Упырихой, однако, Анну Черепанову называли не только за жестокость, но и за живучесть: ЧОНовцы охотились на неё, как на зверя, а она, опять же подобно зверю, запутывала следы. Говорят, однажды Анна несколько дней сидела в болоте, дыша через трубку из камыша. Лишь раз чекисту удалось подстрелить её в бедро... но затем погиб от рук её соратников, а вынутую пулю Упыриха позже носила на шее как талисман. В конечном счёте красным так и не удалось изловить ни её, ни мужа - поняв, что война проиграна, Черепановы сложили оружие и достали поддельные паспорта. Говорят, уже в 1970-х в Красноярске милиция задержала некую хромую старуху Корепанову с пулей-талисманом на шее, но доказать, что она и была Анной из Верхоленска, а не пострадала, по её словам, в боях с Упырихой, так и не смогли.

27.

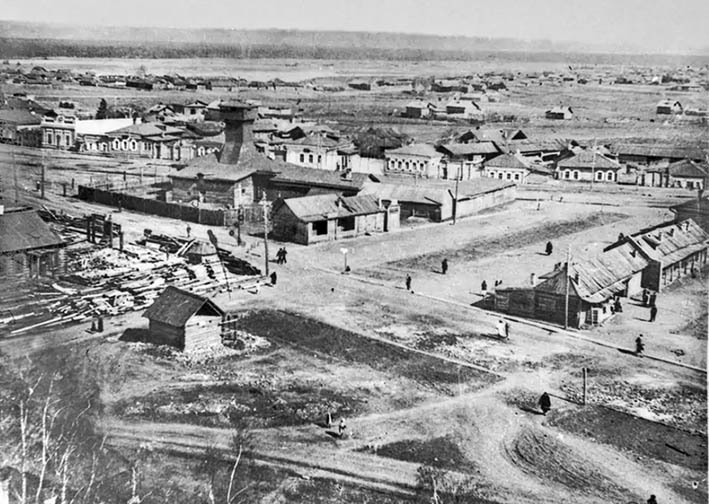

Верхоленск, добитый Гражданской войной, в 1925 году лишился статуса города. Тогда та же участь постигла десятки городов, носивших этот статус по инерции, как Соликамск или Свияжск. Но я не припомню другого уже-не-города, в котором про урбанистическое прошлое бы не напоминало до такой степени ничего. Можно вспомнить десятки сёл или станиц, никогда не бывших городами, но куда как более похожих на маленькие старинные города. Вытянутый вдоль полутора улиц, Верхоленск потянет максимум на село - центр волости, причём волости бедной и глухой.

28а.

Вот однако, самое настоящее уездное казначейство - где-то такие бывают с лепниной и в 2-3 этажа:

28.

Здесь нет даже улицы Ленина! Центральная в Верхоленске улица, на которую он нанизан от въезда до выезда, названа в честь молодого вятского революционера Николая Федосеева. Он один из первых в России проповедовал марксизм вместо народничества, дружил с тогда ещё мало кому известным Владимиром Ульяновым, переписывался с целым Львом Толстым и наконец в 1898 году угодил в верхоленскую ссылку. Где 27-летнего юношу, а с ним заодно и оставшуюся на воле невесту, довёл до суицида другой ссыльный большевик Иван Юхоцкий, который считал, что негоже настоящему марксисту собственность иметь, тем более если вся эта собственность - книги.

29.

На улице Федосеева стояли административные здания и особняки купцов, в первую очередь Большедворских, Купцовых, Соловьёвых и Шульгиных. Домик с флагом на кадре выше, кстати, в списке памятников архитектуры называется домом Черепановых, а значит не из него ли вышли Упыри? Деревянной школы, которую я видел в чужих заметках, мы то ли не заметили, то ли уже не застали. Самый солидный в старом городе дом Харитона Соловьёва выделяется идеальным состоянием - с 2002 года его занимают библиотека и небольшой музей:

30.

Улица Федосеева и ныне имеет хоть минимально городской облик. А вот так выглядит параллельная ближе к реке улица Константина Пуляевского, названная в честь местного героя Великой Отечественной:

31.

На ней уцелела столовая политических ссыльных (1897-98), где Юхоцкий изводил Федосеева, а ещё несколько лет назад можно было найти и развалины деревянной тюрьмы:

32.

Ссыльные в крошечном Верхоленске слагали немалый процент населения, но ещё больше смутьянов оказывались здесь на этапе. Например, Александр Радищев в 1790 году, или Феликс Дзержинский, в 1902-м отсюда и сбежавший. Первыми именитыми ссыльными Верхоленска были вездесущие декабристы Андрей Андреев и Николай Репин, а из тех, улица имени кого была в каждом советском городе, через Верхоленский уезд прошли Михаил Фрунзе, Валериан Куйбышев и Серго Орджоникидзе. Нестор Каландаришвили в здешней ссылке из грузинского националиста превратился в анархо-коммуниста и возглавил красных партизан. Было в городе и по полсотни человек поляков и евреев, возможно имевших синагогу в какой-нибудь избе. Но какие дома на полузаброшенных улицах каких ссыльных помнят - боюсь, не знает уже никто. Заброшек и пустырей в потерявшем за сто лет половину жителей Верхоленске как бы не больше, чем жилых усадеб, и многие из них явно опустели давно, быть может ещё до распада Союза...

33.

Заброшенный особняк в самом центре села, к которому сходятся улицы Пуляевского и Федосеева, ныне известен как Дом Троцкого... известен, правда, больше краеведам, чем местным жителям, но в 1900-02 годах ссыльного Лейбу Бронштейна действительно переводили несколько раз между Верхоленском и Усть-Кутом.

34.

С домом Троцкого соседствует Воскресенский собор (1903), воздвигнутый на средства ссыльного мещанина Стефана Захарова. Храм выглядит как пусть и солидная, но всё-таки сельская церковь:

35.

Колокольню над ней не успели поднять, да и нынешние реставраторы вряд ли это потянут. По-своему впечатляет вышка-звонница, про которую у меня было записано, что она осталась от предыдущей церкви с 1760-х годов. Увы, я так и не смог вспомнить, откуда я это взял и сколь это достоверно, но правда то, что пока вышки не стали ассоциироваться с чем-то сугубо утилитарным, на Руси было множество таких звонниц. Само собой, архитектурной ценности в них никто не видел (да и сейчас, увы, не видят!), а потому уцелевшие русские столбово-каркасные звонницы теперь можно сосчитать по пальцам одной руки. Так что в теории солидный возраст этой вышки возможен:

36.

Ещё два деревянных храма не пережили 1930-х годов:

37а.

Старый Воскресенский собор (1795-96), на замену которому нынешний храм и строили - весьма неожиданный в этих краях образец деревянного зодчества Украины. В принципе "украинское барокко" не такая уж и редкость в Сибири, но - в каменных храмах городов и монастырей: ведь в 18 веке Малороссия была кузницей кадров высшего духовенства. Здесь мог отметиться разве что какой-то ссыльный запорожец:

37б.

Ещё раньше тут стояла шатровая Воскресенская церковь 1650-х годов, остававшаяся от острога:

37в.

Но главным памятником Верхоленска был Богоявленский собор (1718) с уникальным завершением. Крещатые бочки - штука и так очень редкая (навскидку вспоминается пара церквей на Урале и пара на самом севере - в Кимже и Варзуге), а двухъярусных крещатых бочек в пол-оборота друг к другу я не припомню более нигде!

37г.

Ещё можно вспомнить показанные в прошлых частях на таких же чёрно-белых фото церкви в Бирюльке, Качуге, Знаменке да храмы Илимского острога: пашни Иркутского Севера представляли собой такой же целостный район поморского деревянного зодчества, как Онега, Карелия или Двина... но весь этот пласт сгинул в ХХ веке.

38а.

Улица Федосеева за домом Троцкого сама становится набережной. У реки - сельский воинский памятник:

38.

Хорошее, крепкое, старинное село - но какой же это бывший город?

39.

Хотя вот в сельском магазине у двух столь же сельских тётушек играла не эстрада, а отличный старый англоязычный рок-н-ролл.

39а.

Черту под центр Верхоленска подводит наплавной мост:

40.

За ним начинается просёлка к несколькими деревням, самая дальняя из которых носит звучное название Магдан. Где-то там, далеко за рекой - и зловещая Офицерская сопка.

41.

Как село в кристальном воздухе сибирской глуши Верхоленск чрезвычайно живописен:

42.

Последний взгляд на центр уездного города:

43.

Присёлки под красными обрывами тянутся дальше:

44.

А жизнь в глуши полна своего колорита:

45.

46.

47.

48.

49.

Ну вот и северный выезд. Дальше до Жигалова ещё сотня километров, но дорога такая, что билет на маршрутку дотуда стоит раза в 2-3 дороже, чем до Качуга. Вдоль дороги, судя по чужим фото, те же красные обрывы, без петроглифов, но даже более высокие и зрелищные, чем скалы Шишкинской писаницы. Само Жигалово, ещё один районный ПГТ (с 1936 года) с 5-тысячным населением, зародилось в 1723 году как заимка Якова Жигалова, а в эпоху золотой лихорадки на Бодайбо превратилось в главный порт Лены, где даже свою верфь построили в 1907 году. Но глядя на чужие фотографии и списки памятников архитектуры, я не нашёл ни одной причины того, зачем туда добираться. За Жигалово путь раздваивается, и сама Лена течёт мимо пустеющих деревень, некогда процветавших у водного-ледового тракта. В тех деревнях есть заброшенные церкви, купеческие дома и сталинские лагеря, а километрах в 80 от Жигалова уходит в землю Ботовская пещера, в которой ещё эвенки прятались от непогоды. Открытая геологами в 1948 году, на данный момент она считается самой длинной в России: все крупные пещеры неуклонно "растут" по мере исследования новых ходов, и в 1992-2010 годах спелеологи иркутского клуба "Арабика" так "удлиннили" Ботовку с 6 до 67 километров, и это явно ещё не предел. В Ботовской пещере нет особых природных чудес, в основном одноярусный густой лабиринт, часть которого исследовать помогла древняя карта - плоский камень с вырезанной схемой ходов, которую в настоящих ходах повторяли следы 3-4-тысячелетней копоти.

49а.

Но те места - по-настоящему глухой тупик, и в какой из деревень окончательно затухает дорога, зависит в первую очередь от того, на чём едешь по ней. Ещё в Жигалово можно свернуть на запад, на тот самый Шелашниковский тракт, ведущий мимо горы Кит-Кай, для бурят священной как шаманская святыня, а для коммунистов как место первой ссылки Сталина, к Усть-Уде и далее вдоль Ангары в Иркутск. Третья дорога за Жигаловом уходит от Лены и тянется на 300 с лишним километров (почти как до Иркутска) к посёлку Окунайский на БАМе. Она невзрачная, пыльная, вхлам разбитая строительной техникой Ковыкты, на ней вообще нет сёл, а знакомые автостопщики рассказывают, как каждый водитель норовил им сообщить, что тут кишат медведи, после чего захлопывал дверь и гнал прочь. Поначалу я думал не поворачивать в Верхоленске, а прорываться этой дорогой, но в итоге решил, что да ну его нафиг: даже из Усть-Кута автобусы в Иркутск ездят не через Жигалово, а раза в полтора более длинным маршрутом через Братск. Частный минивэн Иркутск-Северобайкальск едет 12 часов и берёт по 3500 рублей с человека независимо от точки посадки. Те же автостопщики от БАМа до Жигалова продирались 9 часов чистой езды, так что весь путь от бывшего главного порта Лены до нынешнего занял бы у меня пару дней. Полтысячи километров течения Лены ниже Верхоленска для меня так и останутся белым пятном.

50.

В следующей части... по-хорошему следующая часть должна быть про Усть-Кут, с 1950-х годов и поныне главный порт Лены, до постройки Амуро-Якутской магистрали бывший крупнейшим речным портом всего СССР. Но Усть-Кут я посетил ещё в Байкало-Амурском путешествии 2020 года и написал о нём не так давно (вот, ниже, в оглавлении). Так что в фактической следующей части отправимся из него вниз... уже не вдоль Лены, а по Лене!

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Давыдово.

Давыдово - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1132902.html

lj_varandej

Понедельник, 04 Апреля 2022 г. 19:00 (ссылка) lj_varandej

Понедельник, 04 Апреля 2022 г. 19:00 (ссылка)

Усолье-Сибирское - город (75 тыс. жителей) в 70 километрах от областного центра, следующее звено Большого Иркутска после Ангарска, который я показывал в прошлых трёх частях. От Ангарска, впрочем, оно отличается поболее, чем Ангарск от Иркутска: если своим ближайшим соседом иркутяне восхищаются, то про Усолье говорят с хмурым видом и выражениями вплоть до "умирающий". Умирает Усолье, впрочем, с музыкой из уличных проигрывателей, которой вторит гром трамваев самой живой системы из 4 действующих в Иркутской области.

Мне же как уроженцу Пермского края было интересно посмотреть на "альтернативное Усолье". Забегая вперёд скажу, что по красотами своими это не Усолье-Пермское и даже не Березники, и всё же первый промышленный центр Восточной Сибири не лишён своего колорита.

Транссиб в пределах Большого Иркутска напоминает линию метро или хотя бы подобие Центральных диаметров. Иркутск, далеко вытянутый вдоль Ангары, сменяет посёлок Мегет, почти доходящий до промзон Ангарска, а за Ангарском буквально десяток километров незастроенной местности обрывается у Тельмы с её небесно-красивым храмом, от которой видны и трубы Ангарска на юге, и многоэтажки Усолья на севере. Плотность населённых пунктов тут совершенно подмосковная, вот только образуют они тонкую нить, а потому совсем не очевидно, что весь описанный путь - это 2 часа на электричке. Станция Усолье-Сибирское встречает деревянным вокзальчиком (1910), который пока что обошли стороной и оптимизации, и театр безопасности, и корпоративный стиль:

2.

Весь удар принял на себя новый вокзал 1970-х постройки:

3.

Изначально смотревшийся куда интереснее:

3а.

На позапрошлом кадре хорошо виден микрорайон со знакомыми по Ангарску узорами балконов, образующий фасад Усолья со стороны Тельмы и Иркутска. Интереснее то, что за ним просматривается высокий дальний берег. Номерной разъезд, устроенный здесь в 1899 году при прокладке Транссиба, в 1903 году сменила станция Ангара, унифицированная по названию с городом лишь в 1957 видимо во избежание путаницы с Ангарском. На привокзальной площади - приметы времени: композиция "С приездом!" (2019) и деревянная Никольская церковь (2006-08) из оцилиндрованного бревна:

4.

Едва ли не первое впечатление Усолья-Сибирского - его трамваи. Пущенная в 1967 году система включает всего 4 маршрута, похожие схемой на метрополитены постсоветских столиц вроде Баку или Тбилиси. По рельсам бегают такие же угловатые КТМы из Усть-Катава, как в соседнем Ангарске или далёком Усть-Илимске, однако то, как часто в городе звучит их лязг, и как много людей ждёт свой трамвай на остановках, радует. Я помню исправно действующий троллейбус в мрачном горном киргизском Нарыне, и трамвай Усолья-Сибирского чем-то похож на него - такой же контраст активной жизни с окружающим упадком.

5.

Умирать Усолье, впрочем, предпочитает с музыкой - приметой его центральных улиц в сентябре 2020 года были динамики, из которых постоянно лилось что-то лёгкое и современное. К музыке быстро привыкаешь, как к фону, который лишь изредка нарушает реклама. Ну а к фотке динамика я решил добавить пару рекламных щитов - первый интересен списком льготных категорий (АНХК - это Ангарский нефтехимкомбинат), а второй просто очень уж мил.

6.

У Усолья нет полноценной объездной, и Сибирский тракт проходит прямо через центр города как Ленинский проспект, порой вставая в глухих пробках. На остановках у проспекта вполне можно ловить междугородние маршрутки, а меня до Тельмы и вовсе подвёз ехавший мимо частник по автобусным расценкам. Железнодорожную ось с автомобильной и соединяет проспект Красных Партизан - на нём заснят вот этот нелепый чёрный космонавт, а экспрессивный белый спортсмен стоит уже у стадиона "Химик" на Ленинском:

7.

По соседству с мемориалом Победы (1975):

8.

Который дополняют бюсты Героя Советского Союза Алексея Уватова, отличившегося в 1943 году в битве за Днепр, и абстрактного красногвардейца на братской могиле 16 большевиков, замучечнных в 1920 году "белобандитами".

9.

Мемориал стоит почти на берегу озерца, внезапно встречающего посреди городских кварталов. Усольчане знают его как Молодёжное, Калтус или Скипидарка. Последнее название изначально носил еле заметный ручей, на котором в конце 1980-х годов вырыли котлован. Стройка, однако, так и не началась, а потому в котловане сперва возник калтус (топь в диалекте здешних старожилов), а затем и пруд, и местным властям ничего не оставалось, кроме как наречь его Молодёжным озером.

10.

За прудом же торчит стела, которую подарил Усолью на 350-летие собравшийся переезжать в Иркутскую область алюминиевый гигант En+. И для заезжего трэвел-блоггера такой подарок более чем кстати: Усолье - город слишком рыхлый и лоскутный, чтобы сколько-нибудь внятно рассказать его историю частями. Поэтому я расскажу её здесь.

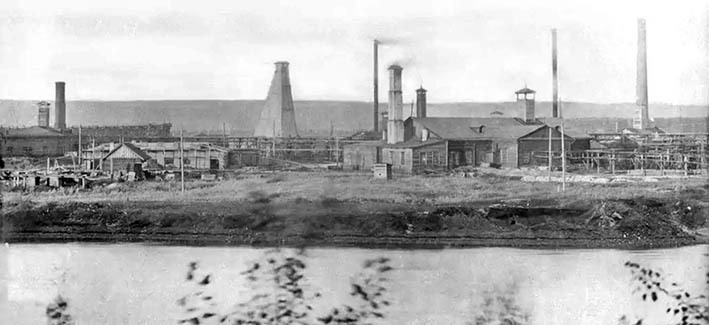

11.

350-летие - это 2019-й год. Точка отсчёт, впрочем, была даже чуть раньше: в 1664 году енисейские казаки, братья Анисим и Гаврила Михалёвы шли вдоль безлюдных берегов Ангары и встали ночевать на острове посреди русла. Кто-то из отряда зачерпнул воды... и с удивлением понял, что она солёная, а вскоре чуть выше у берега обнаружилась белая корка. Казаки нашли первоклассный соляной источник, что в корне меняло ценность этих мест: без соли человеку не прожить, но соль не поймаешь в тайге и не вырастишь в поле. Именно находка Михалёвых дала возможность разрастись на Ангаре большому городу, каковым стал Иркутск через два десятилетия. Варничный остров, где в 1669 году заработала солеварня, и возникшая у берега слободка Усолье стали первым промышленным центром в восточной половине России, источником жизни для переселенцев Ангары. К 1682 году солеварни Михалёвых купил Иван Ушаков, первый пивовар молодого Иркутска, о заводах которого там по сей день напоминает речка Ушаковка. В 1704 году промыслы перешли Вознесенскому монастырю, что до советских времён стоял за Ангарой напротив Иркутска, однако на качественно новый уровень их вывело, забрав себе в 1765 году, государство. Ведь хронической проблемой промышленности в глубинах тогдашней Сибири был крайний дефицит рабочих рук, компенсировать который могли лишь те, кто в праве надевать кандалы на эти руки. Варничный остров стал по сути каторжной тюрьмой, а его слободка - местом ссылки. В основном трудились тут, конечно, всяческие конокрады и душегубы, а когда в 1826 году на солеварни привезли декабристов Евгения Оболенского и Алексея Якубовича, начальник тюрьмы вскоре слетел с должности за то, что распределял их "урок" (объём работы) между другими заключёнными. Работали в Усолье и народники, польские повстанцы во главе со святым Рафаилом Калиновским, которому теперь посвящён монастырь босых кармелиток в коттедже на окраине (2007), а самым именитым узником Варничного острова стал в 1865 году Николай Чернышевский. Но к концу столетия сменились времена: перенаселённая, как в средней полосе, Ангарская пашня могла обеспечить приток рабочей силы для уже вполне себе капиталистических заводов. Первенцем реиндустриализации стала в конце 19 века спичечная фабрика, а дальше эстафету подхватила советская власть, всю свою эпоху строившая в Усолье завод за заводом. В 1925 году слободка стала городом, в 1940 его название приняло нынешний вид с -Сибирским, а к концу 1980-х тут жило без малого 110 тысяч человек. Ну а то, что город потерял с тех пор более 1/3 жителей, говорит само за себя.

12.

Из 4 заводов, перечисленных в столбик на кадре выше, пока живут два последних. "Усольмаш" производит горно-шахтное оборудование, его компактная площадка расположена у выезда на Тельму, а от Калтуса начинается жилгородок вида "пленные немцы". Впрочем, о том, что сам "Усольмаш" жив, тут не догадаться - вот так ныне выглядит его Дом культуры:

13.

13а.

В его парк я откровенно побоялся заходить:

14.

Поскольку, думается, именно в этом парке чем-то закинулся автор карты на бетонной плите около дома напротив:

14а.

От городка машиностроителей, колоритными районами 1970-80-х годов...

15.

...я направился к ограничивающей жилые районы со стороны Ангары Молотовой улице:

16.

К реке здесь спускается солидная промзона, за бетонными заборами которой виден благородный кирпич старых корпусов, а из-за обшитых профлистом складов выглядывает шпиль изящной башенки.

17.

Она принадлежала той самой спичечной фабрике, которую основал в 1888 году иркутский купец Павел Паршаков. Первоначально он изготовлял фосфорные спички, что уже по тем временам считалось технологией отсталой - фосфор был пожароопасен и смертельно ядовит. В 1891 году к делу подключился некий фабрикант по фамилии Минский - рунет знает его лишь по инициалам М.И., что может значит как Михаил Иваныч, так Моисей Иосифович, а по некоторым данным он был ещё и совладельцем спичечной фабрики в Томске. Как бы то ни было, Минский переоснастил усольскую фабрику под выпуск современных серных спичек и в 1899 году стал её единственным владельцем. Дальше было трудное десятилетие борьбы за выживание - с появлением Транссиба крупнейшей спичечной фабрике России пришлось держать удар конкурентов. А учитывая, что конкурентами этими были староверы из Новозыбкова, которым не составляло труда договориться между собой - на грани банкротства усольчане оказывались не раз. Дошло до того, что фабрику пришлось сдать в аренду, но именно арендаторы, быть может посредники тех же новозыбковцев, и спасли предприятие - в 1911 году фабрика была фактически построена заново, и под красивым названием "Солнце" стала лидером своей отрасли. В 1925 году фабрику зачем-то переименовали, причём не в "Красное Солнце" какое-нибудь, а в нейтральный "Байкал", и спичечное производство понемногу начало растворяться в других отраслях деревообработки. В 1936 году тут открыли фанерный цех, в 1961 мебельную фабрику, а первоначальная отрасль окончательно зачахла в 1990-х. Ныне на площадке располагаются Усольский фанерный завод и пяток маленький мебельных фабрик, среди которых и та самая "Гармония" с плаката из начала поста.

18.

Кадр выше снят через забор - вид на башенку "Солнца" (1911), это символ Усолья из путеводителей и магнитиков, я искал битых полчаса, лазая по кустам и задворкам, но в итоге обнаружил лишь феноменально уродливую каменную черепаху:

18а.

Уже отчаявшись увидеть "Солнце", прямо на Молотовой улице я вдруг приметил домик, как бы утопленный в линии ограды, с угла которой, подняв фотоаппарат на вытянутых руках, я и заснял свою цель. А вот как всё это выглядело в начале ХХ века:

18б.

Дальше на север, через полтора-два километра, Молотовая улица приводит в Старое Усолье:

19.

С населением в несколько тысяч жителей к началу ХХ века оно оставалось слободой Иркутского уезда, а потому и теперь в этой части похоже не столько на город, сколько на большое село. Вдоль длинных улиц стоят избы, но красивых наличников тут много даже по меркам Иркутской области:

20.

21.

Неподалёку от спичечной фабрики мне попался на Молотовой одинокий каменный домик. В списке памятников архитектуры тут значится ещё и кожевенный завод, но это вряд ли он - скорее, дом какого-нибудь купца, державшего магазин для фабричных рабочих:

22.

Ещё пара каменных лавок обнаружилась дальше, у перекрёстка улиц Маркса и Ленина (не путать с Ленинским проспектом!):

23.

Включая самый солидный в Старом Усолье каменный дом Варваричева (1895):

24.

Ведь сейчас уже не вполне очевидно, что пустыри у перекрёстка - это бывшая Базарная площадь. Вот такой вид открывался в сторону "Солнца"...

24а.

...с колокольни (1888-89) церкви Спаса Нерукотворного (1878-78), напротив которой вполне узнаётся Варваричев дом:

25а.

Церковь снесли в 1936 году, а в наше время на её месте воздвигли "по мотивам" новый Спасский храм. Честно говоря, по-моему это самая некрасивая новодельная церковь в России, но ещё больше впечатляет то, что строилась она почти 20 лет - от закладки в 1998 году до освящения в 2016-м.

25.

За апсидой собора просматривается сталинка местного ОВД со скульптурой Дяди Стёпы:

26.

Мимо них улица Ленина приводит к деревянным воротам тихого Курорта "Усолье":

27.

Не так давно я уже показывал Усть-Кутский Курорт, ну а здесь мы пришли к его старшему брату. Соляные ключи давали не только сырьё для "белого золота" - уже в 19 веке исследователи Сибири и гарнизонные медики знали, что солёная рапа и пропитанная ей грязь вполне годятся для лечения хворей. В 1836 году начальник усольских варниц оборудовал первую купальню для своей семьи, а в 1856 году в Иркутске уже рекламировали здешние ванны. Тогда, впрочем, это было что-то сродни "народным ваннам" Пятигорска - по сути обычные аршаны на берегу Ангары, у которых местные дельцы наловчились открывать гостиницы и харчевни. Первая оборудованная водолечебница появилась здесь в 1865 году, и в последующие десятилетия много раз меняла владельцев, но неуклонно росла следом за окрестными городами, и наконец в 1933 году вошла в число советских санаториев. Ныне, с чужих слов, тут простенький, но чистенький санаторий с солёными ваннами, спелеотерапией, массажем и кислородными коктейлями, однако польза от всего этого действительно есть. За воротами и шлагбаумом хорошо виден дореволюционный корпус с водонапорной башней:

28.

С другой стороны, на откосе ангарского берега - какие-то беседки и малые формы:

29.

А вот деревянный курзал, увы, не сохранился - на его месте теперь какие-то советские корпуса, да и те непроглядно укатаны в сайдинг:

29а.

По соседству с курортом на огибающей санаторий улице Мира стоит самый красивый дом Старого Усолья - дача Владимира Рассушина (1913), с 1886 года главного архитектура в губернском Иркутске. Вид его удручает, но судя по статье в Иркипедии, заброшенным он стоял и лет 20 назад... Вопрос - простоит ли ещё 20?

30.

От его забора открывается вот такой вид - слева ограда курорта, а впереди раскинулся по красавице-Ангаре Варничный остров:

31.

Ранней осенью вид на сибирскую реку неимоверно красив. Она течёт здесь парой русел с разных сторон Красного, прежде Спасского острова, вытянувшегося на 12 километров мимо Усолья и Тельмы:

32.

А труба санаторной котельной напоминает о промышленном прошлом:

33.

В начале ХХ века эти берега выглядели так:

34а.

По обе стороны протоки, под откосом коренного берега и в плавнях Варничного острова, дымила и бурлила целая деревянная промзона, устройство которой я хорошо знал по Соликамску.

34б.

Из глубоких скважин, первая из которых была пробурена в 1878 году, рапа поднимали качалки наподобие нефтяных вышек и (в более старом варианте) острожных башен. Дальше рапа отстаивалась в ларях или циркулировала по градирням, избавляясь от примесей и песка, и наконец выпаривалась в варницах с названиями по церковным праздникам, самая современная из которых Успенская варница заработала в 1895 году. Часть рассола подавалась в чаны работавшей с 1828 года кожевенной фабрики. Государство держало на промыслах в первую очередь каторжную тюрьму, а вот производством занимались арендаторы, среди которых были крупнейшие иркутские купеческие фамилии вроде Хаминовых или Базановых, знакомых нам по приискам Бодайбо.

34в.

Впервые Усольские солеварни встали уже в 1905 году, но какая-то жизнь тут теплилась даже в советское время. Окончательно добыча на Варничном острове прекратилась в 1956 году, когда часть его скважин попала в зону затопления Братского водохранилища. Но сама изначальная специализация Усолья-Сибирского не делась никуда, и даже технологическая цепочка на новых заводах изменилась лишь автоматизацией. Где-то в городе по-прежнему работает одно из головых предприятий компании "Руссоль", поставляющее сибирякам на столы натрий-хлор марки "Экстра".

34г.

Варничный остров превратился в по сути дела парк среди воды, общедоступную часть Усольского курорта. Наличие острова в пешей досягаемости явно понравилось "Движению в поддержку армии", соорудившему в 2018 году весьма неожиданный в сердце континента памятник русским морякам со списком побед на ступеньках:

35.

Земля вокруг него в сентябре 2020 года была перекопанной - кажется, на острове готовилось какое-то благоустройство. Воздух же то и дело приобретал солоноватый запах - родник, у которого когда-то так удачно встали на ночёвку братья Михалёвы, никуда не исчез и спустя три с половиной века. Солёная вода не питьевая, но местные набирают её полоскать горло при ангинах и добавлять в ванны.

36.

В затоне за Варничным островом - заброшенный речной порт даже без кранов, а на внешнем берегу - причал "Метеора", курсирующего из Братска в Иркутск по высокой воде. В 2020-м вода была высокой, но областные власти по старой памяти десятка маловодных лет обрубили маршрут в Балаганске. Куда и поднялись мы, проехав БАМ, парой недель ранее, последим рейсом "Метеора" в ту навигацию. В 2021-м "Метеор" ходил в Братск из Иркутска, но берега так затянул дым лесных пожаров, что для нас судно осталось лишь транспортом без культурной программы. От холодного ветра у берега Ангары вернёмся в город с его облезлыми пятиэтажками, музыкой и грохотом трамваев:

37.

Границей Старого Усолья служат улицы Интернациональная и Менделеева, сменяющие друг друга по разные стороны знакомой нам улицы Ленина. Напротив изб с наличниками - пятиэтажки с панно, неловко подражающие показанным в прошлой части мозаикам Ангарска:

38.

Вдоль трамвайных путей - многочисленные памятники, самый примечательный из которых "Медсестра и солдат" (2018): в войну Усолье с его целебными водами было центром эвакогоспиталей.

39.

Параллельно тянется Комсомольский проспект, фактически являющийся продолжением Ленинского проспекта после его разделения с трассой "Сибирь". Здесь между гостиницей и ДК "Химик" раскинулась просторная, но невзрачная главная площадь. Не знаю, где в Усолье стоит Ильич, а вот здесь встречают братья Михалёвы:

40.

На задворках гостиницы - бассейн с советским панно. Не шедевр, конечно, но всё же уходящая натура, так что пусть будет фото:

41.

В похожем больше на пустырь скверике между гостиницей, бассейном и зданием городской думы (на заднем плане) - небольшой мемориал воинам-интернационалистам:

42.

Очень надеюсь, что фото скульптуры обгоревшего зомби-солдата с вырванным цветком на куче осколков не подпадает под новый закон. В конце концов её здесь ещё в 2019 году поставили, а "обуглилась" статуя и того позже от того, что автор её был либо криворучка, либо тайный гений-пацифист:

43.

В перспективе Комсомольского проспекта дымят трубы главной усольской промзоны:

44.

Но идти к ней интереснее вдоль трамвайных путей улицей Менделеева:

45.

Здесь есть несколько примечательных зданий позднесоветской эпохи:

46.

В том числе Дом детского творчества 1960-х годов:

47.

Да очевидный Дом специалистов или что-нибудь в этом роде, явный ровесник "Усольехимпрома" (1936), до цехов которого ещё с километр можно проехать на трамвае через пустыри и леосополки санитарной зоны:

48.