|

lj_varandej

Воскресенье, 16 Октября 2022 г. 22:53 (ссылка) lj_varandej

Воскресенье, 16 Октября 2022 г. 22:53 (ссылка)

За Качугом, близ которого стоит показанная в прошлой части Анга с её потрясающим новым музеем, дорога становится набережной Лены, которая пока ещё Леночка - чистая, быстрая, маленькая река, так не похожая на свои низовья. Сухопутный Якутский тракт здесь сменялся речным путём, а древние курыкане перерождались в якутов. О первой метаморфозе напоминает в 30 километрах от Качуга старинное село (540 жителей) Верхоленск, в котором сложно разглядеть бывший уездный город, а о второй - Шишкинская писаница на полдороги к нему, важнейший в Восточной Сибири комплекс петроглифов, где есть даже герб Якутии.

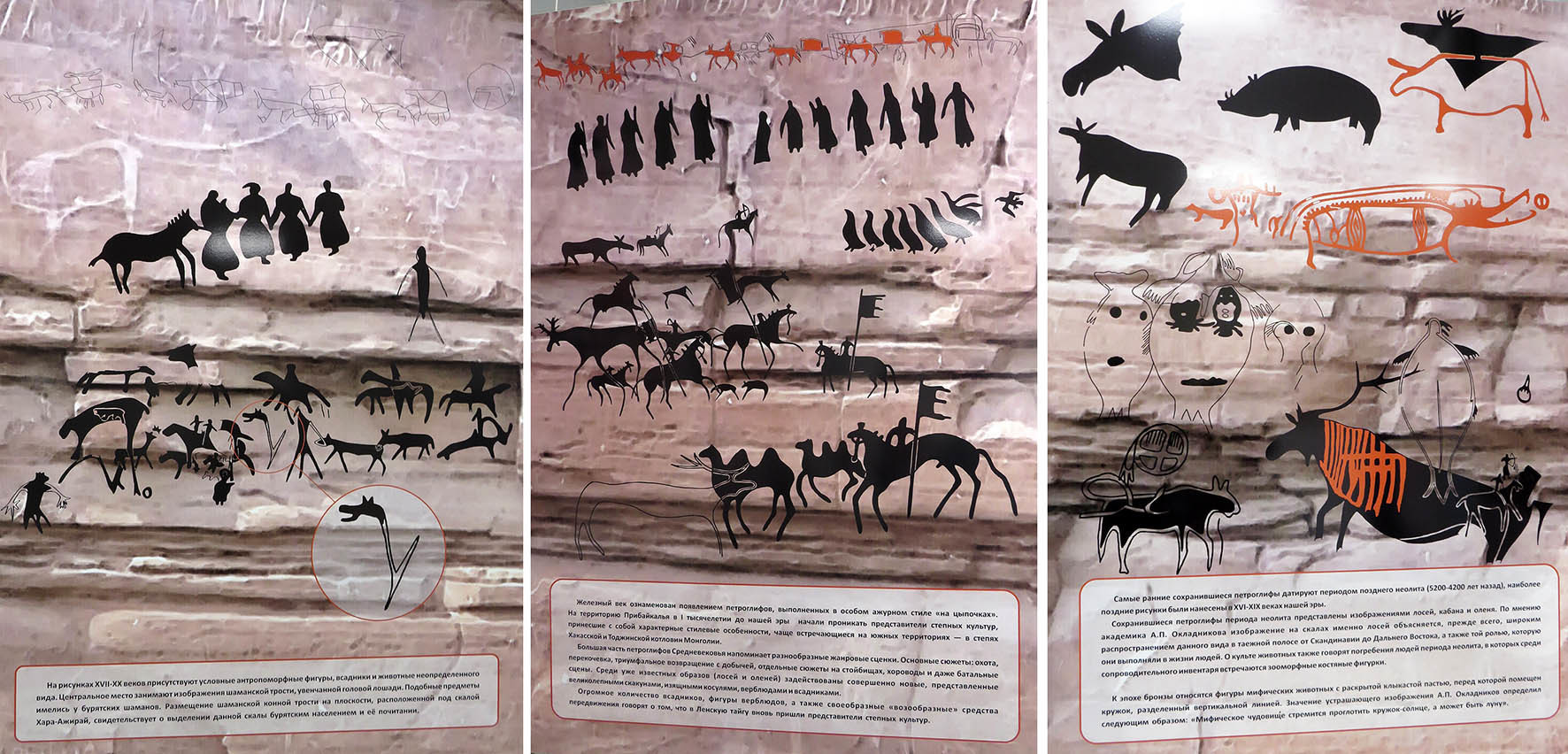

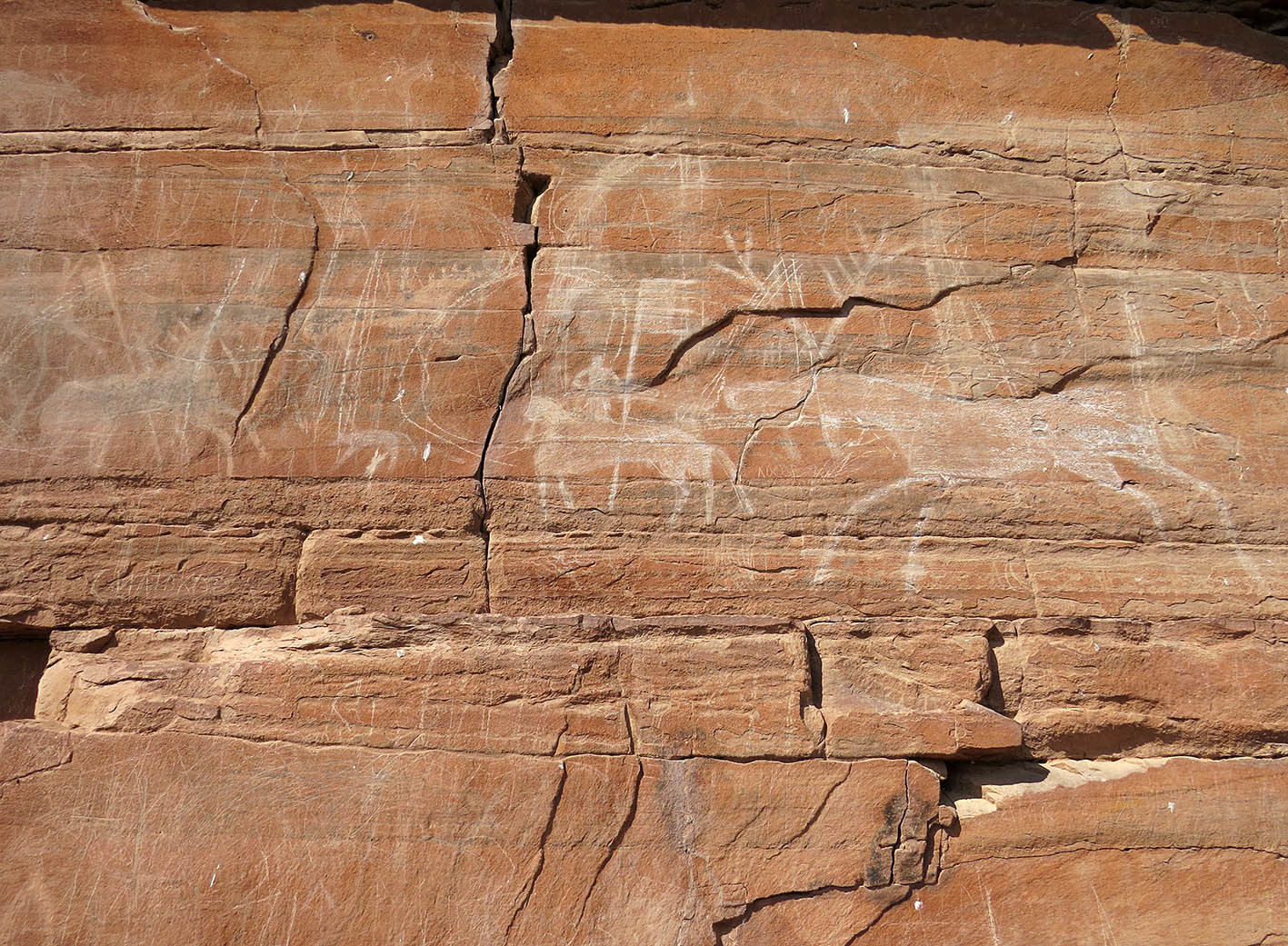

В детстве я любил приключенческие книжки про первобытных людей, и в том числе - "Листы каменной книги" Александра Линевского. Этот роман был написан по мотивам Бесовых следков в Карелии, но к Шишкинским писаницам это название тоже подходит сполна: красная скала высится над большой дорогой, и гладкие, как бумага, вертикальные обрывы испокон веков манили что-то на них написать. Не тайное святилище в глухих горах, не укромная долина одинокого племени, а гостевая книга Восточной Сибири, где старейшие записи оставлены 4-6 тыс. лет назад. Охотники каменного века, уже умевшие желаемое выдавать за действительное, но ещё не прокачавшие абстрактное мышление, рисовали мясистых быков, кабанов и лосей в натуральную величину. Люди бронзы, предки эвенков, предпочитали оленей и рисовали их маленькими, но не зря весь мир теперь знает эвенкийское слово "шаман" - тогда на каменных листах появились драконы, странные человекоподобные фигуры и плывущие по Мировой реке лодки, полные душ. Тюрки курыкане (см. здесь) пришли сюда 1500 лет назад с Саян и, благодаря металлургии и коневодству выставлявшие войско, грозное даже для Китая, рассеяли эвенков по тайге. Курыкане были преисполнены гордости от своих побед, изображая знаменосцев на резвых конях да свою добычу - караваны. Не забывали, видимо, и про жрецов - пеших людей в длинной одежде. Примерно то же, плюс юрты и знакомые по ольхонскими молебнами атрибуты шаманов, рисовали и монгольские племена, в 11-14 веках вытеснившие курыкан, или скорее их заместившие: те курыкане, что остались тут и были ассимилированы пришельцами - это предки бурят, а те, что ушли вниз по Лене, ассимилируя тамошних аборигенов, и превратились в якутов. Память об оставленной прародине и воплотилась в 1992 году в гербе Республики Саха:

Русские, глянув на всё это в 17 столетии, почесали бороду, да сказав "а мы чем хуже?!", чертили на камнях кресты, телеги и парусники из своих экспедиций. Их потомки предпочитали не выскабливать рисунки, а наносить их краской - петроглифы последней эпохи опознаются по надписями с повторяющимися элементами и фаллическим символам. Заезжий немец Герхард Миллер и его штатный художник Люрсениус в 1733 году решили не на скалах рисовать, а на бумаге - они впервые сняли копии с этих петроглифов да представили в Академии Наук. Позже исследователи не раз возвращались к Шишкинской писанице, но по-настоящему прославил её Алексей Окладников - сам уроженец деревушки Константиновка отсюда километрах в полтораста, с 1929 года он изучил памятник подробно, как никто до него. Науке известно 1762 рисунка на 298 плоскостях скалы - в разы меньше, чем казахстанский Тамгалы (4 тыс. рисунков), азербайджанский Гобустан (6 тыс.) или Саймалуу-Таш в глухих горах Киргизии (более 10 тысяч), но в разы больше, чем на скалах карельских Бесовых Следков, алтайского Калбак-Таша или амурского Сикачи-Аляна.

2.

Лучший способ попасть на Шишкинскую писаницу - экскурсия от Качугского музея: у неё символическая цена (что-то вроде 500 рублей, включая трансфер), а любые петроглифы штука такая, что без подсказок там и десятую часть не увидишь в упор. Вот только собственная машина у музея всего одна, без дела она не простаивает, и узнав об экскурсия непосредственно музее, узнали мы и то, что свободной она не будет ещё несколько дней. Общественный транспорт тут представлен парой рейсов маршрутки Жигалово - Иркутск, ехать на которой придётся в лучшем случае стоя. Так что лучше на такси (около 600 рублей до писаниц) или попутке - ведь дорога вдоль Лены неимоверно красива:

3.

То неплохой асфальт, то тряская и пыльная грунтовка, она местами идёт по самому берегу, а местами необычайно круто поднимается на бугры, обращённые к реке отвесными ярко-красными обрывами. Вот под обрывами появляется узкий карниз - значит, мы приехали:

4.

Перед скалами Шишкинской писаницы перпендикулярно реке уходит тёмная падь с парой деревянных домиков - с 1948 года, стараниями Окладникова, Шишкинсая писаница охраняется государством, которое тут представляет сторож, сменяющийся раз в пару недель.

5.

Вроде бы на скалах близ сторожки стоит искать русские петроглифы с крестами и кочами, но кажется, своими глазами их видели лишь учёные, а в основном о них известно то, что они есть. От сторожки с полкилометра до следующей пади, где в траве вытоптана парковка, а в воде - место, куда может лодка пристать. Я встал на доску и начал шарить по скалам ультразумом, сочтя, что это видовая точка, но это оказался фрагмент плота из пенопласта и досок, которым в то лето какие-то энтузиасты сплавились из самого верхнего на Лене села Бирюлька.

6.

Хотя у парковки тоже хватает плоских каменных "листов", всё же большая часть писаниц находится в паре сотен метров дальше. Лучшие главы каменной книги зачитаны до дыр - у скал причудливо сплетаются натоптанные тропы:

7.

Скалы так гладки, что в комменты ко мне наверняка придёт какой-нибудь городской сумасшедший срывать покровы с додревних цивилизаций. Ведь мы раскопали сенсацию - сюда пристал Ноев Кочвег!

8.

Плоские обрывы Шишкинской писаницы чередуются с причудливыми каменными фигурами, настраивающими на мистический лад:

9.

Первый петроглиф, что мы увидели, выглядел так:

9а.

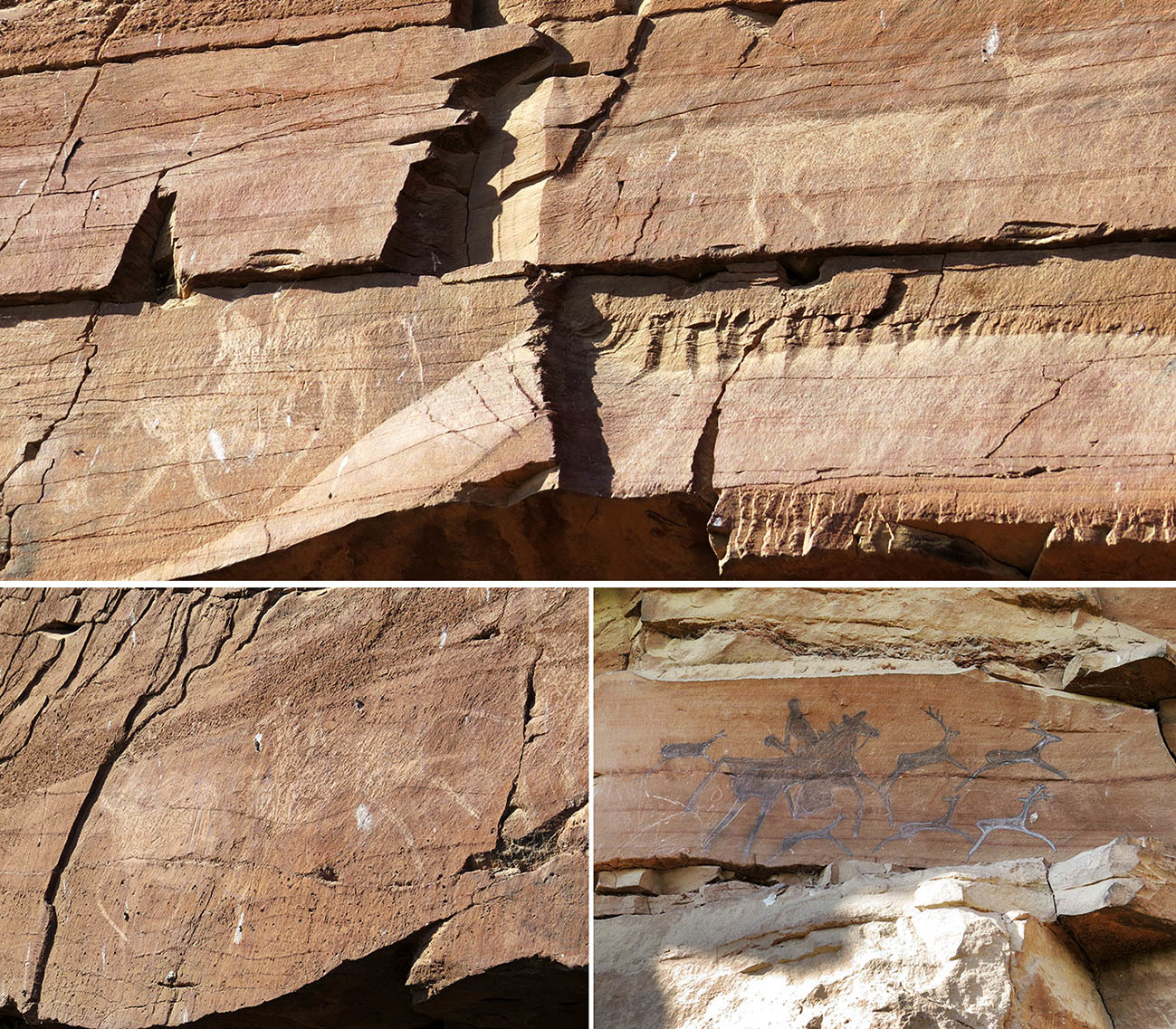

А самая натоптанная из троп вывела нас прямиком к Якутскому Всаднику. Да столь чёткому, что по всему своему опыту поездок на петроглифы я сразу же вынес вердикт - новодел:

10.

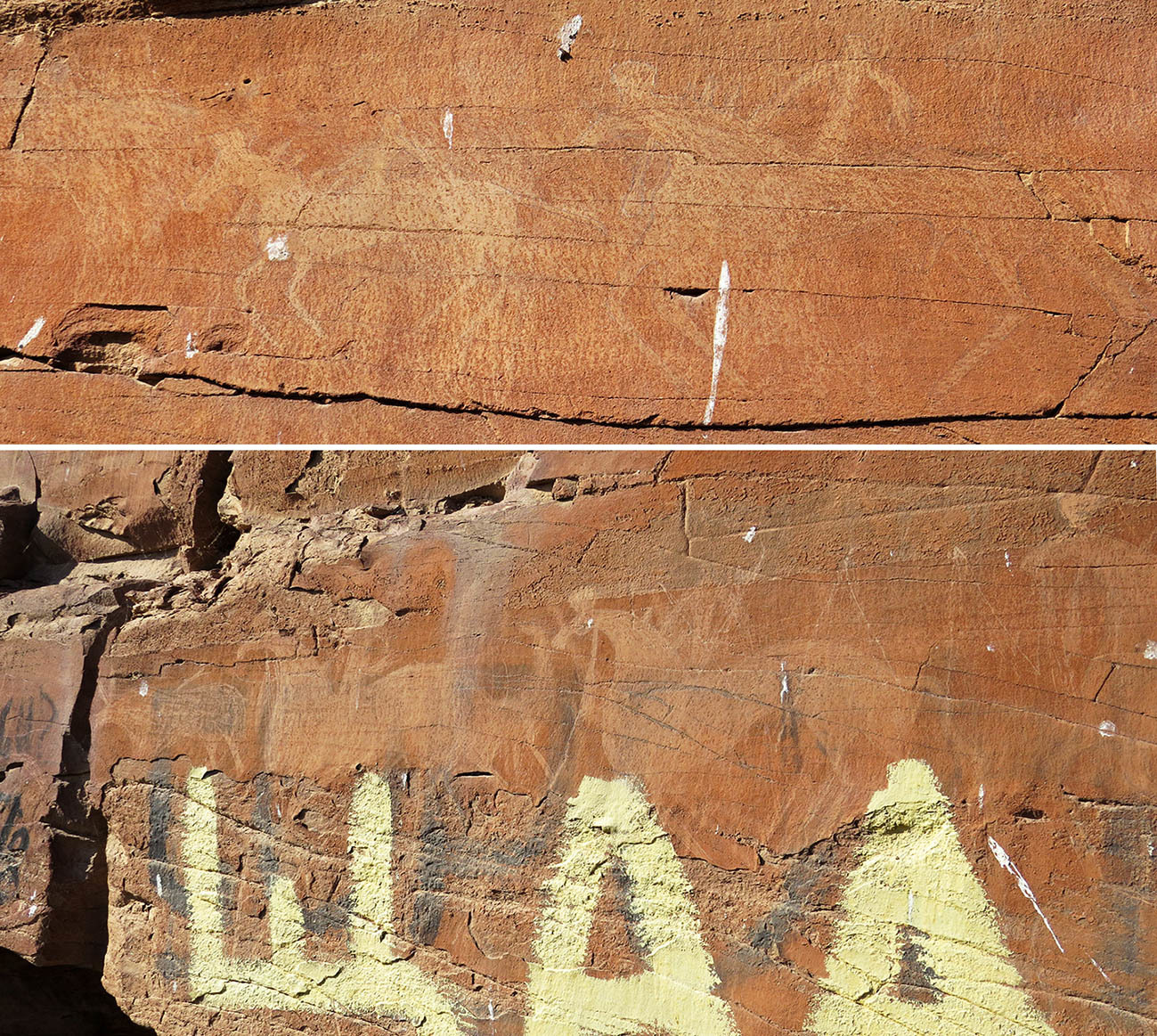

Ведь петроглифы наносили по-разному: где-то краской (сохранившейся сквозь тысячи лет в основном в пещерах, как башкирский Шульган-Таш или монгольский Гурван-Цэнхэрийн), где-то - глубокими чертами, а вот на Шишкинских писаницах применялся самый неудачный для туриста метод - выскабливание. Проще говоря, здешние петроглифы - это слегка пошарканные участки гладкой скалы, даже в упор едва различимые. А те, за кем не доглядел сторож, превратили эти скалы в подобие экрана с помехами:

10а.

Приметив ещё пару рисунков новодельного вида, мы спустились не то что разочарованным, а я бы сказал - приунывшими: разумнее было бы, наверное, смириться да ловить попутку в Верхоленск. И всё же больше для очистки совести я решил постучаться в сторожку. Сторож, интеллигентного вида пожилой человек в огромных болотниках, примостился на отбойнике и молча смотрел в ясное небо. Я устал, солнце припекло, а потому и разговор наш потёк неспешно: вопросы о петроглифах быстро отошли на второй план, и вот уже я сам не заметил, как излагаю своё путешествие. Сторож слушал, кивал, а потом из приречных кустов появился обаятельный паренёк лет 18 в таких же сапогах, с удочкой и ведёрком. Нам повезло: в те дни у сторожа гостил внук Никита, который и так лазал по скалам каждый день с подсказками деда, и вот теперь не прочь был показать свои сокровища двум заезжим туристам.

11.

По пути он рассказал, что Якутского Всадника мы видели настоящего - в доковидные времена на Шишкинскую писаницу раз в год приезжали археологи, изучали состояние рисунков, а особо ценные подводили белой краской, чтобы и туристам их находить было легче, и вандалы не калякали поверх них хотя бы случайно. Белые фигуры выглядят отвратительно новодельно - но иначе мы бы просто не смогли их рассмотреть:

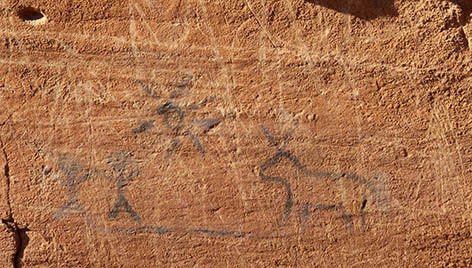

12.

На кадре выше слева - пара фигур из неолита: бык с аппетитными рёбрами и похожая больше на зайца голова лосихи. Справа - лоси бронзового века и загадочная фигура, которую здесь называют Шаман. На кадре ниже - сплошь бронзовый век, и судя по странным фигурами в лодках, то не эвенки на рыбалке, а души на пути в запределье. На средней строчке обратите внимание на то, как отличаются подкрашенные и неподкрашенные петроглифы, причём добавьте сюда то, что они как правило на фото видны лучше, чем глазом. Внизу же, пожалуй, самое впечатляющее изображение Шишкинских писаниц - Дракон, пожирающий Солнце:

13.

Вот бежит неолитический бык и гонит верблюдов настоящий Якутский Всадник - на кадре №10 конь не тот, что на гербе, зато здесь совпадение полное:

14.

Рядом - загадочные символы, включая кресты - не русское ли наследие, выбитое рукой суеверного купца в попытке обезвредить бесовские письмена перед дальней дорогой?

14а.

Снова всадники на курыканских конях, "с морды похожих на верблюда":

15.

Даже с помощью Никиты, который водил нас часа полтора, а после не взял за это денег, мы увидели далеко не всё - многие ценные изображения, как например огромный караван с гужевыми повозками, сделаны так, что снизу их не разглядишь, а вплотную к ним не залезешь.

16.

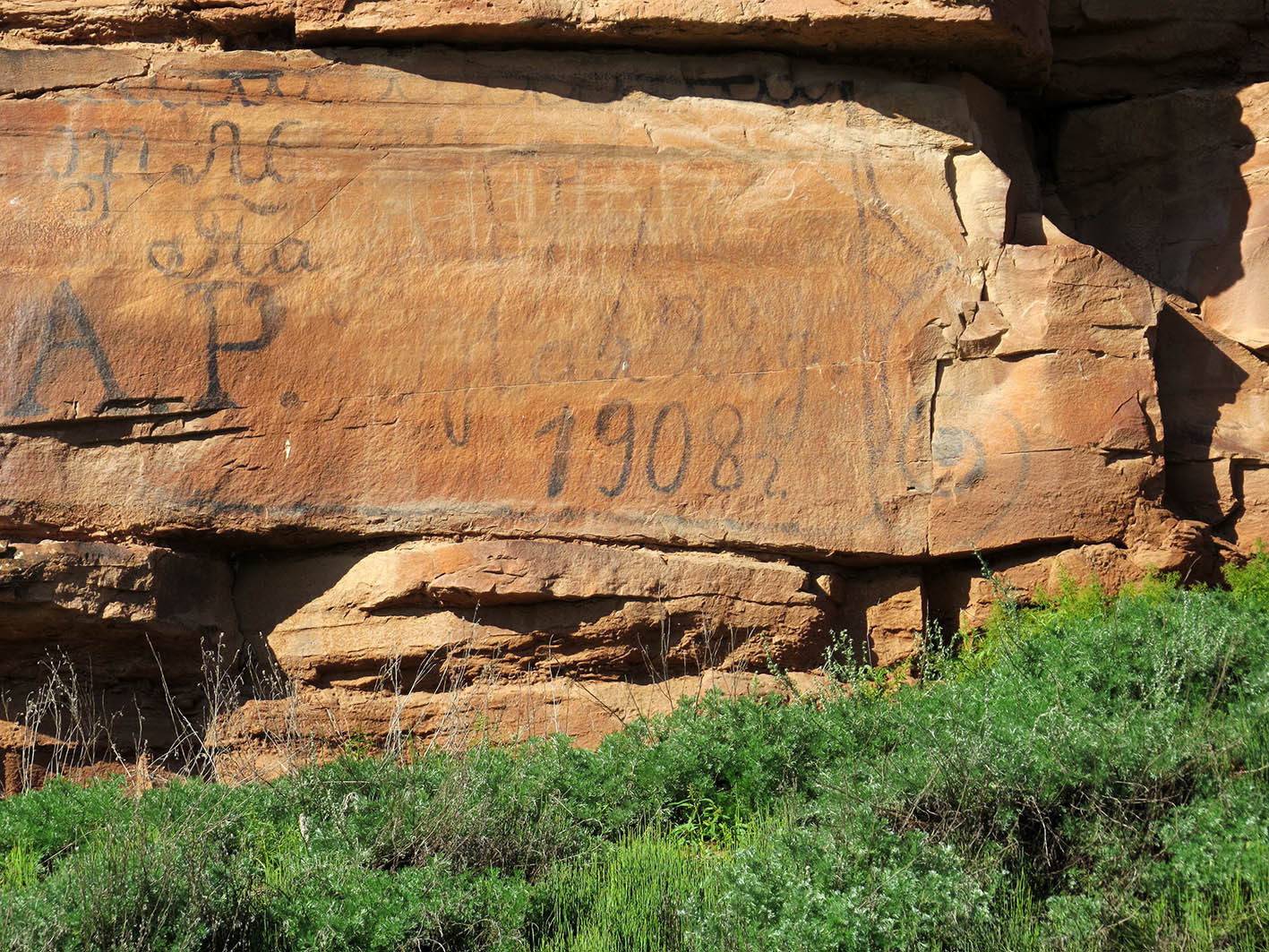

Что же до надписей, то иные уже начинает облагораживать время - теперь это не вандализм, а наскальные рисунки поздне-парового и ранне-электрического веков:

17.

Кто-то из современных людей пытается продолжать дело древних:

17а.

Прошедшее лето выдалось в Сибири неимоверно жарким, и на спуске со скал нам не хотелось уже ничего, кроме воды и прохлады. Леночка тут лишь с виду тёмная из-за глинистого дна и порядочной глубины, а вблизи - ледяная и прозрачная, как горная река. По словам Никиты, вода тут питьевая, и не смутившись тем, что в 15 километрах выше стоит Качуг с его 6 тысячами жителей, мы с радостью поверили на слово: жажда валила с ног. Дальше мы решили искупаться, но я, зайдя по щиколотку, сразу забыл о жаре: в арктических низовьях Лена куда теплее. Попрощавшись с Никитой, мы пошли дальше в сторону Верхоленска, куда ещё сторож махнул нам рукой, сказав, что петроглифы тянутся "до Ажирая":

18.

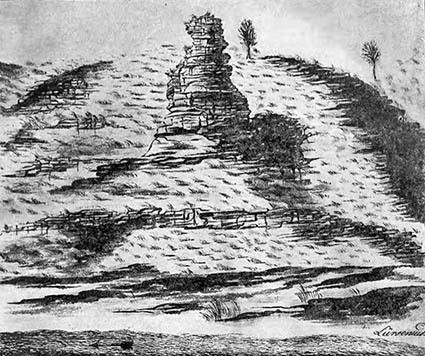

Хара-Ажирай, он же Ажрай-Бухэ и Ажрай-Нойон, был мне знаком по Ольхону - в числе 13 Северных Владык он являлся на Большой тайлган, главный бурятский молебен. В легендах Ажирай обладал такой силой, что ударом ноги вышибвал дверь Царства Мёртвых, но ольхонские шаманы представили как "духа гибкости ума" и хранителя Лены. Особо чтили Ажирая эхириты - самое северное племя бурят с налимом в качестве тотема. Алтарём Ажрай-Нойона считался скальный столб, на который обвинённые соплеменниками в тяжких преступлениях буряты пытались в знак своей невиновности забраться в темноте без факела и страховки. Скалу зарисовал в 1733 году Люрсениус, но в 1847 году царские инженеры, тянувшие колёсный тракт, на всякий случай решили её опрокинуть:

18а.

Теперь буряты вряд ли помнят, что столб Ажирая стоял, но зато помнят, где. У скал ниже писаницы прибрежный луг расширяется, и трава на нём притоптана, а сэргэ (ритуальный столб) в голубых хадаках (лентах), бочки для мусора да одинокая деревянная беседка выдают поле тайлгана: хотя бурят в Верхоленье почти не осталось, представители здешних родов раз в год съезжаются к подножью Ажирая на молебен. Инструкция, как проводить обряд, изложена в петроглифах с кадра №2, которые, однако мы не сумели рассмотреть в контровом свете. Мы выглядывали 5 шкур жертвенных быков, о которых рассказывал сторож - но как оказалось, шкуры эти не растянуты по скалам, а посажены на шесты на другой стороне поля, за поворотом, где я увидел их мельком уже на обратном пути. А ещё интересный момент, явно уходящий куда-то в курыканское прошлое: якуты тоже знают Ажирая, но у них Адьарай - это дьявол.

19.

Поход к Ажираю так вымотал нас, что в ожидании обратной попутки мы валялись в траве у обочины. Но путь оправдал чёрный аист, хлопавший крыльями в тёмной воде:

20.

Дорога под Шишкинской писаницей неожиданно оживлённая, хотя трафик на ней странноват. Тут мало легковушек и много грузовиков, среди которых есть как явно местные лесовозы и самосвалы, так и могучие дальние фуры, порой с какой-нибудь техникой под брезентом. Не меньше тут ярких блестящих автобусов и минивэнов с тюками на крышах, вот только не пассажиров везут они, а рабочих на дальние вахты. Например, в Ковыкту - открытое в 1987 году газоконденсатное месторождение, крупнейшее по запасам от Енисея до Тихого океана: это под неё строилась "Сила Сибири". Постоянная добыча на Ковыкте ещё даже не началась, но одного лишь её освоения в 2010-е годы хватило, чтобы Иркутская область воспрянула на глазах. Ещё дальше строится второй путь Байкало-Амурской магистрали, в мерзлоте гор бьются железнодорожные тоннели, а в самом-самом тупике этой дороги и вовсе Ленские прииски манят блеском золота недалёких работяг. Охота, набеги, торговые экспедиции, великие стройки, вахты на месторождениях - во все времена люди ехали мимо Шишкинских писаниц на поиски лучшей доли...

21.

На закате мы поймали лесовоз и вернулись в Качуг, а утром вновь отправились этой дорогой в Верхоленск. На выезде из Качуга нас подобрал большой джип с бойкой женщиной за рулём. Она была торговым представителем фабрики мороженного "Cooltook", и работа её заключилась в поездках по дальним районам, да и хобби было сурово-сибирским - одинокая и не бедная, в своей квартире она мастерила чучела зверей вплоть до медведя, да и живых медведей на этом тракте видела не раз... Вот промоталась мимо Шишкинская писаница и остался над головой "пень" Ажирая...

22.

За поворотом дорога пересекает крошечную, но явно старую деревню Шишкинскую, где попадаются и очень красивые дома, а дальше вновь прижимается к берегу под красными обрывами:

23.

Серпантин через них приводит в широкую долину, высокие травы которой скрывают и нашу цель:

24а.

Верхоленск манил меня названием - вроде простым, но таким мелодичным. Первые землепроходцы вышли на Лену в 1620-х годах куда ниже по течению, у теперешних Усть-Кута и Киренска, а потому совсем не мудрено, что если в низовьях уже в 1632 году был основан воеводский Якутск, то верховья таили неизведанные волоки. В 1641 году отряд пятидесятника Мартына Васильева в прямом смысле слова вмёрз в лёд из-за ранних и необычайно мощных заморозков. Казакам не оставалось ничего другого, кроме как быстро возводить острожек и оставаться зимовать. За зиму, однако, они неплохо изучили окрестные горы и долины, пройдя Лену практически до истока, а может быть даже увидели с Солнцепади замёрзший Байкал. Сменивший Васильева на следующий год Курбат Иванов из Тобольска не только перенёс Верхоленский острог в более подходящее место напротив устья Куленги, но предпринял новую экспедицию. Близ нынешний Бирюльки свернув из Лены на её приток Иликту, казаки перешли за Приморский хребет в ущелье Сармы и вот уже первыми из русских людей пили воду Байкала. Путь по Ангаре с её могучими порогами и кочевьями воинственных булагатов казаки освоили лишь через десятилетия, а в 1640-х годах Верхоленский острог стал первыми воротами на Байкал, и даже разорение эхиритами в 1647 году ему в этом не помешало. Сфера влияния Верхоленска оставалась неизменно и позже, когда буряты по-буддийски смирились и приняли русскую власть, а Иркутск разросся до центра половины России. В 1816 году Верхоленск стал слободой, а в 1857 году - уездным городом Иркутской губернии. Образуя на карте почти правильную трапецию, Верхоленский уезд расширялся от Жигалова и Верхоленска на юго-восток, одним концом выходя к Ольхону, а другим - на Северный Байкал. По плодородным долинам жили русские, ещё в 17 веке образовав одну из крупнейших в Сибири старожильческих пашен, а в горах и за горами хозяевами оставались буряты, составлявшие в уезде более трети жителей.

24.

К уездному городку сходились гужевой тракт, конные тропы и малые речки: если Качуг оказался идеальным местом для изготовления одноразовых несамоходных судов, отправлявшихся в половодье, то Верхоленск в 19 веке считался крайней точкой уже полноценной навигации. Именно здесь в 1861-62 годах были собраны из бельгийских деталей первые ленские пароходы - "Святой Тихон Задонский" байкальского судовладельца Ивана Хаминова и "Первенец" бодайбинского золотопромышленника Александра Трапезникова. Но развитие пароходов увеличивало их тоннаж, и вот уже новым судам, отвозившим работяг и оборудование на Ленские прииски, в местной гавани сделалось тесно. Главным портом Лены стало безликое Жигалово, куда с начала 19 века добирались от Ангары более коротким путём из Балаганска, а где-то в 1864-80 годах тогдашний иркутский губернатор Константин Шелашников обустроил тракт официально. По переписи 1897 года с населением 1,3 тыс. жителей Верхоленск уже был меньше многих сёл в своём уезде. Последним, кажется, аккордом уездной истории стал Верхоленский Совдеп, 15 большевиков которого были расстреляны белыми 21 июля 1918 года в пади под горой Марян:

25.

Над их братской могилой в 1978 году соорудили неожиданно симпатичный памятник из красного ленского плитняка, советский флаг над которым привлекает взгляд за избами в южной части Верхоленска. Но пройти к нему можно только через луга.

26.

Совдеп запомнился потомкам лишь своей гибелью, однако успел пробудить Упырей, коими молва считала банду Черепановых. Атаманом её числился Андриан, купчина из села Картухай, крутым норовом известный и прежде - так, свою жену он забил насмерть, а наказания за это так и не понёс. Вторая жена его самого держала в страхе: Анна Черепанова, даром что работала в школе учительницей, в девичестве ходила в одиночку на медведя. В делах она быстро потеснила мужа и научилась командовать мужиками, когда возила товары в Иркутск - говорят, проштрафившихся Анна избивала сама, причём зверски. Подозреваю, кто-то из них вступил в Совдеп и, конечно, не упустил возможности с ней поквитаться. Дальше норов взял своё: лишившись пристани, особняка и капиталов, купчиха стала атаманшей. Ставкой Черепановых служила некая Офицерская сопка в тайге, ну а были новоявленные разбойники не столько грабители, сколько мстители. Работали просто: переодевшись красноармейцами, черепановцы входили в село, а затем внезапно доставали оружие и устраивали расправу над вышедшими встречать "своих" коммунистами. О жестокостях Упырихи слагали легенды - тут она семерых лично забила обухом топора, там привязала учителя к коню и протащила через всю деревню, а потом изрубила тело. Самой именитой жертвой черепановцев стал председатель СибЧК Иван Постоловский, которого Анна не стала четвертовать, а отдала на суд белым, чьи покровительством пользовалась. Крупнейший рейд черепановцев на Нижнеангарск в союзе с восставшими эвенками в декабре 1921 года оборвал жизни 38 человек. Упырихой, однако, Анну Черепанову называли не только за жестокость, но и за живучесть: ЧОНовцы охотились на неё, как на зверя, а она, опять же подобно зверю, запутывала следы. Говорят, однажды Анна несколько дней сидела в болоте, дыша через трубку из камыша. Лишь раз чекисту удалось подстрелить её в бедро... но затем погиб от рук её соратников, а вынутую пулю Упыриха позже носила на шее как талисман. В конечном счёте красным так и не удалось изловить ни её, ни мужа - поняв, что война проиграна, Черепановы сложили оружие и достали поддельные паспорта. Говорят, уже в 1970-х в Красноярске милиция задержала некую хромую старуху Корепанову с пулей-талисманом на шее, но доказать, что она и была Анной из Верхоленска, а не пострадала, по её словам, в боях с Упырихой, так и не смогли.

27.

Верхоленск, добитый Гражданской войной, в 1925 году лишился статуса города. Тогда та же участь постигла десятки городов, носивших этот статус по инерции, как Соликамск или Свияжск. Но я не припомню другого уже-не-города, в котором про урбанистическое прошлое бы не напоминало до такой степени ничего. Можно вспомнить десятки сёл или станиц, никогда не бывших городами, но куда как более похожих на маленькие старинные города. Вытянутый вдоль полутора улиц, Верхоленск потянет максимум на село - центр волости, причём волости бедной и глухой.

28а.

Вот однако, самое настоящее уездное казначейство - где-то такие бывают с лепниной и в 2-3 этажа:

28.

Здесь нет даже улицы Ленина! Центральная в Верхоленске улица, на которую он нанизан от въезда до выезда, названа в честь молодого вятского революционера Николая Федосеева. Он один из первых в России проповедовал марксизм вместо народничества, дружил с тогда ещё мало кому известным Владимиром Ульяновым, переписывался с целым Львом Толстым и наконец в 1898 году угодил в верхоленскую ссылку. Где 27-летнего юношу, а с ним заодно и оставшуюся на воле невесту, довёл до суицида другой ссыльный большевик Иван Юхоцкий, который считал, что негоже настоящему марксисту собственность иметь, тем более если вся эта собственность - книги.

29.

На улице Федосеева стояли административные здания и особняки купцов, в первую очередь Большедворских, Купцовых, Соловьёвых и Шульгиных. Домик с флагом на кадре выше, кстати, в списке памятников архитектуры называется домом Черепановых, а значит не из него ли вышли Упыри? Деревянной школы, которую я видел в чужих заметках, мы то ли не заметили, то ли уже не застали. Самый солидный в старом городе дом Харитона Соловьёва выделяется идеальным состоянием - с 2002 года его занимают библиотека и небольшой музей:

30.

Улица Федосеева и ныне имеет хоть минимально городской облик. А вот так выглядит параллельная ближе к реке улица Константина Пуляевского, названная в честь местного героя Великой Отечественной:

31.

На ней уцелела столовая политических ссыльных (1897-98), где Юхоцкий изводил Федосеева, а ещё несколько лет назад можно было найти и развалины деревянной тюрьмы:

32.

Ссыльные в крошечном Верхоленске слагали немалый процент населения, но ещё больше смутьянов оказывались здесь на этапе. Например, Александр Радищев в 1790 году, или Феликс Дзержинский, в 1902-м отсюда и сбежавший. Первыми именитыми ссыльными Верхоленска были вездесущие декабристы Андрей Андреев и Николай Репин, а из тех, улица имени кого была в каждом советском городе, через Верхоленский уезд прошли Михаил Фрунзе, Валериан Куйбышев и Серго Орджоникидзе. Нестор Каландаришвили в здешней ссылке из грузинского националиста превратился в анархо-коммуниста и возглавил красных партизан. Было в городе и по полсотни человек поляков и евреев, возможно имевших синагогу в какой-нибудь избе. Но какие дома на полузаброшенных улицах каких ссыльных помнят - боюсь, не знает уже никто. Заброшек и пустырей в потерявшем за сто лет половину жителей Верхоленске как бы не больше, чем жилых усадеб, и многие из них явно опустели давно, быть может ещё до распада Союза...

33.

Заброшенный особняк в самом центре села, к которому сходятся улицы Пуляевского и Федосеева, ныне известен как Дом Троцкого... известен, правда, больше краеведам, чем местным жителям, но в 1900-02 годах ссыльного Лейбу Бронштейна действительно переводили несколько раз между Верхоленском и Усть-Кутом.

34.

С домом Троцкого соседствует Воскресенский собор (1903), воздвигнутый на средства ссыльного мещанина Стефана Захарова. Храм выглядит как пусть и солидная, но всё-таки сельская церковь:

35.

Колокольню над ней не успели поднять, да и нынешние реставраторы вряд ли это потянут. По-своему впечатляет вышка-звонница, про которую у меня было записано, что она осталась от предыдущей церкви с 1760-х годов. Увы, я так и не смог вспомнить, откуда я это взял и сколь это достоверно, но правда то, что пока вышки не стали ассоциироваться с чем-то сугубо утилитарным, на Руси было множество таких звонниц. Само собой, архитектурной ценности в них никто не видел (да и сейчас, увы, не видят!), а потому уцелевшие русские столбово-каркасные звонницы теперь можно сосчитать по пальцам одной руки. Так что в теории солидный возраст этой вышки возможен:

36.

Ещё два деревянных храма не пережили 1930-х годов:

37а.

Старый Воскресенский собор (1795-96), на замену которому нынешний храм и строили - весьма неожиданный в этих краях образец деревянного зодчества Украины. В принципе "украинское барокко" не такая уж и редкость в Сибири, но - в каменных храмах городов и монастырей: ведь в 18 веке Малороссия была кузницей кадров высшего духовенства. Здесь мог отметиться разве что какой-то ссыльный запорожец:

37б.

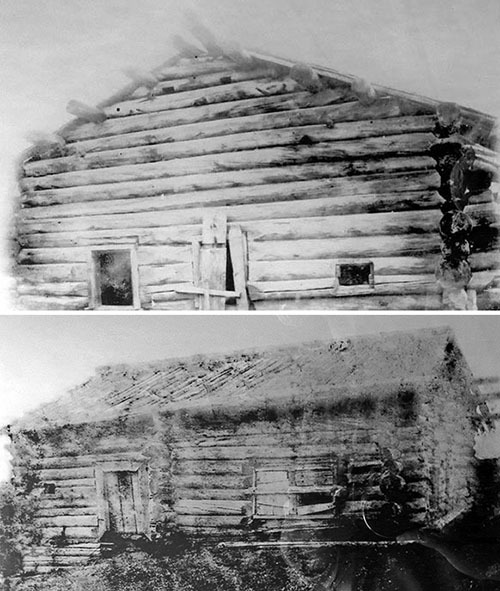

Ещё раньше тут стояла шатровая Воскресенская церковь 1650-х годов, остававшаяся от острога:

37в.

Но главным памятником Верхоленска был Богоявленский собор (1718) с уникальным завершением. Крещатые бочки - штука и так очень редкая (навскидку вспоминается пара церквей на Урале и пара на самом севере - в Кимже и Варзуге), а двухъярусных крещатых бочек в пол-оборота друг к другу я не припомню более нигде!

37г.

Ещё можно вспомнить показанные в прошлых частях на таких же чёрно-белых фото церкви в Бирюльке, Качуге, Знаменке да храмы Илимского острога: пашни Иркутского Севера представляли собой такой же целостный район поморского деревянного зодчества, как Онега, Карелия или Двина... но весь этот пласт сгинул в ХХ веке.

38а.

Улица Федосеева за домом Троцкого сама становится набережной. У реки - сельский воинский памятник:

38.

Хорошее, крепкое, старинное село - но какой же это бывший город?

39.

Хотя вот в сельском магазине у двух столь же сельских тётушек играла не эстрада, а отличный старый англоязычный рок-н-ролл.

39а.

Черту под центр Верхоленска подводит наплавной мост:

40.

За ним начинается просёлка к несколькими деревням, самая дальняя из которых носит звучное название Магдан. Где-то там, далеко за рекой - и зловещая Офицерская сопка.

41.

Как село в кристальном воздухе сибирской глуши Верхоленск чрезвычайно живописен:

42.

Последний взгляд на центр уездного города:

43.

Присёлки под красными обрывами тянутся дальше:

44.

А жизнь в глуши полна своего колорита:

45.

46.

47.

48.

49.

Ну вот и северный выезд. Дальше до Жигалова ещё сотня километров, но дорога такая, что билет на маршрутку дотуда стоит раза в 2-3 дороже, чем до Качуга. Вдоль дороги, судя по чужим фото, те же красные обрывы, без петроглифов, но даже более высокие и зрелищные, чем скалы Шишкинской писаницы. Само Жигалово, ещё один районный ПГТ (с 1936 года) с 5-тысячным населением, зародилось в 1723 году как заимка Якова Жигалова, а в эпоху золотой лихорадки на Бодайбо превратилось в главный порт Лены, где даже свою верфь построили в 1907 году. Но глядя на чужие фотографии и списки памятников архитектуры, я не нашёл ни одной причины того, зачем туда добираться. За Жигалово путь раздваивается, и сама Лена течёт мимо пустеющих деревень, некогда процветавших у водного-ледового тракта. В тех деревнях есть заброшенные церкви, купеческие дома и сталинские лагеря, а километрах в 80 от Жигалова уходит в землю Ботовская пещера, в которой ещё эвенки прятались от непогоды. Открытая геологами в 1948 году, на данный момент она считается самой длинной в России: все крупные пещеры неуклонно "растут" по мере исследования новых ходов, и в 1992-2010 годах спелеологи иркутского клуба "Арабика" так "удлиннили" Ботовку с 6 до 67 километров, и это явно ещё не предел. В Ботовской пещере нет особых природных чудес, в основном одноярусный густой лабиринт, часть которого исследовать помогла древняя карта - плоский камень с вырезанной схемой ходов, которую в настоящих ходах повторяли следы 3-4-тысячелетней копоти.

49а.

Но те места - по-настоящему глухой тупик, и в какой из деревень окончательно затухает дорога, зависит в первую очередь от того, на чём едешь по ней. Ещё в Жигалово можно свернуть на запад, на тот самый Шелашниковский тракт, ведущий мимо горы Кит-Кай, для бурят священной как шаманская святыня, а для коммунистов как место первой ссылки Сталина, к Усть-Уде и далее вдоль Ангары в Иркутск. Третья дорога за Жигаловом уходит от Лены и тянется на 300 с лишним километров (почти как до Иркутска) к посёлку Окунайский на БАМе. Она невзрачная, пыльная, вхлам разбитая строительной техникой Ковыкты, на ней вообще нет сёл, а знакомые автостопщики рассказывают, как каждый водитель норовил им сообщить, что тут кишат медведи, после чего захлопывал дверь и гнал прочь. Поначалу я думал не поворачивать в Верхоленске, а прорываться этой дорогой, но в итоге решил, что да ну его нафиг: даже из Усть-Кута автобусы в Иркутск ездят не через Жигалово, а раза в полтора более длинным маршрутом через Братск. Частный минивэн Иркутск-Северобайкальск едет 12 часов и берёт по 3500 рублей с человека независимо от точки посадки. Те же автостопщики от БАМа до Жигалова продирались 9 часов чистой езды, так что весь путь от бывшего главного порта Лены до нынешнего занял бы у меня пару дней. Полтысячи километров течения Лены ниже Верхоленска для меня так и останутся белым пятном.

50.

В следующей части... по-хорошему следующая часть должна быть про Усть-Кут, с 1950-х годов и поныне главный порт Лены, до постройки Амуро-Якутской магистрали бывший крупнейшим речным портом всего СССР. Но Усть-Кут я посетил ещё в Байкало-Амурском путешествии 2020 года и написал о нём не так давно (вот, ниже, в оглавлении). Так что в фактической следующей части отправимся из него вниз... уже не вдоль Лены, а по Лене!

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Давыдово.

Давыдово - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1132902.html

lj_varandej

Суббота, 15 Октября 2022 г. 19:43 (ссылка) lj_varandej

Суббота, 15 Октября 2022 г. 19:43 (ссылка)

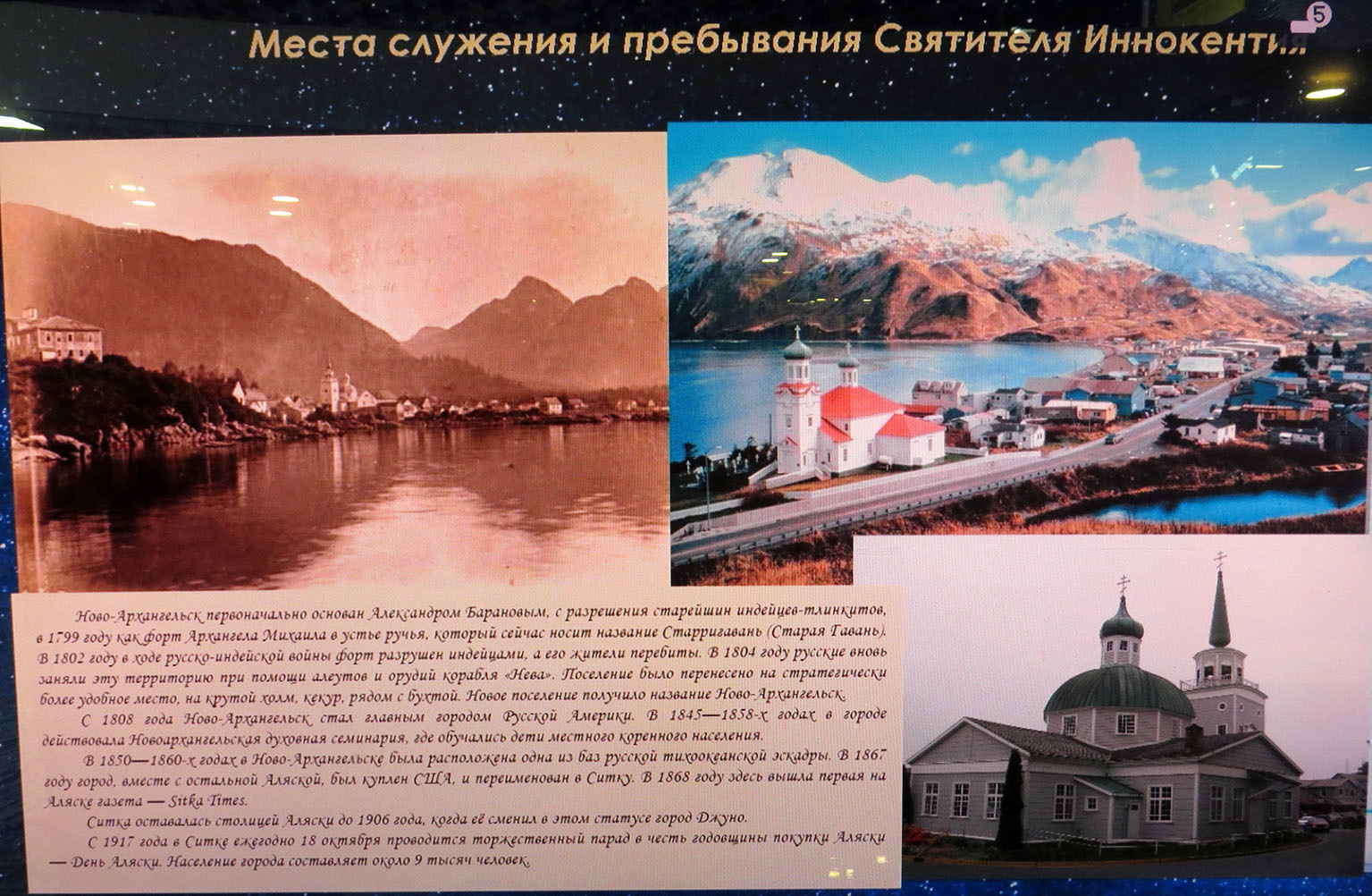

Уналашка, Ситка, Форт-Росс; алеуты, тлинкиты, кашайя; Иркутск, Якутск, Благовещенск и святыни далёкой Москвы - что объединяет всё это с тихой сибирской деревенькой Анга (800 жителей) в 20 километрах от показанного в прошлой части Качуга в верховьях Лены? Конечно же, судьба земляка - на излёте 18 века здесь родился Иван Попов, он же Иоанн Вениаминов, он же святитель Иннокентий Московский, наследием которого стали Благовещенск, Храм Христа Спасителя и лес на Алеутских островах. Я ехал сюда посмотреть на его 300-летнюю избушку, а обнаружил то, чего в глуши никак не ожидал увидеть.

В Качуге нет сетевых такси, а местные берут за 20 километров до Анги то ли 600, то ли 800 рублей, ссылаясь на то, что там очень плохая дорога и они вообще согласны ехать чисто чтобы вам помочь, так как машину чинить выйдет дороже. Зная, какая дорога за Качугом дальше на север, им даже веришь... но денег жалко, да и зачем же тогда мужиков напрягать? Мы взяли такси до околиц райцентра и стали ловить попутку. Вскоре нас подхватил праворульный драндулетик, состоянием и содержимым кузова похожий на старые добрые "Жигули", и в компании доброго сельского дядьки мы поехали на восток. Кругом тянулись поля и луга, за которыми виднелись крыши деревенек: Верхоленье - одна из последних "сибирских пашен", обжитых русскими людьми ещё с 17 века, но в отличие от столь же изобильных уголков Ангары и Илима, сюда не дошёл Гидрострой.

2.

Под колёсами, между тем, шуршал почти идеальный асфальт, даже получше, чем на большей части Качугского тракта. Тарифы таксопарка, равно как и легенды таксистов, кажется, просто слегка устарели: Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия открылся в Анге всего-то в 2017 году как совместный проект "церкви и области" (по словам водителя), которым явно был известен афоризм про непростые отношения храмов и дорог. О том же, кому паломники, туристы и селяне обязаны возможностью ездить тут без ухабов и пыли, напоминают деревянные часовни и кресты:

3.

Кадр выше снят, кажется, близ деревни Малые Голы на полпути, а кадр ниже - на стыке Анги и её длиннющего присёлка Рыкова:

4.

Деревни эти небогаты и полны заброшенных домов, но всё же что-то неуловимое, незыблемо-сибирское, отличает их от призрачных в своём упадке деревенек Средней полосы или Русского Севера:

5.

Ну а дом святителя тут даже не сказать, чтоб уникален - 200-300-летние избы, срубленные, быть может, ещё теми, кто пришёл сюда пешком с Вологодчины и Приуралья, мелькают у дороги тут и там. Их облик очень характерен - маленькие, вросшие в землю, изначально может быть даже курные, они строились до того, как в обиход русских крестьян вошла пила, и потому под самый конёк сложены из брёвен:

6.

У более молодых изб на уровне чердака брёвна сменяются досками, а на окнах - резные наличники в бело-голубых тонах:

6а.

Ангара, Ангоя, две Анги (другую я показывал год назад в Приольхонье) - в байкальской стороне это буквально одно из самых распространённых названий. С эвенкийского "анга" переводится примерно как "щель" - этим словом тунгусы называли и пасть животного, и речной каньон. Каньонами, возможно, Большая Анга и течёт в горах Байкальского хребта почти параллельно Лене, и хотя в равнинной части это речка тихая и маленькая, именно после её устья Лена становится хотя бы в паводок судоходной.

7.

Анга стоит на двух берегах, но капитальный мост между ними построили лишь в 1996 году. Правее моста (кадр выше) видна укатанная в сайдинг школа и высокая деревянная церковь, отмечающая нашу цель, а низинка у речки была в 18-19 века известна Поповские Утуги - запомните её! Левее моста - венчающий скопление изб деревянный Дом культуры:

8.

К ДК и тяготел ещё 5 лет назад центр селения - тут и мемориал Победы, самой красивой частью которого я бы назвал высокие ёлки:

9.

И "Крестьянский торговый дом" с характерными деревянными кружевами - удивительно, но так выглядят все магазины этой сети (!), существующей с 1999 года в Качугском районе:

10.

Новый центр Анги манит за кривыми заборами:

11.

Вокруг старинной избы в 2013-17 годах образовался целый мемориальный комплекс с десятком построек, осматривать который можно несколько часов. Издали его доминанта - Иннокентьевская церковь, однако фактически главное здание комплекса - хорошо заметный на кадре выше Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия, сруб которого вмещает новый дом культуры, музей, гостиницу на полсотни постояльцев да офис всего этого великолепия. Первым и приятным сюрпризом стал сам масштаб мемориала: созданный уже по окончании золотого века ЖЖ, он не успел стать достоянием трэвел-блоггеров, по сайту КПЦ же ни за что не догадаешь о том, что здесь встретит что-то более солидное, чем новодельная церковь и вечно закрытый музей, ключ к которому надо спрашивать в церковной лавке. Из слабости сайта же обнаружился и второй сюрприз, на этот раз неприятный: выходной у КПЦ не только понедельник, но и вторник, на который и пришёлся наш визит. И в населённом пункте покрупнее это бы значило лишь запертую дверь и хмурого сторожа, однако в глухой деревне большинство сотрудников Культурно-просветительского центра приезжают сюда из Иркутска вахтами, живут здесь же, и в те дни, когда нет посетителей, всё равно на рабочих местах. Охранник позвал директора, мы показали директору рекомендательные письма от проекта "Живое наследие" при Общественной палате РФ, и вскоре к нам спустилась девушка-экскурсовод с приятным голосом...

12.

Большая часть Иннокентьевского мемориала расположена на зелёном, идеально постриженном холме. Справа - старая изба и новая церковь, левее виднеется звонница над руинами старой церкви, а домики справа вдоль лестницы... расскажу о них позже, а пока что запомните ещё и их!

13.

Первым делом мы поднялись в храм Святителя Иннокентия (2013-17) - издали почти типовая деревянная церковь из оцилиндрованного бревна, какие в 21 веке строятся от Калининграда до Сахалина, она гораздо интереснее внутри:

14.

Внутрь, а не наружу, обращены и расписные наличники:

15.

Сюжеты и техника росписи кажутся очень знакомыми и очень какими-то северным, вот только региональную школу я не могу опознать. Строили Иннокентьевский храм плотники из Иркутска, а расписывали мастера из Троице-Сергиевой Лавры:

16.

Но самая, пожалуй, яркая деталь - икона-штурвал на апсиде:

16а.

Старинная изба в окружении газонов, мостиков и тротуарчиков кажется музейным экспонатом, небрежно положенным на блестящую витрину. Она действительно стоит не в изначальном месте, да и родным домом святителя не была, но дело тут лишь в том, что история этой избы так же нелинейна, как и судьба самого Иннокентия:

17.

Будущий святитель родился в Анге в 1797 году, и первым именем его было - Попов Иван Евсеевич. Предки его по отцовской линии к тому времени жили в Иркутской земле уже как ровно 99 лет, все были священниками, и в 4 поколениях из 5 носили одно и то же имя: Иванами Поповыми были и наш герой, и его прапрадед, в 1698 году присланный невесть из каких краёв, и прадед, служивший в одной из церквей Иркутска, и дед, в 1738 году переведённый епархией в далёкое, но богатое село Ангинское. Вероятно - за какое-то смутьянство, уж по крайней мере в славном роду Поповых он вышел экспериментатором, сыновей своих назвав Дмитрий и Евсей. Первый унаследовал эту избу, а второй обустроился по соседству - так в Ангинском возник уголок на берегу речки, те самые Поповские Утуги. Дом Евсея Иваныча, где в 1797 году, младшим из семерых детей, большинство из которых умерли в младенчестве, родился будущий святитель, благополучно простоял до советской эпохи. В 1913 году в нём даже открыли музей земляка, но проработал он, по понятным причинам, дай бог несколько лет, а дальше тесная старая изба вновь стала чьим-то домом, и где-то ближе к середине века хозяева без сожаления её снесли.

17а.

Ту избу, что стоит теперь подле церкви, построил в 1738 году дед святителя, а к концу 18 века там жил его дядя Дмитрий Иваныч. К дяде и перебрался маленький Ваня Попов в 1805 году, когда умер Евсей, так что в итоге тут не родной дом нашего героя, но всё-таки - дом, где он жил. В 1806 году Дмитрий с племянником уехали в Иркутск, а дом продали односельчанам Скорняковым, чей род и жил здесь полтора столетия, в 1876 году перевезя избу с Поповских Утугов на бугор.

18.

Время, однако, шло, и если в атеистическом Советском Союзе святителя Иннокентия забыли, то на том берегу Мировой лужи помнили как, ни много ни мало, Апостола Америки. В 1977 году Иннокентий Московский был канонизирован Православной церковью в Америке, что поддержали и при дворе патриарха в Москве. В Перестройку сюда даже приезжали некие православные американцы, уж не знаю, индейцы или белоэмигранты, и предлагали несколько тысяч долларов за обветшалый заброшенный сруб - чтобы вывести на Аляску и создать там музей. Председатель Владимир Бутаков тогда наотрез отказался, но видимо, и собакой на сене оказаться не хотел: так американцы своим визитом вынудили иркутских чиновников заняться сохранением избы. В 1997 году, к 200-летию рождения святого и 20-летию его канонизации, при поддержке Церкви в этой избушке открылся дом-музей Святителя Иннокентия, а создание нынешнего Культурно-просветительского центра началось в 2013-14 годах с её реставрации.

19.

Аутентичен в избе только сруб да может быть половицы из полубрёвен. В сенях её висит родословная святителя Иннокентия, нынешние потомки которого живут в Москве под другими фамилиями. В комнатах же воссоздан абстрактно-собирательный интерьер поповского дома с позапрошлого рубежа веков:

20.

Чуть в стороне от избы и нового храма - фундамент старой Ильинской церкви (1804), строительство которой почти совпало с детством святителя. Её разрушили в 1930-х годах вместе с церковным кладбищем:

21.

Теперь фундамент церкви аккуратно раскопан и законсервирован, а на его кирпичах лежит язык колокола, откопанный вместе с ним. У входа - псковская звонница, а над апсидой - прозрачная часовня, и кресты за ней напоминают о сельском кладбище, где покоились в том числе предки святого:

22.

Примерно таким Ваня Попов видел Ангинское накануне своего отъезда - Ильинская церковь на холме да усадьба деда у речки. Последний элемент мемориала - те самые 5 павильонов у лестницы, которые представляют собой фактически залы музея: каждый - про отдельный этап жизни Светителя Иннокентия. Первый, что про детство, представлен лишь диорамой:

23.

Второй зал символизирует Иркутск, его самый-самый центр на месте деревянного кремля - с Московскими воротами, барочными храмами и Иркутской духовной семинарией, изначальное здание которой (1780-88) простояло до 1846 году, когда его заменили нынешние корпуса. Туда и повёз Дмитрий Попов в 1806 году племянника Ивана на 8-летней обучение. А так как количество Поповых среди потомственных попов зашкаливало, и в одном только потоке нашего героя числилось 7 однофамильцев, настоятели решили дать им другие имена. Иван Попов из Ангинского как лучший ученик семинарии на выпускном в 1814 году стал Вениаминовым - и это был явный намёк, ибо накануне отошёл в мир иной иркутский епископ Вениамин (Багрянский). Определили выпускника в Градо-Иркутскую Благовещенскую церковь, тогдашнее барочное здание которой тут изображено за кустами справа - сначала дьяконом, а с 1821 года и настоятелем. В 1817 году дьяк Иван Вениаминов обзавёлся женой Катериной и потому не поехал в Москву, где в православную академию при Троице-Сергиевой Лавре семейных людей не брали. Совсем другая судьба ждала его...

24.

Третий павильон встречает экзотическим пейзажем Русской Америки - пожалуй, самого необычного угла как тогдашней Российской империи, так и теперешних США. И как в Канаде задолго до Колумба высаживались викинги, так и на Аляске у Русско-Американской компании были полумифические предшественники - колония Кынговей, основанная то ли крещёными чукчами и эскимосами, то ли казаками Семёна Дежнёва, то ли и вовсе новгородскими ушкуйниками, фигурировала в документах начала 18 века, но до сих пор не известна археологам. Говоря "Русская Америка", обычно мы имеем в виду Аляску, однако как бы не большее значение имел Алеутский архипелаг, разделяющий Тихий океан и Берингово море. По числу островов (110), их общей площади (17,7 км²) и протяжённости (1748км) Алеуты почти вдвое превосходят Курилы, и сами делятся на несколько архипелагов поменьше - с запада на восток Ближние, Крысьи, Андрияновские, Четырёхсопочные и Лисьи острова. Американская география относит сюда ещё и Командорские острова, ну а в совокупности гряда казалась странным бродом через океан. Там жили люди, по языку родственные эскимосами, а в культуре, быту и верованиям в чём-то похожие и на эскимосов, и на камчадалов, и на индейцев, но в полной мере ни на кого из них. Русские называли этот народ алеутами, но теперь никто толком не знает ни откуда это слово взялось, ни кого обозначало раньше - острова или островитян. Себя островитяне называли унанаки, и главные в Лисьем архипелаге острова Унимак, Умнак и Уналашка обозначали явный центр их земли. В посвященном 18 столетии, когда Россия пыталась быть морской державой, по европейскому обычаю заморские колонии осваивал частный капитал - в первую очередь купцы из уездных городов Вологодчины. Сейчас это кажется странным - ведь Вологодчина лежит далеко от любых морей, однако именно эта удалённость сделала её кузницей кадров для северного мореплавателя. Если поморы просто жили у берега и артели их ходили на промысел по сезону, то выходцы из Поверховья, также знакомые с богатством северных морей, охотнее отправлялись в многолетние экспедиции. В таких экспедиция и разбогател вплоть до постройки своих кораблей Степан Глотов, мещанин из Яренска, в 1758 году обосновавшийся на Лисьем архипелаге. Купцов, однако, в отличие от государевых людей, интересовала лишь прибыль, и Джек Лондон, расписывая русские изуверства в рассказе "Потерявший лицо", был в общем-то не так-то и далёк от истины. В 1763 году алеуты Лисьих островов подняли восстание, вырезав экипажи 4 русских судов, а год спустя Глотов вернулся во главе карательной экспедиции, перебившей тысячи алеутов. Обескровленные острова промышленники забрали себе, к 1773 году обустроив первое в Америке постоянное русское поселение на Уналашке, в заливе Голландская гавань, названном так по каким-то старым следам голландских кораблей.

25.

Заморская экспансия, меж тем, лишь набирала обороты, и помимо одиноких купцов к ней всё чаще подключались крупные торговые компании. Самой успешной из них оказалась Северо-Восточная компания с весьма нетипичными основателями - купцами Григорием Шелиховым и Иваном Голиковым из нынешней Курской области, хотя "на местности" с 1790 года командовал купец Александр Баранов из Каргополя. Раскидав конкурентов, к 1799 году Северо-Восточная компания стала Русско-Американской компанией и под началом Баранова продолжила экспансию в Тихий океан. Экспансия эта шла тяжело: эскимосы и особенно индейцы невзлюбили "бородатых людей" натурально с первого взгляда, кровавые мятежи раз за разом вспыхивали тут и там, а карательные рейды не столько устрашали туземцев, сколько усиливали ненависть и отчуждение. Но и интересовала промышленников не столько таёжная пушнина, сколько мех "морского бобра" (калана), а потому и постоянные поселения колонисты предпочитали строить на островах, предварительно и под предлогом какого-нибудь мятежа истребив на них большую часть населения. РАК продвигалась вдоль побережья - с 1784 года её главной базой стал крупнейший в нынешних США (не считая Гавайев) остров Кадьяк, а с 1799 года - остров Ситка (он же остров Баранова) в Александровском архипелаге близ нынешнего Джуно, где был основан городок Новоархангельск, ставший официальной столицей Русской Америки. Под управление Русско-Американской компании отошла и Уналашка, к тому времени наиболее обрусевшая и остававшаяся экономическим центром Русской Америки. Туда в 1823 году и отправился с разросшейся семьёй Иван Вениаминов, из городских попов подавшийся в миссионеры.

25а.

Путь из Иркутска за океан занял 14 месяцев - сперва до малой родины и вниз по Лене в Якутск, затем сухопутным трактом в Охотск, далее кораблём в Новоархангельск, а оттуда уже на Алеутскую гряду. Уналашка поначалу произвела на священника тягостное впечатление произволом купцов и нищетой забитых, запуганных, с начала колонизации лишь окончательно одичавших туземцев. К 1825 году Вениаминов построил на острове Вознесенскую церковь - впрочем, не ту, что на макетах и иконах: нынешнее здание, уже американских времён, на этом месте третье. Параллельно Иван Евсеевич выучил алеутский язык и к 1826 году разработал для него письменность, а разъезжая по стойбищам с проповедями, знакомил унанаков заодно и с благами цивилизации. Не знавшие прежде со стороны пришельцев ничего, кроме обмана и насилия, в пришельце, который говорит с ними на одном языке и лечит от прежде неизлечимых болезней, алеуты, конечно же, не могли не увидеть мессию. Десять лет спустя на Уналашке не осталось ни одного язычника, алеуты получили русские имена и вообще возлюбили Россию - миссионеру стало некого крестить.

26.

В 1834 году Ивана Евсеевича перевели в Новоархангельск и вверили ему куда более сложную паству - колошей, или тлинкитов, уже вполне себе настоящих индейцев языковой семьи на-дене. Многочисленные и непокорные, тлинкиты и соседей держали в страхе, а русско-колошская война в 1802-05 годах закончилась фактическим изгнанием Русско-Американской компании на острова и резнёй в материковом селении с громким названием Славороссия на заливе Якутат. После этого даже на остров Баранова Русско-Американская компания предпочитала завозить алеутов. Из Новоархангельска Вениаминов объехал натурально всю Русскую Америку, собрал о тлинкитах подробнейший для тех времён научный материал (опубликованный в 1846 году в Петербурге), но в деле их крещения не сказать, чтобы продвинулся. Он понимал, что тут нужна системная работа, а потому в 1838 году поехал (причём - через Америку и океаны!) в Петербург просить помощи у государства. По пути он овдовел, и в 1840 году в Москве принял монашеский постриг, а с ними и третье по счёту имя - Иннокентий. То не случайно: ведь как раз в те годы, когда Ваня Попов поступал в Иркутскую семинарию, к лику святых был причислен Иннокентий Иркутский, в миру Иван Кульчицкий, запорожский казак Черниговского полка, который окончил Киевскую коллегию и Славяно-греко-латинскую академию, возглавил духовную миссию в Китай, а в итоге стал первым епископом Иркутской и Нерчинской епархии. Канонизировал Иннокентия тот самый Вениамин, в честь которого нашего героя переименовали впервые. Среди бурят Иван Евсеевич вроде бы не проповедовал, но краем уха наверняка слышал о реинкарнациях, и уж точно, что боготворил Иннокентия Иркутского и наверное мечтал повторить его жизненный путь. Вместе с постригом новый Иннокентий получил хиротонию, также став первым епископом новой Камчатской, Курильской и Алеутской епархии. Но география обязывает: жизнь владыки Иннокентия проходила не в роскоши, а в бесконечных разъездах, маршруты которых были замкнуты на Новоархангельск. Там он в 1844-48 годы выстроил кафедральный собор Михаила Архангела (в 1966 году сгоревший, хотя и воссозданный после этого в точности), а в 1845 основал Новоархангельскую семинарию - вторую за Уралом после Иркутской.

27.

Однако география разъездов владыки Иннокентия неуклонно смещалась на запад, то бишь на Дальний Восток: освоение Русской Америки застопорилось, и он видел с одной стороны тщетность своих трудов там, а с другой - плодородные и непаханые духовные поля в родной Азии. В 1852 году он перенёс камчатскую кафедру и семинарию в Якутск, где тоже время даром не терял, например сделав переводы Нового Завета на якутский. В 1858 году владыка снова переехал - теперь в Благовещенск, который сам же основал вместе с экспедицией Михаила Муравьёва-Амурского за несколько дней до Айгунского трактата об отказе Китая считать Приамурье своим. Про этот период в жизни святителя рассказывает экспозиция в следующем павильоне с морозными пейзажем Якутска:

28.

Между тем, странствующему архиепископу давно исполнилось 60 лет - пора было и на покой... В 1865 году владыка Иннокентий уехал сперва в Петербург как член Синода, а с 1868 - в Златоглавую как митрополит Московский и Коломенский. Здесь же в 1869 году он был принят в Русское географическое общество и осыпан орденами да медалями, в том числе от самого царя. В 1871 году Иннокентий основал Православное Миссионерское общество, которое должно было стать мощным инструментом "мягкой силы"... вот только пользоваться ей Государство Российское не научилось и полтора века спустя. Последним детищем Иннокентия (Попова-Вениаминова) стал Храм Христа Спасителя, или вернее - его алтарь, заложенный в 1876 году меж возводившихся с 1837 года стен как отдельное здание. В 1879 году Иннокентий Московский (как его канонизировали 98 лет спустя) преставился и был погребён в Троице-Сергиевой Лавре.

29.

Кадр выше, как вы уже догадались, снят в пятом павильоне. За павильонами - роща молодых кедров, которые гости музея сажают 8 сентября, в день рождения Ивана/Иннокентия (26 августа по старому стилю) в память о кедровой роще, что Вениаминов высадил на ветреной Уналашке, привозя саженцы с материка.

30.

Теперь зайдём в основное здание музея. В фойе - макеты трёх церквей: Ильинской (1805) в Ангинском, Благовещенской в Иркутске (1785-1804, она сгорела в 1870-х годах, была отстроена в "кирпичном стиле" и в 1930-х снесена окончательно) и Вознесенской (1896) на Уналашке:

31.

На стене - фото собора Иннокентия Иркутского (1994) в Анкоридже, теперешнем центре Аляски. Основанный в 1914 году как станция изолированной железной дороги, этот городом размером с Якутск или Благовещенск похож на американские мегаполисы в миниатюре. Материковую часть Аляски освоили, купив в 1867 году, уже американцы, и проекцией Новоархангельска на материк стал маленький Джуно - теперешняя столица штата. Там тоже есть деревянная Никольская церковь (1893-94): русские ушли, а православные алеуты, эскимосы, тлинкиты - остались. И это - наследие Святителя Иннокентия.

31а.

Справа от фойе - основная экспозиция, посвящённая русским миссионерам. Странноватое оформление тут служит аллегорией: с иконы льётся водопад, растекающийся реками духовных миссий, по которым плывёт поморский коч.

32.

Здесь же запечатлены три сюжета про Иоанна Вениаминова: как он уплыл на Уналашку, как посадил на ней кедры и как приручил белоголового орла - а судя по чужим заметкам, там эти птицы и ныне вместо голубей и ворон.

33.

Места его богослужений теперь выглядят так:

34.

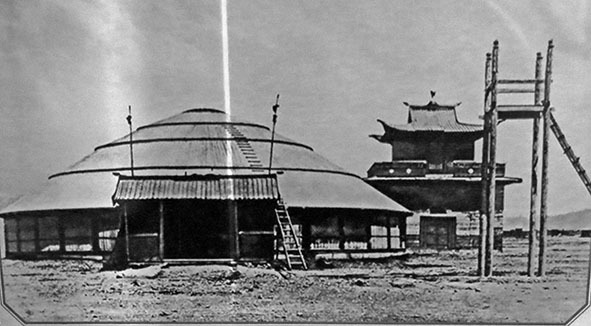

Круглые витрины повествуют о прочих русских миссионерах, крестивших как сибирские народы...

35.

..так и Монголию, Китай, Корею, Японию:

35а.

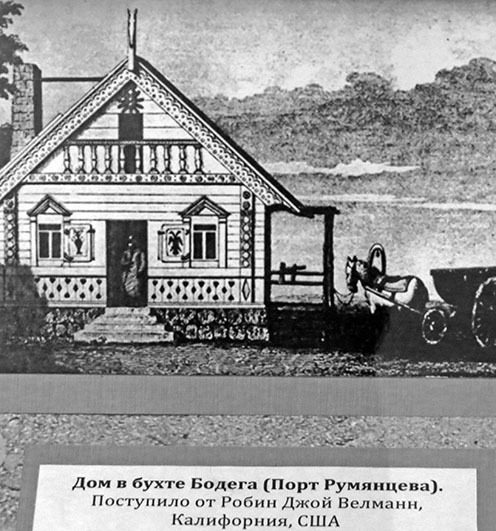

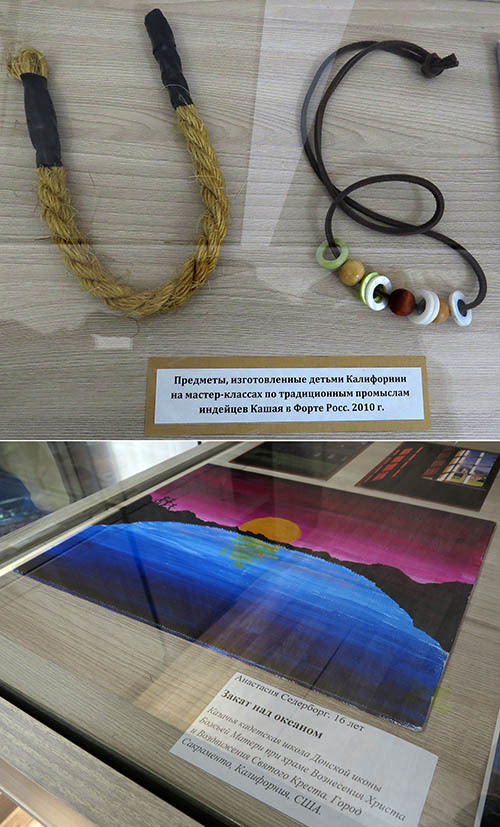

Слева от фойе - выставки, одна из которых фактически уже стала постоянной экспозицией. Открывшийся на излёте благословенных доковидно-довоенных времен, музей в Анге успел застать немало иностранцев, среди которых была калифорнийка Робин Джой Веллманн. Или - Иннокентия Веллманн в православном крещении: отлично владеющая русским языком и чувствующая себя в России словно дома, эта женщина более 30 лет работает в Историческом парке Форт-Росс в дальних окрестностях Сан-Франциско. Впервые наведавшись в Ангу, она всему здесь порадовалась, и лишь одному возмутилась - а про наших-то почему ни слова?! Сказано-сделано, и вот область и епархия выделили средств, а Веллманн прислала экспонаты вроде вот этого макета часовни от калифорнийского мастера Джека Костелло: в 2021 году в Анге открылась небольшая экспозиция, посвящённая самой дальней точке, которая когда-либо была у России.

36.

...Незавершённая колошская война поставила Баранова перед неприятным фактом: на холодных островах не прокормиться. Именно по вопросам закупок продовольствия ездил в 1807 году в Сан-Франциско командор Николай Резанов на своих судах "Юнона" и "Авось". Но сюжетами рок-опер сыт не будешь, о чём-то конструктивном с испанцами договориться не удалось, и Баранов принял единственное верное решение - пройти на юг вдоль побережья, и найдя подходящее место, подружиться с местными индейцами и выращивать всё необходимое самим. Возглавил ответственное задание Иван Кусков, мещанин из Тотьмы, прежде управлявший несколькими поселениями Русско-Американской компании, включая Кодьяк и Славороссию до её разрушения. С юга зону поисков ограничивал Сан-Франциско, северный форпост Испанской империи, и вот в 1808 году в сотне километров до него в 1808 году Кусков присмотрел бухту Бодега, которой дал название Залив Румянцева. Там и возникло первое в Калифорнии русское поселение Порт Румянцева:

37а.

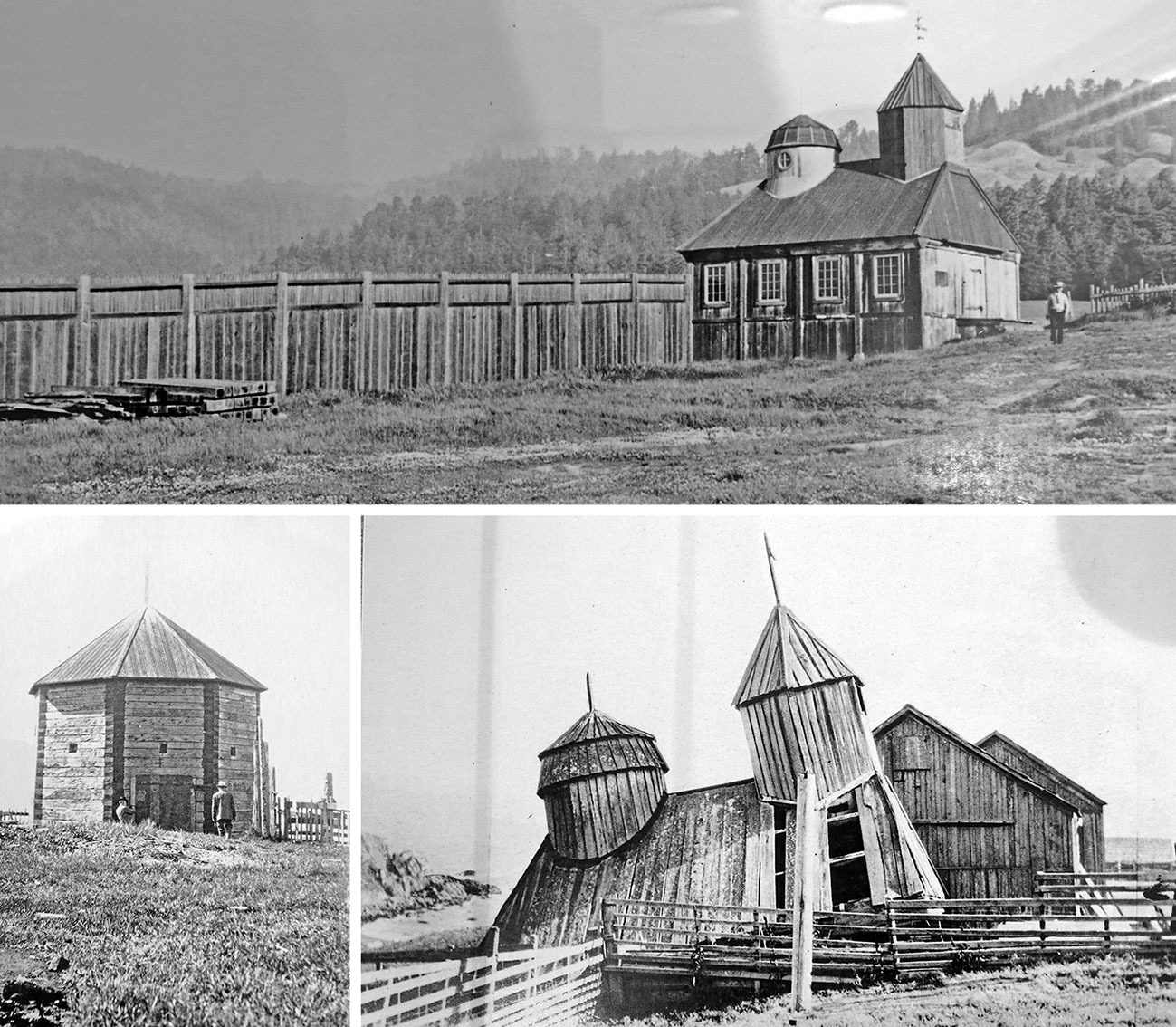

Проведя на заливе Румянцева зиму, колонисты добывали калана и морского котика (их мех слева), налаживали контакты с местными индейцами кашайа и вели разведку в окрестных горах. В 24 километрах от Бодеги Кусков присмотрел устье реки, которую назвал Славянкой - рядом обнаружились хорошо защищённое плато, пышные луга и строевой лес, а что вместо сосен и лиственниц там секвойи - то не беда. После всех согласований, в 1811-12 годах, Кусков во главе экспедиции из 25 русских и 90 алеутов вернулся на Славянку и построил из этих секвой крепость Росс:

37.

Индейцы кашайа из языковой семьи помо были не чета тлинкитам - совсем не воинственные, угодья в устье Славянки они продали за три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги и несколько бус. Но и русские, научённые горьким опытом, всячески старались показать туземцам, что дружить с ними можно и нужно. С Испанией же у самой России тогда были прекрасные отношения, и хотя вице-король имел задание выжить русских из Калифорнии, обязательным условием ему ставилось - не провоцировать прямой конфликт. В 1821 году Испанию за Сан-Франциско сменила независимая Мексика, но на первых порах ей было не до того, а переговоры затягивались по причине отсутствия дипотношений. И всё же срубленный из красноватой секвойи Росс представлял собой вполне боеспособную крепость с 12 небольшими пушками, на форты Дикого Запада похожую внешне куда больше, чем на остроги Сибири. К концу 1830-х годов на Славянке жило уже две с половиной сотни колонистов - несколько десятков русских, сотня-полторы алеутов, креолы из смешанных браков, крещёные индейцы, немного якутов и финнов с материка и полинезийцы с Гавайев, где русские пытались закрепиться в 1816-17 годах и даже построили Елизаветинскую крепость (Паулаула) на острове Кауаи. Но если учесть, что во всей Русской Америке жило около тысячи русских, и не более 2,5 тысяч российских подданных - получается, что на Калифорнию приходилась десятая часть. Росс дополнили три удалённых ранчи (фермы) Костромитиновское, Черных и Хлебниковские Равнины - заделы несостоявшихся деревень. Колонисты преуспели в скотоводстве (держали до 3500 голов коров, лошадей и овец), садоводстве и промысле каланов на Фараллоновых островах, а вот для землепашества просто не хватало рук: на материке чиновники решали, негров для плантаций лучше прикупить или мужиков под Курском. Отец Иоанн в истории Росса не сыграл никакой особой роли, но всё-таки бывал здесь дважды - в 1836 как миссионер и этнограф, а в 1838 был проездом в Петербург. Наконец, в 1839 году Русско-Американская компания договорилась о поставках продовольствия с Компанией Гудзонова залива в Канаде, и потерявший значение Росс в 1841 году купил по дешёвке американо-швейцарский магнат Джон Саттер (Зуттер), вскоре прибравший к рукам весь север Калифорнии. В 1846 американцы и южную (вернее, среднюю) часть Калифорнии отвоевали у Мексики, вряд ли зная, что полтора века спустя тут будет центр мировых высоких технологий, кинематографа и всяческих горизонтальных селф-спешиал-фрик-веган-ЛГБТплюс-френдли-идей.

37.

Славянку янки переименовали в Рашен-Ривер, а Росская крепость стала резиденцией управляющих Саттеровыми имениями Форт-Росс. В 1873 году она перешла в частные руки, а в 1906 наконец была передана штату как музей. Общее место многих статей о Форт-Россе - оды Америке, сохранившей чужое наследие, предстающее чуть ли не последней аутентичной русской деревянной крепостью. Это прямое враньё: мало того, что Форт-Росс не похож ни на что в русском зодчестве, так и сохранность его на самом деле даже по российским меркам весьма условная. В том же 1906 году крепость была разрушена землетрясением, основной удар которого пришёлся на Сан-Франциско, а часовня и вовсе сгорела дотла в 1970 году. Существующие ныне стены, храм, контора и дома двух комендантов (первого Кускова и последнего Александра Ротчева) - реплики с аутентичными элементами, кроме дома Ротчева, у которого аутентичен хотя бы сам сруб.

38.

Никуда не делись зато индейцы кашайя, язык которых в быту вытеснен английским, но в словарях его осталось немало странных слов вроде япалка, лоджка, кошкак или синица (пшеница). О современной жизни их глухой резервации есть большой и вероятно предвзятый текст от РИА "Новости": официальных кашайа (то есть имеющих специальные документы, дающие право на льготы) осталось около тысячи человек, их ранчерия (слово "резервация" они не любят) Стюарт-Пойнт стоит в глухой тайге за 70 километров от больших трасс, дорогу туда регулярно перекрывают поваленные ураганами секвойи, работы в общине нет, а вот алкоголизм и наркомания лютуют. Расположение вдали от дорог не даёт индейцам устроить привычные во многих резервациях придорожные казино, поэтому основной их заработок - народные промыслы. "Визитка" кашайя - украшения из раковин "морское ушко", которые музею любезно предоставили мастера Колин и Честер МакЛауды:

39.

Зато из того же текста можно узнать, что у индейцев остался ритуальный Круглый дом, а на кладбище стоят кресты - но не христианские, а равновеликие по 4 перекладинам: якобы, этот символ индейцы знали испокон веков. Вениаминов лишь изучал кашайцев, но не пытался крестить, и в итоге последним оплотом их идентичности осталось родное шаманство.

40.

А вот просто детское творчество с той стороны океана. Примечательно, что сама Иннокентия Веллманн связей с Россией не рвала, и буквально пару дней назад вновь посещала Ангу.

40а.

Напоследок покажу зал уже явно временных выставок - в августе это были русские народные костюмы:

41.

Плетение из серого льна:

42.

43.

Берестяные картины иркутской художницы Галины Откидач:

44.

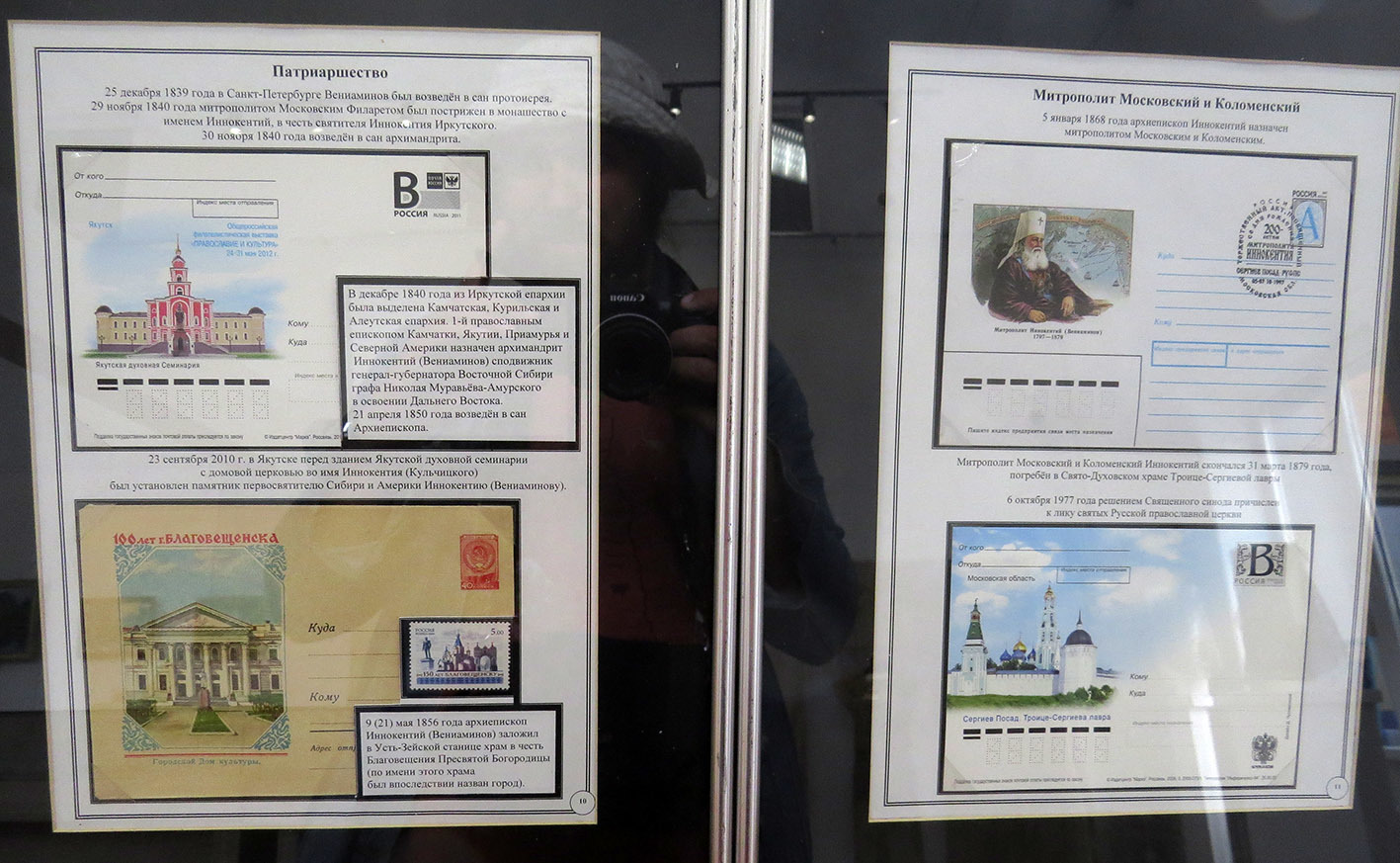

И почтовые марки по мотивам истории Иннокентия Московского:

45.

На втором этаже музей есть ещё небольшая экспозиция, посвящённая Шишкинской писанице, которую можно тут же осмотреть в шлеме виртуальной реальности... но шлем, увы, предательским разрядился, успев показать мне лишь общий план.

46.

Так что настоящую Шишкинскую писаницу покажу в следующей части, как и лежащий ещё дальше старый Верхоленск.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Давыдово.

Давыдово - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1132749.html

lj_varandej

Четверг, 13 Октября 2022 г. 12:00 (ссылка) lj_varandej

Четверг, 13 Октября 2022 г. 12:00 (ссылка)

Качуг - районный ПГТ (6,5 тыс. жителей) в 260 километрах от Иркутска, старинному тракту из которого через этнографичный Баяндай была посвящена прошлая часть. Нынешний Качуг выглядит колоритным и крепким сибирским селом без выдающихся достопримечательностей, однако в истории Сибири он занимает особое место: хотя Лена здесь больше похожа на Леночку, на протяжении сотен навигаций именно из Качуга начиналось судоходство вниз по великой реке.

На въездном знаке Качуга с вводного кадра - в общем-то, его исчерпывающий исторический обзор. По меркам Верхоленья, которое русские начали заселять уже в 1640-е годы, основанный в 1686 году Качуг скорее молод, чем стар. На берегах Лены он даже не самый верхний: примерно в 30 километрах восточнее на правом берегу реки стоит крепкий куст деревень вокруг села Бирюлька, совершенно важскую по своей архитектуре деревянную церковь в котором я показывал (увы, лишь на архивном фото) в конце прошлой части. Первой по течению Лены можно считать входящую в этот куст деревню Малая Тарель. Однако к дате на въездном знаке прилагается герб, на котором изображён паузок - такой же символ ленского судоходства, как у варягов драккар, а у эллинов трирема. Именно Качуг оказался идеальным местом, чтобы год за годом строить тут одноразовый флот, накапливать его в защищённом от ледоходов месте и отправлять вниз по течению во время короткого половодья. Издали Качуг выглядит горой домов, похожей на правильную полусферу, но то - лишь половина Качуга: у посёлка Лена распадается на два рукава, между которыми на 3 километра в длину и на 1,5 километра в ширину раскинулся совершенно плоский остров. Как я понимаю, на нём и рубились суда, а затем их просто подхватывал паводок и уносил со всем добром иркутских купцов и самими купцами в Киренск, Олёкминск, Якутск, а то и в Жиганск и Булун за полярным кругом...

2.

Первыми судами Лены были эвенкийские лодки, вторыми - струги казаков Пантелеймона Пянды и Василия Бугра, проникавших сюда в 1620-30-х годах ниже по течению из Илима и Нижней Тунгуски. Уже в 1640-х годах, однако, на Лене появились остроги и купеческие города, в том числе воеводский Якутск, из которого Россия покоряла Дальний Восток от Чукотки до Приамурья. Как забираться в изолированный бассейн Лены - волоками через Илимск и Усть-Кут или сухопутными трактами из Балаганска и Иркутска, - история тогда ещё не показала, но организация судоходства на огромной реке уже выглядела необходимостью. Ниже Якутска с ней справлялись поморские кочи, фактически бывшие судами класса "река - море". В Верхоленье же царь переселял не только пашенных крестьян из северных губерний, чтобы те заготовляли хлеб для новых воеводств, но и волжских плотников, мастеривших здесь привычные им барки и расшивы. Именно с волжских судов начиналась и русская деревянная резьба, так что видимо рукой волгаря сделана вот эта очаровательна русалка из музея в Олёкминске:

3.

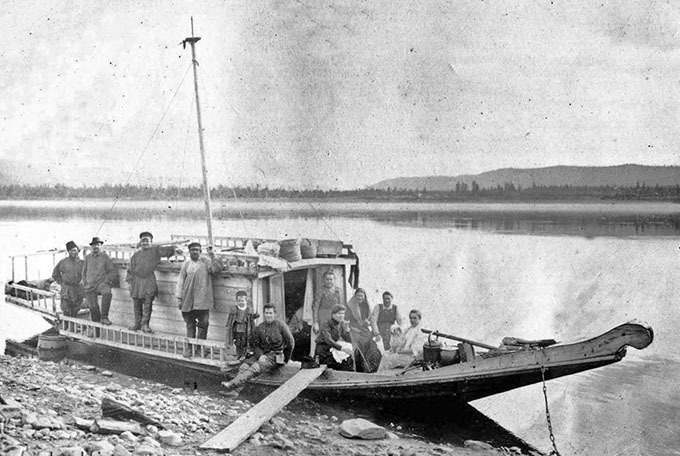

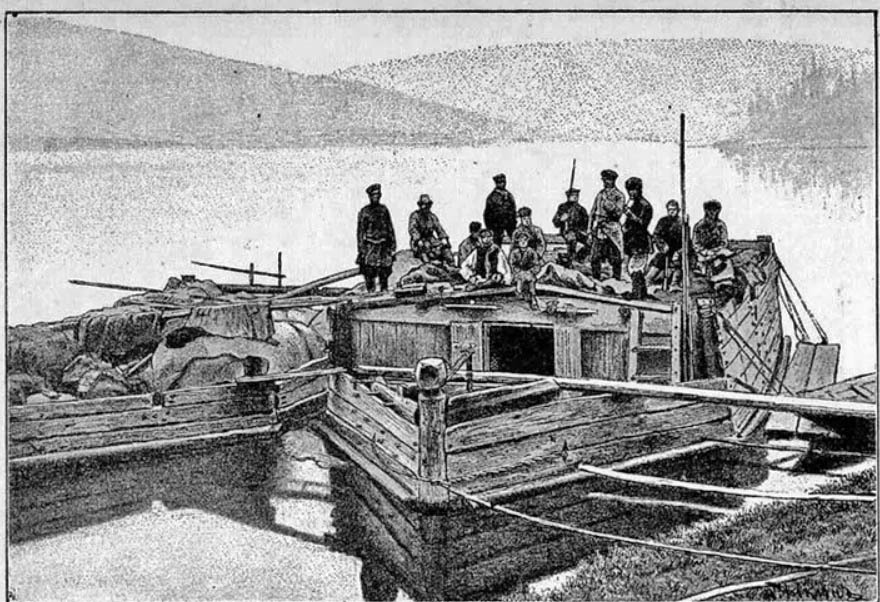

Однако волжские суда для ленского судоходства были слишком дОроги и недостаточно прочны, и практически без изменений тут прижились разве что шитики - длинные ладьи с крытой палубой:

4а.

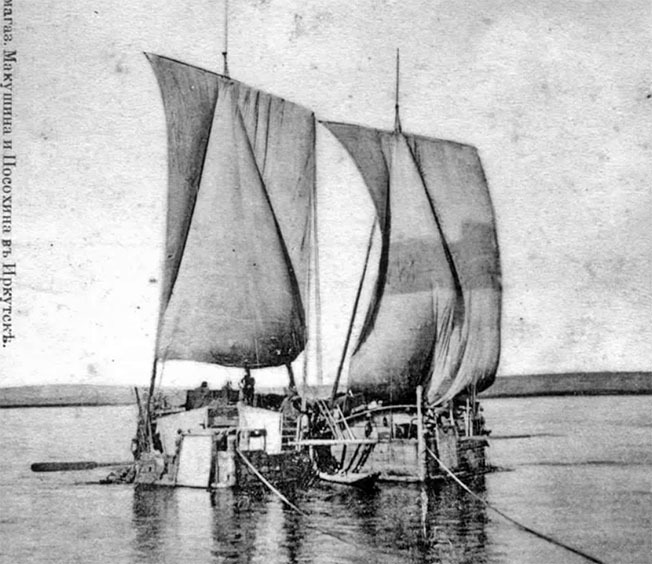

Волжская барка же эволюционировала в два типа ленских судов - карбаз и паузок:

4б.

Пятиугольные, низкобортные, очень широкие, сбитые словно нарочито грубо, на без малого три века они стали главным транспортом Лены. Карбаз (пишется именно так, ибо к поморским лодкам-карбасам никакого отношения не имеет!) представлял собой по сути обычную баржу:

4в.

Паузок же, запечатлённый на гербе Качуга, отличался от карбаза в первую очередь крытой палубой, заодно удваивавшей полезную поверхность:

5а. фото из музея в Олёкминске.

Сами паузки делились на 4 типа: проходные (для перевозки товаров в ящиках, мешках и бочках), хлебные (у него под крышей были два сусека, засыпавшихся сверху зерном или мукой), кладовые и торговые - последние два типа работали как правило в связке и представляли собой самые что ни на есть плавмагазины с прилавками, каютами счетоводов и вынесенными на отдельное судно складами.

5б. фото из музея в Олёкминске.

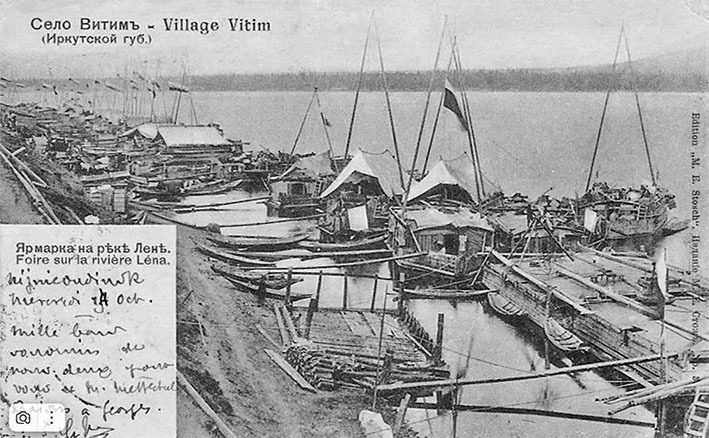

Ну а в совокупности срубленная между навигаций флотилия превращалась в Ленскую сплавную ярмарку, которая с половодьем покидала Качуг и медленно шла вниз по Лене в Якутск, надолго останавливаясь в купеческих городках вроде Киренска или Олёкминска. Карбаза и паузки двигались одним караваном, порой сцепленные крытыми переходами над водой, и лес треугольных мачт привлекал взгляд издали. В Якутске большинство судов заканчивали путь, и лишь часть из них, этакий "северный завоз" царской эпохи, спускались до Жиганска и Булуна:

5в.

Карбаза и большая часть паузков были одноразовыми - как и на Волге, на Лене верховья куда богаче лесом, чем низовья, и сплавившись к конечному пункту, суда разбирались на стройматериал и дрова. Единственным исключением были торговые паузки - во-первых, они сами по себе более сложные и дорогие в строительстве, а во-вторых, иркутские купцы ехали на Лену не только продавать, но и покупать. Рыба и меха с низовий, конечно, имели многократно меньший объём, чем зерно, овощи, промтовары верховий, и всё же транспортировка против течения выходила куда более сложной задачей, чем сплав. Для этого паузкам и нужны были мачты - по северному ветру они шли под парусом. Вдоль низких берегов с мелководьями их тянули бурлаки, труд которых на Лене был куда тяжелее, чем на реках Европейской части - бечевников (оборудованных бурлацких троп) здесь никто не прокладывал. Зато работу бурлака упрощали треугольные мачты - через них, с выходами на нос и корму, 70-метровая бечева была пропущена так, что рабочие могли идти по берегу буквально на одной линии с судном. Чаще же единственным способом буксировки был завоз: к каждому паузку прилагался каюк, мелкая быстрая лодка, и вот на ней бурлаки забрасывали вперёд по течению якорь, а затем подтягивали судно к нему. Якоря на Лене использовались простейшие - тяжёлые камни, обвязанные верёвкой: своего производства металлических якорей на Лене не было, а доставить такой якорь сушей выходило дороже, чем построить само судно. Ну а в итоге против течения паузки двигались в лучшем случае со скоростью пешехода:

5г.

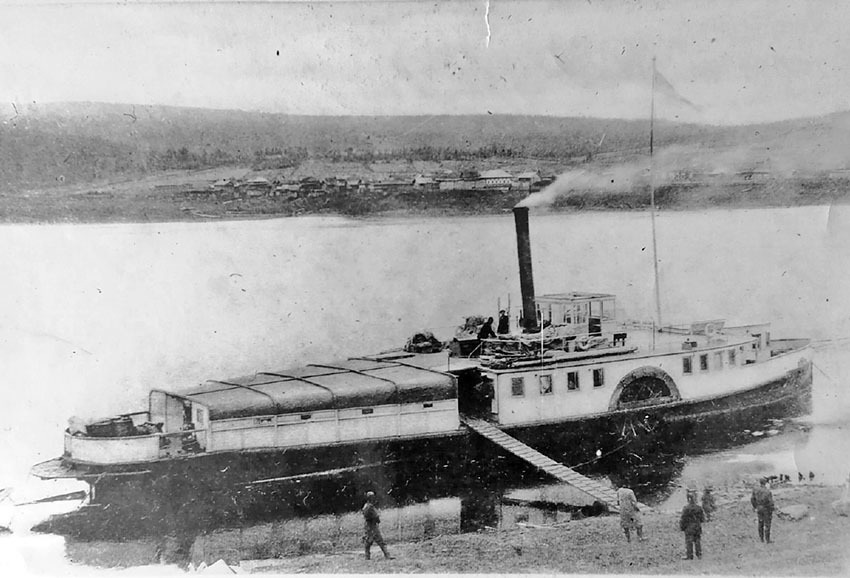

И в общем ленское судоходство, об истории которого есть отличная, но ГИГАНТСКАЯ статья, крепко засиделось во временах Садко, и лишь золотая лихорадка Олёкмы и Витима вывела его из Средневековья (см. здесь). В 1861 году, после трёх лет изготовления на бельгийском заводе Джона Коккериля, доставки по частям на подводах через всю Сибири и сборки в соседнем Верхоленске, на волны сибирской реки вышел первый пароход "Святой Тихона Задонский" байкальского судовладельца Ивана Хаминова. В 1863 году с той же верфи Коккериля был доставлен пароход "Первенец" Александра Трапезникова, иркутского купца, основным бизнесом которого были уже непосредственно Ленские прииски. Эпоха пароходов пришла на Лену поздно, однако - стремительно, а в облике их было что-то неуловимое от тех же от паузков:

5.

Что же до Качуга, то его расцвет пришёлся на вторую половину 18 века: в 1738-72 годах по случаю Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, был обустроен Якутский тракт длиной 2788 вёрст, короткая сухопутная часть которого вела из Иркутска сюда. Уже в начале 19 века соперником ему стал Шалашниковский тракт - о том, кто такой этой Шалашников, яндекс с гуглом ничего не знают, но рискну предположить, был он купцом, проложившим частную дорогу на более выгодных, чем у государства, условиях. В разных местах этот тракт называли так же Балаганским или Тыреть-Жигаловским: началом его считался либо уездный Балаганск на Ангаре, либо станция Тыреть на Транссибе близ Заларей, а в наши дни - и вовсе Усть-Уда. Как бы то ни было, со стороны Москвы этот тракт начинался за пару сотен километров до Иркутска, а сам выходил на треть короче Качугского тракта: менее 200 километров почти по прямой от Ангары до Лены. Концом тракта же в любом варианте выходило Жигалово - ныне ещё один ПГТ (4,9 тыс. жителей) в 130 километрах севернее Качуга, с 19 века бывшее его более успешным конкурентом. На сотню лет Жигалово стало главным портом ленских пароходов, но самыми многочисленными их пассажирами были рабочие, ехавшие на Бодайбо, а важнейшим грузом - оборудование для золотых приисков. Качуг, как и прежде, остался портом иркутских купцов и базой северного завоза - последний караван карбазов ушёл отсюда в 1955 году, а вот такие вот суда их обгоняли:

6.

Левобережный Качуг, прежде деревня Куржумова за двумя руслами Лены и островом, разросся вокруг Качугской судоверфи "Дальстрой" - она была основана в 1933 году, а уже в 1935 году принесла селу Качуг статус посёлка городского типа. Полвека она строила суда всех речных типов от танкеров до пассажирских теплоходов, и в том числе землечерпалки - большинство "изделий" могли покинуть Качуг не просто в половодье, а лишь после работ по углублению дна. Тоннаж судов неуклонно рос, и уже в 1950-х годах главный ленский порт сместился ещё ниже - в Осетрово (Усть-Кут), ставшее крупнейшим речным портом всего Союза. Большую часть своей истории Качугская судоверфь существовала просто по инерции, которую и погасил приход капитализма: производство мебели тут осваивать начали ещё в Перестройку, а окончательно и бесповоротно верфь умерла уже в начале 1990-х. Её площадка за островом густо заросла лесом, среди которого, как храмы в дебрях Камбоджи, стоят уцелевшие цеха середины ХХ века:

7.

Поодаль дымит новое главное предприятие Качуга - там китайцы делают "евродрова" из прессованных опилок:

8.

Левобережный район я видел лишь из окон попутных машин. Центр Качуга - на правом берегу, и нашим пристанищем тут стала гостиница с карикатурно-громким, как и полагается в глуши, названием "ИМПЕРИЯ". По сути даже не гостиница, а раскинувшийся на пол-квартала постоялый двор с номерами, кафе, автосервисом, баней и детской площадкой. Ещё один живой преемник почтовых станций Якутского тракта:

9.

Гостиница выходит на транзитную Красноармейскую улицу, по которой пара кварталов вверх до местной площади Ленина. На ней есть Дом культуры имени Светланы Рычковой, о которой я смог нагуглить лишь то, что лет 15 назад она была его директором:

10.

Да куда больше похожее на типовой сталинский ДК здание, на викимапии отмеченное как ДЮСШ, а фактически занятое районной библиотекой:

11.

С его крыльца нас пригласили внутрь, и я не стал отказываться:

12.

В фойе - фотографии и целый цикл цитат модных современных авторов о Сибири:

12а.

По сути дела ДК в Качуге отвечает за "динамическую" культуру (песни, танцы, ремёсла и т.д.), а библиотека - за стационарную: помимо собственно книгохранилища здесь находятся сувенирная лавка, туринфоцентр, где можно заказать экскурсию на Шишкинские писаницы (за смешные 500 рублей с человека вместе с дорогой... но минимум за несколько дней - единственная машина библиотеки не стоит без дела)... а в первую очередь - музей, обустроенный в 2016 году в бывшем спортзале:

13.

Его экспозицию я бы описал как "всего понемногу" - квартира времён расцвета Качугской судоверфи:

14.

Старожильческая изба:

15.

Дополненная предметами сельского быта:

16.

И даже небольшая экспозиция, посвящённая местным эвенкам - в районе с 17 тысячами жителей их осталось две-три сотни человек в селениях Тырка, Чинонга и Вершина Тутуры, которая была основана в 1934 году как культбаза.. Впрочем, с внешним миром этот угол в 60км от Качуга связывает только зимник, и судя по вот этой статье 2006 года, по крайней мере 15 лет назад эта община, в отличие от подавляющего большинства эвенков, ещё не утратила себя окончательно. Эвенки Верхоленья живут таёжной охотой и заготовкой мехов, а старики в позапрошлом десятилетии даже помнили родной язык и ругали школьную учительницу за то, что детям преподают совсем уж мёртвый литературный эвенкийский вместо здешнего диалекта, из которого отдельные слова (например, названия охотничьих предметов) оставались тогда в обиходе.

17.

Помимо эвенков, тут есть и буряты - как привычные в Прибайкалье эхириты, так и хоринцы, ныне составляющие основу забайкальских бурят. Ведь ещё в Средние века хоринцев выжили из Прибайкалья булагаты (ныне два этих племени составляют примерно по 1/3 от всех бурят), и если большинство из них ушли на юг и описали причудливый круг через Монголию и Маньчжурию, то несколько родов откочевали на Лену, подобно якутам, которых их предки ещё раньше выжили вниз по реке. Якуты здесь тоже представлены - но сугубо косвенно: на скалах ниже по Лене начертана лошадь, теперь попавшая на герб Республики Саха. Ну а в целом присутствие иных народов в Качугском районе почти не ощущается - освоенное русскими давно и глубоко, и не ставшее Сибирской Атлантидой, в отличие от таких же старожильческих углов Ангары и Илима, Верхоленье кажется филиалом Русского Севера. В том числе - по обилию деревянных церквей типично поморской архитектуры, ни одна из которых, увы, не сохранилась до наших дней, но многие попали в объектив дореволюционных фотографов:

18а.

Не знаю точно, где в Качуге располагался храмовый комплекс из двух Вознесенский церквей - деревянной Старой Вознесенской (1784) и неказистой каменной Новой (1890-93), перед возведением которой куда-то исчезла отдельно стоявшая колокольня.

18б.

От площади Ленина до Лены на длинных качугских улицах осталось много старых домов:

18.

С типичными для Иркутской области наличниками в духе барокко:

19.

Попадаются, однако, и деревянные кружева, и даже их современные вариации:

20.

В особенности - местные сетевые (!) магазины "Крестьянский торговый дом" в резных деревянных домиках:

21.

Сама эта сеть, вроде бы не выходящая за пределы Качугского района, существует с 1999 года, однако на вентфасады и сайдинг не перешла и за четверть века.

22.

В целом, Качуг выглядит крепким и зажиточным сибирским селом. Жизнь тут мне кажется довольной бедной, но старожильческая основательность не оставляет места зримой нищете.

23.

Деревянная в Качуге и церковь Иннокентия Московского (1997), само посвящение которой показательно - этот святитель, миссионер и иерарх 19 века, причастный к крещению Аляски, основанию Благовещенска и строительству Храма Христа Спасителя, родом из деревни Анга по соседству.

24.

В церковном дворе - самодельный мемориал Победы, самый скромный и простой, что я когда-либо видел:

25.

Дальше по той же улице Каландаришвили - детская школа искусств, в окнах которой жизнь заметна:

26.

Улица Каландаришвили - вторая от Лены после улицы Ленина и очевидно главная в посёлке. Она приводит в исторический центр, где огрызки брандмауэров напоминают о прежде стоявших на этой улице куда как более капитальных домах:

27.

По архитектуре торговых рядов, словно купленных по дешёвке у какого-нибудь остепенившегося ковбоя на американском Диком Западе, можно предположить, что центр Качуга сгорел в Гражданскую войну и отстроился в эпоху НЭПа.

28.

Самое примечательное здание этого центра - натуральный острог. Причём не такой, какими были Иркутский, Братский или Илимский остроги, а такой, в который сажали борцов за счастье народа, ну и всяких душегубов ещё иногда. Что особенно впечатляет, острог используется по прямому назначению - ныне тут каземат КПЗ, судилище районный суд и жандармерия полиция.

29.

Напротив, до улицы Ленина, за которой балконом над Леной расположился мемориал Победы, раскинулась площадь - вероятно, на месте снесённых церквей:

30.

Судя по памятнику, единственный дом на ней - это Штаб Каландаришвили, в списке памятников архитектуры, впрочем, отмеченный по другому адресу. Бородатый грузин Нестор Каландаришвили родом из солнечного Кутаиса успел побыть эсером, умеренным националистом (вернее, социалистом-федералистом), а попав после Гурийского восстания 1905-06 годов в Сибирь, проникся идеями анархо-коммунизма. Густо заросший и уже не молодой среди 25-летних революционеров, в 1917 году он обзавёлся партийной кличкой Дед и примкнул к Центросибири. В октябре 1918 году его отряд был разгромлен под Кяхтой, но укрывшись в Монголии, вскоре суровый сибирский грузин собрал верных людей и подался в красные партизаны. Летом 1919 года отряд Деда работал вдоль Транссиба, пустив под откос 8 поездов и взорвав мост через Китой у нынешнего Ангарска. Осенью анархо-коммунисты ворвались в Александровский централ и выпустили на волю его заключённых. В здании на качугской площади Каландаришвили обосновался зимой на 1920 год, когда Верхоленье превратилось в настоящую партизанскую республику посреди распадавшейся Белой Сибири. К лету его партизанский отряд встретил Народно-освободительную армию Дальневосточной республики и стал частью красных войск. В 1921 году грузин отправил в Свободный возглавлять корейских партизан, которые в итоге устроили локальную корейскую войну между националистами (рвались освобождать родину от японцев) и коммунистами (рвались освобожадть весь мир, включая и родину, и японцев), и под началом Каландаришвили Северная микро-Корея тогда победила Южную. Наконец, в 1922 году Каландаришвили двинул отряд подавлять восстание в Якутии, где и погиб - по странной иронии своей судьбы, от партизанской пули. Ну а в наши дни редкий населённый пункт от Иркутска до Якутска обходит без улицы Каландаришвили. Что же до портретов на здании штаба, то удивляться им не приходится - в Качугском районе позиции коммунистов были сильны всегда, а в последние годы весь российской восток интенсивно алеет.

30а.

Ещё несколько зарисовок окрестных улиц с архитектурой безвременья:

31.

32.

33.