|

lj_varandej

Вторник, 31 Января 2023 г. 22:57 (ссылка) lj_varandej

Вторник, 31 Января 2023 г. 22:57 (ссылка)

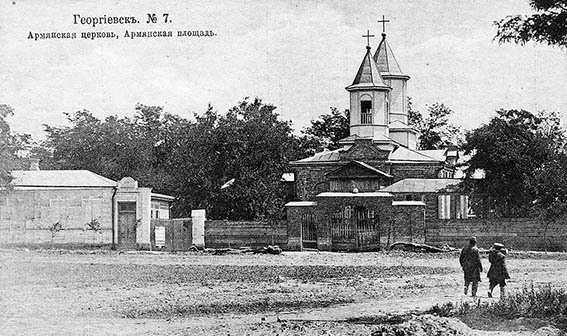

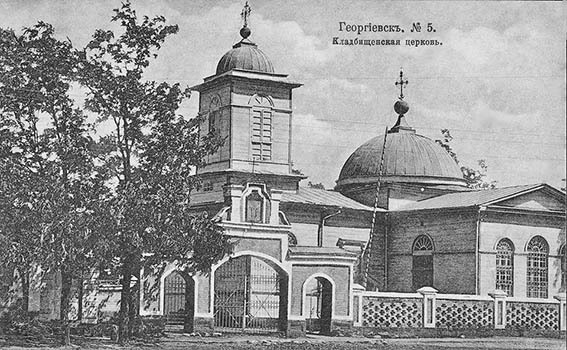

Минеральные Воды - город (70 тыс. жителей) в Ставропольском крае на, как нетрудно догадаться, Кавказских Минеральных Водах. В нём нет нарзанов, горячих источников, лермонтовских мест, старинных галерей и особняков, но есть вокзал, который на заглавном кадре, и аэропорт, куда мы в прошлой части прилетели из Москвы нестандартным маршрутом. Что-то кроме аэропорта и вокзала туристы в этом городе видят очень редко, но для меня, как водится, нет лучшей рекламы чем "да там же нечего смотреть!". Что в 2014-м, когда я впервые попал на КавМинВоды и написал о них полтора десятка постов, что в 2022-м, когда ездил с "Неизвестной Россией" по ущельям Балкарии, я немного прогулялся и по городу-у-ворот, причём по разным местам в каждый из двух приездов. В моём посте 2014 года подробно описаны вокзал и пара весьма необычных церквей, а сегодня речь пойдёт про центр Минеральных Вод с дореволюционной архитектурой и памятниками.

Так как ехал я отсюда в Кабардино-Балкарию, заодно покажу озеро Тамбукан ближе к Пятигорску, но на её границе.

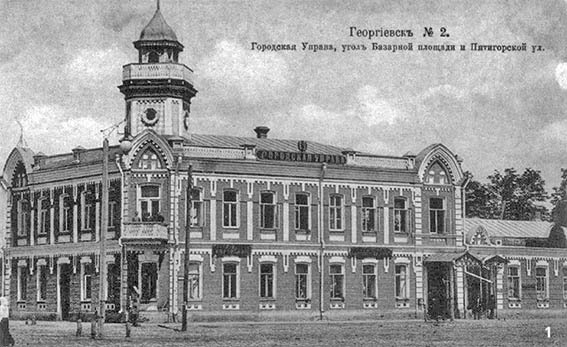

Как можно понять из "Героя нашего времени", курорт на Кавказских Минеральных Водах процветал уже в начале 19 века. Сперва тут лечили раненных солдат, затем поправляли здоровье их офицеры, постепенно начавшие привозить сюда семьи из далёких столиц, и вот уже в "водное общество" стали входить те, кто шашку в руке не держал и вообще падал в обморок при виде черкеса в папахе. В 1810-20-х годах "санаториями" служили калмыцкие кибитки (юрты), которые выставляли у источников дельцы и отставные генералы, в 1830-50-х в дело пошли деревянные, быстровозводимые, но всё же постоянные здания гостиниц и купален, а к концу столетия Кавказское Пятиградье охватил строительный бум, наполнивший курортные городки шедеврами русского модерна. Главной проблемой курорта, как водится, оставалась логистика - из столичного света в такую даль попробуй доедь да по русским дорогам! И хороший дождь вполне мог запереть водное общество в Пятигорье, пока не подсохнет жирный ставропольский чернозём. Так что нетрудно догадаться, как изменила жизнь КавМинВод железная дорога... В 1875 году была пущена магистраль Ростов - Владикавказ, частная и одна из самых прибыльных в России, и крупнейшей по пассажирообороту её станцией после двух конечных стала Незлобная в предместьях купеческого Георгиевска. Без малого 20 лет она оставалась главными воротами главного русского курорта, а заодно - окном в мир для кабардинцев, черкесов, абазин, карачаевцев и балкарцев. Однако и от неё было не миновать десятков вёрст русской дороги с её распутицами, и вот в 1894 году Владикавказская магистраль приросла линией до Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска с ответвлением к Железноводску. Её началом стала второстепенная станция Султановская близ ногайского села Канглы, между лакколитов Змейка и Кинжал. Посёлок Султановский, оформившийся ещё в 1878 году, с пуском курортной линии пошёл в стремительный рост, так что в 1906 году его даже уважительно переименовали в Илларионовский - в честь нового Кавказского наместника Иллариона Воронцова-Дашкова. В 1922 году и станция Сулатновская, и посёлок Илларионовский (разросшийся до 14 жителей и тогда же ставший городом) получили общее название Минеральные Воды, как бы намекающее, что они здесь та самая вешалка, с которой начинается театр.

2.

От дореволюционной станции остались какие-то технические, возможно снятые с баланса постройки из жёлтого кирпича. В 1955 году воротами нарзанного рая стал огромный вокзал в высоком сталинском стиле. Кульминацией его истории можно считать, пожалуй, Встречу Четырёх Генсеков - одного действующего и 3 будущих. 17 сентября 1978 года Леонид Брежнев, в сопровождении Константина Черненко (привёт,  yapet!) ехавший поездом в Баку, встретился на станции с руководителем Ставропольского края Михаилом Горбачёвым и Юрием Андроповым, который как бы просто отдыхал на водах. Причём я бы даже не сказал, что эта встреча была простым курьёзом - считанные месяцы спустя Горбачёв отбыл в Москву на повышение, а о самой встрече в его мемуарах не написано ни слова. yapet!) ехавший поездом в Баку, встретился на станции с руководителем Ставропольского края Михаилом Горбачёвым и Юрием Андроповым, который как бы просто отдыхал на водах. Причём я бы даже не сказал, что эта встреча была простым курьёзом - считанные месяцы спустя Горбачёв отбыл в Москву на повышение, а о самой встрече в его мемуарах не написано ни слова.

3.

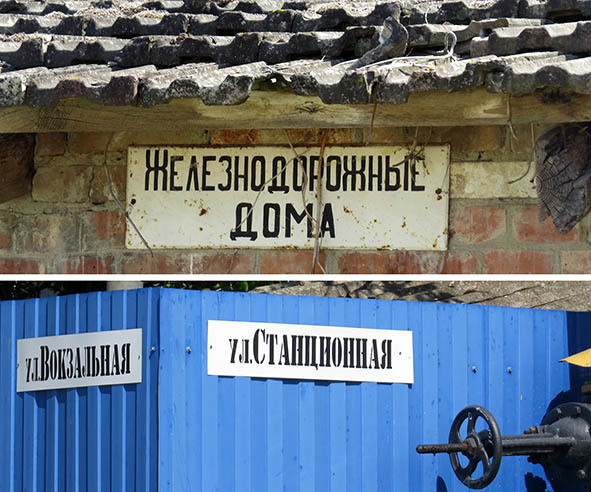

Но вокзал с его интерьерами, колоннадой и Орлом, терзающим змею (символ КавМинВод) я подробно показывал в 2014-м, так что отсылаю в свой тогдшаний пост. Теперь же выйдем на площадь, которая в городе транспортников более чем привокзальная. По её дальним сторонам расползается в несколько переулков огромное лежбище "газелей" до курортных городков и аэропорта, а железнодорожные образы тянутся за пределы станции, как шлейф. Вот сбоку от вокзала путейская контора с очаровательными паровозиками на воротах:

4.

Ещё один паровозик на радость детям стоит на другой стороне. В этом углу не видать маршруток, но народу всегда много - тут подаются автобусы туристическим группам. И везут кого отдыхать в санаторий, кого - ходить с рюкзаком по горам, а кого - и смотреть достопримечательности, например с "Неизвестной Россией".

5.

И только посреди площади стоит на постаменте одинокий солдат Великой Отечественной. Он глядит на вокзал, а значит - уходит на фронт.

6.

Между "ободранными" сталинками с двух прошлых кадров начинается главная транспортная артерия Минеральных Вод с непроизносимым названием Проспект 22-го Партсъезда, застроенный в основном в 1960-70-х годы, когда курортное дело остепенившегося Советского Союза вышло на новый уровень и как следует набрал обороты основанный ещё в 1925 году аэропорт. По главным улицам легко подумать, что Минеральные Воды - город многоэтажный, но это обманчиво: по спутниковой карте хорошо видно, что капитальная застройка тянется несколькими полосами в один квартал шириной среди бесконечного частного сектора. В 2014-м году я ходил через этот сектор к двум храмам: Никольская Старая церковь интересна тем, что построена в 1957 году, а Покровский собор 1990-х годов являет собой один из лучших образцов той грубой, низкобюджетной, местами безвкусной, но потрясающей искренней архитектуры церквей Перестройки.

7.

И в общем в тот приезд я был абсолютно уверен, что кроме этих церквей и вокзала в Минеральных Водах не на что смотреть. Ну правда, чего ждать от города, если в списках его достопримечательностей неизменно фигурирует обыкновенный в общем ресторан "Холбург" за пару кварталов от станции?

8.

На самом деле красоты Минеральных Вод - это что-то сродни "секретной локации" в компьютерных играх: город для своих лежит чуть в стороне от путей, которыми ездят с вокзала курортники. От привокзальной площади налево (если стоять к вокзалу лицом) уходят параллельные улицы Ленина (прежде Султановская) и Пушкина (Атамановская), вдоль которых и протянулся на полтора километра Старый Илларионовский, местами чередующий со Старым Султановским. Кроме того, есть ещё и Локомотивная улица почти вдоль путей, на которую я свернуть не догадался - а симпатичные старые домики остались и там. Всё это открывает Благовещенский храм (2010-12) по мотивам разрушенного предшественника (1886) - большой и яркий, но совсем не заметный от станции:

9.

Около храма - пара старинных гимназий. Эта была мужской (1886):

10.

А эта - женской (1906):

11.

Не знаю, чему принадлежал очаровательный флигелёк, ныне оказавшийся на территории детского сада:

12.

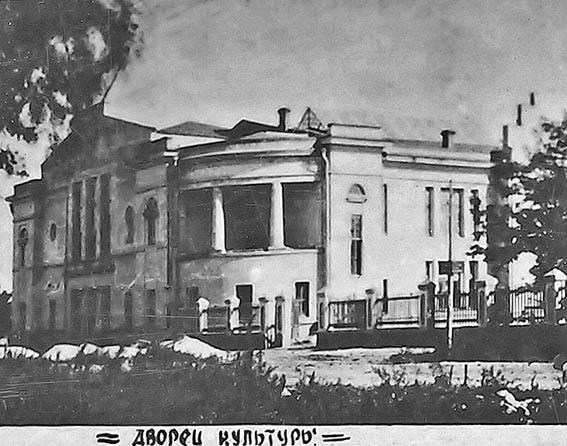

Если меж двух школ стояла церковь, то меж двух садиков - Дом детского творчества, прежде видимо ДК Железнодорожников, а изначально - Народный дом посёлка:

13.

Его фасад обращён на улицу Ленина, но по мне так даже интереснее смотрится с улицы Пушкина, на которую теперь и перейдём:

14.

Здесь примечательны ещё одна школа в бывшем реальном училище (1910):

15.

И Минераловодский железнодорожный колледж, огромное здание которого было построено в 1913 году как жильё и переделано в 1922-м под образовательные цели.

16.

Школы, церкви и станционные здания - вот и всё, что было капитального в Султановском-Илларионовском. А в основном посёлок был застроен саманными и турлучными хатами, постепенно переходящими в советский уже частный сектор.

17.

Среди всего этого сверкает церковь Николая и Александры Страстотерпцев (2003-12) - имеются в виду, если кто не понял, Николай II и его супруга. К храму прилагается ещё и небольшой музей казачества, куда меня зазывал молодой дьяк, но увы, я к тому времени спешил в аэропорт.

18.

Самая интересная деталь этого в общем довольно симпатичного храма - мозаики на углах:

18а.

А на стене около школ попалось граффити со всей неформальной географией города.

19а.

С улицы Пушкина свернём на перпендикулярную Ставропольскую, вдоль которой через пару кварталов начинается тянущийся через полгорода Центральный рынок. 24 марта 2001 года у его главного входа на углу Ставропольской и Маркса взорвался "жигуль", припаркованный на обочине. То не были бандитские разборки: автомобиль оказался начинён металлическими осколками, которые разлетелись по рыночной толпе - 24 человека погибли, а около полутора сотен получили ранения. В тот же день ещё один автомобиль взорвался в Ессентуках - но видимо, в не столь людном месте: при двух десятках раненых, никто не погиб. Третья машина же рванула близ Черкесска при проверке, убив двух милиционеров... но сам подрывник Арасул Хубиев остался жив и вскоре давал показания. Оказался он не чеченец, к коим террористов тогда относили по умолчанию, и даже не ингуш - так силовики вышли на след Карачаевского джамаата. Его основатели Ачимез Гочияев и Юсуф Крымшамхалов ещё в 1990-х прониклись идеями ваххабизма и пришли в ученики к самому Хаттабу (см. Ведено). По сути (если не лезть во всем известную конспирологию) Карачаевский джамаат был проектом Чёрного араба, творившего свои злодеяния руками иного народа: карачаевцы не стали воевать с Россией на своей земле, а сосредоточились на терактах. Тут стоит сказать, что прежде Гочияев строил дома, а стало быть - хорошо знал, как их разрушить: взрывы в Буйнакске (64 погибших), Волгодонске (18 погибших) и Москве (224 погибших) в сентябре 1999 года стали делом рук именно Карачаевского джамаата. В 2000-2001 годах центр их активности сместился к Ставрополью, но большинство взрывов с единицами погибших и десятками раненых выглядели скорее как беспокоящая активность, пока готовилось что-то более серьёзное. Так ли это - мы вряд ли узнаем: следом за Хубиевым была арестована верхушка Карачаевского джамаата, хотя и позже он смог совершить несколько терактов (например, убить полсотни людей двумя взрывами в Московском метро в 2004-м), а теоретических и до сих пор существует. О трагедии в МинВодах же напоминает памятник, установленный в 2002 году, в первую годовщину теракта:

19.

Он замыкает перспективу Стометровки - так назывался в народе обустроенный в 1988 году пешеходный бульвар проспекта Карла Маркса от проспекта 22-го Партсъезда до Ставропольской улицы, который и можно считать современным центром Минеральных Вод. На него нанизана и очевидная главная площадь с огромным ДК Железнодорожников 1960-х годов:

20.

Напротив - центральный парк с забавной новой аркой. От него рукой подать до Старой Никольской церкви, а в створе дворца, парка и площади несколькими кварталами дальше стоит и Покровский собор.

21.

Дальше по улице - Георгиевская часовня (2012), о происхождении которой никаких подробностей я не нашёл. Обратите внимание на вывеску киоска по соседству: агломерация Минеральных Вод, в особенности Ессентуки - это столица российских греков, и гиро да сувлаки тут не менее популярны, чем шаурма и шашлык.

22.

Мэрия 1950-х годов зареставрирована до аляповатости:

23.

Но герб выдаёт оригинал эпохи "высокого сталианса":

24.

В Стометровке же на самом деле 1200 метров, и может из-за этой разницы в 12 раз прозвище бульвара давно вышло из обихода. Но - осталось за автобусной остановкой на проспекте 22-го Партсъезда, на которую глядят замыкающий аллею Ильич (1957):

25.

И фасад почтамта, по архитектуре видимо 1930-х годов:

26.

Не считая предместий за железной дорогой, Минеральные Воды представляют собой почти правильный квадрат шириной 2,7 километра. Другую его сторону образует трасса "Кавказ", она же Бакинка (в народе), она же Советская улица (в черте города), она же - кратчайший путь в аэропорт. На ней расположен и автовокзал, а неподалёку вдоль всё той же Ставропольской улицы в створе рынка протянулась площадь 30 лет Победы. Её открывает Миг-17 на постаменте (1973) у Поста №1 (1997) - основанный в 1977 году, изначально это был домик для почётного караула, со временем разросшийся в музей боевой славы и центр патриотического воспитания, среди горожан известный своим тиром. За переулком мемориал продолжает Аллея Героев...

27.

...упирающаяся в Огонь Вечной Славы (1976) на вершине кургана:

28.

Особо эффектен он, конечно, при взгляде со стороны города, на фоне скал Змейки. Но барельефы тут по пяти сторонам - а как иначе может быть в Пятигорье и Пятиградье?

29.

И пусть кто только скажет, что этот монумент - не святилище!

30.

Над площадью 30 лет Победы нависает неожиданно огромное, больше похожее на гостиницу издательство "Кавказская здравница" (1965-72) - фактически, Дом печати миллионной агломерации КавМинВод.

30а.

Идём дальше вдоль Советской улицы.

31а.

В створе ДК Железнодорожников, Центрального парка и Покровского собора город замыкает памятник Алексею Ермолову (2008) - между прочим, крупнейший в России. А если учесть, что мимо него каждый день проезжают чеченец или ингуш, кабардинец или дагестанец, то можно оценить масштаб и откровенность намёка:

31.

Ещё километр - и мы снова выходим к проспекту 22 Партсъезда, поворот на который с трассы "Кавказ" отмечает въездная стела:

32.

Но всё же главное, что притягивает взгляд в пейзже Минеральных Вод - это гора Змейка (по-тюркски Жлактау), благодаря изрядной высоте (994м) и расположению отвечающая среди 17 лакколитов за фасад. Лакколиты - это лавовые купола, невзорвавшиеся вулканы, вспученные лавой, но так и не пропустившие её на поверхность Земли. "Дети" Эльбруса, который является спящим вулканом, они образовали на плоскости россыпь одиноких гор да поросли роскошными широколиственными лесами, добавив нарзанному курорту пешеходных маршрутов и романтичности облика. Однако не обязательно быть геологом, чтобы понимать - лавовые купола таят в себе природные богатства, да и нарзаны отсюда же текут. Встречаются здесь и уникальные породы - например, бештаунит, ценнейшее сырьё для антикоррозионных стройматериалов. Советская эпоха принесла в курортный уголок индустрию: Бештау изрыта крупнейшими в России заброшенными катакомбами уранового рудника (1950-75), самый северный из 17 лакколитов Кинжал в 1960-70-х срыли почти до основания, а неповторимый облик Змейки, сбоку больше похожей на носорога, определили карьеры. С 1930-х годов до конца советской эпохи тут добывали открытым способом бештаунит, а в те же 1940-е, что и на Бештау, искали в недрах Змейки уран. Была здесь и канатная дорога - но только совсем не такая, как в Пятигорске, Кисловодске или Нальчике:

33а.

А на склонах горы даже издали отлично читаются дороги, которыми ездили грузовики и экскаваторы. Там осталось немало рудничных следов - входы штолен и оголовки шахт, подпорные стенки, основания опор канатки и даже ржавые колёса наклонных конвейеров. Но в основном Жлактау - это задний план КавМинВод:

33.

С какой стороны ни взгляни. Кадр выше снят с дороги на Ессентуки, Пятигорск и Кабардино-Балкарию, кадр ниже - с дороги к Железноводску, Кисловодску и Карачаево-Черкесии:

34.

Но второй путь - пока не для нас, и Змейку огибаем слева. Здесь же проходит железная дорога на Кисловодск, странное внутрикурортное метро с ежечасными электричками и очень красивыми вокзалами, которые с 2014 года, кажется, РЖД успела проредить. Кадр снят на платформе Машук, который тут виден лишь непроходимой зеленью подножья:

35.

Машук ассоциируется с Пятигорском, стоящим по другую его сторону. Но эта платформа обслуживает Иноземцево - гигантский ПГТ (27 тыс. жителей) к югу от Минеральных Вод, при этом входящий в состав Железноводска и заметно превосходящий его по размерам. Он назван в честь начальника Владикавказской железной дороги Ивана Иноземцева, который при строительстве железной дороги застолбил землю под свою дачу и сделал рядом станцию имени себя. Тем более что основали селение, до 1959 года называвшееся Каррас, именно что иноземцы - шотландские миссионеры из Эдинбурга (прибыли в 1801 году) и немецкие фермеры из Саратовской губернии (с 1809). К 1830-м годам вторые полностью вытеснили первых, и именно у одного из этих немцев обедал Лермонтов накануне своей последней дуэли. Старый Каррас находится близ станции Иноземцево, и я подробно рассказывал о нём в 2014 году. Но тогда я не нашёл сохранившуюся Новую кирху (1906) - дело в том, что она находилась не в Каррасе, а в Николаевской колонии, отпочковавшейся от него на юг в 1835 году. Колхозная улица с домиками колонистов и кирхой начинается как раз близ платформы Машук за Бакинкой... но фотографии оттуда я внёс в свой старый рассказ.

36.

За Машуком же начинается Пятигорск, над которым нависает с другой стороны и сама Пятигора - Бештау. У неё 5 вершин, 5 (вместе с ней самой) гор-спутников (Шелудивая, Острая, Тупая и Медовая) и 5 (опять же вместе с ней) гор-соседей - Машук, Железная, Развалка и Змейка. Все вместе они образуют центральный ансамбль лакколитов КавМинВод, ещё в летописях упоминавшийся как Пятигорье. Бештау я пересекал пешком из Пятигорска в Железноводск, а самому Пятигорску посвятил пару дней и рассказал о нём в конечно же 5 частях (От вокзала на Цветник. || Центр "для своих" || Курортный центр || Машук || Окраины и предместья). Официально в этом красивом и очень колоритном городе живёт всего-то 150 тыс. человек, а вот фактически - больше миллиона: если для курортников агломерация КавМинВод вполне полицентрична, то для местных все её нити сходятся к Пятигорску. Своим ритмом жизни он определённо превосходит тихий Ставрополь: если там - центр региона, то здесь - всего Северо-Кавказского федерального округа. В 2022-м я неоднократно проезжал Пятигорск насквозь, а вот погулять по нему не случилось - в первый раз я достаточно хорошо осмотрел этот город, а всё, что мог бы увидеть теперь - не более чем штрихи к портрету.

37

Почти ничего нового я не напишу в этот раз и про соседние Ессентуки (Город || Курортный парк || Окраины) - между прочим, официальный центр Минераловодских курортов. Зато и в 2014-м, и в 2022-м я в Ессентуках предпочитал ночевать - с точки зрения туриста без своей машины их отличает самое удобное расположение. В 2014-м именно с привокзальной площади Ессентуков я впервые увидел Эльбрус, а теперь любовался им из окна отеля "Ника" на окраине:

38.

Хотя и не без досады вспоминая о том, что вблизи полюбоваться главной российской горой мне помешала безобразная погода.

39.

И "Ника", и "Натали" в центре Ессентуков, где я останавливался в ту же поездку, запомнились мне одними из лучших гостиниц, где я когда-либо ночевал: хоть и популярный тут курорт, а с инфраструктурой для отдыхающих всё в порядке. "Натали" запомнилась мне семейной атмосферой в старом доме, где хозяева встречали постояльцев на машине и выдавали ключ от входной двери, а "Ника" - интерьерами: Ессентуки пронизывает греческий колорит, причём поддерживают его далеко не всегда сами греки.

40.

И даже у воинского памятника где-то по дороге на Георгиевск - отчётливо античный вид:

40а.

А вот композиция из камней в Ессентуках недалеко от той же "Ники" и выезда на Пятигорск намекает, видимо, на то, что на Кавказе живут народы, куда более древние, чем Эллада.

41.

На двери магазина кто-то намалевал танк - можно понять, в знак поддержки чего:

41а.

Да и вообще, все мы знаем что:

42а.

Трасса "Кавказ", между тем, огибает Пятигорск по окраинам, и окраины эти весьма наглядно демонстрируют, чем этот город является для Кавказа. Ведь пойдёт ли осетин на базар к ингушам, а азербайджанец - к армянам; договорятся ли о "крыше" над другими чеченец и грузин и добьётся ли правды авар, если его "кинет" даргинец? Полсотни народов, отношения между которыми сплетены в причудливый клубок родства, деловых интересов и застарелой вражды, просто не смогли бы сосуществовать без возможности контактов на нейтральной территории. Идеальным местом для этих целей и оказался Пятигорск, со стороны Кабардино-Балкарии встречающий колоссальными рынками. Их комплекс раскинулся на несколько километров, а разные части имеют свои названия - "Людмила" (исходная в этой системе, по которой и называют иногда весь торг), "Лира" (крупнейший), "Казачий майдан" и другие. Особняком стоит Шубный рынок - миниатюрный, вынесенный на 5 километров в степь и работающий лишь рано утром пару дней в неделю: по вторникам - на готовые изделия, по пятницам - на полуфабрикат. Довольно неожиданно, что Шубной столицей России стал знойный город на самом юге, а регулярные шуб-туры соотечественников в Грецию навели меня на мысли, что видимо и тут греки сыграли свою роль. Но нет: подпольные шубные мастерские КавМинВод зародились ещё в советское время в Георгиевске, и встречавший меня там человек лично знал тех, кто это всё начинал. Потом, конечно, и греки с их связями подсуетились, и горские евреи, эти незаметные хозяева межнациональных базаров России, за дело взялись, но как и всюду в стране, слава дикой торговли понемногу уходит в прошлое. Глобальное потепление вкупе с экологической модой порядком порядком сбили спрос на меха, а главное - зачем шить шубу самому, если недалёкому курортнику под видом крафтовой одежды можно продать за те же деньги китайский ширпотреб?

42.

Да и сами торговые центры как-то незаметно обрели китайский колорит:

43.

Ну а прорвавшись через рынки, сделаем напоследок ещё одну остановку на обочине Бакинки и сперва оглянемся назад. В створе трассы высится многовершинная Бештау, а пара знаков у дороги отмечают границу Кабардино-Балкарии и Ставрополья:

44.

Которая проходит прямо через Тамбукан - небольшое, мутное, пахучее озеро, название которого кабардинцы возводят к своему князю Мурзабеку Тамбиеву, павшему здесь в начале 18 века в одной из многих войн с Крымским ханством. Поэтому "кровью Тамбия" иногда называют и главное богатство этого озера - целебную грязь, которую добывают здесь для лечебниц.

45.

Подходить к озеру запрещено, да и сам топкий травянистый берег не располагает. На стороне Ставропольского края привлекают взгляд пара домиков грязепогрузочной станции:

46.

Тамбуканская грязь "работает" по отлаженному циклу: отсюда её привозят в чаны под лечебницами и оставляют на 3-4 месяца. Затем - нагревают до 40 градусов и выпускают на процедуру, длящуюся 20-30 минут, а по окочании возвращают в чаны, где она ещё 3-4 месяца "отдыхает". После 2-3 процедур (а это как бы год времени) грязь приходит в негодность, и её сливают назад на Тамбукан, где примерно за 10 лет её восстанавливают здешние микроорганизмы. Впервые грязелечение на КавМинВодах упоминается в 1886 году, а в 1910-м грязь была изучена столичными учёными, после чего пополнила курортный "арсенал". Самая роскошная грязелечебница, ни дать ни взять древнеримские термы, была построена в 1913-15 в Ессентуках, и пару дней в неделю по ней водят экскурсии. Но ни в 2014-м, ни 2022-м эти дни не совпали с моим приездом - а это задел на третий визит в Пятигорье:

47.

Пока впереди - Кабарда! О которой - в следующей части.

47а.

ОГЛАВЛЕНИЕ-2022.

Кавказские Минеральные Воды-2014.

Минеральные Воды и Иноземцево.

Железноводск-Кисловодск. Железная дорога КМВ.

Бештау. Центр КМВ.

Ессентуки. Город.

Ессентуки. Курортный парк и Грязелечебница.

Ессентуки. Виктория, Санамер и Белый Уголь.

Пятигорск. От вокзала на Цветник.

Пятигорск. Центр "для своих".

Пятигорск. Центр курортный.

Пятигорск. Машук.

Пятигорск. Окраины и предместья.

Железноводск. Город.

Железноводск. Курортный парк.

Кисловодск. Курортный бульвар.

Кисловодск. Крепость и закоулки.

Кисловодск. Курортное.

Медовые водопады в Карачаево-Черкессии. https://varandej.livejournal.com/1149173.html

lj_varandej

Понедельник, 30 Января 2023 г. 21:09 (ссылка) lj_varandej

Понедельник, 30 Января 2023 г. 21:09 (ссылка)

Почти год над Русским Югом не летают самолёты, или вернее летают - но совсем не те, на которые можно купить билет. От Брянска до Анапы закрыты аэропорты, а в те, которые доступны, - как Сочи, Минеральные Воды и дальше на восток, - теперь добираются так, что Кавказ оказался не ближе Сибири. Вместо привычных 2 часов перелёт Москва - Минеральные Воды растягивается на 4,5 часа (примерно как до Красноярска), но если повезёт с погодой - пролетают эти часы незаметно: кружной маршрут над Казахстаном и Каспийским морем по-настоящему интересен.

Только сделаем вид, что в рамках импортозамещения везёт нас самолёт Ту-100500 с крылом обратной стреловидности: на самом деле я летел в обратную сторону, возвращаясь в Москву из весеннего путешествия по Кавказу.

Хотя то путешествие запомнилось мне самой неудачной за все 20 лет моих путешествий погодой, порядком подмочившей три отличных поездки с "Неизвестной Россией" по балкарским ущельям, утешительным призом сделался обратный путь. Накануне вылета дожди закончились, как следует промыв атмосферу от пыли, причём не только над Кавказом, но и над Москвой. В перенаселённом тесном Подмосковье сквозь мутное стекло иллюминатора был виден каждый домик в коттеджных посёлках, каждая машинка на многополосных шоссе...

2.

...и уж тем более - каждая церковь: странный опыт - любоваться достопримечательность с самолёта. Первый на пути Успенский храм (1782-99) в селе Шубино мало того что в нескольких километрах от аэропорта Домодедово, так ещё и почти в створе его взлётной полосы:

3.

Преображенская церковь в следующем селе Рылеево - удачный новодел под старину (2006-12):

4.

Впрочем, коттеджно-хрущёбные Рылеево и Шубино и сёлами-то назвать язык не повернётся. А вот Семёновское с Богоявленским храмом (1879-87) и цепочкой прудов на речке Ольховка - тут уже вполне сельский пейзаж:

5.

Затем колокольни и купола сменяются трубами и цехами: под крылом - Воскресенск (95 тыс. жителей) на берегу Москвы-реки, а в нём - пожалуй, ближайший к Москве (не считая вполне внутримосковской Капотни) действительно зрелищный промышленный пейзаж. С 1339 года на этом месте известна безымянная деревня, с 1579 - село Воскресенское с одноимённым храмом, а в 1862 году на построенную рядом станцию Московско-Рязанской железной дороги прибыл первый паровоз. У соседнего села Лопатино в 1883 году обнаружилось месторождение фосфоритов, на основе которого к 1931 году был построен Воскресенский химкомбинат.

6.

С тех пор он пугает москвичей разноцветными дымками из труб и едкой вонью в проезжающих мимо вагонах, а любители всего небанального ездят фоткаться к Белой горе - хорошо заметному на кадре выше отвалу лопатинского фосфогипса. В самом Воскресенске, получившем статус города в 1938 году, есть церковь и особняк 18 века в поглощённой городом усадьбе, немного конструктивизма, центр в высоком сталинском стиле (включая ДК с отличными интерьерами) и его продолжение в обособленном районе со звучным названием Цемгигант. Правее химзавода стоят ещё и два завода стройматериалов по разные стороны Москвы-реки, а сквозь ядовитые дымки виднеется та самая Воскресенская церковь (1891-98) в селе, с которого тут всё началось.

7.

А ещё на кадре выше можно заметить баржу, идущую по Москве-реке куда-то в направлении столицы. Летим дальше над рекой, приметив в крупном селе Черкизово ещё пару церквей - Успенскую (1734-36) слева и Никольскую (1759-63) справа, причём с небес не видно, сколь последняя необычна вблизи. Между церквями сложно не опознать тюрьму, или вернее психоневрологический интернат, зато левее него просматривается заросшая усадьба. Но, пожалуй, самый необычный для Подмосковья объект в этом кадре - это наплавной мост!

8.

Голубая лента Москвы-реки приводит в Коломну... только она здесь на заднем плане очерчивает городские кварталы, а справа - куда более крупная Ока. Между ними с 1177 года и стоит Коломна - крупный (139 тыс. жителей) город, который я привык воспринимать как столицу Подмосковья. В последние годы её население уменьшается, но во второй половине ХХ века Коломна была крупнейший город Московской области после аморфных спутников Москвы...

9.

...а самое главное - не преувеличение, наверное, назвать Коломну самым интересным городом Подмосковья. Вот тут в левом нижнем углу как на ладони Коломенский кремль с одинокой ярко-красной стеной (1525-31, высота до 20м) с Грановитой и Маринкиной башнями: в последней, по преданию, на излёте Смуты томилась Марина Мнишек. Напротив стены за проспектом Октябрьской революции - Михайловская слобода с церквями Михаила Архангела (1823-33) и Троицы на Репне (1696). Над стеной - храмы Иоанна Богослова (1733-58) с колокольней (1829-46, 67м) и Вознесения (1792-1808) дальше в кварталах, ну а стена прикрывает от (проспекта) Октябрьской революции ещё десяток (!) храмов, включая два монастыря - Брусенский (у самой стены с красным Крестовоздвиженским собором 1850-х годов) и куда более обширный Ново-Голутвинский (белое каре левее). Но если я весь список оглашу, вам вряд ли будет интересно, так что упомяну здесь лишь заметный у левого края белоснежный Успенский собор, в недостроенных стенах которого Дмитрий Донской молился перед Куликовской битвой.

10.

Ещё левее, за кадром - уцелевшие башни кремля и церкви-церкви-церкви, на карте Соборов.ру. кажущиеся сплошной гирляндой. На север вдоль Москвы-реки уходят промзона Коломенского тепловозостроительного завода (начинался в 1863 году с паровозов), железная дорога с главной в городе станцией Голутвин (1862) и проспект Октябрьской революции с заметной на кадре выше высоткой гостиницы "Коломна". В устье Москвы-реки же ещё в 1385 году расположился Старо-Голутвин монастырь с храмами Богоявления (1700; белый слева), Сергия Радонежского (1828-29, жёлтый перед ним) и Трёх Святителей (2008-12; справа) при семинарии. Впрочем, куда заметнее них - ложноготическая ограда рубежа 18-19 веков с похожими на минареты декоративными башнями.

11.

Рядом - пара мостов через Оку (1946-51; около 700 метров): железнодорожный (в воде опоры старого моста 1860-х) и автомобильный над Зелёным островом. Ниже по Оке (интуитивно - выше) виден мост трассы "Урал" на объездной:

12.

Коломенские берега Оки индустриальны и суровы, а сделали их такими два Эмиля Липгарта - одноимённые отец и сын. На кадре выше со стороны города можно увидеть остатки Коломенского завода тяжёлых станков, основанного в 1914 году Липгартом-младшим. За рекой же, в самостоятельном до 1960 года селе Щурово, привлекает взгляд высокие цеха. Это старейший в России (но не в Российской империи - так-то эта отрасль для страны зародилась в 1857 году в польском городке Гроздец) цементный завод, который основал в 1875 году Липгарт-старший - сын рижского аптекаря, выбившийся в фабриканты. Позже цементными столицами страны сделались Новороссийск и Вольск, но и здесь всё работает исправно. В Щурово есть свои достопримечательности, по большей части также связанные с Липгартами, но по сравнению с центром Коломны туристы туда добираются раз этак в сто реже.

13.

Но читали мой тексте о Коломне вы явно дольше, чем я над ней летел. Дальше самолёт набирает высоту, а пейзаж разуплотняется, да и обзор мне порой нарушали полосы густых облаков. Здесь - обычная бескрайняя Россия с её полями, прудами, трубами и хрущёбами во все стороны, сколько хватает глаз.

14.

И в сёлах - свои церкви, но тут пространство слишком уж огромно, чтобы я мог их опознать по соборам.ру или викимапии. Вместо этого - дам ссылку на свой пост о дорогах, над которыми летит самолёт:

15.

Причём - со второй частью: в очередной раз задремав, я увидел внизу совершенно другие пейзажи. По зелёной и безлюдной майской степи вился Яик, который и вблизи заметно похож на змею:

16.

Совсем иначе выглядят и сёла, хотя бы потому, что не сёла это уже, а аулы: на широтах Украины воздушная трасса теперь уходит в Казахстан.

17.

В Младший жуз, казахстанский Дикий Запад, славный непокорностью жителей и обилием нефти. Вот, кажется, какое-то месторождение у железной дороги:

18.

Понемногу зелень майской степи линяет, уступая место тусклой почти круглый год полупустыне:

19.

В каком-то советском ещё номере "Вокруг Света" в статье то ли про Мангышлак, то ли про Кара-Богаз автор сравнивал этот пейзаж с выделанной верблюжьей шкурой:

20.

Лишь нитка железной дороги так и тянется через солёные озёра и одинокие пески, и вдоль неё мы, кажется, тоже когда-то ехали.

21.

А след самолёта, вернее его тень, лежит на степи потусторонним трактом:

22.

В принципе, в Казахстан новый маршрут заходит не сказать, чтоб глубоко - самолёт летит практически вдоль границы, так что с другого борта видны Баскунчак и Эльтон. Над заливом Забурунье и косой Серёдка на полпути между Атырау и Астраханью ненадолго прощаемся с землёй - под крылом расстилается Каспий:

23.

А километрах в двуста южнее я глазам своим не поверил - да это же Тюленьи острова! Крупнейший архипелаг Каспийского моря и самое, пожалуй, труднодоступное место Казахстана:

24.

На кадре выше изогнулся бастионом крупнейший в архипелаге Кулалинский остров (38 км²), и с самолёта его масштаб не вполне ясен - на самом деле в этой дуге 32 километра! За ним по мере удаления Морской, Рыбачий, Новый Западный, Подгорный и просто Новый у самого материка. Но сколько-нибудь обитаемым среди них всю историю был только Кулалы:

25.

Особенно - в 1667 году, когда он ненадолго сделался самой что ни на есть Русской Тортугой. Вообще, пираты Каспийского моря, пересечённого трактами с незапамятных времён - тема не менее яркая, чем их коллеги с другого моря на "к", лишь только голливудских экранизаций для неё не случилась. Художествами морских разбойников пронизана и вся история первого знакомства молодой России с древней Персией, ну а бенефис каспийского пиратсва - это, конечно же, Разинщина. Или точнее предшествовавший ей "поход за зипунами", когда вольные казаки во главе со Стенькой-атаманом разгулялись сверх меры, устроив на Волге, Яике и Каспии один из крупнейших в мировой истории грабительский рейд. Несколько сотен казаков окопались на Кулалах, соорудили там небольшую крепость да призадумались, что бы пограбить - Астрабад, например, или Баку? К сентябрю на Кулалинский остров прибыли 2690 стрельцов на 40 стругах с поддержкой артиллерии, и после жаркого боя пираты бежали кто куда. Иные, видать, добрался и до шатра Стеньки Разина, а тот так проникся идеей, что вскоре грабил Персию, обосновавшись на острове Ашур-ада близ её берегов.

26.

Позже на Тюленьих острова действительно добывали тюленя, и заметная на кадре выше дорога напоминает о посёлке зверобоев, стоявшем тут до 1950-х годов. Осталось только метеостанция, а на ней с 1994 года почти безвылазно работает Каспийский Робинзон - Пётр Лупенков из Джамбульской области, единственный фактический житель архипелага.

27.

А вот уже и материк - в 15 километрах южнее Рыбачьего и Подгорного лежит полуостров Тюб-Караган. Вернее, это лишь далеко вращающаяся в море "ветвь" знаменитого Мангышлака, этого Полуострова Сокровищ у фантастических берегов давно пересохших морей.

28а.

С самолёта отлично виден северный берег, впечатляющий "пилой" бухт с будто бы двуслойными берегами - низким новым и высоким старым:

28.

У мыса в середине кадра лежит знаменитый Жигылган - Упавшая Земля, для местных русских просто Провал, а для джиперов (явно господствующей тут формы туристов) - одна из главных достопримечательностей Мангышлака. Ещё дальше лежит залив Сары-Таш, а на его берегах - древние подземные мечети да живописные каньоны с отрицательными стенами и остатками фауны былых морей... За заливом лежит следующий полуостров Бузачи, но в отличие от Мангышлака он приземист и не особо красив.

29.

Вблизи же на Тюб-Караганском заливе за одноимённой косой хорошо видно Баутино - портовое предместье Форта-Шевченко. Под странным названием скрывается старейший городок Русского Туркестана, в 1846 году ставший плацдармом экспансии в Хивинское ханство. Его не по-казахски зелёные кварталы тут правее, за солончаком, ну а название само собой не изначальное - прежде он был Ново-Петровским укреплением, в 1857-1924 - Фортом-Александровском, а в 1924-39 Фортом-Урицким. Тарас Григорьевич же отбывал тут принудительную воинскую службу в 1850-57 годах.

30.

И словно шарахнувшись от чужого кумира, самолёт близ Тюб-Карагана резко поворачивает почти что под прямым углом. Над Каспием мы заходили у северного берега, а к материку возвращаемся над восточным:

31.

Над таким оксюмороном (если перевести название), как Равнинный Дагестан - что же делать, если к Стране Гор относится немалая часть степи в низовьях Терека? Его устье, образовавшее целый причал из наносов, хорошо видно на кадре выше. Терек пересекает основание Аграханского полуострова, за которыми лежат Ачикольские озера - система древних мелководных прудов, по осени накапливающих паводковые воды Терека. Их берега покрыты непроходимым тростником, в котором скрываются птицы десятков видов, и у властей Дагестана есть планы сделать тут охотничий резерват. Только сперва сами озёра надо спасти от высыхания...

32.

Оставив по другому борту самый ненавистный всем читателям российских военкоров городок Кизляр, летим над Тереком:

33.

И Дельтовым каналом (на кадре выше внизу), с 1939 года орошающим Сулакские степи и защищающим низовья реки от паводков. Его начало - Каргалинский гидроузел:

34.

Там же, куда не доходит канал, снова желтеют пески, меж которых стоят сиротливые сёла. Я было подумал, что это Калмыкия:

35.

Но нет - под крылом Чечня, её Шелковской район, переданный Чечено-Ингушской АССР по возвращении вайнахов из депортации. Где-то там, у Терека, стоят все эти Червлёные да Шелковские - бывшие казачьи станицы, в 1990-х познавшие все ужасы непризнанной Ичкерии. Впрочем, та же самая судьба расказачивания и очеченивания постигла и соседний Наурский район, в те годы не покорившийся сепаратистам. С разбоем бороться возможно, с демографическим давлением - нет...

36.

Ещё немного - и под крылом мерцают пиксели полей Ставропольского края. Тут на переднем плане станица Курская, а поодаль - Моздок, унылый в общем город с потрясающе интересной историей и суровой, но колоритной современностью. Моздок - это уже Северная Осетия, но к ней он крепится "коридором" всего в несколько километров шириной. Так что большая часть заднего плана - Ингушетия, в которой просматриваются тёмные Гребни - Сунженский и Терский хребты, первые ступени той лестницы, которую на самом деле являет собой Стена Кавказа. За ними - долины Сунжи, самое густонаселённое место России, вмещающее ныне большую часть двух вайнахских народов.

37.

Над Чечнёй, Ингушетией, Северной Осетией и частью Кабардино-Балкарии, да заодно над половиной Грузии с той стороны константой стоит Казбек - не высочайшая (5033м), но думается, самая известная гора Кавказа:

37а.

От него на восток расположены все высочайшие горы России - 8 отечественных пятитысячников и первая десятка вершин страны. Все они должны быть в этом кадре, но где тут Дыхтау (5204м), где Коштантау (5152м), где Шхара (5068), а где подглядывает из Грузии двуглавая Ушба (4700м), на глаз определить не рискну - за много лет ведения блога я убедился, что вероятность не угадать ни одну из вершин тут близка к 100%.

38.

Зато ни с чем не спутаешь Эльбрус - высшую точку России и Европы, к тому же вынесенную на Боковой хребет существенно ближе к равнине. Он находится в России целиком, и левая вершина (5621м) принадлежит Кабардино-Балкарии, правая (5642м) - Карачаево-Черкесии, а по седловине проходит граница республик. Но в общем надо признать, что Россия - страна непропорционально своему размеру плоская: по своей высшей точке мы лишь на 20-м месте в мире, и даже в экс-СССР выше Таджикистан, Киргизия и Казахстан.

39.

Издалека не видно, что в обеих вершинах Эльбруса есть кратеры: Мингитау (как называют его карачаевцы и балкарцы) - вулкан, причём даже не потухший, а спящий. Иными словами, Эльбрус не извергался уже десятки тысяч лет, однако нет причин считать, что его извержение невозможно. Со смутной деятельностью в недрах Земли связаны с здешние нарзаны да горячие источники, ну а дети Эльбруса - 17 лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Лакколиты - это лавовые купола, так и не взорвавшиеся вулканы: земля над выходами лавы вспучилась, однако - всё же не дала течь. Вот в кадре их центральный комплекс - впереди ободранная карьером Змейка (994м), за ней справа Развалка (926м) и Железная гора (853м), над ними центральная в этой системе пятиглавая Бештау (1402), а левее неё - Машук (993м). Перед Машуком расположился ПГТ Иноземцево, выросший из старой немецкой колонии - я был там в свой прошлый приезд, но лишь теперь дошёл до старой кирхи и добавил её фото в свой тогдашний пост. Между Бештау и Машуком просматривается Пятигорск, окраины этого на самом деле огромного города. Полностью скрыт вершинами Бештау построенный в 1940-е годы на урановых рудниках городок Лермонтов, а справа просматривается Железноводск - но опять же лишь его советские окраины.

40.

На переднем плане, конечно же, Минеральные Воды - ворота нарзанного рая, жизнь которых определяют аэропорт и вокзал. До аэропорта ещё долететь надо, а станция посреди города - как на ладони. Она стоит на магистрали Ростов - Баку, а где-то на окраине ответвляется внутрикурортная линия до Кисловодска, пущенная в 1894 году. В центре МинВод хорошо виден роскошный сталинский вокзал с башней, а правее мощного проспекта 22-го Партсъезда уходят вдоль путей кварталы Старого Илларионовская (дореволюционного посёлка при станции) и пешеходная Стометровка.

41.

Где-то в дымке поодаль - Ессентуки и Кисловодск, а по другому борту остаётся "пятый элемент" КавМинВод - старинный Георгиевск. С самолёта хорошо виден "веер" частного сектора в привокзальном районе и тёмный лес по долине Подкумка, скрывающий в глубине самое большое и старое дерево России. Мостик у зеленоватого озерца выводит в городе к остатками крепости (включая деревянную церковь), где в 1783 году был оформлен протекторат России над Грузией. Выше (севернее) видны микрорайоны, которые в Георгиевске носят колоритные народные названия вроде Уругвай и Палестина, а дальше протянулась вдоль кадра Незлобная - огромная станица, где в 1870-94 годах находилась главная станция КавМинВод, а заодно - Кабарды, Черкесии, Абазинии, Балкарии и Карачая. Теперь там лишь подъездной путь к элеватору: в 1913 году паводок на подкумке подмыл магистраль, и её проложили заново на несколько километров севернее - там, где она сейчас.

42.

Вот мелькнул под крылом Кинжал - гору с таким названием сложно опознать в этом пеньке. Когда-то тут стоял острый останец (506м), в 1960-70-х разобранный на стройматериалы. Молва же выводит другую версию: в 1961 и 1977 годах в аэропорту Минеральные Воды случились две авиакатастрофы (32 и 77 погибших), и якобы ликвидировали гору именно из-за того, что об неё разбились оба эти самолёта.

43.

Кинжал нависал над селом Канглы, где даже с воздуха цепляет взгляд мечеть. Молятся в ней не черкесы или карачаевцы, а ногайцы - тюркский народ, классические степняки, мелкодисперсно расселившиеся по всему российскому югу. Примерно треть их 100-тысячной общины приходится на Дагестан, а в основном они живут именно так - село или небольшая группа сёл среди других народов. Подробнее о ногайцах я рассказывал в Ставрополе и Астрахани.

44.

Развернувшись, заходим на лакколиты. В кадре те же горы, но левее за Змейкой видна лепёха Лысой горы (739м), а правее Бештау просматриваются одинокий Бык (817м) и прилепившаяся к её подножью Шелудивая (874м). Под ней стоит Лермонтов, а между Развалкой и Бештау - Железноводск. За Машуком же просматривается море крыш Пятигорска:

45.

Слева на кадре выше хорошо видна взлётно-посадочная полоса. Ещё немного - и вот мы приземляемся на фоне Змейки. За дверью фюзеляжа - пряный, мягкий, приятно-сухой воздух Юга:

46.

Крупнейший аэропорт Северного Кавказа начинался в 1925 году с Минераловодской воздушной станции - по сути просто участка степи да домика смотрителя, который перед взлётом и посадкой прогонял коров. Однако санатории для трудящихся и их начальства строились, и уже к 1940-м годам инфраструктура здесь разрослась до полноценного аэровокзала. В советскую эпоху сюда спокойно летал курортный люд со всех просторов Необъятной, а вот в 1990-х... по крайней мере у меня ассоциации с названием "Минеральные Воды" совсем не курортные. 9 ноября 1991 года 9 террористов, оказавшихся чеченцами, захватили в аэропорту самолёт и угнали в его Анкару, а там сдались властям и... дали пресс-конференцию, после чего были "экстрадированы" в Грозный, где и освободили пассажиров. Фактически это была пиар-акция в пользу независимой Ичкерии, и возглавлял всё это дело небезызвестный Шамиль Басаев, ветеран войны в Абхазии, тогда ходивший ещё с довольно скромной бородой (см. Ведено). А так как вообразить грядущие ужасы Чеченских войн на излёте тихой советской эпохи мало кто мог, Минеральные Воды тогда обрели репутацию места, где самолёты захватывают чуть ли не по графику раз в три дня. 29 июня 1994 года чеченские боевики вновь захватили воздушное судно в МинВодах - только теперь вертолёт с 19 людьми на борту; четверо заложников были убиты гранатой, которую один из террористов взорвал с началом штурма. Тот теракт, правда, остался в тени случившегося 26 мая того же 1994 года захвата автобуса со школьниками близ горы Кинжал. Тогда обошлось без жертв: террористы потребовали себе наркотики, деньги и вертолёт, который и заманили туда, где их было легко обезвредить. Но это был едва ли не первый опыт войны террористов в России с детьми - за 10 лет до Беслана...

47.

Теперешний терминал, построенный в 2011-12 годах всего этого не застал, но Ильинская часовня рядом с ним как бы напоминает о жертвах той эпохи.

48.

Самое, впрочем, интересное сооружение аэропорта - небольшой памятник, поставленный в 2012 году к 40-летию приземления здесь самого первого рейса Ту-154, этой "рабочей лошадки" позднесоветских небес, увековеченной в сценах "Экипажа". В 1968-2013 годах в Куйбышеве (Самаре) было построено 1026 таких машин, а в 2020 году Ту-154 авиакомпании "Алроса" совершил последний регулярный рейс в Новосибирск из Мирного. Впрочем, ещё два десятка "тушек" остаются в составе ВВС и спецавиации России и Китая, а парочка вроде даже возит пассажиров в Северной Корее...

49.

Ну а аэропорт Минеральные Воды - живёт, и теперь он один из немногих в России, чей трафик вырос к благословенному и эталонному 2019-му году. Тогда с оборотом 2,5 миллиона пассажиров в год он были 15-м в стране, а сейчас с оборотом 4,1 миллиона - 9-й между Уфой и Казанью. Ну а колорит знойного Кавказа, блаженных курортов и безбашенных походов по горам накрывает уже в зале прилёта...

50.

В следующей части погуляем по Минеральным Водам - с прошлого приезда в 2014-м я многое в них упустил.

ОГЛАВЛЕНИЕ. https://varandej.livejournal.com/1148861.html

lj_varandej

Воскресенье, 30 Января 2023 г. 00:02 (ссылка) lj_varandej

Воскресенье, 30 Января 2023 г. 00:02 (ссылка)

В ушедшем году я совершил два путешествия по Центральному Кавказу - в КЧР, КБР и КМВ. Их маршруты проходили по одним регионам, а зачастую и по одним и тем же местам: весеннее путешествие было сильно подпорчено погодой, и осенью я пытался это наверстать. Поэтому вместо традиционных оглавлений в конце обзорных постов будет одно общее оглавление на две поездки.

Весна. Обзор поездки.

Осень. Обзор поездки и оглавление по Западному Кавказу (Адыгея, Армавир, Волгодонск).

Перелёт Москва - Минеральные Воды через Казахстан.

Кавказские Минеральные Воды

Оглавление-2014.

Минеральные Воды и Иноземцево (2014).

Минеральные Воды и Тамбукан (2022).

Новый Железноводск, Рио-де-Кавказ, Суворовская.

Георгиевск. Город.

Георгиевск. Окрестности.

Кисловодск. Курс.

Кисловодск. Курортный парк.

Окрестности Кисловодска.

Джилы-Су. Долина Нарзанов и Хасаут.

Джилы-Су. Серпантины и перевалы.

Джилы-Су. В горах.

Карачаево-Черкесия

Черкесск.

Абазино-Черкесия. Предгорья.

Курджиново. Оплот кришнаитов.

Зеленчукское ущелье. Нижний Архыз.

Зеленчукское ущелье. Обсерватории.

Зеленчукское ущелье. Верховья.

Военно-Сухумская дорога. Шоанинский и Сентинский храмы.

Военно-Сухумская дорога. Карачаевск.

Большой Карачай.

Военно-Сухумская дорога. Теберда.

Домбай. Посёлок и окрестности.

Домбай. Канатки Мусса-Ачитары.

Кабардино-Балкария

Нальчик. Проспект Ленина.

Нальчик. Старый город.

Нальчик. Разное.

Нальчик. Долинск.

Прохладный и Екатериноградская.

Кабарда.

Карачаево-Балкария.

Аушигер, Бабугент, Голубые озёра.

Черекское ущелье. Верхняя Балкария и дорога к ней.

Черекское ущелье. Уштулу.

Безенгийское ущелье.

Чегемское ущелье. Чегемские водопады.

Чегемское ущелье. Эльтюбю.

Чегемское ущелье. От Булунгу до Абай-Су.

Приэльбрусье. Баксан - Тырныауз.

Приэльбрусье. Тырныауз.

Приэльбрусье. Тырныауз - Терскол.

Приэльбрусье. Адыл-Су и Адыр-Су.

Приэльбрусье. Чегет.

Приэльбрусье. Терскол.

Приэльбрусье. Поляна Азау и Эльбрус. https://varandej.livejournal.com/1148556.html

lj_varandej

Воскресенье, 25 Сентября 2022 г. 22:53 (ссылка) lj_varandej

Воскресенье, 25 Сентября 2022 г. 22:53 (ссылка)

Немногие из моих путешествий обладали такой нелинейной предысторией!

Осенью 2020 года меня занесло в Краснодар, где я осмотрел всё, кроме самого главного - Красной улицы. Ведь гулять по ней надо в выходные, когда она делается пешеходной, однако выходные я провёл с "Неизвестной Россией" на Апшеронской узкоколейке. Дальше я собирался ехать в Адыгею, но за полсотни километров до Майкопа понял, что всё спланировал неправильно и повернул.

Следующей осенью 2021 года я попал в блог-тур "Росатома" на завод "Атоммаш" в Волгодонске, однако город за пределами грандиозных цехов увидел лишь из окон такси.

Той же мирной прошлой осенью я собирался посетить и Волгодонск, и Краснодар, и Адыгею, да ещё до кучи Армавир, но за неделю до поездки словил ту почти забытую ныне хворь, от которой пропадает обоняние, и остался дома.

Наконец, весной уже нынешнего года я отправился на Центральный Кавказ - по Карачаево-Черкесии самостоятельно и по Кабардино-Балкарии с "Неизвестной Россией", устроившей на майские три выезда подряд по её главным ущельям. И я, и "Неизвестнач" всё спланировали вроде бы идеально... однако на нашем пути встала погода, такого тотального невезения с которой у меня не было за все 20 лет путешествий: из-за небывало затянувшейся весны я в горах не увидел много озёр, водопадов и перевалов, а кое-где - и самих гор.

Теперь в сентябре я наконец-то наверстал упущенное, проехав через Волгодонск, Армавир, Адыгею и КЧ/БР. Не сложилось только с Краснодаром: веселье на Красной улице осталось в довоенном прошлом. Как и многое, кажется, другое уйдёт в это прошлое: начало поездки выпало на Балаклейский прорыв, а окончание - на первый день мобилизации.

Дурная примета - ехать в ночь с Восточного вокзала! Ведь в прошлый (он же первый) раз я садился здесь на поезд в середине февраля:

2.

Самый новый вокзал Москвы, впрочем, я тогда не увидел - это и не нужно, если приезжаешь на метро, где из вестибюля сделан выход на платформы. Теперь же мой поезд из Петербурга на юг проходил Москву глубокой ночью, и приехав на такси, я осмотрел сам вокзал да скоротал часок в зале ожидания. Здание Восточного вокзала только кажется маленьким - на самом деле оно уходит на пару этажей вниз и вместимостью вполне достойно вокзалов в крупных облцентрах.

3.

Ехать мне предстояло около суток, но после Воронежа я почти не смотрел в окно, а ночь прошла тревожно и почти бессонно. Окно мне мне заменили каналы военкоров в телеграме, а сон - мучительные раздумия над тем, не сойти ли на ближайшей станции и не уехать ли в Москву встречным поездом, пока война не ворвалась на юг. Но за раздумьями этими я всё же заснул, а на утро в тусклом рассвете мимо потянулись Цимлянск и Волгодонск - два города по разные стороны Цимлянского водохранилища, Дона и Волго-Дона:

4.

Цимлянск примечателен нетривиальной сталинской архитектурой и винзаводом на старейших русских виноградниках, где я даже обрёл бутылку сухого вина к намеченному на конец поездки дню рождения. Волгодонск - могучий советский город с интересной архитектурой 1970-80-х и обилием колоритных памятников. А поверх всего этого - такой не похожий на атмосферу знакомых по Сибири городов-новостроек бойкий колорит казачьего Юга:

5.

Гулял по Волгодонску я опять же поминутно глядя в телеграм и пытаясь строить прогнозы. Прогнозы были мрачные, но к моему ужасу - сбывались буквально по часам. К вечеру я обозначил для себя критерии ситуации, при которой на следующий день всё же уеду домой, а пока что рванул на такси в соседний городок Зимовники, из которого мне предстояло ехать дальше. В забегаловке у вокзала хозяева-дагестанцы меня покормили бесплатно - я хотел взять последний чуду за сто рублей, имея в кармане лишь 5000-ю купюру, а у них не было ни терминала, ни сдачи. По станции же шатались небольшими кучками молодые цыгане, которых курировал странный, полный смутным чувством опасности, долговязый русский дед, то и дело проезжавший прямо сквозь вокзал на велосипеде. Цыгане прикидывались дагестанцами, рассказывали, что ехали из Ростова в Махачкалу, потеряли все деньги и машину и вот бомжуют тут третий день. Один даже добавил "у нас деньги есть дома, но мы туда позвонить не можем - мама у нас старая, у неё инсульт был недавно, пугать её не хотим". Я сочувственно кивал и советовал ехать в Махачкалу автостопом: поехали бы сразу - уже были бы там. Цыгане просили то денег (но у меня всё равно не было мелких наличных), то еды, а когда я предложил им яблок и хлеба, они ответили, что лучше будет, если я куплю им минералки и ещё чего-нибудь в соседнем магазине. В общем, сидеть на пустом вокзале в таком окружении было не слишком комфортно, но я сидел и всё так же глядел в телеграм, просто не имея моральных сил придумать маршрут релокации. Потихоньку в зал начали подтягиваться пассажиры: вечером Зимовники прошли три поезда подряд. Я ждал самого позднего из них поезда Тында - Кисловодск, который прежде знал по другой оконечности его почти недельного маршрута. Зайдя в душный, словно усталый и взмокший вагон, я расположился в плацкарте с благообразной на первый взгляд семьёй кавказского вида. Ложась спать, я по сибирской привычке спокойно оставил на столе часы и телефон на подзарядке, а с утра обнаружил, что Юг - не Сибирь: часы (купленные в Москве рублей за 200) исчезли, а телефон лежал хоть и на месте, но с активированной точкой доступа вай-фая, пароль которой кто-то заменил на несколько единиц.

6.

Я покинул вагон на станции Армавир, где встречал меня Сергей  armavi - историк-регионовед, умеющий видеть в улицах своего города пейзажи других эпох. Это умение тут очень кстати: нынешний Армавир не лишен достопримечательностей и колорита, однако его прошлое с крепостью кровожадного генерала Засса, аулом черкесоязычных армян, удивительным национальным составом, торгово-промышленным бумом начала ХХ века и статусом села с 4-этажными домами и 60-тысячным населением было колоритнее стократ. armavi - историк-регионовед, умеющий видеть в улицах своего города пейзажи других эпох. Это умение тут очень кстати: нынешний Армавир не лишен достопримечательностей и колорита, однако его прошлое с крепостью кровожадного генерала Засса, аулом черкесоязычных армян, удивительным национальным составом, торгово-промышленным бумом начала ХХ века и статусом села с 4-этажными домами и 60-тысячным населением было колоритнее стократ.

7.

За полтора дня Сергей показал мне центр и окраины да свозил по окрестным сёлам с развалинам мостов железной дороги, которая дошла только до Туапсе, а в фантазиях её акционеров должна была вести через Берингов пролив в Америку. Сергей сетовал, что приезжать в Армавир мне надо было дня на три: таких плотных экскурсий по своему городу он ещё не проводил. И мы этот темп выдержали, а вот мой фотоаппарат - нет: под вечер у него сдохла матрица. К счастью, вот уже пару лет я всегда беру с собой два фотоаппарата, но запасной - он потому и запасной, что картинка с него заметно хуже.

8.

Украденные часы же и поломка техники мне тогда казались знаками судьбы: утром из канала "Два майора" я узнал, что сформулированная ещё в Волгодонске ситуация на фронте таки наступила строго по графику, и недолго думая, буквально на ходу да с телефона, я взял билет на завтра из Армавира до Москвы. Наташа, которая через несколько дней должна была присоединиться ко мне на КавМинВодах, согласилась принять любое моё решение. День экскурсии по Армавиру прошёл в раздумиях, и поняв, что ситуация непредсказуемая, а рациональные аргументы тут бессильны, я стал просто прислушиваться к ощущениям. Ощущение же нарисовали мне совсем не ту картину, что разум: я отчётливо представил, как льющийся с фронта поток печальных новости через пару дней замедлится и сменится стоячим болотом разбора полётов, а я буду, сидя в Москве, кусать себе локти, что мог бы в этот день видеть Эльбрус. В общем, билет на поезд я сдал, и к полудню направился на автовокзал, чтобы ехать в Адыгею. На проходящий автобус Ставрополь-Майкоп не было свободных мест, так что основным вариантом выходило ехать в Лабинск и далее пробираться в Майкоп автостопом. Для очистки совести я всё же подошёл к шоферу и спросил, не возьмёт ли он меня стоя, а услышавшая наш диалог молодая кондукторша сходу придумала, как мне помочь: добрая половина пассажиров майкопского автобуса выходили в Лабинске, а на автовокзал прибыл опаздывавший автобус на Псебай, который поедет по трассе быстро и без остановок и прибудет в Лабинск даже чуть раньше. Втроём с водителем майкопского автобуса мы разработали план действий, и вот с короткой пересадкой в Лабинске я таки добрался в Meinkopf:

9.

Несколько часов в котором, впрочем, использовал довольно бестолково - прошёлся с рюкзаком по безликими советским районам между вокзалом и центром, пообедал в (почти не) национальном адыгейском кафе "Дышепс", купил на рынке сладкого инжира да уехал с этого же рынка маршруткой в Каменномостский. Впрочем, такое название знают в Адыгеи разве что чиновники, а простой житель может даже не понять, что ты имеешь в виду - в обиходе этот посёлок у начала плосковершинных лесистых гор известен под черкесским именем Хаджох. Приехав в сумерках, я сразу же направился в семейную гостиницу "Надежда" - большой дом среди частного сектора, откуда на машине выезжают в посёлок кружным путями, а пешком ходят по висячему мостику через тёмный овраг. В Хаджохе меня ждали ароматный воздух широколиственных горных лесов, пряное тепло южной ночи и по-птичьи громкие трели сверчков. Страх и отчаяние вдруг отпустили меня, и я крепко спал тихой ночью, по утру же не будильник меня поднял, а крик петуха.

10.

Утро встретило дождём, к которому я даже был готов морально - все прогнозы погоды гласили, что на плато Лаго-Наки будет солнечно. Оставалось лишь попасть на это плато, и первым делом я пошёл на автостанцию, размышляя по пути, такси мне вызвать или ловить попутку от поворота у соседней станицы Даховской. В итоге поехал на редком в Хаджохе яндекс-такси, да не один, а (скинувшись на троих) в компании двух украинок. Да, именно так: две женщины средних лет приехали в отпуск из Ялты, но обе когда-то, ещё в 1980-х, попали в Крым "с материка": про одну я узнал, что она родилась на Волыни, а про другую - что училась в Донецке. У них были звонкие голоса и певучие интонации, мелодичный суржик, так что к концу дня я сам зашокал и загхэкал, какая-то почти детская наивность и такая же почти детская наглость - компанию я обрёл сразу и без спроса на два дня. В Ялте мои новые спутницы работали в администрации то ли города, то ли района, но мысленно жили по-прежнему на Украине, в её Автономной республике Крым. Они почти дословно цитировали Арестовича, были преисполнены чувством неизбежной перемоги и несколько раз доказывали мне, что украинская армия уже взяла Херсон, только от незадачливых росiян это пока что скрывают. Найдя в такой компании этнографический интерес, я почти не спорил, а лишь задавал наводящие вопросы, слушал и кивал. Тем более что были у них и правдоподобные мысли: например, что Медведчук, Азаров и другие персонажи из "Комитета спасения Украины" жили на российские бюджеты, поставляя в Кремль ту информацию, которую хотели услышать там. Например, что Киев сдатстся за три дня, а население встретит русскую армию цветами... Впрочем, говорили мы не только о политике, вспоминая то Трускавец, то Киев, то Карпаты. И к моему удивлению, мои собеседницы даже не спорили с тем, что кабы не Евромайдан - не было бы и всего последующего кошмара... Такси довезло нас по асфальтовой дороге до Большой Азишской пещеры, в которую мои спутницы гордо не пошли, вспомнив свои Мраморную и Мамонтовую пещеры. Я прежде был и в той, и в другой, ну а эта оказалась их достойна:

11.

Яндекс-такси на 30 километров от Хаджоха до пещеры стоило 850 рублей. Такси-УАЗ на 7 километров от пещеры до начала плато обошёлся в 2000, и это была явная разводка - дорога, ужасы которой нам перед посадкой расписывал шофёр (в зависимости от сезона чередующий роли гида на Кавказе и промыслового моряка на Дальнем Востоке), оказалась вполне себе сносной. Один я бы точно поехал автостопом, но втроём счёл, что скинуться проще и быстрее. Такси привезло нас на плато Утюг, от которого мы сперва спустились в долину Курджипса к естественным лестницам пересохшего по осени водопада Ступени Мудрости и естественному тоннелю Овечьей пещеры, сквозь который на наших глазах прошла с рюкзаками целая группа туристов:

12.

А за Курджипсом - и само Лаго-Наки с его высокой травой альпийских лугов и головокружительными видами с обрывов Каменного моря. По лугам этим натоптано много маршрутов, уходящих к самому Туапсе, но ими интереснее ходить в июне, когда травы зелены и сочны, а между ними обильны цветы. Сквозь луга мы прошли всего лишь пару километров за КПП заповедника, к огромным карстовыми воронками, в одной из которых, как где-нибудь в Якутии, скрывается круглогодичный ледник:

13.

Напоследок закупившись у колоритного горца адыгейским сыром, мы спустились в Хаджох на попутке:

14.

С прогулки по Хаджоху я и начал следующее дождливое утро. Новый день я решил посвятить ближайшим окрестностям посёлка, изобилующим совершенно сюрреалистическими формами рельефа. Вот например Хаджохская теснина, которую сотню лет назад можно было перейти через естественный мост:

15.

Хаджохский замок - это всего-навсего заброшенный известковый завод, действующие карьеры которого оглашают своим грохотом окрестные горы:

16.

В компании всё тех же крымских украинок я съездил в посёлок Победа со старинным Михайло-Афонским Закубанским монастырём, надземные храмы которого весьма необычны для России по своей архитектуре, а подземные доступны для экскурсий:

17.

В лесу по пути к Хаджоху мы зашли к весьма малоизвестной достопримечательности - пока ещё не рухнувшим естественным мостам:

18.

Там нас накрыл такой ливень, что с одной стороны дороги едва просматривался лес на другой стороне. Таксист из Хаджоха приехал только с окончанием дождя и очень впечатлился нашим мокрым видом, равно как и я - сухим асфальтом в в Каменномостском, ниже всего-то в несколько километрах по горизонтали и в паре сотен метров по вертикали. Сухим остался и мой фотоаппарат, который уберегла мембранная куртка, а потому напоследок я заехал ещё и в ущелье Руфабго с каскадом водопадов и причудливых скал. Тем временем в Кисловодске заселялась на снятую через "Суточно.ру." квартиру Наташа...

19.

Крымчанки дочери офицера же и в третий день были не против погулять со мной по самым уютным в России горам, но у меня были другие планы. Около полудня я уехал в Майкоп:

20.

И во всём этом тихом, зелёном, очаровательно уютном городе лишь одна площадь с мечетью, монументом и национальным музеем отвечает за адыгский колорит. А в основном Майкоп - вполне себе русский, или скорее общероссийский город, где самые красивые постройки - винный и пивной заводы из красного узорчатого кирпича:

21.

Купив на центральным рынке пары кило адыгейских сыров и переночевав в гостевом доме "Дольмен", в огромном двухкомнатном номере с бесконтактным заселением, утром я ещё немного покатался на такси по отдельным достопримечательностям города да поехал на автостанцию на маршрутку Майкоп - Черкесск. Мой путь на ней занял без малого 4 часа с 20-минутными стоянками в Лабинске, Мостовском и Псебае, а миновав границу Карачаево-Черкесии (границу почти реальную, судя по тщательности досмотра на посту ГИБДД), я сошёл в первом же за ней селении Курджиново:

22.

Основанное в 1930-х годах у лесозавода, руины которого впечатляют по сей день, и расположенное в сказочно красивых пейзажах, это русское село в кавказской республике впечатляет не прошлым, а настоящим. Так повелось, что Курджиново, а в первую очередь его присёлок Ершов - всероссийский центр вайшнавизма, более известного как кришнаизм. И стройные бритые люди в деревянных бусах часто встречаются на здешних улицах, а точки их притяжения - два храма в обычных с виду хатах, небольшой ашрам на краю села да современная и комфортабельная клиника восточной медицины и гимнастики. Преданные (так кришнаиты называют себя и братьев по вере) оказались очень дружелюбными и открытыми людьми, охотно проповедующими заезжему блогеру своё учение:

23.

Ночевать, однако, они меня не пригласили, да и в мои планы это не входило: два дня Наташа осматривала Кисловодск и Пятигорск, мне знакомые с 2014 года, а дальше пришло время нам встретиться. Спустившись из Ершова на трассу, я ждал автобус, курсирующий из далёкой Москвы в станицу Суворовскую, от которой рукой подать до КавМинВод. Но чуть раньше его предполагаемого прибытия меня подхватил "Камаз" до станицы Преградной, а заглянув в интернет, я понял, что автобус этот ходит только через день, причём - не тот день, когда мне было надо! Я понимал, что в сгущавшихся сумерках успею доехать в лучшем случае до Черкесска, и даже написал Наташе, что с 99% вероятностью мы встретимся только на следующий день. Но 1% вероятности - это не 0%: не успел я покинуть Преградную, как поймал машину с парой карачаевцев, пересекавших свою республику буквально из конца в конец, от присёлков Курджинова до Учкекена, который отделяют от Кисловодска 20 километров по дороге и 500 рублей за такси!

24.

Так я поставил своеобразный рекорд, за один день побывав в 4 регионах - Адыгее, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. И вот поздним вечером Наташа угощала меня приготовленной курочкой и купленной чурчхелой в маленькой квартирке запрятанного в уютный южный дворик конструктивистского дома, где нет батареи, но есть печь. Вот прошла короткая ночь, а хмурым утром под непроглядными, но очень высокими тучами мы пошли на вокзал Кисловодска, чтобы доехать электричкой в Ессентуки, на платформу Белый Уголь у трассы. Туда, хоть и с получасовым опозданием, вскоре подъехал Смешной Машинк - так я прозвал чёрный лупоглазый Nissan Note, который мы взяли в аренду у рекомендованного несколькими читателями прокатного сервиса "Автостиль-26" с базой в Минеральных Водах. На следующую неделю тесноватый салон "Ниссана" стал нашим домом в большей степени, чем все сменявшие друг друга квартиры и отели. В них мы ночевали, а в Смешном Машинке - жили, я за навигатором, Наташа за рулём.

25.

Ну а карачаевцев, подбросивших меня от Преградной до Учкекена, я благодарил не только за сам подвоз, но и за путь который они мне показали. Прежде я был уверен, что с КМВ в КЧР ведут всего две дороги - хорошая, но очень длинная по равнине через Суворовскую и Черкесск и очень плохая, хотя и красивая, через перевал Гумбаши и Карачаевск. Как оказалось, есть и третья дорога от Усть-Джегуты между ними, на карте отмеченная как просёлка, а на деле - сносная по качеству, не перегруженная трафиком и населённым пунктами, в меру серпантинистая и живописная. В итоге я проехал по ней пять раз, а Наташа за рулём - четырежды.

26.

Сперва мы махнули в Домбай, по пути отведав осетинских пирогов в осетинском же Селе имени Косты Хетагурова. На Домбае весной было солнечно, но снег ещё не сошёл ни то что с окрестных гор, а даже из ущелий с их лесами и водопадами. Осмотрев тогда аланские Шоанинский и Сентинский храмы, конструктивистские дома Карачаевска, деревянные аулы Большого Карачая, тихую Теберду и сам посёлок Домбай с канатной дорогой на близлежащую гору Муса-Ачитара, я остался не доволен тем, что почти не увидел домбайских окрестностей.

27.

Но так себе идея начинать в 10 утра путь длиной 180 километров в каждую сторону по горам и аулам. По тёмному ущелью Аманауза под горой Домбай-Ульген (в переводе Убитый Зубр) мы успели дойти лишь до водопада Чёртова Мельница, а от пути дальше, к куда более зрелищному Суфруджинскому водопаду, нас отговаривали хором встречные - по километрам до него столько же, а вот по времени в 2-3 раза дольше. Не попали мы и на канатную дорогу, заканчивающую работать в 16 часов, и в ставшее последней надеждой не продолбать день Гонахчирской ущелье, куда заповедник перекрывает въезд после 17. От полного разочарования спас лишь придорожный развал, где у карачаевки, которую Наташа прозвала Рыжей Ведьмой, мы купили колбасы из мяса яка и неимоверно вкусной черничной халвы.

28.

На следующий день мы поставили несколько менее амбициозные планы съездить в Архыз, стартовав к тому же не в 10, а в 7 утра. В Архызе весной даже лучше, чем осенью, вот только заложил я тогда на него один день, чего явно было мало. В апреле я осмотрел Нижне-Архызское городище с его тройкой аланских храмов да съездил с Еленой  maurisio в небольшую обсерваторию, откуда она следит за космическим мусором. Однако обсерваторий в этих горах находится целых 5 штук, и в том числе две рекордных - крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600, который легко перепутать со стадионом: maurisio в небольшую обсерваторию, откуда она следит за космическим мусором. Однако обсерваторий в этих горах находится целых 5 штук, и в том числе две рекордных - крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600, который легко перепутать со стадионом:

29.

И крупнейший в России оптический телескоп БТА в самой высокой в мире обсерваторной башне. На РАТАН я договорился об экскурсии заранее, а БТА по выходным фактически становится музеем, куда группы ходят одна за другой.

30.

Выше обсерватории же я весной и вовсе не поднимался, а осенью мы обнаружили дальше по ущелью современный, построенный с нуля горнолыжный курорт Романтик:

31.

Суматошную поляна Таулу, напоминающая майдан (в исходном смысле этого слова) между цивилизацией и горами:

32.

И похожий на мелкие курорты Крыма или Байкала посёлок Архыз, где есть свои мелкие достопримечательности вроде скрытого в лесу древнего камня с крестом или забавного крутящегося домика на тракторной рессоре. И - множество кафе, в одном из которых, над тёмной водой быстрой речки Зеленчук, я ел самые вкусные, что когда-либо пробовал, карачаевские хычины.

32а.

Что из Домбая, что из Архыза мы выезжали затемно, а в Кисловодск возвращались на ночь глядя. Спали недолго, но крепко, и просыпались до странного легко. Третий день на колёсах должен был стать кульминацией путешествия: мы собирались на Джилы-Су. Так называется долина в 80 километрах на юг от Кисловодска, у северного подножья Эльбруса на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а по факту - снаружи всех измерений: на дороге хороший асфальт, но нет ни единого населённого пункта. Дорога проложена поперёк хребтов, чередуя головокружительные виды с перевалов и тяжёлые крутые серпантины глубоких долин. То ли из-за этих серпантинов, то ли просто по самодурству "Автостиль-26" требует за поездку на Джилы-Су ещё и дополнительную плату в 3500 рублей независимо от арендованной машины, причём менеджер сразу припугнул нас, что оплачиваемая зона начинается от выездного знака Кисловодска. Помня о риске поехать в горы, но не увидеть гор, мы договорились принять решение утром в день выезда по фактической погоде. Погода, прежде хмурая, вдруг оказалась ИДЕАЛЬНОЙ:

33.

Джилы-Су с его альпийскими лугами, головокружительными каньонами, острыми скалами, разноцветными нарзанами и огромными водопадами, бьющими из расщелин под напором, стал сильнейшим впечатлением всего путешествия. Я надеялся забраться наверх, в висячую долину Немецкий Аэродром, прозванную так за гладкое горизонтальное дно и легенды о самолётах "Аненербе". Но туда от водопадов набор высоты 500 метров, а воздух Джилы-Су сухой, словно в пустынях, и вскоре, видимо от обезвоживания, я напрочь выбился из сил. Через скальный Калинов мост над одним из водопадов мы дошли лишь до средней ступени - Поляны Эммануэля с целебными серебряным ключом, а затем стали спускаться, понимая, что серпантины проезжать лучше засветло.

34.

Четвёртый день, отоспавшись и выселившись из квартиры, мы решили посвятить самим КавМинВодами. Гуляли по Кисловодску, где я осмотрел несколько мест, упущенных в 2014-м году и весной:

35.

В Ессентуки не углублялись, а лишь осмотрели на окраине Рио-де-Кавказ - так некоторые в шутку называют комплекс современных, и крайне необычных для России храмов, построенных на окраине города местными греками.

36.

В станице Суворовской - купались: здесь есть горячие источники, удивительные в первую очередь тем, что избавляют жителей Кавказских Минеральных Вод от участи "сапожника без сапог".

37.

В Железноводск я решил заехать в первую очередь ради советского Нового города, но и по Старому городу мы чуть-чуть погуляли, пока не наступила ночь.

38.

А в Пятигорске поели отменного шашлыка в рекомендованной моим другом Сергеем шашлычке "У Бормана" посреди армянского района Гора-Пост. Оттуда на ночь глядя поехали в гостиницу "Жара" в Горячеводске, при выборе которой я руководствовался единственным критерием - поближе к выезду по трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарию. Полюбовавшись с утра озером Тамбукан с его лечебными грязями да заглянув в знакомый мне с весны Баксан снять денег в банкомате...

39.

...мы свернули в Баксанское ущелье. Проще говоря - в Приэльбрусье, и сами не заметили, как оказались посреди высоких гор.

40.

Именно в Приэльбрусье в весеннем путешествии невезение с погодой достигло апогея: на вторых майских тучи над Баксанской долиной стояли так низко, что мы, без преувеличения, просто не видели гор. Обрезанный низким небом, Кавказ напоминал в лучшем случае Хибины, а то и вовсе что-нибудь вроде Мещёры. Тогда мы осмотрели мрачный Тырныауз и колоритное ущелье Адыр-Су ниже по долине, а вот в окрестностях Терскола, последнего посёлка по дороге вверх, погодой оказалось испорчено буквально ВСЁ. По канатным дорогам и ущелью Адыл-Су мы катались тогда просто в тумане, а к водопаду Девичьи Косы было вовсе ни проехать ни пройти из-за глубокого снега. Вернувшись в сентябре, на Девичьи косы мы и отправились - за неимением "буханки", пешком:

41.

А в итоге взошли на пик Терскол (3120м), набрав от посёлка 900 вертикальных метров. Этот пик на километр выше моей прошлой, по совместительству первой вершины - горы Поп Иван в украинских Карпатах. Но что роднит обе горы - это обсерватории на вершинах: там - заброшенная с 1940-х годов, тут - построенная в 1970-е годы.

42.

Путь наверх же отмечало странное Знамение:

43.

На вершине Терскола мы проводили тревожный закат и уже в потёмках спустились по широкой, проезжей для квадриков и "буханок", тропе обратно в посёлок. Там нас ждала гостиница "Терскол" с номерами квартирного типа - между прочим, самая дорогая гостиница, в которой я когда-либо ночевал за свой счёт. Но причины раскошелиться были: я приехал под Эльбрус встречать на его склоне свой 36-й день рождения. И вот собрались на столе вино из Цимлянска, адыгейские сыры из Майкопа, ячья колбаса с Домбая и самодельный торт из купленных в пятигорском "Магните" ингредиентов, а в кадр попал ещё и ремень - подарок Наташи.

44.

Изначально я хотел отмечать день рождения непосредственно на Эльбрусе, но зайдя в интернет утром своего дня рождения, я в коем то веке был огорчён отнюдь не новостями с фронта. На фронте всё было именно так, как подсказал мне внутренний голос: поток поражений замедлился и сменился болотом разбора полётов. Актуальнее каналов телеграма для меня стал сайт Поляны Азау: зайдя проверить веб-камеры со склонов Эльбруса, я обнаружил, что канатная дорога закрыта, и будет закрыта ещё 3 дня. Канатка на соседнюю гору Чегет сломалась ещё днём раньше, и было не ясно, починят её или нет. Да и погода не радовала - над горами сгущались тучи и порой налетали мелкие дожди. Но Кавказ всё-таки подарил мне праздник: дойдя на Поляну Чегет без особой надежды, мы обнаружили открытой для пассажиров запасную канатку, которой обычно возят пограничников и рабочих, а наверху вдруг ненадолго выглянуло Солнце.

45.

Так и сидели мы на гребне горы, и столом для тех же блюд стал плоский камень. Наташа припасла воздушного змея и запустила его на ветру:

46.

На кадре выше видно горное озеро Донгуз-Орунбаши в естественной дамбе ледниковых отложений, куда спустились мы, налюбовавшись долинами да выпив вина с сыром и тортом.

47.

А вот такой вид открывался в другую сторону: на дне долины - посёлок Терскол и поляна Азау, напротив - пик Терскол с куполами обсерватории, где мы были вчера, а позади - Эльбрус. Если весной я увидел на нём лишь вершины, выступавшую над верхней станцией канатки из низких облаков, то осенью вышло наоборот: мне открылось всё, кроме вершин, так и уходивших в серое облако.

48.

Потом из долины поднялся туман, а с наступлением темноты началась гроза, и я прежде не видел такого, чтобы молнии сверкали и громы гремели через каждые пять минут пять часов без перерыва. Гром разбудил меня глубокой ночью, и я вдруг осознал все те новости, которые мозг блокировал днём, чтобы не портить день рождения - конечно же, речь о мобилизации... До утра я не спал, снова глядя в телеграм всю ночь до подъёма.

49.

Так наступил последний день. Со вздохом выселившись из уютной гостиницы, мы погнали на Смешном Машинке вниз по долине, вскоре снова выехав под ясное синее небо. Заглянули на Поляну Нарзанов:

50.