|

Vlad53

Воскресенье, 10 Ноября 2024 г. 06:51 (ссылка) Vlad53

Воскресенье, 10 Ноября 2024 г. 06:51 (ссылка)

В Кабардино-Балкарии живут более ста народов, и, судя по всему, это одни из самых древних этносов на Земле. Ученые считают, что их предки пришли на эти земли более 6 тысяч лет назад. Но при этом все народы республики сохранили свою культуру, самобытность и традиции, главное из которых было и будет гостеприимство.

https://vk.com/video-216301799_456239340

ОНФ_КБР

Четверг, 17 Октября 2024 г. 11:17 (ссылка) ОНФ_КБР

Четверг, 17 Октября 2024 г. 11:17 (ссылка)

Региональное отделение Народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике выступило с инициативой по поводу наведения порядка на обветшалых детских и спортивных площадках в Нальчике. Особое внимание уделяется площадкам, расположенным в густонаселённых жилых районах между проспектом Кулиева и улицей Тарчокова.

Жители многоквартирных домов в этих районах выражают обеспокоенность состоянием игровых зон, где дети вынуждены проводить свободное время среди мусора и разрушенных сооружений. Кроме того, на этих территориях часто можно встретить бездомных животных, что создаёт дополнительную угрозу безопасности. В частности, территории возле домов № 22 и 24 по улице Тарчокова, ранее служившие местом для детского досуга, сегодня находятся в аварийном состоянии: проржавевшие ограждения, торчащая проволока и заброшенные конструкции представляют реальную опасность.

Жалобы также поступают на состояние спортивной площадки у дома № 28 на улице Тарчокова. Разорванная защитная сетка и скопление мусора создают риск получения травм детьми, играющими на площадке.

"Вопрос о необходимости приведения этих объектов в надлежащее состояние мы уже поднимали. В январе текущего года был направлен соответствующий запрос в администрацию Нальчика, однако проблема до сих пор не решена", – заявил эксперт регионального отделения Народного фронта в Кабардино-Балкарии Евгений Бакаев.

В связи с регулярными жалобами от жителей города на неудовлетворительное состояние детских площадок представители Народного фронта направили обращение в прокуратуру Нальчика с просьбой провести проверку по данным фактам и содействовать восстановлению площадок в соответствии с нормативными требованиями.

lj_varandej

Воскресенье, 30 Января 2023 г. 00:02 (ссылка) lj_varandej

Воскресенье, 30 Января 2023 г. 00:02 (ссылка)

В ушедшем году я совершил два путешествия по Центральному Кавказу - в КЧР, КБР и КМВ. Их маршруты проходили по одним регионам, а зачастую и по одним и тем же местам: весеннее путешествие было сильно подпорчено погодой, и осенью я пытался это наверстать. Поэтому вместо традиционных оглавлений в конце обзорных постов будет одно общее оглавление на две поездки.

Весна. Обзор поездки.

Осень. Обзор поездки и оглавление по Западному Кавказу (Адыгея, Армавир, Волгодонск).

Перелёт Москва - Минеральные Воды через Казахстан.

Кавказские Минеральные Воды

Оглавление-2014.

Минеральные Воды и Иноземцево (2014).

Минеральные Воды и Тамбукан (2022).

Новый Железноводск, Рио-де-Кавказ, Суворовская.

Георгиевск. Город.

Георгиевск. Окрестности.

Кисловодск. Курс.

Кисловодск. Курортный парк.

Окрестности Кисловодска.

Джилы-Су. Долина Нарзанов и Хасаут.

Джилы-Су. Серпантины и перевалы.

Джилы-Су. В горах.

Карачаево-Черкесия

Черкесск.

Абазино-Черкесия. Предгорья.

Курджиново. Оплот кришнаитов.

Зеленчукское ущелье. Нижний Архыз.

Зеленчукское ущелье. Обсерватории.

Зеленчукское ущелье. Верховья.

Военно-Сухумская дорога. Шоанинский и Сентинский храмы.

Военно-Сухумская дорога. Карачаевск.

Большой Карачай.

Военно-Сухумская дорога. Теберда.

Домбай. Посёлок и окрестности.

Домбай. Канатки Мусса-Ачитары.

Кабардино-Балкария

Нальчик. Проспект Ленина.

Нальчик. Старый город.

Нальчик. Разное.

Нальчик. Долинск.

Прохладный и Екатериноградская.

Кабарда.

Карачаево-Балкария.

Аушигер, Бабугент, Голубые озёра.

Черекское ущелье. Верхняя Балкария и дорога к ней.

Черекское ущелье. Уштулу.

Безенгийское ущелье.

Чегемское ущелье. Чегемские водопады.

Чегемское ущелье. Эльтюбю.

Чегемское ущелье. От Булунгу до Абай-Су.

Приэльбрусье. Баксан - Тырныауз.

Приэльбрусье. Тырныауз.

Приэльбрусье. Тырныауз - Терскол.

Приэльбрусье. Адыл-Су и Адыр-Су.

Приэльбрусье. Чегет.

Приэльбрусье. Терскол.

Приэльбрусье. Поляна Азау и Эльбрус. https://varandej.livejournal.com/1148556.html

lj_varandej

Воскресенье, 25 Сентября 2022 г. 22:53 (ссылка) lj_varandej

Воскресенье, 25 Сентября 2022 г. 22:53 (ссылка)

Немногие из моих путешествий обладали такой нелинейной предысторией!

Осенью 2020 года меня занесло в Краснодар, где я осмотрел всё, кроме самого главного - Красной улицы. Ведь гулять по ней надо в выходные, когда она делается пешеходной, однако выходные я провёл с "Неизвестной Россией" на Апшеронской узкоколейке. Дальше я собирался ехать в Адыгею, но за полсотни километров до Майкопа понял, что всё спланировал неправильно и повернул.

Следующей осенью 2021 года я попал в блог-тур "Росатома" на завод "Атоммаш" в Волгодонске, однако город за пределами грандиозных цехов увидел лишь из окон такси.

Той же мирной прошлой осенью я собирался посетить и Волгодонск, и Краснодар, и Адыгею, да ещё до кучи Армавир, но за неделю до поездки словил ту почти забытую ныне хворь, от которой пропадает обоняние, и остался дома.

Наконец, весной уже нынешнего года я отправился на Центральный Кавказ - по Карачаево-Черкесии самостоятельно и по Кабардино-Балкарии с "Неизвестной Россией", устроившей на майские три выезда подряд по её главным ущельям. И я, и "Неизвестнач" всё спланировали вроде бы идеально... однако на нашем пути встала погода, такого тотального невезения с которой у меня не было за все 20 лет путешествий: из-за небывало затянувшейся весны я в горах не увидел много озёр, водопадов и перевалов, а кое-где - и самих гор.

Теперь в сентябре я наконец-то наверстал упущенное, проехав через Волгодонск, Армавир, Адыгею и КЧ/БР. Не сложилось только с Краснодаром: веселье на Красной улице осталось в довоенном прошлом. Как и многое, кажется, другое уйдёт в это прошлое: начало поездки выпало на Балаклейский прорыв, а окончание - на первый день мобилизации.

Дурная примета - ехать в ночь с Восточного вокзала! Ведь в прошлый (он же первый) раз я садился здесь на поезд в середине февраля:

2.

Самый новый вокзал Москвы, впрочем, я тогда не увидел - это и не нужно, если приезжаешь на метро, где из вестибюля сделан выход на платформы. Теперь же мой поезд из Петербурга на юг проходил Москву глубокой ночью, и приехав на такси, я осмотрел сам вокзал да скоротал часок в зале ожидания. Здание Восточного вокзала только кажется маленьким - на самом деле оно уходит на пару этажей вниз и вместимостью вполне достойно вокзалов в крупных облцентрах.

3.

Ехать мне предстояло около суток, но после Воронежа я почти не смотрел в окно, а ночь прошла тревожно и почти бессонно. Окно мне мне заменили каналы военкоров в телеграме, а сон - мучительные раздумия над тем, не сойти ли на ближайшей станции и не уехать ли в Москву встречным поездом, пока война не ворвалась на юг. Но за раздумьями этими я всё же заснул, а на утро в тусклом рассвете мимо потянулись Цимлянск и Волгодонск - два города по разные стороны Цимлянского водохранилища, Дона и Волго-Дона:

4.

Цимлянск примечателен нетривиальной сталинской архитектурой и винзаводом на старейших русских виноградниках, где я даже обрёл бутылку сухого вина к намеченному на конец поездки дню рождения. Волгодонск - могучий советский город с интересной архитектурой 1970-80-х и обилием колоритных памятников. А поверх всего этого - такой не похожий на атмосферу знакомых по Сибири городов-новостроек бойкий колорит казачьего Юга:

5.

Гулял по Волгодонску я опять же поминутно глядя в телеграм и пытаясь строить прогнозы. Прогнозы были мрачные, но к моему ужасу - сбывались буквально по часам. К вечеру я обозначил для себя критерии ситуации, при которой на следующий день всё же уеду домой, а пока что рванул на такси в соседний городок Зимовники, из которого мне предстояло ехать дальше. В забегаловке у вокзала хозяева-дагестанцы меня покормили бесплатно - я хотел взять последний чуду за сто рублей, имея в кармане лишь 5000-ю купюру, а у них не было ни терминала, ни сдачи. По станции же шатались небольшими кучками молодые цыгане, которых курировал странный, полный смутным чувством опасности, долговязый русский дед, то и дело проезжавший прямо сквозь вокзал на велосипеде. Цыгане прикидывались дагестанцами, рассказывали, что ехали из Ростова в Махачкалу, потеряли все деньги и машину и вот бомжуют тут третий день. Один даже добавил "у нас деньги есть дома, но мы туда позвонить не можем - мама у нас старая, у неё инсульт был недавно, пугать её не хотим". Я сочувственно кивал и советовал ехать в Махачкалу автостопом: поехали бы сразу - уже были бы там. Цыгане просили то денег (но у меня всё равно не было мелких наличных), то еды, а когда я предложил им яблок и хлеба, они ответили, что лучше будет, если я куплю им минералки и ещё чего-нибудь в соседнем магазине. В общем, сидеть на пустом вокзале в таком окружении было не слишком комфортно, но я сидел и всё так же глядел в телеграм, просто не имея моральных сил придумать маршрут релокации. Потихоньку в зал начали подтягиваться пассажиры: вечером Зимовники прошли три поезда подряд. Я ждал самого позднего из них поезда Тында - Кисловодск, который прежде знал по другой оконечности его почти недельного маршрута. Зайдя в душный, словно усталый и взмокший вагон, я расположился в плацкарте с благообразной на первый взгляд семьёй кавказского вида. Ложась спать, я по сибирской привычке спокойно оставил на столе часы и телефон на подзарядке, а с утра обнаружил, что Юг - не Сибирь: часы (купленные в Москве рублей за 200) исчезли, а телефон лежал хоть и на месте, но с активированной точкой доступа вай-фая, пароль которой кто-то заменил на несколько единиц.

6.

Я покинул вагон на станции Армавир, где встречал меня Сергей  armavi - историк-регионовед, умеющий видеть в улицах своего города пейзажи других эпох. Это умение тут очень кстати: нынешний Армавир не лишен достопримечательностей и колорита, однако его прошлое с крепостью кровожадного генерала Засса, аулом черкесоязычных армян, удивительным национальным составом, торгово-промышленным бумом начала ХХ века и статусом села с 4-этажными домами и 60-тысячным населением было колоритнее стократ. armavi - историк-регионовед, умеющий видеть в улицах своего города пейзажи других эпох. Это умение тут очень кстати: нынешний Армавир не лишен достопримечательностей и колорита, однако его прошлое с крепостью кровожадного генерала Засса, аулом черкесоязычных армян, удивительным национальным составом, торгово-промышленным бумом начала ХХ века и статусом села с 4-этажными домами и 60-тысячным населением было колоритнее стократ.

7.

За полтора дня Сергей показал мне центр и окраины да свозил по окрестным сёлам с развалинам мостов железной дороги, которая дошла только до Туапсе, а в фантазиях её акционеров должна была вести через Берингов пролив в Америку. Сергей сетовал, что приезжать в Армавир мне надо было дня на три: таких плотных экскурсий по своему городу он ещё не проводил. И мы этот темп выдержали, а вот мой фотоаппарат - нет: под вечер у него сдохла матрица. К счастью, вот уже пару лет я всегда беру с собой два фотоаппарата, но запасной - он потому и запасной, что картинка с него заметно хуже.

8.

Украденные часы же и поломка техники мне тогда казались знаками судьбы: утром из канала "Два майора" я узнал, что сформулированная ещё в Волгодонске ситуация на фронте таки наступила строго по графику, и недолго думая, буквально на ходу да с телефона, я взял билет на завтра из Армавира до Москвы. Наташа, которая через несколько дней должна была присоединиться ко мне на КавМинВодах, согласилась принять любое моё решение. День экскурсии по Армавиру прошёл в раздумиях, и поняв, что ситуация непредсказуемая, а рациональные аргументы тут бессильны, я стал просто прислушиваться к ощущениям. Ощущение же нарисовали мне совсем не ту картину, что разум: я отчётливо представил, как льющийся с фронта поток печальных новости через пару дней замедлится и сменится стоячим болотом разбора полётов, а я буду, сидя в Москве, кусать себе локти, что мог бы в этот день видеть Эльбрус. В общем, билет на поезд я сдал, и к полудню направился на автовокзал, чтобы ехать в Адыгею. На проходящий автобус Ставрополь-Майкоп не было свободных мест, так что основным вариантом выходило ехать в Лабинск и далее пробираться в Майкоп автостопом. Для очистки совести я всё же подошёл к шоферу и спросил, не возьмёт ли он меня стоя, а услышавшая наш диалог молодая кондукторша сходу придумала, как мне помочь: добрая половина пассажиров майкопского автобуса выходили в Лабинске, а на автовокзал прибыл опаздывавший автобус на Псебай, который поедет по трассе быстро и без остановок и прибудет в Лабинск даже чуть раньше. Втроём с водителем майкопского автобуса мы разработали план действий, и вот с короткой пересадкой в Лабинске я таки добрался в Meinkopf:

9.

Несколько часов в котором, впрочем, использовал довольно бестолково - прошёлся с рюкзаком по безликими советским районам между вокзалом и центром, пообедал в (почти не) национальном адыгейском кафе "Дышепс", купил на рынке сладкого инжира да уехал с этого же рынка маршруткой в Каменномостский. Впрочем, такое название знают в Адыгеи разве что чиновники, а простой житель может даже не понять, что ты имеешь в виду - в обиходе этот посёлок у начала плосковершинных лесистых гор известен под черкесским именем Хаджох. Приехав в сумерках, я сразу же направился в семейную гостиницу "Надежда" - большой дом среди частного сектора, откуда на машине выезжают в посёлок кружным путями, а пешком ходят по висячему мостику через тёмный овраг. В Хаджохе меня ждали ароматный воздух широколиственных горных лесов, пряное тепло южной ночи и по-птичьи громкие трели сверчков. Страх и отчаяние вдруг отпустили меня, и я крепко спал тихой ночью, по утру же не будильник меня поднял, а крик петуха.

10.

Утро встретило дождём, к которому я даже был готов морально - все прогнозы погоды гласили, что на плато Лаго-Наки будет солнечно. Оставалось лишь попасть на это плато, и первым делом я пошёл на автостанцию, размышляя по пути, такси мне вызвать или ловить попутку от поворота у соседней станицы Даховской. В итоге поехал на редком в Хаджохе яндекс-такси, да не один, а (скинувшись на троих) в компании двух украинок. Да, именно так: две женщины средних лет приехали в отпуск из Ялты, но обе когда-то, ещё в 1980-х, попали в Крым "с материка": про одну я узнал, что она родилась на Волыни, а про другую - что училась в Донецке. У них были звонкие голоса и певучие интонации, мелодичный суржик, так что к концу дня я сам зашокал и загхэкал, какая-то почти детская наивность и такая же почти детская наглость - компанию я обрёл сразу и без спроса на два дня. В Ялте мои новые спутницы работали в администрации то ли города, то ли района, но мысленно жили по-прежнему на Украине, в её Автономной республике Крым. Они почти дословно цитировали Арестовича, были преисполнены чувством неизбежной перемоги и несколько раз доказывали мне, что украинская армия уже взяла Херсон, только от незадачливых росiян это пока что скрывают. Найдя в такой компании этнографический интерес, я почти не спорил, а лишь задавал наводящие вопросы, слушал и кивал. Тем более что были у них и правдоподобные мысли: например, что Медведчук, Азаров и другие персонажи из "Комитета спасения Украины" жили на российские бюджеты, поставляя в Кремль ту информацию, которую хотели услышать там. Например, что Киев сдатстся за три дня, а население встретит русскую армию цветами... Впрочем, говорили мы не только о политике, вспоминая то Трускавец, то Киев, то Карпаты. И к моему удивлению, мои собеседницы даже не спорили с тем, что кабы не Евромайдан - не было бы и всего последующего кошмара... Такси довезло нас по асфальтовой дороге до Большой Азишской пещеры, в которую мои спутницы гордо не пошли, вспомнив свои Мраморную и Мамонтовую пещеры. Я прежде был и в той, и в другой, ну а эта оказалась их достойна:

11.

Яндекс-такси на 30 километров от Хаджоха до пещеры стоило 850 рублей. Такси-УАЗ на 7 километров от пещеры до начала плато обошёлся в 2000, и это была явная разводка - дорога, ужасы которой нам перед посадкой расписывал шофёр (в зависимости от сезона чередующий роли гида на Кавказе и промыслового моряка на Дальнем Востоке), оказалась вполне себе сносной. Один я бы точно поехал автостопом, но втроём счёл, что скинуться проще и быстрее. Такси привезло нас на плато Утюг, от которого мы сперва спустились в долину Курджипса к естественным лестницам пересохшего по осени водопада Ступени Мудрости и естественному тоннелю Овечьей пещеры, сквозь который на наших глазах прошла с рюкзаками целая группа туристов:

12.

А за Курджипсом - и само Лаго-Наки с его высокой травой альпийских лугов и головокружительными видами с обрывов Каменного моря. По лугам этим натоптано много маршрутов, уходящих к самому Туапсе, но ими интереснее ходить в июне, когда травы зелены и сочны, а между ними обильны цветы. Сквозь луга мы прошли всего лишь пару километров за КПП заповедника, к огромным карстовыми воронками, в одной из которых, как где-нибудь в Якутии, скрывается круглогодичный ледник:

13.

Напоследок закупившись у колоритного горца адыгейским сыром, мы спустились в Хаджох на попутке:

14.

С прогулки по Хаджоху я и начал следующее дождливое утро. Новый день я решил посвятить ближайшим окрестностям посёлка, изобилующим совершенно сюрреалистическими формами рельефа. Вот например Хаджохская теснина, которую сотню лет назад можно было перейти через естественный мост:

15.

Хаджохский замок - это всего-навсего заброшенный известковый завод, действующие карьеры которого оглашают своим грохотом окрестные горы:

16.

В компании всё тех же крымских украинок я съездил в посёлок Победа со старинным Михайло-Афонским Закубанским монастырём, надземные храмы которого весьма необычны для России по своей архитектуре, а подземные доступны для экскурсий:

17.

В лесу по пути к Хаджоху мы зашли к весьма малоизвестной достопримечательности - пока ещё не рухнувшим естественным мостам:

18.

Там нас накрыл такой ливень, что с одной стороны дороги едва просматривался лес на другой стороне. Таксист из Хаджоха приехал только с окончанием дождя и очень впечатлился нашим мокрым видом, равно как и я - сухим асфальтом в в Каменномостском, ниже всего-то в несколько километрах по горизонтали и в паре сотен метров по вертикали. Сухим остался и мой фотоаппарат, который уберегла мембранная куртка, а потому напоследок я заехал ещё и в ущелье Руфабго с каскадом водопадов и причудливых скал. Тем временем в Кисловодске заселялась на снятую через "Суточно.ру." квартиру Наташа...

19.

Крымчанки дочери офицера же и в третий день были не против погулять со мной по самым уютным в России горам, но у меня были другие планы. Около полудня я уехал в Майкоп:

20.

И во всём этом тихом, зелёном, очаровательно уютном городе лишь одна площадь с мечетью, монументом и национальным музеем отвечает за адыгский колорит. А в основном Майкоп - вполне себе русский, или скорее общероссийский город, где самые красивые постройки - винный и пивной заводы из красного узорчатого кирпича:

21.

Купив на центральным рынке пары кило адыгейских сыров и переночевав в гостевом доме "Дольмен", в огромном двухкомнатном номере с бесконтактным заселением, утром я ещё немного покатался на такси по отдельным достопримечательностям города да поехал на автостанцию на маршрутку Майкоп - Черкесск. Мой путь на ней занял без малого 4 часа с 20-минутными стоянками в Лабинске, Мостовском и Псебае, а миновав границу Карачаево-Черкесии (границу почти реальную, судя по тщательности досмотра на посту ГИБДД), я сошёл в первом же за ней селении Курджиново:

22.

Основанное в 1930-х годах у лесозавода, руины которого впечатляют по сей день, и расположенное в сказочно красивых пейзажах, это русское село в кавказской республике впечатляет не прошлым, а настоящим. Так повелось, что Курджиново, а в первую очередь его присёлок Ершов - всероссийский центр вайшнавизма, более известного как кришнаизм. И стройные бритые люди в деревянных бусах часто встречаются на здешних улицах, а точки их притяжения - два храма в обычных с виду хатах, небольшой ашрам на краю села да современная и комфортабельная клиника восточной медицины и гимнастики. Преданные (так кришнаиты называют себя и братьев по вере) оказались очень дружелюбными и открытыми людьми, охотно проповедующими заезжему блогеру своё учение:

23.

Ночевать, однако, они меня не пригласили, да и в мои планы это не входило: два дня Наташа осматривала Кисловодск и Пятигорск, мне знакомые с 2014 года, а дальше пришло время нам встретиться. Спустившись из Ершова на трассу, я ждал автобус, курсирующий из далёкой Москвы в станицу Суворовскую, от которой рукой подать до КавМинВод. Но чуть раньше его предполагаемого прибытия меня подхватил "Камаз" до станицы Преградной, а заглянув в интернет, я понял, что автобус этот ходит только через день, причём - не тот день, когда мне было надо! Я понимал, что в сгущавшихся сумерках успею доехать в лучшем случае до Черкесска, и даже написал Наташе, что с 99% вероятностью мы встретимся только на следующий день. Но 1% вероятности - это не 0%: не успел я покинуть Преградную, как поймал машину с парой карачаевцев, пересекавших свою республику буквально из конца в конец, от присёлков Курджинова до Учкекена, который отделяют от Кисловодска 20 километров по дороге и 500 рублей за такси!

24.

Так я поставил своеобразный рекорд, за один день побывав в 4 регионах - Адыгее, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. И вот поздним вечером Наташа угощала меня приготовленной курочкой и купленной чурчхелой в маленькой квартирке запрятанного в уютный южный дворик конструктивистского дома, где нет батареи, но есть печь. Вот прошла короткая ночь, а хмурым утром под непроглядными, но очень высокими тучами мы пошли на вокзал Кисловодска, чтобы доехать электричкой в Ессентуки, на платформу Белый Уголь у трассы. Туда, хоть и с получасовым опозданием, вскоре подъехал Смешной Машинк - так я прозвал чёрный лупоглазый Nissan Note, который мы взяли в аренду у рекомендованного несколькими читателями прокатного сервиса "Автостиль-26" с базой в Минеральных Водах. На следующую неделю тесноватый салон "Ниссана" стал нашим домом в большей степени, чем все сменявшие друг друга квартиры и отели. В них мы ночевали, а в Смешном Машинке - жили, я за навигатором, Наташа за рулём.

25.

Ну а карачаевцев, подбросивших меня от Преградной до Учкекена, я благодарил не только за сам подвоз, но и за путь который они мне показали. Прежде я был уверен, что с КМВ в КЧР ведут всего две дороги - хорошая, но очень длинная по равнине через Суворовскую и Черкесск и очень плохая, хотя и красивая, через перевал Гумбаши и Карачаевск. Как оказалось, есть и третья дорога от Усть-Джегуты между ними, на карте отмеченная как просёлка, а на деле - сносная по качеству, не перегруженная трафиком и населённым пунктами, в меру серпантинистая и живописная. В итоге я проехал по ней пять раз, а Наташа за рулём - четырежды.

26.

Сперва мы махнули в Домбай, по пути отведав осетинских пирогов в осетинском же Селе имени Косты Хетагурова. На Домбае весной было солнечно, но снег ещё не сошёл ни то что с окрестных гор, а даже из ущелий с их лесами и водопадами. Осмотрев тогда аланские Шоанинский и Сентинский храмы, конструктивистские дома Карачаевска, деревянные аулы Большого Карачая, тихую Теберду и сам посёлок Домбай с канатной дорогой на близлежащую гору Муса-Ачитара, я остался не доволен тем, что почти не увидел домбайских окрестностей.

27.

Но так себе идея начинать в 10 утра путь длиной 180 километров в каждую сторону по горам и аулам. По тёмному ущелью Аманауза под горой Домбай-Ульген (в переводе Убитый Зубр) мы успели дойти лишь до водопада Чёртова Мельница, а от пути дальше, к куда более зрелищному Суфруджинскому водопаду, нас отговаривали хором встречные - по километрам до него столько же, а вот по времени в 2-3 раза дольше. Не попали мы и на канатную дорогу, заканчивающую работать в 16 часов, и в ставшее последней надеждой не продолбать день Гонахчирской ущелье, куда заповедник перекрывает въезд после 17. От полного разочарования спас лишь придорожный развал, где у карачаевки, которую Наташа прозвала Рыжей Ведьмой, мы купили колбасы из мяса яка и неимоверно вкусной черничной халвы.

28.

На следующий день мы поставили несколько менее амбициозные планы съездить в Архыз, стартовав к тому же не в 10, а в 7 утра. В Архызе весной даже лучше, чем осенью, вот только заложил я тогда на него один день, чего явно было мало. В апреле я осмотрел Нижне-Архызское городище с его тройкой аланских храмов да съездил с Еленой  maurisio в небольшую обсерваторию, откуда она следит за космическим мусором. Однако обсерваторий в этих горах находится целых 5 штук, и в том числе две рекордных - крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600, который легко перепутать со стадионом: maurisio в небольшую обсерваторию, откуда она следит за космическим мусором. Однако обсерваторий в этих горах находится целых 5 штук, и в том числе две рекордных - крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600, который легко перепутать со стадионом:

29.

И крупнейший в России оптический телескоп БТА в самой высокой в мире обсерваторной башне. На РАТАН я договорился об экскурсии заранее, а БТА по выходным фактически становится музеем, куда группы ходят одна за другой.

30.

Выше обсерватории же я весной и вовсе не поднимался, а осенью мы обнаружили дальше по ущелью современный, построенный с нуля горнолыжный курорт Романтик:

31.

Суматошную поляна Таулу, напоминающая майдан (в исходном смысле этого слова) между цивилизацией и горами:

32.

И похожий на мелкие курорты Крыма или Байкала посёлок Архыз, где есть свои мелкие достопримечательности вроде скрытого в лесу древнего камня с крестом или забавного крутящегося домика на тракторной рессоре. И - множество кафе, в одном из которых, над тёмной водой быстрой речки Зеленчук, я ел самые вкусные, что когда-либо пробовал, карачаевские хычины.

32а.

Что из Домбая, что из Архыза мы выезжали затемно, а в Кисловодск возвращались на ночь глядя. Спали недолго, но крепко, и просыпались до странного легко. Третий день на колёсах должен был стать кульминацией путешествия: мы собирались на Джилы-Су. Так называется долина в 80 километрах на юг от Кисловодска, у северного подножья Эльбруса на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а по факту - снаружи всех измерений: на дороге хороший асфальт, но нет ни единого населённого пункта. Дорога проложена поперёк хребтов, чередуя головокружительные виды с перевалов и тяжёлые крутые серпантины глубоких долин. То ли из-за этих серпантинов, то ли просто по самодурству "Автостиль-26" требует за поездку на Джилы-Су ещё и дополнительную плату в 3500 рублей независимо от арендованной машины, причём менеджер сразу припугнул нас, что оплачиваемая зона начинается от выездного знака Кисловодска. Помня о риске поехать в горы, но не увидеть гор, мы договорились принять решение утром в день выезда по фактической погоде. Погода, прежде хмурая, вдруг оказалась ИДЕАЛЬНОЙ:

33.

Джилы-Су с его альпийскими лугами, головокружительными каньонами, острыми скалами, разноцветными нарзанами и огромными водопадами, бьющими из расщелин под напором, стал сильнейшим впечатлением всего путешествия. Я надеялся забраться наверх, в висячую долину Немецкий Аэродром, прозванную так за гладкое горизонтальное дно и легенды о самолётах "Аненербе". Но туда от водопадов набор высоты 500 метров, а воздух Джилы-Су сухой, словно в пустынях, и вскоре, видимо от обезвоживания, я напрочь выбился из сил. Через скальный Калинов мост над одним из водопадов мы дошли лишь до средней ступени - Поляны Эммануэля с целебными серебряным ключом, а затем стали спускаться, понимая, что серпантины проезжать лучше засветло.

34.

Четвёртый день, отоспавшись и выселившись из квартиры, мы решили посвятить самим КавМинВодами. Гуляли по Кисловодску, где я осмотрел несколько мест, упущенных в 2014-м году и весной:

35.

В Ессентуки не углублялись, а лишь осмотрели на окраине Рио-де-Кавказ - так некоторые в шутку называют комплекс современных, и крайне необычных для России храмов, построенных на окраине города местными греками.

36.

В станице Суворовской - купались: здесь есть горячие источники, удивительные в первую очередь тем, что избавляют жителей Кавказских Минеральных Вод от участи "сапожника без сапог".

37.

В Железноводск я решил заехать в первую очередь ради советского Нового города, но и по Старому городу мы чуть-чуть погуляли, пока не наступила ночь.

38.

А в Пятигорске поели отменного шашлыка в рекомендованной моим другом Сергеем шашлычке "У Бормана" посреди армянского района Гора-Пост. Оттуда на ночь глядя поехали в гостиницу "Жара" в Горячеводске, при выборе которой я руководствовался единственным критерием - поближе к выезду по трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарию. Полюбовавшись с утра озером Тамбукан с его лечебными грязями да заглянув в знакомый мне с весны Баксан снять денег в банкомате...

39.

...мы свернули в Баксанское ущелье. Проще говоря - в Приэльбрусье, и сами не заметили, как оказались посреди высоких гор.

40.

Именно в Приэльбрусье в весеннем путешествии невезение с погодой достигло апогея: на вторых майских тучи над Баксанской долиной стояли так низко, что мы, без преувеличения, просто не видели гор. Обрезанный низким небом, Кавказ напоминал в лучшем случае Хибины, а то и вовсе что-нибудь вроде Мещёры. Тогда мы осмотрели мрачный Тырныауз и колоритное ущелье Адыр-Су ниже по долине, а вот в окрестностях Терскола, последнего посёлка по дороге вверх, погодой оказалось испорчено буквально ВСЁ. По канатным дорогам и ущелью Адыл-Су мы катались тогда просто в тумане, а к водопаду Девичьи Косы было вовсе ни проехать ни пройти из-за глубокого снега. Вернувшись в сентябре, на Девичьи косы мы и отправились - за неимением "буханки", пешком:

41.

А в итоге взошли на пик Терскол (3120м), набрав от посёлка 900 вертикальных метров. Этот пик на километр выше моей прошлой, по совместительству первой вершины - горы Поп Иван в украинских Карпатах. Но что роднит обе горы - это обсерватории на вершинах: там - заброшенная с 1940-х годов, тут - построенная в 1970-е годы.

42.

Путь наверх же отмечало странное Знамение:

43.

На вершине Терскола мы проводили тревожный закат и уже в потёмках спустились по широкой, проезжей для квадриков и "буханок", тропе обратно в посёлок. Там нас ждала гостиница "Терскол" с номерами квартирного типа - между прочим, самая дорогая гостиница, в которой я когда-либо ночевал за свой счёт. Но причины раскошелиться были: я приехал под Эльбрус встречать на его склоне свой 36-й день рождения. И вот собрались на столе вино из Цимлянска, адыгейские сыры из Майкопа, ячья колбаса с Домбая и самодельный торт из купленных в пятигорском "Магните" ингредиентов, а в кадр попал ещё и ремень - подарок Наташи.

44.

Изначально я хотел отмечать день рождения непосредственно на Эльбрусе, но зайдя в интернет утром своего дня рождения, я в коем то веке был огорчён отнюдь не новостями с фронта. На фронте всё было именно так, как подсказал мне внутренний голос: поток поражений замедлился и сменился болотом разбора полётов. Актуальнее каналов телеграма для меня стал сайт Поляны Азау: зайдя проверить веб-камеры со склонов Эльбруса, я обнаружил, что канатная дорога закрыта, и будет закрыта ещё 3 дня. Канатка на соседнюю гору Чегет сломалась ещё днём раньше, и было не ясно, починят её или нет. Да и погода не радовала - над горами сгущались тучи и порой налетали мелкие дожди. Но Кавказ всё-таки подарил мне праздник: дойдя на Поляну Чегет без особой надежды, мы обнаружили открытой для пассажиров запасную канатку, которой обычно возят пограничников и рабочих, а наверху вдруг ненадолго выглянуло Солнце.

45.

Так и сидели мы на гребне горы, и столом для тех же блюд стал плоский камень. Наташа припасла воздушного змея и запустила его на ветру:

46.

На кадре выше видно горное озеро Донгуз-Орунбаши в естественной дамбе ледниковых отложений, куда спустились мы, налюбовавшись долинами да выпив вина с сыром и тортом.

47.

А вот такой вид открывался в другую сторону: на дне долины - посёлок Терскол и поляна Азау, напротив - пик Терскол с куполами обсерватории, где мы были вчера, а позади - Эльбрус. Если весной я увидел на нём лишь вершины, выступавшую над верхней станцией канатки из низких облаков, то осенью вышло наоборот: мне открылось всё, кроме вершин, так и уходивших в серое облако.

48.

Потом из долины поднялся туман, а с наступлением темноты началась гроза, и я прежде не видел такого, чтобы молнии сверкали и громы гремели через каждые пять минут пять часов без перерыва. Гром разбудил меня глубокой ночью, и я вдруг осознал все те новости, которые мозг блокировал днём, чтобы не портить день рождения - конечно же, речь о мобилизации... До утра я не спал, снова глядя в телеграм всю ночь до подъёма.

49.

Так наступил последний день. Со вздохом выселившись из уютной гостиницы, мы погнали на Смешном Машинке вниз по долине, вскоре снова выехав под ясное синее небо. Заглянули на Поляну Нарзанов:

50.

В опустошённое селем 2017 года ущелье Адыл-Су, над которым проступили те вершины, что в мае прятались в облаках:

51.

И в посёлочек Нейтрино, название которого читается именно так, как вы подумали: здесь гигантский подземный телескоп, уходящий на километры вглубь горы, ловит субэлементарные частицы.

52.

В предгорьях над дорогой вновь сомкнулась мгла, совершенно такая же, как была весной:

53.

А мы заехали в соседнее Чегемское ущелье - я хотел посмотреть на Малый Чегемский водопад, до которого весной так и не доехал:

54.

Да показать Наташе основные Чегемские водопады и напоследок пообедать балкарскими хычинами, жаубауром и форелью в знакомом кафе "У Курмана". Глядя на часы в телефоне, я понимал, что мы всерьёз рискуем опоздать на самолёт, однако самолёт "Уральских авиалиний" великодушно согласился подождать нас - вылет перенесли с 20:30 на 21:20.

55.

Самолёт повёз нас домой, в неизвестность... Но Домодедово встретило не толпами беженцев, а гулкой пустотой в огромных залах терминала.

Теперь о дальнейшем. Если не случится совсем уж тотального ППЦ типа ядерной войны, то я продолжу вести журнал. В моё военном билете записано "негоден" (именно так, в одно слово!), и если диплом вуза я быстро и благополучно потерял, то военный билет так и пролежал без малого 20 лет в ящике стола. Если не встанет вопрос а ля "подмосковное ополчение в 1941-м", призвать и даже взять добровольцем меня могут только в нарушение закона и устава. А потому не стоит искать меня ни на Украине, ни в Казахстане и Грузии. В конце концов и в Великую Отечественную Шостакович писал симфонии, а на эвакуированных в Алма-Ату и Ташкент киностудиях снимали добрые светлые фильмы. С лета же у меня остались обязательства как минимум перед Якутией, которую я посещал при поддержке тамошних властей и лично депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой, а значит ближайшие месяцы я не то что буду, а обязан вести этот блог. Что дальше - не знаю, да и никто не знает. Но как сказал, кажется, один американский генерал во время Войны Севера и Юга, когда к нему пришли мормоны сообщить про намечавшийся Апокалипсис, "Если завтра случится Конец Света - пусть он застанет меня на рабочем месте".

Так что примерный план рассказа:

- Волгодонск и Цимлянск (3 поста на 2 города)

- Армавир (2-3 поста)

- Майкоп (1-2 поста)

- Хаджох и окрестности

- Лаго-Наки

- Курджиново

- Домбай (детали к постам на весеннем материале)

- Архыз (1-2 поста + весенние)

- Джилы-Су (2-3 поста)

- Кисловодск (1-2 поста вместе с весенним материалом)

- Желеноводск, Ессентуки, Суворовская (1 пост либо дополнения к постам 2014 года).

- Приэльбрусье (3-4 поста)

- Чегемское ущелье (дополнение к постам на весеннем материале).

P.S.

Отдельная личная благодарность Виталию, который на день рождения перевёл мне 10 000 рублей в Варандей-Фонд. Это крупнейший перевод за последние два года, и я уже не верил, что такие ещё когда-нибудь мне придут. Но это очень своевременно, учитывая, что в 2022 году Яндекс-Дзен сильно просел и не может полностью покрыть мои дорожные бюджеты. https://varandej.livejournal.com/1130635.html

lj_varandej

Понедельник, 05 Сентября 2022 г. 18:59 (ссылка) lj_varandej

Понедельник, 05 Сентября 2022 г. 18:59 (ссылка)

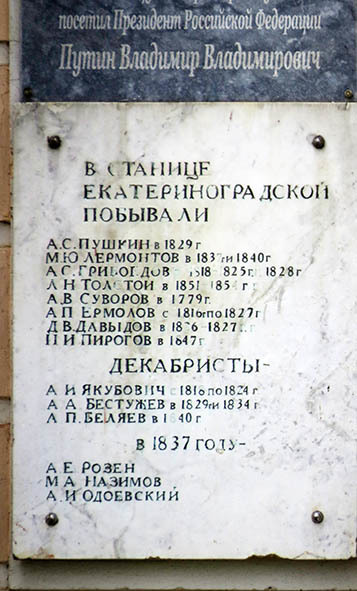

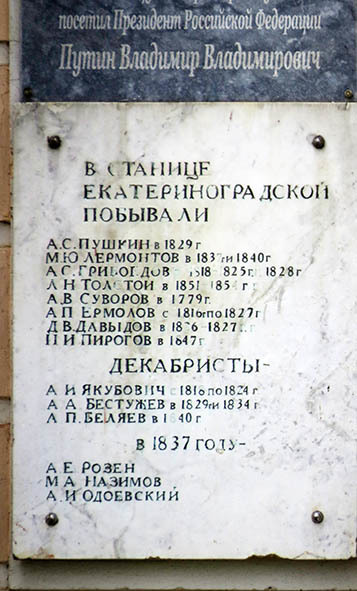

Екатериноград - крупный город (430 тыс. жителей, а с агломерацией раза в полтора побольше), центр Северо-Кавказского федерального округа у слияния Малки и Терека. Проспекты, дворцы и соборы в стиле высокого классицизма тут соседствуют с безмерным восточным колоритом Черкесской, Горской и Калмыцкой слобод, роскошные парки - со змеевиками и трубами старейшего в мире нефтезавода, а крупнейший на Северном Кавказе аэропорт - с вокзалом в Прохладной, где магистраль из Ростова-на-Дону разветвляется на Грозный, Астрахань и Баку. И мой рассказ о Екатеринограде будет аж в 7 частях... вернее, был бы, если бы история сложилась иначе: основанный на острие территориальной экспансии, столицей всея Кавказа этот город пробыл лишь 4 года, а затем превратился в небольшую станицу Екатериноградскую (3,3 тыс. жителей) в северо-восточном углу нынешней Кабардино-Балкарии. И лишь соседний Прохладный (55 тыс. жителей) не только в альтернативной истории узел железных дорог, второй по размеру и самый русский город кавказской республики. В весеннем путешествии по которой меня сюда и занесло.

Кабардино-Балкария состоит как бы из трёх огромный ступеней. Самая верхняя, самая малолюдная и самая знакомая туристам - это Балкария, головокружительные ущелья которой служат домом для тюркоязычных горцев. Ниже раскинулась Кабарда - перенаселённая равнина с ломанным краем кавказских гор на южном горизонте, по которой расселились потомки грозных черкесов, колонизировавших плодородную степь. Ну а третья ступень, откуда и гор-то уже не увидишь, звучного названия и вовсе не имеет, а живёт в ней по преимуществу третий народ Кабардино-Балкарии - русские, в более узком значении - терские казаки. Что хорошо видно и по контингенту в прохладненской маршрутке, отправляющейся из Нальчика по заполнению не с автостанции, а с площади у железнодорожного вокзала. Молодой водитель сразу признался, что на маршруте первый день, и пассажиры, с каким-то очень южным беззлобным ехидством, всю дорогу подсказывали ему, где и куда повернуть.

2.

От Нальчика до Прохладного полсотни километров по прямой, но в Кабарде густая сеть дорог, а маршрутка едет какой-то извилистой траекторией, словно тяготея к русским сёлам, так что даже не замечаешь момент, когда мусульманский культурный ландшафт сменяется на казачий. Путь пересекает речки Урвань, Чёрную и Черек, то сходясь, то расходясь с железной дорогой, ещё в 1913 протянутой к Нальчику от станции Котляревская на магистральной линии Ростов-Владикавказ. Из станции Докшукино на этой тихой ветке вырос к 1955 году городок Нарткала (30 тыс. жителей, 65% кабардинцы), а соседний Майский (26 тыс. жителей) в междуречье Черека и Терека - это и есть Котляревская, которую в 1925 году объединили со 101-летней станицей Пришибской. Именно Майский тогда имел все шансы стать центром русской части Кабардино-Балкарии, в 1925-28 годах выделенной в Казачий округ, где кабардинцев и балкарцев жило меньше, чем осетин. Но затем от национального деления внутри республики отказались, да и ветка к Нальчику не баловала обилием трафика, так что в итоге даже городом Майский сделался лишь в 1965 году. И тем не менее в Майском этнический состав уже иной: тут 75% населения - славяне.

3.

Из окна маршрутки я заснял тихий вокзал да какую-то сталинку близ него, а больше ни в Майском, ни в Нарткале взгляду зацепиться не за что.

4.

Перед Прохладным дорога пересекает Малку, небольшую в общем реку, для кабардинцев имеющую примерно то же значение, что для вайнахов Сунжа. На соседнем железнодорожном мосту вся история читается в облике: от изначального виадука (1875) Ростов-Владикавказской железной дороги после тяжелейших боёв Великой Отечественной остались лишь опоры да единственный пролёт, а остальные воссоздали в 1940-х годах из железобетона с эмблемами победителей:

5.

Вскоре я покинул маршрутку на восточном въезде в Прохладный, на развилке автомобильных и железных дорог. Здесь впечатлила меня диалектика памятников - с одной стороны тонкий обелиск Освободителям Кавказа (1965), с другой... ну вы сами понимаете, бойцам каких незримых войн.

6.

Прохладный вытянут на 12 километров вдоль Малки и железной дороги, разделяющейся надвое у его восточных окраин. Направо, к Тереку и вверх вдоль него, уходит старая Ростов-Владикавказская линия (1872-75) с ветками в Нальчик от Майского и в Назрань от Беслана. Последняя когда-то продолжалась к Гудермесу через Грозный, куда приехал по ней нефтяной бум, но так и не была восстановлена после Чеченских войн. Зато левая линия Прохладного, проложенная в 1915 году к тому же Гудермесу через Моздок, ныне стала частью магистрали из Москвы в Баку, по которой, глядишь, пойдут через несколько лет поезда из Ирана. Вдоль правой ветки я приехал, вдоль левой - продолжил путь:

7.

Впрочем, в эту сторону Прохладный обращён в основном промзонами, а потому куда актуальнее его объездная, пару километров до которой меня подвёз удалой русский дядька на джипе. На повороте почти сразу же притормозила "Лада" с большим багажником, в которой сидели двое весёлых кавказцев. Они пригласили в салон, но, смеясь, предупредили, что сейчас поедут обратно в Прохладный: обернувшись, чтобы прикинуть, куда посадить пассажира, они обнаружили, что забыли стремянку, и были рады мне хотя бы за то, что обнаружили пропажу не слишком далеко. Проехав Прохладный буквально насквозь, мы оказались в неожиданно симпатичных районе новеньких малоэтажек наподобие Немецкой деревни в Краснодаре и Американского городка в Южно-Сахалинске, где лишь широкий плац выдаёт гарнизонную сущность:

8.

Но затянувшаяся дорога даже обрадовала меня: спутники оказались интересными собеседниками. Ехали они в Серноводск, но не тот, что в Чечне, а тот, что в Ставропольском крае близ Моздока, и были они кабардинцам, да при том - кабардинцами неожиданно разговорчивыми. Что в Карачаево-Черкессии, что в Кабардино-Балкарии адыги запомнились мне людьми очень закрытыми и не склонными распространяться чужакам, тем более про свой народ. Здесь же только и было разговоров, что про Хабзу - национальную философию адыг. Сейчас от неё остался, как мне объясняли, в основном этикет, включающий базовые правила вроде уважения к старшим или ответственности за слова. Уорк-хабза, кодекс чести воина (да, воины у адыг - это уорки!), ушла в прошлое с тех пор, как непокорных черкесов царь изгнал в Османскую империю, а те, кто покорились, стали служить в регулярных войсках. От древней религии, так же бывшей частью Хабзы, осталось чуть больше - по словам моих попутчиков, близ их села есть старое, расщеплённое молнией дерево, которое старики иногда тайно кропят молоком, а в прошлом - и кровью жертвенных животных. Дальше пошли неизбежные по обе стороны Кавказа разговоры про тьму веков: если ингуши, не размениваясь по мелочам, возводят историю аж к шумерам, а чеченцы считают своей древней империей Урарту, то у адыг - хатты и хетты мелкие второстепенные племена с периферии. Под эти разговоры мы доехали до Екатериноградской - второй станицы от Прохладного и последней перед границей Северной Осетии. Отсюда 30 километров до Моздока и 15 до Новоосетинской: мой маршрут почти сомкнулся с прошлогодним.

9.

Что ж до адыгов, то родство с хаттами - вопрос, конечно, спорный, но факт в том, что жили они на Западном Кавказе неописуемо давно. В широколиственных горных лесах, похожих на джунгли Сайгона, они были непобедимы, и древние греки покупали у зихов рабов, а русские князья приглашали касогов на службу. Византийцы пытались обращать горцев в православие, а генуэзцы - в католичество. Они и прозвали адыг черкесами, но сами того не желая, привели и в ислам: с итальянцами черкесы всё чаще попадали в Средиземноморье, охотно служили мусульманским султанам как мамлюки, а в 1382 году и вовсе подняли восстание в Каире да сами стали династией Бурджитов во главе султаната. На родине госстроительство шло тяжелее: самым опасным врагом адыга был другой адыг, и в горах вели бесконечные войны многочисленных племена. Племена эти делились на "демократические" и "аристократические" - у первых всё решалось на народных сходах и советах старейшин, а вот у вторых во главе стоял пши (князь), чаще всего возводивший родословную к полулегендарному объединителю адыг Иналу Светлому. И вот, в 15-16 веках, когда цветущие при Алании и вытоптанные Золотой Ордой предгорья Центрального Кавказа оказались как бы ничьи, кто-то из этих князей придумал покинуть лесистые горы. Так возникла Кабарда, вскоре схлестнувшаяся с Крымским ханством, и по принципу "друг моего врага мой друг" уже в 1561 году объединившаяся с Россией, послав Ивану Грозному жену. К 1570 крымчаки и турки взяли верх, но - со всем уважением к братьям по вере: кабардинские пши роднились с Гиреями, а подчинённость их сводилась к небольшой дани и нейтралитету в войнах. Княжьи роды же ветвились, им делалось всё теснее, и порой гордые пши говорили друг другу "Выйдем?" - если на Малке стояла более-менее монолитная Большая Кабарда, до за Тереком на Сунже возникла Малая Кабарда, являвшая собой конгломерат враждующих княжеств. К 1739 году Кабарда сбросила крымское иго, но тут на Кавказе объявилась войско русского царя, с которым никто не разрывал подписанного два века назад договора. Проще говоря, Кабарду не собирались даже присоединять к России, а просто взяли как давно уже свою. В 1763 году была основана первая в Кабарде русская крепость Моздок, вскоре приросшая целой линией укреплений по Малке и Тереку. Близ устья двух рек появилась в 1777 году Екатерининская крепость, само название которой явно намекало на нетривиальную судьбу.

В 1781 году крепость была преобразована в город Екатериноград, в 1786 году ставший центром Кавказского наместничества. Границы его проходили, мягко говоря, не очевидно: на северо-запад наместничество простиралось до Таганрога и Хопёрска, на северо-восток - до Уральска и Гурьева (Атырау), разделяясь на Кавказскую и Астраханскую губернии и "жилища донских казаков". Екатериноград и Екатеринослав в своём созвучии названий стали центрами крупнейших регионов, покорённых при Екатерине II, и можно только представлять себе город, который бы здесь разросся. На Терек глядел бы колонными портиками Наместничий дворец со скульптурами по мотивам "Аргонавтики" и легенды о Прометее. Кто-нибудь из мэтров классицизма пытался бы совместить в соборе Святой Екатерины афинский Парфенон и римский Пантеон, но из-за вредности Павла I всё свелось бы к пятиглавию и шпилю над колоннами, которые успели завершить. Екатерининский проспект переходил бы в Военно-Грузинскую дорогу, у начала которой, на эспланаде бывшей крепости, выросла бы Осетинская слобода с церковью. Дальше вдоль дороги по правую сторону селились бы черкесы, по левую - чеченцы и ингуши, но тем и другим мечеть бы построил Синод. Поближе к центру обосновались бы вездесущие армяне, в православных церквях нередко звучала бы и грузинская речь, ну а кирха, костёл и синагога и так строились в любом крупном губернском городе. На западе к Екатеринограду примыкала бы Донская станица, а на востоке - Терская, с севера же шумел бы Калмыцкий базар с кибитками да деревянным хурулом, так что на улицах города запросто могли повстречаться священник, мулла и лама. Однако самые роскошные особняки Екатерининского проспекта, шедевры русского модерна и мавританского стиля, принадлежали бы не генералам и не горским князьям, а купцам ветвистой династии Дубининых, основатели которой, крепостные братья-смолокуры, построили в 1822 году в соседнем Моздоке первый в мире нефтеперегонный завод. Конечно, расцвет Екатеринограда к началу ХХ века был бы достоянием прошлого - никто не отменял Тифлиса, - и всё же тут мог быть хотя бы Владикавказ и Грозный в одном лице. Однако уже к концу 1780-х ВНЕЗАПНО выяснилось, что не все кабардинские пши рады быть вассалами царя гяуров, и набеги на строящуюся столицу не оставляли в ней актуальности ничему, кроме крепостных стен. К 1790 году у наместника лопнуло терпение: фельдмаршал Иван Салтыков, любитель роскошных балов, домашнего театра и славной охоты, перенёс свою резиденцию в Астрахань. Екатериноград остался уездным городом, к 1802 году был понижен в заштатный город Моздокского уезда, а к 1822 году окончательно превратился в станицу.

10.

Вот здесь приводится дореволюционный текст: "В Екатеринограде построен был Потемкиным дворец наместника с необыкновенной для Кавказа роскошью. В нем была целая амфилада комнат с залом, посреди которого величественно возвышался императорский трон, у ступеней последнего стояло кресло для наместника. Здесь Потемкин принимал при торжественной обстановке послов Шамхала Торковского и приводил их к присяге императрице Екатерине II". Но мне кажется, это скорее легенда - сомнительным выглядит и столь быстрое возведение дворца, и исчезновение его без остатка. Учитывая скоротечность столичной истории Екатеринограда, удивляться стоит не тому, как мало тут осталось, а тому, что вообще что-то есть: въезд в станицу от трассы упирается в Каменные ворота, как называют здесь самую что ни на есть Триумфальную арку. Построили её в 1782-83 годах по велению Григория Потёмкина, видимо как первый элемент Наместничьего города "под ключ". Воротам, однако, и в станице нашлось применение: в 1799 году они стали официальным началом Военно-Грузинской дороги, и надпись "Дорога въ Грузiю" полуметровыми медными буквами провисела на арке до 1847 года. Снял их при реставрации Михаил Воронцов - к его эпохе дорога в Грузию начиналась из Владикавказа.

10а.

Теперь Каменные ворота - что-то вроде станичной реликвии: к моему удивлению, о былом величии тут знает даже детвора. Рядом - памятник с Вечным огнём:

11.

А вокруг Триумфальной арки - акации, заборы, хаты:

12.

По главной улице, близ Каменных ворот изгибающейся под прямым углом параллельно трассе, я направился в центр станицы:

13.

Где с покосившимися хатами перемежаются крепкие, даже если заброшенные, кирпичные дома:

14.

Не только в Сибири красивы наличники:

14а.

Пройдя около километра, я вышел к площади, где с одной стороны высится стела 200-летия станицы, а с другой - невзрачный ДК хрущёвских годов, напоминающие всем своим видом о том, что в 1920-92 годах станица называлась Красноградской. У ДК со мной заобщались мальчишки, проезжавшие мимо на великах. Потихоньку они уехали дальше, и лишь один, самый въедливый, расспрашивал меня о том о сём минут 20, но напоследок попросил сто рублей на шоколадку. Вспомнив все азиатские "мистергивмидоллар", я отказал ему, да добавил, что стыдно просить у чужих.

15.

В кустах по соседству испуганно съёжился Ленин:

16.

Напротив ДК - заброшенные стенды колхоза:

17.

Однако сам основанный в 1930 году колхоз имени Петровых пока живой, хоть дикие капиталисты капиталисты и стараются ликвидировать этот "последний очаг коммунизма в республике".

17а.

А за колхозной усадьбой высится храм Евфимия Нового, в абрисе которого чувствуется что-то совсем не станичное, а городское, губернское. В Екатериноград успели прислать из Петербурга деньги на строительство собора Святой Екатерины, которое, однако, не продвинулось дальше закладки. Тем не менее, об этом подарке был осведомлён Николай I, и посетив в 1837 году Кавказ да обнаружив в Екатериноградской типичную для станиц деревянную церковь, распорядился: деньги - отыскать, а храм - построить. После проверки и расследования, затянувшихся на несколько лет, удалось выяснить, что след екатерининской фундации обрывается в Астраханской епархии, которой и пришлось выполнять поручение прошлого века. Инфляция, конечно, была и в ту эпоху, да и столичных архитекторов никто беспокоить не стал, но всё же в 1845-50 годах в Екатериноградской станице возвели храм масштабов конечно не наместничьего, но твёрдого уездного города. Теперь это старейшая церковь во всей Кабардино-Балкарии:

18.

Хотя не покидает меня ощущение, что и проект тут тоже был времён Екатерины II, лишь при строительстве доработанный под "православие-самодержавие-народность". Редкое же посвящение скорее всего возникло просто по календарю (по крайней мере я не нашёл ничего о его появлении), однако оказалось весьма уместным в уже не наместничьем городе, но воротах Военно-Грузинской дороги: афонский монах Евфимий был из фамилии грузинских эриставов (феодалов-губернаторов) и прославился переводами священных писаний на родной язык.

19.

В соборе я застал одинокую смотрительницу, которая, конечно, приняла меня за странника-богомольца. Да поведала о том, что её сын когда-то уехал в Москву, закончился университет, занялся бизнесом и вроде даже неплохо в нём преуспевал... а потом надломился, запил горькую и потерял всё. Не владеющая интернетом, меня она попросила узнать, в каких церквях Подмосковья спасают людей "от недуга пьянства".

19а.

Выйдя из храма, первым делом я приметил слона - кажется, на территории местного детского садика:

20.

Поодаль обнаружились памятник Пушкину и музей, с 1987 года занимающий старую церковно-приходскую школу. Вроде как действительно неплохой, но увы - я попал на обеденный перерыв, окончание которого как раз совпадало с отъездом маршрутки в Прохладный:

21.

А на задворках усадьбы колхоза - обветшалый обелиск (1981), на постаменте которого упомянуты 11-я Армия (воевала за Кавказ в Гражданскую войну) и куда более загадочные "Балтийские рабочие". Я смог выяснить лишь то, что километрах в 15 от Екатериноградской есть посёлок Балтийский, совхоз в котором комплектовался с 1929 года рабочими с ленинградского Балтзавода, и видимо с колхозом связан некий знаковый для Екатериноградской эпизод битвы за Кавказ. Ну а под розовыми звёздами - те самые Петровы имени колхоза, убитые "кулаками" в 1930 году.

22.

Обойдя станицу, я сел на остановку с любовно выставленными кем-то креслами из ДК - до маршрутки оставалось около получаса, за которые, однако, со мной успел познакомиться и о чём-то побалакать пьяненький мужик.

23.

Маршрутка привезла меня в Прохладный по уже знакомой объездной - в длинный город с неё поворачиваешь буквально посередине. На въезде встречает невесть откуда взявшийся казахский Байтерек:

24.

Автовокзал Прохладного утоплен в рынок, но внутри сохранил интерьер с футуристическими окошками касс. В одном из них мне было сказано, что последний автобус на КавМинВоды отправляется через полтора часа (около 15), а уже сам я посмотрел, что после 17 будет ещё и поезд.

24а.

История Прохладного не столь яркая, как у Екатериноградской, но даже чуть более длинная: слобода Моздокской линии тут была основана уже в 1765 году. По легенде, конечно, Потёмкиным, ехавшему по знойной степи в Екатериноград закладывать Триумфальную арку да нашедшего прохладу в роще у реки, но в той же ситуации мог оказаться и безвестный офицер новой границы. В 1824 году слобода стала станицей, в 1875 пополнилась станцией, а на станцию, последнюю перед крутым поворотом магистрали на юг вдоль Терека, начал стекаться торговый народ - здешняя Воздвиженская ярмарка к началу ХХ века слыла чуть ли не крупнейшей на Кавказе.

25.

Теперь о торговом-станичном прошлом напоминают россыпь "уездных" домиков:

26.

27.

Современный памятник Терским казакам:

28.

И огромный белоснежный Никольский собор, нависающий над западной половиной города:

29.

На первый взгляд он выглядит удачным новоделом, однако - построен в 1882-86 годах. В 1901 к нему добавилась колокольня, в 1997 - крестильная церковь Иоанна Предтечи в каком-то прицерковном домике, а уж совсем недавно - памятники героям Первой Мировой войны и жертвам репрессий. Они стоят у входа в тесный переулок: школа напротив храма явно построена на месте станичной площади.

30.

А потому и кажется собор неописуемо огромным, хотя на самом деле в нём даже 30 метров нет:

31.

В трапезной обнаружились бутафорские куличи в человеческий рост и свойский батюшка в камуфляже:

32.

С благословения которого я заснял витражи - самую яркую деталь огромного зала собора:

33.

Выйдя из собора, я попробовал вызвать Яндекс-Такси, и машина откликнулась почти сразу, однако вместо того, чтобы ехать ко мне, начала словно писать мне некое тайное послание траекторией вокруг кварталов. Отменив заказ, я спросил женщину на остановке, как ехать в центр, а та, разговорившись, наглядно продемонстрировала мне, что в станичных домах по сей день живут казачьи потомки - буквально впихнула мне в карман 50 рублей. Я почти не отнекивался: не первый раз на моей памяти люди именно в казачьих регионах, увидев путника, не от зависти зеленеют, а пытаются дать денег в путь. Вскоре появилась и нужная маршрутка, на которой я вновь проехал мимо автовокзала в толчее рынка и мимо площади Ленина с Ильичом, коробкой администрации и сталинкой ДК - на ещё одну, безымянную площадь у самого крупного в городе старого дома:

34.

Ведь от собора дальше на запад тянутся лишь приземистые прямоугольные кварталы станицы, в итоге упирающиеся в "Кавказкабель" - крупнейший завод Кабардино-Балкарии, основанный в 1958 году и чуть не угробленный несколько лет назад. Он изначально был заложен на окраине: с превращением станицы в станцию на рубеже веков Прохладная потянулась на восток. В 1937 году, сменив окончание в названии, она сделалась городом, и я бы сказал, по своей атмосфере в нынешнем Прохладном больше рабочего, чем казачьего. О чём напоминает хотя бы памятник лихому комсомольцу, поставленный не абы когда, а в 2020 году, и не кем-нибудь, а местной комсомольской организацией:

35.

О том, что это Кавказ, напоминает Магомед Нурбагандов - милиционер из Дагестана, предсмертная фраза которого в плену у террористов в 2016 году ушла в народ:

35а.

На стыке же кавказского и советского - мозаика (1965) у подножья стелы 200-летия города:

36.

На другой стороне площади блестит стеклом кинотеатр "Маяк", основанный видимо в том же 1965-м, но недавно построенный с нуля на старом месте. Перед ним - неожиданно симпатичная скульптура "Преодоление" (2021):

37.

За "Маяком" скрыт небольшой парк, один из нескольких в Прохладном. Вход в него отмечен рамкой старых футбольных афиш:

37а.

А в подзапущенных глубинах скрыта ещё пара мозаик:

38.

В том же 1965 году был основан музей на одной из окрестных улиц, привлекающий взгляд необычным расположением вывески:

39а.

От площади 200-летия Прохладного я побрёл дальше на восток, пока ещё сохраняя надежду успеть на автобус. Станица тут сходит на нет окончательно, но пятиэтажки радуют тёплым уютном дворов:

39.

И артефактами былой эпохи:

39б.

Я шёл посмотреть на местный монумент Победы (1984), в свою казённую эпоху получившийся просто на редкость "с человеческим лицом":

40.

За лицам виднеются простенькие памятники наподобие мемориальных досок - чернобыльцам, милиционерам при исполнении, репрессированным Терским казакам и солдатам, павшим в Южной Осетии и Чечне. БТР чуть в стороне не просто так в камуфляже "пустыня": каждый валун рядом с ним - символическая могила земляка, не вернувшегося из Афганистана. Там тоже есть задел для продолжения - стенд у памятника повествует о Сирийской кампании. Ну а патриарх здешних монументов - увековеченный в 1965 году Арсений Головко, терский казак из Прохладной станицы, в войну возглавлявший Северный флот, а в 1950-52 годах руководивший Морским генштабом. Всё вместе же числится ни чем-нибудь, а кабардино-балкарским филиалом парка "Патриот".

41.

До автобуса оставалось порядка 20 минут, и я снова вызвал Яндекс-Такси. Машина нашлась почти сразу, но вновь не поехала ко мне, а принялась писать своей траекторией что-то вроде "иди на фиг". Отменив заказ, я повторил попытку - и увидел то же самое в третий раз. Уж не знаю, что тут за прохладная история, но стало ясно, что на автобус уже не успеваю. Напротив "Патриота" обнаружилось кафе с осетинскими пирогами, но в нём я в первый раз за 3 недели кавказской поездки не получил удовольствия от еды. Утолив голод, я побрёл невзрачными советскими районами в сторону вокзала. Обратите внимание на лица прохожих: русские тут составляют 80% населения, но пятая часть иных народов - это тоже немало. Причём состав этой пятой части впечатляет: 4,5% - кабардинцы, по 3,5% - армяне и турки, ещё 3% - корейцы и по 1% немцев и цыган.

42.

Топать предстояло километра 3, и на всё это расстояние я сделал всего несколько кадров. Вот у местного АТП, напротив весьма колоритных цехов, оказавшихся обычным заводом железобетона, нашёлся памятник воинам-автомобилистам:

43.

Привокзальный район открывает Покровская церковь (2013):

44.

За которой тянутся белые путейские дома:

45.

Я не успел дойти до Дома культуры железнодорожников - самой солидной в городе, хотя и полуразрушенной, сталинки. Рядом с ней - опять же впечатляющий человечностью лиц памятник юным братьям-подпольщикам Вичиркиным и Мельниковым. Но это всё примерно в километре дальше вокзала и столько же не доходя до обелиска Освободителям из начала поста. До поезда оставалось около получаса, и я решил, что рискую не успеть. Привокзальная площадь в Прохладном похожа на двор, отделённый от ближайшей улицы Головко пятиэтажками и магазинами:

46.

На фоне станционных зданий неясного возраста - парящий орёл. Это ещё один памятник основателям станицы (2018):

46а.

Приземистые и невзрачные станционные здания полны народа - не в тупиковом Нальчике, а именно здесь главная пассажирская станция Кабардино-Балкарии:

47.

На прошлом и следующем кадрах обратите внимание на синие горы вдали - это Терский и Сунженский хребты, предгорные гребни вайнахии, колыбель терских казаков, возводящих свою родословную к ушедшим на Каспий ушкуйникам. И очень забавно в одной поездке видеть издали места из другой.

48.

На этот раз мой путь - в другую сторону:

49.

В Георгиевск, о котором - в следующих двух частях перед новым отъездом в сторону Кавказа.

https://varandej.livejournal.com/1129517.html

|