MetroDream by Russos - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://russos.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??3a11cd10, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://russos.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??3a11cd10, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Станция «Белорусская» Кольцевой линии |

После страстей надо немного расслабиться и посмотреть красивые фотографии из метрополитена. А так же поизучать чертежи. Время сейчас 3:20. Надо дописать этот текст и лечь спать. А то утром ехать на новую съемку. Такая съемка будет! м... :) Все подробности смотрите оперативно в инстаграмме.

А пока станция «Белорусская» Кольцевой линии, которая была открыта 30 января 1952 года в составе второго пускового участка «Курская» — «Белорусская».

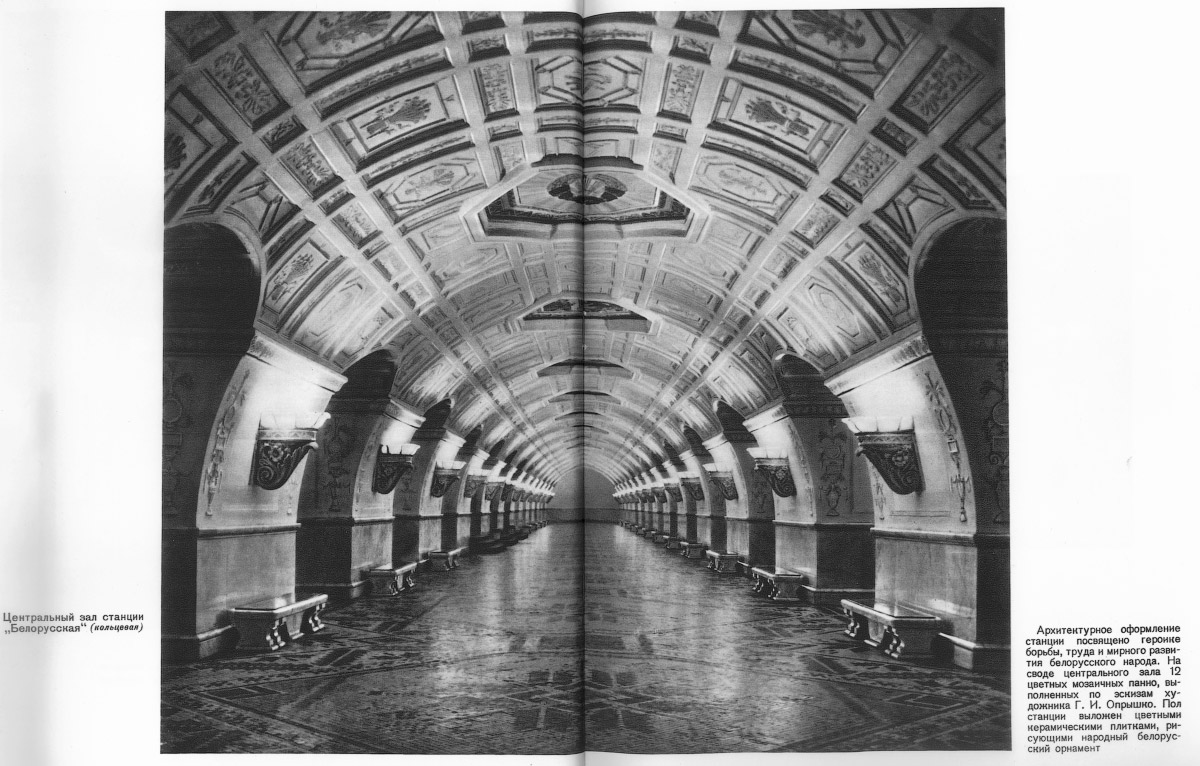

1. Конструкция станции — пилонная глубокого заложения (глубина — 42,5 метра) с тремя сводами. Авторы проекта — И. Г. Таранов, З. Ф. Абрамова, А. А. Марова и Я. В. Татаржинская. Диаметр центрального зала — 9,5 метров. В 1951 году И. Г. Таранов, Н. А. Быкова и Г. И. Опрышко получили за работу над проектом Сталинскую премию.

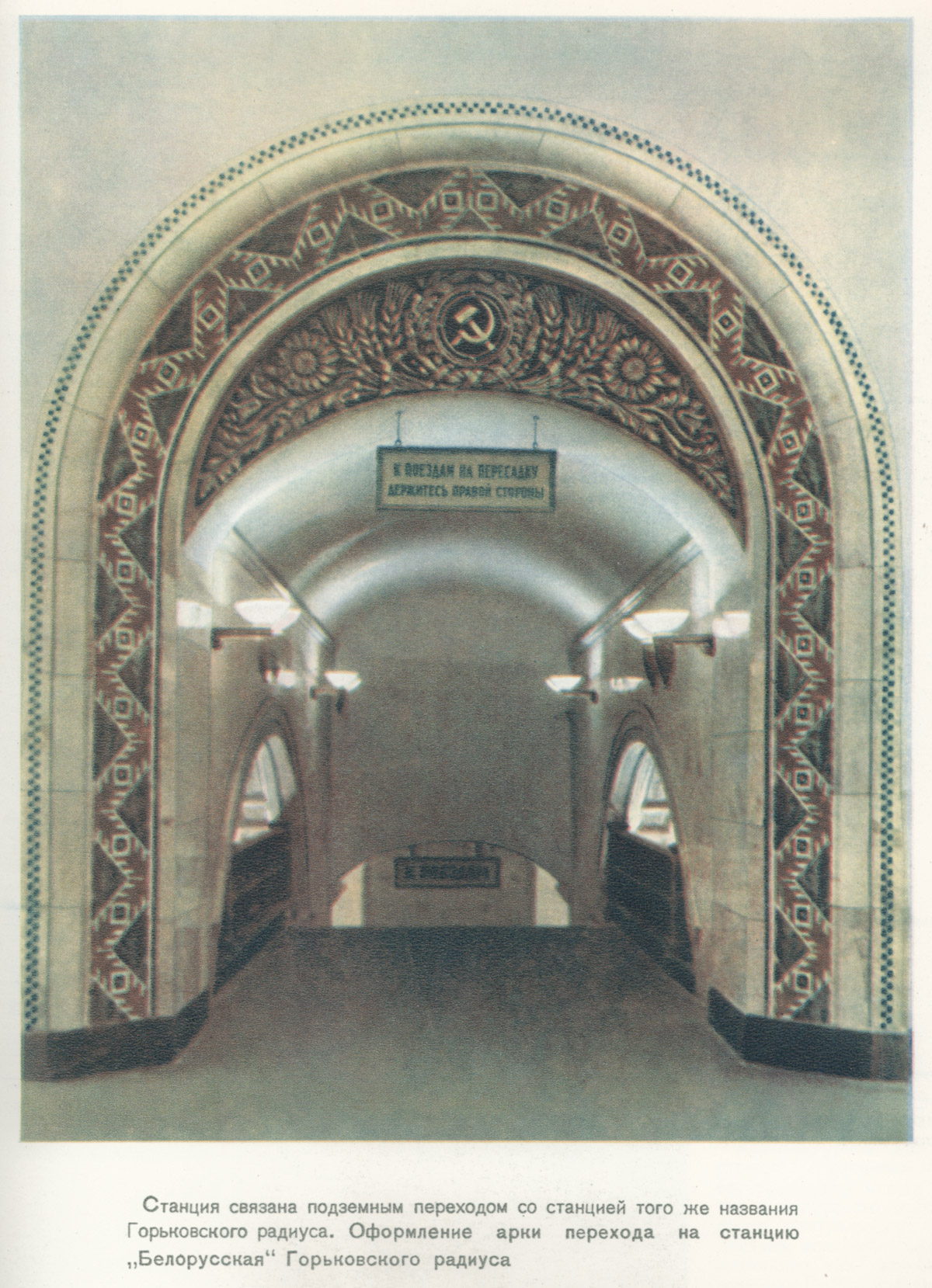

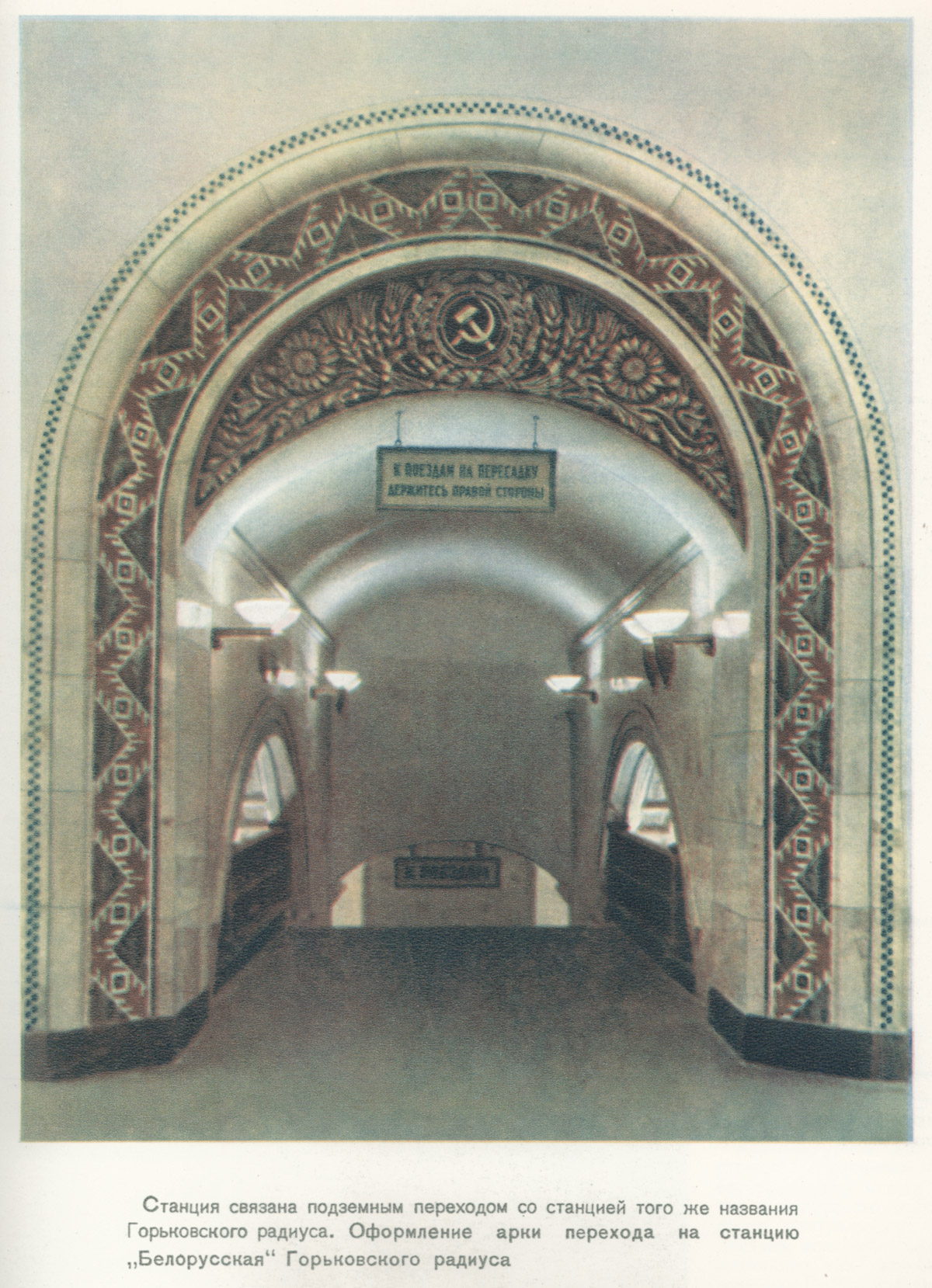

2. Переход на станцию «Белорусская» Замоскворецкой линии.

3. У станции два вестибюля — наземный и подземный. Первый (западный, наземный) вестибюль открылся в 1952 году (архитекторы: Н. А. Быкова, А. А. Марова, И. Г. Таранов, З. Ф. Абрамова, Я. В. Татаржинская, художник Г. И. Опрышко, скульптор С. М. Орлов, С. М. Рабинович, И. А. Слоним), второй (восточный, подземный) — в 1997 году. На фотографии как раз новый выход в город. Когда-то здесь размещалась скульптурная группа «Советская Белоруссия» (автор — М. Г. Манизер), демонтированная во время строительства нового выхода.

4. При открытии на платформе был асфальт, а в центральном зале был красивейший пол из многоцветной (серой, белой и красной) керамической плитки, выполненный как традиционная белорусская вышивка. При реконструкции, проведённой в 1994 году, весь пол была заменен на полированный гранит со значительным упрощением оригинального узора.

5. Выход в город.

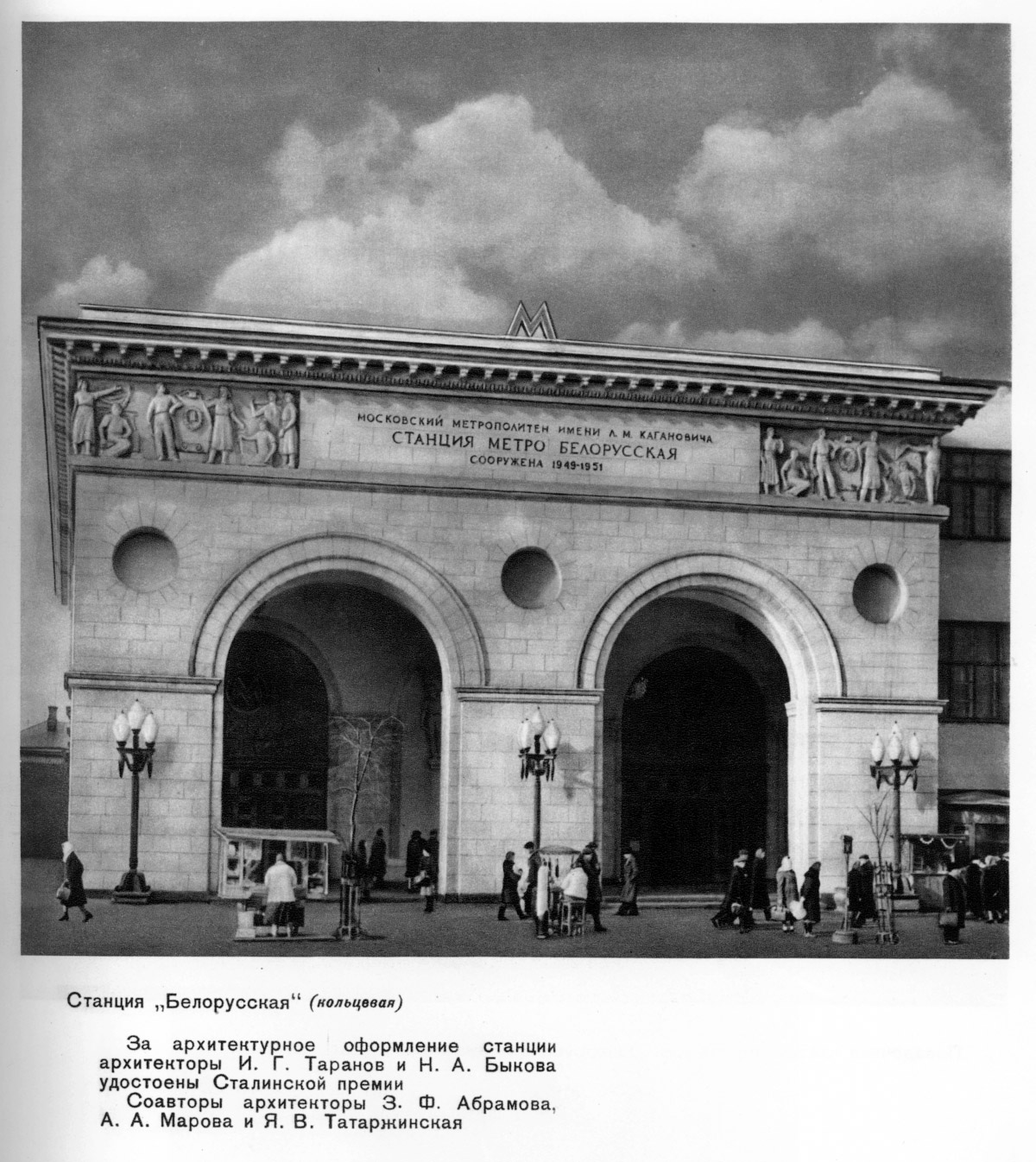

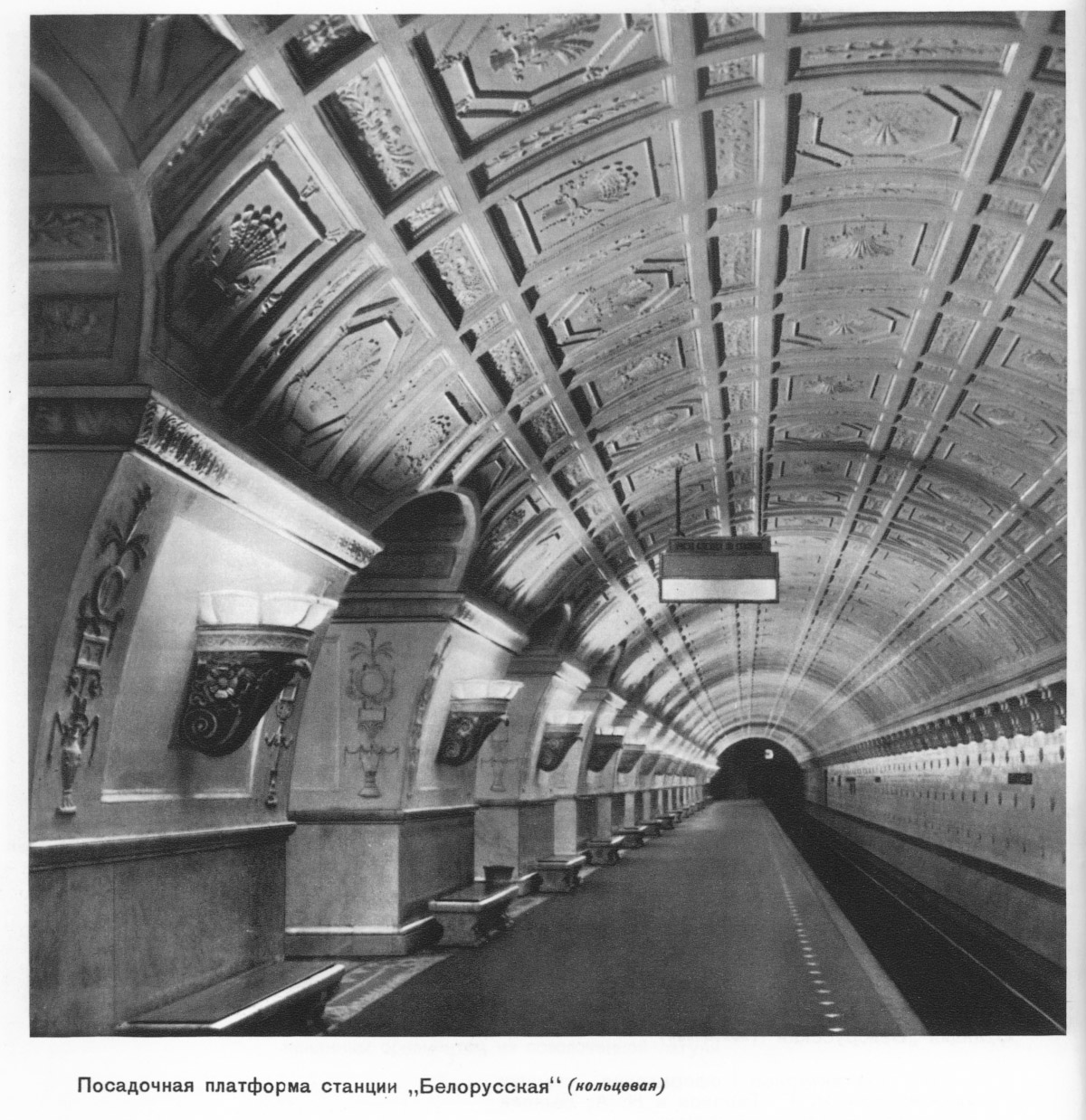

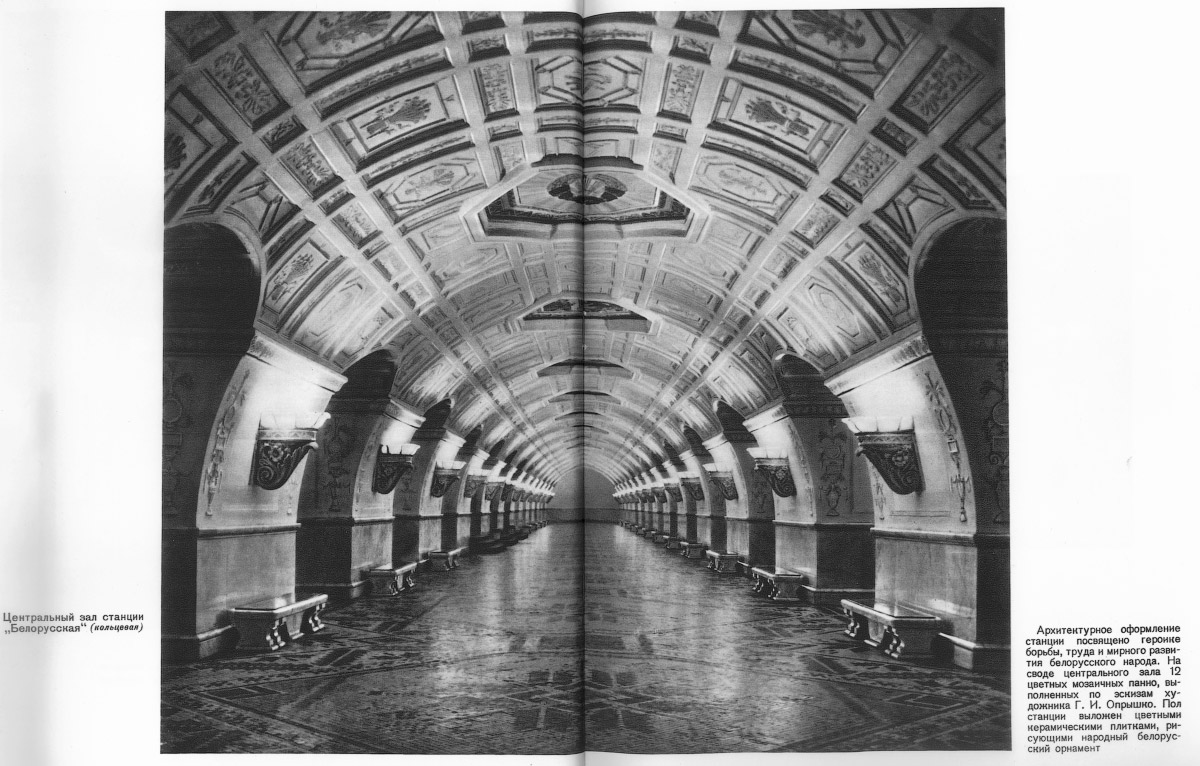

6. Наземный вестибюль.

7. Шестиугольный купольный эскалаторный зал осложнён шестью арками: для входа, выхода, эскалаторного тоннеля и три декоративных. Над арками огромные сводчатые окна с металлическими решётками.

8. Новый вестибюль, открытый в 1997 году.

9. Стена между дверями на выход и дверями на вход украшена майоликовым панно португальского художника Грасы Мораиш. Это панно — дар Мэрии Лиссабона Московскому метрополитену в ознаменование 850-летия столицы.

10. 5 февраля 2001 года в 18:45 по московскому времени на станции произошёл взрыв. Бомба была заложена под мраморную скамью, расположенную на платформе. Благодаря большому весу скамьи, которая смягчила удар, последствия взрыва были не очень большими.

11. С мая по декабрь2010 года пересадка была закрыта на реконструкцию. Полностью реконструирован эскалаторный наклон, ведущий на станцию. Фундамент эскалаторов был демонтирован и построен заново, на него установили модернизированные эскалаторы Е25Т с балюстрадами из нержавеющей стали и улучшенными техническими характеристиками. Тогда же появились стеклянные стенки на переходных мостиках.

12. Переход так же был полностью реконструирован: произведена замена гранитного покрытия пола, обновлена мраморная облицовка стен, бережно отреставрирована знаменитая монументальная скульптурная группа «Белорусские партизаны», восстановлена флорентийская мозаика на темы народного белорусского орнамента в оформлении арок. При этом исторический архитектурный облик перехода был полностью сохранён.

13. В оформлении арок перехода использована флорентийская мозаика на темы белорусского национального орнамента. Архитектор станции «Белорусская» Н. А. Быкова отмечала, что хотя переход слабо удался, но арки, ведущие на Кольцевую линию, получились красивыми. Над их оформлением работал художник Г. И. Опрышко совместно с архитектором И. Г. Тарановым.

14. Тема художественного оформления станции — хозяйство и культура Белоруссии. Украшением потолка является лепной орнамент, который представляет собой рельефные, выпуклые и вдавленные, геометрические фигуры: квадраты, многоугольники, полосы с декоративными рельефами внутри — венками и колосьями. Его делали необычно: рисунок был оттиснут на асбоцементном зонте, защищающем станцию от воды, которая может просочиться сквозь швы тюбинга, и ещё на заводе на нём закрепили декоративные фарфоровые вставки.

15. По оси свода центрального зала расположены 12 мозаичных панно, отображающих жизнь белорусского народа (выполнены в технике флорентийской мозаики по эскизам художника Г. И. Опрышко мастерами С. Волковым и И. Морозовым). На одном из панно были изображены труженицы, вышивающие портрет Сталина; во времена Хрущёва с панно был убран портрет Сталина, а на его месте появился орден Трудового Красного Знамени.

16. На мой взгляд, одна из красивейших станций метро.

17. Внезапно. Впервые увидел, что при пассажирах перегоняют снегоуброчную машину СМ-2.

18. А теперь теория!

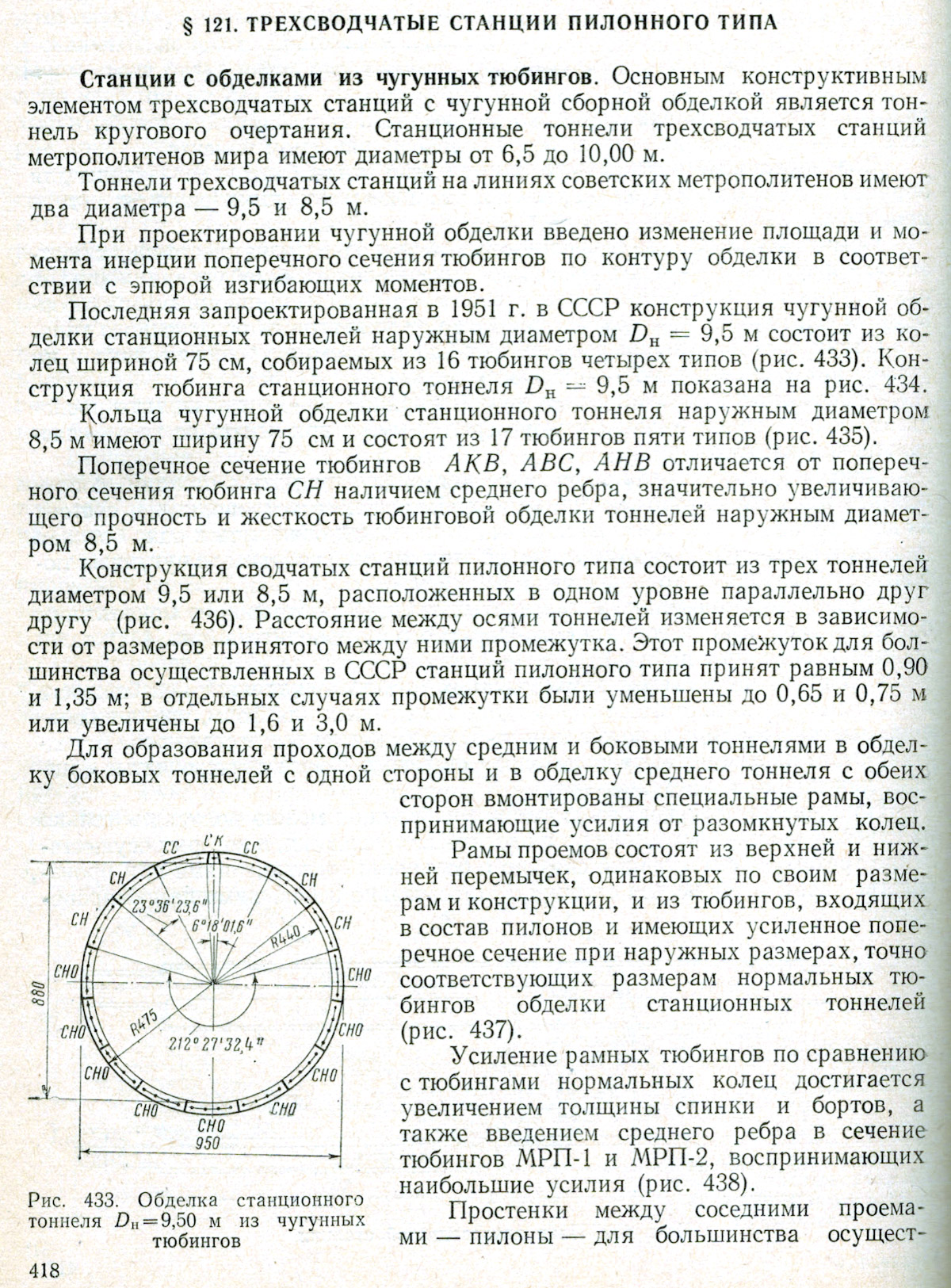

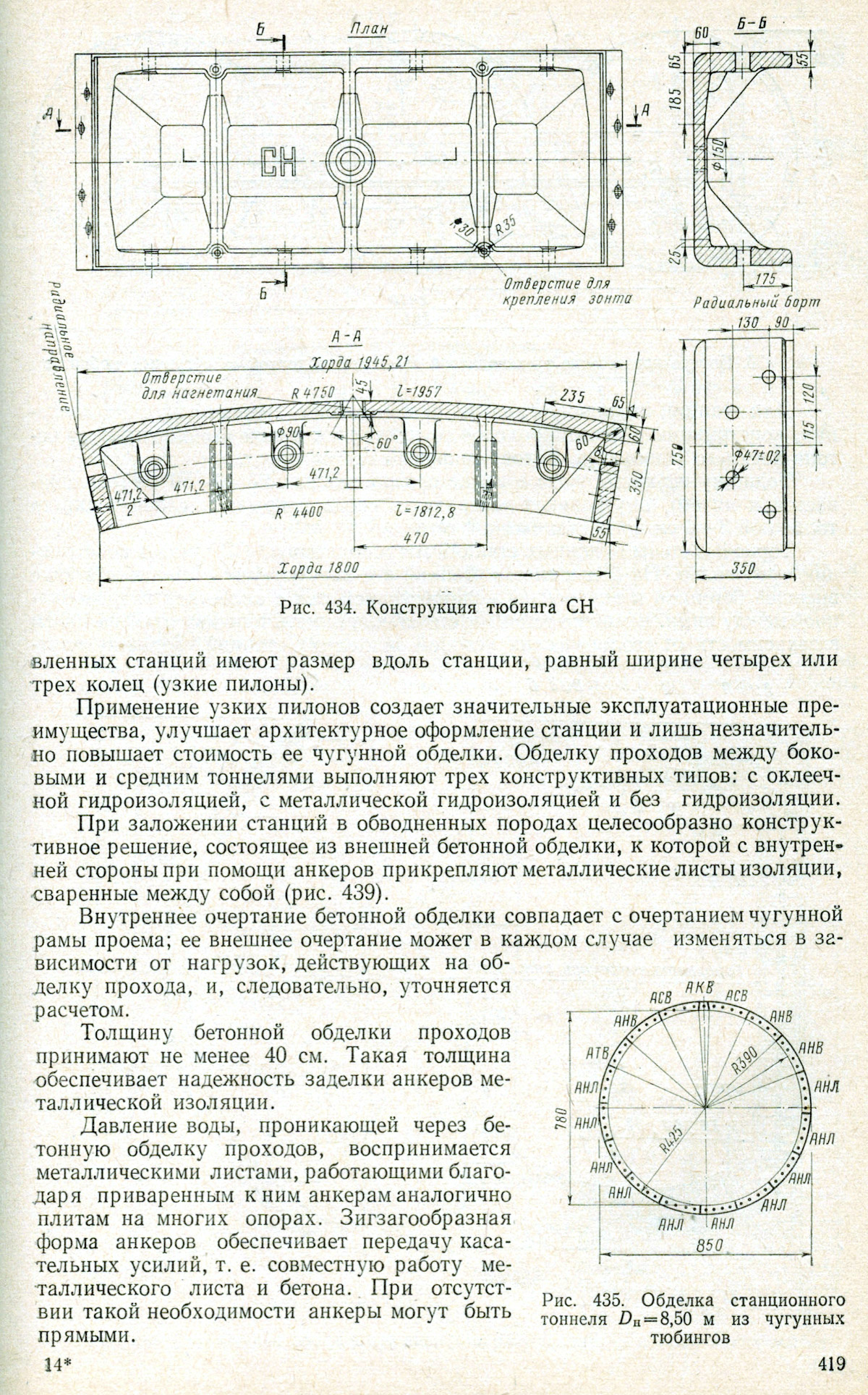

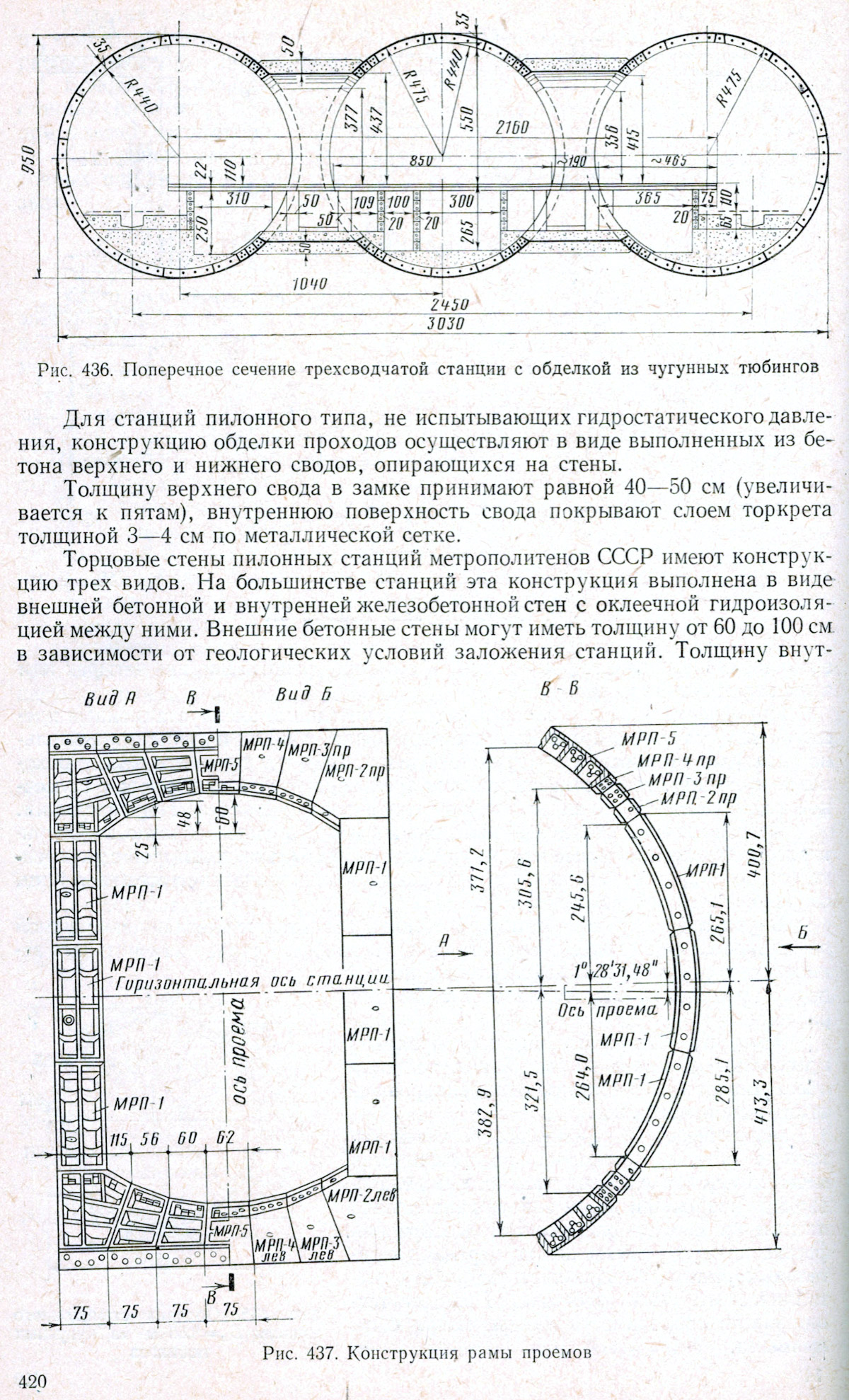

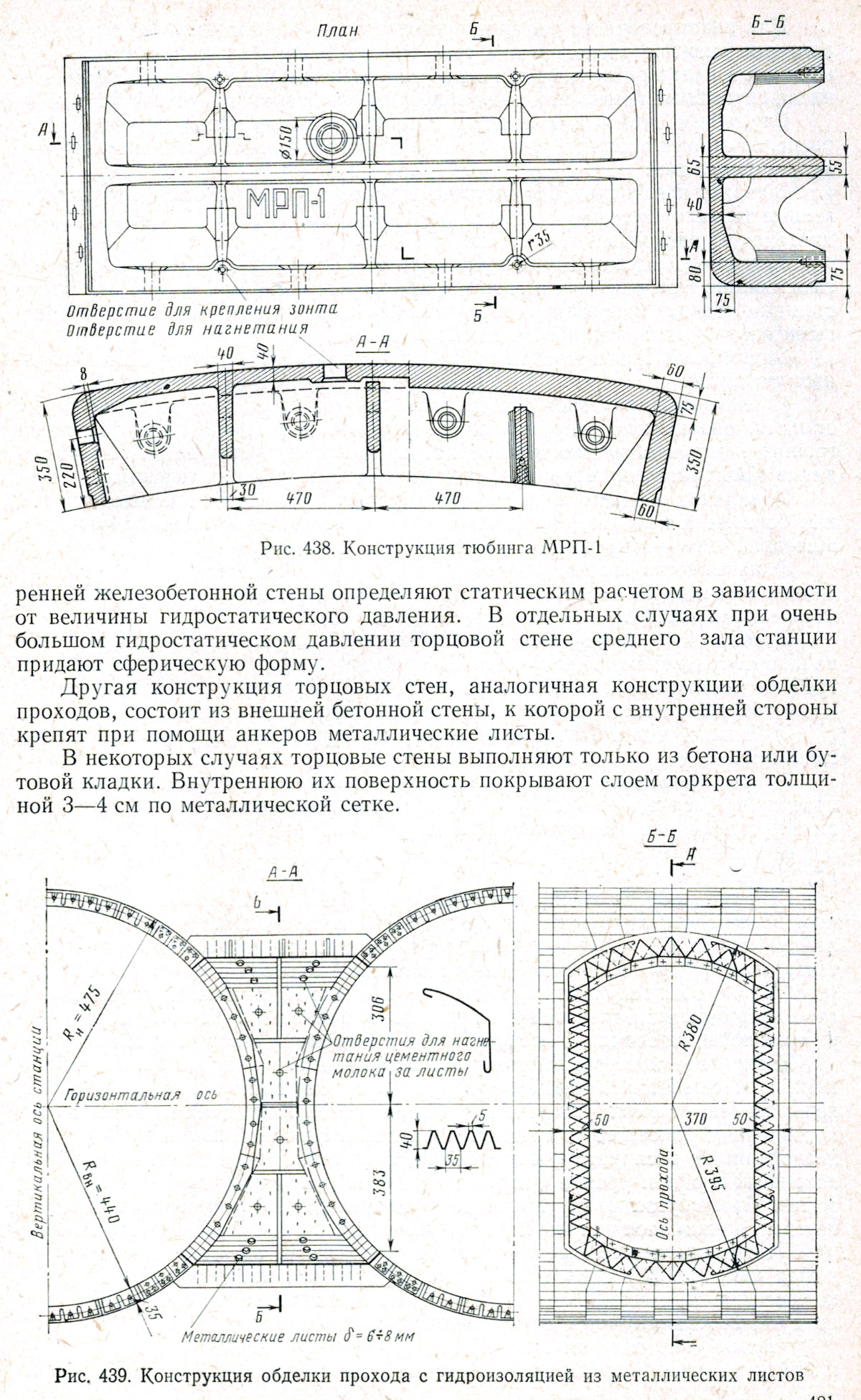

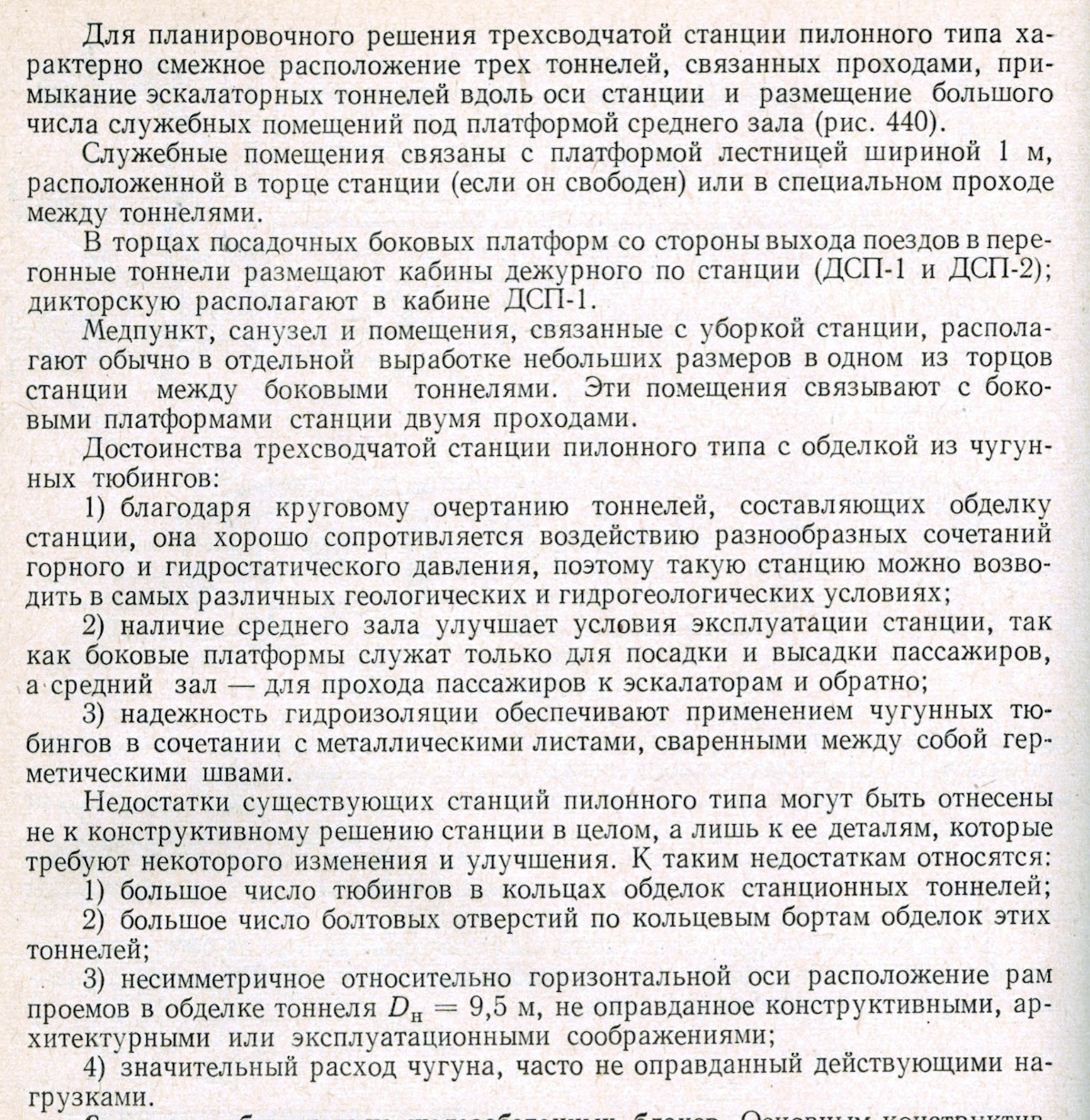

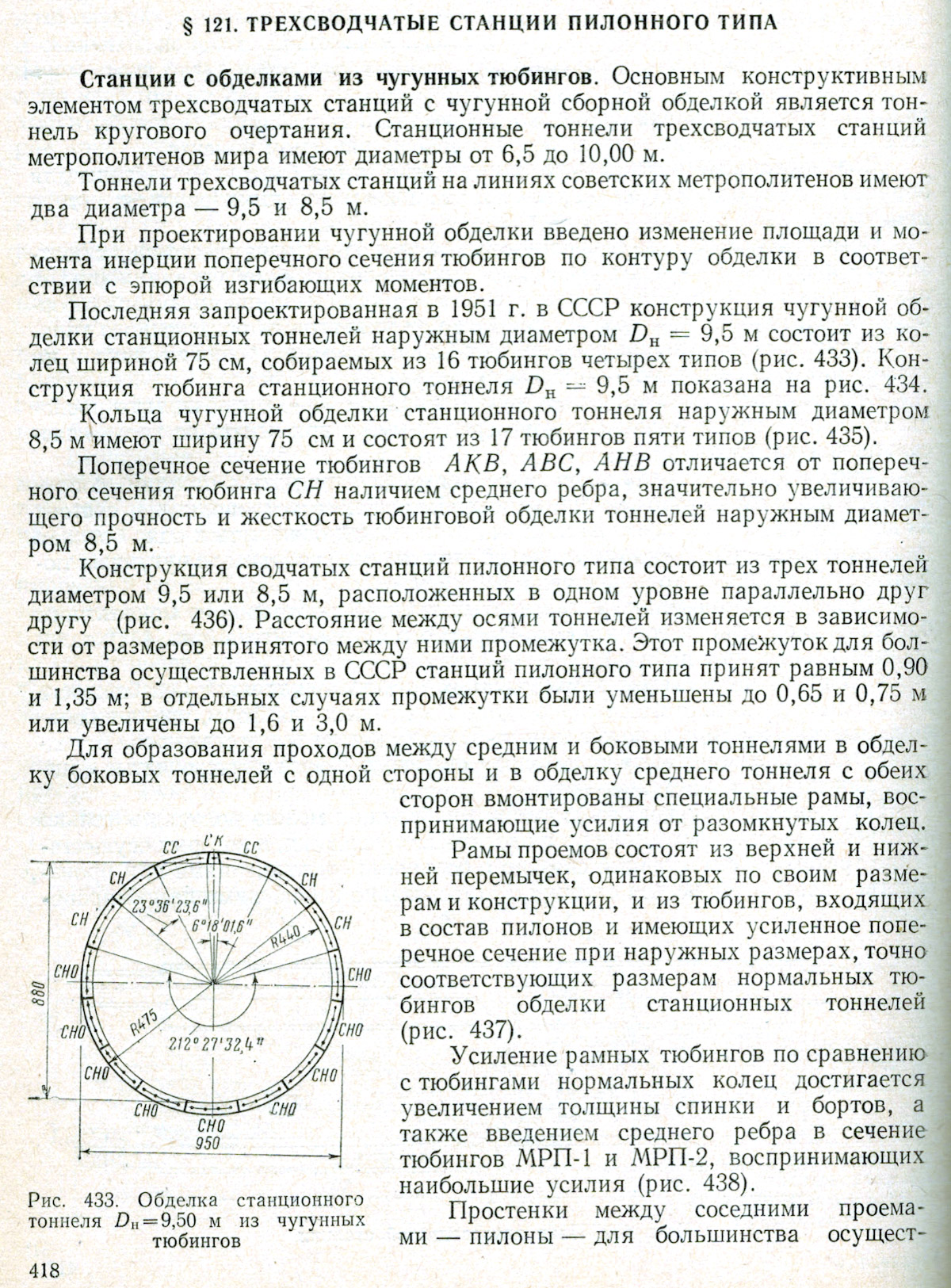

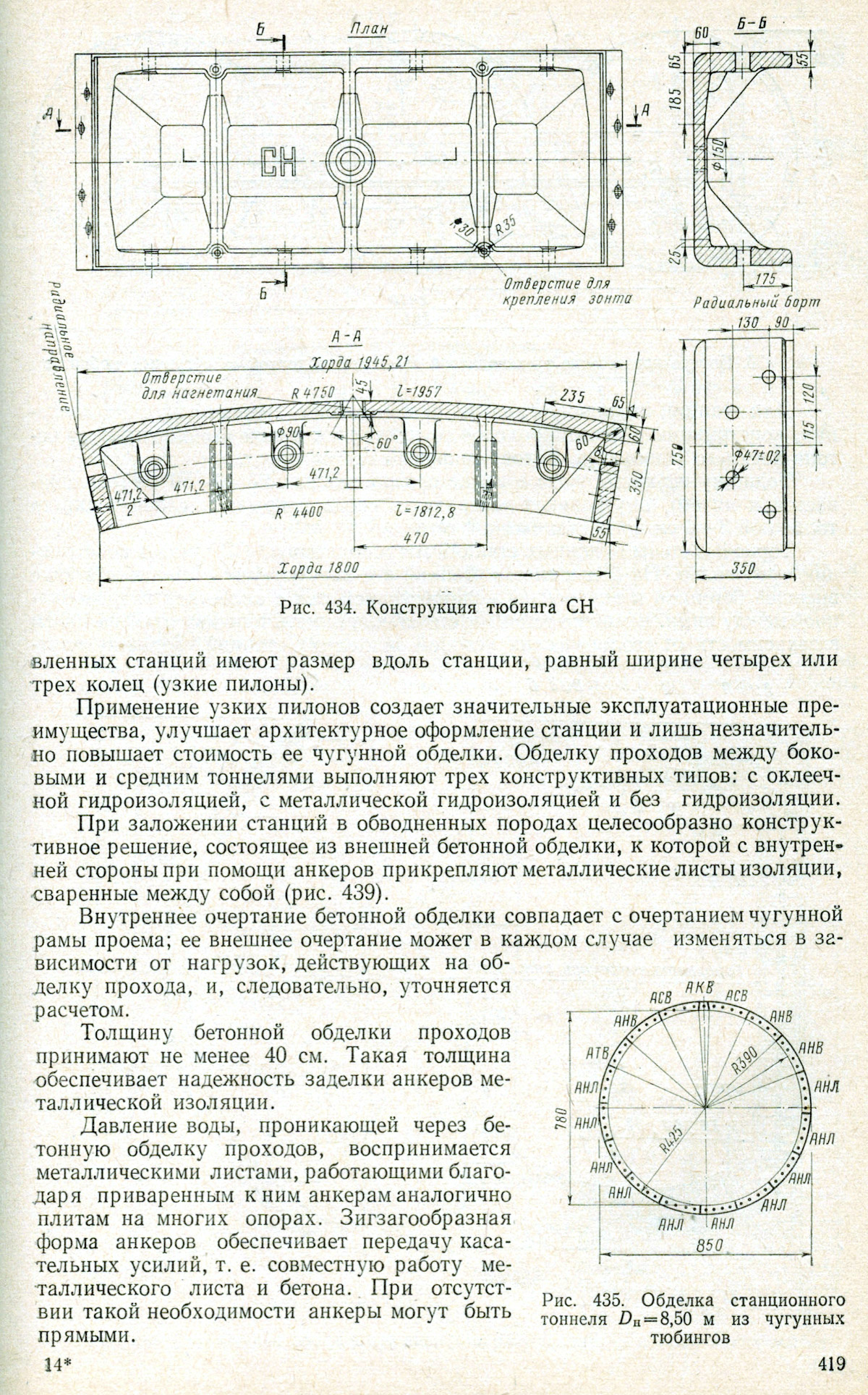

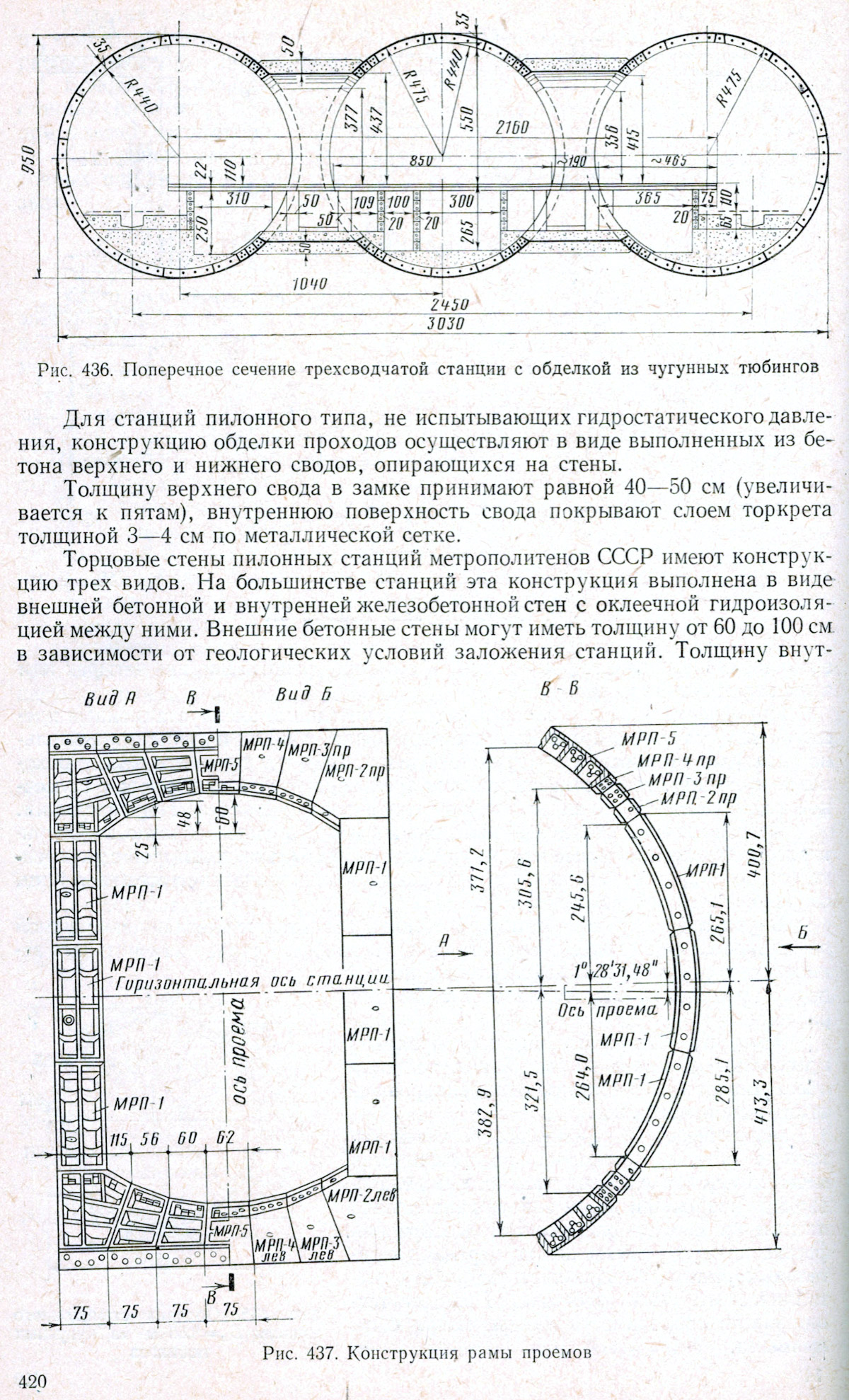

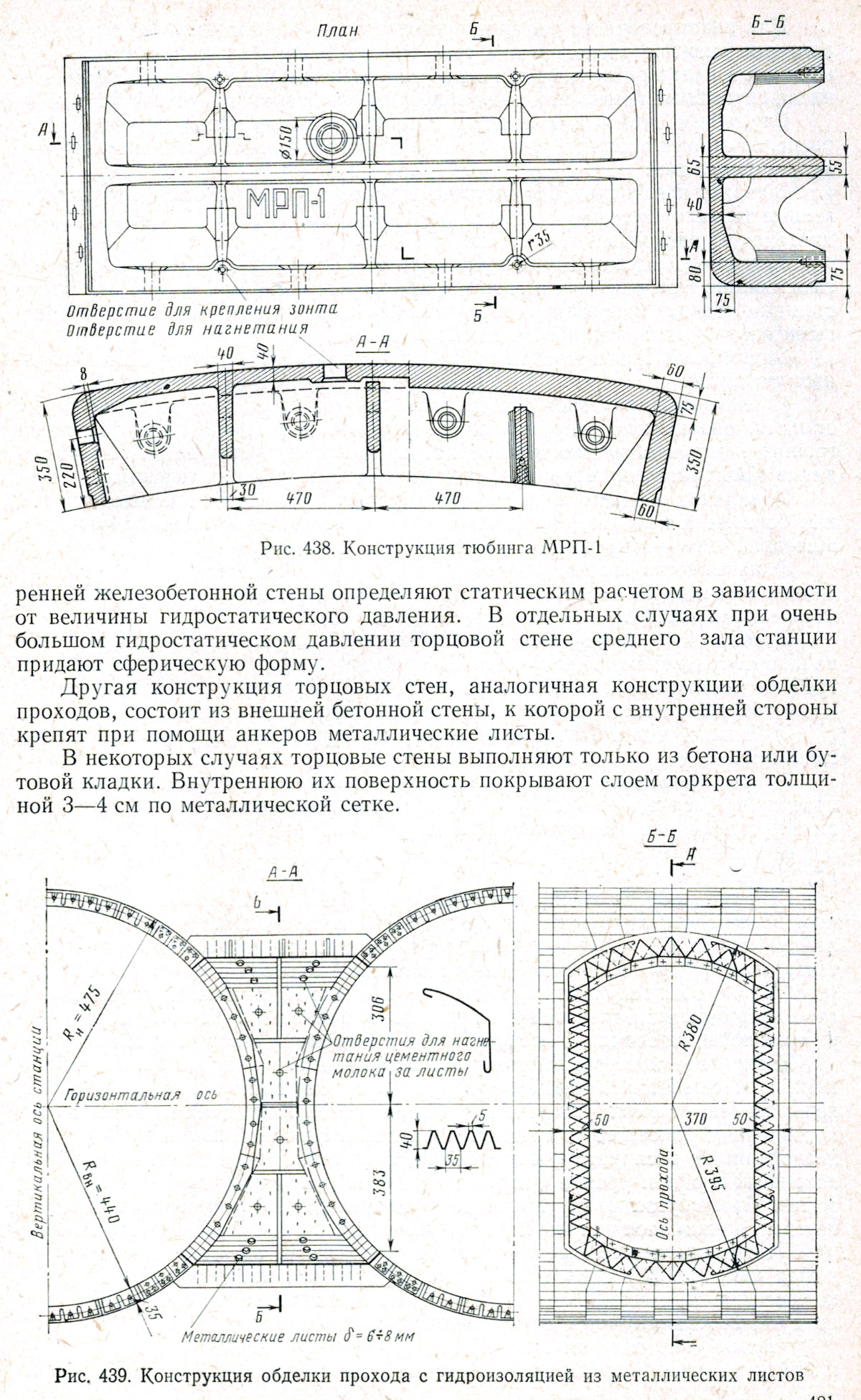

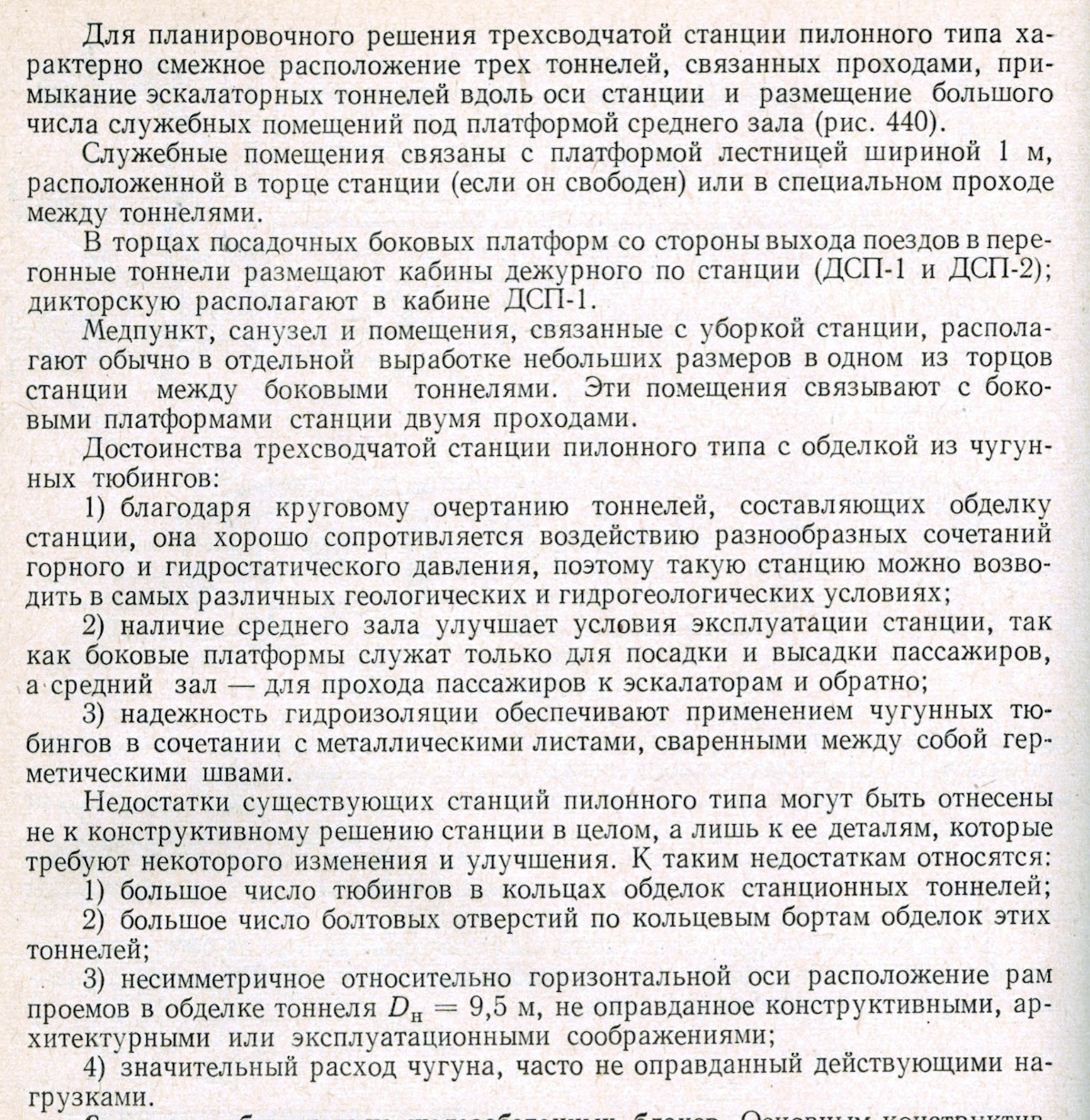

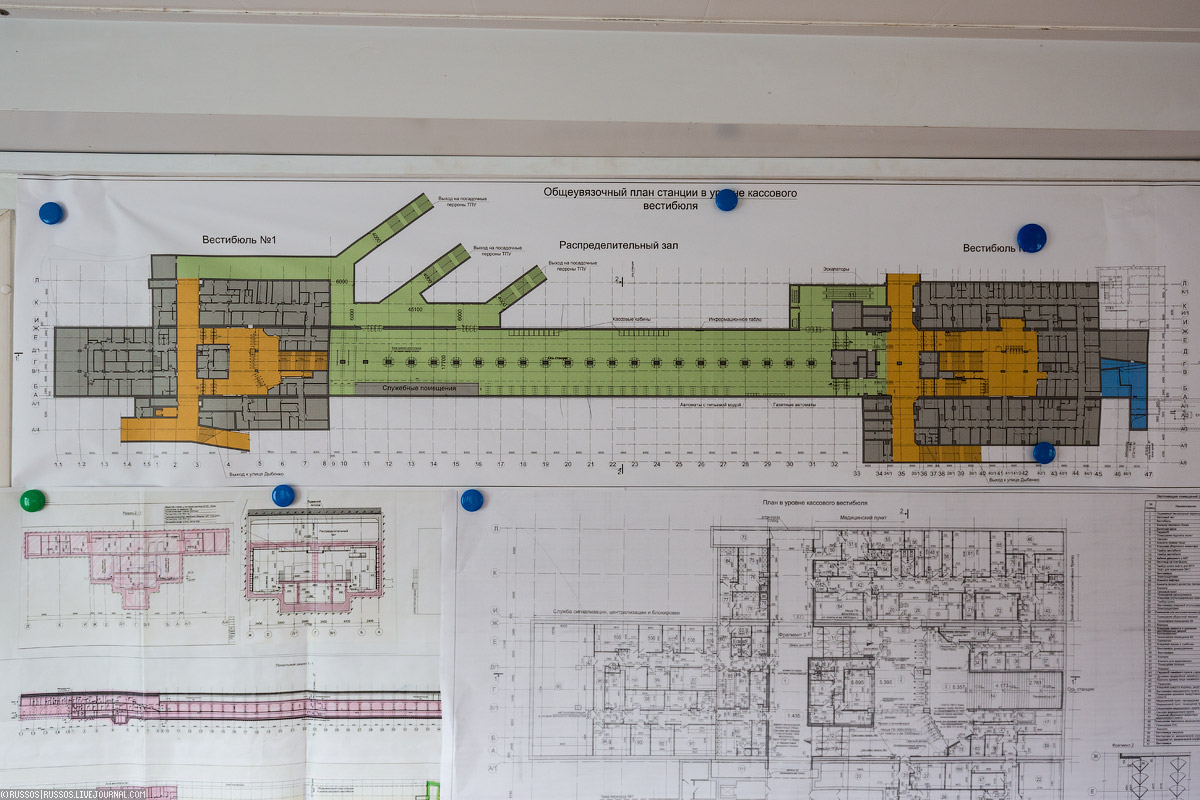

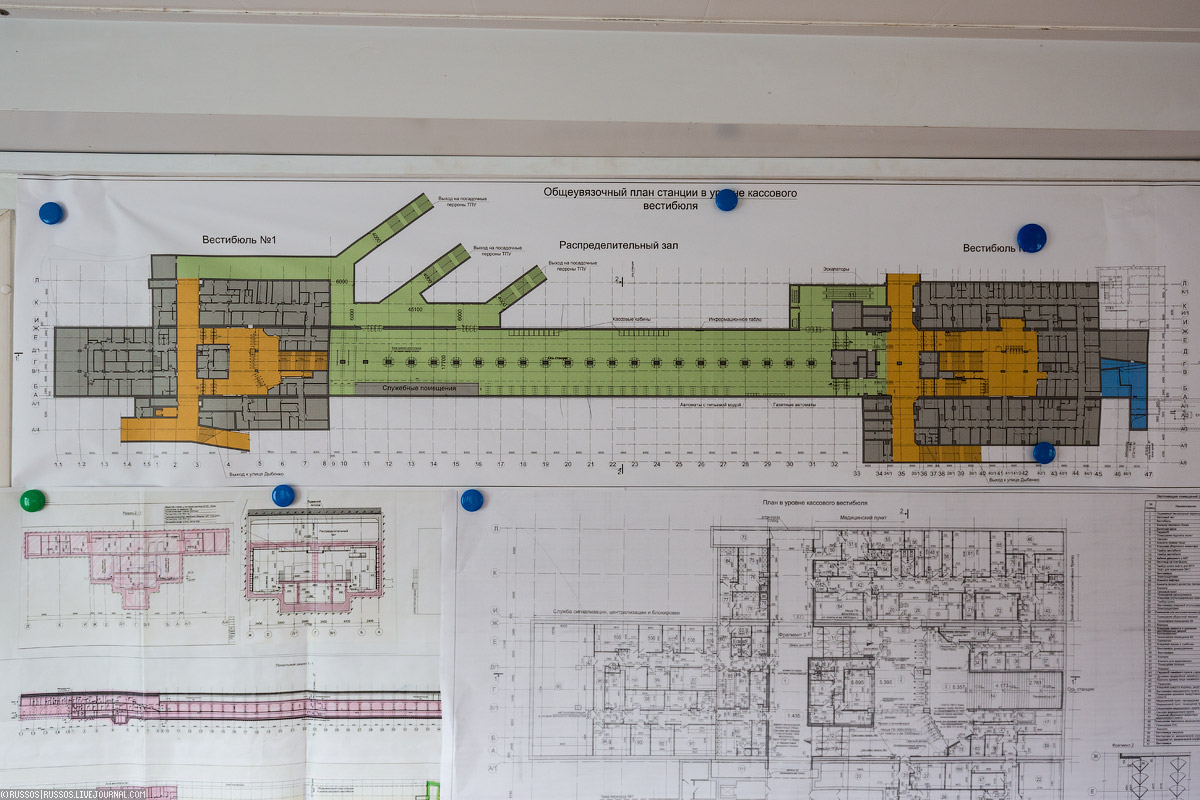

19. Это сканы из книги «Тоннели и метрополитены» издательства Транспорт.

20. Книга была выпущена в 1975 году и статья про пилонные станции адаптирована под уже современный лад. Но в целом, пилонные станции Кольцевой линии выглядели примерно так же.

21.

22.

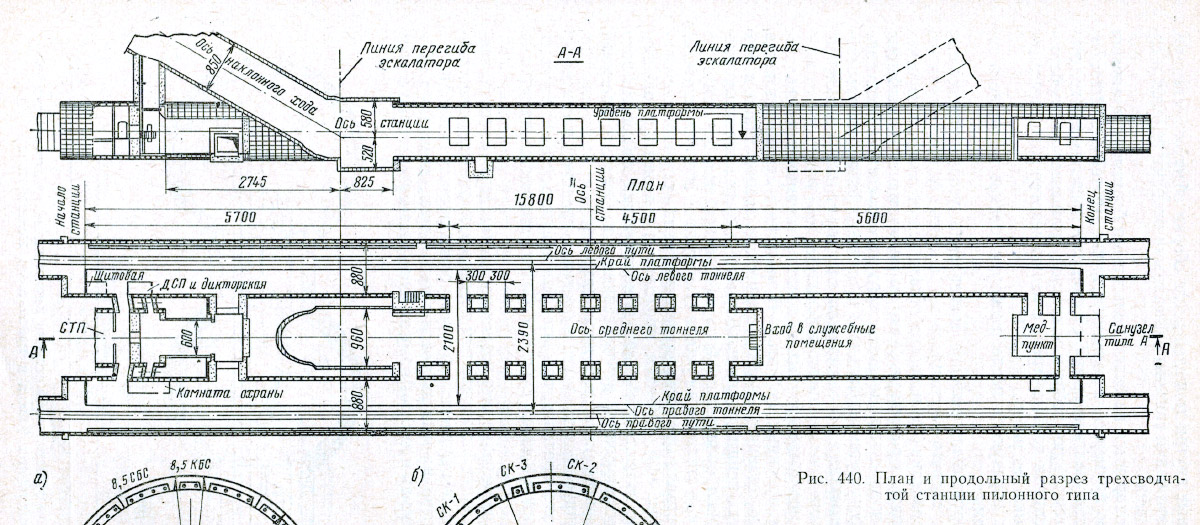

23. Типовая пилонная станция, но более позднего проекта.

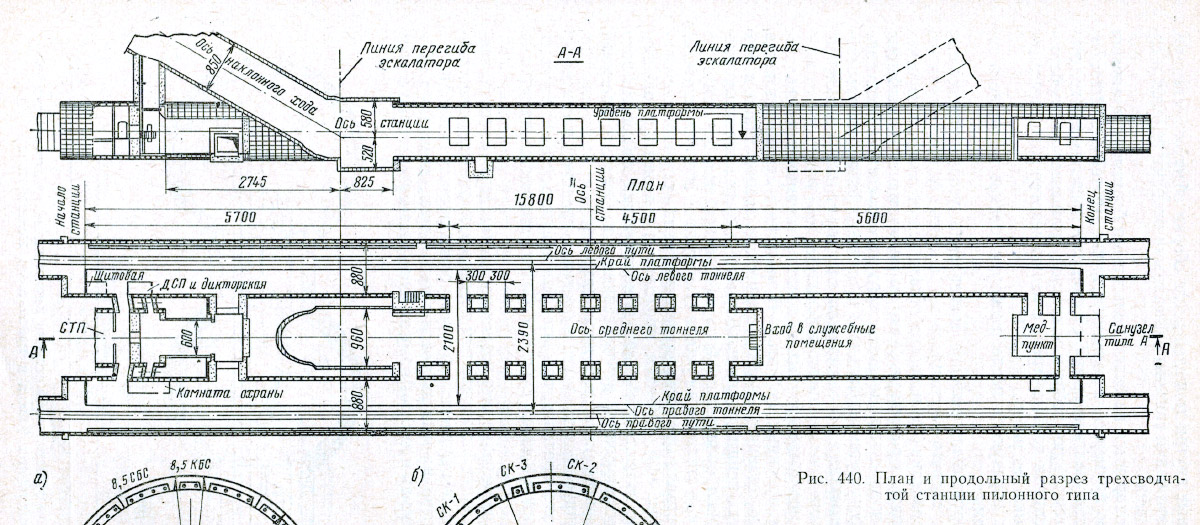

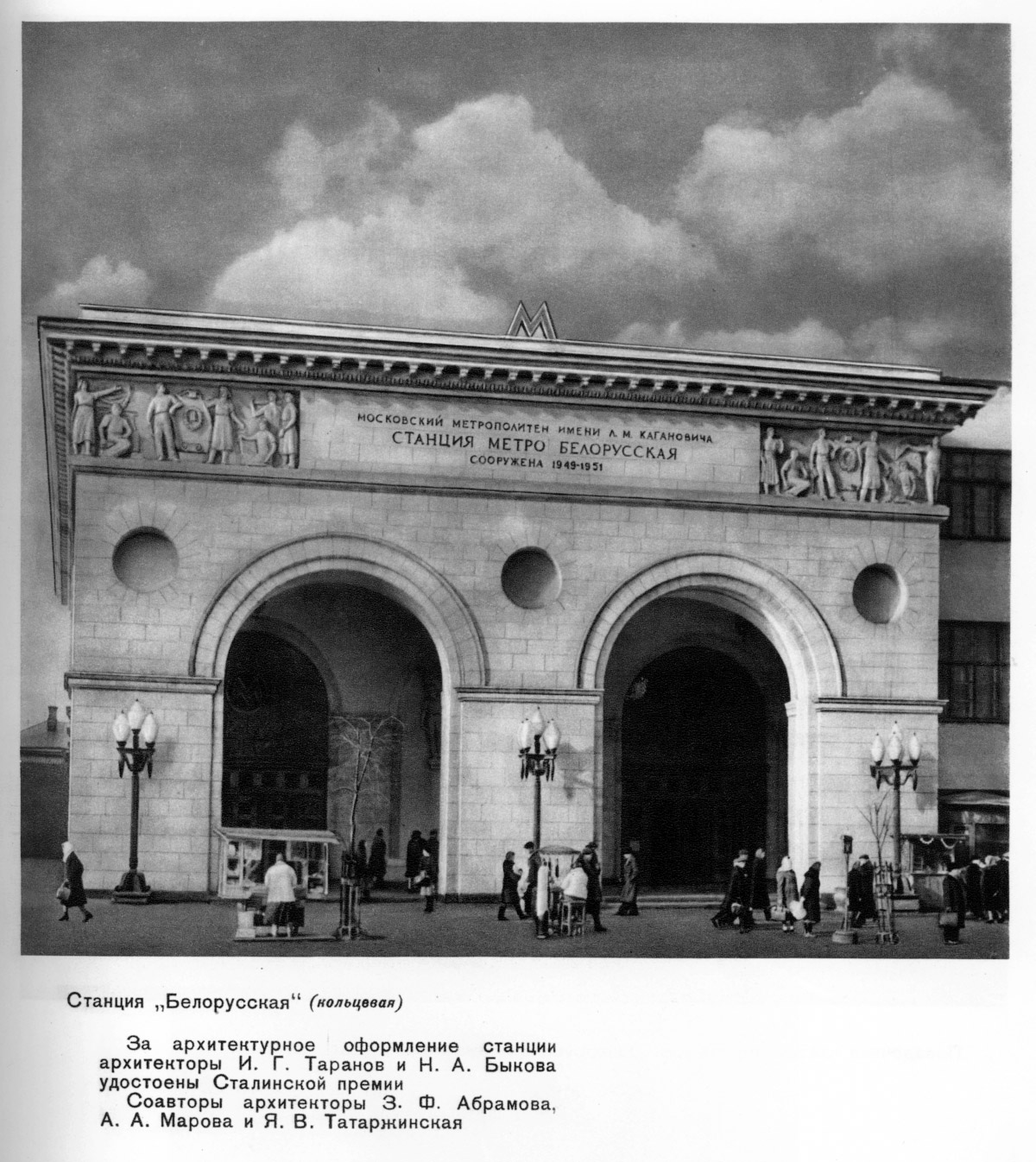

24. А теперь сканы из книги «Московский метрополитен», изданной в 1952 году.

25. Асфальтовый пол на платформе.

26.

27. Центральный зал с родным полом.

28. И панорама станции.

.::кликабельно::.

А пока станция «Белорусская» Кольцевой линии, которая была открыта 30 января 1952 года в составе второго пускового участка «Курская» — «Белорусская».

1. Конструкция станции — пилонная глубокого заложения (глубина — 42,5 метра) с тремя сводами. Авторы проекта — И. Г. Таранов, З. Ф. Абрамова, А. А. Марова и Я. В. Татаржинская. Диаметр центрального зала — 9,5 метров. В 1951 году И. Г. Таранов, Н. А. Быкова и Г. И. Опрышко получили за работу над проектом Сталинскую премию.

2. Переход на станцию «Белорусская» Замоскворецкой линии.

3. У станции два вестибюля — наземный и подземный. Первый (западный, наземный) вестибюль открылся в 1952 году (архитекторы: Н. А. Быкова, А. А. Марова, И. Г. Таранов, З. Ф. Абрамова, Я. В. Татаржинская, художник Г. И. Опрышко, скульптор С. М. Орлов, С. М. Рабинович, И. А. Слоним), второй (восточный, подземный) — в 1997 году. На фотографии как раз новый выход в город. Когда-то здесь размещалась скульптурная группа «Советская Белоруссия» (автор — М. Г. Манизер), демонтированная во время строительства нового выхода.

4. При открытии на платформе был асфальт, а в центральном зале был красивейший пол из многоцветной (серой, белой и красной) керамической плитки, выполненный как традиционная белорусская вышивка. При реконструкции, проведённой в 1994 году, весь пол была заменен на полированный гранит со значительным упрощением оригинального узора.

5. Выход в город.

6. Наземный вестибюль.

7. Шестиугольный купольный эскалаторный зал осложнён шестью арками: для входа, выхода, эскалаторного тоннеля и три декоративных. Над арками огромные сводчатые окна с металлическими решётками.

8. Новый вестибюль, открытый в 1997 году.

9. Стена между дверями на выход и дверями на вход украшена майоликовым панно португальского художника Грасы Мораиш. Это панно — дар Мэрии Лиссабона Московскому метрополитену в ознаменование 850-летия столицы.

10. 5 февраля 2001 года в 18:45 по московскому времени на станции произошёл взрыв. Бомба была заложена под мраморную скамью, расположенную на платформе. Благодаря большому весу скамьи, которая смягчила удар, последствия взрыва были не очень большими.

11. С мая по декабрь2010 года пересадка была закрыта на реконструкцию. Полностью реконструирован эскалаторный наклон, ведущий на станцию. Фундамент эскалаторов был демонтирован и построен заново, на него установили модернизированные эскалаторы Е25Т с балюстрадами из нержавеющей стали и улучшенными техническими характеристиками. Тогда же появились стеклянные стенки на переходных мостиках.

12. Переход так же был полностью реконструирован: произведена замена гранитного покрытия пола, обновлена мраморная облицовка стен, бережно отреставрирована знаменитая монументальная скульптурная группа «Белорусские партизаны», восстановлена флорентийская мозаика на темы народного белорусского орнамента в оформлении арок. При этом исторический архитектурный облик перехода был полностью сохранён.

13. В оформлении арок перехода использована флорентийская мозаика на темы белорусского национального орнамента. Архитектор станции «Белорусская» Н. А. Быкова отмечала, что хотя переход слабо удался, но арки, ведущие на Кольцевую линию, получились красивыми. Над их оформлением работал художник Г. И. Опрышко совместно с архитектором И. Г. Тарановым.

14. Тема художественного оформления станции — хозяйство и культура Белоруссии. Украшением потолка является лепной орнамент, который представляет собой рельефные, выпуклые и вдавленные, геометрические фигуры: квадраты, многоугольники, полосы с декоративными рельефами внутри — венками и колосьями. Его делали необычно: рисунок был оттиснут на асбоцементном зонте, защищающем станцию от воды, которая может просочиться сквозь швы тюбинга, и ещё на заводе на нём закрепили декоративные фарфоровые вставки.

15. По оси свода центрального зала расположены 12 мозаичных панно, отображающих жизнь белорусского народа (выполнены в технике флорентийской мозаики по эскизам художника Г. И. Опрышко мастерами С. Волковым и И. Морозовым). На одном из панно были изображены труженицы, вышивающие портрет Сталина; во времена Хрущёва с панно был убран портрет Сталина, а на его месте появился орден Трудового Красного Знамени.

16. На мой взгляд, одна из красивейших станций метро.

17. Внезапно. Впервые увидел, что при пассажирах перегоняют снегоуброчную машину СМ-2.

18. А теперь теория!

19. Это сканы из книги «Тоннели и метрополитены» издательства Транспорт.

20. Книга была выпущена в 1975 году и статья про пилонные станции адаптирована под уже современный лад. Но в целом, пилонные станции Кольцевой линии выглядели примерно так же.

21.

22.

23. Типовая пилонная станция, но более позднего проекта.

24. А теперь сканы из книги «Московский метрополитен», изданной в 1952 году.

25. Асфальтовый пол на платформе.

26.

27. Центральный зал с родным полом.

28. И панорама станции.

.::кликабельно::.

|

Метки: панорама Кольцевая линия Белорусская-кольцевая теория метро |

Страсти продолжаются :) |

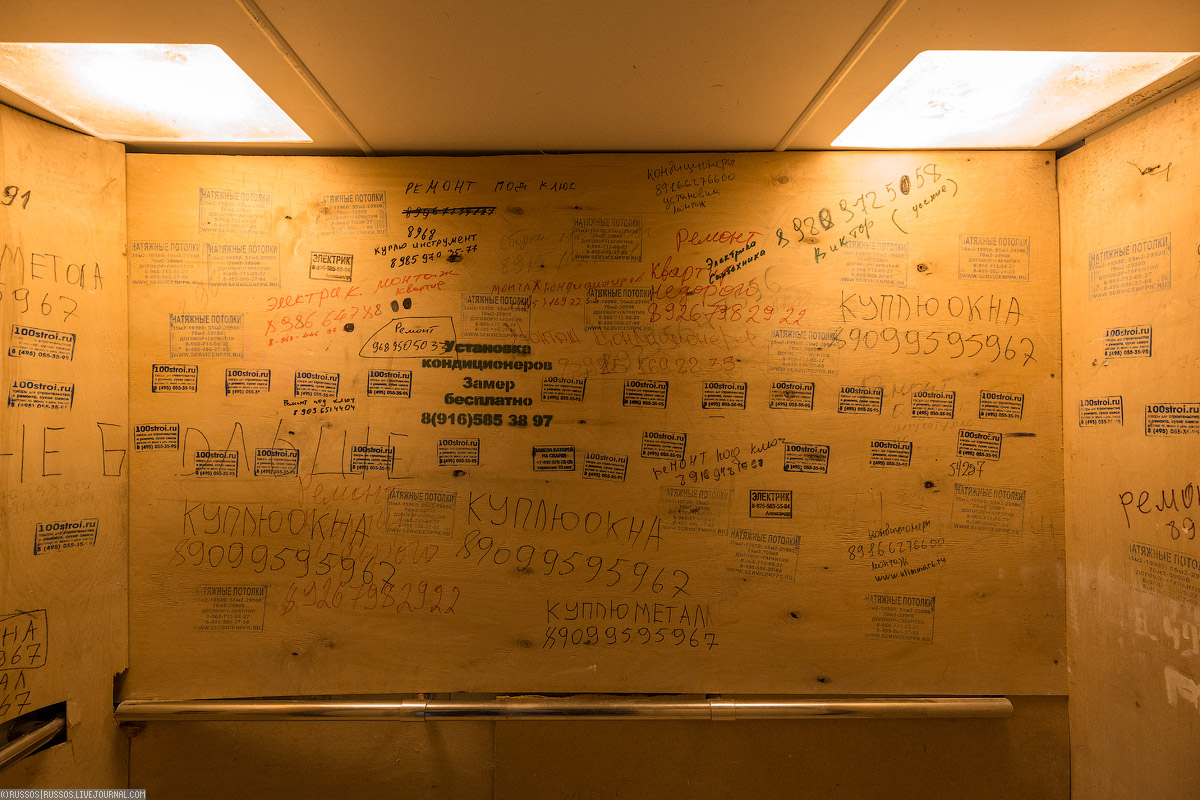

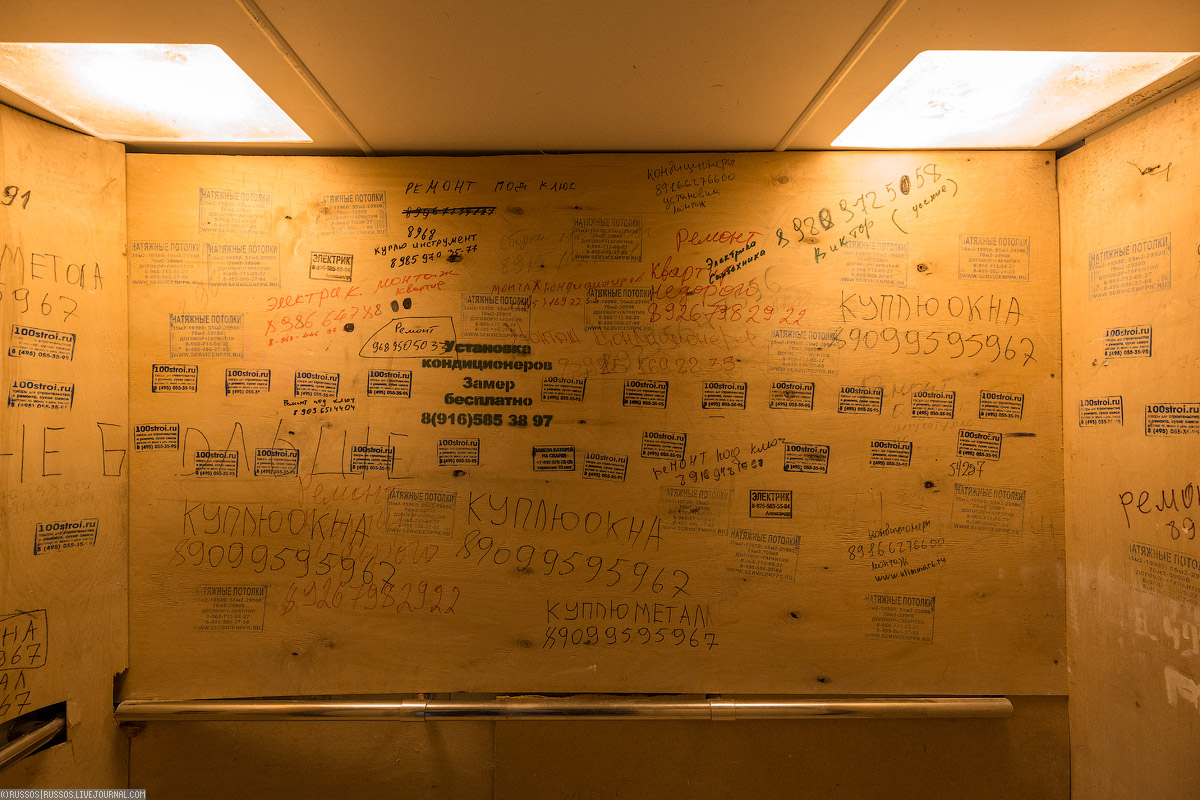

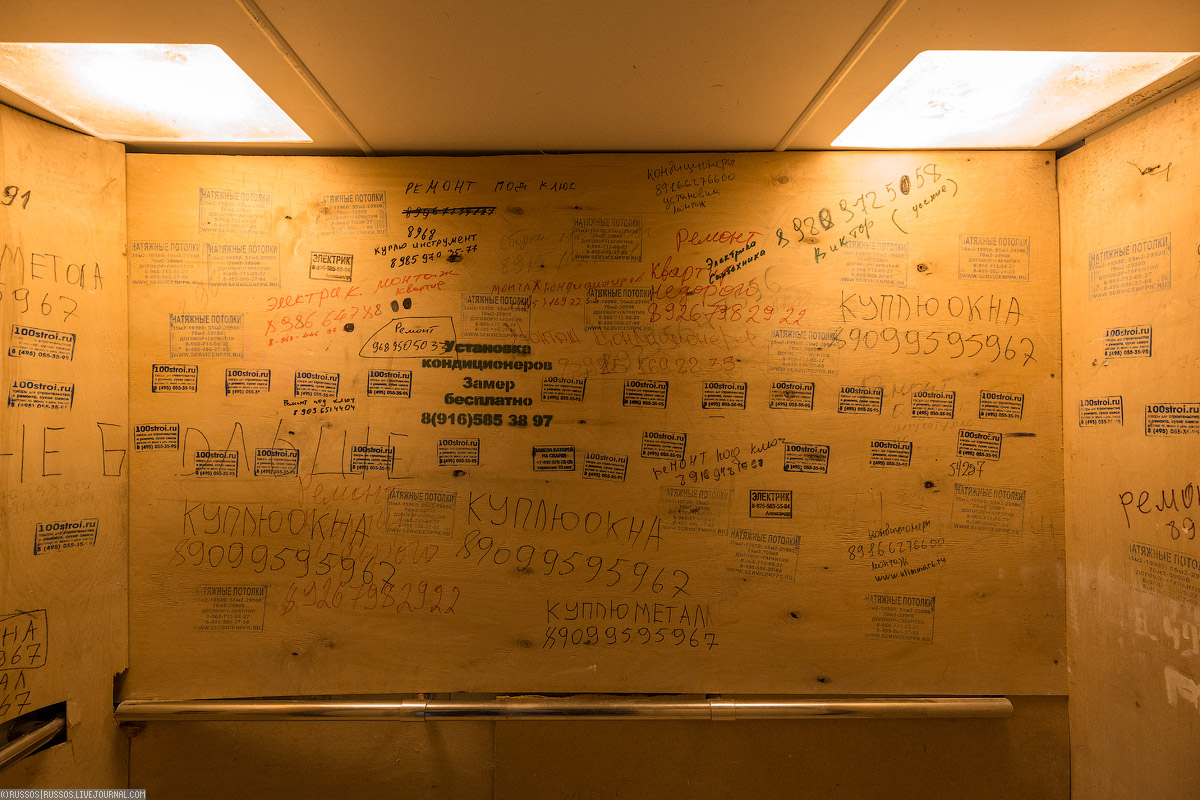

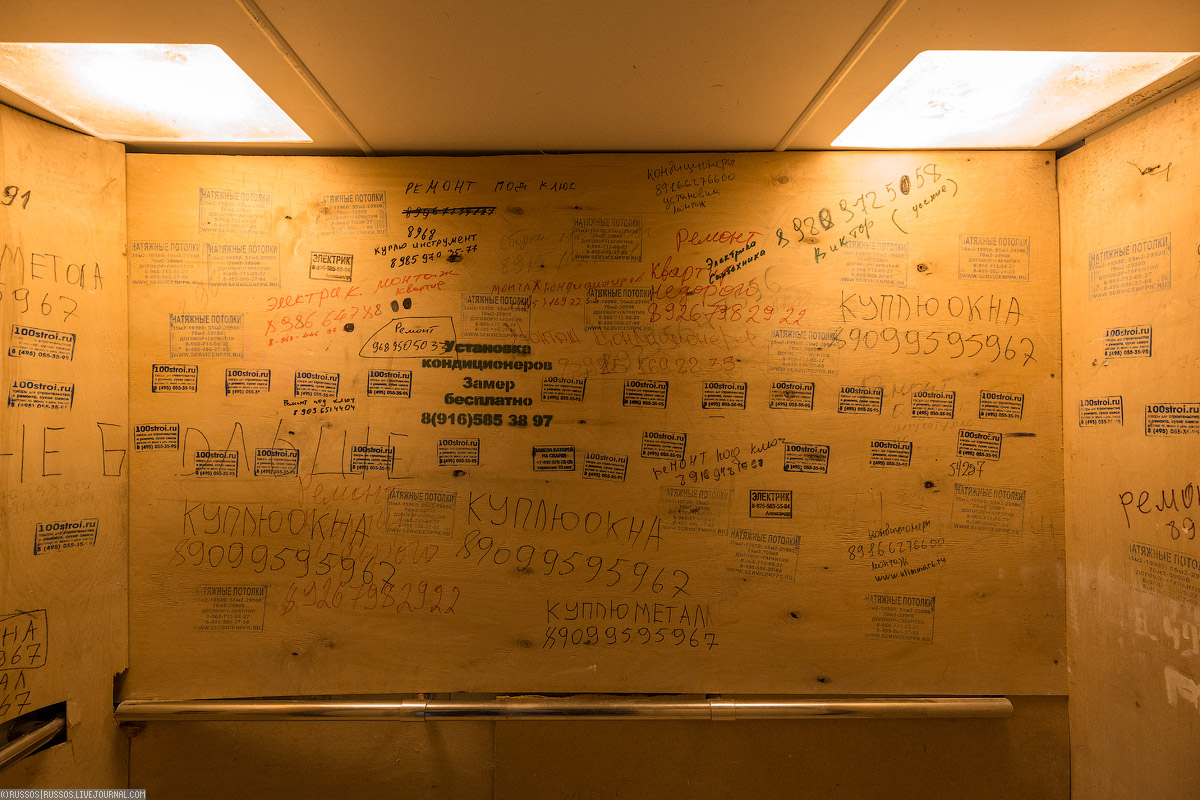

Мне обычно пофиг, что пишут и думают про меня. Нельзя всем понравиться, как минимум. Но раз уж Варламов устроил истерику по поводу одного застройщика, то я подумал, может надо осветить эту тему? Но потом стало лень. Как минимум лень тратить свое время на написание очевидных вещей, которые понятны умным людям, а не тупым комментаторам, которые набежали у Ильи в посте.

Ах, да, писать про свою кристальную честность тому, кто не раз был уличен в политической джинсе и вообще в публикация сомнительных материалов — это просто фу-фу-фу и раздвоение личности. Я понимаю, обидно, когда мимо заказы проходят, но зачем так истерить на весь жж? Хотя, такие скандалы поднимают соцкап и доходы от рекламы и джинсы, так что в целом Илья все правильно сделал.

В общем, всем бобра и добра.

ps. А хочу всем напомнить, с чего начиналась эта история.

Ах, да, писать про свою кристальную честность тому, кто не раз был уличен в политической джинсе и вообще в публикация сомнительных материалов — это просто фу-фу-фу и раздвоение личности. Я понимаю, обидно, когда мимо заказы проходят, но зачем так истерить на весь жж? Хотя, такие скандалы поднимают соцкап и доходы от рекламы и джинсы, так что в целом Илья все правильно сделал.

В общем, всем бобра и добра.

ps. А хочу всем напомнить, с чего начиналась эта история.

|

Метки: lytdybr |

Приключения Тимура на ВДНХ |

Звездная эпопея самого знаменитого козла Тимура продолжается! После того, как тигр Амур накостылял ему за плохое поведение (хотя слухи по поводу причин конфликта ходят разные) козла Тимура отправили в Москву на лечение Московской академии ветеринарной медицины имени Скрябина. Там Тимура заштопали, подлечили и отправили на ВДНХ, на «Городскую ферму» для недельной реабилитации. А уж на ферме… В общем, настоящий звездный день козла Тимура!

Давно не было таких веселых и позитивных съемок.

1.ВДНХ все хорошеет. Открываются новые площадки, зоны отдыха и просто территорию выставки приводят в порядок. В этот раз я оказался на территории Городской фермы», где была запланирована церемония чествования козла.

2. Красивые девушки с вкусными букетами.

3. Вкусняшки!

4. И аж целая звезда для Аллеи славы четвероногих знаменитостей!

5. Все это было устроено для приветствия знаменитого козла Тимура, который прибыл на «Городскую ферму» для реабилитации после лечения.

6. Возгласы журналистов за спиной: «Вот козел, а!», «не, ты посмотри на него — я тоже хочу так!», «Уважаемый козел Тимур, посмотрите в камеру!» :) Съемка прошла очень весело и душевно.

7. Козла провели по красной дорожке.

8. И оставили отпечатки копыт на Аллее славы.

9. Козел Тимур таким образом открыл фермерскую Аллею славы на ВДНХ. Интересно, кто там будет следующий?

10. Мимими селфи

11. На ВДНХ козел Тимур побудет до 8 июля. В пятницу у Тимура день рождения, по этому поводу будет вечеринка! В гости придет еще один знаменитый парнокопытный — баран Толик! А пока его будут возить по ВДНХ, показывать отдыхающим и всячески развлекать и кормить вкусняшками. Потом Тимур отправится в Приморский сафари-парк. Так что не упустите возможность познакомиться с Тимуром, пока он на «Городской ферме».

12. Козлу Тимуру провели экскурсию по ферме. Ему рассказали, кто будет его соседями, как ферма будет развиваться. После чего Тимур ответил на вопросы журналистов.

13. Прекрасный и зеленый уголок на ВДНХ получился, с отличной зоной отдыха и деревянными шезлонгами у пруда.

14. Здесь уже живет много живности, так что Тимуру будет не скучно.

15. А Тимура привели в огород и отпустили. Тот сначала пощипал капусту, потом траву, а потом забрался на грядку клубники, которую сажали дети. «Вот, козел, что делает!» — общее мнение сквозь смех было единогласным.

16. Тимур свои звездные обязанности переносил стойко.

17. Жить он будет в этом вольере, а развлекать его будет этот робот — читать стихи и разговаривать с Тимуром.

18. Жарко...

19. А Тимура ждет звездная неделя и шоу «давай поженимся» — во время пребывания в Москве Тимур выберет себе невесту. За сердце парнокопытного поборются козы Блонди, Чичи, Василиса и Снежинка.

.::кликабельно::.

Хороших вам выходных!

Давно не было таких веселых и позитивных съемок.

1.ВДНХ все хорошеет. Открываются новые площадки, зоны отдыха и просто территорию выставки приводят в порядок. В этот раз я оказался на территории Городской фермы», где была запланирована церемония чествования козла.

2. Красивые девушки с вкусными букетами.

3. Вкусняшки!

4. И аж целая звезда для Аллеи славы четвероногих знаменитостей!

5. Все это было устроено для приветствия знаменитого козла Тимура, который прибыл на «Городскую ферму» для реабилитации после лечения.

6. Возгласы журналистов за спиной: «Вот козел, а!», «не, ты посмотри на него — я тоже хочу так!», «Уважаемый козел Тимур, посмотрите в камеру!» :) Съемка прошла очень весело и душевно.

7. Козла провели по красной дорожке.

8. И оставили отпечатки копыт на Аллее славы.

9. Козел Тимур таким образом открыл фермерскую Аллею славы на ВДНХ. Интересно, кто там будет следующий?

10. Мимими селфи

11. На ВДНХ козел Тимур побудет до 8 июля. В пятницу у Тимура день рождения, по этому поводу будет вечеринка! В гости придет еще один знаменитый парнокопытный — баран Толик! А пока его будут возить по ВДНХ, показывать отдыхающим и всячески развлекать и кормить вкусняшками. Потом Тимур отправится в Приморский сафари-парк. Так что не упустите возможность познакомиться с Тимуром, пока он на «Городской ферме».

12. Козлу Тимуру провели экскурсию по ферме. Ему рассказали, кто будет его соседями, как ферма будет развиваться. После чего Тимур ответил на вопросы журналистов.

13. Прекрасный и зеленый уголок на ВДНХ получился, с отличной зоной отдыха и деревянными шезлонгами у пруда.

14. Здесь уже живет много живности, так что Тимуру будет не скучно.

15. А Тимура привели в огород и отпустили. Тот сначала пощипал капусту, потом траву, а потом забрался на грядку клубники, которую сажали дети. «Вот, козел, что делает!» — общее мнение сквозь смех было единогласным.

16. Тимур свои звездные обязанности переносил стойко.

17. Жить он будет в этом вольере, а развлекать его будет этот робот — читать стихи и разговаривать с Тимуром.

18. Жарко...

19. А Тимура ждет звездная неделя и шоу «давай поженимся» — во время пребывания в Москве Тимур выберет себе невесту. За сердце парнокопытного поборются козы Блонди, Чичи, Василиса и Снежинка.

.::кликабельно::.

Хороших вам выходных!

|

Метки: Москва |

Московский урбанистический форум |

Вчера в Манеже завершил работу VI Московский урбанистический форум, посвященный глобальным вопросам развития мегаполисов. Крупнейшие столичные кампании представили свои проекты. Так, стенд АО «Мосинжпроекта» был посвящен реконструкции стадиона «Лужники».

Я на нем провел два дня, посетил разные секции и круглы столы. Было весьма интересно.

1. Программа форума оказалась очень насыщенной: более 60 дискуссий, брифингов и круглых столов. Вообще, количество архитекторов и урбанистов на квадратный метр в дни деловой программы явно зашкаливало.

2. Кроме того, все время работы форума на стенде работал SNWall — система сбора информации из соцсетей по хештегам. Очень удобно, по изображениям на экране можно было в режиме онлайн увидеть — что происходит на той или иной площадке.

3. Перед открытием форума Сергей Собянин осмотрел всю экспозицию. Но это был больше пресс-подход. Уже на второй день он внимательно знакомился со стендами, но уже без журналистов.

4. . А пресса и гости форума в день открытия уже ждут мэра Москвы в зале пленарных заседаний. Свободных мест не было.

5. По уже сложившейся традиции работа Урбанфорума началась с пленарного заседания: «Ответ на вызовы быстрорастущих мегаполисов — возможности технологии

Я на нем провел два дня, посетил разные секции и круглы столы. Было весьма интересно.

1. Программа форума оказалась очень насыщенной: более 60 дискуссий, брифингов и круглых столов. Вообще, количество архитекторов и урбанистов на квадратный метр в дни деловой программы явно зашкаливало.

2. Кроме того, все время работы форума на стенде работал SNWall — система сбора информации из соцсетей по хештегам. Очень удобно, по изображениям на экране можно было в режиме онлайн увидеть — что происходит на той или иной площадке.

3. Перед открытием форума Сергей Собянин осмотрел всю экспозицию. Но это был больше пресс-подход. Уже на второй день он внимательно знакомился со стендами, но уже без журналистов.

4. . А пресса и гости форума в день открытия уже ждут мэра Москвы в зале пленарных заседаний. Свободных мест не было.

5. По уже сложившейся традиции работа Урбанфорума началась с пленарного заседания: «Ответ на вызовы быстрорастущих мегаполисов — возможности технологии

|

Метки: Москва |

Стройка №501 «Салехард» — «Надым» или Мертвая дорога |

Воскресный перепост! В этот жаркий день мы вспомнил пост от 30 марта 2012 года про Мертвую дорогу «Салехард» — «Надым» — Стройка №501. Это была экспедиция в Салехард «Город на полярном круге». В этот материал я объединил два поста.

Что ж, вернемся к экспедиции. После обеда 7-го дня, хорошенько попарившись в баньке, мы выдвинулись в сторону зимника, заехав по пути в небольшой музей. Вкратце это все рассказано тут. Соответственно, пока традиционно тупили, потеряли много времени, и на зимник уже выехали ближе к вечеру.

Сначала дорога спускается на лед Оби и идет пару километров по реке, потом раздваивается. Налево отходит зимник к Яр-Сале, а нам направо — в Надым. Тут меня (я был за рулем в этот момент) ждал первый сюрприз: я не умею ездить по перекатам. На первом же немного сложном участке я хорошенько посадил наш микроавтобус в снег. Выкопались и выдернули его с помощью Скорохода на Л200. Пока этим занимались, нас обогнала колонна Уралов (предложив помощь), которые ехали на 150-й километр зимника, где находится база дорожных рабочих.

Эти Уралы мы еще не раз вспоминали, так как после себя они оставили совершенно разбитую дорогу, по которой ехать было довольно трудно. А если не уметь, то и плачевно вообще. Посадив второй раз машину (выкопались уже самостоятельно), я отдал руль Вите — благо, опыта такого вождения у него явно больше. Или просто талант :) К слову сказать, уже совершенно стемнело, мы устали как черти, но продолжали упорно ползти к Надыму.

В темноте встретили первые следы 501-й стройки — остатки насыпи и какой-то мост. Через некоторое время зимник вышел на трассу Мертвой дороги и далее шел рядом с ее насыпью, по лесу. Тут, на 70-м километре, мы встретили страх и ужас всей поездки. Тут решалась судьба всей экспедиции…

Небольшая речка, вытекавшая из леса, разлилась перед насыпью и образовала замерзшее озеро. С хорошим уклоном в сторону насыпи. Прямо по центру — две огромные вымоины во льду, где Урал провалился по ступицы (глубина проруби была установлена народным методом тыканья в неё палкой). Слева, около леса, можно было бы проехать, но туда надо было забраться по чистому и очень скользкому льду. Справа лед заканчивался, и был метровый обрыв, куда провалился какой-то грузовик, оставив на снежном бруствере прекрасные отпечатки боковинок колес. В общем, на тот момент нам казалось, что тут не проехать.

Пока решали, что делать, нас догнал одинокий грузовик, который вез рабочих на базу. Водитель, молодой парень, спросил, чего мы встали, не нужна ли помощь. Мы сказали, что нет, так как у него не вертолет :) Он хмыкнул, пожелал удачной дороги и без проблем преодолел эти полыньи. Тут нам совсем стало тоскливо, и мы решили вернуться на 65-й километр, где есть небольшая площадка. Переночуем там и решим, что делать дальше.

В довершение ситуации у Скорохода прохудилась пластиковая канистра с соляркой и облила весь его гиперкуб и все его внутренности дизтопливом. Это нас совершенно подкосило, и мы находились в весьма подавленном состоянии. Решили, что утром вернемся к тому месту и снова попробуем проехать на свежую голову и дневной свет. Если не получится, то вернемся в Салехард и другим зимником поедем обратно.

Итак, утро восьмого дня экспедиции. Мы его встретили на 65-м километре зимника Салехард — Надым.

Для общего ознакомления вам будет достаточно прочитать википедию, где любознательный читатель сможет самостоятельно найти интересный ему материал. Да и пользоваться гуглем и яндексом, в общем, не так уж и сложно.

1. Л200 Скорохода и Юрьевича. Гиперкуб открыт для просушки, все вещи как свалили ночью, так и оставили. Утренний осмотр показал, что солярка им не особо повредила. Что-то пришлось выкинуть, но большинство вещей в центре куба не пострадало вообще. Дизель стекал по стенкам конструкции и намочил только то, что лежало с краю.

2. Если я помню правильно, то это была одна из самых холодных ночей в нашей поездке, что-то около -20 или -25. Но нам вообще с погодой повезло: за всё время не было ни жутких холодов, ни пурги.

3. Эта горка — остатки насыпи железной дороги.

4. И сама заросшая насыпь. В августе 1952 года на участке Салехард—Надым было открыто рабочее движение, в том числе и пассажирское.

5. Зимник. Та его часть, которая проходит по открытым местам, часто заметается. Ехать по таким перекатам рыхлого снега довольно трудно. А лесные участки или участки, проходящие по насыпи ж/д, проходимы даже для легковых машин. По словам местных, иногда бывают такие сезоны, когда по зимнику можно даже на девятке проехать, но это очень редко.

6. Утро. Мы завтракаем, умываемся и готовимся ехать штурмовать то дурацкое место. Возвращаться в Салехард никому не хочется.

7. Рядом останавливается колона из трех Уралов, которые везут в Салехард утеплитель. Узнаем у них дорогу — говорят, что есть тяжелые участки на открытых пространствах. Что ж, будем ехать.

8. Один из множества малых мостов на железнодорожной линии. Непонятное строительство в зоне вечной мерзлоты, на границе нулевого градуса. Любое вмешательство в землю приводит к нарушению теплового баланса, и вечная мерзлота моментально тает, превращаясь в болото. А сами сооружения подвержены вспучиванию. Мерзлота не любит, когда в нее что-то втыкают — она выдавливает деревянные сваи опор моста. Большинство же мостов на трассе — временные, построенные из дерева.

9. Береговой устой моста — деревянный колодец, наполненный песком. Кстати, то место, где мы встали ночью, мы днем преодолели без проблем. Увы, фотографий я не сделал тогда. :(

10. Здесь когда-то была песчаная насыпь, которую полностью размыло.

11. Рельсы для пути собирали по всей стране. Самый ранний рельс, который был найден на просторах стройки, датирован 1877-м годом!

12. До сих пор историки спорят и строят догадки, зачем Сталин санкционировал эту стройку — без всяких изысканий, проектов (он был более-менее готов только к 1952-му году, когда строительство близилось к завершению) и обоснований. По сути, он самоличным решением приказал строить эту дорогу. Более подробно про различные точки зрения вы можете прочитать в википедии.

13. Удивительно, что для столь малого моста использовали железный пролет.

14. Типичный вид зимника в лесной части.

15. С началом строительства ж/д была возведена телеграфная линия связи от Салехарда до Игарки. Она поддерживалась в рабочем состоянии до 1992 года. Ее работники использовали ж/д для своих перевозок. После 1992 года и телеграфная линия, и ж/д оказались полностью заброшены.

16. Наш экспедиционный автомобиль — WV California — лучшая машина для зимних путешествий. Я уже не раз приводил ссылку на обзор Вити для апекса, где вы можете прочитать подробно обо всех достоинствах и недостатках этого автокемпера.

17. Чудом сохранившийся семафор.

18. Вся дорога строилась по очень облегченному варианту, чтобы хоть как-то смог проехать паровоз с вагонами. Строительство велось в жутких климатических условиях. И при этом проектировщики и строители имели слабое представление о том, как это все впоследствии эксплуатировать в условиях вечной мерзлоты. Первые зимы показали, что мосты вспучивает до полуметра, полотно идет волнами и его размывает. Все сооружения надо укреплять и уметь отводить воду, иначе запросто можно утонуть в «рукотворном» болоте.

19. Наша экспедиция.

20. Очень легкий перемет на открытом участке. Конечно, остатки стройки надо изучать летом, когда она не скрыта под снегом, но летом тут — только пешком. К слову, таких экспедиций было уже немало.

21. Помимо всех трудностей строительства, о которых я уже рассказал, стоит упомянуть, что строительных материалов тут не было совсем. Ну т.е. вообще не было. Разве что можно было немного намывать песок для отсыпки насыпи. А так — все, начиная от металла и заканчивая деревом и камнем, привозили с большой земли.

22. Этот скелет моста я сфотографировал на ходу. Посмотрите, как его вспучило!

23. Вернемся немного назад, в утро. После того как мы преодолели полыньи, нас догнал какой-то местный джип. Из него вышли четыре суровых мужика, поздоровались с нами, порасспрашивали, кто мы, откуда, куда едем. Посоветовали, что посмотреть по дороге и чего ждать. После чего один представился милицейским начальником из Надыма (никаких документов он не показывал) и спросил, есть ли у нас оружие. Мы ответили, что нет — его и правда не было. Он еще спрашивал, кто проехал перед нами, кого мы видели. О машинах, конечно, поговорили. Особенно всеобщее любопытство вызвала наша Калифорния. Потом они достали из багажника автоматы, сели в свой джип и, пожелав нам удачной дороги, уехали дальше. Вот тут мне стало как-то не по себе. Чуть дальше мы их встретили еще раз, обменялись приветствиями и разошлись окончательно. А другие местные товарищи подсказали вот это место — бывший лагерь заключенных, которые строили дорогу.

24. Строительство началось в 1947 году. На сооружении дороги работало до 80 000 человек. В строительство было вложено 42 млрд рублей.

25. Как говорят, дорога построена на костях. Сколько всего в этой земле сгинуло людей — не знает никто.

26. Летом — гнус, который чуть ли не сжирал заживо. Зимой — лютый холод.

27. По некоторым воспоминаниям инженеров, они сами не понимали, зачем строят эту дорогу. Это сейчас там есть газ, а тогда не было вообще НИЧЕГО.

28. Сейчас можно сказать однозначно, что дорога не была бы построена в срок. А с учетом того, как проходило строительство и какие там условия, еще много лет ушло бы на доведение ее до нормального эксплуатационного состояния… Нужна тогда была такая дорога такими силами — однозначно сказать нельзя.

29. Но вернемся к нашей экспедиции. Одной из особенностей нашей машины было наличие какого-то невероятного количества карманов, полок, нычек и шкафчиков. Вот в карман передней двери спокойно помещается 70-200 и второй пятак с 16-35 мм.

30. На лобовом стекле — камера, которая снимает дорожное видео, и ГоуПро, которая снимала нас с Витей. В качестве навигации — нетбук Асус с ози и генштабовскими картами. Видео с экспедиции можно считать похороненным. :( Увы, так руки ни у кого и не дошли его собрать.

31. Вечер мы встретили уже недалеко от Надыма, но еще на зимнике. Здесь он идет большей частью по насыпи железной дороги, обходя мосты по ледовым переправам. Ночью мы наконец-то въехали в Надым и тут же завалились спать.

32. Это были 300 километров пустоты. Здесь уже нет населенных пунктов, нет сотовой связи. Только трафик по зимнику. В середине, на 150-м километре, находится база дорожных рабочих, которые поддерживают его в нормальном состоянии. Этот, по сути, самый сложный участок, мы преодолели за полтора дня.

В марте 1953 года, сразу после смерти Сталина, строительство было остановлено. Была попытка консервации, но поняв, сколько это будет стоит, просто все бросили. В дальнейшим достроили участок от Нового Уренгоя до Старого Надыма, где худо-бедно поддерживают движение.

В целом, Мертвая дорога оставила у меня гнетущее впечатление. Вбухать столько средств и жизней людей в такую стройку и бросить все… Как я уже выше говорил, мы уже вряд ли узнаем, почему Сталин решил начать эту стройку. На мой взгляд, тогда для нее еще не наступило время…

И несколько ссылок для самостоятельного изучения:

Мертвая дорога. Стройка №501-№503

Интернет музей дороги

501-я стройка на Викимапии. На участках высокого разрешения трасса дороги прослеживается очень хорошо

«Мертвая дорога». Небольшое дополнение

Оказывается в папке на маке не было несколько фотографий, которые я хотел показать в прошлом посте про стройку №501. С одной стороны, материал уже выложил, с другой стороны эти фотографии будут интересны тем, кто любит различные технические решения. Так что смотрим. Ж/д мост через реку Идъяха.

1. Как я уже говорил, со строительным материалом на стройке были большие проблемы. Все приходилось привозить с большой земли.

2. Металл в стране был в жутком дефиците, но на крупные мосты его приходилось тратить, иначе никак. Но все остальное старались выполнить из дерева, которое тоже было привозное, так как местный лес не годился для такого строительства.

3. Береговой устой и эстакада выполнены полностью из дерева.

4. Деревянный технический гений.

5. В дальнейшем эти временные сооружения предполагалось заменить на железобетонные конструкции...

6. Немножко не резко, зато видно как металлическое пролетное строение опирается на деревянный устой. Никаких шарнирных опор для компенсации температурного расщирения!

7. Немного еще зимней тундры.

8.

9.

10. Прекрасная иллюстрация того, как вечная мерзлота выдавливает из себя деревянные сваи моста.

11. Природа тут весьма сурова.

Но все это меркнет перед некоторыми деревянными мостами, построенными в разное время. Вот что нагуглилось:

Виадук через ущелье Верруга в Андах, филигранная конструкция из дерева. Отсюда.

Мост в Тускалузе, штат Алабама.

Hamilton Railroad Bridge

И... барабанная дробь!

Отсюда.

Гугль!

Сразу вспоминается древняя игрушка Build Bridges и её продолжение Pontifex (первая и вторая)

Что ж, вернемся к экспедиции. После обеда 7-го дня, хорошенько попарившись в баньке, мы выдвинулись в сторону зимника, заехав по пути в небольшой музей. Вкратце это все рассказано тут. Соответственно, пока традиционно тупили, потеряли много времени, и на зимник уже выехали ближе к вечеру.

Сначала дорога спускается на лед Оби и идет пару километров по реке, потом раздваивается. Налево отходит зимник к Яр-Сале, а нам направо — в Надым. Тут меня (я был за рулем в этот момент) ждал первый сюрприз: я не умею ездить по перекатам. На первом же немного сложном участке я хорошенько посадил наш микроавтобус в снег. Выкопались и выдернули его с помощью Скорохода на Л200. Пока этим занимались, нас обогнала колонна Уралов (предложив помощь), которые ехали на 150-й километр зимника, где находится база дорожных рабочих.

Эти Уралы мы еще не раз вспоминали, так как после себя они оставили совершенно разбитую дорогу, по которой ехать было довольно трудно. А если не уметь, то и плачевно вообще. Посадив второй раз машину (выкопались уже самостоятельно), я отдал руль Вите — благо, опыта такого вождения у него явно больше. Или просто талант :) К слову сказать, уже совершенно стемнело, мы устали как черти, но продолжали упорно ползти к Надыму.

В темноте встретили первые следы 501-й стройки — остатки насыпи и какой-то мост. Через некоторое время зимник вышел на трассу Мертвой дороги и далее шел рядом с ее насыпью, по лесу. Тут, на 70-м километре, мы встретили страх и ужас всей поездки. Тут решалась судьба всей экспедиции…

Небольшая речка, вытекавшая из леса, разлилась перед насыпью и образовала замерзшее озеро. С хорошим уклоном в сторону насыпи. Прямо по центру — две огромные вымоины во льду, где Урал провалился по ступицы (глубина проруби была установлена народным методом тыканья в неё палкой). Слева, около леса, можно было бы проехать, но туда надо было забраться по чистому и очень скользкому льду. Справа лед заканчивался, и был метровый обрыв, куда провалился какой-то грузовик, оставив на снежном бруствере прекрасные отпечатки боковинок колес. В общем, на тот момент нам казалось, что тут не проехать.

Пока решали, что делать, нас догнал одинокий грузовик, который вез рабочих на базу. Водитель, молодой парень, спросил, чего мы встали, не нужна ли помощь. Мы сказали, что нет, так как у него не вертолет :) Он хмыкнул, пожелал удачной дороги и без проблем преодолел эти полыньи. Тут нам совсем стало тоскливо, и мы решили вернуться на 65-й километр, где есть небольшая площадка. Переночуем там и решим, что делать дальше.

В довершение ситуации у Скорохода прохудилась пластиковая канистра с соляркой и облила весь его гиперкуб и все его внутренности дизтопливом. Это нас совершенно подкосило, и мы находились в весьма подавленном состоянии. Решили, что утром вернемся к тому месту и снова попробуем проехать на свежую голову и дневной свет. Если не получится, то вернемся в Салехард и другим зимником поедем обратно.

Итак, утро восьмого дня экспедиции. Мы его встретили на 65-м километре зимника Салехард — Надым.

Для общего ознакомления вам будет достаточно прочитать википедию, где любознательный читатель сможет самостоятельно найти интересный ему материал. Да и пользоваться гуглем и яндексом, в общем, не так уж и сложно.

1. Л200 Скорохода и Юрьевича. Гиперкуб открыт для просушки, все вещи как свалили ночью, так и оставили. Утренний осмотр показал, что солярка им не особо повредила. Что-то пришлось выкинуть, но большинство вещей в центре куба не пострадало вообще. Дизель стекал по стенкам конструкции и намочил только то, что лежало с краю.

2. Если я помню правильно, то это была одна из самых холодных ночей в нашей поездке, что-то около -20 или -25. Но нам вообще с погодой повезло: за всё время не было ни жутких холодов, ни пурги.

3. Эта горка — остатки насыпи железной дороги.

4. И сама заросшая насыпь. В августе 1952 года на участке Салехард—Надым было открыто рабочее движение, в том числе и пассажирское.

5. Зимник. Та его часть, которая проходит по открытым местам, часто заметается. Ехать по таким перекатам рыхлого снега довольно трудно. А лесные участки или участки, проходящие по насыпи ж/д, проходимы даже для легковых машин. По словам местных, иногда бывают такие сезоны, когда по зимнику можно даже на девятке проехать, но это очень редко.

6. Утро. Мы завтракаем, умываемся и готовимся ехать штурмовать то дурацкое место. Возвращаться в Салехард никому не хочется.

7. Рядом останавливается колона из трех Уралов, которые везут в Салехард утеплитель. Узнаем у них дорогу — говорят, что есть тяжелые участки на открытых пространствах. Что ж, будем ехать.

8. Один из множества малых мостов на железнодорожной линии. Непонятное строительство в зоне вечной мерзлоты, на границе нулевого градуса. Любое вмешательство в землю приводит к нарушению теплового баланса, и вечная мерзлота моментально тает, превращаясь в болото. А сами сооружения подвержены вспучиванию. Мерзлота не любит, когда в нее что-то втыкают — она выдавливает деревянные сваи опор моста. Большинство же мостов на трассе — временные, построенные из дерева.

9. Береговой устой моста — деревянный колодец, наполненный песком. Кстати, то место, где мы встали ночью, мы днем преодолели без проблем. Увы, фотографий я не сделал тогда. :(

10. Здесь когда-то была песчаная насыпь, которую полностью размыло.

11. Рельсы для пути собирали по всей стране. Самый ранний рельс, который был найден на просторах стройки, датирован 1877-м годом!

12. До сих пор историки спорят и строят догадки, зачем Сталин санкционировал эту стройку — без всяких изысканий, проектов (он был более-менее готов только к 1952-му году, когда строительство близилось к завершению) и обоснований. По сути, он самоличным решением приказал строить эту дорогу. Более подробно про различные точки зрения вы можете прочитать в википедии.

13. Удивительно, что для столь малого моста использовали железный пролет.

14. Типичный вид зимника в лесной части.

15. С началом строительства ж/д была возведена телеграфная линия связи от Салехарда до Игарки. Она поддерживалась в рабочем состоянии до 1992 года. Ее работники использовали ж/д для своих перевозок. После 1992 года и телеграфная линия, и ж/д оказались полностью заброшены.

16. Наш экспедиционный автомобиль — WV California — лучшая машина для зимних путешествий. Я уже не раз приводил ссылку на обзор Вити для апекса, где вы можете прочитать подробно обо всех достоинствах и недостатках этого автокемпера.

17. Чудом сохранившийся семафор.

18. Вся дорога строилась по очень облегченному варианту, чтобы хоть как-то смог проехать паровоз с вагонами. Строительство велось в жутких климатических условиях. И при этом проектировщики и строители имели слабое представление о том, как это все впоследствии эксплуатировать в условиях вечной мерзлоты. Первые зимы показали, что мосты вспучивает до полуметра, полотно идет волнами и его размывает. Все сооружения надо укреплять и уметь отводить воду, иначе запросто можно утонуть в «рукотворном» болоте.

19. Наша экспедиция.

20. Очень легкий перемет на открытом участке. Конечно, остатки стройки надо изучать летом, когда она не скрыта под снегом, но летом тут — только пешком. К слову, таких экспедиций было уже немало.

21. Помимо всех трудностей строительства, о которых я уже рассказал, стоит упомянуть, что строительных материалов тут не было совсем. Ну т.е. вообще не было. Разве что можно было немного намывать песок для отсыпки насыпи. А так — все, начиная от металла и заканчивая деревом и камнем, привозили с большой земли.

22. Этот скелет моста я сфотографировал на ходу. Посмотрите, как его вспучило!

23. Вернемся немного назад, в утро. После того как мы преодолели полыньи, нас догнал какой-то местный джип. Из него вышли четыре суровых мужика, поздоровались с нами, порасспрашивали, кто мы, откуда, куда едем. Посоветовали, что посмотреть по дороге и чего ждать. После чего один представился милицейским начальником из Надыма (никаких документов он не показывал) и спросил, есть ли у нас оружие. Мы ответили, что нет — его и правда не было. Он еще спрашивал, кто проехал перед нами, кого мы видели. О машинах, конечно, поговорили. Особенно всеобщее любопытство вызвала наша Калифорния. Потом они достали из багажника автоматы, сели в свой джип и, пожелав нам удачной дороги, уехали дальше. Вот тут мне стало как-то не по себе. Чуть дальше мы их встретили еще раз, обменялись приветствиями и разошлись окончательно. А другие местные товарищи подсказали вот это место — бывший лагерь заключенных, которые строили дорогу.

24. Строительство началось в 1947 году. На сооружении дороги работало до 80 000 человек. В строительство было вложено 42 млрд рублей.

25. Как говорят, дорога построена на костях. Сколько всего в этой земле сгинуло людей — не знает никто.

26. Летом — гнус, который чуть ли не сжирал заживо. Зимой — лютый холод.

27. По некоторым воспоминаниям инженеров, они сами не понимали, зачем строят эту дорогу. Это сейчас там есть газ, а тогда не было вообще НИЧЕГО.

28. Сейчас можно сказать однозначно, что дорога не была бы построена в срок. А с учетом того, как проходило строительство и какие там условия, еще много лет ушло бы на доведение ее до нормального эксплуатационного состояния… Нужна тогда была такая дорога такими силами — однозначно сказать нельзя.

29. Но вернемся к нашей экспедиции. Одной из особенностей нашей машины было наличие какого-то невероятного количества карманов, полок, нычек и шкафчиков. Вот в карман передней двери спокойно помещается 70-200 и второй пятак с 16-35 мм.

30. На лобовом стекле — камера, которая снимает дорожное видео, и ГоуПро, которая снимала нас с Витей. В качестве навигации — нетбук Асус с ози и генштабовскими картами. Видео с экспедиции можно считать похороненным. :( Увы, так руки ни у кого и не дошли его собрать.

31. Вечер мы встретили уже недалеко от Надыма, но еще на зимнике. Здесь он идет большей частью по насыпи железной дороги, обходя мосты по ледовым переправам. Ночью мы наконец-то въехали в Надым и тут же завалились спать.

32. Это были 300 километров пустоты. Здесь уже нет населенных пунктов, нет сотовой связи. Только трафик по зимнику. В середине, на 150-м километре, находится база дорожных рабочих, которые поддерживают его в нормальном состоянии. Этот, по сути, самый сложный участок, мы преодолели за полтора дня.

В марте 1953 года, сразу после смерти Сталина, строительство было остановлено. Была попытка консервации, но поняв, сколько это будет стоит, просто все бросили. В дальнейшим достроили участок от Нового Уренгоя до Старого Надыма, где худо-бедно поддерживают движение.

В целом, Мертвая дорога оставила у меня гнетущее впечатление. Вбухать столько средств и жизней людей в такую стройку и бросить все… Как я уже выше говорил, мы уже вряд ли узнаем, почему Сталин решил начать эту стройку. На мой взгляд, тогда для нее еще не наступило время…

И несколько ссылок для самостоятельного изучения:

Мертвая дорога. Стройка №501-№503

Интернет музей дороги

501-я стройка на Викимапии. На участках высокого разрешения трасса дороги прослеживается очень хорошо

«Мертвая дорога». Небольшое дополнение

Оказывается в папке на маке не было несколько фотографий, которые я хотел показать в прошлом посте про стройку №501. С одной стороны, материал уже выложил, с другой стороны эти фотографии будут интересны тем, кто любит различные технические решения. Так что смотрим. Ж/д мост через реку Идъяха.

1. Как я уже говорил, со строительным материалом на стройке были большие проблемы. Все приходилось привозить с большой земли.

2. Металл в стране был в жутком дефиците, но на крупные мосты его приходилось тратить, иначе никак. Но все остальное старались выполнить из дерева, которое тоже было привозное, так как местный лес не годился для такого строительства.

3. Береговой устой и эстакада выполнены полностью из дерева.

4. Деревянный технический гений.

5. В дальнейшем эти временные сооружения предполагалось заменить на железобетонные конструкции...

6. Немножко не резко, зато видно как металлическое пролетное строение опирается на деревянный устой. Никаких шарнирных опор для компенсации температурного расщирения!

7. Немного еще зимней тундры.

8.

9.

10. Прекрасная иллюстрация того, как вечная мерзлота выдавливает из себя деревянные сваи моста.

11. Природа тут весьма сурова.

Но все это меркнет перед некоторыми деревянными мостами, построенными в разное время. Вот что нагуглилось:

Виадук через ущелье Верруга в Андах, филигранная конструкция из дерева. Отсюда.

Мост в Тускалузе, штат Алабама.

Hamilton Railroad Bridge

И... барабанная дробь!

Отсюда.

Гугль!

Сразу вспоминается древняя игрушка Build Bridges и её продолжение Pontifex (первая и вторая)

|

Метки: Ямало-Ненецкий автономный округ перепост abandoned Россия trip мост РЖД |

Стройка №501 «Салехард» — «Надым» или Мертвая дорога |

Воскресный перепост! В этот жаркий день мы вспомнил пост от 30 марта 2012 года про Мертвую дорогу «Салехард» — «Надым» — Стройка №501. Это была экспедиция в Салехард «Город на полярном круге». В этот материал я объединил два поста.

Что ж, вернемся к экспедиции. После обеда 7-го дня, хорошенько попарившись в баньке, мы выдвинулись в сторону зимника, заехав по пути в небольшой музей. Вкратце это все рассказано тут. Соответственно, пока традиционно тупили, потеряли много времени, и на зимник уже выехали ближе к вечеру.

Сначала дорога спускается на лед Оби и идет пару километров по реке, потом раздваивается. Налево отходит зимник к Яр-Сале, а нам направо — в Надым. Тут меня (я был за рулем в этот момент) ждал первый сюрприз: я не умею ездить по перекатам. На первом же немного сложном участке я хорошенько посадил наш микроавтобус в снег. Выкопались и выдернули его с помощью Скорохода на Л200. Пока этим занимались, нас обогнала колонна Уралов (предложив помощь), которые ехали на 150-й километр зимника, где находится база дорожных рабочих.

Эти Уралы мы еще не раз вспоминали, так как после себя они оставили совершенно разбитую дорогу, по которой ехать было довольно трудно. А если не уметь, то и плачевно вообще. Посадив второй раз машину (выкопались уже самостоятельно), я отдал руль Вите — благо, опыта такого вождения у него явно больше. Или просто талант :) К слову сказать, уже совершенно стемнело, мы устали как черти, но продолжали упорно ползти к Надыму.

В темноте встретили первые следы 501-й стройки — остатки насыпи и какой-то мост. Через некоторое время зимник вышел на трассу Мертвой дороги и далее шел рядом с ее насыпью, по лесу. Тут, на 70-м километре, мы встретили страх и ужас всей поездки. Тут решалась судьба всей экспедиции…

Небольшая речка, вытекавшая из леса, разлилась перед насыпью и образовала замерзшее озеро. С хорошим уклоном в сторону насыпи. Прямо по центру — две огромные вымоины во льду, где Урал провалился по ступицы (глубина проруби была установлена народным методом тыканья в неё палкой). Слева, около леса, можно было бы проехать, но туда надо было забраться по чистому и очень скользкому льду. Справа лед заканчивался, и был метровый обрыв, куда провалился какой-то грузовик, оставив на снежном бруствере прекрасные отпечатки боковинок колес. В общем, на тот момент нам казалось, что тут не проехать.

Пока решали, что делать, нас догнал одинокий грузовик, который вез рабочих на базу. Водитель, молодой парень, спросил, чего мы встали, не нужна ли помощь. Мы сказали, что нет, так как у него не вертолет :) Он хмыкнул, пожелал удачной дороги и без проблем преодолел эти полыньи. Тут нам совсем стало тоскливо, и мы решили вернуться на 65-й километр, где есть небольшая площадка. Переночуем там и решим, что делать дальше.

В довершение ситуации у Скорохода прохудилась пластиковая канистра с соляркой и облила весь его гиперкуб и все его внутренности дизтопливом. Это нас совершенно подкосило, и мы находились в весьма подавленном состоянии. Решили, что утром вернемся к тому месту и снова попробуем проехать на свежую голову и дневной свет. Если не получится, то вернемся в Салехард и другим зимником поедем обратно.

Итак, утро восьмого дня экспедиции. Мы его встретили на 65-м километре зимника Салехард — Надым.

Для общего ознакомления вам будет достаточно прочитать википедию, где любознательный читатель сможет самостоятельно найти интересный ему материал. Да и пользоваться гуглем и яндексом, в общем, не так уж и сложно.

1. Л200 Скорохода и Юрьевича. Гиперкуб открыт для просушки, все вещи как свалили ночью, так и оставили. Утренний осмотр показал, что солярка им не особо повредила. Что-то пришлось выкинуть, но большинство вещей в центре куба не пострадало вообще. Дизель стекал по стенкам конструкции и намочил только то, что лежало с краю.

2. Если я помню правильно, то это была одна из самых холодных ночей в нашей поездке, что-то около -20 или -25. Но нам вообще с погодой повезло: за всё время не было ни жутких холодов, ни пурги.

3. Эта горка — остатки насыпи железной дороги.

4. И сама заросшая насыпь. В августе 1952 года на участке Салехард—Надым было открыто рабочее движение, в том числе и пассажирское.

5. Зимник. Та его часть, которая проходит по открытым местам, часто заметается. Ехать по таким перекатам рыхлого снега довольно трудно. А лесные участки или участки, проходящие по насыпи ж/д, проходимы даже для легковых машин. По словам местных, иногда бывают такие сезоны, когда по зимнику можно даже на девятке проехать, но это очень редко.

6. Утро. Мы завтракаем, умываемся и готовимся ехать штурмовать то дурацкое место. Возвращаться в Салехард никому не хочется.

7. Рядом останавливается колона из трех Уралов, которые везут в Салехард утеплитель. Узнаем у них дорогу — говорят, что есть тяжелые участки на открытых пространствах. Что ж, будем ехать.

8. Один из множества малых мостов на железнодорожной линии. Непонятное строительство в зоне вечной мерзлоты, на границе нулевого градуса. Любое вмешательство в землю приводит к нарушению теплового баланса, и вечная мерзлота моментально тает, превращаясь в болото. А сами сооружения подвержены вспучиванию. Мерзлота не любит, когда в нее что-то втыкают — она выдавливает деревянные сваи опор моста. Большинство же мостов на трассе — временные, построенные из дерева.

9. Береговой устой моста — деревянный колодец, наполненный песком. Кстати, то место, где мы встали ночью, мы днем преодолели без проблем. Увы, фотографий я не сделал тогда. :(

10. Здесь когда-то была песчаная насыпь, которую полностью размыло.

11. Рельсы для пути собирали по всей стране. Самый ранний рельс, который был найден на просторах стройки, датирован 1877-м годом!

12. До сих пор историки спорят и строят догадки, зачем Сталин санкционировал эту стройку — без всяких изысканий, проектов (он был более-менее готов только к 1952-му году, когда строительство близилось к завершению) и обоснований. По сути, он самоличным решением приказал строить эту дорогу. Более подробно про различные точки зрения вы можете прочитать в википедии.

13. Удивительно, что для столь малого моста использовали железный пролет.

14. Типичный вид зимника в лесной части.

15. С началом строительства ж/д была возведена телеграфная линия связи от Салехарда до Игарки. Она поддерживалась в рабочем состоянии до 1992 года. Ее работники использовали ж/д для своих перевозок. После 1992 года и телеграфная линия, и ж/д оказались полностью заброшены.

16. Наш экспедиционный автомобиль — WV California — лучшая машина для зимних путешествий. Я уже не раз приводил ссылку на обзор Вити для апекса, где вы можете прочитать подробно обо всех достоинствах и недостатках этого автокемпера.

17. Чудом сохранившийся семафор.

18. Вся дорога строилась по очень облегченному варианту, чтобы хоть как-то смог проехать паровоз с вагонами. Строительство велось в жутких климатических условиях. И при этом проектировщики и строители имели слабое представление о том, как это все впоследствии эксплуатировать в условиях вечной мерзлоты. Первые зимы показали, что мосты вспучивает до полуметра, полотно идет волнами и его размывает. Все сооружения надо укреплять и уметь отводить воду, иначе запросто можно утонуть в «рукотворном» болоте.

19. Наша экспедиция.

20. Очень легкий перемет на открытом участке. Конечно, остатки стройки надо изучать летом, когда она не скрыта под снегом, но летом тут — только пешком. К слову, таких экспедиций было уже немало.

21. Помимо всех трудностей строительства, о которых я уже рассказал, стоит упомянуть, что строительных материалов тут не было совсем. Ну т.е. вообще не было. Разве что можно было немного намывать песок для отсыпки насыпи. А так — все, начиная от металла и заканчивая деревом и камнем, привозили с большой земли.

22. Этот скелет моста я сфотографировал на ходу. Посмотрите, как его вспучило!

23. Вернемся немного назад, в утро. После того как мы преодолели полыньи, нас догнал какой-то местный джип. Из него вышли четыре суровых мужика, поздоровались с нами, порасспрашивали, кто мы, откуда, куда едем. Посоветовали, что посмотреть по дороге и чего ждать. После чего один представился милицейским начальником из Надыма (никаких документов он не показывал) и спросил, есть ли у нас оружие. Мы ответили, что нет — его и правда не было. Он еще спрашивал, кто проехал перед нами, кого мы видели. О машинах, конечно, поговорили. Особенно всеобщее любопытство вызвала наша Калифорния. Потом они достали из багажника автоматы, сели в свой джип и, пожелав нам удачной дороги, уехали дальше. Вот тут мне стало как-то не по себе. Чуть дальше мы их встретили еще раз, обменялись приветствиями и разошлись окончательно. А другие местные товарищи подсказали вот это место — бывший лагерь заключенных, которые строили дорогу.

24. Строительство началось в 1947 году. На сооружении дороги работало до 80 000 человек. В строительство было вложено 42 млрд рублей.

25. Как говорят, дорога построена на костях. Сколько всего в этой земле сгинуло людей — не знает никто.

26. Летом — гнус, который чуть ли не сжирал заживо. Зимой — лютый холод.

27. По некоторым воспоминаниям инженеров, они сами не понимали, зачем строят эту дорогу. Это сейчас там есть газ, а тогда не было вообще НИЧЕГО.

28. Сейчас можно сказать однозначно, что дорога не была бы построена в срок. А с учетом того, как проходило строительство и какие там условия, еще много лет ушло бы на доведение ее до нормального эксплуатационного состояния… Нужна тогда была такая дорога такими силами — однозначно сказать нельзя.

29. Но вернемся к нашей экспедиции. Одной из особенностей нашей машины было наличие какого-то невероятного количества карманов, полок, нычек и шкафчиков. Вот в карман передней двери спокойно помещается 70-200 и второй пятак с 16-35 мм.

30. На лобовом стекле — камера, которая снимает дорожное видео, и ГоуПро, которая снимала нас с Витей. В качестве навигации — нетбук Асус с ози и генштабовскими картами. Видео с экспедиции можно считать похороненным. :( Увы, так руки ни у кого и не дошли его собрать.

31. Вечер мы встретили уже недалеко от Надыма, но еще на зимнике. Здесь он идет большей частью по насыпи железной дороги, обходя мосты по ледовым переправам. Ночью мы наконец-то въехали в Надым и тут же завалились спать.

32. Это были 300 километров пустоты. Здесь уже нет населенных пунктов, нет сотовой связи. Только трафик по зимнику. В середине, на 150-м километре, находится база дорожных рабочих, которые поддерживают его в нормальном состоянии. Этот, по сути, самый сложный участок, мы преодолели за полтора дня.

В марте 1953 года, сразу после смерти Сталина, строительство было остановлено. Была попытка консервации, но поняв, сколько это будет стоит, просто все бросили. В дальнейшим достроили участок от Нового Уренгоя до Старого Надыма, где худо-бедно поддерживают движение.

В целом, Мертвая дорога оставила у меня гнетущее впечатление. Вбухать столько средств и жизней людей в такую стройку и бросить все… Как я уже выше говорил, мы уже вряд ли узнаем, почему Сталин решил начать эту стройку. На мой взгляд, тогда для нее еще не наступило время…

И несколько ссылок для самостоятельного изучения:

Мертвая дорога. Стройка №501-№503

Интернет музей дороги

501-я стройка на Викимапии. На участках высокого разрешения трасса дороги прослеживается очень хорошо

«Мертвая дорога». Небольшое дополнение

Оказывается в папке на маке не было несколько фотографий, которые я хотел показать в прошлом посте про стройку №501. С одной стороны, материал уже выложил, с другой стороны эти фотографии будут интересны тем, кто любит различные технические решения. Так что смотрим. Ж/д мост через реку Идъяха.

1. Как я уже говорил, со строительным материалом на стройке были большие проблемы. Все приходилось привозить с большой земли.

2. Металл в стране был в жутком дефиците, но на крупные мосты его приходилось тратить, иначе никак. Но все остальное старались выполнить из дерева, которое тоже было привозное, так как местный лес не годился для такого строительства.

3. Береговой устой и эстакада выполнены полностью из дерева.

4. Деревянный технический гений.

5. В дальнейшем эти временные сооружения предполагалось заменить на железобетонные конструкции...

6. Немножко не резко, зато видно как металлическое пролетное строение опирается на деревянный устой. Никаких шарнирных опор для компенсации температурного расщирения!

7. Немного еще зимней тундры.

8.

9.

10. Прекрасная иллюстрация того, как вечная мерзлота выдавливает из себя деревянные сваи моста.

11. Природа тут весьма сурова.

Но все это меркнет перед некоторыми деревянными мостами, построенными в разное время. Вот что нагуглилось:

Виадук через ущелье Верруга в Андах, филигранная конструкция из дерева. Отсюда.

Мост в Тускалузе, штат Алабама.

Hamilton Railroad Bridge

И... барабанная дробь!

Отсюда.

Гугль!

Сразу вспоминается древняя игрушка Build Bridges и её продолжение Pontifex (первая и вторая)

Что ж, вернемся к экспедиции. После обеда 7-го дня, хорошенько попарившись в баньке, мы выдвинулись в сторону зимника, заехав по пути в небольшой музей. Вкратце это все рассказано тут. Соответственно, пока традиционно тупили, потеряли много времени, и на зимник уже выехали ближе к вечеру.

Сначала дорога спускается на лед Оби и идет пару километров по реке, потом раздваивается. Налево отходит зимник к Яр-Сале, а нам направо — в Надым. Тут меня (я был за рулем в этот момент) ждал первый сюрприз: я не умею ездить по перекатам. На первом же немного сложном участке я хорошенько посадил наш микроавтобус в снег. Выкопались и выдернули его с помощью Скорохода на Л200. Пока этим занимались, нас обогнала колонна Уралов (предложив помощь), которые ехали на 150-й километр зимника, где находится база дорожных рабочих.

Эти Уралы мы еще не раз вспоминали, так как после себя они оставили совершенно разбитую дорогу, по которой ехать было довольно трудно. А если не уметь, то и плачевно вообще. Посадив второй раз машину (выкопались уже самостоятельно), я отдал руль Вите — благо, опыта такого вождения у него явно больше. Или просто талант :) К слову сказать, уже совершенно стемнело, мы устали как черти, но продолжали упорно ползти к Надыму.

В темноте встретили первые следы 501-й стройки — остатки насыпи и какой-то мост. Через некоторое время зимник вышел на трассу Мертвой дороги и далее шел рядом с ее насыпью, по лесу. Тут, на 70-м километре, мы встретили страх и ужас всей поездки. Тут решалась судьба всей экспедиции…

Небольшая речка, вытекавшая из леса, разлилась перед насыпью и образовала замерзшее озеро. С хорошим уклоном в сторону насыпи. Прямо по центру — две огромные вымоины во льду, где Урал провалился по ступицы (глубина проруби была установлена народным методом тыканья в неё палкой). Слева, около леса, можно было бы проехать, но туда надо было забраться по чистому и очень скользкому льду. Справа лед заканчивался, и был метровый обрыв, куда провалился какой-то грузовик, оставив на снежном бруствере прекрасные отпечатки боковинок колес. В общем, на тот момент нам казалось, что тут не проехать.

Пока решали, что делать, нас догнал одинокий грузовик, который вез рабочих на базу. Водитель, молодой парень, спросил, чего мы встали, не нужна ли помощь. Мы сказали, что нет, так как у него не вертолет :) Он хмыкнул, пожелал удачной дороги и без проблем преодолел эти полыньи. Тут нам совсем стало тоскливо, и мы решили вернуться на 65-й километр, где есть небольшая площадка. Переночуем там и решим, что делать дальше.

В довершение ситуации у Скорохода прохудилась пластиковая канистра с соляркой и облила весь его гиперкуб и все его внутренности дизтопливом. Это нас совершенно подкосило, и мы находились в весьма подавленном состоянии. Решили, что утром вернемся к тому месту и снова попробуем проехать на свежую голову и дневной свет. Если не получится, то вернемся в Салехард и другим зимником поедем обратно.

Итак, утро восьмого дня экспедиции. Мы его встретили на 65-м километре зимника Салехард — Надым.

Для общего ознакомления вам будет достаточно прочитать википедию, где любознательный читатель сможет самостоятельно найти интересный ему материал. Да и пользоваться гуглем и яндексом, в общем, не так уж и сложно.

1. Л200 Скорохода и Юрьевича. Гиперкуб открыт для просушки, все вещи как свалили ночью, так и оставили. Утренний осмотр показал, что солярка им не особо повредила. Что-то пришлось выкинуть, но большинство вещей в центре куба не пострадало вообще. Дизель стекал по стенкам конструкции и намочил только то, что лежало с краю.

2. Если я помню правильно, то это была одна из самых холодных ночей в нашей поездке, что-то около -20 или -25. Но нам вообще с погодой повезло: за всё время не было ни жутких холодов, ни пурги.

3. Эта горка — остатки насыпи железной дороги.

4. И сама заросшая насыпь. В августе 1952 года на участке Салехард—Надым было открыто рабочее движение, в том числе и пассажирское.

5. Зимник. Та его часть, которая проходит по открытым местам, часто заметается. Ехать по таким перекатам рыхлого снега довольно трудно. А лесные участки или участки, проходящие по насыпи ж/д, проходимы даже для легковых машин. По словам местных, иногда бывают такие сезоны, когда по зимнику можно даже на девятке проехать, но это очень редко.

6. Утро. Мы завтракаем, умываемся и готовимся ехать штурмовать то дурацкое место. Возвращаться в Салехард никому не хочется.

7. Рядом останавливается колона из трех Уралов, которые везут в Салехард утеплитель. Узнаем у них дорогу — говорят, что есть тяжелые участки на открытых пространствах. Что ж, будем ехать.

8. Один из множества малых мостов на железнодорожной линии. Непонятное строительство в зоне вечной мерзлоты, на границе нулевого градуса. Любое вмешательство в землю приводит к нарушению теплового баланса, и вечная мерзлота моментально тает, превращаясь в болото. А сами сооружения подвержены вспучиванию. Мерзлота не любит, когда в нее что-то втыкают — она выдавливает деревянные сваи опор моста. Большинство же мостов на трассе — временные, построенные из дерева.

9. Береговой устой моста — деревянный колодец, наполненный песком. Кстати, то место, где мы встали ночью, мы днем преодолели без проблем. Увы, фотографий я не сделал тогда. :(

10. Здесь когда-то была песчаная насыпь, которую полностью размыло.

11. Рельсы для пути собирали по всей стране. Самый ранний рельс, который был найден на просторах стройки, датирован 1877-м годом!

12. До сих пор историки спорят и строят догадки, зачем Сталин санкционировал эту стройку — без всяких изысканий, проектов (он был более-менее готов только к 1952-му году, когда строительство близилось к завершению) и обоснований. По сути, он самоличным решением приказал строить эту дорогу. Более подробно про различные точки зрения вы можете прочитать в википедии.

13. Удивительно, что для столь малого моста использовали железный пролет.

14. Типичный вид зимника в лесной части.

15. С началом строительства ж/д была возведена телеграфная линия связи от Салехарда до Игарки. Она поддерживалась в рабочем состоянии до 1992 года. Ее работники использовали ж/д для своих перевозок. После 1992 года и телеграфная линия, и ж/д оказались полностью заброшены.

16. Наш экспедиционный автомобиль — WV California — лучшая машина для зимних путешествий. Я уже не раз приводил ссылку на обзор Вити для апекса, где вы можете прочитать подробно обо всех достоинствах и недостатках этого автокемпера.

17. Чудом сохранившийся семафор.

18. Вся дорога строилась по очень облегченному варианту, чтобы хоть как-то смог проехать паровоз с вагонами. Строительство велось в жутких климатических условиях. И при этом проектировщики и строители имели слабое представление о том, как это все впоследствии эксплуатировать в условиях вечной мерзлоты. Первые зимы показали, что мосты вспучивает до полуметра, полотно идет волнами и его размывает. Все сооружения надо укреплять и уметь отводить воду, иначе запросто можно утонуть в «рукотворном» болоте.

19. Наша экспедиция.

20. Очень легкий перемет на открытом участке. Конечно, остатки стройки надо изучать летом, когда она не скрыта под снегом, но летом тут — только пешком. К слову, таких экспедиций было уже немало.

21. Помимо всех трудностей строительства, о которых я уже рассказал, стоит упомянуть, что строительных материалов тут не было совсем. Ну т.е. вообще не было. Разве что можно было немного намывать песок для отсыпки насыпи. А так — все, начиная от металла и заканчивая деревом и камнем, привозили с большой земли.

22. Этот скелет моста я сфотографировал на ходу. Посмотрите, как его вспучило!

23. Вернемся немного назад, в утро. После того как мы преодолели полыньи, нас догнал какой-то местный джип. Из него вышли четыре суровых мужика, поздоровались с нами, порасспрашивали, кто мы, откуда, куда едем. Посоветовали, что посмотреть по дороге и чего ждать. После чего один представился милицейским начальником из Надыма (никаких документов он не показывал) и спросил, есть ли у нас оружие. Мы ответили, что нет — его и правда не было. Он еще спрашивал, кто проехал перед нами, кого мы видели. О машинах, конечно, поговорили. Особенно всеобщее любопытство вызвала наша Калифорния. Потом они достали из багажника автоматы, сели в свой джип и, пожелав нам удачной дороги, уехали дальше. Вот тут мне стало как-то не по себе. Чуть дальше мы их встретили еще раз, обменялись приветствиями и разошлись окончательно. А другие местные товарищи подсказали вот это место — бывший лагерь заключенных, которые строили дорогу.

24. Строительство началось в 1947 году. На сооружении дороги работало до 80 000 человек. В строительство было вложено 42 млрд рублей.

25. Как говорят, дорога построена на костях. Сколько всего в этой земле сгинуло людей — не знает никто.

26. Летом — гнус, который чуть ли не сжирал заживо. Зимой — лютый холод.

27. По некоторым воспоминаниям инженеров, они сами не понимали, зачем строят эту дорогу. Это сейчас там есть газ, а тогда не было вообще НИЧЕГО.

28. Сейчас можно сказать однозначно, что дорога не была бы построена в срок. А с учетом того, как проходило строительство и какие там условия, еще много лет ушло бы на доведение ее до нормального эксплуатационного состояния… Нужна тогда была такая дорога такими силами — однозначно сказать нельзя.

29. Но вернемся к нашей экспедиции. Одной из особенностей нашей машины было наличие какого-то невероятного количества карманов, полок, нычек и шкафчиков. Вот в карман передней двери спокойно помещается 70-200 и второй пятак с 16-35 мм.

30. На лобовом стекле — камера, которая снимает дорожное видео, и ГоуПро, которая снимала нас с Витей. В качестве навигации — нетбук Асус с ози и генштабовскими картами. Видео с экспедиции можно считать похороненным. :( Увы, так руки ни у кого и не дошли его собрать.

31. Вечер мы встретили уже недалеко от Надыма, но еще на зимнике. Здесь он идет большей частью по насыпи железной дороги, обходя мосты по ледовым переправам. Ночью мы наконец-то въехали в Надым и тут же завалились спать.

32. Это были 300 километров пустоты. Здесь уже нет населенных пунктов, нет сотовой связи. Только трафик по зимнику. В середине, на 150-м километре, находится база дорожных рабочих, которые поддерживают его в нормальном состоянии. Этот, по сути, самый сложный участок, мы преодолели за полтора дня.

В марте 1953 года, сразу после смерти Сталина, строительство было остановлено. Была попытка консервации, но поняв, сколько это будет стоит, просто все бросили. В дальнейшим достроили участок от Нового Уренгоя до Старого Надыма, где худо-бедно поддерживают движение.

В целом, Мертвая дорога оставила у меня гнетущее впечатление. Вбухать столько средств и жизней людей в такую стройку и бросить все… Как я уже выше говорил, мы уже вряд ли узнаем, почему Сталин решил начать эту стройку. На мой взгляд, тогда для нее еще не наступило время…

И несколько ссылок для самостоятельного изучения:

Мертвая дорога. Стройка №501-№503

Интернет музей дороги

501-я стройка на Викимапии. На участках высокого разрешения трасса дороги прослеживается очень хорошо

«Мертвая дорога». Небольшое дополнение

Оказывается в папке на маке не было несколько фотографий, которые я хотел показать в прошлом посте про стройку №501. С одной стороны, материал уже выложил, с другой стороны эти фотографии будут интересны тем, кто любит различные технические решения. Так что смотрим. Ж/д мост через реку Идъяха.

1. Как я уже говорил, со строительным материалом на стройке были большие проблемы. Все приходилось привозить с большой земли.

2. Металл в стране был в жутком дефиците, но на крупные мосты его приходилось тратить, иначе никак. Но все остальное старались выполнить из дерева, которое тоже было привозное, так как местный лес не годился для такого строительства.

3. Береговой устой и эстакада выполнены полностью из дерева.

4. Деревянный технический гений.

5. В дальнейшем эти временные сооружения предполагалось заменить на железобетонные конструкции...

6. Немножко не резко, зато видно как металлическое пролетное строение опирается на деревянный устой. Никаких шарнирных опор для компенсации температурного расщирения!

7. Немного еще зимней тундры.

8.

9.

10. Прекрасная иллюстрация того, как вечная мерзлота выдавливает из себя деревянные сваи моста.

11. Природа тут весьма сурова.

Но все это меркнет перед некоторыми деревянными мостами, построенными в разное время. Вот что нагуглилось:

Виадук через ущелье Верруга в Андах, филигранная конструкция из дерева. Отсюда.

Мост в Тускалузе, штат Алабама.

Hamilton Railroad Bridge

И... барабанная дробь!

Отсюда.

Гугль!

Сразу вспоминается древняя игрушка Build Bridges и её продолжение Pontifex (первая и вторая)

|

Метки: Ямало-Ненецкий автономный округ перепост abandoned Россия trip мост РЖД |

Страсти застройщиков! |

Как говорится, любые совпадения случайны, все герои выдуманы и, вообще, все действие происходило в параллельной вселенной... В любой узкой профессиональной деятельности все друг друга знают. Кто-то даже дружит. Но все уж точно общаются. Но, как говорится, дружба — дружбой, а табачок — в рознь. На рынке застройщиков игроков сейчас не так уж и много. Скажем, есть компании, которые мы условно назовем «А», «Б», «В», «Г» и так далее. Все более или менее успешно ведут застройку своих территорий. Проблемы, конечно, есть, но у всех они одинаковые по отрасли. И в какой-то момент фирма «Г» решила, что они могут вырваться вперед. Для этого они наняли «супер элитных» блогеров и попросили их написать очень объективный и честный пост про фирму «А» — «Чтоб честнее не было!» Те товарищи кинулись писать, но в последний момент у всех одинаково рука дрогнула, и материал вышел очень негативный. И у всех, почему-то, написанный прям под копирку — мол все плохо. Причем плохо почему-то только на двух конкретно объектах.

Я на стройках снимаю уже почти 20 лет. И на любой стройке можно найти негатив, даже на самой образцовой. А уж выкладывать только грязь, мусор и каждую ямку и писать — смотрите, как все плохо — много ума не надо. В итоге представители фирмы «А» очень сильно удивились такому повороту событий и очень вежливо поинтересовались у «супер элитных» блогеров, мол, господа, а что это вы так себя плохо ведете? В итоге материал был удален (кеш все помнит!), а фирма «Г» получила свой минус в карму.

Но представители первой компании пошли дальше и позвали тех, кто понимает в строительстве к себе на эти два объекта — смотрите сами. Смотрим.

1. Большие стройки лучше смотреть с воздуха. Поэтому садимся в Bell 407 и отправляемся в небольшую экскурсию на юге Москвы.

2. Сначала — жилой комплекс «Зеленые аллеи» в городе Видное. Это проект комплексной застройки с собственной инфраструктурой. Микрорайон состоит из двух очередей строительства. Первая будет реализована в течение 2016 г., в рамках которой введут в эксплуатацию 4 монолитно-кирпичных дома переменной этажности. Сроки реализации второй очереди — 2014–2018 гг.

3. В новом комплексе будет поликлиника, три детских сада и две общеобразовательные школы.

4. Строительство ведется собственными подрядными организациями, так и субподрядными, которые набирают по конкурсы. Конкуренция среди желающих работать огромная, и нет недостатка в строителях. Иногда бывает, что субподрядчик лажает, тогда его выгоняют. Такое случалось, бывает, чего уж там.

5. На территории будут находиться две общеобразовательные школы на 1800 мест.

6. Современные требования по обеспечению маломобильных групп граждан. Что-то я сомневаюсь, что им будет удобно пользоваться. Обычный и пологий пандус в подъезде был бы более актуален.

7. Ремонт это такая штука... Кстати, не смотря на кризис, квартиры хорошо продаются. Хотя, текущая ситуация почти вышвырнула с рынка почти всех мелких застройщиков. И даже парочку крупных.

8. Территория пруда тоже попадает под благоустройства территории.

9. Я на крыше корпуса №4. Передо мной корпус №3, а справа — первый корпус второй очереди. На крыше находятся системы вентиляции. О ней хотелось бы сказать подробнее. Вентиляция в квартирах ЖК «Зеленые Аллеи» приточно-вытяжная. Приток осуществляется через окна и двери, вытяжка через вент. шахту за счет создания разницы в давлении за счет разницы в высоте. Наиболее сильная тяга на первых этажах потому, что наибольшая разница в высоте уровня квартиры и верхней частью вент. шахты. Соответственно, наименее слабая тяга на последних этажах потому. Чтобы компенсировать слабую тягу, на верхних этажах устанавливаются осевые вентиляторы, которые работают на вытяжку. Многие жильцы ошибочно полагают, что вентиляторы должны быть установлены во всех квартирах, но по проекту осевые вытяжные вентиляторы устанавливаются только на последних этажах. Но, установив современные окна и двери мы получаем почти герметичную квартиру и вот тут жильцам надо самим озаботится о приточной вентиляции.

.::кликабельно::.

10. Самое необычное в этом комплексе — это собственные мини котельные на крышах корпусов. Не смотря на экономию места и отсутствие отключения горячей воды у такого решения есть минусы.

11. Технологическое оборудование в крышных котельных создает шумовую нагрузку в частотах 800 — 1200 Гц, очень неприятный низкочастотный гул, также присутствуют вибрации. Устранять шумовую нагрузку и вибрацию в процессе эксплуатации очень тяжело. А вся инфраструктура комплекса (школа, детские сады и т.д.) так же питается от крышных котельных первого корпуса. В дальнейшем от таких котельных решили отказаться и возводить традиционные тепловые узлы.

12. Дома монолитно-кирпичные. У каждого вида (панельное или монолитное строительство) есть свои плюсы и минусы и нельзя сказать, что какой-то тип определенно лучше другого.

13. Квартиры в этом комплексе начинаются примерно от двух миллионов рублей. Это дома эконом-класса.

14. Один из трех детских садов.

15. Возник у нас вопрос, зачем так много заборов? Ответом послужила вот эта несчастная клумба, которая осталась без забора — ее уже вытоптали. Видимо пока так вот ходят, без заборов не обойтись :(

16. Под корпусами находится единая подземная парковка. Стоимость машиноместа от 600 000 рублей.

17. Перелетаем на вторую площадку. шеф пилот Геннадий выполняет разворот в районе Румянцево.

18. Мы подлетаем к жилому комплексу «Татьяин парк». Он находится буквально за МКАДом, рядом с деревней Говорово.

19. Это уже комфортный класс. Цена квартиры здесь ощутимо выше, чем в ЖК «Зеленые аллеи». Здесь уже интересный проект, более продуманная придомовая территория и, самое главное, строительство станции метро «Терёшково» в пешеходной доступности. Через несколько лет, когда эта линия будет введена в строй, цена квартир здесь еще больше подскочит.

20. Строительство ведется несколькими очередями. Первые корпуса уже заселены, а последние только начинают возводиться.

21. Школа на 1100 учащихся и два детских сада на 215 мест каждый, медицинский центр и поликлиника, подземные и многоуровневые наземные паркинги, благоустроенная набережная реки Сетунька.