Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/russkaya_usadba/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://russkaya-usadba.livejournal.com/data/rss??4fce6ca0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Поход на запретный форт. По льду на 6-й Северный форт Кронштадта. |

Чтоб попасть на форт, надо сначала прилично пройти по дамбе - около 4 километров от станции Горская, и затем уже от нее идти по льду в сторону форта, чуть больше 300 метров. В прошлый свой визит туда я шел по льду сразу, но та зима была более морозной, и потому такой поход можно было осуществить. Сейчас же лед уже начинал таять, и прогулку по нему надо было сократить до минимума

Проблема была в том, что накануне был шторм, который очень сильно поломал лед по всему Финскому заливу. Читая отчеты рыбаков, я не был уверен, что мы сможем дойти до форта, и поэтому заранее наметил запасной вариант для другой прогулки возле Кронштадта. А когда мы отошли от Горской, то открывшаяся нам картина и вовсе повергла в уныние

Везде вода, никакого намека на лед... И какой тут ледовый поход может быть, в такой ситуации?

Я ожидал трещины на льду, отдельные участки с водой - но не такое! Природа устроила тут настоящий погром,уничтожив огромные пространства со льдом! А потоки воды, которую пригнал ветер, растопили те льды, что остались, и по причине интенсивного таяния льдов, везде было видно лишь открытое море...

Но мы все же пошли по дамбе, двигаясь в сторону Кронштадта. Впереди был виден 7-й северный форт возле которого прилепились небольшие ошметки тонкого льда. В бинокль я увидел, что за ним опять открытая вода, напротив следующего водопропускного сооружения...

7-й северный форт расположен на острове,соединенном полоской суши с дамбой, в нем обосновался какой-то ресторан. Но нам сейчас было не до него, наша цель была поинтереснее.

Вот и 6-й северный форт. И возле него тоже октрытое море. И к северу от него, и к востоку, и к югу. Только между фортом и дамбой была полоса льда, но какой она прочности, в таких-то обстоятельствах? Не зная, сможем ли мы попасть на остров, путешественники стали фотографироваться на его фоне. Пусть хоть такая память будет...

В бинокль я разглядел, что за следующим фортом, на такой же полоске, сидит около ста рыбаков. Значит, там лед держит. Что ж, можно попробовать тогда и здесь! Группе я дал указание сидеть на берегу и пить чай, а сам, вместе с двумя самыми молодыми спутниками - Юрой Гайдамако и Славой Галкиным - пошел на разведку. Слава кидал в лед тяжелые камни, чтоб посмотреть, не рассыпется ли он вообще сразу, а я взял для проверки льда металлическую острую палку - щуп, который я всегда беру из дома в ледовые походы, он мне достался еще от дедушки. Предварительно я вынул из одежды все ценное, спрятав в рюкзак, чтоб в случае незапланированного купания оно не намокло.

Лед держал, тресков нет. Мы попрыгали, сначала одиночно, потом вдвоем. Никакой реакции, глухо, ни звука. Значит, лед толстый! До шторма рыбаки писали, что 40-50 сантиметров был, это огромный запас прочности. Видимо, тут он таким и остался. На фото видно, что мы идем не по центру, а под углом, на с юго-запада. Это я специально выбрал направление, совпадающее с тем, которое было у вчерашнего штормового ветра. Если он и двигал лед, то нам лучше идти тем же путем, потому что там будет лед менее подтаявшим от гонимых ветром вод, так как здесь льда больше накопилось. Всего в двадцати метрах от правого края форта были торосы, говорившие, что там лед уже ломался

Дошли туда, дошли обратно на дамбу... Лед идеально держит. Теперь можно разрешить идти и остальным

Немного расскажу о том, что представляет собой форт.

Он был построен на искусственном острове, как и все остальные северные форты. Эти острова делались сначала на вбитых в дно сваях, которые со временем обсыпались камнями и песком, превращаясь в полноценные острова. Решение о строительстве цепочки северных фортов было принято при императоре Александре Втором, в 1850-е годы. К этому времени опыт создания островов в заливе был уже большой, так как давно существовали форты южные. Большинство фортов выглядели просто как небольшая скобочка, выгнутая в сторону моря. Этот же форт, а также похожий на него 4-й северный - выглядит более интересно. Хорошо видно, что по форме он похож на гриб, у которого есть шляпка и ножка. Видны в "ножке" здания, в которых располагались казематы орудий. Они похожи сверху на букву А с обрезанной верхушкой. В "шляпке" - традиционная дуга-скобка, в виде которой построены остальные казематы для орудий.

.

Обходим форт , начиная с той части. что обращена к морю, к вероятному противнику. На берегу лежит повалившееся бетонное строение, похожее на наблюдательный пункт

Дальше видим ДОТ, построенный на форте уже в советское время.ДОТ был вооружен парой пулеметов, и задачей его было не допустить подхода к острову десантных катеров противника. С другой стороны острова мы видели еще один такой же. Противоштурмовые ДОТы есть почти на всех фортах Кронштадта.

Из этой амбразуры велся пулеметный огонь

Сохранилась старинная железная дверь. Она впечатляет!

Внутри зачем-то огнетушители. Здесь рядом хранили что-то горючее

Необычно наличие в ДОТе старомодного фонаря. Это явно уже послевоенная добавка к интерьеру

Наши путешественники исследуют огневую точку. Слева видно железный шнур, присоединенный к креплениям в потолке. С помощью него что-то поднимали или двигали

Как обычно, в ДОТе ружейная бойница,чтоб стрелять в тех, кто попытается войти через дверь. А над ней висят известняковые сталактиты.

Мы на краю "шляпки", идем к центру. Перед нами уже тыльная сторона, противоположная морю

Групповое фото

Край казематов в "шляпке". Выложен гранитом. Справа от него насыпь, слева - входы в казематы.

Росгидроприбор использовал помещения для своих нужд, входы заложены матовым стеклом

Внутри разруха, оставленная прежними хозяевами. Двери между помещениями - овальные, морские

Спускаемся вниз, в подвальный этаж.

Потолки такой формы, чтоб увеличить прочность, и уменьшить эффект от взрывной волны

На полу остатки различных моторов

Когда-то здесь хранились боеприпасы для артиллерии

Свисает старинный фонарь

Поднялись наверх. Старые, никому не нужные, станки. Что-то тут мастерил Росгидроприбор, спрятавшись на запретном для всех острове

Много металла на острове в виде этих брошенных станков, столов, приборов. Десятки тонн, а то и сотни. А вандалы воровали пушки и решетки. Это наводит на мысль, что им нужен был не металл, а то, что можно продать коллекционерам

Выходим наружу. Наверху, на советской кирпичной кладке, дата - 1861 год. Это очень интересно! Дело в том, что форт строился в 1855-57 годы, в 1866-67 перевооружался , модернизировался. А откуда тогда 1861 год? В этот год была отмена Александром Вторым крепостного права в России. Может те, кто делали эту надпись, так решили напомнить о великом событии того правителя, кто одновременно был крупнейшим фортификатором Российской Империи?

Пока мы гуляли, постоянно натыкались на чьи-то следы. Кроме нас, на острове еще кто-то есть... А тут - не просто следы, а целая расчищенная дорожка! Кто же это? Мне пришла в голову мысль, что кто-то расчистил дорожку для того, чтоб по ней выносить из казематов железо, чтоб его украсть, и сдать в приемку металла. Но разгадка оказалась совсем другой, только об этом я расскажу позже...

Очень необычная стена с нишами, как в старинных кремлях. Такого на других фортах Кронштадта нет, есть только на городской крепостной стене в самом городе. Этот форт уникален по своей архитектуре!

В таких арочных нишах бойцы могли прятаться во время вражеского обстрела.

Между этой стеной и казематами из "ножки гриба" получилось что-то вроде внутреннего двора форта. А в самой "ножке" - еще два небольших двора. Форт большой по размеру, разделенный на разные участки. Это делает его особенно интересным для изучения

Еще какой-то двигатель, или генератор. Статор от него.

А это ротор от двигателя. Или генератора. Такого добра тут валяется полно.

Заходим внутрь

Везде гнетущая атмосфера ужаса, готовые декорации для мистических фильмов....

Еще какая-то крутая штуковина

На дизель-генератор похоже, но не уверен

За все это железо, за все эти станки, моторы, генераторы - платили народными деньгами, изъятыми из доходов граждан. Теперь все это брошено, все пропадает.

В этой части форта мы видим чудом сохранившиеся старинные казематы для орудия. Амбразура направлена в сторону моря. В остальных фортов такие амбразуры давно заложили кирпичем. Но интересна не сама амбразура, а то, что стенка покрыта броней, как и само отверстие. А в броне огромные болты и гайки! На фото - Слава Галкин. По его фигуре у амбразуры видно , насколько она велика.

Не могу понять. с чем связано такое усиление каземата броней , наверно тут стояло особенно ценное и мощное орудие

Очаровательная Ира Радченко на фоне огромных гаек. Как их вообще закручивали? Вот были же мужики в России! Не то, что сейчас, когда тренажерные залы пустуют, когда уговорить кого-то заниматься спортом почти невозможно, все по интернетам сидят, да пиво пьют...

Листы брони соединены заклепками. Сейчас это кажется экзотикой.

Ни на одном другом форте Кронштадта я такого не видел, так что еще раз остается повторить - форт номер 6 уникален! Здесь таких каземата как минимум два

Заходим в еще одно подземное помещение. Все покрыто льдом, причем толстым слоем. Летом тут воды по колено минимум. Бочки вмерзли в лед почти по горлышко

Одна лежит на льду, наверно она не тонула, а плавала, будучи пустой. В этом погребе много проводов и лампочек. Видимо, важное помещение было. Мы предположили, что здесь хранили топливо для генераторов.

Подсветили один из старинных фонарей

Внутри фонаря - лед! Выглядит все это очень круто!

Стенки из матового стекла

Какая-то железная штука, к которой прицеплялась наверно труба

Поднялись на вершину вала. Тут видны орудийные дворики, где стояли уже более современные орудия, установленные на форте в 20 веке. Орудийные бетонные дворики совершенно заросли кустарником. Летом их будет не видно.

С морской стороны вал представляет собой отвесную стенку из камней. Вообще, спереди должна быть еще земля, потому что валунная стенка - лишь каркас для нее, нужный, чтоб вал не сползал. Но тут по каким-то причинам часть насыпи исчезла. Скорее всего, ее отсыпали уже в советское время. Или пересыпали в другое место, или планировали сюда что-то пристроить. Всяких позднесоветских построек из кирпича здесь немало...

Еще одно бетонное сооружение. То ли ДОТ, то ли наблюдательный пункт.

Идем изучать строения в "ножке". Они особенно мощные и добротные, стенки из гранитных плит.

Наверх ведет лестница с гранитными ступенями

Через эти окна орудия могли вести фланговый огонь по вражеским кораблям, рискнувшим проскочить в промежуток между соседними фортами.

Таким образом, форт своей огневой мощью поддерживал более слабых соседей- 5 и 7 форты. На похожем 4-м форте есть такая же постройка, так что среди северных фортов было два особо мощных, способных вести фланговый огонь

Поражает качество постройки. 150 лет прошло, а все плиты идеально лежат друг на друге до сих пор! Вот как строили в эпоху Романовых... Как строят сейчас - даже обсуждать смысла нет...

Вид с "ножки" на южный край "шляпки". Видны ступени, по которым можно было спуститься к воде.

При царе строили и мощно, и красиво!

В начале 20 века на форте установили батарею орудий Канэ - это скорострельные орудия, которые были почти на всех мощных фортах Кронштадта. Кто видел фото небольшой длины орудия на вращающейся подставке - вот это оно. В годы Великой Отечественной здесь стояли зенитные орудия, и форт вошел в систему заслона против вражеской авиации, летящей на Ленинград со стороны моря.

У форта была ограда с воротами. Остатки былого великолепния Российской Империи... Ограда украдена в 2018 году

Вот мое фото 2013 года.Ограда еще была на месте. И пушка на постаменте из бетона

Мы были в эти же дни, в начале марта, 6 лет назад....Пушка еще была на месте. А теперь - ее нет...

Зато прилеплена табличка, сообщающая, что тут новый собственник. Название собственника безграмотное, противоречит нормам русского языка. Что за "управление памятников"?

Памятник истории и культуры... Вот архитектуры - я бы понял, причем тут культура? Охраняется государством, когда уже и охранять-то нечего. " Все уже украдено до нас", как говорилось в фильме "операция Ы".

Старинный подъемный кран из чугуна, сделан в 1865 году. Такой же есть на форте номер 4.

При Александре Втором Россия бурно развивалась технологически. Кран тому напоминание

Чугунная пушка, превращенная в кнехт, чтоб привязывать швартовы.

Еще одна чугунная пушка, лежащая в куче хлама. Воры вытащили ее, когда воровали ограду. К счастью, орудие это они украсть не успели, но другие , вместе с оградой, украдены.

А вот и разгадка, кто ходил по острову до нас, и кто чистил дорожку!

Это охранник. Из разговора с ним мы узнали, что его сюда забросили на два месяца, с запасом еды и воды. Потом его должны сменить. Жаловался, что холодно тут очень было. Хотя запас дров ему выдали для печки. Рассказывал, как лед ломался перед фортом не раз, и как исчез, провалившись , рыбак. Ну что ж, форт и правда охраняется. Только охранника надо было сюда прислать еще летом.

Идем осматривать внутренний дворик

Старинная сосна во дворе

Крыльцо с металлической оградой

Остатки осциллографа. Напоминание о том, что тут и правда была лаборатория когда-то.

Здесь крепился какой-то герб,но ныне он украден

Наверно в этих красивых помещениях были офицеры...

Хорошо, что хотя бы эту решетку не спилили

Зашли внутрь. Все та же картина

Обнаружили ванну

На нижних этажах коридоры еще ничего

А вот верхний - полнейшая разруха, смотреть жутко

Нож на пеньке

Остов от металлической кровати

Старинная печь

Поднимаемся наверх, посмотрим на форт с прикрытых землей крыш казематов

Вот так выглядит внутренний дворик. Второй, первый мы уже прошли.

А это был первый, выходящий к гавани

Вот так выглядит лед. Безрадостная картина. Нам же еще возвращаться... Хорошо, что нет ветра,а то был бы еще один шторм - и пришлось бы оставшиеся месяцы зимовать с охранником, отнимая у него запасы еды...

Все крыши казематов обвалованы, то-есть обсыпаны земляным валом. Это делало их защищеными от попаданий вражеских снарядов, которые вязли в земле

Это флюгер, показывающий скорость ветра. При порывах бешено крутился. Надеюсь, это не единственное, что смог сделать Росгидроприбор за 50 лет владения фортом?

Вид сверху на старинный кран

Вид на казематы в "шляпке" .

Спустились вниз. Осталось зайти в помещения зданий, которые расположены во втором внутреннем дворике, который мы наблюдали сверху

Вход в виде арки. В ней есть двери в коридоры. Мы зайдем в те,что слева

Можно отдохнуть!

Автор проверил своим телом. Кровать держит! И вполне комфортно на ее древних пружинах...

Коридоры тут оказались очень длинными, по ним можно гулять весьма долго. И их состояние не такое плохое, как в других местах на форте

До конца этого крыла шли довольно долго. Коридор позволяет пройти полностью из одного конца в другой, выйдя там, где начинается гавань

Необычная находка! Такие кружки были в моем советском детстве

Какие-то железные шкафы

Выходим

Осталось посмотреть это бетонное строение на валу форта. Похоже, что оно советской постройки. Скорее всего, это командно-наблюдательный пункт. А может и дальномерный павильон, откуда корректировался огонь артиллерии. А может и то, и другое сразу.

Наверху тоже кровать. Несший тут вахту неплохо устроился

Через смотровую щель можно видеть все, что происходит в гавани

Стенки обиты фанерой, чтоб не было холодно. Кто-то позаботился тут о комфорте

Вид с вершины наблюдательного пункта. Хорошо видно полукруглое основание для орудия. Скорее всего, тут и было орудие Канэ. Слева от него - ниши для боеприпасов.

Вид на двор форта

Бетонный дворик для орудия

Старинный наблюдательный пункт еще царских времен. Имеет бронированный козырек.

На других фортах его давно сперли. А тут повезло, сохранился

В броне - вмятина от попавшего сверху осколка снаряда

В годы Великой Отечественной финны вели из Комарово долгую артиллерийскую дуэль с Кронштадтом. Так как немцев тут и близко не было, это мог быть осколок только их снаряда. Однако, повреждений на всех фортах, вместе взятых, очень мало, что говорит о том,что перестрелки были очень вялыми, и никто особо снаряды не тратил.

Осмотр закончен, пора домой. На форте мы провели более двух часов. Осмотрели не все, но достаточно, чтоб получить представление о крепости. Пьем чай, а потом пойдем обратно на дамбу.

Страница нашего туристического клуба " Восемь Врат" : https://vk.com/club17791063

|

|

Усадьба Петровское-Алабино. |

Подробнее https://korolevvlad.livejournal.com/30430.html

|

Метки: усадьбы церкви храмы М.Ф. Казаков Петровское-Алабино усадьба |

Старая Ладога - первая столица древнерусского государства. Зимняя поездка к истокам нашей истории |

Считается, что именно здесь была первая столица древнерусского государства, откуда потом и получилась нынешняя Россия, именно здесь обосновался первый правитель Древней Руси, приглашенный из Скандинавии варяг Рюрик. Через Старую Ладогу проходил знаменитый путь "из варяг в греки", и с этим связано именно здесь появление первой каменной крепости древнерусского государства.

Но еще это место интересно тем, что оно невероятно богато достопримечательностями, причем так, что интересно будет каждому. Есть все, на любые вкусы, даже рыбу половить можно, и очень неплохо! Ну а главное для туристов здесь - это каменная крепость, два монастыря, несколько церквей , причем три самых древних храма Ленинградской области расположены все в Старой Ладоге, а также две больших пещеры.

В Старой Ладоге мы были много раз, начиная с 2011 года, ведь в такое место само собой будет хотеться возвращаться снова и снова. Но в этот раз у нас был план - покорить сразу все, побывать там, где еще не смогли, и особенно это касалось неприступных и сложных пещер. О штурме подземелий я расскажу в следующий раз, а пока отчитаюсь о прогулке по историческим памятникам этого древнего села, в прошлом бывшего городом.

Дорога

Вообще, в Ленинградской области, как и в других местах России, сложилась странная ситуация. Есть уникальные туристические объекты, ценные памятники истории, к которым туристы бы валили в огромном количестве. И развить внутренний туризм при таких исходных данных было бы проще простого, если б это хоть кому-то было надо. Но все делается так, чтоб максимально затруднить дорогу к достопримечательностям, и в итоге они остаются вообще не известными петербуржцам, живущим недалеко от них...В Старой Ладоге не так все плохо, как в случае с другой древней крепостью Ленобласти в Копорье, но и хорошего мало. Чтоб доехать сюда, надо сначала сесть в электричку, идущую до Волхова, билет на которую будет стоить около 300 рублей, если ехать с Московского вокзала, и 273 рубля, если ехать от Обухово. Ехать в ней минимум два часа, иногда дольше. Потом сесть на автобус, который ходит раз в час (в Копорье автобусов вообще три штуки в сутки, и едут они так долго, что потом уже ничего не хочется). Стоимость билета 50 рублей. В итоге, чтоб попасть в село, до которого 120 км, надо потратить 3 часа времени в один конец, а дорога туда и обратно обойдется в 700 рублей. И это в идеальном случае. Для примера - в Выборг доехать можно всего за час, правда, тоже дорого. Проблемы с транспортом на туристических маршрутах, а также чрезвычайно завышенная стоимость на перевозку пассажиров со стороны монополиста РЖД - все это делает туризм в России не очень привлекательным для многих.

Вот что будет думать иностранец, стоя на автобусной остановке, где свисает ТАКОЕ?

Впрочем, это не главная беда. Когда мы приехали, то автобус в 11.00 не пришел. Вот просто не пришел, и все, хотя на остановке ждали 20 местных жителей плюс наша группа. И никто не удосужился ничего сказать пассажирам. Когда одна тетка стала звонить диспетчеру, тот соизволил ответить, что не будет автобуса, ждите следующего, в 12.40. Вот такие отношение к людям. Кстати, сюда по огромному количеству таксистов у вокзала, они в доле от происходящего, все пассажиры были быстро развезены ими по пунктам назначения, а таксисты неплохо заработали. Нас было 9 человек, нам пришлось взять 2 машины по 400р.

Никольский монастырь

Первый исторический и архитектурный памятник, который встречает тех, кто приехал в Старую Ладогу - это Никольский монастырь.

Он не похож на крепость, ограда и башни у него чисто декоративные. Крепость ему не была нужна, потому что рядом стояло могучее каменное укрепление, вокруг которого потом вырос город Ладога

Считается, что монастырь основал сам Александр Невский, в честь своей победы над шведами в Невской битве, которая состоялась в 1240 году. Первое же летописное упоминание монастыря относится к 1401 году. До этого летописи о нем ничего не сообщали, хотя появился он , конечно же, раньше.

Все современные постройки монастыря появились уже после разорения этих мест шведами в Смутное время. Из древних построек сохранилась лишь Никольская церковь - она в середине монастыря, без креста на куполе.

Возраст Никольской церкви неизвестен. Но предполагают, что она построена в 12 веке, то-есть в эпоху домонгольской Руси, когда Древняя Русь была на пике своего могущества. То-есть, храм появился раньше монастыря

В монастырь явно идут большие деньги, но древняя церковь не реставрируется, и состояние ее аварийное. Хотя , зная, как у нас обычно " реставрируют", уж лучше пусть так. Тем более, что мы можем видеть разные слои, отпечатки разных эпох, а если все побелить - это исчезнет.

Старинные монашеские корпуса тоже в печальном состоянии.

Зато в углу монастыря уже второй год какое-то странное заведение, то ли кафе летнее, то ли пивнушка. И более вероятным кажется второе...

А 8 лет назад мы фотографировались в этом углу, у красивой башенки. Теперь этот вид утрачен, потому что его закрывает непонятная хрень...

Крепость

Конечно же, главной достопримечательностью Старой Ладоги является каменная крепость. Одна из самых древних крепостей России. Почему первая каменная крепость Древней Руси возникла именно здесь, а не в Новгороде, Пскове или Смоленске? (про деревню под названием Москва вообще молчу, ее в первые столетия древнерусского государства даже не существовало). Потому что здесь было начало знаменитого торгового пути из Скандинавии в Византию. Причем очень важное его место: морские суда с товарами заходили из Балтики через Неву в Ладожское озеро, а дальше шли по реке Волхову. Но на Волхове были пороги, и им надо было перегружать товары на более легкие и маневренные лодки. Как раз это место и защищала крепость, построенная еще при Рюрике. Так как Рюрик считается основателем первой правившей династии в нашем государстве, а Ладога была первой его столицей, то считается, что Старая Ладога - первая столица России, ведь Россия ведет свои истоки из Древней Руси. Но было это недолго: через два года Рюрик переместился в Новгород, а его преемник Вещий Олег объединил Новгород с Киевом, соединил вместе разные славянские земли, и получилось первое древнерусское государство, в котором были собраны воедино ранее незавимые племенные союзы славян и финнов. Однако Ладога осталась важным городом, а также символическим началом нашей истории.

Воротная башня крепости - самая мощная, потому что ворота нуждались в особой защите.

Кто был Рюрик? И почему надо было его призывать к нам из-за моря княжить?

Повесть Временных Лет, первая историческая хроника нашего государства, написанная через 200 лет после тех событий, сообщает, что были на наших землях пришлые варяги, собирали с нас дань, но надоело это славянам, и прогнали они варягов прочь. Однако неожиданно оказалось, что лучше после этого не стало: прогнав угнетателей, местные племена тут же передрались между собой. Кстати, этот шаблон в нашей истории повторялся потом не раз: вспомним, как после свержения царя, получив свободу, социалисты перессорились между собой, устроив кровавую гражданскую войну, в результате которой победили самые жестокие и подлые. Такое могло ждать и славян, но все же они решили прийти к согласию. Съехались представители двух северных славянских племен - словен и кривичей, а также двух финских племен - весь и меря, и вместе решили призвать со стороны скандинавов, чтоб те навели порядок, обеспечили защиту от других варягов, а также исполняли судебные функции. Так как пришлые правители одинаково далеки от всех племен, то они будут управлять одинаково справедливо по отношению ко всем. Так и призвали на работу Рюрика с дружиной. Варяги пришли не как завоеватели, а как наемная рабочая сила.

Рюрик фигура символическая и мифическая. После призвания он как-то растворяется в истории, не оставив особо следа. Судя по всему, он просто уехал обратно в родные земли. Есть весомое предположение, что на самом деле Рюрик - это живший в те же годы Рерик Ютландский, бежавший во время междоусобиц из Дании, а потом туда вернувшийся. Вот в те годы, что въезд в Ютландию ему был закрыт, он и "подрабатывал" в славянских землях. Но они, вероятно, не были ему так же привлекательны, как свои родные, и в них он не задержался. А вот пришедшая с ним дружина - частично осталась. И его преемник Олег, прозванный Вещим, уже сыграл огромную роль в становлении русского государства.

Первая крепость была разрушена норвежским вторжением в конце 10 века, а в 1116 года Новгородская республика строит тут мощную каменную крепость.

Республики всегда были более передовыми формами устройства, чем деспотии, и развитие в них шло всегда быстрее, в том числе и научно-техническое. Во всех остальных землях Руси еще долго будут земляные и деревянные крепости, а Новгородская и Псковская республики раньше всех начали строить мощные укрепления из камня. Вот поэтому цените демократию и республиканский строй - они живут дольше всех, и лучше всех. Даже если проигрывают в отдельных войнах.

Интересно, что в 11 веке Ладога стала владением жены Ярослава Мудрого Ингигерды. шведской принцессы, дочери шведского короля. Ингигерда была настоящей варяжкой - скакала на коне, имела собственную дружину, принимала участие в боях, Ярославу с ней точно не было скучно... Позже она стала русской святой Анной, и была похоронена в построенном при ее жизни Софийском соборе в Новгороде.

Крепость много раз отражала набеги врагов с севера. Последний раз была в боевой готовности в Северную войну, при Петре Первом. Но Петр же и разоружил ее, лишив статуса города, построив новую крепость в устье Волхова, где возник город Новая Ладога. Из Ладоги, которая стала называться Старой Ладогой, увезли насильно часть населения, вместе с разобранными на бревна домами и церквями, а Ладога навсегда стала провинциальным селом.

Заходим внутрь. Вход на территорию крепости стоит 50р. Раньше стоил 20р. И раньше это было интереснее. За что платить сейчас?

Только за это, за возможность снаружи посмотреть на Георгиевский собор. Он построен в 12 веке, как и Никольская церковь, и Успенская. Все три самых древних каменных церкви Ленинградской области находятся в Старой Ладоге, и Георгиевская - одна из этих трех. И тоже является памятником домонгольской эпохи, времени расцвета Древней Руси

Спуск из крепости к реке. Раньше можно было спуститься к воде тут по древним каменным ступенькам. Теперь местное руководство поставило на выходе уродливую решетку. Обычно музеи стараются быть дружелюбными к посетителям, ради которых они существуют. Но только не в России

Эта башня - новодел. В 2011 году ее не существовало. Мне тогда удалось полазать по ее фундаменту, когда ее только строили, по воссозданным комнаткам, узким лестницам. Все сделано из кирпича, а потом покрашено краской, имитирующей камень. Это не реставрация, а подделка. Но хуже другое - ее форма вообще мало похожа на башни крепостей. А сбоку какая-то нелепая железная пристройка.

Здесь автор на стене крепости в 2011 году. На стену можно было свободно залезть, тогда она еще реставрировалась. А башни в углу не было, видно , что построен лишь первый ее этаж. Потом она появилась, в весьма уродливом виде, облик ее просто высосан из пальца. И главное - внутрь все равно никого не пускают, а на входе - нелепые ворота, непохожие на что-то древнее

Фактически турист платит за то, чтоб увидеть ту же стену, что видел снаружи, только с другой стороны. Раньше можно было подойти к древнему участку , сохранившемуся с 1116 года, он в левой части кадра, но теперь там запрещающие ленты, а зимой - еще и куча снега.

Ну еще можно зайти внутрь этой бойницы, ощутив толщину стен. Но все равно, как-то маловато для такого объекта, имеющего огромную историческую ценность!

Кстати, для страны, которая строит кучу бесполезных объектов ради одного чемпионата - неужели сложно было бы достроить стену после этой башни? Со стороны реки стены вообще нет. Построить из известняка (а не поддельного кирпича) - было бы не так и дорого. Но никому не надо это наверху... Остается смотреть на эту стену, которая еще и по цвету отличается от более старых построек. Вообще, за 8 лет, что я езжу сюда, Старая Ладога сделала рывок не в ту сторону. Раньше это было место, где ощущалась древность. Где можно было полазать внутри одной из башен, осмотреть руины древних стен... Теперь лишь с горечью вспоминаешь, что можно было прежде,и чего лишен теперь. Любоваться крепостью мне всегда приятно, но внутри делать тут точно нечего.

Вид с крыльца новодельной башни

Все содержимое крепости. В воротной башне музей, но я там был, поэтому не пошел, за него надо еще дополнительно платить. Но кто впервые здесь, тем туда сходить полезно.

Отдельно скажу про башенку за Георгиевским собором. Она тут в правой части кадра. Близко не фотографировал, так как был шокирован уродством, которое сделали на ее основе. Во-первых, ее полуразрушенный вид позволял не только там лазать, но и видеть в разрезе слои кладки, из которых состояла башня, что позволяло понять, как ее строили. Теперь это все заделано современными материалами. А сбоку пристроили какой-то квадратный выступ, которого не было прежде, уничтожив старый вид, и в него тоже впаяли железные ворота - их в кадре видно. Испортили исторический объект, превратили в какое-то фуфло.

Выходим

Фотографирую еще раз снаружи. Все-таки, лучше внутрь не заходить. Для того, чтоб вспомнить истоки истории, вполне достаточно осмотра извне, тут она выглядит лучше. Разве что ради Георгиевского собора, но внутрь пустят лишь летом, зимой он закрыт.

Успенский монастырь

Единственное место, где ничего не испортили. Потому что здесь нет денег, которые можно попилить. Женские монастыри вообще редко получают финансирование

Монастырь тоже древний, хотя почти все постройки 19 века

Кроме этой церкви. Летом в нее пускают, причем совершенно бесплатно. Успенская церковь - третья древняя церковь Ленинградской области, тоже построена в 12 веке. Каким же богатым был тогда этот город!

Идем по монастырю. Здесь тихо, спокойно

Монастырь был основан 900 лет назад, в начале 12 века. После разорения в Смутное время отстраивался заново

В зимнее время действует только церковь в бывшем Больничном корпусе. Туда и идем

Вот тут туристам очень рады. Сразу включают свет, предлагают купить свечки, пряники. Фотографировать нельзя, но так как я купил пряник за 90р с надписью " Старая Ладога", то посчитал, что можно тогда уж и пару кадров сделать, пока монахиня в лавке продавала свечи другим туристам

Вообще, в этом монастыре атмосфера добродушная. Почти не видно табличек с запретами, никто не бросает косых взглядов, туристов воспринимают, как нормальное и выгодное явление

Церковь при Больничном корпусе - 19 века.

Интересные снеговики возле церкви

Вышли из монастыря. Идем по селу. В центре села - старинные руины

Какая-то хозпостройка от помещичьей усадьбы

Возможно, тут было помещение для скота.

Нижняя часть стен выложена из камня, сверху - из кирпича.

Храм Иоанна Предтечи

Самая красивая церковь Старой Ладоги - это храм на Малышевой горе, церковь Иоанна Предтечи. Построена она в 17 веке, в 1695 году. Это памятник архитектуры допетровской России, потому что молодой царь Петр только-только начинал править, и еще не успел сломать старые традиции.

В том месте, откуда я сделал этот кадр, находится Староладожская пещера. В 19 веке местные крестьяне добывали там кварцевый песок, чтоб продавать его в качестве сырья для стекольных заводов. Никакого почтения к православной святыне они в этот момент не испытывали, что чуть не привело к провалу храма под землю. Просадку земли вовремя заметили, и залили в подземелья бетон, что спало церковь от обрушения.

По архитектуре церковь сильно отличается от всех остальных храмов Ладоги

Такие храмы больше характерны для Ярославля или Вологды.

До революции храм Иоанна Предтечи был главной церковью Старой Ладоги.

Внутри открыт лишь зимний храм, основное помещение закрыто. Мне удалось в него попасть лишь раз, летом 2012 года

Но и в открытой части тоже интересно побывать

Скульптуры всяких старцев - вещь в православии не такая частая. Встречал до этого только в Старой Руссе и в Смоленске

Старинная печь

Если кто не хочет жертвовать Богу, можно пожертвовать коту Персику. Многих это проймет сильнее. Кошек тут при церквях и правда много.

На этом культурная программа закончена. Нас ждут пещеры, но о них я расскажу в следующий раз

Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

|

|

Город Истра. Новый Иерусалим. Монастырь-крепость с библейскими святынями |

Новоиерусалимский монастырь тоже выглядит, как очень большая и мощная крепость.

Башни и стены очень мощные, должны внушить врагу ощущение безнадеги одним своим видом!

Размер монастыря очень внушительный, это и правда целый город! Царь Алексей Михайлович под влиянием своего не менее энергичного и всесильного патриарха Никона - и правда собирался сделать тут целый город. Свою Палестину. Свой Иерусалим. Да, у Петра и Павла был достойный предок!

К недостаткам крепости надо отнести то, что все башни - одинаковые, сделаны по одному проекту. Это совершенно не свойственно для русских крепостей и монастырей. Обычно хотя бы половина башен отличаются, потому что имеют свое значение, свою функцию, а иногда и каждая башня оригинальна. Налепить одинаковых, пусть и мощных, башен - это значит подойти очень формально и равнодушно к строительству самой крепости. Это очень странно, учитывая то, какое значение придавали тогда каждой мелочи, особенно там, где были религиозные смыслы. Видимо, все мысли были сосредоточены на том, что будет внутри, а стены и башни были на втором плане.

Вход в монастырь, как всегда, идет через надвратную церковь. Обычно такая церковь является заодно и башней крепости, чтоб в случае чего защитить ворота. Здесь этого нет. Церковь спасет от темных демонических сил, не дав им пройти внутрь монастыря, но от врага - вряд ли, нет даже бойниц для стрельбы. Правда, поверх стены очень большая площадка , где можно разместить целое войско, причем даже конное.

А чего вообще вдруг патриарху Никону пришла в голову идея создавать свой Иерусалим в России? Тут так совпало, что патриарх Никон всячески пытался поднять престиж православной церкви, дотянув его до уровня власти царя. А царь был очень религиозным и богомольным . И проект сделать Русь еще более православной, воссоздав на ней все библейские святыни, вполне пришелся по душе обоим. В рамках этого проекта на Валдае возник Иверский монастырь - аналог Иверского монастыря на горе Афон, а здесь появился свой Иерусалим. Если б патриарх Никон в конце концов не стал тягостить царя излишной властностью, построили бы вообще все библейские города на нашей территории. Но и того, что успели, пожалуй, вполне хватает для того, чтоб возрадоваться великолепию архитектуры и широте замыслов.

Настоящий Иерусалим в то время был под властью Османской Империи. Турки в 17 веке вышли на пик своего могущества, дойдя почти до Вены, и повторить подвиг крестоносцев, которые когда-то освободили от их предков Иерусалим, было невозможно. Тем более, что Европа уже не могла обрести былое единение во имя христианства, а напротив - вела внутри себя войны на самоуничтожение, например Тридцатилетнюю войну, а потом еще и войну за Испанское Наследство. Однако воссоздать Палестину у себя - никто , кроме русских, не додумался.

Говоря о тех событиях, надо упомянуть, что именно при Алексее Михайловиче донские казаки вдруг взяли турецкую крепость Азов, после чего всячески уговаривали царя ее принять в состав России. Царь этому совсем не обрадовался - воевать с Турцией он вовсе не был готов (это сделает его сын Петр). Казаки посидели в Азове, а потом его отдали, изрядно все вокруг пограбив. И показав Турции, что время их могущества подходит к концу, впереди закат их славы.

Ну а мы поднимаемся по шикарной лестнице наверх. Новоиерусалимский монастырь мощный, но не такой интересный, как крепость, в нем нет сурового духа Средневековья, он не замышлялся для охраны границ русских земель. Но что в нем есть - это невероятное великолепие, богатство, роскошь. Вот показал же всем тогда Алексей Михалыч, что Россия - это не какая-то глушь между Европой и Азией, а вновь выходящее вперед мощное государство. От расцвета времен Ярослава Мудрого Русь шла к расцвету времен Петра и Екатерины, и процесс превращения в супердержаву начался при Алексее Михалыче, отце Петра.

Воскресенский собор. В нем пытались построить на русской земле Храм Гроба Господня из Иерусалима. Построен в 1685 году. Весь 18 век ремонтировался, перестраивался, и лишь спустя сто лет обрел окончательный свой роскошный вид.

Идем по стене. На ней много смотровых площадок возле башен, с которых можно делать фотографии

Сам монастырь был основан патриархом Никоном в 1656 году. В отличие от настоящего Иерусалима - тут было очень и очень холодно, когда мы ходили по стене, пытаясь делать фотографии. И название, принесенное сюда из жаркой местности, никак нас , к сожалению, не смогло согреть

Как и Петр, строивший Петербург при помощи тысяч крепостных, царь Алексей Михайлович и его патриарх Никон согнали сюда огромное количество крестьян. Положение их не было таким чудовищным, как у тех, кто сидя в болотистой жиже, строил Петербург спустя полвека, но задатки жестокой эксплуатации простого народа для создания себе на радость красот - уже были тогда. Все, что характерно для петровской эпохи - было при его отце Алексее, и хорошее, и плохое.

Петр Первый обязал монастырь тоже работать на благо государства, поставляя лошадей для нужд государственной службы, а также ремесленников. Его больше отняла у него богатств Екатерина Вторая, тоже в пользу государства. К этому моменту монастырь владел примерно 15-ю тысячами крестьянских душ. Советская власть в 1919 году монастырь закрыла, превратив в монастырь, и это хорошо: другие монастыри или разрушали, или превращали в тюрьмы.

Фотографирую нашу группу на фоне собора.

Идем вдоль крепостной стены. Она очень длинная, есть где разгуляться

Кстати, ограда стены весьма низкая, можно перелететь через нее вниз. Так что зимой - особо не разгоняйтесь, ибо ноги после снегопадов скользкие. В пьяном виде ходить тут тоже не рекомендуется

Воскресенский собор со всех сторон выглядит по-разному, поэтому имеет смысл стену пройти всю, чтоб сфотографировать его со всех сторон

Крепостную стену из кирпича, взамен старой деревянной, построили уже при Петре Первом, в 1690-е годы. Строил русский зодчий Яков Бухвостов.

Длина стен около километра, высота 9 метров, толщина 3 метра.

В Иерусалиме я не был, есть ли правда сходство с ним - не знаю, но палестинский стиль, восточную атмосферу - тут создать удалось

По внешнему виду собор похож на большой торт

Таких в России больше нет

Последний участок стены, по которому можно пройти

Темнело, фото эти делались уже в вечерних сумерках

Автор на крепостной стене

Вид со смотровой площадки возле одной из башен

Смотровые площадки изящные

Суровая крепостная стена, с множеством бойниц

Спустились вниз, осматриваем "Палестину"

Единственная церковь, которая выглядит по-русски

Никогда не видел таких двойных башенок в России

Восточный стиль

Церковь, у которой снаружи ров, выложенный каменными плитами

Похоже на рыцарский замок, защищенный неприступным рвом. Но, как я понял, его назначение было весьма прозаичным: изначально в него стекала вода, чтоб осушить пространство подземной церкви.

Красота!

И в вечернем свете ничуть не хуже, чем днем...

Внутри было много народа, шла служба, и фотографировать было нельзя. В основном пространстве была куча охраны (ее вообще в этом монастыре почему-то много), и поэтому камеру я не доставал. чтоб не нарываться на конфликт в святом месте. А вот подземную церковь фотографировать можно - службы там не было

В Иерусалиме была церковь в скале. Тут скалы не было, поэтому ее сделали подземной.

Все красиво и роскошно, имперский размах! Вот тут можно испытать настоящую гордость на наших предков, которые умели создавать красоту!

В подземной церкви. Направо "святой источник". Представляет собой он обычный кран с водой, который открывает тетка, сидящая рядом, продавая воду из-под крана за деньги, как святую. Не интересно, поэтому фотографировать даже не стал такую глупость, лучше полюбуйтесь на само пространство церкви

Вид на основное помещение храма с лестницы подземной церкви

Потрясающей красоты купол

Воссоздали в Иерусалиме все - даже Голгофу (холм,где распяли Христа), и могилу Христа. Голгофа тут не в виде холма, к сожалению, это лестница, идущая на второй этаж, где тоже церковь

Вот наша русская Голгофа. Верующие к ней испытывают трепетное отношение, словно она настоящее, видел тут людей с безумно горящими глазами, с крайней степенью религиозного фанатизма

Ну и гробница Иисуса Христа - тоже воссоздана. Внутри нее даже есть камень, который использовался в качестве могильной плиты. Именно его обнаружили отодвинутым ученики Христа, когда пришли к его могиле. И тогда они узнали, что он воскрес. Здесь " священное подобие ", воссозданная его гробница, которая считается такой же святой, как подлинная.

Вид на часовню сбоку. Фотографии внутри я делать не рискнул, чтоб не оскорбить ничьих чувств.

В шесть часов вечера уже совсем темно зимой в Истре. Бросаем последний взгляд на Воскресенский собор, прежде чем уехать. Он красив и в темноте.

Автор - Дмитрий Бородин, руководитель туристического клуба "Восемь Врат"

Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

|

|

Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь. Крепость царя Алексея Михалыча |

В Звенигород мы поехали после того, как побывали в первой цели нашего автопутешествия из Петербурга - Иосиф-Волоцком монастыре. Об этом я писал в первой части рассказа о нашем путешествии по Московской области. Путь до второго монастыря был сложнее - в Звенигороде часть улиц перекрыли, потому что там сыпали песок, кроме того, случилось несколько аварий из-за снежной погоды, а на дорогах возникли заторы. Но к часу дня мы наконец все же доехали.

И первым делом отправились в скит Саввы, где он совершал молитвенные подвиги. Об этом я писал в предыдущей заметке, можете прочитать про скит, и про личность Саввы там.

Снаружи монастыря

Традиционно осматриваем сначала стены и башни крепости. У стен есть специально огороженная смотровая площадка, с видом на реку Москву. Но сейчас шел снег, видимость была плохой

Идем вдоль стен монастыря. Он меньше по размеру, чем Иосифо-Волоцкий монастырь, но стены и башни выглядят толще и мощнее, такое ощущение, что здесь в первую очередь думали именно о строительстве укрепленного пункта, а монастырь был немного второстепенной целью

Изящных и красивых башен, как в прежнем монастыре, тут нет, все они явно строились только для практического применения. Они по форме или граненые, или с квадратным основанием.

Красивая часть стены. Подпорки нужны, чтоб стена не заваливалась. Дело в том, что она строилась не просто отвесной, а под отрицательным углом, чтоб на нее было сложнее забраться. Поэтому со временем она могла бы рухнуть.

Саввино-Сторожевский монастырь был основан в 1398 году Саввой, учеником Сергия Радонежского. Напомню, что это был период, когда его ученики активно строили везде монастыри, утверждая и закрепляявлияние в далеких землях не только православной церкви, но и Московского княжества. В 1397 году основан Кирилло-Белозерский монастырь, в 1398 году Ферапонтов, в 1361 году Николо-Пешношский, в 1371 году Спасо-Прилуцкий, ну а еще в 1337 году - Троице-Сергиева Лавра, обитель самого Сергия.

Мы видим, что за 14 век выросло много крепостей, связанных с ним и его учениками. И все они были в стратегически важных местах. Монастыри не только распространяли православие, а также становились административными и экономическими центрами, но и были крепостями, которые защищали и контролировали торговые пути.

Традиционная для крепостей квадратная башня. Такие башни выглядят особенно мощными.

С трех сторон от монастыря очень крутые склоны, штурмовать было бы их сложно. Сразу видно, что место для его строительства выбиралось не просто так, по воле Божией, но с учетом выгодных природных особенностей.

Кроме того, высокий берег реки делал монастырь очень заметным издалека. Это было не только красиво, но и полезно: монастырь мог служить ориентиром для кораблей. А еще, проплывая мимо, путники могли обращать к нему свои взоры, снимать шапки, креститься и молиться, выказывая тем самым свое уважение.

Здесь стена слегка повторяет изгиб поверхности земли. А в самом низком ее месте - мощнейшая воротная башня. Как я уже много раз писал, воротные башни всегда особенно сильные, ведь ворота - уязвимое место крепости.

Первоначально монастырь был под опекой Юрия Дмитриевича, князя Звенигородского. Он был сыном московского князя Дмитрия Донского, победившего вместе с объединенным русским войском монгольского полководца Мамая на Куликовом поле. Монастырь тут же получил во владение огромные по площади земли и леса, что позволило ему быстро разбогатеть

В воротной башне два входа - один для конных путников, другой для пеших. Сама башня впечатляет силой!

В монастырь часто приезжали московские князья, позже цари. У Алексея Михайловича монастырь вообще стал любимой резиденцией, и при нем его обнесли каменными стенами, как и большинство других русских монастырей, которые прежде были защищены лишь деревянными укреплениями. Печальный опыт Смутного времени научил многому - монастыри часто подвергались нападениям, и без мощных каменных стен крепости не всегда могли устоять перед вражескими войсками

В качестве царской резиденции монастырь идеален: эта мощная крепость хорошо могла защищать царских особ.

Осмотр крепости снаружи закончен. Сейчас пойдем внутрь

У входа в монастырь - памятник преподобному Савве

Если Иосиф Волоцкий и Сергий Радонежский изображаются на скульптурах в виде грозных дядек, сурово указывающих на что-то пальцем, то Савва показан скромным, смиренным и тихим. Таким он и был в реальной жизни.

Внутри монастыря

Для тех, кто не поймет сам, специальная табличка возвещает, что это - крепость.

Табличка вносит некоторые смятения в умы: здесь написано, что во время нашествия Наполеона французы разграбили монастырь. А официальная легенда о Савве гласит, что он явился Евгению Богарне, и тот не дал ничего разграбить. Кто прав, кто нет - не знаю, у вас есть два источника, сопоставляйте, анализируйте.

Считается, что этот монастырь входит в тройку самых посещаемых паломниками монастыре в России, что это один из главных духовных центров нашей страны. Честно говоря, мне это все кажется московскими понтами: посещаемость и правда высока - здесь гуляют, словно на главной тусовочной площади города и окрестностей, веселятся, проводят время. Но если сравнивать с нашим Тихвинским или Свирским монастырями - то как раз именно паломников тут видно не так много. Обычные люди, вроде тех, что приезжают в Новгородский Детинец или Псковский Кром. С точки зрения погружения в атмосферу христианства - наверно это не так привлекательно, но вот для обычных туристов тут как раз очень комфортно. Никто не давит на тебя, не кричит, что не туда встал, нет на каждом углу табличек про " проход запрещен ", стены не закрыты повально для осмотра, как это в Сергиевой Лавре. При этом бизнес и сфера услуг здесь не переходят ту грань, когда это превращается в пошлость, как в Троицком монастыре, где продают пряники с гербом СССР, а в колокольне сделали ювелирную лавку. Из всех московских монастырей Саввино-Сторожевский - самый добродушный, веселый и комфортный. И при этом - очень интересный.

Для привлечения людей тут есть даже бесплатный интернет!!!

Собор Рождества Богородицы. Считается, что он построен в 1405 году. Если это так, то эта церковь - одна из самых древних в Московской области. Внутри лежат мощи Саввы. К ним стоит очередь, чтоб их поцеловать.

Фотографировать внутри почему-то нельзя, это единственный минус монастыря. В других, как правило, можно. Поэтому я сфотографировал только роспись на потолке у входа.

Церковь Сергия Радонежского со звонницей. Построена в 1654 году. Эпоха Алексея Михайловича - это время расцвета искусства в России. После Петра архитектура храмов стала намного более типовой и однообразной лет на сто.

Единственное место, где написано " хода нет " - где припаркованы чьи-то машины в углу крепости. По сравнению с Псковом, где попы устроили у собора в Кроме мега-парковку, все это очень скромно, по-божески.

Братские корпуса, 17 век постройки.

Царицыны палаты. Алексей Михайлович не только приезжал сюда сам, но брал всю семью. Здесь располагалась его первая жена из рода Милославских, от которой родились царь Федор, царевна Софья, а также соправитель Петра царь Иван Пятый. После ее смерти Алексей Михайлович женился на Нарышкиной, от которой родился Петр Первый.

Русская красота!

Крыльцо царицыных палат.

Для непонятливых и тут все подробно написано: "Очень интересное шатровое крыльцо". Вдруг кто-то не догадался, что оно интересное, и забыл его сфотографировать, чтоб потом выложить в соцсети.

Обходим Рождественский собор

Последний раз монастырь использовался в военных целях 12 сентября 1812 года. Здесь, у его стен, устроили французам засаду русские войска под командованием генерала Фердинанда Винцингероде. Этот отряд называется летучим партизанским, но надо понимать, что партизаны тогда - это не прятавшиеся в лесах какие-то крестьяне, а организованное военное подразделение, выделенное из состава основной армии, чтоб нападать из засад на вражеские войска, наносить ущерб их тылам и коммуникациям. Тактика эта в войне 1812 года оказалась весьма эффективной. Здесь же русским не удалось нанести большого вреда французам, но тем не менее, наши их сильно потрепали, занимая выгодную позицию на горе под стенами, задержали на несколько часов, а потом отошли, понимая, что сил у французов намного больше. Наполеоновским отрядом командовал Евгений Богарне, пасынок Наполеона, сын его жены Жозефины.

Подходим к Красным воротам, через которые раньше был вход в крепость. Они впечатляют толщиной стен

Вход в ворота не сквозной, а изогнутый. Такие ворота невозможно пробить с наскока.

По углам - старинные фрески

Два преподобных

А за воротами - та самая мощная башня, что их защищала. И в башне - еще и свои ворота, которые тоже закрывались.

Так выглядит надвратная церковь со своей башенкой со стороны Воротной башни. То-есть, чтоб пройти внутрь, надо было пройти через две башни. Хорошая система защиты входа внутрь!

Роспись

Еще фрески. Немало сохранилось с древних времен...

Узкое пространство между двумя воротами.

Вид из помещения надвратной церкви на собор Рождества.

А это царский дворец. Здесь жил Алексей Михайлович Романов. Заметим, что супруги в те времена жили раздельно. Приходили друг к другу только по "делу". Дворец царя выглядит скромнее, чем его жены. Значит ее он правда любил, и для нее старался больше, чем для себя.

В эту башню можно зайти, потому что внутри кафе

А у ниши в стене можно посидеть на фирменных скамеечках монастыря. На каждой скамье есть надпись "Саввино-Сторожевский монастырь".

Внутри башни. Внизу пекарня, наверху кафе. К сожалению, я так увлекся изучением монастыря и фотографированием, что не попробовал местного хлеба. А говорят - он очень хорош...

Идем наверх

Тут отдыхают постоянные клиенты - родом из 17 века...

А сюда могут сесть простые люди. И посмотреть на мир через бойницу башни

Но что самое замечательное - здесь свободно и бесплатно можно выйти на крепостную стену!

И полюбоваться монастырем сверху

А потом спуститься с другой стороны. Ступеньки крутые, все по-настоящему, как в старину...

Стена крепости. Все идеально побелено, редко где увидишь такое великолепие...

Угловая башня крепости. Ну все, нам надо спешить, чтоб ехать дальше, впереди у нас еще один монастырь. Но Звенигород с его Саввино-Сторожевским монастырем оставил самое лучшее впечатление. Это место, куда точно захочется еще не раз вернуться!

Автор рассказа - Дмитрий Бородин, руководитель туристического клуба "Восемь Врат" (Петербург). Хотите путешествовать с нами? Тогда присоединяйтесь!

Страница нашего туристического клуба: https://vk.com/club17791063

|

|

Усадьба Алёшково |

Подробнее https://korolevvlad.livejournal.com/15015.html

|

Метки: подмосковье усадьба Московая область |

Как проходит и когда завершится реставрация фонтана «Дружба народов» на ВДНХ |

Реставрация самых больших фонтанов ВДНХ "Дружба народов" и "Каменный цветок" идет полным ходом. Специалисты приступили к работам в октябре 2018 года, а завершить восстановление скульптур, декоративных элементов и инженерных систем планируется уже этой весной — к открытию сезона фонтанов.

Продолжение

|

|

На юго-запад от Петербурга. Красные скалы на реке Плюссе, Доложская святая пещера, старинные храмы |

Беседа

Таким старинным русским именем называется поселок в Волосовском районе, через который мы ехали к конечной нашей цели. Здесь сделали первую остановку - потому что тут тоже есть кое-что интересное.

Это старинные каменные кресты жителей Новгородской республики. В старину была традиция хоронить родственников возле дома, у семейного кладбища, под такими каменными крестами.

Они валялись в полях, но один местный житель собрал их - и свез в одно место. Получилась мемориальная зона. Памятник нашей истории и культуры.

Эти огромные кресты были характерны для Древней Руси. Их ставили в 14-15 века, а может и раньше.

Так что им примерно по 700 лет.

Чудо, что в маленьком неприметном поселке можно вдруг увидеть кусочек нашей истории...

Есть здесь и дореволюционные дома

Когда-то это была дача какого-то помещика

Усадебная аллея. Здесь была усадьба Веймарнов, шведских дворян на русской службе.

Это господский дом усадьбы. Довольно скромный.

Состояние дома довольно жалкое.

Рядом хозяйственные постройки усадьбы. Традиционно для этих мест, амбар сделан из валунов.

Такие типы построек очень часто встречаются на Северо-Западе. Особенно часто их любили немецкие и шведские дворяне на русской службе, которые принесли сюда свои традиции в архитектуре.

Здание земской сельскохозяйственной школы. Построено тоже во времена Российской Империи. Очень неплохо!

Дальше у нас по пути поселок Ивановское, он относится уже к Кингисеппскому району. Районы тут все граничат между собой, поэтому мы будем оказываться то в одном, то в другом. Перед нами здание Почты России

Церковь Иоанна Богослова. Архитектор - Василий Косяков. Если кто его не знает, то расскажу: это придворный архитектор Петербурга в начале 20 века, один из самых известных русских архитекторов. Все знают Морской собор в Кронштадте, автором которого был Василий Косяков. И поразительно, что его творения можно встретить не только вблизи бывшей столицы, но и в такой глуши. Просто раньше это не была глушь, и эти земли тоже были богатыми и процветающими.

Построена в 1909 году. Тогда была мода на древнерусский стиль в архитектуре. Его еще называют псевдорусским.

Главная достопримечательность поселка - это Ивановская ГЭС. Одна из немногих малых ГЭС страны, которая до сих пор работает по назначению.

Гидроэлектростанция впечатляет размерами и мощью! Вода падает с большой высоты, с шумом и ревом! Высота падения воды - 14 метров!

Изначально плотину построили не для выработки электричества, а для получения механической энергии: вода крутила машины чесальной фабрики, построенной в 1900-е годы. Позже плотину приспособили для получения электричества.

Неподалеку на реке Хревице можно увидеть маленький подвесной мостик

Мост очень скромный и легкий. Когда идешь по нему - сильно шатается

Под действием наших тел по мосту бежит волна, как по воде.

Старополье

Вот мы уже и в Сланцевском районе. В Старополье главная достопримечательность - красивая церковь. Расположена она на горе, и видна издалека, как и положено сельским церквям, которые были центрами приходов, центрами общественной жизни, и одновременно выполняли роль маяков, чтоб издали их видели, и знали, куда ехать на воскресную службу.

Церковь Рождества Христова построена в 1878 году. Как нам объяснила местная жительница, это случилось при Александре Втором. Крестьяне получили свободу, многие стали сами зарабатывать деньги, и им было что жертвовать на строительство храмов. Вот и началось бурное строительство красивых церквей в этих местах.

Древний каменный крест возле церкви

Козья Гора

Эта деревня расположена рядом со Старопольем. Найти ее на карте не так просто - совсем глушь. В ней даже нет постоянного населения, согласно переписи. И в этой глуши - тоже замечательная церковь!

Это церковь Покрова Богородицы. Построена в 1904 году. И архитектор - все тот же Косяков! Здесь жили какие-то богатые и влиятельные люди, ради которых приезжал сюда первый архитектор России. От их усадеб не осталось ничего, зато остались великолепные храмы, которыми можно любоваться и по сей день.

Доложск

Едем к Доложской пещере. Места становятся совсем дикими и безлюдными. Возле деревни Лужки по грунтовке доходим до речки Долгой, соединенной с озером Долгим, которое по сути представляет собой плес на реке. Здесь же, названное в честь речки, было и поселение Доложск.

Когда-то тут была водяная мельница. От нее остались лежащие у реки огромные каменные жернова.

Новенькая церковь. Взамен старой, взорванной в советское время.

Вдали видно вход в пещеру. Над пещерой был построен храм, но его уничтожили большевики, остался только фундамент. Зато пещера уцелела, и вполне себе доступна паломникам, а также туристам.

Пещера почитается местным населением. Хотя это мало имеет отношения к христианству, но православная церковь идет на уступки верованиям людей, и даже проводит там иногда службы, при том что неподалеку есть целых две церкви - здесь, а также на озере Долгом.

Церковь была построена потому, что пещера уже почиталась, еще до ее появления. И считалась Святой. Православные деятели разумно решили, что бороться с такими культами бесполезно, поэтому лучше их возглавить. И поставили здесь храм, чтоб и пещера стала частью православного храма.Кстати, в воде есть камень, который видно только при падении уровня в реке, куда по легенде наступала ногой Богородица. Этот культ очень распространен в таких местах, камни с отпечатками ее ног встречаются повсюду.

Вход в пещеру.

Когда-то здесь жил отшельник. Местные уважали его за то, что живет в скромности, удалившись от соблазнов, приходили к нему за советами и благословениями. А когда он умер - пещера стала почитаться как святая. Чудные были времена! Представьте себе, что будет, если сейчас лицо без определенного места жительства, то-есть бомж, выроет себе нору, и начнет там жить. Каким бы мудрым он ни был, то ничьего внимания, кроме полиции, он не получит. Напротив, от него будут шарахаться. А тогда - это было поводом для уважения и почета.

В пещере небольшая лужа с родниковой водой. Наиболее смелые паломники черпают воду этими ковшиками, и пьют ее. При всей своей любви к родникам - я на это не решился, потому что вода не выглядит проточной. Так что вкус этой воды мне остался неизвестен...

Здесь видно, насколько почитаемо это место в наши дни. Говорят, здесь есть и предметы, имевшие отношение к тому самому храму, что был взорван

Вдали видно продолжение пещеры, из которого вытекает родник

Пещера не искусственная. Она создана водой. А отшельник поселился уже в том, что было сделано природой. Но следы обработки ее человеком видны - он, или его последователи, расширяли ходы, укрепляли их подпорками. Из кирпичей был выложен пол

Длина коридора небольшая - метров двадцать. В две стороны отходят маленькие пещерки, откуда тоже вытекали раньше ручьи, создававшие небольшую сеть ходов внутри песчаника.

Вообще, созданные водой пещеры - часто становились объектом поклонения со стороны славян. Потому что это и правда ведь чудо природы. А природа - это Бог! Похожая пещера, только без длинного подземного хода, есть не так далеко - в Трутнево, уже в Псковской области. Раньше это все было единое культурное пространство. Земли славян-кривичей.

Красные Слуды

Мы приехали к деревеньке Сербино, в Плюсский район Псковской области. Неподалеку от нее есть невероятно красивое место - отвесные красные скалы на реке Плюссы. Называются они Красные Слуды. Слово "Слуды" , а также "Слудицы" (есть такая деревня на Оредеже в Ленинградской области) - всегда означает, что рядом есть обрыв.

Таежные пейзажи этих диких мест - просто великолепны!

Это было первое мое знакомство с этим местом. Фото были блеклые, так как ранняя весна, да и камеры хорошей не было у меня. Потом я приезжал уже сюда летом, и в следующий раз покажу летние виды этих мест. Но даже в марте здесь супер!

Дикая природа во всей ее красе

Вертикальные красные обрывы над рекой Плюссой

Спускаемся сниз по крутой тропинке

Вид посередине

Внизу. Идем вдоль берега по узкой тропе

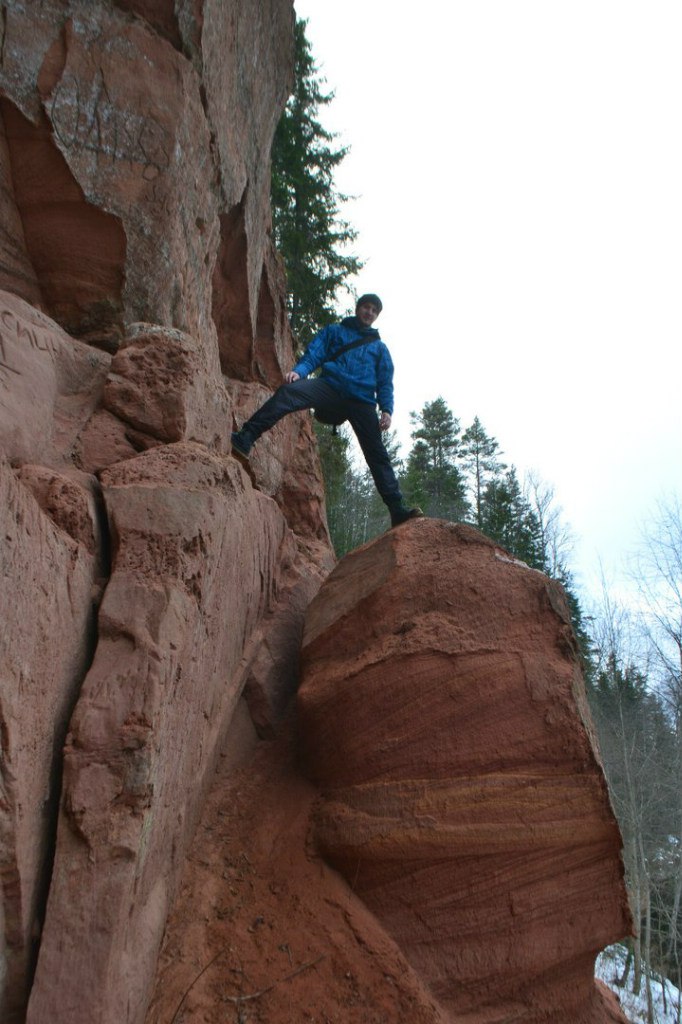

Я и Юрий Гайдамако на фоне Красных Скал

Летом это частично закроет зелень

Вот красота-то!!!

Река Плюсса

Отвесная скала

Отделившийся от скалы кусок.

Позируем на куске песчаной скалы

Творения природы...

Кто был на реке Ящере под Лугой - наверняка видел там похожие обрывы, только белые

На отвесном склоне много пещерок, образованных когда-то родниками, которых теперь уже нет.

Пещера с сосульками

Тихая гладь реки

Пещерка с родником

Таких родников тут очень много

Маленькая тупиковая пещерка. В ней родник давно иссяк, а полость осталась...

Еще пещера

Из нее тоже вытекает родник

Внутри можно укрыться от дождя

Уютные и красивые места

И все это создано природой!

Как хорошо видеть места, где человек ничего не испортил, не исказил, где природная красота предстает перед нами во всем своем великолепии!

Это место нам очень понравилось. И мы сюда обязательно скоро вернемся....

Автор рассказа: Дмитрий Бородин, руководитель туристического клуба "Восемь Врат", Петербург.

----------------------------------

Страница нашего клуба, куда может вступить любой желающий: https://vk.com/club17791063

|

|

Радоновые озера, Кайболово Городище, Бесов камень, святой источник в Пиллово и крепость Копорье |

Лопухинка

Радоновые озера возле деревни Лопухинка известны жителям нашего региона достаточно хорошо. Их активно рекламируют в социальных сетях и туристических изданиях. Первое, чем завлекают туристов - это изумрудный цвет. Он, по мнению многих, и есть доказательство присутствия радона. На самом деле - это просто цвет водорослей на дне. Но вода очень прозрачная, поэтому зеленый цвет остается ярким, хорошо распространяется во все стороны, и отсюда такая красота. А прозрачность воды в здешних местах - явление частое, потому что вся вода родникового происхождения

По берегам древние геологические обнажения - известняки. Поэтому Лопухинка имеет статус памятника природы. Через разломы земной коры и выходит газ радон

На самом деле здесь не озера, а пруды. Хорошо видно земляную плотину, ограничивающую пруд. Она подпирает постоянно приходящую из родниковых источников воду. Водоемы искусственные, если б не было плотины - была бы маленькая узенькая речка в каньоне, между каменистых обрывистых берегов.

Здесь вода уходит через трубу. Вода в прудах проточная

Бросается в глаза высокая прозрачность воды. Не известно, есть ли в ней сейчас радон, но когда-то точно был. Считается, что прозрачность и чистота связаны с тем, что в воде нет никаких организмов, радон убивает все живое. На самом деле - это не так, планктон и водоросли присутствуют, хотя и в небольшом количестве. А такие же прозрачные пруды в этих местах есть много где, только остальным радоновые свойства не приписывают. Скудность жизни в водоемах может быть связана не только с радоном, но и с очень холодной водой из родников, в которой многие организмы просто не выживают, и с тем, что она слишком богата кальцием.

Пейзажи здесь красивые

Где нет водорослей - тоже есть слабо-зеленый оттенок воды. Но и он с радоном не связан, это цвет чистой воды, в которой рассеивается солнечный свет. Он везде такой, где вода очень прозрачная.

Приезжать сюда лучше в конце сентября, когда только начинается золотая осень. Тогда можно увидеть все цвета, все разнобразие красок. Здесь очень много разных деревьев, экосистема весьма богатая

Радоновые купания считаются целебными, если применять их в умеренных дозах. Радон радиоактивен, но недолгие купания по медицинским показаниям лишь на пользу - они помогают заживлять внешние и внутренние раны. На это свойство источников обратили еще в начале 19 века, и поэтому здесь была организована лечебница. Знаменитый адмирал Беллинсгаузен, открывший Антарктиду, организовал здесь за свой счет бесплатный санаторий для своих моряков.

Вид с высокого берега

Красиво отражаются деревья в воде

Здесь хорошо видны слои зеленых водных растений под водой

Это самое верхнее из искусственных озер. Сюда почти никто не ходит, оно мало посещается туристами

Один из родников, что бьют тут десятками из-под земли. Они и питают радоновые озера.

Есть радон или нет, никто не проверял, для этого нужны специальные исследования. Но раньше был точно, и наверняка что-то до сих пор сохранилось

Купель для желающих окунуться

Все оборудовано с комфортом

Ледниковый валун

Бесов камень (Велесов камень)

Велесов камень , он же Бесов - называют и так, и так - священный камень в этих местах, которому издревне поклонялось местное финно-угорское население, народы ижора и водь. Считается, что плохого человека он к себе не пустит, будет его водить кругами, и тот к нему не попадет. Как ни странно, нечто похожее случилось и у нас. Долго машина не могла найти нужный поворот , несколько раз проскакивали мимо. А когда пошли через поле, двое из нашей группы у края леса вдруг встали и пошли обратно. Не пустил камень

Остальным же предстоял нелегкий путь туда, и еще более тяжелый обратно, когда мы должны были обходить постоянно топкие места, ища проходы, нащупывая путь...Что-то мистические тут и правда есть, что не видно сразу, но потом проявляется

Идти всего метров пятьсот, но дорога растягивается минут на двадцать. Лес коварный и мрачный. Это настоящая природа Ингерманландии...

Вот и дошли до камня-гиганта! На Карельском перешейке такими вряд ли кого удивишь, а вот здесь гранитные глыбы - экзотика, и каждый камень для местного населения становился священным

Даже после распространения христианства языческие культы у камня продолжались. Существуют они и по сей день. Хотя многие сюда приходят просто отдавая дань традициям предков, своей культуре.

На камень есть лестница, но залезть не так легко, на нем страшновато, ибо все время скользишь.

Путешественники прижимаются к камню, чтоб подзарядиться от него энергией =)

В таких камнях ощущается какая-то сила...

Почему он стал Бесов камень? Наверно потому, что язычество в глазах православых - что-то бесовское. Ну и наложились легенды, что он заставляет плутать вокруг, не пуская к себе. Легенды, подтвержденные на практике =)

Групповое фото у Велесова камня

Пиллово

Маленькая часовенька над родником у дороги

Этот родник хорош, но наша цель - другой источник, побольше. Он примерно в пятистах метрах от шоссе

Идем по дорожке вдоль реки. Надо отметить, что на Ижорской возвышенности, в Волосовском, Ломоносовском и Кингисеппском районах, большинство рек именно такие. И в более южных областях тоже - в Тверской области, например. Реки маленькие, потому что вода уходит через известняковые породы под землю. Воды здесь на поверхности в принципе мало. Зато время от времени подземные воды выходят обратно, и образуются многочисленные родники.

Дошли до источника. Четыре постройки: беседка, домик над камнем-следовиком, часовня над родником и купель.

В этом домике находится священный камень-следовик

По легенде, эти выемки - следы от ног Богородицы. Культ камней-следовиков очень распространен в этой части области, а также на Псковщине.

Все очень ухожено, все красиво

Купель

Мы все по очереди окунулись. Воды тут немного, приходилось садиться.

Идем в часовню

Внутри

Кайболово

Дальше едем в Кайболово. Это место в Кингисеппском районе особенно интересно. Здесь когда-то существовал древний славянский город. А еще тут течет бурная река Сума. На берегу Сумы - развалины водяной мельницы

Мельница была большой, судя по остаткам

Вероятно, со временем ее просто разобрали на стройматериал.

Река бурная и красивая. Когда-то она была судоходной, судя по рассказам, но сейчас мелкая и порожистая

Вдали виден высокий берег, на котором был славянский город. Реки были основой жизни для славянских поселений Средних Веков. Во-первых, вода была единственным путем сообщения, дорог не было. Во-вторых, она была естественной преградой для врагов.

Освященный родничок, бьющий со склона

Идем к валу Кайболова городища

Вал древней крепости. Кайболово городище существовало в 11-13 веках. Здесь был полноценный город с крепостными деревянными стенами. От города остались земляные валы по периметру, дающие хорошее представление о его размерах

Дерево с огромным дуплом, куда влезают три человека. Для меня было удивительным открытием, что оно живое, несмотря на полное осутствие середины!

Вал древнего города

Пространство, ограниченное валом с трех сторон ( а с четвертой защищала река) - весьма большое по средневековым меркам. Дома стояли близко друг к другу, в каждом было несколько этажей, и город мог вместить в себя до тысячи человек. В те времена это было очень много. На земляном валу была деревянная стена. Город был пограничной крепостью Новгородской республики, защищавшей западные рубежи. Реки, на которых строились города, были основой существования - в них ловили рыбу, по ним передвигались с целью торговли.

Подъем на вал города

Городище было уничтожено в 13 веке, когда в новгородские земли вторглись рыцари Ливонского ордена. Мы все знаем эту историю - они пришли к нам с мечом, от меча и погибли, как сказал Александр Невский, который разбил их в пух и прах. На самом деле, история эта неполная: приходили до него, и бил их еще его отец, приходили и после, и били их псковские и новгородские воеводы. А окончательный разгром получили немцы в 1410 году от Литовского княжества, во время Грюнвальдской битвы, причем основной удар по немцам нанесли русские полки из Смоленска. Но в те годы, в 1230-40-е, немцам, датчанам и шведам русские войска врезали много раз, и сильно, заставив их ответить за все. Кайболово городище было ими сожжено, и после их изгнания не восстанавливалось, потому что новгородцы приняли решение закрепиться в соседней крепости - Копорье, где было более удобное для обороны место.

Спускаемся с крепостного вала. Этому валу - почти 800 лет! И он дошел до наших дней. Это здорово!

Копорье

От Кайболова логично перейти к Копорью, которое стало его преемницей. Во время своей агрессии ливонцы построили здесь небольшую крепость, которую сжег Александр Невский, идя к ним с ответным ударом. Но потом новгородцы решили, что город в Кайболово восстанавливать смысла нет, и построили на месте ливонского лагеря свое укрепление, на месте которого потом возникла большая каменная крепость. Ныне это село Копорье Ломоносовского района. Крепость невероятно красивая, уникальная, интересная

В старые времена по крепости можно было везде лазать - во все башни и подземелья. В нынешнюю эпоху, когда стоит культ забора и запрета, турист платит за билет, входит - и видит лишь такое убожество. Гофрированный мерзкий забор, и все. Осмотреть нельзя внутри ничего. Якобы реставрация. Под этим предлогом сейчас по России закрыты сотни интереснейших объектов, куда нет доступа, и где на самом деле почти ничего не делают.

Туристов можно было бы порадовать прогулкой вдоль стен крепости - тем, чем занимаемся мы. Но дороги тут нет вообще, только мусор, колючие кусты и жгучий борщевик. Даже эту проблему власти не могут решить. Мы продираемся через кусты и любуемся древними стенами древнерусской крепости.

Река Копорка.

Стена постепенно разрушается. Кроме реставрации во времена Брежнева, других реставраций не было. И тогда успели укрепить лишь маленькую часть стены, а остальное как было много веков назад, так с тех пор и не чинилось.

Но все равно, это один из самых интересных объектов для осмотра. Здесь чувствуется дух Средневековья!

Крепость стоит на очень крутом склоне, который был бы для врагов серьезным препятствием даже при полном отсутствии стен. А с наличием стен крепость становилась просто неприступной

В этой башне раньше мы много лазали, а теперь этого счастья больше нет.

Могуча и развита была Новгородская республика, раз могла строить такие мощные крепости

Идем вдоль стены

Дальше виден маленький участок крепости, реставрированный в советское время.

В крепости чувствуется дух Средневековой Европы. Наверняка новгородцам помогали в строительстве европейские мастера. Контактов с европейцами у Новгорода было больше, чем с соседними русскими землями, Новгород был интегрирован в европейское пространство

Чтоб сделать это фото, забираемся на очень крутой берег реки Копорки. Зато вид оттуда красивый!

Юра Гайдамако сражается с крутизной склона. Идем в сторону водопада , который есть выше по течению реки

Внезапно нашли сливовое дерево. Поели фруктов...

Дошли до водопадика. Всего на реке три водопада, а также несколько порогов. Они все небольшие, но красивые

Приятное и живописное место!

Ступеньками, один за другим, идут пороги на реке.

Красота!

Над крепостью заиграли яркие краски заката

Сообщество, посвященное красивым и интересным местам Северо-Запада: https://vk.com/bestofpiter

Страница нашего туристического клуба. Хотите путешествовать с нами? Тогда заходите! : https://vk.com/club17791063

|

|

Заброшенный пионерлагерь "Космонавт" и Святая пещера в Рождествено |

Первоначально лагерь не казался нам заброшенным. Мы шли вдоль забора с колючей проволокой наверху, и казалось, что объект охраняется, что проникнуть внутрь не получится. Но сам Бог указал нам путь внутрь: в одном месте забор был придавлен упавшим сверху деревом.

Взору нашему предстали множество совершенно мертвых кирпичных корпусов. Здесь их было несколько десятков, все без оконных стекол, и вообще - без всего.

Целый мертвый городок.

Внутри разруха. Из пола выдраны доски, со стен снята вся проводка. Всегда поражался этой тяге к вандализму. Кому нужны эти старые доски, неужели их так дорого покупать, что проще вламываться в брошенный лагерь, варварски выдирая их из домов?

Эти деревянные подпорки еще не сгнили. Интересно, когда его забросили? Как я прочитал в интернете, лагерь принадлежал очень крупному заводу - "Красному Треугольнику".

Краска облупляется со стен из-за того, что в окнах нет стекол, и происходят постоянные сильные перепады температур

Везде одна картина

По колено в снегу идем дальше, местами преодолевая завалы из упавших деревьев. Словно идем по остаткам погибшей цивилизации.

В этот дом красного цвета я даже не стал заходить, хватит разрухи. Нам надо пройти очень много - территория лагеря огромна, а в запасе до темноты не так много времени. Цель наша - большие здания в его конце.

Сам лагерь тянется вдоль реки Оредеж, а в середине лагеря - большой массив хорошего соснового леса. В этих местах лесов почти не осталось, все вырублено под поля, и в основном лесополосы только там, где были пионерские лагеря. Тем, кто отдыхал тут в советское время, было здорово - природа радовала детей красотой и хорошим климатом

Вскоре мы дошли до водонапорной башни. Это значило, что мы прошли почти половину пути. Здесь у нас небольшой привал. Самые смелые полезут наверх, а более ленивые пойдут пить чай в заброшенном здании за башней

Башня поражает размерами. Таких больших нет ни в одном из окружающих населенных пунктов.

Двери открыты. Внутри не оказалось нижнего пролета лестницы, пришлось лезть до второго пролета по доске. Спилена лестница и внизу, и вверху, и большая часть труб.

Когда мы дошли до середины башни, то увидели место, где были спилены трубы. Тот, кто это делал, проявлял изрядные чудеса гимнастики и акробатики, чтоб потом поживиться, отнеся все это в приемку металла.

Поднимаеся к баку. Фотоаппарат только у меня, поэтому в кадре меня не будет. Зато будет Леша Сузи

Леша Сузи и Миша Мартьянов. Мы лезли наверх за красивыми видами, но нас ждал облом. На верхушку не попали - лестница украдена и сдана в приемку. А все окна наверху были из матового стекла, смотреть и фотографировать было невозможно. Лишь в нижние окна можно было что-то увидеть.

Тут даже остались стекла

Единственный вид из башни, с площадки нижнего этажа

В этом доме за башней остальная часть группы пила чай

Пока мы лазали, у них царило веселье