В составе Нормандских островов в проливе Ла-Манш есть один интересный остров под названием Лиху

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://p-i-f.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??d3664cd0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Необычный револьвер внушительных размеров |

Первые образцы этого необычного оружия были представлены в 1878 году, а называется он — вспышечник Филимона Васильевича Пестича. Стоит отметить, что он создал несколько вариантов этого оружия, одним из которых являлся пятизарядный сигнальный револьвер.

Револьвер выглядит очень внушительно, но это и неудивительно, ведь его масса составляет 9,5 килограмм, а калибр — 37 мм! Передняя часть пятизарядного барабана закрыта, а лишь только верхняя камора открыта.

В то время система была признана слишком громоздкой и не очень надежной. Револьвер нередко давал осечки, а каждый выстрел создавал столп искр и огня. В конечном итоге, систему признали непригодной.

|

Метки: Оружие |

Продукты, которые мы все время ели не так… |

Когда дело доходит до еды, кажется, что мы знаем о ее приготовлении почти все. Но совершенству нет предела, поэтому всегда можно что-то улучшить, сделать оригинальнее и вкуснее. Перед вами способы приготовления привычных продуктов, которые вы еще наверняка не пробовали…

Правильная сосиска в тесте.

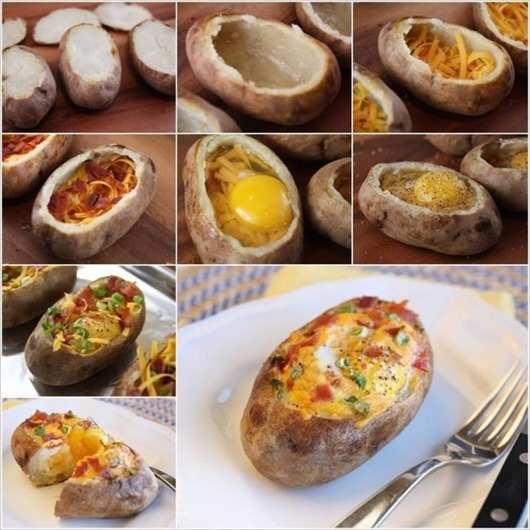

Запеченный картофель с яйцом, сыром и овощами.

Яркое желе с фруктами.

Кофейный лед для любителей кофе. Идеально в жару.

Замороженные бананы в белом шоколаде.

Ваза из шоколада своими руками.

Романтический завтрак для двоих с сосисками и яичницей-глазуньей.

Быстрые круассаны с шоколадной пастой.

Запеченные яблоки.

Идеальный торт "Зебра".

Десерт с желе и сгущенным молоком.

Сэндвич с яйцом, беконом и сыром.

|

Метки: Еда |

Можно ли выигрывать больше в казино Vulcan Online |

На самом деле все советы которые можно дать - это советы будут из разряда "как проиграть меньше". Главным из которых будет не играть на деньги. Но если взглянуть с другой стороны, то игра на деньги дает, хоть и маленький, но шанс выиграть джек-пот. Удача дама капризная, но любит настойчивых. Проверить это можно на сайте vulcan-kazino.com. Может сегодня как раз ваш день.

В отличие от джек-пота любой автомат не будет отдавать денег больше, чем он установлено настройками его программы. Это касается всех игровых автоматов без исключения, будь то реальные или онлайн-слоты. Казино не будет работать себе в убыток, игроки должны учитывать этот нюанс.

Теперь советы. Используйте по полной программе все бонусы все бонусы и фишки которые обычно в большом разнообразии есть в каждом уважающем себе онлайн-казино. Обратите внимание на турниры, розыгрыши, лотереи и много где есть кэшбэк. При проигравше это все позволит сберечь часть денег и максимально растянуть удовольствие от игры. Ведь удовольствие - это главное рази чего мы все играем, особенно когда выигрываем.

Обыграть игровые автоматы можно, это можно делать регулярно, без ограничений и других лимитов. Сложность только в том, чтобы понять сам механизм игры, стать профессионалом, сделать все ради выигрышных ставок в процессе ставок. На все это уйдет время, старания, для получения необходимого опыта.

|

Метки: Деньги |

Первые версии популярных сказок |

1. Пиноккио

В исходной истории, написанной Карло Коллоди, и опубликованной в 1883 году, Пиноккио засыпает перед огнем и его ноги сгорают, перед этим он убивает Говорящего сверчка, который его поучает, деревянным молотком.

После этого Пиноккио превращают в осла, привязывают к камню и бросают со скалы. До этого покупатель покупает Пиноккио в виде осла для того, чтобы сделать из его шкуры барабан. На протяжении всей истории его преследуют, издеваются над ним и сажают в тюрьму.

2. Белоснежка

В сюжете, рассказанном братьями Гримм в 1812 году, завистливая мама (а не мачеха!) Белоснежки посылает егеря для того, чтобы он принес легкое и печень девушки, которые мать собиралась засолить, приготовить и съесть.

Также в сказке братьев Гримм включено наказание жестокой матери. По сюжету она появляется на свадьбе Белоснежки в раскаленных железных башмаках и танцует в них, пока не падает замертво.

3. Красная шапочка

В истории, на основе которой Перро создал версию сказки "Красная шапочка" 1697 года, волк, переодетый в бабушку, которую он недавно проглотил, был оборотнем. Он предлагает Красной шапочке раздеться и присоединится к нему в постель, выбросив одежду в огонь. По одним версиям волк съедает девочку, когда она оказывается у него в постели и сказка заканчивается. По другой Красная шапочка говорит волку, что ей нужно в туалет и ей не хочется делать "это" в постели, после чего девочке удается сбежать.

Возможно, это более позитивный конец сказки, чем в версии Перро, когда девочку съедает волк, или первой версии братьев Гримм 1812 года,по которой дровосек освобождает ее и ее бабушку, разрезав живот волка.

4. Золушка

В 7-ом тираже коллекции братьев Гримм 1857 года, сюжет был намного мрачнее, чем тот, что мы узнали в пересказе Шарля Перро за 200 лет до этого. В этой версии сводные сестры Золушки красивые и злые, как их мачеха в отчаянии от того, что не могут влезть в золотую туфельку, отрезают свой собственный палец (первая сестра) и пятку (вторая сестра).

Голуби замечают, что башмачки наполняются кровью. Принц понимает, что Золушка и есть та единственная, в то время как голуби выклевывают глаза сестер и мачехи за их злодеяния.

5. Спящая красавица

В коллекции сказок 1634 года итальянского сказочника Джамбаттиста Базиле, который одним из первых записал сказки, впоследствии пересказанными Шарлем Перро и братьями Гримм, девушке под ноготь попадает волокно льна, которое ее укололо, и от которого та засыпает.

Принц, нашедший Спящую красавицу, считает ее такой неотразимой, что насилует ее, несмотря на мертвый сон. Через девять месяцев у нее рождаются близнецы, тоже во сне. Пробуждается же красавица только после того, как один из детей в поисках груди присасывается к ее пальцу и вытаскивает волокно.

6. Крысолов

Самый известный сегодня вариант сказки о Крысолове, в двух словах, таков: город Гамельн подвергся нашествию полчища крыс. И тут появился человек с дудочкой и предложил избавить город от грызунов. Жители Гамельна согласились заплатить щедрое вознаграждение, и крысолов выполнил свою часть договора. Когда дело дошло до оплаты – горожане, что называется, "кинули" своего спасителя. И тогда Крысолов решил избавить город от детей тоже!

В более современных версиях, Крысолов заманил детей в пещеру подальше от города и как только жадные горожане расплатились, отправил всех по домам. В оригинале Крысолов завёл детей в реку, и они утонули (кроме одного хромоножки, который отстал от всех).

7. Русалочка

У Диснея фильм про Русалочку заканчивается пышной свадьбой Ариэль и Эрика, на которой веселятся не только люди, но и морские жители. Но в первой версии, которую написал Ганс Христиан Андерсен, принц женится на совершенно другой принцессе, а убитой горем Русалочке предлагают нож, который она, чтобы спастись, должна вонзить в сердце принца. Вместо этого бедное дитя прыгает в море и умирает, превратившись в морскую пену.

Затем Андерсен слегка смягчил концовку, и Русалочка становилась уже не морской пеной, а "дочерью воздуха", которая ждёт своей очереди, чтобы отправиться на небеса. Но всё равно это был очень печальный конец.

8. Румпельштильцхен

Эта сказка отличается от остальных тем, что была модифицирована самим автором, который решил нагнать ещё большей жути. В первом варианте злой карлик Румпельштильцхен плетёт для юной девушки золотые нити из соломы, чтобы она могла избежать казни. За свою помощь он требует отдать ему будущего первенца. Девушка соглашается – но когда время расплаты приходит, она, естественно, не может этого сделать. И тогда карлик обещает, что освободит её от обязательства, если она угадает его имя. Подслушав песенку, в которой карлик напевал своё имя, молодая мать избавляется от необходимости уплачивать страшный долг. Посрамлённый Румпельштильцхен убегает прочь, и этим всё заканчивается.

Второй вариант куда более кровавый. Румпельштильцхен от злости так топает ногой, что его правая ступня погружается глубоко в землю.

|

Метки: Чтиво |

Дом мечты интровертов. |

Со стороны этот остров ничем особо не выделяется среди остальных, кроме того, что на нём есть дом

Это единственный дом на всём острове

Кроме одинокого дома, из построек на Лиху имеется только руины монастыря XII века

Дом окружён красивыми пейзажами, которые понравятся всем, кто умеет наслаждаться одиночеством

Вид на остров с высоты птичьего полёта

Дом можно арендовать для жилья или проведения мероприятий

До острова можно добраться пешком, но дорога к нему появляется только во время отлива

Но иногда дорога может не появляться в течение нескольких дней

Красивый пейзаж

Только представьте, целый остров в вашем распоряжении

А вот те самые руины монастыря XII века

Остров в непогоду

Расположение острова на карте

|

Метки: Мир |

Советский вытрезвитель: как это было |

По примеру всех советских учреждений, вытрезвитель должен был сделать план. Для его выполнения милиция регулярно дежурила у танцплощадок и ресторанов, отлавливая незадачливых пьяниц. Иногда жертвами плана становились и просто немного подвыпившие, вполне приличные люди…

Как и чем жили медвытрезвители в СССР? Что происходило с человеком, попавшим в такое учреждение? Мы на минутку заглянем в печально известное пристанище забулдыг.

История вытрезвителей

В России первый вытрезвитель открылся в 1902 году в Саратове, через год – в Ярославле, но отсчет принято от тульского "Приют для опьяневших" (1904 г.). Городской комитет попечительства о народной трезвости цель создания имел такую:

"Дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах города Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи".

В штате состояли фельдшер и кучер, который ездил по городу и подбирал пьяных. Пациентам давали пить рассол, нюхать нашатырь, лечили гипнозом и кололи им стрихнин и мышьяк. Из развлечений был граммофон.

В СССР

Количество праздно шатающихся по улицам алкоголиков стало раздражать советские власти в начале тридцатых. Неприглядная картина шла вразрез с пропагандой о светлом будущем и счастливых трудящихся. По Советскому Союзу было объявлено о создании медвытрезвителей, которые поначалу вошли в ведомство Наркомата здравоохранения.

Камера для вытрезвления в Ленинграде

Первый вытрезвитель в Советском Союзе появился в Ленинграде – в 1931 году, а затем и в Москве. Машина "Спецмедслужба" собирала пьяных по городу, не очень спрашивая на то их разрешения, и привозила в вытрезвитель. Там их "принимали", раздевали, отправляли под холодный душ и клали на койку — просыпаться.

С пьяницами возились только медики, которые не всегда верно решали вопросы правопорядка. Кроме того, алкоголикам с утра возвращалось их имущество, среди которого нередко оказывался и не допитый накануне спирт. Конечно, опытные забулдыги опохмелялись, и всё начиналось снова-здорово.

В 1940 году за вытрезвители взялся сам Берия, и учреждения перевели под начало НКВД с соответствующим контролем сотрудников. Всё стало намного серьёзнее, и советские граждане, особенно большую часть времени примерно трудящиеся и семейные, действительно боялись оказаться в медвытрезвителе.

Правила десятилетиями оставались неизменны, и позже, когда взятки уже вовсю были в ходу - "патрульные высматривали, прежде всего, не “синяков”, а приличного вида людей, употребивших алкоголь, иногда в небольшом количестве – такие готовы были быстро оплатить и штраф, и “услуги”. И еще взятку дать, лишь бы на работу не сообщили". А когда вытрезвители перевели на хозрасчет, сбор денег стал главной целью работников учреждений.

Зачем были нужны "трезвяки"?

Советская машина строго следила за нравственностью граждан. Докладная о том, что рабочий или студент побывал в вытрезвителе, тут же оказывалась на столе у руководства несчастного. Далее его ждали выговор и партийная "проработка", лишение премии, очередности на квартиру и льгот на путёвки в санаторий или на море. Студента могли отчислить из вуза и, конечно, также "проработать".

Однако даже такие строгие меры по борьбе с алкоголизмом не приносили ощутимого результата. Например, в период горбачёвского "сухого закона" только в Москве через вытрезвители проходили свыше 300 000 человек в год.

В каждом городе Союза, кроме Еревана, существовал норматив: один вытрезвитель на каждые 150–200 000 человек. Армения была счастливым и показательным исключением, там вытрезвителей не открывали.

Пьяные в вытрезвителе: что происходило внутри

Что происходило с человеком, оказавшимся в "трезвяке"? Во-первых, у него изымали все личные вещи, фотографировали и по возможности фиксировали личные данные. Алкоголика осматривал фельдшер и определял степень опьянения.

Дальше незадачливого пьянчужку заставляли полностью раздеться или раздевали силой и отправляли под ледяной душ. Если после таких мер по отрезвлению алкоголик продолжал буянить, то его попросту привязывали к железной койке до самого утра.

Утром дежурный милиционер допрашивал и устанавливал личные данные у тех, кто ночью не мог физически ничего о себе сказать и при ком не оказалось документов.

Народ подбирался пестрый. "Как-то раз взяли одного американского профессора, – рассказывал сотрудник петербургского вытрезвителя. – Так он нам благодарность написал: "Спасибо за интересную встречу и теплую атмосферу. С новой стороны открыл для себя Россию"".

Протрезвевших снова осматривал фельдшер, им выписывали квитанцию на оплату за ночёвку в медицинском учреждении (например, при Брежневе "услуги" вытрезвителя стоили до 25 рублей, сумма немалая) и выпускали на волю. Впереди алкоголика в нужные инстанции летела "благая весть", и дальше человека ожидали крупные неприятности.

Беременные женщины, подростки и инвалиды в "трезвяки" не забирались, даже если были действительно пьяны. Военных сдавали в комендатуру, граждан в звании Героя Советского Союза и кавалеров высших орденов доставляли домой и сдавали с рук на руки родственникам.

Закрывать советские вытрезвители начали в девяностых, а последние заведения были ликвидированы уже в 2011 году. Ушла эпоха.

via

|

Метки: История |

Ходячий анекдот: мифы о поручике Ржевском |

"Однажды поручик Ржевский на званом обеде взял вилку для устриц не той рукой. "Фи", — сказала старая графиня. С тех пор про поручика и рассказывают разные гадости". Давайте разберемся, правда ли, что анекдоты о поручике Ржевском рассказывали еще в XIX веке…

Байки о бесшабашных кавалеристах действительно были популярны в позапрошлом веке, будь то безымянный улан или прославленный гусарский офицер, герой войны с Наполеоном Денис Давыдов. Поручик Ржевский в анекдотах того времени не замечен.

Тульский историк Роман Клянин предполагал, что с конца XIX века в фольклоре могли сохраниться байки о Сергее Ржевском из города Венёва, хулиганским выходкам которого мог бы позавидовать любой гусар. Так, однажды он явился на маскарад в картонном костюме печки, надетом на голое тело, с дверцами на самых "интересных" местах.

На дверцах была надпись: "Не открывайте печку, в ней угар"... О нем писали газеты, но нет данных, что рассказы об этом провинциале стали частью фольклора. К тому же, кроме склонности к эпатажу, у него было мало общего с лихим поручиком. Этот Ржевский не пил, ненавидел азартные игры, не танцевал и не умел ухаживать за дамами — в общем, "из него вышел позорный гвардеец", резюмирует в мемуарах его племянница по поводу не задавшейся дядиной военной карьеры.

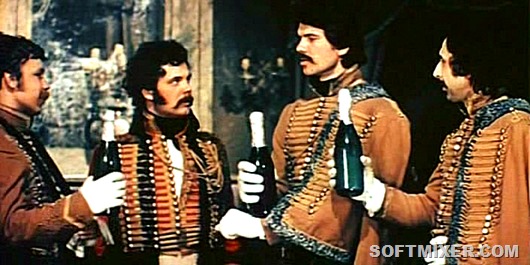

Поручик Ржевский стал героем анекдотов с 1960-х годов, после выхода фильма Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Действие картины происходит в 1812 году, и герой — гусар, ловелас и повеса Дмитрий Ржевский — сражается с французами и завоевывает сердце кавалерист-девицы Шурочки Азаровой.

Поручик Ржевский впервые появился в кино?

Вовсе нет. "Гусарская баллада" — экранизация пьесы Александра Гладкова "Давным-давно". В ней впервые появляется поручик Дмитрий Ржевский. Пьеса создавалась в 1940-м — начале 1941 года, а премьера состоялась 7 ноября 1941 года в осажденном Ленинграде. Спектакль неоднократно прерывала воздушная тревога, актеры вместе со зрителями спускались в бомбоубежище, а после отбоя возвращались на сцену.

Кадр из фильма "Гусарская баллада", 1962 год. В роли поручика Ржевского — Юрий Яковлев

Зрители приняли пьесу очень тепло, ее продолжали ставить и после войны, но явлением массовой культуры поручик Ржевский стал после выхода на экраны "Гусарской баллады". Это не единственный случай, когда герой литературного произведения "внедрялся" в фольклор после экранизации: так случилось со Штирлицем, с Чапаевым, Холмсом.

Поручик Ржевский был родственником Пушкина?

Это правда. Первый в истории Российской империи поручик Ржевский по имени Юрий, при Петре Великом служивший в Преображенском полку, а затем ставший нижегородским вице-губернатором, приходится поэту прапрадедом.

Гусар. Рисунок Александра Пушкина. 1833 год

Фамилия Ржевский происходит от названия города Ржева?

Правда (хотя анекдоты предлагают версию, связанную с тем, что именно предки легендарного поручика обыкновенно делали с дамами во ржи).

Дворянские фамилии часто образовывали от топонимов — по владению или происхождению. Первые Ржевские упомянуты в письменных источниках уже в XIV веке, считается, что они ведут род от смоленской ветви великокняжеской династии Рюриковичей.

А вот города Ржева, или Ржевы (в женском роде), на Руси было два — верхневолжский, который сохранил название, и Ржева Пустая близ Пскова, ныне Новоржев. Впрочем, в XIX веке многочисленные дворяне Ржевские проживали не только в Тверской и Псковской губерниях.

Анекдот в тему

Автобус с туристами подъезжает к городу Ржеву. Экскурсовод:

— А вот здесь, господа, жил и творил поручик Ржевский. Любопытствующий из публики: — Ну жил — это понятно. А что же, интересно, он творил? Экскурсовод: — О, господа, он тут такое творил…

У Дмитрия Ржевского был реальный прототип?

Его до сих пор повсюду ищут краеведы. Между тем Денис Давыдов, воспоминания которого вдохновляли Гладкова, в "Дневнике партизанских действий" рассказывал о встрече в ноябре 1812 года с подполковником Павлом Ржевским и его отрядом. Но и только.

Как пишет историк Олег Кондратьев, "по-видимому, драматург взял у реально существовавшего подполковника Ржевского понравившуюся фамилию, изменил имя и "понизил" гусарского офицера в звании (и это понятно, ведь "его" Ржевский достаточно молод и высоких чинов не достиг)". По словам же самого Гладкова, "весь Ржевский вышел из стихотворения [Дениса Давыдова] "Решительный вечер".

Сегодня вечером увижусь я с тобою, Сегодня вечером решится жребий мой, Сегодня получу желаемое мною — Иль абшид* на покой!

А завтра — черт возьми! — как зюзя натянуся,

На тройке ухарской стрелою полечу;

Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся,

И пьяный в Петербург на пьянство прискачу!

Но если счастие назначено судьбою

Тому, кто целый век со счастьем незнаком,

Тогда… о, и тогда напьюсь свинья свиньею

И с радости пропью прогоны** с кошельком!

* Абшид — увольнение со службы, отставка.

** Прогоны — прогонные деньги, выдававшиеся офицерам из казны на расходы на проезд по почтовым дорогам.

Ржевский появляется в одном литературном произведении с Наташей Ростовой, Пьером Безуховым и Андреем Болконским?

Школьники многих поколений, наслушавшись анекдотов о том, как поручик ухаживает за Наташей Ростовой и общается с Безуховым и Болконским, тщетно искали упоминания о бравом гусаре в романе "Война и мир".

Кадр из фильма "Война и мир". 1965–1967 годы. В роли Андрея Болконского — Вячеслав Тихонов (слева), в роли Пьера Безухова — режиссер фильма Сергей Бондарчук

Толстовских героев с поручиком объединяет лишь эпоха Наполеоновских войн и популярность после выхода знаменитой экранизации романа. Фильм "Война и мир" Сергея Бондарчука, как и "Гусарская баллада", был снят в 1960-е годы: в народном сознании персонажам киноэпопеи нашлось место рядом со Ржевским.

Анекдот в тему

Все анекдоты — ложь! В жизни Наташи Ростовой был только один мужчина, который мог с нею делать все, что захочет. Его звали Лев Толстой!

Ржевский общался с Пушкиным, Лермонтовым, Толстым?

Великие писатели заняты в анекдотах в основном тем, что поставляют Ржевскому скабрезные каламбуры. В XIX веке знаменитые писатели и поэты были любимыми героями анекдотов, поэтому в следующем столетии перекочевали в веселые истории о вымышленном гусаре — их старшем современнике.

Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона", 2012 год. В роли Ржевского — Павел Деревянко, в роли Льва Толстого — Михаил Ефремов

Гусары любили пиво?

В анекдотах о бравом гусаре нередко упоминается этот напиток, сегодня в Ржеве лицо поручика украшает этикетки нескольких сортов местного пива. Между тем в пьесе Гладкова гусары упоминают и употребляют разные напитки: водку, жженку (горячий напиток из алкоголя, фруктов и жженого сахара), ром, пунш, несколько сортов вина, арак (кавказская или среднеазиатская разновидность крепкого спиртного), а вот о пиве — ни полслова.

Не уделяет много внимания пиву в своем творчестве и Денис Давыдов, хотя гусары, конечно же, пили все, что можно. Причина подобного пренебрежения, вероятно, даже не в репутации пива как напитка для простонародья (искусствовед Юлия Демиденко утверждает, что считать вульгарным пиво стали только к концу XIX века), а в том, что гусары предпочитали нечто более крепкое.

Ржевский служил в одном полку с Денисом Давыдовым?

"Поэт и партизан" Давыдов — прототип полковника Давыда Васильева, под началом которого сражается Ржевский в пьесе и кинофильме. Васильев числится в Ахтырском полку, как и Давыдов в 1812–1814 годах.

Портрет Дениса Давыдова.

"Драчливость, брат, твоя вошла в пословицу давно в полку Ахтырском", — говорит этот персонаж Ржевскому в пьесе Гладкова. Однако цвета доломана (форменной суконной куртки) и ментика (верхней накидки с рукавами) ахтырцев — коричневые, а по тексту поручик заявляет: "Красивей голубого нет!", — имея в виду свое обмундирование.

В 1812 году элементы отделки голубого цвета (при темно-синих доломанах и ментиках) были характерны для гусаров Гродненского полка. В фильме "Гусарская баллада" Ржевский одет в цвета Мариупольского полка, доломан и ментик — темно-синие. Возможно, драматург тоже имел в виду униформу Мариупольского полка. Правда, в пьесе она "полиняла", из синей став голубой, чтобы, вероятно, вписаться в стихотворный размер.

Интересно, что в украинском городе Павлограде в 2006 году установлен памятник Ржевскому, хотя к Павлоградскому гусарскому полку поручик по тексту пьесы отношения не имеет, только узнает его цвета на форме Шуры Азаровой. При этом в фильме Шура носит цвета Сумского полка.

Режиссер Эльдар Рязанов не скрывал, что историческая достоверность не была для него важной: "Я пришел к выводу, что создавать на экране музей старинной мебели, одежды, оружия, усов и бакенбард мы не будем. Главное — найти способ верно передать сам дух времени".

Анекдот в тему

Поручик Ржевский рассказывает:

— Вчера я был у графини N. И неожиданно вернулся ее муж. — Ну и что же? Что вы сделали? — Защитил честь офицерского мундира. — Как? — Перебил всю моль в шкафу.

Ржевский играл в театре?

В анекдотах Ржевский то и дело оказывается на подмостках в роли то Чацкого из "Горя от ума" (кстати, автор пьесы Александр Грибоедов тоже служил в гусарском полку), то Отелло… но каждый раз забывает текст и декламирует что-нибудь нецензурное.

Сцена из балета Тихона Хренникова по пьесе Александра Гладкова "Гусарская баллада"

На самом деле офицеру и дворянину выступать на профессиональной сцене в те времена не подобало — до того времени, как племянник императора Александра II великий князь Константин Константинович основал в 1884 году литературный и театральный кружок при Лейб-гвардии Измайловском полку. Поэтому Ржевский в пьесе Гладкова блистает только на театре военных действий. Несмотря на то, что именно театру он обязан своим появлением на свет.

|

Метки: Люди |

13 обычных вещей, за которые можно за границей угодить в тюрьму |

1. Собирать ракушки, кормить рыб и носить карты в Таиланде

В солнечном Таиланде можно легко угодить за решетку, если просто собрать на пляже несколько красивых ракушек и кораллов. Так, российские туристки, которые купили у местного торговца несколько безобидных морских сувениров, были заключены под стражу, и им грозил реальный тюремный срок. Каждая из девушек предпочла заплатить штраф, более $ 2 000, чем провести целый год за решеткой из-за покупки ракушек.

В Таиланде нельзя не только собирать ракушки, но и кормить рыб на тех территориях, где произрастают кораллы. За это правонарушение вам может грозить тюремное заключение сроком на 1 год. Например, российская туристка была арестована, когда пыталась прикормить разноцветных рыбок, чтобы с ними сфотографироваться. Только с помощью дипломатических работников туристку удалось освободить, тем не менее девушку обязали заплатить штраф.

Если вы решили поиграть в карты, пока загораете под знойным таиландским солнцем, то знайте, что это очень плохая идея. Местный закон 1935 года запрещает владение более чем 120 игральными картами. Поэтому за решетку можно попасть, даже если у вас просто обнаружат больше 2 колод или заподозрят в игре на деньги.

2. Сквернословить в Австралии

Будьте сдержанны, когда захотите использовать крепкое словцо, пусть даже в шутку, при разговоре с австралийцами. В штатах Квинсленд и Виктория сквернословие в общественном месте может привести к тюремному заключению на срок до 6 месяцев.

3. Подключаться к чужому Wi-Fi в Сингапуре

"Не уверен, придут они за кофе или за бесплатным Wi-Fi".

Следует быть очень внимательным при поиске сетей Wi-Fi в Сингапуре. Если подключитесь к открытой точке доступа в интернет без ведома ее владельца, то по местным законам это будет считаться хакерской атакой. За подобное правонарушение можно угодить за решетку на 3 года.

4. Ходить без паспорта в Японии и ввозить в страну лекарства

Отправляясь в Страну восходящего солнца, непременно носите с собой удостоверение личности. Если вас остановят стражи порядка, а документов у вас не окажется, то вы можете быть арестованы на срок до 23 суток.

И еще будьте очень аккуратны, когда собираете в поездку свои лекарства. В Японии под запретом большое число медицинских препаратов и веществ, которые, например, могут быть в составе средств от простуды и гриппа. Вне закона здесь даже виагра. Внимательно ознакомьтесь со списком запрещенных препаратов перед поездкой, если хотите избежать ареста прямо в аэропорту.

5. Озорничать в ночных клубах Греции

Очень трудно держать себя в рамках приличия, когда ты приехал в отпуск и хочешь полностью расслабиться. Однако в Греции даже на вечеринках стоит вести себя очень аккуратно и избегать участия в нелепых конкурсах. Англичанка, которая во время шуточного соревнования в ночном клубе случайно обнажила грудь, была арестована полицией за непристойное поведение. Ей грозило тюремное заключение на срок не менее 8 месяцев. Ее родителям пришлось заплатить солидный залог, чтобы девушка смогла вернуться на родину.

6. Съесть булочку с маком и полететь в Дубай

Если вы собрались в путешествие в ОАЭ, то будьте готовы к тщательному досмотру в аэропорту. Любая мелочь может стать веской причиной для заключения вас под стражу. Например, гражданина Швейцарии, который прилетел в Дубай, отправили в тюрьму на 4 года из-за его неаккуратности. Такой солидный срок он получил лишь за то, что на его одежде были найдены 3 маковых зернышка с булочки, которую он съел в аэропорту Хитроу.

7. Дэб и прием пищи в Саудовской Аравии

Эта страна отличается самыми суровыми законами в мире. Здесь даже движение из популярного танца может послужить причиной тюремного заключения. Дэб попал под запрет, поскольку, по мнению местных властей, он вызывает ассоциации с последствием употребления запрещенных веществ. Так, недавно был арестован саудовский певец лишь за то, что он пытался повторить известное на весь мир движение.

Правительство Саудовской Аравии также предупреждает всех приезжих, что арестует и депортирует каждого иностранца, кто будет днем есть или пить любой напиток в общественных местах во время Рамадана.

8. Кормить бездомных и плевать в США

В американском городке Форт-Лодердейл, штат Флорида, очень серьезно относятся к своему закону, запрещающему кормить бездомных в общественных местах. Настолько серьезно, что даже 90-летний священник из местной церкви был заключен под стражу на 2 месяца лишь за то, что готовил и раздавал еду нуждающимся людям на улице. Заниматься подобной благотворительностью можно лишь в специально оборудованных местах и только после получения разрешения городской администрации.

Во Флориде есть еще один удивительный закон, который наверняка нарушал каждый хотя бы раз в жизни. В небольшом городке Лейкленд с 1944 года официально запрещено плевать в любом общественном месте. Незнание этого закона не спасло молодого американца от ареста, которому даже пришлось некоторое время провести в тюрьме, пока длилось разбирательство по его делу.

А вам приходилось сталкиваться с необычными законами в других странах?

|

Метки: Люди |

В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом 4400 лет |

Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири назвал это открытие "единственным в своем роде за последние десятилетия".

Гробница, обнаруженная в комплексе пирамид в селении Саккара в 30 километрах от Каира, изобилует цветными иероглифами и статуями фараонов. На живописных фресках изображен покоящийся в гробнице верховный жрец по имени Ватайе с матерью, женой и другими родственниками.

Археологи намерены приступить к раскопкам в воскресенье, 16 декабря. Они надеются обнаружить еще много интересного, в том числе и саркофаг с останками самого жреца.

|

Метки: Мир |

В Северной Америке нашли огромный алмаз |

Желтый алмаз весом 552 карата был добыт на алмазном руднике Диавик, расположенном в 200 км к югу от северного полярного круга. Абразивная поверхность минерала размером с куриное яйцо говорит о том, что до появления на поверхности он прошел долгий и сложный путь.

Цвет и текстура являются уникальными доказательствами того, какой сложный путь проходят природные алмазы от момента формирования до обнаружения шахтерами. — объявил председатель Dominion Diamond Mines Кайл Вашингтон.

Стоимость обнаруженного алмаза пока не оценена. После оглашения ценности он будет поделен на несколько частей и тщательно отполирован. Скорее всего, из них изготовят украшения, которые и будут выставлены на продажу. Их стоимость непременно составит несколько миллионов долларов — как никак, это седьмой по величине минерал, обнаруженный в текущем столетии.

Вторым по величине алмазом Северной Америки является Diavik Foxfire весом 187,7 карата. Он был обнаружен в 2015 году, а годом позже выставлен в Смитсоновском институте рядом со знаменитым Алмазом Хоупа.

Самые большие алмазы, как и говорилось выше, обнаруживаются на юге Африки. В 2015 году фирма Lucara Diamonds обнаружила 1111-каратный камень. Больше него есть только найденный в 1905 году камень "Куллинан", из осколков которого были изготовлены украшения для королевской семьи Великобритании.

|

Метки: Деньги |

Фетишизация бедности и кроссовки за $530 |

Для дорогущей рванины в бутиках придумали название – это фетишизация бедности. То есть если ты очень богат, то модно выглядеть как оборванец. И вот итальянский бренд Golden Goose выпустил линейку драной и чумазой обуви, которая еще и поклеена изолентой (!!!).

Пара этой рванины с помойки стоит при этом $530.

Интересно, что либералы уже начинают закипать. К примеру, за чертой бедности живет более 43 миллионов граждан США. И они вынуждены носить примерно такие рваные кроссовки, которым давно место на помойке. И когда очередной негр-рэпер с килограммом золота на шее и во рту выходит на красную дорожку из оранжевого Bentley в таких кроссовках, у бедноты невольно сжимаются грязные кулаки...

|

Метки: Деньги |

кухонные катастрофы |

|

Метки: Юмор |

Каталог пива и безалкогольных напитков 1957 года |

|

Метки: Еда |

Легенды о янтаре: слёзы, кусочки солнца и волшебный Алатырь |

Ещё в глубокой древности люди заметили удивительный камень медового цвета, из которого изготавливали разнообразные украшения и даже амулеты. Человек, касающийся янтаря, утверждает, что чувствует тепло. Свойства этого ценного камня действительно уникальны, а вот о появлении его на земле рассказывают прекрасные и немного печальные предания разных народов.

Солнечный "камень из моря"

Прежде чем окунуться в удивительный мир человеческой фантазии и идей о происхождении янтаря, давайте лучше узнаем об этом сокровище.

Свойства янтаря изучались ещё в древности, а наиболее известное из них – горение минерала. Поскольку камень появился из окаменевшей смолы деревьев, то, конечно, при контакте с огнём он мгновенно загорается. Эта его особенность породила турецкое название янтаря – "кехрибар", что означает "крадущий солому".

В Германии камень называют "берштейн", что само по себе переводится как "пламя, возгорание". Подобное название встречается и в белорусском и украинском языках, где он зовётся "бурштын". А вот финское название янтаря имеет сосем иное значение – "камень из моря". Все эти названия часто появлялись из мифов и преданий, где люди прошлого пытались объяснить, как удивительный камень оказался на нашей земле.

Янтарные слёзы

Один из самых древних мифов о янтаре принадлежит древним грекам. Этот народ был ближе остальных к истинной версии о происхождении камня. Древний автор VIII века до нашей эры Гесиод рассказывает о гибели прекрасного Фаэтона. Юноша захотел промчаться по небу в солнечной колеснице, но не справился с огненными конями. Тогда вся повозка, объятая пламенем, рухнула в реку Эридан. Нимфы, жившие в её водах и на берегах, оплакивали красивого юношу. Несчастные девушки были влюблены в него, а потому слёзы их не знали конца. Боги обратили нимф в тополя, но и те продолжали плакать. Тогда слёзы деревьев стали превращаться в хрупкие кристаллики, а затем стали кусочками янтаря.

Несколько иная легенда описана в творениях Софокла. Античный автор рассказывает о том, что из-за проклятия Артемиды началась война у города Калидона. Во время боя Мелеагр по ошибке губит родного брата, за что боги карают его смертью. В горе его сёстры становятся птицами, слёзы которых превратились в янтарь.

Осколки солнца

У народов Прибалтики сказания о янтаре – это целая национальная сокровищница, ведь именно в этом крае обнаружено наибольшее число залежей этого минерала. Ещё давно прибалтийские народы заметили тепло янтарного камня, а потому решили, что это – частичка солнца.

Согласно древнему преданию, ещё до появления людей на земле в небесах было два солнца. Одно было вполне обычным, а второе, "висящее" у самого края небес, было гигантским. Благодаря силе двух светил день никогда не уходил с земли. Вдруг небо дрогнуло, уронив тяжёлое светило, что упало с небес прямо в воды морей. В подводной прохладе оно стало затухать, а волны понесли его прямо на камни, из-за чего солнце раздробилось на множество мелких частей. С той поры солнце должно обойти всю землю, а потому вынуждено оставлять её половинку в темноте, когда наступает ночь.

Из моря же часто волны выносят кусочки янтаря – разбившегося солнца, которое до сих пор сохраняет своё тепло.

Разбитая любовь

Одна из литовских легенд сделала янтарь символом вечной любви. Об этом гласит печальная история. Когда-то давно под водой был янтарный дворец, что принадлежал Юрате, одной из самых прекрасных божеств. Тогда же на земле жил простой юноша Каститис, который каждый день приходил на берег и забрасывал свою сеть в море, ожидая улова рыбы. За работой он коротал время с песней.

Когда Юрате поднялась к поверхности, чтобы увидеть, кто нарушает её покой, она услышала одну из чудесных песен рыбака. Красивый юноша покорил сердце богини. Однако это чувство нарушило все законы мира богов. Разгневался грозный Перкунас, что был верховным богом. Он приказал погубить Каститиса, разрушить замок Юрате, а саму её навечно приковать цепями к подводным скалам.

С каждым ударом молнии бога рассыпался прекрасный замок. Маленькие янтарные кусочки – это слёзы несчастной Юрате, а более крупные – это осколки её некогда чудесного замка.

Это же он – Алатырь!

А вот у славянских народов янтарём выступает знаменитый Алатырь-камень, который обладал волшебной силой, мог исцелять от болезней, залечивать раны и даже исполнять желания. Название "алатырь" вызывает у учёных немало вопросов, однако о его происхождении есть не мифологическая, а вполне реальная версия.

Если призадуматься, на какое слово похоже это название, в мыслях возникает "алтарь". Это именно так – в Византии знаменитый алтарь храма Святой Софии выполнен из светлого янтаря. Об этой святыне были наслышаны многие народы, а потому так и появился волшебный Алатырь.

Об особенных свойствах янтаря тоже истории известно немало. У многих народов мира этот камень ассоциируется со светом и позитивной энергетикой, а потому применяется даже для лечения. Ещё великий врач Авиценна советовал своим пациентам носить бусы из янтаря, которые помогали укрепить иммунитет человека. Матерям с новорождёнными детьми также полагалось надевать янтарные украшения – считалось, что они помогут ребёнку вырасти здоровым и добрым. Даже в наше время янтарь советуют надевать тем людям, у кого есть проблемы с дыханием или работой сердца.

Вот такой он – удивительный янтарь, в одном кусочке которого можно разглядеть прошлое, от которого нас отделяют миллионы лет. Не секрет, что люди древности лучше понимали природу, чем мы, живущие в высокотехнологическом XXI веке. А потому стоит внимательнее относиться к тем древним напоминаниям о настоящих сокровищах, подаренных природой, одним из которых является янтарь.

|

Метки: Камни |

ЙОД: ПОЛЬЗА И ВРЕД ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА |

Польза йода

Суточная норма йода

| Возраст человека | Суточная необходимость в йоде в микрограммах |

| новорожденные (до 1 года) | 50 |

| дошкольники (до 6 лет) | 90 |

| дети от 6 до 12 лет | 120 |

| взрослые | 150 |

| женщины, вынашивающие малыша или кормящие ребенка грудью | 200 |

Симптомы недостатка йода

- Замедление метаболизма и энергетических процессов приводит к появлению у человека излишнего веса.

- Из-за нехватки энергии человек испытывает слабость. Работа, с которой раньше справлялся легко, дается с большим трудом.

- Даже отдыхая целый день, человек испытывает необычайную усталость.

- Если вы заметили при расчесывании много выпавших волос на расческе, то задумайтесь о причине такого выпадения. При гипотиреозе волосяные фолликулы не могут восстанавливаться из-за нехватки гормонов.

- Этот фактор приводит и к сухости кожи, так как клетки кожных покровов не имеют возможности восстанавливаться, и накапливается много омертвевших.

- Вы уже знаете, что польза йода для организма выражается в правильном энерго- и теплообмене. При нехватке гормонов происходит сбой системы, отчего человек начинает испытывать зябкость, часто даже в теплом помещении мерзнет.

- От нехватки йода замедляется сердцебиение, что сопровождается головными болями и частым головокружением, понижением артериального давления.

- Отражается недостаток йода и на склонность к обучению и запоминанию.

- У женщин гипотиреоз сопровождается нарушением менструального цикла. Выделения могут быть как обильными, так и, наоборот, скудными.

- У беременных женщин такая нехватка может привести к рождению неполноценного ребенка или даже выкидышу.

- Единственным явным признаком, на который обычно сразу обращают внимание больные, является увеличение объема шеи. Появляется эндемический зоб, страдают в большей части женщины (около 20 % населения страны). Это объясняется просто, щитовидка старается вырабатывать необходимое число гормонов, для этого растет ее ткань, чтобы компенсировать малое количество выработки.

Йодосодержащие продукты

- Морепродукты - больше всего содержится йода в ламинарии. Это такая водоросль. Салат с морской капустой не только вкусный, но и полезный. При выборе, что купить - речную или морскую рыбу, отдайте предпочтение последней. Употребляйте в пищу устрицы и креветки, мидии и кальмары, а также рыбий жир.

- Овощи - полезны все корнеплоды: морковка и редька, картошка и репчатый лук, чеснок и свекла. Много йода в зеленых продуктах - спарже и шпинате, ревене и салате, капусте, а также в помидорах.

- Ягоды - большое количество такого необходимого йода есть в черной смородине, клубнике, а также в темном винограде и черноплодной рябине, землянике.

- Полезны куриные яйца, особенно желток.

- Фрукты - хурма, бананы и фэйхоа, а также наши яблоки, сливы, абрикосы и вишня.

- Полезны орехи, как грецкие, так и кедровые.

- Крупы - гречка и пшено.

- Высоко содержание йода в натуральных молочных продуктах, а именно в молоке, твороге и твердом сыре.

Полезные рекомендации

Избыток йода

Симптомы гипертиреоза

- Со стороны нервной системы наблюдаются повышенная возбудимость и нервозность, человек часто плачет и тревожен, чувствуется небольшой тремор рук, нарушения сна, слышна быстрая речь, некая сбивчивость мыслей.

- Сердечно-сосудистая система реагирует нарушениями артериального давления (увеличением верхних показателей и уменьшением нижних), тахикардией и сердечной недостаточностью, учащенным пульсом.

- Ускорение обменных процессов приводит к снижению веса, даже если человек хорошо питается, отмечается повышенная потливость.

- Со стороны дыхательной системы чувствуется одышка из-за застойных явлений в легких.

- ЖКТ - частые поносы, боли в области живота.

- Мышцы атрофируются, отчего появляется утомляемость при ходьбе и других движениях.

- Отражается заболевание и на половой сфере людей. У женщин происходит нарушение цикла, а мужчины страдают снижением потенции.

Свойства йода

Применение йода

- обрабатывают повреждения кожи, так как йод обладает противовоспалительным действием;

- он является составным элементом многих средств для лечения воспаленного горла, которыми обрабатывают миндалины или используют для полосканий при ангине и стоматитах;

- йодная сетка согревает ушибленное место, шишки от уколов, бронхи при кашле.

|

Метки: Здоровье |

Мы не первое человечество на Земле: 20 артефактов из сверхдалекого прошлого |

Каменная тарелка из Непала

След ботинка с трилобитом

Камни ИКИ

Нефритовые диски: головоломка для археологов

Диск Сабу: неразгаданная тайна египетской цивилизации

Ваза возрастом в 600 млн. лет

Гофрированные сферы

Ископаемый гигант. Атлант

Бедренная кость гиганта

Огромный отпечаток ступни человека

Гиганты из Невады

Камни Ики. Всадник на динозавре

Алюминиевый клин из Аюда

Карта Пири Рейса

Древние пружины, шурупы и металл

След от обуви на граните

Загадочные находки Элиаса Сотомайора: Древнейший глобус

Древний сервиз из нефрита на 12 персон

|

Метки: Паранормал |

Несколько рекордов по теме пьянства. |

Промышленная революция дала миру не только паровые двигатели и текстильные фабрики. Экспоненциально возросло и производство пива. К счастью, в Англии нашлись добрые люди, которые приняли вызов, и осушали пивные бочонки с такой же скоростью, с которой их производили. Владельцы пивоварен становились "пивными баронами", и тратили свои новоиспеченные состояния по-старому — стараясь веселиться больше остальных.

Случай этот произошел в 1814 г. Лондонская пивоварня Meux’s Horse Shoe Brewery построила пивной чан в 22 фута (~6 м) высотой и 60 футов (~18 м) в диаметре, во внутреннем пространстве которого на ужин вполне могли поместиться 200 человек, что и было сделано во время празднования окончания постройки чана. (Почему 200? Конечно же, потому, что конкурент построил чан, в котором могли поместиться 100 человек.)

После ужина чан наполнили пивом на всю его емкость — 4 000 бочек. Очень впечатляюще, если посмотреть на масштабы проекта, и крайне неудачно, если учесть, что они не заметили бракованный обруч. Чан разорвался, а из-за него начали ломаться и другие чаны. Возникшую в результате суматоху было слышно в радиусе 5 миль (~8 км).

Стена из 1,3 млн. галлонов (~4 млн. л) темного пива хлынула на улицы, разрушив два здания. Девять человек погибли от "утопления, травм, отравления парами пива и опьянения".

Однако дальше эта история становится еще более невероятной. Тысячи людей собрались в районе бедствия, чтобы пить пиво прямо с земли, тем самым, помешав спасательным операциям и замедлив их. Когда пострадавших наконец доставили в больницу, другие пациенты почувствовали запах пива, и решили, что администрация больницы подает пиво всем пациентам, кроме них. Разразился бунт, в результате которого пострадало еще больше людей.

Как ни печально, но в то время это происшествие не посчитали достаточно трагическим для того, чтобы оно заслужило ежегодной поминальной службы и/или театрализованной реконструкции как историческое событие.

Попойка адмирала Эдварда Рассела (Edward Russell) в 17 веке

Думаете, что можете пить как моряк? Давайте поразмышляем над тем, что же это означает на самом деле.

Рекорд крупнейшего коктейля в истории принадлежит британскому верховному адмиралу Эдварду Расселу. В 1694 г. он устроил вечеринку, на которой в качестве чаши для смешивания пунша использовался фонтан в саду.

Что пили? Смесь, содержащую 250 галлонов (~946 л) бренди, 125 галлонов (~473 л) вина Малага, 1 400 фунтов (~635 кг) сахара, 2 500 лимонов, 20 галлонов (~75 л) сока лайма, и 5 фунтов (~2 кг) мускатного ореха.

Бармены плавали в фонтане в небольшом деревянном каноэ, наполняя бокалы гостей. Им даже приходилось сменять друг друга каждые 15 минут, чтобы не опьянеть от паров, и не упасть за борт.

Вечеринка продолжалась в режиме нон-стоп целую неделю, лишь ненадолго прекращаясь во время дождей, чтобы воздвигнуть навес над пуншем и не допустить, чтобы вода разбавила его. Веселье не прекращалось, пока весь фонтан не был выпит досуха.

Состояние души Нью-Йорка: голландцы втерлись в доверие к местному населению

В 1609 г. голландцы отправили английского исследователя Генри Хадсона (Henry Hudson) на запад, чтобы предпринять третью попытку найти легендарный Северный морской путь. Опасность возникновения бунта на корабле заставила его отклониться на юг и пристать к земле, где их встретили индейцы племени Делавар.

Чтобы стимулировать хорошие отношения, Хадсон поделился бренди с вождем племени, который вскоре отключился. Когда он проснулся на следующий день, то попросил Хадсона налить еще для остальных членов племени. С тех пор индейцы называют этот остров Manahachtanienk — что буквально означает "Пьяный остров". Многие согласятся, что Манхэттен всегда придерживался духа своего имени.

Самое отвратительное послевкусие в истории

В 1805 г. британский адмирал Горацио Нельсон был убит в Трафальгарском сражении у берегов Испании. Простых моряков хоронили прямо в море, но так как Нельсон был адмиралом, то было необходимо привезти его обратно в Англию и устроить официальные похороны. Чтобы сохранить тело во время путешествия домой, помощник командира корабля поместил тело Нельсона в корабельный чан с ромом, и приказал прекратить выдачу рома команде. Неплохая идея, но когда корабль достиг порта, и официальные лица отправились за телом Нельсона, они обнаружили, что в чане не осталось ни капли рома.

Невзирая на отличный вкус (во всех смыслах), команда тайком попивала ром на протяжении всего пути. После этого корабельный ром стали называть кровью Нельсона.

Индийские слоны совершают набеги на алкогольные запасы

Неудивительно, что в цирке не продают пиво. Видимо, слоны любят напиваться. Аванпост индийской армии, расположенный в джунглях в окрестностях города Bagdogra начал подвергаться нападениям с тех пор, как местное стадо слонов совершило набег на базу в поисках пищи, и наткнулось на зимние запасы рома.

С тех пор толстокожие стали регулярно наведываться на базу за выпивкой, снося все защитные ограждения, установленные солдатами, включая электрические заборы и огневые заграждения.

Как сообщалось в The Daily Telegraph: "Один из офицеров, который недавно был назначен на службу в тот район, рассказал, что слоны очень сообразительны, и разбивают бутылки с ромом, обхватывая дно хоботом, а затем выливают содержимое себе в глотку. Они быстро напиваются и начинают раскачиваться. Повеселившись, они возвращаются в джунгли".

И это не единичный случай. Известно, что представители животного мира могут распознать забродивший плод. Антропологи даже полагают, что именно благодаря им наши предки открыли для себя алкоголь — они наблюдали за странным поведением животных во время фруктовой попойки.

|

Метки: История |