Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://nandzed.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://nandzed.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

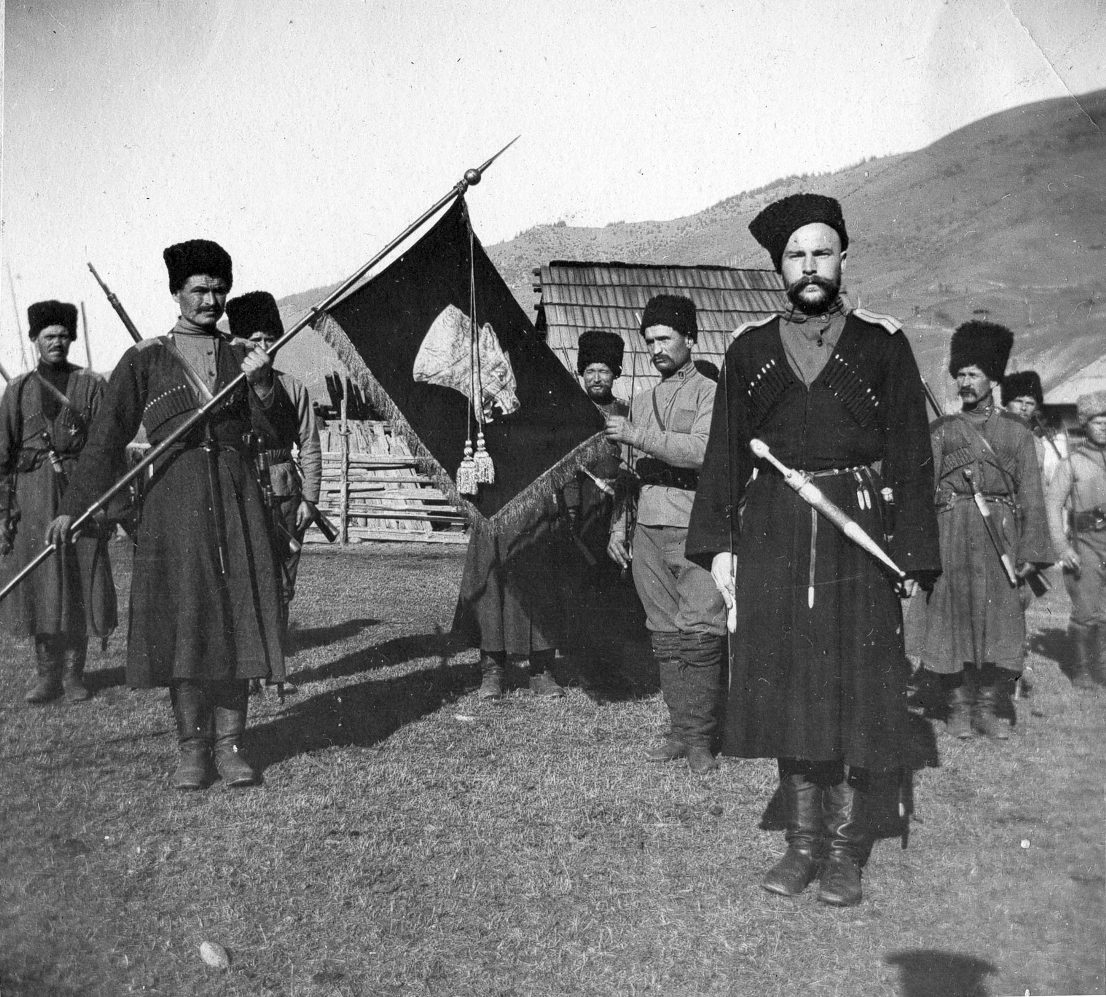

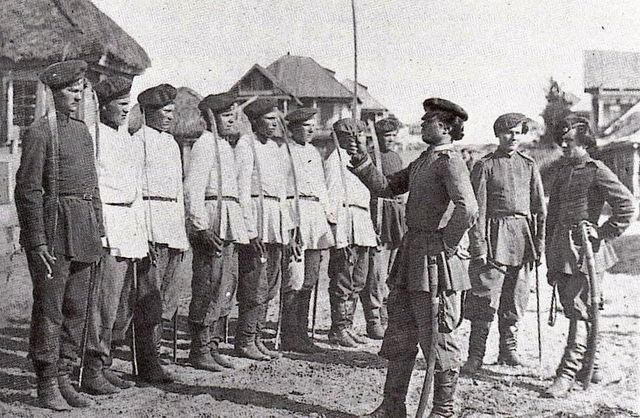

30 замет о казаках |

1. Казак и Казах, возможно, однокоренные слова. Они происходят от тюркского "

|

Метки: история |

Не прощай, Матвей! |

|

|

Дхарма не заканчивается на истории буддизма |

Все буддийские школы обладают довольно ограниченным видением, поэтому, говоря о каком-то отдельном буддийском учении, они пытаются связать его, к примеру, с каким-либо конкретным высказыванием исторического Будды Шакьямуни. Это весьма ограниченный взгляд на вещи. Если бы все обстояло именно так, то было бы более чем достаточно ограничиться, например, традицией Тхеравады буддизма Сутр, потому что устная проповедь Будды Шакьямуни заключала в себе именно учение Сутр. Это даже не Сутр Махаяны, потому что все мы хорошо знаем, что Махаяна появилась позже. Исходя из этого, пришлось бы считать Винайю самым подлинным учением Будды)). Но дело обстоит совсем не так.

Истина же заключается в том, что в измерении реализации существует множество аспектов. Все реализовавшие существа не сливаются в одно существо. Но все эти реализовавшие пребывают на одном уровне способностей, обладают одной и той же силой. В таком случае, в тот или иной момент может существовать множество разнообразных проявлений. Поэтому конкретное Учение могло существовать тысячи лет назад и возникать в разных местах.

Намкай Норбу Ринпоче

|

|

Пещера Прабодхи (Перед Пробуждением) |

В 12 км к северо-востоку от Бодхгайи тянется невысокий горный кряж. В склонах этого хребта расположен Пещерный комплекс Прабодхи.

У хинду принято название "Пещера Махакалы" (Mahakala Cave) (Маха Кала – "Великий Чёрный", проявление Шивы). Буддисты обычно говорят "Пещера Прабодхи" (Pragbodhi cave), причем "pragbodhi" дословно означает "перед просветлением" (prior to Enlightenment). Соответственно, скалистая гряда, в которой находится пещера называется "Холмы/горы Прагбодхи" (Hills/Mnts. Pragbodhi). В путеводителях и прочих источниках больше распространено название Дунгешвари (Dungeshwari, Dhungeshwari). Вероятно, это либо местное, либо официальное географическое название скальной гряды или той ее части, где расположены священные места.

Но не так важно название, как то что здесь происходило. Эти места связаны с особым периодом в жизни Будды Шакьямуни - с периодом многолетних суровых аскез, завершившихся как раз в этой пещере.

В крайних лишениях и постоянной практике Сиддхартха провел шесть лет, доведя свое тело до крайнего истощения. И в конце концов понял, что такой путь не может вести к просветлению:

"Но, ведя такой образ жизни, претерпевая такие изменения, умерщвляя свое тело, я не достиг наивысшего достижимого человеком состояния, полного обретения благородных знаний, а почему пет? Потому что я не приобрел того благородного познания, которое, если ты овладел им, направляет и ведет тебя к полному прекращению страданий" (Маха-саччака сутта).

По одной из версий, годы аскезы заканчиваются тем, что ослабевший Сидхартха, проведя последние шесть дней своей медитации как раз в пещере Прабодхи, спустившись к реке, упал в воду, река вынесла его к деревне, где крестьянская девушка Суджата, предложила ему пищу, чашу простокваши или молока с мёдом и рисом, и с тех пор Сидхартха постепенно перешел к нормальному питанию.

С отказом от полного умерщвления себя к нему приходят такие реализации, как например, воспоминание прошлых жизней. Согласно свидетельствам древних путешественников, Сидхартха получает предсказания, что, для того, чтобы получить просветление, ему необходимо уйти из окрестностей пещеры Прабодхи - далее его путь лежал в Бодхаю.

Со временем места, в которых происходили эти события, стали священными для буддистов. Пещеры превратились в пещерные храмы, открылся действующий монастырь тибетского буддизма. За комплексом тщательно ухаживают монахи гелугпинского монастыря.

Гелугпинский монастырь

Наиболее известна сейчас пещера Махакала, в которой, по преданию, Шакьямуни провел последние шесть дней своей суровой аскезы: Пещера расположена у подножья высокого утеса, на западном склоне вытянувшейся на северо-восток скалистой гряды, напротив деревни, которая также называется Дунгешвари.

Пещера Прабодхи высечена в естественной каверне и имеет небольшие размеры: глубина – 5 м, ширина – 3.2 м и высота в самой высокой точке – 2.9 м. Высота дверного проема наверное около 1.2 м, и хотя он и был расширен уже в наше время (пишут, что в древности он был высотой не более 70 см), при входе приходится изрядно нагибаться, тем более, что сразу за входом начинаются ведущие вверх ступени.

Внутри пещеры у задней стены находится фигура Будды Гаутамы в крайне изможденном состоянии, в образе исхудавшего аскета, сидящего на лотосовом троне. Сама пещера находится на территории тибетского монастыря, а на гребне скальной гряды находятся остатки древних буддистских ступ и индуистское святилище.

На нижней площадке находятся жилые и хозяйственные постройки монастыря.

На верхней площадке слева расположена тибетская ступа и небольшое помещение для молитв.

Справа на верхней площадке находятся вход в пещеру и небольшой современный тибетский храм со статуей Будды.

Внутри храма – статуя Будды.

Пещера Прагбодхи высечена в естественной каверне и имеет небольшие размеры: глубина – 5 м, ширина – 3.2 м и высота в самой высокой точке – 2.9 м.

Высота дверного проема наверное около 1.2 м, и хотя он и был расширен уже в наше время (пишут, что в древности он был высотой не более 70 см), при входе приходится изрядно нагибаться, тем более, что сразу за входом начинаются ведущие вверх ступени.

Внутри пещеры у задней стены находится фигура Будды Гаутамы в образе исхудавшего аскета, сидящего на лотосовом троне.

"Достопримечательностью" пещеры, присутствующей на всех фотографиях Прагбодхи, является устрашающего вида ящик для пожертвований, закрывающей почти весь пьедестал лотосового трона.

Пещера была идентифицирована основателем и первым руководителем Индийской Археологической службы сэром Александром Каннингемом по описаниям из отчетов знаменитых китайских пилигримов: Фасяня (Fаxiаn, путешествовал в 5-ом веке) и Сюань Цзана (Xuanzang, путешествовал в 7-ом веке), которые посещали это место во время своих путешествий.

|

Метки: Будда Шакьямуни история |

дневнк |

|

|

дневнк |

А современные авторы подавляюще малоэнергичны и малоталантливы в красоте выразительности. Не на тот маяк гребут во тьме...

|

|

Проблемная выразительность. Проза жизни)) |

Обнажается труд как главная подоплёка такой прозы, с любой из сторон, читателя или писателя.

|

|

Сансара постигает саму себя. О неведении |

Сансара постигается сама собой; превосходя ее, постигаешь это превосхождение. Так неведение самоосвобождается.

В тот момент, когда практикующий постигает самоосвобождение возникающих видений, он с несомненной уверенностью убеждается в том, что само их возникновение представляет собой процесс порождения изначального неведения. Следует различать две разновидности неведения.

1. "Спонтанно родившееся неведение", которое экзистенциально присуще самой природе бытия; оно является проявлением фундаментальной дихотомии субъекта и объекта, представляя собой, так сказать, "изначальное заблуждение";

2. "Неведение, создающее представления обо всем" (km brtag та rig-pa), которое является проявлением обманчивой активности сознания, порождающего концепции относительно природы реальности.

Второй тип неведения устраняется очистительным процессом практики Пути. Первый же тип гораздо более укоренен в природе реальности, а потому устранить его гораздо труднее; это привычка к определенному способу восприятия, образовавшаяся у нас с безначальных времен.

Сансара познает саму себя ('khor-ba rang gis shes pa), то есть она возникает как осознание и освобождается благодаря ему же.

Это подобно тому, как если бы ум познал самого себя в качестве ума или если спящий внезапно осознает, что окружающая его "реальность" есть его собственный сон. Что же касается нирваны, то она идентична сансаре по своей природе и познается как ее превосхождение, трансцендирование ('khor-ba la 'das-par shes-pa); в равной мере они пусты, лишены субстанциональности и независимого бытия. Различие состоит в том, что сансара есть неведение, та или иная степень безсознательности, нирвана же, напротив, характеризуется полнотой осознания и пониманием природы реальности. Но это знание, или ведение, не является результатом философского анализа, рассуждений или эрудиции; оно есть состояние просветленного бытия.

Знать — значит быть. Чтобы поистине знать состояние Будды, необходимо самому стать Буддой. Таким образом, истинное знание, или ведение, есть освобождающее знание. Феномены, возникающие в сфере кармически обусловленного восприятия, являются, по сути, манифестациями неведения, заблуждениями, или ложными явлениями. Познание же этого (ngo-shes-pa) создает возможность самоосвобождения без вмешательства сансарического по своей сути мыслительного процесса, поэтому в тексте говорится, что сансара распознает саму себя и тем самым самоосвобождается. Это подобно тому, как если бы отражение осознало себя в качестве отражения. Феномены-дхармы при этом растворяются в состояние пустоты, из которой они некогда возникли. Так сансара превосходит саму себя, а неведение самоосвобождается (та rig-pa rang grol yin).

Из комментариев к "Золотым письменам"

|

|

Лунный месяц кончился - должны быть достижения. Доброе утро!)) |

Сегодня делаем практику очищения 6-ти лок. Ганапуджа.

Главная комбинация

Земля-земля - "Сиддхи". Благоприятны: реализация задуманного, закладка фундамента, строительство дома, замка, покупка земли, проведение совещания. Хорошо для всех духовных действий. Активность - "Развитие".

Большая комбинация

24 "Взбешённый тигр". Приносит молодость, здоровье и Cилу.

Особая комбинация

Сегодня нет особых комбинаций.

Лунное созвездие

(16) Имеет великий элемент "земля". В этот день хорошо молиться богу, исполнять обряд по умножению достатка, изготавливать лекарство, совершать добродетели, производить работы в поле, кроить одежду, отправляться в дорогу, покупать товары и скот. Воспрещается приводить невестку в дом, обшивать дом.

День недели

Пятница - день Венеры. Проявляет свою силу на убывающей Луне и если Венера находится в созвездии Тельца или Весов.

Благоприятно: обращаться с просьбой к божествам, давать наставления по Учению, становиться монахом, выполнять мирные ритуалы, воздвигать опоры для местных божеств, варить пиво, искать дружбу, сеять, жениться, заниматься торговлей, надевать украшения, делать благовония, работать в поле, строить храм, новый дом, закладывать фундамент, шить и надевать новую одежду, выкапывать пруд, колодец или арык, выполнять работу связанную с металлом или драгоценными камнями, делать кровопускание или прижигание, переезжать в новый дом, устраивать праздники и представления, нанимать рабочих или прислугу, проводить похоронные ритуалы, скакать на лошади, играть в азартные игры, устанавливать очаг, мыться, стричь ногти и волосы, делить землю, собирать совет и проводить совещания, заключать мирный договор, заниматься гаданием и астрологией, изучать науки, изготовлять лекарственные составы, заниматься торговлей и государственными делами, выносить приговор, обращаться с прошением и делать подношение, строить дамбу, ходить к женщине, совершать действия приносящие радость и направленные на дальнейшее развитие, отправляться в дорогу в восточном и промежуточном направлении сторон света.

Неблагоприятно: вести судебный процесс, враждовать, ссориться, выполнять практику переноса сознания, возвращать долги, копать могилу, ходить в гости, хворать, выполнять ритуалы "Дос" или "Торма", воровать, грабить, совершать гневные действия, отправляться в дорогу в южном, северном или западном направлении.

Лунный день

Тридцатый

Хорош для поставки закваски, чтения книг по дхарме, укрепления связей между родственниками, купли-продажи, для возведения фундамента, принятия обета послушника и монаха, совершения обряда для долголетия и богатства, занятия земледелием. Запрещается совершать свадебные обряды и приводить невестку в дом.

Животный признак дня

"БЫК"

Благоприятно: навещать вдову, брать в дом невесту, заниматься ремеслами, вести военные действия, изготовлять оружие, выносить приговор, строить кузницу или печь, успокаивать душевные страдания, покупать скот, строить дом, закладывать фундамент.

Неблагоприятно: изучать науки, ругаться, сквернословить, становиться монахом, слушать наставления, ритуал подавления врагов, открывать сундук с приданным, вызывать дождь.

Парка дня

"КХЕН"

Благоприятно: ритуал закрытия "Небесных врат", ритуал "Дос" для "Гьял по" (духов умерших правителей), наносить визит важным людям, совершать добродетельные поступки.

Неблагоприятно: закладывать фундамент дома, возводить крышу, переезжать на новое место, покупать или продавать собаку.

Мева дня

"ТРОЙКА СИНЯЯ"

Благоприятно: ритуал "Чап тор" и "Лу тор", подношение "Нагам", "Ненам", "Савдакам", "Менмо" и "Сенмо".

Неблагоприятно: копать землю, переворачивать кувшин, таскать камни, рубить деревья, выкапывать пруд, арык, колодец или родник, проводить свадьбу, обращаться с просьбой к божествам.

Местоположение Ла

у мужчин: покрывает все тело

у женщин: покрывает все тело

у животных: покрывает все тело

Местонахождение Ла нельзя травмировать или подвергать хирургическому воздействию, прижиганию, кровопусканию и т.п.

Защитники Учения

Сегодня "Защитники Учения" движутся с северо-запада на юго-восток. При выполнении любых гневных ритуалов или действий опираться на энергию "Защитников" и следовать по направлению их движения, а подношения делать повернувшись к ним лицом.

Наги

Сегодня "Наги" остаются в своих обителях.

Восемь классов

Сегодня "Восемь классов" появляются на северо-востоке и движутся на юго-запад. Во время выполнения гневных ритуалов нежелательно встречаться с живыми существами "Восьми классов" лицом к лицу.

Дракон

Сегодня из обители Богов "Дракон" верхние и нижние пределы охватывает (т.е. движется во всех направлениях). При выполнении гневных или насильственных действий нельзя встречаться лицом к лицу с "Драконом".

Черная демоница Земли

Сегодня в поздние сумерки в наш мир в поисках жертвы проникает "Черная демоница земли" - сестра "Дракона". В это время нельзя совершать ни похоронные, ни свадебные ритуалы, нельзя осуществлять чрезмерно жестокие действия - иначе, будешь охвачен гневом, вставшей из-под земли "Черной демоницы". В особенности, необходимо отбросить все действия, связанные с огнем, дымом или углем.

|

|

Пост для тех, кто живёт намного западнее событий |

|

Метки: Украина война |

Не прощай, Матвей! |

Год назад в тульском роддоме у 19-летней мамы родился здоровый 3-х килограммовый малыш. Его назвали Матвей. Вот только "желтушка" врачам не понравилась. Трехдневного младенца положили на фототерапию, под лампу, которую накрыли пеленкой, нарушая все меры пожарной безопасности, и ушли. Лампа взорвалась - произошел пожар. 12 минут новорожденные горели заживо. Матвей получил 75 % ожогов тела и 15% внутренних органов, но случилось чудо и он не умер. Обезумевшая от горя мать от мальчика отказалась. Анкету Матвея поместили в Федеральную базу данных детей, оставшихся без попечения родителей.

Тем, кто еще не в курсе этой дикой истории...

16 ноября 2015 г Матвею исполнился 1 год.Уже целый год группа ВКонтакте "Мама Матвею" собирает средства на предметы гигиены, ездит за малышом по больницам и борется за его право жить и воспитываться в семье. Из всей нашей многомиллионной страны нашлась только одна женщина, которая не испугалась тяжелой ноши и искренне захотела стать новой мамой Матвею. Наталью Тупякову многие знают по "совсем нерождественской истории" с девочкой Надей, которую она вместе с известным психологом Людмилой Петрановской вызволяла из ДДИ в Ленинградской области.

Мы, Ольга Синяева и Ольга Будина, не так давно побывали в гостях у Натальи. Эта женщина произвела на нас сильное впечатление. Она буквально вдохнула жизнь в двух своих приемных дочек, на которых сиротская система поставила крест. Наташа не знает зачем и почему она это делает. Она просто по-другому не может. Она готова была даже усыновить Матвея, она пыталась вернуть биологическую мать, она предлагала поселить ее у себя дома, лишь бы помочь малышу - но все не вышло.

Полгода Наталья, которая имеет соответствующий опыт и медицинское образование, постоянно навещает и поддерживает Матвея в больницах, пытается получить заключение о праве быть его приемной мамой. Ей отказывают по причинам, которые по закону не являются препятствием для усыновления. Не мудрено, что отказывают. Матвей оказался в центре паутины, где за "честь мундира" бьются тульские чиновники.1 июня 2015 Павел Астахов заявил, что мама Матвею нашлась. Как оказалось, мальчика прикрепили к Семейному детскому дому Саргановых в Туле. По нашим сведениям, он там будет 38 воспитанником. Точное число проживающих в доме установить сложно. Выросшие дети берут под опеку младших, оставаясь жить там же. Еще пока неофициальному опекуну, Наталье Васильевне Саргановой на данный момент 56 лет, к моменту совершеннолетия Матвея ей исполнится - 74. Она почетный гражданин, член комиссии Тульской городской Думы по социальной политике, имеет ордена и награды - все хорошо, да только Матвея Наталья Васильевна сама себе, похоже, не выбирала. Во всех интервью последних лет она говорит, что больше не может брать никого в свой детский дом - старшие дети переживают за ее здоровье. Возможно, именно по этой причине настоящей материнской заботы Матвею не достанется, она и сейчас не чувствуется. В московскую больницу им. Сперанского вместо себя Наталья Васильевна прислала свою 19-летнюю воспитанницу, девушку-сироту, которая отложила учебу в ПТУ и оставила в Туле своего родного ребенка (она родила в 14 лет). Из Тулы в Москву Матвея привезли практически голым, волонтеры и Наталья Тупякова закупали здесь все, начиная от памперсов до гимнастического фитбола.

С 21 октября малыш находится в московской больнице им. Сперанского, где его жизнь опять спасают. Здесь он снова ожил, научился держать головку и лежать на животе. А что творится с его душой?Как только волонтеры стали возмущаться происходящим с Матвеем, к мальчику их пускать перестали, чтобы они больше не портили чиновникам картину маслом и не придавали огласке факты халатного и безответственного отношения к ребенку. Матвей, уехав из Москвы 04.08.2015 на 3 месяца на реабилитацию в Тулу к своему назначенному опекуну, под контроль тульских медиков, вернулся обратно неузнаваемым: в свои 11 месяцев он не откликался на человеческую речь, не держал головку, не умел переворачиваться, у него был совершенно плоский затылок, сильные яктации, сросшиеся на левой руке пальчики, а в хирургических швах - грязь. Когда его взвесили, оказалось, что за эти 3 месяца, мальчик не только не набрал вес, а потерял 1 килограмм от своего предыдущего показателя, когда он лежал в Москве. 21/10/2015 он весил 5900 гр.

Не нужно быть врачом, чтобы понять, что если затылок у ребенка приплюснут, как сковородка - значит малыш все это время лежал на спине, на руки его никто не брал и даже не переворачивали; что если мальчик не реагирует на речь - значит с ним никто не общался; если он до сих пор не держит голову, а подвижность суставов на ручке и ножке теперь утрачены - значит не было сеансов массажа; что если у него в швах грязь - значит его элементарно не мыли; а если ручка его постоянно забинтована и находится в тугой лангетке - значит кто-то хочет скрыть, что пальчики на ней намертво срослись.

Все, что Матюша умел в октябре этого года, после лечения на своей малой родине - это метаться головой по кровати, от своих запредельных физических и эмоциональных страданий, потому что ко всему вышеописанному добавились госпитализм и депривация. Сколько раз мы видели эти мотания - яктации у детей-сирот, столько понимали - это их немой крик, это их "НЕТ!" вранью взрослых о том, что детям созданы все условия и все у них хорошо.У тульских чиновников, похоже, своя правда и свой страх. Главное - не вызвать недовольство губернатора - миллиардера, члена бюро Высшего совета партии "Единая Россия", Владимира Сергеевича Груздева, который теперь решает судьбу чудовищно обгоревшего младенца.Его подчиненные по-прежнему заявляют: «Матвей прекрасно себя чувствует и гулит..» Но он физически на это не способен, из горла у него торчит трубка - трахеостома. Бодро рапортуют, что «он ест из ложки и даже может перекладывать мячик из одной руки в другую..». Возможно, Владимир Сергеевич в это верит, но мы-то знаем, что у Матвея осталось от руки.Вообще, в Туле с ответами - полный порядок. За произошедшее в роддоме никто не наказан. Зав. отделением роддома в тот же день, когда случился пожар, ушла на повышение в Тульскую областную Думу. Медсестра тогда дежурившая, до сих пор работает на том же месте, как и все остальные врачи. Главврач роддома, Елена Макарова, открыто заявляет, что своей вины в трагедии не видит, "к лампам претензий нет", к медперсоналу, похоже, тоже.

Получается, виноваты дети - сами и сгорели.Группа "Мама Матвею" собирается выходить на митинг за право ребенка иметь настоящую заботу и любящую маму рядом - Матвею это жизненно необходимо. Все остальные наши ресурсы исчерпаны. Как только к решению этой ситуации стали подключаться высшие федеральные чиновники и власти Москвы, Тула в срочном порядке стала оформлять официальную опеку на Н.В. Сарганову. Теперь даже московские врачи меняют свои показания и оправдывают тульское здравоохранение. Но мы располагаем материалами с прямо противоположными высказываниями врачей, сделанными в первые дни появления Матвея в больнице им.Сперанского.Несчастный Матвей оказался в центре хитрой паутины, которая может завязаться на его шее, как удавка. Мы реально опасаемся, что как только Матвея заберут обратно в Тулу, где нет ожогового центра, нет даже специальной массажистки, где нет тепла любящей мамы, а есть много травмированных подростков, где вся правдивая информация о ребенке сразу станет недоступной, ловушка для него захлопнется. В случае гибели все разведут руками, мол, а чего вы хотели от ребенка с такими повреждениями?

… Нет никаких сомнений, что с ответами в Туле будет, как всегда - полный порядок.По закону мы Матвею никто.

У нас нет юридических полномочий решить его судьбу, но скорбно и покорно похоронить его историю где-то внутри себя и жить с этим дальше мы не можем.

|

|

Казачий этногенез |

Византийский император Константин VII Багрянородный в 948 году о территории на Северном Кавказе написал, как о стране Касахия. Этому факту историки придали особенное значение лишь после того, как капитаном А. Г. Туманским в 1892 году в Бухаре была обнаружена персидская география «Гудуд ал Алэм», составленная в 982 году. Оказывается, и там встречается «Земля Касак», которая находилась в Приазовье.

Интересно, что и арабский историк, географ и путешественник Абу-ль-Хасан Али ибн аль-Хусейн (896 – 956 г.г.), получивший прозвище имама всех историков, в своих трудах сообщал, что касаки, жившие за Кавказским хребтом, не являются горцами. Также можно сказать о том, что скупое описание некоего военного народа, обитавшего в Причерноморье и в Закавказье, встречается еще в географическом труде грека Страбона, творившего при «живом Христе». Он назвал их коссахами. Современные же этнографы приводят данные о скифах из туранских племён Кос-Сака, первые упоминания о которых датируются примерно 720 годом до нашей эры. Считается, что именно тогда отряд этих кочевников проделал путь из Западного Туркестана в причерноморские земли, где и остановился. Кроме скифов, на территории современного казачества, то есть между Черным и Азовским морями, а также между реками Дон и Волга, властвовали племена сарматов, которые создали Аланскую державу. Её разгромили, истребили почти все её население хунны (булгары). Спасшиеся аланы затаились на севере - между Доном и Донцом, и на юге – в предгорьях Кавказа. В основном, именно эти два этноса – скифы и аланы, породнившиеся с приазовскими славянами, образовали народность, получившую название Казаки. Такая версия считается одной из базовых в дискуссии о том, откуда появились казаки.

Донские этнографы также связывают корни казачества с племенами северо-западной Скифии. Об этом говорят могильные курганы III-II веков до нашей эры. Именно в это время скифы начали вести оседлый образ жизни, пересекаясь и срастаясь с южными славянами, жившими в Меотиде – на восточном побережье Азовского моря. Это время названо эпохой «внедрения сарматов в меотов», вылившееся в племена Торетов (Торков, Удзов, Беренджеров, Сираков, Брадас-Бродников) славяно-туранского типа. В V веке произошло нашествие гуннов, в результате чего часть славяно-туранских племен ушла за Волгу и в верхне-донскую лесостепь. Те же, кто остались, подчинились гуннам, хазарам и булгарам, получив название касаков. Спустя 300 лет они приняли христианство (примерно в 860 году после апостольской проповеди святого Кирилла ), а затем по приказу Хазарского кагана прогнали печенегов. В 965 году Земля Касак перешла под управление Mcтислава Рюриковича.

Именно Mcтислав Рюрикович разгромил под Лиственом новгородского князя Ярослава и основал свое княжество – Тьмутаракань, которое простиралась далеко на север. Считается, что эта казачья держава недолго была на пике могущества, примерно до 1060 года, но после прихода племен половцев стала постепенно угасать. Многие жители Тьмутаракани бежали на север – в лесостепь, и совместно с Русью бились с кочевниками. Так появились Черные Клобуки, которых в русских летописях называли казаками и черкасами. Другая часть жителей Тьмутаракани получила название подонских бродников. Как и русские княжества, казачьи поселения оказались во власти Золотой Орды, впрочем, условно, пользуясь широкой автономией. В XIV-XV веке о казачестве заговорили как о сформировавшейся общине, которая и начала принимать беглых людей из центральной части России.

Александр Ситников

|

|

Об искусственном выделении формального класса высших тантр |

Несколько лет назад я уже подходил к этой теме - что высшие тантры суть продукт развития практиков, а не какой-то самосущный метод. Можно наблюдать историческую последовательность, в которой развивались тантры. Большинство текстов, которые в самом начале стали классифицировать как крия-тантры, возникли в ранней прото-тантрической фазе; затем это привело к чарья- и йога-тантрам, а позже – к ануттарайога-тантрам.

Например, Гухьясамаджа-тантра, которая теперь считается ануттарайога-тантрой, ранее принадлежала к классу йога-тантр, и многие нынешние доктрины, например, Пяти Дхьяни-Будд и пяти мудростей - дхармового пространства, зерцалоподобной и т. д., принадлежали именно йога-тантрам и описаны в базовом тексте йога-тантр Таттва-самграха. В "Ваджрашекхара-сутре", составленной как конспект Таттва-самграхи йогином Амогхаваджрой, приводятся заглавия и краткое содержание восемнадцати тантр, и он вполне определённо помещает описание прототипа Гухьясамаджа-тантры под номером пятнадцать.

Как пишет Стивен Ходж, "Гухьясамаджа-тантра не возникла из ничего. Как мы видели, потребовалось несколько десятилетий для развития из прототипа, который описал Амогхаваджра, до полной версии, которой мы располагаем. Вдобавок мы можем идентифицировать несколько этапов в процессе эволюции тантр от Таттва-самграха Тантра до Гухьясамаджа-тантры, в частности Гухьягарбха и Маяджала Тантра. Хотя точные отношения между этими двумя текстами неясны, представляется вероятной – на пример, по иконографическим соображениям – такая последовательность развития:

Таттва-самграха ——> Гухьягарбха ——> Маяджала ——> Гухьясамаджа".

Более того, если не принимать тибетский буддизм за единственно верное направление ваджраяны)), стоит обратить внимание на доктрину японской тантрической школы Сингон. Её основатель Кукай перенёс из Китая на японскую почву уже готовую доктрину, вполне естественно объединявшую в воззрении и практике коренные тантры совершенно разных уровней - чарья- и йога-тантр, Махавайрочана-абхисамбодхи и Таттва-самграха.

И-Син, написавший вместе с Буддхагухьей комментарий к тексту Махавайрочана-тантры.

Всё это наводит на мысль, что принятая в тибетском буддизме классификация тантр по четырём уровням имеет достаточно искусственный, не основательный характер. Более того, известно, что до предложения этой классификации Будоном Ринпоче были и другие систему взглядов.

Есть и аргумент из другой области - из области терма. Мы знаем, что там часто в одной садхане объединяются методы крия-чарья-тантра и ану-йога (например, терма Зелёной Тары Адзома Другпа). Это говорит о том, что, во-первых, мы может относиться к практике крия-тантр с воззрением дзогчен, и что тогда внешнего останется в этих метода крия-тантр?)) А во-вторых, это значит, что сами методы внешних тантр не так привязаны к грубому внешнему воззрению, как нас пытаются убедить до сих пор, следуя объяснению уровней тантр Будона. Боюсь, что я первый, кто высказывает подобную мысль прямо, намекая на ревизию взглядов относительно сути уровней всех тантр.

Я уже не говорю о совершенно отдельной истории появления буддийского корпуса материнских тантр и их связи с шиваитскими текстами. Читайте статьи Алекса Сандерсона.

И в конце хочу добавить ещё один аргумент - со стороны истории ануттара-тантр. Об этом часто говорит Намкай Норбу Ринпоче. В своё время прямота и шокирующе недвойственное воззрение высшей тантры, её ритуалы и поведение йогинов привели к запрету официальной практики этих ритуалов. В Китае (в Пекине) до сих пор можно найти закрытый храм, полный откровенных статуй божеств высшей тантры, а статуи снаружи лишены своей обнажённости. Вот, например, статуя одиночного Ямантаки, которого стыдливо одели в доспехи)):

Намкай Норбу Ринпоче говорит, что вся ритуальная часть высших тантр была закамуфлирована под йога-тантры, стала пышной, церемонной, и со временем стало утрачиваться прямое понимание сути высших тантр. Так что со времён 84-х махасиддхов всё сильно изменилось и деградировало, так что мы теперь имеем дело именно с ритуалом йога-тантр на наших пышных церемониях дарования ванга высших тантр как в сарма, так и в ньингма.

Есть такая идея, что церемония абхишеки высших тантр со временем превратилась в собрание методов всех вообще методов абхишек. Четырёхчастное собрание внешнего, внутреннего, тайного и недвойственного посвящений во время ванга включает системы всех уровней тантр - как ступеней. Более того, мало кто знает, что в древности учитель даровал эти абхишеки не разом, а постепенно - по мере освоения йогином методов каждой ступени. То есть только по достижении конкретных знаков практики на каждой из них.

Вкратце всё)).

|

Метки: понимание ануттара-тантра тантра ваджраяна история |

Тогал. О более широком понимании второго завета Гараба Дордже |

Может, это и покажется простым, но тем не менее... Если первый завет Гараба Дордже касается, по преимуществу, основы и является областью практики трекчо, то, рассматривая второй завет, мы переходим к пути и связанной с ним практике тогел.

"Завершающие видения", "то, что является в конце" (mthar snang) — это мельчайшие сферы радужного света (thig-le, санскр. bindu), часто соединенные в ваджрную цепь и другие образования, спонтанно появляющиеся во время выполнения практики тогел. Эти видения thig-le происходят на четырех стадиях развития видения (snang-ba bzhi), представляющих собой кульминацию пути. За ними следует обретение Радужного Тела. Именно поэтому они называются завершающими (mthar) видениями (snang).

Индивидуальная практика созерцания всегда соотносится с этими четырьмя стадиями:

1. Видение прямого восприятия Реальности (chos nyid mngon-sum kyi snang-ba);

2. Видение развития медитативного опыта (nyams gong 'phel gyi snang-ba);

3. Видение полного возрастания Осознания (rig-pa tshad phebs kyi snang-ba);

4. Видение полного истощения Реальности (chos nyid zad-pa'i snang-ba).

При выполнении практики тогел с использованием солнечного света мельчайшие радужные сферы тигле (thig-le) появляются сначала над практикующим. Пребывая в состоянии созерцания, практикующий с полной определенностью (thag-bcad) убеждается в том, что эти "завершающие видения", то есть тигле и прочее, возникают на самом деле в нем самом, хотя и проявляются как проекции во внешнем пространстве. Они суть манифестация нашей собственной потенциальности, или внутреннего света.

Все, что является нам как феномены внешнего мира в виде звуков, света и излучения (sgra 'od zer gsum), будь то результат чистого или загрязненного кармой видения, есть проявление нашей собственной творческой энергии (rang rtsal), энергии нашего подлинного Осознания (rig-pa'i rtsal) во внешнем пространстве (phyi dbyings). Эта энергия возникает как свет в сердцах всех живых существ. Другими словами, присущая каждому существу внутренняя лучезарность (rang gsal) его собственного Изначального состояния, пронизывая все тело, по преимуществу сосредотачивается в области физического сердца (tsit ta). Из внутренних полостей сердца этот свет (nang 'od, санскр. antarajyotih) поднимается по тончайшему каналу, называемому ka-ti, или "гладкий белый канал" (dkar 'jam rtsa), и выходит из тела через "врата" физических глаз.

Эта внутренняя лучезарность, проецируемая вовне, появляется в окружающем пространстве как нечто очевидно реальное и субстанциональное, подобно кинофильму на огромном экране, со всех сторон окружающем нас. В результате, мы теряемся в этом пленительном зрелище, пребывая во сне, который кажется нам объективным и реальным. Тем не менее, сам экран, на который спроецирована эта иллюзорная картина, не является твердой и субстанциональной стеной, но есть пустое пространство, истинное измерение бытия всех вещей. Все, видимое в этом открытом измерении, — лишь картина, написанная кистью Осознания и подобная трехмерному голографическому изображению. Человек, пребывающий в неведении истинной природы того, что видится ему как внешний мир, блуждает в круговороте бытия, заблудившись в лабиринте этих видимых проекций и не зная их истинного источника. В тибетской традиции этот процесс проецирования описывается в терминах шести светильников (sgron-ma drug).

1. Светильник пространства Осознания (rig-pa dbyings kyi sgron-ma),

2. Светильник телесного органа сердца (tsit ta sha'i sgron-ma),

3. Светильник гладкого белого канала (dkar 'jam rtsa'i sgron-ma),

4. Светильник воды (глазного яблока), что может заарканить все на расстоянии (rgyang zhags chu'i sgron-ma)

5. Светильник пустых тончайших сфер света (thig-le stong-pa'i sgron-ma)

6. Светильник саморожденной различающей мудрости (shes-rab rang-byung gi sgron-ma).

Итак, нет ничего из проявленного вокруг нас во внешнем пространстве (pliyt dbyings), что на самом деле не существовало бы в нашем внутреннем пространстве (nang dbyings). Выполняя практику тогел, человек обнаруживает, что саморожденный внутренний свет, присущий измерению Осознания, пребывает в полости сердца, подобно пламени светильника, помещенного в пустой сосуд. Пройдя по каналу kati, этот свет проецируется во внешнее пространство, проявляясь там в форме тончайших радужных сфер (thig-le), ваджрной цени (rdo-rje lu-gu-rgyud) и прочих видений. По мере развития практики внутреннее пространство этих тончайших световых сфер раскрывается, бесконечно разворачивается, и внутри них возникают видения Будд и Чистых Полей Будды. Поэтому и говорится о шести светильниках (sgron-ma drug). Если к этому моменту внутренние загрязнения и кармические предрасположенности практикующего уже очищены практикой созерцания, эти видения будут чистыми (dag snang). Если же загрязнения еще присутствуют в сознании, то они останутся результатом нечистого кармического видения, отражая реальности шести сфер сансарического бытия.

Следует понимать, что тогел не является практикой трансформации (sgyur-ba) загрязненного видения в чистое, как это осуществляется в тантрической садхане посредством визуализации. Визуализация всегда требует работы ума, тогда как практикующий тогел пребывает в состоянии созерцания, которое превыше всякой умственной деятельности. Видения (snang-ba) возникают самопроизвольно и без усилий со стороны практикующего, будь то практика, связанная с солнечным светом, с чистым небесным пространством или с мраком темного ретрита. Главная цель такой практики — интеграция внешнего пространства, в котором возникают эти thig-le, с пространством собственного Осознания. В конце концов "глиняный сосуд" разбивается, и исчезает различие между содержащимся в нем внутренним пространством и внешним пространством вокруг него. Тогда наступает понимание, что свет видений, который казался внешним, есть на самом деле внутренняя светимость нашего собственного Изначального состояния.

Но прежде, чем приступать к практике тогел, следует очистить "два собрания загрязнений" и достичь определенного мастерства в стабильном созерцании посредством практики трекчо, разрубающей в психическом организме практикующего всякую напряженность и скованность. Без предварительной практики текчо все видения тогел будут ничем не лучше обычного кинофильма. Несмотря на то, что практика тогел выполняется не в обычном сознании, но в высоком состоянии созерцания, постоянно имеется опасность возникновения привязанности к возникающим видениям. В этом случае практикующий вновь впадает в сновидения сансары, ведущие к дальнейшим перерождениям.

Хотя главная и абсолютная цель тогел состоит в достижении Радужного Тела, уводящего за пределы сансары, эта практика является также прекрасной подготовкой к посмертному опыту бардо, в котором развоплощенному сознанию предстают различные видения. Эти видения есть результат кармических следов (bag-chags). Вступив в лабиринт этих видений, человек попадает в свое новое перерождение. Но даже на этом этапе существует возможность освобождения посредством распознавания Ясного Света собственного изначального состояния.

Из комментариев к "Золотым письменам"

|

|

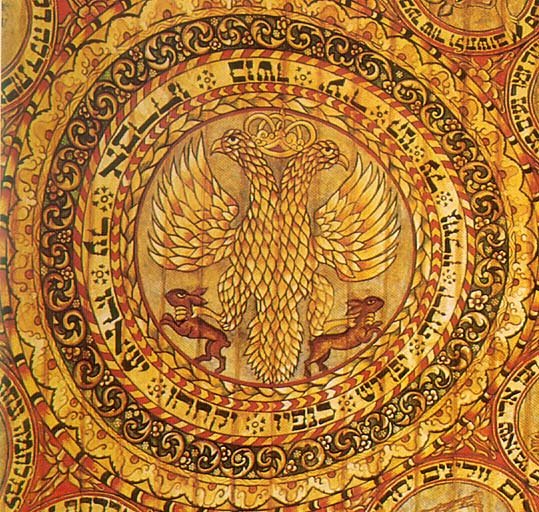

Двуглавый орёл - древний символ Евразии |

1. У шумеров символ двуглавого орла имел религиозное значение. Он был солярным символом. Одно из самых ранних изображений двуглавого орла было обнаружено при раскопках шумерского города Лагаш в Месопотамии.

2. Широко распространен символ двуглавого орла был у хеттов. Его древнейшее изображение (XIII века до н. э.) было найдено при раскопках Хаттусы (совр. Богазкёй) — столицы Хеттского царства. Двуглавый орел, держащий в лапах двух зайцев, был изображен на цилиндрических печатях. Находили изображения двуглавого орда археологи и на хеттских постройках.

3. Двуглавый орел есть и в индуизме. Там он носит имя Гандаберунд ("ганда" — сильный, "берунда" — двухголовый). В индуистском тексте "Вишну-пурана" рассказывалось о том, что бог Вишну превращался в Гандаберунду, когда ему была необходима фантастическая сила.

4. Изображения двуглавого орла VI века до н. э. были встречены в Мидии, восточнее бывшего Хеттского царства. Изображения двуглавого орла встречались и в Древнем Египте, и на ассирийских памятниках, где они, по мнению специалистов, символизировали соединение мидийского царства с Ассирийским в VII-VI вв. до н. э.

5. Изображение двуглавого орла изображали на своих боевых знаменах турки-сельджуки. Орел был изображен над воротами в цитадели столицы сельджуков Конье, на монетах некоторых тюркских династий, и просто массово тиражировался в изобразительном искусстве.

6. В Золотой Орде двуглавый орел встречался на монетах с конца XIII по вторую половину XIV века. Наиболее ранними считают двуглавых орлов на медных фоллариях монетного двора Сакчи (район Дуная) с изображением тамги беклярибека Ногая (1235-1300).

7. Двуглавый орел присутствовал и на тверских монетах XV века:

8. Впервые в качестве геральдического символа России (тогда еще Великого Московского княжества) двуглавый орел появился в 1497 году при Иоанне III. Тогда орел украсил Большую Государственную печать.

9. В алхимии двуглавый орел является символом транформации.

10. У историков есть сведения, что двуглавый орел был на знаменах гуннов в IV-V веках.

11. Двуглавый орел - эмблема масонских лож шотландского ритуала. Масоны толкуют его как символ единения мужского и женского начала.

12. Изображения двуглавого орла встречаются в росписях восточноевропейских деревянных синагог XVII–XVIII веков (например, в хадорской синагоге в Галиции). "Обращенные в разные стороны головы означают два качества Творца, с помощью которых он управляет мирозданием: Суд и Милосердие, Строгость и Любовь":

13. Византия, вопреки расхожему заблуждению, никогда не использовала двуглавого орла на государственных печатях и печатях императоров.

14. Изображения двуглавого орла есть орнаментах индейских племен Северной Америки.

15. В каббале двуглавый орел тесно связан с понятием тиккун. Так каббалисты называли исправление мира, потерявшего свою гармонию в результате швират келим – космической катастрофы, когда в мире образовалось зло. Результатом этого исправления должен стать Новый Адам Кадмон (Первоначальный, духовный человек).

16. В Византии, предположительно, двуглавый орел был введен императором Исааком Комнином под влиянием преданий о хаге, распространенных в его родной Пафлагонии. Эти легенды рисуют образ хаги как гигантского орла с двумя головами, который обладал такой силой, что мог унести в своих когтях целого быка:

17. В Европу двуглавые орлы "прилетели" вместе с крестоносцами. С XIII века они появляются в гербах графов Савойских и Вюрцбургских, на баварских монетах, на монетах короля Сицилии, они известны в геральдике рыцарей Голландии и Балканских стран, а затем императора Священной Римской империи Фридриха II.

18. В XIII веке двуглавый орел становится гербом Сербии, позднее также Черногории, Албании, использовался он в Черниговском и Тверском княжествах.

19. В качестве постоянного герба императора изображение двуглавого орла утвердилась только в XV веке, при императоре Сигизмунде I и Фридрихе III Габсбурге.

20. Двуглавыми орлами до 1935 года были увенчаны четыре башни Московского Кремля (Спасская, Боровицкая, Троицкая, Никольская), до 1918 года — башня Сююмбике в Казани.

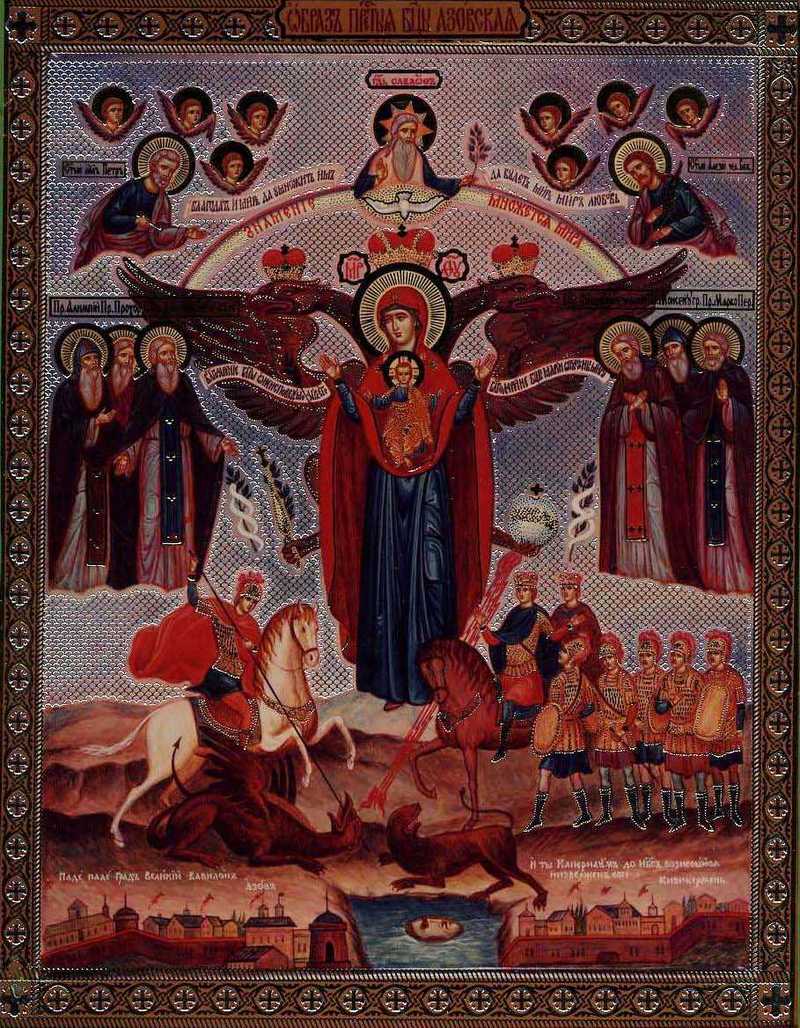

21. Двуглавые орлы изображались на иконах Богородицы — на Азовской (XVIII век), "Самодержавной" и на иконе "Яко Орля Крылья" (две последние — конца ХIХ века):

22. По мнению некоторых европейских историков "двуглавость" орла может быть связана с зороастрийскими культами. Когда в жертву приносили орла, его разделяли на две части.

23. Символика двуглавого орла распространена в суфизме.

24. Неизменным еще с хеттских времен было увенчание орла одной, двумя или тремя коронами – главным царским атрибутом:

25. В начале XV века черный двуглавый орел появляется и на гербе "Священной Римской империи германской нации", в 1806 году его унаследовала Австрийская (с 1867 – Австро-Венгерская) империя.

26. Русский двуглавый орел, подобно палеологовскому и габсбургскому, изображался то с раскрытыми лапами, то державшим крест, меч или державу. С XVII века утверждается новый образ – с державой и скипетром.

27. На Боровицкой башне Кремля есть орнамент с двуглавым орлом. Предположительное время его создания – 1490-е годы.

28. Двуглавый державный орел России был возвращен на российский герб 30 ноября 1993 года Указом президента РФ Бориса Николаевича Ельцина.

Источник: О двуглавом орле

|

Метки: Евразия символ история |

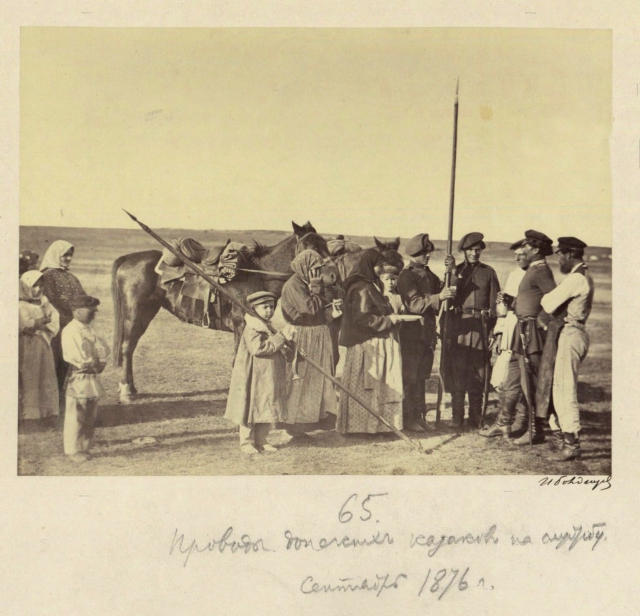

Золотые правила казачьей семьи |

Невозможно понять казачество, не узнав его базовой ценности – семьи. К чужим детям они относились, как к своим, даже если они рождены от нехристианина. Считалось позором иметь неграмотных сыновей. И, если казаку были суждено идти на смертный бой, станица не бросала его семью на произвол судьбы.

В В XVII веке донские казаки постоянно воевали. Жили они в поселениях, называемых юртами. Например, в царской грамоте, датируемой 1638-м годом, Михаил Фёдорович Романов обращался к ним так: «На Дон, в нижние и верхние юрты, атаманам и казакам Михаилу Иванову и всему Донскому Войску».

О казаках того времени пишут, что они были горланистыми и говорливыми. Оно и понятно, что все вопросы решались на юртовом круге. Женщины в управлении не участвовали и были на вторых ролях. Тогда считалось нормой брать в жены угнанных в рабство турчанок, персиянок и черкешенок. В частности, исторические источники свидетельствуют, что зимой 1635 года казаки в свои юрты привезли 1735 пленниц с Чубура и с Ачаковской Косы.

Бывало и так, что казачки попадали в плен к крымским татарам или к туркам. Впрочем, донцы прилагали все усилия, чтобы их освободить от «басурман», мол, не по-божески это. Порой на это уходило годы. Как правило, в момент освобождения эти женщины уже имели детей от татар. По традиции, казаки таких казачек не оставляли одних и брали в жены, при этом её дети становились приемышами – «туминами» или «татаркиными». Детей же, которые родились от казака и пленницы называли «болдырями». Кстати, фамилии Бондыревы, Татаркины, Турчанкины и Тумины являются одними из самых распространенных на Дону.

Женитьба и развод на Кругу

В XVI и XVII веках Круг в юрте для казака значил всё или почти всё. Именно поэтому знатные отцы, которые хотели, чтобы их дочерей брали в жены достойные мужчины, требовали народного одобрения на Майдане – своего рода гарантии. Казак, давший слово на Кругу, всегда выполнял свое обещание. Со временем эта традиция распространилась на все свадьбы.

«Будь моей женой», - говорил жених парень невесте. «Будь моим мужем», - отвечала она ему. Такое предложение делалось прилюдно – опять-таки на Кругу. Если же казаки решали, что «этому так и быть», появлялась новая семья. Там же на Кругу и разводили, впрочем, мужчине требовалось объяснить свой поступок и убедить людей в своей правоте. Обычно другой казак прикрывал женщину полой своего кафтана, дабы защитить её от бесчестия. В этом случае, женщина становилась его женой. Но не только мужчины были инициаторами развода, но и женщины. Если её муж оказывался «такой-сякой», то Круг становился на сторону казачки.

«Я возьму их на себя!»

Донская вольница несла в себе уникальный институт социальной самоорганизации. Уходя на войну или в поход, казак был уверен, что его дети будут жить в достатке, если он погибнет. Касалось это не всех семей, а тех, чей союз одобрил Круг.

Например, в поселенье появляется гонец с плохой новостью, что на южные границы России напал лютый враг и надо его задержать любой ценой, пока не пройдет полная мобилизация Войска Донского. В этом случае собирался Круг, на котором атаман сначала снимал шапку, а затем сбрасывал кафтан. Это означало, высшую степень опасности.

«Кто хочет быть повешенным, на кол посаженным или в смоле сваренным»? – вопрошал атаман. В ответ выходили добровольцы, знающие, что идут на верную смерть. В полной тишине они спрашивали у собравших: «Кто возьмет моих сирот и мою вдову на себя»? Обязательно находились казаки, которые прилюдно говорили клятву: «Я возьму их на себя». Так оно и было!

Красота – страшная сила

В XVIII столетье роль женщины в казачьих селениях резко возросла. Историк В.Д. Сухоруков связывает это с красотой казачек. Дело в том, в прошлые века казаки, как правило, брали в плен только видных девушек и женщин, чтобы не позориться. Смешения лучших представительниц самых разных этнических групп сказалось на красоте донских красавиц. «Пламенные черные глаза, щеки, полные свежей жизни, величайшая опрятность и чистота в одежде. Все они любили наряды и румянились», - писал Сухоруков.

В то же время казачки славились сильным характером. Этнограф Г.В, Губарев так характеризовал их: «века постоянных тревог выработали в казачке бесстрашную решительность. На реке она управлялась с каюком, скакала верхом на коне, ловко владела арканом и оружием. Умела защитить своих детей и свой курень…».

Постепенно поговорка «женщину и коня держи в поводу» в казачестве потеряла первоначальный смысл. Видя перед собой решительную красавицу, казак вольно или невольно проникался к ней уважением.

День матери

В православный праздник «введение во храм Пресвятой Богородицы» 4 декабря у казаков появился обычай поклонятся матери-казачке. По сути это был первый женский праздник в России. Впрочем, в день поздравляли всех казачек, как состоявших, так и будущих матерей. Это сказывалось и на выборе спутницы жизни.

В восемнадцатом веке браки казака с не казачкой практически не заключались, ибо это считалось большим позором. Если же донец брал в жену хохлушку или русачку, то над ним насмехались до старости. Одновременно традиции запрещали жениться на девушке, ближе семи степеней родства. Запрет распространялся также на женитьбу с детьми крестных родителей. Дело в том, что кума и кум приравнивались к кровной родне, как, впрочем, у всех православных. Было еще одно строгое правило: жених обязательно должен быть старше невесты.

Мальчики и образование

Детей в казачьей семье, в сравнении с русской крестьянской семьёй, было мало, поэтому они всегда были любимцами. Поскольку жизнь казака была полна опасностей, родители соблюдали все обычаи. Например, когда у малыша прирезывался первый зуб, заказывали молебен Иоанну Воину. Согласно другой традиции, первый раз мальчика стригли, когда ему исполнялся год, а второй раз – в семь лет, что означало, что закончилось детство. С этого возраста он учился метко стрелять, а с десяти лет – рубить шашкой. Впрочем, уже с 3-х лет казачонок уже садился на коня. Примерно в это время отмечали его личный праздник первых штанов-шароваров. С весны до осени мальчишки проводили время со своими дедами, как правило, на бахчах или при стадах или табунах. Там и осваивалась наука драться и воевать. В 14-ть лет казачонок обязан был броском камня подбить высоко и быстро летящую птицу.

Но самым большим позором считалось быть неграмотным, тогда как учеба в гимназии сына вызывала восхищение во всей станице. Студентов, например, даже старики именовали по имени-отчеству. Если не было возможности учиться в школе, обязательно занимались дома. Например, Якова Бакланова, будущего героя Кавказкой Войны, во время похода в Крым учил отец. Уж в семилетнем возрасте мальчик был образован на уровне школяров, а также знал молдавский и турецкий языки. По возвращению из похода, соседские мальчишки принесли книгу. Увидев, как он бойко читает, они его приняли в свой круг, иначе – могли и побить.

Фуражка донышком вверх

По-другому воспитывали девочек. Был такой обычай, что первый раз дочку купала вся женская половина семьи – «смывали с неё заботы», чтобы жизнь было счастливой. При этом отец должен был съесть пересоленную кашу и не разу не сморщиться. Особо празднично отмечали первый шаг девочки, одаривая её подарками. Уже с пяти лет её приучали нянчиться с младшими братьями и сестрами.

Для девушки-казачки особо важно было красиво петь и плясать. Специально их этому не учили, но на праздниках рядом с взрослыми женщинами разрешали танцевать и подпевать. Когда приходило время думать о семье, дед дарил девушке серебреное колечко, тем самым давал знать, что его внучка «не дитя».

Кстати, на Дону никому и в голову не приходило насильно выдать девушку замуж. Обычно, молодой казак с отцом приходил в гости к понравившейся казачке. Если ему она нравилась, он клал фуражку на стол донышком вниз. Теперь все зависело от невесты. Она могла отнести головной убор на вешалку, тем самым дать знать, что не быть ему её мужем. Или перевернуть донышко наверх, что означает, что можно звать сватов.

Автор: Александр Ситников | Фото: И.В. Болдырев (XIX в)

|

|

Удивительно: день усмирения духов при этом совершенно счастливый день!)) Доброе утро! |

Красный Дзамбала – проявление Ваджрасаттвы, тибетское имя – Дзамбала Марпо. Существует версия, что он является проявлением Ганапати, может изображаться с головой слона, иногда изображается с тремя лицами и четырьмя руками. Красный Дзамбала иногда изображается Яб – Юм. Его юм - Курукулле. У такой формы Красного Дзамбалы мантра: Ом дзамбала дзалендрая дхана медхи шри дакини дзамбала самвара сваха. Наиболее подходит для практики людям с элементом огня, знакам змеи и лошади.

Главная комбинация

Огонь-ветер - "Сила". Порождает счастье. Благоприятны действия для получения удовольствия, ритуалы, особенно умилостивление божеств, подаяние и подношение. Реализуются Активности - "Покой", "Развитие", "Сила".

Большая комбинация

28 "Увеличение". Увеличение богатства и счастья.

Янтра Дзамбалы.

Особая комбинация

"Счастливый день" - все начинания будут удачными.

Лунное созвездие

(15) Имеет великий элемент "огонь". В этот день хорошо сооружать Мандалу перед буддийским алтарем, совершать добродетели, приводить невесту в дом, строить дом, кроить одежду, рыть яму, производить земледельческие работы, брить волосы. Воспрещается выносить наружу вещи, устраивать похороны, совершать перекочевку.

День недели

Четверг - день Юпитера. Проявляет свою силу если Юпитер находится в созвездии Рыб или Стрельца.

Благоприятно: становиться монахом, давать посвящения, брать обеты, делать ритуал освящения, жениться, поминать усопших, шить и надевать новую одежду, сеять, совершать добродетельные поступки, рисовать мандал, делать огненное подношение, давать наставления, возводить на трон, делать прижигание и кровопускание, изготовлять лекарственные составы, заниматься гаданием и астрологией, строить дом, устанавливать очаг, переезжать в новый дом, варить пиво, начитывать мантры, надевать украшения, заниматься торговлей, подавлять вампиров, строить храм, устанавливать опоры для Тела, Речи и Ума Будды, шить, водружать знамя, выполнять работу связанную с деревом или драгоценными камнями, выполнять практику переноса сознания, усмирять лошадь или быка, скакать на лошади, нанимать рабочих или прислугу, заключать мирное соглашение, устраивать праздники и представления, сажать цветы и деревья, мыть волосы, делать ритуал отбрасывания препятствий и огненный ритуал "Хом", заниматься магией, помогать родителям, проводить собрания и совещания, приглашать божеств, дарить людям радость, совершать добродетельные и силовые действия, отправляться в дорогу в любом направлении, кроме западного.

Неблагоприятно: вызывать гром, хоронить, давать клятву, вести военные действия, хворать, отдавать домашний скот, стричь волосы и ногти, выполнять ритуал "Дос" или "Сор", сажать в тюрьму, заниматься ремеслами.

Лунный день

Двадцать девятый

Хорошо усмирять врага, злых духов, а также совершать все гневные действия. Нехорошо приводить невестку в дом, совершать похоронный обряд по усопшему, продавать скот, производить куплю-продажу, совершать обмен.

Животный признак дня

"КРЫСА"

Благоприятно: устанавливать дверь, забирать имущество, воспитывать детей, избавляться от крыс, прилагать усилия к достижению задуманного, брать в дом приемного ребенка, устраивать кладовую, забирать женщину, торговать, вызывать дождь.

Неблагоприятно: гадать, скакать на лошади, изготовлять оружие, заниматься ремеслами, подавлять врагов, делать прижигание, резать мясо, отправлять в дорогу брата или сестру.

Парка дня

"ТА"

Благоприятно: обращаться с просьбой, давать клятву, прилагать усилия в реализации задуманного, жениться, охотиться, забирать имущество, рубить деревья.

Неблагоприятно: сжигать труп прокаженного, начинать военные действия, впервые ставить сына или внука на ноги.

Мева дня

"ДВОЙКА ЧЕРНАЯ"

Благоприятно: подношение демонам, "Мамо" (злым женским духам) и Владыке смерти, заниматься магией, подавлять врагов и отбрасывать препятствия.

Неблагоприятно: кричать, плакать, стонать, давать имя, обращаться с просьбой к божествам, проводить свадьбу.

Местоположение Ла

у мужчин: в голеностопном суставе правой ноги

у женщин: в голеностопном суставе левой ноги

у животных: в переносице

Местонахождение Ла нельзя травмировать или подвергать хирургическому воздействию, прижиганию, кровопусканию и т.п.

Защитники Учения

Сегодня "Защитники Учения" движутся с востока на запад. При выполнении любых гневных ритуалов или действий опираться на энергию "Защитников" и следовать по направлению их движения, а подношения делать повернувшись к ним лицом.

Наги

Сегодня "Наги" остаются в своих обителях.

Восемь классов

Сегодня "Восемь классов" появляются на юго-западе и движутся на северо-восток. Во время выполнения гневных ритуалов нежелательно встречаться с живыми существами "Восьми классов" лицом к лицу.

Дракон

Сегодня на восходе "Дракон" движется с северо-востока на юго-запад. При выполнении гневных или насильственных действий нельзя встречаться лицом к лицу с "Драконом".

Черная демоница Земли

Сегодня вечером в наш мир в поисках жертвы проникает "Черная демоница земли" - сестра "Дракона". В это время нельзя совершать ни похоронные, ни свадебные ритуалы, нельзя осуществлять чрезмерно жестокие действия - иначе, будешь охвачен гневом, вставшей из-под земли "Черной демоницы". В особенности, необходимо отбросить все действия, связанные с огнем, дымом или углем.

|

Метки: Дзамбхала |

Москва и МО! Молли - кошка-невидимка. В добрые руки! |

Вот такую шипящую, в жутчайшем стрессе, мы забрали ее на передержку. Помимо своих котят, Молли выкормила и еще подкинутых котят-кукушат. Спасла и их жизни тоже.

Прошло 8 месяцев, но Молли не забыла то предательство, ту боль, что ей причинили. Она так и не смогла простить человека, больше не доверяет, ждет, что опять предадут, обманут.

Все эти месяцы, как только кто-то заходит в комнату, она прячется, вжимается в стену за батареей. Когда берешь ее на руки, дрожит, пытается убежать, скорее убежать в безопасность, скрыться, спрятаться, сделаться невидимой. Если дверь в комнату открыта, то она выходит только ночью поесть и сходить в туалет.

Кошка-невидимка. Она есть, но ее как бы нет...

Очень хочется надеяться, что кто-то примет ее такой, подарит ей дом и любовь, и может быть, когда-нибудь, в будущем, ее израненное сердечко опять

откроется любви и ласке, и она поверит, что в мире существуют не только обман и предательство...

2 года, привита, стерилизована, к лоточку приучена.

Строго без детей!!!

Ссылка для перепоста https://vk.com/shokoladka82?w=wall2293134_4917/all

Тел 8 906 732 5165 Екатерина или Landysheva_kate@mail.ru

|

|