Мысль изреченная есть ложь.. - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mysea.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??6cef2400, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mysea.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??6cef2400, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

А надо мною проплывает красавец белый.. |

|

Метки: красота |

График отключения горячей воды |

|

Метки: полезное |

Гумилев. С днем рождения, Николай Степанович! |

Об Адонисе с лунной красотой,

О Гиацинте тонком, о Нарциссе,

И о Данае, туче золотой,

Еще грустят Аттические выси.

Грустят валы ямбических морей,

И журавлей кочующие стаи,

И пальма, о которой Одиссей

Рассказывал смущенной Навзикае.

Печальный мир не очаруют вновь

Ни кудри душные, ни взор призывный,

Ни лепестки горячих губ, ни кровь,

Стучавшая торжественно и дивно.

Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь.

И ты, о нежная, чье имя — пенье,

Чье тело — музыка, и ты идешь

На беспощадное исчезновенье.

Но, мне, увы, неведомы слова —

Землетрясенья, громы, водопады,

Чтоб и по смерти ты была жива,

Как юноши и девушки Эллады.

14 апреля 1915

Читает Николай Гумилёв

О Гиацинте тонком, о Нарциссе,

И о Данае, туче золотой,

Еще грустят Аттические выси.

Грустят валы ямбических морей,

И журавлей кочующие стаи,

И пальма, о которой Одиссей

Рассказывал смущенной Навзикае.

Печальный мир не очаруют вновь

Ни кудри душные, ни взор призывный,

Ни лепестки горячих губ, ни кровь,

Стучавшая торжественно и дивно.

Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь.

И ты, о нежная, чье имя — пенье,

Чье тело — музыка, и ты идешь

На беспощадное исчезновенье.

Но, мне, увы, неведомы слова —

Землетрясенья, громы, водопады,

Чтоб и по смерти ты была жива,

Как юноши и девушки Эллады.

14 апреля 1915

Читает Николай Гумилёв

|

Метки: стихи |

А могли бы пить баварское... |

Lyudmila Ulitskaya: why I'm not afraid of Vladimir Putin. Lyudmila Ulitskaya is in London to speak about life as an artist under the Putin regime. Photograph: Alex Sturrock for the Observer

http://www.theguardian.com/world/2011/apr/17/lyudmila-ulitskaya-dissident-putin-interview

Пара слов про Улицкую. Недавно мадам Улицкая в "Гардиан" рассказала всему цивилизованному человечеству, что лично она Путина не боится, хотя страх ожил в душах россиян и делает их рабами. Из-за этого всепоглощающего, генетического страха никто не посмел поднять голос в защиту Ходорковского: не было ни народных волнений, ни акций протеста, и несчастный миллионер был отправлен тираном за решетку. Мы-то, конечно, все были готовы, как один, хоть на Кремль с голыми руками пойти за Миху, но страх-с,

как Сталин запугал, так и боимся. Я, собственно, думала, что на этом идиотизм креаклихи закончится, ну, не боится она Путина, и слава Богу. Он-то, деспот, небось, ночи не спит, думает, как бы ему Улицкую изничтожить, а она , вон, не боится, и всё тут! Храбрая женщина.

Оказалось, я о ней хорошо думала, что говорит о моей неизбывной наивности и вере в человека.

Людмила Улицкая — российсская писательница, сценарист, лауреат премии «Русский Букер» привела в пример советским людям жителей Франции, которые сдались нацистам в 1940 году, благодаря чему «сохранили Париж, сохранили культуру». Что можно сказать в ответ на столь неожиданное заявление?

Егор Холмогоров, публицист: если сдаваться или не сдаваться Гитлеру — «непростой вопрос», то сама Улицкая вряд ли смогла бы стать бенефициаром этого процесса.

Людмила Улицкая представляет довольно специфичный сектор нашей культуры и нашего общества и слышать из этого сектора рассуждения о том, что обороняться или сдаться Гитлеру это «вопрос, который на раз-два не решается» — несколько удивительно.

Спору нет, французам ценой капитуляции удалось избежать значительного количества разрушений и жертв, но если бы Россия последовала в 1941 году их примеру, то лично госпожа Улицкая вряд ли бы смога быть бенифициаром этого процесса. Ее родители стали бы жертвами нацистской истребительной политики, как стали ее жертвами более 100 тысяч евреев в сдавшейся Франции.

При этом коллаборационистское правительство Петена активно участвовало в преследованиях евреев и лишении их собственности. Вряд ли бы русские коллаборационисты вели бы себя как-то иначе.

Русский солдат сражался именно за то, чтобы спасти мирных советских граждан всех национальностей от истребительной политики нацистов на оккупированных территориях и не позволить расшириться зоне оккупации.

Можно, конечно, оценить благородство родившейся в 1943 году писательницы, которая готова обсуждать наименее разрушительные для страны варианты ценой своей возможной гибели. Но, сдается мне, что все гораздо проще: уже оказанная услуга за услугу не считается, — как говорят англичане. И, избавившись ценой жизни миллионов русских солдат от угрозы гибели госпожа Улицкая может позволить себе рассуждать о том, что сражаться за Родину или не сражаться — непростой вопрос.

Я не буду, как делают у нас некоторые любители абажуров, рассуждать о том, что может быть в другой раз русским следует заботиться прежде всего о себе, а не спасать другие народы от истребления. На мой взгляд, выбора «сражаться или не сражаться» перед русским народом все-таки никогда не стояло.

Мы сражаемся за себя, свою Родину и свои ценности. И именно поэтому сегодня наша страна, несмотря на все пережитые в ХХ веке трагедии, принадлежит нам, а вот страна разработавших слишком много задних скоростей французов принадлежит мигрантам, которые, не стесняясь, развлекают себя массовыми терактами.

Просто напоминаю

|

Метки: креаклы сволочи |

Несвоевременные мысли |

Оригинал взят у  sozecatel_51 в Несвоевременные мысли

sozecatel_51 в Несвоевременные мысли

Известно, что Победа в войне была достигнута ВОПРЕКИ товарищу Сталину.

Но ведь то же самое можно сказать и о побежденных!

Поражение Германии было достигнуто ВОПРЕКИ фюреру.

Поражение Италии - ВОПРЕКИ Королю Виктору-Эммануилу с его Муссолини.

Поражение Японии - ВОПРЕКИ микаде.

Сложнее обстоит дело с Румынией, которая и победила, и потерпела поражение одновременно. Но все равно: и поражение и победа достигнуты вопреки королю Михаю (даром что ли его товарищ Сталин Орденом Победы с брильянтами наградил?).

Что же получается в итоге, если посмотреть на это дело с точки зрения качественности/некачественности народишка, доставшегося вышеуказанным правителям?

К числу "качественных" в таком случае можно отнести русский (советский), американский, английский и французский, а "некачественных" – немецкий, итальянский и японский.

Зависает вопрос с румынским народом, хотя если верить Бисмарку, "румын – это не национальность, а профессия".

Теперь попытаемся сравнить руководителей победивших и проигравших Вторую мировую войну начальников.

К числу "качественных" следует отнести: фюрера, короля Виктора-Эммануила с его Муссолини и микаду, а к числу "некачественных" - товарища Сталина, Рузвельта и короля Георга с его Черчиллем.

По вышеназванным причинам "зависает" вопрос с румынским королем Михаем.

Можно ли теперь создать рейтинг "качественных" начальников государств?

Думается, да.

И первым будет японский микада: по нему шарахнули со всего размаху Красная Армия (вопреки Сталину) и американцы атомной бомбой (вопреки Рузвельту и благодаря Трумэну).

Далее, скорее всего, пойдет фюрер, заявивший, что немецкий народ оказался недостоин победы (и надо полагать, его, фюрера, по которому со всего маху шарахнула ВОПРЕКИ товарищу Сталину Красная Армия, но так и не шарахнули атомной бомбой американцы).

Третьим – идет италианский король Виктор-Эммануил со своим дуче Муссолини.

А король румынский Михай по-прежнему будет внесистемной единицей измерения.

Так что придется измерять качественность/некачественность начальников государств в "микадах".

Рузвельт – столько-то микад, Сталин – столько-то, король Георг со своим Черчиллем – столько-то.

Будет, о чем поспорить-поговорить и побазарить.

Конечно, иной зануда может сказать, что Францию войну проиграла и стала победителем лишь по воле тех, кому "ВОПРЕКИ". А иные хитроумцы скажут, что войну проиграла и Англия. И возразить будет им сложно, ибо ВСЕХ колоний она лишилась, а на самой ее территории разместились ВДРУГ иностранные военные базы (американские).

Но это уже отдельная тема отдельной диссертации

sozecatel_51 в Несвоевременные мысли

sozecatel_51 в Несвоевременные мысли"Вопреки"

Известно, что Победа в войне была достигнута ВОПРЕКИ товарищу Сталину.

Но ведь то же самое можно сказать и о побежденных!

Поражение Германии было достигнуто ВОПРЕКИ фюреру.

Поражение Италии - ВОПРЕКИ Королю Виктору-Эммануилу с его Муссолини.

Поражение Японии - ВОПРЕКИ микаде.

Сложнее обстоит дело с Румынией, которая и победила, и потерпела поражение одновременно. Но все равно: и поражение и победа достигнуты вопреки королю Михаю (даром что ли его товарищ Сталин Орденом Победы с брильянтами наградил?).

Что же получается в итоге, если посмотреть на это дело с точки зрения качественности/некачественности народишка, доставшегося вышеуказанным правителям?

К числу "качественных" в таком случае можно отнести русский (советский), американский, английский и французский, а "некачественных" – немецкий, итальянский и японский.

Зависает вопрос с румынским народом, хотя если верить Бисмарку, "румын – это не национальность, а профессия".

Теперь попытаемся сравнить руководителей победивших и проигравших Вторую мировую войну начальников.

К числу "качественных" следует отнести: фюрера, короля Виктора-Эммануила с его Муссолини и микаду, а к числу "некачественных" - товарища Сталина, Рузвельта и короля Георга с его Черчиллем.

По вышеназванным причинам "зависает" вопрос с румынским королем Михаем.

Можно ли теперь создать рейтинг "качественных" начальников государств?

Думается, да.

И первым будет японский микада: по нему шарахнули со всего размаху Красная Армия (вопреки Сталину) и американцы атомной бомбой (вопреки Рузвельту и благодаря Трумэну).

Далее, скорее всего, пойдет фюрер, заявивший, что немецкий народ оказался недостоин победы (и надо полагать, его, фюрера, по которому со всего маху шарахнула ВОПРЕКИ товарищу Сталину Красная Армия, но так и не шарахнули атомной бомбой американцы).

Третьим – идет италианский король Виктор-Эммануил со своим дуче Муссолини.

А король румынский Михай по-прежнему будет внесистемной единицей измерения.

Так что придется измерять качественность/некачественность начальников государств в "микадах".

Рузвельт – столько-то микад, Сталин – столько-то, король Георг со своим Черчиллем – столько-то.

Будет, о чем поспорить-поговорить и побазарить.

Конечно, иной зануда может сказать, что Францию войну проиграла и стала победителем лишь по воле тех, кому "ВОПРЕКИ". А иные хитроумцы скажут, что войну проиграла и Англия. И возразить будет им сложно, ибо ВСЕХ колоний она лишилась, а на самой ее территории разместились ВДРУГ иностранные военные базы (американские).

Но это уже отдельная тема отдельной диссертации

|

Метки: забавно |

Отважным полярникам посвящается ( фото) |

Оригинал взят у  kartam47 в Отважным полярникам посвящается ( фото)

kartam47 в Отважным полярникам посвящается ( фото)

Оригинал взят у  kartam47 в Отважным полярникам посвящается ( фото)

kartam47 в Отважным полярникам посвящается ( фото)

С самого детства всегда восхищался суровыми людьми, исследователи Арктики и Антарктиды, читал книги, представлял сцены из жизни и быта, веселые и грустные моменты зимовок, случайно в сети попались фотографии на которых изображена жизнь ээ.. потерпевших кораблекрушение в высоких широтах, делюсь с вами!

Во время Имперской трансарктической экспедиции в 1914 году корабль, на котором плыл фотограф-любитель Фрэнк Хёрли, потерпел крушение у берегов Антарктиды. Все члены команды успели выбраться с тонущего судна, но окончательного спасения пришлось ждать почти год.

Корабль под названием "Стойкость" ("Endurance") не оправдал своего названия. Он застрял во льдах через пару месяцев после начала экспедиции.

Экипаж пытался расчистить путь во льдах для корабля.

Команде пришлось разбить лагерь прямо на плывущей льдине.

Корабль во льдах.

Экспедиция намеревалась пересечь всю Антарктиду от моря Уэддела до моря Росса.

Вместо осуществления научных планов им пришлось выживать.

Лед с грохотом сносил мачту, падали и рушились крепления, а Хёрли, не прерываясь ни на минуту, снимал.

Фрэнк Уайлд, заместитель начальника экспедиции, созерцает затонувший корабль.

Хёрли сам изготовил жировую печь, которая согревала людей в течение 10 месяцев изоляции.

Основным блюдом команды в течение почти всей экспедиции были тюлени.

И пингвины.

Питьевую воду добывали, растапливая лед.

В ледниках Антарктики.

Несмотря на тяжелейшие условия жизни, команда не унывала: по праздникам устраивали гонки на собачьих упряжках, а в свободное время играли в футбол

Вечерние развлечения на борту корабля.

Среди колонии пингвинов.

Фрэнк Хёрли за работой.

Во время Имперской трансарктической экспедиции в 1914 году корабль, на котором плыл фотограф-любитель Фрэнк Хёрли, потерпел крушение у берегов Антарктиды. Все члены команды успели выбраться с тонущего судна, но окончательного спасения пришлось ждать почти год.

Десять месяцев выживания в страшном ледяном аду, на дрейфующих льдинах, с заканчивающимися припасами, в снежном буране.

Корабль под названием "Стойкость" ("Endurance") не оправдал своего названия. Он застрял во льдах через пару месяцев после начала экспедиции.

Экипаж пытался расчистить путь во льдах для корабля.

Команде пришлось разбить лагерь прямо на плывущей льдине.

Корабль во льдах.

Экспедиция намеревалась пересечь всю Антарктиду от моря Уэддела до моря Росса.

Вместо осуществления научных планов им пришлось выживать.

Лед с грохотом сносил мачту, падали и рушились крепления, а Хёрли, не прерываясь ни на минуту, снимал.

Фрэнк Уайлд, заместитель начальника экспедиции, созерцает затонувший корабль.

Хёрли сам изготовил жировую печь, которая согревала людей в течение 10 месяцев изоляции.

Основным блюдом команды в течение почти всей экспедиции были тюлени.

И пингвины.

Питьевую воду добывали, растапливая лед.

В ледниках Антарктики.

Несмотря на тяжелейшие условия жизни, команда не унывала: по праздникам устраивали гонки на собачьих упряжках, а в свободное время играли в футбол

Вечерние развлечения на борту корабля.

Среди колонии пингвинов.

Фрэнк Хёрли за работой.

В Антарктиде Хёрли сделал больше 500 негативов, но большую часть снимков из-за их огромного веса и количества довезти до суши не удалось.

На фото слева: Портрет Фрэнка Хёрли. На фото справа: Фотограф Фрэнк Хёрли взобрался на мачту.

На фото слева: Снежная маска на лице одного из членов команды. На фото справа: Ездовые собаки на корабле.

Эрнест Шеклтон, начальник Имперской трансантарктической экспедиции.

На фото слева: Портрет Фрэнка Хёрли. На фото справа: Фотограф Фрэнк Хёрли взобрался на мачту.

На фото слева: Снежная маска на лице одного из членов команды. На фото справа: Ездовые собаки на корабле.

Эрнест Шеклтон, начальник Имперской трансантарктической экспедиции.

Южный полюс был достигнут за несколько лет до этого Роальдом Амундсеном, поэтому Шеклтон поставил перед собой более амбициозную цель: высадка на Антарктиде и преодоление 1800 миль по всему континенту через Южный полюс. Свое начинание он назвал Имперская трансантарктическая экспедиция. При поддержке корабля, следующего к дальней стороне ледового континента для закладки складов провианта, Шеклтон со специально подобранным экипажем в количестве 28 человек отплыл из Буэнос-Айреса к острову Южная Георгия и морю Уэдделла, известному как "Ледяной мешок".

Вскоре судно столкнулось с неожиданно высокой плотностью льдин. После более чем двух месяцев борьбы "Эндьюранс" был безнадежно скован льдами. В грандиозный план экспедиции были внесены изменения: новая цель состояла в подготовке к проведению зимы среди торосов. Ездовых собак переселили с корабля на лед, а корабль превратили в зимовочный лагерь. Для поддержания боевого духа экипаж осуществлял обязательные лыжные прогулки и ставил в помещении любительские спектакли. Фрэнк Херли, фотограф экспедиции, развлекал себя прогулками вокруг корабля, снимая драматические композиции из заблокированного судна и ледовых образований. В темной комнате, рядом с двигателем судна, он мастерски обрабатывал свои стеклянные негативы в почти замерзших химреактивах, отчего неимоверно страдала кожа его кончиков пальцев.

http://www.moya-planeta.ru/travel/view/chelovek_iz_zheleza_20071/

Вскоре судно столкнулось с неожиданно высокой плотностью льдин. После более чем двух месяцев борьбы "Эндьюранс" был безнадежно скован льдами. В грандиозный план экспедиции были внесены изменения: новая цель состояла в подготовке к проведению зимы среди торосов. Ездовых собак переселили с корабля на лед, а корабль превратили в зимовочный лагерь. Для поддержания боевого духа экипаж осуществлял обязательные лыжные прогулки и ставил в помещении любительские спектакли. Фрэнк Херли, фотограф экспедиции, развлекал себя прогулками вокруг корабля, снимая драматические композиции из заблокированного судна и ледовых образований. В темной комнате, рядом с двигателем судна, он мастерски обрабатывал свои стеклянные негативы в почти замерзших химреактивах, отчего неимоверно страдала кожа его кончиков пальцев.

http://www.moya-planeta.ru/travel/view/chelovek_iz_zheleza_20071/

|

Метки: наука флот |

"Я красивая, а Катрин хорошенькая, я гениальная, а Катрин талантливая!" |

Оригинал взят у  visual_archive в "Я красивая, а Катрин хорошенькая, я гениальная, а Катрин талантливая!"

visual_archive в "Я красивая, а Катрин хорошенькая, я гениальная, а Катрин талантливая!"

visual_archive в "Я красивая, а Катрин хорошенькая, я гениальная, а Катрин талантливая!"

visual_archive в "Я красивая, а Катрин хорошенькая, я гениальная, а Катрин талантливая!"Оригинал взят у  visual_archive в "Я красивая, а Катрин хорошенькая, я гениальная, а Катрин талантливая!"

visual_archive в "Я красивая, а Катрин хорошенькая, я гениальная, а Катрин талантливая!"

visual_archive в "Я красивая, а Катрин хорошенькая, я гениальная, а Катрин талантливая!"

visual_archive в "Я красивая, а Катрин хорошенькая, я гениальная, а Катрин талантливая!"|

Метки: пятничная красавица кино |

Уровень неадеквата в современных учебниках для начальной школы просто зашкаливает |

Оригинал взят у  ihoraksjuta в Уровень неадеквата в современных учебниках для начальной школы просто зашкаливает

ihoraksjuta в Уровень неадеквата в современных учебниках для начальной школы просто зашкаливает

ihoraksjuta в Уровень неадеквата в современных учебниках для начальной школы просто зашкаливает

ihoraksjuta в Уровень неадеквата в современных учебниках для начальной школы просто зашкаливает

|

Метки: маразм школа |

Шатия и девки. Русская деревеня: ХХ век |

Оригинал взят у  philologist в Шатия и девки. Русская деревеня: ХХ век

philologist в Шатия и девки. Русская деревеня: ХХ век

philologist в Шатия и девки. Русская деревеня: ХХ век

philologist в Шатия и девки. Русская деревеня: ХХ векОригинал взят у  gorbutovich в Шатия и девки. Русская деревеня: ХХ век

gorbutovich в Шатия и девки. Русская деревеня: ХХ век

gorbutovich в Шатия и девки. Русская деревеня: ХХ век

gorbutovich в Шатия и девки. Русская деревеня: ХХ векВ деревнях Архангельской области наутро после первой брачной ночи молодому подносили на завтрак яичницу, если он начинал есть с края, это значило, что жена оказалась "честной", если с середины — утратившей девственность до свадьбы.

Власть в деревне захватывали те, кто получал санкции большевиков в областных центрах. Обычно это были мужчины, чья крестьянская мужская судьба не состоялась.

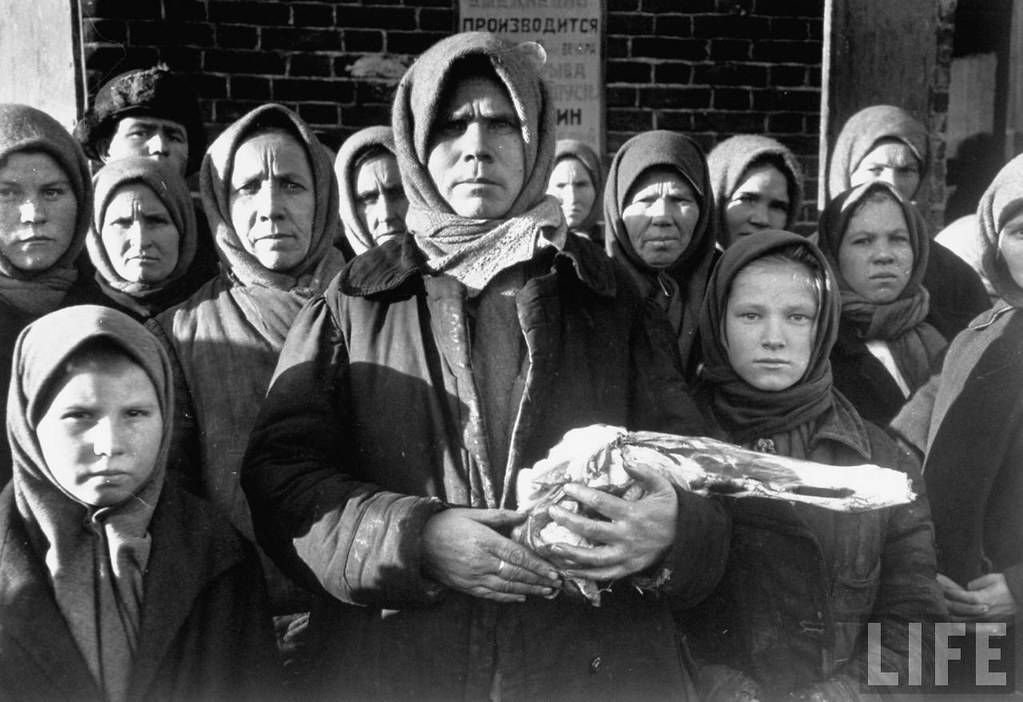

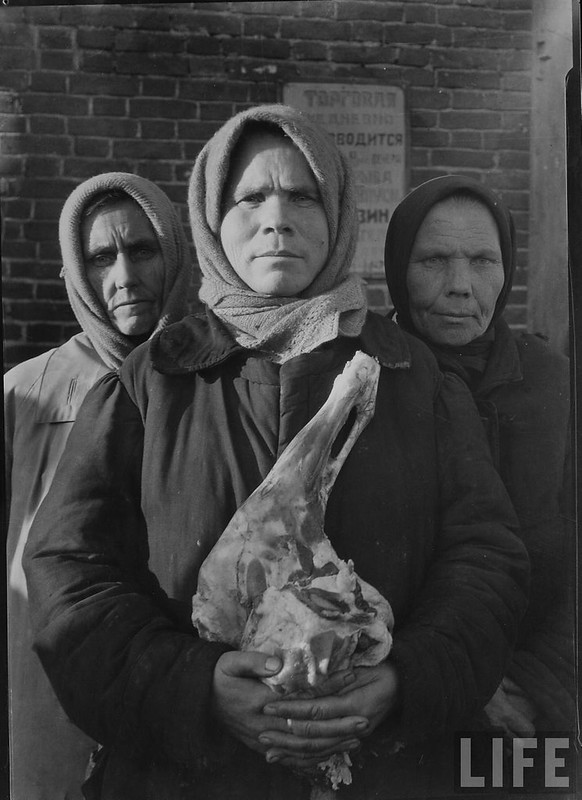

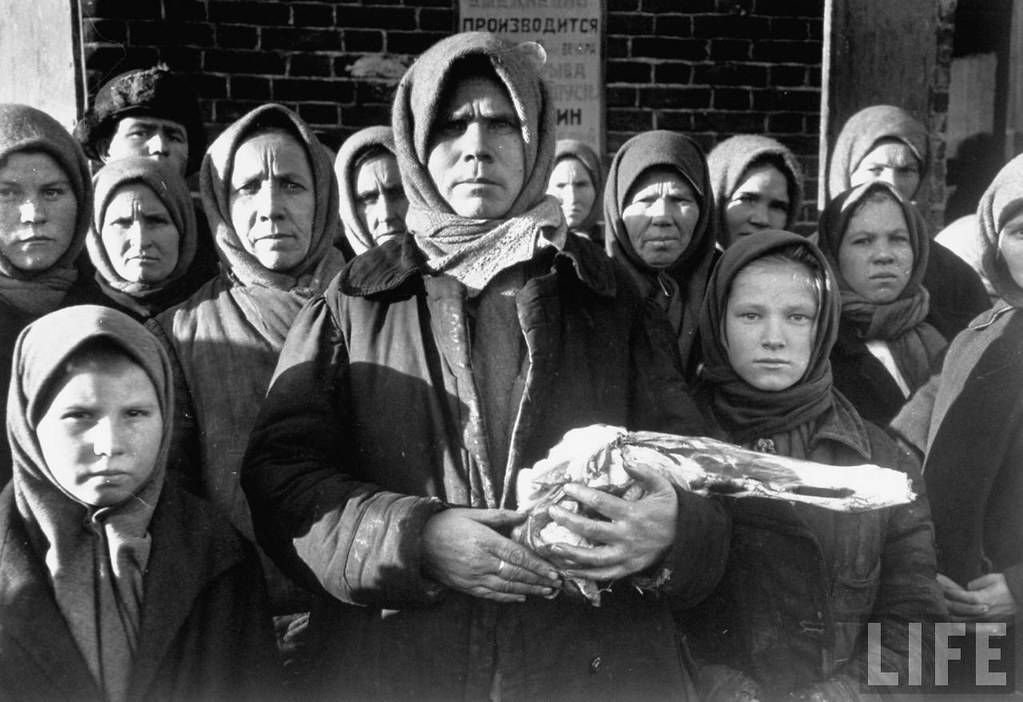

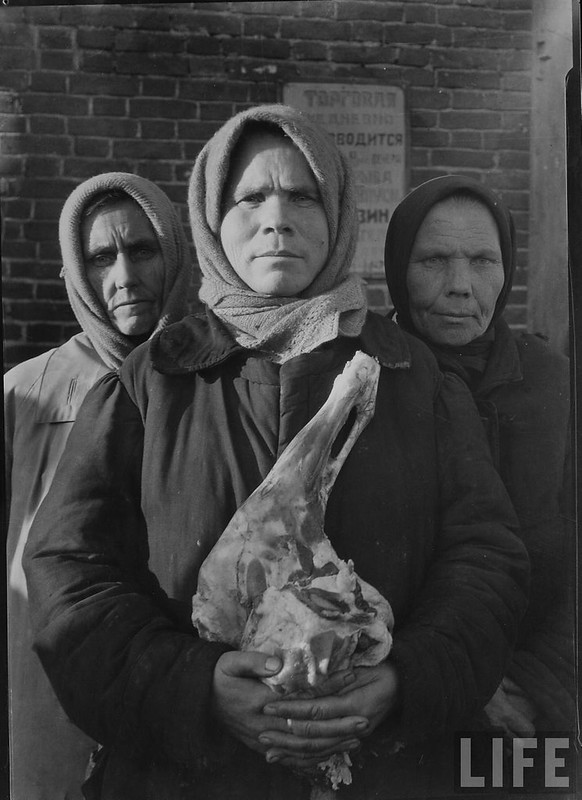

Фотограф Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971), США / Russian woman grimly holding a slab of meat as other peasant women staunchly stand by. Location: Magnitogorsk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Об устройстве русского деревенского сообщества в ХХ веке – накануне и после наступления власти коммунистов. Продолжение темы, начатой в материале Русская женщина: "Пришла в хлев, на коленочки встала – и родился, девка поет". Фотографии: советская деревня 1930-х и мая-августа 1941 года, запечатленная американским фотографом Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971). Некоторые снимки не сельские. Все изображения кликабельны. Если в подписи архива LIFE написано "Date taken: August 1941", то это означает, что снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года, то есть совершенно не обязательно, что он сделан в августе. Маргарет Бурк-Уайт находилась в СССР с начала мая по конец сентября 1941 года.

Отрывок из статьи 2012 года "Советские крестьянки (половозрастная идентичность: структура и история)" [] Лоры Олсон и Светланы Адоньевой – авторов книги "Традиция, трансгрессия, компромисc: Миры русской деревенской женщины", вышедшей в 2016 в издательстве "Новое литературное обозрение" [*].

Половозрастная стратификация русского деревенского сообщества — ХХ век

" В русской устной речи существуют слова, определяющие возрастные классы мужчин и женщин. Они обозначают не только физический возраст, но и целую область правил, представлений и отношений, которые стояли за таким определением. В отношении мужчин: парень (от рождения до женитьбы), мужик (от женитьбы до самостоятельного хозяйствования по смерти старшего хозяина или до выделения в отдельное хозяйство), сам, хозяин, большак (с момента обретения собственного дома и хозяйства) [2].

2.

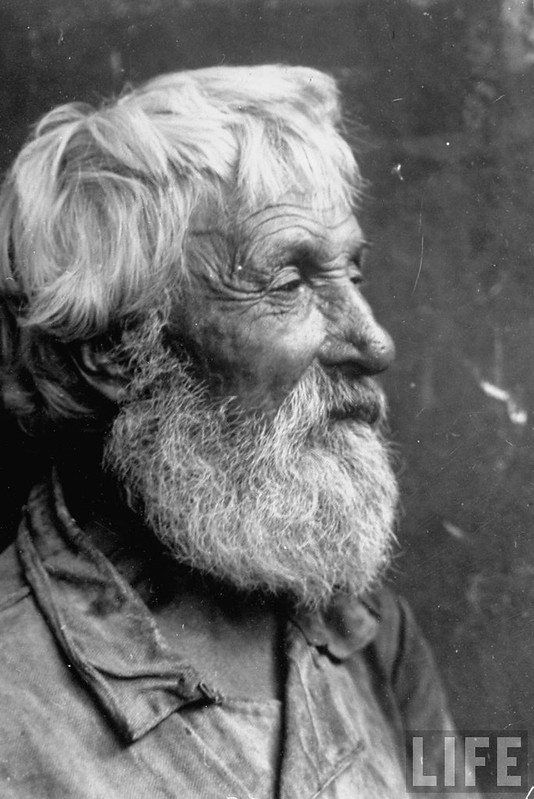

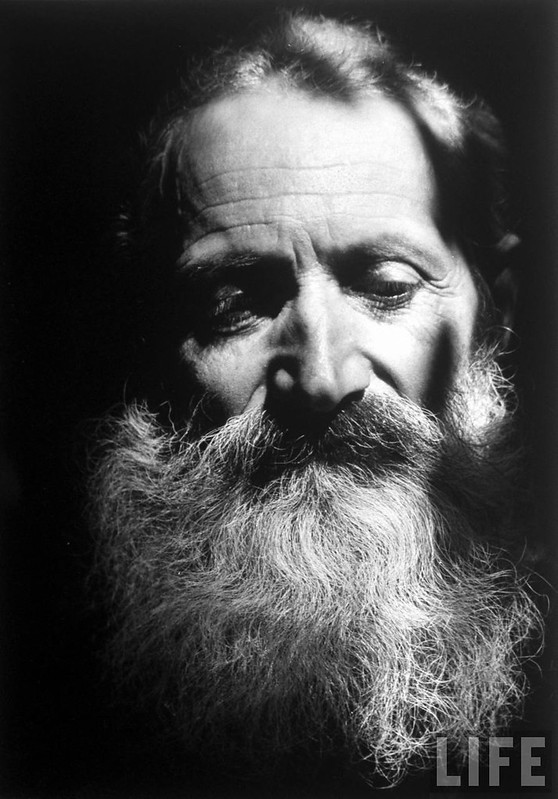

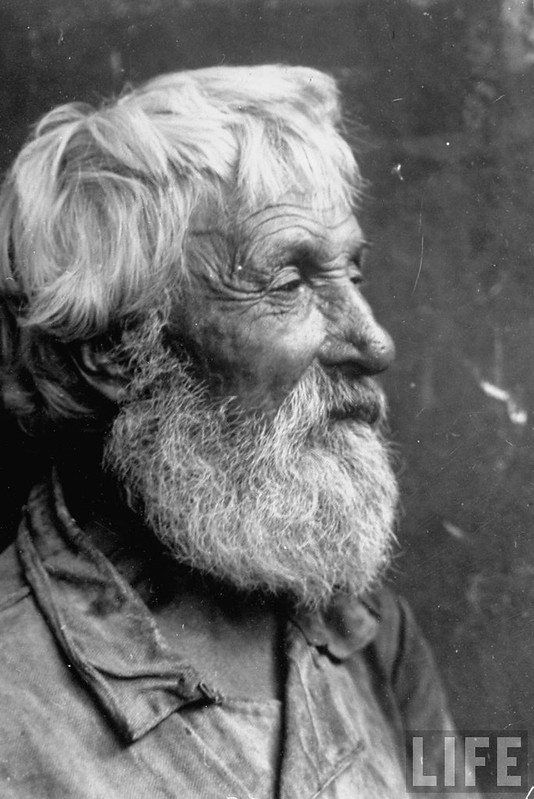

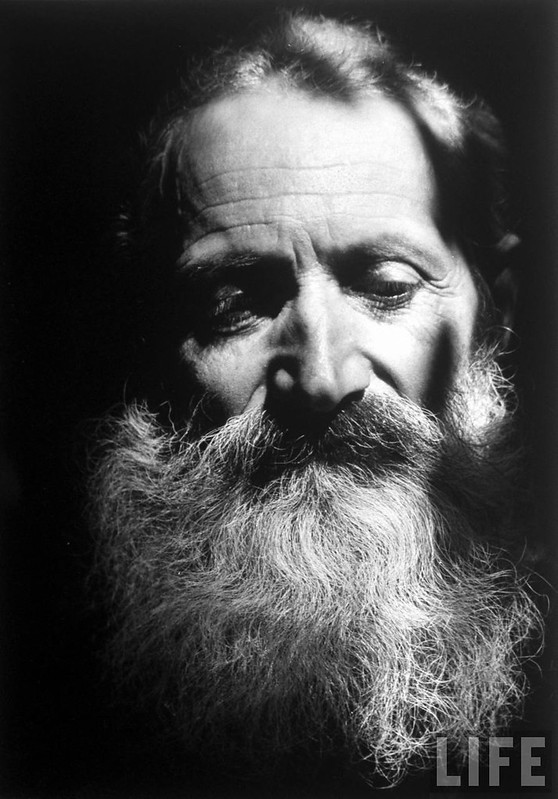

Старый крестьянин. 1931. Ростов(?). Маргарет Бурк-Уайт / Closeup portrait of old Russian peasant. Location: Rastav, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Нормальная жизнь крестьянина, исполненность его века определялись последовательным проживанием этих статусов-этапов. Старик — скорее возрастное, чем статусное определение пожилого мужчины. В этнографических материалах советского времени отсутствуют сведения о передаче большины [3] младшему мужчине в доме, что можно объяснить дегенерацией института мужской большины в этот период, о чем будет сказано ниже. {[3]Одно из значений слова "большина" в русской речи — позиция хозяина или хозяйки в семье и доме.} В материалах конца XIX в. есть упоминание о том, что такое действие производилось в случае физической немощи большака [4].

3.

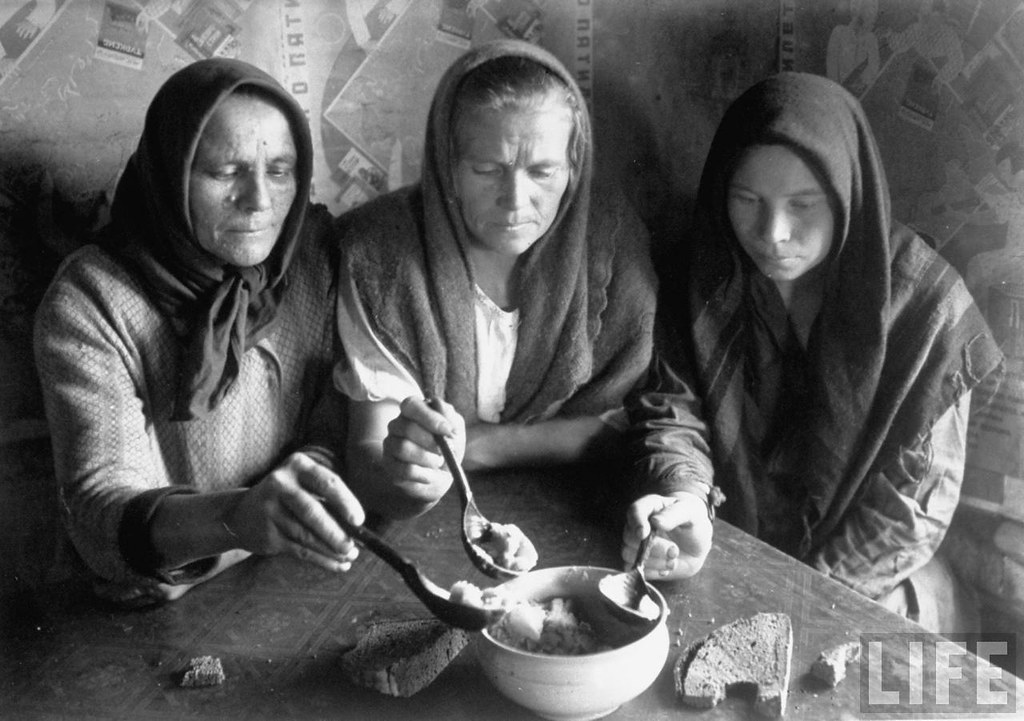

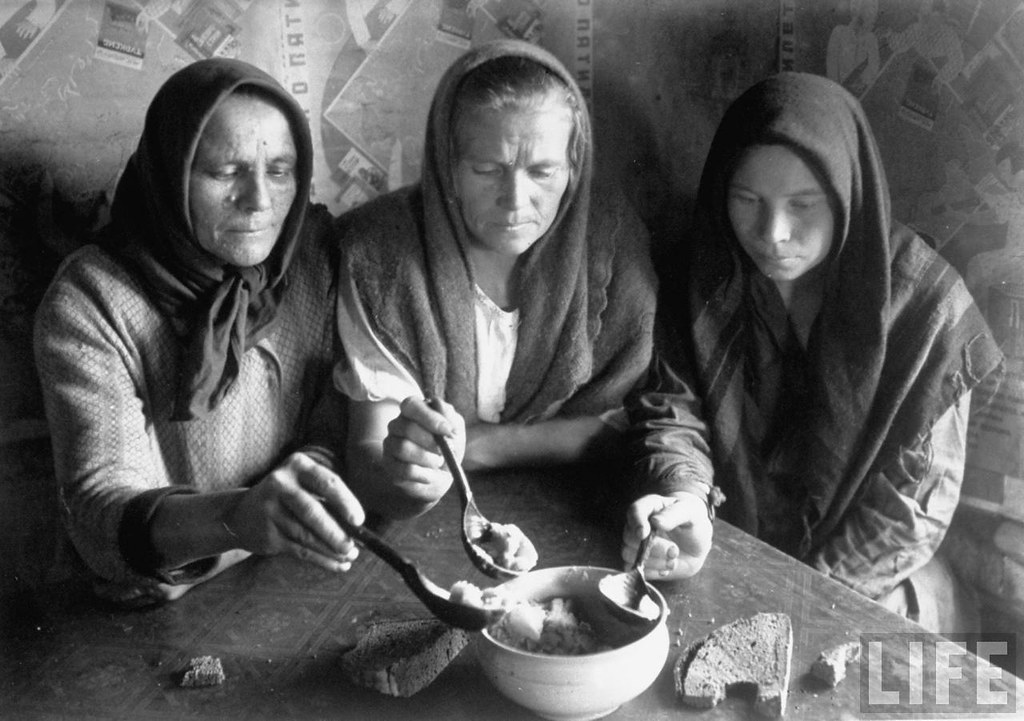

Этикетка отпечатка, экспортировавшегося на выставке "Отоваренная мечта" в московском Мультимедиа Арт Музее, 18.XII.2015-24.II.2016, сообщала: Маргарет Бурк-Уайт. "Борщ", 1934. Собрание МАММ/МДФ / LIFE: Russia. Russian peasant women eating food fr. the same bowl. Date taken: 1932. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Женские возрастные определения таковы: девка/девушка (от рождения до замужества), молодка/молодая (от замужества до первого ребенка), баба (замужняя женщина, но не хозяйка в доме), большуха, хозяйка, сама [5]. Большухой женщина становилась при выходе мужа на большину, смерти свекрови или же когда свекровь передавала большину одной из невесток в случае своей физической немощи. Тогда большаком оставался свекр, а хозяйкой — жена старшего сына. Слово "старуха", так же как и "старик", чаще употреблялось как возрастное определение. Муж-большак мог называть свою жену-большуху старухой. Но возможно было и статусное понимание слова: сама женщина, решаясь на передачу большины младшей женщине, признавала себя старухой. В картотеке Псковского областного словаря (записи 1950-1970 гг.) [6] статус большухи описан очень подробно, что свидетельствует о том, что для советской деревни второй половины ХХ в. идея женской большины была привычной.

4.

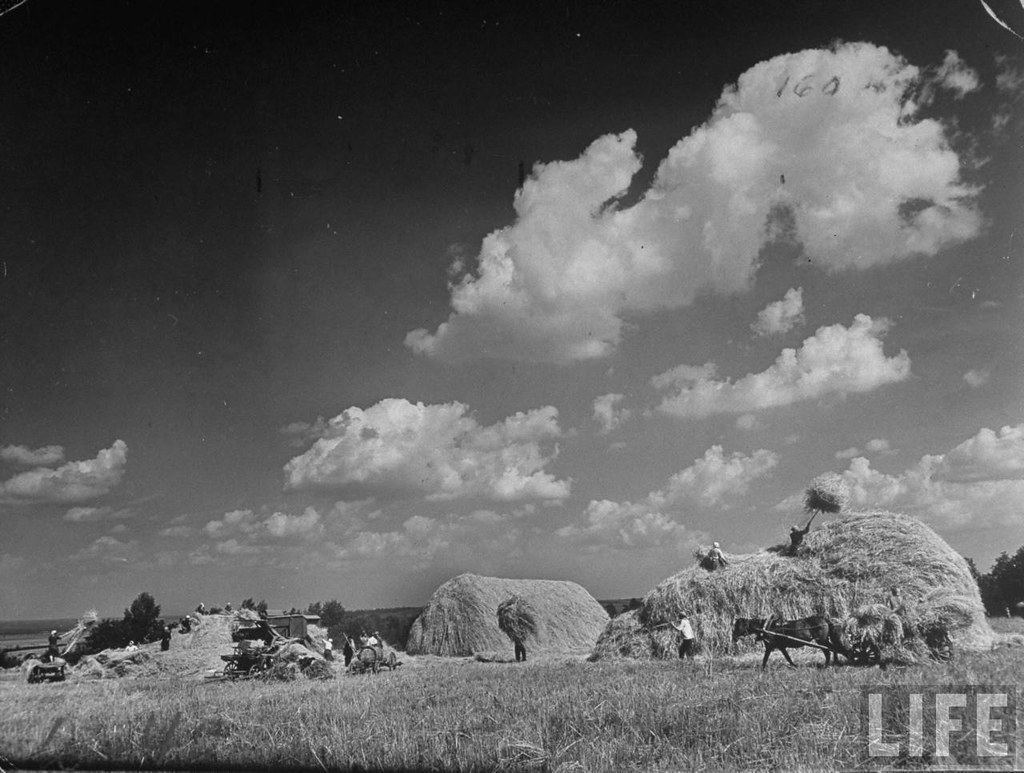

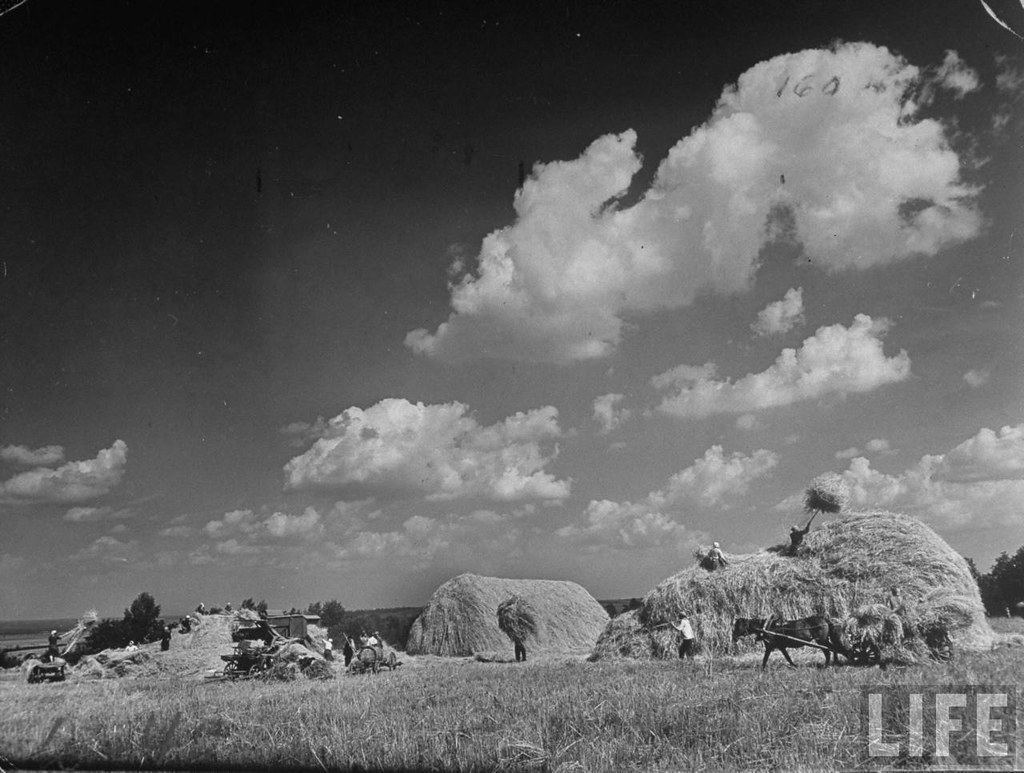

Колхозники заготавливают сено. Май-лето 1941 года. СССР. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971), США. Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Russian farmers w. horse-drawn wagons stacking harvested hay crop on collective farm. Location: Russia. Date taken: August 1941. Photographer:Margaret Bourke-White. Source

Пребывание в том или ином возрастном статусе предполагало включенность в определенную сеть горизонтальных и вертикальных отношений сообщества, а также определенные имущественные правила и определенные статусные обязанности. Горизонтальные отношения между людьми, принадлежащими к одной возрастной группе, были отношениями договора и конкуренции.

5.

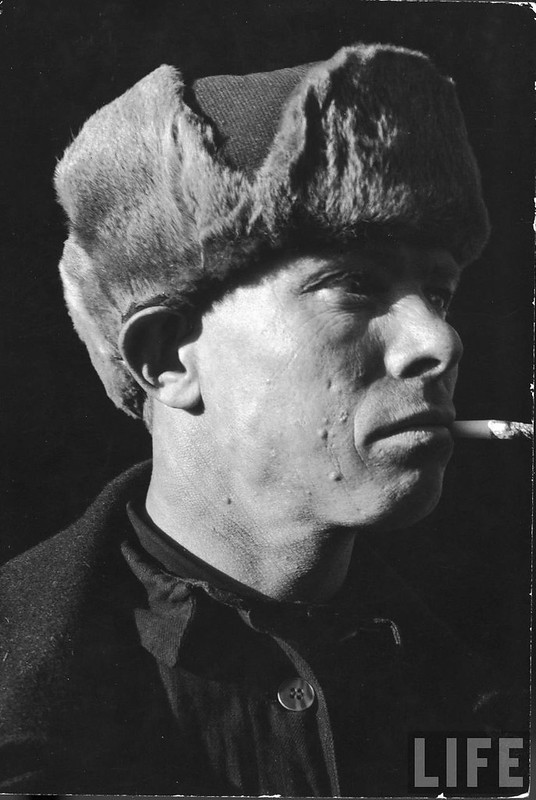

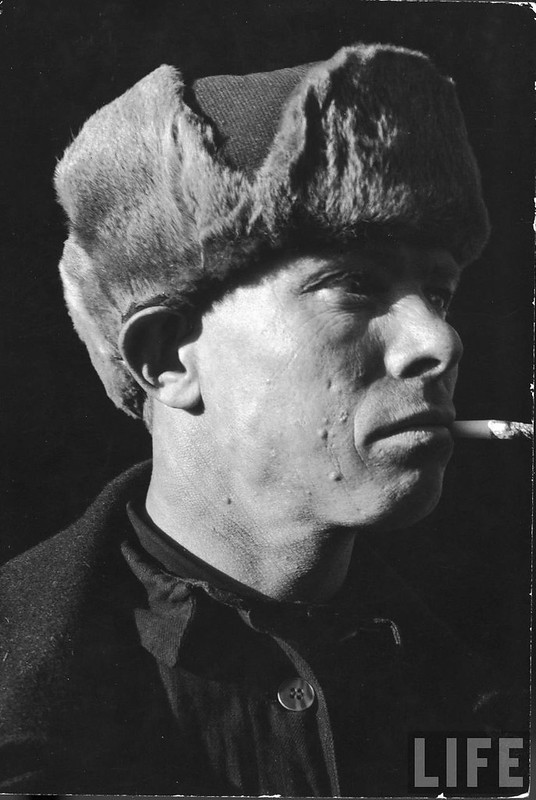

Closeup portrait of Russian peasant w. cigar in his mouth in Siberia. Location: Magnitogorsk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Парни бились за престиж — "честь" и "славу". Этот престиж определяется лихостью и отвагой личного поведения, а также групповой доблестью в битве "шатии" на "шатию" [7] {Шатия — компания парней}. Лидер признавался "атаманом" своей "ватаги" (парней одной деревни), и он же был бесспорным фаворитом у девушек. Статус парня определялся не только его поведением, но и определенными имущественными отношениями. Любой собственный заработок, достаточно редкий, поскольку парни в основном работали на семью, мог быть преобразован только в "справу". К справе относились одежда, средство передвижения, оружие, предметы личного обихода. Эти предметы составляли символический капитал парня. Решение о справе мог принимать только большак-отец. Уважение односельчан вызывал тот, кто "держал" сыновей "хорошо". Отношения групп парней и девок также были состязательными. Ставкой в этом состязании была "честь".

6.

Russia

Russia

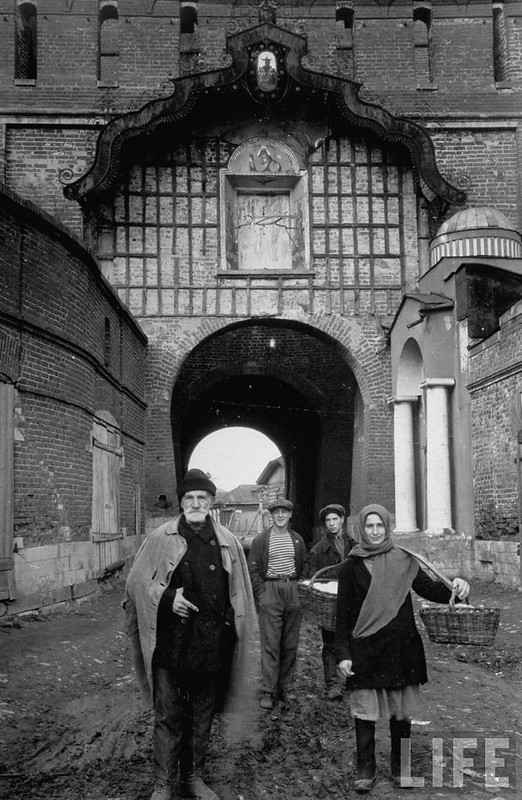

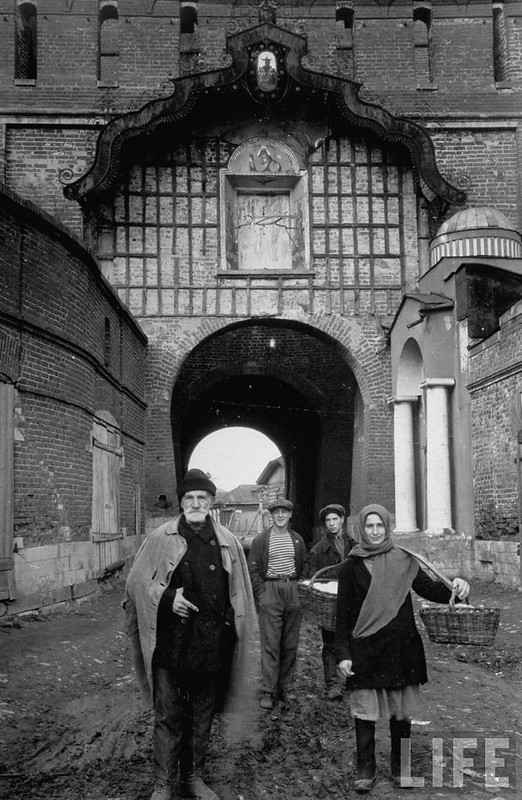

Russian peasants posing in front of open gateway arch leading into the city. Location: Kolomna, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Задача девиц состояла в сохранении своей "чести" до брака, задача парней — в стяжании "мужской чести", которая определялась количеством любовных связей, смелостью в обращении с девушками и смелостью в драках.

7.

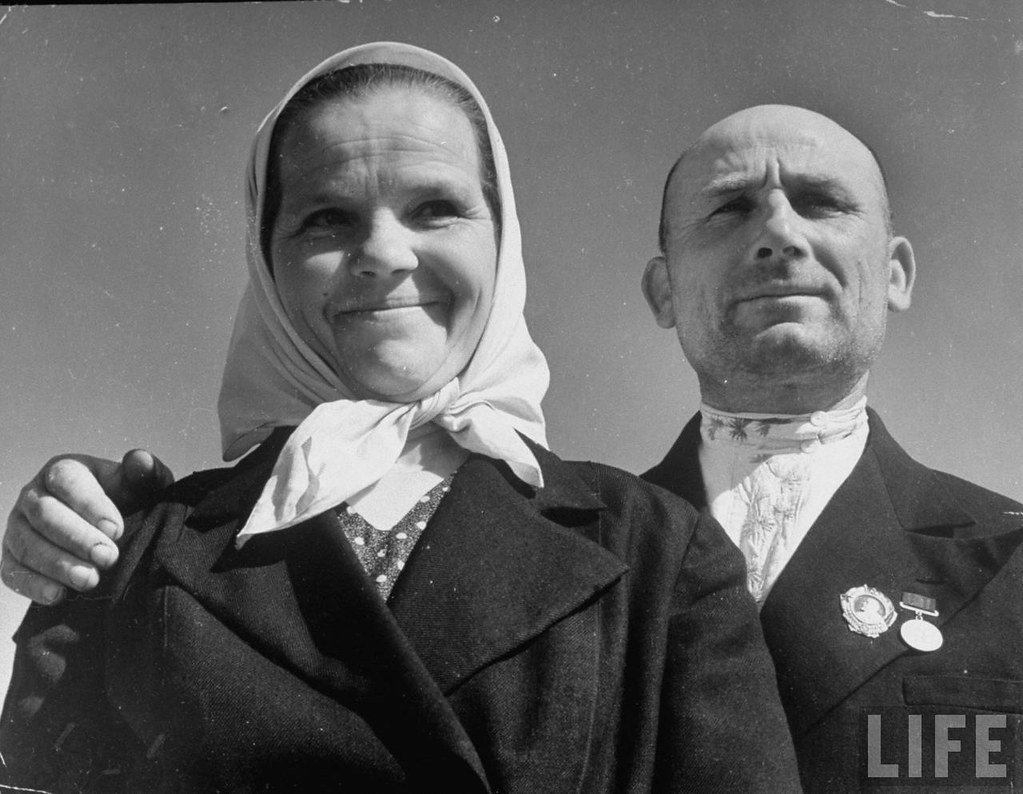

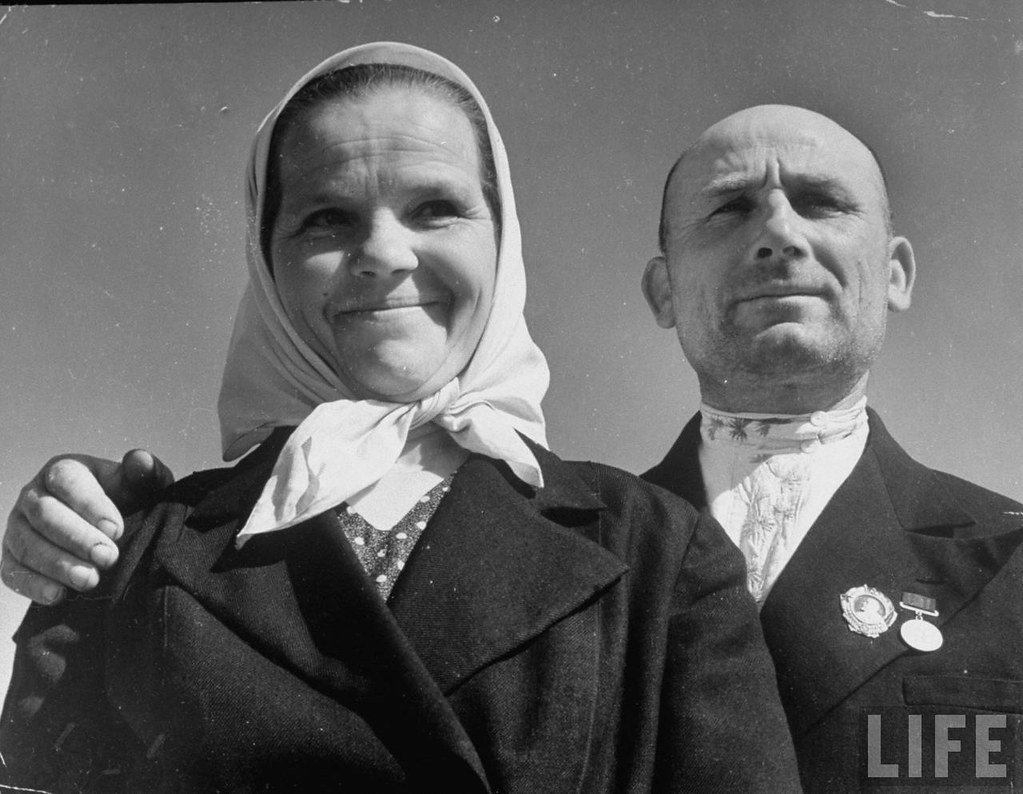

Председатель колхоза Терещенко и его жена. Май-июнь (?) 1941. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт. Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Collective farm chairman Tereshenko posing w. his wife on farm. Location: Russia. August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Итак, главные черты поведения парня — удаль, риск, превращение добытых средств в символический капитал, множественность любовных связей. За своих парней перед властью и миром отвечал большак. Оценивающей группой для парня были своя ватага и девки. Но также — мужики деревни: с раннего возраста мальчики и парни принимали участие в общих мужских работах, оценка старших мужчин была для них исключительно важна. Неженатая молодежь подчинялась своим родителям, а также людям того же, что и родители, социального возраста. Эта форма вертикальных отношений сохранилась в обращениях тетя и дядя к старшим по статусу мужчинам и женщинам. Вертикальные отношения менялись, когда парень или девушка вступали в брак.

8.

Woman playing a Russian button accordian as her young girl looks on. Location: Magnitogorskrosk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Девушка-невеста выходила из подчинения своим родителям и, став молодой женой, перепоручалась семье мужа. Связь между родителями и замужней дочерью становилась горизонтальной. Предполагались взаимная помощь, совет, проведывание, праздничная гостьба, но не подчинение. Вступив в брак, женщина становилась в подчиненное положение по отношению к мужу и его родителям — свекру и свекрови. Муж и родители мужа отвечали теперь перед миром за невестку. Иначе устраивались отношения подчинения мужчины. До свадьбы парни подчиняются матерям-большухам, причем как своим, так и чужим — теткам.

9.

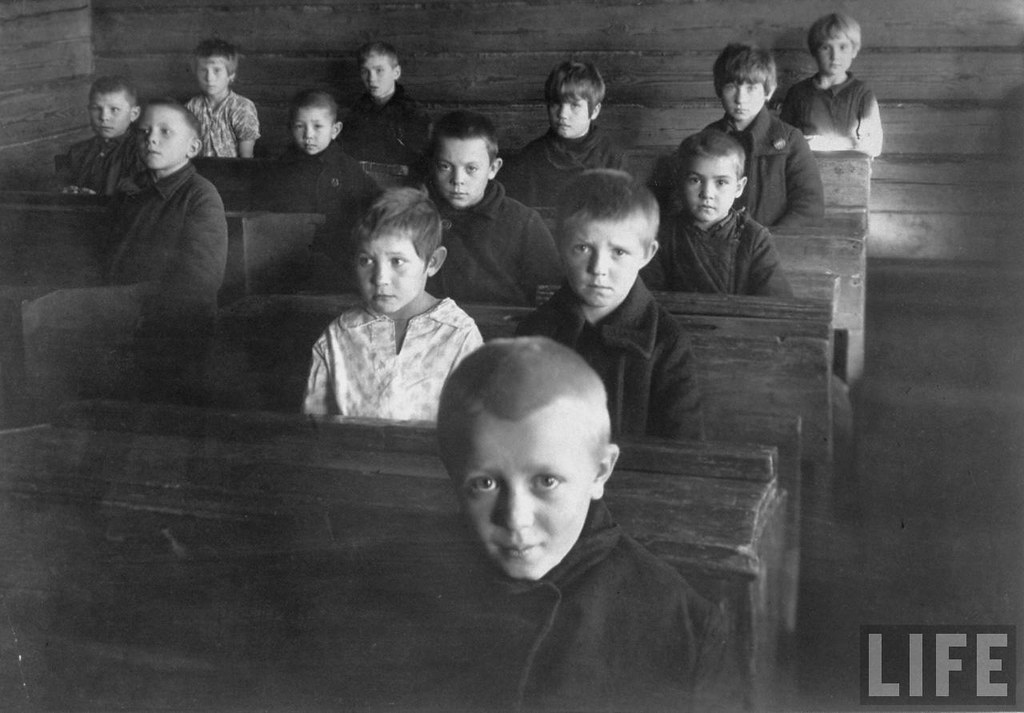

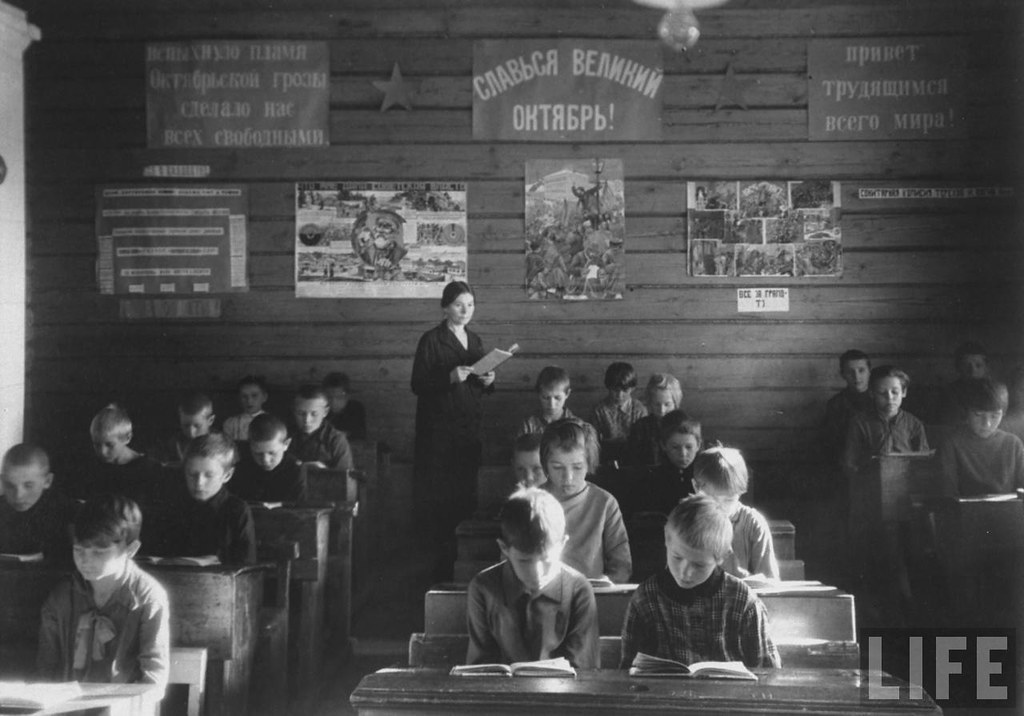

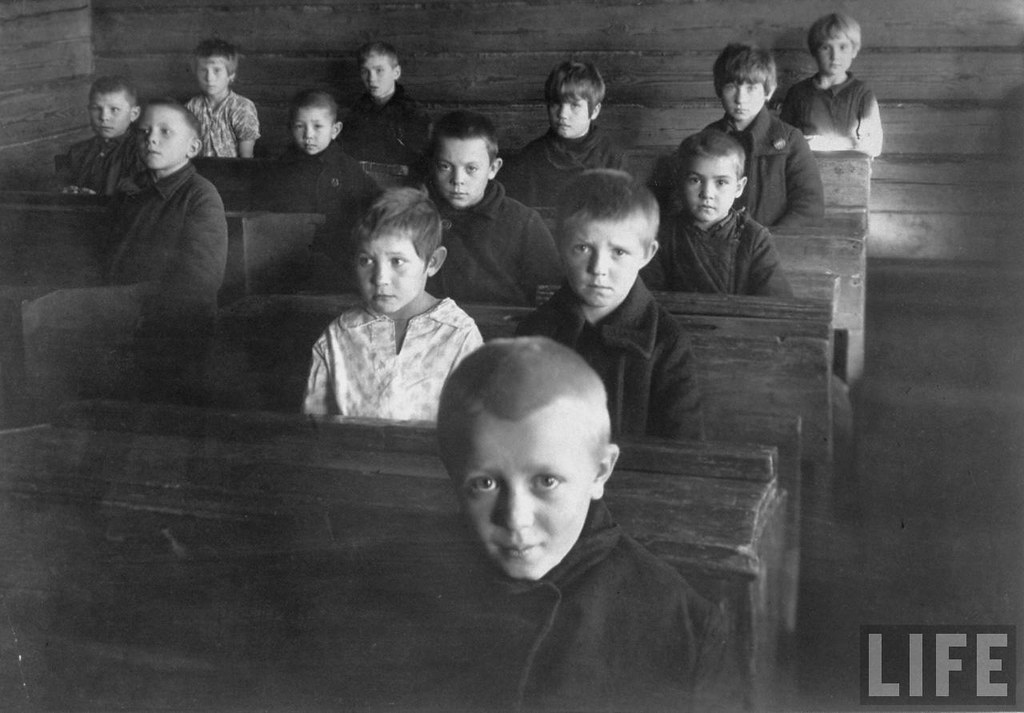

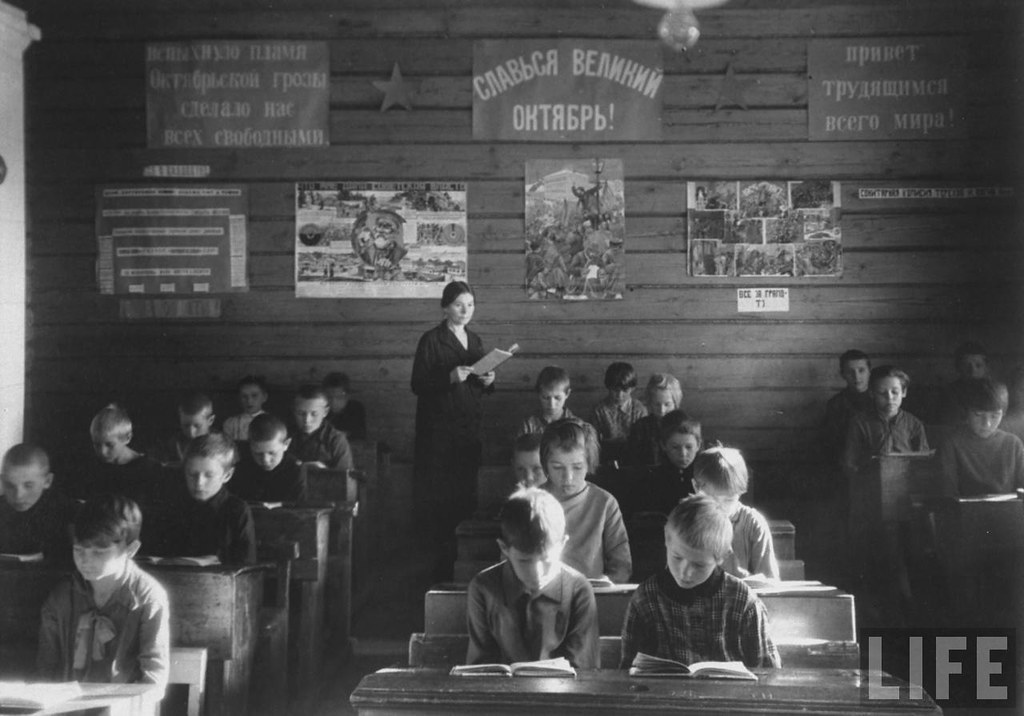

Russian elementary school students sitting stoically at desks in classroom in a remot village in the Volga region. Location: Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Мужчины выходили из-под власти класса матерей после свадьбы. Такое преобразование отношений имело ритуальное оформление. Практически повсеместно русский свадебный обряд включал в себя "испытание молодой". Ритуальная проверка хозяйственности молодой и введение ее в домашнее хозяйство совершались в первое утро пребывания в доме мужа. На второй день свадьбы молодуха метет пол. На пол кидают мусор: какое-либо старье, сено, песок, деньги. Веник невестке подает свекровь. Если мела не чисто, ей говорили: "Ой, не умеет и мести невеста, не чисто еще и метет" [8]. Записанные нами в деревнях рассказы об испытаниях молодки сопровождались сетованиями рассказчиц на то, как это было тяжело психологически. Испытание могло длиться сколь угодно долго, смотреть на него собирались подруги свекрови, т.е. молодая женщина была окружена старшими посторонними женщинами, родней мужа и соседками, действиям которых она не имела права сопротивляться. Остановить испытание мог только молодой муж.

10.

Silhouette of Russian orthodox church reflecting off the water of a lake at dusk. Location: Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

В случае обсуждения вопроса девственности именно он решал — какую информацию донести до "общественности". Так, в деревнях Архангельской области наутро после первой брачной ночи молодому подносили на завтрак яичницу, если он начинал есть с края, это значило, что жена оказалась "честной", если с середины — утратившей девственность до свадьбы. Второй день свадьбы был днем испытания и для молодого мужа: первый раз в жизни он мог дать публичный отпор матери и женщинам ее возраста — теткам, защищая от них свою жену, или не дать отпор большухам и отдать жену на их суд, а следовательно, не справиться с этой посвятительной ситуацией. Власть матери над мужчиной-сыном должна была закончиться с его браком, но старшему мужчине, отцу, большаку сыновья подчинялись вплоть до собственного выхода на большину или отделения в собственный дом.

11.

Closeup portrait of a Russian Orthodox priest. Location: Moscow, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Социальной задачей молодого мужчины было завоевание признания в среде мужиков, чтобы в свое время быть принятым в состав деревенского схода. Сход — коллегиальный управляющий орган деревни, состоявший из хозяев-мужчин. У старших мужчин — отцов — они учились ответственности и принятию решений. В мужских местах и в мужском общении — на рыболовном промысле, артельных работах, строительстве, на пивных праздниках — они набирали хозяйственный и социальный опыт. Воспитанию сыновей мужчины отдавали много времени: их брали с собой на многодневные рыбные и охотничьи промыслы, где кроме навыков ремесла молодые люди узнавали много другого, слушая разговоры старших мужчин. Отцы-большаки несли полную ответственность перед миром — государственной властью и общиной — за поведение всех членов своей семьи, а также за ее материальное состояние.

12.

Russian peasants riding on a wagon in Siberia. Location: Magnitogorsk, Russia

Date taken: 1931. Photographer:Margaret Bourke-White. Source

Отношения между мужскими поколениями существенно меняются с приходом советской власти. Советская власть в первую очередь ударила по мужской возрастной иерархии. Физически уничтожались "крепкие" большаки, опытные и успешные хозяева (на языке совдепа — "кулаки" и "середняки") [9], к началу 1930-х гг. был полностью разрушен институт схода [10]. Власть в деревне захватывали те, кто получал санкции большевиков в областных центрах. Обычно это были мужчины, чья крестьянская мужская судьба не состоялась. Женившись и бросив семью либо еще парнями они ушли в город. Собственно, в деревню 1920-х гг. вернулись уполномоченными властью "сыновья" тех, кто составлял деревенский сход. Революция в российской деревне — а она произошла с коллективизацией во второй половине 20-х — начале 30-х гг. — в значительной степени была конфликтом между мужскими поколениями. Исторические данные о ходе коллективизации рубежа 30-х гг. позволяют увидеть за "классовыми" определениями участников событий их возрастной статус.

13.

Couple, standing nr. tractor, looking off into distance, on field being harrowed at Verblud (camel) state collective farm; south of Moscow, nr. Rostov, Russia, USSR. Location: Rostov, Russia. Date taken: 1930. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Так, например, в прессе 1930 г. широкую известность получило опубликованное в газете "Красный воин" (1930. 13 февраля) письмо красноармейца Воронова, написанное им в ответ на сообщение отца о том, что "последний хлеб отбирают, с красноармейской семьей не считаются": "Хоть ты мне и батька, ни слова твоим подкулацким песням не поверил. Я рад, что тебе дали хороший урок. Продай хлеб, вези излишки — это мое последнее слово" [11].

14.

Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Bolshevik pigs on Russian collectilve farm. Location: Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Другой пример: "Борисоглебские комсомольцы в процессе раскулачивания ликвидировали несколько батрацких хозяйств за то, что дочери хозяев вышли замуж за кулацких сыновей" [12]. Комсомольцы (а это — молодые люди) принимают решение о репрессии "хозяев", т.е. большаков. В результате коллективизации вместе с крестьянским хозяйством как семейно-производственной единицей общества был разрушен порядок освоения степеней ответственности, организованный в традиционном обществе через систему переходных ритуалов: проводы в армию, женитьба, принятие в мужскую артель (например, рыболовную), выход на большину, принятие в сход. Возрастная социализация мужчин, рожденных в советское время, успешно проходила до стадии "мужиков": ватага или шатия, армия/война, женитьба. Именно эти модели поведения эффективно транслировались советскими поколениями: мужская группа с сильными коллективистскими связями, ответственность перед нею, риск и агрессивность [13].

15.

Two Russian workers eating black bread and soup at a table in front of a wall covered with Soviet Communist Workers posters in Siberia. Location: Magnitogorsk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

На этапе освоения большины советский институт мужской возрастной социализации давал сбой: мужчины уходили на фронт и погибали, уезжали на стройки страны, поднимали целину, служили в армии, сидели на зонах и т.д. и т.п. Единственным путем социальной карьеры мужчины была партийная лестница. На каждом ее марше форма отношений выстраивалась подобно "мужскому союзу": ценность товарищества (коллектива) была выше ценности семьи, и тем более — ценностей индивидуальных [14].

16.

Russian teacher holding book as she presides over a lesson while children carefully read along fr. their copies at desks in classroom at elementary school. Location: Moscow, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

В учебнике психологии сталинской эпохи коллективизм описывается как специфическая черта характера советского человека: "Советский человек не может ставить перед собой жизненно важные цели, которые противопоставлялись бы целям коллектива, советский человек не рассматривает свою личную судьбу, свой личный успех оторванно от судьбы коллектива, от успеха общего, коллективного дела" [15]. Сбой в мужской возрастной социализации, произошедший в Советской России, с особой силой проявился в послевоенных поколениях. Возрастной кризис середины жизни в крестьянской традиционной культуре разрешался изменением социального статуса: мужчина становился хозяином, большаком. Поведенческие ограничения, сопровождавшие каждый из возрастных переходов, традиция восполняла статусным ростом: утрачивая часть своей свободы, человек прибавлял во власти и авторитете. Социальные институты, которые поддерживали переход мужчины от одного возрастного сценария к другому, к концу ХХ в. в сельской России оказались в значительной своей части разрушенными.

17.

Две сестры и их мать, в одном из колхозов накануне войны. Май-июнь (?) 1941 года. СССР. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971), США. Снимок опубликован в LIFE в августе 1941 года / Young peasant sisters posing w. their mother on collective farm. Location: Russia. August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Возрастная социализация женщин в русской дореволюционной деревне разворачивалась иначе, чем мужская. Половозрастной статус женщины маркировался внешними признаками — одеждой, прической. До замужества девушка заплетала косу, замужняя женщина собирала волосы в пучок или на гребенку. Женщина, не вышедшая замуж и оставшаяся старой девой, продолжала заплетать косу. Старых дев называли "сивокосыми" [16]. Обучать женским работам девочек начинали с раннего возраста. С 7 лет могли отправлять в няньки присматривать за маленькими детьми. С 10-12 лет девочки ходили с родителями на полевые работы: косить, грести, метать стога. В этом же возрасте учили готовить, но целиком готовила и топила печь в доме большуха, младшие могли лишь помогать. Ко времени замужества девушка уже умела, как правило, прясть, ткать, готовить, выполнять другую домашнюю работу. Но в доме мужа сразу после свадьбы круг ее обязанностей был ограничен и устанавливался свекровью. Готовность подчиниться воле свекрови, какой бы она ни была — злой или доброй, вменялась будущей невестке в акте ритуала. Так, во время свадьбы невеста разучивала будущие правила своего поведения, оглашая с помощью старших женщин, помогавших ей причитать, требуемый от нее в ситуации просватанья причет. Известны и магические тактики, направленные на воздействие на новые отношения власти и подчинения, в которые включалась женщина, выходя замуж и переселяясь в семью мужа. Пока "на большине" была свекровь, она все варила, пекла и готовила, смотрела за маленькими детьми. Молодуха ходила на работу в поле, стирала белье: "За свекровкой — стол, за невесткой — двор". Когда большухе уже не под силу было вести все хозяйство, происходила передача большины. На Вологодчине этот обряд обычно совершался на Покров (14 октября).

18.

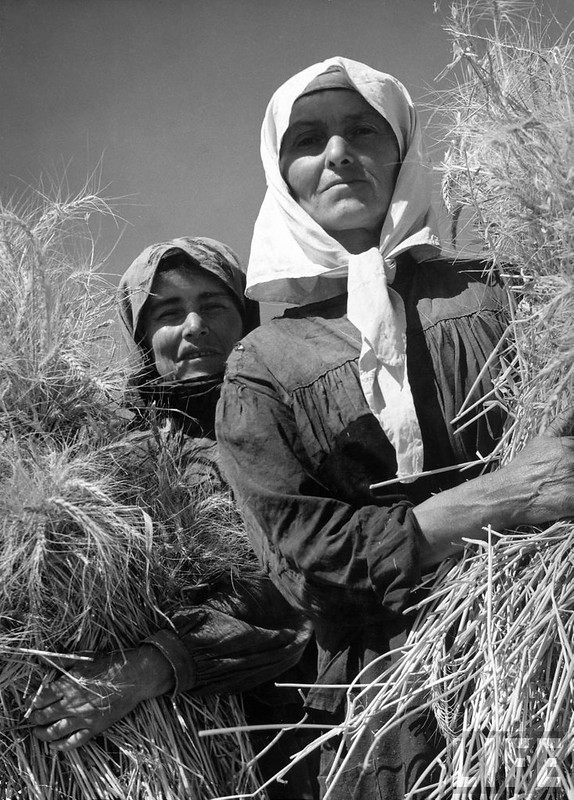

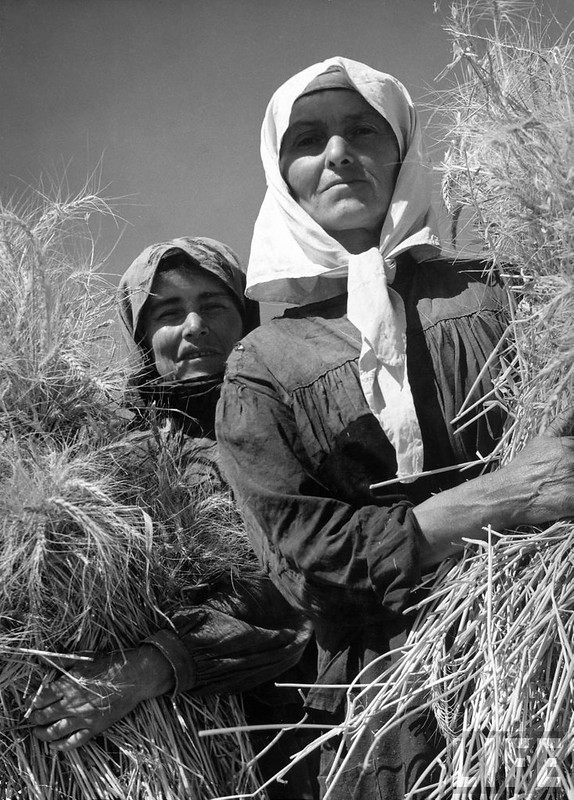

Украинские женщины убирают пшеницу в колхозе недалеко от Харькова. Лето 1941 года. СССР. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971), США. Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Ukrainian women wheat harvesters on a collective farm nr. Kharkov. Location: Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Женщины — свекровь и невестка — вместе пекли рыбник (рыбник — пирог с запеченной в нем целиком рыбой — был важной принадлежностью свадебного и поминального столов). Тесто замешивали в четыре руки — старшая и младшая женщины, тем самым свекровь передавала право готовить еду невестке, и та становилась большухой. Значительная сфера традиционных женских знаний и обязанностей подлежала передаче лишь по достижении женщиной определенного возрастного статуса. После появления собственных детей женщины могли участвовать в похоронных ритуалах, причитать на похоронах, включались в ритуальную деятельность, связанную с поминовением родителей.

19.

Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Russian women's brigade using crude rakes to gather up hay harvest on a collective farm outside the capitol. Location: Moscow, Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Знахарки, причетницы, свахи — это старшие женщины — большухи или передавшие большину старухи. Магические знания также передавались по мере перемещения от статуса к статусу. Девушке не сообщались сведения о практических магических действиях. Замужняя нерожавшая женщина — молодуха — посвящалась в магию рождения и ухода за ребенком, но лечебная магия оставалась для нее закрытой. Знали лечебную магию большухи и старухи. У одиноко живущих женщин — вдов или одиноких старух — чаще всего молодежь собиралась на беседы. Старухи хранили и передавали традицию, следили за соблюдением обрядов и обычаев.

20.

Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Russian women's brigade using crude rakes to gather up hay harvest on a collective farm outside the capitol. Location: Moscow, Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Как парни одного поколения оставались "парнями" друг для друга, так и женщины одного поколения (одной беседы) оставались "девчатами" друг для друга. Отношения между возросшими до статуса хозяек "девчатами" существенно отличались от мужских отношений большаков: они были конкурентными. "Все топоры вместе, а грабли — врозь", — говорит пословица о мужских и женских отношениях в деревне [17]. Оценивающей группой женщины был "род". А родом для женщины была не ее собственная семья, а та семья, в которую она вошла, вступив в брак. В случае развода или смерти мужа крестьянка, по утверждению наших собеседниц, обычно не возвращалась в дом родителей.

21.

Russian woman grimly holding a slab of meat as other peasant women staunchly stand by. Location: Magnitogorsk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Позиция женского авторитета, в деревне сохраняющаяся в виде сообщества старших женщин-большух, определяет возрастной этап сорокалетия. Большуха — хозяйка крестьянской усадьбы. Значительная часть хозяйства (огороды, скот, домашняя утварь, одежда и все, что связано с ее изготовлением, заготовка и запасы продуктов) под ее контролем, ей подчиняются все женщины семьи, дети и неженатые молодые мужчины. В обществе в компетенцию большух входил контроль над поведением всех членов крестьянского сообщества, формирование коллективного мнения и его публичное оглашение. На попечении большухи — дом, скот и дети (и собственные, и дети сыновей — внуки). Хозяйственную компетентность большухи оценивал большак. Критерии его оценки — здоровье семьи и скота, в том числе и защита от магических чар "завидующих соседок". Успешность деятельности большухи проявлялась в мире между членами семьи, рациональной организации быта, запасов, одежды. На ее ответственности — организация всех семейных ритуалов: календарных праздников, на которых гостят "по семьям", поминок, свадеб, проводов в армию.

22.

Distant Russian peasant women raking up piles of wheat which has been cut during harvest at a collective farm 30 miles fr. Moscow. Location: Russia. Date taken: 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Ответственность каждого из половозрастных классов русской деревни была организована по-разному. Парень отвечает за себя и, если он — атаман, за свою "шатию" перед старшими. Девушка отвечает за свою "честь" перед родителями. Женатый мужчина отвечает за себя и свою жену — перед отцом и "обществом". Большаки заботились как о семейном благе, так и о благе общины: сход отвечает перед властями за сбор налогов, распределение земли, отправку на военную службу и пр. Условием благополучия общины было разумное и компетентное поведение домохозяев. Хозяйка, большуха, была подотчетна большаку, и только, сфера ее ответственности — семья-дом-род, как живые, так и мертвые члены рода — предки.

23.

Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Russian farmers w. horse-drawn wagons stacking harvested hay crop on collective farm. Location: Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Наличие половозрастных классов и связанных с ними моделей поведения, типов социальных связей, отношений доминирования и подчинения предполагает и особую организацию крестьянского мира. Жизнь крестьянского социума обладает особым строением: ее невозможно представить как единую картину жизни. Люди, принадлежащие к разным половозрастным группам и занимающие различные социальные позиции, живут в разных мирах: их проекции жизни определены их жизненным опытом и вменены им тем статусом, который они получили посредством переходного ритуала. Сведение жизненных проекций к единому знаменателю — "картине мира", или "фоновому знанию", существенно упрощает представление о жизни крестьянского социума. Удобнее представить эту форму как совокупность социальных миров. Существование каждого из таких миров обеспечено группой людей, своими микро- и макродействиями поддерживающих определенную конструкцию "своей" реальности.

24.

Russian peasant woman standing beside gated archway topped w. cross in Siberia. Location: Magnitogorsk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Мир крестьянской девушки, с ожиданием суженого, защитой собственной чести, агональными отношениями с подружками и т.д., существенно отличается от мира молодой женщины, включенной в сложные перипетии отношений в чужой семье. И он совсем не похож на мир большухи, в котором физическое и метафизическое явлены уже не на уровне страхов перед непознаваемым, а на уровне наличия отношений с теневыми сторонами жизни — духами-хозяевами, магией, смертью. "Картина мира" жестко связана с габитусом — набором стереотипов поведения, присущих человеку в данной социальной позиции. Изменение социальной позиции предполагает смену сценариев поведения и, следовательно, смену жизненной проекции ("картины мира"), что обусловлено изменением социально заданной точки зрения. Психологически такое событие для человека обязательно предполагает определенное переживание: неведомая до того "часть" мира вторгается во внутреннее жизненное пространство и преобразует его структурно, приводя его в соответствие с новой "картиной мира", предписанной новым социальным статусом. Такое психологическое изменение предполагает деструктивную фазу — взрыв, чреватый разрушением внутренней идентичности личности [18].

25.

Русская крестьянка "тетя" Даша. Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Russian peasant woman "Auntie" Dasha holding pad & pencil which she will use to figure out govt. work quotas for herself & other women wielding hoes in potato field on collective farm. Location: Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Одна из функций переходного ритуала как социальной процедуры состоит в том, чтобы преобразовывать (превращать) одну проекцию жизни в другую, в соответствии с перемещением человека от одного к другому социально фиксированному положению. Мир русской крестьянки подвергался подобным глобальным преобразованиям путем переживания нескольких посвятительных процедур. Первой была свадьба, второй — рождение первого ребенка, третьей — выход на большину, четвертой — похоронный ритуал, когда ей приходилось впервые оплакать смерть, менявшую ее статус на сиротский или вдовий [19]. Особым обрядом перехода, где и посвящающим и посвящаемым была она сама, был отказ от большины.

26.

Русская крестьянка "тетя" Даша держит карандаш и блокнот, в который она будет записывать нормативы работ для себя и других женщин, орудующих мотыгами на картофельном колхозном поле. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971), США. Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Russian peasant woman "Auntie" Dasha holding pad & pencil which she will use to figure out govt. work quotas for herself & other women wielding hoes in a potato field on collective farm. Location: Russia. August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White Source

Так в общем виде — статически — может быть описана иерархическая система половозрастных классов русской деревни. Разумеется, это поверхностное описание, разумеется, есть существенные различия в локальных способах символизации того или иного статуса или того или иного переходного периода. Но само наличие половозрастных классов, понимаемых в указанном выше смысле, организующих иерархию русской деревни и определяющих распределение хозяйственных, социальных и властных функций, представляется нам несомненным фактом. "

27.

Из серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Ukrainian women wheat harvesters on a collective farm nr. Kharkov. Location: Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Примечания:

[2] См.: Адоньева С.Б. Большаки и большухи // Адоньева С.Б. Дух народа и другие духи. СПб., 2009; Левкиевская Е.Е. Магические функции хозяина в восточнославянской традиционной культуре // Мужской сборник. М., 2001. Вып. 1. С. 106—114. В иллюстрированной энциклопедии "Мужики и бабы: мужское и женское в русской традиционной культуре" (СПб., 2005) статусы старика и старухи описаны как самостоятельные, но особенность этого издания в том, что описание было сделано на материале трех столетий — с начала XVIII в. до 1990-х гг.

[3] Одно из значений слова "большина" в русской речи — позиция хозяина или хозяйки в семье и доме.

[4] См.: Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 103— 109; Быт севернорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов Этнографического бюро князя В.Н. Тени- шева (на примере Владимирской губернии). СПб., 1993. С. 181—182.

[5] См.: Адоньева С.Б. О ритуальной функции женщины в русской традиции // Живая старина. 1998. № 1. С. 26—28.

[6] Картотека Псковского областного словаря хранится в Межкафедральном словарном кабинете имени проф. Б.А. Ларина на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

[7] Шатия — компания парней (Картотека Псковского областного словаря; Картотека словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей (Межкафедральный словарный кабинет им. Б.А. Ларина на филологическом факультете СПбГУ)).

[8] Адоньева С.Б., Бажкова Е.В. Функциональные различия в поведении и роли женщины на разных этапах ее жизни // Белозерье: Краеведческий альманах. Вологда, 1998. Вып. 2. С. 204—212.

[9] См.: Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. 1927—1932 гг. М., 1989; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927—1939. Документы и материалы: В 5 т. Т. 1. Май 1927 — ноябрь 1929 / Под ред. В. Данилова, Р. Ман- нинга, Л. Виолы. М., 2001.

[10] Сход как орган управления сельской общиной, который составляли владельцы домохозяйств, был заменен правлением колхоза как органом управления обобществленным хозяйством и сельским советом как территориальным органом правления. См. об этом: Очерки по истории органов советской государственной власти. М., 1949. С. 40, 47, 74, 77—82, 137—138, 151—152; Органы советской государственной власти на территории Нижегородской губернии (1917—1929): Краткий справочник. Горький, 1982. С. 67—68; Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М., 1986. С. 157.

[11] Цит. по: Чуркин В.Ф. Самоидентификация крестьянства на переломном этапе своей истории // История государства и права. 2006. № 7. С. 27—31.

[12] Цит. по: Никулин РЛ. Участие комсомольских организаций Черноземья в раскулачивании // Труды кафедры истории и философии Тамбовского государственного университета. СПб., 2004. Вып. II. С. 83—89.

[13] См.: Борисов С.Б. Честь как феномен российского политического сознания. Шадринск, 2001.

[14] См.: Теплов Б.М. Психология. М., 1953. С. 222.

[15] Там же.

[16] См.: Адоньева С.Б., Бажкова Е.В. Указ. соч. С. 208.

[17] О конкурентных отношениях женщин-хозяек см.: Кабакова Г.И. Антропология женского тела в славянской традиции. М., 2001.

[18] См.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 176—212.

[19] Принципы психологической и социальной работы русских крестьянских переходных ритуалов были рассмотрены нами подробно в следующих работах: О ритуальной функции женщины в русской традиции // Живая старина. 1998. № 1. С. 26—28; Этнография севернорусских причитаний // Бюллетень фонетического фонда русского языка. Приложение № 7. Обрядовая поэзия Русского Севера: плачи. СПб.: Бохум, 1998. С. 63—85; "Я" и "Ты" в ритуальном тексте: ситуация границы // Пограничное сознание: пограничная культура. СПб., 1999. С. 47—74; Прагматика фольклора. СПб., 2004.

Статья полностью, источник цитаты:

[] Лора Олсон, Светлана Адоньева. Советские крестьянки (половозрастная идентичность: структура и история) // Новое литературное обозрение № 117 (5/2012). Семиотика августа в ХХ веке: трансформация жизни частного человека в эпоху социальных катаклизмов / Трансформация гендерного порядка

Книга авторов:

[*] Лора Олсон, Светлана Адоньева. Традиция, трансгрессия, компромисc: Миры русской деревенской женщины / Пер. с англ. А. Зиндер. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 440 с.: ил. ISBN 978-5-4448-0518-3. Серия: Научная библиотека

Вы также можете подписаться на мои страницы:

- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy

- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky

- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy

Власть в деревне захватывали те, кто получал санкции большевиков в областных центрах. Обычно это были мужчины, чья крестьянская мужская судьба не состоялась.

Фотограф Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971), США / Russian woman grimly holding a slab of meat as other peasant women staunchly stand by. Location: Magnitogorsk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Об устройстве русского деревенского сообщества в ХХ веке – накануне и после наступления власти коммунистов. Продолжение темы, начатой в материале Русская женщина: "Пришла в хлев, на коленочки встала – и родился, девка поет". Фотографии: советская деревня 1930-х и мая-августа 1941 года, запечатленная американским фотографом Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971). Некоторые снимки не сельские. Все изображения кликабельны. Если в подписи архива LIFE написано "Date taken: August 1941", то это означает, что снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года, то есть совершенно не обязательно, что он сделан в августе. Маргарет Бурк-Уайт находилась в СССР с начала мая по конец сентября 1941 года.

Отрывок из статьи 2012 года "Советские крестьянки (половозрастная идентичность: структура и история)" [] Лоры Олсон и Светланы Адоньевой – авторов книги "Традиция, трансгрессия, компромисc: Миры русской деревенской женщины", вышедшей в 2016 в издательстве "Новое литературное обозрение" [*].

Половозрастная стратификация русского деревенского сообщества — ХХ век

" В русской устной речи существуют слова, определяющие возрастные классы мужчин и женщин. Они обозначают не только физический возраст, но и целую область правил, представлений и отношений, которые стояли за таким определением. В отношении мужчин: парень (от рождения до женитьбы), мужик (от женитьбы до самостоятельного хозяйствования по смерти старшего хозяина или до выделения в отдельное хозяйство), сам, хозяин, большак (с момента обретения собственного дома и хозяйства) [2].

2.

Старый крестьянин. 1931. Ростов(?). Маргарет Бурк-Уайт / Closeup portrait of old Russian peasant. Location: Rastav, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Нормальная жизнь крестьянина, исполненность его века определялись последовательным проживанием этих статусов-этапов. Старик — скорее возрастное, чем статусное определение пожилого мужчины. В этнографических материалах советского времени отсутствуют сведения о передаче большины [3] младшему мужчине в доме, что можно объяснить дегенерацией института мужской большины в этот период, о чем будет сказано ниже. {[3]Одно из значений слова "большина" в русской речи — позиция хозяина или хозяйки в семье и доме.} В материалах конца XIX в. есть упоминание о том, что такое действие производилось в случае физической немощи большака [4].

3.

Этикетка отпечатка, экспортировавшегося на выставке "Отоваренная мечта" в московском Мультимедиа Арт Музее, 18.XII.2015-24.II.2016, сообщала: Маргарет Бурк-Уайт. "Борщ", 1934. Собрание МАММ/МДФ / LIFE: Russia. Russian peasant women eating food fr. the same bowl. Date taken: 1932. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Женские возрастные определения таковы: девка/девушка (от рождения до замужества), молодка/молодая (от замужества до первого ребенка), баба (замужняя женщина, но не хозяйка в доме), большуха, хозяйка, сама [5]. Большухой женщина становилась при выходе мужа на большину, смерти свекрови или же когда свекровь передавала большину одной из невесток в случае своей физической немощи. Тогда большаком оставался свекр, а хозяйкой — жена старшего сына. Слово "старуха", так же как и "старик", чаще употреблялось как возрастное определение. Муж-большак мог называть свою жену-большуху старухой. Но возможно было и статусное понимание слова: сама женщина, решаясь на передачу большины младшей женщине, признавала себя старухой. В картотеке Псковского областного словаря (записи 1950-1970 гг.) [6] статус большухи описан очень подробно, что свидетельствует о том, что для советской деревни второй половины ХХ в. идея женской большины была привычной.

4.

Колхозники заготавливают сено. Май-лето 1941 года. СССР. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971), США. Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Russian farmers w. horse-drawn wagons stacking harvested hay crop on collective farm. Location: Russia. Date taken: August 1941. Photographer:Margaret Bourke-White. Source

Пребывание в том или ином возрастном статусе предполагало включенность в определенную сеть горизонтальных и вертикальных отношений сообщества, а также определенные имущественные правила и определенные статусные обязанности. Горизонтальные отношения между людьми, принадлежащими к одной возрастной группе, были отношениями договора и конкуренции.

5.

Closeup portrait of Russian peasant w. cigar in his mouth in Siberia. Location: Magnitogorsk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Парни бились за престиж — "честь" и "славу". Этот престиж определяется лихостью и отвагой личного поведения, а также групповой доблестью в битве "шатии" на "шатию" [7] {Шатия — компания парней}. Лидер признавался "атаманом" своей "ватаги" (парней одной деревни), и он же был бесспорным фаворитом у девушек. Статус парня определялся не только его поведением, но и определенными имущественными отношениями. Любой собственный заработок, достаточно редкий, поскольку парни в основном работали на семью, мог быть преобразован только в "справу". К справе относились одежда, средство передвижения, оружие, предметы личного обихода. Эти предметы составляли символический капитал парня. Решение о справе мог принимать только большак-отец. Уважение односельчан вызывал тот, кто "держал" сыновей "хорошо". Отношения групп парней и девок также были состязательными. Ставкой в этом состязании была "честь".

6.

Russia

RussiaRussian peasants posing in front of open gateway arch leading into the city. Location: Kolomna, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Задача девиц состояла в сохранении своей "чести" до брака, задача парней — в стяжании "мужской чести", которая определялась количеством любовных связей, смелостью в обращении с девушками и смелостью в драках.

7.

Председатель колхоза Терещенко и его жена. Май-июнь (?) 1941. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт. Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Collective farm chairman Tereshenko posing w. his wife on farm. Location: Russia. August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Итак, главные черты поведения парня — удаль, риск, превращение добытых средств в символический капитал, множественность любовных связей. За своих парней перед властью и миром отвечал большак. Оценивающей группой для парня были своя ватага и девки. Но также — мужики деревни: с раннего возраста мальчики и парни принимали участие в общих мужских работах, оценка старших мужчин была для них исключительно важна. Неженатая молодежь подчинялась своим родителям, а также людям того же, что и родители, социального возраста. Эта форма вертикальных отношений сохранилась в обращениях тетя и дядя к старшим по статусу мужчинам и женщинам. Вертикальные отношения менялись, когда парень или девушка вступали в брак.

8.

Woman playing a Russian button accordian as her young girl looks on. Location: Magnitogorskrosk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Девушка-невеста выходила из подчинения своим родителям и, став молодой женой, перепоручалась семье мужа. Связь между родителями и замужней дочерью становилась горизонтальной. Предполагались взаимная помощь, совет, проведывание, праздничная гостьба, но не подчинение. Вступив в брак, женщина становилась в подчиненное положение по отношению к мужу и его родителям — свекру и свекрови. Муж и родители мужа отвечали теперь перед миром за невестку. Иначе устраивались отношения подчинения мужчины. До свадьбы парни подчиняются матерям-большухам, причем как своим, так и чужим — теткам.

9.

Russian elementary school students sitting stoically at desks in classroom in a remot village in the Volga region. Location: Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Мужчины выходили из-под власти класса матерей после свадьбы. Такое преобразование отношений имело ритуальное оформление. Практически повсеместно русский свадебный обряд включал в себя "испытание молодой". Ритуальная проверка хозяйственности молодой и введение ее в домашнее хозяйство совершались в первое утро пребывания в доме мужа. На второй день свадьбы молодуха метет пол. На пол кидают мусор: какое-либо старье, сено, песок, деньги. Веник невестке подает свекровь. Если мела не чисто, ей говорили: "Ой, не умеет и мести невеста, не чисто еще и метет" [8]. Записанные нами в деревнях рассказы об испытаниях молодки сопровождались сетованиями рассказчиц на то, как это было тяжело психологически. Испытание могло длиться сколь угодно долго, смотреть на него собирались подруги свекрови, т.е. молодая женщина была окружена старшими посторонними женщинами, родней мужа и соседками, действиям которых она не имела права сопротивляться. Остановить испытание мог только молодой муж.

10.

Silhouette of Russian orthodox church reflecting off the water of a lake at dusk. Location: Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

В случае обсуждения вопроса девственности именно он решал — какую информацию донести до "общественности". Так, в деревнях Архангельской области наутро после первой брачной ночи молодому подносили на завтрак яичницу, если он начинал есть с края, это значило, что жена оказалась "честной", если с середины — утратившей девственность до свадьбы. Второй день свадьбы был днем испытания и для молодого мужа: первый раз в жизни он мог дать публичный отпор матери и женщинам ее возраста — теткам, защищая от них свою жену, или не дать отпор большухам и отдать жену на их суд, а следовательно, не справиться с этой посвятительной ситуацией. Власть матери над мужчиной-сыном должна была закончиться с его браком, но старшему мужчине, отцу, большаку сыновья подчинялись вплоть до собственного выхода на большину или отделения в собственный дом.

11.

Closeup portrait of a Russian Orthodox priest. Location: Moscow, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Социальной задачей молодого мужчины было завоевание признания в среде мужиков, чтобы в свое время быть принятым в состав деревенского схода. Сход — коллегиальный управляющий орган деревни, состоявший из хозяев-мужчин. У старших мужчин — отцов — они учились ответственности и принятию решений. В мужских местах и в мужском общении — на рыболовном промысле, артельных работах, строительстве, на пивных праздниках — они набирали хозяйственный и социальный опыт. Воспитанию сыновей мужчины отдавали много времени: их брали с собой на многодневные рыбные и охотничьи промыслы, где кроме навыков ремесла молодые люди узнавали много другого, слушая разговоры старших мужчин. Отцы-большаки несли полную ответственность перед миром — государственной властью и общиной — за поведение всех членов своей семьи, а также за ее материальное состояние.

12.

Russian peasants riding on a wagon in Siberia. Location: Magnitogorsk, Russia

Date taken: 1931. Photographer:Margaret Bourke-White. Source

Отношения между мужскими поколениями существенно меняются с приходом советской власти. Советская власть в первую очередь ударила по мужской возрастной иерархии. Физически уничтожались "крепкие" большаки, опытные и успешные хозяева (на языке совдепа — "кулаки" и "середняки") [9], к началу 1930-х гг. был полностью разрушен институт схода [10]. Власть в деревне захватывали те, кто получал санкции большевиков в областных центрах. Обычно это были мужчины, чья крестьянская мужская судьба не состоялась. Женившись и бросив семью либо еще парнями они ушли в город. Собственно, в деревню 1920-х гг. вернулись уполномоченными властью "сыновья" тех, кто составлял деревенский сход. Революция в российской деревне — а она произошла с коллективизацией во второй половине 20-х — начале 30-х гг. — в значительной степени была конфликтом между мужскими поколениями. Исторические данные о ходе коллективизации рубежа 30-х гг. позволяют увидеть за "классовыми" определениями участников событий их возрастной статус.

13.

Couple, standing nr. tractor, looking off into distance, on field being harrowed at Verblud (camel) state collective farm; south of Moscow, nr. Rostov, Russia, USSR. Location: Rostov, Russia. Date taken: 1930. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Так, например, в прессе 1930 г. широкую известность получило опубликованное в газете "Красный воин" (1930. 13 февраля) письмо красноармейца Воронова, написанное им в ответ на сообщение отца о том, что "последний хлеб отбирают, с красноармейской семьей не считаются": "Хоть ты мне и батька, ни слова твоим подкулацким песням не поверил. Я рад, что тебе дали хороший урок. Продай хлеб, вези излишки — это мое последнее слово" [11].

14.

Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Bolshevik pigs on Russian collectilve farm. Location: Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Другой пример: "Борисоглебские комсомольцы в процессе раскулачивания ликвидировали несколько батрацких хозяйств за то, что дочери хозяев вышли замуж за кулацких сыновей" [12]. Комсомольцы (а это — молодые люди) принимают решение о репрессии "хозяев", т.е. большаков. В результате коллективизации вместе с крестьянским хозяйством как семейно-производственной единицей общества был разрушен порядок освоения степеней ответственности, организованный в традиционном обществе через систему переходных ритуалов: проводы в армию, женитьба, принятие в мужскую артель (например, рыболовную), выход на большину, принятие в сход. Возрастная социализация мужчин, рожденных в советское время, успешно проходила до стадии "мужиков": ватага или шатия, армия/война, женитьба. Именно эти модели поведения эффективно транслировались советскими поколениями: мужская группа с сильными коллективистскими связями, ответственность перед нею, риск и агрессивность [13].

15.

Two Russian workers eating black bread and soup at a table in front of a wall covered with Soviet Communist Workers posters in Siberia. Location: Magnitogorsk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

На этапе освоения большины советский институт мужской возрастной социализации давал сбой: мужчины уходили на фронт и погибали, уезжали на стройки страны, поднимали целину, служили в армии, сидели на зонах и т.д. и т.п. Единственным путем социальной карьеры мужчины была партийная лестница. На каждом ее марше форма отношений выстраивалась подобно "мужскому союзу": ценность товарищества (коллектива) была выше ценности семьи, и тем более — ценностей индивидуальных [14].

16.

Russian teacher holding book as she presides over a lesson while children carefully read along fr. their copies at desks in classroom at elementary school. Location: Moscow, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

В учебнике психологии сталинской эпохи коллективизм описывается как специфическая черта характера советского человека: "Советский человек не может ставить перед собой жизненно важные цели, которые противопоставлялись бы целям коллектива, советский человек не рассматривает свою личную судьбу, свой личный успех оторванно от судьбы коллектива, от успеха общего, коллективного дела" [15]. Сбой в мужской возрастной социализации, произошедший в Советской России, с особой силой проявился в послевоенных поколениях. Возрастной кризис середины жизни в крестьянской традиционной культуре разрешался изменением социального статуса: мужчина становился хозяином, большаком. Поведенческие ограничения, сопровождавшие каждый из возрастных переходов, традиция восполняла статусным ростом: утрачивая часть своей свободы, человек прибавлял во власти и авторитете. Социальные институты, которые поддерживали переход мужчины от одного возрастного сценария к другому, к концу ХХ в. в сельской России оказались в значительной своей части разрушенными.

17.

Две сестры и их мать, в одном из колхозов накануне войны. Май-июнь (?) 1941 года. СССР. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971), США. Снимок опубликован в LIFE в августе 1941 года / Young peasant sisters posing w. their mother on collective farm. Location: Russia. August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Возрастная социализация женщин в русской дореволюционной деревне разворачивалась иначе, чем мужская. Половозрастной статус женщины маркировался внешними признаками — одеждой, прической. До замужества девушка заплетала косу, замужняя женщина собирала волосы в пучок или на гребенку. Женщина, не вышедшая замуж и оставшаяся старой девой, продолжала заплетать косу. Старых дев называли "сивокосыми" [16]. Обучать женским работам девочек начинали с раннего возраста. С 7 лет могли отправлять в няньки присматривать за маленькими детьми. С 10-12 лет девочки ходили с родителями на полевые работы: косить, грести, метать стога. В этом же возрасте учили готовить, но целиком готовила и топила печь в доме большуха, младшие могли лишь помогать. Ко времени замужества девушка уже умела, как правило, прясть, ткать, готовить, выполнять другую домашнюю работу. Но в доме мужа сразу после свадьбы круг ее обязанностей был ограничен и устанавливался свекровью. Готовность подчиниться воле свекрови, какой бы она ни была — злой или доброй, вменялась будущей невестке в акте ритуала. Так, во время свадьбы невеста разучивала будущие правила своего поведения, оглашая с помощью старших женщин, помогавших ей причитать, требуемый от нее в ситуации просватанья причет. Известны и магические тактики, направленные на воздействие на новые отношения власти и подчинения, в которые включалась женщина, выходя замуж и переселяясь в семью мужа. Пока "на большине" была свекровь, она все варила, пекла и готовила, смотрела за маленькими детьми. Молодуха ходила на работу в поле, стирала белье: "За свекровкой — стол, за невесткой — двор". Когда большухе уже не под силу было вести все хозяйство, происходила передача большины. На Вологодчине этот обряд обычно совершался на Покров (14 октября).

18.

Украинские женщины убирают пшеницу в колхозе недалеко от Харькова. Лето 1941 года. СССР. Фотограф Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971), США. Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Ukrainian women wheat harvesters on a collective farm nr. Kharkov. Location: Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Женщины — свекровь и невестка — вместе пекли рыбник (рыбник — пирог с запеченной в нем целиком рыбой — был важной принадлежностью свадебного и поминального столов). Тесто замешивали в четыре руки — старшая и младшая женщины, тем самым свекровь передавала право готовить еду невестке, и та становилась большухой. Значительная сфера традиционных женских знаний и обязанностей подлежала передаче лишь по достижении женщиной определенного возрастного статуса. После появления собственных детей женщины могли участвовать в похоронных ритуалах, причитать на похоронах, включались в ритуальную деятельность, связанную с поминовением родителей.

19.

Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Russian women's brigade using crude rakes to gather up hay harvest on a collective farm outside the capitol. Location: Moscow, Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Знахарки, причетницы, свахи — это старшие женщины — большухи или передавшие большину старухи. Магические знания также передавались по мере перемещения от статуса к статусу. Девушке не сообщались сведения о практических магических действиях. Замужняя нерожавшая женщина — молодуха — посвящалась в магию рождения и ухода за ребенком, но лечебная магия оставалась для нее закрытой. Знали лечебную магию большухи и старухи. У одиноко живущих женщин — вдов или одиноких старух — чаще всего молодежь собиралась на беседы. Старухи хранили и передавали традицию, следили за соблюдением обрядов и обычаев.

20.

Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Russian women's brigade using crude rakes to gather up hay harvest on a collective farm outside the capitol. Location: Moscow, Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Как парни одного поколения оставались "парнями" друг для друга, так и женщины одного поколения (одной беседы) оставались "девчатами" друг для друга. Отношения между возросшими до статуса хозяек "девчатами" существенно отличались от мужских отношений большаков: они были конкурентными. "Все топоры вместе, а грабли — врозь", — говорит пословица о мужских и женских отношениях в деревне [17]. Оценивающей группой женщины был "род". А родом для женщины была не ее собственная семья, а та семья, в которую она вошла, вступив в брак. В случае развода или смерти мужа крестьянка, по утверждению наших собеседниц, обычно не возвращалась в дом родителей.

21.

Russian woman grimly holding a slab of meat as other peasant women staunchly stand by. Location: Magnitogorsk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Позиция женского авторитета, в деревне сохраняющаяся в виде сообщества старших женщин-большух, определяет возрастной этап сорокалетия. Большуха — хозяйка крестьянской усадьбы. Значительная часть хозяйства (огороды, скот, домашняя утварь, одежда и все, что связано с ее изготовлением, заготовка и запасы продуктов) под ее контролем, ей подчиняются все женщины семьи, дети и неженатые молодые мужчины. В обществе в компетенцию большух входил контроль над поведением всех членов крестьянского сообщества, формирование коллективного мнения и его публичное оглашение. На попечении большухи — дом, скот и дети (и собственные, и дети сыновей — внуки). Хозяйственную компетентность большухи оценивал большак. Критерии его оценки — здоровье семьи и скота, в том числе и защита от магических чар "завидующих соседок". Успешность деятельности большухи проявлялась в мире между членами семьи, рациональной организации быта, запасов, одежды. На ее ответственности — организация всех семейных ритуалов: календарных праздников, на которых гостят "по семьям", поминок, свадеб, проводов в армию.

22.

Distant Russian peasant women raking up piles of wheat which has been cut during harvest at a collective farm 30 miles fr. Moscow. Location: Russia. Date taken: 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Ответственность каждого из половозрастных классов русской деревни была организована по-разному. Парень отвечает за себя и, если он — атаман, за свою "шатию" перед старшими. Девушка отвечает за свою "честь" перед родителями. Женатый мужчина отвечает за себя и свою жену — перед отцом и "обществом". Большаки заботились как о семейном благе, так и о благе общины: сход отвечает перед властями за сбор налогов, распределение земли, отправку на военную службу и пр. Условием благополучия общины было разумное и компетентное поведение домохозяев. Хозяйка, большуха, была подотчетна большаку, и только, сфера ее ответственности — семья-дом-род, как живые, так и мертвые члены рода — предки.

23.

Снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года / Russian farmers w. horse-drawn wagons stacking harvested hay crop on collective farm. Location: Russia. Date taken: August 1941. Photographer: Margaret Bourke-White. Source

Наличие половозрастных классов и связанных с ними моделей поведения, типов социальных связей, отношений доминирования и подчинения предполагает и особую организацию крестьянского мира. Жизнь крестьянского социума обладает особым строением: ее невозможно представить как единую картину жизни. Люди, принадлежащие к разным половозрастным группам и занимающие различные социальные позиции, живут в разных мирах: их проекции жизни определены их жизненным опытом и вменены им тем статусом, который они получили посредством переходного ритуала. Сведение жизненных проекций к единому знаменателю — "картине мира", или "фоновому знанию", существенно упрощает представление о жизни крестьянского социума. Удобнее представить эту форму как совокупность социальных миров. Существование каждого из таких миров обеспечено группой людей, своими микро- и макродействиями поддерживающих определенную конструкцию "своей" реальности.

24.

Russian peasant woman standing beside gated archway topped w. cross in Siberia. Location: Magnitogorsk, Russia. Date taken: 1931. Photographer: Margaret Bourke-White. Source